Title: Histoire de la Révolution française, Tome 05

Author: Adolphe Thiers

Release date: February 1, 2004 [eBook #10953]

Most recently updated: October 28, 2024

Language: French

Credits: Produced by Carlo Traverso, Tonya Allen, Wilelmina Malliére and PG

Distributed Proofreaders. This file was produced from images generously

made available by the Bibliothéque nationale de France (BnF/Gallica)

at http://gallica.bnf.fr.

MOUVEMENT DES ARMÉES EN AOUT ET SEPTEMBRE 1793.—INVESTISSEMENT DE LYON PAR L'ARMÉE DE LA CONVENTION.—TRAHISON DE TOULON QUI SE LIVRE AUX ANGLAIS.—DÉFAITE DE QUARANTE MILLE VENDÉENS A LUÇON.—PLAN GÉNÉRAL DE CAMPAGNE CONTRE LA VENDÉE.—DIVISIONS DES GÉNÉRAUX RÉPUBLICAINS SUR CE THÉÂTRE DE LA GUERRE.—OPÉRATIONS MILITAIRES DANS LE NORD.—SIÉGE DE DUNKERQUE PAR LE DUC D'YORK.—VICTOIRE DE HONDSCHOOTE.—JOIE UNIVERSELLE QU'ELLE CAUSE EN FRANCE.—NOUVEAUX REVERS.—DÉROUTE A MENIN, A PIRMASENS, A PERPIGNAN, ET A TORFOU DANS LA VENDÉE.—RETRAITE DE CANCLAUX SUR NANTES.—ATTAQUES CONTRE LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC.—ÉTABLISSEMENT DU gouvernement révolutionnaire.—DÉCRET QUI ORGANISE UNE ARMÉE RÉVOLUTIONNAIRE DE SIX MILLE HOMMES.—LOI DES SUSPECTS.—CONCENTRATION DU POUVOIR DICTATORIAL DANS LE COMITÉ DE SALUT PUBLIC.—PROCÈS DE CUSTINE; SA CONDAMNATION ET SON SUPPLICE.—DÉCRET D'ACCUSATION CONTRE LES GIRONDINS; ARRESTATION DE SOIXANTE-TREIZE MEMBRES DE LA CONVENTION.

Après la retraite des Français du camp de César au camp de Gavrelle, les alliés auraient dû encore poursuivre une armée démoralisée, qui avait toujours été malheureuse depuis l'ouverture de la campagne. Dès le mois de mars, en effet, battue à Aix-la-Chapelle et à Nerwinde, elle avait perdu la Flandre hollandaise, la Belgique, les camps de Famars et de César, les places de Condé et de Valenciennes. L'un de ses généraux avait passé à l'ennemi, l'autre avait été tué. Ainsi, depuis la bataille de Jemmapes, elle n'avait fait que des retraites, fort méritoires, il est vrai, mais peu encourageantes. Sans concevoir même le projet trop hardi d'une marche directe sur Paris, les coalisés pouvaient détruire ce noyau d'armée, et alors ils étaient libres de prendre toutes les places qu'il convenait à leur égoïsme d'occuper. Mais aussitôt après la prise de Valenciennes, les Anglais, en vertu des conventions faites à Anvers, exigèrent le siége de Dunkerque. Alors, tandis que le prince de Cobourg, restant dans les environs de son camp d'Hérin, entre la Scarpe et l'Escaut, croyait occuper les Français, et songeait à prendre encore le Quesnoy, le duc d'York, marchant avec l'armée anglaise et hanovrienne par Orchies, Menin, Dixmude et Furnes, vint s'établir devant Dunkerque, entre le Langmoor et la mer. Deux siéges nous donnaient donc encore un peu de répit. Houchard, envoyé à Gavrelle, y réunissait en hâte toutes les forces disponibles, afin de voler au secours de Dunkerque. Interdire aux Anglais un port sur le continent, battre individuellement nos plus grands ennemis, les priver de tout avantage dans cette guerre, et fournir de nouvelles armes à l'opposition anglaise contre Pitt, telles étaient les raisons qui faisaient considérer Dunkerque comme le point le plus important de tout le théâtre de la guerre. «Le salut de la république est là,» écrivait à Houchard le comité de salut public; et Carnot, sentant parfaitement que les troupes réunies entre la frontière du Nord et celle du Rhin, c'est-à-dire dans la Moselle, y étaient inutiles, fit décider qu'on en retirerait un renfort pour l'envoyer en Flandre. Vingt ou vingt-cinq jours s'écoulèrent ainsi en préparatifs, délai très concevable du côté des Français, qui avaient à réunir leurs troupes dispersées à de grandes distances, mais inconcevable de la part des Anglais, qui n'avaient que quatre ou cinq marches à faire pour se porter sous les murs de Dunkerque.

Nous avons laissé nos deux armées de la Moselle et du Rhin essayant de s'avancer, mais trop tard, vers Mayence, et n'empêchant pas la prise de cette place. Depuis, elles s'étaient repliées sur Saarbruck, Hornbach et Wissembourg. Il faut donner une idée du théâtre de la guerre pour faire comprendre ces divers mouvemens. La frontière française est assez singulièrement découpée au Nord et à l'Est. L'Escaut, la Meuse, la Moselle, la chaîne des Vosges, le Rhin, courent vers le Nord en formant des lignes presque parallèles. Le Rhin, arrivé à l'extrémité des Vosges, tourne subitement, cesse de couler parallèlement à ces lignes, et les termine en tournant le pied des Vosges, et en recevant dans son cours la Moselle et la Meuse. Les coalisés, sur la frontière du Nord, s'étaient avancés entre l'Escaut et la Meuse; entre la Meuse et la Moselle, ils n'avaient point fait de progrès, parce que le faible corps laissé par eux entre Luxembourg et Trêves n'avait rien pu tenter; mais ils pouvaient davantage entre la Moselle, les Vosges et le Rhin. On a vu qu'ils s'étaient placés à cheval sur les Vosges, partie sur le versant oriental, et partie sur le versant occidental. Le plan à suivre, comme nous l'avons dit précédemment, était assez simple. En considérant l'arête des Vosges comme une rivière dont il fallait occuper les passages, on pouvait porter toutes ses masses sur une rive, accabler l'ennemi d'un côté, puis revenir l'accabler de l'autre. Ni les Français, ni les coalisés n'en avaient eu l'idée; et depuis la prise de Mayence, les Prussiens, placés sur le revers occidental, faisaient face à l'armée du Rhin. Nous étions retirés dans les fameuses lignes de, Wissembourg. L'armée de la Moselle, au nombre de vingt mille hommes, était postée à Saarbruck, sur la Sarre; le corps des Vosges, au nombre de douze mille, se trouvait à Hornbach et Kettrick, et se liait dans les montagnes à l'extrême gauche de l'armée du Rhin. L'armée du Rhin, forte de vingt mille hommes, gardait la Lauter, de Wissembourg à Lauterbourg. Telles sont les lignes de Wissembourg; la Sarre coule des Vosges à la Moselle, la Lauter des Vosges dans le Rhin, et toutes les deux forment une seule ligne, qui coupe presque perpendiculairement la Moselle, les Vosges et le Rhin. On en devient maître en occupant Saarbruck, Hornbach, Kettrick, Wissembourg et Lauterbourg. C'est ce que nous avions fait. Nous n'avions guère plus de soixante mille hommes sur toute cette frontière, parce qu'il avait fallu porter des secours à Houchard. Les Prussiens avaient mis deux mois à s'approcher de nous, et s'étaient enfin portés à Pirmasens. Renforcés des quarante mille hommes qui venaient de terminer le siége de Mayence, et réunis aux Autrichiens, ils auraient pu nous accabler sur l'un ou l'autre des deux versans; mais la désunion régnait entre la Prusse et l'Autriche, à cause du partage de la Pologne. Frédéric-Guillaume, qui se trouvait encore au camp des Vosges, ne secondait pas l'impatiente ardeur de Wurmser. Celui-ci, plein de fougue, malgré ses années, faisait tous les jours de nouvelles tentatives sur les lignes de Wissembourg; mais ses attaques partielles étaient demeurées sans succès, et n'avaient abouti qu'à faire tuer inutilement des hommes. Tel était encore, dans les premiers jours de septembre, l'état des choses sur le Rhin.

Dans le Midi, les événemens avaient achevé de se développer. La longue incertitude des Lyonnais s'était terminée enfin par une résistance ouverte, et le siége de leur ville était devenu inévitable. On a vu qu'ils offraient de se soumettre et de reconnaître la constitution, mais sans s'expliquer sur les décrets qui leur enjoignaient d'envoyer à Paris les patriotes détenus, et de dissoudre la nouvelle autorité sectionnaire. Bientôt même, ils avaient enfreint ces décrets de la manière la plus éclatante, en envoyant Chalier et Riard à l'échafaud, en faisant tous les jours des préparatifs de guerre, en prenant l'argent des caisses, et en retenant les convois destinés aux armées. Beaucoup de partisans de l'émigration s'étaient introduits parmi eux, et les effrayaient du rétablissement de l'ancienne municipalité montagnarde. Ils les flattaient, en outre, de l'arrivée des Marseillais, qui, disaient-ils, remontaient le Rhône, et de la marche des Piémontais, qui allaient déboucher des Alpes avec soixante-mille hommes. Quoique les Lyonnais, franchement fédéralistes, portassent une haine égale à l'étranger et aux émigrés, la Montagne et l'ancienne municipalité leur causaient un tel effroi, qu'ils étaient prêts à s'exposer plutôt au danger et à l'infamie de l'alliance étrangère, qu'aux vengeances de la convention.

La Saône coulant entre le Jura et la Côte-d'Or, le Rhône venant du Valais entre le Jura et les Alpes, se réunissent à Lyon. Cette riche ville est placée sur leur confluent. En remontant la Saône du côté de Mâcon, le pays était entièrement républicain, et les députés Laporte et Reverchon, ayant réuni quelques mille réquisitionnaires, coupaient la communication avec le Jura. Dubois-Crancé, avec la réserve de l'armée de Savoie, venait du côté des Alpes, et gardait le cours supérieur du Rhône. Mais les Lyonnais étaient entièrement maîtres du cours inférieur du fleuve et de sa rive droite, jusqu'aux montagnes de l'Auvergne. Ils dominaient dans tout le Forez, y faisaient des incursions fréquentes, et allaient s'approvisionner d'armes à Saint-Étienne. Un ingénieur habile avait élevé autour de leur ville d'excellentes fortifications; un étranger leur avait fondu des pièces de rempart. La population était divisée en deux portions: les jeunes gens suivaient le commandant Précy dans ses excursions; les hommes mariés, les pères de famille gardaient la ville et ses retranchemens. Enfin, le 8 août, Dubois-Crancé, qui avait apaisé la révolte fédéraliste de Grenoble, se disposa à marcher sur Lyon, conformément au décret qui lui enjoignait de ramener à l'obéissance cette ville rebelle. L'armée des Alpes se composait tout au plus de vingt-cinq milles hommes, et bientôt elle allait avoir sur les bras les Piémontais, qui, profitant enfin du mois d'août, se préparaient à déboucher par la grande chaîne. Cette armée venait de s'affaiblir, comme on l'a vu, de deux détachemens, envoyés, l'un pour renforcer l'armée d'Italie, et l'autre pour réduire les Marseillais. Le Puy-de-Dôme, qui devait fournir ses recrues, les avait gardées pour étouffer la révolte de la Lozère, dont il a déjà été question. Houchard avait retenu la légion du Rhin, qui était destinée aux Alpes; et le ministère promettait sans cesse un renfort de mille chevaux qui n'arrivaient pas. Cependant Dubois-Crancé détacha cinq mille hommes de troupes réglées, et leur joignit sept ou huit mille jeunes réquisitionnaires. Il vint avec ces forces se placer entre la Saône et le Rhône, de manière à occuper leur cours supérieur, à enlever aux Lyonnais les approvisionnemens qui leur arrivaient par eau, à conserver ses communications avec l'armée des Alpes, et à couper celles des assiégés avec la Suisse et la Savoie. Par ces dispositions, il laissait toujours le Forez aux Lyonnais, et surtout les hauteurs importantes de Fourvières; mais sa situation le voulait ainsi. L'essentiel était d'occuper les deux cours d'eau et de couper Lyon de la Suisse et du Piémont. Dubois-Crancé attendait, pour compléter le blocus, les nouvelles forces qui lui avaient été promises et le matériel de siége qu'il était obligé de tirer de nos places des Alpes. Le transport de ce matériel exigeait l'emploi de cinq mille chevaux.

Le 8 août, il somma la ville; il imposa pour conditions le désarmement absolu de tous les citoyens, la retraite de chacun d'eux dans leurs maisons, la reddition de l'arsenal, et la formation d'une municipalité provisoire. Mais dans ce moment, les émigrés cachés dans la commission et l'état-major continuaient de tromper les Lyonnais, en les effrayant du retour de la municipalité montagnarde, et en leur disant que soixante mille Piémontais allaient déboucher sur leur ville. Un engagement, qui eut lieu entre deux postes avancés, et qui fut terminé à l'avantage des Lyonnais, les exalta au plus haut point, et décida leur résistance et leurs malheurs. Dubois-Crancé commença le feu du côté de la Croix-Rousse, entre les deux fleuves, où il avait pris position, et dès le premier jour son artillerie exerça de grands ravages. Ainsi, l'une de nos plus importantes villes manufacturières était réduite aux horreurs du bombardement, et nous avions à exécuter ce bombardement en présence des Piémontais, qui allaient descendre des Alpes.

Pendant ce temps, Carteaux avait marché sur Marseille, et avait franchi la Durance dans le mois d'août. Les Marseillais s'étaient retirés d'Aix sur leur ville, et avaient formé le projet de défendre les gorges de Septèmes, à travers lesquelles passe la route d'Aix à Marseille. Le 24, le général Doppet les attaqua avec l'avant-garde de Carteaux; l'engagement fut assez vif, mais une section, qui avait toujours été en opposition avec les autres, passa du côté des républicains, et décida le combat en leur faveur. Les gorges furent emportées, et, le 25, Carteaux entra dans Marseille avec sa petite armée.

Cet événement en décida un autre, le plus funeste qui eût encore affligé la république. La ville de Toulon, qui avait toujours paru animée du plus violent républicanisme, tant que la municipalité y avait été maintenue, avait changé d'esprit sous la nouvelle autorité des sections, et allait bientôt changer de domination. Les jacobins, réunis à la municipalité, étaient déchaînés contre les officiers aristocrates de la marine; ils ne cessaient de se plaindre de la lenteur des réparations faites à l'escadre, de son immobilité dans le port, et ils demandaient à grands cris la punition des officiers, auxquels ils attribuaient le mauvais résultat de l'expédition de Sardaigne. Les républicains modérés répondaient là comme partout, que les vieux officiers étaient seuls capables de commander les escadres, que les vaisseaux ne pouvaient pas se réparer plus promptement, que les faire sortir contre les flottes espagnole et anglaise réunies serait fort imprudent, et qu'enfin les officiers dont on demandait la punition n'étaient point des traîtres, mais des guerriers malheureux. Les modérés l'emportèrent dans les sections. Aussitôt une foule d'agens secrets, intrigant pour le compte des émigrés et des Anglais, s'introduisirent dans Toulon, et conduisirent les habitans plus loin qu'ils ne se proposaient d'aller. Ces agens communiquaient avec l'amiral Hood, et s'étaient assurés que les escadres coalisées seraient, dans les parages voisins, prêtes à se présenter au premier signal. D'abord, à l'exemple des Lyonnais, ils firent juger et mettre à mort le président du club jacobin, nommé Sévestre. Ensuite ils rétablirent le culte des prêtres réfractaires; ils firent déterrer et porter en triomphe les ossemens de quelques malheureux qui avaient péri dans les troubles pour la cause royaliste. Le comité de salut public ayant ordonné à l'escadre d'arrêter les vaisseaux destinés à Marseille, afin de réduire cette ville, ils ne permirent pas l'exécution de cet ordre, et s'en firent un mérite auprès des sections de Marseille. Ensuite ils commencèrent à parler des dangers auxquels on était exposé en résistant à la convention, de la nécessité de s'assurer un secours contre ses fureurs, et de la possibilité d'obtenir celui des Anglais en proclamant Louis XVII. L'ordonnateur de la marine était, à ce qu'il paraît, le principal instrument de la conspiration; il accaparait l'argent des caisses, envoyait chercher les fonds par mer jusque dans le département de l'Hérault, écrivait à Gènes pour faire retenir les subsistances et rendre ainsi la situation de Toulon plus critique. On avait changé les états-majors; on avait tiré de prison un officier de marine compromis dans l'expédition de Sardaigne, pour lui donner le commandement de la place; on avait mis à la tête de la garde nationale un ancien garde-du-corps, et confié les forts à des émigrés rentrés; on s'était assuré enfin de l'amiral Trogoff, étranger que la France avait comblé de faveurs. On ouvrit une négociation avec l'amiral Hood, sous prétexte d'un échange de prisonniers, et, au moment où Carteaux venait d'entrer dans Marseille, où la terreur était au comble dans Toulon, et où huit ou dix mille Provençaux, les plus contre-révolutionnaires de la contrée, venaient s'y réfugier, on osa faire aux sections la honteuse proposition de recevoir les Anglais, qui prendraient la place en dépôt au nom de Louis XVII. La marine, indignée, envoya une députation aux sections pour s'opposer à l'infamie qui se préparait. Mais les contre-révolutionnaires toulonnais et marseillais, plus audacieux que jamais, repoussèrent les réclamations de la marine, et firent accepter la proposition le 29 août. Aussitôt on donna le signal aux Anglais. L'amiral Trogoff, se mettant à la tête de ceux qui voulaient livrer le port, appela à lui l'escadre en arborant le drapeau blanc. Le brave contre-amiral Saint-Julien, déclarant Trogoff un traître, hissa à son bord le pavillon de commandement, et voulut réunir la marine fidèle. Mais, dans ce moment, les traîtres, déjà en possession des forts, menacèrent de brûler Saint-Julien avec ses vaisseaux: il fut alors obligé de fuir avec quelques officiers et quelques matelots; les autres furent entraînés, sans trop savoir ce qu'on allait faire d'eux. L'amiral Hood, qui avait long-temps hésité, parut enfin, et, sous prétexte de prendre le port de Toulon en dépôt pour le compte de Louis XVII, le reçut pour l'incendier et le détruire.

Pendant ce temps, aucun mouvement ne s'était opéré aux Pyrénées; dans l'Ouest, on se préparait à exécuter les mesures décrétées par la convention.

Nous avons laissé toutes les colonnes de la Haute-Vendée se réorganisant à Angers, à Saumur et à Niort. Les Vendéens s'étaient, dans cet intervalle, emparés des ponts de Cé, et, dans la crainte qu'ils inspirèrent, on mit Saumur en état de siége. La colonne de Luçon et des Sables était seule capable d'agir offensivement. Elle était commandée par le nommé Tuncq, l'un des généraux réputés appartenir à l'aristocratie militaire, et dont Ronsin demandait la destitution au ministère. Auprès de lui se trouvaient les deux représentans Bourdon de l'Oise, et Goupilleau de Fontenay, animés des mêmes dispositions et opposés à Ronsin et à Rossignol. Goupilleau surtout, né dans le pays, était porté, par ses relations de famille et d'amitié, à ménager les habitans, et à leur épargner les rigueurs que Ronsin et les siens auraient voulu exercer.

Les Vendéens, que la colonne de Luçon inquiétait, résolurent de diriger contre elle leurs forces partout victorieuses. Ils voulaient surtout donner des secours à la division de M. de Roïrand, qui, placé devant Luçon, et isolée entre les deux grandes armées de la Haute et de la Basse-Vendée, agissait avec ses seules ressources, et avait besoin d'être appuyée. Dans les premiers jours d'août, en effet, ils portèrent quelques rassemblemens du côté de Luçon, et furent complètement repoussés par le général Tuncq. Alors ils résolurent de tenter un effort plus décisif. MM. d'Elbée, de Lescure, de La Rochejaquelein, Charette, se réunirent avec quarante mille hommes, et, le 14 août, se présentèrent de nouveau aux environs de Luçon. Tuncq n'en avait guère que six mille. M. de Lescure, se fiant sur la supériorité du nombre, donna le funeste conseil d'attaquer en plaine l'armée républicaine. MM. de Lescure et Charette prirent le commandement de la gauche, M. d'Elbée celui du centre, M. de La Rochejaquelein celui de la droite. MM. de Lescure et Charette agirent avec une grande vigueur à la droite; mais au centre, les soldats, obligés de lutter en plaine contre des troupes régulières, montrèrent de l'hésitation: M. de La Rochejaquelein, égaré dans sa route, n'arriva pas à temps vers la gauche. Alors le général Tuncq, faisant agir à propos son artillerie légère sur le centre ébranlé, y répandit le désordre, et en peu d'instans mit en fuite tous les Vendéens au nombre de quarante mille. Aucun événement n'avait été plus funeste pour ces derniers. Ils perdirent toute leur artillerie, et rentrèrent dans le pays, frappés de consternation.

Dans ce même moment arrivait la destitution du général Tuncq, demandée par Ronsin. Bourdon et Goupilleau, indignés, le maintinrent dans son commandement, écrivirent à la convention pour faire révoquer la décision du ministre, et adressèrent de nouvelles plaintes contré le parti désorganisateur de Saumur, qui répandait, disaient-ils, la confusion, et voulait remplacer tous les généraux instruits par d'ignorans démagogues. Dans ce moment, Rossignol faisant l'inspection des diverses colonnes de son commandement, arriva à Luçon. Son entrevue avec Tuncq, Goupilleau et Bourdon, ne fut qu'un échange de reproches; malgré deux victoires, il fut mécontent de ce que l'on avait livré des combats contre sa volonté: car il pensait, du reste avec raison, qu'il fallait éviter tout engagement avant la réorganisation générale des différentes armées. On se sépara, et immédiatement après, Bourdon et Goupilleau, apprenant quelques actes de rigueur exercés par Rossignol dans le pays, eurent la hardiesse de prendre un arrêté pour le destituer. Aussitôt, les représentans qui étaient à Saumur, Merlin, Bourbotte, Choudieu, et Rewbell, cassèrent l'arrêté de Goupilleau et Bourdon, et réintégrèrent Rossignol. L'affaire fut portée devant la convention: Rossignol, confirmé de nouveau, l'emporta sur ses adversaires. Bourdon et Goupilleau furent rappelés, et Tuncq suspendu.

Telle était la situation des choses, lorsque la garnison de Mayence arriva dans la Vendée. Il s'agissait de savoir quel plan on suivrait, et de quel côté on ferait agir cette brave garnison. Serait-elle attachée à l'armée de la Rochelle et mise sous les ordres de Rossignol, ou à l'armée de Brest et confiée à Canclaux? Telle était la question. Chacun voulait la posséder, parce qu'elle devait décider le succès partout où elle agirait. On était d'accord pour envelopper le pays d'attaques simultanées, qui, dirigées de tous les points de la circonférence, viendraient aboutir au centre. Mais, comme la colonne qui posséderait les Mayençais devait prendre une offensive plus décisive, et refouler les Vendéens sur les autres colonnes, il s'agissait de savoir sur quel point il était le plus utile de rejeter l'ennemi. Rossignol et les siens soutenaient que le meilleur parti à prendre était de faire marcher les Mayençais par Saumur, pour rejeter les Vendéens sur la mer et sur la Basse Loire, où on les détruirait entièrement; que les colonnes d'Angers, de Saumur, trop faibles, avaient besoin de l'appui des Mayençais pour agir; que, réduites à elles-mêmes, elles seraient dans l'impossibilité de s'avancer en campagne pour donner la main aux autres colonnes de Niort et de Luçon; qu'elles ne pourraient même pas arrêter les Vendéens refoulés, ni les empêcher de se répandre dans l'intérieur; qu'enfin, en faisant avancer les Mayençais par Saumur, on ne perdrait point de temps, tandis que par Nantes, ils étaient obligés de faire un circuit considérable, et de perdre dix ou quinze jours. Canclaux était frappé au contraire du danger de laisser la mer ouverte aux Vendéens. Une escadre anglaise venait d'être signalée dans les parages de l'Ouest, et on ne pouvait pas croire que les Anglais ne songeassent pas à une descente dans le Marais. C'était alors la pensée générale, et, quoiqu'elle fût erronée, elle occupait tous les esprits. Cependant les Anglais venaient à peine d'envoyer un émissaire dans la Vendée. Il était arrivé déguisé, et demandait le nom des chefs, leurs forces, leurs intentions et leur but précis: tant on ignorait en Europe les événemens intérieurs de la France! Les Vendéens avaient répondu par une demande d'argent et de munitions, et par la promesse de porter cinquante mille hommes sur le point où l'on voudrait opérer un débarquement. Tout projet de ce genre était donc encore bien éloigné; mais de toutes parts on le croyait prêt à se réaliser. Il fallait donc, disait Canclaux, faire agir les Mayençais par Nantes, couper ainsi les Vendéens de la mer, et les refouler vers le haut pays. Se répandraient-ils dans l'intérieur, ajoutait Canclaux, ils seraient bientôt détruits, et quant au temps perdu, ce n'était pas une considération à faire valoir: car l'armée de Saumur était dans un état à ne pouvoir pas agir avant dix ou douze jours, même avec les Mayençais. Une raison qu'on ne donnait pas, c'est que l'armée de Mayence, déjà faite au métier de la guerre, aimait mieux servir avec les gens du métier, et préférait Canclaux, général expérimenté, à Rossignol, général ignorant, et l'armée de Brest, signalée par des faits glorieux, à celle de Saumur, connue seulement par des défaites. Les représentans, attachés au parti de la discipline, partageaient aussi cet avis, et craignaient de compromettre l'armée de Mayence, en la plaçant au milieu des soldats jacobins et désordonnés de Saumur.

Philippeaux, le plus ardent adversaire du parti Ronsin parmi les représentans, se rendit à Paris, et obtint un arrêté du comité de salut public en faveur de Canclaux. Ronsin fit révoquer l'arrêté, et il fut convenu alors qu'un conseil de guerre tenu à Saumur déciderait de l'emploi des forces. Le conseil eut lieu le 2 septembre. On y comptait beaucoup de représentans et de généraux. Les avis se trouvèrent partagés. Rossignol, qui mettait une grande bonne foi dans ses opinions, offrit à Canclaux de lui résigner le commandement, s'il voulait laisser agir les Mayençais par Saumur. Cependant l'avis de Canclaux l'emporta; les Mayençais furent attachés à l'armée de Brest, et la principale attaque dut être dirigée de la Basse sur la Haute-Vendée. Le plan de campagne fut signé, et on promit de partir, à un jour donné, de Saumur, Nantes, les Sables et Niort.

La plus grande humeur régnait dans le parti de Saumur. Rossignol avait de l'ardeur, de la bonne foi, mais point d'instruction, point de santé, et, quoique franchement dévoué, il était incapable de servir d'une manière utile. Il conçut, de la décision adoptée, moins de ressentiment que ses partisans eux-mêmes, tels que Ronsin, Momoro et tous les agens ministériels. Ceux-ci écrivirent sur-le-champ à Paris pour se plaindre du mauvais parti qu'on venait de prendre, des calomnies répandues contre les généraux sans-culottes, des préventions qu'on avait inspirées à l'armée de Mayence, et ils montrèrent ainsi des dispositions qui ne devaient pas faire espérer de leur part un grand zèle à seconder le plan délibéré à Saumur. Ronsin poussa même la mauvaise volonté jusqu'à interrompre les distributions de vivres faites à l'armée de Mayence, sous prétexte que, ce corps passant de l'armée de la Rochelle à celle de Brest, c'était aux administrateurs de cette dernière à l'approvisionner. Les Mayençais partirent aussitôt pour Nantes, et Canclaux disposa toutes choses pour faire exécuter le plan convenu dans les premiers jours de septembre.

Telle avait été la marche générale des choses sur les divers théâtres de la guerre, pendant les mois d'août et de septembre. Il faut suivre maintenant les grandes opérations qui succédèrent à ces préparatifs.

Le duc d'York était arrivé devant Dunkerque avec vingt-un mille Anglais et Hanovriens, et douze mille Autrichiens. Le maréchal Freytag était à Ost-Capelle avec seize mille hommes; le prince d'Orange à Menin avec quinze mille Hollandais. Ces deux derniers corps étaient placés là en armée d'observation. Le reste des coalisés, dispersés autour du Quesnoy et jusqu'à la Moselle, s'élevait à environ cent mille hommes. Ainsi cent soixante ou cent soixante-dix mille hommes étaient répartis sur cette ligne immense, occupés à y faire des siéges et à y garder tous les passages. Carnot, qui commençait à diriger les opérations des Français, avait entrevu déjà qu'il ne s'agissait pas de batailler sur tous les points, mais d'employer à propos une masse sur un point décisif. Il avait donc conseillé de transporter trente-cinq mille hommes, de la Moselle et du Rhin au Nord. Son conseil avait été adopté, mais il ne put en arriver que douze mille en Flandre. Néanmoins, avec ce renfort et les divers camps placés à Gavrelle, à Lille, à Cassel, les Français auraient pu former une masse de soixante mille hommes, et, dans l'état de dispersion où se trouvait l'ennemi, frapper les plus grands coups. Il ne faut, pour s'en convaincre, que jeter les yeux sur le théâtre de la guerre. En suivant le rivage de la Flandre pour entrer en France, on trouve Furnes d'abord, et puis Dunkerque. Ces deux villes, baignées d'un côté par l'Océan, de l'autre par les vastes marais de la Grande-Moër, ne peuvent communiquer entre elles que par une étroite langue de terre. Le duc d'York arrivant par Furnes, qui se présente la première en venant du dehors, s'était placé, pour assiéger Dunkerque, sur cette langue de terre, entre la Grande-Moër et l'Océan. Le corps d'observation de Freytag ne s'était pas établi à Furnes de manière à protéger les derrières de l'armée de siége; il était au contraire assez loin de cette position, en avant des marais de Dunkerque, de manière à couper les secours qui pouvaient venir de l'intérieur de la France. Les Hollandais du prince d'Orange, postés à Menin, à trois journées de ce point, devenaient tout à fait inutiles. Une masse de soixante mille hommes, marchant rapidement entre les Hollandais et Freytag, pouvait se porter à Furnes derrière le duc d'York, et, manoeuvrant ainsi entre les trois corps ennemis, accabler successivement Freytag, le duc d'York et le prince d'Orange. Il fallait pour cela une masse unique et des mouvemens rapides. Mais alors on ne songeait qu'à se pousser de front, en opposant à chaque détachement, un détachement pareil. Cependant le comité de salut public avait à peu près conçu le plan dont nous parlons. Il avait ordonné de former un seul corps et de marcher sur Furnes. Houchard comprit un moment cette pensée, mais ne s'y arrêta pas, et songea tout simplement à marcher contre Freytag, à replier ce dernier sur les derrières du duc d'York, et à tâcher ensuite d'inquiéter le siége.

Pendant que Houchard hâtait ses préparatifs, Dunkerque faisait une vigoureuse résistance. Le général Souham, secondé par le jeune Hoche, qui se comporta à ce siége d'une manière héroïque, avait déjà repoussé plusieurs attaques. L'assiégeant ne pouvait pas ouvrir facilement la tranchée dans un terrain sablonneux, au fond duquel on trouvait l'eau en creusant seulement à trois pieds. La flottille qui devait descendre la Tamise pour bombarder la place, n'arrivait pas, et au contraire une flottille française, sortie de Dunkerque et embossée le long du rivage, harcelait les assiégeans enfermés sur leur étroite langue de terre, manquant d'eau potable et exposés à tous les dangers. C'était le cas de se hâter et de frapper des coups décisifs. On était arrivé aux derniers jours d'août. Suivant l'usage de la vieille tactique, Houchard commença par une démonstration sur Menin, qui n'aboutit qu'à un combat sanglant et inutile. Après avoir donné cette alarme préliminaire, il s'avança, en suivant plusieurs routes, vers la ligne de l'Yser, petit cours d'eau qui le séparait du corps d'observation de Freytag. Au lieu de venir se placer entre le corps d'observation et le corps de siége, il confia à Hédouville le soin de marcher sur Rousbrugghe, pour inquiéter seulement la retraite de Freytag sur Furnes, et il alla lui-même donner de front sur Freytag, en marchant avec toute son armée par Houtkercke, Herséele et Bambèke. Freytag avait disposé son corps sur une ligne assez étendue, et il n'en avait qu'une partie autour de lui, lorsqu'il reçut le premier choc de Houchard. Il résista à Herséele; mais, après un combat assez vif, il fut obligé de repasser l'Yser, et de se replier sur Bambèke, et successivement de Bambèke sur Rexpoede et Killem. En reculant de la sorte, au-delà de l'Yser, il laissait ses ailes compromises en avant. La division Walmoden se trouvait jetée loin de lui, à sa droite, et sa propre retraite était menacée vers Rousbrugghe par Hédouville.

Freytag veut alors, dans la même journée, se reporter en avant, et reprendre Rexpoede, afin de rallier à lui la division Walmoden. Il arrive à Rexpoede au moment où les Français y entraient. Un combat des plus vifs s'engage: Freytag est blessé et fait prisonnier. Cependant la fin du jour s'approche; Houchard, craignant une attaque de nuit, se retire hors du village, et n'y laisse que trois bataillons. Walmoden, qui se repliait avec sa division compromise, arrive dans cet instant, et se décide à attaquer vivement Rexpoede, afin de se faire jour. Un combat sanglant se livre au milieu de la nuit; le passage est franchi, Freytag est délivré, et l'ennemi se retire en masse sur le village de Hondschoote. Ce village, situé contre la Grande-Moër et sur la route de Furnes, était un des points par lesquels il fallait passer en se retirant sur Furnes. Houchard avait renoncé à l'idée essentielle de manoeuvrer vers Furnes, entre le corps de siége et le corps d'observation; il ne lui restait donc plus qu'à pousser toujours de front le maréchal Freytag, et à se ruer contre le village de Hondschoote. La journée du 7 se passa à observer les positions de l'ennemi, défendues par une artillerie très forte, et, le 8, l'attaque décisive fut résolue. Dès le matin, l'armée française se porte sur toute la ligne pour attaquer de front. La droite, sous les ordres d'Hédouville, s'étend entre Killem et Béveren; le centre, commandé par Jourdan, marche directement de Killem sur Hondschoote; la gauche attaque entre Killem et le canal de Furnes. L'action s'engage entre les taillis qui couvraient le centre. De part et d'autre, les plus grandes forces sont dirigées sur ce même point. Les Français reviennent plusieurs fois à l'attaque des positions, et enfin ils s'en rendent maîtres. Tandis qu'ils triomphent au centre, les retranchemens sont emportés à la droite, et l'ennemi prend le parti de se retirer sur Furnes par les routes de Houthem et de Hoghestade.

Tandis que ces choses se passaient à Hondschoote, la garnison de Dunkerque faisait, sous la conduite de Hoche, une sortie vigoureuse, et mettait les assiégeans dans le plus grand péril. Le lendemain du combat, ceux-ci tinrent un conseil de guerre; se sentant menacés sur leurs derrières, et ne voyant pas arriver les armemens maritimes qui devaient servir à bombarder la place, ils résolurent de lever le siége, et de se retirer sur Furnes, où venait d'arriver Freytag. Ils y furent tous réunis le 9 septembre au soir.

Telles furent ces trois journées, qui eurent pour but et pour résultat de replier le corps d'observation sur les derrières du corps de siége, en suivant une marche directe. Le dernier combat donna son nom à cette opération, et la bataille d'Hondschoote fut considérée comme le salut de Dunkerque. Cette opération, en effet, rompait la longue chaîne de nos revers au Nord, faisait essuyer un échec personnel aux Anglais, trompait le plus cher de leurs voeux, sauvait la république du malheur qui lui eût été le plus sensible, et donnait un grand encouragement à la France.

La victoire d'Hondschoote produisit à Paris une grande joie, inspira plus d'ardeur à toute la jeunesse, et fit espérer que notre énergie pourrait être heureuse. Peu importent, en effet, les revers, pourvu que des succès viennent s'y mêler, et rendre au vaincu l'espérance et le courage. L'alternative ne fait qu'augmenter l'énergie et exalter l'enthousiasme de la résistance.

Pendant que le duc d'York s'était porté à Dunkerque, Cobourg avait résolu l'attaque du Quesnoy. Cette place manquait de tous les moyens nécessaires à sa défense, et Cobourg la serrait de très près. Le comité de salut public, ne négligeant pas plus cette partie de la frontière que les autres, avait ordonné sur-le-champ que des colonnes sortissent de Landrecies, Cambray et Maubeuge. Malheureusement, ces colonnes ne purent agir en même temps; l'une fut renfermée dans Landrecies; l'autre, entourée dans la pleine d'Avesnes, et formée en bataillon carré, fut rompue après une résistance des plus honorables. Enfin le Quesnoy fut obligé de capituler le 11 septembre. Cette perte était peu de chose à côté de la délivrance de Dunkerque; mais elle mêlait quelque amertume à la joie produite par ce dernier événement.

Houchard, après avoir forcé le duc d'York à se concentrer à Furnes avec Freytag, n'avait plus rien d'heureux à tenter sur ce point; il ne lui restait qu'à se ruer avec des forces égales sur des soldats mieux aguerris, sans aucune de ces circonstances, ou favorables ou pressantes, qui font hasarder une bataille douteuse. Dans cette situation, il n'avait rien de mieux à faire qu'à tomber sur les Hollandais, disséminés en plusieurs détachemens, autour de Menin, Halluin, Roncq, Werwike et Ypres. Houchard, procédant avec prudence, ordonna au camp de Lille de faire une sortie sur Menin, tandis qu'il agirait lui-même par Ypres. On se disputa pendant deux jours les postes avancés de Werwike, de Roncq et d'Halluin. De part et d'autre, on se comporta avec une grande bravoure et une médiocre intelligence. Le prince d'Orange, quoique pressé de tous côtés, et ayant perdu ses postes avancés, résista opiniâtrement, parce qu'il avait appris la reddition du Quesnoy et l'approche de Beaulieu, qui lui amenait des secours. Enfin, il fut obligé, le 13 septembre, d'évacuer Menin, après avoir perdu dans ces différentes journées deux à trois mille hommes, et quarante pièces de canon. Quoique notre armée n'eût pas tiré de sa position tout l'avantage possible, et que, manquant aux instructions du comité de salut public, elle eût agi par masses trop divisées, cependant elle occupait Menin. Le 15, elle était sortie de Menin et marchait sur Courtray. A Bisseghem, elle rencontre Beaulieu. Le combat s'engage avec avantage de notre côté; mais tout à coup l'apparition d'un corps de cavalerie sur les ailes répand une alarme qui n'était fondée sur aucun danger réel. Tout s'ébranle et fuit jusqu'à Menin. Là, cette inconcevable déroute ne s'arrête pas; la terreur se communique à tous les camps, à tous les postes, et l'armée en masse vient chercher un refuge sous le canon de Lille. Cette terreur panique dont l'exemple n'était pas nouveau, qui provenait de la jeunesse et de l'inexpérience de nos troupes, peut-être aussi d'un perfide sauve qui peut, nous fit perdre les plus grands avantages, et nous ramena sous Lille. La nouvelle de cet événement, portée à Paris, y causa la plus funeste impression, y fit perdre à Houchard les fruits de sa victoire, souleva contre lui un déchaînement violent, dont il rejaillit quelque chose contre le comité de salut public lui-même. Une nouvelle suite d'échecs vint aussitôt nous rejeter dans la position périlleuse d'où nous venions de sortir un moment par la victoire d'Hondschoote.

Les Prussiens et les Autrichiens, placés sur les deux versans des Vosges, en face de nos deux armées de la Moselle et du Rhin, venaient enfin de faire quelques tentatives sérieuses. Le vieux Wurmser, plus ardent que les Prussiens, et sentant l'avantage des passages des Vosges, voulut occuper le poste important de Bodenthal, vers la Haute-Lauter. Il hasarda en effet un corps de quatre mille hommes, qui, passant à travers d'affreuses montagnes, parvint à occuper Bodenthal.

De leur côté, les représentais à l'armée du Rhin, cédant à l'impulsion générale, qui déterminait partout un redoublement d'énergie, résolurent une sortie générale des lignes de Wissembourg pour le 12 septembre. Les trois généraux Desaix, Dubois et Michaud, lancés à la fois contre les Autrichiens, firent des efforts inutiles et furent ramenés dans les lignes. Les tentatives dirigées surtout contre le corps autrichien jeté à Bodenthal, furent complètement repoussées. Cependant on prépara une nouvelle attaque pour le 14. Tandis que le général Ferrette marcherait sur Bodenthal, l'armée de la Moselle, agissant sur l'autre versant, devait attaquer Pirmasens, qui correspond à Bodenthal, et où Brunswick se trouvait posté avec une partie de l'armée prussienne. L'attaque du général Ferrette réussit parfaitement; nos soldats assaillirent les positions des Autrichiens avec une héroïque témérité, s'en emparèrent, et recouvrèrent l'important défilé de Bodenthal. Mais il n'en fut pas de même sur le versant opposé. Brunswick sentait l'importance de Pirmasens, qui fermait les défilés; il possédait des forces considérables, et se trouvait dans des positions excellentes. Pendant que l'armée de la Moselle faisait face sur la Sarre au reste de l'armée prussienne, douze mille hommes furent jetés de Hornbach sur Pirmasens. Le seul espoir des Français était d'enlever Pirmasens par une surprise; mais, aperçus et mitraillés dès leur première approche, il ne leur restait plus qu'à se retirer. C'est ce que voulait le général; mais les représentans s'y opposèrent, et ils ordonnèrent l'attaque sur trois colonnes, et par trois ravins qui aboutissaient à la hauteur sur laquelle est situé Pirmasens. Déjà nos soldats, grâce à leur bravoure, s'étaient fort avancés; la colonne de droite était même prête à franchir le ravin dans lequel elle marchait, et à tourner Pirmasens, lorsqu'un double feu, dirigé sur les deux flancs, vient l'accabler inopinément. Nos soldats résistent d'abord, mais le feu redouble, et ils sont enfin ramenés le long du ravin où ils s'étaient engagés. Les autres colonnes sont repliées de même, et toutes fuient le long des vallées, dans le plus grand désordre. L'armée fut obligée de se reporter au poste d'où elle était partie. Très heureusement, les Prussiens ne songèrent pas à la poursuivre, et ne firent pas même occuper son camp d'Hornbach, qu'elle avait quitté pour marcher sur Pirmasens. Nous perdîmes à cette affaire vingt-deux pièces de canon, et quatre mille hommes tués, blessés ou prisonniers. Cet échec du 14 septembre pouvait avoir une grande importance. Les coalisés, ranimés par le succès, songeaient à user de toutes leurs forces; ils se disposaient à marcher sur la Sarre et la Lauter, et à nous enlever ainsi les lignes de Wissembourg.

Le siége de Lyon se poursuivait avec lenteur. Les Piémontais, en débouchant par les Hautes-Alpes, dans les vallées de la Savoie, avaient fait diversion, et obligé Dubois-Crancé et Kellermann à diviser leurs forces. Kellermann s'était porté en Savoie. Dubois-Crancé, resté devant Lyon avec des moyens insuffisans, faisait inutilement pleuvoir le fer et le feu sur cette malheureuse cité, qui, résolue à tout souffrir, ne pouvait plus être réduite par les désastres du blocus et du bombardement, mais seulement par une attaque de vive force.

Aux Pyrénées, nous venions d'éprouver un sanglant échec. Nos troupes étaient restées depuis les dernier événemens aux environs de Perpignan; les Espagnols se trouvaient dans leur camp du Mas-d'Eu. Nombreux, aguerris, et commandés par un général habile, ils étaient pleins d'ardeur et d'espérance. Nous avons déjà décrit le théâtre de la guerre. Les deux vallées presque parallèles du Tech et de la Tet partent de la grande chaîne et débouchent vers la mer; Perpignan est dans la seconde de ces vallées. Ricardos avait franchi la première ligne du Tech, puisqu'il se trouvait au Mas-d'Eu, et il avait résolu de passer la Tet fort au-dessus de Perpignan, de manière à tourner cette place, et à forcer notre armée à l'abandonner. Dans ce but, il songea d'abord à s'emparer de Villefranche. Cette petite forteresse, placée sur le cours supérieur de la Tet, devait assurer son aile gauche contre le brave Dagobert, qui, avec trois mille hommes, obtenait des succès en Cerdagne. En conséquence, vers les premiers jours d'août, il détacha le général Crespo avec quelques bataillons. Celui-ci n'eut qu'à se présenter devant Villefranche; le commandant lui en ouvrit lâchement les portes. Crespo y laissa garnison, et vint rejoindre Ricardos. Pendant ce temps, Dagobert, avec un très petit corps, parcourut toute la Cerdagne, replia les Espagnols jusqu'à la Seu-d'Urgel, et songea même à les repousser jusqu'à Campredon. Cependant la faiblesse du détachement de Dagobert, et la forteresse de Villefranche, rassurèrent Ricardos contre les succès des Français sur son aile gauche. Ricardos persista donc dans son offensive. Le 31 août, il fit menacer notre camp sous Perpignan, passa la Tet au-dessus de Soler, en chassant devant lui notre aile droite, qui vint se replier à Salces, à quelques lieues en arrière de Perpignan, et tout près de la mer. Dans cette position, les Français, les uns enfermés dans Perpignan, les autres acculés sur Salces, ayant la mer à dos, se trouvaient dans une position des plus dangereuses. Dagobert, il est vrai, remportait de nouveaux avantages dans la Cerdagne, mais trop peu importans pour alarmer Ricardos. Les représentans Fabre et Cassaigne, retirés avec l'armée à Salces, résolurent d'appeler Dagobert en remplacement de Barbantane, afin de ramener la fortune sous nos drapeaux. En attendant l'arrivée du nouveau général, ils projetèrent un mouvement combiné entre Salces et Perpignan, pour sortir de cette situation périlleuse. Ils ordonnèrent à une colonne de s'avancer de Perpignan, et d'attaquer les Espagnols par derrière, tandis qu'eux-mêmes, quittant leurs positions, les attaqueraient de front. En effet, le 15 septembre, le général Davoust sort de Perpignan avec six ou sept mille hommes, tandis que Pérignon se dirige de Salces sur les Espagnols. Au signal convenu, on se jette des deux côtés sur le camp ennemi; les Espagnols, pressés de toutes parts, sont obligés de fuir derrière la Tet, en abandonnant vingt-six pièces de canon. Ils viennent aussitôt se replacer au camp du Mas-d'Eu, d'où ils étaient partis pour exécuter cette offensive hardie, mais malheureuse.

Dagobert arriva sur ces entrefaites, et ce guerrier, âgé de soixante-quinze ans, réunissant la fougue d'un jeune homme à la prudence consommée d'un vieux général, se hâta de signaler son arrivée par une tentative sur le camp du Mas-d'Eu. Il divisa son attaque en trois colonnes: l'une, partant de notre droite, et marchant par Thuir sur Sainte-Colombe, devait tourner les Espagnols; la seconde, agissant au centre, était chargée de les attaquer de front et de les culbuter; enfin la troisième, opérant vers la gauche, devait se placer dans un bois et leur fermer la retraite. Cette dernière, commandée par Davoust, attaqua à peine, et s'enfuit en désordre. Les Espagnols purent alors diriger toutes leurs forces sur les deux autres colonnes du centre et de la droite. Ricardos, jugeant que tout le danger était à droite, y porta ses plus grandes forces, et parvint à repousser les Français. Au centre seul, Dagobert, animant tout par sa présence, emporta les retranchemens qui étaient devant lui, et allait même décider de la victoire, lorsque Ricardos, revenant avec les troupes victorieuses à la gauche et à la droite, accabla son ennemi de toutes ses forces réunies. Cependant le brave Dagobert résistait encore, lorsqu'un bataillon met bas les armes, en criant: Vive le roi! Dagobert indigné dirige deux pièces sur les traîtres, et tandis qu'il les foudroie, il rallie autour de lui un petit nombre de braves restés fidèles, et se retire avec quelques cents hommes, sans que l'ennemi, intimidé par sa fière contenance, ose le poursuivre.

Certainement ce brave général n'avait mérité que des lauriers par sa fermeté au milieu d'un tel revers, et si sa colonne de gauche eût mieux agi, si ses bataillons du centre ne se fussent pas débandés, ses dispositions auraient été suivies d'un plein succès. Néanmoins, la défiance ombrageuse des représentans lui imputa ce désastre. Blessé de cette injustice, il retourna prendre le commandement subalterne de la Cerdagne. Notre armée se trouva donc encore refoulée sur Perpignan, et exposée à perdre l'importante ligne de la Tet.

Le plan de campagne du 2 septembre avait été mis à exécution dans la Vendée. La division de Mayence devait, comme on l'a vu, agir par Nantes. Le comité de salut public, qui recevait des nouvelles alarmantes sur les projets des Anglais sur l'Ouest, approuva tout à fait l'idée de porter les principales forces vers les côtes. Rossignol et son parti en conçurent beaucoup d'humeur, et écrivirent au ministère des lettres qui ne faisaient attendre d'eux qu'une faible coopération aux plans convenus. La division de Mayence marcha donc sur Nantes, où elle fut reçue avec de grandes démonstrations de joie, et au milieu des fêtes. Un banquet était préparé, et avant de s'y rendre, on préluda au festin par une vive escarmouche avec les partis ennemis répandus sur les bords de la Loire. Si la colonne de Nantes était joyeuse d'être réunie à la célèbre armée de Mayence, celle-ci n'était pas moins satisfaite de servir sous le brave Canclaux, et avec sa division déjà signalée par la défense de Nantes et par une foule de faits honorables. D'après le plan concerté, des colonnes partant de tous les points du théâtre de la guerre devaient se réunir au centre et y écraser l'ennemi. Canclaux, général de l'armée de Brest, partant de Nantes, devait descendre la rive gauche de la Loire, tourner autour du vaste lac de Grand-Lieu, balayer la Vendée inférieure, remonter ensuite vers Machecoul, et se trouver à Léger le 11 ou le 12. Son arrivée sur ce dernier point était le signal du départ pour les colonnes de l'armée de La Rochelle, chargées d'assaillir le pays par le Midi et l'Est. On se souvient que l'armée de La Rochelle, sous les ordres de Rossignol, général en chef, se composait de plusieurs divisions: celle des Sables était commandée par Mieszkousky, celle de Luçon par Beffroy, celle de Niort par Chalbos, celle de Saumur par Santerre, celle d'Angers par Duhoux. A l'instant où Canclaux arriverait à Léger, la colonne des Sables avait ordre de se mettre en mouvement, de se trouver le 13 à Saint-Fulgent, le 14 aux Herbiers, et le 16 enfin, d'être avec Canclaux à Mortagne. Les colonnes de Luçon, de Niort, devaient, en se donnant la main, avancer vers Bressuire et Argenton, et avoir atteint cette hauteur le 14; enfin, les colonnes de Saumur et d'Angers, partant de la Loire, devaient arriver aussi le 14 aux environs de Vihiers et Chemillé. Ainsi, d'après ce plan, tout le pays devait être parcouru du 14 au 16, et les rebelles allaient être enfermés par les colonnes républicaines entre Mortagne, Bressuire, Argenton, Vihiers et Chemillé. Leur destruction devenait alors inévitable.

On a déjà vu que, deux fois repoussés de Luçon avec un dommage considérable, les Vendéens avaient fort à coeur de prendre une revanche. Ils se réunirent en force avant que les républicains eussent exécuté leurs projets; et tandis que Charette assiégeait le camp des Naudières du côté de Nantes, ils attaquèrent la division de Luçon, qui s'était avancée jusqu'à Chantonay. Ces deux tentatives eurent lieu le 5 septembre. Celle de Charette sur les Naudières fut repoussée; mais l'attaque sur Chantonay, imprévue et bien dirigée, jeta les républicains dans le plus grand désordre. Le jeune et brave Marceau fit des prodiges pour éviter un désastre; mais sa division, après avoir perdu ses bagages et son artillerie, se retira pêle-mêle à Luçon. Cet échec pouvait nuire au plan projeté, parce que la désorganisation de l'une des colonnes laissait un vide entre la division des Sables et celle de Niort; mais les représentans firent les efforts les plus actifs pour la réorganiser, et on envoya des courriers à Rossignol, afin de le prévenir de l'événement.

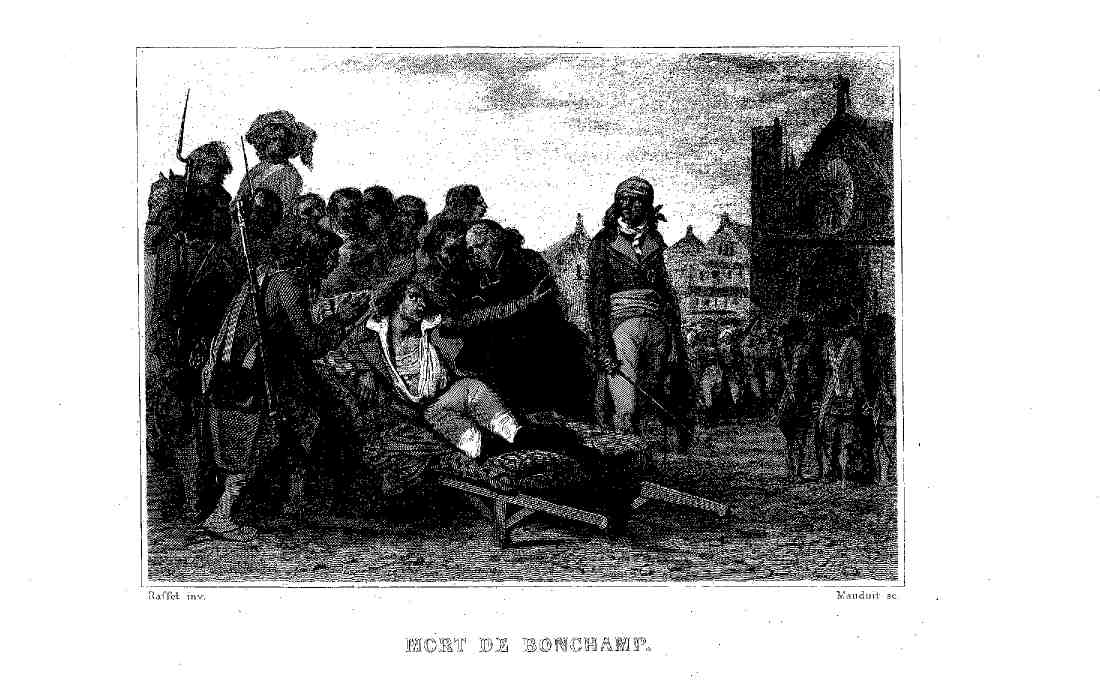

Tous les Vendéens étaient dans ce moment réunis aux Herbiers, autour du généralissime d'Elbée. La division était parmi eux comme chez leurs adversaires, car le coeur humain est partout le même, et la nature ne réserve pas le désintéressement et les vertus pour un parti, en laissant exclusivement à l'autre l'orgueil, l'égoïsme et les vices. Les chefs vendéens se jalousaient entre eux comme les chefs républicains. Les généraux avaient peu de considération pour le conseil supérieur, qui affectait une espèce de souveraineté. Possédant la force réelle, ils n'étaient nullement disposés à céder le commandement à un pouvoir qui ne devait qu'à eux-mêmes sa fictive existence. Ils enviaient d'ailleurs le généralissime d'Elbée, et prétendaient que Bonchamps eût été mieux fait pour leur commander à tous. Charette, de son côté, voulait rester seul maître de la Basse-Vendée. Ils étaient donc peu disposés à s'entendre, et à concerter un plan en opposition à celui des républicains. Une dépêche interceptée venait de leur faire connaître les projets de leurs ennemis. Bonchamps fut le seul qui proposa un projet hardi et qui révélait des pensées profondes. Il pensait qu'il ne serait pas possible de résister long-temps aux forces de la république réunies dans la Vendée; qu'il était pressant de s'arracher de ces bois, de ces ravins, où l'on serait éternellement enseveli, sans connaître les coalisés et sans être connu d'eux; en conséquence il soutint qu'au lieu de s'exposer à être détruit, il valait mieux sortir en colonne serrée de la Vendée, et s'avancer dans la Bretagne où l'on était désiré, et où la république ne s'attendait pas à être frappée. Il conseilla de marcher jusques aux côtes de l'Océan, de s'emparer d'un port, de communiquer avec les Anglais, d'y recevoir un prince émigré, de se reporter de là sur Paris, et de faire ainsi une guerre offensive et décisive. Cet avis, qu'on prête à Bonchamps, ne fut pas suivi des Vendéens, dont les vues étaient toujours aussi bornées, et qui avaient toujours une aussi grande répugnance à quitter leur sol. Leurs chefs ne songèrent qu'à se partager le pays en quatre portions, pour y régner individuellement. Charette eut la Basse-Vendée, M. de Bonchamps les bords de la Loire du côté d'Angers, M. de La Rochejaquelein le reste du Haut-Anjou, M. de Lescure toute la partie insurgée du Poitou. M. d'Elbée conserva son titre inutile de généralissime, et le conseil supérieur son autorité fictive.

Le 9, Canclaux se mit en mouvement, laissa au camp des Naudières une forte réserve sous les ordres de Grouchy et d'Haxo, pour protéger Nantes, et achemina la colonne de Mayence vers Léger. Pendant ce temps l'ancienne armée de Brest, sous les ordres de Beysser, faisant le circuit de la Basse-Vendée par Pornic, Bourneuf et Machecoul, devait se rejoindre à Léger avec la colonne de Mayence.

Ces mouvemens, dirigés par Canclaux, s'exécutèrent sans obstacles. La colonne de Mayence, dont Kléber commandait l'avant-garde, et Aubert-Dubayet le corps de bataille, chassa tous les ennemis devant elle. Kléber, à l'avant-garde, aussi loyal qu'héroïque, faisait camper ses troupes hors des villages pour empêcher les dévastations. «En passant, dit-il, devant le beau lac de Grand-Lieu, nous avions des paysages charmans, et des échappées de vue aussi agréables que multipliées. Sur une prairie immense erraient au hasard de nombreux troupeaux abandonnés à eux-mêmes. Je ne pus m'empêcher de gémir sur le sort de ces infortunés habitans, qui, égarés et fanatisés par leurs prêtres, repoussaient les bienfaits d'un nouvel ordre de choses pour courir à une destruction certaine.» Kléber fit des efforts continuels pour protéger le pays contre les soldats, et réussit le plus souvent. Une commission civile avait été jointe à l'état-major pour faire exécuter le décret du 1er août, qui ordonnait de ruiner le sol et d'en transporter la population ailleurs. Il était défendu aux soldats de mettre le feu; et ce n'était que d'après les ordres des généraux et de la commission civile, que les moyens de destruction devaient être employés.

On était arrivé le 14 à Léger, et la colonne de Mayence s'y était réunie à celle de Brest, commandée par Beysser. Pendant ce temps, la colonne des Sables, sous les ordres de Mieszkousky, s'était avancée à Saint-Fulgent, suivant le plan convenu, et donnait déjà la main à l'armée de Canclaux. Celle de Luçon, retardée un moment par sa défaite à Chantonay, était demeurée en arrière; mais, grâce au zèle des représentans qui lui avaient donné un nouveau général, Beffroy, elle s'était reportée en avant. Celle de Niort se trouvait à la Châtaigneraie. Ainsi, quoique le mouvement général eût été retardé d'un jour ou deux sur tous les points, et que Canclaux ne fût arrivé que le 14 à Léger, où il aurait dû se trouver le 12, le retard étant commun à toutes les colonnes, l'ensemble n'en était pas détruit, et on pouvait poursuivre l'exécution du plan de campagne. Mais, dans cet intervalle de temps, la nouvelle de la défaite essuyée par la division de Luçon était arrivée à Saumur; Rossignol, Ronsin et tout l'état-major avaient pris l'alarme; et, craignant qu'il n'arrivât de semblables accidens aux deux autres colonnes de Niort et des Sables, dont ils suspectaient la force, ils décidèrent de les faire rentrer sur-le-champ dans leurs premiers postes. Cet ordre était des plus imprudens; cependant il n'était pas donné de mauvaise foi, et dans l'intention de découvrir Canclaux et d'exposer ses ailes; mais on avait peu de confiance en son plan, on était très disposé, au moindre obstacle, à le juger impossible, et à l'abandonner. C'est là sans doute ce qui détermina l'état-major de Saumur à ordonner le mouvement rétrograde des colonnes de Niort, de Luçon et des Sables.

Canclaux, poursuivant sa marche, avait fait de nouveaux progrès; il avait attaqué Montaigu sur trois points: Kléber, par la route de Nantes, Aubert-Dubayet, par celle de Roche-Servière, et Beysser, par celle de Saint-Fulgent, s'y étaient précipités à la fois, et en avaient bientôt délogé l'ennemi. Le 17, Canclaux prit Clisson; et, ne voyant pas encore agir Rossignol, il résolut de s'arrêter, et de se borner à des reconnaissances, en attendant de nouveaux renseignemens.

Canclaux s'établit donc aux environs de Clisson, laissa Beysser à Montaigu, et porta Kléber avec l'avant-garde à Torfou. On était là le 18. Le contre-ordre donné de Saumur était arrivé à la division de Niort, et avait été communiqué aux deux autres divisions de Luçon et des Sables; sur-le-champ elles s'étaient retirées, et avaient jeté, par leur mouvement rétrograde, les Vendéens dans l'étonnement, et Canclaux dans le plus grand embarras. Les Vendéens étaient environ cent mille sous les armes. Un nombre immense d'entre eux se trouvait du côté de Vihiers et de Chemillé, en face des colonnes de Saumur et d'Angers; un nombre plus considérable encore du côté de Clisson et de Mortagne, sur Canclaux. Les colonnes d'Angers et de Saumur, en les voyant si nombreux, disaient que c'était l'armée de Mayence qui les leur rejetait sur les bras, et se plaignaient de ce plan qui les exposait à recevoir un ennemi si formidable. Cependant il n'en était rien, et les Vendéens étaient partout debout en assez grand nombre pour occuper les républicains sur tous les points. Ce jour même, loin de se jeter sur les colonnes de Rossignol, ils marchaient sur Canclaux: d'Elbée et Lescure quittaient la Haute-Vendée pour joindre l'armée de Mayence.

Par une singulière complication d'événemens, Rossignol, en apprenant les succès de Canclaux, qui avait pénétré jusqu'au centre de la Vendée, contremande ses premiers ordres de retraite, et enjoint à ses colonnes de se reporter en avant. Les colonnes de Saumur et d'Angers, placées à sa portée, agissent les premières, et escarmouchent, l'une à Doué, l'autre aux ponts de Cé. Les avantages sont balancés. Le 18, celle de Saumur, commandée par Santerre, veut s'avancer de Vihiers à un petit village nommé Coron. Artillerie, cavalerie, infanterie, se trouvent, par de mauvaises dispositions, accumulées confusément dans les rues de ce village qui était dominé. Santerre veut réparer cette faute et faire reculer les troupes pour les mettre en bataille sur une hauteur; mais Ronsin, qui, en l'absence de Rossignol, s'attribuait une autorité supérieure, reproche à Santerre d'ordonner la retraite, et s'y oppose. Dans ce moment, les Vendéens fondent sur les républicains, un horrible désordre se communique à toute la division. Il s'y trouvait beaucoup d'hommes du nouveau contingent levé avec le tocsin; ceux-ci se débandent; tout est entraîné et fuit confusément, de Coron à Vihiers, à Doué et à Saumur. Le lendemain 19, les Vendéens marchent contre la division d'Angers, commandée par Duhoux. Aussi heureux que la veille, ils repoussent les républicains jusqu'au-delà d'Érigné, et s'emparent de nouveau des ponts de Cé.

Du côté de Canclaux, on se bat avec la même activité. Le même jour, vingt mille Vendéens, placés aux environs de Torfou, fondent sur l'avant-garde de Kléber, composée tout au plus de deux mille hommes. Kléber se place au milieu de ses soldats, et les soutient contre cette foule d'assaillans. Le terrain sur lequel il se bat est un chemin dominé par des hauteurs; malgré le désavantage de la position, il ne se retire qu'avec ordre et fermeté. Cependant, une pièce d'artillerie ayant été démontée, un peu de confusion se répand dans ses bataillons, et ses braves plient pour la première fois. A cette vue, Kléber, pour arrêter l'ennemi, place un officier avec quelques soldats auprès d'un pont, et leur dit: Mes amis, vous vous ferez tuer. Ils exécutent cet ordre avec un admirable héroïsme. Sur ces entrefaites, le corps de bataille arrive, et rétablit le combat; les Vendéens sont enfin repoussés bien loin, et punis de leur avantage passager.

Tous ces événemens s'étaient passés le 19; l'ordre de se reporter en avant, qui avait si mal réussi aux deux divisions de Saumur et d'Angers, n'était pas encore parvenu, à cause des distances, aux colonnes de Luçon et de Niort. Beysser était toujours à Montaigu, formant la droite de Canclaux et se trouvant découvert. Canclaux voulant mettre Beysser à l'abri, lui ordonna de quitter Montaigu et de se rapprocher du corps de bataille. Il enjoignit à Kléber de s'avancer du côté de Beysser pour protéger son mouvement. Beysser, trop négligent, avait laissé sa colonne mal gardée dans Montaigu. MM. de Lescure et Charette la surprirent, et l'auraient anéantie sans la bravoure de deux bataillons, qui, par leur opiniâtreté, arrêtèrent la rapidité de la poursuite et de la retraite. L'artillerie et les bagages furent perdus, et les débris de cette colonne coururent à Nantes, où ils furent reçus par la brave réserve laissée pour protéger la place. Canclaux résolut alors de rétrograder, pour ne pas rester en flèche dans le pays, exposé à tous les coups des Vendéens. Il se replia en effet sur Nantes avec ses braves Mayençais, qui ne furent pas entamés, grâce à leur attitude imposante, et aux refus de Charette, qui ne voulut pas se réunir à MM. d'Elbée et de Bonchamps, dans la poursuite des républicains.

La cause qui empêcha le succès de cette nouvelle expédition sur la Vendée est évidente. L'état-major de Saumur avait été mécontent du plan qui adjugeait la colonne de Mayence à Canclaux; l'échec du 5 septembre fut pour lui un prétexte suffisant de se décourager, et de renoncer à ce plan. Un contre-ordre fut aussitôt donné aux colonnes des Sables, de Luçon et de La Rochelle. Canclaux, qui s'était avancé avec succès, se trouva ainsi découvert, et l'échec de Torfou rendit sa position encore plus difficile. Cependant l'armée de Saumur, en apprenant ses progrès, marcha de Saumur et d'Angers, à Vihiers et Chemillé, et si elle ne s'était pas si tôt débandée, il est probable que la retraite des ailes n'aurait pas empêché le succès définitif de l'entreprise. Ainsi, trop de promptitude à renoncer au plan proposé, la mauvaise organisation des nouvelles levées, et la puissance des Vendéens, qui étaient plus de cent mille sous les armes, furent les causes de ces nouveaux revers. Mais il n'y avait ni trahison de la part de l'état-major de Saumur, ni vice dans le plan de Canclaux. L'effet de ces revers était funeste, car la nouvelle résistance de la Vendée réveillait toutes les espérances des contre-révolutionnaires, et aggravait singulièrement les périls de la république. Enfin, si les armées de Brest et de Mayence n'en étaient pas ébranlées, celle de La Rochelle se trouvait encore une fois désorganisée, et tous les contingens, provenant de la levée en masse, rentraient dans leurs foyers, en y portant le plus grand découragement.

Les deux partis de l'armée s'empressèrent aussitôt de s'accuser. Philippeaux, toujours plus ardent, écrivit au comité de salut public une lettre bouillante d'indignation, où il attribua à une trahison le contre-ordre donné aux colonnes de l'armée de la Rochelle. Choudieu et Richard, commissaires à Saumur, écrivirent des réponses aussi injurieuses, et Ronsin courut auprès du ministère et du comité de salut public pour dénoncer les vices du plan de campagne. Canclaux, dit-il, faisant agir des masses trop fortes dans la Basse-Vendée, avait rejeté sur la Haute-Vendée toute la population insurgée, et avait amené la défaite des colonnes de Saumur et d'Angers. Enfin, rendant calomnies pour calomnies, Ronsin répondit au reproche de trahison par celui d'aristocratie, et dénonça à la fois les deux armées de Brest et de Mayence, comme remplies d'hommes suspects et malintentionnés. Ainsi s'envenimait toujours davantage la querelle du parti jacobin contre le parti qui voulait la discipline et la guerre régulière.

L'inconcevable déroute de Menin, l'inutile et meurtrière tentative sur Pirmasens, les défaites aux Pyrénées-Orientales, la fâcheuse issue de la nouvelle expédition sur la Vendée, furent connues à Paris presque en même temps, et y causèrent la plus funeste impression. Ces nouvelles se répandirent successivement du 18 au 25 septembre, et, suivant l'usage, la crainte excita la violence. On a déjà vu que les plus ardens agitateurs se réunissaient aux Cordeliers, où l'on s'imposait encore moins de réserve qu'aux Jacobins, et qu'ils régnaient au ministère de la guerre sous le faible Bouchotte. Vincent était leur chef à Paris, comme Ronsin dans la Vendée, et ils saisirent cette occasion de renouveler leurs plaintes accoutumées. Placés au-dessous de la convention, ils auraient voulu écarter son autorité incommode, qu'ils rencontraient aux armées dans la personne des représentans, et à Paris dans le comité de salut public. Les représentans en mission ne leur laissaient pas exécuter les mesures révolutionnaires avec toute la violence qu'ils désiraient y mettre; le comité de salut public, réglant souverainement toutes les opérations suivant des vues plus élevées et plus impartiales, les contrariait sans cesse, et il était de tous les obstacles celui qui les gênait le plus; aussi leur venait-il souvent à l'esprit de faire établir le nouveau pouvoir exécutif, d'après le mode adopté par la constitution.

La mise en vigueur de la constitution, souvent et méchamment demandée par les aristocrates, avait de grands périls. Elle exigeait de nouvelles élections, remplaçait la convention par une autre assemblée, nécessairement inexpérimentée, inconnue au pays, et renfermant toutes les factions à la fois. Les révolutionnaires enthousiastes, sentant ce danger, ne demandaient pas le renouvellement de la représentation nationale, mais réclamaient l'exécution de la constitution en ce qui convenait à leurs vues. Placés presque tous dans les bureaux, ils voulaient seulement la formation du ministère constitutionnel, qui devait être indépendant du pouvoir législatif, et par conséquent du comité de salut public. Vincent eut donc l'audace de faire rédiger une pétition aux Cordeliers, pour demander l'organisation du ministère constitutionnel, et le rappel des députés en mission. L'agitation fut des plus vives. Legendre, ami de Danton, et déjà rangé parmi ceux dont l'énergie semblait se ralentir, s'y opposa vainement, et la pétition fut adoptée, à un article près, celui qui demandait le rappel des représentans en mission. L'utilité de ces représentans était si évidente, et il y avait dans cette clause quelque chose de si personnel contre les membres de la convention, qu'on n'osa pas y persister. Cette pétition provoqua beaucoup de tumulte à Paris, et compromit sérieusement l'autorité naissante du comité de salut public.

Outre ces adversaires violens, ce comité en avait encore d'autres parmi les nouveaux modérés, qu'on accusait de reproduire le système des girondins, et de contrarier l'énergie révolutionnaire. Fortement prononcés contre les cordeliers, les jacobins, les désorganisateurs des armées, ils ne cessaient de faire leurs plaintes au comité, et lui reprochaient même de ne pas se déclarer assez fortement contre les anarchistes.

Le comité avait donc contre lui les deux nouveaux partis qui commençaient à se former. Suivant l'usage, ces partis profitèrent des événemens malheureux pour l'accuser, et tous deux, d'accord pour condamner ses opérations, les critiquèrent chacun à sa manière.

La déroute du 15 à Menin était déjà connue; les derniers revers de la Vendée commençaient à l'être confusément. On parlait vaguement d'une défaite à Coron, à Torfou, à Montaigu. Thuriot, qui avait refusé d'être membre du comité de salut public, et qu'on accusait d'être l'un des nouveaux modérés, s'éleva, au commencement de la séance, contre les intrigans, les désorganisateurs, qui venaient de faire, au sujet des subsistances, de nouvelles propositions extrêmement violentes. «Nos comités et le conseil exécutif, dit-il, sont harcelés, cernés par un ramas d'intrigans qui n'affichent le patriotisme que parce qu'il leur est productif. Oui, le temps est venu où il faut chasser ces hommes de rapine et d'incendie, qui croient que la révolution s'est faite pour eux, tandis que l'homme probe et pur ne la soutient que pour le bonheur du genre humain.» Les propositions combattues par Thuriot sont repoussées. Briez, l'un des commissaires envoyés à Valenciennes, lit alors un mémoire critique sur les opérations militaires; il soutient qu'on n'a jamais fait qu'une guerre lente et peu convenable au génie français, qu'on s'est toujours battu en détail, par petites masses, et que c'est dans ce système qu'il faut chercher la cause des revers qu'on a essuyés. Ensuite, sans attaquer ouvertement le comité de salut public, il paraît insinuer que ce comité n'a pas tout fait connaître à la convention, et que, par exemple, il y avait eu près de Douay un corps de six mille Autrichiens, qui aurait pu être enlevé et qui ne l'avait pas été. La convention, après avoir entendu Briez, l'adjoint au comité de salut public. Dans ce moment, arrivent les nouvelles détaillées de la Vendée, contenues dans une lettre de Montaigu. Ces détails alarmans excitent un élan général. «Au lieu de nous intimider, s'écrie un des membres, jurons de sauver la république!» A ces mots, l'assemblée entière se lève, et jure encore une fois de sauver la république, quels que soient les périls qui la menacent. Les membres du comité de salut public, qui n'étaient point encore arrivés, entrent dans ce moment. Barrère, le rapporteur ordinaire, prend la parole. «Tout soupçon dit-il, dirigé contre le comité de salut public, serait une victoire remportée par Pitt. Il ne faut pas donner à nos ennemis le trop grand avantage de déconsidérer nous-mêmes le pouvoir chargé de nous sauver.» Barrère fait ensuite connaître les mesures prises par le comité. «Depuis plusieurs jours, continue-t-il, le comité avait lieu de soupçonner que de graves fautes avaient été commises à Dunkerque, où l'on aurait pu exterminer jusqu'au dernier des Anglais, et à Menin, où aucun effort n'avait été fait pour arrêter les étranges effets de la terreur panique. Le comité a destitué Houchard, ainsi que le général divisionnaire Hédouville, qui n'a pas fait à Menin ce qu'il devait; et on examinera sur-le-champ la conduite de ces deux généraux; le comité va ensuite faire épurer tous les états-majors et toutes les administrations des armées; il a mis les flottes sur un pied qui leur permettra de se mesurer avec nos ennemis; il vient de lever dix-huit mille hommes; il vient d'ordonner un nouveau système d'attaque en masse; enfin, c'est dans Rome même qu'il veut attaquer Rome, et cent mille hommes, débarquant en Angleterre, iront étouffer à Londres le système de Pitt. C'est donc à tort que l'on a accusé le comité de salut public; il n'a pas cessé de mériter la confiance que la convention lui a jusqu'ici témoignée.»

Robespierre prend alors la parole: «Depuis long-temps, dit-il, on s'attache à diffamer la convention et le comité dépositaire de sa puissance. Briez, qui aurait dû mourir à Valenciennes, en est lâchement sorti, pour venir à Paris servir Pitt et la coalition, en déconsidérant le gouvernement. Ce n'est pas assez, ajoute-t-il, que la convention nous continue sa confiance. Il faut qu'elle le proclame solennellement, et qu'elle rapporte sa décision à l'égard de Briez, qu'elle vient de nous adjoindre.» Des applaudissemens accueillent cette demande; on décide que Briez ne sera pas joint au comité de salut public, et on déclare par acclamation que ce comité conserve toute la confiance de la convention nationale.

Les modérés étaient dans la convention, et ils venaient d'être repoussés, mais les adversaires les plus redoutables du comité, c'est-à-dire les révolutionnaires ardens, se trouvaient aux Jacobins et aux Cordeliers. C'était surtout de ces derniers qu'il fallait se défendre. Robespierre se rendit aux Jacobins, et usa de son ascendant sur eux: il développa la conduite du comité, il le justifia des doubles attaques des modérés et des exagérés, et fit sentir le danger des pétitions tendant à demander la formation du ministère constitutionnel. «Il faut, dit-il, qu'un gouvernement quelconque succède à celui que nous avons détruit; le système d'organiser en ce moment le ministère constitutionnel n'est autre chose que celui de chasser la convention elle-même, et de décomposer le pouvoir en présence des armées ennemies. Pitt peut seul être l'auteur de cette idée. Ses agens l'ont propagée, ils ont séduit les patriotes de bonne foi; et le peuple crédule et souffrant, toujours enclin à se plaindre du gouvernement, qui ne peut remédier à tous ses maux, est devenu l'écho fidèle de leurs calomnies et de leurs propositions. Vous, jacobins, s'écrie Robespierre, trop sincères pour être gagnés, trop éclairés pour être séduits, vous défendrez la Montagne qu'on attaque; vous soutiendrez le comité de salut public qu'on veut calomnier pour vous perdre, et c'est ainsi qu'avec vous il triomphera de toutes les menées des ennemis du peuple.»

Robespierre fut applaudi, et tout le comité dans sa personne. Les cordeliers furent ramenés à l'ordre, leur pétition oubliée; et l'attaque de Vincent, repoussée victorieusement, n'eut aucune conséquence.

Cependant il devenait urgent de prendre un parti à l'égard de la nouvelle constitution. Céder la place à de nouveaux révolutionnaires, équivoques, inconnus, probablement divisés parce qu'ils seraient issus de toutes les factions vivant au-dessous de la convention, était dangereux. Il fallait donc déclarer à tous les partis qu'on allait s'emparer du pouvoir, et qu'avant d'abandonner la république à elle même, et à l'action des lois qu'on lui avait données, on la gouvernerait révolutionnairement, jusqu'à ce qu'elle fût sauvée. De nombreuses pétitions avaient déjà engagé la convention à rester à son poste. Le 10 octobre, Saint-Just, portant la parole au nom du comité de salut public, proposa de nouvelles mesures de gouvernement. Il fit le tableau le plus triste de la France; il chargea ce tableau des sombres couleurs de son imagination mélancolique; et, avec le secours de son grand talent, et de faits d'ailleurs très vrais, il produisit une espèce de terreur dans les esprits. Il présenta donc et fit adopter un décret qui renfermait les dispositions suivantes. Par le premier article, le gouvernement de la France était déclaré révolutionnaire jusqu'à la paix; ce qui signifiait que la constitution était momentanément suspendue, et qu'une dictature extraordinaire était instituée jusqu'à l'expiration de tous les dangers. Cette dictature était conférée à la convention et au comité de salut public. «Le conseil exécutif, disait le décret, les ministres, les généraux, les corps constitués, sont placés sous la surveillance du comité de salut public, qui en rendra compte tous les huit jours à la convention.» Nous avons déjà expliqué comment la surveillance se changeait en autorité suprême, parce que les ministres, les généraux, les fonctionnaires, obligés de soumettre leurs opérations au comité, avaient fini par ne plus oser agir de leur propre mouvement, et par attendre tous les ordres du comité lui-même. On disait ensuite: «Les lois révolutionnaires doivent être exécutées rapidement. L'inertie du gouvernement étant la cause des revers, les délais pour l'exécution de ces lois seront fixés. La violation des délais sera punie comme un attentat à la liberté.» Des mesures sur les subsistances étaient ajoutées à ces mesures de gouvernement, car le pain est le droit du peuple, avait dit Saint-Just. Le tableau général des subsistances, définitivement achevé, devait être envoyé à toutes les autorités. Le nécessaire des départemens devait être approximativement évalué, et garanti; quant au superflu de chacun d'eux, il était soumis aux réquisitions, soit pour les armées, soit pour les provinces qui n'avaient pas le nécessaire. Ces réquisitions étaient réglées par une commission des subsistances. Paris devait être comme une place de guerre approvisionnée pour un an, à l'époque du 1er mars suivant. Enfin, on décrétait qu'il serait institué un tribunal, pour vérifier la conduite et la fortune de tous ceux qui avaient manié les deniers publics.

Par cette grande et importante déclaration, le gouvernement, composé du comité de salut public, du comité de sûreté générale, du tribunal extraordinaire, se trouvait complété et maintenu pendant la durée du danger. C'était déclarer la révolution en état de siége, et lui appliquer les lois extraordinaires de cet état, pendant tout le temps qu'il durerait. On ajouta à ce gouvernement extraordinaire diverses institutions réclamées depuis long-temps, et devenues inévitables. On demandait une armée révolutionnaire, c'est-à-dire une force chargée spécialement de faire exécuter les ordres du gouvernement dans l'intérieur. Elle était décrétée depuis long-temps; elle fut enfin organisée par un nouveau décret[1]. On la composa de six mille hommes et de douze cents canonniers. Elle devait se déplacer, et se rendre de Paris dans les villes où sa présence serait nécessaire, et y demeurer en garnison aux dépens des habitans les plus riches. Les cordeliers en voulaient une par département; mais on s'y opposa en disant que ce serait revenir au fédéralisme que de donner à chaque département une force individuelle. Les mêmes cordeliers demandaient en outre qu'on fît suivre les détachemens de l'armée révolutionnaire d'une guillotine portée sur des roues. Toutes les idées surgissent dans l'esprit du peuple quand il se donne carrière. La convention repoussa toutes ces demandes, et s'en tint à son décret. Bouchotte, chargé de composer cette armée, la recruta dans tout ce que Paris renfermait de gens sans aveu, et prêts à se faire les satellites du pouvoir dominant. Il remplit l'état-major de jacobins, mais surtout de cordeliers; il arracha Ronsin à la Vendée et à Rossignol, pour le mettre à la tête de cette armée révolutionnaire. Il soumit la liste de cet état-major aux jacobins, et fit subir à chaque officier l'épreuve du scrutin. Aucun d'eux, en effet, ne fut confirmé par le ministre sans avoir été approuvé par la société.