Title: L'Illustration, No. 3727, 1er Août 1914

Author: Various

Release date: December 31, 2004 [eBook #14538]

Most recently updated: October 28, 2024

Language: French

Credits: Produced by Juliet Sutherland, Renald Levesque and the Online

Distributed Proofreading Team

|

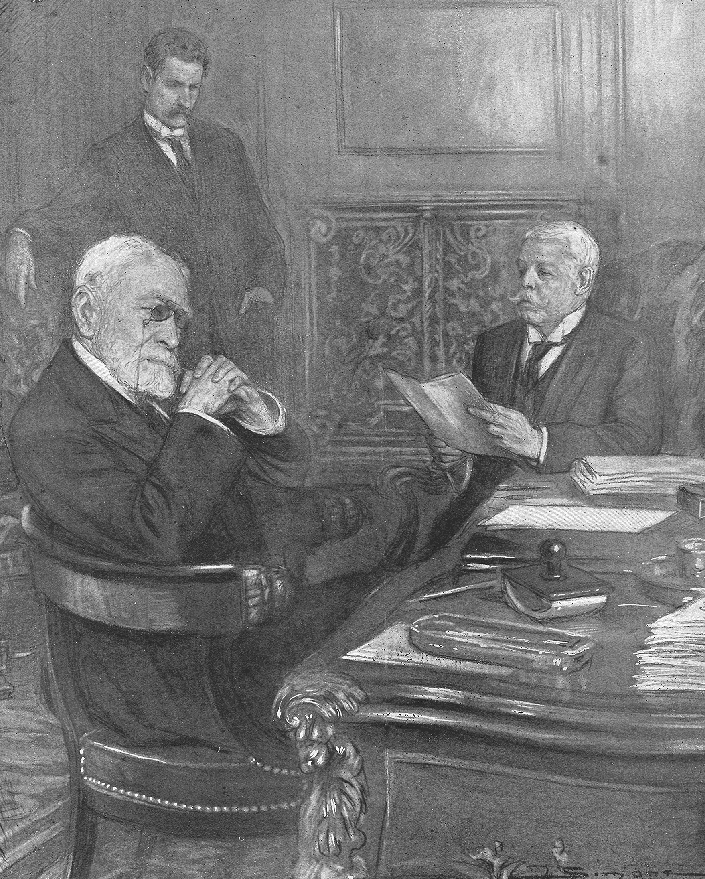

M. BIENVENU-MARTIN, M. P.H. BERTHELOT, BARON DE SCHOEN. LA NOTE VERBALE DE L'ALLEMAGNEVoir l'article à la page suivante.

|

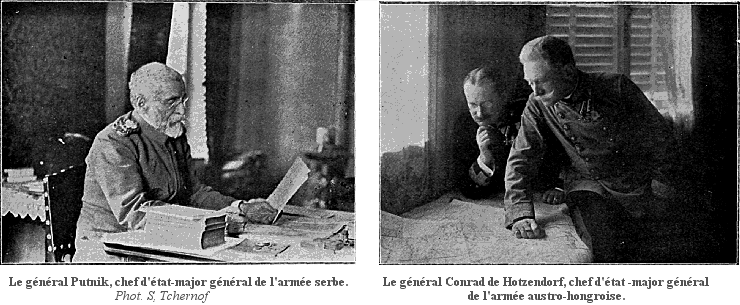

UNE CRISE EUROPÉENNELA GUERRE DE L'AUTRICHE CONTRE LA SERBIELa tension qui s'était manifestée, depuis le drame de Sarajevo, dans les rapports entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie a pris soudainement un caractère d'acuité inattendu, pour aboutir en quelques heures à une rupture des relations diplomatiques d'abord, puis à une déclaration de guerre. Jamais, depuis quarante ans au moins, la paix de l'Europe tout entière n'avait couru un péril pareil. Nous avons enregistré ici l'écho des démonstrations hostiles à la Serbie que l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand et de sa femme avait provoquées en Autriche-Hongrie, où, dès le premier moment, l'opinion avait nettement fait remonter jusqu'au gouvernement de Belgrade, accusé de favoriser plus ou moins ouvertement la propagande serbe en Bosnie-Herzégovine, la responsabilité de ce double crime. Rien, pourtant, ne pouvait faire prévoir les brutales conséquences de cet état d'esprit, justifié ou non. Le 23 juillet, à 6 heures du soir, le ministre d'Autriche-Hongrie à Belgrade, le baron Giesl, remettait au ministre intérimaire des Affaires étrangères du roi Pierre, M. Patchou, une note comminatoire, véritable ultimatum, dont le ton seul provoqua dans les chancelleries une stupéfaction profonde. Aux termes de cette note, l'Autriche exigeait de la Serbie, en substance: 1° La publication, au Journal officiel, d'une déclaration du gouvernement royal condamnant la propagande contre l'Autriche-Hongrie, exprimant le regret que des officiers et des fonctionnaires aient pris part à cette propagande, réprouvant toute tentative d'immixtion dans les destinées des populations de quelque partie de l'Autriche-Hongrie que ce soit, et menaçant de sévir contre quiconque irait à l'encontre des volontés ainsi manifestées: cette déclaration devait être portée à la connaissance de l'armée par un ordre du roi, inséré au bulletin militaire officiel;

|

2° L'engagement de réprimer toute action dirigée contre l'Autriche-Hongrie, et d'abord de supprimer les publications excitant au mépris ou à la haine de la double monarchie, et de dissoudre l'association nationaliste, dite Narodna Obrana, puis de révoquer les officiers et fonctionnaires coupables, dans le passé ou dans l'avenir, de s'être livrés à des manifestations anti-autrichiennes; 3° L'engagement d'ouvrir une enquête judiciaire contre les auteurs ou les partisans du «complot du 28 juin» (les meurtres de Sarajevo). Enfin, le gouvernement impérial et royal se réservait de fournir lui-même les noms des coupables à frapper et exigeait la présence dans la commission d'enquête judiciaire sur le complot d'un certain nombre de ses fonctionnaires. Il laissait au gouvernement serbe quarante-huit heures pour se déterminer,—jusqu'au samedi 25, à 6 heures du soir. Ce fut un coup de foudre, d'autant plus inquiétant qu'il se produisait au milieu d'un concours de circonstances tel, que tout était pour faire croire à un coup savamment préparé: le président de la République, à l'heure où cet ultimatum fut rendu public, venait de quitter le tsar et n'en eut connaissance qu'en pleine mer. De plus, une grève importante, et de nature à paralyser une mobilisation éventuelle, sévissait en Russie. Enfin, on venait d'apprendre l'échec du suprême effort tenté à Londres pour résoudre sans troubles la question de l'Ulster.

La Serbie montra en l'occurrence toute la sagesse qu'on pouvait attendre d'elle. Elle accepta, avec la plus louable abnégation, toutes les exigences formulées dans la note, ne faisant de réserves que sur deux points: elle demandait qu'on lui prouvât la culpabilité des fonctionnaires et officiers qu'on voulait l'obliger à sacrifier; elle souhaitait aussi des explications sur la façon dont les fonctionnaires de l'Autriche prendraient part à l'enquête qu'elle se déclarait prête à ouvrir. Ainsi, ayant remis sa réponse dans les délais à lui impartis, le gouvernement serbe pouvait espérer avoir évité la querelle de loup qu'on lui cherchait Quelle erreur était la sienne! M. Pachitch, président du Conseil, qui avait porté la note officielle au baron Giesl, était rentré à peine à son ministère, qu'il recevait du représentant de l'Autriche-Hongrie l'avis écrit que cette note, mise en regard des instructions qu'avait reçues ce diplomate, ne le pouvait satisfaire; qu'en conséquence, se conformant aux ordres de son gouvernement, il quittait Belgrade avec tout le personnel de la légation. |

L'EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH A ISCHL.

Phot. Hoeck,

prise le jour même de l'ultimatum à la Serbie.

|

L'Europe entière demeura stupéfaite. La note si brutale du cabinet de Vienne avait été communiquée, conformément aux usages, à toutes les chancelleries. Le vendredi matin, 24, le comte Szecsen de Temerin, ambassadeur d'Autriche-Hongrie, l'avait remise à M. Bienvenu-Martin, chargé, en l'absence de M. Viviani, qui accompagnait en Russie le chef de l'État, de l'intérim du ministère des Affaires étrangères. La diplomatie, fort émue de la grave crise si inopinément ouverte, s'était aussitôt préoccupée d'y faire face. La première question qu'elle se posa fut de savoir quelle allait être l'attitude de la Russie, protectrice des peuples slaves et plus particulièrement bienveillante à la Serbie.

|

UNE CAPITALE A PORTÉE DE FUSIL DE L'ENNEMI

|

Belgrade et Semlin sont en guerre... ... Semlin est la plus querelleuse: Elle a toujours les premiers torts. VICTOR HUGO, |

Une seule influence, évidemment, pouvait être efficace: celle de l'Allemagne. Mais, dès le début du conflit, le gouvernement germanique avait pris une attitude qui ne permettait guère de compter, de sa part, sur une intervention modératrice. Le 21 juillet, en effet, M. de Schoen, ambassadeur allemand à Paris, se présentait au quai d'Orsay et donnait lecture au ministre intérimaire des Affaires étrangères, en présence de M. Philippe Berthelot, directeur des affaires politiques, d'une note fort ambiguë, dont les explications ultérieures n'ont pas franchement établi le caractère. Il y était indiqué que le débat devait rester localisé entre Vienne et Belgrade et ne pas devenir une question d'alliances; que, s'il en était autrement, on pourrait redouter les conséquences les plus graves.

Cependant, le lendemain, on venait nous affirmer, de Berlin, dans un communiqué officieux, qu'il n'y avait pas eu accord préalable entre l'Autriche et l'Allemagne et que celle-ci n'avait connu la note de son alliée que par sa publication. Dans ces conjonctures inquiétantes, aucun des gouvernements—réserve faite, peut-être, pour le gouvernement autrichien—n'avait perdu son sang-froid. Chacun d'eux se bornait à prendre des mesures de sécurité et de conservation. D'abord, le gouvernement serbe—à la tête duquel est, depuis quelques semaines, le prince héritier, le roi Pierre, fatigué, ayant dû se résigner à prendre quelque repos—le gouvernement serbe, abandonnant Belgrade, indéfendable, se retirait, dès lundi, à Nisch, d'où il mobilisait l'armée nationale. Ses amis, ses alliés des récentes guerres, à peine remis des rudes saignées qu'ils ont subies, l'héroïque petit Montenegro, la Grèce, se rangeaient sans l'ombre d'une hésitation à ses côtés. La Roumanie affirmait sa volonté de voir, respecter le traité de Bucarest. L'Italie, l'Allemagne prenaient aussi leurs précautions. Mais les puissances de la Triple-Entente ne demeuraient point en reste. La Russie, très calme, très maîtresse d'elle-même, après avoir donné à la Serbie les meilleurs conseils, la Russie, où les grèves s'étaient éteintes au souffle froid venu de l'Occident, où la foule s'exaltait pour la lutte, s'apprêtait à mobiliser quatre arrondissements militaires, soit quatorze corps d'armée. L'Angleterre, dont la flotte, toute sur pied de guerre, venait précisément d'être passée en revue par le roi George, la maintenait mobilisée,—et, après avoir préconisé sans fruit la réunion d'une conférence internationale, affirmait d'un mot sa solidarité complète avec les deux nations amies. Chez nous, nulle émotion inquiétante,—car il faut dédaigner dans nos comptes quelques vagues remous de l'écume des faubourgs. De la confiance, de l'espoir, une magnifique sérénité, le plus parfait état d'esprit qu'on pût souhaiter. Comme nous le disons d'autre part, M. Raymond Poincaré avait décidé, dans la nuit de dimanche à lundi, de faire route directement vers les côtes de France, où son retour était impatiemment attendu. Il arrivait mercredi matin, à Dunkerque, un peu retardé par le brouillard, après avoir presque failli croiser, dans les Belts, l'empereur allemand, sur son yacht, revenant précipitamment, lui aussi, de sa croisière dans les eaux de Norvège. Et l'accueil qui lui fut fait, ces acclamations où son nom se mêlait aux cris de «Vive l'alliance! Vive l'armée! Vive la France!» sans qu'une voix discordante s'élevât sur son passage auront assez éloquemment exprimé au Président le sentiment de Paris, où bat, ardent, le coeur de la Patrie. Pourtant, la veille, le mardi 28 juillet, le comte Berchtold, au nom de l'Autriche, avait notifié aux puissances «l'état de guerre» avec la Serbie, et, tout aussitôt les hostilités commençaient, entraînant comme conséquences, dans les différents pays intéressés, une série de mesures sur lesquelles un secret complet est gardé. Est-ce le début du conflit «localisé» dont parlait la note communiquée par M. de Schoen au quai d'Orsay, ou faut-il, selon les termes de cette note, redouter «le conséquences les plus graves» dont elle menaçait? C'est l'énigme de cette heure inquiétante.

ADRIEN HÉBRARDAdrien Hébrard n'est plus. Si invraisemblable que ce puisse être, cet homme prodigieux et charmant a payé son tribut à la loi commune. Cette flamme s'est éteinte. Le directeur du Temps s'en va plein de jours. Il laisse après lui un grand nom, de grands travaux accomplis, l'image d'une activité joyeuse et, parmi les larmes et les regrets, des sourires. Il aurait pu se survivre en une oeuvre personnelle, enfermer dans des livres le parfum de son esprit. Il ne l'a pas voulu. La nature l'avait comblé de toutes les faveurs dont elle dispose, lui avait donné l'intelligence, la vivacité, la raison intuitive, l'équilibre, la sagesse, la clairvoyance qui empêche d'être dupe, l'indulgence qui empêche d'être cruel, et avec cela les grâces de la santé. S'asseoir à côté d'Hébrard devant une table bien servie, le voir déguster de vieux vins et savourer, tout en devisant, une chère délicate, c'était à la fois un délice et un réconfort. Au contact de cette philosophie, les nerfs s'apaisaient. On envisageait sainement les choses, on les ramenait à leur véritable proportion. On devenait lucide. On arrivait inquiet, troublé; et l'on partait affermi, ayant repris confiance en soi. Un entretien avec le «patron», c'était un bain d'optimisme. Cette autorité singulière, exercée sur tous ceux qui l'approchaient, il la devait non pas seulement à ses éminentes qualités intellectuelles et à sa force de persuasion, mais encore à une absence totale d'ambition et de vanité. Alors que tant d'autres, à sa place, eussent été avides d'honneurs, il dédaignait les récompenses, les consécrations qu'aurait justifiées l'éclat de son mérite. Il ne mettait point d'ostentation orgueilleuse à s'effacer. Il chérissait l'indépendance. Il haïssait la contrainte. Or il savait que les grandeurs sont des servitudes. Aux dignités, aux galons, il préférait le commerce de l'amitié, l'intimité des entretiens à bâtons rompus, le plaisir, pour lui sans égal, d'agir et de parler librement. Songez à ce que pouvait être sa carrière... Possédant tous les talents, tous les dons, il les laissait, si j'ose dire, en jachère. Il écrivait comme Renan et n'écrivait pas. Des années de silence précédèrent et suivirent les pages merveilleuses qu'il lut un jour aux Jardins, devant l'ombre émue de Gambetta. Élu sénateur par amusement, non point par soif du pouvoir, il prononça un discours que l'admiration de ses collègues qualifia de chef-d'oeuvre. Puis il s'en tint là, content d'avoir donné sa mesure, retombant le lendemain dans sa paresse. Il refusa un portefeuille des mains de M. de Freycinet, une ambassade des mains de M. Grévy. Il ne fit point la cour à l'Académie française qui, assurément, ne lui eût pas résisté. Mais elle exigeait des visites. Et les visites, c'est si ennuyeux! Il jouit, en témoin attentif, des spectacles du monde. De la fenêtre de son journal, il regardait les passants; son oeil fin les observait, sa voix les exhortait ou les raillait; son ironie les jugeait... Et de cette bouche malicieuse et gaie jaillissait une mitraille de mots définitifs,—à la Chamfort...

Rappellerai-je les principales étapes de l'existence de ce grand confrère qui restera notre maître? Il naquit, voilà quatre-vingt-un ans, dans un village du Tarn-et-Garonne. Il conquit ses licences à l'université de Toulouse... Jeune avocat, il se voua pendant quelques années à la défense de la veuve, de l'orphelin et du criminel. (Avec quelle bonhomie piquante et nuancée il nous contait ces premières causes, plus souvent perdues que gagnées!) Un vétéran du barreau le formait, le protégeait, lui infligeait d'utiles épreuves, trempait son éloquence en la pliant aux improvisations difficiles. Nous nous imaginons ce que devait être en son printemps Adrien Hébrard, allègre, gamin, soucieux de plaire, entreprenant, charmeur, et déjà jetant au vent, dans d'éblouissantes palabres, à la terrasse des cafés, les miettes de son génie... Quelques compatriotes devenus Parisiens le pressaient de venir les rejoindre. Il ne résista pas à la tentation. Il quitta le Capitole pour la capitale. Un petit emploi dans la direction du Temps, récemment fondé, lui avait été promis. Ses débuts furent modestes. Il était chargé de suivre et de commenter les cours de la Bourse de commerce. Il essaya de tempérer par une pointe d'humour la sévérité de ces matières; une phrase de son article initial a été sauvée de l'oubli; elle visait l'extrême faiblesse des savons: «Les savons sont bas, disait Hébrard; mais ils vont remonter, voici l'été.» Il ne tarda pas à exercer sur ses collaborateurs une influence prépondérante. Ils avaient besoin de lui, de son initiative, de sa fertilité d'invention, des ressources que son adresse procurait à la feuille honnête et pauvre, à l'organe d'opposition, écrasé sous les amendes, surveillé par la censure du Second Empire. A la mort de Nefftzer, il en assuma la direction... Dès lors, sa biographie se confond avec l'histoire du Temps. Durant plus d'un demi-siècle l'homme et le journal sont restés inséparables. Peut-on affirmer qu'ils se ressemblaient? Toute oeuvre évoque la physionomie morale de l'être qui l'a créée ou qui s'en occupe assidûment. Or la gravité du Temps, sa haute tenue, ne paraissaient guère refléter ce qu'il y avait en Hébrard de prime-sautier, de fantaisiste... Ne vous y trompez pas. Ne vous fiez pas aux apparences. Sous ces agréments superficiels se dissimulait une incomparable solidité. Nul, mieux que le directeur du Temps, n'a connu la politique, vu plus droit et plus clair, donné d'avis plus prophétiques, plus judicieux. Que de ministres, sans toujours l'avouer, ont eu recours aux avertissements de ce bon sens, aux scrupules de cette conscience, aux lumières de cette subtilité! Que de conseils furent secrètement sollicités et reçus dans le cabinet de la rue des Italiens, dans le salon du boulevard Malesherbes! Le «patron», vêtu de son éternelle jaquette noire, coiffé du petit melon, ou bien, les jours où il souffrait d'un bénin accès de goutte—jours propices aux longues confidences—enveloppé d'une douillette de flanelle blanche, tel un bon père dominicain, il écoutait son interlocuteur, non pas d'un air las ou morose, mais avec un affable empressement (toutes les manifestations de la vie l'intéressaient, l'amusaient); puis soudain, en quelques phrases où chantait son accent méridional, il débrouillait la difficulté, saisissait le joint, indiquait la solution élégante. «—Tiens, mon cher patron, je n'y avais pas pensé!» Lui, il pensait à tout, veillait à tout. Il flânait. Du moins on était tenté de le croire. Son dilettantisme, son exquis bavardage, allaient de bureau en bureau, s'attardaient sur l'escalier, au seuil de l'imprimerie. Mais rien n'échappait à ce chef, à ce psychologue, à ce critique. D'un coup d'oeil infaillible, il pénétrait jusqu'au fond, discernait le fort et le faible de chacun. Adoré de son peuple, il se montrait à la fois débonnaire et ferme. Je l'aperçois encore, dans la brasserie du Grand U qu'un passage intérieur reliait au cabinet directorial, assis à la «table des rédacteurs», partageant avec eux la morue lyonnaise, les cèpes provençale, la salade de lentilles... Une franche cordialité présidait à ces familières agapes. Ainsi, Ulysse, à bord de l'esquif qui transportait sa fortune, abreuvait et nourrissait fraternellement ses matelots. Mais qu'une négligence eût été commise, qu'une information essentielle manquât au journal, aussitôt un éclair de colère s'allumait dans l'oeil du maître; deux ou trois traits cinglants déshonoraient le coupable qui n'obtenait son pardon que le lendemain... Hébrard poursuivait, à travers les diversions et les menus vagabondages de sa vie, son idée fixe: l'amélioration du Temps. Il rêvait de l'alléger, de l'égayer, d'y introduire une note un peu frivole. «Je veux, disait-il avec cet air de se moquer de soi qui était une de ses grâces, semer quelques feux follets dans mon cimetière...» J'ai assisté à cette chasse aux littérateurs gais; j'y ai même coopéré, chargé d'ambassades qui ne furent pas toutes couronnées d'une entière réussite. Parfois certains humoristes célèbres redoutaient l'atmosphère de la glorieuse maison; ils craignaient que leur folie n'y parût inconvenante. Évidemment ils avaient tort. Mais cette idée les glaçait. Ils éprouvaient l'effroi des vaudevillistes qui franchissent, pour la première fois, le seuil de la Comédie-Française. Hébrard ne renonçait pas. Il recommençait une expérience dont les péripéties aiguillonnaient sa verve épigrammatique. Il n'échoua pas toujours. Il réussit à fixer chez lui de brillants écrivains qui rendent fort séduisantes la seconde et la troisième page du journal. Ce constant désir d'amélioration aboutit aux agrandissements, à la métamorphose du Temps; Hébrard, presque octogénaire, affronta gaillardement ces responsabilités, ces fatigues. Devant tant de vaillance, on demeure confondu. D'ailleurs ce courage n'éveillait point l'inquiétude ni la commisération, il s'accompagnait de joie. Notre doyen, resté le plus jeune de nous tous, était heureux. Il avait à peu près tout ce qui rend tolérable et même agréable notre bref séjour en ce bas monde: une sensibilité délicate, une universelle curiosité... Par sa physionomie, il appartenait à la fin du dix-huitième siècle. Il semblait que se prolongeât en lui cette période où l'on connut, avant l'orage révolutionnaire, la douceur de vivre. Il goûtait la société des femmes et, en dépit des ans, leur plaisait. «Quand je dîne en ville, me répétait-il souvent, je m'arrange en sorte que ma voisine soit persuadée que je suis amoureux d'elle.» Il adorait les lettres et les appréciait finement, fidèle à la culture classique, hostile aux extravagances du snobisme et de la mode, mais accessible, quand il les jugeait sincères, à de certaines formes nouvelles de la beauté. Il saisissait, avec une extraordinaire promptitude, le ridicule des hommes et des choses; il le fixait dans ces mots dont un recueil tôt ou tard sera formé. Voyant qu'un directeur de théâtre quittait le café sans emmener son commanditaire: «Tiens, s'écriait-il, X... vient d'oublier son porte-monnaie.» D'un félibre sympathique et agité, il disait: «C'est un hanneton qui se prend pour une cigale.» Ces traits bon enfant, meurtriers à cause de leur justesse, partaient de lui sans qu'il les cherchât. Il était né spirituel. Il était né bienfaisant. Il obligeait ceux qu'il aimait d'une façon efficace, mais d'une façon discrète; il ne les écrasait pas sous le poids des services publiquement étalés. Il voulait que la reconnaissance ne leur fût pas un fardeau. Il exécrait la lourdeur, la brutalité, la vulgarité... Sa figure subsistera, avec deux ou trois autres, comme le parfait symbole de l'esprit français... Pauvre cher grand ami! Il s'est endormi dans une illusion suprême. Il ne s'est pas vu mourir... La Providence, par une dernière marque de tendresse, lui a clos les yeux au moment où de trop laides et trop barbares images les eussent blessés... Ce vieillard qui fit aimer la vieillesse sera parti, comme il avait vécu, en respirant les roses de la vie... Et, demain, il s'en ira vers le bourg de Grisolles qu'il avait un peu délaissé depuis sa naissance, mais où il comptait bien revenir. C 'est là qu'il désire reposer, dans le petit cimetière, à l'ombre de l'antique église, auprès des siens. Il a défendu que le tumulte de Paris l'escortât; il a repoussé les hommages et les pompes dont il avait pu si souvent mesurer la banalité. Inclinons-nous devant une simplicité et une pudeur qui achèvent de le peindre. Envoyons, avec l'expression de notre inconsolable douleur, à son frère Jacques, collaborateur de son oeuvre, à ses trois fils dépositaires de sa pensée, l'adieu qu'il nous eût été doux d'aller lui porter nous-mêmes. ADOLPHE BRISSON. Le Temps de mercredi soir, après avoir évoqué, dans un article d'adieux empreint d'une émotion profonde, l'admirable carrière du maître journaliste que fut Adrien Hébrard, y ajoute de brèves notes biographiques et quelques détails très sobres sur sa mort: «On chercherait vainement, dit-il, une biographie quelconque imprimée d'Adrien Hébrard. Sa vie durant, notre directeur se refusa aux plus petites contributions de ce genre. Dans l'Annuaire de l'Association des journalistes républicains, à laquelle il appartenait depuis sa fondation, se trouve seule la date de sa naissance: 1er juin 1833. «Il était né à Grisolles, chef-lieu de canton de Tarn-et-Garonne, voisin de Toulouse. Il avait fait ses études au lycée de cette ville, et commencé ses études de droit qu'il devait terminer à Paris. «Là, il se lia de très bonne heure avec Nefftzer et Gambetta. «Avec Nefftzer, Adrien Hébrard participa à la fondation du Temps, le 25 avril 1861. Il y fut bientôt chargé du Bulletin du jour, qui était l'appréciation quotidienne et motivée des événements importants de la France et de l'étranger. «Le jeudi 18 mars 1867, l'assemblée générale des actionnaires du Temps, sous la présidence de Nefftzer, fondateur, nommait Adrien Hébrard directeur. Il fallut attendre jusqu'au 30 juin 1871 pour vaincre sa modestie et pour qu'Adrien Hébrard consentît à signer, pour la première fois, dans le journal de son titre de directeur-gérant. «Le 5 janvier 1879, il était élu sénateur de la Haute-Garonne. Il conserva son mandat pendant dix-huit ans, consacrant néanmoins au Temps toute son activité. «La maladie, pour la première fois, le sépara de nous il y a deux ans. Le 7 juillet de l'année dernière, une rechute le tint à nouveau éloigné pendant quelques jours. «Cette année, la maladie le frappait encore. Le 19 juin on le transportait à Saint-Germain; on espérait que le changement d'air lui procurerait quelque bien. Trois semaines après, il voulut rentrer à Paris. Depuis, les soins attentifs de M. le docteur Guépin, des professeurs Robin et Debove, ont vainement lutté contre la mort. Notre bien cher patron s'est éteint ce matin à midi, sans aucune souffrance, d'un sommeil d'enfant.» LE VOYAGE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN RUSSIE

LES FÊTES MILITAIRES DE KRASNOÏÉ-SÉLO EN L'HONNEUR DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (Phot. Meurisse.)

A la date même d'apparition de ce numéro, le 1er août, deux admirables bateaux, deux dreadnoughts de 23.000 tonnes, doivent prendre place dans les rangs de notre flotte de guerre: ce sont le Paris et la France. On peut dire que leur entrée en service se produit à point nommé et sera accueillie avec une vive satisfaction. Tandis que le dernier, comme débuts, vient de conduire en Russie le président de la République, son frère, le Paris, achevait ses essais officiels dans la Méditerranée. La magnifique photographie que nous reproduisons ici a été prise, le 25 juillet, au cours de ces essais, au moment où le navire donnait son maximum de vitesse: «essais à feux poussés de trois heures», disent les ingénieurs «essais à outrance», écrit l'auteur du cliché. Et c'est vraiment un spectacle admirable. La mer n'est pas grosse. Une légère houle; des moutons, selon l'expression maritime. Cependant, le cuirassé, poussé d'un élan formidable par ses puissantes machines, soulève à l'avant des vagues pareilles à des lames de tempête, et semble s'avancer au milieu d'un nuage triomphal, comme on voit, dans les mythologies peintes, un immortel descendre à quelque banquet divin ou se révéler à des mortels confondus. Il est agréable d'ajouter que ces essais ont donné les résultats les meilleurs et les plus satisfaisants à tous égards. |

LE PROCÈS DE Mme CAILLAUXCe triste grand procès a pris fin. C'est, pour tous, un immense

soulagement et, de quelque façon qu'on apprécie le verdict rendu mardi

par les jurés, il faut se féliciter que cette lamentable affaire

Caillaux soit sortie des rôles de la cour d'assises. Ah! comme, en cette

semaine, si pleine, au dehors, d'émotion nationale, on sentait que l'âme

du pays était ailleurs; comme on déplorait que ce crime de droit commun

n'ait pu être jugé selon le droit commun, sur les faits et par le code,

sans éclat, sans public exceptionnel, sans retentissement hors de chez

nous. Ces débats vastes, mais sans grandeur, devenaient, à chaque

audience, plus misérables. Ils n'étaient plus que haine et fiel.

L'accusée, en son box, semblait lointaine, inexistante presque. On ne

songeait plus à elle, on ne parlait plus de son crime; mais, autour de

ce crime, tous les orgueils blessés, déçus, se battaient à coups de

poignards empoisonnés, devant des magistrats hésitants, gagnés eux

aussi par la mauvaise agitation du lieu. On respirait mal dans cette

atmosphère viciée par on ne sait quelle décomposition. La politique

était là; elle sévissait là; elle y faisait toute sa besogne de

destruction et de démoralisation.

Jamais, jamais—tous ceux qui ont suivi les phases de ce procès en

conviendront—on n'avait vu, en cette enceinte jusqu'alors respectée et

redoutée, un tel travestissement tragique et burlesque de l'appareil de

la justice criminelle: une présidence timide et maladroite; un ministère

public muet; un assesseur qui dit au président des assises: |

Sur son propre plastron de chemise, il a marqué d'un point et d'un trait noirs la place où deux des balles de Mme Caillaux ont atteint sa victime. |

Sur des silhouettes grandeur nature, il s'applique à démontrer que les blessures du directeur du Figaro n'étaient pas mortelles. |

Ayant déposé sur la barre des témoins son pardessus, marqué des mêmes trous que celui de Gaston Calmette, il va prendre des mesures... |

|

On a vu et on a entendu autre chose encore. On a vu les fameuses lettres intimes dont l'accusée redoutait tellement la publication qu'elle a décidé, pour éviter cela, de faire son geste criminel; on a entendu la lecture de ces lettres dont on aurait offert 30.000 francs, et qui, dira Me Chenu, ne valaient pas dix sous, car elles ne contenaient rien de ce que l'on avait dit qu'elles contenaient.

|

A l'audience suivante, l'un des amis du directeur du Figaro, M. Henry Bernstein, ripostait à M. Caillaux qui l'avait pris à partie, personnellement, en lui reprochant de s'être soustrait aux obligations militaires: «J'ai commis dans ma jeunesse une folie que j'ai regrettée publiquement... J'adore passionnément mon pays. En 1911, au moment de l'affaire d'Agadir, j'ai demandé d'être reversé dans l'armée; j'ai eu l'honneur d'obtenir la cassation de ma réforme. Je suis artilleur, je pars le quatrième jour de la mobilisation, et la mobilisation est peut-être pour demain. Je ne sais pas quel jour part Caillaux, mais je dois le prévenir qu'à la guerre on ne peut pas se faire remplacer par une femme et qu'il faut tirer soi-même.» Et alors ce furent de telles acclamations, un tel déferlement tumultueux que la cour impuissante, désemparée, dut abandonner le terrain, disparaître, se réfugier quelques minutes hors de la salle, fuite précipitée de robes rouges qui se renouvellera le mardi soir, à neuf heures, lorsque le verdict du jury provoquera l'émeute dans le prétoire.

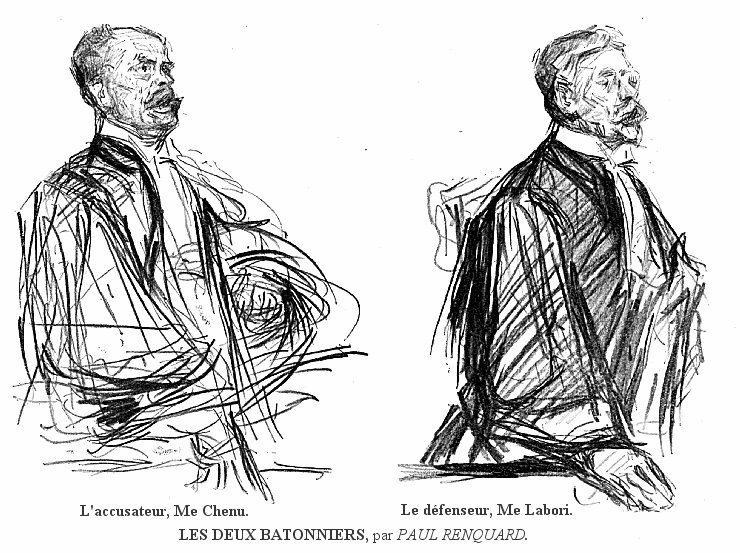

On attendait, avec une curiosité frémissante, le plaidoyer de Me Chenu. On savait que, après l'excellente plaidoirie de Me Seligmann défendant Gaston Calmette et le Figaro contre les accusations de M. Caillaux, ce serait le vrai, le seul réquisitoire, celui qui oserait demander tout le châtiment. Et Me Chenu ne se déroba point: sa plaidoirie, par la précision des arguments, par l'esprit sobre, voilé de deuil, par la hauteur, la noblesse de la pensée, par la pureté de la langue, par les grands coups d'aile, est l'un des beaux morceaux oratoires de ce temps. On a pu lire cette plaidoirie in extenso dans les comptes rendus sténographiques. On en relira plus tard des fragments dans les anthologies de l'éloquence judiciaire. Me Chenu annonce tout de suite qu'il évitera les digressions fastidieuses: «Après tant d'incidents tumultueux et divers, mes premières paroles seront peut-être pour vous étonner: je vais vous parler de l'assassinat de Gaston Calmette et je prends même l'engagement de ne pas vous parler d'autre chose.» Mais, cependant, il est bien obligé de parler de M. Caillaux qui a eu un rôle dans le drame et il nous donne ce portrait de l'ancien ministre des Finances: «M. Caillaux a d'exceptionnelles qualités d'esprit, une mémoire prodigieuse, mais avec des lacunes et des défaillances inexplicables, une haute intelligence, mais dépassée par l'opinion que, visiblement, il en a, d'une ambition sans frein ni limite, mais curieusement impatiente des obstacles, comme législateur faisant les lois, comme ministre les faisant appliquer, mais ne pouvant, pour lui, en supporter le joug comme citoyen: étendant sa main souveraine sur les trois pouvoirs, cherchant à les réunir, alors que les lois et le bien de l'État exigent qu'ils soient séparés; voulant être obéi; autoritaire, décidé à briser ceux qui lui résistent, à faire fléchir et à écarter de sa route, par tous les moyens, ceux qui l'embarrassent et qui le gênent; bref un de ces hommes dont la puissance est faite de leur propre audace et de la crainte qu'ils inspirent...» Me Chenu, en concluant, avait envié, en cette affaire—en cette seule affaire, précisa-t-il—le droit qu'avait le ministère public de réclamer au nom de la société une condamnation sans indulgence. M. le procureur général Herbaux ne poussa pas aussi loin la sévérité de son réquisitoire. Il reconnut l'intention criminelle et la préméditation. Mais il admit les circonstances atténuantes et il accepta même que fût écartée, «en raison des conséquences trop rigoureuses pour l'accusée», la circonstance aggravante de «préméditation absolument indéniable». C'était jeter un pont entre la condamnation aux travaux forcés et l'acquittement. Me Labori, avec son admirable éloquence et sa contagieuse émotion, se chargea de faire franchir à l'accusée ce passage encore si dangereux pour elle. Cette fois, Me Labori avait voulu assumer seul, et sans aucune intervention étrangère au barreau, la lourde responsabilité d'une défense qu'il lui plaisait de soutenir avec une très haute dignité. Aussi M. Caillaux dut-il, en auditeur silencieux, entendre les mots de sympathie que l'éminent avocat eut pour la victime. Par contre, Me Labori rendit hommage au caractère de M. Caillaux et s'appliqua à détruire l'impression produite par la déposition de Mme Gueydan: «Je ne veux pas, dit-il, rouvrir un dossier de divorce, mais il est une chose que je veux dire, c'est que si je paraissais croire que M. Caillaux n'avait pas de griefs contre Mme Gueydan, je ferais sourire tout Paris. M. Caillaux s'est conduit en galant homme.» A propos du cas présent, et pour d'opportuns rapprochements historiques, Me Labori évoqua d'autres affaires retentissantes qui s'étaient terminées par un acquittement et il s'efforça de dégager ce drame des passions qui l'étreignaient pour le présenter comme un lamentable accident, infiniment malheureux et irréparable, de la nervosité humaine exaspérée... Le jury s'est laissé convaincre. Les journaux de mercredi ont dit par quel tumulte ce verdict fut accueilli dans la salle de la cour d'assises. Aux applaudissements de quelques-uns répondit une tempête de protestations et de cris indignés. Une rafale passa qui, une seconde fois, obligea les magistrats à abandonner leurs sièges. Et, ce qui ne s'était sans doute jamais vu encore en ce lieu, il fallut chasser le public de l'audience pour pouvoir prononcer l'arrêt d'acquittement... ALBÉRIC CAHUET.

Un incident des plus vifs, bien caractéristique de la nervosité qu'ont provoquée cette semaine les événements extérieurs dans les milieux financiers, s'est produit, lundi, à la Bourse, vers midi et demi. Il y avait alors, comme chaque jour à cette heure, dans les salles des vastes bâtiments, beaucoup d'animation, sinon beaucoup de transactions. Et soudain, le bruit courut dans les groupes que le spéculateur viennois Oscar Rosenberg, auquel les boursiers reprochaient sa campagne de baisse sur la rente, aurait tenu des propos fâcheux sur le marché français. Ce fut l'étincelle qui alluma bien des colères contenues depuis Longtemps. Tout le monde se rua dans la salle des arbitrages, devant le box où s'était réfugié M. Rosenberg, que protégeaient difficilement quelques amis. Une première intervention des agents, accourus en hâte, ne réussit pas à faire cesser le tumulte. Un moment débordés, ils durent revenir à la charge: pendant la bagarre, M. Rosenberg put enfin sortir de son box et gagner, sous la protection de la police, la salle des banquiers. Mais, au dehors, les manifestants guettaient sa sortie. Il fallut organiser un important service d'ordre, dégager complètement le péristyle et les marches du côté de la rue Notre-Dame-des-Victoires, maintenir au loin la foule derrière des barrages d'agents. Alors seulement M. Rosenberg dut quitter la salle des banquiers, et, après avoir descendu le grand escalier désert, monter dans un taxi-auto qu'on avait fait avancer pour lui. |

PLAISIRS DE PROVINCE Le lecteur voudra-t-il permettre au Parisien en vacances et qui, dans quelques jours, aura repris ses habitudes parisiennes, d'ouvrir une parenthèse sur cette question? Je vous parlais, la semaine dernière, d'un concours hippique de province auquel j'eus l'impression que le pittoresque de l'organisation, la beauté unique du décor, l'amusante composition de l'assistance, apportaient un attrait spécial, et que notre concours hippique du Grand Palais n'a pas. Et je pensais, à ce propos:«De quoi se plaignent-ils?» Je viens, poursuivant ma promenade, d'éprouver la même impression, et devant des chevaux encore: au Cirque! Voilà pas mal d'années déjà que les forains ont transformé les conditions de leur industrie, et nous en faisons continuellement, hélas! l'expérience à Paris où, sur la ceinture de nos boulevards extérieurs, sévit d'un bout de l'année à l'autre l'affolant tapage des exercices, des commerces, des jeux forains. Certains de ces patrons forains sont, par l'importance de leur entreprise, le luxe du matériel, le perfectionnement de l'outillage, des commerçants véritables, et de«gros commerçants», même! Un manège, des montagnes russes, une exhibition de bêtes fauves, organisés au bruit des orchestres mécaniques, dans l'éblouissement d'un éclairage savant que le forain produit et dirige lui-même—ce sont des capitaux en mouvement; c'est de la richesse qui circule—et bruyamment! Mais aucune entreprise, peut-être, ne donne une démonstration plus saisissante et plus amusante à la fois de la façon dont cette industrie du spectacle nomade et forain s'est transformée que le cirque d'où je sors. Le cirque Palisse n'est pas beaucoup moins vaste que notre Nouveau-Cirque de la rue Saint-Honoré. Mais il a, comme toute construction foraine, cette originalité d'être une maison en bois, démontable et déplaçable à volonté et dont tous les morceaux s'ajustent cependant les uns aux autres avec assez de précision pour que, sous sa coupole, les exercices aériens les plus difficiles puissent être entrepris sans péril ni pour«l'artiste», ni pour le spectateur. La maison est solide, et la sécurité y est aussi parfaite que si la pierre et le fer seuls avaient servi à la construire. Et ce qui est amusant surtout, c'est l'exactitude avec laquelle elle reproduit le cirque des grandes villes... Ces gens sont là, campés sur un terrain vague, pour un mois, et il semble que leur installation y date de plusieurs années, et soit destinée à nous survivre... Des lustres électriques emplissent le hall d'une clarté joyeuse: du haut d'une spacieuse loggia, un orchestre, dont le chef porte le frac et la cravate blanche, verse sur nous les valses françaises et les tangos américains les plus entraînants. Les gens de service ont la livrée; les écuyers sont de tenue impeccable, les gants blancs accrochés, comme il convient, à l'échancrure de l'habit boutonné; et voici les clowns chéris de la foule, Ilès et Antonio, Dario et Cératto, dont les «entrées comiques» viennent répandre de la joie et du fou rire parmi les numéros sensationnels, où sont successivement acclamés l'équilibriste, l'écuyère, l'acrobate et le jongleur... Entr'acte. L'illusion se continue. La foule se répand dans les couloirs, va visiter les écuries, ou bien s'assoit aux tables d'une buvette confortable, où des tziganes lui donnent la sérénade, cependant que l'orchestre se repose... C'est Paris retrouvé en province, avec, en plus, l'attrait de la surprise et de la difficulté vaincue! Paris! Je le retrouve à chaque pas, dans cette ville où je me promène et qui n'est pourtant pas une des plus considérables de France. N'est-ce pas d'abord au Cirque même que je l'ai rencontré tout à l'heure? Dario, Cératto ne sont point des forains, que je sache; ils arrivent de Montmartre en droite ligne. Après avoir fait, pendant l'hiver, les délices des habitués du cirque Médrano, les deux joyeux clowns mettent leurs vacances à profit, et «font» la province. En même temps qu'eux nous avons eu, au Théâtre municipal, d'autres étoiles parisiennes à applaudir. Les «tournées» succèdent aux tournées et c'est Paris qui se déplace pour donner du plaisir aux départements. Du plaisir à domicile, pourrait-on dire. Dans une cité de trente ou quarante mille âmes où les affiches annoncent la prochaine visite de Gémier, et de sa troupe, le bourgeois et sa famille ont, en effet, beaucoup moins de chemin à faire pour se rendre au théâtre que le Parisien qui, habitant Auteuil ou les environs du parc Monceau, veut aller applaudir M. Gémier boulevard de Strasbourg. Les «tournées» théâtrales ne sont plus les seules récréations qui donnent au provincial d'à présent l'illusion de Paris rapproché et retrouvé. De spacieux et élégants cinémas font défiler devant lui, en toutes saisons, les films dont nous nous amusons. Et ces spectacles-là, il n'a même pas à attendre que la primeur en ait été donnée au «boulevard»; il les connaît et en jouit en même temps que nous,—comme il connaît en même temps que nous les nouvelles, que le téléphone apporte à son journal! Il connaît également comme nous l'agrément de consommer... en musique une boisson fraîche à la terrasse d'un café. Sur la place principale de la ville un établissement, luxueusement aménagé, reçoit chaque soir la visite d'un orchestre excellent qui retient là les flâneurs jusqu'à une heure assez avancée. Parmi ces flâneurs, il y a des femmes. Je les regarde: rien ne distingue leur tenue de la tenue des femmes de Paris; j'entends de celles qui suivent la mode... sans courir, au pas simplement accéléré, et en personnes raisonnables. Aussi bien pourquoi ignoreraient-elles la mode? Pourquoi ne se donneraient-elles pas, elles aussi, l'agrément (puisque enfin, c'en est un!) d'en subir les prescriptions tantôt ridicules, tantôt charmantes? Est-ce qu'elles ne sont pas renseignées? Les catalogues des grands magasins leur arrivent, comme à nous. Le journal illustré les documente, semaine par semaine, de la plus copieuse et pittoresque façon; et les «rapides» ont mis la province à une si petite distance de la capitale qu'à cent ou deux cents kilomètres de Paris on voit couramment des dames de province, qui ne sont point milliardaires, prendre le train pour y venir essayer une robe ou choisir un chapeau. Tout cela est excellent. Nos départements de France sont de délicieuses petites patries qu'il importe de rendre à ceux qui les habitent de plus en plus agréables à habiter. Il est de plus en plus nécessaire de décongestionner Paris, de retenir chez elles les élites de province. C'est l'intérêt du pays tout entier; et, à ce point de vue, l'on pourrait affirmer qu'un bon orchestre, une bonne troupe en tournée des clowns célèbres en représentation ne sont point des éléments de progrès négligeables. Aux grandes raisons qu'on devrait avoir d'aimer à rester chez soi, ils en ajoutent de petites, qui ont leur prix... UN PARISIEN. AGENDA (1er-8 août 1914) LES THÉÂTRES DE PLEIN AIR.—Au théâtre antique d'Orange, le 1er août: Rodogune, de Corneille, avec M. Mounet-Sully et les artistes de la Comédie-Française; le 2 août: les Phéniciennes, de M. Georges Rivollet; le 3 août: Orphée, de Gluck.—Au théâtre du Peuple, à Bussang (Vosges), le 9 août: représentation de Sakoun-tala, du poète hindou Kalidasa. CONCOURS HIPPIQUE.—Le concours hippique international de Spa aura lieu du 2 au 16 août. SPORTS.—Courses de chevaux: le 1er août, Deauville, Ostende; le 2, Caen, Vichy (grand prix). Compiègne (obstacles), Ostende (Derby); le 3, Caen, Ostende; le 4, Vichy, Caen; le 5, Deauville (prix de la plage fleurie, prix de Pont-l'Évêque); le 6, Lisieux, Boulogne-sur-Mer, Dinard, Ostende; le 7, Deauville (prix Hoc-quart), Boulogne-sur-Mer; le 8, Barnay, Boulogne-sur-Mer, Ostende.—Automobile: du 3 au 9 août, les six jours motocyclistes, concours international d'endurance, organisé par l'Union motocycliste de France.—Aviation: les 2, 3 et 4 août, à Hardelot-Plage, championnats de France et championnats internationaux d'aéroplanes.—Aviron: le 2 août, à Lyon, championnats de France.—Lawn-tennis: du 2 au 7 août, tournoi d'Étretat; le 3 août, tournoi de la Bourboule; les 6, 7 et 8 août, Vernet-les-Bains; du 1er au 17 août, Aix-les-Bains. DOCUMENTS et INFORMATIONSMAREY ET L'INVENTION DU CINÉMATOGRAPHE. On a beaucoup discuté, ces derniers temps, sur l'invention du cinématographe, que l'on a attribuée tantôt à Edison tantôt au grand physiologiste Marey. Dans une conférence faite devant les membres de la Société de Physique, on a même affirmé que tout dans le cinématographe avait été inventé à l'Institut Marey, sauf toutefois la perforation de la pellicule, due à Edison. M. A. Seyewetz, sous-directeur de l'École de chimie industrielle de Lyon, nous communique, à ce sujet, d'intéressants documents, qui prouvent que la découverte de la photographie du mouvement appartient, sans contestation possible, aux frères Lumière. «Marey, nous écrit-il, a reconnu lui-même à MM. Lumière en différentes circonstances, avec sa probité scientifique habituelle, la priorité de l'idée des projections animées. Nous extrayons en effet, dans le compte rendu fait par Marey en 1897 aux Sociétés Savantes de Paris et des départements, les passages suivants: «De mon côté, je cherchais à produire la synthèse optique du mouvement... MM. A. et L. Lumière ont les premiers réalisé ce genre de projection avec leur cinématographe.» On trouve également dans le Bulletin de la Société française de Photographie, en 1889, une communication de Marey où nous relevons ces lignes: «Edison devait trouver bientôt avec son kinétoscope la solution de l'égalité des images au moyen de perforation de la pellicule sensible. A cause de ses inconvénients, le kinétoscope fut bientôt supplanté par l'admirable instrument de MM. Lumière universellement connu sous le nom de cinématographe, qui était la réalisation parfaite du chronophotographe projecteur.» A ces témoignages, on peut encore joindre, en faveur de MM. Lumière, un document historique d'une valeur incontestable. C'est le discours que fit le savant fondateur de l'observatoire du Mont-Blanc, M. Janssen, à l'Union nationale des Sociétés photographiques de France, le 12 juin 1895: «Le gros événement de cette session, déclara-t-il, a été le résultat obtenu en photographie animée par MM. Lumière... Le point de départ de cette nouvelle branche de la photographie est le revolver photographique, inventé à l'occasion du passage de Vénus, sur le Soleil en 1874. On sait avec quel succès M. Marey s'est emparé du principe de l'instrument qu'il a d'ailleurs complètement transformé. Mais, messieurs, si le revolver et ses dérivés nous donnent l'analyse d'un mouvement par la série de ses aspects élémentaires, les procédés qui permettent de réaliser, par la photographie, l'illusion d'une scène animée doivent aller plus loin. Il faut qu'après avoir fixé photographiquement tous les aspects successifs d'une scène en action ils en réalisent une synthèse assez rapide et assez exacte pour offrir à notre vue l'illusion de la scène, elle-même, et telle que la nature nous l'eût présentée. C'est ici, messieurs, que, grâce à MM. Lumière, la photographie que je proposerai de nommer la photographie animée, pour la distinguer de la photographie analytique des mouvements, a fait un pas considérable.» Et M. Janssen concluait: «Aussi, messieurs, réjouissons-nous toujours, et de plus en plus, que cet art merveilleux soit né en France, et applaudissons de tout coeur, lorsqu'il s'enrichit chez nous de quelque branche nouvelle.» C'est donc bien aux frères Lumière qu'il faut attribuer la merveilleuse invention du cinématographe, origine d'une industrie mondiale. CONTRE LES PIQÛRES DE GUÊPES. Nous voici à la saison des guêpes et chacun sait combien une piqûre de ces insectes peut être dangereuse quand elle se produit dans la bouche ou la gorge, tandis qu'on mord dans un fruit sans s'être aperçu qu'une guêpe y était cachée. La piqûre provoque un oedème et un gonflement des tissus pouvant amener des accidents mortels. Un remède très simple est, paraît-il, communément employé dans la Suisse française quand se produit un accident de ce genre. On frotte vigoureusement la partie piquée avec de l'ail. Si la piqûre est dans la profondeur de la gorge et inaccessible, on fait avaler des gousses d'ail broyées et malaxées. Un spécialiste suisse bien connu a eu l'occasion de vérifier l'efficacité du procédé, et a jugé utile de communiquer son observation à la Société vaudoise de médecine. Le malade avait été piqué à la gorge et pris presque instantanément de dysphagie et d'asphyxie. Aussitôt on eut recours à l'ail, et le malade se remit rapidement. A défaut d'ail on peut employer l'oignon: mais ce dernier est moins actif. Le procédé est bien simple, comme on voit, et il a l'avantage d'opérer dans un cas où la médecine est fort embarrassée pour intervenir utilement. UN NOUVEL USAGE DE LA LAVANDE. Le docteur Morpurgo, de Tunis, vient de découvrir—par hasard, dit-il modestement—les propriétés diurétiques de l'infusion ce fleurs de lavande. Celle-ci, préparée à la dose de 20 grammes de fleurs pour 200 grammes d'eau bouillante, augmente de 100 à 500 grammes la quantité de liquide émise en 24 heures. L'infusion de lavande est d'ailleurs de goût excellent, surtout lorsque son parfum un peu âcre est corrigé par addition de quelques gouttes de kirsch. A LA «POUPONNIÈRE». La jolie scène de «pouponnière» que nous reproduisons ici est de celles que l'on se plaît toujours à regarder; elle évoque simplement la faiblesse de l'enfant, la protection du bienfaiteur discret qui se penche vers elle. Les petits, habillés des mêmes robes, tous pareils, s'amusent sagement avec leurs menus jouets. Et le vieillard souriant qui veille sur eux a le bon visage, les yeux heureux des grands-pères, de ceux qui aiment les berceaux, et que ravit la joie puérile.

M. Cognacq ne s'est pas occupé que des enfants de ses employés. Il a voulu faire participer ses employés eux-mêmes aux bénéfices de sa maison, dont le tiers leur sera dorénavant réparti à la fin de chaque exercice: ainsi leurs intérêts vont-ils être liés étroitement à ceux de l'entreprise que leur travail fait prospérer, et dont ils sont devenus de véritables actionnaires. TROIS FRANÇAIS D'ALGÉRIE Un même décret a récemment nommé chevalier de la Légion d'honneur Si Salah ben Chenouf, cheik des Ouled Zaïdi, et promu au grade de commandeur Si Bouhafs ben Chenouf, caïd des Béni bou Slimar et de l'Ahmar-Khaddou et élevé à la dignité de grand officier Si Ali bey ben Chenouf, bach-agha des Ouled Rechaïch à Khenchla: ce sont les trois frères, et trois des plus fidèles serviteurs de la France en Algérie.

Ils sont de la grande famille de Djaafar Baramequi—Haroun-Rechid—de qui le grand-père fut des premiers, au moment de la conquête, à se rallier à nous, dès notre installation en Algérie. Depuis lors, les descendants de cet ami sincère de la première heure ont marché sur ses traces, et partout où a flotté le drapeau tricolore, en Algérie, en Tunisie, et plus récemment au Maroc, se sont trouvés, à l'ombre de ses plis, prêts à donner leur sang pour la mère patrie, le progrès et la civilisation dont il est le symbole. LA RÉFORME DE LA CHIMIE ALLEMANDE Les chimistes allemands—comme d'ailleurs leurs confrères de tous les pays du monde—ont adopté pour vocabulaire technique celui dont se servent les Français, et, pendant de très longues années, ils se sont contentés d'employer des mots comme Chemie, Atom, Laboratorium, Pipette, Molekul, Spektroskop, qu'il est tout à fait inutile d'expliquer. Ils y ont gagné de pouvoir aisément diffuser leurs travaux, rien n'étant, par exemple, plus facile, pour un spécialiste de langue latine, que traduire à livre ouvert une phrase du genre de celle-ci: Das Limonen ist die optisch active Modification des Dispentens (le limonène est la modification optique active du dipentène) Mais les savants d'outre-Rhin en ont assez de cette clarté qui répugne à leur tempérament et blesse leur orgueil national; c'est, du moins, la grande revue technique Chemiker Zeitung qui semble le croire, puisqu'elle a entrepris une campagne en vue d'obtenir la réforme du vocabulaire chimique. Elle défère en cela à un voeu du Deutschersprachverein (Association en faveur de la langue allemande). Le génie spécial de la race germanique, affirme-t-elle, ne saurait être plus longtemps méconnu! Partant de là, la Ch. Z. réclame le remplacement des mots exotiques par des mots composés de racines allemandes. Voici quelques-uns des résultats auxquels conduit cette grande réforme scientifique (?) On ne dira plus Atom, ni Molekul, mais Kleinchen et Kleinchengruppe; on ne traduira plus les verbes français oxyder, réduire et nitrer par oxydieren, reduiren et nitrieren, mais par: versauerstoffen, entsauerstoffen et versticksauerstoffen. On n'emploiera plus das Spektroskop, mais das Brechtlichtlinicnrohr; on ne se servira plus de die Pipette, mais de das Saugpfeifchen; on n'effectuera plus une fraktionnierte Distillation (distillation fractionnée), mais, beaucoup plus simplement, une bruckstückweise flüssige Verdampfungsstoff Aufseugungzuverschieden Woermerstoerken; on n'étudiera plus la Chemie au Laboratorium, mais la Scheide-und Füjekunst (art des combinaisons et des décompositions), dans le Scheide-und Fügewerkstatt. Grâce à quoi la glorieuse science germanique aura remporté sur la science des Barbares une victoire décisive. Toutefois, il n'est pas interdit de souhaiter entendre quelque jour un chimiste allemand qui serait patriote, mais bègue, demander à un commerçant de lui vendre quelques grammes d'un produit tinctorial d'usage courant et qui va s'appeler, d'après la terminologie nouvelle: Bruckstückweiseflussige Verdampfungsstoff Aufseugungzuverschiedenen Waermerstoerkenerhaltet Triamidotriphenylcarbinol. La Ch. Z., et avec elle un certain nombre de ces Herren Professoren que Hansi a portraicturés, réclame, en effet, cette élégante dénomination pour le produit appelé die Pararosanilin durch fraktionnierte Distillation ( pararosaniline obtenue par distillation fractionnée). Il paraît que c'est un véritable crime contre la patrie allemande qu'user de cette traduction trop littérale d'un terme scientifique français: l'idiome germanique est à la fois et avant toute chose «démonstratif, explicatif et agglutinant». Persistons cependant à souhaiter entendre un chimiste qui serait «à la fois et avant toute chose» allemand, patriote et bègue, mettre en pratique ces préceptes grammatico-germanico-scientifico-impératifs.

On a annoncé, cette semaine, qu'une escadre allemande avait traversé, dans la nuit du 28 au 29 juillet, le grand Belt, pour venir prendre ses positions de combat dans la Baltique. D'où venait cette force navale, composée de 28 bâtiments? Nous devons à notre collaborateur M. Charles Rabot, de pouvoir donner, à ce sujet, des précisions intéressantes. Il y a quelque temps, l'Allemagne avertissait le gouvernement de Christiania de l'arrivée, à la fin de juillet, d'une grande partie de sa flotte dans les fjords de la côte occidentale de Norvège. Ses équipages avaient besoin de faire une cure d'air et de se reposer des fatigues de l'hiver par une croisière d'agrément: tel était le prétexte invoqué. Mais les Norvégiens, légitimement émus, interprétèrent tout autrement la présence de cette flotte dans les eaux de leur pays. Il leur parut très probable que l'amirauté allemande avait voulu s'installer dans les admirables positions qu'offrent les fjords, afin de pouvoir rapidement atteindre les côtes anglaises. Déjà, l'an dernier, appareille époque, la même situation s'était présentée, et nous l'avions indiquée dans notre numéro du 9 août. L'émotion avait été vive alors à Christiania; l'occupation des fjords avait donné naissance à de violentes polémiques de presse. Et, pour calmer les esprits, l'Allemagne s'était empressée de déclarer qu'elle tiendrait compte à l'avenir des susceptibilités norvégiennes. Elle n'en a pas moins recommencé, cette année, à envoyer ses vaisseaux sur les côtes de Norvège, et ils y seraient encore si elle n'avait pas, pour parer sans doute au danger russe, modifié brusquement ses plans. La carte que nous reproduisons aujourd'hui a été dressée d'après un document publié par l'Aftenpost, le plus grand journal de Christiania. Elle représente le dispositif de la flotte allemande sur le littoral norvégien: 28 cuirassés et 18 torpilleurs s'y trouvaient, partagés en trois groupes, le principal au centre, avec 10 grosses unités dans le Sogne Fjord, flanqué à droite de 10 autres unités dans les fjords voisins de Christiansund, et à gauche de 7 autres cuirassés dans l'Hardanger Fjord. Tous ces fjords sont extrêmement profonds, mais coupés de seuils et de hauts-fonds; la navigation y est d'autant plus difficile que l'hydrographie n'en a pas été faite et qu'il n'existe aucune carte marine de ces canaux. Si donc l'amirauté allemande y envoie ses cuirassés, c'est qu'elle a mis à profit les croisières précédentes pour faire exécuter des levers dans ces eaux dangereuses pour les grosses unités,—et cela au mépris des règles internationales. LE CENTRE DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Le point géographique qui constitue le centre du territoire des États-Unis vient d'être déterminé de façon absolument précise par le professeur W. A. Cogshall, astronome en chef de l'Université d'Indiana, et par le docteur C.-A. Drew, professeur de physique à la même Université. Ce point est situé à Bloomington, très exactement au sud de la façade du bâtiment principal d'une usine construite en bordure de la 8e rue. L'État d'Indiana vient de signaler ce point à l'attention des visiteurs en y faisant disposer une plate-forme en ciment de 3x4 mètres, sur laquelle est placé un large bloc calcaire portant en lettres dorées l'inscription suivante: «Centre du Territoire habité des États-Unis. Recensement de 1910.» Ce bloc supporte un mât métallique de 22 m. 5 de hauteur, auquel est attaché un drapeau également métallique, éclairé la nuit par une lampe électrique de 120 bougies. LA TOUR DE PISE. La fameuse tour de Pise, sur laquelle nous avons publié déjà, il y a deux ou trois ans, des détails qu'il nous faut en partie rappeler aujourd'hui, affecte des allures de plus en plus penchées, et ses admirateurs comme ses détracteurs passent, à son sujet, par des émotions aussi vives que contradictoires. On ne sait pas exactement si la tour que construisit l'architecte pisan Bannono fut conçue en 1174 telle qu'elle fut achevée au quatorzième siècle par Tomaso: il est infiniment probable qu'au contraire elle était destinée, comme toutes ses congénères, à s'élever suivant la verticale, mais qu'un tassement fortuit du sol survint, lui donnant une inclinaison anormale, et lui valant à coup sûr le meilleur de sa renommée. L'angle que son axe forme avec l'horizon a été mesuré en 1817, en 1859, et enfin en 1911, par une commission scientifique nommée par le gouvernement italien. Le Génie civil rapporte que le faux aplomb de sa septième corniche par rapport à la première, qui était en 1817 de 2 m. 868 était de 3 m .063 en 1859, et qu'il a augmenté de 7 centimètres seulement depuis cette époque jusqu'à 1911. La Commission italienne a posé à cette époque de nombreux repères, grâce auxquels il a été possible de constater que l'inclinaison de la tour est devenue légèrement plus grande dans ces tout derniers temps. Le phénomène vient, après de nombreuses recherches, d'être attribué à un tassement continu résultant de l'existence d'un cours d'eau souterrain: celui-ci va être immédiatement détourné, son lit sera comblé par du ciment, et tout autorise à croire que, dans l'avenir, la tour de Pise, ne penchera jamais plus qu'elle ne le fait à l'heure actuelle.

RÉCOMPENSES AUX BLESSÉS DE TAZA Le 14 juillet, à Fez, a été marqué par une cérémonie très émouvante qui s'est déroulée dans l'intimité, pour ainsi dire, entre soldats, à l'hôpital Auvert. C'est là qu'ont été évacués les blessés des troupes du Maroc occidental frappés au cours des combats livrés autour de Taza, tant de ceux que le général Gouraud dut engager pour s'ouvrir le passage que de ceux qu'il eut à subir depuis pour se maintenir, assurer notre occupation, et dont nous sommes loin, probablement, d'avoir livré le dernier: mardi encore, on recevait la nouvelle de deux très importants engagements, dans la vallée de l'Innaouen, au cours desquels nous aurions eu plus de cinquante morts.

On avait transporté sous les beaux oliviers du jardin de l'hôpital, ancien palais chérifien, les héros de la journée, encore étendus sur leurs lits, ayant endossé pour la circonstance leurs plus coquets uniformes, coloniaux, tirailleurs, et le général dut se pencher vers leurs couches pour agrafer sur ces poitrines les rubans où pendaient la croix ou la médaille. L'ARMURE DE PHILIPPE II L'Armeria Real de Madrid vient de recevoir les pièces manquantes de la fameuse armure de Philippe II qui figuraient au Musée d'Artillerie à Paris. Elles ont été placées dans la vitrine où naguère on n'en voyait qu'une copie à l'aquarelle, le chanfrein au-dessus de la selle, les deux rondelles d'épaule et les deux cubitières aux pieds du mannequin représentant Philippe II, chacune avec une petite étiquette tricolore qui distingue, selon l'écriteau explicatif, «les parties de l'armure offertes par le gouvernement de la République française». Il est probable que le souverain espagnol tiendra à répondre à ce don par un autre analogue à notre Musée d'Artillerie, auquel on sait que la direction de l'Armeria avait pensé à proposer une rondache navarraise et une paire de pistolets français, dont la valeur fut jugée un peu insuffisante alors que la question se présentait sous la forme d'un échange. Mais, depuis, elle a pris le caractère d'une donation gracieuse, si bien que c'est au roi seul qu'appartient l'initiative de la réciprocité. |

—Tu avais des prix, papa, toi, quand tu étais petit! —Tous!... Mon père était obligé d'acheter un petit âne pour m'aider à les porter. |

LES CROQUIS DE LA SEMAINE, |

—Il est sourd, votre oncle? —Oui... mais pas tant que ça... hier encore un coup de tonnerre a ébranlé la maison... il m'a répondu «Dieu vous bénisse!» |

—Et l'argent que vous aurez dissimulé, le fisc le reprendra, aux héritiers. —Monsieur, c'est une perspective qui sera pour moi la plus douce des consolations. |

L'impôt sur le capital: —Moi j'ai hypothéqué ma maison. —Moi je n'ai pas de maison, mais j'ai emprunté 60.000 francs. —Tout cela sera déduit de notre capital imposable... Qui fait des dettes s'enrichit. |

—Ah! les mouches... les sales mouches! —Mais, monsieur, elles sont aussi ennuyeuses pour moi que pour vous. —Non, madame, non... Moi, je suis chauve! |

|

Son aïeul Aloys, dit-on, Se croisa pour la Palestine... Il fut occis près de Sion. Un autre aïeul fut à Bouvine, Portant le royal fanion. On les vit partout dans l'histoire, Les ancêtres du beau marquis, Tous pleins d'esprit ou pleins de gloire, Portant cuirasse ou beaux habits; Plus d'un écrivit ses mémoires. |

Il eut d'adorables grand'mères, Voyez les portraits de La Tour... Héros de bataille ou d'amour, Les époux brillaient à la guerre, Les femmes brillaient à la cour. |

O temps heureux de leur splendeur! O jours de fête magnifique, Où celui seul, dit la chronique, Qui vécut ce temps enchanteur Connut de vivre la douceur! |

Du beau marquis fin détestable... La liberté prenant son vol Fit du petit-fils le coupable... Le destin fut inexorable, Le bourreau lui coupa le col. |

|

|

Son aïeul, sous Louis-Philippe, Quitta, dit-on, son municipe Et vint à Paris en sabots. Il établit humble boutique, Vendant mouchoirs et paletots. Grâce à l'ordre, à l'économie Du petit marchand limousin, Sous l'effort de toute une vie, La boutique fut magasin... Et l'aisance s'en est suivie... |

Le grand-père, bon commerçant, Eut un fils, trois filles charmantes, Qu'il dota convenablement: Douze mille livres de rentes... Le magasin doubla ses ventes... |

Le petit-fils, bourgeois tranquille, Passait pour riche, assurément... Il avait une automobile, Un loyer de six mille francs, Une campagne près de la ville... |

Mais du bourgeois fin lamentable... Le socialisme triomphant Déclara le riche coupable... Son cou ne valait pas le diable... On ne lui prit que son argent. |

|

—Soit, monsieur le ministre, puisqu'il faut des uniformes qui rendent à la guerre le soldat invisible, adoptons les costumes couleur de muraille. |

Puisque toutes les nations ont adopté le gris bleuté, faisons comme elles. |

Négligeons l'inconvénient qui en résultera, à savoir que, même avec une bonne lorgnette, on ne saura pas si on a affaire à des amis ou à des ennemis |

Et si ce qu'on aperçoit là-bas est une motte de terre ou un colonel, une route ou un bataillon |

Mais songez aussi, monsieur le ministre, que mes soldats portent depuis quarante-quatre ans des uniformes qui n'ont pas été au feu... (je ne parle pas des colonies). |

Il y a donc place à la fois dans la question de l'uniforme pour l'esthétique et pour les inéluctables nécessités. |

Le soldat ayant deux tenues, la première pourrait être la tenue de paix et la seconde la tenue de guerre. |

Au fond, l'uniforme n'y fait rien... A l'inverse des soldats du roi Bomba qui, habillés en rouge, en bleu ou en vert, f...ichaient le camp tout de même. |

Nos soldats en haillons—comme en 92—en bonnets à poil comme en 1807, en shako ou en képi, en rouge ou en bleu, iront! toujours en avant. |

Seulement, si en temps de guerre ils peuvent être gris, sombres, bleutés ou incolores... (tenue n° 1)... |

donnez-leur la tenue n°, 2 en temps de paix: des habits élégants et souples, coquets et pimpants... vous avez le choix dans les collections... Mousquetaires rouges, habits bleus de la guerre en dentelles, grenadiers en bonnets à poil, troubades en képi et en vieux pantalon rouge. Celui de nos gloires et de nos malheurs |