Title: Un faccioso más y algunos frailes menos

Author: Benito Pérez Galdós

Release date: January 2, 2006 [eBook #17443]

Most recently updated: December 29, 2023

Language: Spanish

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/17443

Credits: Chuck Greif from digital text and images generously made available by La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

|

I,

II,

III,

IV,

V,

VI,

VII,

VIII,

IX,

X,

XI,

XII,

XIII,

XIV,

XV,

XVI,

XVII,

XVIII,

XIX,

XX,

XXI,

XXII,

XXIII,

XXIV,

XXV,

XXVI,

XXVII,

XXVIII,

XXIX,

XXX,

XXXI, FIN LOS EPISODIOS NACIONALES |

El 16 de Octubre de aquel año (y los lectores del libro precedente saben muy bien qué año era) fue un día que la historia no puede clasificar entre los desgraciados ni tampoco entre los felices, por haber ocurrido en él, juntamente con sucesos prósperos de esos que traen regocijo y bienestar a las naciones, otros muy lamentables que de seguro habrían afligido a todo el género humano si este hubiera tenido noticia de ellos.

No sabemos, pues, si batir palmas y cantar victoria o llorar a lágrima viva, porque si bien es cierto que en aquel día terminó para siempre el aborrecido poder de Calomarde, también lo es que nuestro buen amigo D. Benigno padeció un accidente que puso en gran peligro su preciosa existencia. Cómo sucedió esto es cosa que no se sabe a punto fijo. Unos dicen que fue al subir al coche para marchar a Riofrío en expedición de recreo; otros que la causa del percance fue un resbalón dado con muy mala fortuna en día lluvioso, y Pipaón, que es buen testimonio para todo lo que se refiere a la residencia del héroe de Boteros en la Granja, asegura que cuando este supo la caída de Calomarde y la elevación de D. José Cafranga a la poltrona de Gracia y Justicia, dio tan fuerte brinco y manifestó su alegría en formas tan parecidas a las del arte de los volatineros, que perdiendo el equilibrio y cayendo con pesadez y estrépito se rompió una pierna. Pero no, no admitamos esta versión que empequeñece a nuestro héroe haciéndole casquivano y pueril. El vuelco de un detestable coche que iba a Segovia cuando había personas que consentían en descalabrarse por ver un acueducto romano, una catedral gótica y un alcázar arabesco, fue lo que puso a nuestro amigo en estado de perecer. Y gracias que no hubo más percance que la pierna rota, el cual fue en tan buenas condiciones y por tan buena parte, al decir de los médicos, que el paciente debía estar muy satisfecho y alabar la misericordia de Dios.

—Como todo es relativo en el mundo—decía Cordero en su lecho, cuando se convenció de que su curación sería pronta y segura—, romperse una pierna sola es mejor que romperse las dos, y así, Sr. de Monsalud, yo estoy contentísimo, mayormente viendo que el pesado negocio que me trajo a la Granja está ya resuelto, y que gracias a mi amigo el gran D. José de Cafranga (que mil años viva) no tendré más cuestiones con el hipogrifo de D. Pedro Abarca (a quien vea yo sin hueso sano). Dígame usted, amigo, ¿ha observado usted que en este mundo pícaro, cien veces pícaro, no hay alegría que no venga contrapesada con un dolor, ni dulzura que no traiga su acíbar? Pues bien: todo no ha de ser malo. El contento que yo he tenido ¿no vale una pierna? ¿Qué significa un hueso roto de fácil soldadura, en comparación de las más puras satisfacciones del alma? Vengan averías de este jaez y cáigame yo, aunque sea de lo alto del acueducto, con tal que en proporción de los chichones y de las fracturas sean los gustos del espíritu y los regocijos del corazón.

De esta manera un poco artificiosa y sutil se consolaba, y así, mientras duró su enfermedad, apenas perdió el buen humor ni la paz y dulzura de su condición sin igual. Deparole el cielo excelente compañía en Salvador Monsalud, que, a pesar de haber despachado también satisfactoriamente sus asuntos, no quiso salir de la Granja dejando solo y postrado en la cama a su honrado amigo. La corte se marchó, los cortesanos siguieron a la corte, el Real Sitio se quedó desierto, calladas las fuentes, desiertas las alamedas. Empezaron a despojarse de su follaje los árboles; enfriose el aire al compás del solemne y tristísimo crecimiento de las noches; soplaron céfiros asesinos, precursores de aguaceros y tormentas; los remolinos de hojas secas corrían por el suelo húmedo murmurando tristezas, y sobre todo derramaron llanto sin fin las nubes pardas, en tal manera que no parecía sino que en la superficie de la tierra había algo que debía ser para siempre borrado.

Solos en su alojamiento, mal acompañados de una mediana lumbre, D. Benigno y su amigo pasaban los días. El enfermo, aunque postrado y sin movimiento, estaba casi siempre menos triste que el sano. Este, centinela en un sillón frente al hogar, reanimaba el fuego cuando se iba extinguiendo, y D. Benigno hacía revivir la conversación moribunda cuando Salvador la dejaba apagar con sus monosílabos o con su silencio.

El tema más amado y más favorecido de Cordero era su familia, y no pasaba una hora sin que dijese: «¡qué hará en este momento el tunante de Juanillo Jacobo!» o bien: «¿habrá comprendido Sola, a pesar de mis precauciones, que me ha pasado desgracia?». Debe advertirse que nuestro buen señor había puesto singular empeño en que sus queridos hijos, su hermana y su amiga no se enterasen del triste motivo que en San Ildefonso le detenía, y por esto sus cartas todas parecían novelas, según las invenciones y mentiras de que iban llenas. Unas decían: «Esperadme ocho días más, porque si bien nuestro asunto está terminado, no quiero marcharme sin hacer una pequeña contrata de pinos, pues desde aquí oigo los gritos de la casa de los Cigarrales pidiéndome que la ensanche». Más adelante escribía: «Con estos malditos temporales no hay carricoche que se atreva con las Siete Revueltas», y una semana después se disculpaba así: «Un excelente amigo, que vive en la misma posada, ha caído en cama con tan fuerte pulmonía que no me es posible abandonarle en este solitario pueblo. Esperadme unos pocos días y rogad a Dios por el enfermo».

Así les engañaba, dando tiempo al tiempo, hasta que llegara el de la soldadura del hueso, la cual venía con la tardanza que es natural, impacientando tanto al buen hombre que a ratos no podía contener su impaciencia y daba puñadas sobre la cama diciendo: «Esto no se puede aguantar. Soldada o sin soldar, señora pierna, usted tendrá que ponerse en polvorosa para Madrid la semana que viene».

Salvador no se apartaba de su amigo ni de noche ni de día. Unas veces hablaban de política, empezando D. Benigno de este modo: «¿Cree usted que ese pobre Sr. Zea tendrá buena mano para el timón de la nave del Estado?».

La enojosa permanencia y quietud en el lecho le ocasionaba insomnios frecuentes, cuando no letargos breves y febriles, acompañados de pesadillas o alucinaciones. A veces despertaba de súbito bañado en sudor, y exclamaba pasándose la mano por los ojos:—Jesús me valga y la Santa Virgen del Sagrario, ¡qué sueño he tenido! Me parecía estar viendo a Juanillo Jacobo rodando por un precipicio negro, mientras la pobre Sola, atada por los cabellos a la cola de un brioso caballo... No lo quiero contar porque me parece que lo veo otra vez... ¡Cuándo volveré a vuestro lado, queridos de mi corazón, para que con el placer de veros se acabe el suplicio de soñaros!

Una noche observó Salvador que daba el enfermo un gran suspiro, y despertando acongojadísimo parecía reconocer la realidad de las cosas, medio seguro de espantar las embusteras percepciones del sueño.

—Es todo mentira, Sr. D. Benigno—le dijo Monsalud riendo—. Ánimo.

—¡Ay, Dios mío! ¡qué sueño!—exclamó el de Boteros—. Todavía me duran la angustia y el mortal frío que sentí. Figúrese usted, señor mío, que me acercaba a mi casa de los Cigarrales, y la visión era tan perfecta que todo estaba delante de mí claro, vivo, verdadero. Una soledad tristísima envolvía mi finca. Ni mis hijos, ni mis criados aparecían por ninguna parte... Me acerco más, miro a las ventanas y las ventanas me miran con ceño. De pronto veo que aparece Sola por la puerta de la huerta; doy un paso hacia ella, me mira con semblante frío, serio como el de una estatua, mueve su cabeza como diciendo no, no. Luego, señor D. Salvador, me dice adiós con la mano derecha, y se aleja, huye, desaparece, se disipa como una sombra entre los almendros... Me quedo yerto, miro a mi casa y mi casa... créalo usted... se echa a reír... yo no sé cómo era esto; pero lo cierto es que ella se reía, se reía...

—Y ahora nos reímos nosotros.

—¡Bendito sea Dios! ¿qué será esto del soñar? ¿Anunciarán los sueños realidades? ¿Estas horribles mentiras traerán consigo algo que con la misma verdad se relacione? Ello es que la pobre Sola no se aparta de esta cabeza a ninguna hora de la noche ni del día... Que será feliz casándome con ella es indudable; que ella lo será también no hay para qué decirlo... Pienso muchas veces si el Señor habrá decidido que yo me muera antes de que pueda realizar mi deseo, al cual va unido el mayor beneficio que se puede hacer a una huérfana pobre y sin amparo. ¿Qué sería entonces de esa infeliz?...

—La pobrecita tendría una gran pena—dijo Salvador.

—¿Se moriría de pena?—preguntó Cordero con ingenuidad pueril.

—Tanto como morirse...

—No se moriría, no... ¡pero qué desamparada, qué sola se quedaría en el mundo! ¿Quién comprendería su mérito? ¿quién le tendería una mano?

—No podría reemplazar sin duda dignamente el bien que perdía—dijo Monsalud, sentándose junto al perniquebrado Cordero—; pero parte del bien que merece lo hallaría tal vez... casándose conmigo.

Los dos se miraron asombrados y con ligero ceño.

—¡Con usted!—exclamó el de Boteros volviendo de su sorpresa...—¿Ha pensado usted en eso alguna vez?

—Muchas.

—¡Si yo no existiese!... ¿Y ella consentiría?...

—No lo aseguro. Pero pasado algún tiempo es fácil que consintiese. Sólo Dios es eterno.

—Y usted desea...

Lanzado de improviso a un mar de confusiones, D. Benigno no pudo decir más. Su amigo, quizás arrepentido de haber hecho una declaración imprudente, trató de tranquilizarle hablándole de lo bien que dirigía Cristina la dichosa nave del Estado. Entonces la alegoría del barquichuelo estaba en todo su auge, y no se mentaban las dificultades del Gobierno sin sacar a relucir la consabida embarcación, el mar borrascoso de la política, y principalmente el timón ministerial, que algunos llamaban gubernalle. Después dijo que el decreto abriendo las universidades era un golpe maestro; la amnistía, aunque muy restringida, un levantado pensamiento digno de los más grandes políticos, y la destitución de Eguía y González Moreno una obra maestra de previsión; pero añadió que muchas y muy peregrinas dotes de ingenio y energía había de desplegar la Reina para someter a la plaga de humanos monstruos que con el nombre de voluntarios realistas asolaba el Reino. A todo esto atendía poco el enfermo, porque tenía su pensamiento harto distante de los disturbios de España. No será ocioso decir que en aquel momento sintió D. Benigno renacer en su pecho la antipatía que en otras ocasiones le inspirara su amigote; pero como en tan noble alma no cabía la ingratitud, pensó en las atenciones y cuidados que al mismo debía durante la enfermedad, y con esto se le fue pasando el rencorcillo. En las conversaciones de los días siguientes tuvo el buen acuerdo de no nombrar a la familia ni los Cigarrales, ni mentar cosa alguna que pudiese relacionarse con el importuno asunto de sus futuras bodas.

Un día, no obstante, en ocasión que comía en su lecho despaciosamente y gustando bien los manjares, como era en él costumbre, quedose un buen rato a medio mascar, sin quitar los ojos de Salvador; y volviendo luego a atender al plato, habló así:

—Mis distracciones son tan chuscas como mis sueños. Hace un momento hallábame tan abstraído, tan engolfado con el pensamiento en ideas y cosas de mi familia que sin saberlo, aparté en el plato y corté con mi cuchillo los pedacitos con que suelo engolosinar a Juanillo Jacobo cuando come junto a mí. Me parecía que el pequeñuelo estaba a mi lado y que los demás distaban poco. Esto es tan frecuente en mí, Sr. D. Salvador, en el insoportable tedio de esta soldadura, que a veces, cuando siento pasos, me parece que son ellos que van a entrar, y cuando suena voz de mujer, si es bronca y regañona, me parece la de mi hermana, si es dulce y apacible como la de la misma discreción, me parece la de Sola. Cuando despierto por las mañanitas, mi alucinación es tal que con la propia evidencia se confunde, y siento que entran y salen, oigo a Cruz regañando con los chicos y haciendo mimos a los pájaros; oigo a Sola arreglando a los pequeñuelos para que vayan a la escuela, y me digo para mi sayo: «Tempranito se ha levantado mi gente. Ya, Sola ha puesto mi cuarto como el oro, y me ha preparado ese chocolate que, por lo exquisito, debe de caer en espesos chorros del mismo cielo».

Dando luego un gran suspiro se sonrió y dijo:

—Usted, solterón empedernido, no comprende estas deliciosas chocheces del alma. Diviértase usted con la política, con el conspirar, con la suerte de las monarquías, y derrítase los sesos pensando en si debe haber más o menos cantidad de Rey y tal o cual dosis de Constitución. Buen provecho, amiguito; yo me atengo a lo del poeta: denme mantequillas y pan tierno; sí señor, mantequillas, es decir amores puros y tranquilos: pan tierno, es decir, la sosegada compañía de una esposa honesta y casera, el besuqueo de los nenes, el trabajo y cien mil alegrías que cruzándose con algunas penillas van tejiendo nuestra vida.

—Bueno es el cuadro, bueno—dijo el otro, ocultando medianamente su disgusto—. Cuando sea realidad avise usted... Me consolaré de mi tristeza viendo la alegría de los que con sus buenas acciones han merecido vivir en paz. Solamente los perversos padecen contemplando el bien ageno. Yo, que no soy malo, pido un puesto, siquiera sea el último, en ese festín de regocijos y felicidades... Pero me ocurre preguntar: «¿Cerrará usted la puerta a los amigos después de su casamiento?».

D. Benigno no contestó nada, porque la afirmativa le pareció ridícula y la negación aventurada, bastante contraria, si se ha de decir verdad, a sus propósitos. El otro dio las buenas noches y se fue a su cuarto para acostarse. Aquella noche, que Cordero contó entre las más infaustas de su vida, no pudo este dignísimo sujeto conciliar el sueño, porque le asaltó, a causa de las últimas palabras de su amigo, un pensamiento tan mortificante que le cambiaría de buen grado por la quebradura de todos los huesos de su cuerpo; de tal modo padecía su espíritu. Incorporado en la cama, pasó largas horas en horrorosa cavilación. Allí fue el amenazador levantamiento de su conciencia, allí la reyerta encarnizada entre ciertas ilusiones suyas y ciertos temores que aparecieron de improviso como enemigos emboscados acechando la ocasión. El digno encajero no podía apartar de si el licor amarguísimo que un demonio invisible le ponía en los labios; ya suspiraba, ya se golpeaba la cabeza venerable, ya por fin elevaba los brazos y los ojos al cielo pidiendo a Dios que le librara de aquel fiero tormento. «Ni un momento más puedo vivir en esta incertidumbre, gritó.—Sr. D. Salvador, venga usted al momento; necesito hablarle».

Golpeó fuertemente el tabique inmediato a su cama. En la habitación próxima dormía Salvador; y durante los días críticos de la enfermedad de D. Benigno, siempre que este necesitaba de la asistencia de su nuevo amigo le llamaba con un par de golpes suavemente dados en la pared.

Era la media noche. Salvador, al oír aquel extraordinario ruido en el tabique, creyó, por la violencia del llamamiento, que a D. Benigno se le había roto la otra pierna cuando menos, o que había sido atacado de algún descomunal accidente. Levantose aprisa, y corriendo al lado del enfermo, hallole sentado en el lecho, pálido, con las gafas caladas, los ojos chispeantes y las manos en movimiento como quien acompaña de expresivos gestos las palabras que a sí mismo se dice:

—¿Qué hay?—preguntó—¿se ha deshecho el entablillado? ¿Qué es eso?... ¿calentura, dolores?

—No, hombre de Dios o de cien Satanases; no es nada de eso—replicó el de Boteros señalándole la silla—. Esto es muy serio, repito a usted que es muy serio. Ya en ello la tranquilidad, la vida toda, el honor de un hombre de bien que jamás ha hecho mal a nadie, porque sepa usted, Sr. D. Salvador o D. Condenador, que yo no he hecho daño a ningún ser nacido, y cuando Dios me tome cuentas, no se presentará ni un mosquito, ni un miserable mosquito, a decir: «ese hombre fue mi enemigo».

—Está bien.

—Esto es muy serio, y así yo quiero una explicación categórica, leal, terminante, para tranquilidad de mi espíritu.

—¿Y esa explicación debo darla yo?

—Usted, sí, que desde hace algún tiempo se me ha puesto delante echando sobre mí como una ligera sombra, sí, y ahora me ha dicho cosas que aumentan esa sombra y la hacen más negra. Hablemos con claridad. Yo tengo ciertos proyectos que usted conoce. Yo pienso casarme, yo debo casarme, yo he creído que Dios ha dispuesto que yo me case. La que escogí para ser mi compañera es de tal condición... en fin, excuso de hacer su elogio, porque usted la conoce... a eso voy, Sr. D. Salvador. Ella estuvo en un tiempo bajo el amparo y protección de usted; usted le escribía desde Francia. ¡Ay! Cuando estuvo mala, le nombró a usted en sus delirios. Después usted la vio en los Cigarrales, según me escribió ella misma; más tarde, ahora, se me muestra tan admirador de ella y tan afligido de mi felicidad, que no puedo menos de volverme caviloso y preguntarme si usted ha tenido o tiene proyectos iguales a los míos, y si esos proyectos se refieren a la misma persona, que es, digámoslo claro, la mitad o la principal parte de mi vida.

—Esos proyectos los tuve—replicó Salvador con firmeza—. No fui a los Cigarrales con otro objeto.

Detuvo D. Benigno su voz y sus manos, como alelado, y preguntó:

—¿Y ella?

—No quiso oírme. Mi situación al salir de los Cigarrales era bastante desairada.

—¿Y después?

—He pensado que por negligente y confiado perdí la partida.

—¿Y qué hay en usted ahora?

—Resignación.

—De modo que si yo no existiera...

—No deben fundarse cálculos sobre la muerte. En el mundo no es fácil asegurar quien ayuda o quien estorba. Es posible que sea yo el que está demás.

—¡Oh! Dios mío... Pero usted no puede apreciar, como yo, sus infinitas cualidades, que la igualan a los ángeles—dijo D. Benigno con cierto desdén.

—Quizás las aprecie mejor; quizás yo esté en situación de ver en ella méritos de abnegación que usted no puede ver.

D. Benigno meditó breve rato. Había caído en un mar de cavilaciones que sin duda no tenía fondo.

—¡Ah!—exclamó dando un gran suspiro con el cual pudo salir de aquellas honduras tenebrosas—, usted me confunde más, pero mucho más.

Diciendo esto clavó los ojos en Salvador examinándole prolija y atentamente de pies a cabeza. Después dio otro gran suspiro y bajando los ojos murmuró para sí:

—También él se va poniendo viejo.

—¿No se necesitan más explicaciones?—preguntó Monsalud.

—No—replicó Cordero brusca y desabridamente.

—Pues yo voy a dar una que creo necesaria. No soy perverso; reconozco en usted a uno de los hombres mejores que existen en el mundo. Seré un miserable si sale de mí, por irresistible efecto de las pasiones, la más ligera oposición a la felicidad de usted... Es evidente, evidentísimo que yo soy el que está demás. Declaro que mi deber es no volver a pisar la casa del que posee lo que yo quise para mí.

—¡Barástolis!... Usted la ofende, señor mío.

—No la ofendo. Mi resolución no indica desconfianza de ninguno de los dos, sino respeto a entrambos, y además el deseo de ponerme a salvo de la envidia, porque yo tengo más de hombre que de santo, y la contemplación del bien perdido no me hará bailar de gozo.

Dijo esto en tono entro serio y festivo, y se retiró. Después de esta breve conferencia no se disiparon las confesiones ni se calmaron las ansias del insigne Cordero, antes bien, se dio a cavilar más en el silencio de la noche, buscando entre sus recuerdos alguna sentencia del ginebrino que iluminase un poco sus tenebrosos pensamientos; pero Juan Jacobo no decía nada, y hasta de su querido filósofo y consejero se vio desamparado en tan tristes horas el hombre más bondadoso que por aquellos tiempos existía en el mundo.

Muy avanzado estaba el invierno cuando Cordero y su amigo, despidiéndose con no poca alegría del Real Sitio, emprendieron su penoso viaje a la Corte por entre nieves y hielos. Separáronse del modo más cordial en la posada del Dragón, y D. Benigno, desmejorado y cojo, se fue a su casa con toda la rapidez que lo permitía su detestable andadura, mientras Salvador buscaba donde alojarse. Pocos días después hallábase instalado en habitación propia que alquiló en la calle del Duque de Alba, no lejos de D. Felicísimo Carnicero, de felicísima recordación. En Madrid no encontró novedad alguna, pues no merece tal nombre el furor con que todo el mundo fraguaba levantamiento s y sediciones. Conspiraban las infantas brasileñas con sin igual descaro; conspiraban los voluntarios realistas, ayudados por la turbamulta de frailes y clérigos mal avenidos con la idea de perder su omnipotencia; conspiraban las monjas y los sacristanes, muchos militares que se habían hecho familiares de los obispos, y para que no faltase su lado cómico a esta comparsa nacional, también se agitaban en pro de D. Carlos muchos señores que habían sido rabiosos democratistas y jacobinos en los tres llamados años de la titulada segunda época constitucional. Antes habían gritado por el sistema y ahora suspiraban por los derechos de la soberanía en su inmemorial plenitud.

Oyó también Salvador los despropósitos del vulgo, a quien se había hecho creer que el Rey no vivía y que aquel buen señor que salía en coche a paseo era el cadáver embalsamado de Fernando VII. Por un sencillo mecanismo, la napolitana, que a su lado iba, le hacía mover las manos y la cabeza para saludar. ¡Y con un Rey relleno de paja se estaba engañando a esta heroica Nación!

Vio un cambio de ministros fundado en que los del 16 de Octubre parecieron un poco dañados de liberalismo, pues la Corte deseaba un gobierno absolutamente agridulce que contentase a todos y conciliara el día con la noche, cosa en verdad más difícil que asar la manteca. También pudo ver la anulación del célebre codicilo, acto solemne de que se burlaron los carlistas, y oyó contar la fuga de Calomarde vestido de fraile, y los desmanes del obispo de León, el cual, ensoberbecido como un cacique indio y no pudiendo sublevar el reino, puso en armas su diócesis, dando la comandancia de voluntarios realistas a la Purísima Concepción.

Otras muchas cosas supo y vio que no son para referidas a la ligera. Sus relaciones con gente de varias clases le informaban de todo. Pipaón, D. Felicísimo Carnicero y el marqués de Falfán no hacían misterio de los planes apostólicos, y Jenara, furibunda sectaria del sistema del justo medio o de la conciliación, era el órgano más feliz que imaginarse puede de los pensamientos de aquel astuto Sr. Zea que gobernaba o aparentaba gobernar la nave (¡siempre la nave!), más cercana a los escollos que al deseado puerto.

Jenara se había establecido en su antigua casa, notoria tres años antes por la tertulia a que concurrían literatos tiernos y políticos maduros; pero ya en el invierno de 1833 no se abrían las puertas de aquella feliz morada para el primer poeta que viniese de su provincia cargado de tragedias, ni para los tenores italianos, ni para los abogados oradores que empezaban a nacer en las aulas con una lozanía hasta cierto punto calamitosa. El círculo era mucho más estrecho y las amistades más escogidas, con lo que ganaba en consideración la casa. Y aquí viene bien decir que la interesante señora había perdido por completo su afición a la poesía lírica (que no hay cosa durable en el mundo), y tanto caso hacía ya del prisionero de Cuéllar como de las nubes de antaño. Él era en verdad de un carácter poco a propósito para la constancia en los afectos. No se sabe si en la temporada a que nos vamos refiriendo había dado a conocer Jenara preferencia o simpatía por alguna otra de las artes liberales, o por la artillería y la náutica, como se dijo. Careciendo de noticias ciertas, nos abstenemos de afirmar cosa alguna; que en casos dudosos vale más atenerse a la opinión buena, como mandan la moral de la historia y la caridad cristiana.

D. Luis Fernández de Córdova, militar brillantísimo, pasaba, cuando vino de Berlín para encargarse de la embajada de Portugal, largas horas en casa de Jenara. También iban, aunque no con mucha frecuencia, D. Francisco Javier de Burgos y Martínez de la Rosa. Era de los asiduos un joven oficial granadino llamado Narváez, muy vivo de genio, ceceoso, pendenciero y expeditivo. Pero la persona más digna de mención entre los que visitaban a la hermosa señora era un jesuita del colegio Imperial, llamado el padre Gracián, hombre de mucha piedad y oración. Decían algunos que de la amistad del buen religioso con Jenara iba a salir la conversión de esta, o sea su entrada en las buenas vías católicas. Otros declaraban haber notado en ella resabios de mojigatería; pero sea lo que quiera, lo cierto es que las intenciones del padre Gracián eran altamente provechosas, porque (digámoslo de una vez) se había propuesto reconciliar a la señora con su marido.

Que Pipaón visitaba casi diariamente a su antigua amiga y paisana no hay para qué decirlo. Por añadidura, el excelentísimo D. Juan Bragas había simpatizado mucho con el jesuita Gracián. Ambos platicaban con seriedad pasmosa de los negocios de Estado y de la Iglesia, deplorando mucho la tibieza de creencias que tanto dañaba a la sociedad española en aquellos tiempos y concluían deseando que viniesen otros mejores en que marchasen las naciones por el camino de la piedad, dulcemente pastoreadas por los ministros del altar. Como Gracián se interesaba tanto por sus amigos y quería llevar todos los beneficios posibles al seno de las familias cristianas, tomó muy a pecho la realización del casamiento de Bragas con Micaelita, proyecto de que ya hay noticias en el libro anterior.

Acompañando a Pipaón iba Salvador algunas veces a casa de Jenara; solían comer juntos los tres, y cuando se encontraban Monsalud y Gracián también hablaban largamente del Estado y de la Iglesia. Un día, después de hablar con él, el jesuita pidió informes a la señora de la casa sobre aquel desconocido amigo, quizás para ver si le podía reconciliar con alguien, porque el afán del buen discípulo de San Ignacio era la reconciliación. Jenara respondió:

—Si quiere usted ganar la palma del buen pacificador, hágale usted amigo de mi marido.

—¿No se quieren bien?—preguntó Gracián con astucia.

—Nada bien... Es enemistad que data desde la guerra con los franceses. Ambos son tercos, soberbios, y quizás en su juventud aconteciera alguna cosa de esas que siempre son motivo de rivalidad entre los hombres...

—Alguna mujer...

—Puede ser, puede ser que eso haya sido—dijo ella con serenidad que tiraba a indiferencia.

Algo más dijeron sobre esto; pero no nos importa todavía, y siendo más urgente seguir los pasos de la persona a quien aludían la dama y el sacerdote, vamos tras él sin pérdida de tiempo. Algunos días le vimos entrar en la casa de D. Felicísimo Carnicero, con quien aún tenía algunas cuentas pendientes. El agente le recibía como se recibe a todo aquel con quien se ha hecho un negocio muy lucrativo, y haciéndole sentar a su lado dábale palmaditas en el hombro y hasta se aventuraba a contarle cualquier sabrosa cosilla de la conspiración carlista.

Una mañana, al entrar en casa de Carnicero, encontró en la escalera a un coronel de ejército amigo suyo. Era D. Tomás Zumalacárregui. Iba acompañado del conde de Negri, y esto le hizo comprender que el valiente vizcaíno, resistente hasta entonces a los halagos de la gente mojigata, se había dejado seducir al fin. Se saludaron y siguió adelante. Abriole la puerta Tablas. Al entrar pisó al gato, que escapó mayando, y luego, a causa de la oscuridad de los destartalados pasillos, tropezó con Doña María del Sagrario, que al choque dejó caer de las manos un enormísimo plato de puches. Puso el grito en el cielo la señora, y al ruido alarmose tanto D. Felicísimo, que se aventuró a salir de su nicho preguntando si había entrado en la casa un tropel de cristinos. Salvador se deshacía en excusas, y al acercarse a la pared, manchósele la negra ropa de tal modo que parecía un molinero. Al sacudirse, no sin comentar con algunas frases aquel rudimentario blanqueo de las paredes, hubo de tropezar con una de las vigas que sostenían la casa y pareció que toda la frágil fábrica se estremecía y que del techo caían pedazos de yeso, como si por entre las maderas superiores corriesen a paso de carga belicosos ejércitos de ratones. Por fin llegó a dar la mano a Carnicero y entraron juntos en el despacho.

—Parece que entra un temporal en mi casa—dijo el anciano colocándose en su nicho—. ¿Y qué tal? ¿Ha encontrado usted en la escalera a Zumalacárregui y al señor conde? Buen militar y buen diplomático, jí, jí...

—Zumalacárregui es una buena adquisición—respondió Salvador—. Tiene valor y talento.

—Pues hay otras adquisiciones mucho mejores todavía—dijo Carnicero frotándose las manos—. ¿Con que ese desdichado Gobierno del Sr. Zea ha emprendido el desarme de los voluntarios realistas?... Sí, el fantasmón de Castroterreño en León y el mentecato de Llauder en Cataluña ponen despachos al Gobierno diciendo que han quitado las armas a los voluntarios realistas. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que se pueden quitar los rayos al sol? Jí, jí. ¡Y creerá el bobillo que ha puesto una pica en Flandes!... Yo llamo el bobillo a ese señor Zea, que es una especie de ministro embalsamado, como el Rey ha venido a ser un Rey de papelón.

—El Gobierno se cree fuerte, Sr. Carnicero, y parece decidido a echar una losa sobre el partido de D. Carlos. Mucho cuidado, amigo, que ahora parece que tiran a dar.

—¡Oh! por mí no temo nada—manifestó D. Felicísimo con énfasis, echándose atrás—. Pero vamos a lo que urge. Ya sé a lo que viene usted hoy.

—A lo mismo que vine ayer.

—Y anteayer y el martes y el sábado pasado. Hoy no ha venido usted en balde. Al fin, al fin...

—¿Llegó?

—Sí, sí, el Sr. D. Carlos Navarro, nuestro valiente amigo, llegó anteanoche de su excursión por el reino de Navarra y por Álava y Vizcaya. Es un guapo sujeto. Dice que en todo aquel religioso país hasta las piedras tienen corazón para palpitar por D. Carlos, hasta las calabazas echarán manos para coger fusiles. Las campanas allí, cuando tocan a misa dicen «no más masones» y el día en que haya guerra los hombres de aquella tierra serán capaces de conquistar a la Europa mientras las mujeres conquistan al resto de España... Bueno, muy bueno... ¿Con que usted desea ver a ese señor? Le prevengo a usted que está oculto.

—No importa: sólo pienso hablarle de asuntos de familia. En el último verano estuvo en la Granja pero no le pude ver, porque siempre se negó a recibirme. Ahora me será más fácil, porque le escribirá usted dos palabras.

—Lo haré con mucho gusto; pero prevengo a usted también que el Sr. D. Carlos está enfermo del hígado. Ya se ve ¡ha trabajado tanto! Es un incansable campeón de las buenas doctrinas. Anoche se quejaba de atroces dolores, y, cosa rara en hombre tan religioso, jí, jí, más invocaba a los demonios que a la Santísima Virgen. Si quiere usted tener segura la entrevista que desea, se lo diremos al padre Gracián, jesuita, excelente sujeto que viene aquí algunas tardes, y después solemos ir a tomar chocolate a casa de Maroto, adonde va también el Padre Carasa... Pues bien, Gracián es amigo del Sr. D. Carlos, y ya hace tiempo que se ha propuesto reconciliarle con su señora esposa... ¡Oh! es un neblí para las reconciliaciones ese buen padre Gracián.

—Le conozco. Es un digno sacerdote que tiene las mejores intenciones del mundo, y si no consigue hacer feliz a la humanidad toda es porque Dios no quiere... En conclusión, entiéndanse usted y el Padre Gracián para que yo pueda ver al Sr. Navarro y hablarle de un asunto que no es político y sólo a él y a mí nos interesa. ¿Él vive...?

—No sé si debo decírselo a usted en este momento, antes de que el mismo Sr. D. Carlos, bellísima persona, jí, jí... antes de que el mismo Sr. D. Carlos Navarro de licencia para que usted le vea. Ya lo arreglaré yo. Vuélvase mañana por esta su casa.

Luego que Salvador se fue, D. Felicísimo escribió una carta en cuyo sobre, después de trazar tres cruces, puso: A la Señora Doña María de la Paz Porreño, calle de Belén.

Las pobres señoras casi vivían en la misma estrechez que en 1822, porque las mudanzas políticas y sociales se detenían respetuosas en la puerta de aquella casa, que era sin duda uno de los mejores museos de fósiles que por entonces existían en España. Los períodos de tiempo en que imperaba el absolutismo eran para el medro de la casa y abundancia de las despensas Porreñanas lo mismo que aquellos en que prevalecía la vil canalla de los clubs. De modo que en punto a comodidades y vituallas el agonizante marquesado habría terminado con un desastre igual al que han sufrido formidables imperios si no viniera en su auxilio una industria que, si bien es algo prosaica, tiene algo de noble por estar emparentada con la hospitalidad. Las dos ilustres cuanto desgraciadas señoras aposentaban en su casa un caballero tan respetable como rico durante las temporadas, a veces muy largas, que dicho sujeto pasaba en Madrid. El trato era excelente, la remuneración buena, y la armonía entre el huésped y las damas tan perfecta que los tres parecían hermanos. La familiaridad realzada por el respeto y una llaneza decorosa reinaban en la silenciosa mansión que parecía habitada por sombras.

Bueno es decir, para que lo sepan los historiadores, que con las módicas ventajas pecuniarias adquiridas por aquel medio honestísimo habían renovado las señoras parte del mueblaje, aunque todas las piezas de antaño se conservaban, sostenidas por los remiendos y pulidas por el tiempo y el aseo. ¡Cosa admirable! el reloj había vuelto a andar; mas por malicia del relojero o por un misterio mecánico imposible de penetrar, andaba para atrás, y así después de las doce daba las once, luego las diez y así sucesivamente. El cuadro de santos de la Orden Dominica había sido restaurado por la misma Doña Paz, asistida de un hábil vejete carpintero, sacristán y encuadernador, y emplasto por aquí, pegote por allá, con media docena de brochazos negros en las sombras y una buena mano de barniz de coches por toda la superficie, había quedado como el día en que vino al mundo. Por el mismo estilo se habían salvado de completa ruina las urnas de santos y las cornucopias, que por no tener ya en sus cristales sino irregulares manchas de azogue parecían una colección de mapas geográficos. Lo nuevo, que era muy humilde, consistía en sillas de paja, cortinas de percal, ruedos de estera de colores; pero alegraba la casa y su vetusto matalotaje. Por tal manera aquella imagen cadavérica de los pasados siglos se reía en su tumba.

En la época en que nuevamente la encontramos, Doña María de la Paz se acercaba velozmente a una vejez apoplética, marchando a ella con los pies gotosos, la cabeza temblona, los hombros y el cuello crasos. Sus cabellos, no obstante, se conservaban negros lo mismo que el lunar, y era que ella perseguía las canas como si fueran liberales, y no daba cuartel a ninguna, siendo tan implacable con ellas, que cuando vinieron en tropel y no pudo arrancarlas por temor a quedarse en el puro casco, las disfrazó vistiéndolas de luto para que nadie las conociera. Así cuando esta operación no estaba hecha con habilidad (porque con las fuerzas había mermado la vista) aparecían las sienes y la frente empañadas con ciertas nubes negras por encima de las cuales brillaba la nieve remedando un admirable paisaje de invierno.

Doña María Salomé estaba tan momificada que parecía haber sido remitida en aquellos días del Egipto y que la acababan de desembalar para exponerla a la curiosidad de los amantes de la etnografía. Fija en una silleta baja, que había llegado a ser parte de su persona, se ocupaba en arreglar perifollos para decorarse, y a su lado se veían, en diversas cestillas de mimbre, plumas apolilladas, cintas de matices mustios, trapos de seda arrugados y descoloridos como las hojas de otoño, todo impregnado de un cierto olor de tumba mezclado de perfume de alcanfor. Decían malas lenguas que al hacerse la ropa juntaba los pedazos y se los cosía en la misma piel; también decían que comía alcanfor para conservarse, y que estaba forrada en cabritilla. Boberías maliciosas son estas de que los historiadores serios no debemos hacer caso.

Una mañana... Olvidaba decir que en la casa había una gran pieza interior que daba a un patio o corralón muy espacioso, de donde recibía el sol casi todo el día. En dicha pieza tendía Doña Paz la ropa lavada en casa. De muro a muro todo era cuerdas, y cuando estaban llenas de ropa, aquello parecía un bosque de trapos húmedos. Pues bien, una mañana se paseaba Doña María de la Paz por aquellas alamedas del aseo, cuando entró Doña María Salomé, y dándole una carta que acababan de traer a la casa, le dijo:

—Otra carta para el Sr. D. Carlos. Viene con sobre a ti; pero es para él. Mira las tres cruces. La letra parece del Sr. D. Felicísimo.

—Se la daremos cuando despierte—replicó Doña Paz—. El pobre señor ha pasado muy mala noche.

—Por cierto—manifestó Doña Salomé con semblante muy serio, en el cual se revelaba una aprensión escrupulosa—por cierto que no sé si será conveniente recibir cartas de esta manera. Esto puede dar lugar a interpretaciones contrarias a nuestro honor y buen nombre. Los vecinos se enteran de todo... ven que recibimos cartas... ven que entran aquí de noche muchos hombres... No sé, no sé...

—Calla, mujer—dijo Doña Paz asomando la cabeza por entre el ramaje blanco—. ¿Qué pueden sospechar de nosotras?

—Puede caer alguna tacha, mujer, sobre nuestra reputación—afirmó Salomé de muy mal talante—. Bien sabes tú que no basta ser honrada, sino parecerlo, y dos señoras solas, como nosotras, han de tener mucho cuidado, para no andar en lenguas de maliciosos.

—¡Siempre tonta!—murmuró Doña María de la Paz desapareciendo en lo más espeso del bosque de ropa.

—Yo estoy decidida a hablar claramente al Sr. D. Carlos—añadió la otra—. Nadie le aprecia más que yo; pero este entrar y salir de hombres a todas horas del día y de la noche no está en conformidad con lo que ha sido siempre nuestra casa. ¿Qué quieres? no me puedo acostumbrar: yo soy así. Lo digo y lo repito, hablaré al Sr. D. Carlos.

—No faltaba más sino marear al Sr. D. Carlos con semejante impertinencia—dijo Doña Paz reapareciendo en una alameda de lienzo.

—Lo digo y lo repito... Además, los compañeros, ayudantes o lo que sean del Sr. D. Carlos, no nos guardan las consideraciones que merecemos. ¿Qué más?... Ayer no me había acabado de peinar cuando ese bárbaro de Zugarramurdi entró en mi cuarto sin pedir permiso... ¡Y para qué! para decirme si había yo visto una de sus espuelas que no podía encontrar.

—Bobadas... Habla más bajo... Me parece que se ha despertado el Sr. Navarro.

Apareció en la puerta una enorme barba a la cual estaba pegado un hombre. De entre aquel enorme vellón castaño salió una voz seca y desabrida que dijo:—El chocolate.

—En seguida, Sr. Zagarramurdi. Tome usted esta carta que han traído para el Sr. D. Carlos. ¿Qué tal está hoy?

—Mal—respondió el de la barba dando media vuelta y desapareciendo por donde había venido.

—¡Qué modos!—murmuró Salomé dirigiéndose a su cuarto—. Ya no hay caballeros.

Navarro moraba en la misma habitación ocupada algunos años antes por una mujer que murió en olor de santidad. Poco o ningún cambio había tenido la pieza, que más que gabinete parecía capilla, o mejor un abreviado trasunto de la corte celestial, pues todo en ella era santicos pintados y de bulto, reliquias, estampas de santuarios y monasterios, corazones bordados, palmitos, y un altar completo con sus candeleros de estaño, sus arañas colgadas del techo, sus misales y sus tres curitas de cartón con casullas de papel, en actitud de celebrar misa cantada. Completaban la decoración una enorme espada pendiente del mismo clavo que sostenla un niño Jesús bordado en cañamazo, dos escopetas arrimadas a un rincón, dos guantes y dos mascarillas de esgrima junto a dos pares de floretes, tres maletas muy usadas y un hombre.

Este hombre hallábase sentado o más bien sumergido en un sillón, con las piernas ocultas bajo gruesa manta que le llegaba a la cintura, la cabeza inclinada sobre el pecho y tan inmóvil que parecía dormido o muerto. Un brasero de cisco bien pasado mostraba su montoncillo de ceniza esmaltado de fuego cerca del envoltorio que debía contener los pies del individuo, el cual si alguna vez daba señales de existencia era dándolas de frío. Su cara era morena tirando a verde a causa de la palidez, así como el blanco de los ojos no era blanco sino amarillo. El cabello negro y áspero tenía bastantes canas, y generalmente se veía la potente cabeza apoyada en una mano negra, tostada, cuyas venas retorcidas y tendones y músculos recordaban la mano que D. Quijote enseñó a Maritornes cuando lo colgaron del tragaluz de la venta.

En un velador cercano tenía el guerrillero medicinas que tomaba, cartas que leía, tabaco, un libro, un rosario y una pistola. Beber y fumar: alternando con lecturas, era su ocupación en las aburridas horas del día precursoras de los insomnios de las noches. No gustaba de que los amigos le dieran conversación. Su mejor amigo era el más discreto de todos, el silencio.

Pero Zugarramurdi y Oricaín tenían un recurso para distraerle, aunque por poco tiempo. Tiraban al florete, y entonces los ojos del guerrillero se animaban; seguía con atención los movimientos de los fingidos duelistas y aun arrojaba alguna palabra picante o algún comentario de maestro entre los rechinantes aceros. Pero de repente decía «basta» y los dos atletas soltaban el florete y se quitaban la máscara, sacando a luz el rostro sudoroso. En aquel momento Zagarramurdi parecía el hombre prehistórico embutido en sus feroces barbas, y Oricaín, el formidable oso navarro, perdía mucho en belleza, porque la máscara de alambre disimulaba su fealdad.

Aquel día (nos referimos al día de la carta de D. Felicísimo) D. Carlos se cansó más pronto que nunca.

—Basta de estocadas—dijo—. Zugarramurdi, pásate por casa de don Tomás Zumalacárregui y dile que le espero mañana. Oricaín, alcánzame mi rosario y voto. Cuando llegue el padre Gracián, entras y si duermo, me despiertas... Hoy no como.

Pasada la hora de la siesta vino el padre Gracián. Era un mocetón de alta estatura, de treinta y ocho o cuarenta años de edad, moreno, los labios gruesos, la nariz aberenjenada, áspero el pellejo y curtido, como formado expresamente por Dios para resistir a los abrasadores climas del trópico y a los hielos polares.

Su barba era tan negra y espesa que aun afeitada del mismo día dejaba una mancha oscura en toda la parte inferior del rostro. Debía tener fuerzas hercúleas aquel arrogante granadero de la Iglesia, y si bajo el punto de vista corporal estaba admirablemente constituido para las misiones, no lo estaba menos en el orden espiritual, por ser hombre de muchas sabidurías, eruditísimo en las letras sagradas y bastante fuerte en las profanas, elocuente en el púlpito y persuasivo en la conversación, águila en la cátedra y lince en el confesionario. También sabía de medicina y había hecho curas que pasaron por milagrosas. Era tan grandón que su manteo parecía tener una pieza de tela, y cuando se embozaba no concluía nunca de echar paño al viento. Su sombrero de teja no medía menos de una vara, y como lo llevaba siempre un poco echado atrás y su cuerpo se encorvaba hacia adelante, parecía que iba cargando una pesada viga. Sus desmesurados pies, sepultados en zapatos de paño, pisaban con la pesadez y adherencia de la robusta planta calzada de alpargata, que golpea como una maza las baldosas de muelles y almacenes.

Después de saludar con escogida afabilidad al guerrillero enfermo, tomó asiento junto a él, y metiendo la mano por ciertas aberturas de la sotana tras de las cuales había bolsillos tan hondos como el mar, empezó a sacar varios cucuruchos de papel semejantes en tamaño y forma a los que hacen en las tiendas para contener dos cuartos de azúcar, de café o de anises. Conforme los sacaba los iba poniendo sobre el velador y miraba el rotulillo que de su puño y letra estaba escrito en cada uno.

—¿Qué es eso?—preguntó Navarro picado de curiosidad, sospechando que su amigo había puesto tienda de comestibles o droguería.

—Esto es tierra de la ruta de San Ignacio en Manresa, reliquia que solicitan mucho las personas devotas. He recibido hoy una pequeña remesa, y la distribuyo entre las amigas que ha tiempo me la han pedido... Si habré olvidado el cucurucho de Doña María de la Paz... ¡Ah! no, aquí está. Me hará usted el favor de entregárselo. Estos otros son para la Excelentísima Señora Condesa de Rumblar, para las monjas de Góngora, para el Sr. D. Pedro Rey, que ha tenido a la muerte a su preciosa niña Perfectita, y para otras diversas familias...

En seguida guardó los cucuruchos en sus bolsillos insondables como la mar, y dando después violenta palmada en la rodilla del guerrillero, le dijo:

—Veo que está usted mejor... Esa cara ya es otra... Pronto estará usted bien.

El guerrillero dio un suspiro y se sonrió. Ambas demostraciones indicaban incredulidad del pronóstico y gratitud por el consuelo.

—Pronto, muy pronto, cuando llegue el momento de dirimir en los campos de batalla la cuestión entablada entre el Altísimo y los masones, podrá contar el Altísimo con su más valiente Macabeo.

—Eso es lo que pido a Dios con todo el fervor de mi alma—dijo Navarro echando amargura por la boca y por los ojos—y lo que Dios no me concederá.

—Yo tengo para mí—manifestó el clérigo con mucha fe—, que Dios no se amputará un brazo tan poderoso... La enfermedad de usted no vale nada, repito que no vale nada. No hay lesión, repito que no hay lesión. Es un abatimiento producido por una acumulación biliosa, cuyo origen hemos de buscar en la trabajosa vida de usted y en los disgustos domésticos que han acibarado su alma. El alma, el alma, señor mío, es la que está enferma, y al alma se ha de aplicar la medicina. ¿Cuál es esta? Pues es un confortamiento dulce que se consigue mezclando la confianza con la paz y la indulgencia con la piedad.

Navarro manifestó en su semblante, sin decir palabra alguna, el disgusto que le causaba un tema planteado ya muchísimas veces, aunque, sin fruto, por el venerable padre Gracián.

—No, no frunza usted el entrecejo—dijo este, mostrándose decidido—. No cejaré sino cuando usted me retire su amistad y me arroje de su casa.

—Eso no...

—Pues si eso no, resígnese usted a sentir el moscón en su oído. ¿Y qué dirá el moscón? Dirá que usted no tendrá salud mientras no tenga paz en su espíritu, y no tendrá paz en su espíritu mientras no tenga familia. ¿Y cuándo tendrá usted familia? Cuando se reconcilie con su esposa, previo el arrepentimiento de ella y el perdón de usted. ¡Arrepentimiento, perdón! Sobre estos dos polos se mueve el mundo inmenso de las almas. Todo el saber moral se condensa en estas dos ideas que establecen el parentesco del hombre con Dios...

Navarro quiso hablar.

—No, no admito réplica sobre esto. Lo digo yo y basta—manifestó el jesuita, fuerte en su autoridad—. Cuando yo he planteado a usted este problema incitándole a resolverlo, ya se comprende que no puede haber deshonra para usted. La verdadera deshonra es cerrar los oídos a las amonestaciones de la Iglesia que dice a los esposos: «amaos, uníos». Los juicios del mundo son pérfidos y vanos. ¿Debe hacer caso de ellos un hombre religioso y prudente? No. ¿Cuál es el peor consejero del hombre? El orgullo. ¿Y el mejor? La piedad. ¿Qué le dice a usted su orgullo? le dice: «no cedas y muere envenenado por el rencor antes que pronunciar una palabra indulgente». ¿Qué le dice la piedad? le dice: «perdona para que seas perdonado»... Sé que hay razones de aparente fuerza; pero yo he estudiado el asunto con cariño y he visto que lo que usted presenta como obstáculo no lo es... Dios quiere sin duda que esta obra se realice, porque desde que la emprendí, estoy viendo con mucha claridad el camino de ella. ¿Y qué veo? Veo en esa señora el hastío de la soledad y un deseo muy vivo de establecer en su vida el orden interrumpido; veo que lejos de guardar a usted rencor lo respeta y lo ama. He podido llegar a vencer ciertas resistencias que en su alma había, y con poco que usted me ayude...

—Padre, padre—dijo D. Carlos respirando fuerte, porque estaba abrumado bajo el insoportable peso del sermón—, eso no puede ser. Hay roturas que no pueden soldarse nunca, nunca, ni en el cielo. Suponga usted que yo me retiro a un desierto, hago penitencia, me santifico, muero, me salvo y entro en el reino de Dios como bienaventurado, más aún, como santo. Suponga usted también que ella se arrepiente de su mala conducta, que recibe de Dios aflicciones y justas calamidades, que se pudre en vida, que se retira a hacer vida claustral, que luego cae en poder de infieles, que la martirizan, que la queman, que la achicharran, que muere, que se salva, que es santa, que es pura como un ángel... Bueno, suponga usted que nos encontramos en el cielo...

—Y ábrazados llorarán lágrimas de perdón—exclamó el padre muy conmovido y cruzando las manos.

—¡No!—gritó Navarro, y aquella sílaba sonó como un tiro.

El jesuita se quedó perplejo, mirando a su amigo con espanto. No se atrevía a insistir en su empeño ante la inalterable dureza de aquella roca en forma humana, que exteriormente tenía todas las escabrosidades de la peña y por dentro todos los amargores del mar; pero también él, el jesuita, tenía a falta de aparentes durezas, la constancia y persistente fuerza de la ola. No creyó prudente insistir por el momento, y encalmándose sin esfuerzo, bajó la cabeza, echó un suspiro y murmuró en tono de paz estas suaves palabras:

—Todo sea por Dios. Hablemos de otra cosa.

—Hablemos de otra cosa—dijo Navarro con alegría—. Hábleme usted de otra cosa, aunque sea de los cucuruchos.

—Tenía que decir a usted no sé qué—indicó Gracián algo confuso; mas dándose una palmada en la frente añadió—: ¡Ah! ya me acuerdo... Tengo aquí la apuntación. Un caballero amigo mío, mejor dicho, conocido, desea hablar con usted. Lo conocí en casa de Doña Jenara.

—¡En su casa!—exclamó Navarro poniéndose más verde, y clavando las uñas en los brazos del sillón.

—Sí; también D. Felicísimo me habló de él esta mañana... No me acuerdo de su nombre... pero lo apunté y aquí debe de estar.

Diciendo esto el buen jesuita metía la mano y después el brazo hasta el codo en el infinito bolsillo.

—No se moleste usted—dijo Navarro tomando la carta de D. Felicísimo que abierta sobre el velador estaba, y mostrándosela a su amigo—. ¿Es este su nombre?

—El mismo—replicó Gracián.

Y en el propio instante se abrió la puerta y apareció la cara, mejor dicho, la zalea con ojos del Sr. Zugarramurdi, el cual no dijo más que una sola palabra:

—Ese...

Después de mirar un rato muy hoscamente al suelo, Carlos habló así:

—Que entre... Usted, queridísimo padre, me hará el favor de dejarme solo... Mañana tampoco puedo asistir a la junta, pero me representa el Padre Carasa. Deseo saber inmediatamente lo que se decida. ¿Vendrá usted a decírmelo?

Después de contestar afirmativamente con su afabilidad no estudiada, el dignísimo Padre Gracián salió para seguir repartiendo sus cucuruchos entre las damas piadosas que sabían apreciar tan interesante objeto devoto.

Bien se le conocía a Salvador la emoción que sentía al verse delante del guerrillero, y este, que no esperaba hallar en el semblante de su mortal enemigo otra cosa que desconfianza y altanería, se sorprendió al mirarle cohibido y algo acobardado, mas no sospechó la razón de esta mudanza. Mandole sentar y un buen rato estuvieron los dos mirándose, sin que ninguno se decidiera a hablar el primero. Por fin Carlos rompió el silencio diciendo:

—No podía desairar a D. Felicísimo... por eso te he recibido, exponiéndome a las consecuencias de este mal rato. Ya sabes que estoy enfermo y el médico dice que no debo incomodarme.

—Eso depende de ti. Yo vengo con bandera de paz y decidido a no incomodarme. Has hecho bien en recibirme. Hace tiempo que te busco, y ahora que te encuentro te pregunto si crees que no me has perseguido y vejado bastante.

—¿Quieres que sea bastante ya?—dijo Garrote con sarcasmo—. Pues sea y déjame en paz. Si no me acuerdo de ti, si te desprecio...

—¡Pobre hombre!—exclamó Salvador—. Tu orgullo dice tan mal con tus alardes de piedad religiosa... Yo vengo ahora a ponerte a prueba y a ver si tu alma rencorosa es, como parece, incapaz de todo sentimiento que no sea el de la venganza...

—¿Vienes a ponerme a prueba?... Con cien mil rábanos, hombre, que seas benigno—dijo Navarro empezando a enfurecerse—. ¡Y luego me dirá el médico que tenga paciencia, que no me sulfure, que no se me suba a la boca y a los ojos la hiel de mis entrañas!... Oye tú, menguado, por no darte otro nombre, ¿vienes a gozarte en mi desgracia, viéndome enfermo y sin fuerza para castigar un insulto, o vienes a espiarme por encargo de los masones? Si es esta tu intención, no necesitas aguzar el ingenio para descubrir mis acciones. Puedes decir a esos señores que sí, que estoy conspirando ¡rábano! que hago lo que me da la gana, que trabajo como un negro por la causa del Rey legítimo y que yo y mis amigos nos reunimos y nos concertamos, despreciando a este Gobierno estúpido, cuya policía hemos comprado. Al ejército lo seducimos y lo traemos habilidosamente a nuestra causa; al Gobierno le engañamos, y a vosotros los masones de bulla y gallardete os compramos a razón de dos pesetas por barba. Ea, ya lo sabes todo; ya puedes ir con el cuento.

—Ya sé que conspiras—dijo Monsalud manteniéndose sereno—y no me importa... Otro asunto me trae, asunto que es de mucho interés para entrambos, al menos para mí. Dime, ¿no has pensado alguna vez, principalmente en estos días de dolencias, aislamiento y tristeza, en la esterilidad de los infinitos medios que has empleado para exterminarme? ¿No te han venido a la mente consideraciones sobre esto, no te has sorprendido a ti mismo, en ciertos momentos, meditando, sin saber cómo ni por qué, sobre el hecho de que todos tus actos de venganza han sido inútiles, y que Dios me ha preservado casi milagrosamente de tus crueldades?

Mientras esto decía Salvador, le miraba Navarro con cierto asombro que no carecía de estupidez, y era que, en efecto, había meditado no pocas veces sobre aquel problema. Sin embargo, por no declarar que su sombrío interior había sido descubierto, dijo bruscamente:

—Pues jamás he pensado en tal cosa. ¿A qué vienen esas sandeces?

—Estas sandeces—dijo Salvador creciéndose más—son para demostrarte que Dios, a quien tú, llevado de una piedad absurda, crees cómplice de tus violencias y de tus sañudas venganzas, es quien te ha burlado y me ha protegido. ¡Qué bien y con cuanta oportunidad ha deshecho tus combinaciones implacables, permitiendo que llegara un día como este, en el cual voy a desarmarte para siempre!

Navarro seguía mirándole con estupidez.

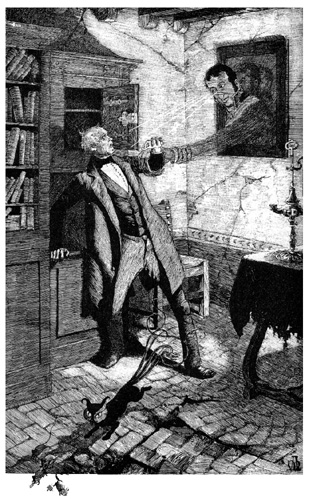

—Por muy malo que te suponga—añadió Salvador—no te creo capaz de conservar tus rencores después de saber que tú y yo somos hijos de un mismo padre.

El guerrillero saltó en su asiento, como quien oye un insulto. Su cara se congestionó a borbotones echó de su boca estas palabras:

—¡Es mentira, es mentira!

—¿Mentira, eh? ¿Conque es mentira? Tengo de ello un testimonio para mí sagrado, escrito por la mano de la persona más querida para mí en el mundo, y ratificado en su lecho de muerte. Tú puedes creerlo o no, según se te antoje: a tu conciencia lo dejo. Cumplo con mi deber diciéndotelo. La mitad de este secreto te corresponde a ti, mal que te pese. Yo no puedo quedarme con él todo entero.

Inquieto en su asiento, Navarro vaciló entre la ira y la curiosidad.

—Esas cosas—dijo—no se pueden creer sin algo que lo pruebe... ¿A ver, qué es eso? ¿Qué significa ese paquete atado con cintas encarnadas?

Salvador había sacado un paquete y escogía en él los papeles que quería mostrar a Carlos.

—Esta es la carta que mi madre me escribió poco antes de morir—dijo poniéndola en manos de Navarro—. Es la confesión de una falta redimida por una existencia de penas y oscuridad; es una declaración santa, que respira honradez, paciencia y bondad. Se necesita ser un monstruo para no inclinarse con respeto ante esa vida de abnegación y deberes trascurrida a la sombra de una vergüenza jamás reparada...

El otro leía, leía. Salvador le miraba leer y mentalmente seguía los conceptos de la carta. Concluida la lectura Navarro dio un suspiro y dijo:

—¡Qué sed tengo!... Si quisieras echar agua de la alcarraza en aquel vaso que allí está y alcanzármelo...

Monsalud le dio agua, y luego que le vio aplacar su sed, diole otros papeles diciéndole:

—¿Conoces esa letra?

—Son cartas de mi padre—murmuró Navarro, devorándolas con la vista.

—No es ocasión ahora—dijo Salvador—, de hacer comentarios sobre las promesas hechas en esas cartas y jamás cumplidas. Esas viejas cuentas se habrán arreglado en otra parte.

Callaron ambos, y Navarro, puesta su alma toda en los ojos, leía las pocas páginas de aquel drama oscuro, desenlazado ya por la muerte. Al concluir se quedó mirando al suelo por larguísimo espacio de tiempo, y luego, evitando el fijar los ojos en su hermano, le dijo lo siguiente:

—Bueno, convengo en que esto no tiene duda. Parece evidente que por la Naturaleza... Pero no, la fraternidad no se improvisa. Eres hijo de mi padre; pero no eres ni serás mi hermano.

—Ni lo pretendo, ni me importa tu fraternidad—replicó Salvador devolviéndole su desvío—. No necesito de ti para nada. Sólo he querido que sepas cuán cerca nos puso la Naturaleza, mejor dicho Dios, para que comprendas que el papel de Caín es malo, y hasta desairado.

—Una carta vieja no puede hacer de dos enemigos irreconciliables dos hermanos queridos... Convengo en que no puedo perseguirte más: la memoria de mi buen padre, aquel valiente caballero que murió por la patria, se interpone y te salva...

—Antes me salvaré yo con la ayuda de Dios—dijo Salvador con desprecio—. No he venido a solicitar la indulgencia, que no necesito.

—Pues yo te la doy, ¡cien rábanos!—exclamó el guerrillero sulfurándose—. Mira, dame agua otra vez; tengo mucha sed; tu secreto me sabe a hiel y vinagre.

Bebió, y después, cavilando un poco, dijo como si masticara las palabras:

—Además, antes de hablar de reconciliación es preciso determinar bien quien es el ofendido y quien el ofensor. Te quejas de que te he perseguido y hablas de mis crueldades. Pues yo digo que tú eres el monstruo, tú el criminal, tú el indigno de perdón.

—Acuérdate de aquellos días del año 13, cuando se dio la batalla de Vitoria—dijo Salvador con violencia—. ¡Oh! fuiste tú quien me provocó.

—¡Fuiste tú!

—¡Tú!

—Repito que tú.

La disputa se agriaba. Salvador quiso calmarla con un ademán de conciliación. Navarro respiraba como quien se va a ahogar.

—Mira—dijo con desabrimiento—lo mejor es que te vayas.

—Antes has de oír lo que voy a decirte.

—Pues di.

—Sí, sostengo que fuiste tú quien primero entabló nuestra rivalidad, no por eso desconozco que cometí después faltas graves, que te ofendí...

—¡Lo confiesa el menguado!...

—Yo no soy como tú; yo no tengo el orgullo de mis crímenes, ni los defiendo, por ser míos, contra la razón y el derecho de los demás.

—¡Me has ofendido, y de qué modo!—exclamó Carlos que era todo acíbar—. Con cien vidas que tuvieras no pagarías tu delito... ¡y vienes a amansarme ahora con la pamplina de que somos hermanos, hermanos por la casualidad, por el capricho!... Peor, peor mil veces para tu conciencia.

—Si fuéramos a hacer un análisis—manifestó Salvador—, de todo lo que ha pasado entre nosotros desde el año 13, asignando a cada uno la parte de responsabilidad y de culpa que le corresponde, creo que todos quedaríamos muy mal parados. Bien sé que hay culpas completamente irreparables en el mundo, y ofensas que no se pueden perdonar. Así, mal que le pese a nuestro flamante parentesco, no podemos ser nunca amigos. Pero...

—¿Pero qué?

—Pero debemos extinguir hasta donde sea posible nuestros odios, considerando que hay un tercer culpable a quien corresponde parte muy principal de esta enorme carga de faltas que tú y yo llevamos...

Navarro no le dejó concluir la frase; se levantó y alargando la mano como en ademán de tapar la boca a su hermano, gritó de este modo:

—No la nombres, no la nombres, porque volveremos a las andadas... Has puesto el dedo en la herida de mi corazón, que aún mana sangre y la manará mientras yo viva... ¡Desgraciado de ti, que al ponérteme delante no puedes excitar en mí la clemencia de la fraternidad sin excitar al mismo tiempo el bochorno de la deshonra! ¿Cómo he de acostumbrarme a ver con sentimientos cariñosos a la misma persona a quien he visto siempre con horror?... Déjame en paz. Ya sé que no te puedo matar. Esto basta para ti y para mí. Márchate.

Se quedó tan ronco que sus últimas palabras apenas se entendían... Después de hablar algo más con ronquidos y manotadas, pudo hacerse oír nuevamente.

—Aguarda... La úlcera de mi vida, lo que me ha envenenado el cuerpo y ha trasformado mi carácter haciéndole displicente y salvaje, ha sido mi deshonra. Este puñal, Dios poderoso, ¡cuándo se desclavará de mis entrañas!... ¡Este cartel horrible que en mi frente llevo, cuando caerá!... Soy un menguado, porque no he sabido castigar. ¡He cortado las ramas y he dejado crecer el tronco! Pero el tronco caerá: ese es mi afán, esa es mi locura... Bien sabes que la infame—añadió expresándose con mucha rapidez en voz baja—, lejos de corregirse, progresa horriblemente en el escándalo... Me han dicho que tú también la desprecias... Pues bien, unámonos para castigarla... Merece la muerte... Castiguémosla y después... después seremos hermanos.

—Veo—dijo Salvador horrorizado—que estás tan enfermo de alma como de cuerpo. No me propongas tales monstruosidades. Estás demasiado embebido en los hábitos y en las ideas del guerrillero para pensar razonablemente.

Al furor sucedió el abatimiento en la irritable persona de Carlos, y por largo rato no dio señales de vida. Salvador le dijo:

—Renuncia a toda idea de violencia y asesinato. Pensando en un castigo imposible, te envenenas el alma. Renuncia también a la agitación de la política y no conspires, no seas instrumento de ambiciones de príncipes. Retírate a nuestro pueblo, busca en la paz la reparación que necesitas y cúrate con la medicina del olvido.

—¡Retirarme al pueblo!...—exclamó Carlos alzando los ojos para mirar de frente a su hermano—. ¿Para qué? ¿para sentir más el horrible vacío de mi alma y la soledad en que vivo? La agitación de estas luchas civiles y el afán de hacer algo por una causa justa, me distraen haciéndome llevadera la vida; pero la soledad del pueblo me abate y entristece de tal modo que si yo pudiera llorar, lloraría sobre los muros de mi casa desierta. Si al menos encontrara allí familia, algún pariente, amigos, antiguos criados... pero no; nadie. Mi casa parece un panteón; y las calles de la Puebla repiten mis pasos como ecos de cementerio. Los recuerdos son allí mi única compañía, y los recuerdos me asesinan.

—Lo mismo me pasa a mí—exclamó Salvador—. Sin familia, solo, privado de todo afecto, parece que estoy condenado, por mis culpas, a vivir sobre el hielo. También yo he visitado hace poco nuestra villa y se me han caído las alas del corazón al verme forastero en mi pueblo natal.

—A mí me perseguían de noche no sé qué sombras que salían de aquel negro caserío. Todos los perros del pueblo me ladraban ¡mil rábanos! con furia horripilante.

—También a mí. Encontré algunas personas y me reconocieron; pero me miraban con mucho recelo, como si fuera a quitarles algo.

—Me pasó lo mismo. Entonces conocí cuán triste es no tener a nadie en el mundo a quien confiar una pena del corazón, una alegría, una esperanza.

—Yo también. Y entonces me sentí viejo, muy viejo.

—Lo mismo yo. Y dije: «si yo tuviera junto a mí a un ser cualquiera, aunque fuese un niño, no saldría a los campos en busca de aventuras, ni me afanaría tanto porque reinase Juan o Pedro».

—Igual he pensado yo... Si algo me consolaba en aquella soledad lúgubre era el recordar cosas de la niñez. ¡Y las veía tan claras cuando pasaba por los sitios donde solíamos jugar, por el sitio donde estuvo la escuela, por el atrio de la iglesia y el puente, y casa del tío Roque el herrero...!

—Pues yo me pasaba las horas muertas reproduciendo en mi memoria aquellos días... ¡Cuántas veces me acordé de la pobre Doña Fermina tu madre! ¡Era tan buena!... ¿No se ponía a hacer media sentada junto a una puerta que hay a mano derecha como entramos en el patio?

—Sí, sí.

—Y me parece ver al Padre Respaldiza, contando chascarrillos, y a aquella Doña Perpetua que vivió más de cien años. Yo recuerdo que tu madre me agasajaba mucho cuando yo, jugando contigo y con otros chicuelos, me metía en el patio de tu casa. Me abrazaba, me besaba y me ponía sobre sus rodillas; pero yo me desasía de sus brazos para correr y subirme a un montón de vigas... ¿No había un montón de vigas en el patio?

—Sí, sí.

—¿Y no tenía tu madre muchas gallinas?

—Sí.

—Un día reñimos por un pollo y nos dimos de bofetadas tú y yo. Otro día nos hicimos sangre a fuerza de darnos porrazos y quedamos como dos Ecce-homos... Después...

Navarro dio un gran suspiro diciendo luego:

—Parecía que estábamos destinados a una rivalidad espantosa por toda la vida... Un día, cuando ya éramos grandecitos, volvíamos de componer un aro de hierro en casa del tío Roque, y encontramos a Jenara que salía de la escuela...

Aquí concluyeron los recuerdos. Como una luz que se apaga al soplo del viento, Navarro cerró la boca, apretó los labios fuertemente cual si quisiera hacer de los dos un labio solo, frunció las cejas haciendo de ellas como un nudo encargado de contener y apretar toda la piel de la frente, y descargó al fin la mano con tanta fuerza sobre el brazo del sillón, que a punto estuvo este buen inválido de saltar en astillas.

—Parece imposible—dijo después—que basten algunos años para que los ángeles se conviertan en demonios, y los hombres en fieras... Tú, oye...—añadió con altanería—, no hagas caso de mis habladurías... dígolo por si se me ha escapado alguna frase que indique disposición a perdonar, blandurillas de corazón u otra cosa semejante, indigna de mi carácter entero y de mi honor. Ella será siempre para mí el tormento y la mala tentación de mi vida, y tú... un hombre a quien no veo ni podré ver nunca sin violentísima antipatía. Haz aprecio de mi rara franqueza, ya que no puedas apreciar en mí otra cosa... ¿Quieres que te lo diga más claro? Pues lo mismo me quemas la sangre ahora que antes. Desconfío de tus palabras, desconfío de tus acciones, desconfío de nuestro parentesco, que bien puede ser tramoya inventada por ti, desconfío de tus arrepentimientos, y como ha de serte más difícil ganar mi voluntad que ganar el cielo, será bien que me dejes en paz y que no vengas acá con hermanazgos ni embajadas sentimentales, porque otra vez no tendré la santísima paciencia que ahora he tenido: ya me conoces, ya sabes mi genial. Esta enfermedad del demonio me ha echado cadenas y grillos; pero yo sanaré, con mil rábanos, sanaré, y te juro que no habrá quien me sufra. ¿Has oído bien? no habrá quien me aguante... Las bromas que yo gasto pasan por barbaridades en el mundo... No me busques, pues, y yo te prometo que no te buscaré. Es todo lo que puedo hacer.

Diciendo esto le señaló la puerta. Era ya casi de noche, y en la sacristanesca pieza oscura cada uno de los personajes veía a su interlocutor como si fuera su propia sombra. Levantose Salvador de su asiento y despidiose del guerrillero con esta lacónica frase:

—Adiós. No te buscaré. Si llegas alguna vez a mi puerta, según como llames a ella te responderé.

Salió, y cuando iba en busca de la puerta por el pasillo, que oscurísimo como la caverna de Montesinos estaba, tropezó con un bulto, el cual, por el agudo chillido que siguió al choque, demostró ser mujer y mujer muy sensible.

—Brutísimo, salvaje... ¿no tiene usted ojos en la cara?—gritó la voz—. ¿Qué modos son esos?

—Señora—dijo Salvador quitándose el sombrero, mas sin ver gota—, dispénseme usted. Ojos tengo, pero de nada me sirven, pues no hay luz en el pasillo. Buscaba la puerta...

—¿Y soy yo acaso la puerta, señor majadero?... ¡Qué consideraciones gastan con las señoras los hombres de esta casa!...

Hablando así la dama abrió la puerta y con la claridad indecisa que de la escalera venía pudo Salvador verla y advertir que parecía dispuesta a salir también. Llevaba mantilla negra y una dulleta en cuyo adorno habían entrado pieles de diversos animales domésticos, hábilmente combinadas con galones que siglos antes lucieron en la túnica de algún santo o en el valiente pecho de algún oficial de guardias walonas. Salvador, que había visto algunas veces a la dama, la conoció. Acostumbraba a mirar con respeto aquella decadencia más lastimosa que risible.

—Vuelvo a pedir a usted mil perdones—le dijo—, por mi torpeza... Veo que también sale usted, señora, y si me lo permite tendrá mucho gusto en acompañarla.

—Gracias, muchas gracias—replicó la momia dando en dirección a la escalera algunos pasos en los cuales se advertía marcado prurito de agilidad—. Yo también necesito excusarme por haber dicho a usted algunas palabras inconvenientes, confundiéndole con ese hombre basto, ese Zugarramurdi, que es un mueble con andadura.

Salvador le ofreció el brazo que ella no tuvo inconveniente en aceptar. Bajando la momia, arrojó de sí esta pregunta, metida dentro de un suspiro:

—¿Es usted amigo del Sr. D. Carlos?

—Sí, señora.

—Si no me engaño, es la primera vez que viene usted a casa. ¡Ah! esto parece la casa de Tócame Roque, según la gente que entra y sale. Y no es toda gente de principios, ni se nos guardan los miramientos que nos corresponden. No extrañe usted que me admire de su urbanidad, pues vivimos en una época en la cual se puede decir que no hay caballeros... ¿Por ventura es usted el que estaban esperando?

—Sí, señora, me esperaban...—indicó Salvador por decir algo.

—El que esperaban de Cataluña, para empezar la danza... ¡Pero ha visto usted, caballero, qué estupidez! pretender que esta nación heroica sea gobernada por una reina en mantillas.

—Una necedad, sí señora.

—Porque usted será indudablemente de los primeros espadas en esta sacratísima guerra que se prepara.

—De los primeros no... mas...

—No sea usted modesto. La modestia es compañera inseparable del verdadero mérito—dijo la dama trayendo a los labios con no poco trabajo, desde el fondo de su alma seca una gota de fiambre dulzura—. Quizás me equivoque, ¿pero no es usted D. José O'Donnell?

—No soy O'Donnell.

—¿No es usted comisionado de la Regencia secreta que se ha formado en Cataluña, presidida por el prepósito de los Jesuitas? Yo estoy al tanto de todo, y conmigo, caballero, no valen los misterios.

—Juro a usted, señora, que no soy el que usted supone.

—¿Ni tampoco el coronel D. Juan Bautista Campos, que tiene en el hueco de la mano, como quien dice, a los voluntarios realistas de media España?

—Tampoco.

—Mire usted que soy algo pícara—dijo la momia contrayendo de tal modo el amojamado rostro para sonreír, que Salvador, al mirarla, tuvo algo de miedo—. ¡Oh! no me falta penetración, y en punto a relaciones con personas comprometidas en la causa del trono legítimo, no habrá seguramente quien me gane... Caballero, ¿sabe usted que hace un frío espantoso?

Salvador notó que la dama se agarraba más fuertemente a su brazo. Al sentir los puntiagudos dedos de esqueleto y el roce de los viejos tafetanes del vestido, así como el de las pieles impregnadas de olor de sepulcro, sintió que era una verdad aquel frío glacial de que la dama hablaba.

—Hace mucho frío, sí señora.

—Y las calles están muy solitarias. Si fuera usted tan bueno que quisiera acompañarme hasta la casa adonde voy de visita...

—Con muchísimo gusto, señora.

—Es cerca: junto a San Sebastián.

—Media legua—dijo para sí Monsalud; pero no teniendo ocupaciones, dio por bien empleado el paseo en obsequio de una desvalida señora que tan bien parecía agradecerlo.

—Doy a usted otra vez las gracias—dijo esta—, por su amabilidad, que es más digna de aprecio en una época en que se han acabado los caballeros... Pronto llegaremos: voy a casa de Paquita de Aransis, la señora del coronel D. Pedro Rey. ¿Conoce usted a esa digna familia?

—No tengo el honor de conocerla; pero ese apellido de Aransis no es extraño para mí.

—Es una alcurnia noble de Cataluña. ¿Ha estado usted en Cataluña?... Quizás haya usted conocido al conde de Miralcamp, que es Aransis, al alcalde de Cervera, que es D. Raimundo Aransis. También conozco yo en Solsona una monja Aransis, que es hermana de Paquita.

—¡Ah! sí, la conozco—dijo Salvador prontamente, herido por vivísimos recuerdos.

—Esa familia está emparentada con la nuestra—añadió la señora, que era harto redicha para ser momia—. Paquita es tan buena, tan cariñosa, tan excelente cristiana y tan mujer de su casa... Tiene dos hijos que son dos pedazos de gloria, según dice el padre Gracián, Juanito que ahora va a Sevilla a estudiar leyes, al lado de sus tíos paternos, y Perfecta, que es un perfecto ángel de Dios. La pobre niña ha estado enferma hace poco con unas calenturas malignas que la han puesto al borde del sepulcro... ¡Cuánto hemos sufrido! La condesa de Rumblar y yo alternábamos para velarla... una noche ella, otra yo... Usted conocerá seguramente a la condesa de Rumblar, y a su hija Presentacioncita, y a su yerno Gasparito Grijalva, ese tronera, liberalote que concluirá en la horca...

—Si es liberal, no concluirá en bien.

Salvador tuvo que moderar el paso, al notar que su compañera se sofocaba bastante.

—Usted—dijo esta, aspirando el aire con celeridad, como un fuelle viejo que para nutrirse necesita agitarse mucho—, ha vivido al parecer lo bastante, para conocer a mucha gente, tener muchos amigos y presenciar multitud de sucesos; pero no lo necesario para ver pasar épocas y familias, para ver extinguirse las amistades, mudarse las fortunas, morir las ilusiones y caer en ruinas las cosas más reales de la vida.

—Algo y aun algos de eso he visto por desgracia, señora—dijo Salvador sorprendido de aquel sentimentalismo que por cierto modo artístico se avenía bien con el empaque funerario de su distinguida interlocutora.

—¡Oh! caballero—exclamó esta deteniéndose y clavando en él sus ojos que brillaron como las últimas ascuas de un hachón sepulcral—, ¿no es muy triste ver tanta cosa muerta en derredor nuestro, y sentir ese frío del alma que dan las memorias marchitas, cuando pasan? Hacen un murmullo triste como el remolino de hojas secas, y dan escalofríos como la llovizna de otoño ¿No es verdad, no es verdad esto?

—Es verdad—dijo Salvador participando de aquel escalofrío.

Y vio extinguirse la chispa funeraria en los ojos de Salomé, porque sus flacos párpados cayeron como apagadores de iglesia, y dejaron el amarillo semblante en su primitivo aspecto de cosa completamente acecinada y seca.

—¡Caballero, tengo un frío horrible!—murmuró la dama temblando—. Vamos a prisa.

El cielo estaba como suele verse en las noches de invierno, limpio, estrellado hasta la profusión, hasta el derroche, cual si saliesen a la bóveda del cielo más astros de los que caben y pugnasen por quitarse el puesto unos a otros. El aire quieto, sereno, tenía un no sé qué, sólo comparable al fulgor horripilante de la cuchilla acabada de afilar. Las estrellas alargaban sus fríos rayos atravesando la inmensa región de invisible hielo, y la luna, pues también había luna, difundía claridad verdosa por calles y plazas. El suelo parecía el lecho de un río que se acaba de secar, dejando al descubierto su limo lleno de fosforescencias. Tres o cuatro calles atravesó la pareja sin decir palabra, y al llegar a un portal de mediano aspecto en la calle de las Huertas detúvose la muerta viva, y sin soltar el brazo del caballero, anunció con una sola voz el fin de la jornada.

—Ya—dijo con expresión de lástima, y luego fue retirando su mano poco a poco para llevarla a la cabeza, donde pedían reparación los pliegues de la mantilla y una guedeja rubia, que desertaba de las filas donde la había puesto el peine pocas horas antes—. Ya se ha molestado usted bastante. Bueno ha sido el paseo... y debemos dar gracias a Dios de que no nos haya visto nadie, porque si nos hubieran visto... ¡Ah! no sabe usted hasta qué punto es atrevida la calumnia en estos tiempos... ¿Quién me asegura que mañana no dirán de mí herejías sin cuento por haberme dejado acompañar de noche por usted?

—Señora, creo que no dirán nada—observó Salvador, reprimiendo la sonrisa que a sus labios venía.

—¡Oh! quién sabe... Ahora todo se juzga por el aspecto malo. ¡Ah! ni la nieve misma está libre de mancharse o de ser manchada... Retírese usted... yo comprendo que deseará prolongar la conversación en el portal; pero no puede ser, no puede ser de ningún modo.

Después de ofrecerle su casa con no pocas zalamerías, rogó al caballero tuviese la bondad de decirle su nombre para conocer mejor a la persona a quien debía agradecer galanterías inauditas en una época ¡ay! en una época calamitosa y estéril en que no había caballeros. Dicho el nombre, la momia lo repitió con agrado y después dijo:

—¿Militar?

—No, señora, paisano.

—¿Andaluz?

—Alavés.

—¿Y hasta la muerte defensor del trono legítimo...?

—Del trono de Isabel II.

—¿Pues qué? es usted...

—Masón, señora.