Title: Mémoires inédits de Mademoiselle George, publiés d'après le manuscrit original

Author: Mademoiselle George

Commentator: Paul Arthur Cheramy

Release date: January 9, 2010 [eBook #30906]

Most recently updated: January 6, 2021

Language: French

Credits: Produced by Mireille Harmelin, Hélène de Mink and the

Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by the Bibliothèque nationale de France

(BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

Note de transcription:

Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées.

L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée.

Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris dans cette version électronique.

La Table des Matières simplifiée au début de cette version a été ajoutée, ainsi que la légende sous

l'illustration de l'écriture de Mlle George.

MADEMOISELLE GEORGE

D'APRÈS LE TABLEAU DE GÉRARD

(Collection de Mme la comtesse Ed. de Pourtalès.)

Agrandissement

A LA COMÉDIE FRANÇAISE,

où j'ai passé de si belles soirées,

Je dédie ce livre.

P.-A. CHERAMY.

Septembre 1906.

PRÉFACE DE L'ÉDITEUR

INTRODUCTION

MÉMOIRES INÉDITS

FEUILLES DÉTACHÉES

CORRESPONDANCE

APPENDICE

Il est toujours très ennuyeux de parler de soi. Je suis pourtant obligé de le faire au début de cette préface.

Quelques personnes s'étonneront sans doute de voir les mémoires d'une comédienne publiés par les soins d'un homme qui, pendant de longues années, a été investi d'une fonction grave: avoué près le tribunal civil de la Seine, et même, en 1893, président de la Compagnie des avoués. Deux mots d'explication sont nécessaires pour dissiper cette surprise, et pallier cette apparente contradiction.

Dès mon enfance, j'étais reçu chez Alexandre Dumas père, dont le fils a été plus tard un de mes plus intimes amis. Par l'auteur de Monte-Cristo, il me fut donné d'entendre ou de connaître IIles plus grands comédiens et comédiennes de cette époque: Frédérick Lemaître, Rachel, Geffroy, Mélingue, Laferrière, Rouvière, Augustine et Madeleine Brohan, d'autres encore. C'est de ce moment que date mon goût pour le théâtre.

Un peu plus tard, l'amour de la peinture s'éveillait en moi. J'avais pour ami un jeune peintre, élève d'Henri Lehmann. Nous allions ensemble passer au Louvre tous mes jours de congé.

Enfin, la musique, qui est devenue une des passions de ma vie, m'appelait à elle. Je n'étais pas encore un wagnérien; Richard Wagner était inconnu en France. Je me souviens des stations interminables que je m'imposais à l'Opéra de la rue Le Peletier, pour avoir une bonne place d'amphithéâtre et entendre une des œuvres de Meyerbeer, qui suffisaient alors à mon admiration.

C'est avec ces goûts artistiques et un insatiable besoin de lecture que je suis arrivé au Palais. Le hasard—un heureux hasard—a fait de moi un avoué en 1865. Que je fusse un peu différent de mes rigides confrères, j'essaierais vainement de le nier. Mais je savais le droit, j'aimais la lutte, j'avais le sens et l'instinct des affaires, un certain IIIdon d'observation, une grande mémoire, une facilité de travail que j'ai conservée jusque dans la vieillesse. Je crois même que, loin de me nuire, mes facultés d'artiste et de psychologue m'ont beaucoup servi. Quoi qu'il en soit, le succès, pendant quarante ans de suite, a surpassé mes espérances et mes très faibles mérites.

Aujourd'hui, l'heure de la retraite a sonné. Je reviens à mes études et à mes goûts d'autrefois; pour mieux dire, jamais ils n'avaient été abandonnés. J'ai pour ma vieillesse une dernière ambition; non pas certes la prétention orgueilleuse de devenir un écrivain. On n'acquiert pas, après soixante ans, un talent de style. Je voudrais seulement dire à mes contemporains, le plus simplement du monde, un peu de ce que je sais, de ce que j'ai vu, et de ce que je pense sur certains sujets. J'y prendrai plaisir, et je m'efforcerai de ne pas ennuyer trop ceux qui voudront bien me lire et m'écouter.

Après ce long préambule, je reviens à Mlle George.

Lorsque j'achetai ses manuscrits, des amis, des artistes, me firent promettre de les publier. Je n'ai pas eu jusqu'ici le loisir et la possibilité de le faire. Je viens tenir ma promesse. Je commence par ces amusants mémoires les quelques IVpublications que je voudrais laisser après moi, si la Nature, qui me fut clémente, me laisse quelque temps encore la force et la santé.

Disons d'abord ce que sont ces mémoires, quelle est leur origine et leur histoire.

C'est le 31 janvier 1903 que j'achetai le manuscrit en vente publique. Cette vente, dont on trouvera le catalogue à la fin de ce volume, était bien curieuse. A côté des mémoires de l'artiste, on y voyait figurer toute sorte d'oripeaux tragiques: la couronne de Rodogune, celle de Mérope, celle de Marguerite de Bourgogne, celle de Sémiramis, celle de Marie Tudor, que M. Paul Meurice a rachetée, et qu'il a offerte à la Comédie-Française. Il y avait aussi la bibliothèque, ou plutôt ce qui restait de la bibliothèque de la tragédienne. Les éditions originales des drames de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas: Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Christine, la Tour de Nesle, avaient dû être données ou vendues de son vivant. Mais on retrouvait le manuscrit de Vautrin, celui de la Tour de Nesle, qui fut acheté par M. Henry Houssaye, et les tragédies très curieuses d'Alexandre Soumet, Clytemnestre, Norma, Une Fête sous Néron, et son beau poème religieux, la Divine Épopée, avec des dédicaces admiratrices.

VAu premier abord, il n'était pas très facile de se retrouver dans les feuilles volantes, un peu décousues, qui constituaient le manuscrit original des mémoires. Après les avoir lus, relus, compulsés, classés, voici comment j'ai pu en établir la genèse.

Ils ont été écrits en 1857. Mlle George avait alors soixante-dix ans. Elle entreprit ce travail pour gagner un peu d'argent. A cette époque, elle en avait terriblement besoin. Elle imagina la combinaison suivante: n'ayant, comme elle le dit et le montre elle-même, ni style ni beaucoup d'orthographe, elle notait, sur des feuillets de papier, les événements les plus intéressants de sa vie. Elle confiait ces feuillets à l'un de ses amis, au mari de Marceline Desbordes-Valmore, en le priant de les rédiger à nouveau, de les mettre «en bon français», comme nous disions au collège. Puis, sur la prose un peu incolore de son mari, Mme Desbordes-Valmore devait répandre quelques-unes des grâces et un peu de la poésie de son style.

La première rédaction de Mlle George existe encore. Nous possédons aussi le travail de Valmore. Il est bien terne et bien ennuyeux, dans la monotonie de sa quasi-élégance conventionnelle. Mlle George l'avait senti. En marge de ce VIdevoir de bon élève de rhétorique, elle a consigné ses réflexions: un peu long; à développer; il faudrait parler de ceci, de cela, etc. Bref, elle eut la bonne idée de faire elle-même ce que Valmore n'avait pas su réaliser. Elle récrivit ses mémoires, et fit un travail d'ensemble qui, malheureusement, s'arrête à 1808, c'est-à-dire à son départ pour la Russie. C'est cette autobiographie curieuse, vivante, colorée et attachante, au milieu de ses redites et de ses incorrections, que nous publions aujourd'hui, et qui forme la partie principale de ce volume.

A partir de 1808, Mlle George ne nous a laissé que des fragments isolés, rédigés à la hâte, sans beaucoup de suite et de méthode, où l'on trouve encore quelques détails intéressants, notamment des anecdotes sur Mme de Staël, sur le séjour de George en Suède, sur l'intervention de Charles X au sujet du privilège de l'Odéon. Ces fragments forment la seconde partie de cette publication.

Dans une troisième partie, nous donnons une lettre de Mlle Raucourt et quelques lettres de Mlle George, que nous avons pu retrouver.

Dans un appendice, nous avons réuni un état des services de l'artiste à la Comédie-Française, l'article de Geoffroy sur ses débuts, un curieux VIIfragment des Mémoires du général russe de Lœwenstern, relatif au séjour en Russie; les appréciations de Victor Hugo, d'Alexandre Dumas, de Théophile Gautier, de Jules Janin; des fragments empruntés à Stendhal, à Mme de Rémusat, aux confessions d'Arsène Houssaye, et une lettre très curieuse et inédite de M. Victorien Sardou.

Pour fixer quelques dates essentielles et présenter la carrière de Mlle George dans son ensemble, de sa naissance à sa mort, nous avons rédigé une notice biographique, qui formera une sorte d'introduction aux mémoires de l'artiste.

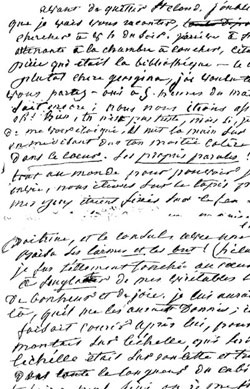

Nous donnons un fac-similé de son écriture, un peu lourde, comme sa personne, et la reproduction de deux portraits:

L'un, par Lagrenée, la représente dans le rôle de Clytemnestre. Ce portrait, longtemps accroché dans la chambre à coucher de Mlle Mars, fut offert par nous, à la Comédie-Française, en 1905. Il figure au foyer des artistes.

Le second est dû au baron Gérard. C'est une ouvre très séduisante, qui fait partie de la collection de Mme la comtesse Edmond de Pourtalès. Une gracieuse amabilité, dont nous sommes très reconnaissant, a bien voulu nous autoriser à VIIIreproduire ce portrait, tout à fait caractéristique qui restera, pour l'avenir, l'image un peu embellie et définitive de Mlle George.

P.-A. Cheramy.

Riva (Tyrol), août 1906.

Eugène de Mirecourt, dont les Contemporains suscitèrent jadis tant de scandale, a consacré à Mlle George un petit volume sympathique et documenté[1]. Il avait certainement lu le travail de Valmore, dont il reproduit des passages entiers. Dans leur Galerie historique de la Comédie-Française[2], MM. de Manne et Ménétrier ont écrit sur la tragédienne une biographie moins bienveillante. Avec ces documents, avec les Mémoires d'Alexandre Dumas, les articles du temps, avec le Monde dramatique, avec l'Histoire de l'art dramatique de Théophile Gautier, ses Portraits romantiques, l'ouvrage sur les Belles Femmes de Paris, il est facile de reconstituer la vie de la femme et X de l'artiste et de tracer d'elle un portrait fidèle et ressemblant.

Mlle Marguerite-Joséphine Weymer, dite George, est née le 23 février 1787, au théâtre de Bayeux, pendant une représentation de Tartufe et de la Belle Fermière. Son père, George Weymer, Allemand d'origine, avait formé une petite troupe nomade qui allait de ville en ville, jouant la comédie, le vaudeville, et même la tragédie. Il était imprésario et chef d'orchestre. Sa femme tenait l'emploi des soubrettes. Elle s'appelait Verteuil, de son nom de famille, et son neveu a été longtemps secrétaire de la Comédie-Française. Le père et la mère de Mlle George étaient des artistes modestes, consciencieux, honnêtes, pleins de dévouement et de cœur, et leur fille a conservé pour eux une reconnaissance, une tendresse qui les honorent tous les trois.

A cinq ans, Georgette Weymer parut dans les Deux chasseurs et la Laitière, au théâtre d'Amiens, dont son père était devenu directeur. Elle joua bientôt à côté de la célèbre Dugazon, et, enfin, Mlle Raucourt, de passage à Amiens, fut émerveillée de la beauté et des dispositions exceptionnelles de la jeune Weymer. Elle décida son père à la lui confier, et l'emmena à Paris pour lui donner des leçons et la préparer à débuter à la Comédie-Française.

Mlle George obtint son ordre de début le 23 novembre XI1802. Elle avait seize ans, et débuta dans le rôle de Clytemnestre.

Le choix de ce rôle pour les débuts d'une si jeune fille serait inexplicable, si on ne se rappelait la beauté précoce et sculpturale de la débutante. De plus, Mlle Dumesnil et Mlle Raucourt avaient reconnu que sa vocation la destinait à l'emploi des grands rôles de mère tragiques.

Toute cette première partie de la carrière de Mlle George, ses visites à Mlles Clairon et Dumesnil, ses débuts, les appréciations du public, celles de Geoffroy dont sa beauté et son talent avaient désarmé l'habituelle sévérité, la rivalité avec Mlle Duchesnois, la bonne camaraderie de Talma, le tableau de la Comédie-Française sous le Consulat, les relations avec la prince Sapieha, les amours de George avec Bonaparte, tout cela est raconté dans les mémoires avec un entrain, une verve, une fraîcheur de souvenirs, que nous ne voulons pas déflorer.

Bien que leur auteur n'élève aucune prétention à juger cette merveilleuse époque du Consulat, la simplicité même de ses récits laisse deviner le charme de ces belles années de 1802 à 1804, les plus belles peut-être que la France ait connues. On était enfin débarrassé des sectaires de la Révolution. Victorieuse à l'extérieur, la France se relevait de ses ruines; elle se réorganisait, se reprenait à vivre et à espérer. Une politique intelligente et pratique, XIIqui ne s'était pas formée à l'école des sophismes de Rousseau, rétablissait à l'intérieur la sécurité, la confiance et le crédit. C'était un magnifique réveil de toutes les forces sociales, que la Terreur avait comprimées et neutralisées dans la boue et dans le sang. Comme on comprend l'admiration qu'inspirait le Premier Consul!—«Celui-là, c'est mon héros!»—s'écriait Sophie Arnould, sexagénaire, dans sa retraite du Paraclet.

L'enthousiasme éprouvé par George pour l'être incomparable, immense, c'est son mot, qu'était Bonaparte, répond à un sentiment universel, qui se traduisait par des applaudissements frénétiques, lorsque le Premier Consul entrait dans sa loge au Théâtre-Français.

D'autre part, ces mémoires sont un document d'une valeur inappréciable, qui éclaire, d'une façon inattendue, un côté intime et mal connu du caractère de Napoléon. On a souvent posé cette question: «Quelle fut au juste l'attitude de l'empereur, sa manière d'agir avec les femmes?» Les réponses étaient contradictoires, et, il faut bien l'avouer, plutôt défavorables. Sans doute, avec Joséphine et Marie-Louise, il fut d'une tendresse qui alla jusqu'à l'aveuglement. Mais c'étaient deux impératrices. Pour lui, elles étaient au-dessus de leur sexe et de l'humanité. Bien d'autres femmes ont passé dans sa vie; car, si absorbé qu'il fût par ses préoccupations politiques et militaires, par ses XIIItravaux, il était ardent et sensuel. Comment s'est-il conduit à l'égard de ces autres femmes! Stendhal nous apporte des révélations terribles.—«Il leur faisait mâcher le mépris,» dit-il, en parlant de celles qui étaient appelées à partager, pour un soir, la couche du nouveau César. Pauvres victimes! elles s'imaginaient marcher à un triomphe; elles ne se doutaient pas des humiliations qui les attendaient.

M. Frédéric Masson lui-même, dont les nobles sentiments bonapartistes sont bien connus, n'a pu, dans sa loyauté d'historien, s'empêcher d'écrire: «Lorsque la femme est à sa portée, parfois sa fantaisie est passée; plus souvent, sa pensée est absorbée par les affaires; il travaille, et tout ce qui le distrait de son travail lui est une fatigue et un ennui. On gratte à la porte pour le prévenir:

«Qu'elle attende!» On gratte de nouveau: «Qu'elle se déshabille!» On gratte encore: «Qu'elle s'en aille!» Et il reprend son travail.»

Il arrivera parfois qu'après avoir dit à la dame d'ôter sa chemise, et l'avoir laissée se morfondre, il la renverra sans autre cérémonie. Le plus souvent, Roustan, son Mameluck, assiste, derrière un paravent, aux ébats très expéditifs de son maître.

Stendhal donne encore un vilain détail. La dame de service (c'est bien là le mot exact) est déshabillée; elle est étendue sur ce lit, qui ne XIV présage pas beaucoup d'abandon et de volupté. La rage au cœur, les larmes dans les yeux, elle attend que le maître veuille bien venir à elle. Il se décide enfin; d'un air soucieux et distrait. Il s'approche de la victime, qui s'efforce de sourire, et il n'a pas même eu l'attention élémentaire d'ôter son ceinturon, auquel son épée reste accrochée! Et Stendhal ajoute «L'essentiel ne durait pas trois minutes.»

«Fi! le monstre! l'horrible tyran!» se sont écriées, après ces dures nuits d'épreuve, et Mme Branchu, la Vestale de l'Opéra, et Mlles Duchesnois, Thérèse Bourgoin, Leverd, du Théâtre-Français, et les dames de la cour, qu'avait paru distinguer un instant le caprice impérial.

Il faut l'avouer: ce sont là des mœurs quelque peu sauvages. Nous voilà loin de la vieille galanterie française. Où se sont enfuies les grâces du dix-huitième siècle? On comprend les haines féminines qui, sourdement amassées, ont éclaté avec furie en 1815! Les femmes en voulaient à mort à l'empereur, non pour la conscription, comme on l'a dit, mais pour les insultants dédains dont il les avait cravachées pendant son règne.

Maintenant, une question se pose. Napoléon fut-il toujours ainsi? Cette dureté envers les femmes tenait-elle, au fond même de sa nature? Je ne le pense pas. Ces brusqueries, ces violences étaient, à mon sens, le résultat inconscient d'une XVtension d'esprit formidable, d'un labeur surhumain.

A cet égard, les mémoires de George nous apportent une lumière décisive, qui réjouira le cœur des amis du grand empereur. Après les avoir lus, il n'est plus permis de douter qu'à son heure, Bonaparte ait été un amant tendre, prévenant, plein d'une ardeur juvénile, énamouré comme un officier de vingt ans. C'est sous cet aspect sympathique, entièrement nouveau, que George va nous le révéler. Lui, l'homme immense, il a vraiment aimé sa belle tragédienne, il s'est laissé charmer par sa nature franche et loyale. Il s'amusait de son babillage sans prétention; il trouvait près d'elle un délassement d'esprit, une détente, dont ses nerfs et son cerveau en ébullition avaient besoin. Il se plaisait à folâtrer avec George comme un grand enfant, à taquiner cette superbe créature, qu'au début de leur liaison il sentait tout à lui. Il se moquait, en riant, de ses vilains pieds, lui qui mettait un prix considérable à la finesse des attaches chez les femmes. Heureusement, George avait des mains admirables, des mains de reine et d'enfant. Elles ont obtenu grâce pour les pieds, qui étaient lourds et vulgaires. Il est vrai qu'ils avaient un poids peu ordinaire à supporter.

Dira-t-on que, pour relever le prix de sa conquête, George s'est plu à en exagérer le charme? qu'elle nous a montré un Bonaparte de fantaisie, XVIadouci, embelli par la complaisance orgueilleuse de ses souvenirs? Je n'en crois rien. La tendresse de Napoléon pour elle, et, par suite, la sensibilité dont il était capable me paraissent un point absolument démontré. La liaison va de 1802 à 1808. Il ne s'agit pas là d'un simple caprice, qui s'envole après la possession, ni d'une attirance purement sensuelle, où le sentiment n'a point de part. Ce fut une affection véritable. Elle a duré jusqu'à la mort de Napoléon. A Sainte-Hélène, il parlait encore de celle qu'il appelait autrefois: sa belle Georgina, ou sa bonne Georgina.

En 1808, à la date où les mémoires s'arrêtent, l'existence triomphante de Mlle George s'assombrit brusquement. Les tracasseries de Mlle Duchesnois, sa rivale, protégée par M. de Rémusat, deviennent intolérables. L'empereur a changé: il n'est plus l'amant des premières années du Consulat. Ce Bonaparte inconnu, qui apparaît plein de séduction dans les mémoires, s'est un peu transformé avec les grandeurs et les soucis de la toute-puissance. Il n'est pas détaché d'elle; mais George s'imagine n'être plus pour lui qu'une habitude. Elle se sait entourée de rivales, elle est humiliée à la pensée de ne plus offrir à son impérial amant qu'une distraction intermittente et un banal instrument de plaisir.

Elle écoute alors les offres de l'ambassadeur de Russie, le comte Tolstoï. Elle est entraînée par les XVIIinstances du comte de Beckendorf, son amant. Il lui a promis de l'épouser; mais il veut auparavant l'offrir à son maître, Alexandre Ier. Bref, cédant à un coup de tête que, vingt-quatre heures plus tard, elle regrettera, elle part brusquement pour Pétersbourg, le soir de la quatrième représentation de l'Artaxerxès de Delrieu, où elle devait jouer le rôle de Mandane (7 mai 1808). On l'attend vainement pour la représentation. Grand scandale à la Comédie. Ordre d'arrestation est donné contre la fugitive; mais elle avait déjà passé la frontière.

A Pétersbourg, son succès fut immense. Elle charma l'empereur Alexandre, l'impératrice mère, le grand-duc Constantin. Elle avait débuté au théâtre impérial par le rôle de Sémiramis. Après la représentation, l'empereur vint dans sa loge la féliciter.—«Madame, lui dit-il, vous portez la couronne mieux que notre grande Catherine.—Sire, c'est qu'elle est moins lourde que celle de toutes les Russies.»—L'empereur lui envoya une splendide couronne, faite sur le modèle de celle autrefois portée par l'impératrice Catherine II.

Un autre soir, après Mérope, l'empereur, en s'essuyant les yeux, lui dit: «Voilà les premières larmes que j'aie versées depuis que je vais au théâtre.»

Toutefois, si elle fut la maîtresse d'Alexandre Ier, ce ne fut qu'un caprice passager. Un certain parti avait espéré que George remplacerait auprès du XVIIItsar Mme Nariskine. Cette combinaison échoua, mais Alexandre et toute sa cour ne cessèrent de combler la tragédienne d'attentions et de cadeaux.

Si l'on en croit les mémoires du général russe Lœwenstern, elle étendit même ses conquêtes parmi les grandes dames de la cour de Russie. Ce n'est là sans doute qu'une vilaine calomnie. Pourtant, il n'est pas impossible qu'à l'école de Fanny Raucourt, de celle que les pamphlets galants du dix-huitième siècle appelaient la présidente de la secte anandryne, George eût appris certains raffinements, et fait provision de savantes recettes de libertinage.

Au milieu de ces ravissements et de ces fêtes, la campagne de 1812 a commencé. On regarde à Pétersbourg la bataille de la Moskova comme une victoire. Ordre d'illuminer leurs fenêtres est donné aux habitants. Malgré cet ordre, les fenêtres de George restent closes, sans illuminations.—«Elle a raison, dit l'empereur. Je ne veux pas qu'on l'inquiète; elle se conduit comme une bonne Française!»

Le séjour de la Russie devenait pour elle impossible. Elle a gardé jusqu'à sa mort le culte passionné de Napoléon. Elle ne pouvait rester à Pétersbourg pour entendre le récit de l'épouvantable retraite de la Grande Armée. Quelques notes nous racontent son départ pour la Suède, son arrivée à Stockholm. Le prince royal Bernadotte la reçut XIX comme une reine et comme une amie. Elle rejoint l'armée française à Dresde. Napoléon la fait jouer avec Talma et la troupe de la Comédie-Française, mandée d'urgence. Chaque jour, elle était reçue par l'empereur, qui dissertait avec elle et avec Talma sur le Théâtre-Français, sur Corneille et sur Racine, à la veille de la bataille de Leipzig.

Par décret impérial, George est réintégrée dans tous ses droits de sociétaire. Napoléon ordonna même qu'on lui payât ses années d'absence. C'était un peu excessif, et, comme le remarque M. Frédéric Masson, jamais les sociétaires ne lui pardonnèrent cette faveur, qui sentait trop la favoritisme et l'arbitraire.

«Aux Cent-Jours, nous raconte l'éminent historien, elle fit dire à l'empereur qu'elle avait à lui remettre des papiers qui compromettaient singulièrement le duc d'Otrante. Napoléon envoya chez elle un serviteur affidé, et, au retour: «Elle ne t'a pas dit, demanda-t-il, qu'elle était mal dans ses affaires?—Non, sire; elle ne m'a parlé que de son désir de remettre elle-même ces papiers à Votre Majesté.—Je sais ce que c'est, reprit l'empereur. Caulaincourt m'en a parlé; il m'a dit aussi qu'elle était gênée. Tu lui donneras vingt mille francs de ma cassette.»

Alexandre Dumas affirme que Mlle George avait sollicité l'honneur d'accompagner l'empereur à Sainte-Hélène. Nous ne savons si le fait est vrai, XXmais il honorerait grandement l'amante du Premier Consul. Au milieu de tant de trahisons et de défections, ce serait une belle chose que ce témoignage de reconnaissance de la part d'une comédienne.

Après la chute de l'empereur, devant les hostilités royalistes de ses camarades, George se sentit cruellement dépaysée à la Comédie-Française. Elle en fut exilée par le duc de Duras, surintendant des théâtres, pour s'être bravement montrée avec un bouquet de violettes au corsage. Le gouvernement punissait ainsi cette innocente manifestation bonapartiste.

Mlle George va jouer en province. Au bout de cinq ans, Louis XVIII, qui était un homme d'esprit, la rappelle à la Comédie, et lui accorde un bénéfice à l'Opéra. Elle joua Britannicus. La recette fut énorme. Après ce triomphe, il semblait qu'elle dût reprendre sa place de sociétaire. Mais elle retrouva chez Mlle Duchesnois et ses partisans les intrigues et les mauvais procédés d'autrefois. Elle préféra jouer à l'Odéon Sémiramis, Mérope[3], Clytemnestre, l'Orphelin de la Chine, les Macchabées, de Guiraud[4]. Elle parut ensuite dans Saül[5], Cléopâtre et Jeanne d'Arc[6] de Soumet. Mais XXI bientôt une nouvelle carrière triomphale allait s'ouvrir devant elle.

Elle fut l'interprète admirable des premiers drames romantiques. Elle créa Christine, de Frédéric Soulié[7]; puis la Christine de Dumas; Une Fête sous Néron, de Soumet[8]; la Maréchale d'Ancre, d'Alfred de Vigny[9]; Jeanne la Folle, de Fontan[10].

Ce n'étaient là que les préludes de succès plus retentissants. Sous la direction de Harel, à la Porte-Saint-Martin, la grande tragédienne, devenue avec Frédérick Lemaître l'incarnation la plus haute du drame romantique, sera successivement la Marguerite de Bourgogne de la Tour de Nesle (29 mars 1832), Lucrèce Borgia (12 février 1833), Marie Tudor (17 novembre 1833) et la marquise de Brinvilliers. Dans l'appendice, on lira les belles pages que Victor Hugo lui a consacrées.

Malgré ce répertoire incomparable, le public abandonna peu à peu la Porte-Saint-Martin. Les fusillades de la rue Transnonain et du Cloître-Saint-Merry absorbaient toutes les préocupations. XXII Harel finit par succomber. L'interdiction du Vautrin de Balzac, au lendemain de la première représentation, amena la fermeture du théâtre.

Après une grande tournée en Italie, en Autriche, en Russie, Mlle George donna aux Italiens quelques représentations de Britannicus et de Lucrèce Borgia (janvier 1843). Elles eurent un très grand succès.

A l'Odéon, sous la direction Lireux, George joua Marie Tudor, avec Mme Marie Dorval, pour laquelle elle avait une grande amitié[11], puis la Chambre ardente, à la Gaîté, et la Tour de Nesle avec Frédérick Lemaître, à la Porte-Saint-Martin[12].

On sait que Frédérick Lemaître, le plus grand comédien peut-être qui ait existé, avait un caractère détestable. Il se grisait volontiers, jouait admirablement, même lorsqu'il était ivre; mais il était encore plus insupportable sous l'influence de quelques bouteilles de Champagne ou de bourgogne. Un soir qu'il devait jouer avec George, il déclara qu'il ne paraîtrait pas en scène si on ne lui remettait une certaine somme sur ses appointements. Toutes les protestations du directeur, les supplications, les larmes de George restèrent inutiles. L'heure de commencer le spectacle était arrivée. Dans ce temps-là, il n'y avait jamais beaucoup d'argent dans la caisse d'un directeur. Pour XXIIIne pas faire manquer la représentation, Marguerite de Bourgogne se dévoua. Elle envoya ses bijoux au Mont-de-Piété, et remit à Frédérick la somme prêtée. Jamais Buridan ne fut plus magnifique: il se surpassa; mais il est probable que la pauvre George ne parvint pas à retirer ses diamants, si généreusement engagés.

Le moment approchait où Mlle George allait être forcée de prendre sa retraite. Un embonpoint, qu'elle n'avait pu ou su enrayer, rendait sa démarche pénible et alourdie; elle était devenue énorme. La voix, si émouvante autrefois, s'était éraillée. Le geste avait perdu peu à peu sa noblesse et sa majesté. Après une courte apparition au Théâtre-Historique[13] et quelques tentatives malheureuses en province, George dut renoncer au théâtre.

C'est le 27 mai 1849 qu'elle donna sa représentation d'adieux. Mlle Rachel avait accepté d'y jouer à côté de George. Soirée mémorable qui allait mettre en présence Clytemnestre et la créatrice de Lucrèce Borgia, et Mlle Rachel, qui avait conquis, dès son apparition, la première place au Théâtre-Français!

Rachel, que nous avons vue jouer deux fois, dans Cinna et à la première représentation de Diane, d'Augier, nous a laissé de si grands souvenirs, XXIVelle a été si admirablement louée par Eugène Delacroix, un de nos maîtres chers et préférés; Rachel, enfin, nous apparaît comme une si lumineuse et sculpturale figure, qu'il nous en coûte d'admettre les récits malveillants auxquels cette rencontre des deux tragédiennes a donné lieu. Jusqu'ici, nous avons à peu près suivi la brochure de Mirecourt. Nous allons lui emprunter, en faisant toutes réserves, le récit textuel de cette bataille fameuse.

«Cette bataille, dit-il, eut lieu aux Italiens.

«Rachel jouait le rôle d'Eriphyle, dans Iphigénie en Aulide, et George remplissait le rôle de Clytemnestre. Mlle Félix fut littéralement écrasée. Pâle, frémissante, elle suivait dans les coulisses, une brochure à la main, les tirades de Clytemnestre, et s'arrachait les cheveux de désespoir, en disant: «Mon Dieu! je n'arriverai jamais là! Quelle vigueur!»

«Au moment où Mlle George était en scène, un sifflet furieux partit d'une région de l'orchestre où se trouvait le jeune Félix.—«Ceci n'est pas pour moi, sans doute?» dit Clytemnestre à la salle, avec majesté.

«Tous les spectateurs se levèrent par un élan d'énergique protestation. Deux cents bouquets parurent aux pieds de l'illustre tragédienne, et, cinq minutes durant, les bravos l'empêchèrent de continuer son rôle. Quand Rachel reparut, après cette XXVovation provoquée par l'imprudence de ses partisans, on vit son œil briller de colère.

«Elle osa dire vers la cantonade, et en laissant échapper un geste de dédain:

«—Mais, ôtez donc ces fleurs; on ne peut plus marcher.»

«Des coups de sifflet, mieux nourris que le précédent, accueillirent cette insolente boutade. Personne ne protesta.

«—La cause est jugée, dit Victor Hugo. Nous venons de voir la statuette à côté de la statue. Quelle réduction!»

Mlle Félix, en vertu des promesses de l'affiche, devait jouer le Moineau de Lesbie, à la fin de cette soirée. Furieuse de l'humiliation qu'elle venait de subir, elle monta dans sa loge, prit ses habits de ville et disparut. On supplia le public de vouloir bien entendre, au lieu de la pièce annoncée, un grand air de Mme Viardot.

—«Certainement, cria-t-on dans la salle; nous acceptons le rossignol à la place du moineau.»

N'oublions pas que—pour des raisons peut-être faciles à deviner—Mirecourt était un ennemi acharné de Rachel. Il doit y avoir dans son récit pas mal de fantaisie et d'exagération. Théophile Gautier, dans son feuilleton, ne relate aucun des incidents dont parle Mirecourt. Pourtant, dans un article de Profils et Grimaces que nous reproduisons dans l'appendice, Auguste Vacquerie, qui n'aimait XXVI pas Rachel, est aussi affirmatif que le pamphlétaire. Enfin, une lettre, qu'on retrouvera plus loin dans la correspondance de George, constate le refus par Rachel de jouer le Moineau de Lesbie, et une violente acrimonie de la part d'Hermione à l'égard de son illustre devancière.

Après cette représentation, Mlle George fut nommée inspectrice au Conservatoire.

Le 17 décembre 1853, elle eut, à la Comédie-Française, sa véritable représentation de retraite. Elle joua Rodogune; elle sut encore s'y montrer admirable. Toute une génération, qui n'avait pas eu l'occasion de l'applaudir, fut profondément émue par la noblesse de sa diction et de son geste «et l'aspect sculptural et vraiment grandiose encore de toute sa personne[14].» Elle a plus que la beauté de la vieillesse, écrivait M. Édouard Thierry; elle a la vieillesse de la beauté.»

Après cette représentation, qui avait été pour elle un triomphe, elle ne devait plus reparaître devant le public.

Ses dernières années furent pénibles. Très généreuse pour tous ceux qui l'entouraient, elle n'avait rien gardé de sa fortune d'autrefois. Je crois que le gouvernement du second empire lui faisait une pension[15].

XXVIIElle parlait de Napoléon avec une respectueuse et communicative émotion. «Mais, dit excellemment M. Frédéric Masson, ce n'était point l'amant qu'elle évoquait, c'était l'empereur. Et cette fille (le mot ne semble-t-il pas un peu dur?) non pas par pudeur de vieille femme,—car elle parlait volontiers et crûment de ses autres amants,—mais par une sorte de crainte respectueuse, semblait ne plus se rappeler qu'il l'eût trouvée belle et qu'il le lui eût dit; ne voyait plus l'homme qu'il avait été pour elle, mais voyait l'homme qu'il avait été pour la France, pareille à ces nymphes qui, honorées un instant des caresses d'un dieu, n'avaient point regardé son visage, éblouies qu'elles étaient par la lumière aveuglante de sa gloire.»

M. Ludovic Halévy nous a raconté qu'un jour, aux Tuileries, se trouvant au ministère de la maison de l'empereur, il reçut la visite de George qui venait en solliciteuse. C'était l'heure de la garde montante. Les tambours battaient aux champs. L'empereur Napoléon III parut au perron des Tuileries pour recevoir la garde, qui allait prendre XXVIIIle service. George s'était mise à la fenêtre, attirée par ce spectacle. Elle se retourna tout émue, avec des larmes dans les yeux. «Ah! dit-elle, j'ai vu cela bien souvent,—autrefois!—sous l'autre!»

«Lorsque je mourrai, avait dit George, je veux être enterrée dans le manteau de Rodogune.»

Elle mourut à Passy, 3, rue du Ranelagh, le 11 janvier 1867. Elle avait quatre-vingts ans. L'empereur prit à sa charge les frais de son inhumation, qui eut lieu au cimetière du Père-Lachaise.

Essayons maintenant de porter un jugement impartial sur le talent et le caractère de la femme et de l'artiste.

Tous les contemporains sont d'accord pour célébrer sa merveilleuse beauté. Avant ses débuts, lorsqu'elle paraissait au balcon de la Comédie-Française, le public applaudissait son entrée. Elle devait se lever pour remercier cette foule d'admirateurs anonymes. Comme le remarque le critique Geoffroy, on songe involontairement à l'enthousiasme des vieillards de Troie, lorsque Hélène passait devant eux avec le prestige radieux de son irrésistible séduction.

Dans les Belles Femmes de Paris, Théophile Gautier a consacré à George une de ses plus admirables pages. Il la compare à une Isis des bas-reliefs éginétiques. Il parle de sa bouche superbement dédaigneuse, comme celle de Némésis vengeresse, qui attend l'heure de démuseler son XXIXlion aux ongles d'airain. Après avoir dit qu'un de ses bracelets d'épaule ferait une ceinture pour une femme de taille moyenne, il ajoute que ses bras sont très blancs, très purs, terminés par un poignet d'une délicatesse enfantine, et par des mains mignonnes frappées de fossettes, de vraies petites mains royales, faites pour porter le sceptre et pétrir le manche du poignard d'Eschyle et d'Euripide.

Ce merveilleux portrait en dit plus peut-être que les peintures mêmes inspirées par la tragédienne. Le portrait par Lagrenée, dont nous ne saurions fixer la date avec précision, nous montre une Clytemnestre ou une Émilie déjà très robuste, très imposante. Le peintre n'a pas oublié le dessin des bras et la finesse des mains. Il est entendu qu'il ne faut pas parler des pieds, pour ne pas contrarier Napoléon.

Dans le portrait qu'il a fait d'elle[16], Gérard a dissimulé l'embonpoint de son modèle; il l'a aminci, affiné quelque peu. Le portrait n'est qu'un buste, mais la tête a le rayonnement, la majesté douce et le sourire d'une déesse antique.

Dans ses Mémoires, Alexandre Dumas, qui fut un peu l'amant de George, nous raconte qu'elle ne XXXdédaignait pas de se montrer sans voiles, en prenant son bain, fière d'offrir aux regards de ses admirateurs les formes pures de sa nudité marmoréenne.

Tout passe, hélas! et le temps inflexible ne respecte guère les chefs-d'œuvre de l'art ou de la beauté humaine. Une obésité déplorable vint envahir ce corps de femme, que la perfection de ses lignes aurait dû protéger. Dans les dernières années de sa vie, la déesse apparaissait comme une sorte de mastodonte. La figure seule avait conservé quelque majesté.

Que fut maintenant le talent de l'artiste? Rien ne reste malheureusement du comédien ou de la comédienne. Quelques souvenirs de contemporains, et rien de plus. George fut-elle, comme le disent M. de Manne et Ménétrier, une artiste médiocre, sans grande originalité, plus faite pour jouer le drame que la tragédie? Fut-elle, au contraire, l'artiste inspirée, émouvante, sublime, qu'ont célébrée Victor Hugo et Alexandre Dumas? Elle interprétait leurs œuvres; ils ont pu, inconsciemment, forcer un peu la note de l'admiration.

J'estime que la vérité doit se trouver entre ces deux appréciations.

A seize ans, George faisait pleurer la vieille Dumesnil, en lui récitant des tirades de Clytemnestre. Son professeur, Mlle Raucourt, qui était elle-même une grande tragédienne et une femme XXXI d'esprit, jugeait que le talent de son élève l'appelait à jouer les mères tragiques. En effet, George avait au plus haut point le sentiment familial, plus que le sens de l'amour. Elle a dû être une Clytemnestre, une Mérope, une Idamé magnifiques, si, à son talent tragique on ajoute la beauté de toute sa personne, la vigueur et la puissance de son geste et de sa voix. Lorsqu'elle a abordé le drame romantique, lorsqu'elle y a porté cette fermeté de diction que peut seule donner l'étude de la tragédie, elle a dû être vraiment splendide dans Marguerite de Bourgogne, dans Lucrèce Borgia, dans Marie Tudor. Mais elle n'a jamais dû avoir l'acuité tragique, ni ce que j'appellerai la distinction antique, la ligne plastique, sculpturale de Rachel, ni la grâce souveraine et l'intelligence artistique sans rivale de Sarah Bernhardt.

Définir le talent de George, c'est dire en même temps son caractère. Elle n'a jamais eu d'enfant; mais la maternité était sa vocation. Elle était foncièrement bonne, généreuse, incapable de méchanceté ni de rancune. Pas une ligne amère, pas un mot cruel dans ses mémoires. Il me semble les lui voir débiter avec un sourire aimable et maternel. Victor Hugo a dit, en parlant de la reine Anne: Elle était fière d'être grasse[17]. Je crois que le mot pourrait être appliqué à George. XXXIILa lettre de Sardou, qu'on trouvera plus loin, constate que, dans ses dernières années de théâtre, elle avait gardé un grand air et une grande noblesse. Retirée de la scène, elle se négligea, s'alourdit de plus en plus. Elle devint la grosse maman, dont parle Sardou à la fin de sa lettre.

Malgré les récits peut-être un peu embellis de ses relations avec Bonaparte, et malgré sa longue liaison avec Harel, son directeur et son amant, je ne crois pas que George ait été très amoureuse et très sensuelle. On cite parmi ses admirateurs Talleyrand, Murat, le prince de Wurtemberg, Lucien Bonaparte, le roi Jérôme, l'empereur Alexandre Ier, Coster de Saint-Victor, le comte Beckendorf, Jules Janin, Alexandre Dumas, d'autres encore. Mais ce ne furent que des caprices passagers. La liaison durable, c'est celle avec Harel, peut-être parce que, ni d'un côté ni de l'autre, on ne s'était promis une absolue fidélité. Quoi qu'il en soit, je serais disposé à penser que, pour cette nature opulente et paresseuse, l'amour était plutôt une fatigue. George devait aimer mieux se montrer, faire admirer ses charmes, se complaire en d'agréables préludes, plutôt que se donner d'un élan fougueux et passionné. Elle n'avait rien du tempérament de son amie, Marie Dorval, cette enragée d'amour, dont je publierai un jour la correspondance. Celle-là, c'est

Vénus tout entière à sa proie attachée!

XXXIIIC'est l'amoureuse par excellence, c'est la Phèdre du dix-neuvième siècle.

Tout autre était la calme, sereine et plantureuse Marie Tudor. D'une intelligence plutôt moyenne, bonne jusqu'à l'aveuglement, généreuse, répandant autour d'elle tout ce qu'elle gagnait, supportant gaiement la pauvreté, c'était, j'imagine, par laisser-aller, par douceur d'âme, par curiosité d'art antique, plutôt que par passion, qu'elle devait s'abandonner aux caresses d'un amant.

Ses mémoires, pleins de tendresse filiale, de reconnaissance pour l'Empereur et les Bonaparte, d'indulgence pour tous, nous la font aimer. Cette femme, que sa beauté souveraine, ses conquêtes impériales auraient pu rendre vaniteuse et hautaine, n'a jamais su haïr, ni faire du mal à qui que ce fût. C'est un éloge que n'ont pas toujours su mériter les grands artistes. Il y a parfois un peu de férocité chez les dieux, surtout dans l'âme des déesses.

Et maintenant, laissons parler Mlle George.

Le Journal de Bayeux indique et donne les détails de ma naissance assez originale. Sortie de Bayeux à l'âge de dix mois en compagnie d'une belle et fraîche nourrice normande, nommée Marianne; mon père et ma mère vinrent à Amiens, mon père comme chef d'orchestre, ma mère pour y jouer l'emploi des soubrettes, 2et mon frère Charles qui, à cinq ans, raclait du violon! Toute petite, on me trouvait, dit-on, assez bien; ma nourrice, fière de son nourrisson, cédait facilement aux instances des premières grandes dames de la ville, qui voulaient avoir tous les jours la petite Mimi, et la comblaient de petits bonnets, etc., la nourrice n'était pas oubliée, ce qui la rendait très docile, et ne se trouvait nullement fatiguée d'avoir tout le jour sur les bras son gros enfant! Arrivée à l'âge de cinq ans, on découvrit en moi quelques dispositions; j'avais déjà une jolie voix, j'étais musicienne par instinct. Comment ne l'aurais-je pas été? mon père Allemand et grand musicien, mon frère ne s'occupant que de son violon; j'étais toujours à chanter et à taper une mauvaise épinette qui me préparait au piano. On faisait peu d'argent au théâtre, mon pauvre père était désolé; il lui vint l'idée de m'apprendre à chanter le rôle de Perrette dans la Petite Victoire, opéra en un acte. Il fut si heureux de voir que sa Mimi s'en tirerait avec succès qu'il mit cet opéra à l'étude; les répétitions prouvèrent que je m'en tirerais bien, et me voilà partie et lancée au théâtre!

Heureux début qui versa dans la caisse une ample moisson, qui vint ranimer le courage de ces pauvres comédiens, car ma tout enfantine apparition fit un effet si merveilleux que l'on donna quarante représentations de suite avec salle comble! Définitivement, j'étais un grand personnage; il était, au fait, assez curieux de voir cette laitière de cinq ans, si petite que, pour le pot au lait que je devais porter sur la tête, ma mère fut obligée de me donner une tasse, et j'avais, ce qui rendait la chose complètement 3bouffonne, un Guillot et un Colas grands comme don Quichotte. J'ai toujours conservé mon costume, tant tous les souvenirs de l'enfance me sont chers. Hélas! pourquoi sont-ils si doux et si tristes à la fois?

Mon frère, à l'âge de dix ans, tenait sa partie à l'orchestre comme second violon. Ah! nous étions tous au travail. Mon père ne négligeait point notre éducation: pour moi, maître de piano; pour mon frère et moi, maître de langues, de dessin, d'histoire et de danse, s'il vous plaît. Rien ne fut épargné pour suffire à toutes les dépenses. Mon père faisait un peu de commerce; on l'aimait, on l'estimait, et on lui facilitait tous les moyens pour élever avec honneur sa petite famille. Pauvre père! Combien de fois a-t-il passé des nuits à copier de la musique! Il arrivait ainsi à apporter un peu d'aisance dans sa maison, et ma chère toute petite mère, qui était si glorieuse de ses enfants, nous tenait avec un soin et une propreté exemplaires. J'étais très exacte pour mes leçons. Comme directeurs, nous avions notre appartement, je veux dire nos chambres, au théâtre; et, tout en prenant mes leçons, j'entendais l'orchestre, et malgré les réprimandes de mon maître, je courais me dilater dans une loge. Ma bonne Marianne venait, furieuse, m'enlever mon bonheur en me menaçant de le dire à maman, que je craignais plus que mon père. On avait beau me dire que l'on ne voulait pas me mettre au théâtre, que c'était un métier atroce, que l'on m'avait fait jouer pour m'amuser, qu'il n'y fallait plus songer: peine inutile! j'adorais le théâtre, voilà. On vit bien que c'était ma vocation, on céda! On me fit donc jouer 4dans les opéras, dans la comédie, dans les vaudevilles. Il venait souvent des artistes en représentation à Amiens: Mme Dugazon, du théâtre de l'Opéra-Comique (Feydeau alors) elle joua Nina ou la Folle par amour, ce rôle qui lui fit une si grande réputation et si méritée; c'était bien ce qu'il y avait de plus touchant au monde. Elle avait à lutter contre son physique, à cause de son embonpoint; sa figure était charmante et remplie d'expression, ses yeux ravissants. Elle était sœur de notre Dugazon[19], du Théâtre-Français.

Elle joua Camille ou le Souterrain; moi, son fils Adolphe, en petit habit de gros de Naples blanc, écharpe rose, mes grands cheveux tombant en tire-bouchons sur mes épaules. J'étais très gentille; je séduisis Mme Dugazon, qui était la plus excellente et la plus spirituelle femme qu'on pût voir, bonne, simple, ne parlant jamais de son immense talent: les grands et véritables artistes sont vraiment toujours modestes, et remarquez qu'ils ne vous entretiennent jamais de leurs succès.

Une fois, mon père me dit—j'avais peut-être dix ans: «Ma fille, ma bonne Mimi (pauvre père, mon bon Allemand, va! mais nous avons eu le malheur d'avoir un père Allemand pure race; sans cela, qui sait? nous aurions peut-être des hôtels), reste à la cassette une heure seulement; ta mère joue dans la 5première pièce. Prends le manchon de ta mère, tu aurais froid! Vois bien tout ce qui se passe.—Oui, papa!»—Me voilà installée à la cassette; pourquoi?» pas pour recevoir d'argent. Un temps affreux avant le spectacle, une neige horrible, et, en province où les équipages sont plus que rares, on ne vient guère au théâtre! Pourtant, il arrive quelques personnes, et deux ou trois misérables suppléments. Je m'ennuyais, j'avais faim. Je mets les 15 sols de supplément dans mon manchon et j'envoie une nommée Fanchonnette, qui tenait un poste à côté de moi, chercher six chaussons tout chauds; je régale tout le monde! Mais, le public absent, mon père arrive quand les chaussons viennent d'être dévorés, oh! ciel! et me dit: «Ma bonne Mimi, on ne jouera pas; il faut rendre l'argent.» Rendre l'argent! plutôt les chaussons que nous avions encore dans la gorge! «Ah! mon Dieu! cela sera bien mal; tu te feras du tort. Ne fais pas cela, crois ta Mimi.» Pendant ce petit dialogue, où je tremblais de tous mes membres, oh! bonheur! le temps se calme, et il arrive, il arrive du monde, et l'on joue. Voyez comme l'innocence fut protégée! La leçon fut bonne; pourtant j'avouai ma faute à mon père en lui disant: «Mais j'avais ma petite poquette, papa, et je t'aurais remboursé. C'est une faute, c'est une gourmandise.»

J'avais beaucoup d'amour-propre pour ma petite mère. J'aimais à la voir bien mise; je n'avais guère à souhaiter de ce côté, elle était très soigneuse, très recherchée, et même assez coquette, ma petite mère! Très gentille du reste, pas jolie, mais des cheveux qui touchaient presque à terre, des bras et des mains charmants, une poitrine et des épaules 6d'une blancheur éblouissante. On pouvait dire: «C'est une charmante petite femme!» Une petite femme très fière; on voyait bien qu'elle était née pour un sort plus brillant, ma pauvre maman. Elle était tombée à un homme excellent, et qui souvent riait avec ma mère de ses grands airs: «Madame la comtesse veut-elle permettre à un roturier de lui offrir le simple bouquet de roses?» Donc, pour voir ma mère très bien mise dans un rôle (je ne me rappelle plus dans quoi) où il fallait fleurs et rubans, je fis emplette de fleurs et rubans: «Je vous payerai cela sur mes petites économies! Ne dites rien à maman. C'est une surprise que je lui fais!—Maman, tiens, comme c'est joli. C'est sur mes économies que je te fais ce présent!» Maman eut l'air de le croire en se disant: «Je payerai sur les économies de ma fille!» La pièce passée, je dis: «Bah! on attendra,» et, à mesure, je puisais dans mon boursicaut pour acheter macarons et chaussons; quand je passais devant les marchands: «Eh! Mimi! quand viendrez-vous donc?—Demain, madame.» Et demain n'arrivait jamais. Je n'osais plus sortir. Un jour, mon père me dit: «Tu as pris tes leçons?—Oui, papa.—Eh bien! ma fille, porte-moi vite cette lettre à la poste.» Il fallait passer devant les marchands; je faisais des détours incroyables. Je finis par tout avouer à mon père en lui disant: «N'en parle pas à maman. Voici ma belle chaîne en cuivre. Vends-la et paye pour moi. C'est par amour-propre pour ta femme que j'ai fait cela; tu me le pardonneras.» Mon bon père, est-ce que je n'étais pas son idole? Aussi, je l'ai rendu le plus heureux possible! N'est-ce pas, mon bon papa? Tu es là-haut; dis, 7tu n'as jamais eu un reproche à faire à ta Mimi!

Ceci n'est point gaminerie. Je vous ai déjà dit que mon père nous donnait tous les maîtres possibles. C'est donc notre faute si nous n'en avons pas profité. J'étais très forte sur le piano, mais j'étais si craintive que, quand mon père me disait: «Mets-toi là, joue-nous quelque chose,» je me coupais le bout des doigts pour les faire saigner. Ce n'était pas méchanceté, c'était vraiment la peur qui était plus forte que moi; et pourtant il est arrivé souvent que, dans les entr'actes, mon père me faisait exécuter des sonates, mon frère m'accompagnant sur le violon.

On m'entourait, on m'embrassait. «Tu as été bien gentille, Mimi.» Ma mère, qui jouait dans Paul et Virginie, disait: «Elle est mieux dans les grandes actions, elle me fait pleurer en scène; dans les chose gaies, elle est triste et ennuyeuse!» Va pour le pathétique; puis, ces jours-là, on me régalait de bonnes petites tartes. Ah! que tous ces détails étaient amusants! Heureux temps! Charmante joie de l'enfance: combien je vous ai regrettée! Nous n'étions pas riches, mais nous étions si heureux! Toute la famille s'occupait; pouvait-on s'ennuyer jamais? Mon père, ma mère avaient l'estime de tout le monde. Nous étions admis dans les premières sociétés. Pas une fête, pas un bal sans les enfants de Mme George. C'était si divertissant! Songera une autre existence eût attristé nos cours. Mais je dis: «Hélas!» Oui, hélas! Mlle Raucourt[20], 8ma vie d'enfance que je croyais éternelle va finir; ici va commencer une existence brillante, ambitieuse, tourmentée! Artiste de Paris, au premier théâtre du monde! C'est beau et souvent bien triste! Adieu, mon Amiens; adieu, mes promenades sur l'eau, mes danses joyeuses avec mes petites diablesses de camarades. Je reviendrai.—Vous me reverrez, sans doute, élégante; j'arriverai au théâtre en équipage; vous vous presserez tous pour revoir votre petite Mimi.—Eh bien, croyez-le, mes chères amies, la petite Mimi n'oubliera jamais et aimera toujours sa robe d'indienne et ses beaux bas bleus avec les coins d'un bel orange.

Mlle Raucourt était belle, mais très imposante; elle me causait une peur effroyable. Je fuyais quand je l'apercevais. Elle me remarqua sans doute, car elle dit à mon père: «Faites donc approcher votre belle petite sauvage!» Alors je n'ai pu l'éviter, me voilà face à face.

Mlle Raucourt était toute gracieuse, quand elle le voulait bien. Elle prit son air aimable et me demanda si j'aimais la tragédie: «Moi, madame, non; je la déteste.—Ah! ma chère, c'est peu encourageant pour ce que j'ai à vous demander.—Quoi, madame?—Il faut, mon enfant, me jouer Aricie, dans Phèdre!—Je le veux bien, madame, si maman le permet.» Aricie, le petit matelot, ou Biaise et Babet, pour moi, je n'y voyais pas grande différence. 9Je jouais donc Aricie; le costume grec se mariait assez à ma figure, à ma taille. Mlle Raucourt me trouva quelques intentions tragiques, en vérité. Comment les avais-je? je l'ignore. Ce premier essai fut trop bien pour mon repos, car elle me fit encore jouer Élise, dans Didon. Mon physique lui parut assez tragique pour porter peut-être un jour la couronne. Enfin, Mlle Raucourt était chargée par le ministre de chercher une jeune fille dont elle se chargerait comme élève pour la remplacer, s'il était possible.—Le ministre ferait une pension de douze cents francs jusqu'au jour de ses débuts.

Croyant avoir trouvé en moi cette élève, elle pria mon père de passer chez elle, lui dit ses projets sur moi; tout fut conclu. Ma mère, comme de raison, m'accompagnerait, ma bonne nourrice et ma petite sœur. J'étais enrôlée. Que d'adieux à tous mes bons Amiénois, que de larmes! Comme j'étais un personnage, on me fit faire mes adieux par une représentation extraordinaire: Adèle ou la Chaumière. On se porta en foule au théâtre, et je vous demande si la pauvre petite Mimi a été fêtée. A cette époque, il n'était guère d'usage de redemander, ni de jeter des bouquets; j'eus tous les honneurs, fleurs, redemandage et quantité de boîtes de bonbons. Ce qui me toucha infiniment, les dames m'envoyèrent des petits bijoux très gentils. Tout fini, on s'occupa des préparatifs de départ; ma bonne petite maman renonçait, pour le bonheur futur de sa fille, à son état; mon père se séparait de nous pour la première fois, parti bien douloureux à prendre. Enfin, trois jours après, nous voilà embarqués pour Paris dans un grand berlingot, que par amour-propre on appelle 10berline! Nous voilà, père, mère, nourrice et sœur. Deux grands jours en route pour faire trente lieues. Nous descendîmes dans un petit hôtel fort modeste, comme vous pensez bien, rue de Thionville, hôtel Thionville, aujourd'hui rue Dauphine.

Le lendemain, notre premier soin fut de nous rendre chez Mlle Raucourt, qui alors habitait aux Champs-Elysées, au bout de l'allée des Veuves, la Chaumière, qui primitivement avait appartenu à la célèbre et belle Mme Tallien; maison couverte de chaume, mais délicieusement coquette et d'une élégance des plus recherchées au dedans. Mlle Raucourt nous fit une réception toute maternelle; il y avait près d'elle Mme de Ponty qu'elle ne quittait jamais, petite femme charmante; sa mère, nous l'avons su depuis, était une dame d'atours de Marie-Antoinette. A la Révolution, Mme de Ponty fut mise en prison en même temps que Mmes Raucourt, Contât, etc.[21] C'est dans cette triste demeure qu'une liaison d'amitié s'établit entre Mmes de Ponty et Raucourt, liaison qui n'a fini qu'à la mort de Mlle Raucourt.

On me donna Émilie, de Cinna, à apprendre. Nous voilà tous trois revenant à pied, bien entendu, très enchantés, mes parents surtout. Moi, je n'étais pas si 11émerveillée que cela. Je songeais toujours à Amiens, à mes opéras! Me voici à étudier cette grande figure, Emilie! Ah! mon Dieu, maman, qu'est-ce que toutes ces grandes tartines-là! Mais je n'y comprends rien, mais je ne pourrai jamais dire cela, moi.

Ne pouvant rester à l'hôtel, quelque modeste qu'il fût, nous cherchâmes un appartement, pardon; je voulais dire une chambre: nous en trouvâmes une. Hôtel du Pérou (le titre était séduisant), rue Croix-des-Petits-Champs. Une grande chambre, ma foi, donnant sur de belles gouttières; un petit cabinet pour ma bonne nourrice et ma petite bebelle! Mais mon bon père fut obligé de nous quitter, et alors que j'ai maudit mon heureuse destinée! Mon père éloigné de nous, il me semblait que nous étions abandonnés, seuls, au milieu de tout le monde inconnu et sans doute bien indifférent.

Adieu, mon bon papa: ne nous laisse pas trop longtemps sans toi; tu sais bien que cela ne peut pas être. Ah! la famille! Comment former d'autres souhaits que celui d'être toujours réunis! Pour moi, le sentiment de famille a toujours prévalu; des caprices, des passions, si vous voulez. Dans les étourdissements de la vie, on dit: «Oui, je sacrifie tout, je quitterai tout!» Mensonges! On quitte tout, on oublie tout; jamais sa famille.

Le lendemain de ce triste départ, nous prenons, ma mère et moi, le chemin de la Chaumière; trajet très long pour ma mère, petite comme notre charmante Anaïs. J'allais prendre ma première leçon: la route était longue de la rue Croix-des-Petits-Champs à l'allée des Veuves; elle me parut trop courte, tant ma frayeur était grande. Mlle Raucourt me fit lire 12Émilie; elle me le lut ensuite... C'était bien certainement une grande artiste très savante; mais, pour une jeune fille, la voix un peu rauque et très peu harmonieuse ne me séduisit point. Je croyais qu'il fallait, si je voulais parvenir, prendre cette voix, et j'y trouvais une impossibilité qui me désolait. «Attendons, dis-je à ma mère; je verrai peut-être plus clair.» On nous donne nos entrés au Théâtre-Français. Ah! je suis heureuse: je vais voir comment les autres ont une voix! Nous voilà toutes deux au balcon; on jouait Andromaque: Larrive[22], Saint-Phal[23], Mlle Fleury[24], Mlle Vanhove[25], 13depuis Mme Talma. Toute navrée et tout ignorante que j'étais, j'oserai dire que je fus peu frappée de Larrive, dans le beau rôle d'Oreste. Le public, toujours oublieux et ingrat, traita mal ce talent naguère si entouré d'hommages. Larrive, élève de la fameuse Clairon[26], finit mal cette carrière parcourue avec tant d'éclat; il n'eut pas l'esprit de se retirer à temps. C'était chose triste de voir le spectacle! Larrive sifflé sans pitié. Point de souvenirs à invoquer... «Le public ne veut plus de vous; allez-vous-en, vous qui m'avez fait passer des soirées si émouvantes; je ne veux plus vous entendre, je ne me souviens plus. Allez-vous-en, le cœur brisé, l'amour-propre humilié. Ceci ne nous regarde plus. Allez-vous-en!...» Ah! le vilain métier!

Mlle Fleury, dans Hermione. Physique ingrat, pas de moyens, mauvaise tenue, quelque chose de pauvre dans toute sa personne; mais une voix agréable, beaucoup de cœur et de chaleur, disant admirablement bien. Avec toutes ces qualités, elle avait plus à lutter qu'une autre: la première apparition lui était défavorable; mais, à mesure qu'elle parlait, on ne pouvait rester froid; elle entraînait; elle ne larmoyait pas, elle pleurait bien. Hermione ne s'harmonisait pas avec ces qualités; il y a dans ce rôle trop d'effets hardis pour un talent suave plutôt qu'impétueux. Elle pouvait être victime, mais ne pas en faire.

14Mlle Vanhove, dans Andromaque: physique distingué, sentimentale, voix très touchante, mais peut-être un peu monotone; du talent sans doute, du charme, mais jamais de grands effets dans la tragédie surtout, le drame convenant mieux à son talent mélancolique.

Saint-Phal, chaleureux, très, trop chaleureux; diction saccadée qui, toute jeune que j'étais, me parut, pardonnez-moi le mot, un peu rococo.

Voilà, pour la tragédie, ce que je vis pour la première fois! L'épreuve nouvelle ensuite! Ah! mademoiselle Mars, comme je vous sentis tout de suite! Quelle ingénuité! Que je fus émue! Qu'elle me parut ravissante! Des yeux si expressifs, si veloutés; les sourires envahissants; cette vraie ingénuité qui ne baissait pas les yeux, qui ne faisait pas la modeste: elle ne comprenait pas! Cette salle tout entière attachée sur elle, ces rires qu'elle excitait par cette naïveté honnête et séduisante! Ah! ma chère Mars, jamais on n'atteindra cette perfection, vous en avez emporté le secret dans la tombe: elle restera bien scellée. Vous avez eu vos détracteurs, admirable actrice, mais en quittant cette terre, vous avez dû dire: «Cherchez, vous ne trouverez pas.»

Je me laisse aller à mes souvenirs; revenons à mon ignorance.

Michot[27] dans le paysan de l'Épreuve, quel 15naturel! C'était un acteur bien remarquable, la nature prise sur le fait, une bonhomie, un entrain! On adorait le talent. Comme il jouait Onus, des Deux frères, Kœpp dans la Jeunesse d'Henri V, et le vieux domestique dans le Philosophe sans le savoir, rôle qui paraît un accessoire, et qui, avec lui, devenait important! Puis cet homme faisait pleurer et rire en même temps. Eh bien! à peine a-t-il laissé un souvenir. Que cette carrière est bizarre!

Dugazon, dans le comique. Ah! celui-là était un véritable comique. Impossible de ne pas rire franchement. Il était bien amusant.

Fleury[28], qui jouait Lucidor, rôle assez compère des autres personnages; mais avec lui on croyait que c'était un bon rôle. Cette pièce était assez bien montée, je pense; aussi, quel succès avait le petit acte! c'était un feu roulant. J'étais, en sortant de cette soirée, folle de la comédie. La tragédie! ah! j'en voulais peu, je vous proteste.

La seconde fois, je vis l'Orphelin de la Chine. Ce fut la dernière représentation de Larrive qui, cette fois, fut affreusement traité, bafoué même. Il perdait la mémoire, le pauvre! Il ne savait plus ce qu'il faisait. Ce spectacle faisait mal. Mlle Raucourt, dans le rôle d'Idamé: c'est de la maternité au plus haut degré. Et Mlle Raucourt était plus elle-même dans les rôles savants, elle avait le costume exact. 16C'était bienfait; elle ressemblait trop à Jameti; on ne distinguait vraiment pas le sexe.

Je vis enfin le beau Lafont, l'acteur en grande vogue, dont les débuts avaient été si brillants que Talma[29] en conçut quelques inquiétudes. Orosmane, c'était plutôt un joli homme: des traits très délicats, le nez un peu en l'air, de petits yeux noirs, mais très brillants et fins, de l'élégance dans toute sa personne, bel organe, parlant bien amour, des larmes, de l'enthousiasme, une chaleur très entraînante, jeu très éclatant, mais point de profondeur, peu de composition; c'était un feu d'artifice qui éblouissait, qui produisait des applaudissements très chaleureux. Lafont plaisait beaucoup aux femmes; son genre de talent séduisait avec juste raison. Il était vraiment ravissant dans Tancrède, le Cid, Orosmane. L'amour, il l'exprimait au mieux; il avait ces qualités et son succès dans le genre chevaleresque était bien légitime et mérité. La sensible Mlle Volnais[30] venait aussi de terminer ses 17débuts, qui avaient eu quelque retentissement dans les Palmire, les Zaïre, etc. C'était une jolie personne, des yeux noirs magnifiques, un peu courte de sa personne, une tournure un peu empâtée; mais sa tête était théâtrale. Son organe n'était pas ce qu'elle avait de mieux: il était lourd et sourd. Elle pleurait beaucoup: à cette époque, toutes nos premières étaient par trop sensibles. C'était le désespoir de Talma; il avait bien raison.

Enfin voici Talma. A cette époque, il était un peu à l'index; le brillant Lafont lui causait des tourments. Le Premier Consul, qui aimait beaucoup Talma,—il savait aimer,—lui dit: «Je ne suis pas fâché, mon cher, des petits ennuis que vous cause le beau Lafont. C'est un stimulant dont vous aviez besoin. Vous dormiez, il va vous réveiller.» C'est Talma qui m'a raconté cette anecdote.

Talma dans Iphigénie en Tauride. Je ne sais pas s'il dormait, mais, ce jour-là, son réveil fut terrible. Voilà de la belle tragédie. Que d'émotions! quelle figure, mon Dieu! quelle fatalité sur cette tête! quel talent qui vient vous remuer dans les entrailles! que de terreurs! que de véritables larmes mélancoliques et déchirantes! Toute cette figure se décompose, toutes les fibres tremblent. Il pâlit, et c'est une pâleur livide et suante. Où va-t-il chercher ses effets terribles? C'est du génie, et c'est vrai. On voit Oreste, on s'identifie avec lui, on éprouve tout ce qu'il éprouve. Ah! ce n'est pas de la diction. Est-ce que la passion peut avoir de la diction? est-ce que les hallucinations d'Oreste peuvent avoir de la diction? Non. Talma, c'est le sublime. C'est toutes les passions poétiques et humaines incarnées dans cet homme.

18Ah! Talma, si tu pouvais sortir de ton linceul, on viendrait des quatre coins du monde pour t'entendre même de l'Amérique où l'on n'aime pas, dit-on, la tragédie. Pauvre tragédie, où es-tu? qu'es-tu devenue?

Il parlait la tragédie, lui: il ne causait pas, ce qui est différent. Ce n'était pas du Marivaux: c'était bien Corneille, Racine. Je sortis malade après cette ineffable soirée. Saisie, haletante, je repris avec ardeur mes études, tout en me disant: «Impossible! Comment peut-on faire pour arriver là? Essayons, sans espoir. Courage, pauvre petite fille! Toute la famille attend. Si tu réussis, tu les rendras heureux. Courage donc. Oui, j'en aurai, je travaillerai!»

Je vois enfin Mlle Contat, cette grande dame de la cour, cette magnifique insolence, ces grandes manières, ce ton leste, cette aisance sans façon, le laisser-aller sans minauderies, cette comédie si spirituelle, le sourire enchanteur, cette gaieté franche du grand monde. Mlle Contat! Me voici à toutes mes jeunes et premières impressions! Laissez-moi vous les dire, chers acteurs, et ne m'accusez pas: il n'y a point de parti arrêté. Mes impressions, mes sensations, voilà tout. Toute jeune fille que j'étais, je ne trouvais pas tout magnifique, ne le pensez pas: seulement, je suis bien convaincue que ce qui était beau le serait aujourd'hui, devant ce public que l'on accuse; que ce qui est mauvais le serait aujourd'hui. Il y avait des acteurs bien ridicules.

Molé[31], dans le Vieux Célibataire, Mlle Contat, 19c'était du merveilleux. Fleury, si fin et de si bonne compagnie dans les impertinences, ses goguenarderies, son rire si moqueur; puis Dugazon, Dazincourt[32] et Mlle Devienne[33], femme de chambre véritablement; cette chatte si maligne, si familière avec sa maîtresse, mais toujours parfumée et mesurée. La mise d'alors était très charmante et très simple et coquette pour les soubrettes: toujours de jolis bonnets, jamais en cheveux, des manches longues, à coude, la poitrine couverte, de mouchoirs garnis et qui laissaient deviner tout, mais qu'on ne voyait pas, ce qui ne manquait pas de charme; de charmants tabliers garnis, toujours des gants. Tout cet ensemble était fort élégant, je vous assure.

Je poursuivais mes études avec rage; on commençait à s'occuper de moi: quand j'arrivais à ma modeste place du balcon, il se faisait un léger mouvement 20dans la salle, qui déjà me troublait: «C'est l'élève de Mlle Raucourt; elle lui donne des leçons pour la remplacer.—Vraiment! mais elle est trop jeune!» Puis toutes les lorgnettes se braquaient sur moi! J'étais rouge comme une cerise, je n'osais plus bouger. Plus tard, on m'applaudissait; quand j'étais placée, tout le parterre se soulevait. A cette époque, on s'occupait beaucoup du théâtre, et surtout du Théâtre-Français, que l'empereur aimait tant et où il venait souvent. Ensuite, c'était un événement que le début d'une élève de Mlle Raucourt.

En entendant les applaudissements, je croyais qu'on se moquait de moi; j'avais honte, et, les larmes aux yeux: «Mais, maman, j'ai donc quelque chose de ridicule?—Eh! non. Mais salue donc!» Ah! véritablement, j'étais au supplice.

Je devais naturellement assister aux représentations de Mlle Raucourt, et, après la tragédie, me rendre dans sa loge; c'était de rigueur à cette époque. On avait beaucoup de respect et de déférence pour les grands talents. Ce n'était ni le respect ni la déférence qui devaient me guider; plus que cela: la reconnaissance m'imposait un devoir que je remplissais avec joie et bonheur! Il y avait toujours nombreuse société dans cette loge; il fallait être présentée à chaque personne. J'étais très timide: «Allons, mon enfant, montrez-vous donc. Otez ce vilain chapeau, qu'on vous voie!» J'avais fait une grande maladie avant mes débuts, qui avait causé la perte de mes cheveux; on fut obligé de me raser la tête! Mlle Raucourt avait l'affreuse fantaisie de me montrer dans cet état; elle s'amusait de ma honte, elle me trouvait superbe comme 21cela... J'étais affreuse. Ah! que je la maudissais de son admiration pour ma tête rasée!

Cette bonne Mlle Raucourt était assez paresseuse pour les leçons, et je l'ai bien compris depuis. A Paris, me consacrer une heure tranquille était chose difficile. Dix fois, vingt fois, on venait l'interrompre: Mgr le prince d'Hénin, Mme de Talleyrand, Mme Tallien; et puis, et puis, cela n'en finissait pas! «Prince, vous allez entendre mon élève. Mon enfant, mets-toi là; répète bien.» L'enfant était de fort mauvaise humeur et tremblait comme la feuille, mais il fallait obéir.

Nous étions pauvres, très pauvres. Mon père faisait d'assez tristes affaires à Amiens. Mon frère était venu nous retrouver à Paris pour prendre des leçons de Kreutzer.

Il avait pour écoliers les enfants de l'ambassadeur de Hollande. Pauvre frère, il nous donnait à peu près ce qu'il gagnait! Mon père ne pouvait guère nous envoyer d'argent; il nous expédiait des caisses de légumes, des vêtements. Ma nourrice allait laver notre linge à la rivière. Ah! temps charmant et cruel! Les études allaient lentement. Mlle Raucourt, occupée toute par son théâtre, par des visites sans nombre, par des distractions, était peu disposée à s'ennuyer avec son élève. Elle avait à deux heures d'Orléans une habitation ravissante: La Chapelle, qu'elle venait d'acquérir. Elle en était folle; elle y faisait des voyages trop fréquents pour mes études. Mme de Ponty, qui demeurait avec elle, était une personne excellente qui me portait un intérêt sérieux, grondait, se fâchait contre la paresse de mon professeur: «Mais, Fanny, à quoi songez-vous 22donc? Cette pauvre petite ne débutera jamais, au train dont vous y allez. Il faut en finir. Je n'aime pas la campagne, mais, par amitié pour Mme George et pour la petite, je me décide à partir pour La Chapelle: je les emmènerai. Là, au moins, nous vous tiendrons et n'accepterons plus vos mauvais prétextes.» Cette chère petite femme se sacrifiait pour nous.

C'était une personne très distinguée que Mme de Ponty, fille d'une première dame d'atours de la reine Marie-Antoinette. La Révolution la ruina complètement. Elle fut enfermée et fit la connaissance de Mlle Raucourt en prison, où Mlle Contat, Mlle Vanhove étaient aussi. De là cette liaison intime entre Mlle Raucourt et Mme de Ponty, petite femme, petite-maîtresse, spirituelle, gracieuse, qui prit un grand ascendant sur Mlle Raucourt, qui la gâtait comme un enfant.

Elle avait un caractère très arrêté, Mme de Ponty. Cette petite femme si frêle, elle aimait bien, quand elle aimait; elle défendait ses amis quand on les attaquait. Elle avait un noble et courageux caractère; c'était une loyale femme, à laquelle on pouvait se fier. Ses goûts étaient peu d'accord avec l'existence qu'elle avait acceptée; elle avait tout perdu: la nécessité entraîne... Comment satisfaire à ses habitudes de grande dame sans la main amie que Mlle Raucourt lui avait tendue? Tout cela est triste et navrant. Passons.

Enfin, nous partons pour Orléans. Mlle Raucourt est toute la journée dans son parc avec les fleurs; elle greffe à ravir, mais trop longtemps. Les leçons vont venir? Point. On recommence à gronder; elle 23se décide avec chagrin, mais elle vient. Quelques bonnes leçons de suite: Émilie, de Cinna; Amenaïde de Tancrède; Idamé, de l'Orphelin de la Chine; Phèdre, Didon.

Au bout de quinze jours, Lafont, le beau Lafont, vint à Orléans pour y donner des représentations avec Mlle Raucourt. Lafont, comme vous le pensez bien, venait tous les jours chez Mlle Raucourt dîner, passer les soirées qu'ils avaient de libres; il était fort aimable, très gai, et apporta une grande distraction dans la société. Le beau Lafont me fit la cour; il faisait le sentimental. Il y avait un bois charmant; il s'arrangeait de manière à m'éloigner un peu de la société. Je me laissais conduire, je l'avoue franchement. Nous nous arrêtâmes un jour devant une belle grosse pierre formant une espèce de rocher. Là, le bon Lafont me fit une déclaration honnête, me jurant qu'il ferait tout pour m'obtenir en mariage: «Je vous fais le serment, me dit-il, comme s'il parlait à Zaïre, devant le rocher que nous appellerons le rocher d'Ariane.—Vous me faites peur, monsieur Lafont, puisque c'est sur un rocher qu'Ariane mourut de chagrin d'avoir été abandonnée par Thésée.—Ma chère petite amie, ceci est bien différent. Thésée était un libertin, et Lafont est un honnête homme.» C'était bouffon; j'en ai bien ri avec lui. Nous restâmes un peu trop de temps, à ce qu'il paraît: la société avait regagné la maison, on sonnait le dîner, et nous nous mîmes à courir. On était à table, jugez. J'étais très sotte, très rouge. Ma mère me fit une mine affreuse. Mlle Raucourt fit froide figure à Lafont et lui reprocha de m'avoir attardée: «Mon cher camarade, cela 24n'arrivera plus, je l'espère.» Triste dîner. Il y avait des mets excellents, mais je ne mangeais point, tant j'avais frayeur de me retrouver seule avec maman, qui était très sévère. Cette bonne petite Mme de Ponty riait, faisait tout pour ramener un peu de chaleur dans la conversation. On joua le soir aux petits jeux, il vint des visites; on oublia cette mésaventure pour se livrer aux rires les plus joyeux du monde. On pria ma petite mère de me pardonner mon étourderie. Le bon accord fut rétabli. Lafont poursuivait son idée de mariage, mais mon charmant Gascon ne voulait point brusquer; il attendrait mes débuts. Garçon prudent, mon gendre! «Il voulait me donner le temps, disait-il, de la réflexion.» Il fit bien, mon Orosmane du Midi; je réfléchis et me convainquis que le mariage n'était point de mon goût. Je me sentais déjà d'un caractère indépendant. Pauvre Lafont, avec ses habitudes bourgeoises, qu'aurait-il fait de moi, bon Dieu! et qu'aurais-je fait de lui? Le chevalier de la Triste Figure, je crois.

On recevait des visites de Paris, on passait le temps à faire des parties d'eau, on visitait les belles propriétés si renommées des bords du Loiret, la Source, la Fontaine, séjours vraiment admirables.

Nous assistions aux représentations d'Orléans—Lafont et Raucourt.—Les jours où l'on ne jouait pas, on faisait dans la cour d'honneur du château des parties aux quatre coins. Mlle Raucourt se mettait à ces folies; elle était là sans façon, et tout aussi rieuse et enfant que moi; elle se prêtait à cela avec une bonhomie et un entrain charmants. Elle avait tant d'esprit, cette femme; elle était si 25amusante, quand elle contrefaisait son monde. Parfois, elle avait des fantaisies qui me m'allaient guère. Par exemple, elle aimait la chasse avec passion. Elle prenait un fusil, son chien, sa carnassière, et la voilà partie en petite jupe blanche, qui venait juste aux genoux. C'était la Diane antique, et avec des jambes aussi belles que les siennes, et des pieds longs et fins, ravissants: la voilà chassant dans son parc, en plein soleil sur le nez. Elle me dit: «Viens avec moi; tu verras comme tu t'amuseras!» Moi, qui n'ai jamais eu les goûts guerriers (j'avais mis masculins, mais je crois que c'était trop direct), je tremblais de tous mes membres! «Non, je vous prie, ne m'emmenez pas; j'aurais une peur affreuse, je le sens bien. Moi, je n'aime pas la chasse!—Poltronne!—Madame, laissez-moi avec maman et Mme de Ponty; j'étudierai; j'aime mieux cela.—Allons donc! il ne faut pas être si pusillanime. Si tu es si craintive, comment feras-tu pour débuter devant une salle comble?—Madame, cette salle ne sera pas composée de lapins, et je n'aurai pas peur des fusils.»

Tout ceci est vrai, mais bien enfantin; mais vous m'avez dit de mettre toutes mes bêtises, et je n'en chômerai pas, hélas!

Je la suis donc, cette implacable Diane. A chaque coup de feu, je tombais par terre, avec les pauvres petits lapins. Ne me disait-elle pas, cette belle chasseresse, quand elle croyait avoir bien ajusté, de courir après, et de lui rapporter cette pauvre petite bête? «Ah! pour ceci, madame, non! Je me révolte, je ne puis vous obéir; je ne reviendrai pas, d'abord. Vous attendrez longtemps votre lapin; on me trouverait 26morte!» Elle riait aux éclats. Elle était vraiment bonne, Mlle Raucourt. Tous ces souvenirs ne peuvent intéresser personne, je le sais bien, mais j'ai de la joie au cœur en les retraçant. Qu'on est heureuse, mon Dieu, à quatorze ans! Tout vous paraît vrai, vous voyez tout en beau; vous croyez à l'amitié, au dévouement, à l'amour! Je croyais à l'amour de mon beau Lafont, qui me paraissait le beau idéal! Quand il me parlait, quand dans nos jeux du soir ma main rencontrait la sienne, mon sang se refoulait vers mon cœur, je ne respirais plus! Plus tard, on voit que tout est faux, tout est calcul: l'amitié, c'est bien rare; le dévouement, plus rare encore; oh! oui, bien plus rare. L'amour, oui, il vous fait illusion, il vous fait vivre; il vous torture, vous brise le cœur bien souvent, mais il vous anime! C'est quelque chose! on ne vit pas dans le calme plat; mais je pense que ce qu'il y a de vraiment vrai, c'est l'amour maternel. Cher Lafont, plus de promenades, plus de causeries; des regards, de gros soupirs, puis l'espoir qui fait vivre.

Pour utiliser les soirées, Mlle Raucourt avait imaginé de me faire répéter en costume. Elle avait quelques méchants manteaux au fond d'une vieille caisse, un diadème en paillon. Me voilà déguisée en Hermione, Cornélie, tout ce qu'il vous plaira. Je me trouvais superbe, avec toutes ces pampilles. On invita toutes les notabilités d'Orléans, les gens d'esprit du canton, les poètes des environs. Je n'ai pas besoin de vous dire toute la bienveillance dont je fus entourée. Par courtoisie pour le professeur, par indulgence pour moi, on me prodiguait des éloges. «Comment! elle n'a pas quatorze ans! et elle 27va jouer Clytemnestre! Mais c'est prodigieux!»