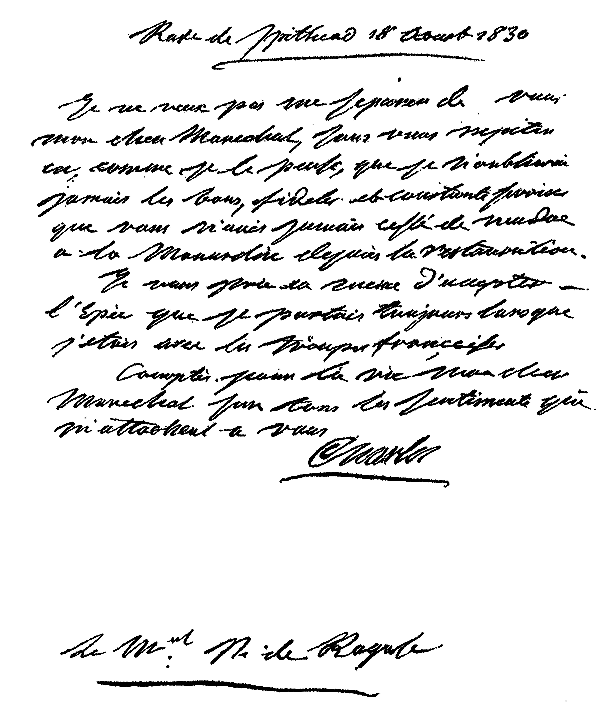

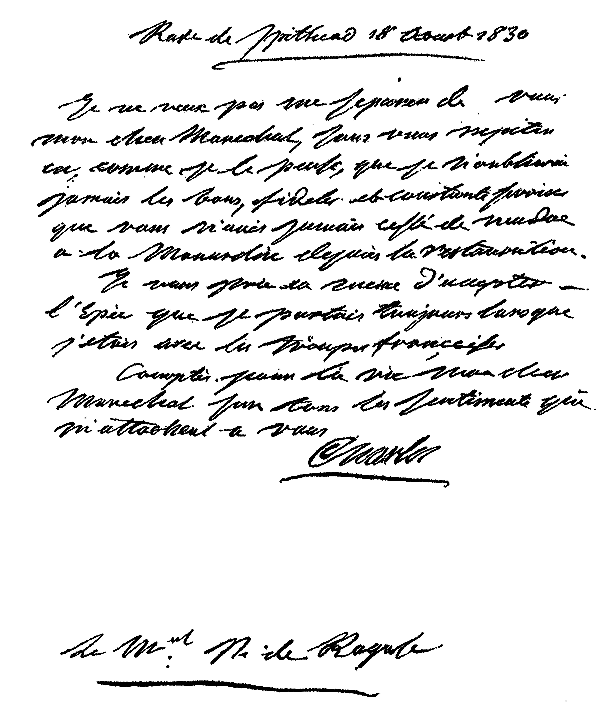

Lettre manuscrite datée du 18 Août 1830

Title: Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (8/9)

Author: duc de Raguse Auguste Frédéric Louis Viesse de Marmont

Release date: October 18, 2010 [eBook #33875]

Language: French

Credits: Produced by Mireille Harmelin, Rénald Lévesque and the

Online Distributed Proofreaders Europe at

http://dp.rastko.net. This file was produced from images

generously made available by the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica)

PARIS

PERROTIN, LIBRAIRE-ÉDITEUR

41, RUE FONTAINE-MOLlÈRE, 41

Lettre manuscrite datée du 18 Août 1830

1826-1829

Sommaire.--Mesures sur la censure et sur les officiers généraux.--Sacre du roi à Reims.--Anecdote sur Moncey.--Premiers symptômes du changement de l'opinion publique.--Influence croissante du clergé.--Anecdote.--Indemnité des émigrés.--Mort de l'empereur Alexandre.--Circonstances qui accompagnèrent l'arrivée de Nicolas au trône impérial.--Courage et inspiration heureuse de Nicolas.--Paroles de l'impératrice-mère.--Je suis envoyé ambassadeur extraordinaire en Russie.--La cour de Weimar.--La cour de Berlin.--L'armée prussienne.--Charlottenbourg.--Berlin.--Environs de Saint-Pétersbourg.--L'empereur Nicolas.--L'impératrice.--Saint-Pétersbourg et Pierre le Grand.--Inondations de Saint-Pétersbourg.--M. le comte de la Ferronays.--Portrait de l'empereur Nicolas.--Ses idées sur l'éducation de ses enfants.--Conspiration de Pestel.--Magnanimité de l'empereur.--Manufactures d'Alexandrowski.--La Monnaie.--École des mines.--Ponts et chaussées.--École du génie.--État-major.--Comité de perfectionnement.--Hôpitaux militaires.--Arsenal.--Éducation publique.--École des cadets.--Couvent des filles.--Palais, églises et aspect de Saint Pétersbourg.--Cronstadt.--Promenade dans la rade.--Château d'Oranienbaum.--Anecdote sur Orloff.--Peterhof.--Zarskoie-Selo.--Colpina.--Schlusselbourg.--Funérailles de l'impératrice Élisabeth.--Colonies militaires de Wolcoff.--Novogorod.--Route jusqu'à Moscou.--Moscou. L'impératrice-mère.--La grande-duchesse Hélène.--Arrivée de l'empereur à Moscou.--Rapports entre l'empereur et l'impératrice-mère.--Garde impériale.--Manoeuvres sous Moscou.--Généraux russes.--Arrivée inopinée de Constantin.--Caractère de ce prince.--Son attitude. --Réconciliation.--Sacre de l'empereur.--Cérémonies touchantes.--Illumination du Kremlin.--Fête à la bourgeoisie.--Dîner intime chez l'empereur.--Adieux de l'empereur.--Champ de bataille de la Moskova.--Smolensk.--La Bérézina.--Le grand-duc Constantin à Varsovie.--Son armée.--La princesse de Lovitz.--Retour dans les États autrichiens.--Armée russe.--Retour à Paris.--Ma ruine.--Bontés du roi.--Je vends Châtillon.--Mésaventure de Talleyrand.--Inhumation du duc de Liancourt.--Revue de la garde nationale du 27 avril 1827.--Expressions du roi à cette occasion.--Anecdote.--Dissolution de la garde nationale.--Camp de Saint-Omer.--Anecdote.--Nouvelles élections.--M. de Villèle est renvoyé du ministère.--Nouvelle administration.--Ministère Martignac.--Mouvement d'opinion en faveur des Grecs.--Guerre des Russes et des Turcs.--Ministère Polignac.

Le nouveau règne commença sous les plus heureux auspices. Charles X, à son entrée à Paris, fut accueilli par des expressions de joie sincère. Quoique le temps fût mauvais, toute la population était venue à sa rencontre dans les Champs-Élysées. Aussi cette entrée avait-elle l'air d'un triomphe. Les cris de Vive le roi! sortaient de toutes les bouches, et une satisfaction véritable animait toutes les figures. On attendait beaucoup du nouveau roi; en ce moment et pendant longtemps encore il fut puissant sur l'opinion. On avait du goût pour lui et une grande disposition à l'aimer. Son premier acte fut populaire, mais il fut peut-être précipité. Se désarmer complétement de la censure, sans rien mettre à sa place, fut imprudent, et tout homme de bonne foi convient aujourd'hui du mal qui en est résulté. L'opinion, à Paris, se développe quelquefois d'une manière capricieuse, et souvent un petit nombre d'individus, placés d'une manière déterminée, suffit pour lui donner une direction fâcheuse et une grande activité.

Les généraux de l'ancienne armée avaient toujours été l'objet de l'intérêt public. Ils formaient, hélas! les seuls monuments restant de notre grande époque! Depuis quelques années, objets d'une espèce de réprobation de la cour, il y avait eu autant d'injustice envers eux que d'oubli d'une bonne politique; ils crurent à une réparation à l'apparition du nouveau roi. Ils ne demandaient qu'à le servir. Il les accueillit avec cette bienveillance aimable qui caractérisait toutes ses actions; mais, au lieu de voir leurs espérances réalisées, leur sort fut encore pire, et une circonstance particulière sembla ajouter à la rigueur des procédés du pouvoir envers eux.

Les officiers généraux à demi-solde, dépourvus de chevaux, avaient suivi le cortége funèbre de Louis XVIII à pied. Charles X leur dit: «Vous avez accompagné à pied les restes de mon frère; c'est à cheval que désormais vous serez près de moi.» Que conclure de ces paroles, sinon d'y voir des promesses d'activité et d'emploi? Peu de jours après, ils étaient mis à la retraite. La réaction d'opinion qui en résulta ne saurait être exprimée. Depuis longtemps cet acte inique était préparé dans les bureaux. Le baron de Damas, ministre de la guerre, dont la carrière s'était faite dans une bonne armée, et par des services réels 1, n'avait pas voulu consentir à dépouiller de braves vétérans du prix de leurs longs travaux et de leurs nombreuses blessures; mais le marquis de Clermont-Tonnerre, son successeur, militaire de parade et de cour, sorti des troupes napolitaines et espagnoles, se chargea de l'accomplir. On supposa, au surplus, que cette mesure violente fut exigée par M. de Villèle qui, jaloux de l'espèce de popularité que le roi venait d'acquérir auprès des généraux, voulut montrer, sans retard, qu'en lui seul résidait véritablement le pouvoir.

La cérémonie du sacre eut lieu l'année suivante. Le roi s'étant rendu à Reims, elle fut exécutée le premier dimanche de juin 1825. Elle présenta une circonstance unique dans l'histoire. Il y avait juste cinquante ans qu'elle avait eu lieu pour Louis XVI, frère de Charles X, et également juste cent ans que leur grand-père commun, Louis XV, en avait été l'objet. Quelquefois les générations se pressent tellement, comme sous Louis XIV, qu'un espace de temps fort petit en renferme toute une suite. Quelquefois elles s'allongent et semblent embrasser les temps.

La cérémonie fut belle et imposante. On en a vu les détails partout, et je n'entreprendrai pas de les donner. Elle répondit à l'idée que je m'en étais faite par sa pompe et par sa majesté. Une chose singulière est l'aberration de certaines gens qui, en voyant de pareilles cérémonies, n'en comprennent pas l'esprit et ne savent pas se rendre compte de la pensée qui préside au spectacle qui se passe sous leurs yeux. Je vais en citer un exemple donné par un personnage qui semblait, par sa position sociale, devoir ne pas manquer d'intelligence. Le maréchal Moncey fut choisi, comme doyen des maréchaux, pour représenter le connétable au sacre. Sa fonction est de se tenir près du roi, avec l'épée nue, image de la puissance militaire dont le roi est assisté et qui dépend de lui. Eh bien, ce pauvre maréchal, ancien premier inspecteur de la gendarmerie, pénétré sans doute de la pensée que rien n'était plus beau que cette dernière espèce de fonctions, eut une tout autre idée. Il me dit: «C'est l'image des dangers dont les anciens rois étaient autrefois environnés au milieu des grands vassaux de leur couronne; le connétable était chargé de les surveiller et de les contenir.» Et, en disant ces paroles, il tournait la tête à droite et à gauche, en regardant comme un factionnaire chargé d'une consigne; il se trouvait, à ses yeux, être redevenu le chef de la gendarmerie.

Le lendemain du jour du sacre, le roi fut reçu grand maître de l'ordre du Saint-Esprit, cérémonie d'une grande beauté. Nous fûmes ensuite reçus chevaliers. Le troisième jour, le roi passa la revue de troupes peu nombreuses, rassemblées dans un camp à quelque distance, il accorda diverses récompenses, et nous obtînmes enfin qu'il les donnerait de sa main, chose à laquelle il avait répugné jusque-là, et qu'il n'a pas répétée depuis, moyen bien simple cependant d'en doubler le prix. Il tint chapitre du Saint-Esprit, et une promotion eut lieu. Elle comprit les maréchaux qui n'étaient pas décorés de cet ordre, à l'exception de deux, le maréchal Gouvion-Saint-Cyr et le maréchal Molitor.

Le retour du roi à Paris et son entrée n'eurent pas à beaucoup près le même éclat que celle de l'année précédente. L'opinion changeait déjà d'une manière fâcheuse. Cependant jamais plus de liberté n'avait protégé les citoyens. Le commerce florissait; les manufactures avaient doublé leurs produits, et la consommation, résultat du bien-être général, s'était élevée à leur hauteur. Les terrains, à Paris et dans les grandes villes, avaient acquis un prix si élevé, que de grandes fortunes furent la conséquence de la possession de quelques arpents de terre. On construisit en un moment plus de sept mille maisons à Paris, non pas destinées à une population nouvelle, mais à pourvoir aux besoins nouveaux, produits par une augmentation de bien-être et de richesses générale. Malgré cet état prospère dont la postérité ne pourra jamais se figurer l'étendue, prospérité qui avait pour base le gouvernement le plus légal, l'administration la plus régulière, une grande abondance de capitaux, le bas prix de l'argent, enfin un mouvement, une activité éclairée par les lumières Universellement répandues et les exemples d'un pays voisin, malgré, dis-je, tant de biens réunis et de motifs d'être heureux, une inquiétude sourde agissait sur les esprits. Une crainte de l'avenir, une absence de sécurité, que rien ne motivait suffisamment, était une véritable maladie morale qui affligeait la société.

Il faut le dire, l'action intrigante du clergé français se faisait sentir partout. Or, si la nation française est religieuse et disposée à rendre aux prêtres tout ce qu'on leur doit dans les intérêts de la morale et de la religion, les prêtres lui deviennent antipathiques aussitôt qu'ils se mêlent des affaires du monde; et cependant, chez nous, c'est leur manie. On les trouvait, dans la campagne, intolérants et insubordonnés envers leurs supérieurs, et, à la cour, saisissant toutes les occasions d'intervenir dans les plus hautes questions politiques. Quels que fussent les écarts de leur conduite, ils étaient toujours assurés de l'impunité. Un mandement de l'archevêque de Rouen, grand aumônier, le cardinal de Croï, brave homme, mais instrument passif des intrigants dont il était entouré, mit tout en émoi. Dans cette extravagante publication, il s'emparait de l'ordre civil et bouleversait toutes les lois qui régissent le royaume. Il n'en résulta cependant rien de fâcheux pour lui. Le prince de Metternich, alors à Paris, me dit à cette occasion ces propres paroles: «À Vienne, le grand aumônier, pour un fait semblable, aurait perdu sa charge et aurait été relégué dans un séminaire.» Mais le cardinal de Croï n'eut pas même une expression de mécontentement de la part du roi.

Cette action du clergé, si funeste, se faisait sentir partout et jusque dans l'armée. Les aumôniers des corps avaient reçu un rang trop élevé, qui humiliait les officiers. Ils faisaient des rapports réguliers au grand aumônier. Ils envoyaient des notes sur la conduite des officiers, et c'était souvent d'après ces notes que le ministre de la guerre faisait les nominations. Plus d'une fois le travail du grand aumônier l'a emporté sur celui des inspecteurs. On se demande dans quel pays un système semblable aurait pu réussir.

L'immense prospérité du pays, le bon état de ses finances, permirent au roi d'entreprendre l'exécution d'un grand acte de justice et de proposer la loi sur l'indemnité aux émigrés. Malgré les efforts du parti révolutionnaire pour la discréditer, elle était populaire, tant il est naturel aux hommes d'aimer la justice quand leurs passions et leurs intérêts ne s'y opposent pas. Indépendamment d'un grand acte d'équité consacré, cette loi était politique; car c'est en réparant les désastres et cicatrisant les plaies qu'on ferme le gouffre des révolutions. Elle était encore une loi de finance et d'administration, puisqu'elle rendait à une classe de propriétés une valeur dont l'opinion l'avait privée. C'était enfin une disposition sage, humaine et louable de toute manière. M. de Villèle l'exécuta avec un grand succès. Ce genre d'ouvrage était particulièrement propre à la nature de son talent. Financier profond, administrateur habile, il sut aussi bien concevoir son plan que le défendre et l'exécuter, et il reçut une approbation universelle. Chose remarquable! ceux qui ont le plus profité de son système et dont la fortune a été réparée par ses soins ont le plus contribué à sa chute, et en réalité l'ont renversé.

L'année 1825 était presque écoulée, lorsqu'on apprit la nouvelle de la mort de l'empereur Alexandre, immense événement, vu la manière dont l'Europe était accoutumée à plier sous ses volontés. Il se servait de la magie d'une puissance morale, fondée sur ses nombreuses armées, toujours prêtes à entrer en campagne, organisées en divisions, corps d'armée, et munies de toutes choses comme si elles devaient combattre le lendemain; du prestige qui accompagne nécessairement des États si étendus et composés de la septième partie de la surface des continents du globe, États invulnérables, ou au moins indestructibles, à cause de leur position. Menacer souvent, frapper rarement, mais à coup sûr, d'une manière qui fasse impression et laisse des souvenirs, voilà la politique qui convient à la Russie et que l'empereur Alexandre a suivie pendant les dernières années de son règne. Pendant les dix ans qu'Alexandre a vécu depuis la seconde Restauration, il a gouverné le monde et fixé les destinées de tous les peuples de l'Europe, sans engager un seul homme et par la seule puissance de son nom.

L'état dans lequel il laissait la Russie, l'incertitude de la succession, ajoutaient à l'importance du moment. Le testament d'Alexandre donnait la couronne à Nicolas, le second de ses frères. Les droits établis par la pragmatique de Paul investissaient au contraire Constantin de cet immense héritage. Nicolas refusa d'abord. Il s'en tint à la loi la plus ancienne et la plus reconnue. Il fit même prêter serment à Constantin, qui résidait à Varsovie. Constantin se souvint des promesses qu'il avait faites à Alexandre, de la haine que les écarts de sa jeunesse avaient fait naître dans beaucoup d'esprits, et il refusa. Dans ce combat de loyauté et de désintéressement entre les deux frères, combat sans exemple dans l'histoire, Nicolas fut vaincu; il fut obligé de se charger du fardeau. Les circonstances de son arrivée au trône sont si remarquables et si dramatiques, qu'elles méritent d'être racontées en détail. Nicolas, si jeune et si étranger jusque-là aux affaires, déploya sur-le-champ le plus grand caractère et cette puissance morale, ce courage dont l'âme et le for intérieur sont les principaux éléments.

Le séjour des troupes russes en France avait porté ses fruits. Des idées de réformes, de changements à opérer en Russie, remplissaient les têtes d'un grand nombre d'officiers. L'empereur Alexandre, dont la vie se composa de diverses phases sous le rapport politique, fut d'abord, pendant un certain nombre d'années, ennemi acharné de Napoléon, puis, pendant une autre époque, son admirateur passionné. Ensuite il devint libéral fanatique. Enfin, plus tard, il se livra à la mysticité, et revint aux idées de pouvoir absolu et de gouvernement despotique. Quand il était dans la phase libérale, il avait encouragé toutes les idées nouvelles et favorisé leur développement. Aussi divers projets d'amélioration lui furent-ils soumis. Son changement déconcerta ses anciens amis, et ils s'occupèrent à s'affranchir par eux-mêmes. Une conspiration, dont les ramifications étaient fort étendues, fut ourdie. Elle avait pris naissance dans la garde et avait pénétré dans presque tous les corps de l'armée; mais, quand les projets furent connus, on put voir quelles têtes folles les avaient conçus. Les idées les plus extravagantes, les plus inexécutables, accompagnées des mesures les plus atroces, avaient été adoptées.

La conspiration était au moment d'éclater quand l'empereur Alexandre mourut. Ce changement de règne, quand l'incertitude de la succession affaiblissait le pouvoir, était très-favorable aux conspirateurs. Je l'ai déjà dit, Nicolas, malgré le testament d'Alexandre, qui lui donnait l'empire, s'était empressé de faire prêter serment à Constantin. L'officier envoyé à celui-ci pour le lui annoncer fut mal reçu et réexpédié avec un refus formel. De retour, et ayant donné le titre de Majesté à Nicolas, il fut réprimandé. Spectacle singulier que cette lutte, cette horreur du trône et cette colère, témoignée alternativement au porteur d'une si grande nouvelle, ordinairement si bien accueilli et si bien récompensé! Il n'en avait pas été ainsi à l'avènement de Paul, qui donna le cordon bleu au comte Soubow, pour prix de la nouvelle de la mort de sa mère, qu'il lui avait annoncée. La résistance était sincère de part et d'autre, et les deux frères, en s'exprimant ainsi, montrèrent le fond de leur coeur et s'honorèrent beaucoup; mais, lorsque le refus opiniâtre de Constantin eut décidé Nicolas à prendre la couronne, les conspirateurs saisirent avidement la circonstance, encore obscure aux yeux du peuple, pour égarer l'opinion publique. Ils dirent que Nicolas, usurpateur, profitait de l'absence de son frère pour s'emparer d'un bien qui n'était pas à lui, comme si la conduite tenue d'abord ne répondait pas d'avance à cette odieuse et injuste accusation.

Le 26 décembre la garde impériale ayant reçu l'ordre de prendre les armes pour prêter serment au nouveau souverain, l'insurrection soufflée par les conspirateurs éclata. Les premières troupes qui se présentèrent sur la place étaient des révoltés. Nicolas, au premier bruit, sortit du palais d'hiver, où à peine étaient trois cents hommes de garde, et se porta sur la place, accompagné de quelques officiers. Là, seul et sans défense, il ne pouvait connaître encore quelles troupes lui seraient fidèles et jusqu'où irait l'insurrection. Un bataillon du régiment de Moscou, commandé par le major Paskoff, après s'être présenté à la forteresse, dont on lui avait refusé l'entrée, revenait sur ses pas. L'empereur va à lui, et, à son apparition, les soldats crient: Vive Constantin! L'empereur, sans montrer la moindre crainte, et avec ce calme imposant qui, dans le danger, agit si puissamment sur la multitude, leur dit: «Ah! vous êtes de ces gens-là! Eh bien, votre place n'est pas ici, elle est près du Sénat!» Et, prenant le ton du commandement, il ajouta: «Par le flanc droit, marche!» Et le bataillon continua sa route et s'éloigna.

Ce courage d'un ordre supérieur sauva Nicolas. S'il eût montré la plus légère crainte, placé ainsi au milieu des révoltés, il eût été perdu. Un moment plus tard, un autre régiment paraît: c'est celui d'Ismailowsky, dont Nicolas, comme grand-duc, a été propriétaire. L'empereur s'avance vers lui, et, trouvant les soldats mornes et silencieux, il leur dit: «Mes amis, nous avions reconnu Constantin pour empereur; il a refusé la couronne. Après lui elle me revient, et j'ai dû la prendre.» Même silence; aucun des hourras d'usage ne se fait entendre. «Eh bien, il me semble que vous êtes mal disposés pour moi; je veux voir jusqu'où ira votre mécontentement.» Alors il ordonne de charger les armes et ajoute: «Maintenant, que me répondez-vous?» Ce témoignage de confiance pénètre les soldats, les remplit d'admiration; ils crient et répètent: «Vive Nicolas!» Quelle inspiration sublime! Il y a courage, générosité et profonde connaissance des hommes, surtout des gens de guerre, toujours séduits par ce qui est magnanime.

Mais les heures s'écoulent, et, du côté du palais, les troupes fidèles se rassemblent, tandis que les révoltés et les factieux se réunissent sur la place du Sénat. Ainsi ils sont en vue les uns des autres, et une assez courte distance les sépare. Le chef de l'entreprise, le prince Trubezkoï, manque de coeur et ne paraît pas à la tête des mécontents. Ceux-ci, sans direction, n'entreprennent rien. Nicolas leur envoie des officiers pour les rappeler à leur devoir, mais ces officiers sont du nombre des conspirateurs. Au lieu de remplir la mission qu'il leur a donnée, ils exhortent les révoltés à persévérer, tandis qu'au retour ils annoncent à l'empereur une prochaine soumission. Le but de ces officiers traîtres était de gagner du temps, d'empêcher Nicolas d'employer des mesures de rigueur, et d'arriver ainsi, sans combat, à la fin du jour. Alors, avec les éternelles nuits de Saint-Pétersbourg dans cette saison, ils avaient de la marge devant eux pour se concerter et donner plus d'ensemble et d'énergie à la révolte.

Après des pourparlers inutiles pendant plusieurs heures, l'empereur, sentant les dangers d'un plus long délai, se décide à agir. Une batterie de six pièces de canon est avancée et placée à une demi-portée de mitraille des révoltés. Ceux-ci, sans chef, attendent stupidement le feu qui va commencer; ils ne font ni un mouvement en avant ni un mouvement en arrière. Trois salves en tuent bon nombre et dispersent le reste, qui fuit dans la direction du quai Anglais. La cavalerie est lancée à leur poursuite pour achever de les détruire ou pour les faire prisonniers.

Nicolas, jeune encore, tout nouveau au pouvoir, et dans une circonstance si grave, qui présentait à l'esprit des conséquences si confuses et si menaçantes, se trouva tout à coup à la hauteur de sa destinée. Il montra une grande force d'âme, une grande modération et sut se résoudre à employer les moyens de rigueur nécessaires et à répandre le sang au moment où une fausse pitié aurait entraîné après elle de grands malheurs. Le mélange de ses diverses qualités mises en action lui a conservé le trône et a préservé la Russie de l'anarchie et d'une horrible révolution. L'impératrice-mère, femme d'un grand caractère, et qui avait présidé à l'éducation de Nicolas, dit, le soir de ce jour célèbre, ces paroles mémorables: «Mon fils est sorti du palais jeune adolescent: il y est rentré homme fait et monarque éprouvé.»

L'avènement de Nicolas au trône de Russie motiva l'envoi, de la part de toutes les puissances, de personnes chargées de le complimenter. Plus tard, il nécessita la nomination d'ambassadeurs extraordinaires pour assister à son couronnement. Diverses personnes furent désignées pour la France. Il fallait, de toute nécessité, un militaire dont le nom fût connu et qui rappelât notre grande époque. En Russie, tout a le caractère militaire; tout se résout, fêtes, cérémonies, etc., etc., en parades et en exercices militaires. Un ambassadeur de l'ordre civil serait étranger à tout. Il aurait moins de moyens qu'un autre de voir l'empereur, de l'approcher et d'entrer dans une sorte d'intimité avec lui. Il fallait, en outre, un homme du monde, ayant le goût et l'habitude de la société. Le roi pensa que je remplissais la double condition, et je fus choisi. J'en éprouvai une grande satisfaction. Cette mission me remettait en évidence après tant d'années d'obscurité; elle me donnait l'occasion de voir un pays que je ne connaissais pas, de contempler de près et d'étudier cette puissance russe qu'un siècle a rendue si redoutable, et qui, chaque jour, acquiert plus de force et exerce plus d'action sur les destinées de l'Europe; enfin de voir le commencement d'un règne où le souverain, si jeune encore et si nouveau aux affaires, avait développé un si grand caractère et montré un si grand courage. Cette mission était un agréable épisode dans ma vie. Elle m'a fait passer cinq mois d'une manière brillante; elle m'a laissé d'agréables souvenirs, mais elle a eu une influence fâcheuse sur mes affaires de fortune; car mes entreprises si vastes, privées de ma surveillance pendant un si long temps, ont d'abord périclité et sont tombées ensuite dans un désordre qui a entraîné ma ruine.

Ce fut à la fin de février 1826 que le roi se décida à me nommer ambassadeur extraordinaire en Russie. Je fis mes préparatifs pour le représenter dignement. Des fonds considérables furent mis à ma disposition. Tout ce qu'il y avait de distingué, parmi la jeunesse de Paris, sollicita la faveur de m'accompagner. Quinze gentilshommes d'ambassade me furent donnés, et parmi eux il y avait trois officiers généraux 2. Jamais ambassade ne fut organisée avec plus de choix et même plus d'éclat. Tout étant disposé pour cette brillante mission, je me mis en route. Je quittai Paris, le 19 avril, pour me rendre d'abord à Berlin et ensuite à Pétersbourg.

Note 2: (retour) Liste des gentilshommes d'ambassade qui use furent donnés pour m'accompagner: Le vicomte de Talon, le comte de Damrémont, le vicomte de Broglie, maréchaux de camp; le comte de Caraman, le marquis de Castries, le marquis de Podenas, colonels; le comte Alfred de Damas, le vicomte Emmanuel de Brézé, le comte de Biron, le comte de Maillé, le vicomte de la Ferronays, le comte de Villefranche, le comte de Vogüé, le comte de Croï; et j'avais pour secrétaire un poëte illustre, M. Ancelot.

(Note du duc de Raguse.)

Je rencontrai, le 22, sur la grande route le duc de Wellington, revenant de Saint-Pétersbourg. Nous nous arrêtâmes et nous causâmes quelques moments. Ces espèces de liaisons, formées entre généraux qui ont combattu les uns contre les autres, sont dignes de remarque et d'un intérêt particulier; car l'estime réciproque, résultant du souvenir des actions passées, en fait la base, et à ce titre j'ai dû être flatté des sentiments que le duc de Wellington n'a jamais négligé l'occasion de me témoigner.

J'arrivai, le 25 avril, de bonne heure à Weimar. Je fus à la cour où je passai la soirée, et vis le grand-duc et toute sa famille.

Cette petite cour, renommée par sa politesse, ne manque pas de magnificence. Son étiquette ne trahit nullement l'intention de jouer le grand souverain; bon calcul de la part de ces princes secondaires que d'en agir ainsi. Quand il en est autrement, il en résulte souvent beaucoup de ridicule. Lorsque, au contraire, leur existence simple les rend accessibles à tous leurs sujets et les éloigne d'une représentation prétentieuse, ils ont à la fois tous les avantages de leur situation élevée et tous les charmes de la vie privée. Cette manière d'exister convient d'autant plus à la cour de Weimar, que, remplie de gens de mérite, l'amour des lettres, des sciences et des arts y est répandu généralement. Le grand-duc avait appelé près de lui beaucoup de gens distingués, et entre autres le célèbre Goethe, qui y a passé une grande partie de sa vie. La grande-duchesse était une femme d'un mérite reconnu et d'une grande autorité. Elle sauva, par sa conduite prudente et courageuse, ses États après Iéna. Elle ne s'effaroucha pas des désordres de la guerre. Elle attendit chez elle Napoléon, dont elle fit la conquête par son esprit et par sa raison. Je fis ma cour à la grande-duchesse Marie, épouse du prince héréditaire et soeur de l'empereur de Russie. Elle me toucha profondément par la douleur dont elle était pénétrée par la mort de l'empereur Alexandre. Au nombre de ses enfants se trouvaient alors deux princesses charmantes, d'une rare beauté et pleines d'attraits. Elles ont toutes les deux épousé deux princes de Prusse, gens très-aimables et très-distingués, les princes Charles et Guillaume.

Je retrouvai à la cour de Weimar le maréchal bavarois prince de Wrede, qui revenait d'une mission à Pétersbourg. Compagnon de nos travaux, je l'avais connu pondant nos campagnes, et je renouvelai connaissance avec lui. Sa vue me fit faire cette réflexion, que les armées des puissances du second ordre ont le singulier privilége d'être toujours victorieuses. Elles entrent nécessairement dans un système politique, et s'attachent à une grande puissance. Tant que la fortune couronne les efforts de celle-ci, elles restent dans la même alliance; mais, dès que la chance tourne, elles l'abandonnent pour en contracter une contraire, de manière que le vaincu voit, après des revers, ses forces diminuées et celles de son adversaire augmentées, ce qui assure à la nouvelle alliance une série de victoires. Aussi les généraux qui les commandent ont-ils des souvenirs communs avec tous les chefs des armées de l'Europe. De Wrede se trouvait être mon camarade d'Austerlitz, de Wagram, etc.; et, s'il se fût trouvé dans le même salon que Blücher, Schwarzenberg ou Sacken, il aurait pu s'entretenir et se féliciter avec eux des combats livrés en commun en 1813 et 1814.

Je partis, le lendemain, pour continuer ma route, et, le 25, j'arrivai à Berlin. Je fus sur-le-champ présenté au roi et à la famille royale. Je restai huit jours dans cette résidence pour voir tout ce que ce pays présente de curieux ou de remarquable. Berlin donne comme un avant-goût de Pétersbourg et de la Russie. Tout y a le caractère et la physionomie militaire; mais l'ordre y règne plus qu'en Russie. En Prusse l'administration est probe autant qu'éclairée, le système qui y est adopté et strictement suivi quadruple les ressources et les moyens du gouvernement.

En Prusse, le roi est, avant tout, le chef de l'armée. Son attitude, ses moeurs, ses occupations, sont en harmonie avec ce titre et cette fonction. Il entre dans le plus petit détail de ce qui concerne ses troupes. Ses fils, ses frères, ses cousins sont autant de généraux effectifs et d'inspecteurs qui remplissent avec zèle les devoirs qui leur sont imposés. Le roi reçoit les rapports journaliers, comme un généralissime. Il est accessible à tous les officiers qui veulent lui parler. Loin d'adopter les moeurs du Midi qui isolent les souverains, qui en font des individus à part et les rendent étrangers à tout ce qui se passe, il donne fréquemment à dîner aux nationaux distingués et aux étrangers de marque qui s'arrêtent chez lui. J'y fus invité, ainsi que tous ceux qui m'accompagnaient.

L'étiquette place le roi au centre de la table. À ses côtés sont les princes et princesses de sa famille suivant leur rang, et, comme la maison de Prusse est très-nombreuse, elle remplit presque tout le côté de la table où est le roi. L'étranger auquel le roi veut faire honneur est sur le côté parallèle du sien et en face de lui. De cette manière il peut lui adresser la parole et causer avec lui, la table étant peu large. La princesse de Liegnitz, femme du roi, est une agréable personne; mais, quoique reconnue, son existence équivoque, à moins qu'un sentiment très-vif pour son mari ne remplisse son coeur, rend sa vie peu digne d'envie. Elle n'a des grandeurs que les inconvénients, sans en avoir les avantages.

Le roi fit exécuter devant moi de grandes manoeuvres par la garnison de Berlin. Il y avait quatorze bataillons, vingt-deux escadrons, et une artillerie proportionnée. Les mouvements furent faits avec une précision et une rapidité extrêmement remarquables. Ce qui rendit à mes yeux ces manoeuvres étonnantes, c'est que le tiers des soldats placés dans les rangs se composait de recrues ayant rejoint leur régiment à la fin de l'année précédente. En quatre mois ils avaient été dressés, instruits et mis à l'école de bataillon. Les manoeuvres prussiennes, il est vrai, sont aujourd'hui les plus simples de l'Europe. Autrefois tout était fantasmagorie dans cette armée, tout y était compliqué. Après les revers de 1806, on a abandonné ce système de charlatanisme. Des hommes éclairés, des officiers habiles, après avoir cherché à reconnaître les véritables besoins de la guerre, ont réduit l'ordonnance prussienne à ses moindres termes, en supprimant tout ce qui est fait pour la parade et destiné seulement à parler aux yeux. Ce programme était la conséquence nécessaire du système militaire qui a été établi et dans lequel, comme tout le monde le sait, on appelle successivement la population entière sous les armes, système merveilleusement adapté à la position faible, dépendante dans laquelle la Prusse était tombée par ses malheurs.

Après la paix de Tilsitt, la Prusse était descendue au rang de puissance de second ordre; mais elle avait tous ses souvenirs et toutes ses passions nationales. Cela seul suffisait pour la rendre encore redoutable. Napoléon savait bien que l'amour-propre humilié ne pardonne pas: aussi se tint-il constamment en méfiance contre elle. La première preuve qu'il en donna fut de limiter la force de l'armée du roi de Prusse. Mais le gouvernement prussien, voulant de bonne heure préparer les moyens de son affranchissement quand les circonstances le rendraient possible, adopta, tout en semblant obéir, un mode de recrutement et de congé qui préparait dans le silence une armée dont la force serait immense en peu d'années. Le général Scharenhorst en fut l'auteur. On borna à trois ans le service des hommes appelés sous les drapeaux. Ainsi l'armée se renouvelait chaque année par tiers. Les cadres des régiments, ainsi consacrés à instruire, devinrent une école pour la nation entière. Napoléon ne s'aperçut pas de l'intention, tandis que les Prussiens, qui devinèrent sur-le-champ le but de ce système, le reçurent avec enthousiasme et y virent l'élément de leur salut. Les officiers et sous-officiers, transformés tous en instructeurs, rendirent en peu de temps des recrues animées d'un bon esprit, d'excellents soldats.

Quand, en 1815, la Prusse courut aux armes pour nous combattre, elle put réunir en un moment deux cent mille vieux soldats sous les drapeaux, et toute la jeunesse des écoles, pleine de passions généreuses et patriotiques, vint compléter cette armée et lui donner cette énergie qui la rendit si redoutable; car l'armée prussienne, à cette époque, nous combattit avec plus de courage et plus d'acharnement que toutes les autres.

Ce système, établi sous l'empire des circonstances exceptionnelles que je viens d'indiquer, a été continué, et il existe encore au moment où j'écris. Il exige, de la part des officiers et des sous-officiers, des soins et des travaux presque incroyables, et que ne semblent pas comporter des temps ordinaires. L'action personnelle du roi, le concours de tous les princes de sa famille, ont maintenu jusqu'à présent le mouvement imprimé au début. C'est un prodige qui cependant doit avoir un terme; car il exige des efforts inouïs et toujours renouvelés de la part des officiers de l'armée. On conçoit que le sentiment du salut public donne, pendant un certain temps, un zèle soutenu et que nulle fatigue n'arrête. Lorsque le but est atteint, on comprend que les habitudes continuent encore pendant quelque temps; mais il y a un moment où tout doit rentrer dans un ordre plus en rapport avec tes facultés de tous. Les officiers et sous-officiers, indépendamment des devoirs du service journalier, sont assujettis à faire sans relâche le métier d'instructeur. Ils recommencent chaque année à instruire des hommes qui, peu après, disparaissent pour être remplacés par d'autres, qu'il faut instruire encore, et qui doivent, immédiatement après, les quitter à leur tour; et ainsi constamment: travail décourageant et qui donne l'idée du supplice des Danaïdes.

On ne saurait, au surplus, trop admirer des troupes que leur excellent esprit et leur zèle ont maintenues et soutenues dans l'accomplissement de devoirs aussi pénibles. Aussi ont-elles atteint le but qu'elles avaient devant elles; car, je le répète, l'instruction est parfaite et satisfait à tous les besoins de la guerre. La marche est excellente et facile, les distances et les directions se conservent, les feux sont vifs et réguliers. Il n'en faut pas tant pour livrer et gagner des batailles.

Une chose cependant justifie, en Prusse, la permanence du système dont j'ai démontré l'épouvantable fatigue pour les officiers et sous-officiers des régiments: c'est la nécessité de former pour la guerre toute la partie virile de la population. La monarchie prussienne, dont la configuration est bizarre, n'a point de frontière défensive. Vulnérable partout, elle peut être attaquée par son milieu et coupée en deux par un premier succès. Elle doit donc pouvoir se défendre dans chacune de ses parties. À cet effet, le pays tout entier doit être considéré comme un camp, et la nation doit pouvoir se transformer en une armée. Il faut que la population puisse partout se lever et se défendre, et, pour qu'elle le fasse avec succès, il faut la maintenir organisée, instruite et placée dans les cadres. Sans cela, elle ne pourrait ni se mouvoir ni combattre. Dans ce système, et à quelque exception près, les places ne sont que des lieux de dépôt et d'armement des corps d'armée, où les approvisionnements de tout genre, faits d'avance, sont en sûreté.

J'allai visiter Postdam. Le roi voulut bien m'en faire voir la garnison. Cette fois il ne fut plus question de manoeuvres, mais d'une parade avec toutes les recherches d'une belle tenue. Les troupes étaient magnifiques et défilaient devant le roi.

Le prince Albert, fils du roi, jeune homme de seize ans, était lieutenant dans un régiment d'infanterie de la garde. Il défila à la tête de son peloton: beau spectacle et hommage flatteur rendu au service militaire, à son importance, à ses droits, et manière puissante de rehausser la considération dont il doit jouir à tant de titres; enfin, réponse péremptoire aux prétentions et aux ambitions désordonnées. Nous sommes loin de là en France! Et il semble que la raison, la partie pratique des affaires et du gouvernement, soient seulement connues dans le Nord. Au Midi, tout est caprice et misère. Chez nous, on donnait, il n'y a pas longtemps, à un enfant en jaquette et ne sachant pas lire, des aides de camp! Contre-sens misérable et digne de pitié!

Après avoir dîné chez le roi, je parcourus Postdam, Sans-Souci, et vis ce que le parc renferme de curieux. Tout est plein des souvenirs du grand Frédéric, dont la mémoire est en vénération. Cinq aigles françaises, prises en 1813 et 1814, sont déposées sur son tombeau: hommage le plus digne de la mémoire d'un si grand capitaine.

Je visitai Charlottenbourg. Le château renferme le mausolée élevé à la reine, ouvrage du célèbre Rauch. La statue de la princesse, couchée avec grâce, est le morceau de sculpture dont la vue m'a fait le plus de plaisir. On la dit ressemblante, ce dont je ne puis juger, n'ayant jamais connu la reine. Mais son attitude est remplie de grâce; la figure a une expression admirable; la vie et la mort s'y trouvent réunies; car l'existence vient de finir, et cependant on voit encore des traces d'un sentiment de douceur et de bienveillance.

Parmi les choses curieuses de Berlin, on doit mettre en première ligne l'arsenal, beau bâtiment, renfermant de grands approvisionnements d'artillerie de toute espèce, une immense salle d'armes, remplie de plus de cent mille fusils. Le prince Auguste de Prusse, chef de toute l'artillerie prussienne, m'en fit les honneurs.

À peine entré dans la salle, je fus frappé des trophées qui la décoraient. Une immense quantité de drapeaux français s'y trouvait. Mon premier mouvement fut de regretter d'être venu dans cette enceinte; mais, une fois là, il fallait faire, contre mauvaise fortune, bon coeur. Le nombre des drapeaux surtout me paraissait incroyable; mais ce nombre lui-même servit à m'éclairer sur leur peu de valeur, et le peu de gloire qui résultait de leur possession. Ces drapeaux avaient appartenu aux régiments français, avant le moment où les aigles, contre lesquelles ils avaient été échangés, leur eussent été données. Ainsi ils avaient été trouvés dans un magasin, lors de l'occupation de Paris. Bien plus, dans le nombre, se trouvaient des drapeaux de gardes nationales de village, et jusqu'à un drapeau rouge destiné, d'après la loi de l'Assemblée constituante, à être arboré lors des émeutes et de la proclamation de la loi martiale. Tous ces drapeaux, ramassés partout et présentés avec orgueil aux yeux des ignorants, n'attestaient pas autre chose que l'entrée, en France et à Paris, des armées étrangères, ce dont tout le monde est informé.

En général, il y a de l'esprit gascon chez les Prussiens, et beaucoup de forfanterie. On vise à l'effet par des apparences. Les maisons semblent des palais, et l'intérieur dément cette prétention. On peut appliquer au gouvernement comme aux particuliers cette expression vulgaire de «tapisser sur la rue;» mais, en reconnaissant cette vérité incontestable, on ne peut s'empêcher de voir aussi à quel point la raison, une sage économie, un admirable système d'administration et de gouvernement distinguent ce royaume. Une vigilance dont rien ne peut donner l'idée est le cachet de tout ce qui se fait en Prusse. Le sentiment des bienfaits de cette administration et de sa justice est sans doute bien profond et bien intime, puisqu'il a suffi à satisfaire ce peuple après les promesses, restées sans effet, d'institutions qui lui ont été prodiguées en 1815, dans le but de développer le mouvement énergique d'alors. Tous les souvenirs et toute l'influence morale de la France ont disparu devant le bien-être actuel. Personne ne pense plus à des choses superflues, parce qu'on est en jouissance des meilleurs résultats possibles; et peut-être aussi les secousses et les nouveaux malheurs dont la France a été le théâtre ont-ils éclairé les peuples sur leurs véritables intérêts. Souverains du monde, gouvernez bien, avec fermeté, justice, raison, et vous n'aurez pas de révolutions.

Je me mis en route, le 3 mai, pour continuer mon voyage. Le pays que je traversai est loin d'être beau. Des sables, presque toujours des sables, et la tristesse que donne à la nature un soleil pâle et l'absence de chaleur. La grande route, chaussée faite avec empierrement, était au moment de son achèvement. Ce beau, grand et utile travail mettra en communication avec le midi et l'occident de l'Europe ces peuples éloignés et les rapprochera ainsi des foyers de la civilisation. La campagne est couverte de blocs de granit erratiques, arrondis par les frottements, et amenés là des Karpathes ou de la Suède par les révolutions du globe. On brise ces blocs, seuls bons matériaux à portée, et leurs débris servent à former l'empierrement de la route. Je m'arrêtai à Mittau, où j'allai visiter le château, refuge de la famille royale de France pendant plusieurs années. À combien d'autres pèlerinages, plus pénibles encore, cette malheureuse famille n'était-elle pas condamnée!

Je m'arrêtai un jour à Riga. J'y trouvai, comme gouverneur, un officier, Italien de naissance, autrefois placé dans nos rangs, le général Paolucci, homme d'esprit, et qui avait fait en Russie une fortune rapide et extraordinaire. Il avait commandé dans cette place, sur cette frontière, pendant la campagne de 1812, devant le maréchal Macdonald. Cette place de Riga, peu de chose comme place de guerre et d'une force très-médiocre, est importante comme débouché du commerce de la Russie dans la Baltique. Il s'exporte, par la Dwina et le port de Riga, une énorme quantité de produits. Enfin, j'arrivai à Saint-Pétersbourg, le samedi 13 mai, 1er mai du calendrier russe, jour de joie et de plaisir, où l'on célèbre la renaissance de la nature.

En approchant de Saint-Pétersbourg, on traverse une espèce de désert, un vaste espace de terres incultes, de marécages et de plaines sans habitants. Cet état de choses est loin d'annoncer le voisinage d'une capitale. À commencer de Strella, on trouve, faisant face à la Newa, une multitude de jolies maisons de campagne de petites dimensions, mais propres, ornées et élégantes. Ces habitations sont la conséquence du luxe et du bien-être de la classe riche et élevée; mais elles n'ont point de rapport avec la population proprement dite, avec la masse des habitants.

Arrivé à Saint-Pétersbourg, on trouve une ville de la plus grande beauté, bâtie sur un plan régulier, avec des rues droites et larges. Mais cette ville, bâtie par la volonté toute-puissante d'un homme, est l'expression d'une pensée, mais non celle des besoins du pays. Or cette dernière condition seule caractérise une capitale. Le temps, les intérêts, les habitudes, la créent. Elle se fait par la seule puissance des siècles, et non autrement. D'après cela, Saint-Pétersbourg n'est qu'une résidence, une ville de commerce, mais non une capitale. Au surplus Pierre le Grand n'a jamais eu la pensée d'y faire son séjour habituel, et la preuve, c'est qu'il n'y a bâti, pour son usage, que de chétives maisons. Les palais ont été construits par ses successeurs. Des souverains, mal assis sur le trône, étrangers à la nation, ont dû adopter le système de gouverner de loin. Entourés d'une garde fidèle et nombreuse, séparés de populations qui pouvaient se mutiner et de grands seigneurs redoutables, ils étaient comme dans une forteresse inattaquable, entourée de déserts. Les ukases arrivaient avec le prestige causé par l'éloignement et une espèce de mystère. Les souverains de Russie, ainsi invisibles à leurs sujets, apparaissaient à leurs peuples comme le destin et les interprètes des arrêts du ciel.

À mon arrivée, l'empereur Nicolas me fit complimenter par un de ses aides de camp. Peu de jours après, j'eus mes audiences avec le cérémonial accoutumé. L'empereur me reçut au palais de l'Ermitage.

Il m'est impossible de rendre ma sensation à la vue de ce jeune souverain rempli de grâce et de majesté. Rien de plus imposant que sa personne, rien de plus simple que ses manières. Il y a dans son regard et dans son maintien une autorité impossible à dépeindre. Quand il est hors de son cabinet, avec son chapeau sur la tête, personne, je pense, n'éprouve la tentation de se trouver sur son chemin. C'est à lui que l'on peut faire l'application de ces vers célèbres:

«Quel qu'eût été le rang où le sort l'eût fait naître,

Le monde, en le voyant, eût reconnu son maître.»

Mais dans le tête-à-tête sa politesse est exquise. Ses manières affables, sa haute raison, provoquent la discussion, et l'on croit presque, au bout de peu de moments, être avec son égal. Il me reçut seul, et je fus dispensé de prononcer un discours public et solennel, comme cela se fait en France. Il m'exprima sa satisfaction de me voir et de faire la connaissance personnelle d'un général dont il avait souvent entendu parler. Après avoir causé pendant une demi-heure de la France et de la famille royale, de Napoléon et des guerres passées, il sortit, et je lui présentai les quinze officiers qui m'accompagnaient, en qualité de gentilshommes d'ambassade ou d'aides de camp.

Le lendemain je fus présenté à l'impératrice, au palais d'Aniskoff. Cette princesse charmante, belle, aimable et séduisante, aurait des succès aussi assurés dans la vie privée que sur le trône. Enfin, le grand-duc Michel, frère de l'empereur, me reçut, et là se termineront, pour le moment, mes présentations. Les deux impératrices Marie et Élisabeth, ainsi que la grande-duchesse Hélène, se trouvaient alors dans le midi de l'empire.

Peu après mon arrivée à Saint-Pétersbourg, on reçut la nouvelle de la mort de l'impératrice Élisabeth. Cette princesse, tombée malade après la mort d'Alexandre, avait fini par succomber à sa douleur. L impératrice, sa belle-mère, partie pour aller la soigner, n'arriva pas à temps pour lui fermer les yeux. Toute la famille impériale éprouva une grande douleur de cette perte. Cet événement retarda le couronnement, me donna l'occasion de voir la cérémonie funèbre qui en fut la conséquence, et me fit prolonger mon séjour à Saint-Pétersbourg. Ainsi j'eus le temps et l'occasion de voir en détail tout ce que cette ville et les environs renferment de curieux, de voir fréquemment l'empereur à la parade et d'assister aux manoeuvres de Zarskoïe-Sélo, où une partie de la garde était réunie et campée.

La vue imposante de Saint-Pétersbourg, la connaissance des immenses travaux de son fondateur, de ses entreprises si vastes et si variées, n'ont pas ajouté à mon admiration pour Pierre le Grand. L'activité de ce prince était prodigieuse, la force de sa volonté immense; mais son génie était éminemment imitateur. Il a trop servilement calqué ses projets sur ce qu'il avait vu ailleurs. Il a fait souvent de fausses applications. Saint-Pétersbourg en est un des plus évidents exemples.

Une pensée-mère à ses veux était d'avoir un grand établissement maritime, afin de mettre sa nation en communication prompte et facile avec l'Europe. C'était certainement une pensée belle et féconde. Il choisit d'abord les bords de la mer d'Azoff, dans ce but; les revers éprouvés dans la guerre contre les Turcs, les cessions qui en furent la suite, et que le traité du Pruth consacra, ayant mis obstacle à ses projets, il prit l'extrémité opposée de son empire, circonstance d'un grand bonheur pour lui, car il n'aurait tiré aucun parti dans le but proposé d'un établissement dont l'action ne pouvait se faire sentir d'une manière libre et efficace que sur les bords de la mer Noire, habités par des peuples plus barbares encore que les siens. Les Dardanelles et le Bosphore étant au pouvoir des Turcs, les rapports avec l'Italie et la France devaient toujours être incertains et douteux. En s'établissant sur la Baltique, il se trouva tout de suite en contact avec toute l'Europe civilisée.

Une fois l'idée de placer sa ville de commerce sur le bord de la Baltique arrêtée, le choix de l'embouchure de la Néva était bon. La difficulté de la navigation du lac de Ladoga, suppléée par un canal parallèle, travail d'une facile exécution, assura la communication par eau avec l'intérieur de l'empire. Les circonstances naturelles du sol de cet immense empire sont telles, d'ailleurs, qu'aucun obstacle ne s'oppose à ce qu'on lie, par des canaux, les différentes rivières qui le traversent. Ces rivières sont presque toutes navigables. Aussi, aujourd'hui, la navigation intérieure existe-t-elle du Midi au Nord dans toute son étendue, et Saint-Pétersbourg est devenu le lieu le plus important de l'exportation des produits de l'empire. Cette exportation, dont je donnerai plus bas l'indication, est immense. Elle est telle, qu'elle semble au-dessus de toute vraisemblance.

Mais Pierre Ier a-t-il choisi à l'embouchure de la Néva le point le plus convenable pour y fonder une ville? Il est possible de le révoquer en doute. On ne peut même l'excuser de l'avoir placée de manière à rendre son existence toujours incertaine et périlleuse à cause des circonstances qui reviennent à des époques plus ou moins éloignées, mais toujours constamment. Ces circonstances sont maintenant parfaitement connues et constatées. D'abord ce sont des vents d'ouest violents qui portent les eaux de la Baltique dans le golfe de Finlande et en élèvent le niveau. Ce sont ensuite les vents du nord qui, leur succédant immédiatement, refoulent les eaux du golfe de Bothnie et les accumulent tellement à l'embouchure de la Néva, que la mer envahit le lit du fleuve et s'élève à Saint-Pétersbourg à une hauteur telle, que la ville est au moment de périr, et périrait infailliblement, si cette disposition des vents durait deux jours après le moment où la crue se fait sentir et où les quais sont envahis.

Pierre Ier connaissait ce phénomène, et à cette occasion je raconterai une anecdote que les recherches faites après la dernière inondation ont fait connaître. Pierre était dans l'île Basile et présidait au commencement des travaux. Tout à coup, il remarqua une croix placée au-dessus d'un arbre. Il s'informe à des pêcheurs de ce qu'elle signifie. On lui répond qu'elle marque la hauteur des eaux de la dernière inondation. Cette découverte était de nature sans doute à modifier son ouvrage. Il réfléchit quelque temps et se borna à faire couper l'arbre.

L'idée dominante, dans l'esprit de Pierre le Grand, a été, en construisant sa ville, d'imiter Amsterdam. Il avait demeuré en Hollande, et il voulut faire une ville hollandaise. Il ne vit pas que les Hollandais n'avaient pas eu le choix de construire autrement et devaient multiplier les canaux pour assainir les terrains et pour élever l'emplacement de leur ville. Ces canaux, en communication avec le port rempli de bâtiments de commerce de toutes les grandeurs, sont d'une grande utilité pour les transports des marchandises dans les magasins situés sur leurs bords; mais, à Saint-Pétersbourg, ces canaux sont sans emploi; ils se comblent chaque jour et n'apportent que des éléments d'insalubrité. Ensuite cette ville, consacrée dans le principe uniquement au commerce, est placée en deçà d'une barre qui ne permet pas aux bâtiments ayant plus de huit ou neuf pieds de tirant d'eau d'y arriver.

Si Saint-Pétersbourg avait été placé où est aujourd'hui le château de Peterhof, c'est-à-dire à six lieues plus bas, cette ville aurait été dans un lieu sain, à l'abri des tempêtes et des eaux du fleuve. Son port, placé en avant de la barre, aurait pu recevoir les bâtiments du plus grand tonnage. Les eaux vives et abondantes, qui forment aujourd'hui de belles cascades, auraient fourni à tous les besoins de la population. L'emplacement des jardins du bas aurait pu servir à tous les établissements maritimes, à construire des bassins pour les vaisseaux, à creuser une darse et à tout ce qu'exige un grand port. Une simple digue, les enveloppant, appuyée à la montagne en aval et en amont, les aurait mis complétement à l'abri des accidents de la mer. Mais Pierre, servile imitateur de ce qu'il avait vu, voulut copier et copia, sans motif et sans raison, ce qui, par d'autres motifs et pour un but différent, existait ailleurs.

Je ne prétends pas déprécier ce grand caractère, et je dirai que tout ce qu'on voit à Saint-Pétersbourg de Pierre le Grand, tout ce qu'on raconte de cet homme extraordinaire en Russie, prouve que jamais il n'a existé une activité pareille à la sienne. Son ambition, appliquée à tout, était sans bornes. Il voulait tout faire, tout savoir, tout entreprendre, tout exécuter. Il ne répugnait à aucune fatigue, à aucun travail. Il voulut être soldat, marin, ouvrier, artiste. Il prétendait suffire à tout et rassembler en lui les facultés qui sont réparties chez les individus de diverses classes de la société. Voilà ce qui le distingue éminemment des autres hommes. Avec une disposition semblable, on fait de grandes choses, on fait beaucoup; mais certes on ne suit pas la marche du génie. Le génie s'élève au-dessus de l'action vulgaire; il conçoit, il ordonne, il juge, et il lui reste du temps pour méditer. Pierre poussa la passion de l'universalité du savoir jusqu'à vouloir être chirurgien et dentiste, et l'on montre à Saint-Pétersbourg les instruments dont il s'est servi dans ses opérations, et avec lesquels il martyrisait probablement ses courtisans. Cependant, occupé de détails si petits et si misérables, il faut le dire, il n'y a aucune des grandes choses que son empire comportait alors dont il ne se soit occupé d'une manière efficace. Fondation de villes, création de ports et d'arsenaux, construction de canaux qui lient les diverses mers entre elles, formation d'une armée disciplinée, soumission des grands du pays, jusque-là en révolte habituelle, il a tout entrepris, il a tout exécuté, avec plus ou moins de succès, et il est mort à cinquante-trois ans. La première partie de son règne, partagée d'abord avec son frère, a éprouvé de grandes difficultés et de grands obstacles. Une constitution forte et robuste était l'auxiliaire que la nature lui avait donné, et une âme de feu dans un corps de fer explique le spectacle qu'il a offert au monde.

Puisque je suis entré déjà en tant de détails sur le matériel de Saint-Pétersbourg, je parlerai des moyens à employer pour mettre cette grande et belle ville à l'abri des dangers qui la menacent. Le projet ci-après m'a été communiqué par son auteur, le général Bazaine, Français de naissance, ancien élève de l'École polytechnique, ingénieur des ponts et chaussées très-distingué, chef des voies et communications sous l'autorité du prince Alexandre de Wurtemberg. Son exécution est facile, et il est incroyable qu'avec le sens droit et exquis de l'empereur, et attendu l'importance du résultat, il ne soit pas déjà mis à exécution.

Les inondations de Saint-Pétersbourg sont causées par l'arrivée et l'invasion des eaux de la mer quand elles s'élèvent, et non par la seule suspension de l'écoulement des eaux de la Néva. C'est donc contre cette action puissante qu'il faut diriger les précautions à prendre, et voici ce que le général Bazaine propose. De la pointe de la côte, située sur la rive gauche du fleuve, où est placé le château d'Oranienbaum, un banc élevé et solide court perpendiculairement à la longueur du fleuve et le barre dans son cours. Une passe, large et profonde, lui succède; ensuite le banc se reproduit et vient aboutir à Cronstadt. Le général Bazaine pense qu'en employant de gros morceaux de granit, faciles à tirer de Finlande, et en construisant une digue sur le banc existant, à peine couvert par l'eau dans les temps ordinaires, et en réduisant l'ouverture de la Néva à la partie où elle est profonde, on élèverait les eaux de trois pieds environ, ce qui donnerait les mêmes moyens d'écoulement qu'à présent. Les eaux trouvant en hauteur l'équivalent de ce qu'elles perdraient en largeur, quand les eaux de la mer s'élèveraient, elles trouveraient la digue, qui les empêcherait de pénétrer. En outre, comme dans ces circonstances l'élévation des eaux dans le lit de la rivière, si menaçante pour la ville, n'est pas seulement le résultat de la suspension du cours de la Néva, mais encore et surtout tient à l'invasion des eaux de la mer, agissant avec une grande pression, le rétrécissement de l'embouchure aurait pour effet, en diminuant la masse des eaux introduites et leur pression, de diminuer les accidents, si redoutables aujourd'hui. Il faudrait aussi barrer de même le bras de la Néva qui sépare l'île de Cronstadt de la terre ferme. Ces travaux rappelleraient parfaitement les murazzi de Venise; ils seraient d'une exécution plus facile, à cause du voisinage des matériaux, de leur nature et des moyens qu'on emploie en Russie. Indépendamment de la conservation de Saint-Pétersbourg, qui serait assurée, ce système aurait encore d'autres avantages. Presque tous les bâtiments de commerce qui naviguent sur la Baltique pourraient franchir la barre et arriver à Saint-Pétersbourg tout chargés. Aujourd'hui, les marchandises se débarquent à Cronstadt, et des alléges les apportent à la capitale. Ensuite, le niveau de la rivière étant changé, la résistance des eaux de la mer se trouverait plus bas dans son cours, et, par conséquent, les dépôts dont la barre est augmentée chaque jour se feraient ailleurs et ne contribueraient pas à l'accroître. En effet, la barre, à l'entrée de tous les fleuves, est toujours le résultat du dépôt des terres charriées et précipitées au moment où le repos est produit par le choc du courant contre la mer. Ainsi la barre actuelle ne serait jamais augmentée. On pourrait même y ouvrir un passage de quelques pieds, et, avant d'avoir à redouter les effets de la nouvelle barre, on aurait la marge de quelques milliers d'années.

Quand on pense aux immenses résultats d'un pareil travail, estimé par les calculs du général Bazaine à neuf millions de francs et à trois ans de temps pour être achevé, on se demande comment un souverain aussi éclairé que Nicolas ne l'a pas encore ordonné. Il est vrai qu'en Russie, comme ailleurs, les choses les plus simples et les meilleures rencontrent des difficultés qui tiennent aux personnes, et le général Bazaine me parlait avec douleur du triste sort d'un homme de métier dont les projets sont soumis à l'opinion et à la volonté d'un prince amateur. C'est ainsi qu'il désignait le prince Alexandre de Wurtemberg.

Je trouvai à Pétersbourg, comme ambassadeur de France, M. le comte de la Ferronays, homme aimable et spirituel, qui occupait ce poste depuis plusieurs années. Comme il est devenu ministre, j'entrerai dans quelques détails sur son compte.

M. de la Ferronays est un gentilhomme breton. Après avoir émigré très-jeune avec ses parents, il s'attacha au duc de Berry, le suivit partout, devint son compagnon de plaisirs et son ami. Plus tard et pendant la Restauration, madame de la Ferronays, étant dame d'atours de madame la duchesse de Berry, eut une querelle pour la possession de la layette d'un enfant de madame la duchesse de Berry, mort en naissant. Cette querelle devint vive. Des mots offensants furent prononcés. Cela décida M. le duc de Berry à se séparer de M. et madame de la Ferronays. Cette circonstance a ouvert à ce dernier la carrière politique. Envoyé d'abord en Danemark, il eut peu après la mission de Saint-Pétersbourg, qu'il remplit d'une manière satisfaisante.

M. de la Ferronays est peut-être le seul émigré qui n'ait conservé aucun vernis de l'émigration. Il a poussé même quelquefois trop loin les opinions libérales, par besoin de popularité. Il est raisonnable et désintéressé, mais rempli d'amour-propre et de vanité. Sa vie tout entière a été consacrée à la séduction des femmes. C'est un métier qu'il entend et qu'il a fait avec succès. Il aurait dû vivre à l'époque du Louis XV. Il se fût alors trouvé dans l'atmosphère qui lui convient. Je l'ai entendu professer la théorie de la séduction avec une grande supériorité, et il m'a même, à cette occasion, raconté des histoires fort curieuses et fort plaisantes. D'un physique agréable, son commerce est facile et doux. Il a un talent prodigieux pour occuper les autres de lui et pour se faire valoir. On conçoit qu'avec son habitude de tromper les femmes son caractère a dû en recevoir quelque atteinte. Aussi n'est-ce pas un de ses moindres succès que d'avoir obtenu cette réputation de chevalier, qu'il possède peut-être à bon marché. Une tête haute, un air confiant, ont fait naître cette illusion chez beaucoup de gens. Je sais par expérience, et à mes dépens, que M. de la Ferronays n'est pas toujours sincère. Quand il arriva au ministère, qu'au surplus il n'avait pas désiré, il a été l'espérance de beaucoup de gens. J'ignore si la tâche n'était pas au-dessus des forces humaines; mais au moins il est certain que, malgré de très-bonnes intentions, il l'a faiblement remplie.

Je vis avec détail tout ce que Saint-Pétersbourg présente de curieux; mais ce qui, sans nulle comparaison, m'intéressa le plus était de voir, d'étudier et de connaître l'empereur Nicolas. Cette haute raison à l'âge où les passions ont tant de force et d'énergie, sa modération avec une nature violente et emportée, cette domination qu'il exerce sur lui-même, qui est si méritoire quand on peut impunément s'abandonner à ses passions, doivent inspirer une sincère admiration. Il sait qu'il a des devoirs à remplir, et que tout n'est pas jouissance et plaisir dans la région élevée où il est placé. Je l'ai vu exercer ses troupes à Pétersbourg, au camp de Zarskoïe-Sélo, et plus tard à Moscou. Je n'ai jamais vu personne manier avec plus de facilite, d'aisance et un coup d'oeil plus juste des masses de troupes considérables. Il entend admirablement bien le mécanisme qui les fait mouvoir, et il en dirige l'action avec une rare perfection. À son âge, avec ses goûts et ses armées, on aurait dû croire qu'il chercherait les occasions de faire la guerre; mais le temps a prouvé le contraire. Sa modération d'un côté, et une philanthropie poussée à l'excès, de l'autre, sont des obstacles à ce qu'il soit belliqueux. L'épreuve d'une campagne l'a éclairé, et il a eu la haute vertu de s'abstenir d'un métier qu'il faisait volontiers, et de laisser un de ses généraux, qu'il reconnaissait plus savant que lui, acquérir une gloire qui aurait pu être sa propriété. Il lui a laissé le champ libre, il lui a donné avec profusion les moyens de bien faire et l'a récompensé sans jalousie avec magnificence, après le succès. Cette conduite suppose une si haute vertu, qu'elle paraît au-dessus de l'humanité.

Nicolas a été instruit avec soin. Il est modeste; il fait peu d'étalage de ses connaissances; il parle avec simplicité et réserve de ses actions. Il était peu aimé à l'époque ou j'étais en Russie, et j'en éprouvais de l'indignation; mais on en trouve l'explication par le fait suivant. Quoique destiné au trône par Alexandre, il n'avait été en rien associé au gouvernement: chose étrange, et qui tenait peut-être au mystère qui environnait le testament, dont on ne voulait pas divulguer les dispositions. Mais, enfin, telle était sa condition. Sa seule occupation était de commander une brigade de la garde, et alors, apportant dans ces fonctions l'activité de son âge et l'énergie de son caractère, il tourmentait beaucoup soldats et officiers. Il voulait arriver à une perfection que l'on ne peut atteindre et qu'on doit se dispenser de chercher. De là est résultée pour lui une réputation de sévérité et de dureté qui avait donné de fâcheuses préventions sur son caractère. Or les préventions motivées sur les premières actions d'un homme qui commence sa carrière sont difficiles à détruire. Il avait en outre devant lui un autre obstacle: c'était le souvenir de son prédécesseur.

L'empereur Alexandre peut être l'objet de diverses critiques; mais une qualité sur laquelle personne n'est en dissidence, c'est une bonté de coeur sans limites. Son active bienveillance, son besoin de bienfaisance, se montraient chaque jour et dans chaque occasion. Elle tenait peut-être à une conscience timorée et au désir d'une âme tendre de trouver des moyens de bénédiction. Des habitudes généreuses en résultaient, et quelquefois elles approchaient de la prodigalité. Nicolas, au contraire, mû par des sentiments de justice et d'économie, véritables règles des souverains, a souvent été calomnié par les courtisans avides.

Une chose admirable est l'éducation donnée par Nicolas à son fils, prince charmant, d'une rare beauté, et dont le temps n'aura sans doute fait que développer les qualités. Je demandai à l'empereur à lui être présenté, et il me répondit: «Vous voulez donc lui tourner la tête. Ce serait un beau motif d'orgueil pour ce petit bonhomme que de recevoir les hommages d'un général qui a commandé les armées. Je suis fort touché de votre désir de le voir, et vous pourrez le satisfaire quand vous irez à Zarskoïe-Sélo. On vous fera rencontrer mes enfants. Vous les examinerez et vous causerez avec eux; mais une présentation d'étiquette serait une chose inconvenante. Je veux faire de mon fils un homme, avant d'en faire un prince.» Tout l'état-major attaché à cet héritier d'un grand empire consistait en un lieutenant-colonel, son gouverneur, et en des maîtres chargés de l'instruire. Plus d'une fois l'empereur, en apprenant les détails de l'éducation de M. le duc de Bordeaux, a gémi avec moi de la pompe ridicule qui entourait ce prince dans sa plus grande enfance.

Le grand-duc héritier est propriétaire de deux régiments de la garde, un d'infanterie et celui des hussards; mais il y occupait alors un emploi de sous-lieutenant et y paraissait en cette qualité dans les revues. Je l'ai vu commander son peloton, composé de grenadiers dont la taille était double de la sienne. Ses manières avaient de la gravité et de l'autorité. Je l'ai vu défiler, à la tête de son peloton de hussards, et se démener à merveille, sur son très-petit cheval, au milieu d'une réunion de plusieurs milliers de chevaux. L'empereur me disait, en regardant son fils avec l'expression de la sollicitude la plus tendre: «Vous imaginez que j'éprouve de l'agitation et de l'inquiétude en voyant cet enfant, qui m'est si cher, dans un pareil mouvement; mais j'aime mieux m'y soumettre pour lui former le caractère et l'accoutumer de bonne heure à être quelque chose par lui-même.»

Voilà ce qu'on peut appeler de bons principes d'éducation; et, quand ils sont appliqués à l'éducation d'un homme destiné à être chef d'un grand empire, on doit en prévoir les meilleurs résultats.

Les libéraux ont beaucoup accusé l'empereur Nicolas d'un excès de sévérité à l'occasion de la conspiration qui a éclaté au moment où il est monté sur le trône, et ils ont, en cette circonstance comme en mille autres, été injustes et de mauvaise foi. Jamais conception plus affreuse, plus odieuse que cette conspiration, n'est entrée dans la tête des hommes. Jamais plus d'ingratitude ne s'est montrée à découvert. Jamais entreprise plus folle n'a été commencée. Si quelque chose peut surpasser la déraison des projets, c'est l'extravagance de la conduite tenue dans l'exécution. Ourdie d'abord contre Alexandre, contre le souverain le plus philanthrope, le plus doux, le plus rempli de bienfaisance, contre un souverain qui avait dignement porté la couronne et élevé si haut le nom russe, elle fut continuée ensuite contre Nicolas, encore inconnu, et sur lequel on pouvait fonder des espérances de bonheur public. Et quels sont les chefs de cette horrible entreprise, dont la première conséquence, en cas de succès, était la mort de tous les membres de la famille impériale? Ce sont des gens comblés hors de mesure des bienfaits de cette auguste famille. Un d'eux, nommé Pestel, avait été élevé dans l'intérieur du palais et d'une manière privilégiée. Blessé à la Moskowa, il avait été soigné dans le palais de l'impératrice-mère et traité comme aurait pu l'être son fils; et cet homme fut un des plus atroces! Les uns voulaient la division de l'empire; d'autres une république. Aucune idée raisonnable n'était entrée dans les esprits; tout était confusion et frénésie. Le nombre des coupables était grand, et l'empereur a réduit celui des condamnés tant qu'il l'a pu. Le petit-fils de Souwarow était fortement compromis. Il voulut l'interroger lui-même. Son but était de lui donner le moyen de se justifier. Aussi, dès les premières réponses, il lui dit: «J'étais bien certain qu'un Souwarow ne pouvait être complice d'une pareille infamie!» Et à chaque réponse ce fut la même réplique. L'empereur a avancé cet officier; il l'a envoyé faire la guerre dans le Caucase; il a ainsi conservé un grand nom dans sa pureté et acquis un serviteur qui lui doit plus que la vie.

J'étais à Saint-Pétersbourg pendant ce procès. Jamais instruction ne s'est faite avec plus de soin, et jamais marche ne fut plus régulière, au moins comme le comporte l'organisation politique et judiciaire en Russie. Jamais condamnations ne furent plus justes et mieux méritées. L'empereur a commué beaucoup de peines. Cinq individus, condamnés à être pendus, furent seuls exécutés, et l'on a crié à la barbarie! A-t-on donc oublié que l'empire avait été ébranlé et la famille impériale menacée d'être massacré? Si Nicolas avait, par une exagération de douceur, fait grâce à tous les coupables, il aurait donné une idée fausse de son caractère: on aurait cru à une clémence motivée par la peur. Il fallait une satisfaction publique, une réparation envers la société outragée, menacée, compromise; il fallait une punition exemplaire; mais il fallait aussi mettre des limites à la sévérité en ne faisant tomber la punition que sur les vrais coupables. Tout homme de bonne foi conviendra qu'il en a été ainsi. Les souverains doivent savoir punir. Institués pour maintenir la paix entre les citoyens et conserver l'ordre public, ils ne peuvent y parvenir s'ils n'effrayent les méchants et n'assurent le règne des lois.

Quand la justice, premier besoin des peuples, leur est garantie, ils chérissent le pouvoir qui la leur donne, et, si ensuite les souverains s'occupent du bien-être des citoyens, ils sont considérés comme des divinités sur la terre.

Pendant mon séjour en Russie, et malgré des souffrances très-vives de rhumatismes opiniâtres, je ne manquai pas une seule fols d'aller à la parade et aux manoeuvres où se trouvait l'empereur. Mon devoir était de lui faire ma cour, de chercher à lui plaire et de consolider les bons rapports existant entre lui et le roi de France. Je trouvais d'ailleurs du plaisir et du charme à l'approcher. J'ai rencontré constamment chez lui une bienveillance particulière pour moi, et une disposition pour la France telle que je pouvais la désirer. Sa politique comme ses sentiments le rapprochaient de nous. Et on conçoit cette politique: jamais d'intérêts opposés entre les deux pays, aucune source de débats et de discussions.

Si l'ambition venait s'emparer de son esprit, quelle meilleure alliance, pour tenir ses ennemis en échec, que celle d'une puissance compacte, placée aux confins opposés de l'Europe, et possédant une marine capable de présenter un contre-poids à l'Angleterre? Si ses vues sont pacifiques, modérées, quel gage de paix dans ces rapports favorables et cette unité des vues! En pais et en guerre, hors le cas de révolution, la France est l'alliée désirable pour la Russie; mais je ne conclurai pas que la Russie doit être au même degré l'alliée naturelle de la France.

Il a fallu les étranges écarts et les fautes inouïes du ministère la Ferronays pour suivre la politique tenue en 1828. Le caractère modéré de Nicolas s'est trouvé, au surplus, le correctif de cette politique si fausse; car il est exact de dire que la modération comme la loyauté sont la base du caractère de ce souverain. Je ne sais ce que l'avenir lui destine. Il a passé déjà par bien des épreuves; son règne jusqu'ici n'a pas été sans difficulté et sans de grands embarras; mais son début a été une double bonne fortune. Il a dû se sentir, se juger, et il a appris aux autres à le connaître. La droiture de ses intentions, l'énergie de son caractère, sa modération et sa modestie sont d'utiles auxiliaires pour surmonter les obstacles qu'il peut trouver sur sa route et vaincre les difficultés qu'il aura encore à combattre. Il a justifié mon opinion sur sa sagesse par la manière dont il a envisagé les projets déraisonnables de M. de Polignac au moment où il les a connus, et le blâme qu'il leur a donné démontre suffisamment à quel point il aurait été loin de son esprit de les conseiller.

Tout porte à croire que Nicolas s'est imposé la tâche particulière de régénérer l'intérieur en Russie et d'épurer l'administration. Cette tâche est immense; il faut sa force, sa jeunesse et sa volonté pour l'entreprendre avec espérance de réussir.

Tout le monde sait quelle corruption existait en Russie dans la haute classe. Je m'abstiendrai d'en rien dire; mais je ferai observer seulement, quant aux femmes, qu'il s'est fait, depuis vingt ans, une grande révolution en faveur des moeurs: car les désordres qui avaient lieu du temps de Catherine II ont à peine laissé des souvenirs. L'exemple des souverains a toujours sur leur cour une grande influence, et nulle part plus qu'en Russie cette influence ne se fait sentir. Aussi l'impératrice-mère, dont la vie est au-dessus de tout soupçon, a-t-elle exercé l'action la plus salutaire. Depuis, les vertus domestiques de Nicolas et de l'impératrice ont corroboré des principes respectés par tout le monde aujourd'hui. La société de Saint-Pétersbourg est remarquable par une grande régularité. Quant aux hommes, la délicatesse de moeurs, habituelle à l'occident de l'Europe, leur est encore inconnue, et peut-être en trouverai-je une explication naturelle.

Les institutions et les circonstances dans lesquelles se trouvent les sociétés sont dans des conditions déterminées. Les hommes en reçoivent plus particulièrement l'empreinte. Or trois choses, à mon avis, ont donné aux Allemands, aux Français et aux Anglais cette noblesse de coeur qui les distingue.

Je place en première ligne la chevalerie et son esprit, cet effort des temps barbares pour arriver à un état meilleur: association des bons contre les mauvais, élan généreux vers la vertu la plus sublime, le sacrifice de soi-même au profit des autres. Elle a dû avoir une grande influence sur les moeurs; et, quand son but a été rempli, quand la marche de la civilisation l'a rendue moins nécessaire, il en est resté une galanterie, un respect de soi-même, une dignité personnelle qui, en général, ont été et sont encore l'apanage des classes élevées.

Je place ensuite l'influence salutaire du clergé. Un clergé riche, instruit et puissant, dont l'instruction supérieure a servi puissamment au développement des lumières, a été, aux yeux des peuples, un exemple vivant de dignité et d'indépendance morale. Ses hautes vertus et ses enseignements ont épuré les moeurs; ses écarts mêmes ont semblé produire le même résultat, car, si, à une époque déjà loin de nous, la corruption s'y est montrée, la réforme en a été la suite, et alors le rigorisme a remplacé le relâchement.

Enfin je mentionnerai une troisième puissance de la société, l'ordre judiciaire. La magistrature, de bonne heure, s'est rendue respectable par ses lumières et par son intégrité. La justice, on le sait, est le premier besoin des hommes. Là où l'autorité l'assure, les individus se dispensent de chercher à se la faire eux-mêmes; et il en résulte le maintien du bon ordre et de la paix intérieure. Quand il en est autrement, la confusion et les désordres en sont les conséquences; car, sous prétexte de se faire justice, chaque individu, juge dans sa propre cause, s'abandonne bientôt à ses passions, et alors il n'y a aucun frein aux crimes, aux vengeances, à la corruption.

En Russie, ces trois éléments de bon ordre et d'éducation pour le peuple ont manqué à la fois. La chevalerie n'y a jamais existé; le clergé est ignorant et pauvre; la justice civile et criminelle avait un tarif pour ses décisions. L'état de confusion, il est vrai, où se trouve la législation, qui n'est qu'une collection des ukases rendus, en diverses circonstances, pour des faits particuliers, véritable dédale où l'on ne sait comment se retrouver; cet état de confusion, dis-je, se prête merveilleusement à l'arbitraire, au caprice et à la corruption. Ce sera un des plus grands bienfaits de l'empereur actuel envers ses peuples que le code dont il a ordonné la rédaction. Il établira, dans peu d'années, un mode régulier de jugement, et, en simplifiant les questions, il garantira la surveillance du gouvernement, l'équité et la régularité des décisions.