Suppléments de ce numéro:

1º L'ILLUSTRATION THÉÂTRALE avec le texte complet du DUEL;

2° Une reproduction en couleurs d'un tableau de HENNER.

PENDANT LA BATAILLE DE MOUKDEN (1er-10 MARS 1905)

Général

japonais étudiant sa carte, dans une tranchée, à l'écart, avant de faire

donner sa brigade. Photographie de notre, nouveau correspondant de

guerre pour 1905, J. Wittness.

Courrier de Paris

JOURNAL D'UNE ÉTRANGÈRE

Les rois rendent volontiers, depuis quelque temps, visite aux Parisiens. Ils ne s'y sont pas décidés du premier coup. Paris républicain leur faisait un peu peur. «Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille...» Et puis, petit à petit, le «bloc» leur sembla très inoffensif. Ils se rassurèrent. Une fois rassurés, ils furent séduits. Aujourd'hui, c'est mieux encore; ce bloc, irrésistiblement, les attire. Ce n'est plus par politesse qu'ils consentent à nous venir voir: ils en éprouvent, dirait-on, le besoin. Ils avouent même --et rien ne saurait flatter davantage l'amour-propre des Parisiens--que leur grande joie serait de venir souvent chez eux, et sans être acclamés; d'y passer inaperçus; de jouir de Paris librement, à la façon du premier badaud venu; de pouvoir s'y rencontrer--comme, il y a dix jours, aux; Capucines, Edouard VII et Léopold II --sans que la foule y fit attention. Le soir où le roi d'Angleterre vint applaudir, aux Capucines, Mme Jeanne Granier, la petite salle était très joliment fleurie; des drapeaux anglais pendaient au-dessus de la porte; on avait cru devoir ainsi marquer d'un peu de solennité l'honneur de cette visite. On eût augmenté le plaisir du roi en ne lui infligeant l'hommage ni de ces fleurs ni de ces drapeaux. Le saluer, c'était le reconnaître. Et je sens quelle exquise volupté ce doit être, pour un homme condamné à ne jamais échapper une minute au supplice de la vénération publique, que de pouvoir penser de temps en temps: «On ne me reconnaît pas!»

N'importe! Que Paris les acclame ou fasse semblant de les ignorer,--qu'ils y viennent en triomphateurs ou en touristes, l'essentiel était pour eux d'y venir; et tous, ou presque tous, en ont pris le chemin l'un après l'autre. Presque tous... car il y en a deux que leur grand âge retient «à la maison»; et un troisième, que d'autres raisons empêchent d'être notre hôte... Celui-là s'en console comme il peut--en venant tout près, le plus près possible de la frontière, de temps en temps, passer une revue, ou saluer des tombes--et se dit (tout bas!) que Gravelotte est bien loin de Longchamps. A qui la faute?

Et pour la première fois de sa vie, sans doute, l'empereur allemand se sent un peu jaloux du roi d'Espagne...

Car il y viendra, lui aussi, dans quinze jours, et ce sera son premier grand voyage. Paris l'attend et s'apprête à le fêter; des comités s'organisent; on ne veut pas laisser à M. Loubet tout seul et à ses ministres le plaisir de montrer Paris à ce roi de dix-huit ans, et de le lui faire aimer. On s'agite même au quartier des Halles; on y prépare à Alphonse XIII une réception dont le pittoresque l'étonnera: ce jeune homme y sera salué au passage par une jeune fille, la «muse de l'Alimentation», que quatre demoiselles d'honneur et la foule de ses compagnes, en habits de fête, escorteront.

Je serai contente qu'Alphonse XIII ait un sourire pour elles. Elles le méritent. Ces marchandes de poissons, de légumes, de fruits et de fleurs ont--comme leurs compagnes les blanchisseuses--une immense vertu: elles aiment leur état. Elles ne l'exercent point en résignées; elles ont l'orgueil corporatif, qui est le plus noble des orgueils, et le plus utile. Elles rougissent si peu d'être des «dames de la Halle» qu'elles élisent parmi elles des «reines» pour les montrer aux Parisiens, et des «muses» pour les présenter à des rois. Un peu de musique autour de leur pauvreté; un diadème en carton doré dans leurs cheveux, et les voilà contentes. Aussi bien leur gentille philosophie les a-t-elle rendues populaires; et je remarque ceci: elles sont, à Paris, l'une des rares catégories de personnes que respecte la satire. La reine de carnaval est une personne dont Paris ne se moque point.

On y a tant d'occasions meilleures de se moquer; et l'imagination du satiriste y est amusée et excitée par une si prodigieuse diversité de sujets... Et il est vrai aussi que ses dessinateurs ont tant d'esprit! Je crois qu'il n'y a pas de ville au monde où, plus aisément, l'homme qui tient un crayon sache dégager de toutes choses des raisons de rire et où fleurisse avec plus de grâce et de drôlerie l'art de la «charge». Quelques-uns même, en même temps qu'ils dessinaient, ont rêvé de peindre. Pourquoi pas? La peinture semblait être jusqu'ici--en France du moins--un art réservé aux sujets nobles ou gracieux; on ne concevait pas qu'elle pût être satirique joyeusement, et même un peu caricaturale. Elle peut l'être. M. Jean Veber l'a prouvé; M. Albert Guillaume aussi. Et pour nous en faire la démonstration plus à son aise, celui-ci a fui les Champs-Elysées qu'encombrent depuis quinze jours ses camarades, et s'est organisé, au seuil du Boulevard, son Salon à lui. Une quarantaine de petites toiles, pas davantage; à la place de la «légende» un simple titre; mais qui suffit à éclairer l'anecdote. Il y a dans tout cela bien de la fantaisie et de l'esprit le meilleur. Albert Guillaume est sans pitié pour nos snobismes parisiens, et je lui sais gré de nous en avoir si justement peint les aspects un peu comiques. J'aime infiniment sa Conférence pour dames seules et le Five o'clock où l'on s'ennuie, et le Bal où l'on ne s'amuse pas, et le Flirt où l'on grimace, et certain Dîner académique, qui fut, je m'en souviens, reproduit dans le dernier numéro de Noël de L'Illustration, où l'on me dit que plusieurs figures sont cruellement reconnaissables...

Les dîners académiques! Il paraît qu'il s'en donne beaucoup en ce moment. A l'Académie française, à l'Académie des Beaux-Arts, aux «Sciences morales», il y a des fauteuils vacants à remplir; et l'on se démène. C'est autour de l'Académie française, principalement, que semble s'exciter la curiosité publique et s'agiter les passions. Les écrivains se moquent beaucoup de l'Académie française, dans le monde des lettres, un peu comme se moquent du ruban de la Légion d'honneur ceux qui n'ont que les palmes académiques à la boutonnière. On me citait un jour lu cas de l'un d'eux qui, s'étant déclaré partisan de la suppression des distinctions honorifiques, laissait poser--discrètement--sa candidature au ruban rouge. Quelqu'un s'étonnait. Il répondit: «En demandant que la Légion d'honneur soit abolie, je ne veux pas être accusé d'avoir obéi à un sentiment de rancune personnelle. Il est donc convenable,--il est utile à la cause dont je suis l'avocat, que le gouvernement me décore. Je n'en serai que plus fort, et mieux écouté, quand j'affirmerai qu'il est absurde qu'il y ait des gens décorés.»

Serait-ce dans le même esprit que certains écrivains ambitionnent d'entrer à l'Académie? On les accuserait de jalousie, s'ils disaient du mal d'elle, n'en étant pas. Afin d'être à leur aise pour se moquer de ceux qui en sont, ils sollicitent la faveur d'en être...

Car il leur faut solliciter eux-mêmes cette faveur-là. Ce fut naguère un de mes grands étonnements. On m'avait parlé, dans mon pays, d'une sorte d'aréopage où se trouvaient assemblés les quarante personnages reconnus les plus illustres de France, ou les plus notoirement estimables dans l'art de parler ou d'écrire. On m'expliquait que l'Académie élisait ses membres, et je supposais que ces choix étaient librement faits par elle, sans qu'aucune compétition y intervînt. J'imaginais une assemblée de grands hommes délibérant ainsi; «Z... est illustre. Il fait de beaux ouvrages. Il a rendu de grands services à son pays. Il a hautement honoré sa profession. Il est digne de s'asseoir au milieu de nous; nous le nommons académicien.» Et je me figurais l'immense joie de l'homme qu'allait surprendre en son cabinet de travail un si glorieux hommage. Naïveté! Je ne supposais pas que cette assemblée imposât à ceux qui rêvent d'y siéger l'humiliation de se proposer eux-mêmes à son choix; d'aller frapper à trente-neuf portes; de raconter leurs ouvrages et d'en affirmer trente-neuf fois le mérite...

Ils doivent pourtant subir cette petite avanie; et c'est la condition de leur succès. Il leur faut affronter de gênantes rencontres, des rebuffades, et, parfois même, l'aveu poli de l'antipathie qu'ils inspirent. Ils ne connaîtront la fierté d'être académiciens que s'ils consentent à s'abaisser un peu pour le devenir. N'est-ce pas une coutume peu élégante, et dont on devrait épargner l'ennui à des hommes si considérables?...

D'autant que certains d'entre eux savent être illustres avec tant de modestie! Témoin Me Rousse: Demain samedi, il y aura vingt-cinq ans que Me Rousse appartient à l'Académie française. Il y remplaça Jules Favre, et c'est aujourd'hui un vieillard de quatre-vingt-huit ans; un vieillard mélancolique et frileux, que les Parisiens ont presque oublié. L'occasion était bonne de leur rappeler que M. Rousse existe; et ses collègues avaient formé le projet d'organiser, à l'occasion de ce demi-jubilé académique, une petite fête, très intime, autour de leur doyen. Il les a priés de rester tranquilles. M. Rousse pense probablement qu'il est prudent, quand on a eu la chance d'être «oublié» par le bon Dieu jusqu'à quatre-vingt-huit ans, de ne point faire de bruit...

C'est le geste de Fontenelle, académicien nonagénaire, qui faisait signe

aux gens de parler tout bas, quand ils le félicitaient de son grand âge.

SONIA.

UNE OEUVRE DE HENNER

Offerte en fac-similé aux lecteurs de L'Illustration.

Combien, parmi les visiteurs du Salon, en quête des envois de leurs

maîtres favoris, ont cherché bien vite au catalogue le nom de M. Henner

et, ne l'y ayant point trouvé, sont partis, leur promenade achevée,

Le peintre J.-J. Henner.

Phot. Braun, Clément et Cie.

déçus, et pensant, à part eux, qu'à cette exposition de 1905 il manquait

quelque chose pour que leur joie fût tout à fait complète.

Car il est peu d'artistes de ce temps dont les oeuvres exercent sur les foules, comme sur le petit choeur des purs amateurs d'art, une séduction comparable à celle que dégagent les toiles du peintre de l'Orpheline, de Biblis et de Fabiola.

Le critique le plus exigeant ne saurait, quoi qu'il en ait, demeurer insensible à ce métier savoureux, conquis au prix, sans doute, de combien de recherches âpres et persévérantes, et dont l'aisance, à présent, la tranquille sûreté émerveillent et déconcertent. Ceux-là même qui furent le plus sévères à M. Henner ne pouvaient se défendre d'admirer la fluidité, le «coulant»--puisque c'est le mot consacré--de sa pâte, sa science prodigieuse. On lui ferait tort en limitant à ce point l'admiration due à son très beau talent, et ceux que laissent indifférents les habiletés du pinceau, les tours de force de facture, lui rendent plus de justice quand ils vont d'instinct au fervent idéaliste, au poète qui a évoqué, pour sa joie et pour la nôtre, un monde meilleur, plus calme, plus beau que la réalité, et a peuplé de reposants paysages d'églogue de belles et pâles nudités occupées seulement de vivre un doux songe, ou de savourer de tendres regrets.

Aux devantures des grands marchands de tableaux, au milieu d'une exposition, dans une salle de musée, on reconnaît un Henner entre vingt, entre cent autres toiles, et personne, sans doute, dans l'histoire de l'art, n'a jamais imprimé à ses productions une empreinte plus personnelle que n'a fait M. Henner. Toute signature, ici, est superflue et c'est, en vérité, une sorte de coquetterie de la part de l'artiste que de l'écrire, en capitales hésitantes, sur le fond sombre des tableaux sortis de ses mains. Ces chairs nacrées, rosées à peine, parfois laissées volontairement d'une blancheur transparente d'albâtre, ces lourdes toisons fauves ou brunes, ces yeux profonds qui ne reflètent nulle lumière du dehors, mais qu'éclaire ardemment la flamme intérieure, ces yeux meurtris, tout baignés de mélancolie, tout chargés de rêves sans fin, et laissant errer sur le monde des regards désenchantés ou repentants, ces yeux qui font parfois songer au Vinci et à ses anges énigmatiques, tout cela n'est qu'à M. Henner.

On a voulu lui faire grief de ses qualités mêmes, lui reprocher ce qu'on a appelé la monotonie de sa manière. En fait, s'il lui est quelquefois arrivé de s'évertuer à répondre--et avec bonheur--à ces reproches en s'aventurant à de plus grandes compositions, il a surtout affectionné deux notes, pas plus. Mais avec quelle perfection il les a chantées!

L'une, c'est le paysage d'aube ou de crépuscule, prairie de sombre velours, baignée de vapeurs légères, fermée, au fond, de noirs cyprès, ciel d'un bleu défaillant, d'un bleu de turquoise morte,--le bleu Henner!--se reflétant parfois dans une flaque limpide, et, dans ce décor de Champs-Elysées ou d'Arcadie, une femme à demi drapée, ou sans autres voiles que sa mouvante chevelure, rêvant ou lisant.

L'autre, c'est la figure à mi-corps, dont le Fabiola du Salon de 1885 fut le type définitif, et dont la Tête de femme, de la collection A. Cassot1, que nous publions en fac-similé est un admirable et très significatif exemplaire, avec son regard vague et triste, sa pâle carnation aux ombres chaudes, ses opulents cheveux roux et la draperie, d'un rouge vibrant, jetée sur la poitrine comme pour en accentuer la blancheur délicate.

A reproduire fidèlement cette oeuvre de grande valeur, cette toile magistrale, des artisans habiles se sont appliqués avec un respect, une conscience de vrais artistes, s'attachant à traduire et les dextérités de la brosse, et la qualité de la pâte généreuse. Ils y sont parvenus avec un rare bonheur, et ce nous est un réel plaisir que d'offrir à nos lecteurs cette planche où le talent, où la pensée d'un maître aimé ont été traduits avec cette perfection, sans défaillance, sans trahison. G. B.

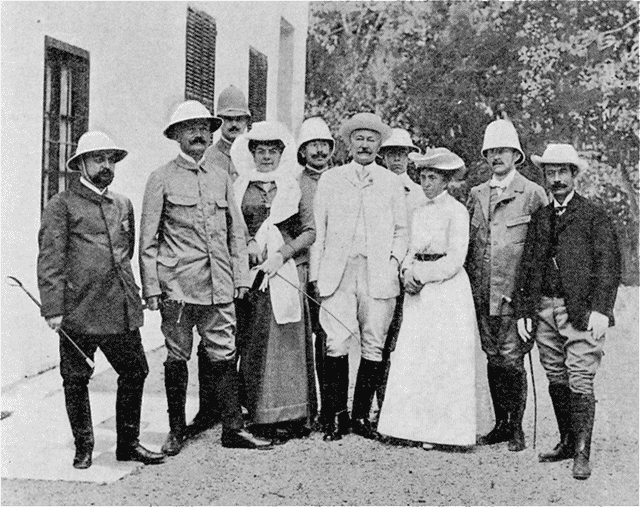

Le comte Tattenbach. Phot. Cavilla.

Le comte Tattenbach, sa famille et les membres de sa mission.

La mission quitte la légation allemande de Tanger.

LA MISSION ALLEMANDE AUPRES DU SULTAN DU MAROC

LE DÉPART POUR FEZ DE LA MISSION ALLEMANDE

Les affaires marocaines occupent une place importante dans les soucis de notre politique extérieure, surtout en raison de l'intervention personnelle de l'empereur d'Allemagne et de la campagne menée depuis quelque temps par la presse d'outre-Rhin. A la suite de son voyage sensationnel à Tanger, Guillaume II a, on le sait, décidé d'envoyer son représentant au Maroc, le comte Tattenbach, en ambassade extraordinaire auprès de la cour chérifienne.

La mission diplomatique allemande a quitté Tanger le 2 mai, escortée d'une trentaine de cavaliers indigènes, sous la conduite d'un caïd, pour se rendre à Fez, effectuant complètement le trajet par terre. Le comte Tattenbach, porteur d'une lettre autographe de l'empereur Guillaume pour le sultan, est accompagné de la comtesse, du général Schenk, récemment promu, du commandant Sender et du capitaine Kleist.

M. Goluchowski. M. Tittoni

L'entrevue de Venise: le comte Goluchowski et M. Tittoni à l'Exposition internationale d'Art.

Phot. A. Tivoli.

L'ENTREVUE DE VENISE

M. Tittoni, ministre des affaires étrangères italien, et le comte Goluchowski, ministre des affaires étrangères autrichien, se sont rencontrés à Venise, le 29 avril. Ils y passèrent une journée ensemble, visitèrent l'Exposition internationale d'Art, eurent des entretiens cordiaux, en présence du duc d'Avara, ambassadeur d'Italie à Vienne et du comte Lützow, ambassadeur d'Autriche-Hongrie à Rome; enfin M. Tittoni offrit, en l'honneur du comte Goluchowski, un dîner de vingt-deux couverts, où des toasts non moins cordiaux furent échangés.

Le ministre de Victor-Emmanuel avait fait, en avril 1904, à Abbazia, une visite au ministre de François Joseph; son éminent collègue la lui rendait: rien de plus naturel. Mais peut-on jamais considérer l'entrevue de deux hommes d'État, de deux hauts diplomates, comme un simple acte de courtoisie? Le but réel de celle-ci, assurent les gens bien informés, était de dissiper des malentendus entre les deux puissances.

BALLES ET ÉCLATS D'OBUS EXTRAITS DU CORPS DES BLESSÉS A L'HOPITAL

JAPONAIS DE MATSUYAMA.

Photographie de notre correspondant J.-C.

Balet.

Notre correspondant, qui a pu visiter les hôpitaux japonais où sont soignés les blessés des deux armées, évacués de Mandchourie, a photographié de nombreuses vitrines semblables. Nous n'en reproduisons qu'une: elle contient pourtant à elle seule une variété déjà grande des projectiles que les chirurgiens nippons ont retirés des membres confiés à leurs soins. Ces informes morceaux de métal, soigneusement étiquetés, ne sont pas très effrayants à première vue: mais que l'on songe aux affreuses blessures que chacun d'eux a faites, à la somme de souffrances qu'ils représentent, et l'on ne pourra plus les regarder sans un frisson d'horreur.

RETOUR DE MANDCHOURIE.--A la gare de Moscou: transport

d'un blessé à l'hôpital militaire.

Photographie Smirnof.

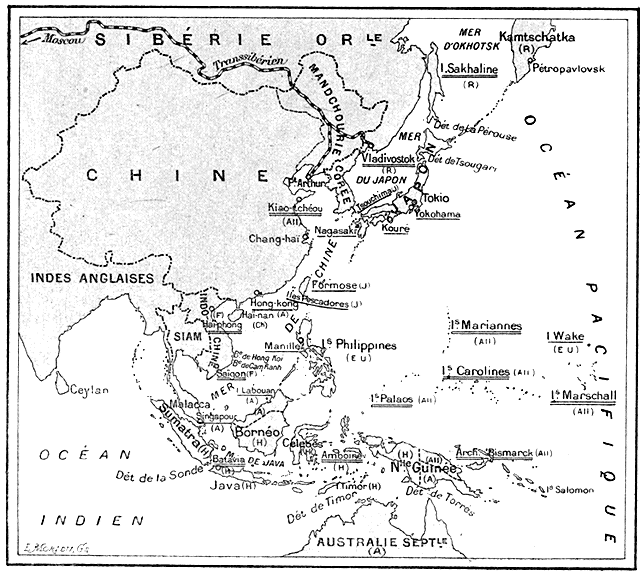

LA PROCHAINE BATAILLE NAVALE:

FORCE COMPARÉE DES DEUX FLOTTES

Le moyen le plus pratique pour comparer deux flottes de guerre, de composition aussi hétérogène que le sont les escadres de Rodjestvensky et de Togo, consiste à examiner tous les navires qui en font partie, et à décomposer chacun d'eux en chacun des quatre principaux éléments de force qu'il contient: 1° le tonnage, autrement dit les dimensions du navire qui permettent l'endurance à la mer et l'embarquement de plus ou moins grandes quantités de charbon; 2° la puissance des machines qui permet les grandes vitesses et le rayon d'action étendu; 3º l'armement offensif, c'est-à-dire la puissance des canons; 4° l'armement défensif ou cuirasse. Si l'on totalise séparément ces diverses données, on obtient les chiffres suivants:

|

FLOTTE JAPONAISE (86 navires, y compris 40 torpilleurs et 20 contre-torpilleurs.)

|

FLOTTE RUSSE (46 navires, dont 11 contre-torpilleurs et 11 croiseurs auxiliaires.)

|

Il convient de tenir compte; d'une part, des bases navales dont chaque flotte peut disposer; d'autre part, de la valeur technique et morale de chaque équipage.

V. Carte des bases navales

Ports neutres, stations de charbon ou îles dont l'entrée

est favorable aux flottes belligérantes:

aux Japonais:---------- aux

Russes: =======.

VI. Equipages.--Les experts navals sont d'accord pour donner au marin japonais une valeur un peu supérieure au marin russe. Dans notre compte total, nous évaluerons cette supériorité à un cinquième.

Si nous récapitulons et si nous attribuons à chacune des quatre qualités essentielles (tonnage, vitesse, canons et cuirasse) une cote équivalente: 20. Si nous admettons de plus que les bases navales et l'équipage, réunis, constituent un cinquième élément de même valeur, nous aurons la comparaison suivante:

La flotte La flotte

japonaise vaut: russe vaut:

Tonnage 20 18

Puissance de la machinerie. 18 20

Canons 20 18,5

Cuirassement 20 18

Bases navales 10 ) 6.5)

) 20 ) 14,5

Commandement et équipages. 10 ) 8 )

98 89

D'après ces données, la flotte japonaise serait à la flotte russe comme

98 est à 89, et la supériorité des forces de Togo sur celles de

Rodjestvensky serait d'environ un neuvième.

J. DELAPORTE

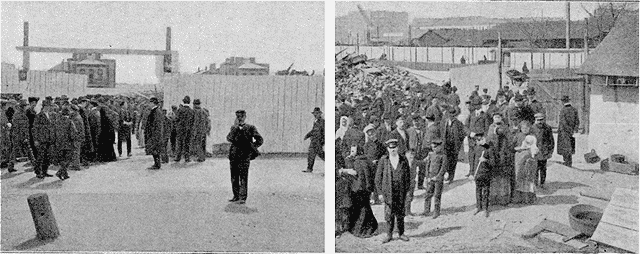

La rue des Maréchaux, à Varsovie, le 1er mai.

Chantier où trente-cinq manifestants ont été

tués.

LE 1er MAI A VARSOVIE.--Emplacement où a éclaté la bombe,

devant la gare de Vienne.

LES TROUBLES EN RUSSIE

L'effervescence à laquelle, depuis de longs mois, la Russie est en proie ne semble pas près de se calmer. Troubles agraires, révoltes soudaines de paysans, pillages, incendies de propriétés, d'une part; grèves, rébellions, attentats par les bombes, attaques dirigées contre les usines, d'autre part, se renouvellent de place en place à des intervalles assez fréquents, et le désarroi certain où la guerre a jeté les autorités, leur impuissance ou même leur indifférence à conjurer le péril quand cela, parfois, serait possible laissent le champ assez libre à toutes ces manifestations de la violence. C'est la région sud-ouest de l'empire, celle qui avoisine la Pologne, et la Pologne elle-même, qui ont subi les effets les plus terribles de la rancune populaire.

Les troubles agraires les plus inquiétants qu'on ait signalés ont eu pour théâtre les gouvernements de Vitebsk, d'Orel, de Koursk et de Tchernigof. La capitale du premier n'est guère qu'à 500 kilomètres de Saint-Pétersbourg; Orel est à 400 kilomètres de Moscou.

Quand on lit les détails qu'ont pu recueillir sur place les correspondants, on a l'impression de se trouver en présence d'une véritable jacquerie, avec tous ses excès, toutes ses fureurs.

Dans quelques cas on y mettait, si l'on peut dire, des formes: on adressait aux victimes désignées une sorte d'ultimatum; une dizaine de délégués passaient dans une métairie et signifiaient au personnel que, quelques heures plus tard, on viendrait chercher le blé, le seigle, l'orge et l'avoine amoncelés dans les greniers; puis ils repartaient. Et, avec les ombres du soir, on voyait arriver en caravane des centaines de traîneaux accourus des villages des alentours et montés par une foule nombreuse de paysans qui se mettaient aussitôt à la besogne, déménageaient les sacs de grains et, aussi vite que possible, de peur d'être dérangés, les entassaient sur leurs véhicules, puis repartaient au galop.

Le plus souvent, c'est aux céréales seulement qu'on s'en prenait. Mais dans nombre de cas, quand se présentèrent des usines, des sucreries, par exemple, on les pilla aussi; parfois on emportait les meubles des maisons un peu aisées ou des châteaux, le bétail des fermes; et toujours, là où se trouvait de l'alcool, on se livrait à d'abominables orgies. Enfin, sur quelques points, le pillage terminé, on a mis plus d'une fois le feu aux maisons ou aux fabriques qu'on venait de vider de tout ce qu'elles contenaient de transportable ou seulement de buvable.

LA JACQUERIE EN RUSSIE,--Maisons pillées par les paysans

dans le gouvernement de Vitebsk.

Photographies des correspondants de

L'Illustration.

Nulle part on ne résista sérieusement à ces tentatives. La plupart du temps, les propriétaires, dûment avertis, ou sentant venir l'orage à des signes précurseurs, abandonnaient leurs propriétés et reprenaient le chemin de la ville. Les intendants, abandonnés à eux-mêmes, sans défense, suivaient généralement cet exemple de prudence, et c'est sans doute à cette seule circonstance que l'on doit de n'avoir pas eu à déplorer des meurtres.

Dans les villes, il n'en fut malheureusement pas ainsi, et le sang a coulé à diverses reprises.

La journée du 1er mai, à Varsovie, comptera parmi les plus tragiques qu'on ait eu à enregistrer depuis longtemps.

Dans la matinée, toute vie semblait suspendue dans la ville. Les affaires étaient arrêtées. La police avait coupé le service téléphonique et, dans les rues désertes, où ne circulaient plus ni voitures, ni tramways, seul le passage de patrouilles, de temps à autre, mettait quelque animation.

Vers une heure, seulement, la manifestation commença. Un cortège de 5.000 ouvriers avec leurs femmes, leurs enfants, s'était formé, promenant des drapeaux rouges et chantant des chants révolutionnaires. Ils ne tardèrent pas à entrer en collision avec les troupes. Rue des Maréchaux, où déjà, au mois de janvier, s'étaient produites de violentes bagarres, les cosaques, armés de leurs terribles fouets, les nagaïkas, chargèrent la foule; puis l'infanterie commença te feu et tira des salves sur les rangs pressés des ouvriers qui fuyaient en désordre. Rue de Jérusalem, l'épouvantable drame se renouvela. Rue Zolotaïa, une patrouille, attaquée à coups de fusil par un homme caché derrière un mur, riposta, tira sur les manifestants.

Enfin, à 8 h. 1/2 du soir, une bombe, lancée au milieu d'un détachement de cosaques qui passait rue des Maréchaux, devant la gare de Vienne, ayant tué sept cosaques et un agent de police, donna lieu à une nouvelle intervention des fusils.

Les correspondances socialistes ont raconté qu'avant cet attentat, des camarades des émeutiers qui allaient le commettre, postés au coin des rues adjacentes, prévenaient les passants d'avoir à rebrousser chemin, le passage étant dangereux. Ils n'en voulaient qu'à la troupe. Il n'y eut pas moins deux dames, qui sortaient de la gare au moment de l'explosion, qui furent effroyablement blessées encore qu'elles n'eussent rien à voir avec la répression, non plus qu'avec la révolution.

Le nombre des morts et blessés, pour cette journée, a été évalué à plus de cent. Dans un seul chantier, clos de mur, qui fut le lendemain comme un lieu de funèbre pèlerinage, où les parents des disparus se rendaient pour y chercher leurs proches, ou pleurer à l'endroit où ils étaient tombés, on ne releva pas moins de trente-cinq cadavres!

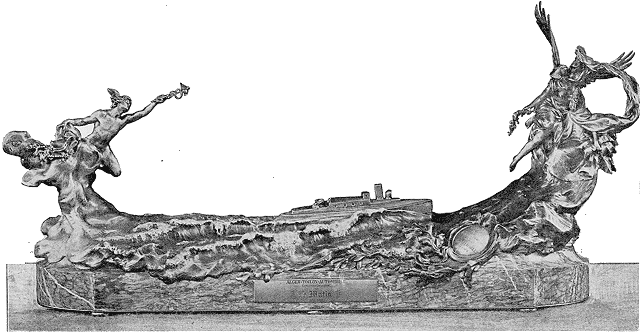

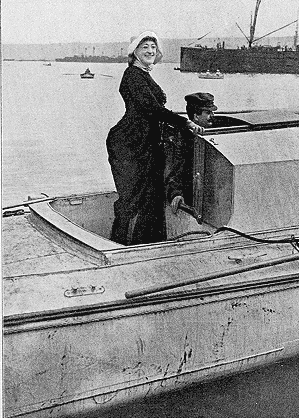

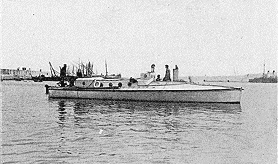

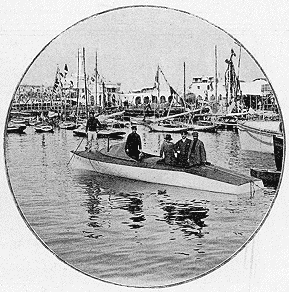

Le torpilleur. Le canot.

Canot automobile escorté par un torpilleur.

LA COUPE DE LA MÉDITERRANÉE.--"L'industrie automobile

rapproche l'Algérie de la Métropole".

Cette oeuvre du statuaire René Rozet, exécutée en argent patiné d'ors de couleur par la maison d'orfèvrerie Christofle, et qui a été choisie (entre 70 concurrents) pour être donnée en prix au vainqueur d'Alger-Toulon Automobile, donne bien l'impression de la rapidité de la course. Sur la mer, un canot automobile fend la vague qui se soulève sur son passage. Il se dirige vers le génie de la France, qui, planant au-dessus des flots, abrite sous ses ailes la colonie algérienne et attend le vainqueur en lui montrant la récompense promise. Mercure, symbolisant les industries intéressées, suit, sur un nuage léger, les champions de la lutte engagée dans la course d'auto-canots, et répand les richesses créées par les progrès de l'industrie nouvelle.

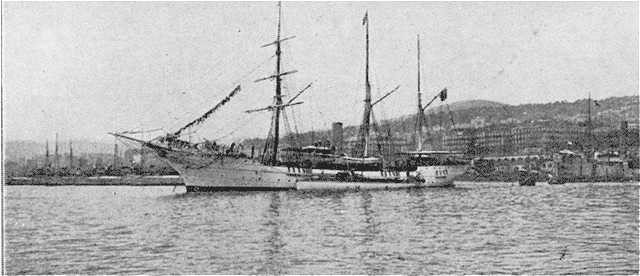

Le yacht "Velléda", au duc Decazes, et son canot

automobile, le "Quand-Même".

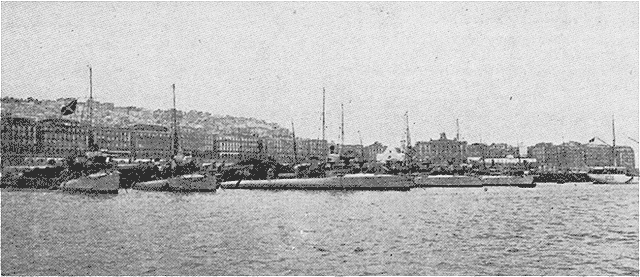

La flottille des torpilleurs ayant servi d'escorte aux

canots.

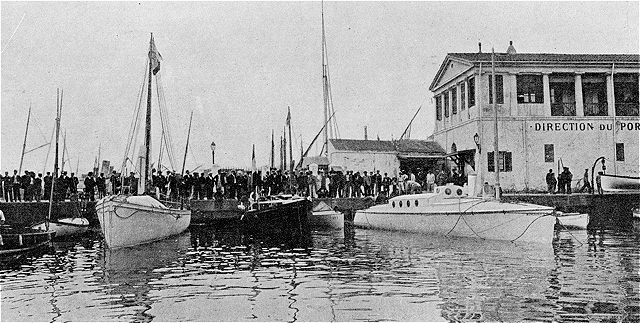

Mercédès-Mercédès. Héraclès. Fiat. Mercédès C.-P.

LES CONCURRENTS D'ALGER-TOULON AU SPORT NAUTIQUE D'ALGER.

Photographies Geiser, Alger.

Mme Camille du Gast à bord de son canot le "Camille". Au moment où nous paraissons, la première étape de la Coupe de la Méditerranée a seule été courue: les canots sont arrivés à Manon. C'est le plus petit de tous, l'italien Fiat-X, un bateau de 9 mètres avec moteur de 35 chevaux, non ponté, qui a triomphé, peut-être platoniquement, car on assure qu'il ne remplirait pas exactement les conditions de la course. Et, parmi les canots français, c'est celui que barrait l'intrépide sportswoman, Mme du Gast, qui s'est montré le plus régulier et le plus rapide. |

Le "Camille", arrivé à Manon premier des canots français, en 16 heures.  Le "Fiat-X", canot italien, le plus petit des concurrents, arrivé le premier à Manon, en 12 heures. |

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. M. Rouselière (Opéra). 2. M. Garry (Comédie-Française), 3. M. Notté

(Opéra), 4. M. Jules Claretie, 5. M. Henry Mayer (Comédie-Française), 6.

Mlle Leconte (Comédie-Française), 7. Mlle Marie de l'Isle

(Opéra-Comique), 8. Mme Segond-Weber (Comédie Française), 9. Mme: Cécile

Sorel (Comédie-Française), 10. M. Alexandre Duval, 11. M. Georges

Claretie, 12. M. J. Laffitte.

LES FÊTES D'ALGER-TOULON.--Invités de marque quittant Toulon, par le train spécial du "Matin", avant l'arrivée des canots.

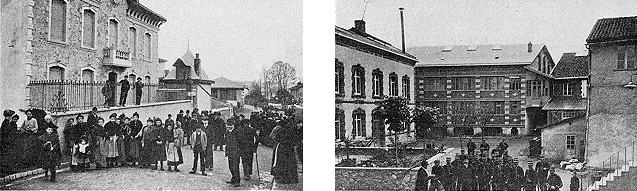

La maison, et l'usine de M. Beaulieu,

La gendarmerie et la troupe gardant l'usine.

vues du dehors.

Le portail barricadé par les grévistes.

Porte de l'usine.

UNE USINE ASSIÉGÉE A LIMOGES PAR LES OUVRIERS EN GRÈVE.

Phot. Th. Boureau.

Dans deux départements limitrophes, la Haute-Vienne et la Vienne, il s'est passé simultanément des faits dont le rapprochement est d'autant plus frappant que, sans être absolument identiques, ils offrent entre eux une certaine similitude; ici et là, en effet, il s'agit d'une maison assiégée.

A Limoges, c'est l'usine de matières premières pour chapellerie

appartenant à M. Beaulieu et habitée par son propriétaire. Les ouvriers,

en grève depuis près de deux mois, en étaient venus à organiser un

véritable blocus autour des bâtiments: après avoir barricadé le portail,

ils avaient établi un cordon de sentinelles qui, montant la garde jour

et nuit, tenaient onze personnes prisonnières, empêchaient toute

communication avec le dehors, s'opposaient même, à l'entrée des

provisions nécessaires à l'alimentation de ces personnes, parmi

lesquelles on comptait quatre enfants. Autorités, agents de police et

gendarmes ont été, pendant plusieurs jours, impuissants à imposer à ces

grévistes obstinés le respect de la liberté individuelle. A Usseau,

village voisin de Châtellerault, c'est l'habitation d'un nommé Roy,

braconnier, ancien garde particulier, qui subit un siège en règle. Mais

là, on ne se trouve plus en présence d'un assiégé malgré lui, et les

assiégeants sont des gendarmes et des soldats. Ayant gratifié d'un coup

de fusil au visage un propriétaire du pays dont il croyait avoir à se

venger, il s'est ensuite réfugié dans sa maison, convertie en un «Fort

Chabrol», d'où seul, depuis une semaine, en dépit de ses soixante-dix

ans, il nargue la justice, tient tête à la force armée et «canarde»

quiconque tente d'approcher. Déjà ce forcené a blessé un greffier, deux

gendarmes et un sergent du 12e.

ils avaient établi un cordon de sentinelles qui, montant la garde jour

et nuit, tenaient onze personnes prisonnières, empêchaient toute

communication avec le dehors, s'opposaient même, à l'entrée des

provisions nécessaires à l'alimentation de ces personnes, parmi

lesquelles on comptait quatre enfants. Autorités, agents de police et

gendarmes ont été, pendant plusieurs jours, impuissants à imposer à ces

grévistes obstinés le respect de la liberté individuelle. A Usseau,

village voisin de Châtellerault, c'est l'habitation d'un nommé Roy,

braconnier, ancien garde particulier, qui subit un siège en règle. Mais

là, on ne se trouve plus en présence d'un assiégé malgré lui, et les

assiégeants sont des gendarmes et des soldats. Ayant gratifié d'un coup

de fusil au visage un propriétaire du pays dont il croyait avoir à se

venger, il s'est ensuite réfugié dans sa maison, convertie en un «Fort

Chabrol», d'où seul, depuis une semaine, en dépit de ses soixante-dix

ans, il nargue la justice, tient tête à la force armée et «canarde»

quiconque tente d'approcher. Déjà ce forcené a blessé un greffier, deux

gendarmes et un sergent du 12e.

La maison du garde-chasse.

UN NOUVEAU "FORT CHABROL"

--Fantassins guettant le garde-chasse Roy, qui

se défend à coups de fusil.

Clichés Arambourou, communiqués par le

Journal.

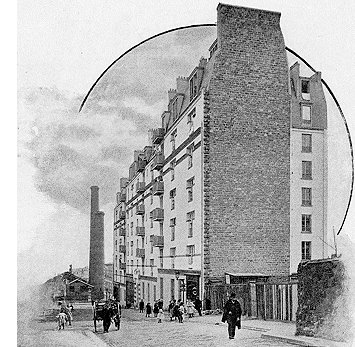

La façade sur la rue du Télégraphe.

LA MAISON DES ENFANTS

Francisque Sarcey a raconté les déboires d'un de ses amis, professeur et père de sept enfants, gais, bien portants, qui lui faisaient donner son congé des appartements successifs occupés par lui et sa famille. Il en était arrivé, ce malheureux universitaire, à n'avouer que trois fillettes à l'engagement de location. Des amis recueillaient provisoirement ses garçons. Il les reprenait quelques jours après l'emménagement et les introduisait en contrebande. Pour plus de précaution, il n'emmenait d'abord promener que trois enfants ensemble. Mais un jour, le concierge s'écriait:

--Ah! par exemple! je croyais que vous n'aviez que des filles?

Et la petite malice était découverte.

1. L'architecte a pensé aux petits: l'escalier

à double rampe.--2. Ce qu'on voit des terrasses: la causette aux balcons.

«Croissez et multipliez!»

D'autres parents entraient par surprise leurs bébés entre deux matelas; ils les tenaient à la chambre une quinzaine de jours et ne les descendaient ensuite que sur le bras. Et, si M. Cordon se fâchait, la mère, ingénument, lui répondait: «Eh bien, oui, nous n'en avons déclaré que quatre! Les autres ne marchent pas. Nous les portons. C'est comme en omnibus! Ils ne comptent pas. «Puis, lorsque les enfants grandissaient ou que de nouveaux bébés venaient accroître la famille, le propriétaire renvoyait le clan trop nombreux.

M. Piot a-t-il songé à l'ironie de son: «Croissez et multipliez» dans une ville comme Paris où les usages, les moeurs et la volonté des propriétaires se dressent en menaçant les existences des petits enfants pauvres--c'est la généralité des familles nombreuses--et les obligent à exister, à croître, à grandir ou à mourir dans les taudis, ou dans cette «Cité aux gosses» qu'a si vigoureusement décrite M. Léon Frapié?... Des gens de bonne volonté se sont heureusement trouvés, qui ont voulu donner une leçon à l'égoïsme, et montrer, dès maintenant, une réalisation du Paris futur, du Paris assaini et délivré des cloaques, des épidémies, des misères physiologiques inséparables des logis pourris d'à présent.

Sous l'inspiration féconde du docteur Broca, de M. Gompel, président de l'«Abri», cette oeuvre qui offre un toit aux expulsés et aux vagabonds, de MM. Bloch, industriel. Vert, maire du XXe arrondissement, de Mme Chavarne et M. Poulet, d'autres personnes encore, généreuses et bienfaisantes, la Société des logements pour familles nombreuses fut créée. Bientôt, en façade de la rue du Télégraphe, s'érigea, blanche, joyeuse, énorme avec ses trois corps de bâtiments, une nouvelle «Cité des gosses», mais une cité heureuse, ensoleillée, balayée d'air pur, là-haut, sur la butte de Ménilmontant.

Cette maison modèle, édifiée par M. Debrie, architecte, comprend soixante-douze logements, d'un loyer de 200 à 400 francs maximum, desservis par trois escaliers à double, rampe, car on a songé aux petites mains qui ont besoin d'appui, et, dès le seuil, la maison se montre accueillante, prévenante aux enfants, faite pour eux, enfin. Invariablement, chacun des appartements se compose d'une cuisine-salle à manger où le fourneau est placé dans un angle dallé, le reste de la pièce étant parqueté; d'une chambre pour les parents et de deux chambres à coucher, une pour les garçons et une pour les filles.

1. Sur les terrasses. 2. Rondes dans la cour

Au moyen d'une bouche ouverte dans le mur, le poêle de la cuisine répand sa chaleur dans les chambres. Tous les logements, largement éclairés de baies, doubles des fenêtres ordinaires, possèdent chacun un balcon profond où s'accrochent une boîte à linge et un garde-manger.

L'oeuvre de M. le docteur Broca et de M. Debrie sera parfaite le jour où leur société pourra acquérir les terrains intermédiaires entre la rue du Télégraphe et la rue Pelleport, sur laquelle une seconde maison sera construite, tandis qu'au centre on réservera un jardin spacieux. Telle qu'elle se présente, elle mérite déjà des éloges sans restriction.

Nous l'avons visitée un dimanche. Aussitôt dans la cour, la présence de notre photographe attire autour de nous la volée d'une centaine de gamins de toutes tailles et de toutes couleurs: des blonds, des bruns, des châtains, des rouges, coiffés de polos, de bérets, de bonnets et même de casquettes d'écoliers à filets d'or et petits insignes! Dans un coin, des fillettes forment une double ronde. Une impression de prospérité, d'ordre, de vie heureuse se dégage de l'apparent désordre de cette foule enfantine.

Nous montons les sept étages qui conduisent à la terrasse de cette maison. De là nous plongeons dans la cour centrale.

Accrochés à tous les étages, les balcons regorgent d'un petit monde en cage derrière les barreaux, pépiant comme un peuple de moineaux. Aux larges fenêtres, des papas et des mamans entourés de cinq, six, sept, huit enfants, se chauffent au bon soleil et les conversations échangées témoignent de la bonne entente qui règne entre ces braves gens.

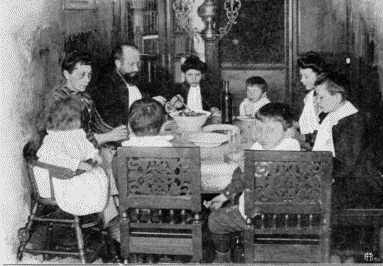

Une heure. On déjeune seulement.

Nous pénétrons chez M. S...: c'est un intérieur modèle dans une maison

modèle. Le père et la mère président au repas de leurs sept enfants. Le

père gagne trois cents francs par mois, et cependant on ne peut boire de

vin, on doit se priver de toute douceur. Dix francs par jour pour neuf

personnes, à Paris, c'est peu! Pourtant nous avons là, sous les veux, un

des meilleurs exemples de gaieté courageuse, car l'on sait rire encore

dans cet appartement au mobilier coquet. Et la plupart des logements de

cette cité curieuse offrent le même réconfortant spectacle...

Charles Géniaux.

Deux familles modèles: le repas d'une heure.

UNE MUTINERIE D'ÉTUDIANTS ALLEMANDS

Charlottenbourg. Phot. Berliner Ill. Ges.

Partout, la jeunesse scolaire est sujette à des accès plus ou moins aigus d'une fièvre spéciale qu'on pourrait appeler la fièvre de l'indépendance; l'Allemagne elle-même, ce pays de discipline, ne jouit point à cet égard d'un privilège d'exception. C'est ainsi que, dernièrement, une mutinerie éclatait à l'École polytechnique de Charlottenbourg, l'importante cité industrielle qui confine à Berlin comme un vaste faubourg. Depuis quelque temps, les rapports étaient tendus entre la direction de l'École et le comité de l'Association des étudiants auquel on concédait, pour ses réunions, l'usage d'une certaine salle de l'établissement. Le retrait de cette faveur fut décidé; mais, le comité n'ayant tenu aucun compte des avertissements du proviseur, la salle dut être fermée par ordre supérieur: d'où grande irritation et protestations tumultueuses des étudiants. Ceux-ci, au nombre de plusieurs centaines, se formèrent en colonne, puis parcoururent la ville, arborant les divers attributs de leurs études, chantant à tue-tête et conspuant avec véhémence les autorités responsables. En somme, une de ces manifestations bruyantes où l'indignation des protestataires ne va pas sans une gaieté toute juvénile.

LE MONUMENT DE VICTOR HUGO, A ROME

INAUGURATION A ROME DU MONUMENT DE VICTOR HUGO.--Phot. Le

Lieure.

On a inauguré, samedi dernier, à Rome, la statue de Victor Hugo, oeuvre de Lucien Pallez, offerte à la Ville Eternelle par la Ligue franco-italienne et érigée dans les jardins de la villa Umberto (ancienne villa Borghèse). La cérémonie, dans un cadre admirable de verdure printanière, au milieu d'une foule considérable qui, malgré les carabiniers et les cordons de troupe, avait envahi les jardins Umberto, a été d'un pittoresque charmant. Elle a emprunté, surtout, un éclat tout particulier à la présence du roi d'Italie, qui avait tenu à donner à la Ligue franco-italienne cette marque de haute bienveillance de venir présider la manifestation organisée par elle. Au pied du monument, des discours ont été prononcés par M. Barrère, M. Bianchi, ministre de l'instruction publique en Italie, M. Rivet, qui a fait remise du monument à la ville de Rome. Enfin, M. Frédéric Febvre a «dit» une tort belle allocution de M. Jules Claretie.

Le Kronprinz photographiant UN MATCH ANGLO-ALLEMAND DE

FOOTBALL, A BERLIN, EN PRÉSENCE DU KRONPRINZ.

Comme la plupart des jeunes gens de sa génération, le prince impérial d'Allemagne a un goût très prononcé pour tous les sports; quand il n'y participe pas activement, il assiste volontiers en spectateur passionné à quelque intéressante réunion. Récemment, un match international de football était engagé entre les clubs Civil-Service, de Londres, et Germania, de Berlin: il eut lieu au Berlin-Tempelhof, et le prince Frédéric-Guillaume tint à être témoin de ce gros événement sportif. Ce fut donc sous ses yeux que se livra le combat opiniâtre où les concurrents, dont la présence d'un tel personnage stimulait l'ardeur, se disputèrent la victoire. Sans doute regrettait-il sa grandeur qui l'attachait au rivage, c'est-à-dire le retenait derrière la barrière du champs clos: en revanche, l'étiquette ne lui défendait pas l'usage de l'appareil photographique, bagage désormais consacré de tout pratiquant de la vie en plein air, quels que soient sa condition et son rang.

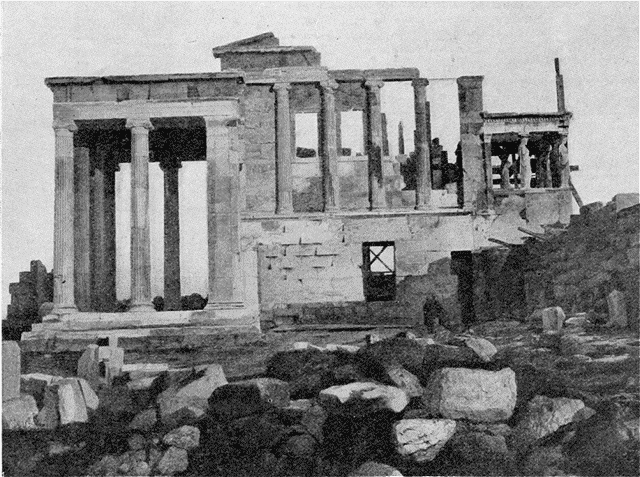

FAUT-IL RESTAURER LE PARTHÉNON?

Le temple de l'Erechthéion, avant la remise en état.

La question qui a fait assurément le plus de bruit parmi celles que le congrès archéologique d'Athènes a discutées le mois dernier est celle de la restauration du Parthénon. Doit-on restaurer le Parthénon? Et jusqu'à quel point? Ce n'est pas ici le lieu d'étudier ex professo ce problème à la fois artistique et archéologique, mais nous voudrions au moins faire comprendre par un exemple comment il se pose. Personne ne songe à reconstruire le Parthénon, mais les uns voudraient en laisser les ruines dans la majesté de l'abandon tandis que d'autres sont d'avis de veiller activement à leur conservation. Sans méconnaître la poésie des ruines, chère à Chateaubriand et Lamartine, on peut admettre--et l'on admet en général--qu'il n'y a aucune impiété à entourer de soins protecteurs ce qui nous reste du passé. Mais dans quelle mesure? Faut-il «réparer du temps l'irréparable outrage» ou simplement retarder la marche fatale de l'irrésistible oeuvre de destruction?

A Athènes, on est pour l'intervention. On travaille aux monuments de l'Acropole et, tout en se défendant de vouloir les restaurer au sens littéral du mot, on a l'ambition de relever toutes les ruines écroulées dont les débris sont restés sur le sol et possibles à reconstituer. Le principe adopté est celui-ci: il faut remettre en place et restituer tout ce qui a été détruit par accident. C'est ainsi qu'on a reconstitué, il y a déjà quelques années, le petit temple de la Victoire Aptère, situé en avant des Propylées, que les Turcs avaient démoli pour installer une batterie sur ses déblais.

Le temple de l'Erechthéion, après la remise en état.

Le dernier travail de restauration, qui est à peine terminé, est celui que je veux mettre sous les yeux des lecteurs de L'Illustration. Il concerne le temple de l'Erechthéion, situé au nord du Parthénon, dont les façades ouest et nord sont dès maintenant remises en état, autant que le permet le mode de travail adopté. Il s'agit de reconnaître d'abord et d'inventorier tous les débris gisant à terre, d'en déterminer le rôle et la place, et de les remettre ensuite à cette place, sauf à combler les vides et les manques par des matériaux modernes. Les gravures ci-jointes représentent la façade ouest du monument, avant et après les derniers travaux. C'est grâce à l'inépuisable obligeance de M. Balanos, le savant ingénieur-architecte «chargé des travaux de reconstruction des monuments de l'Acropole», que je puis publier la seconde de ces deux photographies qui n'est pas encore en vente. On voit que le vide béant qui trouait le milieu de la façade a été comblé. Quatre colonnes, dont une seule était partiellement debout, ont été relevées. Elles l'avaient été une première fois en 1840, mais une tempête les avait renversées en 1852. Pièce par pièce on les a recomposées. On remarquera qu'il n'y a presque plus rien par terre. C'était un vrai jeu de patience, comme on en peut juger. L'architrave a été de même relevée, ainsi que l'angle du fronton, tout cela, sauf quelques rares fragments modernes, étant absolument authentique et d'un heureux effet.

Mais on a été plus loin. On a reconstitué le mur dans lequel les colonnes étaient encastrées et même les fenêtres pratiquées dans ce mur. Il s'agit, non pas du mur primitif et des fenêtres de l'époque grecque, mais du mur et des fenêtres tels qu'ils étaient à l'époque romaine. Ici, il a fallu un peu plus intervenir. Les encadrements des fenêtres sont authentiques, mais il y a dans le mur des matériaux modernes. Ils ne sautent pas aux yeux, parce qu'on leur a donné à l'extérieur une patine antique, mais on les distingue de l'intérieur.

Chacun pourra, d'après ces documents, se faire une opinion. Comme la restauration du Parthénon est conçue dans le même esprit, on peut prévoir ce qui va se passer. Les colonnes dont les tambours existent seront relevées, ce qui est légitime, car il n'y a pas, après tout, à considérer comme sacrées et irréparables les conséquences d'un accident tel que l'explosion de la poudrière turque qui a éventré le Parthénon. Mais on sera obligé de remplacer un certain nombre de tambours manquants. Après quoi, on replacera l'architrave, les triglyphes et les métopes qu'on a recueillis, avec les bouche-trous indispensables.

Il faut bien avouer que la nécessité de ces bouche-trous n'est pas sans

nous troubler. On peut aller loin dans cette voie. Pour utiliser un

fragment de chapiteau, on arrive vite à refaire une colonne. Certes, les

hommes de goût et de science qui dirigent présentement ce travail

délicat méritent confiance; mais, quand ils auront fini leur oeuvre et

atteint le terme qu'ils déclarent ne pas vouloir franchir, qui nous

garantit que leurs successeurs auront la même réserve et la même

conscience?

A. Albert-Petit.

Documents et Informations.

Le trépas d'une grenouille historique. Une célébrité du monde des grenouilles vient de disparaître, qui mérite une petite notice nécrologique. C'est la grenouille décérébrée de l'université Cornell. M. Wilder, physiologiste à cette université, étant d'avis que, chez la grenouille, c'est le cerveau qui est le siège de la conscience et de la volition, entreprit, en 1899, de démontrer la chose en privant une grenouille de son cerveau. Il enleva donc à celle-ci ses deux hémisphères cérébraux. Elle supporta bien cette rude opération et guérit rapidement; on la conserva dans un grand vase ouvert où elle resta pendant cinq ans, jusqu'à sa mort. Ce qui frappa, dans son attitude, durant cette période, ce fut son absolu manque d'initiative. Elle ne faisait que de petits mouvements involontaires du genre de ceux que fait une personne endormie. Jamais l'idée de fuir ou de se déplacer seulement ne lui venait. Pas même celle de se nourrir, qui est pourtant une des plus naturelles et élémentaires. On mettait devant elle les mets les plus attrayants --pour son espèce--sans qu'elle y prit garde: elle voyait, sans doute, mais ne comprenait plus la signification de ce qu'elle voyait. Il fallut la nourrir de force. Chaque jour on la prenait, on lui ouvrait la bouche et on lui poussait, au fond de la bouche, de manière à exciter le mécanisme réflexe de la déglutition, une bouchée de viande fraîche ou de poisson. De cette manière, on put l'entretenir en vie; autrement, elle serait morte d'inanition, faute de conscience et de volition. Dès qu'on la touchait, on provoquait des mouvements: elle faisait quelques pas ou un saut; dans l'eau, elle nageait jusqu'à ce que quelque obstacle l'arrêtât et, mise sur le dos, elle se retournait vivement, mais c'était tout. Si elle réagissait aux excitations extérieures, elle était incapable de se mouvoir de son propre gré; elle manquait absolument d'initiative et de volonté. Elle prouvait nettement, par son attitude, que l'existence des hémisphères cérébraux est la condition de la possession de la conscience et de la volition. Il faut ajouter qu'on savait ceci depuis longtemps, par Flourens et d'autres expérimentateurs. Pendant cinq ans, la pauvre bête a servi à l'instruction des physiologistes; elle a été montrée à cinq générations d'étudiants, elle a même figuré à un congrès de physiologie. Après quoi, elle a trépassé. Il est permis de croire qu'elle n'a eu aucune conscience de sa mort: elle était morte intellectuellement du jour où son cerveau lui fut enlevé.

Baisse générale de la natalité en Europe.En présence de la baisse de la natalité française, deux écoles de démographes s'étaient formées: les uns considéraient le mal comme nous étant spécial et s'efforçaient d'y appliquer des remèdes; les autres, plus calmes et plus optimistes, soutenaient qu'il s'agissait d'un phénomène caractéristique de toutes les civilisations avancées, phénomène plus accentué chez nous, simplement parce que la France était à la tête de la civilisation, mais qui se produisait aussi chez tous les autres peuples, dans tous les pays civilisés, où il ne tarderait pas à s'accentuer.

En réalité, cette dernière école paraît être la bonne, car il est certain que la natalité va baissant chez tous les peuples européens.

Ainsi, dans l'empire allemand, la marche décroissante de la natalité est de plus en plus frappante: de 35,7 0/00 en 1901, et de 35.1 en 1902, elle n'était plus que de 33,9 en 1903.

En Italie, la natalité a passé de 36,5 à 33,3; en Grande-Bretagne, elle a passé de 30.7 en 1893 à 27,6 en 1904; en Danemark, de 1893 à 1902, elle est tombée de 30,8 à 29,3; et en Norvège, de 30,6 à 28,9. Seulement, tous les pays, en dépit de cette baisse, ont encore une fort belle natalité comparée à celle de la France, qui atteint à peine 22 0/00.

La fête Jacques Callot.Le groupe des dessinateurs humoristes, auquel on doit la réussite de la fête Gavarni et de la fête Henry Monnier, prépare pour le 17 mai, au Casino de Paris, une fête nouvelle en l'honneur de Jacques Callot, le bon Lorrain qui croquait de verve, de si magistrale façon, les grands seigneurs, les soldats, les bohémiens, les gueux et les comédiens de son temps (1592-1635). Les imaginations de nos jeunes satiristes sont fort échauffées sur ce thème ancien: on parle de merveilleuses reconstitutions. La fête Callot est une fête d'artistes, où l'humour de bon aloi s'alliera, pour l'amusement des spectateurs, à la curiosité des baraques, cortèges et costumes fidèlement reconstitués. Avis important: les habits noirs et les toilettes de soirée sont admis à ce bal.

Mouvement littéraire

Le Crime de Clodomir Busiquet, par Edmond Frank (Fontemoing, 3 fr. 50). Brichanteau célèbre, par Jules Claretie (Fasquelle, 3 fr. 50). --Le Roman d'un M'as-tu vu?, par Frédéric Febvre (Combel, 3 fr. 50).--Demi-Mère, par Mme Resclauze de Bermon (Plon, 3 fr. 50).

Le Crime de Clodomir Busiquet.Un sonnet vaut souvent tout un long poème. Il y faut une ingéniosité, une perfection infinies. Comparée au roman, la nouvelle légère, spirituelle, sensible, demande un art tout particulier; c'est un peu comme le sonnet en poésie. Si le court récit en prose n'a pas jusqu'ici obtenu une grande faveur parmi le public, si les éditeurs le redoutent et présentent un visage déçu à celui qui leur apporte un recueil de petites histoires, c'est qu'il n'y a pas là ordinairement toute la sentimentalité exquise, tout le vif esprit qu'exige le genre. M. Edmond Frank nous offre en revanche une série de nouvelles qui ne laissent rien à désirer aux lettrés délicats. Ce sont de petits bijoux admirablement ciselés, jetant une lueur vive et charmante. Impossible de montrer dans des lignes rapides toutes les petites choses, quelques-unes menues et frêles, de M. Frank. La première, la plus étendue, le Crime de Clodomir Busiquet, a donné son nom au volume entier. Gauche comme Diafoirus, le jeune Clodomir a eu maille à partir, dès le lycée, avec un beau garçon, riche, avantageux, qui se moquait de sa mine et de sa laideur. Il s'est résigné plus tard à prendre la succession de son père, le pharmacien, et à passer sa vie parmi les drogues et à la lueur des bocaux multicolores. Mais, pour être apothicaire, on n'en a pas moins un coeur sensible; Clodomir adore en secret une cousine plus fortunée que lui. Quel est son désespoir quand il apprend qu'elle va se marier! Mais, ce qui redouble son chagrin, c'est que le fiancé est précisément son ancien ennemi du lycée, qui n'a pas désarmé et profite de la circonstance pour abreuver d'humiliations le malheureux Busiquet, lequel cherche une vengeance adéquate à la situation. Avec quoi peut bien s'assouvir l'ire d'un pharmacien? N'a-t-il pas dans son officine de quoi mettre à mal le genre humain tout entier? Clodomir jure que la cousine n'appartiendra pas à son rival détesté. Aussi glisse-t-il, dans une fiole, un peu de poison au lieu d'un médicament ordonné à la belle. Mais quel remords, le crime accompli. Il se jette à la mer, mais, au milieu du saut, est retenu par sa vieille et fidèle bonne, attentive à tout et qui avait mis dans la fiole meurtrière de l'eau innocente au lieu du liquide meurtrier. Voilà comment Busiquet, après les avoir frôlés, a évité l'assassinat et le suicide. Tout cela est joliment narré, avec une sûreté de mots toute classique, avec une bonne humeur attendrie. Rien de plus amusant pareillement que le Saint-Honoré, et toute cette série de jolies nouvelles dans lesquelles s'est joué le talent fin et souple de M. Frank!

Brichanteau célèbre.Jules Claretie a créé un nom et un type. Brichanteau restera; on se souviendra toujours de Brichanteau; on le nommera dans les générations futures. Qu'est ce donc que cet illustre, que cet immortel? Nous le connaissions déjà par un livre de M. Claretie; mais ici, il nous apparaît mieux encore, non plus dans son éclat, mais sous un jour doux, attendri. Retiré du théâtre, pensionné par l'Association des artistes dramatiques, célèbre puisqu'on l'interviewe et qu'on recueille ses souvenirs, Brichanteau aime à se raconter lui-même et surtout à raconter ce qu'il a aperçu au théâtre. Ce n'est pas seulement un M'as-tu vu?, c'est encore et surtout un artiste qui a su voir les autres et les admirer. A l'exposition de portraits d'artistes où il se promène, il narre, en passant devant chaque peinture ou devant chaque buste, les impressions poignantes ou tendres qu'il a ressenties au théâtre. Il a entendu les deux grands romantiques: Bocage et Frederick Lemaître; Mme Doche, la Dame aux camélias, l'a enthousiasmé; il se rappelle combien exquise était Léonide Leblanc «sous la perruque poudrée de la Frileuse ou le petit chapeau de Patrie». En passant devant le Conservatoire, Brichanteau sent toute sa jeunesse refleurir et se permet aussi de judicieuses observations. Pourquoi est-il question là de déclamer? Est-ce qu'un comédien doit jamais déclamer? Pourquoi admettre, dans cette maison, des gens mal bâtis? Sur le théâtre ne doivent figurer que des Apollons ou bien des Vénus et des Minerves. Avec un art exquis, avec une connaissance parfaite de son sujet, M. Claretie nous a rendu, en le faisant célèbre, ce Brichanteau, à moitié de Paris et, par ses tournées, à moitié de la province. Je recommande en particulier les pages humoristiques où l'auteur nous peint les scrupules de son héros, attablé, aux frais du prince, chez une ancienne camarade, encore jolie et aimée.

Le Roman d'un M'as-tu vu?Dans sa retraite, M. Frédéric Febvre a composé ces douces pages. Son pauvre M'as-tu vu?, enfant gâté, vaniteux, incapable de se gouverner, vivant de phrases qui ne lui appartiennent pas, transportant dans l'existence ordinaire ses gestes de comédien, regardant tout à travers un prisme ou des verres grossissants, a remporté sur la scène du Havre toutes les couronnes. Il était la vedette de chaque soir; les femmes l'adoraient; est-ce qu'une toute jeune fille ne s'était pas noyée pour lui? Il acceptait tout cela comme un hommage dû à son talent et à son galbe. Mais combien précaire la fortune du pauvre comédien Marinval! Les ans viennent; il roule d'engagements en engagements, mange le pain de l'étranger, accourt à Paris où il savoure toutes les déceptions amères des agences dramatiques. En vain frappe-t-il sa poitrine et secoue-t-il sa chevelure à chaque frison de laquelle était pendue autrefois une jolie provinciale, il ne peut que constater jusqu'à quel point, dans ce Paris imbécile, on méconnaît le génie. Grâce à M. Frédéric Febvre, il obtient un bout de rôle à la Gaîté. Un bout de rôle, à lui, l'illustre Marinval! Après avoir repris sa vie errante en compagnie d'une douce choriste, Marie-Anne, dont il a fait sa femme, l'ancien premier du Havre se retire avec une petite pension au bord de la mer bretonne. Il pêche, il fume, il se promène en bon bourgeois, ne se souvenant plus qu'à de rares moments de ses rôles éclatants. Voilà le principal personnage, le type qu'a dépeint avec une véracité saisissante et d'une façon spirituelle et sensible M. Febvre. D'autres personnages secondaires apparaissent auprès de l'enfantin, vaniteux et bon Marinval. Rien de plus piquant et de meilleur à lire que le Roman lamentable d'un M'as lu vu? C'est l'oeuvre d'un lettré et d'un homme fort délicat et fort humain.

Demi-Mère.Ce qui fait la beauté du roman, plus que les aventures, c'est la poésie.

Or, les pages de Mme Resclauze de Bermon en surabondent, sans toutefois

en être surchargées. Les jolis détails, les apprêts de la phrase, loin

de couvrir les personnages les font valoir et les mettent en relief. Mme

Valbert a épousé un avocat, veuf, qui avait eu une fille d'un premier

mariage. Dans cette enfant se retrouve toute l'âme créole de sa mère, et

ici, la psychologie de Mme de Bermon apparaît avec autant de grâce que

de précision. «Nonchalante à ses heures, elle se réveillait d'une

brusque secousse, qui semblait l'agiter d'un vent de folie...; le regard

se perdait dans la langueur d'un songe lointain pour se réveiller

brusquement, tout brillant d'étincelles.» Nous aurons tout le long du

volume ces portraits à la fois poétiques et fins. La demi-mère de

Juliette--c'est le nom de l'enfant--n'a jamais révélé à celle-ci qu'elle

n'était pas sa vraie mère. Ne l'aime-t-elle pas avec la dernière

tendresse? Elle est, elle-même, au commencement de sa maturité, plus

belle et plus touchante qu'à son printemps. Un tout jeune homme,

Olivier, l'adore, le lui dit, l'enveloppe de séductions. Quelles

résistances chez cette honnête femme! Quel travail opiniâtre chez

Olivier qui la veut conquérir! Malgré tout elle se laisse peu à peu

aller à l'amour qui essaye de l'emporter. Sans faillir complètement,

elle accorde quelques menues faveurs. Une nuit, à Biarritz, en l'absence

de son mari, elle tolère qu'Olivier lui vienne faire ses adieux, bien

décidée à lui octroyer seulement quelques paroles de sympathie. Mais,

tout à coup, le mari revient, aperçoit, à cette heure, la démarche

hésitante et troublée du jeune homme. Où va celui-ci? En même temps, la

jeune Juliette--elle a dix-huit ans--qui a surpris les assiduités

d'Olivier, qui souffre de tout ce manège et qui comprend ce qui va se

passer entre les deux hommes et la ruine certaine de sa famille, se

précipite en criant à son père: «C'est pour moi qu'il vient!» De là le

mariage, l'inéluctable mariage exigé par M Valbert. C'est poignant,

plein de détails mondains, et d'une psychologie amoureuse très intense.

Mme Valbert admire sa fille, l'adore plus passionnément, et cependant,

comment éviterait-elle les tortures de la jalousie? Séduits et emportés

par ces passions vives, par cette tragédie domestique, nous hésitons à

nous ressaisir et à critiquer. Qu'on me permette cependant une

objection: est-ce que le mariage était inévitable comme le prétend

l'auteur? Ne pouvait-on l'écarter en déclarant à M. Valbert que c'était

une simple amourette passagère, que le jeune homme imprudent s'était

hasardé, sans permission, à solliciter la nuit une entrevue? Mme

Resclauze de Bermon a, dans tous les cas, écrit un roman très passionné

et très chaste, nous découvrant bien des coins cachés de l'âme féminine.

E. Ledrain.

LES THÉÂTRES

A l'Opéra-Comique, on a accueilli avec une faveur marquée la Cabrera, drame lyrique en deux parties, fort adroitement établi par M. H. Cain et mis en musique par un jeune compositeur, M. G. Dupont, dont la verve mélodique et le savoir sont de bon augure pour l'avenir. Nous avons donné, il y a quelques mois, un fragment de cet intéressant ouvrage, qui a été couronné au concours international ouvert par M. Sonzogno, en Italie.

Les représentations de l'Opéra-Italien, au théâtre Sarah-Bernhardt, captivent de plus en plus le public--j'entends cette partie du public, la plus nombreuse certainement, qui ne voyait pas sans regret le dédain témoigné par la plupart de nos compositeurs aux séductions pures de la mélodie interprétée par des voix humaines. Là, se rencontrent les chanteurs les plus réputés de l'Italie: Bassi, F. de Lucia, Titta Ruffo, Garbin, Mmes Pinto, Stehle, etc., etc., et les ouvrages qu'interprètent ces artistes sont traités, dans leur fougue, avec une conscience de travail harmonique et orchestral qui commande le respect de la critique. Ce n'est pas assez dire pour Siberia, le magnifique drame lyrique de M. Giordano, dont nous avons constaté le triomphal succès la semaine dernière. Adriana Lecouvreur, de M. Cilea et, à un degré inférieur, Amico Fritz, de M. Mascagni, méritent également la faveur dont ces ouvrages jouissent en Italie.

Coeur-de-moineau, la nouvelle pièce de l'Athénée, va certainement faire reprendre à cet heureux théâtre la série à peine interrompue de ses succès. Nous le constatons avec d'autant plus de plaisir que la comédie de M. Artus, hardiment gauloise quant au sujet, reste littéraire dans la forme et que les mots d'esprit y jaillissent réellement des situations, c'est-à-dire de leur source naturelle. Le moineau, on le devine, c'est un Don Juan en jaquette, amoureux de toutes les femmes et les trompant toutes avec une belle Inconscience jusqu'au moment où l'amour le prend sérieusement au coeur. M. Brûlé joue avec beaucoup de bonne grâce et de tact ce rôle difficile, entouré de charmantes «moinelles», Mmes Diéterle, Duluc, Bignon, etc., et d'un excellent compère mondain, M. Bullier.

LE SABRE D'HONNEUR DE STOESSEL

Nous avons entretenu déjà nos lecteurs de la souscription ouverte par notre confrère l'Echo de Paris afin d'offrir, au nom des Français, au général Stoessel, un sabre d'honneur, et, aux défenseurs de Port-Arthur, un souvenir.

Le sabre du général Stoessel, par Falize, figure en ce moment au Salon des Artistes français, où, comme on peut le penser, il est fort admiré.

La poignée en est formée d'une fusée d'ivoire avec résille d'or et de

rubis. Au centre, dans un médaillon oblong, se détache un Saint

Georges d'or et d'émail, auquel fait pendant, au revers, le monogramme

du général, exécuté en émaux translucides sur or. Au sommet, l'aigle

éployé des armoiries russes. Ces trois appliques sent bordées de

brillants. Sur les flancs de la poignée, on lit: Dieu protège les

braves et Hommage des Français.

du général, exécuté en émaux translucides sur or. Au sommet, l'aigle

éployé des armoiries russes. Ces trois appliques sent bordées de

brillants. Sur les flancs de la poignée, on lit: Dieu protège les

braves et Hommage des Français.

Le pommeau est formé d'une aigue-marine, pierre qui symbolise la mer, entourée de vingt-six brillants correspondant aux vingt-six forts de Port-Arthur. Dans la gorge, un décor de seize rubis cabochons.

Sur la garde s'enlacent les palmes et le laurier, liés par un ruban où s'inscrit la devise Honneur et Patrie. La bague, au-dessous, porte ce mot: Port-Arthur, en lettres d'émaux champlevés translucides, parmi lesquelles court, sur le fond d'or, une brindille de laurier.

Enfin, sur la lame d'acier trempé, on a inscrit la dédicace: Au général Stoessel, défenseur de Port-Arthur, 1904 1905. Souscription de l'«Echo de Paris». Et la croix de Saint-Georges pend à la dragonne.

Telle est l'arme qui va être bientôt présentée à l'énergique commandant de Port-Arthur, et dont les mérites artistiques, plus encore que les matières précieuses qui sont entrées dans son exécution, font une oeuvre de grande valeur.

LE COMPLOT DES CAPOTES

Un four judiciaire, ce procès du complot. Un tour si noir qu'on n'est point allé jusqu'au bout du deuxième acte. Avant la fin de la deuxième audience, sur un incident de procédure, on a renvoyé les débats à quinze jours. Ils recommenceront dans six semaines, ou trois mois, ou davantage. Le plus tard sera le mieux. Elle était vraiment trop ennuyeuse, cette histoire de complot. On nous parlait d'une conspiration, sans nous dire pour qui l'on conspirait: duc d'Orléans, général de Négrier, M. Doumer, prince Victor? on ne savait; on lançait des noms au hasard. Sauf les capotes et les képis découverts, un beau soir, dans une villa de Courbevoie, on n'avait rien trouvé.

Sur le banc des prévenus deux officiers: l'un en non-activité, M. Tamburini; l'autre en congé, M. Volpert. Ces deux inconnus, «instruments» de plus grands et de plus ambitieux, dit-on, avaient fait à d'anciens camarades de vagues propositions de «marcher sur l'Elysée». Les camarades avaient haussé les épaules. Voilà tout le crime poursuivi? Non: il y avait encore ceci:

Les prévenus, avec un troisième inculpé en fuite, avaient tenté de recruter des «soldats d'occasion» pour l'insurrection projetée. Quant aux comparses: MM. Hansen et Meyer avaient transporté ou reçu des cartouches dont il devait être fait usage quand viendrait le Grand Jour.

Un garçon de vingt ans, M. Vrinat, avait été le gardien du magasin d'habillement des conjurés.

C'est tout ce qu'à l'audience on a pu savoir de ce grand complot dont les journaux parlent depuis un mois.

MM. Tamburini et Volpert, si différents d'aspect--le premier correct, éloquent, énergique; l'autre, remuant, bègue et nerveux--se défendent tous deux de toute idée insurrectionnelle. Et c'est là une originalité en la matière. Les conspirateurs, d'ordinaire, se plaisent à braver leurs juges. Ils ont du panache. Ils sont insolents. MM. Volpert et Tamburini s'épuisent en dénégations. Ils font de la procédure. Ils «distinguent». Ils voulaient, disent-ils, changer de ministère, mais pas de gouvernement. Ils sont républicains, et libéraux, et respectueux des lois...

Drôles de conspirateurs. De Catilina à Blanqui, en passant par

Cinq-Mars, Cadoudal et Malet, tous les ancêtres de la conspiration ont

dû tressaillir dans leur tombe, aux paroles prudentes de si médiocres

successeurs.

HENRI VARENNES.

Le monument de Gravelotte, inauguré le 11 mai par l'empereur Guillaume

II.

LE MONUMENT DE GRAVELOTTE

Dans le programme du voyage que l'empereur d'Allemagne lient d'entreprendre en Alsace-Lorraine figurait, à la date du 11 mai, l'inauguration du monument commémoratif de Gravelotte.

Ce monument consiste en une sorte de cloître construit de pierres ocreuses, couvert de tuiles rouges, et dont les allées sont décorées à l'intérieur de médaillons en bronze représentant l'effigie des généraux allemands qui ont pris part à la bataille des 15-18 août 1870. Au milieu de l'espace découvert est placé un buste en marbre de Guillaume Ier, fondateur de l'empire, et, au fond, dans une niche faisant face à l'entrée, se dresse une statue symbolique, d'un caractère tout ensemble religieux et guerrier, ange ou génie, tenant une longue trompette.

Bien plus suggestif que cet édifice funèbre, d'une lourde banalité, est le lieu où il s'élève: le cimetière, avec ses simples croix de bois blanches, alignées derrière les sombres cyprès et portant des épitaphes suffisamment éloquentes en la précision de leurs chiffres, car elles indiquent que tel nombre d'Allemands et tel nombre de Français, tombés en se combattant, reposent depuis trente-quatre ans côte à côte sous le même tertre verdoyant.

L'OMNIBUS AUTOMOBILE

Dans son numéro du 1er avril, L'Illustration donnait, avec quelques indications sommaires, un dessin schématique représentant le type de voiture automobile que la Compagnie générale des Omnibus de Paris s'est décidée à construire.

Le 6 mai, l'omnibus de M. Léon Serpollet, muni d'un moteur à vapeur d'une force nominale de 40 chevaux et capable, au besoin, d'aller jusqu'à 100, faisait son premier essai, chargé de quelques voyageurs privilégiés. Parti, vers deux heures de l'après-midi, du dépôt de la rue Championnet, le véhicule, sous la conduite de son constructeur, à gravi les pentes abruptes de la butte Montmartre, puis à suivi à travers Paris, un itinéraire comprenant la rue d'Amsterdam, l'avenue de l'Opéra, la place du Carrousel, le boulevard Saint-Germain, les grands boulevards, depuis la Bastille jusqu'à la chaussée d'Antin. Après un trajet accompli en deux heures quarante minutes, sans la moindre panne, il stoppait à son point de départ. La réussite de cette première expérience permet d'espérer la prochaine mise en circulation des omnibus automobiles.

La première promenade dans Paris du nouvel omnibus

automobile, conduit par son constructeur, M. Serpollet.

NOUVELLES INVENTIONS

(Tous les articles compris sous cette rubrique sont entièrement gratuits)

ANNEAUX POUR STORES ET BRISE-BISE

Quelle ménagère n'a pas eu de petits ennuis dans la suspension des stores, brise-bise, rideaux légers ou dentelles?

Ces ennuis tiennent à la forme même et à la nature de la suspension adoptée jusqu'ici: les anneaux sont cousus à l'étoffe légère ou à la dentelle, puis enfilés généralement sur une tringle. Qu'arrive-t-il donc dans ces conditions?

1° L'anneau a une tendance, naturellement, à se mettre de champ, dans le plan de l'étoffe, tandis qu'il en est contrarié par la tige sur laquelle il est enfilé; de ce fait, il se met en biais, l'étoffe tombe mal, fait des coques souvent disgracieuses et inégales... inconvénients difficiles à éviter.

2° Veut-on nettoyer l'étoffe, remettre la dentelle au teinturier pour un nettoyage délicat? Il faut découdre les anneaux un à un, travail qui exige la plus grande attention, pour les recoudre ensuite.

Trop heureux si un coup de ciseaux un peu rapide ne coupe pas la dentelle!

Tous ces inconvénients sont évités par une charmante petite invention figurée sur les dessins ci-dessus. Voulez-vous fixer les anneaux?

Vous les serrez légèrement: les deux yeux inférieurs s'écartent et vous pincez votre étoffe. L'anneau, loin de chercher à tourner, tend au contraire à laisser l'étoffe tomber librement.

Rien à découdre non plus: en pressant vos anneaux l'étoffe est dégagée. Le motif le plus léger et le plus fragile se trouvera bien d'un tel emploi: les rideaux si nombreux de nos appartements seront mieux, suspendus, ils seront rapidement posés et déposés, sans crainte jamais d'être détériorés par des ciseaux pressés. Les ménagères avisées verront là de précieux avantages, avec l'élégance et l'économie d'un temps précieux.

Ces anneaux se trouvent en vente, chez M. Blachon, 61, rue Halle, Partes, au prix de 1 fr. 25 la douzaine en cuivre verni et 2 francs en cuivre doré.

ORGUE-HARMONIUM PLIANT

Le transport des instruments de musique volumineux, tels que pianos et orgues-harmoniums, n'est pas sans présenter des inconvénients assez désagréables; l'inventeur de l'orgue-harmonium «Aeolus» a voulu remédier à ces difficultés de transport en construisant un instrument susceptible de se replier et de se renfermer dans une malle tout en conservant la sonorité et la puissance des harmoniums ordinaires. Nous n'entrerons pas dans les détails du système de charnières et d'articulations, d'ailleurs fort simple, qui permet d'obtenir cet intéressant résultat; les figures ci-jointes montrent suffisamment les différences de volume, l'instrument étant ouvert ou fermé. Les pièces les plus encombrantes, pédales de soufflerie, pieds et barres supportant les pédales, se replient sans la moindre difficulté.

Appareil fermé.

L'orgue-coffre comporte 1 jeu de 4 octaves. Il est muni de 2 pédales et de 2 registres: Forte et Melodia--et se ferme au moyen d'une serrure à clef.

L'instrument fermé présente l'aspect d'une petite malle ou coffret, parfaitement clos de toutes parts et mesurant 0m,78 de long sur 0m,30 de haut et 0m,41 de profondeur. Il est donc très peu encombrant et facilement transportable. Son poids n'est que de 23 kilos, ce qui permet de l'emporter en voyage et de le mettre aux bagages, sans excédent.

Appareil ouvert.

Au dire de l'inventeur, malgré ses dimensions restreintes, la sonorité de cet instrument est pleine et ronde, rappelant celle des orgues à tuyaux, et sa puissance rivalise avec celle de modèles d'un prix plus élevé.

Le prix de l'orgue-coffret en chêne est de 130 francs; avec serrure et garnitures en cuivre poli, 140 francs. Le prix de l'emballage pour la province est de 5 francs. S'adresser à M. Gebhardt, 1, rue Madame, Paris.

LE PORTE-PLUME "BERTILLON"

Fort originale a été l'idée de l'inventeur qui a construit ce porte-plume: elle permet d'avoir, par excellence, cet instrument bien en main, puisque son extrémité est modelée suivant la position et la forme exactes des doigts qui le maintiennent. Mieux encore, si l'empreinte a été prise par une main écrivant d'une façon correcte, les personnes dont la position de main est défectueuse la verront corrigée par cet instrument modèle.

Rien de plus simple que l'obtention d'un pareil résultat. Le porte-plume Bertillon (figure) comporte près de la plume un renflement ovoïde en gutta-percha: il suffit de tremper cette partie dans l'eau bouillante pendant une demi-minute et d'appliquer dessus les doigts comme pour écrire en pressant légèrement, de façon à donner l'empreinte des doigts à la gutta-percha dont tout le monde connaît les remarquables qualités en matière de modelage. On durcit ensuite cette substance en la trempant dans l'eau froide.

Au dire de l'inventeur, cet instrument faciliterait une écriture régulière et sûre; il empêcherait le porte-plume de glisser ou de tourner, supprimerait les durillons aux doigts, la crampe des écrivains ou la fatigue de la main. D'autre part, il éviterait bien des taches d'encre aux doigts et aux papiers.

Le prix de ce porte-plume est de 0 fr. 75; on le trouve chez M. Victor Schroedler, 59, rue des Petites-Écuries, Paris.