PAR

CHARLES GOUNOD

PARIS

CALMANN LÉVY, ÉDITEUR

ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES

3, RUE AUBER, 3

—

1882

Droits de reproduction et de traduction réservés

Title: Lettres intimes

Author: Hector Berlioz

Author of introduction, etc.: Charles Gounod

Release date: November 27, 2011 [eBook #38150]

Language: French

Credits: Produced by Chuck Greif and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was

produced from images available at the Bibliothèque nationale

de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr)

LETTRES INTIMES

| CALMANN LÉVY, ÉDITEUR | |

| OUVRAGES | |

| DE | |

| HECTOR BERLIOZ | |

| FORMAT GRAND IN-18 | |

| A travers chants | 1 vol. |

| Correspondance inédite | 1 vol. |

| Les Grotesques de la musique | 1 vol. |

| Les Soirées de l'orchestre | 1 vol. |

| Mémoires, comprenant ses voyages en Italie, en Allemagne, en Russie et en Angleterre, 1803-1865 | 2 vol. |

| Coulommiers.—Typ. Paul BRODARD. | |

HECTOR BERLIOZ

————

AVEC UNE PRÉFACE

PAR

CHARLES GOUNOD

PARIS

CALMANN LÉVY, ÉDITEUR

ANCIENNE MAISON MICHEL LÉVY FRÈRES

3, RUE AUBER, 3

—

1882

Droits de reproduction et de traduction réservés

| TABLE |

Il y a, dans l'humanité, certains êtres doués d'une sensibilité particulière, qui n'éprouvent rien de la même façon ni au même degré que les autres, et pour qui l'exception devient la règle. Chez eux, les particularités de nature expliquent celles de leur vie, laquelle, à son tour, explique celle de leur destinée. Or ce sont les exceptions qui mènent le monde; et cela doit être, parce que ce sont elles qui payent de leurs luttes et de leurs souffrances la lumière et le mouvement de l'humanité. Quand ces coryphées de l'intelligence sont morts de la route qu'ils ont frayée, oh! alors vient le troupeau de Panurge, tout fier d'enfoncer des portes ouvertes; chaque mouton, glorieux comme la mouche du coche, revendique bien haut l'honneur d'avoir fait triompher la révolution:

J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine!

Berlioz fut, comme Beethoven, une des illustres victimes de ce douloureux privilège: être une exception; il paya chèrement cette lourde responsabilité! Fatalement, les exceptions doivent souffrir, et, fatalement aussi, elles doivent faire souffrir. Comment voulez-vous que la foule (ce profanum vulgus que le poète Horace avait en exécration) se reconnaisse et s'avoue incompétente devant cette petite audacieuse de personnalité qui a bien le front de venir donner en face un démenti aux habitudes invétérées et à la routine régnante? Voltaire n'a-t-il pas dit (lui, l'esprit s'il en fut) que personne n'avait autant d'esprit que tout le monde? Et le suffrage universel, cette grande conquête de notre temps, n'est-il pas le verdict sans appel du souverain collectif? La voix du peuple n'est-elle pas la voix de Dieu?...

En attendant, l'histoire, qui marche toujours et qui, de temps à autre, fait justice d'un bon nombre de contrefaçons de la vérité, l'histoire nous enseigne que partout, dans tous les ordres, la lumière va de l'individu à la multitude, et non de la multitude à l'individu; du savant aux ignorants, et non des ignorants au savant; du soleil aux planètes, et non des planètes au soleil. Eh quoi! vous voulez que trente-six millions d'aveugles représentent un télescope et que trente-six millions de brebis fassent un berger? Comment! c'est donc la foule qui a formé les Raphaël et les Michel-Ange, les Mozart et les Beethoven, les Newton et les Galilée? La foule! mais elle passe sa vie à juger et à se déjuger, à condamner tour à tour ses engouements et ses répugnances, et vous voudriez qu'elle fût un juge? Cette juridiction flottante et contradictoire, vous voudriez qu'elle fût une magistrature infaillible? Allons, cela est dérisoire. La foule flagelle et crucifie, d'abord, sauf à revenir sur ses arrêts par un repentir tardif, qui n'est même pas, le plus souvent, celui de la génération contemporaine, mais de la suivante ou des suivantes, et c'est sur la tombe du génie que pleuvent les couronnes d'immortelles refusées à son front. Le juge définitif, qui est la postérité, n'est qu'une superposition de minorités successives: les majorités sont des «conservatoires de statu quo»; je ne leur en veux pas; c'est vraisemblablement leur fonction propre dans le mécanisme général des choses; elles retiennent le char, mais enfin elles ne le font pas avancer; elles sont des freins,—quand elles ne sont pas des ornières. Le succès contemporain n'est, bien souvent, qu'une question de mode; il prouve que l'œuvre est au niveau de son temps, mais nullement qu'elle doive lui survivre; il n'y a donc pas lieu de s'en montrer si fier.

Berlioz était un homme tout d'une pièce, sans concessions ni transactions: il appartenait à la race des «Alceste»; naturellement, il eut contre lui la race des «Oronte;»—et Dieu sait si les Oronte sont nombreux! On l'a trouvé quinteux, grincheux, hargneux, que sais-je? Mais, à côté de cette sensibilité excessive poussée jusqu'à l'irritabilité, il eût fallu faire la part des choses irritantes, des épreuves personnelles, des mille rebuts essuyés par cette âme fière et incapable de basses complaisances et de lâches courbettes; toujours est-il que, si ses jugements ont semblé durs à ceux qu'ils atteignaient, jamais du moins n'a-t-on pu les attribuer à ce honteux mobile de la jalousie si incompatible avec les hautes proportions de cette noble, généreuse et loyale nature.

Les épreuves que Berlioz eut à traverser comme concurrent pour le grand prix de Rome furent l'image fidèle et comme le prélude prophétique de celles qu'il devait rencontrer dans le reste de sa carrière. Il concourut jusqu'à quatre fois et n'obtint le prix qu'à l'âge de vingt-sept ans, en 1830, à force de persévérance et malgré les obstacles de toute sorte qu'il eut à surmonter. L'année même où il remporta le prix avec sa cantate de Sardanapale, il fit exécuter une œuvre qui montre où il en était déjà de son développement artistique, sous le rapport de la conception, du coloris et de l'expérience. Sa Symphonie fantastique (épisode de la vie d'un artiste) fut un véritable événement musical, de l'importance duquel le fanatisme des uns et la violente opposition des autres peuvent donner la mesure. Quelque discutée cependant que puisse être une semblable composition, elle révèle, dans le jeune homme qui la produisait, des facultés d'invention absolument supérieures et un sentiment poétique puissant qu'on retrouve dans toutes ses œuvres. Berlioz a jeté dans la circulation musicale une foule considérable d'effets et de combinaisons d'orchestre inconnus jusqu'à lui, et dont se sont emparés même de très illustres musiciens: il a révolutionné le domaine de l'instrumentation et, sous ce rapport du moins, on peut dire qu'il a «fait école». Et cependant, malgré des triomphes éclatants, en France comme à l'étranger, Berlioz a été contesté toute sa vie; en dépit d'exécutions auxquelles sa direction personnelle de chef d'orchestre éminent et son infatigable énergie ajoutaient tant de chances de réussite et tant d'éléments de clarté, il n'eut jamais qu'un public partiel et restreint; il lui manqua «le public», ce tout le monde qui donne au succès le caractère de la popularité: Berlioz est mort des retards de la popularité. Les Troyens, cet ouvrage qu'il avait prévu devoir être pour lui la source de tant de chagrins, les Troyens l'ont achevé: on peut dire de lui, comme de son héroïque homonyme Hector, qu'il a péri sous les murs de Troie.

Chez Berlioz, toutes les impressions, toutes les sensations vont à l'extrême; il ne connaît la joie et la tristesse qu'à l'état de délire; comme il le dit lui-même, il est un «volcan». C'est que la sensibilité nous emporte aussi loin dans la douleur que dans la joie: les Thabor et les Golgotha sont solidaires. Le bonheur n'est pas dans l'absence des souffrances, pas plus que le génie ne consiste dans l'absence des défauts.

Les grands génies souffrent et doivent souffrir, mais ils ne sont pas à plaindre; ils ont connu des ivresses ignorées du reste des hommes, et, s'ils ont pleuré de tristesse, ils ont versé des larmes de joie ineffable; cela seul est un ciel qu'on ne paye jamais ce qu'il vaut.

Berlioz a été l'une des plus profondes émotions de ma jeunesse. Il avait quinze ans de plus que moi; il était donc âgé de trente-quatre ans à l'époque où moi, gamin de dix-neuf ans, j'étudiais la composition au Conservatoire, sous les conseils d'Halévy. Je me souviens de l'impression que produisirent alors sur moi la personne de Berlioz et ses œuvres, dont il faisait souvent des répétitions dans la salle des concerts du Conservatoire. A peine mon maître Halévy avait-il corrigé ma leçon, vite je quittais la classe pour aller me blottir dans un coin de la salle de concert, et, là, je m'enivrais de cette musique étrange, passionnée, convulsive, qui me dévoilait des horizons si nouveaux et si colorés. Un jour, entre autres, j'avais assisté à une répétition de la symphonie Roméo et Juliette, alors inédite et que Berlioz allait faire exécuter, peu de jours après, pour la première fois. Je fus tellement frappé par l'ampleur du grand finale de la «Réconciliation des Montaigus et des Capulets», que je sortis en emportant tout entière dans ma mémoire la superbe phrase du frère Laurent: «Jurez tous par l'auguste symbole!»

A quelques jours de là, j'allai voir Berlioz, et, me mettant au piano, je lui fis entendre ladite phrase entière.

Il ouvrit de grands yeux, et, me regardant fixement:

—Où diable avez-vous pris cela? dit-il.

—A l'une de vos répétitions, lui répondis-je.

Il n'en pouvait croire ses oreilles.

L'œuvre total de Berlioz est considérable. Déjà, grâce à l'initiative de deux vaillants chefs d'orchestre (MM. Jules Pasdeloup et Édouard Colonne), le public d'aujourd'hui a pu connaître plusieurs des vastes conceptions de ce grand artiste: la Symphonie fantastique, la symphonie Roméo et Juliette, la symphonie Harold, l'Enfance du Christ, trois ou quatre grandes ouvertures, le Requiem, et surtout cette magnifique Damnation de Faust qui a excité depuis deux ans de véritables transports d'enthousiasme dont aurait tressailli la cendre de Berlioz, si la cendre des morts pouvait tressaillir. Que de choses pourtant restent encore à explorer! Le Te Deum, par exemple, d'une conception si grandiose, ne l'entendrons-nous pas? Et ce charmant opéra, Beatrix et Bénédict, ne se trouvera-t-il pas un directeur pour le mettre au répertoire? Ce serait une tentative qui, par ce temps de revirement de l'opinion en faveur de Berlioz, aurait de grandes chances de réussite, sans avoir le mérite et les dangers de l'audace; il serait intelligent d'en profiter.

Les lettres qu'on va lire ont un double attrait: elles sont toutes inédites et toutes écrites sous l'empire de cette absolue sincérité qui est l'éternel besoin de l'amitié. On regrettera, sans doute, d'y rencontrer certains manques de déférence envers des hommes que leur talent semblait devoir mettre à l'abri de qualifications irrévérencieuses et injustes; on trouvera, non sans raison, que Berlioz eût mieux fait de ne pas appeler Bellini un «petit polisson», et que la désignation d'«illustre vieillard», appliquée à Cherubini dans une intention évidemment malveillante, convenait mal au musicien hors ligne que Beethoven considérait comme le premier compositeur de son temps et auquel il faisait (lui Beethoven, le symphoniste géant) l'insigne honneur de lui soumettre humblement le manuscrit de sa Messe solennelle, œuvre 123, en le priant d'y vouloir bien faire ses observations.

Quoi qu'il en soit, et malgré les taches dont l'humeur acariâtre est seule responsable, ces lettres sont du plus vif intérêt. Berlioz s'y montre pour ainsi dire à nu; il se laisse aller à tout ce qu'il éprouve; il entre dans les détails les plus confidentiels de son existence d'homme et d'artiste; en un mot, il ouvre à son ami son âme tout entière, et cela dans des termes d'une effusion, d'une tendresse, d'une chaleur qui montrent combien ces deux amis étaient dignes l'un de l'autre et faits pour se comprendre. Se comprendre! ces deux mots font penser à l'immortelle fable de notre divin la Fontaine: les deux Amis.

Se comprendre! entrer dans cette communion parfaite de sentiments, de pensées, de sollicitude à laquelle on donne les deux plus beaux noms qui existent dans la langue humaine, l'Amour et l'Amitié! C'est là tout le charme de la vie; c'est aussi le plus puissant attrait de cette vie écrite, de cette conversation entre absents qu'on a si bien nommée la correspondance.

Si les œuvres de Berlioz le font admirer, la publication des présentes lettres fera mieux encore: elle le fera aimer, ce qui est la meilleure de toutes les choses ici-bas.

CH. GOUNOD.

La vie de Berlioz ne nous est guère connue que par les Mémoires qu'il a publiés de son vivant, non pour le vain plaisir d'écrire des confessions, mais pour laisser une notice biographique exacte qui, par le récit de ses luttes et de ses déboires, pût servir d'enseignement aux jeunes compositeurs. Aussi, tout en parlant avec détails de sa carrière d'artiste, a-t-il été sobre de confidences sur sa vie privée. Il en a omis les particularités les plus intéressantes, et, quand il en a rapporté certains épisodes, il l'a fait avec toutes les restrictions possibles, ou les a présentés sous un jour dramatique qui leur enlève leur plus grand charme, la sincérité de l'expression. A bien des égards, il lui était difficile d'agir autrement. S'il est permis à un écrivain de dissimuler des faits personnels sous la fiction du roman, il y a quelque chose de pénible à voir un homme de talent abuser de sa célébrité pour dévoiler au public l'intimité de sa vie et éparpiller devant lui le tiroir aux souvenirs. Berlioz n'a donc raconté que ce qu'il pouvait dire sans nuire à sa dignité. Mais la postérité est tenue à moins de réserve, surtout quand une existence se présente comme celle-là, toute pleine des agitations d'un caractère exceptionnel et des tourments d'un génie incompris et opprimé.

Une partie de la Correspondance de Berlioz, recueillie et publiée récemment avec un grand soin par M. Daniel Bernard, a commencé de mettre au jour nombre de points laissés dans l'ombre par les Mémoires. Mais ces lettres ne nous entretiennent encore que de ses travaux, de ses voyages. Elles ne nous révèlent pas le Berlioz entrevu dans les Mémoires: la nature fougueuse, ardente à la polémique de l'artiste, s'y répand en acerbes revendications; son cœur reste fermé, ne livre aucun des secrets qui l'agitent; son esprit ne nous fait pas assister à l'éclosion et au développement des conceptions qui le hantent.

Berlioz n'a vraiment et sincèrement ouvert son âme qu'à une seule personne, à Humbert Ferrand. Parmi tous les amis qui l'ont entouré de leur sollicitude, il ne semble pas qu'il en ait rencontré de plus dévoué; à coup sûr, c'est celui qu'il a le plus aimé. Depuis leur première rencontre, en 1823, jusqu'à sa mort, en 1869, rien n'a pu altérer la profonde affection qu'il lui portait. Eloignés l'un de l'autre par les tracas d'une carrière à faire ou par les soucis d'intérêts à soigner, ne trouvant l'occasion de se voir qu'à de rares intervalles, Berlioz et Ferrand ont dû recourir à une correspondance active et très détaillée pour se tenir mutuellement au courant des moindres incidents de leur vie. Pour Berlioz surtout, très expansif, prompt à l'enthousiasme, s'exaspérant contre les difficultés de sa position, dominé par une imagination d'une mobilité excessive, c'était là un besoin absolu. Sa correspondance avec Humbert Ferrand, embrassant presque toute sa vie, devient de la sorte une autobiographie d'autant plus intéressante qu'elle a été écrite au jour le jour, en dehors de toute préoccupation du public.

A M. HUMBERT FERRAND, A PARIS

La Côte-Saint-André (Isère), 10 juin 1825[1].

Mon cher Ferrand,

Je ne suis pas plus tôt hors de la capitale, que je ne puis résister au besoin de converser avec vous. Je vous avais moi-même engagé à ne m'écrire que quinze jours après mon départ, afin de ne pas demeurer trop longtemps ensuite sans avoir de vos nouvelles; mais je viens vous engager aujourd'hui à le faire le plus tôt possible, parce que j'espère que vous ne serez pas assez paresseux pour vous contenter de m'écrire une fois et pour me laisser languir pendant deux mois, comme l'homme de la douleur éloigné du rocher de l'Espérance et qui voudrait bien aller prendre une glace à la vanille chez Tortoni (Poitier, in. lib. Blousac, page 32).

J'ai fait un voyage assez ennuyeux jusqu'à Tarare; là, étant descendu pour monter à pied, je me suis trouvé, comme malgré moi, engagé dans la conversation de deux jeunes gens qui m'avaient l'air dilettanti et dont, comme tels, je ne m'approchais guère. Ils ont commencé à m'apprendre qu'ils allaient au mont Saint-Bernard faire des paysages et qu'ils étaient élèves de peinture de MM. Guérin et Gros; sur quoi, je leur ai appris à mon tour que j'étais élève de Lesueur; ils m'ont fait beaucoup de compliments sur le talent et le caractère de mon maître; tout en causant, l'un des deux s'est mis à fredonner un chœur des Danaïdes.

—Les Danaïdes! me suis-je écrié; mais vous n'êtes donc pas dilettante?...

—Moi, dilettante? m'a-t-il répliqué; j'ai vu trente-quatre fois Dérivis et madame Branchu dans les rôles de Danaüs et d'Hypermnestre.

—Oh!...

Et nous nous sommes sautés au col sans autre préambule.

—Ah! monsieur, madame Branchu!... ah! M. Dérivis!... Quel talent!... quel foudre!

—Je le connais beaucoup Dérivis, a dit l'autre.

—Et moi donc! j'ai l'avantage de connaître également la sublime tragédienne lyrique.

—Ah! monsieur, que vous êtes heureux! On dit que, indépendamment de son prodigieux talent, elle est, en outre, fort recommandable par son esprit et ses qualités morales.

—Certainement, rien n'est plus vrai.

—Mais, messieurs, leur ai-je dit, comment se fait-il que, n'étant pas musiciens, vous n'ayez point été infectés du virus dilettantique, et que Rossini ne vous ait pas fait tourner le dos au naturel et au sens commun?

—C'est, m'ont-ils répondu, qu'étant habitués à rechercher en peinture le grand, le beau et surtout le naturel, nous n'avons pu le méconnaître dans les sublimes tableaux de Glück et de Saliéri, non plus que dans les accents à la fois tendres, déchirants et terribles de madame Branchu et de son digne émule. Conséquemment, le genre de musique à la mode ne nous entraîne pas plus que ne le feraient des arabesques ou des croquis de l'école flamande.

A la bonne heure, mon cher Ferrand, à la bonne heure! voilà des gens qui sentent, voilà des connaisseurs dignes d'aller à l'Opéra, dignes d'entendre et de comprendre Iphigénie en Tauride. Nous nous sommes donné mutuellement nos adresses, et nous nous reverrons à Paris au retour.

Avez-vous revu Orphée, avec M. Nivière, et l'avez-vous saisi passablement?...

Adieu; tout va bien pour moi: mon père est tout à fait dans mon parti, et maman parle déjà avec sang-froid de mon retour à Paris.

Votre ami.

Paris, 29 novembre (1827).

Mon cher Ferrand,

Vous avez gardé un silence inexplicable à mon égard, ainsi qu'à l'égard de Berlioz[2] et de Gounet. Je sais que vous avez fait une seconde maladie, plusieurs personnes nous l'ont appris; mais n'aviez-vous pas à votre disposition la plume de votre frère pour nous faire part de votre convalescence? Pourquoi nous laisser ainsi dans l'inquiétude? Nous avons cru pendant longtemps que vous étiez allé en Suisse.

—Mais, disais-je toujours, quand cela serait, je n'y vois pas une raison pour ne pas nous écrire: il y a des postes en Suisse comme ailleurs.

Je crois donc qu'il faut attribuer votre silence, non pas à l'oubli, mais à l'insouciance mêlée de paresse dont vous êtes abondamment pourvu. J'espère cependant que vous retrouverez assez d'activité pour me répondre.

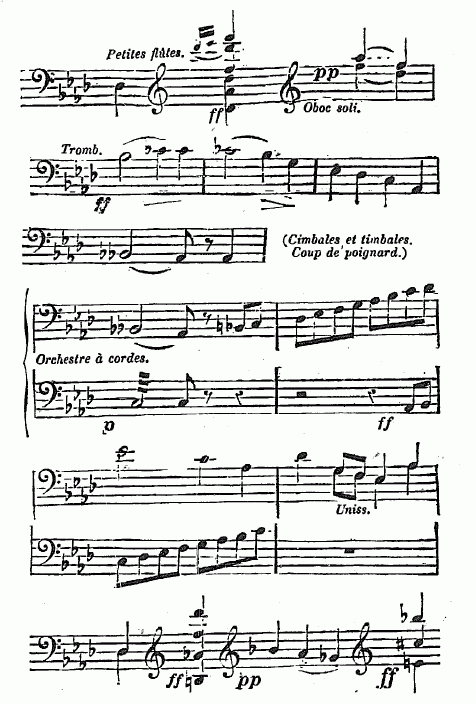

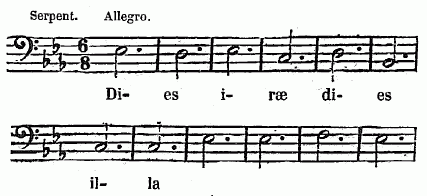

Ma Messe a été exécutée le jour de la Sainte-Cécile avec un succès double de la première fois; les petites corrections que j'y avais faites l'ont sensiblement améliorée; le morceau

Et iterum venturus

surtout, qui avait été manqué la première fois, a été exécuté, celle-ci, d'une manière foudroyante, par six trompettes, quatre cors, trois trombones et deux ophicléides. Le chant du chœur qui suit, que j'ai fait exécuter par toutes les voix à l'octave, avec un éclat de cuivre au milieu, a produit sur tout le monde une impression terrible; pour mon compte, j'avais assez bien conservé mon sang-froid jusque-là, et il était important de ne pas me troubler. Je conduisais l'orchestre; mais, quand j'ai vu ce tableau du Jugement dernier, cette annonce chantée par six basses-tailles à l'unisson, ce terrible clangor tubarum, ces cris d'effroi de la multitude représentée par le chœur, tout enfin rendu exactement comme je l'avais conçu, j'ai été saisi d'un tremblement convulsif que j'ai eu la force de maîtriser jusqu'à la fin du morceau, mais qui m'a contraint de m'asseoir et de laisser reposer mon orchestre pendant quelques minutes; je ne pouvais plus me tenir debout, et je craignais que le bâton ne m'échappât des mains. Ah! que n'étiez-vous là! J'avais un orchestre magnifique, j'avais invité quarante-cinq violons, il en est venu trente-deux, huit altos, dix violoncelles, onze contre-basses; malheureusement, je n'avais pas assez de voix, surtout pour une immense église comme Saint-Eustache. Le Corsaire et la Pandore m'ont donné des éloges, mais sans détails: de ces choses banales, comme on en dit, pour tout le monde. J'attends le jugement de Castil-Blaze, qui m'avait promis d'y assister, de Fétis et de l'Observateur; voilà les seuls journaux que j'avais invités, les autres étant trop occupés de politique.

J'ai été entendu dans un très mauvais moment; beaucoup de personnes que j'avais invitées, entre autres les dames Lefranc, ne sont pas venues à cause des troubles affreux dont le quartier Saint-Denis était le théâtre depuis quelques jours. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi au delà de mon espérance; j'ai vraiment un parti à l'Odéon, aux Bouffes, au Conservatoire et au Gymnase. J'ai reçu des félicitations de toutes parts; j'ai reçu, le soir même de l'exécution, une lettre de compliments d'un monsieur que je ne connais pas et qui m'a écrit des choses charmantes. J'avais envoyé des lettres d'invitation à tous les membres de l'Institut, j'étais bien aise qu'ils entendissent exécuter ce qu'ils appellent de la musique inexécutable; car ma Messe est trente fois plus difficile que ma cantate du concours, et vous savez que j'ai été obligé de me retirer parce que M. Rifaut n'a pas pu m'exécuter sur le piano, et que M. Berton s'est empressé de me déclarer inexécutable, même à l'orchestre.

Mon grand crime, aux yeux de ce vieil et froid classique (à présent du moins), est de chercher à faire du neuf.

C'est une chimère, mon cher, me disait-il il y a un mois; il n'y a point de neuf en musique; les grands maîtres se sont soumis à certaines formes musicales que vous ne voulez pas adopter. Pourquoi chercher à faire mieux que les grands maîtres? Et puis je sais que vous avez une grande admiration pour un homme qui, sans doute, n'est pas sans talent... sans génie... C'est Spontini.

—Oh! oui, monsieur, j'ai une grande admiration pour lui, et je l'aurai toujours.

—Eh bien, mon cher, Spontini..., aux yeux des véritables connaisseurs, ne jouit pas... d'une grande considération.

Là-dessus, vous pensez bien, je lui ai tiré ma révérence. Ah! vieux podagre, si c'est là mon crime, il faut avouer qu'il est grand, car jamais admiration ne fut plus profonde ni plus motivée; rien ne peut l'égaler, si ce n'est le mépris que m'inspire la petite jalousie de l'académicien.

Faut-il m'avilir jusqu'à concourir encore une fois?... Il le faut pourtant, mon père le veut; il attache à ce prix une grande importance. A cause de lui, je me représenterai; je leur écrirai un petit orchestre bourgeois à deux ou trois parties, qui fera autant d'effet sur le piano que l'orchestre le plus riche; je prodiguerai les redondances, puisque ce sont là les formes auxquelles les grands maîtres se sont soumis, et qu'il ne faut pas faire mieux que les grands maîtres, et, si j'obtiens le prix, je vous jure que je déchire ma Scène aux yeux de ces messieurs, aussitôt que le prix sera donné.

Je vous parle de tout cela avec feu, mon cher ami; mais vous ne savez pas combien peu j'y attache d'importance: je suis depuis trois mois en proie à un chagrin dont rien ne peut me distraire, et le dégoût de la vie est poussé chez moi aussi loin que possible; le succès même que je viens d'obtenir n'a pu qu'un instant soulever le poids douloureux qui m'oppresse, et il est retombé plus lourd qu'auparavant. Je ne puis ici vous donner la clef de l'énigme; ce serait trop long, et, d'ailleurs, je crois que je ne saurais former des lettres en vous parlant de ce sujet; quand je vous reverrai, vous saurez tout; je finis par cette phrase que l'ombre du roi de Danemark adresse à son fils Hamlet:

Farewell, farewell, remember me!

Paris, vendredi, 6 juin 1828.

Mon cher ami,

Vous séchez sans doute d'impatience de connaître le résultat de mon concert; si je ne vous ai pas écrit plus tôt, c'est que j'attendais le jugement des journaux; tous ceux qui ont parlé de moi, à l'exception de la Revue musicale et de la Quotidienne, que je n'ai pas encore pu me procurer, doivent vous parvenir en même temps que ma lettre.

Grand, grand succès! Succès d'étonnement dans le public, et d'enthousiasme parmi les artistes.

On m'avait déjà tant applaudi aux répétitions générales de vendredi et de samedi, que je n'avais pas la moindre inquiétude sur l'effet que produirait ma musique sur les auditeurs payants. L'ouverture de Waverley, que vous ne connaissez pas, a ouvert la séance de la manière la plus avantageuse possible, puisqu'elle a obtenu trois salves d'applaudissements. Après quoi est venue notre chère Mélodie pastorale. Elle a été indignement chantée par les solos, et le chœur de la fin ne l'a pas été du tout; les choristes, au lieu de compter leurs pauses, attendaient un signe que le chef d'orchestre ne leur a pas fait, et ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas entrés quand le morceau était sur le point de finir. Ce morceau n'a pas produit le quart de l'effet qu'il renferme.

La Marche religieuse des mages, que vous ne connaissez pas non plus, a été fort applaudie. Mais, quand est venu le Resurrexit de ma Messe, que vous n'avez jamais entendu depuis que je l'ai retouché et qui était chanté pour la première fois par quatorze voix de femmes et trente hommes, la salle de l'École royale de musique a vu pour la première fois les artistes de l'orchestre quitter leurs instruments aussitôt après le dernier accord et applaudir plus fort que le public. Les coups d'archet retentissaient comme la grêle sur les basses et contre-basses: les femmes, les hommes des chœurs, tout applaudissait; quand une salve était finie, une autre recommençait; c'étaient des cris, des trépignements!...

Enfin, ne pouvant plus y tenir dans mon coin de l'orchestre, je me suis étendu sur les timbales, et je me suis mis à pleurer.

Ah! que n'étiez-vous là, cher ami! Vous auriez vu triompher la cause que vous défendiez avec tant de chaleur contre les gens à idées étroites et à petites vues; en vérité, dans le moment de ma plus violente émotion, je pensais à vous et je ne pouvais m'empêcher de gémir de votre absence.

La seconde partie s'ouvrait par l'ouverture des Francs Juges. Il faut que je vous raconte ce qui était arrivé à la première répétition de ce morceau. A peine l'orchestre a-t-il entendu cet épouvantable solo de trombone et d'ophicléide sur lequel vous avez mis des paroles pour Olmerick, au troisième acte,

que l'un des violons s'arrête et s'écrie:

—Ah! ah! l'arc-en-ciel est l'archet de votre violon, les vents jouent de l'orgue, le temps bat la mesure.

Là-dessus, tout l'orchestre est parti et a salué par ses applaudissements une idée dont il ne connaissait pas même l'étendue; ils ont interrompu l'exécution pour applaudir. Le jour du concert, cette introduction a produit un effet de stupeur et d'épouvante qui est difficile à décrire; je me trouvais à côté du timbalier, qui, me tenant un bras qu'il serrait de toutes ses forces, ne pouvait s'empêcher de s'écrier convulsivement, à divers intervalles:

—C'est superbe!... C'est sublime, mon cher!... C'est effrayant! il y a de quoi en perdre la tête!...

De mon autre bras, je me tenais une touffe de cheveux que je tirais avec rage; j'aurais voulu pouvoir m'écrier, oubliant que c'était de moi:

—Que c'est monstrueux, colossal, horrible!

Enfin, vous connaissez notre Scène héroïque grecque, le vers: Le monde entier... n'a pas pu produire la moitié de l'effet de cet épouvantable passage. A la vérité, il a été fort mal exécuté; Bloc, qui conduisait, s'est trompé de mouvement en commençant: Des sommets de l'Olympe... Et, pour ramener l'orchestre au mouvement véritable, il a causé un désordre momentané dans les violons qui a failli tout gâter. Malgré cela, l'effet est aussi grand et peut-être plus grand que vous ne vous imaginez. Cette marche précipitée des auxiliaires grecs, et cette exclamation: Ils s'avancent! sont d'un dramatique étonnant. Je ne me gêne pas avec vous, comme vous voyez, et je dis franchement ce que je pense de ma musique.

Un artiste de l'Opéra disait, le soir de ma répétition à un de ses camarades, que cet effet des Francs Juges était la chose la plus extraordinaire qu'il eût entendue de sa vie.

—Oh! après Beethoven, toutefois? disait l'autre.

—Après rien, a-t-il répondu; je défie qui que ce soit de trouver une idée plus terrible que celle-là.

Tout l'Opéra assistait à mon concert; après, c'étaient des embrassades à n'en plus finir. Ceux qui ont été les plus contents sont: Habeneck, Dérivis, Adolphe Nourrit, Dabadie, Prévost, mademoiselle Mori, Alexis Dupont, Schneitzoeffer, Hérold, Rigel, etc. Il n'a rien manqué à mon succès, pas même les critiques de MM. Panseron et Brugnières, qui trouvaient que mon genre est nouveau, mais mauvais, et qu'on a tort d'encourager cette manière d'écrire.

Ah! mon cher ami, envoyez-moi donc un opéra! Robin Hood!... Que voulez-vous que je fasse si je n'ai pas de poème? Je vous en supplie, achevez quelque chose.

Adieu, mon cher Ferrand. Je vous envoie des armes pour combattre les détracteurs; Castil Blaze, ne se trouvant pas à Paris, n'a pu assister à mon concert; je l'ai vu depuis; il m'a cependant promis d'en parler. Il ne se presse guère; heureusement je puis m'en passer, et largement.

J'ai appris hier seulement que l'article du journal le Voleur, qui m'est le plus favorable, est de Despréaux, qui a concouru avec moi à l'Institut; ce suffrage d'un rival m'a beaucoup flatté.

28 juin 1828.

O mon ami, que votre lettre s'est fait attendre! Je craignais que la mienne ne fût égarée.

L'écho a bien répondu...

Oui, nous nous comprenons pleinement, nous sentons de même; ce n'est pas tout à fait sans charme que nous vivons. Quoique, depuis neuf mois, je traîne une existence empoisonnée, désillusionnée, et que la musique seule me fait supporter, votre amitié est aussi un lien qui m'enchaîne et dont les nœuds se resserrent de jour en jour pendant que les autres se rompent (ne faites pas de conjectures, vous vous tromperiez). Je ferai tous mes efforts pour aller passer quelque temps à la Côte dans un mois et demi; aussitôt que mon départ sera fixé, je vous en avertirai et vous donnerai rendez-vous chez mon père.

J'attends avec la plus vive impatience le premier et le troisième acte des Francs Juges, et je vous jure sur l'honneur que je vais vous envoyer une copie du Resurrexit en grande partition et une de la Mélodie. Je vais les faire copier le plus tôt possible, et je vous les expédierai dès que je pourrai les avoir.

L'allocution dont vous me parlez est d'un artiste de votre connaissance et qui justifie le jugement que vous en portez: c'est Turbri. Puisque vous devez voir Duboys, il faut que je vous rapporte la conversation que j'ai eue avant-hier avec Pastou, son ancien maître de musique. Je le rencontre dans la rue Richelieu, et, sans me donner le temps de lui dire bonjour:

—Ah! je suis aise de vous voir! me dit-il; je suis allé vous entendre. Savez-vous une chose? c'est que vous êtes le Byron de la musique. Votre ouverture des Francs Juges est un Childe Harold, et puis, vous êtes harmoniste!... Ah! diable! L'autre jour, dans un dîner, on parlait de vous, et un jeune homme a dit qu'il vous connaissait et que vous étiez un bon garçon. «Eh! je me f.... bien que ce soit un bon garçon, lui ai-je dit; quand on fait de la musique comme ça, qu'on soit le diable, ça m'est bien égal!» Je ne me doutais pas, quand nous avons applaudi ensemble Beethoven, avec cris et trépignements, qu'un mois plus tard, sur la même banquette, dans la même salle, ce serait vous qui me feriez éprouver de pareilles sensations. Adieu, mon cher, je suis heureux de vous connaître.

Concevez-vous un pareil fou?

Je me suis trouvé à dîner, il y a quelque temps, avec le jeune Tolbecque, le fashionable des trois. Lorsqu'il entendit parler de mon projet de concert dans le temps, il trouvait que c'était le comble de l'amour-propre, et que ce serait sans doute endormant. Eh bien, il est venu exécuter à mon orchestre malgré cela, et, dès la première ouverture, il s'est fait en lui une telle révolution, que, «devenu pâle comme la mort, m'a-t-il dit, je n'avais pas la force d'applaudir des effets qui m'arrachaient les entrailles; vraiment, cela emporte la pièce!»

Cela soulage singulièrement, de courber sous le joug ces petits farceurs.

J'ai beaucoup de choses en train dans ce moment-ci et rien de positif; deux opéras se préparent pour Feydeau, un pour l'Opéra, et je vais sortir tout à l'heure pour aller voir M. Laurent, directeur des théâtres anglais et italien: il s'agit de me faire mettre en opéra italien la tragédie anglaise de Virginius. Aussitôt que j'aurai quelque chose de positif, je vous l'écrirai.

Adieu, mon cher ami; je vous embrasse de tout mon cœur.

Votre ami pour la vie.

28 juin, huit heures plus tard.

Je viens, non pas de chez M. Laurent, mais de Villeneuve-Saint-Georges, à quatre lieues de Paris, où je suis allé depuis chez moi à la course... Je n'en suis pas mort... La preuve, c'est que je vous l'écris... Que je suis seul!... Tous mes muscles tremblent comme ceux d'un mourant!... O mon ami, envoyez-moi un ouvrage; jetez-moi un os à ronger... Que la campagne est belle!... quelle lumière abondante!... Tous les vivants que j'ai vus en revenant avaient l'air heureux... Les arbres frémissaient doucement, et j'étais tout seul dans cette immense plaine... L'espace... l'éloignement... l'oubli... la douleur... la rage m'environnaient. Malgré tous mes efforts, la vie m'échappe, je n'en retiens que des lambeaux.

A mon âge, avec mon organisation, n'avoir que des sensations déchirantes; avec cela les persécutions de ma famille recommencent: mon père ne m'envoie plus rien, ma sœur m'a écrit aujourd'hui qu'il persistait dans cette résolution. L'argent... toujours l'argent!... Oui, l'argent rend heureux. Si j'en avais beaucoup, je pourrais l'être, et la mort n'est pas le bonheur, il s'en faut de beaucoup.

Ni pendant... ni après...

Ni avant la vie?

Quand donc?

Jamais.

Et cependant le sang circule; mon cœur bat comme s'il bondissait de joie.

Au fait, je suis furieusement en train; de la joie, morbleu, de la joie!

Dimanche matin.

Mon cher ami, ne vous inquiétez pas de ces malheureuses aberrations de mon cœur; la crise est passée; je ne veux pas vous en expliquer la cause par écrit, une lettre peut s'égarer. Je vous recommande instamment de ne pas dire un mot de mon état à qui que ce soit; une parole est si facilement répétée, qu'elle pourrait venir jusqu'à mon père, qui en perdrait totalement le repos: il ne dépend de personne de me le rendre; tout ce que je puis faire, c'est de souffrir avec patience, en attendant que le temps, qui change tant de choses, change aussi ma destinée.

Soyez prudent, je vous en prie; gardez-vous d'en rien dire à Duboys; car il pourrait le répéter à Casimir Faure, et, de là, mon père le saurait.

Cette effroyable course d'hier m'a abîmé: je ne puis plus me remuer, toutes les articulations me font mal, et cependant il faut que je marche encore toute la journée.

Adieu, mon cher ami.

Je vous embrasse.

Paris, 29 août 1828.

Mon cher Ferrand,

Je pars demain pour la Côte; je vais enfin revoir mes parents après trois ans de séparation; je pense que rien ne vous empêchera d'accomplir votre promesse, et que j'aurai le plaisir de vous voir dans le courant du mois prochain. Je repartirai le 26 septembre sans remise; ainsi arrangez-vous pour venir à la Côte le plus tôt que vous pourrez. Mais écrivez-moi pour m'en prévenir huit jours d'avance, parce que je pourrais me trouver à Grenoble si vous ne m'avertissiez pas.

Auguste, qui est à Blois dans ce moment-ci, m'a engagé sa parole de venir me retrouver à la Côte. Je vais lui écrire de s'entendre avec vous pour que vous fassiez le voyage ensemble depuis Belley ou Lyon; j'espère qu'il y aura moyen d'arranger cela et que vous m'arriverez tous les deux à la fois. Je vous apporte les deux morceaux que vous attendez, et que je n'ai pas pu remettre au jeune Daudert, parce qu'ils n'étaient pas finis de copier. Ainsi, adieu; je compte recevoir une lettre de vous le 8 ou le 10 septembre; n'y manquez pas.

Votre ami.

Grenoble, lundi 16 septembre 1828.

Mon cher ami,

Je pars demain matin pour la Côte, d'où je suis absent depuis le jour de l'arrivée de votre lettre. Il m'est impossible d'aller vous voir; partant le 27 de ce mois, je ne puis absolument pas parler à mes parents d'une absence. J'avais déjà causé de vous avec ma famille; on s'attendait à vous voir, et votre lettre a redoublé l'impatience avec laquelle on vous désirait. Ce désir, de la part de mes sœurs et de nos demoiselles, est peut-être un peu intéressé; il est question de bals, de goûters à la campagne; on cherche des cavaliers aimables, ils ne sont pas communs ici, et, quoique ce soit peut-être un peu pour moi que ce remue-ménage se prépare, je ne suis pas le moins du monde fait pour y répandre de l'entrain ni de la gaieté. J'ai vu Casimir Faure dernièrement chez mon père; il est à la campagne chez le sien, et nous ne sommes séparés que par une distance qu'on franchit en deux heures. Robert est venu avec moi, il est le ménestrel adoré de ces dames. Arrivez au plus tôt, je vous en prie; votre musique vous attend.

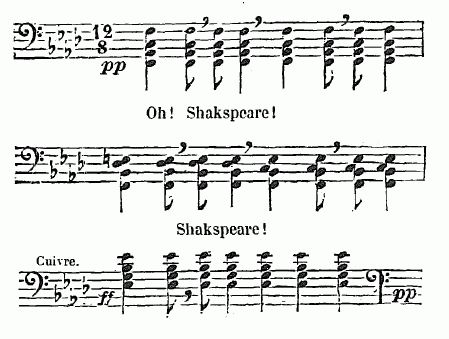

Nous lirons Hamlet et Faust ensemble. Shakspeare et Goethe! les muets confidents de mes tourments, les explicateurs de ma vie. Venez, oh! venez! personne ici ne comprend cette rage de génie. Le soleil les aveugle. On ne trouve cela que bizarre. J'ai fait avant-hier, en voiture, la ballade du Roi de Thulé en style gothique; je vous la donnerai pour la mettre dans votre Faust, si vous en avez un. Adieu; le temps et l'espace nous séparent; réunissons-nous avant que la séparation soit plus longue.

Mais laissons cela.

«Horatio, tu es bien l'homme dont la société m'a le plus convenu.» Je souffre beaucoup. Si vous ne veniez pas, ce serait cruel.

Allons! vous viendrez.

Adieu.

Demain je suis à la Côte. Après-demain mercredi, j'aurai à aider ma famille pour la réception de M. de Ranville, procureur général, qui vient avec mon oncle passer deux jours à la maison. Le 27, je pars; la semaine prochaine, il y a grande réunion chez la cousine d'Hippolyte Rocher, la belle mademoiselle Veyron.

Voyez!

Paris, 11 novembre 1828.

Mon cher ami,

Je vous remercie de votre obligeance; je suis seulement honteux de ne l'avoir pas fait plus tôt; mais, quand je vous ai adressé les ouvrages que vous me demandiez, j'étais si malade, si incapable, que j'ai préféré attendre quelques jours pour vous écrire.

La Fontaine a bien eu raison de dire: «L'absence est le plus grand des maux.» Elle est partie! elle est à Bordeaux depuis quinze jours; je ne vis plus, ou plutôt je ne vis que trop; mais je souffre l'impossible; j'ai à peine le courage de remplir mes nouvelles fonctions. Vous savez qu'ils m'ont nommé premier commissaire de la Société du Gymnase-Lyrique. C'est moi qui suis chargé du choix et du remplacement des musiciens, de la location des instruments et de la garde des partitions et parties d'orchestre. Je m'occupe dans ce moment-ci de tout cela. Les souscripteurs commencent à venir; nous avons déjà deux mille deux cents francs en caisse. Les envieux écrivent des lettres anonymes; Chérubini est en méditation pour savoir s'il nous servira ou s'il nous nuira; tout le monde clabaude à l'Opéra, et nous allons toujours notre train. Je ne fais encore rien copier; j'attends pour cela votre lettre.

Vous me demandez combien coûterait la gravure de notre Scène grecque. Il y a bien longtemps que je me suis informé du prix de la lithographie; mais elle coûte en France un tiers de plus que la gravure. Les planches gravées de notre ouvrage reviendraient à sept cent cinquante francs, avec l'impression d'une cinquantaine d'exemplaires.

Je n'ai pas encore revu l'auteur d'Atala, il est à la campagne; je lui parlerai de votre Scène aussitôt que je le verrai.

Si vous voyez Auguste, excusez-moi auprès de lui de ce que je ne lui écris pas; dites-lui que je suis étonné de n'avoir pas encore appris son voyage à la Côte; il m'avait bien dit, en partant, qu'il irait voir mon père.

J'ai rencontré avant-hier Flayol au cours d'anglais; il vous dit mille choses.

Adieu, mon cher ami; je vous embrasse.

(Fin de 1828)

Mon cher ami,

Je vous réponds sur-le-champ; il s'en faut de beaucoup que je renonce à notre opéra, et, si je ne vous en ai pas parlé, c'est que je ne voulais pas vous en rompre la tête davantage, pensant que vous ne doutiez pas de l'impatience avec laquelle je l'attends; ainsi achevez-le le plus tôt possible.

Je travaille dans ce moment-ci pour les concerts de M. Choron; celui-ci m'a demandé un oratorio pour des voix seules avec accompagnement d'orgue; j'en ai déjà fait la moitié, et je pense qu'il sera exécuté d'ici à un mois et demi; cela me fera un peu connaître dans le faubourg Saint-Germain.

Connaissez-vous assez M. d'Eckstein pour me donner une lettre de recommandation près de lui? J'ai appris qu'il était collaborateur d'un grand journal mensuel[3], à la tête duquel se trouve M. Beuchon, l'un des rédacteurs du Constitutionnel; ce journal va paraître dans quelque temps; il est conçu sur un plan très vaste, et les arts y occuperont une place distinguée. Si je pouvais inspirer assez de confiance pour cela, je voudrais être chargé de la rédaction des articles de musique; voyez si vous pouvez me servir là dedans. Si M. d'Eckstein me présente, il est présumable qu'on m'acceptera; d'ailleurs, on peut me mettre à l'épreuve.

Souffrez-vous toujours de vos dents? Je vous envoie pour vos étrennes un air sublime de la Vestale, que vous ne connaissez pas, parce qu'il a été supprimé depuis plus de dix ans. Vous me paraissez triste, vous avez besoin de pleurer, je vous le donne comme un spécifique. Plus, un autre air de Fernand Cortez, que vous ne connaissez pas non plus par la même raison, et qui est peut-être le plus beau de la pièce.

Adieu.

Votre ami pour la vie.

Paris, 2 février 1829.

J'attendais toujours, mon cher et excellent ami, que ma partition de Faust fût entièrement terminée pour vous écrire en vous l'adressant; mais, l'ouvrage ayant pris une dimension plus grande que je ne croyais, la gravure n'est pas encore finie, et je ne puis me passer plus longtemps de vous écrire.

J'ai, il y a trois jours, été, pendant douze heures, dans le délire de la joie: Ophélie n'est pas si éloignée de moi que je le pensais; il existe quelque raison qu'on ne veut absolument pas me dire avant quelque temps, pour laquelle il lui est impossible dans ce moment de se prononcer ouvertement.

—Mais, a-t-elle dit, s'il m'aime véritablement, si son amour n'est pas de la nature de ceux qu'il est de mon devoir de mépriser, ce ne sera pas quelques mois d'attente qui pourront lasser sa constance.

Oh! Dieu! si je l'aime véritablement! Turner sait beaucoup d'autres choses sans doute, mais il s'obstine à me jurer qu'il ne sait rien; je n'aurais pas même su cela, si je n'avais pas arraché une partie de mon secret à sa femme. Je m'apercevais seulement, depuis quelque temps, qu'il me parlait de mes affaires avec plus de confiance et avec un air riant; un jour, il n'a pu s'empêcher de sortir de son flegme britannique en me disant:

—Je réussirai, je vous dis, j'en suis sûr; si je pars avec elle pour la Hollande, je suis sûr de vous écrire dans peu d'excellentes nouvelles.

Eh bien, mon cher ami, il part dans quatre jours avec elle et sa mère; il est chargé de leur correspondance française et de l'administration de leurs intérêts pécuniaires à Amsterdam.

Et c'est elle, c'est Ophélie qui a arrangé tout cela, qui l'a voulu fortement. Donc, elle veut lui parler beaucoup et souvent de moi; ce qu'elle n'a pas encore pu faire, à cause de la présence continue de sa mère, devant laquelle elle tremble comme un enfant.

Écoutez-moi bien, Ferrand; si jamais je réussis, je sens, à n'en pouvoir douter, que je deviendrais un colosse en musique; j'ai dans la tête depuis longtemps une symphonie descriptive de Faust qui fermente; quand je lui donnerai la liberté, je veux qu'elle épouvante le monde musical.

L'amour d'Ophélie a centuplé mes moyens. Envoyez-moi les Francs Juges au plus tôt; que je profite d'un moment de soleil et de calme pour les faire recevoir; la nuit et la tempête sont trop souvent là pour m'empêcher de marcher; il faut absolument que j'agisse maintenant. Je compte sur votre exactitude, et j'espère que vous m'enverrez votre poème avant dix jours. J'ai reçu, il y a peu de temps, une lettre de ma sœur aînée, en réponse à une immense épître de moi, dans laquelle je m'étais expliqué ouvertement sur mes projets pour le mariage, sans dire, bien entendu, que je fusse fixé dans mon choix. Nancy m'a répondu que mes parents avaient lu ma lettre (c'était ce que je voulais); et, d'après ce qu'elle me dit, il paraît qu'ils s'attendaient tellement à cela, qu'ils n'en ont pas été surpris; et, lorsque j'en viendrai à leur demander leur consentement, j'espère que la commotion sera très légère. Je vais lui envoyer ma partition à Amsterdam. Je n'ai mis que les initiales de son nom. Comment! je parviendrais à être aimé d'Ophélie, ou du moins mon amour la flatterait, lui plairait?... Mon cœur se gonfle et mon imagination fait des efforts terribles pour comprendre cette immensité de bonheur sans y réussir. Comment! je vivrais donc? j'écrirais donc? j'ouvrirais mes ailes? O dear friend! o my heart! o life! Love! All! all!

Ne soyez pas épouvanté de ma joie; elle n'est pas si aveugle que vous pouvez le craindre; le malheur m'a rendu méfiant; je regarde en avant, je n'ai rien d'assuré; je frémis autant de crainte que d'espérance.

Attendons le temps, rien ne l'arrête; ainsi nous pouvons compter sur lui.

Adieu; envoyez-moi les Francs Juges, vite, je vous supplie.

Avez-vous lu les Orientales de Victor Hugo? Il y a des milliers de sublimités. J'ai fait sa Chanson des pirates avec accompagnement de tempête; si je la mets au net et que j'aie le temps de la recopier, je vous l'enverrai avec Faust. C'est de la musique d'écumeur de mer, de forban, de brigand, de flibustier à voix rauque et sauvage; mais je n'ai pas besoin de vous mettre au fait, vous comprenez la musique poétique aussi bien que moi.

18 février 1829.

Mon cher ami,

J'ai écrit à M. Bailly aussitôt après la réception de votre lettre; il ne m'a pas encore répondu. Duboys, qui est ici depuis quelques jours, a vu Carné avant-hier, ils ont parlé du journal ensemble[4]; Carné lui a dit qu'on comptait sur moi.

J'allai voir Carné, il y a à peu près vingt jours; il me promit de m'écrire aussitôt qu'il y aurait quelque chose de décidé; je n'ai point eu de ses nouvelles. Je n'y comprends rien.

Quant à l'affaire du Stabat, voici: Marescot vient de revenir à Paris, je lui en ai parlé; il a consenti à le graver, pourvu qu'on lui assure la vente de quinze exemplaires au moins. L'ouvrage sera marqué quatre francs cinquante, et les quinze exemplaires seront livrés à deux francs.

D'après ce que vous m'aviez dit du nombre des personnes qui s'intéressent à M. Dupart, je n'ai pas hésité à répondre pour le placement des quinze exemplaires, et Marescot est venu aujourd'hui chercher le manuscrit. Il sera gravé avant la semaine sainte; ainsi on pourra le chanter sur les exemplaires que je vous enverrai.

Du reste, son atmosphère d'espérance ne s'est pas rembrunie, au contraire... Elle n'est pas encore partie, elle quittera Paris vraisemblablement vendredi prochain.

Singulière destinée que celle d'un amant dont le vœu le plus ardent est l'éloignement de celle qu'il aime!

Tant qu'elle restera ici, je ne pourrai point obtenir de réponse positive; on m'assure que j'aurai quelques lignes de sa main en réponse à ma lettre, qui lui sera remise à Amsterdam. Oh! Dieu! que va-t-elle me dire?...

Farewell, my dear, farewell, love ever your friend.

Paris, 9 avril 1829.

—Ah! pauvre cher ami! je ne vous ai pas écrit, parce que j'en étais incapable. Toutes mes espérances étaient d'affreuses illusions. Elle est partie, et, en partant, sans pitié pour mes angoisses dont elle a été témoin deux jours de suite, elle ne m'a laissé que cette réponse que quelqu'un m'a rapportée: «Il n'y a rien de plus impossible.»

N'exigez pas, mon cher ami, que je vous donne le détail de tout ce qui m'est arrivé pendant ces deux fatales semaines; il m'est survenu, avant-hier, un accident qui me met aujourd'hui dans l'impossibilité de parler de cela; je ne suis pas encore assez remis. Je tâcherai de trouver un moment où j'aurai assez de force pour retourner le fer qui est demeuré dans la plaie.

Je vous envoie Faust, dédié à M. de la Rochefoucault; ce n'était pas pour lui!... Si vous pouvez, sans vous gêner, me prêter encore cent francs pour payer l'imprimeur, vous m'obligerez. J'aime mieux vous les devoir qu'à ces gens-là. Si vous ne me l'aviez offert, j'avoue que je n'aurais pu me décider à vous les demander.

Je vous remercie mille fois de votre opéra; Gounet le copie en ce moment-ci; nous allons mettre en jeu tous les ressorts pour le faire recevoir sûrement. Il est superbe; il y a des choses sublimes. Oh! mon cher, que vous êtes poète! Le finale des Bohémiens, au premier acte, est un coup de maître; jamais, je crois, on n'aura présenté de poème d'opéra aussi original et aussi bien écrit; je vous le répète, il est magnifique.

Ne soyez pas fâché si je vous laisse si vite. Je vais à la poste porter la musique, il est déjà deux heures; je suis si souffrant, que je vais me recoucher en rentrant.

Il y a trente-six jours qu'elle est partie, ils ont toujours vingt-quatre heures chacun; et il n'y a rien de plus impossible.

Adieu.

J'ai demandé à Schott et à Schlesinger, qui ont de la musique d'église, s'ils avaient ce que vous me demandez; mais ils n'ont rien que de très grand.

J'ai fait un Salutaris à trois voix avec accompagnement d'orgue au piano; je l'ai cherché toute la journée pour vous l'envoyer, je n'ai pas pu le retrouver; comme il ne valait pas grand'chose, je l'aurai vraisemblablement brûlé cet hiver.

Paris, ce 3 juin 1829.

Mon cher ami,

Voilà bientôt trois mois que je n'ai pas reçu de vos nouvelles; j'ai voulu attendre toujours, pensant que peut-être vous étiez en voyage; mais il paraît que vous n'avez pas quitté Belley, car ma sœur m'écrit, il y a peu de jours, que vous lui avez envoyé des airs suisses dont elle me charge de vous remercier. Il y a donc nécessairement quelque chose d'extraordinaire.

Je vous ai envoyé Faust avec les exemplaires sans titre du Stabat; vous ne m'avez pas accusé réception, je n'y conçois absolument rien. Peut-être y a-t-il quelque nouvelle lutte anonyme. Votre père intercepte peut-être notre correspondance. Peut-être ajoutez-vous foi vous-même aux absurdes calomnies qu'on a répandues sur mon compte auprès de votre famille.

Je ne vous ai pas envoyé les titres du Stabat; Marescot est reparti pour la province, et je ne sais où le prendre. Faust a le plus grand succès parmi les artistes; Onslow est venu chez moi un matin me déconcerter par les éloges les plus passionnés; Meyerbeer vient d'écrire de Baden à Schlesinger pour lui en demander un exemplaire. Urhan, Chélard, beaucoup des artistes les plus marquants de l'Opéra se sont procuré des exemplaires, et, chaque soir, ce sont de nouvelles félicitations. Dans tout cela, rien ne m'a frappé comme l'enthousiasme de M. Onslow. Vous savez que, depuis la mort de Beethoven, il tient le sceptre de la musique instrumentale. Spontini vient de monter à Berlin son opéra du Colporteur, qui a obtenu un immense succès; il est extrêmement difficile sur l'originalité, et il m'a assuré qu'il ne connaissait rien de plus original que Faust.

—J'aime bien ma musique, ajoutait-il; mais, en conscience, je me crois incapable d'en faire autant.

A tout cela, je ne répondais guère que des bêtises, tellement j'étais troublé de cette visite inattendue.

Le surlendemain, Onslow m'a envoyé un exemplaire de la partition de ses deux grands quintetti.

C'est jusqu'à présent le suffrage qui m'a le plus touché.

J'ai payé ce que je devais à l'imprimeur, une élève m'étant survenue.

Je suis toujours très heureux, ma vie est toujours charmante; point de douleurs, jamais de désespoir, beaucoup d'illusions; pour achever de m'enchanter, les Francs Juges viennent d'être refusés par le jury de l'Opéra. M. Alexandre Duval, qui a lu le poème au comité, m'a dit qu'on l'avait trouvé long et obscur; il n'y a que la scène des Bohémiens qui a plu à tout le monde; du reste, il trouve, lui, que le style est très remarquable et qu'il y a un avenir poétique là dedans.

Je vais me le faire traduire en allemand. J'achèverai la musique; j'en ferai un opéra comme le Freyschütz, moitié parlé, moitié mélodrame, et le reste musique; j'ajouterai quatre ou cinq morceaux, tels que le finale du premier acte, les quintetti, l'air de Lénor, etc., etc. On m'assure que Spohr n'est point jaloux et cherche, au contraire, à aider les jeunes gens; alors, si j'ai le prix à l'Institut, je partirai dans quelques jours pour Cassel; il y dirige le théâtre, et je pourrai faire entendre là les Francs Juges. Quel que soit le résultat final de tout cela, je ne suis pas moins extrêmement sensible aux peines que cet ouvrage vous a coûtées, et je vous en remercie mille fois. Il me plaît, à moi, beaucoup. Je prépare un grand concert pour le commencement de décembre, où je ferai entendre Faust avec deux grandes ouvertures et quelques mélodies irlandaises qui ne sont pas gravées. Je n'en ai encore terminé qu'une; Gounet me fait beaucoup attendre les autres.

La Revue musicale a publié un article fort bon sur Faust; je ne l'ai pas fait annoncer encore dans les autres journaux.

Je ne puis pas me livrer à la moindre composition importante; quand j'ai la force de travailler, je copie des parties pour le concert futur, et je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer; on me tourmente pour des articles de journaux. Je suis chargé de la correspondance, à peu près gratuite, de la Gazette musicale de Berlin. On me traduit en allemand; le propriétaire est à Paris dans ce moment, et il m'ennuie. Pour le Correspondant, un seul article a paru; comme dans le second, j'attaquais l'école italienne. M. de Carné m'a écrit avant-hier pour me prier d'en faire un autre sur un sujet différent. On a trouvé que j'étais un peu dur pour l'école italienne. La Prostituée trouve donc des amants même parmi les gens religieux.

Je prépare une notice bibliographique sur Beethoven.

J'ai mes entrées au théâtre allemand; le Freyschütz et Fidelio m'ont donné des sensations nouvelles, malgré le détestable orchestre des Italiens, dont la voix publique fait enfin justice; les journaux d'aujourd'hui surtout le tuent.

On m'a offert de me présenter à Rossini; je n'ai pas voulu, comme vous pensez bien; je n'aime pas ce Figaro, ou plutôt je le hais tous les jours davantage; ses plaisanteries absurdes sur Weber, au foyer du théâtre allemand, m'ont exaspéré; je regrettais bien de ne pas être de la conversation pour lui lâcher ma bordée.

Mon pauvre Ferrand, je vous écris de bien longues digressions qui ne vous intéressent guère; je suis porté à craindre que mes lettres n'aient plus pour vous l'intérêt d'autrefois. S'il ne s'était pas fait en vous quelque étrange changement, seriez-vous resté depuis si longtemps sans répondre à ma lettre qui accompagnait le paquet de musique? C'est pendant la semaine sainte que vous avez dû la recevoir. Vous ne m'avez même pas écrit un mot d'amitié après que je vous ai annoncé que je perdais toutes les espérances dont j'avais été bercé. Je ne suis pas plus avancé que le premier jour; cette passion me tuera; on a répété si souvent que l'espérance seule pouvait entretenir l'amour! Je suis bien la preuve du contraire. Le feu ordinaire a besoin d'air, mais le feu électrique brûle dans le vide. Tous les journaux anglais retentissent de cris d'admiration pour son génie. Je reste obscur. Quand j'aurai écrit une composition instrumentale, immense, que je médite, je veux pourtant aller à Londres la faire exécuter; que j'obtienne sous ses yeux un brillant succès!

O mon cher ami, je ne puis plus écrire: la faiblesse m'ôte la plume des doigts.

Adieu.

15 juin 1829.

Oui, mon cher ami, il est entièrement vrai que je n'ai pas reçu de vos nouvelles jusqu'à ce 11 juin; et il m'est impossible de concevoir ce que sont devenues vos lettres; peut-être le découvrirez-vous; j'en doute.

Je serais enchanté d'être annoncé dans le Journal de Genève, si vous pouvez l'obtenir. Je vous prie de ne pas vous laisser entraîner par votre amitié en parlant de mon ouvrage (Faust): rien ne paraît plus étrange aux lecteurs froids que cet enthousiasme qu'ils ne conçoivent pas. Je ne sais que vous dire pour le sommaire d'articles que vous me demandez; voyez celui de la Revue musicale, et parlez de chaque morceau en particulier; ou, si cela ne convient pas au cadre du journal, appuyez davantage sur le Premier chœur, le Concert des Sylphes, le Roi de Thulé et la Sérénade, et surtout sur le double orchestre du concert, dont la Revue n'a pas fait mention, puis quelques considérations sur le style mélodique et les innovations que vous aurez le mieux senties.

Je ne fais rien annoncer dans les autres journaux, parce que j'attends tous les jours la réponse de Goethe, qui m'a fait prévenir qu'il allait m'écrire et qui ne m'écrit pas. Dieu! quelle impatience j'éprouve de recevoir cette lettre. Je suis un peu mieux depuis deux jours. La semaine dernière, j'ai été pris d'un affaissement nerveux tel, que je ne pouvais presque plus marcher ni m'habiller le matin; on m'a conseillé des bains qui n'ont rien fait; je suis resté tranquille, et la jeunesse a repris le dessus. Je ne puis me faire à l'impossible. C'est précisément parce que c'est impossible que je suis si peu vivant.

Cependant il faut sans cesse m'occuper: j'écris une vie de Beethoven pour le Correspondant. Je ne puis trouver un instant pour composer; le reste du temps, il faut que je copie des parties.

Quelle vie!

15 juillet 1829.

Mon cher ami,

Je vous réponds courrier par courrier, comme vous me le demandez. J'ai reçu vos deux actes sans encombre. Je trouve le dernier magnifique; l'interrogatoire surtout est de la plus grande beauté; le dénouement vaut mille fois mieux que celui dont nous étions convenus. Les observations que j'ai à vous faire portent uniquement sur la coupe des morceaux de musique et le rapprochement trop fréquent de sensations semblables, qui amèneraient une monotonie désagréable au premier acte; mais nous reparlerons de cela.

Vous auriez déjà reçu depuis longtemps la musique que je dois vous envoyer; mais il faut bien finir par vous avouer le motif de ce retard. Depuis mon concert, mon père a pris une nouvelle boutade et ne veut plus m'envoyer ma pension, de sorte que je me trouve tellement à court d'argent, que les trente ou quarante francs que coûterait la copie de mes deux morceaux m'ont arrêté jusqu'à présent; je n'ai pas voulu demander à Auguste de me les prêter, parce que je lui dois déjà cinquante francs. Je ne puis pas copier moi-même, puisque, depuis quinze jours, je suis enfermé à l'Institut; cet abominable concours est pour moi de la dernière nécessité, puisqu'il donne de l'argent et qu'on ne peut rien faire sans ce vil métal.

Auri sacra fames quid non mortalia pectora cogis!

Mon père n'a pas même voulu fournir à la dépense de mon séjour à l'Institut; c'est M. Lesueur qui y a pourvu. Je vous écrirai dès que j'aurai des nouvelles à vous apprendre. Le jeune Daudert, qui part le 12 du mois d'août, se chargera de vous porter la musique, si je puis l'avoir à cette époque. Je suis trop abattu pour vous écrire plus longuement. J'oubliais de vous dire que Gounet a fini son deuxième acte.

Adieu. Je suis bien aise que vous ayez fait la connaissance de Casimir Faure.

On donne la Vestale ce soir pour la première fois depuis sept mois, et je ne puis y aller; j'aurais eu des billets de madame Dabadie. C'est elle qui me chantera ma scène, elle me l'a promis.

21 août 1829.

Mon cher ami,

Je vous envoie enfin la musique que vous attendez depuis si longtemps; il y a de ma faute et de celle de mon imprimeur. Pour moi, le concours de l'Institut m'excuse un peu, et toutes les nouvelles agitations, the new pangs of my despised love, me justifient malheureusement trop de ne penser à rien. Oui, mon pauvre et cher ami, mon cœur est le foyer d'un horrible incendie; c'est une forêt vierge que la foudre a embrasée; de temps en temps, le feu semble assoupi, puis un coup de vent... un éclat nouveau... le cri des arbres s'abîmant dans la flamme, révèlent l'épouvantable puissance du fléau dévastateur.

Il est inutile d'entrer dans les détails des nouvelles secousses que j'ai reçues dernièrement; mais tout se réunit. Cet absurde et honteux concours de l'Institut vient de me faire le plus grand tort à cause de mes parents. Ces messieurs les juges, qui ne sont pas les Francs Juges, ne veulent pas, disent-ils, m'encourager dans une fausse route. Boïeldieu m'a dit:

—Mon cher ami, vous aviez le prix dans la main, vous l'avez jeté à terre. J'étais venu avec la ferme conviction que vous l'auriez; mais quand j'ai entendu votre ouvrage!... Comment voulez-vous que je donne un prix à une chose dont je n'ai pas d'idée. Je ne comprends pas la moitié de Beethoven, et vous voulez aller plus loin que Beethoven! Comment voulez-vous que je comprenne? Vous vous jouez des difficultés de l'harmonie en prodiguant les modulations; et moi qui n'ai pas fait d'études harmoniques, qui n'ai aucune expérience de cette partie de l'art! C'est peut-être ma faute! je n'aime que la musique qui me berce.

—Mais, monsieur, si vous voulez que j'écrive de la musique douce, il ne faut pas nous donner un sujet comme Cléopâtre: une reine désespérée qui se fait mordre par un aspic et meurt dans les convulsions!

—Oh! mon ami, on peut toujours mettre de la grâce dans tout; mais je suis bien loin de dire que votre ouvrage soit mauvais; je dis seulement que je ne le comprends pas encore, il faudrait que je l'entendisse plusieurs fois avec l'orchestre.

—M'y suis-je refusé?

—D'ailleurs, en voyant toutes ces formes bizarres, cette haine pour tout ce qui est connu, je ne pouvais m'empêcher de dire à mes collègues de l'Institut qu'un jeune homme qui a de pareilles idées, et qui écrit ainsi, doit nous mépriser du fond de son cœur. Vous êtes un être volcanisé, mon cher ami, et il ne faut pas écrire pour soi; toutes les organisations ne sont pas de cette trempe. Mais venez chez moi, faites-moi ce plaisir, nous causerons, je veux vous étudier.

D'un autre côté, Auber me prend à part à l'Opéra, et, après m'avoir dit à peu près la même chose, sinon qu'il fallait faire ces cantates comme on fait une symphonie, sans égard pour l'expression des paroles; il a ajouté:

—Vous fuyez les lieux communs; mais vous n'avez pas à redouter de faire jamais de platitudes; ainsi le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de chercher à écrire platement, et, quand vous aurez fait quelque chose qui vous paraîtra horriblement plat, ce sera justement ce qu'il faut. Et songez bien que, si vous faisiez de la musique comme vous la concevez, le public ne vous comprendrait pas et les marchands de musique ne vous achèteraient pas.

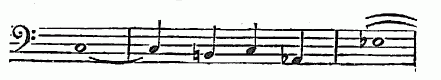

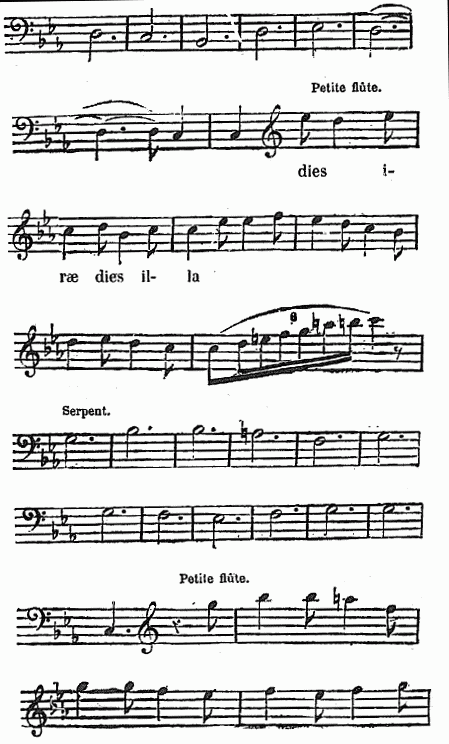

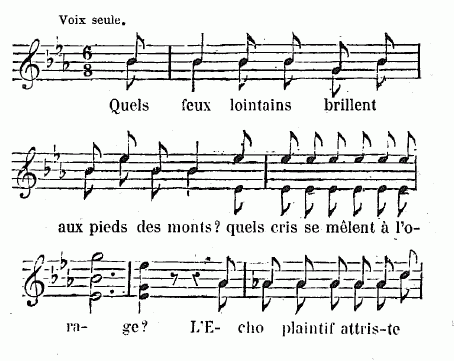

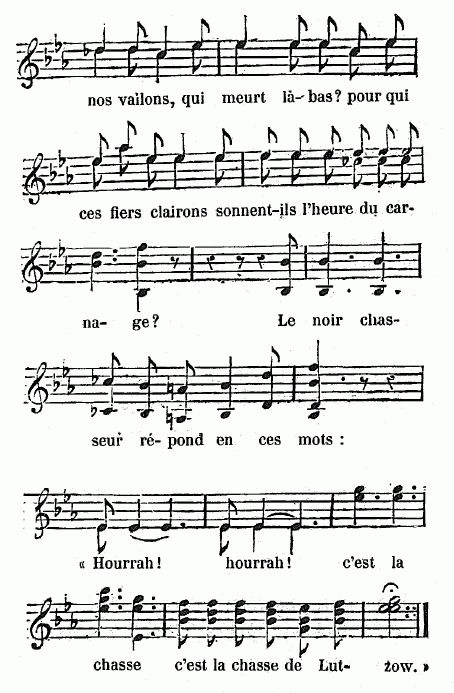

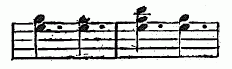

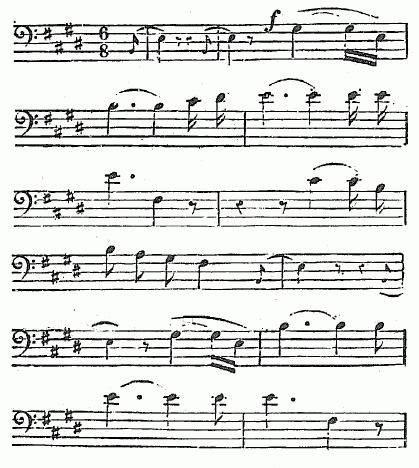

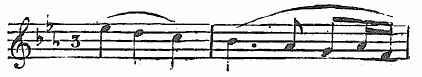

Mais, encore une fois, quand j'écrirai pour les boulangers et les couturières, je n'irai pas choisir pour texte les passions de la reine d'Égypte et ses méditations sur la mort. O mon cher Ferrand, je voudrais pouvoir vous faire entendre la scène où Cléopâtre réfléchit sur l'accueil que feront à son ombre celles des Pharaons ensevelis dans les pyramides. C'est terrible, affreux! c'est la scène où Juliette médite sur son ensevelissement dans les caveaux des Capulets, environnée vivante des ossements de ses aïeux, du cadavre de Tybalt; cet effroi qui va en augmentant!... ces réflexions qui se terminent par des cris d'épouvante accompagnés par un orchestre de basses pinçant ce rythme:

Au milieu de tout cela, mon père se lasse de me faire une pension dont je ne puis me passer; je vais retourner à la Côte, où je prévois bien de nouvelles tracasseries, et pourtant je ne vis que pour la musique, elle seule me soutient sur cet abîme de maux de toute espèce. N'importe, il faut que j'y aille, et il faut que vous veniez me voir; songez donc que nous nous voyons si rarement, que ma vie est si fragile, et que nous sommes si près! Je vous écrirai aussitôt après mon arrivée.

Guillaume Tell?... Je crois que tous les journalistes sont décidément devenus fous; c'est un ouvrage qui a quelques beaux morceaux, qui n'est pas absurdement écrit, où il n'y a pas de crescendo et un peu moins de grosse caisse, voilà tout. Du reste, point de véritable sentiment, toujours de l'art, de l'habitude, du savoir-faire, du maniement du public. Ça ne finit pas; tout le monde bâille, l'administration donne force billets. Adolphe Nourrit, dans le jeune Melchtal, est sublime; mademoiselle Taglioni n'est pas une danseuse, c'est un esprit de l'air, c'est Ariel en personne, une fille des cieux. Et on ose porter cela plus haut que Spontini! J'en parlais avant-hier avec M. de Jouy, à l'orchestre. On donnait Fernand Cortez, et, quoique l'auteur du poème de Guillaume Tell, il ne parlait de Spontini que comme nous, avec adoration. Il (Spontini) revient incessamment à Paris; il s'est brouillé avec le roi de Prusse, son ambition l'a perdu. Il vient de donner un opéra allemand qui est tombé à plat; les succès de Rossini le font devenir fou: cela se conçoit; mais il devrait se mettre au-dessus des engouements du public. L'auteur de la Vestale et de Cortez écrire pour le public!... Des gens qui applaudissent le Siège de Corinthe, venir me dire qu'ils aiment Spontini, et celui-ci rechercher de pareils suffrages!... Il est très malheureux; le non-succès de son dernier ouvrage le tue.

Je fais des mélodies irlandaises de Moore, que Gounet me traduit; j'en ai fait une, il y a quelques jours, dont je suis ravi. Ces jours-ci, on va présenter un opéra pour moi à Feydeau, j'en suis fort content; puisse-t-il être reçu!

Vous me promettez toujours quelque chose et vous ne faites rien; cependant nous touchons à une révolution théâtrale qui nous serait favorable, songez-y! La Porte-Saint-Martin est ruinée, les Nouveautés de même; et les directeurs de ces deux théâtres tendent les bras à la musique; il est vraisemblable que le ministère va donner l'autorisation d'un théâtre d'opéra nouveau; je vous le dis parce que je le sais.

Adieu.

3 octobre 1829.

Mon cher Ferrand,

Je vous écris deux mots à la hâte. Les hostilités ont recommencé. Je donne un concert le 1er novembre prochain, jour de la Toussaint.

J'ai déjà obtenu la salle des Menus-Plaisirs; Chérubini, au lieu de me contrarier cette fois-ci, est indisposé. Je donnerai deux grandes ouvertures: le Concert des Sylphes, le Grand Air de Conrad (auquel j'ai ajouté un récitatif obligé et dont j'ai retouché l'instrumentation).

C'est madame J. Dabadie qui m'a promis hier de me le chanter.

Hiller me joue un concerto de piano de Beethoven, qui n'a jamais été exécuté à Paris; sublime! immense!

Mademoiselle Heinefetter, dont les journaux ont dû vous apprendre le succès au théâtre Italien, me chantera la scène du Freyschütz en allemand; du moins, elle ne demande pas mieux; il ne manque plus que l'autorisation de M. Laurent, le directeur.

Habeneck conduit mon orchestre, lequel, vous pouvez le croire, sera fulminant.

Sera-t-il dit que vous ne m'entendrez jamais? Venez donc à Paris, ne fût-ce que pour huit jours.

Je n'ai pas pu aller à la Côte. J'ai tant à courir, à copier, que je vous quitte déjà; mais écrivez-moi le plus tôt possible, je vous en prie. Apprenez-moi surtout que vous trouverez quelque prétexte auprès de votre père pour venir passer la Toussaint ici.

Meyerbeer vient d'arriver de Vienne; le lendemain de son retour, il m'a fait complimenter par Schlesinger, sur Faust.

Un journal musical m'a fait un article de trois colonnes. Si je puis m'en procurer encore un exemplaire, je vous l'enverrai.

Farewell, we may meet again, I trust, come, come then; 'tis not so long.

Vendredi soir, 30 octobre 1829.

Ferrand, Ferrand, ô mon ami! où êtes-vous? Nous avons fait la première répétition ce matin. Quarante-deux violons, total cent dix musiciens! Je vous écris chez le restaurateur Lemardelay en attendant mon dessert. Rien, je vous jure, rien n'est si terriblement affreux que mon ouverture des Francs Juges. O Ferrand, mon cher ami, vous me comprendriez; où êtes-vous? C'est un hymne au désespoir, mais le désespoir le plus désespérant qu'on puisse imaginer, horrible et tendre. Habeneck, qui conduit mon immense orchestre, en est tout effrayé. Ils n'ont jamais rien vu de si difficile; mais aussi il paraît qu'ils trouvent que ce n'est pas mal, car ils me sont tombés dessus après la fin de l'ouverture, non seulement avec des applaudissements forcenés, mais avec des cris presque aussi effrayants que ceux de mon orchestre. O Ferrand, Ferrand, pourquoi n'êtes-vous pas ici?

Je vais à l'Opéra tout à l'heure chercher l'harmonica; on m'en a apporté un ce matin qui est trop bas, et nous n'avons pu nous en servir. Le sextuor de Faust va à ravir, mes sylphes sont enchantés. L'ouverture de Waverley ne va pas encore bien; demain, nous la répéterons encore, et définitivement elle ira. Et le Jugement dernier, comme vous le connaissez, plus un récitatif accompagné par quatre paires de timbales en harmonie. O Ferrand! Ferrand! cent vingt lieues!

...Hier, j'étais malade à ne pouvoir marcher; aujourd'hui, le feu de l'enfer qui a dicté les Francs Juges m'a rendu une force incroyable; il faut que je coure encore ce soir tout Paris. Le concerto de Beethoven est une conception prodigieuse, étonnante, sublime! Je ne sais comment exprimer mon admiration.

Oh! les sylphes!...

Je me suis fait un solo de grosse caisse pianissimo dans les Francs Juges.

Intonuere cavæ gemitumque dedere cavernæ.

Enfin, c'est affreux! tout ce que mon cœur peut contenir de rage et de tendresse est dans cette ouverture.

O Ferrand!

Paris, 6 novembre 1829.

Mon cher Ferrand,

J'aurais dû plus tôt vous rendre compte de mon concert; d'après ma dernière lettre, vous êtes sans doute bouillant d'impatience d'avoir des détails. Mais d'abord êtes-vous bien rétabli? Votre maladie a-t-elle tout à fait disparu? Gounet a reçu une lettre d'Auguste, qui lui apprenait le mauvais état de votre santé, et ce que vous m'en avez dit vous-même me fait craindre qu'elle ne soit pas encore très bonne.

Quoi qu'il en soit, puisque vous vous intéressez si vivement à ce qui me touche et que votre amitié vous fait prendre tant de part à toutes mes agitations, je vous dirai que j'ai obtenu un succès immense; l'ouverture des Francs Juges surtout a bouleversé la salle; elle a obtenu quatre salves d'applaudissements. Mademoiselle Marinoni venait d'entrer en scène pour chanter une pasquinade italienne; profitant de ce moment de calme, j'ai voulu me glisser entre les pupitres pour prendre une liasse de musique sur une banquette; le public m'a aperçu; alors les cris, les bravos ont recommencé, les artistes s'y sont mis, la grêle d'archets est tombée sur les violons, les basses, les pupitres; j'ai failli me trouver mal. Et des embrassades à n'en plus finir; mais vous n'étiez pas là!... En sortant, après que la foule a été écoulée, les artistes m'ont attendu dans la cour du Conservatoire, et, dès que j'ai paru, les applaudissements en plein air ont recommencé. Le soir, à l'Opéra, même effet; c'était une fermentation à l'orchestre, au foyer. O mon ami, que n'êtes-vous ici! Depuis dimanche, je suis d'une tristesse mortelle; cette foudroyante émotion m'a abîmé; j'ai sans cesse les yeux pleins de larmes, je voudrais mourir.

Quant à la recette, elle a totalement couvert les frais, et même j'y gagne cent cinquante francs. Je vais en donner les deux tiers à Gounet, qui a eu la bonté de me prêter de l'argent et qui en est, je crois, plus pressé que vous. Aussitôt que j'aurai pu réaliser une somme un peu présentable, je m'empresserai de vous la faire parvenir; car je suis tourmenté de vous devoir si longtemps.

Il n'y a encore que le Figaro et les Débats qui aient parlé de mon concert. Castil-Blaze n'entre dans aucun détail; ces animaux ne savent parler que quand il n'y a rien à dire; je vous enverrai tous les journaux littéraires qui auront fait mention de moi.

Adieu; rétablissez-vous vite et écrivez-moi.

Votre ami.

Paris, 4 décembre 1829.

Mon cher Ferrand,

Je ne reçois point de réponse à deux lettres que je vous ai adressées et à l'envoi des journaux relatifs à mon concert. Vous êtes malade; c'est sûr; n'auriez-vous point de moyens de me faire donner de vos nouvelles et de me tirer de l'inquiétude mortelle où je suis depuis si longtemps?...

Une lettre d'Auguste à Gounet ne disait rien de bon sur votre santé.

Je vous en prie, écrivez-moi seulement un mot ou faites-moi écrire.

Je vous enverrai dans peu quelques nouvelles compositions que je viens de faire graver.

Paris, 27 décembre 1829.

Mon cher Ferrand,

D'abord les affaires sérieuses.

J'ai vu M. Rocher le soir même du jour où j'ai reçu votre lettre. Il m'a répondu, au sujet de Germain, qu'une seule place de juge auditeur était vacante à Lyon et qu'elle venait d'être donnée. Ainsi il n'y a pas d'espoir.

Puis les félicitations.

Je vous complimente mille fois, à mon tour, sur le beau succès que vous venez d'obtenir. Je ne suis pas en peine sur l'impression que vous avez dû produire, animé comme vous l'étiez par l'indignation et l'intérêt que vous inspire votre client.—Encore! Embrassez bien pour moi cet excellentissime Auguste; je suis heureux pour lui de cette bonne chance. Gounet lui adresse beaucoup de félicitations là-dessus. Dites-lui que si je ne lui ai pas écrit, c'est que... c'est que... je suis un paresseux qui pense cependant toujours à lui avec la plus vive affection.

Ensuite les reproches.

Vous n'êtes pas pardonnable de m'avoir laissé aussi longtemps dans l'inquiétude. Je vous ai écrit trois fois, et vous me répondez un mois et demi après la troisième lettre. Je vous croyais toujours malade. Je pensais que, peut-être, on avait intercepté nos lettres. Je vous ai envoyé les journaux; ils se sont perdus. Si vous y tenez beaucoup, je vous adresserai les exemplaires que j'ai, à condition que vous me les renverrez après les avoir lus. Je puis en avoir besoin.

Puis les promesses.

Vous recevrez, d'ici à une vingtaine de jours, notre collection de Mélodies irlandaises, avec le ballet des Ombres, que Dubois m'a prié de faire et qui est déjà gravé. J'ai essayé une musique pour un des couplets de votre satanique chanson. Elle est passable pour cette strophe; mais elle ne peut aller avec les autres. C'est horriblement difficile à faire. Vous êtes trop poète pour le musicien. Je ne sais si je réussirai. Dans tous les cas, votre morceau est admirable de vérité horrible, d'expressions hardies et de nouveauté.

Ensuite les aveux.

Je m'ennuie, je m'ennuie!... Toujours la même chose!...

Mais je m'ennuie à présent avec une rapidité étonnante, je consomme plus d'ennuis en une heure qu'autrefois en un jour. Je bois le temps comme les canards mâchent l'eau pour y trouver à vivre, et, comme eux, je n'y trouve que quelques insectes malotrus. Que faire? que faire?

Adieu; au moins, répondez-moi toutes les deux lettres.

Votre ami.

Paris, 2 janvier 1830.

Mon cher ami,

Je vous ai écrit il y a huit jours; votre lettre que je reçois à l'instant ne fait pas mention de la mienne; il est possible que les mauvais chemins, en retardant le courrier, aient fait croiser notre correspondance. Dieu veuille qu'elle ne soit pas encore perdue!

Non, je n'ai jamais eu de nouvelle des trente-cinq francs que vous m'avez expédiés de Lyon. Je vous l'avais fait savoir dans l'une des trois lettres que je vous ai adressées depuis mon concert; comme vous ne m'en avez manifesté ni inquiétude ni étonnement dans votre tardive réponse, je pense que la lettre où je vous en parlais ne vous est pas non plus parvenue. J'aurais depuis longtemps remis à Marescot les trente-cinq francs que M. Dupart lui doit; mais le fait est que, depuis que je me suis mis à faire graver ma musique, je n'ai jamais eu la moindre avance disponible. Quand ensuite vous m'écrivîtes, il y a un mois et demi, que vous m'aviez adressé de Lyon un mandat de trente-cinq francs, je vous écrivis que je ne l'avais pas reçu, et j'attendais pour savoir ce qu'il était devenu. Jamais je ne fus plus surpris qu'en voyant le silence que vous gardiez à cet égard dans votre avant-dernière lettre.

Ainsi donc, vous m'avez envoyé une fois le manuscrit des Francs Juges......... PERDU!.

Une autre fois, un mandat de trente-cinq francs......... Perdu!.

Je vous ai envoyé un paquet de journaux affranchis par moi et mis à la poste par moi.

Perdu!.

Vous m'écrivîtes de ne pas vous répondre quatre jours avant votre dernier voyage à Paris; si vous ne me l'aviez pas dit, je n'en saurais rien.

PERDU!.

Je vous avais écrit cette fameuse lettre dont le sort nous a si fort inquiété......... PERDU!.