L'Illustration, No. 0026, 26 Août 1843

Nº 26. Vol. I.--SAMEDI 26 AOÛT 1843.

Bureaux, rue de Seine, 33.

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr.

Prix de chaque Nº 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75.

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr. Un an, 32 fr.

Pour l'Étranger. - 10 - 20 - 40

SOMMAIRE.

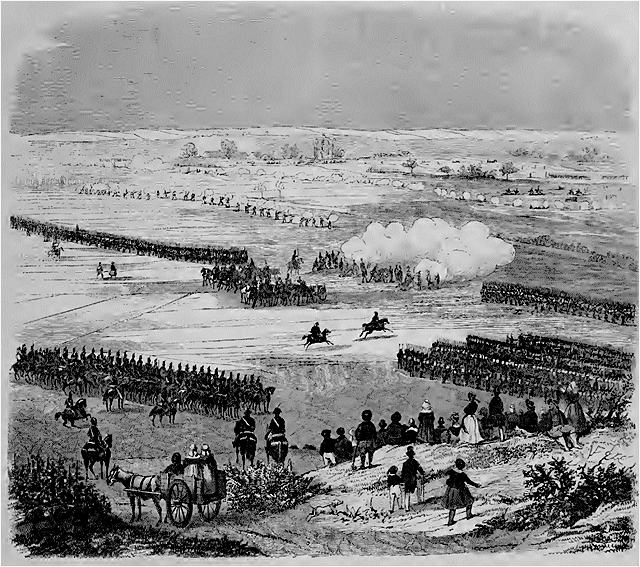

Statue de Lapérouse, par M. Raggi, exposée dans la cour du Louvre. Gravure.--Courrier de Paris.--De la Peinture sur Lave émaillée.--Révolutions du Mexique. Le général Santa-Anna. (Suite et fin.) Fort de Saint-Jean d'Ulloa; Soldats du Texas.--Nouvelles inventions. Chemin de fer atmosphérique. Sept Gravures. --Moeurs parisiennes. Ce qu'il y a dans une goutte d'huile. Gravure.--Camps d'instruction. Camp de Lyon; Camp de Bretagne. Vue du Camp de Plélan, près Rennes; Tentes de Soldats; Manteau d'armes et Guérite de paille; Grandet manoeuvres au Camp de Plélan.--Margherita Pusterla. Roman de M. César Cantù. Chapitre IV, l'Attentat. Quatorze Gravures.--Bulletin bibliographique.--Annonces.--Modes. Costumes de Chasse. Deux Gravures.--Amusements des Sciences. Gravure.--Problème de dessin. Solution.--Rébus. Trois Citations classiques.

Statue de Lapérouse,

PAR M. RAGGI.

Depuis quelques années, nos principales villes ont à l'envi consacré des monuments à la mémoire de leurs grands hommes. Nous avons vu successivement s'élever les statues de P. Corneille et de Boïeldieu à Rouen, de Kléber et de Gutenberg à Strasbourg, de Jean Bart à Dunkerque, de Hoche à Versailles, d'Ambroise Paré à Laval, de Nicolas Poussin aux Andelys, de Racine à la Ferté-Milon, de Lannes à Lectoure, etc. Albi vient de rendre la même justice à l'un de ses plus illustres enfants, Jean-François Galaup de Lapérouse. Sa statue, exécutée par M. Raggi, fondue en bronze dans les ateliers de M. Saint-Denis, est exposée au centre de la cour du Louvre, d'où elle partira dans un mois pour être solennellement inaugurée.

Statue de Lapérouse, par M. Raggi,

exposée dans la cour

du Louvre.

Lapérouse, par ses talents et par son malheur, méritait l'hommage de ses concitoyens, et la France entière s'y associera. C'est le plus populaire de tous nos navigateurs; sa mystérieuse destinée a consolidé la gloire que lui avaient acquise ses observations nautiques, et la mort qu'il trouva sur les écueils de la Polynésie lui fut une garantie d'immortalité. Né en 1741, garde de la marine à quinze ans, Lapérouse avait prouvé autant de capacité que de courage en diverses expéditions contre les Anglais. Louis XVI, en 1785, lui confia les frégates la Boussole et l'Astrolabe pour un voyage de découvertes. Il partit le 1er août 1785, et donna de ses nouvelles jusqu'au 7 février 1788. Pendant trois ans, on put suivre ses traces, frémir de ses dangers, applaudir à ses explorations; puis il disparut tout à coup; son sort demeura longtemps un problème, et ce ne fut qu'en 1828, après bien des indices vagues, bien des recherches infructueuses, que les débris de son naufrage furent recueillis par M. Dumont d'Urville dans les îles Malicolo.

Il est à regretter que la plastique n'ait pu grouper autour de la statue de Lapérouse assez de symboles, d'emblèmes caractéristiques pour raconter aux yeux sa vie et sa mort. Son image est conçue comme celle de tant d'autres marins; il tient de la main droite une longue-vue, et la main gauche est posée sur une carte géographique que supporte le fût d'un mat brisé; la tête a de la noblesse en dépit des ailes de pigeon; les plis du manteau sont sévèrement agencés; les mains, surtout la gauche, sont modelées avec soin.

Cette statue est la sixième du même genre qu'exécute M. Raggi, auteur du Montesquieu, de Bordeaux; du Bayard, de Grenoble; du Henri IV, de Neyrac, de celui de Pau, et d'une statue équestre de Louis XIV, destinée à la ville de Rennes. Ce sera un nouveau titre pour ce sculpteur émérite, qui, déjà six fois candidat à l'institut, se présente pour recueillir l'héritage de M. Cortot.

Courrier de Paris.

Nos rues, nos jardins et nos places publiques ressemblent depuis quelques jours à des corridors et à des préaux de collèges: on n'y rencontre qu'écoliers enchâssés dans l'habit uniforme gros-bleu et boulonnés jusqu'au menton; mais, à leur allure libre, insouciante et résolue, on devine que les oiseaux ont passé à travers les barreaux de la cage. La voix du maître ne les éveille pas en sursaut dans leur liberté; ils s'en vont au hasard, à travers la ville, l'oeil curieux et les bras ballants, ici et là, sans que la règle leur crie: «Allons, messieurs! en classe! silence! taisez-vous!» Heureuse saison des écoliers en vacances! Pareils à des soldats en congé, ils ont mis bas les armes et cheminent sans sabre et sans giberne, c'est-à-dire sans Gradus et sans Conciones; le Lexique et la Grammaire sont au repos; le Virgile et l'Ovide gisent abandonnés sur quelque rayon poudreux de la salle d'études. C'est un désarmement général.

Le soir, les théâtres sont peuplés de cette gent écolière: la voyez-vous disséminée dans les loges ou groupée au parterre? on s'aperçoit bien vite de leur présence à la gaieté bruyante qui éclate aux endroit? plaisants, et au sérieux avec lequel ils écoutent les passages pathétiques. Parlez-nous de ce public-là! il n'est ni exigeant ni blasé; tout l'amuse, tout l'intéresse, tout l'enchante! Ce n'est pas lui qui se laissera aller au fond de sa loge ou de sa stalle en étouffant de sa main gantée un bâillement dédaigneux! Ce n'est pas lui qui s'écriera d'un air maussade: «Ah! quel ennui! mauvais! pitoyable! exécrable!» interrompant les acteurs et sortant, comme les marquis de Molière, au moment le plus beau.

Quel plaisir, au contraire, de voir l'attention naïve de nos jeunes spectateurs! Ils ne quittent pas la scène du regard, écoutent de toutes leurs oreilles, examinent de tous leurs yeux immobiles, absorbés, insatiables. A minuit la toile tombe, et eux, s'éveillant comme d'un rêve, de s'écrier, tout surpris: «Tiens! est-ce que ça finit déjà?»

Demandez-leur ce qui s'est passé autour d'eux; s'il y avait du monde dans la salle ou s'il n'y en avait pas; de quelle couleur était la robe ou le chapeau de leur voisine; était-elle jeune ou vieille, laide ou jolie? ils n'en savent rien. Nos écoliers, en effet, sont loin encore de cette science qui consiste à venir au spectacle pour y tout voir, excepté le spectacle; pour s'occuper de tout, hormis des acteurs et des pièces. Ils n'ont pas à faire étalage de leurs gants glacés, de leur binocle, de leur frisure, de leurs moustaches; ils ne songent pas, au lieu de la comédie qu'on leur montre, à se montrer et à se contempler eux mêmes; mais, patience! laissez faire le temps, et tel de ces bambins que vous voyez le coude appuyé sans cérémonie, sur la devanture d'une loge et se rongeant les doigts, tandis qu'un camarade lui passe le bras par-dessus le dos et l'enlace; tel de ces petits sauvages, vous dis-je, prendra, dans deux ou trois ans, les airs d'un lionceau parfumé, et caressera sa barbe en souriant, de l'avant-scène, à mademoiselle Castellan ou à madame Doche.

Quand vous rencontrez ces bandes d'écoliers symétriquement rangés sous la férule du magister, et descendant le long des rues avec un confus murmure pour gagner la grille du collège; quand vous voyez ces petits garçons et ces petites filles qui roulent dans le sable des Tuileries ou lancent un ballon en l'air sur le rare gazon du carré Marigny, ne vous arrive-t-il pa de vous adresser à vous-même cette simple question: «Qu'est-ce que tout cela deviendra? Vaudront-ils mieux ou moins que nous?» Horace répond: ils donneront des fils pires encore que leurs pères, et Béranger chante;

Chers enfants, dansez, valsez.

Votre âge échappe à l'orage.

Vous échapperez, aux tempêtes

Où notre courage expira.

Lequel croire des deux poètes? Celui qui prédit des nuages plus sombres, ou celui qui annonce un beau ciel? J'ai grand'peur qu'Horace n'ait raison! N'est-ce pas pour nous, en effet, les jeunes d'il y a quinze ans, que Béranger avait dit;

J'en crois votre allégresse:

Oui, bientôt d'un ciel pur

Vos jeux, brillants d'ivresse,

Réfléchiront l'azur!

O noble poëte! notre ivresse et nos yeux ont menti: où est le ciel pur? où est l'azur que tu nous promettais?

--M. Alexandre Dumas, tout le monde le sait, a donné récemment un assez curieux échantillon de la colère où peut se laisser emporter la rancune d'un poète critiqué et sifflé: pour défendre une mauvaise pièce, il écrivit à M. Jules Janin cette mauvaise lettre qui prouvait tout ce que vous voudrez, excepté la chose importante, à savoir que la comédie de M. Dumas est une bonne comédie; le critique a répliqué au dramaturge par un article plein de traits acérés et piquants. Quel bénéfice, cependant, M. Dumas et M. Jules Janin ont-ils retiré de cette lutte à l'encre de la Petite-Vertu? Beaucoup de bruit et de ridicule pour rien: le public, juge du camp, les a renvoyés dos à dos, scandale compensé.

M. Alexandre Dumas avait mal choisi son terrain: c'est à Vienne et non à Paris, en Autriche et non en France, que nous conseillons à l'auteur des Demoiselles de Saint-Cyr d'aller désormais porter son ressentiment contre la critique; à Paris on trouve des feuilletons qui ripostent et un public qui se moque de vous; à Vienne, l'auteur mécontent a meilleure chance: pour peu qu'il soit bienvenu de la police et du gouvernement, il impose silence à ses contradicteurs par un moyen sans réplique, par la loi du plus fort. Il y a à Vienne une manière d'entendre la liberté de la presse et de régler le droit d'examen, qui conviendrait parfaitement à l'amour-propre de M. Dumas, et lui procurerait une satisfaction assurée, économique et sans frais de correspondance. Vous en aurez la preuve tout à l'heure; je tiens le fait d'un témoin personnellement impliqué dans l'aventure.

A Vienne donc, pendant l'hiver dernier, sous le gouvernement paternel de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Bohème et de Hongrie, la troupe italienne donnant ses représentations, on joua le Don Pasquale de Donizetti. L'ouvrage plut à ceux-ci et déplut à ceux-là, comme il arrive assez généralement pour toutes les comédies humaines, grandes ou petites, sérieuses ou bouffonnes. Un feuilleton,--l'Autriche a aussi le bonheur d'avoir des feuilletons,--fut de l'avis des spectateurs que Don Pasquale n'avait que médiocrement charmés; il s'en expliqua sans plus de façon et imprima les raisons de son antipathie. Quoique allemande et autrichienne, la critique était, dit-on, vive et mordante. Savez-vous ce qu'il en advint?--Une réclamation de Donizetti, affirmant que sa musique était fort bonne? une lettre incommensurable comme la lettre que M. Alexandre Dumas a décochée contre M. Jules Janin?--Non point, vraiment: l'Autriche ne s'amuse pas à de pareilles bagatelles; elle a, pour faire taire la critique, des moyens plus brefs et plus efficaces.

Le feuilleton avait à peine paru, à peine la bonne ville de Vienne avait-elle eu le temps de briser l'enveloppe du journal, qu'un personnage tout de noir babillé se présentait chez l'auteur, et d'un ton solennel et sévère: «Monsieur, lui dit-il, c'est vous qui avez écrit l'article scélérat que votre feuille publie ce matin contre l'opéra de M. Donizetti?--Oui, monsieur.--J'en suis fâché pour vous, monsieur.--Et la raison, s'il vous plaît, monsieur?--La raison, la voici en peu de mots: M Donizetti est attaché à la musique de Sa Majesté Impériale; il est malséant que vous osiez parler avec cette irrévérence d'un compositeur qui a obtenu de Sa Majesté cette marque d'estime et de faveur. Sa Majesté et toute la cour impériale font grand cas de M. Donizetti et de ses opéras; vous voudrez bien désormais vous conformer à leur avis.--Mais, monsieur, répliqua le journaliste.--Point de mais.--Cependant!--Point de cependant; tenez-vous pour averti!» L'avis était formel, et le journaliste avait reconnu dans son interlocuteur un des agents de la police supérieure; il s'agissait de choisir entre le plaisir de critiquer M. Donizetti et la suppression immédiate du journal; le feuilleton ne crut pas que Don Pasquale valût ce sacrifice; il s'abstint d'en parler davantage. Nous avons à Paris d'honnêtes feuilletons qui, après avoir condamné Donizetti la veille, auraient eu le courage d'en faire l'éloge le lendemain.

Quel dommage que M. Alexandre Dumas n'ait pas mis sa comédie des Demoiselles de Saint-Cyr sous la protection de la police autrichienne, soit comme attaché aux récréations de Sa Majesté l'empereur, soit comme porte-queue de Sa Majesté l'impératrice! cela viendra, j'espère!

Vous avez vu avec quelle bénignité la critique est traitée là-bas; c'est absolument la liberté que définit Figaro: parler de tout à condition qu'on ne parlera de rien. Ce régime libéral s'applique indistinctement à tout le monde, dans cette charmante ville de Vienne, où la valse seule et les gros repas jouissent d'une liberté illimitée; les chanteurs n'en sont pas plus exempts que les critiques.

Un ténor italien--une basse peut-être--que nous entendrons cet hiver à Paris, Salvi, chantait dernièrement à l'Opéra de Vienne: le public viennois le traitait avec faveur, et les belles Viennoises, aux blanches épaules, battaient des mains toutes les fois que Salvi se faisait entendre. Un soir cependant--on jouait la Lucia--un murmure s'élève dans la salle; on s'agite, on trépigne, et les sifflets retentissent. Qu'est-ce? qu'y a-t-il? La cavatine! la cavatine! s'écrie de tous côtés le parterre; et Salvi de regarder le public d'un air ébahi. La cavatine! répète-t-on avec plus de violence. Salvi témoigne par sa pantomime, qu'il ne comprend rien à ce vacarme; puis il fait trois respectueux saluts, se retire dans la coulisse et la toile tombe.

Dans la salle, le bruit était effroyable; il n'y a rien de tel que les Allemands, quand ils s'y mettent; c'est l'histoire du mouton enragé.

Un homme, cependant, s'introduisait dans la loge où Salvi était déjà occupé à filer son rouge et son costume de théâtre; c'était sans doute le même homme qui avait eu avec le feuilleton l'entretien que nous avons raconté plus haut. Le personnage intime à Salvi l'ordre de chanter la cavatine réclamée par le parterre; Salvi répond qu'il ne sait de quelle cavatine on veut lui parler; puis, d'explication en explication, il devine enfin qu'il s'agit d'un air ajouté à la partition de la Lucia par le virtuose qui tenait son emploi l'année précédente, air qui avait fait fureur. «Mais je ne sais pas cet air, dit Salvi.--N'importe, vous le chanterez.--Je ne le connais même pas!--Chantez toujours, sinon vous aurez à sortir de la ville dans les vingt-quatre heures.» Ainsi s'expliqua l'autorité paternelle. Salvi tint bon, et le lendemain il quittait Vienne par le faubourg de Léopoldstadt, chantant à plein gosier sans doute; O Lucia inamorata! comme un oiseau échappé qui gazouille dans l'air libre.

Pour en revenir à la querelle de M. Janin el de M. Alexandre Dumas, on sait de quelle agréable façon elle s'est terminée; M, Jules Janin, qui avait montré beaucoup d'esprit dans sa réplique, s'en est bien repenti dans un article suivant; et aussitôt M. Alexandre Dumas, ce foudre de guerre, a mis bas les armes; on a vu, spectacle touchant, les deux adversaires, occupés depuis trois semaines à se faire les déclarations les moins amoureuses et à se regarder d'un air dévorant, se sourire tout à coup, et déclarer, par la plume de M. Janin, qu'ils professaient l'un pour l'autre la plus parfaite estime. Pourquoi donc s'injurier si fort et si longtemps, quand on est si dignes de s'entendre? Il faut espérer qu'une autre fois M. Alexandre Dumas et M. Jules Janin commenceront par où ils ont fini, par s'embrasser. Ce sera une économie toute claire.

Ce beau duel à la pointe de la plume, qui a fait diversion aux grandes chaleurs du mois d'août, aura eu du moins l'avantage de mettre au jour le dévouement du valet de chambre de M. Jules Janin; cet estimable domestique est digne maintenant de figurer dans l'histoire des chiens de Terre-Neuve et des caniches à l'épreuve. Voici un trait de sa façon, qui justifie la colonne que nous dressons ici à sa fidélité.

C'était le jour où M. Alexandre Dumas voulait, à toute force, avaler M. Jules Janin tout cru; il le cherchait malheureusement partout où il n'était pas; de leur côté, ses témoins s'étaient mis en campagne; l'un d'eux, M. le duc de Guiche, arrive enfin rue de Vaugirard, et sonne à la porte de l'auteur de l'Ane mort; quelqu'un ouvre; c'était l'excellent Frontin en question.

M. le duc de Guiche.--M. Jules Janin?

Frontin, flairant l'odeur de témoins.--Monsieur n'y est pas.

Le duc.--Où est-il?

Frontin.--Il est sorti.

Le duc.--Pour longtemps?

Frontin.--Pour très-longtemps.

Le duc.--Quand rentrera-t-il?

Frontin.--Jamais!

Certes, voila un jamais qui l'emporte de beaucoup sur tous les qu'il mourût! du monde. C'est du sublime pur.

Un matin, il était décidé qu'on irait sur le terrain. Restait le point en litige, le choix des armes. «Nous nous battrons à l'épée,» dit M. Alexandre Dumas à son adversaire.--«Vraiment non, réplique M. Jules Janin; j'ai deux ans de salle, et je sais un coup d'abattage auquel vous n'échapperiez pas. Battons-nous au pistolet.--Ah bien oui! à trente-cinq pas je vous tuerais net comme une mouche!»

Ils ne se sont tués, Dieu merci, ni l'un ni l'autre, et ils ont eu raison. Ce qui convient à M. Jules Janin, c'est d'abattre autant qu'il pourra de bons feuilletons et non des poitrines d'homme; et M. Alexandre Dumas a bien mieux à faire que de tuer des mouches à trente-cinq pas; qu'il mette au monde de beaux drames et d'excellentes comédies, pour faire bien vite oublier les Demoiselles de Saint-Cyr et tout ce bruit inutile, irréfléchi, malheureux, qui leur a servi de cortège!

--Tout à l'heure nous racontions les mésaventures de Don Pasquale en Autriche. Vienne, on l'a vu, n'a goûté que médiocrement les charmes de sa mélodie. Est-ce la faute de Vienne ou la faute de la mélodie? Nous ne discuterons pas ici ce point important, de peur que le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche n'y trouve à redire, et que M. de Metternich n'envoie une déclaration de guerre à la France, si mieux elle n'aime trouver Don Pasquale une oeuvre excellente, admirable, parfaite. Je connais trop la témérité et l'ardeur belliqueuse de nos ministres pour les engager dans un tel conflit.

Mais si Don Pasquale a rencontré des adversaires sur les bords du Danube, Maria di Rohan n'y a trouvé que des amis et des bravos. Maria a pris la revanche de Don Pasquale et consolé M. Donizetti. Le Théâtre-Italien nous promet pour la prochaine saison cet opéra si fêté. Paris n'est pas toujours de l'avis de tout le monde, c'est un sultan fantasque qui aime à briser les statues élevées ailleurs au milieu des acclamations unanimes. Plus d'une fois il a pris des couronnes tout fraîchement cueillies à l'étranger, et les a brisées, en riant, de sa main capricieuse. Nous verrons ce qu'il fera de la touchante Maria.

M. Donizetti se dispose à un hiver prodigue; outre Maria pour la scène italienne, nous aurons un grand opéra en cinq actes de sa façon, Don Sébastien de Portugal, que l'Académie Royale de Musique prépare à grands frais. Cinq actes ici et deux là, ce serait quelque chose pour un autre; mais pour M. Donizetti ce n'est rien; le maestro ne s'inquiète pas de si peu. Les notes coulent de sa veine avec une inépuisable abondance. Voulez-vous un opéra de Donizetti en deux, en trois, en cinq actes, ou voulez-vous un, deux, trois, quatre, dix? tournez le robinet; et tout est dit.

Les lauriers de M. Donizetti empêcheraient-ils M. Castil-Blaze de dormir? Voici ce terrible critique musical qui passe tout à coup de la théorie à la pratique; il tient fabrique d'opéras et menace d'en inonder Paris et la banlieue. M. Castil-Blaze ne lésine pas sur la marchandise: l'intrépide fait tout lui-même, musique et paroles. Après une lutte à outrance contre les théâtres et les directeurs, M. Castil-Blaze est enfin parvenu à mettre au jour un enfant de sa double fécondité, oint par lui et baptisé du nom original de Pigeon vole. Hélas! l'enfant n'a pas eu longue vie, il est mort au berceau, dès son premier pas, et jamais mort n'a excité une hilarité plus générale;--ce n'est pas Pigeon vole qu'il fallait dire, murmurait le public en sortant, mais le vol au pigeon.

--Cette disgrâce n'a pas abattu la résolution de M. Castil-Blaze: il nous promet encore quelque oiseau rare. M. Castil-Blaze a plus d'un pigeon en cage.

--On annonce le retour de M. Scribe, qui était allé refaire sa santé aux Pyrénées, et qui en revient avec une comédie en cinq actes. Mademoiselle Rachel, de son côté, arrivera bientôt de Chamouny et du Montauvert; Phèdre s'est abritée sous le chalet: elle a bu du lait pur et marché sur la mer de glace; c'est un régime bien tiède pour la brûlante fille de Minos et de Pasiphaé!

Mais si nous recouvrons mademoiselle Rachel, mademoiselle Esther nous quitte; dans son genre, mademoiselle Esther n'est pas moins célèbre que mademoiselle Rachel.--Qui ne connaît mademoiselle Esther du théâtre des Variétés, ou n'a eu envie de la connaître? L'École de Droit en raffolait, l'École de Médecine en perdait la tête; de quoi rêvait l'École Polytechnique? de mademoiselle Esther. Le commis-marchand lui tressait des couronnes, et le jockey-club a vidé en son honneur plus de bouteilles de vin d'Aï qu'il n'y a de pavés sur le boulevard Montmartre.

D'où venait la grande popularité de mademoiselle Esther?

--Et pourquoi ne le dirais-je pas? Messieurs les sergents de ville ne sont pas là pour m'en empêcher. Mademoiselle Esther a introduit au théâtre le style débardeur et..... le cancan.

Voilà ce qui l'a fait adorer de ses contemporains.

Au moment où j'écris ces lignes, mademoiselle Esther a quitté Paris et la France; elle a compris qu'il était temps d'exporter ses doctrines en Europe et de faire de la propagande; mademoiselle Esther part pour la Russie, pays encore sauvage, comme chacun sait. L'influence de mademoiselle Esther ne tardera pas à se faire sentir dans l'empire des czars et à le civiliser. Bientôt la Russie s'habillera en débardeur et dansera... ce que vous savez.

De la Peinture sur lave émaillée (1).

Note 1: Ces réflexions nous sont communiquées par un artiste que recommandent également son talent et son caractère, M. Achille Dévéria.

Nous avons signalé à l'attention de nos lecteurs l'heureux essai de peinture sur pierre de lave émaillée, qui a été fait dans l'église de Saint-Nicolas-des-Champs. Ce succès vient confirmer toutes les espérances que l'on avait fondées sur l'emploi de la lave, destinée peut-être à être un jour la seule base de toutes les décorations peintes dans nos monuments publics.

Le Christ de M. Perlet, toutefois, n'est pas encore une expérience complète; les dispensateurs des travaux d'art feront sagement de commander une oeuvre d'une grande dimension, afin qu'il devienne hors de doute que les joints de diverses plaques de lave réunies ne nuiraient en rien à l'effet d'ensemble d'une grande décoration.

Aujourd'hui, on ne travaille guère pour la postérité seule: nous aimons à jouir, nous faisons tout vite; l'architecture élève des palais par enchantement: on peut citer l'Hôtel-de-Ville comme exemple. Quelle est la cause ordinaire des plus longs retards? C'est la décoration intérieure, ce sont les peintures que les pauvres artistes se fatiguent à faire sur les murailles, sans pouvoir, malgré leur talent, satisfaire à l'impatience du pouvoir et du public. La pierre de lave fera gagner tout ce temps si regrettable; la peinture alors, comme la sculpture, ordonnée d'avance, viendra, sous la main de l'architecte, se mettre en place avant qu'il ait enlevé ses échafauds.

Cette peinture s'exécutera par les mêmes hommes que les vitraux; les peintres-verriers sont des émailleurs. Des cartons, ordonnés aux plus habiles maîtres, seront confiés à l'exécution d'excellents praticiens, et particulièrement à la Manufacture royale de Sèvres, où M. Brougniart, secondé par les efforts de M. Louis Robert, a donné, dans ces derniers temps, un si merveilleux développement à l'art de la peinture vitrifiable. En moins d'un an, d'après les beaux cartons de M. Ingres, quatorze fenêtres viennent d'être exécutées et mises en place dans la chapelle funèbre de Sablonville.

Plus durable que tout ce qui a été expérimenté jusqu'à ce jour, la peinture sur lave présente tous les avantages de la mosaïque sans en avoir aucun des inconvénients. Le prix excessif de la mosaïque, le temps considérable qu'en exige l'exécution, auraient suffi pour faire renoncer à cette peinture, qui, d'ailleurs, tombe par pièce à mesure que le ciment se détache. On n'a rien de semblable à redouter pour le nouveau mode; des scellements bien faits dureront, comme tout revêtissement de marbre, jusqu'au jour où le monument lui-même tombera.

Les peintures de nos monuments n'auront donc plus à craindre l'humidité, le soleil, le vernisseur, le restaurateur, ou la pierre lancée par un étourdi. Que cette peinture vitrifiée décore l'intérieur ou l'extérieur d'un monument, un coup d'éponge suffira pour en ôter la poussière.

Le prix en sera le même que celui d'une peinture ordinaire, car un peintre habile, pour donner un carton et son esquisse, ne demandera que le tiers du prix d'un travail complet, et le reste suffira pour payer l'exécution.

Ainsi, même prix que toute autre peinture, durée égale à celle du monument, économie immense sur le prix d'une mosaïque, ce sont là des avantages immenses et dont on ne saurait trop se hâter de jouir.

Révolution» du Mexique.

LE GÉNÉRAL SANTA-ANNA.

(Suite et fin.--V. p. 337.)

Le président Pedraza, dont l'élection avait causé le bouleversement que nous avons raconté, échappé au sac de Mexico, s'était réfugié à Guadalajara. Le général Guerrero avait été nommé vice-président, et Santa-Anna, tout en blâmant les excès commis dans la capitale du Mexique, s'était hautement déclaré pour lui. Tout était tranquille. Il y avait bien de temps à autre quelques pronunciamentos isolés d'ambitieux subalternes; mais personne ne s'en préoccupait, et les clameurs s'en perdaient sans échos dans les vastes solitudes de la république.

Cet état de choses dura jusqu'en septembre de l'année 1829. A cette époque une ridicule tentative fut faite par l'Espagne, pour reconquérir le Mexique. L'expédition partit cette fois encore de la Havane, comme trois cents ans auparavant; mais Cortez n'était plus là. Le brigadier Barradas vint débarquer à Tampico avec 3,000 hommes.

Pendant que le général espagnol, indécis sur la marche qu'il doit suivre, lance des proclamations qui demeurent sans effet; pendant qu'à Mexico on s'agite sans rien arrêter, à cette surprenante nouvelle, Santa-Anna s'arrache à la vie des champs, rassemble de nouveau ses soldats, met en réquisition forcée tous les navires caboteurs en rade de Vera-Cruz, y embarque ses hommes à la hâte et sans ordre du gouvernement, sans aucun pouvoir spécial, traverse le golfe, débarque près de Tampico, livre bataille aux troupes de Barradas et les taille en pièces. Celui-ci se rembarque aussitôt, emporte sa caisse militaire pleine de quadruples, laisse ses soldats se disperser comme bon leur semble, et la nouvelle de sa déroute parvient à Mexico presqu'en même temps que celle de son débarquement.

Au mois de décembre suivant, le général Bastamante, proclamé par les troupes du camp de Jalapa pour renverser Guerrero, marche sur Mexico. Santa-Anna, de retour à Manta de Clavo, avait, avec sa rapidité accoutumée et l'ascendant de sa parole, réuni une nouvelle année pour voler au secours du vice-président. Il arrive à Jalapa qui frémit encore de la nouvelle insurrection, et là il apprend que Guerrero a quitté Mexico et s'est jeté dans le sud. Pensant alors que la fortune de Bastamante l'emporte sur celle de Guerrero; que le temps n'est pas encore venu de lutter personnellement avec un rival dont le nom l'importune déjà, Santa-Anna licencie ses troupes qu'il retrouvera toujours, et revient, comme Cincinnatus, à ses champs jusqu'au moment où il combattra lui-même pour cette présidence qu'on se dispute sous ses yeux et à laquelle son âge ne lui permet pas encore d'aspirer, car il n'a pas trente-cinq ans révolus. Deux années s'écoulent pendant lesquelles Santa-Anna, retiré dans son hacienda, se livre paisiblement à ses passe-temps favoris, les combats de coqs, les courses de chevaux, le jeu, et paraît avoir rejeté loin de lui toute idée d'ambition. Le 14 février 1831, dans cette même ville de Oajaca où il avait bravé lui-même avec tant d'insouciance les efforts du gouvernement, l'infortuné Guerrero achevait à la fois sa campagne et son existence aventureuse. Il venait d'être fusillé, et la nouvelle de son exécution dut troubler la solitude de Santa-Anna. Bastamante succédait à Guerrero, et gouvernait tranquillement dans Mexico. Pendant le cours de cette année, rien ne put faire soupçonner que Santa-Anna commençât à trouver pesante une inaction si prolongée, si étrangère à ses habitudes et à son esprit. Le chemin qui conduit de Vera-Cruz à Manga de Clavo restait désert; ou n'y entendait plus résonner le galop de ces courriers qui se croisent et se suivent aux jours où il médite quelque pronunciamiento imprévu. Au dehors et au dedans de l'hacienda, tout était tranquille.

Le 2 janvier 1832, deux officiers s'y présentent devant Santa-Anna, lui communiquent une pétition de la garnison de Vera-Cruz demandant à Bastamante le renvoi de son ministère, et le prient de l'appuyer du prestige de son nom. Santa-Anna leur promet son appui, et, comme les demi-mesures n'ont jamais été de son goût, il dit adieu cette fois-ci et pour longtemps à son séjour de prédilection, arrive le lendemain à Vera-Cruz, reconnaît la déchéance du ministère Alaman, s'empare des coffres de la douane, perçoit les droits et s'installe en seigneur et maître dans une ville dont la possession lui assure les trésors qu'y viendra verser le commerce européen. Il ne sollicite pas, il dicte des ordres. Ses fidèles officiers, au nombre desquels on compte en première ligne les deux frères Arago, abandonnent Mexico et viennent se joindre à lui. Santa-Anna est dans son élément; il s'est rassasié de solitude jusqu'à satiété: un immense champ d'activité s'étend devant ses yeux.

Bastamante ne veut pas accorder à l'intimidation ce qu'on exige de lui; il envoie contre les révoltés un corps de troupes de 3,000 hommes commandés par le général Calderon. Celui-ci vient camper à Santa-Fé; c'est un village à trois lieues de Vera-Cruz que Calderon a choisi pour s'y arrêter, car il termine la zone meurtrière que la fièvre jaune et les sables brûlants tracent autour de cette ville. L'influence mortelle ne franchit pas sa ceinture de chênes verts.

Pendant ce temps, le général Arago avait été chargé par Santa-Anna du commandement de Vera-Cruz, et son frère avait reçu assez à contre-coeur l'ordre de former et de discipliner un corps de 1,200 hommes composé des Jarochos de la côte. Pour que nos lecteurs se fassent une idée de la difficulté d'exécution de l'ordre donné notre compatriote Joseph Arago, il est bon qu'ils sachent que ces Jarochos sont les habitants des campagnes embrasées qui bordent le littoral, gens inquiets, remuants, à la peau basanée, dont le corps nerveux n'est pas susceptible de laisser échapper une goutte de sueur sous ce soleil brûlant; cavaliers indomptés comme leurs chevaux, aux jambes unes, aux culottes de velours bleu, le sabre toujours à la main, s'en servant à chaque instant ou pour terminer leurs querelles, ou pour s'ouvrir un passage à travers les réseaux compliqués de leurs forêts, et, pour éviter toute perte de temps, le portant à leur côté sans fourreau. Il vaudrait donc autant essayer de former régulièrement les Bédouins les plus vagabonds, ou de rassembler en masse compacte les sables de leurs déserts, que de vouloir apprendre à ces hommes à soutenir une charge ou à l'exécuter en corps, ou à se plier aux exigences de la discipline. Santa-Anna devait en faire bientôt l'expérience.

Il est instruit, à dix heures du soir, qu'un riche convoi d'argent et de munitions, escorté par 500 hommes, est attendu par le général Calderon. Il monte aussitôt à cheval avec quelques soldats, longe silencieusement, à la faveur des ténèbres, les bords de la mer sur le chemin de l'Antigua (l'ancienne Vera-Cruz), et, se rabattant tout à coup sur la gauche, se trouve au point du jour entre le camp de Calderon qu'il a tourné et le convoi qu'attend celui-ci, c'est-à-dire au milieu d'une forêt qu'il faudra traverser. Sous ces voûtes sombres où les premières lueurs de l'aube n'ont pas encore pénétré, Santa-Anna et sa troupe dressent leur embuscade et se tiennent immobiles derrière les fourrés épais.

Un des Jarochos accoutumé, comme ils le sont tous, à suivre une piste sur des traces presque invisibles, est envoyé en avant. L'oreille collée contre terre, il distingue déjà le piétinement des mulets chargés, la clochette de la jument conductrice du convoi, le trot de la cavalerie qui l'accompagne et le bruit de la conversation des officiers. Il fait entendre le signal convenu, chacun se tient prêt; les divers murmures se rapprochent; en un instant, aux yeux de l'escorte étonnée, le convoi disparaît derrière un mur vivant qui surgit tout d'un coup, et pendant que la fusillade s'échange, il est rapidement dirigé en sens opposé. Une voix s'écrie: «C'est le général Santa-Anna qui est ici!» et, au prestige de ce nom, les fuyards reviennent sur leurs pas en criant; «Vive le général Santa-Anna!» se joignent à lui, et le général regagne Vera-Cruz avec une augmentation considérable dans son trésor et 500 hommes de plus dans son année.

Puis, après un court répit, sans permettre que les chevaux soient même débridés, Santa-Anna l'ait sonner le boute-selle de tous les Jarochos, prend avec lui quelques régiments d'infanterie, et laissant au général Arago le soin de défendre la place, se met en marche pour aller offrir la bataille à Calderon, le joint à Tolomé, et quoique sans artillerie, avec une cavalerie indisciplinée, donne l'ordre de commencer l'attaque.

Malheureusement, aux premières détonations de l'artillerie, les Jarochos lâchent pied, entraînant avec eux leur capitaine Arago, qui fait de vains efforts pour les rallier. L'infanterie seule tient bon contre les batteries de Calderon, et la lutte héroïque d'un régiment de Santa-Anna prolongea la bataille jusque dans l'après-midi; mais quand le dernier homme tomba, la déroute devint complète. Tout le monde s'enfuit, ceux qui demandent quartier sont égorgés; le colonel Landero, un des plus braves officiers de Santa-Anna, est massacré dans sa fuite par un lancier qu'il implore en vain, et Santa-Anna lui-même, accompagné d'un seul homme, jette un regard de douleur sur ses braves muchachos couchés dans la plaine, pique son cheval, s'enfonce dans les bois, et disparaît.................

Vingt-quatre heures s'étaient écoulées, et Vera-Cruz présentait un aspect bien différent de celui qu'elle offrait lors de l'entrée de ce convoi si heureusement capturé. L'inquiétude est universelle; Santa-Anna n'a pas reparu depuis la sanglante affaire de Tolomé. Le général Arago, sur qui pèse toute la responsabilité, après avoir pris les mesures nécessaires pour résister à l'attaque de Calderon qu'il attend de minute en minute, se promène soucieusement sur une terrasse élevée, en interrogeant tous les points de l'horizon. La plage jusqu'à Bergara est déserte, la brise agile tristement les masses sombres de verdure qui la terminent, et sous lesquelles Santa-Anna doit errer à l'aventure. Dans chaque nuage de sable que le veut de la mer fait tourbillonner, il croit voir ou les colonnes de Calderon s'avancer, ou reconnaître le cheval et le costume de son général en chef. Cet espoir enfin se réalise; accompagné d'un seul domestique, poudreux, pâle et son uniforme en lambeaux, Santa-Anna regagne Vera-Cruz.

Le général Arago, après les premiers épanchements, n'eut rien de plus pressé que de lui dire;

«Maintenant, mon général, que votre précieuse personne nous est rendue, je désire avant tout que vous veniez inspecter mes travaux de défense.

--Nous avons tout le temps demain, mon cher Arago, lui répondit Santa-Anna en descendant péniblement de cheval.

--Mais, mon général, d'une minute à l'autre Calderon va venir.....

--Je connais mes vieux camarades, interrompit Santa-Anna, cédant déjà à un sommeil invincible, ils doivent, avant de nous attaquer, se refaire aussi, quant à moi, depuis vingt-quatre heures que ces enragés m'ont traqué comme une bête fauve, je ne suis pas descendu de cheval; j'ai à peine bu, à peine mangé, et je n'ai pas dormi. Je vais m'en dédommager. Vous ne me réveillerez que quand l'attaque commencera; aussi vais-je dormir tranquille. Buenas noches.»

Nous rapportons ici ces paroles historiques pour faire mieux connaître l'esprit de cet homme extraordinaire, et pour dire, comme on l'a vu déjà et comme on le verra encore, que de tous ses besoins le sommeil est le plus impérieux, et qu'aucune circonstance critique ne peut l'empêcher de s'y livrer.

Santa-Anna connaissait bien ses compatriotes. Le 3 mars, avait eu lieu la déroute de Tolomé: Calderon se serait emparé presque sans résistance de Vera-Cruz, et le 10 seulement son armée arriva sous ses murs. Tout alors était remis en état; mais Santa-Anna comptait plus encore, pour se défendre, sur les exhalaisons ardentes des sables qui entourent la ville, sur la fièvre jaune, sur la famine, et ces terribles alliées ne trompèrent pas son attente. La faim, la soif, la maladie, la désertion, déciment l'armée, du gouvernement, elle 15 mai suivant, le général Calderon lève le siège et se replie sur Mexico.

Cependant l'insurrection contre Bastamante avait fait d'immenses progrès. Le général Pedraza, président de droit, élu en 1828, est de nouveau redemandé par les insurgés. Santa-Anna, qui jadis s'était opposa à son élection, se range maintenant de son côté, et se met en marche pour Mexico. Calderon veut de nouveau l'arrêter. Ils se rencontrent à Corral-Falso, près de Jalapa (13 juin); mais, cette fois, Calderon capitule. Par ordre du congrès, il est remplacé dans le commandement de l'armée par le général Facio; Santa-Anna le bat complètement, et se dirige sur la capitale du Mexique.

A cette nouvelle, Bustamante se porte en toute hâte à sa rencontre; les deux rivaux sont en présence devant Puebla; une affaire générale est inévitable. Mais Bustamante cède à l'influence de l'étoile toute-puissante de Santa-Anna, et donne gain de cause au chef de l'insurrection en se rendant au voeu des insurgés.

Ainsi se termine pour Santa-Anna l'année 1832; celle de 1833 le voit porté à la présidence, et, comme César, le premier dans Rome.

Vers la fin de mai de cette année, une nouvelle insurrection éclate dans Valladolid, C'est la première scène d'une haute comédie dans laquelle Santa-Anna s'est réservé le rôle le plus brillant. L'insurrection, sous les ordres du général Duran, a pour but de proclamer le président dictateur. Santa-Anna s'indigne de cette violation des lois dont il est le premier sujet, et devant lesquelles il doit, en cette qualité, s'incliner le premier. Il donne à son fidèle Arista l'ordre de le suivre, et tous deux marchent une fois encore sur les rebelles. Tout d'un coup celui-ci lui propose d'accepter les offres de ces serviteurs dévoués qu'ils vont combattre. Santa-Anna reproche à Arista de ne pas l'avoir mieux apprécié, lui impose silence; mais Arista résiste, lui remet son épée, lui déclare qu'il n'est plus sous ses ordres, qu'il va passer avec le général Duran, et que malgré lui il saura le faire dictateur. On pense bien que cette scène ne se passait pas dans le silence de l'intimité.

Santa-Anna, bientôt fait prisonnier par les insurgés, s'échappe de leurs mains et revient à Mexico, où le vice-président Gomez Farias résistait de meilleure foi à une insurrection de la garnison même du palais, se remet en campagne contre Arista et Duran, et les force à capituler à Guanajuato (la capitulation fut douce); puis, satisfait d'avoir donné à la face du monde cet exemple digne de l'ancienne Rome, dégoûté peut-être de la réalité ou fatigué des travaux de l'administration, Santa-Anna remet son autorité, jusqu'à nouvel ordre, entre les mains du vice-président, et va retremper son âme dans la solitude de Manga de Clavo. Il la quitte bientôt pour aller soumettre la ville de Zacatecas, y revient de nouveau, et s'en éloigne encore pour châtier la rébellion des Texiens.

Nous avons vu, dans l'affaire de Vera-Cruz. Santa-Anna complètement battu dès le principe, terminer la campagne en vainqueur; dans celle du Texas, la victoire ne le conduira qu'à la défaite.

Il commence par emporter à la baïonnette la ville de SanAntonio-de-Bejar, défait les Texiens dans les deux rencontres de Goliah et de Copano, leur fait 600 prisonniers, en fait immédiatement fusiller la moitié, et s'avance jusqu'auprès de San-Jacinto.

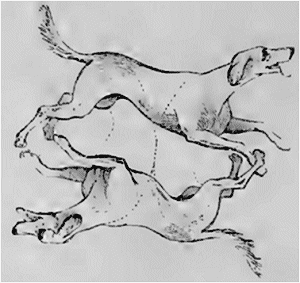

Là, fatigué de la régularité de cette guerre, de la précision des manoeuvres stratégiques, ses goûts de guérillero et son esprit aventureux reprennent le dessus. Il laisse sous les ordres du vieux général Filisola le gros de son armée à quelque distance de cette ville, pour aller en personne diriger une de ces attaques soudaines qui lui réussissent ordinairement si bien. Il choisit pour l'accompagner le major-général Castrillon, surnommé le Murat de l'armée mexicaine, comme lui-même en est surnommé le Napoléon, et emmène 800 hommes de sa meilleure cavalerie. Certes, avec ces hommes pour qui aucun obstacle naturel n'est infranchissable, qui galopent avec une dextérité merveilleuse au milieu des halliers et des branches, partout enfin où le corps de leur cheval peut passer; avec ces chevaux qui ont sur les rochers la légèreté du chamois, comme ils ont la vitesse du cerf dans les plaines, Santa-Anna n'avait rien à craindre des ennemis qu'il a l'habitude de combattre. Ceux qu'il va si aventureusement chercher sont d'une nature bien différente. Ce ne sont plus ces soldats intrépides, il est vrai, à l'arme blanche, mais entre les mains desquels les armes à feu sont peu dangereuses; l'armée texienne s'est recrutée d'un grand nombre de ces Kentuckiens, redoutables chasseurs de loutres, dont les longues carabines rayées (rifles), lancent à coup sûr et à de prodigieuses distances une balle inévitable, qui choisissent l'oeil ou l'oreille de l'animal qu'ils poursuivent, pour l'atteindre sans gâter sa fourrure; pour qui la cavalerie de Santa-Anna n'a rien de terrible, car c'est hors de sa portée qu'ils prendront à leur gré pour victime ou le cheval ou le cavalier.

Le 20 avril 1836, le président et sa troupe arrivent vers trois heures de l'après-midi près de San-Jacinto. Le soleil, réverbéré par les terrains calcaires, est si brûlant, que ces hommes de bronze, que ces chevaux dont, après une longue course, pas un poil n'est humide, éprouvent le besoin de faire une halte. Quelques hauteurs éloignées terminent la plaine où le détachement s'arrête, des maisons abandonnées y sont disséminées çà et là, et, à la demande du major-général, Santa-Anna permet à ses hommes de mettre pied à terre. Ceux-ci se désaltèrent en fumant, et, pour rafraîchir leurs chevaux dont les naseaux aspirent la réverbération ardente du terrain, ils se bornent à relâcher les courroies de leurs selles et à les remuer sur leur dos (réjouir la selle, selon l'expression consacrée).

Santa-Anna donne ses ordres et va se livrer au sommeil dans une des maisons qui sont à l'entour; Castrillon pose des sentinelles et va faire sa toilette dans une autre, car l'ennemi est proche, et ce n'est qu'en grand costume qu'il veut le charger.

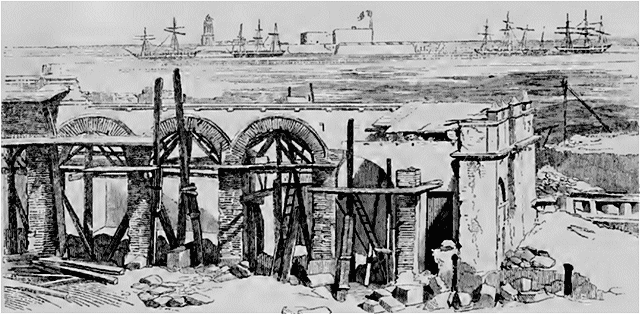

Le fort de Saint-Jean-d'Ulloa, à Vera-Cruz, d'après une

vue prise au daguerréotype.--C'est à la porte au fond de l'arcade à

droite, que Santa-Anna a perdu la jambe droite.

Comme il arrive toujours dans les haltes faites au milieu de ces solitudes embrasées, un silence général se fait parmi ces cavaliers que la chaleur assoupit; les cigales seules bruissent avec fureur sous les rayons du soleil. Tout d'un coup les mots: Aux-armes! aux-armes! retentissent de différents côtés; les sentinelles se replient précipitamment sur le détachement, et à peine les chevaux sont-ils ressanglés, les hommes en selle, qu'un millier de Texiens les attaquent avec vigueur. Castrillon soutient bravement le choc, mais les balles des Kentuckiens sifflent à ses oreilles. Montés sur les hauteurs qui dominent la plaine, leurs longues carabines jettent successivement à terre tous les officiers; Castrillon, atteint de plusieurs coup à la fois, chancelle sur son cheval et tombe; mais les chasseurs de loutres, à l'oeil d'aigle, cherchent en vain Santa-Anna dans la mêlée: son sommeil l'a sauvé.--Un domestique du président est à la porte de la cabane, d'où il sort au bruit de la fusillade, et lui dit, en lui présentant son cheval tout bridé:

«Votre Excellence n'a pas le temps de fuir; Castrillon, tous nos officiers sont tués; vite, vite, à cheval.»

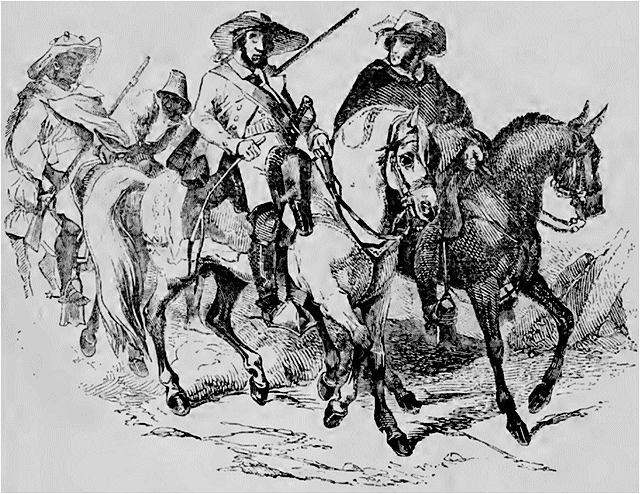

Soldats du Texas.

Santa-Anna s'élance au galop pour rejoindre le corps d'armée et Filisola: la route est coupée; il tourne bride, mais il a été aperçu. Vingt cavaliers galopent après lui: son cheval l'a bientôt, mis hors de leur vue, et il gagne, toujours fuyant, une maison abandonnée. Il met pied à terre pour laisser souffler sa monture, entre dans la cabane, et, s'emparant de quelques vêtements que le hasard l'y fait rencontrer, les troque contre les siens et reprend sa course. Malheureusement l'empreinte des fers de son cheval a été distinguée par l'oeil auquel rien n'échappe de ceux qui le poursuivent. Un instant dépistée par la disparition, sa trace est reconnue parmi cent autres sur le sable, sur les rochers, sur la moindre tige d'herbe, et, malgré son déguisement, il se voit de nouveau pressé par ses ennemis. Arrivé près d'un torrent qui gronde avec fracas, son cheval hésite à le franchir; le temps s'écoule, l'ennemi gagne du terrain.... Santa-Anna est prisonnier.

Il est conduit à Washington, et là, le congrès délibère sur le sort qui lui sera réservé. La majorité est presque d'avis de le fusiller; un membre de l'honorable assemblée se lève et dit:

«Messieurs, nous sommes en guerre avec le Mexique; quel est, notre but? lui faire, tout le mal qu'il nous sera possible... (Oui, oui.) Eh bien! le plus sûr moyen à employer est de lui rendre son fatal président.»

Cette singulière motion lui sauva la vie, el Santa-Anna fut remis en liberté après avoir prêté serment de ne plus jamais porter les armes contre le Texas.

Pendant cette captivité, qui ne se termina qu'au mois de novembre de la même année, Santa-Anna avait achevé les cinq années de sa présidence. A son retour à Mexico, abattu déjà par sa défaite et sa détention, sentant que le prestige de son nom est presque évanoui, il a l'humiliation plus poignante encore de retrouver son rival Bustamante élu président presqu'à l'unanimité. Sur 62 voix il en a obtenu 57, tandis que 5 voix seulement se sont hasardées à proclamer le nom de Santa-Anna.

Deux ans plus lard, au mois de novembre. 1838, Santa-Anna est arraché à ses méditations dans Manga de Clavo par les détonations du canon français, qui foudroie le fort jusqu'alors imprenable de San Juan de Ulua, et par le fracas de ses bastions qui s'écroulent. Il accourt à Vera-Cruz, où il trouve sa nomination de gouverneur de la ville expédiée, déjà par le Sénat. En vain il ordonne, aux défenseurs du fort de s'ensevelir sous ses ruines, ils sont contraints à le rendre, et Santa-Anna grince des dents en pensant à l'irrésistible puissance des nations européennes.--Un hasard providentiel lui évite une seconde captivité.

Le prince de Joinville, sachant que le général Santa-Anna est dans Vera-Cruz, résolut de s'emparer de sa personne; il s'agit de le surprendre pendant son sommeil. Le lendemain, à cinq heures du matin, le prince descend dans sa chaloupe et se fait accompagner d'une embarcation. Vera-Cruz n'est pas encore rendue.

Par ce hasard providentiel, dont nous avons parlé, au lieu de cette atmosphère toujours pure et limpide, de ce ciel toujours bleu qui couvre la ville et la rade, ce matin-là, comme par miracle, la rade et la ville sont enveloppées d'une brume épaisse, opaque, et, armé à la pointe du môle, le prince est forcé d'attendre quelques minutes l'embarcation qui l'accompagne et qui s'est égarée au milieu du brouillard. Cette embarcation porte les pétards nécessaires pour faire sauter les portes, les clous pour enclouer les canons. La maison de Santa-Anna est entourée, forcée; mais ces quelques minutes de retard l'ont sauvé, son lit est encore chaud, et Arista, son fidèle Arista, surpris seul, a l'honneur de remettre son épée au prince français.

Le prince se retire en bon ordre. Les embarcations sont déjà chargées de monde, quand une des portes qui donnent sur le môle s'ouvre, et un officier-général s'y laisse voir à moitié, une jambe en avant, l'épée à la main. Au même instant, sur l'extrémité de la jetée, une mèche allumée fume à côté d'une caronade dont la bouche laisse voir des grappes de mitraille. Pour faire à l'ennemi un dernier adieu, un marin approche la mèche, le coup part, et Santa-Anna tombe à la tête des siens, la jambe droite emportée au-dessous du genou, et la main qui tenait l'épée mutilée par un biscaïen.

Depuis ce temps, il jette sur sa jambe amputée de douloureux regards; mais depuis lors aussi il a reconquis la présidence, la présidence s'est changée pour lui en une dictature pleine et entière dont le temps n'est pas borné, dont la puissance n'est pas limitée; et qui sait en quoi se changera cette dictature? Tout ploie devant lui, lui seul est puissant, taxe les impôts, et, dans le cours de cette année 1843, il en a institué un direct: c'est celui d'une loterie dont les billets coûtent fort cher; chaque riche particulier reçoit l'ordre d'en prendre un certain nombre. Les lots gagnants sont nombreux, les sommes promises séduisantes, mais, hélas! les bons billets sortent rarement, et ils n'en valent alors guère mieux, car l'impitoyable loterie ne paie jamais.

Le désintéressement jusqu'alors héroïque, nous devons le dire, de Santa-Anna, a été remplacé par l'avidité de s'enrichir. Manga de Clavo est devenu le centre de vastes propriétés qui embrassent une partie de l'État de Vera-Cruz, et un chemin de fer, entrepris par ses ordres, doit les traverser et doubler sa fortune privée, tout en servant à l'utilité publique.

............................................................. Nous avons essayé de dépeindre Santa-Anna tel que nous l'avons connu ou que les récits de ses lieutenants et de ses généraux nous l'ont l'ait connaître, et nous avons omis bien des faits dans notre récit; maintenant, qui peut savoir le secret de cette âme blasée, mélancolique, inquiète? Son insatiable ambition est-elle enfin assouvie? Ou ne peut révoquer en doute, chez lui, des talents extraordinaires, une promptitude de décision admirable, une imperturbable audace, une connaissance approfondie du caractère de ses compatriotes; mais, à tout prendre, s'il paraît dans le prisme de l'éloignement comme un géant, c'est grâce aux pygmées dont il est entouré, et qu'il dépasse de toute sa hauteur.

Nouvelles inventions.

CHEMIN DE FER ATMOSPHÉRIQUE.

L'attention des ingénieurs et de tous ceux qui s'occupent de la construction et de l'exploitation des chemins de fer, soit au point de vue pratique, soit au point de vue théorique, est vivement excitée en ce moment par les essais, qui vont avoir lieu en Irlande, d'un nouveau système de locomotion rapide, dans lequel le moteur ne sera plus la vapeur, mais simplement la pression atmosphérique.

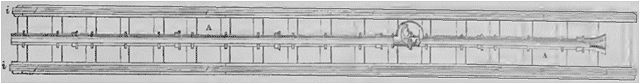

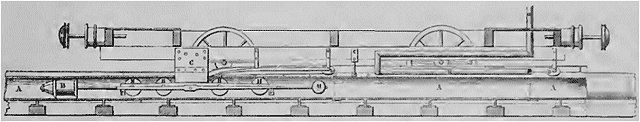

Fig. 1.--Élévation d'un convoi en marche sur un chemin de

fer atmosphérique.

Fig. 2.--Plan du chemin de fer atmosphérique et vue de la

soupape d'entrée f.

Fig. 3.--Coupe longitudinale suivant l'axe du tube de

propulsion.

Le public lui-même, préoccupé de la gravité des accidents auxquels a donné lieu jusqu'à ce jour le mode de remorquage des convois par la locomotive, désire vivement que la science puisse substituer à ce moteur un moteur plus sûr et tout aussi rapide; car, il faut bien le dire, à quelque degré de perfection qu'on pousse la construction de la locomotive, et quelque prudence qu'on apporte à la conduite d'un convoi, on aura toujours à redouter certains accidents que rien ne peut faire prévoir, et dont on ne peut amortir les funestes effets que dans un cercle assez restreint. D'un autre côté, la rapidité de locomotion due à ces nouvelles voies de communication commence à si bien entrer dans nos moeurs et dans les besoins industriels et commerciaux du pays, qu'on ne pourrait plus y renoncer, dût le danger être mille fois plus grand. Tous les efforts ont donc dû tendre vers l'amélioration du pouvoir moteur, et, dans la persuasion où sont les ingénieurs que la locomotive la plus perfectionnée sera encore une machine imparfaite, on a cherché ailleurs la puissance nécessaire pour mouvoir d'énormes masses avec une vitesse considérable.

Cette puissance, qu'on n'avait pas encore songé à appliquer directement à la locomotion, entre cependant dans tous les calculs des différentes espèces de moteurs employés jusqu'à ce jour; mais on n'en tient compte dans ces calculs que comme d'une puissance qu'il faut vaincre et détruire, et les machines reçoivent toujours un supplément de force destinée à contre-balancer la pression atmosphérique. Aujourd'hui, au lieu de la détruire, on l'emploie. Le moteur, c'est cet élément (pour nous servir de l'appellation en usage, quand les chimistes ne connaissaient que quatre éléments, qui, aujourd'hui, n'en sont même plus), c'est cet élément au milieu duquel nous vivons, nous marchons, et qui est répandu partout, si bien que nulle part n'existe le vide; c'est cette pression tellement puissante qu'elle fait équilibre à une colonne d'eau de 32 pieds, on de 10m 40 de hauteur.

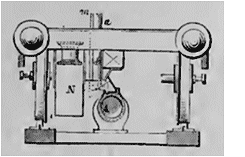

Fig. 4.--Coupe perpendiculaire au

tube et vue de face du chariot après

le passage du piston voyageur.

Déjà, en 1821, un inventeur anglais nommé Vallance, frappé de l'imperfection de la locomotive, qui n'était pas arrivée au degré de force qu'elle possède aujourd'hui, avait proposé de se servir de la pression atmosphérique, pour mouvoir les convois. Il imaginait, pour y arriver, de construire des cylindres en fonte assez larges pour recevoir à leur intérieur les voitures de passagers et le chemin de fer qui les portait. On conçoit tout le ridicule de ce projet, qui prouvait seulement toute la confiance qu'inspirait à l'auteur la puissance de la pression atmosphérique.

Cette idée fermenta cependant, et quelques personnes, parmi lesquelles nous citerons M. Pinkus, s'occupèrent du mode de propulsion atmosphérique, et proposèrent des systèmes de soupapes plus ou moins ingénieuses; mais c'est seulement entre les mains de MM. Clegg et Samuda frères que cette invention a revêtu le caractère pratique qui la recommande aujourd'hui, et a fait naître le système dont nous allons donner la description.

Fig. 5.--Détails d'assemblage de la soupape

longitudinale G avec le tube de propulsion.

Dans ce nouveau système, la voie est composée, comme dans les chemins de fer ordinaires, de deux rails réunis de distance en distance par des traverses. Au milieu de cette voie, et à égale distance des rails, se trouve un tube A (Fig. 1, 2 et 3), qui offre dans le sens de sa longueur, et à sa partie supérieure, une ouverture assez large pour donner passage à une tige métallique verticale C (fig. 3). C'est à cette tige métallique, à laquelle on peut à volonté attacher les voilures qui sont sur les rails, qu'est lié invariablement le système de propulsion, c'est-à-dire le piston.

Pour bien comprendre le jeu de ce mécanisme, supposons, pour un instant, que l'ouverture longitudinale on tube A, qui sert à donner passage à la tige métallique, soit hermétiquement fermé, et qu'une machine pneumatique, située à son extrémité, aspire l'air qu'il contient, un vide plus ou moins parfait s'établira, et si l'on présente à l'orifice du tube un piston, ce piston, soumis à la pression atmosphérique par une de ses faces, s'avancera dans le tube, où on a fait le vide, en vertu de la différence de pression entre l'air extérieur et l'air qui est encore dans le tube, et la marche de ce piston ou sa vitesse sera d'aillant plus grande que le vide du tube sera plus parfait. De plus, en vertu de l'impulsion que lui donne la pression atmosphérique, il pourra entraîner, après lui, un poids plus ou moins considérable.

La difficulté, à vaincre consistait donc ici dans le mode d'attache du poids à remorquer avec le piston voyageur, et surtout dans le système à employer pour que le piston communiquât de l'intérieur du tube le mouvement à la masse extérieure, sans cesser d'être soumis à la pression atmosphérique et sans que le vide diminuât sur sa face antérieure.

A la tige métallique C (fig. 3) est lié un châssis dont la longueur peut varier, et qui porte à une de ses extrémités le piston voyageur B, et à l'autre un contrepoids M, destiné à équilibrer le piston. Ce châssis supporte également quatre galets II, II, II, II, destinés à soulever la soupape longitudinale après le passage du piston, pour permettre à la tige métallique de passer. En arrière de cette tige sont deux autres galets D, D, inclinés à l'horizon, qui soulèvent la couverture I destinée à abriter la soupape contre les intempéries de l'air. Cette couverture I est formée de plaques minces en tôle de 1m 50 à 2m de longueur, formant ressort au moyen d'une bande de cuir. L'extrémité de chaque lame passe sous la suivante dans la direction du mouvement du piston, assurant ainsi le mouvement de chacune successivement.

On peut voir déjà, d'après ce qui précède, toute la manoeuvre de ce nouveau système. Nous allons la restituer en peu de mots, au moyen de la seule fig. 3. Le vide est fait dans le tube A; la pression atmosphérique agissant sur la face postérieure du piston B, le met en mouvement; dés qu'il est passé, les galets II soulèvent la soupape longitudinale et livrent passage à la tige métallique qui lie le convoi au piston. Les lames dont se compose la couverture I se sont déjà levées successivement, comme nous venons de le dire, avant le passage de la tige métallique, et elles sont soutenues par les galets D, pendant que la soupape longitudinale retombe et qu'un tube N, rempli de charbons incandescents, contribue à la fermer hermétiquement en liquidant une matière composée de cire et de suif qui en assure l'adhérence parfaite.

La fig. 4 montre une coupe du tube A, après le passage de la tige métallique et en élévation l'appareil complet destiné à fermer la soupape longitudinale.

Nous donnons (fig. 5) une section transversale du tube avant l'arrivée du piston voyageur. Cette figure permet de bien saisir le mode d'établissement de la soupape et la manière dont elle agit.

Fig. 6.--Section transversale dans le tube

après le passage de la tige métallique..

Le tube porte une côte ou un talon ce qui est fondu et fait corps avec lui. Le cuir de la soupape G étant mis en place, on l'assujettit au moyen de la barre de fer a, que l'on recouvre avec la plaque métallique a'; on serre alors fortement a' sur a et sur e, au moyen de l'écrou en équerre b; puis, au moyen d'un second écrou ce, on règle invariablement l'écartement de a et de c. La bande de cuir G est serrée entre deux plaques de tôle découpées par morceaux juxtaposés. La plaque supérieure est plus large que l'ouverture longitudinale, et a pour but d'empêcher que l'air extérieur n'enfonce la bande de cuir dans le tube quand le vide s'opère; la plaque inférieure remplit la rainure lorsque la soupape est fermée, et en terminant ainsi le cylindre dans sa partie supérieure, empêche que l'air ne dépasse le piston.

La figure 6 représente une section transversale du tube de propulsion dans un point où la soupape longitudinale est fermée et immédiatement après le passage de la tige de propulsion; R représente le rouleau qui marche en avant du tube N, et qui ferme la soupape après le passage de la tige. N est le tube rempli de charbons incandescents destinés à fondre la composition de cire et de suif placée en F (fig. 5); I est la couverture soulevée; M M est le manchon d'assemblage des deux tubes consécutifs, oo les oreilles au moyen desquelles le tube est fixé sur les traverses de la voie.

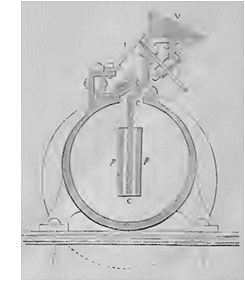

La figure 7 représente la coupe transversale du tube au moment du passage de la tige verticale C. On voit quelle est la forme donnée à cette tige. V est le système d'attache de la tige au chariot de tête; p p sont les plaques de fer qui lient ensemble le piston, la tige et le contrepoids, et qui soutiennent les galets H H.

Fig. 7--Section transversale

dans le tube pendant le passage

de la tige métallique.

Une seule chose nous reste à expliquer, c'est comment le piston peut s'insérer dans le tube de propulsion, sans permettre à l'air extérieur d'entrer en même temps que lui, et comment il peut quitter le tube et le refermer après en être sorti. Les méthodes employées pour parvenir à ces deux résultats ne sont pas les parties les moins ingénieuses du système que nous examinons.

Le tube (fig. 2) est terminé en entonnoir, et à quelque distance de son extrémité se trouve une soupape f. A cet endroit et sur le côté est un espace demi-circulaire qui renferme une autre soupape plus grande que f, et reliée à la première au moyen d'une branche recourbée: ce système peut tourner autour d'une charnière. Quand on fait le vide, la soupape f est pressée sur une de ses faces par la pression atmosphérique qui tend à l'ouvrir, mais elle est retenue par l'autre soupape qui, étant plus grande qu'elle, oppose à l'ouverture une résistance proportionnelle à sa surface. Sur le haut de l'espace demi-circulaire, on pratique deux trous, un de chaque côté de la plus grande des deux soupapes: ces deux trous peuvent être couverts par une boîte à coulisse. Pendant que le vide s'opère, ou ne couvre qu'un des trous, qui est ainsi en communication avec la partie où s'opère le vide, et l'autre reste ouvert à l'air extérieur. Mais, quand le convoi s'avance, il pousse la boîte à coulisse qui, recouvrant alors les deux trous, les met en communication, la pression sur la grande soupape diminue, puisque ses deux faces sont maintenant en communication avec la partie où l'on a opéré le vide, et la soupape f, soumise maintenant à une pression prépondérante, peut tourner autour de son axe et donner passage au piston.

Pour la sortie, la manoeuvre est plus simple encore; le tuyau d'aspiration qui communique avec la machine pneumatique s'embranche sur le tube de propulsion à 4 ou 5 mètres de l'extrémité de ce tube, en sorte que, dès que le piston a dépassé le point d'embranchement, il accumule l'air qui se trouve à l'extrémité du tube et qui, pressant sur la soupape, la force à s'ouvrir en tournant autour d'une simple charnière; elle tombe sur un levier à deux branches, dont l'une, choquée aussitôt après la sortie du piston par une tige attenante au convoi, relève la soupape et l'applique de nouveau contre le tube, où elle est maintenue par la raréfaction de l'air, qu'on recommence immédiatement.

Le piston est un simple rouleau de fonte d'un diamètre inférieur à celui du tube, armé à ses deux extrémités d'une mâchoire pinçant une lame de cuir: il est placé à 1m 40 en avant de la tige de connexion. Le piston est donc flexible; la pression de l'air qui s'exerce sur lui force les lames de cuir dont il se compose à s'appliquer exactement sur les parois du tube, rend le contact partait, quelles que soient les défectuosités de forme de ce tube, et prévient la rentrée de l'air.

On conçoit très-bien que si le tube était aussi hermétiquement fermé que nous l'avons supposé, si l'air ne pouvait s'introduire en avant du piston ni par les interstices de la soupape longitudinale ni par ceux des lames de cuir du piston, une seule machine à vapeur suffirait pour faire un vide parfait sur une longueur de tube illimitée, et même que, dès que le piston aurait commencé son voyage, cette machine devrait rester en repos; mais il n'en est pas ainsi dans la pratique: à chaque instant l'air extérieur doit trouver et trouve, en effet, des interstices par lesquels il rentre. L'action de l'appareil pneumatique doit donc à la fois contre-balancer l'effet de ces prises d'air et enlever successivement l'air primitivement contenu dans le tube pour produire le mouvement. Une même machine ne peut donc desservir qu'une longueur de tube limitée.

Du reste, ce projet n'est pas à l'état d'utopie; il est en exécution depuis plusieurs années.

Tout l'appareil que nous venons de décrire marche régulièrement, non pas sur un modèle en petit (depuis longtemps on sait que ces modèles, exécutés avec une précision mathématique et entretenus avec soin, ne prouvent rien et induisent même en erreur sur les résultats de l'application en grand), mais sur un chemin de fer de dimensions ordinaires de 800 mètres de longueur, qui, depuis quatre ans, sert à toutes les expériences qu'a suggérées aux ingénieurs le désir d'étudier sous toutes ses faces ce nouveau système. Il est établi à Wormwood-Scrubs près de Londres, et on atteint régulièrement des vitesses de 36 kilomètres à l'heure avec une charge de 15 tonnes, dans une partie de railway en courbe de 1,000 mètres de rayon et sur une pente ascendante de 8 millimètres et demi. La machine à vapeur qui met en mouvement l'appareil pneumatique a une force de 16 chevaux-vapeur, mais ne déploie ordinairement que les deux tiers ou les trois quarts de cette puissance. Le tube a un diamètre de 22 cent. 85.

Quand on veut faire fonctionner l'appareil, on laisse descendre le chariot par l'action de la gravité: pour cette manoeuvre, la tige, métallique et le châssis armé du piston, du contrepoids et des galets, qui peuvent se déplacer horizontalement, sont en dehors du tube; quand le chariot est en bas et attaché au train, l'appareil pneumatique se met en mouvement et en une minute et demie opère le vide convenable; on insère alors le piston dans le tube, on ouvre la soupape d'entrée, et la voiture se met en mouvement et augmente progressivement de vitesse jusqu'à ce qu'elle atteigne une rapidité de marche maximum qui se produit environ aux deux tiers du parcours. Si l'un veut s'arrêter en un point quelconque, il suffit de serrer les freins; le conducteur du convoi a de plus à sa disposition une soupape, et peut, en la soulevant, laisser passer l'air extérieur à travers le piston, ce qui diminue immédiatement le vide.

Il est évident que la force de l'appareil pneumatique et de la machine à vapeur qui le fait agir doivent avoir, avec la longueur et le diamètre du tube de propulsion ainsi qu'avec la vitesse que l'on veut obtenir, un rapport que le calcul peut indiquer. Plus le tube de propulsion est long, plus la rentrée d'air par la soupape longitudinale est importante; on trouve que le nombre de coups de piston nécessaires pour enlever cet air est le tiers du nombre total des coups nécessaires pour faire un vide convenable. Il parait certain qu'une machine de cinquante chevaux-vapeur serait plus que suffisante pour opérer et maintenir le vide dans un tube de 8 kilomètres de longueur. (Les lecteurs de l'Illustration comprendront que nous ne pouvons entrer ici dans tous les calculs relatifs aux propriétés de cet appareil ingénieux, et que nous devons nous borner à indiquer des résultats.)

La pression atmosphérique a, dans l'appareil, à vaincre des frottements considérables qui diminuent d'autant son effet utile; ainsi le frottement du piston absorbe 5 pour 100 de la force motrice, le soulèvement de la soupape longitudinale et sa compression 6 pour 100 environ, et la couverture 4 pour 100, quantité énorme quand on songe à l'utilité restreinte de ce dernier appareil.

M. Teisserene, qui avait reçu de M. le ministre des Travaux publics la mission d'aller étudier l'appareil atmosphérique sur les lieux, et dont le rapport nous a été fort utile pour la description que nous venons de faire, s'est livré à une série d'expériences sur ce chemin de fer, desquelles il a déduit certains principes assez curieux.

Ainsi, 1° il y a économie relative à employer des tuyaux de plus grand diamètre; 2° sur les grandes longueurs, le travail est d'autant plus économique qu'il s'effectue sous de moindres pressions; mais alors, pour arriver à des vitesses égales, le tube doit avoir un diamètre plus grand.

Il nous reste maintenant à comparer ce système à celui des locomotives, et nous avouons que nous craignons qu'on ne nous accuse d'engouement pour la chose nouvelle, si nous disons qu'il nous paraît supérieur à ce dernier sous le triple point de vue des dépenses de construction et d'exploitation, de la vitesse et de la sécurité.

Pour la construction, on peut aborder des pentes infranchissables aux locomotives, et pour ainsi dire aux voitures tirées par des chevaux; les courbes à petit rayon n'ont plus d'importance, l'absence de locomotive permet de diminuer le poids des rails, la hauteur des tunnels, la solidité des ponts et viaducs. On peut se borner à une seule voie sans que le service en souffre, puisqu'il n'y a pas de collision possible, un piston ne recevant de l'impulsion par l'air extérieur que si le vide existe devant lui, et ce vide n'existant plus dès qu'un autre piston voyage déjà dans le tube. Il y a donc économie sur tous ces objets; le pouvoir moteur seul est plus cher. En effet, on calcule que, pour assurer un bon service sur nos chemins de fer, il faut par kilomètre un tiers de locomotive, ou 15,000 francs environ, tandis que, sur le chemin atmosphérique, l'appareil complet, tube et machine, est évalué à 100,000 francs. Malgré le prix plus élevé du pouvoir moteur, il y aura cependant une économie considérable dont les détails ne peuvent pas entrer dans cet article, mais que nous ne craignons pas de perler à 50 pour 100.

Pour les dépenses d'exploitation, les frais généraux restant les mêmes dans les deux systèmes, les frais variables seront bien moindres dans le système atmosphérique; en effet, les dépenses de combustible et de réparation des locomotives varient proportionnellement aux distances parcourues; les mêmes frais avec les machines fixes ne dépendent que du temps pendant lequel l'appareil est chauffé, et ils décroissent relativement avec la quantité d'ouvrage effectuée dans ce temps.

La vitesse peut être indéfiniment augmentée avec le diamètre du cylindre de la pompe pneumatique. Pour les locomotives, on ne peut dépasser certaines vitesses; à 80 kilomètres à l'heure, ces machines ne peuvent plus remorquer aucune charge.

Enfin, au point de vue de la sécurité, outre que les collisions, comme nous l'avons dit, sont impossibles, le convoi ne peut pas dérailler, le piston le maintient toujours sur la voie; la rupture des essieux de locomotives, qui est la source de tant de graves accidents, disparaît. Le chemin pouvant se modeler sur le terrain et aborder les pentes naturelles du sol, ou n'a plus à craindre les éboulements des grandes tranchées; l'incendie, les scènes affreuses du 8 mai sur la rive gauche ne peuvent plus se présenter dans ce système.

Les ingénieurs anglais qui, s'ils ont de la persévérance à poursuivre une idée quand ils la trouvent bonne, sont toujours en défiance contre les nouveautés quand il s'agit de les mettre en pratique, ont visité avec un puissant intérêt le railway atmosphérique de Wormwood-Scrubs, et attendent le résultat de l'épreuve qu'on va tenter en Irlande sur le chemin de Dublin à Dalkey, entre Kingstown et Dalkey, sur une longueur de 2,722 mètres. MM. Clegg et Samuda établissent en ce point une machine de la force de 100 chevaux; ils ont adopté cette puissante machine, parce que, si le succès est complet, on étendra le tube jusqu'à Dublin d'une part, et la longueur desservie par la machine serait de 12 kilomètres et demi, et jusqu'à Bray de l'autre, et cette machine desservirait alors 22 kilomètres.

On conçoit quel intérêt s'attache à ces essais, qui, s'ils réussissent, renverseront complètement le système actuel. Quant à nous, nous ne formons qu'un voeu: c'est que le gouvernement, engagé par la loi du 11 juin 1842 dans les dépenses considérables d'exécution du grand réseau des chemins de fer, concentre son attention sur les essais du chemin de Kingstown à Dalkey, fasse suivre les expériences par une commission expérimentée; et si le système atmosphérique présente tous les avantages que nous avons signalés, son devoir et son intérêt seront d'entrer franchement dans cette nouvelle voie, qui épargnera à la France, déjà obérée, des dépenses si peu en rapport avec l'état actuel de ses finances.

Moeurs parisiennes.

CE QU'IL Y A DANS UNE GOUTTE D'HUILE.

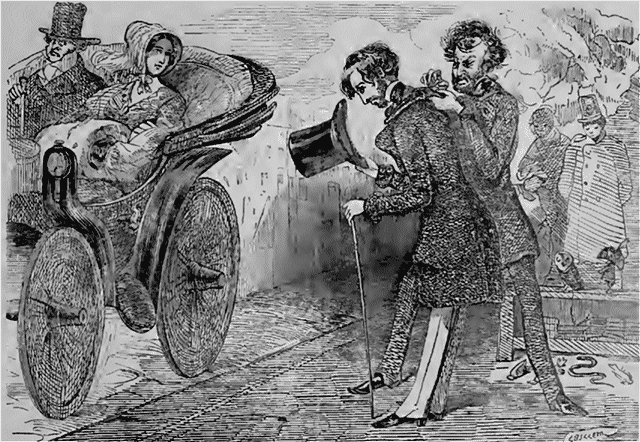

L'infortuné dandy dont nous avons raconté les succès et les revers sous ce titre: L'Habit et le Moine, le pseudo-lion Roger de Cancale, jeune employé au Mont-de-Piété, qui veut trancher, comme quelques-uns de nos lecteurs s'en souviennent peut-être, du millionnaire et du marquis, eut un jour une de ces heureuses chances qui ne se présentent, dit-on, qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Il faillit réaliser la chimère, le rêve de son existence tout entière, devenir ce que, depuis dix ans, il s'efforce si laborieusement de paraître, c'est-à-dire posséder des rentes, de vrais chevaux, un hôtel non imaginaire, des laquais poudrés et galonnés, des châteaux, des parcs, des métairies et une loge à l'Opéra. Toutes ces splendeurs brillèrent un instant à ses yeux, et puis s'évanouirent sans retour. Tant d'opulence tint pour lui à un fil, ou pour mieux dire à une... mais n'anticipons pas sur les événements.

Vous saurez donc que notre vicomte avait eu naguère l'heur extrême de séduire une riche veuve, la charmante baronne Dorliska de la Fenouillère, qui, avec son coeur et sa main, devait lui apporter une dot de cinquante mille écus de rente amassés par le défunt baron, munitionnaire sous l'Empire, et transformé en gentilhomme sous le règne de la branche aînée, moyennant une somme ronde de dix mille francs, qui était alors le prix-courant des lettres de noblesse. D'ailleurs, comme le disait le financier Zamet, l'ami de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, l'homme qui est seigneur de trois millions ne saurait être un roturier.--Comment Cancale s'y était pris pour opérer cette conquête, nous ne saurions trop vous le dire: mille causes avaient concouru à ce capital résultat. Le noeud gordien de sa cravate y était certainement pour quelque chose. Les bottes vernies dans lesquelles se mirait ce nouveau Narcisse pouvaient aussi revendiquer une part dans ce brillant succès. Son gilet extravagant ne pouvait manquer de charmer la plus folle de toutes les baronnes. Son aplomb, sa fatuité, l'assurance avec laquelle il parlait de ses terres, de ses gens et de ses poneys, les quelques relations aristocratiques sous le protectorat desquelles il avait soin de se produire, n'avaient pas moins contribué à fasciner cette dernière, dont le coeur ressemblait beaucoup à la noblesse, c'est-à-dire qu'il n'était pas de roche. Bref, dans le tourbillon d'une valse à deux temps exécutée l'hiver dernier au bal de M. de Rambuteau, le vicomte, qui était de première force à cet exercice gymnastique cher à la nouvelle jeunesse dorée, avait osé risquer une déclaration en forme que sa Françoise de Rimini, entraînée avec lui dans l'espace, avait accueillie en souriant. Au bout de la spirale, tout était dit: ils s'étaient avoué leur mutuel amour. On va si vite quand on valse!

Au samedi suivant, on donna libre cours à de timides souhaits trop longtemps comprimés, et il fut convenu qu'on s'épouserait aussitôt le printemps venu. Le vicomte était trop habile pour se permettre de brûler du moindre feu illégitime.

Mais, hélas! au moment où luisait déjà pour lui le chaste flambeau de l'hyménée, un quinquet jaloux versa une larme, et cette larme (de combien d'autres pleurs ne devait-elle pas être suivie!) vint tomber juste sur le collet du futur époux de Dorliska.

Le lendemain, celui-ci, en passant d'un oeil plein de sollicitude l'inspection de sa chère toilette, complice de son glorieux succès, et comme il chantonnait dans ses dents le refrain du grand poète national:

Ah! mon habit, que je vous remercie!

il aperçut avec épouvante une odieuse tache qui se prélassait, s'épanouissait sur la cime de son elbeuf numéro un. En vain il regratta, frictionna, brossa la place où l'horrible stigmate avait fait élection de domicile, il ne réussit qu'a le rendre un peu plus visible à l'oeil nu. L'huile est de ces forbans avides qui n'abandonnent pas facilement leur proie, et c'était merveille de voir comme elle s'étendait à la ronde, imprégnant la trame moelleuse et rongeant de ses tons livides la fraîche teinte du tissu.

Or, Cancale devait, le jour même, faire sa cour à la baronne qui, la veille, en prenant congé de lui, avait languissamment laissé tomber de sa bouche cette suave parole: «A demain!» Manquer à cette invitation, à cet ordre, c'eût été se perdre, se suicider, matrimonialement parlant.

Dans son désespoir, le vicomte songea d'abord au dégraisseur; mais, outre que cet industriel vend ses services au poids de l'or (deux francs cinquante centimes, prix net d'une paire de gants blancs), il était trop tard pour qu'il pût recourir à son ministère. L'heure pressait. Le vicomte, en proie à de sombres réflexions, endossa machinalement son frac terni, prit son chapeau, et descendant les cinq étages qui conduisaient à sa mansarde de la rue Jean-Pain-Mollet, gagna le quai, dont il suivit mélancoliquement le trottoir, qu'ombragent de jeunes fagots d'épines décorés du nom de tilleuls par l'autorité municipale. Les mains dans ses poches, le nez au vent, il semblait chercher au ciel une inspiration et implorer la Providence.

Tout à coup cette dernière se manifesta à lui sous la forme d'un quidam, porteur d'un chapeau jadis blanc, penché comme la tour de Pise, d'une énorme paire de favoris, d'une cravate rouge et d'une ample redingote de castorine. Ce personnage, qui se tenait adossé au parapet sur lequel on voyait étalée près de lui une petite boîte de fer-blanc, bondit à l'aspect du vicomte, et s'élançant au-devant de lui:

«Dieu! la belle tache! s'écria-t-il; ah! monsieur, pour l'amour de l'art, souffrez qu'on vous en débarrasse!»

En même temps il saisit le collet de Cancale et commença à le frotter vigoureusement d'une sorte de substance bleuâtre qu'il tenait dans l'une de ses mains, et qui ressemblait à s'y méprendre à du savon dit de lessive.

Le vicomte ouvrit de grands yeux, et, tiré en sursaut de sa rêverie, crut voir un ange libérateur dans le rébarbatif Bohémien qui venait de lui barrer le passage.

«Qui donc êtes-vous? demanda-t-il.