L'Illustration, No. 3676, 9 Août 1913

Ce numéro contient:

1º LA PETITE ILLUSTRATION, Série-Roman n° 10: La Voix qui s'est tue, par

M. Gaston Rageot;

2º Un Supplément économique et financier de deux pages.

Le roi Constantin.

M. Venizelos.

APRÈS LA VICTOIRE Avant d'aller à Bucarest, le premier

ministre hellène arrête, avec son souverain, les conditions de paix de

la Grèce. Photographie Jean Leune.

COURRIER DE PARIS

Y A BON

Après celui du feu qu'ils avaient auparavant essuyé tant de fois à la tête, nos Sénégalais ont reçu le mois dernier, à l'affaire du quatorze juillet, dans la petite oasis de Longchamp qui leur laissera le souvenir d'un Sahara de gloire, --le baptême tricolore.

Puisqu'ils avaient montré qu'ils étaient capables d'en prendre, on leur a donné des drapeaux.

Ils savaient bien ce que c'était. Mais ils ont mieux compris par cette solennelle remise qui leur en a été faite aux clameurs et au tam-tam d'un peuple, tout ce que valait et représentait cet emblème. Un seul d'entre eux pouvait bien l'avoir dans les mains,... ils le tenaient tous! Et tous, à partir d'aujourd'hui, gardent l'orgueilleuse impression d'être un porte-étendard. Chacun, en voyant le drapeau et en y pensant, croit et sait qu'il est à lui, s'imagine en serrer dans l'étau de ses doigts la hampe comme un bois de lance ou de pagaie, en avoir contre le visage et devant les yeux l'ombre, le souffle et la caresse, et aussi le déploiement guerrier, la bruissante fantasia: blanc de marabout, bleu de ciel, rouge de sang.

Ces soldats noirs sont homériques. Tous ceux qui les ont approchés et employés, qui s'en sont servis avec la plénitude de la confiance et de la joie, tous les chefs, et quels chefs! les plus fameux, les plus durcis, les Lyautey, les Gouraud, les Marchand, les Baratier, les Mangin, qui les ont conduits aux grandes aventures de l'exploration et de la bataille sans avoir jamais besoin de les y entraîner avant, ni de les en ramener de force après, les citent constamment à l'ordre du jour de leur admiration difficile. Qui de nous ne se souvient des héros dont Baratier, dans ses Épopées africaines, nous a conté les exploits, la sublime simplicité de courage et de grandeur d'âme? C'est Tankari Taraoré, portant la nuit, à travers la brousse et la forêt occupées par l'ennemi, un message, après avoir vu, devant lui, tomber successivement trois de ses camarades chargés de la même commission. C 'est le sergent Moriba, auquel, dans les marais de Barb-el-Gazal, Baratier fait un soir cette confidence tragique: «Tu sais que nous n'avons plus rien à manger? Tu sais par où nous devrons repasser si nous faisons demi-tour? Pour nous sauver il faut aller en avant. Dans combien de temps serons-nous hors d'ici? Je l'ignore. A toi je dis la vérité. Me réponds-tu que les tirailleurs iront jusqu'au bout, tu comprends? jusqu'au bout? qu'ils ne s'arrêteront que morts?»

Moriba n'hésite pas: «En avant seulement y a bon pour tirailleurs!»

*

* *

Y a bon... Ah! ces trois mots, de jargon, magnifiques! Cette locution, courante et résolue, hardie, familière, qui explique et signifie tout, accepte tout, comprend tout, résume tout, tient lieu de phrases, de vaines paroles, de promesses, de serments, et qui inventée, bégayée d'abord et comme essayée un jour, une première fois, avant de «prendre rang», a su dans la naïveté primesautière de son argot, bien qu'imaginée par un cerveau sauvage et s'échappant des lèvres d'un noir, trouver cependant, pour être parfaite, une concision toute française, énergique et gaie. Y a bon!

Voilà des jours, des semaines qu'il faut marcher, faire aller sans arrêt ses grandes jambes d'ébène... y a bon. Souffrances intolérables de la chaleur et du froid, dard en acier du moustique, morsure caoutchoutée de la sangsue, insomnies des longues nuits torrides ou glacées, fièvre, vertiges, délire, mirages... y a bon... mains enflées, pieds engourdis et déchirés, paupières en feu, sable qui dessèche, qui racle et qui brûle, langue sans salive, boues infectes du marais, herbes coupantes, nouds des lianes, clou des épines, pointe du roc et tranchant du caillou, source empoisonnée, puits à sec, tente arrachée par les rezzous du vent, mulets enfuis, moutons volés, chameau qui tombe... et casse tout en reniflant de rage... y a bon... provisions qui s'épuisent, outre qui perd, on a soif, on a faim,... plus rien à manger que des racines, du bois, du nénuphar, de la peau de crocodile... tout ça... tout ça... y a bon,... y a bon... Quoi qu'il faille faire... quels que soient le sacrifice, la besogne, le travail d'Hercule et la corvée, l'humble dévouement, l'obscure tâche, l'acte splendide et surhumain... qu'il s'agisse de porter un fardeau, tous les fardeaux, un tronc d'arbre, des sacs ou le corps d'un chef, de s'exténuer sans une plainte, d'être un colosse de patience, de douceur, de courage et de fidélité, de lutter comme un lion noir, en découvrant des gencives de pourpre, et de ruisseler de sang, de tomber vingt fois pour se relever et bondir plus haut, de se battre enfin jusqu'à la dernière goutte du cœur... y a bon... y a beaucoup bon, toujou, pour le tirailleur... et cela sans emphase, «avec le sourire», ce vaste sourire d'émail qui semble ouvrir et révéler, dans ses blancheurs, des trésors de tendresse canine.

Ecoutez, à ce propos, l'incroyable et touchant récit que me faisait, dans une de ses dernières lettres, le général Gouraud. Après m'avoir rappelé la glorieuse mort du capitaine Gerhardt survenue cette année au mois de mars au combat de l'Oued Tagbiat, au nord de la Mauritanie, le général me contait l'histoire d'un tirailleur noir, un petit anthropophage congolais, du nom de Kou Ka, lequel, pris en amitié par Gerhardt qui l'avait mis à son service, s'était en très peu de temps transformé radicalement au contact de cette nature d'élite qu'était l'officier... Quand ce dernier tomba mortellement Kou Ka était à ses côtés, et voici ce qu'un mois après le combat il écrivait d'Atar au frère du capitaine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Quand le capitaine a vu que le lieutenant Merello était tué, il a crié: «En avant!» et m'a appelé: «Kou Ka, prends ton fusil et ton bâton et suis-moi.» Et, lorsque nous sommes arrivés près de la montagne, nous ne pouvions plus tenir tellement il y avait de la poussière et de la poudre. On ne pouvait rien entendre que les coups de fusil, jusqu'à ce que mon capitaine est tombé. Alors, je me dis: «Bon! Très bien! Je m'ai dit depuis longtemps qu'ici, à la Mauritanie, s'il y a un combat et que mon capitaine tombe, ce sera aussi mon tour.» Et tout de suite j'ai pris sa place en disant «que d'à côté de mon capitaine je ne bougerai jamais sans être tué ou blessé avec lui.» Et tout de suite je vois l'ennemi en train de venir sur nous et je commande à un homme d'emmener le capitaine au camp, qui était à 200 mètres de nous, et je commence le feu de nouveau. Je me suis battu à la place de mon patron jusqu'à ce que j'ai été blessé aussi, et j'ai pris le fusil du capitaine et son casque, et je suis arrivé à rentrer dans le camp, et on m'a mis à côté du capitaine.»

Je crois, concluait, dans sa lettre, le général Gouraud, qu'il n'y a que des officiers français capables d'inspirer à un enfant, élevé jusqu'à douze ans en pays anthropophage, de pareils dévouements.

*

* *

Soyez donc sûrs que lui aussi, Kou Ka, comme tous les autres, trouve

qu'à ce métier de fatigue perpétuelle et d'héroïque dépense, y a bon!

Car c'est là que toujours ils en reviennent tous, à ces trois petits

mots qui sont la devise du troupier noir, sa règle, sa maxime, et son

mot d'ordre, tout son Coran. Ce y a bon, ils le répètent sans cesse,

dans toutes les circonstances de leur tumultueuse vie. Il leur sert pour

l'audace et la résignation, pour la soupe et la disette, le soleil et la

pluie, pour la charge et l'assaut, pour la colère et le rire, pour le

devoir, et le gros chagrin... Tour à tour ils le laissent tomber, le

mâchent, le grognent, le lancent avec défi,... et à la fin, le redisent

encore en mourant, quand le chef leur tient la main, avec un picotement

de larme au bord de l'œil: «Pleure pas, mon lieutenant, y a bon.»

Cela vaudrait presque la peine que l'on consacrât de façon solennelle

cette locution proverbiale de l'humble et fougueux courage africain,

qu'on lui donnât ses titres de noblesse définitive en la brodant sur le

drapeau des tirailleurs... Pourquoi pas? Sur n'importe laquelle de nos

couleurs, celle qu'on voudra, je vois très bien se détacher en lettres

d'or, à côté des noms des batailles, le y a bon, splendide et sec, des

La Tour d'Auvergne du sable et des d'Assas du désert.

Henri Lavedan.

(Reproduction et traduction réservées.)

M. GASTON RAGEOT

l'auteur de «la voix qui s'est tue

A la veille de donner aux lecteurs de L'Illustration son dernier roman, la Voix qui s'est tue, j'imagine M. Gaston Rageot nerveux, impatient, fébrile comme un auteur dramatique un soir de générale. Soyez sûrs qu'à l'heure actuelle, ce grand garçon barbu, à la robuste encolure, qui hausse avec une audace un peu brusque son visage où bougeottent les deux lueurs du binocle, arpente à grands pas son cabinet de travail. Il se représente, comme dans une composition orageuse de Sabatier, l'immense public que son œuvre nouvelle va atteindre; il voit lecteurs et lectrices penchés, attentifs, sur les lignes des premiers chapitres et il se demande avec inquiétude, quel sentiment de plaisir ou de déception va se refléter sur ces figures mobiles. C'est que personne ne connaît mieux que Gaston Rageot le sens redoutable de ce mot: le public. Pour lui, ce vocable anonyme, ce nom collectif possède une puissance mystérieuse. Comme ces coquillages de la mer qu'on approche de l'oreille, ce mot enferme toute une vaste rumeur.

Cet état d'esprit n'est pas fréquent chez les romanciers. Ceux-ci, d'ordinaire, absorbés par la lutte qu'ils soutiennent contre l'idée et le verbe, n'ont pas le loisir de s'extérioriser. J'en connais qui travaillent, pour ainsi dire, dans une cloche à plongeur.

Tel n'est pas le cas de M. Gaston Rageot, dont le cabinet de travail est ouvert côté public. Tout son souci, il le mettra à intéresser ce sphinx aimable et capricieux dont les décisions sans appel anéantissent en un instant les efforts et le labeur de plusieurs mois.

Cette préoccupation est chez lui assez ancienne. Qu'elle soit née d'un désir de gloire, bien compréhensible chez un jeune homme, cela est fort possible. Elle eut assurément, plus tard, des motifs de persévérer moins personnels.

A l'École normale, tandis que la voix de M. Durkheim l'incitait à s'incliner devant les faits sociaux, un fait social, le succès, lui apparut prépondérant à notre époque. Par un retour divertissant, l'austère enseignement du philosophe qui a tracé les règles de la méthode sociologique préparait M. Gaston Rageot à rechercher les raisons du succès qui salue l'apparition de tel ou tel livre. Cette recherche fera l'objet de tout un ouvrage dont le titre décèle les intentions de l'écrivain: le Succès, auteurs et public.

Cette force de réussite que certains ouvrages portent en eux, d'où vient-elle? Le génie à lui seul ne suffit pas à soulever la curiosité, l'émotion ou l'intérêt de la foule. Il existe donc de secrètes affinités entre la chose écrite et ceux qui la lisent, et que l'auteur conscient, soucieux de ne pas errer, se doit de découvrir. En un mot, l'œuvre ne peut être séparée de son public. «Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es.» C'est ainsi que Gaston Rageot s'adressait, sur un ton impertinent, aux écrivains célèbres dont il s'amusait à démonter la gloire, avec une gravité qui cachait mal son sourire.

Sous l'apparence d'une étude de critique sociologique, le Succès est, en réalité, une satire assez vive des mœurs littéraires. L'auteur se montre très au courant des ficelles du métier d'homme de lettres. J'imagine que s'il n'avait pas été l'élève du digne M. Durkheim et spécialiste de philosophie, il eût orné son livre de ce titre américain: l'Art de se faire vingt mille lecteurs.

En sortant de cette étude, Gaston Rageot nous semble à point pour écrire des romans et briguer lui-même les succès qu'il a analysés. Il a une expérience surprenante pour son âge. A l'assurance tranquille du normalien, qui connaît par cœur toutes les questions de mur mitoyen de la syntaxe et de la langue, il ajoute la confiance avisée d'un homme qui discerne l'état du marché, les besoins du public, le cours des denrées, les positions de la spéculation artistique et littéraire. Tous ceux qui, à cette époque, suivaient Gaston Rageot d'un œil sympathique disaient de lui: «Il est armé pour réussir.» Et ces prophètes avaient beau jeu, puisqu'à cette connaissance pratique des besoins littéraires de notre temps, Gaston Rageot joignait un talent robuste et traditionnel qui, à l'heure où il se jetait dans la carrière des lettres, était bien la meilleure garantie de succès.

Pour moi, ce que j'admire le plus en Gaston Rageot, c'est cette santé morale qui lui a permis de conserver un talent loyal et frais au sortir des coulisses littéraires. Il eût pu devenir un écrivain roublard, un de ces machinistes subtils à qui sont familiers les trappes du sentiment, le trompe-l'œil et tous les trucs du magasin des accessoires. Il s'est contenté d'être un bon écrivain, uniquement soucieux de demeurer intelligible et vivant, persuadé que ce sont là les qualités qui plaisent le mieux à ce public auquel il a si étroitement lié le sort des auteurs.

Tout de même, on ne peut impunément fréquenter les maîtres du succès, il en reste toujours quelque chose. Le premier roman de Gaston Rageot s'appellera le Grand Homme et le second la Renommée. Mais, rassurez-vous, il ne s'agit plus ici de publier une nouvelle édition revue et augmentée d'un manuel d'arrivisme, il s'agit simplement de développer un beau sujet de roman dont l'auteur connaît à merveille les ressources et qu'il est à même de traiter mieux que personne. La Renommée, qui parut il y a deux ans, est une œuvre solide où l'on voit s'épanouir les qualités maîtresses de M. Gaston Rageot. Il y fait figure de psychologue délicat et de romancier dans toute la force du terme. Si Gaston Rageot, après la Renommée, avait voulu reprendre sa plume de philosophe et d'essayiste il eût pu, en démontant son propre livre, nous donner l'Art d'écrire un bon roman.

M. Gaston Rageot.

--Phot. Cheri-Rousseau.

Il a préféré en écrire un troisième, l'Affût, et un quatrième qui est celui-là même que l'on offre aujourd'hui aux lecteurs de L'Illustration, la Voix qui s'est tue. Loin de moi l'idée de déflorer ce sujet par une analyse imprudente et pressée. Je sais trop quelle joie l'on éprouve à marcher ainsi un peu à l'aveuglette, dans un livre nouveau; à suivre les chemins capricieux de l'intrigue qui, tantôt chemine en plaine, tantôt grimpe en lacets sur des collines d'où l'on découvre des paysages inattendus et des figures nouvelles. Mais je ne crois pas gâter ce plaisir en disant que la Voix qui s'est tue doit être, d'après les prudents pronostics, le meilleur livre de Gaston Rageot.

En effet, c'est dans ce roman qu'il a, il me semble, déployé le don essentiel qu'il possède. Gaston Rageot a le don du sujet, et c'est assez rare, de nos jours. Combien de romans qui ne sont que des essais découpés en épisodes ou des autobiographies amorphes et qui s'en vont, d'une marche inégale, au hasard des impressions que l'auteur a jetées au fil des pages. Un sujet, c'est une sorte de problème dont l'énoncé doit se formuler le plus vite possible, dès le début, et dont la résolution se fait peu à peu, au cours du roman, sans truquages, sans obscurités. Et il importe au plus haut point que la solution soit juste et découle des données du problème, et rien que d'elles.

Avec un rare bonheur, Gaston Rageot avait réalisé toutes ces conditions dans la Renommée. Il y montrait que la veuve d'un grand homme demeure l'esclave et la gardienne de la gloire de son mari; qu'elle a beau aimer un autre homme, se remarier, changer de nom, de situation, elle sera toujours et quand même la veuve de l'homme illustre dont l'ombre glorieuse ne cesse de la couvrir. Avec une entente admirable des nécessités psychologiques de son sujet, l'auteur nous montrait l'obsession grandissante de cette gloire posthume qui finissait par changer le cœur de la veuve et la détacher de l'homme à qui elle avait lié son sort.

Pourtant, malgré toutes ces qualités, le don de créer des états d'âme, de faire changer insensiblement le cœur des personnages, de serrer les fils de l'intrigue et de nouer le drame, le sujet de la Renommée demeure un peu spécial. Tout le monde n'a pas la chance d'être la veuve d'un grand homme, si j'ose dire. De telles aventures sont réservées à une minorité à qui va notre curiosité bienveillante, mais qui ne soulève pas notre intérêt passionné.

Il convenait que Gaston Rageot se rapprochât davantage de l'humanité générale. L'Affût, qui a suivi la Renommée, n'a pas répondu à ce désir. Du moins ce drame villageois ramassé, rapide et un peu brutal a-t-il été un exercice salutaire pour l'auteur qui, retrempé dans un sujet paysan, s'est déparisianisé. Le parisianisme est un écueil qui, souvent, fait échouer les talents les plus sains. Il pousse à abuser de l'accessoire descriptif et mondain qui surcharge le sujet, il incite à confondre la frivolité et la finesse, sans parler de cent autres inconvénients moins graves. Toutefois, l'Affût avait encore cet avantage: il indiquait à Gaston Rageot les inconvénients de cette formule, à savoir que le roman est un conte élargi, une grande nouvelle. Ce qui nuit à l'Affût, c'est que, précisément, c'est une longue nouvelle qui aurait dû tenir en 300 lignes et qui dure 300 pages.

Mais je crois bien que, mûri par ces expériences, en possession de tous

ses moyens psychologiques, préparé par deux tentatives dont l'une au

moins fut une entière réussite, Gaston Rageot est à point pour nous

donner l'œuvre parfaite, souple et forte, et vraiment romanesque que

nous attendons de lui. Dans la Voix qui s'est tue, ce n'est plus le

Paris artificiel des gens de lettres qu'il nous montre, c'est un Paris

plus réel, plus vivant, plus humain. Et c'est en même temps la province,

aujourd'hui si mêlée à la vie de Paris. Un sujet plus général où se

jouent les nuances délicates d'un grand amour lui permettra de nous

toucher plus directement, et la complexité même de son intrigue le

forcera à déployer toutes ses qualités de psychologue et d'analyste.

Décidément, il se pourrait bien que Gaston Rageot réalisât du même coup

sa formule de succès et s'attirât les éloges de la critique. Voilà qui

prouverait, en tout cas, que le meilleur artifice pour réussir, c'est

encore le talent. Mais c'est un moyen qui n'est pas à la portée de tous.

Jean de Pierrefeu.

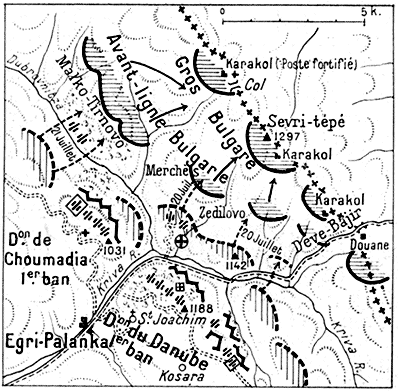

AVANT L'ARMISTICE

LES SERBES S'IMMOBILISENT DEVANT LA FRONTIÈRE BULGARE

De nouvelles lettres de notre correspondant à l'armée serbe nous donnent le détail des opérations qui se sont poursuivies du 19 au 21 juillet autour d'Egri-Palanka et qui, sauf une légère avance du côté serbe, n'ont point amené de résultats décisifs. Le croquis que nous reproduisons à la page suivante indiquera à nos lecteurs les positions des adversaires au cours de ces engagements. Nous ne pouvons publier intégralement, faute de place, l'intéressant récit détaillé dans lequel M. de Penennrun a résumé ses observations, en divers endroits de la ligne de feu, d'écrivain militaire et de soldat. Nous devons nous borner à donner la partie de ses correspondances où, sous l'impression des derniers coups de feu échangés, notre envoyé spécial fait, selon les principes enseignés à notre École de guerre, la critique des opérations auxquelles il vient d'assister.

Egri-Palanka, 21 juillet.

Un progrès sérieux vient enfin d'être marqué aujourd'hui par l'armée serbe, qui a rejeté sur leur principale position de défense les avant-lignes bulgares. Le mouvement en avant serait-il donc cette fois définitivement amorcé? Depuis les trois jours que l'on se bal tout autour d'Egri-Palanka, il semble que, pour la première fois, une action déterminante vient, d'être effectuée.

Cependant, illusion ou vérité, au moment même où je constatais le succès et les progrès des lignes serbes, je percevais en même temps très nettement, à mille indices, que tout cela n'était que l'apparence trompeuse d'une activité tellement latente qu'elle allait sans aucun doute d'ici peu se muer en arrêt définitif de tonte marche en avant.

L'armée serbe, victorieuse au commencement du mois sur la Bregalnitza, aurait dû, à ce moment, sans perdre de temps, sans tenir compte de contingences plus ou moins embarrassantes, converser rapidement vers le nord et violemment, durement, se jeter à l'attaque des gros bulgares barrant la route de Sofia. Nulle considération de temps n'aurait dû intervenir, car ici le temps travaillait tout aussi bien pour ou contre elle que pour ou contre les Bulgares.

Cette vérité, peu nouvelle dans l'art de la guerre, qu'il faut aller vite, n'a pas été observée; elle ne le sera pas demain non plus. Les batteries au milieu desquelles je me trouvais aujourd'hui auraient dû, dès ce soir, maintenant que les gros d'infanterie se voyaient en mesure d'atteindre les crêtes au delà de la Dubrovnitza, s'y porter immédiatement elles aussi. Et, sans désemparer, sans perdre une seconde, l'attaque des crêtes frontières aurait dû commencer! Au lieu de cela, c'est l'arrêt, la suspension très nette de tout mouvement ultérieur offensif, presque le retrait des troupes victorieuses sur leurs précédentes positions... Ou ne veut pas se battre... La bataille d'Egri-Palanka, commencée depuis trois jours, se termine en point d'orgue!

22 juillet.

Le calme le plus absolu, le silence le plus profond, règnent aujourd'hui sur les hauteurs que dorent les rayons soudainement devenus très ardents du soleil de juillet.

Partis de bonne heure, nous atteignons, au-dessus de Kosara, la ligne de faîte qui, formant saillant en cet endroit, face à la direction de la route de Kustendil, est occupée fortement. Un ouvrage de campagne à profil renforcé, entouré d'un épais réseau de fils de fer barbelés, occupe le point principal'de la position. A gauche, s'étagent deux batteries de 75; à droite, une autre batterie de campagne est placée légèrement en arrière de la crête. Elle est prolongée par une batterie mixte composée d'une pièce longue de siège du calibre de 120mm et de trois obusiers de 120mm à tir rapide, système Schneider. L'infanterie est bivouaquée en arrière.

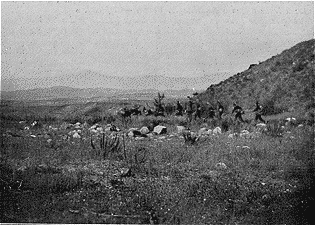

Section d'infanterie à l'abri sur la ligne du feu (combat

du 21 juillet):

un soldat blessé passe devant ses camarades qui

attendent l'ordre de se porter en avant.

--Phot Reginaid Kann.

Le commandant du groupe de campagne qui occupe la crête, le major d'artillerie Lazarewitch, nous fait les honneurs du réduit où se trouve installé son poste d'observation. Aussi loin que la vue peut s'étendre, rien ne bouge, rien ne se meut, c'est l'immobilité complète, comme si, tacitement, une trêve était intervenue entre les deux adversaires. Seuls dans le lointain, tout à fait dans le nord, de sourds grondements se font entendre. Ils viennent de la direction de Golech et, en observant avec attention les pentes lointaines du Golemi-Vrh, nos jumelles nous permettent d'apercevoir les points d'éclatement des shrapnells.

Combats autour d'Egri-Palanka (19, 20 et 21 juillet).

Le

chemin tracé en pointillé a été aménagé par les sapeurs du génie serbe.

Les signes  désignent les points de stationnement

désignent les points de stationnement

du correspondant

de L'Illustration le 19, le 20 et le 21.

--Croquis par A. de

Penennrun.

Renseignements pris, il s'agit d'un mouvement d'attaque débordante que tente m. ce moment l'aile gauche de la première armée serbe. Mais j'ai vite fait de démêler que ce mouvement, pas plus que ceux tentés jusqu'ici devant nous, n'a une véritable signification militaire. Comment pourrait-il en avoir, en effet, puisque, devant nous, aucune activité ne se manifeste? Car, de deux choses l'une, ou l'on attaque véritablement une position, et le premier devoir de l'assaillant est de marcher en avant sur tout le front afin d'y fixer par son attitude agressive le maximum de forces ennemies, ce que l'on ne fait pas ici puisque tout demeure immobile de notre côté, ou bien l'on n'attaque pas et tout doit rester dans l'ordre normal, sans bouger. En définitive, ces actes séparés qui paraissent se jouer dans les différents compartiments du terrain, ne peuvent amener aucun résultat, si ce n'est celui de faire tuer inutilement des hommes. Ils sont donc condamnables. Et une fois de plus je déplore que les Serbes ne se soient pas rendu compte qu'après la Bregahiitza il fallait une deuxième fois frapper vite et fort. Voici, maintenant, l'armée roumaine presque aux portes de Sofia, sans avoir pour ainsi dire combattu; les Turcs à Andrinople ont reconquis la Thrace; les Grecs enfin sont maîtres du littoral de la mer Égée. Tous vont au profit immédiat... L'armée serbe est allée à l'honneur: elle a payé de son sang la douloureuse surprise du 29 juin; elle a brisé, par sa vaillance, la tenace résistance bulgare; elle a effacé le souvenir de Slivnitza et des défaites de 1885; elle a cru que c'était assez. Répugnant à verser le sang davantage dans une guerre fratricide que beaucoup déplorent, les Serbes, qui auraient pu se jeter sur Sofia, ont préféré aller à Bucarest.

Sans doute, on peut louer cette modération. Mais, qu'une hésitation se produise dans l'acceptation des conditions des alliés par la Bulgarie, et voici l'armée serbe à nouveau contrainte d'attaquer les lignes de Kustendil. Bon gré, mal gré, il faudra donc engager cette lutte qu'on n'a pas voulu livrer hier, et se résoudre aux pertes que, sur une position organisée à loisir par lui, l'ennemi ne manquera pas d'infliger aux divisions du prince royal et du général Yankowitch!

L'appoint des Grecs qui, eux aussi, ont si généreusement payé leur tribut à la cause commune par les pertes sanglantes de ces derniers jours, celui des Roumains, l'offensive de la deuxième armée attaquant Tsaribrod, permettent d'une façon à peu près certaine de bien augurer d'une bataille où les Bulgares, acculés à leur capitale, sans ressources et sans approvisionnements, ne pourraient sauver qu'une chose: leur honneur militaire. Mais, tombant ainsi sous les efforts coordonnés de cinq adversaires au lieu d'un seul, ils succomberont en beauté et de façon à émouvoir l'Europe... Tandis que, seuls vainqueurs dans une action décisive, les Serbes, avec la gloire d'un pareil résultat, en eussent emporté le profit et Belgrade pouvait devenir grande dans les Balkans.

Puisque c'est devant le sang versé que l'on a reculé, devant l'énormité des pertes probables, pourquoi s'arrêter à ces demi-mesures, essayer une pointe ici, une autre là, et faisant tuer en détail pendant ces opérations tâtonnantes autant de monde que dans une grande bataille? Ces quatre journées dernières, sur le front Golemi-Vrh, Tsar-Vrh, Tsarevo-Selo, ont vu mettre hors de combat plus de 4.000 hommes. Les routes autour de nous sont couvertes de convois de blessés, dont un grand nombre assez gravement, sans compter beaucoup d'hommes atteints plus légèrement à la tête ou au bras et qui cheminent seuls sur les routes un bâton à la main. D'avoir ainsi hésité rend le sacrifice plus lourd... la moisson moins abondante, le gain plus discutable.

Il faut en finir cependant, et si l'on ne s'entend pas à Bucarest, la

situation ne peut se dénouer qu'à Kustendil.

Alain de Penennrun.

Canon long de 120mm du Creusot (Kosara, 22

juillet)

--Phot. R. Kann.

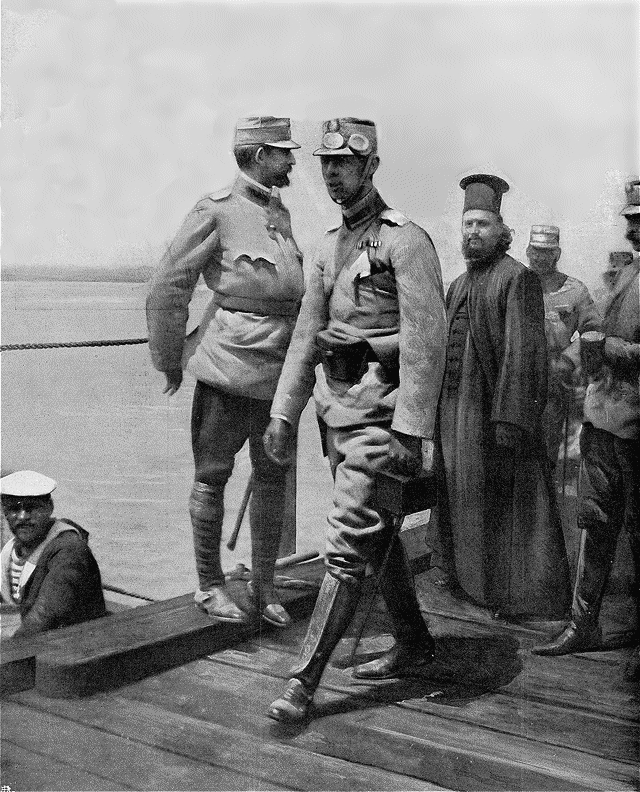

Prince Ferdinand.

Prince Carol.

LE PASSAGE DU DANUBE PAR L'ARMÉE ROUMAINE.--Le prince héritier de

Roumanie, commandant en chef, et le prince Carol, son fils, sur le pont

de Corabia,

long de 1.147 mètres et jeté en 7 heures, le 14

juillet.--Phot. Ovid Burca.

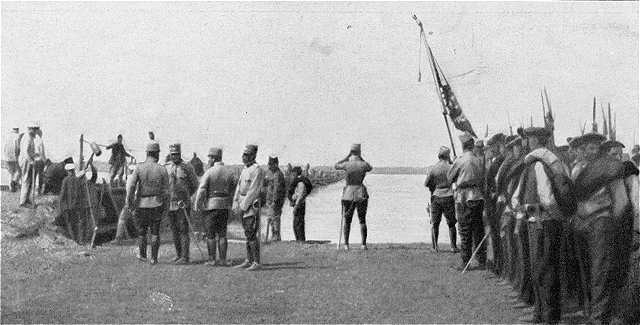

L'INTERVENTION ROUMAINE ET LA PAIX DE BUCAREST

Si la paix entre les États balkaniques se trouve conclue plus rapidement qu'on n'osait l'espérer, ce résultat aura été dû à l'intervention énergique, à la fois militaire et diplomatique, de la Roumanie qui a envoyé son armée intacte sous les murs de la capitale bulgare et réuni à Bucarest, sous la vigoureuse présidence du premier ministre roumain, M. Majoresco, les représentants des nations en guerre.

Ainsi la Roumanie occupe actuellement le premier plan de l'actualité et elle n'aura pas eu besoin de victoires pour jouer un grand rôle dans les Balkans. Ses troupes, hâtivement mobilisées dès les premiers coups de feu entre alliés, ont commencé, le 11 juillet, de passer, sans rencontrer de résistance, la frontière bulgare, se sont emparées de Silistrie et se sont étendues ensuite sur la région Turtukaï-Dobritch-Baltchik, revendiquée par la Roumanie. Peu de jours après, les troupes du prince royal Ferdinand passaient le Danube pour prendre la direction de Sofia, et la traversée du fleuve s'opéra dans des conditions qui témoignent de la perfection du matériel et de l'instruction des corps techniques de l'armée roumaine. L'ouvrage le plus important et le plus surprenant fut le pont édifié sur le Danube à Corabia, le 14 juillet, en moins de sept heures. La longueur de ce pont, construit sur des pontons métalliques, est en effet de 1.147 mètres sur une largeur de 4 mètres. La force de résistance de chaque ponton est de 12 tonnes. Un passage de 80 mètres est réservé à la circulation des bateaux. Le matériel nécessaire fut fourni par trois chantiers du pays, d'après les plans du colonel Robesco, ancien élève de notre École polytechnique et commandant du bataillon des pontonniers de Braïla.

Sur la rive bulgare du Danube, le drapeau du bataillon

des pontonniers salue le prince Ferdinand et son état-major qui

franchissent le pont de Corabia.--Phot. O. Burca.

Lorsque ce remarquable travail fut terminé, le prince royal Ferdinand de Roumanie traversa le pont le premier, salué, sur la rive bulgare, par le drapeau des pontonniers et suivi par le 27e régiment de la 13e brigade d'infanterie.

Le deuxième pont construit sur le Danube, en neuf jours,

entre Turnu-Magurele et Nikopol. Phot. O. Burca.

Un autre pont, sur le Danube, par lequel, de Turnu-Magurele déboucha à Nikopol une seconde colonne roumaine, à 35 kilomètres environ en aval de Corabia, fut improvisé en neuf jours avec le matériel que les corps trouvèrent à leur portée. Les supports furent donc formés de chalands et de pontons d'accostage de la navigation fluviale roumaine. Sur ce pont, qui mesure 721 mètres de long sur 5 de large, deux passages, de 2 mètres chacun, ont été réservés pour l'infanterie et les troupes non montées. Dès le 15 juillet, la cavalerie, bientôt suivie de l'avant-garde, put faire des reconnaissances sur la rive droite et prendre, sans rencontrer d'obstacles, le chemin de Sofia. Ce fut, comme nous l'ont appris les dépêches, une simple promenade militaire, en très bon ordre, et qui prit fin seulement à une journée de marche de Sofia, lorsque les troupes roumaines eurent occupé les défilés stratégiques au nord et au nord-est de la capitale bulgare.

L'ARMÉE ROUMAINE EN CAMPAGNE.--Départ du régiment de

cavalerie de Ramnieu-Valcea: le service religieux.

--Phot Iorgu

Arsenie.

1 2 3

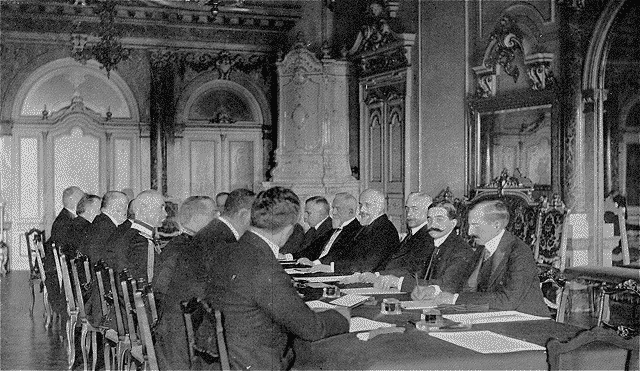

LA CONFÉRENCE DE BUCAREST.-Une réunion plénière des

délégués des États balkaniques: on reconnaît, à la droite du premier

ministre roumain M. Majoresco (2), le premier délégué bulgare M.

Tontchef (1), et à sa gauche M. Venizelos (3); M. Pachitch est en

face

--Phot. Franz Manty.

A chaque étape, cependant, de l'avance roumaine, le roi Ferdinand adressait au roi Carol de pressants télégrammes pour solliciter non seulement l'arrêt et le retrait de ses troupes, mais encore l'intervention de la Roumanie pour mettre fin à la guerre en Macédoine. Et ce fut, effectivement, sur l'initiative du gouvernement roumain qui, par ses forces intactes, devenait l'arbitre tout-puissant de la situation que les délégués de la Serbie, de la Grèce, du Monténégro et de la Bulgarie se réunirent à la conférence de Bucarest et qu'un premier armistice de cinq jours fut consenti par les alliés à leur adversaire.

Les demandes roumaines étaient connues et acceptées d'avance. La Bulgarie ne fit point, cette fois, de difficultés de principe pour céder le territoire Turtukaï-Baltchik, sacrifice très dur cependant si l'on songe à la richesse de cette province agricole, le grenier du royaume, et dont les 250.000 habitants sont instruits et vivent tous dans une prospérité relative.

Les exigences des alliés basées sur les droits de la victoire et sur la nécessité de rétablir l'équilibre des forces, par l'égalité des populations dans les Balkans, rencontrèrent plus de résistance. Soutenues par MM. Venizelos pour la Grèce et Pachitch pour la Serbie, elles furent combattues par M. Tontchef, représentant la Bulgarie. On fut même tout près de ne plus s'entendre du tout et il fallut que la Roumanie jetât une fois de plus son épée dans la discussion et menaçât d'entrer à Sofia si l'on recommençait à se battre pour que la Bulgarie se résignât aux suprêmes concessions.

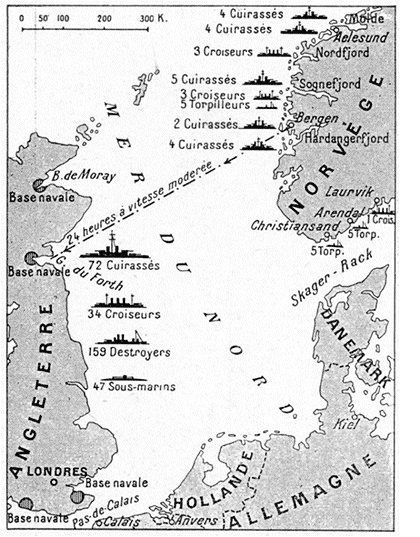

Nos lecteurs trouveront, sommairement tracées sur la carte ci-contre, les frontières nouvelles arrêtées, le 7 août, à Bucarest.

La frontière serbo-bulgare part du nord des sommets qui partagent les eaux du Vardar de celles de la Strouma et qui sont très proches du cours de cette dernière. Les villes de Kotchana et d'Istip, la vallée de la Bregalnitza restent serbes. La frontière ensuite va vers l'ouest, contourne Stroumitza qui reste aux Bulgares et vient rejoindre les collines de la Bela-Planina qui deviennent frontière commune entre la Serbie et la Bulgarie et celle-ci et la Grèce. De là, la frontière bulgare va vers l'est jusqu'au Kara Sou qu'elle descend jusqu'à l'archipel en laissant, à l'ouest, Cavalla à la Grèce.

Depuis plusieurs jours déjà la Grèce et la Serbie s'étaient entendues sur l'attribution de Guevgheli qui reste en territoire serbe.

En comparant d'après les indications de notre carte: 1° les frontières de la Bulgarie avant la première guerre balkanique; 2° les limites des territoires occupés par elle après cette première guerre; 3° le recul impressionnant auquel l'offensive serbo-grecque, l'envahissement roumain, la reprise de la Thrace par les Turcs, avaient contraint la Bulgarie; 4° les frontières actuellement convenues à Bucarest, on voit que, malgré les pertes cruelles dues aux fautes du gouvernement Danef, la Bulgarie cependant conserve d'importantes acquisitions territoriales et prend accès, par une ligne de côtes et un port, sur la mer Égée.

Quant à la Thrace, maintenant réoccupée par les Turcs, quant à

Andrinople redevenue musulmane, il n'en a pas été question à Bucarest.

Ce sera le problème de demain à résoudre soit par la diplomatie des

puissances, soit par une entente... ou une nouvelle guerre

bulgaro-turque.

A. C.

Les nouvelles frontières des États balkaniques arrêtées à

Bucarest.  Limite extrême atteinte par les armées bulgares avant

la nouvelle guerre.

Limite extrême atteinte par les armées bulgares avant

la nouvelle guerre.  Limite du recul des Bulgares devant les

Grecs, les Serbes, les Roumains et les Turcs.

Limite du recul des Bulgares devant les

Grecs, les Serbes, les Roumains et les Turcs.  Frontières

nouvelles. (A l'Est la rencontre de la frontière serbo-grecque avec

celle de la future Albanie reste indéterminée.)

Frontières

nouvelles. (A l'Est la rencontre de la frontière serbo-grecque avec

celle de la future Albanie reste indéterminée.)

Lèse-Majesté: des punaises dans le képi royal. |

Un officier est Chargé de l'exécution des coupables. --Instantanés de M. Jean Leune. |

LE ROI DE GRÈCE AUX AVANT-POSTES

Un incident, tout menu, de la guerre, mais bien curieusement illustré par la photographie, nous est conté par M. Jean Leune. C'est encore là un chapitre--mais simplement pittoresque et amusant, cette fois--des horreurs de la guerre.

Livounovo, 18 juillet.

Ce matin, le roi Constantin et son état-major sont arrivés en automobiles. Le roi conduisait lui-même.

Avant d'entrer dans la bâtisse malpropre qui va être ici sa résidence, il nous a abordés avec la simplicité qui le caractérise... Et puis, tout à coup, nous le voyons secouer la tête, enlever vivement son képi. Il regarde dedans... Puis il nous le tend:

--Tenez, regardez... fait-il en éclatant de rire, j'ai deux punaises dans mon chapeau!...

Et il tend le képi au commandant Skatigos qu'il charge d'exécuter les délinquantes, tandis que, d'instinct, les princes grecs présents inspectent à leur tour leurs coiffures.

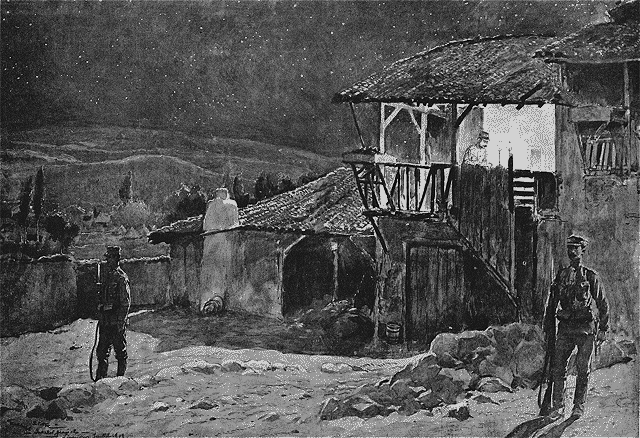

On peut sans peine, imaginer ce que sont, depuis dix mois, les préoccupations d'un souverain qui a assumé lui-même les responsabilités d'un généralissime. Notre excellent collaborateur, le dessinateur et peintre militaire Georges Scott, vient de passer plusieurs jours au quartier général du roi Constantin et sur la ligne du feu. En attendant qu'il nous en rapporte lui-même ses études en couleurs, il nous envoie le dessin que nous reproduisons ici.

AU QUARTIER GÉNÉRAL DE LIVOUNOVO.--Tout est endormi: seul, le roi travaille.

Dessin d'après nature de GEORGES SCOTT.

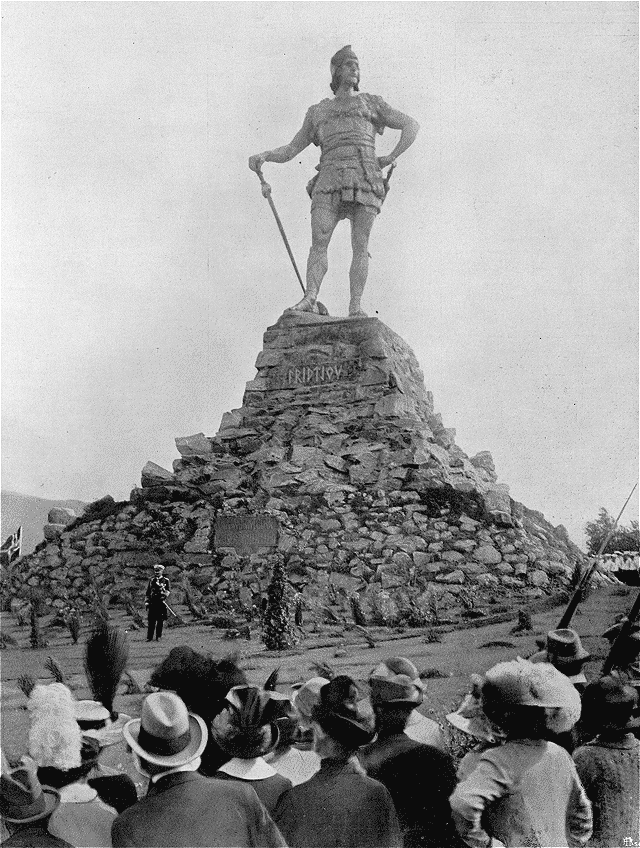

UNE BELLE FIGURE

L'ENTOMOLOGISTE HENRI FABRE DE SERIGNAN

(Voir les photographies aux pages suivantes.)

Voici que, maintenant, le modeste et grand Henri Fabre, mon illustre voisin de Serignan, est l'objet de toutes les coquetteries officielles. Un ministre, M. Joseph Thierry, vient de le visiter et de le haranguer; et déjà l'on s'apprête à honorer, par l'érection d'un monument à Avignon, le souvenir de ce vivant.

En vérité, quelle curieuse destinée fut la sienne! Pendant des années et des années, sous ce titre modeste: Souvenirs entomologiques, il publie, touchant la vie des insectes, des travaux admirables, qui resteront parmi les plus étonnants monuments scientifiques, et personne ne le connaît. Solitaire, dédaignant gloire, honneurs et profits, il n'a qu'un unique souci: travailler, travailler sans cesse pour parfaire son œuvre. Sa vie se passe entre son modeste ermitage de Serignan et ce qu'on appelle dans le pays «la montagne», laquelle n'est en réalité--dans le Midi on exagère toujours un peu--que la colline environnante. Ici et là, il étudie avec une inlassable patience les insectes, les suivant, dans les multiples manifestations de leur existence. Au milieu de son jardin il a planté un harmas, sorte de vaste bosquet aux arbres, arbustes et plantes variés: chênes verts, arbousiers, genévriers, lavande, sauge, thym, coronille, où vivent des milliers d'insectes; sur «la montagne», qui, depuis Serignan jusqu'au hameau de la Garde Paréol, est boisée à souhait, vit également tout un monde d'insectes. L'œil constamment aux aguets, derrière une loupe, l'entomologiste reste des heures entières immobile en observation, parfois à plat ventre; il suit les évolutions d'un scarabée sacré ou d'un débonnaire grillon. La nuit même, souvent, il veille. Ne lui faut-il pas surprendre la cione, alors qu'elle fabrique sa capsule de baudruche, ou saisir le moment précis où l'aile du criquet commence à pousser, spectacle, paraît-il, prodigieux? Et les années s'écoulent ainsi...

Puis, un beau jour, à la suite d'un concours fortuit de circonstances, Henri Fabre devient subitement célèbre. On sait qui il est, on lui rend hommage,--on lui rend enfin justice! Mais, ô ironie du sort! à ce moment-là, il est un octogénaire! Oui, en vérité, ce fut une étrange destinée que la sienne, mais combien injuste! Henri Fabre, qui est un vrai philosophe, ne s'en est jamais plaint. Récemment, en manière de boutade, il disait: «La vie est mal agencée. C'est du mauvais ouvrage à refaire.»

*

* *

Chez Henri Fabre le savant est doublé d'un prestigieux écrivain. Ses volumes ne sont pas seulement de merveilleux recueils de science: leur style clair, alerte, pittoresque, imagé, vivant, parfois émouvant, atteint à la perfection. Henri Fabre est certainement un de nos meilleurs écrivains contemporains. On peut regretter que l'Académie française n'ait jamais songé à l'appeler à elle. Il est de ces hommes qui honorent une assemblée.

Les livres d'Henri Fabre ont, en outre, le mérite très rare d'être aussi bien à la portée des profanes que des spécialistes les plus expérimentés. La lecture en est attrayante. Ils sont la révélation la plus romanesque et la plus poétique qu'on puisse imaginer de la vie des insectes.

Henri Fabre a le don de faire partager à son lecteur tout l'intérêt qu'il prend lui-même aux études qu'il poursuit. Avec lui on est émerveillé de l'instinct extraordinaire qui détermine chacun des actes des insectes, avec lui on est passionné par les drames qui se déroulent au cours de leurs existences éphémères, avec lui on en arrive, malgré soi, à croire que ces tout petits êtres, que nous côtoyons et que nous ignorons pour la plupart, ont nos désirs, nos craintes, nos haines et nos passions. Quelles belles pages n'a-t-il pas écrites sur l'ingéniosité provoquée chez certains d'entre eux par l'instinct de la maternité, «foyer trois fois saint où couvent, puis soudain éclatent ces inconcevables lueurs psychiques qui nous donnent le simulacre d'une infaillible raison»?

M. G.-V. Legros, qui a analysé l'œuvre d'Henri Fabre avec autant de conscience que d'érudition, raconte que Darwin avait été frappé de l'ingéniosité déployée par le grand entomologiste pour pénétrer les secrets des insectes et pour saisir les fils qui les rattachent au grand mystère des choses. Dans son célèbre livre sur l'Origine des Espèces, il l'appelle d'ailleurs «l'observateur inimitable».

Edmond Rostand, grand admirateur d'Henri Fabre, a fort bien caractérisé, son talent en ces quelques vers:

De plus, il sait trouver les mots vifs et luisants

Qui peignent la cuirasse et dessinent la patte,

Et faire d'une étude austère et délicate

Une ardente aventure aux détails amusants.

Il sait conter...

En effet, Henri Fabre conte à ravir. On a fait souvent un rapprochement entre La Fontaine et lui. Il n'est pas douteux qu'il n'y ait entre les deux hommes une certaine analogie. L'un et l'autre se sont plu dans la société des bêtes. Leurs œuvres ont la même fraîcheur, le même charme, la même émotion et la même simplicité. Tous deux sont des écrivains issus de notre vieux sol français. Que de jolies images ne pourrait-on pas glaner dans les ouvrages d'Henri Fabre! Tantôt le savant écrivain nous montre l'abeille qui «met la tête à la lucarne de sa demeure pour s'informer du temps»; tantôt il nous parle des jeunes araignées qui, en se dispersant dans le vaste monde, «s'élancent et montent en gerbes diffuses sous les caresses du soleil, pareilles à des projectiles atomiques, au bouquet d'un feu d'artifice, à une pyrotechnie vivante...»

Peut-être, un jour, nos enfants apprendront-ils, tout comme ils apprennent les fables immortelles du bonhomme, les récits entomologiques du noble vieillard de Serignan? Ils connaîtront, peut-être, aussi bien que l'histoire de la cigale et de la fourmi, la destinée tragique du minotaure typhée ou les méfaits de la mante religieuse, cette petite bête cruelle qui dévore ses époux et dont le seul aspect glace d'effroi ses victimes, quand elle prend devant elles ce que les entomologistes appellent «la pose spectrale».

Avant Henri Fabre, la science entomologique apparaissait à tout le monde comme une chose barbare et inaccessible. Le grand entomologiste de Serignan est le premier qui ait étudié les insectes sur le vif; à force de patience il est parvenu à posséder tous leurs secrets. C'est ce qui fait que son œuvre est vivante et au plus haut point captivante. Henri Fabre est bien le révélateur d'un monde nouveau.

Maurice Maeterlinck, l'auteur de la Vie des abeilles, qui est, lui aussi, un fervent admirateur d'Henri Fabre, a écrit à ce propos:

«Il a consacré à surprendre leurs petits secrets, qui sont le revers des plus grands mystères, cinquante années d'une existence solitaire, méconnue, pauvre, souvent voisine de la misère, mais illuminée, chaque jour, de la joie qu'apporte une vérité qui est la joie humaine par excellence. Petites vérités, dira-t-on, que celles que nous offrent les mœurs d'une araignée ou d'une sauterelle. Il n'y a plus de petites vérités; il n'en existe qu'une, dont le miroir, à nos yeux incertains, semble brisé, mais dont chaque fragment, qu'il reflète l'évolution d'un astre ou le vol d'une abeille, recèle la loi suprême.»

Henri Fabre écrit le provençal avec la maîtrise d'un Mistral. Il a publié un recueil de vers intitulé Oubreto Prouvençalo, où il se révèle poète charmant et plein de fantaisie.

D'ailleurs, toute son œuvre n'est-elle pas imprégnée de poésie et de la meilleure?

*

* *

L'existence de Fabre fut une vie d'âpre labeur ininterrompu. Né de parents pauvres, il pousse à l'aventure, comme il peut, sans soutien. Il apprend, grâce à une volonté tenace, à lire seul, le soir, le plus souvent à la lueur d'un éclat de pin imprégné de résine. Au collège de Rodez, il paie le prix de ses classes en se faisant enfant de chœur. Il obtient ensuite une bourse à l'école normale primaire d'Avignon, et débute dans l'enseignement comme instituteur à Carpentras. Lamentable existence que celle de ces pauvres maîtres d'école d'autrefois! A force de travail et de persévérance, Henri Fabre parvient à s'échapper de cette galère et il est nommé professeur de physique au lycée d'Ajaccio. Ayant contracté des fièvres en Corse, il demanda à revenir en France. Il fut nommé au lycée d'Avignon.

C'est là, en étudiant les ouvrages de l'entomologiste Léon Dufour, qu'il constata combien la science entomologique était incomplète et superficielle. Il comprit que s'ouvrait devant lui un magnifique champ d'expérience et il résolut de poursuivre et de compléter l'œuvre ébauchée jadis par Réaumur et les deux Huber. Mais pour cela il lui fallait la paix et l'isolement. C'est alors qu'il quitta l'enseignement et vint s'établir à Serignan, aimable petit village situé sur la route d'Orange à Valréas.

Chose curieuse: pendant des années, Henri Fabre demeura à peu près ignoré des habitants de Serignan.

Ceux-ci savaient seulement que la petite maison rose aux volets verts de la route d'Orange était habitée par un monsieur original qu'on ne voyait jamais et qui écrivait des livres. L'entomologiste, en se rendant vers «la montagne» environnante, ne passait jamais par le village, ce qui lui était facile, attendu que sa demeure se trouve sise un peu en dehors de Serignan. Ce n'est qu'assez récemment, lorsque la renommée d'Henri Fabre devint universelle, que les habitants de Serignan apprirent que l'hôte de la petite maison rose était un grand savant devant lequel tout le monde s'inclinait. Depuis lors, ils sont fiers de leur illustre concitoyen.

Henri Fabre aime Serignan:

--C'est ici, me disait-il, que j'ai véritablement vécu, parce que c'est ici que j'ai pu travailler à loisir.

Aujourd'hui, Henri Fabre, qui, au mois de décembre dernier, a célébré son quatre-vingt-dixième anniversaire, ne peut plus travailler. L'âge est là, et contre lui la volonté la plus robuste est impuissante. Ses jambes se refusant à le porter, il passe ses journées dans sa salle à manger située au rez-de-chaussée. Sa pipe reste sa meilleure compagne. Une pipe éteinte, vite il en rallume une autre. Et ainsi depuis le matin jusqu'au soir.

La physionomie d'Henri Fabre est restée expressive et originale. Les yeux sont brillants et s'animent, par instants, étrangement. Les joues maigres, sillonnées de rides profondes, ont pris une teinte de cire. Les cheveux un peu longs sont rejetés en arrière et découvrent un large front qui est le plus souvent ombragé du large feutre provençal.

Quand on pénètre dans la maison de Serignan, on est saisi d'une indicible mélancolie à la pensée que le grand laborieux ne travaille plus. L'harmas est désert. Les petites ruches où nichaient les abeilles sont vides. Autrefois, Henri Fabre attendait avec impatience le retour des vagabondes, qu'on avait été lâcher du haut du rocher des Doms, à Avignon. Il notait l'heure de rentrée de chacune d'elles...

Et le cabinet de travail, combien il est abandonné! Tout en haut de la bibliothèque, s'alignent, poussiéreux et délaissés, les quarante-huit volumes contenant l'herbier réuni par Henri Fabre au cours de ses promenades quotidiennes. Cet herbier est un véritable trésor. Il mérite d'être pieusement recueilli. Plus bas, c'est une collection d'aquarelles représentant les multiples variétés de champignons du pays, le tout dessiné et peint à ravir de la main de l'entomologiste.

*

* *

La vie d'Henri Fabre, si noblement remplie, s'achève dans le silence et la solitude que viennent uniquement troubler les hommages tardifs de la plus douce gloire. Seul, parfois, le regret de ne pouvoir poursuivre la tâche interrompue vient assombrir les derniers jours de l'illustre savant.

Je ne connais pas, parmi nos contemporains, une figure plus belle et

plus pure que la sienne. Elle mérite d'être vénérée autant qu'admirée.

André Mévil.

L'ENTOMOLOGISTE DE SERIGNAN

Henri Fabre observant des insectes prisonniers sous une cloche de toile

métallique.

Photographie P.-H. Fabre.--Droits réservés.

HENRI FABRE DANS SON CABINET DE TRAVAIL.

L'illustre savant

devant la petite table sur laquelle il a écrit ses «Souvenirs

entomologiques».

Photographie P.-H. Fabre.--Droits réservés.

LES VILLES MARTYRES

COMMENT LES BULGARES ONT TRAITÉ GRECS ET TURCS EN MACÉDOINE

Aux terrifiantes photographies de notre dernier numéro, il semblait qu'on ne pût rien ajouter. Mais nous avons reçu de M. Jean Leune une lettre si pleine de faits nouveaux que nous ne saurions nous dispenser de la publier. Elle nous révèle, sans en rien cacher, toutes les horreurs commises dans la retraite bulgare par des troupes dont, il y a peu de mois, nous étions heureux de relater les gestes héroïques en Thrace, mais que la défaite semble avoir frappées de démence sanguinaire, et qui, échappant--nous ne voulons pas en douter--à la direction de leurs états-majors, ont véritablement supplicié, dans des villes innocentes, des populations sans armes.

16 juillet.

Ce matin, mes nerfs sont calmés et mes idées plus claires. Je puis essayer de décrire ce que j'ai vu hier, pendant toute une journée qui fut certainement la plus atroce que j'aie vécue encore.

Depuis octobre dernier que nous courons les champs de bataille et de carnage, j'ai vu des milliers d'hommes s'entr'égorger, j'ai vu, sur la terre humide ou desséchée, des milliers de pauvres choses inertes et méconnaissables, qui étaient encore, quelques heures auparavant, des êtres humains comme moi, doués des facultés de penser et d'agir. J'ai vu des hommes mutilés souffrir le martyre. C'est-à-dire que tout ce que la guerre peut avoir d'horrible est passé devant mes yeux... Et cependant jamais encore je n'avais éprouvé ce que j'ai éprouvé hier. Car tous ces hommes que j'ai vus se battre, souffrir ou mourir, étaient des soldats qu'animait et soutenait une âme supérieure, un idéal grandiose, qui se battaient, souffraient ou mouraient pour leur patrie, pour commencer de réaliser enfin la «grande Idée hellène». Il y avait, malgré tout, de la beauté et de la joie dans ces spectacles de douleur et de mort... Hier, rien de tout cela. J'ai compris pour la première fois de ma vie ce que peut être l'horreur...

Hier donc, nous avons été visiter Demir-Hissar et Serès, les deux villes infortunées que visita le fléau bulgare. Temps lourd et soleil implacable. Sur tout le paysage, plaine et montagne, une brume grise, opaque. On dirait un immense voile de deuil étendu sur le pays. Et l'on se sent mal à l'aise, moralement oppressé. Le cœur vibre étrangement sans arrêt. L'âme des martyrs flotte autour de nous. Elle nous pénètre jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Elle crie vengeance.

DEMIR-HISSAR

Petite ville pittoresque, au pied d'un rocher à pic, et à cheval sur une petite rivière qu'enjambe un vieux pont de pierre à l'arche centrale surélevée. Les maisons sont peureusement fermées. Des planches clouées à la hâte cachent les ouvertures béantes faites à coups de hache dans les devantures de petits magasins pillés.

Dans les rues, peu de monde. Quelques hommes, l'arme à l'épaule. Quelques femmes en noir et craintives encore. Et puis, des soldats grecs... Mais les yeux rougis de tous disent que la douleur habite désormais la pauvre petite ville...

--Mes deux frères de vingt-deux et vingt-cinq ans ont été massacrés, nous dit l'un.

--Mon père, ma mère et puis... ma sœur, dit un autre.

Et, en disant «ma sœur», le malheureux baisse les yeux. Sa main passe sur son visage, rapide et brutale de colère, pour essuyer une larme furtive. Car la jolie fillette de quinze ans pour laquelle, lui, le grand frère, travaillait avec tant d'amour, dont chacun s'efforçait avec tendresse de préparer l'avenir, la jolie fillette est morte dans le déshonneur... Puis le frère se ressaisit. Ses yeux ont des éclairs. Sa main caresse la crosse de son arme... Venger, voilà désormais le seul but de sa vie.

«Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes enfants, massacrés!» Voilà ce que nous disent uniformément tous ceux qui viennent vers nous, en confiance parce que nous sommes des Français et parce que, dans leur peu de connaissances, ils savent tout de même que la France fut toujours douce et compatissante aux petits, à ceux qui souffrent. Près de deux cents personnes ont été ici massacrées, hommes, femmes et enfants, Turcs ou Grecs indistinctement.

Lorsque l'attaque grecque se dessina l'autre jour, suffisamment mordante pour que les Bulgares dussent abandonner leurs positions en avant de la ville vers la Strouma, le détachement resté dans Demir-Hissar se rassembla, sous le commandement d'un lieutenant d'infanterie. Puis il se fractionna en petits groupes qui commencèrent de parcourir les rues, précédés de tambours. Ceux-ci battaient «la générale», pour signifier aux habitants d'avoir à quitter leurs maisons et de descendre dans la rue. Brutalement, à coups de crosse, les soldats ébranlèrent les portes et enfoncèrent celles qui ne s'ouvraient pas assez vite. On fouilla les maisons. Puis un lamentable troupeau se forme et grossit peu à peu, que les soldats du tsar Ferdinand poussent avec des coups, des injures ignobles et des rires de brutes saoules vers l'école bulgare. Dans la cour de l'école sont réunis cent cinquante pauvres êtres sans défense, ayant au cœur pour tout réconfort leur inébranlable foi en Dieu, en la patrie grecque. Le métropolite est là. Des prêtres, des notables, aussi du petit peuple.

Les soldats ont la baïonnette au canon. Leurs yeux sont tournés vers un officier qui, peut-être, lorsqu'il faisait ses études à Paris ou à Berlin, fut un beau valseur, aimé des jolies femmes, dans les salons...

L'officier lève la main. Et les brutes se jettent sur leurs proies. Ils saisissent d'abord le métropolite...

Et nous savons, par la lettre de Mme Jean Leune publiée dans notre dernier numéro, quelles effroyables tortures on lui fit subir.

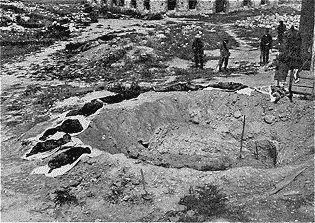

... Les autres ont le même sort. Un par un, ils tombent affreusement suppliciés, mutilés, avec un art et des raffinements inouïs. Les uns pleurent. D'autres, à genoux, implorent une grâce impossible. Mais ils ne réussissent qu'à faire rire plus bestialement encore leurs bourreaux et à provoquer de leur part de nouveaux et plus raffinés supplices. Cent cinquante malheureux tombent ainsi. Et, quand l'orgie sanglante est terminée, parce qu'il n'est plus de victimes à immoler, alors les fauves, rapidement, vont jeter les cadavres tout chauds encore dans une grande fosse très profonde, creusée plusieurs jours à l'avance. Deux mètres de terre recouvrent par endroits la masse de chairs informes. Mais le temps presse. Les Grecs approchent. Il faut partir. Sur les derniers cadavres, un peu de terre seulement est jetée. Or, par miracle, le dernier massacré, un jeune homme de vingt-cinq ans, malgré sept coups de baïonnette, n'est pas mort. Quelques centimètres de terre à peine le recouvrent. Il attend quelques instants. Puis, avec une énergie farouche, au prix d'efforts inouïs, il parvient à se dégager... et il se relève, témoin survivant, accusateur imprévu.

C'est le blessé dont nous avons publié le portrait dans notre dernier numéro.

... Mais ce n'est pas tout... Après avoir férocement tué, les massacreurs ont une dernière fois traversé la ville. Ils ont encore fouillé quelques maisons. Et la fatalité a voulu qu'ils trouvassent encore huit jeunes filles, de quinze à vingt ans... Et ils n'ont pas tué, car ils ont voulu qu'un atroce souvenir de leur passage dans la ville demeurât bien vivant derrière eux... Nous allons voir les malheureuses. Jeunes et jolies. Mais leurs yeux rougis n'ont plus de regard, parce que les larmes l'ont éteint. Et leur pauvre jeune corps tremble encore. Et leurs petites mains brisées ont de gauches mouvements de pudeur... «Déshonorées! Déshonorées!...» ne cessent-elles de répéter entre deux sanglots. La pensée de leur déshonneur est la seule qui leur reste dans l'esprit. Les mères, derrière leurs fillettes, pleurent, lamentables. Et leur douleur est sans limite, parce qu'elles, déjà, pensent plus loin... Nous ne pouvons supporter un tel spectacle. Mes yeux sont noyés de larmes. Ma gorge est serrée. Je serais incapable de proférer une seule parole.

Nous quittons Demir-Hissar. Chaleur torride. Plaine sans ombre. Poussière aveuglante. L'automobile monte à l'assaut des talus, tombe dans les fossés, s'embourbe, dérape. La direction est folle. N'importe, nous allons. Dans les champs merveilleusement fertiles, la moisson ondule... Ici et là, de petites tentes blanches, à l'ombre desquelles les paysans se reposent un peu, au moment que le soleil est le plus fort. On travaille dans les blés, car maintenant la liberté est enfin sur le pays. Avec elle la vie peu à peu renaît et avec elle le travail et ses joies.

Mais c'est à peine si je regarde tout cela. Ma pensée est ailleurs. Elle est à la douleur, à l'horrifiante douleur dont nous avons eu tout à l'heure l'inoubliable révélation...

SERÈS

Une route détestablement pavée qui nous fait faire des sauts formidables. Des arbres. Au loin, des toits de maisons, des casernes turques. Nous sommes à Serès.

Au premier abord, aucune impression particulière. Les gens vont et viennent dans la rue. Des petits marchands vendent ici de la limonade, là des fruits... Et puis, tout d'un coup, après un tournant brusque de la rue, la terrible vision. L'incendie a passé. Des pans de murs noircis, des fers tordus, des débris de toutes sortes. Et cela fume encore d'une âcre fumée bleuâtre. Et les ruines, noircies, déchiquetées, s'étendent au loin, à droite, à gauche. Elles grimpent au flanc d'une colline, en atteignent le sommet, et redescendent sur l'autre flanc.

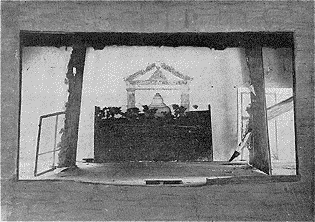

Ici, étaient des magasins dont les enseignes avaient été écrites en bulgare sur l'ordre des autorités occupantes. Ici, une église reste seule debout, avec les quatre murs de sa nef, sa toute petite porte surmontée d'une inscription grecque en lettres d'or, respectée par le feu... Ici, était une mosquée... Là, s'élevaient de riches maisons particulières, ou bien les consulats étrangers que la folie bulgare n'a pas eu l'habileté élémentaire d'épargner... La ruine partout: des pierres noires, de la fumée bleue, que contemplent avec une parfaite insouciance de belles cigognes perchées sur les coupoles d'une mosquée échappée à la destruction. Voilà tout ce qui reste des trois quarts de Serès, la ville grecque.

Des Grecs passent, l'air abattu:

--Les Bulgares nous ont tout pris, puis ils ont incendié notre maison. Nous ne possédons plus en tout et pour tout que ceci. (Et ils nous montrent les vêtements qu'ils portent.) Et nous n'avons plus de gîte. Qu'allons-nous devenir?

Des milliers de familles (20.000 personnes) sont ainsi sans foyer et manquent de tout. Bien heureuses lorsqu'elles ne sont pas de celles dont plusieurs des membres furent massacrés par les barbares en fuite. Deux cents notables: prêtres, avocats, docteurs, directeurs de banque, etc., ont été emprisonnés, puis assassinés après les pires tortures. Des familles ont un fils incorporé de force dans l'armée bulgare, et puis un autre fils qui, ayant pu se sauver à temps, sert comme volontaire dans l'armée grecque.

C'est vendredi dernier, dans la matinée, qu'un détachement mixte bulgare, composé d'infanterie, de cavalerie et d'artillerie, commença de bombarder la ville sans défense. Les obus tombèrent un peu partout, faisant ici et là sauter des dépôts de bombes. Puis, à midi, ces vaillantes troupes entrèrent en ville. Les soldats massacrèrent tous les habitants qui n'avaient eu le temps de se cacher ou de se sauver. Ils brûlèrent les consulats. Le vice-consul d'Autriche fut même emmené dans la montagne avec sa famille et des malheureux qui s'étaient réfugiés chez lui. On les relâcha moyennant 300 livres turques (7.000 francs).

Mais les maisons détruites seront relevées. Mais les victimes de la sauvagerie bulgare n'ont souffert que quelques instants, et leurs familles se consoleront à l'idée qu'ils sont tombés pour l'idée grecque et que leur mort aura servi la patrie hellène en lui attirant les sympathies du monde civilisé, révolté par ces procédés infâmes. Une autre chose est plus effroyable et plus irréparable que tout cela. Une douleur plus atroce pèse sur les familles, une douleur qui pour beaucoup est née depuis des semaines déjà, mais qui ne s'éteindra ni demain, ni dans des mois... L'armée bulgare a occupé Serès... c'était au mois de novembre 1912. Elle s'est installée dans divers bâtiments de la ville. Elle campe à ses portes. Le soir est venu. Les rues sont par endroits désertes. Un officier bulgare se promène. D'une maison grecque, une jeune fille de quinze à seize ans vient de sortir. Elle va vite, craintive. L'officier presse le pas, la rejoint. Pas de formes. La brute n'en connaît aucune. Et sa poigne est de fer, qui meurtrit à le briser le bras de la petite. Voici une sentinelle devant une porte. L'officier jette la fillette dans la maison... Quelques heures après, la malheureuse rentre chez elle. Elle sanglote éperdument... Chaque jour, le même fait se répète.

Ou bien c'est une patrouille qui parcourt les rues. Elle a reçu des ordres spéciaux. Elle rentre au camp, amenant dix jeunes filles. Peu importe de quelle famille. Peu importe qu'elles soient jolies ou laides. Dans dix tentes on répartit les prisonnières. Et chacune est gardée par un soldat, baïonnette au canon. Les officiers arrivent alors... Comme le vernis péniblement acquis à Paris est loin maintenant! Et, durant dix, quinze ou vingt jours, c'est, dans les tentes de douleur et de honte, un infâme défilé... Oh! quelle plume saurait flageller de telles ignominies? La mienne est impuissante, hélas!...

A Demir-Hissar: les victimes des Bulgares exhumées de la fosse où elles avaient été enfouies après le massacre. |

Mosquée de Demir-Hissar que les Bulgares avaient transformée en un café-concert: la photographie en montre la scène. |

Aujourd'hui, les familles sont dans le deuil. Femmes et jeunes filles ne sont plus vêtues que de noir. Et ce deuil cache le drame le plus effroyable qui se puisse concevoir. Les innocentes fillettes d'hier seront mères demain. Elles sont brisées de douleur. Mais le drame indescriptible, c'est que la femme et la mère se sont éveillées en elles... Alors, auprès d'elles, veillent leurs mères, dont les cheveux ont blanchi brusquement, et leurs frères farouches: «Nous les tuerons, nous vous le jurons sur le Christ!» nous disent-ils. Et la haine de leur regard ne permet pas de douter qu'ils ne tiennent parole.

Ce n'est pas une famille qui vit ce drame affreux, cette tragédie aux phases poignantes de plusieurs mois, ce n'est pas dix, ni cent. Ce sont presque toutes les familles. Car les Bulgares sont restés à Serès près de sept mois...

Sur la macabre découverte des otages massacrés près de Livounovo, le texte de M. Jean Leune répète, à peu de choses près, le récit--que nous avons reproduit la semaine dernière--de M. Georges Bourdon, du Figaro. D'intéressantes lettres nous ont également été adressées par notre correspondant sur la marche grecque vers Djoumaia, par le défilé de Kresna. Nous ne pouvons malheureusement, faute de place, publier cette correspondance tout entière et nous en détachons les feuillets suivants en lesquels nous est conté un joli épisode de cette marche en avant:

LE BEL EXPLOIT D'UNE BATTERIE GRECQUE DE 75

Livounovo, 22 juillet.

Sur la route que nous venons de quitter, une longue colonne d'infanterie s'avance, long ruban sombre sur la chaussée toute blanche. Des cavaliers vont et viennent à bride abattue, officiers ou porteurs d'ordres. Puis, la colonne quitte la route et marche dans les champs roux sur lesquels elle se fait beaucoup moins visible.

Les Bulgares ont commencé le tir. A 1.000 mètres à peine, devant nous, une lourde fumée grise jaillit brusquement du sol, suivie d'une forte détonation. Un obus vient d'éclater en avant des troupes. Un second, un troisième... Le tir ennemi est trop court; mais, tout de même, il empêchera l'infanterie de progresser dans la plaine... Des cavaliers... Des ordres... Les masses grises des colonnes obliquent sur la droite. Sans précipitation, elles vont se défiler sur le flanc des collines, dans les ravins qui les séparent. Encore des éclatements d'obus bulgares. Sur la fumée grise qui monte en volutes, des silhouettes se détachent très nettement. D'autres sortent de derrière. Les soldats ont l'arme à la main. Au pas de course, en bon ordre, ils gagnent un défilement... L'impressionnante vision! Un, deux, trois obus éclatent encore tout près d'eux. Y a-t-il des tués, des blessés?... Il est très probable qu'il y en a... Mais les survivants ne s'inquiètent pas de si peu.

A gauche de la route, un groupe de cavaliers au galop. Ils vont et viennent, gagnent une ligne d'arbres, reviennent. Des officiers qui cherchent sans doute un emplacement de batterie... C'était bien cela... Dans les champs, à toute vitesse, voici une batterie qui s'élance. Elle gagne la ligne d'arbres, la dépasse. Les attelages ne semblent point s'arrêter. Ils obliquent à droite et vont se dissimuler dans un repli de terrain...

En avant de la ligne d'arbres, quatre taches sombres: les pièces sont en batterie...

Les Bulgares ont vu le mouvement et leurs obus fouillent le terrain pour découvrir les nouveaux venus. C'est en vain... La terre jaillit de partout sous leurs coups. Leurs obus tournent autour de la batterie grecque mais tombent toujours trop loin d'elle pour lui nuire, en avant, en arrière, ou sur ses flancs.

De notre observatoire nous voyons tout à merveille. Mais, derrière nous, un bataillon d'infanterie vient se défiler; puis, dans le ravin, plus bas, une batterie d'artillerie.

Après quelques instants, une dizaine d'officiers forment à côté de nous un groupe assez compact. Les Bulgares allongent leur tir. Shrapnells et obus explosifs viennent maintenant éclater à 200 et 300 mètres en avant de nous. Sans résultats sérieux fort heureusement. La batterie grecque ne répond pas. Car son commandant a repéré l'emplacement de la batterie bulgare. Celle-ci est à 8 kilomètres. Nos pièces de 75 ne peuvent, à cette distance, répondre aux gros canons de 120...

Du groupe d'officiers qui sont venus sur notre observatoire, un commandant se détache:

--Messieurs, nous déclare-t-il, vous êtes beaucoup trop nombreux ici maintenant. Il vaudrait mieux que vous vous retiriez!

Il a raison. Lui et ses officiers sont à leur poste. C'est nous qui sommes de trop. Nous descendons. Près du pont, le général Manoussoyannakis, commandant la division engagée, et son état-major.

--Le terrain est extrêmement difficile, nous explique-t-il. Je n'y puis presque nulle part placer d'artillerie. Ici, comme presque toujours dans les campagnes de cette année, infanterie et artillerie ont dû renverser les rôles que leur attribue la théorie. Au lieu que ce soit l'artillerie qui prépare et appuie la marche en avant de l'infanterie, c'est cette dernière qui doit, à la baïonnette, s'emparer des positions sur lesquelles les canons viendront ensuite se mettre en batterie... Ah! ce terrain!...

Il est 4 heures. Le général donne l'ordre de suspendre momentanément la marche en avant de la division.

Puis il fait venir le lieutenant Iliadis, commandant de la 1re batterie du 1er régiment d'artillerie, 1e division. Il lui parle quelques instants.

Le lieutenant galope à travers champs avec deux cavaliers... Il va, dépasse la batterie déjà en position... Il va... Il galope... Nous ne le voyons plus... Le voici revenu. Il dit quelques mots au général:

--Eh bien, alors, en avant! et faites-nous de la bonne besogne! crie le commandant de la division.

Quelques minutes passent... Un bruit de galop, de ferraille derrière nous. C'est la batterie du lieutenant Iliadis qui franchit la petite rivière, à côté des ruines d'un pont brûlé. Elle se forme en colonne sur la route, devant le général.

Le lieutenant Iliadis prend la tête. 11 se retourne sur son cheval... La batterie est au complet. Il assure ses pieds dans les étriers... Son bras droit se lève et fait deux gestes: «En avant! au galop!» Son cheval a bondi aux piqûres de l'éperon. Un grondement de tonnerre; la batterie est partie. A 300 mètres en avant, les obus de 120 pleuvent. Conducteurs et artilleurs sont tels qu'ils seraient sur un champ de manœuvre... Comment est-il possible d'en arriver à un tel mépris de la mort?... Car ils vont à la mort, si la chance ne veut point que les obus ennemis les évitent.

La batterie court sur la route blanche, dans un tourbillon de poussière grise.

Tout le monde ici, avec nous, est affreusement anxieux... Une détonation sourde et lointaine... Les Bulgares viennent de tirer. Chacun retient son souffle, angoissé... Où l'obus va-t-il tomber? Qui va-t-il atteindre?... Nous avons nos jumelles braquées pour voir le résultat.

Au pas de course, les soldats gagnent un défilement... |

La batterie court sur la route blanche... |

Tout au bord de la route, près d'une pièce, un éclair... une brusque fumée grise mêlée de terre noire qui nous cache toute la batterie... Une détonation... L'obus a éclaté... Sa fumée se dissipe un peu... Nous regardons de tous nos yeux... L'infernal galop continue toujours. Dieu soit loué! personne n'a été touché... Les soldats, près de nous, font le signe de croix... Mais, derrière le premier obus, sont venus un second, un troisième. Ils tombent, ils pleuvent, tantôt à droite, tantôt à gauche, ou bien en avant, en arrière, et même entre les attelages... L'infernal galop continue toujours...

A 2 kilomètres en avant de nous, la route descend dans une sorte de petit ravin. La batterie quitte la route, oblique à gauche. Les pièces sont déjà en position. Les avant-trains se sont éloignés...

Quelques minutes passent. Les Bulgares tirent toujours, mais en aveugles...

Quatre coups de canon successifs. La batterie Iliadis vient de tirer sa première salve. Au delà d'un petit bois, au loin, la fumée des éclatements monte...

Alors le tir bulgare, brusquement, s'arrête... L'extraordinaire Iliadis a, du premier coup, trouvé l'emplacement des 120.

Le général Manoussoyannakis, littéralement, se précipite sur nous:

--Eh bien, vous avez vu? Du premier coup! hein? Ce n'est pas extraordinaire? Il faut le photographier, cet Iliadis, vous savez!...

Une demi-heure plus tard seulement, le tir bulgare reprend, désordonné...

Au loin, vers l'entrée même du défilé, une haute fumée bleuâtre et qui dure.

La carte indique un pont de ce côté. Selon toute vraisemblance, c'est ce

pont qui doit brûler. Donc les bulgares l'ont repassé, vers le nord.

Jean Leune.

LA REPRISE D'ANDRINOPLE PAR LES TURCS

Avant que s'ébranlât vers Andrinople l'armée ottomane concentrée derrière les lignes de Tchataldja, alors qu'on s'étonnait un peu de l'inaction des Turcs quand les circonstances leur étaient si favorables pour reconquérir le terrain perdu, notre collaborateur Georges Bémond, qui, depuis sa belle campagne en Tripolitaine et en Cyrénaïque, ses randonnées de Constantinople au front, et la publication des émouvantes pages qu'il a consacrées aux souffrances de l'armée turque, à ses revers, était, aux rives du Bosphore, comme l'incarnation même de L'Illustration, recevait du colonel Djemal bey, gouverneur militaire de Constantinople, auquel l'unissent une amitié et une estime réciproques, une dépêche pressante: «Nous allons à Andrinople. Venez.--Djemal.»

Ce fut la première nouvelle que nous eûmes des intentions des Turcs.

Il fut malheureusement impossible à Georges Bémond de répondre à cet affectueux appel. Il le regretta.

On connaît les événements qui se sont déroulés depuis lors. Les quotidiens les ont narrés au jour le jour: la retraite précipitée des Bulgares, trop peu nombreux pour accepter le combat; les farouches vengeances qu'ils exercèrent sur des malheureux désarmés, irresponsables, et ces soixante-dix habitants d'Andrinople attachés par deux, par quatre, et noyés dans l'Arda, d'où l'on vient de retirer leurs pitoyables dépouilles...

M. Gustave Cirilli, ancien consul de France, l'auteur de ce «Journal d'un assiégé dans Andrinople» dont nous avons publié des extraits (numéro du 26 avril), vient de retourner passer quelques jours dans la ville où il avait vécu naguère de si mauvaises heures. Il nous envoie--sans insister d'ailleurs sur les atrocités dont la ville reprise fut le théâtre--ses impressions, ses vœux, aussi, qui sont ceux de la majeure partie de la population.

Andrinople, 30 juillet.

Après une courte absence, un voyage à Constantinople, je suis rentré dans l'ancienne Edirné, que j'avais quittée en plein sous le régime bulgare et que je retrouve réoccupée par les Turcs. Les vaincus d'hier, qu'un coup de fortune a ramenés sur les rives de la Maritza, se promènent par les rues, calmes, froids, flegmatiques, mais l'air décidé, et ils sont en effet parfaitement résolus à reprendre pour leur compte la parole connue: j'y suis, j'y reste.

Enver bey, l'instaurateur de la liberté en Turquie, est au milieu de ces soldats pour enflammer au besoin leur courage. Sera-ce nécessaire? Ces troupes ne ressemblent guère à celles que j'ai connues au début de la guerre balkanique. Composées d'éléments hétérogènes, sans lien, sans cohésion, et surtout sans administration, celles-ci marchaient avec cette passivité qui dénonce une absence de conviction et de fermeté. Il n'en est plus de même aujourd'hui.

Les soldats commandés par Izzet pacha sont entraînés; ils montrent une tout autre allure que les malheureux soldats de Chukri pacha. Les officiers, eux aussi, en uniformes moins brillants, mais d'aspect beaucoup plus militaire, ne se prodiguent ni en vaines paroles ni en vaines parades. Ils sentent que s'ils sont venus ici, grâce à une série de circonstances imprévues, ils sont investis d'un devoir supérieur, celui de reprendre une ville qu'ils considèrent comme le rempart indispensable de leur capitale, et celui de venger leurs frères, non seulement ceux qui sont tombés en soldats sur le champ de bataille, mais aussi, mais surtout ceux qui ont été mis à mort au milieu de tortures épouvantables.

C'est un voyage instructif que celui de Constantinople à Andrinople par la ligne des chemins de fer orientaux. Sur tout le parcours de Hademkeui à Ourli, en passant par Tchataldja, Sinékli, Tcherkeskeui, Tchorlou, Loule-Bourgas, en regardant autour de ces stations tristement célèbres, marquées par un long martyrologe, on n'aperçoit que des ruines fumantes, des maisons calcinées, des pans de murs ensanglantés, parsemés çà et là de gros clous où pendent des chevelures de femmes. Ce que cela signifie, on le devine.

Dans la campagne, des milliers de mohadjirs, sans feu ni lieu, venus on ne sait d'où, femmes, enfants, vieillards, retour d'émigration, campent au milieu des champs, cherchant le toit qui les avait abrités et ne trouvant plus que îles cendres. La plus sinistre misère s'est abattue sur ces malheureux.

Par ailleurs, comment parler sans frémir des attentats, des meurtres, des viols, des raffinements de cruauté qui ont présidé à la torture de toutes ces victimes, dont le grand crime était d'avoir défendu leur pays et d'appartenir à la foi musulmane? Des photographies prises sur le vif témoignent des horreurs commises. Je ne suis pas disposé à faire un procès de tendance; mais comment se refuser à croire à de telles monstruosités? L'impitoyable kodak est là poulies attester. Il semble véritablement que les soldats bulgares, en se retirant, aient été saisis par la folie de la destruction et le délire du sang.

La civilisation européenne refuserait-elle de reconnaître aux Turcs le droit de reprendre une terre gorgée du sang de leurs frères et de leurs martyrs? Elle leur est devenue deux fois sacrée, cette terre, et par les souvenirs du passé et par les horreurs du présent.

Un mouvement général, d'ailleurs, se manifeste dans toutes les classes de la population, sans distinction de race, de culte ou de religion, pour protester contre le joug bulgare et flétrir les atrocités commises. Ce mouvement de réprobation est allé jusqu'à réunir, le mardi 29 juillet, dans un meeting monstre, plus de 30.000 personnes. Des orateurs grecs, arméniens, israélites, turcs, ceux-ci avec moins de véhémence que ceux-là, ont prononcé des discours enflammés pour demander qu'Andrinople reste à ses légitimes maîtres, revenus ici en véritables libérateurs, déclarant qu'ils sont prêts à tous les sacrifices pour maintenir ce pays sous la domination ottomane. Les décisions de ce congrès ont été présentées sous forme de vœu aux représentants de toutes les puissances, avec prière de les transmettre à leurs gouvernements respectifs.

L'Europe resterait-elle indifférente aux suffrages de cette population

éprouvée par tant de malheurs? Les traités, objectera-t-on. Il faudrait

faire bien des recherches pour en trouver un seul qui ait été respecté

depuis cent cinquante ans, et il peut paraître bizarre qu'à une époque

où l'opinion publique mène le monde, on veuille juguler tout un peuple

contre la volonté qu'il exprime en toute indépendance. On n'y réussira

pas, d'ailleurs, à moins de vouer ce pays à des hécatombes perpétuelles.

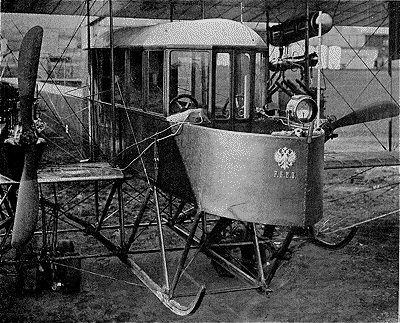

Mais n'est-ce pas assez de sang comme cela?...