VOYAGE

À CAYENNE.

TOME PREMIER.

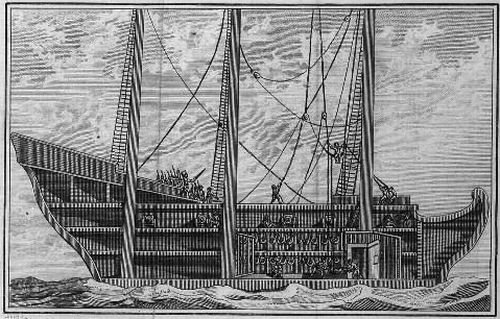

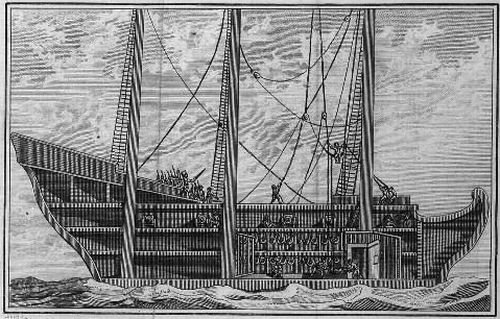

Prison des Déportés sur la Frégate la Décade.

Moment du départ. On hisse les Viellards et les Malades à bord.

L'entrepont a 30 pds. de large; 37 de long; 4½ de haut;

193 personnes y sont logées avec leur sac de nuit. Deux rangs de hamacs les uns

sur les autres sont soutenus de 3 pds. en 3 pds. par de

petites colonnes (les Époutilles), le tout est fermé par de grosses barres

de bois et par deux grosses portes de prison avec leurs verroux.

Le jour ne pénètre qu'à regret dans ce Monde.

VOYAGE À CAYENNE,

DANS LES DEUX AMÉRIQUES

ET

CHEZ LES ANTROPOPHAGES,

Ouvrage orné de gravures; contenant le tableau général des

déportés, la vie et les causes de l'exil de l'auteur; des

notions particulières sur Collot-d'Herbois et

Billaud-de-Varennes, sur les îles Séchelles et les déportés

de nivôse (an 8 et 9), sur la religion, le commerce et les

mœurs des sauvages, des noirs, des créoles et des

quakers.

SECONDE ÉDITION,

Augmentée de notions historiques sur les Antropophages, d'un

remercîment et d'une réponse aux observations de MM. les journalistes.

Par L. A. PITOU, déporté à Cayenne en 1797, et rendu à la liberté, en

1803, par des lettres de grâce de S. M. l'Empereur et Roi.

TOME PREMIER.

Prix, 7 fr. 50 c.

PARIS,

CHEZ L. A. PITOU, LIBRAIRE,

rue Croix-des-Petits-Champs, no 21, près celle du Bouloi.

Octobre 1807.

NOTICE DES LIVRES

DE L. A. PITOU,

Télémaque, 2 vol. in-8o.

Bossuet, 2 vol. in-8o.

La Fontaine, 2 vol. in-8o.

Jean Racine, 3 vol. in-8o.

Biblia sacra, 8 vol. in-8o.

Édition du Dauphin, de Didot aîné. Papier vélin, collection rare et

précieuse, reliée en maroquin, dorée sur tranche.

Voltaire, 70 vol., in-8, papier à 6 fr. avec figures, relié racine,

filets.

Rousseau de Poinçot, 38 vol. in-8, papier vélin, avec figures, relié

en veau dentelle, filets, tranche dorée.

Histoire de Russie, par Pierre-Charles L'Évêque, 8 vol. in-8, reliés

en veau, filet, avec un superbe atlas.

Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, 4e édition, de l'imprimerie de

Didot jeune. 7 volumes in-8, atlas in-fol.

On n'a tiré que cinquante exemplaires en papier d'Hollande. Celui-ci

est le trente-sixième.

Rollin, in-4, complet. Histoire ancienne, romaine, traité des études,

les empereurs, 22 vol.

Magnifique exemplaire de collection de voyages, in-folio.

- 1o Voyage en Grèce, par Choiseul-Gouffier, 1 vol.

- 2o Voyage de Naples et de Sicile, par Saint-Nom, 5 vol.

- 3o Tableau pittoresque de la Suisse, 4 vol.

- Table analytique, 1 Vol.

- Reliure uniforme.

On ne séparera aucun de ces voyages.

(p. a-1) AVIS

SUR CETTE SECONDE ÉDITION.

Si l'on pouvait toujours juger de la bonté d'un ouvrage par le débit

qu'il a eu, je me ferais illusion sur le mien; mais il doit plutôt son

succès à la bienveillance des journalistes, à l'indulgence du public,

et à la célébrité des personnes dont j'ai partagé la destinée, qu'à

moi qui n'ai rapporté en France que mes haillons, mon humeur enjouée,

et une brillante santé, trésors inépuisables pour moi au milieu des

plus grands revers.

Puisque la constance et la gaieté, en émoussant les traits du malheur,

ont commandé l'intérêt et le prompt débit de ma première édition,

elles m'encouragent à en faire une seconde. Combien je serai riche, si

l'homme sensible, en me lisant, fait trève à ses peines; si je ranime

dans son cœur le feu vivifiant de l'espérance; si, dans mes

tortures et dans ma gaieté, il retrouve des forces pour soulever ses

chaînes; si, (p. a-2) loin de vouloir les user par ses larmes, il les

allège par les divines chimères d'une imagination enflammée par la

religion, l'innocence et l'honneur; s'il apprend dans mon ouvrage à se

voir sans effroi couvert d'ulcères de la tête aux pieds, et à être

enfermé pendant huit mois dans un cachot humide et infect; s'il

apprend à lutter contre la faim et la soif, à rester calme pendant dix

heures que ses juges délibèrent s'il portera sa tête à l'échafaud, ou

s'il la verra blanchir dans les déserts de la ligne; s'il apprend

enfin à entendre trois fois prononcer sa mort sans perdre le calme, le

courage et l'espérance d'en sortir aussi heureusement que moi; alors

je serai riche, puisque j'aurai partagé avec mon semblable le trésor

de ma sécurité. C'est à ce trésor, autant qu'à mes malheurs, que je

dois cette célébrité d'intérêt que le spectateur anglais définit si

naturellement.

«J'ai observé, dit-il, qu'on lit rarement avec plaisir un ouvrage

entier avant de savoir si son auteur est brun ou blond, d'un caractère

sombre, gai, doux ou colère, marié ou garçon, et mille autres détails

de la même nature qui contribuent beaucoup à l'intelligence de ce

qu'il écrit.»

(p. a-3) Que mon ouvrage soit écrit plus ou moins purement, il date du

lieu où il fut fait; et ce sujet, qui intéresse tant d'honnêtes gens,

m'a procuré l'honneur dont parle Addisson; il m'a donné cette

célébrité du malheur sans prétention, bien moins empoisonnée par la

jalousie que celle de la gloire ou des talents. Comme personne ne

porte envie au sort de Job, tant que la fortune ne l'élève point

au-dessus de sa sphère, j'ai reçu des visites, des félicitations; on

s'est attendu au récit de mes peines; on m'a aimé, parce que je n'ai

pas cherché à rendre mes longs revers artisans de ma fortune; on m'a

fait cent questions. Mon Voyage m'a procuré la visite de mes anciens

supérieurs de séminaire, de mes professeurs et de mes compagnons

d'étude et de déportation; chaque jour il me fait rencontrer des amis

de malheur, de jeunesse et de collège; et beaucoup de lecteurs ont

voulu tenir l'ouvrage de ma main. Chacun y reconnaît ma physionomie,

mes passions, mon caractère et mon cœur; et je puis me vanter que

mes plus grands ennemis en révolution m'auraient couvert de leur corps

s'ils m'eussent vu chez moi, car jamais personne n'en sortit avec la

haine ou l'indifférence. Ma première (p. a-4) édition m'en a fourni

une preuve des plus complètes; car la critique m'a éclairé sans me

léser; et je dois des remercîments au public, à mes amis, à mes

censeurs, et une réponse à leurs observations.

Le Journal de Paris, en révoquant en doute ce que je dis de la

grosseur des reptiles de la Guiane, avait oublié que Buffon, La

Harpe et l'abbé Prévôt parlent d'un énorme serpent, que des

voyageurs prirent pour un tronc d'arbre, autour duquel ils voulurent

faire du feu le soir pour enfumer les nuées de maringouins qui les

obsédaient; que cette énorme masse se réveilla par degrés et leur

laissa le temps de fuir, parce que cette espèce de serpent n'est pas

aussi venimeuse que le dragon, dont l'haleine empestée pompe le

voyageur de la manière que chez nous la couleuvre attire le crapaud.

Il est tant de faits simples et naturels sur les lieux qui deviennent

invraisemblables par l'éloignement et l'irréflexion, que le voyageur

est forcé de rendre la vérité circonspecte pour qu'elle ne soit pas

honnie. Aussi me suis-je bien gardé de dire que j'ai vu des sauvages

dont les dents ont été limées en forme de mèche pour mieux percer et

déchirer leur proie: on aurait dit que (p. a-5) c'était un raffinement

de coquetterie; car on est ingénieux à trouver des expédients pour

prouver le système qu'on invente, ou pour éloigner l'évidence à

laquelle on se refuse. Mais quant à la grosseur des reptiles, on

m'aurait adapté le proverbe, a beau conter qui vient de loin, si

j'eusse dit que durant mon séjour à Kourou, l'épouse de M. de Givry,

l'un de nos compagnons d'infortune, s'assit sur une couleuvre, croyant

se reposer sur un tronc d'arbre; que cet animal, assommé à coups de

leviers, ayant été ouvert, on tira entiers de son estomac la tête et

les cornes d'un chevreau qu'il venait d'avaler, et qu'enfin cette

couleuvre fournit vingt-deux livres de graisse.

Comme mes témoins et la vérité eussent été bafoués si j'eusse consigné

ce fait dans mon voyage; puisque le Journal de l'Empire a plaisanté

l'expérience que nous fîmes de retirer de l'estomac d'un serpent

chasseur les œufs de poule qu'il venait d'avaler sous nos yeux.

Nous eûmes la curiosité d'en faire une omelette, et le courage de la

manger: voilà la chose incroyable à Paris! Faut-il s'en étonner?

puisque dans la Guiane, où l'on mange du tigre rouge, on ne pouvait

croire que nous eussions mangé du tacheté (p. a-6) sans devenir

tachetés au bout de quinze jour. Tel est l'empire du préjugé sur la

croyance ou l'incrédulité.

Le Publiciste, la Gazette de France et la Clef du Cabinet ont trouvé

déplacées mes recherches sur les Indiens; ma digression sur l'époque

de la population de l'Amérique leur a paru un hors d'œuvre sous la

plume d'un déporté dont le sort intéresse exclusivement à tout autre

objet. Je leur répondrai, en les remerciant de cette remarque

infiniment chère à mon cœur, que trois ans de séjour dans un pays

épuisent la source des larmes; que le sol qui nous nourrit fixe notre

attention; qu'il est naturel à l'homme policé d'y remarquer la nuance

qui le différencie du sauvage, et de remonter à la cause de cette

dissimilitude; qu'il serait aussi étonnant que dans trente mois je

n'eusse fait aucune recherche et aucune observation sur des personnes

avec qui j'ai vécu; qu'il serait invraisemblable que la tristesse

empêchât un prisonnier de connaître son réduit. Le plaisir et la peine

continus ressemblent à ces fleuves qui, dans leur cours, jaillissent

et disparaissent tour à tour. Une conscience pure et une âme franche

font toujours surnager l'esprit au-dessus de la (p. a-7) peine et du

plaisir. Que de chefs-d'œuvre de génie et de gaieté sont sortis du

fond des cachots et du séjour des pleurs! Enfin, si je n'eusse parlé

que de nos malheurs, on m'aurait accusé d'égoïsme. J'ai semé quelques

traits de gaieté dans mon Voyage, afin de fixer l'attention de plus

d'un lecteur; peut-être que si nos voyageurs étaient moins méthodiques

et moins sombres, nos dames préféreraient le voyage au roman: enfin,

si j'ai cousu quelques épisodes à mon ouvrage, c'est qu'au désert

comme au village, où la nature est sans fard, on danse auprès du

cimetière, et ces contrastes pourraient avoir un but louable qui les

identifieraient au sujet.

Qu'on se reporte au moment où j'écrivais; la religion avilie ou

calomniée passait pour une illusion ou pour un cerbère prêt à dévorer

celui dont la franche gaieté faisait épanouir le front; c'était le

moyen qu'on employait alors pour empêcher l'honnête homme de remonter

à la foi par la morale. Si j'eusse sèchement invoqué le ciel, et

pleuré sur mes malheurs, mon livre aurait eu le sort de tant d'autres;

on m'eut traité de cafard sans vouloir me lire. Comme le sexe avait eu

le plus d'influence dans la subversion des principes de l'ordre

antique, j'ai (p. a-8) profité de l'ascendant que la pitié me donnait

dans son âme pour parler à son cœur, et le conduire à l'instruction

par la voie du plaisir. Il est peu de circonstances où la morale eût

plus de poids. Qu'un millionnaire rayonnant de joie remercie Dieu de

la pluie d'or qui tombe chez lui, c'est un devoir dont on peut le

louer sans l'admirer; mais qu'un innocent, réduit à manger des

feuilles, sourie encore, et trouve l'abondance dans son cœur; que

la religion soit son refuge; qu'en écrivant ses malheurs il égaye le

tableau pour attirer l'œil, son but est louable et sa morale est

persuasive. Enfin, ce qui me console, c'est qu'une partie de mes

lecteurs a approuvé ce que l'autre a blâmé.

Un reproche mieux fondé m'a été fait par des amis judicieux, qui ont

blâmé ce que j'avais écrit contre ma tutrice; si elle a semé des

épines sur mes pas, le soin qu'elle a pris de mon éducation aurait dû

mettre un cachet sur mes lèvres. Il serait possible que mes longs

malheurs eussent été la punition de mon ingratitude. Personne ne

posséda mieux qu'elle le précieux talent de former le cœur et

l'esprit. Si elle eût été moins économe et moins butée à me traîner au

sacerdoce, je l'aurais mieux jugée, et je n'aurais pas (p. a-9) resté

dix-huit ans sans l'embrasser, car le moment où je passai par

Châteaudun pour aller en exil fut trop court pour que je l'appelle une

entrevue. La visite qu'elle me rendit en prison pouvant être notre

dernier adieu, elle crut pleurer ma mort. Mais j'ai été la voir un an

après la publication de mon Voyage; elle avait lu son article; elle me

bouda pendant quinze jours. Des amis communs, au nombre desquels je

dois compter des parents que j'ai peu ménagés, nous rapprochèrent: on

convint de tout oublier; je fus convaincu que les obligations de ma

tutrice à mon égard étaient moins importantes que je ne le croyais. La

réconciliation a été pleine et entière; et je n'oublierai point son

bonjour du lendemain de notre entrevue: «Mon ami, voilà ma première

nuit de bonheur depuis dix-huit ans que tu m'as quittée; je t'aimais

autant que tu as cru que je te haïssais; juge-moi sans prévention. Je

me suis trompée, peut-être un peu par ambition, mais par zèle pour ton

bonheur, plus que pour le mien, en te choisissant un état considéré

avant la révolution. Je t'applaudis d'avoir contrarié mon goût, et je

ne mourrai contente qu'en te voyant établi. Je touche à ma

quatre-vingt-sixième (p. a-10) année: donne-moi promptement cette

satisfaction.»

J'ai profité de ses leçons: je suis marié, établi, et, dans ma

paisible médiocrité, je travaille, je ris, je chante, et je vends des

livres après avoir vendu des chansons.

(p. v) À MONSIEUR GARAT,

Membre du Sénat-Conservateur et de l'Institut impérial.

Monsieur,

Je suis payé de mes peines, et mes malheurs me sont précieux, quand

vous en accueillez l'hommage; en fixant votre attention, ils

m'assurent l'intérêt du lecteur: je vous dois leur publicité; et

l'estime que vous accordez à l'auteur, est un garant de sa franchise

et de son caractère.

Un philosophe dit que les hommes en place ont deux visages et deux

existences: on vous croiroit simple particulier; car personne ne peut

désirer plus que vous, Monsieur, d'avoir une fenêtre à son cœur.

Votre vie privée (vos ouvrages à part) au milieu des dignités et des

places éminentes où la confiance publique et votre intégrité vous ont

appelé et maintenu depuis quinze ans, nous reporteroit aux siècles de

ce Romain qui labouroit son champ de ses mains consulaires, et

s'arrêtoit au bout du sillon pour manger son plat de légumes.

Aujourd'hui même, vous pourriez (p. vi) encore dicter pour votre

enfant; le testament d'Eudamidas de Corinthe. Monsieur, voilà vos

droits à l'immortalité dans mon cœur, et dans celui des vrais amis

de leur pays.

Au reste, les dignités et les talens, dons des hommes ou de la

Providence, comme les rayons de l'astre du jour, sont des biens hors

de nous, dont l'éclat éblouit, mais dont la propriété ne nous est

acquise que par le bon usage que nous en faisons pour les autres. Que

j'aime bien mieux retrouver l'homme privé, adoré dans sa famille, bon

avec tous les hommes, sublime et profond dans son cabinet comme

Montesquieu, naïf et franc dans la société comme Lafontaine! Horace

lui diroit avec vérité: Domus non purior ulla est; sa maison est le

temple de la candeur, de l'amitié et de la bonne foi; le local est

petit, mais c'est celui de Socrate.

Le Sénateur membre de l'Institut, donne de l'éclat a mes malheurs;

mais l'estime de l'homme privé donne encore bien plus de mérite à

l'auteur qui a l'honneur d'être,

Avec un très-profond respect,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

L. A. PITOU.

Paris, 30 pluviose an 15 (19 février 1805).

(p. vii) MA VIE

ET

LES CAUSES DE MON EXIL.

Voici le tableau de mes inconséquences, de mes persécutions et de mes

malheurs. La Providence a tout fait pour me rendre sage et réfléchi;

j'ai bien résolu aujourd'hui de profiter de ses leçons, et tout

lecteur, de quelque opinion qu'il ait été, en croira sans peine à ma

parole, après avoir lu cet ouvrage: je le plaindrois bien s'il avoit

besoin de faire une école aussi dure que la mienne pour rentrer dans

la société.

Doué d'un cœur sensible et d'une âme confiante, j'ai été poussé

dans une carrière célèbre, périlleuse et singulière, par la dureté de

ma tutrice, qui me devoit et les soins et les comptes d'une

dépositaire de ma fortune.

L'expérience l'a convaincue, à mon détriment (p. viii) et au sien,

que les parens complaisans et les amis flagorneurs sont les moins

désintéressés et les plus habiles à faire des dupes. La pauvre femme,

qui se seroit fait pendre pour un liard, a donné sa confiance à une

fine intrigante qui, pour des riens, lui a fait des emprunts

hypothéqués sur un avenir trompeur. Ma tutrice a beaucoup pleuré comme

le juif de Maison à vendre; et la confidente qui l'a abusée la

haïssoit tant, que, croyant me faire plaisir, elle vint à Paris la

décrier auprès de moi, et ne fut jamais si interdite que de ma réponse

à ce sujet, quoique j'ignorasse encore ses projets et sa conduite.

Au reste, les premiers momens de ma jeunesse furent bien plus hérissés

d'épines que semés de roses. Né d'une famille de laboureurs et de gens

de robe, je perdis mon père à huit ans. Il mourut de chagrin de voir

qu'un de mes oncles, mon parrain, célibataire, intendant d'un château

(p. ix) de M. Delaborde, venoit de décéder après avoir substitué

oralement sur ma tête, la part du bien qu'il me destinoit comme à son

fils adoptif, et à l'un de ses plus proches parens. Ce bon père étoit

loin de m'envier mon bonheur; mais il frémissoit de me laisser aux

soins d'une épouse sans fortune et sans défense, ou bien de me voir

sous la tutelle d'une légataire universelle, qui n'étoit engagée que

sur parole, et dont il connoissoit l'avarice. Elle me devoit de

l'éducation et un établissement à mon choix.

À l'âge de dix ans, ma mère me conduisit jusqu'à la porte de cette

tutrice, où elle n'osa pas entrer de peur d'être éconduite. Ô

nécessité! pourquoi contraignis-tu ma bonne mère à ce pénible

sacrifice! Mon père avoit épousé une pauvre villageoise, riche en

vertus, mais simple, honnête, bonne et trop peu fastueuse pour que ma

tutrice daignât la regarder du haut de sa grandeur. Combien de fois

(p. x) ne fus-je pas forcé d'embrasser dans la rue cette tendre mère

qui n'osoit mettre le pied sur le seuil de la maison, d'où j'étois

souvent obligé de m'esquiver pour voir à la dérobée la meilleure et la

plus tendre des mères! Ma tutrice étoit pourtant sa sœur, et même

elle étoit dévote: mais l'avare manichéen concilie pour lui seul le

dieu de l'or avec celui de la pauvreté.

Que mon cœur auroit aimé cette tutrice, si elle l'eût voulu! elle

avoit de grandes qualités, des vertus, de la sensibilité, même plus

que les êtres abâtardis par l'avarice n'en sont susceptibles; mais je

n'ai jamais pu oublier le mauvais exemple que sa conduite auroit pu

m'inspirer contre ma mère.

Elle m'aimoit à sa mode, car elle poussa l'épargne jusqu'à me refuser

les premiers besoins de la vie. Dans un âge aussi tendre, j'étois

dévoré par la faim et réduit à demander du pain à mes camarades, et à

ramasser ce que je trouvois (p. xi) dans les classes et ailleurs: au

point que mon premier maître s'en étant aperçu, me gronda, l'en

prévint, et fit un peu améliorer mon sort. Si dans la suite, elle

n'osa plus me défendre de retourner deux fois au chanteau, quand j'y

revenois elle me regardoit d'un air si dur, que si je n'avois pas eu

l'âme honnête, elle m'auroit rendu aussi vil que certaine personne qui

lui est parfaitement connue, et qui fit à certain âge le supplice de

parens bien moins rigides qu'elle. Comme elle étoit commerçante et

très à son aise, je trouvai dans des babioles le secret d'éviter sa

mauvaise humeur: elle m'y avoit tellement réduit, qu'un de mes

professeurs mérita que je lui en fisse la confidence, et qu'il en rit.

Au bout d'un certain temps, elle s'aperçut de mes espiégleries.... Ce

fut un crime irrémissible, et depuis ce moment elle ne m'a jamais

pardonné mes vétilles, que je dois appeler ses propres erreurs.

(p. xii) À dix ans, elle me destina à l'étude des langues, et ne

négligea rien pour me donner une bonne éducation; elle étoit dévote et

mondaine, et me destinoit à la prêtrise. Je réussis à son gré; alors

elle me traita comme son enfant: elle avoit même cette divine ambition

des bons pères qui jouissent et renaissent dans leurs enfans qui se

distinguent dans leurs classes. Rien ne lui coûtoit trop cher quand il

s'agissoit de mon avancement; mais elle ne vouloit toujours pas voir

ma mère, ce qui étoit un crève-cœur pour moi.

À quatorze ans, je lui demandai à étudier en droit; alors elle ne me

laissa que l'alternative de prendre un métier pénible et contraire à

mon goût, ou de me faire prêtre; et de ce moment elle aliéna, vendit

et dénatura notre fortune, me disant que j'avois eu ma part, que je

n'avois plus à choisir que le sacerdoce. De mon côté, je me promis de

ne lui jamais ouvrir mon cœur; et je (p. xiii) jurai en moi-même

que je ne ferois rien contre ma conscience. J. J. Rousseau fut

sensible à huit ans.... Quand mes camarades s'écrioient à

l'invraisemblance, en lisant dans ses Confessions les premiers

mouvemens de la nature dans l'enfance corrigée par mademoiselle

Lambercier, je me disois tout bas: ils sont nés après moi. Cet

instinct prématuré me rendit rêveur, jusqu'à l'âge de quatorze ans.

Confié aux soins des femmes, j'éprouvois un charme inexprimable et une

contrainte involontaire, douce et quelquefois gênante, dans les petits

cercles d'enfans des deux sexes, avec qui le hasard et le voisinage

nous faisoient souvent rencontrer. Dans le cours de mes études, les

jours de congé de la semaine m'étoient indifférens.

Je ne comptois de momens d'existence que les dimanches soir, après les

offices, où nos parens nous réunissoient à tour de rôle.... Alors,

mon plaisir étoit toujours (p. xiv) empoisonné par cette pensée

terrible: je suis sensible, j'aime et j'aimerai toute ma vie, et on

veut me faire prêtre: non, je ne le serai jamais.... mais que

ferai-je?...

Quoique cette pensée me tourmentât quelquefois jour et nuit, jamais

elle ne vint sur mes lèvres avec aucun de mes camarades les plus

intimes, dans ces petits cercles où l'enfance, éloignée des regards

paternels, énonce librement ses projets, ses inclinations et ses

goûts. Moi, je serai avocat, moi notaire, moi marchand, moi prêtre, se

disoit-on; et toi Pitou?... Je n'en sais rien. Les femmes plus fines

et aussi discrètes que nous, n'ont pas eu plus d'empire contre mon

secret. Si elles eussent pu, à cet âge, attacher le prix de l'amour à

la solution de cette question, je ne l'aurois pas donnée. Plus j'étois

réservé, plus elles me questionnoient. Quelle épreuve!... ô quelle

épreuve! j'ai tellement résisté, que celle qui avoit le plus d'empire

sur mon cœur, me croyant parti (p. xv) à Chartres, en 1789, pour me

lier irrévocablement au sanctuaire, se brouilla avec moi, et finit par

épouser un de mes écoliers. Que m'auroit servi de l'informer de mon

projet? ma tutrice venant à le savoir, j'étois exhérédé et sans état.

Ne vaut-il pas mieux être malheureux seul, que de lier ceux qu'on aime

à une destinée cruelle qu'ils ne peuvent adoucir?

Au lieu de suivre la route de Chartres, je me décidai à aller à Paris.

Quand ma résolution fut une fois prise, j'en fis part à deux voisines

dignes de ma confiance. (En lisant ceci elles se souviendront et de

leur discrétion, et de mon amitié, et des conseils qu'elles m'ont

donnés.) Quoique cette résolution fût irrévocablement prise, je fus

huit jours entiers sans dormir: un noir pressentiment me montroit dans

le lointain, la terrible perspective de mon sort. J'avois beau me dire

que la contrainte exercée envers moi étoit injuste; que les passions

ardentes dont j'étois dévoré (p. xvi) m'éloignoient du sanctuaire, que

l'honnête homme ne doit prendre que l'état dont il peut remplir

civilement et religieusement les obligations, tout cela ne me

rassuroit pas de la crainte et de l'abandon où j'allois me trouver à

mon âge, sans état, sans fortune, dans un moment aussi critique, au

milieu d'une ville qui est un univers, où je ne connoissois personne,

où l'on vend l'air qu'on respire; mais le sort en étoit jeté. Au lieu

d'aller prendre les ordres, je partis de Châteaudun avec deux abbés de

mes amis, le 17 octobre 1789, époque de la rentrée des classes.

En arrivant à Chartres, le 18 octobre, je dînai avec tous les

camarades de mon cours, qui, ne soupçonnant rien de mon projet, me

firent promettre de venir les reprendre à l'enseigne du Gros-Raisin,

faubourg de la Grappe: nous nous embrassâmes au bout de la rue aux

Changes. Ils cheminèrent vers Beaulieu, grand séminaire qui étoit à

une lieue de la ville, et (p. xvii) moi vers Paris. La famine s'y

faisoit déjà sentir; tout étoit en rumeur; chaque jour les rues

étoient illuminées, tout le monde étoit sous les armes, dans l'attente

et dans l'effroi d'une prétendue armée de brigands invisibles, qui,

chaque nuit, marquoient les maisons, couroient les campagnes et

affamoient les villes. Quinze jours auparavant, Louis XVI et sa

famille avoient été traînés aux Tuileries par un peuple affamé, qui

avoit, disoit-il, conduit promptement dans sa ville, le boulanger, la

boulangère et le petit mitron. Ainsi Paris, à cette époque, étoit le

cratère d'un volcan prêt à faire éruption. Les gens riches se

sauvoient ou dans les campagnes, ou dans les pays étrangers; et ceux

que leurs affaires ou leur commerce y retenoient, restoient

claquemurés et enfermés comme s'ils fussent morts au monde. Un morne

silence rembrunissoit tous les fronts; la famine et le trouble

augmentoient chaque jour; la police étoit désorganisée. Tous

(p. xviii) ces détails étoient encore amplifiés dans les provinces....

Je les connoissois bien. N'importe, j'avois résolu de venir à Paris,

et j'y arrivai le 20 octobre, à six heures du matin.

Il est difficile de peindre l'attitude d'un jeune provincial de

dix-neuf ans, séquestré depuis six dans les séminaires, étourdi et

embarrassé tout-à-coup de la grande liberté dont il jouit pour la

première fois de sa vie, au milieu d'une cité qui ressemble à un

univers. J'avançois, d'un air rêveur, dans les Champs-Élysées; un

groupe d'assassins traverse la place Louis XV, vient à ma rencontre,

portant la tête du malheureux boulanger, dont l'enfant posthume, en

mémoire de cet événement, a été tenu sur les fonts baptismaux par

notre dernière reine. Quelle réception! Je me persuadai que cette

funeste rencontre me présageoit de grands malheurs. Ils ne me sont pas

arrivés pour confirmer mon pressentiment, (p. xix) mais peut-être

ai-je pu aider à la prophétie de mon imagination enflammée, par

l'opinion que cet événement m'a donnée de la révolution.—Si ce

château n'est pas le palais du roi, dis-je en voyant les Tuileries, le

génie d'Armide est inférieur au nôtre. Sur les quais, vingt fois la

foule ondulante me fait tourner comme un moulin à vent, pendant que je

baye en l'air, tout ravi d'admiration et d'extase à l'angle de la

belle colonnade du Louvre. J'ai mis deux heures à examiner le cours de

l'eau, l'architecture de ce palais et la magnificence de la galerie.

Le mouvement des ports, le concours des ouvriers, l'activité des

artisans, le bruit de la lime et du marteau, l'ensemble mobile d'un

peuple laborieux, qui, dans un chaos admirable, offre le tableau des

arsenaux de Vulcain, du palais de Flore, des grottes de Bacchus, du

temple de l'Abondance et de l'Industrie, émousse presque mes organes

par l'attention qu'ils en exigent.

(p. xx) Je fus distrait de ma stupidité contemplative par un appétit

dévorant, qui me rappela en un clin d'œil mon isolement, le peu de

moyens pécuniaires que j'avois, la disgrâce et l'exhérédation dont

j'allois être puni. «Te voilà donc à Paris sans état, sans fortune,

sans parens, sans connoissances; la porte de ta tutrice est fermée

pour toi; vole de tes ailes.... Fais ici le serment de ne jamais rien

demander à personne, d'être fidèle à l'honneur, à la probité. Tu vois

ces flots: qu'ils t'engloutissent, plutôt que la société, ta famille

et ta conscience puissent te reprocher quelque chose ...! Oui, je le

promets...., je le promets et je le jure, ô mon Dieu!...» D'après ce

soliloque, je perche mon chapeau au bout de ma canne; je le fais

tourner, attachant ma destinée à la direction de la corne droite, qui

se fixe à l'E. S. E. Me voilà dans la rue Saint-Jacques, autrefois le

Latium parisien.

(p. xxi) Où loger? peu m'importe: mais quel état prendre sur le

registre de police? Étudiant en théologie. Le hasard me conduit à

l'hôtel de Henri IV.... Je loue un cabinet près des faubourgs du

Paradis; une Chartraine est ma voisine: cette femme, d'un âge

au-dessus de la critique, étoit chérie et connue avantageusement de

toutes les personnes de la maison. Le soir, j'allai au

Théâtre-Français, voir Molé et mademoiselle Contat, dans le Glorieux

et le Legs. Des filous me firent léguer trois louis pour mon début.

Cette perte étoit terrible; mais il m'en restoit encore cinq, et je me

promis d'être plus circonspect.

Pendant huit jours, je rôdai dans Paris, sans être dupe. Mes affaires

commençoient à s'améliorer: j'avois vendu mon frac violet pour acheter

un habit de rencontre; car ma voisine m'avoit fait connoître à MM.

Brune, aujourd'hui ambassadeur à la Porte-Ottomane, et (p. xxii) à

Fabre-d'Églantine. Le premier me promit de l'emploi; l'autre

m'encouragea à cultiver les lettres. Je lui montrai différens

opuscules: il approuva mon ouvrage intitulé: La Voix de la Nature,

et se borna là. Je ne l'ai jamais revu depuis.

Ces promesses me firent bâtir des châteaux en Espagne; je me crus

placé sous trois jours. Dans un élan de reconnoissance, je cours vîte

au Palais-Royal acheter quelque chose à la bienfaitrice qui me

délivroit de la férule de ma tutrice. Un petit mouvement d'orgueil

dirigeoit ma démarche; j'avois déjà honte de la misère, et cette dette

que je payois à l'ostentation, me faisoit passer pour un jeune homme

libéral. D'ailleurs, pouvois-je trop payer le plaisir d'écrire dans

mon pays à celle qui m'avoit tenu sous une verge de fer: Je suis

heureux sans vous, et malgré vous? Une main invisible corrigea

bientôt ce désir de vengeance. Il me (p. xxiii) restoit quatre louis;

car ma compatriote m'avoit offert sa table, et je lui redevois un

louis sur les emplettes qu'elle avoit bien voulu faire pour moi, dans

la persuasion que j'étois beaucoup plus riche.

En entrant dans la première cour du Palais, du côté de la rue

Saint-Honoré, je vois un gros homme bien vêtu, qui grondoit une jeune

dame dans une boutique de bijoutier. Pourquoi l'as-tu laissé aller?

Falloit acheter, c'est pour rien, disoit-il en me tournant le dos, et

me suivant de l'œil sans que je m'en doutasse. J'arrive sous la

galerie.... «Monsieur, Monsieur, rendez-moi un grand service.... Voici

de l'argent....» Il fouille à sa poche. «Voyez-vous cet homme qui s'en

va devant nous? Il a des boucles d'oreilles et de jarretières à

diamans, et quatre superbes paires de bas de soie à vendre; ça vaut

huit ou dix louis comme un liard; il veut en avoir cinq, mais il les

donneroit pour trois ou quatre. (p. xxiv) Il s'est adressé ici à mon

épouse; elle n'entend rien aux coups de commerce; elle ne lui en a

offert que trente-six livres. Ils se sont dit des injures; l'homme

s'est fâché; il est intraitable avec moi.... Voilà comme elle manque

toutes les bonnes occasions. Tenez, Monsieur, voilà un louis; je vais

derrière vous, et si l'homme s'arrange pour quatre louis au plus,

celui-ci est à vous.» Je suis l'homme à la piste; il s'arrête dans une

encoignure; il étoit remarquable. Un petit chapeau, sorti de la fripe

depuis quinze ans, couvroit sa chevelure mastiquée de poudre, de sueur

et de poussière, et ombrageoit sa figure blême et veinée de barbillons

longs comme le doigt; une cravate brune, et autrefois blanche,

relevoit la richesse de son uniforme noir et fripé comme s'il fût

sorti de l'eau. N'avez-vous rien à vendre, lui dis-je? Il verse des

larmes, me regarde d'un air contrit, et tire mystérieusement (p. xxv)

de dessous sa mantille la boîte à Pandore. Nous entrons en

négociation. Ces gens-là sont les meilleurs acteurs du monde. Le

premier aventurier me suivoit réellement d'un air inquiet et avide; le

prétendu infortuné lui tournoit encore le dos, comme par l'effet du

hasard. Il me fait de longues jérémiades. Nous tombons d'accord à

quatre louis. Le premier me félicitoit et du geste et de l'œil;

l'autre se retourne, voit son prétendu antagoniste, feint de vouloir

se rétracter par vengeance. Je le somme de sa parole; mon prometteur

s'éloigne, comme pour lui laisser passer sa foucade; je paie.... Le

vendeur et le marchand ont disparu....

Je retourne à la boutique; personne ne me connoît: ce ne sont plus les

mêmes figures. J'en fus enchanté. Au bout d'une heure, j'arrive chez

moi d'un air triomphant. Ma compatriote étoit avec d'autres voisines.

Je lui offre galamment la fameuse boîte, dont j'avois provisoirement

(p. xxvi) retiré les boucles de jarretière et une paire de bas.... On

ouvre.... Des éclats de rire se prolongent d'un bout à l'autre du

cercle, je rougis; je suis dupe. On détaille l'emplette. Je m'enferme

vîte dans mon cabinet pour mettre mes bas; ils étoient gommés et

resavetés; le pied étoit de deux morceaux, et la jambe trouée comme un

filet à prendre du goujon. Les boucles et les pendans d'oreille

étoient de cuivre doré; le diamant répondoit au métal, et le tout

valoit six francs. Voilà soixante-six livres perdues pour moi de bien

mauvaise grâce.

Cette largesse diminua mon crédit dans l'esprit de mon hôtesse. Il ne

me restoit que dix-huit francs, et j'en devois trente-six. De peur

qu'à force d'être dupe je ne devinsse fripon, le soir, en me couchant,

je trouvai mon petit mémoire annexé à ma chandelle. Toute la nuit, je

baignai mon lit de larmes. Le lendemain, je descendis à la dérobée,

avec (p. xxvii) un paquet de six chemises, que je portai vîte à un

commissionnaire du Mont-de-Piété, qui me donna 30 fr. Mes dettes

payées, il me resta 4 fr ..., deux cravates, une chemise et l'habit

qui me couvroit.

Mais un malheur ne vient pas sans un autre. Le soir, je reçus une

lettre de mon mentor de province. En voici la teneur: Je suis donc

débarrassée de vous; ma maison vous est fermée pour toujours: j'ai

fait mettre une double serrure à mes portes, de peur que vous

n'arriviez à l'improviste. N'espérez pas m'attendrir; vous n'avez plus

rien à espérer de moi. Vous prétendiez que le pain que je vous donnois

étoit celui de la douleur; je vous verrois mourir à ma porte, que vous

n'auriez pas un verre d'eau. Vous apprendrez ce qu'il en coûte pour me

désobéir.... J'entrai en fureur contre moi, contre le sort ... contre

l'honneur, contre la vertu. «Vains fantômes, m'écriai-je! n'êtes-vous

donc suivis que du désespoir (p. xxviii) et des larmes! Pourquoi tant

vous chérir, si le malheur, la misère et la honte sont toujours le

partage de vos prosélytes? Pourquoi préférer l'avilissement à la

gloire; la détresse à l'opulence; la bonne foi à la duplicité, quand

ces vertus ne sont que des mots dont la fortune et le crédit annullent

la réalité...?» Je déchirai la lettre avec mes dents, je m'étendis

sur mon grabat; et, pour la première fois de ma vie, je perdis pendant

trois heures l'usage de la raison. Je m'étois enfermé chez moi sans le

savoir; je ne pus jamais trouver la clef qui étoit dans ma poche, et

le lendemain j'avois le visage d'un mort inhumé depuis plusieurs

jours.

Je retournai voir M. Brune. Il me remit à une quinzaine, sans me

désigner encore quelle place il me donneroit. Alors je me crus perdu:

la malle qui étoit à mon séminaire ayant été renvoyée à mon mentor,

je restai avec le seul habit que (p. xxix) j'avois sur mon corps; il

étoit d'une qualité assez bonne; je passai aux Charniers des Innocens,

le troquer pour un plus mauvais, moyennant du retour, et je changeai

de quartier. Au bout de quinze jours, les audiences des tribunaux

étant devenues publiques, je revis M. Brune, qui m'employa à prendre

des notes au Châtelet, pour le journal de la Cour et de la Ville, dont

il étoit co-propriétaire avec un Genevois assez connu. L'affaire du

baron de Besenval et celle du marquis de Favras (dont par suite j'ai

rédigé le mémoire en révision), furent entamées. Le premier,

colonel-général des Suisses et Grisons, avoit blanchi et sous les

myrtes de Vénus et sous les lauriers de Mars. Il étoit accusé d'avoir

fourni des munitions au gouverneur de la Bastille, de Launai; de lui

avoir prêté main-forte pour tirer sur les assiégeans; de l'avoir

invité à tenir bon en cas d'attaque; d'avoir mis tout en œuvre

pour cerner Paris et (p. xxx) réduire les insurgés, et d'être, par ce,

comptable du sang versé les 13 et 14 juillet 1789, aux Tuileries et

sous les murs de la Bastille. Il avoit pris la fuite, avoit été arrêté

à Brie-Comte-Robert, et enfermé nu dans un cachot, où on le montroit

au peuple comme une bête rare et vorace. Les têtes étoient si

échauffées contre lui que l'auditoire influençoit ouvertement les

témoins et les juges. Le rapporteur, Boucher-d'Argis, étoit invectivé

à chaque séance, ainsi que tous ceux qui se présentoient pour

l'accusé, ou qui ne déposoient rien à sa charge.

Deux hommes sensibles et illustres, chacun dans leur genre,

s'immortalisèrent dans cette cause. Le premier, est M. de Ségur, bras

d'argent, qui n'abandonna jamais l'accusé, et s'identifia

volontairement à lui dans sa prison, dans ce moment critique où les

injures, les menaces et les persécutions pleuvoient sur tous les

hommes titrés, qui, pour (p. xxxi) la plupart, ne trouvoient pas de

retraite assez sombre pour se cacher. Le second est M. de Sèze, qui,

par son éloquence, brisa les fers de l'accusé. Cette première cause

célèbre de la révolution, où le talent de l'orateur animé par la

stoïcité du tribunal et par cette âme grande qui le caractérise, fut

développée avec des traits si mâles, qu'il auroit forcé les juges de

mourir sur leur siège, s'il eût été nécessaire, pour ne prononcer que

d'après leur conscience, lui mérita la confiance de Louis XVI, dont il

prononça si éloquemment la défense à une époque que nous connoissons

tous.

Le marquis de Favras, sans fortune, mais brave et plein d'intrigue,

avoit été mis en avant par des personnages marquans, pour enlever le

roi et se défaire, à force ouverte, du premier ministre, M. Necker; du

maire, M. Bailly, et du commandant général, M. de la Fayette, si

célèbre dans les Deux-Mondes, et (p. xxxii) toujours pour la même

cause. Les dénonciateurs de l'accusé étoient ses premiers agens;

plusieurs témoins venoient à l'appui: mais l'arrestation de ce seul

prévenu, sous les arcades de la place Louis XIII, le 25 décembre 1789,

au moment où il étoit en embuscade avec deux autres qu'on ne put

(dit-on) atteindre, prouve assez que le peuple, qui le plaignoit en le

conduisant au supplice, a le jugement sain et le cœur droit quand

on ne l'influence pas, et que sa sagacité naturelle lui indique

souvent le vrai coupable.

Les débats de cette affaire présentèrent une scène unique. Le marquis

de Favras, qui abhorroit le fameux comte de Mirabeau, avoit dit, en le

comptant au nombre de ceux qu'il falloit acheter pour leurs talens:

«Mirabeau est à moi pour trois cents louis.» Un témoin irrécusable

avoit consigné ces faits, et Mirabeau, à l'assemblée, étoit

inviolable. Cependant (p. xxxiii) il fut mandé. Le sourire, les grands

airs de cour et les civilités politiques du témoin et de l'accusé,

dont les yeux également expressifs, marquoient autant de duplicité et

de crainte que leurs dehors affectueux étaloient de loyauté, fixoient

l'attention du plus petit génie, au point que chacun, en devinant et

leur réserve et leurs transes, ne pouvoit ni accuser leur déposition

de faux, ni s'imaginer qu'elle pût être vraie. Mirabeau atténua les

faits par une éloquence si simple et si sublime, qu'on l'auroit prise

malgré soi pour de l'ingénuité; et le marquis démentit avec le même

art ce qu'il avoit dit, et qu'on devinoit bien qu'il répétoit encore

dans son cœur, et cette discrétion fut sacrée pour lui, même au

pied de la potence.

Au milieu de 1790, M. Brune ayant été exproprié de son journal, je me

trouvai sans place. Déjà l'amour avoit semé de quelques roses les

premiers momens (p. xxxiv) de ma nouvelle existence. J'avois fait

quelques ouvrages; l'imprimeur R. me les acheta à un crédit qui dure

encore. Comme je ne rentrois que le soir chez moi, un beau jour je ne

trouvai que les quatre murs: je connoissois bien le voleur, mais

l'amitié, ou peut-être un sentiment plus tendre, m'ôta le droit de me

plaindre. Il fallut être battu, volé, content, et le reste. Je mourois

d'envie de savoir le domicile de mes effets et de leur dépositaire.

Depuis six mois que je logeois dans la même maison, je ne connoissois

pas un seul voisin: une vieille femme qui logeoit sur mon carré, fut

la première personne qui me rendit visite, pour me consoler de ma

disgrâce. Elle avoit l'air et la réalité d'une magicienne: son début

fut assez simple pour m'exempter de rougir du lit de planches sur

lequel je couchois.—«Vous avez été volé hier à trois heures,

dit-elle, et la personne qui vous a fait ce coup, vous est connue:

vous n'avez pas (p. xxxv) besoin de faire des poursuites, dans un mois

vos effets vous seront rendus.... Ne vous offensez pas de ma

proposition: je vous offre les habits et le lit de mon fils, vous y

resterez jusqu'à ce que vos meubles soient de retour.»—Je la pris

pour une folle, et je me mis à rire de la bizarrerie du sort; car

j'avois fait des connoissances, et je me consolois. On s'accoutume au

mal comme au bien. Je revins le soir, sans avoir mangé; un génie

maudit précédoit mes pas pour mettre en fuite tous ceux dont j'avois

besoin. J'eus recours à ma vieille: elle disoit la bonne aventure; un

nombreux auditoire féminin la consultoit, chaque soir, comme un

oracle: «Jeune homme, me dit-elle en entrant, voilà votre dîner, vous

n'avez pas mangé de la journée; tous vos amis étoient absens: vous

avez cru hier que j'étois une vieille folle amoureuse de vous....

Soyez rassuré, depuis trente ans je n'ai été (p. xxxvi) dupée qu'une

fois, et je ne le serai jamais. Les autres viennent ici à l'école, et

je n'ai appris la chiromancie que pour apprendre à apprécier les

hommes.» Je fus d'abord émerveillé, comme le lecteur qui me suit; mais

la Bohémienne n'étoit qu'une ancienne coquette, dont les enfans

naturels suivoient la conduite. La fille aînée, qui m'avoit démeublé,

étoit abandonnée à elle-même depuis cinq à six ans: j'avois été sa

dupe, comme tant d'autres. Sa mère, qui craignoit que je ne portasse

plainte, avoit mis le frère à ma poursuite. Durant ce mois de répit,

je trouvai à me placer chez le comte de Mahé, qui me confia

l'éducation de son fils. Mes meubles revinrent, sans que d'abord je

pusse savoir comment; ma prétendue bienfaitrice vouloit me lier à elle

par la reconnoissance, pour me donner la main de sa seconde fille,

qui, trouvant en moi un mari commode, auroit suivi paisiblement la

conduite de la mère sous (p. xxxvii) l'aile bénévole de l'hymen. Cette

double intrigue me fut certifiée par la demoiselle qui, certain jour,

me croyant loin d'elle, s'entretenoit dans un cabinet avec une de ses

compagnes, sur la bonhomie du provincial qu'elle alloit épouser pour

la forme.

Je leur répétai ce colloque. La mère entra dans une si grande colère

contre moi, qu'elle manqua d'en étouffer; elle me jura qu'elle s'en

vengeroit. Elle n'y manqua pas. D'abord elle me calomnia auprès du

comte de Mahé, qui me fit remercier et me rappela au bout d'un an.

Dans cet intervalle, je me liai avec un nommé D..., aujourd'hui avoué

dans les tribunaux. La différence de nos caractères et de nos humeurs,

me prouve que la sympathie entre les hommes ne naît pas toujours de la

conformité de leurs penchans. Il étoit aux expédiens comme moi.

Quoique nous fussions toujours à nous quereller, nous ne pouvions pas

nous passer l'un de l'autre. (p. xxxviii) Cette intimité cimentée par

le malheur, me fait regretter encore aujourd'hui les momens de

détresse où nous nous orientions le matin, pour savoir où nous

pourrions dîner. Cette importante affaire nous occupoit jusqu'à midi;

mais comme nous n'employions que des moyens avoués par l'honneur, je

ne m'étonne pas de regretter ce temps d'épreuve.

Nous avons passé des crises bien terribles; mais jamais je n'ai songé

à écrire à ma tutrice, pour rentrer en grâce avec elle. Ma détresse

lui fut connue, et elle m'offrit mon pardon, si je voulois me faire

prêtre. La misère et la contrainte n'ont jamais servi qu'à me rendre

plus intrépide dans mes résolutions; et si je n'ai pas gagné de

fortune par cette tenacité, j'ai donné à mon caractère cette trempe

d'acier qui émousse les traits du sort. Les incommodités et les

privations des premiers besoins de la vie ont été pour moi des

accidens si ordinaires, que mon humeur (p. xxxix) ne s'en altère

jamais long-temps, et l'ami avec qui j'ai acquis ce trésor, doit

m'être toujours cher. Que le lecteur qui criera à l'exagération, ne

croie pas que cette fermeté s'acquière dans un clin d'œil, qu'elle

soit le lot de tous les hommes probes! Tel richard qui jouit du

respect, de l'amour et de la considération de ses voisins et de ses

amis, auroit-il été aussi courageux que moi? Certain jour, je me

trouvois à jeûn depuis vingt-quatre heures; je n'avois absolument rien

à vendre, et la faim me faisoit mordre les lèvres: mon ami étoit avec

moi; mais l'épreuve où nous étions étoit si cruelle, que nous ne nous

envisagions plus sans pleurer. Nos yeux hagards se tournoient

quelquefois vers le ciel; ils étoient rouges et immobiles. Abandonnés

de la nature entière, nous gémissions sans rien demander à personne;

nous nous promenions pour nous promener. Le hasard nous conduisit sur

le Cours-la-Reine; des marchands (p. xl) de comestibles bordoient le

parapet; nous les côtoyons avidement. Un d'eux avoit étalé un morceau

de pain et un petit cervelas de trois sous, dans un endroit d'où on

pouvoit facilement les prendre. Je passai et repassai au moins cent

fois; ma main s'alongeoit presque malgré moi; je frissonnois de tous

mes membres: enfin, je m'éloignai avec mon ami, à qui je racontai ma

tentation. Il me moralisa avec tant de douceur et d'éloquence, que je

le reconnus pour mon maître, pour avoir eu le courage de me prêcher

dans un moment comme celui-là. La Providence, que nous avions inculpée

plus d'une fois, nous prouva bien ici qu'elle forme notre cœur et

couronne nos projets quand nous avons rempli notre tâche. En entrant

aux Champs-Élysées, je trouvai un billet de dix francs de la Maison de

Secours; alors le propriétaire du Pérou ne fut pas plus riche que moi.

Nous dînâmes à frais communs. Comme (p. xli) je n'avois ni linge ni

vêtement, nous partageâmes également, et pour cinq livres je remontai

ma garde-robe, depuis les pieds jusqu'à la tête. Sedaine a fait

autrefois une épître à son habit: que j'aurois bien voulu l'avoir le

soir en sortant de la friperie! Je n'ai jamais ri de si bon cœur

que ce jour-là. Le salon des Tableaux étoit ouvert; j'avois mangé ma

suffisance, à bien peu de frais et de bien bon appétit. Libre de ma

vieille enveloppe, qui, avec toute ma philosophie, me concentroit dans

moi-même plus que je ne voulois, je marchois lestement avec mon habit

de dix-sept sous, une chemise de vingt, et le reste de la garde-robe à

l'avenant, et j'admirois et je controlois tout. On me questionnoit, on

me regardoit, on ne fuyoit plus à mon approche; ou, pour parler plus

vrai, je croyois qu'on s'occupoit de moi, parce que j'osois m'occuper

de tout le monde. La fierté d'un villageois qui trouve un (p. xlii)

trésor, n'est qu'une image imparfaite de ma jouissance et de ma

vanité.

Le soir, j'osai voir un ami, qui me gronda de ma pusillanimité, et le

lendemain mon ami fut placé par le comte d'Angevilliers, et moi chez

M. Dup... et au journal Historique et Politique. Oh! que j'y passai

un temps heureux! mais il fut bien court. La révolution devint

terrible. On retrouvera cette lacune dans le cours de l'ouvrage. Cette

année est une des plus remarquables de ma vie. (Voyez page 155.) En

1794, après le 9 thermidor, je fis imprimer le Tableau de Paris en

Vaudevilles. J'avois tout perdu; je résolus de chanter moi-même[1].

«Le chant réjouit l'âme, me (p. xliii) dis-je; le fripier se pare de

l'adresse du tailleur; le comédien joue le seigneur, et emprunte le

génie du poète: pourquoi rougirois-je plus de vendre mes chansons

qu'un libraire un volume qu'il n'a pas fait? Cette propriété est le

fruit de mon éducation. Mais si l'ouvrage ne vaut rien? je ne vendrai

pas chat en poche.—Mais les convenances, les préjugés même ne

s'opposent-ils pas à cette résolution sage en elle-même, qui contraste

pourtant avec l'opinion qu'on doit avoir de toi?—le premier devoir

est rempli, lorsque je gagne ma vie à la sueur de mon front. Je ne vis

pas avec deux onces de pain.» (Nous étions au mois de mai 1795;

(p. xliv) j'étois rédacteur de la séance aux Annales patriotiques et

littéraires; l'agiotage du papier faisoit monter mon traitement à un

sou par jour.)

D'après ces réflexions, je me levai un jour à quatre heures du matin;

je venois de faire imprimer des couplets contre l'agiotage; je vais

les vendre; j'étois confus, mais il falloit manger. Je me mets à

chanter: des pleurs rouloient dans mes yeux, pendant que le sourire

s'épanouissoit sur mes lèvres. À six heures j'eus gagné cent écus en

papier, et je retournai à l'assemblée. Ceux qui travailloient à

d'autres journaux, dans la même loge que moi, se trouvoient heureux de

partager mon pain; mais la manière dont je le gagnois, donnoit matière

à un rire caustique qui me déplut. Au bout de quinze jours je cédai la

place, et les laissai jeûner glorieusement. Au reste, la mauvaise

honte et la crainte firent place à la tranquillité et à une vie

pénible, mais (p. xlv) moins austère. La multitude s'accoutuma à

m'entendre; on me chercha une origine. Je m'étois prononcé contre les

anarchistes: ceux-ci, pour me perdre, inventèrent sur mon compte cent

fables plus honorables les unes que les autres. D'abord, ils me firent

prêtre, pour avoir droit de me faire proscrire; puis attaché à la

maison de Rohan; ensuite évêque, confesseur de nonnes[2],

gouverneur (p. xlvi) de l'enfant d'un grand seigneur. J'ai donné

l'énigme de toutes ces exagérations, en offrant l'analyse de ma

conduite, imprimée, six mois avant mon exil, dans le Chanteur ou le

Préjugé vaincu.

Je passe ici différentes anecdotes plaisantes, dont je me suis bien

réjoui avec mes amis: car j'ai trouvé plus d'un homme (p. xlvii)

sensible qui a secoué le préjugé, et m'a favorablement accueilli[3].

J'oserai même dire que je n'ai bien connu le cœur humain que dans

cet état que la sotte vanité appelle abject, et que j'ai su honorer

par ma conduite. Durant mon exil, j'ai consacré mes loisirs à

recueillir tous ces traits; ils tiennent à la révolution, dont j'ai

fait l'analyse. Il est prudent de laisser refroidir la lave du volcan.

J'atteins le rivage; mon cœur, ivre de reconnoissance, est disposé

à prouver au gouvernement qu'il n'a point fait un ingrat.

(p. a-48) Cet ouvrage ayant été écrit dans les déserts d'une zone

brûlante, peut bien n'avoir pas été dicté par une rigoureuse

impartialité: les angoisses du malheur auront pu y laisser quelques

traits acérés que j'aurois peut-être adoucis en France. J'ai pu, ne

consultant que la position des déportés, peindre la conduite des agens

sous des traits un peu sombres; je leur ai peut-être trouvé des torts

et des délits qui ne seroient que des erreurs involontaires, si je les

eusse approfondis en homme d'état, si je les eusse vus dans leur

cabinet.

Le malheur des circonstances, la pénurie des moyens, la détresse de la

colonie, l'insubordination des noirs et des blancs, l'affreux mélange

et le chaos militeront beaucoup en leur faveur. Les chefs ont affaire

à des êtres si indolens, si peu conséquens avec eux-mêmes, qu'il faut

souvent être un ange ou un Prothée pour se faire tout à tous: cette

versatilité continuelle, si nécessaire dans les colonies au moment où

nous nous y trouvions, et si incohérente avec le caractère européen,

leur a beaucoup nui à nos yeux.

Les déportés qu'on leur envoyoit étoient presque tous des hommes

marquants et regardés comme dangereux. Il falloit plaire à la

mère-patrie, aux colons, aux noirs, aux exilés, ne point dévier de sa

place, et se faire aimer en punissant. L'amour, la haine ou la crainte

n'ont point eu de part à cet écrit; je leur en ai donné la preuve en

leur présence, quand d'un seul mot ils pouvoient m'ôter la vie, au

moment où je leur (p. a-49) disois, avec le caractère que mes amis me

connoissent, des vérités dures que le danger de la mort ne m'a jamais

fait taire. Ici, je leur dois la vérité; la voilà toute entière.

Si je consulte la vérité sur le 18 fructidor et sur ses causes, je

conviendrai avec franchise que la déportation, nécessaire pour l'état

et pour quelques individus, n'est devenue odieuse que par les

proscriptions et les vengeances partiales des hommes exaspérés qui ont

substitué leurs intérêts et leurs ennemis personnels à ceux du

gouvernement. La France républicaine, à cette époque entre le couteau

des royalistes et des anarchistes, fut forcée de mettre en vigueur les

loix de Rome et d'Athènes, l'ostracisme, la déportation, le

bannissement et l'exil.

Si je voulois, ou flatter les hommes ou pallier les torts des

déportateurs, je rapporterois la belle parole d'un des chefs de l'état

qui dit, le 19 fructidor, à un énergumène, prêchant la mort des

vaincus: Nous ne voulons ni les perdre ni les rendre malheureux; mais

priver pour quelque temps de leur patrie les étourdis et les

inconséquens qui méconnoissent la liberté et la mutilent, et

l'interdire pour jamais à ceux qui l'assassinent.

Je sais bien que la chaleur et l'énergie que j'ai déployées à cette

époque ont pu faire croire que j'étois influencé par un parti. Je

m'étois mis trop en avant pour espérer éluder la loi: mon exil ne m'a

point surpris; je l'ai presque légitimé par ma hardiesse; mais

(p. a-50) voilà ma religion et le fond de mon âme: la liberté dans le

cœur de l'homme est le feu sacré de l'autel de Vesta; les

gouvernemens ne peuvent ni l'allumer ni l'éteindre. Je ne suis libre

que quand un seul chef commande dans ma famille; je n'en veux pas plus

dans un état. L'anarchie est l'ivresse de la liberté; la république

est un beau songe, et l'uniformité de l'ordre et l'unité sont

l'aliment sacré du premier titre et du droit que l'on ne peut aliéner

qu'en voulant l'étendre ou le partager.... Voilà mes principes.....

mon erreur étoit bien pardonnable; j'en appelle au témoignage des

hommes probes. Aucune faction, aucun parti n'eut jamais de rapport

avec moi; je les défie tous sur ce point.

(p. a-51) Du 21 fructidor an II.—8 septembre 1805.

TRIBUNAL CRIMINEL

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

Extrait des minutes du greffe du tribunal criminel du

département de la Seine, séant au Palais de Justice, à

Paris.

Au nom du peuple français.

Bonaparte, premier consul de la

République,

Aux membres composant le tribunal criminel du

département de la Seine, séant à Paris.

Le grand juge et ministre de la justice nous ayant exposé que

Louis-Ange Pitou, condamné à la déportation, pour avoir tenu des

discours tendans au rétablissement de la royauté, par jugement du

tribunal criminel du département de la Seine, en date du 9 brumaire an

6, s'est pourvu à fin d'obtenir grâce; nous avons réuni en conseil

privé, au palais du gouvernement, le 21 du mois de fructidor an II,

les citoyens Regnier, grand Juge et ministre de la Justice;

Dejean, ministre de (p. a-52) l'administration de la guerre;

Barbé-Marbois, ministre du trésor public; Rœderer et Abrial,

sénateurs; Bigot-Preameneu et Treilhard, conseillers d'état;

Muraire, président du tribunal de cassation; Viellard,

vice-président du même tribunal; ce dernier convoqué, mais non

présent.

D'après l'examen qui a été fait, en notre présence, de toutes les

pièces, et les circonstances du délit mûrement pesées, nous avons

reconnu qu'il y avoit lieu à accorder la grâce demandée.

En conséquence, nous avons déclaré et déclarons faire grâce à

Louis-Ange Pitou, condamné à la déportation, par jugement du tribunal

criminel du département de la Seine, du 9 brumaire an 6, pour avoir

tenu des discours tendans au rétablissement de la royauté, sans

toutefois que le présent acte puisse en rien préjudicier aux droits de

la partie civile.

Ordonnons que les présentes lettres de grâce, scellées du sceau de

l'état, vous seront présentées dans trois jours, à compter de leur

réception, par le commissaire du gouvernement, en audience publique,

où l'impétrant sera conduit pour en entendre la lecture, debout et la

tête (p. a-53) découverte; que lesdites lettres seront de suite

transcrites sur vos registres, sur la réquisition du même commissaire,

avec annotation d'icelles en marge de la minute du jugement de

condamnation.

Donné à Saint-Cloud, sous le sceau de

l'état, le 21 fructidor an II de la République,

Signé Bonaparte.

Par le premier consul, le secrétaire d'état,

Signé H. Maret.

Le grand juge et ministre de la Justice,

Signé Regnier.

Délivré, pour copie conforme, par moi greffier,

soussigné

Fremin.

(p. a-54) TOME PREMIER.

ANALYSE SOMMAIRE

DE LA PREMIÈRE PARTIE.

Division de l'ouvrage, pages

1 et

2. — Causes de déportation de

l'auteur. Voyez préface,

3. — Son départ. — Des antiquités de

Chartres. — Du séminaire, du collège où l'auteur a fait ses études.

— Il y trouve deux compagnons de déportation,

14,

15 et

16. — Il

passe à Châteaudun, son pays natal. — Il y voit sa famille,

16,

23.

— Passe-temps comique de Sainte-Maure à Châtellerault,

30,

31. — Du

commerce des couteaux,

32. — Singulier crime d'une jeune femme de

Poitiers,

33,

34. — À Niort, ils logent dans la prison où naquit mad.

de Maintenon,

38. — À Surgères ils se promènent librement sur leur

parole; on veut les faire sauver; pour quoi ils refusent; ils vont

visiter les tombeaux: réflexions sur l'immortalité de l'âme; anciennes

prophéties sur la révolution,

39,

44. — Arrivée à Rochefort,

46.

(p. a-55) DEUXIÈME PARTIE.

Entrée à la municipalité, les trois déportés font danser le

président, le commissaire se fâche, les fait serrer de près,

48,

49.

— Affreuse prison de Saint-Maurice,

50. — Évasion de Jardin et

Richer-Sérisy, journalistes. — Comment le concierge les fait sauver

par argent,

53. — Annonce d'embarquement,

56. — Un vieillard de

soixante ans reçoit un coup de fusil au milieu de la prison. — Départ

pour la rade. — Grand désordre dans la prison. — Arrivée sur la

frégate la Charente. — Nombre des déportés embarqués,

64. —

Description de la nouvelle prison de ce bâtiment,

66,

67. — Tableau

de l'intérieur de cette prison,

68. — Ration du bord,

70. — Conduite

de l'équipage à notre égard,

71. — Combien chacun a de lignes d'air

pur à respirer (ibid). — Un déporté se jette à la mer, de

désespoir,

73. — Les Anglais viennent bloquer le port. — La brume

nous donne le moment de sortir. — Nous sommes poursuivis par trois

bâtimens ennemis. — Terrible combat,

74,

80. — La frégate est jetée

sur les rochers,

82. (p. a-56) — À la côte d'Arcasson nous manquons

d'être assassinés par les écumeurs de mer des landes de Bordeaux,

83.

— On nous rembarque sur la Décade. — On hisse les malades et les

vieillards à bord,

85. — Portrait du capitaine et de l'état-major. —

Ration de marine. — Coq ou cuisinier du bord,

91, jusqu'à

97. —

Départ,

98. — Description des côtes d'Espagne. — Hymne du départ,

103. — Testament des exilés. — Leurs legs aux âmes sensibles et aux

directeurs,

105. — Passe-temps de l'entrepont durant la traversée. —

Horrible histoire du capitaine Lalier,

107 et

108. — La peur des

Anglais trouble la vue au capitaine Villeneau; il prend des souffleurs

pour une escadre ennemie,

110. — Suite des passe-temps de

l'entrepont. — Causes secrètes de la révolution. — Énigme du fameux

collier-cardinal,

111, jusqu'à

114. — Causes de la haine de la reine

contre le duc d'Orléans, de la vengeance du duc sur la famille de

Louis XVI,

115. — Causes de la fertilité de l'île de Madère,

116. —

Suite des passe-temps de l'entrepont. — Conte de l'amour suffoqué

par la jouissance,

117. (p. a-57) — Résurrection de l'amour. —

Sacrifice de l'innocence,

118, jusqu'à

122. Tempête,

123. —

Passe-temps de l'entrepont. — On agite la question du divorce,

124.

— Suite. — Histoire d'une femme dans le tombeau, exhumée,

ressuscitée, épousée par son amant et retrouvée par son mari,

125,

jusqu'à

144. — Passage et baptême du tropique,

145. — Température de

la zone Torride. — Description des cinq zones,

146, jusqu'à

151. —

Observation sur l'aérométrie,

151. — Passage entre les îles du cap

Vert. — Ce qu'elles produisent. — Banc de poisson. — Description

d'une belle nuit sur mer,

154. — Passe-temps de l'entrepont.

Événemens les plus remarquables et les plus terribles de ma vie,

155,

jusqu'à

165. — Pompe d'eau, ou trombe; ce que c'est,

166. — Résumé

de la traversée,

167, jusqu'à

169. — On voit terre,

170. — Mouillage

dans la rade de Cayenne. — Misère du pays. Mariage impromptu de la

colonie de 1763,

174. — Nous apprenons l'évasion des huit premiers

déportés. — Leurs noms,

174, jusqu'à

177. — Du port de Cayenne,

178.

(p. a-58) TROISIÈME PARTIE.

Entrée à Cayenne. — Procès-verbaux de débarquement. — Réception

faite aux déportés,

179. — Un mot sur les habitans. — Description

générale de l'Amérique. — Des Guianes, et particulièrement des

possessions françaises,

185. — De la ville de Cayenne. — Température

du pays. — Peinture des habitans,

204. — Des agens ou gouverneurs.

— Leur autorité,

218. — Maladies du pays,

224. — Départ de l'auteur

et de ses compagnons pour le canton de Kourou,

248. — De la colonie

de 1763, en parallèle avec la déportation,

258. — Leur misère. — Ils

luttent contre la famine. — Intérieur de leur case. — Anecdote

curieuse sur Terdisien. — Quel personnage c'étoit,

265 et suiv. —

Insectes des cases,

272. — Plantation, culture, commerce de la

Colonie; coton, cannes à sucre, indigo,

289. — Animaux domestiques et

reptiles, caïman,

310.

Fin du premier volume.

(p. a-59) TOME SECOND.

ANALYSE SOMMAIRE

DE LA SUITE DE LA TROISIÈME PARTIE.

Caméléon, phénomène, pag.

1 et

2. — Cancer guéri d'une manière

étonnante, au Diogène du pays,

4. — Existence de Billaud et de

Collot-d'Herbois; leurs caractères, leurs malheurs; mort terrible de

Collot-d'Herbois,

16. — Nos malheurs à la case Saint-Jean; notre

abandon; nos camarades meurent,

30. — Nous sommes sans vivres, sans

connoissances. — Catastrophe terrible de Saint-Aubert,

33 et

suivantes; comment nous sortons de cette crise, jusqu'à

56. — Départ

de Jeannet.

QUATRIÈME PARTIE.

Désert de Konanama. — Liste des morts dans ce lieu,

59. — Les

déportés sont réunis à Synnamari. — Seconde liste des morts,

131. —

Portrait et agence de Burnel; il est chassé de la colonie,

151. —

Voyage chez les mangeurs d'hommes, où l'auteur court (p. a-60) risque

d'être dévoré, et ensuite empoisonné,

214, jusqu'à

278.

CINQUIÈME PARTIE.

Notre rappel. — La corvette qui vient nous chercher est prise sous

nos yeux par les Anglais, au moment où nous allions embarquer,

301. —

Départ de l'auteur par les États-Unis; il fait naufrage dans le port,

305. — Liste des déportés partis, restés et réfugiés à la Martinique.

— Retour. — Nouveaux malheurs et leur fin,

307, et suivantes.

FIN.

(p. 1) VOYAGE

À CAYENNE.

Forsan et hæc olim meninisse juvabit.

Virg. Æneid., lib. I.

L'innocent dans les fers, sème un doux avenir.

Les causes de mon exil sont connues; je le suis moi-même par mes

malheurs; ils ne m'ont pas été infructueux; j'écris librement ce que

je pense, non de mes ennemis, car je n'en connois plus; mais des pays

que j'ai vus, des compagnons d'exil dont j'ai partagé la destinée

pendant trois ans, des déserts brûlans qui les ont dévorés. Je

parlerai aussi des différentes classes d'hommes et de quelques animaux

de la zone torride. J'ai obtenu la liberté de voyager dans ce vaste

pays; j'ai resté à Synnamari et à Konanama; j'en ai tracé le plan

sur les lieux, et il n'y a pas une famille (p. 2) de déportés, à qui

je ne puisse donner des nouvelles certaines du genre de vie ou de mort

des personnes qui les intéressent. Le lecteur saura comment je me suis

procuré à ce sujet les pièces authentiques du gouvernement que je

mettrai sous ses yeux. J'ai commencé ce manuscrit sur la Décade, il

appartient plus à mes compagnons qu'à moi. J'ai été assez heureux pour

découvrir dans la Guyane une excellente bibliothèque, un peu rongée de

vers, mais bien meublée de manuscrits de voyageurs et d'historiens.

MM. Gourgue (notaire), Jacquard, Colin, Gauron (médecin) et Terasson

ne m'ont rien laissé désirer à cet égard; je leur dois aussi la

meilleure partie de mes recherches sur les mœurs des Indiens, des

noirs, des blancs, sur la culture du pays, sur les reptiles et autres

animaux curieux dont je dirai un mot. Ce préambule est déjà trop long,

nous avons du chemin à faire, mettons-nous en route.

Je fus arrêté le 13 fructidor an V (30 août 1797), pour avoir fait

quelques couplets où les Jacobins et le Directoire crurent se

reconnoître: traîné à la Force, jugé le 9 brumaire an VI (31

octobre) à la mort, puis à la déportation, (p. 3) j'en rappelai pour

gagner du temps, je me persuadois, comme plusieurs, que la déportation

seroit une noyade, sous un autre nom.

Le 2 novembre, on me conduit à Bicêtre, où, me voyant seul dans une

cellule de huit pieds quarrés, j'esquisse quelques notes sur mes

malheurs; j'avois le pressentiment d'une future inquisition. Chaque

cahier étoit à peine fini que je le remettois aux personnes qui

faisoient tous les jours une lieue pour venir me voir au travers d'une

grille de fil-d'archal, aux deux bouts de laquelle étoient des gardes

qui coupoient jusqu'au pain qu'on m'apportoit; heureusement que

j'avois un porte-clefs qui m'étoit affidé.

Le 6 janvier 1798, je venois d'envoyer mon dernier cahier, je

remonte à ma chambre sur les quatre heures après midi, pour me

remettre à l'ouvrage; à six heures, la porte de la galerie s'ouvre

avec grand bruit; deux porte-clefs entrent dans mon cabanon avec deux

flambeaux et deux dogues; j'étois sur mon lit, ils m'en font

descendre, me fouillent; mettent le scellé sur la porte de ma chambre,

et m'annoncent qu'un gendarme à cheval vient (p. 4) d'apporter un

ordre du commissaire de visiter mes papiers, et de me mettre

provisoirement au cachot, au pain et à l'eau, sur une botte de paille.

J'y descends, aussi-tôt me voilà à côté de deux condamnés à mort, l'un

pour assassinat sur la route de Pantin, l'autre, (Dupré) pour avoir

coupé les deux seins à sa maîtresse, par jalousie.

Le 12 janvier, on m'extrait de cette fosse pour lever le scellé de

mon cabanon, toujours avec un ordre du commissaire.

Il ne se trouve que des pièces insignifiantes, que je paraphe toutes

par numéros, et qui sont envoyées de suite à Paris.

Le 13 janvier, on me fit remonter dans mon cher cabanon qui devint

un palais pour moi, depuis que j'étois descendu à quelques pieds sous

terre; la porte en étoit fermée sur moi, mais je pouvois respirer

l'air. Ma fenêtre donnoit sur la cour voisine; ce jour là même je vis

mes amis à qui je ne pouvois parler que par signes, leur étendant la

main au travers des barreaux. Je leur avois appris un langage muet que

j'avois inventé en 1793, pour converser avec une voisine, qui

demeuroit en (p. 5) face de la maison d'arrêt de la section de

Marat. L'inflexion de mes doigts formoit toutes mes lettres. Ils

avoient un mouchoir à la main; j'appris par leurs signes que mon

jugement étoit confirmé.

J'attendois cette confirmation, que je n'ai jamais reçue.

Le 26 janvier, à dix heures du matin, deux gendarmes à cheval

viennent me prendre, et pour que je sois absolument sans ressources,

ils ont ordre de me dire que je suis mandé à Versailles, pour déposer

dans une affaire. La ruse est trop grossière pour que je ne m'en méfie

pas; ils me mettent les menottes; me voilà en route pour Rochefort, ou

pour la déportation.

Je marchois à pied au milieu de mes deux archers à cheval, ayant les

deux mains enferrées et cachées dans mon mouchoir; je ne me souciois

pas de traverser Paris dans cet accoutrement; mes guides y

consentirent, et nous prîmes par le boulevard d'Enfer. C'étoit

l'hiver; que ces lieux étoient déserts! ils me rappeloient le plaisir

que j'y avois goûté dans la belle saison dernière. En approchant de

la (p. 6) maison de Maury (une des bastilles de Robespierre), je

comparai les deux époques.

À dix heures, j'arrive à Vaugirard, guinguette fameuse autrefois, et

qui ressembloit à un désert: c'étoit le point de ralliement des

babouvistes au 23 fructidor an IV (4 septembre 1796). Le brigadier me

fit traverser le village sans autres menottes que ma parole, me remit

à ceux qui devoient me conduire à Versailles, et me força d'accepter

du tabac pour ma route; je lui remis deux lettres que j'adressois à

Mrs. B43ss2t et B2v2c265t, les invitant à ne pas m'abandonner dans

le moment où je partois sans argent et sans linge. Plusieurs voisins

et voisines se rendirent chez mon nouveau guide pour me voir. Un

scélérat, un proscripteur, un proscrit, deviennent toujours des objets

de curiosité; on me plaint, on me fait cent questions pour m'engager à

répondre: j'attends le moment de mon départ en silence. J'étois encore

à jeûn; l'épouse de mon nouveau guide me fait déjeûner; l'officier me

met sur ma route avec un seul guide à cheval, en exigeant ma parole

d'honneur que je ne chercherai pas à m'évader: je la donnai, mais à

regret, car je trouvai plus d'une occasion (p. 7) de prouver aux

inconséquens que les honnêtes gens mettent l'honneur et le serment

au-dessus de la vie.

Le brouillard venoit de se dissiper; le soleil perçoit les nuages, je

marchois tête baissée, rêvant à la sensibilité de cette jeune femme

que je n'avois jamais vue.

Je foule une pelouse qui commence à poindre, des rigoles d'une eau

argentine traversent par mille sinuosités une prairie déjà tapissée de

verdure. À ma gauche, une montagne escarpée n'offre encore que les

désastres de l'hiver; les coteaux de vignes qui la couvrent sont nuds;

les vieux pampres d'un noir grisâtre, amoncelés dans les ruisseaux, en

arrêtent le cours et tamisent les eaux. Nous voilà à Issy; j'y cherche

en vain les ruines du fameux temple d'Isis ou Cérès. C'est à ce

petit village que Paris doit son nom. Issy vient d'Isis, et Paris de

paratum ysi ou par isi, temple dédié à Isis ou égal à celui

d'Ysis. Le tems qui ronge les monumens et l'histoire, effacera de même

ce moment de tristesse. Avec le tems, je me souviendrai d'avoir passé

à Issy pour être déporté; avec le tems, je reviendrai dans ce

village, avec autant de plaisir que j'ai de peine à (p. 8) le

quitter. Ce superbe parc qui l'embellit, me

prouve que la peine, le plaisir, la richesse

et la puissance passent comme l'ombre. Ce

jardin d'Eden appartenoit à madame de

Rohan-Guéménée; il fit envie à Robespierre;

il se l'appropria, en faisant guillotiner la

propriétaire. Quinze jours avant sa mort, ce tyran

rêveur cherchoit à dissiper son chagrin par une

promenade dans le genre du Promeneur solitaire.

Sa vue inspiroit tant d'effroi, que personne

n'osoit l'approcher, si ce n'est Collot-d'Herbois,

Billaud-Varennes, associés de ses proscriptions.

Les hommages de la multitude étoient un poids qui

l'accabloit. Pour venir à Issy, il se déroba à tous

les témoins, excepté aux remords. Après avoir fait une

promenade en bateau sur l'étang de ce parc, il dit à ses

chers collègues: «Rien ne me plaît ici, tout

m'ennuie à la ville comme à la campagne; je voudrois m'en

retourner...--Tout me plairoit ici; j'ai le trésor qui lui

manquoit, la paix d'une bonne conscience. Sans elle, le bonheur

est du fiel, et l'adversité un enfer.»

Nous voilà au pied de la montagne de Bellevue: Ah! mon cher

conducteur, de (p. 9) grâce

arrêtons-nous un moment, je suis fatigué. Je me repose sur une pointe

de rocher et me retourne vers Paris, je découvre cette ville, le nuage

de fumée qui s'élève au-dessus me sert à désigner les quartiers, je

les nomme à mon guide, voilà la place Louis XV, le boulevard, le

faubourg Saint-Germain: maintenant mon ami songe à m'apporter à

dîner, il ne sait pas que je suis en route pour un autre monde.

Depuis un quart d'heure, le bois du parc de Bellevue m'a dérobé Paris,

et je me surprends encore les mains jointes et les yeux fixes; en

parcourant l'horison j'apperçois la prison d'où je sors, elle est à ma

gauche sur une montagne parallèle à celle-ci, je la regrette parce

qu'elle est près de Paris, parce que j'y voyois mes amis. Quand on

perd tout, nos vues restreignent nos besoins au seul nécessaire; quand