N° 48. Vol. II.--SAMEDI 27 JANVIER 1844.

Bureaux, rue de Seine, 33.

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--un an, 30 fr.

Prix de chaque N°, 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr.75.

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--un an, 32 fr.

pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 30

SOMMAIRE.

Histoire de la Semaine. Portraits de MM. Thiers et Guizot.--Théâtres. Le Ménage parisien; Marjolaine; Paris bloqué.--Courrier de Paris. Un Dîner de la Saint-Charlemagne; Une Réunion d'ouvriers dans les caveaux de Saint-Sulpice; Bouffé dans l'Oncle Baptiste.--Approvisionnements de Paris. Marché Bonne-Nouvelle. Entrée du Marché sur l'impasse Mazagran; Vue du Marché.--Hasard et Calomnie, nouvelle traduite de l'allemand, de Vilhelmine Willmar. Une Gravure.--Pénitencier militaire de Saint-Germain.--Sept Gravures.--Académie des Sciences. Compte rendu des second et troisième trimestres de 1843.--Romanciers contemporains. Charles Dickens. Expériences américaines; Martin prend un associé; Vallée d'Eden en perspective. (Suite.) Une Gravure.--Chasses d'Hiver. La Chasse aux Canards. Une Gravure.--Une Caricature anglaise.--Bulletin bibliographique.--Annonces. Amusements des Sciences. Une Gravure.--Lettre d'un Abonné de Bordeaux. Gravure.--Rébus.

Histoire de la Semaine.

M. Thiers.

Toute la semaine a encore été remplie, par la discussion de l'adresse de la Chambre des Députés, dont les débats ont eu une élévation et une importance qui rappellent les époques les plus brillantes de nos luttes parlementaire? Trois orateurs en ont principalement porté le poids: M. Guizot, M. Thiers et M. Billaut. Au moment où nous mettions notre dernier numéro sous presse, M. Billaut montait à la tribune et, dans une de ces revues complètes, ingénieuses, piquantes, comme il sait les faire, et dont la manière incisive ne l'orateur double encore l'effet et l'éclat, examinait tous les actes de la politique extérieure du cabinet, et mettait en relief ce qu'il regarde comme ses failles. Cette attaque a amené le lendemain à la tribune M. le ministre des affaires étrangères, qui s'est efforcé de suivre pas à pas, d'emboîter son adversaire, et de démontrer que là où l'on avait cru voir de la faiblesse il n'y avait eu que de la prudence. Ainsi se serait terminée la dernière semaine parlementaire si un débat que nous avions pressenti et annoncé, la vérification de l'élection de M. Charles Laffitte, n'était venu ajouter à ces grandes journées oratoires un intérêt épisodique. Nous y reviendrons tout à l'heure. La séance de lundi a été une des plus importantes dont mémoire de député ait conservé le souvenir. M. Thiers s'était montré, dans le premier discours dont nous avons précédemment fait mention, orateur plein d'habileté et d'apparent abandon, adversaire d'autant plus redoutable que la mesure était toujours parfaitement gardée. Examinant cette fois notre situation extérieure, il a traité la question des alliances, les conditions auxquelles elles se forment, leurs causes naturelles et leurs causes momentanées, non plus en orateur, mais en homme d'État qui a profondément réfléchi sur un difficile sujet, et qui, s'en étant rendu maître, peut le résumer d'une façon claire et saisissante pour tout le monde. Son exposé renfermait la condamnation de la politique actuelle. M. Guizot, toujours infatigable et le seul athlète du ministère que la majorité, voie avec confiance monter à la tribune, lui a succédé. Sa parole a toujours été éloquente, mais moins inspirée et moins heureuse que lorsqu'il avait répondu à M. Berryer. Comme ce dernier, dans cette occasion nouvelle, il avait à se défendre, et le discours de M. Thiers avait été si élevé et si peu personnel, qu'à une défense il était impossible de substituer, aux applaudissements de la Chambre, une attaque et des récriminations. M. Guizot l'a senti, il a accepté et subi les conséquences de cette situation.--On a vu reparaître les mêmes orateurs sur plusieurs autres paragraphes de l'adresse; mais, dans toute cette discussion, on a paru moins préoccupé des scrutins auxquels on procédait, que du travail intérieur qu'elle semble devoir assez prochainement amener dans le sein de la majorité. Il n'y a pas d'exemples, que nous sachions, d'un ministère renverse par les votes d'une discussion d'adresse. En 1839, le ministère du 15 avril eut la majorité. Une louable susceptibilité la lui lit regarder comme insuffisante; mais il avait, lui aussi, la majorité. Ce n'est point aux premiers coups de feu que les changements de front s'opèrent et que les gros bataillons se dissolvent. Quand, dans une première attaque, un parti a montré de l'ensemble, de la précision, de l'habileté; quand il a su, par sa discipline, inspirer confiance à la portion incertaine de ses adversaires, il s'opère ensuite dans leurs rangs une fermentation qui ne tarde pas à éclater. On a déjà cru en voir un symptôme dans un simple vote d'ajournement de discussion demandé par M. Thiers et obtenu par une majorité composée de la gauche, du centre gauche et de cette partie du centre qui a toujours passé pour prêter au cabinet actuel un concours sans sympathie réelle, et pour croire qu'une alliance était possible entre le centre gauche et elle, dès que les chefs de ces deux fractions trouveraient un terrain commun.

M. Guizot.

Nous revenons au malencontreux élu de Louviers. Nous avons dit le reproche qui lui était adressé: son élection, avait-on publié par avance, était le résultat, le produit d'un marché. M. Grandin, député d'Elbeuf, est venu exposer ses griefs. Le choix de l'agresseur n'était pas le plus heureux possible; car il était facile de répondre, comme on l'a fait, que c'était là une lutte de deux villes rivales. L'attaque n'était pas assez habile pour faire disparaître ce que le choix avait de mal entendu, et il est probable, que, si l'on eût voté immédiatement, les assertions de M. Grandin n'eussent pas été considérées comme suffisamment probantes, et que M. Charles Laffitte eût été admis. Malheureusement pour le nouvel élu il a demandé à répondre. Il l'a fait sans l'embarras qui accompagne d'ordinaire et protège en quelque sorte un début; et c'est avec une confiance parfaite et un aplomb que beaucoup de vétérans de la Chambre envieraient, qu'il est venu confirmer par ses incroyables déclarations tout ce qu'avait avancé M. Grandin. Il s'était proposé de combattre ses conclusions, il en rendait l'adoption inévitable; et quand ses déclarations agitaient la Chambre, il n'en était en rien décontenancé, mais laissait voir un étonnement qui semblait dire: Mais où suis-je donc ici? est-ce que j'aurais affaire à d'honnêtes gens? Ce maladroit plaidoyer et la demande faite par M. Dufaure d'une enquête ont déterminé presque unanimement la majorité à se joindre à la gauche et à casser immédiatement cette élection.

Pour ceux qui ne regardent pas comme probable un changement de cabinet, un mouvement prochain semble assez vraisemblable. M. de Bastard, président de chambre à la Cour de cassation, vient de mourir; M. Laplagne-Barris est d'avance désigné, pour le remplacer; mais en même temps un autre président de la Cour souveraine, M. Zangiacomi, serait amené par des considérations de famille à abandonner son siège à M. Martin (du Nord), que M. le procureur-général Hébert remplacerait à la chancellerie. Voilà ce qu'à la salle des conférences du palais Bourbon l'on regarde comme arrêté, ainsi que dans la chambre du conseil de la Cour de cassation, fort émue depuis quelques jours des débats de l'affaire de M. Defontaine, juge suppléant du ressort de Douai, cité devant elle pour être allé à Belgrave-Square, de la correspondance à cette occasion de M. Madier de Montjean avec quelques journaux, et de la publicité donnée, on ne sait trop comment, à la discussion secrète de toute cette affaire.

Nos nouvelles extérieures ont été peu nombreuses et peu certaines. Nous avons lu dans la Gazette navale et militaire, journal qui a cependant un caractère presque officiel en Angleterre, la note suivante, qui, si elle se continuait, pourrait servir d'explication aux moqueries dont les feuilles de Londres, comme nous le remarquions précédemment, accompagnaient la nouvelle de l'envoi de missions française, américaine et danoise dans le Céleste Empire: «Nous apprenons que le major Pottinger, défenseur héroïque d'Hérat, est porteur du traité additionnel de la Chine, par lequel sir Henri Pottinger a si sagement mis nos relations à unir avec la Chine à l'abri des intrigues, des cabales d'une bande d'ambassadeurs et envoyés des Etats européens et des Etats repoussés.»--On a dit aussi qu'un successeur avait été donné au contre-amiral Dupetit-Thouard dans la mission qu'il remplit avec fermeté dans l'océan Pacifique. Tous ces bruits, nous le répétons, ont besoin de confirmation.--La Gazette de Turin annonce que le consul sarde s'est retiré de Tunis, mais que le consulat est géré par le vice-consul, et que ses relations diplomatiques ne sont pas interrompues. Déjà la Porte s'est interposée, et la France ayant offert sa médiation, qui a été acceptée, les chances de collision se sont bien affaiblies.--Des lettres de Tanger parlent de nouvelles et graves difficultés survenues entre la France et le Maroc.

Le procès d'O'Connell et de ses coaccusés continue à absorber toute l'attention de l'Angleterre et tient l'Irlande dans une émotion que l'agitateur sait entretenir et contenir. Des journaux politiques de Londres ont cru indispensable, pour satisfaire la curiosité de leurs lecteurs, d'ouvrir leurs colonnes aux illustrations, et des dessins, analogues à ceux que nous avons publiés il y a huit jours, ont paru cette semaine, dans le Sun, journal quotidien. Les deux premiers jours du procès ont été remplis par le réquisitoire de l'avocat-général, qui, de l'aveu des journaux anglais, n'a pas produit d'effet défavorable aux accusés. Puis sont venues des dépositions qui jusqu'ici établissent assez mal le chef de conspiration; car ce mot comporte une idée de mystère et de secret que rendent difficile les réunions de milliers de repealers dont les témoins, sténographes ou agents du gouvernement, viennent taire le récit. Ces déposants se montrent assez peu contents du rôle qu'on leur fait jouer; ils ont presque tous jusqu'ici été fort impartiaux et fort modérés, et le second témoin, M. Ross, sténographe, a déclaré que, s'il avait su l'emploi que le gouvernement voulait faire du compte rendu des meetings, pour rien au monde il n'eut accepté la mission qu'on lui a donnée. Cette déclaration a été très-favorablement accueillie.--Ce qui n'a eu ni la même faveur, ni le même accueil, c'est l'exigence de l'avocat-général, M. Kemmis, qui voulait que les honnêtes jurés demeurassent, pendant tout le temps du procès, absolument isolés de toute communication avec l'extérieur, et ne sortissent de la salle d'audience que pour passer dans des appartements contigus qu'on leur avait fait préparer. Un cri général s'est élevé du banc du jury contre la prétention de M. Kemmis, qui garantissait, du reste, que les pièces étaient chaudes et les lits excellents. «Mais, s est écrié un des jurés, c'est donc à dire que nous subirons la prison en attendant qu'on sache si les accusés y seront condamnés.» La Cour, investie d'un pouvoir discrétionnaire, a décidé que les jurés iraient coucher chez eux s'ils s'engageaient à dénoncer à la justice quiconque leur parlerait du procès.--Cette tolérance est d'autant mieux entendue qu'un des membres du jury est un vieillard de soixante-dix-sept ans, qui a négligé de se faire rayer de la liste à raison de son âge, et que les accusés ont refusé de récuser. S'il tombait malade, la cause serait nécessairement renvoyée à une autre session. O'Connell se montre calme, souriant, et répète souvent: «Notre cause est gagnée, quoi qu'il advienne dans cette enceinte, si la paix se maintient en Irlande, et, Dieu aidant, elle s'y maintiendra.»--Les débats de Dublin détourne un peu l'attention de l'ouverture du Parlement, à laquelle la reine ira procéder le 1er février.

En Espagne, dont l'ambassadeur, M. Martinès de La Rosa, a été reçu par le roi, le cabinet Gonzalès Bravo continue à jouer un triste rôle. Les élections complémentaires ont été favorables aux progressistes, et le témoignage estime que M. Olozaga a reçu en cette circonstance de ses concitoyens lui a inspiré une lettre de remerciements datée de Lisbonne, dans laquelle il déclare que si, menacé dans sa demeure, il s'est déterminé, d'après l'avis de ses amis politiques, à quitter l'Espagne, il est prêt à y rentrer dès qu'on voudra donner suite à sa mise en accusation, qu'il appelle de ses vœux.

--A Séville et dans la Galice, la résistance s'organise contre la loi des municipalités.--A Madrid, le général Narvaez prend ses mesures pour combattre les résistances, et 2 millions ont été demandés au ministre des finances pour l'organisation et la mobilisation de trois corps d'armée à établir dans ce but.--Ametter et un certain nombre d'officiers sont arrivés à Perpignan, venant de la citadelle de Figuières, dont la capitulation a été sanctionnée à Madrid.--Nous devons enregistrer le jugement porté par un des membres les plus influents du Parlement belge, M. Devaux, dans la discussion du budget à la Chambre des députés, contre la marche des ministres actuels du roi Léopold: «Par une politique toujours la même, on a voulu faire craindre au gouvernement français une alliance avec l'Allemagne et à l'Allemagne une alliance avec la France. La politique a été double à l'extérieur, comme la politique de M. le ministre de l'intérieur est double à l'intérieur du pays, ce qui doit aussi avoir le même résultat; à l'intérieur, le gouvernement flotte entre les deux partis, s'est fait déconsidérer par l'un et par l'autre; de même, à l'extérieur, il a eu, à l'égard de la France et de l'Allemagne, une politique peu sincère, et il a fini par être méprisé par l'un et l'autre pays.»--Une lettre de Rome, citée par la Gazette d'Augsbourg, va au-devant de nouvelles qu'on pensait avoir déjà été expédiées en France, et devoir y être dénaturées. Nous la citons textuellement: «Les journaux français annonceront peut-être que des esprits mécontents cherchent à fomenter des troubles dans notre capitale; pour éviter toute méprise à ce sujet, nous dirons ce qui s'est passé en réalité. Les danseurs avaient le droit de paraître sur la scène, dans les ballets, avec des habits d'une transparence extraordinaire. Cette tolérance, qui remonte fort loin, était un vrai scandale. En conséquence, l'autorité avait enjoint, à l'occasion de la réouverture du théâtre d'Apollon, aux danseurs de se vêtir plus décemment. Le public n'a point goûté cette innovation. Dans le théâtre et au dehors, il y a eu des rixes entre les bourgeois et les militaires; puis quelques arrestations ont été opérées, et le calme a été promptement rétabli.»--On lit dans le Journal Allemand de Francfort: «L'interrogatoire final de MM. Haber, de Arndt et de Thouret a eu lieu le 16 à Alzei, devant le juge d'instruction. Les débats publics auront lieu bientôt, et le jugement ne pourra tarder à moins que les accusés ne veuillent faire venir de Bade des témoins à décharge. Cela entraînerait nécessairement des lenteurs. On dit en effet que les accusés ont adressé aux autorités badoises une demande dans ce but. On pense que les autorités mettront d'autant plus d'empressement à satisfaire à ce désir, que M. de Haber est sujet badois.»--Une lettre de Montévideo, en date du 4 novembre, annonce que, dans la nuit du 1er au 2 novembre, un corps de trois mille hommes étant sorti de la ville, s'est emparé de la petite rade de Budes, qui était au pouvoir d'Oribe, a mis le feu aux magasins et a détruit toutes les marchandises qui s'y trouvaient. Dans cette sortie, les Montévidéens n'ont eu que vingt hommes tués; un de leurs officiers a été fait prisonnier. Comme de leur côté ils avaient pris un officier d'Oribe, le gouvernement a fait offrir l'échange à ce général; mais, comme de coutume, les assiégeants ont reçu pour toute réponse la tête de leur compatriote, à laquelle on avait coupé une oreille. M. le ministre de la marine a dit à la tribune de la Chambre des Députés que le gouvernement montévidéen ne pouvait tenir longtemps encore, qu'ainsi cette triste et longue affaire touchait à son terme, et que nous étions au moment de recueillir les fruits de la politique ferme et éclairée suivie depuis quatre ans sur les bords de la Plata; ces paroles ont été vivement attaquées. Pour nous, nous avouerons la crainte que M. le ministre, en nourrissant l'espoir de voir Montévideo succomber et en tenant pareil langage, ne se laisse, trop aller à la satisfaction d'amour-propre que peut éprouver l'amiral signataire du traité avec Rosas; nous craignons qu'il ne se préoccupe pas assez des dangers que cette catastrophe, objet de ses vœux, fera inévitablement courir aux Français qui se trouvent sur ces bords. Quels que soient le dévouement et l'énergie bien éprouvés de nos marins, la station que nous entretenons dans ces parages, composée seulement d'un brick et d'une corvette, est complètement insuffisante pour protéger nos vingt mille compatriotes au milieu du bouleversement sanglant que l'on prévoit et que l'on regarde comme prochain.

L'Académie des Sciences morales et politiques a pourvu au remplacement de MM. Edwards et de Gérando, qu'elle avait récemment perdus. A l'une comme à l'autre élection le nombre des votants était de 26; à la première, après trois tours de scrutin sans résultat, M. Frank a été élu au ballottage: il a réuni 13 voix. M. Lélut en a obtenu 12. Il y a eu un billet blanc.--A la seconde élection, après le même nombre de tours de scrutin, également sans résultat, M. Lélut, prenant sa revanche, a été nommé au ballottage: il a réuni 14 voix, M. Peisse en a obtenu 11. Il y a encore eu un billet blanc. On dit que la discussion de l'adresse à la chambre des Députés avait empêché de se rendre à l'Institut un certain nombre de membres de l'Académie, qui passaient pour favorables à M. Peisse.

Des accidents nombreux ont été, cette semaine, enregistrés dans les journaux. Une fuite et un commencement d'incendie survenus dans une usine à gaz située dans un des faubourgs de Paris, nous fourniront l'occasion de parler prochainement de ces curieux et importants établissements.--Un autre incendie a également éclaté dans l'enceinte, voisine du Luxembourg, où se trouvait déposé le matériel dont se servait M. le marquis de Jouffroy pour les expériences du système de chemin de fer dont l'Illustration a rendu compte dans son avant-dernier numéro. Une lettre de M. de Jouffroy, insérée dans les feuilles judiciaires, attribue sans hésitation ce sinistre à la malveillance.--A Reims, dans un cours de chimie où étaient faites des expériences sur le gaz, un endomètre a été brisé; une explosion a eu lieu, et cinq élèves ont été blessés.--A Toulouse, une aéronaute, madame Lariet, qui s'était embarquée dans une montgolfière imparfaite, a failli payer de sa vie ses téméraires expériences. Elle est tombée dans la Garonne, dont les eaux étaient considérablement grossies, et n'en a été tirée que par le dévouement de plusieurs bateliers. C'est du reste la sixième chute qu'elle faisait dans cette même rivière; mais celle-ci a pensé lui être définitivement fatale.

Des crimes audacieux, dont les auteurs sont encore inconnus, ont, depuis le commencement de ce mois, effrayé Paris et ses environs. En attendant que la justice, dont l'activité est en ce moment absorbée en très-grande partie par des procès de presse et des demandes en dommages civils, parvienne à mettre la main et à faire asseoir sur les bancs de la Cour d'assises ces meurtriers jusqu'ici anonymes, les habitués de ces sortes de débats suivent avec une curiosité assidue ceux de l'affaire Poulmann, assassin de l'aubergiste de Nangis. On frémit en entendant les confessions de cet homme, en voyant le calme de cet assassin. Encore fait-il ses réserves et renvoie-t-il après son jugement pour se livrer à des aveux plus explicites, et un épanchement plus complet.

Outre la mort de M. le président de Bastard, que nous avons mentionnée plus haut, nous avons à comprendre également dans ces dernières lignes celles du maréchal comte d'Erlon, dont l'Illustration a publié le portrait accompagnant une notice (tome 1er, page 112); de sir Francis Burdett, en Angleterre; de M. de Montferrand ancien inspecteur général des études, nommé récemment directeur au ministère de l'instruction publique; de M. Teillard-Nozerolles, député du Cantal, et de la veuve de l'illustre maréchal Gouvion-Saint-Cyr.

Théâtres

THÉÂTRE-FRANÇAIS; Un Ménage parisien, comédie en cinq actes et en vers, de M. BAYARD.--VARIÉTÉS: Marjolaine.--VAUDEVILLE: Paris bloqué.

M. Bayard est un de nos producteurs dramatiques les plus féconds, et, comme on dit, un de nos vaudevillistes les plus distingués; mais enfin, jusqu'ici, M. Bayard n'avait obtenu que des succès de théâtres secondaires: le Gymnase, le Palais-Royal surtout, le théâtre des Variétés et le théâtre du Vaudeville avaient été ses seuls champs de bataille; deux ou trois comédies tentées à l'Odéon, il y a quelque quinze ou vingt ans, au début de le carrière de M. Bayard, ne peuvent être comptées que pour des coups d'essai. En revanche, M. Bayard occupe depuis longtemps toutes les avenues du Vaudeville: il y est un des plus heureux, et à part M. Scribe, qui les domine tous, il n'en est guère qu'on puisse lui comparer.

On se lasse de tout cependant, même de réussir toujours: M. Bayard, au rebours de la maxime de César, semble donc s'être lassé d'être le premier dans un village; voici qu'il tente de le devenir à Rome; ce n'est plus d'un vaudeville qu'il s'agit avec lui, mais d'une comédie en cinq actes et en vers. Le sujet en est grave, comme on va le voir, et tient par plus d'un côté aux intérêts moraux de la société et de la famille.

La comédie nous conduit d'abord chez M. et madame Vernange: M. Vernange est un homme honorable, jeune encore, spirituel, mais légèrement enclin à la dissipation et au plaisir; madame Vernange a toutes les qualités d'une amiable femme; veuve d'un premier mari, elle a épousé Vernange en secondes noces, du moins le monde le croit ainsi, et c'est là le point important de la comédie. Le fils du premier lit, Arthur, jeune officier de marine, est la joie et l'orgueil de sa mère; Vernange, tout beau-père qu'il est, a, de son côté, pour Arthur une véritable affection.

Les choses vont ainsi quand M. Bernais et sa sœur, mademoiselle Bernais, amis et voisin? des Vernange, viennent leur rendre visite: il s'agit d'un bal que Bernais donne le lendemain même; une querelle s'est élevée, au sujet de la liste des invitations, entre la vieille demoiselle Bernais et son respectable frère: mademoiselle, qui a des principes, ne vent pas inscrire sur cette liste une certaine dame Vernillac; monsieur insiste au contraire pour qu'elle soit invitée. Mais pourquoi n'inviterait-on pas madame Vernillac? C'est que l'union de madame Vernillac et de M. Vernillac est d'une légitimité plus que suspecte. «Qu'y manque-t-il? s'écrie Bernais.--Presque rien, réplique la sœur: l'église et la mairie!»

A ces mots Vernange se trouble, et madame Vernange pâlit. Quoi donc! seraient-ils tous deux dans une situation analogue? Précisément! Vernange et madame Vernange ne sont époux qu'aux yeux du monde; en réalité ils ne sont qu'amants. Nous allons indiquer les principales conséquences de cette situation équivoque.

Le bal de Bernais a lieu: on cause, on danse, on joue, on médit. Parmi les médisants se trouve un jeune homme qui a trouvé, dans une lettre tombée entre ses mains, le secret de Vernange et de sa maîtresse. Tout en raillant, à droite et à gauche, la vertu et l'honnêteté des assistants, il en vient à ce fait, que madame Vernange n'est pas madame Vernange. Arthur est là qui entend tout; Arthur, qui aime et vénère sa mère; Arthur, qui n'a jamais soupçonné la faute où un moment d'entraînement l'a conduite. «C'est une infâme imposture! s'écrie-t-il en s'adressant au conteur indiscret, une lâche calomnie, et vous m'en rendrez raison.--Soit! dit l'autre. A demain?--A demain,» répond Arthur.

Bientôt le bruit de cette querelle arrive aux oreilles de la mère; c'est Bernais qui la lui annonce. Jugez de ses terreurs. Quoi! son fils va se battre! «Vous empêcherez aisément ce malheur, dit le bonhomme Bernais.--Comment!--En prouvant à ce jeune étourdi qui vous a outragée qu'il s'est trompé, et que vous n'êtes pas ce qu'il pense.» Alors la pauvre femme est obligée de tout avouer, et de se confier à l'honnêteté de Bernais. Non, elle n'est pas la femme de Vernange: aveuglée par un penchant irrésistible, séduite par des promesses toujours différées, elle s'est mise dans cette situation coupable dont elle commence à comprendre tous les dangers.

Le reste de la comédie ou plutôt du drame se devine: à la suite de cette insulte et de cette provocation, la mère n'est occupée qu'à sauver son honneur, à détourner de son fils le coup qui le menace, et à l'arracher aux chances de ce duel fatal; de son côté, le fils interroge sa mère, et peu à peu arrive à savoir le véritable mot de l'aventure; alors ce sont des inquiétudes et des larmes réciproques, douleurs d'un fils blessé dans la réputation de sa mère, pleurs d'une mère inquiète de son fils et près de le perdre où de rougir devant lui. Quant à Vernange, il continue sa vie légère et ne prend aucune part à ces désespoirs qui s'agitent autour de lui; mais enfin la vérité lui est connue; alors cet homme, indifférent et frivole en apparence, montre le cœur et les sentiments d'un honnête homme; il veut empêcher Arthur de se battre; c'est lui que cela regarde; mais comment éviter le scandale? Comment sauver la réputation de la femme qu'il aime et qui jusqu'ici a porté son nom? Vernange emploie le moyen le plus sûr: devant tous il déclare qu'à ses yeux elle a toujours été madame Vernange, mariés tous deux en Angleterre, selon la coutume anglaise. Vernange était de bonne foi en croyant son union à l'abri de toute atteinte; mais puisqu'on doute, il satisfera à la loi française et renouvellera le contrat à la face de tout le monde et dans toutes les rigueurs légales. Ce biais adroit et cette chaleur d'âme désarment les plus incrédules, jettent le repentir dans le cœur du provocateur qui s'excuse, empêchent le duel, comblent Arthur de joie, mettent en déroute les médisants, et rendent le bonheur à madame Vernange, qui sera incessamment bien et dûment mariée à la française. Ainsi tout le monde est content, même M. Bayard, qui a réussi.

L'ouvrage, en général, manque de force et de chaleur; les caractères pourraient être plus solidement et plus nettement posés, les passions mises aux prises avec plus de vivacité; on peut dire que l'auteur n'a fait qu'effleurer son sujet et n'en a pas sondé toutes les profondeurs; mais des situations dramatiques, surtout vers le dénoûment, une versification agréable, facile, spirituelle, bien que manquant de contrastes et d'élan, ont fait le succès du M. Bayard. Provost, Régnier, Geoffroi, Maillart, madame Mélingue et mademoiselle Denain y ont contribué, chacun pour sa part de zèle et selon son talent.

--Marjolaine est une petite fermière du théâtre des Variétés, non pas en sabots et en robe de bure, mais pimpante et enrubannée, pied fin et jupon coquet, peux gentilshommes la courtisent, l'un en habit de marquis, c'est-à-dire dans son costume naturel; l'autre déguisé en garçon de ferme; le premier est un niais dont la fermière se moque, le second un habile séducteur qui commence à faire son chemin. Mais une baronne survient, et voilà la guerre allumée; peu à peu, madame la baronne attire le galant à elle, et finit par l'enlever à Marjolaine; celle-ci se désole d'abord, puis elle fait cette réflexion philosophique, qu'après tout les marquis: reviennent de droit aux baronnes, et les fermiers aux fermières; ce disant, elle épouse Gros-Jean.

Le joli visage et la douce voix d'une jeune débutante, nommée mademoiselle Valence, sont ce qu'il y a de mieux dans ce vaudeville de MM. Cormon et Dennery.

Dans Paris bloqué, autre vaudeville, de M. Morel-Dupéré, la fronde est en jeu: il s'agit d'un jeune gentilhomme royaliste qui file une intrigue amoureuse avec la femme d'un frondeur; à la place de cette femme, qui est la vraie coupable, une honnête femme se trouve compromise. Tout le vaudeville roule sur ce quiproquo, qui se dénoue par le triomphe de l'innocence.

Ceci vaut beaucoup mieux que Marjolaine, pour le goût du dialogue et l'esprit.

Courrier de Paris.

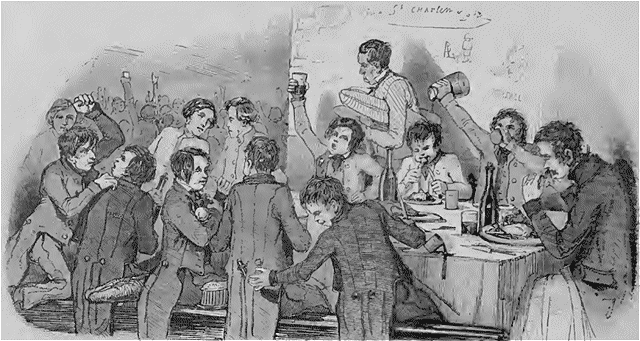

Chacun a son saint: ces demoiselles fêtent sainte Catherine, ces messieurs saint Nicolas; les cordonniers sont voués à saint Crépin; saint Charlemagne est le patron des collèges; bienheureux saint qui ouvre les grilles pour vingt-quatre heures et donne la volée et la liberté à cette nichée d'oiseaux bruyants et jaseurs qu'on nomme des écoliers! Saint trois et quatre fois béni, terque quaterque!

La Saint-Charlemagne n'est pas seulement chère aux collèges par les douceurs d'un congé, elle a des agréments culinaires qui les affriande; mais si tous peuvent aspirer à l'honneur de mordre au gâteau, le nombre des élus est limité: il faut avoir lutté avec éclat, il faut avoir conquis le premier rang à la grande bataille du thème, des vers et de la version; tout élève qui a obtenu cette palme vient s'asseoir au banquet, et le collège, pour le récompenser de ses victoires, met, ce jour-là, un peu de vin dans son eau.

Le dîner de la Saint-Charlemagne est une espèce d'avant-garde à la fourchette de la distribution des prix qui termine l'année scolaire; seulement, au lieu de couronnes, le lauréat obtient un morceau de dinde farcie ou de galantine; au lieu de livres attachés par une faveur rose et reliés en veau, il mange le veau lui-même à l'huile ou cuit dans son jus.

Dans les états de service d'un écolier, avoir tâté de la Saint-Charlemagne est un titre de gloire; on dit au collège: J'ai été à la Saint-Charlemagne, j'ai été au concours général, comme d'autres disent: J'étais à Austerlitz et à Wagram! Et plus tard, quand ces enfants sont devenus des hommes, s'ils se rencontrent au milieu d'une vie de luxe et d'abondance, dans les joies d'un repas sensuel, il leur arrive de se demander en souriant d'un air de regret: «Te souviens-tu de ce bon petit vin plat de la Saint-Charlemagne!»

On boit, en effet, à ce festin d'écoliers que Balthazar n'accepterait pas, mais que la vive gaieté de l'enfance assaisonne et rend plus aimable que les splendides repas; oui, on y boit.... jusqu'à du Champagne; mais les coteaux d'Aï n'en sont pas complices; c'est un nectar parfaitement doux de caractère, dont saint Charlemagne est l'inventeur prudent et l'unique propriétaire.

Rien ne manque à la fête, pas même les poêles et les orateurs; le proviseur ou le censeur adresse une petite allocution aux assistants, à la façon de Démosthènes et de Cicéron, entre la poire et le fromage; et parmi les jeunes convives, il y a toujours un Ovide, un Virgile, un Voltaire ou un Gresset en herbe, qui réplique par quelques centaines d'hexamètres ou d'alexandrins. Le grand Charlemagne défraie ces rimes, bien entendu; c'est lui qu'on loue, c'est lui qu'on chante, et le poète ne manque jamais de comparer les Saxons de Wilikind, pourfendus par ce terrible conquérant, aux débris des pâtés mis en pièces et qui jonchent la table.

La Saint Charlemagne tombe au vingt-huitième jour de janvier; au moment où nous publions ces lignes, les collèges de Paris sont en pleine Saint-Charlemagne; malheureusement, cette année, le bon saint a choisi un dimanche pour se manifester à ses adorateurs; c'est une petite malice d'almanach qu'il leur joue; l'année prochaine il arrivera un lundi, et ainsi il vous vaudra deux jours de congé, mes chers petits amis. Prenez patience!--S'il est bien de parler des choses, mieux vaut encore les faire voir; c'est le procédé de l'Illustration; elle joint l'exemple au précepte; voici donc un fac similé de la Saint-Charlemagne qu'elle me charge de mettre sous vos yeux. Où la scène se passe-t-elle? Aux collèges Bourbon, Saint-Louis, Henri IV, Rollin, Louis-le-Grand, peu importe: tous les dîners de Saint-Charlemagne se ressemblent.--Voyez la joie de nos écoliers! certes, ils songent moins à manger qu'à se divertir et à se jouer quelques malins tours; cependant, un personnage se distingue par son appétit, au milieu de ces riants convives. Par Cornus! quel mangeur! on voit qu'il profite de l'occasion, et ne rencontre pas tous les jours une table aussi bien garnie.--Quel est cet affamé?--Ne le devinez-vous pas? Et quel autre qu'un maître d'études peut se livrer avec tant de satisfaction aux agréments du festin?--Le maître d'études est sobre par nécessité; l'année pour lui est un grand jeûne. Mais vient la Saint-Charlemagne, et le maître d'études s'en donne pour le passé et pour l'avenir; semblable à ces maigres figurants de comédie qui se gaudissent et font chère-lie dans le vaudeville ou le drame qui leur fournit par hasard à souper.

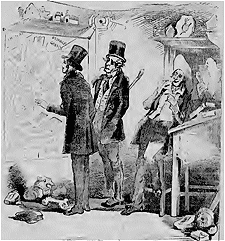

Puisque nous voici au vaudeville, restons-y, et entrons au théâtre des Variétés: là nous trouverons Bouffé, son nouvel hôte, Bouffé que le Gymnase a perdu. Mais Bouffé n'est-il donc qu'un acteur de Vaudeville? n'est-ce pas là un mot bien petit pour un talent si grand, et Bouffé ne se dépasse-t-il pas de toute la tête? Oui, sans doute, l'homme qui a créé Michel Perrin, le père Grandet, le pauvre Jacques et tant d'autres personnages par lui marqués au coin de l'observation et de la vérité profonde, celui-là fait mieux que jouer le vaudeville; il s'élève jusqu'à l'art des éminents comédiens.

Il faut mettre l'oncle Baptiste au nombre des rôles où Bouffé excelle et qu'il a particulièrement frappés de son estampille; nous en parlons ici parce que la pièce vient de passer du Gymnase au théâtre des Variétés; Bouffé l'avait emportée dans ses bagages. Au fond, c'est une production assez médiocre, où l'honnêteté des intentions et des sentiments mérite d'être louée plutôt que l'habileté et la finesse du travail; mais Bouffé! relève ce qu'il y a de vulgaire dans l'œuvre par une exécution admirable: c'est, pour le coup, que l'auteur doit allumer un beau cierge en l'honneur du comédien.

Cet oncle Baptiste est un ancien soldat redevenu ouvrier après la guerre.--Baptiste a le cœur excellent et d'une probité à toute épreuve; je vous défie de trouver un plus brave homme, plus sensible, plus dévoué, plus prêt à se donner à vous, corps et âme; mais l'éducation manque à toutes ces vertus; Baptiste sent que c'est par là qu'il pèche; cette conviction le rend défiant, susceptible, à l'égard de ceux qui se distinguent de lui par les manières et par la fortune; pour un rien, Baptiste croit qu'on le dédaigne ou qu'on veut l'humilier; ce n'est pas contre le premier venu, mais contre son propre frère qu'il exerce cette susceptibilité, contre son frère que le travail et l'intelligence ont placé honorablement dans le monde, en effaçant les traces de son ignorance première. De là, de la part de Baptiste, des soupçons sans fondement, des querelles à tout propos, des ruptures douloureuses que l'amitié de ce frère ne peut empêcher; il y a même une heure terrible, où la prévention de Baptiste est si aveugle et si violente, qu'elle compromet l'honneur et la fortune de l'excellent homme. Oui, dans un moment d'ivresse, égaré, hors du lui, Baptiste révèle des secrets d'où dépend la ruine de son frère! Heureusement qu'il s'éveille à temps de son délire, et que, recouvrant la raison, il répare tout le mal qu'il a fait sans le vouloir et sans y songer. Voilà le personnage; mais ce qu'on ne peut se figurer, c'est l'art charmant et profond avec lequel Bouffé en exprime toutes les nuances et tous les contrastes, passant de la honte à la colère, de la naïveté à la finesse, des larmes au sourire, et rendant surtout avec une vérité surprenante ce mélange de sensibilité et de rudesse, d'abandon et de défiance, qui se trouvent au fond du caractère de Baptiste. La scène d'ivrognerie donne le frisson.

Nous ne savons, si Bouffé allait à Saint-Pétersbourg, comment l'empereur de Russie récompenserait un talent si fin et si touchant; mais, à en juger par les nouvelles que nous recevons de la munificence du czar pour les artistes italiens, il ne lui épargnerait pas les roubles. Plus d'une fois on a parlé, ici même, du prodigieux succès obtenu à Saint-Pétersbourg par Rubini, Tamburini et madame Pauline Viardot Ce qu'on nous rapporte en dernier lieu dépasse tous les récits précédents, et, à ce titre, on ne s'étonnera pas que nous en fassions mention.

Il y a eu à la cour de Russie une fête splendide pour les fiançailles de la grande-duchesse Alexandra avec un prince de Hesse; le dimanche, 7 janvier, un festin de huit cents couverts avait réuni les noms les plus illustres et les plus magnifiques parures; la salle, en stuc blanc, étincelait de l'éclat des uniformes, des riches vêtements et du feu de mille bougies; c'était un merveilleux spectacle, qu'une fée toute-puissante semblait avoir créé d'un coup de sa baguette.

Les artistes italiens, invités à dîner chez le prince Wolkonsky, ont reçu de sa main, à table, les présents envoyés par l'empereur en signe de sa satisfaction: madame Pauline Viardot, une agrafe de collier composée d'une magnifique émeraude entourée de vingt-deux diamants, le tout valant 1,200 roubles, ou 4,800 francs; Rubini et Tamburini, chacun une émeraude de 500 roubles; madame Assandri, de 400; des présents d'une valeur proportionnelle ont été distribués aux autres artistes de la troupe. Cette magnificence envers les comédiens de la troupe italienne s'est, dit-on, élevée dans cette journée à une valeur totale de 4,100 roubles, soit 16,400 francs.

Retournons à Paris et à d'autres spectacles; nous en avons près de nous et de tout genre: les uns publics et se montrant ingénument à la foule sans voile et sans arrière-passée; les autres plus mystérieux et ne disant pas toujours ce qu'ils ont l'air de dire.

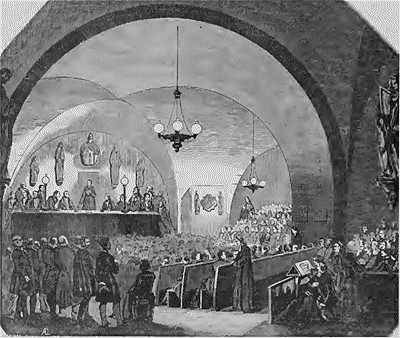

A laquelle de ces deux espèces appartiennent certaines réunions qui se pratiquent dans plusieurs quartiers de Paris? n'ont-elles pour cause que le but qu'elles affichent? ou bien cachent-elles sous leurs apparences visibles une idée secrète, le mot d'un logogriphe? C'est aux sphinx à le savoir ou à le deviner; pour nous, il nous suffit d'être les simples narrateurs du fait.

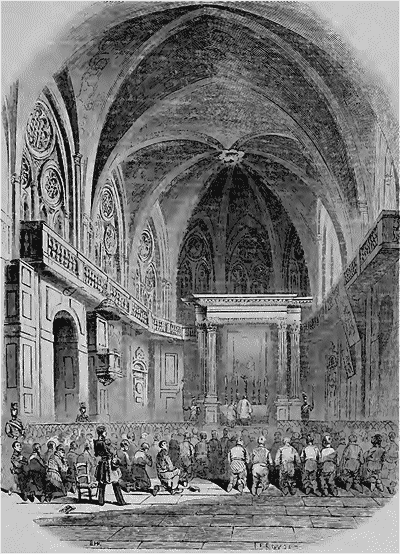

Le lieu de la scène est tout à fait dramatique et prête aux mystérieuses conjectures. Figurez-vous un immense caveau dont les sombres profondeurs s'étendent dans les entrailles d'un temple divin: par exemple l'église Saint-Sulpice. Là, à certains jours, s'assemble une foule considérable d'hommes de tout rang, de toute condition et de tout âge, depuis l'adolescent jusqu'au vieillard, et de la simple veste de l'ouvrier à l'habit de drap fin. Des lampes suspendues aux voûtes jettent une lumière fantastique dans la nuit de ce noir caveau; alors les assistants prennent place sur des bancs symétriquement rangées, et il est aisé de voir à leur attitude qu'ils obéissent à une sorte de hiérarchie et de discipline. Chaque banc, en effet, est divisé, pour ainsi dire, en compagnie de dix personnes soumises à un chef. Sur le fond de cette assemblée, vêtue en majorité du costume laïque, se détachent des prêtres et des frères de la doctrine chrétienne. Ceux-là surtout semblent avoir l'autorité et prendre une part active dans ses réunions.

Pour obtenir les honneurs de l'association, il faut avoir dix-sept ans au moins: la profession, la naissance, le pays, la religion, ne sont comptés pour rien dans les clauses d'admission; chacun y a droit, pourvu qu'il ait l'âge prescrit et qu'il ait assisté à trois réunions pour toute épreuve.

Que se passe-t-il entre tous ces hommes assemblés? Comment occupent-ils les heures qu'ils se partagent ensemble? Des poètes lisent leurs vers, des savants traitent des questions de science, des orateurs prononcent des panégyriques ou soumettent des thèses morales ou religieuses; des musiciens exécutent des chants sacrés: il y a un bureau présidé par le curé de Saint-Sulpice, qui règle l'ordre des discussions; tantôt l'assemblée chante en chœur des psaumes accompagnés de l'orgue, et tantôt elle procède au tirage d'une loterie dont les lots, livres ou tableaux, sont distribués aux membres de l'association que le sort a désignés. Chaque séance est close par une prière. L'association est placée sous le patronage de saint François-Xavier.

Dîner de la Saint-Charlemagne dans un Collège de Paris.

Avez-vous deviné? Comprenez-vous le véritable mot de l'énigme? Et d'ailleurs, y a-t-il une énigme? Ces réunions singulières auraient-elles un but occulte? Pour moi, je n'en sais rien, et c'est pourquoi je vous le demande, peut-être vous aiderai-je dans vos recherches en vous nommant quelques-uns des personnages notables qui en font partie ou comme membres ou comme assistants: le nonce et l'internonce du pape, des archevêques, la plupart des curés de Paris, les abbés de Dreux-Brézé, de Bonnechose, Ravinat, de La Bouillerie, Dupanloup, de Ravignan; et parmi lus laïques MM. Guillemin, de la Cour royale, Cauchy, de l'Académie des Sciences, et Alexandre Guiraud, de l'Académie Française.

Conférences pour les ouvriers dans une chapelle souterraine,

à Saint-Sulpice.

Bouffé, rôle de l'oncle Baptiste.

--Pour revenir aux simples comédies, nous annoncerons le retour de mademoiselle Nau à l'Académie Royale de Musique. Mademoiselle Nau avait quitté l'Opéra depuis deux ans, après une rupture complète: mais voyez le hasard! M. Léon Pillet, revenant d'Italie et de sa chasse au ténor, rencontre mademoiselle Nau à Lyon. On se revoit, on oublie le passé, et faute du ténor introuvable, le directeur ramène l'agréable cantatrice. Le public de l'Opéra a retrouvé, non sans quelque plaisir, cette jolie voix, un peu faible, mais habile et légère.

Mademoiselle Déjazet quitte le théâtre du Palais-Royal pour le théâtre du Vaudeville; en revanche mademoiselle Nathalie passe du Gymnase au théâtre du Palais-Royal: c'est une espèce de chassé-croisé que dansent ces demoiselles. L'engagement de mademoiselle Nathalie est de quatorze mille francs. Pauvre Nathalie!

L'Odéon promet toujours son Vieux Consul, tragédie en cinq actes, qui annonce la prétention de recommencer le succès de Lucrece. Quelqu'un demandait au directeur, M. Lueux, son avis sur ce nouveau chef-d'œuvre: «C'est très-beau, répondit-il; je n'ai pas eu cette année un seul succès à mon théâtre; mais cette fois je le tiens; je suis sûr d'avoir un succès d'ennui.»

La censure a définitivement défendu les Mystères de Paris. Le manuscrit est renvoyé depuis hier à M. Eugène Sue, avec invitation de refaire complètement la pièce, s'il veut échapper à l'interdit. Cette décision recule indéfiniment la représentation de ce drame si impatiemment attendu, et pour lequel on se battait déjà au bureau de location.

Un député qui n'est que médiocrement ferré sur l'orthographe et la langue française a écrit sérieusement à un électeur: «J'ai assisté hier à l'inauguration du monument de Molière. Il n'est pas étonnant qu'on ait donné une fontaine à ce grand homme; il a assez fourni à la Seine.

Approvisionnements de Paris.

NOUVEAU MARCHÉ BONNE-NOUVELLE.

Lorsque Paris presque tout entier était renfermé dans l'île de la Cité, les halles ou marchés se trouvaient placés dans les faubourgs et occupaient les environs de la rue du Marché-Palu. Avant le règne de Louis VI il y avait un marché sur les terrains de la place de Grève, et Louis VI choisit lui-même en 1136, l'emplacement actuel des halles appelé alors Champeaux (petits champs), pour y établir un vaste marché destiné à l'alimentation de toute la ville. Le grand nombre de paysans qui le fréquentait y attira bientôt une foule de corps de métiers, tels que changeurs, merciers, drapiers, etc., pour lesquels Philippe-Auguste fit construire, en 1180, des halles particulières.

Entrée sur l'Impasse Mazagran du

nouveau Marché

Bonne-Nouvelle.

Sous Henri II, en 1553, et sur les terrains occupés par ces halles, furent percées les rues qui, sous les dénominations de rues de la Tonnellerie, de la Cordonnerie, de la Friperie, de la Poterie, etc., qu'elles ont conservées, attestent aujourd'hui que toutes ces professions s'exerçaient alors exclusivement sur cet emplacement.

L'agrandissement de Paris, depuis cette époque jusqu'à la révolution de 1789, n'apporta pas de notables changements aux habitudes des Parisiens, et c'était toujours à la grande Italie, ou marché des Innocents, que tous les quartiers de la ville venaient s'approvisionner.

Le gouvernement impérial sentit tous les inconvénients d'une semblable centralisation, et il fit en conséquence commencer et terminer plusieurs des grands marchés, qui existent aujourd'hui. Le marché Saint-Honoré, élevé sur l'emplacement du cloître des Jacobins, date de l'année 1810; le marché Saint-Germain, commencé sous l'Empire et fini en 1816, sous la Restauration, a remplacé les loges de l'ancienne foire Saint-Germain, établies en 1786; le marché Saint-Martin, commencé le 15 août 1811, occupe les terrains dépendants de l'ancienne abbaye placée sous l'invocation de ce saint.

Quelques marchés de Paris sont exploités par des compagnies particulières qui paient à la ville des redevances annuelles; tel est le marché Saint-Joseph, que ses emménagements restreints et peu aérés n'empêchent pas d'être très-achalandé et de produire des bénéfices considérables.

Vue intérieure du nouveau Marché Bonne-Nouvelle.

Le marché d'Aguesseau, propriété de la famille Berryer, a longtemps été d'un très-grand rapport; mais les nouveaux quartiers qui se sont élevés derrière la rue Tronchet lui ont suscité une rivalité dangereuse. Une compagnie a eu l'idée de bâtir le marché de la Madeleine, et cette construction vaste, aérée et bien percée se faisait remarquer surtout par l'élégance de sa couverture en fer, qu'a dernièrement enlevée un ouragan, et que remplace provisoirement une toiture en planches.

Les nombreuses constructions entreprises sur les terrains situés entre la rue du Faubourg-Poissonnière et celle du Faubourg-Saint-Denis ont amené un résultat semblable, et les propriétaires du bazar de l'Industrie, situé sur le boulevard Bonne-Nouvelle, ont obtenu de la ville de Paris le droit de consacrer l'étage demi-souterrain de cette propriété à l'établissement d'un marché.

Ce marché, qui a pris le nom de marché Bonne-Nouvelle, et auquel on parvient par des ouvertures pratiquées sur le boulevard et sur l'impasse Mazagran, ne se distingue pas moins que celui de la Madeleine, par l'élégance et la commodité de ses emménagements: placé à quelques mètres en contre-bas du sol des rues qui y conduisent, il est aussi frais en été que confortable en hiver; sa construction en pierres de taille offre une remarquable solidité, et il est assez spacieux pour desservir tout le nouveau quartier élevé à la place des ignobles impasses qui venaient naguère déboucher sur le boulevard.

Les travaux intérieurs de ce marché, et la décoration de la nouvelle entrée sur l'impasse Mazagran, que représentent nos gravures, ont été exécutés sur les dessins de M. Lussy, architecte, qu'un long séjour en Espagne a familiarisé avec le style mauresque.

Hasard et Calomnie

NOUVELLE TRADUITE DE L'ALLEMAND, DE WILHELMINE WILLMAR.

I.

Je m'étais rendu à la ville de M***, racontait un jour Léopold d'Ambach à ses amis, pour conférer de mes intérêts avec le conseiller de Justice; Werner, mon fondé de pouvoirs. Je me trouvais chez lui lorsqu'on vint annoncer le chambellan de Reich.

«Ce vieux fat, dit Werner, m'apporte une nouvelle qui est pour moi de la plus haute importance; oserais-je vous prier d'entrer pour quelques minutes dans l'appartement de ma fille?

--Pour quelques heures si vous voulez!» Telle fut ma réponse, et j'entrai.

Henriette, dans un déshabillé simple mais plein d'élégance, était assise devant un métier à broder; sur son invitation, je pris place auprès d'elle. Lorsque les lieux communs de la pluie et du beau temps furent épuises, je dirigeai la conversation sur le charmant ouvrage qui l'occupait, et tout en admirant l'adresse des dames d'aujourd'hui, je hasardai de dire que leurs grand'mères me semblaient l'avoir emporté sur elles pour le travail des mains.

Henriette combattit cette opinion; sans refuser aux chefs-d'œuvre de l'aiguille antique une plus grande solidité, elle soutint que l'on ne pouvait nier les progrès du goût et préférer une épaisse étoffe de soie à ramages à un dessin léger dont le blanc ressort avec grâce sur le blanc même du canevas.

La conversation s'anima. Je ne me tins pas pour battu, et j'alléguai en plaisantant que les médisants pourraient prendre acte de la légèreté du travail de nos dames, comparé à celui de leurs aïeules, pour tirer quelques malignes inductions.

Dans le feu du discours, j'avais appuyé mon bras sur le dossier de la chaise d'Henriette, lorsque le chambellan de Reich, poussé par sa curiosité, entr'ouvrit la porte à laquelle nous tournions le dos, et avança la tête. Henriette se leva précipitamment; j'en fis autant, et Reich, avec l'air satisfait de l'homme qui vient de découvrir quelque mystère:

«Pardon, dit-il, je suis de trop;» puis il se retira vivement et ferma la porte.

Je regardai Henriette, Henriette me regarda, et nous allions éclater de rire, lorsque, songeant à mon mariage prochain et à la mauvaise langue du chambellan, je craignis quelque sot bavardage. Henriette semblait faire des réflexions du même genre; elle était devenue pâle, et l'inquiétude qui se peignit sur ses traits me fit augurer qu'elle avait aussi quelque motif de redouter les commérages. Je voulais courir après Reich pour le désabuser; mais elle devina mon projet et me retint, assurant qu'une telle démarche ne ferait qu'empirer le mal, cet homme étant capable de prendre toutes mes allégations comme de maladroites défaites.

Werner, après l'avoir congédié, vint me chercher pour continuer notre conférence. Je m'attendais à quelque explication d'Henriette devant bon père; mais elle garda le silence, et je crus devoir en faire autant.

II.

Mes occupations à la campagne me mirent pendant plusieurs mois dans l'impossibilité d'aller à B***, rendre visite à ma fiancée, Clémentine de Blumer; mais je lui écrivais fréquemment, et je m'étonnais du laconisme et du style contraint de ses réponses; aussi, dès que les dernières gerbes de ma moisson furent rentrées dans mes granges, je montai à cheval, galopai vers la ville et descendis chez elle.

Réception glaciale de la mère et de la fille. Il s'était passé quelque chose d'étrange, je n'en pouvais douter. Je demandai une explication à Clémentine, qui aussitôt quitta le salon avec, un geste dédaigneux; je m'adressai alors à ma future belle-mère pour obtenir la clef de cette énigme.

Madame de Blumer, afin sans doute d'apaiser mon impatience, remonta au péché originel, dont, à son avis, le sexe masculin avait seul eu sa part; et après maintes digressions aussi appropriées au sujet, il lui échappa une allusion à l'aventure que j'ai racontée plus haut. Je n'en fis que rire et lui rendis un compte fidèle, m'en rapportant d'ailleurs au témoignage du conseiller Werner, qui m'avait lui-même introduit près de sa fille.

Mes paroles et mon accent de vérité convainquirent la mère, qui se hâta de faire ma paix avec Clémentine; cependant je crus remarquer chez celle-ci quelques doutes qu'il me fut impossible de dissiper; il me sembla même qu'elle n'aurait point été lâchée si j'avais eu réellement une petite faille à excuser, tandis qu'elle avait de la peine à me pardonner l'offense dont elle-même s'était, rendue coupable envers moi, sans autre fondement que les calomnies d'un désœuvré.

Afin pourtant de lui persuader que je n'attribuais sa bouderie qu'à un accès de tendre jalousie, je suppliai madame de Blumer de hâter notre union; mais elle commença l'énumération de tout ce qui manquait encore au trousseau, depuis le linge de table, encore chez la blanchisseuse, jusqu'aux cornettes de nuit, auxquelles travaillait la lingère. En vain j'assurai que ma maison était suffisamment fournie pour un jeune ménage; la bonne dame ne voulait pas, disait-elle, s'exposer aux railleries de la ville entière; elle prétendait que Clémentine n'allât s'installer à ma campagne qu'avec l'attirail d'une dame châtelaine.

Vaincre des caprices féminins est une œuvre de géant dont je ne me sentais pas la force; j'en passai par ce qu'on voulut, et retournai tranquillisé dans mon village.

Chemin faisant, je rencontrai l'assesseur Braun, un de mes amis, et je dirigeai vers lui les pas de mon cheval; mais il piqua des deux et prit un chemin de traverse pour m'éviter, selon toute apparence. Ma mauvaise humeur allait me reprendre; néanmoins je réfléchis qu'il pouvait ne m'avoir pas reconnu, et je poursuivis gaiement ma route.

III.

«Quand le mauvais esprit a dépose un œuf quelque part, il aime à le couver!» C'est ce que je me dis en moi-même peu de temps après, lorsque survint un nouvel incident qui pouvait donner prise à la médisance.--Je me trouvais à B*** et revenais de chez ma fiancée. Un orage me surprit. Tout à coup j'aperçus Henriette qui luttait contre la violence du vent, près d'enlever son parapluie; je courus à son aide, lui offris mon bras, et la conduisis chez une amie qu'elle allait visiter.

Au moment d'atteindre la maison, nous rencontrâmes Braun, qui fit une horrible grimace, et l'empressement avec lequel Henriette dégagea son bras du mien fut un trait de lumière: leur amour m'était dévoilé, et je m'expliquais la conduite de Braun à mon égard. Les propos du chambellan en étaient la cause.

La foire de B*** me ramena en ville, je devais aller chercher Clémentine pour la conduire à un théâtre d'optique et de fantasmagorie; mais, retenu par quelques affaires, j'appris en arrivant chez elle que ma fiancée était déjà partie avec une autre dame; je fus les rejoindre au théâtre.

Le spectacle était commencé et la salle complètement obscure. Pour ne déranger personne, je pris, la première place venue restée libre, à l'extrémité d'un banc.

J'étais là depuis quelques minutes, et déjà le spectre fantasmagorique de Catherine II succédait à celui de Frédéric le Grand, lorsque ces mots, prononcés à voix basse derrière moi, frappèrent mon oreille: «Perfide! nierez-vous encore votre coupable intelligence?»

Cette voix ne m'était point étrangère, et quand les ténèbres furent dissipées, je reconnus dans ma voisine Henriette Werner; Braun était place derrière elle, et près de celui-ci Clémentine avec son amie. Pour achever de me déconcerter, le misérable Reich, assis devant nous, poussait le coude de son voisin pour le rendre attentif à notre situation embarrassante. On rit, on chuchota, et au moment où Voltaire paraissait sur la toile la patience me manqua et je sortis sans savoir où j'allais.

IV.

Ce fut dans la rue seulement que je réfléchis combien cette fuite ridicule nous exposait aux nouveaux traits de la médisance. Était-ce ma faute si, ébloui par la lumière du dehors et entrant tout à coup dans l'obscurité j'avais, sans reconnaître personne, pris place à côté d'Henriette? C'était encore bien moins la sienne; et le tort que pouvaient faire les mauvaises langues à sa réputation me chagrinait beaucoup plus que la petite bouderie à laquelle je devais m'attendre de la part de ma fiancée.

Je rentrai dans la salle, et me plaçai de manière à pouvoir tout observer sans être aperçu. Clémentine et Braun causaient ensemble vivement, et sans doute il était question d'Henriette et de moi, car le maudit chambellan s'approcha d'eux avec son vilain rire sardonique. Je ne me possédais plus de fureur et je l'aurais étranglé volontiers, lorsque je vis Henriette porter plusieurs fois son mouchoir à ses yeux.

Enfin, la toile étant tombée, la foule s'écoula, et, à mon grand étonnement, Braun offrit son bras à ma fiancée, qui l'accepta en jetant un regard dédaigneux sur la pauvre Henriette.

Celle-ci sortit avec une tante qui était venue passer chez elle le temps de la foire. Je les suivis, tout à coup des cris d'alarme se firent entendre; la foule, épouvantée par des chevaux fougueux, s'écartait en tumulte:--à quelques pas de moi, Henriette cherchait avec inquiétude sa tante, qu'elle avait perdue. Devais-je la laisser seule dans l'embarras?

«Ah! votre rencontre porte malheur!» s'écria-t-elle douloureusement; mais elle ne pouvait en ce moment se passer d'un appui, elle dut agréer le mien.

Elle prit donc mon bras, et nous cherchâmes ensemble sa compagne; mais la foule s'étant dissipée, nous jugeâmes qu'elle était retournée seule au logis, et nous en primes aussi la route.

Le sort qui semblait nous avoir choisis pour jouets de ses caprices, rapprochant deux personnes jusqu'alors à peu près inconnues l'une à l'autre, établit entre elles une liaison plus intime. Je racontai à Henriette la scène qui m'avait été faite chez ma fiancée, et lui dis que je croyais aussi deviner le motif de son affliction. Elle m'avoua alors que depuis plus de six mois l'assesseur Braun la recherchait en mariage, mais que Werner s'y opposait, alléguant que le caractère violent de ce jeune homme rendrait certainement sa femme malheureuse. Elle-même ne pouvait s'empêcher de reconnaître en partie la justesse de cette opinion; mais une sorte de crainte, plus encore qu'une véritable inclination, l'empêchait de rompre avec Braun.

Je m'efforçai de la tranquilliser en disant tout ce que je savais de favorable à Braun, et en promettant de ne rien négliger pour éclaircir ces funestes malentendus. Les images de son front se dissipèrent, et nous commencions à plaisanter sur l'étrange fatalité qui s'attachait à nous, lorsqu'à peu de distance de la maison un bonsoir retentit à nos oreilles, et nous reconnûmes avec effroi la voix du chambellan.

Je demandai à Henriette si son père était instruit du hasard qui nous avait, pour la première fois, offerts aux yeux de ce misérable; elle me répondit que c'était pour elle une grande consolation qu'il n'en fût point informe.

Je ne devinai pas pourquoi elle lui taisait une chose aussi innocente, quelques mots du conseiller Werner pouvant fermer la bouche à la calomnie.

V.

J'avais toujours reconnu en Braun un homme d'honneur, quoique la passion l'aveuglât souvent; c'est pourquoi je jugeai nécessaire à son égard une démarche qui, envers le chambellan, eût été inutile et peut-être nuisible. Je lui écrivis le soir même une lettre dans laquelle, après avoir détaillé les bizarres circonstances qui nous avaient désunis, je lui représentai que, fiancé de mon libre choix avec mademoiselle Clémentine de Blumer, il ne pouvait me venir en pensée de faire la cour à une autre, fût-elle douée de tous les avantages qui distinguaient Henriette. J'offrais, au contraire, l'emploi de tout mon crédit auprès du conseiller Werner pour amener la réalisation de ses désirs; je n'oubliais pas néanmoins, en terminant, de déclarer à Braun que, s'il conservait encore quelque défiance, je ne reculerais pas devant une explication d'un autre genre.

Cette lettre produisit l'effet que j'en attendais. Le lendemain matin, Braun accourut chez moi, me serra avec attendrissement dans ses bras, et me demanda excuse de tout ce qui s'était passé. Notre réconciliation fut sincère, et non-seulement il agréa avec joie l'offre que je lui fis de parler pour lui au père d'Henriette, mais il me promit, de son côté, de désabuser Clémentine.

Satisfait de lui et de moi-même, je me rendis sans délai chez Werner et lui exposai les vœux de Braun, en les appuyant avec chaleur. Werner m'écouta en silence et avec une émotion qui me frappa. «C'est vous qui me faites cette demande! vous!» s'écria-t-il à plusieurs reprises en me serrant la main. Puis il m'expliqua sans aucune aigreur les motifs de son opposition au mariage de sa fille avec le jeune assesseur, mettant en parallèle la douceur angélique de l'une et son extrême sensibilité, la roideur et la violence de l'autre, dont il m'était impossible de ne point convenir.

Il ne me restait donc plus qu'à parler de leur mutuel attachement et du changement qu'une affection véritable peut amener dans le caractère, personne n'étant aussi propre à opérer une telle métamorphose que l'aimable et bonne Henriette.

Werner en tomba d'accord avec moi, non sans exprimer la crainte que le premier feu de la passion étant apaisé, les anciennes habitudes ne vinssent à reprendre le dessus.

«Eh bien! répliquai-je, fixez un temps pour éprouver Braun: votre fille alors ne pourra vous accuser d'avoir opposé à ses vœux une aveugle inflexibilité.

Ce projet obtint son suffrage. Après une conférence avec Henriette, Werner résolut d'accorder au jeune assesseur l'entrée de sa maison, sans que pourtant celui-ci dût regarder cette tolérance comme un consentement.

Braun n'ignorait pas qu'il me dût cette faveur, et néanmoins il ne paraissait pas entièrement satisfait. J'eus lieu de penser que Clémentine était là-dedans pour quelque chose: Braun avait tenu sa parole en lui expliquant les aventures du théâtre de fantasmagorie; mais le perfide Reich ayant raconté que le soir même il m'avait rencontré riant avec mademoiselle Verner, on en avait conclu que ni Henriette ni moi n'aurions été d'aussi bonne humeur si nous ne nous faisions un plaisir de nous jouer de nos engagements.

VI.

Depuis ce moment, il régnait entre Clémentine et moi une contrainte pénible qu'en vain je cherchait à dissiper. Quelquefois je la pressais de me déclarer sans feinte si elle avait changé de sentiments à mon égard; alors elle semblait émue, m'appelait son cher Léopold, mais son humeur chagrine ne tardait pas à renaître.

Une telle situation ne pouvait me rendre heureux, et, malgré l'attachement que m'inspirait encore Clémentine, je ne regardait point sans inquiétude dans l'avenir. Un entretien que j'eus avec madame de Blumer mit le comble à mon déplaisir.

Un jour l'ayant trouvée seule, je lui fis sérieusement part de mes craintes, en lui déclarant que quelle que fût la grandeur du sacrifice, je renoncerais à la possession de sa fille plutôt que de compromettre son bonheur.

«Il ne s'agit ici, répliqua-t-elle, que de la réputation de Clémentine; si elle s'est trompée, elle doit expier son erreur, il est trop tard pour reculer. Je crois même nécessaire, ajouta-t-elle, de céder aux vœux que vous m'avez exprimés, et de hâter votre union.»

Une visite interrompit la réponse qui allait s'échapper de mon cœur ulcéré, et, sans attendre le retour de Clémentine, je sortis désolé de cette maison où j'avais rêvé le comble de la félicité.

J'errais dans les rues de B***; un poids énorme oppressait ma poitrine; j'avais besoin d'une âme qui s'ouvrît à la confidence de mes peines et qui sût me présenter ma cruelle situation sous un aspect moins affligeant.

Je me trouvai inopinément devant la demeure d'Henriette Werner, dont une commune destinée avait fait pour moi une amie. Je savais qu'elle écouterait mes plaintes avec intérêt, qu'elle me donnerait des conseils et ne me cacherait pas si j'avais, moi aussi, des reproches à me faire envers Clémentine; car l'amour-propre offensé devient aisément injuste; une faute entraîne les autres, elles forment les anneaux d'une chaîne que notre peu de fermeté nous empêche de rompre.

VII.

L'entretien que j'avais eu avec madame de Blumer se retraçait toujours à mon souvenir: je la voyais pressant les ouvrières pour que tous les objets qui faisaient obstacle à notre union fussent promptement cousus, blanchis, et plissés; j'entendais ces paroles qui m'avaient si vivement froissé: «Si Clémentine s'est trompée, elle doit expier son erreur.» Je la voyais, cette bonne mère, calculer l'assistance qu'elle donnerait à sa fille pour mettre un gendre à la raison.

On voulait en effet regagner le temps perdu, car bientôt arriva chez, moi un tapissier, chargé par madame de Blumer de prendre la mesure de mes appartements pour préparer tapis et rideaux. Je répondis que j'étais satisfait de mon ameublement, que plus tard je m'entendrais avec ma femme pour changer ce qui lui déplairait.

A peine l'ouvrier fut-il parti, que je me reprochai ma résistance. Pour châtiment de mon refus, j'attendais une lettre piquante; ma confusion fut extrême lorsque Clémentine m'écrivit qu'elle s'accommoderait volontiers mes moindres désirs, persuadée d'avance que ce qui me plairait aurait également son approbation. En même temps elle m'envoyait divers échantillons d'étoffes pour sa robe de noce, me priant de lui faire connaître mon goût, afin que le tailleur et la marchande de modes se missent à l'ouvrage sans délai.

Il y eut dans ma réponse de l'affection et presque de l'humilité, car le tribunal de ma conscience ne m'absolvait pas entièrement; toutefois je cherchais sincèrement à réveiller notre tendresse, et j'éprouvai une véritable joie lorsqu'un de mes voisins de campagne m'invita à une fête où ma fiancée et sa mère avaient promis de se trouver. J'espérais que cette tête serait une occasion de rapprochement qui effacerait toute trace de rancune.

VIII.

Je me mis en route plus tôt que je n'aurais fait en d'autres circonstances. Franchement ce n'était pas cette fois l'amour qui m'aiguillonnait: je voulais que mon empressement réparait ma faute aux yeux de Clémentine. Cet espoir fut trompé: les convives arrivèrent successivement; elle ne parut point. Mais Henriette Werner, que je n'attendais pas, survint avec sa tante.

Cette apparition me troubla. Était-ce du plaisir? était-ce un pressentiment confus que notre rencontre aurait encore de fâcheuses suites? Jamais Henriette ne m'avait paru plus séduisante. Lorsqu'elle me reconnut dans l'embrasure d'une fenêtre, une prompte rougeur couvrit son visage; mais avant que mon amour-propre ait eu le temps de l'interpréter cette rougeur me fut expliquée. Henriette s'approcha, et par manière de conversation m'apprit que l'assesseur Braun serait au nombre des convives. Nouveau sujet d'inquiétudes. Pour y mettre le comble, le premier auteur de toutes mes tracasseries, le maudit chambellan de Reich, entra pendant notre colloque.

J'eus soin dès lors de me tenir éloigné d'Henriette, que malgré moi mes regards cherchaient à tout instant; elle m'évitait avec la même attention, et quand par hasard nos regards se rencontraient, notre frémissement prouvait assez la crainte que nous inspirait notre fâcheux observateur.

Le dîner se passa sans que Braun ni Clémentine eussent paru. J'étais excédé par la contrainte à laquelle m'obligeait la présence du chambellan, désolé de ne pouvoir m'entretenir avec la bonne Henriette, dont l'amitié m'était devenue précieuse; et cette privation m'affectait plus que l'absence de ma fiancée, au sujet de laquelle chacun me venait présenter ses condoléances. Il me semblait dur aussi pour Henriette que je ne pusse aller lui dire quelques paroles d'intérêt; lorsque enfin à tant de déplaisirs, tint se joindre la pensée que dans notre application à nous fuir l'un l'autre, le malfaisant Reich pourrait voir une nouvelle preuve d'intelligence entre nous. Mon dépit redoubla; je quittai l'assemblée pour aller chercher dans une chambre éloignée la solitude et le repos. Là je me jetai dans un grand fauteuil placé derrière le poêle, asile dont les ténèbres sympathisaient avec l'état de mon âme.

IX.

Depuis une demi-heure j'y pestais contre ma destinée, lorsque j'entendis ouvrir, puis refermer la porte de la chambre et pousser le verrou; j'avançai la tête, et reconnus, à mon grand effroi, mademoiselle Werner, un billet à la main, que sans doute elle voulait lire sans témoin.

Le triomphe de nos persécuteurs, si l'on nous surprenait ensemble avec toute l'apparence d'un plan concerté, s'offrit à ma pensée; au risque d'effrayer Henriette, je me levai rapidement pour quitter la chambre.

Mais lorsque je la vis pâlir et chanceler, toute idée de précaution m'abandonna; je courus à elle, je la reçus dans mes bras et je la conjurai dans les termes les plus tendres de calmer ses inquiétudes. Elle pleurait, hors d'état d'articuler une parole, et chacune de ses larmes pénétrait jusqu'à mon cœur; enfin elle me tendit le billet qu'elle venait de recevoir: Braun annonçait qu'une affaire indispensable l'empêchait d'assister à la fête; mais qu'il viendrait dans l'après-dinée avec ma fiancée et sa mère, également retenues par leurs occupations.

«S'ils arrivaient eu ce uniment!» En prononçant ces mots je m'élançai vers la porte, et déjà j'en avais saisi le verrou, lorsqu'un bruit confus se fit entendre au dehors, et je reconnus les voix de ceux que nous redoutions.

Dans mon anxiété j'agitais le verrou avec un mouvement presque convulsif. Tout à coup le fatal Reich s'écria: «Ils doivent être ici, je les y ai vus entrer l'un et l'autre.» Une faire? L'épouvante d'Henriette était sans bornes; je ne pensais qu'à elle, je pressais ses mains tremblantes, tantôt sur mon sein, tantôt sur mes lèvres; je la conjurais tout bas de se tranquilliser, protestant que je me précipiterais par la fenêtre plutôt que de compromettre sa réputation.

Cependant une porte que l'obscurité nous avait dérobée se présente à mes yeux, j'y cours. Elle donne dans un cabinet sans issue. Mais une vaste armoire m'offre ses entrailles libératrices; je m'y élance, non sans craindre que le remède ne soit pire que le mal: et tandis que je me blottis entre les cartons et les robes, Henriette m'enferme, prend la clef, et plus rassurée, va ouvrir la porte de la chambre. Les premiers mots qui frappent mes oreilles sont des reproches violents de Braun; il somme mademoiselle Werner de faire à l'instant connaître ma retraite. La plus timide, colombe s'enhardit lorsqu'elle est poussée à bout par des outrages. Henriette en donna la preuve; elle releva fièrement la tête et interdit à Braun un langage aussi inconvenant.

Pour moi, plié dans ma cachette de la manière la plus incommode, j'admirais la présence d'esprit des femmes. Si, au lieu d'une mince cloison, les eaux du grand Océan nous eussent séparés, Henriette ne su fût point exprimée avec plus d'assurance.

Lorsqu'on eut en vain fureté partout, et que j'eus résisté à des appels fort peu tendres de Clémentine, l'impétueux Braun s'efforça d'excuser ses emportements, par la vivacité de amour. Son billet trouvé par terre dissipa tout les doutes. Cependant la société s'éloigna sans qu'Henriette eût prononcé le mot de pardon.

Persuadé alors que je n'avais plus rien à craindre, j'essayai de me redresser tant soit peu pour respirer plus librement... Mais les arrêts, du destin sont inévitables!... Ma tête heurta une pyramide de cartons à chapeaux, qui roula par terre avec fracas.

«Il est là! là, dans l'armoire! cria le chambellan; j'imaginais bien qu'il ne pouvait être loin: c'est pourquoi j'ai voulu attendre qu'il fit connaître sa présence.

--Les apparences sont contre moi, dit Henriette avec une fermeté que lui inspiraient son innocence et les mauvais procédés de Braun; cependant il n'y a ici en jeu que le hasard et la malignité. Oui, celui que vous cherchez est dans cette armoire, et moi-même je l'y ai enfermé pour éviter les fausses interprétations auxquelles pouvait donner lieu notre rencontre fortuite. Mais avant d'ouvrir cette porte, je déclare formellement que cet instant me sépare à jamais de M. l'assesseur Braun.»

Braun, frappé de cet accent de vérité, voulut faire quelques objections; mais Henriette, sans l'écouter, ouvrit l'armoire, d'où je m'élançai, la rage dans le cœur.

X.

Peu m'importaient en ce moment les invectives de Clémentine; l'injure que souffrait mademoiselle Werner était ma seule préoccupation. Reich aurait été la première victime de ma vengeance, s'il ne se fût adroitement réfugié dans l'armoire que je venais de quitter; elle lui rendit le service que j'en avais espéré vainement, une main compatissante ayant fermé la porte et enlevé la clef tandis que je cherchais mon ennemi parmi les assistants.

Alors ce fut à Braun que je m'adressai; heureusement nous n'avions d'armes ni l'un ni l'autre, car le débat aurait coûté du sang.

Cependant les convives s'étaient assemblés autour de nous, et les représentations du maître de la maison, qui nous priait de vider notre querelle ailleurs, furent assez puissantes pour rétablir la tranquillité.

Henriette était partie; sur-le-champ avec sa tante; j'avais étalement ordonné d'atteler mes chevaux. Dans l'indignation qui me maîtrisait, je laissai entendre à Clémentine que je regardais notre mariage comme rompu; une femme qui avait si peu de confiance dans ma loyauté ne pouvait que me rendre malheureux.

Sans attendre sa réponse, je dis en passant à Braun qu'il me trouverait le lendemain matin dans un petit bois près de B***, et, je me hâtai de m'éloigner.

XI.

Rentré chez, moi, je fis les préparatifs d'un long voyage. Si le sort me favorisait dans mon combat, j'avais résolu d'aller à Paris pour me distraire et guérir les blessures de mon cœur.

Je ne me couchai point; je partis la nuit même à cheval, et le lever du soleil me trouva au rendez-vous. Braun se fit attendre; une sorte de repentir paraissait le dominer. Maintenant que la passion ne l'aveuglait plus, il reconnaissait que ni moi, dont il avait plus d'une fois apprécié la franchise, ni la sage et modeste Henriette, n'étions capables d'entretenir une intelligence secrète et criminelle. Il me tendit la main en signe de réconciliation, donnant à entendre que la prolongation de nos démêlés ne servirait qu'à aiguiser les traits de la calomnie.

Mais je demeurai sourd à ses paroles. L'espoir qu'il témoignait de voir bientôt s'aplanir ses différends avec Henriette m'indignait jusqu'à la fureur. Je le contraignis de mettre l'épée à la main, et quoique son sang-froid lui donnât sur moi de grands avantages, je parvins à le blesser et à le désarmer. Puis, après lui avoir recommandé prudence et discrétion, je montai à cheval pour gagner ma voiture, et partis à l'instant même.

Parmi des sensations bien contradictoires, celle qui m'agitait le plus, c'est qu'Henriette aurait compassion de Braun, qui venait de répandre son sang, et que cette compassion réveillerait peut-être un penchant mal éteint.

Ce fut alors que je reconnus combien je l'aimais. Pour justifier mon inconstance à mes propres yeux je maudissais le calomniateur, qui, en nous imputant à crime des hasards innocents, nous avait rapprochés l'un de l'attire, et m'avait donné l'occasion d'apprécier tout le mérite de mademoiselle Werner.

XII.

Vers la fin du second jour, je suivais tristement la grande route, sans jeter un regard sur les objets qui se succédaient autour de moi, lorsque le postillon me cria qu'une voiture était versée à peu de distance. Je fis arrêter, et, malgré les ténèbres qui commençaient à s'étendre, j'aperçus lieux dames dans le plus grand embarras; je m'avançai, et grande fut ma surprise en reconnaissant Henriette et sa tante.

Henriette avait fait connaître à son père les scènes désagréables dont nous venions d'être les acteurs. Non-seulement Werner avait approuvé sa résolution d'aller passer quelques mois chez sa tante, mais il ne lui avait pas caché que cette bonne tante prolongeait son séjour auprès d'eux sur son invitation, afin de pouvoir l'emmener aussitôt que serait survenue la rupture qu'il prévoyait depuis longtemps. Une plus ample connaissance avec le caractère de Braun ne lui permettait pas d'hésiter à refuser un pareil gendre.

Cette fois je bénis le hasard qui nous réunissait encore, et je commençai même à le regarder comme une sorte de prédestination.

Je m'empressai d'offrir ma voiture aux deux dames, la leur étant fort endommagée. La tante d'Henriette s'était froissé le bras gauche dans sa chute; les douleurs augmentèrent au point que nous fûmes obliges de nous arrêter dans une petite ville voisine.

Une seule auberge s'y trouvait; j'eus donc un logement dans la même maison qu'Henriette. Aurais-je pu la quitter au moment où une fièvre violente se déclarait chez sa compagne?

Nous prodiguions ensemble nos soins à la malade, et entre nos cœurs se formait un lien de plus en plus intime.

Henriette avait sur-le-champ envoyé à son père un messager pour lui mander l'accident; mais quelque diligence que fit Werner, lorsqu'il arriva, sa sœur était déjà presque rétablie, et il ne manquait que son consentement pour mon mariage avec sa fille.

Le bon Werner me serra dans ses bras en versant des larmes de joie, et m'avoua que depuis bien des années cette union avait été son vœu le plus cher.

«Le ciel a exaucé mes souhaits, s'écria-t-il, et la méchanceté de vos ennemis, sera la source de votre félicité.»

Nous prîmes tous ensemble la route de ma campagne, où peu de jours après notre bon curé, mon ancien instituteur, joignit nos mains comme l'étaient déjà nos âmes. Cet événement fit d'abord la matière de toutes les conversations à B***; on prétendait, non sans quelque vraisemblance, en tirer la preuve que nous n'avions point été injustement accusés. Cependant le chambellan, qui aurait voulu se procurer l'entrée de notre maison, déclara lui-même s'être permis envers nous ce qu'il appelait une innocente malice; nous consentîmes à lui pardonner, puisque après tout il était la cause première de notre bonheur, mais nous ne voulûmes point le recevoir, car on se préserve plus aisément d'un ennemi déclaré que d'un médisant.

Braun alla conter ses doléances à Clémentine; elle lui confia son dépit, et pour se venger, ils ne surent mieux faire que de nous imiter.

N.

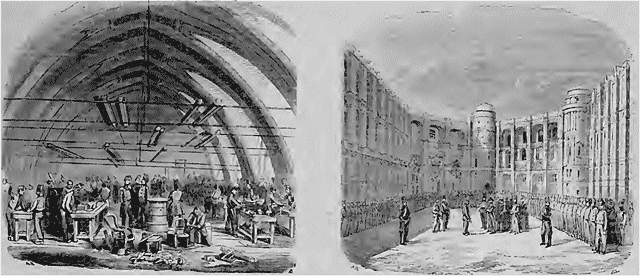

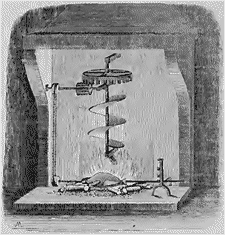

Pénitencier militaire de Saint-Germain.

En entrant sous cette vaste porte sombre, en franchissant cette grille dont la clef est tenue par un sous-officier, oublions les brillantes fêtes, les magnifiques splendeurs, le luxe royal, dont ce château fut un temps le théâtre; préparons-nous plutôt à la visite que nous allons faire par le souvenir des grandeurs déchues qui ont remplacé dans ces lieux la majesté de Louis XIV émigré à Versailles; dans ces tours, le long de ces vastes balcons, erra madame La Vallière, consolée par de rares visites, jusqu'au jour où son âme aimante ne trouva plus que Dieu qui put remplir le vide laissé par le grand roi; dans ce corps de logis, qui fait face à la pelouse, Jacques II, qui, pour être un prince imbécile, n'en dut pas être moins malheureux, passa plus d'une triste soirée, entre sa femme et sa fille, reportant sa pensée à la belle réception que lui avait faite son hôte de France, et que suivit l'abandon nécessairement réservé au malheur qui s'abrite trop près des grandes prospérités. Le triste monarque, dont le doyen de Killerine nous montre la modeste cour, mourut là, faisant ces rêves de restauration que plusieurs générations devaient continuer; sa femme, sa fille, y moururent après lui. Depuis lors, les princes de France semblèrent éviter la contagion de déchéance dont les murs de Saint-Germain étaient imprégnés; le château devint une caserne, puis une école militaire de cavalerie, et enfin il est devenu ce que vous annoncent ces grilles; ces verrous, ces murs qui s'ajoutent à la profondeur des fossés, un pénitencier militaire.

Entrée du Pénitencier militaire

de Saint-Germain.

Conseil de guerre à Paris.