L'ILLUSTRATION

Prix du Numéro: 75 cent.

SAMEDI 27 JUIN 1891

49e Année.--Nº 2522

LES SYNDICATS OUVRIERS Le «premier en ville» et le

«second en ville» (président et vice-président des compagnons

boulangers).

(Voir l'article plus bas.)

e garden-party devient un divertissement à la mode. Et c'est

tant mieux, car à Paris il y a une quantité de jardins inconnus dont les

grands arbres et les pelouses semblent avoir la nostalgie des robes

claires et des musiques en plein air. Je ne sais qui a dit, avec quelque

raison apparente:

e garden-party devient un divertissement à la mode. Et c'est

tant mieux, car à Paris il y a une quantité de jardins inconnus dont les

grands arbres et les pelouses semblent avoir la nostalgie des robes

claires et des musiques en plein air. Je ne sais qui a dit, avec quelque

raison apparente:

A Paris les jardins sentent le renfermé!

Ils sont, en effet, enclos dans des cercles de pierres. Mais il en est de très beaux et de très grands dont les bonnes odeurs peuvent monter au ciel en toute liberté! Avez-vous jamais regardé, du haut de quelque plateforme de la tour Eiffel, non pas l'horizon des environs de Paris--où tant de petits lacs, de petits étangs, de petits cours d'eau, apparaissent--mais l'intérieur même de Paris, la masse grise des maisons, l'espèce de plan en relief qu'on a de là-haut sous les yeux, sous les pieds? C'est étonnant, alors, comme on aperçoit parmi ces tas de pierres des touffes fréquentes de verdure. Il y a des arbres un peu partout, des jardins ou des jardinets en nombre considérable.

--Que de jardins! Oh! que de jardins! Je ne l'aurais jamais cru!

C'est l'exclamation que j'ai plus d'une fois entendu pousser par des visiteurs et surtout, car d'instinct les femmes aiment les fleurs, par des visiteuses.

Donc, s'il y a tant de jardins à Paris, pourquoi la mode anglaise des garden-parties ne s'acclimaterait-elle point parmi nous? Le peintre Ziem, qui adore Venise, va faire un tableau représentant la réception de lady Lytton dans les jardins de l'ambassade d'Angleterre, ce qui prouve qu'il y a, pour les peintres coloristes, de la couleur à Paris autant qu'à Venise.

Ziem pourrait peindre encore la matinée dansante que donne Mme Carnot au palais de l'Elysée, le dimanche 28 juin, et les beaux arbres du vieux jardin valent ceux de l'hôtel voisin. C'est exquis, un garden-party à l'Elysée, surtout par un beau temps, quand le soleil, ce grand invité, consent à être de la fête. Il transfigure tout, il illumine tout. Il donne de l'accent et de la lumière à la musique elle-même.

Où en sommes-nous que, vers la fin juin, nous doutions de la présence du soleil? En vérité, je commence à croire qu'il n'ont pas tout à fait tort, les vieux parents qui nous disent:

--De mon temps, le printemps était plus sûr et l'été était plus beau!

L'almanach nous répondra que nous entrons à peine dans l'été. Nous y entrons, c'est bien certain, par la petite porte. Je crois que les théâtres qui ont fermé leur portes ont été bien pressés et que les cafés-concerts en plein air qui ont ouvert leurs barrières ont été fort imprudents. Yvette Guilbert suffirait cependant, à elle seule, à attirer tout Paris, le Paris d'été, aux Champs-Elysées, comme la Fête des Fleurs l'a attiré, dimanche, boulevard d'Argenson à Neuilly.

Mais le Rêve de M. Bruneau que l'on fête en un banquet, mais la pièce nouvelle de M. Ferrier que l'on répète au Théâtre-Français, mais Miss Helyett qui continue à amener la foule, pourraient bénéficier de ce que la saison a de douteux. Les fêtes champêtres et les inaugurations de statues--plaisirs d'été--n'en continuent pas moins, tous les dimanches, quelque temps qu'il fasse.

*

* *

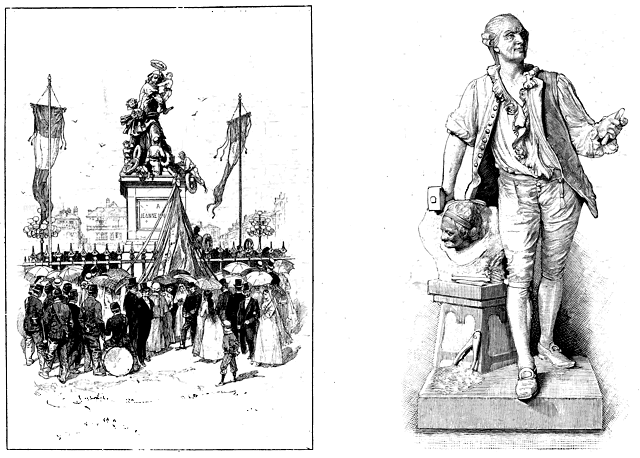

Dimanche prochain--c'est-à-dire quelques heures après l'apparition de ces lignes--les grandes eaux joueront à Versailles, en l'honneur du sculpteur Jean Houdon. L'Institut a délégué pour le représenter à cette fête d'un grand sculpteur la plupart des maîtres de la sculpture française contemporaine: Paul Dubois, Falguière, Mercié. Le bon Jean Houdon (je ne sais pourquoi, je l'appelle le bon, mais il devait être bonhomme) serait flatté de cet hommage rendu par ses pairs.

Il eut une belle existence d'artiste et une triste fin de vieillard. Devenu sénile, il allait ramassant les vieux tessons de faïence qu'il recueillait précieusement et qu'il montrait en disant:

--Je viens de trouver quelque chose d'admirable!

--Et quoi donc?

--Cela.

Il tenait, dans ses pauvres mains ridées, le fragment cassé et il ajoutait:

--Oui, c'est un morceau de Phidias... Vous ne voyez pas?... Un marbre grec. Du Phidias!

Pauvre Houdon! Beaucoup de nos contemporains ont pu le voir encore, étant enfants. Il est mort en 1828, à quatre-vingt-huit ans.

Il est de belles morts. M. Calmann-Lévy, qui joue avec ses petits-enfants comme un patriarche et disparaît tout à coup en leur souriant, a trouvé le moyen de bien mourir. Il avait su aussi bien vivre et, très laborieux, très actif, avait gardé le bon renom de cette maison Michel Lévy qu'il avait fondée vers 1848, lui et ses frères. C'était une figure parisienne bien connue du monde des théâtres et aussi du monde académique, et plus d'un auteur dramatique a coudoyé, le jour des funérailles de l'éditeur, M. le duc de Broglie, et, si M. le duc d'Aumale eût été à Paris, y eût rencontré le duc d'Aumale.

Calmann-Lévy s'était fort occupé, il y a quelque temps, de cette statue de Balzac que la mort de Chapu laisse inachevée et qui, destinée à la galerie vitrée du Palais-Royal, devra être agrandie pour pouvoir faire bonne figure sur la place du Palais-Royal, devant le Conseil d'État, où elle prendra la place du petit abri qui permet aux piétons d'éviter de ce côté, les voitures.

Balzac sera bien placé dans ce centre parisien, bruyant, vivant, turbulent, affairé, et les tramways lui sembleront bizarres, à lui, l'homme des cabriolets, autant que les grands magasins du Louvre, dont il sera le voisin, pourront sembler gigantesques au peintre de la petite Maison du Chat qui pelote. Il l'avait deviné notre Paris international, ce Balzac qui a prévu et prédit tant de choses; mais, c'est égal, Paris le laisserait quelque peu stupéfait sur certains points. Balzac paraîtrait provincial à nos reporters.

*

* *

Le plus joli coup de reportage a été celui que certain interviewer, qui doit être un jeune homme, a fait à propos de l'impératrice. En ouvrant un journal, on a été surpris, l'autre jour, d'y voir le récit d'une conversation de l'impératrice Eugénie avec un journaliste dans un appartement de l'Hôtel Continental. Description de l'impératrice. Cheveux blancs, yeux tristes, un peu voûtée. Echange de propos.

--Je suis heureuse d'être dans une ville où l'on parle français.

Et, axiome final--répété par plusieurs journaux:

--L'Empire?... L'Empire est mort avec mon fils!

C'était très intéressant. C'était même dramatique. Le malheur, c'est que cela n'a jamais été dit.

L'impératrice n'a reçu aucun reporter et n'a confié ses sentiments sur l'empire à personne.

Et voilà cependant comme on écrit l'histoire!

Dans quelques années, il n'en sera pas moins acquis par la chronique qu'un jour de juin, dans une chambre d'hôtel, celle qui fut la mère du Prince Impérial a dit:

--L'Empire est mort avec mon fils!

Quoi qu'il en soit, ceux qui ont rencontré l'impératrice s'accordent à dépeindre son air de tristesse, l'air que notre reporter imaginatif a décrit. Elle a moins sujet d'être gaie que M. Ernest Renan, l'ancienne souveraine, et M. Renan seul, pour tout dire, a le privilège d'affirmer à tout propos le bonheur qu'il a de vivre. Il vient de proclamer, une fois de plus, sa satisfaction, en présidant, dimanche, les fêtes de Florian à Sceaux.

Ah! le joli discours! Et tout épanoui! M. Renan n'aime pas le pessimisme. Il voit tout en beau, la vie et les hommes, et la province et Paris, et le soleil qu'on attendait le matin, et la pluie qui est venue dans l'après-midi. Breton, et content d'être Breton, il a cependant regretté presque de ne pas être du Midi, et il a parlé du Midi de façon à enthousiasmer Tartarin lui-même. Du reste, il n'a pas oublié Paris.

--Vive Paris! a-t-il dit, Paris, la ville des panégyres!

Je gage que ces mots ont fait ouvrir de grands yeux à plus d'un félibre. Mais les félibres sont lettrés, et ils ont souri, en général, et voilà Paris qui, grâce à M. Renan, a une vertu de plus. Le proverbe disait de Paris: «C'est le paradis des femmes et l'enfer des chevaux». Désormais on dira aussi:

--C'est la ville des panégyres!

La plupart des Parisiens ne comprendront point, mais ils n'en seront pas moins très fiers. Toutes les villes ne peuvent être la ville des panégyres!

La ville des panégyres est aussi la ville des phénomènes. Rosa-Josépha, ce spectacle nocturne quand on les ou plutôt la montre dans les Aventures de M. Martin, est un spectacle diurne quand on exhibe au foyer, dans l'après-midi, ces deux pauvres êtres éternellement accouplés.

J'en reparle parce que des lectrices, qui s'intéressent à nos causeries, m'ont posé ce problème de psychologie tout à fait intéressant et inquiétant:

--Rosa-Josepha étant un être formé de deux êtres parfaitement distincts, et réunis seulement par les fonctions animales--le ventre--ne peut-il arriver que Rosa s'éprenne d'un amour ardent pour tel ou tel joli garçon, et que, ce joli garçon, Josepha le haïsse d'une haine féroce?

--Si, parfaitement, cela peut arriver. Cela arrivera peut-être. Et, alors, songez aux complications morales d'une telle situation! Voilà un drame! un drame pour le Théâtre-Libre.

Toutes les deux sont forcées d'épouser celui que l'une d'elles aimera. Elles ont deux pensées, deux cerveaux, deux cœurs, et les malheureuses ne peuvent avoir une affection distincte. Jamais la nature n'a été plus ironique et plus féroce. Creusez cette situation, auteurs dramatiques et romanciers que vous êtes, et je vous défie d'en trouver une plus sauvage.

Les frères Siamois étaient moins unis, l'un à l'autre, que Rosa et Josépha. Ils étaient simplement liés par un lambeau de chair. Ne voulurent-ils pas même se faire opérer et n'est-ce point cette opération qui les tua? J'en ai comme un souvenir vague. Mais Rosa et Josépha ne peuvent songer à demander du secours à la chirurgie. Leurs deux existences séparées sont et seront éternellement rivées l'une à l'autre. Une de ces deux fillettes peut avoir la fièvre sans que l'autre souffre. Mais s'imagine-t-on le dénouement, l'inévitable dénouement futur: l'une morte, et l'autre, bien vivante, condamnée à mourir parce que le cadavre est là, à ses côtés--un cadavre dont, si je puis le dire, la survivante fait partie?

Je souhaite, et je suis certain, que ce dénouement arrivera fort tard, car les deux petites Tchèques sont gaies, alertes, aussi bien vivantes que fort jolies; mais enfin la nature s'est divertie là à une chinoiserie atroce. Elle a, pour ces deux innocentes, inventé un supplice monstrueux, supplice qui est une curiosité pour les désœuvrés. On se rend au foyer de la Gaîté comme à un five o'clock, et--misère!--ce drame de deux existences soudées l'une à l'autre, ça distrait, ça amuse! Flaubert dirait: «La beauté seule étant morale, cette exhibition est de l'immoralité!»

Ma correspondante n'est-elle pas de mon avis?

*

* *

J'ai laissé de côté--on m'en saura gré, je pense--cette grosse question de la mélinite, qui a encore agité l'opinion cette semaine et amené le ministre de la guerre à la tribune.

Certaines fioles de pharmacie portent cette inscription: «Agiter avant de s'en servir». Certaines questions politiques inspirent à nos politiciens cette devise: «Agiter afin de s'en servir».

On a donc agité, et d'avoir agité, cela n'a servi à personne.

Pour faire suite à ce que nous disions l'autre jour des mendiants, voilà que le père Antoine Pucciarelli meurt en laissant une centaine de mille francs gagnés en tendant la main sur les marches de Saint-Sulpice. Le Mendiant de Saint-Sulpice! Un bon titre pour M. d'Ennery. Ce Pucciarelli vivait de croûtes de pain, habitait, rue Princesse, un logement qu'il payait 60 francs par an, et se faisait comme une bosse de ses valeurs, qu'il cachait sous sa redingote. En apprenant la mort de ce riche mendiant, M. de *** a dit: «Parbleu, il n'y a plus aujourd'hui que les millionnaires qui soient pauvres!»

C'est l'histoire de ce passant--c'était Bizet--qui donne un sou à un pauvre. Le pauvre tire de sa poche un cigare et répond avec mépris:

--Un sou? Mes cigares me coûtent un sou et demi!

Rastignac.

LES COMPAGNONS BOULANGERS

EMBLÈMES DU COMPAGNONNAGE.

L'actualité est aux syndicats, il n'est si petit corps d'état qui n'ait le sien. Patrons d'un côté, ouvriers de l'autre, se réunissent étroitement, forment des corporations comme jadis. Le nom seul a changé, il s'est modernisé. Le syndicat ou la chambre syndicale ont remplacé officiellement le compagnonnage et la maîtrise, qui n'en subsistent pas moins. Ils ont conservé du passé l'esprit de caste étroit et même, comme nous allons le voir, les règlements et les devoirs.

La boulangerie ne devait pas échapper à cette loi, et le syndicat des boulangers viennois convoquait la semaine dernière tous les camarades du métier à une réunion d'où la grève générale a failli sortir.

Exposons d'abord les griefs. A qui en a la boulange en ce moment? Aux patrons? Nullement. L'accord règne dans les boutiques. Contents des 45 à 50 francs qu'ils gagnent par semaine, les ouvriers y trouvent une rémunération suffisante des douze heures de travail qu'on leur demande.

Tout est bien de ce côté... pour l'instant.

Mais nous rencontrons ici, comme partout, l'intermédiaire entre le patron et l'ouvrier, l'éternel parasite, véritable lichen du travail, le placeur, contre les agissements duquel la boulangerie tout entière est soulevée maintenant, et dont elle entend se débarrasser à tout prix.

Il paraît, en effet, que les 8,000, d'autres disent 12,000 ouvriers boulangers parisiens ne peuvent se placer chez les 1,835 patrons de la capitale sans cet intermédiaire, entre les mains duquel il leur faut verser d'abord 10 francs de droit d'inscription, puis 40 à 50 francs de gratification, c'est-à-dire plus d'une semaine entière de travail pour arriver à trouver un emploi.

Un rapport présenté à la Chambre élève à 600,000 francs par an les bénéfices des dix placeurs de la boulangerie de Paris.

On voit d'ici le parti que l'ouvrier peut tirer de ce chiffre qui lui montre le placeur nageant dans l'opulence à ses dépens et ne fournissant du travail qu'à ceux qui lui payent largement tribut. Ajoutons que les placeurs passent pour être de la police, ce qui n'est rien moins que prouvé, mais ce qui suffit pour les faire considérer comme les mouchards du travail; voilà plus qu'il n'en faut pour expliquer les motifs de la réunion de protestation du Tivoli-Vauxhall qui a eu lieu tout dernièrement.

La Boulange donc se remue, les boulangers sont d'actualité. Présentons-les au lecteur.

Et d'abord le Viennois, très facile à reconnaître. Ce n'est certainement ni un marchand de vins, ni un garçon boucher, ce petit homme pâlot, d'apparence nerveuse et maigriotte.

Sa peau est fine, blanche, poudrée, ses yeux bleus, battus et cernés; l'aspect général est souffreteux. On sent que l'anémie tient et que la phtisie guette ce travailleur des poussières, du gaz et de la nuit.

Le chapeau sur l'oreille, la chevelure ondulée, la fine moustache, le laisser-aller précieux de la toilette, le dandinement de la marche enfin, tout trahit en lui le fignoleur.

Le Viennois est en effet l'ouvrier fin de la partie, il fabrique exclusivement la brioche, le croissant qui est son emblème, le pain Viennois dit de luxe auquel il emprunte son nom. Son unique outil de travail consiste en une fine lame d'acier pareille au tranchet du cordonnier, un couteau ordinaire serait trop grossier pour couper et débiter les produits de son pétrin.

L'ensemble et l'attitude de l'homme attestent qu'il a le sentiment de sa supériorité sur son camarade auquel, dans un coup d'œil moqueur et avec un léger rire dans la bouche, il lance habituellement le gracieux vocable: «Hé! va donc, fourneau!»

Bien «fourneau» en effet son camarade, le boulanger proprement dit.

Plus grand, plus trapu, le muscle chez ce dernier supplée à l'intelligence et au goût. C'est à la vigueur de ses biceps qu'ils demande son existence. Voyez ses mains énormes, elles manient la pelle, la lavette et brossent la pâte longtemps et dur.

Pains de ménage, pains de munition, au besoin pains de siège, voilà ce qu'il produit.

Dans la journée, de trois à cinq heures il fait son levain, puis la nuit, de neuf à six heures, ses quatre fournées réglementaires: le reste du temps il dort et quelquefois manifeste au Tivoli-Vauxhall... lorsque son camarade le Viennois l'y conduit.

C'est ce dernier, en effet, qui est à la tête de la boulange et la mène. Mais il est mené lui-même par d'autres. L'orateur, d'abord, que l'on rencontre partout, qui est le même partout, politicien de la foule qu'il pousse au désordre et à la grève, quitte à se sauver au moment du danger.

Cette fois cependant il a eu peu de succès: derrière lui, en effet, se dresse une ombre qu'on croyait morte et qu'on ne s'attendait guère à voir dans cette affaire, celle du compagnon.

Chez le marchand de vins, dans une boutique au fronton entouré d'emblèmes et de hiéroglyphes, le compagnon boulanger tient ses assises, là est son atelier figuré.

A l'heure où les anciennes corporations semblent renaître, le compagnon est peut-être l'homme de demain.

Voyez-le avec son air sérieux, à sa boutonnière pendent des rubans multicolores, sa cravate est ornée d'une équerre et il tient un bâton à la main.

Les boulangers font partie des trente-deux corps d'état établis en compagnonnage dans le but de se porter secours les uns aux autres et de s'entr'aider au travail dans toute l'étendue du pays.

Pour cela, dans chacune des 23 Cayennes, c'est ainsi qu'ils appellent les villes qui constituent le «tour de France», un marchand de vins ou un aubergiste a été désigné, chez lequel les compagnons peuvent descendre, trouver du travail et du crédit. Sa maison devient le siège de l'atelier. Notre dessin représente celle des compagnons boulangers de Paris. La femme de l'aubergiste est en général choisie pour s'occuper des compagnons. Elle prend alors le nom de mère. Ses obligations et celles des compagnons à son égard sont réglées par un contrat en bonne et due forme qui, de part et d'autre, est toujours respecté. Elle les loge, les nourrit, et leur fait des avances jusqu'à concurrence d'une somme déterminée. Tout cela lui est remboursé par le débiteur ou par les camarades de la ville, qui tous sont solidaires les uns des autres.

*

* *

Voici maintenant les dignitaires qui composent un atelier de compagnonnage et que dans L'argot spécial on appelle les hommes en place.

La mère d'abord, dont les insignes sont une écharpe rouge et un bouquet d'épis; puis, le président, ou premier en ville; enfin le vice-président, ou second en ville; et le rouleur.

Le président a une écharpe blanche, le vice-président une écharpe rouge, le rouleur une écharpe bleue, et tous trois ont un nombre incalculable de rubans dont chacun représente une dignité, une distinction; le plus grand outrage qu'on pourrait leur faire serait de les leur arracher. Comme boulangers, ils n'ont pas droit à l'équerre et au compas, mais en revanche ils pourraient porter en boucles d'oreille des raclettes. Quant à la canne, c'est encore un emblème du compagnon, elle est plus ou moins enrubannée suivant le rang.

Ces trois dignitaires possèdent tous les secrets de la Compagnie et ont des attributions spéciales. Celles du rouleur, par exemple, consistent à embaucher les ouvriers, recevoir les nouveaux-venus, et accompagner ceux qui partent pour le tour de France en portant sur ses épaules leur canne et leur paquet jusqu'au lieu de la séparation.

Pour être reçu compagnon, il faut avoir fait son service militaire, être de bonnes vie et mœurs. Après un noviciat, l'aspirant apprend alors son devoir, c'est-à-dire un ensemble de lois et de règlements appelé les codes sacrés qui ordonnent l'obéissance absolue aux chefs et l'initient.

Quelques-uns de ces règlements, ceux notamment qui fixent l'étiquette des membres de la corporation entre eux, semblent avoir été tracés dans le but de fournir une clientèle aux marchands de vins. Les amendes encourues y sont supputées en litres et l'on en est passible pour le prétexte le plus futile. L'aspirant y apprend aussi qu'il a le droit de tope, c'est-à-dire causer avec ses camarades, et de les qualifier de l'épithète de pays, d'ajouter à son nom patronymique plusieurs surnoms, de l'appeler par exemple: Jazet l'Avignonnais dit le Rempart des frères, ou bien encore: Paulin le Marseillais dit Fleur d'Amour... et de payer une cotisation de deux francs par mois.

Le tout est d'ailleurs entouré d'un grand mystère et comporte des secrets terribles que des mots de passe lui laisseront deviner au fur et à mesure qu'il lui sera permis d'ajouter un ruban à ceux qu'il porte déjà.

Enfin, si le compagnon se rend coupable d'un vol ou d'une action déshonorante, il sait qu'il sera expulsé de la compagnie après une cérémonie appelée conduite de Grenoble, dont voici la description.

Le coupable est amené dans la salle et forcé de s'agenouiller; puis, tandis que tous les camarades qui sont là boivent du vin, on lui présente verre d'eau sur verre d'eau qu'il doit ingurgiter. Il paraît que c'est là une punition terrible. Lorsqu'il ne peut plus avaler, on les lui jette à la figure, puis on brûle ses couleurs et ses rubans devant lui; enfin, le rouleur le fait lever et l'oblige à passer successivement devant tous les assistants qui le soufflèrent et dont le dernier, au moment de son expulsion de la salle, lui allonge un énorme coup de pied.

Voilà rapidement raconté ce qu'est le compagnonnage en ce qui concerne les ouvriers boulangers. Nos dessins nous en montrent les types, mais ils nous montrent autre chose aussi, la transformation qui s'est opérée dans le milieu. Sont-ce bien des prolétaires que ces hommes vêtus à la mode, portant la redingote, le chapeau haut, des gants? Évidemment non, ils ne le sont plus. Grâce au syndicat, grâce au compagnonnage, une sélection s'est faite parmi eux et le bourgeois est apparu, gêné peut-être encore, et comme mal à l'aise, mais néanmoins dessiné. Un pas de plus et l'homme en jouera le rôle, il y aspire, c'est là le vrai but, celui qu'on n'avoue pas. Plus on prêche l'égalité et plus on sue la caste. C'est la morale qui ressort de tout cela.

Il était curieux de le dire et de faire voir qu'à notre époque de scepticisme et d'incrédulité il y a encore des gens qui se laissent prendre à des colifichets et que chez l'ouvrier comme partout une minorité intelligente et habile peut mener la masse sans qu'elle s'en doute, la conduire, toujours à l'aide des mêmes vieux procédés.

Insignes des compagnons boulangers.

LES SYNDICATS OUVRIERS.

--Types de compagnons boulangers.

La «mère» des compagnons boulangers.

Le siège social des compagnons boulangers.

Un ouvrier de fin.

«L'orateur».

Un ouvrier de gros.

MOBILISATION DES RÉSERVISTES DE LA MARINE.

--Une compagnie

de débarquement.

DAMNÉE!

Était-ce l'effet du vent d'orage qui secouait furieusement les arbres du parc, geignait dans la cheminée des lamentations effrayantes et ébranlait comme un voleur les fenêtres closes du salon tandis que, au loin, le tonnerre grondait sourdement? Je ne sais, mais, ce soir-là, la conversation, d'ordinaire si enjouée chez nos aimables hôtes, s'était singulièrement assombrie. Il ne s'agissait de rien moins que la mort; chacun disait son mot qui n'était point pour rire, car c'est ce diable de mot: enfer, qui, sans cesse, revenait dans les propos.

--Bah! s'écria tout à coup la souriante Mme d'Arzac, l'enfer ne m'épouvante guère, et cependant je devrais terriblement le redouter, car, telle que vous me voyez, n'exhalant aucune vapeur de soufre, je me suis damnée à trois reprises différentes, s'il me faut ajouter foi à la triple malédiction que fulmina contre moi mon digne oncle l'abbé de Janlieu, dont le ciel possède l'âme sainte. Je vous le jure, en pécheresse endurcie, je donnerais beaucoup pour pouvoir encore les mériter, ces trois malédictions!...

Mme d'Arzac est une veuve qui a depuis longtemps quitté le clan des femmes d'un «certain âge» pour entrer dans celui des femmes d'un «âge certain», elle avoue bravement les soixante-deux ans qu'elle porte avec une vaillante allure; sa voix est restée jeune, ses yeux sont vifs; elle a l'humeur joyeuse, la santé robuste, et les cheveux blancs lui seyent à ravir... Les vieilles femmes, quand elles savent être vieilles, ont la grâce pénétrante des souvenirs heureux.

--Cela remonte à... quelques années, poursuivait Mme d'Arzac. En ce temps-là, j'étais blonde... Ne hochez pas la tête à la manière des incrédules parce que personne n'est là pour vous le certifier... J'étais blonde et même une jolie blonde. La vanité posthume m'est permise, n'est-ce pas? Il n'y a plus que moi pour rendre hommage à ce que je fus, et les morts ont droit à des panégyriques.

Vous ignorez peut-être que je débutai fort mal dans l'existence. Mon père, le comte de Janlieu, désirait passionnément un fils, ce fut moi qui vins au monde, me trompant, et j'y vins si malheureusement que ma pauvre mère en mourut. Mon père conçut de cette perte un violent désespoir, qui m'aliéna sa tendresse. Certainement, à la longue, je l'eusse conquise, mais le ciel ne le permit pas; j'atteignais à peine l'âge de raison que Dieu exauçait les ardentes prières de mon père, en l'appelant auprès de lui et de l'épouse chérie si tôt ravie à son amour.

A sept ans, j'étais orpheline; je fus alors recueillie par le seul proche parent qui me restât, mon oncle, l'abbé de Janlieu. C'était un homme assez étrange, ce saint abbé; d'aucuns le traitaient de philosophe--c'est là un bien gros mot dont je préfère me méfier--à coup sûr il était au moins original. Il entra dans les ordres, non tant par vocation que par mépris de l'existence et mépris du monde; il se plaisait à dire qu'il n'avait fait que rendre à Dieu la vie dont il ne voulait pas. Quoique, par son intelligence, son savoir, sa fortune et son nom, il pût prétendre aux hautes dignités ecclésiastiques, il avait sollicité une petite cure dans un village aux environs de Valence, et la seule faveur qu'il postula fut son maintien dans l'humilité de sa condition. C'était le fait d'un modeste qui--puis-je le dire sans manquer de respect à sa mémoire?--ne dédaignait pas le paisible repos, et savait apprécier les heures de loisir. N'allez pas conclure de là qu'il fût un paresseux; il lisait beaucoup, priait davantage, et sa foi, qui agissait, faisait de lui un modèle d'évangélique charité...

Me voici donc installée à la maison curiale... Vous l'avez vue partout, cette maisonnette du curé de campagne: des murs crépis à la chaux, des volets marrons, un grand toit rouge où roucoulent les pigeons... A l'intérieur, un confort simple; l'utile et même l'agréable, sans toutefois l'encombrement du luxe. Vous devinez les rideaux blancs, tendus comme des surplis devant les fenêtres, les carreaux reluisants... l'absence du moindre grain de poussière; partout une propreté méticuleuse, attentive, poussée jusqu'à la coquetterie.

Cet ordre imperturbable et cette propreté immaculée étaient dus à la vigilance de la servante de mon oncle, femme confite en dévotion et fervente en l'art du plumeau. Je ne l'ai jamais connue que sous le nom de Marie-de-l'Abbé, ainsi que la désignaient les gens du pays pour la distinguer des autres Marie du village. Grosse, rougeaude, rieuse et grondeuse, elle abattait à elle seule toute la besogne, faisait la cuisine, bêchait le potager, arrosait, préparait le pât des poules, récoltait les herbes pour les lapins, blanchissait, repassait... A ces divers cumuls devait s'adjoindre la délicate fonction de bonne d'enfant; mon arrivée compliquait son travail, mais Marie-de-l'Abbé ne s'en plaignit pas de peur de l'intrusion d'une rivale; elle était trop fière de sa situation au presbytère pour consentir à la partager; elle tenait à être l'unique servante, de façon à demeurer la souveraine maîtresse.

Une chambrette me fut affectée auprès de la sienne; je dormais là sous sa garde et je dois reconnaître qu'elle me témoigna une sollicitude égale à celle qu'elle témoignait au poulailler ou à sa batterie de cuisine. Mon oncle s'occupa aussitôt de mon instruction et, en dépit des blâmes de Marie qui préférait me voir gambader et sauter à la corde, il s'ingénia à me meubler la cervelle de choses sérieuses et sacrées. Cela, je le confesse, ne m'amusait guère, et j'abondais dans le sens de Marie au sujet des gambades et des sauteries.

Je travaillais en bas, dans le cabinet de mon oncle, pièce sévère, froide comme l'hiver, sombre comme un mauvais rêve, et pleine de gros livres menaçants. Car, dans l'ingénuité de mon ignorance, je m'imaginais que ces gros livres n'étaient là que pour moi--que contre moi!--et que je devrais les apprendre tous, depuis le premier jusqu'au dernier.

Ce qui aggravait mon enfantin martyre était la souriante tentation qui, par les beaux jours, brillait féeriquement derrière les rideaux: le jardin avec ses fleurs, ses fruits, ses papillons; le bassin avec ses poissons et ses grenouilles, le poulailler où les coqs superbes se pavanaient en claironnant; le clapier où les lapins font de si drôles de figures en agitant leur museau... puis, la terrasse, au bout du verger, près d'un mur en ruine, d'où l'on découvrait au loin le Rhône bleu sillonné de barques ailées de blanc, les collines boisées, les plaines infinies, les prairies grasses où paissaient les bestiaux... Au lieu de regarder ces séduisantes choses, hélas! contempler forcément les pages jaunies d'un ancien testament ou d'un catéchisme; au lieu d'écouter les cris des coqs, les gazouillis des oiseaux, les mille chansons de la nature, entendre le murmure monotone et grave de mon oncle l'abbé:

--Qu'est-ce que l'enfer?

Oui, ma première damnation date de cette infernale étude!

--Qu'est-ce que l'enfer?

J'avais neuf ans et c'était une royale journée de juin, ruisselante de soleil. Mais, dans la journée, le soleil ne visitait jamais le cabinet de mon oncle, ce qui le rendait plus sévère, tandis que, baigné de rayons d'or, le jardin resplendissait davantage.

--Qu'est-ce que l'enfer? redemandait mon oncle.

Les giroflées épanouies se balançaient lentement sur leurs tiges; honteuses de n'être ni cueillies ni flairées, des roses blanches pleuraient leurs feuilles parfumées... Et je répondis à l'abbé:

--L'enfer est un lieu horrible où, étant privé pour jamais de la vue, de la vue...

Oh! les coquets papillons qui voltigeaient dans les rais du soleil où ils se doraient les ailes!...

--De la vue?... s'informait mon oncle.

--De... Dieu! m'écriai-je.

-Bien; après?

Qu'il était donc curieux!

--... On souffre...

Moi aussi, je souffrais! Et les coqs qui m'appelaient! Je poursuivis docilement:

--... On souffre, dans le feu, des... des...

--... tourments, m'aida l'abbé.

--... éternels!

J'avais le dernier mot! Mais je n'étais pas à la leçon; il faisait trop beau dehors! Mon oncle n'y était pas, lui non plus, parce qu'il faisait trop chaud--chacun comprend l'atmosphère à sa façon. Sur son front la sueur perlait; il respirait difficilement, poussait des soupirs à faire envoler le bonnet de Marie et, par instants, oubliait sa tête au point de la laisser tomber lourdement sur son rabat. Évidemment il luttait contre le désir de faire une douce méridienne. Il se secoua:

--Comment l'Enfer est-il désigné dans les Saintes Écritures?

Cet effort l'épuisa; il posa sa tête dans sa main et s'accouda. Je répondis en embrouillant tout:

--L'Enfer est appelé le puits ardent de la colère du grand lac et la fournaise de l'abîme de l'étang de Dieu.

Le coude de mon oncle glissa; l'abbé faillit donner du coude sur la table. Il se leva, très digne, et, dissimulant un bâillement significatif:

--Tu ne sais pas, petite, dit-il d'un ton d'affectueux reproche. Je vais te laisser seule pour que tu étudie ta leçon... travaille.

Sur ce, il sortit, fut dans la pièce voisine dont il entrebâilla la porte. J'entendis qu'il roulait un fauteuil. Puis, le silence. Pas longtemps. Bientôt le bruit de sa respiration vint jusqu'à moi, s'accentuant par degré. Un premier ronflement très court, timide; un second, encore un peu hésitant; un troisième plus franc... l'abbé ronflait dans la sérénité de l'homme juste qu'il était. Tout doucement, je me levai pour m'assurer de ce sommeil. L'abbé était abîmé, accablé, dans son fauteuil de reps grenat, les bras ballants, la tête oscillant, ayant comme pivot son menton appuyé sur son rabat. Jacob devait dormir aussi profondément lorsqu'il rêva de l'Échelle! Je gagnai la fenêtre et, profitant d'un ronflement plus sonore, je l'ouvris. Oh! la bonne bouffée d'air tiède chargée de parfums! Immédiatement, je me dis:

--Si je sautais par la fenêtre!

Je résistai un instant à la tentation. Mais voilà que j'aperçois tout à coup, là-bas, dans le verger, sur la terrasse, près du vieux mur à demi écroulé, voilà que j'aperçois de ravissants rubis qui se balançaient dans les feuillages. Ah! ce cerisier constellé de fruits savoureux!

--Si je sautais par la fenêtre!

Mais que faisait Marie-de-l'Abbé? Je tendis l'oreille dans la direction de la cuisine et je perçus un bruit qui me rassura. Marie-de-l'Abbé astiquait ses cuivres: or, quand elle astiquait ses cuivres, Marie en avait pour trois bonnes heures durant lesquelles le tonnerre lui-même, entrant dans la maison, n'aurait pas réussi à la troubler...

Certainement, je sauterai par la fenêtre!... Et je sautai. D'un bond je fus au verger. J'escalade le vieux mur; m'aidant des pieds et des mains, je saisis une grosse branche du cerisier, j'attrape le tronc, je me hisse et m'arrange le plus commodément possible dans une fourche. Les excellentes cerises! J'en mangeai à cœur joie; à mesure je recueillais les noyaux dans mon tablier relevé.

Soudain, la porte de la maison s'ouvrit et l'abbé apparut, tout noir dans le soleil.

--Où es-tu? Où es-tu, petite vagabonde?

Je me gardai bien de répondre et me tins blottie dans mon arbre.

--Où es-tu?

Il avançait fouillant les buissons du regard. Mon Dieu! viendrait-il jusque sur la terrasse? Oui, il y vint; pis que cela, il vint tout près du vieux mur, sous le cerisier. Je me sentis perdue; la frayeur me dicta un geste maladroit... mon tablier retombe et, patatras! les noyaux de cerises vont s'abattre en pluie sur le large chapeau de l'abbé. Stupéfait, il lève le nez et m'aperçoit.

--Petite malheureuse! s'exclama-t-il en brandissant désespérément son bréviaire, petite malheureuse, tu iras tout droit en enfer!...

Cette malédiction précipita ma descente; je dégringolais plutôt que je ne descendis...

--Maintenant, au travail! La sais-tu enfin, ta leçon?

--Oui, dis-je d'un air à la fois penaud et fanfaron.

--Récitez alors, mademoiselle. Qu'est-ce que l'enfer?

--Et, pleurant à demi, rejetant insolemment ma tête en arrière, secouant mes boucles blondes et tapant du pied:

--L'enfer, mon oncle, est un lieu horrible... très horrible!... où il n'y a pas de fleurs, pas de papillons, pas de coqs, pas de soleil, pas de cerises... enfin tout comme votre cabinet de travail, mon oncle!

Et je vous certifie que c'est bien ainsi que je m'imaginais l'enfer, ce jour-là!...

*

* *

Ma seconde damnation eut une cause moins futile, car j'avais poussé depuis l'aventure du cerisier; il ne s'agissait plus de paresse et de gourmandise--menues peccadilles qu'on pardonne aux enfants--mais de curiosité et de coquetterie, péchés quasi-mortels qui, plus tard, deviennent péchés mignons, lorsque sonne l'heure de l'éclosion de la femme.

Alors, je ne redoutais plus les insidieuses questions de mon oncle sur les deux Testaments ou le catéchisme. J'allais vers mes onze ans et préparais ma première communion. Je puis le dire, sans me flatter, j'étais la plus dévote ainsi que la plus savante des aspirantes de l'abbé. Au milieu des bambins et des bambines, je jouais aussi sérieusement à la madone que je jouais à la maman avec mes poupées, affectation qui doublait chez moi l'ingratitude de l'âge ingrat. Pleine d'onction et d'orgueilleuse modestie, je parlais à voix basse, m'empêchais de rire, tenais les yeux baissés et mes lèvres pincées. Mon oncle prétendait que je faisais l'édification de la paroisse...

Un jour, en ma présence, l'abbé ouvrit son armoire à glace et y farfouilla. Comme il me tournait le dos, j'eus la franchise de lever les yeux, et j'aperçus, sur un rayon de l'armoire, une sorte de coffre en marocain rouge. Ce coffre m'intrigua, m'intrigua au point que ma langue, d'elle-même, se mit en mouvement:

--Qu'est-ce donc, mon oncle, cette boîte? demanda-t-elle.

L'abbé répondit d'un ton de chaire:

--Cela ne regarde pas les fillettes comme toi.

Ça lui était facile à dire, à lui qui savait ce que contenait ce coffre mystérieux. En fait de réponse, il ne pouvait en choisir une meilleure pour exciter ma curiosité d'Ève naissante, et le malin diable qui habitait toujours en moi, sortant de la prison où ma ferveur le maintenait, me taquina aussitôt, criant:

--Qu'est-ce donc que ce coffre rouge?

Je ne voulais pas l'entendre, mais, obstiné comme tous ses pareils, il se plaisait à m'obséder. Pour le réduire au silence, je redoublais de dévotion, mais, trop souvent, la pensée tentatrice se glissait parmi les Pater et les Ave, et, tandis que mes lèvres continuaient à implorer Dieu ou la Vierge, je m'oubliais à écouter la diabolique voix:

--Qu'est-ce donc que ce coffre rouge?...

J'en souffrais tant que je dus songer au remède. Il n'y en avait qu'un: pénétrer sournoisement dans la chambre de mon oncle, m'emparer du coffre, l'ouvrir et voir ce qu'il y avait dedans. Les circonstances se donnèrent le mot pour me perdre. Un après-midi, des paysans vinrent quérir mon oncle pour le conduire en toute hâte au chevet d'un agonisant.

--Sois bien sage, me recommanda l'abbé en s'en allant.

Je promis. Je ne m'étonne plus que les vendeurs de promesses fassent fortune!... Il y avait marché à Valence; Marie-de-l'Abbé, toujours à l'affut des économies à réaliser, s'y trouvait. Donc, j'étais seule à la maison... Seule avec ma tentation et le coffre mystérieux. Pouvais-je résister?... J'entre dans la chambre de mon oncle. Le confiant abbé laissait toujours ses clefs aux serrures. J'ouvre l'armoire, et découvre, sous une pile de mouchoirs, le coffre, le coffre mystérieux.

A bas les piles de mouchoirs! Je saisis le coffre. Je crus d'abord qu'il était scellé dans l'armoire, tant il parut lourd à mes maigres bras. Je raidis mes forces, j'attire le coffre à moi, l'appuie sur ma poitrine en le soutenant de mes deux bras, et me cambrant, suant sang et eau, je parviens à gagner une chaise près de la fenêtre, où je le laisse tomber... Ouf!...

Le coffre était rempli de boîtes de différentes tailles, toutes recouvertes de peau de nuances diverses, mais fanées, rappelant les teintes discrètes des fleurs séchées.

Au hasard, j'en ouvris une, et je restai éblouie devant un bracelet d'or enrichi de diamants... Oui, l'abbé conservait là, dans ce coffre--et conservait pour moi, le cher homme; je l'ignorais alors--les bijoux de famille. D'abord l'étonnement me dicta une timidité respectueuse. Je m'enhardis. J'ouvris un second écrin, un troisième... Je les ouvris tous et les étalai par terre pour mieux contempler leur magique ensemble.

Il y avait des bagues, des pendants d'oreilles, des châtelaines, des chaînes, des colliers, des bracelets, des boucles, des broches... une boutique de joaillier. Lors, la coquetterie parla. Je ne me laissai point troubler par l'embarras du choix; j'usai de tout. Me voilà à quatre pattes, à trois plutôt, fourrageant parmi les écrins. Autour de mon cou, je passai au moins cinq colliers; je retirai mes modestes boucles de corail et les remplaçai par une paire de pendeloques qui me tombaient jusque sur les épaules; j'utilisai les autres en les accrochant dans les mailles de ma résille. Je chargeai mes poignets de bracelets; je piquai une demi-douzaine de broches sur mon tablier d'alpaga, sans omettre deux châtelaines, une à ma poche gauche, l'autre à ma poche droite. Finalement, j'enfilai des bagues... trois à chaque doigt, sauf les pouces. Et, me jugeant assez parée, j'allai me regarder dans la glace de l'abbé, en ayant soin de tenir mes mains en l'air, car les bagues, trop larges, eussent glissé de mes doigts.

C'est dans cette attitude que mon oncle, rentrant inopinément, me surprit... Epouvantée, je reculai, laissant tomber les vingt-quatre bagues, qui roulèrent sur le parquet.

--Petite misé...

... Rable, voulut dire l'abbé. Les mots ne sortaient pas; l'indignation l'étouffait.

Il devint cramoisi; son bréviaire lui échappa et fut rejoindre les bagues sur le parquet. S'emportant pour tout de bon, cette fois, il s'avança, la main levée... Oh! il ne me frappa point... mais je reçus, sur le bout du nez, une chiquenaude qui blessa profondément mon amour-propre. Il acheva:

--Petite misérable! Tu iras tout droit en enfer.

Et je ne répondis rien!

*

* *

Voici enfin ma troisième damnation. La scène du drame est une allée ombreuse d'un beau parc, dans la vallée de Chevreuse. C'est un matin d'été, et j'ai dix-huit ans... Mais il faut que je vous apprenne d'abord comment il se fait que je me trouve là, dans ce parc luxueux, au lieu de rêvasser dans le rustique verger de mon oncle. Sitôt ma première communion accomplie, l'abbé m'avait envoyée au Sacré-Cœur de Paris en me confiant aux soins d'une famille amie, quelque peu parente, les d'Orchères. Trois fois par an, en janvier, à Pâques, aux grandes vacances, mon oncle quittait sa cure et venait me voir chez les d'Orchères où il recevait l'hospitalité la plus cordiale. Outre leur hôtel du faubourg Saint-Germain, les d'Orchères possédaient un château, près Saint-Remy-lès-Chevreuse, et c'est là qu'ils m'hébergeaient durant les vacances de la belle saison.

Or, chez les d'Orchères venait tous les ans, au mois d'août, certain sous-lieutenant de dragons dont les attentions galantes et les courtoises prévenances étaient loin de me déplaire. Son casque ne me déplaisait pas non plus, ni la tête qui était dessous. Ma cervelle de jeune fille galopait à la suite de ce brillant officier, et, bien des fois, dans la tristesse sombre du couvent de la rue de Varenne, je rêvais à cet uniforme resplendissant... Enfin, je n'insiste pas...

Donc, j'achevai mes études et, à dix-huit ans, je rentrai au château des d'Orchères où je trouvai l'affectueuse surveillance de mon oncle l'abbé.

Quelques jours se passent au bout desquels survient, comme par hasard, le séduisant dragon devenu lieutenant entre temps. Vous jugez de ma joie, que, du reste, je m'empressai de dissimuler sous une glaciale froideur. Tel est notre instinct. A l'homme indifférent toutes nos grâces, à l'homme secrètement aimé toutes nos rigueurs; nous en souffrons, l'homme aimé aussi, mais c'est plus fort que nous. Qu'arrive-t-il? Ah! vous le savez bien! L'homme aimé supplie, implore... Nous étions d'avance vaincues; nous résistons encore pour le plaisir d'entendre de douces choses et de respirer de l'encens. Puis, nous nous laissons fléchir; l'attendrissement nous saisit, la pitié nous entraîne et... et on fait comme moi, n'est-ce pas? Un matin, de très bonne heure, on va se promener dans le parc où l'on rencontre son dragon... une allée ombreuse... Il parle, on écoute...

Que disait-il, mon cher dragon? Je l'ai oublié, ma foi! Mais ce devait être des choses bien émouvantes, car j'avais les larmes aux yeux, et, mollement, j'abandonnais ma tête sur son épaule...

Tout à coup, l'abbé surgit devant nous, toujours porteur de son inséparable bréviaire... De honte, je couvre ma figure de mes mains, écartant légèrement les doigts néanmoins, pour voir. J'aurais souhaité être à cent pieds sous terre. Mon dragon, lui, ne semblait nullement troublé.

Pour la troisième fois, l'abbé fulmina sa terrible malédiction:

--Malheureuse fille! Vous prenez le chemin de l'enfer.

J'éclate en sanglots; mon dragon se met à rire. Il me saisit la taille et, tendrement, tout haut, narguant ce pauvre abbé:

--N'ayez pas peur, mignonne, dit-il, nous irons ensemble.

Et, en effet, nous y allâmes, puisque cinq mois plus tard nous nous mariâmes à la plus grande joie de l'abbé qui donna la bénédiction nuptiale.

Je ne sais trop, hélas! où peut être à cette heure mon cher dragon, mais serait-il encore en purgatoire je ne le plaindrais pas trop, car il a eu ici-bas sa part de paradis...»

Et Mme d'Arzac, comme pour excuser cette petite vanité conjugale, se hâta d'ajouter:

--Moi aussi, du reste, moi aussi, j'ai eu ma part de paradis...

Gustave Guesviller.

NOTES ET IMPRESSIONS

Soyons hommes et sachons ce que valent les hommes: ne faisons pas d'une classe, si nombreuse qu'elle soit, l'origine et la souche de toutes les vertus.

Sainte-Beuve.

*

* *

Nos passions et nos besoins, voilà nos vrais tyrans. On devrait toujours être simple et vertueux, ne fut-ce que par amour de l'indépendance.

Mme Ackermann.

*

* *

Je lis dans chaque épitaphe cette règle de conduite: Voulez-vous qu'on dise du bien de vous? Faites le mort.

Alfred Bougeart.

*

* *

Naturaliste, psychologue, idéaliste, etc.: étiquettes collées au hasard sur les fioles et petits pots de la pharmacie littéraire et ne répondant guère aux onguents et électuaires qu'ils renferment.

Jules Lemaitre.

*

* *

Vivre sans bruit console de vivre sans gloire.

Jean Dolent.

*

* *

On a vu le fils ou la fille d'un artiste rappeler par leurs traits les types favoris de leur père: il y a des hommes qui se mettent tout entiers dans toutes leurs œuvres.

*

* *

Ce que les peintres appellent les hasards de la palette ressemble à tous les hasards: il n'y en a que pour les habiles.

G.-M. Valtour.

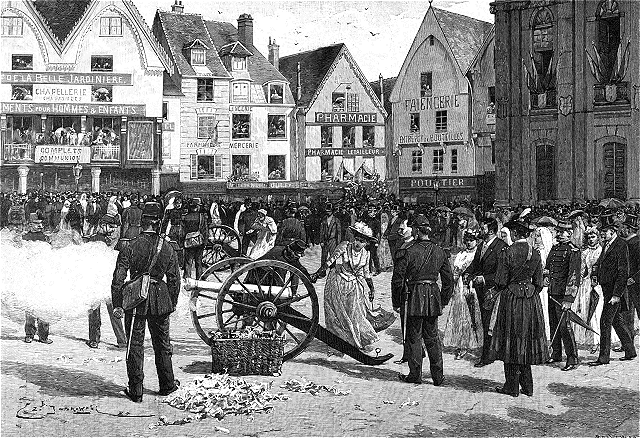

LA FÊTE DE JEANNE HACHETTE A BEAUVAIS.--Jeunes filles de

Beauvais tirant le canon, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, en souvenir

du siège de 1472.

| BEAUVAIS.--Décoration de la statue de Jeanne Hachette. | La statue de Houdon Inaugurée à Versailles le 28 juin.--Tony Noël, statuaire.--Phot. de M. Terrade. |

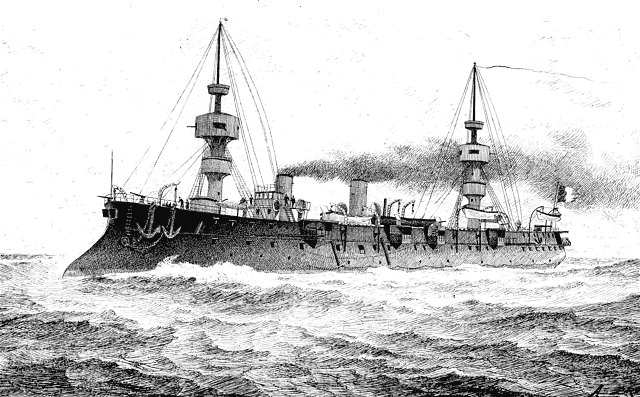

Le croiseur «Jean-Bart», en armement dans le port de

Rochefort.--D'après un croquis du Dr Géo.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

La semaine parlementaire.--La faculté qu'a la Chambre de renvoyer à un mois la discussion des interpellations qui la gênent a de très réels avantages, mais elle a aussi de très sérieux inconvénients. Le plus souvent, quand la majorité emploie ce procédé commode de l'ajournement, elle espère que la question soulevée par l'interpellateur n'aura plus aucun intérêt quand elle sera admise à la discussion et que, par conséquent, elle sera enterrée par celui-là même qui a essayé de la porter à la tribune. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Dans certains cas, l'interpellateur s'obstine et alors il faut bien se résigner à entendre les discours qu'on aurait voulu écarter. On est forcé alors de faire renaître le souvenir d'événements oubliés, ou du moins sur lesquels on s'était efforcé de faire l'oubli. C'est ce qui est arrivé pour l'interpellation que M. Chiché avait déposée au lendemain de l'affaire de Fourmies, «au sujet de la non-application de la loi pénale aux agents de la force publique qui n'ont pas procédé aux sommations prescrites par la loi du 7 juin 1848.»

Heureusement M. Chiché, avec une grande modération, a déclaré lui-même que son intention n'était pas de passionner le débat, mais bien de se renfermer dans une discussion purement juridique. M. Fallières, qui était mis en cause, a répondu que dans l'espèce ce n'était pas la loi de 1848, mais celle de 1791 qui était applicable; or, celle-ci permet aux troupes, on pourrait même dire prescrit, de faire usage de leurs armes quand elles sont attaquées, c'est-à-dire quand elles sont en état de légitime défense.

Cette question des sommations légales en cas d'attroupements ayant donné lieu à des débats passionnés dans la presse et dans le public, il est intéressant de constater que la thèse soutenue par le garde des sceaux a été sanctionnée par la Chambre, car l'ordre du jour pur et simple auquel s'était rallié le gouvernement a été adopté par 374 voix contre 94.

--La majorité, subissant la direction toute-puissante du président de la commission des douanes, M. Méline, continue sans désemparer son œuvre protectionniste. Il est à constater une fois de plus qu'elle reste absolument sourde aux protestations, parfois violentes, qui se produisent quotidiennement dans la presse, alors cependant que, de toute évidence, la presse répond en cette circonstance au sentiment de l'opinion publique. C'est particulièrement au sujet de la taxe établie sur le pain que ces protestations se sont fait entendre. Cette taxe, fixée à cinq francs par cent kilos, était logique du moment que les céréales étaient imposées, mais, précisément parce qu'elle était forcée, cette conséquence a produit l'effet le plus déplorable. On se demande s'il n'est pas funeste le système qui aboutit à cette nécessité cruelle d'augmenter le prix du produit qui forme la base, sinon l'élément unique, de l'alimentation des pauvres gens. La majorité elle-même semble avoir eu conscience de l'impression fâcheuse que pouvait faire sa décision, car, après avoir voté la taxe de cinq francs par 291 voix contre 211, elle a adopté une disposition additionnelle proposée par M. Viger, aux termes de laquelle «la taxe ne frappera pas les petites quantités importées individuellement.» Elle ne sera prélevée que sur les grandes quantités introduites en France dans un but commercial. Il sera peut-être nécessaire de modifier cette rédaction assez vague, et quand la loi passera au Sénat, il est probable que la haute assemblée lui donnera un peu plus de précision juridique.

Pour en finir avec la question des céréales et du pain, il faut mentionner le conflit qui s'est élevé entre le Sénat et la Chambre au sujet de la date à laquelle doit commencer l'application de la loi portant réduction du droit d'entrée sur les grains. Moins protectionniste que la Chambre, le Sénat voulait que l'effet de cette loi fut immédiat, alors que la Chambre entendait en retarder la promulgation jusqu'au 1er août. En dernier lieu, la Chambre s'est arrêtée à un moyen terme et a proposé la date du 10 juillet.

Malgré le parti pris des députés, les libres-échangistes reçoivent cependant de temps à autre satisfaction, quand il s'agit des matières premières. Ils ont eu victoire complète en ce qui concerne les graines oléagineuses. Malgré l'intervention de M. Méline, et le talent déployé par M. Graux, rapporteur de la commission, l'exemption a été votée. M. Jules Roche, ministre du commerce, dans un discours très substantiel et très motivé, a démontré que les graines françaises ne peuvent servir à aucun des usages industriels qui réclament absolument, pour la savonnerie notamment, les graines des tropiques. Taxer ces produits, ce serait donc sacrifier l'une de nos plus importantes industries, et avec elle les intérêts de notre marine marchande. En conséquence, le gouvernement a déclaré qu'il n'accepterait l'établissement d'un droit que sur les graines oléagineuses similaires à celles que l'on cultive en France. Ce système a prévalu, et, cette fois, M. Méline et la commission ont subi un échec complet. Ce résultat a fait regretter que le gouvernement n'apporte pas plus souvent dans ce débat l'appui de son intervention, car, dans bien des cas, on croit qu'elle serait décisive.

--A l'unanimité la Chambre a adopté d'urgence les conclusions du rapport de la commission ouvrant au ministre de l'intérieur un crédit extraordinaire de 1,500,000 francs, pour combattre l'invasion des sauterelles en Algérie.

--Le Sénat a consacré plusieurs séances à la discussion du projet de M. Bovier-Lapierre, prescrivant des peines correctionnelles contre les patrons qui auraient renvoyé des ouvriers par le motif qu'ils font partie d'un syndicat. M. Goblet a profité de cette discussion pour faire ses débuts à la tribune et développer cette thèse, qu'il faut protéger la liberté d'association accordée à l'ouvrier, et accepter en principe la sanction pénale formulée par le projet de loi de M. Bovier-Lapierre. Mais, manifestement, la Chambre-Haute est disposée à craindre--comme beaucoup d'excellents républicains, d'ailleurs très favorables à la classe ouvrière--que cette loi des syndicats ne finisse par devenir un instrument d'oppression, dont les travailleurs eux-mêmes auront peut-être à souffrir dans un temps donné. Cette impression s'explique d'autant mieux, qu'on voit dans toutes les grèves--et on vient d'en avoir une nouvelle preuve par la grève des tramways de Bordeaux--un certain nombre d'agitateurs profiter des décisions des syndicats pour mettre obstacle à la liberté du travail. Ces excès sont de nature à nuire à la cause des véritables ouvriers.

L'affaire de la mélinite.--La condamnation au maximum de la peine prononcée contre M. Turpin et contre ses complices Triponé, Feuvrier et Fasseler, loin de calmer l'émotion produite par la brochure: «Comment on a vendu la mélinite», n'a fait au contraire que la surexciter. En effet, par crainte des révélations qui pouvaient se produire au cours des débats, et dans l'intérêt supérieur de la défense nationale, le tribunal a cru devoir juger l'affaire à huis clos. Or, le mystère gardé par la justice, alors que le public était avide d'explications claires et catégoriques, a eu précisément l'effet opposé à celui que l'on cherchait. L'opinion a supposé qu'on lui cachait quelque chose, et quelque chose de grave, car la sévérité du tribunal paraissait en désaccord avec cette déclaration faite antérieurement par M. de Freycinet à la tribune de la Chambre que les révélations de Turpin ne pouvaient porter aucun préjudice à nos armements.

Comme il arrive toujours en pareille circonstance, l'opinion, privée d'éléments d'appréciation précis, a cherché à reconstituer, à l'aide des faits connus, ceux qu'on paraissait vouloir dissimuler, et c'est ainsi que, peu à peu, grâce à cette nervosité que nous ont léguée nos désastres de 1870 et que l'on croyait à tort guérie pour toujours, on en est venu à voir partout des espions ou des traîtres, car le grand mot de trahison a été prononcé.

On comprend que, dans ces conditions, le parlement ne pouvait laisser passer les choses avec indifférence, et M. Lasserre a porté à la tribune, sous forme d'interpellation, cette question qui passionnait la presse et le public. Son argumentation a porté principalement sur ce point que les faits révélés par Turpin étaient connus de l'administration de la guerre depuis deux ans et que cependant ils n'ont donné lieu pendant toute cette longue période à aucune poursuite. L'observation a son importance, mais d'autre part, quand on voit les inconvénients graves qu'a entraînés ce procès retentissant, on se demande si la juste punition des coupables compense le désordre et la défiance apportés dans les esprits par les révélations faites au public, et provenant, non plus d'un industriel suspect dont la parole peut être mise en doute, mais d'un tribunal se prononçant dans toute la majesté de la justice. Les hésitations de M. de Freycinet se comprennent, et, s'il n'a pas fait valoir ces considérations, elles étaient sous-entendues dans la réponse qu'il a faite à M. Lasserre. Dans tous les cas le président du conseil, comprenant que la première nécessité était de ramener la confiance, a exigé un ordre du jour, sans atténuation, sans réserves. M. Viette le lui a fourni et la Chambre l'a voté par 326 voix contre 130. Il reste de cette attristante affaire une bonne leçon qui portera ses fruits, car, si le patriotisme de ceux qui ont la direction de notre armée n'est mise en doute par personne, il faut aussi que leur vigilance égale leur patriotisme.

Les droites, les catholiques et la République.--De temps à autre les événements viennent donner une nouvelle preuve de l'évolution qui s'accomplit chez les partisans de la monarchie vers la République. Deux manifestations importantes dans ce sens viennent de se produire tout récemment.

En premier lieu, le groupe de la droite constitutionnelle, qui a pour chef M. Piou, a fait paraître un programme dont la réalisation n'implique en aucune façon le changement du régime actuel. Ce programme, essentiellement conservateur, mais nullement monarchique, a été exposé bien des fois. La seule chose intéressante à noter, c'est qu'il est repris et affirmé de nouveau, alors que l'existence même du groupe en question a été périodiquement présentée comme compromise. Il semble même que la droite constitutionnelle s'organise pour affirmer plus que jamais sa vitalité.

En même temps une autre association se constitue sous le titre d'«Union de la France chrétienne.» Cette association a également fait paraître un programme sous forme de déclaration signée par un comité composé de vingt membres qui aura la direction du groupe. On remarque, dans ce comité, les noms de MM. Chesnelong, Keller, baron de Mackau, Albert de Mun, Buffet, Lanjuinais, etc... Les signataires demandent le concours des chrétiens et de tous les honnêtes gens, quelles que soient leurs opinions politiques, «pour défendre et réclamer d'un commun accord les libertés civiles, sociales et religieuses dont on les dépouille.» Ils les convient à s'unir «pour revendiquer la liberté religieuse, la liberté d'enseignement, la liberté d'association, et pour obtenir la révision de tout ce qui dans les lois scolaires, militaires ou fiscales, en est la violation manifeste.»

Le Soleil, qui occupe une place importante dans le parti monarchique, donne sur la constitution de ces deux groupes une appréciation qui en précise le caractère et qui lui donne toute sa portée: «Les conservateurs de la droite constitutionnelle, dit le journal de M. Hervé, sous la signature de M. de Kerohant, acceptent le régime actuel, en lui demandant de rétablir l'équilibre financier, d'abroger les lois d'exil et de respecter les droits de l'Église. Le groupe de l'Union chrétienne accepte le régime actuel à la seule condition que les droits de l'Église soient respectés. Il y a là une évolution vers la République que nous déplorons, mais dont nous ne pouvons méconnaître la signification.»

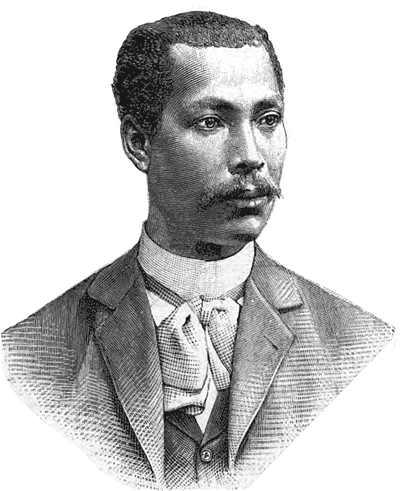

Les événements d'Haïti.--Le sang vient encore une fois de couler à flots dans la République d'Haïti. Le général Hippolyte, qui en est le président, cherche à se maintenir au pouvoir par la terreur et il apporte, dans l'exercice de la dictature, une telle fureur sanguinaire qu'on le soupçonne atteint d'aliénation mentale.

Le général Hippolyte a remplacé, on se le rappelle, le général Légitime que toute l'Europe avait reconnu, mais qui, depuis, a été condamné par le sort des armes, à la suite d'une guerre civile qui a duré plusieurs mois. Le pays s'était partagé en deux camps. Légitime était maître à Port-au-Prince; Hippolyte jouait au souverain au Cap haïtien. Ce dernier a réussi à organiser ses forces de manière à l'emporter sur son rival et à le mettre en fuite, et l'Europe a dû reconnaître son gouvernement, qui était le gouvernement de fait. Des conspirations se sont tramées, mais le général Hippolyte les a découvertes et les conspirateurs ont été mis en prison. Leurs amis ont trouvé le moyen de les délivrer et ils ont marché sur l'arsenal. Mais leur tentative a échoué et Hippolyte, qui en avait été prévenu, est sorti de son palais à la tête d'une bande de forbans prêts à toutes les besognes. Il a fait fusiller tout ce qu'il rencontrait.

Sur son chemin s'est trouvé un honorable commerçant, M. Rigaud, qui a invoqué en vain la qualité de Français. Il n'a pas été écouté et a été fusillé sur l'heure comme les autres.

Ce meurtre a provoqué, on le comprend, un véritable mouvement d'indignation dans notre pays. Il est vrai qu'informations prises, la qualité de Français, dont avait cherché à se prévaloir le malheureux Rigaud, n'a pas été officiellement reconnue. Rigaud avait fait les démarches nécessaires auprès de la légation pour l'obtenir et n'y avait pas encore réussi. Toutefois, le refus de la légation de France n'avait pas été notifié au gouvernement du général Hippolyte. Cette circonstance permettait à notre gouvernement d'agir, et, avec une promptitude dont l'opinion lui sait gré, M. Ribot a chargé notre représentant à Haïti de réclamer une indemnité au gouvernement haïtien, pour ce meurtre accompli en violation du droit des gens. Le ministre des affaires étrangères verra la suite qu'il convient de donner à cette affaire, d'après l'accueil qui sera fait à cette première demande de réparation.

Nécrologie.--M. Auguste Marcade, publiciste.

M. Noblot, ancien député.

M. Mahou, ancien agent de change.

M. Albert Ducroz, député de la Haute-Savoie.

Le comte David de Fitz-James.

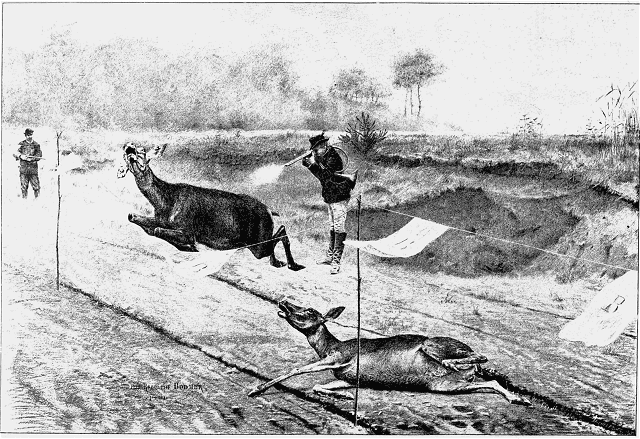

La chasse aux banderoles dans les fourrés de

Fontainebleau.

LA MODE

Le moment est venu où Paris commence à se dépeupler, chaque jour lui enlève une partie de son animation habituelle. Généralement, c'est le lendemain du Grand-Prix que se font tous les préparatifs de voyages, de déplacements, car il n'est pas de bon ton pour une élégante mondaine de rester dans la capitale longtemps après ce jour.

Bien des départs ont été retardés cette année en raison de la température que nous avons subie, et j'en profite pour jeter un aperçu rapide sur les dernières nouveautés qui apparaissent encore aux courses, au Bois, le matin de 10 heures à midi, le soir, de 5 à 7. Ce délicieux coup-d'œil est toujours charmant; il semble qu'il y a moins d'affectation, de pose, qu'en pleine saison; les femmes paraissent toutes joyeuses de respirer encore quelques jours le bon air de leur Bois, qu'elles vont quitter pourtant, mais à regret, parce que la mode le veut ainsi, et que ses lois sont suivies aveuglément.

Le matin, toutes les femmes semblent, porter un uniforme avec leur petit costume de lainage clair, leur jupe semi-collante, la veste ouverte sur une chemisette de fine batiste rosée, jaune, mauve, bleutée, plissée, chiffonnée, maintenue par une ceinture de cuir blanc ou fauve; le petit canotier à bords plats, gentiment enroulé de gaze assortie au gilet, avec deux ou trois ailes de plumes posées en vedette dans la gaze.

Surtout des voiles blancs de fines dentelles formant bordure, ou des voiles de tuile brun à pois de chenille qui s'assortissent admirablement aux pailles mordorées, brunes, beiges, grises, qui sont fort appréciées.

Les grandes formes capelines en paille de riz, d'Italie, Manille, à calottes très basses, sont cabossées à droite, à gauche, carrément retroussées derrière avec une avalanche de plumes blanches ou noires, ces dernières font très bien sur les pailles d'Italie; ou des jonchées de fleurs s'égrenant jusque sur les bords des larges passes.

Voici trois bien jolis chapeaux, le premier de forme nouvelle, genre Marie-Antoinette, en paille de riz beige clair, les bords plats tout autour, larges devant, plus étroits derrière, sans aucun retroussé. Un ruché de satin rose ancien entourait la calotte et retenait un fin plissé de dentelle Chantilly noire, panache de plumes noires posé droit devant. La même forme en paille gris argent, ruche et dentelle blanche avec pouf de roses rose, était délicieux de fraîcheur. Le second, une petite toque, faite de trois torsades d'herbe verte de deux tons, fixées sur une forme invisible en tulle noire, derrière un bouquet de pâquerettes des prés, et devant, une petite touffe qui semblait avoir poussé là parmi les herbes.

Puis, j'ajouterai une nouveauté, la capote coquille Saint-Jacques, ainsi nommée naturellement parce qu'elle rappelle la forme de ce coquillage.

On recommence à porter des brides, de vraies larges brides comme autrefois, surtout blanches en satin faille avec de longs bouts tombants sur la poitrine; autour de certains visages, elle font un encadrement des plus seyants.

Plus que jamais les jupes sont en forme de parapluie, plate du haut, cachant presque les pieds devant et s'étalant en traînant derrière; elles ne se doublent plus; un haut faux ourlet de soie et les garnitures suffisent à les maintenir et à donner de l'élégance à la traîne. Des lambrequins de dentelle, retenus de ci de là par des nouds Louis XV, des volants bien froufroutants, des ruchés à la vieille également superposés forment les principales garnitures du bas des jupes. Les rubans de soie, de velours, sont aussi employés avantageusement, formant des zigzags, des ovales, ou simplement posés en cercle, suivant les contours de la traîne, entremêlés d'entre-deux de guipure. Puisque nous parlons de dentelle, disons que son succès va toujours en ascendant. Toutes les dentelles de prix, point de Venise, guipure d'Irlande, dentelle Cluny, etc. s'utilisent de mille manières, posées en berthe, en jabot, en rabat, en guimpe, basque, etc; les corsages ne sont plus qu'un délicieux assemblage de dentelle de ruban.

Du reste, les étoffes en taffetas glacé, en foulard, la grenadine ou gaze noire à fleurs de couleurs, se prêtent admirablement à toutes les combinaisons. Les robes légères d'organdi, de mousseline de batiste semées de bouquets de fraises, de cerises fraîches à croquer, de roses, de violettes, etc. tous ces tissus délicats, avec leur ton éteint et leur air vieillot, semblent avoir fait partie des garde-robes de nos grand'mères et ne se comprennent qu'avec des froufrous de dentelle.

L'une des charmantes toilettes que représente notre dessin en est une preuve. Ne dirait-on pas que cette mousseline, coquettement parsemée de tulipes délicatement nuancées, sort de l'armoire d'une vieille douairière? La jupe posée en transparence sur un dessous de soie est cerclée de deux entre-deux d'Alençon. La veste ouverte est entourée de ce même entre-deux qui s'enroule lâchement autour des parements, laissant voir la petite guimpe froncée coupée de deux entre-deux formant ceinture. Les manches avec une simple dentelle au poignet. Le grand chapeau de paille de riz ivoire est gracieusement cabossé par un mince bord de velours vert gazon, rappelant le feuillage des tulipes de la robe; touffe de fleurs sur la calotte.

La seconde toilette est en crépon de Chine lys, le bas garni d'un haut point belge tout rebrodé de fil d'or. Un volant froncé orné de dentelle brodé fait le contour de la taille, sous la ceinture de velours jonquille. Sur la poitrine le petit rabat d'avocat fixé au col de velours. Les manches à l'italienne sont ornées d'un poignet brodé.

La délicieuse petite capote est formée d'une couronne de roses Niel sans feuillage, avec deux ailes noires posées en aigrette. L'ombrelle est simplement ornée d'un papillon de dentelle noire posé à jour.

Les manches d'ombrelles rustiques adoptés avec une prétention à la simplicité sont, au contraire, de la plus grande recherche; aux fruits, aux fleurs finement sculptés, se sont joints les insectes, les bestioles de toutes formes, de toutes couleurs; les légumes ont pris place sur les manches; petites carottes, radis, font concurrence aux cerises, fraises, etc.

La plupart de ces ombrelles sont en soie changeante, en dentelle, en gaze, mais les garnitures du dôme sont plus plates. Ce sont des appliques de broderie, de passementerie, de petits rubans entrecroisés, ou des motifs de dentelle posés à jour en bordure ou dispersés ça et là.

Fanfreluche.

Opéra-Comique: Le Rêve, drame lyrique en quatre actes, d'après le roman de M. Zola, poème de M. Louis Gallet, musique de M. Bruneau.--Châtelet: Tout Paris, pièce à grand spectacle.

Je commencerai tout d'abord par faire mes compliments les plus sincères à M. Louis Gallet: M. Louis Gallet a écrit, d'après le roman de M. Émile Zola, Le Rêve, un des meilleurs poèmes lyriques que nous ayons vus au théâtre depuis bien des années. Tout en restant fidèle au sujet, il l'a renouvelé pour ainsi dire, non dans l'action, qu'il a entièrement respectée, mais dans la marche du drame, dans la disposition des scènes, dans les mouvements des sentiments, dans leur progression, dans leur intérêt enfin. J'ajouterai qu'il y a là véritablement œuvre de poète: le vers est charmant, plein de délicatesse toujours, et souvent d'une émotion exquise. Les livrets de l'Opéra-Comique ont rarement cette bonne fortune d'être traités avec tant de soin; il est vrai que le roman de M. Zola, avec son retentissant succès, s'imposait à l'auteur dramatique, et que M. Louis Gallet s'est piqué sans doute d'honneur dans cette lutte du vers contre la prose. Il n'a fallu rien moins que cette habileté pour rendre supportable au théâtre un des sujets les plus réfractaires à la mise en scène.

Malgré l'indifférence du public en général sur telle ou telle question de convenance, il fait ses réserves; il met à part, comme chose sacrée dans son esprit, les cérémonies religieuses, surtout celles qui touchent au ministère actif du prêtre; il les condamne non seulement parce quelles comportent une solennité trop imposante à la scène, mais parce qu'elles le froissent dans son respect et dans sa conscience. Le talent de l'auteur du Rêve l'a sauvé de ce grand danger. J'ai été étonné de ne rencontrer que de faibles résistances contre ce tableau de l'extrême-onction apportée à une jeune fille au milieu des saints cantiques. Les préparations scéniques nous ont conduit à de pareilles concessions; je crains bien que ce soit au plus grand péril de la pièce, qui a été consciencieusement écoutée à la première représentation, mais qui ne rencontrera pas des lendemains toujours aussi complaisants. Du reste, ce Rêve troublait toutes les idées reçues. M. Carvalho a la réputation d'être audacieux et, en vérité, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin dans les innovations; M. Antoine lui-même, si vous le supposez un instant directeur de l'Opéra-Comique, M. Antoine, ce révolutionnaire du Théâtre-Libre, ne les aurait pas tentées.

Songez donc! les personnages sont en redingote, en paletot; un évêque apporte à une mourante les saintes huiles; ses clercs l'accompagnent, les cierges sont allumés, le prélat bénit les assistants et récite les prières latines pour les agonisants. Le réalisme a donc pris possession du théâtre. Je ne vous cache pas ma pensée, j'ai pour ma part l'antipathie la plus prononcée pour ce genre de spectacle. C'est une conquête pour l'art de la mise en scène, je le veux bien; mais il me serait agréable que cet art dirigeât ses efforts sur d'autres sujets; je me souviendrai donc de cette soirée dans laquelle toutes mes habitudes de spectateur de l'Opéra-Comique ont été si radicalement attaquées.

Vous n'avez sans doute pas oublié ce roman du Rêve, avec sa simplicité, son mysticisme, qui sembleraient devoir rejeter le sujet de cette pieuse idylle dans l'époque du moyen-âge, et qui se passe de nos jours à Beaumont-l'Église. Des braves gens, Hubert et Hubertine, fabricants de chasubles, ont adopté une enfant, trouvée un jour de neige à demi-morte, sous le porche, au-dessous de Sainte-Agnès; ils l'ont élevée dans la pratique de la religion. Les yeux constamment attachés sur les vêtements sacerdotaux qu'elle brode, n'abandonnant son travail que pour lire la légende des martyrs, l'esprit tout rempli de sainte Marceline, de sainte Solange, de Saint-Georges combattant le dragon, ou de sainte Agnès, le col troué d'un glaive; aux chants religieux qui s'échappent de la cathédrale, comme un parfum enivrant de foi, Angélique est devenue une sorte de visionnaire extatique: à travers le grand vitrail de la nef, au milieu des figures des saints, elle a entrevu le visage doux et charmant d'un jeune homme. Le rêve de son âme l'a emportée vers l'amour; le roman s'est ouvert. Pour elle, c'est un prince qui doit bientôt l'épouser. Elle le rencontre au clos Marie, pendant qu'elle lave son linge. Le prince se présente, l'explication n'est pas longue. Ce beau jeune homme est simplement Félicien, un ouvrier verrier, chargé de faire quelques réparations au vitrail de la cathédrale. Il aime Angélique. A cet aveu, la jeune fille lui répond avec candeur: «Parlez au plus tôt à mon père, à ma mère, les choses peuvent se faire rapidement. A demain, je vous adore». A quoi Félicien répond: «Ma chère âme, à toujours.» C'est rapide, vrai, peut-être, car, en fait d'ingénuité, je ne sais pas jusqu'où peuvent aller et s'arrêter les aveux.

Or, ce Félicien, qui n'est nullement un humble artisan, a pour père Mgr l'évêque Jean de Hautecœur, lequel était marié avant de se consacrer à Dieu. A la mort de sa jeune femme, son chagrin a été si profond que Jean est entré dans les ordres et que, pour préserver des douleurs de ce monde le fils que Dieu lui avait donné, il a résolu d'en faire un prêtre. Il vit auprès de lui au palais épiscopal. Malgré ses larmes, ses prières, Monseigneur se refuse au mariage de son fils et d'Angélique. L'enfant attend la réponse de Félicien. Le jour de la fête de Dieu, pendant qu'elle est à la fenêtre de l'atelier au premier étage, elle voit passer la procession au-devant de laquelle elle jette des fleurs; c'est le saint sacrement, c'est une confrérie et l'oriflamme d'or; c'est le chapitre! c'est Monseigneur sous le dais! à la suite de l'évêque, Félicien, le portrait frappant du prélat! le voilà accompli, le rêve. Le bien-aimé est le fils de Monseigneur!

Mais Félicien n'a rien obtenu de son père. Désespéré, il pénètre dans la chambre d'Angélique et la conjure, au nom de leur amour, de fuir avec lui. Mais les voix conseillères qui parlent à l'âme d'Angélique sauvent l'enfant de ce crime; elle reste attachée au devoir, malgré le refus cruel que l'évêque, qu'elle a été trouver jusque dans la salle du chapitre de la cathédrale, a opposé à sa demande. Angélique va mourir de douleur; un miracle peut la sauver. Ce miracle, Félicien le demande à son père. Jean V de Hautecœur rendait la vie aux mourants; il approchait ses lèvres de leurs lèvres et il disait: «Si Dieu veut, je veux.» Le prélat n'a qu'à dire comme son saint aïeul qui a laissé à sa famille cette noble devise. L'évêque s'y refuse. A quoi Félicien, fou de douleur, s'écrie: «Vous n'avez jamais aimé ma mère!» Le prélat descend, à ce reproche, dans le fond de son âme. Il lui semble qu'une voix appelle sur la créature humaine qui va mourir la pitié du prêtre: il part, il se met en marche avec son fils; il va vers la mourante; il la trouve revêtue d'une robe blanche; elle gît sur son lit virginal: il donne l'extrême-onction et, les prières achevées, il pose ses lèvres sur le front d'Angélique avec ces paroles: «Si Dieu le veut, je veux!» et l'enfant sauvée par le miracle ouvre ses lèvres et cherche Félicien du regard. C'est le mariage.

La pièce a évité le sombre épilogue du roman, dans lequel Angélique meurt le jour de son mariage sur le seuil même de l'église au premier baiser de Félicien.

Sur ce drame lyrique des plus touchants, et qui demandait un musicien tout entier à l'émotion dramatique, M. Bruneau a essayé un système. Plus d'air, plus de mélodie, plus de phrases musicales, un récitatif perpétuel; le procédé se prolonge pendant quatre actes et sept tableaux, c'est-à-dire durant quatre heures, sans repos, sans rémission, c'est raide. Que l'école d'aujourd'hui rejette toutes les théories du passé, je le veux bien; qu'elle ne dise pas comme ont dit les maîres d'autrefois, j'y consens; mais toujours faut-il qu'elle dise quelque chose. Va pour le récitatif continu, à la condition pourtant qu'il sera juste. Va pour la déclamation persistante, oui; mais pour la déclamation aux gestes, aux accents vrais, et, il faut le dire, je ne sais rien de plus cherché, contourné, tourmenté, que cette partition du Rêve. A peine trouvez-vous un mouvement sincère, une impression naturelle dans tous ces personnages; l'esprit du compositeur se met volontairement à la torture. Le musicien ajoute à ce supplice même une singulière combinaison: l'orchestre dément à chaque instant ce que dit le chanteur. C'est une lutte entre eux; on ne sait de quel côté aller. Il semble que M. Bruneau se plaise à ces contradictions; qu'il ait livré de parti pris la guerre à toutes les conventions! la patience se perd dans cette bataille contre ces habitudes reçues, et, avec la meilleure volonté du monde, il est impossible de résister à la fatigue d'une telle soirée. J'ai beau rappeler à ma mémoire quelques détails charmants, je dirai même quelques pages d'un véritable compositeur, l'ensemble l'emporte dans son implacable système; j'ai vu des gens irrités au dernier degré Je ne suis pas de ceux-là; j'ai échappé à l'exaspération mais je n'ai pas évité l'ennui.

La pièce est montée avec un soin, avec un goût extrême. Elle est exécutée à merveille. Je ne saurais assez louer Mlle Simonne! qui a joué et chanté en perfection le rôle d'Angélique. Mme Deschamps-Jéhin prête sa belle voix de contralto au personnage effacé de Hubertine. M. Lorrain tient avec talent le rôle de Hubert. M. Engel a été chaleureusement applaudi dans Félicien. Quant à M. Bouvet, il a donné au personnage de l'évêque Jean une physionomie des plus imposantes à la fois et des plus sympathiques. Son succès a été très grand et très mérité.

Le Châtelet joue une pièce à grand spectacle qui a pour titre: Tout-Paris. Je ne vous la donne pas comme des plus ingénieuses par son sujet et par son intrigue, mais je vous la signale comme des plus amusantes par ses décors et par ses divertissements: avec sa scène du théâtre des Caprices-Parisiens, son cabaret du Chat-Noir, son bal du Moulin-Rouge, son rallye-paper. Mlle Gilberte, M. Germain et M. Peutat du Vaudeville enlèvent prestement ces cinq actes qui leur devront une bonne partie de leur succès.

M. Savigny.

LES LIVRES NOUVEAUX