L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL.

|

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |

N° 63. Vol. III. |

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |

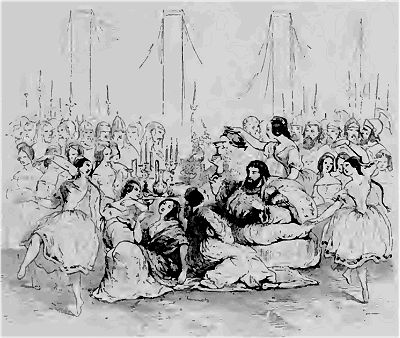

Histoire de la Semaine. Décoration de l'ordre de la Toison d'Or; Portrait de lord Ellenborough, gouverneur général des Indes.--Courrier de Paris.--Courses de la Société d'Encouragement. Tiger sautant une haie; Coupe Janisset gagnée par Commodore Napier.--Exposition des Produits de l'Industrie. (Deuxième article.). Orfèvrerie et Bijouterie. Fontaine à thé de M. Mager; Couvert de chasse et Seau à rafraîchir le vin, par M. Morel; Développement du Seau à glace; Flacon par M. Moret; Bracelet par M. Morel.--Salon de 1844. (Septième et dernier article.) Traîneau par M. Milankiewicz; Giorgione Barbarelli faisant le portrait de Gaston de Foix, par M. Baron: Jeune fille d'Albano, par M. de Madrazo: Vue prise aux environs de Paris, par M. Français; l'Amour de l'or, par M. Couture.--Second-Théâtre-Français. Sardanapale, tragédie de M. Lefèvre. Une Scène du 3e acte--Le dernier des Commis Voyageurs, roman par M. XXX. Chapitre VII. Récit: Agathe.--La Police correctionnelle de Paris. Le Panier à salade; la Grande Souricière; Vue intérieure de la 6e chambre; Types de la Police correctionnelle.--Bulletin Bibliographique.--Allégorie de Mai. Les Gémeaux.--Amusements des sciences. Une gravure.--Rébus.

Histoire de la Semaine.

Décoration de l'Ordre de la Toison d'Or.

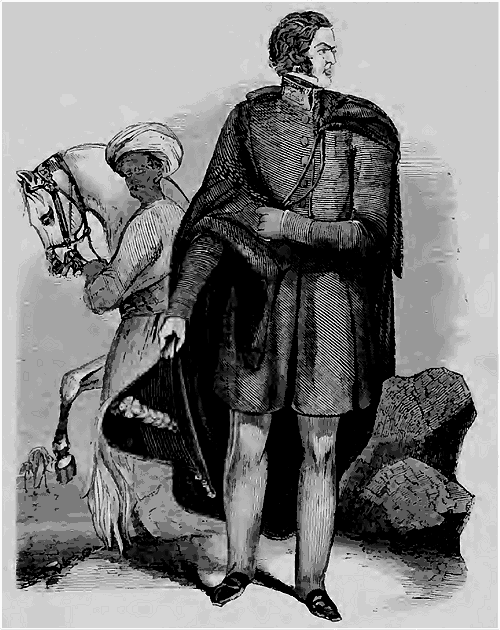

Le rappel de lord Ellenborough, du gouvernement général des possessions anglaises dans l'Inde, bien qu'il n'ait rien de politique, bien qu'il ne soit qu'un acte spontané du comité des secteurs, n'en a pas moins pris les proportions d'un événement, par la vivacité du dépit avec laquelle cette mesure a été d'abord accueillie par le cabinet. C'était à la suite de la révolution ministérielle qui venait de ramener sir Robert Peel et ses amis au pouvoir, et de rendre à lord Wellington son ancienne influence sur la direction des affaires, que lord Ellenborough, qui s'était fait remarquer par la fougue de son torysme, fut appelé à occuper cette position par les directeurs, qui savaient, par cette désignation, se rendre agréables au ministère nouveau et à ses puissants adhérents. Lord Auckland avait déplorablement compromis les intérêts de la compagnie, et l'armée de l'Inde presque tout entière, par la trouée téméraire qu'il avait fait faire dans l'Afghanistan, et qu'avait terminée un si épouvantable désastre. Les événements de Caboul avaient rendu impossible l'administration de celui qui n'avait pas su les prévoir, qui y avait si fatalement poussé huit de victimes; lord Ellenborough le remplaça donc. Le nouveau gouverneur parut bien comprendre, au début, que les intérêts de la compagnie et les satisfactions de l'amour-propre anglais pouvaient ne

Lord Ellenborough, gouverneur général des Indes.

pas être toujours en parfaite harmonie, et que tandis que celles-ci étaient de porter le plus loin possible la domination britannique, la compagnie pouvait ne pas trouver don compte à opérer par la force armée sur des points aussi éloignés de sa base; aussi le vit-on en quelque sorte consentir avec peine à tirer au moins vengeance des massacres de Caboul, et ce fut presque malgré lui que les généraux Nott et Pollock relevèrent le prestige des armes anglaises, en allant encore une fois dicter des lois aux Afghans dans leur capitale, avant d'abandonner leur funeste pays. Ce fut à la suite de cette expédition obligatoire que lord Ellenborough publia cette fameuse proclamation dans laquelle il crut devoir traiter l'idolâtrie indienne avec tant de flatterie, et annoncer la translation du fond des gorges de l'Afghanistan, au milieu de toutes sortes de fêtes, des fameuses portes du temple de Soumatah, avec une complaisance si pompeuse, que les susceptibilités religieuses de l'Angleterre furent profondément choquées. Mais bientôt forcé à son tour, après avoir renoncé à la limite qu'avait rêvée son prédécesseur, d'en assigner une à l'occupation anglaise, on le vit, dans ce but, au lieu de recourir aux négociations, exécuter successivement des entreprises violentes contre les Ameers du Scinde et les Mahrattes de Gwalior. Le succès les couronna en définitive, c'est tout ce qu'il faut pour les faire pardonner, à un ami surtout, par les ministres du cabinet actuel; mais des hommes politiques les blâmèrent, et les directeurs de la compagnie surtout se virent avec beaucoup de regret engagés de nouveau dans la voie des conquêtes armées. Toutefois, comme ce système compte des défenseurs, les directeurs, qui voulaient en finir sans conteste avec celui qui le leur imposait, et n'avoir point, à l'occasion de son rappel, à discuter la question coloniale avec le cabinet, ont uniquement motivé cette mesure sur ce que le gouverneur général prenait constamment vis-à-vis d'eux le ton et les allures d'un dictateur, ne leur communiquait jamais ses plans, n'écoutait jamais les conseils et les prenait souvent en mauvaise part. Une dépêche où il répondait sur le ton du plus altier dédain à quelques observations des directeurs, est arrivée tout à point pour justifier plus complètement encore un reproche que rendaient déjà bien digne de foi la témérité naturelle de l'esprit du noble lord, et la morgue intraitable dont il avait fait preuve au Parlement. Le comité des directeurs et le ministère ont fait choix, à l'unanimité, pour succéder au gouverneur général rappelé, de sir Hardinger, ministre de la guerre. On annonce qu'il s'embarquera avec sa famille dans la première quinzaine de juin, pour se rendre à son nouveau poste. Cette détermination a enlevé nécessairement son intérêt et sa vivacité à la discussion qu'avait provoquée dans la chambre des communes la motion de M. Hume sur le rappel de lord Ellenborough. Le compte rendu de ce débat, devenu insignifiant, nous arrive, en attendant celui de la discussion nouvelle du bill des manufactures.

La malle de l'Inde a apporté la nouvelle que le choléra avait éclaté à Bombay et qu'il sévissait avec rigueur contre les Européens et surtout contre les indigènes. Du 1er au 15 mars on avait compté 140 victimes du fléau.

L'Espagne vient de voir une révolution nouvelle s'opérer dans son administration. Il semble vraiment que nos gracieusetés aient porté malheur à M. Gonzalès Bravo; tandis qu'il tendait une main pour recevoir le grand cordon que nous lui envoyions, en échange de la Toison d'or expédiée à M. Guizot, le portefeuille de premier ministre lui tombait de l'autre. M. Olozaga, lui aussi, venait de recevoir une distinction de ce genre quand il succomba sous une accusation de trahison. Le tort de M. Gonzalès Bravo, c'est de s'être pris au sérieux. Le ministre de la marine, M. Portillo, avait quelques démêlés avec le chef de la marine espagnole, l'amiral Romay. M. Carasco, ministre des finances, était en querelle de bourse avec M. Salamanca. Les deux ministres Portillo et Carasco tombèrent en disgrâce, et il fut question de les remplacer. Gonzalès Bravo était d'abord résigné à les sacrifier; mais au moment, d'exécuter sa résolution il se crut assez fort pour imposer le maintien de ses deux collègues, et tous les ministres offrirent leur démission, convaincus quelle ne serait pas acceptée. Cependant on les prit au mot, on l'accepta, et ils s'aperçurent trop tard qu'on cherchait une occasion de les obliger à la retraite. Le général Narvaez a été chargé de composer un cabinet nouveau; il en a pris la présidence et s'est réservé le portefeuille de la guerre. Le marquis de Viluma, qui venait de partir pour Londres, où il allait occuper le poste d'ambassadeur, a été rappelé pour prendre le portefeuille des affaires étrangères; M. Mon, neveu de Toreno, est chargé des finances; M. Pidal, beau-frère de M. Mon, élu président de la chambre des députés en concurrence avec M. Lopez, et qui a consenti à jouer le rôle qui lui a été soufflé dans l'intrigue contre M. Olozaga, est ministre de l'intérieur; M. le général Armero ministre de la marine, M. Mayans est le seul membre de l'ancien cabinet qui conserve son portefeuille; il reste ministre de grâce et de justice. La façon dont la grâce et la justice ont été administrées jusqu'ici lui méritait bien en effet cette exception. Les modérés purs sont donc maîtres absolus des affaires. Ils ont rompu même avec les transfuges du parti progressiste; il n'y a plus qu'un pas à faire pour en revenir aux partisans de l'estatuto real. Une dépêche télégraphique nous apprend que l'état de siège a été levé à Madrid. Attendons pour apprécier la portée réelle de cette mesure.

La place d'Almeida, au Portugal, s'est rendue aux troupes de dona Maria. Le comte de Bomfin et un assez grand nombre d'officiers qui lui étaient attachés sont passés en Espagne.

Nous nous sommes bornés, dans notre dernier numéro, à une simple allusion à un fait qui s'était passé à Tunis et que nous croyions ne devoir plus occuper l'attention publique; mais la façon dont les journaux anglais y reviennent nous met dans l'obligation d'en parler. Un Maltais, sujet anglais par conséquent, était en discussion d'intérêts avec un de ses compatriotes, valet de chambre de sir Thomas Reade, consul général d'Angleterre, le même qui joua à Sainte-Hélène un rôle si odieux sous les ordres de sir Hudson-Lowe. Ce Maltais tua ce valet de chambre dans la chaleur d'une dispute, ainsi qu'un drogman, sujet tunisien, attaché au consulat britannique, et qui voulut s'interposer. Le premier de ces deux crimes, le seul dans lequel on put supposer préméditation, devait avoir la priorité dans les poursuites de la justice, et l'accusé aurait dû être traduit devant une cour anglaise; le cas si délicat d'une intervention musulmane se trouvait ainsi écarté de droit. Sir Thomas Reade, prenant peu de souci de ce danger, et sans se préoccuper de compromettre, par une mesure passionnée et imprudente, la tranquillité de la population chrétienne à Tunis, a déféré le meurtrier au tribunal du bey pour le meurtre peut-être involontaire du sujet tunisien, au lieu de l'envoyer à Malte pour y être jugé sur le fait principal, l'homicide du sujet anglais. Dès que la notification faite à l'accusé fut connue, tous les consuls et les supérieurs des religieux en mission apostolique dans ce pays, vivement préoccupés des suites d'un tel événement, se réunirent chez le consul général de France, M. de Lagau, pour s'entendre avec lui dans une conjoncture aussi déplorable. Dans cette conférence, une lettre, signée par tous les agents des puissances européennes, fut adressée collectivement à sir Thomas Reade, pour le prier de revenir sur une mesure qui, par ses conséquences, pouvait amener tant de malheurs au milieu d'une population dont le supplice d'un chrétien allait réveiller le fanatisme. Rien ne put agir sur le consul anglais, qui ne voulait qu'une chose, à quelque prix que ce fût, la prompte vengeance de la mort de son valet de chambre. La justice du bey est, en effet, fort expéditive; et les défenseurs de l'accusé ne pouvant se faire entendre, se bornèrent à protester contre toute la procédure et contre la condamnation à mort. Deux jours doivent s'écouler entre la sentence et l'exécution. Ce délai paraissait trop long à l'impatience de M. le consul général d'Angleterre. Il prit dès le lendemain matin la direction des préparatifs du supplice, envoya chercher un religieux, se rendit à la Goulette pour activer toutes les dispositions, croyant enfin pouvoir assister au spectacle qu'il s'était ménagé, quand M. de Lagau, qui l'avait devancé, obtint du bey, auquel il fit entendre un langage à la fois ferme et entraînant, l'ordre de suspendre l'exécution du condamné. Le retour, à Tunis, de notre consul général fit renaître dans tous les cœurs l'espérance et la joie. Les notables européens lui votèrent spontanément une adresse de félicitations, qui fut bientôt couverte de signatures. Les feuilles anglaises ont toutes discuté ces faits. Les unes donnent à entendre que la justice est si mal rendue à Malte, que sir Thomas Reade aura été déterminé à préférer encore la justice tunisienne, dans la crainte de voir un meurtrier impuni. Mais, en vérité, si l'aveu est précieux, la raison n'est pas bonne. La justice de Malte est rendue au nom de la reine d'Angleterre, et c'est à son gouvernement à en réformer les abus, à en améliorer, s'il est besoin, le personnel; mais le mauvais état de choses actuel ne peut être une raison pour renoncer à un droit au maintien duquel toutes les nations européennes et la cause de l'humanité sont également attachées. D'autres disent à notre consul, à peu près comme Martine du Médecin malgré lui: «Il nous plaît d'être jugés et exécutés à Tunis; mêlez-vous de vos affaires.» Mais la similitude n'est pas complète; quand la femme de Sganarelle était battue, cela ne faisait de mal qu'à elle; mais quand la justice tunisienne et le fanatisme mahométan se seront mis en appétit et en verve avec un sujet que l'Angleterre leur aura livré, la population chrétienne sera bien compromise sur ces bords. Des notes diplomatiques ont été échangées à ce sujet.

La Porte nous a donné, à Latakié, les satisfactions exigées par M. de Bourqueney, pour les mauvais traitements dirigés par des musulmans contre des chrétiens, et pour violation de la résidence consulaire. Mais notre chargé d'affaires a eu à faire au divan des remontrances sur la façon de procéder des autorités dans cette affaire. Des individus fort peu compromis ont été traités avec une excessive sévérité, tandis que les véritables et principaux meneurs ont été traités avec de grands ménagements. Nous trouvons dans le Journal de Francfort quelques lignes qui prouvent de même que la Porte saisit toutes les occasions de protester contre les concessions qu'on lui arrache. «Méhémet-Reschid-Pacha, lui écrit-on de Constantinople, destitué de son poste à la suite de l'affaire du pavillon, a été parfaitement accueilli à son arrivée ici, et il vient d'être nommé chef d'état-major de l'armée de Romélie à Andrinople, où il s'est rendu ces jours derniers.»

La Gazette officielle de Turin renferme les lignes suivantes: «Nous avons parlé en son temps, y est-il dit, du déplorable événement arrivé à l'agent consulaire d'Espagne à Mazayan, qui fut arraché de la maison du vice-consul de S. M. notre souverain, et cruellement mis à mort. L'agent et consul général de S. M. à Tanger fit immédiatement parvenir ses réclamations au sultan de Maroc. Celui-ci, ayant reconnu la justice de ces réclamations, a accordé la satisfaction due à la violation du domicile consulaire, en faisant entendre qu'il était bien peiné de ce qui était arrivé, et en assurant au gouvernement de S. M. que pareille chose, occasionnée seulement par un excès instantané de colère de Haggi-Mussa-el-Garbi, ne se renouvellerait pas. Ce différend, aussi désagréable pour l'un que pour l'autre des deux gouvernements, est ainsi terminé.» C'est parfait de modération. L'Espagne prendra-t-elle aussi philosophiquement son parti?

La Grèce a vu former son premier ministère constitutionnel. M. Mavrocordato en a été nommé président, en même temps que ministre des finances; M. A. Londos, de l'intérieur; M. Tricoupis, des affaires étrangères, et provisoirement de l'instruction et des cultes; M. A. Ch. Londos, de la justice; M. Rodios, de la guerre. Tous ces choix appartiennent au parti anglais; aussi M. Piscatory étant allé visiter quelques parties de la Grèce, on a pensé qu'il voulait donner au cabinet français le temps de lui faire passer des instructions sur la conduite qu'il a à tenir dans la situation nouvelle qui nous est faite.

On a reçu de Londres des nouvelles de la Plata qui vont jusqu'au 19 février pour Buénos-Ayres, et jusqu'au 21 pour Montévidéo. Elles sont favorables aux assiégés. L'armée d'invasion avait, à cette époque, éprouvé de graves échecs. Urquiza et Oribe avaient, l'un et l'autre, été battus, et les troupes de la république orientale avaient célébré avec enthousiasme l'anniversaire du commencement de ce siège qu'elles soutiennent depuis un an, avec des chances beaucoup meilleures depuis quelque temps. D'autres dépêches vont même jusqu'à présenter la chute de Rosas comme inévitable, par suite d'une insurrection à la tête de laquelle s'est mise la province de Salta. Nous faisons des vœux ardents pour que les vingt mille Français qui luttent sur ces bords contre la mort, qui les a si longtemps menacés, recueillent le fruit de leur courage et de leur confiance.

Munich vient d'être le théâtre de scènes sanglantes. Nulle part, proportion gardée, il ne se consomme autant de bière que dans la capitale de la Bavière. Aussi le gouvernement, pour éviter les troubles, intervient-il dans la fixation du prix de cette boisson, comme à Paris l'administration de la police dans celle du prix du pain. De son côté, l'archevêque de Munich, pour maintenir chez le peuple cette prédilection et le détourner de s'adonner de nouveau aux boissons spiritueuses, qu'il a presque entièrement abandonnées, a pris la bicère sous sa protection, et se rend, le 1er mai, chaque année, processionnellement avec son clergé, dans toutes les brasseries de la capitale, pour bénir les provisions qui s'y trouvent et les ustensiles qui s'emploient dans la fabrication de cette boisson. Cette cérémonie eut lieu dans l'après-midi, et le soir, le peuple, selon son habitude, se rendit en foule aux brasseries pour boire de la bière nouvellement bénie. Malheureusement, ce même jour, la taxe venait de subir une augmentation, et la mesure avait été portée du prix de 6 kreutzers à 6 kreutzers et demi. Cette hausse excita le plus vif mécontentement; des rassemblements tumultueux et menaçants se formèrent; les rues furent dépavées, les brasseries saccagées, et les maisons de plusieurs fonctionnaires furent attaquées par la foule. La police fit battre la générale; les troupes montrèrent de la mollesse, parce que les soldats, grands consommateurs de bière, voyaient eux-mêmes d'un fort mauvais œil l'augmentation, cause du soulèvement populaire; mais, néanmoins, le sang coula ce premier jour. On compta plusieurs blessés, entre autres un lieutenant et deux ouvriers, qui ont reçu, annonce-t-on, des blessures mortelles. Cependant les troupes ne firent pas feu. Le lendemain 2, on tenta de renouveler, chez plusieurs brasseurs et dans les rues de la ville, les scènes de la veille. L'hôtel et la vie du directeur de la police furent particulièrement menacés. Quatre pièces d'artillerie, placées devant un corps de garde où ce fonctionnaire s'était réfugié, ont été déchargées sur le peuple après une assez longue hésitation de la part des artilleurs, qui s'en firent répéter l'ordre par leurs officiers. Cette terrible démonstration mit fin aux troubles, et un morne silence succéda le soir dans les rues à cette agitation de deux jours.

Notre chambre des députés a fait trêve, samedi dernier, à la longue discussion de la réforme des prisons, dans laquelle elle paraît engagée pour un long temps encore, et a entendu un rapport de pétitions de plusieurs milliers d'ouvriers de Paris, appelant la sollicitude des représentants de la France sur d'autres ouvriers soumis au cruel régime de la servitude, et venant demander l'abolition de l'esclavage dans nos colonies. A coup sur les pétitionnaires et le pays ne pouvaient croire qu'après les engagements solennels pris par les Chambres, par les ministères précédents, par le ministère actuel lui-même, l'abolition de l'esclavage trouverait encore des contradicteurs officiels. Cette question et les moyens de la résoudre ont été l'objet des travaux les plus suivis et les plus mûrs. M. le duc de Broglie, au nom de la grande commission coloniale, a fait sur ce sujet un rapport où ont été indiquées diverses solutions entre lesquelles le gouvernement peut choisir; mais, en face de ce travail, qui établit aussi clairement l'indispensable nécessité que la moralité de l'émancipation des esclaves, le ministère reste inactif. La commission des pétitions, de peur sans doute de troubler cette quiétude, proposait l'ordre du jour, que son rapporteur motivait sur ce que les pétitionnaires s'exagéraient assurément les souffrances de l'esclavage, et sur ce que le principe de l'abolition de l'esclavage étant admis, c'était bien assez. Ce laisser-aller d'égoïsme et de cruauté a inspiré à M. Agénor de Gasparin une chaleureuse et éloquente réplique; c'est aux applaudissements d'une grande majorité de la Chambre qu'il a fait justice de ces tableaux du bonheur des esclaves, et qu'il a peint la situation de ces hommes qui ne peuvent dire, en mettant la main sur leur cœur: Ma chair est à moi. La pétition a, contre les conclusions de la commission, été renvoyée au ministre. Ce renvoi sera-t-il enfin pris au sérieux? Restera-t-on immobile en présence de cette démonstration nouvelle? et ne se mettra-t-on pas enfin à préparer cette mesure de l'émancipation, qu'on semble vouloir n'aborder jamais, pour pouvoir répondre toujours qu'elle ne peut être improvisée?

L'enseignement secondaire n'aura point encore son code cette année, et la discussion qu'on a provoquée ne sera qu'un semblant de satisfaction donnée aux engagements de 1830 et aux impatiences des partis. On a entendu à la tribune du Luxembourg plus d'un discours dont on eût pu dire avec raison, connue M. Agénor de Gasparin le disait du rapport de M. Denis: «C'est un anachronisme qui nous jette de vingt ans en arrière.» Mais ajoutons bien vite qu'un noble et digne langage y a aussi été tenu, et que M. Cousin y a combattu, avec autant d'esprit que de fermeté et d'élévation, les prétentions exagérées mais sincères et les concessions hypocrites.

Pendant ces discussions publiques, les commissions continuent leurs travaux. Le rapport de celle des crédits supplémentaires à la chambre des députés amènera un débat où nous verrons renaître les grandes discussions politiques qui ont déjà animé cette assemblée. L'affaire de Taïti sera reprise à cette occasion, et les grandes luttes parlementaires seront ouvertes de nouveau.--La commission chargée de l'examen du projet de loi sur le chemin de fer du Nord, en se prononçant en majorité pour l'exécution de cette ligne et même pour son exploitation par l'État, va également ramener des questions que la loi de 1842, cette espèce de loi électorale, ne pouvait en effet prétendre avoir bien définitivement résolues.

D'affreux désastres sont venus porter la terreur dans des contrées bien diverses. A l'île Bourbon, où une chaleur excessive a amené des torrents de pluie, le 1er janvier, une inondation formidable a emporté un pont, ravagé toute la campagne et menacé la basse ville de Saint-Denis tout entière.--Un violent incendie a éclaté à Brème, et huit personnes y ont succombé.--Paris aussi a été le théâtre d'un sinistre du même genre qui a fait trois victimes. Enfin de plusieurs points de nos départements on signale des événements de ce genre, et en quelques endroits on a la douleur d'être obligé de les attribuer à la malveillance.

Le cardinal Pacca, un des hommes les plus influents du sacré collège, et qui était revêtu d'un grand nombre de foncions et de dignités, vient de mourir. Sa succession a permis au pape de faire plusieurs heureux. Ses obsèques ont été célébrées en grande pompe. S. S. y a assisté.--M. Burnouf père, professeur au Collège de France et bibliothécaire de l'Université, auquel l'étude de la langue grecque doit à coup sûr un peu de la faveur qu'elle a reprise chez nous depuis trente ans, a été enlevé aussi à la science et à sa famille.--Le conseil général de la Seine a perdu également un de ses membres les plus laborieux et les plus capables, M. Preschez, secrétaire de la chambre des notaires de Paris.

Les restaurateurs, les maîtres d'hôtel, les directeurs de théâtre, les cafés, les fiacres, les tailleurs, les bottiers tout ce qui nourrit, abrite, divertit, voiture, abreuve, chausse et habille l'humanité, est dans le ravissement depuis quinze jours. Paris est assiégé, envahi, inondé d'étrangers et de curieux; il en arrive de tous les points de l'horizon, du nord, du midi, de l'ouest et de l'est, par ici et par là; le printemps d'abord en est cause, cette charmante saison qui nous sourit depuis avril, et nous caresse de son souffle doux et embaumé. Allons à Paris, disent de tous côtés les riches de la province et les hommes de loisir du chef-lieu, qui ont besoin de se distraire un peu de la monotonie et de la régularité de la vie départementale. Partons! et les voici qui s'entassent dans la diligence ou roulent en chaise de poste, avec le cortège immense des cartons à chapeaux, des malles, des porte-manteaux, des nécessaires, des sacs de nuit et des étuis de parapluie; il y a des familles tout entières qui émigrent, depuis l'aïeul jusqu'aux petits-enfants; la jeune fille est ravie en songeant qu'elle va montrer sa plus jolie robe et son chapeau le plus joli aux Tuileries et à l'Opéra; et le jeune homme, frais éclos du collège vicinal, tressaille d'aise à l'idée qu'il dînera chez Véfour, qui sait! chez les Provençaux ou au café de Paris; et que, le soir venu, il ira voir jouer mademoiselle Plessis, mademoiselle Furgueil, madame Vollys et mademoiselle Déjazet.

Paris est dont accru, en ce moment, de cette foule départementale que le soleil invite, chaque année, à sortir de chez elle pour se hasarder et se plonger dans l'océan parisien; on le reconnaît aisément à son air curieux et empressé, et à certains excès de parure qui ne sont pas scrupuleusement conformes à la règle du goût le plus exquis; la plus jolie femme de département, la plus fine, la plus habile, la plus distinguée, a toujours, le lendemain de son arrivée à Paris, quelque chose qui la trahit, et fait voir qu'elle a passé l'hiver, ne fût-ce que cinq ou six mois, hors de l'essence et de la quintessence parisienne; c'est une nuance d'étoffe, c'est une couleur de ruban, c'est ce je ne sais quoi qui se perd bien vite, dès qu'on a quitté ce pays mobile et charmant où l'heure qui commence apporte un changement dans la fantaisie et dans la mode de l'heure qui finit; mais cette allure, légèrement arriérée, disparaît avec une visite à la marchande de modes et à la couturière en crédit, et trois ou quatre promenades au bois de Boulogne et au boulevard Italien. Rencontrez-vous madame, deux jours après son entrée à Paris, cette rouille départementale a déjà disparu, et vous la prenez pour une Parisienne pur sang.--Restent les provinciales incarnées que dix ans d'études et de séjour à la Chaussée-d'Antin ne parviendraient point à transformer; race éternellement vouée à l'exagération du mauvais goût, qui sortent à midi en pleine rue, avec une robe à trente-six volants et un chapeau surmonté d'un oiseau de paradis.

Ces visiteurs annuels sont loin cependant de représenter le total des étrangers qui pullulent en ce moment à Paris, et dont le chiffre s'accroît tous les jours; Paris n'a pas seulement affaire aux curieux qui visitent Paris pour Panis même, espèce qui se compose en grande majorité d'administrateurs en congé, de propriétaires qui s'émancipent, d'héritiers qui veulent prendre un peu de bon temps sur la succession, et de jeunes mariés désireux de procurer à leur femme le plaisir de voir la capitale pour la première fois, gratification obligée de toutes fiançailles et de tout mariage récent, doux rayon de la lune de miel! Il y a, en outre, la multitude que l'exposition de l'industrie fait, de toutes parts, sortir du fond du département et du canton, et qui ajoute un supplément extraordinaire à la population nomade que Paris reçoit annuellement dans ces premiers beaux jours de mai. Les faiseurs de chiffres et de recensements prétendent que ce supplément s'élève à plus de quatre-vingt mille personnes; ce nombre ne paraîtra ni exagéré ni invraisemblable, si on en croit les preuves qui se donnent pour convaincre les incrédules. Ainsi le journal d'Angers atteste qu'il a été délivré à la préfecture de Maine-et-Loire plus de 3,000 passe ports pour Paris, depuis quinze jours; et le journal de Nantes, qui ne veut pas être en reste, se vante, pour le compte de la Loire-Inférieure, de 6,000 passe ports expédiés en moins d'une semaine. Qu'on juge du reste par cet échantillon, et de combien de pieds qui usent des bottes et de bouches qui mangent, Paris, à l'heure qu'il est, se trouve augmenté. Nous ne désespérons pas de pouvoir donner incessamment le total des livres de pain et des coups de fourchette que cette invasion inaccoutumée produit, par surcroît, chez les boulangers et dans les cuisines; la statistique est une si belle chose!

Les théâtres surtout se ressentent de cette surabondance; la foule y afflue. Tout à l'heure déserts et priant Dieu de leur venir en aide, les voici maintenant remplis du parterre aux combles; Dieu leur a envoyé l'exposition de l'industrie pour peupler leur solitude; il n'est pas jusqu'au Gymnase, le plus délaissé des théâtres de Paris, qui ne fasse ce qu'un appelle de l'argent en terme du métier; quant à l'Opéra, il faut voir comme il est heureux et comme il se pavane! Lundi dernier on y jouait la Juive; et le caissier a compté pour le total de la représentation 10,000 fr. de recette! Il y a de quoi vraiment se réjouir; ces bonnes fortunes inespérées raniment cette pauvre Académie royale de musique, qui commençait à se sentir l'estomac aussi vide que sa caisse. Le retour de Carlotta Grisi contribuera amplement à augmenter cette prospérité de circonstance. Revenue de Londres depuis vingt-quatre heures, Carlotta Grisi a repris tout aussitôt ses ailes de wili C'était le surlendemain de cette recette monstrueuse de dix mille francs; si la wili n'a pas encaissé ses dix mille francs à son tour, du moins peu s'en est fallu: il ne restait pas une seule place vide ni en haut ni en bas, et toute cette multitude avait l'œil attentif, le cou tendu, et battait des mains avec transport; il était aisé de voir à cette constance d'attention, à cette bonne foi d'attitude, à cette chaleur d'applaudissements, que l'Opéra n'avait pas affaire à son public accoutumé, ou du moins qu'une forte dose d'éléments d'emprunt s'y était infiltrée. Le public ordinaire l'Opéra n'a pas, en effet, cette naïveté d'émotion et ce scrupule; il fait le nonchalant et le distrait, même au morceau de chant le plus pathétique, même au pas de Carlotta le plus vif et le plus amoureux, comme un sultan accoutumé à de pareils présents et qui approuve mollement, en vainqueur blasé, du bout des doigts et du bout des lèvres.

On se bat à la Sirène d'Auber, on s'y précipite, on s'y étouffe; l'Opéra-Comique est encore plus fêté que l'Opéra, si cela est possible; c'est que la province a gardé toute la sincérité et toute l'ardeur de son penchant ou plutôt de sa passion pour l'Opéra-Comique. Ce culte-là est un de ceux qu'on aura peine à lui ôter; on aime l'Opéra-Comique en province comme au plus beau temps de Martin et d'Ellevion; les trois quarts des départements fredonnent encore avec satisfaction, tous les malins en se levant:

Oui, c'en est fait, je me marie.

Je veux vivre comme un Caton.

Ou bien:

Enfant chéri des dames,

Heureux en tous pays;

Très-bien avec les femmes.

Mal avec les maris.

Ou bien encore;

L'hymen est un lien charmant,

Lorsque l'on s'aime avec ivresse.

Quoi d'étonnant, après cela, que les départements, se trouvant de passage à Paris, se ruent sur l'Opéra-Comique pour contenter leur amour, cet amour qui ne trouve là-bas que de rares occasions de se satisfaire, et pourrait bien, à tout prendre, ressembler à une passion malheureuse.

Le 5 mai a ramené l'anniversaire de la mort de Napoléon, et réveillé les souvenirs de cet homme et de cette époque héroïques dans le cœur des vieux soldats et des vieux serviteurs fidèles au génie et au malheur. Tous ces adorateurs de l'empire et de l'Empereur, adoration touchante et désintéressée, puisqu'elle ne s'adresse plus qu'à des ruines et à des morts, tous ces gardiens d'un culte passé ont payé leur dette à la mémoire de Napoléon, à l'occasion du grand et funèbre anniversaire; des messes solennelles ont été célébrées dans la plupart des églises de Paris, et, pendant toute la journée, ou a vu des mains pieuses déposer sur l'airain de la colonne de la place Vendôme des couronnes de fleurs funéraires et de lauriers. Ce jour-là, plus d'un brave survivant de nos armées impériales s'est revêtu de son vieil uniforme pour venir saluer la colonne héroïque et visiter les Invalides, temple militaire où repose immobile le héros infatigable de tant d'entreprises gigantesques et de tant de batailles. Là, c'était un grenadier de la garde; ici, un volite, un cuirassier, un hussard, un chasseur à cheval; cependant la foule étonnée s'arrête avec curiosité en les voyant passer, et les regardait d'un œil surpris et respectueux. Cette époque impériale est si loin de nous, moins par les années que par les sentiments et par la grandeur des événements, qu'il semble, quand par hasard on en rencontre quelques témoins encore debout, voir des fantômes séculaires tout à coup évoqués de la tombe et s'échappant de la nuit des siècles.

Par une circonstance assez singulière et que les superstitieux pourraient prendre pour une allégorie, le jour même du 5 mai, l'aigle dont nous avons dernièrement annoncé l'apparition sur les hautes tours de Notre Dame, cet aigle errant qu'on voyait depuis quelque temps planer sur plusieurs quartiers de Paris, tout à coup s'est abattu dans la plaine de Mont-Rouge; des ouvriers de carrières se sont approchés, et l'un d'eux a frappé de son bâton l'aigle impérial; celui étourdi du coup, s'est laissé prendre; le vainqueur brutal a vendu son prisonnier vingt francs à un oiseleur, et aujourd'hui le pauvre aigle est en cage. Il y restera, car Jupiter et Napoléon ne sont plus là pour tonner!

Holà! oh! quel fracas! que nous arrive-t-il? est-ce la fin du monde? d'où vient ce tourbillon de poussière? Rassurez-vous, ce n'est rien, ce n'est qu'une maison qui s'écroule; et les locataires? et les passants? Les locataires étaient absents, par bonheur;--quelle intelligence! aller se promener la canne à la main, visiter ses parents ou ses voisins au moment d'un pareil éboulement, n'est-ce pas une grande marque de perspicacité? Quant aux passants, ils ne passaient pas de ce côté, heureusement; de sorte que, par une fortune inexplicable, il n'y a eu ni morts ni blessés; cette maison qui a pris de telles licences est une maison du boulevard Bonne-Nouvelle, récemment reconstruite; il faut espérer que l'exemple ne gagnera pas les maisons voisines, et que de proche en proche nous n'assisterons pas à l'écroulement de la ville entière, le cinquième étage et les mansardes descendant à l'entre-sol et au rez-de-chaussée; mais qui sait? il ne faut pas trop s'y fier: les mauvais exemples sont contagieux, et il y a à Paris plus d'un architecte mal bâti qui fait des maisons qui lui ressemblent.

A propos de maisons, ou met en vente la maison d'or, vente volontaire et non par autorité de justice; c'est le propriétaire qui se décide à se défaire bénévolement de cet immeuble fameux et immense, véritable palais de la bonne chère et du plaisir, temple du boudoir et du petit souper. La mise à prix est de 2 millions, 50,000 francs; jamais cette maison n'a mieux mérité son nom; 2 millions! ne voilà-t-il pas, en effet, de l'argent de quoi bâtir une maison d'or?

On n'a pas oublié l'épouvantable aventure de la famille Pamel: le père, furieux et privé de la raison, tuant sa femme et deux enfants, et en laissant deux autres cruellement frappés et sanglants: ces deux infortunés échappés à la mort ont trouvé deux âmes charitables qui les ont adoptés et se chargent de leur éducation. Le sentiment public n'était pas d'ailleurs resté indifférent en présence d'un tel malheur; une souscription, ouverte au profit des deux pauvres survivants, a produit près de 10,000 francs; ce serait une misère pour un Rothschild, c'est un trésor pour ces petits malheureux! on aime à citer ces preuves de la sensibilité publique. Nous sommes moins égoïstes et nous valons mieux qu'on ne le dirait à l'apparence; et nos précepteurs politiques ont beau faire.

Il faut espérer qu'enfin M. Adolphe Adam sera membre de l'Institut, Académie des Beaux-Arts; voici bien huit ou dix fuis qu'il se présente et frappe à la porte sans être admis; mais, pour le coup, tous les augures sont en sa faveur et lui promettent le fauteuil de Berton. M. Adolphe Adam est, en effet, un compositeur fécond et spirituel: ces qualités là sont pas si ordinaires, même à l'Institut, qu'on puisse les dédaigner. D'ailleurs M. Adolphe Adam n'a pas, pour cette succession de Berton, de concurrents sérieux dans la musique dramatique: on lui oppose M. Ambroise Thomas; mais M. Adam est un combattant lyrique plus éprouvé et plus ancien, et il faut espérer que l'Académie des Beaux-Arts tiendra compte des chevrons.

Mademoiselle Déjazet a définitivement rompu avec le théâtre du Palais-Royal, après une intimité de près de dix années; Frétillon est disponible et ne demande pas mieux que de contacter une nouvelle liaison. Avis aux théâtres qui frétillent!

Après tout, si les départements viennent à Paris, Paris le leur rend bien et gagne les départements, sans compter les pays hors frontières: Paris va dans sa maison de campagne. Paris va voir ses fermes et ses bois; c'est aussi le temps où commencent les voyages: les Pyrénées, les Alpes, le Rhin, Sua et Bade attirent les imaginations malades et les corps délabrés. En définitive il sort de Paris autant de monde qu'il en entre: équilibre! poids égal! dépens compensés!

Courses de la Société d'Encouragement.

Les courses fondées par la Société d'Encouragement ont commencé le dimanche 28 avril. Trente deux chevaux étaient engagés; onze ont été retirés, vingt et un se sont produits sur le turf pour disputer les cinq prix de la journée. Une course nous a rappelé les temps honteux où la victoire était disputée au pas et avec acharnement par un seul combattant; Nativa, au prince de Beauvau, a gagné, sans se fatiguer beaucoup, le prix du cadran, 3,000 francs. Caméléon, Drummer et Governor ont fait hommage de leur entrée de 500 francs à Nativa; on n'est pas plus généreux. Quant à Ratopolis à M. Lupin, il est assez redoutable pour que Nativa se regarde, comme trop heureuse de lui laisser emporter 1,000 francs et son entrée.

Pour la bourse de 1,000 francs, entrée 100 francs, six chevaux sont partis; trois sont arrivés; Dona Isabella, première, Barcarolle seconde, et Quinola troisième; quant aux autres, nous croyons qu'ils ne nous en voudront pas de notre silence; mais, qu'ils se consolent, ce n'est pas au Champ-de-Mars seulement qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus.

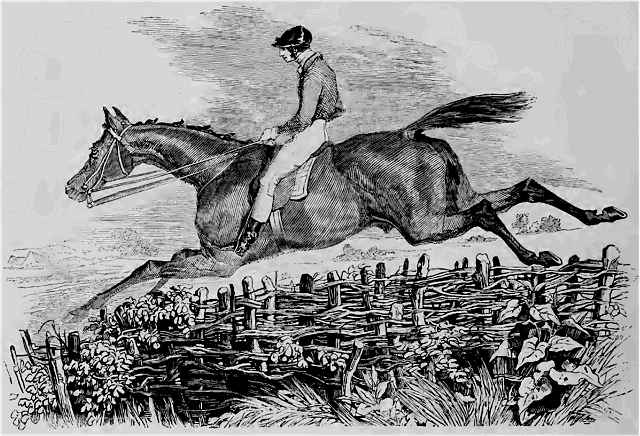

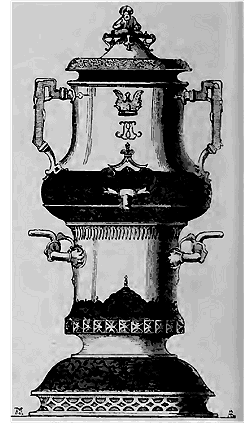

La maison Janisset ne se contente pas d'être la maison de prédilection des riches et galants sportsmen de Paris. Tous les ans elle fait du sport pour son propre compte; elle donne des prix de course; tantôt un poignard entouré de pierres fines, tantôt une coupe d'un travail précieux et exquis. Dimanche, la coupe est échue à M. de Rothschild et à son cheval Commodore Napier. Elle tiendra dignement sa place sur les dressoirs de l'honorable consul autrichien, mais l'Illustration a songé aux amateurs qui ne sont pas admis dans les salons de la rue Laffitte; regardez admirez.

Courses de haies.--Tiger sautant une haie.

Le prix de l'administration des haras, 2,000 francs, entrée 100 fr.: Conjecture, magnifique poulain de trois ans, à M. du Morny a battu Aise, Angelina, à M. de Rothschild; le Maître d'École, au prince de Beauvau; Masmus, à M. du Cambis et Quinola, à M. Fould. Ce succès imprévu de Conjecture donnera une nouvelle activité et une autre direction aux paris sur le prix du Jockey-Club à Chantilly. Ce beau cheval va se trouver élevé au rang des trois ou quatre favoris qui se partagent les faveurs publiques.

Coupe Janisset, gagnée par Commodore Napier,

appartenant à M. de Rothschild.

La course de haies inspirait un tout autre intérêt. 2,500 francs à gagner, un tour et un tiers du Champ-de-Mars, six haies à franchir, plusieurs bras ou jambes à se casser, tels sont les plaisirs promis aux jockeys de Tiger, Pantalon, Wild Irish Grit, Voyageur et King of the Gypsies. Déjà, en 1843, Tiger a battu Pantalon; mais Pantalon est opiniâtre, il tient à se faire battre une seconde fois. Tiger est trop complaisant pour ne pas lui rendre ce petit service. Voyageur et King of the Gypsies ont voulu nous offrir tous les plaisirs d'une course de haies. Et que serait une course de haies sans quelque chute? Ils ont désarçonné leurs jockeys, qui heureusement ne se sont pas blessés. Voyez sauter Tiger: quel immense développement! Il n'a pas encore gagné, et déjà vous le proclamez vainqueur. Vous ne vous êtes pas trompés: à Tiger les 2,300 francs et l'honneur de la journée.

Les courses ont continué le dimanche 3 mai, mais le ciel était moins pur et la foule moins grande. Les eaux de Versailles et un peu plus tard les eaux du ciel leur ont fait une rude concurrence. L'enceinte réservée compte moins de sportsmen à 20 fr. par tête, mais tout autant de sergents de ville et de commissaires de police. Les tribunes réservées aux merveilleuses ne se remplissent qu'avec peine; la crainte de la pluie est-elle plus forte que le plaisir de se montrer? Les absents ont eu tort; les courses ont été magnifiques d'imprévu, de vitesse et de désappointement. M. A. Lupin, l'un de nos plus sérieux éleveurs, a vu, au moment où il s'y attendait le moins, couronner ses sacrifices par le succès. Oremus, dont il désespérait, a gagné les deux épreuves du prix du ministère de l'agriculture et du commerce, 2,000 fr., avec une facilité qui a soulevé mille bravos.

Prix de l'École Militaire, 2,000 fr., entrée 150 fr.; deux tours en partie liée.--Commodore Napier; premier, à M. de Rothschild.

Le vainqueur du prix du printemps, Edwin, appartient encore à l'écurie Rothschild.

Course particulière: pari 2,500 fr., moitié forfait; distance 3,200 mètres. Ont couru Cattonian à M. Turner, et Wild Irish Girl à sir Ch. Ibbesson. Cattonian est arrivé le premier.

Le conseil municipal de la ville de Paris s'est montré généreux: il a voulu s'associer pour un prix de 6,000 fr. aux louables efforts de la Société d'Encouragement, et ce prix de 6,000 fr. n'est pas allé en aveugle s'abattre sur un éleveur indigne ou sur un vainqueur par hasard. Ratopolis à M. Lupin avait à lutter contre Mustapha à M. Aumont, l'un des gagnants présumés du derby de Chantilly. Il a mené la course si vite, que deux cents pas après le départ Qu'en Dira-t-on, à M. de Cambis, était presque distancé. Aleindor a tenu un peu plus longtemps; puis Karagheuse, Prospero, ont lâché pied; il n'est plus resté que Mustapha et Djaly. Ratopolis avait toujours la tête, et il l'a constamment gardée jusqu'à l'arrivée.--Cette course est une des plus vites que nous ayons encore vues. A jeudi et à dimanche les dernières courses de Paris.

Exposition des Produits de l'Industrie.

(Deuxième article.--Voir t. III, p. 49 et 133.)

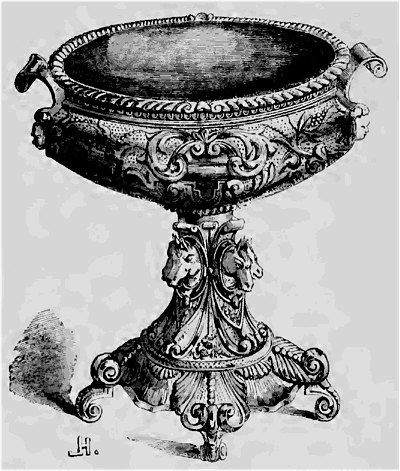

Exposition.--Fontaine à Thé.

Nos lecteurs doivent se rappeler à quelles solennités industrielles nous les avons fait assister l'année dernière à pareille époque. Après la fête du roi, dont le programme tourna malheureusement dans un cercle assez restreint, et dont les divertissements ne brillent pas par la variété, nous avons eu à leur montrer l'inauguration des deux chemins de fer de Rouen et d'Orléans. La fête, après avoir déployé ses ressources au centre de la ville, s'était portée aux extrémités, et s'était continuée à trente lieues de Paris. Aujourd'hui encore les réjouissances officielles n'ont été que le signal, que l'introduction d'une magnifique fête industrielle, qui doit se prolonger pendant deux mois; et, cette fois, ce n'est pas hors barrière, mais au cœur de la ville, que se déploient ses magnificences. Ce ne sont pas les paisibles Parisiens qui vont chercher, loin de leurs demeures, les plaisirs et les émotions; c'est la province tout entière qui envahit Paris, et qui vient se livrer pieds et poings liés, mais bourse déliée, aux bons hôteliers de la capitale, aux restaurateurs et aux directeurs de spectacle. Aussi, voyez dans cette foule ébahie, qui se promène le nez en l'air et les mains sur les poches, quelle naïve admiration, comme tous les monuments sont visités avec un pieux respect, et quel enthousiasme pour les décorations de nos places et de nos jardins publics, pour la marqueterie de mauvais goût de la place de la Révolution comme pour la

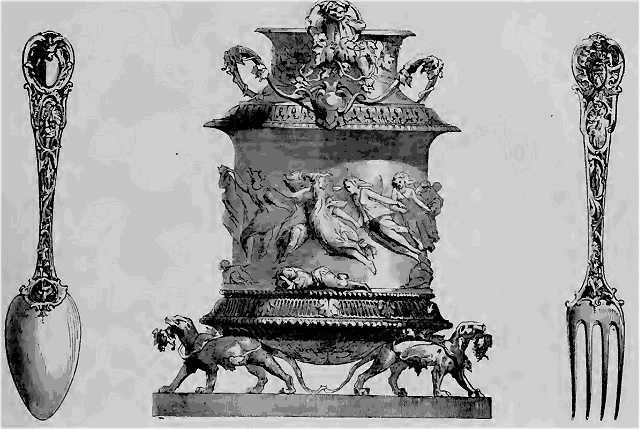

Couvert de Chasse et Seau à rafraîchir le vin, par M.

Morel.

place du Carrousel, malgré son état pitoyable. Quant à nous, qui nous étions résignés et habitués à voir Paris rentrer dans son calme de tous les ans dès que les feuilles reparaissent aux arbres et les fleurs dans les jardins, nous avons été surpris et effrayés de cette avalanche de visiteurs qui vient avec fracas rouler dans les rues paisibles de Paris.

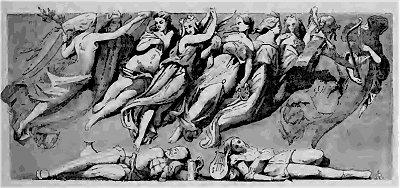

Développement de la frise du seau à glace.

Bijouterie: Étalon par M. Morel.

Mais, avec ces immenses machines qui fonctionnent maintenant à chaque extrémité de Paris, nous devons nous attendre à bien d'autres miracles; chaque coup de piston de cette machine amène, dix fois par jour, sans gêne, sans trouble et sans malheur, des milliers de curieux provinciaux; et la machine ne s'arrêtera pas, elle va, elle va toujours en avant, en arrière, apportant, emportant, déposant, reprenant, et il ne tiendra pas à elle que la France entière ne vienne jouir du magnifique spectacle que lui offre en ce moment la capitale.

Aux deux extrémités d'une ligne, qui s'étend du Louvre aux Champs-Elysées, c'est-à-dire à travers des palais et des jardins, les artistes et les industriels ont été conviés à venir exposer leurs œuvres. Le. Musée de Peinture et le Palais de l'Industrie, tels sont les deux termes d'une course entreprise à travers les Tuileries et la place de la Révolution. Au Louvre, ou reçoit l'œuvre d'art, l'œuvre exceptionnelle, le chef-d'œuvre, le plus possible du moins; au Palais de l'Industrie, le chef-d'œuvre est prohibé; ce qu'on demande à l'industriel c'est une fabrication bonne et continue, c'est de livrer à un prix qu'il doit déclarer, en envoyant ses produits à l'exposition, et aussi bien confectionnés que ceux qu'il expose, tout ce que le consommateur peut lui demander. Pourtant, sans examiner ici comment l'artiste et l'industriel ont

Bijouterie: Bracelet par M. Morel.

répondu à l'appel qui leur a été fait, sans nous préoccuper en ce moment du plus ou moins de perfection apportée par l'artiste à son œuvre, par l'industriel à sa fabrication, disons que l'une et l'autre de ces deux expositions, celle qui finit et celle qui commence, celle qui ne s'adresse qu'aux sentiments les plus élevés de l'homme et celle qui parle plus spécialement à son intelligence, que ces deux expositions sont bonnes à voir, et que c'est un des plus imposants spectacles, un des fruits les plus admirables de l'état de paix dans lequel nous vivons et de l'essor qu'a pris l'esprit humain, que cette réunion d'hommes remarquables à un titre quelconque, qui, à un jour donné, ont quitté le fond des provinces les plus reculées, pour venir s'exposer aux regards de tous, et se faire juger par leurs rivaux et leurs concitoyens.

D'autres ont rendu compte aux lecteurs de l'Illustration de l'exposition de peinture, et signalé à leur attention les ouvrages remarquables du Salon: à nous maintenant de les promener dans ces vastes salles où se presse aujourd'hui le public, et d'indiquer, bien sommairement il est vrai, les produits qui nous ont semblé dignes de notre juste admiration. Notre tâche a été rendue singulièrement difficile par les retards qu'a subis le transport des objets qui doivent figurer dans cette exposition, et qui, à l'heure où nous écrivons, ne sont pas encore tous placés, étiquetés et numérotés. Pour la peinture, un terme fatal est indiqué, passé lequel les portes sont impitoyablement closes au retardataire, et le jour de l'ouverture, la foule arrive et voit les tableaux rangés avec ordre: elle peut faire son choix et distinguer telle ou telle œuvre. Il n'en a pas été de même pour l'industrie: le 1er mai, les salles de l'exposition étaient encore dans un désordre difficile à décrire; les seuls objets que le public ait pu examiner étaient les machines; partout ailleurs des barrières s'opposaient au passage des curieux, qui, désappointés, refluaient, au milieu des locomotives, des pompes et des machines à tisser. Ce n'est donc pas encore l'impression générale que nous a causée la première vue de l'exposition que nous pouvons exprimer à nos lecteurs.

La vue d'ensemble nous manque, et nous sommes obligés de nous en tenir aux détails, qui, eux-mêmes, ne sont pas encore fort nombreux. Une autre difficulté que nous devons signaler consiste dans la manière dont est rédigé le livret de l'exposition. Le désordre y est tel qu'il est impossible de se rendre compte de la quantité d'objets de la même catégorie, à moins de se livrer à un travail long et minutieux. Les exposants y sont rangés, nous le supposons du moins, par ordre d'arrivée; les produits ne sont pas classés: cependant rien n'était plus facile, et nous ne concevons pas que, pour une exposition prévue depuis cinq ans, ordonnée depuis six mois, les listes d'exposants n'aient pas été envoyées en temps utile pour qu'il fût possible de les classer suivant les catégories qui ont présidé au choix du jury d'examen. Nous serons donc obligés, malgré notre bonne volonté, de rendre à tous et à chacun la justice qui leur est due, d'en passer sous silence, et peut-être des meilleurs. Nous ferons comme l'abeille qui va butinant de fleur en fleur, trop heureux si nous parvenons à amasser assez pour satisfaire la juste curiosité de nos lecteurs.

Une première indication nécessaire pour guider les visiteurs dans la promenade industrielle à laquelle nous les convions est celle des galeries où le directeur de l'exposition, plus intelligent que le rédacteur du livret, a réuni les produits de chaque branche d'industrie.

La galerie du milieu, ou cour couverte, renferme les machines; chèvres, cabestans, locomotives, modèles de chemins de fer, chaudières, voitures, machines à filer, à tisser, à faire le papier, et en général les produits encombrants. Les quatre autres galeries sont formées de quarante-deux travées triples à double galerie, avec une table au milieu. La galerie du nord est occupée par l'orfèvrerie, les bronzes, les instrument d'optique, de mathématique, de musique, l'horlogerie, les armes, les cristaux; la galerie de l'est contient les porcelaines, les faïences, les poteries de toute espèce, les papiers peints; la galerie du midi, les étoffes précieuses; celle de l'ouest, les meubles, les objets d'art et de luxe. Tel est le magnifique ensemble que doivent présenter ces galeries, quand tous les produits seront classés et arrangés symétriquement. Le Palais de l'Industrie est, de plus, entouré d'une balustrade qui laisse, outre la promenade des Champs-Elysées et l'enceinte, un espace de dix mètres de profondeur, où l'on voit déjà des tentes, des pompes, des bestiaux envoyés par l'agriculture, innovation qui va prendre un grand développement. Tout le pourtour de cette balustrade est en outre éclairé pendant la unit par trente-deux lanternes, d'après le système de MM. Busson et Rouen.

Nous avons donné à nos lecteurs, dans un article précédent, le chiffre des industriels admis aux précédentes expositions; le nombre en est encore augmenté en 1844: il est de 3,963. Plus de 5,000 s'étaient fait inscrire, mais les jurys d'admission ont cru devoir en repousser un certain nombre dont les produits ne présentaient pas les conditions nécessaires: peut-être même, autant que nous avons pu en juger par un premier aperçu, auraient-ils dû se montrer plus sévères dans leurs choix, et ne pas laisser envahir les galeries par une foule de productions indignes d'y figurer.

Avant de commencer avec nos lecteurs notre exploration à travers les vastes galeries dont nous venons de leur indiquer les divisions principales, il n'est peut-être pas hors de propos de jeter un coup d'œil rapide sur l'histoire générale de l'industrie en France, nous pourrions presque dire de l'industrie dans tous les pays civilisés. En effet, partout elle a suivi la même marche, passé par les mêmes phases, grandi et vécu de la même manière. Nulle dans le premier âge des peuples, quand la force est le droit, quand la seule matière nécessaire à l'existence de chacun est pour ainsi dire le fer, elle prend naissance dans les besoins plus développés, dans les distinctions de castes, qui donnent pour lot aux uns de se battre sans travailler, et aux autres de travailler sans se battre. L'industrie est d'abord un commerce d'échange; l'invention d'un signe particulier, représentatif d'une valeur purement de convention, de la monnaie, lui donne un caractère différent, bientôt les besoins du luxe et les raffinements de la civilisation lui impriment un essor remarquable; le commerce devient industrie; les systèmes de douanes et de tarifs donnent une immense valeur aux productions d'un pays, et lui permettent d'aborder les marchés étrangers. Alors la science de l'industrie entre dans le domaine de l'économie politique. Ce ne sont plus les commerçants qui la pratiquent et l'enseignent; il ne sont plus que des instruments dociles entre les mains d'un gouvernement éclairé.

Telle est ou au moins telle doit être l'industrie. Voyons si en France elle a suivi la marche que nous venons d'indiquer sommairement. Nous ne la prendrons pas à son berceau, ni même à la première trace qu'elle a laissée dans l'histoire. Notre cadre ne le comporterait pas, et d'ailleurs les développements que cette étude nécessiterait ne pourraient trouver place ici. La véritable ère de notre industrie date de l'époque où tant de grandes choses ont commencé en France, de celle de l'émancipation et de la régénération sociale. Avant ce moment, elle a seulement servi à faire naître, à propager et à hâter la maturité des idées libérales, de la suppression des privilèges.

Deux grands hommes cependant, Henri IV et Sully, érigent en maxime de gouvernement la nécessité d'encourager l'industrie, le commerce et l'agriculture. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de l'État, disait Sully, et dans sa conviction rigide, il ne négligeait rien pour les aider. Henri IV étendait davantage et sur d'autres branches d'industrie sa royale protection. Il plantait des mûriers, il dotait le royaume de diverses manufactures de tapis de Perse, de glaces de Venise, etc., et surtout, titre immortel de gloire, il prêtait son appui à la construction du premier canal à point de partage conçu et exécuté en France, du canal de Briare.

Colbert, après eux, est celui de tous les ministres des rois de France qui s'est le plus occupé de l'industrie. Il sentait profondément que le travail est la véritable force des États, il a favorisé l'agriculture, principalement par des réductions d'impôt. Il a mis en œuvre tous les moyens propres à protéger l'industrie et à lui ouvrir de nouveaux débouchés. Il appelait en France les manufacturiers et les savants les plus célèbres des pays étrangers, et sous son administration, en moins de vingt années, la France égala l'Espagne et la Hollande pour la belle draperie; le Brabant, pour les dentelles; l'Italie, pour les soieries; Venise, pour les glaces; l'Angleterre, pour la bonneterie; l'Allemagne, pour le fer-blanc et les armes blanches, et la Hollande, pour les toiles. Le canal du Languedoc était mené à bonne fin; enfin, Colbert fit paraître l'ordonnance de 1664, code commercial de la France pendant plus d'un siècle. Il fit rédiger, sous le titre de règlements, des traités complets, où les procédés de fabrication étaient décrits avec le soin le plus minutieux. Malheureusement les corporations immobilisèrent l'industrie au moyen de ces instructions, qui devinrent leurs règles, et des règles fixes et invariables fermant la porte à toute innovation, à toute invention, et ôtant par suite à l'industrie son plus puissant stimulant, la possibilité de la concurrence. C'est ainsi qu'une chose excellente en principe et dans l'intention de son auteur devint une force retardatrice du progrès industriel.

Après la mort de Colbert, le mouvement commercial et industriel s'arrêta. Un coup funeste d'ailleurs pour l'industrie, coup si funeste qu'aujourd'hui même la France en sent encore la portée, la révocation de l'édit de Nantes, vint frapper le commerce de la France. Plus de cinquante mille familles sortirent du royaume, allant porter chez les étrangers les arts, les manufactures et les richesses de leur ingrate patrie.

Une des grandes entraves au développement de l'industrie était, nous venons de le dire, rétablissement des corporations prenant pour règles les instructions rédigées par Colbert. Un ministre de Louis XVI, Turgot, le sentit, et il eut le courage de proposer et le bonheur de faire sanctionner et enregistrer l'édit de 1776, qui proclame l'abolition des jurandes et maîtrises. Mais ce bonheur ne fut pas de longue durée: deux mois après, l'édit était rapporte, et Turgot forcé de donner sa démission. Cet acte de honteuse faiblesse de la part du roi, loin de conjurer l'orage qui grondait de tous côtés autour du trône, ne fit que lui donner de nouvelles terres et, disons mieux, de nouveaux et plus plausibles motifs. Quoi qu'il en soit, bien que Turgot ait succombé dans la lutte, c'est à lui qu'on doit reporter l'honneur de la chute des corporations qui n'eut pourtant lieu que quinze ans plus tard. Turgot fut plus heureux dans l'exécution d'une autre mesure d'une importance immense pour l'avenir agricole de la France, la suppression des douanes intérieures et la libre circulation des grains; on lui doit aussi l'édit sur la libre circulation des vins, sur la suppression de la corvée et la confection des routes à prix d'argent.

Le commerce extérieur était enlacé à cette époque d'une multitude de liens qui, sous le nom de tarifs de douanes et avec la prétention de protéger les nationaux, livraient le marché français à une contrebande effrénée. Un traité intervint en 1786 entre la France et l'Angleterre; ce traité, en laissant subsister quelques prohibitions, remplaçait les autres par des droits calculés sur le taux auquel s'opérait la contrebande, tarif suffisamment protecteur, puisque malgré la contrebande, nos fabriques faisaient des progrès évidents.

Enfin vint la révolution, qui devait donner l'essor le plus brillant à toutes les libertés; ainsi l'égalité devint la loi, la division des propriétés, la constitution de l'unité française sont dues à l'assemblée constituante. En deux ans cette assemblée se signala par une foule de mesures favorables au développement de l'industrie et du commerce. En 1790, fut décrétée la suppression des traites ou douanes intérieures, tous droits seigneuriaux et féodaux sur la circulation, la vente, le magasinage et la manutention des marchandises. La même année furent décrétées la propriété des découvertes et perfectionnements industriels, et la loi des brevets d'invention, et enfin, en 179, la constituante vota l'abolition des jurandes et maîtrises, et établit en même temps un droit de patente sur les fabricants et industriels de toutes les classes. Plus tard elle vota le tarif des douanes en se basant sur les principes suivants:

1º Affranchir de droits tes productions les plus indispensables à la subsistance et les matières premières les plus utiles aux fabriques nationales;

2° Imposer à l'entrée des droits d'autant plus forts sur les produits des fabriques étrangères qu'ils sont moins nécessaires à la fabrication ou aux fabriques nationales, ou qu'ils ont reçu à l'étranger une valeur industrielle nuisible aux fabriques du même genre que possède le royaume;

3° Favoriser autant que possible l'exportation du superflu des productions de notre sol et de notre industrie, et retenir par des droits les matières premières utiles à nos manufactures.

Tel est l'ensemble des grandes mesures qui signalèrent l'existence de l'assemblée à laquelle la France doit les premiers pas qu'elle ait faits dans la liberté et les premières bases sur lesquelles elle a fondé sa grandeur future. A ce moment, d'ailleurs, commence la grande lutte de la France contre l'Europe, lutte dont la partie commerciale devait se personnifier dans le blocus continental. La crainte des invasions étrangères a fait surgir comme par enchantement des arts tout nouveaux en France. La fabrication des fusils, des armes blanches, du salpêtre, de la poudre, des bouches à feu, fut ou créée ou renouvelée à cette époque. De là date également l'alliance intime de la théorie et de la pratique, de la science qui guide l'application, de la fabrication par des procédés rationnels; la routine est abandonnée de tous côtés; les faits chimiques et mécaniques, mieux étudiés, mieux connus, la remplacent. A la Convention sont dus l'organisation de l'École Normale, de renseignement au Muséum d'histoire naturelle, le Conservatoire des arts et métiers, le bureau des longitudes, et enfin la création d'une école qui a rendu à la France tant d'immenses services, de l'École Polytechnique.

Nous passons sous silence les jours mauvais où le système prohibitif reparut dans toute sa force; à ce moment, où la haine des étrangers était profondément enracinée dans l'esprit français, on faisait entrer précieusement dans les mœurs toutes les mesures qui semblaient devoir leur être préjudiciables.

Nous nous arrêtons ici dans le tableau rapide que nous avons voulu tracer de la marche de l'industrie; après les guerres de la révolution et de l'empire sont venues des années de paix, pendant lesquelles le gouvernement a cherché à donner à l'industrie tout son essor, au commerce tout son développement. A-t-il réussi? Nous n'hésitons pas à dire que chaque jour nous rapproche du but tant désiré, que les systèmes de douanes s'améliorent, que les traités de commerce se concluent sous des inspirations plus libérales, que les voies de communication, en se perfectionnant, tendent à supprimer des dépenses improductives, et à alléger les matières premières des énormes frais de transport qui pèsent principalement sur elles et réagissent par conséquent sur le prix du produit.

Maintenant, devons-nous faire commencer aux lecteurs la revue des produits de l'exposition, ne devons-nous pas plutôt attendre que tout soit en ordre et exhibé? Nous serions de ce dernier avis. Cependant nous ne pouvons résister au plaisir d'offrir aujourd'hui à nos lecteurs le dessin de quelques pièces d'orfèvrerie les plus remarquables de l'exposition, nous réservant d'y revenir plus tard, et de donner une idée générale des produits de l'orfèvrerie et du plaqué.

L'exposition de M. Mayer consiste en surtout, pièces de table et de toilette en orfèvrerie. Nous avons retrouvé dans ces productions le bon goût et surtout l'extrême habileté de nos ouvriers; la fontaine à thé exécutée pour lord Seymour est un beau spécimen de la perfection à laquelle l'art est arrivé.

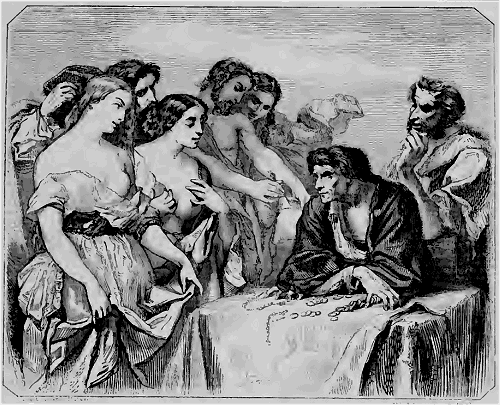

Nous donnons quatre dessins d'un autre artiste en orfèvrerie et bijouterie, M. Morel, un bracelet, un couvert de chasse et un flacon; nous blâmerons dans ce dernier bijou la position forcée des deux torses de femmes, espèce de cariatides qui descendent le long du flacon. Mais la pièce capitale de l'exposition de M. Morel est un seau à rafraîchir le vin. Ce seau, en argent, est d'un admirable travail; sur le pourtour est une scène tout à fait symbolique, dont les dessins sont d'une grande pureté; quatre personnages couchés et endormis par l'influence du vin, dont on voit à leurs pieds les coupes vides, rêvent, et au-dessus de chacun d'eux court, en guirlande, le sujet de son rêve, de ce rêve qu'il fait, probablement, étant éveillé; au guerrier, la gloire, le laurier et le char triomphal; au philosophe, la science et les douceurs de cette divine maîtresse; au poète, les muses gracieuses, les harpes éoliennes, le sourire de la beauté et les applaudissements de la foule; à l'homme du peuple, enfin, aux épaules robustes, à l'imagination ardente, mais peu raffinée, les jouissances matérielles. Tout cela est rendu avec un rare bonheur d'expression, et fait honneur à l'artiste et à l'ouvrier.

Une autre fois nous reviendrons sur d'autres œuvres non moins remarquables, dues au ciseau d'artistes déjà connus et aimés du public, mais que le défaut d'espace nous force à négliger aujourd'hui.

Salon de 1844.

(7e et dernier article.--Voir t. III, p. 33, 71, 84, 103, 134 et 148.)

PEINTURE ET DIVERS.

Dans cet article, qui est le dernier donné par ce journal sur le Salon de 1844, force nous est de faire une Olla podrida, de parler de tout un peu, de la peinture, des pastels, de la gravure, etc. Nous dirions, en commençant nos critiques, qu'entreprendre une revue de l'exposition, c'était entreprendre une rude tâche. En effet, que d'erreurs nous aurons commises, et pour combien d'omissions serons-nous blâmé par les artistes dont les noms n'ont pas même été imprimés dans l'Illustration! Qu'ils soient justes à leur tour, nous ne pouvons pas refaire un livret illustré; il nous faut choisir, et nous avons la liberté du choix.

Ceux que nous avons méconnus ou omis se consoleront en se disant qu'ils ne sont pas les seuls; ceux que nous avons critiqués auront la ressource de répondre que nous ne sommes pas infaillible; ceux que nous avons loués nous remercieront du fond du cœur.

M. Romain Cazes a peint un Ave Maria qui ne laisse pas d'être une œuvre à citer. Les figures ont une expression religieuse qui est tout à fait dans le style convenable au sujet; l'Ave Maria est traité avec sagesse, et le peintre s'est occupé de rechercher la forme, qu'il a trouvée, dans certaines parties complètement, faiblement dans d'autres parties; mais l'intention n'échappe point aux yeux des spectateurs. La couleur du tableau de M. Romain Cazes est agréable, un peu pâle cependant. Son Portrait de madame la baronne de P... doit avoir de la ressemblance, car en y remarque une harmonie qui ne peut guère exister dans un portrait, si ce portrait n'est point une copie exacte de l'original.

La manière de M. Hippolyte Lazerges est plus sévère et plus large que celle de M. Romain Cazes, et convient mieux aux tableaux de genre religieux. L'Agonie du Christ au jardin des Oliviers est peinte avec conscience. Toutefois le grand écueil n'a point été évité, à savoir la noblesse du personnage divin. Sommes-nous trop exigeant, ou bien le peintre n'a-t-il pas assez étudié sa composition? C'est au public connaisseur à décider. Saint Jean évangéliste a plus de grandiose que l'Agonie du Christ, quoique le peintre ait employé les mêmes moyens pour ce tableau que pour l'autre. Saint Jean a un air véritablement inspiré. M. Hippolyte Lazerges a exposé un bon Portrait de M. R... B.

En nous rappelant la Sainte Madeleine repentante, exposée en 1842 par M. Marcel Verdier, nous sommes surpris des progrès immenses de cet artiste. Les Jeunes Savoyardes, de M. Verdier, sont d'une jolie composition et d'une brillante couleur; la tête de la jeune fille brune a de la gravité pensive; la petite fille brune a une espièglerie charmante. Somme toute, son tableau a d'excellentes qualités. Nous n'adresserons pas les mêmes éloges à M. Verdier pour ses Portraits de madame Léon Gozlan et de sa fille, sans lui refuser néanmoins de la netteté dans le dessin.

Le talent de M. Chambellan n'est pas tourné à la peinture religieuse, et nous n'en voulons pour preuve que son tableau exposé sous le n° 303, Jésus-Christ guérit les malades qu'on amène de tous les pays a une foule de qualités, excepté celles qui seraient le plus indispensables, la majesté, l'expression religieuse, la pureté des formes. Nous conseillons à M. Chambellan de reprendre son pinceau d'autrefois, pour suivre ce précepte aussi juste que connu:

Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier.

Et vraiment, nous serions tenté d'en dire autant à M. Lécurieux, bien qu'il ait mieux réussi. Affreuse page de l'histoire chrétienne que celle où est rapporté le Martyre de saint Bénigne! M. Lécurieux a voulu reproduire les circonstances terribles de ce supplice en s'inspirant de l'école espagnole, et peu s'en est fallu qu'à force de vigueur, il n'en soit venu à une noirceur de tons déplorable et à une dureté de contours fort peu admissible. M. Lécurieux s'est arrêté à temps. Saint Bernard allant fonder l'abbaye de Clairvaux dont il venait d'être nommé abbé, est un tableau estimable dont l'effet porte moins que les Préparatifs du martyre de saint Bénigne.

La chose est pénible à dire, mais nous cherchons l'ancien M. Joseph Beaume, l'auteur de tableaux si frais et si gracieux, celui qui nous rappelait souvent, à distance, l'admirable Grenze, par la naïveté et la bonhomie que l'on rencontrait dans ses compositions. Le retrouvons-nous dans l'Éducation de la Vierge, qui est une de ces toiles que l'on regarde avec indifférence, non pas à cause de leur peu de valeur, mais parce qu'elles n'ont aucun cachet d'originalité? Agar dans le désert ne nous satisfait pas davantage. Par bonheur, un joli petit tableau, Enfants surpris par la marée, nous réconcilie avec M. Joseph Beaume; il est là dans sa sphère, il donne du mouvement aux personnages, il donne de l'expression aux figures.

Il faut s'arrêter devant le Dernier banquet des Girondins, par M. Boilly. On lit dans l'Histoire-musée de la république française, par M. Augustin Challamel: «Lorsqu'on fit sortir les Girondins de la salle d'audience, tous crièrent: Vive la république! et entonnèrent l'hymne des Marseillais. Ils jetèrent à la foule les assignats qu'ils avaient dans leurs poches. Arrivés dans leur prison, ils passèrent une partie de la nuit et les premières heures du jour suivant à se préparer à la mort; tour à tour gais ou sérieux, le cœur plein de regrets ou résignés à leur sort.» Le Dernier banquet des Girondins a été rendu par M. Boilly avec une entente parfaite de la vérité historique. Nous ne reprochons au peintre que ses tons sombres poussés à l'extrême.

Halte de paysans bretons à Concarneaux, petite toile signée du nom d'Adolphe Couveley, est un délicieux tableau, qu'il est difficile de trouver à cause de sa dimension. Les personnages sont disposés avec beaucoup de goût, le dessin est d'une simplicité charmante, la couleur est vraie.--Nous aimons aussi la Lecture et l'Automne, de M. Oscar Guêt, dont la Madeleine nous semble être un peu faiblement peinte. Ce tableau a néanmoins des qualités réelles.

Vendanges d'Alsace, par M. Édouard Elmerich, a des tons séduisants. Sans parler de la composition, qui est gracieuse et des plus simples, nous dirons que la couleur du tableau est agréable, et que son ensemble plaît. M. Elmerich fera bien, lui aussi, de se préoccuper davantage de la perspective: sa petite toile ressemble un peu à une fresque.--Au contraire, M. Émile Loubon plaît surtout par sa manière de disposer les plans. Ses Bords de la Durance et ses Souvenirs de la Camargue sont assez sérieusement faits pour satisfaite le goût des artistes, et assez agréablement peints pour plaire aux amateurs.--Le Soir et la Rêverie, de M. Émile Wattier, rappellent Watteau, dont les œuvres sont si recherchées aujourd'hui; seulement, il faudrait que M. Émile Wattier mît ses personnages en saillie plus qu'il ne le fait.--Un Concert rustique, par M. Vennemann, rappelle Téniers, avec moins d'air et moins de simplicité dans la composition.--Raphaël et la Fornarina, par M. Michel Carré, attire les regards des visiteurs, soit à cause du sujet risqué, soit à cause de la façon dont le tableau est peint.--Les quatres petites toiles de M. Oscar Gué sont tout à fait jolies, notamment Blanche de Castille, ou l'éducation de saint Louis, et Jeanne d'Albret, ou l'enfance de Henri IV.

La Nature morte, de M. Charles Béranger, ressemble à toutes celles que ce peintre a déjà exposées. Nous ne partageons pas complètement l'enthousiasme de certaines personnes à l'endroit des tableaux de M. Béranger. Les Natures mortes, de M. Henri Berthoud, sont exécutées avec talent; cependant, qu'elles sont loin d'avoir cette exactitude indispensable au genre!

La fable de l'Huître et des Plaideurs a fourni à M. Charles Bouchez l'occasion de faire un joli petit tableau, moitié genre, moitié paysage. M. Charles Bouchez n'a pas été aussi bien inspiré pour ses Vieux Matelots.

Deux peintres ont abusé de leur talent, après avoir débuté avec éclat: ce sont MM. Court et Jouy. Le premier, l'auteur de la Mort de César, est parvenu depuis, de chute en chute, au rôle de peintre d'actualité. Les Mystères de Paris fixent l'attention générale; aussitôt voici que M. Court peint Rigolette cherchant à se distraire pendant l'absence de Germain, tableau que ne recommandent ni la vigueur du pinceau, ni l'étude de l'expression. Le Domino attire l'œil, voilà tout. Les portraits de M. Court ne sont plus même aussi habilement peints que ceux qu'il exposa autrefois. Le brillant les fait seul regarder; et ensuite, après les avoir examinés avec attention, on y découvre des qualités qui condamnent les œuvres de M. Court. Le tableau officiel, du même artiste, S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans posant la première pierre du pont-canal d'Agen, est un de ces ouvrages qui se mesurent par la grandeur plutôt que par la valeur d'exécution. M. Court nous pardonnera notre sévérité à son égard; nous savons qu'il peut beaucoup; nous fermerions volontiers tes yeux sur quelques œuvres lâchées, mais il faudrait pour cela qu'il nous dédommageât par une belle composition, telle qu'il sait les faire quand il le veut.--Le second, M. Jouy, mérite, avons-nous dit, les mêmes reproches; ses portraits tombent de plus en plus dans le domaine du commerce, et ne plaisent qu'à ceux qui les commandent, ce qui est déjà quelque chose. Au point de vue de l'art, les portraits de M. Jouy sont peints avec une déplorable facilité. Son tableau officiel, le Martyre de saint André, n'est pas plus heureux que celui de M. Court.

La fécondité des deux peintres que nous venons de nommer les a perdus, ou à peu près, vis-à-vis du monde artistique; la timidité d'un peintre qui, lui aussi, a brillamment débuté, pourrait également le perdre. M. Gaspard Lacroix ne se fie pas assez à lui-même, il ne produit pas assez. De là une certaine hésitation dans le faire qui nuit à l'ensemble de ses tableaux. Les Laboureurs, dont le sujet est emprunté au Jocelyn de M. de Lamartine, ont de l'aspect, mais un peu de lourdeur dans la disposition des plans; nous préférons la Promenade sur l'eau, M. Gaspard Lacroix possède une véritable originalité; sa couleur est brillante sans exagération, et il ménage parfaitement bien les effets de lumière.

La Vue prise en Bretagne, par M. de Francesco, nous prouve que tes études de détails faites depuis longtemps par cet artiste, lui serviront fructueusement pour ses travaux à venir. Que M. de Francesco y prenne garde, cependant: son paysage n'a pas d'ensemble, nous voudrions bien ne pas lui préférer les Plantes aquatiques et l'Arbrisseau de sureau, qu'on ne peut considérer que comme des études.

M. Charles Landelle a peint deux jolis pendants qui n'ont pas un mérite égal. L'Idylle est, en réalité, moins brillante de couleur que l'Élégie: l'Idylle est un peu terne, mais sa pose est délicieuse. L'Élégie a une admirable tristesse.

Un peintre universel comme M. Horace Vernet, mais au deuxième degré, c'est M. Biard. Aucun sujet ne lui fait peur, et il les traite tous avec verve, sinon avec supériorité.

Il aurait bien dû donner plus de noblesse au roi Louis-Philippe, lorsqu'il l'a peint au bivouac de la garde nationale, dans la soirée du 5 juin 1832. D'abord le sujet ne peut nous plaire, car il rappelle des circonstances trop affreuses. Ce tableau a été commandé à M. Biard par la maison du roi; c'est affaire particulière. Mais, nous le répétons d'après bien des remarques faites par quelques plaisants, M. Biard outrage singulièrement la personne royale. A la rigueur, on le condamnerait pour crime de lèse-majesté. Et cependant, que de véritable talent dans la disposition des personnages! Combien il faut tenir compte à M. Biard de la difficulté qu'il a vaincue pour peindre tous ces uniformes de garde nationale!

La Baie de la Madeleine, au Spitzberg, a le tort d'être une continuation de son interminable série de tableaux à ours blancs, à buttes de neige, à aurores boréales. Ici, ce sont des phoques. Pour Dieu, l'année prochaine, nous prions M. Biard de nous faire faire connaissance avec d'autres animaux polaires.

On va rire devant la Pudeur orientale, et, sans pruderie, nous nous abstenons. De tels tableaux n'appartiennent pour ainsi dire pas au domaine de l'art, et plus ils sont habilement peints, plus nous en voulons à leur auteur. Il ressemble à un poète de talent composant des vaudevilles grivois tout pleins de mots gaillards et de plaisanteries épicées. M. Biard ne mérite pas les mêmes reproches pour sa Convalescence et pour son Appartement à louer, sujets plus admissibles, et en même temps mieux réussis.

Comme M. Biard, mais dans un autre genre et avec moins de supériorité, M. Alexandre Colin veut être peintre universel. Neuf tableaux composent son envoi, devant l'examen duquel nous reculons. Il s'y trouve des sujets religieux, des sujets historiques, les Quatre Saisons et une Plage à Gravelines. M. Alexandre Colin ne devrait pas éparpiller son talent; il lui arrivera malheur, à une époque où les spécialités sont encore forcées de se restreindre.

Les animaux de M. Verbœckhoven ne nous font pas oublier ceux de M. Brascassat, mais ils sont dessinés et peints avec science. On peut reprocher à M. Verbœckhoven de la lourdeur et une composition souvent mal ordonnée. Ceux de M. Louis Robbe ont certainement plus de légèreté, quoiqu'ils ne puissent soutenir comparaison avec les premiers.

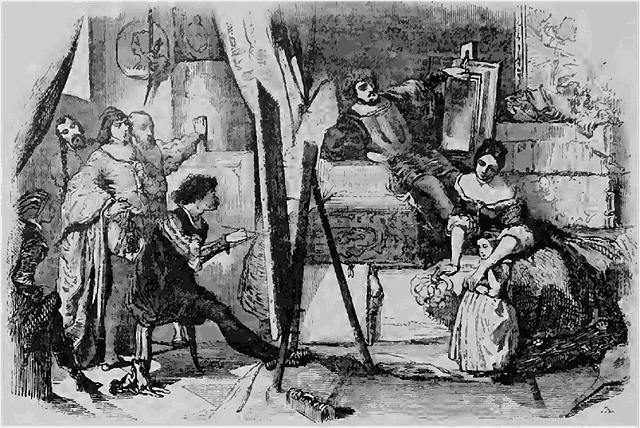

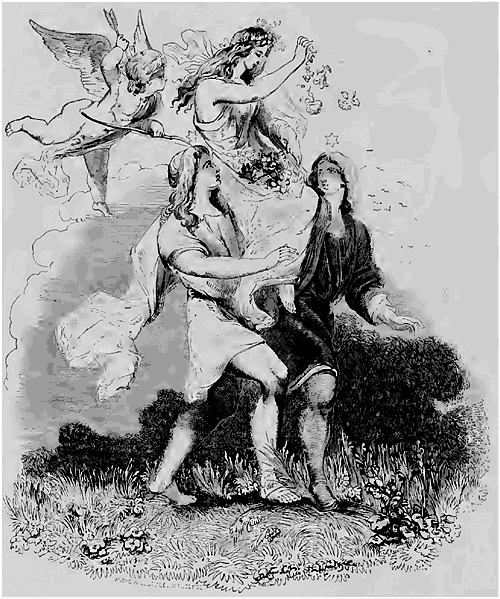

Départ de Wilna, guerre de 1812,

par M. Charles Malankiewicz.

Un grand tableau, que nous ne pouvons appeler officiel parce qu'il n'a point été commandé à l'auteur, c'est le Retour de son A. R. monseigneur le due d'Aumale dans la plaine de la Mitidja, après la prise de la smalah d'Abd-el-Kader. M. Benjamin Rimbaud y a déployé beaucoup d'habileté; le groupe qui entoure le prince est fort bien arrangé.--Avec M. Eugène Appert, dont la réputation n'a pas encore égalé le talent, il faut être sévère, et cela dans son intérêt. Lorsqu'on fait un tableau tel que la Vision de saint Owens, rempli de qualités du premier ordre, on doit être blâmé pour avoir composé une toile telle que les Baigneuses dans les lagunes, pénible et malheureuse imitation de la manière de M. Decamps.--Nous avons remarqué le Dante commenté en place publique, par M. Auguste Gendron. La composition en est fort bonne, et les figures expriment parfaitement l'attention. Les deux femmes qui écoutent à gauche ont, l'une une belle tête de profil, l'autre une belle tête de face. M. Auguste Gendron devra se préoccuper avant tout de son coloris; il est pâle.--L'Enfance de Callot, par M. Alexandre Debacq, plaît par le sujet et par l'exécution--M. Auguste Bourget, qui illustra dernièrement la Chine et les Chinois, a exposé un joli paysage, la Vallée de l'Acacongue, où les Gahutchos sont groupés avec art. Sa Mosquée dans le territoire d'Assam produit moins d'effet, sans avoir pour cela moins de mérite.