L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

31e Année.--VOL. LXII.--Nº 1591

SAMEDI 23 AOÛT 1873

|

DIRECTION, RÉDACTION, ADMINISTRATION 22, RUE DE VERNEUIL, PARIS. |

31e Année.VOL. LXII. N° 1591 SAMEDI 23 AOUT 1873 |

SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL 60, RUE DE RICHELIEU, PARIS. |

|

Prix du numéro: 75 centimes La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. |

Abonnements Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un

an, 36 fr.; Étranger, le port en sus. |

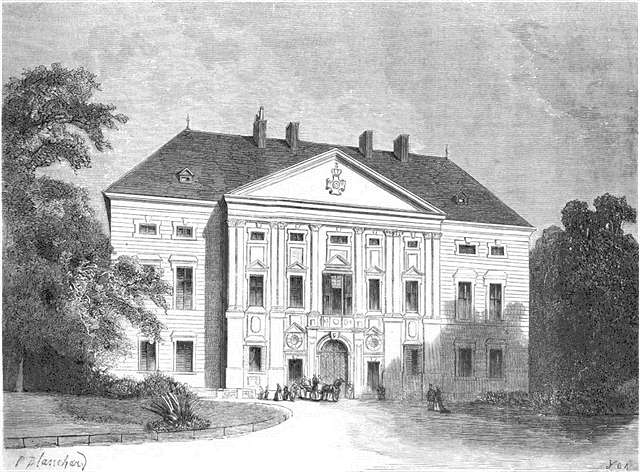

LE CHÂTEAU DE FROHSDORFF.--Vue prise du côté de la façade

principale.--D'après le croquis de notre correspondant M. Petrovits.

SOMMAIRE

|

Texte: Histoire de la semaine.--Courrier de Paris, par

M. Philibert Audebrand.--Nos gravures.--La Cage d'or, nouvelle,

par M. G. de Chenille (suite).--Les Théâtres.--Bulletin

bibliographique.--Histoire de la Colonne (deuxième article).--Bigarrures

anecdotiques: l'esprit de parti (suite). |

Redressage des pièces de la colonne dans l'usine de MM. Monduit et Béchet; L'ajustage des pièces.--Le nouvel Opéra: état actuel des travaux dans l'escalier d'honneur.--Marché à Anvers (dix-huitième siècle), d'après le tableau de M. Hugo Salmson.--L'évacuation: entrée des troupes françaises à Pont-à-Mousson.--Valparaiso: inauguration de La statue de lord Cochrane.--L'ouragan du 9 août à Nîmes.--Rébus. |

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

La réconciliation des princes d'Orléans avec le chef de la maison de Bourbon continue d'être le thème à peu près unique sur lequel s'exercent, en l'absence de tout autre événement politique de quelque importance, la verve des polémistes et l'imagination des donneurs de nouvelles. Aucun fait nouveau n'est venu s'ajouter à ceux que nous avons signalés la semaine dernière, aucune donnée précise ne s'est fait jour sur les intentions des fusionnistes ni sur la manière dont ils comptent mener à bonne fin la campagne dont ils viennent d'accomplir avec un succès si complet la partie la plus difficile peut-être. Cependant, à l'inquiétude, au découragement peu dissimulés des organes du parti républicain, au ton d'amertume de ceux du bonapartisme, à la satisfaction à peine contenue des journaux royalistes, enfin à la réserve pleine d'ambiguïté de ceux qui se préparent à abjurer leurs anciennes doctrines pour se prosterner devant le soleil levant, il est facile de voir que l'entrevue de Frohsdorff commence à porter ses fruits et que l'œuvre de la restauration monarchique est en pleine voie d'accomplissement. À ce titre, nous devons citer ici un article du Journal des Débats qui est à lui seul un symptôme significatif, bien qu'on en ait peut-être exagéré la portée en y voyant un retour pur et simple de ce journal aux idées monarchiques. Quoi qu'il en soit, voici quelques-uns des passages de cet article, dû à la plume d'un des plus brillants écrivains de cette feuille, M. John Lemoinne:

«Des faits récents, qui sont de nature à faciliter le rapprochement des partis monarchiques, ont remis plus que jamais en question l'existence même de la République. Les républicains ne se dissimulent plus le danger qui menace leur forme de gouvernement. Ils se sentent isolés, et ils se retournent maintenant vers les conservateurs qui avaient honnêtement et sincèrement accepté la République, pour leur dire:

«C'est à vous de défendre l'œuvre que vous avez fondée.»

«En ce qui nous concerne, nous répondons aux républicains de la veille: «Nous n'avons rien fondé du tout, et c'est votre faute.» L'origine de la situation actuelle, la responsabilité du danger que court la République remontent à l'élection de Paris. Ce jour-là, les républicains radicaux ont déclaré la guerre aux républicains libéraux; ce jour-là, le quatrième État a proclamé qu'il voulait être tout dans la nation et a fermé la porte au tiers État; ce jour-là, les sectaires et les doctrinaires de la République nous ont dit: «La maison est à nous, c'est à vous d'en sortir.» C'est bien; on nous a mis dehors, nous y restons.

«... Les républicains se sont donné beaucoup de peine pour nous démontrer qu'une République conservatrice était un mot vide de sens; que la République était la République, et qu'elle devait entraîner toutes les conséquences de son principe. C'est très-bien; ils nous ont prouvé victorieusement leur thèse.

Il n'y a pas d'autre République possible que la leur; c'est convenu, c'est admis. Et qu'ont-ils gagné à leur démonstration? c'est de montrer que la seule République possible, est précisément celle qui est impossible; celle, dont le pays ne veut pas, celle que la France repousse et qui lui fait peur et horreur. Voilà le résultat de leur belle campagne.

«En même temps, les folies radicales servaient de leçon aux partis monarchiques, et ils ont compris enfin la nécessité de s'unir pendant que leurs adversaires se divisaient. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent des résultats immédiats de l'échange de visites de personnes royales. La réconciliation des hommes a été lente et dure; celle des partis et des principes demandera également du temps et de la peine. Mais une chose qu'il faut que les républicains sachent, c'est que, si la République vit encore, ce n'est point par ses propres forces. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour en dégoûter le pays; plus intolérants que les ultramontains qu'ils attaquent tous les jours, ils ont dit plus haut qu'eux: «Hors de notre Église, point de salut.» Et voici qu'aujourd'hui ils appellent à la rescousse les conservateurs qu'ils avaient frappés d'ostracisme! Ils ont voulu faire la République tout seuls et pour eux seuls, qu'ils la fassent, nous les regarderons.»

Le fond de l'argumentation de M. John Lemoinne est, on le voit, que si la République succombe, ce sont les radicaux qui auront causé sa perte par leurs exagérations et leurs impatiences. De même que l'élection de MM. Ranc et Barodet a été la cause déterminante du 24 mai, de même l'attitude que vont prendre les radicaux d'ici à l'époque de la réunion de l'Assemblée pourra exercer une influence incontestable sur les événements qui se préparent.

A ce titre, les élections qui vont probablement avoir lieu le mois prochain pour la nomination de députés dans dix départements, auront une importance exceptionnelle. On sait que trois vacances se sont produites, au mois d'avril dernier, dans les départements de la Loire, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Garonne; en conséquence, le délai maximum de six mois que la loi donne au gouvernement pour convoquer les électeurs expire au mois d'octobre; en outre, sept autres vacances se sont produites depuis le mois d'avril, et il est probable que le gouvernement convoquera les électeurs à pourvoir à ces sept vacances en même temps qu'aux trois autres. Ainsi que nous le disions plus haut, ces dix élections partielles emprunteront une signification toute particulière aux circonstances au milieu desquelles elles se produiront. Les radicaux auront-ils la sagesse de profiter de cette occasion pour donner un démenti à ceux qui soutiennent que la République n'est bonne qu'à enfanter le désordre et l'anarchie? C'est ce qu'il nous sera donné de voir.

En attendant, la session des conseils généraux, qui vient de s'ouvrir, montre que l'idée républicaine, si sérieusement battue en brèche depuis quelques semaines, est encore vivace dans un grand nombre de départements. L'opération préliminaire de la constitution des bureaux a donné pour résultat la réélection de tous les anciens présidents, sauf dans treize départements. Sur ces treize nouveaux présidents, sept sont monarchistes et six républicains; parmi les présidents non réélus, il faut, citer M. Casimir Périer, dans l'Aube, battu par trois voix de majorité.

D'après une dépêche de Versailles on compterait, sur la totalité des présidents, cinquante conservateurs, vingt-trois républicains appartenant à la gauche et douze membres du centre gauche. Le parti conservateur aurait donc, somme toute, un avantage de quinze élections.

Les sentiments d'attachement des Alsaciens-Lorrains à la France et la reconnaissance des populations de l'Est envers M. Thiers viennent de s'affirmer de nouveau à l'occasion du passage à Belfort et à Mulhouse de l'ex-président de la République, se rendant en Suisse.

Sur tout son parcours entre ces deux villes, et même sur le territoire annexé, M. Thiers a été l'objet des ovations les plus enthousiastes. Cette explosion toute spontanée et bien naturelle du sentiment populaire a malheureusement été dénaturée par un certain nombre de journaux, dont quelques-uns n'ont pas craint d'affirmer qu'elle était le résultat d'inspirations venues de Berlin.

C'est là un nouvel exemple de cette fureur de dénigrement commune à tous les partis dans notre pays, et il est triste de constater que nous ne pouvons nous habituer à exprimer les divergences d'opinions qui nous séparent sans nous accabler mutuellement des accusations et des injures les plus monstrueuses.

L'anniversaire du 15 août a fourni aux bonapartistes une occasion toute naturelle de manifestation. Une députation évaluée de mille à onze cents personnes, et comprenant les notabilités du parti, s'est rendue à Chislehurst, où elle a été reçue par le prince impérial, qui a prononcé une allocution terminée par ces mots:

Quant à moi, dans l'exil et près de la tombe de l'empereur, je médite les enseignements qu'il m'a laissés. Je trouve dans l'héritage paternel le principe de la souveraineté nationale et le drapeau qui la consacre. Ce principe, le fondateur de notre dynastie l'a résumé dans cette parole à laquelle je serai toujours fidèle: «Tout pour le peuple et par le peuple.»

COURRIER DE PARIS

«--Sire, il faut faire des hommes.»

Voilà justement ce que disait le vieux Sully à Henri IV.--Pour le moment, Henri IV était occupé à manger des œufs pochés avec du raifort et de l'ail, trois choses dont il était fou. Ce mets béarnais portait le roi à rire.

--Faire des hommes, Rosny, répondit-il; mais la chose, ce semble, regarde les femmes.

Ici Sully fronça le sourcil.

--Sire, ajouta-t-il, avec toute la déférence que je dois à Votre Majesté, je ferai observer qu'il ne s'agit point d'être facétieux. Si l'on ne se met à faire des hommes, la chose tournera au pire pour notre belle nation de France.

Sur ces paroles, il retourna à ses finances; le roi alla chez la belle Gabrielle, et la France alla comme elle put. En ce temps-là, l'histoire nous l'apprend, elle avait déjà été fort éprouvée, la France. Elle venait de subir l'invasion de l'Espagnol, de même qu'elle a récemment supporté l'envahissement du Prussien. Elle était déchirée à l'intérieur par plusieurs partis toujours à couteaux tirés: la vieille Ligue, les Réformés, les Politiques, les amis du Roi, et cœtera, et cœtera. Elle était ruinée, épuisée, vivant dans les transes, se rappelant tour à tour la nuit de la Saint-Barthélemy, qui n'était pas encore fort éloignée, les Barricades, l'assassinat des Guise à Blois, l'assassinat d'Henri III à Saint-Cloud, et entendant déjà dire tout bas que le Béarnais serait bientôt assassiné lui-même à Paris.--Tout ceci soit dit, en passant, pour ceux qui croient que les révolutions sont une nouveauté et que nos grands pères n'en ont pas eu leur bonne part. Tout ceci soit dit aussi pour donner une plus-value ou une survie au mot du ministre d'Henri IV:

«--Sire, il faut faire des hommes.»

Le lecteur, ramassant la réponse du vert-galant, sera peut-être tenté de nous interpeller de la belle façon.

«--Eh! monsieur, s'écriera-t-il, vous écrivez sans doute vos lignes avec quelque plume arrachée à l'aile d'un noir corbeau. Faire des hommes, qu'est-ce à dire, je vous prie? Est-ce que le chapitre des naissances, paragraphe des garçons, s'est arrêté à l'état civil des vingt arrondissements de Paris et des trente-sept mille communes de France? La race gauloise est toujours prolifique, Dieu merci, en dépit de la théorie de Malthus. Nos lycées regorgent; nos écoles sont pleines; nos gymnases militaires ont des queues d'aspirants à leurs portes. Il n'y a jamais eu autant de belle graine chez nous, allez!

Peut-être la statistique et le recensement de l'armée ne seraient-ils pas tout à fait d'accord avec cette proposition. Au point de vue des forces du corps, nos grands pères étaient des géants; nos pères étaient bien plus puissamment bâtis que nous-mêmes, et nous, comme dans les Burgraves de Victor Hugo, nous sommes de moins petite taille que nos fils. Je ne crois pas que ce soit la faute de Voltaire; c'est peut-être celle des prodiges de la chimie, ou de la prose du jour, ou de l'abus de la moutarde blanche. Enfin, c'est un fait: l'ossature du Français paraît perdre de sa force. Feu M. Flourens, le père, attribuait le fait aux délices de Capoue, qu'on introduit jusque dans les petites villes, pour des Annibals en souliers ferrés ou en sabots. Les bonnes femmes s'en prennent au gaz. M. Payen veut que ce soit la conséquence de la sophistication, qui empoisonne le vin et neutralise le café; le père Félix prouve que c'est le résultat du roman-feuilleton et de l'opérette. L'Académie des sciences et l'Académie de médecine constatent le fait, mais ne savent pas trouver la cause. Mais de cent endroits à la fois s'échappe le même cri:

--Il faut faire des hommes.

En fait-on? Se met-on en devoir d'en faire?

Depuis quelques jours, on rencontre un peu partout, à travers nos rues, des jeunes gens habillés, par hasard, en soldats.--Je dis par hasard, parce que c'est facile à voir. Ce sont des volontaires d'un an en congé temporaire. Ils reviennent après plusieurs mois de séjour dans les corps. Une loi patriotique, de date récente, les a envoyés au régiment pour y perdre ce qu'il y avait en eux du gommeux et pour y prendre tout ce qu'ils pourraient de l'homme. Ont-ils commencé à se transformer? interrogez-les. Ceux qui sont sincères vous diront que l'année du volontariat leur pèse comme un exil, et qu'ils ont hâte de revenir au théâtre où l'on joue Mlle Angot.

--Est-ce que les Variétés rouvrent décidément par la première représentation de Toto chez Tata?--demandait l'un d'eux, l'autre soir.

Ceux qui s'emportent contre les allures de la jeunesse d'à présent oublient trop que cette frivolité a été de tout temps un des traits les plus incorrigibles du caractère national. Sans aller bien loin dans l'histoire, sans remonter à ce Condé qui s'avançait au siège de Lérida à la tête de vingt-quatre violons, parlons de la plus belle époque militaire et virile des temps nouveaux. De 1792 à 1815, que de scènes plaisantes mêlées au drame de la guerre! Dans la campagne d'Italie, Bernadotte, encore un peu casseur d'assiettes, a fait sauter le bouchon d'une bouteille de Champagne en commandant une charge de cavalerie, et la charge a eu plein succès; Moreau, dans une action des plus chaudes, s'amusait à mettre une tulipe de Hollande à la place de son plumet. Tout le monde sait la saillie d'Andoche Junot, volontaire du bataillon de la Côte-d'Or, ramassant en riant la poussière que venait de rejeter près de lui un obus au moment où il écrivait une lettre:

«Voilà de quoi poudrer la lettre,» disait-il.--Eh bien, grattez nos diseurs de riens, vous verrez qu'ils ne sont ni moins braves, ni moins gais.--Ce serait donc une preuve qu'on s'est remis à faire des hommes.

Philosophons un peu, s'il vous plaît.

Il y a un mois, à l'époque où le shah traversait Paris, il n'était question que de diamants. Le roi des rois parti, voilà qu'on en parle encore et plus que jamais. Cette fois, c'est à propos de la reine d'Espagne. Sachez donc qu'Isabelle II se défait de ses parures. Ainsi les diamants historiques dont on entrevoit le miroitement dans le Romancero sont à vendre. Il y en a pour douze millions.--Voulez-vous le joli collier qui a été porté par Jeanne la Folle?--Désirez-vous un bouton que Charles-Quint mettait à sa chemise?--En regard de ce fait, on cite l'écrin d'une autre tête couronnée qui éprouve de même le besoin de faire de l'argent.

On signale aussi comme devant être vendus les brillants du célèbre prince de Brunswick, vous savez cet octogénaire phénoménal qui avait toujours les cheveux noirs, luisants comme l'aile du corbeau, attendu qu'il se coiffait de lapins belle perruque de l'Europe. Mais que de joyaux! que de diamants! On pourrait les remuer à la pelle.

Paris s'intéresse vivement à ce fait tout nouveau. Vous pensez bien que les femmes ne manquent pas d'attirer l'attention sur ce point de la chronique. «Cette année, les diamants sont pour rien. Ne m'en offrirez-vous pas?» Notez que, pour la plus grande commodité des acquéreurs, les diverses pacotilles précitées se vendent en détail, pièce à pièce, absolument comme cela se passe pour les premières pèches de la saison. Vous le voyez, il n'y a pas de petite bourgeoise enrichie qui ne soit à même de couvrir les enchères d'une pierre qui a figuré durant trois ou quatre siècles sur le front d'une vingtaine de reines. «--Mesdames, qui veut la merveilleuse bague de saphir qu'a portée jadis à Grenade l'éblouissante sultane Aïscha, et que Ferdinand le Catholique a conquise à la pointe de son épée?»

Il n'y a pas longtemps, le marchand de diamants était un négociant à résidence fixe, lapidaire ou banquier, demeurant à Paris ou à La Haye. On allait chez lui, on inspectait ses collections, on passait en revue ses catalogues; on regardait, on se consultait, on débattait les prix. Grâce à la mobilité sans pareille qui travaille la société moderne, cet industriel a changé comme changent tous les autres types. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un oiseau de passage, un marchand nomade, s'en allant de zone en zone, de porte en porte, proposer ce qu'il a à vendre.

Aujourd'hui le marchand de diamants aborde son monde sur les boulevards, dans un foyer de théâtre ou bien autour du lac, à l'heure de la promenade. «Si vous saviez le superbe bracelet que j'ai à proposer! Il a fait partie de la toilette d'Anne de Newbourg, cette même reine que Victor Hugo a intercalée dans Ruy-Blas.» Demain il fera son boniment à Londres ou à Pétersbourg. Cet été, la scène où il s'est le plus fait voir a été l'Exposition de Vienne. Il comptait trouver là, d'abord beaucoup de curieux, beaucoup de riches oisifs, et, par suite, beaucoup d'acheteurs.

Un jour on le rencontrait, par exemple, auprès de la hutte samoyède; c'est une chose à voir que cette hutte, avec ses attelages de rennes et de chiens, avec son ours blanc. Une autre fois, le lendemain, le marchand de diamants se plantait près du pavillon de Monaco. «--Mesdames, les plus beaux diamants à vendre, des diamants d'impératrice! Voulez-vous en voir les photographies?»

Ce chalet de Monaco est très-coquet avec sa vérandah et sa salle carrée. On s'y donnait volontiers rendez-vous, à ce que disent les correspondances. Beaucoup de belles choses y sont à voir, des bois, des poteries artistiques, des coffrets en mosaïques, et les visiteuses pouvaient se mirer dans les flacons, les vases à forme antique contenant les essences, les parfums. Dans le jardin où sont les fleurs et les arbustes du territoire de Monaco, notre homme s'installait sur un banc peint en vert, ou bien il se mêlait sans façon aux groupes des promeneurs. Au moment où l'on regardait les plantes monégasques, par exemple l'Aloe glauca, il recommençait son discours:--«Mesdames, des diamants dont je puis disposer, vingt-cinq ont été sertis par Benvenuto Cellini lui-même. Qui en veut?»--En ce moment, le marchand de diamants est à Trouville; l'automne prochain, il sera à Biarritz; l'hiver, il ira dans la lune, s'il le faut.

Anastasi s'est religieusement tenu parole. Il vient de constituer à l'École des beaux-arts une fondation perpétuelle de 100,000 francs, dont il ne se réserve que l'usufruit. Après la mort du paysagiste, le revenu de cette somme appartiendra à la Société des peintres. Ceux-ci en disposeront, à leur gré, pour aider le talent ou pour combattre les infortunes de l'art. Anastasi, dit-on, n'a fait que son devoir; mais il a très-noblement fait son devoir.

On vient de remettre en relief, je ne sais pourquoi, la figure du vicomte d'Arlincourt. C'est une raison suffisante pour qu'en passant la chronique dise deux mots de ce personnage, aujourd'hui absolument oublié, mais qui a fait un bruit de tous les diables il y a une trentaine d'années.

M. le vicomte d'Arlincourt se donnait très-naïvement pour le premier romancier de ce temps, ou il en a existé un si grand nombre de remarquables. On raconte que sa première femme a dépensé près de 200,000 francs à acheter, sous main, les dix ou douze éditions qu'elle faisait faire de ses œuvres. En voyant ses romans s'écouler si vite et toujours si régulièrement, l'auteur était et devait être convaincu de la réalité de son succès. Le seul roman du Solitaire a eu jusqu'à quinze tirages; on l'a traduit en anglais, en allemand, en russe et en espagnol. On l'avait accommodé chez nous en opéra-comique, en mélodrame, en lithographies et en dessus de pendule. Les pâtissiers qui servaient des pièces montées ne les livraient jamais sans poser au sommet un petit d'Arlincourt en chocolat.

Comment le vicomte n'aurait-il pas pris tant de vogue pour un indice de son mérite littéraire?

Il m'a été donné de voir de très-près le vicomte d'Arlincourt pendant les dernières années de sa vie. Jamais encore je n'avais été à même de contempler si commodément l'adoration de soi-même. Ce pauvre homme, habitué à l'infatuation, se laissait dire à brûle-pourpoint, sans sourciller, qu'il n'avait pas son égal en littérature. Au besoin, il le proclamait lui-même, et s'il s'agissait de journal, il écrivait la réclame de sa propre main.

On lui disait:

--Monsieur le vicomte, quand la France aura le malheur de vous perdre, quelle épitaphe faudra-t-il buriner sur votre monument?

--Celle-ci, répondait-il avec un sang-froid cornélien:

CI-GIT LE WALTER SCOTT FRANÇAIS.

Le vicomte d'Arlincourt, fort bien vu de la Restauration, avait, à cette époque-là, une existence fastueuse. On se rappelle que lord Byron avait mis à la mode la vie aristocratique chez les gens de lettres. Chateaubriand et Lamartine obéissaient à cette contagion de l'exemple. Tous deux s'y sont ruinés. Or, l'auteur d'Ipsiboë croyait se donner à son tour une grande figure en vivant comme ces trois têtes d'élite.

Un jour, pendant un voyage à travers les provinces, Charles X et sa cour s'arrêtèrent cinq heures à un château du vicomte d'Arlincourt.

Ce dernier dépensa alors cent mille francs pour recevoir dignement le roi de France.

Comme son frère, le général d'Arlincourt, le gourmandait sur cette prodigalité.

--Une Majesté ne pouvait recevoir autrement une autre Majesté, répondit l'auteur de l'Herbagère.

Le vicomte d'Arlincourt a vécu assez longtemps en touriste dans le nord de l'Europe, en Danemarck, en Suède, en Finlande, en Russie. De ces divers pays il a rapporté deux volumes d'impressions de voyage sous ce titre: l'Étoile polaire.

--On m'a partout accueilli comme un prince!

Voilà ce qu'il chantait sur tous les tons.

Beaucoup se rappellent lui avoir entendu raconter le trait suivant que nous reproduisons mot pour mot de ses propres causeries.

--J'entrai à Dresde. Ma première pensée fut naturellement d'aller faire un petit bout de visite au roi de Saxe. Comme tous les monarques de l'Europe, ce prince avait beaucoup entendu parler de moi. Il me recevait presque comme un confrère.

--Monsieur le vicomte, il faudra que j'aie le plaisir de dîner prochainement avec vous.

--Sire, ce sera un grand honneur pour moi.

--Eh bien, monsieur le vicomte, ce sera pour demain.

--Sire, je serai demain aux ordres de Votre Majesté.

Mais le grand chambellan, qui assistait à l'entrevue, tira le roi à part.

--Sire, dit-il, j'éprouve un certain embarras.

--Quel embarras, monsieur?

--L'étiquette a des lois impérieuses. L'étiquette ne permet au roi de dîner avec un étranger que si cet étranger est une tête couronnée.

--Eh bien! n'y sommes-nous pas? J'ai une couronne d'or sur la tête. Est-ce que sur la sienne, monsieur le vicomte d'Arlincourt n'a pas une couronne de lauriers?

Nous autres, nous regardions l'auteur du Solitaire pendant qu'il racontait cet épisode. Il n'a pas hésité une seconde à réciter tout ce couplet.

Un autre de ses mots, du même tonneau.

--Napoléon III a voulu me voir. Il m'a fait toute sorte de cajoleries mais en vain, puisque je suis pour Henri V. Voyant la solidité de mes principes, l'empereur m'a congédié en me disant: «Monsieur le vicomte, ah! que le comte de Chambord est donc heureux de posséder un homme tel que vous!»

Philibert Audebrand.

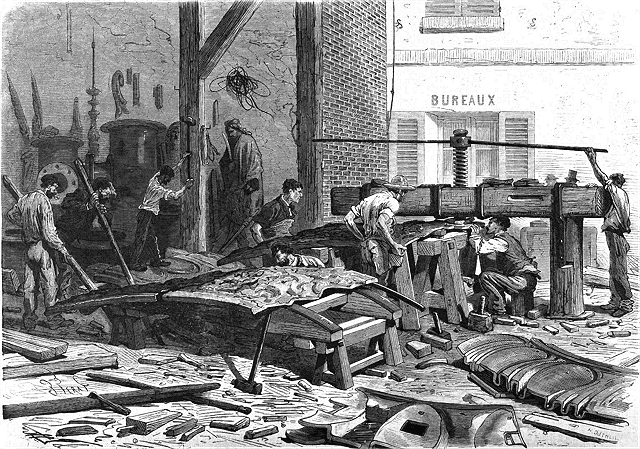

LA RECONSTRUCTION DE LA COLONNE

VENDÔME.

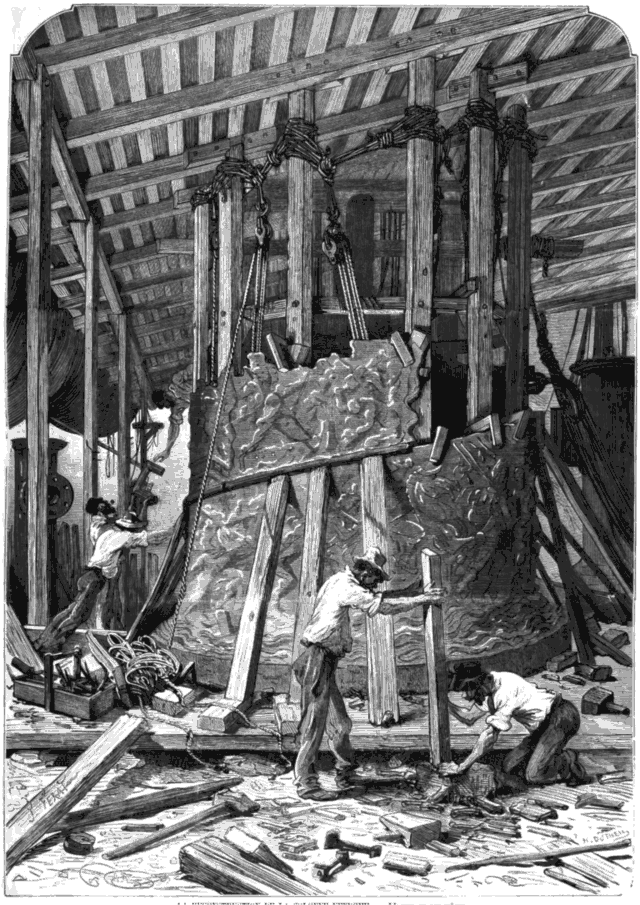

--Redressage des pièces de la colonne dans

l'usine de MM. Monduit et Béchet.

LA RECONSTRUCTION DE LA COLONNE

VENDÔME.--L'ajustage des pièces.

NOS GRAVURES

Frohsdorff

Le château de Frohsdorff ou plutôt Froschdorff, dont nous donnons une vue extérieure, est situé dans la Basse-Autriche, non loin de la frontière de Hongrie, et à 50 kilomètres sud de Vienne. Un vaste parc entoure cette magnifique habitation, résidence habituelle de M. le comte de Chambord. Dans le voisinage se trouvent Wiener-Neustadt, la rivière de l'Ens, et la grande forêt de l'Empereur (Kaiserwald), où le prince chasse fréquemment.

Au XIIIe siècle, le village et la seigneurie de Froschdorff portaient le nom de Krottendorf, qui était celui de la famille à laquelle il appartenait alors. Vers le milieu du siècle suivant, cette seigneurie fut réunie au comté de Pütten, puis elle passa dans les mains du comte de Teufel en 1542, et, en 1620, dans celles des comtes de Hoyos.

L'ex-reine de Naples, veuve de Murat, la princesse Caroline Bonaparte, qui se faisait appeler comtesse de Lipona, anagramme de Napoli, en fit à son tour l'acquisition en 1822. Finalement, la duchesse d'Angouléme, à la suite de la révolution de Juillet, ayant quitté Goritz, après la mort de son mari, vint habiter le château de Froschdorff, où elle mourut le 10 octobre 1851, ayant auprès d'elle le comte de Chambord, son neveu et son héritier, et sa nièce, la princesse de Parme.

Depuis lors, le prince a pris possession du château de Froschdorff, dont il a beaucoup embelli les vastes appartements, et où il séjourne tout le temps de l'année qu'il ne passe pas à Venise. Il a épousé, le 10 novembre 1846, la princesse Thérèse, archiduchesse d'Autriche-Este, fille aînée du duc de Modène, François IV.

L. C.

La colonne Vendôme.--Redressement des plaques.

On sait que la colonne Vendôme, élevée à la gloire de la Grande-Armée victorieuse à Austerlitz, avait été édifiée sur le modèle de la colonne Trajane qui existe encore à Rome. Mais, tandis que celle-ci est en marbre blanc, la colonne Vendôme se trouvait constituée par une colonne creuse en pierres revêtue de plaques de bronze provenant de la fonte de douze cents canons autrichiens et prussiens. Ces plaques ou panneaux, au nombre de deux cent soixante-quatorze, non compris les six morceaux qui forment l'entors ou couronne de lauriers de la base, sont autant de bas-reliefs dont l'ensemble s'enroule en spirale de la base du fût à son chapiteau. Chacun de ces panneaux, mesurant 1 mètre de hauteur sur 1m20 de longueur, pèse 200 kilogrammes. Les dix pièces de l'entors et la coupole représentent un poids total d'environ 8200 kilogrammes, ce qui, pour la colonne, non compris la base, les aigles d'angles et la statue du couronnement, représente 63,000 kilogrammes de bronze.

Réédifier le monument n'est pas une opération aussi simple qu'on paraît se l'imaginer au premier abord.

Lors de sa chute et malgré les couches épaisses de paillis disposées sur la place, les plaques s'arrachèrent violemment de leurs attaches; quelques-unes, le plus petit nombre heureusement, furent fendues, brisées, et plusieurs fragments disparurent; la plupart ne se trouvèrent que déformées ou faussées sous le poids des blocs de pierre qui pesaient sur elles, et dont l'effort destructif se trouva augmenté par la hauteur de chute.

Avant de songer à replacer les panneaux de bronze sur le fût de pierre restauré, il faut donc de toute nécessité procéder à diverses opérations préliminaires ayant pour but: le redressement des plaques faussées; leur ajustage à la suite les unes des autres, suivant l'ordre indiqué par les sujets sculptés; la réfection des pièces manquantes ou brisées; enfin la réparation de celles qui se sont fendues, soit par l'effet de la chute, soit par suite des opérations de redressement. C'est seulement après terminaison complète de ces travaux de redressement, de complément et d'ajustage, que les panneaux, transportés au chantier de la place Vendôme, seront appliqués sur le fût de pierre au fur et à mesure de l'élévation de la maçonnerie.

Le redressement et l'ajustage s'opèrent dans les ateliers de MM. Monduit, Béchet et Cie, bien connus par les remarquables travaux de plomberie d'art exécutés au Louvre, à Notre-Dame de Paris, à la Sainte-Chapelle, etc., tandis que les opérations qui entraînent la fonte du métal ont été confiées à l'usine Thiébault.

Dès le samedi 26 mai 1871, le personnel de l'usine Monduit, Béchet et Cie, procédait à l'enlèvement des plaques de bronze gisant sur la place Vendôme, les numérotait et, d'après les instructions de M. Normand, architecte de la colonne, les déposait au palais de l'Industrie, où elles restaient jusqu'au vote de l'Assemblée qui a prescrit de restaurer le monument.

C'est de là que ces débris sont repris au fur et à mesure de l'avancement des travaux et transportés dans les ateliers.

Les plaques complètes, mais déformées, sont, ainsi que le représente notre gravure, soumis à l'action d'une presse à vis manœuvrée à bras d'hommes. Appuyant sur les parties déprimées, cette presse leur rend le relief primitif et, suivant le point où s'opère la pression, point qu'il appartient à la sagacité des ouvriers de reconnaître, la plaque reprend sa forme bombée et hélicoïdale. La pression à opérer doit être d'autant plus puissante que chaque panneau présente, pour le nu ou fond, une épaisseur de 12 à 15 millimètres.

Pour les reliefs déterminés par les personnages ou les divers sujets de sculpture, cette épaisseur s'élève à 7, 8 et même parfois 10 centimètres d'épaisseur. En outre, des tenons en bronze, au nombre de trois par panneaux, font corps avec le fond et contribuent à augmenter la rigidité. Une autre cause complique l'opération, c'est la forme en spirale du revêtement de bronze. Si les plaques n'étaient que des sections de couronnes absolument circulaires, il suffirait de les courber en les maintenant appliquées sur une forme présentant également une section cylindrique de même diamètre que le noyau de pierre de la colonne. Une pression opérée sur les deux extrémités suffirait dans ce cas. Mais il n'en est pas ainsi, et chacune des deux cent soixante-quatorze plaques de bronze étant une portion de spirale, se présente sous une forme courbe, en quelque sorte gauche, qui oblige à une observation constante des résultats de la pression, à une recherche sans cesse renouvelée des effets produits.

De temps en temps, la plaque quitte donc la plate-forme de la presse pour être appliquée sur un premier gabarit, puis elle retourne sous la vis, subit de nouvelles pressions suivies de nouveaux essais, et lorsque le panneau épouse parfaitement les formes du gabarit, que son bourrelet en saillie fortement prononcée s'applique exactement sur le rebord de la plaque précédente, les ouvriers le reportent sur un bâti de bois dressé verticalement et reproduisant les dimensions et les formes extérieures du fût de pierre. Chaque panneau est en quelque sorte mis à la place qu'il doit occuper, ce qui permet de se rendre compte du degré de perfection des travaux de redressement, de corriger ce qui peut paraître défectueux, de reconnaître d'une manière certaine et définitive la part du travail à exécuter dans la fonderie.

En sortant des ateliers de MM. Monduit et Béchet, les plaques sont transportées dans les ateliers de M. Thiébault, où elles sont complétées et réparées au point de vue artistique. Cette restauration fera l'objet d'un prochain article.

Paul Laurencin.

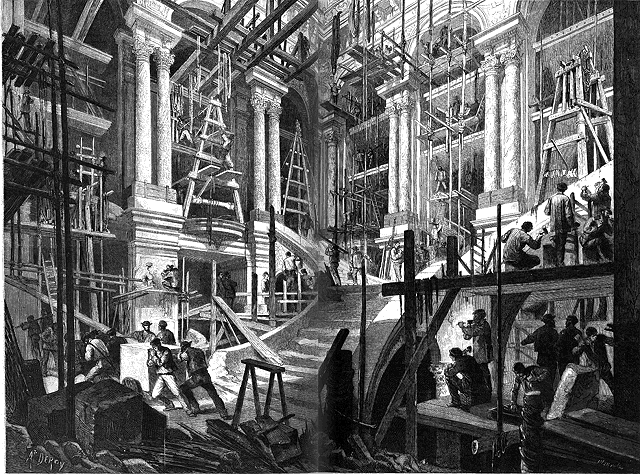

Le grand escalier du nouvel Opéra

L'Illustration, dans le dernier numéro du Paris nouveau, a décrit en détail le nouvel Opéra. Elle offre aujourd'hui à ses lecteurs une vue du grand escalier de la salle, dans l'état actuel des travaux.

Telle qu'elle est en ce moment, cette partie du bâtiment, vivement éclairée par le haut, encombrée çà et là d'échafaudages, peuplée d'une légion d'ouvriers, offre l'aspect le plus pittoresque. Ici les sculpteurs travaillent, même pendant le jour, à la lueur de nombreux becs de gaz, portés par des supports mobiles garnis de tuyaux en caoutchouc. Là, des marbriers achèvent de polir les balustres; d'autres, à l'aide d'une ingénieuse machine, creusent les marbres que doivent traverser les conduites de gaz: un tube de tôle, auquel on imprime un rapide mouvement de rotation, pénètre dans le marbre par son propre poids, et, quand il est arrivé au bout, au lieu des débris que l'on retirait par les anciens procédés, on enlève du bloc une petite colonne polie par les frottements du tube de tôle, qui, selon l'épaisseur du marbre, y a fait soixante ou quatre-vingt mille tours environ. D'un côté, les bronziers placent les balcons des étages supérieurs; de l'autre, l'habile charpentier Saintonge et son équipe font circuler, sans accidents, leurs lourds madriers au milieu des plus fines sculptures; partout le bruit des marteaux, le grincement des machines, viennent s'ajouter au tableau animé que représente fidèlement le dessin.

Dès à présent les travaux sont assez avancés pour que l'on se rende bien compte de l'effet que produira le grand escalier. Les trente colonnes de marbre Sarrancolin, avec leurs chapiteaux et leurs bases en marbre blanc de Saint-Béat, reluisent déjà et s'harmonisent à merveille avec le ton des pilastres en brèche violette. La sculpture des tympans des arcades, ornés de figures, par M. Chabaud, est achevée; il reste peu de chose à faire aux détails des rampes et des voûtes de l'escalier.--Aux neuf balcons du premier étage on commence à poser les balustres en spath-fluor, surmontés d'une rampe en onyx. Cela suffit déjà pour donner à l'ensemble une richesse peu commune, et cependant que de choses manquent encore!

Les grandes marches de marbre blanc de Serravezza reposent toutes taillées dans leurs caisses d'emballage. Les balustres de marbre rouge antique sont encore en magasin, attendant le moment où ils seront placés sur leur socle en marbre vert de Suède et surmontés de leur rampe en onyx.--Au bas de l'escalier on ajuste les marbres sur lesquels s'élèveront les deux grands groupes de M. Carrier Belleuse, supportant les appareils d'éclairage. A l'entrée du parterre, les lignes de l'architecture s'interrompent; c'est là que doivent s'appuyer les deux cariatides de M. Jules Thomas, exécutées en bronzes de différents tons et drapées de marbres de différentes couleurs; au-dessus de chaque groupe de colonnes, une place vide est réservée aux médaillons de lave émaillée où M. Solier exécute sur un fond bleu des instruments de musique de tous les pays. Enfin, le sol n'est pas encore nivelé pour recevoir son dallage de marbre, et, à la voûte, quatre grands caissons indiquent seulement la place des peintures de M. Pils.

Quand tout cela sera fini, quand sur ces marbres et ces bronzes se joueront les reflets d'un éclairage splendide, il y aura là certainement un des effets décoratifs les plus saisissants que l'on puisse imaginer, et, pour que l'œuvre de l'architecte apparaisse dans tout son éclat, il n'y manquera plus que le public, la foule élégante et parée, les riches toilettes, les brillants uniformes, se montrant à tous les balcons et circulant à tous les étages.

Un marché à Anvers, au dix-huitième siècle.

Tableau de M. Hugo Salmson.

Nous sommes sur une de ces places, si nombreuses à Anvers, formées par renfoncement de quelques maisons, à l'entrée d'une de ces petites rues étroites où vont s'entasser les marchandises du monde entier; c'est bien l'aspect de la vieille cité, telle qu'elle nous apparaît encore aujourd'hui, dès qu'on s'enfonce un peu dans les quartiers populaires; au loin, on entrevoit une partie de la tour de la cathédrale, masquée par les hautes maisons aux toits découpés en forme d'escaliers; puis, bordant notre petite place publique, un de ces innombrables canaux qui sillonnent la ville, ou circulent grands et petits bateaux, frêles barques des habitants de la ville et hauts navires de commerce. Quant au marché, c'est un vrai chef-d'œuvre de patiente et gracieuse restitution historique; l'échoppe où se tient un vieux juif, sorte de brocanteur qui vend tout ce qui peut s'acheter, la vieille maison à pignon, avec sa porte ornée de ferronneries anciennes, au pied de laquelle une marchande de fleurs a installé sa boutique en plein vent, tout cela est charmant de grâce et de vérité.

Mais ce n'est encore qu'un cadre, si joli qu'il soit; le tableau est bien plus, il est tout entier dans les personnages, dans ce jeune seigneur, à l'attitude si fière, si dédaigneuse même, dont l'ami l'ait semblant d'examiner les marchandises du juif, tandis qu'il n'a de regards, lui, que pour la jeune femme dont le mari achète une rose à la bouquetière; elle aussi, la belle élégante, elle voudrait bien le regarder; mais le bras qu'elle tient la gêne, et elle ne peut que se retourner à demi. Toute la scène est dans ces attitudes, si finement indiquées; on se sent en présence d'un roman, d'un roman de galanterie du XVIII siècle.

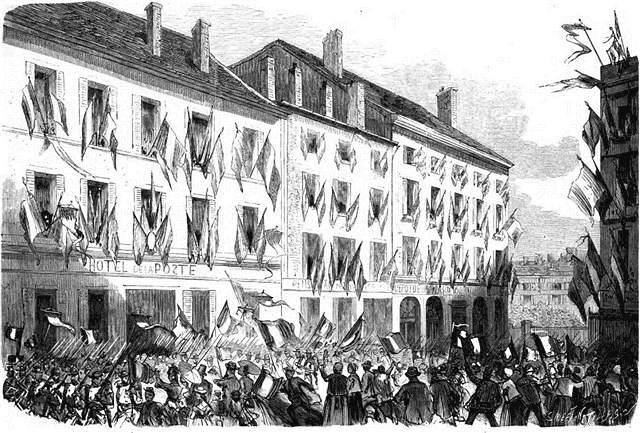

Entrée des Français à Pont-à-Mousson

C'est le 2 août que la ville de Pont-à-Mousson a été évacuée.

A cinq heures du matin, l'infanterie allemande quittait les baraquements, et à sept heures les dragons hanovriens débouchaient, musique en tête, de la rue Saint-Laurent, pour traverser la place Duroc et prendre la route de Faulquemont. A mesure qu'ils s'éloignaient, les fenêtres jusque-là fermées s'ouvraient derrière eux, se pavoisaient de drapeaux, d'oriflammes et de bannières; la population se répandait dans les rues, tandis que les cloches des églises Saint-Laurent et Saint-Martin, sonnant à toutes volées, allaient joyeusement porter au loin la nouvelle de l'heureuse délivrance. Le soir, la ville était illuminée.

Le lendemain 3, à dix heures du matin, arrivée des soldats français. Tout Pont-à-Mousson s'était transporté à la gare, où, à l'heure dite, une compagnie du 94e de ligne mettait pied à terre. Le maire et ses adjoints se trouvaient là pour la recevoir. Inutile d'appuyer sur l'accueil chaleureux qui lui a été fait. Comme la veille, toutes les maisons étaient pavoisées, et la foule n'a cessé, durant cette journée, de circuler dans les rues, donnant un libre essor à une joie et à un enthousiasme bien naturels.

La compagnie du 94e de ligne a pris possession des baraquements de Médières, situés à un kilomètre de Pont-à-Mousson.

L. C.

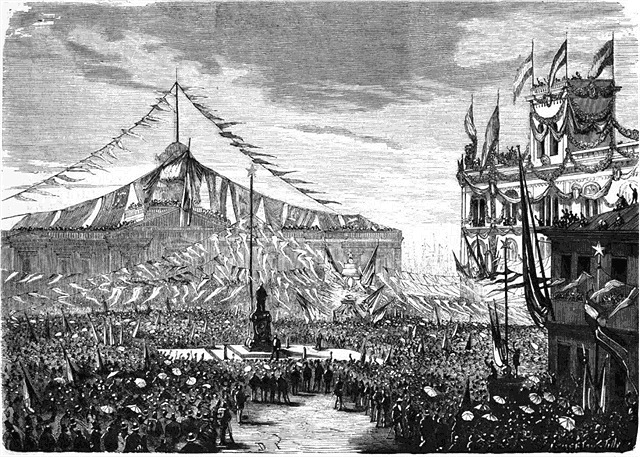

L'Inauguration de la statue de lord Thomas Cochrane, à Valparaiso

Nous avons reçu du Chili les deux dessins que nous publions dans le présent numéro, concernant l'inauguration du monument élevé à Valparaiso à la mémoire de l'amiral Thomas Cochrane, l'un des hommes qui contribuèrent jadis le plus activement à l'affranchissement de cet État du joug de l'Espagne.

Voici en substance le discours du ministre de la guerre et de la marine, que nous choisissons entre ceux prononcés dans cette solennité:

«Lord Thomas Cochrane, mort en Angleterre il y a quelques années, était le fils aîné d'une illustre famille anglaise. Doué du plus noble caractère, fruit d'une éducation libérale, il avait su obtenir de bonne heure l'estime et la confiance de ses concitoyens. Ses prouesses comme marin et le rôle prépondérant qu'il joua en cette qualité dans le terrible conflit engagé contre la France sous le premier Empire lui valurent une réputation européenne.

«Poussé par un invincible besoin d'aventures et aussi par un amour inné de la liberté, il offrit le concours de son épée au Chili dans la lutte que nous soutenions alors contre l'Espagne pour conquérir notre indépendance.

«La situation de la flotte chilienne, créée au prix des plus douloureux sacrifices, était précaire; de récente formation, peu nombreuse, manquant de marins exercés, elle faisait bien difficilement, face aux nécessités du moment. L'illustre général Blanco Encalada, un des héros de cette époque glorieuse, venait de capturer la frégate espagnole Maria Isabel et cinq bâtiments de transport que l'Espagne envoyait au secours des forces royalistes du Pacifique.

«C'est fortifiée par le concours de ces navires que notre flotte, commandée par Cochrane, effectua cette série de coups audacieux qui devaient lui assurer toujours la victoire.

«Parmi ceux-ci nous citerons: la prise de Valdivia, ville réputée inexpugnable, défendue par neuf forts détachés et une nombreuse garnison; la capture de la frégate de premier rang La Esmeralda, effectuée dans la rade de Callao, malgré la présence de l'escadre espagnole et sous le feu des batteries de terre.

«Les exploits de Cochrane furent tous marqués du sceau de l'audace et du génie; ils furent trop nombreux pour qu'il me soit possible de les relater ici, même sommairement; je me bornerai à constater qu'ils eurent une influence considérable sur les destinées de notre pays.»

En terminant, quelques mots sur le monument. Il est situé sur la place de la douane, à Valparaiso. Le socle est en marbre; la statue, faite en Angleterre, est en bronze. Le monument, pris dans son ensemble, est d'un beau style, très-simple d'aspect; l'attitude du noble lord est remarquable à tous égards. La figure exprime l'intrépidité, le commandement.

Le peuple chilien s'était porté en masse à Valparaiso pour cette cérémonie patriotique. La fête a été splendide et tout à fait digne du héros dont le souvenir, encore vivant dans le cœur de chacun, présidait à la cérémonie.

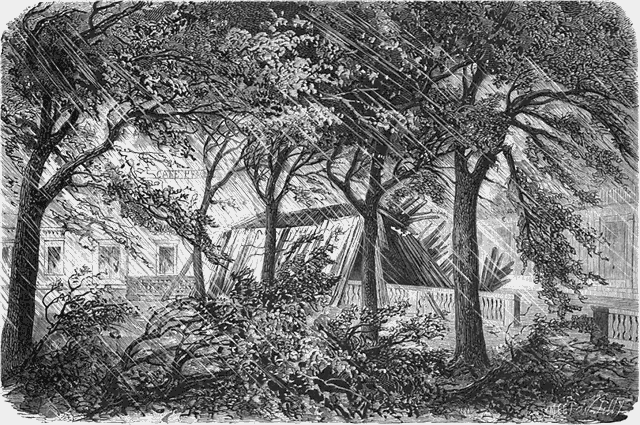

L'ouragan de Nîmes

Le 9 août dernier, vers sept heures du soir, après une journée des plus chaudes, une trombe s'est abattue sur la ville de Nîmes avec une violence épouvantable. Pendant un quart d'heure, au milieu d'une obscurité que déchirait de temps en temps la lueur vive des éclairs, il est tombé des torrents d'eau mêlée d'énormes grêlons. L'effet a été terrible. Le jardin de la Fontaine, le parc, inondés, étaient jonchés de branches d'arbres; les baraques du champ de foire renversées, les marchandises entraînées par les eaux. Pas de maison qui n'eut quelque perte à déplorer. Je ne parle pas des vitres: les rues étaient pleines de leurs débris; et des quatre mille carreaux qui remplissaient les deux murs latéraux de la gare, il n'en était pas resté dix en place.

Hors de la ville, les ravages n'ont pas été moins grands. Les vignes, les amandiers ont perdu leurs fruits; les champs ont été ensevelis sous un linceul de feuilles et de pampres. Heureusement il n'y a point eu mort d'hommes.

La tempête a suivi une zone étroite, longeant à peu près, sur une étendue de 2 kilomètres à droite et à gauche, la voie du chemin de fer depuis Saint-Cézaire jusqu'à Curboussot. Cependant, au delà de Bouillargues quelques vignes ont été atteintes; par contre, dans la zone indiquée, certaines places ont été épargnées. Anomalies singulières que l'on a constatées dans presque tous les ouragans de grêle.

L. C.

LA GAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

En d'autres circonstances, celle-ci eût probablement éludé la proposition; d'abord parce quelle avait trop de jugement pour garder quelqu'illusion sur la valeur de sa nouvelle amie et qu'elle ne se souciait que médiocrement de se montrer à côté d'elle en public; en second lieu parce que le préjugé national, très-puissant chez elle, lui inspirait quelque répugnance pour un théâtre et pour des acteurs étrangers; mais elle comprenait la nécessité de réagir par la distraction contre l'agitation de ses pensées, puis Mme Babowskine mit tant d'instances dans ses sollicitations qu'elle se décida à accepter.

Le spectacle n'offrait qu'un médiocre intérêt à Alexandra, qui ne comprenait que très-imparfaitement la langue française; cependant le jeu des acteurs était parvenu à captiver son attention, lorsqu'une loge des premières faisant face à celle dans laquelle elle se trouvait s'ouvrit avec fracas; une dame mise avec une suprême élégance et un jeune homme s'y installèrent en remuant les chaises avec un sans-gêne un peu affecté.

Comme tout le monde, Alexandra avait tourné les yeux du côté de ces bruyants spectateurs; ils ne se furent pas plutôt arrêtés sur le nouvel arrivant qu'elle devint horriblement pâle et ne put retenir une exclamation de surprise; elle reconnaissait le proscrit qui lui avait causé tant de soucis, l'exilé qu'elle supposait encore en Sibérie et pour lequel elle priait tous les jours avec tant de ferveur.

Sa surprise n'avait point échappé à la Babowskine, qui lui en demanda la cause. Alexandra avait trop peu l'usage du monde pour être très-habile dans l'art de la dissimulation. Heureusement l'émotion causée par cette apparition soudaine avait été si vive qu'elle vint en aide à son embarras. Tout son sang affluait à son cœur, la respiration manquait à sa poitrine oppressée, le malaise qu'elle allégua était trop visible pour que sa compagne le soupçonnât d'être feint. Supposant que c'était la chaleur de la salle qui avait occasionné cette indisposition, elle lui proposa de sortir; Alexandra refusa; elle se contenta de s'asseoir au fond de la loge, pour se remettre de son trouble et aussi pour observer le jeune homme sans être trop facilement aperçue par lui.

La tenue de celui-ci ne rappelait guère la tristesse douce et mélancolique qu'il avait affectée lors de ses deux entrevues avec Alexandra, et qui avait produit sur celle-ci une impression que le temps n'avait point effacée. Il avait repris les manières dédaigneuses et hautaines qui caractérisent la jeunesse dorée de Moskow aussi bien que celle de Paris. Très-animé et très-joyeux, il se croyait en droit d'imposer sa gaieté au public, et il ne se gênait pas davantage pour témoigner à sa compagne une familiarité qui avait encore le tort grave de n'être pas de très-bon goût. Elle le retrouvait si différent de celui dont elle gardait si pieusement le souvenir, qu'elle se serait crue la dupe de quelque ressemblance extraordinaire si la violence des sensations qu'elle éprouvait lui eût permis de conserver le moindre doute.

Si certaine qu'elle fût que c'était lui, elle s'occupait beaucoup moins du jeune noble que de la dame qu'elle voyait à ses côtés; elle s'arrêtait à tous les détails de la toilette de celle-ci, elle suivait avidement tous ses mouvements, elle contrôlait tous ses gestes; lorsqu'elle la voyait se pencher nonchalamment sur l'épaule de son compagnon, elle sentait son cœur se serrer; elle rougissait de honte, peut-être de colère, lorsque leur intimité s'affirmait par quelques-uns de ces badinages que la galanterie interlope n'a jamais la pudeur de réserver pour le huis clos. Complètement ignorante des habitudes du monde élégant, et naïve comme un enfant, Alexandra croyait que cette dame, avec laquelle ce jeune homme se montrait au spectacle et échangeait de telles privautés, ne pouvait être que sa femme, et, confondue de la coquetterie effrontée, de l'immodestie de manières de celle-ci, elle se reprochait amèrement d'avoir pu croire à l'amour de celui qui s'était choisi pour compagne une pareille créature.

Dans un entr'acte, le gentilhomme ayant dit quelques mots à l'oreille de sa voisine, celle-ci riposta par un coup d'éventail sur la joue de son interlocuteur en accompagnant ce geste d'un éclat de rire qui attira l'attention de la moitié de la salle. Alexandra n'y tint pas davantage; elle se rapprocha de Mme Babowskine, et d'une voix que son agitation rendait tremblante, elle lui demanda le nom de cette beauté tapageuse.

--D'où sortez-vous donc, ma chère, lui répondit la marchande de soieries; mais c'est la Floriani, une danseuse italienne qui fait plus de mendiants que de désespérés, je vous l'assure. Elle a déjà débarrassé de leurs roubles et de leurs serfs un bon quart du Cercle des nobles. Une de nos meilleures clientes, du reste, payant toujours comptant et autrement gracieuse que nos grandes dames de Moskow!

--Et... ce monsieur... qui est avec elle, dit Alexandra en balbutiant de plus en plus, c'est son mari?

La Babowskine répliqua par un éclat de rire qui ne le cédait point en intensité à celui de la Floriani.

--Taisez-vous donc, enfant que vous êtes, dit-elle à demi-voix, je mourrais de honte si quelqu'un vous entendait.

En parlant ainsi elle avait pris sa lorgnette, elle l'avait braquée sur le jeune couple.

--Eh bien! vous n'avez pas de chance, ma chère amie, reprit-elle; moi qui connais tout Moskow, j'ignore absolument quel peut être ce personnage. Bah! quelqu'ours que la Floriani aura déniché dans une forêt de la Petite-Russie et de la toison duquel elle veut se faire un manchon.--Il est joli garçon.--Tiens! mais il paraît que ce monsieur n'est pas moins curieux que vous, ma chère; regardez donc comme il nous lorgne; il nous aura remarquée vous ou moi. Savez-vous que ce n'est pas peu glorieux d'attirer l'attention du cavalier de la Floriani;--celle-ci paraît furieuse... mais voyez donc, ils se disputent...

Alexandra ne l'écoutait plus: effectivement, depuis quelques instants, le jeune noble regardait de leur côté avec une persistance qui semblait indiquer que lui aussi il l'avait reconnue. Elle se leva et, avant que Mme Babowskine eût pu s'opposer à sa résolution, sans s'inquiéter de ce que la brusquerie de son départ lui donnerait à supposer, elle sortit de la loge, quitta le théâtre, monta dans la première voiture qu'elle rencontra et se fit reconduire chez elle.

La belle marchande rentrait dans un état d'agitation difficile à décrire. Le désordre de ses idées était si grand qu'elle fut quelque temps sans pouvoir les rassembler.

LE NOUVEL OPÉRA. État des travaux

de l'escalier d'honneur.

Elle s'expliquait parfaitement la présence de l'exilé à Moskow; au mois de décembre précédent la fête du tsar avait été l'occasion de grâces nombreuses, le jeune homme avait été probablement l'objet de l'un de ces actes de clémence. Ce qui restait pour elle incompréhensible, c'était qu'il n'eût pas même songé à remercier celle qui avait essayé de le sauver, c'était l'indifférence de celui dont elle se rappelait les déclarations passionnées. Par une de ces contradictions dont le cœur des femmes a le secret, la pauvre Alexandra, qui avait sincèrement considéré l'expression de cet amour comme une offense, ne lui pardonnait pas de l'avoir si légèrement abjuré. Elle s'irritait bien plus encore d'avoir été la dupe des sentiments que le proscrit avait affectés pour surprendre son intérêt, d'avoir cru au patriotisme chevaleresque, au dévouement, à l'abnégation de celui qui, il venait de le lui prouver, n'était qu'un noble aussi égoïste, aussi frivole, aussi corrompu que ses pareils.

Cette déception était autrement cruelle que celle qu'elle avait due aux subterfuges de son mari; cette fois c'était l'idéal qui lui échappait à son tour. Elle eut pour résultat d'exaspérer l'aversion et le mépris d'Alexandra pour l'oppression nobiliaire et autocratique de son pays, de la fortifier dans sa résolution de tout risquer pour l'y soustraire. La nuit augmenta cette exaltation; dans sa fiévreuse insomnie, elle se demandait si, lorsque les hommes se courbaient si lâchement sous cet odieux servage, ce n'était pas aux femmes à leur apprendre comment on meurt plutôt que de le subir, et les projets les plus insensés traversaient son cerveau.

Le matin, encore brisée par ses émotions, on lui remit une lettre qu'un domestique venait d'apporter et dont il attendait la réponse.

Alexandra tressaillit à la vue du cachet armorié de l'enveloppe, et ce fut d'une main tremblante qu'elle l'ouvrit.

Voici ce qu'elle contenait:

«Si la femme du serf Nicolas Makovlof veut être agréable à son seigneur, elle viendra dîner ce soir avec lui vers dix heures, à son hôtel.»

Et cela était signé: Alexis de Laptioukine.

Pendant qu'Alexandra lisait ce billet laconique dont l'auteur semblait avoir pris à tâche d'exagérer la brutalité seigneuriale, le visage de la jeune femme était devenu d'une pâleur cadavérique, ses lèvres frémissantes étaient livides; pendant quelques minutes elle resta immobile, on eût dit que l'outrage qu'elle venait de recevoir, la rayant du nombre des vivants, l'avait changée en statue; enfin, revenant à elle, elle froissa le papier qu'elle venait de recevoir avec une rage convulsive, pendant que son regard s'illuminait d'une flamme tragique.

Elle ignorait la mort du vieux comte; Nicolas l'avait initiée aux habitudes de galanterie de celui-ci, elle ne doutait pas que cet odieux billet ne vînt de lui.

Enfin, redressant la tête, elle essuya la sueur dont son front était inondé, et, cédant à une résolution soudaine, elle prit une plume sur la table, écrivit au bas de la lettre qu'elle venait de recevoir ce seul mot «j'irai», signa Alexandra Makovlof, et la rendit au messager.

XVI

Nous avons laissé Nicolas Makovlof disposé à se mettre en frais de toilette pour se présenter devant l'héritier de son ancien maître.

Voici la façon originale dont il s'y prit:

Quand il fut arrivé au Novo-Troïskoï-Tratkir, il avisa le plus sale, le plus crasseux, le plus déguenillé des cent dix servants du restaurant, lui ordonna de lui ouvrir un cabinet et lui fit signe d'y entrer avec lui.

Aussitôt que la porte fut fermée sur eux il examina les diverses pièces de l'habillement du garçon avec le soin méticuleux d'un adjudant-major passant le peloton de garde en revue; il parut satisfait de son inspection. Alors, se débarrassant de sa pelisse de renard et se montrant à l'homme dans son confortable costume de marchand.

--Mes habits valent vingt roubles de plus que les tiens, lui dit-il, et étant décidé à les échanger contre tes guenilles, c'est au moins dix roubles de retour que je devrais te demander.

Le mougik le regardait d'un air hébété.

--Mais, poursuivit Nicolas Makovlof, ayant fait le vœu de rentrer à Moskow vêtu en mendiant, mon humilité n'en sera que plus agréable à mon saint patron si la charité lui sert d'escorte. Je te fais don de ce qui devrait me revenir dans le troc; dépouille ta défroque, donne-la moi, et prends celle-ci; je ne réserve que le contenu de mes poches.

Cette fois le garçon avait compris, il ne fut pas le moins diligent à se déshabiller. Le marchand endossa ces haillons, puis se plaçant devant la glace, il se regarda avec complaisance, s'étudiant à augmenter le caractère de l'étrange costume dont il s'était affublé, pratiquant quelques déchirures dans la chemise aux plis flottants, élargissant les nombreuses solutions de continuité du large pantalon, effilochant par-ci, déchirant par-là, poussant la recherche jusqu'à accentuer les nombreuses taches de graisse dont sa nouvelle toilette était émaillée. Quand l'ensemble lui parut satisfaisant il le couronna en défonçant d'un coup de poing le petit chapeau évasé qui devait lui servir de couvre-chef, et ayant jeté sur ses épaules une touloupe éventrée et déplumée, après avoir ordonné à son droski de l'attendre, il sortit du restaurant de la Troïtza avec des allures de triomphateur que don César de Bazan n'eût point désavouées.

Nous avons à peine besoin d'indiquer la cause de la jubilation que traduisait la physionomie du marchand, et les raisons qui l'avaient décidé à se déguiser de la sorte; d'après ce que le maître de la police lui avait raconté des habitudes dissipatrices de l'héritier des Laptioukine, non-seulement il se croyait sûr d'obtenir de celui-ci sa liberté, mais encore de n'être pas réduit, pour l'avoir, à pratiquer à sa caisse une trop large saignée.

Il fut assez surpris de ne trouver chez le jeune seigneur aucune trace du faste des anciens Laptioukine. L'hôtel était de médiocre apparence, meublé avec goût mais avec simplicité; on n'y voyait pas ce luxe de domesticité qui caractérise les habitations de la noblesse russe à la ville, aussi bien qu'à la campagne. Une seule tradition du château de Kalonga avait été fidèlement conservée. Avant de voir revenir le valet qui était allé dire à son maître qu'un de ses nouveaux serfs--le marchand avait jugé inutile de donner son nom--désireux de lui présenter ses hommages, le suppliait de lui accorder une audience, Nicolas fit une faction de plus d'une heure, devant la porte.

On l'introduisit enfin dans un vaste salon où se trouvait celui qui allait décider de son sort, et que tout en multipliant les révérences dont il était si prodigue, Nicolas essayait d'observer du coin de l'œil.

C'était un très-jeune homme; il était assis devant une table chargée de papiers et de livres, sur lesquels on voyait briller les lames de quelques poignards, les crosses damasquinées de pistolets circassiens, des éperons, des cravaches, quelques bijoux; il écrivait; à l'entrée du visiteur il ne releva point la tête, il se contenta de l'inviter à s'asseoir et à attendre.

Ce début parut du meilleur augure au marchand; jamais, même avant sa disgrâce, le vieux Laptioukine ne lui avait accordé une pareille faveur, ni témoigné tant de déférence.

Il chercha un siège; dans la pièce se trouvaient deux énormes malles, dont l'une ouverte et à moitié pleine semblait indiquer les préparatifs d'un prochain voyage; il s'assit humblement sur l'angle de celle de ces malles qui était fermée.

Au bout de quelques minutes, le gentilhomme posa sa plume, prit un cigare, l'alluma, jeta un rapide regard sur Nicolas Makovlof et lui demanda qui il était.

--Le plus misérable, le plus infortuné de vos esclaves, noble comte, répondit celui qu'il interrogeait avec l'accent dolent de la profession dont il portait déjà le costume.

--Le fait est, reprit le jeune homme d'un ton dont Nicolas n'apprécia point l'ironie, que si tes poches sont aussi peu raccommodées que la touloupe, elles ne peuvent pas garder fidèlement les roubles que tu leur confies. Enfin parle: Que demande le plus misérable et le plus infortuné de mes esclaves.

--Que la miséricorde de Son Excellence daigne s'arrêter sur son serviteur, dit Nicolas; que le saint patron de notre Russie lui inspire la clémence, que Notre Seigneur Jésus-Christ, dont toute charité émane...

--Trêve de verbiage, s'écria le gentilhomme d'une voix impérieuse et pour la seconde fois, que veux-tu de moi?

--Moins que rien, un mot, un seul mot, voilà tout ce que j'implore de votre pitié!

--Et ce mot?

--Ce mot serait celui qui ferait un homme de l'esclave; qui de serf à obrosk que je suis me transformerait en citoyen.

Le jeune Laptioukine haussa dédaigneusement les épaules.

--Faire un homme de toi, dit-il avec amertume, c'est peut-être au-dessus de mon pouvoir. J'aurai beau briser ta chaîne, ne resteras-tu pas le serviteur de l'hydromel, du lompapo, de l'eau-de-vie, l'esclave de l'ivresse ou de quelque autre vilenie. Mais cela te regarde: que m'offres-tu à moi en échange de ta liberté?

--Ah! seigneur! si je pouvais la payer du prix que j'y attache, ce seraient tous les produits des mines de l'Oural que je devrais déposer à vos pieds! s'écria Nicolas, enchanté de la tournure que prenait sa petite affaire, et convaincu qu'il ne lui restait plus qu'à en enlever la conclusion; mais, hélas! je ne suis qu'un bien pauvre homme; le travail de Gastinoï-Dvor et le métier d'avertisseur n'enrichissent guère ceux qui le pratiquent; les gens sont devenus si insouciants de la belle tenue de leurs chaussures, que ce n'est qu'avec bien de la peine que nous parvenons à vivre au jour le jour et à payer la redevance. Mais après tout, ce bien que je convoite si ardemment, il ne peut pas s'estimer bien haut; l'oncle de Son Excellence, le feu comte Laptioukine--Dieu veuille le recevoir dans son sein--lui a laissé des esclaves en si grand nombre qu'il lui importe bien peu d'en posséder un de plus ou de moins; et puis, le seigneur remarquera aussi que je suis déjà vieux, et que je ne saurais payer cher un bonheur dont j'aurai si peu de temps à jouir. Il y a des années que j'entasse kopeck sur kopeck pour arriver à ce but unique de mes ambitions, et je ne suis encore parvenu à réunir que les cent roubles que j'offre en échange de ma pauvre personne.--Cent roubles, c'est bien peu, mais celui qui donne tout ce qu'il possède donne un trésor. Enfin, mon maître doit encore tenir compte de ma reconnaissance, qui sera éternelle, et des prières que je ne cesserai plus d'adresser nuit et jour à Dieu, notre souverain juge, pour la conservation et la prospérité de celui auquel je devrai un si grand bienfait.

Le gentilhomme écoutait sans mot dire, sans essayer d'opposer une digue à ce flux de paroles; mais ses yeux ne quittaient pas les yeux du marchand qui, malgré son aplomb, se sentit plus d'une fois décontenancé par ce regard perçant. Quand ce fut fini, l'héritier prit la parole à son tour, et d'une voix lente et brève:

--Tu as été en effet avertisseur au Gastinoï-Dvor, dit-il, mais tu ne l'es plus. Tu es le marchand de cuirs de la Tverskaïa, le plus riche commerçant non-seulement de Moskow, mais de la Russie et peut-être de l'Europe. Tu le nommes Nicolas Makovlof, tu as offert à mon oncle cinquante mille roubles pour ce qui, à t'entendre, n'en vaut plus que cent aujourd'hui. Il a refusé, il a eu raison, c'eût été un marché de dupe; la liberté vaut un million de roubles.

Nicolas porta la main à sa barbe, et avec un geste de suprême désespoir, il en arracha une poignée de poils; puis il murmura avec un accent lamentable:

--Le seigneur a raison; c'est un million de roubles que j'ai voulu dire; ma langue m'a mal servi.

Mais loin d'être fasciné par l'offre de cette somme colossale, le jeune noble, renversé dans son fauteuil, chassa lentement la fumée que contenait sa bouche et hocha négativement la tête.

Le marchand croyait rêver.

G. de Cherville.

(La suite prochainement.)

LES THÉÂTRES

LES CRAVATES BLANCHES.

Pendant que les spectateurs font relâche aux théâtres pour cause de température, M. Montigny profite de ce huis clos forcé pour faire des tentatives littéraires.

Bien mal en a pris au directeur du Gymnase d'essayer devant ses banquettes vides la prose d'un auteur inconnu, car voilà la critique en grandes colères qui traite les Cravates blanches, de M. Malpertuy, de façon à laisser peu d'envie à M. Malpertuy de recommencer une pareille aventure. C'est enfantin, c'est exécrable; cela n'a pas le sens commun. Je trouve, pour ma part, mes confrères bien sévères. Qu'il y ait dans cette comédie des Cravates blanches une grande inhabileté de main, je n'en disconviens pas; que les trois actes, beaucoup trop longs même dans leur brièveté inusitée au théâtre, soient en dehors de toute forme dramatique, c'est évident; inexpérience, maladresse, tout ce que vous voudrez; malgré tout j'ai écouté avec le plus grand intérêt cette mauvaise comédie, en raison même de son étrangeté.

Quel est M. Malpertuy? Je n'en sais rien. A coup sur il ne mettra jamais une comédie sur ses jambes, M. Montigny la jouât-il tous les ans au mois d'août; il n'apprendra jamais la mécanique théâtrale; mais il a de l'observation, du flair, de l'esprit et beaucoup; il a même du style, j'entends ce style de la scène qui lance une phrase, un mot par une détente. Et je suis convaincu qu'entre les mains d'un auteur sachant le métier, les Cravates blanches auraient fait, M. Malpertuy aidant, une fort jolie comédie.

Vous les connaissez ces gens toujours cravatés de blanc; une fois posées sur une cravate, ces têtes ne bougent plus. Ces hommes-là sont arrivés à convaincre la société qu'ils lui sont indispensables; ils ont une morale, des idées et des phrases toutes faites appropriées à tous les sujets, et ils veillent pompeusement et dogmatiquement sur l'arche sainte de la routine. Ils en imposent à tous, sauf aux jeunes filles de dix-huit ans, suivant la comédie de M. Malpertuy, qui prouve la chose beaucoup trop longuement, mais, je le répète, souvent avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup d'esprit.

LA LICORNE.

La Licorne, elle, est un petit acte qui rentre dans le répertoire ordinaire, trop ordinaire même. C'est l'éternelle pièce à deux personnages, ce jeu de patience des auteurs dramatiques; celle-là vaut les autres; de la gaieté, de l'entrain; une fable dramatique sans grandes complications, mais amusante; vous diriez un bon vaudeville, du temps passé, dont on a enlevé les couplets, pour obéir au goût du jour, et c'est dommage, un peu de flons-flons n'aurait pas nui dans ce tête-à-tête d'un touriste et d'une comédienne.

Ravel passe dans cet acte en frétillant et en faisant refleurir tous ses tics, et Mlle Gaignard lui donne vivement la réplique.

M. Savigny.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le Sacrifice d'Amélie, par Louis Ulbach. (1 vol., Michel Lévy).--Lettres d'une honnête femme, par Madeleine (1 vol. Michel Lévy).--J'ouvre les Lettres de Madeleine qui viennent de passer du journal dans le livre et je lis, dans un des chapitres, sous le titre Un livre scandaleux, un jugement des plus sévères sur les Enchantements de Prudence, de Mme de Saiman. Ces pages d'une haute portée morale (je parle des Lettres de Madeleine), font plaisir à relire. Le jour où l'écrivain qui a signé Françoise, Pauline Foucault et Monsieur et madame Fernel, a eu l'idée de faire juger les mœurs, les hommes et les choses en France, par une honnête femme, il a trouvé une veine heureuse d'observations, de critique, d'émotion même. Telles de ces pages, destinées à la publicité éphémère d'une gazette, méritaient, en effet, de survivre à l'actualité. qui les avait dictées. Je citerai, par exemple, outre le début de cette correspondance, les chapitres intitulés les Rogations, Histoire d'un lâche, les Poupées, etc.

A propos des fêtes des trois empereurs, à Berlin, Madeleine s'élève avec énergie contre les reporters qui ne voient, dans cette redoutable entrevue, qu'une occasion de commérage, et elle les blâme, au nom de la moralité publique, d'être partis pour la Prusse afin d'y ramasser les miettes des festins impériaux. Mais M. Ulbach n'eut pas du oublier que parmi ces reporters, il pouvait se trouver des patriotes attirés chez nos vainqueurs par un intérêt tout français, et qui cherchaient à étudier l'organisation prussienne actuelle dans un but tout autre qu'une vaine curiosité! Madeleine, autrefois, avait bien voulu le reconnaître.

Je ne sais si je préfère, aux Lettres de Madeleine, le dernier roman de M. Louis Ulbach, le Sacrifice d'Aurélie. C'est un roman excellent cependant et d'un intérêt tout à fait soutenu qui obtint, il y a quelques mois, un grand succès d'émotion dans l'Indépendance belge. On sait avec quel art discret et pénétrant l'auteur de Pauline Foucault analyse les sentiments féminins et quelle vérité poétique il donne à ses héroïnes. Aurélie peut figurer, dans l'œuvre de M. Ulbach, à côté de l'institutrice Pauline et de la séduisante Mme Fernel. Le type bien saisi d'un jeune peintre, patriote convaincu avec des apparences de loustic, n'a pas nui, bien au contraire, à la réussite de ce roman, un des meilleurs de M. Louis Ulbach, qui en a fait plus d'un tout à fait excellents.

La France, l'étranger et les partis, par M. Heinrich, doyen de la Faculté des lettres de Lyon (1 vol. in-18, chez Plon).--C'est le livre d'un honnête homme, mais un livre désolé, le livre du docteur Tant pis qui tâte le pouls de la France. Il la voit et la dit bien malade, cette pauvre France, et il nous prouve qu'aucun parti ne possède le remède qui la guérira à coup sûr. Quoi! ni à droite ni à gauche ou n'est certain de sauver le pays? Non, répond M, Heinrich, qui dit loyalement la vérité à tous les partis en prenant pour devise cette parole du Dante: «Un jour il te sera honorable de n'avoir eu d'autre parti que toi-même.»

Je suis loin de blâmer cette indépendance et le mot du Dante me satisfait pleinement. Je m'étonne seulement qu'un homme aussi indépendant que M. Heinrich et qui connaît aussi bien l'Allemagne et la cause de sa grandeur, donne au livre qu'il publie aujourd'hui la conclusion que pourrait lui donner M. de Lorgeril ou M. de Belcastel. Je ne veux pas dire qu'il pousse le zèle jusqu'au Syllabus, et qu'il soit capable de vouer la France tout entière au Sacré-Cœur de Jésus, comme l'a fait le député à Paray-le-Monial. Mais cependant la conclusion est la même.

M. Heinrich n'a confiance ni dans la République, ni dans la monarchie constitutionnelle, ni dans l'orléanisme, ni même absolument dans la légitimité, encore moins dans le bonapartisme. Au fond il est désespéré, et son livre serait désespérant s'il ne nous inspirait, en somme (ce qui est son principal mérite), un souverain mépris pour les phrases toutes faites, et un amour vrai de l'étude, de la science, ce qui est encore, à notre avis, la meilleure façon de relever et de refaire ce pays-ci, bien déchu peut-être, je l'accorde, mais toujours grand, ce que M. Heinrich n'accorde pas.

Sahara et Laponie, par M. le comte Goblet d'Alviella (1 vol. in-18. Chez Plon).--La librairie Plon a entrepris la publication de toute une bibliothèque de voyages. Après le voyage autour du monde de M. de Beauvoir, Le voyage de M. Paul Lenoir au Fayoum, de M. Jules Garnier dans la Nouvelle-Calédonie et du vice-amiral Jurien de la Gravière en Chine, voilà que cette collection s'enrichit d'un volume fort intéressant de M. Goblet d'Alviella. L'auteur de Sahara et Laponie nous conduit en des contrées bien distinctes; après le récit d'un séjour d'un mois au sud de l'Atlas, en compagnie de la colonne d'opérations du général de Gallifet, il nous raconte, avec une précision savante et suffisamment pittoresque, un voyage au cap Nord. Je l'avoue, c'est ce dernier voyage qui m'a surtout intéressé. Les Arabes nous sont connus, peu ou prou, mais la vie des Lapons nous paraît encore bien mystérieuse. M. Goblet d'Alviella les a vus de près, ces pauvres êtres qui vivent, semble-t-il, dans la nuit, et dont toutes les dépenses de luxe ne peuvent, avec la meilleure volonté du monde, s'élever dans une année au-dessus de sept francs.

M. Goblet d'Alviella a décrit avec beaucoup de pittoresque, de sobriété et de vérité, sans doute, ce voyage à travers les fjeds. Ses paysages du Nord ont la froideur et la solennité qu'on prête, par l'imagination, à ces contrées lointaines. Ce qui m'a étonné, et ce qui étonnera plus d'un lecteur, c'est d'apprendre qu'un voyage au cap Nord est aussi désagréable, plus désagréable même sous le rapport des moustiques, qu'un voyage à Séville ou dans l'Amérique du Sud. Le moustique septentrional s'attache partout, pénètre dans les oreilles, le nez et la bouche si on a le malheur de l'ouvrir pour respirer. On a vu des gens se jeter à l'eau pour fuir un tel supplice et une telle persécution. Bref, on lira avec profit ce voyage dans un coin de terre perdu sous les frimas, et qui à su, dit le voyageur, réaliser l'idéal, «si ardemment poursuivi ailleurs, d'une démocratie libre, instruite, religieuse et prospère.»

L'Homme noir, par M. Alfred Sirven (1 vol. in-18. A. Sagnier).--M. Alfred Sirven est jeune encore et il a beaucoup publié: des romans, des pamphlets, des satires, des brochures, une histoire inachevée de la presse française et une monographie de la prison de Sainte-Pélagie, où sa hardiesse l'a conduit quelquefois. M. Sirven publiait hier une étude financière très-curieuse, très-intéressante et très-courageuse, qu'il appelait la Forêt de Bondy. Est-il besoin de dire ce que l'auteur entend par la Forêt de Bondy? C'est la Bourse, c'est ce

Grenier à foin bâtard du Parthénon,

comme en eût dit Musset.

Le pamphlet est un livre à lire, et voici que M. Sirven, au lendemain de cette publication, donne une édition nouvelle d'un roman qui paraît, cette fois, avec une lettre autographe de Victor Hugo pour préface. Le roman s'appelle l'Homme noir. «Votre nom vous engage envers Voltaire,» écrit Victor Hugo dans sa lettre, rappelant ce nom de Sirven, et il ajoute: «J'espère que vous aurez un beau succès.» Le roman en est à sa seconde édition. Voilà la réponse:

Goethe et Schiller, par M. A. Bossert (1 vol. in-8, Hachette).--Le volume complète le cours de littérature allemande que M. A. Bossert, professeur de littérature étrangère à la Faculté de Douai, avait commencé depuis quelques années. Il est le troisième de la série et, tandis que le premier nous initiait aux origines de la littérature allemande et de l'épopée germanique, que le second nous faisait connaître les précurseurs de Goethe, l'ennuyeux Klopstock et le piquant Lessing, ce tome III nous montre l'intéressante liaison de Schiller et de Goethe, leur fraternité littéraire succédant à une certaine rivalité, la jeunesse ardente de l'auteur de Don Carlos, la verte et noble vieillesse de l'auteur de Faust.

Nul chapitre d'histoire littéraire n'est plus intéressant que celui-ci, et M. A. Bossert a su le rajeunir encore et le rendre plus attachant. Avec quel art il nous décrit cette cour littéraire de Weimar, ces représentations princières! Comme il éclaire chacune des œuvres de Schiller et de Goethe par la biographie de l'auteur! C'est un ouvrage sérieux et sincère que celui-ci et il en faut louer, même au lendemain de nos épreuves, l'impartialité sereine. Sachons, comme le fait M. Bossert dans son remarquable ouvrage si clair, si agréable, saluer partout le beau? Être justes, c'est encore un moyen de redevenir indépendants et forts.

L'Église et l'État en France sous le règne de Henri VI, par M. F. T. Perrens (2 vol. in-8, chez A. Darand).--Un professeur distingué, qui est en même temps un historien d'un talent réel et profond, M. F. Perrens, l'auteur d'une étude fort dramatique de la vie de Jérôme Savonarole, et d'une histoire d'Étienne Marcel, vient de publier un long travail sur cette grave question de l'Église et de l'État, qui divise aujourd'hui et captive les esprits. M. Perrens, qui avait écrit déjà un chapitre d'histoire fort intéressant sur les Mariages espagnols au temps d'Henri IV et de la régence de Marie de Médicis, n'a pas eu de peine à retourner à une époque qu'il connaît si bien, et c'est encore sous le règne de Henri IV et la régence de la reine qu'il a étudié l'Église et l'État en France.

Depuis longtemps, je voulais signaler à l'attention de nos lecteurs un ouvrage aussi différent que l'est celui-ci des volumes courants et des ouvrages rapidement composés que nous avons à examiner. C'est un véritable livre, et d'une importance capitale, que celui de M. Perrens.

«L'histoire ecclésiastique de la France est à faire ou à refaire», dit l'auteur, dès la première ligne de sa préface, et c'est ainsi qu'il s'attache à en écrire, d'après les documents nouveaux, les sources récemment découvertes, un intéressant chapitre. M. Perrens n'est pas de ceux qui se contentent, en histoire, des renseignements de seconde main. Un peut s'en convaincre en lisant son livre. Ce sont les personnages eux-mêmes dont il discute les actes qu'il a, en quelque sorte, appelés en témoignage, et s'il se prend à juger le nonce Ubaldini, par exemple, c'est dans les dépêches mêmes de l'envoyé du pape qu'il va chercher ses arrêts.

Nulle époque n'était plus favorable à l'historien pour étudier les rapports de l'Église et de l'État, que cette époque si troublée encore, mais déjà réparatrice, qui succède aux longues années de guerre civile nées du concile de Trente, et qui vont de l'avènement de Henri IV sur le trône de France à la mort de ce prince et à la régence de Marie de Médicis. Aux premières pages apparaît la figure narquoise et fine du prétendant Béarnais et, au dernier chapitre, on aperçoit le pâle et énergique visage du cardinal de Richelieu. Entre ces deux hommes que d'événements viennent à la fois! M. Perrens les raconte avec une précision savante qui n'exclut ni la réflexion du philosophe, ni l'écho de nos polémiques ou de nos recherches actuelles, ni même le pittoresque du peintre. Je recommande surtout, entre ces pages, le tableau de la cour de Marie de Médicis et de l'éducation de Louis XIII enfant, le récit d'une dispute chez les Jacobins et ce curieux et dramatique chapitre qui a pour titre la Persécution contre le syndic Richer. Nous retrouvons là des accents dignes de l'historien de Savonarole.

Ce n'est pas dans une courte notice qu'on peut signaler tous les mérites d'un livre spécial et plein de faits comme celui-ci. Il nous suffira d'indiquer à tous les esprits sérieux, amis de la vérité et portés à l'étude du redoutable problème que n'a pas résolu le concordat gallican de 1801, qu'il y a là, dans l'ouvrage de M. Perrens, un motif d'études et un véritable arsenal de connaissances et de pensées. De combien d'ouvrages pourrait-on ainsi parler? Il nous faut louer enfin, chez l'auteur, un esprit libéral et juste, toujours revêtu d'une forme agréable à la fois vigoureuse et claire. On peut prendre sans crainte cette histoire de l'Église et l'État en France sous le règne de Henri IV, on y trouvera à beaucoup apprendre et à beaucoup réfléchir. Je vois sur la couverture de cet ouvrage, que M. Perrens va prochainement publier une histoire de la Démocratie en France au moyen âge, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques. Nous aurons un égal plaisir à le lire et à l'apprécier.

Jules Claretie.

MARCHÉ A ANVERS, XVIIIe SIÈCLE.--D'après

le tableau de M. Hugo Salmson.

L'ÉVACUATION.--Entrée des troupes françaises à

Pont-à-Mousson.--D'après les croquis de M. Jaxel.

VALPARAISO.--Inauguration de la statue de

lord Cochrane.

HISTOIRE DE LA COLONNE

Deuxième article (1)

Note 1: Voy. le dernier numéro.

II.--L'exécution (suite).

L'architecture de la colonne, si importante qu'elle fut, demeurait accessoire. Le placement des bronzes, tel était le point principal. Une grosse difficulté naissait, en effet, de cette propriété qu'ont les corps en général, et les solides en particulier, de se dilater quand la température s'élève, et de se contracter quand elle s'abaisse. Car, par suite, le revêtement de bronze devait être exécuté de telle sorte que, tout en ne présentant aucune solution de continuité perceptible, il laissât au métal toute liberté de mouvement.

C'est contre cette double condition que se brisèrent les facultés scientifiques de M. Gondoin. C'est la position de ce problème qui fit l'Institut en masse hocher la tête et se gratter l'oreille. C'est sa solution enfin qui détermina surtout l'adjonction de M. Lepère à l'architecte officiel de l'œuvre.

Or, cette partie du travail qui nous occupe est précisément l'une des moins connues et des moins appréciées--bien que la plus intéressante peut-être--par quiconque n'est pas un spécialiste.

On nous permettra donc de nous y arrêter quelques instants.