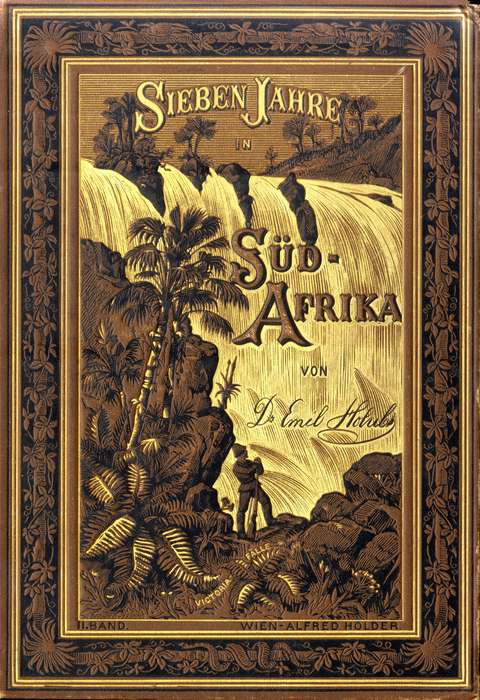

Title: Sieben Jahre in Süd-Afrika. Zweiter Band.

Author: Emil Holub

Release date: June 4, 2015 [eBook #49132]

Most recently updated: October 24, 2024

Language: German

Credits: Produced by Jens Sadowski and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net. This file was

produced from images generously made available by the

Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at

http://gallica.bnf.fr.

Sieben Jahre in Süd-Afrika

Zweiter Band.

Erlebnisse, Forschungen und Jagden

auf meinen Reisen von den Diamantenfeldern zum Zambesi (1872—1879)

Von

Dr. Emil Holub.

Mit 235 Original-Holzschnitten und vier Karten.

Zweiter Band.

Wien, 1881.

Alfred Hölder,

k. k. Hof- und Universitäts-Buchhändler,

Rothenthurerstraße 15.

Alle Rechte vorbehalten.

Druck von Friedrich Jasper in Wien.

I. Von den Diamantenfeldern an den Molapo.

Aufbruch von Dutoitspan. — Uebergang über den Vaal. — Korannagräber

im Hart-Riverthale. — Mamusa. — Wildgansjagd an Moffats

Salzsee. — Ein Nest des Königskranichs. — Ein Löwenabenteuer Taylor’s. — Molema’s

Town. — Barolongen-Hochzeit. — Beschwörungsmittel. — Eine

Gerichtssitzung. — Kalte Tage. — Das Malmanithal. — Weltevreeden-Farm

II. Von Jacobsdal nach Schoschong.

Jacobsdal. — Zeerust. — Ankunft in Linokana. — Schieferlager. — Ernteerträgnisse. — Die

Krokodile im Limpopo und seinen Nebenflüssen. — Erzlagerstätten

im Bushveldt. — Damara-Emigranten. — Die Löwenfurth

über den Marico. — Welsfang im Marico. — In Lebensgefahr. — Das

Buffadderthal. — Ankunft in Schoschong

III. Von Schoschong nach den großen Salzseen.

Geschichte der letzten Kämpfe zwischen Sekhomo und Khama. — Erosions-Erscheinungen

im Lualabette. — Die Maque-Ebene. — Frost. — Wilde

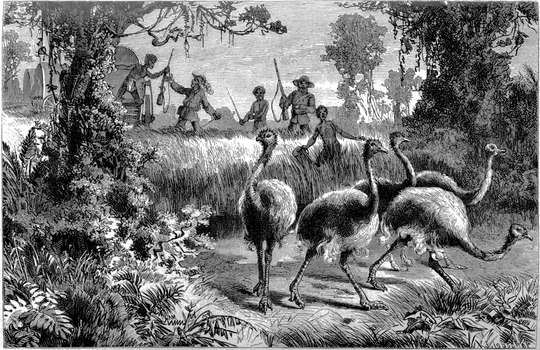

Strauße am Wagen. — Jagdverbot des Königs Khama. — Eland-Antilopen. — Die

ersten Palmen. — Wildpfade und Fall-Assagaie an den Nokane-Quellen. — Im

Gebiete der großen Salzseen. — Die Tsitani- und Karri-Karri-Pfanne. — Am

Tschaneng-Flusse. — Matabele am Wagen. — Die

Salzlager am Nataspruit. — Jagd auf Zulu-Hartebeeste. — Auf dem

Anstande auf Löwen. — Thierleben am Nataspruit

IV. Vom Nataspruit nach Tamasetse.

Die Salzlager im Nataspruit. — Ein Capitalschuß. — Von Löwen aufgeschreckt. — Das

sandige Lachenplateau. — Strauße am Wagen. — Nachtreise

bei Fackelschein. — Ein Löwenabenteuer. — Die Klamaklenjana-Quellen. — Vereitelte

Elephantenjagd. — Begegnung mit Elephantenjägern. — Die

Madenassana’s. — Gebräuche und Sitten derselben. — Der

Yoruha-Weiher und die Tamafopa-Quellen. — Nächtliches Thierleben im

Walde. — Eine verunglückte Löwenjagd. — Pit schläft auf dem Anstande

V. Von Tamasetse zum Tschobeflusse.

Henry’s Pan. — Leiden und Freuden der Elephantenjäger. — Eine Löwenjagd

des jungen Schmitt. — Makalaka’s. — Ein muthiges Weib. — Nächtlicher

Ueberfall durch einen Löwen. — Die südafrikanischen Löwenspecies. — Leben

und Gewohnheiten des Löwen. — Seine Angriffsmethoden. — Ankunft

in Panda ma Tenka. — Blockley. — Der Elfenbeinhandel

mit Sepopo. — Elandstiere. — Aerztliche Praxis an Henri’s Pan. — Thier-

und Pflanzenleben im Panda ma Tenka-Thale. — Bienenschwärme. — Westbeech’s

Handelsstation. — Saddler’s Pan. — Der Händler Y. — Im

Leschumo-Thale. — Gereizte Elephanten auf der Flucht durch den

Wald. — Am Ufer des Tschobe

VI. Im Tschobe- und Zambesithale.

Das Thal des Tschobe und seine Vegetation. — Signalisierung meiner

Ankunft. — Die ersten Boten aus dem Marutse-Reiche. — Landschaftsscenerie

an den Stromschnellen des Tschobe. — Begegnung mit Masupia’s. — Mein

Mulekau. — Geschichte der Matabele-Einfälle in das Reich Sekeletu’s. — Ein

Masupia-Grab. — Thierleben am Tschobe. — Makumba. — Begegnung

mit englischen Officieren in Impalera. — Die Hütten der

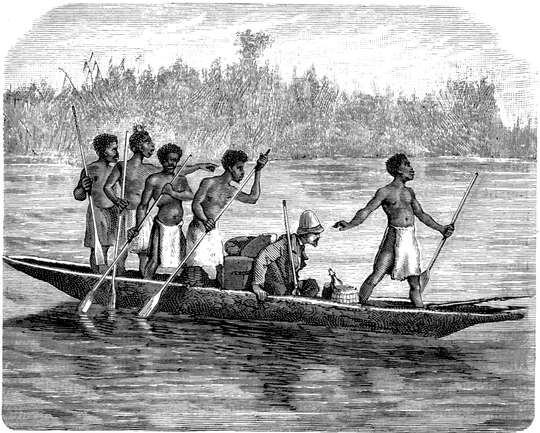

Masupia. — Der Schlangenhalsvogel. — Meine erste Bootfahrt auf dem

Zambesi. — Die Schilfrohrwälder an den Ufern des Zambesi und das

Thierleben in denselben. — Letschwe- und Puku-Antilopen. — Krokodile

und Flußpferde. — Ankunft in Alt-Schescheke. — Blockley’s Kraal

VII. Der erste Besuch im Marutse-Reiche.

Mein Empfang bei Sepopo. — Der Libeko. — Sepopo auf Schleichwegen. — Sepopo’s

Residenz. — Geschichte des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die

Stämme des Reiches und ihre Wohnsitze. — Unterthanen-Verhältniß

derselben. — Die Sesuto-Sprache. — Portugiesische Händler am Hofe

Sepopo’s. — Sepopo ertheilt mir die Erlaubniß zur Bereisung seines

Landes und beschreibt mir den einzuschlagenden Weg. — Der Bau von

Neu-Schescheke. — Brand von Alt-Schescheke. — Culturstufe der Stämme

des Reiches. — Der Aberglaube und seine Opfer. — Thronfolge. — Machtbefugnisse

des Herrschers. — Das Bauwesen bei den Völkern des

Reiches. — Dreifache Bauart der Hütten. — Das Innere des königlichen

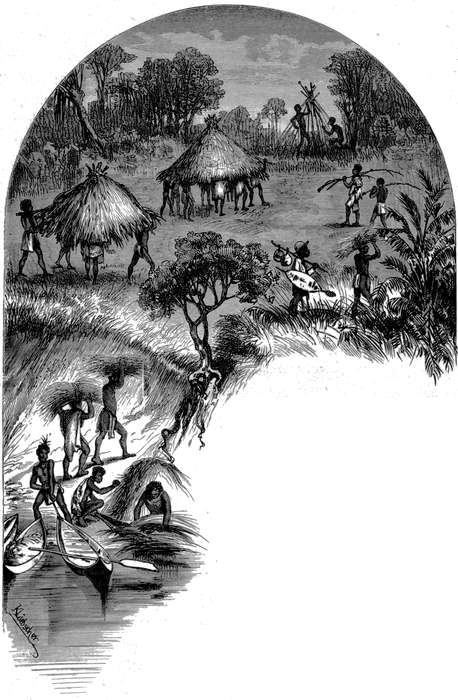

Gehöftes. — Der Kischitanz. — Sepopo’s Musikcapelle. — Die Musik-Instrumente

bei den Marutse-Mabunda. — Kriegstrommeln. — Die

Kischitänzer-Masken. — Rückfahrt nach Impalera. — Ankunft in Panda

ma Tenka. — Ein Löwenabenteuer

VIII. Ausflug zu den Victoriafällen.

Ankunft in Panda ma Tenka. — Neue Enttäuschungen. — Theunissen

verläßt mich. — Aufbruch nach den Fällen. — Jagd auf Orbecki-Gazellen. — Eine

Giraffenherde. — Die Süßwassertümpel in der Umgebung der

Victoriafälle. — Thier- und Pflanzenleben in denselben. — Ein schmerzenreicher

Gang. — Der erste Anblick der Fälle. — Unser Skerm. — Charakteristik

der Fälle. — Großartigkeit und Pracht derselben. — Höhe und

Breite der Fälle. — Die Inseln an der Fallkante. — Höhe der Dunstsäulen. — Die

Erscheinung der Fälle bei Sonnen-Auf- und Niedergang. — Die

Abflußrinne des Zambesi unterhalb der Fälle. — Felsenbildungen — Vegetation

und Thierleben an den Fällen. — Jagd auf Paviane. — Ein

interessantes Löwenabenteuer. — Die Manansa’s. — Schicksale und

Charakter derselben. — Ihre Sitten und Gebräuche. — Brautwerbung

und eheliches Leben bei denselben. — Todtenbestattung. — Rückkehr nach

Panda ma Tenka

IX. Zweiter Besuch im Marutse-Reiche.

Zweiter Aufbruch nach Impalera. — Die Krokodile im Zambesi und ihre

Gefährlichkeit. — Begräbnißfeier bei den Masupia’s. — Sepopo und seine

Frauen. — Reisepläne. — Baum- und Busch-Vegetation im Walde von

Schescheke. — Einzug einer Karawane von Tributpflichtigen. — Die

Marutse als Fischer. — Maschoku, der Scharfrichter Sepopo’s. — Schmiedewerkzeuge

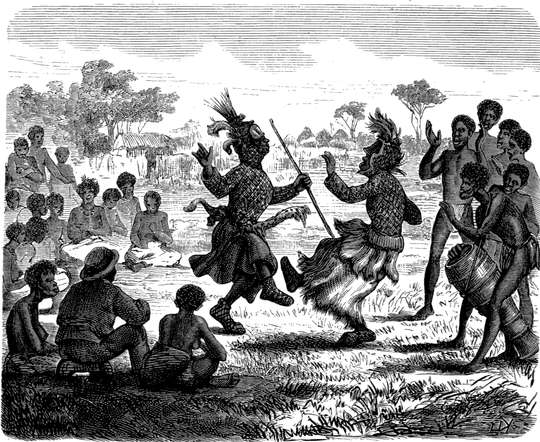

der Marutse. — Der prophetische Tanz der Masupia’s. — Besuch

der Königinnen. — Der Fang des Krokodils. — Die Mankoë. — Die

Verwaltung des Marutse-Mabunda-Reiches. — Die Beamten-Hierarchie. — Eine

Elephantenjagd unter Sepopo’s Anführung. — Ausflüge in den

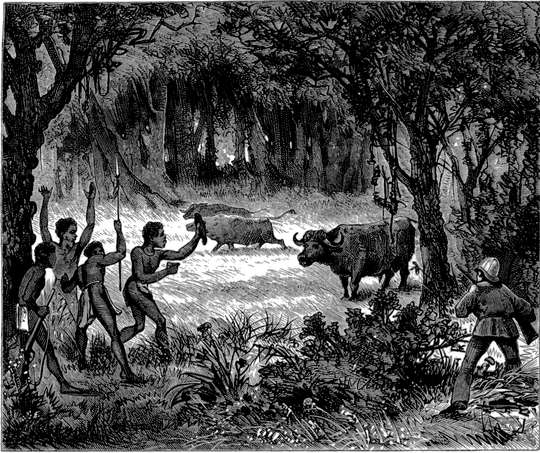

Wald von Schescheke und Büffeljagden in demselben. — Eine interessante

Löwenjagd. — Der Löwentanz der Marutse. — Die Maschukulumbe am

Hofe Sepopo’s. — Moquai, des Königs Tochter. — Hochzeitsfeier bei den

Marutse

X. Den Zambesi aufwärts.

Aufbruch von Schescheke. — Die Flottille der Königinnen. — Erstes

Nachtlager. — Marutse-Typen. — Mankoë. — Fruchtbarkeit des Zambesi-Thales. — Die

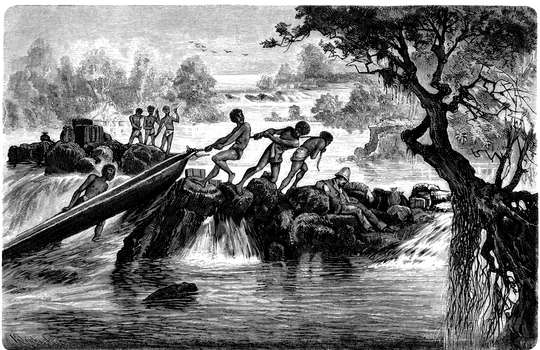

Stromschnellen am centralen Zambesi. — Die Mutschila-Aumsinga-Stromschnellen. — Schiffbruch

in denselben. — Sioma von

Löwen belagert. — Vom Fieber besinnungslos niedergeworfen. — Rückkehr

nach Schescheke

XI. Dritter Aufenthalt in Schescheke.

Condolenzbesuche des Königs und der Häuptlinge. — Eine neue Unthat

Sepopo’s. — Masarwa’s in Schescheke. — Ceremoniell bei den Mahlzeiten

an Sepopo’s Hof. — Mein erster Ausflug. — Der Fischfang im

Marutse-Reiche. — Sepopo erkrankt. — Wanderungen eines Arabers

durch Süd-Afrika. — Unterthanen-Verhältniß im Marutse-Reiche. — Charakterzüge

einzelner Stämme des Reiches. — Die Zukunft des Landes

XII. Die Culturstufe der Völker im Marutse-Reiche.

Religiöse Vorstellungen. — Lebensweise der Völker. — Ackerbau. — Erträgniß

desselben. — Preis der Feldfrüchte. — Consum. — Kleidung

der Männer und Frauen. — Die Stellung der Frau im Marutse-Reiche. — Erziehung

der Kinder. — Ehe. — Todtenbestattung. — Grabdenkmäler. — Das

Reisen im Lande. — Die Rechtspflege im Reiche. — Eine Hinrichtung. — Die

Doctoren Sepopo’s. — Aberglauben. — Zaubermittel. — Menschenopfer. — Industrie-Erzeugnisse

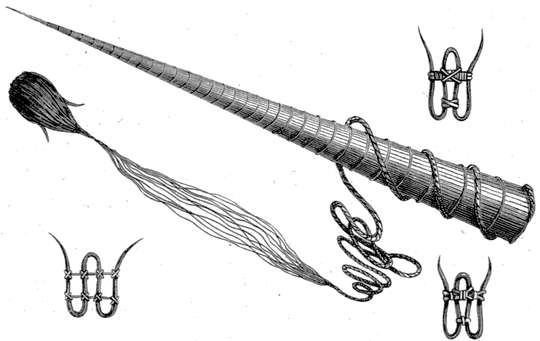

der Marutse. — Thongefäße. — Holzarbeiten. — Calebassen. — Flechtarbeiten. — Schneide-Werkzeuge. — Jagd-

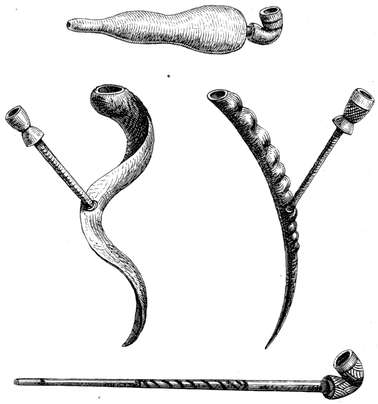

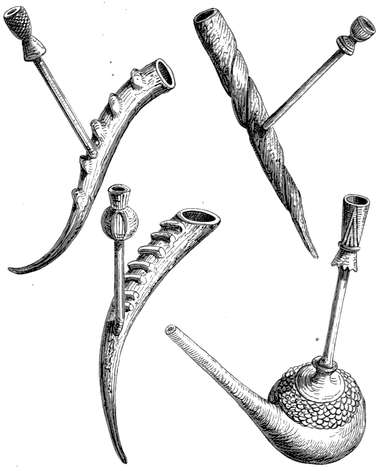

und Kriegswaffen. — Textil-Industrie. — Canoebau. — Tabakspfeifen

und Schnupftabakdosen. — Toilette-Artikel. — Schmuckgegenstände

XIII. Aufenthalt im Leschumo-Thale.

Abfahrt von Schescheke. — Renitente Bootsleute. — Ein treffliches Schreckmittel. — Die

Fauna im Leschumo-Thale. — Diamond’s Jagdausflüge. —

Der Häuptling Moja. — Eine interessante Naturerscheinung. — Sepopo’s

Häscher. — Kapella’s Flucht aus Schescheke. — Schwere Gewitter. — Gährung

im Marutse-Reiche. — Sepopo’s Niedergang. — Aufbruch nach

Panda ma Tenka

XIV. Durch das Makalaka- und Westmatabele-Land.

Aufbruch nach Süden. — Vlakvarks. — Lager an den Klamaklenjana-Quellen. — Der

Händler Z. — Die Weiher von Tamasanka. — Die

Sibanani-Lichtung. — Reiches Thierleben. — Die Mambaschlange. — Ein

böses Gewissen. — Menon, der Chef der westlichen Makalaka. — Ein

Spion. — Menon hält über Z. Gericht. — Langfingrigkeit und Unreinlichkeit

der Makalaka. — Morulabäume. — Z. in Lebensgefahr. — Die

Ruinen von Rocky-Schascha. — Pittoreske Landschaftsscenerie am Rhamakoban-Flusse. — Tati. — Goldgräber. — Die

Familie Lotriet. — Matabele-Vorposten. — Geschichte

des Matabele-Reiches. — Africa als Löwenjäger. — La

Bengula’s Schwester. — Der Leopard im Schlafzimmer

Pit Jacobs

XV. Rückreise nach den Diamantenfeldern.

Ankunft in Schoschong. — Khama läßt Z. verfolgen und verurtheilt ihn. — Aufregende

Nachrichten aus der Colonie. — Aufbruch nach Süden. — Mochuri. — Der

Krieg der Bakhatla’s gegen die Bakwena. — Ich erstehe

zwei junge Löwen. — Ein Löwen-Abenteuer Van Viljoens. — Eberwald

besucht mich. — Jouberts See. — Houmans Vley. — Ankunft in Kimberley

XVI. Mein letzter Aufenthalt in den Diamantenfeldern.

Wiederaufnahme der ärztlichen Praxis. — Mein neues Heim und kleiner

Thiergarten in Bultfontein. — Ausstellung meiner Sammlungen im Varietiestheater

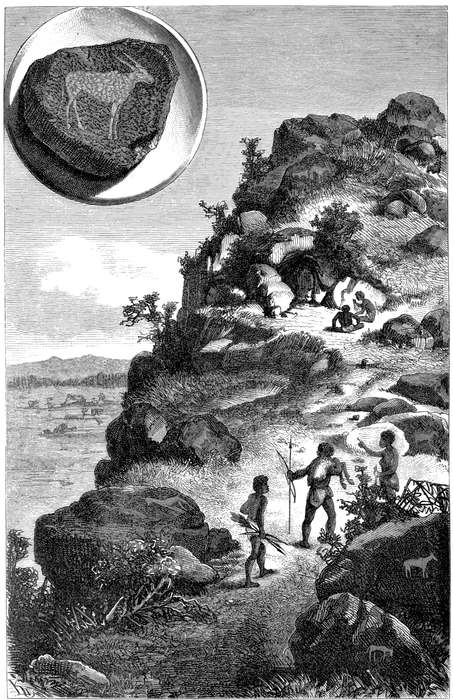

zu Kimberley. — Ausflug nach der Farm Wessels. — Die Gravirungen

der Buschmänner. — Hyänen- und Erdferkeljagden. — Meine

Broschüre über die Eingebornenfrage. — Irrige Auffassung derselben in

England. — Ernste Zeiten für die Colonie und Griqualand-West. — Mayor

Lanyon und Colonel Warren. — Aufbruch nach der Küste

XVII. Durch die Colonie zur Küste.

Abreise von Bultfontein. — Straußenzucht auf der Farm Ottersport. — Straußenzucht

im Allgemeinen. — Meine erste Vorlesung in Colesberg. — Cradock. — Ein

Unfall bei diesem Orte. — Der Zulu-Krieg. — Die Ursachen

der Mißerfolge in der Behandlung der südafrikanischen Eingebornen. — Meine

Artikel über den Zulu-Krieg. — Kampfweise der Zulu. — Grahamstown. — Reiche

paläontologische Funde. — Ankunft in Port

Elizabeth. — Eine Löwenjagd. — Ausflüge in die Umgebung. — Meine

marinen Sammlungen. — Meine Sammlungen in Gefahr. — Die letzten

Tage auf afrikanischem Boden. — Heimfahrt nach Europa, Projecte für

die Zukunft

| 1) | Die Roiwater-siekte |

| 2) | Chirurgische Erfahrungen |

| 3 u. 4) | Meine Behandlung des Fiebers |

| 5) | Zwei Züge von Kindesliebe bei den Eingebornen |

| 6) | Eine Löwenjagd Cowley’s |

| 7) | Originaltext einer Stelle aus meiner Broschüre: A few words on the Native Question |

| 8) | Die Dürre-Perioden in der Cap-Colonie |

| 9) | Die Straußenzucht in Süd-Afrika |

| 10) | Originaltext eines meiner Artikel über die Zulu’s |

| 11) | Die Maschona |

| 12) | Zweck und Ziel meiner nächsten Forschungsreise |

| Specialkarte | (Nr. 1) | des von Dr. Holub bereisten centralen Theiles von Ost-Bamangwato und West-Matabele. |

| " | (Nr. 2) | Die Victoriafälle des Zambesi. |

| " | (Nr. 3) | Dr. Holubs Bootfahrten im centralen Laufe des Zambesi von der Malumba-Bucht bis zum Nambwe-Katarakt (Süd-Barotse). |

| 1. | Titelbild zur dritten Reise in das Innere von Süd-Afrika |

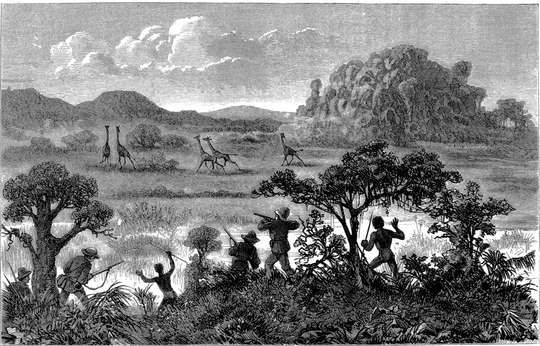

| 2. | Batlapinen auf der Bläßbockjagd |

| 3. | Weiher bei Coetze’s Farm |

| 4. | Gräber unter den Kameeldornbäumen bei Mamusa |

| 5. | Wildgansschießen an Moffats Salzsee |

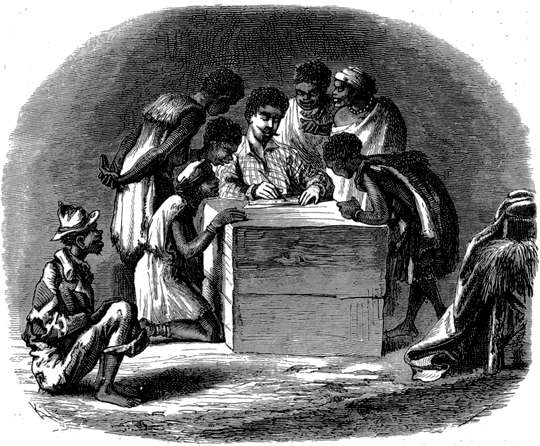

| 6. | Tauschhandel bei Konana |

| 7. | Rauchender Betschuana |

| 8. | Felsenpartie bei Molema’s Town |

| 9. | Pavianfelsen |

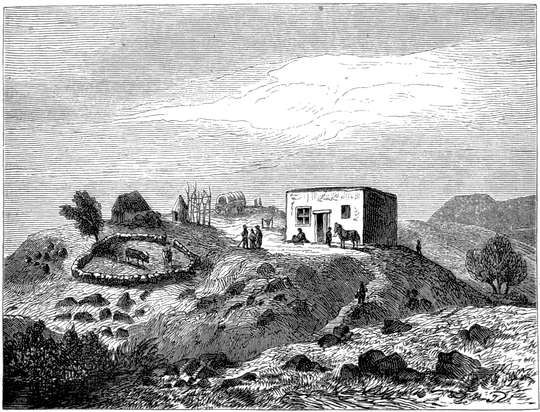

| 10. | Bootfontein |

| 11. | Newport-Farm |

| 12. | Welsfang im Marico |

| 13. | Im Sumpfe am Matebe-Flüßchen |

| 14. | An der Löwenfurth im Marico |

| 15. | Krokodile im Limpopo |

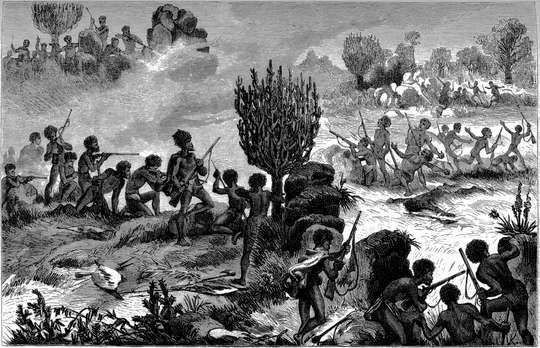

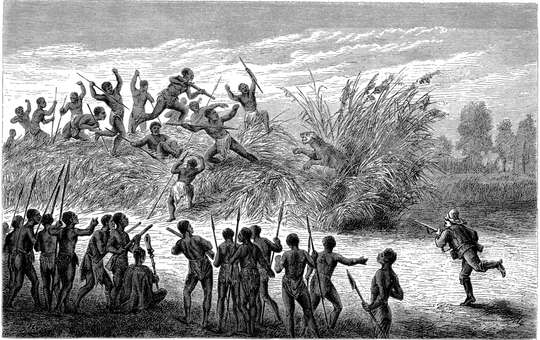

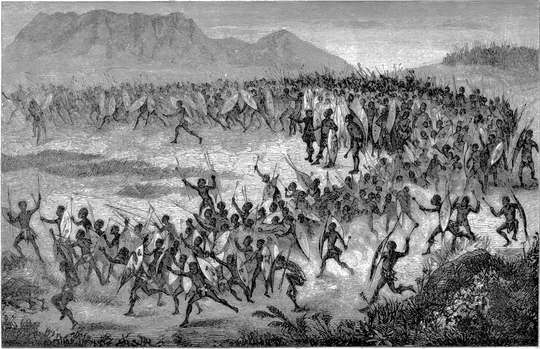

| 16. | Kampfesscene auf den Bamangwato-Höhen |

| 17. | Das Lualabett |

| 18. | Straußenheerde am Wagen |

| 19. | Jagd auf Eland-Antilopen durch Masarwa’s |

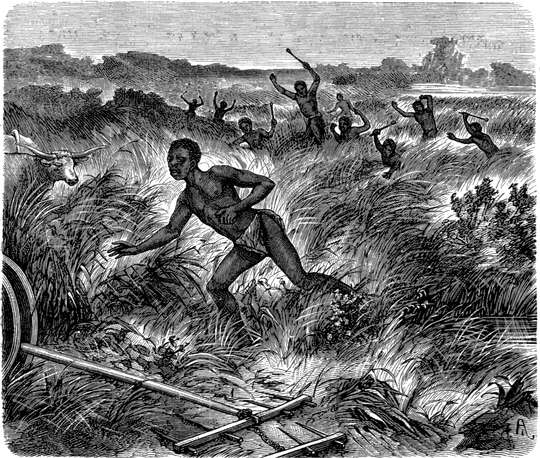

| 20. | Verfolgende Matabele |

| 21. | Jagd auf Zulu-Hartebeeste |

| 22. | Die Soa-Salzpfanne |

| 23. | Im Baume |

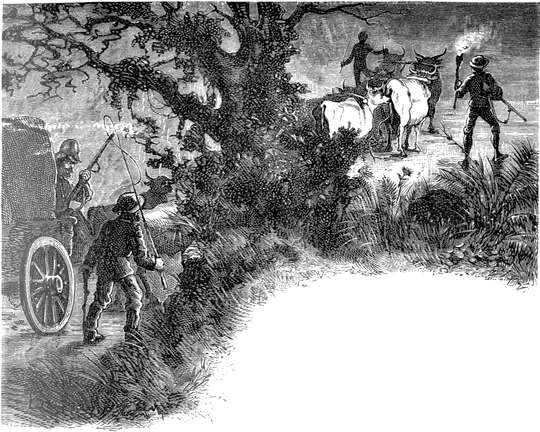

| 24. | Nachtreise bei Fackelschein |

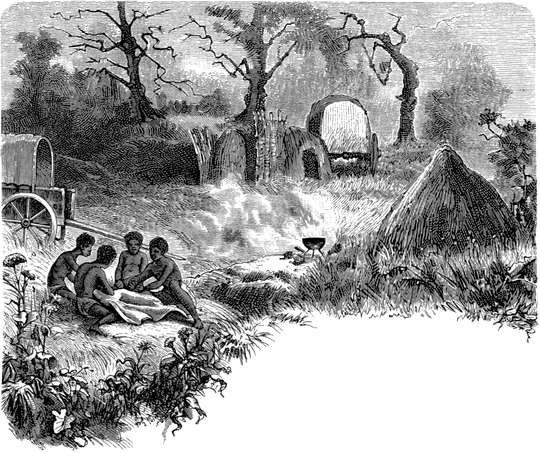

| 25. | Von Löwen aufgescheucht |

| 26. | Pit, schläfst Du? |

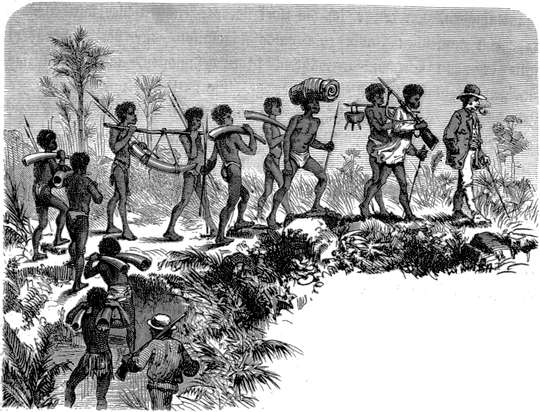

| 27. | Heimkehrende Elephantenjäger |

| 28. | Ein muthiges Weib |

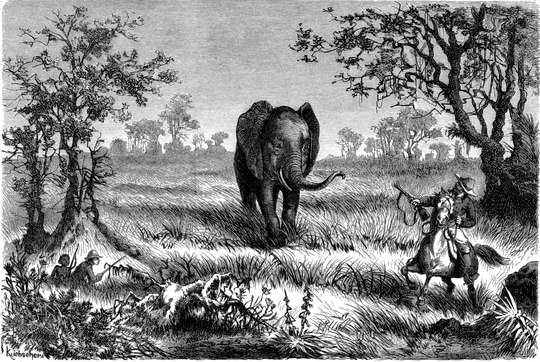

| 29. | Unterricht im Elephantenjagen |

| 30. | Nächtlicher Ueberfall durch einen Löwen |

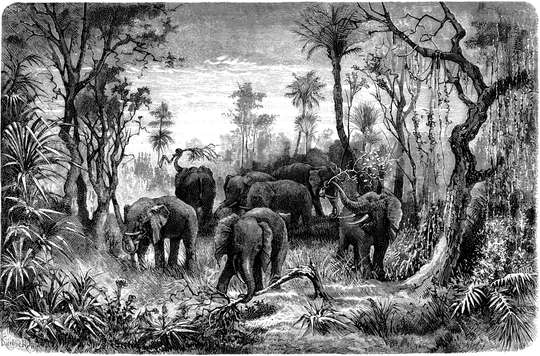

| 31. | Elephantenheerde auf der Flucht |

| 32. | Bootfahrt im Zambesi |

| 33. | Impalera |

| 34. | Grab eines Masupia-Häuptlings |

| 35. | Am Tschobe-Ufer |

| 36. | Wildebene bei Blockley’s Kraal |

| 37. | Nilpferdjagd |

| 38. | Im Papyrusdickicht |

| 39. | Empfang bei Sepopo |

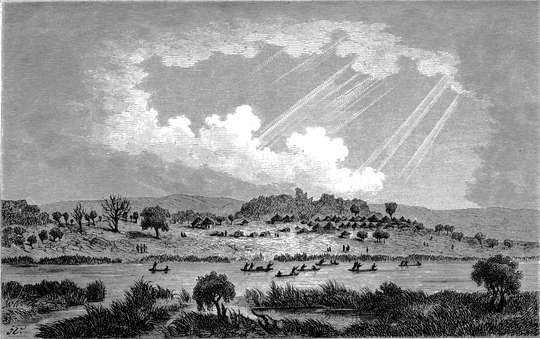

| 40. | Hafen von Schescheke |

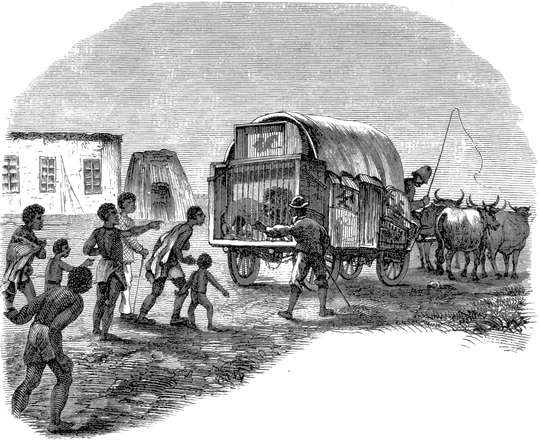

| 41. | Uebersiedlung nach Neu-Schescheke |

| 42. | Musik-Instrumente der Marutse |

| 43. | Kischitanz |

| 44. | Kischitänzer-Maske |

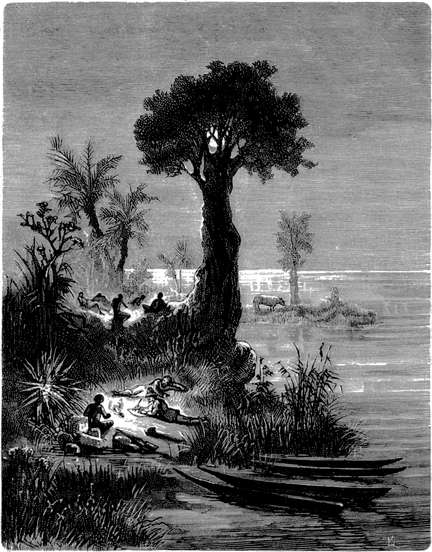

| 45. | Am Ufer des Zambesi |

| 46. | Jagd auf Bushvaarks |

| 47. | Zusammentreffen mit Giraffen |

| 48. | Leben und Weben am Grunde der Süßwassertümpel |

| 49. | Die Victoriafälle |

| 50. | Der Löwe kommt |

| 51. | Jagd auf Sporngänse |

| 52. | König Sepopo |

| 53. | Kaïka, König Sepopo’s Tochter |

| 54. | Der prophetische Tanz der Masupia |

| 55. | Besuch der Königinnen |

| 56. | Meine Hütten in Neu- und Alt-Schescheke |

| 57. | Krokodilangel |

| 58. | Jagd auf Wasser-Antilopen |

| 59. | Büffeljagd |

| 60. | Löwenjagd bei Schescheke |

| 61. | Maschukulumbe an Sepopo’s Hofe |

| 62. | Sepopo’s Arzt |

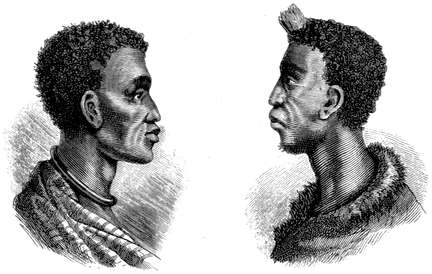

| 63. | Mabunda. Makololo |

| 64. | Mankoë |

| 65. | Marutse-Typen |

| 66. | In den Manekango-Stromschnellen |

| 67. | Mambari. Matonga |

| 68. | Zambesi aufwärts |

| 69. | Verlust meines Bootes |

| 70. | Sioma von Löwen angegriffen |

| 71. | Fischotterjagd am Tschobeflusse |

| 72. | Masupia. Panda |

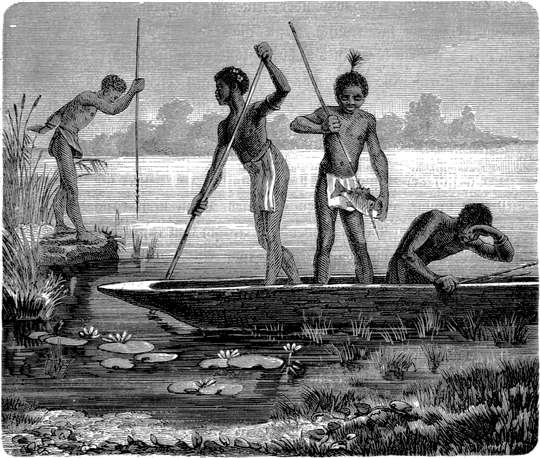

| 73. | Das Speeren der Fische |

| 74. | Gang durch Schescheke |

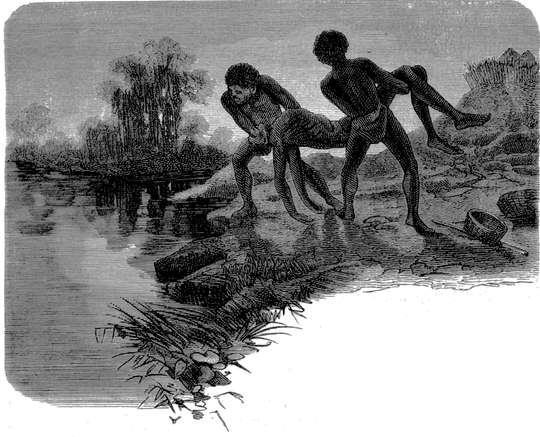

| 75. | Ertränken arbeitsunfähiger Personen |

| 76. | Sepopo’s Capellmeister |

| 77. | Korb aus Bast und Kalebassen-Korngefäße bei den Mabunda |

| 78. | Schöpflöffel und Kalebassen-Korngefäße bei den Mabunda |

| 79. | Ein Marutse-Elephantenjäger |

| 80. | Kalebassen für Honigbier und Korn bei den Marutse und Mabunda |

| 81. | Tabaks- und Dachapfeifen der Marutse und Mabunda |

| 82. | Dachapfeifen der Mabunda, Marutse und Masupia |

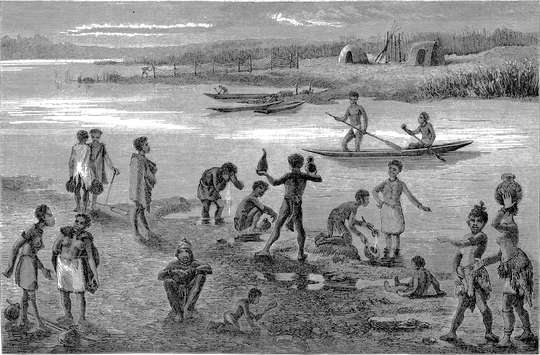

| 83. | Scene am Zambesiufer in Schescheke |

| 84. | Lager im Leschumo-Thale |

| 85. | Wana Wena, der neue König der Marutse |

| 86. | Ruinen von Rocky-Schascha |

| 87. | Ruinen von Tati |

| 88. | Begegnung mit einem Löwen am Tatiflusse |

| 89. | Der Leopard im Hause Pit Jacobs |

| 90. | Rückreise nach den Diamantenfeldern |

| 91. | Koranna-Gehöfte bei Mamusa |

| 92. | Platberg bei Rietfontein |

| 93. | Fingoknabe |

| 94. | Mein Haus in Bultfontein |

| 95. | Felsen-Gravirungen der Buschmänner |

| 96. | Grabstichel der Buschmänner |

| 97. | Jagd auf Erdferkel |

| 98. | Colonel Warren |

| 99. | Bella |

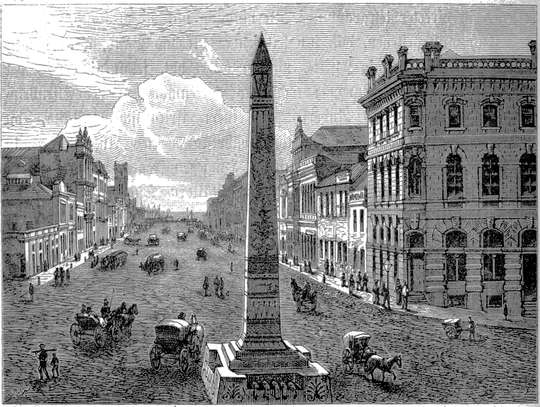

| 100. | Jacobsdaal im Jahre 1872 |

| 101. | Unfall bei Cradock |

| 102. | Kampfweise der Zulu |

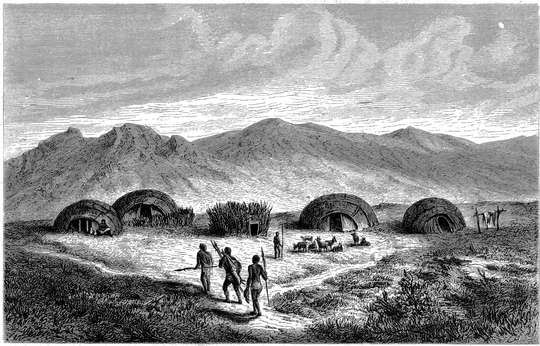

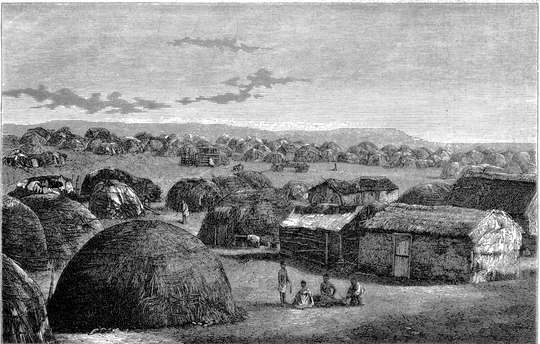

| 103. | Masarwadorf |

| 104. | Fingodorf bei Port Elizabeth |

| 105. | Mainstreet in Port Elizabeth |

| 106. | Schlußvignette |

[Anmerkung zur Transkription: Die Errata wurden im nachfolgenden Text korrigiert.]

| Seite | 3 | Zeile | 6 | von | oben | lies: | Weltevreeden statt Weltufrede. |

| " | 27 | " | 17 | " | " | " | " |

| " | 111 | " | 1 | " | unten | " | 98 statt 28 Fuß. |

| " | 127 | " | 1 | " | oben | " | Manansa statt Masarwa. |

| " | 141 | (Illustrations-Unterschrift) lies: Grab eines Masupia-Häuptlings statt Masupia-Grab. | |||||

| " | 202 | Zeile | 3 | von | oben | lies: | Brauneisenstein statt Braunstein. |

| " | 249 | (Illustrations-Unterschrift) lies: Kaïka statt Moquai. | |||||

| " | 253 | Zeile | 6 | von | oben | lies: | Merops Nubicus statt Herops Nubicus. |

| " | 299 | " | 16 | " | " | " | Thari- statt Luchs-. |

| " | 341 | " | 15 | " | unten | " | nach dem Worte Matschuku: Tabak einzuschalten. |

| " | 395 | " | 17 | " | oben | " | Anthiae thoracicae statt Carabi venatores. |

Aufbruch von Dutoitspan. — Uebergang über den Vaal. — Korannagräber im Hart-Riverthale. — Mamusa. — Wildgansjagd am Moffat’s Salzsee. — Ein Nest des Königskranichs. — Ein Löwenabenteuer Taylor’s. — Molema’s Town. — Barolongen-Hochzeit. — Beschwörungsmittel. — Eine Gerichtssitzung. — Kalte Tage. — Das Malmanithal. — Weltevreeden-Farm.

Batlapinen auf der Bläßbockjagd.

Nach fast dreijährigem Aufenthalte auf dem heißen Boden des schwarzen Erdtheils, der Ruhmes- aber auch schweren Leidensstätte so vieler von froher Begeisterung für ihren Beruf erfüllter Männer, stand ich nun an der Schwelle meiner eigentlichen Aufgabe. Die verschiedensten Gefühle durchwogten meine Seele, konnte und durfte ich hoffen, das ferne Ziel zu erreichen, um dessentwillen ich die Heimat und meine Lieben verlassen hatte, war ich den Schwierigkeiten der geplanten Reise auch gewachsen? — Die gesammelten Erfahrungen auf meinen zwei vorhergegangenen Uebungs- und Recognoscirungs-Touren schienen mir diese Frage zu bejahen, ich hatte die verschiedenen Tücken und Gefahren der afrikanischen Natur, die zahllosen widrigen und störenden Zufälligkeiten im Verkehre mit den Eingebornen, ihre Behandlungsweise, die Tragweite und den Werth treuer und verläßlicher Begleiter und Diener kennen gelernt, und nach diesen Erfahrungen mich nach besten Kräften auf diese, meine dritte Reise, welche eine Forschungsreise im eigentlichen Sinne werden sollte, vorbereitet; — doch wo und wann ließ sich in Afrika der Erfolg selbst der ausdauerndsten und energischesten Bestrebungen beschränkter Menschenkraft mit Zuversicht vorherbestimmen!

Aus dem Widerstreite aller dieser Gedanken und Gefühle tauchte zuletzt das Bild des atlantischen Oceans bei Loanda auf und belebte meinen Muth, stärkte mein Vertrauen; in so manchen schwierigen Fällen war mir das Glück als treuer Bundesgenosse beigestanden, vielleicht lächelte es mir auch diesmal und half mir das Unberechenbare, an dem Forschungsreisen in Afrika so reich sind, überwinden.

* *

*

Am 2. März 1875 verließ ich Dutoitspan und begab mich vorerst zu einem Freunde nach Bultfontein, um hier bis zum 6. zu verweilen und den Rest meiner Geschäfte zu besorgen. Im Plane meiner eben anzutretenden Reise lag es, Süd-Central-Afrika zu erforschen und da ich deshalb kaum nach der Capcolonie zurückzukehren glaubte, hatte ich diesmal bei meinem Scheiden aus den Diamantenfeldern mehr und wichtigeres zu besorgen, als dies bei den zwei vorhergegangenen Versuchsreisen der Fall war.

Von Bultfontein am 6. aufbrechend legte ich etwa 11 Meilen zurück und hielt bei einer von einer sandigen, schon von den Diamantenfeldern aus sichtbaren Bodenerhebung umschlossenen Regenlache die erste Rast. Wir schliefen in dem tiefsandigen, auf einige Meilen hin den nach dem Transvaal-Gebiete führenden Weg begleitenden Mimosengehölze, dessen Durchzug jedem Gefährte so widerlich wird.

Am 7. passirte ich die beiden Farmen Rietfley und Keyle. Die erstere liegt auf einem stark salzhaltigen Grunde und unmittelbar vor dem auf einem nackten Felsenabhange liegenden unschönen Farmgebäude breitet sich einer der bekannten Salzseen aus. Zwischen dieser Farm und Keyle steht eine Lehmbaracke — eines der vielen Uebel jener Gegenden, eine Cantine. Der nächste Tagemarsch brachte uns an den Farmen Rietfontein und Pan-Place vorüber und wir schlugen unser Nachtlager auf Coetze’s Besitz auf. Auf den Grasebenen der ersten Farmen tummelten sich Springbockheerden, und als wir uns der zweiten, am Fuße des für Griqualand-West bedeutungsvollen und weithin sichtbaren Platberges gelegenen Farm näherten, erbeutete ich einiges Federwild, darunter ein Rebhuhn. Wir begegneten mehreren Haufen nothdürftig bekleideter Transvaal-Betschuana’s, die je von einem Weißen (Diamantengräber) angeführt, von diesem in ihrem Lande zum Diamantengraben geworben worden waren. Der mir interessanteste Punkt der bisherigen Reise war ein Sumpf an Coetze’s Farm. Ein rings von Schilf umsäumter, buchtenreicher und von kleinen Inseln bedeckter Weiher, der ein zahlreiches Wassergeflügel beherbergte, namentlich Wildenten, Bläßhühner und Taucher.

Als ich am Abend Mynheer Coetze besuchte und auf die vogelreichen Weiher zu sprechen kam, überraschte er mich mit der Antwort: »Ja, die Vögel brüten auch da und wir stören sie nicht, noch gestatten wir, daß dies Fremde thun, wir haben an den Thieren unsere Freude!« Mich erfreute diese Antwort sehr und ich hatte auch später Gelegenheit, öfters unter holländischen Farmern ähnlichen Gesinnungen zu begegnen.

Auf dem theilweise bewaldeten Gebiete dieses Farmers, das sich über Theile von Griqualand-West und des Oranje-Freistaates ausbreitet, findet sich unter anderem Hochwilde auch noch eine zahlreiche Heerde der gestreiften Gnu’s vor.

Zwei Tage später bewerkstelligten wir die recht mühselige Ueberfahrt über den Vaal bei Blignaut’s Pont. Einige Vogelbälge sowie zahlreiche Blattkäfer (Platycorynus) Arten wurden meine Beute an beiden Vaalufern. An der Ueberfuhr befand sich am diesseitigen Ufer ein Complex von windschiefen, allseitig gestützten Lehmhäuschen — ein Hotel darstellend — und am jenseitigen hie und da zerstreute Korannahütten, deren Bewohner Fährmannsdienste zu versehen hatten. Für die Ueberfahrt hatten wir an ihren Brodherrn 25 Shillinge zu bezahlen.

Nach einer in dem vom Regen stark aufgeweichten Boden beschwerlichen Fahrt gelangten wir am 10. in das dem Leser schon von früher her bekannte Transvaalstädtchen Christiana und zu der schon erwähnten Hallwaterfarm (fälschlich Monopotapa genannt), und erstanden von den hier weilenden Koranna’s (von Mamusa) unseren Bedarf an Kochsalz.

Am 12. schlug ich eine nördliche Richtung ein und passirte Strengfontein, Mynheer Webers Farm.[1] Auf der Weiterfahrt betrat ich ein schön begrastes Buschland, auf dessen Fläche ich mehrere Farmen gewahrte, und das von den Koranna’s, von Gassibone, von Mankuruana, sowie auch von der Transvaal-Regierung gleichzeitig beansprucht, factisch keinen Landesherrn besaß. Die Gehölze beherbergten Deuker, Hartebeest-Antilopen, gestreifte und schwarze Gnu’s, die Grasflächen Springbock- und Steenbock-Gazellen, Trappen und eine zahlreiche Vogelwelt kleinerer Art.

Wir zogen an einer kurz zuvor von den an den nahen Höhen umwohnenden Eingebornen eingeäscherte Farm (Drie- und Vierfontein genannt) vorbei und lagerten auf der etwas weiter ab liegenden Houmansvley. An der erstgenannten standen in der Nähe des Farmgebäudes einige Korannahütten, deren weibliche Insassen in ihrem Betragen im schroffsten Gegensatze zu zwei Batlapinenmädchen, die sich scheu zurückzogen, sich sehr zudringlich geberdeten. Nahe an Houmansvley liegt ein sumpfiger Weiher (Vley), in dem ich einige Wildenten, den grauen Reiher und langbeohrte Sumpfeulen (Otus Capensis) fand. Mit Houmansvley verließen wir die letzte der Farmen und betraten das Gebiet der Koranna’s von Mamusa.

Am Abend des 15. langten wir im Hart-Riverthale an. Bei der Abfahrt zum Flusse fuhren wir über einen hochbegrasten, von hundertjährigen Kameeldornbäumen bestandenen Abhang, in deren Schatten wir mehrere zum Theil noch erhaltene Batlapinen- und Korannagräber trafen. Das Ueberschreiten des Flusses wurde uns an diesem Tage durch die starke Strömung des oft vollkommen trockenen, gegenwärtig aber durch den letzten Regen bedeutend angeschwollenen Flusses unmöglich, auch war der Abhang eine zu anziehende Partie, als daß wir ihn so bald verlassen hätten können. Die zungenförmig von dem im Hintergrunde bewaldeten Hochplateau in das Hart-Riverthal hereinragende und steile Mamusahöhe lag uns — etwas zur Rechten, am rechten Hart-River, etwa 1200 Schritte entfernt — gegenüber.

Wir besuchten Mamusa und lagerten an dem kleinen Flüßchen »Prag«, unweit der unter dem östlichen Felsenabhange der Höhe erbauten Handelsstation. Mamusa, das noch vor wenigen Jahren einer der meist bevölkertsten Orte des Hottentotten-Elementes in Süd-Afrika bildete, war zur Zeit meines Besuches bis auf einige Sprößlinge des ergrauten Königs Maschou und ihrer Diener verlassen. Die Bewohner waren theils mit ihren Heerden auf die Weide gezogen, theils hatten sie die Stadt verlassen, um sich an den Nebenflüßchen der Mokara und des Konana, auf den nach Norden gegen den Molapo sich erstreckenden Wildebenen anzusiedeln. Dies kleine selbstständige Fürstenthum der Koranna’s von Mamusa ist eine Enclave in den südlichen Betschuana-Gebieten, doch sein Bestand für die Nachbarn nicht besonders segenbringend, da der häufige Contact zwischen dem Hottentotten- und dem Banthu-Elemente stets nur die Decadenz der Stämme der letzteren Familie zur Folge hatte.

Gräber unter den Kameeldornbäumen bei Mamusa.

Bei dem Händler fand ich gefälliges Entgegenkommen. Herr Mergusson war ein Thierfreund und beschäftigte sich mit der Zähmung seines zahlreichen Wildgeflügels. Er zeigte mir mehrere meterhohe Stöße von Antilopen-, Gnu- und Zebrafellen, die er nach Bloemhof zum Verkaufe zu bringen gedachte. Er und sein Bruder hatten schon zweimal ihre Tauschhandelsreisen bis zum N’Gami-See ausgedehnt. Während meines Aufenthaltes im Weichbilde der Stadt hörte ich auch von jenen diebischen, auf meiner zweiten Reise in Musemanjana gemietheten Dienern.

Am 17. verließ ich Mamusa und langte Abends in dem südlichen Theile der grasreichen Quaggaebenen an, nachdem wir das bebuschte, hie und da durch Korannagehöfte belebte Hochland erstiegen hatten. Durch den Regen aufgeweicht, war die Wildebene theilweise in einen förmlichen Sumpfboden umgewandelt. An den wenigen trockeneren Partien wurden weißliche Pünktchen wahrnehmbar, die sich in der Nähe als Springbock-Gazellen entpuppten. Die schönen melodischen Töne der gekrönten Kraniche grüßten den Wanderer von allen Seiten und sie selbst — minder scheu als anderwärts — gestatteten ihm sogar die Pracht ihres Gewandes aus ziemlicher Nähe beobachten zu können. Das Gegacker der bespornten und der egyptischen Gänse lockte bald dahin, bald dorthin, während zahlreiche größere Ketten oder einzelne Pärchen von Wildenten über uns hin- und herschwärmten.

Die Fahrt der nächsten Tage bot uns vielfach Gelegenheit, unserer Jagdlust zu genügen und lohnte unsere Mühe durch ergiebige Beute, unter welcher sich ein Silberreiher, Regenpfeifer und Schnepfen befanden. An einem weiten, mit salzigem Wasser gefüllten See ließ ich unser Lager aufschlagen und beschloß hier einige Tage zu verweilen, da das reiche Thierleben für unseren Tisch, als auch für meine Sammlungen manch’ werthvolle Acquisition versprach. Schon mit frühester Stunde des nächsten Morgens brach ich in Begleitung Th.’s zur Jagd auf.

Da es in der Nacht geregnet hatte, war der Morgen recht kühl und vergnügt begrüßte ich die ersten Vorboten des Himmelgestirns, die sich vor mir in das Thal des Salzsee’s ergossen und sich in den Fluthen tausendfach widerspiegelten. Am jenseitigen Ufer entdeckten wir einen stattlichen Haufen des wunderlichsten der Stelzenvögel, des dunkelcarminrothen, braunschnäbligen Flamingo und nahebei graste eine Schaar von schwarzen Gänsen. Nach uns zu watete laut schreiend eine Doppelreihe der grauen Kraniche, während von einigen aus dem Gewässer hervorragenden Felsenblöcken aus, Fischreiher Rundschau hielten. Dazu schallte das schön klingende, langgezogene Mahem-Geschrei vom See herüber und zwischen den Gruppen der genannten größeren Vögel watschelte und schwamm eine Unzahl kleinerer Wasservögel, Enten und Bläßhühner. Ein Pfiff meines Gefährten riß mich aus diesen Betrachtungen und hieß mich auf der Hut sein; rasch einen Blick auf den See werfend sehe ich, wie sich eben eine Schaar Wildgänse aus dem Gewässer erhob. Schweren Schlages, doch ziemlich rasch, kommt es von Süden an mich herangebraust, denn mächtig verstehen es die dunkelbraunen Gänse, die Luft mit ihren bespornten Fittigen zu schlagen. Ein Doppelschuß bringt zwei der Thiere in die Binsen herab. Rasch wendet sich der Rest nach links, Th. zu und laut klagend eilt er nach den Grasebenen im Westen. Mit den beiden Schüssen war neues Leben unter die auf dem See ein Asyl suchenden, befiederten Schaaren gekommen. Die grauen Kraniche an unserem, die gekrönten am jenseitigen Ufer erhoben sich rasch aus der seichten (kaum zwei Fuß tiefen) Fluth; die Flamingo’s liefen hin und her, nur zeitweilig flog einer auf, um sich wiederum rasch niederzulassen — bis sie durch mein Erscheinen aufgeschreckt, laut schreiend aufflogen und kaum rabengroß scheinend, lange Zeit hindurch über dem See kreisten. Ihre Nachbarn, die schwarzen, grasenden Gänse suchten Schutz in den Fluthen, während sich Schaaren kleinerer Wasservögel aus den Binsendickichten des Ufers nach der Mitte des See’s flüchteten. Als wir einige Stunden später beim Frühstück saßen, bemerkten wir mit Staunen, daß sich am jenseitigen Ufer im Sattel zweier Höhen eine mindestens 250 Stück zählende Bläßbockheerde eingefunden, bei deren Anblick wir unser Mahl — leider vergeblich — im Stiche ließen. Als Ersatz gelang es mir, einen schönen grauen Kranich zu erbeuten. Auch Pit schoß an diesem Tage mehrmals Vögel an der Pfanne und überraschte mich Nachmittags mit der Nachricht, daß er an einer kleinen dichtbeschilften Lache ein Nest der Königskraniche gefunden habe.

Etwa 2000 Schritte nördlich von unserer Lagerstätte, hoch am Ufer des Moffat’schen See’s fand ich im Sumpfe eine kahle Stelle und in ihrer Mitte eine künstliche aus Binsen errichtete, 2½ Quadratmeter umfassende Insel, in deren Mitte sich eine Vertiefung — das Nest mit zwei faustgroßen, weißen, länglichen Eiern befand. Die eigentliche Nesthöhle hatte 30 Zoll Durchmesser und war etwa sechs Zoll tief.

An einem der nachmittägigen Ausflüge, als ich in einer Schlucht an dem Höhensattel lag — beobachtete ich einen schon auf der zweiten Reise wahrgenommenen Umstand, daß bei dem Aufsuchen der Tränke die Springbock-Gazellen die Pionniere bilden und die Bläßböcke und Gnu’s erst dann folgen, nachdem die ersteren die Annäherung gefahrlos gefunden haben.

Wir verließen am 23. das von mir Moffat’s Salzsee benannte Gewässer, dessen Ufer vorzügliche Schlupfwinkel des Canis mesomelas sind und zogen an einigen tiefen Weihern vorüber, in denen es von Bläßhühnern und Tauchern wimmelte. Auf einer naheliegenden bebuschten Höhe trafen wir Makalahari’s, welche damit beschäftigt waren, das Fleisch eines erlegten Bläßbockes in schmale Streifen zu schneiden; auch stießen wir auf eine Reihe von Fanggruben. Sie waren 1—1½ Meter breit und 8—15 Meter lang und gegenwärtig zum größten Theile ihrer ursprünglichen Tiefe mit Sand ausgefüllt. Abends passirten wir ein Gehölz, in welchem eine Batlapinen-Jagdgesellschaft (Mankurnana’s Leute) lagerte und uns bald im bittenden, bald im befehlenden Tone um Branntwein bestürmte. Am 25. wurden die Gebüsche dichter und das Wild, das am 24. an Zahl abgenommen, wieder häufiger. Eine etwa 400 Stück zählende Springbockheerde weidete vor uns, quer über den einspurigen, vom Grase überwucherten Weg, stob jedoch bei unserer Annäherung auseinander, Th. gelang es indeß, eine ausgewachsene Gais zu erlegen. Wir kamen nun in ein dichtes Buschfeld und das Land zeigte einen merklichen Abfall nach Nordwest, wir waren im Gebiete des Maretsane-Flüßchens angelangt. Wir passirten mehrere Regenschluchten und seichte, ziemlich breite Thäler mit üppiger Buschvegetation, von welchen ich eines Hartebeest-Thal nannte. Nachmittags langten wir im tiefen Thale des Maretsane-Flusses an; an dem rechten Abhange war ein Barolongen-Makalahari-Dorf erbaut, dessen Bewohner die Heerden von Molema’s Town hüteten. Das Thal selbst war stellenweise dicht bebuscht und schien mir reich an kleinen Wildgattungen, während die zwei bis acht Fuß tiefen Tümpel im Bette des Flusses, der hier mehr den Charakter eines Spruit besitzt, Fische des Orange-Rivers, Leguane, Krabben und zwei Entenarten beherbergten.

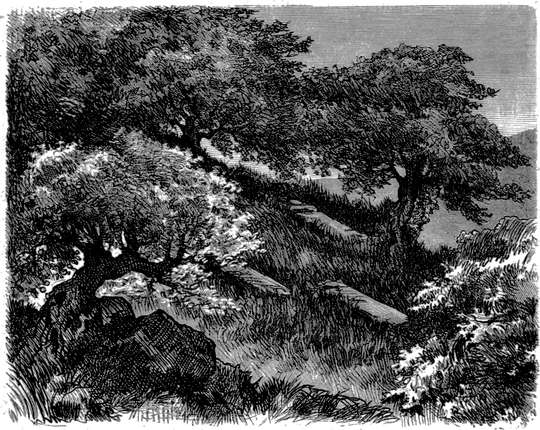

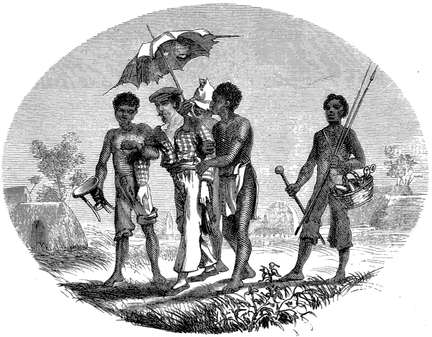

Tauschhandel bei Konana.

Bei der Schilderung meiner zweiten Reise in dieser Gegend erwähnte ich der sich im Unterlaufe der Flüßchen Konana, Maretsane und Setlagole aufhaltenden Löwen. Gegenwärtig kommen sie in nur sehr dürren Wintern, in denen das Wild die wasserarmen Partien des Kalahari-Buschlandes verläßt, nach den oberen Thalpartien dieser Spruits. Um so häufiger waren sie vor einigen Jahren, als hier das Wild noch in großen Rudeln weidete und auf den Quaggaflats Straußenheerden ebenso häufig waren, als es heutzutage die Gnu’s sind.

Ein Jäger Namens Wilhelm Taylor, den ich einige Tage nachdem ich Molema’s Town verlassen zum erstenmale und später noch zweimal an den Salzseen und den Klama-Klenjana-Quellen im nördlichen Theile des Bamangwatolandes traf, erzählte mir folgendes interessante, ihm zugestoßene Abenteuer.

»Im Jahre 1863 gab es noch so viele des werthvollsten der Riesenvögel an den obgenannten Flüßchen, daß häufig Partien von bis zu 20 Jägern die genannten Gegenden zwischen dem Hart-River und Molapo aufsuchten. Taylor jagte in jenem Jahre immer in Gesellschaft eines Holländers, der gegenwärtig am Malmanispruit residirt. Die Jäger kamen von Osten her und hielten an den Quellen des Maretsane Rast, vor Allem, um das Fleisch eines erlegten Zebra’s zu zerschneiden und zu trocknen. Obgleich sie an den beiden letzten Tagen keinen Löwen erblickten, trafen sie doch die nöthigen Vorsichtsmaßregeln, um sich gegen die Raubthiere zu schützen. Sie errichteten um den Wagen aus dürren Aesten eine leichte Umzäunung und banden die Zugthiere an die Räder des Wagens an. Das gewohnte Pfeifchen schmauchend, hatten sich Taylor und sein Genosse Abends unter den Wagen gelegt, während der Hottentotten-Diener am Bocke saß und Wache hielt. Die Unruhe, das starke Umherspähen desselben, fiel jedoch Taylor auf und zwang ihn, denselben über die Ursache seiner Unruhe zu fragen. Der Diener machte hierauf seinen Herrn auf einen Gegenstand aufmerksam, der wenige Schritte vor dem Zugtaue seit längerer Zeit herumschlich und den er für eine Hyäne hielt. Taylor beruhigte indeß den Diener, nachdem er scharf ausgelugt und meinte, es wäre nur ein vom Winde bewegter Busch. Kaum zu seinem Ruheplätzchen unter dem Wagen zurückgekehrt, hörte er schon den Ruf des Dieners: »Herr, es ist kein Busch, nein Herr, Du irrst Dich.« Taylor stand zum zweiten Male auf, betrachtete den Gegenstand, der sich nun genähert, etwas genauer und erkannte einen — Löwen, der wahrscheinlich durch das aufgehangene Zebrafleisch angelockt, den Wagen und dessen Insassen einer genauen Musterung zu unterziehen schien. Taylor ersuchte den Diener ihm aus dem Wagen sein Gewehr zu reichen, doch schon bei der ersten Bewegung, die der Bursche machte, stand der Löwe auf und kam direct an den Wagen heran, um sich etwa neun Schritte vor dem Feuer zwischen zwei Büschen niederzukauern. In demselben Momente aber als Taylor etwas zur Seite trat, um dem blendenden Feuerscheine auszuweichen, riß sein unvorsichtiger Gefährte dem Hottentotten das Gewehr aus der Hand, legte auf den Löwen an, schoß und fehlte. Sofort erhob sich das Raubthier und kam während die Weißen retirirten, rasch auf das Feuer los. Schon wähnten ihn die Jäger mit einem Satze innerhalb der Umzäunung zu sehen, als sich der an demselben Tage durch einen Schuß verwundete Hund, der unter dem Wagen lag, erhob und sich, seitlich über das Feuer springend, dem Löwen entgegenwarf. Der Löwe sprang erschrocken zurück und verschwand im Dunkeln, aber nur, um nach einigen Stunden in Begleitung mehrerer seiner Familie zurückzukehren und die Jäger förmlich zu belagern. Um nicht durch das Tödten oder Verwunden des einen die Uebrigen zum unmittelbaren Angriffe zu reizen, beschränkte sich Taylor darauf, die Thiere scharf zu beobachten und das Feuer in gleicher Mächtigkeit zu unterhalten. Gegen Morgen zogen die Löwen ab und die Jäger fanden das Gras förmlich niedergestampft. »You could’nt go so far as two yards without not to tap in to a lions-track,« meinte Taylor.

Rauchender Betschuana.

Am folgenden Tage begegneten wir, durch einen Mimosenwald ziehend, zweien Barolongen, welche mich auf die Nähe von Molema’s Town aufmerksam machten und mir mittheilten, daß König Montsua daselbst zu Besuch weile und in einem Vergiftungsprocesse den Vorsitz führe. Meinem ursprünglich gefaßten Plane entgegen, entschloß ich mich darauf wieder Molema’s Town zu besuchen und den König wie seinen Bruder Molema zu begrüßen.

Felsenpartie bei Molema’s Town.

Am 28. März langte ich, das Thal des Lothlakane-Flüßchens, in dem König Montsua eine neue Residenz gründen wollte, hinabfahrend, in Molema’s Town an. Der Molapo floß etwas reichlicher als zur Zeit meines ersten Besuches: bald nachdem ich seine steinige Furth passirt, schlug ich auf derselben Stelle wie im Jahre 1873 das Lager auf. Mein erster Besuch galt Herrn Webb, dessen Wohnung nur noch baufälliger geworden, kaum mehr bewohnbar war. Mein Freund theilte mir mit, daß der König mit dem Unterhäuptling die Verhandlungen in dem erwähnten Vergiftungsprocesse leite.

Am 29. begab ich mich nach beendeter Gerichtssitzung zu Molema, um die Vornehmsten des Barolongen-Landes zu begrüßen. Ich traf den König sowie Molema und die anwesenden Häuptlinge auf der Erde, oder auf kleinen Holzstühlchen sitzend, beim Mahle. Der König gab seiner ungeheuchelten Freude Ausdruck, ebenso Molema und ich mußte ihnen wiederholt die Rechte reichen. Montsua begann sofort von meinen Moschanenger Curen zu sprechen und ersuchte mich ein oder zwei Tage hier zu verweilen. Nach einem kurzen Aufenthalte in Molema’s Höfchen begaben wir uns in das im europäischen Style aufgeführte Häuschen seines Sohnes, um Kaffee zu trinken, der in Blechbechern herumgereicht wurde. Molema litt noch immer an seinem Asthma, doch lief er rüstig umher und bat mich, ihm dieselbe Medicin wieder verabreichen zu wollen. Seine Erkenntlichkeit ging so weit, daß er mir zu zwei kräftigen Zugthieren verhalf, von denen mir sein Sohn Matjes eines für einen englischen Sattel abtrat.

Molema, ein Mann von mittlerer Statur, mager, ist durch eine Habichtsnase ausgezeichnet, welche mit dem durchdringenden etwas unstäten Augenpaare, dem Gesichtsausdruck etwas Scharfes verleiht. Er ist streng, doch gegen manche seiner Unterthanen, die blindlings seinen Willen thun, sehr nachsichtig, wovon mich auch das Urtheil in dem erwähnten Gerichtsprocesse überzeugte. Obgleich stets kränklich, ist er doch ein treuer und helfender Genosse seiner kranken Frau und trotz seines Alters sehr behend. Während einige seiner Söhne, sowie die wohlhabenderen Einwohner in der Stadt in europäischen Häuschen wohnen, bleibt Molema seinem herkömmlichen treu.

Am 29. hatte Herr Webb eine interessante Zeremonie auszuüben, nämlich drei Pärchen zu trauen, einer der neuen Ehegatten führte den auffallenden Namen »Er liegt im Bette«; diese und ähnliche Namen erhalten die Kinder der Betschuana’s im zarten Alter nach Eigenschaften, die ihrer Umgebung besonders auffallen. Als ich am Abend desselben Tages einen Spaziergang durch die Stadt machte, hörte ich aus einem der reinlicher ausstatteten Gehöfte einen anmuthigen vielstimmigen Gesang von Hymnen in der Setschuana-Sprache, der von vier Männern und zehn Frauen angestimmt wurde, womit die Hochzeitsfeier schloß.

Auf meinen häufigen Gängen durch die Stadt konnte ich beobachten, daß neben europäischen Kleidungsstücken namentlich Carossen aus den Fellen der grauen Wildkatze, des grauen Fuchses, der Deukergazelle und der Ziege getragen wurden. Knaben hatten in der Regel ein Ziegen- oder ein Schaffell über die Schulter geworfen, Mädchen trugen ein ähnliches, doch meist aus Gazellenhaut, und nebstdem aus gedrehten Lederstückchen gearbeitete Schürzen; einige der Knaben prangten sogar mit den Fellen junger Löwen.

Die Streitigkeiten zwischen der Regierung der Transvaal-Republik und den Barolongen schienen etwas nachgelassen zu haben, und dies, weil Montsua gedroht hatte, bei etwaigen Uebergriffen von Seite der Boers das englische Banner in seinen Dörfern aufzupflanzen.

Zwei Tage später erkrankte mein Gefährte T. schwer an der Ruhr, wahrscheinlich in Folge des seit mehr denn zwei Wochen anhaltenden Regenwetters, doch gelang es mir, ihn bald wieder herzustellen; am folgenden Tage kamen auch kranke Barolongen aus der Umgebung an den Wagen, um meine ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Da es sich an diesem Tage endlich etwas aufzuheitern begann, wurde es in der Umgebung der Stadt lebendig, das Thal des Molapo wiederhallte von dem Geschrei und Gesange der dunklen Frauen und Knaben, welche aus der Stadt ausgezogen waren, um die in die Kafirkorn- und Maisfelder einfallenden Schaaren der langschwänzigen Witwen, Feuerfinken und Webervögel zu verscheuchen. Die aus den Felsenritzen allerorten emportreibenden Kari- und Olivenbäume, die, wenn auch zuweilen niedrig, stets eine umfangreiche, wahrhaft prachtvolle Krone entwickelten, verliehen auf einer felsigen Erhebung in der Stadt emporwachsend, dem nach Norden von einer bewaldeten Bodenerhebung begrenzten Thale, einen dem Auge wohlthuenden Schmuck.

Pavianfelsen.

In Molema’s Town erfuhr ich, daß die Barolongen die getrockneten Blätter einer bestimmten Pflanzenart zu einem braunen Pulver rösten und dasselbe sowohl als Gift, wie auch als Beschwörungsmittel gebrauchen; so bedienen sie sich z. B. desselben, um mit dem zu Brei angerührten Pulver die höchsten Aehren eines Kornfeldes zu bekleben. Eine Berührung dieses Zaubermittels von Seite des Diebes würde dessen sofortigen Tod nach sich ziehen. In ähnlicher Weise sehen wir mit Hilfe desselben Materials, Striche, Wellenlinien etc. auf der Innenseite der Umzäunungen der Barolongen-Gehöfte angebracht, »um die Feinde des Haushaltes« fern zu halten. Als einige Tage vor meiner Ankunft einem der Bekehrten in Molema’s Town allnächtlich etwas Tabak aus seinem Gärtchen zu verschwinden pflegte, rieth Herr Webb dem Bestohlenen, einen in der Tabakpflanzung errichteten Pfahl mit Wagenfett zu übertünchen, und siehe da, der Dieb blieb aus.

Bevor ich noch am 12. April Molema’s Town verließ, erfuhr ich das Urtheil, welches König Montsua in dem bereits erwähnten Proceß gefällt hatte. Ich will hier die Episode schildern, um den Leser mit der Gerichtsbarkeit der Betschuana’s näher vertraut zu machen.

Ein ältlicher Barolonge hatte auf eine 15jährige Barolongen-Jungfrau (eine vaterlose Waise) in Molema’s Town sein Auge geworfen; da sie ihm jedoch nicht als Weib in seine Hütte folgen wollte, und er sie auch nicht kaufen konnte, sann er auf ein anderes Mittel, um seinen Wunsch erfüllt zu sehen. Er bot der Mutter des Mädchens seine Hand an, welche sie auch nicht verschmähte und nun, mit dem Mädchen seiner Neigung im selben Gehöfte wohnend, glaubte er ihre Zuneigung gewinnen zu können; allein da weder sein Aeußeres, noch seine Conversation, welche sich meist um Khomo (Vieh) und Mabele (Korn) drehte, bei dem Mädchen einen guten Eindruck hervorzurufen vermochten, nahm er seine Zuflucht zu einem Beschwörer. Das Mädchen sah wohl den Beweggrund dieser Heirat ein, und vermied alles, was ihrem Stiefvater als Zeichen der geringsten Gunst hätte erscheinen können. Als sie eines Tages zeitlich Morgens wie gewohnt, zur Feldarbeit ging, ward sie von ihrem Stiefvater eingeholt und es entspann sich nach ihrem eigenen Geständniß anderen Frauen gegenüber folgendes Gespräch. »Ich weiß, daß mich Dein Herz haßt.« Ein »E-Hē« belehrte ihn, daß er sich nicht irre. Vor Zorn zitternd, stieß der Alte seinen langen Stab heftig in den Boden und sagte. »Ich weiß es, es soll auch so bleiben, dann aber mußt Du mir versprechen, keinen anderen Mann zu nehmen.« Das Mädchen konnte sich eines lauten Auflachens nicht erwehren, und gab ihm frank und frei mit einem na-ja eine ebenso bestimmte abschlägige, wie zuvor eine bejahende Antwort. Mit vor Wuth entstellten Zügen eilte der alte Mann mit den Worten. »Du versprichst es nicht? dann vergifte ich Dich!« von dannen, während das Mädchen zu den Gärten am Flusse eilte und der dort arbeitenden Mutter und einer Nachbarin unter Schluchzen das Geschehene erzählte. Die Frauen suchten es der Gekränkten auszureden und meinten, es wäre alles nur ein Scherz, den sich der Stiefvater erlaubt hätte. Am selben Abend wurde sie, während sie ihr einfaches Mahl von gekochten Wassermelonen genoß, von ihrem Vater in’s Häuschen gerufen und unter einem Vorwande zu einer Nachbarin gesendet; von ihrem Gange zurückgekehrt, beendete sie ihr Mahl. Kurze Zeit darauf fing sie an über Unwohlsein zu klagen, Magenkrämpfe stellten sich ein, die sich so steigerten, daß sich die Arme laut schreiend auf der Erde rollte. Von den zur Hilfeleistung herbeigeeilten Nachbarn umringt, klagte sie, die Mutter an das ihr erzählte Zwiegespräch erinnernd, ihren Stiefvater laut der Vergiftung an. Gegen Mitternacht war sie eine Leiche und allgemein wurde ihr Stiefvater als der Mörder bezeichnet. Männer und Frauen, welche denselben Nachmittag den alten Mann Pflanzen am Flusse sammeln, andere, meist Nachbarsleute, die ihn Blätter und Zwiebeln im Höfchen kochen gesehen hatten, meldeten sich freiwillig zur Zeugenschaft.

Der Beschuldigte war Molema’s Leibeigener, ein Mann, der durch ein halbes Jahrhundert hindurch seinem Herrn treu gedient hatte; obgleich im Vorhinein entschlossen, ihn zu retten, sandte Molema sofort Boten an seinen Bruder, den König, nach Moschaneng, um ihm den Fall zu berichten. Montsua versprach selbst den Fall zu untersuchen. So kam es, daß er nur wenige Tage vor meiner Ankunft in Molema’s Town eingetroffen war und sofort die Leitung der Verhandlungen in die Hand nahm. Inzwischen befand sich der Beschuldigte auf freiem Fuße, machte seine gewohnten Spaziergänge, auf denen ihm Alles scheu auswich. Er hielt sich von Molema’s Weichherzigkeit überzeugt und glaubte sich ohne Mühe mit einigen Ochsen oder Kühen loskaufen zu können. Nach des Königs Ankunft in der Stadt, begann der Proceß und beschäftigte durch zwei volle Tage die hervorragendsten Häuptlinge der nördlichen, freien Barolongen. Nach jeder Sitzung (zwei am Tage) wurden die Anwesenden von Molema mit Bochobe (Mehlbrei) bewirthet.

Der Verurtheilte, dessen Schuld klar zu Tage lag und der von allen Anwesenden als schuldig befunden wurde, fand, wie er es gehofft, an dem Häuptling Molema den wärmsten Vertheidiger. Des Dieners Schuld anerkennend, um nicht seinen Bruder, den König, durch Widerspruch zu reizen, wußte doch Molema so viele Milderungsgründe anzuführen, daß der König angesichts der Haltung der Unterhäuptlinge von Molema’s Town und der Umgebung, sich erweichen ließ und von einer Verurtheilung zum Tode absah. Der König, dem schon die zweitägige Gerichtssitzung zu anstrengend vorkam und der es wohl zu verstehen schien, daß sein Bruder eine Gefälligkeit von ihm fordere, überließ demselben die Bemessung der Strafe. Molema bedeutete dem Verurtheilten sich sofort zu entfernen, um dem König den Proceß so rasch wie möglich vergessen zu machen und als dieser später einen Spaziergang durch die Stadt unternahm, ließ Molema den Schuldigen holen und sprach das Urtheil. Es war die gelindeste Strafe für ähnliche Vergehen: Der Beschuldigte mußte ein Rind an die nächsten Verwandten (in diesem Falle waren er und seine Frau die nächsten Verwandten) der Gemordeten als Blutsühne bezahlen.

Newport-Farm.

Als ich mich am 2. zur Abreise rüstete und vor derselben noch einmal Herrn Webb besuchte, erschien plötzlich eine dunkle Gestalt in der schmalen Thüröffnung. Es war Montsua. Lächelnd kam er auf mich zugeschritten, faßte meine Rechte und drückte mir fünf englische Shillinge in die Linke, indem er mich bat, ihm einen Vorrath desselben Medicamentes zu bereiten, von dessen günstiger Wirkung an seinem Weibe er schon während meines ersten Besuches in Moschaneng sich überzeugt hatte.

Am Nachmittag des 2. April verließ ich die Stadt der oberen Barolongen und zog im Thal des Molapo aufwärts. Am folgenden Morgen passirte ich den letzten nach dieser Richtung hin bewohnten Kraal, über den als Unterhäuptling Linku (ein Schaf), der Bruder Molema’s gebietet. Der Morgen des 3. April war empfindlich kalt, ein eisiger Südostwind nöthigte uns, »Winterröcke« anzulegen. Auf der westlichsten, der sogenannten, zu dem Jacobsdaler Bezirk gehörenden Molapo-Farmen, Riet-Vley, deren Besitzer ein Boer Namens P. C. van Zyl[2] ist, hielten wir Rast.

Von hier ziehen sich die Farmen dicht aneinander liegend, bis an die Molapo-Quellen. Das Thal des Flusses erstreckt sich noch etwa 22 englische Meilen nach Osten, es behält zwar stromaufwärts seinen sumpfigen Charakter bei, doch wird es allmälig enger, seine Ufer hügelig, steil und bewaldet, und sind diese Partien nicht nur im Allgemeinen unter die anziehendsten der westlichen Transvaal-Grenze zu zählen, sondern auch für den Forscher, sei er nun Ornithologe, Entomologe, Botaniker oder Mineraloge, in jeder Beziehung des Besuches werth.

Die Wagenspur, der wir bisher gefolgt waren, führte an einer der letzten Farmen direct nach dem Baharutsen-Kraal Linokana, den ich jedoch über Jacobsdal und Zeerust zu besuchen gedachte. Ich zog jedoch am Abhange in der eingeschlagenen Richtung so weit, bis mich Baumdickichte nöthigten, an Mr. Taylors Farm (deren ich am Maretsane-Flusse gedachte), Oliv-wood-dry, der steilen Abhänge halber das Thal zu verlassen und die Hochebene wieder aufzusuchen. Oliv-wood-dry ist unstreitig eine der schönsten Farmen am oberen Molapo, sie besitzt einen guten Garten und eine der wasserreichsten Quellen, die den Molapo speisen, der Pflanzenwuchs der Thalsohle, vor den kalten Winden geschützt, bildet eine Oase auf dem westlichen Transvaal-Plateau. Um so dürftiger und eintöniger fand ich die Farm Bootfontein, auf welcher die Insassen derselben mehr zu vegetiren, denn zu arbeiten schienen.

Abends überschritten wir in dieser Gegend die Wasserscheide zwischen dem Oranje-River und dem Limpopo und übernachteten an den Quellen eines kleinen Spruit, den ich Burgerspruit benannte, und der ein linker Zufluß des Malmani ist. Im landschaftlich anziehenden Thale des Malmani, an dessen von üppiger Vegetation bedeckten Abhängen zahlreiche Farmen gelegen sind, trafen wir am nächsten Tage ein.

Am Morgen des 5. verließ ich das Malmanithal und zog an der Newport-Farm vorüber über das Hochplateau, eine mit niederen sauren Gräsern bewachsene Ebene, weiter nach Osten. Nach dieser Richtung hin und nach Nordost wurden zahlreiche Höhen, die Ausläufer des Marico-Höhennetzes, und zwar jene des Khama- oder Hieronymusthales sichtbar, die mit diesem eine der schönsten Partien des genannten südafrikanischen Höhencentrums bilden. Die Einsenkung zu dem Seitenthale, in das wir hinabfahren mußten, um zu dem Hauptthale zu gelangen, ist durch eine felsige Doppelhöhe gekennzeichnet, welche ich Rohlfsberg nannte, weiter nach abwärts fiel mir ein sattelförmiger Hügel auf, den ich Žižkasattel taufte. Die Abfahrt zum Thale war ziemlich beschwerlich, denn wir fuhren über steile Felsenplatten herab. Für die Mühen dieser Fahrt waren wir durch die Scenerie im Hieronymusthale reichlich entlohnt; die schönste Stelle bietet unstreitig die Partie an der Farm Büffels Huck, in deren Hintergrund sich die anziehenden Staarsattel-Höhen malerisch vom Horizonte abhoben. Abends hatten wir die Mündung des Hieronymusthales in jenes des kleinen Maricoflusses und die Farm Weltevreeden erreicht. Diese Farm gehörte einem der wohlhabendsten Boers des Marico-Districtes, einem Mynheer van Groonen, dessen Söhne durch längere Zeit Elephantenjäger gewesen und denen es ausnahmsweise gelungen war, sich damit ein Vermögen zu erwerben. Im Farmgarten sah ich eine junge Giraffe, eines der Beutestücke, die sie von einem Jagdausfluge heimgebracht hatten.

[1] Die Farm liegt östlich von dem Gebiete der unabhängigen Koranna’s.

[2] Ein Bruder des von mir erwähnten Damara-Emigranten.

Jacobsdal. — Zeerust. — Ankunft in Linokana. — Schieferlager. — Ernteerträgnisse. — Die Krokodile im Limpopo und seinen Nebenflüssen. — Erzlagerstätten im Bushveldt. — Damara-Emigranten. — Die Löwenfurth über den Marico. — Welsfang im Marico. — In Lebensgefahr. — Das Buffadderthal. — Ankunft in Schoschong.

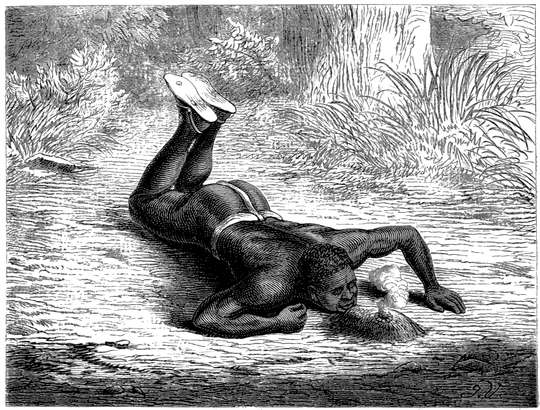

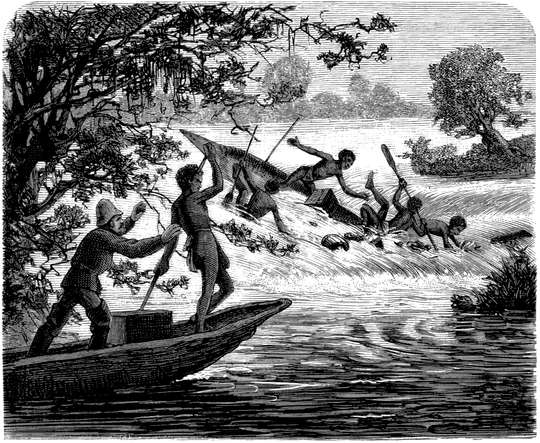

Welsfang im Marico.

Von der Farm Weltufrede schon konnten wir das Städtchen Jacobsdal erblicken, einige wenige Gebäude an den Ufern eines Baches und ein nettes Kirchlein war alles, was damals dies werdende Städtchen des westlichen Transvaal-Gebietes aufzuweisen hatte. Von Jacobsdal änderten wir unsere Richtung in eine nördliche und nordöstliche, um nach Zeerust, dem wichtigsten Flecken des Marico-Districtes zu gelangen. Auf der Fahrt dahin passirten wir eine der ergiebigsten Farmen dieses Bezirks, jene des D. Bootha, an welcher der Malmani einen niederen, felsigen Höhenzug durchbricht, um sich dem Marico zuzuwenden.

Wir trafen am nächsten Tage in Zeerust ein, nachdem ich zuvor die das Städtchen beherrschenden Höhen besucht. Zeerust hat eine größere Ausdehnung als Jacobsdal und ein längerer Aufenthalt in der Umgebung des Städtchens wird dem Entomologen, Botaniker und Geologen reichlich seine Mühe lohnen.[3] Noch bevor wir am folgenden Tage das freundliche Linokana betraten, begegneten wir Rev. Jensen, der eben im Begriffe war, die Post aus dem Innern nach der Stadt zu bringen. Unser Zusammentreffen war ein herzliches und dankbaren Herzens nahm ich die Einladung an, während der nächsten 14 Tage sein Gast zu sein. Mir war diese Erholungszeit doppelt willkommen, denn sie bot mir nicht nur Gelegenheit, die Umgegend naturhistorisch zu erforschen, sondern war auch meinen Gefährten nöthig.

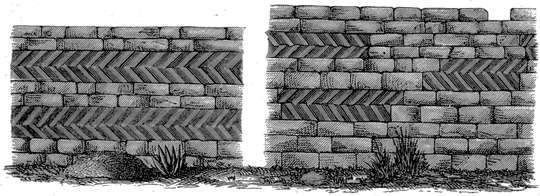

Die schönen großen eisenhaltigen Schieferlager, die wir in der Umgebung von Zeerust und Linokana vorfanden, würden in einer europäischen Stadt sehr gute Verwendung finden, doch werden sie auch von den Bewohnern des Marico-Districts bei ihren Bauten, namentlich ihren Einfriedigungen und Pflasterungen in Anwendung gebracht. Die Höhen von Zeerust waren mit dem Waggonbaum bewachsen, dessen Rinde zum Gerben verwendet wird.

Im Jahre 1875 wurden von den Baharutse in Linokana 800 Säcke Weizen (à 200 Pfund) gewonnen, und werden von Jahr zu Jahr immer größere Flächen Landes cultivirt. Die Baharutse bauen Mais, Sorghum, Melonen, Tabak etc. an, und bringen den Ueberschuß über ihren Bedarf nach dem Transvaal-Gebiete und den Diamantenfeldern zu Markte. Doch sind ihre Gehöfte minder fleißig und gut gearbeitet als jene der Barolongen. Die Baharutse haben ihr Ländchen an die Boer-Regierung abgetreten und sich nur das Gebiet einiger Farmen behalten.

Am 9. unternahm ich einen Ausflug zu den Quellen des Matebeflüßchens und auf die erzreichen Höhen der Umgebung. Die nächsten Tage waren theils der Bearbeitung meiner Routen-Aufnahmen, theils dem Besuche der Gärten und Pflanzungen und der Missionskirche gewidmet. Der Gottesdienst in der letzteren wurde mit dem Absingen einer Hymne eröffnet. Dann wurde das Evangelium vorgelesen, worauf abermals Gesang folgte, woran sich die Predigt des Missionärs anschloß. Der Eindruck des Gottesdienstes auf die auf ihren kleinen Holzstühlchen kauernden Neophiten war ein sichtlich guter. In seiner Einfachheit war dieser Gottesdienst erhebender als viele der mit Pomp celebrirten Feierlichkeiten in den Cathedralen der Großstädte.

Spät Abends am 15. kam der eingeborne Postbote von Molopolole an. Er hatte drei Tage gebraucht, um die Strecke zurückzulegen und blieb nun bis zum nächsten Tage hier, um die in Zeerust von Klerksdorp erwartete europäische Post wieder in’s Innere nach Molopolole zu bringen. Mich überraschte die letztere mit einem freundlichen Schreiben des allbekannten Geographen A. Petermann aus Gotha. Auch kam ein englischer Major aus dem Banquaketsen-Lande hier an, der das Land nach Edelmetallen durchforschte, er war im Begriffe nach Kolobeug und Molopolole zu reisen und erzählte mir und Rev. Jensen eine interessante Geschichte, die ihm und Capitän Finlason zugestoßen und ihn bewogen hatte, das nordöstliche Transvaal-Gebiet aufzusuchen.

Die regnerischen Tage, und an solchen war die Zeit meines Aufenthaltes in Linokana reich, brachte ich in der gastlichen Wohnung Rev. Jensens zu. Er benutzte diese Tage, um mir verschiedene, nützliche und interessante Mittheilungen zu machen und Erlebnisse auf seinen Missionsreisen zu erzählen. Unter anderen betätigte er die Thatsache, daß die Krokodile aus dem Limpopo unglaublich weit in dessen Nebenflüsse hinaufschwimmen und erzählte mir, daß er selbst vor einiger Zeit am Flüßchen Taung auf Krokodile stieß, welchen sein Hund bald zum Opfer gefallen wäre. Diese Stelle am Ufer des Taung, der ein Nebenfluß des Notuany ist und daher ein linker Zufluß des Limpopo, ist von dem letzteren zwei starke Tagreisen entfernt. Als noch Herr Wehrmann, ebenfalls ein Mitglied der Hermannsburger Missionsgesellschaft bei den Makhosi wohnte, lag nahe an seiner Wohnung ein kleiner Tümpel am Ufer des Kolobengspruit. Hier wurde eine Kuh an der Tränke von einem Krokodil im Spruit ertränkt.

Allnächtlich hörten wir den Gesang der Baharutse-Mädchen und Männer aus den umliegenden Stadtgebieten, denn die Baharutse lieben den Tanz. Einer der landschaftlich schönsten und des Besuches werthen Punkte in der Nähe von Linokana ist das Thal des Notuany etwa drei Meilen unterhalb seiner Vereinigung mit dem Matebe-Flüßchen. Felsige Bergabhänge hie und da von üppigen Triften und dichten Wäldern bedeckt, engen es ein und beherbergen zahlreiches Federwild, in den zahlreichen Schilfrohrdickichten des Matebe finden Wildkatzen bis zur Größe eines Leoparden die geeignetsten Schlupfwinkel und reiche Beute.

Am 23. verließ ich Linokana, überschritt den Notuany, an dem mir die halbzerfallene Brücke über denselben noch mehr Sorgen als auf der zweiten Reise verursachte und deren Passirung über zwei Stunden in Anspruch nahm.

In der Buysport-Schlucht, wo wir diesmal im Fischfang in den Tümpeln des Marupa-Flüßchens eine lohnende Beschäftigung fanden, verlebte ich einen angenehmen Tag; nicht minder ergiebig war unsere Jagdbeute. Die höher liegenden Tümpel sind fisch- und leguanreicher, als die nach der Oeffnung der Schlucht zu gelegenen, indem die höheren tiefer und mehr beschattet sind und daher weniger leicht austrocknen. Manche der den Fluß überschattenden Bäume (meist Weiden und Mimosen) waren bei einem Durchmesser von 4 Fuß, bis 60 Fuß hoch.

Am nächsten Tage, den 25. passirten wir die im Bushveldt liegenden Farmen Wit- und Sandfontein. Die Bewohner der ersteren rüsteten sich zu einem großen Jagdzug nach dem Innern, und hofften mich dort wieder zu finden. Zwarts Farm fand ich verlassen, der Eigenthümer war acht Tage zuvor nach denselben Gegenden abgegangen. Sein vorjähriger Jagdzug hatte ihm einige Strauße und Eland-Antilopen eingebracht. Von vorüberfahrenden Boers erfuhr ich, daß van Zyl, dem Damara-Emigranten, fortwährend neue Zuzügler aus dem Transvaal-Gebiete Gebiete an den Krokodil-River folgten und daß sich diese Emigranten bald hinreichend stark fühlen würden, um ihren Marsch nach Nordwesten fortzusetzen. Das linke Ufer des mittleren Krokodil-Riverlaufes zwischen dem Notuany und Sirorume war ihr Sammelplatz.

Im Sumpfe am Matebe-Flüßchen.

Am Nachmittag selben Tages langte ich auf Fouriers schon bekannter Farm Brackfontein an. Hier stieß ich auf zwei aus dem Jacobsdaler District kommende Boers, die mit ihren gebrechlichen Wägen, von einem elenden Gespann, Kühen und jungen Ochsen gezogen, auf die Jagd in’s »Innere« ausgingen. Das Arbeiten behagte ihnen nicht und so zogen sie das kostspielige Vergnügen des Elephantenjagens vor, um damit noch das wenige, das sie besaßen, einzubüßen und krank und mittellos in die Heimat zurückzukehren. Fourier zeigte mir Quarz, der reichliche Schwefelkies-Einschlüsse enthielt und theilte mir mit, daß er eine Stelle kenne, an welcher große Mengen dieses und eines anderen weniger glänzenden und mehr ockergelben Metalls zu finden sei, wollte mich aber durchaus nicht zu dem betreffenden Fundorte führen. Auch berichtete mir Fourier, daß die Batloka von Tschuni-Tschuni vier Wochen vor meiner Ankunft am Fuße der Dwarsberge einen Löwen erlegt hatten.

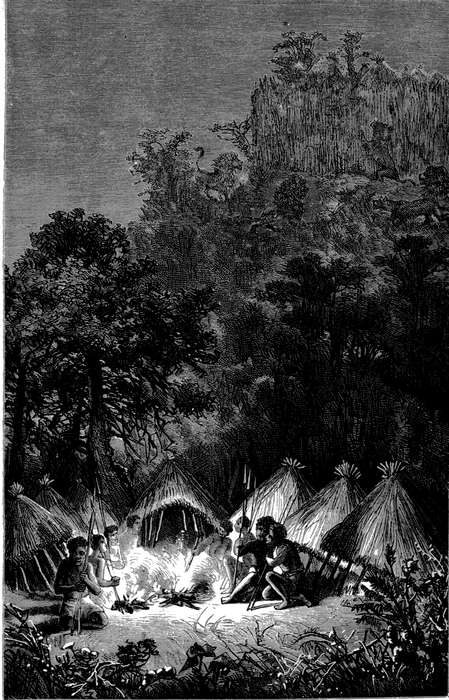

Ich verließ am Morgen des 28. die Farm und lagerte am Schweinfurth-Passe in den Dwarsbergen. Abends gelangten wir zu den in Felsen aufgegrabenen Quellen an den Ausläufern der Tschuni-Tschunihöhen, umfuhren am folgenden Tage die schon auf der letzten Reise besuchte Batlokastadt Tschuni-Tschuni, und lagerten, nachdem wir den Kessel an dem Betschuanaspruit durchzogen, am nördlichen Abhange der Ausläufer der Bertha-Höhe. Am Ufer des Betschuanaspruit beobachtete ich ein verlassenes Barwadorf, aus 15 Hütten bestehend, welche frei auf einer Wiese lagen und in Nachtmützen-Form aus je vier in ihren oberen Enden miteinander verbundenen, vier Fuß hohen Pfählen, sowie einigen über dieselben geworfenen Grasbündeln errichtet waren.

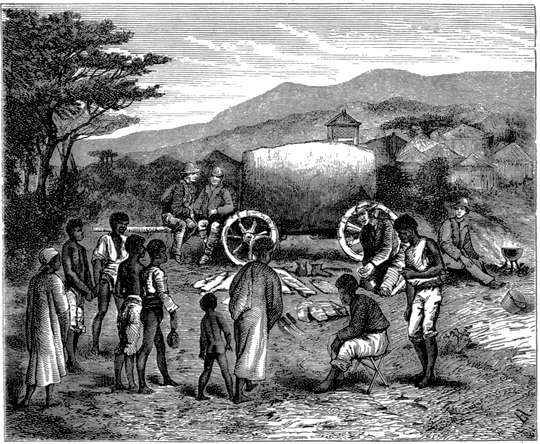

An der Löwenfurth im Marico.

Am Nachmittag des 30. langten wir am großen Marico an und lagerten an einer Stelle, an der eine Stromschnelle und zwei kleine Felseninseln das Uebersetzen des sonst der Krokodile halber nicht gefahrlos zu durchwatenden Stromes ermöglichten. Da mir die Stelle gefiel und das jenseitige Ufer wildreich war, entschloß ich mich, zwei oder drei Tage an der Furth zuzubringen. Etwa 100 Schritte unterhalb derselben wählte ich mir im jenseitigen Ufergehölze ein Plätzchen aus, an welchem ich mich auf den Anstand zu legen beschloß, und blieb auch trotz der Warnungen Pits dabei, der an der Furth frische Löwenspuren gefunden hatte. Zur Vorsicht versah ich den gewählten Platz mit einer niederen Hecke und bezog denselben nach Sonnenuntergang. Der Uebergang über den ziemlich reißenden Strom in der Dämmerung war beschwerlich und ermüdend.

Allmälig, und zwar je unangenehmer mir meine Lage mit der zunehmenden Dunkelheit erschien, desto mächtiger schlich sich in mein Denken eine lange zuvor nicht gleich innige Sehnsucht nach der Heimat und insbesondere nach meiner Mutter ein. Ich sah das Bild der treuen Pflegerin meiner Kindheit so treu vor mir, als stünde sie an meiner Seite. Diese spontan auftauchenden Gedanken und Vorstellungen erfüllten mich mit einer gewissen Bangigkeit. Wäre es nicht besser den Ort zu verlassen und zum Wagen zurückzukehren? Nein, mußte ich mir sagen, denn zur Stunde hatten die Krokodile bereits ihre Spaziergänge am Ufer begonnen, um die Stromschnellen zu umgehen.

Die Dunkelheit nahm indeß immer mehr zu, dichte Wolkenmassen hingen vom Himmel herab und ich kam zur Erkenntniß, daß mein Aufenthalt hier zwecklos und meine Lage keine beneidenswerthe war, ich konnte kaum auf zehn Schritte Entfernung Gegenstände unterscheiden, mein Gewehr bot mir daher keinen Schutz; das lange Jagdmesser war die einzige Waffe, auf die ich mich im Falle der Noth verlassen konnte. Krampfhaft faßte ich mein Messer mit der Rechten und hockte mich nieder. Ich trachtete mit dem Gesichte die Dunkelheit um mich zu ergründen und strengte das Auge an, doch ich sah nichts, nichts als tiefe Nacht um mich. Allmälig fieng es mir vor den Augen zu flimmern an, bläuliche Sterne schienen sich zu bilden und das Auge glaubte in ihnen das Bild der Mutter zu sehen. Diese wiederholte Vision versetzte mich in Aufregung, ich konnte das Gefühl, daß mir hier Gefahr drohe, nicht unterdrücken und beschloß das Wagniß zu unternehmen, in dieser Finsterniß zum Wagen zurückzukehren. Ich legte den einen Fuß auf die trockenen Aestchen und brach unter lautem Krachen durch, erhob mich jedoch wieder, faßte das Gewehr in die eine, das Messer in die andere Hand, um die Stelle zu verlassen. Doch was nützte mir das Gewehr im Gebüsch und in der Finsterniß — ich warf es zurück. In demselben Momente vernahm ich ein Kratzen und Scharren, vielleicht das einer Mangusta, doch deutlich davon unterscheidbar. Ich blieb stehen, der Laut wiederholt sich und schien von einem Brummen begleitet. War es ein Raubthier und so nahe, waren jene rostigen Gegenstände, die ich im Zwielicht in den Büschen drüben gesehen, auch in der That Löwen gewesen? Als ich die Hecke überschritten hatte, fühlte ich den Schlag des Herzens stürmischer werden. Mit dem Jagdmesser vor mir herumtastend, suchte ich den herabhängenden Aesten und den Baumstämmen auszuweichen. Nach jedem Schritte hielt ich einen Augenblick inne, um jedes etwa hörbare Geräusch möglichst deutlich und sofort aufnehmen und begreifen zu können. Ungeachtet der äußersten Vorsicht konnte ich es nicht verhindern, hie und da mit den Aesten in Collision zu gerathen; pochenden Herzens wartete ich dann mehr denn zwei Minuten, ob kein Geräusch ein anschleichendes Raubthier ankündige.

Es war nur eine kurze Strecke, die ich zurückzulegen hatte, nur 100 Schritte, doch nahm sie mir viel Zeit in Anspruch. Endlich langte ich, durch das Zischen des Wassers geleitet, an der Stelle an, wo die enge Regenrinne den Abstieg zum Flusse ermöglichte. In dieser herabgleitend, stand ich eine Minute später am Rande des Gewässers. Mit der gespanntesten Aufmerksamkeit setzte ich einen Fuß vor den andern und trachtete nach dem stärkeren oder schwächeren Brausen des Wassers vor mir die Furth zu erkennen; wie oft ich auch ausglitt und sogar der ganzen Länge nach in’s Wasser fiel, war ich doch immer wieder im Stande, mich rasch aufzurichten und die Richtung einzuhalten. So gelangte ich unter unsäglicher Mühe auf die erste der kleinen Inseln, ließ mich dann wieder in’s Wasser herab, durchschritt den engen Mittelarm, durch den die Hauptströmung zog, schwang mich auf die nächste Insel und gönnte mir hier einige Minuten Rast, bevor ich den Uebergang vollendete. In Schweiß gebadet, stieg ich zum dritten Male in das zischende Element herab und über die schlüpfrigen Steine balancirend, hatte ich endlich glücklich das diesseitige Ufer erreicht, ohne mit den Kinnladen der Ungeheuer Bekanntschaft gemacht zu haben. Obwohl ich noch nicht jeder Gefahr entronnen war, fühlte ich doch meine Brust bedeutend erleichtert, als ich den Fuß auf festen Boden setzte. Ich war so ermüdet, daß ich mich am Flußrande niedergesetzt hätte, wenn mich nicht der Gedanke, daß eben das unmittelbare Ufer an den Stromschnellen die von den Krokodilen zur Nachtszeit besuchteste Stelle ist, an der sie dann dem zur Tränke kommenden Wilde aufzulauern pflegten, davon abgeschreckt hätte. Ich war eben im Begriffe an den Büschen auf das hohe Ufer emporzuklimmen, als ich ein starkes Geräusch ober meinem Kopfe vernahm; im Aufstiege innehaltend, unterschied ich, wie dasselbe sich dem Flusse näherte. Ich kniete nieder und hielt mich am Stamme des Busches fest, um mich desto ruhiger verhalten und lauschen zu können. Wenige Minuten später erkannte ich die Ursache des Geräusches; es war eine Heerde der schönbehörnten Pallah-Antilopen, welche in den Fluthen unter mir ihren Durst stillen wollte. Ich erkannte sie an dem Anschlagen ihrer Hörner an die Büsche und dem eigentümlichen Brummen. Meine ganze Kraft aufbietend, zog ich mich an den überhängenden Aesten der Bäume auf den hohen Uferrand. Jetzt athmete ich freier auf, der Weg zum Wagen führte über eine Lichtung, auf diese eben heraustretend, schlug das Gekläffe der Hunde an mein Ohr, welche die Pallah’s gewittert hatten. Ein Pfiff brachte Niger in wenigen Momenten an meine Seite und bald darauf hatte ich den Wagen erreicht, um welchen lichterlohe Feuer brannten.

Am folgenden Tage besuchte ich gemeinschaftlich mit Pit den Rendezvousplatz und fand die Stelle, an der ich gelegen, sowie die nächste Umgebung von Löwenspuren bedeckt und die niedere Umzäunung aus trockenem Gezweige vollkommen zertreten. Der Aufenthalt an dieser Stelle kostete einem meiner Hunde in Folge des Stiches einer Fliege, welche schaarenweise die Thiere überfällt, und sich an Nase, Augen und Ohren festsaugt, das Leben.

Am 1. Mai unternahm ich mit Pit einen größeren Ausflug landeinwärts. Schon früher hatte ich gehört, daß man sich hie und da in der Colonie den Muth nimmt, in die geräumigen unterirdischen Hyänenbauten hineinzukriechen, um sich von der Anwesenheit des Raubthieres zu überzeugen. Ist die Hyäne »eingefahren« so wird in dem äußersten Theile ihres Baues aus gewissen Sträuchern ein Feuer angezündet, um das Thier auszuräuchern. Beim Entweichen wird sie erschossen oder mit Knitteln erschlagen. Ich machte nun auch mit Pit einen Versuch und forderte ihn bei einem Hyänenbau angelangt, auf, hineinzukriechen, und siehe da, er wiederholte auch hier, was er schon oft daheim gethan, diesmal leider ohne Erfolg, da der Ausräucherungsproceß nicht recht von Statten gehen wollte.

Am selben Tage trat ich die Weiterfahrt an und traf einige Meilen flußabwärts einen Elfenbeinhändler aus dem Matabelelande an, der im Auftrage des Königs der Matabele dem englischen Gouverneur in Griqualand (Kimberley) mittheilen sollte, daß ein weißer Forscher an der Ostgrenze seines Reiches unter den Maschona’s getödtet worden war.

Die überaus reiche Ausbeute des Tages, Vogelbälge, Reptilien, Insecten, Pflanzen und Mineralien bewog mich, mein Glück auch im Fischfange zu versuchen. Mit den nöthigen Werkzeugen ausgerüstet stand ich bald an dem hohen Flußufer und senkte meine Angel in die Fluth. Es gelang mir, mehrere Welse zu fangen, drei große, etwa sechs Pfund schwere Stücke vermochte ich nicht an’s Ufer zu schnellen, die Thiere brachen die Angel oder entschlüpften und fielen rasch über das steile Ufer in den Fluß zurück. Bei den Anstrengungen, die ich machte, um einen vierten zu landen, verlor ich das Gleichgewicht und fiel kopfüber das Ufer herab, blieb aber glücklicher Weise an den Dornen eines Wartebichi-Strauches hängen.

An den Perlhühnern am Marico beobachtete ich, daß sie sich überall da, wo Gebüsche bis an den Fluß herantraten, häufiger zeigten und daß sie ihre Bäume nicht vor dem Abtrocknen des schweren Morgenthaues verließen. Im Laufen leisten diese Geschöpfe Unglaubliches.

Gegen den Abend fuhren wir weiter und begegneten einer größeren Anzahl von Betschuana-Familien, dem Makhosistamme angehörend, welche nahe an den Ruinen von Kolobeng auf Seschele’s Gebiete wohnten. Sie waren aus ihren bisherigen Wohnsitzen ausgewandert und wollten sich an der Transvaal-Grenze am Fuße der Dwarsberge ansiedeln, da sie von Seschele zuviel geplagt wurden. Seschele bereitete sich vor, die Makhosi und die Bakhatla mit Waffenmacht zu überfallen, doch wurde dies den letzteren verrathen und sie trafen sogleich alle Vorkehrungen, um ihn gebührend zu empfangen, auf welche Nachricht hin aber Seschele von dem geplanten Ueberfalle abstand. Für den Reisenden und Händler, wie auch für die nachbarlichen Colonien ist es in jeder Hinsicht besser, wenn die Einheit der gegenwärtigen sechs Betschuana-Reiche aufrecht erhalten bleibt. Die Zersplitterung derselben in kleinere Staaten würde dieselben Nachtheile zur Folge haben, unter denen die europäischen Colonien und Reisende an der Ostküste nördlich der Delagoabai zu leiden hatten.

Am 4. beobachteten wir eine Wasserbockgaiß im hohen Grase des gegen seine Mündung leicht bewaldeten Maricothales. Th. beschlich das Thier ganz vortrefflich, doch das Unglück wollte, daß ihm die Patrone versagte und bevor ihm Pit eine zweite reichen konnte, hatte das Thier die Flucht ergriffen. Der Morgen war ausnahmsweise schön, doch hatten wir seit dem 2. täglich Fröste. Ich durchzog das bewaldete Dreieck zwischen dem unteren Marico und dem Limpopo, indem ich mich von dem ersteren entfernte, um ihm erst an seiner Mündung zu begegnen. Wir begegneten einem aus dem Westmatabele-Lande über 500 englische Meilen weit herkommenden Haufen Makalaka-Männer, welche zu Skeletten abgemagert nach den Diamantenfeldern zogen, um sich hier auf sechs Monate zu verdingen und sich ein Gewehr und Schußbedarf zu erwerben; leider konnten wir ihren Bitten um Fleisch nicht willfahren, da wir in den letzten Tagen kein Hochwild erlegt hatten.

Am folgenden Morgen fand ich mich am Ufer des Limpopo; da ich hier einige Tage zu verweilen gedachte, machten wir uns sofort daran, unseren Lagerplatz mit einer hohen Umzäunung aus Mimosenästen zu umgeben und die Zugthiere in Sicherheit zu bringen. Am Nachmittage unternahm ich mit Th. einen Ausflug am Marico-Ufer aufwärts und schoß zwei Meerkatzen und vier kleine Nachtaffen (Galakae), welche sich durch ein sehr feines seidenartiges Fell und ihre schönen großen Augen auszeichnen. Sie bringen in der Regel den Tag schlafend zu und beginnen erst mit der Nacht als wahre Sprungthiere das Leben in den Zweigen der Bäume in denen sie nach Motten und Insecten jagen, Beeren suchen, und den Gummisaft der Mimosen belecken. Mit den Krokodilen, welchen der Fluß seinen Namen verdankt, machte unser Diener am folgenden Tage Bekanntschaft. Mit Waschen am Ufer beschäftigt, tauchte plötzlich vor ihm ein dunkler Gegenstand aus der Fluth, bei dessen Anblicke ihm das Kleidungsstück entfiel und er es nur dadurch wieder gewann, daß er laut aufschreiend einen Stein dem nach dem eben versinkenden Gegenstande schnappenden Krokodile an den Kopf warf. Da ich den Limpopo etwas unterhalb der Vereinigung mit dem Marico blos etwa drei Fuß tief fand, versuchte ich es, den Strom an dieser Stelle zu überschreiten. Wir fällten mehrere große Mimosenstämme und bauten daraus ein Floß, doch das frische Mimosenholz war so schwer, daß es unter mir zwei Fuß tief einsank und als ich, das Floß im Stiche lassend, auf das Ufer zu springen im Begriffe war, hatte sich am gegenüber liegenden Floßende ein Krokodil angeklammert; diese unliebsame Erscheinung veranlaßte mich, vorläufig auf den Besuch des jenseitigen Ufers zu verzichten.

Am 7. verließen wir unsern Lagerplatz, zogen stromabwärts weiter und hatten auf der nächsten Strecke 15 enge und tiefe Regenschluchten zu überschreiten. Die Gegend war ein ununterbrochener Wald, in dem uns einige sehr schöne und umfangreiche Hardekoolebäume auffielen; das Land zur Linken gehörte Seschele, dem Bakwenakönig, das jenseitige der Transvaal-Republik.

Wir setzten an den folgenden Tagen die Reise fort und gelangten zur Mündung des Notuany, die Reise ging etwas langsam von statten, da das Thal des Limpopo und die an seinem Ufer befindlichen, höher liegenden und mit dem Strome nur bei Hochwasser communicirenden Sumpflachen mannigfache Gelegenheiten zur Jagd und zur Vermehrung meiner Sammlungen boten. Bevor wir noch den Notuany erreicht hatten, stießen wir auf das erste der beiden Lager, welche die Damara-Emigranten bezogen hatten, um sich zu ihrem Zuge nach Nordwesten zu sammeln. Das Lager bestand aus etwa 30 Wägen und eben so vielen Zelten. Große Vieh- und Schafheerden weideten von Bewaffneten beschützt ringsum. Die Leute saßen in Gruppen beisammen, die einen tranken den unentbehrlichen Kaffee, während andere emsig an der Completirung des Reisematerials arbeiteten. Mir fiel es auf, daß die meisten der Frauen schwarz gekleidet waren. Die Männer fragten uns, ob wir nicht einigen Boerwägen begegnet wären, und als wir es bejahten, daß wir zahlreiche Damara-Emigranten überholt hätten, da zeigte sich bei allen eine unverhohlene Freude, sie hofften, daß die Zeit nahe sei, wo sie hinreichend stark an Zahl, ihren Zug nach dem Damaralande antreten konnten, wobei sie hinzufügten, daß sie sich, im Falle ihnen von den Königen der östlichen und westlichen Bamangwato der Durchzug verwehrt würde, denselben erkämpfen wollten. Ich machte die Leute darauf aufmerksam, daß sie die trockenen, an Wasser so überaus armen Strecken des westlichen Theiles des nächst anliegenden Bamangwato-Reiches mit ihren zahlreichen Heerden kaum passiren könnten, oder dabei mindestens die Hälfte ihrer Thiere einbüßen würden. Doch sowohl hier als auch im zweiten Lager, in Schoschong und auf meiner Rückreise, auf welcher ich den Emigranten begegnete, war man gegen meine Vorstellungen taub und wollte von einer Umkehr nichts wissen, sie zeigten ein unbegrenztes Selbstvertrauen, besonders wenn man sie auf die Widerstandsfähigkeit der östlichen Bamangwato aufmerksam machte. Nach den Gründen ihrer Auswanderung befragt, klagten sie über die Regierung und die Person des Präsidenten, welcher ganz verkehrte Begriffe über die Auslegung gewisser Stellen in der Bibel hätte, während u. a. die Regierung bestrebt sei, Neuerungen einzuführen, die weder gut noch an der Zeit wären. Ihre Vorfahren südlich vom Oranje-River, sagten sie, waren grau geworden, ohne je mit solchen, mit großen Kosten verbundenen Neuerungen geplagt worden zu sein, deshalb wären auch jetzt diese nicht nöthig und dies um so weniger, als sie einen Zuzug von Fremden, namentlich von Engländern verursachten. Diese Neuerungen bezogen sich namentlich auf Verbesserungen, welche Präsident Burgers im Staate einzuführen bestrebt war, obgleich sie bei Weitem noch nicht die Abschaffung aller der Krebsschäden, an denen die Republik litt, erzielen konnten. Von allen diesen Neuerungen wurde mir das vom Präsidenten Burgers entworfene Eisenbahnproject, welches die Delagoabai mit der Transvaal-Republik verbinden sollte, als das abscheulichste bezeichnet.