COLLECTION J. HETZEL

Title: Les voyageurs du XIXe siècle

Author: Jules Verne

Illustrator: Léon Benett

Release date: November 3, 2016 [eBook #53439]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: French

Credits: Produced by Claudine Corbasson, Nicole Pasteur and the

Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by The Internet Archive/Canadian Libraries)

HISTOIRE GÉNÉRALE

DES GRANDS VOYAGES ET DES GRANDS VOYAGEURS

LES VOYAGEURS

DU XIXE SIÈCLE

HISTOIRE GÉNÉRALE

DES GRANDS VOYAGES ET DES GRANDS VOYAGEURS

PAR

JULES VERNE

51 DESSINS PAR LÉON BENETT

57 FAC-SIMILÉS (D'APRÈS LES DOCUMENTS ANCIENS) ET CARTES

PAR MATTHIS ET MORIEU

BIBLIOTHÈQUE

D'ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION

J. HETZEL ET Cie, 18, RUE JACOB

PARIS

Tous droits de traduction et de reproduction réservés.

LES VOYAGEURS DU XIXE SIÈCLE

REPRODUITES EN FAC-SIMILÉ D'APRÈS DES DOCUMENTS ORIGINAUX

AVEC INDICATION DES SOURCES

PREMIÈRE PARTIE

Portrait de Burckhardt.—D'après Burckhardt. Travels in Nubia and in the interior north-eastern Africa, performed in 1813.—London, Murray, 1821, in-4.

Marchande de pain de Djeddah.—D'après Niebuhr. Voyage en Arabie....—Amsterdam, Baalde, 1776, 4 vol. in-4.

Guerriers Béloutchistans.—D'après Pottinger. Voyage dans le Béloutchistan et le Sindhy... traduit par Eyriès.—Paris, Gide, 1818, 2 vol. in-8.

Costumes Afghans.—D'après John-Mountstuart Elphinstone. Tableau du royaume de Caboul....—Paris, Nepveu, 1817, 3 vol. in-16.

Costumes Persans.—D'après: Costumes orientaux inédits, dessinés d'après nature en 1796, 1797, 1798, 1802 et 1809.—Paris, 1813, in-4.

Guerrier Javanais.—D'après Raffles. The history of Java....—London, Black, 1817. 2 vol. in-4.

Une Khafila d'esclaves.—D'après Lyon. A narrative of travels in northern Africa....—London, Murray, 1821, in-4.

Garde du corps du cheik de Bornou.—D'après Denham. Narrative of travels and discoveries in northern and central Africa....—London, Murray, 1826, in-4.

Réception de la mission.—D'après Denham. Op. cit.

Lancier du sultan de Begharmi.—D'après Denham. Op. cit.

Cartes des voyages de Denham et de Clapperton.—D'après Clapperton. Journal of a second expedition into the interior of Africa....—London, Murray, 1829, Gr. in-4.

Portrait de Clapperton.—D'après une gravure du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.

Vues des bords du Congo.—D'après Tuckey. Narrative of an expedition to explore the river Zaïre....—London, 1818, in-4.

Capitaine Ashantie.—D'après Bowdich. Mission from Capecoast castle to Ashantees.—London, 1819, in-4.

Portrait de Caillié.—D'après une gravure du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.

Vue d'une partie de Tembouctou.—D'après Caillié. Journal d'un voyage à Tembouctou....—Paris, 1830, 3 vol. in-8 et atlas in-fol.

Carte du voyage de René Caillié.—D'après le même ouvrage.

Carte du voyage de Laing.—D'après le major Laing. Travels through the Timanee.—London, 1835, in-8.

Le mont Kesa.—D'après Lander. Journal d'une expédition entreprise dans le but d'explorer le cours et l'embouchure du Niger....—Paris, Paulin, 1832, 3 vol. in-8.

Tabouret carré du sultan de Bornou.—D'après Lander. Op. cit.

Carte du cours inférieur du Niger.—D'après Lander. Op. cit.

Vue du Temple principal de Sekkeh.—D'après Cailliaud. Voyage à l'Oasis de Siouah.—Paris, de Bure, 1823, in-fol.

Types Circassiens.—D'après Bell. Journal of a residence in Circassia.—London, 1840. 2 vol. in-8.

Carte des sources du Mississipi.—D'après le Bulletin de la Société de géographie, 1844.

Monuments du Palenké. Pyramide de Xochicaleo.—D'après Nebel. Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du Mexique.—Paris, Moench, 1836, in-fol.

DEUXIÈME PARTIE

Néo-Zélandais.—D'après Krusenstern. Voyage autour du monde fait pendant les années 1803-1806. Traduit par Eyriès.—Paris, Gide, 1821. 2 vol. in-8 et atlas de 30 pl. in-fol. Pl. 16.

Types Aïnos.—D'après Krusenstern. Op. cit. Pl. 15.

Intérieur d'une maison à Radak.—D'après Kotzebue. Entdeckung's Reise.... Voyage de découvertes dans la mer du Sud.—Weimar, 1821, 2 vol. in-4.

Officier du roi en grand costume.—D'après Freycinet. Voyage autour du monde sur les corvettes l'Uranie et la Physicienne, 1817-1820.—Paris, Pillet aîné, 1824-1844, 9 vol. in-4 avec 4 atlas de 348 pl. (Historique, pl. 85.)

Un moraï à Karakakoua.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 87.

Habitant d'Ualan.—D'après Duperrey. Voyage autour du monde exécuté sur la corvette la Coquille pendant les années 1822-1825.—Paris, A. Bertrand, 1828 et années suivantes. Gr. in-4 et atlas in-fol. Pl. 51.

Guerriers d'Ombai et de Guébé.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 33 et 38.

Maison à Rawak.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 48.

Personnage des danses de Montézuma.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 72.

Ruines de piliers à Tinian.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 73.

Ferme australienne.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 98.

Baie Française aux Malouines.—D'après Freycinet. Op. et loc. cit. Pl. 109.

Cascade du port Praslin.—D'après Duperrey. Op. cit. Pl. 21.

Naturels de la Nouvelle-Guinée.—D'après Duperrey. Op. cit. Pl. 36.

Idoles indiennes près de Pondichéry.—D'après de La Touanne. Album pittoresque du voyage de la Thétis. In-fol.

Rivière San Mateo.—D'après de La Touanne. Op. cit.

Portrait de Dumont d'Urville.—D'après une gravure du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale.

Village de Doreï.—D'après Dumont d'Urville. Voyage de la corvette l'Astrolabe.—Paris, Tastu, 1830 et années suivantes, 3 vol. in-8 et atlas in-fol.

Habitants de Vanikoro.—D'après Dumont d'Urville. Op. cit.

Vue de la Terre Adélie.—D'après Dumont d'Urville. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie pendant les années 1837 à 1840....—Paris, Gide, 1841-1854, 23 vol. in-8 et 6 atlas in-fol. (Histoire du voyage, tome III.)

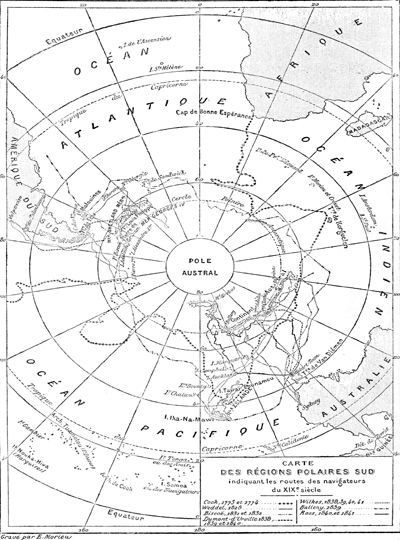

Carte des Orcades méridionales.—D'après Dumont d'Urville. Op. et loc. cit.

Portrait de John Ross.—D'après Ross. Narrative of a second voyage in search of a north-west passage....—London, Murray, 1835, Gr. in-4.

Esquimaux.—D'après Parry. A voyage for the discovery of a north-west passage from the Atlantic to the Pacific.—London, Murray, 1821, in-4.

DONT L'HISTOIRE ET LES VOYAGES SONT RACONTÉS DANS CE VOLUME

PREMIÈRE PARTIE

Seetzen.—Burckhardt.—Webb.—Christie et Pottinger.—Elphinstone. —Gardanne.—Dupré.—Morier.—Macdonald-Kinneir.—Price.—Ouseley. —Guldenstædt.—Klaproth.—Lewis.—Clarke.—Raffles.—Peddie.— Campbell.—Richtie.—Lyon.—Denham.—Oudney et Clapperton.—Tuckey. —Bowdich.—Mollien.—Gray et Partarieux.—Caillié.—Laing.—Les Frères Lander.—Cailliaud et Letorzec.—Rüppell.—Russegger.—Lambton.— Fraser.—Saglier.—Botta.—Fresnel.—Schubert.—Parrot.— Dubois de Montpéreux.—Humboldt.—Pike.—Harmon.—Le Major Long. —Cass.—Del Rio.—Dupaix.—Waldeck.—Wied-Neuvied.—Spix et Martius.—D'orbigny.

DEUXIÈME PARTIE

Krusenstern.—Kotzebue.—Beechey.—Lütké.—Freycinet.—Duperrey. —le baron de Bougainville.—Dumont d'Urville.—Bellingshausen.— Weddell.—Biscoë.—Wilkes.—Balleny.—James Ross.—Anjou.— Wrangell.—John Ross.—Parry.—Franklin.—Back.—Dease et Simpson.

L'Histoire des grands Voyages et des grands Voyageurs, telle que je l'avais comprise quand j'en ai publié la première partie, devait avoir pour but de résumer l'histoire de la Découverte de la Terre. Grâce aux dernières découvertes, cette histoire va prendre une extension considérable. Elle comprendra, non seulement toutes les explorations passées, mais encore toutes les explorations nouvelles qui ont intéressé le monde savant à des époques récentes. Pour donner à cette œuvre, forcément agrandie par les derniers travaux des voyageurs modernes, toutes les garanties qu'elle comporte, j'ai appelé à mon aide un homme que je considère à bon droit comme un des géographes les plus compétents de notre époque: M. Gabriel Marcel, attaché à la Bibliothèque Nationale.

Grâce à sa connaissance de quelques langues étrangères qui me sont inconnues, nous avons pu remonter aux sources mêmes et ne rien emprunter qu'à des documents absolument originaux. Nos lecteurs feront donc au concours de M. Marcel la part à laquelle il a droit dans cet ouvrage, qui mettra en lumière ce qu'ont été tous les grands voyageurs, depuis Hannon et Hérodote jusqu'aux explorateurs contemporains.

Notre œuvre suivra, à vingt-cinq années de distance, un ouvrage inspiré par la même pensée: les Voyageurs anciens et modernes, de M. Édouard Charton. Cet utile et excellent ouvrage d'un des hommes qui ont le plus contribué à faire naître en France le goût des études géographiques, se compose surtout de choix et d'extraits empruntés aux relations des principaux voyageurs. On voit en quoi le nôtre en diffère.

Jules VERNE.

Ralentissement des découvertes pendant les luttes de la République et de l'Empire.—Voyages de Seetzen en Syrie et en Palestine.—Le Haouran et le périple de la mer Morte.—La Décapole.—Voyage en Arabie.—Burckhardt en Syrie.—Courses en Nubie sur les deux rives du Nil.—Pèlerinage à la Mecque et à Médine.—Les Anglais dans l'Inde.—Webb aux sources du Gange.—Relation d'un voyage dans le Penjab.—Christie et Pottinger dans le Sindhy.—Les mêmes explorateurs à travers le Béloutchistan jusqu'en Perse.—Elphinstone en Afghanistan.—La Perse d'après Gardanne, Ad. Dupré, Morier, Macdonald-Kinneir, Price et Ouseley.—Guldenstædt et Klaproth dans le Caucase.—Lewis et Clarke dans les montagnes Rocheuses.—Raffles à Sumatra et à Java.

La fin du XVIIIe siècle et le commencement du XIXe sont marqués par un sensible ralentissement dans la voie des grandes découvertes géographiques.

Nous avons vu la République française organiser l'expédition à la recherche de La Pérouse et l'importante croisière du capitaine Baudin sur les côtes de l'Australie. Ce sont là les seuls témoignages d'intérêt que les passions déchaînées et les luttes fratricides permirent au gouvernement de donner à cette science pourtant si française, la géographie.

Plus tard, en Égypte, Bonaparte s'entoura d'un état-major de savants et d'artistes distingués. Alors furent réunis les matériaux de ce grand et bel ouvrage qui, le premier, donna une idée exacte, bien qu'incomplète, de l'antique civilisation de la terre des Pharaons. Mais, lorsque Napoléon eut complètement «percé sous Bonaparte», l'égoïste souverain, sacrifiant tout à sa détestable passion, la guerre, ne voulut plus entendre parler d'explorations, de voyages, de découvertes à faire. C'étaient de l'argent et des hommes qu'on lui aurait volés. La consommation qu'il en faisait était trop grande pour qu'il permît ce futile gaspillage. On le vit bien, lorsqu'il céda pour quelques millions, aux États-Unis, le dernier débris de notre empire colonial en Amérique.

Fort heureusement, les autres peuples n'étaient pas opprimés par cette main de fer. Bien qu'absorbés par leur lutte contre la France, ils trouvaient encore des volontaires qui étendaient le champ des connaissances géographiques, constituaient l'archéologie sur des bases vraiment scientifiques et procédaient aux premières recherches linguistiques et ethnographiques.

Le savant géographe Malte-Brun, dans un article qu'il publia, en 1817, en tête des Nouvelles Annales des Voyages, marque, minutieusement et avec une extrême précision, l'état de nos connaissances géographiques au commencement du XIXe siècle et les nombreux «desiderata» de la science. Il fait ressortir les progrès déjà accomplis de la navigation, de l'astronomie, de la linguistique. Bien loin de cacher ses découvertes, comme l'avait fait par jalousie la Compagnie de la baie d'Hudson, la Compagnie des Indes fonde des académies, publie des mémoires, encourage les voyageurs. La guerre elle-même est utilisée, et l'armée française recueille en Égypte les matériaux d'un immense ouvrage. On va bientôt le voir, une noble émulation s'est emparée de tous les peuples.

Il est cependant un pays qui prélude, dès le début de ce siècle, aux grandes découvertes que ses voyageurs devaient faire, c'est l'Allemagne. Ses premiers explorateurs procèdent avec tant de soin, sont doués d'une volonté si ferme et d'un instinct si sûr, qu'ils ne laissent à leurs successeurs qu'à vérifier et à compléter leurs découvertes.

Le premier en date est Ulric Jasper Seetzen. Né en 1767 dans l'Oostfrise, 3 Seetzen, après avoir achevé ses études à Göttingue, commença par publier quelques essais sur la statistique et sur les sciences naturelles, pour lesquelles il se sentait un penchant naturel. Ces publications attirèrent sur lui l'attention du gouvernement, qui le nomma conseiller aulique dans la province de Tever.

Le rêve de Seetzen, comme le fut plus tard celui de Burckhardt, c'est un voyage dans l'Afrique centrale; mais il veut y préluder par une exploration de la Palestine et de la Syrie, pays sur lesquels la «Palestine association», fondée à Londres en 1805, allait attirer l'attention. Seetzen n'attendit pas cette époque, et, muni de nombreuses recommandations, il partit, en 1802, pour Constantinople.

Bien qu'un grand nombre de pèlerins et de voyageurs se fussent succédé dans la Terre-Sainte et dans la Syrie, on ne possédait encore que des notions extrêmement vagues sur ces contrées. La géographie physique n'en était pas suffisamment établie, les observations manquaient, et certaines régions, telles que le Liban et la mer Morte, n'avaient jamais été explorées. Quant à la géographie comparée, elle n'existait vraiment pas encore. Il a fallu les études assidues de l'Association anglaise et la science de ses voyageurs, pour la constituer. Seetzen, qui avait poussé ses études de divers côtés, se trouvait donc admirablement préparé pour explorer ce pays, qui, tant de fois visité, était réellement un pays neuf.

Après avoir traversé toute l'Anatolie, Seetzen arriva à Alep au mois de mai 1804. Il y resta près d'une année, s'adonnant à l'étude pratique de la langue arabe, faisant des extraits des historiens et des géographes de l'Orient, vérifiant la position astronomique d'Alep, se livrant à des recherches d'histoire naturelle, recueillant des manuscrits, traduisant une foule de ces chants populaires et de ces légendes qui sont si précieux pour la connaissance intime d'une nation.

D'Alep, Seetzen partit, au mois d'avril 1805, pour Damas. Sa première course le conduisit à travers les cantons de Haouran et de Djolan, situés au sud-est de cette ville. Jusqu'alors aucun voyageur n'avait visité ces deux provinces, qui jouèrent pendant la domination romaine un rôle assez important dans l'histoire des Juifs, sous les noms d'Auranitis et de Gaulonitis. Seetzen fut le premier à donner une idée de leur géographie.

Le Liban, Baalbeck furent reconnus par le hardi voyageur; il poussa ses courses au sud de la Damascène, descendit en Judée, explora la partie orientale du Hermon, du Jourdain et de la mer Morte. C'était le siège de ces peuples 4 bien connus dans l'histoire juive, les Ammonites, les Moabites, les Galadites, les Batanéens, etc. La partie méridionale de cette contrée portait, au temps de la conquête romaine, le nom de Pérée, et c'est là que se trouvait la célèbre Decapolis, ou Ligue des dix villes. Aucun voyageur moderne n'avait visité cette région. Ce fut pour Seetzen un motif d'y commencer ses recherches.

Ses amis de Damas essayèrent de le dissuader de ce voyage en lui peignant les difficultés et les dangers d'une route fréquentée par les Bédouins, mais rien ne pouvait l'arrêter. Cependant, avant de visiter la Décapole et de constater l'état de ses ruines, Seetzen parcourut un petit pays, le Ladscha, très mal famé à Damas, à cause des Bédouins qui l'occupent, mais qui passait pour renfermer des antiquités remarquables.

Parti de Damas le 12 décembre 1805, avec un guide arménien qui l'égara dès le premier jour, Seetzen, prudemment muni d'un passe-port du pacha, se fit accompagner de village en village par un cavalier en armes.

«La partie du Ladscha que j'ai vue, dit le voyageur dans une relation reproduite dans les anciennes Annales des Voyages, n'offre, comme le Haouran, que du basalte, souvent très poreux, et qui forme en plusieurs endroits de vastes déserts de pierres. Les villages, pour la plupart détruits, sont situés sur le flanc des rochers. La couleur noire des basaltes, les maisons, églises et tours écroulées, le défaut total d'arbres et de verdure, tout donne à ces contrées un aspect sombre et mélancolique qui remplit l'âme d'une certaine terreur. Presque chaque village offre, ou des inscriptions grecques, ou des colonnes, ou quelques autres restes de l'antiquité. (J'ai copié, entre autres, une inscription de l'empereur Marc-Aurèle.) Les battants des portes sont, ici comme dans le Haouran, de basalte.»

A peine Seetzen était-il arrivé dans le village de Gérata et goûtait-il quelques instants de repos, qu'une dizaine d'hommes à cheval lui annoncèrent qu'ils étaient venus, au nom du vice-gouverneur du Haouran, pour l'arrêter. Leur maître, Omar-Aga, ayant appris que le voyageur avait été déjà vu l'année précédente dans le pays, et supposant que ses passeports étaient faux, leur avait prescrit de le lui amener.

La résistance était impossible. Sans s'émouvoir de cet incident qu'il considérait comme un simple contre-temps, Seetzen s'avança d'une journée et demie dans le Haouran, où il rencontra Omar-Aga sur la route de la caravane de la Mecque.

Fort bien accueilli, le voyageur repartit le lendemain; mais la rencontre qu'il fit en route de plusieurs troupes d'Arabes, auxquelles il imposa par sa 5 contenance, lui laissa la certitude qu'Omar-Aga avait voulu le faire dépouiller.

De retour à Damas, Seetzen eut grand'peine à trouver un guide qui consentît à l'accompagner dans son voyage le long de la rive orientale du Jourdain et autour de la mer Morte. Cependant, un certain Yusuf-al-Milky, de religion grecque, qui avait fait, pendant une trentaine d'années, le commerce avec les tribus arabes et parcouru les cantons que Seetzen voulait visiter, consentit à l'accompagner.

Ce fut le 19 janvier 1806 que les deux voyageurs quittèrent Damas. Seetzen n'emportait pour tout bagage que quelques hardes, les livres indispensables, du papier pour sécher les plantes et l'assortiment de drogues nécessaire à son caractère supposé de médecin. Il avait revêtu le costume d'un cheik de seconde classe.

Les deux districts de Rascheia et d'Hasbeia, situés au pied du mont Hermon, dont la cime disparaissait alors sous une couche de neige, furent ceux que Seetzen explora les premiers, parce qu'ils étaient les moins connus de la Syrie.

De l'autre côté de la montagne, le voyageur visita successivement Achha, village habité par des Druses; Rascheia, résidence de l'émir; Hasbeia, où il descendit chez le savant évêque grec de Szur ou Szeida, pour lequel il avait une lettre de recommandation. L'objet qui attira le plus particulièrement l'attention du voyageur en ce pays montagneux fut une mine d'asphalte, matière «qu'on emploie ici pour garantir les vignes des insectes.»

De Hasbeia, Seetzen gagna ensuite Baniass, l'ancienne Cæsarea Philippi, aujourd'hui misérable hameau d'une vingtaine de cabanes. Si l'on pouvait encore retrouver les traces de son mur d'enceinte, il n'en était pas de même des restes du temple magnifique qui fut élevé par Hérode en l'honneur d'Auguste.

La rivière de Baniass passait, dans l'opinion des anciens, pour la source du Jourdain, mais c'est la rivière d'Hasbeny qui, formant la branche la plus longue du Jourdain, doit mériter ce nom. Seetzen la reconnut, ainsi que le lac Méron ou Samachonitis de l'antiquité.

A cet endroit, il fut abandonné à la fois par ses muletiers, qui pour rien au monde n'auraient voulu l'accompagner jusqu'au pont Dschir-Behat-Jakub, et par son guide Yusuf, qu'il dut envoyer par la grande route l'attendre à Tibériade, tandis que lui-même s'avançait à pied vers ce pont si redouté, suivi d'un seul Arabe.

Mais, à Dschir-Behat-Jakub, Seetzen ne pouvait trouver personne qui voulût l'accompagner sur la rive orientale du Jourdain, lorsqu'un indigène, apprenant 6 sa qualité de médecin, le pria de venir visiter son cheik, attaqué d'ophtalmie, qui demeurait sur le rivage oriental du lac de Tibériade.

Seetzen n'eut garde de refuser cette occasion, et bien lui en prit, car il observa à loisir la mer de Tibériade et la rivière Wady-Szemmak, non sans avoir risqué d'être dévalisé et assassiné par son guide. Il put enfin arriver à Tibériade, la Tabaria des Arabes, où Yusuf l'attendait depuis plusieurs jours.

«La ville de Tibériade, dit Seetzen, est située immédiatement sur les bords du lac de ce nom; et du côté de la terre elle est entourée d'un bon mur de pierres de taille de basalte; malgré cela, elle mérite à peine le nom de bourg. On n'y retrouve aucune trace de son antique splendeur, mais on reconnaît les ruines de l'ancienne ville qui s'étendent jusqu'aux bains chauds situés à une lieue vers l'est. Le fameux Djezar-Pacha a fait construire une salle de bains au-dessus de la source principale. Si ces bains étaient situés en Europe, ils obtiendraient probablement la préférence sur tous les bains connus. La vallée dans laquelle se trouve le lac, favorise, par la concentration de la chaleur, la végétation des dattiers, des citronniers, des orangers et de l'indigo, pendant que le terrain plus élevé pourrait fournir les productions des climats tempérés.»

A l'ouest de la pointe méridionale du lac gisent les débris de l'ancienne ville de Tarichœa. C'est là que commence la belle plaine El-Ghor, entre deux chaînes de montagnes, plaine peu cultivée, que parcourent des Arabes nomades.

Seetzen continua sans incident remarquable son voyage à travers la Décapole, si ce n'est qu'il dut se déguiser en mendiant pour échapper à la rapacité des indigènes.

«Je mis sur ma chemise, dit-il, un vieux kambas ou robe de chambre et par-dessus une vieille chemise bleue et déchirée de femme; je me couvris la tête de quelques lambeaux et les pieds de savates. Un vieux abbaje en loques, jeté sur les épaules, me garantissait contre le froid et la pluie, et une branche d'arbre me servait de bâton. Mon guide, chrétien grec, prit à peu près le même costume, et c'est dans cet état que nous parcourûmes le pays pendant dix jours, souvent arrêtés par des pluies froides qui nous mouillèrent jusqu'à la peau. Je fus même obligé de marcher toute une journée, pieds nus, dans la boue, parce qu'il m'était impossible de me servir de mes savates sur cette terre grasse et toute détrempée par l'eau.»

Draa, qu'on rencontre un peu plus loin, n'est plus qu'un amas de ruines désertes, et l'on n'y trouve aucun reste des monuments qui la rendaient célèbre autrefois.

Le district d'El-Botthin, qui vient ensuite, renferme plusieurs milliers de cavernes, creusées dans le roc, qu'occupaient ses anciens habitants. Il en était encore à peu près de même lors du passage de Seetzen.

Mkês était jadis une ville riche et considérable, comme le prouvent ses débris très nombreux de colonnes et ses sarcophages. Seetzen l'identifie avec Gadara, une des villes secondaires de la Décapolitaine.

A quelques lieues de là, sont situées les ruines d'Abil, l'Abila des anciens. Seetzen ne put déterminer son guide Aoser à s'y rendre, effrayé qu'il était des bruits qui couraient sur les Arabes Beni-Szahar. Il dut donc aller seul.

«Elle est totalement ruinée et abandonnée, dit le voyageur; il n'y a plus un seul édifice sur pied, mais les ruines et les débris attestent sa splendeur passée. On y trouve de beaux restes de l'ancienne enceinte et une quantité de voûtes et de colonnes de marbre, de basalte et de granit gris. Au delà de cette enceinte, je trouvai un grand nombre de colonnes, dont deux d'une grandeur extraordinaire. J'en conclus qu'il y avait ici un temple considérable.»

En sortant du district d'El-Botthin, Seetzen entra dans celui d'Edschlun. Il ne tarda pas à découvrir les ruines importantes de Dscherrasch, qui peuvent être comparées à celles de Palmyre et de Baalbek.

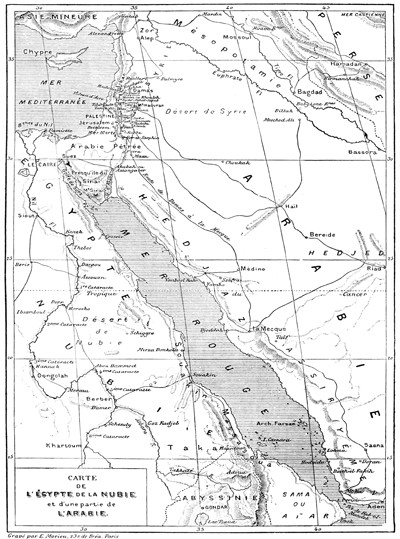

CARTE DE L'EGYPTE, DE LA NUBIE et d'une partie de L'ARABIE.

Gravé par E. Morieu, 23 r. de Bréa, Paris

«On ne saurait s'expliquer, dit Seetzen, comment cette ville, autrefois si célèbre, a pu échapper jusqu'ici à l'attention des amateurs de l'antiquité. Elle est située dans une plaine ouverte, assez fertile et traversée par une rivière. Avant d'y entrer, je trouvai plusieurs sarcophages avec de très beaux bas-reliefs, parmi lesquels j'en remarquai un sur le bord du chemin avec une inscription grecque. Les murs de la ville sont absolument écroulés, mais on reconnaît encore toute leur étendue, qui peut avoir été de trois quarts et même d'une lieue. Ces murs étaient entièrement construits de pierres de taille de marbre. L'espace intérieur est inégal et s'abaisse vers la rivière. Aucune maison particulière n'a été conservée; en revanche, je remarquai plusieurs édifices publics, qui se distinguaient par une très belle architecture. J'y trouvai deux superbes amphithéâtres, construits solidement en marbre, avec des colonnes, des niches, etc., le tout bien conservé; quelques palais, et trois temples, dont l'un avait un péristyle de douze grandes colonnes d'ordre corinthien dont onze sont encore sur pied. Dans un autre de ces temples, je vis une colonne renversée, du plus beau granit d'Égypte poli. J'ai encore trouvé une belle porte de ville, bien conservée, formée de trois arcades et ornée de pilastres. Le plus beau monument que j'y trouvai était une rue longue, croisée par une autre et garnie des deux côtés d'une file de colonnes de marbre d'ordre corinthien et dont une des 9 extrémités se terminait en une place semi-circulaire entourée de soixante colonnes d'ordre ionique..... Au point où les deux rues se croisent, on voit dans chacun des quatre angles un grand piédestal de pierre de taille qui portait apparemment autrefois des statues..... On reconnaît encore une partie du pavé, construit de grandes pierres de taille. En général, je comptai près de deux cents colonnes, qui supportent en partie encore leur entablement; mais le nombre de celles qui sont renversées est infiniment plus considérable, car je ne vis que la moitié de l'étendue de la ville, et l'on trouvera probablement dans l'autre moitié, au delà de la rivière, encore une quantité de curiosités remarquables.»

Suivant Seetzen, Dscherrasch ne peut être que l'ancienne Gerasa, ville qui avait jusqu'alors été placée d'une façon très défectueuse sur toutes les cartes.

Le voyageur traversa bientôt la Serka, le Jabek des historiens hébreux, qui formait la limite septentrionale du pays des Ammonites, pénétra dans le district d'El-Belka, pays autrefois florissant, mais alors absolument inculte et désert, où l'on ne trouve qu'un seul bourg, Szalt, l'ancienne Amathuse. Seetzen visita ensuite Amman, célèbre, sous le nom de Philadelphia, parmi les villes décapolitaines, où l'on trouve encore de belles antiquités; Eléale, ancienne ville des Amorites; Madaba, qui portait le nom de Madba au temps de Moïse; le mont Nebo, Diban, le pays de Karrak, patrie des Moabites; les ruines de Robba, (Rabbath), résidence des anciens rois du pays, et il arriva, après de nombreuses fatigues, à travers un pays montueux, dans la région située à l'extrémité méridionale de la mer Morte et nommée Gor-es-Szophia.

La chaleur était très forte, et il fallait traverser de grandes plaines de sel que n'arrose aucun cours d'eau. Ce fut le 6 avril que Seetzen arriva à Bethléem et peu après à Jérusalem, non sans avoir terriblement souffert de la soif, mais après avoir traversé des contrées infiniment curieuses, qu'aucun voyageur moderne n'avait jusqu'alors parcourues.

En même temps, il avait recueilli de précieuses informations sur la nature des eaux de la mer Morte, réfuté bien des fables grossières, redressé bien des erreurs des cartes les plus précises, contribué à l'identification de mainte cité antique de la Perœa, et constaté l'existence de ruines nombreuses qui témoignaient du degré de prospérité atteinte par cette région sous la domination romaine. Le 25 juin 1806, Seetzen quittait Jérusalem et rentrait par mer à Saint-Jean-d'Acre.

«Cette traversée avait été un véritable voyage de découvertes,» dit M. Vivien de Saint-Martin dans un article de la Revue Germanique de 1858.

Mais, ces découvertes, Seetzen ne voulut pas les laisser incomplètes. Dix mois plus tard, il faisait une seconde fois le tour du lac Asphaltite, et, par ce nouveau voyage, ajoutait beaucoup à ses premières observations.

Le voyageur gagna ensuite Le Caire, où il séjourna deux années entières. Là, il acheta la plupart des manuscrits orientaux qui font la richesse de la bibliothèque de Gotha, recueillit tous les renseignements possibles sur les pays de l'intérieur, mais guidé par un instinct très sûr, et n'accueillant que ceux qui semblaient revêtir tous les caractères d'une certitude presque absolue.

Ce repos relatif, bien que si éloigné de l'oisiveté, ne pouvait longtemps convenir à l'insatiable soif de découvertes de Seetzen. Au mois d'avril 1809, il quittait 11 définitivement la capitale de l'Égypte, se dirigeant vers Suez et la presqu'île du Sinaï, qu'il comptait visiter avant de pénétrer en Arabie. Pays fort peu connu, l'Arabie n'avait été visitée que par des négociants malouins, venus sur place pour acheter la «fèvre de Moka». Jusqu'à Niebuhr, aucune expédition scientifique n'avait été organisée pour étudier la géographie du pays et les mœurs des habitants.

C'est au professeur Michälis, auquel manquaient certains renseignements pour éclaircir quelques passages de la Bible, qu'est dû l'envoi de cette expédition, défrayée par la munificence du roi de Danemark, Frédéric V.

Composée du mathématicien von Haven, du naturaliste Forskaal, du médecin Cramer, du peintre Braurenfeind et de l'officier du génie Niebuhr, cette réunion d'hommes sérieux et savants répondit admirablement à ce qu'on avait attendu d'elle.

De 1762 à 1764, ils visitèrent l'Égypte, le mont Sinaï, Djedda, débarquèrent à Loheia et pénétrèrent dans l'intérieur de l'Arabie heureuse, explorant le pays chacun selon sa spécialité. Mais les fatigues et les maladies eurent raison de ces intrépides voyageurs, et bientôt Niebuhr resta seul pour utiliser les observations recueillies par lui-même et par ses compagnons. Son ouvrage est une mine inépuisable qu'on peut encore aujourd'hui consulter avec fruit.

On voit que Seetzen avait fort à faire pour reléguer dans l'oubli le voyage de son devancier. Pour atteindre ce but, il ne recula devant aucun moyen. Le 31 juillet, après avoir fait profession publique de l'islamisme, il s'embarquait à Suez pour la Mecque, et il comptait pénétrer dans cette ville sous l'habit de pèlerin. Tor et Djedda furent les deux escales qui précédèrent l'entrée de Seetzen dans la cité sainte. Il fut d'ailleurs singulièrement frappé de l'affluence des fidèles et du caractère si étrangement particulier de cette ville, qui vit du culte et par le culte.

«Tout cet ensemble, dit le voyageur, fit naître en moi une émotion vive que je n'éprouvai nulle part ailleurs.»

Il est inutile d'insister sur cette partie du voyage, non plus que sur l'excursion à Médine. C'est au récit si précis et si véridique de Burckhardt que sera empruntée la description de ces saints lieux. D'ailleurs, nous n'avons longtemps possédé des travaux de Seetzen que les extraits publiés dans les Annales des Voyages et dans la Correspondance du baron de Zach. Ce n'est qu'en 1858 que furent édités en allemand, d'une manière bien incomplète d'ailleurs, les journaux de voyage de Seetzen.

De Médine, le voyageur revint à la Mecque, où il se livra à l'étude secrète de 12 la ville, des cérémonies du culte, et à quelques observations astronomiques, qui servirent à déterminer la position de cette capitale de l'islamisme.

Le 23 mars 1810, Seetzen était rentré à Djedda, puis il s'embarquait, avec l'Arabe qui lui avait servi d'instituteur à la Mecque, pour Hodéida, un des principaux ports de l'Yemen. Après avoir passé par Beith-el-Fakih, le canton montagneux où l'on cultive le café, après avoir été retenu près d'un mois à Doran par la maladie, Seetzen entra le 2 juin dans Saana, la capitale de l'Yemen, qu'il appelle la plus belle ville de l'Orient. Le 22 juillet, il descendait jusqu'à Aden, et, en novembre, il était à Moka, d'où sont datées les dernières lettres qu'on reçut de lui. Rentré dans l'Yemen, il fut, comme Niebuhr, dépouillé de ses collections et de ses bagages, sous le prétexte qu'il récoltait des animaux, afin d'en composer un philtre destiné à empoisonner les sources.

Mais Seetzen ne voulut pas se laisser dépouiller sans rien dire. Il partit immédiatement pour Saana, où il comptait exposer à l'iman ses réclamations. On était au mois de décembre 1811. Quelques jours plus tard, le bruit de sa mort subite à Taes se répandait et ne tarda pas à venir aux oreilles des Européens qui fréquentaient les ports arabes.

A qui faut-il faire remonter la responsabilité de cette mort? A l'iman ou à ceux qui avaient dévalisé l'explorateur? Peu nous importe aujourd'hui; mais il est permis de regretter qu'un voyageur si bien organisé, déjà au courant des habitudes et des mœurs arabes, n'ait pu pousser plus loin ses explorations, et que la plus grande partie de ses journaux et de ses observations ait été à jamais perdue.

«Seetzen, dit M. Vivien de Saint-Martin, était, depuis Ludovico Barthema (1503), le premier voyageur qui eût été à la Mecque, et aucun Européen, avant lui, n'avait vu la cité sainte de Médine, consacrée par le tombeau du Prophète.»

On comprend, par là, tout le prix qu'aurait eu la relation de ce voyageur désintéressé, bien informé et véridique.

Au moment où une mort inopinée mettait fin à la mission que s'était tracée Seetzen, Burckhardt s'élançait sur ses traces, et, comme celui-ci l'avait fait, préludait par des courses en Syrie, à une longue et minutieuse exploration de l'Arabie.

«C'est une chose peu commune dans l'histoire de la science, dit M. Vivien de Saint-Martin, de voir deux hommes d'une aussi haute valeur se succéder ou plutôt se continuer ainsi dans la même carrière. Burckhardt, en effet, allait suivre, sur beaucoup de points, la trace que Seetzen avait ouverte, et, longtemps secondé par des circonstances favorables qui lui permirent de multiplier 13 ses courses exploratrices, il a pu ajouter considérablement aux découvertes connues de son prédécesseur.»

Bien que Jean-Louis Burckhardt ne soit pas anglais, puisqu'il naquit à Lausanne, il n'en doit pas moins être classé parmi les voyageurs de la Grande-Bretagne. C'est en effet grâce à ses relations avec sir Joseph Banks, le naturaliste compagnon de Cook, avec Hamilton, secrétaire de l'Association africaine, et au concours empressé qu'ils lui prêtèrent, que Burckhardt fut mis en état de voyager utilement.

D'une instruction étendue, dont il avait puisé les premiers éléments aux universités de Leipzig, de Göttingue, où il suivit les cours de Blumenbach, et plus tard de Cambridge, où il apprit l'arabe, Burckhardt s'embarqua, en 1809, pour l'Orient. Afin de se préparer aux misères de la vie du voyageur, il s'était volontairement astreint à de longs jeûnes, condamné au supplice de la soif, et avait choisi pour oreillers les pavés des rues de Londres, ou pour lit la poussière des routes.

Mais qu'étaient ces puériles tentatives d'entraînement comparées aux misères de l'apostolat scientifique?

Parti de Londres pour la Syrie, où il devait se perfectionner dans la langue arabe, Burckhardt avait le projet de se rendre ensuite au Caire, et de gagner le Fezzan par le chemin autrefois frayé par Hornemann. Une fois arrivé dans ce pays, les circonstances lui prescriraient quelle route il conviendrait de suivre.

Après avoir pris le nom d'Ibrahim-Ibn-Abdallah, Burckhardt se fit passer pour un Indien musulman. Afin de faire admettre ce déguisement, le voyageur dut recourir à plus d'une supercherie. Une notice nécrologique, parue dans les Annales des Voyages, raconte que, lorsqu'on le priait de parler indien, Burckhardt ne manquait pas de s'énoncer en allemand. Un drogman italien, qui le soupçonnait d'être giaour, alla jusqu'à lui tirer la barbe, insulte la plus grave que l'on puisse faire à un musulman. Burckhardt était tellement entré dans la peau du personnage, qu'il répondit instantanément par un coup de poing magistral, qui, envoyant rouler le pauvre drogman à dix pas, mit les rieurs du côté du voyageur et les convainquit de sa sincérité.

De septembre 1809 à février 1812, Burckhardt résida à Alep, n'interrompant ses études sur la langue et les mœurs syriennes que pour une excursion de six mois à Damas, à Palmyre et dans le Haouran,—pays que Seetzen avait seul visité avant lui.

On raconte que, pendant une course qu'il fit dans le Zor, canton situé au nord-est d'Alep, sur les bords de l'Euphrate, Burckhardt fut dépouillé de son bagage 14 et de ses vêtements par une bande de pillards. Il ne lui restait plus que sa culotte, lorsque la femme d'un chef, qui n'avait pas eu sa part du butin, voulut lui enlever ce vêtement indispensable.

«Ces courses, dit la Revue Germanique, nous ont valu une masse considérable de renseignements sur des pays dont on n'avait jusqu'alors quelque notion que par les communications encore incomplètes de Seetzen. Même dans les cantons déjà fréquemment visités, l'esprit observateur de Burckhardt savait recueillir nombre de faits intéressants, que le commun des voyageurs avait négligés... Ces précieux matériaux eurent pour éditeur le colonel Martin-William Leake, lui-même voyageur distingué, savant géographe et profond érudit....»

Burckhardt avait vu Palmyre et Baalbek, les pentes du Liban et la vallée de l'Oronte, le lac Hhouleh et les sources du Jourdain. Il avait signalé pour la première fois un grand nombre d'anciens sites. Ses indications, notamment, nous conduisent avec certitude à l'emplacement de la célèbre Apamée, quoique lui-même et son savant éditeur se soient trompés dans l'application de ces données. Enfin ses courses dans l'Auranitis sont également riches, même après celles de Seetzen, en renseignements géographiques et archéologiques qui font connaître le pays dans son état actuel, et jettent de vives lumières sur la géographie comparée de toutes les époques.

En 1812, Burckhardt quitte Damas, visite la mer Morte, la vallée d'Acaba et le vieux port d'Aziongaber, régions aujourd'hui sillonnées par des bandes d'Anglais, le Murray, le Cook ou le Bædeker à la main, mais qu'on ne pouvait alors parcourir qu'au péril de la vie. C'est dans une vallée latérale que le voyageur retrouva les ruines imposantes de Petra, l'antique capitale de l'Arabie Pétrée.

A la fin de l'année, Burckhardt était au Caire. Ne jugeant pas à propos de se joindre à la caravane qui partait pour le Fezzan, il se sentit tout particulièrement attiré par la Nubie, contrée bien autrement curieuse pour l'historien, le géographe et l'archéologue. Berceau de la civilisation égyptienne, elle n'avait encore été visitée, depuis le Portugais Alvarès, que par les Français Poncet et Lenoir Duroule, à la fin du XVIIe et au commencement du XVIIIe siècle, par Bruce, dont le récit avait été tant de fois mis en doute, et par Norden, qui n'avait pas dépassé Derr.

En 1813, Burckhardt explore le Nouba propre, le pays de Kennour et le Mohass. Cette excursion ne lui coûta que quarante-deux francs, somme bien modique, si on la compare aux prix qu'atteignent aujourd'hui les moindres tentatives de voyage en Afrique. Il est vrai que Burckhardt savait se contenter 15 pour tout dîner d'une poignée de dourrah (millet) et que tout son cortège se composait de deux dromadaires.

En même temps que lui, deux Anglais, MM. Legh et Smelt, parcouraient le pays, semant l'or et les présents sous leurs pas, et rendant ainsi bien coûteuse la tâche de leurs successeurs.

Burckhardt franchit les cataractes du Nil.

«Un peu plus loin, dit la relation, près d'un endroit nommé Djebel-Lamoule, les guides arabes ont l'usage d'exiger un présent extraordinaire de celui qu'ils conduisent. Voici comment ils s'y prennent: ils font halte, mettent pied à terre, et forment un petit tas de sable et de cailloux à l'instar de celui que les Nubiens mettent sur leurs tombeaux; ils appellent cela creuser le tombeau du voyageur». Cette démonstration est suivie d'une demande impérieuse. M. Burckhardt, ayant vu son guide commencer cette opération, se mit tranquillement à l'imiter; puis il lui dit: «Voilà ton tombeau, car puisque nous sommes frères, il est juste que nous soyons enterrés ensemble.» L'Arabe ne put s'empêcher de rire; on détruisit réciproquement les travaux sinistres, et on remonta sur les chameaux, aussi bons amis qu'auparavant. L'Arabe cita le vers du Coran qui dit: «Aucun mortel ne connaît le coin de terre où sera creusé son tombeau.»

Burckhardt aurait bien voulu pénétrer dans le Dongolah; mais il dut se contenter de recueillir des renseignements, d'ailleurs intéressants, sur le pays et sur les Mamelouks qui s'y étaient réfugiés après le massacre de cette puissante milice, ordonné par le pacha d'Égypte, exécuté par ses Arnautes.

Les ruines de temples et de villes antiques arrêtent à chaque instant le voyageur; il n'en est pas de plus curieuses que celles d'Ibsamboul.

«Le temple, dit la relation, placé immédiatement sur les bords du fleuve (le Nil), est précédé de six figures colossales debout, ayant, depuis le sol jusqu'aux genoux, six pieds et demi; elles reproduisent Isis et Osiris en diverses situations... Toutes les murailles et les chapiteaux des colonnes sont couverts de peintures ou de sculptures hiéroglyphiques, dans lesquelles Burckhardt crut reconnaître le style d'une haute antiquité. Tout cela est taillé dans le roc vif. Les figures paraissent avoir été peintes en jaune et les cheveux en noir. A deux cents yards de ce temple, on aperçoit les restes d'un monument encore plus colossal; ce sont quatre figures immenses, presque ensevelies dans les sables, de manière qu'on ne peut déterminer si elles sont debout ou assises...»

Mais à quoi bon nous attarder à la description de monuments aujourd'hui connus, mesurés, dessinés, photographiés? Les récits des voyageurs de cette 16 époque n'ont d'autre intérêt que de nous indiquer l'état des ruines et de nous faire voir les changements que les déprédations des Arabes y ont apportés depuis lors.

L'espace parcouru par Burckhardt, en cette première excursion, ne comprend que les bords du Nil, lisière extrêmement étroite, suite de petites vallées qui viennent aboutir au fleuve. Il estime la population de la contrée à cent mille individus, disséminés sur une bande de terre cultivable de quatre cent cinquante milles de long, sur un quart de mille de large.

«Les hommes sont généralement bien faits, forts et musculeux, un peu au-dessous des Égyptiens par la taille, n'ayant que peu de barbe et point de moustaches, mais seulement un filet de barbe sous le menton. Ils sont doués d'une physionomie agréable, et ils surpassent les Égyptiens, tant en courage qu'en intelligence. Curieux et questionneurs, ils sont étrangers à l'habitude du vol. Ils vont quelquefois ramasser en Égypte, à force de travail, une petite fortune; mais ils n'ont pas l'esprit du commerce. Les femmes partagent les mêmes avantages physiques; il en est de jolies et toutes sont bien faites; la douceur est peinte sur leurs traits, et elles y joignent un grand sentiment de pudeur. M. Denon a trop déprécié les Nubiens, mais il est vrai de dire que leur physique varie de canton à canton; là où le terrain cultivable a beaucoup de largeur, ils sont bien faits; dans les endroits où le terrain fertile n'est qu'une lisière étroite, 18 les habitants semblent aussi diminuer de force, et quelquefois ils ressemblent à des squelettes ambulants.»

Le pays gémissait sous le joug despotique des Kachefs, descendants du commandant des Bosniaques, qui ne payaient qu'un faible tribut annuel à l'Égypte. Ce n'en était pas moins pour eux un prétexte pour pressurer le malheureux fellah. Burckhardt donne un exemple assez curieux du sans-façon insolent avec lequel les Kachefs procédaient à leurs razzias.

«Hassan-Kachef, dit-il, avait besoin d'orge pour ses chevaux; il va se promener dans les champs, suivi d'un grand nombre d'esclaves; il rencontre près d'une belle pièce d'orge le paysan qui en était possesseur. «Vous cultivez mal vos terres, s'écrie-t-il, vous semez de l'orge dans ce champ où vous auriez pu récolter d'excellents melons d'eau qui vaudraient le double. Allez, voici de la graine à melons (et il en donna une poignée au paysan), ensemencez votre champ, et vous, esclaves, arrachez cette vilaine orge et portez-la chez moi.»

Au mois de mars 1814, après avoir pris un peu de repos, Burckhardt entreprit une nouvelle exploration, non plus cette fois sur les bords du Nil, mais bien dans le désert de Nubie. Jugeant que la sauvegarde la plus efficace est la pauvreté, le prudent voyageur renvoya son domestique, vendit son chameau, et, se contentant d'un seul âne, rejoignit une caravane de pauvres marchands.

La caravane partit de Daraou, village habité moitié par des Fellahs, moitié par des Ababdés. Le voyageur eut fort à se plaindre des premiers, non parce qu'ils voyaient en lui un Européen, mais au contraire parce qu'ils le prenaient pour un Turc syrien, venu dans l'intention de s'emparer d'une partie du commerce des esclaves, dont ils avaient le monopole.

Il est inutile de rappeler ici le nom des puits, des collines ou des vallées de ce désert. Nous préférons résumer, d'après le voyageur, l'aspect physique de la contrée.

Bruce, qui l'avait parcourue, la dépeint sous des couleurs trop sombres et il exagère, pour s'en faire un mérite, les difficultés de la route. Si l'on en croit Burckhardt, celle-ci serait moins aride que le chemin d'Alep à Bagdad ou de Damas à Médine. Le désert nubien n'est pas une plaine de sable sans limites, dont nul accident ne vient rompre la désolante monotonie. Il est semé de rochers dont quelques-uns n'ont pas moins de deux à trois cents pieds de haut, et qui sont ombragés de place en place d'énormes touffes de doums ou d'acacias. La végétation si grêle de ces arbres n'est qu'un abri trompeur contre les rayons verticaux du soleil. Aussi le proverbe arabe a-t-il soin de dire : «Compte sur la protection d'un grand et sur l'ombre de l'acacia.»

Ce fut à Ankheyre ou Ouadi-Berber que la caravane atteignit le Nil, après avoir passé par Schiggre, où se trouve une des meilleures sources au milieu des montagnes. En résumé, le seul danger que présente la traversée de ce désert, c'est de trouver à sec le puits de Nedjeym, et, à moins de s'écarter de la route, ce qui est difficile avec de bons guides, on ne rencontre pas d'obstacles sérieux.

La description des souffrances éprouvées par Bruce en cet endroit doit donc être singulièrement atténuée, bien que le récit du voyageur écossais soit le plus souvent respectueux de la vérité.

Les habitants du pays de Berber semblent être les Barbarins de Bruce, les Barabras de d'Anville et les Barauras de Poncet. Leurs formes sont belles, leurs traits entièrement différents de ceux des nègres. Ils maintiennent cette pureté du sang en ne prenant pour femmes légitimes que des filles de leur tribu ou de quelque autre peuplade arabe.

La peinture que Burckhardt fait du caractère et des mœurs de cette tribu, pour être fort curieuse, n'est rien moins qu'édifiante. Il serait difficile de donner une idée de la corruption et de l'avilissement des habitants de Berber. Entrepôt de commerce, rendez-vous de caravanes, dépôt d'esclaves, cette petite ville a tout ce qu'il faut pour être un véritable repaire de bandits.

Les commerçants de Daraou, sur la protection desquels Burckhardt avait jusqu'alors compté, bien à tort, car ils cherchaient tous les moyens de l'exploiter, le chassèrent de leur compagnie en sortant de Berber, et le voyageur dut chercher protection auprès des guides et des âniers, qui l'accueillirent volontiers.

Le 10 avril, la caravane fut rançonnée par le Mek de Damer, un peu au sud du confluent du Mogren (le Mareb de Bruce). C'est un village de Fakirs, propre et bien tenu, qui contraste agréablement avec la saleté et les ruines de Berber. Ces Fakirs s'adonnent à toutes les pratiques de la sorcellerie, de la magie et au charlatanisme le plus effronté. L'un d'eux, dit-on, avait même fait bêler un agneau dans l'estomac de l'homme qui l'avait dérobé et mangé. Ces populations ignorantes ajoutent une entière foi à ces prodiges, et il faut avouer à regret que cela contribue singulièrement au bon ordre, à la tranquillité de la ville, à la prospérité du pays.

De Damer, Burckhardt gagna Schendy, où il séjourna un mois entier, sans que personne soupçonnât sa qualité d'infidèle. Peu importante lors du voyage de Bruce, Schendy possédait alors un millier de maisons. Il s'y fait un commerce considérable, où le dourrah, les esclaves et les chameaux remplacent le numéraire. Les articles les plus offerts sont de la gomme, de l'ivoire, de l'or en lingots et des plumes d'autruche.

Le nombre d'esclaves vendus annuellement à Schendy s'élèverait, selon Burckhardt, à cinq mille, dont deux mille cinq cents pour l'Arabie, quatre cents pour l'Égypte, mille pour Dongola et le littoral de la mer Rouge.

Le voyageur profita de son séjour à la frontière du Sennaar pour recueillir quelques informations sur ce royaume. On lui raconta, entre autres particularités curieuses, que le roi, ayant un jour invité l'ambassadeur de Méhémet-Ali à une revue de sa cavalerie qu'il croyait formidable, l'envoyé lui demanda la permission de le faire assister à l'exercice de l'artillerie turque. A la première décharge de deux petites pièces de campagne montées sur des chameaux, la cavalerie, l'infanterie, les curieux, la cour et le roi lui-même s'enfuirent épouvantés!

Burckhardt vendit sa petite pacotille; puis, lassé des persécutions des marchands égyptiens, ses compagnons de route, il joignit la caravane de Souakim dans le but de parcourir le pays absolument inconnu qui sépare cette dernière ville de Schendy. A Souakim, le voyageur comptait s'embarquer pour la Mecque, dans l'espoir que le Hadji lui serait de la plus grande utilité pour la réalisation de ses projets ultérieurs.

«Les Hadjis, dit-il, forment un corps, et personne n'ose en attaquer un membre, crainte de se les mettre tous sur les bras.»

La caravane à laquelle se joignit Burckhardt était forte de cent cinquante marchands et trois cents esclaves. Deux cents chameaux emportaient de lourdes charges de tabac et de «dammour,» étoffe fabriquée dans le Sennaar.

Le premier objet intéressant qui frappa notre voyageur fut l'Atbara, dont les bords frangés de grands arbres reposaient agréablement les yeux des déserts arides jusque-là traversés.

Le cours du fleuve fut suivi jusqu'à la fertile contrée de Taka. La peau blanche du cheik Ibrahim,—on sait que tel était le nom pris par Burckhardt,—excitait dans plus d'un village les cris d'horreur de la gent féminine, peu habituée à voir des Arabes.

«Un jour, raconte le voyageur, une fille de la campagne, à laquelle j'avais acheté des oignons, me dit qu'elle m'en donnerait davantage, si je voulais me décoiffer et lui montrer ma tête. J'en exigeai huit, qu'elle me livra sur-le-champ. Quand elle vit, mon turban ôté, une tête blanche et tout à fait rasée, elle recula d'horreur, et sur ce que je lui demandai, par plaisanterie, si elle voudrait d'un mari qui eût une tête semblable, elle exprima le plus grand dégoût et jura qu'elle préférerait le plus laid des esclaves amenés du Darfour.»

Un peu avant Goz-Radjeb, Burckhardt aperçut un monument qu'on lui dit être 21 une église ou un temple, car le mot dont on se servit a les deux acceptions. Il se précipitait de ce côté, lorsque ses compagnons le rappelèrent en lui criant:

«Tout est plein de brigands dans les environs, tu ne peux faire cent pas sans être attaqué.»

Etait-ce un temple égyptien? n'était-ce pas plutôt un monument de l'empire d'Axoum? C'est ce que le voyageur ne put décider.

La caravane parvint enfin dans le pays de Taka ou El-Gasch, grande plaine inondée, de juin à juillet, par la crue de petites rivières, dont le limon est d'une fertilité merveilleuse. Aussi recherche-t-on le dourrah qui y pousse et se vend-il à Djeddah vingt pour cent plus cher que le meilleur millet d'Égypte.

Les habitants, appelés Hadendoa, sont traîtres, voleurs, sanguinaires, et leurs femmes sont presque aussi corrompues que celles de Schendy et de Berber.

Lorsque l'on quitte Taka pour gagner Souakim et le bord de la mer Rouge, il faut traverser une chaîne de montagnes de calcaire où l'on ne rencontre le granit qu'à Schinterab. Cette chaîne ne présente aucune difficulté. Aussi le voyageur arriva-t-il sans encombre à Souakim le 26 mai.

Mais les misères que Burckhardt devait éprouver n'étaient pas finies. L'émir et l'aga s'étaient entendus pour le dépouiller, et il était traité comme le dernier des esclaves, lorsque la vue des firmans qu'il tenait de Méhémet-Ali et d'Ibrahim-Pacha, changea complètement la scène. Loin d'aller en prison comme il en était menacé, le voyageur fut emmené chez l'aga, qui voulut le loger et lui faire don d'une jeune esclave.

«Cette traversée de vingt à vingt-cinq jours, dit M. Vivien de Saint-Martin, entre le Nil et la mer Rouge, était la première qu'un Européen eût jamais effectuée. Elle a valu à l'Europe les premières informations précises que l'on ait eues sur les tribus, en partie nomades, en partie sédentaires, de ces cantons. Les observations de Burckhardt sont d'un intérêt soutenu. Nous connaissons peu de lectures plus substantiellement instructives et, cependant, plus attachantes.»

Burckhardt put s'embarquer, le 7 juillet, sur un bateau du pays et gagner onze jours plus tard Djeddah, qui est comme le port de la Mecque.

Djeddah est bâtie au bord de la mer et entourée de murs impuissants contre l'artillerie, mais qui suffisaient parfaitement à la défendre contre les Wahabites. Ceux-ci, qu'on a qualifiés de «puritains de l'islamisme», forment une secte dissidente, dont la prétention était de ramener le mahométisme à sa simplicité primitive.

«Une batterie, dit Burckhardt, garde l'entrée du côté de la mer et commande tout le port. On y voit sur son affût une énorme pièce d'artillerie qui porte un 22 boulet de cinq cents livres et qui est si célèbre sur tout le golfe Arabique que sa seule réputation est une protection pour Djeddah.»

Un des grands inconvénients de cette ville, c'est son manque d'eau douce, qu'il faut aller tirer de puits situés à près de deux milles de là. Sans jardins, sans végétaux, sans dattiers, Djeddah, malgré sa population de douze à quinze mille âmes,—chiffre que vient doubler la saison du pèlerinage,—présente un aspect absolument original. Sa population est loin d'être autochtone; elle se compose d'indigènes de l'Hadramazt, de l'Yemen ou d'Indiens de Surate et de Bombay, de Malais, qui, venus en pèlerinage, ont fait souche dans la ville.

Au milieu de détails très minutieux sur les mœurs, la manière de vivre, le prix des denrées, le nombre des marchands, on rencontre dans le récit de Burckhardt plus d'une anecdote intéressante.

Parlant des usages singuliers des habitants de Djeddah, le voyageur dit: «Presque tout le monde a l'habitude d'avaler chaque matin une tasse à café pleine de «ghi» ou beurre fondu. Ensuite, on boit le café, ce qui est regardé comme un tonique puissant, et ces gens y sont tellement habitués depuis leur plus tendre jeunesse, qu'ils se sentiraient très incommodés s'ils en discontinuaient l'usage. Ceux des hautes classes se contentent de boire la tasse de beurre, mais ceux des classes inférieures y ajoutent une demi-tasse de plus, qu'ils aspirent par les narines, supposant qu'ils empêcheront par là le mauvais air d'entrer dans leur corps par ces ouvertures.»

Le 24 août, le voyageur quitta Djeddah pour Taïf. Le chemin traverse une chaîne de montagnes, des vallées aux paysages romantiques et d'une verdure luxuriante qu'on est tout surpris de rencontrer. Burckhardt y fut pris pour un espion anglais, étroitement surveillé. Malgré le bon accueil apparent du pacha, il n'eut aucune liberté de mouvements, et ne put donner carrière à ses goûts d'observateur.

Taïf est renommée, paraît-il, pour la beauté de ses jardins; ses roses et ses raisins sont transportés dans tous les cantons du Hedjaz. Cette ville faisait un commerce considérable et avait atteint une grande prospérité, avant d'être pillée par les Wahabites.

La surveillance dont Burckhardt était l'objet hâta son départ, et, le 7 septembre, il prenait la route de la Mecque. Très versé dans l'étude du Coran, connaissant à merveille les pratiques de l'islamisme, Burckhardt était à même de jouer très sérieusement son rôle de pèlerin. La première précaution qu'il prit fut de revêtir, comme la loi le prescrit pour tout fidèle qui entre à la Mecque, «l'ihram,» pièces de calicot sans couture, l'une enveloppant les reins, l'autre 23 jetée sur le cou et les épaules. Le premier devoir du pèlerin est d'aller au Temple avant même de songer à se procurer un gîte. Burckhardt ne manqua pas à cette prescription, pas plus qu'à l'observation des rites et des cérémonies ordonnées en pareil cas, toutes choses d'un intérêt spécial, mais, par cela même, trop restreint pour que nous nous y arrêtions.

«La Mecque, dit Burckhardt, peut être appelée une jolie ville. Ses rues sont en général plus larges que celles des autres villes de l'Orient. Ses maisons sont hautes et bâties en pierres; les fenêtres, nombreuses, s'ouvrant sur les rues, lui donnent un air plus gai et plus européen qu'à celles d'Égypte ou de Syrie, dont les habitations ne présentent, à l'extérieur, qu'un petit nombre de fenêtres... Chaque maison a sa terrasse, dont le sol, revêtu de chaux, est légèrement incliné, de sorte que l'eau coule par des gouttières dans la rue. Ces plates-formes sont cachées par de petits murs en parapet; car, dans tout l'Orient, il est inconvenant pour un homme de s'y montrer, et on l'accuserait d'y épier les femmes, qui passent une grande partie de leur temps sur la terrasse de leur maison à y sécher le blé, à étendre le linge et à d'autres occupations domestiques. La seule place publique de la ville est la vaste cour de la Grande Mosquée. Peu d'arbres; pas un jardin ne récrée la vue, et la scène n'est animée que durant le pèlerinage par une multitude de boutiques bien garnies, que l'on trouve partout. Excepté quatre ou cinq maisons spacieuses, appartenant au shérif, deux médressés ou collèges, maintenant convertis en magasins à blé, et la mosquée, avec quelques bâtiments et des écoles qui y sont attachées, la Mecque ne peut se vanter d'aucun édifice public, et, à cet égard peut-être, elle le cède aux autres villes de l'Orient de la même étendue.»

Les rues ne sont point pavées, et, comme les égouts sont inconnus, il s'y forme des flaques d'eau et une boue dont rien ne peut donner une idée.

Quant à l'eau, on ne doit compter que sur celle du ciel, qu'on recueille dans des citernes, car celle que fournissent les puits est si saumâtre, qu'il est impossible de l'utiliser.

«A l'endroit où la vallée s'élargit le plus, dans l'intérieur de la ville, s'élève la mosquée appelée Beithou'llah ou El-Haram, édifice remarquable seulement à cause de la Kaaba qu'il renferme, car, dans d'autres villes de l'Orient, il y a des mosquées presque aussi grandes et bien plus belles.»

Cette mosquée est située sur une place oblongue, entourée à l'est d'une colonnade à quatre rangs, et le long des autres côtés à trois; les colonnes sont unies entre elles par des arcades en ogive; de quatre en quatre, elles supportent un petit dôme enduit de mortier et blanchi au dehors. Quelques-unes de 24 ces colonnes sont en marbre blanc, en granit ou en porphyre, mais la plupart sont en pierre ordinaire des montagnes de la Mecque.

Quant à la Kaaba, elle a été si souvent ruinée et réparée, qu'on n'y rencontre pas trace d'une antiquité reculée. Elle existait avant la mosquée qui la renferme aujourd'hui.

«La Kaaba est placée, dit le voyageur, sur une base haute de deux pieds et présentant un plan fortement incliné. Comme son toit est plat, elle offre à une certaine distance l'aspect d'un cube parfait. L'unique porte par laquelle on y entre, et qui ne s'ouvre que deux ou trois fois l'an, est du côté du nord et à peu près à sept pieds au-dessus du sol. C'est pourquoi l'on n'y peut pénétrer 25 que par un escalier en bois... A l'angle nord-est de la Kaaba, près de la porte, est enchâssée la fameuse «pierre noire», qui forme une portion de l'angle du bâtiment, à quatre ou cinq pieds au-dessus du sol de la cour... Il est très difficile de déterminer avec exactitude la nature de cette pierre, dont la surface a été usée et réduite à son état actuel par les baisers et les attouchements de plusieurs millions de pèlerins. La Kaaba est entièrement couverte en dehors d'une grande tenture en soie noire, qui enveloppe ses côtés et laisse le toit à découvert. Ce voile ou rideau est nommé «kesoua», renouvelé tous les ans au temps du pèlerinage et apporté du Caire, où il est fabriqué aux dépens du Grand Seigneur.»

Jusqu'alors on n'avait pas eu de description aussi détaillée de la Mecque et de son sanctuaire. C'est ce qui nous a engagé à donner quelques extraits de la relation originale, extraits que nous pourrions multiplier, car elle renferme les renseignements les plus circonstanciés sur le puits sacré, appelé Zemzem, dont l'eau est regardée comme un remède infaillible pour toutes les maladies, sur la Porte du Salut, sur le Makam-Ibrahim, monument qui contient la pierre où s'asseyait Abraham quand il construisait la Kaaba, et qui conserve la marque de ses genoux, ainsi que sur tous les édifices renfermés dans l'enceinte du temple.

Depuis la description si précise et si complète de Burckhardt, ces lieux ont gardé la même physionomie. La même affluence de pèlerins y entonne les mêmes chants. Les hommes seuls ont changé.

La description des fêtes du pèlerinage et du saint enthousiasme des fidèles est suivie, dans les relations de Burckhardt, d'une peinture qui nous fait envisager les suites de ces grandes réunions d'hommes, venus de toutes les parties du monde, sous les plus sombres couleurs.

«La fin du pèlerinage, dit-il, donne un aspect tout différent à la mosquée; les maladies et la mortalité qui succèdent aux fatigues supportées pendant le voyage sont produites par le peu d'abri que procure l'Ihram, les logements insalubres de la Mecque, la mauvaise nourriture et quelquefois le manque absolu de vivres, et remplissent le temple de cadavres, que l'on y apporte pour qu'ils reçoivent les prières de l'imam, ou bien ce sont des malades qui s'y font amener, et beaucoup, lorsque leur dernière heure approche, se font transporter à la colonnade, afin d'être guéris par la vue de la Kaaba, ou au moins d'avoir la consolation d'expirer dans l'enceinte sacrée. On voit de pauvres pèlerins accablés par les maladies et par la faim, traîner leur corps épuisé le long de la colonnade, et, lorsqu'ils n'ont plus la force de tendre la main pour demander l'aumône aux passants, ils placent près de la natte où ils sont étendus une jatte pour recevoir ce que la pitié leur accordera. Lorsqu'ils sentent approcher leur dernier moment, ils se couvrent de leurs vêtements en lambeaux, et souvent un jour entier se passe avant que l'on s'aperçoive qu'ils sont morts.»

Terminons nos emprunts au récit de Burckhardt sur la Mecque par le jugement qu'il porte de ses habitants.

«Si les Mekkaouis ont de grandes qualités, s'ils sont affables, hospitaliers, gais et fiers, ils transgressent publiquement les prescriptions du Coran, buvant, jouant ou fumant. Les tromperies et les parjures ont cessé d'être des crimes chez les Mekkaouis; ils n'ignorent pas le scandale que ces vices occasionnent; 27 chacun d'eux se récrie contre la corruption des mœurs, mais aucun ne donne l'exemple de la réforme...»

Le 15 janvier 1815, Burckhardt partit de la Mecque avec une petite caravane de pèlerins qui allaient visiter le tombeau du Prophète. Le voyage jusqu'à Médine, de même qu'entre la Mecque et Djedda, se fait de nuit, ce qui le rend moins profitable à l'observateur, et, en hiver, moins commode que s'il se faisait en plein jour. Il faut traverser une vallée, couverte de buissons et de dattiers, dont l'extrémité orientale est bien cultivée, qui porte le nom d'Ouadi-Fatmé, mais qui est plus connue sous le simple nom d'El-Ouadi. Un peu plus loin, c'est la vallée d'Es-Ssafra, renommée pour ses grandes plantations de dattiers et marché de toutes les tribus voisines.

«Les bocages de dattiers, dit le voyageur, ont une étendue d'à peu près quatre milles; ils appartiennent aux habitants de Ssafra ainsi qu'aux Bédouins des environs, qui entretiennent des journaliers pris dans leur sein pour arroser la terre, et viennent eux-mêmes ici à la maturité des dattes. Les dattiers passent d'une personne à une autre dans le cours du commerce; on les vend isolément.... Le prix payé au père d'une fille que l'on épouse consiste souvent en trois dattiers. Ils sont tous plantés dans un sable profond, que l'on ramasse dans le milieu de la vallée et qu'on entasse autour de leurs racines; il doit être renouvelé tous les ans, et ordinairement les courants d'eau impétueux l'emportent. Chaque petit verger est entouré d'un mur en terre ou en pierre; les cultivateurs habitent plusieurs hameaux ou des maisons isolées, éparses entre les arbres. Le principal ruisseau jaillit dans un bocage auprès du marché; une petite mosquée s'élève à côté. Quelques grands châtaigniers l'ombragent. Je n'en ai pas vu ailleurs dans le Hedjaz...»

Il fallut à Burckhardt treize jours pour arriver à Médine. Cet assez long voyage ne fut pas perdu pour lui, il recueillit de nombreux documents sur les Arabes et sur les Wahabites. Comme à la Mecque, le premier devoir du pèlerin est d'aller visiter le tombeau et la mosquée de Mahomet. Cependant, les cérémonies sont beaucoup plus aisées et plus courtes, et il ne fallut qu'un quart d'heure au voyageur pour se mettre en règle.

Déjà le séjour de la Mecque avait été très préjudiciable à Burckhardt. Il fut attaqué à Médine de fièvres intermittentes qui devinrent bientôt quotidiennes; puis, ce fut une fièvre tierce accompagnée de vomissements; elle l'eut bientôt réduit à ne plus pouvoir se lever de son tapis sans l'aide de son esclave, «pauvre diable, qui, par sa nature et ses habitudes, s'entendait mieux à soigner un chameau qu'à garder son maître affaibli et abattu.»

Cloué pendant plus de trois mois à Médine par une fièvre due au mauvais climat, à la qualité détestable de l'eau et au grand nombre de maladies alors régnantes, Burckhardt dut renoncer au projet qu'il avait formé de traverser le désert jusqu'à Akaba afin de gagner au plus vite Yambo, où il pourrait s'embarquer pour l'Égypte.

«Médine est, après Alep, dit-il, la ville la mieux bâtie que j'aie vue dans l'Orient. Elle est entièrement en pierres; les maisons ont généralement deux étages et des toits plats. Comme elles ne sont pas blanchies et que la pierre est de couleur brune, les rues ont un aspect sombre et sont pour la plupart très étroites, n'ayant souvent que deux à trois pas de large. Maintenant, Médine a un aspect désolé; on laisse dépérir les maisons. Leurs propriétaires, qui autrefois tiraient un grand profit de l'affluence des pèlerins, voient leurs revenus diminuer (à cause de la défense faite par les Wahabites de visiter le tombeau de Mahomet, qu'ils considèrent comme un simple mortel). Le précieux joyau de Médine, qui place cette ville de niveau avec la Mecque, est la Grande Mosquée, contenant le tombeau de Mahomet... Elle est plus petite que celle de la Mecque... d'ailleurs, elle est bâtie sur un semblable plan: c'est une grande cour carrée entourée de tous côtés de galeries couvertes et ayant au centre un petit édifice... C'est près de l'angle du sud-est que se trouve le fameux tombeau... Une grille de fer peinte en vert entoure la tombe. Elle est d'un bon travail, imitant le filigrane, et entrelacée d'inscriptions en cuivre. On entre dans cette enceinte par quatre portes, dont trois restent constamment fermées. La permission d'y pénétrer est accordée gratis aux gens de marque, les autres peuvent l'acheter des principaux eunuques au prix d'une quinzaine de piastres. On distingue dans l'intérieur une tenture qui entoure le tombeau et qui n'en est éloignée que de quelques pas...»

Selon l'historien de Médine, cette tenture couvre un édifice carré de pierres noires soutenu par deux colonnes et dans l'intérieur duquel sont les sépultures de Mahomet et de ses deux plus anciens disciples, Abou-Bekr et Omar. Il dit aussi que ces sépulcres sont des trous profonds et que le cercueil, qui renferme la cendre de Mahomet, est revêtu d'argent et surmonté d'une dalle de marbre avec cette inscription: «Au nom de Dieu, accorde-lui ta miséricorde.»

Les contes, jadis répandus en Europe sur le tombeau du Prophète, qui était, disait-on, suspendu en l'air, sont inconnus dans le Hedjaz.

Le trésor de la Mosquée fut en grande partie pillé par les Wahabites, mais il y a lieu de croire que ceux-ci avaient été précédés à mainte reprise par les gardiens successifs du tombeau.

On trouve encore dans la relation de Burckhardt bien d'autres détails intéressants sur Médine et ses habitants, sur les environs et les lieux ordinaires de pèlerinage. Nous avons fait des emprunts assez importants au récit de Burckhardt pour que le lecteur, désireux de se pénétrer plus intimement des mœurs et des usages des Arabes, qui n'ont pas changé, ait envie de recourir au texte lui-même.

Le 21 avril 1815, Burckhardt se joignit à une caravane qui le conduisit au port de Yambo, où régnait la peste. Le voyageur ne tarda pas à tomber malade. Il devint même si faible qu'il lui fut impossible de se réfugier à la campagne. Quant à s'embarquer, il n'y fallait pas penser, tous les bâtiments prêts à mettre à la voile étant encombrés de soldats malades. Il fut donc forcé de rester dix-huit jours dans cette ville insalubre, avant de pouvoir prendre passage sur un petit bâtiment, qui l'emmena à Cosseïr et de là en Égypte.

A son retour au Caire, Burckhardt apprit la mort de son père. La constitution du voyageur avait été profondément ébranlée par la maladie. Aussi ne put-il qu'en 1816 faire l'ascension du mont Sinaï. Les études d'histoire naturelle, la rédaction de ses journaux de voyage, le soin de sa correspondance l'occupèrent jusqu'à la fin de 1817, époque à laquelle il comptait se joindre à la caravane du Fezzan. Mais, attaqué soudain par une fièvre violente, il succomba au bout de quelques jours en disant: «Écrivez à ma mère que ma dernière pensée a été pour elle.»

Burckhardt était un voyageur accompli. Instruit, exact jusqu'à la minutie, courageux et patient, doué d'un caractère droit et énergique, il a laissé des écrits infiniment précieux. La relation de son voyage en Arabie, dont il ne put malheureusement pas visiter l'intérieur, est si complète, si précise, que, grâce à lui, on connaissait mieux alors ce pays que certaines contrées de l'Europe.

«Jamais, écrivait-il dans une lettre adressée du Caire à son père, le 13 mars 1817, jamais je n'ai dit un mot sur ce que j'ai vu et rencontré que ma conscience ne justifie pleinement, car ce n'a pas été pour écrire un roman que je me suis exposé à tant de dangers...»

Les explorateurs, qui se sont succédés dans les pays visités par Burckhardt, sont unanimes pour certifier l'exactitude de ces paroles et louer sa fidélité, ses connaissances, sa sagacité.

«Peu de voyageurs, dit la Revue Germanique, ont eu au même degré cette faculté d'observation fine et rapide qui est un don de nature, rare comme toutes les qualités éminentes. Il y a chez lui comme une sorte d'intuition qui lui fait discerner le vrai, même en dehors de son observation personnelle; aussi ses informations orales ont-elles en général une valeur que présente rarement cette 30 nature de renseignements. Son esprit solide, mûri bien avant l'âge par la réflexion et l'étude (Burckhardt, quand la mort l'a frappé, était seulement dans sa trente-troisième année), va droit au but et s'arrête au point juste; sa narration, toujours sobre, renferme, on peut dire, plus de choses que de mots, et cependant ses récits se lisent avec un charme infini; l'homme s'y fait aimer autant que le savant et l'excellent observateur.»

Tandis que les terres bibliques étaient l'objet des recherches de Seetzen et de Burckhardt, l'Inde, la patrie d'origine de la plupart des langues européennes, allait devenir le centre d'études multiples, embrassant la linguistique, la littérature, la religion, tout aussi bien que la géographie. Nous ne nous occuperons pour le moment que des recherches ayant trait aux nombreux problèmes de géographie physique, dont les conquêtes et les études de la Compagnie des Indes devaient assurer peu à peu la complète solution.

Nous avons raconté, dans un volume précédent, comment la domination portugaise s'était établie aux Indes. L'union du Portugal avec l'Espagne, en 1599, avait amené la chute des colonies portugaises, qui tombèrent entre les mains de la Hollande et de l'Angleterre. Cette dernière ne tarda pas à accorder le monopole du commerce des Indes à une Compagnie qui devait jouer un rôle historique important.

A ce moment, le grand empereur mogol Akbar, le septième descendant de Timour-Leng, avait établi un vaste empire dans l'Hindoustan et le Bengale, sur les ruines des États radjpouts. Cet empire, grâce aux qualités personnelles d'Akbar, qui lui avaient valu le surnom de «Bienfaiteur des hommes», était dans tout l'éclat de sa splendeur. Shah-Djahan continua la tradition paternelle, mais Aureng-Zeb, petit-fils d'Akbar, doué d'une ambition insatiable, assassina ses frères, fit prisonnier son père et s'empara du pouvoir. Tandis que l'empire mogol jouissait d'une paix profonde, un aventurier de génie, Sewadji, jetait les fondements de l'empire mahratte. L'intolérance religieuse d'Aureng-Zeb, sa politique astucieuse, amenèrent le soulèvement des Radjpouts, et une lutte qui, en dévorant les ressources les plus claires de l'empire, ébranla sa puissance. Aussi la décadence suivit-elle la mort de ce grand usurpateur.

Jusqu'alors la Compagnie des Indes n'avait pu accroître la mince bande de territoire qu'elle possédait autour de ses ports, mais elle allait habilement profiter des compétitions des nababs et des rajahs de l'Hindoustan. Ce n'est, toutefois, qu'après la prise de Madras par La Bourdonnais en 1746 et pendant la lutte contre Dupleix, que l'influence et le domaine de la Compagnie anglaise s'étendirent sensiblement.

Grâce à la politique astucieuse, déloyale et cynique des gouverneurs anglais Clive et Hastings, qui, employant tour à tour la force, la perfidie ou la corruption, ont fondé sur les ruines de leur honneur la grandeur de leur patrie, la Compagnie possédait, à la fin du siècle dernier, un immense territoire, peuplé de soixante millions d'individus. C'étaient le Bengale, le Behar, les provinces de Bénarès, de Madras et des Circars du nord. Seul, le sultan de Mysore, Tippoo-Saëb, lutte avec énergie contre les Anglais, mais il ne peut tenir tête à la coalition que le colonel Wellesley a su réunir contre lui. N'ayant plus un ennemi redoutable, la Compagnie supprime quelques velléités de résistance par des pensions, et, sous prétexte de protection, impose aux derniers rajahs indépendants une garnison anglaise qu'ils doivent entretenir à leurs frais.

On pourrait croire que la domination anglaise n'avait su que se faire haïr. Il n'en est rien. La Compagnie, respectueuse des droits des individus, n'avait rien changé à la religion, aux lois, aux mœurs.

Aussi ne faut-il pas s'étonner que les voyageurs, alors même qu'ils s'aventuraient en des régions n'appartenant pas en propre à la Grande-Bretagne, n'aient couru que peu de dangers. En effet, dès qu'elle avait pu faire trêve à ses préoccupations politiques, la Compagnie des Indes avait encouragé les explorateurs de ses vastes domaines. En même temps, elle dirigeait sur les pays limitrophes des voyageurs chargés de la renseigner. Ce sont ces différentes explorations que nous allons rapidement passer en revue.

Une des plus curieuses et des plus anciennes est celle de Webb aux sources du Gange.

Les notions que l'on possédait jusqu'alors sur ce fleuve étaient des plus incertaines et des plus contradictoires. Aussi, le gouvernement du Bengale, comprenant de quelle importance était pour le développement du commerce la reconnaissance de cette grande artère, organisa-t-il, en 1807, une expédition composée de MM. Webb, Raper et Hearsay, qui allaient être accompagnés de Cipayes, d'interprètes et de domestiques indigènes.

L'expédition arriva, le 1er avril 1808, à Herdouar, ville peu considérable sur la rive gauche du fleuve, mais dont la situation à l'entrée de la riche plaine de l'Hindoustan a fait un lieu de pèlerinage très fréquenté. C'est là que se font, pendant la saison chaude, les purifications dans l'eau du fleuve sacré.

Comme il n'y a pas de pèlerinage sans exposition ni vente de reliques, Herdouar est le siège d'un marché important, où l'on trouve des chevaux, des chameaux, de l'antimoine, de l'assa-fœtida, des fruits secs, des châles, des flèches, des mousselines et des tissus de coton ou de drap, productions du 33 Pendjab, du Caboulistan et de Cachemire. Il faut ajouter qu'on y vendait des esclaves, de trois à trente ans, depuis dix jusqu'à cent cinquante roupies. C'est un curieux spectacle que cette foire où se rencontrent tant de physionomies, tant de langues, tant de costumes divers.

Le 12 avril, la mission anglaise, partie pour Gangautri, suivit une route plantée de mûriers blancs et de figuiers jusqu'à Gouroudouar. Un peu plus loin tournaient des moulins à eau d'une construction très simple, à cheval sur des ruisseaux bordés de saules et de framboisiers. Le sol était fertile, mais la tyrannie du gouvernement empêchait les habitants d'en tirer un parti convenable. Le pays devint bientôt montueux sans cesser de nourrir des pêchers, 34 des abricotiers, des noyers et d'autres arbustes européens. Puis il fallut s'enfoncer au milieu de chaînes de montagnes, qui paraissaient se rattacher à l'Himalaya.

Bientôt, au bas d'un col, fut aperçu le Baghirati, qui prend plus loin le nom de Gange. Sur sa gauche, le fleuve était bordé de hautes montagnes assez arides; à droite s'étendait une vallée fertile. Au village de Tchivali, on cultive en grand le pavot destiné à faire l'opium; les paysans, sans doute à cause de la qualité de l'eau, y avaient tous des goîtres.

A Djosvara fut passé un pont de corde qu'on appelle «djoula,» construction singulière et dangereuse.