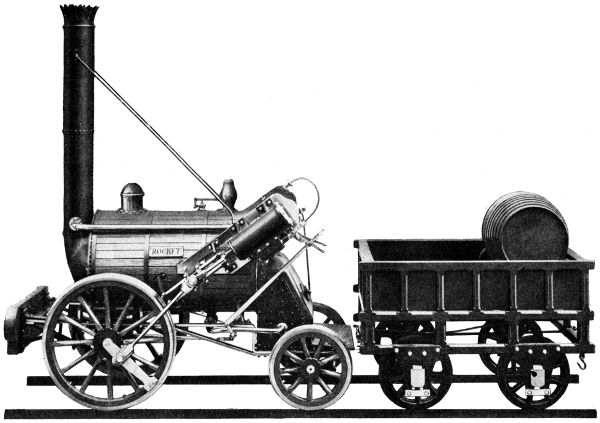

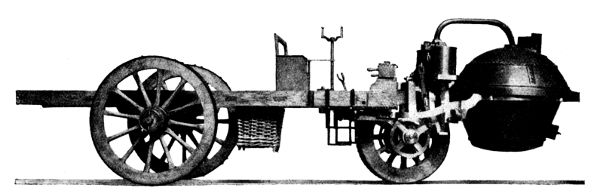

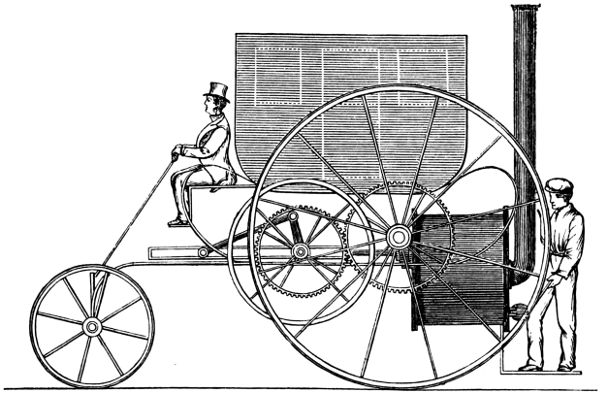

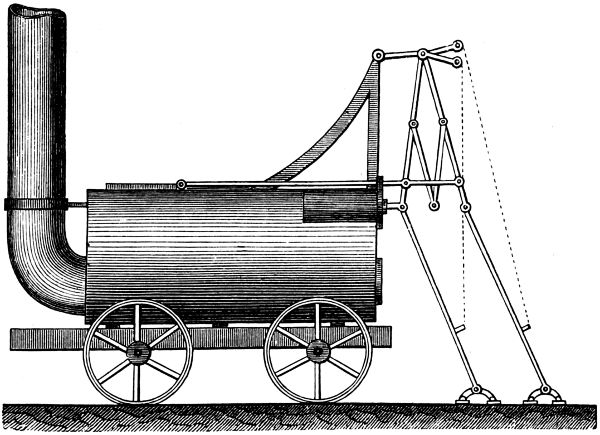

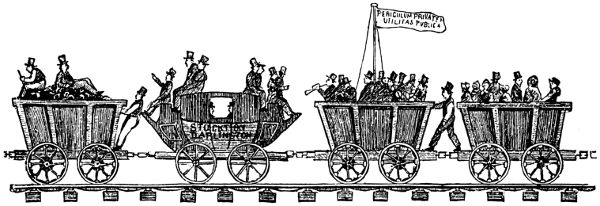

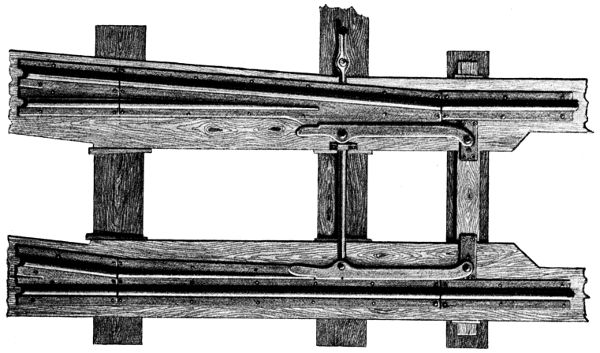

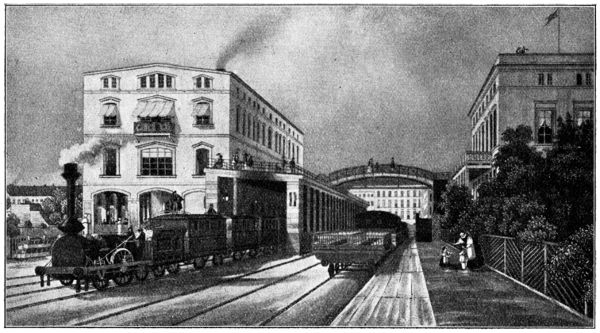

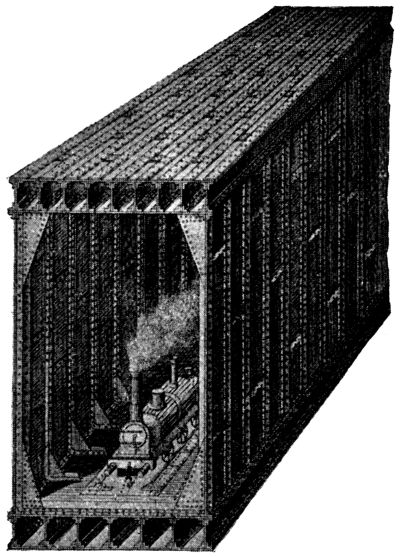

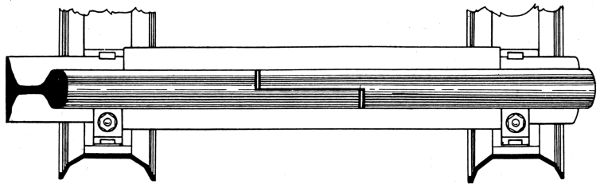

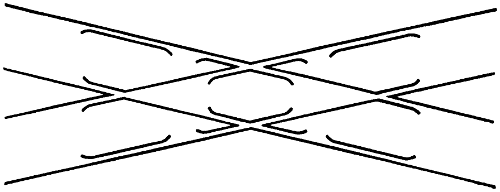

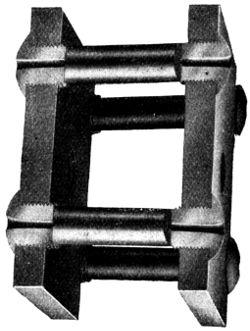

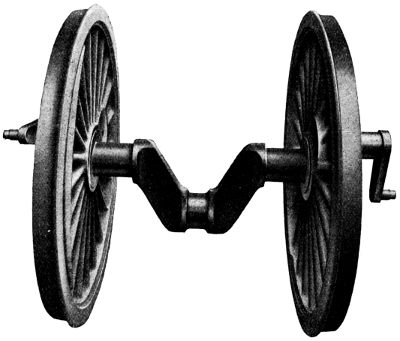

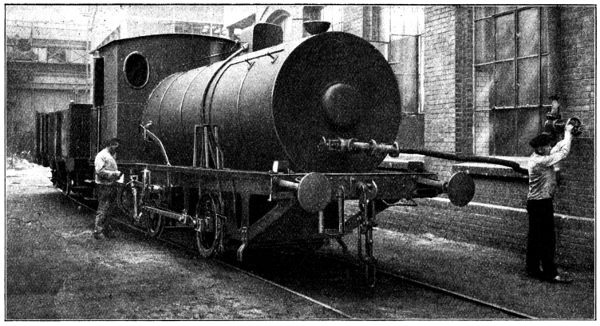

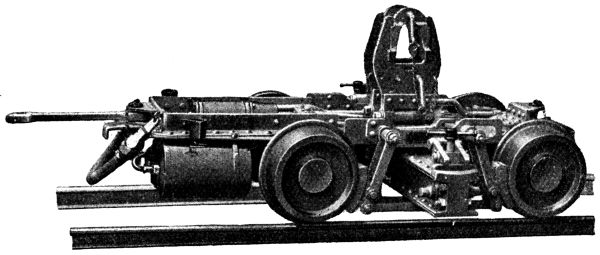

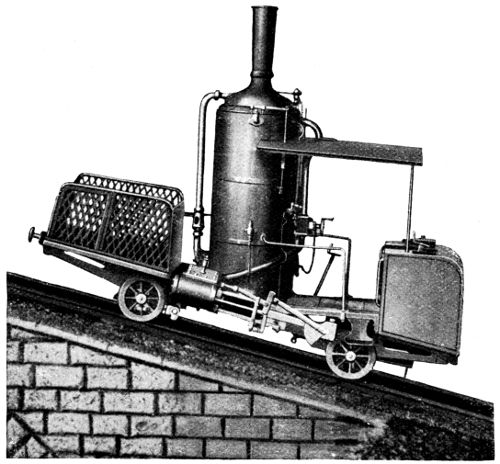

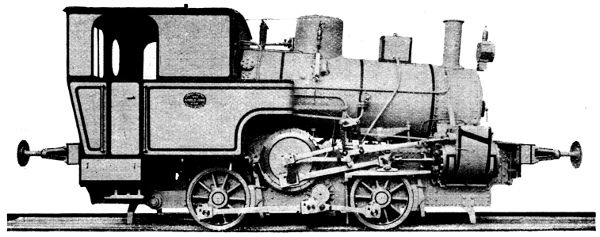

Nach einem Modell im Deutschen Museum zu München

1. Georg Stephensons Preislokomotive „Rakete“,

die in dem Wettkampf zu Rainhill, 1829, den Sieg davontrug

Title: Die Welt auf Schienen

Author: Artur Fürst

Release date: November 12, 2016 [eBook #53514]

Most recently updated: October 23, 2024

Language: German

Credits: Produced by Peter Becker, Harry Lamé and the Online

Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende dieses Textes.

Hyperlinks in Bildunterschriften führen nach größeren Abbildungen (nicht verfügbar in allen Formaten)

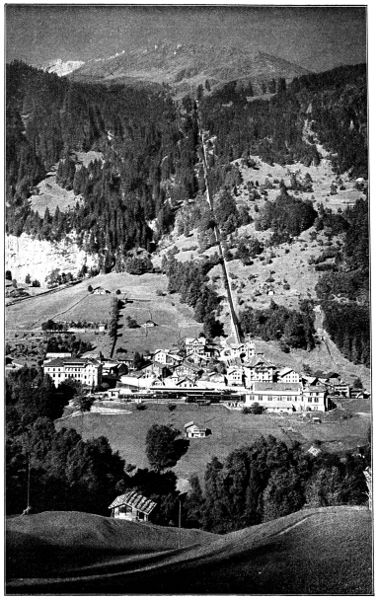

Nach einem Modell im Deutschen Museum zu München

1. Georg Stephensons Preislokomotive „Rakete“,

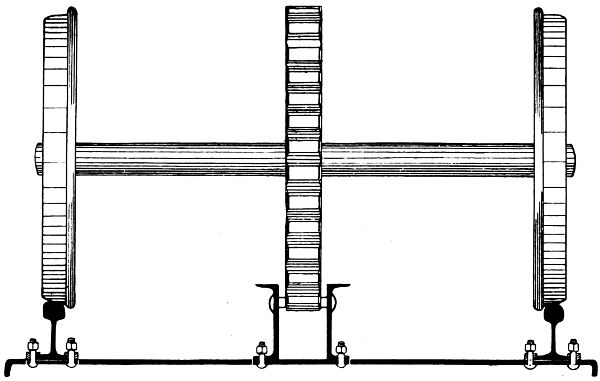

die in dem Wettkampf zu Rainhill, 1829, den Sieg davontrug

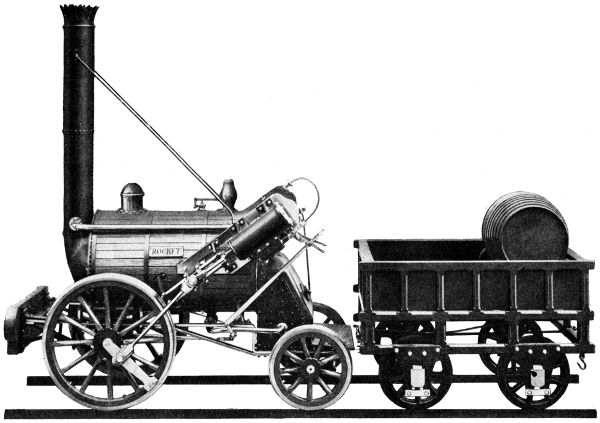

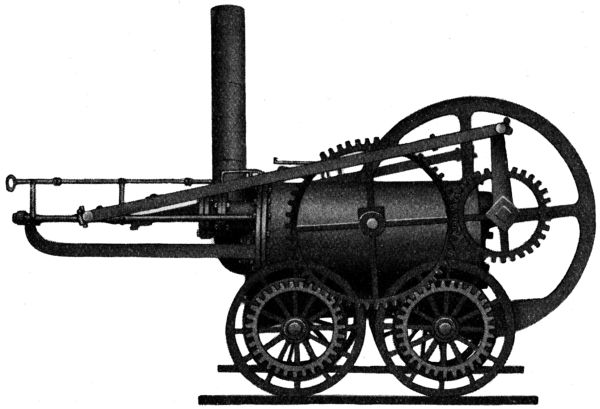

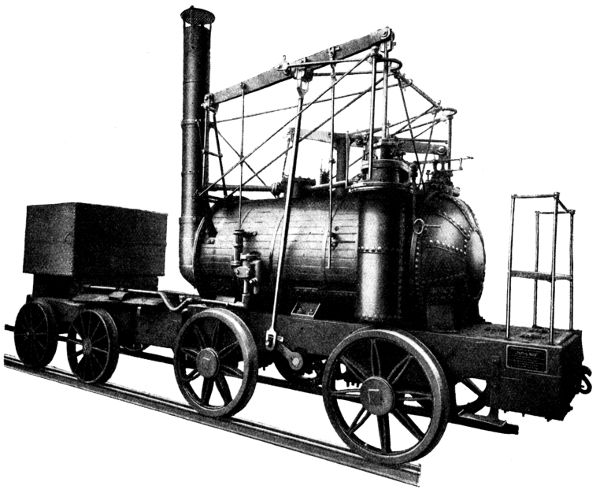

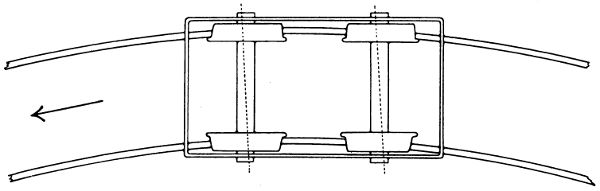

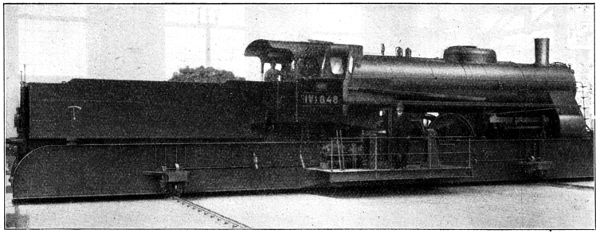

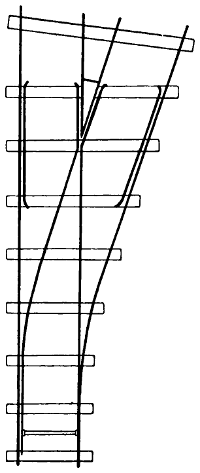

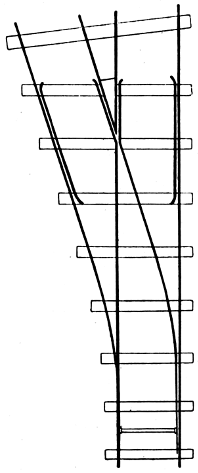

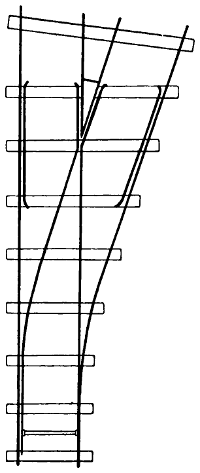

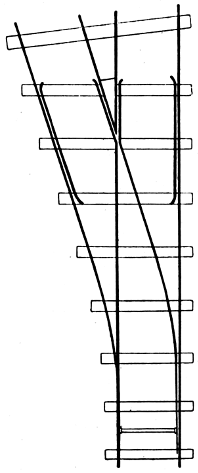

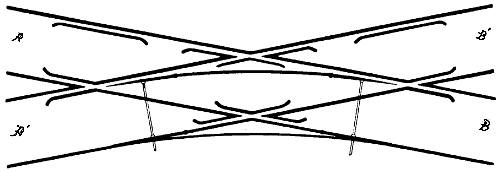

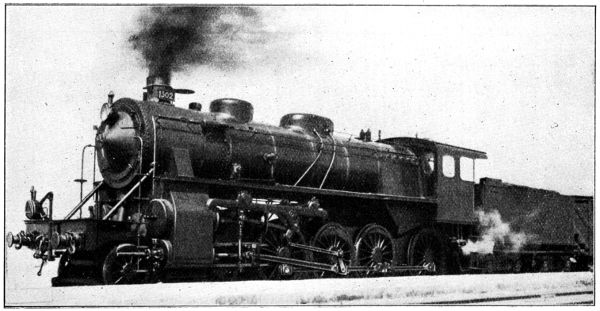

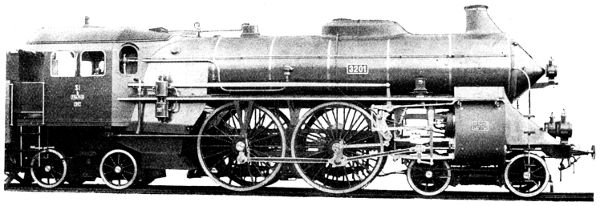

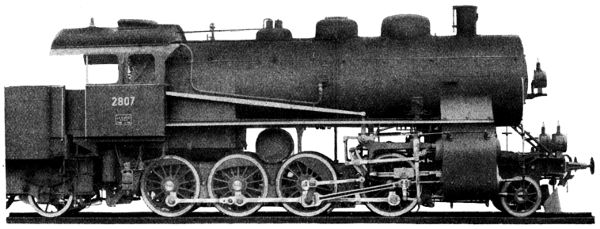

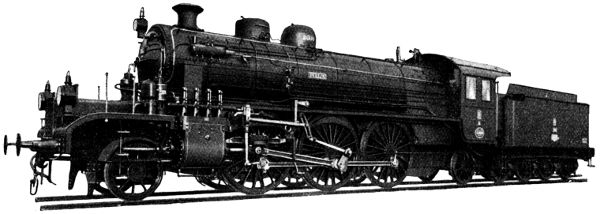

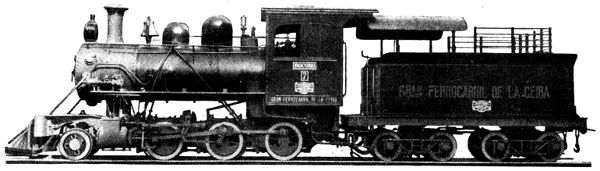

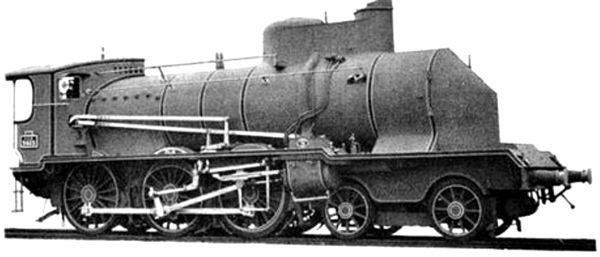

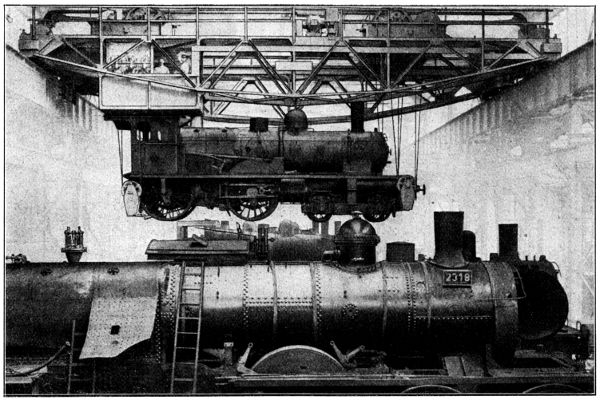

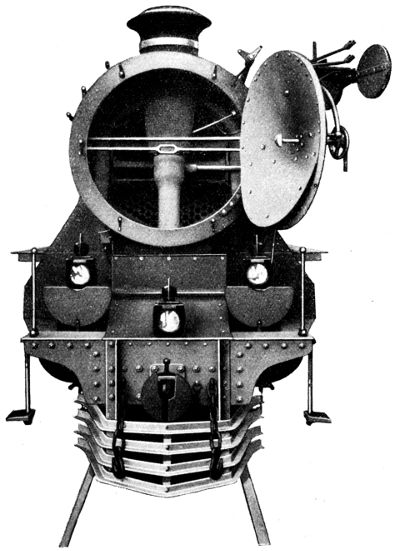

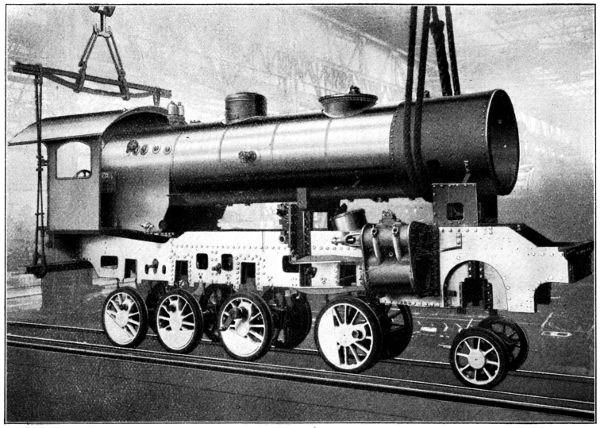

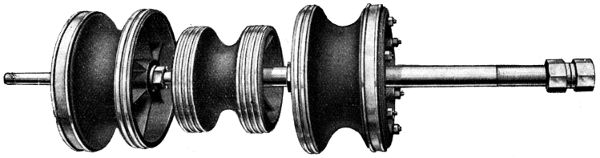

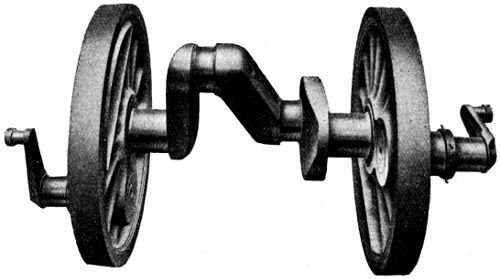

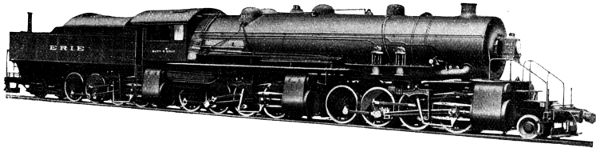

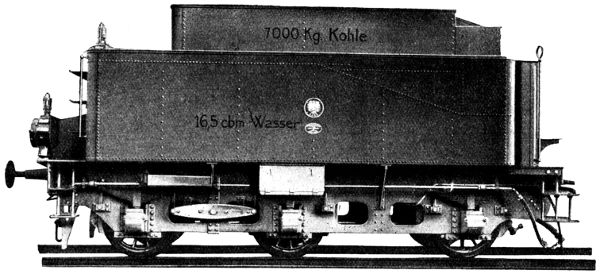

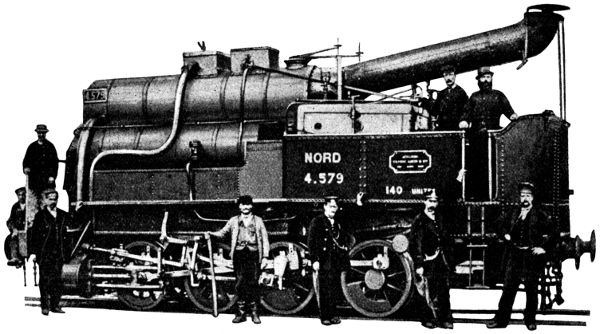

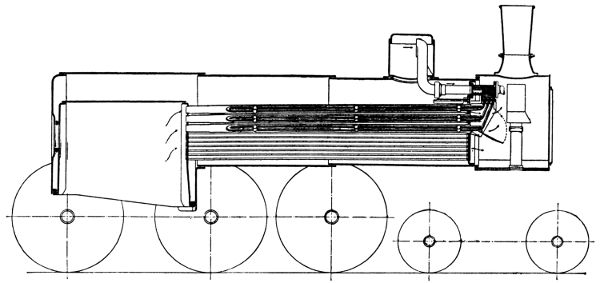

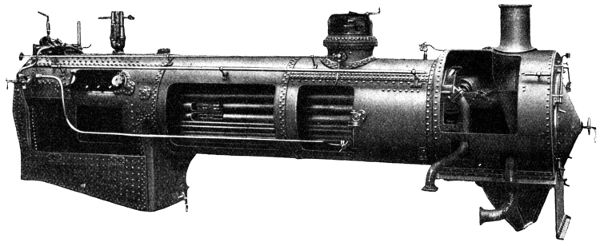

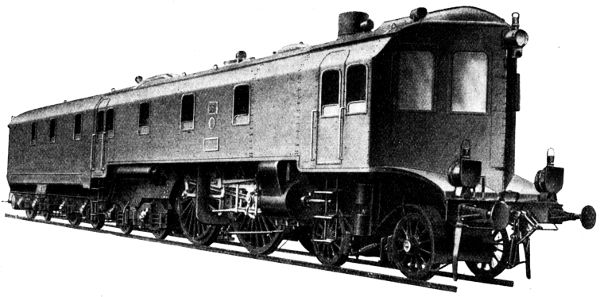

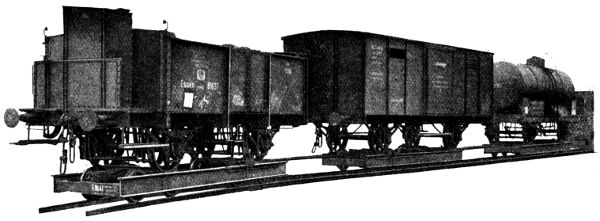

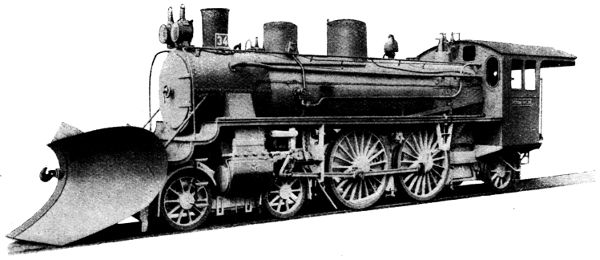

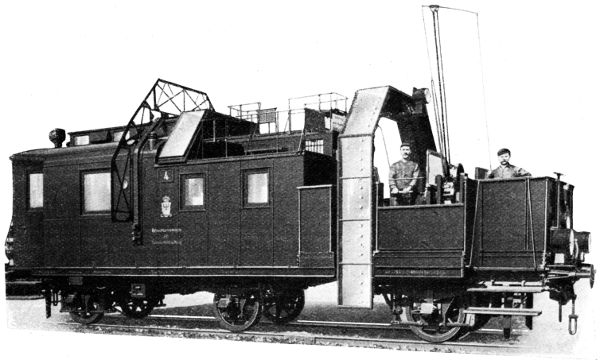

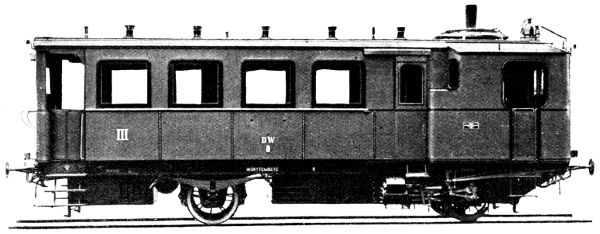

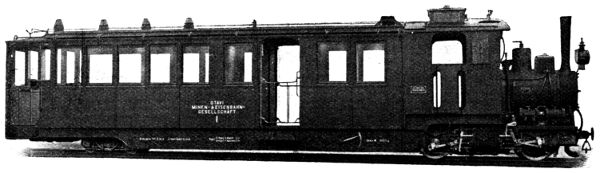

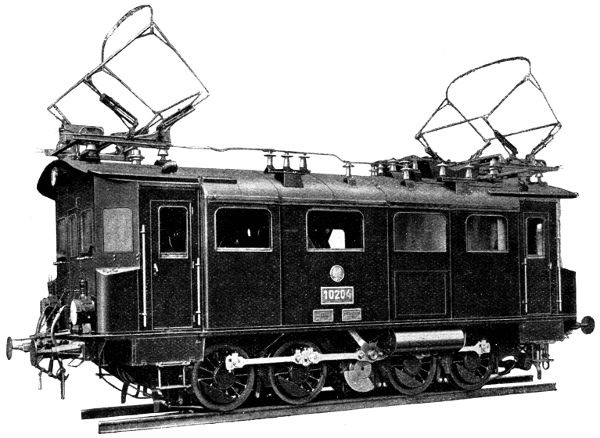

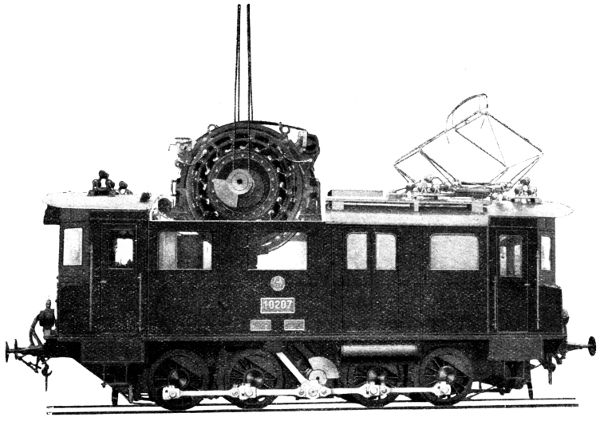

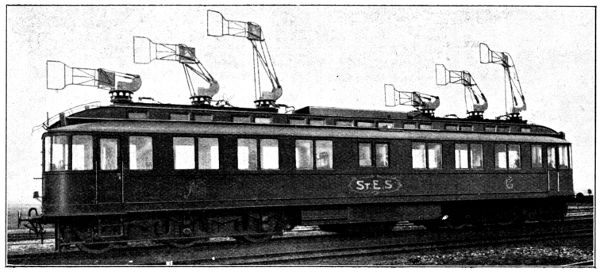

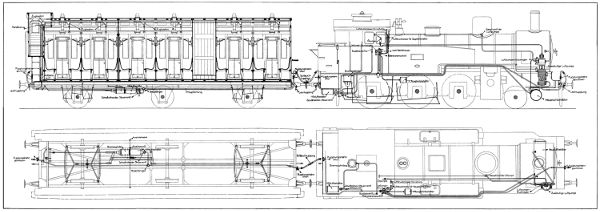

Erbaut von J. A. Maffei in München

2. Die schwerste Lokomotive in Europa

Güterzug-Tender-Lokomotive der bayerischen Staatsbahn; Bauart Mallet;

Achsanordnung D + D; Entstehungsjahr 1913

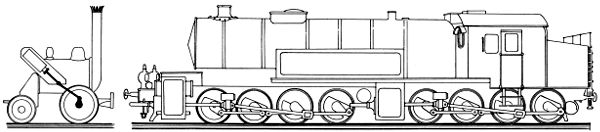

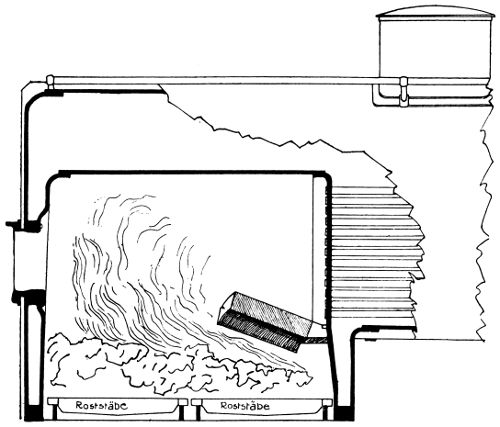

Vergleich der beiden Lokomotiven auf den Bildern 1 und 2

| Länge | der | alten | Lok. | 3,85 m | der | neuen | Lok. | 17,55 m | |

| Dampfspannung | „ | „ | „ | 3,3 kg auf 1 qcm | „ | „ | „ | 15 kg auf 1 qcm | |

| Heizfläche | „ | „ | „ | 12,8 qm | „ | „ | „ | 285 qm | |

| Gewicht | „ | „ | „ | 7450 kg | „ | „ | „ | 122 500 kg | |

| Höchste Leistung | „ | „ | „ | 10 PS | „ | „ | „ | 1800 PS | |

| Brennstoffverbrauch | „ | „ | „ | 1⁄2 kg Koks | „ | „ | „ | 1⁄8 kg Kohle für 1 km | |

| Fahrt und 1000 kg Zuggewicht | |||||||||

Artur Fürst

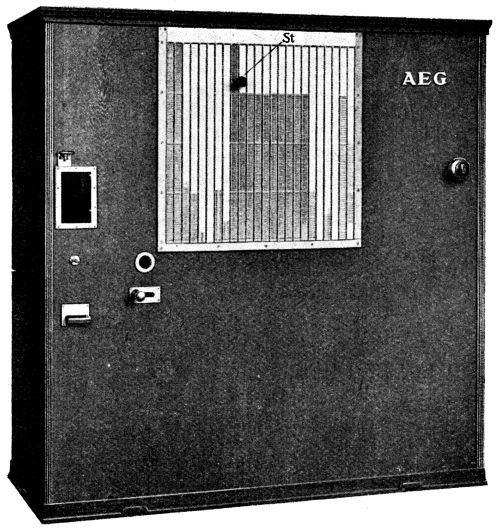

Die Welt auf Schienen

Eine Darstellung der Einrichtungen

und des Betriebs auf den Eisenbahnen des Fernverkehrs

Nebst einer Geschichte der Eisenbahn

Albert Langen, München

Die Eisenbahnen sind wieder ein solch bestimmendes Ereignis, das der Menschheit einen neuen Umschwung gibt, das die Farbe und Gestalt des Lebens verändert. Es beginnt ein neuer Abschnitt in der Weltgeschichte, und unsere Generation darf sich rühmen, daß sie dabei gewesen . . . Sogar die Elementar-Begriffe von Zeit und Raum sind schwankend geworden. Durch die Eisenbahn wird der Raum getötet. Es bleibt nur noch die Zeit übrig. (Heine, 1843.)

Copyright 1918 by Albert Langen, Munich

[V]

Dieses Buch handelt von der Technik der Eisenbahn.

Damit ist ihm eine Beschränkung auferlegt. Von streifenden Betrachtungen abgesehen, bleiben die wirtschaftliche Bedeutung der Eisenbahn, ihr Einfluß auf das gesellschaftliche und politische Leben unerörtert. Nur durch die Ausschaltung dieses großen Stoffgebiets war Raum für das zu gewinnen, was hier dargelegt werden sollte.

Auf die eingehende Erörterung der wirtschaftspolitischen Einwirkungen und Zusammenhänge konnte um so eher verzichtet werden, als hierüber eine gut lesbare Literatur in reicher Fülle vorhanden ist. Ein Buch jedoch, welches auch nur ungefähr das enthält, was ich über die Eisenbahntechnik unserer Tage zu sagen beabsichtigte, gibt es, so weit ich sehen kann, nicht.

Dem Leser, der, empfehlenswerten Beispielen folgend, diese einführenden Worte erst überfliegt, nachdem er das Buch selbst zu Ende gelesen, hoffe ich nichts Neues mehr mitzuteilen, wenn ich hier sage: ich habe nichts weiter gewollt, als die Fragen beantworten, die jedem Wißbegierigen sich aufdrängen, sobald er einen Bahnhof betritt oder aufmerksamen Auges die Gegenstände betrachtet, die an dem Fenster des fahrenden Zugs vorübergleiten. Damit ist zugleich ausgedrückt, daß ich kein Lehrbuch geschrieben, sondern die Leser nur auf einen Spaziergang durch die Welt auf Schienen mitgenommen habe. Meine Absicht war nicht, Eisenbahnbauer zu erziehen. Ich wollte ein Bild dieser gewaltigen Schöpfung menschlichen Geistes malen, so farbig und so anziehend, wie meine Schilderungs-Fähigkeit es zuließ. Ich bin bestrebt gewesen, eine in dem angegebenen Rahmen erschöpfende Darstellung der Eisenbahntechnik zu geben, zugleich aber auch ein Unterhaltungsbuch zu schreiben.

Meiner Meinung nach darf nämlich von dem Nichtfachmann, auch wenn er den heißen Wunsch hat, in ein bestimmtes Gebiet der Technik einzudringen, keineswegs verlangt werden, daß er den üblichen trockenen, vorlesungsmäßig aufgebauten Darlegungen folgt. Diese Anschauung führt mich zu der folgenden allgemeingültigen Anmerkung.

Die Ansicht ist weit verbreitet: „Technische Dinge kann man nicht verstehen!“ Daraus folgt eine starke Abneigung gegen das Lesen von Werken, welche dieses Gebiet behandeln, und eine geradezu erstaunliche Unkenntnis der technischen Dinge, obgleich diese doch jeden täglich aufs engste berühren. Es ist aber ganz sicher, daß alles, was Menschen geschaffen haben, sich auch verständlich darlegen läßt. Wer Technisches erklären will, muß freilich die Aufnahmefähigkeit seiner Leser genau in Betracht ziehen. Am besten ist es, Vorkenntnisse in keiner Weise anzunehmen. Ferner darf es dem Leser, der in ein ihm gänzlich unbekanntes Land hineinschreitet, nicht überlassen werden, selbst zu erkennen, an welchen Orten zu Seiten seines Pfads er rasch vorübereilen kann, und wo er wegen der grundlegenden Bedeutung des zu Beschauenden längere Zeit verweilen muß. Der Verfasser der Darlegung hat vielmehr die Pflicht, seinen Stoff so zu gliedern und anzuordnen,[VI] daß wichtiges von selbst stark hervortritt. Gelingt es noch, durch Beibringung vergleichenden, ja selbst anekdotischen Stoffs zu einer rein literarisch fesselnden Darstellung vorzudringen, so darf mit der Gewinnung neuer Freunde der Technik gerechnet werden.

Auf solchen Meinungen und Absichten ist der Inhalt dieses Buchs aufgebaut. Wie weit es mir gelungen ist, die gewollte Wirkung zu erreichen, muß dem Urteil der Leser überlassen bleiben.

Trotz des Fortfalls fast aller wirtschaftlichen Erörterungen ist eine weitere Beschränkung des Buchs auf die Schilderung der Einrichtungen und des Betriebs der Ferneisenbahnen notwendig gewesen, um den Band nicht zu unförmlicher Dicke anschwellen zu lassen. In den Aufbau und Ausbau der großen Strecken ist nämlich eine solche Fülle technischer Großleistungen eingesenkt, daß deren Darstellung allein den ziemlich weit gesteckten Rahmen ausfüllte. Ich beabsichtige, in einem Buch „Berlin im technischen Jahrhundert“, das im gleichen Verlag erscheinen wird, die hier fehlenden Stadtschnellbahnen und Straßenbahnen zu behandeln.

Bei der Heranschaffung des textlichen und bildlichen Stoffs für das vorliegende Werk habe ich mich bereitwilligster Unterstützung zu erfreuen gehabt. Zu besonderem Dank bin ich der Königlichen Eisenbahndirektion Berlin verpflichtet, die mir durch Hergabe von amtlichen Drucksachen und die Erlaubnis zur Besichtigung zahlreicher Dienststätten erst die gründliche Bearbeitung vieler Abschnitte ermöglicht hat. Auch das große Eisenbahngewerbe Deutschlands hat meiner Arbeit ein liebenswürdiges Verständnis entgegengebracht. Hervorheben möchte ich die umfangreiche Unterstützung durch die Hannoversche Maschinenbau A.-G. (Hanomag) und ihren Leiter, Kgl. Baurat Metzeltin, dem ich zugleich für das Lesen eines großen Teils der Korrekturen zu danken habe.

Es ist ein großer Gegenstand, der in den folgenden Blättern behandelt wird. Unsere stark zur Kritik neigende Zeit begeht leicht den Fehler, über kleinen Flecken, die sie wahrnimmt, die Strahlen einer prächtig leuchtenden Sonne zu übersehen. Ich möchte mit diesem Buch bewirken, daß die Leser über die kleinen Ärgernisse, die auch bei einer Eisenbahnfahrt oft nicht zu vermeiden sind, über hier und da sich zeigende Mängel fortab leichter hinwegsehen, nachdem ihnen bekannt geworden, welche fast unübersehbare Fülle von Anlagen und Einrichtungen geschaffen werden mußte, damit sie mit der beschwingten Eile des Zugs von Ort zu Ort gelangen können, welche gewaltige Arbeit täglich von neuem geleistet werden muß, um den Betrieb regelmäßig und unter Sicherung von Gesundheit und Leben der Reisenden durchzuführen.

Bei der Abfassung dieses Buchs über die Eisenbahn hat mich in keinem Augenblick das Gefühl der Bewunderung und hohen Freude gegenüber dieser herrlichen Schöpfung des Menschengeschlechts verlassen. Wenn es mir gelingt, nur einen geringen Teil dieser Bewunderung und Freude auch auf den Leser zu übertragen, werde ich meine Arbeit nicht als mißlungen betrachten.

Berlin-Wilmersdorf, im Frühjahr 1918

Artur Fürst

[VII]

| Seite | ||

| Geleitswort | V | |

| Das Zeitalter der Eisenbahn (1.) | 3 | |

| Aus der Vergangenheit | 21 | |

| 2. | Die Vorläufer | 23 |

| 3. | Der Meister | 38 |

| 4. | „Das größte Wunderwerk unserer Zeit“ | 49 |

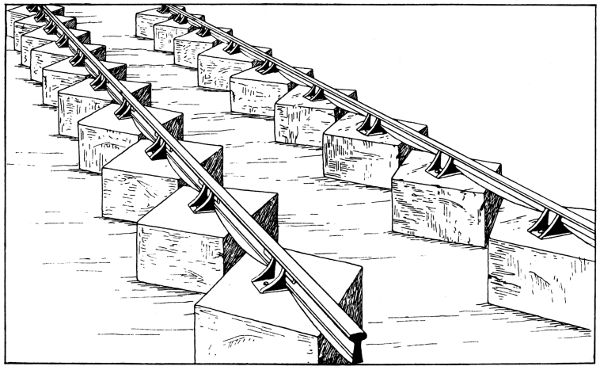

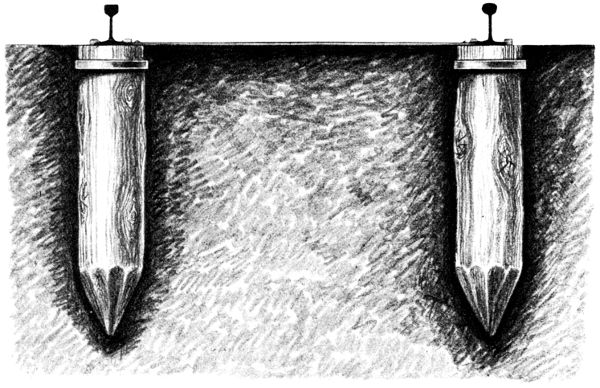

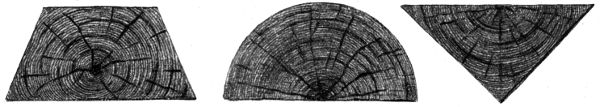

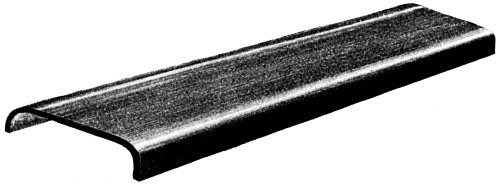

| 5. | Geschichte des Gleises | 68 |

| 6. | Eisenbahnfrühling in Deutschland | 87 |

| 7. | Ein Märtyrer | 100 |

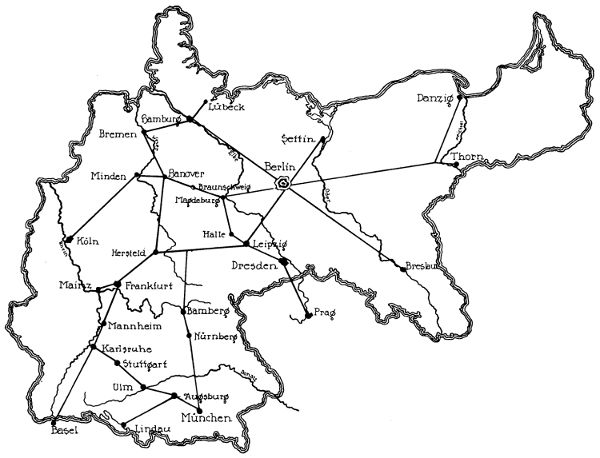

| 8. | Die Entwicklung des deutschen Netzes | 113 |

| Die Gegenwart | 119 | |

| 9. | Eine Fahrt von Berlin nach Halle | 121 |

| 10. | Die neue Linie | 126 |

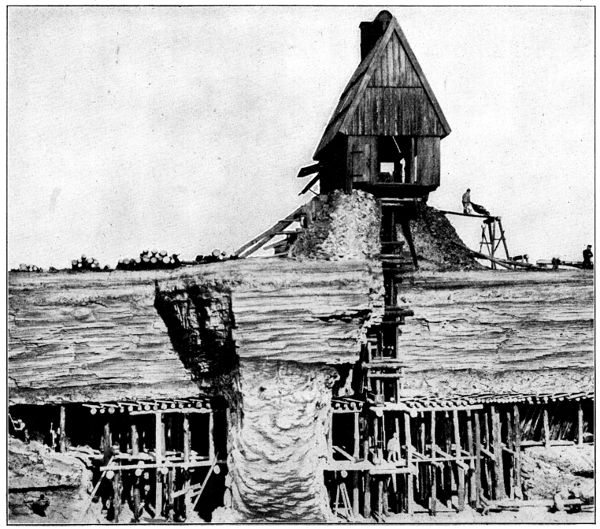

| 11. | Die Erdveste | 130 |

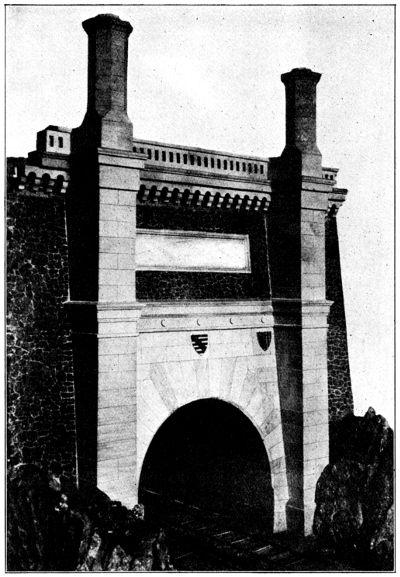

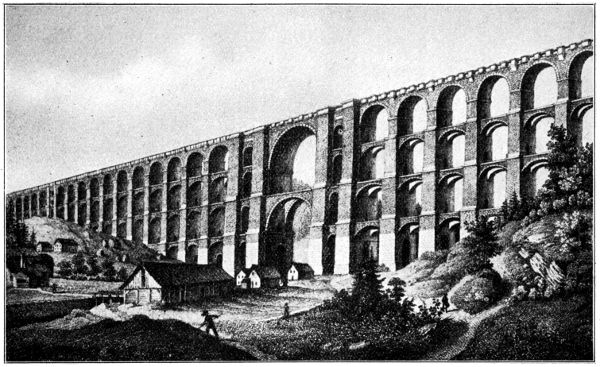

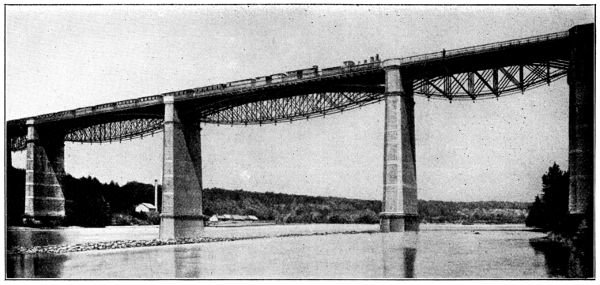

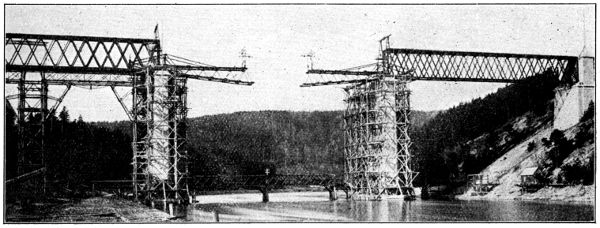

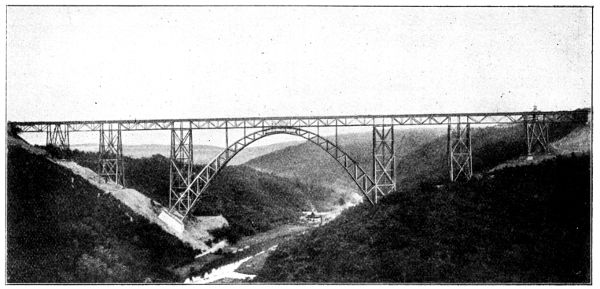

| 12. | Über Täler und Berge | 136 |

| 13. | Der stählerne Pfad | 165 |

| 14. | Die Lokomotive | 188 |

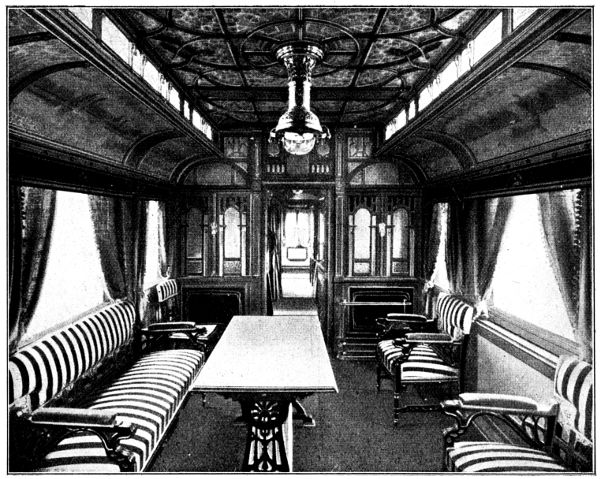

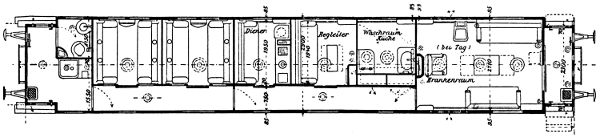

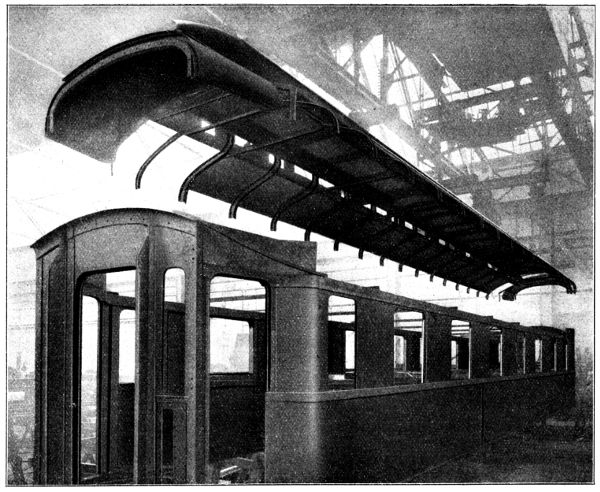

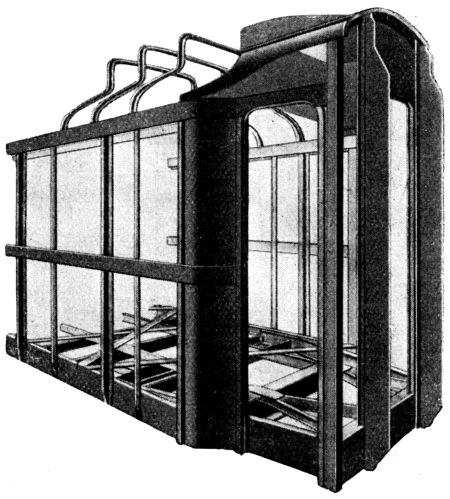

| 15. | Die rollenden Häuser | 251 |

| 16. | Die Lastträger | 280 |

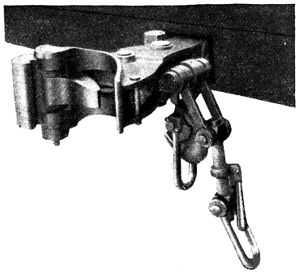

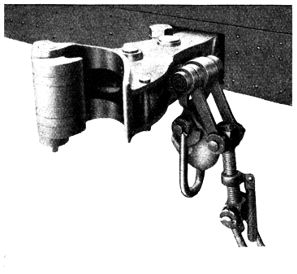

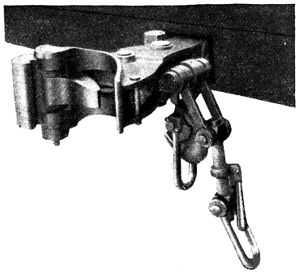

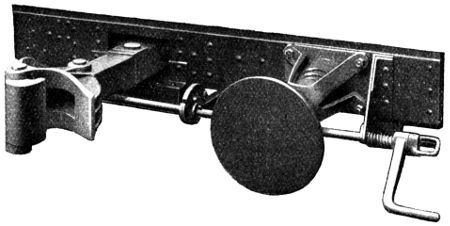

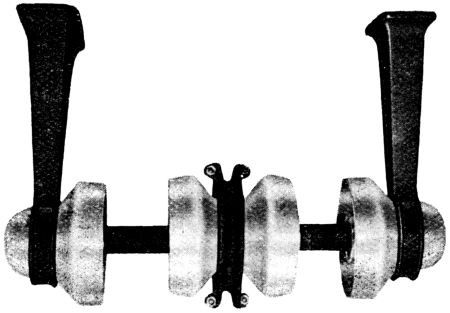

| 17. | Auf Zug und Stoß | 299 |

| 18. | Der Zügel | 306 |

| 19. | Der Ursprung | 330 |

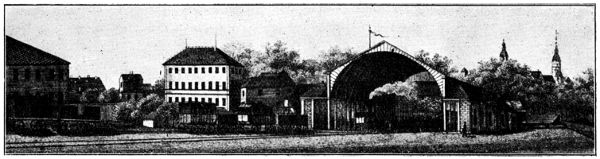

| 20. | Die gastlichen Hallen | 354 |

| 21. | Die schützenden Arme | 369 |

| 22. | Das dienstbare Heer | 425 |

| 23. | Wache und Pflege | 441 |

| 24. | Auf die Minute! | 453 |

| 25. | Die Papptäfelchen | 463 |

| 26. | Mit Zahn und Seil | 469 |

| 27. | Der Einsame | 491 |

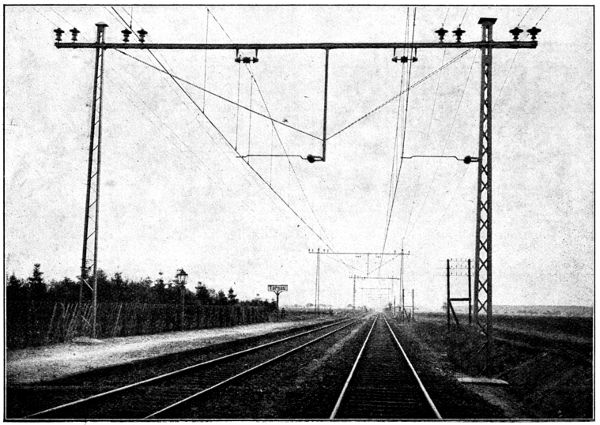

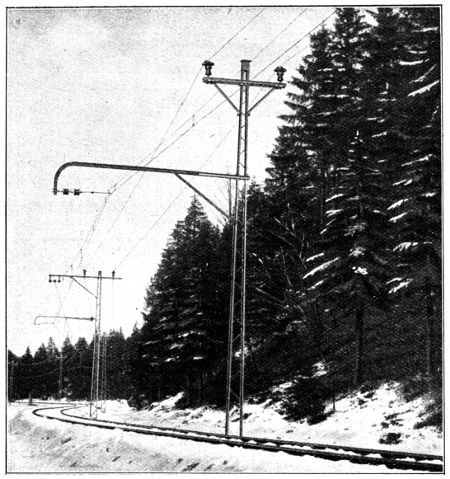

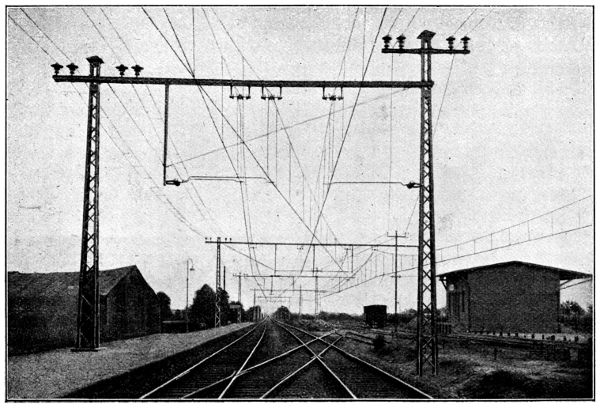

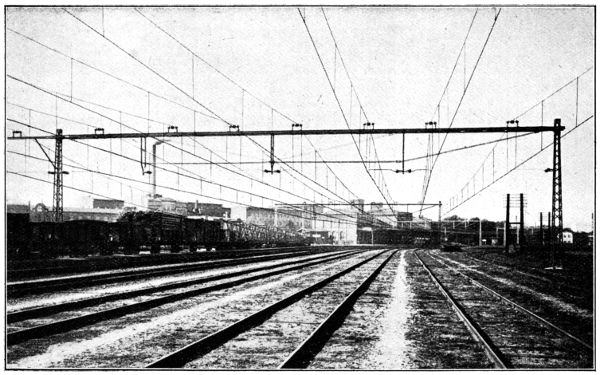

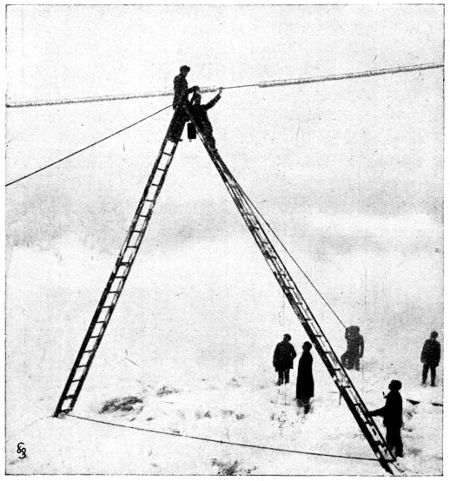

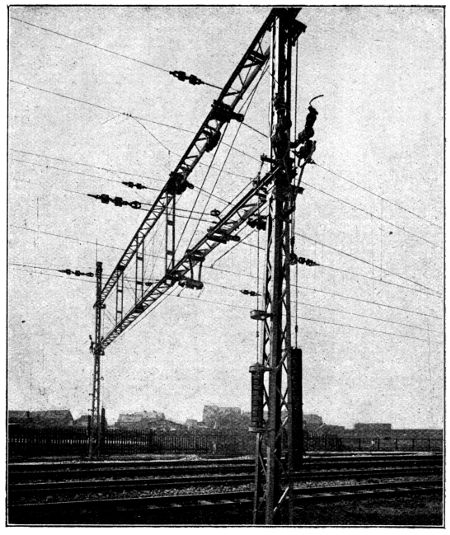

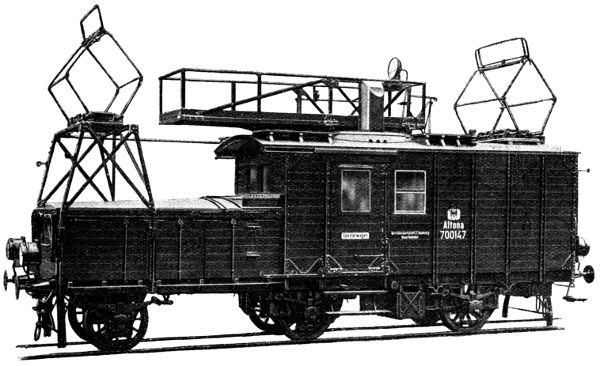

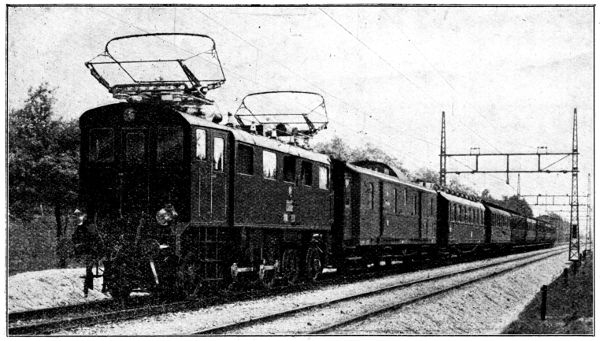

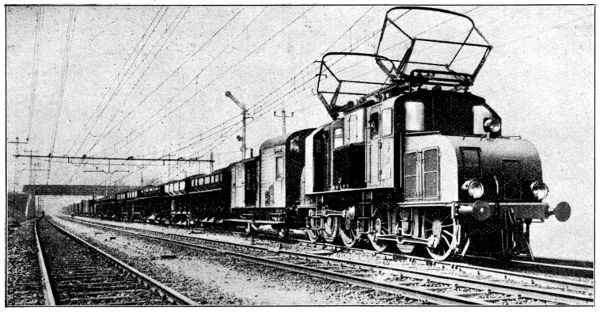

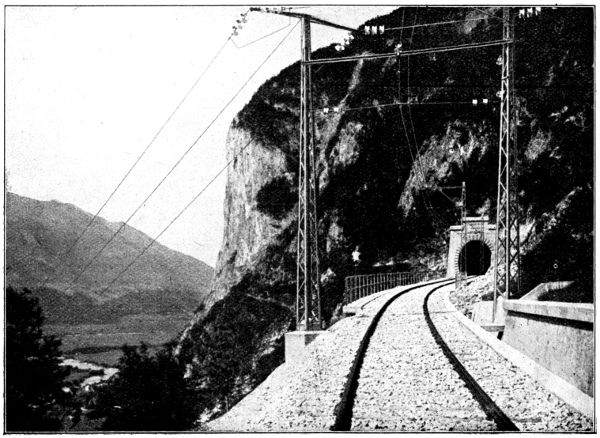

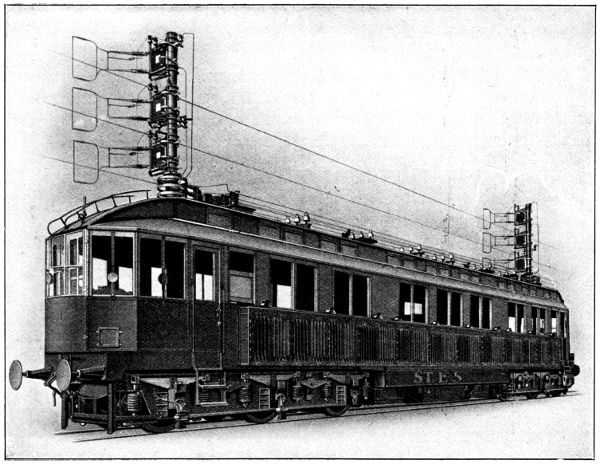

| 28. | Unter dem Fahrdraht | 499 |

| 29. | Zukunft | 523 |

| Verwaltungen der deutschen Staats- und Privatbahnen | 531 | |

| Quellenverzeichnis | 534 | |

| Stichwörterverzeichnis | 536 | |

[2]

[3]

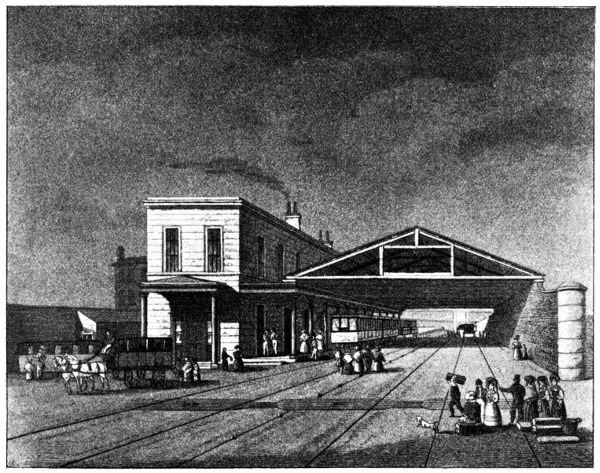

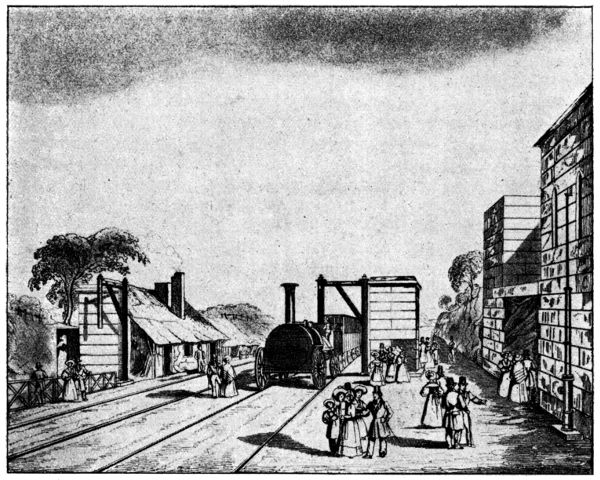

Das Mittelalter der Menschheitsgeschichte reicht bis in das erste Drittel des vorigen Jahrhunderts. Erst mit dem Jahre 1830 beginnt die Neuzeit. Damals fand die Eröffnung der ersten großen Eisenbahnstrecke statt, die für den öffentlichen Verkehr bestimmt war.

Welch ein Ereignis!

Viele Jahrtausende lang war der Mensch an die Scholle gefesselt, auf die ihn der Zufall der Geburt gestellt hatte. Eine Macht, die dem Erdbewohner von Beginn an feindlich war, hielt ihn an seiner Wohnstätte fest: der Raum. Gegen diesen konnte nur mit größter Mühsal, unter schrecklichen Gefahren und durch Opferung einer übermäßig großen Menge des kostbaren Besitztums Zeit angekämpft werden. Wenn darum früher einmal größere Menschenmassen über die Erdoberfläche zogen, wie es heute an jedem gewöhnlichen Tag geschieht, so waren sie durch einen mächtigen Anstoß in Bewegung gesetzt: durch den Angriff eines überlegenen Feinds, durch die von Naturgewalten verursachte Zerstörung der heimatlichen Ackererde oder durch die Sucht nach Eroberung und Kriegsbeute. Jede solcher Massenbewegungen wurde ein geschichtliches Ereignis, sie ward als Völkerwanderung oder Heereszug in die unvergänglichen Bücher eingeschrieben.

Die Natur, welche in den Geist des Menschen die Freude an der Fortbewegung gelegt hat, die Sehnsucht umherzuschweifen, so weit wie möglich vorzudringen, die ihn besondere Lust beim Erschauen des noch Unbekannten empfinden läßt, diese selbe Natur hat ihr letztes Geschöpf nur mit recht kümmerlichen Möglichkeiten bedacht, sich jene Freude zu verschaffen, diese Sehnsucht und Lust zu befriedigen.

Es ist eine recht erstaunliche Tatsache, daß sie, die wir so gern die Allmutter nennen, den lebendigen Wesen, soweit diese sich überhaupt willkürlich von der Stelle zu bewegen vermögen, höchst unvollkommene Werkzeuge hierfür zur Verfügung gestellt hat. Das Bein, welches — in Einzelheiten der Durchbildung verschieden, im ganzen immer in der gleichen Form und Art — den Tieren und Menschen zur Fortbewegung dient, ist eine Anordnung von recht bescheidenem Wirkungsgrad. Ein verhältnismäßig großes Gewicht muß beim Gehen immer von neuem angehoben werden, nur um sofort wieder hinabzusinken, der tote Pendelgang des Glieds bei jedem Schritt verbraucht umsonst Kraft und Zeit.

Dabei gibt es eine höchst einfache Fortbewegungsvorrichtung, die frei von unausgeglichenen Gewichtshebungen und jedem toten Gang ist. Der Mensch hat sie erfunden, als seine Gattung noch recht jung war, als er noch auf einer sehr niedrigen Stufe der Kultur stand; der Natur ist sie bei ihrer unabsehbar langen Entwicklungsarbeit niemals eingefallen.

Diese Vorrichtung ist das Rad.

Kein Mensch wird mit einem Raduntergestell geboren, was sehr wünschenswert wäre, so seltsam es auch klingen mag. Er muß sich vielmehr mit Hilfe eines weit weniger brauchbaren Werkzeugs über die Erde bewegen. Und dazu kommt noch, daß die Oberfläche unseres Heimatsterns durch ihre Gestaltung die Überschreitung größerer Strecken bedeutend erschwert.

Vor Jahrmillionen, als die Kruste der Erde schon bis zu einer gewissen Tiefe erkaltet[4] und erstarrt, deren Inneres aber noch weit heißer war als heute, entstand durch die Zusammenziehung des immer weiter sich abkühlenden feuerflüssigen Erdkerns schließlich ein breiter Zwischenraum zwischen diesem und der starren Kruste. Die äußere Erdschicht, die bis dahin ganz glatt gewesen war, verlor dadurch ihre Unterstützung und mußte schließlich unter dem Zug der Schwerkraft einstürzen. Hierbei ging es ziemlich heftig drunter und drüber. Ungeheure Schollen stellten sich schräg ein, an einzelnen Stellen wurde der Boden hoch emporgedrückt, an anderen sank er ein. So entstand das heutige Antlitz des Himmelskörpers, auf dem wir wohnen; die glatte Stirn der Mutter Erde erhielt Falten. Nun waren die Gebirge emporgetürmt, Furchen eingepreßt, und die scharfen Nagezähne des fallenden Wassers sorgten für die Herstellung von tiefen Einschnitten auch im sonst flachen Land.

Seitdem ist dafür gesorgt, daß eine Vorwärtsbewegung über ein größeres Stück der Erdoberfläche kein einfaches Dahinschlendern über eine Ebene ist. Der wandernde oder fahrende Mensch hatte von Beginn an mit der Schwerkraft zu kämpfen, die sich bei jedem der unzähligen Auf und Ab unangenehm bemerkbar machte. Die kleinen Unebenheiten ihres Wegs vermochten unsere Vorfahren bereits vor Jahrtausenden durch die Anlage von Straßen mit einigermaßen befestigter Fahrbahn auszugleichen. Aber den großen Wellenbewegungen des Geländes mußte die Straße sich eng anschmiegen, hier vermochte sie keinen kraftsparenden Ausgleich zu gewähren. Niemand konnte auf den Gedanken kommen, für die langsam sich dahinschleppenden Verkehrsmittel, die bis zum Anfang des neunzehnten Jahrhunderts ausschließlich vorhanden waren, unter Aufwendung ungeheurer Kosten ebene Wege zu schaffen. Das hätte geheißen, einer Henne Kondorflügel anheften. Ein der Aufwendung entsprechender Nutzen wäre nicht entstanden.

Bevor das Riesenwerk der Anlage wirklich ebener Straßen lohnend erscheinen konnte, mußte erst etwas ganz Neues, ganz Großartiges geschehen. Das Rad mußte sich mit der Schiene vermählen, und in diese Ehe mußte die Triebkraft des Dampfs adoptiert werden.

Als dies geschehen, ward der Mensch plötzlich zum Herrn der Erde. Der Äquator und alle Meridiane wurden kürzer, die Erdkugel schrumpfte unter seinem festen Zugriff ein, der Raum, dieses Ungreifbare, ließ sich zusammendrücken.

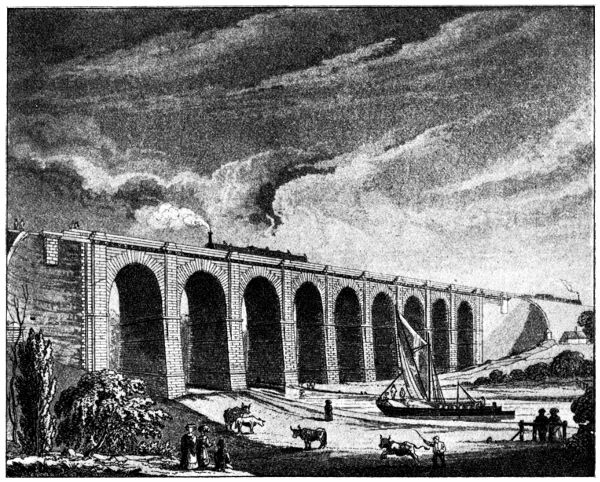

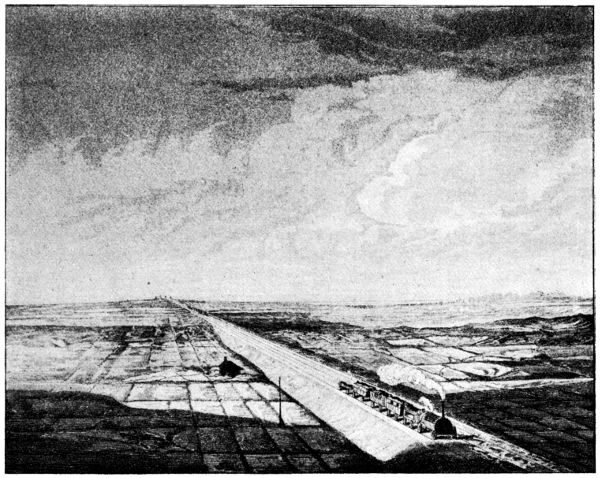

Im Wagen auf der glatten Schiene dahingezogen, spottet der Mensch fortab der kümmerlichen Bewegungswerkzeuge, die ihm die wenig sorgsame Natur an den Leib geheftet. Aber gleichzeitig, im nämlichen Augenblick, da er das neue Verkehrsmittel geschaffen hatte, dachte der kluge Erfinder auch daran, das zweite Hindernis zu beseitigen, welches ihm das rasche Umherschweifen über die Erde so sehr erschwerte. Jetzt wurden sogleich, schon für den ersten großen, der Allgemeinheit geweihten Schienenpfad, Talmulden aufgehöht, Hügel abgegraben, Flüsse überbrückt, Felsen durchbohrt. Dort wo der Mensch sein Eigentum, die Erde, durcheilen will, ist seitdem die Zerklüftete vor ihm wieder eben. Das auf der glatten, ebenen Bahn geflügelt gewordene Rad ward zum Zeichen eines anderen Abschnitts der Menschheitsgeschichte.

Die Neuzeit hatte begonnen.

Des Menschen Heimat ist der feste Boden, nicht das Wasser. Wie seltsam muß daher die Tatsache berühren, daß jahrtausendelang die Fortbewegung auf dem Wasser rascher und bequemer war als das Reisen über Land. All die gewaltigen Stätten, an deren Schicksal die Geschichte der früheren Jahrhunderte geknüpft ist, lagen am Meer oder an großen schiffbaren Flüssen, die rasch der See zueilten. Nur in der Nähe der Küsten war der Austausch von Personen und Gütern, durch den allein menschliche Siedelungen erstarken können, in bedeutendem Maßstab möglich.

[5]

Der Römer kannte die dem Mittelmeer zugekehrten Küsten von Asien und Afrika weit besser als das Innere seines heimatlichen Erdteils. Die völkerverbindende Kraft des Weltmeers war noch bis in späte Jahrhunderte hinein der des festen Lands bedeutend überlegen. Max von Weber, der Sohn des „Freischütz“-Schöpfers, der ein hervorragender Ingenieur und ausgezeichneter Schriftsteller war, schreibt in seinem Buch „Aus der Welt der Arbeit“: „Es war noch im sechzehnten Jahrhundert leichter, tausend Zentner Kohlen von Newcastle nach Lissabon zu versenden, als einen Ballen Tuch von Norwich nach London zu bringen, und bis zu Anfang desselben Jahrhunderts, wo die Kohlengruben an den Küsten aufgetan wurden, hatte London, obwohl in waldloser Gegend gelegen und an Holzmangel leidend, keine Steinkohlen.“

Das Elend der Verkehrsverhältnisse im mittelalterlichen Europa ist zu bekannt, als daß es hier einer neuen Schilderung bedürfte. Wie man noch zur Zeit Friedrichs des Großen in Deutschland reiste, ist in den Lebenserinnerungen der Schwester des Königs, der Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, köstlich dargestellt.

Für eine Reise von der Hauptstadt ihres Ländchens nach Berlin, die heute in sieben Stunden überwunden wird, brauchte sie fast ebenso viele Tage. Und welche Erlebnisse konnte man auf solchem Weg haben! Die Markgräfin schildert eine ihrer Fahrten wie folgt:

„Es war ein höllisches Wetter! Die Wege waren so schlecht, daß ich, aller meiner Eile ungeachtet, nur bis Hof kommen konnte, und das erst abends um elf Uhr, da es doch nur sechs Meilen von Bayreuth entfernt ist. Mein Gepäck war zurückgeblieben, ich mußte mich also ganz angekleidet auf ein schlechtes Bett legen, auf dem ich wenig schlief. Das Gepäck kam erst um zwei Uhr an, ich befahl, es weiterfahren zu lassen, in der Hoffnung, daß mein Nachtlager in der zweiten Nacht besser sein würde wie das erste.

„Die zweite Tagereise war sehr lang. Ich reiste um drei Uhr ab und war mittags in Schleiz, das nur vier Meilen von Hof entfernt ist. Ohne aus dem Wagen zu steigen, nahm ich etwas Fleischbrühe, um recht früh in Gera, zwei Stationen weiter, einzutreffen. Die erste legte ich in vier Stunden zurück, auf der zweiten fand ich keine Pferde, obschon sie zwei Tage vorher bestellt waren.

„Mich begleitete gar kein anderer Wagen als der, in welchem Herr von Seckendorf mit meinen Kammerfrauen saß. Der Postmeister, der wohl abgefeimt war, bat mich, um Gottes willen nicht weiterzureisen, weil die Wege zum Halsbrechen wären. ‚Sie müssen,‘ sagte er, ‚durch einen großen Wald, wo alle Tage geraubt und gemordet wird, und da Sie dieselben Pferde, welche Sie hierher brachten, auch nach Gera führen müssen, können Sie nur sehr spät eintreffen. Ich muß Ihnen das alles sagen, um aller Verantwortlichkeit ledig zu sein.‘ Mir stieg der Kamm, wie ich diesen weisen Ratgeber hörte. Meine Hofdame wollte, daß wir die Nacht in diesem Dorfe zubringen sollten, allein wir hatten weder Betten noch Köche, das Haus sah wie eine Räuberhöhle aus, es stank zum Sterben, und die Schweinerei, die darinnen herrschte, machte einem übel und weh. Ich entschloß mich also schnell, stellte mich ganz heldenmäßig, indes mir himmelbang war, und setzte meinen Weg fort.

„Des Postmeisters Rat war leider nur zu gerechtfertigt! Die Wege waren abscheulich! Bei jedem Schritt waren wir in Gefahr umzuwerfen, und, um das Unglück zu krönen, fing die Nacht an, ihren Mantel über uns auszubreiten. Wir hatten zwar Fackeln mit uns, allein in demselben Augenblick, wo wir in den Wald traten, verlöschten sie, und die Finsternis vermehrte unsere Angst. Je weiter wir kamen, hörten wir um uns her Pfiffe[6] ertönen, die mich mit Furcht und Zittern erfüllten; der kalte Schweiß lief mir von der Stirn, meine Damen waren nicht besser daran, und wir gingen leise flüsternd zu Rate, was wir im Fall eines Angriffs tun sollten. In diesem Zustand blieben wir bis nachts zwei Uhr, wo wir endlich glücklich in Gera ankamen. Wir waren alle halbtot, mir insbesondere hatte meine heldenmütige Entschlossenheit das Blut so in Wallung gebracht, daß ich die ganze Nacht sterbenskrank war.“

Auch der Maler Wilhelm von Kügelgen, in dessen „Jugenderinnerungen eines alten Mannes“ wir eine so treffliche Schilderung der ersten Jahrzehnte des vorigen Jahrhunderts besitzen, hatte auf einer winterlichen Reise durch Thüringen, die er im Jahre 1814 machte, keine allzu angenehmen Erlebnisse.

„Der Wagen von unbeschreiblichen Proportionen“, so schreibt er, „hing altersschwach und lahm in seinen Federn, die Schläge waren mit Bindfaden befestigt und die hart eingetrockneten Fensterladen weder einzuknöpfen noch zurückzuschnallen. Die Pferde standen da mit tiefgesenkten Häuptern, dem Anschein nach halb schlafend oder tot, und niemand konnte begreifen, wie sie nur bis hierher gelangt waren. Aber seine Pferde wären gut, sagte der Kutscher, begrüßte aber jeden Koffer, der ihm zugetragen wurde, mit schweren Seufzern.

„Endlich war alles fertig, und Barduas wurden umarmt, soweit dies anging, denn wenigstens wir Kinder konnten die Arme nicht sehr rühren, da wir verpackt und eingewickelt waren wie Kokons. So wurde einer nach dem andern in den höchst jammervollen Kasten verladen, bis sich zuletzt auch noch die getreue Rose darstellte, um gleichfalls aufzusteigen. Sie hatte, um sich vor Kälte und ihre Siebensachen vor dem Verderben des Einpackens zu schützen, alles auf den Leib gezogen, was sie an Wäsche und Kleidern besaß und sah wie das Heidelberger Faß aus. Der Kutscher hatte jeden Einsteigenden im Geist gewogen und zu schwer befunden. Als er aber dieses Ungeheuers von Mädchen ansichtig wurde, tat er einen schauderhaften Fluch und schwur, ihn solle dieser oder jener holen, wenn er sie in den Wagen ließe.

„‚So möge er sich denn hinpacken, wo er hergekommen wäre,‘ schrie ihn der Vater an, ließ wieder abladen, und dieser erste Anlauf war gescheitert.“

Die Gesellschaft erhielt dann einen anderen Reisewagen.

„Aber trotz bester Equipage,“ so schreibt Kügelgen weiter, „war es doch immer nicht die beste Fuhre. Die Wege gingen auf, und der Wagen taumelte wie ein Trunkenbold von einer Seite auf die andere, bis er schließlich in der Naumburger Gegend in einem Schneeloch stecken blieb. Mein Vater und der Kutscher sprangen ab. Sie durchnäßten sich fast bis zum Halse, indem sie mit Geschrei und Prügeln taten, was sie konnten, auch legten sich die Pferde mit allen Kräften ins Geschirr und taten ebenfalls, was sie konnten; aber der Wagen stand wie eingenietet.

„Da schien es denn ein Glück zu sein, daß ganz in nächster Nähe ein Haufen Schneeschipper arbeitete. Mein Vater sprach sie an; sie sagten aber, sie wären angestellt, die verschneiten Gräben auszuschaufeln, daß kein Wagen hineinpoltere, und das übrige ginge sie nichts an. Der Kutscher entgegnete, die Löcher auf der Straße wären schlimmer, als alle Gräben, und sie sähen doch, daß wir drin stäcken; aber es war so wenig mit ihnen anzufangen, wie mit der Armsäule am Wege, die eben auch zwei unnütze Pfoten in die Luft streckte, und weder Bitten noch Geld konnten sie bewegen, ihren Beruf verständiger aufzufassen.

„So saßen wir denn abermals fest . . . Mein Vater und der Kutscher hielten Kriegsrat,[7] und es schien nichts anderes übrigzubleiben, als den Wagen zu entleeren und auszupacken; eine schlimme Aussicht für die kränkelnde Mutter und uns alle. Aber siehe! Da nahte sich mit fröhlichem Gesange ein kleines auf dem Marsch begriffenes Detachement von etwa zwanzig russischen Soldaten. Als diese sahen, was hier los oder vielmehr stecken geblieben war, legten sie unaufgefordert und augenblicklich Hand an. Ein paar starke Kerle krochen unter den Wagen und hoben ihn mit ihren Rücken, daß er in den Fugen krachte, während andere schoben, schrieen und in die Pferde hieben. Im Augenblicke waren wir aus dem Pfuhl heraus, und unsere Retter zogen beschenkt und singend weiter.“

Im Jahre 1821 waren die Verkehrsverhältnisse keineswegs besser geworden. Ludwig Börne faßte damals die Klagen über die argen Reisebeschwernisse in einem geißelnden Aufsatz zusammen, den er „Monographie der deutschen Postschnecke“ nannte. Er gibt darin unter anderem ein Gespräch wieder, das er mit einem Major führt.

„Herr Major, sagte ich, hätte ich einen Säbel wie Sie, meine ästhetischen Flüche gehörig zu unterstützen, hol’ mich der Teufel, ich haute ein, und es gäbe blutige Köpfe. Ist der Passagier ein Narr jedes Postmeisters, Kondukteurs und Postillons, und muß er liegen bleiben, so oft es diesen Herren gefällt, Wein zu trinken oder auszuschenken? Kommt man in ein Nest und trägt nicht Lust, im Postwagen zu warten und zu frieren, umdreht der Eigentümer des Ofens unsern schlotternden Leib, wie die Katze den Brei, und tausend Fragezeichen im Gesichte zweifeln, was man befehle. Muß ein armer Passagier leben, wie die große Welt in Paris, und um Mitternacht Kottelets essen? In Zeit von 46 Stunden, worunter 14 nächtliche, habe ich 12 Schoppen Wein getrunken und noch einige mehr bezahlt für den Kondukteur. Wie weit ist es, Herr Major, von Frankfurt nach Stuttgart? Also kaum 40 Stunden! Und auf diesem kurzen Wege haben wir 15 Stunden Rast gehalten!

„Damit sich die Leser überzeugen können, daß ich mir keine größere poetische Freiheit genommen als billig ist, will ich eine genaue Berechnung der Zeit, die wir uns zwischen Frankfurt und Stuttgart aufgehalten, nebst Benennung der Orte, wo dieses geschah, folgen lassen. Aus dieser Statistik (Stillstandslehre) des Postwagens wird sich ergeben, daß ich noch nicht zwei Prozent gelogen, indem auf 15 Stunden die Übertreibung nur 16 Minuten beträgt.

| Stunden | Minuten | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| In | Sprendlingen | — | 12 | ||

| „ | Langen | — | 50 | ||

| „ | Darmstadt | — | 45 | ||

| „ | Bickenbach | — | 30 | ||

| „ | Heppenheim | 1 | 15 | ||

| „ | Weinheim | — | 30 | ||

| „ | Heidelberg | 3 | 15 | ||

| „ | Neckargmünd | 1 | 15 | ||

| „ | Wiesenbach | — | 12 | ||

| „ | Sinzheim | — | 15 | ||

| „ | Fürfeld | — | 30 | ||

| „ | Heilbronn | 3 | 10 | ||

| „ | Besigheim | 1 | 5 | ||

| „ | Ludwigsburg | 1 | — | ||

| Summa: | 14 | Stunden | 44 | Minuten | |

[8]

„Ich bin von Straßburg nach Paris und von Paris nach Metz auf der Diligence gereist und hatte kein Sohlenleder unter mir, sondern gute Verviers-Mitteltücher, und auf diesen beiden Reisen zusammen hat sich der Wagen nicht 10 Stunden aufgehalten. Ist das nicht zum toll werden? Ist es nicht Schimpf und Schande, daß das Zusammentreffen der Postwagen auf den Kreuzwegen so schlecht eingerichtet ist, daß ich in Bruchsal 24 Stunden liegen bleiben und auf den Straßburger Wagen warten mußte, bis ich weiter konnte nach Frankfurt? Warum gibt man den Reisenden nicht wenigstens Wartegeld, gleich den quiescirenden Staatsdienern, bis sie einen Platz und ihr Fortkommen finden? Ich weiß nicht, ob Sie die Abendzeitung lesen, Herr Major; dort erzählt Herr Mühlen in Nr. 33 dieses Jahrgangs die Anekdote von einem Sonderling, der viel gereist sei. Auf diesen Reisen (wird erzählt), die er stets mit Extrapost machte, verursachte ihm aber nichts so viel Ärger, als die Postmeister, Posthalter und Postillone, und wenn er auf diese zu sprechen kam, so war er unerschöpflich in Sarkasmen und Schilderungen ihrer Roheit, Habgier und der Langsamkeit auf den Stationen und im Fahren. Dieser Antagonismus sprach sich auch in seinem letzten Willen aus.

„In seinem Testament hatte er nachstehendes verordnet. Nachdem er diejenigen namentlich aufgeführt, welche seine Leiche zur Ruhestätte begleiten sollten, hieß es. ‚Ich verlange ausdrücklich, daß die vorgenannten Personen in mit Extrapostpferden bespannten Wagen meiner Leiche folgen sollen, und sind die diesfälligen Kosten aus den zu meinem Begräbnis ausgesetzten Summen zu bestreiten; denn da es der Anstand erheischt, daß ein Leichenzug feierlich und langsam vor sich gehen muß, so werden die Postillone das letztere unfehlbar am besten ausrichten.‘

„Hätten Sie, wie ich, die Abendzeitung gelesen, Herr Major, wären Sie nicht auch auf meinen nachfolgenden Gedanken gefallen? Man sollte nicht die Leidtragenden, sondern die Leichen selbst auf Hochfürstlich Thurn-und-Taxisschen fahrenden Postwagen zum Begräbnisse führen, damit sie Zeit gewönnen, aus dem Scheintode zu erwachen, da, wenn in der Asche des Lebens nur noch ein Fünkchen glimmt, das Rütteln des Wagens es zur Flamme anfachen müsse. Wäre dieses nicht eine sehr gute ambulante Totenschau?“

Bis zur Eröffnung der Eisenbahn stand es also äußerst schlecht um alle Verkehrswege. Die Römer hatten bereits ausgezeichnete, bis nach Norddeutschland reichende Straßen gebaut, aber nicht zur Hebung des Verkehrs, sondern weil sie der leicht begehbaren Wege bedurften, um zur Befestigung ihrer Herrschaft Soldaten rasch überall hin werfen zu können. Als dieser politische Zweck fortgefallen war, ließ man die Legionsstraßen rasch wieder zugrunde gehen und dachte nicht daran, neue von ähnlicher Großartigkeit anzulegen, weil die Fahrzeuge dies als nicht lohnend erscheinen ließen.

Das Schiff war und blieb das wichtigste Beförderungsmittel. Friedrich der Große baute Kanäle, aber keine Straßen. In England war die Bedeutung der Wasserwege noch um 1830 so groß, daß die am Kanal des Herzogs von Bridgewater Beteiligten auf ein Haar das Werk Stephensons zu Fall gebracht hätten. Ein Fluch schien die für große Fahrt bestimmten Fortbewegungsmittel der Menschheit ins Wasser hineinzuzwingen, für dessen Teilung beim Voraneilen soviel Kraft unnötig aufgewendet werden muß. Daß die Luft, die sich in einem Zustand geringerer Dichtigkeit befindet, mit weniger Kraftaufwand zu durchdringen ist, wußte man längst, aber die von selbst sich einstellende Ebene des Wassers lockte zu sehr.

Die Eisenbahn erst schuf sich auch auf dem Land die Ebene und machte so der Menschheit das königliche Geschenk der sausenden Geschwindigkeit. „Die Ausbildung[9] der Straßen in einem Land bezeichnet“, so sagt Max von Weber, „den Positiv von dessen Kulturentwicklung, deren Komparativ erfordert den Kanal, der Superlativ ist ohne Eisenbahn nicht denkbar.“ Dabei ist die Beobachtung merkwürdig, daß der Superlativ nicht etwa den Positiv und den Komparativ verdrängt hat. Diese sind im Gegenteil durch ihn gekräftigt worden. Niemals wurden soviel Straßen und Kanäle gebaut wie im Zeitalter der Eisenbahn. Alles, was wir heute Verkehr nennen, stammt erst aus dem Jahre 1830.

So wenig vor dem Auftreten der Brüder Wright und des Grafen Zeppelin ein Mensch jemals das wirkliche Bedürfnis gefühlt hat, zu fliegen, so wenig gab es vor Stephensons Schaffen ein Verkehrsbedürfnis. Die Wanderlust steckte als Urtrieb längst im Menschen; Faust empfand sehr stark die Sehnsucht nach dem Flügel. Aber das gewöhnliche Leben stockte nicht dadurch, daß man keine häufigen, schnellen und bequemen Reisegelegenheiten hatte. Die Eisenbahn im allgemeinen ist also nicht entstanden, weil sie erforderlich gewesen. Kaum an irgendeiner Stelle der Erde hat man etwas Derartiges vermißt, solange es nicht vorhanden war. Die großartige Erscheinung des regen Menschen- und Güteraustauschs über das Land bestand in keines Menschen Vorstellung, bis sie durch die Ausbreitung der Eisenbahnen sich einstellte.

Thiers sprach, als man die neue Verkehrsform in Frankreich einführen wollte, von einer englischen Narrheit. In den Jahren der Vorbereitung für die erste größere Eisenbahnlinie in Deutschland fragten die Leute einander: „Wozu eigentlich? Was hat der Dresdner in Leipzig, der Leipziger in Dresden zu tun?“ Und der Generalpostmeister Nagler in Berlin, also der oberste Verkehrsbeamte Preußens, soll den Erbauern der Bahn von Berlin nach Potsdam entgegengehalten haben, daß seine nur einmal am Tag zwischen den beiden Städten fahrende Diligence niemals vollbesetzt wäre, das Bahnunternehmen also gänzlich aussichtslos sei. (Nach neuern Feststellungen Sautters soll dieser Ausspruch geschichtlich nicht beglaubigt, Nagler vielmehr ein Förderer des neuen Verkehrsmittels gewesen sein; das Wort ist dann, unter Loslösung von der Person, als Ausdruck des Zeitgedankens aufzufassen.)

Das bayerische Medizinalkollegium glaubte noch im Jahre 1835 den Eisenbahnbau dadurch hintanhalten zu können, daß es erklärte, die große Geschwindigkeit würde den Insassen der Wagen Kopfschmerzen und Schwindel verursachen. In England wollten sogar Mitglieder des Parlaments der ersten größeren Lokomotivbahnstrecke die Erlaubnis versagen, weil sie fürchteten, daß der vorüberfahrende Zug die Kühe beim Grasen stören und die Hühner so erschrecken könnte, daß sie keine Eier mehr legen würden.

Trotzdem ward und wuchs die Eisenbahn. Sie ist heute das wichtigste und mächtigste aller Werkzeuge, die der Mensch besitzt.

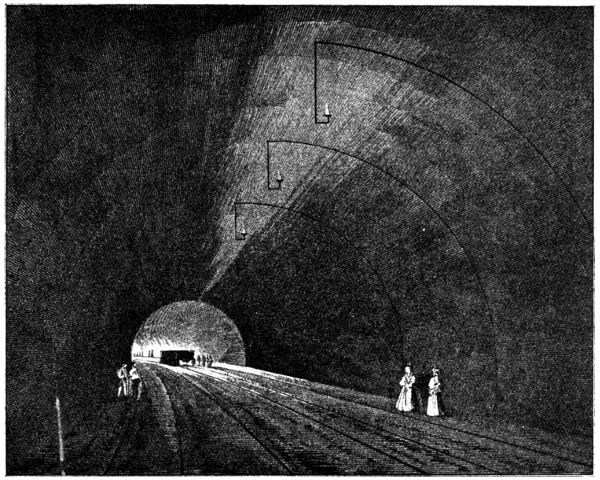

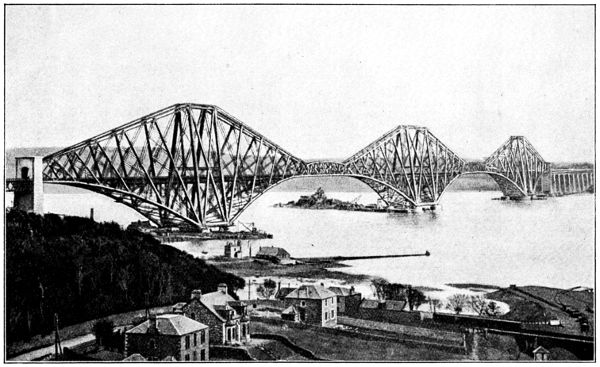

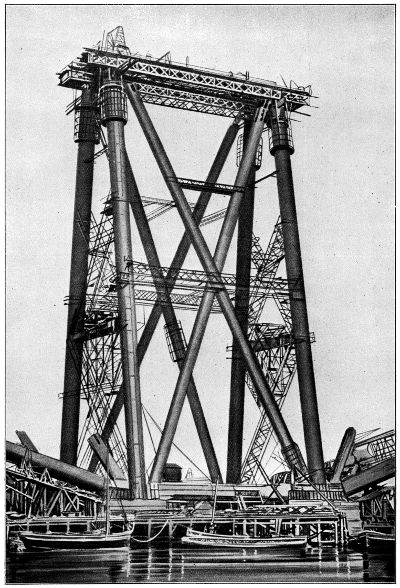

In seinem trefflichen Büchlein „Am sausenden Webstuhl der Zeit“ stellt Launhardt den sieben Weltwundern der Alten ebenso viele Wunder der Jetztzeit gegenüber. Zu diesen rechnet er die Lokomotiv-Eisenbahn, die großen Brücken und die Tunnel. Da der Brücken- und der Tunnelbau im großen erst durch die Eisenbahn entstanden, so sind nach Launhardt nicht weniger als drei von den sieben wunderbarsten Erzeugnissen unserer Zeit dem Bannkreis der Eisenbahn zuzurechnen.

Und wahrlich, sie ist ein Weltwunder!

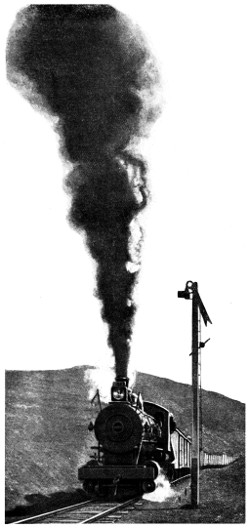

Seitdem die Urahne aller wirklich brauchbaren Lokomotiven, Stephensons „Rakete“, zum erstenmal einen Zug in Bewegung gesetzt hat, sind noch nicht neun Jahrzehnte verflossen. Und wie durchgreifend haben sich in dieser verhältnismäßig so kurzen Zeitspanne alle Verkehrsverhältnisse auf der Erde durch die Einwirkung der Eisenbahn verändert!

[10]

Wenn man früher in Deutschland mit der Schnellpost 15 Kilometer in der Stunde zurücklegte, so war man glücklich über diese geschwinde Beförderung. Unsere heutigen Schnellzüge durchfahren 100 Kilometer in der Stunde und mehr. Doch dieses Verhältnis der reinen Fahrgeschwindigkeiten von 15 zu 100 wird weit in den Schatten gestellt durch den Vergleich der Reise-Geschwindigkeiten, das heißt derjenigen Zeiten, innerhalb deren die Fahrgäste wirklich von einem Ort zum andern gebracht werden. Während die Lokomotive mehrere 100 Kilometer durchfahren kann, ohne auch nur einen Augenblick zu verschnaufen, mußten auf den Poststrecken fortwährend die Pferde gewechselt werden. So brauchte man, nach Launhardt, noch im Jahre 1840 „für eine Reise von Hannover nach Leipzig, also zur Zurücklegung von 272 Kilometern, mit der Post 40 Stunden, während diese Reise jetzt auf der Eisenbahn weniger als fünf Stunden erfordert. Dabei fuhr die Post im Jahre 1840 zwischen jenen beiden Städten wöchentlich nur fünfmal in jeder Richtung, ja eigentlich nur dreimal, da bei zwei dieser Fahrten eine Unterbrechung durch eine Übernachtung vorkam, wodurch die Dauer der Reise von 40 auf 48-50 Stunden erhöht wurde. Heute verkehren zwischen Hannover und Leipzig täglich in jeder Richtung vierzehn Personen- und Schnellzüge, so daß eine regelmäßige Reisegelegenheit heute zwanzigmal häufiger als früher mit der Post geboten wird.“

Von Berlin nach München fuhr man im Jahre 1835 mit der Schnellpost noch mehr als 31⁄2 Tage; heute wird die Strecke in zehn Stunden zurückgelegt. Das Fahrgeld betrug damals 81 Mark, während eine Fahrkarte dritter Klasse von Berlin nach München jetzt 21,10 Mark kostet.

Man bezahlt also heute auf der Eisenbahn nur einen Bruchteil des Fahrpreises, der früher für den Verkehr über die Landstraßen erhoben wurde, und erfreut sich auf der Reise einer unvergleichlich viel größeren Bequemlichkeit, indem die Unbilden der Witterung gänzlich ferngehalten werden, die Erschütterungen fast vollständig verschwunden sind, und der Aufenthalt in den geräumigen, bei Bedarf geheizten und beleuchteten Wagen so sehr viel angenehmer ist als in den schmalen Postkutschen, dem Sinnbild der Rumpeligkeit und der drückenden Enge.

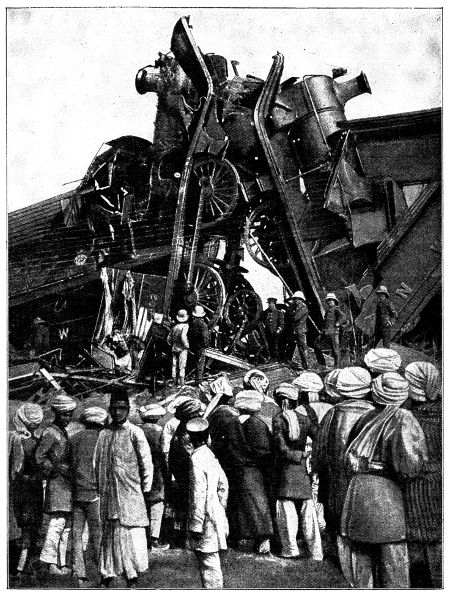

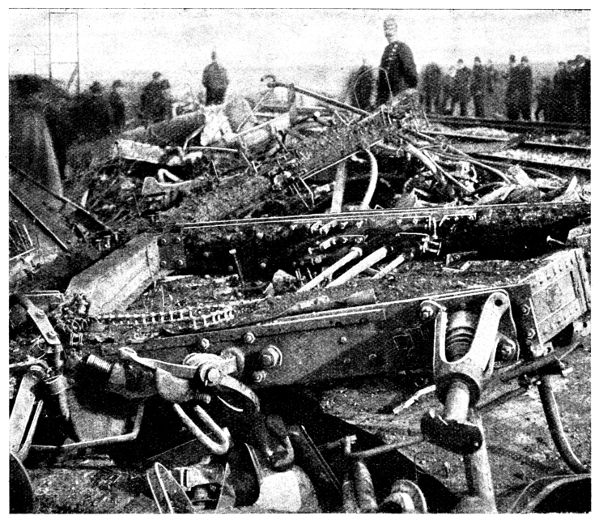

Trotz der gesteigerten Geschwindigkeit ist die Sicherheit des Reisens bedeutend gewachsen. Während beim Postverkehr schon auf je 400 000 Reisende ein Getöteter kam, raubt die Eisenbahn in Deutschland heute nur etwa einem von 15 Millionen Reisenden das Leben.

Die Zuverlässigkeit des Verkehrs ist durch die fast vollständige Unterbrechungslosigkeit und Störungsfreiheit des Eisenbahnbetriebs außerordentlich gestiegen. Auf den preußischen Staatsbahnen z. B. sind nach van der Borght im Jahre 1910 nur 41 Unterbrechungen bis zur Dauer von zwei Tagen und 8 Unterbrechungen von längerer Dauer, verursacht durch ungewöhnlich starke Regengüsse und Hochwasser, eingetreten. Dazu kamen im gleichen Jahr noch 37 Störungen von kurzer Dauer, die durch Schneeverwehungen veranlaßt wurden. Die Zahl von 78 Unterbrechungen überhaupt ist gegenüber der riesenhaften Ausdehnung des Eisenbahnverkehrs von ganz verschwindender Bedeutung. Hiergegen bedenke man, daß schon jeder stärkere Schneefall die Fahrpost zu gänzlicher Ruhe verurteilte, und daß die Wasserstraßen im Winter durch Frost, im Sommer durch anhaltende Trockenheit oft monatelang unterbrochen sind.

Die Pünktlichkeit der Eisenbahn ist sprichwörtlich. Von hundert Zügen pflegt nach der Statistik in Deutschland kaum einer seine festgesetzte Ankunftszeit um ein geringes zu überschreiten.

[11]

In der Eisenbahn hat sich die Menschheit ferner ein unvergleichliches Mittel zur Ausbreitung der Bildung geschaffen. Erst durch die Schienenwege ist die Kenntnis von der Beschaffenheit der Erdoberfläche Allgemeingut geworden; die Kunstbesitztümer aller Völker liegen seither offen vor jedermanns Auge. Jedes Volk kennt heute die Eigenheiten aller anderen.

Nur in Einer Beziehung hat man sich leider über den günstigen Einfluß der Eisenbahn getäuscht. In vielen Schriften aus früheren Jahren kann man lesen, daß die durch die Eisenbahn geschaffenen engen Beziehungen zwischen den Völkern die Kriege weniger furchtbar machen, die geschwinden Beförderungsmöglichkeiten für die Truppen ihre Dauer abkürzen würden. Friedrich List meinte, daß „die Eisenbahn aus einer Kriegsmilderungs-, Abkürzungs- und Verhinderungsmaschine, am Ende gar eine Maschine werden würde, die den Krieg selbst zerstört.“ Wir wissen heute, daß der grausamste aller Kriege und einer der längsten mit einer Hochentwicklung der Eisenbahnen zusammengefallen ist.

Stärker noch als zur Beförderung von Personen wird die Eisenbahn zur Vermittlung des Güterverkehrs benutzt. Die Beförderung von Gütern kostet heute nur den sechsten Teil des Preises, der früher für den Weg über die Landstraße entrichtet werden mußte. Dabei ist mit der Beförderung im geschlossenen Eisenbahnwagen eine weit größere Schonung der Güter verbunden; es geht bei der Fahrt weit weniger von ihnen verloren als in den meist offenen Frachtwagen. Viele Gütergruppen sind überhaupt erst durch die Eisenbahn weltmarktfähig geworden, da ihre Versendung früher durch die hohen Frachtkosten nicht lohnend war, und weil durch die lange Beförderungszeit die in ihnen festgelegten Geldmittel der Nutzung zu lange entzogen blieben.

Noch sehr viel großartiger erscheint der Einfluß der Eisenbahn, wenn man erkennt, daß sie nicht nur auf den Austausch der Güter, sondern in stärkster Weise auch auf ihre Erzeugung einwirkt. Solange das Hervorbringen von Gütern nur den örtlichen Bedürfnissen dient, bleibt es beschränkt. Ein Bezirk, der durch eine besondere Gunst der Natur eine bestimmte Ware in großen Mengen zu erzeugen vermag, wird aber zur höchsten Ausnutzung seiner Möglichkeiten angetrieben, wenn er weiß, daß ein ganzer Erdteil sein Käufer ist. Das ist heute der Fall, wo die Eisenbahn tatsächlich jedes der zwischen den Ufern der Weltmeere liegenden gewaltigen Ländergebiete zu einer einzigen Stadt gemacht hat. Jeder Ort in Europa oder Amerika läuft heute, wenn er etwas braucht, was er nicht selbst hervorbringen kann, sozusagen mit offenem Marktkorb rasch einmal um die Ecke zu dem anderen, auch wenn dieser viele hundert Kilometer entfernt liegt.

Eine lebhafte Gütererzeugung an dazu besonders befähigten Stellen ist für die Allgemeinheit zwecklos, wenn nicht ein rasches und bequemes Beförderungsmittel zur Verfügung steht. Der Weltkrieg hat durch die in Rußland zutage getretenen Verhältnisse jedem deutlich gezeigt, daß, sobald die Eisenbahn versagt, in manchen Abschnitten eines Landes die schwerste Hungersnot auftreten kann, während in anderen Bezirken desselben Landes die gehäuften Lebensmittel verfaulen. Wenn in gut entwickelten Ländern zu Friedenszeiten das Gespenst des Hungers nur noch höchst selten auftritt, so ist dies in der Hauptsache das Verdienst der Eisenbahn.

Aus der Hand des Menschen ist keine Schöpfung hervorgegangen, die an Großartigkeit mit der Anlage dieses Verkehrsmittels zu vergleichen wäre. Damit die Eisenbahnen hergestellt werden konnten, haben zahlreiche Wissensgebiete ein enges Bündnis miteinander schließen müssen: die Erdkunde in ihren beiden Formen, die man wissenschaftlich als Geologie und Geographie bezeichnet, die Naturwissenschaft, Technik, Baukunde, Staatsrecht,[12] Völkerrecht, Volkswirtschaftslehre. Niemals ist auf Erden ein solcher Aufwand von Kraft und Geld an eine einzige Sache gesetzt worden, niemals aber auch war der Erfolg menschlicher Bemühungen größer.

Die Länge aller Eisenbahnen der Erde betrug im Jahre 1913, dem letzten regelmäßigen Jahr vor dem Weltkrieg, auf das sich auch alle folgenden Angaben beziehen, rund 1 Million 100 000 Kilometer. Da der Erdäquator 40 000 Kilometer lang ist, so kann man mit der Schienenlänge dieser Bahnen, wenn man nur 25 vom Hundert als zweigeleisig ansieht, wonach sich eine Gesamtschienenlänge von 1 Million 375 000 Kilometern ergibt, den Äquator 35 mal umwickeln. Von der Erde zum Mond könnte man hiermit eine dreigeleisige Bahn bauen und würde noch 223 000 Kilometer zur Herstellung von Zubringerlinien für diese Weltraum-Strecke übrigbehalten.

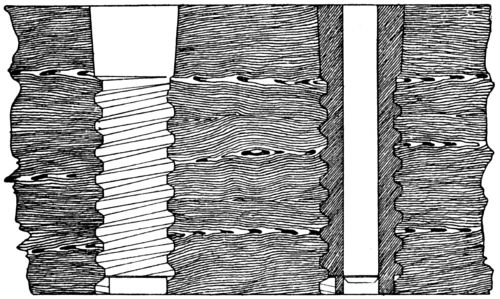

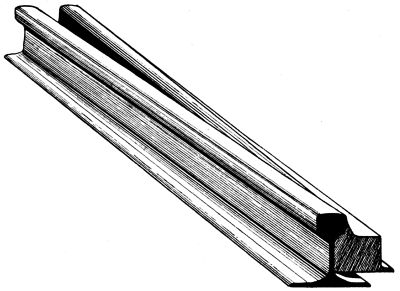

Um das Gewicht des ungeheuren Schienenstrangs von 1 Million 375 000 Kilometern Länge — ohne das zur Verbindung der einzelnen Abschnitte erforderliche Kleineisenzeug — zu berechnen, gehen wir von der Tatsache aus, daß bei recht leichten Geleisen der deutschen Bahnen das laufende Schienenmeter 30 Kilogramm wiegt. Wir erhalten dann als Gesamtgewicht aller regelmäßig befahrenen Schienen auf der Erde 82 Milliarden[13] 500 Millionen Kilogramm. Es ist dies das 9000fache Gewicht des höchsten und vermutlich auch schwersten Eisenbauwerks der Erde, des Eiffelturms. Gösse man aus Schienenstahl eine volle quadratische Säule, deren Querschnittsfläche gerade so groß wäre wie das durch die äußersten Fußpunkte des Eiffelturms gebildete Quadrat und deren Höhe wie die des Turms 300 Meter betrüge, sie würde kaum halb soviel wiegen wie die Schienen aller Eisenbahnen. Eine zylindrische Säule aus demselben Baustoff von der Höhe des ragendsten Bergs auf der Erde, des Gaurisankars, der seine Spitze rund 9000 Meter hoch über den Meeresspiegel emporreckt, würde immer noch einen Durchmesser von annähernd 40 Metern haben.

Im Jahre 1890 betrug die Länge aller Bahnen 617 285 Kilometer; sie hat sich also seitdem nahezu verdoppelt.

Unter den Erdteilen besitzt bei weitem die größte Bahnlänge Amerika, nämlich 570 000 Kilometer. Das ist mehr als die Hälfte der Bahnlänge auf der ganzen Erde. In Europa dagegen liegt noch nicht ein Drittel aller Gleislängen; es sind 346 000 Kilometer. Trotzdem ist selbstverständlich das Netz in dem alten Erdteil sehr viel engermaschig. In Europa kommen auf je 100 Quadratkilometer 3,5 Kilometer Eisenbahn, in Amerika dagegen nur ungefähr 0,8 Kilometer.

[14]

Das bei weitem dichteste Eisenbahnnetz aller Länder der Erde hat Belgien. Hier liegen auf je 100 Quadratkilometer Bodenfläche durchschnittlich 29,9 Kilometer Eisenbahn. Wenn man von dem kleinen Luxemburg absieht, hat das in der Engmaschigkeit der Geleise nächstfolgende Reich, Großbritannien und Irland, noch lange nicht die Hälfte der Eisenbahndichte Belgiens, nämlich nur 12 Kilometer auf dem gleichen Flächenraum. Deutschland steht mit 11,8 Kilometer unmittelbar dahinter an der dritten Stelle. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben dagegen nur 4,4 Kilometer Bahn auf je 100 Quadratkilometer.

Die deutschen vollspurigen Eisenbahnen hatten im Jahre 1913 zusammen eine Betriebslänge von rund 61 000 Kilometern. Das ist immer noch mehr als das 11⁄2fache des Erdäquators. Eigenartig ist in diesem Zusammenhang die Feststellung, daß die Länge der Landstraßen in Deutschland, die ja gerade im Eisenbahnzeitalter als Zubringer für die Schienenwege außerordentlich lebhaft ausgebildet worden sind, 150 000 Kilometer beträgt.

Von der Gesamtlänge der deutschen Eisenbahnen fallen auf die vereinigten preußisch-hessischen Staatsbahnen 39 000 Kilometer, auf die bayerische Staatsbahn 8300 Kilometer. Auf der wirklichen Länge der bayerischen Staatsbahngeleise, das heißt einer Schienenerstreckung, bei der man sich die tatsächlich nebeneinanderliegenden Geleise der mehrgeleisigen Strecken hintereinander ausgelegt denkt, könnte man bequem den Äquator des Mondes umfahren.

Welch eine ungeheure Weite der Schienenwelt offenbaren uns diese Zahlen! Die Vergleichsmaßstäbe müssen aus der Unendlichkeit des Weltraums herbeigeholt werden. Die Erde besitzt außer ihrer größten Umfassungslinie, die gleichfalls zu den sternkundlichen Längen gehört, keine Erstreckung, die zur Erhellung der Zahlengrößen herangezogen werden könnte.

Doch alles bisher Dargelegte wird zum blassen Nichts, wenn wir nun statt der unbeweglich daliegenden Schienenstränge das sausende Leben, die dröhnende Bewegung betrachten, die sich unausgesetzt auf ihnen abspielen.

Auf der ganzen Erde mögen jetzt etwa 175 000 Lokomotiven vorhanden sein. Allein die Lokomotiven der vollspurigen deutschen Bahnen, deren es einschließlich der Triebwagen rund 30 000 gibt, haben im Jahre 1913 zusammen 1 Milliarde 280 Millionen Kilometer durchfahren. Diese Länge nähert sich der Entfernung des Saturns von der Erde, die rund 11⁄2 Milliarden Kilometer beträgt. Ganz besonders erstaunlich aber ist die Tatsache, daß die durchschnittliche jährliche Fahrleistung jeder einzelnen deutschen Lokomotive 43 500 Kilometer beträgt, daß also jede von ihnen, wenn sie, statt fortwährend in ihrem kurzen Bereich hin und her zu eilen, ständig vorwärts gefahren wäre, die ganze Erde an ihrem Gürtel hätte umkreisen und noch dazu Abstecher von mehr als 3000 Kilometern hätte machen können.

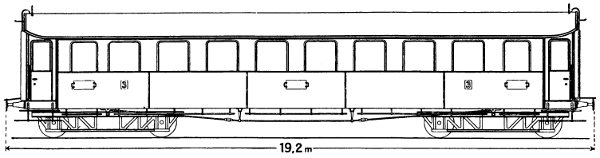

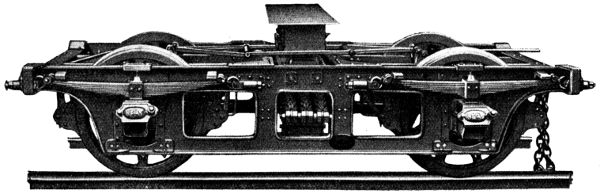

Im Jahre 1913 besaßen die deutschen Eisenbahnen rund 3⁄4 Millionen Wagen, wovon 66 200, also noch nicht der zehnte Teil, Personen-, die übrigen Güter- und Gepäckwagen waren. Die sämtlichen Achsen dieser Gefährte haben im gleichen Jahr eine Weglänge von nicht weniger als 32 Milliarden 791 Millionen Kilometern durchlaufen. Legen wir diese Wagenachs-Kilometer-Strecke geradlinig von der Erde in den Weltraum aus, so trifft der Endpunkt ins Leere. Er ragt weit über die Grenze unseres Sonnensystems hinaus, erreicht aber doch noch nicht den nächsten Fixstern. Um daher eine passende Vergleichslänge aus der Sternkunde zu finden, müssen wir eine Teilstrecke betrachten.[15] Wir denken uns, daß ein gewöhnlicher D-Zugwagen mit Drehgestellen, also mit vier Achsen, die genannte Achskilometerzahl geleistet hätte; hiernach kommt auf jede Achse ein Viertel des ganzen Wegs. Ein solcher Wagen würde dann eine Fahrt bis in die Nähe des äußersten Planeten unseres Sonnensystems, des Neptuns, gemacht haben und auch von dort wieder zurückgekehrt sein können. Freilich würde ihm diese Hin- und Rückfahrt während eines Jahrs nicht möglich gewesen sein, auch wenn er ständig mit der höchsten jetzt üblichen Schnellzug-Geschwindigkeit gefahren wäre. Er würde hierzu vielmehr — 9000 Jahre brauchen.

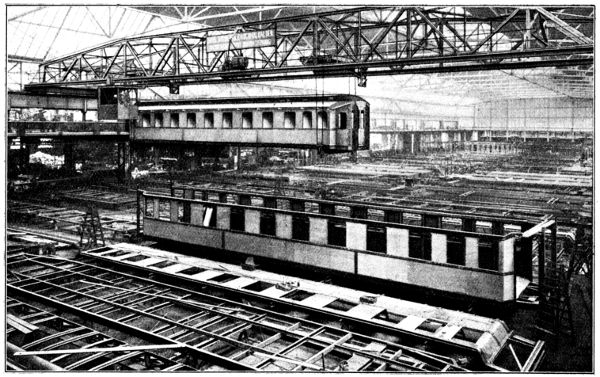

Für das Rechnungsjahr 1917 ist von der Verwaltung der preußisch-hessischen Eisenbahnen zur Fahrzeugbeschaffung der größte aller bisher erteilten Aufträge an die deutschen Lokomotiv- und Eisenbahnwagenfabriken vergeben worden. Sein Wert betrug annähernd eine halbe Milliarde, genau 489 Millionen. Daß die deutschen Erzeugungsstätten sich stark genug fühlten, diesen Riesenauftrag innerhalb eines Jahrs, noch dazu während des Kriegs, auszuführen, spricht am lautesten für ihren Umfang und ihre viel bewunderte Leistungsfähigkeit.

Selbst wenn der dicke gelbe Band des Reichskursbuchs mit seinen vielen hundert Seiten, seinen endlosen Zahlenreihen und der unerschöpflichen Fülle verschiedener Strecken vor uns liegt, haben wir keine Vorstellung von der ungeheuer großen Zahl der Züge, die allein in Deutschland am Tag und in der Nacht ständig in Bewegung sind. Dieses unendliche Gewimmel sich vorzustellen, geht über das Auffassungsvermögen des menschlichen Gehirns hinaus, des Gehirns desselben Menschen, der das Schienenwirrsal doch geschaffen hat.

Allein im Jahre 1913 sind in Deutschland 18 Millionen 357 000 Züge gefahren worden. Die Anzahl der beförderten Personen betrug rund 1 Milliarde 800 Millionen. Danach wäre, wenn man von der verhältnismäßig geringen Zahl der Fremden absieht, jeder der 67 Millionen Einwohner, die Deutschland in dem genannten Jahr hatte, einschließlich aller Kinder, durchschnittlich 27 mal gereist. Die Strecke, über die jeder einzelne Fahrgast im Durchschnitt befördert wurde, war allerdings sehr kurz; sie betrug nicht mehr als rund 23 Kilometer, was ungefähr der Strecke Berlin-Bernau entspricht.

Besonders verblüffend ist das Gewicht der Güter, das in dem einem Jahr auf den deutschen Bahnen befördert worden ist. Dieses war nämlich höher als 676 Milliarden 626 Millionen Kilogramm.

Denkt man sich den Äquator und sämtliche 180 Meridiane mit Schienen belegt, so würde das Gesamtgewicht all dieser Stränge noch nicht einmal ein Drittel jener Güter-Kilogrammzahl betragen. Wenn man aus Wagen von je 20 000 Kilogramm Tragfähigkeit einen Güterzug zusammenstellen wollte, der imstande wäre, das gesamte Gütergewicht auf einmal zu befördern, so würde dieser Zug 236 800 Kilometer lang sein müssen.

Das in den deutschen Eisenbahnen festgelegte Anlagekapital, also die Summe, welche seit dem Beginn der einzelnen Unternehmen für feste Bauten, Fahrzeuge usw. aufgewendet worden ist, betrug zu Beginn des Weltkriegs 19 Milliarden 245 Millionen. Dagegen besaßen zur gleichen Zeit sämtliche deutschen Aktiengesellschaften nur ein Aktienkapital von 15 Milliarden 500 Millionen Mark. Das allein für die preußisch-hessischen Staatsbahnen als dem größten gewerblichen Unternehmen auf der Erde verwendete Anlagekapital erreichte die Höhe von 12 Milliarden 600 Millionen Mark. Der Wert aller deutschen Eisenbahnanlagen wird von Kirchhoff auf 30 Milliarden Mark geschätzt.

Die deutschen Eisenbahnen haben im Jahre 1913 aus dem gesamten Verkehr 3 Milliarden[16] 563 Millionen Mark eingenommen. Hiergegen betrugen die Einnahmen des Deutschen Reichs nach dem ordentlichen und außerordentlichen Haushaltplan nur 3 Milliarden 385 Millionen Mark. Dieser Vergleich zeigt wohl am besten die Riesenhaftigkeit der Summen, die ständig den Eisenbahnkassen zufließen.

Der Personenverkehr, dessen Bedeutung für die gesamte Eisenbahnwirtschaft von Fernerstehenden leicht überschätzt wird, lieferte hierzu einschließlich der Einnahmen aus der Beförderung des Reisegepäcks nur 1 Milliarde 17 Millionen. Das sind 28,55 vom Hundert der Gesamtsumme. Dagegen brachte der Güterverkehr 2 Milliarden 286 Millionen, gleich 64,16 vom Hundert. Der Rest entfällt auf kleinere Einnahmequellen.

Aus den Rieseneinnahmen ergaben sich zum Glück für die deutsche Geldwirtschaft auch sehr bedeutende Gewinne. Der Betriebsüberschuß aller deutschen Bahnen betrug 1913 die auch in der jetzigen Zeit nicht gering erscheinende Summe von 1 Milliarde 66 Millionen. Die Größe dieser Zahl wird noch deutlicher, wenn man zum Vergleich die Gesamtsumme der Jahresgewinne sämtlicher deutscher Aktiengesellschaften betrachtet; dies waren 1 Milliarde 736 Millionen.

Kein zweites Unternehmen auf der ganzen Erde kann im entferntesten einen so bedeutenden Jahresüberschuß ausweisen, wie die preußisch-hessischen Staatseisenbahnen. Hat dieser doch im Jahre 1913 die außerordentliche Höhe von mehr als 787 Millionen Mark erreicht. Wäre der Weltkrieg nicht ausgebrochen, so hätte man wohl schon in wenigen Jahren einen Überschuß von einer vollen Milliarde erzielen können. Die preußische Staatskasse erhielt von der Eisenbahnverwaltung 654 Millionen 267 800 Mark überwiesen. Dagegen betrugen die Einnahmen des preußischen Staats aus sämtlichen unmittelbaren Steuern nur 525 Millionen 490 000 Mark. Die Anlagesumme der preußisch-hessischen Staatsbahnen hat sich dabei mit 6,41 vom Hundert verzinst.

Wer heute eine Reise antreten will, hat nichts weiter zu tun, als am Schalter seine Fahrkarte zu lösen. Dann ist der Beförderungsvertrag mit der Eisenbahnverwaltung geschlossen, und diese hat nun die Aufgabe, den Fahrgast an den gewünschten Ort zu bringen. Hierdurch wird es für diesen, abgesehen von der Zeitdauer der Reise, ganz gleichgültig, ob er etwa von München nach Starnberg oder von derselben Hauptstadt aus nach Memel fahren will. Er setzt sich auf seine Bank im Wagenabteil, schaut müßig zum Fenster hinaus, und für alles übrige sorgt die Eisenbahn.

Aber welch eine in ihrer Vielfältigkeit geradezu ungeheuerliche Anzahl von Veranstaltungen ist notwendig gewesen, damit alle Reisenden so glatt ihre verschiedenen Ziele erreichen können! Von den feststehenden Bauten und den rollenden Vorrichtungen der deutschen Eisenbahnen mit ihren Milliardenwerten haben wir schon gesprochen. Um jedoch die Gesamtheit dieses toten Stoffs zu beseelen, um ihm zielstrebiges Leben einzuhauchen, ihn zu einem wirklich brauchbaren Werkzeug des Verkehrs und Handels zu machen, sind auch sachkundige Menschen notwendig, ist ein Riesenheer von Angestellten erforderlich.

Im Jahre 1913 waren bei den deutschen Eisenbahnen rund 800 000 Beamte und Arbeiter tätig. Ein volles Drittel der gesamten Beamtenschaft aller deutschen Staaten ist bei der Eisenbahn beschäftigt. Jeder 84. Bewohner des Deutschen Reichs dient dieser Verkehrseinrichtung! Zum Vergleich sei die Angabe gemacht, daß das größte Fabrikunternehmen Deutschlands, die Kruppschen Werke in Essen, im Jahre 1913 etwa 80 000 Angestellte beschäftigte. Der preußische Eisenbahnminister allein aber gebot über 560 000 Beamte und Arbeiter.

An Gehältern und Löhnen sind von den deutschen Eisenbahnen in unserem Stichjahr[17] 1 Milliarde 350 Millionen Mark ausgezahlt worden. Die Aufwendungen der Verwaltungen für die an Beamte und Arbeiter gezahlten Ruhegehälter sowie für die Hinterbliebenenfürsorge betrugen über 151 Millionen Mark. Für die Krankenpflege wurden im gleichen Zeitraum aus den Betriebsvermögen 121⁄4 Millionen Mark gezahlt. — —

Das Reichsgericht hatte vor etwa 45 Jahren in einem Streitfall festzustellen, was eigentlich eine Eisenbahn sei. Im ersten Band der Entscheidungen des Reichsgerichts auf Seite 252 findet sich die folgende Darlegung:

„Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte Fortbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganz unbedeutende Raumstrecken auf metallener Grundlage, welche durch ihre Konsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer Gewichtsmassen, beziehungsweise die Erzielung einer verhältnismäßig bedeutenden Schnelligkeit der Transportbewegung zu ermöglichen bestimmt ist und durch diese Eigenart in Verbindung mit den außerdem zur Erzeugung der Transportbewegung benutzten Naturkräften (Dampf, Elektrizität, tierischer, menschlicher Muskeltätigkeit, bei geneigter Bahn auch schon der eigenen Schwere der Transportgefäße und deren Ladung usw.) bei dem Betrieb des Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige, je nach den Umständen nur in bezweckter Weise nützliche, oder auch Menschenleben vernichtende und die menschliche Gesundheit verletzende Wirkung zu erzeugen fähig ist.“

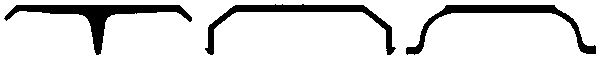

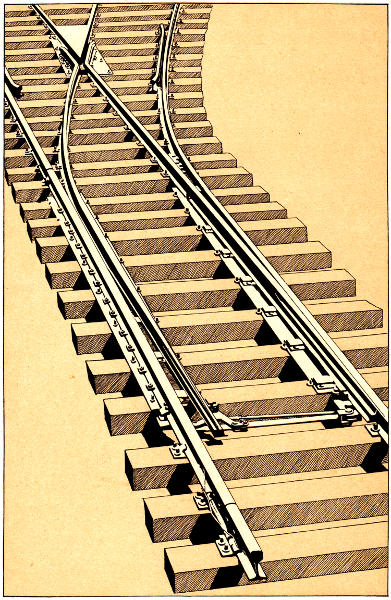

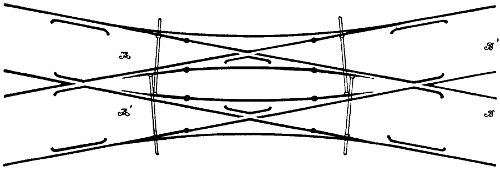

Man kann den Begriff der Eisenbahn wohl auch kürzer fassen: sie ist eine Fahrbahn aus eisernen oder stählernen Schienengeleisen, auf der Fahrzeuge durch Dampf oder andere mechanische Kraft fortbewegt werden. Diese einfache Feststellung birgt aber, wenn man sie genauer betrachtet, eine sehr eigentümliche Tatsache in sich.

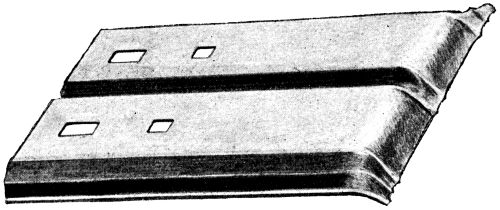

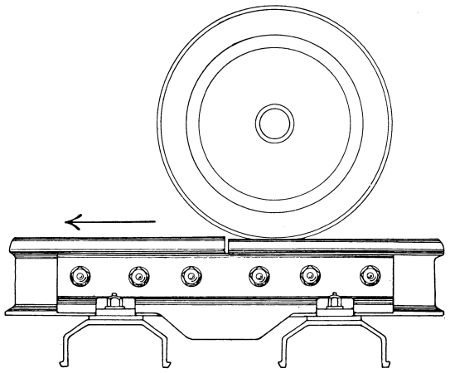

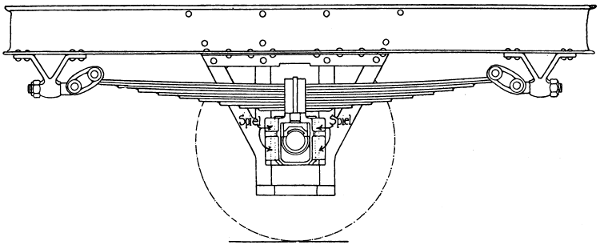

Die Eisenbahnfahrzeuge fahren auf Schienen, das heißt auf einer für jedes Rad äußerst schmalen Bahn, von der dieses auch nicht um ein weniges abweichen darf. Die Landstraße bildet eine viele Meter breite Fahrtafel, auf der die Räder an jeder beliebigen Stelle gleich gut rollen können. Meterweite seitliche Ausbiegungen sind darum allen Fahrzeugen auf der Landstraße ohne weiteres möglich. Sie vermögen aneinander vorbeizufahren, sich gegenseitig zu überholen. Daraus ergibt sich, daß Fahrzeuge der verschiedensten Art mit allen erdenklichen Achslängen und mit beliebigen Höchstgeschwindigkeiten auf der Landstraße fahren können.

Auf den Eisenbahnschienen geht das nicht. Hier sind die Züge fest hintereinander aufgereiht, die Geschwindigkeit des einen begrenzt bei gewöhnlichem Gleis die Bewegung aller folgenden.

An die Stelle der Freiheit ist der Zwang getreten.

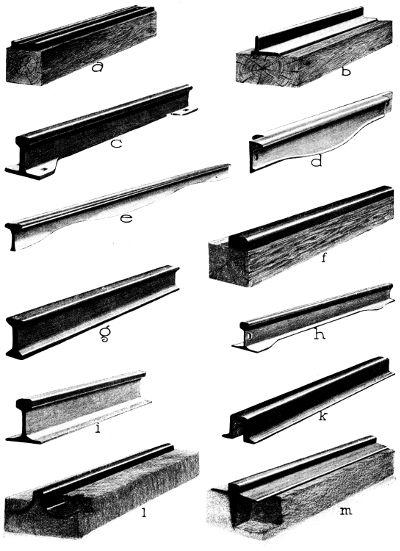

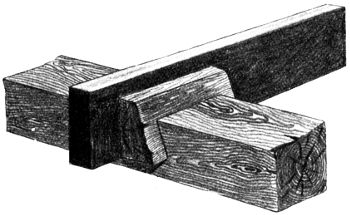

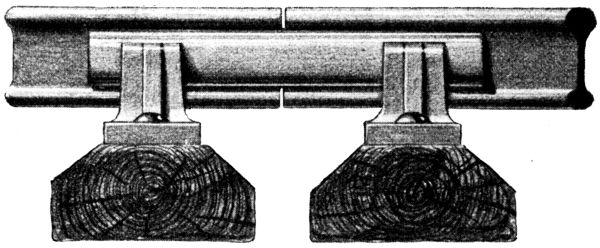

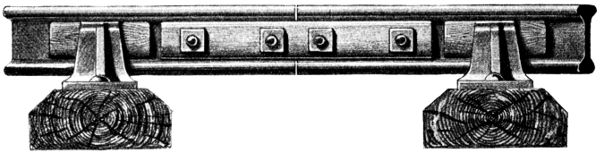

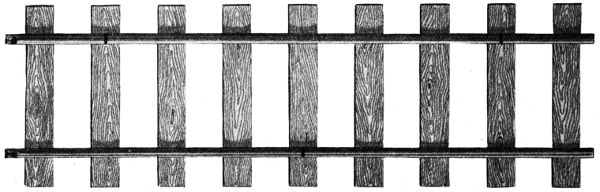

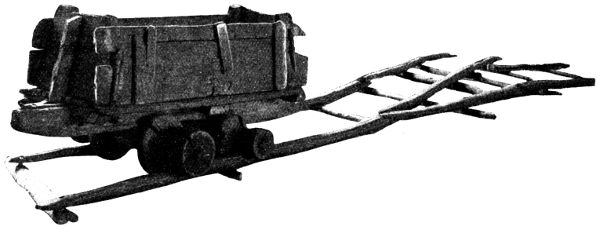

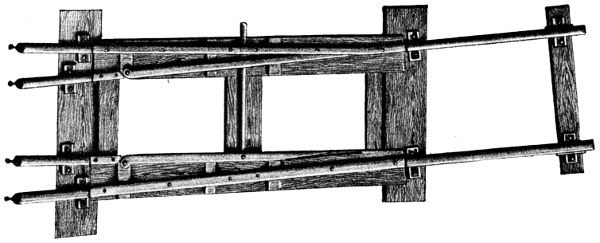

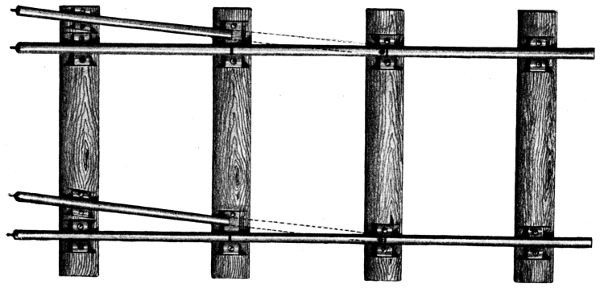

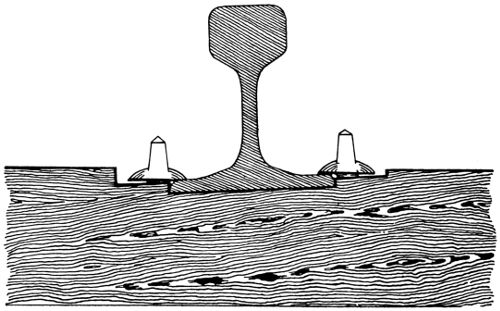

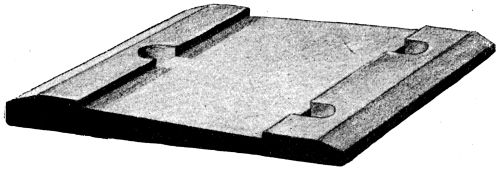

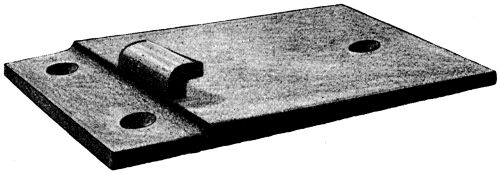

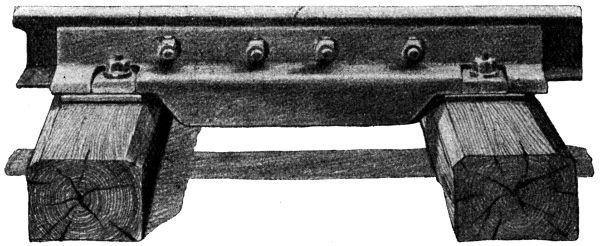

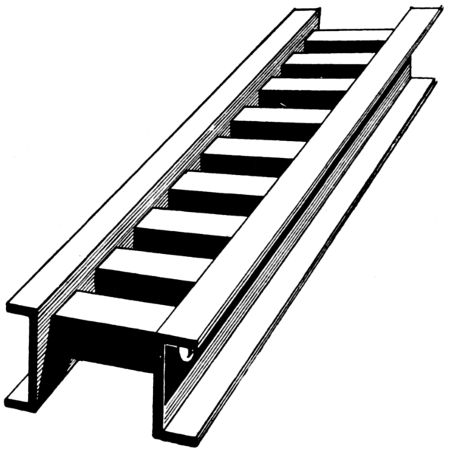

Eine meisterliche Beschränkung ist es gewesen, die dem Verkehr seinen gewaltigen Fortschritt und seine Unbeschränktheit gebracht hat. Es galt, für den Lauf schwerbelasteter Räder eine möglichst glatte und feste Fahrbahn zu schaffen. Diese ist mit den Mitteln, die uns bis heute zu Gebote stehen, nur durch die Belegung der Straßenoberfläche mit Eisen oder Stahl zu erzielen. Hätte man, als die unersetzbare Nützlichkeit dieses Baustoffs erkannt war, an der alten Form der Fahrbahn, der gleichmäßigen, breiten Tafel, festgehalten, dann wäre die Menschheit, solange Fahrzeuge auf einer Unterstützungsfläche laufen müssen, niemals zur Hundertkilometer-Geschwindigkeit gelangt. Denn man hätte ja die Straßen mit Tafeln aus Stahl belegen müssen, was Kosten von unsinniger Höhe und gänzlich unüberwindliche Befestigungsschwierigkeiten verursacht haben würde. Glücklicherweise fand man aus, daß jeder Radlauf ja immer nur einen schmalen Streifen für seine Fortbewegung beansprucht, und man begnügte sich damit, diesen allein glatt und fest[18] zu machen. So entstand die Schiene, die, wenn man von den Stoßstellen der einzelnen Walzstücke absieht, eine vollkommene Glätte und Festigkeit besitzt. Sie brachte mit der Zwangsläufigkeit des Verkehrs diesem die Freiheit.

Dieser Vorgang erscheint nur im ersten Augenblick überraschend, denn er kehrt allerorten im menschlichen Leben wieder.

Für die Technik ist er eine ganz allgemein gültige Regel. Die Achsen, die Wellen unserer Maschinen, werden mit Hilfe ihrer Lager durch Zwang in der gewollten Bewegung festgehalten und geben uns erst dadurch die Freiheit, ihnen die verschiedensten Arbeiten aufzubürden. Kein Wagen vermöchte um eine Biegung zu fahren, wenn die Achsen sich unter dem Fahrzeug beliebig hin und her schieben könnten. Aber auch der Staat ist nichts anderes als eine Zwangseinrichtung, und doch hat er die Einzelwesen der Freiheit näher gebracht. Dadurch, daß jedes Einzelwesen auf eine große Zahl willkürlicher Handlungen Verzicht leistete, hat die Gesamtheit ganz neue und ungeahnte Entwicklungsmöglichkeiten gewonnen. Die Heere sind die erdrückendste Zwangseinrichtung, die wir besitzen. Aber während 100 000 Soldaten, wenn jeder von ihnen nach seiner Willkür vorgehen würde, gar nichts zu erreichen vermöchten, sind sie im eisernen Reifen der Mannszucht zu gewaltigen Taten fähig.

Auf der Eisenbahn verzichtet der Verkehr nicht allein auf die Freiheit der allseitigen Bewegung, sondern auch auf den freien Wettbewerb. Die Landstraße kann von Gefährten jeder Art befahren werden, auf den Schienen vermögen nur solche Wagen zu laufen, die eigens dazu vorbereitet sind, nämlich Räder mit Spurkränzen besitzen. Trotzdem waren zu Beginn die Eisenbahngesellschaften nur Besitzerinnen der Fahrbahn; auf dieser sollte mit eigenen Wagen fahren können, wer wollte, wenn er nur gewisse Bedingungen erfüllte. In dem Beschluß der englischen Volksvertretung, der die Anlage der Eisenbahnstrecke von Manchester nach Liverpool gestattete, findet sich denn auch der Satz: „Die Bahn darf gegen Bezahlung der Abgabe und unter Beobachtung der gesetzlichen Bestimmungen sowie der Bahnordnung von jedermann benutzt werden.“ Auch das erste preußische Eisenbahn-Gesetz von 1838 enthält ähnliche Bestimmungen. Seltsamerweise wurde der „freie Wettbewerb auf der Schiene“ noch in den siebziger Jahren in Deutschland lebhaft erörtert. Heute wissen wir, daß auf dem schmalen Eisenpfad immer nur ein einziger Wille herrschen darf. Der gesamte Zugumlauf ist zu sehr von der Geschwindigkeit und Beschaffenheit jedes einzelnen Fahrzeugs auf dem Gleis abhängig, als daß verschiedene Fahrunternehmer auf derselben Strecke wirken könnten.

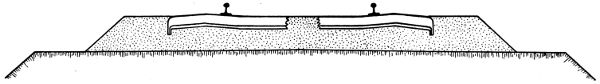

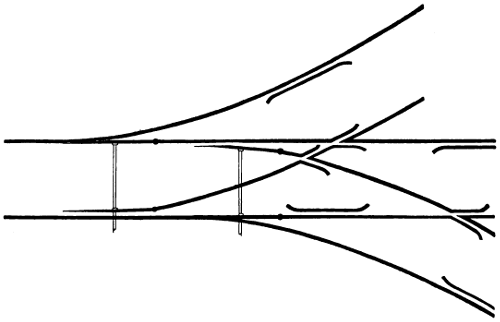

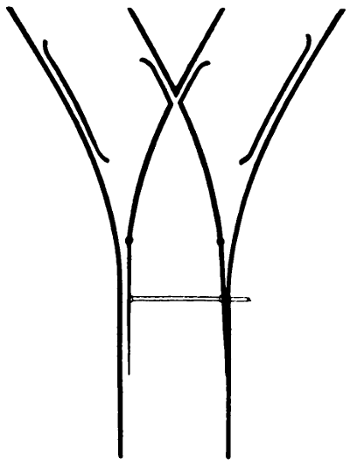

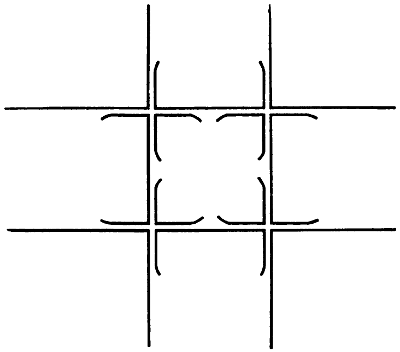

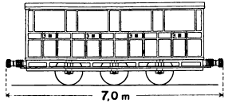

Innerhalb des gewaltigen Teilgebiets der Welt auf Schienen, das in Deutschland angesiedelt ist, werden drei Hauptgattungen unterschieden: Hauptbahnen, Nebenbahnen und Kleinbahnen.

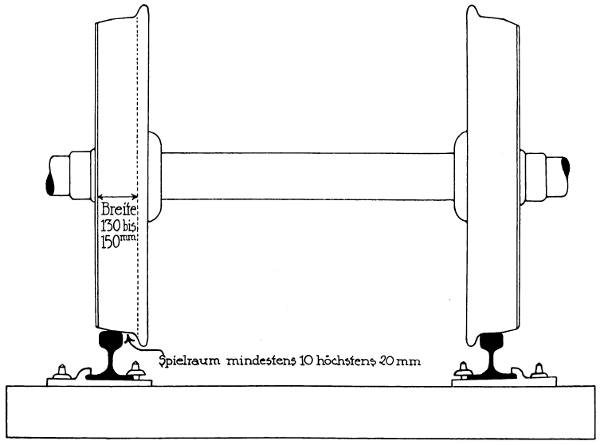

Auf den Hauptbahnen, welche die großen Verkehrsmittelpunkte auf dem kürzesten herstellbaren Weg miteinander verbinden, ist der Oberbau in Baustoff und Verlegungsart so gestaltet, daß die schwersten Züge darauf mit einer Geschwindigkeit bis zu 110 Kilometern in der Stunde fahren können. Bei den Nebenbahnen sind leichtere Schienen zugelassen, die Geleise dürfen schärfere Krümmungen und stärkere Neigungen haben, die Wegübergänge in Schienenhöhe brauchen nicht sämtlich überwacht zu sein. Auch sonst lassen die strengen Bestimmungen der Eisenbahnbau- und Betriebsordnung für diese Gattung verschiedene Erleichterungen zu. Die Höchstgeschwindigkeit darf 40 Kilometer in der Stunde nicht überschreiten.

Während die Hauptbahnen stets, die Nebenbahnen fast immer vollspurig angelegt[19] sind, das heißt mit einem Abstand der Schienen-Innenkanten von 1,435 Metern, herrscht bei den Kleinbahnen die Schmalspur, welche bei uns gewöhnlich 1 Meter oder 0,75 Meter beträgt. Über die Entstehung der Voll- oder Regelspur wird im 5. Abschnitt näheres mitgeteilt.

Infolge ihrer schmalen Spur sind die Kleinbahnen imstande, sich den Geländeverhältnissen besser anzupassen; sie vermögen sogar den scharfen Krümmungen der Landstraßen zu folgen, ihre Geleise sind oft neben diesen, ja auf ihnen verlegt. Die niedrigen Herstellungskosten der Kleinbahnen gestatten, die Vorteile des Schienenpfads auch zur Verbindung solcher Orte zu benutzen, deren geringe Verkehrskraft größere Ausgaben nicht rechtfertigen würde. Durch ihre Billigkeit und Schmiegsamkeit tragen die Kleinbahnen zur Befriedigung wichtiger Verkehrs- und Wirtschaftsbedürfnisse sehr viel bei. Ihr Ausbau ist bei uns im letzten Jahrzehnt, namentlich auch durch die Hergabe von Staatsmitteln, sehr lebhaft gefördert worden und wird sicherlich auch weiter liebevoll gepflegt werden.

Der weitaus größte Teil der deutschen Eisenbahnen befindet sich heute im Staatsbesitz. Den 57 233 Kilometern vollspuriger Staatsbahnen stehen nur 3523 Kilometer vollspuriger Privatbahnen gegenüber. Bei den Kleinbahnen freilich herrscht der Privatbesitz vor. Die deutschen Staaten gebieten nur über 1075 Kilometer solcher Schienenwege einfachster Art, während 1143 Kilometer Privatbesitz sind.

Ein Verzeichnis der Verwaltungen der deutschen Staats- und Privatbahnen befindet sich am Schluß des Buchs.

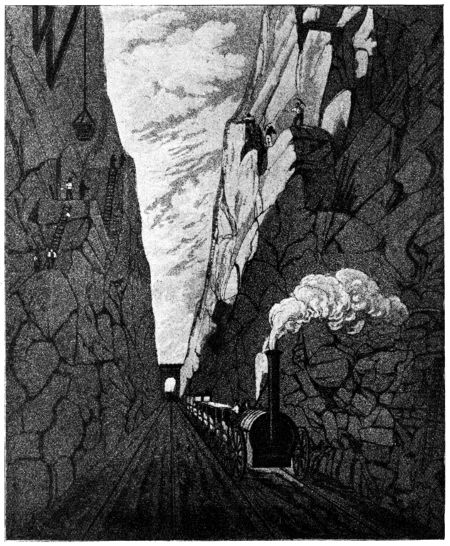

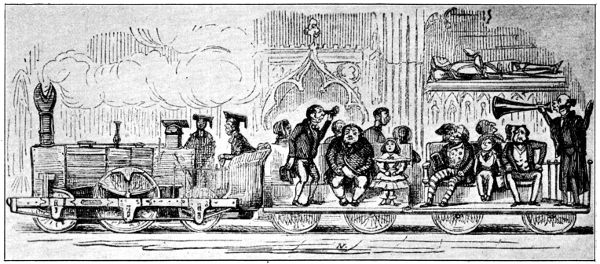

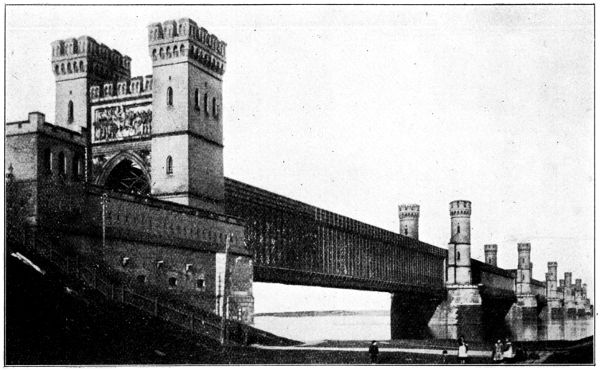

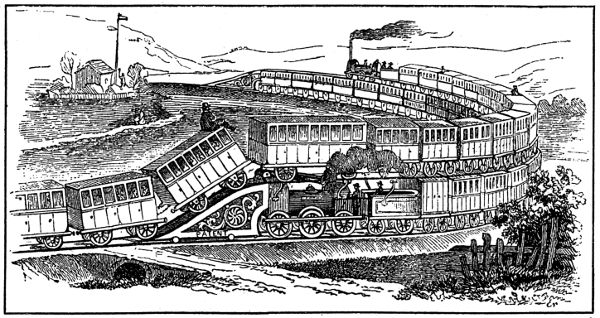

Aus Klima: „Die Technik im Licht der Karikatur“.

Die Eisenbahn als Raupe.

[22]

[23]

Das Ursprungsland der Eisenbahn ist England.

Notwendig mußte jeder große technische Fortschritt in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts in dem Inselreich seinen Anfang nehmen. Dort war ein politisch geschlossenes, von unmittelbaren Kriegsschäden gänzlich verschontes Land, in dem sich das gewerbliche Leben zu einer für die damalige Zeit außerordentlichen Blüte entwickeln konnte. Reichtum häufte sich an, und das Verständnis für technische Dinge war weit vorgeschritten. Watt hatte dort seine Dampfmaschine geschaffen, die als erste größere Kräfte zuverlässig zu erzeugen vermochte und von England aus das technische Leben der ganzen Welt umwälzte, ja es eigentlich erst schuf. Der Verkehr war kräftig genug, um jedes neue Fortbewegungsmittel sogleich aufnehmen zu können.

Sehr früh setzten denn auch schon in England die Bemühungen ein, die Kraft des Dampfs, der sich in ortsfesten Maschinen so ausgezeichnet bewährt hatte, zur Fortbewegung von Fahrzeugen anzuwenden.

Die erste Fahrt eines Schiffs mit Dampfantrieb freilich, an die sich dauernde Erfolge auf diesem Gebiet knüpfen, fand in Amerika statt. Am 17. August 1807 fuhr Fulton mit dem „Claremont“ den Hudsonfluß bis Albany hinauf; aber er war ein Mann, der in England seine Ausbildung genossen hatte, und die Schiffsmaschine entstammte der berühmten Fabrik von Watt & Boulton zu Soho bei Birmingham.

Die Entwicklung der Landdampffahrzeuge bis zur fertigen Lokomotive vollzieht sich ganz in England; nur hier und da macht der Werdegang eine unbedeutende Biegung nach Frankreich und Amerika hinüber.

Die ersten Fahrzeuge mit Dampfantrieb gehören ebenso zu den Ahnen des Kraftwagens wie zu denen der Lokomotive. Denn sie waren für das Befahren von Straßen gedacht. Hierdurch war der Dampfwagen gezwungen, eine recht mühselige und kümmerliche Jugendzeit durchzumachen. Er glich einer schönen, entwicklungskräftigen Blume, die in ungünstiges Erdreich gepflanzt ist. Die schwere Ausrüstung eines mit Dampf betriebenen Fahrzeugs ist nicht für die unebene Straße, sondern nur für den glatten Schienenweg geeignet. Das hat man erst nach Jahrzehnten erkannt, als schon eine gewisse Gefahr bestand, daß von der weiteren Durchbildung dieses für die Menschheit so unvergleichlich wichtig gewordenen Hilfswerkzeugs ganz abgesehen würde. Glücklicherweise fand sich noch zur rechten Zeit der kluge Gärtner, der das Pflänzchen in günstige Erde setzte, wo es dann zu herrlicher Blüte gedieh.

Schon der geistvolle Papin, ein geborener Franzose, der aber lange Zeit in Marburg gelebt und gewirkt hat und als Erster eine Dampfmaschine mit Kolben baute, dachte daran, eine solche Maschine außer zum Betrieb ortsfester Pumpen auch zur Fortbewegung eines Wagens zu benutzen. Die im Jahre 1690 zuerst von ihm beschriebene Dampfmaschine war eine sogenannte atmosphärische; denn bei ihr wurde der Dampf nicht unmittelbar zum Antrieb des Kolbens benutzt, sondern er diente nur dazu, durch seine Niederschlagung unter diesem einen luftverdünnten Raum herzustellen, in welchen dann der Druck der Atmosphäre den Kolben niederpreßte. Papin hat in Wirklichkeit ebensowenig[24] einen Dampfwagen gebaut wie der Engländer Savery, der die erste atmosphärische Dampfpumpe schuf und gleichfalls mit Dampf durch die Lande rollen wollte.

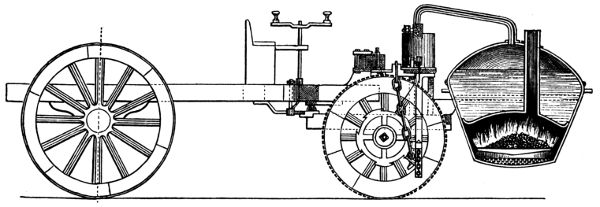

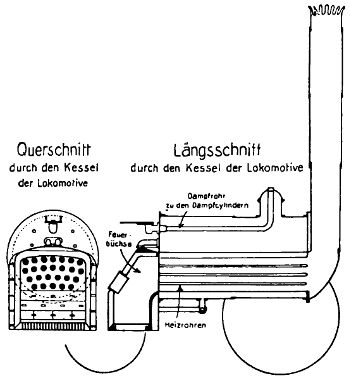

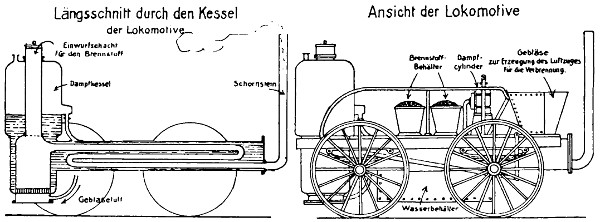

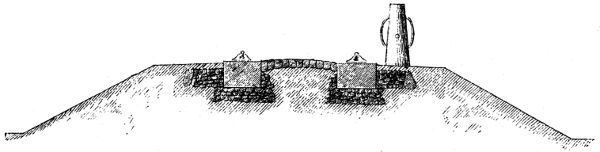

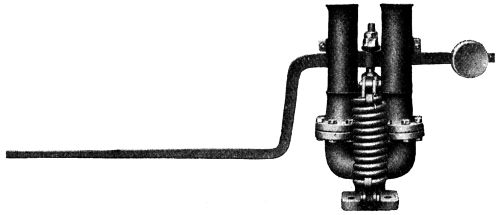

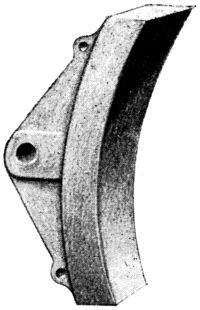

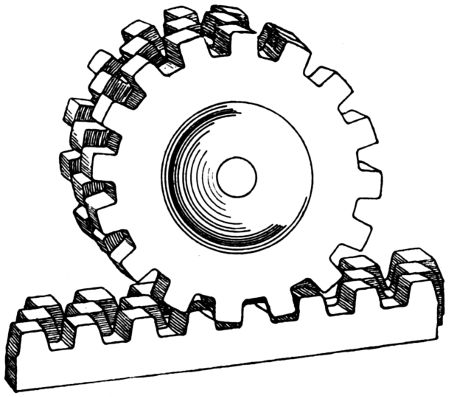

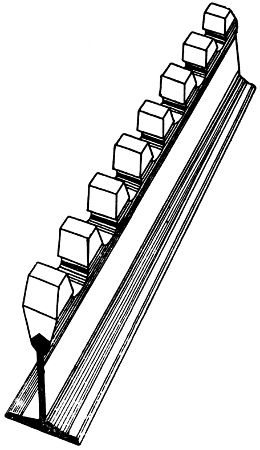

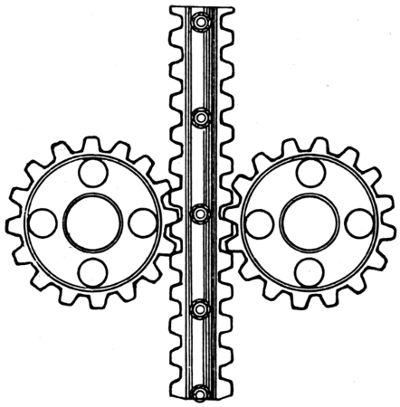

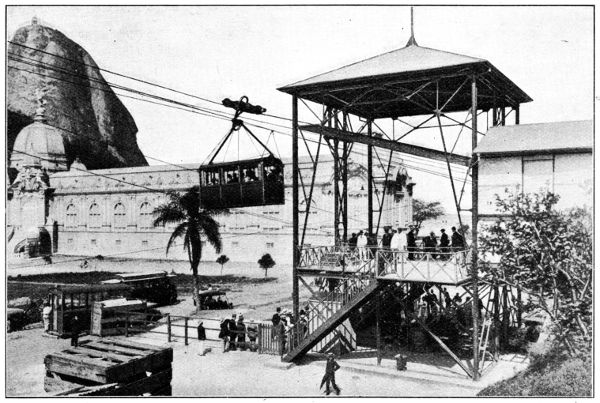

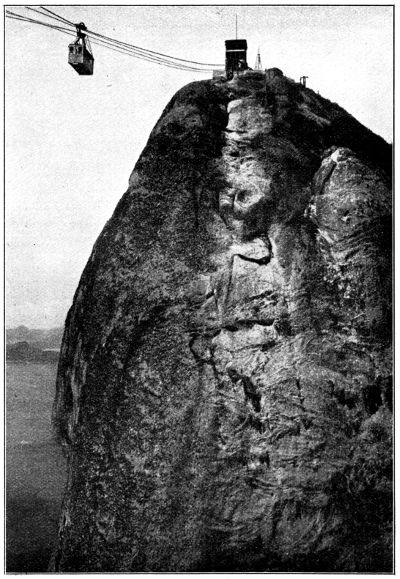

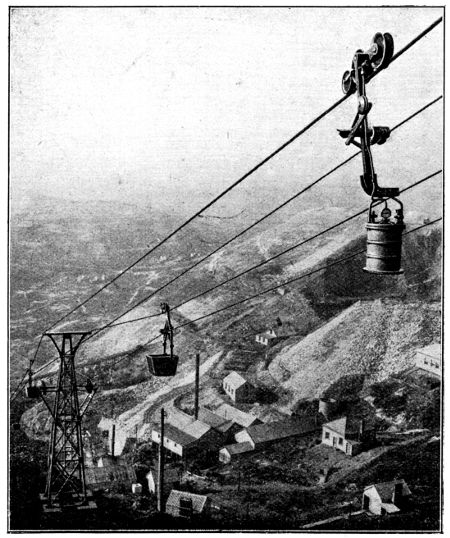

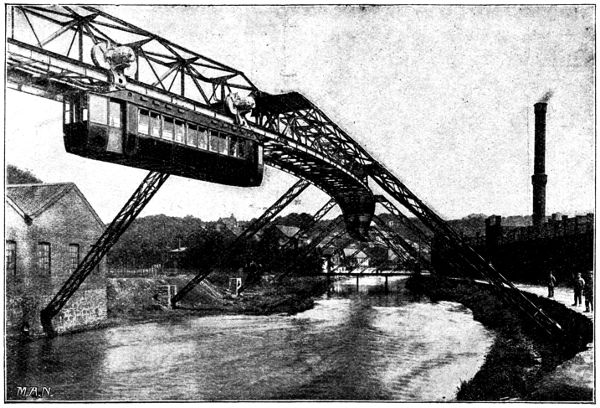

5. Der Urahne der Lokomotive und des Kraftwagens

Cugnots Dampfwagen, der im Jahre 1770 in Paris gefahren ist.

Als der Student Robison im Jahre 1759 zu Glasgow die Gedanken des großen James Watt zuerst auf die Dampfmaschine lenkte, machte er ihn auch gleich auf die Möglichkeit aufmerksam, Wagenräder durch die Kraft des Dampfs in Bewegung zu setzen. Doch zunächst war Watt mit der Ausgestaltung der Maschine selbst zu sehr beschäftigt, als daß er auf diesem vorläufig etwas abseits führenden Weg hätte weitergehen können.

Der erste, der wirklich einen Dampfwagen baute, war der französische Artillerieoffizier Nicolas Joseph Cugnot. Im Jahre 1769 hatte er bereits ein kleines Modell fertig. Im Jahre darauf fuhr er mit einem wirklichen Wagen durch die Straßen von Paris. Der Kriegsminister Choiseul nahm lebhaften Anteil an der Erfindung, obgleich der Wagen nur eine Viertelstunde lang ununterbrochen zu laufen vermochte. Alsdann mußte der Kessel von neuem mit Wasser versorgt werden, und man war gezwungen, zu warten, bis sich wieder eine genügende Dampfspannung entwickelt hatte. Über die schneckenartige Geschwindigkeit von vier Kilometern in der Stunde kam Cugnot nicht hinaus.

Dennoch wurde er beauftragt, einen kräftigeren Wagen zu bauen, weil der Kriegsminister hoffte, damit ein besonders brauchbares Mittel zur Beförderung von Geschützen zu erlangen.

Aus Steiner: „Geschichte des Verkehrs“.

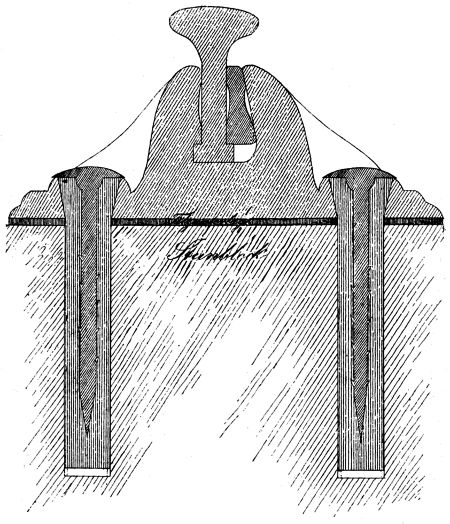

6. Cugnots Kochtopf-Dampfkessel

Übersichts-Zeichnung des ersten Dampfwagens mit geschnittenem Kessel.

Der erste Artillerie-Kraftwagen in der Welt, den Cugnot darauf ins Leben rief, ist bis auf den heutigen Tag erhalten geblieben. Es befindet sich als eine der größten Sehenswürdigkeiten in dem Conservatoire des arts et métiers in Paris. Der dreirädrige Wagen[25] besitzt einen Rahmen aus schweren Eichenbalken. Der kochtopfförmige Kessel ist seltsamerweise ganz vorn in einer eisernen Gabel aufgehängt. Der Schornstein der Kesselfeuerung geht durch den Wasserraum hindurch. Die beiden Zylinder sind senkrecht aufgestellt und drehen das Vorderrad mit Hilfe eines Sperradgetriebes, so daß die auf und nieder gehenden Zahnstangen nur in einer Richtung antreibend wirken.

Die Lenkung des Wagens erfolgte durch Drehen der Vorderachse, wobei also der Kessel und die ganze Maschine mitgewendet werden mußten. Nur sehr muskelkräftige Arme vermochten den Wagen zu steuern, und es ist kein Wunder, daß er infolge dieser ungefügen Lenkeinrichtung schon bei seiner ersten Ausfahrt verunglückte. Mit einer Last von 5000 Kilogramm, einschließlich vier Personen, rannte er in der Nähe des Platzes, auf dem heute die Madeleine-Kirche steht, gegen eine Mauer. Hierbei bewies das Fahrzeug eine den heutigen Kraftwagen zweifellos überlegene Dauerhaftigkeit, denn es warf die Mauer um, ohne selbst wesentlichen Schaden zu erleiden. Doch dem Erfinder war durch diesen Vorgang sein Werk verleidet, und er hat weitere Versuche zur Ausbildung des Dampfwagens nicht gemacht.

Doch der Gedanke war nun einmal in die Welt gesetzt und sollte nicht mehr zur Ruhe kommen, bis ihm ungeahnte Erfolge beschieden waren.

Zunächst freilich blieb es bei erfolglosen Versuchen. Evans fuhr mit einem Dampfwagen unter dem Jubel einer großen Menge durch Philadelphia, aber er scheiterte schließlich ebenso wie Read und Symington in England.

Als Watt im Jahre 1784 sein berühmtes Dampfmaschinenpatent nahm, sprach auch er darin sehr deutlich von der Möglichkeit, die Dampfmaschine zum Antrieb von Wagen zu verwenden. Einer der hierauf bezüglichen Sätze heißt: „Meine siebente neue Erfindung bezieht sich auf Dampfmaschinen, die zur Beförderung von Personen, Waren oder anderen Gegenständen von Platz zu Platz verwendet werden sollen; für solche Fälle muß die Maschine selbst beweglich sein.“ An eine Ausführung des Gedankens ging Watt aber auch jetzt nicht. War doch damals seine wichtigste Aufgabe, den englischen Bergwerken, die infolge des immer tiefer eindringenden Abbaus im Wasser zu ertrinken begannen, endlich eine geeignete Antriebsmaschine für ihre Pumpen zur Verfügung zu stellen. Der große Erfinder wollte aber trotzdem jene andere Möglichkeit für die Verwendung der Dampfmaschine fest in seiner Hand behalten und ließ sie sich darum gesetzlich schützen. Das sollte für den zweiten wirklichen Dampfwagenerbauer ein schweres Hindernis werden.

In der großen Fabrik von Watt & Boulton zu Soho war als einer der tüchtigsten Betriebsingenieure W. Murdock beschäftigt. Ihn, der ein ungewöhnlich kräftig gebauter Mann von großer Entschlossenheit war, pflegten die Fabrikherren gern nach solchen Gegenden zu schicken, in denen die aufgestellten Maschinen nicht ganz nach Wunsch laufen wollten. Die Dampfmaschinen hatten ja damals noch viele Kinderkrankheiten zu überwinden und erregten jedesmal den höchsten Grimm der Bergarbeiter, wenn sie infolge Versagens die Grube ersaufen ließen. Der Abgesandte der Fabrik wurde von den Bergleuten meistens mit Hohn und Spott empfangen, und nur dem „eisernen Murdock“, wie man ihn gern nannte, gelang es, sie sich rasch vom Hals zu halten, indem er den stärksten zum Boxkampf forderte und meist rasch niederwarf.

Längere Zeit war Murdock als Aufsichtsbeamter in dem Bezirk von Cornwall tätig. Es ist dies jene Halbinsel, die im äußersten Südwesten von England weit in den Atlantischen Ozean vorspringt. In diesem eigenartigen Land sollte die Entwicklung des Dampfwagens ihre wichtigen nächsten Abschnitte durchmachen.

[26]

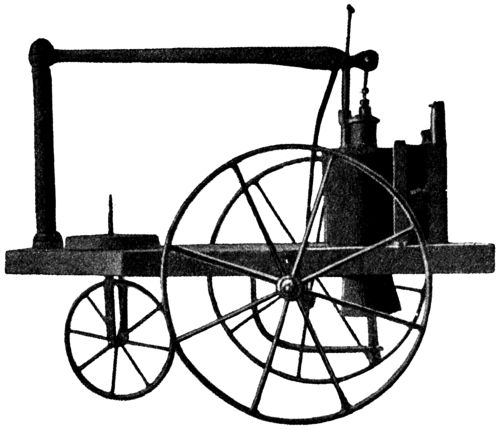

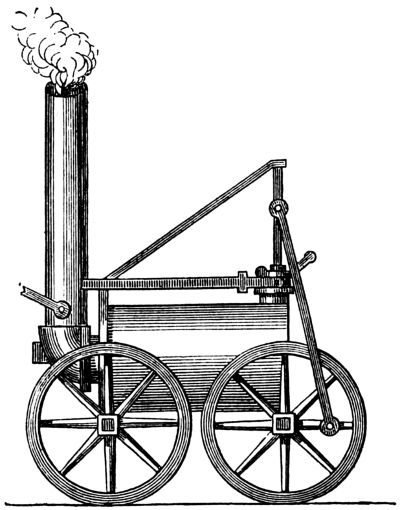

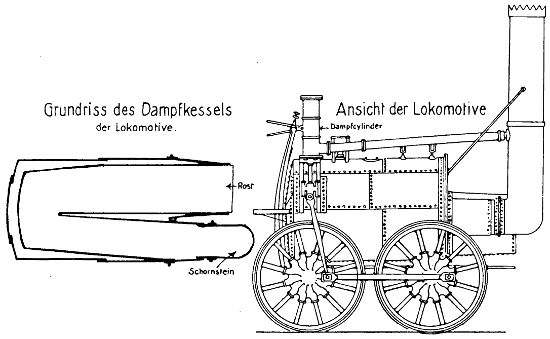

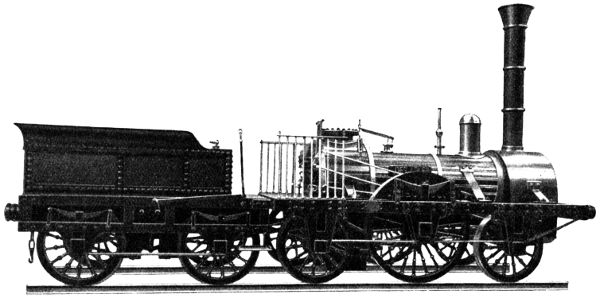

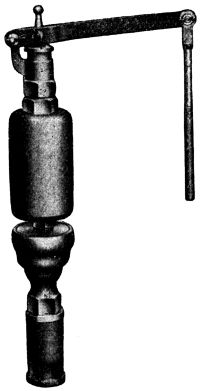

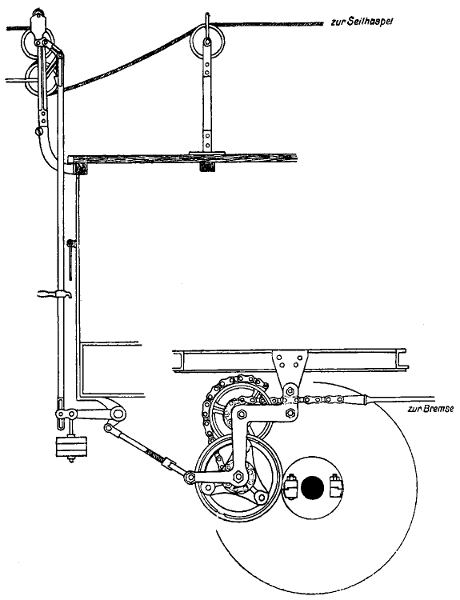

7. Dampfwägelchen von Murdock

erbaut im Jahre 1786.

In der freien Zeit, die Murdock während seiner Tätigkeit an den Bergwerkspumpen fand, beschäftigte er sich damit, kleine Modelle von Dampfwagen zu bauen. Er hatte den Mut, hierbei die Dampfspannung im Kessel höher zu steigern, als das bisher üblich gewesen war. Die ersten von ihm gebauten Hochdruckdampfwagen führten denn auch wegen der größeren Energie, die zur Verfügung stand, sofort zu einem guten Erfolg. Das erste von Murdock 1786 in Redruth gebaute Wägelchen war etwa einen Fuß hoch. Als der Mitbesitzer der Fabrik in Soho, Boulton, einmal in Cornwall weilte, sah er das Maschinchen und war ganz entzückt von seinem Arbeiten. In einem Brief teilte er Watt mit, daß die kleine Maschine ganz vortrefflich im Zimmer herumlaufe und Kohlenschaufel, Feuerzange sowie Schüreisen mit sich herumtrage.

Bald reizte es Murdock auch, seine Maschine auf der Straße zu erproben. Hierbei ereignete sich ein heiterer Zwischenfall. Nachdem die Spirituslampe unter dem kleinen Kessel entzündet war, setzte sich der Wagen in Bewegung und lief so schnell davon, daß der Erfinder ihn nicht mehr einholen konnte. Plötzlich drangen laute Hilferufe an sein Ohr. Als Murdock hinzueilte, sah er den Ortsgeistlichen vor Schrecken gelähmt am Wegrand stehen. Er hatte das feurige, zischende Ungeheuer von nie gesehener Art, das ihm auf seinem Weg nach der Stadt entgegengekommen war, für den leibhaftigen Teufel gehalten und war vor Entsetzen fast gestorben.

Aus Steiner: „Geschichte des Verkehrs“.

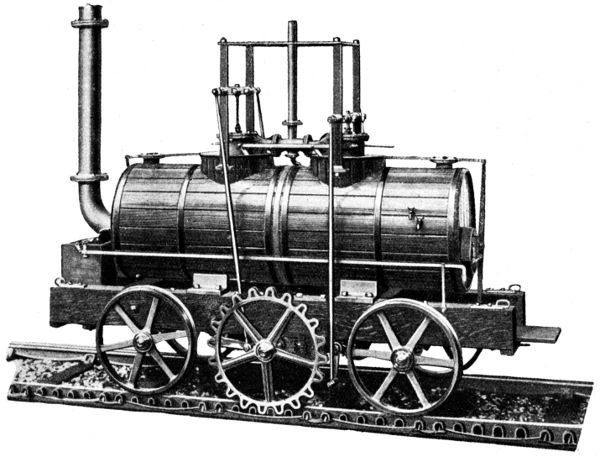

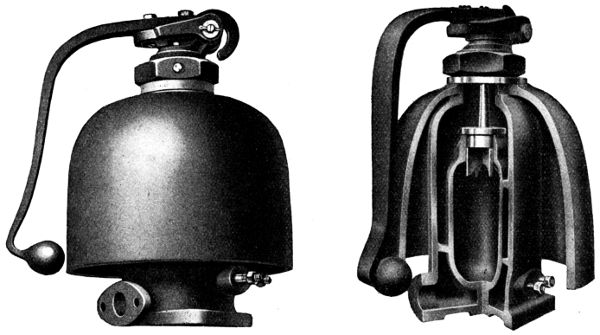

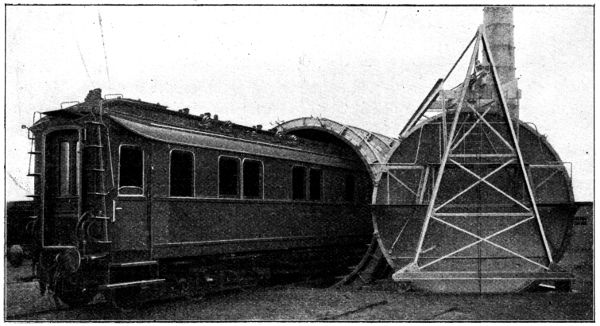

8. Trevithicks Dampfkutsche

mit der er in London aufsehenerregende Fahrten unternahm.

Murdocks Tüchtigkeit und Tatkraft hätten ihn gewiß dazu befähigt, den Bau des Dampfwagens bedeutend zu fördern. Aber gerade als er an die Ausführung eines größeren Fahrzeugs gehen wollte, teilte man ihm aus der Fabrik zu Soho, gestützt auf die Patentrechte, mit, daß man dort[27] eine solche Beschäftigung des für andere Zwecke angestellten Beamten nicht gern sähe. Murdock gehorchte sofort und nahm von weiteren Versuchen Abstand.

Doch das Samenkorn, das er ausgestreut hatte, war nicht auf steinigen Boden gefallen. Denn in Cornwall lebte einer, der gleichfalls Murdocks Versuche mit angesehen hatte, aber mit ganz anderen Augen als der Geistliche von Redruth.

Um die Art des Manns verstehen zu können, der Murdocks Pläne mit so bedeutendem Erfolg fortgesetzt hat, muß man sein Geburtsland und den Volksstamm näher kennen, dem er entstammte.

„Cornwall ist“, so schreibt Max von Weber in seinem Buch „Aus der Welt der Arbeit“, „ein ernstes, in den Ozean hinausragendes Land, von einer rauhen Gebirgskette durchsetzt, über deren kantige Gipfel und schroffe Täler das Meer, von drei Himmelsgegenden her, unablässig seine Winde und Regenwolken jagt, dessen Ebenen nur spärlich das Gold der Ährenfelder und das Silber der Blütenbäume zeigen.

„Aber seit mehreren Jahrtausenden holt ein Geschlecht von keltischen Bewohnern, das seit den Tagen Cäsars nur wenig seine Physiognomie geändert hat, aus diesem unwirtlichen Gebirge unermeßliche Schätze der, nächst dem Eisen, nützlichsten Metalle, Zinn und Kupfer, deren Fülle seinerzeit hinreichte, Richard von Cornwall den römischen Kaisertitel zu erhandeln und der ganzen Inselgruppe Großbritanniens den Namen der Zinninseln gewann.

„Der Kampf mit den Gewalten des Meeres an den langen, schroffen Ufern der Halbinsel, die schwere, gefahrvolle Arbeit in den Metallgruben, der Verkehr in rauhem Gebirg und Land erziehen in den Männern Cornwalls ein knorriges, festes Geschlecht von innerlicher, starker Arbeit, von unablässigem, energischen Angriff wohlüberlegten Vorhabens, von eisernem Willen und kräftiger Faust.

„Aber diesen realen, erzenen Naturen ist in sonderbarer Mischung ein phantastisches Element beigesellt.

„Uralte druidische Traditionen, lebendig erhalten durch die wunderlich riesigen Steingebilde zahlreicher Stonehenges und Dolmen, verbunden mit der Einwirkung des gespenstischen Wirkens in der gestaltenreichen Welt der Seenebel und Sturmwolken, des Gnomenmärchengetriebes in der unheimlichen Tiefe der Erzgruben, gesellten der derben Natur des ‚Cornishman‘ ein vages Wähnen und dunklen Impulsen Nachgeben, das sein ernstes und tüchtiges Wirken oft in folgeloser Weise von abenteuernden Ideen und Handlungen kreuzen ließ.“

Aus diesem Volk ging Richard Trevithick hervor, den man mit Weber den Ahnen der Lokomotiverfindung nennen muß, wenn man Georg Stephenson als deren Vater bezeichnet. Trevithick hat alle Höhen und alle Tiefen des Menschenlebens durchgemacht. Er pflegte lange Zeit mit größter Hartnäckigkeit bei der Durchführung eines einmal gefaßten Gedankens zu beharren, um ihn dann plötzlich, fast grundlos, wieder fahren zu lassen. Er war ein echter „Cornishman“.

Dieser ausgezeichnete, aber heute selbst in technischen Kreisen wenig bekannte Mann wurde am 13. April 1771 in einem Dorf des Kirchspiels Illogan inmitten des Bergwerkbezirks von Cornwall geboren. Sein Vater war Zahlmeister bei einer Zinn- und Kupfermine.

Wie viele Männer, die später Bedeutendes geleistet haben, hatte der junge Trevithick in der Schule keine großen Erfolge aufzuweisen. Der Lehrer in dem benachbarten Camborne bestätigte ihm, daß er ein ungehorsamer, schmutziger und unaufmerksamer Bube sei. Doch seine Fähigkeit im Rechnen blieb schon damals nicht unbemerkt.

[28]

Lieber als in die Schule ging der Knabe hinauf zu dem Hügel von Castle Carn Brea, wo zwei riesige Dampfpumpen von Watt & Boulton aufgestellt waren. Die hin und her schwingenden mächtigen Balanziers, die sausenden Schwungräder übten auf ihn eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Er trieb schon seine ersten Jugendspiele im Schatten der Maschinen, deren Poltern und Zischen ihn sein ganzes Leben hindurch begleiten sollten.

Der alte Murdock faßte rasch eine Zuneigung zu dem Knaben und zeigte ihm seine niedlichen Dampfwagenmodelle. Als Trevithick neunzehn Jahre alt war, trat er als Lehrling Murdock zur Seite. Dieser hatte ein solches Vertrauen zu dem jungen Mann, daß er ihm bald das schwierige Geschäft der Aufstellung großer neuer Maschinen übertrug. Trevithick lohnte dieses Vertrauen glänzend, indem die von ihm hergerichteten Maschinen bald am allerbesten in ganz Cornwall liefen.

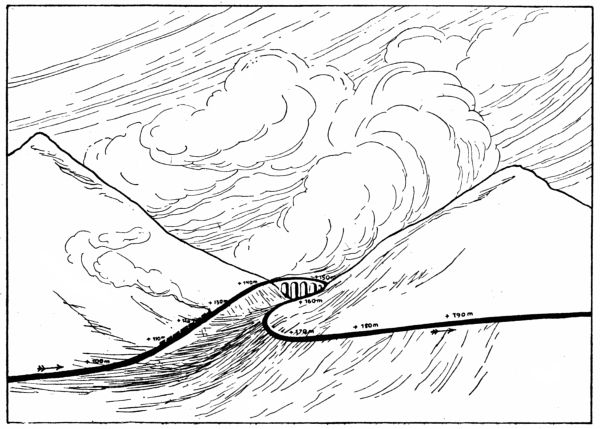

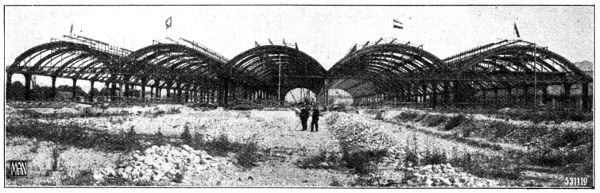

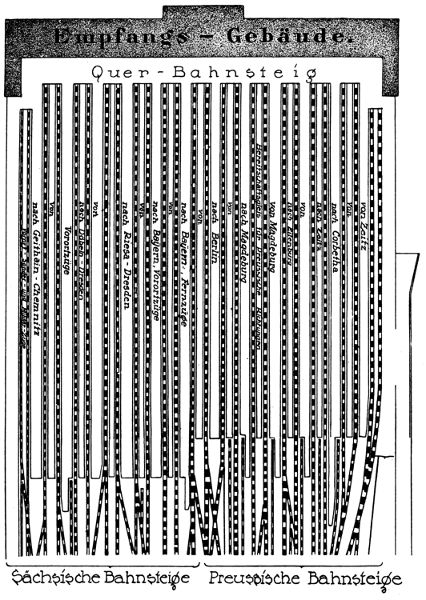

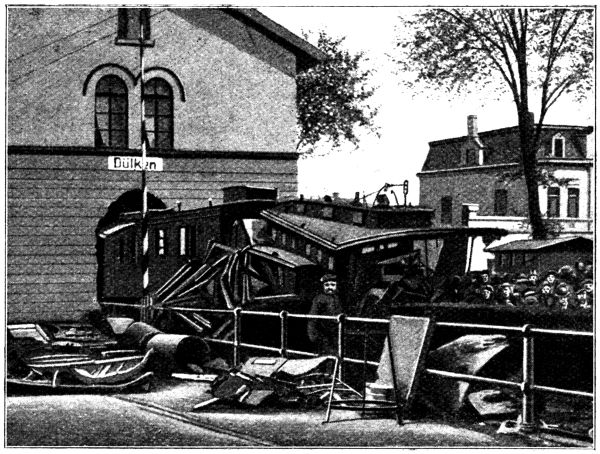

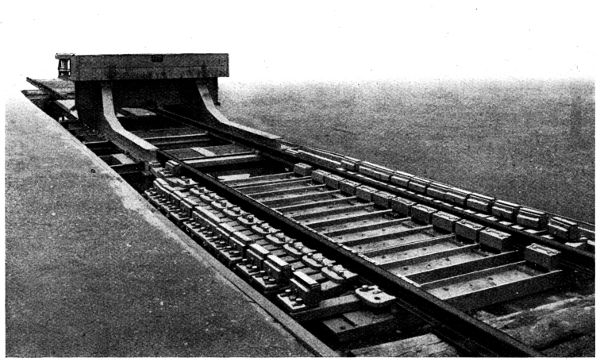

Im Jahre 1791 war Trevithick bereits Ingenieur der Dingdong-Gruben. Er hatte die Wichtigkeit des hochgepreßten Dampfs erkannt und baute bald selbständig Pumpen, deren Dampfkessel weit höhere Spannungen aufwiesen, als Watt sie jemals zu verwenden gewagt hatte. Das war wichtig für den künftigen Bau von fahrenden Dampfmaschinen; denn diese, deren Kessel klein sein müssen, hätten mit Niederdruck niemals genügend Energie hergeben können.