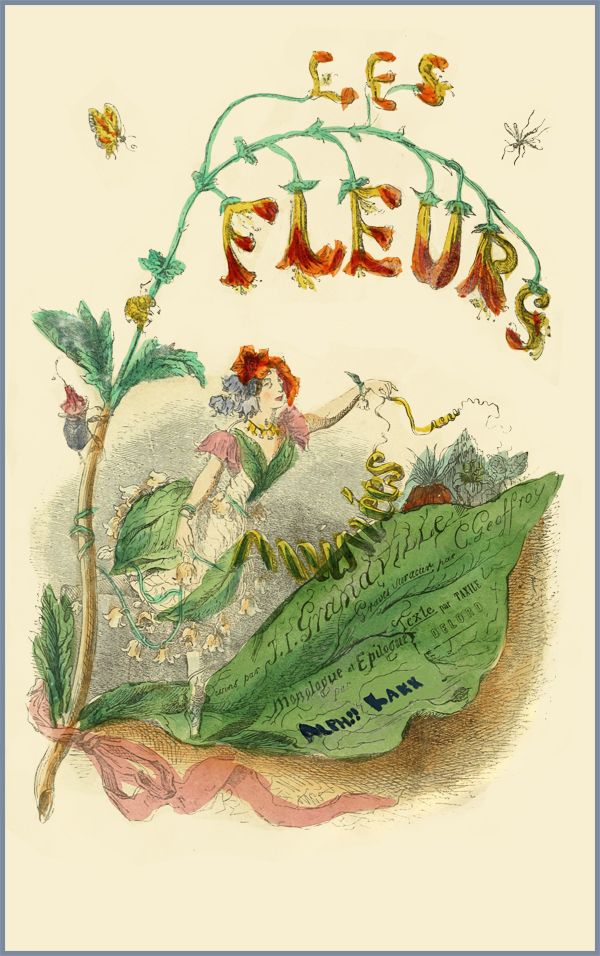

LES

FLEURS ANIMÉES

PAR

J. J. GRANDVILLE

TEXTE

PAR

ALPH. KARR, TAXILE DELORD & LE CTE FŒLIX

NOUVELLE ÉDITION

AVEC PLANCHES TRÈS-SOIGNEUSEMENT RETOUCHÉES

POUR LA GRAVURE ET LE COLORIS

PAR

M. MAUBERT

PEINTRE D’HISTOIRE NATURELLE, ATTACHÉ AU JARDIN DES PLANTES

TOME PREMIER

PARIS

GARNIER FRÈRES, LIBRAIRES-ÉDITEURS

6, RUE DES SAINTS-PÈRES, ET PALAIS-ROYAL, 215

1867

PARIS

IMPRIMÉ PAR ÉDOUARD BLOT

66, RUE TURENNE, 66

LES

FLEURS ANIMÉES

Introduction

PAR

ALPHONSE KARR

IL y a plusieurs manières d’aimer les fleurs.

IL y a plusieurs manières d’aimer les fleurs.

Les savants les aplatissent,—les dessèchent et les enterrent dans des cimetières nommés herbiers, puis ils mettent au-dessous de prétentieuses épitaphes en langage barbare.

Les amateurs—n’aiment que les fleurs rares, et les aiment, non pas pour les voir et les respirer, mais pour les montrer; 2 leurs jouissances consistent beaucoup moins à avoir certaines fleurs qu’à savoir que d’autres ne les ont pas.—Aussi ne font-ils aucun cas de toutes ces riches et heureuses fleurs que la bonté de Dieu a faites communes,—comme il a fait communs le ciel et le soleil.

Quand, par un beau jour de février,—vous découvrez au pied d’un buisson la première primevère en fleur,—vous êtes saisi d’une douce joie,—c’est le premier sourire du printemps.

Vous rêvez d’ombrages et de chants d’oiseaux.

Vous rêvez de calme, d’innocence et d’amour.

Mais c’est que vous n’êtes pas un véritable amateur.

Si vous étiez amateur, vous ne vous laisseriez pas prendre ainsi à l’improviste par ces impressions poétiques,—vous regarderiez bien vite si, dans le cœur de la primevère, les étamines dépassent le pistil.—Si, au contraire, c’est le pistil qui dépasse les étamines, le véritable amateur ne peut ressentir aucun plaisir d’une fleur aussi incorrecte;—c’est pour lui moins que les cailloux du chemin;—et, si cette fleur se 3 permettait jamais de s’épanouir dans son jardin, il l’arracherait et la foulerait aux pieds.

Pour les savants, il n’y a de rose que la rose simple:—rosa canina.

La rose double, la rose à cent feuilles, la rose mousseuse, qui ont changé leurs étamines en pétales,—sont des monstres:—absolument comme les savants qui d’hommes, peut-être simples et bons,—sont aussi devenus doubles et triples par la science.

L’amateur—n’admet plus la rose à cent feuilles—ni la rose mousseuse dans ses collections; elles sont communes;—ce ne sont plus des fleurs,—ce sont des bouquets.—L’amateur vous dit froidement: Voyez ce gain!—ce rosier,—c’est moi qui l’ai obtenu de grains, il y a cinq ans. Il n’a jamais voulu fleurir.

Mes amis ont tout fait pour avoir une greffe de ce précieux sujet;—mais j’ai tenu bon,—j’en resterai seul possesseur.

Mais il est d’autres gens plus heureux,—qui aiment toutes les fleurs qui leur font l’honneur de fleurir dans leur petit 4 jardin,—ceux-ci doivent aux fleurs les plus pures et les plus certaines jouissances.—Mais encore il faut les diviser en deux classes: les uns aiment dans les fleurs certains souvenirs,—qui se sont cachés dans leur corolle comme les hamadryades sous l’écorce des chênes.

Ils se rappellent que les lilas étaient en fleur la première fois qu’ils l’ont rencontrée.

C’est sous une tonnelle de chèvrefeuille, qu’assis ensemble, à la fin du jour, ils ont échangé ces doux serments qu’un seul, hélas! a gardés.

En voulant cueillir pour elle une branche d’aubépine, il s’est déchiré la main,—et elle a mis sur sa blessure un morceau de taffetas d’Angleterre, après l’avoir passé à plusieurs reprises sur ses lèvres roses.

Une autre fois,—ils avaient ensemble cueilli des wergiss-mein-nicht sur le bord de l’étang.—Il y avait des giroflées jaunes sur les vieilles murailles de l’église de campagne où ils se rencontraient tous les dimanches.

Ainsi, chaque printemps, ces souvenirs renaissent et s’épanouissent comme les fleurs.

5

Mais il vient un moment où l’on appelle tous ces jeunes et vrais sentiments des illusions, un moment où l’on croit devenir sage parce qu’on commence à devenir mort.

On est alors tout simplement en proie à d’autres illusions.

Le côté de la lorgnette qui rapetisse les objets n’est pas plus vrai que le côté qui les grossit.

Alors on aime les fleurs, mais seulement pour elles-mêmes.

On les aime pour leur éclat, pour leur parfum et aussi pour les soins qu’elles vous coûtent.

On découvre alors que toutes les richesses des riches ne sont qu’une imitation plus ou moins imparfaite des richesses des pauvres.

On voit que les diamants, qui coûtent parfois tant de honte et dont on est si fier, voudraient bien ressembler tout à fait aux gouttes de rosée du soleil levant.

On voit que les fleurs sont des pierreries vivantes et parfumées.

6

On voit qu’un tableau qui représente à peu près ces trois arbres et cette pelouse,—est payé cent fois la valeur de la pelouse et des trois arbres eux-mêmes.—Eh bien, on va essayer d’imiter cela en marbre ou en bois,—puis, si l’artiste arrive à réussir si bien qu’on voie tout de suite ce qu’il a voulu faire,—il faudra abattre deux kilomètres de ces vieux hêtres pour payer l’imitation qu’il a faite d’un seul.

C’est alors que l’on comprend que Dieu aime les pauvres, et que, comme les petits enfants, il les laisse s’approcher de lui.

Alors aussi, retiré, blessé des luttes de la vie,—on se rappelle tout ce que l’on a aimé, tout ce qui vous a trompé,—toutes les fleurs charmantes qui ont porté des fruits tristes et vénéneux, toutes ces promesses devenues trahisons, toutes ces espérances déçues.

Et quand on est enfermé entre les murs de son jardin,—seul avec ses fleurs aimées,—on pense qu’on n’a rien à redouter de semblable en cette dernière affection.

Jamais aux fleurs roses du pêcher ne succéderont les capsules vénéneuses du datura,—comme aux charmantes fleurs de l’amour et de l’amitié ont succédé les fruits amers de l’oubli et de la haine.

7

Et quand ces chères fleurs effeuillent leur corolle sous les ardentes caresses du soleil,—vous savez en quel mois et à quel jour de l’année suivante elles reviendront à la même place du jardin s’épanouir de nouveau, riantes, jeunes, belles et parfumées.

Heureux ceux qui aiment les fleurs! Heureux ceux qui n’aiment que les fleurs!

Alph. KARR.

9

LA FÉE

AUX FLEURS

LES antiquaires et les savants ont retrouvé et clairement indiqué

l’endroit où était situé le paradis terrestre. Nous savons en quels

arbres était complantée la propriété céleste, quels terrains elle

confrontait au nord, au midi, au levant et au couchant. Grâce à cette

investigation, le plan topographique de l’Éden pourrait figurer dans

les cartons du cadastre, ou dans les dossiers du conservateur des

hypothèques.

LES antiquaires et les savants ont retrouvé et clairement indiqué

l’endroit où était situé le paradis terrestre. Nous savons en quels

arbres était complantée la propriété céleste, quels terrains elle

confrontait au nord, au midi, au levant et au couchant. Grâce à cette

investigation, le plan topographique de l’Éden pourrait figurer dans

les cartons du cadastre, ou dans les dossiers du conservateur des

hypothèques.

Aucun savant ne s’est occupé de fixer d’une façon exacte la situation géographique du palais de la Fée aux Fleurs. Nous sommes obligés de nous en tenir, à cet égard, aux simples 10 conjectures. Les uns le placent dans le royaume de Cachemire, les autres au sud-sud-est de Delhy; ceux-ci sur un des plateaux de l’Himalaya, ceux-là au centre de l’île de Java, au milieu d’une de ces vastes forêts dont l’inextricable et profonde végétation le protége contre les regards indiscrets et contre les recherches des savants antiquaires.

Nous seuls connaissons la route qui conduit au pays des Fleurs, mais un serment solennel nous défend de l’indiquer. Les journaux y seraient en même temps que nous, et Dieu sait dans quel état ils auraient bientôt mis cette heureuse contrée, qui n’a encore subi qu’une révolution, celle que nous allons raconter.

Que le lecteur qui va nous suivre consente à laisser fermer ses yeux par un mouchoir de fine batiste. Visitons ses poches pour qu’il ne puisse faire sur ses pas la semaille traîtresse du Petit-Poucet. Maintenant en route, et que le bandeau tombe au moment même de l’arrivée.

Ne sentez-vous pas un air plus léger et plus suave que celui qui nourrit ordinairement votre respiration, jouer dans vos cheveux? Ne distinguez-vous pas, au milieu de l’obscurité qui voile votre regard, une clarté plus vive, plus pénétrante, plus douce que celle du ciel même de la patrie? C’est que notre voyage est terminé, nous sommes dans les domaines de la Fée aux Fleurs.

11

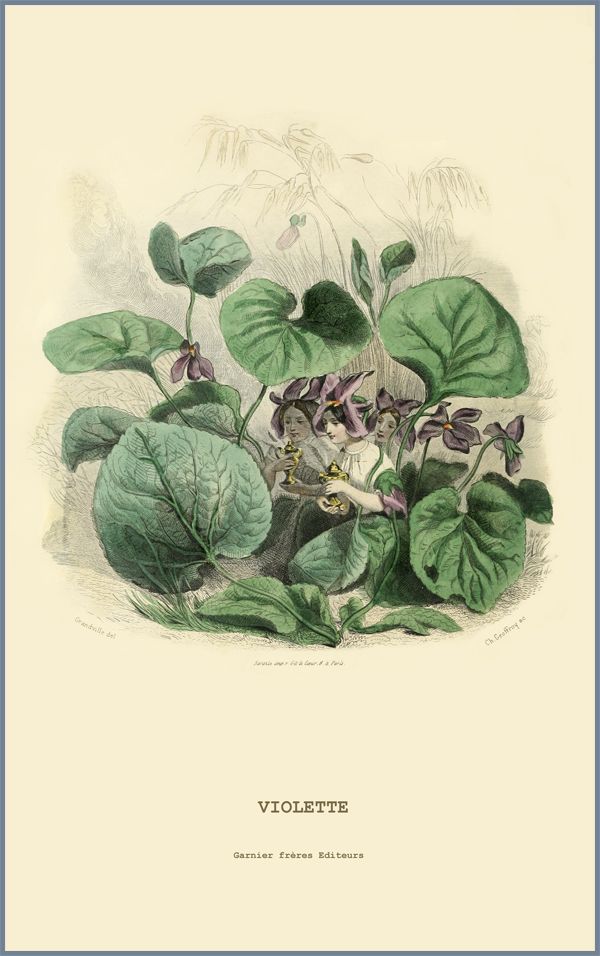

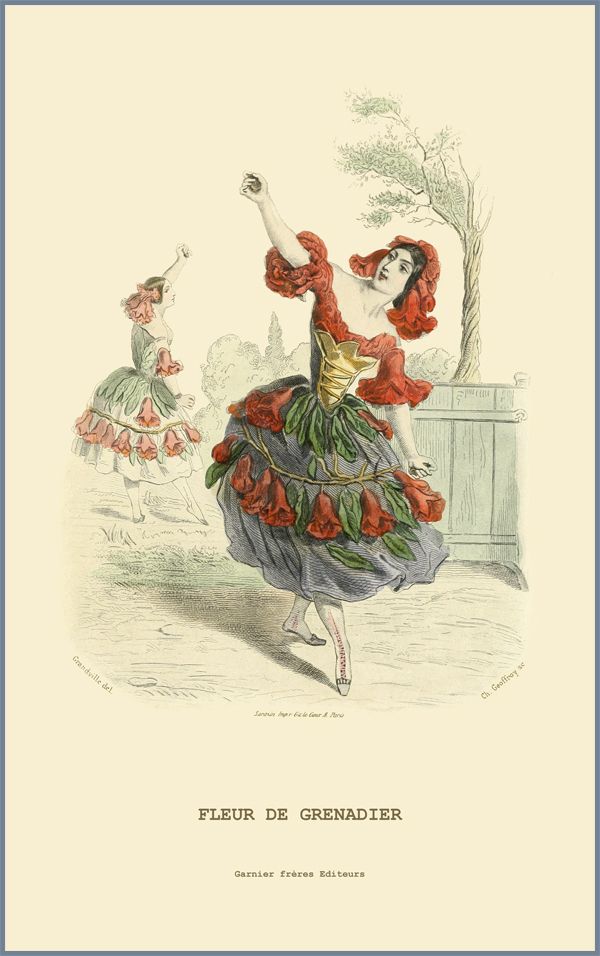

Voici son jardin, où se trouvent réunis et vivent dans une égalité fraternelle les produits de toutes les zones, de tous les climats, la fleur éclatante des tropiques à côté de la violette; l’aloès auprès de la pervenche. Des palmiers déploient leurs feuilles en éventail au-dessus d’un massif d’acacias aux fleurs blanches lavées d’une teinte de vermillon; des jasmins et des grenadiers confondent leurs étoiles argentées et leurs flammes de pourpre. La rose, l’œillet, le lis, mille fleurs que l’œil aperçoit sans qu’il soit besoin de les citer, groupent d’une façon harmonieuse, ou décrivent les plus gracieuses arabesques. Toutes ces fleurs vivent, respirent et se parlent entre elles, en échangeant leurs parfums.

Une multitude de petits ruisseaux fuient en capricieux méandres sous le pied des arbres, des arbustes et des plantes. L’onde coule sur des diamants où vient se briser et chatoyer la lumière en reflets d’or, d’azur et d’opale. Des papillons de toutes les formes, de toutes les couleurs, se croisent, s’évitent, se poursuivent, planent, tournoient, se posent ou s’élèvent sur leurs ailes d’améthyste, d’émeraude, d’onyx, de turquoise et de saphir. Il n’y a pas d’oiseaux dans ce jardin; mais on s’y sent enveloppé comme d’une harmonie universelle qui ressemble à un de ces concerts qu’on entend en rêve; c’est la brise qui soupire, murmure, joue et chante sa mélodie à chaque fleur.

Le palais qu’habite la Fée est digne de ces merveilles. Un 12 Génie de ses amis a ramassé ces fils d’argent et d’or qui voltigent, aux premières matinées du printemps, d’une plante à l’autre; il les a tressés, enroulés, façonnés en festons élégants. Le palais tout entier est bâti avec ce filigrane enchanté. Des feuilles de rose forment les toits, des liserons bleus comblent les interstices du léger treillis, et font comme un rideau à la Fée, qui, du reste, se trouve rarement au logis, occupée qu’elle est à visiter ses fleurs et à songer à leur bonheur.

Peut-on n’être pas heureuse quand on est fleur? Cela paraît impossible; rien de plus vrai cependant. Notre Fée en a fait l’expérience.

Par une belle soirée de printemps, la Fée aux Fleurs, mollement bercée sur son hamac de lianes entrelacées, contemplait paresseusement ces autres fleurs mystérieuses qu’on nomme les étoiles, lorsqu’il lui sembla entendre des frôlements lointains, un bruissement confus. Ce sont sans doute les sylphes qui viennent faire leur cour aux fleurs, pensa-t-elle; et bientôt elle retomba dans sa rêverie. Mais voici que le bruit devint plus distinct, le sable d’or cria sous des pas de plus en plus marqués, la Fée se leva sur son séant, et elle vit s’avancer une longue procession de Fleurs. Il y en avait de tous les âges et de toutes les conditions; des Roses graves, et déjà sur le retour, marchaient entourées de leur jeune famille de boutons. Les rangs étaient confondus: l’aristocratique 13 Tulipe donnait le bras à l’Œillet bourgeois et populaire; le Géranium, vain comme un financier, marchait côte à côte avec la tendre Anémone: et la fière Amaryllis subissait, sans trop de dédain, la conversation passablement vulgaire du Baguenaudier. Comme cela arrive dans les sociétés bien organisées, au moment des grandes crises, un rapprochement forcé avait lieu entre toutes les Fleurs.

Des Lis, le front ceint d’un diadème de lucioles, des Campanules, lanternes vivantes portant un ver luisant allumé dans leur corolle, éclairaient la procession, que suivait, un peu à la débandade, la troupe insouciante des Marguerites.

La procession se rangea en bon ordre devant le palais de la Fée étonnée, et un Ellébore beau diseur, sortant des rangs, prit la parole en ces termes:

«Madame,

«Les Fleurs ici présentes vous supplient d’agréer leurs hommages, et d’écouter leurs humbles doléances. Voici des milliers d’années que nous servons de texte de comparaison aux mortels; nous défrayons à nous seules toutes leurs métaphores; sans nous, la poésie n’existerait pas. Les hommes nous prêtent leurs vertus et leurs vices, leurs défauts et leurs qualités; il est temps que nous goûtions un peu des uns et des autres. La vie de fleurs nous ennuie: nous désirons qu’il nous soit permis de revêtir la forme humaine, et de juger par 14 nous-mêmes si ce que l’on dit là-haut de notre caractère est conforme à la vérité.»

Un murmure d’approbation accueillit ce discours.

La Fée ne pouvait en croire le témoignage de ses yeux et de ses oreilles.

—Quoi! s’écria-t-elle, vous voulez changer votre existence, semblable à celle des divinités, contre la vie misérable des hommes! Que manque-t-il donc à votre bonheur? N’avez-vous pas pour vous parer les diamants de la rosée, les conversations du Zéphyr pour vous distraire, les baisers des papillons pour vous faire rêver d’amour?

—La rosée m’enrhume, s’écria en bâillant une Belle-de-Nuit.

—Les madrigaux du Zéphyr m’assomment, dit une Rose; il me répète depuis mille ans la même chose. Les poètes qui sont d’une académie doivent être plus amusants.

—Que me font les caresses du Papillon, murmura une sentimentale Pervenche, puisque lui-même n’en partage pas la douceur? Le Papillon, c’est le symbole de l’égoïsme, il ne pourrait reconnaître sa mère, et ses enfants ne le reconnaissent pas à leur tour; où aurait-il donc appris à aimer? Il n’a ni passé ni avenir; il ne se souvient pas, et on l’oublie. Il n’y a que les hommes qui sachent aimer.

15

La Fée jeta sur la Pervenche un regard douloureux qui semblait lui dire: Toi aussi! Elle comprit que ses efforts pour calmer la sédition seraient désormais inutiles; cependant elle voulut faire une dernière tentative.

—Une fois sur la terre, demanda-t-elle à ses sujettes révoltées, comment y vivrez-vous?

—Je me ferai femme de lettres, répondit une Églantine.

—Et moi bergère, ajouta un Coquelicot.

—Je m’établirai faiseur de mariages, maître d’école, maîtresse de piano, revendeuse de toilette, diseuse de bonne aventure, s’écrièrent en même temps l’Oranger, le Chardon, l’Hortensia, l’Iris et la Marguerite.

Le Pied-d’Alouette parla de ses débuts à l’Opéra, et la Rose jura que lorsqu’elle serait devenue duchesse, elle se donnerait le plaisir de couronner force rosières.

Il y avait là une foule de Fleurs ayant déjà vécu qui assuraient d’ailleurs que la vie était commode et facile chez les hommes. Narcisse et Adonis s’étaient faits les secrets instigateurs de la révolte; Narcisse surtout, qui brûlait de savoir quel effet pouvait produire un joli garçon dans une glace de Venise.

La Fée aux Fleurs resta pendant quelques instants plongée 16 dans ses réflexions, puis elle s’adressa aux rebelles, d’une voix triste, mais ferme:

—Allez, Fleurs abusées, qu’il soit fait selon vos désirs! Montez sur la terre, et vivez de la vie des hommes; bientôt vous me reviendrez.

C’est donc l’histoire des Fleurs devenues femmes qu’on va lire dans ce volume. Nous avons recueilli ces aventures au hasard, en parcourant tous les pays, en interrogeant toutes les classes de la société, sans tenir compte des dates et des époques. Les Fleurs ont vécu un peu partout, peut-être en avez-vous connu sans vous en douter. Il est bien malheureux qu’elles n’aient pas jugé à propos de faire des confidences, ou d’écrire leurs mémoires, cela nous eût évité bien des peines, bien des démarches et surtout bien des erreurs.

Pour en finir avec cette introduction, nous vous dirons que la Fée n’accorda pas la permission demandée sans se promettre intérieurement de se venger. Le lendemain, son jardin était désert. Une fleur cependant était restée, la Bruyère solitaire et qui fleurit toujours.

Symbole de l’amour éternel, elle savait bien qu’il n’y avait pas pour elle de place sur la terre.

17

HISTOIRE

D’UNE BERGÈRE BLONDE

D’UNE BERGÈRE BRUNE

ET D’UNE REINE DE FRANCE

I

LES deux plus jolies filles du village sont, sans contredit, Bleuette

et Coquelicot: Bleuette avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus,

Coquelicot avec sa taille flexible et ses joues brillantes d’un rouge

vif.

LES deux plus jolies filles du village sont, sans contredit, Bleuette

et Coquelicot: Bleuette avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus,

Coquelicot avec sa taille flexible et ses joues brillantes d’un rouge

vif.

—Par ma foi! disait l’autre jour M. le bailli, Bleuette est 18 charmante quand elle traverse la grande place du village, l’air modeste, les yeux baissés!

—Ventrebleu! s’écriait, dimanche dernier, le seigneur du village en voyant danser ses vassaux, cette petite Coquelicot a une façon de faire en avant-deux qui ravit; je suis sûr qu’il n’y a pas à la cour une femme plus gracieuse qu’elle. Voilà pourtant comment sont nos vassales.

Le fait est qu’on ne pouvait trouver deux plus jolis minois que Coquelicot et Bleuette. Elles habitaient la même chaumière, chantaient les mêmes chansons, nourrissaient les mêmes tourterelles; elles avaient à elles deux un seul troupeau.

La seule chose qu’elles n’eussent pas mis en commun, c’était leur cœur. Bleuette avait promis un tendre retour à Lucas, Coquelicot avait juré une flamme éternelle à Blaise.

A part cela, elles étaient fort sages.

Chacun, dans le village, aimait Bleuette et Coquelicot, quoique le bonheur excite ordinairement l’envie. Si le loup croquait un mouton ou deux dans les environs, ce n’était jamais le mouton de Bleuette et de Coquelicot; si maître renard tordait le cou sans pitié aux poules de Mathurin, de Bruneau, de Thibaut, il respectait toujours celles de Coquelicot et de Bleuette; la grêle en tombant épargnait les framboises de leurs framboisiers et le raisin de leur treille; leurs ruches étaient pleines d’un miel éblouissant; elles étaient heureuses, si heureuses que plusieurs personnes, notamment le magister, 19 soutenaient qu’elles étaient fées ou tout au moins filleules de fées.

Il est certain que lorsqu’elles s’asseyaient sous un arbre, un rossignol s’y posait aussitôt, et lorsqu’elles allaient, bras dessus bras dessous, se promener dans les sentiers, au milieu des blés, le cri-cri et la sauterelle venaient sur le bord du sillon les saluer à leur passage, et leur chanter la bienvenue, ainsi qu’il convient à une sauterelle polie et à un grillon qui connaît ses devoirs.

II

CE QUE LA BERGÈRE BRUNE & LA BERGÈRE BLONDE SE DISAIENT AVANT DE SE COUCHER

—Encore une journée de bonheur qui vient de s’écouler, ma chère Bleuette.

—Et qui recommencera demain, ma chère Coquelicot.

—Regrettes-tu ton ancienne forme?

—Veux-tu cesser d’être femme?

—Non.

—Ni moi non plus.

—Nous avons bien fait de choisir ce modeste village pour y vivre tranquillement. Le bonheur n’est qu’aux champs.

20

—Avec Lucas, qui est si bon.

—Et avec Blaise, qui joue si bien de la musette.

—Rien n’est doux au monde comme d’être femme.

—Pour être heureuse, il faut avoir un cœur.

Puis les deux jeunes filles se mettaient devant leur miroir.

—Ne suis-je pas plus jolie que lorsque j’étais simple Bleuet? demandait l’une.

—Qui ne me préférerait à tous les Coquelicots de la terre? répondait l’autre.

Voilà ce que la bergère Brune et la bergère Blonde se disaient chaque soir, après quoi elles s’embrassaient et s’endormaient jusqu’aux premiers roucoulements de leurs tourterelles.

III

IDÉE D’UN BAILLI

Se voyant vieux, cassé, ridé, flétri, le bailli du village eut l’idée de se marier; et de ce qu’il était bossu, boiteux, brèche-dent, chauve, asthmatique, il en conclut qu’il lui fallait la plus jolie fille du village: c’est pourquoi il jeta les yeux sur Bleuette.

21

IV

PENSÉE D’UN SEIGNEUR

Le seigneur du village habitait une tour lézardée dans laquelle pénétraient la pluie, le vent, la grêle, la neige, toutes les intempéries des saisons. Il avait pour domestique un manant qui gardait les pourceaux le jour, et servait son maître le soir; tout cela ne l’empêchait pas de parler de son château et de ses valets. Du reste, il avait droit de haute et basse justice sur les terres qui ne lui appartenaient plus, et pouvait faire pendre qui lui plaisait à une lieue à la ronde.

Un beau jour que sa goutte, son catarrhe, ses rhumatismes lui laissaient quelque répit, le seigneur vint à réfléchir qu’il s’était contenté jusqu’à ce moment de vivre comme un égoïste; et, en brave gentilhomme qu’il était, il prit la résolution magnanime de faire partager à un être vivant les avantages de sa position: il se décida à assurer le bonheur d’une femme. Son choix se fixa sur Coquelicot.

V

DEUX CASAQUES TENDRES

Pendant ce temps-là, les deux bergères, sans se douter des 22 honneurs qui allaient fondre sur elles, faisaient tranquillement l’amour avec les deux bergers.

Lucas chantait son martyre avec une casaque de soie vert tendre; Blaise faisait retentir les échos d’alentour du son de ses rustiques pipeaux, avec une casaque d’un bleu non moins tendre que le vert de son ami. Lucas avait les cheveux frisés comme la laine de Robin, le mouton favori de Bleuette; les joues de Blaise étaient si arrondies qu’il avait toujours l’air de jouer du pipeau. Quand on les voyait ensemble avec leurs casaques vert tendre et bleu tendre, avec leur panetière ornée de rubans et leur houlette, tout le monde convenait que deux bergers aussi parfaits que Lucas et Blaise ne pouvaient aimer que deux bergères aussi accomplies que Bleuette et Coquelicot.

Du reste, Bleuette et Coquelicot avaient promis à leurs bergers d’échanger contre un baiser la première nichée de rossignols qu’ils leur apporteraient. Il n’y avait qu’un an à attendre jusqu’à cette époque; aussi Lucas et Blaise étaient-ils les plus heureux des mortels.

VI

RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES

La félicité humaine est fugitive comme l’ombre.

23

VII

REGRETS

Comme Lucas et Blaise se promenaient dans la campagne, rêvant au bonheur qui les attendait dans un an, ils rencontrèrent Bleuette et Coquelicot, qui pleuraient à chaudes larmes.

Les deux bergers se mirent à pleurer sans trop savoir pourquoi. Lucas sentit le premier le besoin de demander une explication.

—Robin, le plus beau des moutons, ma bergère, est-il malade? demanda-t-il d’une voix couleur de sa casaque.

—Ma bergère a-t-elle perdu la tourterelle que je lui ai donnée au printemps dernier? s’informa à son tour Blaise.

—Robin se porte bien, répondit Bleuette, mais j’ai vu M. le bailli, qui m’a dit: Je veux t’épouser!

—Moi, s’écria Coquelicot, j’ai rencontré le seigneur, qui m’a dit: Tu seras ma femme.

Aussitôt les deux bergers poussèrent d’affreux gémissements. Blaise jura qu’il irait se précipiter au fond d’un gouffre; Lucas voulut s’étrangler avec le ruban de sa houlette, un ruban que Coquelicot lui avait donné!

24

C’était un spectacle à attendrir les tigres d’Hyrcanie.

—Ce qu’il y a de pire, ajoutèrent les deux bergères, c’est que le seigneur et le bailli doivent venir nous chercher ce soir, et si nous refusons d’obéir, ils mettront sur pied leurs archers et nous forceront à les suivre.

Les deux bergers s’écrièrent qu’on les tuerait avant de leur ravir l’objet de leur tendresse, et tous les quatre reprirent le chemin du village.

La chaumière de Bleuette et de Coquelicot était déjà cernée par les soldats. Le seigneur et le bailli s’avancèrent vers leurs fiancées. Celles-ci voulurent résister, aussitôt les archers les entourèrent. Trop sensibles pour supporter un spectacle aussi cruel, Blaise et Lucas s’étaient évanouis.

—Hélas! se disaient Bleuette et Coquelicot, pendant qu’on les entraînait, nous étions fières de notre bonheur. Mieux valait rester pauvres fleurs perdues dans un sillon; nous n’en serions pas réduites à épouser un seigneur qui a la goutte, et un bailli bossu. Adieu, Lucas; adieu, Blaise, adieu pour jamais! nous n’avons personne pour nous protéger, personne pour nous sauver.

Comme elles se livraient à ces lamentations, une troupe de villageois parut sur la route. Tous ces braves gens, les mains pleines de rameaux verts, chantaient en chœur:

25

Qui nous rend la Reine de France,

Célébrons...

Les cris mille fois répétés de: Vive Fleur de lis! vive la Reine de France! empêchèrent d’entendre le reste de ce chœur plein de poésie et de couleur locale. La Reine venait d’arriver.

Le seigneur, surpris, ne put lui offrir les clefs de son château sur un plat d’or, ce qui le contraria beaucoup. Le bailli, pris à l’improviste, se vit dans l’impossibilité de lui adresser un discours, contre-temps qui l’aurait rendu malade s’il n’avait pas dû se marier ce jour-là.

VIII

FLEUR DE LIS, REINE DE FRANCE

A la vue de la Reine, Bleuette et Coquelicot sentirent l’espérance renaître au fond de leur cœur.

La Reine était belle et jeune comme elles; sa taille élevée et flexible, son teint pâle, ses yeux d’une grande douceur, imprimaient à toute sa personne un charme secret et puissant. En la voyant on se sentait attiré vers elle.

Les deux bergères se précipitèrent à ses pieds, et baisèrent les pans de sa longue robe blanche. Toutes deux pleuraient.

26

La Reine les releva avec bonté, et leur demanda ce qui pouvait causer leur chagrin.

—Le seigneur du village veut me forcer à l’épouser.

—Il faut que je devienne la femme du bailli, répondirent à la fois Coquelicot et Bleuette.

La Reine en souriant reporta son regard des deux jeunes filles aux deux vieillards. Ce court examen lui suffit.

—Suivez-moi, dit-elle aux suppliantes, nous aviserons. Il ne sera pas dit que la Reine de France aura vu répandre des larmes sur son passage, sans chercher à les essuyer.

Aussitôt le cortége se mit en marche, et les paysans suivirent la Reine en faisant retentir l’air de leurs acclamations; ils chantèrent plusieurs autres chœurs de circonstance que l’on retrouvera facilement dans tous les opéras-comiques.

Fleur de lis avait, dans les environs, une maison de plaisance dans laquelle, chaque été, elle venait oublier les soins du trône et de la grandeur. C’est là qu’elle conduisit les deux bergères. Avant de se retirer dans ses appartements, elle fit venir le seigneur et le bailli. Au lieu de les accueillir durement, comme ils le méritaient, elle leur fit une petite semonce plus amicale que sévère, leur montra le danger des unions disproportionnées, leur fit voir tout ce qu’avait de criminel l’emploi de la violence en amour, et, ce discours achevé, elle 27 leur permit, puisque le mariage paraissait leur convenir, d’épouser une de ses dames d’honneur qu’elle doterait richement. La plus jeune de ces dames d’honneur avait dépassé la cinquantaine.

Cela fait, elle ordonna qu’on la laissât seule avec les deux bergères.

—Comment, mes chères sœurs, ne me reconnaissez-vous pas?

A ces mots, Bleuette et Coquelicot levèrent la tête. Un secret pressentiment, un éclair rapide traversèrent en même temps leur esprit et leur cœur.

—Le Lis! s’écrièrent-elles à la fois.

—Moi-même, répondit la Reine, qui ai deviné tout de suite, sous ce costume de bergère, mes deux compagnes Bleuette et Coquelicot. Les fleurs se doivent un mutuel appui sur la terre; que je suis heureuse d’être arrivée à temps pour vous sauver des entreprises téméraires de ce vieux seigneur et de ce vilain bailli!

Les trois Fleurs se mirent alors à parler de ce qui leur était arrivé depuis qu’elles avaient quitté le jardin de la Fée. Bleuette et Coquelicot s’étendirent longuement sur le bonheur d’être aimées par des bergers tels que Blaise et Lucas.

—Aimée! murmura le Lis, oh! oui, ce doit être bien doux!

28

Bleuette et Coquelicot n’entendirent pas cette réflexion, elles ne songeaient qu’à complimenter Fleur de lis de la position brillante et du rang élevé qu’elle occupait dans le monde.

—Ne vous hâtez pas tant de me féliciter, reprit le Lis, écoutez auparavant mon histoire.

Il y a plusieurs années de cela, j’habitais, sur les bords d’un lac solitaire, un petit castel caché dans les arbres de la forêt. Le matin, je me levais avec l’aurore, et je saluais l’apparition du soleil; le soir, je le suivais à son déclin, et il me semblait que son départ m’enlevait la vie, comme s’il eût été l’unique principe de ma force; chacun de ses rayons, en disparaissant, me laissait plus inclinée vers la terre. Les étoiles scintillantes me rendaient ma vigueur; j’aimais, le soir, à rester assise sur ma terrasse, et à sentir sur mon front et dans mes cheveux trembler les perles de la rosée. Quelquefois, quand la chaleur était trop forte, j’aimais aussi à me pencher sur le lac et à respirer la fraîcheur de son onde qui me renvoyait mon image.

J’avais pour toute société une Hermine qui s’était retirée loin de tous dans cette solitude. Soir et matin, elle venait baigner dans le lac sa blanche et délicate fourrure. L’Hermine me dit qu’en me voyant elle s’était sentie attirée vers moi par une secrète sympathie; nous paraissions avoir le même goût de la solitude, la même horreur de tout vulgaire contact, la même pureté.

Sans trop m’en rendre compte, moi aussi j’aimais l’Hermine.

29

J’aurais pu vivre ainsi toujours heureuse, grâce au soleil, aux étoiles, à la rosée, à la fraîcheur du lac, et, je dois le dire aussi, grâce à l’amitié de ma sage compagne l’Hermine, lorsqu’un jour, un voyageur égaré vint frapper à la porte de mon castel. Je fus forcée de lui accorder l’hospitalité, attendu la violence de l’orage.

L’étranger était vêtu du costume de chasseur; il était jeune, il avait l’air noble et franc. Il m’apprit qu’entraîné par l’ardeur de la chasse, il s’était trouvé séparé de sa suite; ne pouvant retrouver sa route au milieu de la tempête, il s’était décidé à frapper à la porte de mon château, sans espérer, ajouta-t-il, y trouver aussi belle châtelaine.

Ces quelques mots me firent rougir.

Après lui avoir fait préparer un repas et tout ce qui convenait à sa situation, je voulus me retirer.

—Pardon, dit alors l’étranger d’une voix douce et vibrante, mais si vous me fuyez, je vais croire que, jouet d’une illusion douce et cruelle à la fois, j’ai vu passer une fée dans mes songes. Si vous êtes femme, restez.

Malgré moi je restai.

Comme nous allions nous mettre à table, un grand bruit de chevaux, de cors et de fanfares se fit entendre à la porte du château. C’était la suite de mon hôte qui s’était mise sur ses 30 traces, et qui venait le chercher. L’inconnu, mes chères sœurs, c’était le roi de France.

Pour prendre congé de moi, il fléchit le genou, et, prenant ma main, il lui imprima un baiser en me disant tout bas:—Il faut que je vous quitte, ô la plus noble et la plus belle des belles, mais je reviendrai.

Il ne tint que trop sa promesse.

Je parlai à l’Hermine, ma confidente, des assiduités du roi et des offres de mariage qu’il me faisait.

—Songe, répondait-elle, que la véritable grandeur, la véritable pureté, ne peuvent exister que dans la solitude. Prends exemple sur le Lis, mon enfant. Il n’est si beau que parce qu’à sa beauté il joint un air de candeur et d’innocence qui ravit le cœur.

A cette allusion, je me sentis troublée. Hélas! pensai-je, elle ne connaît pas l’accès d’orgueil dont le Lis a été pris le jour où il a demandé à cesser d’être fleur. Je me promis bien cependant de suivre les conseils de l’Hermine.

Mais le roi mettait tant d’obstination délicate, tant de passion ardente à me convaincre, que je finis par consentir à le suivre. Je n’étais plus fleur, j’étais femme: ma faiblesse fut celle de mon sexe.

Le roi me parlait du bien qu’on pouvait faire sur le trône, 31 du charme qu’il y a à se faire aimer. Puis il ajoutait que je devais porter bonheur à lui et à sa race. Je me laissai couronner.

Adieu, maintenant, au soleil, aux étoiles, aux perles de la rosée, à l’onde du lac; l’étiquette me gouverne et m’obsède, je languis au milieu de la foule des courtisans. Ma vieille amie l’Hermine, à qui j’avais fait accorder ses grandes entrées, ne vint plus au palais, crainte de se souiller. L’autre nuit, j’ai eu une vision menaçante. J’ai vu les Lis traînés dans la boue, et une jeune et belle Reine qu’on menait à l’échafaud.

Combien je regrette le temps où, simple fleur, j’étais le symbole chéri de l’innocence! On m’effeuillait alors sous les pas des vierges et des chastes épouses; les anges, porteurs des messages du ciel, s’arrêtaient un moment pour se reposer dans ma corolle, et le lendemain ils m’enlevaient avec eux dans leurs bras, et me présentaient aux hommes comme un gage nouveau de la bonne nouvelle qu’ils venaient leur annoncer. Je vivais d’air, de soleil et de lumière. Mes nuits se passaient à contempler les étoiles et à m’enivrer des concerts confus qui se chantent dans l’ombre, tandis que maintenant...

La Reine se mit à pleurer.

Bleuette et Coquelicot essayèrent de la consoler. Elles lui dirent qu’il ne fallait pas s’exagérer ses chagrins, que chaque position avait des inconvénients plus ou moins grands, et que 32 le malheur pour elle avait été d’en choisir une trop élevée, après quoi elles se citèrent comme exemple. Si, au lieu d’être Reine, tu étais une simple villageoise comme nous, ajoutèrent-elles, tu ne te plaindrais pas de ton sort. Du temps que tu étais Lis, ma chère, tu étais un peu sujette au péché d’orgueil; ce défaut pourrait te jouer de vilains tours, il faut t’en méfier et prendre patience.

Ces choses raisonnables dites, Coquelicot et Bleuette demandèrent à la Reine la permission de se retirer, afin d’aller tirer d’inquiétude Blaise et Lucas. Cette permission leur fut octroyée. La Reine y joignit deux gros diamants pour elles, et deux paires de breloques pour Blaise et pour Lucas.

IX

LE RETOUR

Comme elles traversaient les cours du palais, les courtisans, qui se trouvaient là réunis en très-grand nombre, ne purent s’empêcher de s’écrier: Palsambleu! voilà deux jolies filles!

Coquelicot et Bleuette ne tournèrent seulement pas la tête, en entendant ces doux propos, tant elles avaient hâte de revoir Lucas et Blaise.

Elles se mirent à marcher, puis à courir; les voilà franchissant les hautes prairies de luzerne, foulant aux pieds le trèfle, 33 effrayant dans le sillon l’alouette dans son nid, et la grenouille endormie sur le bord d’un ruisseau; elles vont, elles vont, reprenant haleine, marchant et courant tour à tour.

Si bien qu’elles arrivèrent au village avant la nuit.

Elles s’élancèrent vers la chaumière, croyant retrouver sur le seuil Blaise et Lucas résolus à mourir de désespoir sans quitter ces lieux chéris.

Elles rencontrèrent deux noces.

C’était Lucas qui se mariait avec Margot, la fille à Gros-Pierre, et Blaise qui épousait Flipotte, la nièce à Gros-Jean.

Les ingrats avaient encore à leur chapeau les rubans donnés par Coquelicot et par Bleuette.

En voyant la casaque bleu tendre et la casaque vert tendre aux bras de leurs rivales, Bleuette et Coquelicot se sentirent comme frappées de la foudre. Elles tombèrent pour ne plus se relever. Lucas et Blaise perdirent ce jour-là deux cœurs dévoués et deux jolies paires de breloques.

X

TUTTO FINISCE

Dans le cimetière du village on éleva une tombe modeste à Bleuette et à Coquelicot. Les amants des alentours y viennent chaque année en pèlerinage.

34

Des bleuets et des coquelicots croissent en abondance autour de cette tombe; nulle part leurs couleurs ne sont aussi vives et aussi tendres. On dirait que les fleurs ont retenu quelque chose du caractère des deux bergères.

L’histoire chercha longtemps en vain un modèle d’héroïsme amoureux à leur opposer.

La sauterelle et le grillon ont fixé leur séjour dans le haut gazon qui entoure le tombeau de Bleuette et de Coquelicot. Le jour et la nuit ils font entendre des chants tristes comme une complainte.

Un rossignol, caché dans les branches du saule voisin, vient aussi, avant le lever du jour, chanter ses adieux aux deux bergères.

Les papillons et les abeilles se promènent seuls au milieu des fleurs voisines; le taon indiscret, la mouche bourdonnante n’osent pas troubler du bruit de leurs ailes le silence du mausolée.

Toutes les fois qu’il traverse le cimetière, le magister ne manque pas de cueillir des fleurs sur le tombeau des deux victimes. «Mes enfants, dit-il à ses élèves en leur montrant le bleuet et le coquelicot, celui-ci signifie délicatesse, celui-là consolation.» Deux qualités qui n’ont pas un rapport des plus directs avec l’histoire que nous venons de raconter; mais nous devons nous incliner devant le magister: il connaît mieux que nous le langage des fleurs. La jeunesse du village 35 ne s’en plaît pas moins à lui faire des niches, quand elle en trouve l’occasion.

Pour se disculper, aux yeux de la postérité, d’avoir causé la mort de deux bergères aussi charmantes que Bleuette et Coquelicot, Lucas et Blaise ont affirmé sous serment, à leur lit de mort, qu’ils avaient cru le mariage avec le bailli et le seigneur définitivement consommé.

Lucas et Blaise, bourrelés de remords, moururent cinquante ans après leurs victimes.

On écrivit sur leur tombe:

ILS FURENT

BONS PÈRES, BONS ÉPOUX, BONS BERGERS.

QUI QUE TU SOIS,

ARRÊTE, ET DONNE UNE LARME A LEUR MÉMOIRE,

UNE PRIÈRE A LEUR AME.

R. I. P.

36

37

COMMENT LE POÈTE JACOBUS

CRUT AVOIR TROUVÉ

LE SUJET D’UN POÈME ÉPIQUE

Chapitre

dans lequel se trouve résumé tout ce que les anciens et les modernes

ont écrit sur le langage des Fleurs

I

OU LES FLEURS PARLENT

LA Pensée

se promenait sur la terre, ne sachant où se fixer.

LA Pensée

se promenait sur la terre, ne sachant où se fixer.

Elle avait successivement frappé à bien des portes sans être admise nulle part. D’abord elle s’était offerte comme dame de compagnie à un bas-bleu fort célèbre; elle avait essuyé un refus.

38

Un philosophe de grande renommée n’avait pas voulu de la Pensée, même comme femme de ménage.

Repoussée successivement par un académicien, par un ministre, par un prédicateur, par un peintre, par un romancier, par un sculpteur, la pauvre Pensée résolut de quitter la ville et de reprendre le cours de ses voyages.

Elle se mit donc en route par une belle matinée de printemps, peu chargée de bagage, mais ferme, résignée, prête à supporter courageusement tous les inconvénients de sa situation.

Enfoncée dans ses méditations, la Pensée marchait sans s’apercevoir de la longueur du chemin; le soir venu, cependant, la fatigue la prit, et, jetant les yeux sur les environs, elle chercha un endroit où elle pût demander l’hospitalité.

La façade d’un château brillamment illuminée resplendissait à quelques pas de la route. Elle se dirigea de ce côté. Le maître du château, la table dressée sur la terrasse, assis sous une tente de soie, chantait, buvait, mangeait, riait avec ses amis.

—Ouvrez-moi, fit une voix faible, qui parvint cependant jusqu’à l’oreille des convives.

—Qui êtes-vous? demanda le maître du château. Si vous êtes un gai compagnon, sachant charmer les heures lourdes de la vie, entrez.

39

La voix répondit:—Je suis la Pensée.

—Valets, fermez les portes, chassez cette hôtesse maussade, cette compagne importune qui fait qu’on se souvient. Oublions! oublions!

Le maître du château remplit sa coupe et but à l’oubli.

—J’aperçois là-bas une chaumière modeste, se dit la Pensée, qui, pour se délasser un moment, s’était accoudée sur un vase de marbre placé à l’entrée du château: les pauvres sont toujours hospitaliers. Allons leur demander asile pour la nuit; je suis fatiguée, et je commence à sentir les atteintes de la faim.

Elle prit le chemin de la chaumière.

—Pan! pan! pan!

—Qui va là?

—L’hospitalité, s’il vous plaît?

—Si vous voulez vous contenter d’un morceau de pain, d’un verre d’eau et d’un peu de paille fraîche, dites-moi qui vous êtes, et entrez.

—Je suis la Pensée.

—Arrière, maudite! tu viendrais troubler mon sommeil. J’ai arrosé le champ de mon maître de ma sueur, et maintenant 40 il se réjouit dans la joie des festins, tandis que ma femme pleure et que mes enfants ont faim. Si demain je veux avoir la force de recommencer mon travail, il faut que j’oublie. Tu troubles le repos de l’âme et du corps; va-t’en, je ne t’ouvrirai pas.

Ainsi, ni le riche ni le pauvre ne voulaient de la Pensée. Elle s’assit au rebord du fossé et laissa tomber son front dans ses mains.

Un jeune homme vint à passer sur la route: il marchait en regardant les étoiles et en murmurant tout bas des mots et des phrases qui lui faisaient ouvrir énormément la bouche et écarquiller les yeux.

Un soupir étouffé que poussa la Pensée l’avertit qu’un être souffrant avait besoin de son secours. Il s’approcha de la voyageuse, lui prit la main, et, la voyant belle quoique toujours grave et recueillie, il lui demanda en grasseyant un peu pourquoi elle pleurait.

La Pensée lui répondit qu’ayant fait un long voyage, elle avait vainement demandé l’hospitalité à la chaumière et au château; personne n’avait voulu la recevoir.

—Pauvre enfant! reprit le jeune homme en accompagnant ses paroles d’un geste tragique.

Il passa un bras autour de la taille de la Pensée, et l’aida 41 à se relever; puis il lui montra, dans un massif d’arbres, une petite lumière lointaine qui brillait.

—C’est la maisonnette que j’habite; venez, vous y passerez la nuit en sûreté. Sous quel nom faut-il que je vous présente à ma mère?

—On m’appelle, répondit-elle en hésitant, la Pensée.

Alors le jeune homme frappa des mains en signe de joie, passa le premier pour indiquer à la Pensée le chemin de la maisonnette.

A son tour, la Pensée voulut connaître le nom de son hôte.—Je suis, lui dit-il, un homme de fantaisie connu dans la contrée sous le nom de Jacobus le Poète.

Il vivait dans une maisonnette au milieu d’un bois, seul avec sa mère, qui lui racontait des histoires de fées et des légendes d’enchanteurs. Ces contes le charmaient encore, car Jacobus avait à peine dix-huit ans; ses joues étaient rouges, ses cheveux blonds, et ses gros yeux bleus brillaient à fleur de tête. On le trouvait beau dans la contrée.

La mère de Jacobus, quand elle sut quelle voyageuse il avait recueillie, voulut elle-même mettre le couvert de la Pensée.—Nous serons bien malheureux, se dit-elle, si elle ne donne pas à mon fils l’idée de quelque bon gros livre qui 42 nous rapportera de l’argent, et le fera bien venir du prince.—Mais la Pensée s’opposa à ce qu’on fît trop de préparatifs. Peu de chose suffit à sa nourriture; elle eut bientôt repris ses forces, et elle se trouva en mesure de faire des observations sur tout ce qui l’entourait.

La salle où ils se trouvaient ressemblait à une serre, tant elle était pleine de fleurs et d’arbustes: ceux-ci grimpaient contre les murs, celles-là s’accrochaient en arabesques au plafond; il y en avait qui entr’ouvraient à peine leurs boutons à côté de leurs voisines épanouies; d’autres dont les feuilles déjà ternies se détachaient lentement, et pour cela n’en paraissaient pas moins belles. Des livres ouverts ou fermés, marqués à certains endroits de feuilles vertes, pour indiquer les passages favoris, étaient disséminés çà et là parmi les vases. Les rayons de la bibliothèque de Jacobus étaient des branches d’arbuste ou des touffes de fleurs.

Le regard attaché sur la Pensée, le poète oubliait de prendre son repas: jamais il n’avait vu de femme aussi belle, et d’une beauté si attachante! Il aimait surtout son œil calme et profond, qui semblait n’avoir qu’à se fixer sur un objet pour lui communiquer aussitôt un charme plus doux, une chaleur plus féconde.

La Pensée comprit qu’il était de son devoir de remercier son hôte; mais Jacobus l’arrêta au premier mot qu’elle voulut prononcer à ce sujet.

43

—La maison où vous entrez est bénie, s’écria-t-il, en ayant soin de suivre exactement la ponctuation et de scander chaque phrase; votre présence seule comble l’homme de tous les biens. C’est vous, ô Pensée, qui donnez la force à l’âme du jeune homme et qui rajeunissez le cœur du vieillard. Avec vous, les heures de la vie s’écoulent sans connaître la lassitude et l’ennui; sans vous, la durée des jours paraît trop longue, et le temps, qui n’a plus d’ailes, vous écrase sous son poids. Restez dans ma demeure, tout ce qu’elle renferme est à vous; fixez-vous près de moi, belle voyageuse; où seriez-vous mieux qu’ici?

Jacobus ne disait pas que les idées de sa mère germaient aussi dans sa tête, et qu’il espérait mettre à profit, dans l’intérêt de sa gloire, le séjour de la Pensée.

Elle sourit de la naïveté du jeune poète, ce qui ne l’empêcha pas de sentir vivement le bon accueil qu’il lui faisait. Elle résolut de se montrer reconnaissante.

Jacobus ne put fermer l’œil de toute la nuit: l’idée de recevoir la Pensée sous son toit lui donnait comme une espèce de fièvre. Son cœur battait, son front était brûlant, un feu étrange brillait dans ses yeux. Voyant qu’il appelait en vain le sommeil, il se leva et descendit dans la bibliothèque, pensant que la vue de ses fleurs le calmerait.

Il entra donc et s’approcha d’une Aubépine. Comme il s’inclinait 44 pour aspirer son parfum, il lui sembla entendre une voix douce qui s’élevait du fond de sa corolle:

—Respire mon haleine, ami; une seule de mes branches, cachée au milieu des haies, suffit pour embaumer les environs: je suis la fleur des premiers printemps, je suis l’Espérance!

—Jacobus! Jacobus! fit une voix cristalline.

Le jeune homme se retourna et aperçut un Liseron qui le regardait avec ses petits yeux bleus et qui lui disait:—Moi, je me livre à tous les souffles qui passent, je cours çà et là à l’aventure, m’accrochant aux branches du chêne, serpentant dans la bruyère, vivant tantôt avec les grands, tantôt avec les petits; ne m’oublie pas, je suis le Caprice.

—Moi, je représente les liens d’amour, s’écria un Chèvrefeuille.

Une Clématite voulut prendre la parole, mais un Érable l’interrompit.

—Je suis l’Érable aux fleurs éclatantes, aux branches dures, le symbole de la réserve; écoute mes conseils, Jacobus. Méfie-toi de la Clématite qui grimpe sournoisement le long des murs, et montre sa petite tête aux rebords des fenêtres où les jeunes filles viennent rêver le soir: l’artificieuse Clématite surprend leurs secrets et va ensuite en faire des gorges 45 chaudes avec son camarade l’Amandier étourdi et l’Ébénier perfide.

La Clématite voulait répondre, mais la Fougère l’en empêcha; elle se mit du parti de l’Érable. La sincérité de la Fougère est trop connue pour que la Clématite osât se mettre en lutte avec un tel adversaire; elle se tut.

Jacobus ne revenait pas de sa surprise; les fleurs vivaient, elles lui parlaient. Il ne pouvait se lasser de les entendre.

—Songe à moi, lui disait un Lilas: j’ai des feuilles verdoyantes et des grappes de fleurs parfumées; ma physionomie a quelque chose de naïf et de coquet à la fois, je fleuris vite et je dure; je suis le premier amour.

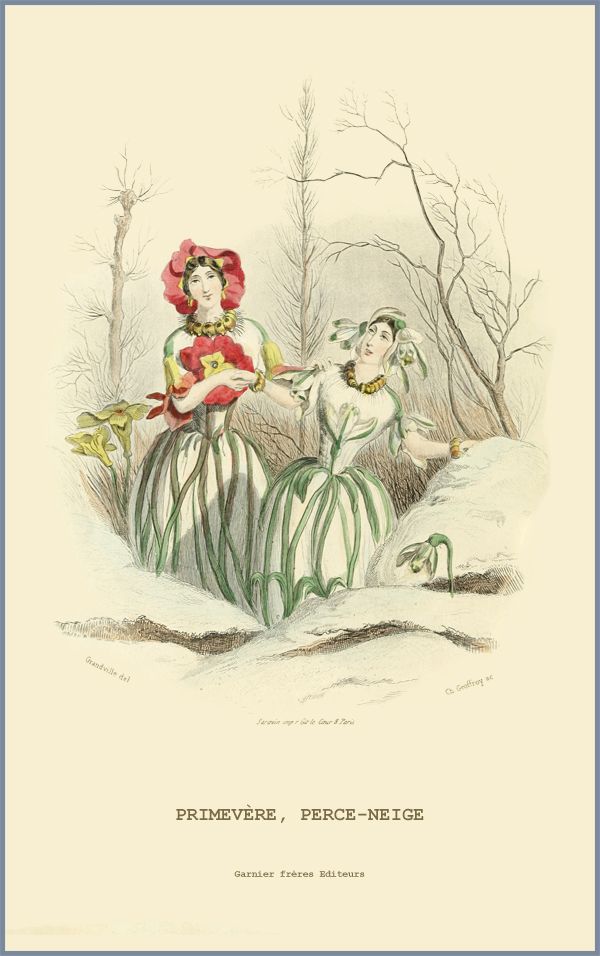

—La neige brille sur les rameaux noueux du chêne et sur le gazon de la prairie, et cependant une frange de fleurs borde le manteau blanc des prés. Est-ce déjà le printemps? est-ce encore l’hiver? C’est le temps où la Primevère ouvre ses houppes safranées. Venez cueillir la fleur de la première jeunesse.

—Aux premiers chants du rossignol, le Muguet répand dans l’air le parfum de ses fleurs d’ivoire. Frère du Lis, j’aime comme lui le bord des ruisseaux, l’ombre épaisse des bois, les solitudes de la vallée. En me voyant, l’homme songe au printemps écoulé, à sa félicité passée, et je le console, parce que j’annonce le retour du bonheur.

46

—Les abeilles viennent butiner sur mes fleurs, les jeunes couples aiment à errer sous mon ombre doucement parfumée; mes feuilles desséchées fournissent à l’homme un breuvage bienfaisant. En moi tout est douceur, bonté, utilité. Je suis le Tilleul, la fleur de l’amour conjugal.

—Partout on voit mes blanches étoiles scintiller au milieu des branches; je laisse diriger au gré de l’homme mes rameaux souples et flexibles; on m’étend en palissade, on m’arrondit en tonnelle, on me déploie comme un rideau le long de la terrasse du château, on me fait serpenter autour de la fenêtre de la chaumière. Je me prête à toutes les exigences, je suis heureux dans toutes les situations. Je suis la fleur de l’amabilité, l’ami des papillons et des abeilles, le Jasmin!

Chaque fleur venait à son tour dire son mot à l’oreille de Jacobus.

—Parbleu! se dit-il, je serais un bien grand sot si je ne fixais sur le papier ce que je viens d’entendre. Avec toutes ces choses charmantes, j’écrirai un petit poème épique en seize chants, qui me vaudra la place de ministre ou tout au moins celle de premier valet de chambre du Roi.

Jacobus fit ce qu’il disait; il passa une grande partie de la nuit à écouter les fleurs. Comme elles s’exprimaient toutes en langage littéraire, c’est-à-dire un peu longuement, il prit le parti de résumer leurs discours, et comme c’était un esprit 47 fort méthodique, il rédigea, par ordre alphabétique, les notes suivantes, qui devaient lui servir à composer son petit poème en seize chants.

| A | |

| Absinthe.—Absence. | Ananas.—Perfection. |

| Acacia.—Amour platonique. | Ancolie.—Folie. |

| Acacia rose.—Élégance. | Anémone.—Abandon. |

| Acanthe.—Arts. | Anémone des prés.—Maladie. |

| Achillée.—Guerre. | Anémone hépatique.—Confiance. |

| Adonide.—Souvenir douloureux. | Angélique.—Inspiration. |

| Adoxa.—Faiblesse. | Ansérine ambroisie.—Insulte. |

| Agavé.—Sûreté. | Argentine.—Naïveté. |

| Airelle myrte.—Trahison. | Armoise.—Bonheur. |

| Alisier.—Accords. | Arum commun.—Ardeur. |

| Aloès bec de perroquet.—Caquet. | Arum gobe-mouche.—Piége. |

| Aloès soccotrin.—Amertume et douleur. | Arum serpentaire.—Horreur. |

| Alysse saxatile.—Tranquillité. | Asphodèle jaune.—Regret. |

| Amandier.—Étourderie. | Astère.—Arrière-pensée. |

| Amarante.—Immortalité. | Aubépine.—Espérance. |

| Amaryllis jaune.—Fierté. | |

| B | |

| Baguenaudier.—Amusement frivole. | Boule-de-neige.—Ennui. |

| Balisier.—Rendez-vous. | Bouquet.—Galanterie. |

| Balsamine.—Impatience. | Bourrache.—Brusquerie. |

| Bardane.—Importunité. | Bouton de rose.—Jeune fille. |

| Basilic.—Haine. | Brize tremblante.—Frivolité. |

| Baume du Pérou.—Guérison. | Bruyère commune.—Solitude. |

| Belle-de-jour.—Coquetterie. | Buglosse.—Mensonge. |

| Belle-de-nuit.—Timidité. | Bugrane arrête-bœuf.—Obstacle. |

| Blé.—Richesse. | Buis.—Stoïcisme. |

| Bleuet.—Délicatesse. | |

| 48C | |

| Cactier.—Amour maternel. | Circée.—Sortilége. |

| Camara piquant.—Rigueurs. | Citronnelle.—Douleur. |

| Camélia.—Reconnaissance. | Clandestine.—Amour caché. |

| Campanule.—Indiscrétion. | Clématite.—Artifice. |

| Capillaire.—Discrétion. | Cobée grimpante.—Nœuds. |

| Cardère.—Bienfait. | Colchique.—Automne. |

| Célosie à crête.—Immortalité. | Coquelourde.—Sans prétention. |

| Centaurée-amberboi.—Félicité. | Coriandre.—Mérite caché. |

| Cerisier.—Éducation. | Cornouiller.—Durée. |

| Chardon.—Austérité. | Couronne impériale.—Puissance. |

| Charme.—Ornement. | —— de roses.—Récomp. de la vertu. |

| Châtaignier.—Équité. | Crinole hybride.—Tendre faiblesse. |

| Chêne.—Hospitalité. | Cuscute.—Bassesse. |

| Chèvrefeuille.—Liens d’amour. | Cyprès.—Deuil. |

| Chicorée amère.—Frugalité. | Cytise faux ébénier.—Noirceur. |

| D | |

| Dahlia.—Nouveauté. | Dictame de Crète.—Naissance. |

| Datura.—Charmes trompeurs. | Digitale.—Occupation. |

| E | |

| Églantier.—Homme poétique. | Épine noire.—Difficulté. |

| Églantine.—Poésie. | Épine-vinette.—Aigreur. |

| Éphémérine de Virginie.—Bonheur éphémère. | Érable champêtre.—Réserve. |

| Épilobe à épi.—Production. | |

| 49F | |

| Fenouil.—Force. | Fraxinelle.—Feu. |

| Ficoïde glaciale.—Glaces du cœur. | Frêne élevé.—Grandeur. |

| Fleur d’oranger.—Chasteté. | Fritillaire couronne impériale.—Puissance. |

| Fougère.—Sincérité. | Fuchsia.—Frugalité. |

| Fraise.—Bonté. | Fumeterre commune.—Fiel. |

| Fraise de l’Inde.—Apparence trompeuse. | Fusain.—Portrait. |

| G | |

| Galanth perce-neige.—Consolation. | Giroflée des jardins.—Beauté durable. |

| Galéga.—Raison. | Giroflée jaune.—Fidèle au malheur. |

| Garanée.—Calomnie. | Giroflier.—Dignité. |

| Gattilier commun.—Froideur. | Gnapale.—Souvenir immortel. |

| Gazon.—Utilité. | Gouet commun.—Ardeur. |

| Genêt d’Espagne.—Propreté. | Grenadier.—Fatuité. |

| Genêt épineux.—Misanthropie. | Grateron.—Rudesse. |

| Genévrier.—Asile, secours. | Grenadille bleue.—Croyance. |

| Géranium écarlate.—Sottise. | Groseillier.—Reconnaissance. |

| Géranium rose.—Préférence. | Gui.—Parasite. |

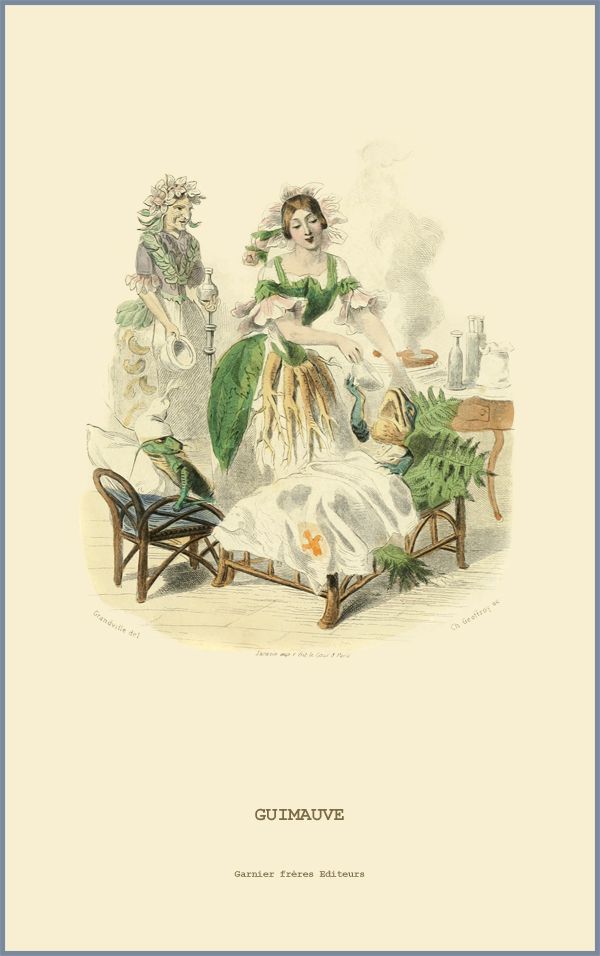

| Géranium triste.—Esprit mélancolique. | Guimauve.—Bienfaisance. |

| Giroflée de Mahon.—Promptitude. | Gyroselle.—Divinité. |

| H | |

| Hélénie d’automne.—Pleurs. | Hêtre commun.—Prospérité. |

| Héliotrope.—Enivrement d’amour. | Hortensie.—Insouciance. |

| Hellébore de Noël.—Bel esprit. | Houblon.—Injustice. |

| Hépatique.—Confiance. | Houx.—Prévoyance. |

| 50I J | |

| Ibride de Perse.—Indifférence. | Jacinthe d’Orient.—Langage des fleurs. |

| If.—Tristesse. | Jacinthe sauvage.—Jeu. |

| Immortelle.—Souvenir immortel. | Jasmin commun.—Amabilité. |

| Ipomée écarlate.—Étreinte. | Jasmin d’Espagne.—Sensualité. |

| Iris.—Message. | Jasmin de Virginie.—Séparation. |

| Iris flambe.—Flamme. | Jonc des champs.—Docilité. |

| Ivraie.—Vice. | Jonquille.—Désir. |

| Jacinthe étalée.—Bienveillance. | Jusquiame.—Défaut. |

| L | |

| Lauréole bois gentil.—Désir de plaire. | Lilas commun.—Première émotion d’amour. |

| Laurier-amandier.—Perfidie. | Lin.—Bienfaiteur. |

| Laurier franc.—Gloire. | Lis.—Majesté. |

| Laurier-rose.—Méfiance. | Liseron des champs.—Humilité. |

| Laurier-thym.—Petits soins. | Liseron pourpre.—Élévation. |

| Lavande aspic.—Méfiance. | Lunaire.—Oubli. |

| Lierre.—Amitié. | Luzerne.—Vie. |

| Lilas blanc.—Jeunesse. | |

| M | |

| 51Mancenillier.—Fausseté. | Momordique élastique.—Critique, mystification. |

| Mandragore.—Rareté. | Morelle.—Vérité. |

| Marguerite des prés.—M’aimerez-vous? | Mouron rouge.—Rendez vous. |

| Marguerite reine.—Variété. | Muflier.—Présomption. |

| Marronnier d’Inde.—Luxe. | Muguet de mai.—Retour du bonheur. |

| Mélèze.—Audace. | Mûrier blanc.—Prudence. |

| Mélisse citronnelle.—Plaisanterie. | Mûrier noir.—Dévouement. |

| Menthe poivrée.—Chaleur de sentiment. | Myrobolan.—Privation. |

| Ményanthe.—Calme, repos. | Myrte.—Amour. |

| Miroir de Vénus.—Flatterie. | |

| N | |

| Narcisse des poètes.—Égoïsme. | Nénuphar blanc.—Éloquence. |

| Narcisse des prés.—Espérance trompeuse. | Noisetier.—Réconciliation. |

| Narcisse jonquille.—Désir. | Nymphéa jaune.—Refroidissement. |

| Nélombo.—Sagesse. | |

| O | |

| Œillet de poète.—Dédain. | Oranger.—Générosité. |

| Œillet des fleuristes.—Amour sincère. | Ornithogale.—Paresse. |

| Œillet jaune.—Exigence. | Ornithogale pyramidale.—Pureté. |

| Œillet-mignardise.—Enfantillage. | Orobranche majeure.—Union. |

| Olivier.—Paix. | Ortie.—Cruauté. |

| Onagre.—Inconstance. | Osmonde.—Rêverie. |

| Ophrise-araignée.—Adresse. | Oxalide-alleluia.—Joie. |

| Ophrise-mouche.—Erreur. | |

| P Q | |

| Pâquerette double.—Affection. | Pied-d’alouette.—Légèreté. |

| Pâquerette simple.—Innocence. | Pin.—Hardiesse. |

| Passiflore.—Croyance. | Pissenlit.—Oracle. |

| Patience.—Patience. | Pivoine officinale.—Honte. |

| 52Pavot blanc.—Sommeil du cœur. | Plaqueminier.—Résistance. |

| Pavot coquelicot.—Beauté éphémère. | Platane.—Génie. |

| Pensée.—Pensée. | Polémoine bleue.—Rupture. |

| Perce-neige.—Consolation. | Polygala.—Ermitage. |

| Persil.—Festin. | Polytric à urne.—Secret. |

| Pervenche.—Doux souvenir. | Primevère.—Première jeunesse. |

| Peuplier blanc.—Temps. | Prunier.—Promesse. |

| Peuplier noir.—Courage. | Prunier sauvage.—Indépendance. |

| Peuplier tremble.—Gémissement. | Pyramidale bleue.—Constance. |

| Phalangère.—Antidote. | Quintefeuille.—Fille chérie. |

| R | |

| Raquette figuier d’Inde.—Je brûle. | Rose en bouton.—Jeune fille. |

| Renoncule bouton d’or.—Perfidie. | Rose jaune.—Infidélité. |

| Renoncule scélérate.—Ingratitude. | Rose musquée.—Beauté capricieuse. |

| Réséda.—Mérite modeste. | Rose mousseuse.—Amour voluptueux. |

| Romarin.—Baume consolateur. | Rose panachée.—Feu du cœur. |

| Ronce.—Envie. | Rose pompon.—Gentillesse. |

| Rose.—Beauté. | Rose simple.—Simplicité. |

| Rose blanche.—Silence. | Rose trémière.—Fécondité. |

| Rose capucine.—Éclat. | Roseau.—Indiscrétion, musique. |

| Rose cent-feuilles.—Grâces. | Rossolis à feuilles rondes.—Surprise. |

| Rose des quatre saisons.—Beauté toujours nouvelle. | Rue sauvage.—Mœurs. |

| 53S | |

| Safran.—Abus. | Soleil ou hélianthe.—Fausses richesses. |

| Sainfoin oscillant.—Agitation. | Souci commun.—Peine. |

| Salicaire.—Prétention. | Souci pluvial.—Présage. |

| Sapin.—Élévation. | Spirée ulmaire.—Inutilité. |

| Sauge.—Estime. | Staticée maritime.—Sympathie. |

| Saule pleureur.—Mélancolie. | Stramoine.—Déguisement. |

| Sensitive.—Pudeur. | Stramoine fastueuse.—Soupçon. |

| Seringa.—Amour fraternel. | Syringa.—Amour fraternel. |

| Silénée fleur de nuit.—Nuit. | |

| T V Z | |

| Tame commun.—Appui. | Tussilage odorant.—Justice. |

| Thym.—Activité. | Valériane rouge.—Facilité. |

| Tigridie.—Cruauté. | Véronique élégante.—Fidélité. |

| Tilleul.—Amour conjugal. | Verveine.—Enchantement. |

| Troëne.—Défense. | Vigne.—Ivresse. |

| Tubéreuse.—Volupté. | Violette blanche.—Candeur. |

| Tulipe.—Déclaration d’amour. | Violette odorante.—Modestie. |

| Tulipe vierge.—Début littéraire. | Zéphyranthe.—Douces caresses. |

Le poète passa le reste de la nuit dans son fauteuil. Il rêva qu’on le couronnait au Capitole, et qu’il marchait revêtu d’une robe flottante, tenant à la main une lyre d’or.

En se réveillant, la première personne qu’il vit fut la 54 Pensée, qui lui souriait. Il lui raconta ce qui lui était arrivé, lui demandant s’il n’était pas le jouet d’un songe, et si les fleurs pouvaient parler.

—C’est moi qui te parlais en elles, répondit la Pensée. Désormais tu vas dépasser tes rivaux; les secrets que je t’ai révélés, et que nul n’a connus avant toi, feront la source de toute poésie.

Jacobus baisa la main de la Pensée, et lui demanda la permission de relire les fragments écrits pendant la nuit.

A peine eut-il terminé sa lecture qu’il froissa le manuscrit entre ses mains et le jeta à la tête de la Pensée.

—Malheureuse! s’écria-t-il, c’est ainsi que vous reconnaissez mon hospitalité! Que voulez-vous que je fasse de toutes ces fariboles? Mais c’est tout bonnement le langage des fleurs que vous m’avez révélé. Il y a plus de mille ans qu’il fut inventé en Perse par un académicien de Bagdad. Les petits enfants me riraient au nez si je leur parlais de ces balivernes. Sachez que nous avons changé tout cela; les fleurs ont maintenant une autre signification, et, pour commencer par vous, je vous dirai que vous n’êtes qu’une vieille intrigante: vous venez tout simplement de paonsée, à cause de la ressemblance qui existe entre votre forme, vos couleurs et celles du paon. Il y a très-longtemps que les savants ont découvert votre origine véritable. Ils s’occupent de décider maintenant à quelle 55 fleur appartiendra le droit de représenter ce phénomène de l’intelligence qu’on appelle pensée; quant à cet autre phénomène de la pensée qu’on nomme souvenir, nous avons pour le personnifier le myosotis, que tous les gens éclairés prononcent vergiss mein nicht.

La mère Jacobus, attirée par le bruit, et voyant de quoi il s’agissait, mit prudemment de côté les œufs et le café à la crème qu’elle avait préparés pour le déjeuner de la voyageuse.—Ma mie, s’écria-t-elle, vous nous la baillez belle avec votre langage des fleurs. Vous nous prenez pour des Picards ou des Percherons, que vous venez nous raconter de telles sornettes. Je vois que vous n’êtes qu’une intrigante qu’il faut chasser; mais auparavant, pour vous montrer qu’on ne nous mystifie pas aussi facilement que vous le croyez, je vais vous narrer une toute petite histoire. Écoutez-moi, mon fils, vous allez enfin savoir pourquoi votre père a eu le bout du nez gelé.

Après avoir toussé et craché, la mère Jacobus entama le récit suivant.

II

OU L’ON PROUVE QUE LE LANGAGE DES FLEURS PEUT FAIRE PERDRE LE BOUT DU NEZ A UN HOMME

J’aimais Jacobus, et Jacobus m’aimait. Jeunes tous les deux, beaux tous les deux, sensibles tous les deux, nous nous 56 étions promis de vivre l’un pour l’autre. Malheureusement la volonté de nos parents nous séparait. Notre seule consolation était de nous écrire.

Madame Jacobus poussa un soupir, puis elle reprit son récit:

O ma bien-aimée! me dit un jour Jacobus, nous sommes entourés de piéges; qui sait si on ne finira pas par découvrir le creux du hêtre où nous venons déposer nos lettres d’amour! Afin qu’aucun œil indiscret ne pénètre nos mystères, je t’ai apporté ce petit livre, qui t’enseignera une langue nouvelle inconnue au vulgaire. Apprends à la lire, et surtout à l’écrire correctement!

Je pris le livre; il était intitulé: Cours de langage des fleurs, en douze leçons.

Avec quelle ardeur je me livrai à cette étude! La langue des fleurs, à vrai dire, ne semble pas très-difficile au premier abord: le verbe n’a que trois personnes, la première, la seconde et la troisième, je, tu, il.

Voici comment il se conjugue:

«J’aime. On présente la fleur de la main droite et horizontalement.

«Tu aimes. Même fleur, de la même main, mais penchée à gauche.

57

«Il aime. Même fleur présentée de la main gauche.

«Deux fleurs indiquent le pluriel. Une fleur renversée, la négation. Ainsi, un asphodèle jaune, la tête en bas, la tige en l’air, signifie: Je ne vous regrette pas.

«Les temps sont au nombre de trois: le présent, le passé, le futur. Le présent s’exprime en offrant la fleur à la hauteur du cœur; le passé, en la présentant le bras incliné vers la terre; le futur, en l’élevant à la hauteur des yeux.

«S’il s’agit d’un substantif au lieu d’un verbe, on conjugue la fleur avec un auxiliaire. Exemple: le jasmin est le symbole de l’amabilité; offert droit et de la main droite, il signifie: Je vous trouve aimable; penché à gauche et de la main droite: Vous me trouvez aimable. Combien votre père, ô Jacobus, était jasmin pour moi!»

L’amour eut bientôt gravé ces principes dans ma mémoire. L’été, un bouquet placé sur mon sein lui indiquait toutes mes pensées; l’hiver, quand les fleurs vinrent à nous manquer, leur nom tracé sur le papier nous instruisait de la situation de nos affaires. A cette époque-là, Jacobus se préparait à faire un voyage à Paris, pour voir un de ses oncles de qui dépendait notre union. Je me rappelle encore le billet qu’il m’écrivit à cette occasion:

«L’absinthe ne peut rien contre le véritable acacia. Tu le sais, j’ai arum serpentaire de l’airelle myrtille. Pas d’adoxa! 58 Anémone hépatique, ton acacia en est agavé. Éloigne tout asphodèle jaune, et songe à l’armoise de nous revoir.

«Myrte à la hauteur du cœur et myrte à la hauteur des yeux for ever.

«Jacobus.»

Je n’eus pas besoin de recourir au dictionnaire pour traduire immédiatement ce billet:

«L’absence ne peut rien contre le véritable amour. Tu le sais, j’ai horreur de la trahison. Pas de faiblesse! Aie de la confiance, ton amour est en sûreté. Éloigne tout regret, et songe au bonheur de nous revoir.

«Je t’aime et t’aimerai toujours.

«Jacobus.»

Cette lettre tomba entre les mains de mon tuteur, mais il n’y vit que du feu.

Je bénissais le langage des fleurs, et je l’étudiais avec plus d’ardeur que jamais, lorsqu’il faillit à me priver d’un époux, ô Jacobus! et vous d’un père.

Ici Jacobus fils crut devoir essuyer une larme.

Quelques fleurs ouvrent leur corolle à une heure déterminée du jour, et la referment à une autre heure déterminée. Linnée en a dressé le tableau. C’est avec ce tableau qu’on compte les heures en langage des fleurs.

59

| HORLOGE DE FLORE | |

| Minuit. | Le Cactier à grandes fleurs. |

| Une heure. | Le Laiteron de Laponie. |

| Deux heures. | Le Salsifis jaune. |

| Trois heures. | La grande Dicride. |

| Quatre heures. | La Cripide des toits. |

| Cinq heures. | L’Emérocalle fauve. |

| Six heures. | L’Epervière frutiqueuse. |

| Sept heures. | Le Souci pluvial. |

| Huit heures. | Le Mouron rouge. |

| Neuf heures. | Le Souci des champs. |

| Dix heures. | La Ficoïde napolitaine. |

| Onze heures. | L’Ornithogale. |

| Midi. | La Ficoïde glaciale. |

| Une heure. | L’Œillet prolifère. |

| Deux heures. | L’Epervière piloselle. |

| Trois heures. | Le Pissenlit taraxacoïde. |

| Quatre heures. | L’Alysse alystoïde. |

| Cinq heures. | La Belle-de-nuit. |

| Six heures. | La Géranium triste. |

| Sept heures. | Le Pavot à tige nue. |

| Huit heures. | Le Liseron droit. |

| Neuf heures. | Le Liseron linéaire. |

| Dix heures. | L’Hipomée pourpre. |

| Onze heures. | Le Silené fleur de nuit. |

Je me souviens que ce tableau me donna beaucoup de peine à apprendre. Il en fut de même des jours et des mois. Jacobus m’avait prévenue qu’en fait de jours chacun était libre de se faire un calendrier de fantaisie. Voici le nôtre. Vous pouvez vous en servir, ajouta-t-elle en lançant un coup d’œil sardonique à la Pensée.

| SEMAINE DE FLORE | |

| Lundi. | Baguenaudier. |

| Mardi. | Boule de neige. |

| Mercredi. | Epine-vinette. |

| Jeudi. | Lilas. |

| Vendredi. | Cyprès. |

| Samedi. | Jonquille. |

| Dimanche. | Giroflée. |

60

Pour les mois, rien de plus simple; la nature, en faisant fleurir chaque plante à une époque fixe de l’année, s’est chargée de rédiger cette partie du calendrier.

| CALENDRIER DE FLORE | |

| Janvier. | Ellébore noir. |

| Février. | Daphné bois gentil. |

| Mars. | Soldanelle des Alpes. |

| Avril. | Tulipe odorante. |

| Mai. | Spirée filipendule. |

| Juin. | Pavot-coquelicot. |

| Juillet. | Chironie petite centaurée. |

| Aout. | Scabieuse. |

| Septembre. | Cyclame d’Europe. |

| Octobre. | Millepertuis de la Chine. |

| Novembre. | Ximénésie encéléoïde. |

| Décembre. | Lopésie à grappe. |

Votre père était de retour de Paris, et mon tuteur me tenait renfermée. Je brûlais cependant de connaître les résultats de son voyage. Je séduisis un de mes gardiens, et j’écrivis la lettre suivante à Jacobus:

«Pleine d’aloès soccotrin et de balsamine, il me faut à tout prix un balisier. Mon tuteur assure que vous m’avez livrée à l’anémone; j’ai l’aubépine que c’est un infâme buglosse. Comme j’ai souffert depuis notre jasmin de Virginie! Votre présence me rendra le ményanthe. Nulle clématite ne troublera plus notre orobanche majeure. Je vous attends dans les ruines du vieux château, à salsifis jaune précis.»

Ce qui veut dire:

«Je suis pleine d’amertume et d’impatience. Il me faut à 61 tout prix un rendez-vous. Mon tuteur assure que vous m’avez livrée à l’abandon; j’ai l’espérance que c’est un infâme mensonge. Comme j’ai souffert depuis notre séparation! Votre présence me rendra le repos. Nul artifice ne troublera plus notre union. Je vous attends dans les ruines du vieux château, à deux heures précises.»

Je m’en souviendrai toute ma vie; c’était un cyprès d’ellébore noir, autrement dit un vendredi du mois de janvier.

Je sortis pour me rendre dans les ruines du vieux château, où j’arrivai un peu avant que salsifis jaune, c’est-à-dire la deuxième heure, eût sonné au beffroi. J’attendis une heure, deux heures, trois heures, personne ne vint. J’appelai Jacobus, l’écho seul répondit à mes cris. Voyant la nuit tomber, je rentrai chez mon tuteur, me croyant abandonnée et résolue d’en finir avec la vie.

J’accusais votre père d’infidélité, ô Jacobus! et la seule coupable c’était moi, ou plutôt le langage des fleurs.

Comme je n’avais pas sous la main de poison assez subtil, je remis au lendemain mon suicide. Heureuse inspiration! car le lendemain j’appris que les pâtres de la vallée avaient trouvé à l’aube un homme gelé dans les ruines du vieux château. Cet homme, c’était votre père.

Au lieu de lui dire: Je vous attends à épervière piloselle, 62 qui marque deux heures de l’après-midi, je lui avais donné rendez-vous à salsifis jaune, qui marque deux heures du matin.

Le langage des fleurs a manqué causer la mort de votre père et de votre mère. Voilà où l’étude des langues peut nous entraîner. Ceci vous explique pourquoi votre père a eu toute sa vie le bout du nez gelé, ce qui ne nous a pas empêchés d’être heureux et de n’avoir qu’un enfant.

Jacobus fils se précipita en pleurant dans les bras de sa mère.

—Maintenant que je lui ai fait voir que j’en savais plus qu’elle, dit la bonne dame en regardant la Pensée d’un air menaçant, laissez-moi prendre mon balai, que je mette cette misérable à la porte.

Mais la Pensée n’attendit pas le retour de la vieille; elle s’était déjà esquivée, consternée d’apprendre qu’elle venait de paonsée.

Au lieu de représenter la plus noble des facultés humaines, la pauvre fleur ne symbolisait plus que la beauté vaine et inutile. Il y avait là de quoi dégoûter de la terre une personne moins délicate que la Pensée.

Jacobus eut une attaque de jaunisse en songeant à la mystification dont il avait été un moment la victime. Il cherche 63 toujours l’idée qui doit le faire ministre ou premier valet de chambre du Roi. La France, qui attend depuis si longtemps un poème, sera obligée de se contenter encore de la Henriade.

Le lecteur trouvera, dans le courant de ce volume, les éléments du langage des fleurs, parlé aujourd’hui par les hommes de fantaisie comme Jacobus.

65

GHASEL

LA FLEUR PRÉFÉRÉE

ON aime les fleurs, on en préfère une à toutes les autres.

ON aime les fleurs, on en préfère une à toutes les autres.

C’est la fleur du souvenir, la fleur de l’amour, la fleur de la jeunesse; c’est celle qu’on cueille aux premiers jours du printemps de la vie.

On associe le nom et les traits d’une personne aimée à l’idée d’une fleur qui vous la rappellera toujours.

Pour les uns, c’est la rose, le jasmin, le lilas, l’héliotrope, la verveine; pour les autres, la pervenche, la violette ou la 66 pensée. Pour tous, le souvenir d’une femme est inséparable de celui d’une fleur.

Le parfum de la fleur préférée donne une espèce d’ivresse qui laisse la tête et porte sur le cœur.

Sa vue vous arrache au présent; vous vivez dans le passé, vous revoyez l’étroit sentier où vous passiez tous les deux en frôlant les buissons chargés de rosée, le ruisseau qui reflétait son image; vous entendez sa voix, sa douce voix, qui vous appelle.

D’autres fois encore, vous vous dites: C’était la fleur qu’aimait ma mère, ou dont ma sœur se parait.

Et vous pensez à votre enfance, à votre mère qui vous regarde d’en haut, à votre sœur, si chaste, si pure, si belle, que Dieu la prit pour en faire un de ses anges.

Malheur à celui qui n’a pas senti ses yeux se mouiller de larmes à la vue d’une certaine fleur! Celui-là n’a été ni un enfant ni un jeune homme; il n’a eu ni mère, ni sœur, ni fiancée; il n’a jamais aimé.

On porte la fleur préférée à sa boutonnière; on en suspend un rameau au chevet de son lit, on en envoie un bouquet à ses chers amis.

La fleur préférée porte bonheur.

67

Il faut avoir sa fleur sur la terre, et son étoile au ciel.

Méfiez-vous de ceux qui riront de cette superstition.

Ma fleur préférée, c’est le jasmin.

Pendant qu’il fleurit, il me semble sentir quelque chose de vif, de doux, de pénétrant au fond de mon cœur, une espèce de bien-être qui disparaît quand le jasmin commence à se flétrir.

Il existe comme une union intime entre moi et le jasmin. Il est vrai qu’il me rappelle tant de choses!... Mais ce n’est pas mon histoire que je veux vous raconter, vous la savez, parce que cette histoire est aussi la vôtre.

Fleur préférée, douce et charmante fleur dont on dit le nom tout bas, comme celui d’une femme aimée, le cœur qui ne subit plus ta mystérieuse influence est un cœur flétri à jamais. Il bat encore, mais il ne palpite plus; il vit, mais il a cessé de sentir.

Garde longtemps pour moi ton parfum, garde-le toujours, et qu’on grave ces mots sur ma tombe:

UN SEUL AMOUR, UNE SEULE FLEUR!

68

69

UNE MALICE

DE

LA FÉE AUX FLEURS

VOUS avez sans doute entendu dire que Christophe Colomb, débarquant à

Cuba, vers l’année 1492, trouva tous les sauvages sur le rivage, un arc

à la main, la pipe à la bouche.

VOUS avez sans doute entendu dire que Christophe Colomb, débarquant à

Cuba, vers l’année 1492, trouva tous les sauvages sur le rivage, un arc

à la main, la pipe à la bouche.

Le naturaliste de l’expédition, chargé d’examiner la substance dont ces sauvages aspiraient le parfum, découvrit le tabac, qui ne portait pas encore ce nom; il lui vient de la ville de Tabago, où les cigarettes naissent toutes roulées sur les plantes.

70

Le tabac devrait s’appeler du nom du naturaliste en question; mais lui aussi trouva son Améric Vespuce dans le sieur Nicot (Jean), ambassadeur de S. M. T. C. François II auprès de Sébastien, roi de Portugal.

Les savants placent l’ambassade du sieur Nicot (Jean) dans l’année 1560.

Le tabac aurait donc été découvert vers la fin du quinzième siècle, et introduit en France un siècle après. Le moyen âge a fumé.

Les nez du temps de Louis XIII goûtèrent les premiers les ineffables douceurs du tabac à priser. La tabatière de Marion Delorme fit sensation en son temps. J’aime à croire qu’on l’a conservée au musée Du Sommerard.

M. de La Rochefoucauld excellait dans l’art de faire tourner une tabatière entre ses doigts et de la glisser ensuite dans la poche de son gilet, geste qu’imitèrent depuis avec tant de bonheur les premiers rôles de la Comédie-Française. C’est en prisant que M. de La Rochefoucauld écrivit ses Maximes.

Avec ces quelques détails, vous en savez assez pour vous faire une réputation d’érudit dans le monde; c’est pour cela que nous vous les avons donnés, car, pour notre part, nous ne les tenons nullement pour authentiques.

Nous assignons au tabac une origine entièrement différente. 71 Que Jean Nicot ait fait hommage, à son retour de Portugal, d’une livre de tabac à Catherine de Médicis, ce qui fit surnommer cette plante herbe à la reine;

Que le cardinal Sainte-Croix et le légat Tornabone aient introduit le tabac en Italie, sous le double pseudonyme d’herbe de Sainte-Croix et de Tornabone;

Que le tabac ait été traité de poison, et porté ensuite aux nues sous le nom de panacée antarctique, d’herbe sainte, d’herbe à tous les maux;

Qu’on l’ait appelé buglosse, jusquiame du Pérou;

Que, vers 1696, les consommateurs, qui avaient lu la Botanique de M. de Tournefort, allassent dans les bureaux de tabac demander pour deux sous trois deniers de nicotiane;

Tout cela est fort possible.

Que le roi Jacques Ier ait écrit, en 1619, un livre contre le tabac, intitulé Misocapnos, auquel les jésuites du Portugal répondirent par un autre livre intitulé Anti-Misocapnos;

Qu’en 1622, Néandri ait publié la Tabacologia; en 1628, Raphaël Thorius, son poème Hymnus tabaci, et qu’en 1845, Barthélemy ait fait paraître son Art de fumer;

Que le pape Urbain VIII ait lancé les foudres de l’excommunication contre tous ceux qui feraient usage du tabac;

72

Que la reine Élisabeth ait défendu de priser dans les églises, et autorisé les bedeaux à confisquer les tabatières récalcitrantes;

Que le schah de Perse, Amurat IV et le grand-duc de Moscovie aient interdit l’habitude de fumer et de priser, sous peine d’avoir le nez coupé;

Qu’aujourd’hui, enfin, le tabac rapporte à l’État, malgré le Misocapnos, l’excommunication d’Urbain VIII et les édits d’Amurat, plus de cent millions par année;

Tout cela peut être de l’histoire; mais la vérité est que la Fée aux Fleurs ne pouvait se consoler du départ de ses compagnes.

Dans sa douleur, elle cherchait à leur jouer quelque bon tour de sa façon.

Les fleurs, se dit-elle, sont devenues femmes. Comme telles, les hommages des hommes leur sont nécessaires. Elles se dégoûteraient bien vite de la terre, si je trouvais un moyen de les leur enlever.

Elle songea alors à un Génie jeune, beau, brillant; Génie à bonnes fortunes, s’il en fut jamais, qui avait renoncé tout à coup au commerce des fées, et s’était retiré dans sa grotte pour se livrer tout entier au plaisir de fumer.

Il avait la plus belle collection de pipes qu’il fût possible 73 de voir. Tantôt il fumait dans une perle, tantôt dans une émeraude taillée, tantôt dans une noix d’or vierge. Il avait un talent particulier pour communiquer aux pipes cette teinte chaude et foncée, cette espèce de cuisson dorée qui en rehausse tant la valeur. Rien ne résistait à ses aspirations savantes et mesurées. Pour nous servir du langage vulgaire, nous dirons que le Génie était parvenu à culotter le diamant.