Alessandro Manzoni a diciassette anni.

Da un disegno del pittore Bordiga custodito nella Sala Manzoniana della Biblioteca Braidense.

Title: Le tragedie, gl'inni sacri e le odi di Alessandro Manzoni

Author: Alessandro Manzoni

Release date: July 21, 2018 [eBook #57565]

Language: Italian

Credits: Produced by Giovanni Fini and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was

produced from images generously made available by The

Internet Archive)

Alessandro Manzoni a diciassette anni.

Da un disegno del pittore Bordiga custodito nella Sala Manzoniana della Biblioteca Braidense.

LE TRAGEDIE

GL’INNI SACRI E LE ODI

DI

ALESSANDRO MANZONI

NELLA FORMA DEFINITIVA E NEGLI ABBOZZI,

CON LE VARIANTI DELLE DIVERSE EDIZIONI

E CON GLI SCRITTI ILLUSTRATIVI DELL’AUTORE,

A CURA DI

MICHELE SCHERILLO

PRECEDE UNO STUDIO

SUL DECENNIO DELL’OPEROSITÀ POETICA DEL MANZONI

ULRICO HOEPLI

EDITORE LIBRAIO DELLA REAL CASA

MILANO

1907

Proprietà Letteraria

Milano, Tipografia Umberto Allegretti, via Orti, 2.

Alla gloriosa memoria

di

RUGGIERO BONGHI

con reverenza d’italiano

con affetto di concittadino

dedica

questa prima edizione critica

delle Poesie del sommo Lombardo

Michele Scherillo

Giova fissare alcune date. Il Carme in morte dell’Imbonati, la prima delle sue opere che il Manzoni reputasse degna della stampa, fu pubblicato a Parigi nel 1806. L’Urania, a Milano nel 1809. Poi, dopo un intervallo di sei anni, a Milano nel 1815, i primi quattro Inni sacri: la Resurrezione, composta il 1812, il Nome di Maria e il Natale, del 1813, la Passione, del 1815. Dopo altri cinque anni, la prima tragedia: Il Conte di Carmagnola, Milano 1820; e nel 1822, la seconda, l’Adelchi. Nello stesso anno, il quinto ed ultimo inno sacro, la Pentecoste. Intanto era venuto componendo: il proclama di Rimini, aprile 1815; lo scherzo L’ira d’Apollo; l’ode Marzo 1821, e il Cinque maggio. Dagli ultimi mesi del 1821 agli ultimi del 1827, il Manzoni fu tutto preso dalla composizione, correzione e stampa del Romanzo. Versi, dopo la Pentecoste, o non ne scrisse più o ne scrisse di tali (l’Epigramma sotto il ritratto del Monti e le Strofe per una prima comunione) che mutano in certezza il sospetto, che la bella e limpida vena si fosse presto essiccata.[1]

L’Imbonati e l’Urania sono, per così dire, i documenti ufficiali di quello che io ebbi a chiamare «il noviziato poetico»[xii] del Manzoni[2]: rappresentano autorevolmente il periodo dell’incertezza e delle titubanze, dei passi ricalcati sulle orme altrui, dell’imitazione tra pariniana e alfieriana, soprattutto montiana. L’Urania non era ancora pubblicata (solo il 5 ottobre il Manzoni avvertiva d’aver ricevuto da Milano i primi esemplari della stampa), e già il poeta se ne mostrava scontento. All’amico Fauriel, che aveva voluto prender copia di quel poemetto (a lui forse anche più caro, dacchè Urania, tra i frequentatori della Maisonnette, era chiamata la dea del luogo, la bella Sofia vedova del Condorcet), egli scriveva da Parigi il 6 settembre 1809:

«Vous avez donc voulu copier cette petite rapsodie? Vous! Si j’avais à présent l’envie et l’indiscrétion de vous occuper de ces balivernes, je dirais que je suis très mécontent de ces vers, surtout pour leur manque absolu d’intérêt. Ce n’est pas ainsi qu’il faut en faire; j’en ferai peut-être de pires, mais je n’en ferai plus comme cela».

Di versi così, con tutto quel lusso di evocazioni e di fantasie mitologiche, con quelle eleganze corinzie nel disegno e quelle sonorità attiche o alessandrine nell’espressione, ne avrebbero, sì, continuato a fare il Monti e il Foscolo; ma la sua via, la via nuova che oramai egli aveva intravista, era un’altra: e per quella ei si sarebbe messo, risoluto di percorrerla tutta. Via erta ed arta, nè prima tentata; ma meglio cadere nell’ardimentosa ascesa verso l’alta cima agognata, che ricalcare l’ampia strada tanto e da tanti battuta:

E, proprio com’egli aveva sentenziato nell’Urania (versi 191-93),

[1] Il Manzoni medesimo confessava, con l’usata modestia ed arguzia, il singolare fenomeno, scrivendo, verso la fine del 1859, alla signora Collet aver egli messo da parte l’Inno Ai Santi, «sitôt que je me suis aperçu que ce n’était plus la poésie qui venait me chercher, mais moi qui m’essoufflais à courir après elle». Vedi più avanti, pag. 486-88.

[2] Cfr. il I volume di questa ristampa hoepliana delle Opere di A. Manzoni.

[3] Si ricordi Orazio (Epist. I, 19, 21-2):

L’Urania è un inno, ricalcato sul modello di quelli che vanno sotto il nome d’Omero. Il poeta implora dalle Grazie («chieggo a le Grazie») che lo facciano riuscir gradito anche a Firenze. Ma nè chiama Firenze tranquillamente Firenze, nè chiama Milano semplicemente Milano: non sarebbe stato un proceder degno di chi ambiva al «nome che più dura e più onora»! Uno che se n’intendeva, il Monti, il caposcuola, aveva difatto insegnato: «Occorre parecchie volte al poeta di dover nominare una cosa, il cui semplice nome o non ha tutta in sè stesso la poetica dignità, o ripugna alle leggi del metro, o desta un’idea non abbastanza sublime e maravigliosa.... Nè senza l’aiuto di questi favolosi amminnicoli la lingua poetica si sosterrebbe».[4] Il novizio Manzoni proemia dunque, con perifrasi solenni e sonore, così:

E continua. Fin dai primi anni, quando il Desiderio ci è compagno crudele nel cammino della vita, ho nutrito una cara speranza: che l’Italia annoverasse me pure tra’ suoi poeti. L’Italia, che da lungo tempo è ospizio delle Muse; non già la culla, poichè esse nacquero in Grecia. Ma quando queste dive lasciarono i laureti achei, esse sdegnarono di porre la nuova dimora altrove che qui. È vero che vi rimasero mute[xiv] durante tutto quel tempo che i barbari recaron l’oltraggio, non ancor vendicato, alla donna latina, «dal barbaro ululato impäurite»; non però abbandonarono l’infelice amica. Che anzi, la Poesia italiana,—questa vergine bella ed aspettata dalle genti, le quali, tacendo essa, mancarono di qualunque sorriso—, si sollevò poi ad alte cose, rinascendo più vigorosa da le turpi unniche nozze.

Ognuno intende che siamo nel pieno rifiorire di quell’arte paganeggiante, il cui più insigne sacerdote fu Antonio Canova. Codesto divo Alighieri (oh il busto donatelliano del Museo di Napoli, dall’espressione così severa ed arcigna, e con le bande del cappuccio cadenti sugli orecchi!), che conduce la mirabil virgo a bagnarsi e a dissetarsi alle illibate fonti, e l’ammaestra ne le danze sacre,[5] ricorda molto da vicino il canoviano Napoleone di Brera, nudo e formoso come un Apollo e con le insegne e i simboli d’un Cesare Augusto, conquistatore dei Germani o dei Britanni. Ma come al Canova, di tra le carezzose modellature d’una Psiche o delle Grazie, sfuggiva quasi di mano la maravigliosa e vivente testa di papa Rezzonico; così al giovinetto Manzoni, ricercante sulla lira accordi e armonie achee, sbocciavan dalle labbra accenti come questi, che prenunziano il poeta novello:

Alle Muse dunque, alme d’Italia abitatrici, io intendo, continua il poeta, intrecciare un serto di lodi in pria non colte: dacchè una vile parola odo vagare tra il volgo,

Ebbene, io celebrerò gli antichi beneficii prodigati agli umani da quelle Immortali. Urania li cantò una volta al suo diletto Pindaro; io dirò perchè la dea accordasse all’alto poeta un tanto privilegio,

Non so quanta fede meriti quell’aneddoto, raccontato da qualche biografo, che il Monti, dopo d’aver letta l’Urania, esclamasse: «Costui comincia dove io vorrei finire». Questo tuttavia mi par certo, che nel nuovo poemetto il Manzoni mostrò di sapere oramai da maestro mischiare «al bello e vigoroso colorito», di cui già il Monti lo lodava a proposito dell’Adda, quella «virgiliana mollezza» che il vecchio poeta ancor desiderava nell’idillio del 1803. E non mi parrebbe nè un’eresia nè una sconvenienza quella di chi volesse vedere nell’esclamazione montiana, bensì un giudizio amabile e deferente, non un vano complimento. L’Urania è, coi Sepolcri[xvi] del Foscolo, il più bel fiore di quel rinnovamento classico della poesia, che tra noi mette capo al Monti; e sta di mezzo fra il Prometeo di questi e le Grazie foscoliane. Lo ha già osservato il D’Ancona: «il concetto del poemetto del Manzoni è quello stesso che informa il Prometeo del Monti e le Grazie del Foscolo; molto probabilmente il primo ha comunicato qualche cosa di proprio all’Urania, e le Grazie qualche cosa hanno tolto da questa».[8]

Secondo un certo suo proprio «sistema poetico», le Grazie sono per il Foscolo «deità intermedie fra il cielo e la terra, e ricevono da’ Numi tutti que’ doni che esse vanno poi dispensando a’ mortali»; e secondo un suo «sistema storico», quelle deità «diffusero i loro benefizi più particolarmente alla Grecia antica dov’ebbero origine, e all’Italia dov’hanno trasferita la loro sede». Cantando dei loro eterei pregi e della gioia che, vereconde, esse danno alla terra, il poeta chiede a quelle belle vergini

Il Foscolo, che dimorava allora in Toscana, non ha bisogno, come il Manzoni, di chiedere alle Grazie che faccian risonare il suo Inno nella nuova Atene; anzi egli può invitare il Canova al vago rito e agl’inni, proprio

tra quei

Quei colli, che la luna o l’alba scoprivano agli occhi di Galileo, che qui sedeva in compagnia delle Grazie «a spiar l’astro della loro regina»; dacchè

Lo ha pur accennato il Manzoni: le Muse, fuggitive dalla Grecia natia, cercarono asilo in Italia; ma il Foscolo compie quell’accenno, e ridice la cosa più fastosamente:

E non dimentica—e non l’avrebbe potuto!—Dante.

In verità, codesta figurazione di Dante, che, a guisa d’un Genio disdegnoso (o d’un’Aquila sdegnosa, com’è nel rimaneggiamento dell’Orlandini), appollaiato sopra un mirto, starnazza le ali sotto gli occhi della sua donna «beata e bella»[xviii] che guarda dall’alto; e intanto, cerca cieli e abissi e monti sorgenti dalle acque, e sparge folgori e raggi e speme e terrore e pentimento, e canta sciagure quasi un novello Calcante: non è nè perspicua nè cospicua. Come del resto non è ben chiara la poetica perifrasi indicante Milano; che nemmeno essa manca. La compagna della sonatrice d’arpa «viene ultima al rito, a tesser danze all’ara»: dicono fosse al secolo la signora milanese, molto bella, Maddalena Marliani Bignami.

In una lettera, non si sa a chi diretta ma scritta, pare, nel febbraio del 1809, il Foscolo si confessa tutto preso dall’idea di comporre e menar a termine i suoi Carmi: un genere poetico che vantava tutto suo proprio. Scriveva:

«Quanto all’Omero e a’ Carmi, io dormo in vista, sed cor meum vigilat. E non distolgo mai la mente dai Carmi: non ch’io n’attenda onore, nè ch’io creda che la fama giovi a far men vana e più prudente l’umana vita; ma da que’ Carmi (genere di poesia ch’io, tortamente forse, credo nato da me) mi pare che ne’ miei scritti sgorghi pienamente ed originalmente, senza soccorso straniero, quel liquido etere che vive in ogni uomo, e di cui la natura ed il cielo hanno dispensata la mia porzione a me pure. Però li vagheggio sempre con tutti i pensieri; nè passerà quest’anno senza ch’io n’abbia compiuto uno almeno; nè ristarò finchè mi sentirò battere il cuore ad ammirare ed amar la natura. Ma queste forti e soavi palpitazioni s’indeboliscono presto, ed ho quasi toccata la mèta della fredda meditazione».

Una tanta compiacenza del Foscolo per un genere di poesia ch’egli, tortamente forse, credeva nato da lui, derivava dalla[xix] festosa accoglienza fatta ai Sepolcri. «L’oscillazione che produsse questa creazione nel cervello di Foscolo», ha osservato il De Sanctis,[11] «fu così potente, che per lungo tempo gli tenne agitate le fibre, quasi armonia già muta che si continua ancora nel tuo orecchio. E altri Sepolcri vi fermentavano sotto altri nomi, e uscivano fuori a frammenti,... senza che gli fosse possibile venire ad una compiuta formazione.... Da quei frammenti, insieme connessi e aggiustati, uscirono ultimamente le Grazie». Un’opera mancata: non più una poesia, ma «una lezione con accessorii poetici»; un concetto ancor esso vichiano, ma che rimane nell’astrazione e cerca la sua espressione in una forma «raggomitolata, incastonata, lucida e fredda come pietra preziosa».

Gli è che il Foscolo era, senza che se n’accorgesse, fuori della corrente, divenuta impetuosa, dei tempi nuovi. Il secolo decimonono lo aveva investito mentr’egli aveva ancora lo sguardo rivolto al passato, e aveva gettato «il disordine nella sua coscienza». La nuova onda religiosa travolge il suo scetticismo, le nuove idealità politiche rendon vacillante la sua fede repubblicana, il forte vento del nord, che portava di qua dalle Alpi le nuove idee d’arte poetica, turbava il suo classicismo, già compromesso dalle Lettere di Jacopo Ortis e dal Carme sepolcrale. Amico del Pellico, il quale aspirava a pieni polmoni le aure dei tempi nuovi, ammiratore del giovane Manzoni, stanco del Monti e dell’arte sua, egli «avrebbe forse avuto la forza di ricreare in sè l’uomo nuovo, se la sua educazione fosse stata più moderna e meno classica; ma lo spirito moderno era appena una vernice appiccicata sopra il vecchio classicismo». Così, fra tanto rinnovamento morale e letterario, filosofico e politico, il poeta pariniano delle Odi e alfieriano delle Tragedie, l’artista canoviano delle Grazie, il classicista cosciente dei Sepolcri ma incosciente romantico dell’Ortis, «finì chiudendosi nella sua toga come Cesare, e morì sul suo scudo, uomo del secolo decimottavo». Il poemetto delle Grazie chiude, in ritardo, quel secolo; il secolo nuovo è dischiuso dagl’Inni sacri di Alessandro Manzoni.[xx] Curioso a rilevare: il Manzoni era stato presentato al mondo letterario dal Foscolo, con quella noticina ai Sepolcri dov’era proclamato «un giovine ingegno nato alle lettere e caldo d’amor patrio». Ebbene, tra quel Carme e gl’Inni è un abisso. L’uno è come la voce «dell’umanità senza l’anima e senza Dio»: gli altri son come le voci desiose e sospiranti dell’umanità angosciata al Cielo, per chieder la pace, la giustizia, la redenzione; per implorare da Dio, poichè gli uomini s’eran mostrati inetti, il riconoscimento e l’attuazione «tra i nati all’odio» di quei principii di libertà, d’uguaglianza e di fraternità, che avevan fatto versare, pur di recente, nuovo sangue e nuove lagrime.

[4] Monti, Del cavallo alato d’Arsinoe, lettera terza.

[5] Anche più giù (vv. 326-7) il poeta dirà che, senza le Grazie, «nè gl’Immortai son usi Mover mai danza o moderar convito». E senza danze, non pareva possibile una poesia di sapore classico!

[6] C’è, nel concetto e nel concento di questi versi, qualcosa che ricorda il magnifico brano del Mezzogiorno pariniano (v. 285 ss.): «Alfin sul dorso tuo sentisti, o Terra....». Cfr. la mia edizione, la 2ª, delle Poesie di G. Parini, Milano, Hoepli, 1906, pag. 273.

[7] Già nel Parini (Mezzogiorno, v. 882 ss., pag. 290) era un notevole accenno a Urania, confortatrice de’ suoi «irti alunni, smarriti, vergognosi, balbettanti», a opere grandiose di civiltà: le piramidi, gli obelischi, le dighe.

[8] Poesie di A. Manzoni scelte e annotate ad uso delle scuole da A. D’Ancona; Firenze, Barbèra, 1892; pag. 17.—È degno di ricordo che il Monti si proponesse, in una prima forma vagheggiata della Musogonia, «di ricondurre in terra le Muse a beneficare il genere umano, traendo gli uomini dalla vita selvaggia, congregandoli in società, e insegnando loro la virtù, la giustizia, e tutte le arti e tutte le scienze». Così egli scriveva nell’Avvertimento premesso al poema nell’edizione veneziana del 1797.—Codesto era un tema poetico di moda. Anche il Gray aveva, nel Progress of the Poesy, adombrato lo stesso concetto. Cfr. B. Zumbini, Sulle poesie di Vincenzo Monti; Firenze, Le Monnier, 1886, pag. 198 ss.

[9] Il Foscolo stesso nella versione dell’Iliade (II, 848): «e la vallea di Mileto Cui pingui ombrano i buoi».

[10] L’alta regina Amalia Augusta di Baviera, regia sposa di Eugenio Beauharnais, consacrava un candido cigno alle Grazie, «grata agli Dei del reduce marito Da’ fiumi algenti ov’hanno patria i cigni».

[11] Nuovi saggi critici; Napoli, 1879, pag. 160.

Il periodo veramente fecondo dell’operosità poetica del Manzoni va dal 1812, in cui egli scrisse La Resurrezione, al 1822, in cui pubblicò La Pentecoste: un decennio glorioso per la nostra letteratura, del quale ogni anno è contrassegnato da un capolavoro. Un inno sacro apre la serie, un altro inno sacro la chiude.

A chi non ripugna l’immaginoso e il romanzesco nella vita dei grandi uomini, il colpo di scena, il miracolo, piace di vedere una barriera, o un sipario, tra il Manzoni dei due carmi paganizzanti e il Manzoni degl’Inni. E piace di prestar fede all’aneddoto raccontato da qualche biografo, che fa del Manzoni dinanzi alla chiesa di San Rocco a Parigi un quissimile di Paolo sulla via di Damasco. Narrano ch’ei fosse, lì vicino, colto da un malore repentino, ed entrasse. Imbruniva, e nel tempio si pregava. Quei canti sacri che parean lamento lo avrebbero profondamente commosso; e in un subito, l’indurito miscredente e volterriano si sarebbe trasformato—taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio!—in un convinto e fervente cattolico. «Ma così», ha esclamato il D’Ovidio[12], «si convertono forse le nature fantastiche e sentimentali![xxi] Ben altro ci volle, certamente, per ismuovere quel giovane che dovea presto mostrare un animo, ricco bensì di potente fantasia e di vivace sentimento, ma capace di dominar l’una e l’altro con una riflessività ed una razionalità senza pari!»[13].

Il vero è che, proprio a giudizio del Manzoni, il ricorrere al miracolo per ispiegare certe conversioni o rivoluzioni o evoluzioni psicologiche, è da menti ristrette e da fantasie volgari. Si ripensi a quel vero miracolo d’analisi ch’è la conversione dell’Innominato. Chi prima, allora, gridò al miracolo, fu il sarto, il buon uomo che aveva in gran parte formata la sua cultura sul Leggendario dei Santi. A Lucia, che viene ospite gradita in casa sua, egli non esita un momento a dire (P. Sposi, cap. 24): «Già ero sicuro che sareste arrivata a buon porto!». La sicurezza gli veniva dai suoi studi: «perchè non ho mai trovato che il Signore abbia cominciato un miracolo senza finirlo bene». Così quel singolare ravvedimento era giudicato colle norme del Leggendario, ed era consacrato autorevolmente con quel nome che doveva riuscire meglio accetto a chi avrebbe potuto dire, rinarrandolo,—io c’ero! «Ma è però una gran cosa», soggiunge, rimuginando con nuova compiacenza quel ravvicinamento mentale da lui consumato, «d’aver ricevuto un miracolo!». Onde il romanziere, con arguta malizia: «Nè si creda che fosse lui il solo a qualificar così quell’avvenimento, perchè aveva letto il Leggendario: per tutto il paese e per tutt’i contorni non se ne parlò con altri termini, fin che ce ne rimase la memoria. E, a dir la verità, con le frange che vi s’attaccarono, non gli poteva convenire altro nome».

Sono le frange appunto che possono far parere fuori dell’ordine naturale, cose che un occhio disnebbiato ed esperto riconosce naturalissime. Ci vuole la cultura del sarto, per riguardare il cardinale come quell’«uomo tanto sapiente, che, a quel che dicono, ha letto tutti i libri che ci sono, cosa a cui non è mai arrivato nessun altro, nè anche in Milano»; e per sentire la necessità d’immaginare il miracolo. Ma nulla di meno manzoniano. L’artista psicologo ha, con la sua analisi mirabile, inteso a spiegare umanamente quella conversione che nel Seicento potè parere miracolosa.

E si può, anzi si deve ammettere, che al romanziere sia di molto giovato l’avere sperimentato in sè medesimo una evoluzione psicologica molto affine a quella che doveva rappresentare; ma l’insistenza stessa con cui ha voluto sfrondare la corona del soprannaturale onde le plebi avevan redimita quell’antica conversione, moveva forse dal desiderio di sgombrare d’intorno a sè quella nebbia di leggenda agiografica, che non poteva non dargli noia. Oltre il resto, egli, da buon cattolico, doveva pensare che le conversioni dove interviene troppo palesemente il dito di Dio, non sono edificanti, e non stimolano l’imitazione o l’emulazione. Al Manzoni, osserva il D’Ovidio, «seguiva quel che suole ai fedeli più colti e più discreti, di credere cioè e voler assolutamente credere ai miracoli antichi e, per dir così, storici, del cristianesimo; ma di proceder con molta circospezione quanto ai miracoli recenti e non sanciti dalla Chiesa.... Così è che negli Inni sacri i miracoli sono con sincera fede cantati, e dai Promessi Sposi con ischifiltosa critica eliminati».[14]

Pur troppo a noi non è dato di conoscere le fasi di quel dramma intimo, per cui il Manzoni passò dallo scetticismo alla fede ardente e incrollabile. Egli fu anche in questo diverso da quei letterati di Francia e d’Italia che intrattenevano, e intrattengono, con molto compiacimento proprio, il pubblico dei lettori narrando di sè stessi. Oggettivo nell’arte, più e meglio di qualunque altro nostro scrittore, non esclusi il Boccaccio e l’Ariosto, rimase, quanto agli affetti e ai movimenti della[xxiv] sua anima, un uomo chiuso; uno di quelli, ha detto il Negri, «che, tutto assorti nel sentimento della propria responsabilità, e guidati da una specie di pudore intellettuale, sanno custodire gelosamente dentro di sè tutto quanto non vogliono, di proposito deliberato, comunicare agli altri». Il Manzoni «sta sempre in guardia, e non ha mai permesso ad alcuno di penetrare nel fondo della sua coscienza più in là di quanto egli volesse». Si può, ricercando tutta la varia opera sua, e guardandosi intorno, tirare a indovinare. Non sentiamo forse il sapore acuto, proprio di chi descriva sensazioni provate, nelle parole che ci ritraggono la formazione ed educazione dell’animo eminentemente cristiano di Federigo Borromeo? (Promessi Sposi, cap. 22).

«Tra gli agi e le pompe, badò fin dalla puerizia a quelle parole d’annegazione e d’umiltà, a quelle massime intorno alla vanità de’ piaceri, all’ingiustizia dell’orgoglio, alla vera dignità e a’ veri beni, che, sentite o non sentite ne’ cuori, vengono trasmesse da una generazione all’altra, nel più elementare insegnamento della religione. Badò, dico, a quelle parole, a quelle massime, le prese sul serio, le gustò, le trovò vere; vide che non potevan dunque esser vere altre parole e altre massime opposte, che pure si trasmettono di generazione in generazione, con la stessa sicurezza, e talora dalle stesse labbra; e propose di prender per norma delle azioni e de’ pensieri quelle che erano il vero».

Una simile indagine è possibile e lecita; ma a patto che essa sia compiuta

E chi forse, nello scrutare i riposti motivi della così detta conversione manzoniana, s’è più da presso accostato al vero, è l’insigne critico, del quale poco più sù abbiam riferite alcune parole. Egli continua:

«La generazione successa in Francia a quella che aveva fatta la rivoluzione, era tutta imbevuta dello spirito del Voltaire. E il giovane Manzoni fu egli pure un discepolo del terribile dileggiatore. Ma egli doveva essere insieme una di quelle nature che hanno sempre davanti a sè la visione del mistero ultimo delle cose, e sono da quella visione profondamente turbate. Il mistero di uno stato che, com’egli stesso più tardi scriveva, «è così naturale all’uomo e così violento, così voluto e così pieno di dolori, che crea tanti scopi di cui rende impossibile l’adempimento, che è un mistero di contradizione, in cui l’ingegno[xxv] si perde se non lo si considera come uno stato di prova o di preparazione per un’altra esistenza»; questo mistero, io dico, gli si affacciava troppo minaccioso, perchè egli potesse acconciarsi ad una filosofia la quale, priva affatto di critica, non distruggeva che col dileggio, e aveva la radice assai più in un impulso politico che in un concetto veramente razionale. Un’anima come quella del Manzoni, che non poteva vivere nell’incertezza sul più grande ed oscuro dei problemi, un problema in cui l’ingegno umano, abbandonato a sè stesso, si perde, doveva cercar l’uscita da quell’abbandono, e sentendosi come arrenata nelle acque basse della filosofia del Voltaire, doveva presto o tardi ritornare alle acque profonde e al gran mare della fede, e ritornando sentirsi attratta dal cattolicismo, il quale, data che sia la premessa, è il sistema più serrato e più logico che esista, un sistema che offre veramente un riparo sicuro a chi vi arriva dalle battaglie del dubbio»[15].

[12] Saggi critici; Napoli, 1878, pag. 50.—E del D’Ovidio si vedano ancora: Discussioni Manzoniane, Città di Castello, 1886, pag. 24; e Due parole sull’Innominato, nell’Illustrazione Italiana del 27 maggio 1894.

[13] E il Bonghi: «....se nell’animo della madre, naturalmente entusiasta, fervido, immaginoso, questa mutazione fu subitanea, nell’animo invece del Manzoni, in cui il poeta s’accompagnava col ragionatore freddo, sottile, acuto, la mutazione fu lenta, effetto di lunga meditazione sulle cose e d’un faticoso lavoro sopra sè medesimo». La conversione della famiglia Manzoni, nelle Horae subsecivae, Napoli. A. Morano, 1888, pag. 148.

[14] Chi sa se tra i motivi del disdegno manzoniano ad ammettere e descrivere conversioni miracolose, non ce ne fossero anche di letterarii! Certo, a lui così sincero e schietto come credente e come artista, dovevan far nausea le ipocrisie religiose e artistiche del Voltaire e dello Chateaubriand. Il primo di essi, a chi osava biasimare l’apparizione dell’Ombra di Nino nella sua Semiramide, opponeva con un candore e un ardore di catecumeno davvero commoventi: «Quoi! notre Religion aura consacré ces coups extraordinaires de la Providence, et il serait ridicule de les renouveler?». (Cfr. la mia Storia d’uno spettro, nell’Illustrazione Italiana del 25 marzo 1906).—L’altro, lo Chateaubriand, nel Génie du Christianisme (parte 4ª, libro VI, capitolo 2), aveva narrato d’un capitano Caraffa napoletano qualcosa di simile a quel che si vociferava intorno al Manzoni. «Un jour», racconta, «comme il se rendait au palais, il entre par hasard dans l’église d’un monastère. Une jeune religieuse chantait; il fut touché jusqu’aux larmes de la douceur de sa voix: il jugea que le service de Dieu doit être plein de délices, puisqu’il donne de tels accents à ceux qui lui ont consacré leurs jours. Il retourne à l’instant chez lui, jette au feu ses certificats de service, se coupe des cheveux, embrasse la vie monastique, et fonde l’ordre des Ouvriers pieux, qui s’occupe en général du soulagement des infermités humaines».—E altrove (pt. 4ª, IV, 1) va tutto in solluchero, nel descriver il modo tenuto dai gesuiti per convertire gl’Indiani del Paraguay. Narra: «ils avaient remarqué que les Sauvages de ces bords étaient fort sensibles à la musique: on dit même que les eaux du Paraguay rendent la voix plus belle. Les missionaires s’embarquèrent donc sur des pirogues avec les nouveaux catéchumènes; ils remontèrent les fleuves en chantant des cantiques. Les néophytes répétaient les airs, comme des oiseaux privés chantent pour attirer dans les rets de l’oiseleur les oiseaux sauvages. Les Indiens ne manquèrent point de se venir prendre au doux piége. Ils descendaient de leurs montagnes, et accouraient au bord des fleuves pour mieux écouter ces accents: plusieurs d’entre eux se jetaient dans les ondes, et suivaient à la nage la nacelle enchantée. L’arc et la flèche échappaient à la main du Sauvage; l’avant-goût des vertus sociales, et les premières douceurs de l’humanité, entraient dans son âme confuse; il voyait sa femme et son enfant pleurer d’une joie inconnue; bientôt, subjugué par un attrait irrésistible, il tombait au pied de la croix, et mêlait des torrents de larmes aux eaux régénératrices qui coulaient sur sa tête».—Questi gesuiti missionarii avevan dunque i modi e le attrattive delle Grazie; chè, dice il Foscolo (inno I), «solo

Si può immaginare come arricciasse il naso il Manzoni, dinanzi a codesto stracco paganesimo larvato e a codesto barocchismo sentimentale!

[15] Gaetano Negri, Segni dei tempi; 3ª ediz., Milano, Hoepli, 1903, pag. 67.—Il Fabris, che fu intimo del Manzoni, narrò (Memorie Manzoniane; Milano, Cogliati, 1901, pag. 131) «che l’origine della sua incredulità fu l’esser entrato in uno dei collegi ecclesiastici dove egli veniva allevato, un ragazzo d’una precoce empietà, il quale sedusse parecchi de’ suoi compagni, fra cui il Manzoni». Soggiunge: «così egli stesso mi raccontò; e quindi chiamava la sua una incredulità ignorante».

Or chi guardi serenamente, che qui vuol dire senza preconcetti confessionali, nelle opere del Manzoni che precedettero il suo ritorno alla fede, non può, a me pare, non riconoscere che l’uomo nuovo trovava già pronta e disposta nell’antico una forma, in cui adagiarsi senza veri urti o resistenze. A buon conto, ateo egli non era mai stato; e son versi appunto di quel Carme in morte dell’Imbonati, contro cui i critici ortodossi inveleniscono sì fieramente, questi, che hanno del dantesco e del petrarchesco insieme:

Dove fin le maiuscole al Quei e al Lui son del poeta, che dovrebb’essere stato miscredente. E son di quel Carme pur[xxvi] questi altri versi, che riaccennano alla città di Dio e alla vita beata che i buoni vi condurranno in eterno:

E non insisterò qui ancora sui precetti e sulle massime morali che in quello stesso Carme vengono, con severità e schiettezza di forma e di pensiero che ricordano il Parini dell’Educazione, inculcate e proclamate. Esse sono bensì quali ogni onesto e probo razionalista accetta e rispetta, ma altresì quali nessun credente rifiuta, o dovrebbe rifiutare. Vi si bandisce una morale profondamente ed eternamente umana, al di fuori e al di sopra d’ogni fede o contingenza religiosa.

E come nel Carme, così nell’Urania. Quel Giove, che qui ancor siede ne’ palagi d’Olimpo, ma così insolitamente pietoso dei mali ond’è afflitta e dolente l’umana stirpe, non ha che da mutar nome per diventare il Dio degl’Inni sacri. Sembrandogli oramai piena la vendetta dell’ardimento di Prometeo, del rapito foco, egli accolse più mite consiglio; e fermò di richiamar dalla terra le Furie, che vi avean fatto troppo empio governo:

A ricondurre l’amore tra gli uomini, quel Padre misericordioso mandò in mezzo ad essi le Virtù. Le quali, nella reggia olimpica, gli alitavan d’intorno.

Una novità mitologica codesta; dacchè i vecchi poeti ci avevan, sì, qualche volta riferito che presso al trono di Giove eran Temide o Dike, ma solo i Padri della Chiesa avevano immaginato intorno al Dio Padre tutto un corteo di Virtù,[xxvii] come la Verità e la Pace, la Misericordia e la Giustizia. Queste—e dalla poetica figurazione trasse partito il Milton—non avean rifinito di perorare pro o contra la redenzione dell’uomo, prima che il Verbo s’incarnasse; e avevan percorso il cielo e la terra, cercando chi potesse degnamente, e volesse, addossarsi le colpe dell’umanità, e riscattarla col sacrifizio di sè stesso.

Anche le Virtù dell’inno manzoniano, spirti obbedienti, discesero nel basso mondo, per attirare a sè gli occhi e le menti degli uomini inselvatichiti; e lo ricercarono tutto, ma in vano,

Del Giove, s’intende, misericordioso e virtuoso; chè invece l’alto consiglio dell’iroso e tirannico Giove omerico, il quale, corrucciato, volle sacrificate all’ira di Achille «molte generose alme d’eroi», s’era bene adempito! (Iliade, I, 5).

Ma il Giove buono non si diede per vinto. Al suo desco sedevano, movendo «una concorde d’inni esultanza» che inebriava «le menti degli Dei», le Muse: egli levò la destra, accennando;

Il Padre le esortò a tentar esse, con le loro arti blandamente persuasive, di schiuder le ardue menti.

Le Muse ritrovaron nel mondo le Virtù, le quali erravano solette e dolenti. Prima Calliope mosse «i bei precetti ad avverar del Padre», e s’accostò all’orecchio di Orfeo, susurrandogli dolci parole; la imitarono le altre sorelle, ciascuna eleggendo un mortale, cui ispirare gli armoniosi ammaestramenti:

Gli uomini, raggentiliti, assistettero a spettacoli non prima veduti:

Le personificazioni le aveva rimesse di moda il Monti. Ma codesta amabile Dea, degl’infelici sorriso, presso che sconosciuta al mondo classico, era stata negletta dai nuovi poeti del classicismo napoleonico. Essi, come quegli uomini primitivi, conoscevano bensì l’Offesa, la quale passeggiava con alta fronte, feroce e stolta, e provocatrice; non quel mite Genio che il Manzoni immagina le si opponesse:

Qui siamo in pieno mondo evangelico, e il poeta dell’Urania dà la mano a quello della Pentecoste. Sui passi del Perdono, veniva Nemesi, «seguace lenta ma certa»; la quale, quando s’accorge che le voci del Perdono non sono ascoltate, «non fa motto ed aspetta».

Chi non ricorda il Coro del Carmagnola?

Videro, quegli uomini primitivi, la Fatica che rimaneva in un cantuccio, inonorata e inascoltata; e a lei si avvicinava, amabile compagno, l’Onore, cercando di renderla più cara.

Codesto senso novo prenunzia, a me pare, molto vicino l’Inno del poeta, che, più risolutamente cristiano e sfranchito di quel ciarpame neoclassico, magnificherà ai «tementi dell’ira ventura» il rinnovato sacrifizio de

Così, a quelle nuove aure di pietà e d’amore, la società umana sorrise come, dopo uno squallido inverno, la terra ai tepori primaverili. Le Muse, «de’ lieti principii in cor secure», donarono agli uomini «il plettro e l’arte sacra del plettro», e le amiche Grazie «il dilettar denaro e il suader potente»:

Era l’ultima aetas virgiliana, il sospirato ritorno dei Saturnia[xxx] regna, ovvero un’età novissima, che si rannodava a quella ch’ebbe già ad annunziare

Era un’utopia, per così dire, retrospettiva, a cui forse spingevano pur le dottrine sociali del Rousseau; o una meditata riconciliazione con la più santa utopia della fratellanza evangelica? A ogni modo, il poeta, che voleva ostentare uno spensierato neopaganesimo, ecco che rivelava, nel fondo del suo cuore, un ardore di neofita e una sete d’idealismo cristiano, che male celavan le ceneri della miscredenza volterriana. In questo Carme, così classicamente drappeggiato, il paganesimo non è che al di fuori, nella forma. La Musa ispiratrice, l’Urania del nuovo poeta, «di caduchi allori non circonda la fronte in Elicona»; e le Grazie, che ne allietano il canto, non mendicano estranei fregi da intessere al vero, o profani diletti. La Musa manzoniana è severa e pudica, e caste e immacolate le Grazie che le fanno corona.

Il Manzoni ha già trovata persino la formola della nuova arte sua; così che più tardi, Apollo, irato contro i Romantici milanesi, non avrà se non da ripetere, nella terribile sua sentenza:

[16] Cicerone chiamò volubilis l’orazione facile, Brut. 28; e il Tasso, Gerus. lib., XX, 13, disse: «Così correan volubili e veloci Dalla sua bocca le canore voci»; e il Monti, Prometeo, I: «Nè della lingua all’imperfetto guizzo Permise la volubile parola».

Dopo la pubblicazione dell’Urania, nel 1809, il genio del Manzoni tacque, fino al 1815, quando vennero fuori i primi quattro Inni sacri. Che cosa era avvenuto in questi sei anni,[xxxi] che vanno dal ventiquattresimo al trentesimo del poeta, e son quelli dunque della virilità operosa? Ce lo dicono soprattutto le preziose lettere a Claudio Fauriel; a quell’amico «cortese»,

come protestava il Manzoni, negli sciolti A Parteneide.

Le lettere al Fauriel a noi pervenute sono cinquantaquattro,[17] e di esse la prima è datata da Susa, 17 febbraio 1807. Parecchie son quelle di quest’anno e dei successivi fino al 20 aprile 1812; poi succede un lungo silenzio di circa due anni. Il 9 febbraio 1814, ecco che il Manzoni si rifà vivo, per dar conto all’amico della sua felicità domestica e dei lavori che aveva tra mani. Comincia:

«Si je voulais m’engager à vous expliquer comment il s’est fait, qu’avec le plus vif et le plus constant souvenir d’un ami tel que vous, j’ai laissé passer tant de tems sans me rappeler à vous....., je ne saurais comment m’y prendre, et j’espère que vous voudrez concilier avec votre indulgente amitié ces deux faits, dont l’un n’est que trop indubitable, et sur l’autre desquels je désire bien ardemment que vous n’ayez jamais eu de doutes. Je romps enfin ce silence que je me suis si souvent reproché, ne sachant pas si quelque circonstance ne viendra pas me le faire garder forcément pour quelque tems, et me priver de la consolation d’avoir une lettre de vous».

Se si pensa ch’eravamo alla vigilia dell’abdicazione di Napoleone, s’intenderà facilmente come il timore di torbidi politici non era davvero campato in aria. Un tal Mantovani, antico servitore dell’Austria e molto devoto alla Chiesa, buon uomo del resto e smanioso dell’ordine, annotava in un suo[xxxii] diario, ora alla Biblioteca Ambrosiana, sotto la data del 1º gennaio di quell’anno:

«Incomincia il nuovo anno con un apparato assai lodevole, cioè non più colla speranza di esser liberati dal nostro governo, ma colla certezza di avere a giorni un grosso corpo di Austriaci a Milano. Questo pensiero ci fa tollerare le gravi e quotidiane contribuzioni, delle quali per la settima volta siamo aspramente angustiati». I sudditi, «gementi per l’orribile scorticazione», frenano le querele in attesa del vicino rimedio. «Milano ha un aspetto brillante, perchè avvivata dalla certezza di finirla».[18]

Occorre ricordare che il Ministro responsabile di quelle «quotidiane contribuzioni» e di quella «orribile scorticazione» era il Prina?

Fin dalla metà del dicembre 1813, l’esercito austriaco, sotto gli ordini del feld-maresciallo conte Bellegarde (di famiglia di condottieri, sul tipo del Conte di Carmagnola), aveva occupata la maggior parte della terraferma veneziana; e si buccinava che il re di Napoli, Gioacchino Murat, trattasse con lui ai danni del vicerè Eugenio. Certo, il 28 gennaio, il quartier generale dell’esercito napoletano era già a Bologna; e il 4 febbraio, Bellegarde occupava Verona. Di qui egli emanò un proclama, che strideva con quelli che il generale Carascosa e il procuratore Poerio venivan pubblicando, in nome del re Gioacchino, nell’ex-ducato di Modena e Reggio e nella provincia pontificia di Ancona. L’uno diceva: «Voi piemontesi, voi nobili toscani, e voi sudditi dell’antica Casa d’Este, tornerete nelle vostre felici condizioni d’una volta; la capitale del mondo cattolico cesserà di essere la seconda città di uno Stato straniero»; gli altri promettevano l’unità e l’indipendenza di tutta l’Italia, sotto l’unico loro re. E il giorno avanti che il Manzoni riprendesse la penna per iscrivere al Fauriel, l’8 febbraio, l’esercito austriaco, a cui il napoletano, venendo meno alle promesse, non s’unì, s’incontrò sul Mincio col franco-italiano condotto da Eugenio. Si combattè[xxxiii] con ardore e bravura dall’una e dall’altra parte; ma nè gli Austriaci riusciron nell’intento di porre il piede sulla riva lombarda, nè i Francesi a respingere il nemico di là dall’Adige. E che sarebbe avvenuto tra qualche giorno?

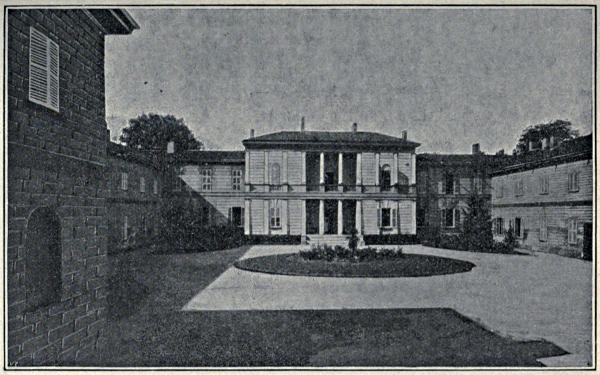

Casa del Manzoni, in via Morone, all’angolo di piazza Belgioioso.

Il Manzoni aveva da poco comperata una casa, nella «contrada del Morone», al n.º 1171: quella stessa in cui poi passò tutta la lunga sua vita, e dove, fra tante altre, ebbe la visita di Cavour e di Garibaldi e del principe Umberto, e rifiutò garbatamente quella dell’arciduca Massimiliano (il povero Massimiliano!). Ad essa era congiunto, ed è ancora[xxxiv] un piccolo giardino: «où il y a un grand jardin», scriveva egli scherzosamente, «d’à peu près un dixième d’arpent». Poichè negli ozii di Brusuglio era diventato un giardiniere meglio che dilettante, ora si affretta a piantar qui le sue amate robinie[19] e abeti e rampicanti:

«où je n’ai pas manqué de planter des liquidambars, des sophora, des thuya et des sapins, qui, si je vis assez, viendront quelque jour me trouver par la fenêtre».

E intanto gli cresceva la famiglia. Il 21 luglio dell’anno avanti, gli era nato un secondo figliuolo (la primogenita, la Giulietta che poi andò sposa a Massimo d’Azeglio, era nata a Parigi, sul Boulevard des Italiens, al n.º 23, il 23 settembre del 1808; ed era stata tenuta a battesimo dal Fauriel, «homme de lettres, agé de 35 ans», e da Gaetano Boldoni, «homme de lettres, de 45 ans»): un maschietto questa volta, in cui aveva rinnovato il nome di suo padre. Veniva sù bene.

«....après avoir bien fait souffrir mon Henriette pendant la grossesse, il la dédommage à présent, et nous console presque à chaque instant par sa bonne santé, par sa tranquillité, par son hilarité et sa sagesse. Henriette le nourrit, et s’en trouve très bien. Il était né faible, et presque malingre, d’une mère qui était dans le même état; mais peu à peu tous deux se sont remis en force, au point qu’Henriette (à part des petites incommodités dont elle n’a jamais été bien libre) est une excellente nourrice, et mon petit Pierre est un des enfants mieux portants que l’on puisse voir».

La buona signora Enrichetta scriveva, alla sua volta, a una cugina che il neonato era «un bellissimo bambino e rassomigliava intieramente alla sua piccola sorella:... i suoi due primi nomi», aggiungeva, «sono Pietro Luigi, ma noi lo chiamiamo Pedrin». Un vero idillio domestico; e il babbo giardiniere, tra il sorriso dei bambini e le cure agricole, non dimenticava i versi. «Quant à moi», diceva, «je suis entre la famille, les arbres et les vers».

[17] Per codeste lettere, vedi: Il Manzoni ed il Fauriel studiati nel loro carteggio inedito da Angelo de Gubernatis; 2ª edizione, Roma, 22 maggio 1880.—Sul Fauriel (nato a Saint-Étienne, il 21 ottobre 1772) e sulla sua corrispondenza col Manzoni, son da rileggere i due saggi del Sainte-Beuve, da prima apparsi nella Revue des deux mondes del 1845 e 1846 (il Fauriel era morto il 15 luglio 1844), poi nei Portraits contemporains, t. IV, Paris, 1889.—Scrissero anche del singolare letterato francese il Renan, nella Revue des deux mondes del dicembre 1855, e il Fortoul, nella stessa rivista, maggio 1846.

[18] Cfr. G. de Castro, La restaurazione austriaca in Milano (1814-1817); nell’«Archivio storico lombardo», a. XV. s. II. fasc. 3, 30 settembre 1888; pag. 597.

[19] Con la nipotina Vittoria, figlia di Pietro e moglie poi del senatore Brambilla, egli amava, più che del Romanzo, vantarsi d’essere stato «il primo introduttore delle robinie in Italia!».

Mette conto d’indugiarsi un momento a considerare il Manzoni sotto questo nuovo aspetto, di agricoltore e di giardiniere. Una simile simpatia per gli esperimenti agricoli mostrò prima di lui, tra i nostri grandi poeti, il Petrarca.[20]

In una lettera da Brusuglio, 20 luglio 1810, il Manzoni, ch’era tornato pochi giorni prima, dopo una sosta più o meno lunga a Lione e a Torino, da Parigi, informa gli amici, che con tanto rimpianto aveva lasciati alla Maisonnette, dei risultati ottenuti dalla seminagione del cotone, e dei tentativi fatti a Lecco pel caffè.

«En vérité le climat est bien meilleur ici; le soleil y donne de bonne foi, je suis déjà devenu tout-à-fait cultivateur. J’ai vu le coton dont j’ai envoyé de Paris la graine....: quelques plantes ont déjà plus d’un pied, de sorte que j’espère en cueillir, quoiqu’il ait été planté à la fin de mai. Si cela réussit, il me paraît qu’on pourra ne plus douter de celui qu’on plantera à la moitié d’avril. J’ai demandé compte de celui que j’avais planté moi-même il y a deux ans, et on m’a présenté un panier de cocons, dont une partie bien mûris; que sais-je si ç’a été cueilli à temps? Il y a mieux: c’est qu’on m’assure dans la maison d’avoir pris du café planté et cueilli a Lecco: nous verrons l’année prochaine. J’ai semé de la luzerne; le sainfoin vient ici naturellement dans les blés et parmi les buissons».

Il 21 settembre riscrive, con maggior calore e meglio addottrinato, al suo Fauriel, «à ce divin Fauriel»:

«.... je suis dans les projets d’agriculture jusqu’au cou. J’ai trouvé ici beaucoup d’excellents livres, dont je ne savais pas même l’existence: ce m. Re entr’autres en a écrit plusieurs avec une sagesse, une expérience et une étendue de connaissances qui font vraiment plaisir. Les cotons sont flambés pour cette année, excepté le nankin dont je ferai quelques graines; mais ça ne me décourage nullement....».

In un’altra lettera, del febbraio 1811, discorre ancora lungamente di cotone e di trifoglio, e sollecita una larga spedizione di semi. Soggiunge:

«Pour les graines de fleurs, soyez le plus généreux que vous pourrez; et si on pouvait en avoir d’arbres ou arbrisseaux exotiques, que vous pourrez conjecturer n’être pas encore multipliés en Italie, je me recommande à vous. J’ai le Bon-Jardinier, Dumont-Courset, et Miller. Le professeur Re a publié Il Giardiniere avviato nella sua professione, que je crois un très bon livre.—À-propos, j’ai demandé ici au pépiniériste de la graine de robinier; il m’a dit que cette année en avait donné très peu, que lui n’en avait qu’en petite quantité, et il a ajouté que celle venue ici levait très difficilement; cher et bon ami, ajoutez à votre envoi un bon paquet de cette graine, qui, je crois, se trouve à Paris très facilement. La Datura arborea se multiplie-t-elle par graines? Si cela est, que j’en aie. Et peut-on en avoir du cèdre du Liban? Je ne crois pas vous avoir parlé de mon dattier; il a peut-être six pouces à présent (il a été semé en juillet passé), mais le Dictionnaire d’Agriculture me dit qu’il lui faut vingt ans pour avoir je crois deux ou trois pieds: c’est encourageant».

E ancora, il 6 marzo 1812:

«.... il vaudra mieux vous prier de m’écrire pour me donner avis de votre départ, et pour me parler par anticipation de votre Dante, qui doit à présent être bien avancé.[21] Vous trouverez ici un jardin aussi bien avancé; vous trouverez une montagne qui a déjà presque dix pieds de hauteur, et que les géologues de la postérité assureront avoir été formée par le Seveso, qui est un torrent qui passe a peu de distance de la dite montagne. Vous trouverez aussi des forêts; mais avant qu’elles soient achevées, il faudra que vous ayez la bonté de me procurer les graines dont je joins la note a cette lettre».

Il Fauriel non avrebbe dovuto e potuto resistere a un invito, che presentava tante attrattive! E il Manzoni non si stanca d’insistere: «Venez! venez donc! J’ai mille projets de plantations que nous exécuterons ensemble». E poi: «J’ai trouvé (c’est-à-dire, je sais où trouver) une fameuse pièce pour votre travail; ce n’est rien moins qu’une lettre inédite de Vico sur Dante: Cuoco[22] l’a donnée à Bossi, qui me l’a[xxxvii] promise». Attendeva con impazienza nuove spedizioni di semi, e intanto si scusava pei fastidii che con simili richieste egli arrecava agli amici della Maisonnette: «des longues et[xxxviii] fatigantes recherches que ces graines vous ont coûté». In quell’aprile egli andava a Brusuglio quasi ogni giorno, per[xxxix] attendere e sorvegliare ai lavori del giardino. «Croiriez-vous», scriveva il 20, «que nous plantons encore? et que nous planterons la semaine prochaine? tant la saison est arriérée!».

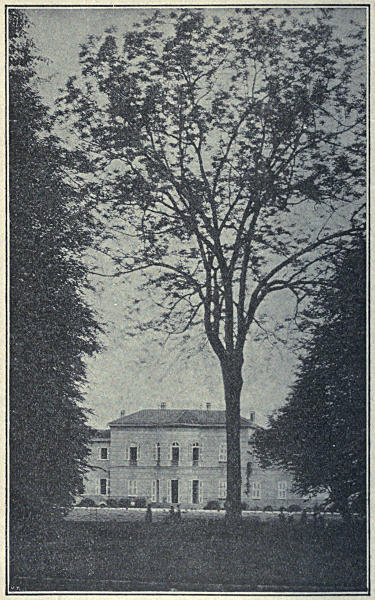

Villa del Manzoni in Brusuglio

La villa di Brusuglio verso il parco.

Il parco di Brusuglio.

Ora, pur codesto infatuamento georgico, come gli entusiasmi per la poesia romantica e per la storia medievale, s’erano accesi nell’animo del Manzoni negli anni di Auteuil e della Maisonnette. La dea di quei ritrovi intellettuali, l’amabile e amata signora Condorcet, era stata, e continuava ad essere, un’appassionata studiosa di botanica; e l’amico preferito, il Fauriel, non lo era meno. Negli anni, che anche ora ricordava con inestinta nostalgia, trascorsi a Saint-Étienne e a Tournon, questi aveva alternate le ardenti discussioni d’arte e di politica con lunghe passeggiate attraverso i campi o su per le montagne donde sgorga la Loira. La flora, i muschi soprattutto, avevan meglio attirata la sua simpatia; ed egli, secondando il bisogno del suo spirito, non s’era contentato d’una vaga ammirazione da dilettante, ma aveva approfondito quanto la scienza ne era venuto scrivendo. E quell’amore di gioventù e di provincia s’era confuso più tardi, nella capitale, con un amore che avrebbe poi tenuta avvinta tutta la sua vita. Un giorno dell’inverno 1801, quand’egli era addetto quale segretario particolare presso il Gabinetto del famoso ministro di polizia Fouché, aveva incontrato al Giardino delle Piante la signora Condorcet. Divennero presto amici; e il Fauriel nelle conversazioni di Auteuil e della Maisonnette trovò un appagamento più pieno de’ suoi gusti di scienziato e di storico, che non nel salotto della Staël, dove di preferenza s’agitavano questioni d’alta politica. Dopo, quando la colta signora rimase vedova, egli si era rifugiato con lei nella campagna presso Meulan; dove appunto li avevan ritrovati la Giulia Beccaria e il suo vénéré Charles, e dove venne a ricercarli Alessandro Manzoni.

Il quale conservava religiosamente un caro ricordo agricolo della gentile ospite. In una lettera al Fauriel del maggio 1821, esce a dire:

«Veuillez dire à madame de Condorcet que toutes les fois que je puis m’occuper d’agriculture ou de jardinage, je consulte de préférence l’Almanach du Bon Jardinier de 1820, et que je ne manque jamais de donner un coup d’oeil au frontispice».

Vi era, par facile l’intenderlo, una dedica della donatrice.

Occorre aggiungere che, in Lombardia, di quel tempo, i signori gareggiavano a piantare nelle loro ville begli alberi esotici e a coltivarvi bei fiori: ne aveva dato l’esempio l’abate Crivelli, nel magnifico parco di Mombello. Così che, anche nel Manzoni, si confondevano due amori: quello avito del signore lombardo, e quello nuovo del figlio dell’Enciclopedia e della Rivoluzione.[23]

[20] Vedi nel volume del De Nolhac, Pétrarque et l’humanisme, Paris, 1892, il curioso «excursus» Pétrarque jardinier, pag. 385 ss.

[21] Soltanto nella Revue des Deux Mondes dell’ottobre 1834 il Fauriel pubblicò poi la sua Vita di Dante. Le lezioni su Dante e le origini della lingua e della letteratura italiana furon pubblicate postume, dal Mohl, nel 1854, in due volumi.

[22] Vincenzo Cuoco, l’illustre autore del Platone in Italia e fondatore a Milano del Giornale Italiano, ebbe rapporti d’amicizia col giovane Manzoni. Rimase a Milano dalla metà del dicembre 1800 ai primi d’agosto 1806.—Cfr. l’eccellente studio di Attilio Butti, La fondazione del “Giornale Italiano„ e i suoi primi redattori, nell’«Archivio Storico Lombardo», 30 settembre 1905; pag. 121 ss.

[23] Scrivo queste pagine nella villa Negri alla Cassinetta, sul Naviglio grande, presso Abbiategrasso; dove appunto, tra maestosi tigli ed ippocàstani e noci d’India e gestroemmie e platani e magnolie e ailanti e thuie e abeti, piantati suppergiù nel primo decennio del secolo scorso, torreggiano due magnifici cedri del Libano. Quasi ad illustrazione del giardino, c’è poi una biblioteca ricca di libri d’agricoltura e di giardinaggio: dagli Elementi d’agricoltura di Ludovico Mitterpacher di Mitternburg tradotti da Carlo Amoretti, Milano 1794, in tre grossi volumi, alle Memorie dell’Accademia d’agricoltura commercio ed arti di Verona, 1807; dalla Coltivazione dei bigatti del prete Antonio Abate, 1803, al saggio Dei letami del conte Filippo Re, 1815; dall’opuscolo sulla Coltivazione delle patate e loro uso di Carlo Amoretti, bibliotecario dell’Ambrosiana, 1801, ai Saggi di agricoltura pratica del conte Carlo Verri, 3ª ediz., 1818; dall’École du jardin potager del De Combles, 6ª ediz., 1822, a Le bon jardinier pour l’année 1827, ventottesima edizione!

Il Fauriel era stato messo a parte dell’evoluzione religiosa che si veniva compiendo nell’animo del Manzoni: «il già sì fiero Alessandro», come, non senza enfasi e compiacimento d’apostolo, lo chiamava monsignor Luigi Tosi. Il quale era un po’ come il Sarto dei Promessi Sposi: avendo avuto mano a quella conversione, gridava volentieri al miracolo. Scriveva da Milano all’abate Dègola, genovese (n. 1761, m. 1826), il 26 agosto 1810:

«Buon per me... che il Signore ha fatto tutto in questa famiglia. Egli ha data a tutti tre tanta semplicità e docilità, quanta non ne ho mai trovata in vent’anni di ministero, nemmeno nelle persone più rozze e più basse. Oh qual miracolo è questo della Divina Misericordia! Non la sola Enrichetta, che è un angelo di ingenuità e di semplicità, ma Madama, ed anche il già sì fiero Alessandro, sono agnellini che ricevono con estrema avidità le istruzioni più semplici, che prevengono i desiderii[xlii] di chi dovrebbe dirigerli, che dànno coraggio a chi loro parla onde parli liberamente, che tutto mettono a profitto di loro santificazione. Intanto il sistema di famiglia è ordinato nel modo più savio; l’unione dei cuori è mirabile; e tutti cospirano ad animarsi vicendevolmente, a rinfrancarsi, a disprezzare tutti i rispetti umani. La città nostra è sommamente edificata da questo prodigio della destra del Signore; i buoni sono inteneriti, e presagiscono grandi beni alla causa della Religione da un tratto di grazia così straordinario ed inaspettato... Alessandro ha intrapresa la carriera con estrema docilità e sommessione; domani avremo ancora una lunga conferenza, e se il Signore conserva ed accresce in lui le sue benedizioni, egli pure sarà per fare gran passi»[24]

Non pare di riconoscere, nella pomposa eloquenza di questo monsignore, quella non meno calda e colorita del diacono Martino, nell’Adelchi?

Il Manzoni, dal canto suo, convinto d’essersi rimesso sulla buona via, tentava d’attirarvi, con quella signorilità di garbo che in lui era natura, anche l’amico del cuore. E gli scriveva da Brusuglio, il 21 settembre di quello stesso anno 1810:

«Quant à moi, je suivrai toujours la douce habitude de vous entretenir de ce qui m’intéresse, au risque de vous ennuyer. Je vous dirai donc qu’avant tout je me suis occupé de l’objet le plus important, en suivant les idées religieuses que Dieu m’a envoyé à Paris, et qu’à mésure que j’ai avancé, mon coeur a toujours été plus content, et mon esprit plus satisfait. Vous me permettez bien, cher Fauriel, d’espérer que vous vous en occuperez aussi. Il est bien vrai que je crains pour vous cette terrible parole: Abscondisti haec a sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis. Mais non, je ne le crains point, car la bonté et l’humilité de votre coeur n’est pas inférieure ni à votre esprit ni à vos lumières. Pardon du prêche que le parvulus prend la liberté de vous faire».

A buon conto, ora ha smesso l’idea di tradurre il poema del Baggesen; come invece n’aveva fatto solenne promessa in quella epistola A Parteneide, del 1807-08, che termina:

Tra’ letterati di Lombardia, quando il Manzoni diffuse codesto poema nella traduzione del Fauriel, esso non era piaciuto. E non tanto per difetti suoi propri, quanto pel genere idillico cui apparteneva, che qui riusciva insopportabile. Il febbraio del 1811, il Manzoni riscriveva all’amico:

«Il ne faut cependant pas que je ne vous dise rien de Parthénéide. Vous savez que j’avais le projet de la faire lire à tous ceux de ma connaissance qui savent lire. Je l’ai fait; mais, entre nous, avec beaucoup moins de succès que je ne l’espérais. Baggesen n’en saura rien: mais voilà ce qui le consolerait s’il en était informé: c’est qu’on dit qu’au moins Parthénéide est plus passable qu’Hermann et Dorothée. Je dis que ça le consolerait, parce qu’il verrait que ce n’est pas contre son Poème, mais contre le genre, qu’on est prévenu. Difatti on a plaint beaucoup son beau talent de s’être exercé sur des niaiseries».

Alla versione il Fauriel aveva premesso un suo dotto, assennato e arguto Discorso preliminare, dove faceva man bassa su tutti i trattati di rettorica, ed inaugurava una critica filosofica, che guardava nell’intimo dell’opera d’arte. «C’est une critique au vrai sens d’Aristote, qui parle chez nous pour la première fois», sentenziava un giudice che se n’intendeva, il Sainte-Beuve.[25] E il Discorso sì, era stato gustato anche qui, da tutti.

«Mais votre discours», continuava il Manzoni, «a été goûté extraordinairement par tous. On admire la sagesse et la nouveauté des principes que vous posez; on est enfin enchanté: mais on dit que le genre Idyllique est insipide, sans variété, sans intérêt, sans vraisemblance: que ces poèmes le prouvent. Arrangez-moi cela. Au reste, ne prenez pas tout cela à la lettre, car il pourrait se faire que j’eusse entendu cela d’une manière plus exagérée qu’on n’a voulu le dire».

Il Manzoni ora aveva per il capo qualcosa di radicalmente diverso dal viaggio delle tre giovani sorelle a traverso l’Oberland[xliv] fino alla Jungfrau: il dio della Vertigine e il dio dell’Inverno, troneggianti sui ghiacciai alpini, nè lo attiravano, nè lo commovevano più. Nel suo ardore di neofito, egli veniva vagheggiando l’idea di comporre una serie di Inni sacri, e fissava sulla carta dodici soggetti: 1. Il Natale.—2. L’Epifania.—3. La Passione.—4. La Risurrezione.—5. L’Ascensione.—6. Le Pentecoste.—7. Il Corpo del Signore.—8. La Cattedra di San Pietro.—9. L’Assunzione.—10. Il nome di Maria.—11. Ognissanti.—12. I Morti. Dall’aprile al giugno 1812, ne aveva già composto uno, La Risurrezione: quel forte aveva finalmente scosso e gettato via il logoro bagaglio neoclassico, che ne impacciava i movimenti;

L’intonazione morale e qualche procedimento artistico permangono pariniani. Le interrogazioni onde l’Inno comincia («Or come a morte La sua preda fu ritolta? Come ha vinte...? Come è salvo...?»); le figurazioni scultorie («dall’un canto Dell’avello solitario Sta il coperchio rovesciato»; «Un estranio giovinetto Si posò sul monumento...»); il colorito realistico («Non è madre che sia schiva Della spoglia più festiva I suoi bamboli vestir»); i precetti morali e sociali, inculcati con bonaria autorità («Sia frugal del ricco il pasto....»): fanno pensare agli ammirati modelli dell’austero predecessore. Ma qui la morale, che vorrei dire stoica, del cittadino abate è pervasa e sublimata dalle essenze più pure ed eterne del Vangelo. Col fiero laico, già volterriano, rifiorisce la poesia che spera e prega, che accenna «al premio che i desidèri avanza», che, sconfortata dell’impotenza dell’umana Ragione, ridispiega fiduciosa le ali verso quel «Dio che atterra e suscita, Che affanna e che consola».

Con la lettera, onde siamo mossi, del 9 febbraio 1814, il[xlv] Manzoni informa il Fauriel d’aver condotti a termine altri due degl’Inni: certamente Il nome di Maria, che fu composto dal 9 novembre 1812 al 19 aprile 1813, e Il Natale, dal 13 luglio al 29 settembre 1813.

«J’ai écrit deux autres Inni, avec l’intention d’en faire une suite: le premier de ceux-ci, qui ne sont que manuscrits, a eu tout le succès que je pouvais désirer; le second n’a pas été si approuvé, ce qui m’a fait croire que tous ceux qui en ont jugé avaient perdu le sens commun, eux qui avaient tant de pénétration quand ils ont trouvé les autres bons! Quand les temps seront un peu plus tranquilles, je les soumettrai à votre jugement, qui est pour moi la plus grande autorité».

[24] Cfr. Eustachio Dègola, il clero costituzionale e la conversione della famiglia Manzoni; spogli da un carteggio inedito di Angelo De Gubernatis; Firenze, Barbèra, 1882; pag. 494-95.

[25] Portraits contemporains; Paris, 1889. IV, pag. 196.

In grazia degl’Inni, il Manzoni aveva messo da parte—per poco tempo, come immaginava, nella certezza di riprenderlo poi più tardi (sono illusioni di cui si può esser vittima anche senza esser «letterati grandi»!)—un altro suo poemetto; che, a giudicarne dagli scarsi indizi, sarebbe riuscito d’ispirazione, anch’esso, tra virgiliana e pariniana.

«Il s’en faut bien que j’aie mis de côté mon petit poème, quoique depuis quelque temps je n’y ai pas mis la main; mais j’ai tout mon plan fait, et quelques morceaux d’écrits».

Di codesto disegno generale e di codesti brani il Bonghi dichiarò di non aver ritrovata traccia nè tra i manoscritti manzoniani, nè presso gli amici del poeta. Non è improbabile che altri, in grazia di più diligenti ricerche, possa essere più fortunato. Ad ogni modo, da una lettera precedente, del 5 ottobre 1809, scritta a Parigi e diretta alla Maisonnette, apprendiamo che il soggetto del poema era la vaccinazione.

«Je suis plus heureux que je ne le mérite, pour ma Vaccine. Je réçois de Milan un extrait d’un ouvrage que l’on va imprimer, et dans lequel il est dit que non seulement on a trouvé la petite vérole dans les vaches en quelques endroits de la Lombardie, mais que dans la Valle di Scalve, qui est dans les montagnes de la Bergamasque, il y avait une tradition, que l’on conduisait les vaches infectes dans les maisons de ceux qu’on voulait preserver de la petite vérole naturelle. Ainsi, voyez, j’ai vaccine, Lombardie, montagnes et tradition!».

Si trattava dunque d’una specie d’ampliamento, sul modello delle Georgiche, con variazioni didascaliche, descrittive e narrative, della famosa ode al dottor Bicetti? A buon conto, oramai il poeta aveva già sotto mani, sulla tavolozza, quel che di meglio, anzi d’essenziale, l’arte sua pretendeva: l’ambiente storico o leggendario della sua Lombardia, e quei monti, quella pianura a perdita d’occhio, quei colli «beati e placidi», quei laghi incantevoli, quei fiumi e quei ruscelli, che son già nello sfondo delle sue tragedie, e son tanta parte del suo romanzo.

Vero è che il momento buono di mettersi intorno a codesto poema non veniva mai. Aveva, sì, fatto un altro passino avanti. Per quanto egli fosse un grande ammiratore del Giorno, e di quel verso sciolto che ha tutta la squisita e snella eleganza d’una clamide, onde gli scultori greci rivestivan le Giunoni o le Minerve, le Flore o le Muse; e ammirasse, anche in questo d’accordo col Fauriel, la stupenda versione montiana dell’Iliade[26]: si era dovuto convincere che, per un poema un po’ ampio, il verso sciolto dovesse riuscire a stancare. Altro è un poemetto, come il Carme all’Imbonati e l’Urania, come il Prometeo del Monti e I Sepolcri; e altro, poniamo, un poema come L’Italia liberata dai Goti o Le Api del Ruccellai o La Coltivazione dell’Alamanni. Il metro veramente acconcio per componimenti di tanta ampiezza, nella nostra poesia, è l’ottava: quella dell’Orlando Furioso, se non anche quella della Gerusalemme Liberata, e della Coltivazione de’ Monti di Bartolomeo Lorenzi.[27]

Il 6 marzo del 1812, il Manzoni riscriveva da Milano:

«Je vous dirai aussi un mot de ce travail dont je vous ai parlé à Paris. Je n’y ai pas trop pensé, ainsi je n’ai fait jusqu’à présent que le plan et le commencement du premier chant. Il est en octaves, auxquelles je me suis decidé par la crainte qu’une suite trop longue de vers blancs ne devint assommante, et je m’en trouve très content. Mais je pense bien vous consulter là-dessus, si vous avez la patience de m’écouter».

Il 20 aprile, si era ancora allo stesso punto: il poema stava molto in mente del poeta, ma quanto al tradurlo sulla carta non sembra fosse progredito. Anzi si direbbe, a giudicarne dalla risposta del Manzoni, che le assennate osservazioni del Fauriel non dovessero contribuir molto a confortare e spingere il poeta a quella traduzione. Riscriveva da Brusuglio:

«Un mot de mon ouvrage; que l’intérêt que vous y prenez m’est cher! Je suis plus que jamais de votre avis sur la poésie; il faut qu’elle soit tirée du fond du coeur; il faut sentir, et savoir exprimer ses sentiments avec sincérité: je ne saurai pas comment le dire autrement. Quel dommage qu’après avoir prétendu faire de la poésie sans ces qualités, on se soit avisé à présent de la gâter dans ces qualités-là même! J’ai bien des choses à vous dire là-dessus, et j’espère que j’en aurai davantage à entendre, car c’est toujours pour moi un grand plaisir et un grand profit».

Certo, anche un poema sulla vaccinazione può dar luogo a poesia sentita, cavata dal fondo del cuore, e può essere espressa con sincerità; ma insomma, non è proprio un poema didascalico-narrativo quel che si sia meglio disposti a comporre, quando si è in quell’ordine d’idee circa la poesia! Il Manzoni non ne aveva però smesso il pensiero, anzi fa, sul proposito, nuove risoluzioni. Continua a dire:

«Vous avez deviné que j’ai agrandi mon plan; je l’ai même bien établi à présent, et j’en vois déjà beaucoup de détails. J’ai cependant pensé de ne pas trop m’occuper de ceux-là que quand j’y serai. Quant au style et à la versification, après m’être un peu tourmenté là-dessus, j’ai trouvé la manière la plus facile, c’est de ne pas y penser du tout. Il me parait qu’il est impossible d’appliquer dans le moment de la composition aucune des règles, ou qu’on peut avoir apprises, ou que notre expérience peut nous fournir; que de tâcher de le faire, c’est réussir à gâter sa besogne, et qu’il faut bien penser, penser le mieux qu’on peut, et écrire. Je me suis souvenu alors du verbaque provisam rem non invita sequentur [Hor., A. Poetica, v. 311], que je trouve être la seule règle pour le style, sans vouloir mettre en doute l’utilité réelle et très grande qu’il y a dans les recherches sur les causes des beautés du style, ni les bons effets de ces études sur l’esprit de celui qui fait des vers, et sur ses vers par conséquent».

Qui ci si affaccia già il critico audace della mirabile Lettera sulle Unità di tempo e di luogo, e il poeta spregiudicato delle tragedie; qui lo scrittore più meditativo, o uno[xlviii] dei due più meditativi, dell’Italia nuova (giusti son duo; ma non sembra vi siano ora molto intesi, dacchè altre faville hanno i cori accesi!), annunzia già il suo programma del pensarci sù!

Dal naufragio, che pare travolgesse il poemetto, furon salvati due versi soltanto, la chiusa d’un’ottava, mercè l’indiscrezione del più intimo degli amici del Manzoni. Scrivendo al Giusti, Tommaso Grossi venne fuori a dire:

«....Quando parli del concetto che si presenta splendido alla mente, e che costa tanto sforzo a tradurlo sulla carta, e riesce sempre monco, mi tornano alla memoria due versi del nostro Alessandro, che si trovano in una certa filastrocca inedita e non compita, che lavorò da giovane, e che avea per titolo: L’innesto del vaiuolo. Volendo anch’egli significare in versi quello che tu significhi in prosa, finiva una ottava così:

[26] «Monti a été enchanté du jugement favorable que vous faites de son Iliade». Lettera del Manzoni al Fauriel, febbraio 1811.

[27] Non è forse inopportuno ricordare che il Parini aveva scritto un sagace Parere su codesto poemetto del Lorenzi. Cfr. la mia edizione 2ª delle Poesie di G. Parini, 1906, pag. 70.

Le vicende politiche venivano a turbare tanto idillio domestico, e tanta operosa pace di studi e di poesia. Ricordo ancora due date: il 20 dicembre del 1813, gli Alleati avevan passato il Reno, e invaso il territorio francese; il 25 gennaio 1814, Napoleone aveva con un nuovo esercito lasciato Parigi, e andava loro incontro. Il 9 febbraio, come ho detto, il Manzoni rompeva il lungo silenzio con l’amico della Maisonnette, per riparlargli della famiglia, del giardino, del poemetto sulla vaccinazione, degl’Inni sacri. Soggiungeva:

«Ne trouvez-vous pas un peu extraordinaire qu’au milieu de tout ce tapage je vous parle de ces affaires? Mais vous savez que c’est un des plus grands mérites des poètes, fra tanti e tanti a lor dal ciel largiti, de trouver toujours le moyen de parler de leurs vers».

L’11 febbraio, la guarnigione francese di Verona, stretta dagli Austriaci, non potè più resistere, e s’arrese. Il 7 marzo, ottomila tra Inglesi e Siciliani, condotti da lord William Bentinck, il quale diceva di propugnare la costituzione di uno Stato libero italiano, sbarcarono presso Livorno; e il 14,[xlix] l’ammiraglio vi proclamò d’esser venuto a stendere la mano agl’Italiani «per liberarli dal ferreo giogo dei Bonaparte». I Napoletani, con propositi non occulti di raggruppar la Penisola in un’unica monarchia indipendente, si fortificavano in Ancona e venivano via via occupando le altre città delle Marche. Sulle lagune, sul lago di Garda, sulle rive dell’Adige e del Mincio, avvenivano frequenti scontri degli Austriaci coi franco-italiani, con varia fortuna. Tra il quartier generale di re Gioacchino, il gabinetto dell’imperatore Francesco e lord Bentinck, era un vivo scambio di lettere. Nonostante le promesse e le belle parole, si capiva che l’Austria intendeva soprattutto alla restaurazione delle antiche dinastie: e il suo esercito, a buon conto, era entrato in Roma e vi aveva occupato il castel Sant’Angelo; e il conte Starkemberg s’era insediato in Firenze; e il conte Nugent creava, nei dipartimenti del Panaro e del Crostolo, un governo militare provvisorio, in nome dell’arciduca Francesco d’Austria-Este, erede di Ercole Rinaldo ultimo duca Estense, morto duca del Brisgau.

La Lombardia, dal Mincio al Ticino, costituiva ancora il Regno d’Italia, e il vicerè Eugenio n’era tuttavia a capo. Sennonchè si presentivan prossimi, e generalmente si auguravano, possibili e più o meno radicali mutamenti. Il Beauharnais non v’era propriamente odiato, ma neanche amato. «Allevato ne’ campi di vincitori e di capitani, ma più d’ogni altro sotto la verga del loro maestro, aveva imparato a guerreggiare, e a temere d’acquistarsi regno da sè. A dirne il vero», soggiunge il Foscolo[28] «pareva nato solo a regnare in tempi tranquilli, dotato com’era di forte senso comune; di cuore perplesso a chi non sapeva incalzarlo; amorevole, non però liberale nè confidente; poco magnifico, se non in cose che potevano fruttare o rivendersi a un tratto; e prontissimo a sentirsi predominare dalle menti e dalle anime superiori alla sua». Amata invece, e da tutti, era la viceregina, la soave Augusta Amalia di Baviera, «bellissima fra le giovani, e d’indole angelica, e madre di principi nati in[l] Italia».[29] Il Foscolo, che la definisce così, disegnava di celebrarla nell’Inno secondo delle sue Grazie; dove aveva abbozzato per lei questi versi:

Rispettato tuttora, ma reso poco valido dagli acciacchi, era il cancelliere Francesco Melzi duca di Lodi, il quale aveva varcata la sessantina. Odiati invece, per la loro arroganza, erano il conte Méjean, segretario del Principe, e il Darnay, zelante direttore delle Poste, che voleva dire efferato intercettatore di corrispondenze: e basterebbe sentire il Manzoni, per farsi un’idea del ludibrio a cui era ridotto il servizio postale. Mal tollerati erano altresì alcuni dei ministri: i conti Vaccari e Paradisi, in ispecie, anche perchè, dice il Foscolo, l’uno essendo bolognese e l’altro modenese, eran «nominati forestieri in Milano».[30] Odiatissimo poi era il[li] novarese conte Prina, ministro delle Finanze, una delle più implacabili sanguisughe che mai abbiano servito alle dispendiose ambizioni del conquistatore. L’oculato duca Melzi lo aveva segnalato come agente pericoloso fin dal 1802, in un rapporto al Primo Console; ma codesti biasimi sonavano elogi all’orecchio del monarca, che della pietà non sapeva cosa farsi. Al cancelliere del piccolo Regno italico, questi avrebbe potuto rispondere quel che più tardi non si peritò di ribattere al Metternich: «Vous n’êtes pas soldat, et vous ne savez pas ce qui se passe dans l’âme d’un soldat. J’ai grandi sur les champs de bataille, et un homme comme moi se soucie peu de la vie d’un million d’hommes!»[31].

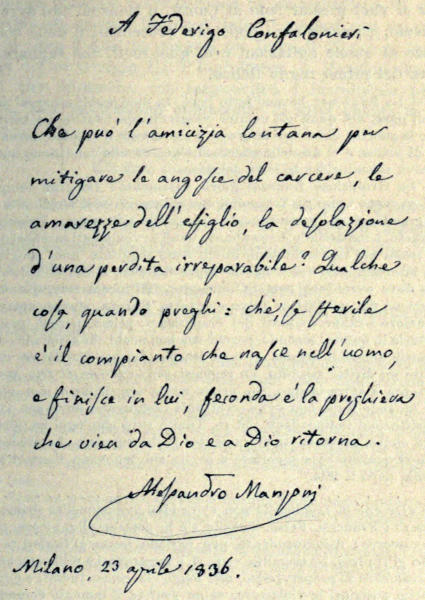

Napoleone era ancora «in solio», ma non più «folgorante»: la «reggia» rovinava, e il fantasma del «triste esiglio» si faceva ogni giorno più minaccioso; alle voci di «servo encomio» succedevan quelle di «codardo oltraggio». Anche in Milano gli scontenti levavano il capo. E mentre gli Austriaci premevan di fuori, e richiamavano il Principe e le[lii] sue milizie al confine, di dentro gli austriacanti, per la più parte aristocratici o burocratici, e i così detti Italici, ch’eran gli zelatori di ordinamenti nuovi, facevan leva insieme per rimuovere quel governo prepotente e rapace. Le simpatie del giovane Manzoni erano, s’intende, per gl’Italici; tra’ quali, com’egli si segnalava, oltre che per il resto, per la eccessiva prudenza, così si poneva in vista, con pericolosa imprudenza, il giovane conte Federico Confalonieri. Non so se già allora, certo di poi, nelle tragiche vicende di codesto audace cospiratore, il Manzoni gli si mostrò affezionato estimatore; e non esitò a manifestare, sotto gli occhi sinistri e sospettosi dell’aquila grifagna, la sua ammirazione per la eroica compagna del martire, la contessa Teresa Casati. Pel sepolcro di lei, morta di ansie e di crepacuore il 26 settembre del 1830, quando ancora il marito era imprigionato allo Spielberg, egli dettò una delle poche sue epigrafi, che fu scolpita nella tomba della famiglia Casati a Muggiò presso Monza; dove tra l’altro diceva: «Maritata a Federico Confalonieri il 14 settembre 1806—ornò modestamente la prospera sorte di lui—l’afflitta soccorse con l’opera e partecipò con l’animo—quanto ad opera e ad animo umano è conceduto.—Consunta ma non vinta dal cordoglio—morì sperando nel Signore dei desolati...—Vale intanto, anima forte e soave!». E al Confalonieri medesimo egli non si peritò di dare una esplicita prova dell’immutabile suo attaccamento, mandandogli allo Spielberg il libro dell’abate Ph. Gerbet, Considérations sur le Dogme générateur de la piété catholique (Paris 1833), che, in quei tempi di rinnovato fervore religioso, meritò al suo autore il nome di Platone cristiano. Vi scrisse sulla prima pagina:

A Federigo Confalonieri.

Che può l’amicizia lontana per mitigare le angosce del carcere, le amarezze dell’esiglio, la desolazione d’una perdita irreparabile? Qualche cosa, quando preghi: chè, se sterile è il compianto che nasce nell’uomo, e finisce in lui, feconda è la preghiera che vien da Dio e a Dio ritorna.

Alessandro Manzoni.

Milano, 23 aprile 1836.

Dedica autografa del Manzoni a Federigo Confalonieri.[32]

[28] Lettera apologetica, nelle Prose; Firenze, Le Monnier, 1850, pagina 556.

[29] A proposito di codesti principi, m’è caro rimandare all’interessante articoletto dell’amico prof. Giovanni Bognetti, Nascite sovrane in Milano (1773-1830), nella miscellanea nuziale Da Dante al Leopardi; Milano, Hoepli, 1904, pag. 652 ss.—Il Bognetti riferisce (p. 659) un brano di lettera del Melzi ad Eugenio, scritta dopo la partenza della viceregina, in cui poteva dirgli senza tema di cortigianeria: «Je puis assurer aussi à mon tour que tout est tranquille à Milan, mais bien triste, surtout depuis le départ de la Princesse, qui a réellement affecté toutes les classes de la population».

[30] Non so quanta fede meriti qui il Foscolo. Egli è di umor nero contro i Milanesi, ora. Comunque, se questi, e allora e poi, peccarono di eccessivo municipalismo, è certo che il maggiore tra essi, e allora e poi, aborrì da un cotal sentimento, perniciosissimo ai suoi ideali di patria. Ricordo un solo episodio. Al genero G. B. Giorgini, che gli aveva mandato da leggere gli stampini del suo opuscolo Dell’unità d’Italia in ordine al diritto e alla storia (Milano, Redaelli, 1861), egli scriveva l’11 marzo 1861: «L’esserti fatto tanto umile, mi fa esser tanto temerario. T’avverto dunque che se non mi viene un tuo avviso in contrario, a posta corrente, farò sulle prove del torchio... un piccolo cambiamento... A un calabrese sostituirò un Fabrizio Maramaldo. E questo perchè non m’avendo tu scritto d’aver trovato che tale fosse veramente la patria di quel colui, posso credere che l’osservazione ti sia sfuggita. E ad ogni modo mi par ben fatto di scansare ogni nome di provincia italiana nei fatti odiosi». Cfr. D’Ancona. VI lettere di A. Manzoni a G. B. Giorgini (per nozze), Pisa, 1896, p. 9-10: e anche D’Ovidio, Saggi critici, Napoli, 1878, p. 76.—Pel sentimento antiregionalista del Manzoni, si vegga pure la mia Introduzione al volume I di queste Opere, pag. XLIII.

[31] Cfr. Mémoires inédits du prince de Metternich, Paris, Plon, 1879; e cfr. «Revue des deux mondes» del 1º dicembre 1879, pag. 490.—Lo spunto delle parole di Napoleone alle prese con quel volpone della diplomazia, ricorda quelle dal Manzoni messe in bocca al Carmagnola tra i volponi del Consiglio dei Dieci (a. V, sc. [1ª]): «Giudice del guerrier solo è il guerriero; Voglio scolparmi a chi m’intenda.....». E la somiglianza, del tutto casuale, tra ciò che disse l’uom fatale e ciò che pensava il poeta del Cinque maggio, non è priva d’interesse!

[32] Dicon dettata dal Manzoni l’ultima supplica, del 12 febbraio 1830, che la Teresa diresse all’Imperatore, perchè le fosse «concesso di terminare i suoi giorni accanto a quello che la Provvidenza le aveva dato per compagno». L’ha pubblicata il D’Ancona, nel volume sul Confalonieri.

Se si vuol prestar fede al Cantù, il Manzoni così avrebbe giudicato, parecchi anni dopo, dei precedenti e delle conseguenze di quelle agitazioni e di quei moti, che segnaron la caduta del primo regno italico.

«—La forza non ha mai fatto bene. In ogni secolo troverai pochi anni di pace, ne’ quali gli uomini progrediscono: tutt’a un tratto si rompe la guerra; chi aveva interesse a conservare il vecchio, torna allo stato di prima, e al fin della guerra si è ancora alla condizione antica, e si deve ricominciare la lotta del vero.

—La rivoluzione francese giovò veramente! Da gran tempo le menti avevano preso in fermento, una spinta verso il meglio. Le opinioni grandeggiando venivano ad imporre alle istituzioni... Poichè non avvennero, è impossibile dire appunto quali avvenimenti sarebbero nati dalla pace: ma i quarant’anni, in cui fosse seguitato quel progresso, senza interromperlo col volgerlo sopra fantasmi o vanità splendide, chi sa dove avrebbero portata l’umanità. All’incontrario, quando la rivoluzione finì nel 1814, si trovò che tutta Europa, stanca, amava di vero amore i rappresentanti del despotismo: primo, perchè pareano rimetterla in quiete; secondo, perchè son ben pochi che sappiano odiare uno senza amare il nemico di esso. Questo dai popoli. Dai re venne stabilito un diritto assoluto, un regnare per la grazia di Dio, per diritto sopra o extra-umano, che prima non v’era. Difatto non v’avea paese (quando forse non se ne eccettui la Lombardia) dove non vi fossero istituzioni indipendenti dal re. Tant’è vero che ogni re, quando veniva eletto, prestava un giuramento: il che suppone che credevano anch’essi qualche cosa superiore a sè, da cui tenevano l’autorità. Di ciò nulla dopo il 1814....

Si dice che in Lombardia non v’era idea di nazionalità prima che venissero i Francesi. Falso. Quando s’è in possesso d’una cosa, meno se ne discorre: d’indipendenza non parlano tanto gl’Inglesi p. es., quanto gl’Italiani. Nazionalità v’era sì, e mostravasi a mille atti aperto l’attaccamento al proprio paese, alle leggi, alle consuetudini; e quando i principi austriaci le violassero, se ne sentiva il lamento comune, si mandavano deputati a richiamarsene. Questa nazionalità è vero ch’era lombarda. Vennero i Francesi, che con manifesto despotismo la conculcarono, facendo tutto venir di fuori, leggi, armi ecc. ecc. Allora ci si pensò di più. E poichè trattavasi di rinnovare il principio, e l’idea di nazionalità lombarda era un assurdo evidente, si prese un simbolo più vero, più esteso: la italiana».[33]