Title: Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika

Author: Theodor Gotthilf von Leutwein

Release date: March 18, 2019 [eBook #59088]

Language: German

Credits: Produced by Peter Becker and the Online Distributed

Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Elf Jahre Gouverneur

in Deutsch-Südwestafrika

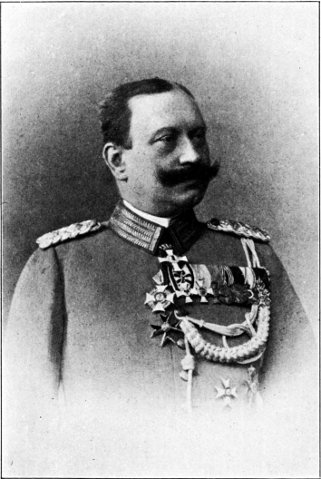

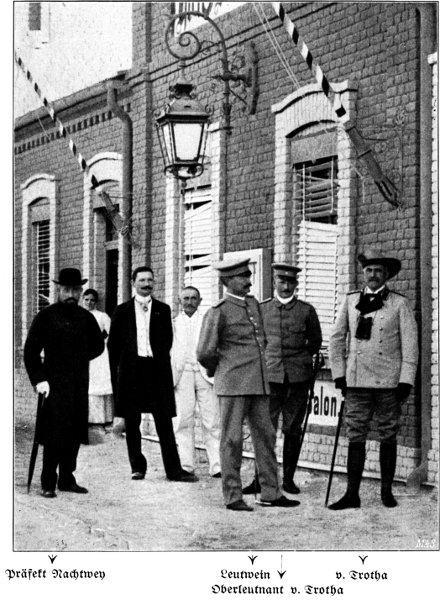

von Theodor Leutwein

Generalmajor u. Gouverneur a. D.

Berlin,

E. S. Mittler & Sohn.

Theodor Leutwein

Elf Jahre Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika

Von

Theodor Leutwein

Generalmajor und Gouverneur a. D.

Mit 176 Abbildungen und 20 Skizzen

Berlin 1906

Ernst Siegfried Mittler und Sohn

Königliche Hofbuchhandlung

Kochstraße 68–71

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901

sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

Gehe hinaus in die Welt, mein Buch, du Ergebnis vieler Arbeitsstunden, aber auch die Freude meiner Mußezeit. Du sollst meinen Mitbürgern einen Einblick in elf Jahre deutscher Kolonialpolitik geben, vielfach von Erfolgen gekrönt, aber auch von Rückschlägen begleitet sowie mit Fehlern und Irrtümern durchsetzt. Mögen wir aus beidem lernen, in erster Linie, daß, unbeschadet der höheren Stellung der kolonisierenden Rasse, das Ziel einer großzügigen Kolonialpolitik die Angliederung der in erworbenen Ländern vorgefundenen Urbevölkerung sein muß und nicht deren gewaltsame Unterdrückung oder gar Vernichtung. Diese Lehre wird umsomehr einleuchten, wenn dir der Nachweis gelingt, daß eine solche Politik nicht bloß im Sinne der Humanität und des Christentums gelegen ist, sondern vor allem im eigensten Interesse der kolonisierenden Macht. Denn eine andere Kolonialpolitik lohnt die zu bringenden Opfer nicht. Sie wird daher für das Mutterland stets zu dem werden, was man ein »schlechtes Geschäft« nennt und infolgedessen besser ganz unterlassen. Denn, um ein schlechtes Geschäft zu machen, geht der Staat sowenig wie der einzelne in die Kolonien.

Freiburg in Baden, im August 1906.

Der Verfasser.

| Kapitel I. | |

| Aus der Vergangenheit des Schutzgebietes | Seite |

| Einwanderung der Orlams | 1 |

| Eindringen der Bantus und deren Kämpfe mit den Hottentotten | 3 |

| Die ethnographischen Verhältnisse des Schutzgebietes 1892 | 9 |

| Kapitel II. | |

| Aufrichtung der deutschen Schutzherrschaft. | |

| Die Zeit der nominellen Schutzherrschaft | 13 |

| Unser erster Zusammenstoß mit Witbooi | 15 |

| Tatsächliche Aufrichtung der Schutzherrschaft im Namalande | 21 |

| Der letzte Entscheidungskampf mit Witbooi | 31 |

| Die Aufrichtung der tatsächlichen Schutzherrschaft im Hererolande | 59 |

| Abermals ins Namaland | 65 |

| Befestigung und Ausdehnung der deutschen Schutzherrschaft im Hererolande | 72 |

| Zuspitzung der Grenzverhältnisse bei den Hereros bis zum Aufstand 1896 | 92 |

| Kapitel III. | |

| Der Aufstand 1896 | 97 |

| Kapitel IV. | |

| Viehseuchen. — Eisenbahn. — Mole. | |

| Rinderpest | 126 |

| Texasfieber | 131 |

| Pferdesterbe | 132 |

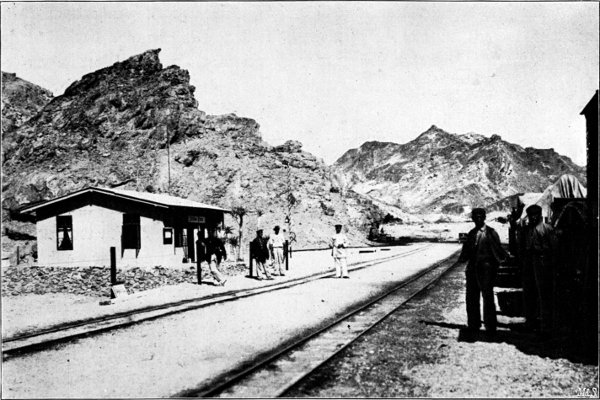

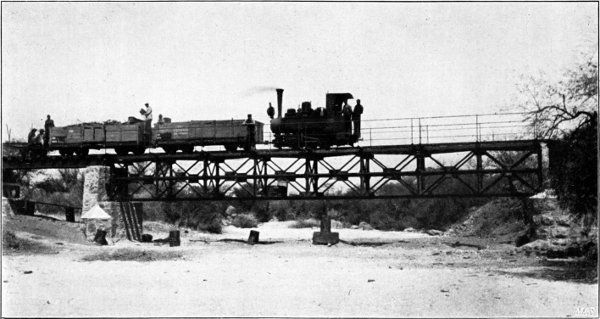

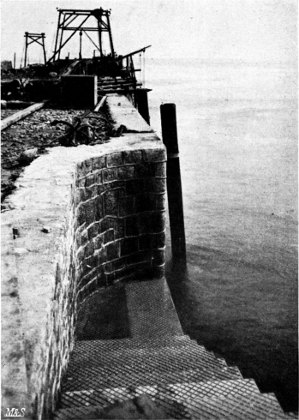

| Eisenbahn, Telegraph und Mole | 132 |

| Kapitel V. | |

| Von 1897–1901. | |

| Der Afrikaneraufstand 1897 | 141 |

| Der Aufstand der Swartbooi-Hottentotten 1897/98 | 143 |

| Die Expedition in das Namaland 1898 | 152 |

| Ostexpedition 1899 | 156 |

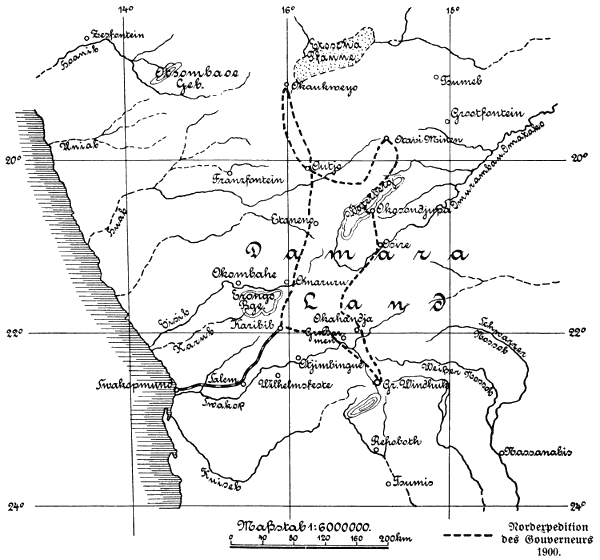

| Nordexpedition 1900 | 160 |

| Aufstand der Bastards von Grootfontein 1901 | 166 |

| [S. x] | |

| Kapitel VI. | |

| Unsere Beziehungen zu den Ovambos. | |

| Ethnographisches | 170 |

| Geschichtliches | 172 |

| Politisches | 186 |

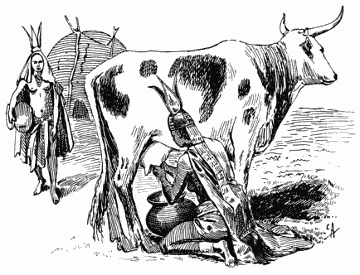

| Wirtschaftliches | 198 |

| Kapitel VII. | |

| Die militärische und bürgerliche Organisation des Schutzgebietes. | |

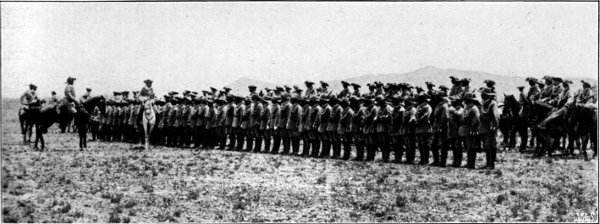

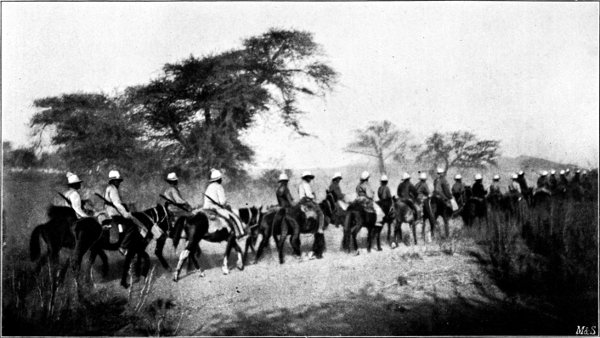

| Die Schutztruppe | 209 |

| Die allgemeine Wehrpflicht | 215 |

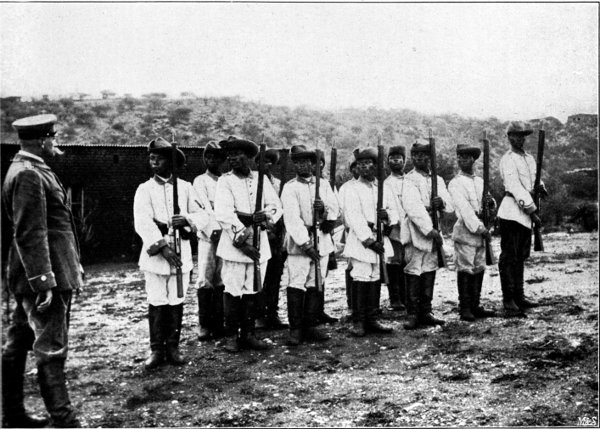

| Militärisch ausgebildete Eingeborene | 216 |

| Die Stellung des Gouverneurs | 219 |

| Bezirks- und Distriktsverwaltungen. — Gerichtswesen | 224 |

| Teilnahme der Bevölkerung an der Verwaltung | 227 |

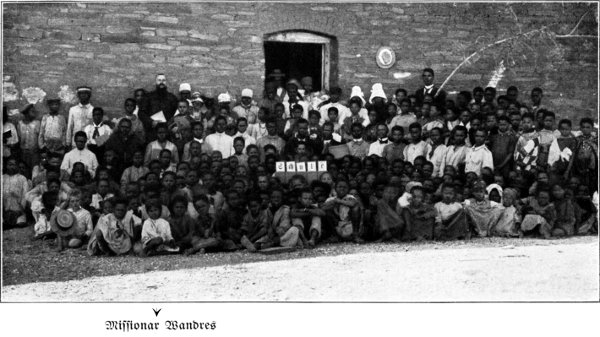

| Kirche und Schule | 230 |

| Statistik der weißen Bevölkerung | 232 |

| Post und Telegraphie | 235 |

| Kapitel VIII. | |

| Die Eingeborenen. | |

| Schutzverträge | 237 |

| Rechtspflege | 243 |

| Kreditverordnung | 246 |

| Waffen und Munition | 249 |

| Der Alkohol | 254 |

| Verliehene Land- und Minenrechte | 257 |

| Die Reservatsfrage | 266 |

| Die Mission | 278 |

| Kapitel IX. | |

| Die Häuptlinge des Schutzgebietes. | |

| Im allgemeinen | 297 |

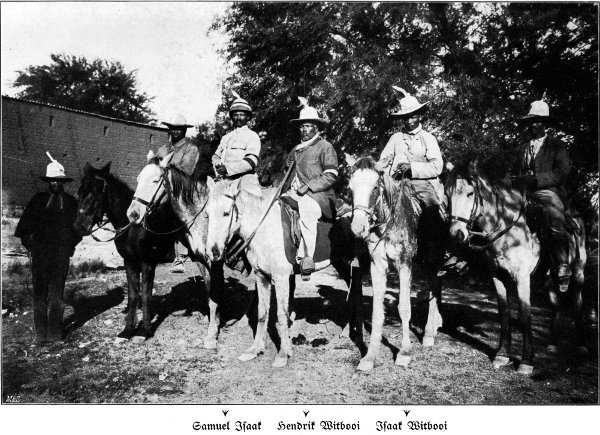

| Hendrik Witbooi | 298 |

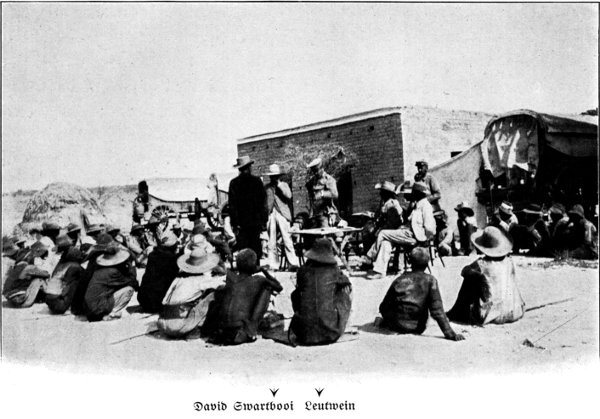

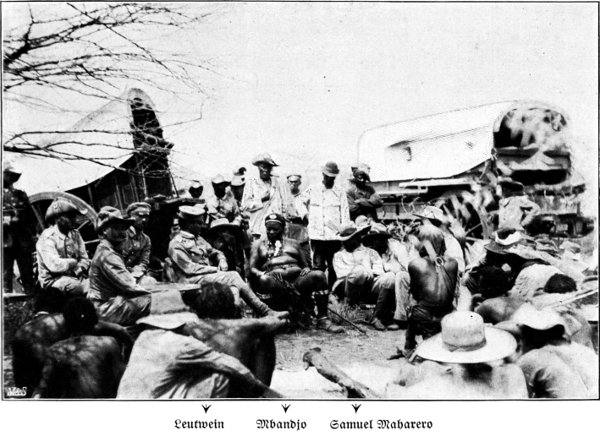

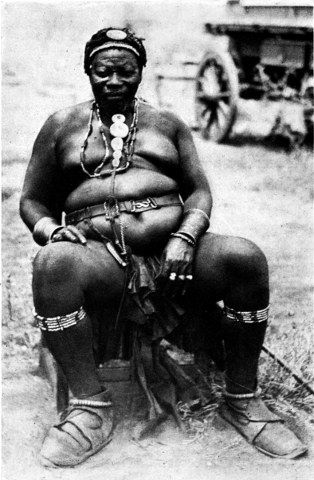

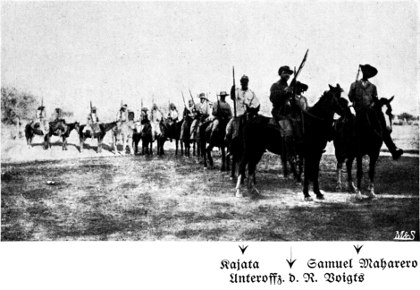

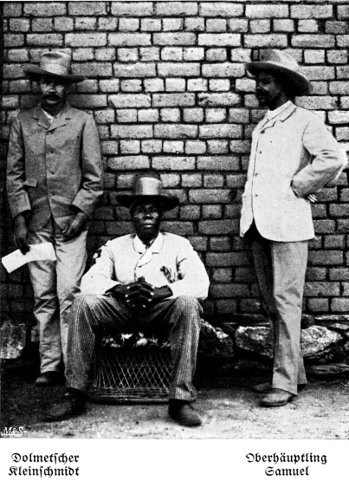

| Oberhäuptling Samuel Maharero | 306 |

| Häuptling Manasse von Omaruru | 310 |

| Kapitän Wilhelm Christian von Warmbad und sein Nachfolger | 314 |

| Die übrigen Kapitäne des Namalandes | 316 |

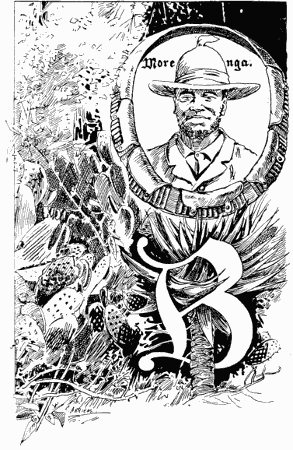

| Morenga und Morris | 319 |

| Die wichtigsten Unterhäuptlinge der Hereros (Kambazembi, Tjetjo und Zacharias) | 322 |

| Die Stellung der Häuptlinge zu ihren Stammesgenossen | 326 |

| [S. xi] | |

| Kapitel X. | |

| Wirtschaftliches. | |

| Meteorologische Verhältnisse, Acker-, Gartenbau, Forstkultur | 328 |

| Klima und Gesundheitsverhältnisse | 344 |

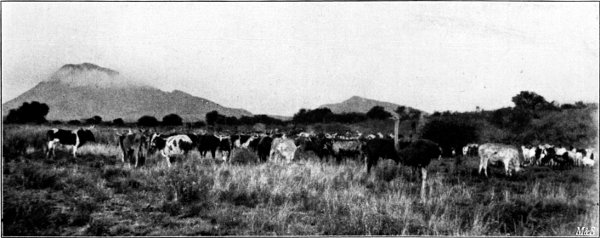

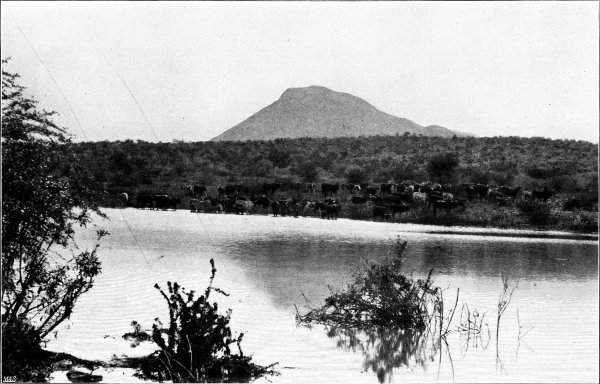

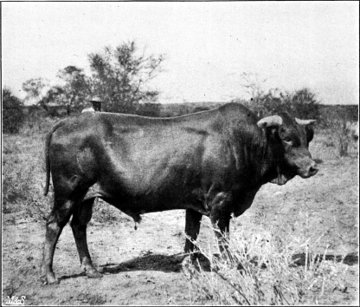

| Die Viehzucht und deren Feinde | 348 |

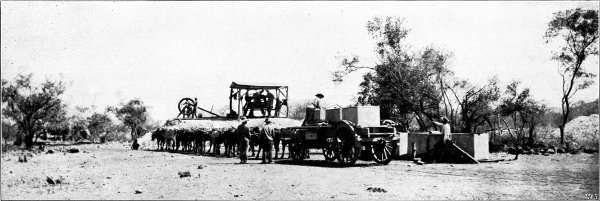

| Handel und Verkehr | 369 |

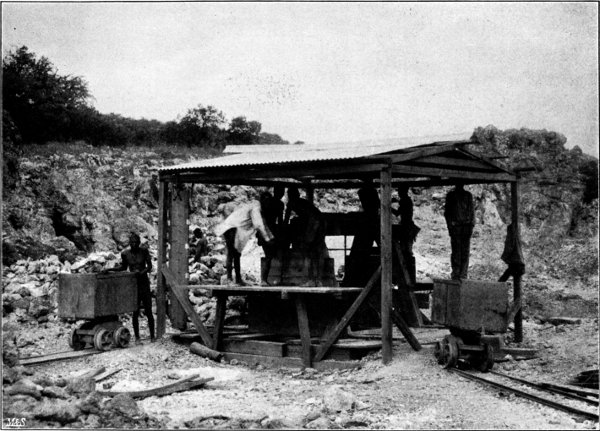

| Der Bergbau | 374 |

| Über den gegenwärtigen Stand des Bergbaues in Deutsch-Südwestafrika. Von G. Duft, Kaiserlicher Bergrat | 375 |

| Kapitel XI. | |

| Die wirtschaftliche Erschließung des Schutzgebietes. | |

| Die Konzessionsgesellschaften | 391 |

| Die Besiedlungstätigkeit der Regierung | 405 |

| Der Ansiedlungsplan der Zukunft | 411 |

| Bureneinwanderung | 413 |

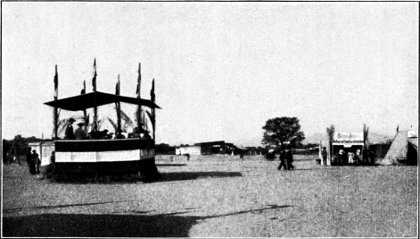

| Die landwirtschaftlichen Ausstellungen 1899 und 1902 in Windhuk | 417 |

| Die Entschädigungsfrage | 424 |

| Kapitel XII. | |

| Die Jahre 1903/04. | |

| Die Stellung der Eingeborenen zur weißen Bevölkerung | 428 |

| Die bisherigen Eingeborenenaufstände | 432 |

| Die Wehrkraft des Schutzgebietes vor dem Bondelzwartsaufstande | 434 |

| Der Bondelzwartsaufstand 1903 | 439 |

| Das Namaland nach dem Bondelzwartsaufstande | 451 |

| Der Abfall Witboois | 454 |

| Kapitel XIII. | |

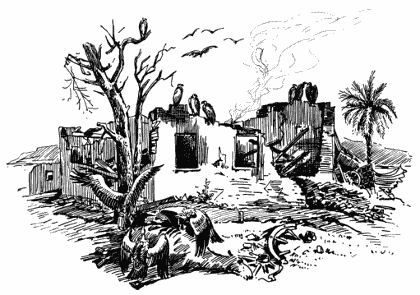

| Der Hereroaufstand 1904. | |

| Allgemeines | 465 |

| Der Hereroaufstand bis zum Eintreffen der ersten Verstärkung | 466 |

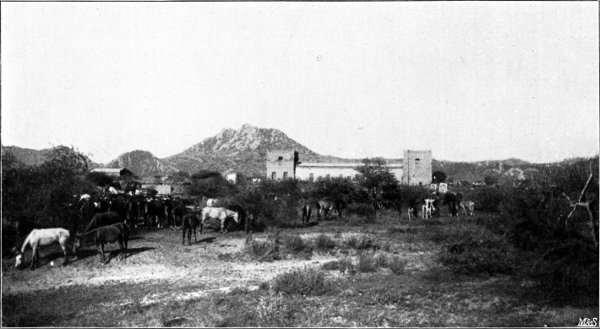

| Ereignisse in Omaruru | 470 |

| Otjimbingwe | 471 |

| Okahandja | 472 |

| Windhuk | 477 |

| Gobabis | 479 |

| Outjo | 480 |

| Grootfontein | 481 |

| Die Kompagnie Franke | 484 |

| [S. xii] | |

| Das Landungskorps S. M. S. »Habicht« | 492 |

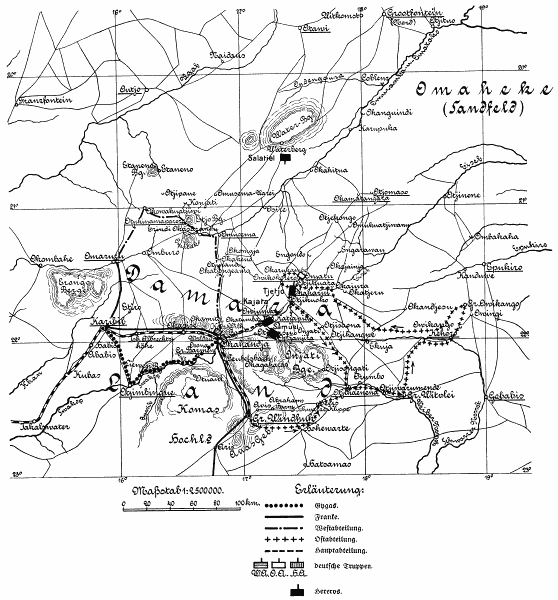

| Die Westabteilung | 499 |

| Die Ostabteilung | 501 |

| Die Hauptabteilung | 508 |

| Der Kommandowechsel | 522 |

| Kapitel XIV. | |

| Kriegführung in Deutsch-Südwestafrika. | |

| Der kriegerische Wert der Eingeborenen | 526 |

| Die Besonderheiten der Kriegführung in Afrika | 532 |

| Eine Kolonialarmee | 537 |

| Kapitel XV. | |

| Ein Ausblick in die Zukunft | 541 |

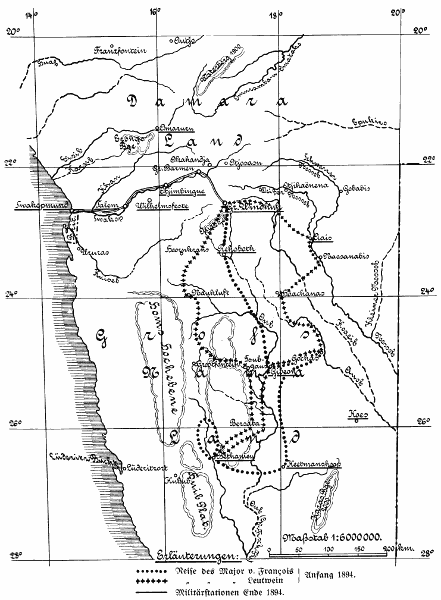

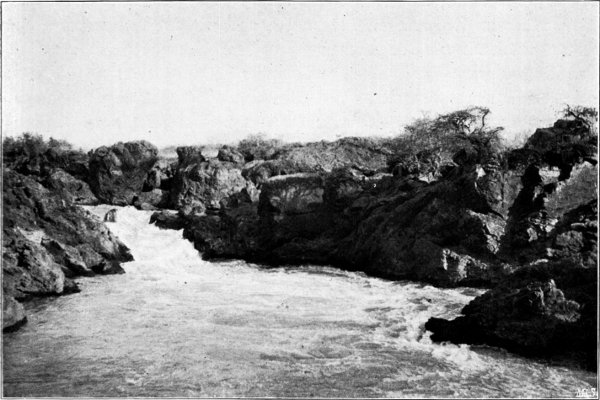

| Reisen Anfang 1894 | 25 | |||

| Übersichtsskizze zu den Gefechten in der Naukluft | 47 | |||

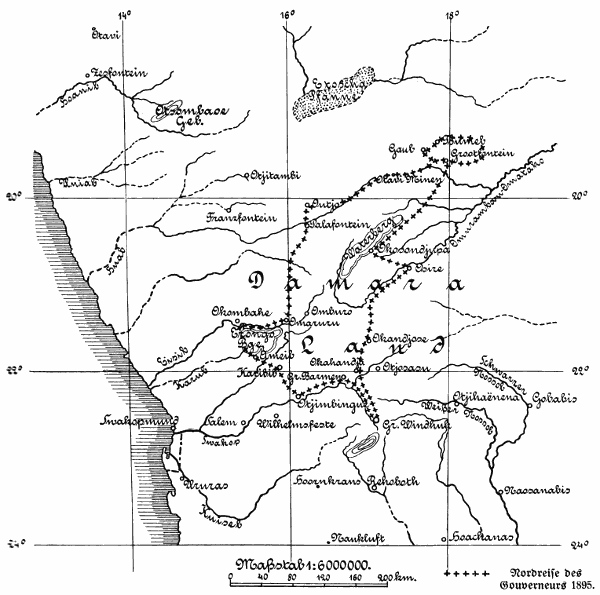

| Nordreise des Gouverneurs 1895 | 81 | |||

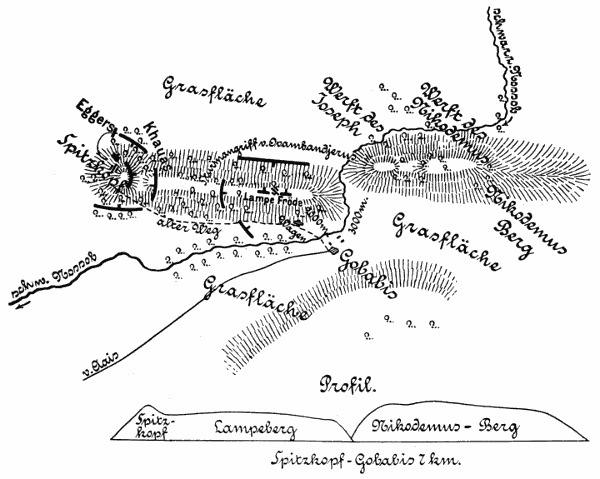

| Gefechtsfeld von Gobabis | 101 | |||

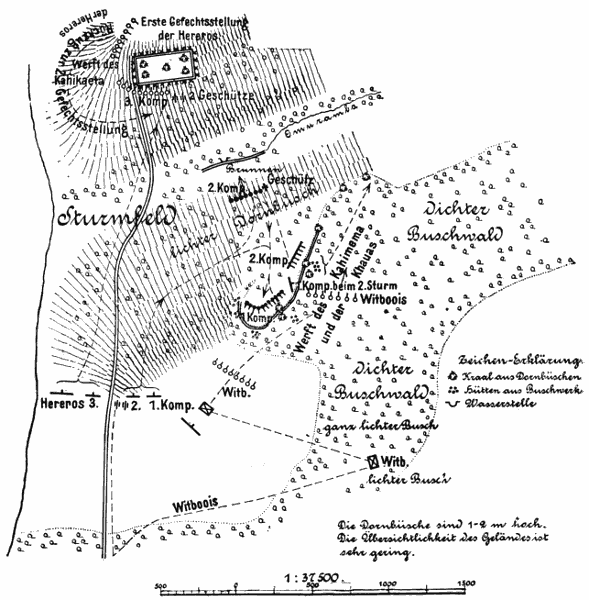

| Plan zum Gefecht bei Otjunda-Sturmfeld am 6. Mai 1896 | 109 | |||

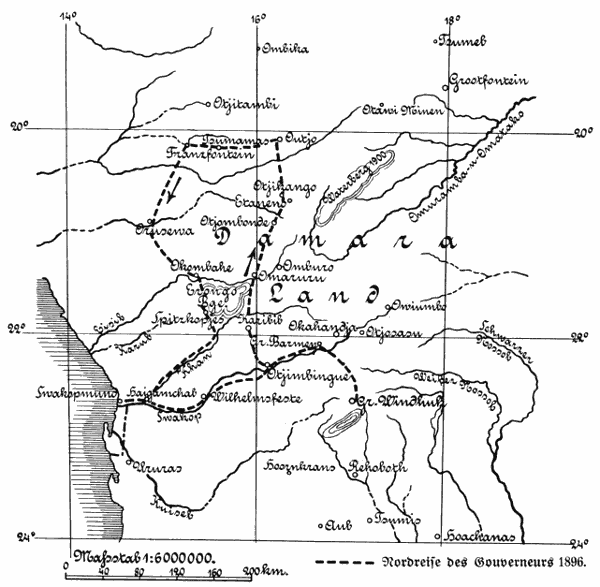

| Reise des Gouverneurs August bis November 1896 | 121 | |||

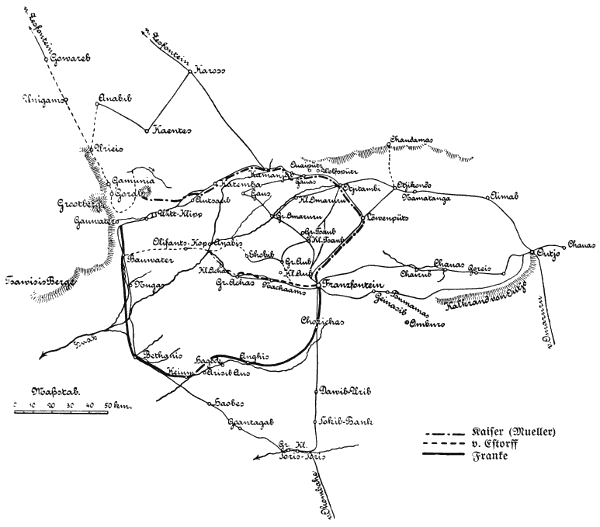

| Vormarsch zum Gefecht von Grootberg im Februar 1898 | 149 | |||

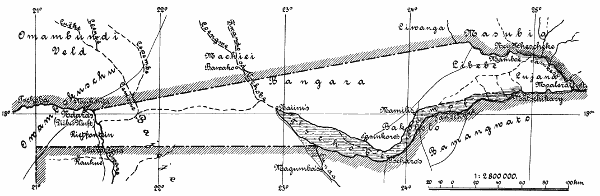

| Nordexpedition des Gouverneurs 1900 | 161 | |||

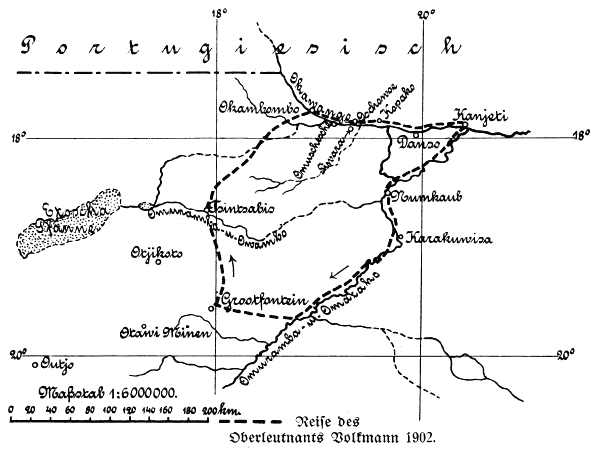

| Reise des Oberleutnants Volkmann von Mai bis Juli 1902 | 179 | |||

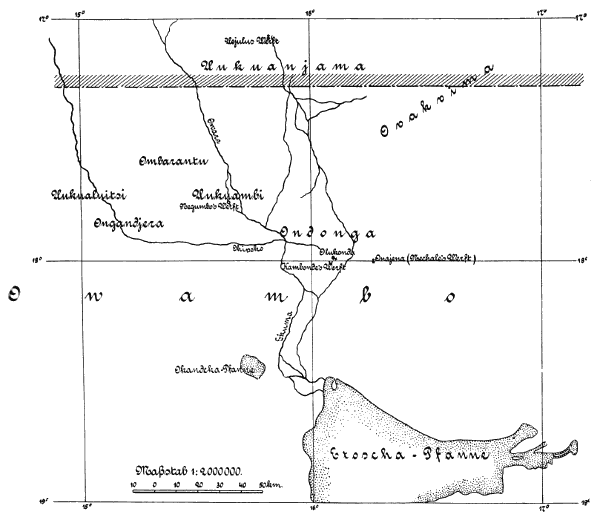

| Ethnographische Karte des Ovambolandes | 193 | |||

| Der sog. Caprivi-Zipfel | 207 | |||

| Missionskarte | 283 | |||

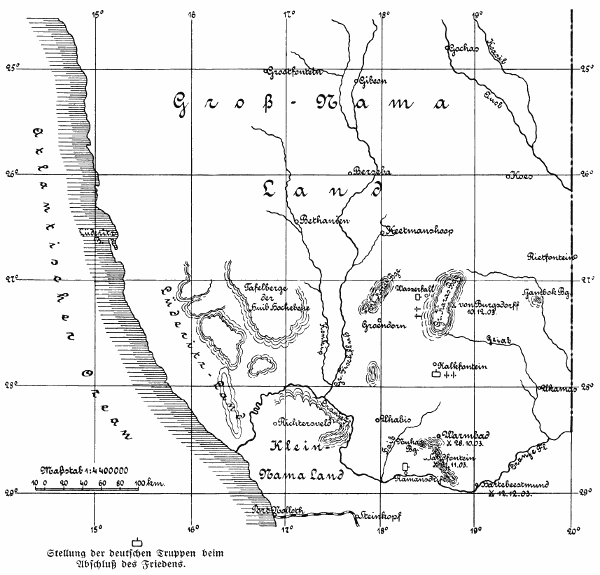

| Zum Bondelzwartsaufstand 1903 | 449 | |||

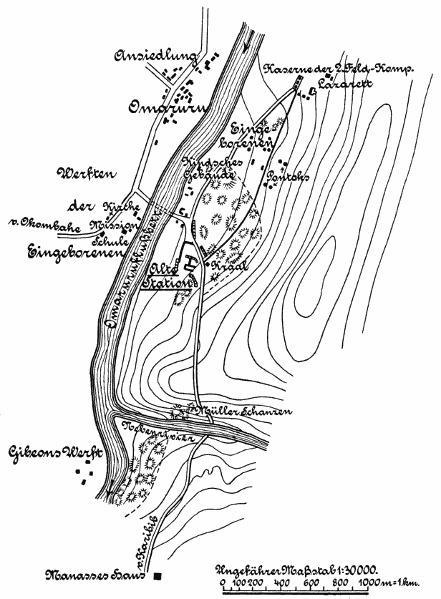

| Gefechtsfeld von Omaruru | 487 | |||

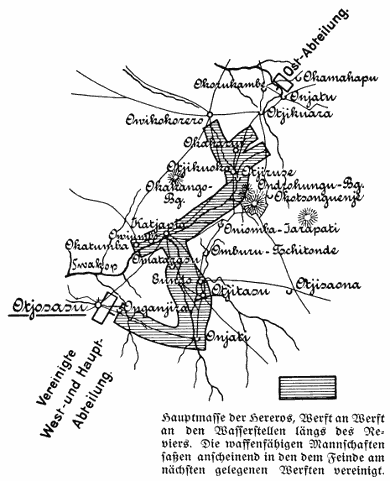

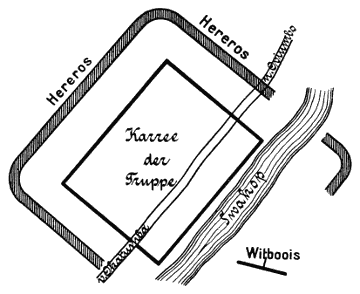

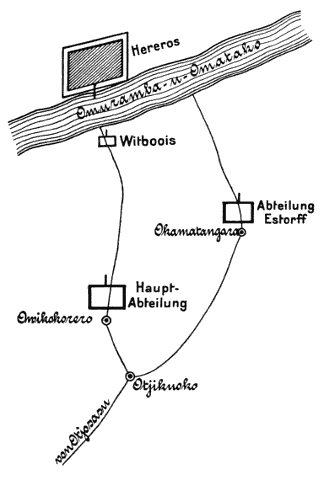

| Beiderseitige Stellung am Morgen des 9. April 1904 | 513 | |||

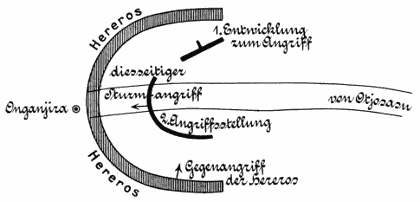

| Gefecht bei Onganjira am 9. April 1905 | 514 | |||

| Gefecht bei Oviumbo am 13. April 1904 | 517 | |||

| Stellung zur Zeit der Kommando-Übergabe. Mitte Juni 1904 | 519 | |||

| Landbesitz und Minengerechtsame | Zwischen | 266 | u. | 267 |

| Zum Hereroaufstand 1904 | " | 464 | " | 465 |

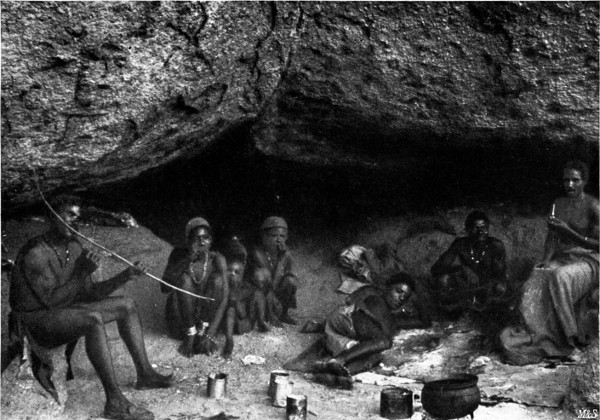

Die Ureinwohner des Schutzgebietes waren anscheinend die in zahlreichen Resten jetzt noch vorhandenen Bergdamaras und Buschmänner. Zu ihnen stießen in einer Zeit, über die uns nichts bekannt ist, die alteingesessenen Hottentottenstämme der Bondelzwarts, mit dem Hauptsitze in Warmbad, und der roten Nation, mit dem Hauptsitze in Hoachanas. Der letzteren hatten sich noch die Stämme der Feldschuhträger, der Franzmann-Hottentotten und der Swartboois angegliedert, sie übte aber auch eine stillschweigend anerkannte Oberherrschaft über den Bondelzwartsstamm aus. Ganz abseits standen die Topnaars am unteren Swakop, die sich schließlich vor den ewigen Kriegsunruhen in die Dünen des unteren Kuiseb flüchteten und dort heute noch unter englischer Herrschaft (Walfischbai) leben. Ein Teil dieses Stammes hatte sich jedoch schon vorher abgezweigt und war die Küste entlang in das Kaokofeld gezogen, zur Zeit mit dem Hauptsitz in Zesfontein. Dahin zog auch später, um dies vorauszuschicken, gleichfalls wegen der ewigen Kriegsunruhen, der Stamm der Swartboois aus Rehoboth und nahm seinen Hauptsitz in Franzfontein. Der größte Teil dieses Stammes empörte[S. 2] sich in der Folge (1897) gegen die deutsche Herrschaft und befindet sich zur Zeit als kriegsgefangen in Windhuk. Mit dem Eindringen der Hottentotten verschwanden die Urbewohner, die Bergdamaras und die Buschmänner. Entweder zogen sie sich in schwer erreichbares Gelände zurück, oder sie traten in die Dienste der Eindringlinge. Den gleichen Prozeß sehen wir in der Folge sich auch im Hererolande abspielen.

Zu diesen alteingesessenen Hottentottenstämmen kommen später,[2] vor der eindringenden weißen Rasse zurückweichend, Auswanderer aus der Kapkolonie, die sogenannten Orlams. Es waren dies die Witboois, die Khauas-, die Bethanier- und die Bersaba-Hottentotten, letztere ethnographisch gleichfalls zu den Khauas gehörend. Auch diese neuen Eindringlinge erkannten zunächst die Oberherrschaft der roten Nation an und ließen sich von ihr Wohnsitze anweisen. Nach mehr oder weniger langem, zuweilen durch kriegerische Zusammenstöße mit den alten Stämmen unterbrochenem Umherschweifen finden wir schließlich die Witboois in Gibeon, die Khauas in[S. 3] Gobabis, die Bethanier und die Bersabaer, wie deren Namen besagt, in Bethanien bzw. Bersaba. Diese biblischen Namen hat die Mission den Hauptorten der betreffenden Stämme gegeben, die dann auch nach jenen benannt wurden. Die letzte größere Orlameinwanderung, von der wir Nachricht haben, ist der Übertritt des Stammes der Afrikaner unter dem Häuptling Jager Afrikaner, die sich zunächst in der Südwestecke des heutigen Schutzgebietes niedergelassen haben. Später sollten sie, wie wir noch sehen werden, die rote Nation in der Oberherrschaft über die Hottentotten ablösen.

Im allgemeinen lebten die eingewanderten Hottentottenstämme mit den alteingesessenen in Frieden, bis ihn die Einwanderung einer ganz neuen Rasse dauernd störte. Es waren dies die der Banturasse zugehörigen Hereros.[3] Sie kamen, auf der Suche nach immer neuen Weidegründen, aus dem inneren Afrika über den Kunene nach dem Kaokofeld und drangen[S. 4] allmählich längs der Küste und Swakop aufwärts bis in die Gegend von Okahandja vor. Dieses, dem Hererovolk bis in die neueste Zeit anhaftende Bestreben, die Weideplätze für seine gewaltigen Rinderherden immer weiter auszudehnen, mußte stets zu Konflikten mit den Nachbarn führen. So auch jetzt mit den Hottentotten. Ihr Oberhaupt, der Häuptling Oasib von der roten Nation, fühlte sich allein zu schwach zum Widerstande und rief den damals kriegerischsten der eingewanderten Orlamstämme, den Afrikanerstamm, zu Hilfe. Dieser kam unter dem Sohne des mittlerweile gestorbenen Jager, dem als Staatsmann wie als Krieger gleich hervorragenden Jonker Afrikaner und warf die damals noch keineswegs geeinigten Hereros nieder. Sie wurden die Viehwächter und Sklaven der Hottentotten.

Aber nun ging es dem Häuptling der roten Nation wie dem bekannten Zauberlehrling: »Die ich rief, die Geister, werd' ich nicht mehr los.« Jonker Afrikaner riß jetzt selbst die Oberherrschaft über die Hottentotten an sich, was natürlich nicht ohne Bürgerkriege abgehen konnte. Während sich infolgedessen die Hottentotten selbst zerfleischten, erstarkten die unterworfenen Hereros wieder. Nach dem Tode des gefürchteten Jonker Afrikaner, 1861 in Windhuk, erhoben sich die Hereros unter Kamaharero, dem Vater des jetzigen Oberhäuptlings Samuel Maharero, und brachten den Hottentotten 1863 bei Otjimbingwe eine völlige Niederlage bei. Der seinem Vater anscheinend wenig ähnliche Sohn und Nachfolger Jonkers, Christian Afrikaner, verlor dort mit der Schlacht auch sein Leben. Ihm folgte sein Bruder Jan Afrikaner, welchem es vorläufig noch gelang, eine gewisse Oberherrschaft über die Hottentottenstämme zu behaupten und diese zum weiteren Kampf gegen die Hereros einig zu halten. In letzterem hatte indessen Jan mehr Niederlagen als Siege zu verzeichnen, darunter am 5. November 1864 westlich Okahandja eine Niederlage bis fast zur Vernichtung.

Endlich gelang es 1870 den Bemühungen der Missionare, dem nahezu zehnjährigen Kriege durch Friedensschluß in Okahandja, in dem Jan Afrikaner Windhuk zugesprochen erhielt, ein Ende zu bereiten.

In diese Friedenszeit fällt dann der Versuch der Kapregierung, mittels Eingehens von Schutzverträgen sich selbst in den Besitz unseres heutigen Schutzgebietes zu setzen. Die Sache war auch bereits dem Abschlusse nahe, als 1880, genau zehn Jahre nach dem Friedensschluß von Okahandja, die Kriegsfackel zwischen den beiden Rassen von neuem aufflammte. Die Ursache war ein auf einem Mißverständnis beruhender Streit zwischen Angehörigen der beiden Nationen, bei dem eine Anzahl Hereros nieder[S. 5]gemacht worden war. Dies veranlaßte den damaligen Oberhäuptling Kamaharero zu dem Befehl, sämtliche unter den Hereros wohnenden Hottentotten zu ermorden. Nun war der Krieg fertig, und der noch im Lande befindliche Unterhändler der Kapregierung, Palgrave, mußte zur Rettung seines Lebens eiligst nach der Küste flüchten.

Bei Otjikango (Groß-Barmen) kam es Ende 1880 zu einem zweitägigen Gefecht, in dem die unter der Führung Jan Jonkers geeinigten Hottentotten wiederum eine entscheidende Niederlage erlitten. Von diesem Schlage hat sich Jan nicht wieder erholt. Es ging nunmehr die nominelle Oberherrschaft über die Hottentotten von den Afrikanern an die Witboois über, zunächst an Moses Witbooi, den Vater des späteren Kapitäns Hendrik Witbooi. Aber auch er war zunächst nicht glücklicher als Jan und erlitt mehrere Niederlagen, darunter am 21. November 1881 die entscheidende Niederlage bei Osona. Nach echter Hottentottenweise hatte Moses Witbooi vorher seine Kriegserklärung an den Oberhäuptling der Hereros in den hochtönendsten Phrasen losgelassen. Eine Abschrift des betreffenden Briefes hatte ich Gelegenheit einzusehen und folgende Stelle im Gedächtnis behalten:

[S. 6] »Ich werde nicht ruhen, bis meine Pferde Dein Wasser in Okahandja getrunken haben. Mach klar, mach klar! Aber die Überwindung ist auf meiner Seite. Du bist ein Tiger, ein Bluthund, ein schlechter Mensch.«

Unter diesem Briefe stand: »Ich bin Dein Freund und Bruder.« Wahrscheinlich hatte der Kapitän gehört, daß die europäischen Fürsten sich in dieser Weise zu unterzeichnen pflegen, und nur übersehen, daß sie die Grobheiten weglassen.

Nach der Niederlage von Osona waren die Hottentotten in die Defensive gedrängt, während die Hereros zum angreifenden Teil wurden. Doch trat jetzt bei den ersteren wieder ein neuer Mann auf, der anscheinend beabsichtigte, ihren alten Kriegsruhm aus der Zeit Jonker Afrikaners in frischem Glanze erstrahlen zu lassen. Es war dies der Sohn Moses Witboois, der Kapitän Hendrik Witbooi. Er hatte sich mit seinem Vater wegen eines von diesem unternommenen Raubzuges gegen die Bastards von Rehoboth überworfen, trennte sich mit seinen Anhängern von dem Stamme und unternahm selbständige Kriegszüge gegen die Hereros. Indessen hatte auch er zunächst wenig Glück. Nach einem unentschiedenen kleinen Gefecht in der Nähe von Kranzneus bei Rehoboth kam es 1884 zu einem großen Gefecht bei Osona, südlich Okahandja, 1886 zu einem zweiten bei Okahandja, die beide mit einer Niederlage Hendriks endeten. Immerhin war in allen drei Fällen, trotz Minderzahl und Niederlagen, Hendrik Witbooi der Angreifende gewesen. Doch war nun auch seine Kraft gebrochen. Der Kapitän verlegte sich von jetzt ab lediglich auf die bei den Hottentotten so beliebten Viehräubereien, in denen er sich als ein vollendeter Meister erwies.

Ein Wendepunkt für Hendrik trat mit dem im Jahre 1887 erfolgten Tode seines Vaters Moses ein, der im Alter von 86 Jahren ermordet wurde. Hierdurch kam Hendrik in den Besitz der Herrschaft über ganz Gibeon, während er bis jetzt nur mit etwa der Hälfte seines Stammes hatte rechnen können. Zunächst wandte er seine neue Macht zur Befestigung seiner Herrschaft unter den Hottentotten an. Nacheinander kamen der Bandenführer Visser, der Mörder von Moses Witbooi, dann die Feldschuhträger, die Afrikaner und die rote Nation an die Reihe. Jan Jonker, der letzte Afrikanerhäuptling, verlor hierbei sein Leben, sein Stamm verschwand völlig. Als einziger Nebenbuhler Hendriks war im Namalande jetzt nur noch der Kapitän des starken Stammes der Bondelzwarts, Wilhelm Christian, übrig geblieben. Mit diesem würde es wohl 1889, gelegentlich des Angriffs auf die Feldschuhträger, gleichfalls zur Auseinandersetzung gekommen sein,[S. 9] wenn nicht Hendrik durch ungünstige Nachrichten aus dem Norden zum Abmarsch nach dort bewogen worden wäre. Die hierdurch erhaltene freie Hand benutzte Wilhelm Christian, um Keetmanshoop, das bis jetzt unter einem selbständigen Kapitän gestanden hatte, seinem Gebiete einzuverleiben. Wir werden noch sehen, wie später dieser Platz unter Mitwirkung Hendriks deutsches Kronland geworden ist.

Nach den vorstehend geschilderten kriegerischen Ereignissen hatten sich 1892, d. h. zur Zeit des Beginns einer tatsächlichen deutschen Schutzherrschaft, die ethnographischen Verhältnisse des Schutzgebietes wie folgt gestaltet.

Im Süden wohnten die Hottentotten oder Namas, in acht selbständige Stämme gespalten, und zwar die Witboois, Bethanier, Bondelzwarts, Feldschuhträger, Bersabaer, Franzmann-Hottentotten, die Khauas-Hottentotten und die rote Nation. Der letztgenannte Stamm war bei dem Zusammenstoße mit Witbooi aus seinem Stammsitze Hoachanas vertrieben worden und lebte in kümmerlichen Resten, aber immer noch geschlossen, unter seinem Kapitän Manasse, mitten unter den Hereros. Der ehemals mächtige Stamm der Afrikaner war so gut wie ganz verschwunden; einem kleinen Teil desselben werden wir später im Süden des Schutzgebietes wieder begegnen. Die Witboois endlich hatten unter ihrem Kapitän Hendrik ihren Stammsitz Gibeon verlassen und sich in Hornkranz, einem Platz zwischen Kuiseb und Swakop, festgesetzt, um hier den Rinderherden der Hereros näher zu sein. Ein kleiner Teil war in Gibeon geblieben, gehörte aber noch direkt zum Stamme.

Inzwischen war als letzter Zuwachs aus der Kapkolonie, Ende der sechziger Jahre, eine dritte Rasse eingewandert, nämlich die sogenannten Bastards, die Hauptmasse unter Leitung des Missionars Heidmann jetzt in Rehoboth. Sie waren den Räubereien der Buschmänner und verwilderten Hottentotten, Koranas genannt, gegen die die Kapregierung sie nicht schützen zu können erklärt hatte, gewichen. Die Ausgewanderten teilten sich in drei Gruppen, die sich nach wechselnden Schicksalen in Rehoboth, Grootfontein (südlich) und Rietfontein (südlich) niederließen. Von diesen wurde der Stamm von Rehoboth der für uns wichtigste. Er hat von dem Witbooikriege ab bis in die jetzige Zeit treu zur deutschen Regierung gehalten. Der Stamm von Rietfontein fällt mit dem größten Teil seines Gebietes in die englische Machtsphäre und kommt daher für uns nicht in Betracht. Der Stamm von Grootfontein hatte während der[S. 10] Witbooikriege seinen Wohnsitz verlassen und wurde nach deren Beendigung von uns wieder dorthin zurückgeführt. Ihm werden wir später gleichfalls wieder begegnen.

Die Bastards sind Abkömmlinge von Buren und Hottentottenfrauen. Sie selbst zählen sich mehr zu den Weißen als zu den Eingeborenen. Bei allen Fehlern haben sie uns doch in Krieg und Frieden sehr wertvolle Dienste geleistet. Sie sollten wir daher immer mehr an uns ketten und, ihren eigenen Wünschen entsprechend, den Weißen möglichst nahestellen. Wächst doch auch im Schutzgebiet schon jetzt ein den Bastards verwandtes Geschlecht heran, welches das volle Bürgerrecht besitzt. Es sind dies die Nachkommen von Reichsdeutschen und Bastardmädchen, Verbindungen, welche nicht gerade selten sind. Von ihren hottentottischen Voreltern haben die Bastards bedauerlicherweise den Hang zum Müßiggang sowie zur leichtsinnigen Vermögensverwaltung und zum Umherschweifen geerbt.

Nördlich an die Hottentotten schloß sich das mächtige Volk der Hereros an, nominell unter einem gemeinsamen Oberhäuptling stehend, tatsächlich jedoch gleichfalls in verschiedene Stämme zerfallend, deren Unterhäuptlinge die Autorität des Oberhäuptlings entweder gar nicht oder nur widerwillig anerkannten. Einem äußeren Feinde gegenüber pflegten sie sich indessen zu einigen.

Der äußerste Norden des Schutzgebietes war und ist noch von den Ovambos besetzt, die wie die Hottentotten, sowohl dem Namen nach wie tatsäch[S. 11]lich, in verschiedene selbständige Stämme zerfallen. Mit ihnen sind wir bis jetzt noch wenig in Berührung gekommen.

Der beiden im Nordosten des Schutzgebietes in das Kaokofeld verirrten Hottentottenstämme, nämlich der Swartboois und der Topnaars, habe ich bereits gedacht.

Die Gesamtstärke der Eingeborenen in Deutsch-Südwestafrika betrug 1892 etwa

| 15000 | bis | 20000 | Hottentotten, |

| 3000 | " | 4000 | Bastards, |

| 70000 | " | 80000 | Hereros, |

| 90000 | " | 100000 | Ovambos. |

Die Buschmänner und Bergdamaras sind schwer zu schätzen, sie mögen vielleicht zusammen 30000 bis 40000 Köpfe betragen.

Vermöge des langen Wirkens der Mission ist der Kulturzustand unserer Eingeborenen bereits ein verhältnismäßig hoher. Die sämtlichen Christen sowie die reicheren Heiden gehen in europäischer Kleidung. Als[S. 12] Kirchen- und Schulsprache haben die Missionare das von den Buren eingeführte Holländisch angenommen. In dieser Sprache kann man sich mit allen Stämmen verständigen, da sich bei jedem derselben eine Anzahl findet, die ihrer mächtig ist. Auch der Schriftwechsel mit den Häuptlingen sowie dieser unter sich wird holländisch geführt. Ebenso ist der Titel »Kapitän«, den die Häuptlinge des Schutzgebietes durchweg angenommen haben, dem Holländischen entlehnt.

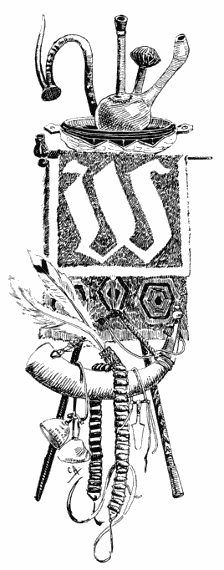

Mit den Missionaren waren aber auch Händler und Jäger gekommen und damit die Schattenseiten unserer Kultur. Unsere Eingeborenen sind ebenso leidenschaftliche Raucher wie Liebhaber von Alkohol. Was aber für uns besonders unangenehm ist, sie kennen und besitzen den Hinterlader schon seit 30 bis 40 Jahren. Demzufolge ist ihre Fechtweise durchaus europäisch; wir werden daher in Südwestafrika von Gefechten, in denen 50 Reiter der Truppe Tausende von Eingeborenen ohne nennenswerte eigene Verluste in die Flucht geschlagen haben, nie etwas zu hören bekommen.

Noch mitten unter den vorstehend geschilderten Kämpfen der Eingeborenen untereinander hatte sich in aller Stille ein Ereignis vollzogen, das die ganze Zukunft des Schutzgebietes in andere Bahnen lenken sollte, nämlich die Annahme der deutschen Schutzherrschaft seitens der meisten Eingeborenenstämme. Die Art der Aufrichtung unserer Herrschaft in Südwestafrika war nämlich der Abschluß von Verträgen, in denen die Eingeborenen-Häuptlinge einen Teil ihrer Regierungsgewalt an uns abgaben und dafür das Versprechen des Schutzes erhielten. Aber diejenigen, die im Namen des Reiches diesen Schutz versprachen, hatten hierzu nicht die geringste Macht. Wenn trotzdem damals die hochfahrenden Hereros sowie der größte Teil der freiheitliebenden Hottentotten sich unter deutschen Schutz gestellt haben, so haben sie dies nur getan, weil sie es mit dem verheißenen Schutze ernst meinten. Der ewigen Kriege unter sich müde, erwarteten sie von der deutschen Regierung ein Eingreifen in diese Kämpfe zu ihren Gunsten. Der einzige, der einen solchen Gedanken weit von sich wies, war der Kapitän Hendrik Witbooi. Dieser fuhr fort, die Rinderherden der Hereros, soweit er deren habhaft werden konnte, als die seinigen zu betrachten. Infolgedessen war von der nominell bestehenden deutschen Herrschaft im Schutzgebiete bis 1891 nichts, bis 1893 nur wenig zu merken.

Schließlich ergriff die Eingeborenen, an der Spitze die Hereros, neben der Mißachtung gegen die Weißen auch noch Mißmut und Erregung, deren Ausbrüche 1891 zur Abreise des damaligen deutschen Regierungsvertreters, Dr. Göring, geführt haben. Jetzt erst sandte das Deutsche Reich Soldaten, und zwar 1891 bis Anfang 1893 steigend von 30 bis 50 Mann, an ihrer Spitze den neuen Reichskommissar, Hauptmann v. François. Diese kleine Macht vermochte wenigstens die Person des deutschen Regierungsvertreters zu schützen sowie ihn mit einer gewissen Autorität zu umgeben. Immerhin mußte er sich z. B. unter dem 13. und 14. Juni 1891 von dem schlauen Hererohäuptling Manasse von Omaruru u. a. folgendes sagen lassen:[4]

»Lieber Hauptmann v. François. Ich habe Sie auch über etwas zu fragen, damit Sie mir's sagen; nämlich bezüglich der Hilfe, von der Sie mir sagten, daß Sie mir solche gebracht, bitte ich sehr, mir mitzuteilen, welche? Denn ich weiß noch nicht, welche Hilfe, und sollte ich es wissen, so habe ich es vergessen. Sie müssen mir's nochmal sagen: Ich meine diese oder jene Hilfe« usw.

Und ferner:

»Was nun diese Verordnungen betrifft, die Sie erlassen, so erkenne ich an, daß dieselben recht gut sind. Nachdem ich jedoch etwas darüber nachgedacht, will es mir scheinen, daß es gut gewesen wäre, wenn Sie, da Sie jetzt Stellvertreter des Kaisers sind, zunächst mit den Häuptlingen der Hereros sich verständigt und dann die Verordnungen erlassen hätten. Ich sage so, weil mir noch nicht erkennbar ist, worin die Hilfe besteht, über die wir zuletzt auf Okahandja gesprochen, als wir mit Ihnen und Dr. Göring zusammen waren. Vielmehr sind Menschen und Eigentum der Hereros nach jenem Bündnis in höherem Maße als früher durch den Krieg vernichtet worden, und keine Hand eines Deutschen hat sich geregt, sie zu schützen. Die unverständigen Hereros, die die Weise dieser Verordnungen nicht einsehen, werden deshalb dieselbe jetzt nicht anerkennen« usw.

An logischem Denken fehlt es nach diesen Briefen unseren »Wilden« nicht, wie sie auch für Recht und Unrecht stets ein feines Gefühl zeigen.

Während der Jahre 1891 und 1892 bemühte sich dann der Reichskommissar, den Kapitän Witbooi zum Einstellen seiner Kriegszüge gegen die Hereros, daneben auch zur Annahme der deutschen Schutzherrschaft zu bewegen. Letzteres lehnte der Kapitän rundweg ab, wie er dies auch noch mit großer Hartnäckigkeit bis zum Naukluftfeldzug im September 1894 mir[S. 15] gegenüber getan hat. Ich glaube daher nicht, daß, wie von mancher Seite behauptet wird, Witbooi bei einer anderen Behandlung der Sache je zu einer friedlichen Unterwerfung geneigt gewesen wäre. Der Reichskommissar suchte sich infolgedessen an die Hereros anzulehnen, um mit deren Hilfe Witbooi zur Vernunft zu bringen. In rascher Auffassung der ihm hieraus drohenden Gefahr schloß jedoch Witbooi unter Vermittlung des Kapitäns von Rehoboth, Hermanus van Wyk, im November 1892 Frieden mit den Hereros.

Mit Abschluß dieses Friedens war das erreicht, was die Kolonialverwaltung in Berlin angestrebt hatte, nämlich Herstellung friedlicher Zustände im ganzen Schutzgebiet. Trotzdem wurde Anfang 1893 die Truppe auf über 200 Mann verstärkt und dem Reichskommissar die einzige Instruktion gegeben, die deutsche Herrschaft unter allen Umständen aufrecht zu erhalten. Ob er dies verteidigungsweise oder mittels Angriffs tun wolle, war ihm überlassen. Der Reichskommissar beschloß nach Abwägung aller Umstände[5] an einem der Eingeborenenstämme behufs Einschüchterung der übrigen unsere Macht zum Ausdruck zu bringen, und hielt hierzu die Witboois für das geeignetste Objekt. Hierbei leitete ihn der Gedanke, daß Witbooi schon aus Nahrungsrücksichten den geschlossenen Frieden nicht lange halten würde, anderseits galt der genannte Kapitän als der gefürchtetste aller Kapitäne des Schutzgebiets. Seine Demütigung mußte mithin auf die anderen den größten Eindruck ausüben.

Unter Bewahrung der größten Heimlichkeit überfiel die Truppe am Morgen des 12. April 1893 unvermutet Hornkranz, den Sitz Witboois. Dieser hatte anscheinend auf eine vorherige förmliche Kriegserklärung gerechnet und war vollständig überrascht; er soll gerade friedlich beim Kaffee gesessen haben. Doch gelang es ihm, sich und fast alle seine waffenfähigen Männer durch rechtzeitige Flucht zu retten. Nur Weiber und Kinder fielen in die Hände der Truppe. Wie immer, zeigte sich der Kapitän Witbooi auch jetzt am größten im Unglück. Die Truppe war — anscheinend in Überschätzung des errungenen Erfolges — nach Windhuk zurückgegangen. Kaum hier eingerückt, erhielt sie die Nachricht, daß Witbooi soeben ihre Pferde auf dem Posten Aredareigas — glücklicherweise nur noch einen[S. 16] kleinen Rest — weggenommen habe, und einen Tag später diejenige, daß auch 120 einem deutschen Kaufmann gehörige Pferde, welche die Truppe hatte ankaufen wollen, aus einem entfernt gelegenen Weideplatz weggeholt worden seien. Damit waren unsere Reiter mangelhaft, die Witboois dagegen gut beritten, und jeder Südwestafrikaner weiß, welche Überlegenheit dadurch auf die Seite der letzteren fiel. Die Folge war ein nicht endender Guerillakrieg, in welchem zwar Witbooi noch manchen Schlag erlitt, aber doch in seinen und der übrigen Eingeborenen Augen als Sieger dastand, weil es ihm überhaupt gelungen war, solange Widerstand zu leisten. Noch Anfang 1894 fühlte er sich stark genug, um Friedensvorschläge des mittlerweile Landeshauptmann gewordenen Reichskommissars mit einem gewissen Hohne zurückzuweisen. In dem bezüglichen Schreiben Witboois befand sich folgende charakteristische Stelle: »Wer ist würdiger von uns beiden, Frieden zu machen, Du oder ich?«

In diesen Worten spricht sich die ganze durch den Überfall von Hornkranz hervorgerufene Abneigung des Kapitäns gegen uns aus. Sie zog sich in der Folge wie ein roter Faden auch durch den Briefwechsel des Kapitäns mit mir. Denn mitten in den Kriegswirren gegen Witbooi war mein Eintreffen in dem Schutzgebiet erfolgt, und zwar genau in der Neujahrsnacht 1893/94. Meine Instruktion lautete folgendermaßen:

Berlin, den 20. November 1893.

Euer Hochwohlgeboren ersuche ich mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers und Königs ergebenst, eine Reise nach dem südwestafrikanischen Schutzgebiete zu unternehmen, um mir auf Grund eigener Anschauung über die dortigen Verhältnisse Bericht zu erstatten.

Die spärlichen und unsicheren Verbindungen mit dem stellvertretenden Kommissar Major v. François machen sich auch insofern empfindlich bemerkbar, als ich nicht imstande bin, die Sachlage im Schutzgebiet, weder die militärische noch die administrative, hinreichend zu übersehen. Sie werden deshalb darauf Bedacht zu nehmen haben, daß Sie sich durch Verkehr mit dem Major v. François, mit Deutschen und mit Eingeborenen so weit als angängig informieren und mir, sowie Sie sich ein Urteil gebildet haben und eine Gelegenheit finden, berichten. Sie wollen sich jeden Eingreifens in die Truppenführung wie in die Verwaltung enthalten, doch haben Seine Majestät der Kaiser zu genehmigen geruht, daß, falls während Ihrer Anwesenheit im Schutzgebiet der Major v. François durch Tod oder sonstige[S. 17] andauernde Gründe behindert sein sollte, seinem Amte vorzustehen, Sie berechtigt sein sollen, dasselbe vertretungsweise zu übernehmen.

Ihre nächste Aufgabe wird darin bestehen, sich über das Verhältnis der Weißen zu den Eingeborenen im mittleren Teile des Schutzgebietes und namentlich über die gegen den Hottentottenhäuptling Hendrik Witbooi ergriffenen und noch zu ergreifenden Maßnahmen zu unterrichten. Dabei wollen Euer Hochwohlgeboren den Gesichtspunkt im Auge behalten, daß unsere Machtstellung den Eingeborenen gegenüber unter allen Umständen aufrecht erhalten und mehr und mehr befestigt werden muß. Ob die Schutztruppe dieser Aufgabe gewachsen ist, wird eingehend untersucht werden müssen.

Gleichzeitig wollen sich Euer Hochwohlgeboren bemühen, über die Stärke und Hilfsquellen unserer Gegner tunlichst genaue Kunde zu erhalten und die Frage, ob danach auf eine längere Dauer der Feindseligkeiten gerechnet werden muß, oder ob es in Kürze möglich sein wird, des Aufruhrs Herr zu werden, einer genauen Prüfung zu unterziehen. Vorschläge, die geeignet sind, die Leistungsfähigkeit der Truppe zu erhöhen, würde ich mit Interesse entgegennehmen. Größere Mittel als die in dem Etatsentwurf für 1894/95 vorgesehenen in Anspruch zu nehmen, wird tunlichst vermieden werden müssen.

Einen weiteren Gegenstand Ihrer Beobachtungen wird die Frage zu bilden haben, ob nach endgültiger Niederwerfung Witboois von seiten der sonstigen Eingeborenen, namentlich der Hereros, Feindseligkeiten zu erwarten sind, und ob hiernach die wünschenswerte Verminderung der Truppe in absehbarer Zeit wird eintreten können.

Endlich bitte ich auch, die Beziehungen der im Schutzgebiet ansässigen Europäer untereinander in den Kreis Ihrer Beobachtung zu ziehen. Euer Hochwohlgeboren werden sich ein Urteil auch über die Verhältnisse der Händler, Ansiedler und Missionare zu bilden haben. Alle diese Aufgaben werden Sie am ehesten erfüllen können, wenn es Ihnen gelingt, ein gutes Verhältnis zum Major v. François und den Offizieren der Schutztruppe zu erhalten.....

gez. Graf v. Caprivi.

Die Lage des Schutzgebietes war bei meinem Eintreffen durchaus keine rosige und ähnelte in gewissem Sinne der heutigen.[6] Langandauernde[S. 18] Kriegsunruhen hatten seine wirtschaftliche Entwicklung, soweit von einer solchen damals überhaupt schon gesprochen werden konnte, bereits wieder im Keime erstickt. Die Eingeborenen standen uns als offene Feinde, bestenfalls in zweifelhafter Neutralität gegenüber. Einzig die Bastards von Rehoboth waren — genau wie heute — offen auf unsere Seite getreten. Aus dieser einfachen Darstellung gegebener Tatsachen gegen irgend jemand einen Vorwurf erheben zu wollen, liegt mir fern. Die Verhältnisse hatten sich in logischer Weise so entwickelt. Fast zu lange hatte das Reich gezögert, den Eingeborenen seine Macht zu zeigen. Wohl ist es ein gutes Wort, das einst Fürst Bismarck gesprochen hat: »In den Kolonien muß der Kaufmann vorangehen, der Soldat und die Verwaltung nachfolgen«, indessen, namentlich derart kriegerischen Eingeborenen gegenüber, wie wir sie in Südwestafrika fanden, darf der Soldat nicht zu lange auf sich warten lassen. In Südwestafrika läßt sich mit dem Begriff »regierender Kaufmann« allein nicht operieren. Unsere älteren Kaufleute im Schutzgebiet wissen davon zu erzählen.

Trotz unserer damaligen Ohnmacht hatten wir Verordnungen gegeben, die jedoch von den Eingeborenen mißachtet wurden. Einzig der Verordnung über Waffen und Munition konnte, weil letztere meist zur See eingeführt wurden, Geltung verschafft werden. Diese Verordnung empfanden die Eingeborenen auch am schwersten. Wir erteilten und bestätigten ferner Konzessionen über Gebiete und Gerechtsame, die uns nicht gehörten. Wir gründeten so z. B. 1892 ein Syndikat für Siedelungszwecke, das von Windhuk aus »in der Richtung auf Hoachanas und Gobabis« besiedeln sollte. Dabei saßen damals noch in Gobabis die räuberischen Khauas-Hottentotten, in deren Nähe sich zu wagen, ich keinem Farmer hätte raten mögen. Auf Hoachanas machte dagegen nach Vertreibung der roten Nation der Kapitän Witbooi Anspruch. Aber dieser sowohl wie die Khauas-Hottentotten dachten sich die Grenze ihrer Machtsphäre dicht vor den Toren Windhuks.

Alles dies erregte in der Heimat den Anschein, als ob wir Herren im Schutzgebiete wären. Tatsächlich aber war bis 1894 von einer Regierungsgewalt außerhalb des Sitzes der Regierung Windhuk keine Rede. Höchstens bestand eine solche noch längs des Bayweges nach der Küste. Denn selbst die 1893 verstärkte Schutztruppe war nicht stark genug, neben Führung des Krieges gegen Witbooi auch noch eine Regierungsgewalt im übrigen Schutzgebiet aufzurichten.

[S. 19] Ebensowenig, wie unsere Machtverhältnisse, hatte auch die erste weiße Einwanderung unseren südwestafrikanischen Eingeborenen einen Eindruck zu machen vermocht. Denn nicht als stolze Eroberer waren die Einwandernden vor etwa 60 Jahren zu ihnen gekommen, sondern als Missionare, Händler und Jäger, mithin in bescheidenem Gewande und gezwungen, sich dem Schutz der Häuptlinge sowie deren oft wunderlicher Rechtsprechung anzuvertrauen. Die später erfolgende, ebenso bescheidene Art der Aufrichtung unserer Regierungsgewalt, wie ich sie geschildert habe, hatte dieses Verhältnis nicht bessern können.

Gut gedacht war die Sache gewiß. Die mit den Eingeborenen abgeschlossenen Schutzverträge stellen sich lediglich als Handelsverträge dar. Der Artikel III. in dem Schutzvertrage mit den Hereros vom 21. Oktober 1885 lautet z. B. wie folgt:

»Der Oberhäuptling sichert allen deutschen Staatsangehörigen und Schutzgenossen für den Umfang des von ihm beherrschten Gebietes den vollständigen Schutz der Person und des Eigentums zu sowie das Recht und die Freiheit, in seinem Lande zu reisen, daselbst Wohnsitz zu nehmen, Handel und Gewerbe zu treiben.

Die deutschen Staatsangehörigen und Schutzgenossen sollen in dem dem Maharero gehörigen Gebiete die bestehenden Sitten und Gebräuche respektieren, nichts tun, was gegen die deutschen Strafgesetze verstoßen würde, und diejenigen Steuern und Abgaben entrichten, welche bisher üblich waren.

Dagegen verpflichtet sich Maharero in dieser Beziehung keinem Angehörigen einer anderen Nation größere Rechte und Vergünstigungen zu gewähren als den deutschen Staatsangehörigen.«

In gleichem Sinne sind alle anderen Schutzverträge gehalten. Da indessen der den Eingeborenen als Gegenleistung zugesagte Schutz lediglich auf dem Papier stand, so waren die letzteren die Gebenden, wir die Nehmenden. Und sich bei einem so ungünstigen Geschäft auf die Dauer wohl zu fühlen, dazu waren unsere Eingeborenen doch nicht ideal genug veranlagt. Ich habe bereits erwähnt, wie der deutsche Reichskommissar vor der Entrüstung über den ausgebliebenen Schutz 1891 aus dem Schutzgebiet hatte weichen müssen.

Der nach der Wegnahme von Hornkranz bei den Eingeborenen gewachsene Respekt vor der Truppe war infolge des dann folgenden langen Widerstandes Witboois Anfang 1894 bereits wieder auf den Gefrierpunkt gesunken. Da außerdem dieser vor unserem Angriff sich bereits mit[S. 20] den Hereros vertragen hatte, so haben die letzteren bis in die neueste Zeit nicht einsehen wollen, daß unser Eingreifen im Grunde zu ihren Gunsten erfolgt war. Sie hatten wir uns daher nicht zu Freunden, Witbooi dagegen zum erbitterten Feinde gemacht und uns so glücklich zwischen zwei Stühle gesetzt. Dies war das Bild des Schutzgebiets im Januar 1894, wie es sich — ich wiederhole es — nicht durch die Schuld einzelner, sondern aus den Verhältnissen entwickelt hatte.

Bereits auf meiner Reise nach Windhuk hatte ich Gelegenheit, mit den Hereros Fühlung zu gewinnen und mit Überraschung ihr finsteres Mißtrauen gegen die deutsche Regierung festzustellen, eine große Gefahr im Rücken der gegen Witbooi kämpfenden Truppe. Da Major v. François noch auf einem Kriegszuge gegen letzteren abwesend war, hielt ich es daher für zweckmäßig, die damit gebotene Frist zur Anknüpfung besserer Beziehungen zu den Hereros zu benutzen. Infolgedessen ritt ich Anfang Februar 1894 nach Okahandja.

Charakteristisch war dort mein erstes Zusammentreffen mit dem Oberhäuptling Samuel. Mit diesem hatte ich eine Zusammenkunft vormittags 9 Uhr in dessen Wohnung verabredet. Als ich kam, saßen die Hererogroßleute im Halbkreise vor dem Hause. Er selbst war nicht zu sehen. Anscheinend wollte er nach Negersitte mich etwas antichambrieren lassen. Der ausgesandte Dolmetscher (Schulmeister) kam mit der Bitte des Oberhäuptlings zurück, wir möchten uns zum Verhandeln ins Schullokal begeben, er würde mit seinen Leuten gleich nachkommen. Indessen hatte ich mir die Richtung, in welcher der Dolmetscher gekommen war, gemerkt, ging ihr nach und traf hinter dem Hause den Oberhäuptling mit zwei seiner Großleute auf einer Bank sitzend. Als ich zur Begrüßung auf ihn zuging, wollte er sich erheben, die anscheinend etwas wacklige Bank brach und alle drei kollerten zu meinen Füßen. Damit war die zum Empfang des Weißen erstrebte Würde zu Wasser geworden.

Im Schullokale eröffneten wir dann die Verhandlung damit, daß wir uns gegenseitig erklärten, wir hätten uns nichts zu sagen. Anscheinend wollte der Oberhäuptling zunächst mich aushorchen. Nach vergeblichen Bemühungen, ihn zum Sprechen zu bringen, schlug ich Schluß der Versammlung und Wiederzusammenkunft nachmittags im Hause des Missionars vor. Hier eröffneten wir jedoch die Unterhaltung abermals mit der gegenseitigen Versicherung, daß wir uns nichts zu sagen hätten. Als ich dann mit der Bemerkung Eindruck zu machen gedachte, der Deutsche Kaiser habe mich gesandt,[S. 21] um seine, des Oberhäuptlings, Worte zu hören, erhielt ich zu meinem Staunen die Antwort: »Als vom Deutschen Kaiser gesandt, hat sich hier schon mancher vorgestellt, aber nie haben die Hereros etwas davon gehabt.« Jetzt gab ich die Hoffnung auf und wollte auch diese Versammlung schließen. Der als Dolmetscher waltende Missionar Viehe, der seine Leute kannte, hielt mich indessen mit der Bemerkung zurück, der Oberhäuptling werde jetzt gleich loslegen. Und so kam's denn auch. Es gab kaum eine Sünde, die der Oberhäuptling nicht der Windhuker Regierung aufs Konto gesetzt hätte. Es fehlte nur noch, wie Bülow in seinem Buche »Drei Jahre im Lande Hendrik Witboois«[7] richtig bemerkt, daß er auch den mangelnden Regenfall deren Sündenregister zugeschrieben hätte. Ich beruhigte, so gut ich konnte, und sparte auch mit Zukunftshoffnungen nicht. Im allgemeinen trennten wir uns schließlich in bester Freundschaft.

Aber jetzt braute sich im Osten des Schutzgebietes ein Gewitter zusammen, das neben einem noch fortdauernden Witbooikriege recht unangenehm werden konnte. Bei den übelberufenen Khauas-Hottentotten war etwa im Oktober 1893 ein deutscher Händler ermordet worden, die seitens des Major v. François verlangte Auslieferung der Mörder indessen bis jetzt unterblieben. Letzteres mit gutem Grunde, denn der Kapitän war, wie wir später sehen werden, selbst bei der Sache beteiligt gewesen. Dafür hatten die Khauas dann Anfang 1894 noch die unter deutschem Schutz stehende Betschuanen-Ansiedlung Aais überfallen, ausgeplündert und die Bewohner, soweit sie nicht niedergeschossen oder geflüchtet waren, als Gefangene weggeführt. An diesem Raubzuge hatte sich auch eine Anzahl Gokhaser Hottentotten beteiligt. Derartige Vorkommnisse legten den Gedanken nahe, daß es Zeit sei, unsere bisherige nominelle Herrschaft, im Namalande wenigstens, in eine tatsächliche umzuwandeln. Überdies war sicher, daß Witbooi von seinen dortigen Stammesgenossen fortgesetzt heimliche Unterstützung erhielt. Es wurde daher zur

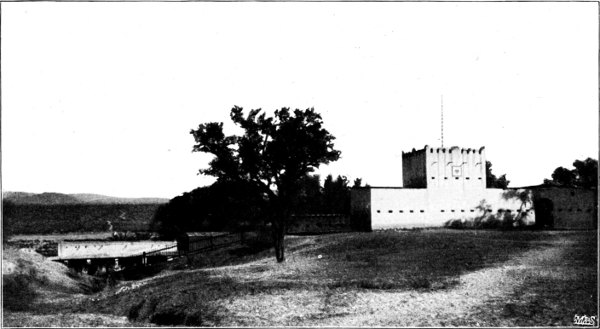

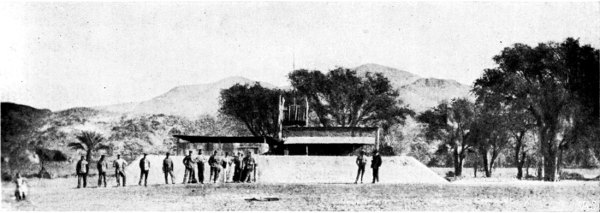

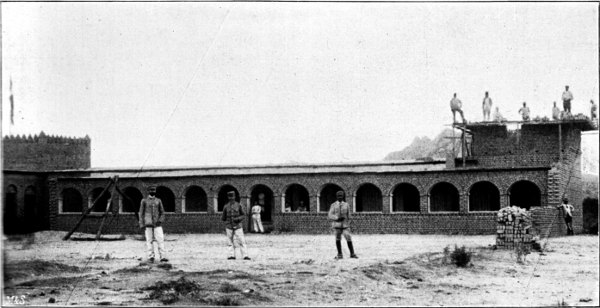

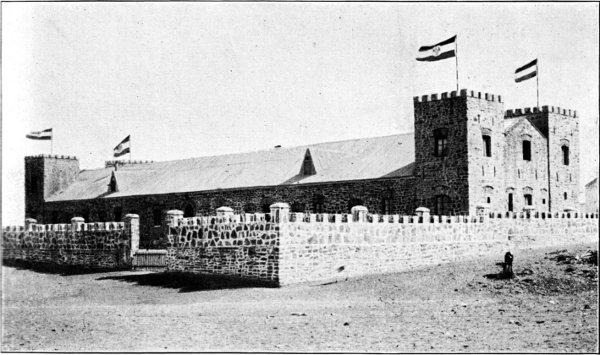

geschritten. Major v. François, der am 12. Februar 1894 von seinem Kriegszug zurückgekommen war, stimmte diesem Plan sofort zu. Wir verabredeten eine Teilung der Truppe, er sollte mit dem einen Teil das westliche Namaland pazifizieren und zugleich den immer noch trotzig im Felde stehen[S. 22]den Witbooi im Schach halten, ich das östliche und zugleich die Khauas-Hottentotten bestrafen. Um während dieser auf lange Monate berechneten Abwesenheit der Truppe von Windhuk jeder Besorgnis für den Rücken enthoben zu sein, wurde ferner beschlossen, den Bayweg, vor allem den an ihm gelegenen wichtigen Hereroplatz Otjimbingwe zu besetzen. Unvermutet tauchten daher Mitte Februar plötzlich deutsche Truppen an letztgenanntem Platze auf und ließen sich — unter Leutnant Schwabe — dort häuslich nieder. Daß der dortige Hererohäuptling Zacharias zu diesem Zuwachs an seinem Platze ein freundliches Gesicht gemacht hätte, kann ich nicht sagen. Ich war indessen persönlich mitgeritten und beruhigte ihn, so gut ich konnte. Mit einer stärkeren Besatzung wurde ferner der Hafenplatz Swakopmund unter dem Leutnant Eggers belegt und die Verbindung zwischen diesem und Otjimbingwe durch die Unterstationen Salem und Haigamchab hergestellt; Tsaobis hatte schon vorher bestanden. Somit war die erste Stationsgründung größeren Stiles im Schutzgebiete vollzogen. (S. Kartenskizze S. 25.) Zur Deckung des hierdurch entstandenen sowie des noch durch die Stationsgründung im Namalande zu erwartenden Ausfalles wurde beim Herrn Reichskanzler die Verstärkung der Truppe um 250 Mann beantragt.

Am 24. Februar 1894 fand dann Abmarsch meiner Abteilung von Windhuk nach Gobabis statt, während der Major v. François sich bereits einige Tage vorher über Rehoboth in Marsch gesetzt hatte. Die mir zur[S. 23] Verfügung stehende Abteilung zählte etwa 100 Köpfe, darunter 70 Weiße (ein Drittel beritten) mit einem Geschütz, gemessen an den heutigen Verhältnissen gewiß eine geringe Macht. Indessen genügte zum Ausgleich damals noch das einzige Geschütz vollständig. Vor diesem hatten die Eingeborenen eine geradezu wahnsinnige Angst, während sie heutzutage das Feuer ganzer Batterien aushalten. Der Mensch gewöhnt sich eben an alles. Die der Abteilung zugeteilten Offiziere waren die Leutnants v. François und v. Zieten. Der erstere hat mit seiner ausgedehnten Landeskenntnis mir, dem Neuling, die schätzenswertesten Dienste geleistet, was ich hiermit dankbar anerkenne.[8] Der Truppe hatten sich auch etwa 20 bewaffnete Betschuanen von zweifelhaftem kriegerischen Wert angeschlossen. Der Marsch ging auf dem nächsten Wege über die zerstörte Betschuanenwerft Aais nach Naossanabis, dem damaligen Hauptorte der Khauas. Ihrem Kapitän, Andreas Lambert, hatte ich mein Kommen angekündigt. Er schwebte in vielen Ängsten und sandte der Truppe — wohl mit der Nebenabsicht des Spionierens — zwei Boten mit den friedlichsten Versicherungen entgegen. Letztere wurden festgehalten und dafür ein ebenso tapferer wie verständiger Unteroffizier (Bohr) in die Werft des Kapitäns vorausgesandt, um sich gleichfalls die dortigen Verhältnisse anzusehen. Die nach einem tüchtigen Nachtmarsch am Morgen des 17. März im Galopp einrückende berittene Abteilung überraschte dann den Kapitän vollständig. Nach kurzer Verhandlung wurde das Lager mitten in der Werft aufgeschlagen und dorthin der Kapitän mitgenommen. Für[S. 24] den Abend waren die Großleute[9] des Stammes in das Lager bestellt. In der nun folgenden Verhandlung wurde vereinbart, daß der Kapitän die deutsche Schutzherrschaft anzunehmen und für die Ermordung des deutschen Händlers sowie für die Ausraubung der Betschuanen eine angemessene Buße zu entrichten habe. Unter dieser Voraussetzung wollte ich ihm glauben, daß er an dem Morde des weißen Händlers unschuldig gewesen sei und den Mörder, weil geflohen, nicht habe ausliefern können.

Behufs Anordnung des Erforderlichen wurde der Kapitän entlassen und für ihn zwei Geiseln zurückbehalten, darunter sein Bruder und späterer Nachfolger Eduard Lambert. Bald darauf meldeten indessen Spione, daß der Kapitän Vorbereitungen treffe, die entweder auf Angriff oder auf Flucht schließen ließen. Rasch wurde die Werft von zwei Seiten umfaßt, abgesucht, die vorgefundenen Gewehre konfisziert, die — durchweg gesattelten — Pferde weggenommen und der Kapitän wieder gefangen gesetzt.

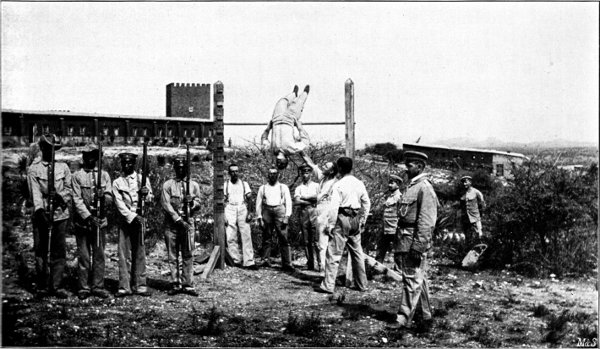

Ein am andern Tag zusammengetretenes Kriegsgericht fand bestätigt, daß der Kapitän die Absicht gehabt hatte, sich durch heimlichen Abmarsch den eingegangenen Verpflichtungen zu entziehen. Nunmehr wurde auch auf die früheren Anklagen gegen ihn zurückgegriffen und gefunden, daß er zu der Ermordung des deutschen Händlers angestiftet, um auf diese Weise seiner Schulden an jenen ledig zu werden, sowie daß er die bei dem Raubzug gegen Aais gefangenen Betschuanen zum Teil eigenhändig niedergeschossen hatte. Hieraus erfolgte seine Verurteilung zum Tode; das Urteil wurde einen Tag später vollzogen.

[S. 26] Eines tragikomischen Zwischenfalles möchte ich noch Erwähnung tun. Die unter den Khauas wohnenden Bergdamaras erkannten, unbeschadet der Oberherrschaft der Khauas-Hottentotten, als ihr eigenes besonderes Oberhaupt den sogenannten Kapitän Apollo an. Um die Ermordung des deutschen Händlers anzuzeigen, wohl auch zugleich eigene Klagen vorzubringen, war Kapitän Apollo Ende 1893 nach Windhuk gegangen. Von Major v. François mit dem Verlangen der Auslieferung der Mörder zu Andreas Lambert zurückgeschickt, erhielt er von diesem nicht weniger als 150 Hiebe zudiktiert. »Was geht mich die deutsche Regierung an«, schnauzte Andreas. Als dann im Verlauf der geschilderten Ereignisse Apollo merkte, daß es mit den Khauas bergab ging, fand er sich unaufgefordert als Zeuge vor dem Kriegsgericht ein und verlangte Sühne für die in Erfüllung eines Auftrages des deutschen Regierungsvertreters erhaltenen Hiebe. Auf die Frage, wieviel er verlange, antwortete er prompt: »700 Pfd. Sterl.«. Auf meine Einwendung, daß 7 Pfd. Sterl., d. i. der Wert eines Andreas abgenommenen Pferdes, genügten, erfolgte ebenso prompt die Zustimmung. Auf meine fernere Frage, wie ihm die 150 Hiebe bekommen seien, meinte Apollo, er hätte drei Wochen nicht sitzen können, sonst hätten sie ihm nichts geschadet.[10]

An Stelle des Kapitäns Andreas Lambert wurde sein Bruder Eduard, dem ein für einen Hottentotten denkbar bester Ruf zur Seite stand, zum Regierungsverweser eingesetzt. Das Gefühl der Legitimität war in ihm so mächtig, daß er die Kapitänswürde selbst nicht hatte annehmen wollen, weil von seinem zweitälteren Bruder noch ein Sohn vorhanden war, der unter den Stammverwandten in Bersaba lebte. »Und Kapitän müsse man sein, ehe man geboren sei«, meinte er. Der erschossene Kapitän Andreas selbst hatte keinen Sohn hinterlassen. Im übrigen sind die Eingeborenenmachthaber nicht immer so skrupulös. Wenn für einen Minderjährigen der[S. 27] nächste erwachsene Agnat die Häuptlingswürde übernimmt, pflegt er sie nach erreichter Volljährigkeit des eigentlichen Erben nicht wieder abzugeben. In dieser Lage befindet sich z. B. auch der Oberhäuptling der Hereros, Samuel, dessen älterer Bruder im Kriege gegen Witbooi gefallen ist und einen nunmehr erwachsenen Sohn, Wilhelm Maharero, hinterlassen hat.

Bei dieser Gelegenheit erscheint eine Einschaltung über das Erbrecht der Eingeborenen angezeigt. Bei den Hottentotten wie bei den Bastards folgt in der Regel in der Häuptlingswürde der älteste Sohn. Er hat sich indessen einer Wahl zu unterziehen, die mitunter auch einen jüngeren Sohn trifft, wenn dieser für geeigneter gehalten wird. Doch bleibt man stets innerhalb der Häuptlingsfamilie, solange in dieser überhaupt noch ein Anwärter vorhanden ist. Bei den Hereros gilt dagegen, wie bei allen Bantus, das Mutterrecht, d. h. sie huldigen dem ihren Sittlichkeitsgefühlen entsprechenden Gedanken, die Mutter kennt man immer, den Vater aber nicht. Infolgedessen geht die Häuptlingswürde auf den Sohn der ältesten Schwester des Vorgängers über. Mit dem Christentum und der Monogamie ist jedoch auch bei den Hereros dieser Grundsatz allmählich durchbrochen worden. So war dem Oberhäuptling Kamaharero, durch die Großleute Okahandjas gewählt, dessen zweiter Sohn Samuel gefolgt, während nach Hererogesetz der Nächstberechtigte der Häuptling Tjetjo, als Sohn der ältesten Schwester des verstorbenen Häuptlings, gewesen wäre. Da dieser verzichtete, ging die Anwartschaft auf Nikodemus über, der seinerseits gar keine Lust zum Verzicht zeigte, vielmehr dem Oberhäuptling bis zu seinem — des Nikodemus — 1896 erfolgten Tode das Leben möglichst sauer gemacht hat. Zum zweiten Mal wurde in der Folge das Mutterrecht bei den Hereros in Omaruru durchbrochen, wo auf den Kapitän Manasse 1898 dessen Sohn Michael folgte. Endlich folgten 1904 auf den Kapitän Kambazembi in Waterberg, sich in die Erbschaft wie Herrschaft teilend, dessen Söhne David und Salatiel. Alle die genannten jüngeren Kapitäne waren beim Ausbruch des Hereroaufstandes 1904 am Ruder und an diesem als Führer beteiligt.

Nach dieser Abschweifung kehre ich zur Schilderung des Ganges der Ereignisse zurück. Mit dem neuernannten stellvertretenden Kapitän Eduard Lambert wurde dann ein Schutzvertrag abgeschlossen, sowie dem Stamm etwa 500 den Betschuanen geraubte Ochsen wieder abgenommen und letzteren zurückgegeben, die übrige Beute dagegen, bestehend aus etwa 60 Gewehren und 30 Pferden, nach Windhuk geschickt. Der Stamm der Khauas-Hottentotten erschien nunmehr verarmt und in seiner Wehrfähigkeit wesentlich[S. 28] beeinträchtigt. Dies hinderte aber nicht, daß er etwa ein Jahr später sich bereits wieder als gut bewaffnet und gut beritten erwies; mit welchen Mitteln, konnte nie ergründet werden.

Am 9. März erfolgte dann der Aufbruch über den damals gänzlich verlassenen Hauptort der roten Nation, Hoachanas, von da den stark fließenden Auob abwärts nach Gokhas, bei welchem Platze die Truppe am 17. März eintraf. Der dort residierende Kapitän der Franzmann-Hottentotten, Simon Cooper, hatte sich an den Räubereien seines Freundes Lambert vielfach beteiligt, so zuletzt auch an dem Raubzuge gegen die Betschuanen. Da er indessen viel mächtiger war als der letztere, ihm auch direkt Strafbares nicht nachgewiesen werden konnte, so schien es angesichts des noch drohenden Witbooikrieges ratsam, ein Auge zuzudrücken und den Kapitän als einen ehrenwerten Mann anzusehen und zu behandeln. Von dieser meiner Gesinnung suchte ich den letzteren durch eine vorausgesandte Botschaft zu überzeugen (Unteroffizier Bohr). Indessen die Erschießung von Andreas Lambert hatte Simon Cooper bei seinem bösen Gewissen nervös gemacht und ihn, wie sein Volk, in die höchste Erregung versetzt. Durch den zurückkehrenden Boten von dieser Sachlage in Kenntnis gesetzt, richtete ich mich auch auf einen feindlichen Empfang ein. Ein Nachtmarsch brachte die Truppe zur frühen Morgenstunde an die Werft, bei der die ganze waffenfähige Mannschaft des Stammes in den Schanzen lag. Um nochmals eine friedliche Einigung zu versuchen, ließ ich meine Truppe zunächst außerhalb Schußweite in Gefechtsbereitschaft zurück, ritt selbst mit wenig Begleitern in die Werft und fand den Kapitän mit seinem Stab in deren Mitte auf einer Art Feldherrnhügel. Von seiner Nervosität zeugte es, daß er sich bei meiner Annäherung schußfertig machte. Indessen war er wieder entwaffnet, als ich ihm mit einem freundlichen »Guten Morgen« die Hand bot. Es ergab sich nunmehr, daß auch ihn nur eine geringe Kriegslust beseelt und er daher verboten hatte, den ersten Schuß zu tun. Wir verabredeten um 10 Uhr eine Zusammenkunft im Missionshause und trennten uns freundschaftlich.

Ganz war des Kapitäns Mißtrauen indessen noch nicht geschwunden, denn er ließ mir um 10 Uhr sagen, er hätte mir nichts mitzuteilen. Nunmehr ging ich in Begleitung des Leutnants v. François selbst zu ihm. Jetzt zeigte sich doch ein ritterlicher Zug bei ihm. Als er sah, daß wir beide unbewaffnet waren, schnallte er seinen Revolver ab und warf ihn hinter einen Busch. In den nun folgenden Verhandlungen, die auf An[S. 29]nahme der deutschen Schutzherrschaft abzielten, zeigte der Kapitän jedoch einen hohen Starrsinn. Um diesen zu brechen, bedurfte es einer dreitägigen Verhandlung und schließlich der Stellung eines Ultimatums. Der Kapitän hatte sogar mit der Behauptung Zeit zu gewinnen gesucht, er bedürfe auch noch der Zustimmung seiner Weiber und Kinder, aber diese seien geflüchtet. Auf meine Frage, wann deren Rückkehr zu erwarten sei, meinte er, dies könne einen Tag dauern, aber auch ein Jahr! Als dann bereits unterschrieben war, fragte der Kapitän wieder, wie lange dieser Vertrag gelten solle. Kurz, die Sache schien ihm höchst unbequem. Anerkennen muß ich indessen, daß Simon Cooper in der Folge den Vertrag bis zum Ausbruch des Aufstandes 1904 ehrlich gehalten hat.

Um Zersplitterung zu vermeiden, nahm ich von einer Stationsgründung in Gokhas Abstand. Eine kleine Station erschien dort gefährdet, und zu einer großen reichte es nicht. Dafür wurde eine solche an dem früheren, jetzt verlassenen Stammsitz der Witboois, Gibeon, eingerichtet und ihr befohlen, sich von Zeit zu Zeit durch Patrouillen von dem Wohlverhalten des Kapitäns Simon zu überzeugen. Die Truppe traf — von Gokhas kommend — in Gibeon am 24. März ein und ließ den bereits mehrfach genannten Unteroffizier Bohr mit 14 Gewehren als Stationsbesatzung zurück. Als Stationsgebäude wurde die noch wohlerhaltene Kirche eingerichtet. Von Gibeon ging's den ebenfalls stark fließenden Fischfluß entlang nach Bersaba, dessen Bewohner sich als durchaus friedlich gesinnt erwiesen, wie sie dies auch bis zum heutigen Tage geblieben sind. Sie sind der einzige geschlossene Hottentottenstamm, der sich 1904 dem Aufstande nicht angeschlossen hat. Das Verdienst hierfür gebührt in gleicher Weise dem langjährigen Missionar des Stammes, Hegner, und dessen Zögling, dem intelligenten Kapitän Christian Goliath. In Bersaba traf ich auch den bereits erwähnten Erben der Kapitänswürde bei den Khauas-Hottentotten, Manasse Lambert, der sich indessen als ein bequemer, ängstlicher Charakter erwies und wenig Lust zeigte, die gefährliche Bürde zu übernehmen. Er legte sie auch ein Jahr später förmlich nieder.

Während dieser Ereignisse hatte Major v. François das Namaland durchquert und dessen wichtigsten Platz Keetmanshoop mit einer Station unter Oberleutnant Bethe belegt. Von da war er nach Bethanien marschiert, wo kurz vorher auch Witbooi gewesen war, um einen Streit um die Kapitänswürde zu schlichten. Ein solcher war zwischen dem berechtigten Erben, Paul Frederiks, der jetzt noch Kapitän ist, und dessen Vetter, Cornelius Frederiks, dem Schwiegersohn Witboois — neben Morenga zur Zeit Bandenführer[S. 30] gegen uns im Namalande[11] — ausgebrochen. Da Witbooi sich damals nicht stark genug fühlte, um zugunsten seines Schwiegersohnes einzugreifen, nahm er diesen nebst Anhang mit, was für ihn einen Zuwachs von 60 Gewehren nebst einer namhaften Rinderherde bedeutete. Behufs Vereinigung mit Major v. François marschierte ich dann von Bersaba gleichfalls nach Bethanien. Ersterer wollte mir den Rest seiner Abteilung übergeben, da er beschlossen hatte, nach einer vierjährigen Tätigkeit im Schutzgebiete auf Heimatsurlaub zu gehen. Da der Major über die Kapkolonie reisen wollte, führte ihn später sein Weg über Warmbad, die Residenz des bereits erwähnten Nebenbuhlers Witboois, Wilhelm Christian. Letzterer hatte unseren Kampf mit ersterem mit erfreuter Genugtuung verfolgt und die deutsche Fahne im Süden hoch gehalten. Auf meinen Wunsch benutzte Major v. François die Gelegenheit, um auf der Durchreise auch in Warmbad eine kleine Station zu gründen, da mir selbst die Zeit zum Besuch des Platzes nicht mehr reichte. Auch in Bethanien blieb eine stärkere Station unter Leutnant v. Zieten zurück. Den nunmehr vereinigten Rest unserer beiden Abteilungen entsandte ich in das Lager von Tsubgaus, wo[S. 31] er vorläufig unter Befehl des Leutnants v. François verblieb, während ich mich persönlich nach Keetmanshoop begab. Auch die Keetmanshooper Hottentotten zeigten sich als ein friedliches Völkchen, das unter dem Missionar Fenchel aber auch einen Leiter besaß, der Kopf und Herz an der richtigen Stelle hatte. In der Nähe Keetmanshoops wohnten damals drei Weiße, bzw. Halbweiße, welche in dem Verdacht standen, Munitionslieferanten für Witbooi gewesen zu sein. Sie wurden alle drei ausgewiesen. Einer derselben, Duncan, erkaufte sich später mittels freiwilliger Gestellung wieder die Rückkehr. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Zur Unterbindung weiteren Schmuggels wurde in Koes eine Grenzstation errichtet, womit auch zugleich Hand auf das Gebiet der Feldschuhträger gelegt war.

Soweit die mäßigen Stationsbesatzungen dies verbürgen konnten, erschien nunmehr das Namaland gesichert und als einziger Feind nur noch Witbooi übrig. Ich begab mich jetzt persönlich in das Lager von Tsubgaus und trat von da am 24. April den Vormarsch gegen Witbooi an.

Kapitän Hendrik Witbooi befand sich noch an derselben Stelle, an der die letzten Kämpfe mit ihm unter Major v. François stattgefunden hatten, nämlich in der Eingangsschlucht des Naukluftgebirges. Indessen war die Nachricht hierüber zunächst noch nicht als verbürgt anzusehen, da von den Eingeborenen es niemand wissen wollte, teils aus Furcht vor Witbooi, teils aus Sympathie mit ihm. Weder Führer noch Spione waren zu finden. Zunächst blieb daher nichts anderes übrig, als aus dem Lager von Tsubgaus aufs Geratewohl den Marsch nach der Naukluft anzutreten. Unterwegs stieß der Führer der Bastards, Hans Dirgaard, zur Truppe. Obwohl er nur 10 seiner Leute bei sich hatte — die Kriegslust der Bastards hatte stark abgenommen —, war mit seinem Eintreffen dem Führermangel doch sofort abgeholfen. Hans Dirgaard ritt eines Morgens los, hob eine abseits gelegene Buschmannswerft aus und brachte deren Insassen ins Lager. Die vier Intelligentesten wurden als Führer angeworben, der Rest beschenkt und entlassen. Diese Buschmänner brachten die erste bestimmte Nachricht, daß Witbooi noch in der Naukluft sitze.

Am 6. Mai traf die Truppe vor der Naukluft ein. Sobald ich Gewißheit über den Aufenthalt Witboois hatte, war ich mit diesem in Briefwechsel getreten, um über seine Persönlichkeit und seine Absichten Klar[S. 32]heit zu gewinnen. Taktisch hat einem eingeborenen Gegner gegenüber ein solcher Briefwechsel nebenbei auch den Vorteil, daß man stets über dessen Verbleib unterrichtet wird. Die in Afrika für uns unliebsamste Möglichkeit, daß der Gegner spurlos verschwindet und uns das Nachsehen überläßt, wird so ohne viel eigene Anstrengung und Gefahr vermieden. Aus diesem Briefwechsel möge das Wichtigste hier folgen:

Naauklof, den 4. Mai 1894.

Mein lieber hochedler Deutsch-Kaiserlicher Herr

Stellvertreter v. François.

Euer Edeln fragen mich, ob ich Frieden mit Ihnen will machen oder Krieg? Darauf antworte ich: François weiß es ganz gut und Euer Hochedeln auch, obwohl Euer Edeln nicht hier waren, daß ich von alters her mit Ihnen, mit François und mit allen weißen Leuten Frieden gehalten habe.[12] François hat mich nicht geschossen um des Friedens willen, sondern darum, daß ich mit ihm in Frieden war. Ich lag ruhig in meinem Hause und schlief, da kam François, mich wach zu schießen, und das nicht um des Friedens willen oder um einer Missetat, deren ich mich durch Wort oder[S. 33] Tat gegen ihn schuldig gemacht haben könnte, sondern darum, daß ich etwas, was allein mein Eigentum ist und worauf ich Recht habe, nicht aufgegeben habe. Ich habe meine Unabhängigkeit nicht aufgegeben, denn ich habe allein ein Recht auf das Meinige, um es jemand, der mich darum fragt, zu geben oder nicht zu geben, wie ich will. François hat mich bekriegt, weil ich mein eigenes Gut nicht geben wollte. Das kann ich nicht verstehen, und ich bin erstaunt und höchlichst verwundert, daß ich von dem Großmann François solch traurige und schreckliche Vergewaltigung erlitten habe. Zuerst wurde mir das Schießgut gestopft, und als ich dann mit leeren Händen dastand, wurde ich geschossen. Solche Werke hatte ich von François nicht erwartet, umsoweniger, als ihr weißen Menschen die verständigsten und gebildetsten Menschen seid und uns die Wahrheit und Gerechtigkeit lehrt. Ich kann nicht verstehen, daß das Sünde und Schuld ist, wenn ein Mensch sein Eigentum und Gut nicht geben will, wenn ein anderer Mensch dasselbe verlangt. Ferner sage ich Euer Hochedeln, der Krieg und Frieden liegt nicht in meinen Händen, denn dieser Krieg liegt nicht an mir und ist nicht durch mich verursacht, da ich François in keiner Weise Schaden zugefügt oder beleidigt habe. Nun sagen Euer Hochedeln in Ihrem Briefe, daß François nach Deutschland zurückgereist ist und Sie vom Deutschen Kaiser als dessen Stellvertreter gesendet sind, um mich zu vernichten, wenn ich keinen Frieden haben will. Dies beantworte ich so: Der Friede ist etwas, was Gott eingesetzt hat auf Erden, denn Gott hat gesagt in seinem Worte, es ist eine Zeit des Krieges, und es ist wieder eine Zeit des Friedens, darum will ich den Frieden nicht abschlagen, wenn Euer Edeln mit freundlicher und wahrer Aufrichtigkeit zu mir von Frieden sprechen, denn François hat meinen Frieden weggenommen, und wenn Sie nun gekommen sind, um alles, was François unrecht und ungesetzlich an mir gehandelt hat, in Richtigkeit zu bringen und die Sachen, um welche François mich geschossen hat, totzumachen und allein Frieden zu machen, dann will ich dem Frieden nicht widerstreiten. Ich werde Euer Hochedeln dann den Frieden geben und bin gewillig, Ihnen Frieden zu geben, um des Herrn willen. Dies ist mein letzter Hauptpunkt, und ich will hier schließen und grüße Euch, hochedler Herr, Ich, Ihr Freund und Kapitän,

Der Hauptkapitän von Namaland

gez. Hendrik Witbooi.

Lager vor der Naauklof, 5. Mai 1894.

An Kapitän Hendrik Witbooi, Naauklof.

Deinen Brief habe ich erhalten und will versuchen, ihn klar zu beantworten. Auf Wunsch der meisten Kapitäne des Nama- sowie des Hererolandes hat Seine Majestät der Deutsche Kaiser die Schutzherrschaft über beide Länder übernommen, dabei aber diejenigen Kapitäne, welche die Schutzherrschaft nicht annahmen, unbehelligt gelassen, solange sie mit den anderen Kapitänen Frieden hielten. Du aber hast letzteres nicht getan, sondern verschiedene Kapitäne des Namalandes abgeschossen und schließlich Dich in Hornkranz festgesetzt und von da Raubzüge in das Hereroland unternommen. Du hast mithin in dem Gebiete, das unter dem Schutze des Deutschen Kaisers stand, Ruhe und Frieden gestört. Seine Majestät hat Deinem Treiben lange in Geduld zugesehen, dann aber, als Du nicht davon ablassen wolltest, befohlen, daß auf Dich geschossen werde. Denn wie mit allen seinen Pflichten, so nimmt es der Deutsche Kaiser auch ernst mit seinen Pflichten als Schutzherr des Namalandes. Wenn Du ruhig in Gibeon geblieben wärest und Dein Volk in Frieden regiert hättest, so würde nicht auf Dich geschossen worden sein. Daß Du uns Weißen vorher nie etwas getan, das weiß ich wohl; aber nicht unseres Vorteils willen ist auf Dich geschossen worden, sondern, wie oben gesagt, lediglich um der Ruhe und des Friedens des Namalandes willen.

Ob Dir der Herr Major v. François das alles so deutlich erklärt hat, darüber habe ich kein Urteil; ich denke aber, daß er es getan und daß Du ihn zu lange nicht hast verstehen wollen. Jedenfalls hat es keinen Zweck, wenn wir jetzt darüber noch viele Worte machen. Unsere Pflicht ist, jetzt nur zu reden von dem, was geschehen soll, und da finde ich, daß Deine Antwort nicht deutlich ist. Ich habe Dir klargemacht, daß Du jetzt keine andere Wahl mehr hast als bedingungslose Unterwerfung unter den Willen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers oder Krieg bis zur Vernichtung, und darauf ersuche ich Dich um klare Antwort. Der Wille Seiner Majestät geht dahin, daß im Namalande jeder in Ruhe und Frieden seine Arbeit tun und kein Kapitän den andern bekriegen soll. Welche weiteren Bedingungen Seine Majestät Dir persönlich noch stellt, das kann ich Dir erst mitteilen, wenn Du mir gesagt hast, ob Du Dich unterwerfen willst oder nicht. Ich habe Dir bereits geschrieben, daß ich jetzt noch hoffen kann, Dir günstige Bedingungen auszuwirken.

Das eine sage ich im voraus und werde mich freuen, wenn Du dies ehrlich Deinen Leuten mitteilen wolltest. Wir Deutsche führen keinen Krieg gegen Deine Leute, sondern wir wollen in Frieden mit den Namas zusammen arbeiten. Ich hoffe daher, daß Deine Leute von der Erlaubnis, bis zum 25. d. M. friedlich in ihre Wohnplätze zurückkehren zu können, recht zahlreich Gebrauch machen.

Wir führen dagegen Krieg gegen Dich persönlich, solange Du Dich für den Oberherrn des Namalandes hältst und glaubst, das Recht zu haben, andere Kapitäne nach Belieben abzuschießen. Das hast Du früher so tun können, das soll aber jetzt nach dem Willen Seiner Majestät aufhören.

Wenn Dir nun etwas noch nicht klar sein sollte, so halte ich es für das Beste, wir treffen uns zur mündlichen Unterredung mitten zwischen unseren Lagern; aber es muß bald geschehen, da ich wenig Zeit habe.

Ich bin mit freundlichem Gruß

Der Kaiserlich deutsche Landeshauptmann

I. V.:

gez. Leutwein, Major.

Naauklof, den 7. Mai 1894.

Mein lieber Kaiserlich deutscher Herr,

Stellvertreter v. François, Major!

Ich habe Ihren Brief empfangen und verstanden, stelle jedoch nochmals dieselbe Bitte an Euer Hochedeln. Die zwei Tage, die Euer Hochedeln mir gegeben, sind mir noch nicht genug, denn die Sache, die Euer Hochedeln mich fragen, ist keine leichte und auch keine gewöhnliche Sache. Sie lastet schwer auf des Menschen Gemüt und ist schwer für einen Menschen, der ein unabhängiges freies Leben gewöhnt ist.

Darum bitte ich Sie, lieber Herr, sich doch erst in Frieden zurückzuziehen, auf daß ich mehr Zeit habe, mir die Sache ernstlich und reiflich zu überlegen, ich meine nicht allein, um sie abzuschlagen. — Lassen Sie mir doch meine eigene freie Wahl in einem längeren Zeitraum, daß ich über die Sache nachdenken kann in Tiefsinnigkeit, ob ich sie annehmen soll oder nicht. Solange Euer Edeln mit Ihrer Kriegsmacht vor mir stehen, kann ich keinen Entschluß fassen, zu dem ich die Zustimmung aller meiner Männer haben muß, damit es nicht den Anschein hat, daß die Sache durch das Hiersein Eurer Kriegsmacht übereilt und ich dieselbe angenommen hätte, ohne daß ich[S. 36] von Herzen geneigt und willig wäre. Darum bitte ich Sie, lieber hochedler Herr, doch vorläufig von mir zurückzugehen in Frieden. Ich hoffe, daß Euer Edeln mich diesmal gut verstehen werden.

Hiermit will ich schließen und grüße Sie freundlichst.

Ich bin Ihr Freund und Kapitän

gez. Hendrik Witbooi.

Lager vor der Naukluft, den 7. Mai 1894.

An den Kapitän Hendrik Witbooi, Naauklof.

Mein lieber Kapitän!

Ein ordentlicher Krieg ist besser als ein fauler Friede. Und wenn ich von diesem Platze ginge, lediglich mit Deiner Friedensversicherung und nicht zugleich mit Deiner Unterwerfung unter den Willen Seiner Majestät des Deutschen Kaisers, so würde dies ein fauler Friede sein. Obwohl ich noch nicht lange im Lande bin, so weiß ich doch, daß Du seit 1884, mithin seit zehn Jahren, nur von Raub und Blutvergießen lebst, obwohl Du dazwischen oft Frieden geschlossen hast. Und darum werde ich nicht von Dir weichen, bis Du Dich entweder unterworfen hast oder vernichtet bist, und sollte dies Monate und Jahre dauern. Wenn es Dir persönlich jedoch so sehr schwer wird, Du aber Deinem Volke doch den Frieden verschaffen willst, so bringe das Opfer der Selbstüberwindung, setze einen Deiner Söhne in Deine Rechte ein, und dieser mag dann den Vertrag abschließen. Dir selbst werde ich in diesem Falle das Leben verbürgen, auch das Recht des Aufenthalts außerhalb des deutschen Schutzgebiets. Ich wiederhole: »Friede ohne ausdrückliche Unterwerfung unter die deutsche Schutzherrschaft« gibt's für Dich und Dein Volk nicht mehr. Das ist mein letztes Wort in dieser Sache.

Mit freundlichem Gruße

Der Kaiserlich-deutsche Landeshauptmann

I. V.:

gez. Leutwein, Major.

Am 10. Mai erschienen dann etwa 70 Bastards als Verstärkung im Lager mit der Nachricht, daß Witbooi diese, unsere Bundesgenossen, um 700 Ochsen erleichtert hätte. Dies veranlaßte mich, die Feindseligkeiten zu eröffnen, jedoch mehr um Witbooi Ernst zu zeigen, als um wirklich Ernst zu machen. Denn die mir zur Verfügung stehende Truppenmacht von 160 Gewehren, darunter 90 Weiße, und zwei Geschütze war zur Erzwingung[S. 37] einer Unterwerfung des Kapitäns ganz unzureichend. Denn ein bloßes Hinauswerfen des Gegners aus dem Gebirge hätte nicht zu einem solchen Ziele geführt. Ich beschloß daher, den Krieg hinhaltend zu führen und die Entscheidung über die beantragte Verstärkung von 250 Mann abzuwarten. Die so gewonnene Zeit wurde zur gründlichen Erkundung der Stellung Witboois benutzt.

Die Naukluft ist ein Gebirgsstock etwa von dem Umfange des Harzes, aber viel zerklüfteter und unwegsamer, dabei auf allen vier Seiten steil aus dem umliegenden Gelände ansteigend. Was jedoch ein Vorteil der Stellung war, nämlich diese auf allen Seiten stark abfallende Verteidigungslinie, war auch deren Nachteil. Das Gebirge ließ sich so von allen Seiten leicht umstellen, umsomehr als überall Wasser vorhanden war. Eine für uns günstigere Stellung konnte Witbooi daher gar nicht wählen, während er selbst sie wahrscheinlich als die für ihn selbst günstigste angesehen hat. Umsoweniger konnte uns daran liegen, den Gegner voreilig aus dieser Stellung hinauszuwerfen. Das Aufsuchen und Erkunden einer neuen Stellung des Feindes hätte nur abermals Zeit und Mühe gekostet. Infolgedessen begegneten der Kapitän und ich uns in dem gleichen Bestreben. Er wollte aus seiner für vorzüglich gehaltenen Stellung nicht heraus, ich wünschte dagegen dringend, daß er in ihr bleibe.

Endlich traf am 22. Mai das erlösende Telegramm ein, daß die beantragten 250 Mann bewilligt seien und Anfang Juli landen würden. Jetzt erschien es angezeigt, etwas Wasser in meinen Wein zu tun und Witbooi die erbetene Bedenkzeit in Form eines Waffenstillstandes anzubieten. Witbooi beantwortete dieses Anerbieten mit folgendem Brief:

Naauklof, den 24. Mai 1894.

Mein lieber hochgeachteter Herr Major Leutwein,

Kaiserlich deutscher Gesandter!

Ihren letzten Brief habe ich empfangen und daraus ersehen, daß Euer Edeln mich nun gut verstanden haben und daß wir so weit einig geworden sind. Ich danke dem Herrn von Herzen, daß er in dieser großen und schweren Sache selbst als Mittler zwischen uns gestanden und bewirkt, daß das Blutvergießen, welches wir im Sinne hatten, nicht ferner geschieht, sondern wir in Frieden auseinandergehen. Auch ferner möge der Herr uns helfen, daß doch kein Blutvergießen mehr zwischen uns ist.

Ferner geben mir Euer Hochedeln noch zwei Monate Bedenkzeit über den Schutzvertrag, und soll ich während dieser Zeit keine Feindseligkeiten[S. 38] gegen unter deutschem Schutz stehende Menschen unternehmen. Die Kriege, die ich geführt, sind keine Kriege, die ich zuerst begonnen habe, denn die roten, schwarzen und selbst ihr weißen Menschen haben mich zuerst geschossen, und mein Pulver hat nie zuerst gegen Menschen gebrannt, auch habe ich niemanden beleidigt oder sonst Schaden getan von all den Menschen, warum sie mich mit Wort und Tat hätten schießen können. Ohne Ursache und Schuld meinerseits haben sie mich alle geschossen. Da wir nun Frieden gemacht haben, versichere ich Euer Hochedeln, so als Sie auch in Ihrem Briefe sagen, daß Sie glauben, ich würde mein Wort halten, daß ich nicht der erste sein werde, welcher den Frieden bricht, und ich werde keinen Menschen zuerst schießen oder sein Vieh nehmen. Euer Edeln kennen mich noch nicht, aber Sie sagen, daß Sie versichert seien, daß ich mein Wort halten würde, jetzt in diesem Frieden sollen Euer Hochedeln mich selber kennen lernen und selbst erfahren und sehen, daß alle Dinge, deren die Menschen mich beschuldigen und warum sie mich geschossen, nicht wahre Dinge sind. Ich werde nichts tun bis zu der Zeit, die Euer Edeln mir gesetzt haben usw.

Ich bin Ihr Freund und Kapitän

gez. Hendrik Witbooi.

Um auch die persönliche Bekanntschaft des Kapitäns zu machen, ritt ich in sein Lager und fand einen wohlgebildeten Hottentotten von kleiner, gedrungener Figur und würdevollem Benehmen. Wir unterhielten uns über die Ereignisse der jüngsten Zeit und schieden äußerlich als die besten Freunde. Heimlich aber hatte jeder beim Anerbieten wie bei der Annahme des Waffenstillstandes seine Hintergedanken. Ich wollte meine Verstärkung abwarten, und er hatte, wie sich später ergab, noch einen Teil seiner Leute — auch Munition — außerhalb der Naukluft. Wenigstens stand der Kapitän, als die Truppe zwei Monate später wieder vor der Naukluft erschien, in ganz anderer Rüstung da, wie auch der Ton seiner Briefe ein anderer wurde.

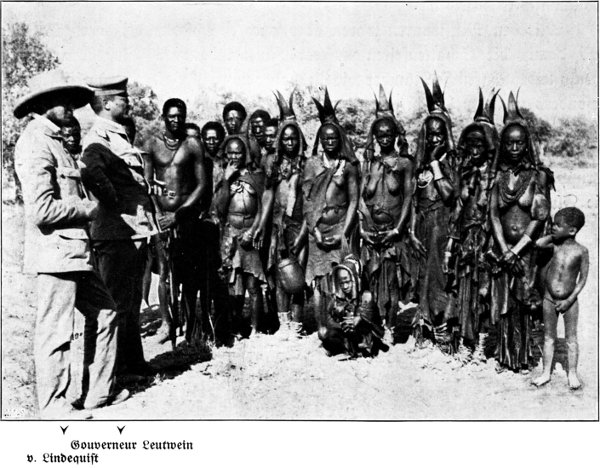

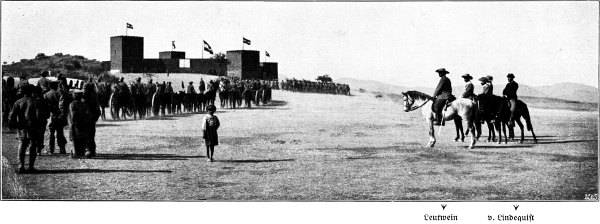

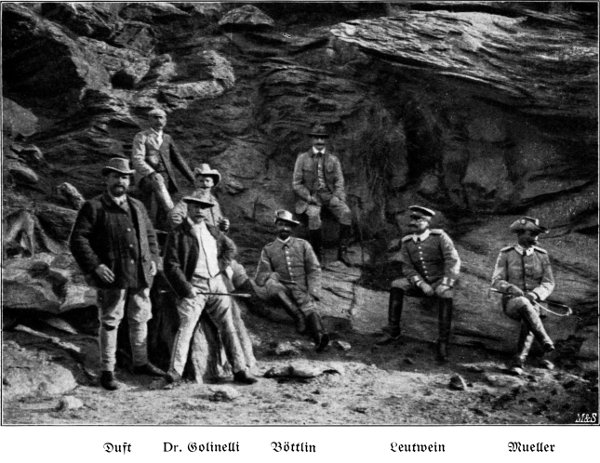

Nach abgeschlossenem Waffenstillstand trat die Truppe den Rückmarsch nach Windhuk an. Die jetzt gewonnene Frist benutzte ich, um den Grund zur Zivilverwaltung des Schutzgebietes zu legen. Hierzu war ich durch das mittlerweile erfolgte Eintreffen eines weiteren höheren Beamten, des Assessors v. Lindequist (des heutigen Gouverneurs), in die Lage versetzt worden. Das Namaland wurde in zwei Bezirksämter, Windhuk und Keetmanshoop, eingeteilt. Das erstere, zugleich mit meiner Vertretung im Falle von Abwesenheit,[S. 41] was während der Kriegszeit Normalzustand war, erhielt der Assessor v. Lindequist, das letztere der Berginspektor Duft.

Ein glückliches Zusammentreffen ermöglichte es, daß die gegebene Pause im Witbooikriege auch noch benutzt werden konnte, um den Hauptplatz des Hererolandes, Okahandja, in unsere Machtsphäre einzubeziehen. Die Gelegenheit hierzu bot ein Zwist zwischen dem Oberhäuptling Samuel und einem seiner Unterhäuptlinge, auf den ich im nächsten Abschnitt näher eingehen werde. Für hier genügt die Feststellung, daß im Verlaufe dieses Ereignisses Okahandja sogar auf eigenen Wunsch des Oberhäuptlings mit einer Stationsbesatzung belegt wurde. Günstiger konnte sich die Sache für uns gar nicht entwickeln, da jetzt jede Gefahr von seiten der Hereros während des Restes des Witbooikrieges ausgeschlossen war. Nach Erledigung dieser Aufgabe begab ich mich an die Küste, behufs Empfangnahme der Verstärkung, die jedoch nicht am 1., sondern erst am 18. Juli eintraf. — Aber auch Witbooi war während der ihm gegebenen Frist nicht müßig geblieben. An der Spitze von etwa 40 Reitern hatte er das ganze Namaland durchzogen, sorgfältig jedoch die von uns besetzten Stationen vermeidend, und an Kräften herangezogen, was ihm erreichbar war. Nach dem ersten Zusammenstoß mit ihm hatte ich ausreichend Gelegenheit, mich über seine personell wie materiell gewaltig gestiegenen Mittel zu wundern.

Da der Waffenstillstand nur bis zum 1. August lief, konnte die Verstärkung nicht mehr rechtzeitig vor der feindlichen Stellung erscheinen. Um Witbooi jede Möglichkeit zu einer unliebsamen Überraschung zu nehmen, beorderte ich daher, was von der alten Truppe verfügbar war, unter dem Leutnant Schwabe derart vor die Naukluft, daß es spätestens zu dem genannten Datum dort ankommen mußte. Es waren dies etwa 50 Reiter und 2 Geschütze, denen sich in Rehoboth ebensoviel Bastards anschlossen. Leutnant Schwabe entledigte sich seiner Aufgabe mit Geschick und hatte[S. 42] hierbei einen wunderlichen Briefwechsel mit den Witbooischen Unterführern[13]. Noch wunderlicher war deren Benehmen, indem sie, anscheinend auf Befehl ihres Kapitäns, ihre eigenen Vorposten zum Teil in unsere Absperrungslinie vom Mai vorgeschoben hatten. Da indessen Witbooi den Befehl gegeben hatte, nicht den ersten Schuß zu tun, gelang es dem Leutnant Schwabe, die ungebetenen Gäste in friedlicher Weise wieder aus unserer Linie herauszumanövrieren.