Title: Pimsti-Pumsti

Author: Rose Struck

Release date: March 28, 2020 [eBook #61684]

Most recently updated: October 17, 2024

Language: German

Credits: Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Rose-Struck.

Zweite Auflage.

Verlag der Hochland-Buchhandlung Garmisch.

Copyright 1919 by

Hochland-Verlag, Garmisch.

Im Zimmer war es ganz still und dunkel. Mutter lag krank in dem großen Bett hinten in der Ecke und auf dem Fensterbrett neben dem Rosmarinstock saßen Lenchen und Lottchen. Lenchen spielte mit ihrer Nasenspitze, Lottchen knackte mit ihren Fingergelenken. Sonst war es ganz still.

Auf einmal rührte sich hinten in der Ecke die kranke Mutter, seufzte schwer und sagte: »Ihr armen Kinder – und heute ist Weihnachten!«

Dann war's wieder ganz still.

Da stieß Lottchen Lenchen am Ellenbogen und flüsterte: »Weihnachten!«

Und Lenchen antwortete: »Ja, Weihnachten! – aber wo denn?« Dann saßen sie wieder still; nur daß Lottchen an ihrer Nase spielte und Lenchen die Fingergelenke knacken ließ.

Da fiel kurz und schnell ein heller Lichtschein durch's Fenster und verschwand gleich wieder. Die Kinder schauten hinaus – schauten und erblickten in der Ferne über dem Walde ein helles Leuchten und Strahlen.

»Da, da ist ja Weihnachten!« flüsterte Lenchen und Lottchen stellte sich auf das Fensterbrett und drückte die Nase gegen die Scheiben und Lenchen machte es ihr nach.

»Da ist Weihnachten – da müssen wir hin!« flüsterte Lenchen und öffnete ganz leise das Fenster.

Da sahen sie vor dem Fenster eine herrliche goldene Treppe, die führte hinab in das Gärtchen. Die stiegen sie ganz vorsichtig hinunter und gingen Hand in Hand hinaus auf die Landstraße. Nun suchten sie mit den Augen den hellen Schein über dem Walde. Der war aber nicht mehr zu sehen. Da fürchteten sich die Kinder sehr und wollten wieder umkehren. Plötzlich hörten sie über sich ein feines Schnarren und als sie in die Höhe[5] sahen, flog da ein reizender kleiner Engel mit silbernen Flügeln und hatte ein blankes Rauschgoldröcklein an. Das Englein winkte ihnen und flog immer vor ihnen her. So kamen sie in den Wald auf einen breiten Weg. Rechts und links standen ernste, hohe Tannenbäume Spalier, so wie die Soldaten es machen, wenn der König vorüberkommt. Und Lenchen und Lottchen hätten große Angst gehabt, wenn ihnen das liebe Englein nicht den Weg gezeigt hätte. Da begann das Englein zu fingen und die Kinder stimmten mit ein in das schöne Lied: »O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit« und marschierten tapfer drauflos. Endlich hörte der breite Weg auf und sie standen vor einem engen, dunklen Waldpfade.

»Wer kommt in mein Reich?« rief eine laute Stimme. »Was sucht Ihr hier?«

Ein riesengroßer, bärtiger Mann trat aus dem Dunkel und fragte: »Was sucht Ihr denn bei mir, Ihr Kinder, he?«

»Weihnachten suchen wir!« antworteten zitternd die Kleinen. »So, das ist aber merkwürdig. Warum sucht Ihr Weihnachten denn nicht zu Hause wie andere Kinder auch?« meinte der Riese.

»Da ist doch keines« erwiederte Lottchen und Lenchen weinte.

»Hm« machte der große Mann, »da ist keines? Wohl weil Ihr nicht artig gewesen seid, he?«

»Nein,« jammerte Lenchen.

»Nein,« sagte Lottchen.

»Nun, warum denn?« fragte der Riese.

»Weil Mutter im Bette liegt und krank ist.«

»So,« sagte der Bärtige und zog ein großes, buntes Schnupftuch aus dem Sack und schneuzte sich fürchterlich laut, damit die Kinder nicht sahen, daß er aus Mitleid mit ihnen weinte.

»So, so? Na, dann kommt. Dann wollen wir mal zusammen Weihnachten suchen.« Er nahm die beiden Schwestern bei der Hand und führte sie freundlich den dunklen Weg entlang. Und wieder flog das Englein singend über ihnen.

Da frug der Riese die Kinder nach ihren Namen.

»Ich heiße Lottchen.«

»Und Du?«

»Lenchen.«

»So,« meinte er, »Lottchen und Lenchen. Das sind schöne Namen. Und wie mag ich wohl heißen, was meint Ihr?«

»Knecht Rupprecht!« schrie das dreistere Lottchen.

»Der Weihnachtsmann!« flüsterte Lenchen.

»Falsch geraten! Falsch geraten!« rief der Riese und lachte, daß alles wackelte.

»Rübezahl!« rief da Lottchen.

»Auch nicht! Ich muß es Euch wohl sagen. Pimsti-Pumsti heiße ich. Sprecht mal nach: Pimsti-Pumsti. –«

»Das ist lustig! Das ist lustig!« krähte Lottchen. »Pimsti-Pumsti.«

»Pimsti-Pumsti,« flüsterte Lenchen und sah den Riesen erstaunt an.

»Was machst Du denn hier im Walde, Pimsti-Pumsti?« frug Lottchen und pruschte laut los, weil ihr der Name so sehr komisch vorkam.

»Was ich mache?« antwortete der. »Garnichts mache ich. Das heißt, ich schlafe das ganze Jahr über in meiner Höhle.« »Na, und heut?« sagte Lottchen. »Heute schläfst Du doch nicht!«

»Nein, Du kleiner Naseweis, heute nicht. Heute ist der heilige Abend. Das ist der einzige Tag im Jahre, an dem ich munter bin. An dem ich nicht schlafen darf, denn da muß ich in jedem Jahre dafür sorgen, daß auch im Walde Weihnachten[9] ist. Ihr werdet's ja sehen! Da, es fängt schon an, seht mein Englein!«

Als nun die kleinen Mädchen das Englein mit den Augen suchten, flog es nicht mehr geradeaus über ihnen. Es flog hin und her, von rechts nach links, von links nach rechts und berührte mit einem goldenen Stäbchen die Spitzen der großen Tannen auf beiden Seiten des Weges, der nun immer breiter wurde. Und wo sein Stab die Baumspitze berührt hatte, flammte auf derselben ein lichter, strahlender Stern auf. Das sah herrlich aus. So herrlich, daß die Schwestern immerfort nach dem Engel und nach den Sternen auf der Spitze der Bäume sahen und gar nicht auf den Weg. Und hätte der gute Pimsti-Pumsti sie nicht fest bei der Hand gehabt, sie wären sicher gestolpert und hingefallen.

So gingen sie tapfer weiter und merkten es gar nicht und standen plötzlich auf einem großen freien Platz. Da ließ Pimsti-Pumsti sie los und klatschte in die Hände, daß es weithin schallte. Dann sagte er laut und feierlich das eine Wort: »Weihnachten!«

Da flog das Englein herbei und setzte sich auf die höchste Spitze der himmelhohen Tanne, die in[10] der Mitte des Platzes stand, und läutete mit einem silbernen Glöcklein und im Nu erstrahlte der hohe Tannenbaum von tausend Lichtern und funkelte und glitzerte und war nun ein himmlisch schöner Weihnachtsbaum. Und auf den großen, schweigsamen Tannen, die den Platz umstanden, wurde es lebendig. Auf der Spitze einer jeden ließ sich ein Englein nieder. Und alle sangen nun mit heller Stimme: »Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!« Dann wurde es still, ganz still, und den Kleinen klopfte das Herz in der Brust.

Und noch einmal rief Pimsti-Pumsti mit lauter Stimme: »Weihnachten! Weihnachten im Walde!« Dabei lächelte er freundlich.

Da hörten die Kinder leises Knistern und Knastern im nahen Gesträuch. Das wurde immer lauter. Und durch die Aeste des Gebüsches nahten sie alle: Rehe, Hirsche, Wildschweine, Füchse, Dächse, Häslein! Alle, alle die lieben Bewohner des Waldes. Und auf den Zweigen rührte es sich von Vöglein aller und jeder Art und von roten und schwarzen Eichhörnchen. Und alle die lieben Tiere verharrten ganz still und sahen andächtig auf den Lichterbaum.

Und Pimsti-Pumsti lachte vergnügt vor sich hin und rieb sich vor Freude die großen, breiten Riesenhände. Dann verschwand er hinter dem Weihnachtsbaum und kehrte mit einem großen Schlitten voll süß duftendem Heu und prallen Säcken zurück. Das Heu streute er den lieben Rehen und anderen Tieren hin und aus den Säcken kamen süße Wallnüsse und braune Haselnüsse zum Vorschein für die Eichhörnchen und anderen Tiere, die Nußkerne lieben. Da gab es ein Nagen und Knuspern und Beißen und Knattern, daß es eine Lust war. Es war die richtige Weihnachtsfestmahlzeit für alle Gäste des guten Pimsti-Pumsti. –

Als die ganze vierbeinige und gefiederte Gesellschaft sich rechtschaffen sattgegessen hatte, gab der Riese den Tieren allen einen Wink und so leise, wie sie gekommen, verschwanden sie wieder.

Dann trat er zu den beiden Kindern und sprach: »Macht einmal die Augen fest zu, ihr Lieben, bis ich in die Hände klatsche. Aber ganz fest zu.«

Das taten die Kinder und rührten sich nicht vor lauter Erwartung, was nun kommen würde.

Da klatschte Pimsti-Pumsti in die Hände. Die Kleinen waren wie geblendet.

Rechts und links von dem großen Lichterbaum stand ein kleineres Bäumchen, eines für Lottchen, eines für Lenchen, ganz und gar mit Zuckerwerk behangen.

Und unter den Bäumen lagen die herrlichsten Geschenke.

Für Lottchen stand da eine Puppenküche mit blankem Geschirr darinnen, wie sie sich schon so lange eine gewünscht hatte. Und Kleider und Schuhe und alles, alles Mögliche.

Und Lenchen fand unter ihrem Bäumchen die große Lockenpuppe mit den Schlafaugen, die sie immer im Schaufenster des Spielwarenladens in der nächsten Stadt so bewundert und sehnsüchtig betrachtet hatte. Und auch Kleider und Schuhe und dasselbe schöne Buch, das Nachbars Grete hatte.

Und sie sprangen an Pimsti-Pumsti in die Höhe vor Seligkeit und Dank und er neigte sich ganz tief zu den kleinen Mädchen herunter und ließ sich von ihnen den bärtigen Mund küssen. Dann verschwand er ganz geheimnisvoll in seiner Höhle und als er wieder herauskam – ja, war[13] denn das noch der alte Pimsti-Pumsti? Nein, er war ein großer, hölzerner Nußknacker geworden, mit ganz steifen Armen und Beinen und einem großen Maul voll Riesenzähnen.

Am Boden lagen unnatürlich große Nüsse, die durften die Kinder ihm in den Mund schieben, und als sie dann hinten an seinem langen, steifen Rockschwanz zogen, gab es einen fürchterlichen Krach, die Nuß zerbrach und heraus fiel ein Badepüppchen, ein Nähkästchen, ein kleines Wiegenbettchen und noch vieles mehr. Das war zu schön!

Und wieder ging Pimsti-Pumsti in seine Höhle und erschien alsdann mit braunem Gesicht, braunen Händen und Füßen, Augen, die aussahen wie Mandelkerne, und als er sich dann lang am Boden ausstreckte, bekamen die Kleinen einen großen Schrecken – er war ja so platt wie ein Brett.

Und er sprach mit einer wahren Grabesstimme: »Greift hier mal hin!« und zeigte auf sein großes, braunes Ohr. Und »greift da mal hin!« und streckte ihnen den Arm hin.

Und sie taten zitternd wie er gesagt hatte, und als er rief: »Packt nur kräftig zu!« – da hatte[14] Lottchen ein Ohr in der Hand und das war aus süßem Honigkuchenteig.

Und Lenchen hatte eine Hand ergriffen und auch die war aus braunem Pfefferkuchen. Da sahen die Kleinen näher zu und merkten: Pimsti-Pumsti hatte sich in einen Honigkuchenmann verwandelt. Der konnte eben alles.

Und sie knabberten und brachen an ihm herum nach Herzenslust – bis er lachend in die Höhe sprang. Da war er wieder der alte liebe Pimsti-Pumsti.

Nun wollten die Kinder mit ihren schönen Sachen spielen und Pimsti-Pumsti ging mit ihnen zu ihren Plätzen. Da schlug in der Ferne eine Uhr – 1 – 2 – 3 – 4 bis zu 12 dumpfen Schlägen und – oh Schreck! Die Lichter am Baume erloschen – es wurde ganz stockfinster – nur am Himmel leuchteten die Sterne.

Wie Lenchen und Lottchen dann wieder zu ihrer lieben, kranken Mutter zurückgekommen waren, das wußten sie nicht mehr zu sagen, als sie am nächsten Morgen erwachten.

Sie saßen wieder auf dem Fensterbrett neben dem Rosmarinstock und rieben sich den Schlaf aus[15] den Augen. Dann erzählten sie ihrem lieben Mütterlein von Pimsti-Pumsti und dem herrlichen Weihnachtsabend im Walde.

Mütterlein hörte glückselig zu, dann sagte es: »Seht ihr, seinen Kindern gibt's Gott schlafend.«

Sie meinte nicht anders, als die Kleinen hätten das alles geträumt.

Wir aber wissen es besser.

Tief unten im Keller eines großen, düsteren Hauses lebte ein alter Schuster mit seiner lahmen Frau. Tag für Tag hörte man aus dem niedrigen Fenster das Pochen seines Hammers, mit dem er in die Sohlen der vielen großen und kleinen, groben und feinen Stiefel und Schuhe kleine Holznägel schlug. Sonst aber war es mäuschenstill im Zimmer, denn die alte Frau war leider viel zu schwach, um laut reden zu können, und der Vogel, der im verrosteten Bauer an der Wand hing, war schon vor Jahren einmal plötzlich tot von der Stange gefallen und saß nun schon lange leblos und mit Werg ausgestopft neben dem leeren Futternapf.[17] Am Schnabel war ihm ein Federchen lose geworden und stand lustig und frech in die Luft. Das sah so aus, als wenn das Vöglein lachte, aber es sah wirklich nur so aus. Zum Lachen gab es ja nichts in dem dunklen Stübchen und auch draußen vor dem Fenster nicht. Früher hatte wenigstens gegen Abend die liebe Sonne durch dasselbe hineingeschienen. Aber das war nun auch schon lange vorbei, denn auf der anderen Seite der Gasse hatte man ein hohes Haus mit fünf Stockwerken gebaut und dieses nahm alle Strahlen der Abendsonne für sich selber und ließ keinen einzigen für den armen Schuster und seine Frau übrig.

Nun hätte der gute Alte gewiß auch für sein weniges Geld ein helleres Zimmer bekommen, aber seine liebe Frau begann sofort zu weinen, wenn er davon sprach, sie in ein anderes Haus zu bringen. »Laß mich hier sterben, lieber Mann,« sprach sie. »Ja diesem Zimmer, in dem wir jung und glücklich waren. In dem unsere lieben Kinderchen geboren wurden.« Dann versprach er, ihren Wunsch zu erfüllen, aber sehr, sehr schwer wurde es ihm, in dem auch bei Tage fast ganz düsteren Raum zu arbeiten. Oft rieb er sich die[18] Augen und seufzte leise, wenn es gar nicht mehr gehen wollte, oder er schlich sich vor die Haustüre und blickte sehnsüchtig zu dem hellen Himmel auf, der, ach, so hoch und fern über ihm war. Abends, bevor er die ärmliche Lampe anzündete, ging er regelmäßig ein wenig vors Haus, um die reine Abendluft einzuatmen.

So stand er wieder einmal in der stillen Straße, über sich den herrlichen Nachthimmel, der von Millionen Sternen blinkte und strahlte. –

»Einen von Euch Sternlein in meiner dunklen Kammer und mir wäre geholfen!« dachte der alte Mann und faltete die Hände.

Da gab es oben am Himmel eine große Bewegung. Die Sternlein plinkten sich gegenseitig zu, als wollten sie sagen: »Tue Du es!« Oder: »Du solltest es dem alten Manne zuliebe tuen!«

Siehe da, noch ehe der arme Schuster es gedacht, fiel ein leuchtender, lieblicher Stern herab zur Erde. Wie festgebannt stand der Alte auf einem Fleck, dann griff er sich an den Kopf, bewegte sich und lief, lief, was er nur laufen konnte, immer geradeaus in der Richtung, in welcher er den Stern hatte fallen sehen. Immer dunkler wurde[19] es um ihn her. Längst hatte er die Stadt verlassen. Von dem Sternlein war nichts zu sehen.

Endlich sah er in einiger Entfernung etwas Helles am Boden liegen.

»Da ist's«, rief er laut, daß es in der Stille der Nacht ganz schaurig wiederhallte, und stürzte sich auf den hellen Gegenstand. Mit beiden Händen griff er darnach. Aber seine Hände griffen ins Leere. Nur einige Sandkörnlein vom Wege blieben an seinen Fingern haften. »Was war das nur?«

Taumelnd griff sich der Alte an die Stirn. Dann gewahrte er, daß das vermeintliche Sternlein nichts anderes war als der Schein eines Lichtleins, der durch den Türspalt einer ärmlichen Hütte auf die Erde fiel. Leise, leise trat der arme Mann zur Seite. Er schämte sich seiner Dummheit.

Dann kehrte er um und lief, so schnell seine müden Beine es erlaubten, zurück zu seiner kranken, schlafenden Frau.

Am nächsten Tage saß er wieder gebückt über der Arbeit und strengte in der Finsternis seine armen Augen an bis sie tränten.

Als aber der Abend kam und sein Weib eingeschlummert war, überfiel ihn eine große Unruhe. Das Sternlein hatte es ihm angetan und ließ ihm keine Ruhe.

Wieder lief er weit, weit ins Land hinein. Von dem Stern war aber keine Spur zu sehen.

So trieb er es nun viele, viele Abende, aber immer kehrte er traurig und ohne sein Sternlein wieder heim.

Es war wie eine Krankheit – wie ein Zauber. Wohin er auch blickte – überall sah er das blinkende Sternlein, wie es leise, leise zur Erde hinabglitt. Ja, er hatte es damals ganz genau gesehen. Irgendwo mußte es ja liegen, und wartete nun auf ihn, daß er es in seine dunkle Werkstatt holen würde, damit es darin hell würde.

So wanderte er langsam die Landstraße entlang, denn die müden Füße versagten schon den Dienst. Gottlob schien der Mond hell auf den Weg, so daß er sich wenigstens nicht an den vielen Steinen, die umherlagen, stoßen mußte. Sollte heute sein Wunsch in Erfüllung gehen?

Forschend suchten seine Augen die Gegend ab und Seligkeit bemächtigte sich seiner. Da, da[22] drüben in einem Gärtchen vor einem schlafenden Hause leuchtete es ihm entgegen, eine strahlend helle Kugel, genau wie der Stern ausgesehen hatte, als er zur Erde hinuntergeglitten war. Ehrfürchtig, ängstlich nahte der alte Schuster. Ja das war der schöne, grünschillernde Stern! Inmitten eines Rosenbaumes war er gefallen und hing nun fest auf der Spitze des Stockes, an welchem das Bäumchen angebunden war.

»Mein Stern!« flüsterte der alte Mann, griff freudig darnach und hielt nun zitternd die leuchtende Kugel in den Händen.

Da schrie im nahen Walde ein Käuzchen, so laut und schrill, daß der Schuster vor Schreck seinen Schatz fallen ließ.

»Klirr-klirr,« machte es zu seinen Füßen, und als er sich bückte, lagen da die grünschillernden Scherben einer Glaskugel, wie sie manche Leute zum Schmucke ihres Gartens aufstecken.

»Wieder nichts! – Wo bist Du nur mein Sternlein?« seufzte der Alte und Tränen rollten über seine eingefallenen Backen. Nun gab er das Suchen auf. Gewiß war der Stern doch nicht für ihn zur Erde herabgekommen und er hatte sich das nur eingebildet.

Und jeden Tag kamen Leute und brachten Schuhe, die besohlt und geflickt werden sollten, und die kranke Frau brauchte Essen und Arzeneien, und darum mußte der Alte arbeiten und Geld verdienen, wenn auch die alten Augen dabei fast erblindeten.

So kam die erste Maiennacht wieder einmal heran, die Nacht, in der aller Zauber und aller Spuk auf Erden los ist.

Da stand der Schuster wieder vor seiner niederen Türe und blickte zum Himmel auf, der dicht mit Sternen besät war. Und die Sternlein winkten und blinkten und lächelten ihn an, als wollten sie ihm Mut machen.

»Sei es denn,« murmelte er, »einmal versuche ich es noch. Heute finde ich sicher etwas, das fühle ich. Wer weiß – alle guten Dinge sind drei.«

Munter stapfte er los und sang ein Lied dabei. So wanderte er, vorbei an Hütten, Schlössern und Kirchen, an Gärten und Wiesen. Dann kam er in einen Wald, darin war es ganz sonderbar. Die Bäume flüsterten miteinander. Die Blumen sangen leise vor sich hin. Die Vöglein leuchteten wie lauter Edelsteine und es duftete so schön, wie[24] es nur im Paradies duften kann. Dem Schuster schwindelte vor lauter Entzücken. Und als er gar vor einem silbern schillernden See stand, war er ganz und gar benommen. Inmitten des Sees war es taghell. Da schwebten über dem Wasser sechs schöne Mädchen in weißen Gewändern immer im Kreise um eine auf- und niedersteigende, schillernde Lichtkugel.

»Mein Stern!« schluchzte der Alte und sank in die Knie. »Mein Stern!« Und die Mädchen sangen:

Da rief der Alte: »Mein, mein ist das Sternlein. Mir hat es Gott gesandt, daß ich nicht völlig erblinde.«

Da riefen die Mädchen:

»Nun, guter Alter, das werden wir gleich sehen!« Und sie kamen angeschwebt und nahmen ihn auf ihre Arme und trugen ihn in die Mitte des Sees.

sangen die Mädchen.

»Ja,« jubelte der Alte, »die leuchtende Kugel soll mir heilig sein, auch wenn die Menschen sonst das schönste, hellste, strahlendste Licht in ihre Häuser bringen, ich behalte mein Sternlein, mein Licht von oben.«

Dann griff er mit bebenden Fingern nach der auf- und niederschwebenden Kugel, in die sich das Sternlein bei seinem Sturz in den Wundersee verwandelt hatte.

Und siehe da – die Kugel blieb ruhig in seinen Händen.

»Er ist's! Er ist der Rechte! Für ihn war sie bestimmt!« jubelten die Mädchen und trugen ihn mitsamt seinem Schatz ans Ufer des Sees.

Wie er damals nach Hause gekommen ist, weiß er heute noch nicht. Aber mit dem Lichtlein von oben ist Helligkeit und Glück in seiner Werkstatt eingekehrt. Er hält es aber auch hoch in Ehren. Noch heute, wo doch überall das elektrische Licht leuchtet, so daß man nur zu knipsen braucht[26] und es wird taghell im Zimmer – bei ihm könnt ihr noch die wasserhelle Kugel sehen.

Geht nur und betrachtet sie euch bei dem armen Schuster im Keller nebenan. Da hängt sie über seinem Arbeitstisch und leuchtet hell. Das macht das Sternlein, das darin gefangen ist.

Die Leute aber, die das nicht wissen, nennen sie kurzweg –

»Die Schusterkugel«.

Zwischen zwei wildreißenden Gebirgsbächen, die sich einen, um nunmehr einen einzigen reißenden Fluß zu bilden, entsteht eine Landzunge. Auf solcher Landzunge stand ein großes, weißes Haus. Weithin strahlte es in reiner Schönheit und hieß darum im ganzen Lande nur »das schöne Haus«. Glücklich die Menschen, die dort wohnen durften, denn nicht nur das Haus selber war so wunderbar schön – es war umstanden von den herrlichsten, stolzesten Bäumen, umblüht von Matten, die bis hart an die Ufer der reißenden Bäche mit blauen Enzianen, lichten Vergißmeinnicht, goldenen Dotterblumen und vielen anderen lieblichen Blüten[28] besät waren. Das war ein Leuchten prächtigster Farben, ein Atmen süßester Düfte ringsum, so einzig schön – passend zu dem schönen Hause.

In dem schönen Hause wohnte ein Ehepaar in der Blüte der Jahre mit zwei lieblichen Kindern. Wer das Glück hatte, die Besitzer der blühenden Halbinsel aus der Nähe zu sehen, dem wurde es auch sogleich klar, warum das Volk sie nur »die Schönsten« nannte. Sie waren die Schönsten, das Schönste, was man sich denken konnte. Der Gatte in kräftiger Männlichkeit, die Gattin in zartester Frauenschöne; die Kinderlein in wonnigstem Kinderliebreiz. Sie waren sich ihrer Schönheit bewußt und waren stolz auf dieselbe und pflegten sie als das, was sie war, ein Geschenk des Höchsten.

Da wurde dem Paare wieder ein Kindlein geboren, ein Kindlein wie alle anderen, mit runzeliger Haut, winzigem Stumpfnäschen, spärlichem Haar und rotem Körperchen. Die Eltern lachten. Sie wußten ja, wie bald sich in ihrer Familie aus solch unansehnlichem kleinen Wesen eine Schönheit entwickeln würde. Sie lachten – bis sie merkten, daß es anders kam. Das kleine Mädchen wuchs und gedieh, aber es wurde von Tag zu Tag unschöner – es wurde häßlich von[29] Gestalt und Antlitz und hatte einen zu kurzen Fuß. Da grämten sich die Eltern, ja sie schämten sich. Nun würde man sie nicht mehr im ganzen Lande »Die Schönsten« nennen und sie waren auf diesen Namen doch so stolz gewesen. Es erschien ihnen als eine große Schande, daß ihnen, den Schönsten, ein so unschönes Kind geboren war. Sie verbargen es vor den Blicken der Menschen. Als das Mädchen aber so groß wurde, daß es sich nicht mehr verstecken ließ, beratschlagten sie, was zu tuen sei, um ihre Schande zu verbergen.

Sie kamen überein, Gisela, so hieß das Kind, zu einer alten Wäscherin zu geben, die ganz weit unten am Ufer des Flusses ein Häuschen hatte. Die würde gut für die kleine Häßliche sorgen und sie selber wären vor der Schande bewahrt, nicht mehr »Die Schönsten« genannt werden zu können. So wurde Gisela in dunkler Nacht zur alten Bärbel gebracht. Die Schönsten aber lebten ungestört auf ihrer blühenden Landzunge mit ihren Kinderlein, zu denen noch ein paar, eines lieblicher als das andere, hinzukamen.

Unterdessen wuchs Gisela heran, einsam und still, denn die alte Bärbel hatte ein mitleidiges Herz und wollte nicht, daß das Mädchen bemerkte,[30] wie häßlich es war. Darum ließ sie es gar nicht mit anderen Kindern zusammenkommen.

So waren die Blumen im Gärtchen, Katze und Hund, die rauschenden Wogen des Flusses des Mädchens einzige Gespielen. Den Fluß liebte Gisela mit ganzer Seele.

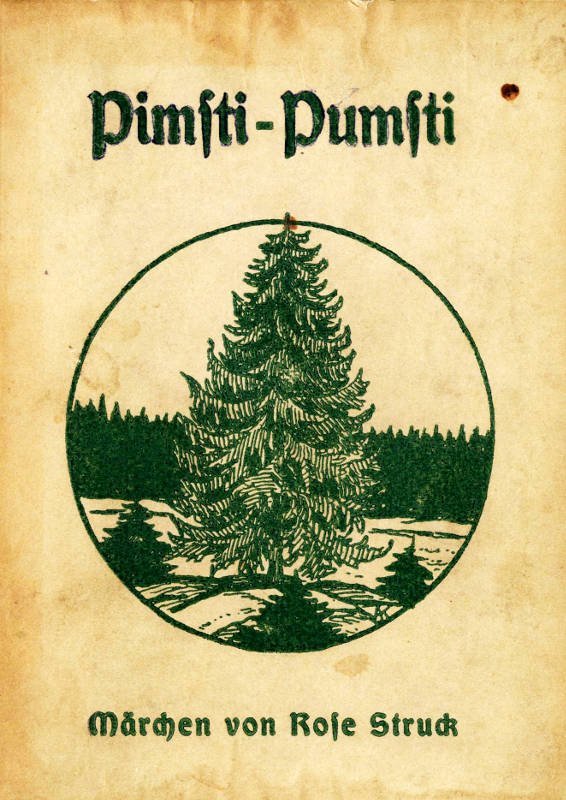

Stundenlang sah sie dem Tanzen und Springen der Wellen zu und lauschte ihrem Murmeln. Tief unter ihrem Kammerfenster rauschten die Wogen dahin, tagaus, tagein. Aber im Frühling, wenn hoch oben in den Bergen der Schnee schmolz, wurde der Fluß übermütig und wollte über die Ufer hinausspringen mit überschäumenden Wassermengen. Dann geschah es, daß eine Welle hoch, hoch an der Hausmauer emporhüpfte bis zu Giselas Kammerfensterchen und neugierig durch dasselbe hineinschaute.

Die Welle trug ein silbern leuchtend Schaumkrönlein auf dem Haupte. Gisela stand und schaute und lachte und breitete der lustigen Woge die Arme entgegen. Da geschah es: Die Welle verlor ihr Krönlein! Blinkend lag es im Mondenschein auf dem Fensterbrett zwischen des Mädchens Nelken und Rosenstöcken. Lockend lag es da als spräche es: »Nimm mich hin!« Mit[32] zitternden Fingern ergriff es Gisela. Kühl faßte es sich an und leicht war's, aber wunderlieblich und strahlend. Schnell trat das Mädchen vor den kleinen Spiegel, setzte sich die Krone aufs Haupt und fand sich sehr schön. Das arme Kind wußte ja gar nicht, was wahre Schönheit ist. Und glücklich war das Mädchen, denn es war einmal etwas anderes in ihrem stillen Leben, sich zu schmücken und sich zu bewundern. Vor lauter Freude hörte es nicht, daß unter dem Fenster die Woge jammerte: »Gib mir mein Krönlein zurück, mein silbernes Krönlein!« Und vor lauter Freude gewahrte es nicht, daß die Woge mit dünnen, weißen Fingerlein auf das Fenstersims tastete und nach ihrem Krönlein suchte.

In der Nacht, als Gisela im Bette lag und es im Häuschen so still war, da hörte sie wohl ein jämmerliches Stimmchen klagen: »Mein Krönlein! Gib mir doch mein Krönlein wieder!« Aber sie rührte sich nicht und blickte seelig auf ihren Schatz, der auf dem Schemmel neben ihrem Lager lag. »Das behalte ich«, murmelte sie. »Warum soll ich nicht auch ein Krönlein haben?«

So war es nun immer. Bei Tage achtete Gisela nicht auf die Jammerlaute, die dem Flusse[33] entstiegen, aber in der Stille der Nacht konnte sie bald keinen Schlummer mehr finden, so herzzerreißend drang die Klage der Welle aus der Tiefe zu ihr herauf. Längst war es Sommer geworden und ruhig rollten nun die Wasser unten im Bette des Flusses dahin ohne lustige, übermütige Sprünge. Aber die klagende Stimme verstummte nicht. Eines nachts konnte Gisela es nicht mehr mitanhören. Die Tränen traten ihr in die Augen. Sie erhob sich vom Bett und öffnete das Fenster. Hell schien der Mond. Da war es ihr, als blicke aus dem Strudel der Wellen ein bleiches Antlitz zu ihr empor. Als reckten zarte, weiße Arme sich sehnsüchtig in die Höhe. »Gib mir mein Krönlein!« flehte ein bleicher Mund. »Gib es mir, ich bringe Dir etwas Anderes, Schöneres im nächsten Frühling an Dein Fenster.«

Da neigte sich Gisela weit hinaus und rief: »Gut, bringe mir etwas, das mich noch mehr beglückt, das mich ganz selig macht, dann sollst Du Dein Krönlein haben.«

Von dem Tage an schwieg die klagende Stimme und Gisela konnte ruhig schlafen und sich heimlich ihres Krönleins freuen. Bald hatte sie[34] das Versprechen der Welle ganz und gar vergessen.

Da, eines Nachts, als wieder Frühlingsstürme das Häuschen umbrausten, erwachte Gisela. Erschrocken setzte sie sich im Bette auf und lauschte. »Mach' auf! Mach' auf!« tönte es vom Fenster her. »Ich bringe Dir mein neues Geschenk und hole mir mein Krönlein. Mach' auf!« Da sprang Gisela ans Fenster und öffnete und fühlte in ihren Armen die kühle, schäumende Woge, die wie damals zum Fenster hineinhüpfte.

Zitternd nahm sie die versprochene Gabe entgegen. Ein köstlicher, leuchtend weißer Schleier legte sich um ihre Schultern. Sie eilte zum Spiegel und betrachtete sich und gefiel sich sehr. Da streifte ihr Blick das Krönlein. Das sollte sie nun hergeben! Nein, so schön war der Schleier denn doch nicht, daß sie das Krönlein dafür opfern mochte!

Unterdessen griff die Woge mit sehnsüchtigen Händen ins Kämmerlein hinein und schluchzte: »Nun gieb es mir wieder und behalte den Schleier. Ist er nicht schön?« »Nein,« erwiederte Gisela, »um den Schleier gebe ich die Krone nicht zurück. Bringe mir etwas viel, viel Schöneres« und legte[35] den Schleier in die weißen Hände der Woge. Seufzend sank diese in die Tiefe des Flußbettes zurück. Gisela aber stand im Schmucke ihres Krönleins vor dem Spiegel. Als die Sommersonne strahlte – der Herbst die Bäume im Gärtchen mit goldenen Aepfeln behing – der Winter vor die Fensterscheiben weiße Spitzenvorhänge zauberte, immer war es des Mädchens größte Freude, sich mit dem Krönlein zu schmücken.

Und wieder ward es Frühling. Der Fluß schwoll an und leichtfüßig hüpfte die Woge an der Hausmauer hinauf zu Giselas Fensterchen. Diesmal brachte sie einen Arm voll der herrlichsten, seltensten Blüten, wie sie nur hoch oben in den Bergen gedeihen, zum Angebinde und forderte flehend ihr Krönlein dafür. Aber Gisela gab es auch diesmal nicht her – so lieblich die Blüten lockten. Wehklagend sank die Woge mit ihrer Blütenlast wieder hinab. Gisela aber glaubte nicht anders, als daß sie ihren Schau nun für Lebenszeit behalten würde, daß ihr die Woge nichts Besseres zu geben hätte.

Und wieder nahte der Frühling. Mit Donnergebrause schoß der Fluß zu Tal, ließ übermütige Wellen über die Ufer hinausspringen.[36] Wieder klopfte Giselas Woge mit zarten Fingern an des Mädchens Kammerfenster und als diese es öffnete, setzte sie vorsichtig und leis ein liebliches Kind, ein Knäblein, auf das Fensterbrett zwischen Nelken- und Rosenstöcke.

Gisela sah es und stand gebannt und konnte den Blick nicht von dem Kinde wenden, das zärtlich die Arme nach ihr ausstreckte.

»Nun gieb mir aber mein Krönlein!« bat die Woge. »Besseres kann ich Dir ja niemals bringen.«

Da fühlte Gisela tief im Herzen, wie recht die Woge hatte. Daß dies Kindlein sie so glücklich machen würde wie sonst nichts auf dieser Erde. Ohne Besinnen nahm sie das Krönlein vom Tische und setzte es der Woge wieder aufs Haupt. Mit einem Jubellaut sank diese in die Tiefe zurück und winkte glückselig zu den beiden hinauf, die ihr lachend nachschauten. Dann nahm Gisela das Bübchen auf den Schoß und sah ihm tief in die leuchtenden Blauaugen und küßte seinen roten Mund. Noch nie im Leben war ihr so wohl ums Herz gewesen. »Bübchen,« sprach sie, »woher kommst Du denn?« Und das Kind erzählte, daß es aus dem »schönen Hause« zwischen den silbernen[37] Bächen käme. Daß sie zu Hause alle »Die Schönsten« hießen. Daß es am Bache gespielt hätte, ehe die Woge es davon getragen. Da kam Erinnerung über Gisela und sie erbleichte. Das »schöne Haus«, »die Schönsten«! Auch sie war ja dort und zwischen ihnen gewesen bevor sie in der Nacht hierhergebracht worden. Mit zitternder Stimme fragte sie: »Sag, mein Kleiner, wieviele Geschwister seid Ihr denn im »schönen Hause«?«

»Fünf«, krähte der Kleine, »aber«, flüsterte er dicht an Giselas Ohr, »wir haben noch eine Schwester gehabt. Gisela hat sie geheißen. Die haben die Eltern weit, weit fortgeschickt, weil sie so sehr, sehr häßlich ist. Das darfst du aber niemandem erzählen, hörst du. Die Eltern dürfen nie wissen, daß ich es weiß. Unsere alte Wärterin hat mir's erzählt, einmal als sie sehr böse war auf unsere schöne Mutter.«

»Weil sie so häßlich war« klang es weiter in Giselas Ohr. »So häßlich.«

Das Kind auf dem Arm ging sie zum Spiegel. »Ja«, dachte sie, »häßlich bin ich, das sehe ich jetzt neben dem schönen, schönen Brüderlein.« Aber, daß die Eltern sie darum nicht bei[38] sich behalten hatten – das tat so weh, so bitter weh.

Bitterlich mußte sie schluchzen und große Tränen liefen über ihre Wangen.

Da legte das Brüderlein beide Arme um ihren Hals und sprach: »Nicht weinen, Schwesterlein, ich hab' dich ja so lieb – so lieb«.

Gisela mußte trotz ihres Kummers lächeln vor Freude und sie küßte das Kind und fragte: »Lieb hast Du mich? Bin ich denn nicht zu häßlich zum liebhaben?«

»Häßlich?« lachte der Kleine, »Du bist doch nicht häßlich. Du bist doch so gut.«

Und das Mädchen erzählte dem Kinde, daß es seine unbekannte Schwester sei und daß sie es nun gleich zu den Eltern zurückbringen würde. Im »schönen Hause« verlebten sie unterdessen Stunden der größten Angst und Sorge. Die Eltern suchten überall vergeblich nach ihrem Liebling – in den Bächen, im Fluß, in den Felsspalten des Gebirges.

Da verzweifelten sie und in ihrem Jammer gedachten sie ihrer verstoßenen Tochter und meinten, der Verlust des Knaben sei wohl die[39] Strafe für das an ihr begangene Unrecht. Und sie weinten bitterlich. Anderen Tages, als die ganze Familie trauernd versammelt war, öffnete sich leise die Tür und herein trat ein großes, unschönes Mädchen.

»Gisela!« riefen die Eltern und eilten ihr entgegen. »Gisela, unsere Tochter! Dich schickt Gott zur rechten Zeit um mit uns zu weinen um unser goldlockiges Kind. Komm und vergieb, daß wir aus törichter Eitelkeit so unrecht an Dir handelten.«

Da stammelte das Mädchen: »Ich habe Euch vergeben. Aber nicht um mit Euch zu weinen, bin ich gekommen. Freuen will ich mich mit Euch und dann wieder gehen.«

Gisela öffnete die Tür und führte den staunenden Eltern das Brüderlein zu. Da gab es ein Jubeln und Jauchzen und Schluchzen der Freude und Gisela mußte erzählen, wie sich alles zugetragen hatte.

Da fielen ihr die Eltern um den Hals und dankten ihr von Herzen und als sie baten, nun für immer zu Hause zu bleiben und sie leise fragte: »Bin ich Euch denn nicht zu häßlich«, antworteten[40] beide wie das Bübchen: »Häßlich? Du bist doch nicht häßlich. Du bist doch so gut!«

Und Gisela blieb bei den Eltern und diese erzählten es allen Leuten, wie unrecht sie an ihrem Kinde gehandelt hätten und waren nun doppelt liebevoll zu ihr.

Wo ein Feuer ist, da ist auch ein Seelchen. Ihr kennt es aber nicht. Ihr seht nur das Tüchlein, das es lustig schwingt, wenn das Feuer brennt – und nennt das Rauch. Unter dem Teekessel, im Herdfeuer, im Stubenofen, im Fabrikschornstein haust es, das Feuerseelchen. Es ist ein lustiges Ding und meint es gut mit den Menschen und singt und jauchzt ihnen etwas vor, aber verstehen tuen es nur wenige und diese wenigen das sind die Dichter. Die unterhalten sich ganz richtig mit dem Feuerseelchen und lieben es und sind an Winterabenden ganz glücklich, mit ihm allein im Stübchen zu sein. Solch ein Feuerseelchen hat es gut. Haust es unter dem Teekessel, so lebt es mitten in der frohen Kinderschaar[42] neben Vater und Mutter und nimmt an allem Menschenglücke teil.

Lebt es im Ofenloch, so hört es mit an, was Großvater und Großmutter sich erzählen aus alter, alter Zeit. Und hüpft es im Küchenherd umher, da darf es tanzen zu den munteren Gesängen der jungen, frohen Köchin und in die Töpfe schauen, in denen es brodelt und kocht – und den guten Bratengeruch riechen. Aber, aber so ein armes Feuerseelchen im Fabrikschornstein: Tief, tief unten im eisernen Ofenloch sitzt es geduckt und hört nur das Donnern und Stampfen der großen Maschinen. Das ist kaum auszuhalten.

Wenn es den blauen Himmel sehen will, muß es mühsam in dem hohen, engen Schornstein emporklettern. So dunkel und schwarz ist es darinnen und es riecht so häßlich nach Ruß und Teer.

So ein armes, verlassenes Fabrikfeuerseelchen war es auch, das weit draußen vor der Stadt in einem häßlichen Ofen hausen mußte. Bei Nacht kauerte es unter der Asche versteckt schlafend tief unten im Feuerloch. Da war es dann still, nur hin und wieder piepste eine Maus oder der Nachtwächter öffnete die Ofentür und sah hinein, ob das Feuer auch ganz erloschen sei. Vor dessen bärtigem,[43] bösem Gesicht hatte Seelchen große Angst und war jedesmal froh, wenn die schwere Ofentür wieder zuklappte.

Am Morgen, wenn der Ofen wieder tüchtig geheizt wurde, erwachte Feuerseelchen zu neuem Leben, dehnte und reckte sich in den hellen Flammen, hüpfte zwischen ihnen hin und her und schaute voll Sehnsucht hoch, hoch in die Höhe über sich, wo ein kleines, rundes Loch ein Stücklein blauen Himmel zeigte. Wenn dann das Feuer munter prasselte, die Flammen lustig in den Schornstein hinaufflackerten, schwang Feuerseelchen sich auf ihnen in die Höhe und kletterte dann mühsam im Innern des Schlotes hinauf, setzte sich hoch oben auf den Rand des Schornsteines und atmete tief die frische Himmelsluft ein. Dann saß es ganz still und sah sich im Kreise um. Aus den anderen Schornsteinen auf den Häusern tief unter Seelchen grüßten dann viele, viele andere Feuerseelchen zu ihm hinauf. Schnell ließ dann Fabrikfeuerseelchen sein Tüchlein in die blaue Luft wehen zum Gegengruß – jeden Tag. Das war ein lustiges Spiel.

Aber auf die Dauer wurde es etwas langweilig. Seelchen sehnte sich nach etwas Anderem,[44] Neuem, zur Unterhaltung. Sein Blick schweifte ringsum über Häuser, Wiesen, Felder, Hügel dahin. Da sah es tief unter sich in einer Senkung einen tiefblauen kleinen See. Wie der da so friedlich lag, so still. Wie ein Stückchen Spiegelglas, das man zwischen hohe Gräser und wehende Farrnkräuter hingelegt hätte. Ruhig spiegelte der Himmel sich darinnen.

So lange Feuerseelchen auch dorthin blickte, nichts rührte sich. Der See schien zu schlafen.

Das verdroß das übermütige, lebhafte Ding und böse rief es: »Herr jemineh, hat denn das Wasser gar keine Seele?«

»Es hat eine!« antwortete eine vorüberfliegende Taube. »Es hat auch eine Seele!« und flog lachend davon.

»Es hat eine Seele, also doch,« flüsterte Feuerseelchen und stellte sich ganz steil hoch oben auf den Rand des Schlotes, ließ sein Tüchlein in der Luft wehen und sang hinunter. »Erwache, erwache, Wasserseelchen, daß wir uns ein wenig unterhalten können. Erwache!« Aber unbeweglich ruhte der kleine See zwischen seinen grünen Ufern.

Jeden Tag hoffte nun Feuerseelchen auf das Erwachen des Wasserseelchens, sang ihm seine schönsten Lieder hinunter, winkte mit dem Tüchlein und weinte dann herzbrechend vor Enttäuschung. Das sah Skriba, der Dichter, der im nächsten Hause hoch oben im Dachkämmerlein wohnte, und wunderte sich.

Als nun der Jammer dort in der Höhe gar kein Ende nahm, öffnete er eines Tages sein Fenster, machte aus seinen beiden mageren Händen ein Sprachrohr und rief hinauf:

Da lachte Feuerseelchen unter Tränen und jubelte: »Daß ich nicht eher an Dich gedacht habe, Du guter Dichterling. Du einziger Mensch, der uns versteht.« Und es erzählte ihm seinen Kummer.

Da stützte Skriba den Kopf in die Hand und dachte nach. Nach einer Weile rief er hinauf:

Der Spruch war leicht zu verstehen. Am frühen Morgen sollte Feuerseelchen nach Wasserseelchen Ausschau halten.

Ueberglücklich winkte es dem Dichter zu und tanzte vor Freude rund um den Rand des Schornsteines herum.

Am Abend duckte es sich nicht wie sonst untätig in die Ecke des Ofenloches. Leise nahm es einen Funken des erlöschenden Feuers, versteckte ihn unter ein Aschenhäufchen und hütete ihn wohl vor den arglistigen Augen des Wächters. Beim Erwachen des ersten Morgenlüftchens war auch Feuerseelchen munter, blies mit vollen Backen in die gehütete Glut, daß heller Schein in den Schlot hinaufzüngelte, schwang sich auf ihm in die Höhe, kletterte, kletterte und stand nun bei Sonnenaufgang hoch oben auf dem Schornstein. Schwacher Tagesschein beleuchtete die Gegend. Kaum konnte man noch Täler und Höhen unterscheiden. Aber über der Stelle, wo der kleine See ruhte, da regte sich's. Erst war's, als wenn nur die Luft über dem Wasser sich leise bewegte, aber bald sah Feuerseelchen ganz deutlich einen hell-blau-grauen Schleier wehen.

»Wasserseelchen, Wasserseelchen!« rief es laut und schwenkte vergnügt sein Tüchlein. Und jeden Morgen begrüßten sich nun die beiden Seelchen so. Wenn die Sonne höher stieg, verwehte Wasserseelchens Schleier in den Lüften und wieder ruhte der See totenstill im Grünen.

Das ärgerte Feuerseelchen nun bald auch, daß es nie mit Wasserseelchen zusammenkommen konnte, um mit ihm zu spielen und zu tanzen. Da begann hoch oben auf dem Schornstein der alte Jammer. Wieder half der gute Dichter dem armen Ding.

So sang Skriba und Feuerseelchen ließ sich das nicht zweimal sagen. In einer Ecke des Ofenloches häufte es fleißig glühende Funken auf. Als dann der Abend kam, hockte es innen vor der Ofentür und blies mit vollen Backen die Funken durchs Gitter hinaus in den Fabrikraum – und wartete.

Bald roch es von draußen gar brenzlig; bald kroch dicker Rauch zur Spalte hinein; bald[49] hörte man laut rufen: »Feuer! Feuer! Es brennt in der Fabrik!«

Und nun geschah es: In großen Eimern und Kübeln schöpften die Männer das Wasser aus dem See und gossen es in die prasselnden Flammen.

Im Nu sah man da Wasserseelchens dampfblauen Schleier und Feuerseelchens rauchgraues Tüchlein wehen. Munter sprangen die beiden Seelchen auf einander zu, faßten sich bei den Händen, wirbelten in den Flammen umher und tanzten – tanzten, bis von dem Fabrikgebäude mit dem hohen Schornstein und von dem Hause, in dessen Dachkammer der Dichter wohnte, nichts mehr zusehen war – aber auch gar nichts.

Butter und Marmelade, und Pflaumenmus – das alles schmeckt gut auf der Brotschnitte! Das fand Peterle auch und aß stets vergnügt seine Stullen bis auf das letzte Krümchen auf.

Dann aber kam eine Zeit der größten Not über das Vaterland. – Da hieß es, trocken Brot essen. Die größeren Geschwister gewöhnten sich ganz schnell daran. Peterlein aber, das Nesthäkchen, streikte.

»Brot ohne Schmier, nein Mutter, das esse ich aber nicht!« jammerte er, worauf Mutter nichts weiter erwiderte als: »Du ißt es, mein Sohn, so gut wie wir alle!«

»Hm«, dachte Peter, »das meinst Du wohl so!« und verkroch sich zum Nachdenken in seinen Lieblingswinkel hinter der Laube. Das Stück trocken Brot hielt er unversehrt in der Hand.

Als er dort grübelnd saß, kam gackernd ein Huhn daher und suchte Futter am Boden. Peterle sah das Huhn an, dann das Brot in seiner Hand und schon war's geschehen! Das Brot lag im Grase, das Huhn pickte gierig daran herum. Peter frohlockte. »Ich esse bestimmt kein trocken Brot!« dachte er. »Wozu gibt es denn Hühner und Spatzen?« Von nun an jammerte er nicht mehr, so daß Mutter ihm öfters voll Zufriedenheit mit der Hand über den Lockenkopf streichelte. Da wurde Peter aber doch rot vor Verlegenheit, besonders, wenn eben draußen auf dem Hofe ein Huhn so recht zufrieden und satt gackerte.

Jedoch das Schicksal schreitet schnell. Immer konnte es ja nicht so weitergehen.

Zuerst fiel es Mutter doch auf, daß Peterle gar nicht mehr satt zu machen war. Immer wollte es noch mehr zu essen haben, sogar von den dicken weißen Bohnen, von denen er sonst sehr bald genug hatte. Das erschien der Mutter merkwürdig[52] und als es eines Tages nur grüne Kräutersuppe gab und Peter weinte, weil er nicht satt war, meinte sie: »Wie kannst Du denn so hungrig sein, Du hattest doch um 10 Uhr ein besonders dickes Stück Brot?«

Da verschnappte er sich und brüllte: »Wenn ich es aber doch gar nicht gegessen habe!«

Da ging der Mutter ein Licht auf – nein – verschiedene Lichtlein.

Am nächsten Tage spürte sie Peter leise nach und sah nun, mit welcher rührenden Liebe er sein Brot unter Hühner, Enten und Spatzen verteilte. Sie sagte aber gar nichts als: »Von jetzt an ißt Du Dein Brot immer bei mir in der Küche auf, mein Junge.« Und Peter verstand wohl, was sie meinte.

Würgend und kauend stand nun der Junge jeden Tag eine Stunde neben dem Herde, wo die Mutter das Mittagessen kochte, und dachte: »Das riecht gut – das riecht besser als mein Brot ohne Schmier schmeckt!« Aber gegessen wurde nun das Brot, dafür sorgten Mutters wachsame Blicke, die wie Schutzmänner daneben standen. Eines Tages wurde Mutter vor die Haustüre gerufen. Der[53] Mann mit dem großen Wagen voller kreischender, flatternder Gänse war gekommen und Mutter mußte sich für den Winter 10 Stück davon aussuchen. »Ha«, machte da Peter und benutzte die Gelegenheit, sein trockenes Brot nicht zu essen. Aber wo sollte er es nun lassen, daß es Mutter nicht fände?

Da fiel sein Blick auf das offene Feuerloch – und drinnen lag das Brot.

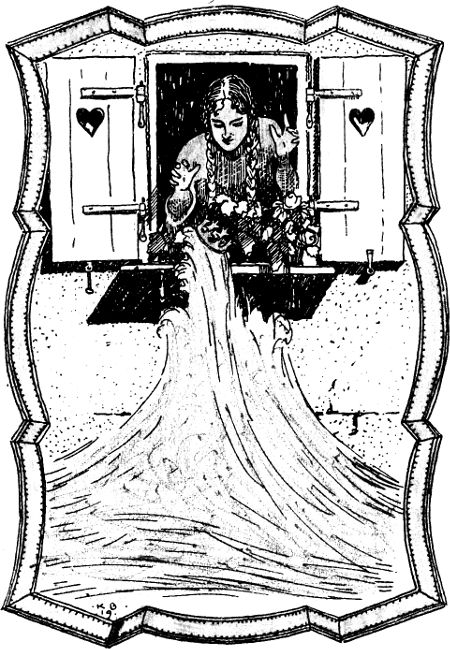

Kaum aber hatten die Flammen es ergriffen, da gab es einen fürchterlichen Knall, die Herdringe flogen in der Küche umher, ein feurig leuchtendes, riesengroßes Weib mit brennenden Haaren entfuhr dem Feuerloch, packte Peter mit eisernem Griff und schoß mit ihm durch den Schornstein hinaus. Jetzt muß ich sterben! war Peters letzter Gedanke. Dann schwanden ihm die Sinne.

Als er wieder erwachte, sah er, daß das feurige Weib mit ihm weit über die Felder lief in glühendem Sonnenschein.

Da packte ihn die Angst. Mit beiden Fäusten stieß er um sich und schrie: »Laß mich los! Wer bist Du denn, Du böse Frau? Ich will zurück zu Mutter!« »Das sollst Du auch!« lachte das Riesenweib.[54] »Aber erst komm' mal mit. Ich bin die Roggenmuhme und will Dich schnell lehren, trocken Brot zu essen.«

Sie stieg mit ihm eine Anhöhe hinab in ein finsteres Loch. Darinnen kroch sie ganz tief hinein – immer tiefer und zog Peter nun an der Hand hinter sich her. Und je weiter sie krochen, um so heißer wurde es, so daß Peter das Wasser von der Stirne lief.

Endlich stand die Frau stille und strich mit der Hand leise über die Decke des niederen Gewölbes. Da wurde diese hell und durchsichtig und hing voll lauter zarten Fäserchen und Fädchen.

»Siehst Du das?« fragte die Roggenmuhme. »Das sind alles die Wurzeln des Kornes, aus dem das Brot gemacht wird. Jede Wurzel trägt einen Halm, jeder Halm trägt eine Aehre. Nun zähle sie mal – so – mit dem Finger.«

Und Peterle zählte und es war fürchterlich heiß und als er bis 100 gekommen war, wollte er aufhören.

»Weiter!« rief die Muhme und sah sehr böse aus.

So ging es bis 200 – 300 – 400 und immer weiter und Peter konnte vor Hitze kaum stehen.

Als er bis 1000 gekommen war, sagte die Frau: »So, nun reicht es wohl. Soviele Körner müssen Wurzel schlagen und Halme treiben, damit droben auf der Erde ein Brot gebacken werden kann.«

Und sie nahm Peter fest bei der Hand und kroch mit ihm wieder aus dem Erdloche heraus und lief in glühender Hitze mit ihm weiter. Als sie nun um einen Berg herumbogen, wehte ihnen ein böser Wind entgegen und schlug ihnen Regen und Hagelkörner ins Gesicht und peitschte wie wild die Halme eines beinahe reifen Winterroggenfeldes.

»So, da stell' Dich hin – dicht daneben und steh' gerade und still!« sagte die Muhme.

Da stand er nun neben den wogenden Halmen und konnte wie diese sich kaum aufrecht halten. Und wurde vom Sturme gestoßen und gebogen und mußte aushalten. Denn wie zu Hause Mutters Augen, so standen hier die Augen der Roggenmuhme Wache, daß alles richtig geschah.

Und der Regen klatschte auf seinen Kopf herab, daß die Haare ganz schwer wurden, aber immer, wenn er sich duckte oder fortlaufen wollte,[57] rief die Muhme: »Sieh auf die Halme, wie sie ihre Pflicht tuen, damit Ihr undankbaren Menschen Brot zu essen habt.«

Endlich erhob sich die Frau von dem Stein, auf dem sie gesessen, nahm Peter bei der Hand und sprach: »Komm weiter!«

Sie gingen bis zu einem nahen Felde, auf dem das Korn geschnitten wurde. Da drückte die Muhme Peter eine Sichel in die Hand und befahl ihm, mit den Leuten zu arbeiten. Die sahen den Knirps spöttisch von der Seite an, verhöhnten ihn auch. Er aber mußte schneiden, schneiden in sengendem Sonnenschein. Ebenso erging es ihm in einer Scheune, wo die Leute beim Dreschen waren. Der schwere Dreschflegel riß ihn beinahe zu Boden, aber er mußte dreschen, dreschen bis er zusammenbrach.

»Ich habe solchen Hunger!« rief er da zum ersten Male.

»So,« meinte die Muhme, »das glaube ich wohl. Aber das Brot, das Du essen möchtest, ist noch lange nicht fertig. Komm zur Mühle!«

In der Mühle mußte er die schweren Getreidesäcke tragen und in die Mahlgänge ausschütten. Und später die Säcke mit fertigem Mehl auf[58] den Speicher schleppen. Nun mußte er weinen vor Müdigkeit.

Da sah ihn die Muhme zum ersten Male freundlich an und sprach: »Nun haben wir nur noch einen Weg. Nun gehen wir zum Bäcker.«

Da erwachten Peterles Lebensgeister aufs neue und er schritt tapfer drauflos. Und tapfer half er dem Bäcker den Teig zu kneten und die großen Brote zu formen. Dann schob er sie mit aller Kraft seines kleinen Leibes auf einer großen Schaufel in den glühenden Backofen und zog sie, als sie fertig gebacken waren, wieder heraus.

Als er sich nun aber nach der Roggenmuhme umsah, war sie verschwunden.

Da flehte der Knabe den Bäcker an: »Um Gottes Barmherzigkeit willen, schenkt mir ein Stücklein Brot!« Und er mußte sich schnell hinsetzen, sonst wäre er umgefallen vor lauter Schwäche.

Der schnitt ihm ein großes Stück Brot und gab es ihm.

Und Peterle biß in das trockene Brot, als wenn es das schönste Butterbrot gewesen wäre, so herzhaft und glücklich.

Er wußte nun, was es heißt, Hunger zu haben, und wieviel Segen und Pflichttreue und Arbeit dazu gehört, bis ein einziges Brot auf dem Ladentische des Bäckers liegt.

Die Roggenmuhme hatte ihn gelehrt, trocken Brot zu essen, und wer darüber am glücklichsten war, das war Peterles Mutter.

Der schöne junge König saß noch immer einsam auf dem Throne. Der goldgestickte Sessel zu seiner Rechten blieb leer.

So manche junge, liebliche Prinzessin schielte nach demselben hin und dachte in ihrem Herzen: »Könnte ich doch dort sitzen im langen samtenen Schleppkleide, die blinkende Krone auf dem Haupte! Könnte ich doch des jungen, schönen Königs Gemahlin werden!«

Manche dachte so und weinte nachts ihre Kissen naß, denn Königin wurde sie nicht.

Zwar wollte der junge König sich gerne verheiraten und dem Lande eine Königin geben. Zwar mußten einmal im Jahre an seinem Geburtstage[61] alle Prinzessinnen des Reiches und der Nachbarreiche vor ihm erscheinen, daß er unter ihnen die Gattin wähle – aber die Rechte fand er nie. Und ganz eigen war es, wie er sich bei dieser Prinzessinnenschau benahm. Er blickte nicht nach dem Antlitz der jungen Schönen. Er sah nicht auf ihre edle Gestalt. Nur die Hände ließ er sich zeigen – nur sie betrachtete er und schüttelte dann jedesmal verneinend das Haupt. So viele schöne, zarte, beringte, feine Prinzessinnenhände er auch sah, nie gefielen sie ihm. Nun dachten die Prinzessinnen nicht anders, als daß ihre Hände dem jungen Könige noch immer nicht schön genug wären. Sie sannen nur noch darüber nach, wie sie dieselben pflegen könnten. Wuschen sie mit Morgentau, badeten sie in süßer Mandelmilch, ließen sie vom Mondenlichte bescheinen, bis sie zart und weiß schimmerten wie die Blütenblätter der Lilie.

Da war besonders ein feines, blondes Prinzeßchen mit Namen Gerda, das hatte den jungen König von Herzen lieb und sehnte sich Tag und Nacht darnach, seine Gemahlin zu werden. Aber auch ihre Hände fanden keine Gnade vor des jungen Königs Augen.

So stand wieder einmal des jungen Königs Geburtstag im Kalender, der Tag der Brautschau. Am Tage vorher waren natürlich alle Prinzessinnen sehr aufgeregt.

Um sich zu zerstreuen, machte Prinzeß Gerda im nahen Walde einen Spaziergang in Begleitung ihrer sechs jungen Hofdamen. Singend und scherzend hüpften diese auf dem weichen Moose umher. Nur Prinzessin Gerda ging toternst ihren Gedanken nach. Plötzlich kreischten die sechs Fräulein entsetzt auf und fuhren aufgeregt auseinander. Da erwachte Prinzeß Gerda aus tiefem Sinnen und als sie vor sich auf den Weg blickte, sah sie dort eine dicke, aufgeblasene, braune Kröte, die, sich mühsam vorwärtsschleppend und hinkend, langsam den Weg überquerte. Das eine Bein des armen Tieres war gebrochen.

»Oh, Du armes, armes Tierchen!« rief Prinzessin Gerda, kniete nieder und streichelte mit ihren feinen, weißen, edelsteinfunkelnden Fingern die verletzte Kröte. Staunend und kopfschüttelnd standen die Hofdamen und wagten vor Grausen und Ekel nicht näherzutreten.

Die Kröte aber hielt in ihrem mühseligen Gange inne, sah Prinzeß Gerda mit großen, erstaunten[64] Augen an und sagte: »Du geliebtes, herzensgutes Kind! Mit den himmlischzarten Fingerlein streichelst Du mein ekliges, warziges Fell! Mit den schönen, schönen Prinzessinnenhänden!«

»Ach!« seufzte Prinzeßchen und besah traurig seine Finger. »Ach! Schön nennst Du sie? Dem Könige gefallen sie aber gar nicht und ich habe doch nur den einen einzigen Wunsch, daß sie ihm endlich gefallen möchten, dem jungen Könige, den ich so lieb habe und dessen Gemahlin ich doch so furchtbar gerne werden möchte!«

»So – so,« murmelte die Kröte und lächelte mit ihrem breiten Krötenmaule so süß, wie man es bei diesen Tieren selten sieht. »So – so? – Na – na? – Da soll ich alte Humpelliese dem schönen Kindchen wohl dazu verhelfen, daß aus dem Prinzeßchen eine kleine Königin wird? Ja, ja, ich weiß es wohl, daß der junge König bei der Wahl seiner Gemahlin nur nach den Händen sieht und ich weiß auch, warum er dies tut. Nun geh einmal dorthin, liebes Kind, und pflücke die Wolfsmilch, die da am Wege steht. Du kennst sie doch, die Wolfsmilch?«

»Ja, die niedliche Blume,« sprach Prinzeßchen, »die die vielen, vielen kleinen Blättchen und die hübschen, rötlichen Blüten hat.«

»Ja, die ist's,« erwiderte die Kröte. »Aber wie oberflächlich ihr Menschenkinder doch alles betrachtet und benennt! Was Du da als Blättchen ansiehst, sind nämlich lauter kleine Stiele, und die paar rötlichen Blättchen an der Spitze, die Du Blüten nennst, das sind die eigentlichen Blätter. Merke Dir das, Kind. Und nun zur Sache. Die Pflanze zerdrücke zwischen den Fingern, benetze mit dem weißen Saft, der ihrem Stengel entquillt, tüchtig Deine Hände und ich verspreche Dir, Deine Hände ganz allein werden Gnade vor des Königs Augen finden und Dich wird er zu seiner Gemahlin machen.«

So eifrig rieb nun Prinzessin Gerda ihre Finger mit dem weißen Wolfsmilchsafte ein, daß sie gar nicht bemerkte, wie die Kröte leise lachend von dannen humpelte.

Dann ging sie mit freudig klopfendem Herzen heim.

Wie groß aber war der Schrecken der Prinzessin, als sie am nächsten Morgen beim Erwachen entdeckte, daß ihre wohlgepflegten Finger durch[66] das Einreiben mit dem Safte der Wolfsmilch ganz und gar mit braunen Flecken übersät waren. »Oh, die böse Kröte,« rief sie. »Das ist der Dank für meine Freundlichkeit gegen sie. Und wie häßlich hat sie mich belogen!«

Unter Weinen und Jammern rieb und wusch sie nun ihre zarten Hände. Die Flecken verschwanden nicht.

Am Abend, als alle anderen Prinzessinnen bei der Brautschau dem Könige ihre Hände hinstreckten, stand Prinzeß Gerda traurig abseits und versteckte die ihren beschämt auf dem Rücken.

Im Kreise umstanden die Schönen den König und warteten und jede hoffte in ihrem Herzen, daß ihre Hände heute dem Könige gefallen würden und er sie zu seiner Königin machen würde. Der König betrachtete nacheinander ganz genau die vielen zarten Finger, die sich ihm entgegenstreckten. Dann lächelte er wehmütig, schüttelte den Kopf und wollte grade betrübt die Stufen zum Throne einsam und allein emporsteigen, als er Prinzeß Gerda stehen sah, die scheu zu Boden blickte und die Hände auf dem Rücken versteckte. Leise trat er zu ihr und sprach: »Warum stehst Du hier so verlassen und zeigst mir heute Deine[67] Hände nicht? Wünschest Du Dir nicht mehr, meine Gemahlin zu werden?«

»Ich kann sie ja nie, nie mehr sehen lassen; sie sind zu häßlich!« erwiderte Gerda.

»Zeige sie!« gebot der König. Da mußte Prinzeßchen gehorchen und streckte dem König ängstlich ihre Fingerlein entgegen. Der warf nur einen Blick auf dieselben, dann stutzte er, sah Prinzeßchen tief in die Augen und sprach: »Endlich habe ich das Glück gefunden, das ich so lange schon suchte. Du, Prinzessin Gerda, Du wirst meine Gemahlin und die Königin meines Landes.«

Prinzessin Gerda war vor freudigem Schreck ganz benommen, als der König sie bei der Hand nahm und sie zu dem Thronsessel führte. Die vielen neidischen Blicke aber, die ihr die anderen Prinzessinnen zuwarfen, die spürte sie bis tief ins Herz hinein.

Wieder ergriff der König ihre Hand, küßte sie und sprach laut zu den Versammelten: »Ich habe nun eine Königin gewählt und wollt Ihr wissen, warum meine Wahl just auf Prinzessin Gerda fiel? Weil ich an den braunen Flecken, die Ihr an ihren Händen erblickt, sehe, daß sie ihre Tage nicht mit Nichtstun zubringt. Daß sie arbeitet. Eine[68] Königin aber, die nicht arbeitet, wäre für die anderen Frauen ihres Reiches ein schlechtes Beispiel.«

Als die Prinzessin dies hörte, wurde sie tieftraurig und sprach: »Wenn Ihr so denkt, lieber König, kann ich Eure Gemahlin nicht werden. Ich habe ja noch nie in meinem Leben gearbeitet. Die Flecken an meinen Händen kommen ja nur von dem giftigen Saft der Wolfsmilch her, mit dem ich sie eingerieben habe.« Und nun erzählte sie die ganze Geschichte von der Kröte mit dem gebrochenen Bein und allem, was diese ihr geraten, gesagt und versprochen hatte. Darnach schickte Prinzeß Gerda sich an, die Stufen des Thrones wieder hinabzusteigen, und weinte bitterlich.

Da ergriff der junge König ihre Hand, küßte die Prinzessin auf den Mund und sagte: »Und dennoch wirst Du meine Gemahlin! Du hast aus lauter Mitleid und Herzensgüte mit Deinen zarten Prinzessinnenhänden die ekle Kröte gestreichelt. Du wirst aus Liebe zu mir und zu Deinem Volke auch arbeiten, wenn es nottut.«

»Das werde ich,« sprach schlicht die Prinzessin und lehnte das Haupt glückselig an die Schulter des Königs. Sie hat ihr Versprechen[69] treulich gehalten. Als schwere Zeiten über das Land kamen, hat sie ihre feinen Hände nicht geschont und gearbeitet wie eine einfache Tagelöhnersfrau. Wenn dann der König an den schönen Fingerlein einen Flecken entdeckte, fragte er neckend: »Hast Du sie wieder mit Wolfsmilch eingerieben?« Dann lachten sie beide. Sie waren sehr glücklich bis an ihr Ende.

Warum der Brunnen vor dem Nachbarhause das Engelbrünnlein hieß, das wollten die Kinder wissen.

Weil es nun so schön warm im Zimmer war, die Bratäpfel im Ofen so lustige, unmanierliche Tönchen von sich gaben, die Kinder den ganzen Tag über brav gewesen waren, war Mutter so recht guter Laune und ließ sich erweichen.

Da erzählte sie denn, daß der Brunnen früher gar keinen besonderen Namen gehabt hätte. Eines Tages aber war großer Kummer im ganzen Dorfe. Ein liebes, kleines, pausbäckiges Büblein war so lange auf dem Brunnenrand herumspaziert,[71] bis es hineingefallen war. Weil aber alle Leute auf dem Felde bei der Arbeit waren, hatte niemand das jämmerliche Schreien des Kleinen gehört und so konnte er aus dem nassen, kalten Wasser nicht wieder herausgezogen werden. Da aber wuchsen ihm tief unten im Brunnen zwei herrliche Flüglein, er wurde ein liebes Englein, flog aus dem Brunnen heraus, plusterte und schüttelte sich, daß das Wasser nur so umherspritzte, flog hinauf zum lieben Gott in den Himmel und niemand hat das herzige Büblein je wiedergesehen.

»Ah«, riefen da die Kinder und sahen durch das Fenster zum bestirnten Nachthimmel auf und beneideten das Büblein, das so flink ein Engel Gottes geworden war.

Nun durfte es ja immerzu mit den anderen Engeln um die Wette singen und spielen.

Die kleine Rosa schwieg zuerst ganz still, dann aber fragte sie: »Mutter, wird denn jeder, der hineinfällt, ein Englein?«

»Nicht jeder, nur die ganz kleinen Kinder, die sich noch nicht selber helfen und nicht wieder herausklettern können,« antwortete die Mutter.

Der Winter verging, der Frühling kam. Die Kinder spielten Ringelreihen oder flochten Blumenkränze und setzten sie sich auf. Der Sommer folgte und brachte Beeren und schöne Pilze und niemand dachte mehr ans Geschichtenerzählen.

Vater und Mutter arbeiteten bis abends spät draußen auf dem Felde, die größeren Kinder mußten ihnen helfen. Die kleineren durften die Ziegen hüten und die Gänse. Das war des Jahres schönste Zeit.

Wenn dann der Abend kam, war die ganze liebe Familie so müde, daß ihnen allen die Augen zufielen und es im Hause neben dem Engelbrünnlein schon mäuschen-, mäuschenstill war, wenn der gute Mond über den Wald herübergewandelt kam.

So war es auch eines Abends mäuschenstill. (Hört Ihr Kinderlein?) Nur das Brünnlein rauschte und der Bach, der an der Seite aus dem Brünnlein herausfließt, murmelte und rieselte.

Jetzt aber paßt auf! Jetzt beginnt die eigentliche Geschichte.

Also, der Mond schien so schön hell, daß man alles ganz genau sehen konnte. Da öffnete sich an dem Hause neben dem Engelbrünnlein leise, leise die Türe und ohne Schuhe und Strümpfe,[73] im Nachthemdlein kam die kleine Rosa geschlichen, just wie sie aus dem Bettlein gestiegen war.

»Ei, ei,« dachte der Mond, »was gibt es denn da? Das kleine Mädchen gehört doch in die Federn!«

Er zog ein ganz schiefes, böses Gesicht, so ärgerlich war er.

Aber die kleine Rosa merkte nicht, daß jemand sie so böse ansah. Munter trippelte sie drauflos und hielt dabei mit beiden Händen ihr buntes Holzpüppchen fest.

Immer ärgerlicher wurde das Gesicht des Mondes, denn die kleine Rosa ging nun geradeswegs auf den Brunnen zu.

Er schnitt dem Kinde die bösesten Gesichter, furchte die Stirne, runzelte die Brauen, öffnete den Mund ganz weit. Es half alles nichts.

Klein Rosa stieg auf den Rand des Brunnens und deutlich hörte er sie sagen: »Ein Englein möchte ich haben, ein richtiges mit Flügeln, das fliegen kann. Liebes Engelbrünnlein, mache mir aus meinem Püppchen ein Engelein.« Dann beugte sich die kleine Rosa weit vor, gab ihrem Püppchen einen Kuß und tauchte es vorsichtig ins Wasser.

Der Mond aber war nun gar nicht mehr böse. Nein, er lächelte liebevoll und gütig und sandte einen seiner silbernen Strahlen aus, daß er dem Kinde helfe. Und siehe da, der Strahl tauchte in den Brunnentrog, berührte leise das Holzpüppchen, und als die Kleine die Puppe wieder aus dem Wasser hob, hatte sie schöne, goldene Flügel am Rücken. Laut jubelte das Kind und erzählte es dem Monde, den Wolken, den Bäumen, den schlafenden Häusern: »Ich habe ein Englein, ein richtiges Englein! Mein Püppchen ist ein Englein geworden!«

Und sie nahm das Englein in beide Hände und rief: »Englein flieg! Englein flieg!«

Aber das Englein flog nicht. Es war eben doch nur ein Puppenenglein – kein Menschenenglein. Und soviel die Kleine es auch in der Luft schwang – es rührte sich nicht und die goldenen Flügel blieben unbeweglich.

Da weinte die kleine Rosa bitterlich.

Das hörte der alte Nachtwächter des Dorfes und kam so schnell herbeigelaufen, wie es seine schweren Stiefel und das mächtig große Tuterohr erlaubten.

»Was, das ist ja die Rosa, die hier so schreit!« rief er. »Die Rosa mitten in der Nacht und im Hemde! Ei der Tausend – was werden die Eltern dazu sagen? Schnell, schnell, zurück ins Bett!«

Flink ergriff er das Kind bei der Hand und zog es mit sich fort dem Hause zu. So schnell mußte Rosa laufen, daß sie ihr Englein aus der Hand fallen ließ. Da half alles Jammern und Schreien nichts – der böse alte Nachtwächter ließ nicht los und brachte Rosa zu den Eltern.

Das Englein war in den Bach gefallen.

Erst drehte es sich ein paarmal im Kreise herum, stieß hier mit einem Flügel, da mit einem Händchen an einen großen Stein – dann ging es heidi! immer weiter, immer weiter, dahin auf den Wellen des Baches.

Als der Morgen graute, schwamm Rosas Englein bereits in einem großen, breiten Strom. Die Sonne beschien seine goldenen Flügel, so daß sie weithin leuchteten.

Das sah aber niemand als der liebe Gott und die Vögel, die über den Fluß dahin flatterten.

Aber um Mittag, als die Sonne schön warm schien, fanden bei einem Dorfe die Fischer in einem[77] ihrer Netze das Puppenenglein, das sich darin gefangen hatte. Sie trauten ihren Augen nicht und wunderten sich und lachten und wollten das Englein mit nach Hause nehmen.

Da schüttelte der älteste Fischer den Kopf und sagte: »Tut das ja nicht! Das bringt Euch Unglück ins Haus. Seht Ihr denn nicht, daß das einer von den geschnitzten Englein von unseres Heilandes Altar ist? Den hat ein Bösewicht gestohlen und ihn dann aus Furcht vor Strafe in den Strom geworfen. Laßt ihn wieder schwimmen.«

Da taten die Männer, was der Alte gesagt hatte und Englein wurde von den Wellen immer weiter getragen, vorbei an Wäldern, Feldern und Ortschaften.

In einer großen, großen Stadt mit vielen Türmen lagen am Ufer des Stromes mächtige Kähne, auf denen allerhand Waren aufgestapelt waren. Da gab es Fässer, und Kohlen und Gemüse. Am lustigsten sah ein Kahn aus, auf dem es nur rotbackige und goldgelbe Aepfel gab.

Und lustig waren die beiden Alten, ein Männlein und ein Weiblein, die ihr schönes Obst an die vorübergehenden Städter verkauften.

Die beiden saßen gemütlich auf dem Vorderteil ihres Schiffes und sonnten sich. Da machte Mütterchen große Augen und zeigte mit der Stricknadel ins Wasser. Und Väterchen rief: »Nanu, was schwimmt denn da?« und versuchte mit einer langen Stange den blinkenden Gegenstand aus dem Wasser zu ziehen. Als es ihm endlich gelang, jubelten die beiden vor Freude und riefen: »Ein Engel! Ein Englein! Das schickt uns der liebe Herrgott – das wird uns Glück bringen!«

Und Mütterchen nahm klein Rosas Puppenenglein auf den Schoß und trocknete ihm mit ihrer Schürze ganz vorsichtig Gesicht und Hände und Füße und ließ die liebe Sonne auf die goldenen Flügel scheinen, daß sie wieder schön sauber und blank wurden.

Wie die Kinder freuten sich die beiden Alten an ihrem Schatz.

Da kam eine schwarz verschleierte Dame auf das Schiff um Aepfel zu kaufen. Die führte an der Hand ein kleines Mädchen mit großen, traurigen Augen.

Als die Kleine das Puppenenglein sah, lachte sie jedoch sogleich und lief eilig darauf zu[79] und rief: »Mutter, Mutter, sieh die reizende Puppe. Bitte, bitte, kaufe sie mir!«

Da sahen die beiden Alten sich an und das Mütterlein sprach: »Mein liebes Kind, das Püppchen ist nicht zu kaufen. Das hat uns eben der liebe Herrgott geschickt.« Da schlich das Kind betrübt bei Seite.

Die Mutter aber trat zu den alten Leuten und bat: »Gebt mir das Spielzeug, wenn es irgend geht. Ihr tut ein gutes Werk. Gott wird es Euch lohnen. Meine kleine Hilda hat vor wenigen Wochen ihr einziges Schwesterchen verloren. Seitdem hat sie das Lachen und Spielen verlernt. Verkauft mir das Püppchen, damit sie wieder eine Freude hat.« Da legte das alte Mütterlein dem Kinde die Puppe in den Arm und die kleine Hilda war glückselig und lachte. Als die Mutter mit dem Kinde das Obstschiff verlassen hatte, fanden die alten Leute im Strickkorbe des Mütterchens eine Menge Goldstücke, welche die Dame zum Dank heimlich hineingetan hatte. Da freuten sie sich und der Greis sprach: »Nun können wir endlich unser altes, morsches Schiff wieder ausbessern. Das Englein hat uns doch großes Glück gebracht.« »Und,« sagte das Mütterchen,[80] »und das arme Kindchen hat eine Freude und lacht nun wieder.«

Am glücklichsten aber war klein Hildes Mutter, denn ihr kleines Mädchen vergaß nun über dem lieblichen Puppenengel den Kummer über die gestorbene kleine Schwester. Klein Rosas Püppchen mußte immer bei ihr sein, bei Tag und bei Nacht und wenn andere Kinder ihre gewöhnlichen Puppen, die keine Flügel hatten, spazieren trugen, hielt Hilde stolz ihr Englein im Arm und ließ die Sonne auf seine goldenen Flügel scheinen. Die glänzten und glitzerten und erfüllten die Herzen der anderen Kinder mit Neid. Davon merkte die kleine Hilde in ihrer Freude garnichts, bis sie eines Tages hörte, wie ihre Gespielen hinter ihr hersangen:

Dabei lachten sie laut und schadenfroh.

Das tat Hildes kleinem Herzen sehr weh. Immer wenn sie ihr Püppchen herzte und mit ihm spielte, tönte es ihr im Ohr:

Dann wurde sie traurig und flüsterte: »Englein, flieg! Nur ein einzigesmal, flieg, mein Englein!«

Dabei hob sie das Püppchen hoch in die Luft.

Aber, wer nicht flog, weil es ja nicht konnte, war das Engelspüppchen.

Als dann ein großer Sturm über die Stadt dahinbrauste, Schornsteine und Fensterladen zerschlug und Bäume entwurzelte, da öffnete Hilde ganz heimlich das Fenster, hielt ihre Puppe hinaus und rief: »Nun wird's schon gehen, Englein, flieg!« Und ehe sie sich's versah, riß der Sturm ihr ihren Liebling aus der Hand. Nun flog das Englein, aber nicht in die Höhe, wie richtige Engel es tun in den grauwolkigen Himmel hinein. Nein, es drehte sich ein paarmal in der Luft und flog dann, plumps! in die Tiefe, mitten auf den Schoß des Königs, der gerade vorüber fuhr.

Der erschrack sehr, sprang vom Wagensitz in die Höhe und rief dem Kutscher zu: »Halt! So halt doch Friedrich!«

Der Kutscher griff schnell in die Zügel – die Rosse standen still.

Im selben Augenblick stürzte dicht vor den Pferden ein hohes, steinernes Tor durch die Gewalt[82] des Sturmes zusammen. Das hätte den König erschlagen, wenn er einen Schritt weiter gefahren wäre. Und er wäre weiter gefahren, wenn nicht das Puppenenglein ihm in den Schoß gefallen wäre.

»Du bist mein kleiner Lebensretter,« rief der König und hielt das Püppchen hoch, daß jeder es sehen konnte und das Volk jubelte und jauchzte.

Der König aber suchte mit den Augen in der Höhe, um zu sehen, woher das Englein wohl gekommen sein mochte. Da erblickte er klein Hilde weinend am Fenster stehend und winkte ihr, herabzukommen.

Schnell, schnell kam das Kind die Treppe heruntergelaufen und knixte vor dem Könige. Nun mußte es ihm die ganze Geschichte erzählen und als der König erfuhr, daß Hilde ihr Englein hatte fliegen lehren wollen, da lachte er herzlich und sprach: »Mein liebes, kleines Mädchen, dies Puppenenglein lernt das Fliegen nie, aber ich schenke Dir eine große, schöne Engelspuppe, die fliegen kann. Die sollst Du Dir am nächsten Weihnachtsabend bei mir im Schlosse holen.

Meinen kleinen Lebensretter mußt Du mir aber dafür lassen, nicht wahr, der darf mich nie mehr verlassen, solange ich lebe.«

Hilde nickte dem König selig zu und lief schnell zur Mutter, um ihr zu erzählen, was der König ihr versprochen hatte. Der fuhr vergnügt nach Hause in sein herrliches Schloß. Dort ließ er seinen Hoftapezier zu sich rufen, der mußte über des Königs Bett einen Himmel aus hellblauseidenen Wolken anbringen und das Englein darin schwebend befestigen.

So sah es der König jeden Morgen und jeden Abend und freute sich daran. Er schlief vergnügt ein und erwachte frohen Herzens, denn sein kleiner Lebensretter schwebte über ihm.

Für Hilde bestellte er bei einem berühmten Künstler eine schöne, große Engelspuppe mit goldenen Flügeln. Die trug unsichtbar innerlich eine Maschine. Wenn man sie mit einem Uhrschlüssel aufzog, flog sie ganz richtig im Zimmer umher – und tut es vielleicht heute noch, wenn sie nicht unterdessen längst »kaputgegangen« ist.

Als dann der König alt und krank wurde und immer im Bett liegen mußte, war sein einziger Trost das Puppenenglein, das über seinem Bette[84] in blauen Wolken schwebte. Ihm lächelte er zu – und das Englein lächelte wieder. Sie verstanden sich sehr gut. »Wir gehören für immer zusammen!« das wollte das Lächeln sagen.

In seiner Todesstunde, als der alte König vor Schwäche kaum noch reden konnte, sprach er: »Mein – Englein – gebt – mir – mit – wenn – ich – sterbe!«

Und so geschah es. –

Auf diese Weise ist klein Rosas Puppe zugleich mit dem König in den Himmel gekommen.

Zu ihren Füßen Vergißmeinicht, Verbenen und Heliotrop. Zu ihren Häupten nur den blauen Himmel – so stand die stolze Lilie in strahlender Schönheit inmitten eines herrlichen Parkes. Kerzengerade stand sie da, Tag und Nacht, edel und schön. Morgens schmückten sie unzählige Edelsteine – der Nachttau war's, der sich leise auf sie niedergelassen hatte. Mittags kleidete der Sonnenschein ihre schlanke Gestalt in goldene Gewänder. Und wenn die Nacht zur Erde stieg, geschah es oft, daß das Mondenlicht die Holde in silberweiße Schleier hüllte. Das kleine Mädchen, das an der Hand einer lieben alten Frau auf den Wegen des Parkes dahintrippelte, stand oft mit[86] gefalteten Händen vor der stolzen Lilie und konnte sich nicht sattsehen an ihrer Pracht. Eines Tages sagte das Kind: »Sieh, Großmutter, wie sie dasteht! Keine andere Blume hat eine so stolze Haltung, ein so köstliches Kleid und eine so wunder-wunderbare Krone. Ich glaube, sie ist eine Fürstin. Wir müssen sie verehren!« Und die Kleine hob mit beiden Händchen ihr Kleidchen und machte einen tiefen Knix vor der Blume und bat die Großmutter, es ebenso zu machen. Die lächelte – dann verneigte sie sich tief vor der Fürstin unter den Blumen, ruhig und feierlich, wie alte Damen sich verneigen, wenn der Kaiser des Weges kommt. Seitdem hieß die schlanke Lilie nur »Die Fürstin« und Großmutter und Enkelin zeigten ihr ihre tiefe Verehrung durch eine Verbeugung, so oft sie vorübergingen.

Die Fürstin hatte aber auch noch andere Verehrer die Menge. Da war der weiche Südwind, der sie umschmeichelte und ihr seine Bewunderung ins Ohr flüsterte. Da waren die buntschillernden Schmetterlinge, die sie umgaukelten. Die großen und die kleinen Käferlein, die sie umsurrten. Surr – surr! Sum – sum! So ging es den ganzen Tag. Die Fürstin hatte ein Recht, stolz zu sein[87] auf ihre prächtigen Gewänder, ihre herrlichen Juwelen und die vielen, vielen Verehrer.

Wenn der Winter in das Land zog, legte sie sich ruhig schlafen zusammen mit allen anderen Blumenkindern unter die weiche, linde Schneedecke. Sie wußte ja, der Sommer würde sie in alter, stolzer Pracht wieder erstehen lassen.

So war es einmal Spätherbst geworden und alle Blumen waren zur Ruhe gegangen. Da durchwandelten andere Leute laut und herrisch den schönen Park, Großmutter und die Kleine gingen nicht mehr darinnen umher. Ein Gärtner nahte mit schwerer Eisenschaufel und eine schrille Frauenstimme rief: »Hier müssen Rosen gepflanzt werden, viele feuerrote Rosen, damit die Vorübergehenden vor Staunen stehen bleiben. Fahren sie diese alte Erde hier fort und bringen Sie gute, neue dafür her.«

Der Gärtner holte eine Karre, schaufelte die Erde hinein, und mit ihr die Lilie, die jetzt in der unscheinbaren Knolle versteckt im Boden schlief. Er schob die Karre weit, weit fort in das Gebüsch, schüttete sie dort aus und ging von dannen.

Nun schlief die Fürstin ihren Winterschlaf in einem neuen Bette und wußte es nicht einmal,[89] bis im Frühling alle Blumen erwachten und auch sie die Augen wieder aufschlug.

»Wo bin ich?« flüsterte sie. »Ist dies ein Gefängnis, daß es so dunkel um mich her ist, daß ich so ganz allein bin?«

Dunkle, dunkle Taxusbüsche beschatteten den Winkel, in dem die Fürstin nun wieder zum Leben erwachte, müde und traurig, denn hier gefiel es ihr gar nicht. Hier sah sie den blauen Himmel nicht. Kein Nachttau schmückte ihr Haupt mit Juwelen. Kein goldenes Sonnenkleid umhüllte sie mehr zur heißen Mittagsstunde. Um sie her am Boden lag in wüster Unordnung Schutt und Geröll. Und wo blieben Liebe und Verehrung, die bisher das Glück ihres Lebens ausgemacht hatten? Großmutter und Enkelin sah sie niemals wieder. Der laue Südwind konnte nicht mehr zu ihr gelangen. Lichtblaue und weiße Falter umgaukelten nun wohl andere Blumen – zu ihr ins dunkle Gebüsch fanden sie nicht mehr den Weg.

Zitternd stand Fürstin Lilie einsam in der Verbannung und weinte bitterlich.

Da krabbelte und kraspelte es zu ihren Füßen. Unscheinbare braune Käferlein waren es, die einzigen[90] Freunde, die ihr aus den Tagen ihres Glanzes in die Verbannung gefolgt waren. Sie wisperten und tuschelten ihr Worte des Trostes zu, aber Fürstin Lilie hörte nicht auf zu weinen. Ihr Leben war zu trostlos und öde geworden. Sie achtete gar nicht auf das Flüstern der kleinen Tierchen.

Eine armselige kleine Abwechslung gab es aber doch in dem Gefängnis für sie. Durch einen schmalen Spalt in dem dunklen Gebüsch konnte sie in die Ferne blicken. Da sah sie oft ein großes, schwarzes Ungetüm vorüberbrausen und hörte es laut fauchen und schnauben und stampfen. So schnell wie es gekommen war, verschwand es aber auch immer wieder. In einer besonders dunklen Nacht erwachte sie von den wilden Tönen, die das Ungetüm ausstieß, und war geblendet. Goldgelbe, silbernschillernde, rubinrote, himmelblaue Edelsteine spie es fauchend aus. Zu beiden Seiten des Weges sanken sie hin und waren dann nicht mehr zu sehen.

»Oh, könnte ich diese wenigstens haben, um mich in meiner Einsamkeit damit zu schmücken. Dann wüßte ich doch einmal wieder, daß ich die[91] schöne Fürstin Lilie bin,« seufzte die Stolze. – Das hörten die Käferlein – die kleinen, unscheinbaren Käferlein. Ihnen war es ja bekannt, daß das Ungetüm die Eisenbahn war, und, daß die ersehnten Edelsteine die Funken waren, die die Lokomotive im Fahren ausspie. Gerne wollten sie den Wunsch der geliebten Fürstin erfüllen. So flogen sie denn am nächsten Abend ganz leise zu der Stelle, an welcher der Eisenbahnzug vorüberbrauste. Auf ihren kleinen braunen Rücken fingen sie jedes einen der schönen, schillernden Funken auf. Wohl tat es zuerst ein bißchen weh, aber das ertrugen sie gerne.

In Scharen kamen sie nun dahergeflogen, funkelnd in dunkler Nacht, und schwirrten hinein in den traurigen Winkel hinten im Gebüsch des Parkes, und schwebten im Kreise – ganz leise, um Fürstin Lilie herum. Dann setzten sie sich ihr aufs Haupt, auf die schneeigen Schultern, die weißen Hände, und selig zitternd dankte ihnen die also königlich Geschmückte mit einem lieblichen Lächeln.

Und sehnt auch Ihr Euch einmal nach Fürstin Lilies Juwelen, dann sucht an warmen Sommerabenden[92] in dunklen Büschen, im Grase am Wegesrande. Da werden sie Euch lieblich entgegenfunkeln und Euch umschweben, so wie sie Fürstin Lilie umschwebt haben – die lieben, kleinen Glühwürmchen.

Brüderlein und Schwesterlein lebten in einer niedrigen Hütte mit Vater und Mutter. Brüderlein half dem Vater im Walde das Holz zu sammeln und es nach Hause zu fahren. Oder er lief mit ihm weit, weit über Land um Obst, Kartoffeln und Gemüse einzuhandeln und an andere Leute zu verkaufen. Schwesterlein aber blieb bei Mutter in der Küche, trocknete Schüsseln und Teller ab, schälte Kartoffeln und kehrte sogar schon die einzige Stube des Häuschens mit einem großen, struppigen Besen aus.

Wenn die Kinder fleißig gewesen waren, ging es ans Spielen. Dann holte Brüderlein seinen alten Baukasten hervor und baute die herrlichsten Festungen und Schlösser.

Schwesterlein legte ihr Püppchen »Wunderhold« zu Bett in eine große Zigarrenkiste ohne Deckel und sang ihm ein schönes Wiegenlied vor. War es aber Sommer und die Sonne schien so schön warm, dann spielten die Kinder auf der Wiese vor dem Häuschen und sprangen vor Freude in die Luft und wälzten sich im Grase und die Eltern freuten sich und lachten mit ihren Kindern um die Wette.

Nicht weit von dem Häuschen zog sich eine lange, hohe weiße Mauer hin. Herrlich grünende und blühende Bäume sahen stolz über dieselbe hinweg zu den Geschwistern herunter. Mal neigten sie vornehm kühl das Haupt, mal nickten sie den Kleinen freundlich zu. Auch flüsterten die Bäume eifrig miteinander. Sonst schien sich hinter der weißen Mauer nichts Lebendes zu regen. Eines Tages aber hörte Brüderlein mitten im Purzelbaumschlagen auf, setzte sich aufrecht ins Gras, hob den Zeigefinger in die Höhe und lauschte. Schwesterlein sprang vom Boden auf, ließ alle Blümlein aus ihrer Schürze fallen und flüsterte: »Horch!«