Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1911 erschienenen

Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.

Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert;

Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, sofern die

Verständlichkeit des Textes dadurch nicht berührt wird. Fremdwörter

und Transliterationen (vorwiegend aus dem Griechischen) wurden weder

korrigiert noch vereinheitlicht.

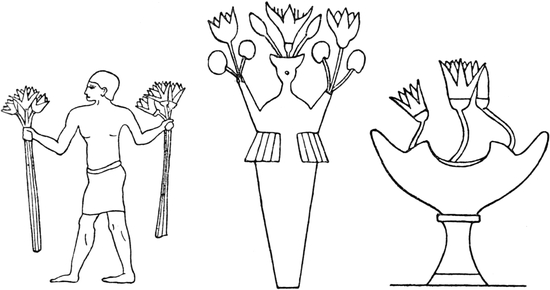

Einige Bildtafeln enthalten mehrere Abbildungen.

Fußnoten wurden an das Ende des jeweiligen Kapitels gesetzt.

Die gedruckte Fassung wurde in einer Frakturschrift

gesetzt, in der die Großbuchstaben I und J identisch sind; die Auswahl

in der vorliegenden Ausgabe erfolgte daher mitunter willkürlich.

Im Sachregister wird nunmehr zwischen den Begriffen mit den

Anfangsbuchstaben I und J unterschieden, was im Original nicht möglich

war.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät

installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten

Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos

als auch gesperrt erscheinen.

Kulturgeschichte der

Nutzpflanzen

2. Hälfte

Die Erde und die Kultur

Die Eroberung und Nutzbarmachung

der Erde durch den Menschen

In Verbindung mit Fachgelehrten

gemeinverständlich dargestellt von

Dr. Ludwig

Reinhardt

Bd. IV in zwei Teilen

Kulturgeschichte der Nutzpflanzen

München 1911

Verlag von Ernst

Reinhardt

Kulturgeschichte der Nutzpflanzen

von

Dr. Ludwig

Reinhardt

Band IV, 2. Hälfte

Mit 35 Abbildungen im Text und 76

Kunstdrucktafeln

München 1911

Verlag von Ernst

Reinhardt

Alle Rechte vorbehalten

Roßberg’sche Buchdruckerei, Leipzig.

Inhalt der zweiten Hälfte.

22.

Die Farb- und Gerbstoffpflanzen

23.

Der Kautschuk und die Guttapercha

25.

Die duftenden Pflanzenharze

26.

Die pflanzlichen Wohlgerüche

28.

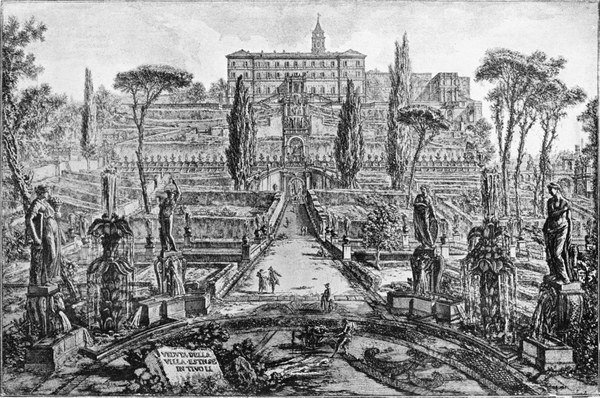

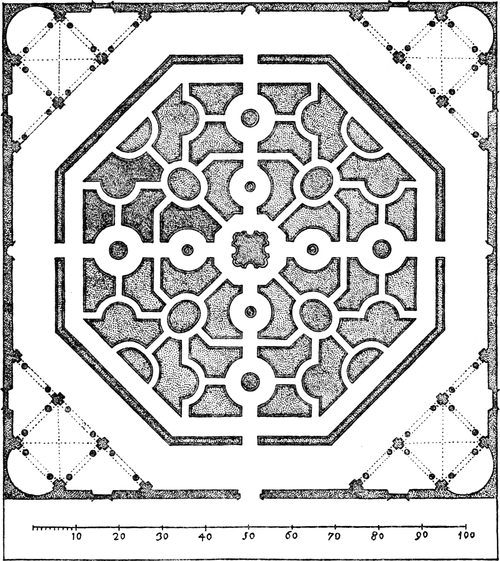

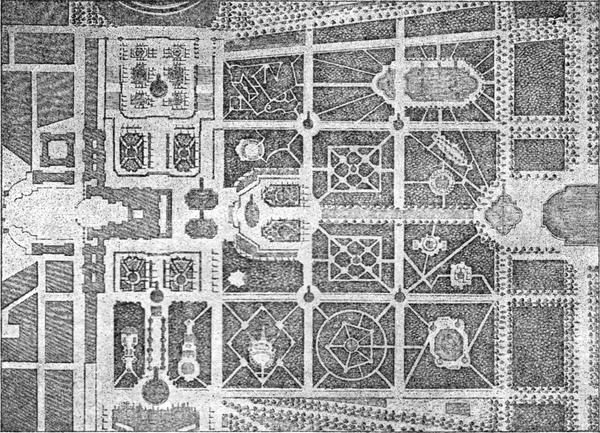

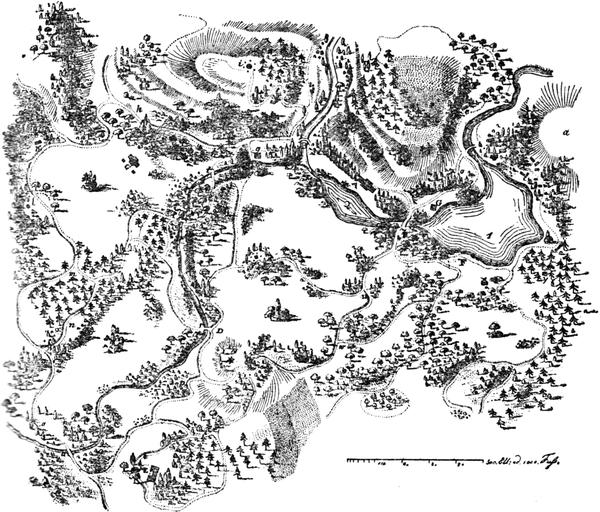

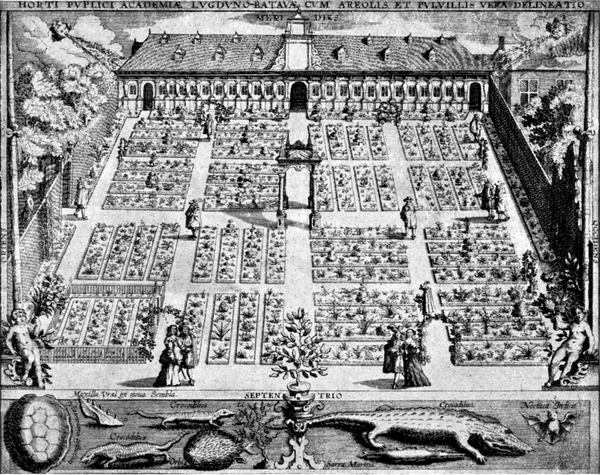

Die Geschichte des Ziergartens

30.

Die Zierbäume und Ziersträucher

32.

Die nützlichen Wüstenpflanzen

33.

Die Feinde der Kulturgewächse

Tafelverzeichnis

des ersten Bandes.

2.

Alter Pflug; Die Entwicklung des Pfluges

16

3.

Dreschen in Galiläa

16

4.

Dampfdreschmaschine

16

7.

Mohrenhirse; Buchweizen

48

9.

Singhalesen beim Pflügen

56

10.

Reisfelder; Pflanzen des Reises

56

11.

Entkernen des Reises; Dreschen des Reises

56

12.

Singhalesinnen b. Reisstampfen

56

13.

Maisscheune der Zulu

64

14.

Maismühle der Zulu

64

15.

Längsspalier von Birnen

81

16.

Kreuzspalier von Birnen

81

17.

Blühende Mandelbäume; Traubenernte

81

18.

Konservenfabrik Lenzburg

81

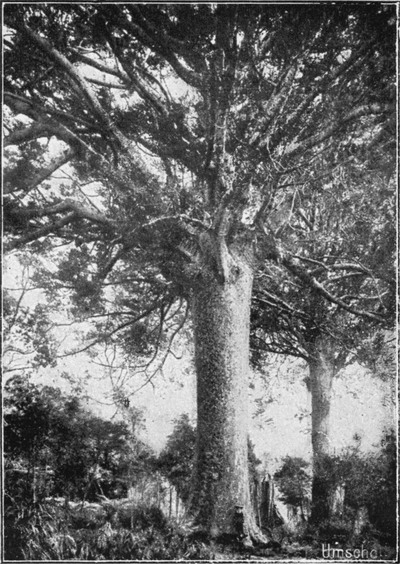

19.

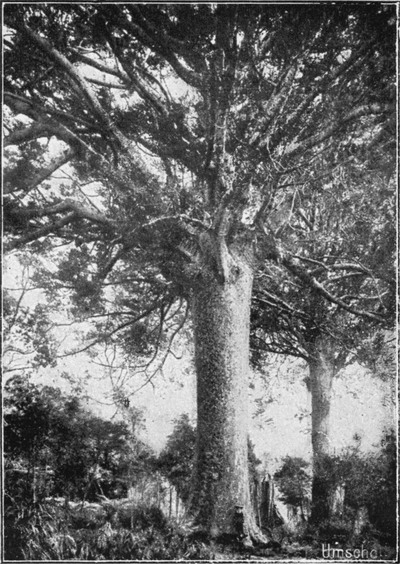

Maulbeerbäume; uralter Feigenbaum

129

20.

Alter Ölbaumhain in Arco

129

21.

Ölbaum in Antibes

152

22.

Olivenhain auf Capri; Dattelpalmen am Nil

152

23.

Dattelpalmen in Algier; Dattelernte in Algerien

168

24.

Kokospalme in Westafrika

168

25.

Ölpalme; Zuckerpalme

176

26.

Kokospalmen; verschiedene Palmen

176

27.

Arekanüsse; Sagopalmen

176

28.

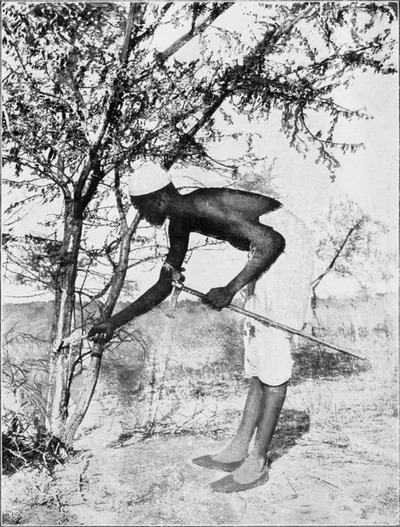

Auf Arekapalmen kletternde Inder

176

30.

Seychellenpalme; Victoria Regia

185

32.

Bananenhain; Verladung von Bananen

192

34.

Brotfruchtbaum; Brotfrucht

201

35.

Zweig der Brotfrucht

201

36.

Baobab; Malaienwohnung

201

38.

Durian; Mangostane

208

39.

Tamarindenallee; Ananas

208

41.

Tropisches Gewächshaus

216

42.

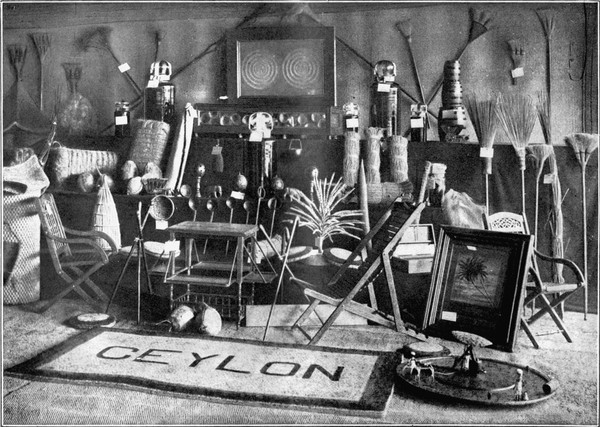

Fruchtladen auf Ceylon; Fruchtladen in Südindien

216

43.

Kastanienbäume; Alter Feigenbaum

232

44.

Johannisbrotbaum; Zitronenhain in Salo

232

46.

Japanischer Gemüsehändler

289

47.

Artischockenpflanzung; Wassermelonen

337

49.

Japanische Bäuerin; Japanischer Bauer

352

50.

Maniokpflanzung; Papyrusdickicht

352

51.

Fufustampfen auf d. Goldküste; Yamsknollen auf Jamaika

368

52.

Yamsknollen; Frauen in Bonaberi

368

53.

Champignonkultur bei Paris; Champignonernte

392

54.

Verarbeitung von Champignons

392

55.

Szenerie aus dem Urwald; Schibutterbäume

416

56.

Karnaubapalme; Rizinuspflanzung

416

57.

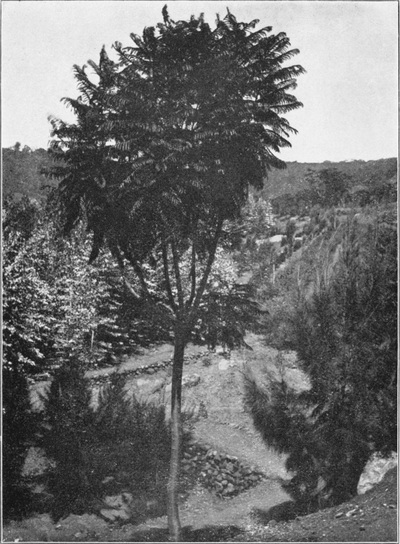

Wildes Zuckerrohr

441

58.

Zuckerrohrernte; Zuckerrohrernte

441

61.

Pflücken der Teeblätter

480

62.

Pflücken der Teeblätter

480

63.

Singhalesinnen Tee verlesend

480

64.

Trocknen der Teeblätter

480

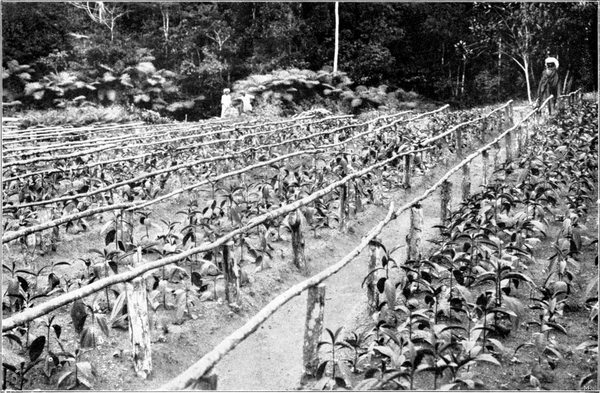

68.

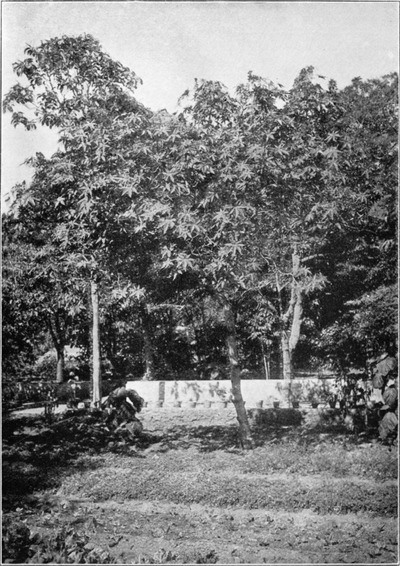

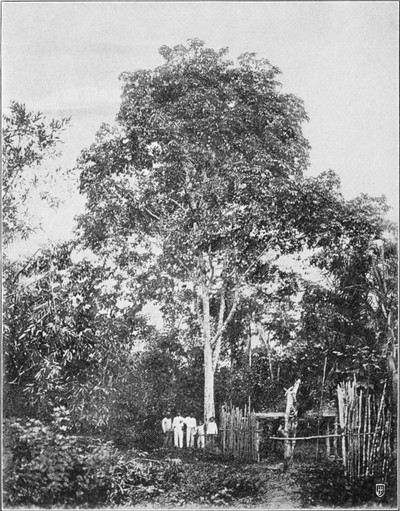

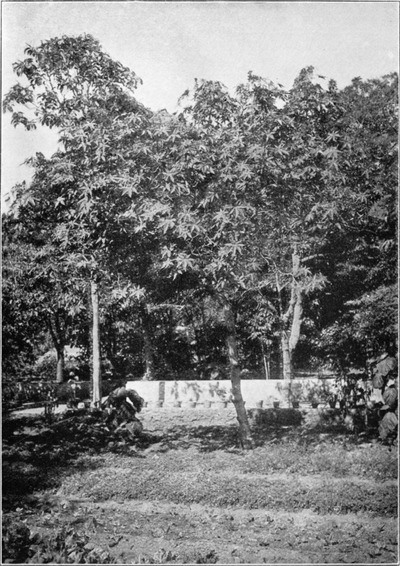

Junge Kakaopflanzung

512

70.

Kakaobaum; Vanillestrauch

512

73.

Wilder Hopfen; Hopfengarten

545

74.

Hopfenpflücker; gedörrter Hopfen

545

75.

Zimtbaum; Schälen des Zimtrohrs

577

76.

Muskatnüsse; Gewürznelkenbäume

577

77.

Hydraulische Kelter; Moderne Weinfässer

625

78.

Faune nach Rubens; Champagnerkellerei

625

79.

Pulquegewinnung; Kokapflanze

640

80.

Opiumraucher; Opuntie

640

82.

Anlage einer Tabakpflanzung

672

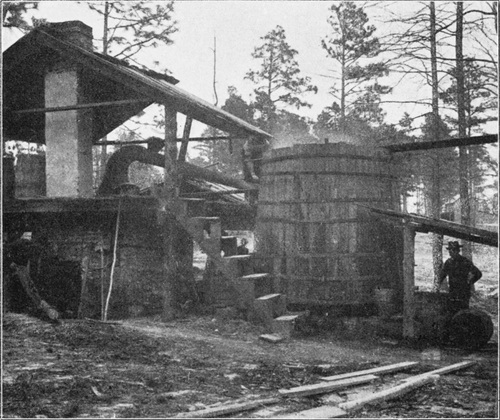

83.

Trockenscheune in einer Pflanzung

672

84.

Reifer Tabak; Trockenscheune (Inneres)

672

85.

Sortieren der Tabakblätter

680

86.

Fermentieren der Tabakblätter; Zigarettenfabrik

680

88.

Moderner Backraum

697

89.

Malztenne der Löwenbrauerei; Sudhaus der Löwenbrauerei

705

90.

Gärkeller der Löwenbrauerei; Lagerkeller der Löwenbrauerei

705

91.

Hofbräuhaus (außen)

705

92.

Hofbräuhaus (innen)

705

Tafelverzeichnis

des zweiten Bandes.

[S. 1]

XIX.

Die Futterpflanzen.

Als die Germanen in das Licht der Geschichte traten, waren sie noch

kein ausgesprochen Ackerbau treibendes Volk, wie dies erst seit dem

Mittelalter der Fall ist, sondern Jagd und Viehzucht waren ihre

Hauptnahrungsquellen, neben denen der Pflanzenbau eine sehr bescheidene

Stelle einnahm. Persönliches Grundeigentum gab es bei ihnen noch nicht,

das Land gehörte vielmehr der Gesamtheit der Gaugenossen. Jede Sippe

erhielt ein Stück davon auf ein Jahr zur Bebauung zugewiesen, und

dieses wurde nun von den Frauen behackt und mit allerlei Nährfrüchten

wie Hafer, Gerste, Einkorn und etwas Flachs bepflanzt. Soweit Männer

zu solcher in ihren Augen erniedrigenden Arbeit zugezogen wurden,

waren es Kriegsgefangene, die man am Leben ließ, um sie als eine

Art Arbeitstiere zu verwenden. Die Freien trieben Viehzucht, soweit

nicht die leidenschaftlich gerne getriebene Jagd und der Krieg mit

den Nachbarstämmen, der mit Vorliebe in Form von Raubzügen ausgeübt

wurde, ihre Zeit in Anspruch nahm. Irgend welche schwere Arbeit war

ihnen zuwider, und wenn sie es irgendwie vermochten, lagen sie zu

Hause miteinander plaudernd auf den Bärenfellen und überließen die

Sorge für Haus, Herd und Land den Frauen und Hörigen, welch letzteren

naturgemäß alle schwere Arbeit zufiel. Die bescheidenen Hütten mit

aus Lehm verstrichenem Flechtwerk, die zu errichten ebenfalls den

Weibern oblag, wurden häufig gewechselt, um neue Weideplätze und

fruchtbaren, jungfräulichen Boden aufzusuchen. Düngung des Bodens war

noch unbekannt; daher wurde neuer Boden durch Abbrennen des darauf

wachsenden Gehölzes urbar gemacht, sobald das zuerst umgebrochene

Ackerland an Fruchtbarkeit nachließ.

Dieser halbnomadische Wirtschaftsbetrieb der alten Germanen wich erst

dann einer größere Ansässigkeit bedingenden Feldwirtschaft, als[S. 2] sich

der Strom der unruhig wandernden Stämme derselben an dem mit dem

berühmten Wall und Pfahlgraben, dem limes romanus, umgebenen

und von römisch-gallischen Ansiedlern bewohnten Dekumatenland brach

und die nimmer Rastenden zwang, feste Wohnsitze einzunehmen. Ein

Ausweichen nach Norden und Osten gab es nicht mehr; denn verwandte

Stämme saßen schon hier, und von rückwärts drohten die nachdrängenden

Slawen. Der Not gehorchend und nicht dem eigenen Trieb mußten

die Germanenstämme ihr Wanderleben aufgeben, um sich durch einen

geregelteren Ackerbaubetrieb neue und reichere Quellen zur Befriedigung

ihrer Bedürfnisse zu erschließen; denn die Zahl des Volkes wuchs, die

Jagd auf den beschränkten, zur Verfügung stehenden Gebieten wurde

weniger einträglich, und zur Gewinnung der nötigen Nahrungsmittel mußte

eine intensivere Feldbebauung, welche mehr und mehr auch die Kräfte der

freien Männer in Anspruch nahm, eingeführt werden.

Die Anleitung zu rationellerem Pflanzenbau und neue Kulturgewächse

erhielten die an den limes angrenzenden Stämme

begreiflicherweise zuerst von den auf höherer Wirtschaftsstufe

stehenden Ansiedlern des Dekumatenlandes. Zwischen den neuen Nachbarn

entwickelte sich bald ein reger Verkehr, der sich während eines

zweihundertjährigen Friedens immer lebhafter gestaltete, bis die

Völkerwanderung mit ihren zahllosen gewaltigen Kämpfen längere Zeit

anhaltende Völkerverschiebungen bewirkte. Als diese dann ausgetobt

hatte, waren die einst so wanderlustigen Stämme teils aufgerieben,

teils von den fremden Völkern, mit denen sie sich mischten, absorbiert

und ihrem Volkstum angepaßt, teils auch durch die starke Beeinflussung

des an Kultur weit höher stehenden Römertums für eine ansässige, sich

vorzugsweise auf den Landbau stützende Lebensweise gewonnen.

Schon zur Zeit des römischen Geschichtschreibers Cornelius Tacitus

(54–118 n. Chr.), der uns die erste ausführlichere Schilderung von

der Lebensweise und den Anschauungen der Germanenstämme gab, begann

in Germanien das Bedürfnis nach fester Ansiedelung sich in weiteren

Kreisen geltend zu machen. Jede Sippe besaß damals bereits einen

Anteil an Wald, Wiese und Ackerland als Sondereigentum, woneben der

gemeinschaftliche Flurbesitz der gemeinen Mark oder Allmende weiter

bestehen blieb. Hofstätte und Anrecht an Ackerland und Allmende

wurden zusammen mit dem Ausdruck Hufe oder Hub benannt. Die damalige

Betriebsform war die Feldgraswirtschaft, wo[S. 3]bei jedes Stück Land nur

ein Jahr bepflanzt wurde, um dann mehrere Jahre hindurch als Wiese oder

Weide brach zu liegen. Damals war die Viehzucht noch viel wichtiger als

der Ackerbau, der noch sehr primitiv mit dürftigem Ackergerät ausgeübt

wurde.

Einen entschiedenen Fortschritt brachte die zu Beginn des

Mittelalters aufkommende, wahrscheinlich von den Römern übernommene

Dreifelderwirtschaft, die sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts

in fast unveränderter Form erhielt. Sie bestand darin, daß man

ein Drittel des Ackerlandes brach liegen ließ, damit sich der

Boden erhole und durch das Hineinhacken oder -pflügen des auf ihm

gewachsenen Unkrautes, soweit es nicht vom Vieh abgeweidet wurde,

gedüngt werde. Das zweite Drittel wurde mit Wintergetreide und das

letzte Drittel mit Sommerfrucht bepflanzt. Dieser Wechsel von Winter-

und Sommergetreide gestattete die Feldarbeiten besser über das Jahr

zu verteilen. Besondere Verdienste um die Verbreitung dieser neuen

Betriebsweise erwarb sich Karl der Große, der in seinen Verordnungen

über die Bewirtschaftung der königlichen Domänen seinen Beamten genaue

Vorschriften machte, immer mit dem Zweck, seine musterhaft geleiteten

Güter möchten den bäuerlichen Betrieben als Vorbild zur Nacheiferung

dienen. Seinem guten Beispiel sind nachher vor allem die Klöster mit

ihren klugen und umsichtigen Mönchen gefolgt und haben damit viel zur

Hebung der Landwirtschaft beigetragen. Auch ihre Güter lieferten den

umliegenden Bezirken ein nachahmenswertes Beispiel. Besonders aber

beförderten die Klöster den Garten-, Obst- und Weinbau, die vornehmlich

persönliche Sorgfalt lohnten. Selbst die um das 10. Jahrhundert

einsetzende Städtegründung hatte einen fördernden Einfluß auf die

Landwirtschaft; denn die hinter Mauern Schutz suchenden Bürger blieben,

soweit sie sich nicht einem besonderen Handwerk zuwandten, Bauern, und

ihr außerhalb der Ringmauern gelegener Besitz erfreute sich bald einer

hohen Kultur, die wiederum hauptsächlich dem Garten- und Obstbau zugute

kam.

Dadurch, daß alle Brach-, Winter- und Sommerfelder auf je einer

zusammenhängenden Fläche lagen, die zunächst noch Eigentum der

Markgenossenschaft blieb und erst nach und nach in den Besitz von

einzelnen Familien überging, bestand ein gewisser Flurzwang, indem

die Arbeit von allen Genossen, die ein bestimmtes Stück Land zur

Bebauung erhalten hatten, gleichzeitig ausgeführt werden mußte. Ebenso

nachteilig auf die Entwicklung der Landwirtschaft wie dieser Flurzwang

wirkten auch die sozialpolitischen Verhältnisse, vor allem[S. 4] die

zahlreichen, alle Kultur zerstörenden und keinen rechten Fortschritt

aufkommen lassenden Kriege und Fehden der Machthaber untereinander,

unter denen die Bauern in erster Linie zu leiden hatten, und der sich

immer mehr ausbildende Gegensatz zwischen Privat- und Gemeindebesitz.

Durch ausgiebige Belehnung von seiten der Könige für geleistete

Dienste gelangte einerseits der Adel, und durch reiche Schenkungen

der um ihr Seelenheil besorgten Begüterten die Kirche zu ausgedehntem

Landbesitz, während das Bauerntum seit den Staufenkaisern mehr und mehr

verarmte. Die durch diese ungünstigen Verhältnisse genährte allgemeine

Unzufriedenheit der Landbevölkerung machte sich beim Erwachen der

Geister zur Reformationszeit in den verschiedenen Bauernaufständen

Luft; doch half ihr diese Auflehnung, die von den Herren aufs

blutigste geahndet wurde, nicht nur nichts, sondern verschlimmerte

noch wesentlich ihre Lage. Diese wurde im Laufe des 30jährigen Krieges

geradezu trostlos. Nicht nur wurde die Bauernschaft um alle Habe

gebracht und ihr Zug- und Nutzvieh fast ganz vernichtet, sondern in

der allgemeinen Unsicherheit auch die Äcker nicht mehr bepflanzt, da

keine Saat mehr vorhanden war oder das Zugvieh fehlte und die endlosen

Beraubungen den Leuten allen Mut zur Bestellung ihrer Felder nahmen.

Wozu auch säen, wenn doch nicht zu ernten war! So bedeckte sich die

unbebaute Flur weithin mit Gestrüpp, die Wiesen verschlammten, Haus

und Hof wurden zerstört oder verfielen, weil die Bewohner getötet oder

in völliger Verarmung verzogen waren. Zahlreiche einst betriebsame

Ortschaften verschwanden vom Erdboden, ihr einstiges Dasein nur noch

in gewissen Flurbezeichnungen zurücklassend. Dafür hausten Tausende

heimatlos Gewordener in Wald und Einöde. Und wer dem allgemeinen

Elend der Zeit trotzte und auf der elterlichen Scholle ausharrte,

der gewöhnte sich an elende Wohnung, dürftige Nahrung und schlechte

Behandlung, verlor allen Lebensmut, allen Drang zur Arbeit, die ja doch

nicht lohnte, nahm von der zügellosen Soldateska, mit der er verkehrte,

rohe Sitten und gewalttätiges Wesen an. Die Folge war, daß die Bauern

von den Grundherren immer mehr verachtet und bedrückt, ja vielfach bis

zur Leibeigenschaft herabgewürdigt wurden.

Im allgemeinen brachte erst das 18. Jahrhundert bessere Zeiten

für die Landwirtschaft, indem ihr einzelne Fürsten größere

Aufmerksamkeit schenkten, Ackerbaugesellschaften sich bildeten und

Kommissionen eingesetzt wurden, um über Verbesserungen im Betrieb zu

beraten. Die erste Anbahnung eines Fortschritts brachte die große

französische Re[S. 5]volution, indem sie eine weitgehende Änderung der

Untertänigkeitsverhältnisse in allen Kulturstaaten Mitteleuropas

herbeiführte und die Herren zwang, auch den unterdrückten Bauern einige

Menschenrechte zuzuerkennen. Dadurch hob sich langsam der ganze Stand,

man gab sich mehr Mühe, die Bodenverhältnisse durch Entwässerung,

soweit Versumpfung vorlag, oder Bewässerung in trockenen Lagen zu

verbessern, die Erträge der Felder durch Einführung von Fruchtwechsel

und größere Sorgfalt in der Bereitung und Verwendung des Düngers zu

steigern. Hierin ging Preußen allen anderen Staaten Deutschlands

voran, und, wie sein haushälterischer Vater, war besonders Friedrich

der Große nach der heilsamen Schulung, die er während seiner Küstriner

Verbannungszeit in der Administration des Landes durchgemacht hatte,

eifrig besorgt, die Einkünfte seiner Gebiete zu vermehren und den

allgemeinen Wohlstand zu heben. Um die schwachbevölkerten Landesteile

mit wertvollem Menschenmaterial zu beleben, suchte er wie schon sein

Vater möglichst viel Fremde ins Land zu ziehen und durch Einführung

neuer Industrien und Kulturpflanzen sein Land zu bereichern und vom

Auslande möglichst unabhängig zu machen, damit das Geld im eigenen

Lande bleibe. Die Zuzügler erhielten mancherlei Reiseunterstützung,

Hilfsgelder für den ersten Anbau auf geschenktem oder möglichst

billig überlassenem Land, das öde lag, Befreiung von den staatlichen

und kommunalen Lasten je nachdem auf 2–15 Jahre, wie auch Befreiung

vom Militärdienst auf drei Generationen. Außerdem genossen sie, die

vielfach wegen religiöser Bedrückung ihre alte Heimat verlassen hatten,

völlige Religionsfreiheit. Nach einem bekannten Ausspruche des großen

Monarchen sollte ein jeder seiner Untertanen „nach seiner eigenen

Fasson selig werden“.

Diese meist mit wertvollen Kenntnissen ausgestatteten Zugereisten

wurden meist auf Domänen, seltener auf Rittergütern angesiedelt. Um

keine unheilvolle Latifundienwirtschaft, wie in den meisten anderen

Kulturstaaten, aufkommen zu lassen, forderte der einsichtsvolle

Preußenkönig eine Aufteilung größerer, in einer Hand vereinigter

Ländereien, ja schon größerer Bauerngüter unter mehrere Söhne oder

sonstige Erben. In kleinere Besitztümer verwandelt, mußte das Land

intensiver bearbeitet werden und lieferte so weit höhere Erträge.

Zwischen Dörfern, deren Flur sich zu weit erstreckte, als daß sich

der Anbau noch recht lohnte, wurden neue gegründet, deren Bewohner

schon durch die größere Nähe ihr Land besser bewirtschaften konnten.

In noch höherem Maße als sein Vater ließ er durch Austrocknung von

Sümpfen und Urbar[S. 6]machung von Ödländereien neues Kulturland gewinnen,

das mit fleißigen Ansiedlern besetzt wurde. Vielfach wurde der

Gemeindebesitz an Wiesen unter die nachweislich dazu Berechtigten

aufgeteilt. Auch er suchte durch eine möglichst gute Verwaltung der

Domänen vorbildlich zu wirken. In Verbindung mit dem Streuen von Mergel

zur Verbesserung des Bodens wurde die Anwendung des Tiefpfluges, der

Anbau von Futterkräutern, von Hopfen und namentlich Kartoffeln, wie

auch die Einführung von Hühner- und Bienenzucht empfohlen. Die Pflege

des Obstbaues wurde dadurch gefördert, daß Gärtner eingesetzt wurden,

die das Landvolk unentgeltlich in der Pflege und Veredelung der

Obstbäume zu unterrichten hatten. Endlich bemühte sich der König um

die Anpflanzung von Färberwaid, um den teuren ausländischen Indigo zu

ersetzen, um diejenige des mährischen Flachses und besonders des weißen

Maulbeerbaums für die Zucht der Seidenraupe, um das Rohmaterial für die

von den französischen Emigranten im westlichen Gebiet seines Reiches

eingeführte Fabrikation von Seidenstoffen zu gewinnen. Für letzteres

Unternehmen mußte allerdings der schließliche Erfolg ausbleiben, da die

Naturbedingungen für das Gedeihen dieses für die Kälte empfindlichen

südlichen Gewächses in Preußen fehlten.

Dem fortschrittlichen Preußen gegenüber waren die anderen Kulturstaaten

des europäischen Kontinents im Rückstand; einzig England, das durch

keine Kriege von längerer Dauer in seiner Kulturentwicklung gestört

wurde, war im rationellen Ausbau seiner Landwirtschaft etwas weiter

fortgeschritten. Bald aber wurde es von Preußen nicht nur eingeholt,

sondern sogar überflügelt. Dieser folgenschwere Umschwung, der bald

allen deutschen Landen und schließlich der ganzen Kulturwelt zugute

kam, ist in erster Linie dem Auftreten Albrecht Thaers (sprich

tär) zu verdanken. Dieser überaus verdienstvolle Mann wurde am 14.

Mai 1752 in Celle im preußischen Regierungsbezirk Lüneburg als Sohn

eines Arztes geboren, der ebenfalls das Medizinstudium ergriff und

sich in seiner Vaterstadt als Arzt niederließ, wo er bald reichlich

Beschäftigung fand. In seinen Mußestunden beschäftigte er sich

schon früh mit naturwissenschaftlichen Studien und widmete sich dem

Gartenbau, der mit der Zeit ein solches Interesse in ihm erweckte,

daß er diese Tätigkeit seiner ärztlichen vorzuziehen begann. Diese

seine Vorliebe für die Natur brachte ihn auch in Berührung mit den

wichtigsten Fragen des Ackerbaues, und seinem klaren Verstande

konnten die Schäden, an denen die damalige Landwirtschaft krankte,

nicht lange[S. 7] verborgen bleiben. Sein Interesse für diese wuchs

derart, daß er ein kleines Landgut in der Nähe von Celle erwarb, das

als Versuchsgut dienen sollte, um alle theoretischen Auffassungen

jener Zeit auf ihren praktischen Wert hin zu prüfen. Er benutzte

ferner die landwirtschaftliche Literatur fremder Länder, namentlich

diejenige Englands, dessen Agrikultur eine ähnliche Krisis hatte

durchmachen müssen, um seine Kenntnisse zu bereichern und sie dann

seinem Vaterlande zur Verfügung zu stellen. Mehrere Schriften

landwirtschaftlichen Inhalts machten ihn bald weithin bekannt und

viele junge Leute kamen nach Celle, um seinen Wirtschaftsbetrieb zu

studieren und von ihm zu lernen. So entstand von 1802–1804 das erste

landwirtschaftliche Institut in Celle. Sein Bemühen, eine größere

Domäne in der Nähe Göttingens zu pachten, um dort seine Lehrtätigkeit

in noch ausgedehnterem Maße zu entfalten, scheiterte am Widerstande

der verpachtenden Behörde. So folgte denn Thaer einem ehrenvollen Rufe

König Friedrich Wilhelms III. nach Preußen. Er erwarb das im Kreise

Niederbarnim gelegene Rittergut Möglin, wo er 1806 eine Akademie des

Landbaus errichtete, die 1824 zu einem königlichen Institut erhoben

wurde. Im Jahre 1828 starb dann der um die Allgemeinheit so überaus

verdiente Mann.

Die Verdienste, die sich Albrecht Thaer um die deutsche Landwirtschaft

erworben hat, sind sehr vielseitiger Art. Sein Hauptverdienst ist,

daß er die Naturwissenschaften in den Dienst der Landwirtschaft

stellte und in Anwendung der aus ihnen gezogenen Lehren vor allem

die veraltete Dreifelderwirtschaft abschaffte und an ihre Stelle

die Fruchtwechselwirtschaft stellte, mit einem Wechsel von Halm- zu

Blattfrüchten, insbesondere den Schmetterlingsblütlern, den Wurzel-

und Knollengewächsen. Er machte auf die Bedeutung einer eingehenden

Buchführung aufmerksam, führte bessere Geräte und Maschinen, die

Drillkultur, d. h. das Aussäen in Reihen, meist mittels Maschinen, den

Hackfruchtbau und eine Vermehrung des Kartoffelbaus ein. Er schaffte

die Brache ab, die von da an dem Anbau lohnender Gewächse Platz

machte. Auch auf die günstigen Wirkungen der Mergelung und vermehrten

Stallmistdüngung machte er aufmerksam und führte die Stallfütterung

ein. Bedeutungsvoll ist auch seine Mitwirkung bei der gesetzlichen

Regelung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse, der Teilung

der Allmenden und der Zusammenlegung von Grundstücken, die erst eine

Fruchtwechselwirtschaft ermöglichte. Die Vorzüge dieser letzteren

gegenüber den anderen Wirtschaftssystemen liegen vor allem darin, daß

die Bodenkräfte des Ackers durch den stetigen Wechsel von Blatt- und[S. 8]

Halmfrucht, von Pflanzen mit tief in den Boden eindringenden Wurzeln

mit solchen, deren Wurzeln sich nur flach ausbreiten, besser ausgenützt

werden. Es findet keine einseitige Erschöpfung des Bodens statt, wie

dies der Fall ist, wenn stets dieselben Pflanzen auf ein und demselben

Grundstück aufeinander folgen.

Bei der Vielseitigkeit der anzubauenden Pflanzen läßt sich daher der

Fruchtwechsel bei allen Klima-, Boden- und Wirtschaftsverhältnissen

anwenden. Der je nach der Größe der Viehhaltung größere oder geringere

Anbau von Futterpflanzen, namentlich Klee, machte den Landwirt

unabhängig von Wiesen und Weiden. Die Einführung von Blattpflanzen in

die Fruchtfolge bedingt ferner, daß der Boden stark beschattet wird

und damit feucht, locker und verhältnismäßig rein von Unkraut bleibt;

dadurch wird eine Brache fast in allen Fällen überflüssig.

Die Lehren Albrecht Thaers und seiner Schüler, die lediglich das

Resultat sorgfältig durchgeführter praktischer Versuche waren,

denen aber die wissenschaftliche Begründung zum Teil fehlte,

hatten bewirkt, daß während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts

eine große Umwälzung in der Art des Betriebes der Landwirtschaft

eintrat. Bald gingen größere wie kleinere Betriebe von den

veralteten einfachen Wirtschaftsweisen zur Fruchtwechselwirtschaft

oder doch zu einem verbesserten Wirtschaftssystem über. Diese

Entwicklung der Landwirtschaft nahm auch in der zweiten Hälfte des

vergangenen Jahrhunderts ihren Fortgang, besonders da es gelungen

war, die durch praktische Versuche erworbenen Erfahrungen durch

die Naturwissenschaften wissenschaftlich zu begründen und aus

der weiteren Entwicklung der Wissenschaft neue Gesichtspunkte im

landwirtschaftlichen Betrieb zu verwerten. Agrikulturchemie und -physik

einerseits, und Pflanzenphysiologie andererseits wirkten unter Führung

von Männern wie Liebig, Knop, Wolny, Sachs, Hellriegel, Kühn, Orth und

andern in hohem Maße befruchtend, und in den weitesten Kreisen brach

sich die Überzeugung Bahn, daß nur durch das innigste Zusammenarbeiten

von Wissenschaft und Praxis ein weiteres Emporblühen der Landwirtschaft

möglich ist. Diesem Fortschritt dienen in erster Linie die zahlreichen,

in allen Kulturstaaten eingerichteten landwirtschaftlichen Schulen und

Versuchsinstitute, für deren rationellen Betrieb namentlich Julius

Kühn sich große Verdienste erwarb. Dieser Mann ist geradezu der

Schöpfer des modernen landwirtschaftlichen Universitätsstudiums, so

daß er es wohl verdient, daß wir hier etwas eingehender von ihm reden.

Dieser am 14. April 1910 im[S. 9] 85. Lebensjahre gestorbene Gründer der

landwirtschaftlichen Anstalt der Universität Halle a. S. wurde am 22.

Oktober 1825 als Sohn eines Landwirts zu Pulsnitz in der sächsischen

Oberlausitz geboren. Von Jugend auf war der lebhafte Wunsch in ihm

rege, gleichfalls Landwirt zu werden, und schon als kleiner Junge

begleitete er seinen Vater, der damals Wirtschaftsinspektor in Gosda

bei Spremberg war, auf seinen Gängen durch die Ställe und Felder. Mit

einer für einen jungen Landwirt seiner Zeit ausgezeichneten Vorbildung

trat er 1841 bei einem der hervorragendsten Landwirte seiner engeren

Heimat, Blochmann in Wachau, als Ökonomielehrling ein. Von 1848 an war

er selbständig tätig und beschäftigte sich damals besonders mit dem

Studium der Düngung und der verschiedenen Pflanzenkrankheiten. Die

Ergebnisse der letzteren veröffentlichte er 1858 unter dem Titel: „Die

Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursachen und ihre Verhütung“.

Im Jahre 1861 erschien die im Jahre zuvor von der Schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Kultur preisgekrönte Schrift: „Die

zweckmäßigste Ernährung des Rindviehs vom wissenschaftlichen und

praktischen Standpunkte“, ein Werk, das in 12 deutschen Auflagen und

zahlreichen Übersetzungen Jahrzehnte hindurch die Führung auf dem

Gebiet der landwirtschaftlichen Fütterungslehre behielt. 1862 nahm

er eine Berufung an die an der Universität Halle neu zu errichtende

Professur für Landwirtschaft an, nachdem er kurz vorher einen gleichen

Ruf nach Berlin abgelehnt hatte, „weil er wegen des Umfangs der

Großstadt und der Lage derselben eine ersprießliche Wirksamkeit für

seine Wissenschaft hier nicht zu erhoffen haben würde“. Im ersten

Semester hatte er 3 Zuhörer, im folgenden 20, dann 56 und bereits im

fünften Semester überstieg die Zahl der in Halle studierenden Landwirte

die Besuchsziffer der ältesten und meistbesuchten Lehranstalten

Deutschlands. 1871 war die Zahl der in Halle studierenden Landwirte

mit 218 größer als an allen landwirtschaftlichen Lehranstalten

Preußens insgesamt. Nachdem sich unter Kühns Führung die Eingliederung

des Studiums der Landwirtschaft in die Universität so glänzend

bewährt hatte, wurden in der Folge auch an anderen Universitäten

landwirtschaftliche Institute nach Halleschem Vorbild ins Leben

gerufen. Trotzdem nahm, obgleich auch an anderen Universitäten die

Zahl der studierenden Landwirte von Jahr zu Jahr wuchs, der Besuch der

Landwirtschaftlichen Anstalt der Universität Halle noch stetig bis

in die Gegenwart zu, so daß bis zum Sommer 1909 fast 8000 Landwirte

daselbst studiert hatten. Dieser beispiellose Erfolg beruht in erster

Linie[S. 10] auf der Bedeutung Kühns als Lehrer und Forscher. Die Verbindung

eines umfassenden naturwissenschaftlichen Wissens mit einer reichen

landwirtschaftlichen Erfahrung gab seiner Lehr- und Forschertätigkeit

ihre inhaltliche Bedeutung und war die Ursache seiner so ungemein

erfolgreichen Wirksamkeit.

Außer Kühn ist noch als besonders erfolgreicher Lehrer der vom großen

Reformator Thaer begründeten Landwirtschaftswissenschaft Albert

Orth von der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin zu nennen,

der jetzt in seinem 76. Lebensjahre auf ein 50jähriges Wirken als

landwirtschaftlicher Dozent und auf 46 Jahre Hochschultätigkeit

zurückblickt. Er wurde am 15. Juni 1835 zu Lengefeld bei Corbach

geboren, studierte zu Göttingen und Berlin, war von 1860–65 Oberlehrer

an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt Boberbeck, promovierte 1868

zu Göttingen, wurde 1870 Dozent in Halle a. S. und wirkt seit 1871

als Professor an der damals „Landwirtschaftliches Institut“ genannten

Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin. Er ist Begründer des

Laboratoriums für Bodenkunde, publizierte eine Schrift über „Kalk- und

Mergeldüngung“ und nahm wertvolle wissenschaftliche Bodenuntersuchungen

des Rüdersdorfer Kalkdistrikts vor. Er schuf sechs Wandtafeln für

Bodenkunde, die typischen Bodenprofile des deutschen Flachlandes

betreffend, machte auch mit einem Fachgenossen eine Bodenaufnahme

der Pontinischen Sümpfe zwischen Rom und Neapel, die erste ihrer

Art. Als Vorsteher des agronomisch-pedologischen Instituts der

Landwirtschaftlichen Hochschule pflegte er vornehmlich die Erforschung

und die Lehre von der Bodenbeschaffenheit in ihren Beziehungen zum

Pflanzenleben, ein Verhältnis, dessen enorme Wichtigkeit für den

landwirtschaftlichen Betrieb auch dem Laien ohne weiteres klar sein

dürfte. Studienausflüge in Landwirtschaftsgegenden ergänzen das bei

ihm gebotene theoretische Studium; auch bieten die Rieselfelder

der Stadt Berlin prachtvolle Modelle für die Bewässerungs- und

Entwässerungslehre, Muster für sehr bedeutende Aptierungs- und

Dränierungsarbeiten. Ein für das Studium höchst wichtiges Hilfsmittel

ist das von Orth während der letzten 25 Jahre mit erheblichen eigenen

Geldopfern errichtete Museum, das unschätzbares Illustrationsmaterial

zum Unterricht beisteuert. Darin sind unter anderem in einem

Bodenschrank 60 typische, geologisch geordnete Bodenprofile des

Deutschen Reiches enthalten, ferner das Wurzelherbarium der wichtigsten

landwirtschaftlichen Kulturgewächse auf bis 4 m hohen Tafeln

unter Glas, eine Sammlung, die in den Jahren 1882 und 1883 von Orth[S. 11] im

Sandboden der Berliner Talebene mit Hilfe der Assistenten aufgenommen

wurde. Kein Besucher Berlins, der sich für diesen wichtigsten Zweig

der menschlichen Erkenntnis interessiert, sollte es unterlassen, diese

Sehenswürdigkeit der Reichshauptstadt zu besichtigen.

In neuester Zeit hat neben dem Studium der chemischen Beschaffenheit

des Bodens besonders dasjenige der Bodenbakterien und deren Einfluß auf

das gute Gedeihen der Pflanzen eine große praktische Bedeutung erlangt.

Zahlreiche Arten derselben, besonders die sich in den Wurzelknöllchen

der Leguminosen ansiedelnden und daselbst den Stickstoff der Luft,

der sonst für die Pflanze unbrauchbar ist, durch Verwandlung in

salpetersaure und salpetrigsaure Salze nutzbar machenden Rhizobien

oder Wurzellebewesen werden heute im großen in Reinkultur gezüchtet

und zur Besiedlung des Bodens an Stelle von Düngung bei der Kultur

der Leguminosen verwendet. Auch die frühere Brache hat im Grunde nur

auf dem ruhigen Sichvermehrenlassen solcher stickstoffvermehrender

Bakterien der verschiedensten Arten beruht. So fand schon der

französische Chemiker Berthelot in seinen grundlegenden Versuchen,

daß sich in liegengelassenen dürren Blättern durch die reichliche

Entwicklung solcher ein Zuwachs an Stickstoff nachweisen ließ, und

daß 50 kg Ackererde auf demselben Wege in sieben Monaten einen

Zuwachs von 12,7 g Stickstoff erlitten. Alle diese winzigen,

meist einzelligen Pilze, die teils sauerstoffbedürftig sind, teils

ohne solchen gedeihen, sind vom Vorhandensein kohlenstoffhaltiger

Nahrung abhängig, da sie die Kohlensäure der Luft nicht zu assimilieren

vermögen. Sie können also nur dort gedeihen, wo sich Pflanzen

finden, die ihnen diese Nahrung liefern.[1] Besonders kommen dafür

winzige grüne Algen in Betracht, die sich überall in den obersten

Bodenschichten finden, wohin das für die Zerlegung der Kohlensäure der

Luft und die Assimilation des Kohlenstoffs nötige Sonnenlicht dringt.

Eine solche Vergesellschaftung von stickstoffassimilierenden Pilzen

und kohlenstoffassimilierenden Algen ist eine Pflanzengenossenschaft,

die von allen chemischen Bedingungen so gut wie unabhängig ist, da

sie sich gegenseitig alles zum Leben Nötige, außer dem aber sonst

in der Regel reichlich zur Verfügung stehenden Wasser, liefern. In

besonders inniger Vergesellschaftung finden sie sich speziell in

der Flechtengenossenschaft, die bei der[S. 12] ersten Besiedlung nackten

Gesteines, um es nach und nach zur Wohnstätte höheren Pflanzenlebens

vorzubereiten, eine überaus wichtige Rolle im Haushalte der Natur

spielt. Für allen höheren Pflanzenwuchs ist ihre Tätigkeit unbedingt

erforderlich, weil die stickstoffsammelnden Bakterien beim Zerfall

ihrer Leiber nach dem Tode den in ihnen aufgespeicherten Stickstoff den

Pflanzen ebenso nutzbar machen, wie jeden andern organischer Substanz

entstammenden Stickstoff. Und zwar geht die Ansammlung solchen durch

sie aus der Luft kondensierten Stickstoffs erfahrungsgemäß in schweren

Böden besser vor sich als in leichten, weil sich in letzteren die

nicht minder allgegenwärtigen denitrifizierenden Bakterien leichter

vermehren und durch ihr gutes Gedeihen dem durch jene bewirkten

Nitrifikationsprozeß entgegenarbeiten. Von wie großer praktischer

Wichtigkeit eine Förderung dieser Stickstoffsammlung des Bodens

ist, zeigt die einfache Erwägung, daß die deutsche Landwirtschaft

jährlich über 100 Millionen Mark für Stickstoffdünger ausgibt, die zum

allergrößten Teil für Chilisalpeter außer Landes gehen. Auf diesem

Felde lassen sich noch große praktische Erfolge erzielen, die der

Landwirtschaft in der Zukunft zugute kommen werden. Vor allem soll man

durch reichliche Lüftung und Besonnung des Bodens, durch ausgiebiges

und tiefes Umgraben die Ansiedlung dieser Wohltäter der Menschheit

begünstigen.

Außer dem Stickstoff gehören auch Phosphorsäure, Kalk und Kali zu den

wichtigsten Nährstoffen der Pflanzen, deren reichliches Vorhandensein

geradezu erntebestimmend für die meisten Kulturen wirkt. Die

Phosphorsäure spendet man den Feldern in Form von Knochenpulver oder

neuerdings meist zerstampfter Thomasschlacke, in welcher das dem Eisen

beim Thomasverfahren entzogene Phosphor angesammelt wurde. Den Kalk

gibt man, wenn er nicht genügend im Boden selbst enthalten ist, in

Form von Kalkmergel und das Kali in Form der sogenannten Abraumsalze,

so genannt, weil man diese früher beim Graben nach Kochsalz als

unbrauchbaren Abfall abräumte, bis man dann die überaus große

Bedeutung derselben als Nährstoff für die Landwirtschaft erkannte,

und nun vielmehr die Kalisalze ausbeutet und die dabei entstandenen

Hohlräume mit dem viel weniger wertvollen Kochsalz ausfüllt. Diese

Kalisalzlager, die sich in Schichten der Zechsteinperiode (Dyas) um

den Harz herum erstrecken und in Staßfurt zuerst 1857 beim Bohren

nach Kochsalz in großer Menge gefunden wurden, bilden ganz eigentlich

den viele Milliarden Mark an Wert umfassenden Reichtum Deutschlands.

Andere Bodenschätze, wie vor[S. 13] allem die verschiedenen Metalle, haben

auch andere Länder aufzuweisen; aber Kalisalze besitzt bis jetzt nur

Deutschland, was für seine Landwirtschaft einen unendlich wertvollen

Schatz bedeutet, um so mehr diese immer mehr zur Verbesserung der Böden

und dadurch zur Erhöhung des Ernteertrags zur Anwendung gelangen.

Gerade in unserer Zeit, da die außerordentlich verbesserten

Transportgelegenheiten die Einfuhr von billigem Getreide aus dem

Ausland einen starken Zurückgang der Getreidekultur und dafür ein

Überhandnehmen der Milchwirtschaft als besser rentierend bewirkte,

spielt der Anbau von Futterpflanzen für die zahlreichen, fast

ausnahmslos Gras fressenden Haustiere eine sehr große Rolle in der

Landwirtschaft. Deshalb besitzen die Futterpflanzen als Kulturpflanzen

des Menschen eine zunehmende Bedeutung für ihn. Unter ihnen sind

vor allem die verschiedenen Grasarten schon so lange in Kultur, als

der Mensch überhaupt Ackerbau und Viehzucht treibt; denn nur bei

vollständiger Sicherheit, stets genügendes Futter wie für sich selbst,

so auch für die ihm unentbehrlichen Haustiere zur Hand zu haben, war es

möglich, daß einigermaßen eng beieinander wohnende Menschen in größerem

Maße Viehzucht treiben konnten.

Wenn wir auch nicht mehr mit Sicherheit die ältesten Futterpflanzen

der Kulturmenschheit bestimmen können, so kann doch keinerlei Zweifel

darüber herrschen, daß diese unter den in 3500 Arten über die ganze

Erde verbreiteten Gräsern zu suchen sind, die auch die wichtigsten

Getreidearten lieferten. Wie in großer Artenzahl finden sie sich

in der größten Menge der Individuen besonders in der nördlichen

gemäßigten Zone, wo sie vorzugsweise die niedrige Vegetationsdecke,

den Hauptbestandteil der Steppen, und in Form von Wiesen auch der vom

Menschen geschaffenen Kultursteppe bilden. Gegen den Äquator nimmt zwar

die Zahl der Grasarten zu, aber die Menge der Individuen ab. Ganz auf

die Tropen beschränkt sind die gigantischen baumartigen Formen wie die

Bambusse. Die südliche Halbkugel ist etwas weniger reich an Gräsern als

die nördliche, die in dieser Beziehung besonders bevorzugt ist. Gegen

die Pole zu wie auch in den höheren Gebirgsregionen nehmen die Gräser

an Zahl ab und verschwinden allmählich ganz.

In der Ebene und den tieferen Gebirgslagen treten gewisse Gräser

wiesenbildend auf, andere machen im Schatten der Wälder den

Hauptbestandteil der niedrigen Vegetation aus, wieder andere wachsen

nur auf dürrem, sandigem oder steinigem Boden, auf Heiden usw.

Da die[S. 14] auf Sandboden wachsenden Gräser mit weithin kriechenden,

ausläuferreichen Wurzelstöcken versehen sind, werden sie mit

Vorliebe zur Verfestigung sandiger Ufer und Straßenböschungen, von

Eisenbahndämmen, Festungswällen usw. und zur Bindung des Flugsandes auf

den Dünen angebaut.

Früh schon hat der zu höherer Kultur emporgestiegene Mensch durch

Rodung von Wäldern nicht nur Ackerland, sondern auch Wiesen zum

Weiden seines Viehs gewonnen. Aber erst spät und nur durch dichtere

Besiedlung der von ihm besetzten Gebiete kam er auch dazu, durch

das Schneiden und Trocknen der die Wiesen vorzugsweise besiedelnden

Grasarten sich Vorräte an Viehfutter für den Winter in Form von

Heu anzulegen. Die ältesten Nachrichten, die wir von den

Kulturvölkern des Altertums haben, gehen nicht über die Mitte des

letzten vorchristlichen Jahrtausends zurück. So berichtet der um 50

v. Chr. die ethnographisch geordnete Geschichte fast aller damals

bekannten Völker bis 60 v. Chr. in 40 Büchern schreibende griechische

Historiker Diodoros aus Sizilien, daher Siculus genannt, bei der

Schilderung der persischen Geschichte: „Als die Phönikier sich gegen

den persischen König Artaxerxes (A. I., zweiten Sohn des Xerxes, der

von 465–425 v. Chr. regierte; unter ihm begann der Verfall des Reichs)

empörten, begannen sie die Feindseligkeiten damit, daß sie im großen

königlichen Park, in welchem die persischen Könige ihren Aufenthalt zu

nehmen pflegten, die Bäume umhieben und das Heu verbrannten, wovon die

Satrapen ein Magazin für ihre Kavallerie angelegt hatten.“ Daß nun die

Perser bei ihrem so ausgedehnten Postdienst und bei der zahlreichen von

ihnen unterhaltenen Reiterei Fouragemagazine besaßen, kann uns nicht

weiter wundern. Auch die Griechen und Römer haben solche teils für

Militär-, teils für Friedenszwecke errichtet. Heuvorräte für den Winter

anzulegen, war schon im klassischen Altertum ein wichtiges Geschäft

für den Landmann, wie uns schon der ältere Cato (234–149 v. Chr.), der

unversöhnliche Feind von Roms machtvoller Nebenbuhlerin, Karthago,

berichtet. Eine ausführliche Schilderung der Heuernte bei den alten

Römern gibt uns der zu Gades (dem heutigen Cadix) in Spanien gebürtige

römische Ackerbauschriftsteller Columella im 1. Jahrhundert n. Chr.

in seinem Buche über den Landbau, worin er sagt: „Der Landmann bedarf

für sein Vieh mancherlei Futter, namentlich aber Heu (foenum,

im französischen foin noch erhalten). Daher muß er auch seine

Wiesen, denen die alten Römer den ersten Rang in der Landwirtschaft

einräumten, gehörig hegen und[S. 15] pflegen. Marcus Portius (der eben

genannte Cato) hebt besonders hervor, daß die Wiese keinen Schaden

durch Wetterschlag leidet wie die Feldfrüchte, daß sie einen sehr

geringen Aufwand erfordert und doch jährlich ihren Ertrag gibt, und

zwar einen doppelten, indem sie ebensoviel frisches Gras als Futter,

wie Heu für die Scheuer liefert. — Wir unterscheiden trockene Wiesen

und bewässerte Wiesen. Ist der Boden fruchtbar und fett, so bedarf er

keiner Bewässerung, und das darauf gewonnene Heu gilt für besser, wenn

es auf einem von Natur fruchtbaren Boden gewachsen und nicht nur durch

Wasser hervorgelockt ist. Das letztere muß jedoch auf magerem Boden

geschehen, und wo Wasser zu Gebote steht, kann auch der magerste als

Wiese benutzt werden. Übrigens darf man weder eine Vertiefung wählen,

in der sich das Wasser sammelt, noch einen steilen Abhang, an welchem

es rasch herabfließt. Ein sanfter Abhang dagegen schadet nicht. Am

liebsten hat man aber doch eine Fläche, die sich ein wenig senkt, so

daß der Regen und künstlich darauf geleitetes Wasser ganz allmählich

hinuntersickern. An sumpfigen Stellen muß das Wasser in Gräben

abgeleitet werden; denn ein Übermaß an Wasser ist ebenso schlimm für

das Gras, wie ein Mangel daran.

Die Kultur der Wiesen erfordert mehr Sorgfalt als Anstrengung. Erstens

darf man auf ihnen weder Baumstrünke, noch Sträucher, noch Dornbüsche,

noch allzustarkes Gras dulden. Dergleichen muß im Herbst ausgerottet

werden, wie z. B. Brombeerstauden, Gesträuch und Binsen, oder im

Frühjahr, wie Cichorien (intubum). Schweine dürfen auf der Wiese

nicht weiden, weil sie den Boden aufwühlen; auch darf schweres Vieh

auf ihnen nur gehen, wenn der Boden trocken ist, weil sonst die Hufe

zu tief einsinken und die Wurzeln des Grases beschädigen. — Magere

Abhänge müssen im Februar bei abnehmendem Monde mit Mist gedüngt

werden. Alle Steine und sonstigen Dinge, die der Sichel im Wege sein

könnten (Sensen kannte man im Altertum noch nicht), müssen abgelesen

werden. Alte, mit Moos (muscus) überzogene Wiesen befreit man

von diesem, indem man es auskratzt und dann Grassamen aus der Scheuer

aufstreut, oder indem man Mist auffährt; jedoch ist Asche das beste

Mittel, um Moos auszurotten.

Das Gesagte bezieht sich auf Wiesen, die schon als solche vorhanden

sind. Kommt es dagegen darauf an, neue anzulegen oder verdorbene neu in

Stand zu setzen, so ist es oft vorteilhaft, den Boden erst zu pflügen;

denn eine alte Wiese gibt, wenn sie umgepflügt ist, oft einen hohen

Ertrag. Es wird also ein solches zur Wiese bestimmtes[S. 16] Stück Land im

Sommer mehrmals mit dem Pfluge gewendet, dann im Herbst mit Rüben

(rapum), Raps (napus) oder Saubohnen (faba) besät

und im folgenden Jahre mit Getreide. Im dritten wird es dann sorgsam

gepflügt und mit Wicken (vicia), die mit Heusamen (semen

foeni) gemengt sind, besät. Hierauf werden die Schollen mit

Hacken kleingeschlagen und mit Eggen geebnet, auch werden die kleinen

Hügel, die sich da bilden, wo man die Egge wendet, dem Boden gleich

gemacht, damit gar nichts zurückbleibt, woran die Sichel des Mähers

(foenisex) sich stoßen könnte. Die Wicke bleibt so lange stehen,

bis sie ganz reif ist und schon eine Anzahl Samen auf den Boden hat

fallen lassen. Dann wird sie samt dem Grase gemäht, in Bündel gebunden

und weggeschafft. Ist der Boden fest, so kann man ihn nun wässern,

wenn Wasser zu haben ist. Ist er aber locker, so darf man nicht eher

eine größere Menge Wasser darauf fließen lassen, als bis er dicht mit

Graswurzeln durchzogen ist, sonst würde das Wasser die Erde mitnehmen

und die Wurzeln des Grases bloßlegen. Auch das Vieh darf nicht auf

die junge Wiese gehen. So oft das Gras emporgewachsen ist, wird es

mit Sicheln (falx) geschnitten. Erst im zweiten Jahr gestattet

man nach der Heuernte (foenisicium) dem kleinen Vieh, auf eine

solche Wiese zu gehen, wenn sie trocken und zur Weide günstig gelegen

ist. Im dritten Jahr kann auch das große Vieh auf ihr weiden, wenn sie

fest geworden ist. Noch ist darauf zu sehen, daß die magersten und die

höchsten Stellen der Wiese im Februar mit Heusamen und Mist beworfen

werden. Ist die Höhe gedüngt, so führt der Regen oder die Bewässerung

die Nährkraft auch auf die tieferliegenden Teile. Aus eben diesem

Grunde düngt man die Höhen der Äcker stärker als die Tiefen.

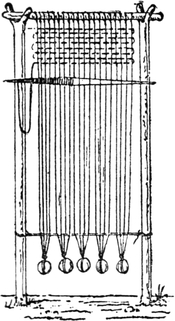

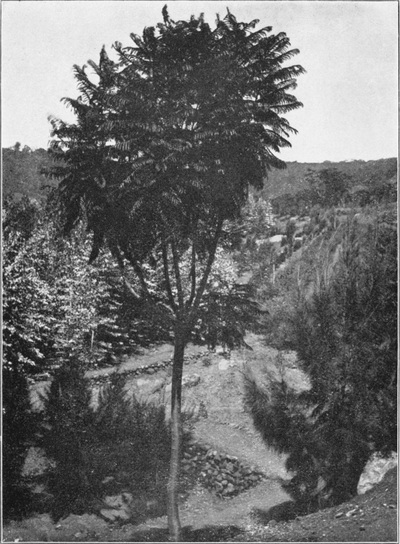

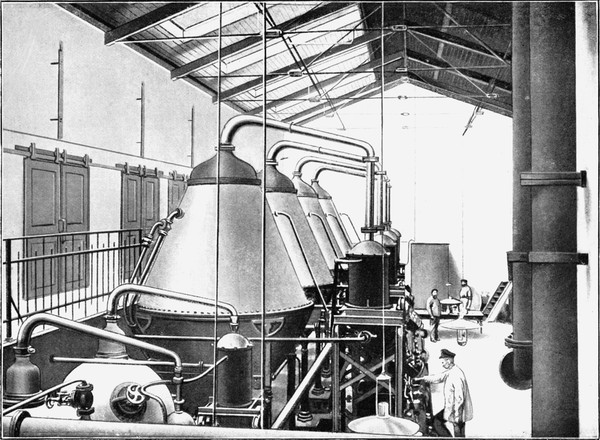

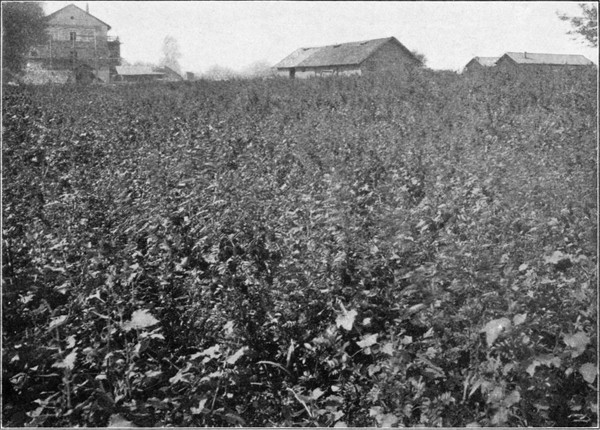

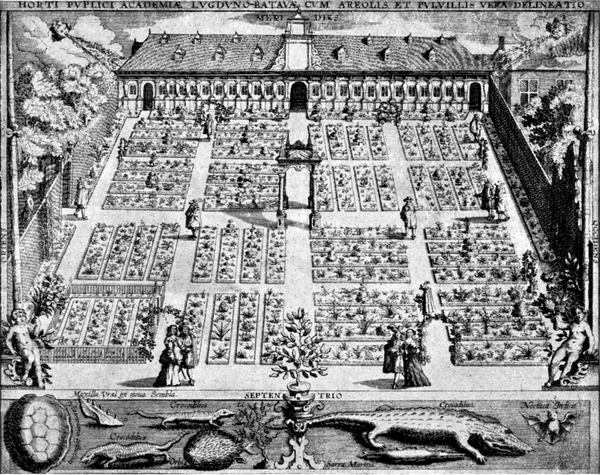

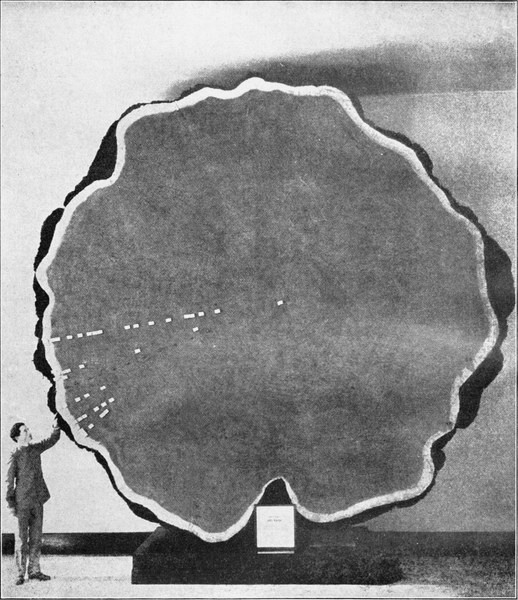

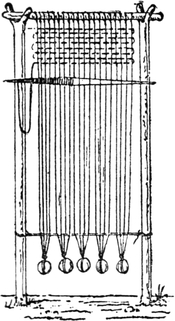

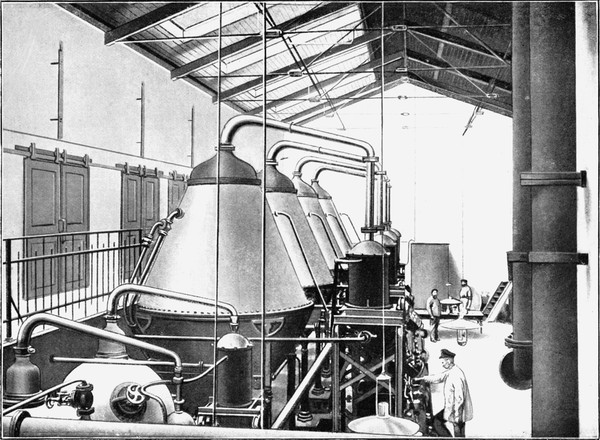

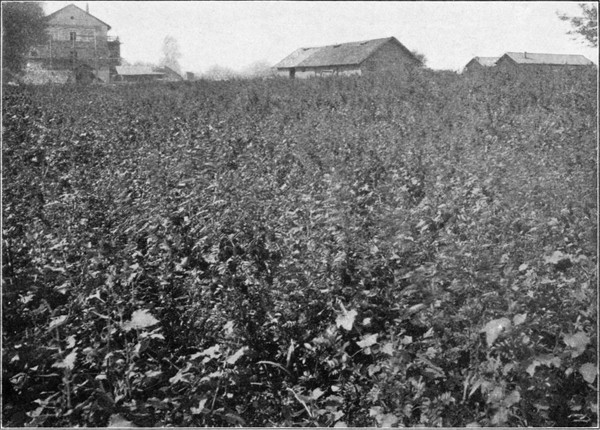

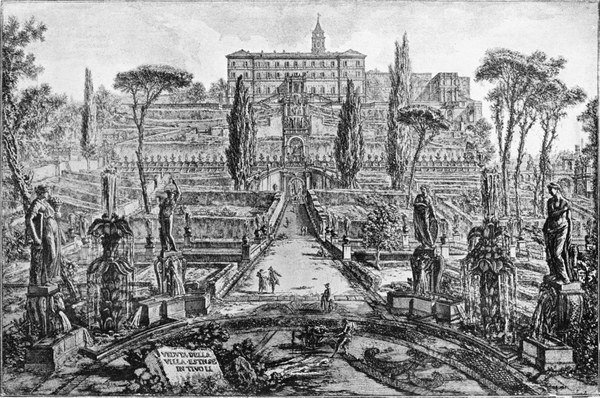

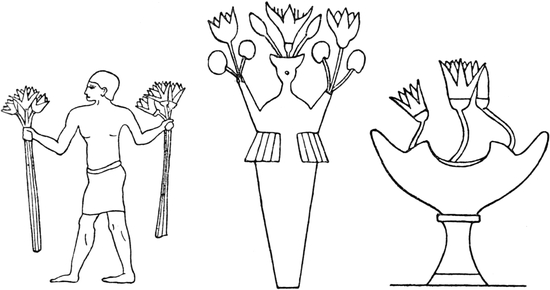

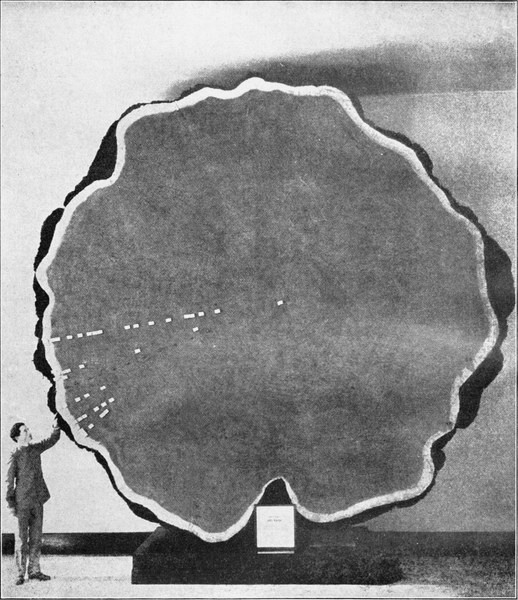

Tafel 93.

Wirkung der künstlichen Düngung auf den Heuertrag.

Links beginnend: 1. Ohne Düngung. 2. Mit

Superphosphat. 3. Mit Kainit und Superphosphat.

❏

GRÖSSERES BILD

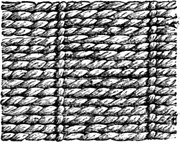

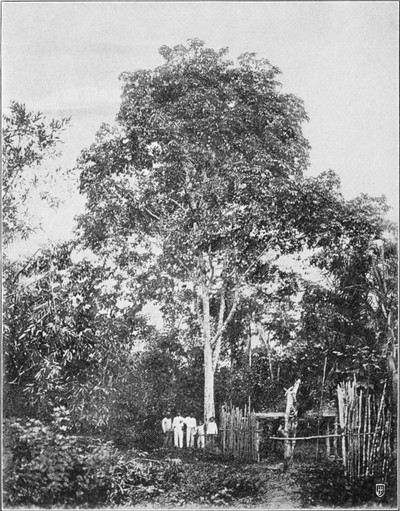

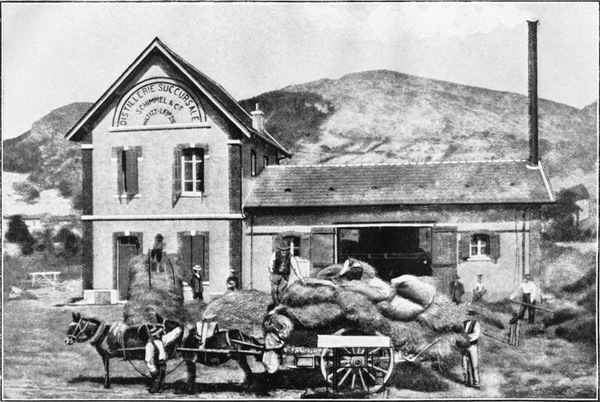

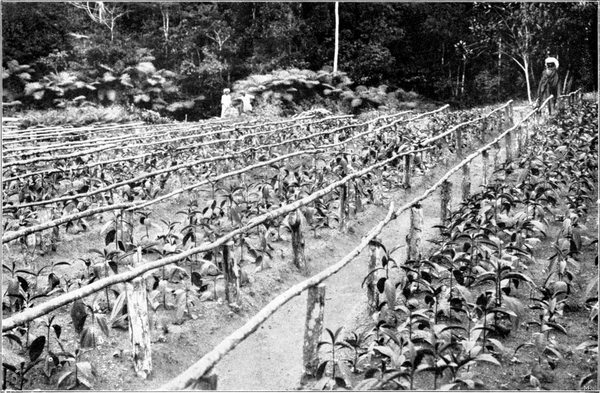

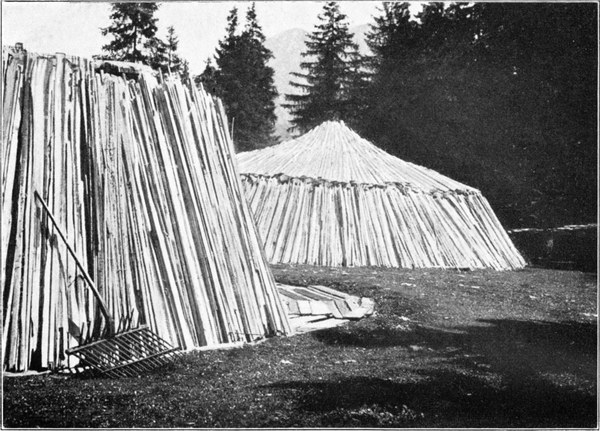

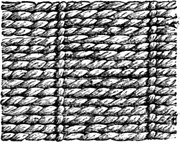

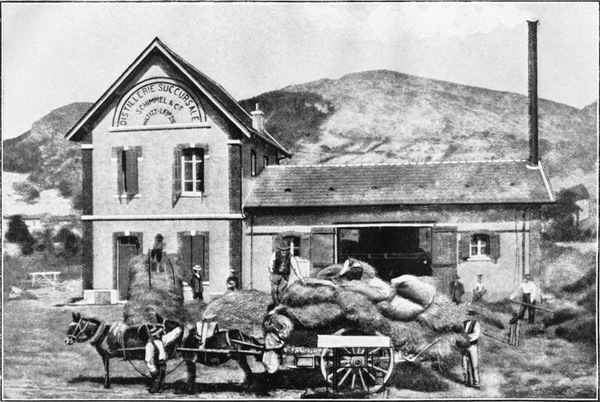

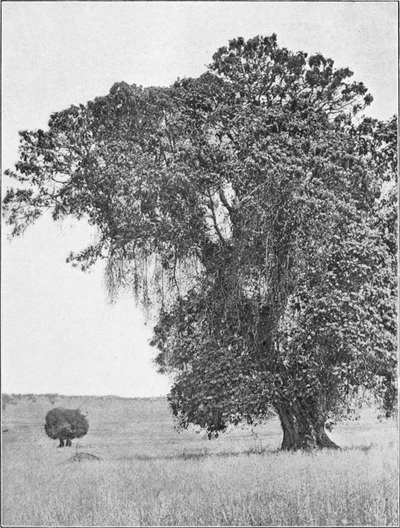

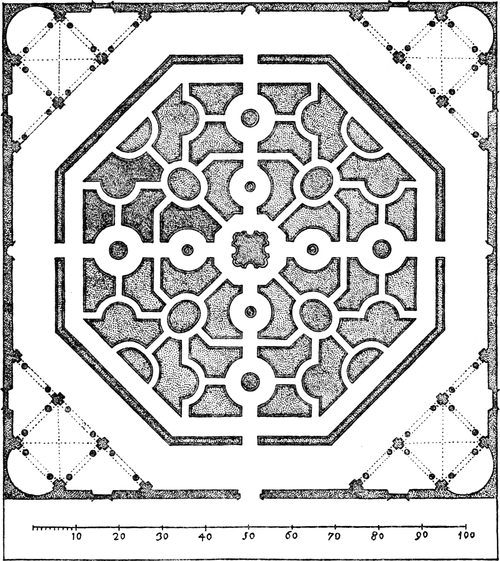

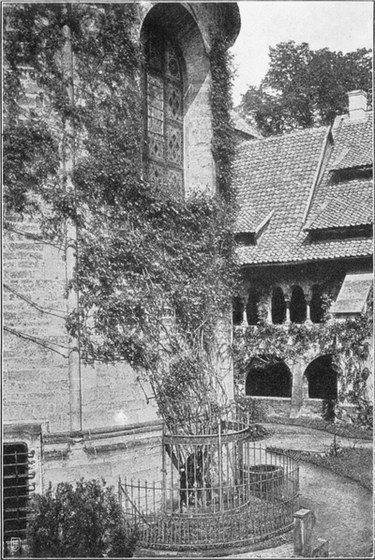

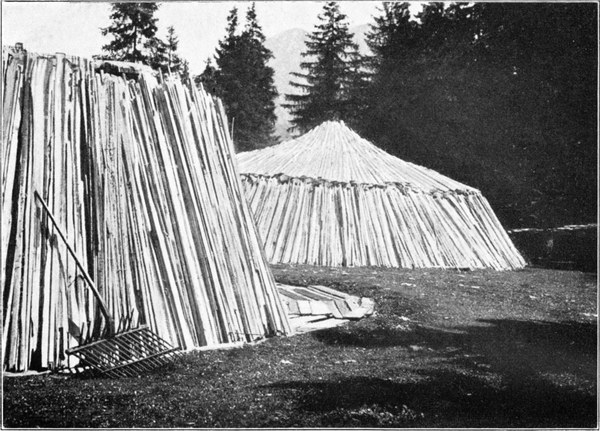

Tafel 94.

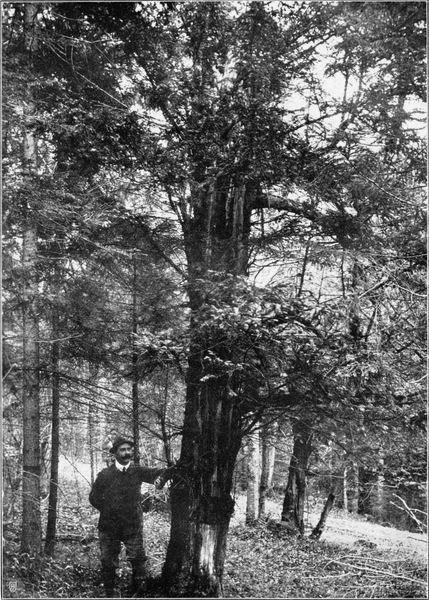

Rotbuchen-Kuhbüsche (vorderster Busch 3,5 m hoch) von der Weide

des Hüttenwasens beim Feldberg im Schwarzwald, wie die Geißtannli der

schweizerischen Alpenweiden durch beständiges Abgefressenwerden der

jungen Triebe durch das weidende Vieh entstanden. (Nach Photogramm von

L. Klein aus den Vegetationsbildern von G. Karsten und A. Schenck.)

❏

GRÖSSERES BILD

Das Heu wird am besten zur Zeit geschnitten, da es erwachsen, aber

noch nicht dürr ist; man bekommt dann mehr davon und es gibt ein

wohlschmeckenderes Futter für das Vieh ab. Beim Dörren hat man darauf

zu achten, daß es weder zu trocken, noch zu frisch eingefahren wird.

Das allzu trockene ist strohartig, das allzu frische geht in der

Scheuer (tabulatum) in Fäulnis über, erhitzt sich auch oft so,

daß Feuer daraus emporschlägt. Wird geschnittenes Heu auf der Wiese

vom Platzregen durchnäßt, so läßt man es ruhig liegen, bis es obenweg

wieder von der Sonne getrocknet ist. Erst dann wird es gewendet und,

wenn es auf beiden Seiten getrocknet ist, auf Schwaden (striga)

gebracht und in Bündel (manipulus) gebunden. Nun bringt man es

so bald als möglich unter Dach oder baut, wenn solches nicht möglich[S. 17]

ist, Schober (meta, so hieß übrigens auch der als Ziel oder

Wendepunkt dienende kegelförmige Stein in der Rennbahn) aus ihm, die so

spitzig als möglich sein sollen. So wird das Heu am besten vor Regen

geschützt; auch haben die Schober, abgesehen vom Schutz gegen Regen,

das Gute, daß das Heu in ihnen schwitzt und so die noch vorhandene

Feuchtigkeit verdunsten läßt. Auch wenn man Heu unter Dach bringt, tut

man gut daran, es zunächst nur lose aufzuschichten und es erst später,

nachdem es geschwitzt hat, festzutreten, da, wo es bleiben soll.“

Der fruchtbarste und bedeutendste Gelehrte Roms, Marcus Terentius Varro

(116–27 v. Chr.) schreibt in seinem Buche über den Landbau: „Hört das

Gras (herba) der Wiesen (pratum) auf zu wachsen und

beginnt vor Hitze dürr zu werden, so muß es mit Sicheln abgeschnitten

werden, dann wendet man es mit Gabeln, bis es dürr ist, bindet es in

Bündel und fährt es in das Landhaus (villa). Nun kratzt man die

Stoppeln (stipula) von der Wiese mit Harken und legt sie zum

Heuvorrat (foenisicia). Ist dies geschehen, so werden die Wiesen

noch gesichelt, d. h. es wird noch das mit den Sicheln weggeschnitten,

was die Heumäher (foenisex) beim ersten Schnitt haben stehen

lassen, nach welchem die Wiese noch ganz höckerig aussieht.“ Palladius

im 4. Jahrhundert n. Chr. rät die als Weide dienenden Wiesen

(pascuum) im August in Brand zu stecken, damit die Sträucher

(frutex) bis auf den Strunk (stirps) abbrennen und die

Gräser nach dem Brande um so freudiger wieder aufsprießen. Auch rät er

die Scheuern nicht bloß trocken und luftig, sondern auch weit genug vom

Landhaus weg zu bauen, damit letzteres im Falle eines Brandes nicht

gefährdet werde.

In welch hohen Ehren der Landbau bei den Römern noch in der Kaiserzeit

stand, das bezeugt uns Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.), der uns in

seiner Naturgeschichte bezeugt: „Auch bei den Ausländern hat es für

eine passende Beschäftigung für Könige und Feldherrn gegolten, über den

Landbau zu schreiben. Das haben z. B. die Könige Hiero, Philometor,

Attalus und Archelaos, die Feldherrn Xenophon und Mago der Punier

getan. Als das römische Heer Karthago erobert hatte (146 v. Chr.),

schenkte unser Senat die dortigen Büchersammlungen den kleinen Fürsten

Afrikas; die 28 kleinen Schriften des Mago (lebte etwa um 520 v. Chr.)

aber hielt er in Ehren und ließ sie ins Lateinische übersetzen,

obgleich der ältere Cato damals schon über den Landbau geschrieben

hatte. — Auch unter den Weltweisen, den ausgezeichneten Dichtern, den

berühmten Schriftstellern sind tüchtige Landwirte gewesen. Ich habe

deren Namen in der Einleitung zu[S. 18] meinem Buche genannt, erwähne aber

ganz besonders den Marcus Varro, der sich noch in seinem 81. Lebensjahr

entschloß, über die Landwirtschaft zu schreiben.“

Derselbe Plinius aber bemerkt zur Tatsache, daß die römischen Landgüter

zu seiner Zeit nur noch durch die infolge der zahlreichen Kriege im

Überfluß auf den Sklavenmarkt geworfenen Kriegsgefangenen bearbeitet

wurden: „In alter Zeit bebauten unsere Feldherrn mit eigener Hand ihre

Felder, und man darf wohl annehmen, daß sich die Erde selbst über den

mit Lorbeer bekränzten Pflug und den durch Triumphe berühmten Pflüger

gefreut habe. Dem Serranus wurden seine Ehrenstellen übertragen, wie

er gerade mit Säen (serere) beschäftigt war, und so erhielt

er jenen Namen. Dem Cincinnatus überbrachte der Staatsbote (458

v. Chr.) die Diktatur, wie er seine vier Joche Landes am Vatikan

pflügte; sie heißen noch jetzt die Qintischen Wiesen (er hieß nämlich

Lucius Qinctius Cincinnatus). — Heutzutage wird das Land von Sklaven

bearbeitet, deren Füße gefesselt, deren Hände verdammt und deren

Gesichter gebrandmarkt sind. Das kann die Erde doch nur mit Widerwillen

dulden.“

Neben den Gräsern spielte die Luzerne (Medicago sativa)

schon bei den Kulturvölkern des Altertums eine nicht unwichtige

Rolle. Dieser Schmetterlingsblütler mit bläulichen oder violetten

Blüten in lockeren Trauben und spiralig zusammengerollten Hülsen ist

vom südwestlichen Rußland durch Asien bis zur Mongolei, Tibet und

Vorderindien heimisch, während die ihr nahe verwandte gelbblühende

Abart, der Sichelklee (Medicago falcata), von Mittel-

und Südeuropa bis zum nördlichen Sibirien und nach Zentralasien

wildwachsend vorkommt. Die Luzerne ist ein sehr wertvolles Futterkraut,

das so gut wie niemals versagt und sehr viele Jahre hindurch einen

unverminderten Ertrag gibt, weshalb sie auch als „ewiger Klee“

bezeichnet wird. Sie kann auf gutem Boden bei uns jährlich viermal, in

Südeuropa sogar sechsmal geschnitten werden. Die Kreuzung derselben

mit dem einheimischen gelbblühenden Sichelklee hat die ihrem

Ursprung gemäß häufig Farbenübergänge von Gelb nach Violett zeigende

Sandluzerne (Medicago media) hervorgebracht, so genannt,

weil sie noch auf magerem Boden mit Vorteil angebaut werden kann.

Im rossereichen alten Medien, der Landschaft südöstlich vom Kaukasus,

scheint die Luzerne zum erstenmal in größerem Umfange als Pferdefutter

angepflanzt worden zu sein; wenigstens gelangte sie von dort zu den

Kulturvölkern der Mittelmeerländer, zu den Griechen als[S. 19] mēdikḗ

póa oder einfach mēdikḗ und von diesen zu den Römern

als medica. Die, wie vorhin gesagt, einen außerordentlich

ausgedehnten Gebrauch vom Pferd für die zahlreiche Kavallerie und

den Postdienst machenden Perser nannten sie aspest, d. h.

Pferdefutter, pflanzten sie ebenfalls viel an und sollen sie auf ihren

Kriegszügen nach dem Urteil des Plinius nach Griechenland verbreitet

haben. Von den griechischen Schriftstellern erwähnt sie zuerst der

Komödiendichter Aristophanes (455–387), und zwar gleichfalls als

Pferdefutter. Auch Aristoteles (384–322) spricht wiederholt von ihr,

urteilt aber in ziemlich abfälliger Weise von ihrem Nutzen: „Sie ist

zwar den Bienen zuträglich, aber ihr erster Schnitt taugt nichts und

sie entzieht den Tieren, besonders den Wiederkäuern, die Milch.“ Die

Römer urteilten, nachdem sie dieses Futterkraut von den Griechen

kennen gelernt hatten, günstiger darüber. Cato (234–149 v. Chr.)

kannte es offenbar noch nicht, denn er schweigt sich vollständig

über die Luzerne aus. Der erste, der sie erwähnt, der gelehrte Varro

(116–27 v. Chr.), sagt von ihr, daß die Schafe durch die Fütterung

mit medica, deren Samen beim Säen wie Getreide geworfen werde,

wie auch mit dem baumförmigen Schneckenklee (cytisus) fett

werden und viel Milch geben. Sehr eingenommen von ihr ist besonders

der römische Ackerbauschriftsteller Columella aus dem 1. Jahrhundert

n. Chr., der von ihr schreibt: „Unter allen Futterkräutern ist das

medische Kraut (herba medica) von höchstem Wert, da es, einmal

gesät, zehn Jahre ausdauert, jährlich vier-, bisweilen auch sechsmal

geschnitten werden kann, das Feld düngt, mageres Vieh fett und krankes

gesund macht. Von einem Morgen Luzerne können drei Pferde das ganze

Jahr hindurch reichlich genährt werden.“ Er gibt uns eine ausführliche

Schilderung seines Anbaues auf dreimal gepflügtem Feld, das zuvor gut

gedüngt worden sein muß. Nach der Aussaat dürfe das Kraut nicht mit

Eisen berührt werden, deshalb jäte man es mit hölzernen Hacken. Später

könne man es so klein schneiden als man will, nur dürfe man nicht

dem Vieh von vornherein zu viel davon geben, da es sonst blähe; es

müsse sich zuerst daran gewöhnen. Sein Zeitgenosse, der aus Kilikien

gebürtige griechische Arzt Dioskurides sagt von der Luzerne, jeder

Landmann, der Vieh hält, pflanzt sie an, und Plinius rühmt von ihr, daß

sie 30 Jahre ausdauere und so wichtig sei, daß der Grieche Amphilochos

(aus Athen) über sie und den baumförmigen Schneckenklee ein Werk

geschrieben habe. Auch Palladius im 4. Jahrhundert n. Chr. weiß nur

Gutes von ihr zu berichten. Um die Mitte des 6. Jahrhunderts legte der

sassanidische König[S. 20] Chosroes I. eine hohe Steuer auf ihre Kultur, was

bei der großen Bedeutung der Pferdezucht im Lande Iran für das Volk

sehr drückend, aber für ihn recht einträglich war. Später verbreiteten

dann die Araber ihre Kultur weithin über Nordafrika, und durch die

Kulturvölker Europas gelangte sie in der Neuzeit über die ganze Erde.

Und zwar erlangte sie überall deshalb eine große Bedeutung, weil sie

diejenige Futterpflanze ist, die in den Subtropen und Tropen am besten

gedeiht und die sichersten Erträge gibt. Dabei hält sie 4–10 Jahre aus

und gewährt 3–4 Heuschnitte jährlich. Neben dem Grünmais ist sie eine

der wertvollsten Futterpflanzen für wärmere Gegenden.

Wie der Anbau der Luzerne um 490 durch die Perser nach Griechenland und

zwischen 150 und 50 v. Chr. von Griechenland nach Italien gelangte,

so kam er etwa hundert Jahre später von dort nach Spanien, von wo er

dann im 16. Jahrhundert nach Frankreich eingeführt wurde. 1565 treffen

wir ihn in Belgien. Die Provenzalen aber erhielten diese Futterpflanze

von der Riviera, wohin sie ums Jahr 1550 von Italien her gelangt war,

und nannten sie nach dem italienischen Ort Clauserne, woraus dann

Luzerne wurde. Letzterer Name stammt indessen erst aus der Mitte des

18. Jahrhunderts; früher wurde sie burgundisch Heu oder welscher Klee

genannt. Um 1570 fand sie durch Wallonen in der Rheinpfalz Eingang;

doch machte ihr Anbau im 17. Jahrhundert kaum Fortschritte. Um 1730

tauchte sie, wahrscheinlich von Mainz aus dahin gelangend, plötzlich in

Erfurt auf und verbreitete sich von da weiter über Deutschland.

Als Futterpflanze nicht minder beliebt als die Luzerne war bei den

alten Griechen und Römern der in den Mittelmeerländern heimische,

aber daselbst nicht allgemein verbreitete, jedoch um Smyrna, auf

den ägäischen Inseln, in Griechenland und Süditalien wildwachsende

baumförmige Scheckenklee (Medicago arborea), von

den Griechen kýtisos und in Anlehnung daran von den Römern

cytisus genannt. Wie in China und später auch anderwärts

der weiße Maulbeerbaum für die Nahrung der Seidenraupe, so wurde

in Griechenland und Italien im Altertum dieser strauchförmige

Lippenblütler nur seiner Blätter wegen an den Wegrändern und als

Einfassung von Äckern angepflanzt, um diese als beliebtes Viehfutter

zu verwenden. Man köpfte ihn und zog ihn niedrig, benutzte also

vorzugsweise den immer erneuten Stockausschlag. Acht Monate im Jahr

lieferte der Baum den Tieren grünes Futter, das ihnen nach dem

einstimmigen Urteil der alten Schriftsteller sehr zuträglich sein

und ihre Milchabsonderung befördern sollte,[S. 21] und den Rest des Jahres

Trockenfutter. Dabei war die Kultur sehr bequem und mühelos, da sich

die Pflanze mit dem magersten Boden begnügte und gegen noch so große

Trockenheit unempfindlich war. In dieser Weise drücken sich Columella

und Plinius aus, wobei der letztere noch hinzufügt, bei solchen

großen Vorzügen sei es „nur zu verwundern, daß der cytisus

in Italien nicht häufiger angepflanzt werde. Dieser Strauch stammt

von der Insel Kythnos (einer der ägäischen Inseln) und wurde von da

zum großen Gewinne der Käsebereitung nach Griechenland und von dort

nach Italien verpflanzt. In Italien ist er aber noch selten, obschon

das Vieh bei keinem andern Futter mehr und bessere Milch geben soll.

Man sät im Frühjahr die Samen oder steckt im Herbst Stecklinge, am

besten ellenlange.“ Selbst säugenden Frauen gebe man eine Abkochung

von Cytisusblättern mit Wein, wodurch auch das Kind gestärkt und sein

Wuchs befördert werde. Auch in Spanien muß der Strauch zur Römerzeit

angepflanzt worden sein; denn dort wird er heute verwildert angetroffen.

Überhaupt wurde bei den Alten auch verschiedenes anderes Laub

als Viehfutter verwendet. Da dem heißen, gebirgigen Süden die

blumenreichen Wiesen des Nordens versagt sind, lag es nahe, dem Vieh

nicht nur die bei der Beschneidung von Ölbaum und Rebe abfallenden

Zweige, sondern auch die Blätter von den die Wege und Äcker

einfassenden Bäumen als Futter zu geben, wie das dürre Laub als Streu

diente. Schon der ältere Cato (234–149 v. Chr.) erteilt in seiner

Schrift über den Landbau die uns seltsam klingende Vorschrift: „Gib

den Ochsen Laub von Ulmen, Pappeln, Eichen und Feigenbäumen, so lange

du davon hast. — Den Schafen gib Baumlaub, so lange du solches

hast“ und wiederholt später: „Hast du kein Heu, so gib dem Ochsen

Eichen- und Efeublätter.“ Auch bei den späteren landwirtschaftlichen

Schriftstellern wird diese Art Fütterung so oft erwähnt und

vorausgesetzt, daß sie allgemein üblich gewesen sein muß.

Neben der Luzerne spielte bei den Griechen und Römern des Altertums

auch die von den ersteren thérmos, von den letzteren dagegen

lupinus genannte Lupine eine große Rolle als Viehfutter.

Wie Theophrast im 4., so sagt der ältere Cato im 2. Jahrhundert v. Chr.

von ihr, daß sie sogar auf magerem, trockenem Boden gedeihe

und sandiges Erdreich fettem vorziehe; und Columella rühmt von ihr:

„Unter den Hülsenfrüchten ist die Lupine vorzüglich wichtig, weil

sie wenig Mühe macht, sehr wohlfeil ist und den Acker, auf dem sie

wächst, sehr verbessert. Sie gibt eine herrliche Düngung, gedeiht

selbst[S. 22] auf ganz erschöpftem Boden und läßt sich in der Scheuer fast

ewig gut erhalten. In Hungerjahren gibt sie auch den Menschen eine

sättigende Speise. Man sät sie gleich von der Tenne weg; sie gedeiht

auch, wenn man sie nur ganz schlecht unter die Erde bringt. Um kräftig

zu werden, bedarf sie lauen Herbstwetters; auch leidet sie durch

Frost, wenn er eintritt, bevor sie erstarkt ist. Samen, die nicht zur

Saat verwendet werden, sollen trocken auf dem vom Rauch durchzogenen

Speicher aufbewahrt werden, damit sie nicht von den Würmern angegriffen

werden.“ Sein Zeitgenosse Dioskurides unterscheidet eine zahme Lupine,

die dem Menschen zur Speise dient und auch arzneilich verwendet

wird, und eine wilde, der zahmen ähnliche, aber kleiner als diese,

obwohl dieselben Eigenschaften besitzend. Um 200 n. Chr. urteilt der

griechische Grammatiker Athenaios aus Naukratis in Ägypten über sie:

„Die Lupine ist eine Speise für Hungerleider. Der Dichter Diphilos

nannte sie thermokýamos, und so heißt sie noch jetzt. Polemon

sagt, daß die Lakedämonier sie lysiláis nennen. Der Philosoph

Zenon der Kittier war ein flegelhafter, jähzorniger Mensch, pflegte

aber höflich und sogar zärtlich zu sein, wenn er eine tüchtige Portion

Wein getrunken hatte. Wie er nun gefragt wurde, wie das möglich sei,

antwortete er: Mir geht es wie den Lupinen; sie sind erbärmlich bitter,

so lange sie trocken sind, dagegen süß und lieblich, sobald sie sich

recht satt getrunken haben.“ Endlich empfiehlt sie Palladius im 6.

Jahrhundert n. Chr. zur Gründüngung.

Heute noch sind die gelbe Lupine (Lupinus luteus) und

die schmalblätterige blaue Lupine (Lupinus hirsutus)

für unsere Landwirtschaft sehr wichtige Futterkräuter. Beide sind

ursprünglich im Mittelmeergebiet heimisch und gedeihen sehr gut auf

magerem Sandboden, in den sie ihre Pfahlwurzel 1 m tief und

darüber hinabsenken. Erstere mit großen, goldgelben, wohlriechenden

Blüten in langer Ähre und rundlichen, weißgefleckten Samen kam aus

Sizilien nach Deutschland und wurde zuerst 1840 in Groß-Ballerstedt in

der Altmark angebaut. Von da verbreitete sie sich bald über das ganze

Sandgebiet Preußens, da sie nicht nur mannigfaltigen Nutzen zur Weide,

als Grünfutter, zur Heu- und Körnergewinnung gewährt, sondern auch zur

Gründüngung von höchstem Werte ist. Mit den in ihren Wurzelknöllchen

angesiedelten Rhizobien wirkt sie energisch stickstoffsammelnd. Am

besten gedeiht sie an freier, sonniger Lage; dabei befördert eine

Zugabe von Gips den Blattwuchs.

Noch genügsamer als die gelbe ist die blaue Lupine, die selbst noch auf

grandigem, d. h. aus grobem Sand und feinem Kies bestehendem[S. 23] Boden

gedeiht. Sie kam aus Spanien zu uns, und besitzt einen nach oben stark

verästelten Stengel, kurze, ährenförmige Trauben mit blauen Blüten und

rötlichgraue, weißpunktierte Samen von der Größe von Wickensamen. Das

Vieh frißt die Körner der blauen Lupine lieber als die der gelben, aber

bei ersterer dringen die Wurzeln nicht so tief in den Boden ein und die

Nachfrucht, wozu gewöhnlich Roggen gewählt wird, fällt viel schlechter

aus. Die Lupinensamen bilden ein leichtverdauliches, bei richtiger

Verwendung für Mastzwecke vortrefflich geeignetes Futter. Da sie aber

bitter sind, müssen sich die Tiere erst daran gewöhnen, wenn auch

Pferde und Rinder sie deshalb anfänglich zurückweisen, so nehmen sie

sie schließlich doch an und kehren sich nicht mehr an die Bitterkeit

derselben, zu deren Beseitigung schon zahlreiche Methoden angegeben

wurden. Die Samen dienen auch als Arzneimittel und häufiger als man

glaubt als Kaffeesurrogat wie Zichorie.

Viel weniger häufig als die beiden vorgenannten wird bei uns die

aus dem Orient stammende weiße Lupine (Lupinus albus)

angebaut. Sie diente schon den alten Griechen und Römern als

Futterpflanze, wie auch die aus Westasien stammende rauhhaarige

Lupine (Lupinus hirsutus) mit blauen Blüten, die bei uns

als Gartenzierpflanze angetroffen wird. Die Früchte dieser beiden

Lupinenarten galten den alten Griechen und Römern als Leckerbissen.

Gleicherweise wurde von diesen Kulturvölkern des Altertums, teils zur

Benutzung der Samen für den Menschen, teils als Viehfutter die von

den Griechen láthyros, von den Römern dagegen cicercula

genannte Saatplatterbse (Lathyrus sativus), auch deutsche

Kichererbse, Kicherling oder weiße Erve genannt, angepflanzt. Sie

ist ein 30–60 cm hoch werdendes Sommergewächs Südeuropas mit

unpaarigen Fiederblättern, in drei Ranken auslaufenden Blattstielen,

einzeln stehenden, langgestielten, weißen, roten oder violetten Blüten

und 4 cm langen, zusammengedrückten Hülsen, die 2–3 ziemlich

große, eckige, gelbweiße, rot- und violettbräunliche Samen enthalten.

Obschon letztere etwas bitter sind, wird die Pflanze zu deren Gewinnung

als Speise für die Menschen noch in den gebirgigen Teilen Griechenlands

und Italiens angebaut. Sonst wird die Pflanze in ganz Südeuropa,

besonders in Rumänien, wenig dagegen in Mitteleuropa, speziell

Deutschland als gutes Viehfutter auf trockenem Boden angepflanzt.

Vielfach werden deren Samen unreif wie Erbsen gegessen, sind aber

weniger wohlschmeckend.

Vielfach findet man auf Wiesen als ein Zeichen von deren besserer

Qualität die ausdauernde Wiesenplatterbse (Lathyrus

pratensis)[S. 24] mit gelben Blüten. Wo sie aber in größeren Massen

auftritt, schadet sie dem Graswuchs. Sie wird auch vielfach als

Futterpflanze angebaut, da sie eine große Menge guten Futters

liefert. Wegen seiner Bitterkeit wird ihr Laub im grünen Zustand

vom Vieh nicht gern gefressen, wohl aber als Heu. Es ist dann sehr

schmackhaft und kräftig. Ein feineres Futter als diese erzeugt die

Sumpfplatterbse (Lathyrus palustris), die ebenfalls

ausdauernd ist und reiche Trauben von blauen Blüten besitzt. Sie

wächst auf feuchten, moorigen Wiesen, wo sonst verhältnismäßig

wenig Futterpflanzen gedeihen, und wird vom Vieh auch grün gerne

gefressen, weil sie nicht so unangenehm bitter ist als die vorige.

Die Waldplatterbse (Lathyrus silvestris), eine in

Mitteleuropa an Waldrändern und an Hecken wachsende Staude mit

kletterndem, ästigem Stengel, lanzettlichen Blättern, roten Blüten in

Trauben und flachen, runzeligen Samen, eignet sich dagegen zum Anbau

als Futterkraut auf steinigem, grobem und dürrem Boden. Sie ist durch

ein stark entwickeltes Wurzelsystem und eine große Fähigkeit die

Gesteine zu zersetzen ausgezeichnet, treibt um 8–14 Tage früher als

die Luzerne und ist gegen Spätfröste unempfindlich, was große Vorteile

bedeuten. Den höchsten Ertrag liefert sie nach drei Jahren, indem sie

10000 kg Heu pro Hektar ernten läßt. Dabei kann sie ebenso gut

grün, wie getrocknet verfüttert werden.

Während der in Südeuropa heimische Kronsüßklee (Hedysarum

coronarium) in Italien und den Balearen als Futterpflanze angebaut

wird, spielt der Gebirgssüßklee (Hedysarum obscurum)

auf den bewässerten Alpenwiesen eine große Rolle als sehr geschätzte

Nahrung des dort sömmernden Viehs. Deren nahe Verwandte sind die

Esparsette und die Serradelle. Die Esparsette (Onobrychis

sativa) ist eine in höheren Lagen des gemäßigten Europa heimische,

östlich bis zum Baikalsee gehende, kalkstete, 30–60 cm hohe

Pflanze mit lanzettlichen Blättern, langgestielten Ähren von roten

Blüten und rundlichen Nüßchen, die auf trockenem, über zerklüftetem

Kalkstein oder Mergel stehendem Boden das beste Futtergewächs ist und

Kalkgegenden, die sonst zu den unfruchtbarsten gehören, fruchtbar

macht, deshalb auch in Deutschland überall auf Kalk- und Kreideboden

angebaut wird. Auf Boden mit kiesigem oder sandigem Untergrund

gedeiht sie schlecht, weil die Wurzeln über 1 m tief gehen,

sehr gut dagegen auf recht kalkreichem, wobei sie 3–6 Jahre aushält,

jedoch meist nur einen Schnitt und Weide gibt. Den Griechen und

Römern war sie durchaus unbekannt. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts

tritt sie uns in Mitteleuropa als[S. 25] Kulturpflanze entgegen. Allem

Anscheine nach hat ihre Kultur im südlichen Frankreich ihren Ursprung

genommen, und zwar möglicherweise erst im 15. Jahrhundert. Im 16.

Jahrhundert, zu Lebzeiten Olivier de Serres, der uns darüber in

seinem Buche Théâtre de l’agriculture berichtet, war sie, die

lupinella der Italiener, dort bereits eine sehr geschätzte

Futterpflanze. In Italien hat sich ihr Anbau erst im 18. Jahrhundert,

namentlich in Toskana, weiter ausgebreitet. Schon ums Jahr 1560

wurde sie vor der Luzerne, aber nach dem roten Klee in

Süddeutschland als Futterpflanze angebaut und verbreitete sich von da

weiter. Sie ist nächst Luzerne und Wiesenklee unser vorzüglichstes

Futterkraut besonders für milchende Kühe, düngt mit ihren zahlreichen

Wurzelknöllchen den Boden gut und liefert in ihren honigreichen Blüten

eine treffliche Bienenweide.

Wie die Esparsette der Klee des Kalkbodens, so ist die auf

der iberischen Halbinsel, in Spanien und Portugal, heimische

Serradelle (Ornithopus sativus) der Klee des Sandbodens.

Sie besitzt 30–60 cm hohe Stengel, vielblütige Köpfchen von

lilafarbenen Blüten und 25 cm lange, perlschnurartig gegliederte

Hülsen, wird von allen herbivoren Haustieren gerne gefressen und

kommt dem Wiesenheu an Nährwert gleich. Da sie den Boden vermöge der

stickstoffsammelnden Knöllchenbakterien düngt und ihn bei gutem Stand

auch trefflich beschattet, ihn damit in guter Gare hinterläßt, wird sie

zur Verbesserung schlechter Ländereien verwendet. Sie ist eine gute

Vorfrucht, zumal für Getreide, eignet sich aber auch vorzüglich als

Nachfrucht, indem man sie im Frühjahr in Wintergetreide sät und nach

der Ernte desselben noch einen guten Futterschnitt oder im schlimmsten

Fall eine gute Weide erhält. Sie wurde in ihrer Heimat wohl erst gegen

den Anfang des 19. Jahrhunderts in Kultur genommen und gelangte von

dort um die Mitte desselben zu uns.

Eine gute Futterpflanze ist auch der gelbe oder Steinklee

(Medicago lupulina), eine auf Wiesen und an Wegrändern in

ganz Europa mit Ausnahme der arktischen Gebiete, in Nordafrika

und Mittelasien wildwachsende Pflanze mit niederliegendem oder

aufsteigendem Stengel, eiförmigen Blättchen, gelben Blüten in ährigen

Trauben und nierenförmigen, eingerollten Hülsen, die ein- und

zweijährig kultiviert wird. Ihre Samen werden fast ausschließlich in

Mittel- und Niederschlesien gezogen, während diejenigen der Luzerne

und Sandluzerne vorzugsweise in der Provence und in Italien vertrieben

werden.

Auch die verschiedenen Arten von Honigklee (Melilotus)

finden[S. 26] als Futterkräuter Verwendung. So wurde der in Italien und

Griechenland als überall angetroffenes Unkraut heimische sizilische

Honigklee (Melilotus messanensis) mit gelben Blüten von den

Alten als Viehfutter gepflanzt. Noch heute heißt er in Griechenland

hémeron triphýlli, d. h. zahmer Klee. Bei den alten Griechen

hieß er melílōtos, war dem Apollon und den Musen geweiht und

galt als Symbol der Schönheit und wohlgesetzten Rede. Das wohlriechende

Kraut war zu Kränzen beliebt und diente nach Nikander um den Kopf

gewunden zur Linderung von Krankheiten aller Art. Der griechische

Arzt Dioskurides um die Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. schreibt in

seiner Arzneikunde: „Der beste Honigklee (melílōtos) wächst bei

Athen, Kyzikos und bei Karthago, und zwar mit safrangelber Farbe und

Wohlgeruch. Er wächst auch in Kampanien bei Nola, hat die Eigenschaften

des Bockshornklees (telízōn), aber sein Geruch ist schwächer.

Man braucht ihn gegen Kopfweh und einige andere Übel.“

Der gelbblütige Honigklee (Melilotus officinalis), der

durch achselständige, lange, lockere Blütentrauben ausgezeichnet ist

und sehr kurze, meist einsamige Früchte zeitigt, ist eine ebenfalls

als Viehfutter beliebte, 1–1,25 m hohe Staude, die in allen

Teilen, besonders getrocknet, einen starken Geruch nach frischem,

duftigem Heu wie das Ruchgras (Anthoxantum odoratum) und andere

vorzügliches Futter gebende Gräser aushaucht. Bei allen diesen rührt

der Duft von dem besonders in den Tonkabohnen enthaltenen und daraus

gewonnenen, auch dem Waldmeister sein köstliches Aroma verleihenden

Kumarin, das in der Parfümerie eine große Rolle spielt, auch zum

Aromatisieren von Schnupftabak dient. Die Blätter und Blüten dieses,

wie auch des ebenfalls gelbblütigen behaartfrüchtigen Honigklees

(Melilotus macrorhiza) dienen zu erweichenden Umschlägen

und besonders zur Herstellung des zerteilenden Melilotenpflasters.

Letztere Art wird namentlich in England auf schlechtem Boden für

Pferde kultiviert, während der bis 1,95 m hohe weißblütige

Honigklee (Melilotus alba) als Wunder- oder amerikanischer

Riesenklee als die beste die Luzerne ersetzende Kleeart eine Zeitlang

auf magerem Boden viel gepflanzt wurde. Sein Same wurde sehr teuer

bezahlt; allein nach den gemachten Erfahrungen gibt dieser Honigklee

zwar eine gute Weide für Schafe, kann aber als Trockenfutter wegen

seines starken Geruchs nicht unvermengt verfüttert werden und ist im

erwachsenen Zustande wegen seiner langen, holzigen Stengel und Äste und

den wenigen Blättern eine harte Pflanze.

[S. 27]

Überhaupt sind alle diese Honigkleearten nur im jungen Zustande gute

Futterkräuter, werden aber des bitteren Geschmacks wegen, der von

ihrem Gehalte an Kumarin herrührt, unvermengt vom Vieh nicht gern

gefressen. Weitaus am stärksten riecht unter allen Honigkleearten,

besonders in getrocknetem Zustande, der aus Nordafrika stammende

Bisamhonigklee (Melilotus coerulea) mit bläulichen

oder hellila gefärbten Blüten, der hier und da in Deutschland und

in der Schweiz, so namentlich im Kanton Glarus, angebaut wird. Sein

getrocknetes und fein zerriebenes Kraut gibt nämlich dem vorzugsweise

im Kanton Glarus in der Schweiz hergestellten Kräuterkäse oder

Schabzieger seine grünliche Farbe und seinen eigentümlichen Geruch und

Geschmack.

Denselben starken Geruch besitzt auch der im Orient und in Griechenland

heimische Bockshornklee oder griechisches Heu