Impr Lith. CARLES, 12, rue JJ. Rousseau.

Dess. d'après nat. par M. E. de CERVAL.

Title: Notice bio-bibliographique sur La Boëtie, suivie de La Servitude volontaire

Author: J.-F. Payen

Estienne de La Boétie

Release date: May 7, 2020 [eBook #62051]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: French

Credits: Produced by Claudine Corbasson, Pierre Lacaze and the

Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

(This file was produced from images generously made

available by The Internet Archive/Canadian Libraries)

Ce travail biographique est complètement dû au hasard. Nous n'avions, en effet, nulle intention de nous occuper isolément de La Boëtie, qui n'entre dans les recherches que nous avons entreprises sur Montaigne que comme satellite de cet auteur, et il n'a fallu rien moins pour nous décider à l'entreprendre que la demande pressante faite par l'écrivain très-capable et trop scrupuleux qui avait d'abord été chargé de rédiger l'article La Boëtie pour la Nouvelle Biographie universelle.

La vie de La Boëtie est, on le sait, fort peu connue; un petit nombre de faits, la plupart controuvés, quelques dates, dont plusieurs sont inexactes, composent ses articles biographiques; et M. L. Feugère, dans ses travaux si consciencieux et si remarquables, s'est plus occupé de ce personnage au point de vue littéraire qu'au point de vue spécialement biographique et bibliographique.

Nous avons senti de bonne heure la nécessité de fertiliser ce sol abandonné, et les renseignements[p. 6] que nous avons demandés et reçus de toutes parts se sont trouvés assez nombreux pour que leur dépouillement donnât à notre article un développement trop considérable pour l'ouvrage auquel il était destiné.

Ce fut alors que MM. Didot, appréciant l'intérêt que pouvait offrir ce travail, non pour son exécution, mais pour les faits nouveaux qu'il renferme, et ne voulant pas frapper de stérilité un article composé exclusivement à leur intention, résolurent de l'imprimer à part, afin que les lecteurs de la Biographie qui trouveraient que certaines parties n'ont pas assez de développement, que certaines assertions n'ont point leurs preuves, pussent rencontrer dans cette publication isolée ce qu'ils chercheraient vainement dans d'autres ouvrages. Cet essai de biographie peut être d'ailleurs regardé comme un acte provisoire de justice et de réparation pour La Boëtie. Nous avons dit que M. Feugère a surtout étudié l'ami de Montaigne sous son aspect littéraire, mais La Boëtie compte parmi les chefs de la croisade politique du seizième siècle. Chacun d'entre eux a trouvé son historien. La vie de Thomas Morus a été écrite plusieurs fois et en plusieurs langues; Hottmann a[p. 7] été le sujet d'un éloge; Buchanan, De Thou, Lanoue, Pasquier, ont eux-mêmes écrit leurs vies ou leurs mémoires. Hub. Languet a été récemment l'occasion d'un travail remarquable, et un livre non moins important vient d'être publié sur J. Bodin; La Boëtie seul attend encore son historien: nous sommes loin de prétendre à ce titre; mais en attendant qu'une plume plus habile et plus autorisée que la nôtre prononce en dernier ressort sur ce grand homme de bien, en attendant que La Boëtie ait trouvé son Villemain[1], nous apportons humblement des matériaux, nouveaux pour la plupart, et recueillis à des sources sûres où cependant les biographes n'avaient pas encore puisé.

[1] Allusion à l'admirable article que M. Villemain a donné sur saint Ambroise dans la Nouvelle Biographie.

Enfin la découverte d'un manuscrit authentique de la Servitude volontaire, qui montre combien était défectueuse la leçon suivie jusqu'à ce jour par tous les éditeurs, nous a décidé à donner une nouvelle édition de cette pièce, de telle sorte que La Boëtie puisse être équitablement jugé sur l'ouvrage qui aurait le plus fait pour sa réputation, si l'amitié[p. 8] de Montaigne n'avait d'ailleurs entouré son nom d'une auréole impérissable.

Dans son ensemble cette publication sur La Boëtie peut être regardée comme un supplément aux Essais de Montaigne; car, selon nous, les vies et les œuvres de ces deux amis ne devraient jamais être séparées.

D'autres noms encore se rattachent à ce grand nom de Montaigne: Gournay, Sebon, Gamaches. Nous continuerons à recueillir tous les renseignements qui s'y rapportent, sans savoir s'il nous sera donné de les utiliser.... Mais nous espérons que d'autres ne jugeront point ces personnages indignes de leurs recherches.

Déjà M. Feugère s'est occupé, avec la distinction qu'il apporte dans toutes ses œuvres, de la fille d'alliance de Montaigne; heureux celui qui, profitant des travaux de ses devanciers, aura le loisir de réunir dans un même tableau cette famille d'adoption formée entre des âmes d'élite, et de rattacher, par des liens indissolubles, à la mémoire de Montaigne le nom de ceux qui ont, à titres divers, fait son bonheur et dont il a fait la gloire.

J. F. P.

Avril 1853.

Boëtie (de La), nom célèbre et personnages peu connus d'une famille considérée et importante du Périgord.

Ce nom se rencontre dans les manuscrits et les titres anciens écrit de diverses manières. Ainsi on trouve Boëtie, Boitie, Boytie, Boittie; en patois, Boetia, Bouetias, Bouetio, aujourd'hui lo Boïtou; en latin Boetianus. Varillas écrit à tort Boissie (Hist. de Henri III), et quelques éditeurs plus fautivement encore Béotie.

Le T dans ce nom doit être prononcé dur comme dans amitié; la tradition, l'usage actuel du pays, le nom patois, l'existence simultanée de deux T le prouvent. Surabondamment, Bayle (au mot Bongars), Mercier Saint-Léger (Notes manuscrites à la Croix-du-Maine), M. de Mourcin (Société d'agriculture, sciences et arts de la Dordogne, 1841), établissent qu'il en doit être ainsi.

Le nom de cette famille vient d'une terre assez importante, située à deux kilomètres de Sarlat, dont le nom, d'origine celtique, est La Boëtie, et dont la modeste maison d'habitation s'appelle le Castelet.

La famille La Boëtie est originaire de Sarlat, et son nom se rattache anciennement et honorablement à l'histoire du pays. Dès le douzième siècle un Robert de La Boëtie se distingue dans cette longue et souvent sanglante lutte que les consuls soutinrent contre les prétentions de l'abbé et du monastère, et par suite de laquelle fut fondée l'indépendance de la ville sous la seule autorité des rois de France (Tableau des évenements arrivés dans la ville de Sarlat, etc., par A. L. Bouffanges, manuscrit inédit, communiqué par M. Lascoux). En 1238, Pierre de La Boëtie est consul de Sarlat; en 1300, Gabriel de La Boëtie est l'un des vingt-quatre conseillers qui composent la jurade. Gaucelin de La Boëtie stipule, en 1512, pour son frère Étienne et sa sœur Guillerme, mariée à Simon de Laurière.

Antoine de La Boëtie, probablement fils de Gaucelin et père de l'ami de Montaigne, est né à la fin du quinzième siècle; il paraît en juillet 1539[2] comme chargé d'un examen à futur au château[p. 11] de Biron, dont la tour de l'Horloge, qui contenait les archives, avait été incendiée, il est qualifié: «licencié ez droit seigneur de la Mothe Lèz Sarlat[3] et lieuctenant par autorité royal en la sénéchaucée de Périgort au siège de Sarlat et baillaige de Domme. (Pièce communiquée par M. de Mourcin, conseiller de préfecture à Périgueux). Antoine avait un frère, Étienne, sieur de Bouilhonnas, qui, depuis 1517, étudia à Toulouse sous le père Jean Dufresne, et fut reçu bachelier le 3 mars 1523 (Notes inédites de l'abbé de Lespine, communiquées par M. J.-B. Lascoux, magistrat). Antoine avait épousé une Calvimont, d'une famille importante du Bordelais; le frère de cette dame, Sardon de Calvimont (ce prénom est le nom du patron de Sarlat, aujourd'hui Saint-Sacerdos), était président au parlement de Bordeaux. Leur père était vraisemblablement Jean de Calvimont, second président du parlement en 1530, secrétaire du roi à Bordeaux en 1537, le même probablement que je vois qualifié homme honorable et scientifique, conseiller en 1509 en la suprême cour du parlement de Bordeaux[4]. Antoine a dû mourir jeune, laissant trois enfants: l'aîné, Étienne, dont l'article suit, et deux filles, Clémence[p. 12] et Anne. L'une d'elles épousa M. de Saint-Quentin[5] dont la fille assista à la mort du célèbre La Boëtie. (Testament de ce dernier communiqué par M. J. Delpit.)

[2] Probablement peu de temps avant sa mort.

[3] La Mothe, aujourd'hui métairie près de Sarlat.

[4] Ce dut être cette liaison des deux familles qui fut cause que Estienne de la Boëtie fut appelé au parlement de Bordeaux.

[5] La terre de Saint-Quentin, canton de Sarlat, et tout près, de ce chef-lieu, a donné son nom à une commune; Marcillac Saint-Quentin.

La Boetie (Estienne de), fils d'Antoine, naquit à Sarlat, chef-lieu d'un arrondissement qu'on appelle quelquefois le Périgord Noir, le mardi 1er novembre 1530 (deux ans avant son ami, Michel Montaigne, l'année même de la naissance de Jean Bodin). Il perdit son père étant fort jeune, et son oncle Étienne, sieur de Bouilhonnas, qui était aussi son parrain, entoura le jeune orphelin de soins paternels que La Boëtie, dans son Testament, rappelle avec une effusion de reconnaissance.

Le jeune Étienne fut placé au collége de Bordeaux, très-florissant pour lors et le meilleur de France (Essais) et qui comptait des talents de premier ordre, Math.-Cordier, Élie Vinet, Marc-Ant. Muret, Andr. Govéa et d'autres non moins célèbres; et bien que la liaison de La Boëtie et de Montaigne ne date pas de cette époque, il n'est pas sans intérêt de remarquer que celui qui devait être de moitié dans la vie de Montaigne se trouva sous la direction des mêmes savants qui furent les précepteurs domestiques de ce dernier, élevé alors dans le sein de sa famille (Nic. Grouchi, Guill. Guerente, G. Buchanan, Marc-Ant. Muret). Le rapprochement même[p. 14] du nom de ces maîtres avec celui de La Boëtie n'est pas moins intéressant; car si Georges Buchanan reprenant la thèse soutenue par Hottmann (Franco-Gallia) et Languet (Vindiciæ contra Tyrannos) devait, postérieurement à la mort de La Boëtie, publier le traité De Jure regni apud Scotos, son élève devait écrire la Servitude Volontaire et traduire Aristote après avoir eu pour professeur Guill. Guerente, qui a commenté cet auteur, et Nic. Grouchy, qui le premier l'expliqua à Bordeaux avec une grande distinction.

Sous de tels maîtres, La Boëtie développa cette merveilleuse et précoce facilité que lui accordent tous ses contemporains, et c'est à juste titre que Baillet et Klefeker l'ont compté parmi les enfants célèbres.

La Boëtie acquit ainsi, au dire de De Thou, un esprit admirable, une érudition vaste et profonde et une facilité de parler et d'écrire surprenante. De si grandes qualités lui concilièrent tous les suffrages, et, en 1552, le 14 octobre, n'ayant pas encore vingt-deux ans, il fut pourvu d'une charge de conseiller au parlement de Bordeaux, en remplacement de M. de Lur, avec dispense de tenir son office. Cette mesure tenait probablement au défaut d'âge, puisque le 17 mai 1553 les chambres s'assemblèrent «pour procéder à l'examen des sieurs Pommier et La Boëtie, lesquels ayant été reconnus idoines et suffisants, furent reçus à prêter[p. 15] serment.» (Registres manuscrits du parlement de Bordeaux.)

Le jugement, la haute raison de La Boëtie, le rendirent bientôt l'oracle de sa compagnie, et il acquit en ce rang-là plus de vraie réputation que nul autre avant lui (Montaigne). Cependant il paraît que sa modestie le faisait se défier de ses propres lumières, car on lit partout qu'il n'allait jamais aux voix sans émotion, et on cite en preuve les Decisiones Burdigalenses de Boerius (Nic. Bohier ou Boyer), je ne sais ce qui en est de l'émotion, mais je n'ai pu en trouver la trace dans le volumineux in-folio de cet auteur. D'ailleurs, Bohier a-t-il pu écrire ce qu'on lui prête; la Biographie Universelle le fait, il est vrai, mourir en 1579, ce qui, à son compte, ne lui donnerait pas moins de cent neuf ans; mais Nicéron, qui a donné au tome XLIII une Vie de Nicolas Boyer, écrite avec beaucoup de soin par Michaud de Dijon, sur les notes du président Bouhier, fait naître Bohier en 1469 et le fait mourir le 10 juin 1539 à l'âge de soixante-dix ans, et il relève les erreurs commises par Denis Simon et Taisand, qui le font mourir en 1531, de Lurbe en 1538, et Moréri en 1553; ainsi donc, à l'époque de la mort de Bohier, La Boëtie avait neuf ans, et il s'en fallait de quatorze qu'il pût aller aux voix, dût-il trembler plus tard à cette occasion.

Ce fut à ces modestes fonctions que s'arrêta la[p. 16] carrière de La Boëtie[6], et cet homme, que De Thou déclarait capable des plus grandes affaires et Montaigne l'un des plus propres et nécessaires hommes aux premières charges de la France, resta, comme le dit ce dernier, «tout du long de sa vie croupy ez cendres de son fouyer domestique;» mais il n'y resta pas oisif, et ce temps, cette capacité qu'il aurait pu employer au service de l'État et pour sa gloire, il les employa dans une obscurité studieuse dont nous aurons à apprécier les résultats.

[6] Le reçu que je possède, qui est la seule pièce portant autographe de La Boëtie que je connaisse, accuse réception de ving livres parisis pour la présence et les gaiges d'avoir vacqué en la tournelle au jugement et décision des procès criminels durant demye année. 1555.

A une époque que nous ne pouvons fixer, et quoi qu'en aient dit plusieurs de ses biographes, La Boëtie se maria: il épousa Marguerite de Carle, d'une famille distinguée, qui fournit à Bordeaux un maire, Carle de la Roquette en 1561 et un jurat en 1580. Lancelot de Carle Bordelais, évêque de Riez, était vraisemblablement de cette famille (de Lurbe à 1553). D'après Montaigne (lettre à son père), il existait déjà quelqu'alliance antérieure et ancienne entre ces deux familles.

Une circonstance touchante, et qui n'a pas encore été appréciée d'une manière exacte[7], c'est[p. 17] qu'entre les familles de Montaigne et de La Boëtie, les liens du sang vinrent plus d'une fois resserrer les liens volontaires de l'amitié. Entre plusieurs alliances, je ne citerai que les suivantes:

[7] M. Delphin de la Mothe (Éloge manuscrit et inédit de La Boëtie) dit par erreur qu'il avait épousé la veuve d'un frère de Montaigne.

Marguerite de Carle était veuve d'un seigneur d'Arsac[8], et de ce premier mariage elle avait conservé deux enfants. Une fille, Jacquette d'Arsac, épousa Thomas de Montaigne (frère de l'auteur des Essais)[9], qui devint ainsi seigneur d'Arsac, de Lilhan[10], de Loirac et du Castera[11]; et le fils, Gaston d'Arsac, épousa Louise de La Chassaigne, fille de Joseph et sœur de Françoise, femme de Michel Montaigne: de sorte que ce dernier était beau-frère de la fille par alliance de La Boëtie, et madame de Montaigne était belle-sœur du beau-fils du même personnage.

[8] Village et château à quatre ou cinq lieues de Bordeaux, canton de Castelnau de Médoc.

[9] De ce mariage naquit un fils, Mathias, qui fut tué à la descente des Anglais dans l'île de Rhé, en 1627, en même temps que le père de madame de Sévigné.

[10] La terre de Lilhan est celle dont parle Montaigne dans ses Essais comme appartenant à son frère et ayant été couverte par les sables de la mer. Un ancien pouillé dit par les eaux: «est cooperta aquis.»

[11] C'est du Castera qu'est datée la lettre adressée par Montaigne à Claude Dupuy, et qui a fait dernièrement tant de bruit.

Nous arrivons enfin à la circonstance capitale[p. 18] de la vie de La Boëtie, je veux dire sa liaison avec Montaigne.

Henri II avait, en 1553, établi à Périgueux une cour des aides, dont Pierre Eyquem de Montaigne fut conseiller (Conférences des Édits par Ét. Girard.—Recueil de titres etc. de la cité de Périgueux, Paris, 1775). Son fils Michel lui succéda; il est probable que ce fut dès qu'il eut atteint ses vingt-deux ans, c'est-à-dire dans le courant de 1555. Mais en 1557 le roi réunit cette cour, dite des généraux conseillers, à la chambre des requêtes du parlement de Bordeaux. A la réception qui eut lieu le 3 décembre, on voit figurer Michel Montaigne, qui de ce moment devint le collègue de La Boëtie (Registr. manusc. du parlement de Bordeaux), et nous trouvons là en effet les six années pendant lesquelles Montaigne dit qu'a duré leur accointance. (Avertissement du livret de 1571). Si ailleurs Montaigne parle de quatre années pendant lesquelles il lui a été donné de jouir de l'amitié de La Boëtie, c'est qu'alors il supprimait les fractions d'années, et peut-être comptait-il seulement le temps de leur complète intimité; dans un cas il calculait avec le calendrier, dans l'autre avec son cœur.

Du reste, l'intimité s'établit rapidement. «Ils se cherchaient avant de s'être vus; ils s'embrassaient et s'appelaient par leurs noms avant de se connaître, et, au premier contact, ils se trouvèrent[p. 19] si pris, si connus, si obligés entre eux, que Montaigne voyait là quelqu'ordonnance du ciel.» La Boëtie a fait une satire latine pour excuser en quelque sorte la précipitation d'une intelligence si promptement parvenue à sa perfection:

Il faut lire dans les Essais ce que dit Montaigne sur cette liaison, et il y aurait une grande témérité à écrire après lui sur l'ami qu'il a immortalisé. Tout au plus redirais-je quelques-unes de ces phrases si touchantes répandues à profusion dans les Essais. «Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en disant: parce que c'était lui, parce que c'était moi!» Leur amitié c'était: «Je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange qui, ayant saisi toute sa volonté, l'amena se plonger et se perdre en la mienne, d'une faim, d'une concurrence pareille, je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre ni qui fût sien ou mien.» Mais que citai-je d'un chapitre comme celui de l'amitié où tout serait à citer? comme si ces phrases n'étaient pas gravées dans le souvenir, on pourrait dire dans le cœur de tous ceux qui les ont une fois lues!

Ce dut être peu de temps après cette heureuse rencontre que les deux amis, s'adoptant mutuellement, se donnèrent le nom de Frères. C'était en ce temps un usage assez répandu; on en trouve des exemples dans Marot: témoin l'épigramme intitulée: De sa mère par alliance. C'est ainsi que Montaigne donna plus tard à Marie de Jars de Gournay le titre de fille et en reçut le nom de père, titre dont elle était aussi glorieuse que si elle eût été mère des muses mêmes (Épître du Proumenoir, 1634), et qu'elle étendait à la femme de Montaigne, qu'elle appelait sa mère, à sa fille et à ses frères. (Même Épître, édit. de 1594.)

C'est dans le même ordre de sentiments que La Boëtie institue Montaigne légataire de sa bibliothèque, que Montaigne à son tour donne à Charron par testament le droit de porter ses pleines armes (Vie de Charron par Rochemaillet)[12], qu'à son tour Charron teste en faveur de l'une des sœurs de Montaigne et de son mari, qu'enfin Marie de Gournay lègue ses livres à Lamothe le Vayer. Paisibles et touchantes successions qui témoignent d'une pieuse affection et font autant d'honneur à celui qui donne qu'à celui qui reçoit[13]!

[12] Les mauvaises langues du temps prétendirent que c'était un legs de Gascon.

[13] M. Feugère fait remarquer avec justesse qu'à cette époque il existait dans certaines classes privilégiées pour les mœurs quelques traditions favorables à l'amitié. Il cite l'intimité qui régnait entre De Thou et P. Pithou; entre l'Hôpital et du Faur; mais ces liaisons sont éclipsées par l'éclat qui immortalise celle de Montaigne et de La Boëtie.

Voilà donc deux existences si puissantes déjà par elles-mêmes, l'une par la pensée, l'autre par l'imagination, rapprochées par les dissemblances mêmes qui les distinguent, qui se complètent en s'unissant: quel commerce ce dut être entre ces deux âmes! Nous voyons dans la lettre de Montaigne à son père quelle était la nature de ces graves entretiens: Il m'interrompit, dit Montaigne, pour «me prier de montrer par effet que les discours que nous avions tenus ensemble, pendant notre santé, nous ne les portions pas seulement en la bouche, mais engravés bien avant au cœur et en l'âme pour les mettre à exécution aux premières occasions qui s'offriraient, ajoutant que c'était la vraie pratique de nos études et de la philosophie», on peut presque dire que nous avons dans les Essais un reflet de La Boëtie; car son influence a dû se faire sentir sur toutes les phases de la vie et des opinions de Montaigne: «ils étaient à moitié de tout,» et plus d'une fois en écrivant les Essais l'auteur a dû se demander ce qu'en aurait pensé son ami.

Mais cette sainte couture, ce mélange universel de deux âmes durait déjà depuis six ans: c'était[p. 22] trop pour tant de bonheur, et la mort, qui n'attend pas, réclamait une victime.

Un lundi, 9 août 1563, Montaigne revenait tranquille du palais; il envoie convier à dîner son ami récemment de retour d'une tournée en Périgord et en Agénois; mais celui-ci le fait prier de venir le voir, parce que la veille il a été frappé de refroidissement en jouant à la paume avec M. Descars[14]. Montaigne s'empresse, et trouve La Boëtie ayant déjà les traits altérés; il est affecté de dysenterie. Comme son habitation se trouvait dans un quartier infecté de peste, Montaigne approuva le projet de départ pour le Médoc, et il engagea son ami à n'aller pour ce soir que jusqu'à Germinian[15], qui n'est qu'à deux lieues de la ville. La Boëtie s'arrêta en effet dans ce village, et comme sa maladie en s'aggravant ne lui permit pas d'aller plus loin, ce fut là qu'il mourut, et probablement c'est en ce lieu qu'il est inhumé, car le testament ne fixe rien à cet égard: «a voulu être enterré là où et en la manière qu'il plaira à son héritier».

[14] Alors lieutenant pour le roi en Guyenne.

[15] Ce village, situé entre Le Taillan et Saint-Aubin, sur le chemin de Castelnau, n'est mentionné par aucun dictionnaire géographique, ce qui fait que les biographes ont donné inexactement son nom. On le trouve sur la carte de Cassini et le bel atlas de Guyenne par De Belleyme. Éloi Johanneau l'a confondu avec Germignac, près de Jonzac en Saintonge à vingt-cinq ou trente lieues de Bordeaux.

Il faut lire dans Montaigne même (Lettre à son père) le récit jour par jour, heure par heure de la dernière maladie de son ami et de cette mort digne d'un sage de l'antiquité, mort que Montaigne qualifie de pompeuse et de glorieuse. Car nous possédons au moins un chapitre de la vie de La Boëtie écrit par Montaigne, et certes personne ne sera tenté de le refaire. On peut voir dans cette lettre la pieuse résignation de l'un, le tendre dévouement de l'autre. C'est là qu'on rencontre ces mots sublimes dans leur naïve simplicité, et que nous recommandons à ceux qui, de parti pris, prétendent trouver des phrases d'un égoïsme impie dans Montaigne. La Boëtie fait observer à son ami que sa maladie est bien un peu contagieuse, et il l'engage à n'être avec lui que par bouffées; de ce moment, dit Montaigne, «je ne l'abandonnay plus.»

La Boëtie s'entoure de ses parents, de ses amis; il les console, les conseille, les encourage, et tour à tour nous voyons paraître sa femme, sa semblance qu'il a aimée, chérie et estimée autant qu'il lui a été possible; son oncle, M. de Bouilhonnas, «son vrai père, à qui il est redevable de tout ce qu'il est, et à qui il demande permission pour disposer de son bien;» Montaigne «qu'il aimait si chèrement, qu'il avait choisi parmi tant d'hommes pour renouveler avec lui cette vertueuse et sincère amitié de laquelle l'usage est par les vices dès si longtemps éloigné[p. 24] qu'il n'en reste plus que quelques vieilles traces en la mémoire de l'antiquité;» sa nièce, mademoiselle de Saint-Quentin, à qui il recommande d'être dévote envers Dieu, d'aimer et d'honorer son père et sa mère; sa mère, la sœur de La Boëtie, qu'il estime «des meilleures et des plus sages femmes du monde;» de Beauregard, le frère de Montaigne, qui avait embrassé le protestantisme: La Boëtie respecte ses convictions, mais il lui recommande la modération, l'union avec les siens; il déplore les ruines que ces dissensions ont apportées dans le royaume, et il lui assure qu'à l'avenir elles en produiront bien d'autres!

Mais il lui reste d'autres devoirs à remplir: «il est catholique; tel il a vécu, tel il est délibéré de clore sa vie, il ne veut faillir au dernier devoir d'un chrétien; il se confesse donc à son prêtre et il fait ses pâques.» Enfin il veut faire son testament presqu'aussi modeste que celui d'Eudamidas. Il s'excuse auprès de ses bien-aimées sœurs de ne pouvoir leur faire quelque grand avantage. Il institue son oncle son légataire universel; il donne mille deux cents livres tournoyses à sa bien aymée femme, ses livres et manuscrits à Montaigne, son inthyme frère et inviolable amy; quelques ouvrages sur le droit à son cousin de Calvimont; à sa niepce Saint-Quentin, norrie avecques sa femme, deux cent livres tournoyses, et à Jacquette d'Arsac, sa belle-fille, cent livres. (Testament communiqué par M. Delpit.)

Et puis, désormais libre de tout souci, il s'apprête à mourir avec la fermeté d'un stoïque tempérée par l'humilité du chrétien. Il disserte froidement avec Montaigne sur la gravité, sur les éventualités de sa maladie; «il est prêt à partir quand il plaira à Dieu: il y a longtemps qu'il est préparé; il énumère les misères qu'il évitera en mourant jeune; il espère que Montaigne, par sa résignation, soutiendra le courage défaillant de sa femme et de son oncle.»

Mais le mal s'aggrave, La Boëtie le sait, et «si Dieu lui donnait à choisir ou de retourner à vivre encore ou d'achever le voyage qu'il a commencé, il serait bien empêché au choix». Plusieurs fois il s'évanouit; alors il ne veut plus que Montaigne le quitte: «mon frère, tenez-vous auprès de moi», et puis son jugement s'ébranle, mais le cœur survit, et dans son délire il s'inquiète encore si Montaigne est près de lui. Enfin, après plusieurs heures de lutte, le moment suprême arrive: La Boëtie emploie son dernier souffle à prononcer une fois encore le nom de son ami, et il expire à 3 heures du matin, le mercredi 18 août 1563, après avoir vécu 32 ans 9 mois et 17 jours. Heureuse la vie dont six années se sont écoulées en communauté d'âme et de cœur avec Montaigne! heureuse mille fois la vie qui trouve son terme dans les bras d'un tel consolateur!

Autant avait été exceptionnelle l'amitié, autant sont exceptionnels les regrets qu'elle entraîne. Désormais Montaigne ne fera plus que «traîner languissant, sa vie ne sera plus que fumée, qu'une nuit obscure et ennuyeuse, les plaisirs même lui redoubleraient la perte de son ami[16]; le reste de sa vie sera employé à lui faire à tout jamais les obsèques.» Son unique pensée sera dès lors de sauver de l'oubli sa mémoire; il s'occupe à rassembler tout ce qu'il peut retrouver dans les manuscrits dont il est légataire. Aussitôt après la mort de La Boëtie il écrit à son père cette belle lettre dont il a publié un extrait. Huit ans après il publie le livre de ses œuvres; cinq ans plus tard il écrit le chapitre de l'amitié; près de vingt ans après, aux bains della Villa, occupé uniquement du soin de sa santé «il est pris d'un pensement si pénible de M. de La Boëtie et il est si longtemps sans se raviser que cela lui fait grand mal[17].»

[16] Réminiscence de Pétrarque: Illos annos egi tanta in requie, tantaque dulcedine, ut illud ferme tempus solum mihi vita fuerit, reliquum omne supplicium.»

[17] Rappelons ici que Montaigne avait fait tracer dans sa bibliothèque en l'honneur de La Boëtie une inscription touchante que M. Jouanet paraît avoir vue, mais qui était effacée lorsque nous visitâmes le château.

Était-ce un homme ordinaire que celui qui savait inspirer de tels regrets? S'il est beau d'avoir écrit[p. 27] le chapitre de l'Amitié, avec lequel l'antiquité n'offre peut-être rien de comparable, n'est-il pas bien honorable de l'avoir inspiré? et n'est-elle pas légitime cette immortalité que Montaigne a donnée à son ami en échange du bonheur qu'il en a reçu?

Tel fut dans sa trop courte carrière cet homme chez qui le talent était rehaussé par la vertu, celui que les personnages les plus illustres de son temps proclament un homme véritablement supérieur. De Thou, en maint endroit de son Histoire, en fait un pompeux éloge; Montaigne le regarde comme le plus grand homme de son siècle; Scevole de Sainte-Marthe, Colletet, Florimond de Ræmond, de Lurbe, Tessier, Vivant, le comblent de louanges; Pierre de Brach le célèbre dans ses vers (Hymne en l'honneur de Bordeaux, Millanges 1576). Et pourtant il faut se souvenir que La Boëtie n'a pas atteint sa trente-troisième année. C'est par l'estime de ses contemporains, c'est par la valeur même de Montaigne qu'il faut apprécier cet ami puisque le hasard des événements ne l'a pas élevé à des fonctions qui eussent mis en relief sa haute capacité, et que sa mort prématurée ne lui a pas permis d'attacher son nom à quelqu'œuvre digne de lui. Si Montaigne était mort au même âge que La Boëtie, qui connaîtrait aujourd'hui le nom de cet obscur conseiller d'un parlement de province?

De même, lorsqu'on a jugé Montaigne, on a trop[p. 28] souvent eu le tort de le séparer de son ami. L'étude de l'un est nécessaire à la connaissance de l'autre, et, par exemple, a-t-on suffisamment tenu compte de l'amitié de La Boëtie quand on a voulu établir l'égoïsme de Montaigne, comme si ce jugement ne s'évanouissait pas en présence des témoignages de sensibilité exquise qui abondent dans ses Essais.—Si on avait voulu être juste envers Montaigne n'aurait-on pas pu reconnaître qu'après avoir joui pendant plusieurs années avec un homme d'une nature supérieure d'une amitié passionnée dont notre faiblesse actuelle nous permet à peine de nous faire une idée, toutes les autres affections, lorsque celle-là a été perdue, ont dû lui paraître sans saveur, comme sans attraits, et alors on eût peut-être été amené à conclure que ce qu'on qualifiait d'égoïsme n'était que l'indifférence d'un cœur blasé par une passion ardente violemment interrompue dans son cours.

Je ne pense pas qu'il existe aucun portrait connu de La Boëtie. De quelques passages de Montaigne on peut inférer que son ami jouissait d'une très-vigoureuse santé (Dédicace à M. de Foix), mais que la première impression produite par son extérieur ne lui était pas favorable (Essais). Montaigne, qui a écrit au sujet de la beauté corporelle «je ne puis dire assez souvent combien je l'estime qualité puissante et avantageuse», parle de cette «mésadvenance[p. 29] au premier regard qui loge principalement au visage et souvent nous dégoûte d'un teint, d'une tache, d'une rude contenance,» et il ajoute que la laideur de La Boëtie «était de ce prédicament, laideur superficielle qui est pourtant très-impérieuse.» Ailleurs Montaigne parle de la brave démarche de son ami, de sorte qu'on doit croire que La Boëtie, né sur cette terre toute celtique du Périgord, avait emprunté quelque chose de la puissance et de l'âpreté de la nature, et qu'il avait dans son allure un peu de la rudesse de la plume qui a écrit le Contr'un.

Du reste La Boëtie était de Sarlat, et de tout temps les habitants de cette petite ville ont eu un cachet particulier d'intelligence, de franchise et d'indépendance.—On dit généralement que l'esprit court les rues de Sarlat,—et M. l'abbé Audierne, Sarladais, et digne de l'être (Périgord illustré, 1851), regarde La Boëtie comme le type du Sarladais.

«Aperta in viro frons et sine fuco, a sordibus et quæstu omnino alienus,» dit un contemporain en parlant de La Boëtie (de Lurbe, dans le très-rare volume in-8º intitulé: De illustribus Aquitaniæ viris, Burdig, 1591).

Quant aux autographes de La Boëtie, je ne connais qu'une seule signature apposée au bas d'une quittance que je possède. Le testament que j'ai cité plusieurs fois est une expédition délivrée à Montaigne comme légataire. On ignore ce qu'est devenue[p. 30] la minute, reçue, le samedi 14 août 1563, à Germinian, par Raymond, notaire de Bordeaux[18].

[18] Cette date est incontestable.—Pourtant, à lire la lettre de Montaigne, on pourrait croire que ce testament a été dicté le dimanche 15. Il n'en est rien, mais il est probable que Montaigne avait dans son récit anticipé sur les événements et qu'il n'a pas rétrogradé pour placer le testament en son lieu.

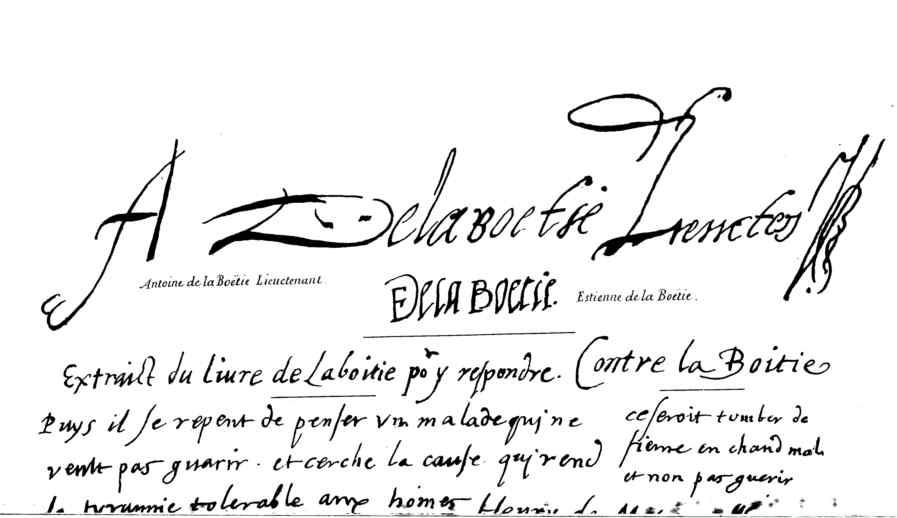

J'ai cité à l'article Antoine La Boëtie une signature autographe de ce personnage; et j'ai donné les fac-simile des signatures du père et du fils dans les Documents inédits ou peu connus sur Montaigne (Techener, 1847).

On trouve une vue du Castelet de La Boëtie dans La Guyenne historique et monumentale de M. Ducourneau (Bordeaux, in 4º).

La maison patrimoniale de la famille à Sarlat, dont la façade rappelle la belle époque de la renaissance, a été représentée dans le même ouvrage et aussi dans le Magasin pittoresque (juin 1850), et dans les Annales agricoles et littéraires de la Dordogne (1848, in-8º). Elle a été décorée, il y a quelques années, d'une plaque de marbre sur laquelle on lit cette inscription:

Cette maison est située sur la place dite du Peyrou, qui précède l'église, et M. J. B. Lascoux, magistrat à Paris, voudrait qu'on donnât à cette voie publique le nom de La Boëtie. Il serait à souhaiter qu'un vœu aussi légitime fût entendu. (Voy. Relation de deux siéges soutenus par la ville de Sarlat etc., par J. B. L. (Lascoux.) Paris, 1832.)

Il nous reste à étudier La Boëtie comme auteur; et bien que ses ouvrages aient peu fait pour sa gloire, et que son titre principal soit, aux yeux de la postérité, l'amitié de Montaigne, nous le connaîtrions imparfaitement si nous négligions de l'étudier sous ce rapport.

A vrai dire les opuscules de La Boëtie ne sont que des promesses qu'il ne lui a pas été donné de réaliser; mais si ce sont des ébauches, l'une d'elles est un chef-d'œuvre. La Boëtie a beaucoup écrit, et une grande partie de ses ouvrages est perdue; il n'a rien publié, ne trouvant rien, au dire de Montaigne, «qu'il estimât digne de porter son nom en public.» Mais Montaigne, qui n'était pas si hault à la main, s'occupa, à la mort de son ami, à rassembler une partie au moins de ses écrits, et les publia en 1571 et 1572. Nous dirons d'abord quelques mots des œuvres qui n'ont pas été imprimées.

Avant seize ans La Boëtie avait déjà composé des rimes françaises; il en cite dans le Contr'un qu'il écrivit à cet âge, comme nous le prouverons. Il fit ensuite des vers français et latins, connus sous le nom de Gironde, qui n'ont pas été imprimés, au moins sous son nom: on ignore ce qu'ils sont devenus. La Boëtie avait encore écrit des poëmes[p. 33] grecs, qui ont été également perdus. Son ingénieuse activité lui faisait saisir toutes les occasions: une mort, un tombeau lui inspiraient des vers; envoyait-il à un ami, à la Chassaigne, à Belot[19], quelques livres, il les accompagnait d'une pièce de poésie. Il paraît qu'il en avait composé sur le duc François de Guise alors vivant, car dans la pièce intitulée: In tumulum Francisci Ovisii (Guise) on lit ce vers:

[19] Belot, fils de Martial Belot. J'ajoute, par respect pour la mémoire de La Boëtie, quelques mots sur ce personnage, qui était son ami et celui de Montaigne et conseiller comme eux. Lati decorat quem purpura clavi, dit La Boëtie, qui lui a adressé plusieurs pièces de vers latins, dont une en communauté avec Montaigne. L'Hôpital mentionne un personnage de ce nom, peut-être celui-là même (Lettre au chancelier Olivier). Belot visita La Boëtie dans sa dernière maladie.

Nous comprenons dans les œuvres inédites de La Boëtie un livre que jusqu'ici personne ne semble avoir vu, et qui est annoncé dans la Bibliothèque historique de la France par le P. Lelong, édition de Fontette, sous le nº. 2,230 et sous ce titre: historique description du solitaire et sauvage pays de médoc (ces qualifications se retrouvent dans les mêmes termes dans des vers imprimés de L. B.), Bordeaux, Millanges, 1593, in-12. (Nous reviendrons ailleurs sur une note qui suit cette indication.)[p. 34] Depuis tantôt un siècle, géographes et bibliophiles, biographes et bibliographes réclament cet ouvrage, sans en avoir trouvé la trace. Baurein en 1784 (Variétés bordelaises) le demandait déjà. M. Lainé, ancien président de la Chambre des députés, l'a cherché longtemps. Beuchot, M. Techener, moi-même avons fréquemment sollicité des renseignements, sans avoir jamais rien obtenu. Le savant M. Weiss, qui mentionne ce livre dans La Biographie Universelle, ne l'a non plus jamais rencontré; et M. Jouanet, l'érudit bibliothécaire de Bordeaux, m'a affirmé que cet ouvrage n'a jamais été imprimé. (Voyez le paragraphe des 29 sonnets.)

Enfin La Boëtie avait, peu de temps avant sa mort, écrit quelques observations sur l'édit de janvier 1562 (ou 1561 suivant qu'on fait commencer l'année au 1er janvier ou à Pâques). Cet édit, œuvre de la sagesse de l'Hôpital, et rendu sous Charles IX, encore mineur, par l'influence de Catherine de Médicis, qui craignait que la jonction du prince de Navarre au triumvirat ne rendît ce parti trop puissant, autorisait, sous quelques réserves, l'exercice du culte réformé. Le parlement de Paris avait refusé de l'enregistrer (non possumus, nec debemus), et il ne fallut pas moins de deux lettres de jussion (président Hénault). L'édit fut l'objet des protestations de cette ligue formée sous le nom de Syndicat de la foi, dont le chef à Bordeaux, l'avocat Delange, homme[p. 35] remuant et populaire, dominait les masses par la hardiesse et la facilité de sa parole. Le parlement de Bordeaux, présidé par un mâle et généreux esprit, Lagebaton[20], s'efforçait de tenir la balance entre les exaltés qui défendaient la vieille foi et les sectes nouvelles qui s'attaquaient à la monarchie elle-même. Delange blâmait cette modération; il prétendait qu'elle mettait en danger le catholicisme. Ce fut alors que La Boëtie prit la plume, «et certes ce fut pour défendre l'autorité royale contre les entreprises d'un zèle dont le mobile n'était pas toujours l'intérêt public.» (M. Compans avocat général, Discours de rentrée à la cour royale de Bordeaux, novembre 1841.) Toutefois constatons ce fait que Montaigne use de la même prudence vis-à-vis de ces observations qu'à l'égard de la Servitude volontaire: il ne les publie pas; il pouvait donc se trouver là quelque souvenir du Contr'un. La Boëtie était de force à dire la vérité aux deux partis, et des deux côtés les vérités pouvaient être dures à entendre.

[20] Il aurait expié plus tard son impartialité, et il aurait compté dans les deux cent soixante-quatre victimes que la Saint-Barthélemy a faites à Bordeaux, si le commandant du fort du Hâ (Merville) ne l'eût caché dans cette forteresse pendant l'exécution.

On trouve l'édit de 1562 avec la date de 1561 dans le Recueil des édits de pacification etc., faits[p. 36] par les rois de France. Mayer l'a donné un peu modifié dans la Galerie philosophique du seizième siècle.

Nous arrivons aux ouvrages imprimés de La Boëtie; nous nous occuperons d'abord des opuscules, réservant l'ouvrage le plus important, la Servitude, pour le dernier.

La Boëtie a suivi l'usage de son temps; et, à l'exemple de l'Hôpital, de Pasquier, de De Thou, il a demandé un délassement à la poésie: il a fait des vers. De plus, comme la plupart des lettrés du seizième siècle, il s'est fait traducteur, moyen certain de fortifier son talent et d'assouplir son langage. Montaigne lui-même s'est engagé dans cette voie, mais non plus par imitation: c'est par une déférence respectueuse pour un vœu formulé par son père peu avant sa mort qu'il a traduit R. Sebon, dont le latin ne lui rappelait guère celui de Tacite; et pourtant, qui pourrait dire que cette œuvre ingrate ne lui a pas révélé une capacité jusque-là ignorée, qu'elle ne l'a pas mis en goût d'écrire? Peut-être est-ce à la traduction de la Théologie naturelle que nous devons les Essais.

J'ai dit précédemment qu'à la mort de La Boëtie, Montaigne s'occupa à rassembler, dans les manuscrits que lui avait légués son ami, tout ce qu'il put réunir «vert et sec», et en 1571 il se trouva en mesure de publier un livre qui comprenait la traduction du grec en français de la Ménagerie de[p. 37] Xénophon, dédiée à M. de Lansac; celle des Règles du mariage, de Plutarque, dédiée à M. de Mesmes; celle de la Lettre de consolation de Plutarque à sa femme, dédiée à madame de Montaigne; les poëmes latins dédiés au chancelier de l'Hôpital; enfin, l'extrait d'une lettre adressée par Montaigne à son père pour lui apprendre la maladie et la mort de son ami. Le frontispice annonçait des vers français, qui ne se trouvent pas dans ce volume.

L'année suivante, Montaigne donna isolément ces vers français, et, en les dédiant à M. de Foix, il lui dit qu'il n'avait pas osé les imprimer l'année précédente, «parce que par de là (c'est-à-dire dans le centre de la France) on ne les trouvoit pas assez limez pour estre mis en lumière.»

On trouve dans ces vers français une traduction partielle de l'Arioste, et vingt-cinq sonnets différents des vingt-neuf dont nous parlerons plus tard. Quant au mérite des vers de La Boëtie, Sainte-Marthe dit que Bordeaux possède dorénavant un poëte capable de rendre l'Italie jalouse[21], et Montaigne trouvait que la Gascogne n'en avait pas encore produit d'aussi parfait. La postérité n'a pas complétement ratifié ces jugements; cependant M. Marguerin avoue qu'il a pour ces sonnets une[p. 38] estime particulière, et on ne peut disconvenir qu'il n'y ait dans ces vers des passages fort agréables.

[21] C'était à cette époque la formule consacrée. Scevole Sainte-Marthe n'en emploie pas d'autre. Voyez les articles de Macrin, de Dampierre, etc.

[22] Je ne sais pourquoi M. Feugère, qui cite ces vers dans son Etude sur La Boëtie, a suivi une orthographe surannée, qui n'est pas dans l'imprimé (aultre pour autre, etc.), et remplace le mot avancé par dévancé.

En général, dans les traductions de La Boëtie, le[p. 39] texte est fidèlement étudié, reproduit avec exactitude et souvent avec bonheur; cependant M. P. Mantz (dans l'Artiste) émet à ce sujet une opinion un peu différente, et dont nous lui laissons la double responsabilité. «La manière de La Boëtie, dit-il, est à peu près celle d'Amyot; comme les femmes et comme lui, il n'est ni tout à fait fidèle ni complétement perfide, il défigure quelquefois l'original, et quelquefois il l'arrange.»

Le Xénophon a été souvent traduit, mais, d'après M. Feugère, excellent juge et très-compétent, il ne l'a jamais été mieux que par La Boëtie. Cette traduction figure textuellement dans l'édition des œuvres de Xénophon traduites par divers auteurs (Seyssel, Doublet, etc. Voy. Barbier, Dict. des anonymes, nº 13255), publiée par Pyramus de Candolle, Cologny (coloniæ Allobrogum); ou Genève, in-fol. 1613; ou Iverdun, in-8º, 1619. Il y a à peine quelques mots de changés, par exemple vous au lieu de tu, chrysobole au lieu de chrysobolus, etc.[23].

[23] Nous connaissons une traduction de Xénophon, très-rare et non citée, que nous avons vu à tort attribuer à La Boëtie: Le mesnagier de Xénophon, plus un discours de l'Excellence, du même auteur; Paris, Vincent Sertenas, 1562, in-8º.

Pour être complet, nous ajouterons que postérieurement à la mort de Montaigne, on retrouva une traduction faite par La Boëtie du grec du premier[p. 40] livre de l'Économique d'Aristote, le seul que quelques critiques admettent aujourd'hui pour authentique; et en 1600, le libraire Claude Morel réimprima les pièces publiées en 1571 et 1572, et y ajouta celle-ci[24].

[24] On sait que l'Économique a été contestée à Aristote. (Voyez Camérarius, Préface des Économiques d'Aristote et de Xénophon; J. G. Schneider, Anonymi Œconomia quæ vulgo Aristoteli falso ferebantur, Leipzig, 1815, in-8º; Schœll, Histoire de la littérature grecque; Barthélemy Saint-Hilaire, Traduction de la Politique; Feugère, Œuvres complètes de la Boëtie. M. Hoëfer, traducteur des deux livres de l'Économique, ne partage pas cette opinion. M. Feugère rappelle que déjà Nicolas Oresme (Baillet, Jugement des savants), par l'ordre de Charles V, avait translaté dans notre langue, sur une version latine, le traité d'Aristote; mais il ajoute: La Boëtie fut à la fois de cet ouvrage le second et le dernier traducteur français. Ceci est contestable, car nous connaissons une autre traduction, très-rare à la vérité, non citée, qui est celle-ci: les Œconomiques de Aristote translatées nouvellement du latin en françoys par Sibert Louvenbroch, licencié es loix demeurant en la noble ville de Coulongne; Paris, etc., sans date (vers 1532), in-16 de 46 pages, lettres rondes, à la fin un feuillet blanc avec la marque de Denis Janot.

Vascosan a aussi publié une traduction du grec en français de ce même traité, 1554, in-8º, par Gabriel Bouin ou Bounin, bailli de Châteauroux.

Enfin le marquis de Paulmy cite (Mélanges tirés d'une grande Bibliothèque) une traduction faite en 1417 du premier livre de ce même traité, mais qui n'a pas été imprimée, par Laurent de Premierfait, valet de chambre du roi Charles V (mss. Bibl. impér. nº 7351), et une autre traduction, mais cette fois imprimée et en vers français, par Jean Hérault de Sainte-Ferme en Bazadois, in-16, 1561.

M. F. Hoëfer a donné la première traduction française complète de l'Économique, d'après les mss. de la Bibliothèque impériale, à la suite de la Politique, traduite par Champagne, revue et corrigée par lui (Paris, 1843).

Ainsi, en résumé, le livret des opuscules de La Boëtie avec des réimpressions partielles ou générales dont j'ai donné le détail dans le Bulletin du bibliophile de Techener, août 1846, se présente sous le format in-8º dans les différents états qui suivent:

1º 1571. Paris, Fédéric Morel, contenant Xénophon, Plutarque, vers latins, dédicaces, lettre de Montaigne. 131 feuillets numérotés au recto avec un seul frontispice annonçant des vers français qui ne s'y trouvent pas.

2º 1571. Les mêmes pièces que ci-dessus, plus les vers français, avec frontispice particulier et la date 1572, 20 feuillets dont 19 numérotés.

3º 1572. Mêmes pièces que le numéro 2, mais les 2 frontispices portant la date de 1572.

4º 1600. Claude Morel. Aristote avec frontispice, 8 feuillets. Vers français avec frontispice, 20 feuillets, dont 19 numérotés. Xénophon, Plutarque, vers latins, lettre de Montaigne. 131 feuillets avec un seul frontispice.

On trouve encore des exemplaires avec la date de 1572 sans les vers français, d'autres sans la lettre de Montaigne, enfin on peut rencontrer les vers français ou l'Aristote reliés à part.

Le premier état n'est pas très-rare, les vers français le sont beaucoup plus, l'Aristote est extrêmement rare; je n'en connais pas plus de cinq exemplaires, dont un isolé appartient à la bibliothèque Sainte-Geneviève.

Les vingt-neuf sonnets.—Postérieurement à la publication des œuvres de La Boëtie faite en 1571 et 1572, un de ses amis M. Poyferré retrouva par fortune vingt-neuf sonnets, qu'il s'empressa d'envoyer à Montaigne, qui les inséra au chap. XXIX, du livre Ier des Essais. Montaigne les dédia à madame de Grammont (la belle Corisandre d'Andoins) comme ayant été composés par La Boëtie dans sa plus verte jeunesse, échauffé d'une belle et noble ardeur qu'il promettait de lui dire un jour à l'oreille. Montaigne estimait ces sonnets plus que les vingt-cinq qu'il avait insérés dans les Opuscules; il leur trouvait quelque chose de plus vif et de plus bouillant, tandis que, selon lui, les vingt-cinq sonnets composés lorsque La Boëtie était à la poursuite de son mariage sentaient déjà quelque froideur maritale. Ces vingt-neuf sonnets parurent ainsi dans les quatre éditions connues, publiées pendant la vie de Montaigne,[p. 43] y compris celle de 1588. Mais sur un exemplaire de cette date que Montaigne avait préparé pour une nouvelle édition (Bibliothèque publique de Bordeaux), il avait supprimé ces sonnets et ajouté cette note: Ces vers se voyent ailleurs. Dans ce cas, où se voyent-ils? était-ce une allusion aux premières éditions? Mais Marie de Gournay, dans son édition de 1595, donna une note bien plus explicite: «Ces vingt-neuf sonnets d'Étienne de La Boëtie ont été depuis imprimés avec ses œuvres.» A quelles œuvres cela se rapporte-t-il? serait-ce à la suite de la Description du Médoc, si elle existe? et serait-ce à ces sonnets que se rapporterait cette note de Lelong à l'article précité sur cet ouvrage: «On y a joint quelques vers du même auteur qui ne se trouvent pas dans l'édition qu'avait donnée de ses œuvres Michel de Montaigne.» Mais alors comment se fait-il que Claude Morel, qui en 1600 réimprimait les opuscules à l'occasion de la découverte de l'Aristote, n'ait pas eu l'idée d'y joindre ces vingt-neuf sonnets et d'autres poésies s'il y avait lieu? dans tous les cas, cette explication ne s'appliquerait pas à la note de Montaigne, puisque la publication du Médoc serait, si elle est, postérieure à sa mort.

Marie de Gournay, qui certainement s'occupait moins de La Boëtie que de Montaigne, aurait-elle confondu ces vingt-neuf sonnets avec les vingt-cinq, erreur commise par beaucoup d'écrivains, notamment[p. 44] par Amaury Duval et M. Violet le Duc? Tout cela est fort obscur et fait encore plus désirer l'historique description.

Aux nombreuses interrogations qui composent presque seules ce paragraphe je ne puis répondre qu'en disant: Dubitare et quærere semper.

Quoi qu'il en soit, ces vers exclus des Essais depuis 1595 disparurent pendant cent cinquante ans, jusqu'à ce que Coste ou plutôt Jamet et Gueulette les reproduisissent dans la belle édition de 1725, et, depuis, la plupart des éditeurs ont maintenu cette restitution, sauf de l'Aulnaye, Am. Duval et Naigeon. Ce dernier motivait la suppression en disant que «ces sonnets ne méritent pas d'être réimprimés, parce qu'ils ne méritent pas d'être lus.»

(Je fais remarquer que, par suite d'un changement dans les numéros des chapitres, ces sonnets, qui dans les premières éditions des Essais occupaient le chapitre XXIX, se trouvent aujourd'hui au XXVIII.)

La Servitude volontaire. Le plus célèbre des ouvrages de La Boëtie et, d'après M. Labitte (Prédicateurs de la Ligue, 1841), «le plus remarquable, le plus audacieux et maintenant le seul connu des traités politiques qui composent les Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX.» La Boëtie le composa dans sa première jeunesse, mais ne le fit pas plus imprimer qu'aucune autre de ses œuvres.[p. 45] Montaigne avait eu d'abord le projet d'insérer la Servitude volontaire dans le chapitre De l'amitié; mais, l'ayant vu imprimée par un parti politique dont il blâmait les tendances, à mauvaise fin, par ceux qui cherchoient à troubler et à changer l'État sans savoir s'ils l'amenderaient, et mêlée à d'autres écrits de leur farine (allusion aux Mémoires de l'État de France 1576-1578), il renonça à la publier, lui trouvant, ainsi qu'aux observations sur l'édit de janvier, «la façon trop délicate et mignarde pour les abandonner au grossier et pesant air d'une si malplaisante saison.» Néanmoins, un grand nombre d'auteurs ont écrit que Montaigne a publié la Servitude volontaire.

Cet ouvrage fut dès sa naissance très-répandu; il courut «ès mains des gens d'entendement, non sans bien grande et méritée recommandation.» (Essais.) Il ne portait pas de titre, et le manuscrit du temps que je connais est dans ce cas; mais La Boëtie dans son intimité l'avait baptisé la Servitude volontaire. Ce qu'ignorant le public, il l'avait rebaptisé, comme dit Montaigne, le Contr'un, et c'est ce dernier nom qui a donné au sénateur Vernier l'étrange idée d'appeler ce traité Les Quatre Contr'un! (Notices et obser. pour... les Essais de Montaigne).

De Thou, blâmé en cela par La Monnaie, intitulait cet opuscule Anthenoticon, faisant allusion à l'édit de Henri III, dit Édit de réunion, et par cette raison[p. 46] Henoticon (Ἐνωτιϰὀς, ή, ὀν, qui unit, d'ἑνὀω, unio; R. Εἷς, unus), mot qu'on peut dire renouvelé des Grecs, puisque dès le cinquième siècle, en 482, on avait ainsi appelé un édit de l'empereur Zenon pour réunir les catholiques et les eutychiens, sous le pontificat de Simplicius. (Moréri, au mot Henoticon.)

Une grande divergence règne entre les auteurs sur l'âge auquel La Boëtie a écrit le Contr'un, et on le comprend, puisque cet ouvrage circulait en manuscrit, sans date, sans nom d'auteur et même sans intitulé. Quelques écrivains disent seize ans ou moins, d'autres dix-sept, d'autres dix-huit, enfin quelques-uns, et De Thou est de ce nombre, disent dix-neuf. Dans le doute il est évident que c'est Montaigne qu'il faut croire; or, dans toutes les éditions données de son vivant, il a inscrit dix-huit ans; mais dans l'exemplaire annoté pour une édition nouvelle et dans celui de Bordeaux, où un tiers des Essais est écrit de sa main, il a rayé le mot dix-huit et écrit lui-même (j'en ai le calque sous les yeux) sese (seize). Ce chiffre, d'autant plus probant qu'il est le résultat d'une correction, n'a pu être substitué au premier que pour de bonnes raisons et sur de nouveaux renseignements. Il n'y a donc nul motif de le rejeter, et c'est celui qu'on trouve dans toutes les éditions depuis 1595: «mais oyons un peu parler ce garçon de seize ans.»

Cette discussion a son intérêt, parce que De Thou, trompé par la presque coïncidence de la composition du Contr'un et de la révolte de Guyenne, a conclu que l'Anthenoticon avait été inspiré à La Boëtie par l'indignation que lui avaient causée les cruautés exercées dans cette ville par le connétable lors des événements de Bordeaux. Je crois cette opinion erronée, et c'est en cela que l'âge qu'avait La Boëtie en écrivant est essentiel à connaître, car il suffit à décider la question. Si La Boëtie avait seize ans, né en 1530, il faut qu'il ait écrit en 1546; or, le nouvel impôt, le soulèvement de la Guyenne, l'assassinat de Monneins, n'eurent lieu qu'en 1548, et Anne de Montmorency n'exerça ses cruelles représailles qu'à la fin de cette année, c'est-à-dire quand La Boëtie complétait ses dix-huit ans. On voit d'après cela que la version de De Thou n'aurait pas même de probabilité en s'en tenant à l'âge de dix-huit ans indiqué primitivement par Montaigne. De Thou a tellement senti l'objection soulevée par ces dates, qu'au lieu d'accepter l'âge donné d'abord par Montaigne, il a voulu laisser à La Boëtie le temps d'écrire, et il a dit: «Vix tantum XIX annos natus.»

Mais l'erreur de De Thou devient bien plus évidente si on étudie le Contr'un: on n'y trouve pas, en effet, une seule allusion au temps présent. Sa haine contre la tyrannie est une haine toute antique, et c'est bien plus contre Denis et Sylla qu'il se passionne[p. 48] que pour Guise ou Condé. La Boëtie a vu les choses de plus haut que son époque. Son but était de montrer que la liberté est le droit des nations; qu'elles-mêmes se font leur servitude, et que, pour en être délivrées, il leur suffirait de s'abstenir. Ses exemples, il les demande aux Vénitiens et aux Mahométans, aux Grecs et aux Romains: à ses compatriotes, jamais! Si l'inspiration de son siècle se fait jour, c'est pour exprimer un sentiment chrétien qui tempère ce que l'indépendance qu'il prêche pourrait avoir de trop absolu. «Il soumet la puissance des uns aux besoins des autres, et fait dériver d'aptitudes plus grandes de plus grands devoirs et non de plus grands droits.» (Voyez Louis Blanc, Hist. de la Révol., t. I.) Je cite avec bonheur les propres paroles de La Boëtie: «La nature, faisant aux uns les parts plus grandes, aux autres plus petites, a voulu faire place à la fraternelle affection; ayant les uns puissance de donner et les autres besoin de recevoir.» Un seul instant il se souvient de l'histoire de France! et alors, le croirait-on? c'est pour en citer les choses les moins croyables peut-être, l'oriflamme, la sainte ampoule, l'origine des fleurs de lis, et déclarer qu'il «ne les veut mescroire parce que nous ni nos ancêtres n'avons eu jusqu'ici aucune raison de l'avoir mescru,» d'accord en cela avec Pasquier, qui disait que ces choses «étoient non-seulement véritables,[p. 49] mais sacrosaintes, et qu'il était bienséant à tout bon citoyen de les croire pour la majesté de l'empire.» (Rech. de la Fr. liv. VIII, ch. 21.) Et là même, si le Contr'un était une protestation contre des cruautés exercées au nom et par les ordres du souverain, La Boëtie aurait-il inséré un éloge ampoulé de nos rois qu'il est probable qu'il ne l'aurait pas écrit au moins dans ces termes dix ans plus tard «ayans touiours des Roys si bons en la paix, si vaillans en la guerre, qu'encore qu'ils naissent roy si semble il qu'ils ont esté non pas faits comme les autres par nature, mais choisis par le Dieu tout puissant avant que de naistre pour le gouvernement et la conservation de ce royaume.» Ne semble-t-il pas que ce soit là une indignation bien contenue! et le connétable, ce grand rabroueur de personnes, comme dit Brantôme, traitant Bordeaux en ville conquise, n'est-il pas un singulier conservateur[25].

[25] Pour bien faire comprendre la portée de mon objection, je crois devoir, quoiqu'à regret, rappeler les faits principaux de ce déplorable épisode. Une révolte dans laquelle le gouverneur de la ville, Monneins, est tué, éclate à Bordeaux à l'occasion d'un impôt nouveau. Le roi commande à Anne de Montmorency, parent de Monneins, de réprimer cette sédition, quand déjà les Bordelais imploraient leur pardon. Le connétable entre par la brèche, quoique les portes fussent ouvertes et que la ville fût pavoisée, il frappe une contribution de deux cent mille livres. Les archives et titres de la ville sont brûlés, les jurats et cent-cinquante notables déterrent avec leurs ongles le corps du gouverneur; cent vingt personnes (les Annales d'Aquitaine disent cent cinquante) sont pendues, décapitées, rouées, empalées, démembrées à quatre chevaux, et brûlées, trois sont maillotées, (les os broyés avec un pilon de fer); Guillottin est brûlé vif (Mém. de la Vieuville, tome Ier), la femme de Lestonnac, jurat condamné à mort, implore la grâce de son mari; mais la suppliante est belle, le connétable impose une condition infâme, et dans le même moment où l'épouse se sacrifie, la tête du mari roule sur l'échafaud (Lafaille, Ann. de Toulouse), etc., etc.

Et c'est en présence de ces atrocités que La Boëtie aurait reconnu l'Élu du Seigneur, choisi entre tous pour conserver le royaume!!! Quand on a dix-huit ans et qu'on est témoin de pareilles horreurs on se tait ou on écrit autre chose que le Contr'un.

De Thou lui-même se contredit, car il reconnaît que cet ouvrage fut pris par ceux qui le publièrent dans un sens contraire à celui que son sage et savant auteur avait eu en le composant. Quel pouvait donc être ce sens en présence des cruautés auxquelles il l'attribue. Enfin Montaigne nous déclare «qu'il n'était pas un meilleur citoyen, plus religieux observateur des lois ni plus ennemi des nouveautés et remuements de son temps que La Boëtie, et qu'il eût plutôt employé sa suffisance à les éteindre qu'à leur fournir de quoi les émouvoir davantage.»

C'est donc à tort qu'on a voulu transformer La Boëtie en écrivain politique de son temps. Son livre n'est pas un pamphlet; il n'en a ni la marche,[p. 51] car il ne conclut pas, ni même la langue, car, en général, dans ce temps, c'était le latin qu'employait la polémique en politique et en religion. Ce traité appartient à l'antiquité: si on ne savait pas sa date on ne la devinerait pas. La Boëtie soutient une thèse générale pour tous les temps et pour tous les peuples, et dont, par conséquent, on peut user dans tous les temps et dans tous les pays. C'est ainsi que sous Louis XIV, La Fontaine a pu dire: «Votre ennemi c'est votre maître»; La Bruyère, au début du chapitre du Souverain ou de la République n'est pas moins explicite, et Voltaire a écrit: Voulez-vous vivre heureux, vivez toujours sans maître[26]. C'est dans ce sens qu'on a pu considérer La Boëtie comme un des précurseurs de 1789 (Louis Blanc, Mongin, Lebas), et qu'on a pu dire que le Contr'un était la préface du Contrat social, jugement assez piquant, puisque si La Boëtie est le J.-J. Rousseau du seizième siècle, on a dit de son dernier éditeur, M. l'abbé de Lamennais, qu'il était le J.-J. Rousseau du dix-neuvième. La Boëtie n'est pas plus un écrivain politique pour son temps que Montaigne pour le temps de Mazarin, parce qu'il a plu à un frondeur quelconque[p. 52] de composer une Mazarinade tout entière (Ovide parlant à Tieste) avec des extraits des Essais.

[26] C'est ainsi qu'Homère (Iliade, A, vers 231) et Plutarque (dans la Vie de Caton le Censeur) donnent aux rois des qualifications qui semblent étranges, qu'ils attribuent d'une manière générale à cette forme d'autorité sans applications personnelles (δημοϐὀρος, σαρϰοφἀγον).

Tallement des Réaux ne veut voir dans la Servitude qu'une amplification de collége, et M. Mongin (Encyclopédie nouvelle) la regarde comme «jeux et exercices de jeune homme.»[27]

[27] D'Aubigné donne de l'origine de la Servitude volontaire une explication dénuée de toute probabilité et plus digne du baron de Fœneste que d'un historien universel. (Hist. univers., liv. II, ch. II.)

Dirai-je le fond de ma pensée? La Boëtie a seize ans, il sort du collége, il est nourri de l'histoire de l'antiquité, il est actif, laborieux, les vers ne suffisent plus à sa maturité précoce, il choisit un sujet d'amplification dont, au dire de Montaigne, Plutarque lui a peut-être fourni la matière et l'occasion («Les habitants d'Asie servaient à un seul pour ne savoir prononcer une seule syllabe, qui est non»); il s'est lié au collége avec un ami, Longa, qui s'est déjà montré indulgent pour ses vers (Serv. vol.); il le tutoie, il lui dédie son ouvrage, qui a plus de succès qu'il ne l'avait prévu, on veut le lire, on en fait des copies, et il circule dans cet état jusqu'au moment où l'opposition du temps s'en empare, comme elle l'a fait en 1789, comme elle l'a fait de nos jours. Telle est, selon moi, l'histoire vraie de cet écrit, et je crois que si La Boëtie[p. 53] l'avait composé en vue d'un événement contemporain, Montaigne l'aurait su, et il n'aurait pas cherché à nous donner le change sur son origine.

A vrai dire, ces élans spontanés d'une indépendance virginale me plaisent plus encore que s'ils étaient commandés par des émotions actuelles, et ces préceptes, ces observations, grandissent en autorité à être ainsi dégagés de tout intérêt contemporain. Mais une fois le sujet envisagé comme abstraction, j'aurais aimé à voir La Boëtie descendre jusqu'à son temps; de théoricien, d'écrivain spéculatif, devenir homme pratique et apprécier à sa manière ce temps de pénible enfantement des sociétés modernes, ce seizième siècle, si dramatique! siècle de croyance et de scepticisme, de fidélité et de révolte, ce siècle où tout a été mis en question, et que M. Daunou, qui avait vu la terreur, n'a pas craint d'appeler le plus tragique de tous les siècles. Quels tableaux il aurait fournis à l'appréciation de La Boëtie! sans doute notre auteur compterait une belle page de plus; car la plume qui a tracé le Contr'un était de force à nous donner une autre Ménippée[28].

[28] Montaigne (chap. de l'Amitié) paraît être de cet avis, car il regrette que La Boëtie n'ait pas fait comme lui et mis par écrit ses fantaisies. On remarquera que la Servitude a été écrite trente ans avant la République de Bodin, le Franco-Gallia d'Hottmann, les Vindiciæ contra Tyrannos de Languet, etc.

Ce que nous avons dit du Contr'un nous amène à placer ici quelques mots sur l'ami auquel il s'adresse, personnage que M. Feugère semble seul avoir remarqué, mais pour dire qu'il est parfaitement inconnu. Il s'agit évidemment de Bertrand de Larmandie, quatrième du nom, baron de Longa ou Longua (château situé dans la commune de Sainte-Foy de Longa, canton de Saint-Alvere, arrondissement de Bergerac). Bertrand était fils de Jean et neveu de Jacques, évêque de Sarlat en 1532. D'après l'époque de son mariage[29] (le 3 mars 1560 il épousa la fille de Jean de Bourbon, vicomte de Lavedan), il devait être précisément de l'âge de La Boëtie, qui, cette année-là, complétait ses trente ans. (Voy. Courcelles.)

[29] Ce mariage du baron de Longa prouve l'importance de sa famille puisqu'en entrant dans celle des Bourbon Lavedan il s'alliait jusqu'à un certain point avec la grande famille des Matignon; en effet, il épousait Françoise de Bourbon Lavedan, dont la mère, Françoise de Silli, était sœur d'Anne de Silli, mère du célèbre maréchal de Matignon, qui se trouvait ainsi cousin germain de la femme de Longa.

Montaigne dit que La Boëtie composa le Contr'un «dans sa première jeunesse[30], dans son enfance, par[p. 55] manière d'essai, d'exercitation, comme sujet vulgaire et tracassé en mille endroits des livres.» En effet, du temps de La Boëtie, mais postérieurement à sa mort, on a traduit en français un livre dont il connaissait peut-être le texte grec, et qui offre avec le sien une remarquable analogie (Discours de la royauté et de la tyrannie, traduit nouvellement du grec de Dion Prusien, surnommé Chrysostome ou bouche d'or, etc.). Montaigne lui-même met dans la bouche de sauvages qui visitent la France cette pensée «qu'ils ne comprenaient pas que des hommes vigoureux et portant barbe obéissent à un enfant.» C'est là la thèse développée par La Boëtie. La Westminster Review (1838) trouve des rapports frappants entre la Servitude volontaire et les écrits politiques de Milton; on sait que la Mothe Levayer a traité le même sujet (de la liberté et de la servitude); enfin Hobbes (dans son livre De Cive) a soutenu la thèse opposée, etc., etc.

[30] C'est en effet par la grande jeunesse de l'auteur que le Contr'un est remarquable, et un jeune homme d'une précocité remarquable, qui devait être conseiller avant vingt-deux ans, n'était plus un enfant à dix-neuf. Si La Boëtie eût écrit la Servitude à cet âge, comme le veut De Thou, la chose n'aurait plus été assez merveilleuse pour que les protestants, désireux d'avoir dans leurs rangs un homme à opposer à l'homme admirable que les catholiques possédaient en la personne de La Boëtie, eussent imaginé de rajeunir Bongars et de prétendre qu'il n'avait que dix-sept ans lorsqu'il fit la réponse fameuse qu'on lui attribue à la bulle d'excommunication de Sixte V contre Henri de Navarre et le prince de Condé (Voy. Varillas, Hist. de Henri III, et Bayle, au mot Bongars). Le choix même de cet âge pour Bongars prouve que ceux qui ont inventé cette fable savaient que La Boëtie n'avait que seize à dix-sept ans lorsqu'il écrivit.

Il paraîtrait que la Servitude volontaire fit à[p. 56] son apparition une grande sensation, car on voit dans les mémoires manuscrits de Vivant (Geoffroy, gouverneur du Périgord, etc., célèbre dans les guerres du seizième siècle), que les Sarladais se révoltèrent par suite de la lecture qu'ils en firent (manuscrit précité de A. L. Bouffanges).

D'un autre côté, Sarlat était sous la domination des évêques, et la liberté de langage de La Boëtie a pu lui aliéner quelques concitoyens. Le Contr'un lui suscita peut-être des tracasseries, et c'est ainsi qu'il aurait été amené à dire, comme le rapporte Montaigne, qu'il aurait mieux aimé être né à Venise qu'à Sarlat.

Publication. Je ne pense pas que la Servitude volontaire ait été imprimée avant que Simon Goulart la fît entrer dans les Mémoires de l'Estat de France sous Charles IX (trois éditions, 1576-1578). Cependant, interprétant probablement ce que De Thou avait dit de la publicité par les manuscrits, M. Louis Blanc a conclu que ce traité a été donné à la suite de la première édition du Franco-Gallia (1573), et M. Charpentier (Tableau historique de la littérature française), renchérissant sur cette erreur, dit que le Contr'un a été publié sous le titre de Franco-Gallia[31]!

[31] Le marquis de Paulmy (Livres de politique du seizième siècle) dit, sans en fournir la preuve et sans indication aucune, que la Servitude a été publiée en 1572. Je crois que c'est une erreur.

L'ouvrage, à partir de ce moment, tomba dans l'oubli, à ce point que le cardinal de Richelieu, voulant le connaître, le fit demander chez tous les libraires de la rue Saint-Jacques sans qu'aucun d'eux sût ce dont on voulait lui parler. Pourtant un certain Blaise, plus instruit et plus avisé que les autres, dit à l'émissaire du cardinal qu'il connaissait un curieux qui en possédait un exemplaire, mais qu'il ne voudrait pas s'en dessaisir à moins de cinq pistoles. Cette difficulté fut bientôt levée, et le libraire n'eut qu'à découdre un exemplaire des Mémoires et extraire quelques feuillets du tome III pour toucher ce prix (Tallement des Réaux).

Cent cinquante ans s'écoulèrent jusqu'à ce que Coste, le consciencieux éditeur, fît entrer le Contr'un dans ses éditions de 1727, 1739 et 1745. En 1740, on l'avait imprimé à Londres dans un supplément in-4º des éditions des Essais de 1724 et 1725, et, sauf un petit nombre d'exceptions, il a fait partie de toutes les éditions depuis cette époque.

En 1802, le libraire Louis donna de la Servitude volontaire une édition isolée, ou seulement accolée à quelques lettres de Montaigne (format in-8º et in-12).

En 1835, M. de Lamennais en a donné deux éditions exclusives de toute autre pièce, l'une in-8º avec frontispice successif de 1re, 2e et 3e édition, l'autre in-18, toutes deux avec une préface analytique et apologétique de l'ouvrage.

La Servitude a eu les honneurs de la traduction: en français moderne, en anglais et en italien.

En 1789, on a publié à Paris un Discours de Marius, plébéien et consul, traduit de Salluste, suivi du Discours d'Étienne La Boëtie, traduit du français de son temps en français d'aujourd'hui, par l'Ingénu (Lafite, avocat) in-8º. En 1791, la Servitude modernisée a reparu dans le supplément à la huitième Philippique (Ami de la Révolution, 57 nos de 1790 à 1791, in-8º). Enfin, plus récemment, une édition a été imprimée en Belgique, mais elle n'a pas été mise en vente, à cause du commentaire fort étendu qui l'accompagne, et qui, pour parler comme Montaigne, est au moins de la même farine que le texte, mais beaucoup plus actuel et personnel. Voyez: De la Servitude volontaire, ou le Contr'un, par Étienne de La Boëtie, ouvrage publié l'an 1549 (date arrangée d'après les 19 ans de De Thou), et transcrit en langage moderne, pour être plus à la portée d'un chacun, voire des moins aisés, par Adolphe Reschatelet (anagramme de Charles Teste, mort il y a peu de temps, frère de l'ancien ministre); Bruxelles et Paris, chez les marchands[p. 59] de nouveautés, 1836, in-18 (il y a des exemplaires avec errata, d'autres n'en ont pas). L'auteur annonce que cette édition est préparée depuis 1834, et devait paraître avant celles qui l'ont précédée; il ajoute qu'elle s'en distingue par le soin qu'il a apporté à la mettre au niveau de toutes les intelligences, et par les notes dont elle est accompagnée. La Servitude est précédée d'extraits des lettres de Montaigne qui ont trait à La Boëtie et du chapitre de l'Amitié. Elle est suivie de plusieurs pièces étrangères à notre auteur (pages 127 à 158). Je suis entré dans quelques détails sur ce volume puisqu'il ne se vend pas et que les exemplaires en sont fort rares en France.

Il a paru à Londres en 1735, in-12, sous ce titre: a Discourse of Voluntary Servitude, une traduction anglaise faite avec grand soin, qu'on dit être d'un style «plus net, plus coulant et plus poli que l'original», précédée d'une assez longue préface du traducteur. Une expression de La Boëtie, que Coste n'avait pas pu expliquer, se trouve là éclaircie pour la première fois (le panier d'Érichtone). Cette traduction, portée au catalogue du British Museum, est assez rare pour qu'un bibliophile ardent et distingué, M. S. Van de Weyer, ambassadeur belge à Londres, qui a bien voulu m'en donner une analyse, m'ait dit n'en avoir vu qu'un seul exemplaire (bibliothèque de lord Malmesbury).

Enfin une traduction italienne, par César Paribelli, Loisirs d'une Servitude involontaire, car l'auteur était détenu politique, parut à Naples, «anno settimo republicano», in-18, avec les notes de Coste, sous ce titre: «Discorso di Stefano della Boëtie della Schiavitù Volontaria o il Contra uno. Liberta, Eguaglianza.»

Après les honneurs de la traduction, la Servitude a eu ceux de la réfutation. Henri de Mesmes[32], digne émule de La Boëtie pour la précocité, puisqu'il professait le droit à Toulouse à seize ans, ami de Montaigne, qui, cette même année 1570, lui dédie une des traductions de La Boëtie (Règles de mariage), protecteur de tous les savants, celui-là qui fournit à Lambin ses meilleures observations sur Cicéron, à René du Bellay de bons renseignements pour les mémoires de Martin et de Guillaume, Henri de Mesmes avait formé le projet de réfuter in extenso l'opuscule de La Boëtie. Dans ce but il en avait rédigé un extrait analytique pour y répondre, c'était une sorte de programme de son travail. De plus il avait rassemblé dans les anciens auteurs, Xénophon, Isocrate, Plutarque, Aristote, Callimaque, etc., un grand nombre de[p. 61] passages propres à étayer ses raisonnements; ce projet est resté en cours d'exécution.

[32] Seigneur de Roissy et de Malassise, celui-là même qui avec Biron (boiteux), conclut en 1570, à Saint-Germain, avec les chefs des protestants, cette paix éphémère dite boiteuse et malassise, dont la Saint-Barthélemy fit expier la désignation railleuse.

Manuscrit de la Servitude volontaire. Toutes les éditions de la Servitude volontaire ont été données d'après la première publication faite dans les Mémoires de l'Estat de France, c'est-à-dire d'une manière fort incorrecte et en beaucoup d'endroits tout à fait inintelligible, les éditeurs de ce recueil étant préoccupés de tout autre chose que de la pureté des textes. Il devenait donc très-important de rencontrer un de ces manuscrits qui au seizième siècle couraient «ès mains des gens d'entendement.» J'ai été assez heureux pour en trouver un à la Bibliothèque impériale (indiqué par M. P. Paris, Manuscrits français de la bibliothèque du Roi, t. VI); c'est celui qui a appartenu à Henri de Mesmes. Il est joint au projet de réfutation dont j'ai parlé ci-dessus; et, pour surcroît de preuves de sa provenance, les Memoranda de Henri de Mesmes renvoient aux pages du manuscrit. Il ne porte ni titre, conformément à ce que dit Montaigne, et ce qui explique la diversité de ceux sous lesquels on l'a désigné; ni date, ce qui explique la divergence des écrivains sur ce point.

Une collation minutieuse de ce manuscrit avec les imprimés m'a fait découvrir non pas tant des variantes que des fautes énormes reproduites par les[p. 62] éditeurs, de telle sorte qu'une foule de passages obscurs dans les imprimés sont parfaitement clairs dans le manuscrit; un vers entier, des phrases entières ont été omis. On a imprimé le sang de la tyrannie, pour le sein; les bœufs sous les pieds du joug geignent, pour le poids; je ne lui permets pas, pour je lui permets; le feu est sans forme, pour sans force; étendre pour estreindre; connoissance du bien, pour mal; taxés, pour tachés; malhabiles pour mal habillés; marin, pour Macrin (celui qui fit tuer Antonin Caracalla). Le bon sens de Coste avait déjà, par une note, indiqué cette erreur, mais il avait laissé le nom de marin dans le texte; celui de Macrin qui se trouve dans le manuscrit est une preuve décisive entre mille qu'il donne la bonne leçon. Enfin, pour en finir, j'ai antérieurement cité l'expression de «panier d'Érisichtone». Le savant M. J. V. Leclerc avait supposé qu'il fallait écrire d'après Suidas, Erichtone, ce que confirme le manuscrit.

A l'avenir donc les éditeurs de la Servitude ne pourront se dispenser de consulter et, à mon avis, de suivre ce manuscrit, qu'ils trouveront relié avec sa réfutation fonds de Mesmes nº 564; et par une singulière distraction du relieur qui a lu le nom d'Homère aux premières lignes, il est intitulé Extraits d'Homère.

Je voudrais dire maintenant quelques mots des jugements[p. 63] qui ont été portés sur la Servitude volontaire. Mais il est impossible de sortir de ce dédale de contradictions autrement qu'en citant textuellement!

Montaigne juge ce traité gentil et plein au possible.—De Thou qualifie son auteur de sage et savant.—Scévole Sainte-Marthe, Colletet trouvent cet ouvrage excellent.—M. Barthelemy-Saint-Hilaire le dit un admirable traité (Politique d'Aristote).—M. L. Feugère le trouve marqué au coin de la véritable éloquence.—Pour M. P. Lacroix, c'est un beau morceau d'utopie politique (Catalogue Karstner).—Pour Paul Dupont, c'est (Ann. litt. de la Dordogne) un Évangile politique.—Pour M. Lebas (Univers pittoresque), c'est un des plus beaux monuments de la langue française.—Pour M. S. de Sacy (Journal des Débats, avril 1852), c'est une des plus belles pages en prose que nous ait léguées le seizième siècle.—Enfin, M. Chevreul (Hubert Languet) le juge un des monuments les plus remarquables de la prose française au seizième siècle[33].

[33] M. Chevreul toutefois conclut en classant Montaigne et La Boëtie parmi les protestants, par la nature de leurs raisonnements, et par leurs œuvres.—Ce jugement me paraît contestable.

Naigeon dans une note manuscrite ajoutée à son exemplaire, dit que le Contr'un est écrit d'un style mâle et vigoureux.

Mais, en revanche, Baillet dit que, si La Boëtie avait composé son livre en vue de l'usage qu'on en a fait, c'eût été une tache éternelle à son nom.—Lamonnaye trouve que c'est «une très froide, très ennuyeuse et très puérile déclamation.»—M. Henri Aigre, tout en reconnaissant que le Contr'un «est écrit avec une force et une noblesse que la prose de ces temps n'avait pas encore atteintes,» n'en déclare pas moins l'ouvrage «fort dangereux en politique.»—M. Baudrillart trouve dans le Contr'un «un appel à l'insurrection, d'une entraînante éloquence.»—M. Matter (Histoire des doctrines morales et politiques des trois derniers siècles) regarde La Boëtie comme le représentant de la doctrine de la renaissance poussée par le radicalisme à l'action la plus funeste, de même qu'il regarde Thomas Morus comme représentant la même doctrine réduite par l'idéalisme à la nullité pratique.—M. J. B. Laforêt, professeur au séminaire de Bastogne, prend aussi La Boëtie comme type pour le principe démocratique; et il l'oppose à Bodin, qu'il prend pour type du principe monarchique (Voy. le Mém. lu en 1852 à la Soc. litt. de l'Université catholique de Louvain, sous le titre de: Lutte entre le principe démocratique et le principe monarchique au seizième siècle, ou Étude sur La Boëtie et Bodin, analysé dans le rapport que M. Prosper Staes a inséré dans l'Annuaire de cette[p. 65] université; Louvain, 1853, page 35). Mais M. Matter va plus loin: oubliant que, sujet fidèle, La Boëtie a été l'oracle d'un parlement, qu'il se présente à la postérité sous l'égide de l'amitié de Montaigne et de l'estime de De Thou, M. Matter dresse contre la Servitude volontaire un véritable réquisitoire, et il conclut en disant que le Contr'un est une déclamation séditieuse, qui serait de nature à faire traduire son auteur devant les tribunaux!

L'espace nous manque pour citer en entier ce curieux jugement, qui tombe par sa propre exagération, et dont la meilleure réfutation serait la reproduction pure et simple de tout le passage relatif à La Boëtie.