Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der 1912 erschienenen

Buchausgabe so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben.

Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert;

Rechtschreibvarianten wurden nicht vereinheitlicht, sofern die

Verständlichkeit des Textes dadurch nicht berührt wird. Fremdwörter

und Transliterationen (vorwiegend aus dem Griechischen) wurden weder

korrigiert noch vereinheitlicht.

Die Abbildungen wurden gegebenenfalls zwischen die

Absätze verschoben, um den Textfluss nicht zu beeinträchtigen. Einige

Bildtafeln enthalten mehrere Abbildungen.

Die gedruckte Fassung wurde in einer Frakturschrift

gesetzt, in der die Großbuchstaben I und J identisch sind; die Auswahl

in der vorliegenden Ausgabe erfolgte daher mitunter willkürlich. Im

Sachregister wird nunmehr zwischen den

Begriffen mit den Anfangsbuchstaben I und J unterschieden, was im

Original nicht möglich war.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten

Schriftart können die im Original gesperrt

gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl

serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

Kulturgeschichte der

Nutztiere

Die Erde und die Kultur

Die Eroberung und Nutzbarmachung

der Erde durch den Menschen

In Verbindung mit Fachgelehrten

gemeinverständlich dargestellt von

Dr. Ludwig

Reinhardt

Bd. III

Kulturgeschichte der Nutztiere

München 1911

Verlag von Ernst

Reinhardt

Kulturgeschichte der Nutztiere

von

Dr. Ludwig

Reinhardt

Mit 67 Abbildungen im Text und 70

Kunstdrucktafeln

München 1912

Verlag von Ernst

Reinhardt

Alle Rechte vorbehalten

Roßberg’sche Buchdruckerei, Leipzig.

Vorwort.

Im Jahre 1862, also vor genau 50 Jahren, wurde die auf

wissenschaftlicher, nämlich vergleichend-anatomischer Grundlage

beruhende Haustierkunde von meinem ehemaligen Lehrer, Professor

Ludwig Rütimeyer in Basel, durch die Publikation seiner

berühmten „Fauna der Schweizer Pfahlbauten“ begründet. Zehn Jahre

vorher, bei Gelegenheit eines ungewöhnlich niedrigen Wasserstandes

des Zürichsees, waren bei Meilen die ersten Reste von Pfahlbauten

entdeckt worden, denen sich in rascher Folge andere Fundstellen an den

übrigen Voralpenseen anschlossen. An Hand des umfangreichen, ihm zur

Bestimmung überwiesenen Knochenmaterials konnte Rütimeyer die Zahl

der von den Neolithikern der Schweiz gehaltenen Haustiere bestimmen

und in unzweifelhafter Weise an ihrem Knochenbau die Merkmale der

Haustierschaft gegenüber dem Wildstande feststellen. Woher sie aber

kamen und welchen Ursprungs sie waren, auch welche Beziehungen sie

zu den Haustieren der geschichtlichen Europäer hatten, das vermochte

er allerdings nicht herauszubringen, weil das damals hierfür nötige

wissenschaftliche Material fehlte. Doch haben sich in der Folge

verschiedene seiner Vermutungen bestätigt. Was er kühn begonnen,

führten bedeutende Männer wie Theodor Studer, Konrad Keller, Hermann

von Nathusius, Alfred Nehring, Jeitteles, Woldrich u. a. weiter.

Und wenn wir auch noch weit davon entfernt sind, die Geschichte

der Herkunft, der Abstammung und Wanderung der Haustiere durch die

Jahrhunderte genau zu kennen, so haben wir doch so viel erreicht, daß

wir wenigstens die Grundzüge derselben ziemlich klar zu überblicken

vermögen. Den Stand unseres heutigen Wissens darüber im Zusammenhange

zu geben und das Interesse weiterer Kreise, die sich bis jetzt diesem

wichtigen Tatsachenmaterial gegenüber gleichgültig verhielten, zu

wecken, soll der Hauptzweck dieses Buches sein, das dem Titel gemäß

außer den eigentlichen Haustieren auch alle Nutztiere des Menschen in

den Kreis seiner Betrachtung einbezieht. Wie bei der zuvor publizierten

Kulturgeschichte der Nutzpflanzen wurden besonders die literarischen

Zeugnisse des Altertums als für uns wichtig gewürdigt. Dabei wurde

wiederum mit derselben Sorgfalt für die Beschaffung von gutem, noch

nirgends publiziertem Illustrationsmaterial als einem wesentlichen

Bestandteil des hier in Betracht kommenden Urkundenmaterials gesorgt.

Möge das Buch dieselbe freundliche Aufnahme wie seine Vorgänger finden.

Basel, im November 1911.

Dr. Ludwig

Reinhardt.

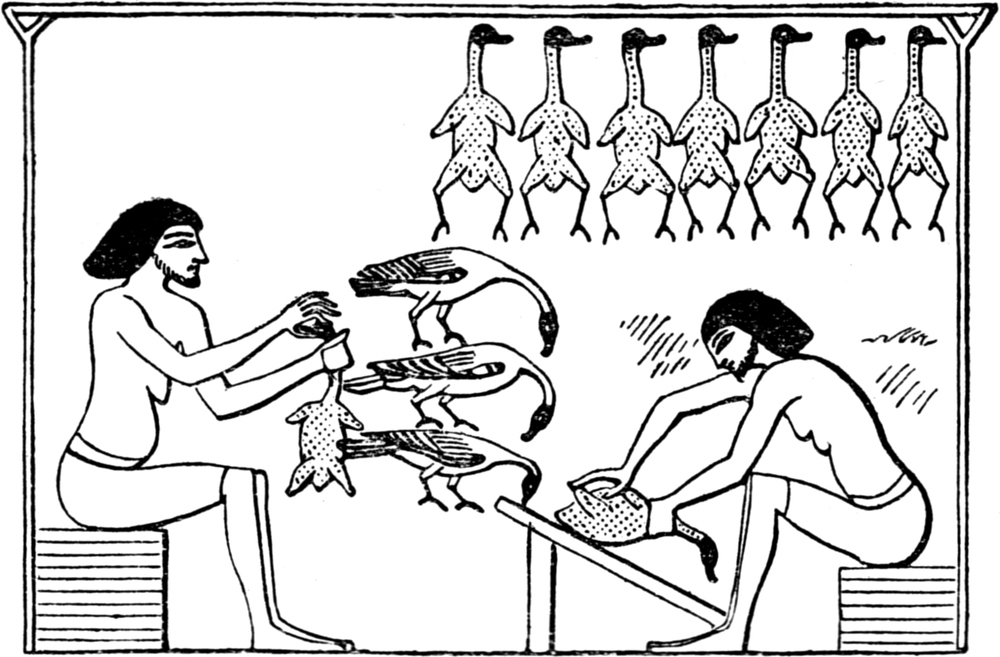

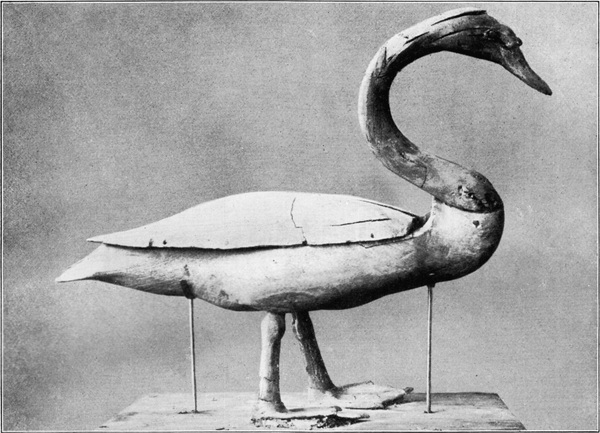

Inhalt.

12.

Kaninchen und Meerschweinchen

15.

Perlhuhn, Pfau, Fasan und Truthuhn

16.

Gans, Ente und Schwan

18.

Die Sing- und Ziervögel

21.

Die Nutztiere unter den Wirbellosen

24.

Die Geschichte der Jagd

25.

Die wichtigsten Jagdtiere

26.

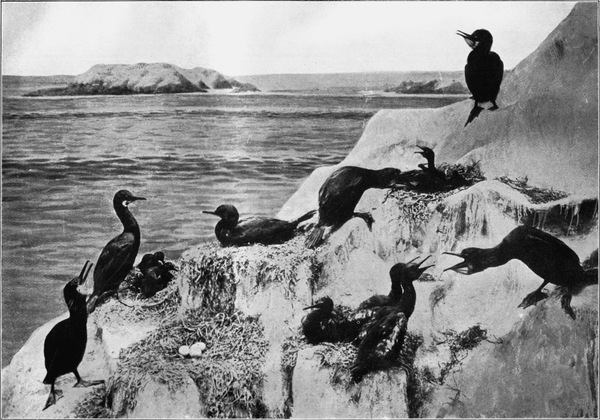

Nützliche wilde Vögel

27.

Pelz-, Schmuckfedern und Schildpattlieferanten

Tafelverzeichnis.

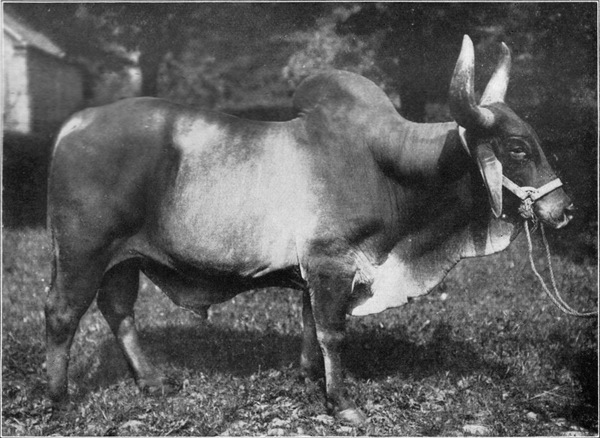

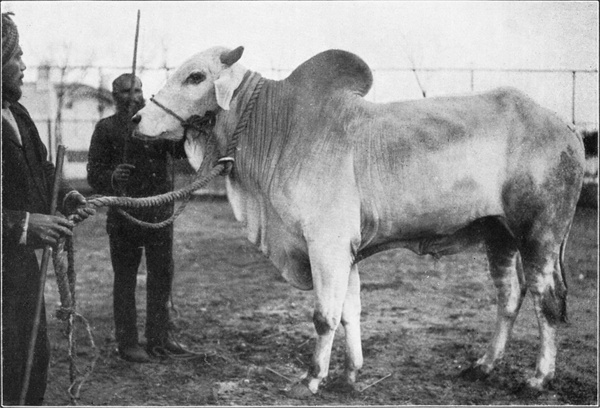

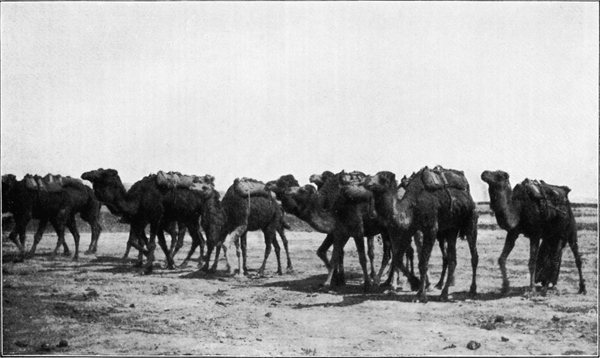

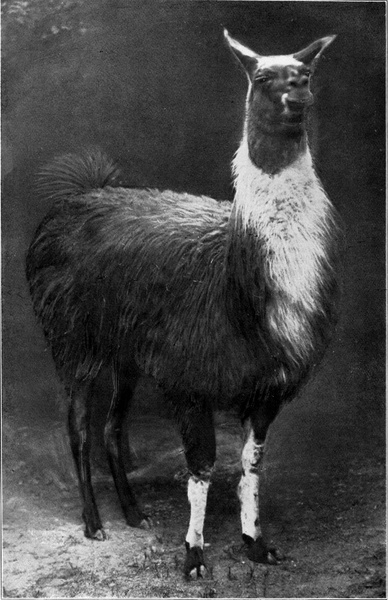

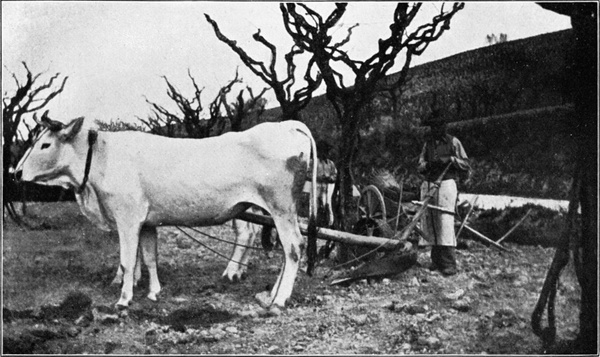

Unter den Nutztieren des Menschen sind weitaus die wichtigsten seine

Haustiere, an die zunächst jeder denkt, wenn von solchen die

Rede ist. Ohne diese Nutztiere wäre es ihm vollkommen unmöglich

gewesen, die Kulturhöhe zu erreichen, auf der wir ihn heute angelangt

sehen. Welche bedeutende Rolle sie im Haushalte des Menschen spielen,

ist genugsam bekannt, so daß wir hier nicht näher darauf einzugehen

brauchen. Es genüge ein kurzer Überblick über die Verbreitung der

Haustiere auf der Erde. So hat das Ackerbauministerium der Vereinigten

Staaten kürzlich eine Statistik aufgestellt, wonach man die

Haussäugetiere der gesamten Erde auf anderthalb Milliarden schätzt;

davon sind 580 Millionen Schafe, 95 Millionen Pferde, 9 Millionen Esel,

2 Millionen Kamele, 21 Millionen Büffel, 100 Millionen Ziegen, 150

Millionen Schweine und 900000 Renntiere. Dabei besitzen die Vereinigten

Staaten von Nordamerika die größte Anzahl von Schweinen, nämlich 50

Millionen, und Pferden (25 Millionen). In bezug auf die Zahl der Pferde

werden sie beinahe von Rußland eingeholt. Für die Schafzucht kommt an

erster Stelle Australien mit 88 Millionen, dann Argentinien und an

dritter Stelle die Vereinigten Staaten mit 57 Millionen. Die Hälfte

aller Maulesel der Erde gehört den Vereinigten Staaten und ein Drittel

aller Ziegen wird in Indien angetroffen. Diesem Lande gehört auch die

erste Stelle in bezug auf den Besitz von Großvieh mit 70 Millionen

Zebus oder Buckelochsen. Die Zahl der kleineren Nutztiere, vor allem

der Hühner, Enten, Gänse, Tauben festzustellen, ist vollkommen

unmöglich, geht aber jedenfalls in die vielen Milliarden.

Im folgenden wollen wir nun in der chronologischen Reihenfolge, wie

sie unter die Botmäßigkeit des Menschen gelangten, die Zähmung der

verschiedenen Haustiere und die Geschichte ihrer Verbreitung über die

Erde vor unserem geistigen Auge entrollen. Den Anfang dabei[S. 2] macht der

Hund, der weitaus der älteste Genosse des Menschen aus dem Tierreich

ist, und infolge dieser überaus langen Domestikation auch am meisten

intellektuell vom Umgange mit seinem ihm geistig so sehr überlegenen

Herrn profitiert hat.

Die ältesten Nutztiere des Menschen waren alle diejenigen, die ihm

in ihrem Fleisch zur Speise und in ihrem Felle als Wärmeschutz gegen

die Unbill der Witterung, besonders die Winterkälte, dienten. So

lange der Mensch als Jäger genug Beutetiere zur Verfügung hatte, kam

es ihm durchaus nicht in den Sinn, sich etwa gefangene Beute als

lebenden Proviant zu reservieren und in eingehegten Bezirken zu seiner

Disposition zu halten. Und wenn er auch einmal ein junges Tier, das in

seine Gewalt geriet, lebend nach Hause brachte und es angebunden oder

in irgend welchem Verschlag gefangen hielt, so tat er dies nicht aus

Nützlichkeitsgründen, sondern zu seinem und seiner Kinder Vergnügen.

So halten die südamerikanischen Indianer und andere Jägerstämme auf

niederer Kulturstufe nicht selten die verschiedensten Tiere um ihre

Wohnstätten herum in Gefangenschaft, aus dem einfachen Grunde, weil sie

ihnen Unterhaltung bieten. Sie wollen durchaus keinen Nutzen von ihnen

ziehen und halten sie als große Kinder bloß zu ihrem Vergnügen.

In der Regel pflanzen sich solche gefangene Tiere überhaupt nicht

fort, so daß schon dadurch keine Kontinuität in der Gefangenhaltung,

die zur Haustierschaft hätte führen können, möglich ist. Und pflanzen

sie sich auch ausnahmsweise fort, so fehlt dem Menschen dennoch

zunächst die Erkenntnis, daß in der Zähmung dieser oder jener Tierart

ein wirtschaftlicher Fortschritt liegen könne. Er erstrebt von diesen

Genossen überhaupt keinen Nutzen, sondern nur Unterhaltung; und als

er weiterhin dazu kam, auch einen Nutzen aus ihnen ziehen zu wollen,

war es meist nicht der für uns Menschen einzig in Betracht kommende

materielle Nutzen, der sie ihm angenehm machte, sondern ein ideeller

Nutzen als nützliche Vermittler zwischen ihm und der von ihm so

gefürchteten, ihn überall umgebend gedachten Geisterwelt. So sind, wie

wir bald sehen werden, verschiedene, und zwar die ältesten Haustiere,

zunächst aus solchen Gründen der Geisterfurcht, also des Aberglaubens,

wie wir es auffassen, in ein innigeres Verhältnis zum Menschen

getreten.

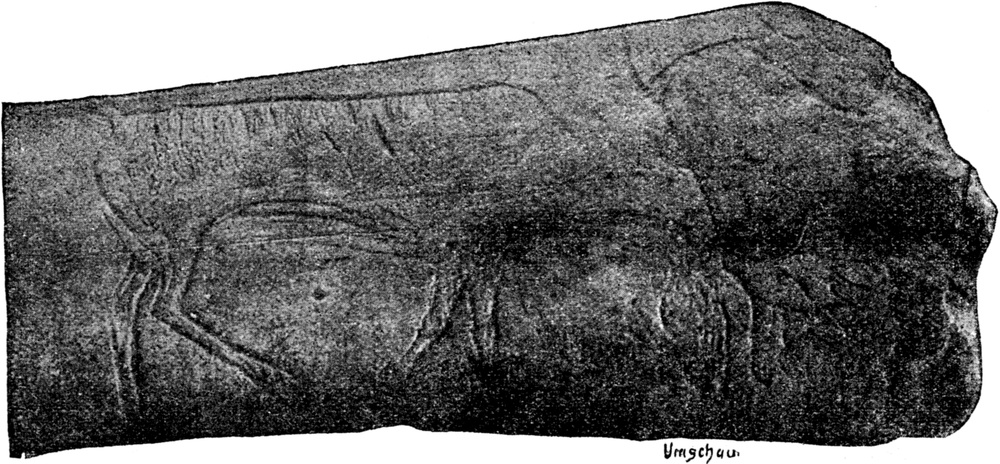

Der unstet als Jäger lebende paläolithische Mensch hat noch keinerlei

Haustiere sein eigen genannt; erst zu Beginn der jüngeren Steinzeit

gelangte der Mensch in den Besitz von solchen. Unter diesen ist weitaus

das älteste der Hund, der uns in Europa zum erstenmal zu Beginn

der neolithischen Zeit, vor etwa 12000 Jahren in sehr loser Verbindung

mit dem Menschen, der an den Küsten der Ostsee in den Muschelhaufen

die Abfälle seiner Nahrung anhäufte, entgegentritt. Dieser Hund der

frühneolithischen Muschelesser an den Küsten des nordischen Meeres,

speziell Dänemarks, war zum größten Teil noch ein Wildhund, und zwar

ein zutraulicher Schakal, der sich freiwillig dem Menschen anschloß,

um an der von ihm übriggelassenen Beute den knurrenden Magen zu füllen

und sich in der warmen Asche der von ihm verlassenen Lagerfeuer zu

wärmen. Junge dieses wenig scheuen und überaus gesellig veranlagten

Wildhundes wurden gelegentlich gefangen und an den Lagerplatz der Horde

gebracht, um hier als Spielzeug und Gefährten der heranwachsenden

Jugend freiwillig Futter und ein warmes Plätzchen am Feuer zu

erhalten. Von den Erwachsenen werden besonders die mitleidvollen

Weiber diese drolligen Wesen gehätschelt und, wie dies heute noch sehr

häufig bei kulturell niedrig stehenden Menschen vorkommt, die der

Mutterbrust entbehrenden allzu jungen, hilflosen Gäste an ihrer Brust

gesäugt haben. Durch solchen überaus engen Verkehr mit dem Menschen

faßte der Wildling bald Zutrauen zu ihm und trat in ein besonderes

Freundschaftsverhältnis zu den Kindern und Weibern, die sich seiner

freundlich annahmen, während die Männer diese neuen Familienglieder

häufig genug mit Fußtritten und Prügeln regaliert haben werden.

Letztere sorgten auch sonst dafür, daß es ihm nicht zu wohl wurde in

ihrer Mitte, und schlugen ihn häufig genug tot, besonders in Zeiten, da

die Muschellese, der Fischfang oder die Jagd aus irgend welchen Gründen

unergiebig war und[S. 4] der grimmige Hunger sich bei ihnen geltend machte.

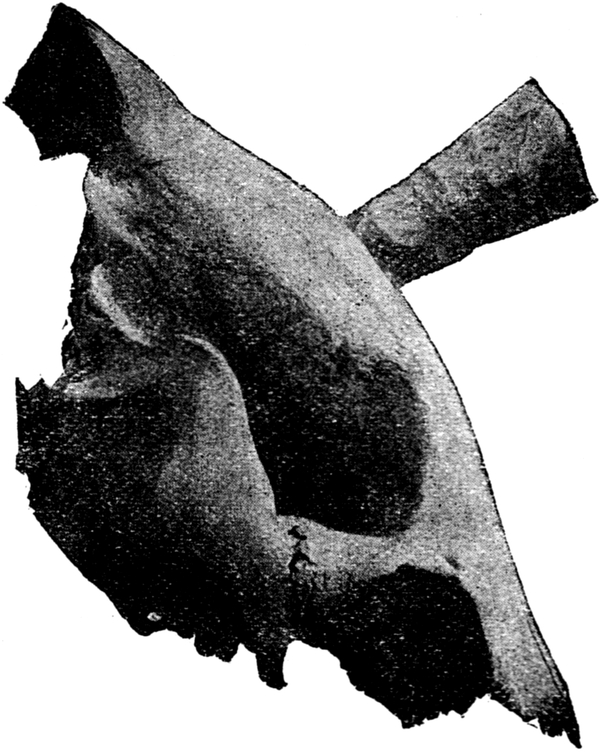

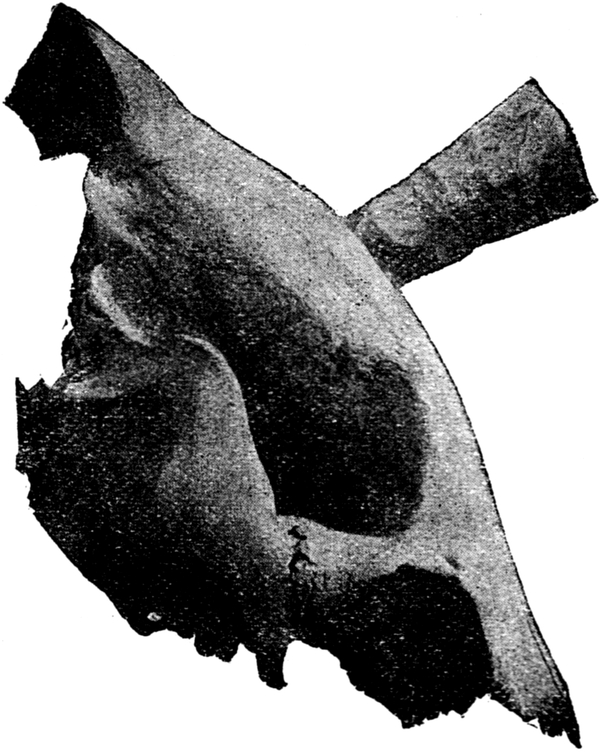

An verschiedenen auf uns gekommenen Bruchstücken von Hundeschädeln

aus den dänischen Kjökkenmöddings oder Muschelabfallhaufen können

wir erkennen, daß sie mit Holzknütteln eingeschlagen und dann weiter

aufgebrochen wurden, um außer dem Fleisch, das als Speise diente, auch

das warme Gehirn als besondere Delikatesse dieser Menschen zu verzehren.

Daß es diesem die größte Ähnlichkeit mit dem Schakal aufweisenden

Wildhunde bei diesen unkultivierten Muschelessern im Ostseegebiet in

jeder Beziehung schlecht genug ging, das beweist schon sein stark

verkümmertes Knochengerüst. Es muß schon eine rührende Anhänglichkeit

gewesen sein, daß dieses durch Hunger und Entbehrungen der schlimmsten

Art herabgekommene Geschöpf bei solch schlechter Behandlung es in

der wenig verlockenden Gesellschaft dieser rohen Menschen aushielt

und es nicht vorzog, das ungebundene Leben der viel besser genährten

freien Verwandten zu führen. Es liegt eben im gesellig lebenden

Hundegeschlechte eine überaus treue Anhänglichkeit an die Umgebung, der

die Einzelindividuen durch Aufnahme und Gewöhnung in jugendlichem Alter

angepaßt wurden. Das können wir heute noch in den zoologischen Gärten

beobachten, wo wir häufig genug sehen, wie sich jung eingefangene

und unter einigermaßen guter Behandlung frei aufgezogene Schakale

oder Wölfe mit Freudensprüngen, schweifwedelnd, den Körper zur Seite

gekrümmt, sich an den Pfleger herandrängen und dessen Hand liebkosen.

Mit vollem Recht schreibt der erfahrene Tierzüchter, Dr. Heck,

der Direktor des Berliner Zoologischen Gartens über den Hund: „Wer

wissen will, woher unser liebenswertestes Haustier, das nicht bloß

seines körperlichen Nutzens halber vom Menschen unterjocht worden ist,

sondern sich ihm freiwillig, von ganzem Herzen und mit ganzer Seele

zu eigen gegeben hat: der Hund, stammt, der komme mit mir bei meinem

mächtigen rumänischen Wolfsrüden vorbei und beobachte ihn, wenn ich nur

mit den Fingern schnalze oder gar ein paar freundliche Worte mit ihm

spreche! Die Liebe zum Menschen steht diesen Tieren auf dem Gesicht

geschrieben, sie ist ihnen angeboren.“

Daß diese halbzahmen Hunde der Muschelesser Dänemarks dem Menschen

außer als Fleisch- und Pelzlieferanten irgend welchen Nutzen gewährten,

oder von ihm gar zum Aufspüren der Beute auf der Jagd verwendet wurden,

ist zweifellos ganz ausgeschlossen. Jedenfalls blieben sie vorzugsweise

in Gesellschaft der Frauen und Kinder an den Lagerplätzen und erhielten

dort von jenen, die ihnen in erster Linie freundlich gesinnt waren,

allerlei unvollständig abgenagte Knochen und sonstige[S. 5] Speiseabfälle

zu essen. Diese Aufmerksamkeiten belohnten sie durch ihre Wachsamkeit.

Mit einem außerordentlich feinen Geruchssinn und scharfem Gehör

ausgestattet, meldeten sie alle sich dem Lagerplatze nähernden Menschen

und Tiere lange bevor die dort weilenden Menschen ihrer gewahr wurden.

Diese ihre Dienste waren besonders in der dunkeln, unheimlichen Nacht,

in der ein Überfall durch bösgesinnte Menschen und wilde Tiere doppelt

zu befürchten war, von größtem Vorteile für ihre menschlichen Genossen,

da sie im Gegensatz zu diesen, in einen sehr tiefen Schlaf verfallenden

Wesen nur einen äußerst leichten Schlaf besitzen, durch das geringste

Geräusch erwachen und dann ihre Umgebung durch Lautgeben auf allfällige

Ruhestörer aufmerksam machen.

Wie die Wildhunde werden auch sie noch geheult haben statt zu bellen,

wie dies übrigens viele, nur sehr unvollständig domestizierte Hunde

von Naturvölkern und auch die herrenlosen, mit dem Islam, der den Hund

als unreines Tier verachtet, bis nach Europa gebrachten Pariahunde

des Orients, wie überhaupt alle verwilderten und aus der Botmäßigkeit

des Menschen entlaufenen Hunde heute noch tun. Erst später haben sie

das sie als Haustiere kennzeichnende Bellen gelernt, „was“ — wie der

vorgenannte Dr. Heck sich ausdrückt — „so im Hundeblut drin

liegen muß, daß selbst manche zahme Vollblutwölfe und Schakale es sich

angewöhnen!“ Jedenfalls besaßen sie auch noch wie ihre wilden Vorfahren

Stehohren und einen hochgetragenen, noch nicht geringelten Schwanz

und haben wie sie und ihre Verwandten, Wolf und Fuchs, beim Traben

„geschnürt“, d. h. die vier Füße bei gerade in der Bewegungsrichtung

gehaltenem Körper in eine gerade Linie hintereinander gesetzt, und zwar

immer einen Hinterfuß in die Spur eines Vorderfußes derselben Seite.

Später dagegen gewöhnte sich der Hund als Genosse des Menschen an zu

„schränken“, d. h. beim Trabe den Körper schief zur Bewegungsrichtung

zu stellen und Vorder- und Hinterfuß derselben Seite schief

nebeneinander zu setzen. Auch in seinem anatomischen Bau nahm der Hund

als Haustier gewisse Eigentümlichkeiten und Merkmale an, die ihn von

seinen wilden Verwandten unterscheiden, von denen wir hier nur den

verhältnismäßig starken Stirnabsatz erwähnen wollen.

So weit wir dies nachweisen können, ist der afrikanisch-südasiatische

graue Schakal, der nachts, zu Meuten vereinigt, die

Ansiedelungen des Menschen nach Aas und eßbaren Abfällen aller

Art absucht und den Schafen und Lämmern sehr gefährlich wird, der

älteste vom[S. 6] Menschen zu seinem Gesellschafter erhobene Wildhund. Als

Verzehrer von Leichen nahm er, nach dem auf niedriger Kulturstufe

allgemein verbreiteten Glauben, mit dem Fleisch und den Eingeweiden

auch die Seele des betreffenden Wesens in sich auf. Durch dieses

Beherbergen eines Geistes wurde er von selbst zu einem Geistwesen,

einem Fetischtier erhoben, das dem Menschen von größtem Nutzen sein

konnte, wenn er es gut behandelte. So galt noch den alten Ägyptern der

Schakal als Wüstengott Anubis, der über die in der westlich vom Niltal

gelegenen Wüste beerdigten Toten Wache hielt, für heilig und nahm man

eingefangene Exemplare dieser Wildhundgattung in Pflege und Wartung.

Dies geschah auch anderwärts, und so mußte sich unwillkürlich aus

diesem in Größe und Aussehen, besonders aber in der Kopfbildung mitten

zwischen Fuchs und Wolf stehenden Wildhunde mit der Zeit ein Haustier

entwickeln.

Das Gekläff dieser futterneidischen Tiere, welche schon in frühester

Vorzeit wie heute noch die Niederlassungen des Menschen nächtlicher

Weile umschwärmten, um dort etwas aufzustöbern, mit dem sie ihren

allzeit regen Hunger stillen konnten, warnte den Menschen vor einem

Überfall durch übelgesinnte Menschen oder Raubtiere irgend welcher Art.

Ja, scheinbar ganz unmotiviert ausgestoßen, sollte es nach dem Glauben

aller auf niedriger Kulturstufe lebender Stämme, ihm den Besuch der

die Lebenden allseitig umgebend gedachten Geister der Abgeschiedenen

anzeigen. Wenn sie auch der Mensch selbst nicht sah, so glaubte er

nichtsdestoweniger felsenfest an deren Vorhandensein und wunderte sich

durchaus nicht darüber, daß diese Wildhunde als Leichenesser und damit

als mit Geistwesen beseelt erachteten Tiere solche sahen, er dagegen

nicht.

Diese überaus unheimliche, aber höchst wichtige Eigenschaft, besonders

die nächtlichen Unholde aller Art erspähen zu können und von ihrem,

dem Menschen unsichtbaren Vorhandensein durch Heulen und später Bellen

Kunde geben zu können, war wohl die älteste Nutzungseigenschaft, die

der Hund dem Menschen bot. So wurde er für ihn mit der Zeit nicht nur

ein wohlgelittener Begleiter, sondern geradezu ein sich immer mehr

unentbehrlich machender Genosse, der ihm die trefflichsten Dienste

leisten konnte wie kein anderes Wesen.

Diese höchste Wertschätzung des Hundes spricht schon zu Ende des 2.

vorchristlichen Jahrtausends das altpersische Gesetzbuch aus, das

von diesem Tiere geradezu behauptet, durch seinen Verstand bestehe

die Welt. Wer eine solche uns ganz paradox erscheinende Behauptung[S. 7]

aufstellt, muß schon gute Gründe dazu haben; nur ein Volk, dem der

Hund ein unentbehrlicher Begleiter und Freund geworden war, konnte

einen solchen Ausspruch tun. Diesem damals noch vorzugsweise Viehzucht

treibenden arischen Volksstamme, dessen Vorfahren einst an der Ostsee

gehaust hatten, waren außer dem gleicherweise wie der Hund die

Unholdgeister der Nacht vertreibenden Feuer später auch der aus Indien

bezogene Hahn schützende Fetische, deren Stimme, nächtlicherweile als

Zeugnis der Wachsamkeit und des Kampfesmutes erhoben, die Erlösung von

den dunkeln Sorgen der Nacht ankündigte. Das altpersische Gesetzbuch

Bun-Dehesch sagt auch vom Hahn, wie vom Hunde, seine Stimme zerstöre

das Böse; dadurch sei er den Dämonen und Zauberern feind, ein

Gehilfe des Hundes. Er solle Wache halten über die Welt, als ob kein

Herden- und kein Haushund (also schon damals wurden in Persien zwei

verschiedene Arten von Haushunden unterschieden!) erschaffen worden.

Das Gesetz sage: wenn Hund und Hahn gegen die Unholde streiten, so

entkräften sie dieselben, die sonst Menschen und Vieh plagen. Und

deshalb sage man: durch den Hund und den Hahn würden alle Feinde des

Guten überwunden.

Noch der altgriechische Dichter Homer gibt zu Beginn des letzten

vorchristlichen Jahrtausends für den damals allgemein verbreiteten

Glauben Zeugnis, daß der Hund als Wächter am Herdfeuer die bösen

Unholdgeister, die, Übles sinnend, lautlos durch das Dunkel der Nacht

schleichen, durch sein Gebell verscheuche. Und als später aus diesen

Ahnengeistern vergöttlichte Wesen wurden, so verblieb dem Hund auch

dann noch die Fähigkeit sie zu sehen und als solche zu erkennen, wo der

Mensch mit seinen stumpfen Augen nichts sah. So wird beispielsweise

in der Odyssee erzählt, wie Pallas Athene den Menschen unsichtbar in

Ithaka erschien. Weder Odysseus, noch sein Sohn Telemachos bemerkten

irgend etwas von ihrem Erscheinen:

„Denn nicht allen sichtbar erscheinen die seligen Götter;

Nur die Hunde sahen sie und bellten nicht, sondern entflohen

Winselnd und zitternd vor ihr nach der andern Seite des Hofes.“

Diese uralte Vorstellung lebt im Volksglauben heute noch fort. So

bedeutet beim Landvolke das nächtliche Heulen des Hundes einen

Todesfall in der betreffenden Richtung, d. h. der Hund sieht

vermeintlich die Annäherung des Geistes, der als Todesursache

betrachtet wird, und zeigt dies dem Menschen, der solches nicht zu

sehen vermag, auf seine Weise an.

[S. 8]

Als eigentliches Haustier tritt uns der Hund in Europa zuerst bei den

neolithischen Pfahlbauern entgegen, und zwar zunächst nur in einer

einzigen, aber weit verbreiteten Form. Es ist dies der Torfhund

(Canis familiaris palustris), so bezeichnet, weil man seine

Knochen mit der übrigen Hinterlassenschaft dieser neolithischen

Volksstämme von den Humussäuren der Moorerde durchtränkt und so aufs

beste konserviert in den heute meist vertorften ehemaligen Seegründen

findet. Dieses Tier, das uns bereits, wenn auch mehr als gelittener

Kommensale oder Tischgenosse, denn als eigentlicher Freund und

Begleiter der ältesten Neolithiker der Kjökkenmöddingszeit in den

Ufergebieten an der Ost- und Nordsee entgegentritt, war ziemlich klein,

bot das Aussehen eines Spitzes mit kurzen, aber kräftigen Beinen und

langem, jedenfalls buschig behaartem Schweif. Der zwischen 13 und

15 cm Länge schwankende Schädel zeigt eine gefällige Rundung

der Gehirnkapsel, deren Kämme nur schwach entwickelt sind, außerdem

eine relativ starke Bezahnung und ein auffallend enges Nasenrohr, wie

solches dem Schakal eigentümlich ist. Diese Tatsache in Verbindung mit

der andern, daß die Pfahlbauspitze in den Niederlassungen der älteren

Steinzeit durch ganz Europa hindurch eine auffallende Einförmigkeit

aufweisen, deutet mit Sicherheit darauf hin, daß der in Westasien

heimische kaukasische Schakal die Ursprungsform dieses ältesten

Haushundes war.

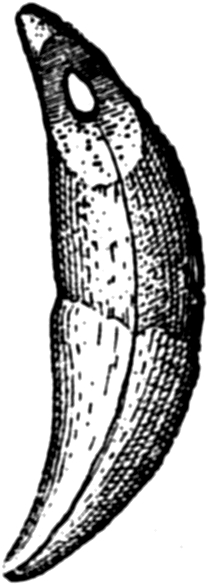

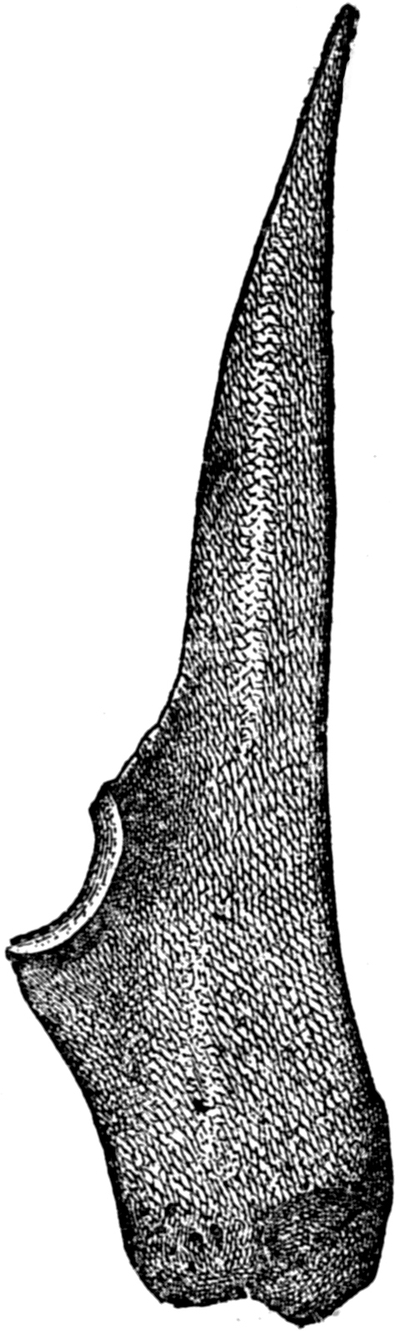

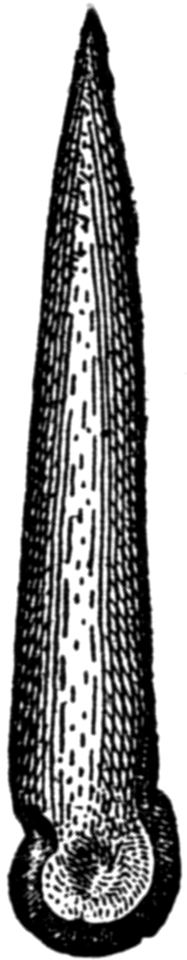

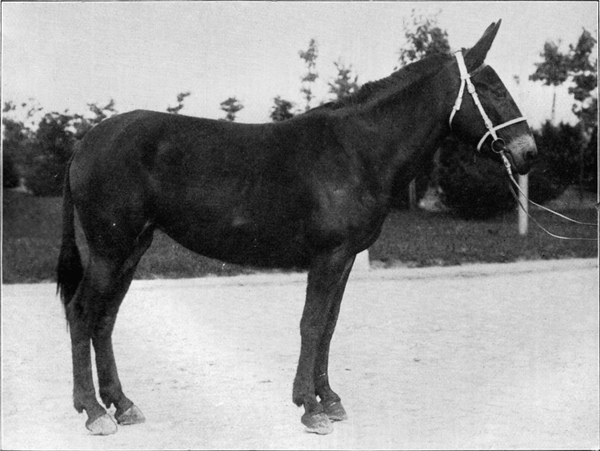

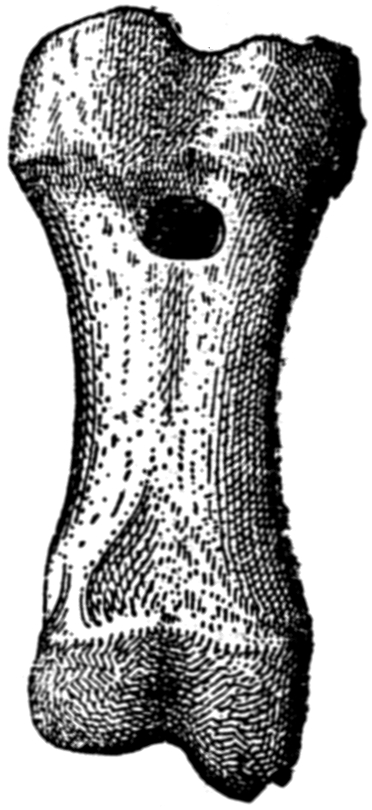

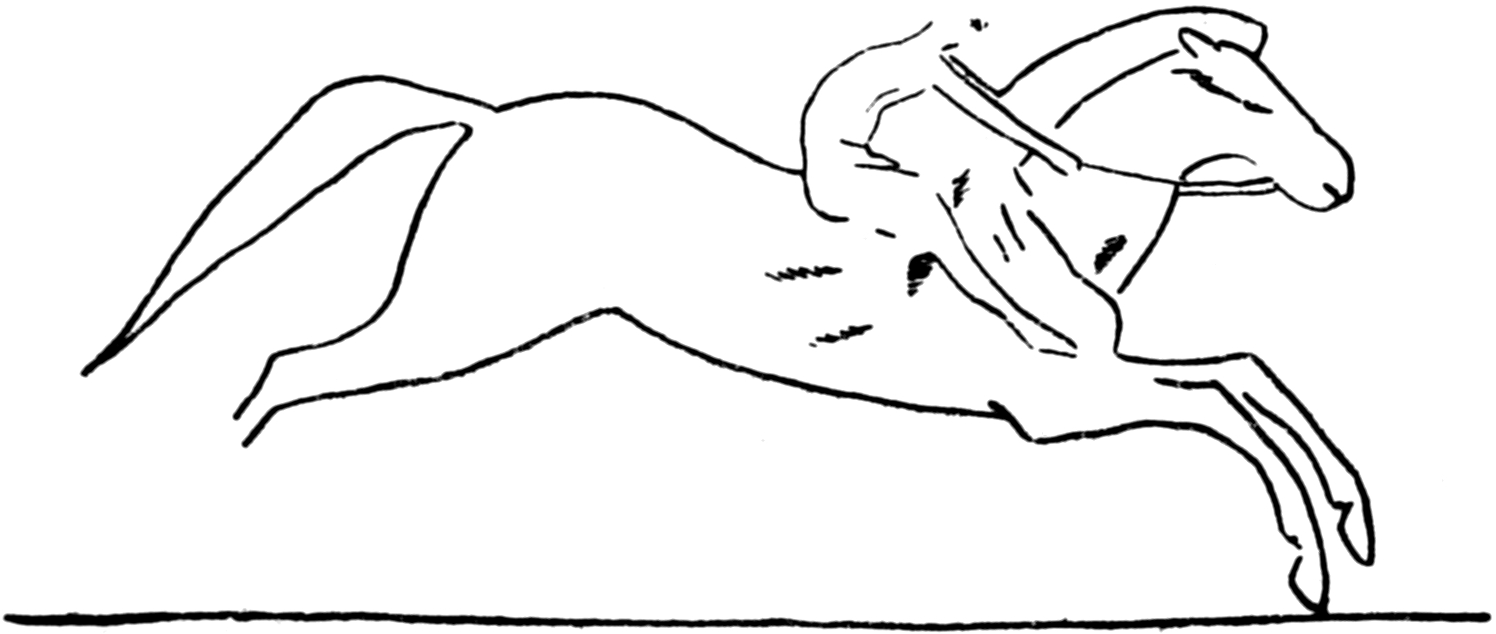

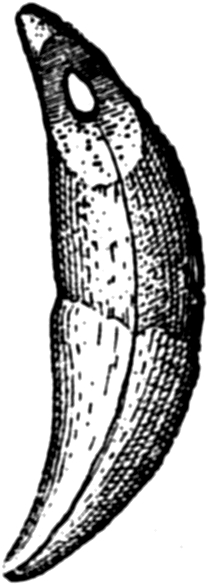

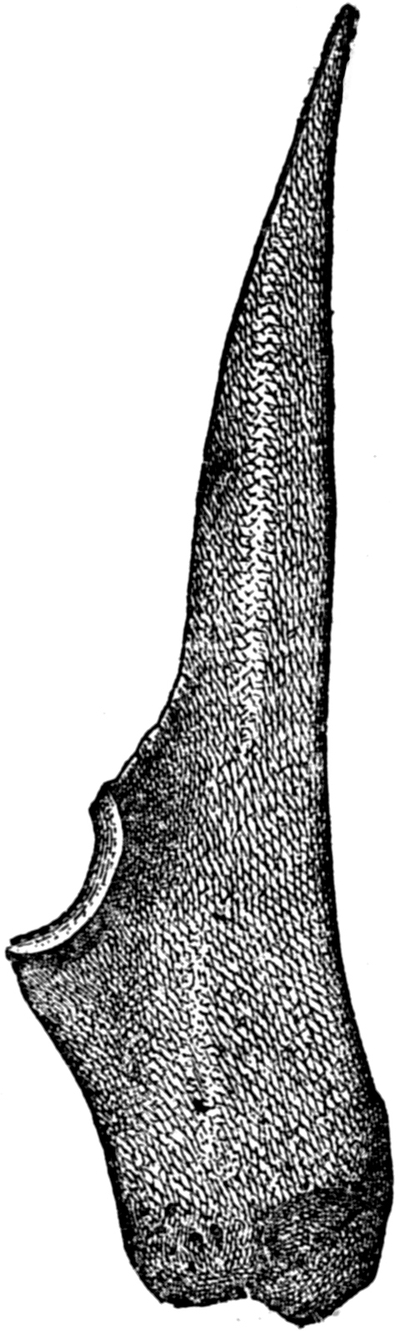

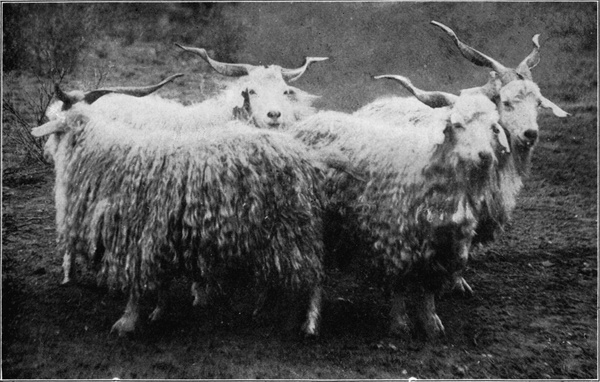

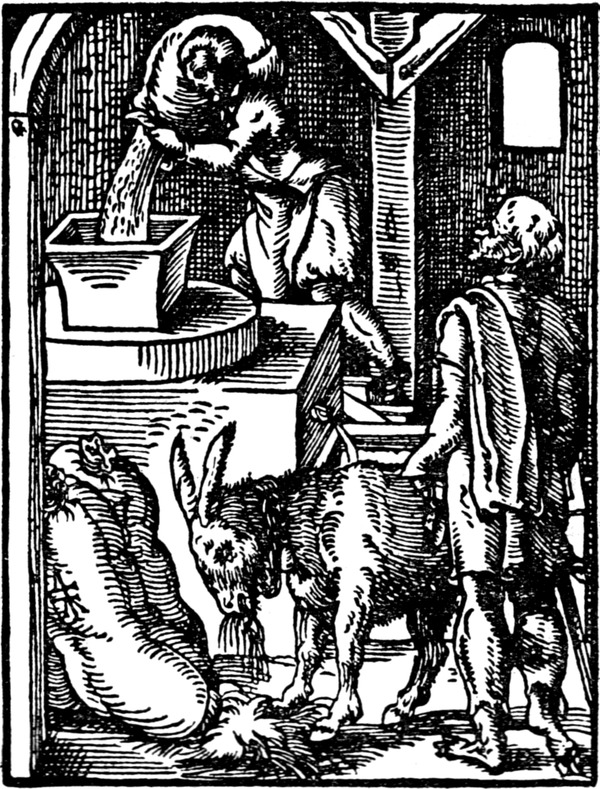

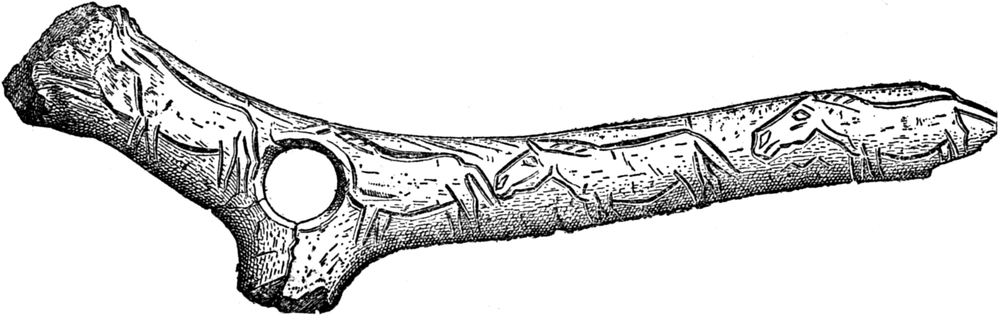

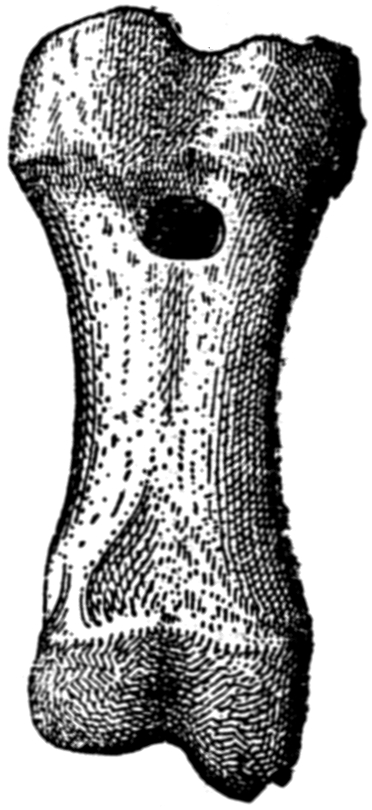

Bild 1. Als Amulett getragener, und deshalb zum

Aufhängenkönnen an der Wurzel durchbohrter Eckzahn eines Hundes aus dem

Pfahlbau von Wangen am Bodensee (2⁄3 nat. Größe).

Diesem altertümlichen Torfhund der ältesten Neolithiker Europas am

nächsten steht von noch heute gehaltenen Hunden der im Mittel 40

cm große, gelbweiß, gelbrot bis graubraun gefärbte, kurzhaarige,

nur bellende und nicht beißende Battahund, der uns durch

die Schilderungen des Baslers Max Siber zuerst eingehender bekannt

wurde. Die Battas sind durch die Malaien von den Küsten verdrängte,

ab und zu noch Menschenfraß ausübende, auch am Lande in richtigen

Pfahlhäusern wohnende Stämme, die außer gute Jäger und namentlich

Fallen- und Schlingensteller auch bereits erfahrene Viehzüchter und

leidliche Hackbauern sind, ganz so wie die Pfahlbauern Mitteleuropas in

neolithischer Zeit. Mitten zwischen den schwarzen Schweinen, Ziegen,

Büffeln, Hühnern und Menschen lebt in deren mit Palisaden umgebenen

Ansiedlungen, Kampongs genannt, der kleine Battahund, der durch und[S. 9]

durch Haushund ist und das Vorrecht genießt, als einziges Tier mit dem

Menschen zusammen in den Hütten selbst zu übernachten. Der vorgenannte

Basler schreibt über den kleinen Spitzhund der Battas, er genieße zwar

von seiten seines Herrn wenig Freundlichkeit, habe jedoch von allen

in Kampong friedlich nebeneinander hausenden Tieren das Vorrecht, in

den Räumen der hohen Pfahlbauhäuser neben seinem Herrn zu wohnen.

„Er gehört wie die Hühner, Ziegen und Schweine zum Departement der

Frau, der er auch anhänglicher ist als dem Manne und an die man sich

auch wenden muß, wenn man einen der Hunde erwerben oder zu Eßzwecken

präparieren lassen will. Die Dienste des Hundes sind mannigfach,

sein vornehmster ist der als Wachhund. In dieser Hinsicht ist der

immer wache, scharf hörende Spitz den Battas bei ihren unaufhörlichen

Fehden und den dabei häufigen nächtlichen Überfällen der Kampongs von

unerhörtem Wert. Manch Battamädchen, manche Battafrau wurde durch des

Hundes rechtzeitig erschallendes heftiges Gebell vor der Gefangenschaft

und dem damit verbundenen Verkauf in die Sklaverei gerettet, mancher

Krieger entrann dadurch dem Tod oder der Gefangennahme, die mit dem

eventuellen Schicksal verbunden ist, gemästet und aufgefressen zu

werden. Ferner leistet er leidliche Dienste als Jagdhund, indem er

teils in Meuten als Treibhund, teils als Leithund zur Bestätigung

des Hirsches und zum darauf folgenden Treiben desselben in angelegte

Schlingen und Netze benutzt wird. Ferner ist er von großem Wert für die

hühnerzüchtende Battafrau, da er Tag und Nacht um die Reisfeldhäuser,

bei denen die Mehrzahl der Hühner gehalten wird, herumlungernd einen

guten Schutz gegen den Hühnerräuber ‚Mussang‘ (eine Art Zibetkatze)

und die im Battaland allerdings seltenen Leguane bildet. Doch, last

not least, ist seiner auch als Nahrungsmittel zu gedenken, indem

er an gewissen Orten geradezu für Speisezwecke gezogen wird. Er

bildet nicht nur ein gesundes, wohlschmeckendes Nahrungsmittel, das

im fleischarmen Lande nicht zu unterschätzen ist, sondern auch eine

gewisse Erwerbsquelle für den Züchter, da junge Hunde im Preise ebenso

hoch stehen wie Hühner, bald erwachsen aber bedeutend teurer sind als

solche. Auf der Speisekarte der Battas figuriert nach den Angaben

eines Raiafürsten der Hund an dritter Stelle. Am wenigsten geschätzt

ist Huhn, mehr Hirsch, dann Hund, dann Babi oder Schweinebraten, als

allerbestes aber gilt Menschenfleisch, vertraute mir der alte Sünder

mit schmunzelndem Gesicht.“

Sieber ließ sich wiederholt Hundebraten in einheimischer Zubereitung[S. 10]

servieren und fand es in der Mitte stehend zwischen Hühner- und

Kalbfleisch; es sei weiß und saftig, ohne fett zu sein. Auch die

Battahunde fressen gerne davon, während europäische Hunde sich mit

allen Zeichen des Abscheus von solchem Fraße abwenden. Entsetzt

schrecken diese Spitzhunde vor dem Europäer zurück und weichen heulend

seiner Fährte aus. „Wo nicht eigentliche Fütterung mit Reis, Mais,

Gemüse, Früchten oder Fleischabfällen stattfindet, nährt sich der

Battahund von den Abfällen der kargen Mahlzeit der Frau, aber auch von

den Käfern, Schnecken, Mäusen und sonstigen kleinen Tieren, die er

unterwegs fängt, sowie von den Brocken und Knochen, die ihm bei der

Mahlzeit der Männer zugeworfen werden, ja selbst von Exkrementen. Wo

viele Hunde sind, da hat er schlechte Zeiten, denn seine Herren haben

gewöhnlich auch nicht viel; wo wenige gehalten werden, gedeiht er gut,

wird dick und groß, bekommt ein prächtig glänzendes Fell und einen

munteren Charakter.“

„Wie bereits gesagt, gehört der Hund zum Departement der Frau. Wenn er

nicht dazu bestimmt ist, in deren Abwesenheit das Haus zu hüten, so

ist er ihr ständiger Begleiter auf Schritt und Tritt. Morgens früh,

vor Tagesanbruch, sitzt er schon neben der armen Frau, die den Männern

den Reis stampfen muß, auf dem erhöhten Gestell, auf dem sie dieses

Geschäft ausführt, sorgsam jedes Körnchen aufschnappend, das nebenaus

fällt, und in der ausgeschütteten Spreu nach solchen Körnern suchend,

hier wie überall erbitterte Gefechte mit den frechen Hühnern führend,

die ihm den Reis unter der Nase wegzustehlen suchen. Er begleitet die

Frau zum Bade, getreulich am Ufer bei den Kleidern bleibend, während

die Frau (Herrin kann man nicht sagen, denn solch ein armes Battaweib

hat in keiner Beziehung etwas von einer Herrin) sich im Flusse kühlt.

Im Kampong des Battafürsten von Bander passierten, während wir eben im

sogenannten Rathaus, dessen Veranda nach dem Weiberbadeplatz schaut,

mit dem Häuptling unterhandelten, an 30 seiner Nebenweiber, meist

Kriegsgefangene oder durch Schulden in Sklaverei geratene Mädchen,

vorbei, um nach dem Ablegen aller Kleider im nahen Fluß zu baden. Jede

war begleitet von einem oder mehreren ihrer Hunde, die sich am Ufer in

langer Reihe neben die Kleider (Sarongs) der Weiber setzten, um diese

zu bewachen, bis jene das Bad wieder verließen.

Ebenso begleitet der Hund die Frau zur Arbeit in den Ladang (das

Haus, in welchem die Bewohner der kleinen, mitten im Tschungel[S. 11]

geöffneten Kulturfläche bis zur Ernte hausen) und ins Reisfeld, durch

rechtzeitiges Bellen sie auf die Annäherung jedes Fremden aufmerksam

machend.“

Die Battawohnungen sind 2–5 m über dem Boden errichtet; zu ihnen

führen sehr steil gestellte Leitern mit 40–60 cm auseinander

stehenden Sprossen. Diese lernen die Hunde erklettern, um in die

Wohnungen zu gelangen, in denen sie sich mit Vorliebe aufhalten. Die

jungen Hunde legen sich mit Vorliebe in die heiße Asche und weisen

von dieser ihrer Gewohnheit sehr häufig versengte Haare und größere

Brandwunden auf.

Kräftiger als dieser Spitz der Battas auf Sumatra, auf dessen

Lebensweise wir näher eingingen, weil er uns wichtige Fingerzeige für

diejenige des Spitzhundes der ältesten Pfahlbauern in Mitteleuropa

gibt, ist der ostasiatische Tschau — besser Kau

ausgesprochen —, der Lieblingshund der Chinesen, der ebenfalls zu

Nahrungszwecken gehalten und gemästet wird. Dieses schwarz bis rotbraun

gefärbte Tier mit kurzer, dichter Behaarung hat einen langgestreckten

Körper auf ziemlich kurzen Beinen, eine plumpe, dicke Schnauze und

aufrecht stehende Ohren. Eine Abart desselben von geringer Größe und

mit kurzen Beinen ist der als Luxushund in China und Japan gehaltene

zierliche Dschin. Seine seidenartige lange Behaarung ist schwarz

mit Weiß untermischt. Er ist als eine hochgezüchtete Mopsform des

Spitzes aufzufassen, an dessen Schädel die Nasenwurzel eingeknickt und

die Kiefer so nach oben verschoben sind, daß die oberen Schneidezähne

fast horizontal stehen und die Nasenöffnung nach oben zu liegt. Dieser

in seiner Heimat hochgeschätzte Luxushund ist bei uns nicht leicht

fortzubringen, da es ihm in Mitteleuropa zu kalt ist.

Dem alten Torfhund oder Pfahlbauspitz stehen auch die nordasiatischen

Spitzhunde sehr nahe, der graue mit Schwarz gemischte

Tungusenspitz, der weißlichgraue Samojedenspitz und die

als einziges, für sie höchst wichtiges, ja geradezu unentbehrliches

Haustier gehaltenen spitzartigen Hunde der zirkumpolaren Völker,

die man in ihrer Gesamtheit als Eskimohunde bezeichnet. Es

sind dies keine reinen Schakalabkömmlinge mehr, sondern vielfach

Kreuzungsprodukte derselben mit dem arktischen Wolf. Peary bezeichnet

sie als derbe, prächtige Tiere, ohne deren Mithilfe er niemals den

Nordpol erreicht hätte. „Es mag größere Hunde geben als sie und

hübschere. Andere Hunde mögen auch ebensogut arbeiten oder ebenso

schnell und weit[S. 12] laufen, wenn sie gut gefüttert sind, aber es gibt

keinen Hund in der Welt, der so lange in niedrigsten Temperaturen ohne

Nahrung arbeiten kann. Die männlichen Hunde wiegen durchschnittlich 34

bis 45 kg, die weiblichen sind etwas leichter. Ihre besonderen

Merkmale sind: spitze Schnauze, große Breite zwischen den Augen, scharf

gespitzte Ohren, sehr dickes, pelziges Fell, kräftige, stark muskulöse

Beine und buschiger Schwanz, der Rute des Fuchses sehr ähnlich. Es gibt

nur eine Rasse von Eskimohunden, aber sie sind verschieden gezeichnet,

schwarz, weiß, grau, gelb, braun und gesprenkelt. Trotzdem sie von den

armen Eingeborenen sehr vernachlässigt und außerordentlich schlecht

gehalten werden, sind sie ihren Herren gehorsam wie unsere Hunde zu

Hause. Ihre Nahrung ist Fleisch und nur Fleisch. Von anderer Nahrung

können sie nicht leben. Statt Wasser zu saufen, fressen sie Schnee. Sie

bleiben im Freien, gleichgültig welche Jahreszeit es ist. Sommer wie

Winter werden sie beim Zelt oder dem Iglu (der Schneehütte) irgendwo

angebunden. Frei herumstreifen dürfen sie nicht, damit sie nicht

fortlaufen. Manchmal wird ein besonderer Liebling oder eine Hündin,

die Junge hat, zeitweise in das Iglu genommen. Sind die Kleinen aber

nur einen Monat alt, so sind sie schon so hart, daß sie dem strengen

Winterwetter standhalten können.“

Diese Hunde, die eine Schulterhöhe von 50–60 cm aufweisen,

sind den nordischen Völkern als Lasttiere und zum Schlittenziehen

durchaus unentbehrlich. Mit einer Last von 10–15 kg beladen,

begleiten sie ihre Herren, wenn diese zu ihren langdauernden Jagdzügen

aufbrechen. Zu 6, 8 oder 10 Stück vermittelst eines an einen höchst

einfachen Kumt befestigten und zwischen den Hinterbeinen durchgezogenen

Riemens werden sie an leichte, niedere Schlitten gespannt, welche

300–400 kg zu tragen vermögen, und durchlaufen mit ihnen

unter günstigen Umständen bis 50, und bei leichter Last bis 80

km im Tag. Spüren sie unterwegs ein Wild auf, so rennen sie

ihm, ausgehungert wie sie sind, rasend nach, verwirren dabei oder

bei gelegentlichen Beißereien ihre Riemen, so daß auch die mit Macht

geschwungene Peitsche des Schlittenführers keine Ordnung mehr in den

Haufen zu bringen vermag. Es bleibt nichts anderes übrig, als das zu

einem undurchdringlichen Knäuel gewordene Gespann, in welchem alles

knurrt, bellt, beißt und durcheinander wütet, nach Möglichkeit zum

Halten zu bringen, die Tiere aus der Verschlingung zu lösen und von

neuem einzuspannen. Natürlich kann bei solch ungestümer Fahrt von einer

Lenkung des Schlittens nach unseren Begriffen von seiten des Menschen[S. 13]

keine Rede sein. So gut es eben geht, weist man den Leithunden durch

Peitschenhiebe den Weg, den sie nicht gehen sollen.

Diese genügsamen, abgehärteten Schlittenhunde sind nicht nur den

grönländischen Eskimos und den kanadischen Pelzjägern, sondern auch

allen nordasiatischen Volksstämmen als Zugtiere völlig unentbehrlich.

Tungusen, Samojeden, Tschuktschen, Kamdschadalen und wie sie sonst

heißen mögen, fallen geradezu in Hungersnot, wenn ihnen ihre Hunde

durch eine Seuche hinweggerafft werden, weil sie ohne diese sich

weder das nötige Brennholz verschaffen, noch dem sie ausschließlich

ernährenden Fischfang und der Jagd, auch der für sie höchst wichtigen

Pelzjagd, genügend obliegen können. Über die Hunde, die einzigen

Haustiere der Kamtschadalen, schreibt der alte Steller: „Ohne diese

Hunde kann jemand hier so wenig leben wie an andern Orten ohne Pferd

und Rindvieh. Die kamtschatkischen Hunde sind verschiedenfarbig,

hauptsächlich aber dreierlei: weiß, schwarz und wolfsgrau, dabei

sehr dicht- und langhaarig. Sie ernähren sich von alten Fischen.

Vom Frühjahr bis in den späten Herbst bekümmert man sich nicht im

geringsten um sie, sondern sie gehen allenthalben frei herum, lauern

den ganzen Tag an den Flüssen auf Fische, welche sie sehr behende und

artig zu fangen wissen. Wenn sie Fische genug haben, so fressen sie,

wie die Bären, nur allein den Kopf davon; das andere lassen sie liegen.

Im Oktober sammelt jeder seine Hunde und bindet sie an den Pfeilern

der Wohnung an. Dann läßt man sie weidlich hungern, damit sie sich des

Fettes entledigen, zum Laufen geschickt und nicht engbrüstig werden

mögen, und alsdann geht mit dem ersten Schnee ihre Not an, so daß

man sie Tag und Nacht mit gräßlichem Geheul und Wehklagen ihr Elend

bejammern hört. Ihre Kost im Winter ist zweifach. Zur Ergötzung und

Stärkung dienen stinkende Fische, welche man in Gruben verwahrt und

versäuern läßt. Das andere Futter besteht in trockenen Speisen von

verschimmelten und an der Luft getrockneten Fischen. Damit füttert man

sie des Morgens, um ihnen unterwegs Mut zu machen.

Man kann sich nicht genug über die Stärke der Hunde verwundern.

Gewöhnlich spannt man nur vier an einen Schlitten; diese ziehen drei

erwachsene Menschen mit 11⁄2 Pud (24,5 kg) Ladung behende fort.

Auf vier Hunde ist die gewöhnliche Ladung 5–6 Pud (82–98 kg).

Ungeachtet nun die Reise mit Hunden sehr beschwerlich und gefährlich

ist, und man fast mehr entkräftet wird, als wenn man zu Fuß ginge, und

man bei dem Hundeführen und Fahren so müd[S. 14] wie ein Hund selber wird,

so hat man doch dabei diesen Vorteil, daß man über die unwegsamsten

Stellen damit von einem Ort zum andern kommen kann, wohin man weder mit

Pferden, noch, wegen des tiefen Schnees, sonst zu Fuß kommen könnte.

Der andere Hauptnutzen der Hunde, weshalb sie auch häufig gehalten

werden, ist, daß man sowohl den abgelebten Schlittenhunden als den

zur Fahrt untauglichen die Häute abnimmt und zweierlei Kleider daraus

macht, welche in dem ganzen Lande von großem Nutzen und von großem

Werte sind.“

Eine ähnliche Lebensweise wie diese kamtschadalischen und überhaupt

nordasiatischen Hunde führen diejenigen Islands, die dort in

übergroßer Zahl (auf fünf Menschen drei Hunde!) untätig herumlungern,

zu gewissen Jahreszeiten aber beim Trieb der Schaf- und Pferdeherden

doch wesentliche Dienste leisten. Verwandt damit ist auch der Spitz

der skandinavischen Lappen und westrussischen Finnen, der sogenannte

Elchhund, und der russisch-sibirische Laika, d. h.

Beller, die beide, ähnlich wie unsere Bracken, zum Aufstöbern und

Treiben des Wildes dienen.

Ein etwas veränderter, vor allem durch bessere Ernährung kräftiger

gewordener Abkömmling des alten Torfhundes der neolithischen

Mitteleuropäer, der noch zur Römerzeit am Rhein und in Helvetien (so in

Vindonissa) lebte, ist unser einheimischer Spitz, dessen etwas

grobes Fell weiß, grau, schakalfarbig, gelb oder ganz schwarz ist.

Dank seiner außerordentlichen Wachsamkeit, die kein Geräusch und keine

fremde Erscheinung unbeachtet läßt, ist er der Haus- und Wachthund

in des Wortes eigentlichster Bedeutung. Tag und Nacht hütet er mit

derselben Aufmerksamkeit den Hof oder das Fuhrwerk seines Herrn, das

er nie verläßt, um sich wie andere Hunde gerne herumzutreiben. Mit

wütendem Gekläff und seine scharfen Zähne weisend empfängt er jeden

Fremdling, der ihm verdächtig erscheint. Als die beste Rasse gilt der

Pommer, weil er bei unwandelbarer Treue und Anhänglichkeit besonders

aufmerksam und lebhaft ist, dabei weder Regen, noch Kälte scheut, ja

gewöhnlich im Hause oder Hofe dort am liebsten zu liegen pflegt, wo der

Wind am stärksten pfeift. Nur als Kettenhunde taugen die Spitze infolge

ihres großen Dranges zur Freiheit nicht. Unter ihnen gibt es auch

Zwergformen, die besonders in England als Schoßhündchen der Modedamen

sehr beliebt sind und bei einem Gewicht von nur 1,26 kg bis 1800

Mark kosten.

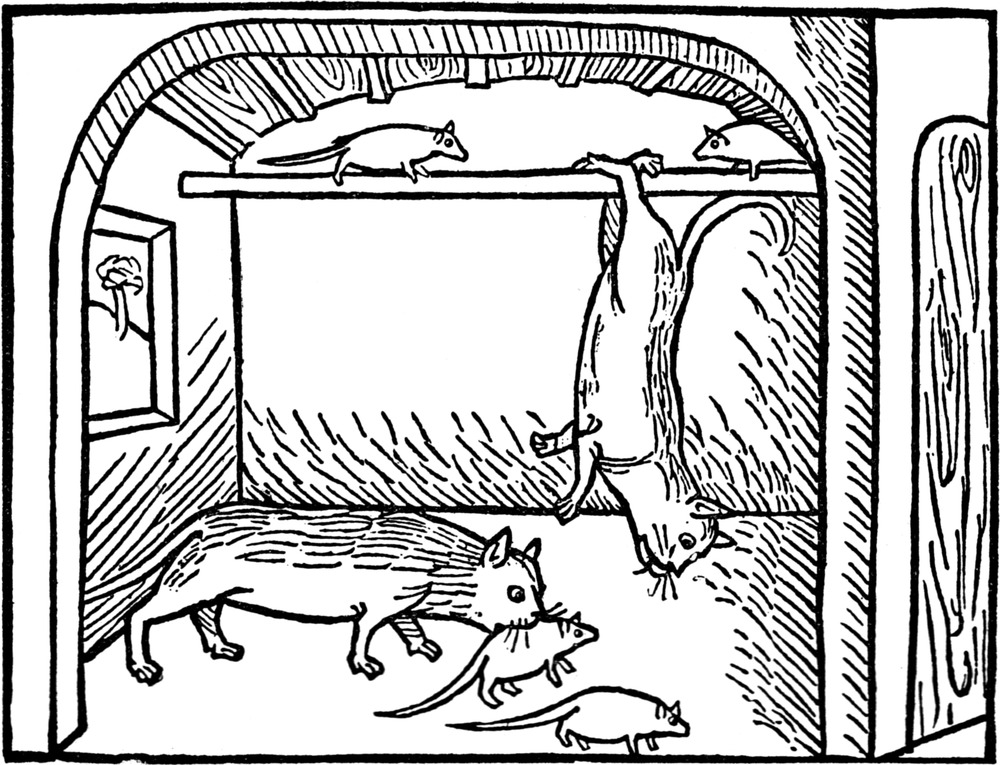

Ein noch weitergehend veränderter Abkömmling des Torfhundes[S. 15] ist der

dem Spitz an Wachsamkeit und Mut kaum nachgebende Pinscher,

ein höchst munteres, kluges und jagdfreudiges Tier, dessen besondere

Liebhaberei es ist, Mäusen, Ratten und Erde aufwühlenden Maulwürfen

nachzuspüren und sie zu verfolgen. Die Mäuse und Ratten frißt er bis

zu seiner Sättigung, die übrigen wirft er weg; die Maulwürfe dagegen

frißt er nicht, sondern begräbt sie. Wie der Spitz zum ländlichen

Gehöft gehört, pflegt der Pinscher im bürgerlichen Wohnhaus gehalten

zu werden, obschon er wegen seiner steten Unruhe dem Herrn oft mehr

Verdruß als Freude macht. Aus diesem Grunde eignet er sich mehr für

Leute, welche reiten oder mit schnellen Pferden fahren; denn am

allerliebsten begleitet der Pinscher seinen Herrn, wenn er tüchtig

rennen und laufen muß. Doch selbst bei den schnellsten Ritten hat er

immer noch Zeit, bald hier, bald dort ein Mauseloch zu untersuchen oder

einen Maulwurf beim Auswerfen seiner Haufen zu stören. Die Nase hoch

gegen den Wind getragen, späht er nach allen Seiten hin, und wo etwas

raschelt, naht er sich vorsichtig und leise, um Beute zu machen. In

England wird er mit Vorliebe zur Abhaltung von Rattenjagden benutzt,

wobei es allerdings ohne oft recht hohe Wetten der Teilnehmer nicht

abgeht. Auch von ihm gibt es Zwergformen, häßliche, aber muntere und

unterhaltende Tiere, die höchst zutraulich und anhänglich an ihre Herrn

sind und gleichfalls zur Rattenjagd, außerdem auch zur Kaninchen- oder

Wachteljagd verwendet werden.

Der heute beliebteste Abkömmling des Pinscherstammes ist der durch die

Engländer überall eingeführte und populär gewordene Foxterrier,

der jetzt auch in Deutschland überall angetroffen wird. Übersprudelnd

von Temperament, ist er von einer Beiß- und Rauflust ohnegleichen, die

sich in Ermangelung von Besserem an Teppichen, Gardinen, Tischdecken

und Möbelüberzügen Luft macht. Wie von der deutschen Jägerei der

Dachshund, wurde er von der englischen zum Aufsuchen von Fuchs und

Dachs in ihren Erdbauen verwendet. Terrier, altenglisch terrar,

heißt so viel wie Erdhund. Für die Arbeit in der Erde wurde auch

diese kurzhaarige Pinscherart gezüchtet und besaß schon vor einigen

Jahrhunderten einen gewissen Ruf. Als dann die Fuchsjagd zum reinen

Sport der Vornehmen wurde, sanken diese in der Erde wühlenden Hunde

zu nebensächlichen Handlangern für diese herab, die den unterirdisch

verschlieften Fuchs wieder hervorzutreiben hatten. Von diesen Terriers

wurde zuerst der Name Foxterrier gebraucht und dann in der Folge auf

die ganze Sippe übertragen.

[S. 16]

Seine Hauptbedeutung hat aber der Foxterrier längst als Luxushund

erlangt, ebenso die übrigen Terrierformen Englands, die man bei uns

kaum kennt. Einige davon, wie der kleine, langleibige, kurzbeinige

Yorkshireterrier mit prächtigem Seidenhaar, sind besonders bei

den Damen als Schoßhunde beliebt.

Andere Schakalabkömmlinge, die der hier besprochenen Spitzhundgruppe

nahestehen, sind die West- und Südasien, den indomalaiischen Archipel

bis zu den Philippinen, dann Neuguinea, Australien und Neuseeland,

aber auch Nord- und Mittelafrika und Madagaskar bewohnenden

Pariahunde. Sie wurden von den Engländern so genannt, weil sie

kaum oder nur schlecht domestizierte Hunde von häßlichem Aussehen sind,

die als herrenlose Geschöpfe in der Nähe der menschlichen Wohnungen

leben, um sich vom Wegwurfe des Menschen kümmerlich genug zu ernähren.

Tagsüber liegen sie faul oder schlafend in der Sonne, um wie ihre

Ahnen, die Schakale, gegen Abend lebhaft zu werden und auf Eßbares

irgend welcher Art zu fahnden. Wie die Schakale machen sie sich des

Nachts in orientalischen Städten durch ihr Geheul sehr unangenehm

bemerkbar, indem sie bei den nicht daran Gewöhnten keinen rechten

Schlaf aufkommen lassen. Sie haben einen schlanken Leib, ziemlich hohe

Beine, einen schmalen Kopf mit zugespitzter Schnauze und aufrecht

stehenden Ohren. Das Gesicht verrät nur geringe Intelligenz. Der

lange, nicht gedrehte Schwanz wird bald hängend getragen, bald ist er

gekrümmt. Die Behaarung ist meist kurz und von rostroter oder fahler

Färbung, ähnlich dem Schakal. Auch der Schädelbau zeigt Ähnlichkeit mit

diesem, und zwar am meisten mit dem indischen Schakal.

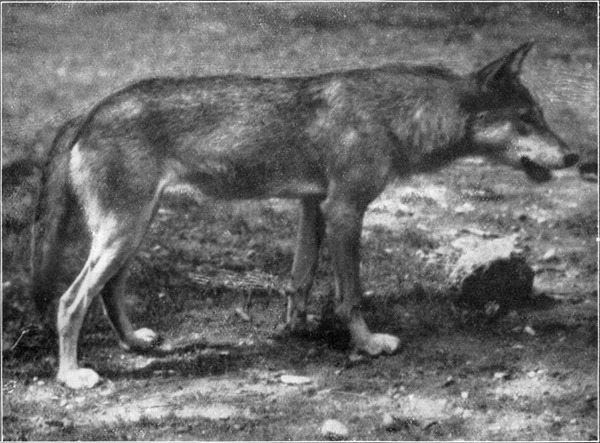

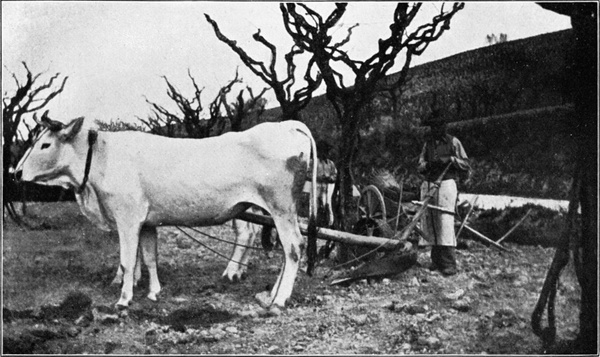

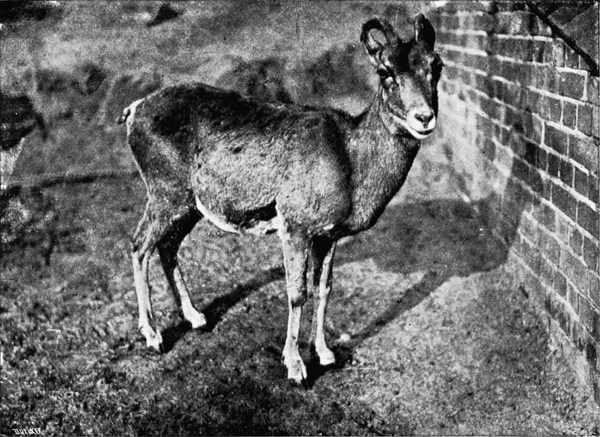

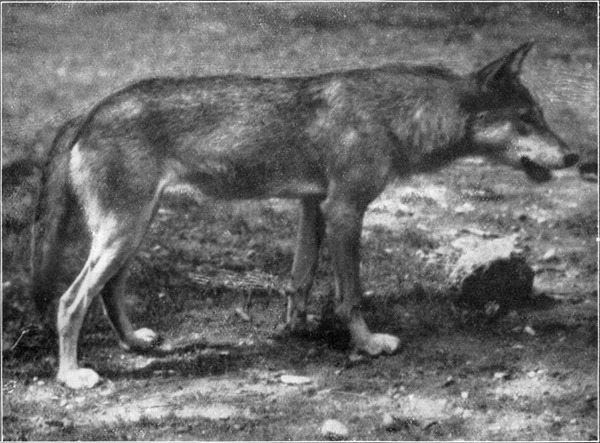

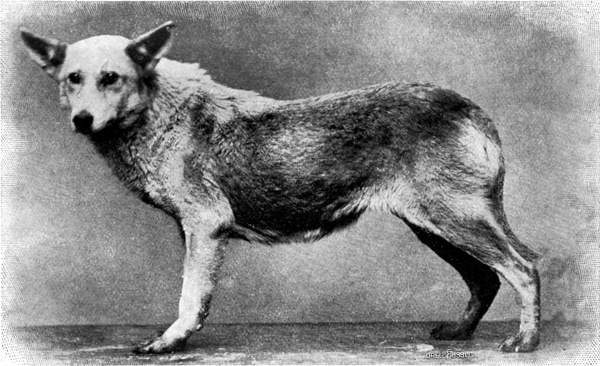

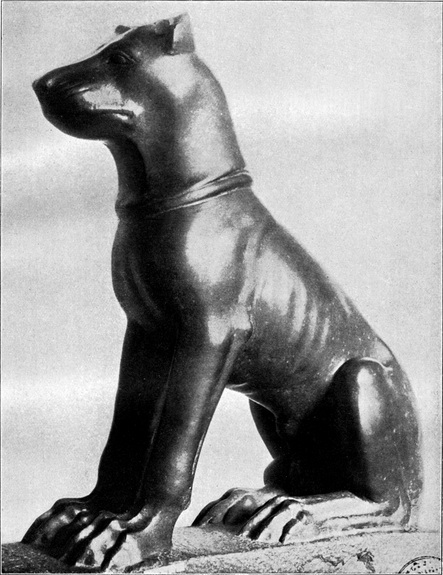

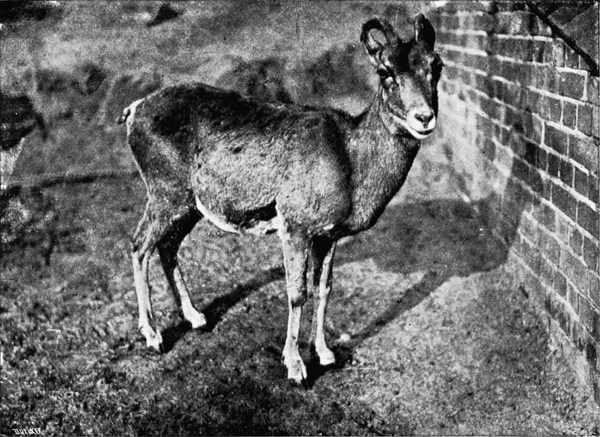

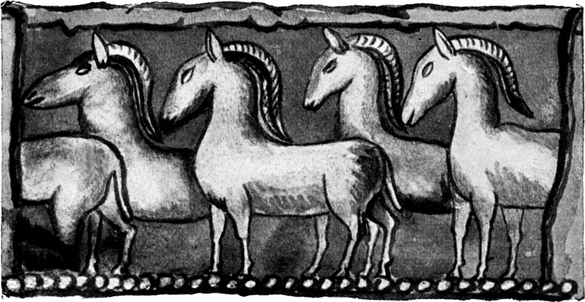

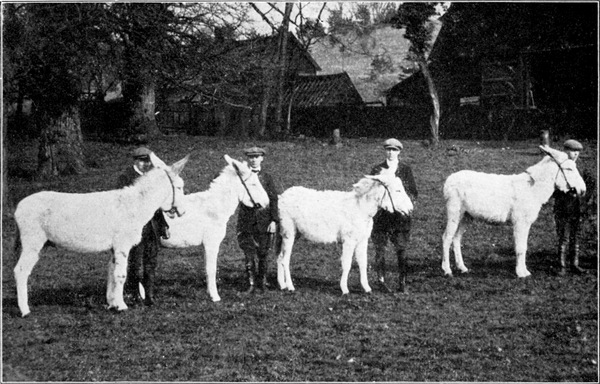

Tafel 1.

Wolf im Tierpark Hellabrunn zu München.

(Nach einer Photographie von M. Obergaßner.)

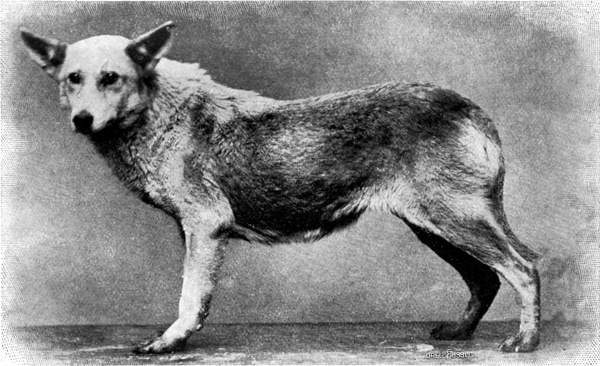

Pariahund vom weißen Nil.

(Nach Keller, Die Abstammung der ältesten Haustiere.)

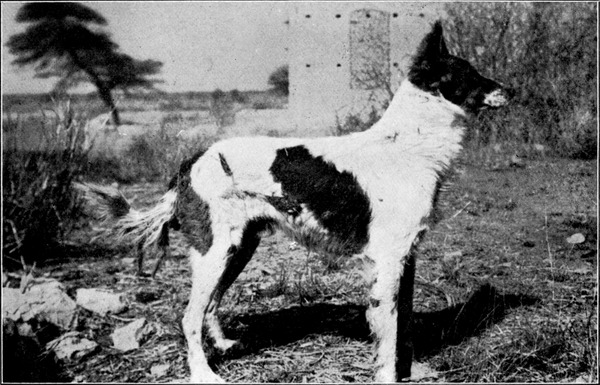

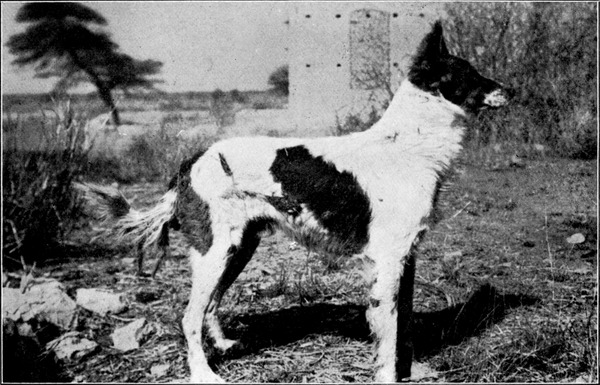

Tafel 2.

Eskimohunde in Nordgrönland.

(Nach einer Photographie von Dr. Arnold Heim.)

Schottischer Schäferhund in Deutschsüdwestafrika.

(Nach einer Photographie im Besitz der deutschen Kolonialschule in

Witzenhausen.)

Wie heute noch allgemein im Orient besorgte dieser Pariahund hier

schon in der Urzeit neben den Hausschweinen die Straßenreinigung.

In altbabylonischen Texten wird er als kalbu siguu, d. h.

umherschweifender Hund bezeichnet, der manchenorts den Schafherden

lästig wurde, weil er sich zur Stillung seines übermächtigen Hungers

an die jungen Schafe heranmachte. Da er sich für gewöhnlich von Aas

ernährte, mied man ihn so viel als möglich als unheimliches Geistwesen

und schützte sich vor seinem, wie man glaubte, krankmachendem

Einflusse durch das Tragen von Amuletten, die, wie die Labartu,

selbst hundeköpfig, sonst menschenähnlich, an der einen Brust ein

Schwein, an der andern einen Hund, oder wie die Daua an beiden

Brüsten Hunde säugend dargestellt wurden. Vielfach hing man sich auch

Hundenachahmungen um. Alle Krankheitsdämonen wurden hundegestaltig[S. 17]

dargestellt. So begreifen wir, wie bei den Semiten und durch sie bei

allen Völkern des Morgenlandes der Hund eine verachtete Stellung

einnahm, auch dann, als höher gezüchtete Formen desselben eingeführt

wurden.

Wie die west- und südasiatischen Pariahunde, deren südlichster Zweig

als Dingo schon in frühvorgeschichtlicher Zeit mit den dem

altdravidischen Volkselemente Südasiens nahe verwandten Australiern

in Australien einwanderte und hier in der Folge wiederum gänzlich

verwilderte, vom ebenfalls in rostroter Färbung vorkommenden

indischen Schakal abstammen, ist dies auch bei den meisten nord- und

mittelafrikanischen Pariahunden der Fall. Dagegen leben im Nilgebiet

und weiter westlich in Nordafrika Formen, die im Schädelbau stark von

jenen abweichen und offenbar vom nubischen Schakalwolf (Canis

anthus) abstammen. Der breite Kopf mit großen, aufrechtstehenden

Ohren, der selbst im weiblichen Geschlecht stark entwickelte

Scheitelkamm, die aufgetriebene, breite Stirn und der derbe,

kräftige Schnauzenteil stimmen vollkommen mit diesem überein. Auch

physiologische Gründe sprechen für diese Ableitung, so vor allem die

Gewohnheit beider, im Boden Löcher zu graben und Aas hervorzuscharren.

Bei den südafrikanischen Pariahunden dagegen scheint der dort

einheimische Schabrackenschakal (Canis mesomelas) der

eigentliche Stammvater zu sein.

Wie die kleineren, spitzartigen Haushunde vom Schakal, so stammen

alle größeren vom Wolf in seinen verschiedenen Abarten ab. Der

älteste dieser Wolfsabkömmlinge ist der in spätneolithischer Zeit in

Mitteleuropa auftretende Canis familiaris inostranzewi, von

Anutschin nach Inostranzew so genannt, der die Überreste desselben

zusammen mit denjenigen des Torfhunds in Kulturschichten der jüngeren

Steinzeit Rußlands am Ladogasee zuerst entdeckte. Später wurde er

dann auch in Pfahlbauten des Neuenburger- (Font) und Bielersees (an

der Schüß) mit einigen Kupfergegenständen gefunden. Dieser an Größe

einem mittleren Fleischerhunde entsprechende Hund besaß einen durchaus

wolfähnlichen Schädel von 17,7 cm Länge und näherte sich sehr

dem in Nordrußland und Sibirien verbreiteten, bereits besprochenen

Eskimohund, von dem wir konstatierten, daß er eine starke Blutmischung

mit dem nordischen Wolfe aufweise. Gegenüber dem Schädel des Torfhundes

erscheint der seinige langgestreckt, niedrig, mit stark entwickelter

Scheitelleiste und überhaupt ausgeprägten Muskelansätzen. Von der

breiten Stirne setzt sich der lang ausgezogene, vorn sich verjüngende

Gesichtsteil deutlich ab.

[S. 18]

Durch die Kreuzung dieses wolfähnlichen Hundes mit dem Pfahlbauspitz

von Schakalabstammung entstand der Aschenhund, so genannt,

weil seine Überreste vom Archäologen Grafen von Wurmbrand zuerst in

Aschenschichten bei Weikersdorf in Niederösterreich gefunden wurden.

Woldrich beschrieb sie im Jahre 1877 und nannte das Tier Canis

familiaris intermedius. Weitere Überreste desselben fanden sich in

Pulka und Ploscha in Böhmen. Mit einer Basilarlänge von 16,4 cm

steht sein Schädel in der Mitte zwischen dem größeren wolfartigen Hund

der Bronzezeit und dem kleineren Torfhund und war durch die bedeutende

Stirnbreite und die Kürze der Schnauze ausgezeichnet.

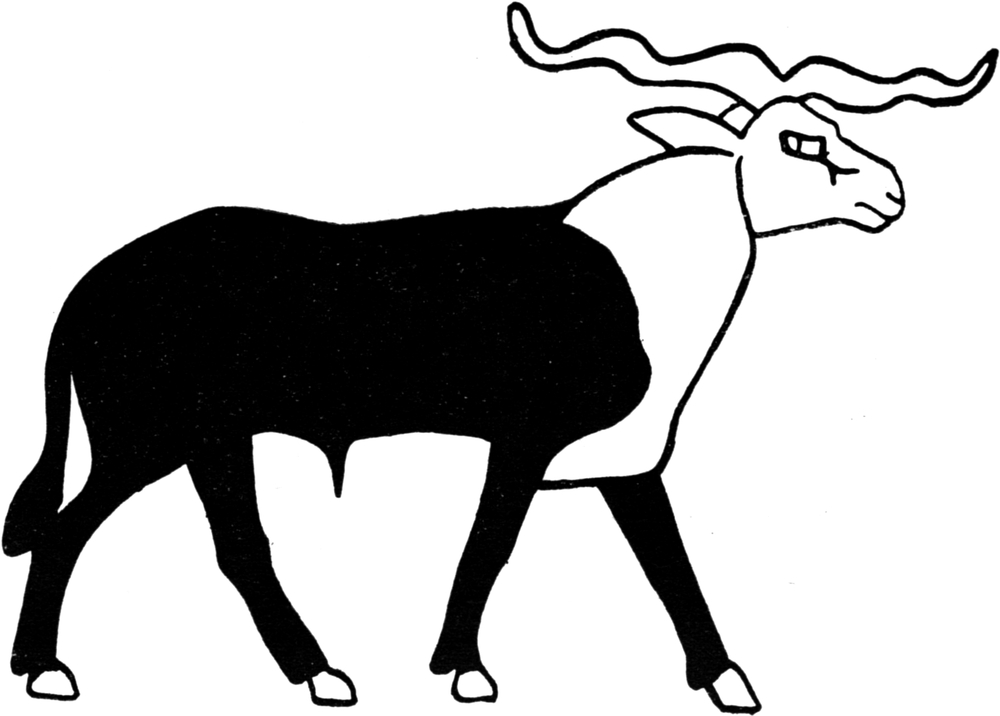

Von diesem eigentlichen Jagdhund der Bronzezeit, der uns in einer

bereits hängeohrigen, also hochgezüchteten Form auf einer Platte mit

Tierdarstellungen von Hierokanopolis in Ägypten aus vorpharaonischer

Zeit Antilopen und Steinböcke jagend entgegentritt, stammen die

Laufhunde sowie die Vorstehhunde mit ihren verschiedenen Unterrassen

ab. Und zwar schließt sich nach den eingehenden Untersuchungen

von Prof. Theodor Studer in Bern der Schädel des schweizerischen

Laufhundes in seiner Gestalt direkt an denjenigen des

Aschenhundes an, dessen wesentliche Merkmale er bis in alle Details

wiederholt, nur ist die Schädelhöhle bei ihm bedeutend geräumiger

geworden, als Zeichen, daß er inzwischen bedeutend an Intelligenz

zugenommen hat. Die Schädellängen schwanken zwischen 16,2 und 18,4

cm. Die größte Ähnlichkeit mit demjenigen des Canis

intermedius zeigt der Schädel eines Laufhundes aus der helvetischen

Station La Tène am Neuenburger See aus vorrömischer Zeit. Er stammt

aus Kulturschichten, die neben zahlreichen eisernen Waffen und Geräten

nebst bronzenen Schmuckgegenständen und Utensilien zahlreiche Knochen

von Haustieren, wie Pferden, Rindern und Schweinen, lieferten. Schon

bei ihm ist die Schädelkapsel etwas geräumiger, die Schläfenenge

weniger eingeschnürt und die Stirne breiter und seitlich mehr gewölbt

als beim Aschenhund, ein Prozeß, der sich im Laufe der Zeit noch

steigerte bis zu den heutigen Laufhunden.

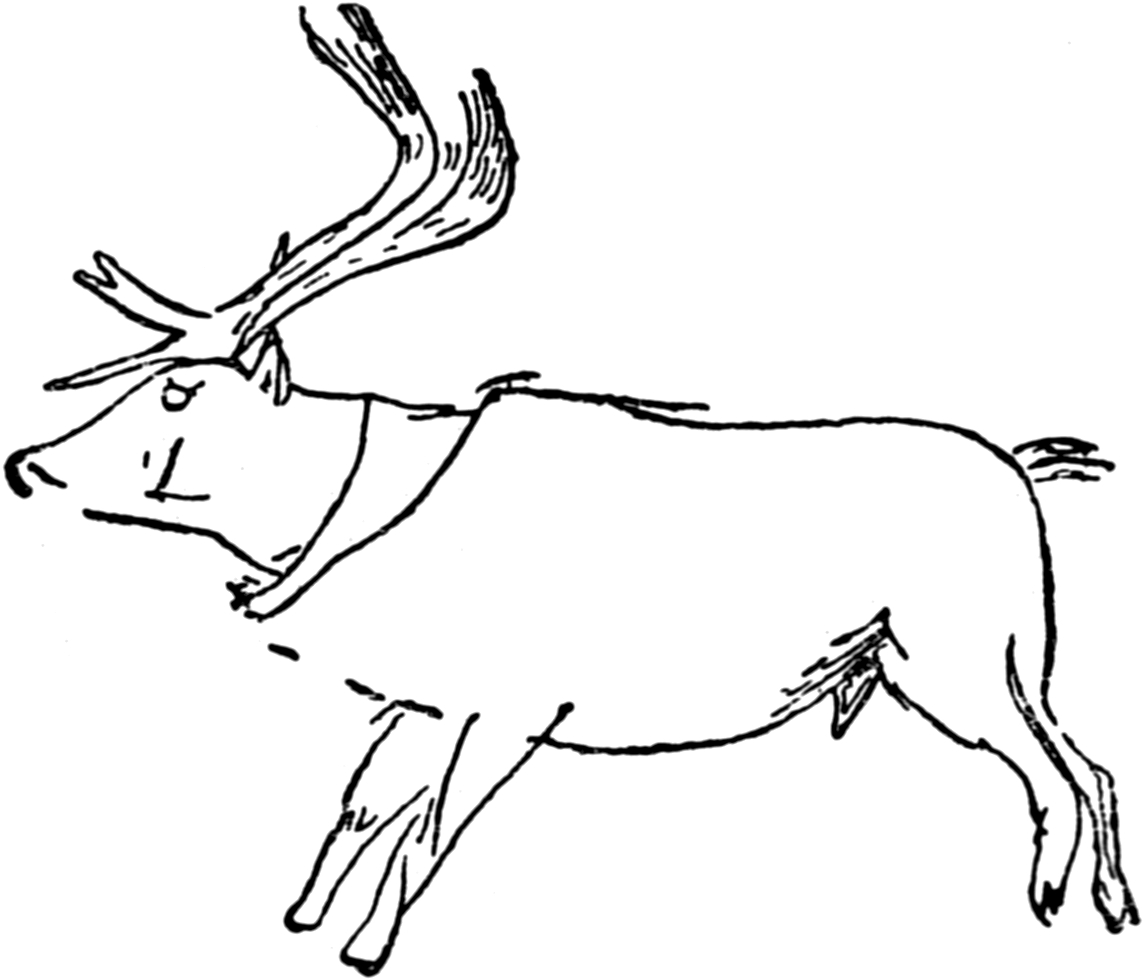

Schon in der Ilias ist vom Laufhund die Rede, der den Hirsch oder die

Hirschkuh und deren Junges durch Täler und Schluchten verfolgt. Ein

solcher Laufhund war der treue Argos, der einst zur Jagd auf wilde

Ziegen, Rehe und Hasen gedient und das Aufspüren des Wildes trefflich

verstanden hatte; kein Wild sei ihm je entkommen, wird in der Ilias

von ihm gesagt. In der Folge hielten ihn die[S. 19] Griechen und Römer, aber

auch die Völker nördlich der Alpen. So waren zur Zeit des Julius Cäsar

die Gallier durch ihre Laufhunde berühmt, die sich vortrefflich zum

Aufspüren und Verfolgen der Beute bei der Jagd bewährten. Bei ihnen

waren besonders die nach dem gallischen Stamme der Segusier zwischen

Saône, Rhone und Allier von den Römern als segusii bezeichneten

Hunde hoch geschätzt. Nach den Schilderungen der alten Schriftsteller

Ovid, Plinius und Gratius waren es rauhhaarige Tiere, die nicht nur bei

den Römern, sondern nach dem Berichte von Flavius Arrianus im Jahre 130

n. Chr. auch in Griechenland Aufnahme fanden. Noch bis in das 6. und

7. Jahrhundert werden sie als segusii angeführt, später aber

erhielten sie nach ihrer hauptsächlichen Züchtung in der französischen

Landschaft Bresse die Bezeichnung chiens de Bresse. Doch waren

neben ihnen schon in römischer Zeit glatthaarige Laufhunde sehr

verbreitet, wie uns verschiedene antike Darstellungen zeigen. Daß bei

den Galliern verschiedene Rassen von Laufhunden vorkamen, beweist

ein im Jahre 1735 in den Ruinen des alten Aventicum (Avenches), der

Hauptstadt des römischen Helvetien, aufgefundenes Mosaik, das leider in

den Stürmen der Revolutionszeit 1798 zugrunde ging; doch besitzt das

historische Museum in Bern die 1794 in Farben ausgeführte Originalkopie

von Ingenieur Ritter, der im Auftrage der Berner Regierung damals die

in Avenches zutage geförderten Altertümer untersuchte und kopierte.

Wir sehen darauf, wie der wahrscheinlich helvetische Besitzer seine

geliebten Jagdhunde und sein bevorzugtes Wild neben einer durchaus

nicht dazu passenden Darstellung des auf dem Pegasus reitenden Perseus,

Tubabläsern, Bären und Delphinen wiedergeben ließ. Zu oberst springt

ein glatthaariger, langgestreckter Hund von graugelblicher Färbung,

in dem wir unschwer einen Hirschhund erkennen, einer Hirschkuh nach.

Darunter verfolgt ein großer Laufhund, weiß mit braunen Platten

mit hoher, stumpfer Schnauze — M. Siber vergleicht ihn mit dem

dreifarbigen Berner Laufhund —, ein nicht mehr erhaltenes Wild. Im

dritten Feld verfolgt ein schwerer, breitköpfiger und untersetzter

Jagdhund einen Eber, im vierten läuft ein kleiner, gefleckter

Jagdhund, in welchem M. Siber den Hasenhund par excellence, den

gewöhnlichen weiß und gelben Schweizer Laufhund sieht, einem Hasen

nach. Also muß schon im 1. Jahrhundert n. Chr. der von uns als Laufhund

bezeichnete eigentliche Jagdhund bei den Helvetiern in einer ganzen

Anzahl dem verschiedenen Wilde, das er verfolgen sollte, angepaßte

Rassen zerfallen gewesen sein.

[S. 20]

Auch bei den Germanen scheinen Laufhunde unter dem Namen segusu,

seusii, seuces — wohl von Gallien importiert —, ferner

Bracken (braccones) in kleineren und größeren Formen vorgekommen

zu sein. Sie alle werden in den alamannischen und bajuvarischen

Volksgesetzen, die etwa um 700 n. Chr. verfaßt wurden, erwähnt.

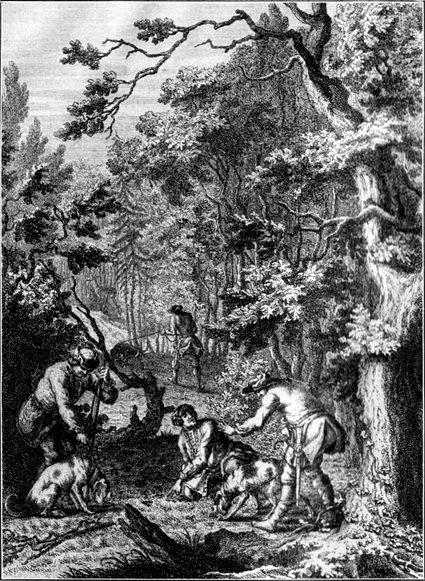

Eine besonders wichtige Rolle spielte bei den alten Deutschen der

Leitihund (Leithund), dessen Verletzung mit den schwersten

Strafen bedroht wurde. Nach der Abbildung Ridingers war dies ein

stämmiger, mittelgroßer Hund mit untersetztem Körperbau, breiter Brust,

starkem, breitstirnigem Kopf und hoher Schnauze, mit langem, breitem

Behang, glatthaarig, vom Aussehen eines plumpen Laufhundes. Derselbe

wurde bei der Jagd an der Leine geführt und erhielt seinen Namen

davon, daß er den Jäger, den Spuren des Wildes folgend, zum Jagdobjekt

leitete. Diese Rasse, die anscheinend zu Anfang des 19. Jahrhunderts

ausstarb, war schon zu Anfang des Mittelalters bei den germanischen

Völkern aus den gewöhnlichen, laut jagenden Treibhunden als bestimmte,

selbständige Rasse hervorgegangen. Später diente er dazu, einen ganz

bestimmten jagdbaren Hirsch auf der Vorsuche vor der eigentlichen Jagd

auszumachen und auf einem bestimmten Standorte zu bestätigen.

Wie die Laufhunde auf primitiver Stufe verbliebene Jagdhunde sind,

die dem aufgespürten Wilde laut bellend nachsetzen, so sind die

Vorstehhunde eine weit höher gezüchtete Form des alten

Jagdhundes. Dieser darf nicht mehr seine alte Raubtiernatur zum

Vorschein kommen lassen, sondern muß allen seinen angeborenen

Instinkten entgegen das von ihm durch sein feines Geruchsorgan

aufgestöberte Wild durch unbewegliches Stillsitzen vor ihm, den Kopf

nach ihm hingewendet, das Hinterteil etwas gesenkt und einen Vorderlauf

erhoben, dem Jäger anzeigen. Dieses „Vorstehen“ ist tatsächlich auch

die einzige Arbeit des modernen Setters und Pointers, die, wie der Name

schon andeutet, in England aus dem altspanischen Vorstehhund in teils

kurzhaarigen, teils langhaarigen Formen hochgezüchtet wurden.

Das deutsche Gegenstück zu diesen glänzenden englischen Virtuosen, dem

besten Gehilfen des sportmäßigen shooting, ist der kurzhaarige

deutsche Vorstehhund, der beste Freund und Genosse des deutschen

Weidmannes. Schon im 15. und 16. Jahrhundert besaß man in Deutschland

kurzhaarige Vorstehhunde zur Habicht- und Falkenbeize auf Feldhühner

und Hasen. Die ältesten Feuergewehrjäger des 17. Jahrhunderts, die

mit ihren schwerfälligen „Schroth-Büxen“ nur[S. 21] auf ruhende oder

langsam sich bewegende Ziele zu schießen vermochten, verwendeten

diese Jagdhunde wesentlich nur zum Apportieren. Erst nachdem durch

die französische Erfindung des Feuersteinschlosses und selbsttätigen

Pulverpfannendeckels das Gewehr genügend verbessert war und damit die

Periode der Schießjagd ihren Anfang nahm, kam im 18. Jahrhundert der

Vorstehhund bei den fürstlichen Jägern wieder zu Ehren und verdrängte

bei diesen den bis dahin üblichen „englischen“ Hatzhund. Bei den regen

Verbindungen des Fürstenhauses von Hannover mit England kann es nicht

verwundern, daß dann der deutsche Vorstehhund mit dem hochgezüchteten

englischen Typus verbessert wurde, bis schließlich unsere

unübertrefflichen vielseitigen Gebrauchshunde hervorgingen, die

zu den verschiedensten jagdlichen Verrichtungen verwendet werden können.

Einem glatthaarigen Vorstehhund ähnelt an Größe und Gestalt der

Schweißhund der deutschen Weidmänner. Die kräftig gebauten,

lohbraun bis fahlgelb gefärbten Tiere mit schwärzlichem Anflug an

Schnauze und Ohren besitzen einen breiten, wenig gewölbten Kopf. Die

Lippen der stumpfen Schnauze fallen breit über und bilden im Mundwinkel

eine starke Falte; die breitlappigen Ohren sind mittellang und unten

abgerundet. Er ist ein kaum zu entbehrender Gehilfe bei Ausübung

der Jagd auf Hochwild, indem er die Fährte angeschossener Tiere zu

verfolgen hat. An der Leine gehalten, führt er bei der Nachsuche den

Jäger still durch Busch und Wald zu der Stelle, wo das weidwunde Tier

sich niedergelegt hat. Ist er freigelassen und hat er das Wild verendet

gefunden, so „verbellt er es tot“, ist dieses aber noch flüchtig

geworden, so hetzt er es laut und stellt es, bis der Herr herankommt

und die Jagd mit einem Fangschuß beendet.

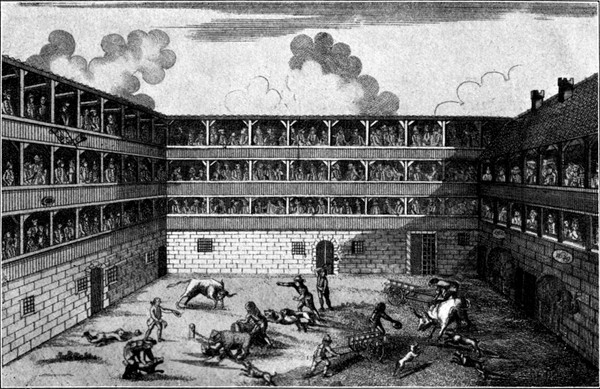

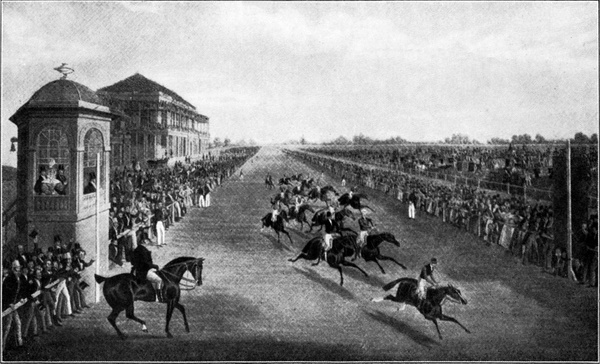

Nicht zu verwechseln mit diesem wichtigen Jagdgehilfen ist der

Hirschhund, der sich durch sein scharfes Spürvermögen und seine

außerordentliche Schnelligkeit auszeichnet. Gegenwärtig befinden

sich nur noch wenige im Besitz des englischen Königs. Früher war

dieses Tier ein wichtiges Inventarstück am britischen Hofe, das bei

den großen Hirschhetzen, an denen besonders Georg III. als

leidenschaftlicher Liebhaber dieses Sportes oft persönlich teilnahm,

eine sehr wichtige Rolle als Parforcehund spielte. Nicht selten hetzte

man mit solchem Eifer, daß von den 100 berittenen Jägern, die anfangs

hinter dem Hirsche dreinritten, zuletzt nur noch 10 oder 20 übrig

waren, wenn das flüchtige Wild von der Meute der Hirschhunde gepackt

wurde. Man durchritt dabei in Windeseile unglaubliche Entfernungen und

setzte die[S. 22] Jagd oft so lange fort, bis ein großer Teil der Pferde und

selbst viele Hunde dabei zugrunde gingen.

Diese Hirschhunde waren namentlich bei den alten keltischen

Völkerschaften als Jagdhunde sehr verbreitet und wurden noch im

Mittelalter auf dem mitteleuropäischen Festlande viel gehalten.

Nach dem bereits erwähnten Berner Professor Th. Studer sind sie

die wenig veränderten Nachkommen des als Canis familiaris

leineri bezeichneten Wolfabkömmlings, dessen Überreste bisher

in einem einzigen Exemplar im neolithischen Pfahlbau von Bodmann am

Überlinger See gefunden und nach dem nunmehr verstorbenen Direktor

des Rosgartenmuseums in Konstanz, Dr. Leiner, von Studer so

genannt wurden. Die Eigentümlichkeit dieser Rasse besteht in einer

langgestreckten, gewölbten Hirnkapsel mit mäßig entwickelter, gerader

Scheitelleiste an dem an der Basis gemessen 20 cm langen

Schädel. Die stumpf abgerundete Schnauze ist vor den Eckzähnen noch

3,5 cm breit. In seiner schlanken Form erinnert der Schädel an

den des Windhundes und in seiner geraden Profillinie an den gleich

zu besprechenden Bronzehund. Das unvermittelte Auftreten dieses

Tieres weist auf den zunehmenden Handelsverkehr jener Gegenden mit

dem Süden, von wo es zweifelsohne eingeführt wurde. Sein Entdecker

wies nämlich nach, daß es jedenfalls auf den indischen Wolf

(Canis pallipes) zurückgeht, der viel kleiner ist als der

europäische Wolf, nämlich bei einer Schulterhöhe von 65 cm

nur eine Gesamtlänge von 130 cm erreicht, wovon übrigens

40 cm auf den Schwanz entfallen. Von Indien aus erstreckt

sich sein Verbreitungsgebiet bis nach Ostpersien. Sein gewöhnlicher

Aufenthaltsort scheint das offene Gelände zu sein, während er das

Waldgebiet möglichst meidet. Nach den Angaben der Eingeborenen haben

die indischen Wölfe die Gewohnheit, weidende Antilopen oder Schafe

nach einer günstigen Fangstelle zu treiben, was einen Fingerzeig dafür

gibt, wie bei seinen gezähmten Nachkommen dieser Instinkt zum Bewachen

und Zusammentreiben von Herdetieren durch zielbewußte Erziehung weiter

ausgebildet wurde. Jeitteles nimmt Persien als den Ort der ersten

Domestikation des indischen Wolfes an. Von dort kam dann dieses Tier

nach seiner Zähmung als Haustier über Kleinasien und der Donau entlang

ins Herz von Europa, um hier bald neben dem Torfhund recht beliebt zu

werden.

Von dieser südlichen Haushundrasse leitet sich zweifellos der

Bronzehund ab, den Jeitteles 1872 in einer vorgeschichtlichen

Ablagerung der Stadt Olmütz entdeckte und unter dem Namen Canis[S. 23]

familiaris matris optimae — seiner Mutter zu Ehren so genannt —

beschrieb. In der Folge entdeckte man diesen an neun verschiedenen

Orten Mitteleuropas in Kulturresten der Bronzezeit, so daß man

annehmen darf, daß er zur Bronzezeit neben dem kleineren Torfspitz

von Schakalabstammung ziemlich verbreitet war. Sein Schädel von

durchschnittlich 18 cm Basislänge hat eine weniger gewölbte

Hirnkapsel und eine längere und spitzere Schnauze als derjenige des

Torfhundes. Diesen Canis familiaris matris optimae möchte

neuerdings M. Hilzheimer in Stuttgart von einem kleinen Wolf ableiten,

der nach seinen Untersuchungen Südschweden und die gegenüberliegenden

Küstenländer Rußlands bewohnte. Damit stimmt überein, daß Th.

Studer in Bern diesen von einem Hund ableiten will, der in einer

jungsteinzeitlichen Ablagerung Nordwestrußlands gefunden und von ihm

Canis putiatini genannt wurde. Was nun die Funktion der beiden

Haushunde Mitteleuropas zur Bronzezeit betrifft, so nimmt Naumann an,

daß der Torfspitz damals wie früher mehr zum Bewachen des Hauses, der

Bronzehund dagegen mehr zum Bewachen und Hüten der Herden, besonders

von Schafen, benutzt wurde. Letzteres ist sehr wohl möglich, um so

mehr die Großviehhaltung zur Zeit der Bronzekultur gegenüber der

Kleinviehzucht entschieden zurücktrat und besonders die Aufzucht des

Schafes zur Gewinnung der damals zuerst in größerer Menge beliebt

werdenden Wollkleidung einen großen Umfang annahm.

Jedenfalls sind unsere Schäferhunde die direkten Abkömmlinge

des Bronzehundes. In allen Formen des Schädelbaues stimmen sie mit

denjenigen des Bronzehundes vollkommen überein. Allerdings ist der

Schäferhund, wie wir ihn heute kennen, kaum 200 Jahre alt. Seine

Ausbildung begann erst mit der Ausrottung des Wolfes. Bis dahin war

seine Stelle vom hatzhundähnlichen, mit Stachelhalsband bewehrten

„Schafrüden“ eingenommen worden, der nur das Raubzeug, also vor

allem den Wolf, abzuhalten hatte, gewöhnlich aber vom Hirten am

Stricke geführt wurde, während dieser seine Herde selbst hütete

und, die Schalmei oder den Dudelsack blasend, vor ihr herging. Als

dann in England zuerst der Wolf ausgerottet wurde, entwickelte sich

dort aus den klugen und wetterharten wolfähnlichen Landhundschlägen

ein Schäferhund in unserem Sinne, dessen sich dann die Liebhaber

bemächtigten, um aus ihm schließlich den hochedlen Rassenhund

zu züchten, der uns heute im Collie oder schottischen

Schäferhund entgegentritt. Wie der englische ist dann später

auch der deutsche Schäferhund aus wolfähnlichen Landhunden

herausgezüchtet worden;[S. 24] nur wurde er nicht so verfeinert, um nicht

zu sagen überfeinert, sondern blieb ein derber, wetterharter und

genügsamer Gesell.

Aus kleinen Schäferhundformen ging schließlich im Mittelalter der

Pudel hervor, der Artist unter den Hunden. Er erscheint

nach Studer zuerst in den Abbildungen der geduldigen Griselda von

Pinturicchio als solcher. Seine Ursprungsform ist der Hirtenhund

früherer Zeiten, der alte „Schafbudel“, der früher auch als Jagdhund

verwendet wurde. Vermutlich hat er im Laufe der Zeit eine ziemliche

Beimischung von Blut des vom Canis familiaris intermedius der

Bronzezeit abstammenden Jagdhundes erhalten, da er früher viel für

die Jagd, besonders die Wasserjagd, verwendet wurde. Später wurde

er dann dank seiner Intelligenz und Gelehrigkeit zum persönlichen

Gesellschafter, Begleit- und Stubenhund erhoben und durch zielbewußte

Zucht zu einer Kulturrasse von besonderer Ausprägung erhoben. Wo

dies zuerst geschah, wird schwer zu entscheiden sein. Die ersten

Darstellungen desselben beziehen sich auf Burgund. In jener Zeit des

Mittelalters war der Jagdsport so allgemein und der Austausch der

tierischen Jagdgehilfen so international — man denke nur an den

massenhaften Bezug von nordischen Jagdfalken aus Island und Grönland,

die für ganz Europa den Bedarf deckten —, daß es fast unmöglich sein

wird, festzustellen, wo eine bestimmte Rasse zuerst erzeugt wurde.

In Deutschland sollen größere Pudelformen erst im 16. Jahrhundert

aufgetreten sein.

Sowohl mit Rücksicht auf ihren Körperbau als ihre geistige Eigenart

bilden unter allen Hunden die Windhunde die am schärfsten

umschriebene Rassengruppe. Der schlanke, zierliche Körper mit schmalen,

hoch hinaufgezogenen Lenden und geräumiger Brust ruht auf hohen,

sehnigen Gliedmaßen und trägt einen fein gebauten Kopf mit lang

vorgezogener Schnauze, indem der Gesichtsschädel stark verlängert,

dabei schmal und hoch ist, so daß die Lückenzähne auseinandergerückt

sind. Die aufrecht gestellten Ohren sind an der Spitze gewöhnlich

umgebogen. Der lange, dünne Schwanz wird hängend getragen und ist

bisweilen am Ende nach oben gekrümmt. Die Behaarung ist in der Regel

sehr kurz und dicht anliegend. Nur in den mehr nach dem kalten Norden

gelegenen Wohngebieten entwickelt sich als Wärmeschutz ein längeres

Grannenhaar.

Diese kurze Behaarung, die in unserem kühlen Klima leicht Veranlassung

zum Frieren gibt, deutet auf die Herkunft der Windhunde aus dem Süden,

und zwar weist das unruhige, ungemein bewegliche Wesen und das leichte

Orientierungsvermögen, das ihnen eigentümlich[S. 25] ist, wie auch der

schlanke Bau mit der stark entwickelten Brust mit geräumigen Lungen auf

die tropische Steppe als ursprünglichem Wohngebiet dieser Tiere. Dort

sind ja auch die ähnlich gebauten Antilopen zu Hause.

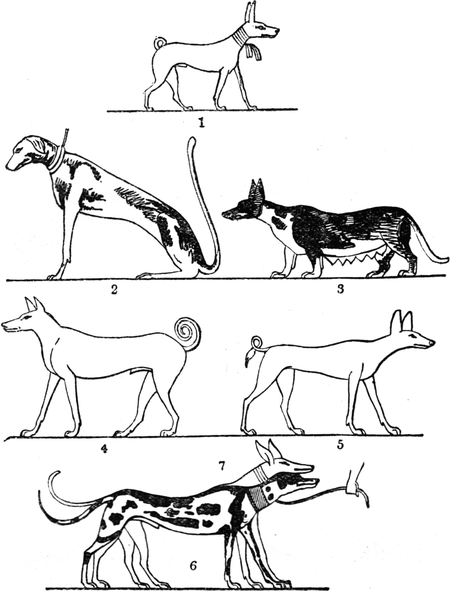

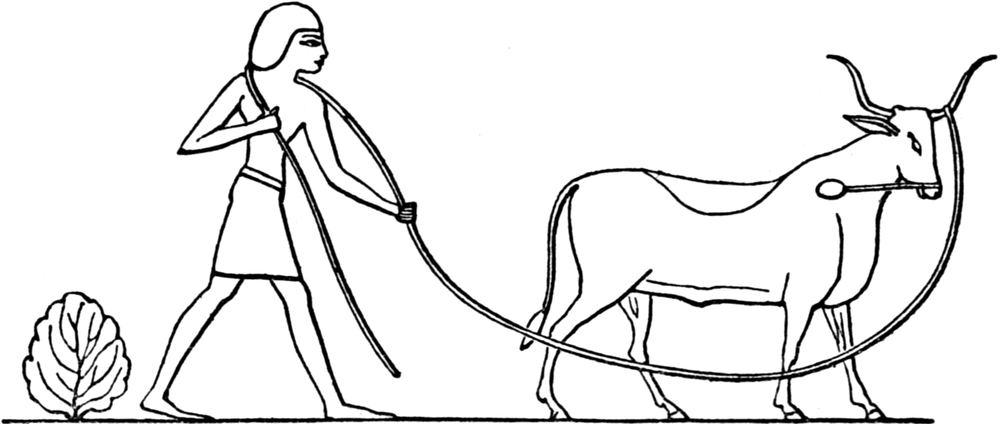

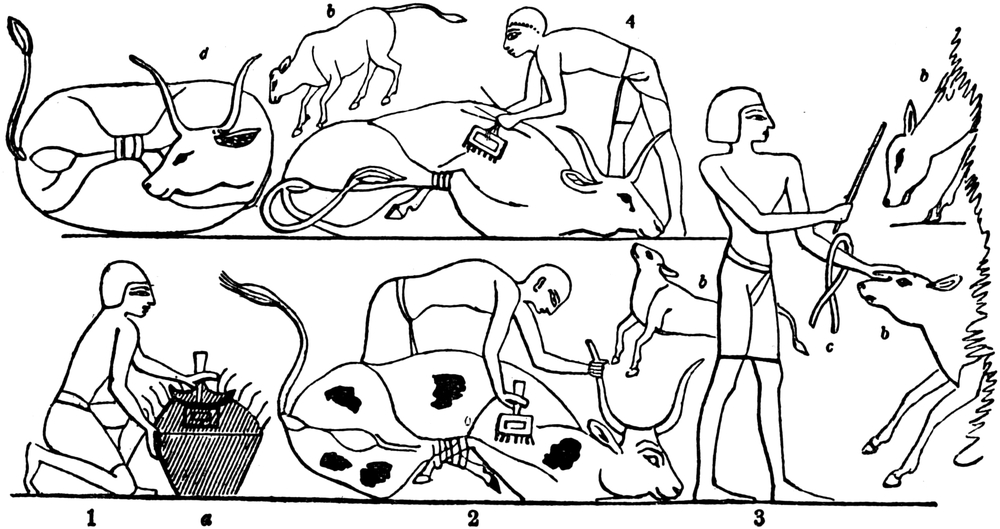

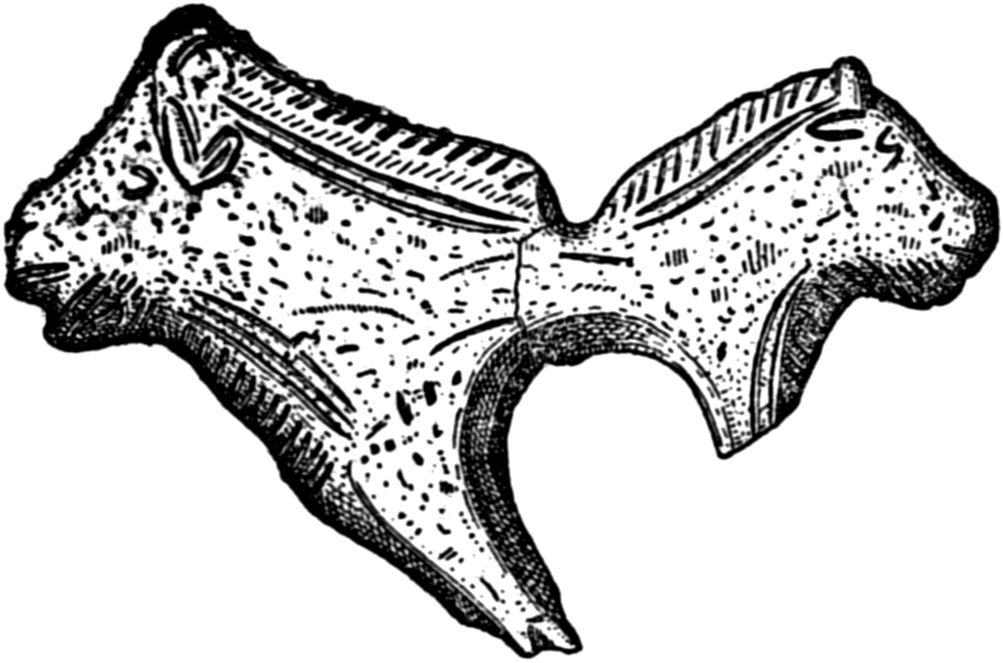

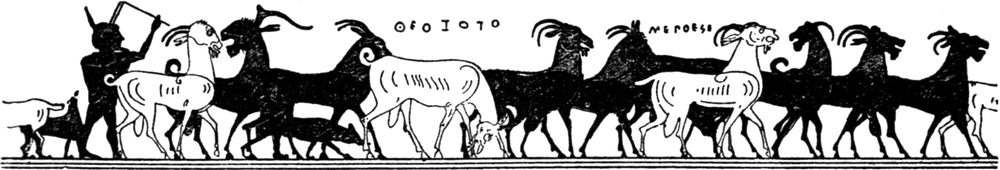

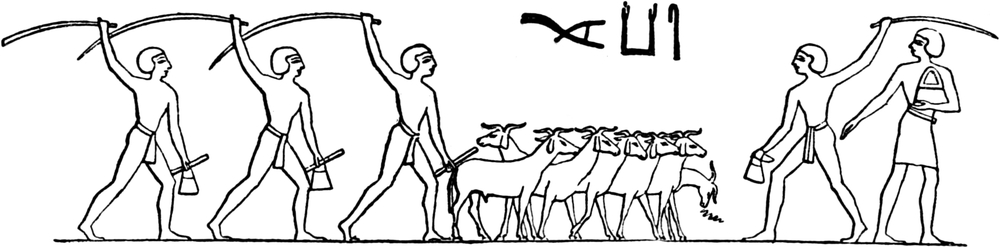

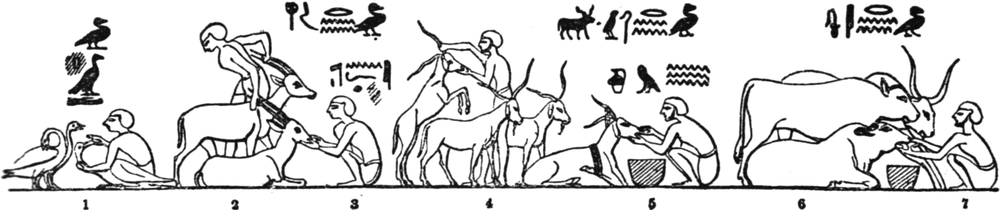

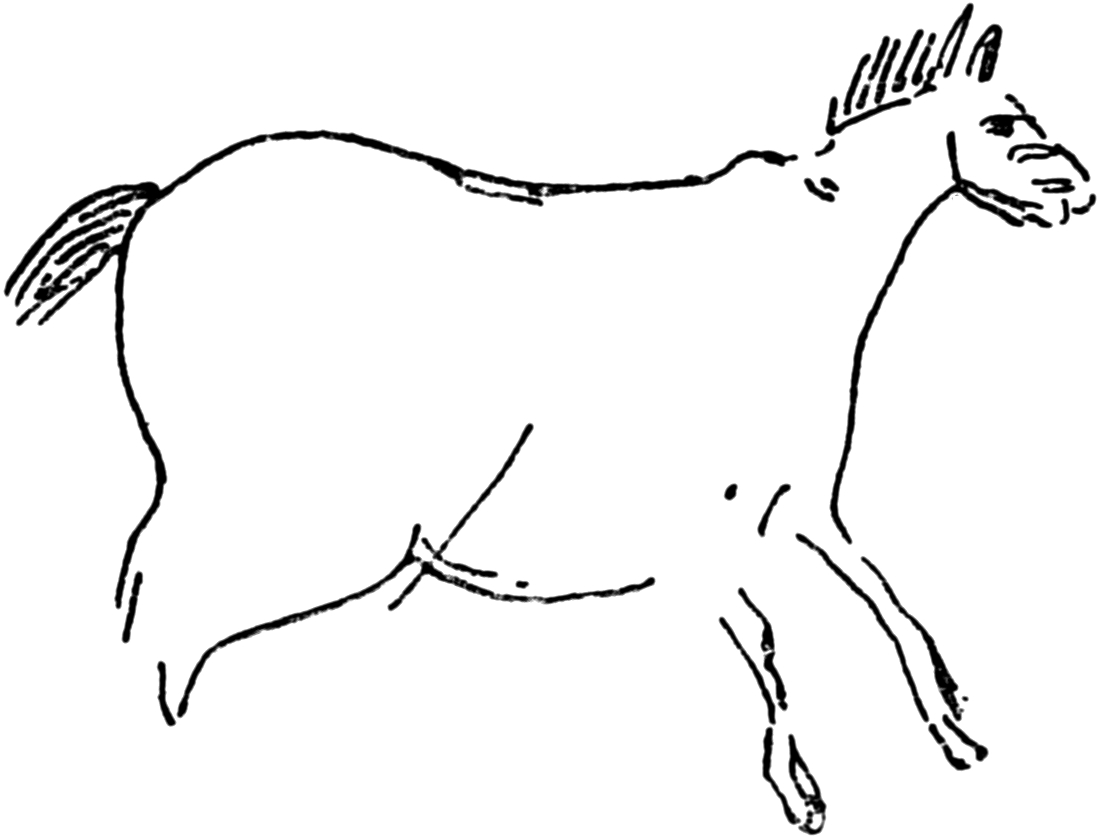

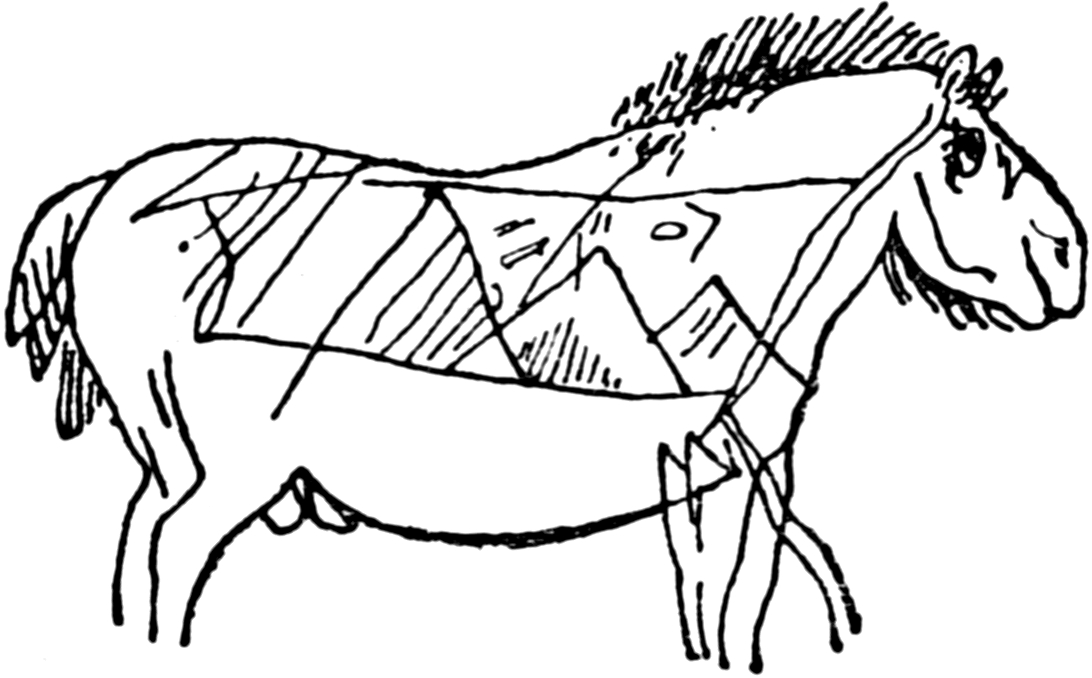

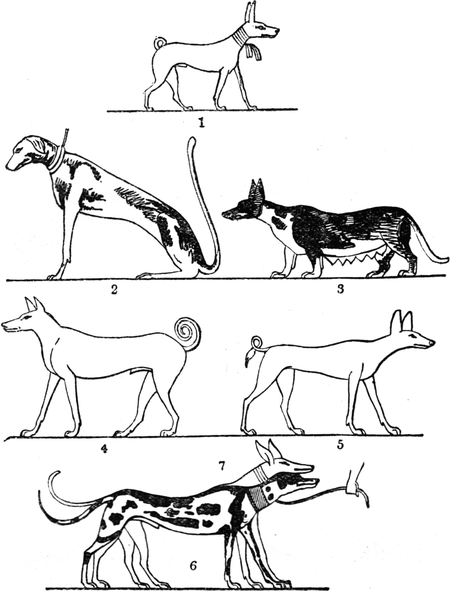

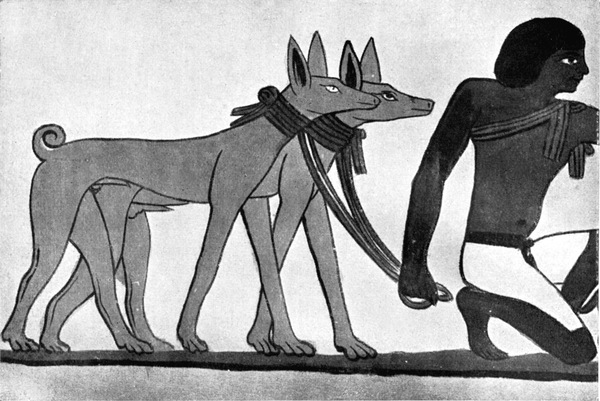

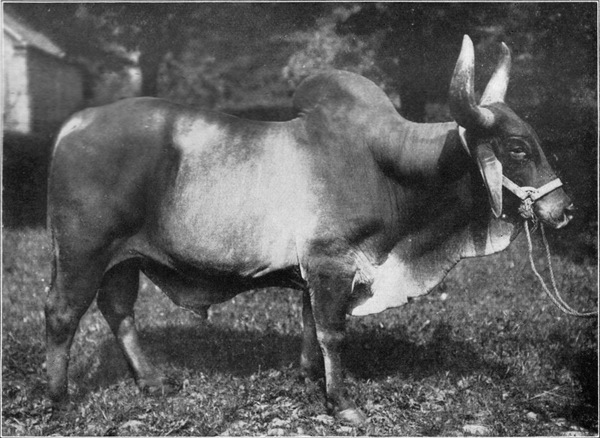

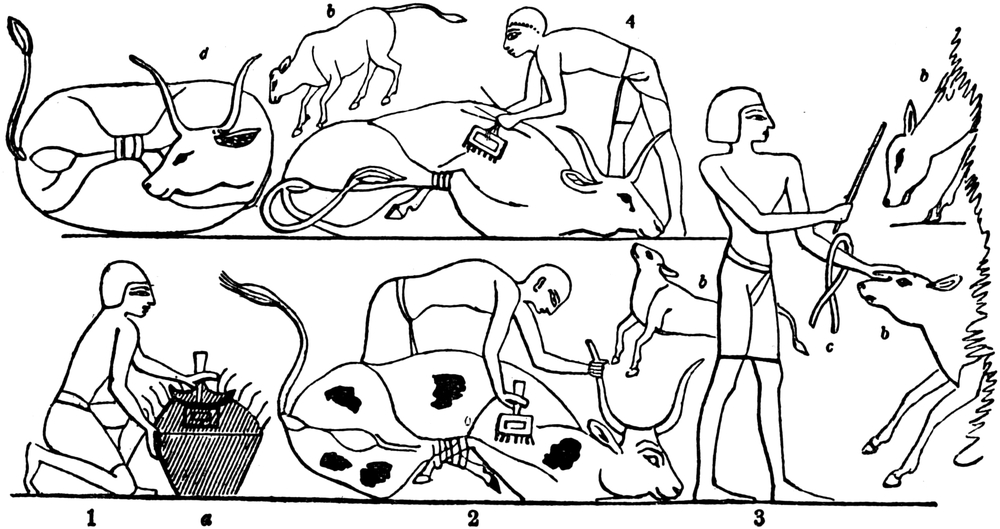

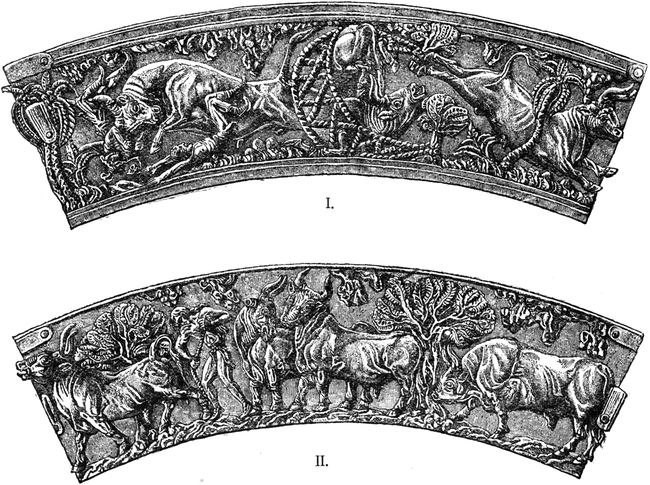

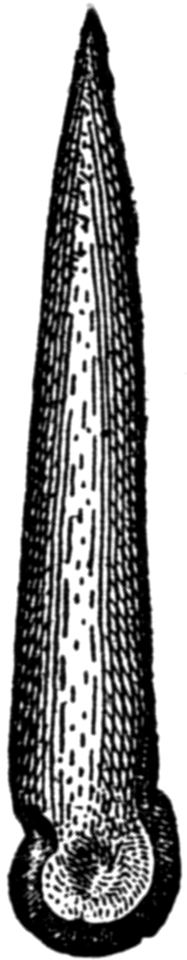

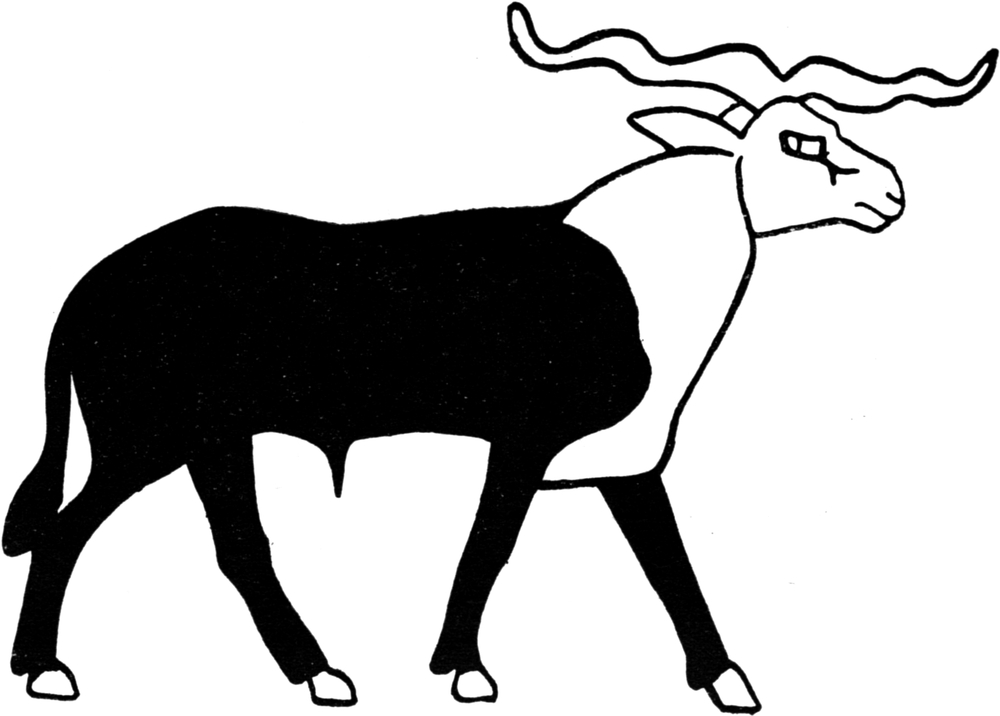

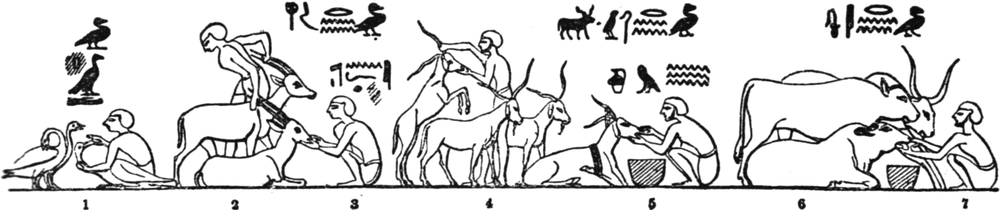

Bild 2. Darstellungen verschiedener Hunderassen auf

altägyptischen Denkmälern.

(Nach den Wandmalereien zusammengestellt von Wilkinson.)

2 u. 6 Jagdhunde mit Hängeohren als Beweis einer weitgehenden

Einwirkung der Domestikation, 3 Weibchen einer dachshundartigen Rasse,

1, 4, 5 u. 7 Windhunde.

In Europa erscheinen die dieser Rasse angehörenden zahmen Hunde spät.

Noch zur Bronzezeit fehlten sie hier gänzlich. Auch in Asien vermissen

wir sie in den ältesten für uns nachweisbaren Kulturperioden, so auch

in der altbabylonischen Zeit. Im alten Ägypten dagegen finden wir schon

zur Zeit der 4. Dynastie (2930–2750 v. Chr.) neben dem[S. 26] auch hier die

ursprünglich verbreitete Hunderasse darstellenden Torfhund, dem Spitz

von Schakalabstammung, einen hochbeinigen, glatthaarigen, stehohrigen

Windhund auf den alten Grabdenkmälern abgebildet. Die aufrechtstehenden

Ohren weisen darauf hin, daß die Domestikation noch nicht allzusehr auf

ihn eingewirkt hatte. Zuerst vermutete der Pariser Zoologe Geoffroy St.

Hilaire und nach ihm der Züricher Konrad Keller, daß der langbeinige,

spitzschnauzige abessinische Wolf (Canis simensis) der

Stammvater des altägyptischen Windhundes sei. Er sei schon zu Ende

des 4. vorchristlichen Jahrtausends irgendwo in Nubien gezähmt und

zum Haustier erhoben worden. Dem entgegen machen die meisten Autoren

geltend, daß die Windhunde, die uns allerdings in Ägypten zuerst

entgegentreten, nicht einheitlichen Stammes sein können, daß die

größeren und kleineren Formen verschiedenen Ursprungs seien. Letztere

stammen zweifellos aus dem Niltal; doch meint neuerdings M. Hilzheimer,

daß nicht der abessinische Wolf, sondern eine auffallend schlanke

Schakalart, Canis lupaster, der Ausgangspunkt dieser Rasse sei.

Dieser Schakal sei dem schakalköpfig dargestellten altägyptischen Gotte

Anubis, dem Geleiter und Schützer der Toten, heilig gewesen, und man

habe in Assiut Schädel bei Hundemumien gefunden, die denjenigen dieses

schlanken Schakals außerordentlich ähneln. Diese aus Nubien stammenden

kleineren Windhunde der Ägypter werden auf den Grabdenkmälern mit

dünnem, teilweise geringeltem Schwanze abgebildet. Sie wurden dann

durch die Phönikier nach Syrien gebracht und gelangten von da wohl

über Kleinasien zu den Griechen, dann auch nach Mittelitalien zu den

Etruskern und später durch die Römer in die Länder nördlich der Alpen.

Die größeren Windhunde dagegen führt M. Hilzheimer auf einen

im Nordwesten des Schwarzen Meeres heimischen hochgestellten

Steppenwolf zurück, der vom Menschen gezähmt und zu seinem

Jagdgehilfen erhoben wurde. Noch heute ist er als solcher für die Jagd

in der Steppe unentbehrlich. Auf diesen Wolf sei der als Barsoi

bezeichnete langhaarige russische Windhund, wie auch die gleichfalls

für die Jagd benutzten großen Windhunde, der persische Tasi und

der durch ganz Nordafrika verbreitete Slughi, zurückzuführen.

Der westlichste Vertreter derselben ist der englische Greyhound,

der in ganz ähnlicher Gestalt schon auf etruskischen Grabdenkmälern

erscheint. Also muß diese Windhundart schon frühe aus Westasien nach

Südeuropa gelangt sein.

Der älteste stehohrige Windhund Altägyptens ist aus ganz Nord[S. 27]afrika

verschwunden. Nach Keller hat er sich nur noch auf den Balearen östlich

von Spanien im Ibizahund erhalten, so genannt, weil er nach den

Kennern von der Insel Ibiza stammt, wohin er wohl von Nordafrika her

durch die Karthager gebracht wurde. Auf die Frage, weshalb sich der

Pharaonenwindhund ganz abseits vom Niltal auf den spanischen Inseln

des Mittelmeeres bis heute erhalten konnte, während er sonst überall

verschwand, antwortet Keller: „Es ist das Kaninchen, das uns diesen

alten Windhund gerettet hat. Die Balearen waren schon im Altertum ihres

Kaninchenreichtums wegen berühmt. Die dort angesiedelten römischen

Kolonisten wandten sich, wie Plinius berichtet, an ihr Mutterland,

damit dieses Soldaten schicke, um die Kaninchenplage zu beseitigen.

Aber viel wirksamer erwiesen sich die von den Pityusen eingeführten

Ibizahunde, die dem schädlichen Nager mit großem Geschick zu Leibe

gehen. Dieser ausgesprochene Jagdinstinkt hat sich vererbt, und wir

erfahren ja durch das bekannte Gemälde, das Prisse d’Avennes unter

dem Titel ‚Rückkehr von der Jagd‘ aus der Nekropole von Theben

veröffentlicht hat, daß die altägyptischen Windhunde zur Jagd auf Hasen

verwendet wurden.“

Derselbe Autor hat, wie 1906 den Ibizahund auf den Balearen, so später

auf der Insel Mallorka auch einen stehohrigen dachsartigen Hund, wie er

im alten Ägypten gezüchtet wurde, gefunden. Diesen führt er, wie alle

Dachshunde überhaupt, auf den altägyptischen Windhund zurück,

der durch vererbte Rachitis die ihm eigentümlichen kurzen, gekrümmten

Beine erhielt. Nun sind allerdings schon im 3. vorchristlichen

Jahrtausend niedrige, langgestreckte, stehohrige Hunde unter dem Namen

trqu, was etwa Feuriger, Heißer bedeutet, zur Jagd gebraucht

worden. Doch ist es durchaus nicht sicher, wie Keller annimmt, daß

unser deutscher Teckel auf diesen zurückgeführt werden darf.

Leider ist die Geschichte dieses letzteren durchaus noch im dunkeln.

Heute haben die Dachshunde, die den feinen Spürsinn der Jagdhunde

besitzen, daneben sehr intelligent und bei der Jagd äußerst ausdauernd

sind, als Zeichen einer uralten Kultur typische Hängeohren.

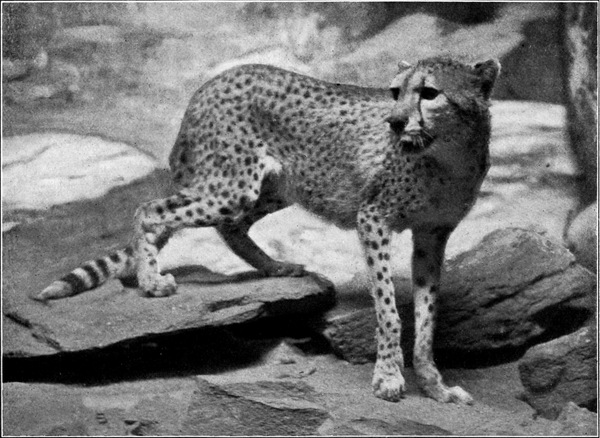

Weit besser geklärt als die Geschichte der Wind- und Dachshunde ist

diejenige der Doggen. Kann man erstere ihrem geistigen Wesen

nach als Sanguiniker bezeichnen, so sind letztere mehr die Choleriker

unter den Hunden. Ihr vehementer Angriff ist zu fürchten und zeugt von

bissigem Wesen, das dem Feinde gefährlich wird; aber dem eigenen Herrn

gegenüber sind sie fügsam und treu. Auch im Körperbau sind sie in ihrer

massigen Erscheinung das reine Gegenstück zu den zier[S. 28]lichen, schlanken

Windhunden. Ihre gedrungene Gestalt mit ungemein kräftiger Muskulatur

trägt einen schwergebauten Schädel mit relativ langem Gehirn- und

kurzem, breitem Schnauzenteil. Am Kopf erscheinen die Ohren hoch

angesetzt und am verkürzten Gesichtsteil legt sich die Haut gern in

Falten, welche in den Lippen schlaff herabhängen. Auch die Augenlider

sind vielfach schlaff und kehren unten die rote, nackte Bindehaut

heraus, was dem Gesicht einen eigentümlichen Ausdruck verleiht. An den

kurzen Hals schließt sich eine breite Brust an, die Weichen sind wenig

hoch aufgezogen, die Beine mittelhoch und mit kräftiger Muskulatur

versehen. Ursprünglich war die Körperbehaarung lang, fast zottig, als

Beweis, daß diese Hunderasse von einer in einem kalten Klima lebenden

Wolfsart abstammt. Auch der Schwanz war buschig. Doch sind später aus

diesen langhaarigen auch kurzhaarige Doggen entstanden, deren Schwanz

auch nur kurz behaart ist.

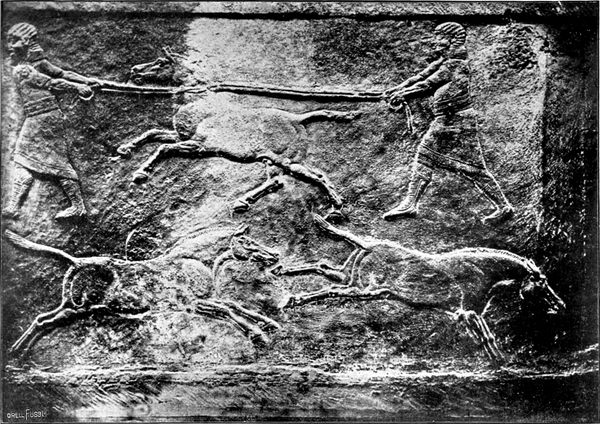

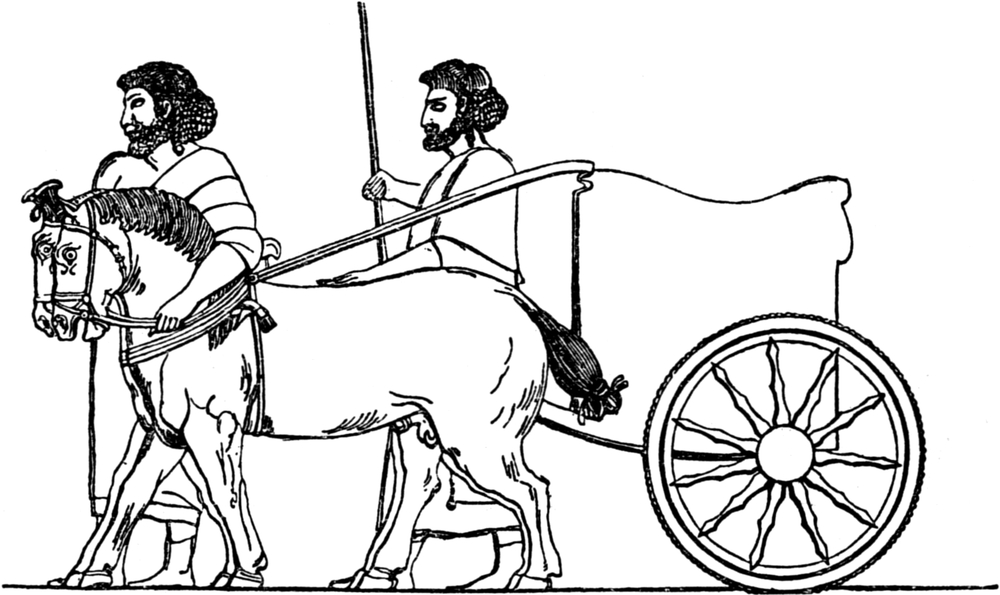

Im vorgeschichtlichen Europa und im alten Ägypten fehlen diese

gewaltigen Hunde vollständig, dagegen treffen wir sie schon in

kurzhaarigen Formen in Vorderasien bei den alten Assyriern in der

ersten Hälfte des letzten Jahrtausends v. Chr. an. Und zwar scheinen

die Assyrier diese Hunde aus Indien erhalten zu haben, das sie

seinerseits aus dem Hochlande von Tibet bezog. Nach Prof. Konrad

Keller ist zweiffellos der auffallend große, schwarze Tibetwolf

(Canis niger) der Stammvater dieser mächtigen, ebenfalls

zottig schwarz behaarten Hunde, die im warmen Indien und Vorderasien

ihre lange Behaarung bald verloren und kurzhaarig wurden. Der große,

schwarze Wolf — den Sclater 1874 zuerst als reichlich 1 m

langen Wildhund beschrieb —, der im durchschnittlich Mont Blanc-Höhe

aufweisenden Hochlande von Tibet neben dem gemeinen grauen Wolfe

vorkommt, ist in den kräftig bemuskelten Beinen auffallend tief

gestellt, hat an Hals und Brust eine auffallend lange Behaarung von

schwarzer Farbe, alles Merkmale die auch die Tibetdoggen aufweisen,

nur daß diese neben dem schwarzen Haarkleid häufig einen weißen

Bruststern und weiße Pfoten aufweisen. Von den Abkömmlingen dieser

Hunderassen waren nach den vorliegenden literarischen Quellen auch die

altassyrischen Doggen und die von diesen abzuleitenden Molosserhunde

der Griechen und später der Römer vorwiegend schwarz, teils einfarbig,

teils auch mit weißen Flecken. Die späteren davon abweichenden

Färbungen sind offenbar erst sekundär erworben worden.

Die großen Tibetdoggen sind heute noch in Europa wenig bekannt.

Die ältesten Angaben über dieselben findet man in der chinesischen

Lite[S. 29]ratur, nämlich im Schu-king, demzufolge 1121 v. Chr. ein

Tibethund, der auf die Menschenjagd dressiert war, als Geschenk an den

Kaiser von China gelangte. Heute bringen tibetische Händler solche

häufig nach dem chinesischen Reich. Nach Europa gelangte die erste

Kunde von diesen gewaltigen Tibethunden zu Ende des 13. Jahrhunderts

durch den Venezianer Marco Polo, der erzählte, daß er die Größe

eines Esels erreiche und zur Jagd auf wilde Ochsen (Yaks) verwendet

werde. Fünf Jahrhunderte hindurch hörte man nichts mehr von ihm, bis

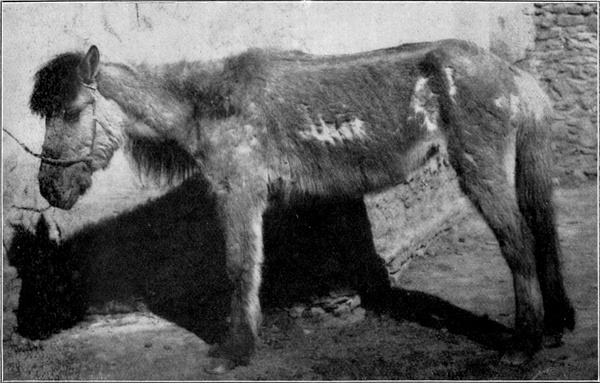

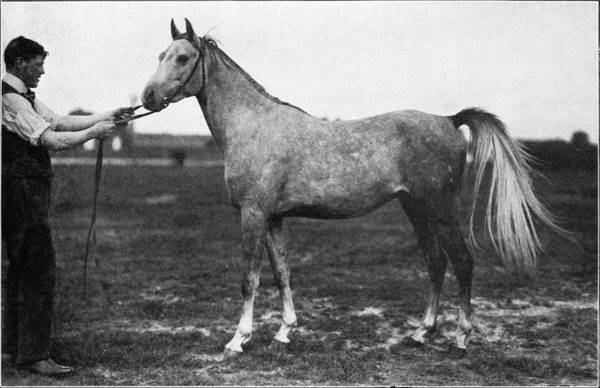

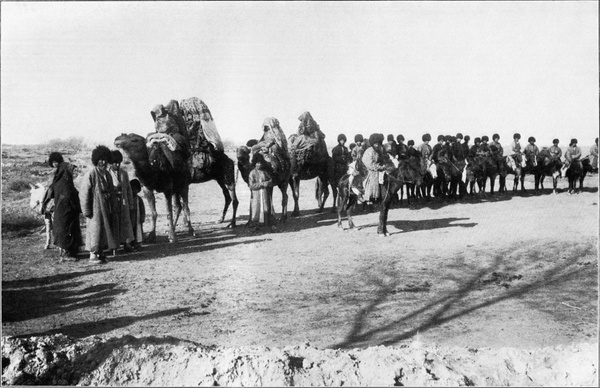

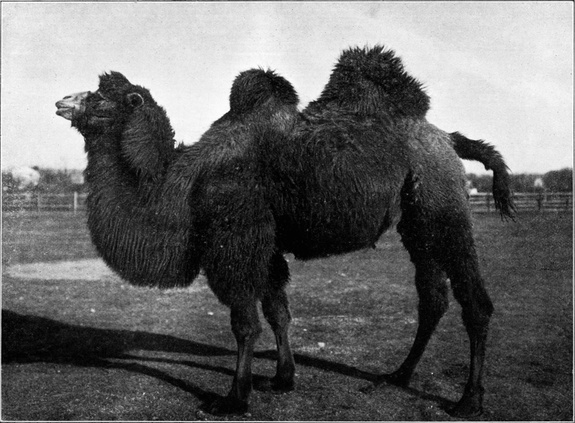

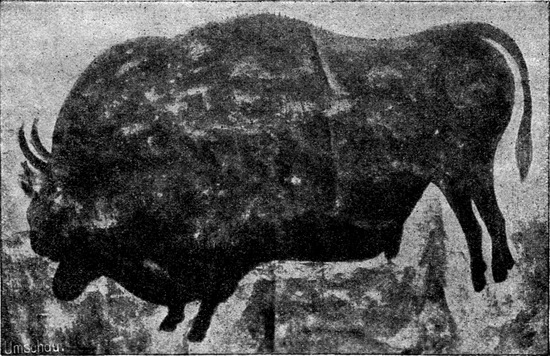

der Engländer Samuel Turner um 1800 auf einer Gesandschaftsreise im