Au lecteur

Table des matières

UN AVENTURIER AU XVIIIe SIÈCLE

LE CHEVALIER D’ÉON

(1728-1810)

Les auteurs et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de

reproduction et de traduction en France et dans tous les pays

étrangers, y compris la Suède et la Norvège.

Ce volume a été déposé au ministère de l’intérieur (section de la

librairie) en juin 1904.

PARIS. TYP. PLON-NOURRIT ET Cie, 8, RUE GARANCIÈRE, — 5673

UN AVENTURIER AU XVIIIe SIÈCLE

————

LE

CHEVALIER D’ÉON

(1728-1810)

D’APRÈS DES DOCUMENTS INÉDITS

PAR

Octave HOMBERG et Fernand JOUSSELIN

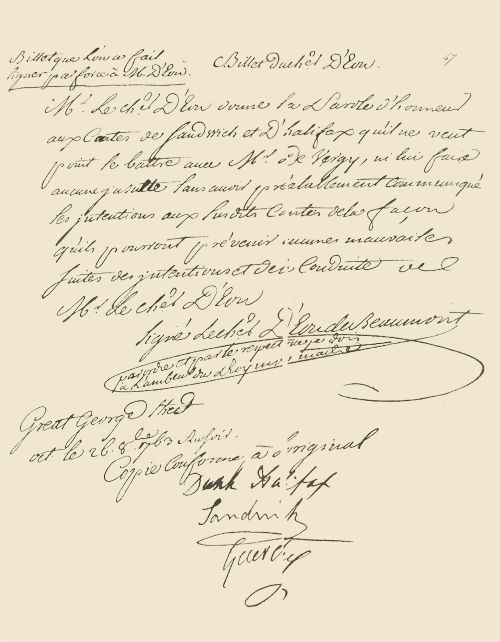

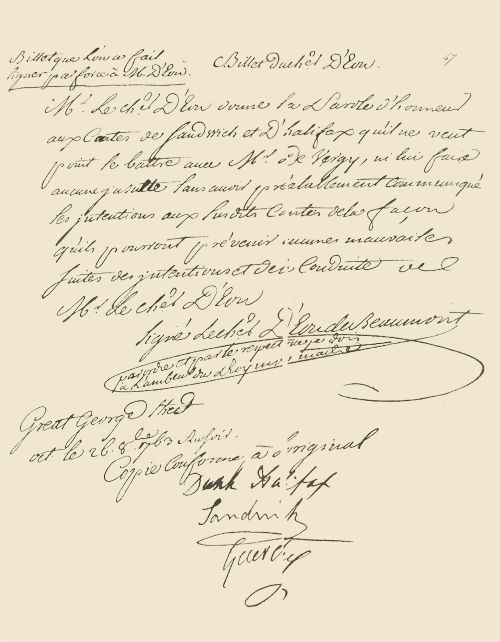

Avec deux portraits et un fac-similé

PARIS

LIBRAIRIE PLON

PLON-NOURRIT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

8, RUE GARANCIÈRE — 6e

—

1904

Tous droits réservés

PRÉFACE

En retraçant l’aventureuse carrière du chevalier d’Éon, notre dessein

n’a pas été d’apporter une solution nouvelle aux énigmes qui ont

valu à ce personnage la part la plus large, sinon la meilleure, de

sa célébrité. En dépit de la curiosité qui s’y attarde, ces énigmes

ont été résolues déjà et, semble-t-il, de façon définitive. D’Éon

était réellement un homme. L’enchaînement même de ses aventures le

conduisit, après une brillante carrière de soldat et de diplomate, à

une métamorphose que son apparence gracile et son étonnante ingéniosité

firent accepter—avec une facilité qui reste le véritable mystère de

toute cette histoire—par le roi et les ministres, en même temps que

par les compagnons de sa jeunesse. Devenu ainsi, par sa propre volonté,

l’héroïne de son siècle, d’Éon se trouva prisonnier d’un rôle qu’il

joua jusqu’à sa mort avec une stupéfiante perfection.

II

Une existence aussi mouvementée, aussi fertile en incidents de toutes

sortes, devait séduire les écrivains et elle offrait, semblait-il,

assez de pittoresque pour qu’on ne fût pas tenté d’y rien ajouter.

Cependant le premier historiographe de d’Éon, Gaillardet, bien qu’il

ait eu entre les mains les documents originaux les plus importants, se

montra dédaigneux d’une vérité historique qui cependant était autrement

riche et intéressante que ne pouvait le devenir la fiction la mieux

imaginée. De sa collaboration avec l’auteur des Trois Mousquetaires

il avait sans doute retenu un profond mépris pour les méthodes timides

dont usent aujourd’hui les historiens. Il publia en 1836 un ouvrage où

il faisait un véritable roman sentimental d’une vie où le sentiment

n’avait eu aucune place. Ce ne fut que plusieurs années ensuite, pour

confondre un plagiaire, qu’il se décida à donner de son ouvrage une

édition plus conforme à la vérité historique, mais où subsistent de

nombreuses erreurs et de plus nombreuses lacunes[1].

Le piquant et solide ouvrage du duc de Broglie sur le Secret du

roi a mis en lumière, en même III temps que le mécanisme compliqué

de la diplomatie secrète, tout un côté de la vie de d’Éon, qui fut

certainement un des plus intrépides et des plus ingénieux agents du

Secret[2]. Les escrimeurs ont tenu à conserver le souvenir de celui

qui fut, en leur art, un amateur égal aux maîtres les plus réputés de

l’époque[3]. Des érudits ont étudié divers épisodes d’une carrière qui

s’est déroulée, à travers maintes métamorphoses, sur les théâtres les

plus variés. Enfin, c’est en Angleterre, sa seconde patrie, que d’Éon a

trouvé le plus minutieux et le mieux informé de ses biographes[4].

En dépit de ces diverses publications, la matière n’était point

cependant épuisée.

Le hasard d’une vente a permis, en effet, aux auteurs de cet ouvrage

d’acquérir de très curieux documents inédits: ce sont les papiers et

la correspondance que le chevalier d’Éon conserva jusqu’à sa mort et

qui, confisqués alors par l’un de ses nombreux créanciers, demeurèrent

oubliés, pendant plus d’un siècle, au fond de l’arrière-boutique IV

d’un libraire anglais. Rapprochés des pièces diplomatiques qui sont aux

archives des Affaires étrangères et des documents administratifs que

la ville de Tonnerre possède sur le plus célèbre de ses enfants, ces

papiers permettent de fixer d’une façon précise les diverses phases

de l’aventureuse carrière du chevalier d’Éon. Mais ils ont encore à

nos yeux un plus précieux mérite: cette volumineuse correspondance,

que d’Éon entretint sans se lasser pendant plus d’un demi-siècle avec

presque tous les personnages marquants de son époque, nous apparaît

en effet aujourd’hui comme un miroir où viendrait se refléter, avec

l’image de notre singulier héros, celle de tout un siècle plein de

contrastes, à la fois léger et philosophique, crédule et sceptique.

Ce sont ces lettres et ces papiers de toutes sortes, soigneusement

conservés par le chevalier d’Éon lui-même comme pour servir de cadre à

son propre portrait, qui donneront à notre récit une saveur originale

et éveilleront peut-être l’intérêt de ceux qui recherchent avant tout

dans l’histoire le contact d’une société disparue.

Procédé Fillon - PLON-NOURRIT & Cie édit. - Imp. Ch. Wittmann

Le Chevalier d’Eon de Beaumont

CHAPITRE PREMIER

Enfance et jeunesse de d’Éon.—Ses premiers succès et ses

premiers protecteurs.—Entrée dans la diplomatie.—Le «Secret du

roi».—Mission en Russie.—Les négociations du chevalier Douglas et

l’alliance avec la Russie.—Retour triomphant de d’Éon.

«Si vous voulez me connaître, monsieur le duc, je vous dirai

franchement que je ne suis bon que pour penser, imaginer, questionner,

réfléchir, comparer, lire, écrire, ou pour courir du levant au

couchant, du midi jusqu’au nord et pour me battre dans la plaine ou sur

les montagnes. Si j’eusse vécu du temps d’Alexandre ou de Don Quichotte

j’aurais été sûrement Parménion ou Sancho Pança. Si vous m’ôtez de

là, je vous mangerai sans faire aucune sottise tous les revenus de la

France en un an et après cela je vous ferai un excellent traité sur

l’économie[5].»

2

C’est en ces termes que le chevalier d’Éon faisait, au plus fort de la

crise qui décida de sa destinée, son propre portrait au duc de Praslin,

et il se voyait ainsi assez exactement. Il lui eût fallu, pour donner

toute sa mesure, pour accomplir jusqu’au bout sa destinée, vivre en un

siècle et un pays plus propices aux aventures que ne l’était la France

du dix-huitième siècle si fortement organisée et constituée par Louis

XIV. Pour n’avoir pas su respecter cette hiérarchie nécessaire et

avoir prétendu en bouleverser à son seul profit toute la régularité,

d’Éon qui avait commencé sa carrière en gentilhomme l’acheva dans un

rôle assez équivoque d’aventurier. Il fut toujours aussi incapable de

résignation que de modestie. Voulant brusquer la fortune trop lente et

trop parcimonieuse à son gré, il oublia toute mesure dans ses ambitions

et toute règle dans sa conduite, força son talent et le gâta, brisa du

coup le brillant avenir que son courage et son esprit lui avaient fait,

et d’aventure en aventure finit par jouer pendant plus de quarante ans,

avec un art et une ténacité qui eussent illustré un meilleur rôle, la

plus étrange des mascarades que l’histoire ait jamais relatées. Il

a dit lui-même en parlant des Tonnerrois, ses compatriotes, qu’ils

«ressembleront toujours aux pierres à fusil qui se trouvent dans leurs

vignes, qui plus on en bat plus elles font feu[6]». Cette pittoresque

image illustre à merveille sa propre histoire et la lutte épique 3

qu’avec une opiniâtreté grandissante il soutint contre tous ceux qui

contrarièrent son ambition.

Nature intéressante toutefois et qui vaut qu’on s’y arrête. Dans

l’extravagance du reste calculée de ses aventures perce encore

l’énergie indomptable de d’Éon, et le scandale que fit, il y a cent

cinquante ans, sa conduite ne doit pas nous empêcher de reconnaître

aujourd’hui la réalité de ses services. Et si parfois l’attrait de

cette étude de caractère devait faiblir, on en serait sans doute

dédommagé par l’excursion faite à la suite de d’Éon dans tous les

pays, de la Russie à l’Angleterre, dans tous les milieux, de la cour

de l’impératrice Élisabeth ou du camp du maréchal de Broglie au palais

de Versailles et aux boutiques de la Cité de Londres; partout enfin où

l’aventureux chevalier promena pendant plus de soixante ans sa nature

bouillante et inquiète, sous l’habit de diplomate, l’uniforme de dragon

et le costume féminin dont Latour, en un de ses exquis pastels, nous a

laissé l’image.

«Charles-Geneviève-Louis-Auguste-André-Timothée, fils de noble Louis

d’Éon de Beaumont, directeur des domaines du roi, et de dame Françoise

de Charanton»—c’est ainsi que s’exprime l’acte de baptême—naquit à

Tonnerre, le 5 octobre 1728. Bien que de très petite noblesse, il était

assez bien apparenté et par les situations qu’occupaient ses proches

devait trouver des protecteurs en haut lieu. Son père avait trois

frères qui tous étaient déjà pourvus: l’un, André-Timothée d’Éon de

Tissey, avocat 4 au Parlement et censeur royal, était le principal

secrétaire du duc d’Orléans; l’autre, Jacques d’Éon de Pommard,

avocat au Parlement, était un des secrétaires de confiance du comte

d’Argenson, ministre de la Guerre; le troisième enfin, Michel d’Éon

de Germigny, chevalier de Saint-Louis, servait parmi les vingt-cinq

gentilshommes de la garde écossaise du roi.

Rien d’extraordinaire ou seulement de notable ne marque les premières

années de d’Éon. Il fut mis en nourrice à Tonnerre, ce qui est fort

banal; ce qui l’est moins pourtant, c’est la gratitude qu’il devait

garder plus tard de ces premiers soins: de Londres, le 1er juin

1763, il écrivait à la mère Benoît, son ancienne nourrice, pour lui

annoncer qu’il lui faisait une pension annuelle de 100 livres, en

reconnaissance des peines qu’il lui avait données. Lorsqu’il fut en

âge d’apprendre, la tâche de son éducation fut confiée au curé de

l’église Saint-Pierre, M. Marcenay, qui vécut assez pour voir changer

de sexe l’élève qu’il avait maintes fois corrigé—il n’est guère besoin

d’ajouter que le précepteur fut de ceux que la métamorphose laissa

obstinément incrédules. A douze ans il fut envoyé à Paris et il acheva

brillamment ses études au collège Mazarin. Docteur en droit civil et en

droit canon, il prêta serment à la barre du Parlement et entra en même

temps comme secrétaire chez M. Bertier de Sauvigny, ami de sa famille

et intendant de la généralité de Paris. En 1749, il perdit en l’espace

de cinq jours son père et l’aîné de ses oncles à qui il succéda bientôt

dans la charge de censeur 5 royal. En même temps que ces protecteurs

naturels, il en voyait disparaître d’autres qui lui avaient déjà

marqué leur intérêt et dont l’appui lui eût été précieux: la duchesse

de Penthièvre, Marie d’Este, et le comte d’Ons-en-Bray, président de

l’Académie des sciences. L’événement ne fut pas cependant inutile à

sa carrière, car il écrivit sur ces deux personnages des panégyriques

qui furent remarqués et que reproduisirent les gazettes et recueils

littéraires du temps. Ce témoignage de gratitude envers ses protecteurs

disparus lui valut dans le public un commencement de réputation et un

redoublement de bienveillance de la part des personnages influents qui

s’intéressaient à ses débuts. Il était admis dans l’intimité du vieux

maréchal de Belle-Isle, fréquentait chez ce séduisant duc de Nivernais,

type accompli du gentilhomme, qu’il devait à l’époque heureuse de sa

carrière retrouver ambassadeur à Londres; pénétrait même chez le prince

de Conti, fort occupé de politique et de poésie, toujours en quête de

rimes, quand il ne cherchait pas un trône, et également malheureux

dans ces deux poursuites. Le charme de son esprit toujours en éveil,

le tour original, vif et piquant qu’il donnait à la conversation, son

goût pour la musique, et surtout pour la musique italienne, comme aussi

un véritable talent dans l’art fort estimé alors de l’escrime, où il

avait gagné le titre de grand prévôt, le firent vite apprécier et

rechercher dans la société, tandis que diverses publications sérieuses,

un Essai historique sur les finances, et même deux volumes 6 de

Considérations politiques sur l’administration des peuples anciens

et modernes attiraient sur lui l’attention des gens en place, le

préservaient de tout soupçon de frivolité et lui valaient cette double

réputation de brillant cavalier et d’infatigable travailleur qui devait

le suivre dans sa carrière.

C’est qu’en effet d’Éon en cherchait une, n’étant pas homme à se

contenter longtemps de stériles succès de salon. Il harcelait ses

protecteurs, avec toute l’ardeur et la ténacité de son caractère

bourguignon, pour obtenir d’eux un emploi où il pourrait se distinguer

et peut-être attirer sur lui la faveur et les bontés du roi. Il devait

être servi à souhait: le prince de Conti, qui comme le plus influent

de ses patrons fut sans doute importuné plus que tout autre, ne put

s’empêcher de remarquer le génie d’intrigue en même temps que le

courage et l’appétit d’aventures de ce «petit d’Éon». Il devina dans

le jeune homme une précieuse recrue pour la difficile entreprise qui,

depuis quelque temps déjà, se tramait très mystérieusement dans le

cabinet du roi: il parla de son protégé à Louis XV et obtint que d’Éon

fût désigné pour accompagner en Russie le chevalier Douglas et le

seconder dans la périlleuse mission qui allait lui être confiée.

Du premier coup d’Éon se trouvait ainsi mêlé aux affaires les plus

délicates et les plus secrètes. Il allait faire partie de ce ministère

occulte que dirigeait personnellement le roi, aidé du prince de Conti,

du comte de Broglie et de M. Tercier, premier 7 commis des Affaires

étrangères, et dont il se servait pour appuyer, ou plus volontiers pour

contrarier et ruiner secrètement la politique officielle qu’il traitait

avec les ministres en charge. Ce que fut cet étrange et mystérieux

gouvernement, cette conspiration contre soi-même, où Louis XV semblait

vouloir prendre sa revanche du rôle effacé auquel son indolence et

sa timidité l’avaient réduit dans la conduite des grandes affaires,

on le sait depuis la curieuse publication faite par Boutaric de la

correspondance secrète[7] et l’attachant récit qu’écrivit plus tard

le duc de Broglie d’après les archives des Affaires étrangères et les

papiers de son ancêtre[8]. Quel fut le lamentable résultat de cette

diplomatie secrète qui ne corrigea rien ou presque rien des erreurs

de la politique officielle et finit par se paralyser elle-même en des

intrigues contradictoires, on le sait aussi et on le verra en partie

dans cette étude. Mais ce qu’on ne connaîtra jamais, ce sont les

multiples détours de ce dédale, dont le plus initié n’a point su tout

le secret et où le roi lui-même n’arrivait pas toujours à se retrouver

puisque, écrivant un jour à Tercier pour lui donner ses instructions,

il ne craignait pas d’avouer qu’il «s’embrouillait un peu» dans toutes

ces affaires. La diplomatie secrète doublait mystérieusement la

diplomatie officielle et 8 s’étendait partout où étaient envoyés les

représentants du roi. Quelquefois c’était l’ambassadeur lui-même qui

était admis au secret et se trouvait ainsi dans la difficile nécessité

de concilier les instructions, fréquemment contradictoires, du roi

et du ministre; le plus souvent c’était un secrétaire d’ambassade ou

quelque agent subalterne qui était trouvé propre à remplir ce rôle et

devenait ainsi l’espion de son chef. Tandis que les ministres, les

ambassadeurs officiels étaient pour la plupart désignés par la favorite

du moment, les agents du secret étaient recrutés par le roi lui-même,

qui n’abandonnait leur choix à personne et les prit souvent, par un

surcroît de défiance ou par un réveil de fierté, parmi les ennemis de

la maîtresse en titre. Tous les correspondants de cette ténébreuse

politique étaient payés ou plutôt soudoyés par le roi sur sa cassette

particulière. Le ministre secret, qui fut d’abord le prince de Conti,

et à qui succéda le comte de Broglie, répondait de leur discrétion;

leurs rapports étaient adressés par des voies sûres et détournées, puis

transmis par l’intermédiaire de Tercier et du valet de chambre Lebel

au roi, qui trouvait à les lire, à les annoter, à y répondre autant

de plaisir qu’il montrait d’ennui lorsqu’il tenait conseil avec les

secrétaires d’État.

Le point de départ de la politique secrète, qui changea bien des fois

de but et de système, semble avoir été le projet caressé par le roi,

et surtout par l’intéressé lui-même, d’assurer au prince de Conti la

couronne de Pologne. Quant à l’idée même de la 9 correspondance, il

est possible que Louis XV l’ait retirée du commerce épistolaire qu’au

début de son règne il avait entretenu avec le maréchal de Noailles;

la maladie qu’il avait eue à Metz et l’amour qu’à cette occasion son

peuple lui avait témoigné l’avaient, semble-t-il, éclairé sur ses

devoirs de roi; aussi montra-t-il pendant quelque temps un ardent

désir de bien faire et une certaine volonté de s’appliquer lui-même au

gouvernement.

La correspondance secrète témoigne de pareilles velléités, mais révèle

en même temps cette impuissance à se décider; ce monstrueux égoïsme,

cet esprit de défiance et de dissimulation qui gâtèrent chez ce roi

toute qualité et rendirent inutiles la clairvoyance et le bon sens

qu’il possédait à un très haut degré. Le duc de Luynes a dit de lui

qu’il parlait et s’occupait historiquement des affaires: ce mot

exprime à merveille, en même temps que la finesse et le jugement de

Louis XV, le détachement égoïste et cette sorte de dilettantisme qu’il

mettait à faire ce que son grand aïeul avait appelé le métier de roi.

Quelles sont les conséquences d’un pareil tempérament chez un homme

d’État, chez un souverain, l’histoire l’a montré à plus d’une reprise.

En 1745, plusieurs seigneurs polonais, préoccupés de l’anarchie et de

la faiblesse où était tombée leur patrie, s’étaient rendus à Paris

pour préparer un avenir meilleur en offrant le trône à un prince

français; ils avaient songé au prince de Conti, petit-fils de celui

qui, sous Louis XIV, avait été appelé à régner 10 sur la Pologne.

Le roi autorisa le prince de Conti, qui était alors son favori, à

accepter les propositions qu’on lui apportait et résolut de s’occuper

personnellement de l’affaire, sans en parler à ses ministres.

Il fit dès lors venir le prince dans son cabinet pour travailler avec

lui; mais les précautions mêmes qui furent prises pour assurer le

mystère de ces entretiens piquèrent la curiosité et provoquèrent les

conversations de toute la Cour. Un dimanche, on remarquait que le roi,

ayant à peine quitté sa chapelle, s’était enfermé avec le prince de

Conti et qu’on avait fait venir plusieurs secrétaires, qui toute la

journée étaient restés fort occupés à noircir du papier[9]. Un autre

jour, on avait vu le prince entrer chez Sa Majesté, portant lui-même

et très mystérieusement de gros portefeuilles. Le marquis d’Argenson,

qui relate le fait, s’attacha à pénétrer le secret qui faisait ainsi

l’entretien de tous; il parvint à savoir qu’il s’agissait d’assurer au

prince le trône de Pologne, et dans ses Mémoires, à la date du 31 mars

1753, il s’en exprime ainsi:

On m’informe de quelques secrets, en voici un. Le travail si fréquent

et si long de M. le prince de Conti avec le roi regarde uniquement

le dessein de faire ce prince roi de Pologne. De mon temps, j’ai vu

ce projet travaillé secrètement et connu du roi seul; mais je ne

pouvais croire que le roi y songeât sérieusement. Voilà cependant

qu’on le lui a montré comme très facile, car c’est ainsi que l’on

fait toujours cheminer les grands et 11 ruineux projets à des

yeux superficiels et sans système. De là arrive ce travail assidu

et souvent répété du prince de Conti avec le roi, car ce prince

reçoit quelquefois des dépêches à la chasse et sur le champ griffonne

quelques lignes qu’il envoie au roi par des courriers. Il y a peu de

jours qu’il arriva pour travailler avec le roi, et il retourna sur le

champ à l’Isle-Adam. L’on ne saurait attribuer à d’autres affaires

d’État cette correspondance secrète, car on ne lui voit aucun crédit

dans les autres affaires[10].

Sur ce dernier point la clairvoyance de d’Argenson se trouvait

en défaut, car l’influence du prince de Conti, aidée du reste de

l’inclination du roi lui-même pour ce genre de conspiration, avait

été assez grande pour étendre sur toute l’Europe, ou à peu près, le

réseau de la diplomatie secrète. Le but principal restait encore le

trône de Pologne; mais les moyens d’en faire la conquête s’étaient

multipliés et élargis, ce qui du reste, comme il arrive souvent, nuisit

singulièrement au succès de l’entreprise.

La mission qu’allait recevoir d’Éon se rattachait au plan compliqué

de ces mystérieuses négociations. Depuis quatorze ans, les relations

diplomatiques étaient rompues entre la France et la Russie. Les peu

corrects et peu galants procédés qui avaient valu au marquis de la

Chétardie d’être, lors de sa dernière ambassade, tant soit peu rudement

reconduit à la frontière, avaient laissé dans l’âme d’Élisabeth un

ressentiment que n’effaçait pas entièrement son inclination pour Louis

XV, et que le chancelier Bestuchef, 12 ennemi juré de la France,

comme d’ailleurs la plupart des grands seigneurs russes, faisait tout

pour entretenir et pour réchauffer. On connaissait à Versailles les

dispositions personnelles de l’impératrice, son antipathie pour les

Anglais et les Prussiens, et l’on avait à plusieurs reprises, depuis

cette déplorable rupture, tenté d’y faire appel pour renouer des

relations qui semblaient plus précieuses à mesure qu’apparaissait

plus décevante et plus perfide l’amitié du roi de Prusse. Plus d’un

émissaire était parti porteur de lettres autographes de Louis XV pour

Élisabeth elle-même, mais tous avaient échoué. L’accès de la Russie

n’était guère aisé et les agents de Bestuchef, qui faisaient bonne

garde à la frontière, avaient su deviner tous ces contrebandiers

politiques. L’un d’eux cependant, le chevalier de Valcroissant,

avait trompé la surveillance; mais, dépisté et reconnu à l’intérieur

de l’empire, il avait été saisi et conduit à la citadelle de

Schlüsselbourg, sur le lac Ladoga, où l’on avait eu la barbarie de le

mettre aux fers. Le malheureux se morfondait dans sa prison depuis un

an lorsque fut tentée de nouveau l’entreprise qui lui avait si mal

réussi.

Or, il se trouvait parmi les protégés du prince de Conti un noble

écossais, le chevalier Mackensie Douglas, qui était venu offrir ses

services à la France[11]. 13 Son attachement aux Stuarts l’avait

forcé à s’enfuir, et sa haine pour les Anglais ne laissait aucun doute

sur l’empressement qu’il apporterait à une mission où il s’agissait de

négocier contre eux. L’Écossais avait donné des preuves de son courage

en accompagnant le prétendant dans ses romanesques expéditions, et son

goût pour la minéralogie permettait de donner à son voyage l’apparence

très vraisemblable d’une excursion scientifique. On comptait que sa

nationalité anglaise et surtout son habileté dérouteraient tous les

soupçons.

Le plan ainsi arrêté fut agréé par le roi, qui jugea prudent de

le révéler à ses ministres, sans doute afin de leur mieux cacher

l’essentiel de la négociation. Le ministre des Affaires étrangères, M.

Rouillé, approuva et contresigna la mission de Douglas.

Les instructions qui furent remises directement à l’Écossais par le

prince de Conti, après avoir été soumises au roi (elles étaient écrites

en caractères très fins et enfermées dans une tabatière d’écaille à

double fond) lui indiquaient minutieusement et la route qu’il devait

suivre et les principaux sujets sur lesquels il devait se procurer des

renseignements[12].

Il lui était prescrit de partir comme un voyageur ordinaire, muni d’un

simple passeport; d’entrer en Allemagne par la Souabe, afin d’éviter

les grandes Cours et de passer de là en Bohême, «sous prétexte 14 d’y

voir pour son instruction les différentes mines du royaume». De Bohême

il devait se rendre en Saxe, où il ne manquerait pas de visiter les

mines de Friberg, puis passer à Dantzick et continuer sa route vers

Saint-Pétersbourg par la Prusse, la Courlande et la Livonie.

Il lui était recommandé avant tout de s’informer de l’état des

négociations entreprises par l’ambassadeur d’Angleterre, le chevalier

Williams, pour obtenir les subsides de la Russie. Il devait par

suite observer les ressources du pays; l’état de ses finances, de

son commerce; savoir le nombre de ses troupes et de ses vaisseaux;

connaître le crédit du comte Bestuchef et du comte Woronzow; les

factions de la Cour et pénétrer autant que possible les sentiments de

l’impératrice elle-même. Il lui était prescrit aussi, mais en passant

et sans insister, de s’enquérir «des vues de la Russie sur la Pologne

pour le présent et les cas à venir». Enfin la plus grande prudence lui

était recommandée; il ne devait risquer par la poste que de très courts

avis exprimés en un style allégorique, dont on était convenu avec lui

et qui roulait sur des achats de fourrures. Le chevalier Williams

devenait le renard noir et Bestuchef le loup-cervier; les peaux de

petit-gris devaient signifier les troupes à la solde de l’Angleterre,

et ainsi de suite.

Tous les préparatifs de cette mystérieuse négociation furent terminés

pendant l’été de 1755, et Douglas put se mettre en route sans plus

d’éclat qu’un inoffensif touriste anglais.

15

Les documents manquent sur le voyage; on sait seulement que Douglas

arriva heureusement à Saint-Pétersbourg dans les premiers jours

d’octobre 1755 et y fut reçu et traité comme un gentilhomme anglais

voyageant pour son plaisir et son instruction. Mais il n’avait encore

accompli que la partie la plus aisée de sa mission; il lui restait à

pénétrer jusqu’à l’impératrice. La difficulté était grande, car le

chevalier Williams, ministre d’Angleterre, connaissant les inclinations

personnelles d’Élisabeth, faisait bonne garde et, d’accord avec

Bestuchef, avait fait admettre qu’aucun Anglais ne serait reçu à la

Cour s’il n’était présenté par lui. Payant d’audace, Douglas s’adressa

à lui comme à son protecteur naturel, et en sa qualité de fidèle

sujet du roi d’Angleterre demanda au ministre d’être présenté par lui

à la tsarine. Toutefois le chevalier Williams se méfia; le voyage

de cet Écossais catholique qui, venu en Russie pour s’occuper de

minéralogie, tenait si fort à voir l’impératrice, lui parut suspect.

Il prévint Bestuchef de faire surveiller ce dangereux compatriote, et

Douglas, averti qu’il était menacé du sort de Valcroissant, repassa

en toute hâte la frontière. C’était, semblait-il, un nouvel échec;

mais moins de cinq mois après, au printemps de 1756, Douglas revenait

à Saint-Pétersbourg; bientôt toutes les portes s’ouvraient devant

lui, jusqu’à celles de la grande salle d’audience où il remettait

solennellement à la tsarine les lettres l’accréditant comme ministre

plénipotentiaire, chargé de reprendre les relations diplomatiques. 16

D’Éon était présent; il assistait en qualité de secrétaire d’ambassade

le nouveau ministre qu’il secondait dans sa mission officielle.

Que s’était-il donc passé durant l’hiver et de qui cet étrange

revirement était-il l’œuvre? Comment Douglas, impuissant à

Saint-Pétersbourg, avait-il vaincu de Paris? C’est un point où

les historiens ne s’entendent pas et où le défaut de documents

authentiques, formels et explicites, augmente encore le mystère. La

tradition veut que ce succès soit attribué à d’Éon, qui serait arrivé

secrètement en Russie en compagnie de Douglas et aurait trouvé le moyen

d’y demeurer après la fuite du chevalier. La légende est fertile en

détails romanesques sur les moyens inventés par le jeune homme pour

tromper la surveillance de Bestuchef et pénétrer jusqu’à l’impératrice.

Tirant avantage de son apparence gracile, de sa figure fine et

imberbe, du timbre féminin de sa voix, le petit d’Éon aurait pris

le nom, l’habit et les habitudes d’une jeune fille. Le chevalier

Douglas aurait ainsi présenté sa nièce, Mlle Lia de Beaumont, au comte

Woronzow, vice-chancelier de l’empire et ennemi déclaré du chancelier.

Devinant tout l’avantage que pourrait donner à sa politique ce nouvel

auxiliaire, Woronzow se serait chargé d’introduire l’aimable et

spirituelle jeune fille dans l’entourage même de l’impératrice, de la

faire admettre parmi les demoiselles d’honneur. D’Éon n’aurait pas

tardé à se concilier les bonnes grâces d’Élisabeth et se serait décidé

alors à révéler sa ruse et le secret de son 17 voyage, en remettant à

la tsarine les lettres du roi qu’il avait apportées, dissimulées dans

la reliure d’un livre de Montesquieu. Le tour romanesque de l’aventure

aurait diverti et séduit l’impératrice qui, loin de lui en vouloir,

aurait su gré au petit d’Éon de sa hardiesse et de son message, et

l’aurait chargé d’aller porter au roi sa réponse, toute favorable à la

reprise des relations régulières entre les deux Cours. C’est alors que

le chevalier Douglas serait revenu à la tête de la mission officielle

dont d’Éon fit partie, sans déguisement cette fois, et avec le titre de

secrétaire d’ambassade, ce qui relie la tradition à l’histoire.

Cette légende se retrouve chez la plupart des chroniqueurs du temps,

chez des historiens sérieux et jusque dans le récit fort documenté qu’a

écrit, il y a cinquante ans, M. Gaillardet pour faire «la vérité sur

les mystères de la vie du chevalier d’Éon». Comme toutes les légendes,

elle mélange à beaucoup d’erreurs un fond de vérité, et comme la

plupart elle s’appuie sur des témoignages et même sur quelques pièces

qui lui donnent un air d’authenticité[13].

18

Toutefois, elle a contre elle la vraisemblance, et c’est le principal

argument qu’ont invoqué le duc de Broglie et après lui M. Albert Vandal

pour y voir une ingénieuse et romanesque supercherie. Mais il y a plus,

et l’étude même des documents authentiques, loin d’éclairer ce petit

point d’histoire, en augmente l’obscurité. Nous avons en effet retrouvé

dans les papiers personnels de d’Éon les originaux de plusieurs lettres

qu’il reçut de Tercier, au moment même où il quittait la France pour la

Russie. Ces pièces fixent son départ au commencement de juin 1756 et

semblent prouver que ce voyage fut le premier qu’il accomplit, chargé

alors, mais alors seulement, 19 d’aller travailler avec le chevalier

Douglas à l’alliance des deux Cours et aussi à la réalisation des

ambitions secrètes du prince de Conti.

L’honneur d’avoir fait admettre officiellement Douglas à

Saint-Pétersbourg reviendrait donc à un autre, et nous verrons que

d’Éon a entrepris et mené à bien assez de délicates négociations pour

qu’on ne frustre personne à son profit. L’adroit intermédiaire de la

réconciliation de Louis XV et d’Élisabeth serait tout simplement un

honnête négociant français de Saint-Pétersbourg, du nom de Michel,

que le soin de ses propres affaires n’empêchait pas de s’occuper avec

autant d’habileté que de désintéressement de celles de son pays. Ce

Michel, originaire de Rouen, franchissait souvent, pour les intérêts

mêmes de son négoce, la longue distance qui séparait Saint-Pétersbourg

de sa ville natale et déjà, en 1753, il avait porté à Versailles

un message secret, où la tsarine se déclarait prête à oublier les

offenses de La Chétardie et à renouer des relations régulières avec un

monarque qui n’avait cessé de lui inspirer le plus vif intérêt. Les

soins d’une politique qui était alors dirigée contre la Russie avaient

empêché Louis XV de répondre à cette première ouverture. Élisabeth

ne se hasarda pas une seconde fois; mais elle laissa deviner que ses

sentiments personnels n’avaient pas changé.

A en croire la relation de La Messelière, qui fut plus tard le

secrétaire de l’ambassade de M. de L’Hospital en Russie, un certain

Sompsoy, fils du suisse du duc de Gesvres et peintre en miniature,

à 20 qui fut accordée la faveur de reproduire les traits de la

tsarine, sut recueillir d’elle une preuve indiscutable de ses bonnes

dispositions. Comme il assurait au cours d’une séance que Louis XV,

ainsi que ses sujets, avait en vénération le nom d’Élisabeth, il

obtint de la tsarine «un sourire qu’il saisit et qui fit réussir le

portrait». La Messelière ajoute que l’impératrice, ayant réfléchi sur

la chose, accorda à l’artiste «plus de séances qu’il n’en fallait pour

la peindre» et finit par le charger de faire connaître au roi l’accueil

favorable qu’elle réservait à la Cour aux gentilshommes français.

Sompsoy s’acquitta fort bien de la commission; mais on ne voulut pas

lui confier la réponse, car on aurait dû lui révéler en même temps et

le secret du roi et les projets du prince de Conti. On s’arrangea donc

pour le retenir à Paris, et ce fut Douglas qui partit à sa place.

Comment et pourquoi il échoua dans sa première mission, nous l’avons

vu; toutefois, avant de repartir, il eut l’heureuse inspiration de

s’adresser au sieur Michel, dont il savait les services et connaissait

la bonne volonté et de lui apprendre qui l’avait envoyé et dans quelle

intention. Celui-ci, sans se laisser effrayer par le danger qu’il

courait à fréquenter ce touriste anglais déjà suspect, mit Douglas en

rapports avec Woronzow, qui lui-même prévint la souveraine. Élisabeth

fit savoir qu’elle était disposée à accueillir un envoyé régulier du

roi. Muni de cette promesse, Douglas put échapper avec sérénité aux

agents de Bestuchef et repartir pour la France. En son absence, 21

Michel continua de négocier avec Woronzow et avertit le chevalier

lorsqu’arriva le moment opportun pour reparaître. Douglas revint alors

à Saint-Pétersbourg; mais il jugea prudent de prendre pour le voyage

un nom supposé et de se cacher en arrivant chez son ami, qui le fit

passer pour un de ses commis. C’est là que d’Éon vint le rejoindre,

envoyé officiellement par M. Rouillé, ministre des Affaires étrangères,

auprès du vice-chancelier Woronzow, dont il devait être «l’homme

de compagnie, de confiance; qui n’aurait que le soin de sa belle

bibliothèque et de quelques affaires importantes avec la France». D’Éon

s’étonna, à la vérité, «de trouver la belle bibliothèque de M. le comte

Woronzow dressée sur une espèce de pupitre», tandis que lui, «pauvre

particulier, avait laissé chez le comte d’Ons-en-Bray une grande

chambre et six coffres pleins de volumes» lui appartenant; mais sa

déception fut purement platonique, car ce n’était pas dans le cabinet

du vice-chancelier qu’il devait travailler, mais bien à l’ambassade de

France, comme le proposa lui-même Woronzow[14]. Douglas, heureux de

conserver un collaborateur aussi zélé, informa aussitôt le ministre de

la décision qu’il venait de prendre à l’égard du jeune secrétaire:

«J’ai toute la satisfaction possible, écrivait-il, de l’arrivée de M.

d’Éon. Je connais depuis longtemps son amour et son ardeur pour le

travail. Il me sera très utile ainsi qu’au service du roi. D’ailleurs

sa 22 conduite est sage et prudente. Je l’ai présenté hier au

soir au vice-chancelier comte Woronzow, qui l’a reçu avec bonté et

politesse; son caractère paraît lui plaire beaucoup; mais, après bien

des réflexions, il n’a pas été d’avis comme ci-devant qu’il suivît le

premier plan de sa destination pour des raisons particulières, connues

de l’impératrice, que j’aurai l’honneur de vous détailler dans la

suite[15].»

Le chevalier Douglas et d’Éon s’employèrent alors à déjouer

les intrigues combinées du chancelier Bestuchef et du ministre

d’Angleterre, le chevalier Williams. Ils y réussirent grâce à l’appui

de Woronzow et aussi du comte Ivan Schouvalow, qui était alors

le favori de l’impératrice. Douglas, escorté de d’Éon, fut reçu

solennellement en audience comme l’envoyé du roi de France. Leurs

ennemis toutefois ne se tinrent pas pour battus; ils usèrent de tout

et tentèrent même l’assassinat, s’il faut en croire La Messelière

qui rapporte qu’on tira la nuit des coups de pistolet dans leur

appartement. Leur crédit auprès d’Élisabeth ne fit qu’y gagner et les

négociations prirent bientôt, au moins en partie, la tournure la plus

favorable.

Elles étaient doubles, en effet, comprenant celles dont on rendait

compte au ministre et celles que, par le canal de Tercier, on

rapportait directement au roi et au prince de Conti. La mission

officielle était de négocier le rapprochement des deux pays, 23

de détacher la Russie de l’alliance de l’Angleterre pour la faire

accéder au traité que la France venait de conclure avec l’Autriche,

son ancienne ennemie. La commission secrète était de déterminer

l’impératrice à favoriser la candidature d’un prince français au trône

de Pologne ou même de gagner son cœur pour Conti. Ce prince avait

l’ambition de s’asseoir sur un trône et se résignait fort bien, s’il

ne pouvait régner tout seul en Pologne, à être associé comme époux

d’Élisabeth au gouvernement d’un grand empire. La politique de la

France eût du reste également trouvé son compte au succès de l’un ou de

l’autre de ces rêves ambitieux: que Conti fût roi en Pologne ou qu’il

fût l’époux de l’impératrice en Russie, Louis XV avait le secours d’un

allié capable de prendre à revers ses ennemis: Frédéric, avec lequel il

venait de se brouiller, et Marie-Thérèse, avec laquelle il venait de se

réconcilier, mais dont il n’osait guère escompter une longue fidélité.

On avait songé à tout pour engager Élisabeth dans cette intrigue:

Tercier avait remis à d’Éon un volume in-quarto de l’Esprit des

Lois; dans la couverture de ce livre, entre deux cartons, pris et

reliés par la même peau de veau, se trouvaient des lettres secrètes

du roi pour l’impératrice ainsi que divers chiffres, ceux de d’Éon

avec le roi et M. Tercier, avec le prince de Conti et M. Monin, ainsi

qu’un troisième qui était destiné à Élisabeth pour qu’elle-même ou

son confident Woronzow pussent en tout temps correspondre avec le roi

par l’intermédiaire de M. Tercier, à 24 l’insu des ministres et

des ambassadeurs. Élisabeth, qui n’avait pas le même goût que Louis

XV pour la dissimulation et qui ne cachait rien de ses plus grandes

fantaisies, ne se laissa pas séduire par l’attrait de cette mystérieuse

correspondance: elle refusa le chiffre, mais reçut d’Éon et consentit

à écouter de sa bouche les ouvertures de Louis XV et du prince de

Conti[16]. Elle ne montra toutefois aucune inclination à prendre le

prince pour époux et même évita de s’engager au sujet de la Pologne.

Elle promit seulement de nommer Conti généralissime des troupes russes

avec le titre de duc de Courlande, si le roi donnait à son cousin la

permission d’accepter et de se rendre à Saint-Pétersbourg. L’affaire

d’ailleurs en resta là, car pendant que d’Éon négociait pour lui en

Russie, le prince de Conti travaillait fort mal pour son propre compte

à Versailles. S’étant brouillé avec la marquise de Pompadour, qu’il

s’était cru assez fort pour braver et railler presque ouvertement, il

perdit la faveur du roi, qui cessa de mettre la politique secrète au

service des ambitions de son cousin. D’Éon reçut l’ordre de laisser

traîner la négociation commencée 25 et de ne plus correspondre

qu’avec M. Tercier et le comte de Broglie qui succéda, au milieu de

l’année 1757, au prince de Conti dans l’emploi de ministre secret.

Si la négociation secrète n’aboutit qu’à un demi-succès, que la

disgrâce de Conti rendit bientôt tout à fait stérile, le résultat de la

mission officielle fut plus satisfaisant. Grâce aux efforts patients

et persévérants de Douglas et de d’Éon, le traité conclu quelques mois

auparavant entre Bestuchef et le chevalier Williams fut déchiré; la

Russie rendit à l’Angleterre les subsides qu’elle avait déjà touchés,

mais reprit ses troupes; il fut décidé que les quatre-vingt mille

hommes, déjà rassemblés en Livonie et en Courlande pour le service de

l’Angleterre et de la Prusse, changeraient de parti et se joindraient

aux armées de Louis XV et de Marie-Thérèse. En même temps on arrêta

que, pour mieux marquer le caractère des rapports qui allaient

s’établir entre elles, les deux Cours s’enverraient réciproquement un

grand seigneur en ambassade. Le choix tomba en France sur le marquis de

L’Hospital et en Russie sur un comte Bestuchef, frère du chancelier.

La Russie avait donc changé son alliance pour entrer dans le nouveau

système franco-autrichien. En France l’opinion, d’abord surprise,

applaudissait à ce revirement imprévu et le succès des négociations

paraissait complet: il n’était pas encore bien assuré cependant,

puisqu’une difficulté suscitée par Bestuchef, qui pour se venger de sa

défaite s’ingéniait à 26 diviser entre eux ses vainqueurs, faillit

tout remettre en question et tout gâter.

En sollicitant l’accession de la Russie au traité qu’elles venaient de

conclure à Versailles, la France et l’Autriche avaient songé à stipuler

une exception à l’alliance générale qu’elles allaient contracter avec

le cabinet de Saint-Pétersbourg. Cette exception concernait la Turquie,

l’ancienne cliente de la France, qui menaçait assurément moins la

Russie qu’elle n’était menacée par elle.

Bestuchef eut vite l’idée de faire de cette restriction la pierre

d’achoppement de l’alliance qui lui répugnait si fort. Il s’efforça de

persuader à Élisabeth qu’en souscrivant à cette humiliante condition

elle violerait l’antique évangile moscovite et renierait le devoir

sacré qu’avait été pour tous ses prédécesseurs la délivrance de

Constantinople. Il sut habilement faire valoir à l’Autriche qu’il

n’était pas plus dans ses intérêts que dans ceux de la Russie de se

lier les mains vis-à-vis du Turc, son ennemi d’hier et sa proie de

demain. On se laissa convaincre à Vienne, et d’autant plus facilement

que la guerre avait recommencé et que, Frédéric ayant déjà pénétré

en vainqueur sur le territoire autrichien, les inquiétudes présentes

l’emportaient de beaucoup sur celles que pouvait inspirer l’avenir.

L’Autriche s’empressa donc d’accepter l’alliance de la Russie, et dans

le péril où elle se sentait fit bon marché des Turcs, clients de la

France.

Douglas eut peur alors de voir lui échapper tout 27 le fruit de sa

négociation et, malgré le conseil que d’Éon lui donnait de tenir bon,

il se décida à entrer dans un biais qu’avait imaginé le représentant de

l’Autriche à Saint-Pétersbourg, le comte Esterhazy, peu scrupuleux pour

arriver à ses fins sur le choix des moyens. Il fut convenu que la Porte

ottomane serait garantie contre l’alliance sur le traité ostensible

qu’on communiquerait à Constantinople, mais que cette exception

elle-même serait annulée par un article à part dit secrétissime. Ce

misérable artifice, vraiment humiliant pour la France, laissait ainsi

le champ libre aux convoitises de la Russie, tout en donnant aux Turcs

une fausse et dangereuse sécurité.

Douglas y consentit; mais par bonheur on se révolta à Versailles, où

l’on refusa de ratifier l’arrangement. Le ministre officiel et le

ministre secret se trouvèrent pour une fois d’accord et envoyèrent

à Douglas, chacun de son côté, les reproches les plus vifs sur sa

faiblesse, son manque de conscience et de dignité. Le roi, quel que

fût son désir de voir enfin consacré un rapprochement qui lui semblait

son œuvre personnelle, partagea ces sentiments. Il en faisait la

confidence à M. Tercier dans un billet qui porte la date du 15 février

1757:

J’approuve fort ce que M. le prince de Conti se propose d’écrire au

chevalier Douglas et désapprouve pareillement ce bel acte secret

que le chevalier Douglas a eu la bêtise de signer. Dans cette

circonstance, ce que M. Rouillé se propose de lui écrire me paraît

bien[17].

28

La dépêche à laquelle Louis XV fait ainsi allusion est en effet d’une

noblesse et d’une hauteur de vues remarquables:

Je ne puis vous dire, monsieur, écrivait M. Rouillé, quelle a été

ma surprise et ma peine en voyant la déclaration dite secrétissime

que vous avez pris sur vous de signer en même temps que l’acte

d’accession. Tout ce que vous alléguez ne peut justifier une démarche

que vous avez bien prévu devoir être désagréable à Sa Majesté, et

je ne puis vous dissimuler qu’Elle est extrêmement mécontente de la

facilité avec laquelle vous avez été porté à signer cette déclaration

qui, loin de lever les embarras, en peut faire naître d’assez

considérables pour retarder peut-être la réunion que les sentiments

personnels de Sa Majesté pour l’impératrice lui fait désirer. Le

roi, invariable dans ses principes, a ratifié l’acte d’accession;

mais Sa Majesté ne peut pas se prêter à ratifier la déclaration

secrète que vous avez signée sans ordre et sans pouvoir, et même

contrairement à ce que vous saviez de ses intentions. Sa Majesté a

désiré vivement l’accession de Sa Majesté l’impératrice de Russie

au traité de Versailles comme un nouveau moyen de contribuer à la

réunion; Elle l’a désirée de concert avec l’Impératrice-Reine qui, à

prendre la chose dans son véritable point de vue, y est la principale

intéressée; mais ce ne pouvait jamais être aux dépens de l’ancienne

amitié qu’elle a pour la Porte ottomane, encore moins de son honneur

qui, aussi bien que celui de l’Impératrice de Russie, se trouverait

compromis, si cette déclaration subsistait.

Que l’acte reste secret ou non, il n’est pas moins contraire à la

droiture et à l’honnêteté publique. Ce n’est point parce qu’il peut

devenir public que Sa Majesté ne le ratifie pas, c’est parce que

l’honneur qui préside à toutes ses résolutions ne lui permet pas de

le faire.

Les sentiments de Sa Majesté sont sincères; elle veut de bonne foi

tout ce qui peut contribuer à la satisfaction 29 de l’impératrice

de Russie, et cette princesse en reçoit des preuves dans toutes

les occasions. Plus les vertus de cette princesse sont éclatantes,

plus elle doit sentir le prix de la probité à laquelle le souverain

comme les particuliers doivent tout sacrifier lorsqu’on leur

propose quelques démarches incompatibles avec ce qu’elle exige. La

déclaration dont il s’agit étant constamment opposée aux usages

établis parmi les nations policées, le roi a une trop haute opinion

des sentiments élevés de l’impératrice de Russie et rend trop de

justice à ceux de ses ministres, pour n’être pas persuadé que

cette princesse ne sera pas blessée du refus que fait Sa Majesté

de ratifier cette déclaration, et qu’elle en aurait porté le même

jugement que Sa Majesté si vous aviez exposé cette affaire sous

son véritable jour. Je vous envoie donc, monsieur, la ratification

seulement de l’acte d’accession. C’est à vous à réparer la faute qui

a été faite dans cette affaire. Si M. le comte d’Esterhazy vous a

induit à signer, je suis bien persuadé qu’il vous aidera de tout son

pouvoir pour faire accepter cette ratification simple[18].

Douglas fut, on le devine, extrêmement mortifié des reproches qui

tombèrent sur lui de tous les côtés; il ne savait comment sauver sa

réputation fort en péril et le résultat non moins compromis de toute

une laborieuse négociation. Ce fut d’Éon qui le tira de ce mauvais pas.

Après s’être assuré l’appui de Schouvalow, le favori d’Élisabeth,

converti depuis peu au parti français, l’intrépide jeune homme s’en

alla livrer un brusque assaut au terrible Bestuchef; il eut avec lui

une querelle épique qui divertit fort le favori et même l’impératrice,

30 qui subissait plus qu’elle n’aimait le tout-puissant chancelier.

Bestuchef tempêta, trépigna, jura, mais finit par se rendre, n’osant

se mettre en travers du désir croissant qu’avait Élisabeth de se

rapprocher de la France. L’article secrétissime fut déchiré et le

chevalier Douglas se hâta d’annoncer au ministre l’heureuse issue de

la bataille; il voulut même, tant sa satisfaction et sa reconnaissance

l’emportaient sur la jalousie qu’il eût été tenté de concevoir, que

d’Éon s’en allât porter lui-même à Versailles l’accession d’Élisabeth

et le plan des opérations de l’armée russe pour la prochaine campagne.

L’impératrice ne sut pas moins bon gré au jeune secrétaire français du

succès remporté sur son propre chancelier et, pour comble d’ironie,

ce fut Bestuchef lui-même dont elle fit son interprète. Au moment de

son départ, d’Éon fut prié de passer chez le chancelier, qui lui fit

fort bonne mine, le combla de compliments et lui remit 300 ducats

comme marque de la bienveillance particulière de la tsarine. Il partit

donc joyeusement, emportant dans sa sacoche avec les écus d’Élisabeth

les témoignages les plus élogieux du chevalier Douglas, qui fut assez

généreux pour ne jamais lui reprocher les services qu’il en avait reçus.

Comme il allait atteindre Varsovie, il rencontra sur la route tout

un imposant cortège: «vingt-trois berlines et vingt-trois chariots

en formaient la masse». Des courriers, des écuyers, une nombreuse

livrée s’empressaient autour des voitures attelées avec luxe, 31 qui

étonnaient les paysans peu habitués à voir passer d’aussi brillantes

caravanes. C’était l’ambassade du marquis de L’Hospital qui se hâtait

vers Saint-Pétersbourg, où il devait remplacer Douglas, et rien n’avait

été épargné pour rendre cette mission aussi brillante par la qualité

des secrétaires que par la pompe des équipages. L’ambassadeur était

escorté du marquis de Bermond, du marquis de Fougères, du baron de

L’Hospital, du baron de Wittinghoff, de M. de Teleins et du comte de la

Messelière, qui nous a transmis sa relation du voyage.

Profitant de cette heureuse rencontre, d’Éon revint sur ses pas et

accompagna le marquis de L’Hospital jusqu’à Bialestock, chez le grand

général de Pologne Branicky. Il informa en chemin l’ambassadeur des

incidents les plus récents de la Cour de Russie, lui apprit que

l’annulation de la déclaration secrétissime était chose faite; il

ne lui cacha pas, sans doute, la part qu’il avait eue à cet heureux

résultat et le laissa tout joyeux de n’avoir pas pour son début à

Saint-Pétersbourg une affaire aussi désagréable à régler. D’Éon

franchit au galop des six chevaux qu’il avait fait mettre à sa chaise

les plateaux de la Moravie et de la Silésie; arrêté sur sa route par

une bande de quatre cents déserteurs prussiens, il leur jeta une

partie des ducats de l’impératrice et atteignit Vienne à la nuit.

Les douaniers l’empêchant d’entrer dans la ville, il dut, furieux et

maugréant, se résigner à demeurer dans une salle de garde des hussards

et à faire demander à l’ambassade un laissez-passer. 32 Il comptait

attendre à Vienne le comte de Broglie, le nouveau ministre secret qui

se rendait à son ambassade en Pologne, lorsqu’il apprit la victoire

que, le 6 mai, les Autrichiens avaient remportée à Prague sur le roi

de Prusse. Aussitôt il repart et, brûlant les étapes, épuisant ses

chevaux, il fait tant de diligence qu’il culbute et se casse la jambe;

il prend à peine le temps de se faire panser et, poursuivant sa route

avec le même emportement, il arrive à Paris harassé, brûlant de fièvre,

mais gagnant de trente-six heures le courrier expédié par le prince de

Kaunitz à l’ambassadeur d’Autriche près le roi de France, et apportant

par conséquent la primeur de deux bonnes nouvelles à la fois.

Louis XV fut heureux du message et fort content du messager dont le

zèle intrépide le toucha et le flatta d’autant plus qu’il venait d’un

des agents de son secret; il commença par envoyer au courrier éclopé

son propre chirurgien et quelques jours plus tard lui fit remettre

une gratification sur le trésor royal, une tabatière d’or ornée de

perles et un brevet de lieutenant de dragons. Cette dernière marque

de la faveur royale fut plus sensible à d’Éon que toutes les autres;

elle n’aida pas peu à sa guérison, qui survint promptement. Il fut le

premier à juger qu’en tombant il avait ramassé la fortune puisque,

grâce à sa jambe cassée, il se retrouvait lieutenant de dragons,

distingué par le roi, ayant désormais, au propre comme au figuré, le

pied à l’étrier. Il n’en resta pas moins dans la diplomatie, où ses

premiers succès avaient 33 montré les services qu’il pourrait rendre,

et pendant quelques années encore il dut se contenter d’appartenir à

l’armée d’une manière honorifique. Arrivé à Paris vers la fin de mai,

il employa son repos forcé à rédiger sur sa mission des notes et des

mémoires[19].

34

CHAPITRE II

D’Éon va rejoindre en Russie le marquis de L’Hospital.—Ambassade du

baron de Breteuil.—D’Éon revient en France, porteur de l’accession

de la Russie au traité de 1758.—Il quitte la diplomatie pour l’armée

et est nommé aide de camp du maréchal de Broglie.—Sa belle conduite

pendant la guerre de sept ans.—Il rentre dans la diplomatie pour

accompagner à Londres le duc de Nivernais.

L’esprit ardent de d’Éon, sous l’aiguillon du succès et de l’espérance,

s’accommodait mal en effet de cette inaction momentanée; les

témoignages flatteurs qu’il recueillit à Compiègne—où il était allé

les chercher—du roi et de la Cour ne parvinrent pas à calmer son

impatience. Il se présenta à l’hôtel du Temple pour rendre compte au

prince de Conti du médiocre résultat de sa mission secrète et savoir,

en vue de son départ, quelle suite il devrait y donner. Il n’était plus

question du duché de Courlande et du commandement général des troupes

russes. Louis XV avait déjà semblé se désintéresser de ce projet et

s’il permit à d’Éon de voir son ancien ministre secret, il différa de

lui donner des instructions à cet égard; puis bientôt, craignant de

compliquer une situation déjà délicate à Pétersbourg, il abandonna

définitivement 35 les intérêts d’un cousin qui avait osé déplaire à

Mme de Pompadour.

Cependant le départ de d’Éon venait d’être fixé au 21 septembre. Ses

sollicitations avaient été entendues par le ministre; Tercier désirait

également le voir rejoindre son poste, et M. de L’Hospital, à qui il

avait pu révéler, en une courte entrevue, sa finesse et la connaissance

qu’il avait du pays et des gens, le pressait de revenir:

Mon cher petit, lui écrivait-il, j’ai appris avec peine votre

accident et avec grand plaisir vos entrevues avec le vieux et le

nouveau testament. Venez pratiquer l’évangile avec nous et comptez

sur mon amitié et mon estime[20].

Le pauvre ambassadeur se trouvait en effet, à peine arrivé, dans la

plus fausse, la plus ennuyeuse situation. Il était en Russie pour

achever le rapprochement des deux Cours, et un incident, léger en

apparence, venait entraver sa mission, menaçait de compromettre une

alliance si laborieusement acquise et de ruiner cette politique

nouvelle qui devait porter remède aux erreurs passées.

Élisabeth, qui à aucun moment ne s’était découragée de faire à la

France des avances souvent flatteuses, quelquefois pécuniairement

intéressées, mais toujours poliment éludées, venait de trouver une

occasion de marquer avec éclat les sentiments qu’elle avait voués

à la personne du roi, en même temps que sa sympathie pour ses

nouveaux alliés. Marraine de 36 l’enfant qui allait naître de la

grande-duchesse, elle voulait que Louis XV le tînt avec elle sur les

fonts baptismaux. Elle avait mis à son désir toute l’intensité et la

ténacité d’un caprice féminin et lorsque, dans le Conseil, on lui avait

suggéré un autre choix, elle avait répondu: «Non, non, je ne veux que

Louis XV et moi...»[21] Woronzow pressentit M. de L’Hospital qui fit

part au ministre de l’offre impériale.

Avec une opiniâtreté qui serait inexplicable s’il n’avait donné maint

exemple de semblables scrupules, le roi ne voulut point accepter

des «engagements qui obligent à veiller autant qu’on le peut à ce

que l’enfant soit élevé dans la religion catholique[22]». Élisabeth

fut fort dépitée de voir repousser ainsi ses avances, et les motifs

étaient faits pour la surprendre de la part d’un monarque qu’elle

avait des raisons de croire plus sceptique encore qu’elle-même. Elle

ne choisit point d’autre parrain et l’enfant reçut dans ses bras le

baptême. Le marquis de L’Hospital, craignant que la blessure faite à un

amour-propre royal et féminin ne fût habilement envenimée par le parti

hostile à la France que menait Bestuchef, attendait impatiemment le

retour de d’Éon dont il connaissait la faveur auprès de l’impératrice.

L’adroit secrétaire ne trompa point la confiance de son chef; il

était instruit à merveille des intrigues d’un palais où lui-même 37

manœuvrait depuis deux ans; aussi fit-il si bien que le parti du

vice-chancelier Woronzow reprit le dessus et se trouva vite assez fort

pour s’attaquer à celui du tout puissant chancelier.

D’Éon, lors de son passage au milieu des troupes russes, avait

acquis la certitude qu’Apraxin entretenait avec le chancelier une

correspondance secrète. L’inaction du maréchal après la victoire qu’il

avait remportée à Gross-Joegendorf sur les Russes, la défaite qu’il

s’était si vite fait infliger à Narva ne laissaient aucun doute sur les

ordres qui lui étaient transmis en sous main et contre la volonté de

la souveraine. Averti par d’Éon qui était parvenu à savoir l’endroit

où Bestuchef tenait cachés ses documents secrets, Woronzow n’hésita

pas à dénoncer à la tsarine la trahison qui menaçait de faire échouer

complètement une campagne si heureusement entreprise; Élisabeth passa

définitivement au parti favorable à la France et la perte de Bestuchef

fut résolue quelques jours après[23].

Au cours d’une audience accordée par l’impératrice au marquis de

L’Hospital, à peine remis d’une longue maladie, et comme celui-ci se

plaignait des procédés du chancelier à son égard, si peu conformes

aux bontés de la souveraine, «le comte Bestuchef, 38 qui était

suivant l’usage derrière la droite de l’impératrice, s’élança comme

un furieux et sortit avec des yeux étincelants qui firent craindre

pour la nuit quelque catastrophe». Il se retira dans son palais; mais

le lendemain l’impératrice l’invitait à assister à son conseil. Il

prétexta une maladie, mais ne put éluder un second ordre. Un récit de

son arrestation, trop pittoresque pour n’avoir point été pris sur le

vif, nous a été transmis par La Messelière:

Bestuchef, comptant que le voile de ses artifices n’était point

encore déchiré, monta en carrosse avec tout l’appareil de sa place.

En arrivant au péristyle du palais il fut fort étonné de voir la

garde des grenadiers, qui prenait ordinairement les armes pour

lui, environner la voiture par un mouvement qui se fit de droite

et de gauche. Un lieutenant général major des gardes le constitua

prisonnier et monta à côté de lui pour le reconduire sous escorte

dans son palais. Quelle fut sa surprise en y arrivant de le voir

investi par quatre bataillons, des grenadiers à la porte de son

cabinet et le scellé mis sur tous ses papiers! Il fut, selon l’usage,

déshabillé tout nu et privé de rasoirs, canifs et couteaux, ciseaux,

aiguilles et épingles. Son caractère atroce et inébranlable le fit

sourire sardoniquement malgré tous les témoignages qu’on devait

trouver contre lui dans ses papiers. Quatre grenadiers, la baïonnette

au bout du fusil, tenaient perpétuellement les quatre coins de son

lit, les rideaux ouverts. On ne put savoir où il avait caché un petit

billet qu’il avait provisoirement écrit et qu’il voulait faire passer

à la grande-duchesse. Il demanda le médecin Boirave, que l’on fit

venir. Lorsqu’il voulut lui toucher le pouls, il tenta de glisser

dans la main du médecin ce billet; mais celui-ci, n’ayant pas entendu

ce que cela signifiait, laissa tomber le billet à terre. Le major de

garde le ramassa et 39 on n’a pas su ce qu’il contenait. Le pauvre

médecin comptant être pris à partie éprouva un tel saisissement que

trois jours après il fut suffoqué[24].

Les papiers du chancelier ne laissèrent aucun doute sur ses

manœuvres secrètes. Accusé de haute trahison, il dut à la clémence

d’Élisabeth de ne pas être condamné à la peine capitale et fut exilé

en Sibérie. Plus de dix-huit cents personnes avaient été arrêtées;

Apraxin venait de se suicider; un courant plus favorable aux intérêts

français allait se former sous l’impulsion de Woronzow, qui recueillit

la succession de son rival.

D’Éon, dont le rôle en cette affaire fut si actif et si heureux, avait,

si l’on en croit La Messelière, sauvé sans le savoir sa propre tête. Il

s’était, en tout cas, créé des droits à la reconnaissance de Woronzow

en même temps que de nouveaux titres à la confiance d’Élisabeth; aussi

eut-on l’idée de l’attacher au service de la Russie et la demande en

fut faite officiellement par le marquis de L’Hospital à l’abbé de

Bernis. Le ministre et M. Tercier, se trouvant ici dans les mêmes

sentiments, ne s’opposèrent point à une combinaison suggérée sans

doute par la tsarine elle-même et qui fixait auprès d’elle un agent

estimé à la fois du ministère et du secret. D’Éon, bien que flatté

d’une offre qu’il n’omettra de relater dans aucun de ses projets de

mémoires, ne crut pas cependant devoir l’accepter. La faveur dont il

jouissait à Versailles, 40 une carrière brillamment commencée dans la

diplomatie, une porte ouverte à ses ambitions dans l’armée, tout lui

promettait un avenir assez enviable dans son propre pays. Il savait

aussi que les étrangers parvenaient rarement à de hautes situations

en Russie. La fortune y était d’une inconstance particulière et sa

roue se brisait le plus souvent sur le chemin de la Sibérie. Enfin sa

santé commençait à se ressentir des rigueurs du climat. Il n’hésita

pas à refuser. «Si j’avais un frère bâtard, écrivait-il à Tercier, je

l’engagerais, je vous assure, à prendre cette place; pour moi, qui suis

légitime, je suis bien aise d’aller mourir comme un chien fidèle sur

mon fumier natal[25].» En remerciant l’abbé de Bernis, «il le suppliait

de l’oublier toujours lorsqu’il s’agirait d’une fortune qui éloigne et

fasse quitter entièrement la France[26]».

Le ministre n’insista pas et le félicita même de son attachement à

son pays. A ce moment d’Éon avait d’ailleurs d’autres projets en

tête. Il était las de la Russie, où il craignait de voir, pendant

longtemps encore, se consumer inutilement une activité qui aspirait

à d’autres champs de bataille. Il avait suivi de son poste la triste

campagne de 1757, qui s’était terminée pour l’armée française par

la sanglante défaite de Rosbach. Les courriers arrivés en mars à

l’ambassade n’avaient pas apporté de meilleures nouvelles: le Hanovre

venait d’être évacué et les troupes du comte de Clermont, contraintes

d’abandonner la 41 Westphalie, avaient dû repasser le Rhin. De tous

côtés les hostilités étaient reprises avec une nouvelle vigueur. D’Éon,

dont l’humeur inquiète s’impatientait de n’avoir pu faire encore ses

premières armes, désirait rejoindre son régiment avant que la guerre

fût finie: «Son honneur et son amour-propre, disait-il, souffriraient

trop de le faire après la paix[27].»

Il se décida donc à écrire, le 14 avril, au ministre de la Guerre

pour solliciter un brevet de capitaine. Le maréchal de Belle-Isle

ne lui refusa pas ce rapide avancement. Moins de trois mois après,

d’Éon recevait une commission de capitaine réformé à la suite de son

régiment; mais il devait encore une fois prendre patience et renoncer

pour le moment à ses projets belliqueux.

Les événements ne lui avaient pas permis, en effet, de quitter

Saint-Pétersbourg. La politique secrète du roi rendait sa présence

nécessaire auprès de l’ambassadeur, dont il devait sans cesse

surveiller et souvent même inspirer les actes. Le duc de Choiseul,

successeur de Bernis au ministère des Affaires étrangères, venait

d’informer le marquis de L’Hospital du traité, signé le 30 décembre

1758, qui unissait plus étroitement Louis XV et Marie-Thérèse dans une

politique d’action contre la Prusse. L’ambassadeur avait pour tâche

d’obtenir l’accession de la Russie à cet accord. Il devait en outre

laisser entendre à la tsarine que sa médiation entre la France et

l’Angleterre 42 serait bien accueillie du cabinet de Versailles, qui

en retour se montrerait moins attaché aux intérêts de la Pologne. Les

circonstances pouvant rendre précieux l’appui de la grande-duchesse,

on serait contraint de lui témoigner plus d’égards, et la tsarine ne

devrait pas en prendre ombrage.

Ce double jeu n’était pas fait pour séduire l’ambassadeur qui,

détestant les intrigues, n’y eût pas réussi et ne s’en mêlait point.

Il avait su plaire à Élisabeth et tenait particulièrement à conserver

son estime. Son esprit fin, ses belles manières, une libéralité que

Louis XV qualifiait d’excessive, lui avaient attiré les sympathies de

la Cour. S’il réalisait parfaitement le type du grand seigneur que l’on

avait d’abord recherché pour représenter dignement la France auprès

d’une Cour fastueuse, son âge, ses infirmités et un manque d’énergie

naturel l’empêchèrent de recueillir les fruits d’une alliance qu’il

se bornait à entretenir et fortifier de son mieux. Il jugeait que

c’était la partie essentielle de sa mission et se reposait sur d’Éon,

auquel il avait voué une véritable affection, du soin de régler les

affaires courantes. Le cas qu’il faisait des connaissances de son jeune

secrétaire, de son expérience des choses et des gens de la Russie,

l’avait accoutumé à ne prendre aucune décision sans avoir consulté

«son petit d’Éon», dont le rôle d’agent secret se trouvait ainsi

singulièrement facilité. Aussi ne manqua-t-il pas de lui communiquer

les instructions qu’il venait de recevoir du duc de Choiseul.

43

D’Éon en connaissait déjà le sens. Mais par une lettre de Tercier il

avait appris également que le roi ne consentirait en aucune façon à

laisser Élisabeth s’agrandir aux dépens de la Pologne; c’était lui

donner dans le nord de l’Europe une prépondérance que l’offre de

médiation viendrait confirmer. A ce prix Louis XV préférait continuer

la guerre avec l’Angleterre. Enfin il ne désirait aucun changement dans

l’attitude que l’on avait adoptée vis-à-vis de la grande-duchesse[28].

D’Éon, sans en découvrir l’inspirateur, fit valoir ces considérations

auprès du marquis de L’Hospital, qui se contenta de négocier la

ratification du traité, mais attendit pour s’avancer sur les autres

points des ordres plus pressants. Ceux-ci arrivèrent bientôt. Choiseul,

impatienté d’une inaction si contraire aux ordres transmis, écrivit

à l’ambassadeur une lettre, dont le caractère intime et affectueux

tempérait seul la vivacité des termes et où il le mettait en demeure

d’obéir ou de demander son rappel[29].

D’Éon renouvela ses instances auprès du marquis de L’Hospital et

n’épargna rien pour le dissuader de se lancer dans des intrigues qui

pouvaient ne pas rencontrer l’approbation du roi. Il parvint ainsi à

faire différer pendant plus d’un an un projet que les revers infligés à

Frédéric par les Russes firent abandonner au ministre lui-même[30].

44

N’ayant pu obtenir ce qu’il désirait d’un ambassadeur que son amitié

l’empêchait de frapper, Choiseul s’était décidé à lui donner en quelque

sorte un coadjuteur. Il avait envoyé à Saint-Pétersbourg, avec le titre

de ministre plénipotentiaire, le baron de Breteuil, jeune homme que ses

capacités, sa distinction et une grande fortune mettaient à même de

plaire à la grande-duchesse et à la jeune Cour. Le roi avait approuvé

officiellement cette mission; mais comme elle était contraire à sa

politique personnelle, il avait voulu en annuler l’effet et s’était

résolu à initier le baron de Breteuil au secret. Il avait signé une

longue lettre, préparée par Tercier, pour inviter d’Éon à mettre le

nouvel envoyé au courant des vues particulières du roi[31].

Le rôle de d’Éon allait se trouver ainsi fort diminué. Après

avoir intrigué pendant cinq ans et servi d’intermédiaire dans la

correspondance secrète de Louis XV et d’Élisabeth, après avoir

travaillé aux négociations de divers traités, il voyait sa carrière

subitement entravée dans la diplomatie. Aussi songea-t-il de nouveau

à la poursuivre dans l’armée. Il n’avait pas cessé d’ailleurs

d’entretenir les meilleures relations avec les chefs du régiment à

la suite duquel il 45 figurait. A diverses reprises il s’était

rappelé de Saint-Pétersbourg au souvenir de son colonel, le marquis de

Caraman, et de son camarade, le capitaine de Chambry. Il avait même

eu l’attention de rechercher des fourrures pour le duc de Chevreuse,

colonel général des dragons, qui lui en avait marqué sa reconnaissance

par un aimable billet:

A Paris, ce 23 novembre 1760.

Je reçois, monsieur, votre lettre et la peau d’écureuil volant de

Sibérie que vous me faites le plaisir de m’envoyer. Elle est très

belle et je vous en rends mille grâces; mais je vous supplie de

vouloir bien m’en mander le prix, parce que je la garderai avec soin

et n’en ferai aucun usage jusqu’à ce que vous m’ayez fait le plaisir

de me le marquer.

Je vous prie de ne jamais douter de tous les sentiments avec lesquels

je suis plus que personne, monsieur, votre très humble et très

obéissant serviteur.

Le duc de Chevreuse[32].

Les études historiques auxquelles il s’était livré dans le loisir que

lui laissaient les négociations (et dont le titre seul révèle bien

le manque de mesure qu’il apportait en toutes choses) n’avaient pu

attacher d’Éon au genre de vie qu’on menait en Russie[33]. Au mois de

juillet 1760, il avait perdu tout courage; sa santé s’était gravement

altérée; il suppliait le marquis 46 de L’Hospital de le laisser

revenir en France:

Votre Excellence sait que depuis plus de dix-huit mois je suis plus

souvent malade qu’en santé. M. Poissonnier m’a conseillé sérieusement

d’aller sucer mon air natal pour reprendre mes anciennes forces.

Quoique je ne craigne ni la mort ni les médecins, et quoique je sois

très persuadé qu’il n’est point réservé à la faculté d’épouvanter

vos secrétaires d’ambassade, cependant je sens en moi-même un

affaissement de la nature plus fort que tous les raisonnements des

docteurs, qui m’avertit de ne pas m’enterrer dans un cinquième hiver

en Russie... En acquérant encore quelques connaissances de plus dans

la politique, je puis aspirer à faire quelque chose de mieux que le

métier de scribe et de pharisien[34].

M. de L’Hospital ne retint pas plus longtemps auprès de lui son petit

d’Éon et le chargea de porter à Versailles l’accession de la Russie au

traité de 1758 et les ratifications de la convention maritime avec la

Russie, la Suède et le Danemark.

D’Éon quitta Saint-Pétersbourg, décidé à n’y jamais revenir, emportant

avec lui des témoignages élogieux de M. de L’Hospital et du baron de

Breteuil et des lettres de recommandation auprès du ministre de la

Guerre. La tsarine avait daigné lui faire remettre une boîte enrichie

de diamants, et comme il prenait congé de Woronzow, le chancelier lui

aurait 47 dit: «Je suis fâché de vous voir partir, quoique votre

premier voyage ici avec le chevalier Douglas ait coûté à ma souveraine

plus de deux cent mille hommes et quinze millions de roubles[35]».

Arrivant ainsi que la première fois porteur de fort bonnes nouvelles,

le messager fut de nouveau bien reçu à Paris comme à Versailles. Le duc

de Choiseul lui fit accorder une pension de 2,000 livres sur le trésor

royal et promit de s’occuper de sa carrière.

D’Éon, que le voyage avait épuisé, venait d’être atteint de la

petite vérole. Il dut se soigner et attendre jusqu’au printemps la

réalisation d’un rêve longuement caressé. Enfin, au mois de février

1761, il put demander au duc de Choiseul, ministre de la Guerre, «de

lui permettre de servir pendant la campagne prochaine en qualité d’aide

de camp de M. le maréchal et de M. le comte de Broglie à l’armée du

Haut-Rhin et de lui accorder une lettre de passe à la suite du régiment

d’Autichamp-Dragons qui sert dans la même armée, le régiment du colonel

général étant employé cette année-là sur les côtes».

Le ministre se montra tout disposé à lui donner satisfaction et à

l’envoyer à l’armée; mais ce n’était pas assez pour d’Éon de recevoir

cette destination officielle, il lui fallait encore l’agrément

particulier du roi, dont il n’avait pas cessé d’être l’agent secret

durant ses séjours en Russie. Le comte de Broglie dont il voulait

devenir l’aide de camp et qui aussi 48 bien continuait à suivre de

l’armée les affaires de la politique secrète, soumit son désir au

souverain et en obtint cette réponse:

A Marly, ce 31 mai 1761.

... Je ne sache point que nous ayons présentement besoin du sieur

d’Éon; ainsi vous pourrez le prendre pour aide de camp, et d’autant

mieux que nous saurons où le prendre si cela était nécessaire[36].

D’Éon fut nommé aussitôt et partit sans délai pour l’armée où, à peine

arrivé, il eut à payer de sa personne. A Hœxter on lui confie

l’évacuation des poudres et des effets du roi qui étaient restés dans

la place: il en charge les bateaux amarrés sur les bords du Weser et

passe le fleuve à diverses reprises sous le feu de l’ennemi. Peu de

temps après, dans un engagement qui eut lieu à Ultrop, près de Soeft,

il est blessé au visage et à la cuisse. Le 7 novembre 1761, à la tête

des grenadiers de Champagne et des Suisses, il attaque les montagnards

écossais qui s’étaient embusqués dans les gorges de montagnes voisines

du camp d’Himbeck, il les déloge et les poursuit jusqu’au camp des

Anglais. Enfin à Osterwick, prenant le commandement d’une petite troupe

d’un peu plus de cent dragons et hussards, il charge avec intrépidité

le bataillon franc-prussien de Rhées qui, établi près de Wolfenbüttel,

coupait les communications de l’armée française, et son attaque est

si prompte que l’ennemi débandé met bas les armes 49 et qu’il se

trouve avoir fait près de huit cents prisonniers. Le prince Xavier de

Saxe profita de cette action hardie pour faire avancer ses troupes et

s’emparer de Wolfenbüttel. Tous ces hauts faits, que d’Éon racontait

complaisamment, et qu’il fit enregistrer par son biographe La Fortelle,

sont d’ailleurs attestés par le certificat qu’en quittant l’armée il se

fit donner par le maréchal et le comte de Broglie:

Victor-François, duc de Broglie, prince du Saint-Empire, maréchal de

France, chevalier des ordres du roi, commandant en Alsace, gouverneur