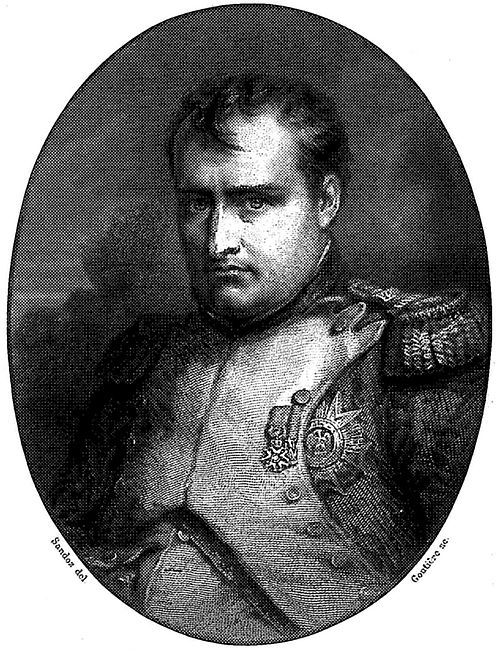

NAPOLÉON

(1815)

Title: Histoire du Consulat et de l'Empire, (Vol. 20/20)

Author: Adolphe Thiers

Release date: July 8, 2022 [eBook #68476]

Most recently updated: October 18, 2024

Language: French

Original publication: France: Paulin, 1845

Credits: Mireille Harmelin, Keith J Adams, Christine P. Travers and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

HISTOIRE

DU

CONSULAT

ET DE

L'EMPIRE

TOME XX

L'auteur déclare réserver ses droits à l'égard de la traduction en Langues étrangères, notamment pour les Langues Allemande, Anglaise, Espagnole et Italienne.

Ce volume a été déposé au Ministère de l'Intérieur (Direction de la Librairie) le 5 août 1862.

PARIS. IMPRIMÉ PAR HENRI PLON, RUE GARANCIÈRE, 8.

HISTOIRE

DU

CONSULAT

ET DE

L'EMPIRE

FAISANT SUITE

À L'HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

PAR M. A. THIERS

TOME VINGTIÈME

Paris

LHEUREUX ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

60, RUE RICHELIEU

1862

Forces que Napoléon avait réunies pour l'ouverture de la campagne de 1815. — Les places occupées, Paris et Lyon pourvus de garnisons suffisantes, la Vendée contenue, il lui restait 124 mille hommes présents au drapeau pour prendre l'offensive sur la frontière du Nord. — En attendant un mois Napoléon aurait eu cent mille hommes de plus. — Néanmoins il se décide en faveur de l'offensive immédiate, d'abord pour ne pas laisser dévaster par l'ennemi les provinces de France les plus belles et les plus dévouées, et ensuite parce que la colonne envahissante de l'Est étant en retard sur celle du Nord, il a l'espérance en se hâtant de pouvoir les combattre l'une après l'autre. — Combinaison qu'il imagine pour concentrer soudainement son armée, et la jeter entre les Anglais et les Prussiens avant qu'ils puissent soupçonner son apparition. — Le 15 juin à trois heures du matin, Napoléon entre en action, enlève Charleroy, culbute les Prussiens, et prend position entre les deux armées ennemies. — Les Prussiens ayant leur base sur Liége, les Anglais sur Bruxelles, ne peuvent se réunir que sur la grande chaussée de Namur à Bruxelles, passant par Sombreffe et les Quatre-Bras. — Napoléon prend donc le parti de se porter sur Sombreffe avec sa droite et son centre, pour livrer bataille aux Prussiens, tandis que Ney avec la gauche contiendra les Anglais aux Quatre-Bras. — Combat de Gilly sur la route de Fleurus. — Hésitations de Ney aux Quatre-Bras. — Malgré (p. 2) ces hésitations tout se passe dans l'après-midi du 15 au gré de Napoléon, et il est placé entre les deux armées ennemies de manière à pouvoir le lendemain combattre les Prussiens avant que les Anglais viennent à leur secours. — Dispositions pour la journée du 16. — Napoléon est obligé de différer la bataille contre les Prussiens jusqu'à l'après-midi, afin de donner à ses troupes le temps d'arriver en ligne. — Ordre à Ney d'enlever les Quatre-Bras à tout prix, et de diriger ensuite une colonne sur les derrières de l'armée prussienne. — Vers le milieu du jour Napoléon et son armée débouchent en avant de Fleurus. — Empressement de Blucher à accepter la bataille, et position qu'il vient occuper en avant de Sombreffe, derrière les villages de Saint-Amand et de Ligny. — Bataille de Ligny, livrée le 16, de trois à neuf heures du soir. — Violente résistance des Prussiens à Saint-Amand et à Ligny. — Ordre réitéré à Ney d'occuper les Quatre-Bras, et de détacher un corps sur les derrières de Saint-Amand. — Napoléon voyant ses ordres inexécutés, imagine une nouvelle manœuvre, et avec sa garde coupe la ligne prussienne au-dessus de Ligny. — Résultat décisif de cette belle manœuvre. — L'armée prussienne est rejetée au delà de Sombreffe après des pertes immenses, et Napoléon demeure maître de la grande chaussée de Namur à Bruxelles par les Quatre-Bras. — Pendant qu'on se bat à Ligny, Ney, craignant d'avoir à combattre l'armée britannique tout entière, laisse passer le moment propice, n'entre en action que lorsque les Anglais sont en trop grand nombre, parvient seulement à les contenir, et d'Erlon de son côté, attiré tantôt à Ligny, tantôt aux Quatre-Bras, perd la journée en allées et venues, ce qui le rend inutile à tout le monde. — Malgré ces incidents le plan de Napoléon a réussi, car il a pu combattre les Prussiens séparés des Anglais, et il est en mesure le lendemain de combattre les Anglais séparés des Prussiens. — Dispositions pour la journée du 17. — Napoléon voulant surveiller les Prussiens, compléter leur défaite, et surtout les tenir à distance pendant qu'il aura affaire aux Anglais, détache son aile droite sous le maréchal Grouchy, en lui recommandant expressément de toujours communiquer avec lui. — Il compose cette aile droite des corps de Vandamme et de Gérard fatigués par la bataille de Ligny, et avec son centre, composé du corps de Lobau, de la garde et de la réserve de cavalerie, il se porte vers les Quatre-Bras, pour rallier Ney et aborder les Anglais. — Ces dispositions l'occupent une partie de la matinée du 17, et il part ensuite pour rejoindre ses troupes qui ont pris les devants. — Surprise qu'il éprouve en trouvant Ney, qui devait former la tête de colonne, immobile derrière les Quatre-Bras. — Ney, croyant encore avoir l'armée anglaise tout entière devant lui, attendait l'arrivée de Napoléon pour se mettre en mouvement. — Ce retard retient longtemps l'armée au passage des Quatre-Bras. — Orage subit qui convertit la contrée en un vaste marécage. — Profonde détresse des troupes. — Combat d'arrière-garde à Genappe. — Napoléon poursuit l'armée anglaise, qui s'arrête sur le plateau de Mont-Saint-Jean, en avant de la forêt de Soignes. — Description (p. 3) de la contrée. — Desseins du duc de Wellington. — Son intention est de s'établir sur le plateau de Mont-Saint-Jean, et d'y attendre les Prussiens pour livrer avec eux une bataille décisive. — Blucher quoique mécontent des Anglais pour la journée du 16, leur fait dire qu'il sera sur leur gauche le 18 au matin, en avant de la forêt de Soignes. — Longue reconnaissance exécutée par Napoléon le 17 au soir sous une grêle de boulets. — Sa vive satisfaction en acquérant la conviction que les Anglais sont décidés à combattre. — Sa confiance dans le résultat. — Ordre à Grouchy de se rapprocher et d'envoyer un détachement pour prendre à revers la gauche des Anglais. — Mouvements de Grouchy pendant cette journée du 17. — Il court inutilement après les Prussiens sur la route de Namur, et ne s'aperçoit que vers la fin du jour de leur marche sur Wavre. — Il achemine alors sur Gembloux son infanterie qui n'a fait que deux lieues et demie dans la journée. — Pourtant on est si près les uns des autres, que Grouchy peut encore, en partant à quatre heures du matin le 18, se trouver sur la trace des Prussiens, et les prévenir dans toutes les directions. — Il écrit le 17 au soir à Napoléon qu'il est sur leur piste, et qu'il mettra tous ses soins à les tenir séparés des Anglais. — Napoléon se lève plusieurs fois dans la nuit pour observer l'ennemi. — Les feux de bivouac des Anglais ne laissent aucun doute sur leur résolution de livrer bataille. — La pluie n'ayant cessé que vers six heures du matin, Drouot, au nom de l'artillerie, déclare qu'il sera impossible de manœuvrer avant dix ou onze heures du matin. — Napoléon se décide à différer la bataille jusqu'à ce moment. — Son plan pour cette journée. — Il veut culbuter la gauche des Anglais sur leur centre, et leur enlever la chaussée de Bruxelles, qui est la seule issue praticable à travers la forêt de Soignes. — Distribution de ses forces. — Aspect des deux armées. — Napoléon après avoir sommeillé quelques instants prend place sur un tertre en avant de la ferme de la Belle-Alliance. — Avant de donner le signal du combat, il expédie un nouvel officier à Grouchy pour lui faire part de la situation, et lui ordonner de venir se placer sur sa droite. — À onze heures et demie le feu commence. — Grande batterie sur le front de l'armée française, tirant à outrance sur la ligne anglaise. — À peine le feu est-il commencé qu'on aperçoit une ombre dans le lointain à droite. — Cavalerie légère envoyée en reconnaissance. — Attaque de notre gauche commandée par le général Reille contre le bois et le château de Goumont. — Le bois et le verger sont enlevés, malgré l'opiniâtreté de l'ennemi; mais le château résiste. — Fâcheuse obstination à enlever ce poste. — La cavalerie légère vient annoncer que ce sont des troupes qu'on a vues dans le lointain à droite, et que ces troupes sont prussiennes. — Nouvel officier envoyé à Grouchy. — Le comte de Lobau est chargé de contenir les Prussiens. — Attaque au centre sur la route de Bruxelles afin d'enlever la Haye-Sainte, et à droite afin d'expulser la gauche des Anglais du plateau de Mont-Saint-Jean. — Ney dirige cette double attaque. — Nos soldats enlèvent le verger de la Haye-Sainte, mais (p. 4) sans pouvoir s'emparer des bâtiments de ferme. — Attaque du corps de d'Erlon contre la gauche des Anglais. — Élan des troupes. — La position est d'abord emportée, et on est près de déboucher sur le plateau, lorsque nos colonnes d'infanterie sont assaillies par une charge furieuse des dragons écossais, et mises en désordre pour n'avoir pas été disposées de manière à résister à la cavalerie. — Napoléon lance sur les dragons écossais une brigade de cuirassiers. — Horrible carnage des dragons écossais. — Quoique réparé, l'échec de d'Erlon laisse la tâche à recommencer. — En ce moment, la présence des Prussiens se fait sentir, et Lobau traverse le champ de bataille pour aller leur tenir tête. — Napoléon suspend l'action contre les Anglais, ordonne à Ney d'enlever la Haye-Sainte pour s'assurer un point d'appui au centre, et de s'en tenir là jusqu'à ce qu'on ait apprécié la portée de l'attaque des Prussiens. — Le comte de Lobau repousse les premières divisions de Bulow. — Ney attaque la Haye-Sainte et s'en empare. — La cavalerie anglaise voulant se jeter sur lui, il la repousse, et la suit sur le plateau. — Il aperçoit alors l'artillerie des Anglais qui semble abandonnée, et croit le moment venu de porter un coup décisif. — Il demande des forces, et Napoléon lui confie une division de cuirassiers pour qu'il puisse se lier à Reille autour du château de Goumont. — Ney se saisit des cuirassiers, fond sur les Anglais, et renverse leur première ligne. — Toute la réserve de cavalerie et toute la cavalerie de la garde, entraînées par lui, suivent son mouvement sans ordre de l'Empereur. — Combat de cavalerie extraordinaire. — Ney accomplit des prodiges, et fait demander de l'infanterie à Napoléon pour achever la défaite de l'armée britannique. — Engagé dans un combat acharné contre les Prussiens, Napoléon ne peut pas donner de l'infanterie à Ney, car il ne lui reste que celle de la garde. — Il fait dire à Ney de se maintenir sur le plateau le plus longtemps possible, lui promettant de venir terminer la bataille contre les Anglais, s'il parvient à la finir avec les Prussiens. — Napoléon à la tête de la garde livre un combat formidable aux Prussiens. — Bulow est culbuté avec grande perte. — Ce résultat à peine obtenu Napoléon ramène la garde de la droite au centre, et la dispose en colonnes d'attaque pour terminer la bataille contre les Anglais. — Premier engagement de quatre bataillons de la garde contre l'infanterie britannique. — Héroïsme de ces bataillons. — Pendant que Napoléon va les soutenir avec six autres bataillons, il est soudainement pris en flanc par le corps prussien de Ziethen, arrivé le dernier en ligne. — Affreuse confusion. — Le duc de Wellington prend alors l'offensive, et notre armée épuisée, assaillie en tête, en flanc, en queue, n'ayant aucun corps pour la rallier, saisie par la nuit, ne voyant plus Napoléon, se trouve pendant quelques heures dans un état de véritable débandade. — Retraite désordonnée sur Charleroy. — Opérations de Grouchy pendant cette funeste journée. — Au bruit du canon de Waterloo, tous ses généraux lui demandent de se porter au feu. — Il ne comprend pas ce conseil et refuse de s'y rendre. — Combien il lui eût été facile de sauver l'armée. — À la fin du jour il est (p. 5) éclairé, et conçoit d'amers regrets. — Caractère de cette dernière campagne, et cause véritable des revers de l'armée française.

Juin 1815. Forces que Napoléon était parvenu à réunir pour l'ouverture de la campagne de 1815. Malgré l'activité que Napoléon avait déployée dans les deux mois et demi écoulés du 25 mars au 12 juin, les résultats n'avaient répondu ni à ses efforts, ni à son attente, ni à ses besoins. Il avait compté d'abord sur 150 mille hommes pour se jeter par la frontière du Nord sur les Anglais et les Prussiens, puis sur 130 mille après les événements de la Vendée, et enfin il n'était arrivé à réunir que 124 mille combattants pour tenter la fortune une dernière fois. Quiconque par l'étude ou la pratique a pu connaître les difficultés du gouvernement, jugera ce résultat surprenant. Ainsi qu'on l'a vu au volume précédent, Napoléon lorsqu'il était rentré en possession de l'autorité suprême au 20 mars, avait trouvé un effectif réel de 180 mille hommes, desquels en retranchant les non-valeurs (c'est-à-dire les gendarmes, vétérans, états-majors, punitionnaires, etc., montant alors à 32 mille), il restait 148 mille hommes, desquels en retranchant encore les dépôts et en faisant les répartitions indispensables entre les diverses parties du territoire, il eût été impossible de tirer une force active de 30 mille soldats pour la concentrer sur un point quelconque de nos frontières. Telle est la vérité, et elle n'aura rien d'étonnant pour ceux qui ont tenu dans les mains les rênes d'un grand État.

Afin de sortir au plus vite de cette impuissance, Napoléon avait rappelé 50 mille soldats en congé de semestre, ce qui avait porté l'effectif total de 180 mille hommes à 230 mille, et immédiatement (p. 6) après les anciens militaires, qui n'avaient donné que 70 mille recrues, au lieu de 90 mille qu'on s'était flatté d'obtenir, parce qu'un grand nombre de ces anciens militaires étaient entrés dans les gardes nationales mobilisées. Cette dernière mesure avait porté l'effectif général le 12 juin non pas à 300 mille hommes, mais à 288 mille, parce qu'à cette date 12 mille anciens militaires sur 70 mille étaient encore en route pour rejoindre. Restait la conscription de 1815 qui devait donner 112 mille hommes, dont 46 mille appelables sur-le-champ, et 66 mille lorsque la loi concernant cette levée serait rendue, ainsi que nous l'avons expliqué déjà. Les ménagements à garder en fait de conscription étaient cause qu'aucun individu n'avait encore été demandé à cette classe. Les gardes nationales mobilisées, qui avaient répondu avec beaucoup de zèle à l'appel de l'État, avaient déjà fourni 170 mille hommes, dont 138 mille rendus au 12 juin, et 32 mille prêts à se ranger sous les drapeaux. De ces 138 mille gardes nationaux arrivés, 50 mille formés en divisions actives composaient la principale partie des corps de Rapp sur le Rhin, de Lecourbe aux environs de Béfort, de Suchet sur les Alpes. Les 88 mille restants tenaient garnison dans les places. Pour le moment l'armée de ligne, la seule vraiment active, se réduisait à 288 mille hommes, et à 256 mille en déduisant les non-valeurs dont il vient d'être parlé, telles que gendarmes, vétérans, etc.... Elle était ainsi répartie: 66 mille hommes formaient le dépôt des régiments, 20 mille constituaient le fond du corps de Rapp, 12 mille celui du corps de Suchet, (p. 7) 4 mille celui du corps de Lecourbe. (On vient de voir que le surplus de ces corps se composait de gardes nationales mobilisées.) Quatre mille hommes étaient en réserve à Avignon, 7 à 8 mille à Antibes sous le maréchal Brune, 4 mille à Bordeaux sous le général Clausel; environ 17 à 18 mille occupaient la Vendée. La France avait 124 mille hommes présents au drapeau, pour ouvrir les hostilités sur la frontière du Nord. Restaient 124 mille combattants, destinés à opérer par la frontière du Nord sous les ordres directs de Napoléon, mais ces derniers tous valides, tous présents dans le rang, et n'ayant à subir aucune des réductions qu'il faut admettre dans les évaluations d'armée lorsqu'on veut savoir la vérité rigoureuse.

Chaque jour qui s'écoulait devait augmenter ces forces. Nous ajouterons que chaque jour écoulé devait augmenter ces forces, qu'il allait arriver 12 mille anciens militaires actuellement en marche, 46 mille conscrits de la classe de 1815, 30 à 40 mille gardes nationaux mobilisés, c'est-à-dire environ cent mille hommes, qui auraient permis de tirer des dépôts 40 ou 50 mille recrues pour l'armée de ligne, et d'ajouter 30 mille hommes aux divisions actives des gardes nationales mobilisées. Un mois aurait suffi pour un tel résultat, et si on en suppose deux, c'est une nouvelle augmentation de cent mille hommes qu'on aurait obtenue, et l'armée active aurait pu être de 400 mille combattants, les gardes nationales mobilisées de 200 mille. Ces troupes étaient pourvues du matériel nécessaire. L'armée de ligne avait reçu des fusils neufs, les divisions actives de gardes nationaux des fusils réparés. Les gardes nationaux en garnison dans les places avaient été obligés de se contenter de fusils vieux, qu'on devait réparer (p. 8) successivement. Le matériel d'artillerie surabondait; les attelages seuls laissaient à désirer. État satisfaisant du matériel. Napoléon avait trouvé 2 mille chevaux de trait au 20 mars; il en avait retiré 6 mille de chez les paysans, et levé 10 mille, dont une partie était déjà rendue aux corps. L'armée du Nord possédait 350 bouches à feu bien attelées, ce qui suffisait, puisque c'était près de trois pièces par mille hommes. La cavalerie comptait déjà 40 mille chevaux, et on espérait en porter le nombre à 50 mille. Elle était superbe, car les chevaux étaient bons, et les hommes avaient tous servi. L'habillement était presque complet. Dans l'armée de ligne pourtant, quelques hommes n'avaient que la veste et la capote. Les gardes nationaux se plaignaient de n'avoir pas encore reçu l'uniforme adopté pour eux, c'est-à-dire la blouse bleue et le collet de couleur, ce qui les exposait à être traités par l'ennemi comme paysans révoltés, non comme soldats réguliers. Les préfets, fort pressés dans ces premiers moments, et manquant souvent des fonds nécessaires, n'avaient pas eu les moyens de pourvoir à cet objet, et c'était chez les gardes nationaux mobiles une cause de mécontentement, parce que c'était pour eux une cause de danger, ce qui n'empêchait pas du reste qu'ils ne fussent animés du meilleur esprit.

Ainsi en deux mois et demi, Napoléon avait tiré la France d'un état complet d'impuissance, car tandis qu'au 20 mars elle n'aurait pu réunir sur aucun point une force de quelque importance, elle avait le 12 juin sur la frontière du Nord 124 mille hommes pourvus de tout, et capables si la fortune ne les (p. 9) trahissait pas, de changer la face des choses. Nécessité de placer des noyaux d'armées sur le Rhin, le Jura et les Alpes. Elle avait sur le Rhin, sur le Jura, sur les Alpes, des noyaux d'armées tels qu'en se joignant à eux, Napoléon pouvait en faire sur-le-champ des corps imposants, et très-présentables à l'ennemi. Les places étaient fortement occupées, et chacun des mois suivants devait augmenter d'une centaine de mille la masse des défenseurs du sol. Quelques juges sévères ont demandé pourquoi une quarantaine de mille hommes étaient répartis entre les corps de Rapp, de Lecourbe, de Suchet, où ils ne formaient pas des armées véritables, tandis que joints à Napoléon ils auraient décidé la victoire. Ces critiques sont dénuées de fondement. On ne pouvait laisser le Rhin, le Jura, les Alpes sans défense: il y fallait au moins des corps qui, renforcés promptement si le danger devenait sérieux de leur côté, fussent capables d'arrêter l'invasion. Napoléon les avait composés en grande partie de gardes nationaux mobilisés; mais ceux-ci avaient besoin d'un soutien, et 20 mille soldats de ligne ajoutés au corps de Rapp, 4 mille à celui de Lecourbe, 12 mille à celui de Suchet, devaient leur procurer une plus grande consistance, et leur fournir d'ailleurs les armes spéciales, artillerie, cavalerie, génie, que les gardes nationales mobilisées ne contenaient point. Rapp avait ainsi 40 à 45 mille hommes, Lecourbe 12 à 15 mille, Suchet 30 à 32 mille, et si Napoléon après avoir triomphé des Prussiens et des Anglais se reportait vers le Rhin pour tenir tête aux Autrichiens et aux Russes qui arrivaient par la frontière de l'Est, il devait trouver un fond d'armée qu'il porterait à (p. 10) 120 mille combattants en amenant seulement 70 à 80 mille hommes avec lui. Assurément il ne pouvait faire moins pour le Rhin, le Jura, les Alpes; mais en faisant cela il avait fait l'indispensable, et il s'était réservé en même temps des ressources suffisantes pour frapper au Nord un coup décisif. Lui seul parmi les généraux anciens et modernes a entendu au même degré la distribution des forces, de manière à pourvoir à tout en ne faisant partout que l'indispensable, et en se réservant au point essentiel des moyens décisifs. Nos malheurs de 1815 n'infirment en rien cette vérité.

La situation que nous venons d'exposer prouve combien eût été folle la pensée de courir au Rhin le lendemain du 20 mars, pour profiter de l'élan imprimé aux esprits par le merveilleux retour de l'île d'Elbe. En prenant ce parti on eût rencontré des forces triples ou quadruples de celles qu'on aurait amenées; on aurait, en se portant si loin, rendu beaucoup plus difficile et presque impossible la reconstitution de nos régiments, et enfin Napoléon eût révolté contre lui les hommes qui voulaient épuiser tous les moyens de conserver la paix, et qui n'étaient disposés à lui pardonner la guerre que si elle était absolument inévitable. Si donc la résolution d'attendre que nos forces fussent tirées de la nullité où elles étaient au 20 mars, et que les dispositions hostiles de l'Europe fussent devenues évidentes, si cette résolution était d'une sagesse incontestable, il s'élevait néanmoins une question fort grave, celle de savoir si après avoir attendu jusqu'au milieu de juin, il ne valait pas mieux différer (p. 11) jusqu'au milieu de juillet ou d'août, afin d'atteindre le moment où nos forces seraient complétement organisées.

Fallait-il prendre l'offensive, ou attendre l'ennemi sous Paris, en lui opposant des forces qui eussent été doublées si Napoléon s'était ménagé un mois de plus? En effet, Blucher et Wellington ayant pris le parti de rester immobiles à la tête de la colonne du Nord, jusqu'à ce que la colonne de l'Est sous le prince de Schwarzenberg fût en mesure d'agir, il devait s'écouler encore un mois avant les premières hostilités, et un mois devait être de très-grande conséquence pour le développement de nos forces. Ainsi les anciens militaires, les conscrits de 1815, les gardes nationaux mobilisés, auraient achevé de rejoindre, ce qui nous aurait procuré cent mille hommes de plus, lesquels auraient presque tous profité à l'armée active, et au lieu de 124 mille combattants, Napoléon aurait pu en avoir 200 mille sous la main. Si on suppose que, persistant dans ce plan d'expectative, il eût comme en 1814 laissé l'ennemi s'avancer au sein de nos provinces, les deux grandes armées ennemies n'auraient pu être avant le 1er août, l'une à Langres, l'autre à Laon. Les dépôts en se repliant auraient versé un plus grand nombre d'hommes dans les régiments; Rapp en évacuant l'Alsace aurait rejoint Napoléon, qui se serait trouvé ainsi à la tête de 250 mille combattants recevant ses ordres directs. Pendant ce temps, Paris se serait rempli de marins, de fédérés, de dépôts, et eût peut-être compté cent mille défenseurs. Lyon, entouré de solides ouvrages, se serait rempli aussi des marins de Toulon, des gardes nationaux mobilisés du Dauphiné, de la Franche-Comté, de l'Auvergne: Suchet, rejoint par Lecourbe, aurait (p. 12) été en avant de Lyon avec cinquante mille hommes, et alors, tandis que Suchet appuyé sur Lyon eût couvert le Midi, Napoléon manœuvrant avec 250 mille soldats, et ayant derrière lui Paris bien défendu, aurait couvert le Nord, et on ne peut guère douter du résultat de la campagne, les envahisseurs fussent-ils 500 mille, comme on prétendait qu'ils seraient, dont 100 mille toutefois devaient être forcément retenus sur les derrières. Or, quand on se rappelle ce que fit Napoléon en 1814 avec 70 mille hommes dans sa main, Paris n'ayant pour le protéger ni un canon, ni un homme, ni un général, Lyon étant livré à l'ineptie d'Augereau, on ne peut, nous le répétons, s'empêcher de regretter amèrement que le système de la défensive ne l'emportât pas alors dans son esprit sur celui de l'offensive. Pourtant ce plan défensif, tout avantageux qu'il paraissait, avait aussi ses inconvénients graves. Inconvénients attachés au système de la défensive. Il fallait d'abord abandonner sans coup férir les plus belles provinces de France, les plus riches, les plus dévouées, celles de l'Est et du Nord; il fallait livrer à l'ennemi leurs ressources qui étaient immenses, et les livrer elles-mêmes à une seconde invasion quand elles avaient tant souffert de la première, quand elles venaient de fournir presque en entier les 170 mille gardes nationaux mobilisés, qu'on aurait menés dans l'intérieur en laissant exposés à l'ennemi leurs biens, leurs femmes et leurs enfants. Il fallait donc, outre un immense sacrifice, commettre une cruauté, une ingratitude, et de plus une espèce de faiblesse en présence de la France dévorée d'anxiété, et autorisée à croire que puisqu'il agissait ainsi le gouvernement (p. 13) était réduit au dernier état de détresse. Le parti libéral et révolutionnaire devait en être contristé et abattu, et le parti royaliste plus audacieux que jamais. Les esprits déjà fort agités à Paris et dans les Chambres devaient se troubler, s'aigrir, se diviser davantage. Ainsi livrer à l'ennemi l'Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, la Champagne, après leur avoir pris leurs bras les plus valides, afficher un état de détresse désolant, exalter ses ennemis, décourager ses amis, laisser le pays deux mois dans une anxiété cruelle, y être soi-même, abandonner les Chambres à toutes les divagations de la crainte, c'étaient là des inconvénients de la plus extrême gravité, et même sans l'ardeur naturelle au caractère de Napoléon, on comprend que s'il y avait un autre plan il le préférât!

Il y en avait un en effet sur lequel il n'avait cessé de méditer avec la force de pensée qui lui était propre, et sur la valeur duquel il n'avait aucun doute. Les deux colonnes d'invasion se trouvaient à cent lieues l'une de l'autre, et de plus la seconde, celle de l'Est, ne pouvait être prête à agir qu'au milieu de juillet, c'est-à-dire un mois après celle du Nord, de manière qu'elles étaient, par la distance et par le temps, dans l'impuissance de se soutenir. Lord Wellington et Blucher campaient le long de notre frontière du Nord, derrière Charleroy, et eux-mêmes, quoique fort rapprochés, n'étaient pas tellement unis qu'on ne pût pénétrer entre eux pour accomplir de grands desseins. L'un avait sa base à Bruxelles, l'autre à Liége. Avantages du système de l'offensive. Ils avaient bien cherché à se relier par des postes nombreux, répandus (p. 14) sur la gauche et sur la droite de la Sambre qui les séparait, mais ils l'avaient fait à la manière des esprits de second ordre, qui entrevoient plutôt qu'ils ne voient les choses; et de Paris, avec son coup d'œil que la nature avait fait si prompt, que l'expérience avait fait si sûr, Napoléon avait clairement discerné le point par où il pourrait s'introduire dans leurs cantonnements trop faiblement unis, s'interposer entre eux, battre les Prussiens d'abord, les refouler sur la Meuse, puis battre les Anglais après les Prussiens, les acculer à la mer, et du premier coup produire en Europe un ébranlement qui exercerait une forte influence, à Londres sur les divisions du parlement britannique, à Vienne sur les appréhensions du cabinet autrichien. Ce premier coup frappé sur la colonne du Nord, il pouvait revenir sur la colonne de l'Est, et s'il avait employé à combattre et à vaincre ce mois qui allait lui procurer cent mille hommes de plus, il devait avoir plus nombreux et mieux disposés ces cent mille hommes, il devait en se jetant avec eux sur le prince de Schwarzenberg, le ramener probablement au Rhin, et s'il n'était pas trop exigeant obtenir la paix de la politique européenne déconcertée. Supposez que Napoléon se fît illusion, que cette hardie offensive n'eût pas tout le succès qu'il en espérait, rien ne l'empêchait de revenir de l'offensive à la défensive, c'est-à-dire à la dispute pied à pied du sol national qu'il avait si admirablement soutenue en 1814, et après avoir épuisé les chances du premier plan, de revenir au second sans que la situation fût compromise. L'Alsace, la Franche-Comté, la Lorraine, la Bourgogne, (p. 15) la Champagne, n'auraient plus à se plaindre s'il ne les abandonnait qu'après les avoir disputées, et dans ce système qui le faisait passer par l'offensive avant d'en venir à la défensive, il n'aurait pas négligé une seule chance heureuse pour le pays et pour lui-même.

À ce plan il n'y avait qu'une objection, mais elle était grave. En allant tenter la fortune si hardiment au milieu des Anglais et des Prussiens, on pouvait rencontrer une grande défaite, et alors tout cet édifice de ressources si laborieusement préparé était exposé à s'écrouler soudainement avec le gouvernement lui-même. C'est pour ce motif que Napoléon avait craint la réunion des Chambres opérée si tôt, car un revers pouvait les jeter dans une sorte de délire. Mais c'était chose faite, et il fallait raffermir les Chambres, le pays, tout le monde, en tâchant d'obtenir le plus tôt possible un succès décisif. Napoléon voyait avec sa pénétration supérieure, la possibilité d'obtenir ce succès décisif, et il en avait l'impatience propre aux capitaines inspirés. Le génie de la politique consiste le plus souvent à savoir attendre, celui de la guerre à voir vite le côté où l'on peut frapper, et à frapper sur-le-champ. Aussi tandis que les plus grands politiques ont été patients, les plus grands capitaines ont été prompts. Chaque génie a ses inconvénients, et il faut admettre qu'il se comporte à sa façon. Raisons qui décident Napoléon en faveur de l'offensive. Ainsi par des raisons de situation et de caractère, Napoléon résolut de se jeter d'abord sur les Anglais et les Prussiens avec les 124 mille hommes qu'il avait actuellement sous la main, pour se reporter ensuite avec les renforts (p. 16) qui lui arriveraient, sur les Russes et les Autrichiens. Ce plan conçu de bonne heure, il l'avait préparé avec une profondeur incroyable de calcul, et les débuts en furent, comme on va le voir, singulièrement heureux.

Rapide concentration de l'armée. Tandis que les Prussiens s'appuyaient sur Liége et les Anglais sur Bruxelles, se reliant par des postes sur les deux rives de la Sambre, Napoléon avait ses 124 mille hommes étendus en une longue ligne de cantonnements de Lille à Metz, avec leur arrière-garde à Paris. Il fallait les concentrer rapidement, c'est-à-dire les réunir sur deux ou trois lieues de terrain, sans tirer l'ennemi de son incurie, ou du moins sans lui donner plus qu'un demi-éveil, lequel ne provoque que des demi-mesures. Le premier corps sous d'Erlon était à Lille, le second sous Reille à Valenciennes, le troisième sous Vandamme à Mézières, le quatrième sous Gérard à Metz, le sixième sous Lobau à Paris, de manière qu'entre celui de d'Erlon à gauche, et celui de Gérard à droite, il y avait cent lieues, et de la tête à la queue, de la frontière à Paris, soixante. Le mouvement de concentration n'était donc pas facile à opérer. Voici comment Napoléon s'y prit pour en assurer le succès.

Le mouvement de Paris à la frontière, qui devait s'opérer par Soissons, Laon et Maubeuge, ne pouvait pas être très-indicateur des desseins de Napoléon, car c'était la route par laquelle tout passait depuis un mois. D'ailleurs une forte partie des masses ennemies étant à la frontière du Nord, il était naturel que des troupes marchassent de ce côté, comme il y (p. 17) en avait aussi qui marchaient vers Metz, Strasbourg et Lyon. Il aurait fallu pour découvrir la vérité calculer combien il en passait sur chacune de ces routes, mais l'ennemi n'est jamais ni assez bien informé, ni assez vigilant pour se livrer à de semblables calculs, ni assez pénétrant pour en tirer de justes conclusions, à moins qu'il n'ait à sa tête un génie supérieur. Napoléon avait donc fait partir successivement les divisions du comte de Lobau et celles de la garde avec tout le matériel d'artillerie, sans autre crainte que d'apprendre aux généraux alliés qu'on préparait une armée au Nord, ce qui n'avait rien de bien étonnant, puisque là se trouvait le gros des Anglais et des Prussiens. Le mouvement dangereux pour les indices qu'il fournirait était celui de gauche à droite, de Lille à Maubeuge, et celui de droite à gauche, de Metz à Maubeuge, car il pouvait révéler le projet de se concentrer vers Maubeuge, et dès lors de marcher sur Charleroy. Le corps de Gérard étant le plus éloigné, devait se mettre en mouvement le premier; mais heureusement il y avait peu d'ennemis devant Metz, dès lors peu de surveillance, peu de communications à craindre. Napoléon ordonna au général Gérard de partir le 7 juin en grand secret, de fermer les portes de Metz, de veiller à ce que personne ne sortît de la place, et de s'acheminer sur Philippeville sans qu'aucun officier de son corps sût où il se rendait. Personne, excepté le ministre de la guerre, ne connaissait le plan de campagne, et le général Gérard lui-même, malgré la confiance qu'il méritait, ne savait qu'une chose, c'est qu'il se dirigeait sur (p. 18) Philippeville. Le général d'Erlon, le plus éloigné du centre après le général Gérard, avait ordre de se mettre en mouvement le 9, c'est-à-dire deux jours après le corps de Gérard, et de se porter de Lille sur Valenciennes, également en grand secret. Le général Reille devait partir de Valenciennes le 11 juin, quand d'Erlon en approcherait, et marcher vers Maubeuge, où Vandamme, qui était à Mézières, n'avait qu'un pas à faire pour se rendre. Moyen imaginé par Napoléon pour dérober à l'ennemi son mouvement de concentration. Cependant les mouvements de Lille à Valenciennes, de Valenciennes à Maubeuge, pouvaient devenir significatifs. Napoléon imagina un moyen ingénieux de tromper le duc de Wellington, auquel il supposait beaucoup plus de pénétration qu'au maréchal Blucher. Il avait parfaitement entrevu que le général britannique, venant de la mer, s'appuyant à la mer, devait mettre infiniment de soin à empêcher qu'on ne le coupât de cette base d'opération. Il ordonna donc qu'on fît sortir de Lille, de Dunkerque et des places voisines les gardes nationales mobilisées, et qu'on repliât les avant-postes ennemis avec un appareil militaire qui pût faire craindre une opération sérieuse. Ce mouvement fut prescrit de manière à le rendre très-apparent, et surtout visiblement dirigé vers les côtes, afin que s'il arrivait des nouvelles des corps partis de Metz et de Mézières, on pût croire que la tendance générale de nos troupes était de se porter vers Lille, Gand et Anvers. D'ailleurs ces indices de notre marche, en supposant l'ennemi plus vigilant, mieux servi qu'il ne l'était, ne parviendraient au quartier général de Bruxelles que deux, trois, quatre jours après qu'ils auraient été recueillis, de (p. 19) plus ils seraient contradictoires, ils devaient dès lors agiter l'ennemi sans l'éclairer, et ne pouvaient amener de détermination que lorsque notre concentration serait complétement opérée. Tous nos corps étaient ainsi en mouvement lorsque Napoléon quitta Paris le 12 juin.

Départ de Napoléon le 12 juin au matin. Parti du palais de l'Élysée à trois heures et demie du matin, il s'arrêta quelques instants à Soissons, où il inspecta les ouvrages destinés à mettre cette place à l'abri d'un coup de main, donna suivant sa coutume une foule d'ordres, et alla finir sa journée à Laon. Son passage à Laon et Avesnes. Le lendemain 13, il examina la position où s'était livrée la sanglante bataille de l'année précédente, prescrivit ce qui était à faire pour s'en assurer la possession dans le cas d'une retraite forcée, et le soir du même jour alla coucher à Avesnes. Son arrivée à Beaumont. Après avoir vérifié l'état des magasins de cette place, après avoir recueilli le dire de ses espions, qui lui annonçaient que tout était tranquille chez l'ennemi, il vint prendre gîte à Beaumont le 14 au soir, au milieu d'une vaste forêt qui bordait la frontière. Les nouvelles de tous nos corps d'armée étaient excellentes. La marche de Gérard s'était accomplie à travers la Lorraine et les Ardennes sans qu'aucun avis en fût parvenu aux Prussiens. De Lille, de Valenciennes s'étaient échappés quelques indices, mais la forte démonstration en avant de Lille portait à croire que les Français avaient des vues sur Gand, et probablement sur Anvers. Succès du stratagème de Napoléon. Napoléon avait donc tous ses corps autour de lui, à une distance de cinq à six lieues les uns des autres, masqués par une épaisse forêt, et sans que l'ennemi (p. 20) en sût rien, à en juger du moins par son immobilité. Voici comment étaient placés tous ces corps le 14 au soir.

Emplacement de nos corps d'armée le 14 juin au soir. Sur la gauche, le comte d'Erlon se trouvait à Solre-sur-Sambre avec le 1er corps comprenant environ 20 mille fantassins, et sur la même ligne le général Reille campait à Leers-Fosteau avec le 2e corps fort de 23 mille. Ces deux généraux étaient destinés à former la gauche de l'armée, qui devait ainsi s'élever à 43 ou 44 mille hommes d'infanterie. À droite, mais à une distance double parce qu'il arrivait de Metz, le général Gérard était venu coucher à Philippeville avec le 4e corps, dont l'effectif était de 15 à 16 mille combattants. Il devait devenir plus tard la droite de l'armée après avoir reçu diverses adjonctions. Au centre enfin, c'est-à-dire à Beaumont même, et dans un rayon d'une lieue, se trouvaient Vandamme avec le 3e corps, venu de Mézières et comptant 17 mille hommes, le comte de Lobau avec le 6e corps, formé à Paris et réduit à 10 mille hommes depuis les détachements envoyés en Vendée, enfin la garde forte de 13 mille fantassins, de 5 mille cavaliers, de 2 mille artilleurs, ce qui constituait un effectif total d'environ 20 mille combattants. Comme dans toutes ses campagnes, Napoléon ne laissant à chaque corps d'armée que ce qu'il lui fallait de cavalerie pour s'éclairer, avait réuni le gros de cette arme en quatre corps spéciaux, comprenant la cavalerie légère sous Pajol, les dragons sous Exelmans, les cuirassiers sous les généraux Kellermann et Milhaud, et composant à eux quatre une superbe réserve de 13 mille cavaliers (p. 21) aguerris, qu'il entendait garder sous sa main pour en user selon les circonstances. N'ayant pour la diriger ni Murat, ni Bessières, ni Montbrun, ni Lasalle, frappés les uns par la fortune, les autres par la mort, il avait choisi Grouchy devenu récemment maréchal, bon officier de cavalerie, plus capable d'exécuter un mouvement que de le concevoir, plus propre en un mot à obéir qu'à commander. Il faut ajouter à ces troupes 4 à 5 mille soldats des parcs et des équipages, complétant l'effectif général et tous réunis en ce moment autour de Beaumont. Jamais opération plus difficile n'avait été exécutée plus heureusement, car 124 mille hommes et 350 bouches à feu étaient concentrés à la lisière d'une forêt dont la seule épaisseur les séparait de l'ennemi, et sans que cet ennemi en eût connaissance.

Dispositions morales de l'armée. La disposition morale des troupes, sous le rapport du dévouement et de l'ardeur à combattre, surpassait tout ce qu'on avait jamais vu. Il n'y avait pas un homme qui n'eût servi. Les plus novices avaient fait les campagnes de 1814 et de 1813. Les deux tiers étaient de vieux soldats, revenus des garnisons lointaines, ou des prisons de Russie et d'Angleterre. Auteurs de la révolution du 20 mars, ils en avaient le fanatisme[1]. Son enthousiasme pour Napoléon, et sa défiance envers ses chefs. Dès qu'ils voyaient Napoléon, ils criaient Vive l'Empereur! avec une sorte de furie militaire et patriotique. Les officiers, tirés (p. 22) de la demi-solde, partageaient les sentiments des soldats. Malheureusement les cadres avaient été remaniés plusieurs fois, d'abord sous les Bourbons, puis sous Napoléon, et il s'y trouvait une masse d'officiers, nouveaux dans le régiment quoique vieux dans l'armée, qui n'étaient pas assez connus des hommes qu'ils devaient commander. C'était l'une des causes de la défiance générale qui régnait à l'égard des chefs. L'opinion vulgaire dans les rangs de l'armée, c'était que non-seulement les maréchaux, mais les généraux, et beaucoup d'officiers au-dessous de ce grade, s'étaient accommodés des Bourbons, que Napoléon les avait surpris désagréablement en revenant de l'île d'Elbe, que dès lors leur dévouement dans la lutte qui se préparait serait au moins douteux. Cette opinion vraie sous quelques rapports, était fausse en ceci que les officiers de grade élevé, quoique ayant vu avec regret le retour de Napoléon, étaient pour la plupart incapables de le trahir, du moins avant que la fortune l'eût trahi elle-même. Il leur en coûtait de se dévouer de nouveau à sa cause, mais ils sentaient qu'il y allait de leur gloire, de celle de la France, et ils étaient prêts à se battre avec la plus grande énergie, sans compter que plusieurs d'entre eux, ayant contribué à la révolution du 20 mars, étaient prêts à se battre non pas seulement avec courage mais avec passion. Néanmoins la confiance des soldats, fanatique en Napoléon, était nulle envers les chefs. L'idée que quelques-uns communiquaient avec Gand était générale. Tous ceux qui ne parlaient pas aussi vivement que les soldats, devenaient suspects à l'instant même. Les (p. 23) bivouacs étaient devenus de vrais clubs, où soldats et officiers s'entretenaient de politique, et discutaient leurs généraux, comme dans les partis on discute les chefs politiques. Ce n'était pas l'ardeur de combattre, mais la subordination, l'union, le calme, qui devaient en souffrir. En un mot, héroïque et toute de flamme, cette armée manquait de cohésion; mais Napoléon formait son lien, et dès qu'elle le voyait, elle retrouvait en lui son unité. Sa résolution de vaincre ou de mourir. Elle frémissait de contentement à l'idée de rencontrer l'ennemi le lendemain même, de venger sur lui les années 1813 et 1814, et jamais, on peut le dire, victime plus noble, plus touchante, ne courut avec plus d'empressement s'immoler sur un autel qui pour elle était celui de la patrie.

Position des armées prussienne et anglaise. Napoléon était résolu à la satisfaire, et à la mener la nuit même au milieu des bivouacs des Anglais et des Prussiens. Comme il l'avait prévu, les deux généraux alliés, tout en se disant qu'il fallait être bien serrés l'un à l'autre, avaient cependant négligé le point de soudure entre leurs cantonnements, et n'avaient pas pris les précautions nécessaires pour empêcher qu'on y pénétrât. Le duc de Wellington, tout occupé de couvrir le royaume des Pays-Bas, Blucher de barrer la route des provinces rhénanes, s'étaient placés conformément à l'idée qui les dominait. Composition et distribution de l'armée prussienne de Liége à Charleroy. La Sambre, coulant de nous à eux, et se réunissant à la Meuse près de Namur, séparait leurs cantonnements. Blucher, avec quatre corps d'armée d'environ trente mille hommes chacun, formant ainsi un total de 120 mille combattants, occupait les bords de la Sambre et de (p. 24) la Meuse. (Voir la carte no 61.) Bulow avec le 4e corps était à Liége, Thielmann avec le 3e entre Dinant et Namur, Pirch avec le 2e à Namur même. Ziethen avec le 1er corps, placé tout à fait à notre frontière, avait à Charleroy deux de ses divisions, et tenait ses avant-postes au delà de la Sambre, le long de la forêt de Beaumont qui nous cachait à sa vue. Ses deux autres divisions étaient en arrière de Charleroy, communiquait par des patrouilles avec l'armée anglaise chargée de couvrir le royaume des Pays-Bas. Configuration générale des lieux. De Namur partait une belle chaussée pavée, se rendant des provinces rhénanes en Belgique, et conduisant à Bruxelles par Sombreffe, les Quatre-Bras, Genappe, Mont-Saint-Jean, Waterloo. (Voir la carte no 65.) Elle formait par conséquent la communication la plus importante pour les alliés, puisque c'était sur un point quelconque de son développement que Prussiens et Anglais devaient se réunir pour venir au secours les uns des autres. Aussi s'étaient-ils promis d'y accourir s'ils étaient menacés par cette frontière, car de Charleroy on n'avait que cinq ou six lieues à faire pour atteindre cette grande chaussée de Namur à Bruxelles. Prenait-on à gauche en sortant de Charleroy, on la joignait aux Quatre-Bras, et on était sur la route de Bruxelles: prenait-on à droite, on la joignait à Sombreffe, et on était sur la direction de Namur et de Liége. C'est par ce motif que les Prussiens avaient deux des divisions de Ziethen à Charleroy, les autres à Fleurus et à Sombreffe.

Composition, force, et emplacement de l'armée anglaise. Le duc de Wellington disposait de cent mille hommes, Anglais, Hanovriens, Hollando-Belges, (p. 25) Brunswickois, sujets de Nassau. Les Anglais étaient de vieux soldats, éprouvés par vingt ans de guerre, et justement enorgueillis de leurs succès en Espagne. Ce qu'il y avait de meilleur dans l'armée britannique après les Anglais c'était la légion allemande, composée des débris de l'ancienne armée hanovrienne, recrutée avec des Allemands et fort aguerrie. Les Hollando-Belges, les Hanovriens proprement dits, les Brunswickois, le corps de Nassau, avaient été levés en 1813 et 1814, à la suite du soulèvement européen contre nous, les uns organisés en troupes de ligne, les autres en milices volontaires. Les troupes de ligne avaient plus de consistance que les milices, mais les unes et les autres étaient animées de passions vives contre la France, confiantes dans le chef qui les commandait, et habilement mêlées aux troupes anglaises de manière à participer à leur solidité. Dans cette masse les Anglais comptaient pour 38 mille hommes, les soldats de la légion allemande pour 7 à 8 mille, les Hanovriens pour 15 mille, les Hollando-Belges pour 25 mille, les Brunswickois pour 6 mille, les sujets de Nassau, naturellement fort attachés à la maison de Nassau-Orange, pour 7 mille.

Résolution des généraux ennemis d'attendre l'arrivée de la grande colonne de l'Est. Le duc de Wellington, ainsi qu'on l'a vu au précédent volume, s'était attaché à persuader à Blucher qu'il fallait attendre que la seconde colonne d'invasion, composée des Russes, des Autrichiens, des Bavarois, des Wurtembergeois, etc., laquelle arrivait par l'Est, fût parvenue à la même distance de Paris que la colonne qui entrait par le Nord, avant d'agir offensivement. Afin de tuer le temps et de satisfaire (p. 26) l'ardeur des Prussiens, le duc de Wellington avait consenti à entreprendre quelques siéges, et des parcs d'artillerie avaient été préparés dans cette intention. Mais en attendant on n'avait pris que de médiocres précautions pour se garantir contre une brusque apparition des Français. Le duc de Wellington, dont la perspicacité était ici en défaut, n'avait songé qu'à se préserver d'une attaque le long de la mer, ce qui pourtant n'était guère à craindre, car Napoléon l'eût-il coupé d'Anvers, ne l'eût certainement pas coupé d'Amsterdam, et ne lui eût dès lors pas enlevé sa base d'opération, tandis qu'il avait grand intérêt à le séparer de Blucher, et à se jeter entre les Anglais et les Prussiens pour les battre les uns après les autres. De ce dernier danger, de beaucoup le plus réel, le duc de Wellington et Blucher n'avaient rien entrevu. Précautions prises pour le cas de la subite apparition des Français vers Charleroy. Seulement, instruits par les leçons de Napoléon à se tenir bien serrés les uns aux autres, ils s'étaient promis de se réunir sur la chaussée de Namur à Bruxelles en cas d'attaque vers Charleroy, et d'y accourir le plus vite possible, les uns de Bruxelles, les autres de Namur et de Liége. Le duc de Wellington avait fait trois parts de son armée: l'une formant sa droite sous le brave et excellent général Hill, s'étendait d'Oudenarde à Ath; l'autre sous le brillant prince d'Orange, d'Ath à Nivelles, pas loin de Charleroy et de la Sambre (voir la carte no 65); la troisième était en réserve à Bruxelles. Le duc de Wellington par cette distribution avait voulu se mettre en mesure de se concentrer, ou sur sa droite en cas d'attaque vers la mer, ou sur sa gauche en cas qu'il (p. 27) fallût se porter au secours des Prussiens. Mais même dans cette double intention, ses corps étaient trop dispersés, car il fallait au moins deux ou trois jours pour qu'ils fussent réunis sur leur droite ou sur leur gauche. Quoi qu'il en soit, en cas d'une attaque vers Charleroy, contre les Anglais ou les Prussiens, le point de ralliement avait été fixé sur la chaussée de Namur à Bruxelles, et c'est pour garantir cette chaussée que le corps prussien de Ziethen avait été distribué comme nous venons de le dire, deux divisions à Charleroy sur la Sambre, deux autres en arrière entre Fleurus et Sombreffe.

Le moment de l'approche des Français complétement ignoré. Le 14 juin au soir on ne soupçonnait rien ou presque rien aux quartiers généraux de Bruxelles et de Namur des desseins des Français: on savait seulement qu'il y avait du mouvement sur la frontière, sans soupçonner le but et la gravité de ce mouvement. C'était donc une grande et merveilleuse opération que d'avoir rassemblé ainsi à quatre ou cinq lieues de l'ennemi une armée de 124 mille hommes, venant de distances telles que Lille, Metz et Paris, sans que les deux généraux anglais et prussien s'en doutassent, et l'histoire de la guerre ne présente pas que nous sachions un phénomène de ce genre. Plan de Napoléon, et son ordre de mouvement pour la nuit du 14 au 15. Napoléon n'était pas homme à perdre le fruit de ce premier succès, en ne se hâtant pas assez d'en profiter. Il résolut d'entrer en action dans la nuit même du 14 au 15, de se porter brusquement sur Charleroy, d'enlever par surprise cette place probablement mal gardée, d'y franchir la Sambre, et de tomber tout à coup sur la chaussée de Namur à Bruxelles, certain que si rapprochés que fussent les Prussiens et les (p. 28) Anglais, il les trouverait faiblement reliés à leur point de jonction, et parviendrait à s'établir entre eux avec la masse de ses forces. Il avait prescrit les plus minutieuses précautions pour que dans les bivouacs on se rendît aussi peu apparent que possible, qu'on se couvrît des bois, des mouvements de terrain assez fréquents sur cette frontière, qu'on cachât ses feux, et qu'on ne laissât passer ni un voyageur, ni un paysan, afin de retarder le plus qu'il se pourrait la nouvelle positive de notre approche. Quant à la nouvelle vague elle était certainement répandue, et celle-là, comme l'expérience le prouve, provoque rarement de la part d'un ennemi menacé des déterminations suffisantes.

Napoléon donna le 14 au soir les ordres qui suivent. À trois heures du matin toutes nos têtes de colonnes devaient être en marche de manière à se trouver vers neuf ou dix heures sur la Sambre. À gauche, le général Reille avec le 2e corps devait se porter de Leers-Fosteau à Marchiennes, s'emparer du pont de Marchiennes situé à une demi-lieue au-dessus de Charleroy, y passer la Sambre, et se mettre en mesure d'exécuter les instructions ultérieures du quartier général. Le comte d'Erlon avec le 1er corps, partant de deux lieues en arrière de Solre-sur-Sambre, devait deux heures après le général Reille entrer à Marchiennes, et y prendre position derrière lui. Au centre, le général Vandamme partant des environs de Beaumont avec le 3e corps, avait l'ordre formel de se trouver entre neuf et dix heures du matin devant Charleroy. Avec lui devait marcher le général Rogniat, suivi des (p. 29) troupes du génie et des marins de la garde, afin d'enlever le pont et la porte de Charleroy. Le général Pajol était chargé d'escorter Rogniat avec la cavalerie légère de la réserve. Napoléon se proposait de l'accompagner à la tête de quatre escadrons de la garde, pour tout voir et tout diriger par lui-même. Il était prescrit au comte de Lobau de partir avec le 6e corps une heure après le général Vandamme, afin de laisser à celui-ci le temps de défiler à travers les bois. La garde devait s'ébranler une heure après le comte de Lobau. Défense était faite aux bagages de suivre les corps, et il ne leur était permis de se mettre en marche qu'après que toutes les troupes auraient défilé. À droite enfin le général Gérard, qui n'était encore qu'à Philippeville, devait en partir à trois heures du matin, tomber brusquement sur le Châtelet, à deux lieues au-dessous de Charleroy, y passer la Sambre, s'établir sur la rive gauche, et attendre là les ordres du quartier général. Ainsi, entre neuf et dix heures du matin, 124 mille hommes allaient fondre sur tous les points de la Sambre, tant au-dessus qu'au-dessous de Charleroy, et il était difficile qu'ainsi concentrés sur un espace de deux lieues, ils ne parvinssent pas à percer la ligne ennemie quelque forte qu'elle pût être. (Voir la carte no 65.)

L'armée s'ébranle tout entière le 15 à trois heures du matin, à l'exception du corps de Vandamme. Le 15 juin à trois heures du matin, l'armée s'ébranla tout entière, Vandamme excepté, qui cependant aurait dû être en mouvement le premier. On n'était ni plus énergique, ni plus habile que le général Vandamme, ni surtout plus dévoué à la cause sinon de l'Empire, du moins de la Révolution (p. 30) française. Il était prêt à bien servir, mais il ne s'était pas corrigé de ses défauts, qui étaient la violence et le goût extrême du bien-être. On l'avait forcé de quitter Beaumont pour céder la place au corps de Lobau, à la garde impériale et à l'Empereur. Après avoir manifesté beaucoup d'humeur il était allé s'établir sur la droite, et s'était logé de sa personne dans une maison de campagne assez difficile à découvrir. Le maréchal Soult qui possédait la plupart des qualités d'un chef d'état-major, sauf la netteté d'esprit et l'expérience de ce service, n'avait pas, comme Berthier, doublé et triplé l'expédition des ordres afin d'être assuré de leur transmission. L'unique officier envoyé à Vandamme le chercha longtemps, se cassa la jambe en le cherchant, et ne put remettre à un autre le message dont il était porteur. Cause du retard de ce corps. Vandamme ne sut donc rien, et resta paisiblement endormi dans ses bivouacs. Le général Rogniat étant parvenu à le joindre, lui témoigna son étonnement de le trouver immobile, et le prévint qu'il fallait se porter immédiatement sur Charleroy. Vandamme assez mécontent du ton du général Rogniat, lui répondit durement qu'on ne lui avait adressé aucune instruction du quartier général, et que ce n'était pas d'un subalterne qu'il avait à recevoir des ordres. Toutefois malgré cette réponse, Vandamme se mit en devoir de marcher. Mais il fallait du temps pour éveiller, réunir, et mettre en mouvement 17 mille hommes, et ce ne fut qu'entre cinq et six heures du matin que le 3e corps put s'acheminer vers Charleroy. Ayant à défiler par de petits chemins, à travers des bois épais, des villages étroits et longs, Vandamme ne (p. 31) pouvait avancer bien rapidement, et son retard de trois heures ralentit d'autant le corps de Lobau et la garde qui devaient suivre la même route. Heureusement le général Rogniat n'attendit point l'infanterie, et se trouvant assez fort avec la cavalerie légère de Pajol, il s'élança sans hésiter sur Charleroy. Napoléon, impatienté de rencontrer tant de troupes attardées sur cette route, prit les devants avec les quatre escadrons de la garde qui l'accompagnaient, et courut vers Charleroy de toute la vitesse de ses chevaux.

Malgré le retard de Vandamme, Charleroy est enlevé. Pendant ce temps Pajol battant la campagne avec ses escadrons, refoula les avant-postes prussiens après leur avoir fait deux à trois cents prisonniers. Rogniat qui le suivait avec quelques compagnies du génie et les marins de la garde, se jeta brusquement sur le pont de Charleroy, s'en saisit avant que l'ennemi pût le détruire, fit sauter avec des pétards les portes de la ville, y pénétra, et fraya ainsi la route à Pajol. Celui-ci traversa Charleroy au galop, et se mit à la poursuite des Prussiens qui se repliaient en toute hâte.

Retraite des Prussiens vers les Quatre-Bras et Fleurus. À quelques centaines de toises de Charleroy la route se bifurquait. Par la gauche elle allait joindre aux Quatre-Bras, par la droite elle allait joindre à Sombreffe, la grande chaussée de Namur à Bruxelles, ont nous avons déjà parlé. (Voir la carte no 65.) Les Prussiens, voulant conserver cette chaussée par laquelle Blucher et Wellington pouvaient se réunir, firent leur retraite sur les deux embranchements qui venaient y aboutir, celui de Bruxelles et celui de Namur, mais en plus grand nombre sur ce dernier. (p. 32) Pajol lança le colonel Clary avec le 1er de hussards sur la route de Bruxelles, et avec le reste de sa cavalerie se dirigea sur la route de Namur, suivi de près par les dragons d'Exelmans.

Mouvement des corps de Reille, d'Erlon et Gérard. Tandis que ces événements se passaient sur la route de Beaumont à Charleroy, le général Reille avec le 2e corps, parti de Leers-Fosteau à trois heures du matin, avait rencontré les Prussiens à l'entrée du bois de Montigny-le-Tilleul, les avait culbutés, et leur avait fait trois à quatre cents prisonniers. Il s'était immédiatement porté sur Marchiennes, en avait surpris le pont, et avait franchi la Sambre vers onze heures du matin. Il s'était ensuite avancé jusqu'à Jumel et Gosselies, dans la direction de Bruxelles, et s'y était arrêté pour laisser respirer ses troupes, et y attendre les ordres du quartier général. Le comte d'Erlon partant de plus loin avec le 1er corps, n'avait pas encore atteint la Sambre. Sur la droite, le général Gérard ayant été retenu par l'une de ses divisions, n'avait quitté Philippeville qu'assez tard, et soit par cette raison, soit par celle de la distance à parcourir, ne devait arriver au pont du Châtelet avec le 4e corps que fort avant dans la journée. Mais ces divers retards étaient sans importance, la Sambre étant franchie sur deux points, Marchiennes et Charleroy, et Napoléon pouvant en quelques heures porter 60 mille hommes entre les Anglais et les Prussiens, de manière à rendre leur réunion impossible.

Arrivée de Napoléon à Charleroy; dispositions qu'il ordonne pour s'interposer entre les Anglais et les Prussiens. Napoléon suivant de près les généraux Rogniat et Pajol, avait traversé Charleroy entre onze heures et midi, ne s'y était point arrêté, et avait rejoint au (p. 33) plus vite sa cavalerie légère. Il s'était porté au point où la route de Charleroy se bifurquant, jette un embranchement sur Bruxelles, un autre sur Namur. Craignant que le colonel Clary ne fût pas suffisant avec son régiment de hussards pour tenir tête aux postes ennemis qui avaient pris la direction de Bruxelles, il prescrivit au général Lefebvre-Desnoëttes, commandant la cavalerie légère de la garde, d'appuyer le colonel Clary avec sa division, forte de 2,500 cavaliers, et au général Duhesme, commandant l'infanterie de la jeune garde, d'en détacher un régiment dès qu'elle arriverait, afin d'appuyer Clary et Lefebvre-Desnoëttes. Il expédia en même temps l'ordre à sa gauche, composée des généraux Reille et d'Erlon, de hâter le pas, et de gagner Gosselies, pour accumuler ainsi de grandes forces dans la direction de Bruxelles, par laquelle devaient se présenter les Anglais. Le général Reille, comme on vient de le voir, ayant passé la Sambre à Marchiennes, était en marche sur Jumel et Gosselies, et pouvait déjà réunir sur ce point si essentiel 23 mille hommes d'infanterie.

Ces précautions prises sur la route de Bruxelles, Napoléon se transporta sur la route de Namur où il devait avoir affaire aux Prussiens, et où l'on pouvait les supposer déjà très-nombreux, leur quartier général étant à Namur, c'est-à-dire à sept ou huit lieues, tandis que le quartier général anglais, établi à Bruxelles, se trouvait à quatorze.

Des deux divisions du corps prussien de Ziethen qui occupaient Charleroy, l'une, la division Steinmetz, s'était retirée sur la route de Bruxelles, l'autre, (p. 34) la division Pirch II[2], sur la route de Namur passant par Fleurus et Sombreffe. Celle-ci s'était arrêtée au village de Gilly, qu'on rencontre à une lieue de Charleroy sur le chemin de Fleurus. Pajol l'avait suivie avec la cavalerie légère, Exelmans avec les dragons, et Grouchy lui-même commandant en chef la réserve de cavalerie, était venu prendre le commandement des troupes réunies à cette avant-garde. Le corps de Ziethen s'arrête à Gilly pour couvrir la route de Namur par Fleurus. Le général Ziethen avait ordre en cas d'attaque de disputer le terrain, de manière à ralentir notre marche, mais non pas de manière à s'engager sérieusement. Voyant six mille chevaux à sa poursuite, il avait évacué le village de Gilly, et s'était établi derrière un gros ruisseau qui venant de l'abbaye de Soleilmont va tomber dans la Sambre près du Châtelet. Placé sous ses ordres, le général Pirch II avait barré le pont de ce ruisseau, disposé deux bataillons en arrière du pont, et plusieurs autres à gauche et à droite de la route, dans les bois de Trichehève et de Soleilmont. Il résolut d'attendre les Français dans cette position, qui lui permettait de leur opposer une assez longue résistance. De son côté le maréchal Grouchy quoique ayant sous la main les deux divisions Pajol et Exelmans, crut devoir s'arrêter, car des troupes à cheval ne suffisaient pas pour forcer l'obstacle qu'il avait devant lui, et il se serait exposé à perdre beaucoup d'hommes sans obtenir aucun résultat.

(p. 35) Le plan de Napoléon est en voie de pleine réussite. C'est dans cette situation que Napoléon trouva les choses en arrivant à Gilly. Il prit bientôt son parti avec cette sûreté de jugement qui ne l'abandonnait jamais à la guerre. On avait devant soi une chaîne de coteaux boisés, dont le ruisseau de Soleilmont baignait le pied. Au revers s'étendait la plaine de Fleurus, déjà célèbre par la bataille qu'y avaient livrée les généraux Jourdan et Kléber, et dans laquelle une rencontre avec les Prussiens était très-vraisemblable, puisque la grande chaussée de Namur à Bruxelles la traversait tout entière. Napoléon, qui désirait fort cette rencontre afin de battre les Prussiens avant les Anglais, voulait s'assurer l'entrée de la plaine de Fleurus, mais ne songeait nullement à occuper la plaine elle-même, car il en aurait éloigné les Prussiens, ce qui aurait fait échouer ses desseins. Jusqu'ici en effet tout se passait comme il l'avait prévu et souhaité. D'après ce plan, Napoléon devait d'abord se jeter sur les Prussiens, en barrant la route des Quatre-Bras, par laquelle les Anglais pouvaient se présenter. Il avait pensé que les Anglais et les Prussiens, quelque intérêt qu'ils eussent à se tenir fortement unis, laisseraient entre eux un espace moins fortement occupé, sur lequel en appuyant avec toute la force de son armée concentrée il pourrait pénétrer victorieusement. Ce calcul profond se trouvait vérifié. La Sambre, si heureusement enlevée à l'ennemi, laissait apercevoir le vide qui séparait les Anglais des Prussiens. Il était aisé de reconnaître qu'on avait les Anglais sur sa gauche dans la direction de Bruxelles, leurs avant-postes à cinq ou six lieues, leur corps de bataille à douze ou quatorze, et les Prussiens sur sa droite, dans la direction de Namur, leurs avant-postes à une ou deux lieues, leur corps de bataille (p. 36) à cinq ou six. Le but qu'on avait en cherchant à se placer entre eux étant de les rencontrer séparément, il fallait faire deux choses, se jeter tout de suite sur l'une des deux armées, et pendant qu'on se battrait avec elle, opposer à la marche de l'autre un obstacle qui ne lui permît pas de venir au secours de l'armée attaquée. Ces deux objets étaient de toute évidence: mais sur laquelle des deux armées fallait-il se jeter d'abord? Évidemment encore sur l'armée prussienne, premièrement parce qu'elle était la plus rapprochée, et secondement parce que si nous l'avions laissée sur notre droite, elle se serait portée sur nos derrières, et nous aurait pris à revers, pendant que nous aurions été occupés à lutter avec les Anglais. De plus, par l'humeur entreprenante de son chef, il était probable qu'elle serait impatiente de combattre, et profiterait de la proximité pour se mesurer avec nous, tandis que les Anglais à cause de la distance, à cause de leur lenteur naturelle, nous laisseraient le temps d'accabler leurs alliés avant de les secourir. Mais de cette nécessité de choisir les Prussiens pour nos premiers adversaires, il résultait forcément qu'au lieu de les empêcher d'arriver dans la plaine de Fleurus, il fallait plutôt leur en faciliter les moyens, car autrement ils auraient exécuté un grand mouvement rétrograde, et seraient allés par Wavre rejoindre les Anglais derrière Bruxelles. Or si les deux armées alliées allaient opérer leur jonction au delà de Bruxelles, le plan de Napoléon se trouvait déjoué, et sa position devenait des plus dangereuses, car il ne pouvait trop s'enfoncer en Belgique, ayant bientôt (p. 37) à revenir sur ses pas pour faire face à la colonne envahissante de l'Est, et il ne pouvait combattre 220 mille hommes avec 120 qu'à la condition de les combattre séparément. S'il les trouvait réunis, il était contraint de repasser la frontière après un plan de campagne manqué, et l'ascendant de sa supériorité manœuvrière perdu. Il ne fallait donc pas pousser plus loin que Fleurus dans la direction de Namur, tandis qu'au contraire dans la direction de Bruxelles il était indispensable d'occuper la position qui empêcherait les Anglais d'arriver sur le champ de bataille où nous combattrions les Prussiens.

Les Prussiens s'arrêtent un peu au delà de Gilly, derrière le ruisseau de Soleilmont. Le corps de Ziethen s'étant établi, comme nous venons de le dire, derrière le pont de Soleilmont et dans les bois à gauche et à droite de la route, il fallait nécessairement le déloger pour être maîtres du débouché de la plaine de Fleurus, et ne pas faire un pas au delà. Napoléon ordonne de les déloger, et se porte un instant sur la route des Quatre-Bras, pour prescrire les précautions nécessaires de ce côté. Napoléon ordonna donc à Grouchy de forcer le ruisseau dès qu'il aurait de l'infanterie, de fouiller ensuite les bois, et de pousser ses reconnaissances seulement jusqu'à Fleurus. Ces ordres donnés, il rebroussa chemin au galop pour veiller de nouveau à ce qui pouvait survenir du côté de Bruxelles. Il fit dire à Vandamme qui n'avait pu atteindre Charleroy qu'à midi, et avait mis deux heures à traverser les rues étroites de cette ville, de se hâter, d'abord pour laisser le passage libre à Lobau et à la garde, et ensuite pour aller appuyer Grouchy. On était au 15 juin: la chaleur était étouffante, les troupes avaient déjà fait les unes cinq lieues, les autres six ou sept; mais leur ardeur n'était pas diminuée, et elles marchaient (p. 38) avec empressement dans toutes les directions qui leur étaient indiquées. Après avoir pressé la marche de Vandamme, Napoléon dépassant le point où la route de Charleroy se bifurque, se porta un peu en avant sur l'embranchement de Bruxelles. Importance capitale du point des Quatre-Bras. Cet embranchement, avons-nous dit, rencontrait aux Quatre-Bras la grande chaussée de Namur à Bruxelles, formant la communication entre les deux armées alliées. La possession des Quatre-Bras était donc de la plus extrême importance, car c'était tout à la fois le point par lequel l'armée anglaise pouvait se relier aux Prussiens, et celui par lequel elle pouvait opérer sa propre concentration. On a vu en effet que le duc de Wellington ayant établi sa réserve à Bruxelles, avait rangé en avant et en un demi-cercle le gros de son armée, qu'ainsi le général Hill s'étendait d'Oudenarde à Ath, le prince d'Orange d'Ath à Nivelles. Nivelles était par conséquent le point par lequel les Anglais pouvaient réunir leur droite à leur gauche: en outre, de Nivelles même une route pavée les conduisait par un trajet fort court aux Quatre-Bras, où ils devaient trouver leur réserve arrivant de Bruxelles, de façon que les Quatre-Bras, ainsi nommés à cause des routes qui s'y croisent, étaient à la fois le point de ralliement des Anglais avec les Prussiens, et celui des Anglais entre eux. Aucun point de ce vaste théâtre d'opérations n'avait donc une égale importance. Or le prix qu'il avait pour les alliés il l'avait naturellement pour nous, et Napoléon devait tenir comme à la condition essentielle de son plan de campagne que les Quatre-Bras fussent invinciblement occupés, pour (p. 39) que les Anglais ne pussent, à moins de détours longs et difficiles, ni se réunir entre eux, ni se réunir aux Prussiens. C'est par ce motif que Napoléon, à peine Charleroy enlevé, avait lancé dans la direction des Quatre-Bras, d'abord le colonel Clary avec un régiment de hussards, puis Lefebvre-Desnoëttes avec la cavalerie légère de la garde, puis un des régiments d'infanterie de la jeune garde, et enfin les corps de Reille et d'Erlon, forts de plus de 40 mille hommes d'infanterie et de 3 mille chevaux, tout cela pour contenir les Anglais, pendant qu'il combattrait les Prussiens avec quatre-vingt mille hommes. Tandis qu'il était de sa personne un peu en avant du point de bifurcation, pressant tant qu'il pouvait la marche des troupes, il aperçut le maréchal Ney qui arrivait en toute hâte suivi d'un seul aide de camp, le colonel Heymès. Napoléon, comme on doit s'en souvenir, lui avait donné après le 20 mars une mission sur la frontière, pour diminuer l'embarras de sa position en l'éloignant de Paris, et cette mission terminée l'avait laissé dans ses terres, d'où le maréchal n'était revenu que pour la cérémonie du Champ de Mai. Napoléon même, comme on doit encore s'en souvenir, lui en avait témoigné quelque humeur le jour de la cérémonie. Tenant cependant à se servir de la grande énergie du maréchal, il lui avait fait dire en quittant Paris de venir le joindre au plus vite s'il voulait assister à la première bataille. Napoléon rencontre Ney, qui arrivait de Paris, et lui donne le commandement de sa gauche, en lui prescrivant d'occuper les Quatre-Bras. Ney averti si tard n'avait eu que le temps de prendre avec lui son aide de camp Heymès, et était parti pour Maubeuge sans équipage de guerre. N'ayant pas même de chevaux, (p. 40) il avait été réduit à emprunter ceux du maréchal Mortier, resté malade à Maubeuge. Il arrivait donc ne sachant rien de l'état des choses, ne connaissant ni le rôle qui lui était réservé, ni les troupes qu'il allait commander, livré à cette agitation fébrile qui suit le mécontentement de soi et des autres, n'ayant pas dès lors tout le calme d'esprit désirable dans les situations difficiles, bien que sa prodigieuse énergie n'eût jamais été plus grande qu'en ce moment. Napoléon, après avoir souhaité la bienvenue au maréchal, lui dit qu'il lui confiait la gauche de l'armée, composée du 2e et du 1er corps (généraux Reille et d'Erlon), des divisions de cavalerie attachées à ces corps, de la cavalerie légère de la garde qu'il lui prêtait pour la journée, avec recommandation de la ménager, le tout comprenant au moins 45 mille hommes de toutes armes. Napoléon ajouta qu'il fallait avec ces forces, transportées actuellement au delà de la Sambre, et rendues en partie à Gosselies, pousser vivement l'ennemi l'épée dans les reins, et s'établir aux Quatre-Bras, clef de toute la position.—Connaissez-vous les Quatre-Bras? dit Napoléon au maréchal.—Comment, répondit Ney, ne les connaîtrais-je pas? j'ai fait la guerre ici dans ma jeunesse, et je me souviens que c'est le nœud de tous les chemins.—Partez donc, lui répliqua Napoléon, et emparez-vous de ce poste, par lequel les Anglais peuvent se rejoindre aux Prussiens. Éclairez-vous par un détachement vers Fleurus[3].—Ney partit plein d'ardeur, et en apparence (p. 41) disposé à ne pas perdre de temps. Il était environ quatre heures et demie.

Napoléon se reporte vers Gilly, et ordonne l'attaque immédiate du poste occupé par les Prussiens. Napoléon, après avoir expédié le maréchal Ney sur les Quatre-Bras, se reporta vers Gilly, où il avait laissé Grouchy, Pajol, Exelmans, attendant l'infanterie de Vandamme pour attaquer l'arrière-garde des Prussiens. Il n'avait, comme nous l'avons dit, d'autre intérêt de ce côté que d'occuper le débouché de la plaine de Fleurus, afin de pouvoir y livrer bataille aux Prussiens le lendemain, et il se serait bien gardé de les pousser au delà, car en leur ôtant le jour même la grande chaussée de Namur à Bruxelles, il les eût forcés d'aller chercher derrière Bruxelles le point de ralliement avec les Anglais, ce qui aurait ruiné tous ses desseins. Il n'avait donc aucune autre intention que celle de passer le ruisseau de Soleilmont, et d'occuper le revers des coteaux boisés qui enceignent la plaine de Fleurus. Vandamme était enfin arrivé avec son infanterie, et il était venu se ranger derrière la cavalerie de Grouchy. Mais ni lui, ni Grouchy, ni Pajol, ni Exelmans, ne voulaient attaquer avant que Napoléon fût présent. Ils étaient disposés à croire que l'armée prussienne se trouvait tout entière derrière le ruisseau de Soleilmont. Effectivement on aurait pu le supposer à en juger d'après les simples apparences. Le général Pirch II, renforcé par quelques bataillons de la division Jagow, avait rempli de troupes les bois à droite et à gauche de la route, barré le pont, (p. 42) et derrière le pont rangé plusieurs bataillons en colonnes serrées. Dans l'impossibilité de voir à travers l'épaisseur des bois et au delà de la chaîne des coteaux, on avait le champ libre pour toutes les suppositions, et l'imagination, qui joue un grand rôle à la guerre, pouvait se figurer l'armée prussienne réunie tout entière derrière ce rideau. Mais la puissante raison de Napoléon, plus puissante encore que son imagination, lui montrait dans tout ce qu'il avait sous les yeux un ennemi surpris, qui n'avait pas eu le temps de concentrer ses forces. Le lendemain il en devait être autrement, mais pour le moment Napoléon était convaincu de n'avoir qu'une ou deux divisions devant lui, et il regardait comme l'affaire d'un coup de main de les déloger du poste qu'elles occupaient. Il ordonna donc d'attaquer immédiatement les Prussiens et de leur enlever la position qu'ils montraient l'intention de défendre.

Combat dit de Gilly, livré au bord du ruisseau de Soleilmont. Le ruisseau qui nous séparait d'eux venant de l'abbaye de Soleilmont qu'on apercevait à notre gauche, passait devant nous sous un très-petit pont, et allait vers notre droite se perdre dans la Sambre, près du Châtelet. Le maréchal Grouchy dirigea vers la droite les dragons d'Exelmans, et leur ordonna de franchir le ruisseau à gué, afin de tourner la position de l'ennemi. En même temps trois colonnes d'infanterie, une de jeune garde, et deux du corps de Vandamme, s'ébranlèrent pour enlever le pont. Les Prussiens menacés d'une double attaque de front et de flanc, se hâtèrent de battre en retraite, leurs instructions portant qu'il fallait ralentir les Français en évitant tout engagement (p. 43) sérieux avec eux. On franchit donc le ruisseau presque sans difficulté, mais Napoléon vit alors avec dépit l'infanterie prussienne prête à lui échapper. Dans son impatience de l'atteindre, il jeta sur elle les quatre escadrons de la garde actuellement de service auprès de lui. Défaite des Prussiens, et mort du général français Letort. Le général Letort s'élança sur les Prussiens à la tête de ces quatre escadrons, les joignit au moment où ils se formaient en carrés dans une éclaircie du bois, enfonça l'un de ces carrés, le sabra presque en entier, et se jeta sur un second qu'il rompit également. Courant sur un troisième, il tomba malheureusement sous les balles ennemies. Les Prussiens laissèrent dans nos mains quelques centaines de morts et de blessés, plus trois ou quatre cents prisonniers, mais nous payâmes cher cet avantage par la perte du général Letort. C'était l'un de nos officiers de cavalerie les plus intelligents, les plus braves et les plus entraînants. Napoléon lui accorda de justes regrets, et lui a consacré à Sainte-Hélène quelques lignes faites pour l'immortaliser.

Les dragons d'Exelmans achevant le détour qu'ils étaient chargés d'exécuter sur notre droite, menèrent battant les Prussiens de Pirch et de Jagow, et ne s'arrêtèrent qu'à la lisière des bois. Une avant-garde s'avança seulement jusqu'à Fleurus[4].

Ce résultat obtenu, Napoléon rentra à Charleroy pour avoir des nouvelles de ce qui se passait à son (p. 44) aile gauche et sur ses derrières. Il n'avait pas entendu le canon de Ney, et il en était surpris. Il sut bientôt le motif de cette inaction.

Événements aux Quatre-Bras. Ney en le quittant avait rencontré aux environs de Gosselies le général Reille avec les quatre divisions du 2e corps, lesquelles après avoir passé la Sambre à Marchiennes, n'avaient cessé de marcher dans la direction des Quatre-Bras. Ces quatre divisions comptant plus de 20 mille hommes d'infanterie, et s'étendant sur un espace d'une lieue, étaient précédées par la cavalerie légère de Piré attachée au 2e corps, et par celle de Lefebvre-Desnoëttes détachée de la garde impériale. Ces deux divisions de cavalerie comprenaient ensemble 4,500 chevaux. Ney avait donc en ce moment plus de vingt-cinq mille hommes sous la main. À leur aspect la division de Steinmetz, craignant d'être coupée de l'armée prussienne si elle persistait à couvrir la route de Bruxelles, regagna par un détour la route de Namur, et découvrit ainsi les Quatre-Bras. Forces dont Ney disposait aux Quatre-Bras le 15 au soir. Ney à qui Napoléon avait recommandé de s'éclairer vers Fleurus, détacha la division Girard pour observer la division Steinmetz, et ensuite prenant la division Bachelu d'environ 4,500 hommes d'infanterie, avec les 4,500 chevaux de Piré et de Lefebvre-Desnoëttes, se porta en avant à la tête de ces 9 mille hommes. Laissant derrière lui les divisions d'infanterie Foy et Jérôme fortes d'environ 12 mille hommes, et de plus les 20 mille hommes de d'Erlon, il n'avait certes rien à craindre. De Gosselies aux Quatre-Bras il y a environ trois lieues métriques, qu'on peut franchir en moins de deux heures et demie si on a (p. 45) quelque hâte d'arriver. Les soldats de Reille avaient déjà fait, il est vrai, sept lieues métriques, mais partis à trois heures du matin ils avaient eu quatorze heures pour exécuter ce trajet, et s'étaient reposés plus d'une fois. Ils pouvaient par conséquent ajouter trois lieues aux fatigues de la journée, sans qu'il y eût abus de leurs forces. Ney avait donc le moyen de tenir la parole donnée à Napoléon, et de s'emparer des Quatre-Bras, mais tout à coup, pendant qu'il était en marche, il entendit le canon de Vandamme, qui retentissait le long du ruisseau de Soleilmont vers six heures, et conçut de vives inquiétudes. Il craignit que Napoléon n'eût sur les bras toute l'armée prussienne, et si Napoléon l'avait sur les bras, il devait l'avoir à dos. Il commença donc à hésiter, et à délibérer sans agir.