Title: 21 Jahre in Indien. Zweiter Theil: Java.

Author: Heinrich Breitenstein

Release date: August 31, 2022 [eBook #68882]

Most recently updated: October 19, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Th. Grieben's Verlag, 1900

Credits: Peter Becker, Reiner Ruf, and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1900 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr gebräuchliche Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert.

Im Text werden Passagen aus mehreren Fremdsprachen eingebracht, z. B. Niederländisch, Französisch oder Latein. Diese wurden unkorrigiert übernommen. Eigen- und Ortsnamen erhalten oft verschiedene Schreibweisen, mitunter auch innerhalb eines Absatzes. Dies wurde nicht korrigiert, sofern beide Schreibweisen im Text mehr als einmal vorkommen.

Die im Abschnitt ‚Corrigenda‘ aufgeführten, verbesserten Druckfehler wurden bereits in den Text eingearbeitet.

Umlaute in Großbuchstaben (Ä, Ö, Ü) werden als deren Umschreibung (Ae, Oe, Ue) wiedergegeben.

Abhängig von der im jeweiligen Lesegerät installierten Schriftart können die im Original gesperrt gedruckten Passagen gesperrt, in serifenloser Schrift, oder aber sowohl serifenlos als auch gesperrt erscheinen.

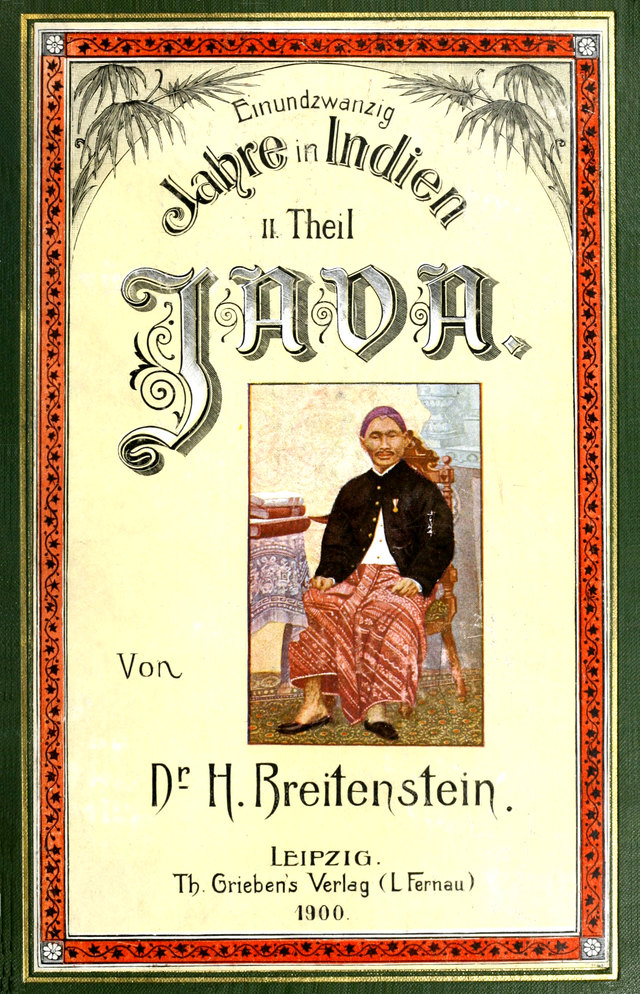

Dr. H. Breitenstein,

21 Jahre in Indien.

2. Theil: Java.

Aus dem Tagebuche eines Militärarztes.

Zweiter Theil: Java.

Von

Dr. H. Breitenstein.

Mit 1 Titelbild und 29 Abbildungen.

Leipzig.

Th. Grieben’s Verlag (L. Fernau).

1900.

Druck von H. Klöppel, Gernrode(Harz).

Der erste Theil dieses Werkes „Borneo“ hat sehr viele Freunde gefunden; nur von wenigen wurde es getadelt, einige haben es gepriesen, und von sehr vielen wurde es gelobt.

Der Tadel galt hauptsächlich der Form, und ich bemühte mich im Geiste dieser goldenen Worte Schillers, dem zweiten Theile eine gefällige Form zu geben. Ich wählte bessere Abbildungen und mied so viel als möglich die Hollandismen im Satzbau.

Die zahlreichen Freunde des ersten Theiles bitte ich inständigst, mit gleicher Nachsicht und gleichem Wohlwollen auch an die Lectüre des zweiten Theiles heranzutreten. Ich stand ja vor einer schwierigen Aufgabe. Die Arbeit wuchs mir mit jedem Tage unter den Händen; die Fülle des Interessanten, das ich erlebt, gesehen und beobachtet habe, musste ich in den engen Rahmen eines Buches zwängen. Ich war von dem Wunsche geleitet, nur das Interessanteste zu bringen. Möge ich bei der Wahl, die ich deshalb zu treffen genöthigt war, auch glücklich gewesen sein!

Vor einigen Monaten erhielt ich von dem Kriegsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika zu Puerto-Rico das Ansuchen, das Wichtigste über die Organisation des ärztlichen Dienstes für die Eingeborenen auf Java mitzutheilen. So ehrend dieses Ansuchen für mich persönlich war, so erfreulich war mir dieser Brief von einem andern allgemeinern Gesichtspunkte aus. Er war mir Bürgschaft, dass Amerika den Bewohnern seiner neuen Colonien das Schicksal der Rothhäute ersparen wolle. Es will ihnen die Wohlthaten der Civilisation geben und erholt sich[S. vi] dazu Rath bei den erfahrenen Holländern. Diesen ist es ja gelungen, aus den halbwilden Urbewohnern Javas friedliche und gesittete Bürger zu schaffen. Heilig ist auf Java das Eigenthum; das Gesetz schützt den kleinen Mann; in hundert Jahren ist die Bevölkerung von 3 auf 23 Millionen gewachsen; das Land ernährt seine Kinder, und der Reichthum seines Bodens lockt tausende Jünger Mercurs aus dem fernen Europa in seine schönen Gefilde; Eintracht herrscht unter seinen Fürsten, und Friede und Lebenslust kennt der Bauer.

Karlsbad, im April 1900. Dr. H. Breitenstein.

[S. vii]

|

Seite

|

||

|

Vorwort

|

||

|

Corrigenda

|

||

|

1. Capitel.

|

Meine erste Seereise — Meeresleuchten — Seekrankheit —

Amor auf dem Schiffe — Gepäcktag — Serenade auf dem Schiffe — Deckpassagiere

— Die „tausend Inseln“ — Ankunft im alten Batavia — „Mutter“ Spandermann —

Indische Hotels

|

|

|

2. Capitel.

|

Weltevreden — Empfang beim Armee-Commandanten — Ein

Corso auf dem Waterlooplatze — Gigerl und Modedame in Weltevreden — Der

grösste Platz der Welt(?) — Malayisches Winken — Ein Handkuss — Ein

Abenteuer auf hoher See — Dos-à-dos und Deeleman — Altstadt — Kunst und

Wissenschaft in Indien — Wissenschaftliche Vereine in Batavia — Indische

Hausirer — Jagd auf Rhinocerosse — Indische Masseuse

|

|

|

3. Capitel.

|

Häufige Transferirungen — Die Vorstadt Simpang — Die ersten

eingeborenen Patienten — Ein Danaergeschenk — Die „Stadt“ Surabaya — Das

Mittagsschläfchen — Eine Nonna — Eine Abendunterhaltung — Die Beri-Beri-Krankheit

— Indische Militärärzte — Die Insel Bavean und Madura — Residenties

Madura und Surabaya

|

|

|

4. Capitel.

|

Reise nach Bantam — Malayischer Kutscher — Max Havelaar

— Fieberepidemie in der Provinz Bantam — Krankenwärter mit einem Taggeld von

20 fl. (!) — Eine Stute als Reitpferd — Der Königstiger — Javanische Pferde

— Elend während einer Fieberepidemie — Auf dem Kreuzwege — Heiden auf Java —

Begegnung mit einem Königstiger — Behandlung der Fussgeschwüre durch die

Eingeborenen — Drohende Hungersnoth in Bantam — Aussterben der Büffel —

Dreimal in Lebensgefahr — Ein ungefährlicher Spaziergang im Regen

|

|

|

5. Capitel.

|

Fleischspeisen auf Java — Deng-deng — Vergiftungsfälle —

Bediente — Malaria — Geographie von Bantam

|

|

|

6. Capitel.

|

Nach Buitenzorg — Der Berg Salak — Das Schloss des

Gouverneur-General — Ein weltberühmter botanischer Garten —

[S. viii]

Batu-tulis = beschriebener Stein — Ein gefährlicher Kutscher — Die

Preanger-Provinz — Warme Quellen — Sanatorien — Indische Gewürze — Ein

reicher Beamter — Das Tanzen (Tandak) der Javanen — Wâjang orang = Theater

— Wâjang tjina = Chinesisches Theater — Wâgang Kulit = Schattenbilder

— Spiele der Javanen — Eine Theeplantage — Bambus-Wunden — Eine langweilige,

aber einträgliche Garnison — Einfluss der „reinen Bergluft“ — Europäische

Gemüse auf Java — Ein javanischer Fürst verheiratet mit einer europäischen

Dame — Malayische Gedichte (Panton) — Mischrassen — Ein ausgestorbener Krater

|

|

|

7. Capitel.

|

Museum und botanischer Garten in Batavia — Reise nach

Ngawie — Sandhose — „Kykdag“ einer Auction — Auction — Venduaccepte —

Geographie der Provinz Madiun — Vier Chefs — Stockschläge in der Armee —

Lepra auf den Inseln des indischen Archipels — Prophylaxis der Lepra — Eine

Sylvesternacht auf Java — Eine unangenehme Fahrt — Ein Neujahrstag in Solo

— Eine Deputation am Hofe zu Djocja — Die Stadt Solo — Der Aufschwung der

Insel Java — Das Militärspital in Ngawie — Ein Spital ohne Apotheker —

Choleraphobie — Meine Conduiteliste — Cholera in Indien — Entstehungsursache

der Cholera in Indien — Prophylaxis der Cholera in Indien — Reisfelder

|

|

|

8. Capitel.

|

Die Schiefertafel („Leitje“) — Die Wege der Fama —

Lesegesellschaft — Ein humoristischer Landesgerichtsrath — Abreise von Ngawie

— Ambarawa — Nepotismus in der Armee — In drei Tagen zweimal transferirt —

Vorschuss auf den Gehalt — Die Provinz Bageléen — Essbare Vogelnester — In

Tjilatjap — Polizeisoldaten — Beamte — Sehenswürdigkeiten von Tjilatjap —

Officiere in Civilkleidung — Eingeborene Beamte — Gehalt eines Regimentsarztes

— An Malaria erkrankt — Djocja — Der Tempel Brambánan — Die „Tausend Tempel“

— Wieder nach Ngawie — Spitalbehandlung der Officiere — Reibereien in kleinen

Städten — Die Provinz Surakarta — Der Kaffeebaum — Ein Roman auf dem Vulcane

„Lawu“

|

|

|

9. Capitel.

|

Die Provinz Kedú — Der Berg Tidar — In Magelang — Auf

dem Pâsar (=Markt) — Javanische Schönheitsmittel — Haustoilette der

europäischen Damen — Mein „Haus“ — Empfangsabende — Magelang — Opiumrauchen

— Die Chinesen auf Java — Die gerichtliche Medicin der Chinesen — Ein zu

grosses Militärspital — Die Königin von Siam in Magelang — Ein Oberstabsarzt

„gestellt“ — Nachtheile der Pavillons aus Bambus — Organisation des

Rechtswesens — Zum Theaterdirector gewählt — Die Journalistik Indiens

|

|

|

[S. ix]

10. Capitel.

|

Der Buru Budur — Magelang während des Krieges mit Lombok

— Soldatenfreunde — Die Religionen auf Java — Schulen für die Javanen —

Die Dysenterie — Leberabscesse — Eine Expedition in den Tropen — Nochmals

von Dienstboten — „Der Garten von Java“

|

|

|

Schluss.

|

Abreise von Magelang — Semárang — „Schuttery“ — Die

chinesische Behandlung der Diphtheritis — Das ewige Feuer — Salatiga —

Abschied von Semárang

|

|

|

Anhang.

|

Die Ansiedelungen der Europäer auf der Insel Java

|

|

|

Sach- und Namen-Register.

|

||

[S. x]

|

Seite

|

59,

|

7.

|

Zeile

|

von

|

unten:

|

für

|

Daendel

|

lies:

|

Daendels.

|

|

„

|

91,

|

6.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Labuan

|

„

|

Laban.

|

|

„

|

92,

|

8.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Naturaltugend

|

„

|

Nationaltugend.

|

|

„

|

104,

|

12.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Jacobs

|

„

|

s. Jacob.

|

|

„

|

105,

|

9.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

welches

|

„

|

welcher.

|

|

„

|

123,

|

10.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Last

|

„

|

Beschwerden.

|

|

„

|

126,

|

Note:

|

„

|

Berelot

|

„

|

Bernelot.

|

|||

|

„

|

128,

|

6.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Njawi

|

„

|

Ngawie.

|

|

„

|

140,

|

2.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Pasagrahan

|

„

|

Pesanggrâhan.

|

|

„

|

146,

|

Note:

|

„

|

Nordwest

|

„

|

Nord-, West-.

|

|||

|

„

|

148,

|

5.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Bagelen

|

„

|

Bageléen.

|

|

„

|

157,

|

Note:

|

„

|

Vett

|

„

|

Veth.

|

|||

|

„

|

160,

|

9.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Armauer, Hansen

|

„

|

Armauer Hansen.

|

|

„

|

162,

|

11.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

der burgerlyken civil

|

„

|

de burgerlyke civiel.

|

|

„

|

162,

|

12.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Stipendien

|

„

|

Subsidien.

|

|

„

|

163,

|

14.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Sonntag

|

„

|

Samstag.

|

|

„

|

164,

|

4.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Brandy, Soda

|

„

|

Brandy-Soda.

|

|

„

|

165,

|

3.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Garebek lies: Gárebeg (so heissen die drei grossen Festtage,

welche den 12. Mulud, den 30. Puwása und den 10. Besár gefeiert werden).

|

||

|

„

|

175,

|

Note: Der Buchstabe å des mittleren und östlichen

Javas wird ungefähr wie das deutsche o ausgesprochen.

|

|||||||

|

„

|

177,

|

10.

|

Zeile

|

von

|

oben:

|

für

|

Gundiks

|

lies:

|

Gundiks = Beiweiber.

|

|

„

|

187,

|

15.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Semelink

|

„

|

Semmelink.

|

|

„

|

199,

|

Note:

|

„

|

Aehren

|

„

|

Reis noch in der Hülse.

|

|||

|

„

|

200,

|

10.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

djajong

|

„

|

Djagong.

|

|

„

|

202,

|

18.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Djioruk

|

„

|

Djerug.

|

|

„

|

202,

|

18.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Lanjksat

|

„

|

Langsat.

|

|

„

|

213,

|

15.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Marbabu

|

„

|

Merbabu.

|

|

„

|

215,

|

15.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Zaunspfahl

|

„

|

Zaunpfahl.

|

|

„

|

217,

|

4.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Bavean

|

„

|

Baven.

|

|

„

|

218,

|

3.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Rechenkamer

|

„

|

Rekenkamer.

|

|

„

|

219,

|

11.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Prairiebrände

|

„

|

grosse Lauffeuer selten.

|

|

„

|

221,

|

19.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Pagelén

|

„

|

Pageléen.

|

|

„

|

225,

|

3.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Officiersclub

|

„

|

Club.

|

|

„

|

225,

|

3.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Insel Nussa

|

„

|

Nussa (= Insel).

|

|

[S. xi]

„

|

226,

|

8.

|

„

|

„

|

oben:

|

„

|

Along Along

|

„

|

Alang âlang.

|

|

„

|

230,

|

6.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Tragen Civilkleider

|

„

|

Tragen von Civilkleidern.

|

|

„

|

263,

|

10.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Landgericht

|

„

|

Landesgericht.

|

|

„

|

264,

|

8.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Alan Alan

|

„

|

Alang âlang.

|

|

„

|

265,

|

3.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Cäsarinen-Grotten

|

„

|

Cäsarinen, Grotten.

|

|

„

|

265,

|

Note. Gegenwärtig ist neben der europäischen

Zeitrechnung auch noch die arabische, und in Mitteljava manchmal auch die

mohamedanisch-javanische (= Saka) Zeitrechnung in Gebrauch. Die letztere

beginnt am 8. Juli 1633 mit dem Jahre 1555.

|

|||||||

|

„

|

278,

|

19.

|

Zeile

|

von

|

oben:

|

für

|

pâssar

|

lies:

|

pâsar.

|

|

„

|

293,

|

9.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

zu vergleichen

|

„

|

verglichen.

|

|

„

|

305,

|

19.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

Java-Chinese

|

„

|

Halbchinese.

|

|

„

|

310,

|

10.

|

„

|

„

|

„

|

„

|

keinen Arm

|

„

|

nicht den Arm.

|

|

„

|

324,

|

3.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Pesanggrahan

|

„

|

Pesanggrâhan.

|

|

„

|

327.

|

Ein interessanter Aberglaube ist die Sage von dem

Wehrtieger = Matjan gadungan.

|

|||||||

|

„

|

332,

|

17.

|

„

|

„

|

unten:

|

„

|

Sabbathisten

|

„

|

Sabbatarier.

|

[S. xii]

|

Seite

des Textes |

||

|

Umschlagbild: Ein Regent = der

höchste eingeborene Beamte.

|

|

|

|

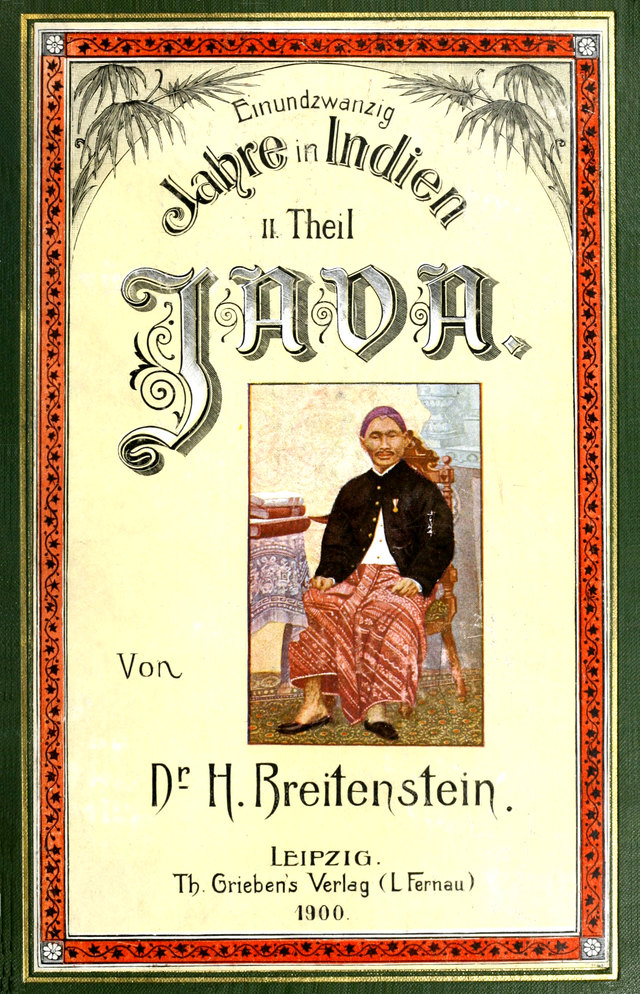

Titelbild: Häusliche Idylle einer

malayischen Familie.

|

|

|

|

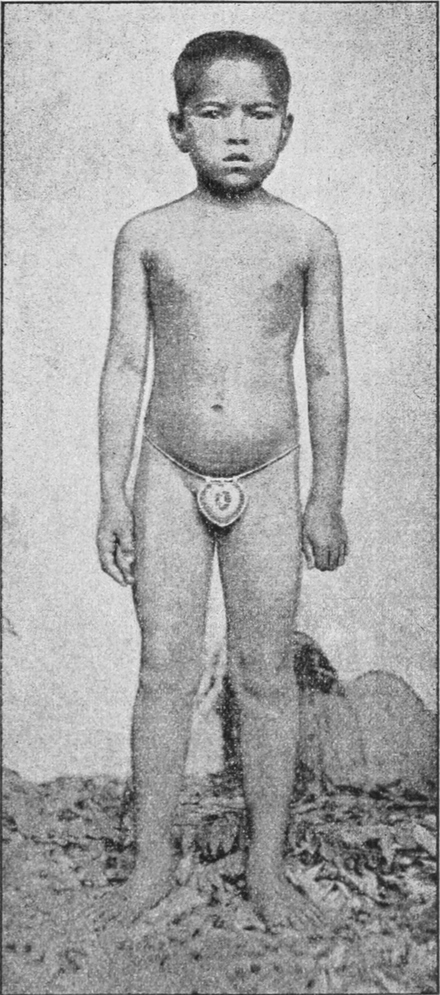

Fig. 1:

|

Ein malayisches Mädchen mit dem silbernen Feigenblatt

|

17

|

|

„ 2:

|

Zwei sundanesische Frauen bei der Bearbeitung der

Cacaofrüchte

|

84

|

|

„ 3:

|

Die Hauptstrasse im chinesischen Viertel zu Buitenzorg

|

101

|

|

„ 4:

|

Der Palast des Gouverneur-General in Buitenzorg

(Südseite)

|

104

|

|

„ 5:

|

Ein Kampong (= Dorf) bei Buitenzorg

|

110

|

|

„ 6:

|

Zwei sundanesische Prinzessinnen mit 2 Bedajas

|

115

|

|

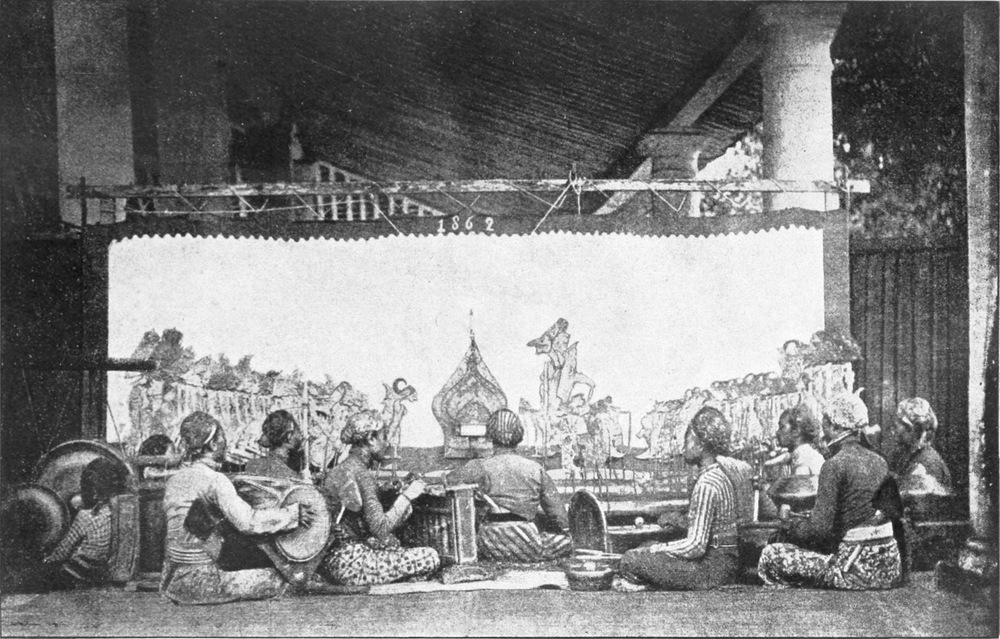

„ 7:

|

Ein Wâjang Kulit (Schattenbilder) mit der Gamelang und

Regisseur hinter dem Schirm

|

120

|

|

„ 8:

|

Eine malayische öffentliche Tänzerin

|

120

|

|

„ 9:

|

Eine malayische Njai (= Haushälterin) in einfacher

Haustoilette

|

133

|

|

„ 10:

|

Eine sundanesische Frau in ihrer Haustoilette

|

136

|

|

„ 11:

|

Sundanesische Früchtehändlerin

|

136

|

|

„ 12:

|

Das Wohnhaus eines reichen Chinesen in Batavia

|

138

|

|

„ 13:

|

Ein javanischer Häuptling mit seiner Frau in Galakleidung

|

169

|

|

„ 14:

|

Reichsinsignien, getragen von den Serimpis zu Djocja (nach

Dr. Gronemann)

|

168

|

|

„ 15:

|

Eine Compagnie der „Legionen“ des Sultans von Djocja

|

176

|

|

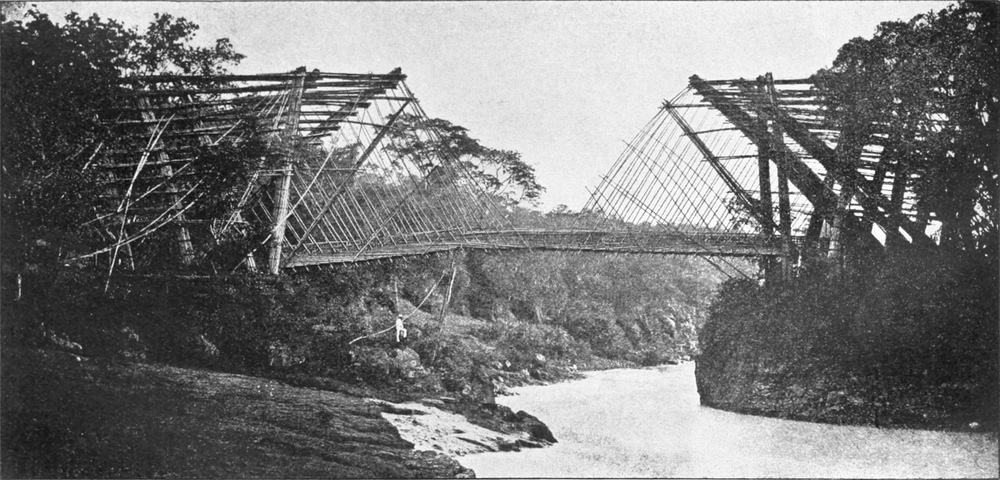

„ 16:

|

Eine Hängebrücke aus Bambus bei Bandjar im Serajothal

|

241

|

|

„ 17:

|

Der Tempel bei Prambánan

|

249

|

|

„ 18:

|

Eine Scene aus einem Wâjang orang am Hofe zu Djocja (nach

Dr. Gronemann)

|

265

|

|

„ 19:

|

Tempel bei Mendút (Provinz Kedú)

|

274

|

|

„ 20:

|

Ein malayisches Mädchen mit Sirihdose und Spucknapf aus

Messing

|

282

|

|

„ 21:

|

In Sarong und Kabaya

|

283

|

|

„ 22:

|

Am Ziehbrunnen

|

284

|

|

„ 23:

|

Mein „Haus“

|

284

|

|

„ 24:

|

Grundriss des Militär-Spitals zu Magelang

|

306

|

|

„ 25:

|

Buddha-Statue im Innern des Tempels bei Mendút

|

325

|

|

„ 26:

|

Ein Feld aus dem grossen Fries in den Mauern des Buru Budur

|

326

|

|

„ 27:

|

Totalansicht des Buru Budur

|

327

|

|

„ 28:

|

Ein Javane bei der Hausarbeit

|

355

|

|

„ 29:

|

Ein Garduhäuschen = Eine Polizeiwachstube

|

365

|

Legenda.

J = Javanisch.

M = Malayisch.

S = Sundanesisch.

[S. 1]

Meine erste Seereise — Meeresleuchten — Seekrankheit — Amor auf dem Schiffe — Gepäcktag — Serenade auf dem Schiffe — Deckpassagiere — Die „tausend Inseln“ — Ankunft im alten Batavia — „Mutter“ Spandermann — Indische Hôtels.

Am 27. September 1876 schiffte ich mich als Oberarzt der holländisch-indischen Armee in Rotterdam ein. Gegenüber dem Yachtclub, in welchem sich heute das kleine, aber interessante coloniale Museum befindet, lag die »Friesland«,[1] welche mir, der echten Landratte, die vorher noch niemals das Meer gesehen hatte, durch ihre Grösse und als »Ostindienfahrer« gewaltig imponirte. Vor der Abfahrt wollte ein betrunkener Matrose nicht zu Schiff; als aber die Dampfpfeife ihren schrillen Ton pfiff, eilte er auf die Brücke, welche den Dampfer mit dem Lande verband. Aus hundert Kehlen der an Bord befindlichen Soldaten drang ein lautes Hurrah in die Lüfte, das letzte Tau fiel, und mit ihm fielen alle Hoffnungen, welche mich bis nun an Europa geknüpft hatten.

Eine gemischtere Gesellschaft als diejenige auf einem grossen Dampfer findet man am Continent gewiss selten oder niemals beisammen. Ein Oberlieutenant mit seiner jungen Frau (einer Berlinerin), 2 Ungarn, 1 Oesterreicher, 10 echte und ebensoviel unechte Malayinnen, Holländer, Franzosen, Engländer, 100 Soldaten aus aller Herren Ländern, ein Mädchen mit chinesischem Typus, ein hoher Beamter, dessen Frau eine echte Dajakerin (aus Borneo) war, waren die einzelnen Steine des kaleidoskopischen, ethnographischen Bildes auf der »Friesland«; und als ich mich den andern Tag an einen der Officiere mit der[S. 2] Bitte um eine Ordonnanz wandte, frug er mich: »Was wollen Sie? Einen Holländer, Franzosen, Italiener, Deutschen, Türken, Afrikaner oder Aegypter?«

Um 9½ Uhr Abends verliessen wir die Mündung der Maas und kamen in die Nordsee; das Schiff schaukelte so, dass wir mit ausgespreizten Füssen stehen mussten, und beim Gehen schwankte ich wie ein Trunkener; die Stösse des Schiffes fühlte ich manchmal wie einen directen Stoss auf den Magen, und das Schreckbild der Seekrankheit stand, vorläufig nur in der Phantasie, in seiner ganzen Grösse vor mir; ich flüchtete in die Cajüte und warf mich in die Arme Morpheus, um am andern Morgen frisch und munter aufzustehen und mit gesundem Appetit das Frühstück, bestehend aus Eiern, Fleisch, Butterbrot und Kaffee, zu mir zu nehmen. Zum ersten Mal sah ich das Meeresleuchten, jenen hellblauen, glänzenden Krystall, der, umsäumt von einem klaren, silbernen und kreideweissen Saume, in einer Länge von vielleicht 2000–3000 Metern dem Hintertheile des Schiffes sich anschloss.

Bald erhob sich jedoch ein Wind, graue Wolken zogen immer schneller und schneller vom Horizont zum Zenith, geschäftig eilten die Matrosen auf dem Deck hin und her; im Raume brachten die Kellner alles Zerbrechliche in Sicherheit. Das Schiff »rollte« von rechts nach links, dann »stampfte« es wiederum, indem das Vordertheil von einer Welle erhoben und dann wieder in die Tiefe des Wellenthals gezogen wurde; dann stampfte und rollte es wieder zu gleicher Zeit, und schwankend vom Steuer zum Backbord erhob es seinen Kopf über den nächsten Wellenberg, um sich im nächsten Moment, getrieben vom Sturm und Dampf, in das Wellenthal zu stürzen. Ich selbst sass mit den übrigen Reisegefährten im Speisesalon und hörte theilnahmslos das Gespräch über das Entstehen der Seekrankheit an: dass dies Schaukeln eine Blutleere im Gehirn erzeuge, wodurch das Erbrechen entstehe; dass, wie ein Anderer behauptete, das Zerren des Magens durch die darin befindlichen rollenden Speisereste die Nerven reize und dadurch im Gehirn Kleinmuth und trostlose Stimmung erzeuge, und es daher unrichtig sei, den Magen gefüllt zu erhalten, und viel besser, ihn durch ein Gläschen Cognac zu beruhigen; ein Dritter wiederum verwarf den Alcohol, weil er die Nerven noch mehr reize, als es ohnehin schon durch das Stampfen und Rollen des Schiffes geschehe; ein Vierter rieth mir, bei den ersten Erscheinungen der Seekrankheit zu Bett zu gehen und das Kopfpolster wegzuwerfen, weil bei der horizontalen Lage das Blut in reichlichem Maasse das[S. 3] Gehirn durchströmen und die Anämie (Blutarmuth) beseitigen könne. Meine Theilnahmslosigkeit steigerte sich während und nach diesem Gespräche noch mehr; »Sie werden ja fürchterlich blass!« rief mir die Berlinerin zu; zugleich fühlte ich einen kalten Schweiss auf der Stirn, der Magen zog sich krampfhaft zusammen; — der Schnitt eines Messers konnte nicht schmerzhafter sein —, ich eilte zur Thür und brachte dem Neptun mein erstes Opfer; ich stieg hinauf aufs Zwischendeck, setzte mich in der Nähe der Maschine auf einen Stuhl und starrte willenlos über den Bord des Schiffes in die graue, schwarze, schäumende See und fluchte dem Schicksal, welches mich unter fremde Menschen in die weite fremde Welt warf, die theilnahmslos mit dem Fremdling den Kampf ums Dasein theilt, da tönte es plötzlich wie himmlische Musik aus dem Munde der Berlinerin zu meinen Ohren: »Bitte, nehmen Sie doch ein Glas Wasser.« Keine barmherzige Schwester hat jemals einen innigeren Dank erhalten, als diese junge Frau, welche mit dem Glas Wasser in der Hand das erste herzliche und theilnahmsvolle Wort in dieser kleinmüthigen und gedrückten Stimmung zu mir sprach. Als ich in den Salon zurückkam, stürmten die Rathschläge der erfahrenen Reisenden in Unzahl auf mich ein: der Eine rieth mir ein Stück Zwieback in Brandy, der Andere in Cognac getaucht zu nehmen, der Dritte empfahl mir ein Gläschen Advocaat (d. i. Brandy, Eier und Zucker), ein Anderer bot mir ein Gläschen Portwein an u. s. w. Der Wille aller dieser hilfsbereiten Menschen war gut; aber mit dem ersten Opfer stellte sich Neptunus nicht zufrieden, und jede Wiederholung war um so schmerzhafter, je leerer der Magen war, so dass ich unwillkürlich, und ohne den wohlgemeinten Rath meiner Reisegenossen abzuwarten, Speisen zu mir nahm, um diesen Theil der Seekrankheit weniger schmerzhaft zu machen.

Ich hatte zwar genug Leidensgenossen, aber ich dachte nicht einmal daran, Beobachtungen an ihnen zu machen, z. B. über den Zustand des Herzens, des Pulses, der Athmung, des Urinirens u. s. w., denn ich war zu krank, zu indolent, zu gleichgiltig und zu apathisch, um für irgend etwas Interesse zu haben. Frauen, Männer, Knaben und Mädchen — nur nicht Säuglinge, sind zeitweilig das Opfer der Seekrankheit. Weil Säuglinge davon befreit sind und Erwachsene auch bei intensivem Schaukeln dieselben Krankheitserscheinungen zeigen, kann die Seekrankheit mit mehr oder weniger Recht unter die acuten Psychosen, wie der Schwindel oder Rausch, gerechnet werden, und zwar als »Folge von mangelndem Orientirungsvermögen im Raume« (Eichhorst).[S. 4] Dieses würde auch die Thatsache erklären, dass selbst vom Wetter und Sturm abgehärtete Seeleute hin und wieder seekrank werden und andrerseits zarte Frauen davon verschont bleiben.

Die Berlinerin, meine barmherzige Schwester, blieb während des Sturmes, den wir damals hatten, von der Seekrankheit verschont, und während der ganzen Reise, die damals 42 Tage dauerte, war sie keinen einzigen Tag unwohl, und wie sie mir nach Jahren später erzählte, hatte sie vielleicht zehn grosse oder kleine Seereisen gemacht, ohne auch nur einen einzigen Augenblick von diesem unheimlichen Gaste heimgesucht zu werden. Andrerseits habe ich Damen gekannt, welche in der Furcht, seekrank zu werden, beim Anfang der Seereise sich niederlegten und die ganze Reise hindurch das Bett nicht verliessen. Aber auch dieses blieb ohne Erfolg; bei ruhiger See erfreuten sie sich einer ziemlichen Gesundheit, um jedoch bei einigermaassen hohem Wellenschlag um so mehr dem tückischen Neptunus opfern zu müssen.

Das Abhärtungssystem hat die besten Erfolge; mit jeder weiteren Seefahrt war ich weniger diesen Unbilden ausgesetzt, und auf meiner letzten Seereise schmeckte mir (bis auf einen einzigen Tag) immer die Cigarre. Jede medicamentöse Behandlung dieser Krankheit hat mich bis jetzt im Stich gelassen. Morphium, Cocain, Antipyrin und Phenacetin sind ebenso unwirksam als Chloral u. s. w. Die von dieser Krankheit Heimgesuchten befinden sich am besten in der Mitte des Schiffes, und zwar womöglich zu Bett. Zur Erleichterung des Vomirens müssen sie die Appetitlosigkeit überwinden und etwas zu sich nehmen, und wäre es nur ein Stückchen Biscuit, eine Limonade oder ein Gläschen Advocaat. Das einzige wirksame Mittel bleibt — das feste Land. Gegenwärtig wird diesem Factor Rechnung getragen. Während auf meiner ersten Seereise, von Rotterdam bis Port Said, das Schiff in keinem Hafen landete, und wir von Aden bis Padang (Sumatra) nichts als Himmel und Wasser sahen, ist die jetzige Reise auch diesbezüglich viel günstiger. Der atlantische Ocean wird nur ausnahmsweise zur Reise von und nach Holland benutzt; man schifft sich in Genua oder Marseille ein oder verlässt in einer dieser Hafenstädte das Schiff. Auf meiner letzten Reise von Samarang (Java) nach Europa benutzte ich einen Dampfer der Messageries maritimes und machte in Batavia, Singapore, Colombo, Djibuti, Port Said und Marseille Halt, so dass wir niemals länger als 6 Tage ununterbrochen auf dem Schiffe blieben, und jedes Mal beim Landen in einem Hafen die unglücklichen seekranken Schiffsgenossen Zeit hatten, sich vollkommen von ihren Leiden zu[S. 5] erholen. Leider giebt es einzelne Fälle, in welchen nicht einmal diese radicale Cur einen Erfolg hat. Im Jahre 1883 fuhr ich öfters mit einer kleinen Dampfbarcasse längs der Ostküste Sumatras, und sehr oft geschah es, dass ich noch auf dem Lande schwindlig war und es Stunden lang blieb; dies ist jedoch eine Ausnahme. Die Regel ist, dass beim Einlaufen in den Hafen die Seekrankheit ein Ende nimmt, und dass ein kurzer Aufenthalt auf dem Lande hinreichend ist, dem Seekranken vollkommene Euphorie (Wohlbefinden) zu bringen.

Den 29. September erreichten wir Southampton und fuhren sofort nach London, um am 30. Abends um 9 Uhr uns wieder einzuschiffen. Es war das erste Mal, dass ich dieses moderne Babylon gesehen habe; der Aufenthalt dauerte nur 1½ Tag, so dass ich nur einen oberflächlichen und zugleich ungünstigen Eindruck von diesem Labyrinth von Strassen erhielt.

Der Morgen des 1. October war heiter und hell; ich befand mich wohl, ich wagte es sogar, eine Cigarre anzuzünden; doch schon um 8 Uhr umwölkte sich der Himmel, ein starker Wind schaukelte das Schiff; im Schiffsraum war die Luft drückend schwül, und so setzte ich mich mit meinem gut geschlossenen Winterrock im Zwischendeck in der Nähe der Maschine nieder und ergab mich wieder dem ganzen Trübsinn, die Heimath verlassen zu haben, um einer ungewissen, unruhigen und gefahrdrohenden Zukunft entgegenzugehen. Wenn auch der Rücken durch die Nähe des Dampfkessels erwärmt ward, so fröstelte es mich doch, und ängstlich prüfte ich meinen Puls, ob er die Nähe des Fiebers, des Typhus oder ähnlicher Unbilden schon verrathe. So ging es bis zum 4. October, als in der Nähe Oportos Jupiter pluvius uns verliess und heller Sonnenschein alle Passagiere auf das Oberdeck rief, welches mit einem Zelte uns vor Sonnenschein und vor Regen hinreichenden Schutz gewährte. An diesem Tage war es das erste Mal, dass ich in vollen Zügen den Reiz einer Seereise genoss. Während ich früher mich vergebens bemühte, die ganze Zeit des Diners und Soupers am Tisch zu bleiben und in der Regel schon nach dem zweiten Gange hinauf aufs Deck eilen musste, um nicht in dem Speisesalon die stürmischen und schmerzhaften Bewegungen meines Magens zu demonstriren, konnte ich mich an diesem Tage ungehindert dem vollen Genuss der Tafelfreuden hingeben; dem bunten Leben und Treiben einer Schiffsgesellschaft konnte ich mich ungestört widmen und mit voller Brust in den Chor der Officiere einstimmen, welche mit Vorliebe deutsche Studentenlieder sangen. Auch Amor, der kleine Schalk, schlüpfte hin[S. 6] und wieder zwischen die jungen Damen und Herren, ohne dass es ihm jedoch gelungen wäre, ein festes und dauerndes Band zwischen zwei jungen Leuten zu knüpfen. Er hatte zwar tüchtige Bundesgenossen, einige junge Frauen, welche bekanntlich die eifrigsten Ehevermittler sind; aber diesmal, d. h. auf dieser Seereise, hatte Amor nicht einen einzigen Erfolg aufzuweisen. Es war z. B. auf dem Schiffe das Fräulein X., welches zu ihrem Schwager, einem bekannten Arzte auf Java, reiste. Bald hatten die jungen Frauen herausgefunden, dass ich sobald als möglich heiraten müsste, weil ein lediger Arzt in Indien niemals eine Privatpraxis erlangen könne, und weil das Leben eines unverheirateten Mannes in Indien »ein Hundeleben« sei und Fräulein X. alle Tugenden in sich vereinige, welche jemals ein weibliches Geschöpf gehabt habe u. s. w. Damit begnügten sich jedoch diese eifrigen Heiratsvermittler nicht. So viel als möglich musste ich dieser jungen Dame Gesellschaft leisten, und als auch dadurch mein Herz verschlossen blieb und die Eiskruste nicht aufthauen wollte, erzählten sie mir, welche Bewunderung diese junge Dame meinem Stande, meinem Geiste und allem bot, was mir gehörte. Ich will nur noch kurz mittheilen, dass auf der Rhede von Batavia alle Passagiere sich gegenseitig Glück wünschten, die grosse Seereise glücklich überstanden zu haben, und dass mir bei dieser Gelegenheit Fräulein X. mit spottendem Tone eine glückliche Zukunft als alter Junggeselle wünschte.

Am 5. October passirten wir Cap St. Vincent; spanischer Himmel wölbte sich über uns, die Sonne sandte heisse Strahlen auf uns, das Meer war glatt, und ruhig glitt der Dampfer über dessen sanfte Wellen. Zu unserer Linken ragen hohe Felsen bis in die Wolken und eine grosse Festung zwischen den Bäumen hervor. In demselben Augenblicke gehen auf unserm Schiff einzelne Flaggen in die Höhe, ein Wachthaus am Ufer antwortet in gleicher Weise, und eine halbe Stunde später weiss der Rotterdamer Lloyd, dass sein Dampfer »Friesland« Cap St. Vincent glücklich passirt habe und »alles wohl an Bord« sei.

Hier hatten wir den ersten Bagagetag, d. h. zum ersten Male durften wir im Schiffsraume nach unseren Koffern sehen, um etwa nothwendig gewordene Ergänzung unserer Wäsche vornehmen zu können; die französische Schifffahrtsgesellschaft ist in dieser Hinsicht freigebiger; ein Theil des Schiffsraumes war für das grosse Gepäck der Reisenden reservirt, und jeden Tag konnte man zu seinen Koffern gelangen; diese waren nämlich auf Schragen schön geordnet, und immerwährend stand ein Matrose bereit, unsere Koffer aus der Unzahl der[S. 7] übrigen herauszusuchen; auf den holländischen Dampfern kann dieses nur jede Woche einmal geschehen. Als ich zum ersten Male meine Koffer revidirte, erschrak ich über die Verheerung, welche das Seewasser angerichtet hatte. Beim Reinigen des Schiffes war das Seewasser in diese Räume und in die Koffer gedrungen; eine Dame weinte und schluchzte, als sie sah, dass in den Seidenkleidern, welche in einem grossen Korbe sich befanden, das Wasser grosse schmutzig-gelbe Flecke zurückgelassen hatte; späterhin, d. h. bei meiner späteren Seereise, waren die Koffer, welche Bücher, Kleider und Instrumente enthielten, mit Zinkblech inwendig bekleidet und nur die Wäsche blieb unbeschützt; der Koffer wird ja durch solche Bekleidung zu schwer und erfordert bei den Fahrten auf der Eisenbahn oder beim Transport durch Kuli zu hohe Fracht.

Der Mond schuf an diesem Tage auf den Wogen des Meeres so herrliche Krystalle, so silberglänzende Streifen zogen hinter dem Schiffe zum fernen Horizont, dass ich stillvergnügt in die plätschernden Wellen und träumend nach dem bestirnten Himmel blickte. Da erklangen heimathliche Klänge aus kräftigen Kehlen zu meinen Ohren: »Zu Mantua in Banden der treue Hofer war«; ich entriss mich dem Zauber der Nymphen, welche mir aus der Tiefe des Meeres so manches süsse Wort des Trostes und der Hoffnung zugeflüstert hatten — die Seekrankheit war ja vorüber — und ich eilte auf das Vorderdeck. Da waren deutsche und holländische Soldaten, welche deutsche Volkslieder sangen, während abwechselnd ihre französischen und belgischen Kameraden ihr »Adieu ma belle France« mit ihrem »Allons, enfants de la patrie« dem Zephyrwinde anvertrauten, welcher sie der Heimath bringen und dort berichten sollte, dass sie auch in weiter Ferne treue Söhne ihres Vaterlandes bleiben würden. Wie viele von ihnen weilen heute noch unter den Lebenden? Wie viele von meinen Reisegenossen der 1. Klasse schlummern schon unter den Palmen ihren ewigen Schlaf, und wie wenigen war das Schicksal ebenso günstig als mir, ebenso hold als mir, nach 23 Jahren jenen eine Thräne der Erinnerung weihen zu können?

Unterdessen erhob sich am westlichen Horizont ein Wolke und stieg immer höher und höher, bis sie als ein dichter Schleier den Mond verhüllte und das silberweisse Glänzen und Leuchten des »Saugwassers« erlöschen und in das dunkelblau (coeruleus) der anderen Wellen übergehen liess.

[S. 8]

Der Gesang der Soldaten verstummte, ein lauter Applaus der Umstehenden belohnte sie für diese Serenade auf hoher See, und wir stiegen hinab in das Zwischendeck, um unsere Cajüten aufzusuchen.

Bei den Reisen mit Segelschiffen galt es als eine Empfehlung für den Segler, eine »milchgebende Kuh und einen diplomirten Doctor« an Bord zu haben, und der holländische Volkswitz veränderte es in einen »milchgebenden Doctor und diplomirte Kuh«. Auf der »Friesland« erfreuten wir uns des Besitzes von drei milchgebenden Kühen und von fünf diplomirten Aerzten; der Schiffsarzt war ein College vom alten Schlage, dem die moderne Untersuchungsmethode noch nicht geläufig war, und der daher seinen ersten Patienten mit Lungenentzündung für einen rheumatisch Erkrankten erklärte; der Patient starb, und weinend folgte der Arzt dem Leichenzuge und klagte mir sein Leid, dass es in seiner langen Praxis der erste Fall sei, dass er auf hoher See einen Patienten verloren habe, der nur an Rheumatismus der Brustmuskeln gelitten hätte.

Interessanter und viel romantischer war das Vorderdeck, welches für die Passagiere der 2. und 3. Klasse und für das Schlachtvieh bestimmt war. Im Zwischendeck befanden sich drei grosse Milchkühe, ein Dutzend Schweine, zwei Dutzend Gänse, die Rettungsboote waren mit Fleisch von Rindern, Kälbern und Hammeln gefüllt, und eine grosse Zahl Hühner und Enten füllten die langen Käfige auf beiden Seiten des Zwischendeckes; heute haben die grossen Indienfahrer grosse Kühlräume für alle Sorten von Fleisch, Gemüse u. s. w. und führen lebendes Vieh nur so weit mit, als die Bequemlichkeit der Deckpassagiere darunter nicht leidet; damals jedoch bargen sich zwischen den festgebundenen Rindern und den Gänseställen die Soldaten; dort hatte ein Schuhmacher seinen Dreifuss aufgestellt, hier übte ein französischer Korporal sein altes Metier und rasirte gegen eine Entschädigung nicht nur seine Kameraden, sondern auch die Passagiere der 1. Klasse; malayische Bediente und javanische Babu’s, welche zur Begleitung und Aufsicht europäischer Kinder nach Europa gegangen waren und auf der Rückreise nach der Heimath dieselben Dienste leisteten, suchten mit Vorliebe den vorderen Theil des Schiffes auf, um vielleicht einen oder den anderen der Unterofficiere oder der Soldaten in’s Joch der Ehe zu spannen, und nur zu oft hörten wir die klagenden, schmelzenden Töne eines malayischen Liebesliedes, welches den Orang-Baru an die braune, plattnasige Schöne fesseln sollte.

[S. 9]

Am 6. October kamen wir in das mittelländische Meer, und am 13. October 2 Uhr Nachts fuhren wir in den Hafen von Port Said. Die ganze Fahrt durch dieses grosse Wasserbecken war vom schönsten Wetter begünstigt gewesen. Schwacher Wellenschlag, manchmal kaum fühlbares Schaukeln des Schiffes, hellblauer Himmel über unserem Haupte und sanfte Temperatur bei Tage wechselten mit kühlen Abenden; und wenn der Himmel mit seinen Millionen Sternen in seiner ganzen Pracht über uns sich wölbte, wenn die Mondesstrahlen in den Fluthen sich spiegelten, das Schiff ruhig über die See glitt, und funkensprühende Wellen, mit hellblauem, krystallgleichem Schweife, bis an den Horizont rollten, dann war alles Weh und Leid vergessen, und in der Wahl zwischen Schiff und Schienenweg — giebt es keine Wahl.

Dennoch begrüssten wir den schönen Leuchtthurm von Damiette als den Vorboten von Port Said: wir sollten ja bald wieder festen Boden unter unsere Füsse bekommen.

Ich bin viermal in Port Said gewesen, und jedesmal ergötzte ich mich an dem bunten Bilde des Orientes, und es kostet mich Mühe, jene Blätter meines Tagebuches zu überschlagen, welche sich mit meinem damaligen Aufenthalte in Port Said und Ismailia, mit Kairo und Alexandrien, welche ich im Jahre 1884 besuchte, und mit Suez, Djibuti und Aden beschäftigen, denn alle bieten in ihrer Art dem Europäer viel Interessantes und Sehenswerthes.

Indien ist ja aber das Ziel meiner Arbeit.

Am 6. November liefen wir in den Hafen von Padang (Westküste von Sumatra) ein, nachdem wir lange vierzehn Tage nur Wasser und Himmel gesehen hatten, fuhren durch die Sundastrasse und liessen die Insel Krakatau zu unserer Linken, die nichts anderes als ein dichtbewaldeter Vulcan von einigen hundert Fuss Höhe war, der 160 Jahre sich ruhig verhalten hatte, bis er im Jahre 1883 durch seinen Ausbruch die Westküste Javas und die Südküste Sumatras so schwer heimsuchte, dass mehr als 20000 Menschen ihr Leben einbüssten.

Am 8. November, Nachmittags um 5½ Uhr, also nach einer Reise von 42 Tagen fuhren wir durch die »tausend Inseln«[2] in den Hafen des alten Batavia ein. Von diesen zahlreichen Inseln führen viele den Namen holländischer Städte, als: Leiden, Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Alkmaar, Rotterdam, Schiedam, Haarlem, Monnikendam[S. 10] u. s. w., welche die Eingeborenen nicht acceptirt haben, und von welchen diese noch immer die ursprüngliche Benennung gebrauchen. So heisst Leiden Pulu njamuk (Mosquitos-Insel), Amsterdam = P. ontong djawa gegenüber dem gleichnamigen Vorgebirge (Javas Glücks-Insel), Hoorn = P. ajer = Wasserinsel, Rotterdam heisst P. ôbi besar = Insel der grossen Knollen u. s. w.

Die Sonne war noch nicht untergegangen, als der Anker im Hafen in die Tiefe des Meeres fiel. Es war jedoch nicht zu erwarten, dass vor Einbruch der Nacht alle Passagiere und ihr Gepäck ausgeschifft sein konnten; der Capitän beschloss also, nur die Briefe an den Wall zu senden und den Passagieren die Wahl zu lassen, nur mit ihrem Handgepäck das Schiff zu verlassen und am andern Morgen das grosse Gepäck abholen zu lassen, oder noch diese eine Nacht seine Gäste zu bleiben und den andern Morgen mit dem grossen und kleinen Gepäck nach Batavia zu fahren. Ich entschloss mich zu Ersterem; eine kleine Dampfbarcasse nahm die Postsäcke auf und gestattete mir und einigen Reisegenossen, die Fahrt durch den Canal noch diesen Abend anzutreten.

Eine grosse Fläche lag vor uns; zu unserer Rechten waren Sümpfe, in welchen mein Reisegenosse, Baron Holzschuh, ein Krokodil zu sehen glaubte. Dieser Mann, mit dem ich acht Jahre später wieder die Reise nach Europa machte, war s. Z. der Begleiter unserer Landsmännin Ida Pfeiffer und hatte mir so manche interessante Details über das Leben dieser muthigen Frau mitgetheilt. Der Hafen-Canal hat seit Vollendung des neuen Hafens Tanjong Priok seine frühere Bedeutung verloren. Langsam fuhren wir durch diesen schmalen Canal, auf welchem bequem zwei Nachen nebeneinander fahren konnten, bis wir an den »kleinen Boom« = die Douane kamen. Die Zollbeamten begnügten sich mit meiner Mittheilung, dass ich keinen Revolver oder eine andere Schusswaffe zu verzollen hatte, und weiter ging die Reise. Unterdessen hatten die malayischen Langfinger meinen Militärmantel annectirt. Ich habe zwar späterhin oft Jahre lang kein Bedürfniss nach demselben gefühlt, aber im ersten Augenblicke dieser Entdeckung gab ich natürlich meinem Aerger durch die auf dem Schiffe üblichen Scheltworte: »malayisches Diebsgesindel« u. s. w. Ausdruck. Hier standen auch zahlreiche Wagen mit einem oder zwei Pferden, um uns in die Stadt zu bringen. Es waren alte, schmutzige, von Europäern abgedankte Equipagen, welche je von zwei kleinen alten und schmutzigen Pferden gezogen wurden. Lange überlegten es sich diese zwei Pferde,[S. 11] welche nicht höher als 115 Centimeter waren, ob sie überhaupt verpflichtet wären, den grossen Wagen mit den zwei Insassen zu ziehen. Der Kutscher, mit seinem farbigen Hemd, ohne Schuhe und Strümpfe, aber mit einem Strohhut auf dem Kopfe, der die Form einer kleinen Futterschwinge hatte, schnalzte mit der Zunge, stiess einen undefinirbaren Laut aus, sprang vom Bock, schwang die Peitsche über ihre Rücken, die kleinen Pferdchen blieben aber ruhig stehen und drehten manchmal ihren Kopf nach uns, offenbar mit der Frage auf den Lippen, was wir denn von ihnen wollten.

Als aber endlich zwei Kameraden des Kutschers zu Hilfe eilten, d. h. je ein Pferd bei der Stange fassten und zogen, und ein Dritter hinten den Wagen vorwärts stiess, da endlich erwachte in ihnen das Bewusstsein ihrer Pflicht; sie zogen an, und im rasenden Galopp ging es vorwärts, wobei der Kutscher ihnen mit der langen Peitsche eine fürchterliche Züchtigung gab. Wir waren im alten Batavia, zu welcher Stadt im Jahre 1614 vom General-Gouverneur Pieter Both der erste Grundstein mit dem Namen »Fort Nassau« gelegt wurde; es ist eine alte Stadt mit ein- bis zweistöckigen Häusern und zahlreichen Canälen, welche heute nur mehr die diversen Comptoirs und Bureaux der Europäer enthält, während ihre Wohnungen und Detailgeschäfte in dem südlich gelegenen Weltevreden sich befinden; dreiviertel Stunden fuhr ich durch die mit Gas erleuchteten Strassen; ein herrlicher Duft erfüllte die Luft, mit Wohlbehagen sog ich sie in grossen Zügen ein, und um 7½ Uhr kamen wir in das Hôtel »Java«, wo uns »Mutter Spandermann« leutselig empfing und sofort zur Table d’hôte führte. Diese gute Frau führte mit Recht den Namen »Mutter«, denn mit mütterlicher Fürsorge nahm sie sich jedes »Orang baru« (Neuling) an und führte ihn in die Geheimnisse des täglichen Lebens in Java ein und sparte niemals ihre Ermahnungen, wenn man z. B. des Vormittags eine Frucht ass oder zu früh sein Schiffsbad nahm. Es hat auch lange gedauert, bis nach ihrem Tode das Hôtel unter der Leitung der Brüder Garreau sein altes Renommé wieder erhielt.

Nach dem Nachtmahl machte ich eine kleine Spazierfahrt durch die Stadt und kehrte zurück, um mein Bett aufzusuchen. Das Zimmer war sehr primitiv eingerichtet, wie im Allgemeinen in Indien die Hôtels sehr wenig Sorgfalt auf die Möbel verwenden. Mein Zimmer hatte kein Fenster, sondern über der Thür nur ein grosses Luftloch mit eisernen Stäben; der Boden bestand aus Ziegeln, auf welchen vor dem Bette eine kleine Matte lag, ein einfacher Kasten, ein Waschtisch[S. 12] und ein kleiner viereckiger Tisch, auf welchem ich den Inhalt meiner Tasche deponirte, standen in dem Zimmer; an den weissen Wänden hingen nebstdem zwei alte, vom Wetter gebräunte und vom Alter gelb gewordene Kupferstiche, und zur Beleuchtung diente — eine kleine Oellampe, welche die ganze Nacht brannte. Der Totaleindruck war der einer Zelle eines Gefängnisses, weil es nebst den ordinären Möbeln durch Mangel an Raum sich auszeichnete. Die erste Nacht, welche ich auf Java verbrachte, war geradezu unangenehm. Ein Gekko hatte sich über der Thüre am Luftloche niedergelassen; beinahe jede halbe Stunde ertönte sein lautes Gek—ko, Gekko 6–7 mal hintereinander, und klang in das laute Brummen einer zersprungenen Basssaite aus, Grillen und Frösche accompagnirten den Gekko, und unglücklicher Weise hatte ich das Mosquitonetz nicht gut geschlossen, als ich mich zu Bette legte. Das Summen und Brummen der Mosquitos nahm kein Ende, und hin und wieder tönte dazwischen das Heulen eines Gladakkers, jener herrenlosen Hunde, welche Abends in die Hôtels kommen, um Abfälle der Tafel zu suchen. Bei dem matten Schein des mit Oel gefüllten Lämpchens sah ich zahlreiche Eidechsen auf den Mauern auf die Mosquitos und Larongs Jagd machen, hin und wieder steckte der Gekko seinen grossen Kopf in’s Zimmer hinein, als ob er mit seinen schönen schwarzen Augen den Fremdling erforschen wollte; dazu kam eine fürchterliche Transpiration; die Nacht war warm und die Luft in meinem Zimmer von der feuchten Mauer dumpf und beengend, und bald lag ich gebadet in meinem Schweisse. Endlich stieg ich aus dem Bette und ging hinaus in die schmale Veranda; hier stand neben der Thür ein ordinäres Tischchen und ein grosser Lehnstuhl, von dessen beiden Seiten »Füsse« hinaus und nach vorn geschoben werden konnten; obwohl auf dem Tischchen eine Lampe stand, machte ich doch keinen Gebrauch von derselben; der tropische Himmel und Vollmond erleuchteten hinreichend den kleinen Hofraum vor mir, und zum ersten Male ergötzte ich mich — nicht an der Pracht des südlichen Kreuzes und der so herrlich scheinenden Venus — an nichts dachte ich, nichts sah ich, nichts fühlte ich — ich ergötzte mich am »Klimaschiessen«. Ein wohlthuendes Gefühl ist es, die Füsse nicht herabhängen, sondern auf den Füssen des Lehnstuhles ungefähr 10 bis 15 cm über dem Niveau des Beckens ruhen zu lassen. Spiegel erklärt das wohlthuende Gefühl dieser Lage dadurch, dass die Füsse ½ Meter der Erdelectricität, welche unterm Aequator eine sehr hohe Spannung hätte, entrückt seien. Ich halte jedoch diese Erklärung für eine gesuchte[S. 13] und möchte auf Grund so mancher Beobachtungen und Erfahrungen die Ursache in mir selbst suchen; das Blut der Venen geht nämlich in der horizontalen Lage leichter zum Herzen zurück, und das der Arterien leichter zur Peripherie des Körpers, weil das Gewicht der doppelten Blutsäule ausfällt; denn auch in Europa ist die horizontale Lage eine angenehmere, als das Stehen oder Sitzen.

Ein sanftes Zephyrwehen liess den Schweiss des Körpers verdampfen, und so sass ich in dem tiefen Lehnstuhle, entrückt allen bösen Gedanken, und die Mosquitos umschwirrten mich und brummten und summten unerbittlich ihr leises Lied in meine Ohren; glücklicher Weise verschonten sie mich mit ihren Stichen, und als ich mir eine Manilla-Cigarre anzündete, blies ich mit den Rauchwolken diese lästigen Gäste von mir weg. Endlich forderte die Natur ihr Recht; die Augen wurden schwer, es fröstelte mich, und schliesslich entschloss ich mich wieder, zu Bett zu gehen. Schon glaubte ich einschlafen zu können, als ein Angstgefühl sich meiner bemächtigte, ein kalter Angstschweiss auf meine Stirne trat und mich aus dem Bette jagte; ich eilte zur kleinen Nachtlampe, sah meine Nägel blau, und Krämpfe der Därme erpressten mir den Angstschrei: die Cholera. Doch auch dieses Gespenst meiner erregten Phantasie ging vorüber, und ein gesunder Schlaf beendigte die erste Nacht meines Aufenthaltes in Indien.

[S. 14]

Weltevreden[3] — Empfang beim Armee-Commandanten — Ein Corso auf dem Waterlooplatze — Gigerl und Modedame in Weltevreden — Der grösste Platz der Welt (?) — Malayisches Winken — Ein Handkuss — Ein Abenteuer auf hoher See — Dos à dos und Deeleman — Altstadt — Kunst und Wissenschaft in Indien — Wissenschaftliche Vereine in Batavia — Indische Hausirer — Jagd auf Rhinocerosse — Indische Masseuse.

In Indien steht man um sechs Uhr auf,« rief mir »Mutter Spandermann« ins Zimmer, »Schlafmütze, stehen Sie auf, es ist schon sieben Uhr.« Ich öffnete die Thüre, und eine frische, reine und duftreiche Luft erfüllte das Zimmer. Ein sonderbarer Anblick bot sich mir dar; auf beiden Seiten des Hofraumes befand sich eine Reihe von Zimmern, und zwischen je zwei Thüren stand ein Tischchen mit einem Arm- und einem Schaukelstuhle, auf denen die Gäste in ihrer Haustoilette sassen; zwischen je zwei Pfählen der Galerie war ein Strick gespannt, auf welchem die Leibwäsche zum Trocknen hing, selbst die geheimsten Toilettestücke der Damen waren hier ausgestellt. Der Bediente brachte mir ungefragt eine Schale Kaffee, welcher ziemlich schlecht war und doch ein angenehmes Gefühl der Wärme im Magen verursachte. Die meisten Herren gingen in ihrer Haustoilette[4] und mit der Cigarre im Munde auf und ab. Wie ich später hörte und sah, ist dieses eine allgemeine Gewohnheit als vorbereitende Maassregel, um »den Schlafkameraden weg zu bringen«. Zwischen 7½ bis 8 Uhr gingen die Herren angekleidet und die Damen in ihrer Haustoilette (Sarong und Kabaya) zur Frühstückstafel; ich wurde nur gefragt, ob ich beim Frühstück Thee oder wieder Kaffee gebrauchen[S. 15] wollte; neben meinem Teller standen zwei halbweich gekochte Eier, der Bediente brachte mir hintereinander Butterbrot, Beefsteak, Cervelatwurst und Käse, und ich folgte dem guten (?) Beispiele meines Nachbarn, von allen diesen Speisen ein bis zwei Stücke zu nehmen; der Magen ist ja ein elastischer Strumpf, er nahm ohne Widerstreben alles Dargebotene an. Zu meiner Rechten sass der Herr X., welcher zum Schluss noch einen halben Teller Nassi Koreng nahm, d. h. Reis gemischt mit klein geschnittenem Fleisch, Zwiebeln und Lombok.[5] Ich bekam einen gewaltigen Respect vor diesem Manne — es war ein Creole, d. h. ein Indier von europäischen Eltern geboren —, als er beifügte, dass dieses Frühstück keine Mahlzeit zu nennen sei und nur gewissermaassen den Magen für die Hauptmahlzeit vorbereiten müsse, welche er um 12½ Uhr einnehme; in Indien, fügte er hinzu, müsse (??) man sich kräftig nähren, um den Einfluss der erschlaffenden Wärme zu neutralisiren, und wenn er, was übrigens selten geschehe, Magenbeschwerden bekäme, lasse er sich einige Pisangs (Bananen) in dem Oel von Djarakblättern[6] backen; er könne mir dieses Laxans aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen, weil das Wunderöl dadurch seinen unangenehmen Geschmack und Geruch verliere.

Nach dem Frühstück ging ich in mein Zimmer mit der Absicht, die Eindrücke des ersten Tages aufzuschreiben. Mutter Spandermann jedoch erlaubte es nicht: »Jetzt ziehen Sie Ihre Uniform mit der Feldbinde an, nehmen eine Equipage, fahren zum Sanitätschef und melden sich, wie es sich für jeden Officier geziemt; die Equipage, welche ich Ihnen geben werde, behalten Sie bis zur »Reistafel«, und dann werden Sie Ihr Mittagsschläfchen halten. Dies thun alle Leute »in de Oost«, und Sie müssen es auch thun, sonst liegen Sie binnen Jahresfrist unter dem Klapperbaume (Palme) begraben.« Dieser kategorisch ausgesprochenen Marschordre wagte ich natürlich nicht zu widersprechen. Ich stieg also in den sofort herbeigerufenen Wagen, welcher um nichts besser als das Vehikel war, welches mich den vorigen Abend aus der alten Stadt in’s Hôtel gebracht hatte.

Zunächst kam ich auf die »Sluisbrücke« und sah zu meiner Rechten die alte Citadelle »Prinz Frederik«, welche jetzt nur zum Magazine benutzt wird, und kam sodann zu dem Bureau des Landes-Commandirenden,[7][S. 16] zu dem Reichs-Arznei-Magazin, zu der katholischen Kirche und hatte zu meiner Linken den Waterlooplatz mit der unvermeidlichen Waterloosäule, und zu meiner Rechten das Bureau des Platz-Commandanten. Hier revidirte der Adjutant meine Marschordre und stellte mich seinem Chef vor. Von hier aus ging es weiter längs einiger hübscher Häuser in alt-griechischem Stile, welche von Stabsofficieren bewohnt waren, in den Spitalweg, in welchem sich das Arsenal, das grosse Militärhospital, das Seminar für die Doctor-djawa-Schule, einige Officierswohnungen und das »hohe Haus« für den Sanitätschef befinden, welcher den Rang eines Colonels[8] bekleidet. Im Militärhospital stellte ich mich dem Landessanitätschef der 1. Militär-Abtheilung und im »hohen Hause« dem Sanitätschef vor, welcher mir versprach, in einigen Tagen mir meinen ersten Standplatz mittheilen zu lassen. Wie der Empfang bei allen diesen Herren gewesen sei, berichten meine Reisebriefe mit keinem einzigen Wort; desto ausführlicher jedoch ist die Schilderung der Vorstellung beim Armee-Commandanten. In der Herzogs-Allee (Hertogslaan), welche die zwei grossen Plätze, Waterloo- und Königsplatz, verbindet, steht sein Bureau und sein »Haus«. — Im Stile unterscheidet es sich von den üblichen Wohnungen der Officiere nicht im mindesten; es ist nur grösser und hat im Innern grosse Empfangssäle. Am 11. November bekam ich vom Platz-Commandanten Befehl, den andern Tag in »Marsch tenue« um 9 Uhr in seinem Bureau mich einzufinden, um dem Armee-Commandanten vorgestellt zu werden; natürlich wurde nur den Neulingen diese Ehre zu Theil; die anderen Officiere, welche von ihrem Urlaub in Europa zurückgekehrt waren, nahmen an diesem Empfang nicht Theil.

Die »Vorgalerie« war eine schmucklose Säulenhalle, welche, wie mir erzählt wurde, nur bei grossen Empfangsabenden von den zahlreichen Gästen benutzt wurde, um »frische Luft zu schöpfen«, wenn die Temperatur im grossen Empfangssaal zu warm wurde; wir wurden in einen kleinen Saal geführt und nach Rang und nach der Folgereihe der Liste, welche der Platzcommandant dem Adjutanten von Z. E.[9] überreichen sollte, aufgestellt. Da wir eine Viertelstunde warten mussten, hatte ich Zeit genug, um das Empfangszimmer etwas genauer zu besichtigen. Eine glatte weisse Wand, grosse Spiegel, einige »Wiener«[S. 18] (Thonet’sche) Stühle und Divans und ein polirter Tisch in der Mitte — das war alles.

Seit diesen 23 Jahren hat die europäische Mode die alte Einfachheit der indischen Wohnung verdrängt; gepolsterte Möbel, schwere Tapeten, Phantasiestühle und schwere Vorhänge herrschen in den Privatwohnungen der reichen Europäer ebenso wie in Holland. Ich habe seitdem das Innere dieses Hauses nicht mehr gesehen; ich weiss also nicht, ob auch der Armee-Commandant für sein kleines Empfangszimmer sich dieser Mode unterworfen hat. Damals jedoch imponirte es mir durch seine Einfachheit und noch mehr durch seine kalte, düstere, saubere Ausstattung; ebenso kalt und gemessen war die Begrüssung durch den Armee-Commandanten van Neve. Nachdem ich auf diese Weise mich meiner »dienstlichen« Verpflichtungen entledigt hatte, fuhr ich in der Stadt herum, um einen Totaleindruck von ihr zu bekommen.

Zunächst fuhr ich zurück zum Waterlooplatz mit der Waterloosäule und dem Monumente von J. P. Koen (oe = u), welchem (als viertem General-Gouverneur) die Gründung Batavias[10] unrichtiger Weise zugeschrieben wird. Es ist ein grosser viereckiger Platz, welcher von drei Seiten mit Häusern umgeben ist; hier werden die Militär-Paraden abgehalten, und die Stabsmusik hält hier jeden Sonntag Nachmittag ein Concert im Freien. Diese Concerte waren damals das Rendez-vous der Haute volée, der jeunesse dorée und aller Babu’s mit ihren schutzbefohlenen Kindern. Ich hatte späterhin oft Gelegenheit, solchen Militär-Concerten unter freiem Himmel beiwohnen zu können. Es ist ein buntes Gewimmel und könnte, auf eine Bühne gebracht, ein schönes, farbenreiches Ballet darstellen. Zunächst erscheinen die diversen Babu’s mit europäischen, javanischen, chinesischen und malayischen (Fig. 1[11]) Kindern; sie selbst haben eine lange, bunte Kabaya, einen bunten Sarong, der mit einem gelben oder blauen, seidenen Bande oder einem silbernen oder vergoldeten Gürtel über den Hüften befestigt ist; sie sind braun in allen Schattirungen, haben dunkelschwarzes Haar, welches in einen Knoten am Scheitel geknüpft ist, mit einer langen, silbernen Nadel darin, das Ohrläppchen hat ein Loch, beinahe so gross wie ein Zehn-Hellerstück, die Augen sind schwarz, die Lippen hin und wieder von dem Sirihsaft roth gefärbt, die Zähne sind schwarz und abgefeilt, oder nach europäischer Mode weiss. Die Büste ist voll und der Gang etwas[S. 19] kokett, die Füsse sind klein, wohlgeformt und ohne Bekleidung, und die zierlichen, mit Ringen versehenen Hände schwingen wie das Pendel einer Uhr auf und ab.

Die jungen Marssöhne gesellen sich selten zu ihnen, es sei denn, dass sie geradezu Heiratspläne haben; denn die Staffage der Küche durch einen Soldaten ist nicht üblich. Der eingeborene Soldat, leicht an seiner Hautfarbe und blossen Füssen erkennbar, denkt gar nicht an das Flirten; er lauscht der Musik und steckt seine Cigarette an (aus den Blättern der Nipahpalme konisch zugedreht) und wirft hin und wieder einen Blick jener Schönen zu, welche sein Herz erobert hat, ohne vorläufig seiner Umgebung auch nur durch eine Miene den Sturm seiner Gefühle zu verrathen. Der europäische Soldat, der neben ihm steht, ist schon weniger schüchtern und zurückhaltend. Er wird seiner Bewunderung oder seinen Gefühlen gewiss Worte verleihen, wird sofort sich ihr nähern und sie vielleicht durch ein leises Lispeln jener zahlreichen »Panton« verrathen, welche die Liebenden einander zuflüstern. Bald erscheint das halbeuropäische Gigerl, und die »Nonna«; in schöner weisser Hose und Rock, mit tadellos glänzenden Lackschuhen und grossen Manschetten mit goldenen Knöpfen ist der »Sinju« sich seines Sieges bei den Frauen bewusst; er ist interessant, seine blendend weissen Zähne, sein rabenschwarzes Haar und seine glänzenden Augen, sein eleganter Bau und Wuchs lassen seine platte Nase und hervorstehenden Jochbeine und Oberkiefer ganz vergessen, und als echter Don Juan beginnt er sofort unter den anwesenden Nonnas die schönste sich auszusuchen. Diese sind schön, elegant und geradezu verführerisch. Schlank gebaut, haben sie eine schöne Büste und glänzende Augen und schwarze Haare, die kleinen zierlichen Füsse stecken in reich verzierten chinesischen Pantoffeln mit goldenen Absätzen und mit feinen Strümpfen. Ein golddurchwirkter seidener Sarong umschliesst ihre grossen Hüften, eine elegante kurze weisse Kabaya mit Spitzen besetzt verhüllt nur theilweise ihre schöne Büste, und zahlreiche Ringe, Ohrringe und Haarnadeln zieren Kopf und Hände und ein dunkelblauer oder dunkelrother Sonnenschirm schützt sie vor den Strahlen der scheidenden Sonne. — Zu Pferde erscheint bald ein junger Lieutenant oder ein reicher Chinese oder Araber; Equipagen auf Equipagen fahren vor mit europäischen, javanischen, chinesischen oder armenischen Damen,[S. 20] bleiben stehen, und bald umgiebt sie ein Schwarm junger Leute, und sie flirten und flirten, bis Cupido seine Köcher erschöpft hat.

Unterdessen hat die »Stabsmusik« ihr Programm beendet, es ist sechs Uhr geworden und der Schwarm ergiesst sich in die benachbarten Strassen.

Auf dem Waterlooplatz fällt das »grosse Haus« (= groote huis) auf, weil es ein Stock hoch ist und beinahe die ganze östliche Front des Platzes einnimmt. Es wurde Anfangs dieses Jahrhunderts vom Marschall Daendels erbaut und vom Burggrafen du Bus de Ghisignies vollendet. Gegenwärtig beherbergt es den grössten Theil der Gouvernementsbureaux: die Rechnungskammer, das Kriegs-, Finanz- und Cultusministerium, die Landeskasse, das Steueramt u. s. w. Die Loge und das Militär-Casino schliessen sich zu beiden Seiten diesem grossen, aber nicht schönen Gebäude an; Officierswohnungen, die römische Kirche und die schon oben erwähnten Gebäude begrenzen den stattlichen, grossen Platz. Auf dem Kreuzwege, welcher auch zum Königsplatz führt, steht das unansehnliche Denkmal[12] für Bali.

Ich liess dann den Kutscher den Weg zum Königsplatz nehmen, den mir einige Reisegenossen als den grössten der Welt bezeichnet hatten. Soweit meine Erfahrung reicht, ist dies factisch der Fall; es ist ein grosses, grasbedecktes Feld in Trapezform, dessen Schenkel jeder ungefähr 1½ km lang ist, während die eine der Parallelen nur 1 km, und die zweite (die südliche) ebenfalls in 20 Minuten zu gehen ist. Ausser dem Vorzug, dass dieser Platz mehr als 1,000,000 ☐Meter gross ist, hat er gar keine schönen Eigenschaften; denn es ist nur eine grosse Grasfläche, welche an der Nordseite durch eine kleine Parkanlage (gegenüber dem Palaste des Generalgouverneurs) und einen schönen artesischen Brunnen unterbrochen wird. Bei meiner Rundfahrt konnte ich nicht einmal unterscheiden, ob an der gegenüberliegenden Seite ein Mann oder eine Frau gehe; die Gebäude, welche an und für sich niedrige Häuser ohne Stockwerk sind, werden ebensowenig deutlich gesehen, so dass selbst die Frage offen bleibt, ob die bedeutende Grösse dieses Platzes ein Vorzug genannt werden könne. Nebstdem ist er besonders arm an öffentlichen Gebäuden; die armenische Kirche, die Willems-Kirche, eine kleine Eisenbahnstation und auf der Westseite die Museen mit dem »Elefanten«, einem Geschenke des Königs von[S. 21] Siam (aus dem Jahre 1870), sind die einzigen Gebäude, welche von dem gewöhnlichen altgriechischen Stile abweichen.

Ich beendete meine Rundfahrt; es war 11½ Uhr, und die Sonne war mir schon lästig geworden; ich hatte nämlich die Kappe des Mylord zurückgeschlagen, um eine freie Aussicht über alle Strassen und Häuser geniessen zu können. Ohne es natürlich zu ahnen, befand ich mich in der Nähe des Hotels und fuhr (auf der Nordseite des Königsplatzes) in den Hofraum des Hotels bis vor die Thüre meines Zimmers. Ich stieg aus, zog nicht nur meine dunkle Uniform, sondern auch meine Leibwäsche aus, welche von dem Schweiss geradezu durchtränkt war, und trat in Haustoilette, d. h. in Nachthose und Kabaya, in die Veranda. Mein Mylord stand noch vor der Thür, und auf dem Bocke sass der Kutscher mit unerschütterlicher Ruhe und Grandezza, ohne im Geringsten eine Ueberraschung ob meiner Toilette zu zeigen. Mutter Spandermann machte dieser stummen Pantomime zwischen uns Beiden ein Ende durch den Befehl, dass ich nach Tisch zu Hause bleiben und schlafen gehen müsse, und dass sie es nicht erlaube, dass ich in der Hitze der Mittagssonne wieder spazieren fahren und mir das Fieber auf den Leib holen wollte. Ganz bescheiden bemerkte ich, dass ich dies auch gar nicht beabsichtige und durch einen Wink dem Kutscher angedeutet habe, die Pferde in den Stall zu bringen. »Haben Sie ihm ein Trinkgeld gegeben?« »Nein!« »Und wie haben Sie ihm den Wink gegeben?« Ich wiederholte meine Handbewegung, ohne ihre Frage zu verstehen. Noch mehr überrascht war ich, als sich diese dicke Dame vor Lachen schüttelte und einmal um das andere Mal rief: »Orang-Baru, Orang-Baru.« Endlich kam die Wellenbewegung dieser Fleischmasse in Ruhe, und mit verständnissvollem Lächeln gegen den Kutscher theilte sie mir mit, dass diese Handbewegung, und zwar mit der Fläche nach unten, für den Malayen gerade das Zeichen sei, näher zu kommen oder zu bleiben, und zum Beweise dafür winkte sie in gleicher Weise einem fernstehenden Bedienten, herbeizueilen.

Ich gab dem Kutscher ¼ Gulden Trinkgeld und hatte dafür eine doppelte Lection bekommen und zwar: wie man den malayischen Bedienten winke, und dass das Trinkgeld als ein Symptom der Civilisation auch nach Indien seinen Weg gefunden habe.

Auch für die weitere Eintheilung des Tages sorgte Mutter Spandermann: »Um 12½ Uhr wird die Glocke für die Reistafel geläutet; Sie kommen in weissen Kleidern zu Tisch; der Bediente, welcher Ihr Zimmer aufräumt, wird bei der Table d’hôte hinter Ihrem Sessel stehen[S. 22] und Ihnen alle Schüsseln zureichen, welche Sie als Orang-Baru essen dürfen und müssen; ich sage auch müssen, weil Sie sich an die indische Küche gewöhnen müssen; wer weiss, wie lange es noch dauert, dass Sie in einer grossen Stadt bleiben werden; sobald als möglich werden Sie auf die Aussenbesitzungen gesendet, und es bleibt dann die Frage offen, ob Sie essen werden können, was Sie wünschen, oder ob Sie alles essen werden müssen, weil Sie keine Wahl haben werden. Doch à propos; heute ist Empfangsabend beim Sanitätschef; um 6½ Uhr ziehen Sie sich Frack und weisse Handschuhe an, nehmen wiederum einen »Wagen« und fahren nach Parapatan, wo der Sanitätschef Sie seiner Frau und allen übrigen Damen vorstellen wird. Machen Sie mir ja keine Schande, und machen Sie allen jungen Damen gut den Hof, sonst sind Sie verloren; denn in die Conduitliste wird von Ihnen wie von jedem Officier aufgenommen, ob er sich in feiner Gesellschaft gut bewegen könne.«

»Ich bin aber der holländischen Sprache noch viel zu wenig mächtig, um in Damengesellschaft mich »gut bewegen zu können«; ist es vielleicht nicht besser, wenn ich deshalb zu Hause bleibe?«

»Nein, nein, Sie gehen heute dahin; ich habe jetzt keine Zeit, weiter mit Ihnen darüber zu sprechen; Sie gehen! Adieu!«

Aber sie ging nicht, und auf einmal fing sie wieder so zu lachen an, dass ihre grosse Fleischmasse wieder in fürchterliche Wellenbewegungen gerieth, und endlich hörte ich sie brummen: »Ein Mof, ein Mof.«[13] »Nun ja,« rief ich, »ich bin ein Mof, was soll aber das Lachen bedeuten?«

»Hören Sie! Voriges Jahr wohnte bei mir Dr. X., der auch ein Mof ist, und dem ich befahl, zum Empfangsabend des Armee-Commandanten zu gehen. Was denken Sie, was dieser Mof that, als er bei dem grossen Empfange des Generals B. dessen Frau vorgestellt wurde? Nein, ich sage es Ihnen nicht, rathen Sie, so viel kann ich Ihnen nur sagen, dass die Fächer aller Damen sofort vor die Augen gehalten wurden, und ein Kichern und ein Lächeln wie ein kleiner Sturm durch den Saal sich fortpflanzte, bis endlich eine der Damen selbst vom Sessel aufsprang, um in der Vorhalle ihrer vom Lachen erschütterten Leber Luft zu machen. Sie errathen es nicht? Nun, so will ich es Ihnen sagen: Er küsste Mevrouw B. die Hand! Das thut man bei Euch in Mofrica, aber nicht in Holland und nicht bei uns in Indien.[S. 23] Das darf man nicht in Gesellschaft thun, das darf man nur im Geheimen und verstohlen thun, wenn man allein ist, das ist eine Liebeserklärung, nein, das ist keine Liebeserklärung mehr, das ist schon der erste Act des Liebens selbst, der zweite Act ist das Küssen des Mundes.«

»Und der dritte Act?« frug ich.

»Sie Schalk!« (ondeugd) rief sie und wackelte weiter.

Natürlich folgte ich als gehorsamer Orang-baru (Neuling) allen ihren Anweisungen und, da der Empfang der Familie des Sanitätschefs und der übrigen »hohen« Herren und Damen auf mich einen günstigen Eindruck gemacht hatte, schloss ich den zweiten Tag meines Aufenthaltes in Indien befriedigt in den Armen von Morpheus.

Der dritte Tag brachte mir ein Abenteuer, dem ich damals mehr Gewicht beilegte, als ich es heute thun würde, indem mein Tagebuch davon als von einer Lebensgefahr erzählt, der ich mit grosser Noth entronnen war.

Einer meiner Reisegenossen ging mit der »Friesland« nach Surabaya, von wo aus er das Endziel seiner Reise im Innern des Landes erreichen sollte. Da ich durch keine dienstlichen Angelegenheiten verhindert war, wollte ich ihn aufs Schiff begleiten, um noch einmal — und zwar zum letzten Male — die Stätte zu sehen, auf welcher ich 42 Tage lang mit Sehnsucht den Tag erwartete, an welchem ich die grosse Seereise überstanden hatte und eine neue Carrière anfangen sollte. Nebstdem konnte ich auch den nördlichen Theil der Neustadt und die Altstadt besichtigen, welche am Tage der Ankunft wegen vorgerückter Abendstunde nur in flüchtigen Umrissen sich gezeigt hatten.

Vor dem Hôtel lagen damals die Rails der Tramway, welche bis zur Douane in der alten Stadt führten. Heute ist es eine Dampftramway mit ziemlich netten Waggons; damals waren es alte schmutzige Kasten, welche von drei kleinen mageren Pferden gezogen wurden. Mitleid musste jeder mit diesen drei »Katzen« haben, welche bei »jeder Halt« die grösste Mühe hatten, diese grossen gefüllten Kästen in Bewegung zu bringen.

Neben den Rails lag ein Trottoir, und daran schloss sich das tiefe Bett des Tjiligon, welcher stets ein (von Lehmerde) gelb gefärbtes Wasser führt; der Stadttheil an seinem rechten Ufer heisst Nordwyk (y = ei), während das Javahotel, das Hotel der Nederlanden, das Justiz-Ministerium und das des Innern, die Bureaux des Palastes des General-Gouverneurs (dessen südliche Front bis auf den Königsplatz reicht) und die »Harmonie« (Civil-Casino) in Ryswyk liegen. Längs[S. 24] dieser Gebäude ging die Tramway, welche durch die Vorstadt Molenvliet nach der Altstadt führte. Bei der Douane fand ich den Herrn L., welcher mit einigen Freunden auf mich wartete, um gemeinsam in einem Kahn auf dem »Canal« die Fahrt nach der Rhede anzutreten. Der Herr L. war der malayischen Sprache mächtig genug, um mit dem Steuermann des Nachens den Preis von 3,50 fl. für die Hin- und Rückreise zu bedingen.

Sofort nach unserer Ankunft wurde der Anker aus der Tiefe gezogen, die Dampfpfeife gab das Signal zur Abreise, und ich verliess die »Friesland«, die, wie schon erwähnt, im Jahre 1878 mit Mann und Maus unterging.

Der Dampfer war kaum in Bewegung, als der Steuermann des Nachens die Bezahlung des Preises von mir verlangte; ich zog arglos meine Börse heraus und wollte ihm die bedungenen 3,50 fl. bezahlen; er aber schüttelte das Haupt und zeigte mir die fünf Finger seiner Hand; ich steckte ruhig die Börse ein und wies gebieterisch mit der Hand nach der Küste. Ebenso ruhig legten aber die Ruderer auf einen Wink des Steuermanns die langen Ruder nieder. Es war ein kritischer Augenblick; ich wusste damals noch nichts von den Malayen als berüchtigten Seeräubern, welche sie früher waren; aber ich fühlte das Schaukeln des Kahnes und die Haifische haben sich auf der Rhede Batavias schon manchen in’s Wasser Gefallenen in die Tiefe gezogen. Wir waren von der Küste zu weit entfernt, um von den Krokodilen aufgefressen zu werden; aber die Küste und das »Wachtschiff« waren so weit entfernt, dass mein Hilferuf nicht hätte gehört werden können. Endlich wies ich wieder, wie ein gewaltiger Feldherr, mit der Hand nach der Küste, der Steuermann hob wieder seine fünf Finger in die Höhe, und ich nickte bejahend mit dem Kopfe. Nach einer Stunde fuhr ich bei der Douane ein und erzählte einem Beamten diesen Vorfall, während ich ihn ersuchte, eine 10 fl. Note mir zu wechseln. Dieser rief den Steuermann zu sich, hielt ihm eine Strafrede, ersuchte mich auf das Nachdrücklichste, nicht mehr als den bedungenen Preis von 3.50 fl. zu bezahlen, und eine tüchtige Ohrfeige machte dem Gespräche mit dem Steuermann ein Ende.

Darauf nahm ich mir ein Dos à dos, um in der Altstadt oder, wie sie in Batavia üblicher Weise genannt wird, in der »Stad« eine Rundfahrt zu machen; diese kleinen Wagen, eine verschlechterte Ausgabe der englischen Dogcart, sind für Batavia geradezu typisch und haben sich dort so eingebürgert, dass sie selbst durch die »Deeleman’s Kar« nicht verdrängt wurden. Beide werden in der Regel nur von einem[S. 25] Pferde gezogen und ruhen nur auf zwei Rädern; während in der ersteren der Passagier mit dem Rücken gegen den Kutscher sitzt, macht der Sitz im »Deeleman Kar« einen rechten Winkel zu dem des Kutschers. Das Dos à dos ist ein offener Wagen, d. h. es hat ein Zeltdach, welches bei Regen durch Vorhänge geschlossen werden kann, während der »Deeleman« ein viereckiger Kasten ist. In beiden sitzt man jedoch so unbequem als möglich, und der »Deeleman« hat ausserdem noch eine niedrige Einsteigtreppe.

Die Rundfahrt durch die »Stad« bot wenig Neues, Interessantes oder Sehenswerthes. Wenn nicht hin und wieder eine Palme oder ein Pisangbaum uns an die Tropenwelt erinnerte, wenn nicht »unsere braunen Brüder« oder Chinesen durch die Strassen in grosser Zahl ihre Arbeit besorgten, z. B. mit grossen, halbmondförmigen Stöcken ihre Lasten trügen oder Eis zum Verkauf anböten, so würde man glauben, eine alte, verfallene Hafenstadt Europas vor sich zu haben mit zahlreichen Kanälen, welche mit Kähnen und Nachen bedeckt sind; die schmuck- und prunklosen, meistens einstöckigen Häuser sind alle in europäischem Stil gebaut und grössten Theils im Dienst des »Mercur«. Wenn ich von dem Rathhaus mit den Bureaux des Residenten, der Polizei, dem Standesamt u. s. w., von dem Justizpalast (venia sit dicto!), von den grossen Magazinen, der Douane, dem meteorologischen Observatorium, dem Postamt, den Spitälern für Eingeborene und für Chinesen und zwei europäischen Apotheken absehe, fiel mir nur die ungeheure Zahl von Handelsfirmen[14] auf. Es war 12 Uhr geworden; ich entliess das Dos à dos und fuhr mit der Eisenbahn von der Station »Stadhuis« bis zu der von Nordwyk, in deren Nähe sich das Java-Hotel befand.

Programmgemäss sass ich nach meinem Mittagsschläfchen (bis 4 Uhr) in der »Vorgalerie« bei einer Schale Thee und einem Glas Eiswasser, las die Briefe und Zeitungen, welche zum ersten Male Nachricht aus der fernen Heimath brachten, als Mutter Spandermann sich einstellte, um mir wieder einen Vortrag über »das Leben in de Oost« zu halten; sie wählte diesmal das Thema: Kunst. Nachdem sie sich erkundigt hatte, warum ich nicht den Abend vorher die »Comedie« besucht, und nur mitleidvoll den Kopf geschüttelt hatte, als sie hörte, dass ich mich mehr für die Kunst der Eingeborenen und der Chinesen[S. 26] als für die der Europäer interessire, weil mir diese voraussichtlich nichts Neues bieten könnten, da überfiel mich plötzlich eine Eruption eines Zornesanfalles, den ich von der gutmüthigen alten Frau nicht erwartet hätte.