Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XI, Heft 7-9

Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: October 6, 2022 [eBook #69101]

Most recently updated: October 19, 2024

Language: German

Original publication: Germany: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1922

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz und Denkmalpflege

Band XI

Inhalt: Kriegerehrungen aus Porzellan – Schradenwanderung – Tierschutz – Hexenabend – Wolftitz – Werbekunst in Dorf und Stadt – Die Osterblume am Wachtelberg bei Wurzen – Ein altes Patrizierhaus – Gefährdete heimische Pflanzenwelt – Zur Geschichte des Bibers in Sachsen – Vom romantischen zum denkenden Wanderer – Das Abkochverbot – Antons – Die Pflege der Schönheit und Eigenart der Heimat als soziale Aufgabe gerade für unsere arme Zeit – Das Raubwild im Haushalte der Natur – Landheimbau – Heimatschutzbewegung und Hotel – Die Pfarrlinde in Markersbach bei Gottleuba – Die Bekämpfung der Nonne – Johann Pezel und die Turmsonate – Schußpreise für Raubvögel – Schattenbäume für den Hof – Förderung des Anbaues von Nußbäumen – Die Postsäule von Aue

Einzelpreis dieses Heftes M. 50.–, Bezugspreis für einen Band (aus 12 Nummern bestehend) M. 200.–, für Behörden und Büchereien M. 50.–. Mitglieder erhalten die Mitteilungen kostenlos, Mindestjahresbeitrag M. 50.–, freiwillige Einschätzung erbeten

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Dresden 1922

Im letzten Hefte unserer Mitteilungen erbaten wir freiwillige Beiträge zur Erhaltung der Zeitschrift. Wenn dieses stattliche Heft im alten Umfange noch erscheinen kann, so ist dies ein Erfolg obiger Bitte, eine Tat unserer Mitglieder. Und dabei hat noch nicht einmal ein Zehntel unserer 21000 Freunde unserm Aufruf entsprochen. Wir haben so viele und so begeisterte Zuschriften über den Wert unserer Mitteilungen, unserer grünen Hefte, empfangen, daß unser Wille »durchzuhalten« noch stärker geworden ist, selbst von einer Einschränkung des Umfanges der Zeitschrift wollen unsere Mitglieder nichts wissen. Unser herzlichster, aufrichtiger Dank sei denen gesagt, die uns halfen. An die, die uns ihr Scherflein noch nicht brachten, die vielleicht glaubten, es hat doch keinen Zweck, ein Durchhalten sei unmöglich, richten wir die Bitte, dem letzten Hefte die Zahlkarte zu entnehmen und uns einen Betrag freiwillig für weiteres Durchhalten zu spenden. Die Zeiten haben sich sehr, sehr geändert, mehrere Millionen Mark sind notwendig, damit die Sächsischen Heimatschutz-Mitteilungen weiter erscheinen können. Wenn uns alle unsere 21000 Mitglieder helfen, wird es möglich sein, und darum bitten wir.

Dresden, im September 1922

Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Dr. ing. e. h. Karl Schmidt, Geh. Baurat

O. Seyffert, Hofrat Professor

[133]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 1. September 1922

von der Staatlichen Porzellanmanufaktur, Meißen

Ein neuer Kunstwillen hat sich in alle Zweigströme der schaffenden Künste ergossen, ist über mannigfache Klippen dahingebraust und oft auf Untiefen geraten und hat doch immer und unaufhaltsam die Schaffenden zu neuem Ausdruck mit fortgerissen. Es ist wohl ratsam, von Zeit zu Zeit im bunten Wirbel der neuen Erscheinungen Ausblick zu halten und bei solchen Erzeugnissen der werdenden Kunst, die ernster Kritik standhalten, prüfend haltzumachen.

Noch vor Kriegsende und besonders nach der Niederlegung der Waffen empfand man es als sittliche Pflicht, dem Gedenken der Opfer des verlorenen Krieges würdige Erinnerungszeichen zu setzen und ging mit opferwilligen Händen und viel Liebe an diese Aufgabe heran. Wenn auch einer stattlichen Reihe dieser Denkmäler ein guter künstlerischer Erfolg beschieden war, so wurden doch andernorts diese gutgemeinten Ehrungen gar zu oft katalogmäßige Ware oder gar kunstwidrige Greuel schlimmster Art. Da ist es uns eine rechte Freude, an dieser Stelle von einer Reihe guter Leistungen auf einem Sondergebiet plastischen Schaffens berichten zu können, nämlich von den in der Staatlichen Porzellanmanufaktur Meißen entstandenen Kriegergedenktafeln. Man wird fragen, eignet sich Porzellan denn zu monumentalem Ausdruck, ist es denn nicht zu zart und zu flüssig für den[134] Ausdruck des Herben, den man doch bei solchen Toten geweihten Denkzeichen fordern muß? Man sehe sich aber darauf die hier abgebildeten Erzeugnisse unserer Meißner Manufaktur an, und man wird zugeben müssen, daß ihnen durchaus jene ernste Würde innewohnt, zu der uns der Anblick oder die Erinnerung an liebe Tote zwingt. Und doch ist das nicht die einzige Empfindung, die uns bei Versenkung in die Tafeln beherrscht, ich finde bei aller Getragenheit spiegeln diese mannigfachen Gebilde sämtlich auch eine Erhobenheit wider: sie sind frei von Mutlosigkeit und wirken in dieser für unser Volk so entsetzlich hoffnungslosen Zeit wie ein feiner Sonnenstrahl, der sich zwischen schwarzen Winterwolken durchstiehlt, als wolle er sagen, es muß doch endlich Frühling werden.

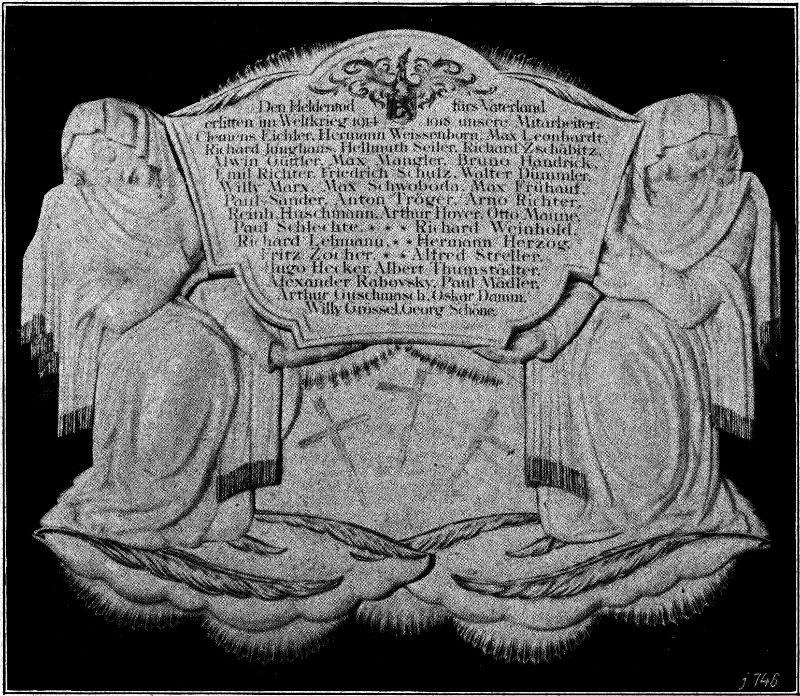

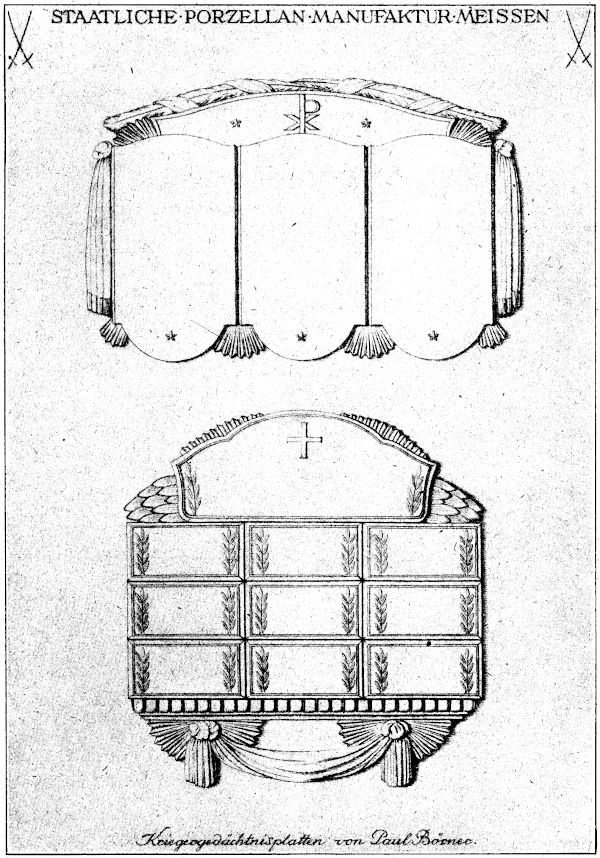

Gehen wir zunächst von den Kleinsten der hier vorgeführten, sämtlich vom Bildhauer Paul Börner stammenden Keramiken aus. Sie wurden für malerische Dorfkirchen geschaffen und in deren Innern an sorgfältig ausgewählter Stelle in die Architektur der Kirchenwände eingefügt. Während die für einen Gefallenen des Siebziger Krieges gewählte Tafel in der Großdobritzer Kirche (Abb. 1) wegen ihres strengen und trotz der geringen Größe monumentalen Ausdruckes hervorgehoben werden muß, erinnert das in der Liebschützer Kirche aufgehängte Ehrenzeichen (Abb. 2) mit seinen trauernden Engelköpfen an ältere Vorbilder[135] volkstümlicher Kunst. Es ist ein rührender Zug schlichter Liebe in dieser Weihetafel; das ist eben das Beste an diesen Schöpfungen, daß sie weit entfernt vom Reindekorativen und der Ausdruck eines inneren Erlebnisses sind.

Nicht ganz auf gleicher Höhe steht die in der Porzellanmanufaktur selbst aufgehängte Gedenktafel für die Gefallenen des Werkes. Inschrifttafel und ihre Umrahmung sind nicht in so innige Verbindung gebracht worden, als man hätte wünschen müssen, auch ist das Figürliche ohne genügenden inneren Zusammenhang. Aber im ganzen zeigt auch diese Arbeit, was aus dem Porzellan herausgeholt werden kann.

Nun aber zu der im ehrwürdigen Meißner Rathaus an bedeutungsvoller Stelle des Treppenhauses angebrachten Gedächtnistafel (Abb. 3) für die städtischen Beamten und Angestellten. Eine Schriftfläche von schöner Umrißlinie fügt sich formvollendet zwischen die Konturen der sie tragenden trauernden Frauengestalten. Ausdruck von Gesicht und Haltung, Faltenwurf und plastische Abtönung, alles klingt in prächtiger Harmonie zusammen. Trotz starker stilistischer Sonderart ist das Übertriebene, das wir oft an neueren Kunstwerken bedauern, vermieden. Komposition und Ausdruck, Ideeliches und Stoffliches halten sich die Wage.

Ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß uns solche Leistungen ein gut Stück weiter vorwärts bringen und vielleicht tragen unsere Abbildungen dazu bei, festeingewurzelte Vorurteile gegen das neue Kunstwollen zu mildern und zu beheben.

[136]

Aber auch im braunen Böttcherporzellan, dessen Wiederbelebung die Porzellanmanufaktur tatkräftig und mit schönem Erfolg fördert, wurden verschiedene Versuche angestellt. So wurde den im Kriege gebliebenen Arbeitern und Angestellten der Meißner Jutespinnerei eine derartige Tafel geschaffen. Etwas nüchtern und vielleicht etwas fabrikmäßig wird manchem die hierfür gewählte, streng geometrische Zusammenreihung von Namenstafeln erscheinen, aber das erfordert eben gerade der Organismus eines großen Industriewerkes, wo das Gefühlsmäßige zurückgedrängt, intimere Bildungen ausgeschlossen werden.

Welche reichen Entwickelungsmöglichkeiten sich darbieten, zeigen die beiden Schlußabbildungen (Abb. 4). Die obere, für die Kirche in Röhrsdorf bestimmte Platte beweist, verglichen mit der Großdobritzer Platte, auf wie einfachem Wege der kleinere Entwurf für eine größere Zahl von Gefallenen nutzbar gemacht werden kann, die untere Zeichnung, für eine studentische Verbindung berechnet, aber lehrt uns, wie durch Zusammenreihung kleiner Namenstafeln derartige[138] Gedächtnisplatten je nach der Eigenart der Wandflächen und je nach der Gefallenenzahl entstehen und reizvoll gestaltet werden können.

Es ist hier nicht möglich, auf die in Ausführung begriffene Umwandlung der mittelalterlichen Nikolaikirche in Meißen zu einer Kriegergedächtniskirche einzugehen. Auch dieses großzügige Unternehmen wurde der Staatlichen Porzellanmanufaktur anvertraut. Der Lösung dieser Aufgabe sehen wir mit Spannung entgegen, die nicht ganz frei von Sorge ist, daß der Eingriff in das mittelalterliche Gepräge des Kircheninneren zu stark werden könne, aber der Vorwurf, daß wir bei solchen Aufgaben die Gegenwart und ihre künstlerischen Tendenzen nicht zu Worte kommen lassen, soll nicht erhoben werden können, auch war die Erhaltung dieses vom Verfall bedrohten unbenützten Bauwerkes nur dadurch möglich, daß man ihm einen neuen Zweck gab.

Dr. Paul Goldhardt.

Von Edgar Hahnewald

Drei Großenhainer Kasernenjahre lang lag der bewaldete Hügelzug nördlich der flachen Ebene vor meinen Augen. Dahinter lockte das Unbekannte, die Ferne, die Freiheit, das Unerreichbare. Diese blaue Mauer verstärkte das Gefühl des Gebundenseins: darüber hinaus konnte der Blick nicht schweifen. Felddienstritte drangen nie bis dahin vor, denn dicht vor diesen Hügeln lief die Zickzacklinie der Grenze; der blaue Wall schied Sachsen und Preußen.

Die Karte zerlegte den Hügelzug in benannte Gruppen: das Pfeifholz, die Heidelberge, die Finkenberge, den Latschenberg. Aber das waren Namen, die vor der sinnlichen Wahrnehmung nichts besagten – da erhob sich die blaue Mauer, fern und unerreichbar. Dahinter lag eine andere Welt, von der Sehnsucht sich eine Vorstellung bildete, die sich nicht an die Karte band. Der kleine Hügelzug, an sich um nichts bedeutender als tausend andere Hügel in der weiten Welt, bekam eine Bedeutung: er begrenzte drei Jahre lang einen Lebensbereich.

Später, als man die Freiheit genoß, so weit zu wandern wie der Geldbeutel reichte, lockten andere Fernen. Die symbolische Hügelmauer nördlich von Großenhain geriet in Vergessenheit.

Aber eines Tages fand ich in den Kursächsischen Streifzügen von Otto Eduard Schmidt die Schilderung einer Fahrt um die Meißnisch-Lausitzische Nordostgrenze. Und während ich las, trat jener blaue Grenzwall wieder deutlich vor mich hin. Und aus der Begrenztheit dreier Großenhainer Jahre rückte ihn das Buch in den weitgespannten Rahmen der Kulturgeschichte.

Denn: dieser Hügelzug, der aus der Röderniederung südlich von Elsterwerda allmählich ansteigt und in einer ungefähr zwanzig Kilometer langen Schlangenlinie nach Osten streicht, um sich in der Gegend von Ortrand im Lausitzer Wald- und Hügelland fast unauffällig zu verlieren, war in der Zeit der germanischen[139] Eroberung tatsächlich ein Grenzwall, der zwei Welten trennte. Diesseits, südlich der Hügelmauer, lag das von fränkischen und thüringischen Kolonisten durchsetzte meißnische Land, jenseits dämmerten die slawischen Gaue der Niederlausitz.

Es war kein Zufall, daß die Deutschen nur bis zu jenen Hügeln und nicht weiter vordrangen, denn hinter diesem Wall bildete ein unzugänglicher Urwald ein natürliches Hindernis. Im Norden begrenzte ihn ein zweiter Hügelzug. Dazwischen fließen heute die Pulsnitz und die Schwarze Elster in einem sauberen, nahezu gradlinigen Spitzwinkel aufeinander zu, um sich bei Elsterwerda zu vereinigen. Damals aber versumpften sie im Urwald zwischen der nördlichen und südlichen Hügelkette. Berge, Urwald und Sumpf bildeten die natürliche, schützende Grenze, eine viele Stunden lange und mehrere Stunden breite Flächengrenze, wie sie damals die Deutschen liebten. Sie hatte schon die Semnonen und Hermunduren, die Lusizi und Dalaminzier voneinander geschieden. Sie schied nun die Mark Meißen von der slawischen Niederlausitz. Sie scheidet seit der Abtrennung der Provinz Sachsen sächsisches und preußisches Gebiet. Die fränkischen Kolonisten erstiegen gerade noch den Wall und schoben an seinem Nordhange entlang eine Reihe von Siedlungen gegen den Urwald vor, die alle heute noch daliegen: Wainsdorf, Merzdorf, Seiffertsmühl, Groeden, das schon die Dalaminzier als Deckung gegen die Liusitzen angelegt hatten, Hirschfeld, Großthiemig, Frauwalde, Großkmehlen (Kmehlen bedeutet Hopfendorf), Burkersdorf und Ortrand. Vermutlich waren diese Siedlungen durch Verhaue untereinander verbunden; sie bildeten eine Grenzwacht auf vorgeschobenem Posten.

Unter den Dörfern erstreckte sich der düstere, sumpfige Urwald. Und »wenn sich nun im Herbste die weißen Nebelschleier aus dem Sumpfwald hoben und das Brüllen des Elchs und des Auerochsen aus der Tiefe herauftönte, da fürchteten sich nicht nur die Ahnfrau und die Kinder, sondern auch den Männern war es wie eine tröstende Verheißung der Nähe des Christengottes, wenn der Sakristan in der Dämmerstunde das Glöcklein läutete. Sie nannten den unheimlichen Wald, den sie vor sich sahen, den Schraden, das heißt den Wald der bösen Geister (althochdeutsch: scrato = böser Geist, neuhochdeutsch: Schratt.)«

Diese Kunde gab mir Schmidts Buch.

Noch heute heißt jenes Gebiet zwischen den beiden Hügelketten der Schraden, und der Volksmund spricht von den Schradendörfern. Der Schradenwald ist längst verschwunden, das Oberbuschhäuser Forstrevier, das einen kleinen Teil der Ebene bedeckt, hat mit seinen schnurgeraden Gestellen gar keine Ähnlichkeit mit einem Urwald. Wo einst Elch und Auerochs durch unwirtliche Wildnis brachen, breiten sich heute künstlich entwässerte Wiesen und Felder. Aber immer noch hebt sich der Schraden schon auf der Karte als eine andere Welt von seiner Umgebung ab. Neben der dichter besiedelten Großenhainer Pflege und von ihr durch das dunkle Gestrichel der Hügel getrennt, liegt er als große leere Fläche ohne Dörfer, durchsetzt von dem feinen Raster, der auf der Karte sumpfige Wiesen kennzeichnet,[140] durchzogen von geradlinigen Straßen und Wassergräben und den beiden feingezackten Bändern der Pulsnitz und der Schwarzen Elster. Vor allem diese beiden Flußkanäle geben dem Schraden das besondere Gepräge.

Und man beschließt: da liegt eine andre Welt und da mußt du einmal hin.

Das stand als Vorhaben lange fest. Und nun, auf einer Osterwanderung von Radeburg nach Großenhain am Zickzacklauf der Röder entlang kam wieder dieser blaue Hügelwall in Sicht und lockte.

Am nächsten Morgen fuhr ich in den Schraden.

In der Nacht setzte starker Regen ein, und am Morgen regnete es noch. Es regnete während der Bahnfahrt nach Ortrand, es regnete auf die samtbraunen Äcker, auf die malachitgrünen Saaten, auf fröstelnde Dörfer in der Ebene. Es regnete in Ortrand. Ein herbstlich kühler Wind trieb graue Wolken über die kleine Stadt, deren gefällige Bescheidenheit selbst noch bei solchem Wetter anheimelt. Man geht nur einige Minuten und steht schon am jenseitigen Rande des Städtchens. Die hohen Bäume einer sauberen Allee rahmen hübsche Kleinstadtbilder ein: halb übersponnen von sprossendem Gezweig gucken braune Dächer über die Obstgärtchen weg, eine alte Kirche ragt, umringt von Dächern, Narzissen betupfen regengrüne Graspläne, über andere Dächer weg spitzt ein keckes Kapellentürmchen, ein Wasserstrahl gulkert in einen Steintrog, eine Frau in verwaschenem blauem Rock und blauer Hausjacke kommt und setzt ihren Eimer unter den Strahl und macht sich gar nichts aus dem Regen, draußen liegen grüne Wiesen mit Baumreihen an Wassergräben. Das alles, vom Regen bespritzelt, von grauem Gewölk überflogen, sah recht hübsch aus. Dabei gab es keine großen Geschichten mit Lichteffekten. Dach, Wiese, Acker, Garten gaben sich dem Regen so naiv grün, braun, rotbraun hin, wie sie eben von Haus aus sind.

Und als die Frist bis zum Abgange des Zuges nach Großenhain zurück bald verstrichen war, hörte der Regen auf. Fünf Minuten später lag Ortrand hinter uns und Kmehlen vor uns zu beiden Seiten der Allee mit den hohen Bäumen. Links stieg ein bewaldeter Hügelzug aus Feldern auf. Das war die blaue Mauer, und jetzt marschierten wir hinter ihr entlang.

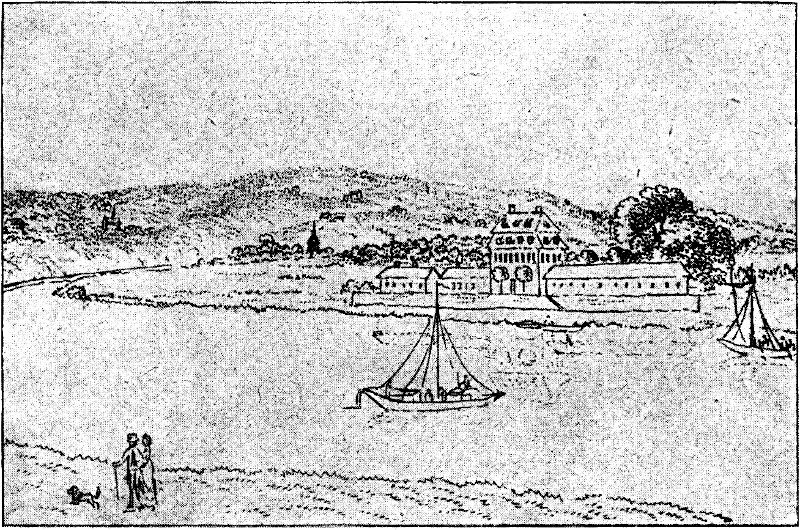

Kmehlen, das alte Hopfendorf, hat zwei Sehenswürdigkeiten: einen reichgeschnitzten, reichvergoldeten niederländischen Flügelaltar des Brüsseler Bildschnitzers Jan Bormann, ein Werk, von dem die Kunsthistoriker heute noch nicht wissen, wie es in das weltferne Schradendorf geriet, und ein Wasserschloß. Schmucklos und dunkel steigen die Mauern aus dem tiefen Wassergraben auf, der das burgartige Schloß umzieht. Schwere, runde Ecktürme verstärken den Eindruck der Wehrhaftigkeit. Spätere Zeiten haben Blumen, gefällige Holzbrücken, verschnittene Hecken hinzugefügt, und wohl auch die Renaissancegiebel sind später hinzugekommen, die[141] die Schwere des dunklen Daches auflockern und gleichsam das Schloß leichter gegen den Himmel aufstreben lassen. Aber man kann sich das Schloß wohl gut in die graue Schradenvergangenheit zurückdenken, wenn in Novembernächten die Nordstürme in den alten Kastanien zausen, wenn der Regen auf das Dach rauscht und um das feuchte Dunkel der Gräben Schatten aus Nordlands-Balladen ziehn: »Der Sturmwind brauste im Kamin, die Hunde heulten laut am Tor …«

Freundlicher, gleichsam sommerlich auch unter Aprilwolken liegt das Wasserschloß Lindenau in der Pulsnitzaue. Von Kmehlen geht man auf lichten Wegen nur ein halbes Stündchen bis dahin, aber Schloß und Dorf Lindenau zählen schon zur Lausitz, weil sie jenseits des Flusses liegen. Diese Landschaft hat einen eigenartigen, frohstimmenden Reiz. Unter lichten Birken und breitästigen Eichen fließt die Pulsnitz heran. Zwischen hochbogigen Bäumen sieht man hinaus auf den weiten Schraden, auf die Vorpostenkette der Dörfer am Hügelhang. Linker Hand liegt ein lockerer Auwald. Muskulöse Eichen, riesenstarke Erlen, weißstämmige Birken mit dem feinsten Zweigregen um sich, tausend weiße Anemonen blühen zu ihren Füßen, Linden mit der feinen Kuppelarchitektur ihrer noch kahlen, eben erst sprossenden Äste, saftige Wiesen darunter, und Wasserläufe von allen Seiten – wie ein alter englischer Park liegt das da. Und dann wird es wirklich ein Park. Rhododendronbüsche breiten sich unter Bäumen aus, Edelkoniferen treten zu schönen Gruppierungen zusammen. Es ist kein Zaun da, der den Schloßpark abschließt – ein Graben mit samtbraunem Wasser ersetzt ihn. Und dann steht ein heiteres Schloß mitten drin, ein Schloß mit Renaissancegiebeln rechts und links und einem schlanken Turm in der Mitte. Gegenüber, in der Reihe der Wirtschaftsgebäude, steht ein Torhaus mit einem Türmchen. Und geht man durch das weitgewölbte Tor, so steht dahinter eine weiße, ländliche Kirche, und an einer geraden Straße mit hohen Bäumen reiht sich das Dorf auf. Parkweg und Wassergraben zwischen Schloß und Torhaus überspreiten uralte Linden mit ihrem Gezweig. Kastanien sprossen da und dort, Lärchen streben auf, von den grünen Funken der aufbrechenden Knospen umschwärmt, und hinter Gezweig und Gezweig steht das Schloß, der schlanke Turm vor der Baumfülle des Parks, von stillen Wässern umzogen, vom Bogen des Tores eingerahmt. Man ahnt, wie sonnig und schattig, wie licht und kühl an blühenden Junitagen das alles sein wird.

Das ist Lindenau, Linden-Au an der Pulsnitz.

Und dann die Pulsnitz selber.

Es regnete wieder. Während wir im Dorfgasthaus einen Kaffee tranken (die Wirtin plättete in der Gaststube und draußen bauschte der Wind eine Karussellplane) hatte es begonnen. Vor uns lagen einige Stunden Weg durch den Schraden, ohne Haus, ohne Dach – noch konnten wir umkehren, nach Ortrand zurückgehen.

[142]

Aber vor uns zog die Pulsnitz hinaus in die Weite, ein schmales Silberband zwischen glatten Grasdämmen, in der nebligen Ferne verschwindend. Das lockte uns hinaus.

Und nun lag der Schraden vor uns, um uns.

Man tritt in diese Landschaft, wie man einen Raum betritt – mit einem Schritt. Da liegt die Parkaue mit ihren Bäumen, mit dem Schloß, mit dem Reiz einer gewissen Verfeinerung – und da breitet sich der Schraden, die einsame Ebene im Regengrau, mit Wasserspiegeln und Sümpfen und Torfstichen, mit Birkenalleen und verstreuten Bäumen im Grenzenlosen.

Grenzenlos – so lag der Schraden vor uns. Der Horizont verschwand im Grau. Alle Formen lösten sich auf und wurden weich im Gesprühe, das uns der Wind entgegentrieb. Es regnete nicht entschieden, es war mehr ein nässendes Wehen, als ob fortwährend die Kohlensäurebläschen eines Selterwassers ins Gesicht spritzelten. Und nach einer halben Stunde war man naß. Dabei sickerte durch die übereinander hintreibenden Wolkenschleier ein milchiger Lichtschimmer, der das Grau ringsum durchscheinend machte und keine Trostlosigkeit aufkommen ließ. Die Landschaft überließ sich einer Melancholie, die ihr selber wohltat.

In den flachen Wässern spiegelte sich der geronnene Himmel. Durch das Wasser sproßte spitzes Gras. Regenperlen bedeckten das junge Grün mit einem ganz zarten Silberreif. Sumpfdotterblumen tupften die Wiesen mit ihrem selbstzufriedenen Gelb. Es war ein Vergnügen, die fetten, fleischig knapsenden Stengel zu brechen und den leuchtenden Strauß wie einen Klumpen Sonne durch den silbergrauen Tag zu tragen.

Geradefort, kilometerweit, wie mit dem Lineal gezogen, durchschneidet die Pulsnitz den Schraden. Der Moorgrund schimmert durch die Flut – klarflüssiges, samtbraunes Glas scheint zwischen grünen Uferrändern dahinzufließen. Im Dialekt der Gegend heißt das Flüßchen »die Pulse« – das Wort gibt das gleichmäßig ruhige Wallen dieses Wassers lautmalerisch wieder. Blickt man aber geradeaus, so liegt die Pulsnitz als gestrecktes Silberband in die grüne Ebene eingelassen. Hohe Dämme, ebenso geradlinig gezogen wie der Fluß selbst, fassen die Ufer ein. Manchmal steht ein Baum dicht dabei, ein Gebüsch wächst halb auf den Damm herauf, eine helle Birkenallee kommt von weither, steigt über die Dämme und zieht weiter, eine Brücke spiegelt sich im Fluß, vereinzelte Bäume stehen nah und fern in den Sumpfwiesen, und weit drüben, halb verloren im Grau, dämmert der Hügelzug mit den Schradendörfern.

Stundenlang schritten wir auf dem »Pulsdamm« dahin. Weit und breit war kein Mensch. Einmal ging ein Bauernwagen über eine ferne Brücke – Karren, Pferdchen, Brücke und ein Baum dabei trafen sich für ein Weilchen als feingeschnittenes[143] Schattenbild grau in grau über dem Silberfluß, dann verschwand das lautlose Gefährt hinter flockigem Gebüsch und wir waren wieder allein in der weiten Landschaft, unter dem verschleierten Himmel, der als graue Riesenwand von der flachen Erde aufstieg und unter dem Fluß und Damm, Baum und Wiese groß und einsam ihre stillen Reize ausbreiteten.

Über den naßgrünen Wiesen flatterten schwarzweiße Kiebitze im Taumelflug. Unaufhörlich erfüllten sie die Luft mit ihren besorgten Rufen. Manchmal klingt es schnalzend: knuiuiui knuii, manchmal erregt, durch die Luft fallend: kiwitt – kiwitt. Kiebitzrufe im Nebel – in der Erinnerung steigt die Einsamkeit russischer Landschaften auf. Sand und Sumpf und Nebel im Frühlingslicht und Kiebitzschreie im litauischen Moor: kiwitt – kie-witt …

Das Sprühen hatte aufgehört – man empfand es kaum noch, so gut stimmte es zu dieser Landschaft. Die grauen Wolken flogen höher. Von den Hügeln in der Ferne hoben sich die Schleier. Die Dörfer grüßten.

Und nun standen wir an einem Kreuzweg. Geradeaus blinkte die Pulse. Und quer zu ihrem Lauf zog eine Straße durch das weite Land, eine vom Regen reinlich gewaschene Straße, von weißstämmigen Birken gesäumt. Das zarte Gezweig flutete wie gelöstes Frauenhaar über der hohen Wölbung zusammen. Unter den Birken hin liefen Gräben mit klarem Wasser, in dem grüne Gewächse wie von Glas umschlossen sproßten.

Die Pulsnitz lockte und die Straße lockte. Wir schlugen die Straße ein und marschierten unter den Birken hin. Draußen hinter der Säulenreihe der weißen Stämme lag die weite Ebene. Fichtenwald mit schnurgeraden Schneisen. Verträumte Kanäle. Und wieder die Ebene.

Und wieder ein samtbrauner Fluß zwischen hohen Dämmen: die Schwarze Elster. Der Fluß ist breiter und die Dämme sind höher, aber reizvoller ist die Landschaft an der Pulsnitz.

Wir gingen von Plessa nach Elsterwerda immer auf dem Elsterdamme hin. Rechts begrenzten Hügel die kargere Landschaft: der nördliche Grenzwall des Schradens. Links, leicht verschleiert im kühlen Grau weitete sich die eigentliche Schradenlandschaft mit Gräben und Wässern und Dämmen und Sümpfen und dem lockeren Geflock der Bäume in der Wiesenaue und mit dem graublauen Hügelsaum in der Ferne. Als dunklerer Streifen und ganz allmählich an den Elsterlauf heranbiegend zog drüben der Pulsnitzdamm durch die Ebene, an den man an der Elster zurückdenkt und den man noch einmal gehen wird, im Hochsommer, wenn die Mittagsglut über dem duftenden Heu der Schradenwiesen zittert.

[144]

Als ich vor vielen Jahren mal in Ziegenrück übernachtete, lag im Zimmer meines Gasthofes ein altes Schwarzburg-Rudolstädter Gesangbuch von 1856, das ich aufschlug und folgendes schöne Lied darin fand:

Warum ich das alte Lied ganz hersetzte? Weil es eine berechtigte Klage der Tierschützer ist, daß die christliche Kirche sich wenig um die Tiere kümmert. Beweis: Die gähnende Leere der Gesangbücher, soweit der Tierschutz in Frage kommt. Es gab aber eine Zeit, wo es hierin besser war. So z. B. enthielt das alte Magdeburger Gesangbuch von 1837 eben dieses und auch ein anderes gutes Tierschutzlied.

Heimatschutz umfaßt unbedingt auch Tierschutz. Ich glaube, der Satz bedarf keiner besonderen Begründung. Pflanze und Tier beleben erst die an sich tote Rinde. Es ist daher nicht zu verteidigen, wenn selbst zu wissenschaftlichen Zwecken Vögel, die zu Zeiten[145] (nur zu gewissen Zeiten!) schädlich sind, in maßloser Weise in Unzahl abgeschossen werden, um ihren Mageninhalt zu untersuchen. Dadurch muß die Natur notwendig verarmen und kein Geringerer als ein Brehm hat schon auf die bedauerliche Tierarmut Westeuropas hingewiesen. Im allgemeinen vollzieht die Natur selber den notwendigen Ausgleich und tritt einer übermäßigen Vermehrung einer Art entgegen. Wir können also Herrn Prof. Dr. Hoffmann nur recht geben, wenn er Einspruch erhebt gegen den Abschuß zahlloser Elstern, und was noch weit schlimmer ist, von so seltenen Vögeln wie Wasseramseln, die man nur noch an Gebirgswässern trifft, ferner von insektenfressenden Singvögeln. Und beistimmen muß ihm jeder, wenn er sagt, daß der durch die Magenuntersuchung unter der Vogelwelt angerichtete Schaden viel größer ist als der Nutzen, den diese Untersuchungen uns und den überlebenden Artgenossen gebracht haben. Nisi utile est quod agimus, vana est gloria nostra (Hufeland).

Dr. Pause.

Von Dr. phil. Gerhard Stephan

In der Nacht des 30. April zum 1. Mai reiten die Hexen zum Brocken, um dort mit dem Teufel ihre alljährliche Versammlung abzuhalten. Auf ihrer Fahrt nach dem Harz verwünschen und verzaubern sie Haus und Hof, Felder und Gärten. Doch vor offenem Feuer scheuen sie zurück, deshalb werden im Kamin und auf Bergeshöhen mächtige Brände unterhalten. Die Grundstücke werden durch Kreuze, die mit Kreide an die Türpfosten gemalt werden, geschützt, auch die Anfangsbuchstaben der heiligen drei Könige, C(aspar), M(elchior) und B(althasar), werden gern dazugeschrieben.

So geschah es im Mittelalter. In unserer Zeit glaubt kein Mensch mehr an diesen tollen Unfug, aber die Sitte des Feuerbrennens und der Kreidebemalung hat sich vielerorts, besonders auch in katholischen Gegenden, erhalten. So auch bei uns im Kamenz-Bautzner Bezirke, und zwar besonders in den wendischen Gegenden, während die deutschen Gebiete nur in ihren Grenzstreifen sich am »Hexenabend« beteiligen.

Die Jugend ist es natürlich, die diese Sitte hochhält. Tagelang vorher sieht man die Jungens von Haus zu Haus laufen, um sich einen alten Besen zu erbetteln. Und auch gar mancher, der noch nicht ausgedient hat, muß dran glauben nach dem bekannten Motto: »Geh weg, oder ich find’ch«. Die Besen werden schön mit Holzwolle und ähnlichen brennbaren Stoffen ausgestattet, besonders Teer und Petroleum werden gern verwendet, und nun ruhen sie im Schuppen – den Abend erwartend.

Doch damit man nicht selbst den teuflischen Geistern verfällt, wird man von einer liebevollen Hand »bekreuzelt« oder, in schlichtes Deutsch übersetzt, einem der Rücken mit Kreide vollgeschmiert. Da kann man oft recht erboste und anderseits wirklich »teuflisch« sich freuende Menschenkinder beobachten. Aber merkwürdig: Es scheint, als ob nur der Choleriker eines solchen »Schutzes« vor dem Reich des Satans bedürfe!

Es beginnt kaum zu dunkeln, da brennen schon die Feuer auf den Höhen. Wir steigen den Kamenzer Hutberg hinan. Vor uns und hinter uns ein unendlicher Schwarm. Denn der »Hexenabend« ist ein Ereignis. Das weiß auch der geschäftstüchtige[146] Hutbergwirt – im alten Gasthaus hat er – zeitgemäß – eine »Ef-Zet-Likörstube« eingerichtet. Nun, wir nehmen sie nicht in Anspruch, sondern wenden uns lieber der »Mark« zu, wo auf der Höhe ein gewaltiges Feuer brennt. Und daherum die »Hexen«, das heißt eigentlich sollten es ja gerade deren Vertreiber sein, aber im Volke, wo sich die »historischen« Zusammenhänge etwas verwischt haben, sind es eben die »Hexen«. Sie schwingen ihre Besen im Kreise. Einem feurigen Rade gleicht es von fernen. »Auch die brave Polizei ist wie gewöhnlich schnell dabei«, – um den unvergleichlichen Busch in etwas abgeänderter Form zu zitieren – ihr Zweck wird ersichtlich aus dem immer wiederkehrenden Mahnwort: »Daßerr mirr ni de Felderr zerrtrretet«.

Wir blicken in die Ferne. Soweit das Auge nach Osten und Südosten schaut – Feuer und Feuerräder. Die wendische Gegend. Über fünfzig kann man zählen, die vorderen noch groß und mächtig, dazwischen öfters der Schatten vorbeihuschender Gestalten – es sieht ganz unheimlich aus. Nach dem Horizont zu wird es immer kleiner und die fernsten Feuer – in der Wittichenauer, Königswarthaer und Bautzner Gegend grüßen nur als kleine Punkte. Anders ist das Bild gegen Westen. Hier hemmen allerdings die letzten Ausläufer der Kamenzer Berge einen weiten Blick, aber soviel ist doch ersichtlich: außer in den nächsten Orten, wie Lückersdorf und Gelenau, gibt es nur vereinzelte Brände. Das Gelände liegt im Schatten der Nacht. Die Deutschen Kolonistendörfer. So zeigt sich auch hier der Unterschied zwischen zwei Volksstämmen, aber wie überall mit der »Übergangszone«.

Unsre hiesigen »Pfadfinder«, unter ihrem tätigen Feldmeister Mai, feierten ihren »Hexenabend« besonders schön. Sie waren schon am Nachmittag ausgerückt – zum Galgenberg, in einen alten Steinbruch, der sich schluchtartig nach hinten zog. Hier begann bald ein rühriges Treiben. Nachdem jede Gruppe um ihren Wimpel ihre mitgebrachten Sachen (was mochten die wohl alles enthalten?) verstaut hatte und die große Fahne auf der Höhe eingerammt war, um Gönnern und Freunden den Weg zu zeigen, gings an die Arbeit. Da mußte zunächst Holz herbeigeschafft werden – also zog ein Holzholerkommando mit einem Wagen los in den nahen Busch. Die andern aber scharten sich um Satanas, den Oberteufel, und probten für die »Wolfsschluchtszene« des »Freischütz«. Und als sie dann im Abenddunkel beim Schein des Holzfeuers gespielt wurde – »frei« nach Carl Maria von Weber oder besser Friedrich Kind, mit Hexen und Teufeln, mit Irrlichtern und Schrecken, da wirkte sie in ihrer Umgebung recht hübsch. Dann kam ein fröhlicherer Teil: Man sprang über das Feuer unter allerlei Heil- und Weherufen, die Besen wurden entzündet und der Schwarm der Hexen und »Hexriche« machte einen feierlichen Umzug um den Steinbruch. Einem vorbeifahrenden Zuge, aus dem die Klänge einer Gitarre ertönten, wurde eine besondere Ehrung durch das Schwenken der Besen zu teil – der Anblick für die Zuschauer war prächtig. Volkslieder am verglimmenden Feuer und ein fröhlicher Heimmarsch bildete den Abschluß für diesen Tag, während der folgende, der 1. Mai, der ja bekanntlich dieses Jahr schulfrei war, unsere Pfadfinder – carpe diem – draußen am Deutschbaselitzer Teiche in einem Waldlager bei selbstgekochtem Essen wiedersah.

[147]

Von Dr. Ing. Hubert Ermisch, Leipzig

Bilder von J. Mühler, Leipzig

Dort, wo sich im Süden der weiten Leipziger Ebene die ersten Höhenzüge zeigen, liegt freundlich eingebettet die alte Töpferstadt Frohburg.

An einem prächtigen Vorfrühlingstage wanderte ich durch die stillen Straßen des Städtchens. Wer ahnt, daß hier der Sitz einer Kunsttöpferei ist, die – besonders durch die Ausstellungen auf der Leipziger Messe – einen Weltruf hat?

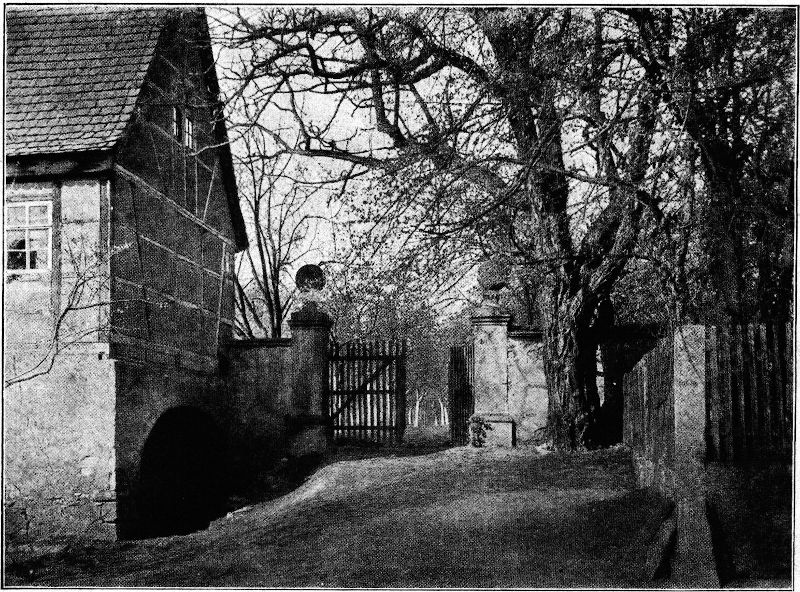

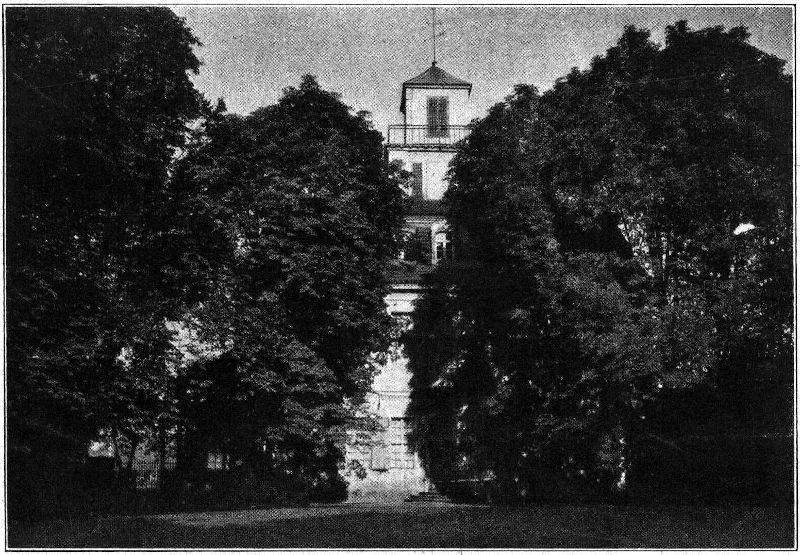

Auf der Höhe hinter der Stadt, wo die alte Chemnitzer Straße die stattlichen Rittergutsbauten und das Schloß hinter sich läßt, bietet sich dem Auge ein überraschend schönes Landschaftsbild. Der Horizont wird gerahmt von den weitgedehnten Waldungen, hinter denen das berühmte Schloß Gnandstein liegt. Links ragen über die Hügel die zwei nadelspitzen Türme der Kirche von Greifenhain. Vor uns an den Wald geschmiegt, zum Teil von drei Seiten vom Wald umgeben, liegen die beiden fast zu einem verschmolzenen Dörfer Streitwald und Wolftitz, zwei als Sommerfrischen und Ausflugsorte allen Leipzigern wohlbekannte Stätten. Weiter nach rechts an der alten Chemnitzer Straße, umgeben von prächtigem alten Baumbestand, liegt das Rittergut Wolftitz. Der erste Anblick erweckt den Eindruck eines alten umwehrten Ritterschlosses. Ein spitzgedeckter Turm ragt zwischen den hohen Giebeln und breitgelagerten Dächern hervor. Die ganze Gruppe der Gebäude und Bäume bildet ein so einheitliches Ganzes, daß es in kunstliebenden Augen nur helle Freude wecken kann. Und noch eine weiter rechts vor dem Walde auf einem vorgelagerten Hügel sichtbare schöne, alte Baumgruppe zieht das Auge unwillkürlich an. Man denkt an alte heidnische Opferstätten oder an die Hünengräber der Lüneburger Heide. Diese Vermutung barg etwas Wahres in sich: Es ist die Totengruft, die Begräbnisstätte der Herren von Einsiedel, die seit 1455 Besitzer von Schloß und Rittergut Wolftitz sind. Ein selten schöner, weihevoller Platz, würdig des alten Herrengeschlechtes.

Ich wandere von der Höhe hinter dem Frohburger Schloß talwärts auf Wolftitz, meinem Ziele zu.

Kunstgeschichtliche Streifzüge soll man nicht unvorbereitet unternehmen. Das hat bei Schloß Wolftitz einige Schwierigkeiten. Die »Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler«, die sich zur Zeit der Bearbeitung dieses Gebietes im Wesentlichen mit kirchlichen Bauten beschäftigt, sagt über das Schloß nur wenig. Die geschichtlichen Nachrichten stammen aus dem bekannten Schumannschen Ortslexikon von Sachsen. Aus diesen beiden Quellen kann man entnehmen, daß der Bau des heutigen Schlosses Wolftitz aus dem fünfzehnten Jahrhundert stammt und 1625 bis 1626 restauriert wurde. Beides wird bestätigt durch die Architekturreste, die sich am Bau befinden. Die schlichten Fasenfenster, die spitzen Giebel sind noch gotischen Ursprunges, die Balkendecken und die meisten anderen künstlerischen Schmuckteile stammen aus dem zweiten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts. Der Bau scheint im dreißigjährigen Kriege, der in dieser Gegend erst in den dreißiger Jahren des siebzehnten Jahrhunderts wütete, wenig gelitten zu haben.

[148]

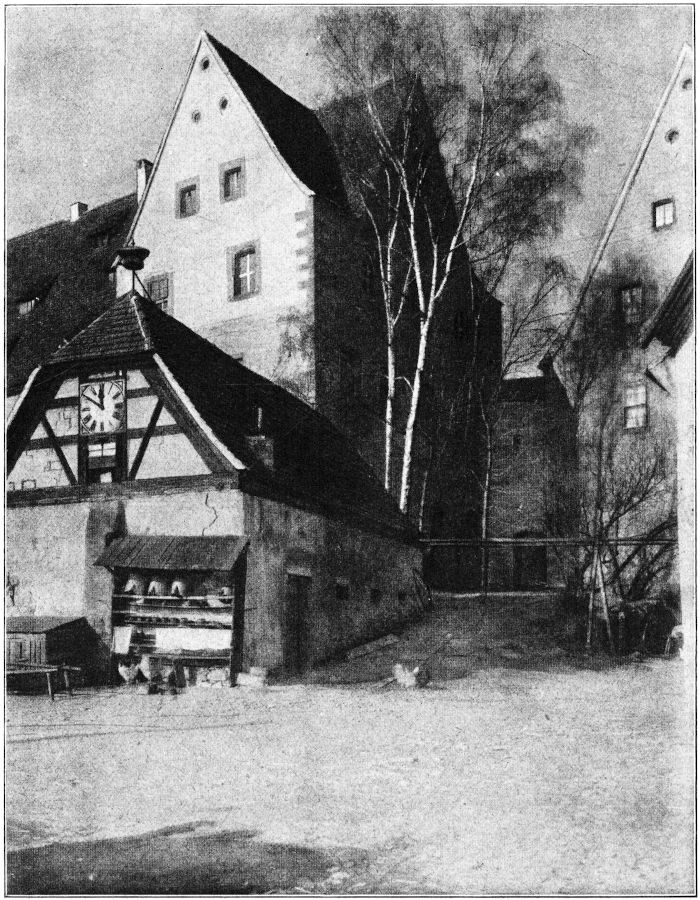

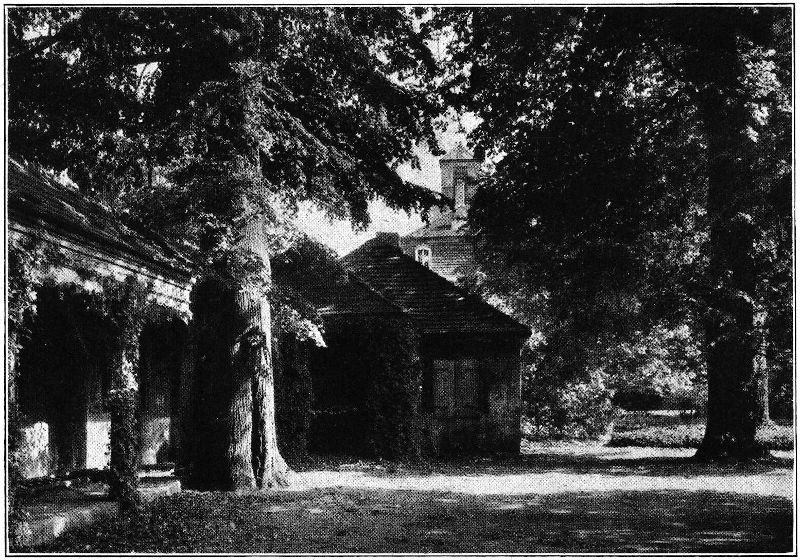

Die Landstraße führt zwischen dem Schloß und der ehemaligen Schmiede hindurch. Neben der Schmiede sieht man ein schönes barockes Tor und seitlich zwei gleichfalls barocke Figuren. Das Tor führt nach dem sogenannten Lustgarten, der jetzt der Obstgarten des Schlosses ist. Der Name in Verbindung mit den Architekturresten weist auf die Zeit, da man an die Herrensitze kleine nach französischer[149] Art zugestutzte Architekturgärten anfügte. Was der prachtliebende August der Starke in und um Dresden in großem Stile ausführte, das fand in etwas bescheidenerem Umfang wohl auch hier Aufnahme.

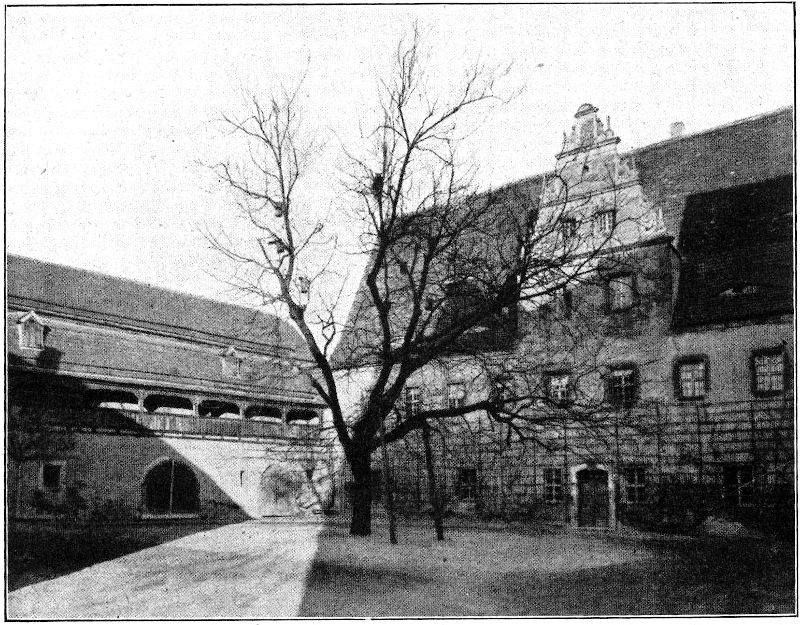

Gegenüber diesem Portal zum Lustgarten lag der jetzt leider verstümmelte Eingang zum Schloßhof. Wie er gestaltet war, das läßt sich nur mutmaßen aus dem im Torpfeiler vermauerten Schlußstein mit der immer wiederkehrenden Jahreszahl 1625. Der Blick in den Hof ist überaus erfreulich. Breitästig steht ein schöner alter Nußbaum in seiner Mitte. Links, das Wirtschaftsgebäude mit seinen großen Toren barg wohl dereinst Rosse und Wagen, darüber zieht sich eine reizvoll ausgebildete Holzgalerie. Der Hof wird beherrscht von dem Treppenturm, der sich an den einen Flügel des Schlosses – wohl ursprünglich dem eigentlichen Wohnflügel – anlehnt. Nach der äußeren und inneren Gestaltung des Treppenturmes möchte ich auch ihn dem Umbau der Jahre 1625 bis 1626 zuschreiben. Wo dereinst die alte Uhr die Stunden kündete, hat nun ein Wasserbehälter zu Nutz und Frommen der Schloßbewohner seinen Platz gefunden.

Leider stört in der schönen Harmonie des Schloßhofes das neben dem Hofeingang gelegene Försterhaus, dessen Architektur sich so gar nicht den anderen[150] Bauten – besonders durch das recht flache Dach – anschmiegt. Wie leicht hätte man mit nahezu gleichen Mitteln diesen Mißton vermeiden können.

Das Schloß, das sich mir gastlich öffnete, betrat ich zunächst in dem dem Hoftor gegenüberliegenden Flügel, den ein Spätrenaissancedachaufbau über dem Portal ziert. Vermutlich war dies der Saalbau. Die neuerdings erfreulicher Weise freigelegten alten gekehlten Balkendecken gehen durch die ganze Geschoßtiefe hindurch, das Erdgeschoß ist überwölbt. Eine für die Zeit der Erbauung immerhin breite gradläufige Treppe führt zu diesem großräumigen Obergeschoß hinauf. Heute ist das ganze Geschoß durch eine Anzahl eingefügter Trennwände und durch eine liebevolle Behandlung der Wände, Decken und vor allem der Fensternischen zu einer sehr behaglichen und sonnigen Wohnung umgewandelt worden. Die freigelegten Balkendecken fügen sich trefflich ein. Jede Zeit hat dem Schlosse ihre Spuren hinterlassen und ich glaube, daß dieser Ausbau der ehemaligen Festsäle des Schlosses ein Musterbeispiel genannt werden kann für unsere Zeit. Wir sind arm geworden in der großen Welt. Unsere Heimat, unser deutsches Heim wird aber die Quelle werden für einen neuen Reichtum.

Im Gegensatz zu diesem ausgebauten Saalbau trägt der an den Turm sich anschließende Flügel noch ganz den Charakter des alten Herrenschlosses. Über dem[151] architektonisch ausgeschmückten Rundbogentor sind die Wappen derer von Einsiedel und von Haugwitz angebracht. Eine weite überwölbte Halle empfängt uns. Die Schlußsteine dieser Gewölbe zeigen übereinstimmend das Wappen der Einsiedel. Von der Halle aus ist die sogenannte Kapelle zugänglich, ein rechteckiges geräumiges Zimmer mit einer schönen gegliederten Holzdecke, die die Inventarisation auf die Jahre um 1530 datiert. Hier haben nach alten Verträgen die Pfarrer von Frohburg aller vierzehn Tagen zu predigen. Schumann erzählt, daß das Rittergut nach Eschefeld eingepfarrt sei, während eigentümlicher Weise das Dorf zu Greifenhain gehöre. Die Kapelle enthält ein schönes Taufbecken, Nürnberger Arbeit aus der ersten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts, auf dem der Sündenfall dargestellt ist. Außerdem sind eine Anzahl Bilder beachtlich, unter denen zwei echte Chranachsche Gemälde: Georg den Bärtigen und eine Judith darstellend, sowie die beiden von Luther und Melanchthon aus der Chranachschen Schule wohl die bedeutendsten sind. Die Farbstimmung des ganzen Raumes ist überaus wohltuend. Möchte doch die beabsichtigte Neubemalung – wenn sie wirklich nicht zu umgehen ist – nur einem Künstler ersten Ranges übertragen werden. Denn bei der nahezu gänzlichen Architekturlosigkeit des Raumes bedeutet die Farbstimmung alles.

Die eigentlichen Wohnräume des Schlosses liegen im Obergeschoß. Sie gruppieren sich um den schönen bildergeschmückten Vorsaal. Auch hier oben scheinen noch unter den Putzflächen der Decken, an denen vereinzelt Stuckverzierungen zu sehen sind, die alten Balken der Renaissance der Wiedererweckung zu harren. Schöne eingebaute Schränke, der Schmuck der noch alten Renaissancetüren und vor allem auch eine Anzahl Öfen aus der Zeit um 1800 lenken den Blick auf sich.

Sehenswert sind auch die Holzkonstruktionen der riesenhaften Dächer. Da ist noch nichts zu spüren von Holzmangel. Die Holzstärken wirken wie ein Spott auf unsere »Normen«.

An das Herrenhaus schließt sich der große Pachthof an. Besonders die Blicke von dort auf die hochgiebligen Flügel des Schlosses sind malerisch.

Prächtig schön ist der Wald, der zu dem Rittergut gehört. Der verstorbene Förster August Schmidt und der jetzige Förster Böttrich, der nunmehr dreißig Jahre diesen Wald und seinen guten Wildbestand behütet, haben sich damit ein lebendiges Denkmal gesetzt. Möchte jeder, der dort Stunden der Erholung genießt, wie vor allem allsommerlich die vielen Sommerfrischler von Wolftitz und Streitwald mithelfen die Schönheit dieses Waldes zu behüten.

Dort wo die Dorfstraße auf die Hauptstraße stößt, steht der von den Schloßherren gestiftete Kriegergedächtnisstein von Wolftitz. Schlicht und ernst, ein Zeichen der schweren Zeit, aber auch ein Zeichen dafür, daß man heute wie dereinst vor dreihundert Jahren Sinn für edle schöne Kunst in Wolftitz hat.

[152]

Der Kampf der Heimatfreunde gegen die Auswüchse des Reklamewesens hat in der Regel seinen tiefsten Anlaß in der geringen künstlerischen Qualität der Reklamemittel, die allein der Zweck, zu wirken, heiligte.

In der schönen Gottesnatur draußen zwar richtet sich die Kampfansage wohl an das Auftreten geschäftsmäßiger Anpreisungen überhaupt: denn in der Stille des Waldes, an grünen Hängen und zwischen blumigen Auen kränkt den Wanderfrohen schon der Versuch, ihn mehr oder minder gewaltsam in seiner reinen Freude an der ewigen Schöpfung durch Hinweise auf Erzeugnisse der Industrie oder auch besonders bemerkenswerte Ereignisse des Geschäftslebens stören zu wollen. In den Straßen der großen und kleinen Städte des Landes, im heimatlichen Dorfbilde aber ist es nicht das Vorhandensein der Reklame schlechthin, was das Auge auf Schritt und Tritt beleidigt, es ist viel mehr noch die mangelnde Fähigkeit, die Anforderungen der Werbekunst mit den Gesetzen der Baukunst, des Städtebaues, in Einklang zu bringen.

Sieh, wie ungeschickt sitzt dort das grasgrüne lackierte Schild am ehrwürdig grauen Giebel des schönen alten Hauses, an dem eine schlichte deutliche Schrift in zurückhaltender Farbgebung dem Fremden dasselbe künden könnte, wie das häßliche Schild, nur in viel edlerer Sprache! Oder wie schrecklich plump hängt das himmelblaue Blechbanner mit den gußeisernen Quasten an der freundlichen Schauseite der behäbig gelagerten Herberge, der ein Wirtshauszeichen, nach alter guter deutscher Art an langer Eisenstange befestigt, der schönste Schmuck sein würde. Und dann die vielen schwarzglänzenden Glasfirmenschilder mit den steifen gelben Buchstaben! Überhaupt – fort mit dem Glas in der Außenreklame, wo es fast stets alsbald in einen unüberbrückbaren Widerspruch zu Holz und Stein des Straßenbildes tritt. Eins der schönsten Städtebilder in sächsischen Landen können wir seit einiger Zeit nicht mehr betrachten, ohne zugleich den Ärger über eine riesige, buntfleckige Glastafel hinunterschlucken zu müssen, auf der eine Unmenge verschiedener Firmen in allen Farben des Regenbogens einander überschreien, um ihre Erzeugnisse anzupreisen. Das wäre nicht nötig gewesen, denn erst kürzlich ist es der umsichtigen Verwaltung einer kleinen Stadt unser engeren Heimat gelungen, sich mit Erfolg der Entstellung des wohlerhaltenen Stadtbildes durch solcherlei Reklame zu widersetzen: Fürwahr ein schöner Beweis praktischen Heimatschutzes, der Nachahmung verdient.

Alles in allem nochmals: Nicht die Tatsache, daß Reklame gemacht wird, ist es, was uns grämt, sondern wie sie gemacht wird, wie häßlich, wie wenig überlegt, wie kunstlos. Und doch ist gegenwärtig gerade die Werbekunst derjenige Zweig der angewandten Kunst, dem Not und ungeheuerliche Teuerung im Gegensatz zu anderen Gebieten noch am wenigsten schwere Fesseln anlegten. Wir sehen ja allenthalben auch recht erfreuliche Anzeichen dafür, daß sich hier eine zielbewußte Fortentwicklung fühlbar macht. »Daß wir die Reklame als Kunst ernst nehmen, ist ein Zeichen unserer Zeit.« Man sucht und findet neue Wege. Mit Wohlgefallen ruht das Auge da und dort auf einer schönen alten Schauseite, die in neuem, kräftig farbigem Gewand erstrahlt, mit einer klaren ruhigen Schrift das verkündend, was noch vor kurzem viele grelle Schilder und Tafeln durcheinanderbrüllten. Trefflich ausgeführte Plakate finden wir allerorten. In der eindrucksvollen Dresdner Werbeschau konnten wir viel finden von dem, was wir suchen und in weitester Verbreitung wünschten: wie, von den besten Künstlern geführt, eine neuartige Werbekunst neue Bahnen sucht und zu schönen Hoffnungen wohl berechtigt. Weite Gebiete stehen dieser Kunstart offen, große Entwicklungsmöglichkeiten liegen auf ihrem Wege: auch in der Gegenwart, denn die Reklame birgt, wenn sie gut ist, schon in sich die Deckung der für sie aufgewendeten Kosten. Umsomehr gilt es jetzt, diejenigen Kreise, die die praktische Ausübung des Reklamewesens betreiben, auf die hohe Bedeutung der ihnen anvertrauten Kulturaufgabe hinzuweisen.

Die Werbekunst im heutigen Sinne ist eine durchaus neuzeitliche Kunstart, die Überlieferung fehlt ihr. Darum ist sie bisher so fremd gewesen im Stadtbild, darum wird es ihr noch immer so schwer, sich mit ihrer Sprache hineinzuleben und hineinzufühlen in die Formensprache der Baukunst. Das wird ihr um so rascher gelingen, je gründlicher und sicherer der junge Nachwuchs der Ausübenden die Grundbegriffe von Formen- und Farbenschönheit, Schriftwirkung, Stil und[153] Materialgerechtheit beherrscht. Daran muß vor allem an Lehr- und Studienanstalten des Kunstgewerbes gearbeitet werden, wenn Handwerk und Industrie das Reklamewesen zu künstlerischer Höhe führen wollen. Trefflich hat kürzlich in Dresden der Reichskunstwart Dr. Redslob den Weg zur Erreichung dieses Zieles vorgezeichnet: »Unser Streben muß dahin gehen, die Kunst aus ihrer vereinzelten Stellung als Fach zu befreien, und wieder alles mit Kunst zu erfüllen, wie es einst selbstverständlich war. Der Wunsch nach Formengebung muß wieder etwas ganz Notwendiges sein. Höchst wichtig ist dabei, die enge Verbindung zwischen Kaufmann und Künstler zu schaffen, ohne die unser ganzes Wirtschaftsleben leiden muß.«

Aber auch du, der du deine Heimatstadt, dein Heimatdorf lieb hast, sollst an dem Ziel, die Reklame zu veredeln, mitarbeiten, kannst mitarbeiten. Denn dein Auge ist mehr, als du denkst, geübt, wohl zu entscheiden, was dem vertrauten Straßenbild, dem schönen alten Marktplatz mit dem Brunnen, den schlichten Bürgerhäusern oder dem guten Gasthof schadet mit zu Vielem und zu Häßlichem an Reklame, was ihnen frommt an schönem guten Beiwerk dieser Art. Betrachte aufmerksam, was da und dort an Trefflichem neu entstand und versuche, das auch in deinem Heimatort heimisch werden zu lassen. Ein gutes Wort, ein wohlmeinender Rat tun schon viel. Und sei gewiß: allmählich wird es gelingen, jene schlichtbescheidene Straßen-Werbekunst zurückzugewinnen, die vordem das Straßenbild schmückte, die nur vorübergehend von einer traditionslosen, überlauten Unkunst verdrängt worden war. Dann aber könnte etwas Unerwartetes geschehen: Reklame und Heimatschutz, bisher zwei leider so oft feindliche Brüder, würden sich verbünden zu gemeinsamem Werke, das dem schönen alten Heimatbilde wieder zu einer würdigen, bescheidenen und dabei doch wirkungsvollen Belebung durch gute Reklame verhilft.

Nicolaus

Von Professor Dr. Arno Naumann

Mit Aufnahmen von Dr. med. Hoffmann, Wurzen

Nach einem im Leipziger Zentral-Theater am Karfreitag gehaltenen Vortrag beschloß ich, in Wurzen zu übernachten, um am Ostersonnabend früh ein Naturdenkmal aufzusuchen, das mir als Mensch wie als Botaniker gleich beachtenswert erschien: »die Osterblume am Wachtelberg«.

Als Mensch reizte mich die Schönheit dieser heimischen Pflanze, die mich vordem ein einziges Mal als vereinzelter Herbstblüher am Staffelstein in Franken entzückt hatte, als Botaniker trieb es mich, diesen interessanten sächsischen Standort einer pflanzengeographisch bedeutsamen Pflanze zu besuchen.

Früh schon begab ich mich zu meinem pflanzenkundigen Vereinsbruder, Herrn Konrektor Oberstudienrat Dr. Hoffmann, Wurzen, und wanderte mit ihm bei herrlichstem Frühjahrssonnenschein zu dem eine halbe Stunde südlich von Wurzen gelegenen, Bismarckturm-gekrönten Porphyrhügel des Wachtelberges. Seine vereinzelten Birken zeigten schon den lichtgrünen Schleier sprossenden Laubes, und östlich des Gipfels breitete ein Kiefernwald seine dunklen Kronen (Abb. 1). Der Wachtelberg bietet einen erfreuenden Blick auf den Muldenlauf, dessen tote Arme der Landschaft einen besonderen Charakter verleihen. Unsere Blicke schweifen über den Wald des Rehberges, umfassen den Planitzwald und ruhen schließlich auf den fernen Auenwäldern, die sich längs eines diluvialen Flußbettes bis gegen Leipzig ziehen. Aus ihnen hebt sich die Ruine von Machern.

[154]

Wir waren zur rechten Zeit gekommen, denn überall am Südhang und an den trockenen Böschungen des Kiefernwaldes erblühte im herrlichsten Blauviolett dieses lenzholde Florenwunder, dem Linné den Namen Anemone Pulsatilla verlieh. Besser erscheint mir hierfür der selbständige Gattungsbegriff Pulsatilla mit vulgaris als Artnamen. Als deutsche Bezeichnung für diese Pflanze findet man in den Floren vielfach den Namen »Küchenschelle«, einen Namen, der in den meisten Pflanzenbüchern gedankenlos nachgedruckt worden ist. Er müßte, da er sich von der Ähnlichkeit der Blüte mit einer Kuhglocke abzuleiten scheint, besser in »Kühchenschelle« abgeändert werden. Deshalb ist der von Hallier in seiner Flora von Deutschland gewählte Name Kuhschelle annehmenswert. Wir aber wollen in unserer Arbeit den um Wurzen gebräuchlichen, so treffenden Namen »Osterblume« beibehalten und uns dieser volkstümlichen Bezeichnung freuen. Die fünf deutsche Arten zählende Gattung Pulsatilla ist besonders blütenschön und wird daher in mehreren Arten auch als lenzverkündender Gartenschmuck gepflegt, selten freilich mit glücklichem Erfolg.

Zwei weißblühende Arten besitzen wir in der hochgebirgischen Pulsatilla alpina, die auch im Harz und den Sudeten wächst und in der oft rosa überhauchten heidegewohnten Pulsatilla vernalis, die besonders häufig in Westpreußen trockene Hügel im ersten Frühling schmückt, aber auch im sächsischen Heidegebiet vorkommt (Lausa, Pulsnitz, Großenhain).

[155]

In der hellvioletten Blütenfarbe gleicht unserer süd- und westeuropäischen Osterblume die osteuropäische Schwester Pulsatilla patens, deren Grundblätter aber nicht eine doppelte Fiederung, sondern eine reizende Fingerung zeigen. Mit Entzücken denke ich noch der herrlichen Ostertage, an denen ich mit meinem lieben Vater in Nordböhmen am Kahleberg bei Kundratitz diese herrliche Pflanze zu Tausenden erblühen sah, die dunklen Basaltrücken in leuchtendes Blau hüllend. Einen ganz anderen Eindruck macht die nickende Pulsatilla pratensis, deren glockig zusammengeneigte Perigonblätter braunrot bis dunkelviolett schimmern. Im nordböhmischen Elbtal ist dieselbe, ebenfalls zur Osterzeit, auf allen trockenen Höhen und rasigen Wegrändern zu finden und führt dort den ansprechenden Namen: »Osterglocke«. In Deutschland besitzt sie besonders nördliche und östliche Verbreitung. In Sachsen besiedelt sie sonnige Stellen des Elbtalgebietes, fand in unseren Heimatschutzheften bereits in meinem Aufsatz über das Ketzerbachtal Erwähnung und ist dort auch nach Aufnahmen »unseres Ostermaier« bildlich dargestellt[1].

Die Osterblume findet sich am Wachtelberg auf trockner Grastrift mit vorherrschendem Feinrasen des Schafschwingels (Festuca ovina). Das nackte Gestein von Pyroxen-Quarzporphyr wird oft überzogen von den fingerblättrigen Polstern des Frühlingsfingerkrautes (Potentilla verna), welches zur Zeit unseres Besuches seine niedlichen goldgelben Blüten erschloß. Duftende Polster des Quendels (Thymus Serpyllum) schoben sich dazwischen, und der Besenginster hatte an seinen immergrünen Ruten bereits Blütenknospen angesetzt, während dunkle Heidekrautbüsche noch in winterlicher Zerzaustheit wie leblos dazwischenstarrten. Von anderen Pflanzen konnte ich teils aus winterlichen Resten, teils frisch sprießend erkennen: Pechnelke, Hornkraut (Cerastium arvense), Johanniskraut (Hypericum perforatum), Fetthenne (Sedum maximum), Mauerpfeffer (Sedum acre), Färbeginster (Genista tinctoria), Silberfingerkraut (Potentilla argentea), Feldbeifuß (Artemisia campestris), Habichtkraut (Hieracium Pilosella), Rispenflockenblume (Centaurea paniculata) und Golddistel (Carlina vulgaris); alles Pflanzen, welche sich mit dem Verwitterungsgrus von Silikatgesteinen begnügen.

In einem Briefe an den Landesverein Heimatschutz vom Mai 1920 sagt mein Freund, Herr Universitätsoberbibliothekar Dr. R. Schmidt, Leipzig: »Von der sonstigen Flora des Wachtelberges erfreuten mich besonders ein paar in schönster Blüte stehender Holzbirnensträucher (Pirus Achras) mit den charakteristischen Zweigdornen und große Trupps der Teesdalea nudicaulis. Pflanzen, die als Seltenheiten zu bezeichnen wären, habe ich außer Kuhschelle nicht bemerkt.«

Die Seltenheit dieser Blume bewog schon im Jahre 1910 den einsichtigen Stadtrat von Wurzen, sich an die Amtshauptmannschaft Grimma mit der Klage zu wenden, »daß die Gefahr besteht, daß sie, wenn weiterhin das Abpflücken der Osterblume durch Spaziergänger erfolgt, völlig verschwinde«. Die Amtshauptmannschaft riet dem Stadtrat, sich zunächst an den Landesverein »Sächsischer Heimatschutz« zu wenden. Dieser beauftragte den leider so früh heimgegangenen Kustos des Sächsischen Herbariums, Herrn Professor Dr.[156] B. Schorler, mit der Bearbeitung der Angelegenheit. Schorler erkundete, daß für die von der Osterblume besiedelten Triften als Besitzer der Gemeindevorstand Schmidt, Dehnitz, und der dortige Gutsbesitzer Robert Rasch in Frage kämen. Dabei betont Schorler in seinem Gutachten, »daß unsere Pflanze eine west- beziehungsweise südwesteuropäische Art ist, welche im Osten Deutschlands völlig fehlt.« In Mitteldeutschland sind die zwei sächsischen Standorte Bienitz und Wachtelberg die am weitesten nach Osten vorgeschobenen Posten und werden in fast allen Floren von Deutschland erwähnt. Die Osterblume wird am Wachtelberge sicherlich einen weit ausgedehnteren Standort besessen haben, ist aber durch Steinbruchsbetrieb und Feldwirtschaft schon recht eingeschränkt worden. Nimmt man nun hinzu, daß der Bismarckturm als Aussichtspunkt viele Besucher heranzieht, so ist die Gefahr des Verschwindens nahegerückt, zumal sie als erster Frühlingsblüher besonders lockt und in manchem Gartenbesitzer den Wunsch rege macht, dieselbe auszugraben und in seinen Garten zu verpflanzen, um sich im eigenen Heim alljährlich dieser Blütenschönheit zu freuen. Herrlich ist ja auch der in der Sonne weitgeöffnete, violette, sechszählige Blütenstern, aus dessen Mitte sich die zahlreichen goldgelben Staubgefäße wirkungsvoll abheben (Abb. 2). Die doppelt gefiederten Grundblätter der Pflanze erscheinen erst später, nur ein dicht unter der Blüte befindliches, gleich dem Stengel weißlich behaartes Hochblatt ist zur Blütezeit erkennbar. Das freiblättrige Perigon, die vielen Staubblätter und zahlreichen Pistille, welche beide auf dem Blütenboden stehen, erweisen die Zugehörigkeit der Pulsatilla zur Familie der Hahnenfußgewächse,[157] die so manches Giftgewächs umfaßt, darunter auch unsere Osterblume, welche früher infolge eines kampferartigen Stoffes als Arzneipflanze geschätzt wurde.

Nach dem Abblühen verlängert sich der Blütenstengel bis zu fast einem halben Meter Höhe und trägt die nunmehr herangereiften, mit Federschwanz versehenen Einzelfrüchte, ganz ähnlich wie die nahe verwandte Clematis. Der fedrige Fruchtschopf erinnert auch an den bekannten »Teufelsbart« ihrer Hochgebirgsschwester Pulsatilla alpina. Es ist ein köstlicher Anblick, wenn die Sonne durch die hochstengeligen Federköpfe scheint und sie wie Silberfiligran aufleuchten läßt. Schmidt, welcher an einem Osterblumenstock des Wachtelberges dreiundvierzig Blüten in verschiedenen Entwicklungsstadien zählte, bemerkt hierzu:

Nicht weniger angenehm wie der Anblick dieser Blütenpracht war mir die große Menge der Fruchtstände mit ihren heranwachsenden Federschweifen; ich schätze sie an die Tausend. Es steht somit fest, daß eine recht stattliche Zahl Blüten pflückenden Händen entronnen ist und Gelegenheit findet, ihre Samenanlagen zu reifen und sich zu verbreiten. Ich konnte beobachten, daß die Pulsatilla von ihrem ursprünglichen Gelände aus mit einigen Stöcken in die Sohle des ehemaligen Steinbruches vorgedrungen war. Dagegen fand ich an den anderen Seiten des Berges, zwischen Bismarckturm und Windmühle, nur ein einziges Exemplar.

Dies letzte beweist augenfällig, wie an den Orten regen Begängnisses dieser Pflanze von den Bergbesuchern nachgestellt wird. Es wäre aber nicht nur eine ästhetische Einbuße, wenn dieser herrliche Frühlingsbote vom Wachtelberg verschwände, sondern auch ein unersetzlicher floristischer Verlust, da uns dieses Vorkommen der Pflanze auf einen von Südwesteuropa zu uns herstrahlenden Wanderweg dieser Pflanzen hinweist, den sie mit so manchem andern Gewächs genommen. Es ist in Wahrheit eine Urkunde, welche eindringlich vom Entstehen unseres heimischen Florenbildes aus nach der Eiszeit zu uns hergewanderten Bürgern entlegener Pflanzengebiete zu uns spricht. Die mit Federanhang versehenen Früchte können, vom Winde entführt, sicherlich eine weite Luftreise unternehmen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß der Wachtelberg dereinst seinen Osterblumenbestand von dem etwa zwanzig Kilometer westlich gelegenen Bienitz bei Leipzig empfangen hat. Der Bienitz selbst verdankt diesen Schmuck indirekt einem präglazialen Saalelauf, der diesen pflanzenberühmten Hügel mit herangeführtem Muschelkalk versorgt und die an den Saaleufern verbreitete Pflanze darauf angesiedelt hat.

Nach alledem kann es jedermann nur dankbarst begrüßen, daß auf Anregung der Amtshauptmannschaft Grimma schon im Frühjahr 1912 auf dem Wachtelberggelände Verbotstafeln angebracht worden sind mit folgendem Wortlaut:

Heimatschutz!

»Das unbefugte Betreten dieses Grundstücks, sowie das Abpflücken, Abzupfen und Abschneiden von Feld- und Wiesenblumen ist bei Strafe bis zu 30 Mark oder entsprechender Haft

verboten.

§§ 19 und 14 des Forst- und Feldstrafgesetzes.

[158]

»Der Wachtelberg trägt inmitten der fruchtbaren Getreidefelder noch heute seine ursprüngliche Pflanzenwelt und zeigt uns, wie die Flora der sonnigen Hügel östlich von den Leipziger Auenwäldern zusammengesetzt war, bevor der Mensch mit seinen Kulturflächen sie zerstörte. Er ist also als Naturdenkmal anzusehen, das uns wie eine wertvolle Urkunde von alten Zeiten berichtet. Dieses auch für unsere Nachkommen zu erhalten, ist unsere Pflicht. Leider sind die seltenen Pflanzen des Berges durch Abrupfen und Ausgraben schon so vermindert, daß die Gefahr ihrer völligen Vernichtung vorhanden ist. Um dies zu verhindern, hat die Amtshauptmannschaft auf die Bitte des Sächsischen Heimatschutzes das obige Verbot erlassen.«

Diese Art, Pflanzenschutz zu treiben, erscheint mir vorbildlich! Der Wortlaut eines Verbotes, das bei unerzogenen Menschen meist auf Widerstand stößt, muß eben in seiner polizeimäßigen Schärfe gemildert werden durch eine belehrende und fesselnde Angabe der Verbotsursache. Letzteres ist unbedingt angebracht, denn der Einsichtige wird sich dieser Betonung einer unabweisbaren heimatlichen Pflicht nicht verschließen. Ein in solcher Form begründetes Verbot wird selbst in unserer verbotsfeindlichen Zeit wirksam sein. Wo es noch versagt, werden auch alle anderen Mittel, welche zum Schutze von Naturdenkmälern vorgeschlagen und erdacht sind, hinfällig, denn ein gefühlsroher Mensch ist mit Nichts zu packen; er bleibt eben ein Schandfleck auf dem Kulturgewand seines Volkes!

[1] Vergleiche auch Dr. Naumann: »Praktische Wege des Heimatschutzes«, Heft 12, Bd. I, S. 417.

Aufnahme von Konrad Richter, Auerbach i. V.

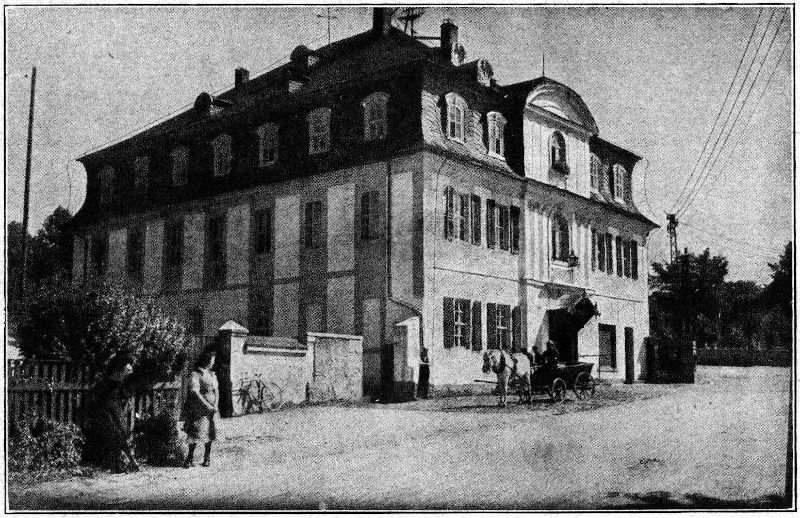

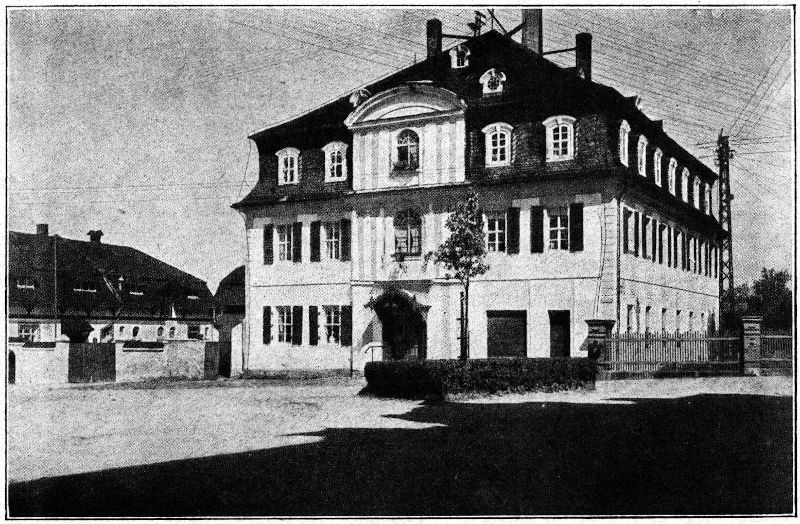

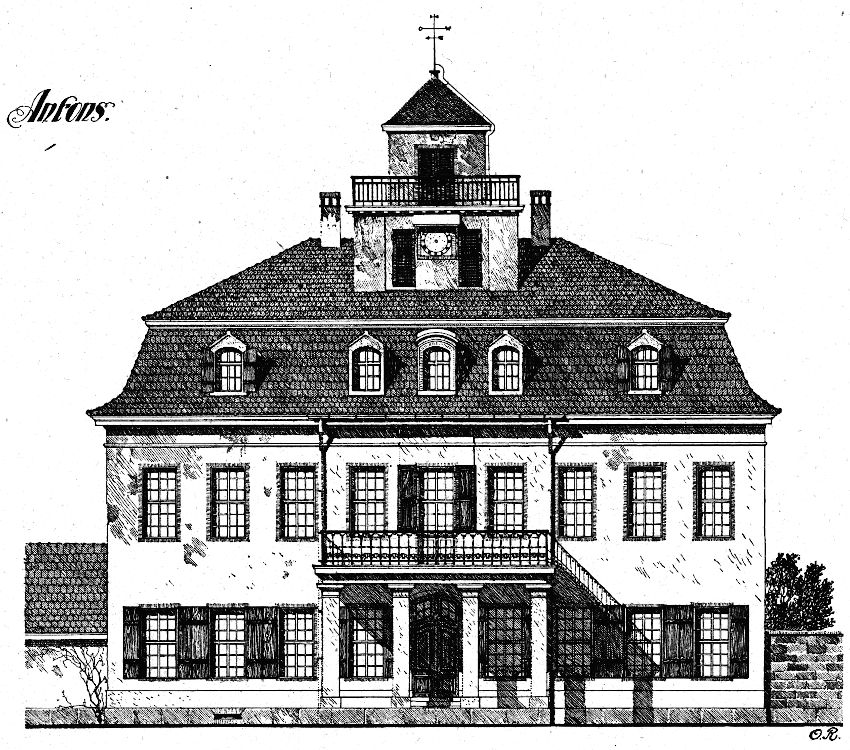

Auch in Sachsen stößt der Wanderlustige gar nicht so selten auf wenig bekannte Bauten, die einer näheren Betrachtung wert sind. Alte Herrensitze und Baumgehöfte, Dorfkirchen, Rathäuser und Kleinhausbauten sind oft geschildert und dargestellt worden. Ein Patrizierhaus, wie das in der Abbildung gezeigte, findet man in Sachsen und vor allem auf dem Lande oder im Gebirge selten. Die reicheren Bürger, die in der Lage waren, sich vornehme Häuser zu bauen, suchten den Schutz der Stadt und das Zusammenleben in ihr; Patrizierhäuser auf dem Lande oder in kleinen Orten kannte man nicht.

Um so überraschter ist man, in der kleinen Gemeinde Stützengrün i. V. ein so behäbiges, auf Wohlstand und Geschmack hinweisendes Haus zu finden. Der Bauherr hat zweifellos nicht irgendeine zufällige Planung durch einen Unternehmer zur Ausführung bringen lassen, er hat bewußt Form und Anlage seines Hauses geprüft und sich seinen Baumeister gesucht. Die sicherlich nicht in jeder Einzelheit fein durchgebildeten Formen des Hauses, die fast auf süddeutschen Einfluß hinweisen, lassen die Gesamtanlage doch außerordentlich wirkungsvoll erscheinen. Die horizontale Gliederung, die gleichmäßige Verteilung der Fenster und die Betonung ihrer Achsen durch gleich große Dachgeschoßfenster, die Durchführung der Achsenbeziehungen, die Hervorhebung des Einganges durch einen kleinen Giebelvorbau, die schmucken Fensterläden, die Putzgliederung und die starke Schattenwirkung des weit vorspringenden Gesimses sind die Bestandteile dieses ausgezeichneten Werkes.[160] Dazu betont die Besonderheit des Hauses noch das in dieser Gegend sonst nicht heimische Mansardendach, das aber zu diesem breitgelagerten Hause mit seiner süddeutschen barocken Form gehört.

Möge die Veröffentlichung die Freude am Finden heimischer Kunstwerke fördern.

Dr. Conert.

Von Paul Apitzsch, Ölsnitz i. Vogtl.

Ein sonnengoldner Sommertag blauet über den weiten Wäldern des südwestlichen Vogtlandes. Ich wandre in der Herrgottsfrühe mutterseelenallein von Bad Elster das Kesselbachtal aufwärts und erreiche bei der Theresienruh die sächsisch-tschechoslowakische Grenze. Zwischen Hochwald und mooriger Wiese zieht der mit granitnen Marksteinen besetzte Grenzweg dahin. Dort, wo vom Grenzpfad schmale Waldsteige nach den böhmischen Dörfern Krugsreuth und Thonbrunn abzweigen, liegen die Quellen des Kesselbaches. Lind fächeln im Frühwind auf geschwellten Moospolstern die weißen Fähnchen des Wollgrases (Eriophorum vaginatum). Dazwischen leuchten zwei Bergorchideen: die roten Blütenstände des gefleckten Knabenkrautes (Orchis maculata) und die gelblichweißen, stark duftenden Armleuchter der zweiblättrigen Platanthere (Platanthera bifolia). Zwischen Schachtelhalm und Farnkraut stehen vereinzelt, aus smaragdgrünen Blattrosetten emporragend, die veilchenblauen Blüten des Fettkrautes (Pinguicula vulgaris) und zu kleinen Genossenschaften vereinigt die mit roten Drüsenhärchen versehenen Blattsterne des rundblättrigen Sonntaues (Drosera rotundifolia), zwei immer seltner werdende insektenfressende Sumpfgewächse. An dem Höhenwege von der Theresienruh nach der Agnesruh und der Alberthöhe wächst im Preiselbeergestrüpp eine weitere botanische Seltenheit, die, außer im Vogtlande, nirgends in Sachsen vorkommt: die Buchsbaum-Ramsel (Polygala Chamaebuxus). Ihre starren, dunklen Blätter unterscheiden sich kaum vom Preiselbeerlaub, während die gelblichen Blüten denen des Waldwachtelweizens ähneln.

Wenn im Spätsommer die Waldblößen im purpurnen Glanze der Weidenröschen (Epilobium angustifolium) glühen, dann erscheinen überall an sonnigen Hängen die giftigen Blüten des blaßgelben Fingerhutes (Digitalis ambigua). Während dieser noch allerwärts im Vogtland und in andern Gebirgswäldern häufig vorkommt, ist sein gleichfalls giftiger Bruder, der rotblühende Digitalis purpurea, bereits dem Aussterben nahe. Vor zwanzig Jahren waren die purpurnen Fingerhüte im Steinicht zwischen Plauen und Elsterberg, im Triebtal und Kemnitzbachtale keine Seltenheit. Heute sucht man sie dort vergebens. Sie sind verdorben, gestorben. Ebenso gefährdet ist das Dasein der wenigen noch wildwachsenden Türkenbuntlilien (Lilium Martagon) im Burgsteingebiet und am Kandelhof bei Gutenfürst. Großstädtische Sommerfrischler und botanisierende Schüler werden dafür Sorge tragen, daß dieser Schmuck des Bergwaldes demnächst verschwindet. Im Frühherbst erscheinen dann die Heerscharen[161] der Heidekräuter oder Ericaceen. Die gewöhnliche Besenheide (Erica vulgaris L. oder Calluna vulgaris Salisb.) ist ja durchaus nicht gefährdet, wenn auch während der Kriegszeit hektargroße Flächen in Ackerland umgewandelt und ebenso große Gebiete des oberen Vogtlandes entheidet wurden und ihr Pflanzenwuchs als Stallstreu Verwendung fand. Aber sehr selten geworden ist die großblütige Sumpf- oder Moorheide (Erica Tetralix), die meines Wissens nur noch an einer einzigen Stelle des Vogtlandes vorkommt. Aus leicht begreiflichen Gründen werde ich diesen einzigen und letzten Standort nicht verraten. Ich würde sonst vielleicht das Gegenteil von dem erreichen, was ich beabsichtige.

Eine spezifisch vogtländische Ericacee, die in Otto Wünsches »Exkursionsflora für Sachsen« als »sehr selten« bezeichnet wird, ist die fleischfarbene Erica carnea oder Schneeheide. Im Gegensatz zu ihren Schwestern, die sämtlich an der Schwelle zwischen Spätsommer und Frühherbst in Blüte stehen, ist die Schneeheide ein Kind des Vorfrühlings, und ihre roten Polster sind ein hervorragender Schmuck der sächsisch-böhmischen Bergwälder bei Brambach, Schönberg, Wildstein. Ihr Vorkommen beschränkt sich im allgemeinen auf die südvogtländische Granitinsel rund um den Kapellenberg, wenn auch hier und da in den Kontaktgebieten, so im Muskowitschiefer bei Hennebach und Dürrngrün in Böhmen, Schneeheide vorkommt. Als im Jahre 1885 der Eisenbahndamm zwischen Ölsnitz und Adorf mit Brambacher Granitschutt beschottert wurde, gedieh auch dort Schneeheide; sie kränkelte aber bald und ging schließlich ein. Im Jahre 1906 versuchte ich, an der Südseite des Hasenpöhles bei Ölsnitz Schneeheide zu akklimatisieren. Kräftige Pflanzen aus den der Fürstenschule St. Afra in Meißen gehörigen Brambacher Rittergutswaldungen wurden eingesetzt. Jedem Steckling war ein großer Ballen heimatlicher Erde und reichlich Granitsand in die Fremde mitgegeben worden, um die Lebensbedingungen möglichst günstig zu gestalten. Vier Jahre später habe ich Schneeheidesamen aus Mieders und Fulpmes im unteren Stubaital in Tirol ebenfalls am Ölsnitzer Hasenpöhl unter Zuhilfenahme von vogtländischem Granitsand ausgesät. Und der Erfolg beider Versuche? Die gepflanzte Erica carnea gedieh zunächst ganz prächtig, ging aber dann stockweise ein, und die letzten spärlichen Exemplare starben 1919 am Heimweh. Der ausgesäte Same mag von vornherein die Aussichtslosigkeit der Entstehung fortpflanzungsfähiger Schneeheideexemplare geahnt haben und – ging gar nicht erst auf. Granitner Grund scheint eine Mitbedingung des Fortkommens der Schneeheide zu sein. Wesentlicher jedoch als die Kausalität zwischen Granit und Schneeheide scheint mir die hochinteressante Beziehung zwischen dem Vorkommen der Schneeheide und dem Vorhandensein radioaktiver Wässer zu sein. Es fällt unwillkürlich auf, daß die Schneeheide ausgerechnet im Bereich der sächsischen und böhmischen Bäder: Bad Elster, Brambach, Franzensbad, Karlsbad, Königswart und Marienbad vorkommt. Alle diese Bäder besitzen, wie schon Felix Heller in Band X, Heft 4–6, Jahrgang 1921 der »Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz« ausführt, Quellen mit mehr oder weniger starkem Radiumgehalt. Brambach, mit der weitaus größten Zahl Macheeinheiten (2200), hat auch die stärkste Bodenbedeckung mit Schneeheide. »Es liegt da nahe, die Radioaktivität des Wassers als Ursache des Gedeihens der Pflanze anzusehen oder eine durch Radium-Emanation[162] bedingte höhere Bodenwärme.« Wissenschaftlich ausgeführte pflanzenbiologische Untersuchungen könnten hier Klarheit schaffen.

Die Schneeheide ist stark gefährdet, da sie in den blütenarmen Monaten März und April Verkaufsobjekt, Handelsware, Erwerbsgegenstand geworden ist. Trotz strenger Verbote der Amtshauptmannschaft Ölsnitz und der Bezirkshauptmannschaft Eger setzt bei beginnender Schneeschmelze alljährlich ein förmlicher Vernichtungskampf ein; und so ist das Fortbestehen der obervogtländischen Schneeheide genau so gefährdet wie das in den Alpenländern von einer rücksichtslosen Fremdenindustrie bedrohte Edelweiß.

Zu den aussterbenden Gewächsen der heimischen Wälder gehört noch ein anderes Vorfrühlingskind: der Kellerhals oder Seidelbast (Daphne Mezereum). In Wildrosenhecken und im Schlehdorngesträuch leuchten an kahlen, holzigen Stengeln scharlachrote Blüten und hellgrüne Blattspitzen. Ein starker Geruch, wie von bitteren Mandeln, entströmt den Giftblüten. Auch das prächtige Pfaffenhütchen (Evonymus europaea) unsrer Wälder wird seltener. Je charakteristischer und auffallender eine Pflanzenerscheinung ist, desto mehr fällt sie der Beachtung und – Vernichtung anheim.

Unsre Heimat hat in ihrem großen Lebeweseninventarium nicht nur aussterbende Tiere zu verzeichnen, sondern auch untergehende Pflanzen. Insoweit dieses völlige Verschwinden mit unbedingt notwendigen Kulturfortschritten ursächlich in Zusammenhang steht – ich denke an das Zurückgehen der Sumpf- und Moorflora infolge Urbarmachung bisher brachliegender Hochmoore –, ist dies wohl bedauerlich, kann aber im Interesse gesunder kultureller Weiterentwicklung des Menschengeschlechts nie und nimmer aufgehalten werden. Die Menschheit kann nicht hungern, um etwa eine seltene Torfmoosart der Nachwelt zu erhalten. Aber die gefährlichsten Feinde der seltnen Flora sind nicht die Pioniere der Kultur, sondern sogenannte »Naturfreunde«. Ihr deutschen Jungen, gefährdet nicht die letzten Reste einer sterbenden Pflanzenwelt, indem ihr die wehrlosen Leiber derselben zusammenpreßt und euerm furchtbaren Herbarium einverleibt! Diese Totenkammern, diese Leichenhäuser, diese Mumiensammlungen tragen die Schuld, wenn die eigenartigsten und charaktervollsten Vertreter unsrer heimischen Pflanzenwelt dem Tode geweiht sind. Andachtsvoll stehe ich vor der einzigen und letzten Erica Tetralix meiner Heimat. Ich rühre sie nicht an. So gehe hin und tue desgleichen!

Von Rud. Zimmermann, Dresden

Zu den Mitteilungen über das Vorkommen des Bibers in Sachsen von Dr. Koepert in Band X, Heft 1–3, Seite 56–58 der Heimatschutz-Mitteilungen seien mir einige ergänzende Angaben gestattet.

Der Biber, dessen einst viel weiter ausgedehntes Verbreitungsgebiet in Deutschland heute zu dem letzten, räumlich kleinen Vorkommen im Gebiet der Mulde und[163] der Elbe zwischen den Städten Dessau und Magdeburg zusammengeschrumpft ist, hat sich in unserem Vaterlande Sachsen ziemlich lange gehalten; sein letztes Vorkommen an der Mulde bei Wurzen ist erst in den vierziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts erloschen. Allerdings hat er es bei uns nie zu einer besonders großen Verbreitung gebracht; die ganze Natur des Landes, das nur in seinen nördlichen Teilen dem Tiere zusagende Aufenthaltsorte bieten konnte, ist einer weiteren Ausdehnung seines Vorkommens von vornherein hinderlich gewesen. Bereits in vorgeschichtlicher Zeit stoßen wir auf seine ersten Spuren im heutigen Sachsenlande: Funde eines Unterkieferastes einmal in einer neolithischen Erdgrube bei Zauschwitz nahe bei Pegau (unweit der Elster) und zum anderen in der Heidenschanze bei Coschütz südwestlich von Dresden, sei er aus der slawischen oder der vorslawischen Zeit, denen sich spätere weitere sechs Kieferreste von Leckwitz unweit der Elbe aus slawischer Zeit angeschlossen haben, sind die ersten sicheren Belege vom Vorkommen des Tieres in nachdiluvialer Zeit und geben uns gleichzeitig Kunde von der Verwendung seines Fleisches in der »Küche« der vorgeschichtlichen Bewohner unseres Landes. In geschichtlicher Zeit nennt den Biber Lehmann in seinem »Historischen Schauplatz derer natürlichen Merckwürdigkeiten in dem Meißnischen Ober-Erzgebirge«, 1699. Er schreibt: »Biber sind nicht so gemein als die Fischotter, welche aber von den dazu bestellten Otternfängern aufgesucht und ausgegraben werden.« Jedoch dürfte er sich dabei, da der Biber seinem ganzen Wesen und seiner Lebensweise nach aber wohl kaum jemals im Erzgebirge, auf das sich ja die Lehmannsche Darstellung bezieht, vorgekommen sein dürfte, schwerlich auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse gestützt, sondern lediglich unverbürgtes Gerede wiedergegeben haben. Wie Lehmann, so erwähnen auch andere spätere Schriftsteller den Biber nur dem Namen nach, geben aber niemals einen Fundort an oder sprechen sich über solche so allgemein aus, daß wir uns daraus kaum ein genaueres Bild von der ehemaligen Verbreitung des Tieres im heutigen Sachsen machen können. v. Fleming in seinem »Vollkommenen deutschen Jäger«, 1719, und ebenso Döbel in seiner »Jäger-Practica«, 1746, gedenken des Tieres nur kurz; v. Fleming sagt, daß »dieses Tier hier zu Lande sehr rar ist, und man nur wenige oder keinen antreffen wird,« während Döbel genauer ein Vorkommen nur aus dem Dessauischen, also überhaupt nicht aus Sachsen, anführt. Erst Dietrich aus dem Winckell erwähnt ihn 1805 in seinem »Handbuch für Jäger« »von der Mulde«, fügt dem aber leider auch wieder keine genauere Ortsbezeichnung bei, so daß sich nicht entscheiden läßt, ob er dabei auch die Mulde heute sächsischen Anteiles im Auge gehabt hat. Ebenso sagt Pölitz in seiner »Geschichte, Statistik und Erdbeschreibung des Königreichs Sachsen«, 1808–1810 (das damals aber ja noch die jetzt preußische Provinz Sachsen mit umfaßte), »daß man Biber allgemein in der Elbe und Neiße findet«, bis dann schließlich 1822 Schumann im achten Bande seines »Lexikons von Sachsen« sich als erster Schriftsteller genauer über das Vorkommen des Tieres ausläßt und uns mitteilt, daß »Biber nur an der Mulde bei Wurzen und an der Elbe bei Strehla vorkommen.« Ein uns erhalten gebliebenes Verzeichnis des während der Regierungszeit des Kurfürsten Johann Georg I. (1611–1656) auf Jagden entweder von diesem selbst oder in seinem Beisein erlegten Wildes führt[164] 37 erbeutete Biber auf, und ein weiteres aus der Regierungszeit seines Nachfolgers Johann Georg II. (1656–1680) gibt gar 597 Biber als erlegt an (die Angabe im neuen Brehm, Säugetiere, zweiter Band, Seite 443, von 347 Stück – nach Genthe – muß dementsprechend berichtigt werden) von denen neun vom Kurfürsten selbst erbeutet worden sind. Doch darf man dabei nicht vergessen, daß damals das Land eben auch noch die Provinz Sachsen mit umfaßte, die ja wohl ohne allen Zweifel den Löwenanteil an den erlegten Bibern geliefert haben wird.

Der Fang der Biber, die man lange Zeit hindurch fälschlicherweise als arge Fischräuber ansprach – erst Döbel in seiner »Jäger-Practica« läßt sie als solche nicht mehr gelten – lag im ehemaligen Kursachsen den Fischotter- und Biberfängern ob, die im Frühjahr und Herbst in ihren Bezirken von einem Amt zum anderen zu reisen und neben den Fischottern und dem übrigen kleinen Raubzeug auch dem Biber nachzustellen hatten. Sie erhielten, solange sie unterwegs waren, für sich, ihre Gehilfen und ihre Hunde eine tägliche Auslösung, und gegen Aushändigung der erlegten Tiere oder ihrer Felle noch einen besonderen Fanglohn. Der Biber scheint sich auch einer gewissen Schonzeit, allerdings weniger aus rein weidmännischen Gründen, sondern, wie es scheint, mehr einer bestimmten Verwendung seines Wildbretes wegen (als Fastenspeise), erfreut zu haben, wie aus einer Verordnung des Oberhofjägermeisters von Wolffersdorf vom 28. Februar 1750 an den Otter- und Biberfänger Kluge in Dittersbach bei Chemnitz hervorgeht. In dieser Verordnung wird dem Genannten vorgehalten, daß er »die Biber ohne Unterschied der Zeit gefangen und eingeliefert, da doch laut bereits erteilter Verordnung solches nicht eher als zur jetzigen Fastenzeit, da es hergegen daran mangelt, geschehen sollen,« und ihm von neuem anbefohlen wird, »künftig keinen Biber eher als zur Fastenzeit zu fangen und in der Haut ins Dresdener Provianthaus einzuschicken.« »Dafern ein Biber von ungefähr eingeht, so ist solcher jedoch jedesmal in der Haut zum Dresdener Provianthaus einzuschicken.« Von den Fischotter- und Biberfängern waren außer dem bereits von Dr. Koepert erwähnten, der in Hintergersdorf seinen Sitz hatte, noch drei weitere angestellt, je einer in Elbenau an der Elbe (Regierungsbezirk Magdeburg) und in Liebenwerda an der Schwarzen Elster, also in der heutigen Provinz Sachsen, der dritte in Dittersbach bei Chemnitz, dessen Bezirk gleich dem Hintergersdorfer nur auch heute noch sächsisches Gebiet umfaßte, nämlich die Ämter Augustusburg, Wolkenstein, Grünhain, Schwarzenberg, Stollberg, Chemnitz, Rochlitz, Colditz, Grimma, Wurzen, Leisnig und Sachsenburg. Im Jahre 1764 wurde durch eine Verordnung des damaligen Landesverwesers, des Prinzen Xaver, die Einrichtung der Fischotter- und Biberfänger, die mindestens bis ins siebzehnte Jahrhundert zurückreicht, aufgehoben. Es scheint, als ob neben diesen, von der Landesregierung bestellten Biber- und Otterfängern aber auch noch einzelne Ämter eigene Fänger verpflichteten. Pfau wenigstens berichtet uns, daß das Rochlitzer Amt 1651 einen solchen anstellte, der 1656 vier Biber an der Zschopau bei Waldheim fing.

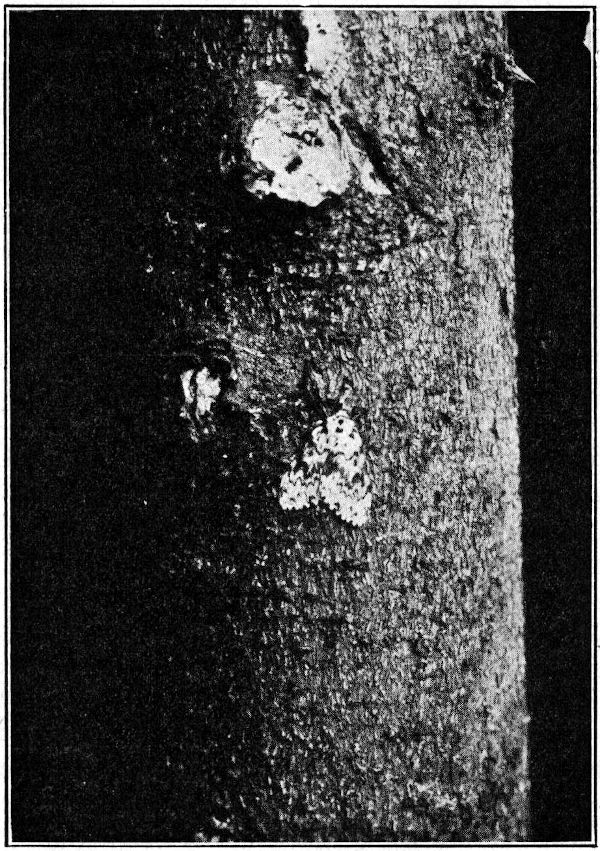

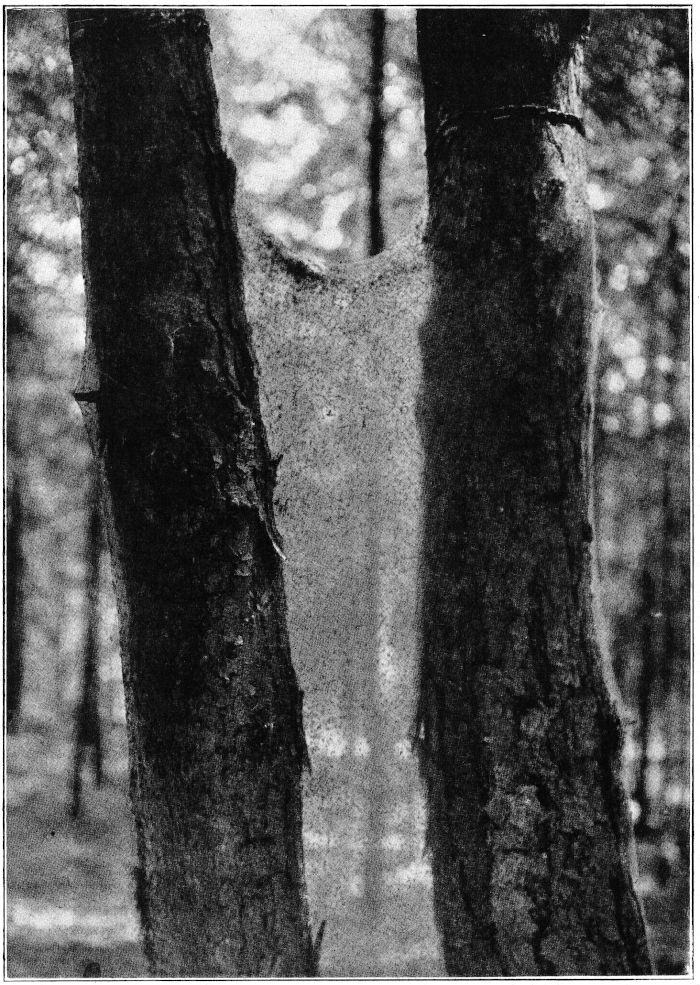

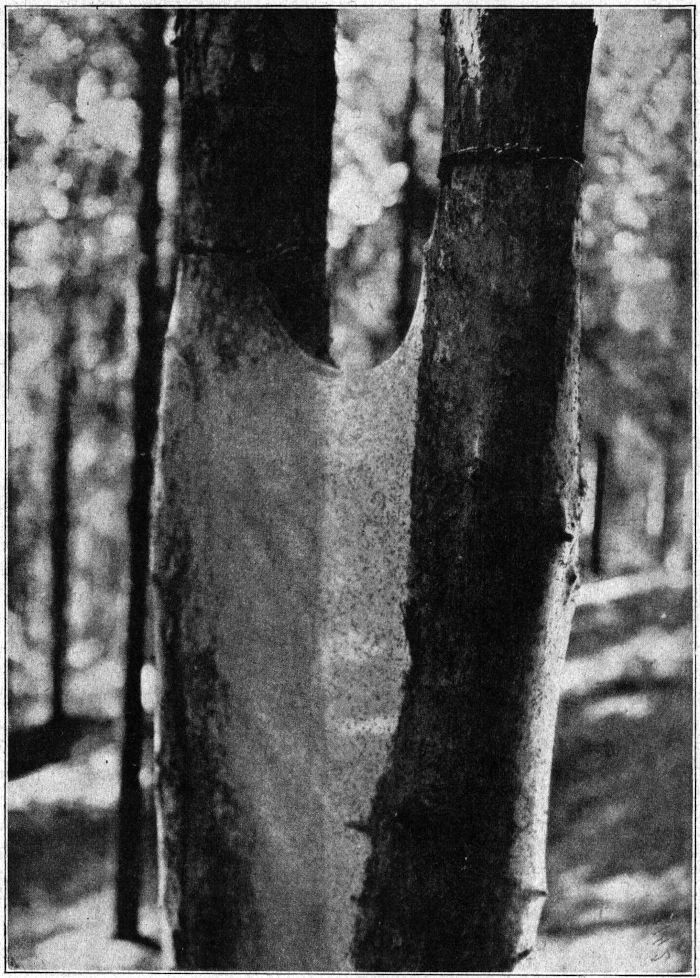

Leider aber sind uns weder über die Mengen der von den Fängern erbeuteten Biber – und noch weniger über die Orte der Erbeutung sichere Angaben überliefert, es müßte dann sein, daß die fünfhundertsiebenundneunzig Biber aus der[165] Zeit Johann Georgs II. zum großen Teil den Fängern zum Opfer gefallen sind. Aus den Verordnungen an den Dittersbacher und den Hintergersdorfer Fänger aber wissen wir jedenfalls mit voller Sicherheit, daß auch im Gebiete des heutigen Sachsens Biber erbeutet worden sind, und wir werden dabei wohl kaum fehlgehen, wenn wir annehmen, daß sie ausschließlich im nordsächsischen Flachland teils an der Mulde, teils an der Elbe und wahrscheinlich auch in der Oberlausitzer Niederung, die wohl zum Bezirk des Liebenwerdaer Fängers gehört hat, gefangen worden sind.