MAROUSSIA

PAR

P. J. STAHL

D’APRÈS UNE LÉGENDE DE MARKO WOVZOK

DESSINS PAR TH. SCHULER

GRAVURES PAR PANNEMAKER

BIBLIOTHÈQUE

D’ÉDUCATION ET DE RÉCRÉATION

J. HETZEL ET Cie, 18, RUE JACOB

PARIS

Tous droits de reproduction et de traduction réservés

A ALSA

Enfant de l’Alsace,

à

ALSA

Fille de Théophile Schuler,

je dédie

cette édition illustrée dont les dessins

sont la dernière œuvre

de son père.

P.-J. Stahl.

Je vais vous raconter ce qui s’est passé il y a bien longtemps en Ukraine, dans un coin ignoré, mais frais et charmant, de cette contrée.

4

J’aime beaucoup les contrées dont on ne parle guère, que l’étranger ne visite pas, qu’on laisse à elles-mêmes, qui gardent pour elles leurs retraites et leurs secrets, leurs fleurs et leurs sentiments, leurs dures peines et leurs simples plaisirs. Leur histoire n’est point à tous. Les mœurs de leurs habitants sont bien leurs mœurs, et, s’ils sont fiers, c’est sans s’en douter. On y rencontre ce qu’on ne trouverait nulle part ailleurs: choses et gens y sont nouvelles et nouveaux. Ces pays-là—sans le dire à personne—ont quelquefois leurs héros, de vrais héros.

J’aime aussi les héros—surtout quand ils ne se targuent pas de l’être—quand ils sont droits et sincères, quand ils font de grandes choses sans crier à tue-tête: «Voyez, voyez! c’est moi qui ai fait ceci! venez m’en récompenser;» mais seulement parce que, étant ce qu’ils sont, ayant leurs qualités, ils ne sauraient faire autrement que d’être héroïques.

Mais, assez de philosophie, comme dit notre maître d’école quand il voit qu’on ne va pas être de son avis. Contons l’histoire.

Eh bien, dans le petit coin dont je veux vous parler, il y avait autrefois une maison faite comme le sont les maisons à la campagne; et cette maison était habitée par un Cosaque, Danilo Tchabane, et sa famille.

5

N’allez pas confondre, je vous prie, les Cosaques ukrainiens avec ceux du Don, avec ces êtres barbus aux yeux ronds et terribles, au langage grossier, aux allures effrontées; ils ne se ressemblent point.

Les Ukrainiens ne portent de barbe qu’à l’âge de cinquante ans. Il s’ensuit que vous ne voyez dans le pays que des barbes grises ou point de barbes. Les jeunes gens portent des moustaches comme les Polonais. Les Ukrainiens sont grands, forts et sveltes. Ils ont, pour la plupart, des traits réguliers, des sourcils très-nettement dessinés, de grands yeux taillés en amande, une expression calme, noble, un peu sévère, et qui peut paraître triste.

Voulez-vous savoir ce que signifie le mot: cosaque? Le mot cosaque est un mot turc et veut dire: guerrier à cheval.

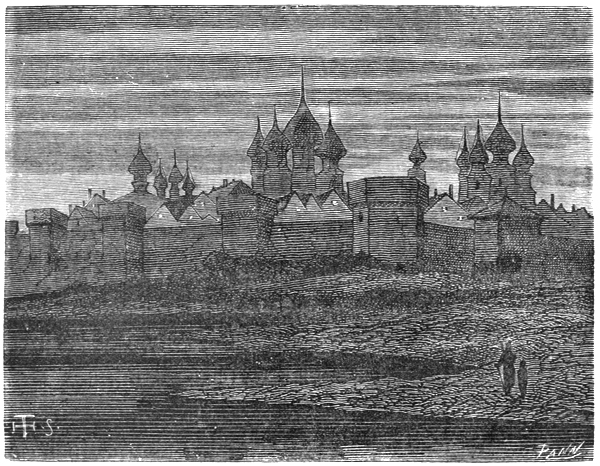

Dans le temps, quand l’Ukraine était une république et faisait la guerre aux Turcs, les Turcs ont désigné les héros inconnus qu’ils avaient à combattre sous le nom de Cosaques. Je ne vous conterai pas toutes les guerres de cette république, ce serait trop long. Il suffira de vous dire que, pendant de longues années, elle se trouvait, comme on dit chez nous et ailleurs peut-être, «placée entre deux feux»: la grande Russie et la Pologne. On pourrait même dire «entre quatre feux», si l’on comptait les Turcs et les Tartares. A la fin, ne pouvant s’entendre avec les 6 Polonais, cette république avait accepté les «fraternelles» propositions de la Russie.

«Nous sommes trop faibles pour lutter encore avec nos voisins. Nous avons jusqu’ici soutenu la guerre glorieusement, c’est vrai; mais nous finirons par être écrasés. La Russie nous propose une alliance, acceptons-la.»

C’est ainsi que pensait et parlait le vieux chef Bogdan Khmielnitski, et le peuple l’avait écouté.

Au commencement tout alla bien. Égalité, fraternité, liberté, les Russes respectaient tout cela; mais peu à peu les choses changèrent.

Au bout de moins d’une année, le peuple avait mille raisons de dire à son chef Bogdan: «Qu’avons-nous fait?»

Le vieux Bogdan, entendant ces choses, pleura, sans que rien put le consoler.

«Tâchons d’y remédier,» dit-il après; mais il n’y réussit pas et mourut de chagrin.

Après sa mort, l’Ukraine eut à subir bien des épreuves. Elle se divisa en deux camps; les uns étaient encore pour la Russie, les autres tenaient pour la Pologne.

Un troisième parti s’était formé. Celui-là était pour l’indépendance complète de l’Ukraine; malheureusement il n’était pas nombreux. C’est juste à cette époque que commence notre récit.

Le Cosaque Danilo Tchabane habitait donc avec sa 7 famille une maison dans la campagne. L’être le plus difficile se serait contenté de cette habitation.

Danilo avait hérité de cette maisonnette; son père, qui la tenait de son père, lequel la tenait aussi du sien, la lui avait transmise en mourant. Je ne sais combien de générations de Tchabane avaient passé par là.

Et notez bien ceci: quel que soit le désert que vient habiter une famille ukrainienne, le premier printemps la couvrira de fleurs. Donc, vous pouvez imaginer quel paradis de fleurs devait être la maison de Danilo, après que tant de générations de Tchabane avaient ajouté leur part de fleurs aux fleurs de leurs ancêtres.

D’ailleurs, il faut dire que la maison de Danilo n’aurait jamais pu offrir l’image d’un désert. Tout au contraire, située comme elle l’était, entre une steppe immense et une vaste forêt, entre une profonde rivière et une prairie veloutée, entre une haute montagne et une fraîche vallée, elle était, dès qu’elle apparaissait, ravissante à voir.

Au nord, se déroulait la steppe sans fin, la steppe embaumée. On eût dit un océan de verdure, émaillé de fleurs. Au sud, s’élevaient les montagnes tantôt boisées et verdoyantes comme des émeraudes, tantôt incultes et pierreuses. La délicieuse vallée, tout à fait solitaire, sans chemins ni sentiers, s’étendait dans l’est. La rivière, d’un bleu sombre, arrosait la 8 prairie. Ici elle coulait reflétant l’azur du ciel au milieu des joncs flexibles, là elle s’engageait entre les rochers sombres et bouillonnait sous une arche de granit grisâtre.

Grand Dieu! qu’il faisait bon dans ce coin du monde! Quand le soleil se levait, la prairie couverte de rosée étincelait comme une pluie de diamants. Les oiseaux, cachés dans les joncs, commençaient à voleter et à chanter, et un léger voile de vapeur, doré par les rayons du matin, se balançait mollement au-dessus de la rivière. Grand Dieu! qu’elle était parfumée, cette tranquille vallée sous le premier regard du soleil!

Et les sommets des montagnes? Ils brillaient comme du métal. Et la forêt? Elle se réveillait tout doucement. Et la steppe? Elle miroitait d’ombre et de lumière aussi loin que l’œil pouvait percer ses profondeurs et ses clartés.

Ceci est l’aurore, la matinée; mais, le jour, comment vous le peindre? Une inondation de lumière sous une voûte azurée, les chants de triomphe des oiseaux, le murmure des flots, toute la nature en plein bonheur.

Pour la soirée, ces soirs paisibles et roses de l’Ukraine, vous devinez: les étoiles se montrant peu à peu pour faire fête à la lune, celle-ci paraissant dans sa douce majesté, et, à l’horizon, des bandes violettes de couleurs variées jetant leurs derniers feux, rayant 9 la steppe assombrie et silencieuse. La lisière de la forêt devenait sérieuse, presque sévère; une grande roche, enveloppée de mystère, faisait pendant à une autre roche, sa sœur, se dressant comme un bloc de jais noir, éclairée d’en haut. Et enfin le petit jardin touffu, plein de cerisiers en fleur, les gentilles fenêtres de la maisonnette luisant entre les branches des rosiers sauvages. Telle était la maison de Danilo. Mais j’ai eu tort d’essayer de vous décrire des choses que les yeux ne sauraient se lasser de voir.

Et dire qu’avec toutes les splendeurs, qu’avec tous les bienfaits de Dieu, les habitants de la maisonnette avaient encore, tout à côté, de bons voisins, des amis éprouvés!

Les jours de fête, la famille Danilo Tchabane recevait beaucoup, oui, beaucoup. Tantôt c’était Semène Vorochilo qui arrivait, tantôt Andry Krouk, ou bien l’on entendait au loin la voix fraîche et sonore de Hanna, la belle rieuse, ou bien l’on apercevait le petit bateau de Vassil Grime qui abordait... et, après lui, cinq, dix autres encore, hommes et femmes, jeunes filles et jeunes gens, enfants aussi et même des vieillards. C’était à qui visiterait Danilo.

Mais à quoi bon vous énumérer tous les amis! Vous voyez qu’ils étaient nombreux; quand j’aurai dit qu’ils étaient sûrs, que c’étaient de vrais amis, que pourrai-je ajouter? Je n’ai pas la prétention de vous apprendre combien c’est bon, l’amitié. Si vous éprouvez 10 ce sentiment pour quelqu’un qui soit digne de l’inspirer, vous savez ce qu’il vaut. La parole d’un ami, le regard d’un ami, sa main dans la vôtre, sont les trois quarts du bonheur de la vie. Si vous ne l’avez jamais connu, ce bonheur, mes paroles ne vous l’apprendront pas. Méritez d’avoir des amis, nous causerons de l’amitié après; mais, jusque-là, fussiez-vous plus avisé que le grand Salomon lui-même, vous n’y pourriez rien comprendre.

Certes, on vivrait très-heureux dans un coin comme celui-là, si les hommes ressemblaient aux moutons, s’ils n’avaient à désirer que de gras pâturages.

Mais l’âme humaine a le droit de s’élever jusqu’à des aspirations plus hautes. Le vrai bonheur d’un peuple ne saurait se faire de la seule satisfaction des besoins matériels, le contentement moral peut seul donner le goût qu’il faut au pain qu’on mange. Or, je vous l’ai déjà donné à entendre, et vous m’avez compris à demi-mot: le trouble régnait partout. Le pays fatigué, tiré dans un sens par les Russes, dans un autre par l’aristocratie polonaise, écrasé des deux côtés, le pays était en pleine révolte et regrettait amèrement son indépendance perdue. L’Ukraine était envahie par les troupes russes. Le chef du parti moskovite était comblé des faveurs et des présents du tsar; le chef du parti polonais s’était fortifié dans une ville et invitait tous les amis de la liberté à venir se joindre à lui.

11

De quel côté aller?

Les temps étaient difficiles, bien difficiles! Les yeux les plus secs, d’ordinaire, versaient des larmes, et les têtes les plus sages tournaient. Les enfants eux-mêmes avaient peine à respirer.

II

UN VOYAGEUR INCONNU.

Il y avait une réunion chez Danilo Tchabane. La soirée était sombre, les hôtes pensifs et silencieux. Les maîtres eux-mêmes avaient peine à sourire. On se regardait plus qu’on ne se parlait. Il était visible que tout ce monde avait le même souci.

De temps en temps on s’adressait à Andry Krouk:

«Les murs de Tchiguirine étaient-ils de force à 14 résister à un assaut? Les défenseurs étaient-ils solides? Si on relisait la dernière proclamation du chef? Quelques-uns ne la connaissaient pas. Savait-on s’il se présentait beaucoup de volontaires?»

Andry Krouk, évidemment bien renseigné sur toutes ces choses, répondait très-couramment. Il décrivait les remparts de Tchiguirine, ses fossés, ses portes, ses tranchées, comme un homme qui a passé par là et vu tout cela plus d’une fois, et récemment encore.

Tandis que les hommes parlaient, les fuseaux s’arrêtaient, les femmes écoutaient anxieusement. Et quand les hommes se taisaient et fumaient, elles échangeaient à voix basse quelques paroles.

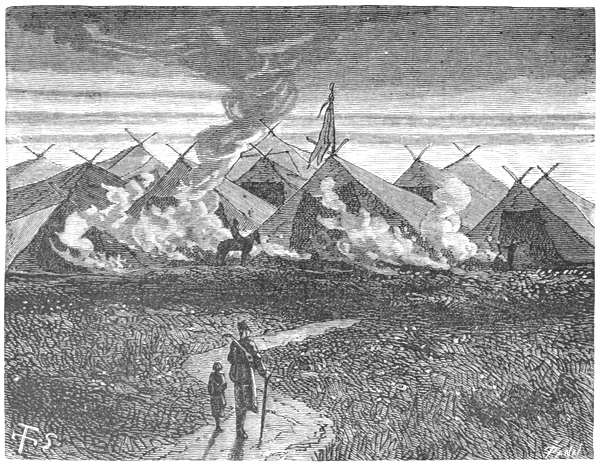

«Encore une bataille près de Vélika, disait l’une.

—Combien de tués? demanda Moghila.

—On a incendié Terny; les maisons ne sont plus que cendres, et le village Krinitza brûle encore.

—Savez-vous, dit une jeune fille, savez-vous si?...»

Mais elle ne peut achever; ses lèvres pâlissent, de grosses larmes voilent ses yeux, ses dents serrées par l’angoisse ne peuvent se rouvrir.

Une vieille femme, coiffée d’un mouchoir brun d’où s’échappaient des flots de beaux cheveux gris, au visage froid et rigide, dans lequel deux grands yeux noirs étincelaient comme des étoiles, dit:

«Les miens sont tous morts. Je suis seule au 15 monde. Ils disaient tous: «Nous allons nous battre;» et je les regardais: «Oui, mes enfants;» et ils ajoutaient: «L’Ukraine reconquerra son indépendance;» et j’avais répondu encore: «Oui, mes enfants!» Tous les trois sont restés sur le champ de bataille, et l’Ukraine n’est pas libre!

—Ah! disait une jeune femme, on se fait tuer et l’on n’a encore rien gagné. Si encore on pouvait se dire: «Je meurs, mais je laisse aux autres ce que je cherchais...»

La vieille femme l’interrompit:

«Tu ne m’as pas comprise. Quand il s’agit de la patrie, on ne marchande pas, on ne se dit pas: «Réussirai-je?» mais: «C’est mon devoir,» et on se jette dans la mêlée. Si on est tué, on est bien mort; c’est un meilleur sort que de mal vivre. Les miens ont agi ainsi. Que Dieu ait leur âme! Si c’était à recommencer, ils recommenceraient.

—Vous avez raison, vous avez raison,» dirent plusieurs femmes.

D’autres ne disaient rien qui se mirent à pleurer. Les enfants aussi étaient soucieux. Ils ne jouaient pas, ils ne criaient ni ne riaient, mais se tenaient, respirant sans bruit, dans les coins, tout en observant les figures des «grands» et en écoutant leurs discours.

Une petite, toute petite fille, à la chevelure blonde, aux grands yeux extrêmement brillants, aux lèvres 16 purpurines, semblait seule entièrement absorbée par ses propres affaires. Elle prenait des brins de jonc dans son tablier et en tressait une jolie natte.

La soirée s’avançait, devenait de plus en plus sombre, de plus en plus calme. Tout le monde se taisait: la petite fille s’endormit, sa natte inachevée dans les doigts.

La nuit vint et les étoiles étincelèrent.

Tout à coup, on frappa à la fenêtre.

Ce fut si inattendu que personne n’en voulut croire ses oreilles; mais on a frappé encore, et encore une fois, très-distinctement, très-fort.

Le maître de la maison se leva et marcha vers la porte pour l’ouvrir. Ses hôtes et amis allumèrent leurs pipes et se mirent à fumer. Un dernier coup plus sec, plus net, se fit entendre sur la vitre. Les fumeurs tressaillirent, les enfants se regardèrent. Danilo entr’ouvrit la porte.

«Qui frappe ici?» demanda-t-il.

Une voix répondit, une voix ferme et mâle, qu’un voyageur égaré demandait l’hospitalité.

«Soyez le bienvenu,» dit Danilo; et il ouvrit la porte toute grande, en invitant le voyageur à entrer.

On entrevit quelques étoiles, une fraîche bouffée de brise du soir pénétra dans la chambre chaude; puis, sur le seuil, apparut un homme de grande taille, de si grande taille qu’il fut obligé de baisser la tête pour entrer.

17

La beauté n’est pas une rareté en Ukraine: pourtant le voyageur qui venait d’entrer aurait difficilement trouvé son égal.

Son visage était un de ces nobles visages sur lesquels les regards les plus insouciants s’arrêtent avec un sentiment soudain de respect. Chacun est obligé de se dire en les regardant: «Cet homme doit être un homme entre tous les hommes.» Sa haute taille était élégante et souple. Toute sa personne respirait le calme et la force; mais jamais diamants, étoiles ou éclairs, n’eurent tant d’éclat que les yeux noirs qui répandaient autour de lui la lumière.

Maître Danilo et ses amis furent frappés de tout cela; mais les Ukrainiens savent garder leurs impressions pour eux-mêmes, et ils n’en firent rien voir. Ils reçurent le voyageur comme tout voyageur doit être reçu dans une honnête maison, avec cordialité et prévenance. On le plaça près d’une table, et on s’empressa de lui offrir quelques rafraîchissements.

Le voyageur se montra simple, modeste, poli et réservé. Étant un inconnu et n’ayant par conséquent aucun droit à l’intérêt particulier de ses hôtes et de leurs amis, il ne cherchait point à se faire valoir. Il ne racontait pas, comme d’autres eussent pu le faire, ses aventures. Il ne crut pas devoir faire part à des étrangers de ses projets, s’il en avait. Il ne jetait de regards indiscrets ni sur les choses, ni sur les gens. Il ne questionnait pas, il répondait et en peu de mots. 18 S’il causait, c’était des choses qui, dans un tel moment, occupaient tout le monde: des désastres du pays, des villes brûlées, des champs dévastés qu’il avait vus sur sa route. Maître Danilo et ses amis imitèrent sa réserve. Ils se demandaient probablement d’où il venait et où il allait, et aussi dans quel pays il était né; mais, puisqu’il ne le disait pas, ils ne le lui demandaient pas. On voyait bien que, quoique jeune encore, il connaissait beaucoup de choses: les mœurs turques, les coutumes polonaises, le caractère russe, les usages tartares. Il paraissait que la Setch[2] ne lui était pas inconnue non plus.

Quant à l’Ukraine, il était évident qu’il l’avait parcourue dans tous les sens, qu’il avait visité, habité peut-être les grandes villes aussi bien que les villages et les petites campagnes. Plus d’un s’était interrogé aussi sur la balafre qu’il avait sur la joue gauche: où avait-il reçu, gagné cette belle blessure, faite bien certainement par une arme tranchante? Cela ne regardait que lui. A chacun ses secrets. Cependant le voyageur, rassuré sans doute par l’accueil qu’il recevait, devenait de lui-même plus expansif. Il décrivit avec une saisissante vigueur les batailles 19 qui venaient d’avoir lieu. C’était à croire qu’on y prenait part avec lui. On l’écoutait, n’osant plus respirer. Les hommes, si habituellement impassibles, s’enflammaient; les femmes s’écriaient et sanglotaient. Les enfants, ayant perdu toute envie de dormir, étaient suspendus à ses lèvres.

Tout à coup on entendit deux coups de feu, puis plusieurs autres encore. Après un court intervalle, d’autres succédèrent.

On s’était tu. On prêtait l’oreille. Les coups partaient de la steppe. On écouta longtemps, mais le silence s’était refait.

«Eh quoi! la poudre parle même dans vos paisibles campagnes? dit alors le voyageur.

—Cela doit venir du côté du grand chemin de Tchiguirine, dit Andry Krouk.

—Cela est venu de tous les côtés successivement,» dit Danilo en remuant la tête.

Il se faisait tard; les femmes se levèrent pour retourner à leurs maisons. Il fallait faire coucher les enfants. Plus d’une avait pris le sien dans ses bras. Les unes étaient grandes et robustes, d’autres frêles et petites; elles étaient jeunes ou vieilles, mais toutes avaient la même expression, cette expression de volonté énergique qu’on a quand, après bien des souffrances et des luttes, on est décidé à tout faire avec calme, fût-ce à mourir.

On se disait encore adieu sur le seuil de la porte, 20 on échangeait un sourire d’affection, on se faisait un signe de tête amical. Tout se passait comme d’habitude, et cependant on sentait comme une tempête dans l’air. Les yeux de ces femmes, de ces mères, de ces sœurs, de ces fiancées, de ces filles, jetaient comme des lueurs.

«Adieu! adieu! disait-on, bonne nuit!»

Toute la société se dispersa par les sombres sentiers et disparut. Les deux intimes Andry Krouk et Semène Vorochilo restèrent seuls avec Danilo. Le voyageur resta aussi.

III

LA PETITE MAROUSSIA.

Tout le monde était parti; la maîtresse de la maison passa dans une chambre à côté.

«Y a-t-il moyen d’arriver jusqu’à Tchiguirine?» demanda le voyageur. Sa voix avait baissé en faisant cette question, ainsi qu’il arrive involontairement quand on sent que le danger peut être plus près de vous qu’on ne veut le dire.

22

«Cela doit être difficile,» répondit maître Danilo, baissant instinctivement la voix à son tour.

Ses deux amis ne dirent rien; mais ils laissèrent échapper de leurs pipes deux énormes bouffées de fumée, et ils froncèrent leurs épais sourcils.

Ceci exprima sans paroles, mais nettement, qu’ils étaient de l’avis de maître Danilo. Les yeux du voyageur se fixèrent un instant sur la figure impassible de maître Danilo, puis sur les figures non moins impassibles de ses deux amis. Un seul regard de ses yeux pénétrants suffit pour leur apprendre quelle habitude des épreuves il avait, quel mépris du péril et aussi quelle adresse à parer au besoin les coups que pouvait lui porter la fortune.

Cette muette confidence faite:

«Et pourtant, dit-il, il faut que j’y arrive, et par le plus court et tout droit.

—Tout droit à Tchiguirine? répondit Andry Krouk; pour le moment, le corbeau lui-même n’y arriverait pas.

—Est-ce encore loin? demanda le voyageur.

—La longueur du chemin importe peu à celui qui a des jambes quand la route est bonne, dit Semène Vorochilo; mais fût-ce tout près, si c’est impraticable, voilà ce qui importe.»

En prononçant ces paroles, Semène Vorochilo plongeait son regard dans les yeux du voyageur.

«Nous autres voyageurs, répondit l’inconnu, nous 23 ne sommes pas toujours libres de choisir le chemin le plus agréable. Faute du bon, c’est à nous de nous contenter du pire; mais, que voulez-vous, quand il est arrêté qu’on doit arriver quelque part, il n’y a pas à reculer. Heureux toutefois qui peut se procurer un guide, un compagnon de voyage fidèle et sûr! Je ne vous cacherai pas, très-honorables maîtres, qu’il m’est arrivé plus d’une fois de rencontrer, au moment où je pouvais le moins l’espérer, le cœur vaillant, le bras vigoureux, les pieds infatigables dont je pouvais avoir besoin.»

A ces mots de l’étranger, maître Danilo et ses deux amis relevèrent la tête.

«Vous dites vrai, honorable voyageur, répondit Danilo; un compagnon brave et dévoué vaut tous les trésors de l’univers.

—Il ne manque pas en Ukraine de cœurs résolus, dit Andry Krouk; pour ceci, je puis dire que nul pays ne surpasse notre patrie.

—Bien répondu, Krouk, fit maître Danilo. Les Polonais peuvent se vanter d’avoir d’intrépides seigneurs, les Turcs des sultans magnifiques, les Moscovites des gaillards intelligents et habiles: quant à nous, nous pouvons affirmer une chose, qui vaut toutes les autres, c’est que nous sommes «frères», ni plus ni moins.

—A l’exception près, vous avez raison, répliqua le voyageur.

24

—Dans les meilleurs champs on trouve un brin d’ivraie, reprit vivement Danilo; le froment en est-il moins bon pour cela?

—Non, assurément, dit Vorochilo. Il y a cependant quelque chose à considérer.

—Dites laquelle, répondit le voyageur.

—C’est qu’on ne distingue pas toujours le bon grain du mauvais. Celui qui porte capuce noire n’est pas toujours moine.

—Le bon pâtre reconnaît ses brebis, même sous la peau du loup!» répliqua l’étranger.

Il se fit un silence; on se regarda une fois encore. On s’était compris; les paroles devinrent inutiles.

«Frères, salut! dit le voyageur. Ceux de la Setch vous présentent respect et amitié. Je suis leur envoyé. Je vais à Tchiguirine.

—Nous sommes à vos ordres; nous sommes vos amis, dirent les trois Ukrainiens.

—Qu’avez-vous à m’apprendre? que savez-vous? que se passe-t-il autour de vous? demanda l’envoyé de la Setch.

—Rien de bon, répondit Danilo; l’un s’est lié d’amitié avec les Moscovites; l’autre, après avoir invité les Turcs à venir à son aide, est peut-être, dans ce moment même, en pourparler avec la Pologne.

—Cela n’est que trop vrai! dirent les deux amis de Danilo, et leurs mâles visages exprimaient une douleur profonde.

25

—Raison de plus pour que j’aille à Tchiguirine, répondit l’envoyé de la Setch—et sans perdre de temps.

—Tous les chemins sont coupés, répondit Vorochilo.

—Et le passage de Gonna?

—Occupé et mis en état de défense par les Moscovites.»

L’envoyé se mit à réfléchir, non aux difficultés, mais au moyen d’arriver à son but.

«Nous autres, Cosaques de la Setch, dit-il enfin, nous ne sommes ni pour les Moscovites ni pour les Polonais. Nous sommes pour les Ukrainiens. Vous voyez bien qu’il faut que je pénètre dans Tchiguirine. De vos deux chefs, l’un s’est vendu, dit-on... mais l’autre?

—L’autre, l’ataman Petro Dorochenko, dit Krouk, est un honnête homme.

—Je le sais, dit l’envoyé. Mais, orgueilleux, passionné, et trop prompt comme il l’est, on peut craindre qu’en voulant sauver l’Ukraine il la perde. Dans son irritation contre les Russes, il oublie que nous avons d’autres adversaires. Il est sur le point de faire une folie et de se jeter du feu à la flamme. J’ai mission de l’en empêcher;—mais, pour y réussir, il faut que je le voie. Si je tardais...»

Ici l’envoyé se tut et regarda tout autour de lui. La maîtresse de la maison était encore absente, deux 26 petits garçons dormaient paisiblement sur un large banc. Il était sur le point de reprendre son discours, lorsque soudain, à l’extrémité de la pièce, il aperçut deux yeux étincelants fixés sur lui et qui semblaient boire ses paroles. Il allait se lever et marcher sur cette vision inquiétante, quand, à sa grande surprise, il découvrit que ces deux yeux ardents étaient ceux d’une simple et gracieuse enfant qui, blottie dans un angle obscur de la chambre, le regardait comme un oiseau charmé.

Danilo avait suivi le regard de l’envoyé et découvrit l’objet de sa préoccupation.

«C’est ma fille, dit-il, ma brave enfant, sage au delà de son âge;» et l’appelant: «Maroussia, dit-il, approche.»

Maroussia s’approcha.

C’était une vraie fillette ukrainienne, aux sourcils veloutés, aux joues brunies par le soleil, d’ensemble étrangement belle, belle par l’expression de sa charmante physionomie autant que par la pureté même de ses traits. Vrai type de la race. Elle portait une chemise brodée à la mode du pays, un jupon bleu foncé et une ceinture rouge; ses cheveux magnifiques, aux reflets dorés, étaient tressés en grosses nattes, et, quoique tressés, ils ondulaient encore et brillaient comme de la soie. Les filles du pays portent en été une couronne de fleurs. Maroussia avait encore quelques fleurs rouges dans ses cheveux.

27

«Maroussia, lui dit son père, tu écoutais notre conversation?

—Je ne voulais pas écouter, répondit Maroussia. Malgré moi d’abord j’entendais; mais, après avoir entendu, j’ai écouté.

—Et alors qu’as-tu entendu, mon enfant?

—J’ai tout entendu.»

Sa voix était admirablement timbrée.

«Dis-moi ce que tu as entendu, ma fille.»

Les yeux brillants de Maroussia se tournèrent vers l’envoyé de la Setch:

«J’ai compris qu’il était nécessaire que le grand ami de ce soir arrivât très-vite à Tchiguirine, et que pour le salut de l’Ukraine il fallait qu’il pût voir l’ataman.

—Tu as tout entendu, en effet, dit Danilo, et tout compris. Maintenant, écoute-moi, Maroussia. Ce que tu as entendu, tu n’en parleras à âme qui vive. Si quelqu’un t’interroge, tu ne sais rien. Comprends-tu ce que c’est qu’un secret?

—C’est quelque chose qu’il faut garder à tout prix, dit l’enfant.

—Eh bien, dit le père d’une voix grave, tu es dépositaire d’un secret.

—Oui, père,» dit Maroussia.

Maître Danilo n’en dit pas davantage. Maroussia n’eut point à faire de promesse, mais il y avait dans ces deux paroles: «Oui, père,» prononcées par cette 28 enfant ainsi qu’elle le fit, de quoi rassurer plus incrédule que saint Thomas lui-même.

«Où est ta mère? demanda maître Danilo.

—Elle prépare le souper.

—Va lui dire que tes petits frères sont endormis.»

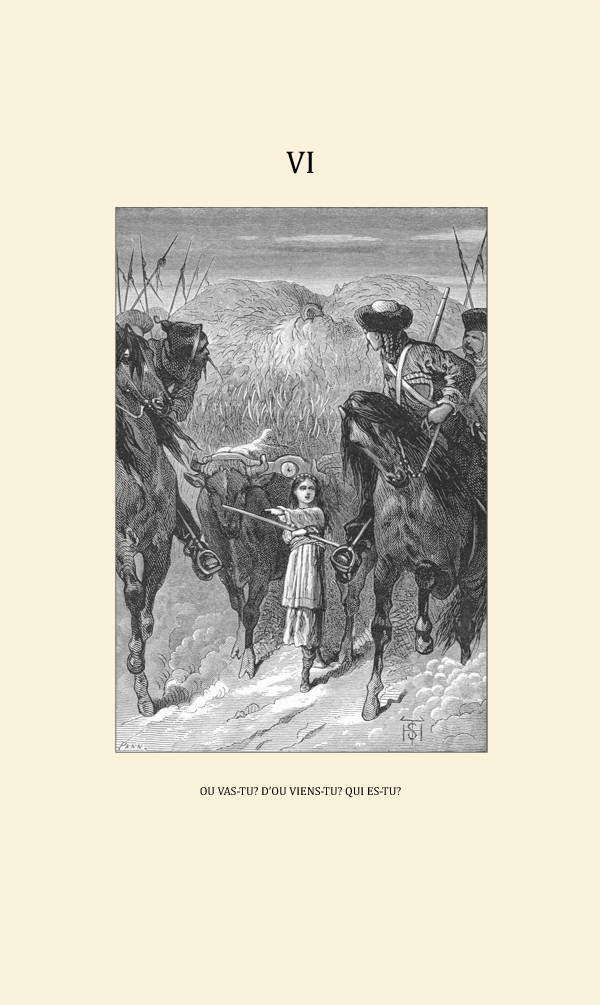

Maroussia se dirigea vers la porte, mais, au moment de l’ouvrir, elle s’arrêta subitement, prêtant l’oreille à un bruit étrange qui se faisait entendre du dehors. On eût dit une troupe de cavaliers galopant dans la direction de la maison. Rapidement le bruit grandit; des cris, des imprécations se mêlaient déjà aux hennissements des chevaux. En un instant ce fut un tumulte comme celui qu’aurait pu produire l’arrivée à fond de train de tout un détachement; des voix enrouées, des jurements se firent entendre.

La porte de la chambre s’ouvrit. La maîtresse de la maison, blanche comme un linge, apparut:

«Ce sont des soldats, un escadron, un régiment peut-être. Ils sont là...

—Il ne s’agit pas de perdre la tête,» dit Danilo.

L’envoyé de la Setch s’était levé, mais sans précipitation; les autres en firent autant. Pas une parole ne fut prononcée, chacun réfléchissait.

La mère de Maroussia assura la fermeture de la porte, et, le dos appuyé contre le chambranle, elle attendit les ordres de son mari. Maroussia s’était placée à côté de sa mère. Ses lèvres avaient un peu pâli, mais son visage était calme.

29

«Toi, Vorochilo, et toi, Krouk, dit Danilo, vous dormez. Ma femme et ma fille sont occupées à coudre; moi je suis absent. J’ai été voir un ami. Vorochilo et Krouk étaient venus pour m’acheter mes bœufs; ils ont peut-être trop bu, ils ronflent en m’attendant... Il s’agit de gagner du temps.»

Puis, s’adressant à l’envoyé de la Setch:

«Le devant de la maison seul est occupé; la fenêtre de la cuisine donne sur le jardin. Suivez-moi.»

Le père, en sortant, avait échangé un regard avec sa fille.

Tout cela s’était exécuté aussi vite qu’un changement à vue dès longtemps préparé. Les deux hommes couchés sur les bancs dormaient aussi paisiblement que les petits frères. La maîtresse de la maison et sa fille cousaient. Maître Danilo et l’envoyé avaient disparu.

«Descendez de cheval et frappez à la porte, criait une voix rude du dehors.

—Tonnerre et sang, défoncez-la!» hurla une autre voix plus impérieuse que la première.

La maîtresse de la maison, sans quitter son ouvrage, s’approcha de la fenêtre:

«Qui est là? que voulez-vous?» dit-elle d’une voix dont pas une note ne tremblait.

Mais, pour toute réponse, quelques vitres de la croisée volèrent en éclats, et, en même temps, une grosse figure rouge de colère, aux moustaches hérissées, 30 se pencha à travers les carreaux cassés, jetant dans tous les coins et recoins de la chambre des regards irrités et méfiants.

«Qu’as-tu à me regarder? cria ce personnage; pourquoi n’ouvres-tu pas ta porte? Préfères-tu qu’on la jette à bas?»

La maîtresse de la maison, ainsi interpellée, avait reculé d’un pas.

«Les enfants dorment, dit-elle,—et le fait est qu’ils dormaient encore, les innocents,—les deux hommes dorment aussi. Ne faites pas tant de bruit.

—Ouvriras-tu, sotte créature?» vociféra la figure rouge.

La femme de Danilo, comme paralysée par la peur, ne fit pas un mouvement.

La porte était ébranlée sous les coups retentissants des assaillants, mais elle ne cédait pas.

L’homme à la figure rouge parvint à entrer de la moitié du corps par la fenêtre brisée, et dirigeant le canon d’un pistolet sur la poitrine de la maîtresse de la maison:

«Si dans une seconde ta porte n’est pas toute grande ouverte, cria-t-il, je t’abats comme une corneille.»

La femme de Danilo fit un pas vers la porte; on eût dit une statue de pierre essayant d’obéir à un ordre qu’elle ne comprenait pas.

«Femelle maudite! cria l’officier furieux. Mais 31 quelqu’un du dehors, le tirant en arrière, l’arracha de la fenêtre. La figure d’un autre officier se montra.

«Femme, dit celui-ci, le feu aura raison de votre porte et de la maison tout entière, et pas un de ses habitants n’en sortira vivant, si cette porte ne livre pas immédiatement passage à nos hommes.»

La maîtresse de la maison, comme folle de terreur, se précipita alors sur sa porte; mais, soit maladresse, soit épouvante, il semblait que clefs ni verrous ne pussent lui obéir. «J’ouvre, disait-elle, j’ouvre, mes seigneurs, ne le voyez-vous pas? Mais cette serrure me fait perdre la tête; il me faudra dès demain la faire arranger.»

Enfin la porte s’ouvrit.

Dieu sait que cela avait pris assez de temps. Soldats et officiers se précipitèrent dans la cabane et se mirent à en visiter tous les coins. On eût dit des loups en quête de leur proie tout à coup disparue.

Le plus petit des garçons, éveillé en sursaut, jetait des cris perçants. L’aîné regardait tout et ne bronchait pas.

«Braillard, te tairas-tu!» dit un des officiers au petit frère qui criait.

L’officier à la figure rouge ne lui dit rien, mais d’un coup de pied il l’envoya rouler, muet enfin de terreur, sous le banc même sur lequel il venait de dormir.

32

«Lâche! dit le petit frère aîné. Lâche! quand je serai grand!...»

Le vilain homme à la figure rouge avait autre chose à faire que de l’entendre. D’un second coup de pied il avait fait lever Krouk, qui paraissait comme ivre de sommeil, et ouvrait et refermait alternativement, dans un pénible effort, des yeux ébahis.

Vorochilo, réveillé par les mêmes procédés, avait l’air de ne savoir que penser en regardant ses agresseurs. Il appelait le gros officier le compère Générasime, et l’autre le compère Stéphane; il adressait à l’un un sourire, à l’autre un clignement d’yeux de bonne amitié, puis retombait sur son banc en disant:

«Couchons-nous, il est l’heure.»

Les soldats le regardaient tour à tour:

«C’est lui, disaient les uns. Ce n’est pas lui, disaient les autres. Quel peuple de coquins! Il n’en est pas un qui ne soit un traître.

—Silence!» cria l’homme à la figure rouge.

Il s’était assis à une table, et faisant un signe brutal à la maîtresse de la maison:

«Approche,» lui dit-il.

Elle approcha.

«Qui es-tu? demanda-t-il.

—Je suis la femme de Danilo Tchabane.

—Où est ton mari?

—Il est allé voir un ami.

—Attends, je vais t’apprendre ce que c’est qu’un 33 ami.» Il prit un knout que portait un de ses soldats, un knout richement orné et ciselé à la poignée.

«Et ces deux-là, ces deux ivrognes, ces deux chiens, qu’est-ce que c’est?»

Et pour mieux désigner les personnes, il cingla de son knout les épaules de Krouk, puis la figure de Vorochilo.

«Parleras-tu?» cria-t-il en faisant un bond menaçant vers elle.

La femme fit un mouvement de recul, comme elle eût fait, si elle se fût trouvée face à face tout à coup avec une bête féroce. Mais, après un effort pour surmonter son horreur, elle répondit:

«Ce sont mes voisins, seigneur; ils sont venus pour acheter des bœufs et s’étaient endormis en attendant mon mari absent.

—Oui, seigneur, nous sommes venus pour acheter trois bœufs à Danilo, dit Andry Krouk, qui finit enfin de s’éveiller. Oui, pour ces bœufs que nous avions promis de livrer demain, et nous ne trouvons pas maître Danilo à la maison; jugez quel désappointement.—Eh bien, dis-je au compère (il montra Vorochilo qui, réveillé aussi, paraissait cependant ne pas pouvoir encore ouvrir tout à fait ses paupières), eh bien, dis-je au compère, le maître n’y est pas, c’est fâcheux.—Oui, répondit le compère, c’est fâcheux, il n’y a rien à faire.—Quelle mauvaise chance! dis-je, mais que veux-tu! il n’y est pas.—Oui, 34 répondit le compère, Danilo n’est pas là.—Voilà une journée perdue.—Oui, perdue, répondit-il, mais que veux-tu!—On ne peut jamais tout prévoir.—Oui, répondit le compère, on ne prévoit jamais tout.—Avec tout ça, le marché de demain?

—En finiras-tu, canaille? s’écria l’homme à la figure rouge. O traîtres, je la connais, votre naïveté! Soldats, ficelez-moi ces coquins et durement.»

Ce fut vite fait; Andry Krouk et Semène Vorochilo furent en un instant liés et garrottés.

En ce moment le maître de la maison entra.

«Qui es-tu? rugit l’homme à la figure rouge. (C’était décidément le chef de la bande.) Comment t’a-t-on laissé entrer ici?

—Je suis le maître de cette cabane, seigneur, répondit Danilo en faisant un salut. Vous êtes chez moi,—et je rentre.

—Holà! vous autres, mettez des sentinelles à la porte, et que personne n’entre ni ne sorte, m’entendez-vous?» dit l’officier à ses hommes. Puis s’adressant à Danilo:

«Si tu tiens à la vie, réponds-moi sans te faire prier. Où est le bandit que nous cherchons? Que ta réponse soit claire, Judas! Si tu me réponds par des balivernes, je te réduis en poudre. Tiens-toi cela pour dit. Où est le Zaporogue?

—Le Zaporogue, répondit Danilo avec calme et surprise, c’est pour la première fois que ce nom est 35 prononcé devant moi. Je ne connais point de Zaporogue.

—A d’autres! hurla l’officier; veux-tu me faire accroire que vous ne connaissez pas les bandits qui vous mettent en mouvement? C’est comme si tu me disais que mes soldats ne connaissent pas leurs chefs. Ce Zaporogue est dans le pays, il est entré ici; où est-il? Avoue-le tout de suite, ou j’incendie ta bicoque et te fais rôtir dedans, toi, ta femelle et tes petits.

—Seigneur, répondit Danilo, j’affirme que je n’ai jamais entendu parler de celui que vous venez de nommer.

—Tu ne veux pas parler? Eh bien, soit! ton affaire est claire;—et, se tournant vers Vorochilo et Andry Krouk: Coquins, leur dit-il, vous ne connaissez sans doute pas non plus ce Zaporogue que la peste étouffe?

—Je vous demande bien pardon, seigneur, répondit Semène Vorochilo, qui paraissait plus mort que vif, et je....

—Parle donc, animal!

—Je l’ai vu.

—Tu l’as vu et tu ne l’as pas sur-le-champ dénoncé, traître?

—J’ai eu trop peur, seigneur, j’ai perdu la tête, et puis....

—Et puis, drogue?

36

—Et puis, il était déjà parti!

—Où l’avais-tu vu?

—A la foire des bœufs, seigneur, à Frosny.

—Avec qui était-il?

—Avec un gros chien, seigneur, un gros chien noir, superbe, d’une très-belle race, qui aboyait comme les cent diables et qui...

—Imbécile! chien toi-même! Ce n’est pas du chien qu’il s’agit, mais du maître et des infâmes de votre espèce. Ce Zaporogue n’était pas seul sans doute, une bande de vauriens le suivait, hein?

—Une bande de vauriens, seigneur, quelle bande?

—Triple sot! une foule d’hommes et de femmes couraient après lui?

—Oui, seigneur, toute une foule. On se bousculait, on criait.

—Les noms?...

—Quels noms, seigneur?

—Les noms de ceux qui couraient après lui.

—Mais c’était la foule, seigneur, rien que la foule.

—Ah! l’animal, la brute!

—Ne voyez-vous pas, dit l’autre officier, que ce paysan est un idiot? vous perdez votre temps avec lui.

—Vous m’étonnez, mon cher, dit un autre officier qui était resté assis pendant toute cette scène. Pourquoi cette ardeur? Est-ce que nous n’avons pas le temps de saisir ce garnement? N’y a-t-il rien de 37 plus pressé que de le fusiller? S’il nous a échappé, ce n’est pas pour longtemps. Oubliez-vous que, depuis ce matin, nous courons comme des enragés sans boire ni manger, et que cela n’est pas sain d’avoir l’estomac vide? Voyons, est-ce que cette maisonnette n’est pas agréable, et vous déplairait-il d’y faire un bon souper? Après souper, nous n’en serons que plus dispos pour reprendre la chasse aux bandits. Dieu de Dieu! mon cher, vous êtes rouge comme un coq! As-tu oublié, malheureux, les recommandations du docteur: «Pas d’émotions, pas de colères, exercice modéré, repas réguliers!» Et ta pauvre femme, qui m’a tant fait promettre de veiller sur toi et de te soigner comme un frère, elle serait dans un joli état, si elle avait pu voir dans quelles rages insensées tu te mets....

—Tais-toi, répondit l’homme à la figure rouge, d’une voix étranglée. Tais-toi,—et soupons.»

Et, se tournant vers Danilo:

«Tu as entendu? Que tout ce qu’il y a de bon dans ton garde-manger soit dans deux minutes sur cette table.... dans deux minutes! et il donna sur la table un coup de poing à faire trembler la maison.

—Odarka, dit Danilo à sa femme, dépêche-toi.»

Odarka sortit emportant dans ses bras ses deux petits garçons; l’aîné résistait, il ne voulait pas quitter son père.

Elle reparut bientôt les mains chargées de provisions. 38 Elle était calme et ne disait rien. Cependant ses yeux parcouraient la cabane avec une certaine inquiétude.

Semène Vorochilo et Andry Krouk, les mains liées derrière le dos, les jambes empêchées par des cordes solides, étaient debout dans un angle de la chambre. Danilo, les bras croisés, se tenait dans un autre. A l’exception d’une sentinelle qui barrait la porte, les soldats avaient disparu. Les officiers, attablés, leurs sabres au côté, leurs pistolets sur la table, buvaient et mangeaient, riaient et causaient gaiement.

Mais la petite Maroussia, où était-elle donc?

La beauté des ciels ruthènes, l’éclat singulier et particulier de leurs astres, les profondeurs et les transparences de leurs azurs, sont une cause d’étonnement et d’envie naïve pour les rares Méridionaux qui visitent nos contrées.

La nuit, ce soir-là, était splendide. Maroussia, légère et silencieuse comme une ombre, avait disparu quelques instants après la rentrée de son père. Le regard de celui-ci, incompréhensible pour tout autre, lui avait-il appris ce qu’elle devait essayer de faire, ou n’avait-elle cédé qu’à sa propre inspiration? Toujours est-il que ce fut alors qu’elle s’était glissée, inaperçue de tous, hors de la salle, et qu’après avoir passé, aussi impalpable que la pensée, au milieu des soldats et des chevaux qui cernaient la maison, elle avait atteint le jardin.

39

Une fois là, l’enfant s’arrêta sous un grand cerisier, et de sa main pressa son cœur comme pour en arrêter les battements. Ce petit cœur battait à se rompre. Sa tête était en feu. Des larmes coulaient toutes chaudes de ses yeux. Elle était triste, triste à en mourir, mais non abattue. Elle croyait au salut, sans savoir d’où il pouvait venir. La brise rafraîchit son front et apaisa l’agitation de sa poitrine. Elle écouta. S’était-on aperçu de sa fuite? Le murmure confus, mais monotone, des voix des soldats, venait jusqu’à elle, et la rassura. Jusqu’à elle aussi les cris et les rires des officiers, dont aucune consigne ne réglait les ébats. Ils riaient, eux, mais elle, qu’allait-elle faire? Son regard se reposa sur cette maison qui renfermait encore tout ce qu’elle avait aimé et vénéré...

Que ces lieux lui étaient chers, et que chère aussi lui était toute son Ukraine! L’enfant se mit à genoux et baisa de ses deux lèvres brûlantes cette terre qu’elle allait peut-être abandonner.

«Mon Dieu, dit-elle, aide-moi!» Elle se releva fortifiée. Tout était incroyablement paisible sous les branches fleuries. Elle fit quelques pas en avant. Avec précaution, elle pénétra à droite dans le taillis. Mais rien. Alors, elle prit à gauche, écoutant toujours, respirant à peine. Son œil interrogeait toutes les ombres;—elle scruta jusqu’aux moindres réduits. Cherchait-elle quelqu’un?

La voici enfin sous les grands pommiers tout au 40 bout. Comment! rien encore, ni personne? Tout autour, elle a regardé une dernière fois. A la clarté des étoiles, on eût pu voir combien elle était pâle et anxieuse.

Elle eut un mouvement d’effroi; un oiseau plus troublé qu’elle avait brusquement quitté son nid. Elle eut aussi un sentiment de dépit. Un papillon réveillé par elle s’était jeté follement sur sa figure, et elle avait tressailli. Était-elle donc si faible?

Elle demeura longtemps appuyée contre un arbre dont le feuillage la protégeait, la cachait. La brise semait les fleurs blanches des pommiers sur le vert gazon. Elle se disait: c’est comme la neige! Elle craignait que le frémissement des feuilles arrêtât un autre bruit, le faible indice que sa tête penchée et son oreille tendue semblaient attendre, attendre toujours.

Ah! à quelques pas d’elle, entre deux arbres, se dresse.... Elle ne se trompe pas? N’est-ce qu’une ombre? Non: c’est la grande et svelte figure de l’ami nouveau pour qui souffre son père, sa mère aussi,—pour qui comme eux elle bravera tout.—La figure n’est plus immobile, elle glisse comme un serpent à travers les branches des arbres. Elle cherche, bien sûr, le petit passage caché qui conduit à la rivière.

D’un pas rapide Maroussia court après elle. Bientôt la rivière bruit. Une haie seule en sépare l’envoyé. Par-dessus cette haie il se penche et regarde, et, au 41 pied d’un arbre énorme dont les branches se baignent dans le courant de la rivière, il a aperçu un bateau;—un bateau, c’est son affaire; la rivière, c’est partout le chemin qui ne trahit pas; il va franchir la haie qui l’en sépare. Tout à coup, deux petites mains s’emparent de son bras,—et tout bas une voix lui dit: «Non, non, pas cela,—pas le bateau! La rivière est un miroir sur lequel même de très-loin on voit tout.»

Bien sûr il fut très-étonné, plus étonné que s’il se fût trouvé inopinément entouré de dix soldats armés jusqu’aux dents, mais il n’en laissa rien paraître. On voyait que c’était un homme habitué dès longtemps à tous les genres de surprises.

Il regarda et reconnut la petite fille.

«Que fais-tu là, ma fillette?» lui demanda-t-il, souriant à l’enfant, comme s’il l’eût rencontrée à la promenade dans les circonstances les plus favorables à une conversation amicale. Mais il se passa quelques secondes avant que Maroussia, essoufflée et très-émue, pût ajouter quoi que ce soit aux paroles qu’elle lui avait tout d’abord adressées.

L’homme posa alors sa main sur la tête de l’enfant et la laissa caressante sur ses cheveux comme pour lui dire: «Remets-toi, mon petit enfant.» Il était, lui, la force, l’adresse, l’intrépidité, la vaillance; mais, dans ce moment, en face de cet oiseau palpitant, un divin rayon de bonté attendrie effaça tout, 42 remplaça tout sur son mâle visage. Sa main puissante, accoutumée à manier les armes meurtrières et les rudes engins, se fit plus douce que celle d’une mère pour Maroussia; son regard se mêla plein de tendresse au regard de Maroussia. La confiance était faite entre eux deux. Maroussia retrouva la parole.

«La rivière ne conduirait pas par là à Tchiguirine. C’est à Tchiguirine que tu dois te rendre. J’ai pensé à un moyen d’y aller.

—Je t’écoute, mon enfant, répondit le fugitif.

—Allons d’abord près de ce vieux mur, lui dit-elle, il nous cachera.»

Une fois derrière le vieux mur:

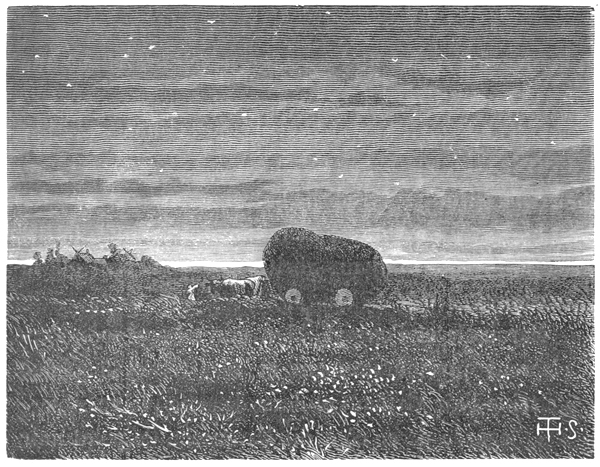

«Là-bas, dit-elle, au loin dans la steppe, mon père a une petite cabane, une étable, où on laisse les grands bœufs en été quand on fait les foins, pour ne pas les ramener à la maison tous les soirs. Un gros chariot tout chargé de foin est devant la porte, qui devait être ramené demain par le père. Les bœufs attendent le lever du jour à l’étable. Nous serons là, toi et moi, dans une heure. Alors j’attellerai, nous attellerons les grands bœufs; tu te cacheras dans le foin, et je te conduirai d’abord à la maison de maître Knich. Maître Knich est un ami de mon père et de tous ses amis. Il vient chez nous, et quand il vient, il cause avec les autres. Je pourrai tout lui dire, ou bien si tu ne veux pas, je ne dirai rien à maître Knich, mais je tâcherai de faire.... de faire....»

43

Elle s’arrêta indécise, car elle ne savait pas bien ce qu’il y avait de mieux à décider sur ce point. Cependant elle reprit:

«Je ferai ce que tu me diras. Oh! je ferai tout!»

Lui, tout en l’écoutant, ses yeux devenaient humides:

«Qui t’a donné cette idée, Maroussia?»

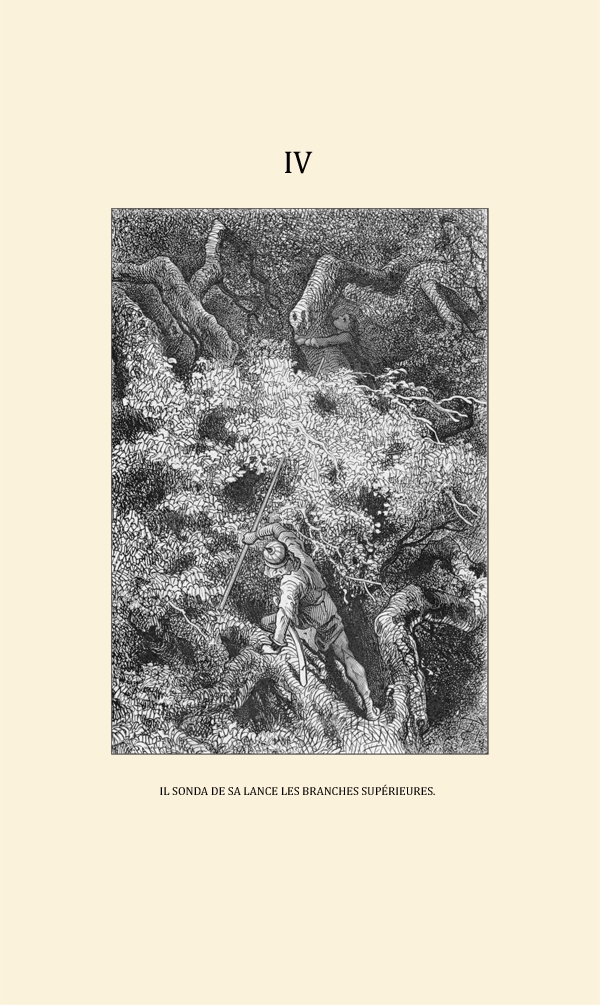

IV

UN CONTE DE BRIGANDS.

«Je connais un conte de brigands qui m’y a fait penser, répondit la petite fille. Je me suis rappelé comment la femme du brigand s’était sauvée dans le conte, et je me suis dit: Nous ferons la même chose.

—Puisque nous avons à faire un chemin assez long pour aller à l’étable de la steppe, tu me raconteras 46 cette histoire tout en marchant, n’est-ce pas?

—Je veux bien. Mais iras-tu à Tchiguirine? t’y conduirai-je?

—Assurément, répondit-il. Mais ton père m’approuvera-t-il de t’accepter pour guide? te grondera-t-il, après?

—C’est en pensant selon lui que j’agis; le père m’a regardée, j’ai compris, dit l’enfant. Ses yeux me disaient: Pour celui-là il faut tout quitter, même nous.

—Eh bien, alors, oui, je m’en remets à toi, petite; tu me conduiras, et, tout en me conduisant, tu me raconteras ton histoire. Marchons, Maroussia. Je t’écoute déjà; j’aime beaucoup les contes de brigands.»

Il se prirent par la main et remontèrent le long du rivage. Au bout d’un instant, et comme l’enfant se taisait:

«Je suis tout oreilles, lui dit-il, et je n’entends rien encore.»

—Oh! répondit-elle, je ne te raconterais pas bien l’histoire dans ce moment.

—Eh! pourquoi, fillette?

—Nous ne sommes pas encore assez loin des soldats; j’écoute de leur côté. J’ai un peu peur, peur que nous ne... Cela me ferait tant de chagrin, si je ne parvenais pas à te faire arriver où tu peux faire le bien!

—Il faut faire ce qu’on doit: advienne que 47 pourra! ma petite amie. Nous allons à la grâce de Dieu, et sous sa main, mon enfant.»

Elle leva la tête et le regarda de tous ses yeux. Même à la lueur incertaine des étoiles, elle vit sur sa figure tant de confiance et de courage qu’elle se sentit rassurée.

«Ne me fais pas languir, Maroussia, je vois que tu ne sais pas combien j’aime les contes...»

Maroussia commença.

«Il était une fois un Cosaque qui maria sa fille à un beau jeune homme.

—Il a bien fait! Ton conte commence bien, si le marié était un brave garçon,» dit l’envoyé.

Maroussia hocha la tête de droite à gauche au lieu de répondre et continua:

«La jeune fille n’avait pas beaucoup d’amitié pour son fiancé. Il était beau, mais ses yeux ne lui paraissaient guère bons. Cependant, comme son père tenait beaucoup à ce mariage, elle obéit à son père et se maria.

«Dès que le mariage fut fait, le mari emmena sa jeune femme chez lui, bien loin, oh! très loin.

—Pauvre fille! dit l’envoyé, elle devait regretter son père et sa mère.

—La maison du mari était très-belle, elle était même superbe; c’était comme un château ou un palais, mais un palais triste. Elle était bâtie dans une forêt si épaisse et si sombre, qu’on ne voyait 48 presque pas le ciel à travers les cimes des grands arbres touffus. De chemins ou seulement de sentiers, il n’y avait pas même apparence tout autour. Le mari ne restait guère avec sa femme. Chaque soir, il l’embrassait et lui disait: «A bientôt, ma chère femme;» puis il partait avec ses compagnons, et il restait quelquefois deux, trois et même dix jours absent.

—C’était très-mal, dit l’envoyé.

—Quand il revenait, il causait beaucoup plus avec ses camarades qu’avec sa femme. Il lui donnait toutes sortes de bijoux et de parures, c’est vrai; mais cela ne contentait pas la jeune mariée, elle n’était pas coquette; elle se sentait très-malheureuse et fut prise peu à peu d’un violent chagrin.

«Elle se dit: «Puisque la vie est si triste, je veux mourir. Oui, c’est fini...»

«Mais la vie est plus longue que ça. Le proverbe a bien raison: «Le chagrin revient souvent, mais la mort ne vient qu’une fois.» Un jour qu’elle avait été laissée toute seule dans le grand château sombre, et que, malgré les pensées noires qui lui passaient par la tête, elle se sentait très-vive et très-alerte, elle se dit:

«Pourquoi resterais-je ainsi, assise et sans remuer, à attendre la mort? Allons nous promener un peu. Je trouverai aussi bien la fin de mes maux dans le parterre que dans le coin de cet appartement.»

49

«Et elle courut au parterre, qui faisait une petite ceinture de fleurs au château entre ses murs de pierre et la vaste forêt. Tout verdoyait, tout fleurissait dans le petit parterre. «Mourir, pensa-t-elle en regardant les fleurs, cela n’est pas déjà si bon. Ah! si j’étais heureuse, j’aimerais mieux vivre...»

«Alors elle pleura, mais, tout en pleurant, elle cueillit un charmant bouquet de muguet et de roses sauvages, et, le voyant si joli, si gai: «Où vais-je te mettre, mon pauvre bouquet? dit-elle à ses fleurs. Ma grande chambre est si désolée! tu n’y serais pas plus tôt que tu te fanerais.

«Il lui vint alors une autre idée: «Si je visitais les autres chambres, peut-être, dans le nombre, en trouverais-je une petite qui me plairait.»

«Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle parcourut plusieurs chambres; toutes étaient grandes, riches et belles si l’on veut, mais désagréables.

«Ce n’est pas cela, non, ce n’est pas cela qu’il me faut,» pensait-elle, en allant de l’une dans l’autre.

Ici l’envoyé mit la main sur la bouche de la petite cousine:

«Attends un peu, lui dit-il tout bas.

—Tu as cru entendre quelque chose?» dit l’enfant.

L’envoyé s’était baissé et tenait son oreille contre la terre.

Quand il se releva:

50

«Le détachement a quitté la maison de ton père, dit-il; les soldats s’éloignent au galop sur la gauche. S’ils emmenaient des prisonniers, ils ne galoperaient pas. Maroussia, je crois que la maison de ton père est tranquille.

—Béni soit Dieu!» dit l’enfant.

Ils marchèrent quelque temps en silence; chacun était à ses pensées.

Ce fut l’envoyé qui rompit le silence.

«La jeune femme, dit-il, allait donc d’une chambre à l’autre sans en trouver une à son gré, et elle disait: «Cherchons encore!»

—Oui, dit Maroussia, voilà ce qu’elle se disait! Tout à coup, elle trouve devant elle une porte très-étroite, mais solidement fermée et verrouillée, et qui avait un drôle d’air.

«Ah! se dit-elle, c’est cette chambre qui est derrière cette petite porte qu’il me faut, j’en suis sûre.»

«Elle fit tous ses efforts pour ouvrir, mais la porte résistait, et, plus elle résistait, plus grandissait son envie d’y pénétrer.

—C’est cela, dit son ami, je reconnais bien là les jeunes femmes.

—Que veux-tu dire? lui répondit Maroussia étonnée.

—Je veux dire que toutes les jeunes femmes aiment à savoir ce qu’il y a derrière une porte fermée.

—Les hommes seraient-ils autrement?

51

—En général, ils sont plus raisonnables sous ce rapport.

—Plus raisonnables, repartit Maroussia d’un air entendu; alors raisonnable voudrait dire qu’on ne désire pas assez une chose pour la faire?

—Sais-tu, petite fille, que ce que tu dis là ne manque pas tout à fait de bon sens? dit l’envoyé de Setch en riant. Cependant, il serait plus sage de dire «qu’il est plus raisonnable de ne rien trop désirer.» Mais, continue, Maroussia. Cette pauvre jeune femme a-t-elle fini par ouvrir la porte?

—Oui, reprit la petite. Tant que dura le jour elle s’occupa à tailler le bois de la porte, et c’est ainsi que, à force de tailler et de tailler sans cesse, elle parvint à faire sauter les serrures et à entrer dans la chambre inconnue. D’abord elle se crut dans une boîte, il y faisait tout à fait noir. Contente d’y avoir pénétré, elle n’avait pu retenir, en y mettant les pieds, un ah! de satisfaction. Mais voilà que des quatre angles de la chambre noire, son ah! lui revint. Cela l’étonna, mais pas au point de lui faire peur; elle en conclut, après réflexion, que cela voulait dire que la chambre était sonore parce qu’elle était très-peu ou pas du tout meublée. En effet, ses yeux, en s’habituant à l’obscurité, virent que sa déduction était juste, et que c’était pour cela que l’écho lui avait renvoyé plusieurs ah! à la place du sien. Elle tâtonna encore et encore. Ses doigts ne 52 rencontraient ni portes ni fenêtres. Les quatre murs étaient lisses partout. Découragée, elle allait s’en retourner, quand, tout à coup, à droite de la petite porte d’entrée, sa main heurta contre une petite tablette sur laquelle elle trouva une lanterne et tout ce qu’il fallait pour l’allumer; tu penses bien que vite elle l’alluma, mais sa lanterne ne lui fit pas découvrir d’autre issue à la chambre. Toutefois elle s’obstina: «Cette chambre unie n’est pas un but; elle est pour conduire quelque part. Elle doit cacher un passage. Je ne sortirai pas sans l’avoir trouvé.»

—C’était une entêtée, dit l’envoyé.

—Oh! non; mais que veux-tu, quelque chose la poussait, elle avait son idée! Elle se disait bien: «Mon mari peut arriver, et, s’il arrive, qui sait s’il ne trouvera pas à redire à ma curiosité?» mais, tout de même, elle continua ses recherches.

—Vive la persévérance féminine! fit l’envoyé, qui suivait le récit de Maroussia avec beaucoup d’intérêt.

—Elle tourna dans la chambre tant et tant, que, à la fin, elle heurta du pied un anneau de fer...

«Elle approcha sa lanterne: c’était une trappe dans le parquet.

«Il lui sembla que de la vie elle n’avait été si contente.

«La trappe était bien lourde pour elle; mais, quand on veut bien une chose, on arrive presque 53 toujours à la faire. Elle faillit s’y casser les dix doigts; cependant, à la fin, elle souleva la trappe.

«Elle distingua alors les marches d’un étroit escalier qui aboutissait à un grand trou noir. Elle était partie, ce n’était pas pour s’arrêter. «C’est égal, dit-elle, quoique cela ait l’air terrible, je descendrai là-dedans.»

«Et elle y descendit.

—Elle était brave, dit l’envoyé.

—Elle s’attendait bien à voir quelque chose d’inquiétant; mais ce qu’elle aperçut surpassa tout ce qu’elle avait rêvé de plus horrible.

—Ah! mon Dieu!

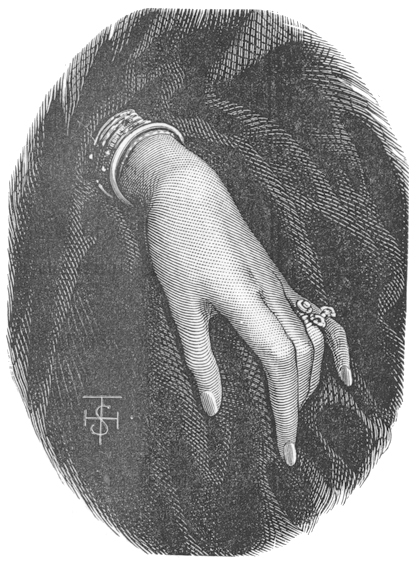

—La cave était tout encombrée de haches, de sabres, de poignards, de piques, de lances, de grands couteaux, de massues, de splendides vêtements ensanglantés, de colliers de perles, de parures en diamants, de bijoux en rubis et en émeraudes, de turquoises et de saphirs, de riches étoffes. Tout cela était pêle-mêle, et partout des traces de sang. Cependant elle doutait encore, quand sa vue fut attirée sur quelque chose de blanc comme neige qui se détachait sur un morceau de velours noir. C’est à peine si on ose le dire: c’était une main blanche, blanche comme une main de marbre détachée de son bras, une gracieuse main de femme toute chargée de bagues précieuses.

«Le moyen de douter encore!

54

«Elle se dit en frémissant: «Mon mari est un chef de brigands. Notre château est pire qu’une caverne.» Et cela lui fit une peine affreuse.»

Maroussia se tut un instant. Sa petite main s’était glacée dans la grande main de l’envoyé. L’envoyé de la Setch s’en était bien aperçu. L’histoire était trop épouvantable; il se reprochait d’avoir excité son pauvre petit guide à la dire. Ils marchaient toujours. Les algues et les joncs bruissaient sur le bord des eaux tranquilles, la brise les agitait à peine.

«Restes-en là de cette histoire, dit l’envoyé à Maroussia, cela te ferait du mal d’aller jusqu’au bout, surtout si c’est plus terrible encore.

—Plus terrible peut-être; mais qu’importe? c’est le bout qu’il faut que tu saches pour bien comprendre mon idée. Et, s’étant raffermie, Maroussia continua:

«La jeune mariée avait beaucoup à réfléchir sur ce qu’elle venait de découvrir. Elle demanda à Dieu de l’inspirer.

«Avant tout, il fallait sortir de l’épouvantable souterrain. Elle en sortit, referma la trappe, remit la lanterne à sa place, tira bien toutes les portes derrière elle, et, plus morte que vive, elle rentra dans sa chambre. Elle était plus malheureuse cent fois depuis sa découverte, et cependant elle ne voulait plus mourir, elle voulait se sauver.

«Mais comment faire?»

Ici Maroussia tressaillit. Un bruit s’était fait entendre, 55 le bruit de quelqu’un ou de quelque chose qui serait tombé ou se serait jeté dans la rivière.

«Rassure-toi, dit l’envoyé, c’est quelque animal, une loutre peut-être, qui a voulu traverser l’eau, peut-être un gros poisson qui a fait un de ses sauts hors de l’eau et qui a sauté plus haut qu’à l’ordinaire.

—Oui, oui, dit Maroussia, ce n’est que cela. Et revenant tout de suite à l’histoire:

«Comment faire, en effet?» se disait la jeune dame. La forêt inextricable entourait de tous les côtés sa demeure. On n’y voyait aucune issue. Certainement elle pouvait se glisser, au risque de beaucoup de déchirures, entre les épais taillis. Mais après? savait-elle où cela la conduirait! Il est si facile de s’égarer dans toute forêt! Qui pouvait dire si, après une longue journée de marche, elle ne se retrouverait pas à son point de départ, en face de son mari irrité? «Comment faire, comment faire?» se répétait-elle à elle-même.

«Dussé-je périr en route, se dit-elle à la fin, il faut que je me sauve, et je me sauverai.»

—Voilà ce qui s’appelle avoir du vrai courage,» dit l’envoyé.

Malgré les graves préoccupations qui l’assiégeaient, il était très-attentif au récit que, tout en marchant, sa petite compagne lui faisait. Par la manière dont il y plaçait de temps en temps son mot, Maroussia s’en aperçut et cela lui faisait plaisir.

56

«Cela le distrait,» pensait-elle.

Elle aurait bien voulu abréger, mais peut-être alors comprendrait-il moins bien, et d’ailleurs ils avaient le temps, elle de tout dire, lui de tout entendre; la cabane de la steppe, l’étable aux grands bœufs, étaient encore loin.

Elle reprit donc:

«La jeune dame descendit de nouveau dans le parterre. Elle examina le réseau d’arbres, le mur vert qui l’entourait comme une barrière. Les arbres étaient si serrés les uns contre les autres, ils s’élevaient si haut, qu’elle ne pouvait apercevoir leurs cimes qu’en se penchant en arrière.

«Pourtant, se disait-elle, quand ils s’en vont tous, ils savent bien trouver un passage; cherchons par là d’abord,» et elle prit sur sa droite. Mais elle avait à peine fait quelques pas qu’elle entendit comme le bruit d’un piaffement de chevaux.

«Elle s’arrêta, retenant son haleine, et, protégée par le tronc d’un gros arbre, se mit à écouter. Elle ne s’était pas trompée, c’était bien le bruit que peut faire une troupe de cavaliers marchant avec précaution sur un terrain difficile.

«Faut-il attendre, faut-il avancer?» pensa-t-elle. Elle se répétait intérieurement pour la vingtième fois cette question, quand elle aperçut le visage pâle de son mari sortant du taillis dont ses mains écartaient les branches. Ses compagnons habituels le 57 suivaient. Ils avaient tous l’air de sortir, comme par magie, de cette enceinte de verdure. Il n’y avait pas trace de chemin frayé à l’endroit où ils lui apparaissaient.

«Elle avait eu tout juste le temps de se mieux cacher dans le fourré. Elle put examiner son mari. Il était descendu de cheval et s’avançait à pas lents. Combien il avait l’air triste, et combien fatigué! Sous l’impression de quelles sombres pensées baissait-il les yeux?

«Que n’est-il autre? se dit-elle; à être vu ainsi, il ferait quelque pitié.» Quant à ses compagnons, ah! qu’ils étaient farouches! quelles effrayantes figures!

«Son mari passa sans s’en douter tout près d’elle; les autres passèrent aussi. Elle remarqua avec horreur que plusieurs avaient des taches rouges sur leurs vêtements.

«Bientôt la voix de son mari se fit entendre. Il l’appelait.

«Non, le moment n’était pas venu où elle pouvait s’enfuir à jamais. Elle sortit courageusement du fourré et se présenta devant lui.

«—Vous êtes bien pâle, lui dit-il, et l’on dirait que vous tremblez. Vous aurez eu froid sous ces arbres; ne vous y aventurez plus désormais.»

«Tirant de sa poche un petit objet:

«—Tenez, dit-il, j’ai pensé à vous.»

58

«Il lui présenta une bague qui brillait comme un petit soleil:

«—La voulez-vous?

«Elle prit, comme on dit, son courage à deux mains pour ne pas repousser cette offrande, et lui demanda d’où pouvait lui venir un joyau d’un tel prix.

«Si ma question l’embarrasse, se disait-elle, si quelque trouble peut se lire sur ses traits, ce sera une preuve qu’il n’est pas tout à fait endurci.»

«Mais il lui répondit presque gaiement:

«—Je l’ai attrapé à la chasse, ma mie.

«—A la chasse?» dit-elle.

«Et en même temps elle pensait: «Quoi qu’il arrive, j’irai jusqu’au bout; je veux savoir enfin et de lui-même à quoi m’en tenir.» Elle ajouta donc: «La chasse aux bijoux? en vérité, c’est une chasse d’un genre nouveau et qui n’est que pour vous; de ma vie je n’avais entendu parler d’une chasse si étrange.

«—Moins étrange que vous ne pensez, dit-il, mais fatigante à coup sûr, et même si fatigante, qu’après s’y être livrés les plus intrépides ont besoin de repos. C’est mon cas, en ce moment même, ma chère, et avec votre permission nous allons tous aller dormir. Je tombe de sommeil. A quelques jours, si vous êtes sage, je vous emmènerai à une de ces chasses avec moi, et j’espère bien que vous y prendrez goût.»

59

«Là-dessus il la quitta en riant, d’un rire qui lui donna la chair de poule, et alla se coucher dans l’aile du vieux manoir où ils habitaient tous. Ses compagnons en firent autant. Quelques instants après, elle était à coup sûr la seule qui ne dormît pas dans le château.

«Quand elle s’en fut assurée, elle se dit: «Maintenant, sauvons-nous.»

A ce moment, l’envoyé sentit la main de Maroussia serrer vivement la sienne.

«Qu’y a-t-il?» lui dit-il.

L’enfant, mettant un doigt sur ses lèvres pour lui recommander le silence, lui montra deux yeux verts qui brillaient dans un gros buisson sur le revers du sentier.

L’envoyé avait un bâton de houx à la main. Il alla droit au fourré.

«Prends garde!» lui cria la petite fille.

Mais déjà l’envoyé avait, de la pointe de son bâton, fouillé le fourré. Un bruit singulier se fit entendre, c’était le bruit d’ailes d’un grand oiseau de proie qui, dérangé dans sa retraite, s’envolait lourdement en poussant un cri funèbre.

«Est-ce mauvais signe? dit Maroussia.

—Il n’y a pas de mauvais signe,» lui répondit son grand ami en lui donnant une petite tape sur la joue.

Maroussia continua son récit:

60

«Pour reprendre des forces, la jeune dame s’assit au pied d’un rocher moussu, qui semblait pris comme dans des tenailles énormes entre les grosses racines d’un arbre gigantesque, et y chercha un appui. Bien légère elle était, et cependant si brusquement le rocher céda sous son poids qu’elle tomba à la renverse.

—Bon! dit l’envoyé, c’était le point de passage des bandits...

—Oui, c’était le passage, la porte mystérieuse. Elle fut si étonnée de sa chute qu’elle demeura quelques minutes sans oser bouger. Où était-elle? Au-dessus de sa tête s’arrondissait, en forme de voûte, une galerie vert sombre où la lumière ne filtrait qu’en étoiles microscopiques, en rayons fins comme des cheveux, et çà et là de petits points de ciel bleu.

«Revenue de sa surprise, elle se releva, marqua avec une pierre blanche la place de l’entrée invisible, et eut la sagesse de retourner au château pour s’assurer de ce que faisaient son mari et ses compagnons.

«Ils dormaient tous profondément, comme il arrive à qui a fait plus que ses forces. Sur la pointe des pieds, elle alla de porte en porte, poussant sans bruit tous les verrous, fermant tous les volets. C’était une bonne précaution; elle en prit encore une autre qui n’était pas mauvaise non plus: ce fut de changer vite ses vêtements, qu’elle portait toujours blancs, 61 contre des noirs; puis elle alla d’un air indifférent à l’endroit marqué par sa pierre blanche. Quand elle l’eut retrouvée, elle dit: «Mon Dieu!» et poussa un grand soupir; mais il ne s’agissait pas de soupirer seulement. Elle s’adossa au rocher comme la première fois et fit tout de suite sa seconde culbute. La haute porte de pierre qui simulait le rocher était, paraît-il, arrangée pour se refermer toute seule. La voici remise bien vite sur ses pieds et debout sous la galerie; elle se met à marcher, puis à courir.

«Au bout d’une demi-heure, elle arriva à un point auquel aboutissaient plus de dix chemins s’en allant tous dans différentes directions. Lequel prendre? C’était bien embarrassant.

—Certes, dit l’envoyé.

—Elle fit quelques pas dans l’un, puis dans un autre, et ainsi de suite, comme pour les essayer. Il importait de ne pas se tromper. Le malheur est qu’ils se ressemblaient tous, ce qui rendait difficile de préférer celui-ci à celui-là. Cependant, dans un de ces embranchements, elle aperçut quelque chose de blanc. Elle y courut. C’était un petit mouchoir très-fin, bien brodé à ses encoignures.

«J’entends quelque chose qui nous suit,» dit Maroussia, interrompant son récit. L’envoyé avait entendu aussi. Il prit Maroussia par le bras, se plaça devant elle, son bâton levé.

«Ah! dit Maroussia, c’est un très-grand chien.»

62

L’envoyé fit un bond si brusque que Maroussia ne put pas s’expliquer comment si vite, d’un coup de son bâton asséné, il avait pu abattre l’animal pris au dépourvu.

Que se passait-il entre la bête et l’homme? L’envoyé avait un genou en terre. Quand il se releva, l’animal gisait sans vie à ses pieds.

«C’était un loup, dit-il tranquillement à l’enfant, et il fallait qu’il eût bien faim pour nous suivre de si près.»

Le loup était mort.

«Oh! dit Maroussia à son ami, tu n’as peur de rien.

—Mais si, dit l’envoyé, j’ai peur de tout ce qui interrompt ton histoire. Donc, la femme du bandit avait trouvé un mouchoir.

—Oui, dit Maroussia.

«La vue de ce fin mouchoir, qui sentait très-bon et n’avait pas pu appartenir à un homme, lui avait donné à penser.

«Ils ont passé par là ce matin, se dit-elle, et s’il en est ainsi, ils n’ont probablement plus rien à y faire. Il faut que je préfère ce chemin.»

«Mais, avant de s’y engager, la bonne idée lui vint d’accrocher un joli ruban rouge qui ornait sa chemisette à une branche qui s’avançait sur le sentier opposé à celui qu’elle allait prendre, de manière qu’on pût le voir d’assez loin. «Ils verront ce petit 63 ruban-là et ainsi se mettront à ma poursuite par le chemin que je n’aurai pas pris.» Pour les dépister, ce n’était pas mal trouvé, dis?

—C’était très-bien trouvé, fit l’envoyé.

—Contente d’avoir pensé à cela, comme une biche elle se jeta dans le sentier du mouchoir brodé. Elle y courut toute la journée. La soirée vint; l’obscurité était si complète, qu’elle ne savait plus ce qu’elle avait au-dessus de sa tête, si c’était voûte de rochers ou dôme de feuillage.

«Marchons toujours, toujours, se disait-elle, quand la lassitude la prenait. Dieu qui m’a conduite ici ne m’y abandonnera pas.» Tout à coup elle se heurta. Le chemin faisait là un brusque détour; mais au lieu de se plaindre du mal qu’elle venait de se faire, elle fut tout près, dans sa surprise, de pousser un cri de joie.

«Toutes les étoiles du ciel brillaient enfin au-dessus de sa tête; aucune voûte ni de pierres ni de branches entre-croisées ne pesait plus sur elle, elle était dans une grande clairière!

—Ah, tant mieux! dit l’envoyé, cela me soulage pour elle.»

Maroussia, pour toute réponse, hocha la tête et lui serra la main plus fort.

«Malheureusement, la pauvre femme du chef des bandits n’eut pas longtemps à se réjouir, car elle entendit tout de suite très-distinctement des voix, 64 des cris et le bruit que font des chevaux arrivant au galop.

«Que faire encore? où trouver un refuge? comment devenir invisible? Rentrer dans la galerie? Jamais! ce serait retourner au château.

«Il y avait dans cette clairière un grand chêne aux branches touffues qui descendaient jusqu’à terre. En un clin d’œil, de branche en branche, comme une fauvette éperdue, elle grimpa au plus haut. Elle avait bien fait de ne pas perdre une minute; un instant après, tous les bandits débouchaient de cinq ou six côtés à la fois, car toutes les galeries aboutissaient à cette clairière.

«—Eh bien! cria une voix bien connue d’elle à cinq cavaliers qui arrivaient...

«—Rien, répondait l’un. Je n’ai trouvé que ceci,» et il montrait un ruban rouge.

«De ce ruban le chef n’eut souci. Savait-il que sa femme en eût jamais eu de pareil? Il était bien trop indifférent pour cela.

«—Je n’ai vu personne, répondait l’autre.

«—Aucune trace,» disait un troisième.

«Et tous ainsi l’un après l’autre.

«—Cherchons encore! s’écria le mari;—morte ou vive, il faut que nous la retrouvions. Allons! en route!—notre salut à tous en dépend.»

«Il n’acheva pas sa phrase, quelque chose avait frappé sa vue.

65

«D’un bond il avait sauté en bas de son cheval et, s’étant baissé, il avait ramassé par terre un objet qu’il examinait.

«—Un mouchoir, cria-t-il aux autres, un mouchoir de femme! Celle que nous cherchons n’est pas loin.»

—Malheur! fit l’envoyé, puisqu’elle devait le perdre, elle eût mieux fait de ne pas le ramasser.

«L’herbe était haute et épaisse. Les voilà tous à battre le terrain, ceux-ci des pieds et des mains, ceux-là avec leurs sabres et leurs piques; ceux-ci écrasant les arbrisseaux sous les pieds de leurs chevaux, ceux-là les abattant à coups de hache pour s’assurer si la fugitive ne s’y serait pas ménagé une retraite.

«Ils ne trouvèrent rien du tout.

«Cependant, le mari regardait en l’air du côté du grand chêne touffu:

«Ce feuillage est bien épais, se disait-il; toutes les femmes sont des oiseaux. Qui sait si ma femme n’a pas été se percher là-haut?»

«Il prend une lance de la main d’un de ses hommes, grimpe sur les premières branches et, se tenant d’une main, de l’autre il se mit à sonder et à transpercer du fer de sa lance les branches supérieures.

—Pauvre femme! dit l’envoyé, c’en est fait d’elle...

66

—Comme elle avait bien fait de mettre sa robe noire! dit Maroussia. Grâce à cette couleur de nuit, son mari ne l’apercevait pas. Il lançait dans l’épais feuillage le fer de sa lance, à tâtons, au hasard, et, de préférence, dans les parties les plus sombres. Terrifiée, muette, immobile, entourant de ses bras crispés la branche qui lui servait d’appui, elle recommandait son âme à Dieu en lui demandant de faire son corps invisible.

«Trois fois un fer froid lui entra dans les chairs; son sang tombait comme une rosée. Eh bien! elle ne bougea pas, elle eut ce courage, elle ne fit ni un cri ni même un: ah!

—C’est navrant, ton histoire, Maroussia. Ah! l’infortunée!»

Maroussia, tout à son récit, continua:

«Le lieutenant de son mari, voyant que tout était inutile, dit à son capitaine d’un ton bourru:

«—Le temps perdu par nous dans cette clairière est tout profit pour celle que nous cherchons. Le village est tout près, la ville n’est pas loin. Si nous restons ici un quart d’heure de plus, votre femme y arrivera avant nous, mon capitaine. C’est peut-être fait.»

«A la pensée que sa femme, évidemment maîtresse de son secret, pouvait lui échapper et que sa vie serait connue... une imprécation sortit de la bouche du capitaine:

67

«—A cheval! cria-t-il, à cheval et ventre à terre!»

«Ils piquèrent des deux et partirent comme des coups de canon.

«Il était temps; la pauvre femme ne pouvait plus se tenir; elle se laissa choir sur l’herbe au risque de se tuer.»

Maroussia, en ce moment, fit un pas en arrière:

«Entends-tu? dit-elle.

—C’est un coup de feu, lui répondit l’envoyé; c’est le troisième depuis que nous marchons. Mais que cela ne t’inquiète pas, c’est devant nous et assez loin. Dans des temps comme ceux-ci, les fusils partent tout seuls et partout. Ce n’est pas dans notre direction qu’ils se tirent ni dans celle de la maison de ton père.

—Tu es sûr? dit-elle.

—Très-sûr. Si tu entends de nouvelles détonations, n’y prends pas garde. Il faut se faire à ces bruits-là, et reviens à ton histoire.

—La pauvre femme est par terre. Je ne sais pas au juste combien d’heures elle y resta évanouie, dit Maroussia. Quand elle revint à elle, la nuit n’était plus si noire; un coin du ciel était déjà tout rose. Les oiseaux commençaient à se réveiller, et l’herbe, tout humide de rosée, semblait parsemée de perles blanches. Elle trouva encore assez de force pour étancher le sang de ses blessures. Elle mit son fin 68 jupon en morceaux pour s’en faire des bandages. Pourrait-elle marcher? Elle perdait beaucoup de son sang.

«Mais il fallait marcher, elle marcha. Elle marcha péniblement; ses bras et son côté avaient été atteints par les coups de pique. Peu à peu, le mouvement même la ranima.

—J’aime cette vaillante, dit l’envoyé.

—Elle s’aperçut alors qu’elle était sur une grande route frayée; cela ajouta à son courage. Mais, malgré tout, elle n’aurait pas été loin et se sentait faiblir, quand par grand bonheur elle entendit un bruit de roues.

«Une énorme voiture chargée d’une montagne de foin,—écoute-moi bien,—s’avançait lentement, traînée par deux bœufs vigoureux, aux grandes cornes recourbées. A côté de la voiture marchait un vieux homme qui chantait nonchalamment une chanson guerrière.

«Elle hâta le pas et parvint à rattraper la voiture et son guide:

«Sauvez-moi, dit-elle au vieillard. Par pitié! Je n’ai pas la force de gagner à pied le village!»

«Mais en même temps elle entendit au loin les cris des brigands qui revenaient sur leurs pas. Le lever du jour les forçait de rentrer, sans doute. Il n’est pas possible à des gens comme ceux-là de voyager à ciel clair.

69

«Je suis perdue, dit-elle au vieux. Ces gens qui viennent sont des bandits et mon mari est leur chef.

«Cache-toi dans le foin, lui dit le vieux, et reste tranquille, si tu peux. Alerte!»

—Le brave vieux! dit l’envoyé.

—Bien vite elle fut cachée dans le foin et s’y tint sans remuer. En peu de temps les brigands furent à portée de la voiture qui avançait lourdement.

«—Hé, toi! cria le chef au vieux, qui marchait à côté de ses bœufs en fumant sa pipe, n’as-tu pas rencontré sur ta route une jeune femme qui semblait s’enfuir?

«—Une jeune femme? répéta le vieux en se frottant le front comme pour y chercher ses souvenirs...

«—Eh oui! une jeune femme?

«—Tiens! une jeune femme...

«—Veux-tu répondre?

«—Pourquoi pas?

«—Alors, réponds.

«—Je n’ai pas vu de jeune femme.

«—En es-tu sûr? Cependant elle devait faire le même chemin que toi...

«—Ah! vous savez! je ne dis pas non; mais je n’ai rien vu. Je n’ai pas déjà les yeux si bons depuis tantôt deux ans. Que voulez-vous, on vieillit, on n’est pas éternel.

70

«—Ce vieux a l’air d’un fin renard, dit le lieutenant, il se moque de nous.

«—Sais-tu à qui tu as affaire? lui demanda le chef.

«—Comment le saurais-je? répondit le vieux. C’est la première fois que nous causons ensemble. D’ailleurs, soyez ce que vous voudrez, des seigneurs ou des brigands, qu’est-ce que ça peut faire à un pauvre vieux comme moi, qui n’a ni sou ni maille?

«—Tu as ta vie, dit le lieutenant.

«—Ma vie? répondit le paysan. J’en ai par-dessus la tête, de ma vie. Avec ça que c’est agréable de tant vivre et si durement!

«—Nous te la laisserons, ta vie, vieux bavard, mais nous allons te prendre ton foin.

«—Mon foin n’est pas mon foin. Quand on vous dit qu’on n’a rien au monde, ça ne veut pas dire qu’on ait une montagne de foin comme celle-là à mettre dans sa poche. Si vous voulez la voler, volez-la, mais entamez-moi un peu la peau tout d’abord; si je reviens sans accroc et sans foin, le maître, qui ne plaisante point, croira que je l’ai vendu pour boire;—autant être roué de coups par vous que par lui.

«—Vieux drôle! répondit le lieutenant, qui avait peine à s’empêcher de rire. Nous ne voulons de ton foin que de quoi offrir à déjeuner à nos chevaux.

71

«—A la bonne heure, dit le vieux, mais laissez-moi vous servir moi-même, et m’y prendre de façon à ce qu’il y paraisse le moins possible. Si ça peut se faire sans défigurer mon chargement, je m’en tirerai peut-être.

«En avez-vous assez? dit-il après avoir enlevé avec précaution une dizaine de bottes de foin de sa voiture. Dame! un peu plus, et ça ferait du vide. Ça se verrait et ma peau les payerait. Peut-être que comme ça, si le maître ne compte pas ses bottes, ça passera.»

«Le lieutenant fit un signe de tête comme pour dire: Cela suffit,—et le capitaine s’adressant au paysan: