Title: Notes de route

Maroc—Algérie—Tunisie

Author: Isabelle Eberhardt

Editor: Victor Barrucand

Illustrator: Etienne Dinet

Maxime Noiré

Georges Rochegrosse

Release date: March 23, 2023 [eBook #70354]

Language: French

Original publication: France: Librairie Charpentier et Fasquelle, 1908

Credits: René Galluvot (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)

ISABELLE EBERHARDT

MAROC — ALGÉRIE — TUNISIE

PUBLIÉES AVEC UNE PRÉFACE

PAR

VICTOR BARRUCAND

ILLUSTRATIONS

DE

G. Rochegrosse, E. Dinet, M. Noiré, P. Bonnard

PARIS

Librairie CHARPENTIER et FASQUELLE

EUGÈNE FASQUELLE, ÉDITEUR

11, RUE DE GRENELLE, 11

1908

Tous droits réservés.

OUVRAGES D’ISABELLE EBERHARDT

Par un beau soir de printemps africain, nous fumions lentement des cigarettes sur la terrasse de notre Télemly, et nous disions sans entrain des choses d’Europe en compagnie de quelques hiverneurs qui cultivaient leur fatigue à Alger.

C’était devant la baie où le soir avait fini comme un jour plus bleu. Notre attention paresseuse s’y tonifiait aux projections électriques des cuirassés qui, par jeu, semblait-il, s’éventaient de lumière ; et nous humions aussi, avec notre petit brouillard de tabagie, les aromes brûlés des roses et des jasmins qui, par bouffées, montaient du jardin creux, caché dans une fissure du vallon.

Il y avait parmi nous, arrivée depuis peu d’un Sud-Oranais encore dangereux, cette jeune femme russe qui a passionné toute l’Algérie par ses aventures et par sa mort tragique.

Tout de suite elle avait apporté dans notre cercle, en dépit des meubles du tapissier et de nos mouvements trop stricts, un peu d’atmosphère saharienne et d’ampleur nomade.

Drapée aux plis de son burnous sévère, coiffée comme d’une tiare assyrienne du haut turban à cordelettes fauves, bottée en cavalier filali, d’un vrai style sans équivoque, elle se souleva du coude parmi les coussins épars où elle rêvassait couchée, et dit en manière d’objection évasive à la théorie qui semblait admise :

— L’horreur de l’esclavage et de la soumission nous paraît un des plus beaux sentiments ; nous en vivons, nous en créons notre progrès ; à certains moments je me suis demandé pourtant si ce n’était pas là un fruit d’Occident, une graine politique dont la culture restera toujours localisée. Les femmes n’ont pas encore admis que le bonheur résidât dans la liberté, car elles étaient naturellement portées à comprendre ce que peut être la responsabilité.

Elle se leva, déjà excitée par sa parole, fit quelques pas dans la pièce ouverte sur la mer et secoua sur le balcon avancé sa pipette de kif.

Ses gestes avaient beaucoup d’aisance. Elle était grande, sans lourdeur, moins de poitrine qu’une amazone, l’air encore très jeune avec un front bombé d’entêtement qu’éclairait un regard à éclats contrastant avec ses poses lentes et l’aristocratie reposée de ses mains.

Elle continua, distraite, en jouissant de notre attention :

— Je sens qu’il y a dans l’âme russe beaucoup de profondeur sentimentale, à cause justement de son mutisme et de sa servitude. Cependant j’ai voulu que, pour moi du moins, la liberté ne fût pas un vain mot, et je l’ai prise tout entière. Quand j’ai quitté la vie d’étudiant, ce fut pour les aventures de la route. Une sorte de vagabondage m’a conduite des steppes russes aux sables sahariens, en passant par des capitales. C’est que ma soif d’affranchissement ne supportait pas d’attendre. Un jour cependant je devais goûter la saveur de l’obéissance et la volupté de la soumission.

Ces paroles, qui tranchaient sur le ton de la conversation, ne nous étonnèrent pas trop, car nous connaissions le passé de notre amie, son goût du naufrage et du navrement. Elle avait bien quelque droit à s’exprimer ainsi, puisqu’elle avait su moderniser, sans aucun faste romantique, l’allure héroïque et dégagée d’une lady Stanhope.

Avant ce qu’elle appelait son « chant du Sud » elle avait pu, sous des costumes d’emprunt, noter et mimer d’autres poèmes. Elle avait passé par des sentiers difficiles sans trop s’accrocher aux épines. Mais ce qui n’était tout d’abord que le jeu de sa souplesse slave devait devenir bientôt une inquiétude chronique. Elle ne savait plus se fixer. Cette errante pouvait certainement nous parler de la liberté.

Sa dernière transformation, qui semblait définitive, avait fait d’elle un nomade des Hauts-Plateaux, incapable de se tenir sur une chaise et préférant coucher sur la terre que dans un lit.

Quel nouveau roman nous promettait-elle ?

Sa voix, oublieuse des fortes gutturales arabes, se fit plus alerte et légèrement grasseyante d’accent parisien :

— Pour étudier de près les mœurs du Sud-Oranais, et par goût de l’espace, j’aurais voulu être le convoyeur de caravane qui, chaussé de la sandale de peau, règle son allure sur celle de ses bêtes et, les mains nouées aux bouts de son bâton posé en travers sur sa nuque, marche la poitrine dilatée vers l’horizon profond. Mais, comme on n’atteint pas du premier coup à la perfection nomade, je me contentais de mener une sorte d’indolente vie militaire parmi les goumiers de Beni-Ounif.

Le chef d’annexe était un garçon fort intelligent. Il avait su tout d’abord, et lui seul, que j’avais la toquade d’écrire. Cette manie pouvait à ses yeux en excuser bien d’autres. Les mokhazni avec qui je campais n’avaient fait à mon choix aucune objection, et m’avaient bien accueillie quand je vins à eux, initiée de la confrérie des Kadriya en rupture de zaouïya.

Je ne vous dirai pas que mon incognito pouvait tromper longtemps les autres officiers du bureau arabe. Mais ceux-là n’étaient pas mêlés à la petite garnison d’Ounif. Ils vivaient à part, dans leur annexe, avec des préoccupations plus nombreuses d’organisation et de politique locale. Ces sudistes devaient naturellement comprendre bien des choses romanesques ou irrégulières. Franchement je leur avais raconté ma fuite au désert, par dégoût des misères désolantes, par indifférence aux joies sans beauté. Mon cas les avait intéressés, et ils m’en avaient gardé le secret sans m’exposer aux quolibets de la Légion. Je continuai donc, comme il me plaisait, à mener la vice insouciante de mes compagnons fatalistes, en les maintenant facilement dans la considération que l’ignorant bédouin accorde toujours au lecteur du Livre.

Beaux jours de sable et de soleil ! Rien d’amer ne soulevait mon cœur. J’avais trouvé le fond de ma respiration morale. La force joyeuse de la terre était en moi. Je me sentais immortelle, et si riche dans ma pauvreté !

Après les battues et les randonnées dans le pays sombre de Ben-Zireg, le soir, sous les tentes aplaties par l’espace, quand les dernières notes du clairon avaient agrandi le silence, nous nous couchions près des chevaux entravés aux piquets et qui mâchaient lentement leur poignée d’orge. Rien ne marquait plus l’heure. Bien souvent j’aspirai l’air annulé comme si le temps s’était arrêté. Je me souviendrai toujours de ces veillées si calmes dans une atmosphère de danger. Nous arrosions nos galettes azymes de nombreuses tasses d’un thé à la menthe préparé sur un feu d’alfa et d’épines, et nous restions longtemps à écouter le vent. Près des brindilles éteintes, commençaient alors d’interminables récits de la plus vague géographie, mais je savais toujours y mêler à point la citation attendue qui donnait au récit l’estampille de la vérité éternelle. Si complète est la discrétion musulmane qu’on ne me demandait rien de plus.

Les officiers, tout en affectant de me traiter comme les autres indigènes, avaient pour moi quelques attentions où la galanterie blessante n’entrait pour rien. Mais le moyen de faire la cour à une femme qui a des bottes ? Peut-être abusaient-ils un peu du tutoiement. Je n’y voulais prêter aucune attention, car leur désir de favoriser mes observations et, je pense aussi, l’amusement de savoir qu’une femme menait, à côté d’eux, la vie du soldat saharien, constituait à nos yeux une couleur suffisamment neutre. Officiellement et sans pose je continuais donc à être Si Mahmoud.

Deux mois passèrent ainsi dans une équivoque que peu de femmes auraient choisie et qui gardait pour moi beaucoup de charme.

A la longue, en dehors des propos libres de notre état, j’avais cru distinguer plus que de la curiosité et autre chose que du libertinage dans les sentiments du lieutenant qui commandait notre goum.

Il était d’esprit fin et attristé, entêté sous une apparence de douceur. Par plaisanterie je l’appelais « tête de Breton ».

Cependant je profitais de la connaissance de son caractère et de sa sympathie pour obtenir de lui des permissions de courses et d’explorations dans le Grouz. Les Ouled-Djerir tenaient encore la montagne et je m’amusais à constater les inquiétudes que je causais. J’aimais à jouer avec le danger et aussi avec le sentiment. Cela mouvementait un peu la vie quotidienne.

Un jour que je blaguais notre petit lieutenant sur sa mauvaise humeur et sur sa susceptibilité dans le service, il voulut reprendre l’avantage et me dit avec quelque brusquerie :

— Si Mahmoud, écoutez bien : quand on a voulu une règle, il faut savoir s’y soumettre ; il faut avoir du plaisir à obéir…

— Et à désobéir, pensais-je, en le regardant avec un défi et un sourire.

Ce fut un éclair. Il baissa les yeux, sentant le choc des volontés. Mais, reprenant vite son assurance, il ajouta dépité :

— Demain, nous partons en reconnaissance sur Béchar. Il y aura du danger ; vous resterez ici.

Je ne vis dans ce propos qu’une excitation à sauter en selle.

— Si vous partez sans moi, je vous rejoindrai seule, car je ne suis pas venue ici pour raccommoder les burnous.

Le lendemain, à la pointe du jour, le goum harnaché et en désordre se trouvant groupé devant la redoute, notre lieutenant me désigna à la garde du camp, en compagnie de deux Hamyani au profil busqué, qu’il voulait punir à cause d’une rixe.

L’ordre était formel. Il avait été donné en arabe, devant tous les cavaliers, et nous nous étions aussitôt séparés du peloton qui allait partir.

Sans parler du risque que je ne redoutais guère d’être fusillée pour avoir déserté mon poste, je savais très bien le danger que j’allais courir en partant seule à travers un pays insoumis, à l’époque des grandes caravanes de novembre qui tentent l’appétit des rôdeurs. Mais un instinct de perversité et d’indépendance me poussait. Je regardais notre chef bien en face, en lui tenant l’étrier, au moment qu’il montait à cheval. Il comprit que je viendrais et enfonça ses éperons dans le ventre de sa jument ardente qui se cabra et dansa sans vouloir franchir la porte de la redoute. Mais le cavalier lui rendit la main, la flatta sur l’encolure ; elle regimbait encore, quelques mots la calmèrent ; elle s’enleva d’un seul bond encore frémissante et rejoignit le goum, qui s’éloignait dans un poudroiement de sable et de lumière.

Vers le soir, comme je l’avais dit, je réussis à rejoindre les mokhazni suivis à la trace jusqu’au poste de Bou-Ayech. Le lieutenant avait fait dresser sa tente sous les lentisques qui contrastent en cet endroit avec l’aridité pierreuse de la hamada.

Quand il me vit venir, il eut soin d’éloigner son cavalier de service, sous prétexte de prendre connaissance des instructions que je lui apportais.

— Si Mahmoud, tu t’es conduit comme une femme et je devrais te traiter comme une femme… demain matin tu partiras.

— Non, lui dis-je, j’irai coucher dans le bled, la tête sur mon fusil ; demain matin vous me retrouverez… Si vous êtes au danger, je veux y être aussi. Je ne suis venue ici que pour ce service-là.

Il me regarda fixement, les dents serrées, et je vis qu’il se troublait. Mais son hésitation fut de courte durée.

— Soit ! dit-il, tu nous suivras en homme et même en prisonnier, à pied, et le poignet attaché à la selle d’un cavalier. Va, Si Mahmoud, tu dois apprendre à obéir.

J’étais cruellement blessée dans mon amour-propre. Toute la nuit je pleurai sous le ciel profond, dans le silence de notre halte. Je me sentais si seule et si dévoyée ! Mais quand le jour se leva avec des clartés marines qui baignaient la grande plaine nue d’une étrange douceur, je sentis renaître en moi une autre âme et je compris que mes forces ne me trahiraient pas.

L’ordre donné fut exécuté impitoyablement. Pendant des heures et des heures, sous le soleil rouge, les pieds meurtris par les pierres volcaniques, entre deux cavaliers, les poignets enchaînés, je suivis la colonne qui marchait vers l’Antar, dressé en éperon de cuirassé fantastique à l’horizon.

Le lieutenant ne se retourna pas une seule fois vers moi. Il savait pourtant que je l’implorais du regard et que j’étais une femme. Il allait devant lui avec un air renfrogné qui m’enrageait et m’amusait. Les cavaliers du goum chantaient isolément, comme en répons, les uns après les autres, avec de lourds repos accablés, des mélopées de tristesse presque sans paroles et longtemps tenues sur une note haute.

Je n’essayerai pas de définir les sentiments qui m’agitaient. Il s’y mêlait de l’humiliation, de la révolte et la saveur d’une sensation nouvelle, infiniment douce, qui jamais n’avait pénétré l’enveloppe de mon âme.

Ce petit lieutenant, que j’avais toujours plaisanté et dominé, commençait à me devenir autrement sympathique.

Le soir, il me fit amener devant sa tente, m’offrit un pliant, un verre d’anisette espagnole et une cigarette.

— Maintenant, dit-il, avec une singulière pénétration, nous sommes, je l’espère, tout à fait camarades et nous pouvons causer.

Pas une allusion ne fut faite à la punition que j’avais cherchée. Notre orgueil réciproque était satisfait. J’avais mis le mien à accepter la règle militaire sans atténuation. Le lieutenant croyait bien que, de son côté, il avait pu surmonter un sentiment de faiblesse. Dans ces dispositions, nous sentions se développer entre nous les germes d’une bonne et solide amitié, qui fut en effet durable, pour cette raison-là et pour quelques autres…

Pendant ce récit, la nuit s’était faite plus chaude à cause d’un peu de siroco dissous dans l’humidité du littoral. Nous restions alanguis sous la caresse du vent du Sud, étonnés et silencieux. L’un de nous se hasarda pourtant à rechercher la moralité de ce récit.

— Si Mahmoud jouait au soldat, mais cela n’a duré qu’un temps.

— Croyez-vous que ce n’était qu’un jeu ?…

Mais elle ne se souciait pas d’en dire plus, et se remit à fumer le kif, le regard perdu aux lignes du tapis, pendant que les feux électriques fouillaient la profondeur de la nuit africaine.

… Et Si Mahmoud (Isabelle Eberhardt) partit de nouveau, peu de temps après, pour un nouveau séjour dans le Sud-Oranais. Elle n’en devait pas revenir. Sa tombe est au cimetière musulman d’Aïn-Sefra.

Ce champ des morts arabes, planté de pierres aiguës, s’incline vers une bourgade militaire aux cambuses fumantes ; il soulève d’un renflement ou d’une aspiration la petite ville européenne qui semble si aplatie, si insolite dans le grand cirque désolé où luttent contre la montagne les premiers arbres du Nord et les derniers palmiers du désert.

Si le voyageur averti porte ses pas dans ce cimetière ignoré, qu’il s’arrête en passant devant le modeste monument élevé à la mémoire de la jeune femme écrivain dont nous rassemblons ici les notes de route, à commencer par ce Sud-Oranais qu’elle a su voir et qui vivra par elle.

En racontant sa mort héroïque, dans la ruine du village dévasté par les eaux, ceux qui l’ont connue ajoutent avec un peu de pitié qu’elle ne pouvait pas finir autrement.

Ne la plaignons pas trop. Elle avait peur du lit d’hôpital et de la chambre du malade pauvre, dans les villes fastueuses que secoue la trépidation du progrès.

Mourir dans l’air le plus pur du monde, dormir dans les plus fines lumières d’altitude, parmi les peupliers pâles et les trembles argentés, dressés sur la dune fauve comme de gigantesques asphodèles, ce fut sa destinée. Elle venait ici sans le savoir, ou peut-être le savait-elle. Maintenant elle repose loin de l’agitation des villes en travail, devant le ksar saharien le plus caduc, près des habitations de poussière qui retournent à la terre, à quelques pas du grand marabout blanc où les femmes stériles vont en pèlerinage au jour de l’Aït-el-Kébir.

Nous avons touché sa demeure dernière. Nous y sommes venus par des petits chemins poudreux, qui se glissent entre des murailles croulantes, qui serpentent derrière les troncs des figuiers, entre des carrés d’orge ourlés d’un bourrelet d’argile. Nous arrivions à sa tombe effacée et pourtant orgueilleuse d’être si loin du monde et creusée dans le sable ! Isabelle Eberhardt repose entre deux dalles de pierre noire et sa tête est tournée vers l’Orient.

Ce pauvre cimetière musulman, pur et beau comme la mort, dévale en pente assez brusque jusqu’au village. Le jour que nous y vînmes pour la première fois, une voyante population de fête s’y pressait. Les femmes portaient de beaux foulards éclatants sur leur front bruni, des enfants se roulaient sur le sol, un éphèbe arabe y passait à grande allure sur un étalon blanc au poitrail rosi de henné et qui soulevait le sable du galop de ses quatre pieds…

Les impressions du Sud-Oranais que nous publions aujourd’hui sont de 1903, quand le village européen de Beni-Ounif, près de Figuig, commençait à peine à sortir de terre.

Isabelle Eberhardt, au retour de son premier voyage, fit paraître ses notes en feuilleton dans l’Akhbar. Elle en reprit ensuite le texte, modifia quelque peu sa première rédaction en vue d’un volume qu’elle projetait et l’augmenta d’une deuxième partie. Le tout composait le manuscrit qui fut retrouvé dans la vase d’Aïn-Sefra. Très altéré, illisible ou détruit, ce manuscrit n’offrait aucune suite dans ses cent dernières pages. Dans ces conditions, nous n’avons pu que nous inspirer de la deuxième partie de ce « Sud-Oranais » pour le livre que nous avons intitulé Dans l’ombre chaude de l’Islam, et qui prête à Isabelle Eberhardt les réflexions de son caractère. Mais les notes de route qu’on va lire ont été écrites par elle-même, à des époques différentes, dans les haltes de ses voyages. Elles sont l’expression directe de sa personnalité littéraire.

La première partie du manuscrit d’Aïn-Sefra a pu être facilement reconstituée, grâce aux notes de 1903. Avec la version publiée du vivant de l’auteur, nous nous sommes souvent trouvés devant deux rédactions à peine différentes l’une de l’autre, mais qui pouvaient aussi présenter des variantes dignes de remarque. Nous avons cru devoir en rappeler quelques-unes.

Deux chapitres inédits et très développés sur les oasis de Tiout et de Sfisifa n’ont pu être reconstitués. Il n’en restait que quelques lignes, que nous avons reproduites. Nous tenions à signaler l’importance du chapitre de Tiout, car il portait aussi, semble-t-il, toute une biographie de la famille de Si Mouley, le noble agha de Tiout, pour qui Isabelle Eberhardt avait beaucoup de respect et d’affection, et l’étude de ces physionomies sahariennes devait être fort intéressante.

Les deux versions de « Sud-Oranais » ont été publiées dans l’Akhbar, la première en 1904, la deuxième en 1906, et c’est dans la comparaison de ces deux textes qu’on pourrait rechercher la méthode de travail d’Isabelle Eberhardt. Il lui arrivait, en recopiant, de sacrifier des détails qu’on regrette pour adopter une tournure de phrase plus facile. C’est qu’elle tenait beaucoup à la simplicité.

Pour compléter les notes de route de notre auteur, nous avons joint à ses impressions marocaines de Figuig celles d’Oudjda, puis des notations algériennes et des pages qui rappellent ses premières excursions en Tunisie. Nous avons pu, enfin, relever dans ses cahiers et dans les papiers qu’elle nous laissa, des souvenirs sahariens et des indications morales.

Les notes qu’Isabelle Eberhardt prenait pour elle-même expliquent sa véritable nature, rêveuse, enthousiaste et fataliste. A part ses « journaliers », elle nous a conservé peu de réflexions. Elle aimait surtout à décrire et voyait admirablement.

Ses confessions sahariennes montrent d’ailleurs que sa vie compliquée cachait une âme simple et très pure, agitée par sa race, par les accidents d’une vie orpheline et les misères de maintes épreuves, mais assez forte pour se ressaisir et ne demandant qu’à s’isoler pour retrouver sa transparence.

Rien de compliqué, rien d’alambiqué dans ces notes de jeunesse prises en marge des flâneries et des chevauchées. Pas de clinquant étranger, pas de pose irritante. Isabelle Eberhardt se montre directe et franche dans sa manière d’écrire. Et comme sa pensée intime est toujours fortifiante, toujours conseillère d’élévation, il nous a paru qu’elle devait être publiée, pour que la vitalité d’une existence trop rapide se prolongeât encore quelque temps dans l’esprit de quelques uns.

Victor Barrucand.

Aïn-Sefra, fin septembre 1903.

Les derniers jours de l’été s’égrenaient monotones. Sous l’accablement d’un ciel sans nuages, Alger dormait. Les rues, où les passants étaient rares, semblaient plus larges, et des essaims de mouches bleues bourdonnaient dans l’ombre brève des maisons. Les collines de Mustapha se voilaient de poussières ténues, et les blancheurs laiteuses de la haute ville s’éteignaient. Là, pourtant, dans les ruelles étranglées, la vie continuait ardente, ivre de lumière et de couleur, avec les étalages de fruits et d’étoffes, et le chant pensif des rossignols captifs devant les cafés maures.

Un lourd ennui pesait sur Alger, et je me laissais aller à une somnolence vague, sans joie et sans chagrin, et qui, sans désirs aussi, aurait pu avoir la douceur de l’anéantissement.

Tout à coup, le combat d’El-Moungar survint, et, avec lui, la possibilité de revoir les régions âpres du Sud : j’allais dans le Sud-Oranais, comme reporter… Le rêve de tant de mois allait se réaliser, et si brusquement !

Le long voyage en chemin de fer, à travers tout l’ouest et le sud-ouest de l’Algérie, fut charmant.

Dans la première émotion joyeuse du départ, j’eus quelques heures de repos et de rêverie.

Il est ainsi, à certaines époques de la vie, des instants où rien d’extraordinaire ne survient, mais qu’on n’oublie jamais dans la suite, car ils sont d’une indicible douceur.

C’était à Perrégaux où il faut attendre le train d’Arzew qui descend vers le Sud.

Perrégaux n’est qu’un bourg espagnol serti de grands jardins verts, au milieu d’une immense plaine fertile. Pourtant, ce coin très quelconque du Tell algérien me parut souriant, presque beau.

Le jour déclinait, limpide, sur le calme de la campagne. Une haute colline barrait l’horizon qui s’allumait peu à peu. Au sommet, il y avait une petite chapelle de Sidi Abdelkader de Bagdad, qui semblait toute rose, entre quelques silhouettes d’oliviers gris. Là, dans l’herbe desséchée, des pierres brutes se cachaient : le cimetières musulman, un lieu de mélancolie calme, sans rien de funèbre.

… Le soir, j’allais m’étendre sur une natte, devant un café maure. A côté, au-dessus de la porte cochère d’une hôtellerie espagnole, on lisait en gros caractères maladroits : Defendido entrar gitanos, « entrée interdite aux gitanes ».

En face, un mur nu se profilait sur l’opale rose du couchant. Accroupis à terre, des Arabes nomades rêvaient. Dans l’air chaud, des senteurs connues traînaient, les senteurs du pays bédouin, aux soirs d’été : fumée de thuya ou de genévrier, odeurs de peaux de boucs, de goudron, de chairs bronzées en moiteur. Et moi, je goûtais la volupté profonde de la vie errante, la joie d’être seule, inconnue sous le burnous et le turban musulmans, et de regarder en paix le jour finir en des lueurs rouges sur la simplicité des choses, dans ce village où rien ne me retenait, et que j’allais quitter à la tombée de la nuit.

Après, ce furent de nouveau des heures longues à la fenêtre du wagon, à travers des pays toujours plus déserts et plus âpres, à mesure que le petit train lent descendait vers le Sud.

Des villages et des bourgs passèrent dans la nuit lunaire, rapides, furtifs, comme des visions.

Vers le milieu de la nuit, ce fut la triste Saïda, où tant d’épaves humaines viennent chercher l’oubli sous la capote anonyme de la légion étrangère. Puis, la rude grimpée des hauts plateaux, sur la voie en lacets. Les deux machines du train s’essoufflaient, hoquetaient comme des bêtes poussives.

En haut, à l’entrée de l’immense plaine nue, deux marabouts jumeaux semblaient monter la garde.

Des haltes en rase campagne, pour des villages qu’on ne voyait pas ou pour de lointains douars : Aïn-el-Hadjar, Bou-Rached, Tafaroua…

Enfin le jour s’alluma, dans un ciel vert et rouge, sur les petites dunes livides du Khreider.

Et ainsi indéfiniment, c’était toujours la monotonie grave, la tristesse, et aussi le grand charme poignant de la plaine du Sud, avec ses rares touffes d’alfa coriace et ses arbrisseaux rampants, gris sur le sol de sanguine. Des chaînes de montagnes fuyaient au loin, à peine distinctes, diaphanes.

Le soleil se leva, et nous arrivâmes en face de l’arête robuste du Djebel-Antar s’avançant dans le vague des horizons plats. Au pied de cette haute muraille bleue, ce fut Mechéria, quelques toits roses, quelques maigres arbres jaunis, puis, tout de suite après, plus rien, de nouveau le vide de la steppe où se jouaient les lueurs irisées du matin.

Les gares esseulées avaient, dès le Khreider, changé d’aspect : c’étaient maintenant de hautes petites bastilles flanquées de miradors gris, fermées de lourdes portes en fer.

… Enfin des montagnes surgirent de l’azur chaud des lointains : le Djebel-Mektar, le Mir-el-Djebel, les monts de Sfissifa. Au delà, vers l’Ouest, c’était le Maroc.

De grandes dunes rougeâtres montèrent à l’assaut du Mektar, comme des vagues déferlantes. Une ceinture de verdure bleuâtre enserra les hauts bâtiments en briques de la redoute.

Vers la droite, quelques maisons sahariennes en toub[1], serrées les unes contre les autres, des touffes de figuiers noirs, quelques silhouettes de dattiers, quelques marabouts blancs. Nous stoppions enfin à Aïn-Sefra, où je ne devais que passer.

[1] Toub, pisé arabe.

Aïn-Sefra, naguère garnison quelconque plongée dans le sommeil et la routine de la vie militaire en temps de paix[2].

[2] Des premières notes :

— Aïn-Sefra, double décor de village français aux pâles verdures telliennes, — peupliers d’argent, platanes débiles, jaunis, — et de ksour en toube grise, aux rues inégales et désertes. Au pied des montagnes très hautes et très bleues, les crêtes dentelées des dunes fauves, les ondulations molles du sable roux et l’envahissement de l’alfa houleuse.

Aujourd’hui, avec les troubles du Sud et la tourmente qui gronde de nouveau à travers le Maroc en fermentation, Aïn-Sefra semble se réveiller, reprendre ses aspects de jadis, aux temps héroïques de Bou-Amama. Les troupes plus nombreuses, plus bruyantes, les arrivées et les départs, les attentes, parfois des angoisses, tout un mouvement insolite emplit les ruelles de sable.

Se mêlant au soleil, goumiers montés sur de petits chevaux maigres, tout en muscles, mokhazni en longs burnous noirs brodés de rouge sur la poitrine, la ceinture hérissée de cartouches, tirailleurs bleus, spahi au manteau rouge, et les légionnaires, ces hommes blonds du Nord, bronzés, tannés par des soleils lointains, aux colonies.

Dans les cantines et les cafés maures pleins d’un joyeux tapage, les contrastes les plus inattendus se heurtent. Ici, les couplets grivois des chansons à deux sous, les scies récentes, se mêlent aux sentimentalités roucoulantes des romances allemandes ou italiennes. Et à côté la vieille rhaïta[3] africaine pleure et hurle ses triolets étranges, accompagnant des mélopées lentes, coupées, en guise de refrain, de longs cris désolés.

[3] Rhaïta, musette arabe.

En une même griserie de mouvement et de bruit, les deux mondes voisins, le monde européen et le monde arabe, se coudoient, se mêlent sans jamais se confondre.

A toutes ces dissonances la légion étrangère vient ajouter encore d’autres notes lointaines. Et avec tout ce tapage et tous ces hommes, dans le provisoire et l’incertain de l’heure, Aïn-Sefra est belle…

Je monte à l’hôpital, dans la redoute qui domine la ville[4].

[4] Isabelle Eberhardt, souffrante des fièvres du Sud, devait entrer un an plus tard, en revenant du Maroc, à l’hôpital d’Aïn-Sefra. Elle y passa un mois et n’en sortit, convalescente que la veille de la catastrophe du 21 octobre 1904 où elle trouva la mort. L’hôpital d’Aïn-Sefra, placé sur la hauteur, n’eut aucunement à souffrir de l’inondation qui ruina le village.

Grands bâtiments en briques rouges, entourés de galeries à arcades. Les blessés d’El-Moungar errent à l’ombre, avec des pansements de linge très blanc, dans le désœuvrement de leur convalescence.

Deux ou trois Français, parmi ces étrangers… le reste, Allemands ou Italiens : rudes figures culottées, sourires avenants.

Un peu fiers d’être « interviewés » — un mot qu’on leur a appris — ils sont pourtant intimidés. Alors, bien militairement, ils finissent par m’adresser à leur chef, le caporal Zolli.

Jeune, grand et mince, portant avec aisance la tenue grise de l’hôpital, il parle un français correct, parfois même élégant. Lui, habitué, ne se trouble pas.

Clairement, vivement, il me raconte la halte imprudente, sans aucune précaution, dans la vallée entre El-Moungar et Zafrani, l’insouciance fatale du malheureux capitaine Vauchez qui disait en riant qu’il irait en bras de chemise au Tafilalet, et cela quelques jours avant sa mort… Le caporal atteste pourtant la belle crânerie calme du capitaine qui, mortellement blessé, trouva la force d’écrire quelques mots au crayon pour envoyer prévenir le capitaine de Susbielle, à Taghit.

Dans le récit du caporal passe aussi la mélancolique silhouette de cet officier danois, le lieutenant Selkauhausen, qui était venu servir à la légion étrangère, avec son grade, pour s’instruire, et qui est allé mourir là-bas, dans ce coin ignoré du Sud-Oranais.

— Il parait que le lieutenant était fiancé dans son pays, ajoute le caporal. C’est égal, c’est bien triste, cette mort-là !

Zolli sait faire revivre les affres de cette journée de lutte acharnée, inégale, loin de tout secours. Il est modeste, n’exagérant pas son propre rôle, avouant la blessure de sa main droite qui, dès le début, l’a empêché de tirer.

Ancien soldat du général Menotti Garibaldi, en Macédoine, Zolli aime la guerre : il s’arrange toujours pour être où on se bat.

Parfois, les hommes, plus frustes, s’enhardissent, risquent un mot, quelque souvenir simple et poignant ou quelque plaisanterie sur leur propre infortune.

— On a eu bougrement soif, ce jour-là, dit l’un d’eux qui ne semble pas se souvenir d’autre chose. Et, comme y avait pas d’eau, on s’est envoyé pas mal de litres de vin pur, le soir, quand ç’a été fini. Alors, ça nous a tapé dans le plafond, et ça fait qu’on était un peu soûls.

Très sympathiques, ces pauvres diables qui ont souffert et failli mourir pour des affaires qui ne sont pas les leurs, et qui les laissent profondément indifférents.

Au rez-de-chaussée, une petite salle peuplée de tirailleurs malades.

Là, couché parce qu’il s’ennuie, Mouley Idriss, un grand mokhazni bronzé, musclé, sec, avec une figure régulière et énergique de nomade.

Ce mokhazni fut blessé quelques jours avant El-Moungar, par un djich[5]. Très primitif et d’abord très fermé, Mouley Idriss finit pourtant par se rassurer et par sourire. Il exprime ce que pensent tous les Arabes du Sud-Ouest. Pour eux, il n’est question ni de guerre avec le Maroc ni surtout de guerre sainte. La région a toujours été bled-el-baroud (pays de la poudre), et les tribus de la vague frontière se sont toujours razziées les unes les autres. Mouley Idriss désigne l’ennemi d’un nom significatif ; el khian, les voleurs, les bandits. Il considère les opérations militaires actuelles comme des contre-razzias et des représailles sur les djiouch, tout simplement.

[5] Djich, au pluriel djiouch, petite bande de pillards armés.

Cela explique bien pourquoi les auxiliaires indigènes si précieux, mokhazni, goumiers, cavaliers-courriers, sokhar[6], dont la plupart sont recrutés parmi les nomades du pays, n’éprouvent aucune répugnance à combattre les pillards, et donnent l’exemple d’une valeur, d’une endurance et d’un dévouement au-dessus de tout éloge.

[6] Sokhar, conducteur de chameau, caravanier.

Mouley Idriss, sans insister sur ce qu’il a eu à souffrir de la part de l’ennemi, réprouve énergiquement les actes de ceux qu’il appelle des coupeurs de routes, des chacals.

Au fond, il ne doit pas désirer bien sincèrement que tout cela prenne fin : il est nomade, donc homme de poudre, et il aime se battre.

Mouley Idriss appartient au makhzen de Sidi Mouley ould Mohammed, agha des Amour d’Aïn-Sefra, l’une des personnalités indigènes du Sud-Ouest les plus sympathiques et les plus dévouées a la cause française.

Tandis que je cause avec Mouley Idriss, ses compagnons, tirailleurs, nous entourent.

A moitié dévêtus, avec leurs défroques d’hôpital qui leur vont mal et leur tour de tête rasé, ils sont drôles. Ils ont des gamineries et des éclats de rire qui contrastent avec leurs robustes carrures et leurs visages mâles.

Tout ce petit monde souffrant attend avec impatience le jour où, même mal guéris, on voudra bien les laisser sortir : les Arabes considèrent l’hôpital comme un lieu funeste, comme une prison.

Huit heures, le soir, grande oppression sur Aïn-Sefra, dans l’obscurcissement des boutiques fermées, des cafés qui se barricadent, comme aux grands soirs de soûlerie épique, quand la légion donne. Pas de passants civils, un silence lourd, presque une impression de ville en danger.

Les boutiquiers, les mercantis, comme les appellent les Arabes, s’assemblent dans les salles closes, autour du champ vert des billards désertés. Ils prennent des airs graves, soucieux. Ce sont des doléances longues, l’éternelle exagération des choses, le grossissement démesuré par la peur. On parle stratégie ; on trouve la garnison ridiculement insuffisante ; on suppute les risques de se réveiller le lendemain matin avec le chemin de fer et le télégraphe coupés. On annonce une harka, une grande bande de pillards, venant du côté de Sfissifa. On va même jusqu’à évaluer la distance qu’il y a entre le village et la redoute, refuge sûr…

Presque de la panique, en somme, ce soir de mon arrivée, et tout cela parce qu’une patrouille a été attaquée, à Teniet-Merbah, à une vingtaine de kilomètres d’ici, et parce qu’un mokhazni a été tué… De plus, on a signalé le passage d’un djich près de la gare de Mékalis.

Dans une boutique mozabite où je suis venue chercher un peu de lumière et de gaîté, un spahi entre, beau garçon au visage doux et expressif.

Il a l’air inquiet.

— Adieu, dit-il, pardonnez-moi tous, si j’ai eu des torts envers vous.

— Mais où vas-tu ?

— Eh ! n’ai-je pas prêté serment ? Celui qui s’engage met la tête dans le nœud coulant ; après il fera ce qu’on lui ordonnera, sans plus songer ni à sa tente ni à ses amis. Moi, ce n’est pas d’être tué que j’ai peur. On ne meurt qu’une fois. C’est de marcher tout seul dans la nuit, sans un être humain à qui parler… On m’envoie porter une lettre à Beni-Yaho.

Et tous les assistants embrassent le spahi, en songeant au cavalier du makhzen tué le matin.

Et c’est la seule note réellement triste et poignante dans tout ce décor de ville effarée, — ce départ du pauvre soldat qui, lui, risque réellement sa vie, dans l’obscurité menaçante et le silence de la campagne.

Tout se passe très bien, pourtant, et les heures lentes de la nuit s’écoulent sans la moindre alerte, sans l’écho du moindre coup de feu.

Le jour se lève, radieux, dissipant les fantômes évoqués la veille.

On m’annonce que le spahi Abdelkader n’a pas été attaqué. Et tout se calme au village, la vie monotone reprend son cours ordinaire, toute de petits négoces âpres.

Je descends aujourd’hui vers Hadjerath-M’guil pour voir les autres blessés d’El-Moungar, restés là-bas.

Un peu après le lever du jour, le train s’engage dans un pays unique, d’une étrangeté saisissante.

Plus de sables ni d’alfa, plus rien que de la pierre, un immense chaos de pierres brisées, roulées, déchiquetées, arrachées du sol comme par un effroyable cataclysme.

Des arêtes aiguës chevauchant les unes sur les autres ou se superposant, monstrueuse dentelle tendue sur les rochers, sur les collines d’argile. Des tranchées, étroites et profondes comme des corridors, que surplombent des blocs énormes posés en équilibre hasardeux, prêts à se détacher et à écraser le train qui passe.

C’est comme une gigantesque coulée de lave, vomie par les pitons sombres qui ferment l’horizon, et ayant envahi la vallée pour s’y refroidir et se figer autour des masses plus anciennes, plus dures, et formant une croûte boursouflée, rugueuse, toute une carcasse de ville détruite par le feu du ciel.

Et quelle gamme inouïe de couleurs sur ces décombres ! quels reflets ignés ! des roses ternes de mâchefer à peine éteint, des jaunes de rouille et des verts ocreux, des violets de manganèse et des carmins obscurs, sur les argiles froides, avec des veines saillantes d’un bleu grisâtre et des rougeoiements mornes sur les falaises abruptes !

Sur toutes les surfaces de pierre, une teinte uniforme d’un noir de suie, gardant encore comme les traces du feu et des fumées originelles.

Sombre et splendide décor de fournaise pétrifiée, paysage lunaire d’indicible désolation et de tragique grandeur sous un ciel souriant, dans la lueur limpide du matin…

Tout à coup, au sortir d’une tranchée, après une gare, une vision bien inattendue de fertilité et de vie : le ksar charmant de Mograr-Foukani, avec sa petite palmeraie, dans le lit humide d’un oued.

Une trentaine de hautes maisons berbères, en toub, d’une couleur de chamois pâle, serrées les unes contre les autres, enjambent des ruelles obscures et groupent leurs terrasses inégales en un désordre gracieux.

Au sommet des murs, sous les poutres en troncs de dattiers des toits, une décoration fruste faite de briques de terre sèche, posées de côté en festons aigus.

Dans la palmeraie, la moire très verte des petits champs d’orge, sous la famille murmurante des palmiers bleus, entre les murs bas où se penchent des grenadiers en fleurs.

Les rayons obliques du soleil levant glissent entre les troncs ciselés, allumant, au bout des palmes, de courtes lueurs d’acier, se jouant sur la terre dorée, sur les fruits sanglants des tomates et des piments.

Une oasis étalée dans le jour naissant, en pleine tourmente volcanique, éclose en une étroite fissure dans la lave morte.

Sur un rocher, au-dessus de la voie, une petite fille vêtue de laine pourpre, baignée de lumière blonde, regarde passer le train.

Elle est belle et rieuse, avec la grâce simple de ses mouvements, la joie naïve qui illumine son petit visage rond, son teint ambré et la caresse de ses larges yeux roux.

Une autre fillette survient et, par jeu, par coquetteries, pour se montrer, elles se lutinent en riant.

Mais, brusquement, nous rentrons dans la fantasmagorie de pierre, en pleine vie minérale, obscure et silencieuse.

Une gare, donjon isolé parmi les roches déchiquetées.

A quinze cents mètres, une redoute en toub, dominant quelques masures en planches, sur la pente d’un rocher au pied des derniers contreforts du Djebel Beni-Smir.

Un oued envahi d’alfa et de lauriers-roses, quelques palmiers épars. Au delà de la redoute, sur le bord de l’oued, deux petites tombes françaises.

L’une vieille déjà de trois ans, l’autre toute récente, où achèvent de se décolorer quelques pauvres couronnes : celle du brigadier de spahis Marschall, tué il y a un mois au col de Chaabeth-Hamra, dans le Beni-Smir, à la poursuite d’un djich.

Elles ont un air d’abandon et de tristesse infinie, ces deux tombes de soldats, avec leurs croix de bois noir, esseulées, bien dépaysées dans le grand décor âpre du désert.

A la gare, où je suis descendue au hasard, sans même savoir la direction de la redoute où je vais, je trouve un Bédouin très brun, d’un beau type arabe des Hauts-Plateaux, qui est en train de décharger du train une selle et un harnachement de cheval. Malgré ses voiles blancs, je reconnais aisément en lui un soldat, spahi en civil ou mokhazni.

C’est à lui que je m’adresse, car il m’inspire confiance. Je lui conte une histoire pour lui expliquer mon identité et ma présence, et nous devenons aussitôt camarades avec la bonne sociabilité, simple des musulmans.

Taïeb ould Slimane, de la tribu des Rzaïna de Saïda, sort des spahis et va s’engager au makhzen de Taghit. Aujourd’hui même il se rend à Oued-Dermel pour acheter sa monture.

— Si tu veux, viens avec moi, nous prendrons le café chez mes anciens camarades, à la redoute. Tu y feras tes affaires, puis nous irons coucher à Oued-Dermel, si tu es capable de marcher. Demain, on nous donnera des chevaux et nous reviendrons ici pour le train du Sud.

Cet homme a raison et j’accepte.

Nous partons, sur la ligne ferrée d’abord, puis sur une piste ravinée.

A la redoute, une scène comique se passe.

Le chef de poste, un capitaine de la légion, me regarde, stupéfait. Il ne comprend pas du tout le rapport qu’il peut y avoir entre ma carte de femme journaliste et le tout jeune Arabe qui la lui tend. Nous finissons cependant par nous expliquer.

Impossible d’interviewer les légionnaires sans une autorisation supérieure. En somme, cela ne me désole pas, et je vais rejoindre Taïeb chez les spahis.

C’est sous un long baraquement en planches et pisé, avec les paillasses rangées à terre. Les cavaliers en tenue de toile, ceinture rouge, entourent joyeusement le libéré et, comme c’est lui qui m’amène, ils me font fête à moi aussi.

Ils étendent vite des couvre-pieds et nous font asseoir. Puis, après les longues politesses arabes, les souhaits réitérés, ils nous font boire quatre ou cinq quarts de café, un jus clair et inodore, qui ressemble à la tisane de réglisse de l’hôpital.

Pourtant, nous n’osons le refuser, tout ce café offert de si bon cœur… Et puis nous en avons déjà bu de bien plus mauvais !

Taïeb a une idée : il veut aller à la recherche d’un certain Tidjani, originaire de Bou-Semrhoun, ouvrier à la gare, qui possède une mule.

Derrière la redoute, sous une petite tente en loques, nous trouvons la femme de Tidjani, flétrie, la peau tannée par le soleil, mais qui a dû être belle jadis.

Elle sait encore se draper avec grâce dans ses haillons de laine rouge.

Taïeb, qui croit fermement à la réalité de Si Mahmoud le Constantinois, me cligne de l’œil en souriant, quittant sa belle gravité de tout à l’heure.

— Hassouna est du Djebel-Amour, du pays des belles filles.

Taïeb s’accoude sur un vieux coussin en laine pour mieux regarder la Bédouine à qui il dit, sur un ton d’une tendresse voulue :

— Tu te souviens, il y a deux ans, à Duveyrier ?

Hassouna nie avec énergie, mais aussi avec un rire trouble qui la dément.

— Quoi, à Duveyrier ? Tu es fou, et tu mens. Entre toi et, moi il n’y a que le bien…

— Bien sûr ! Y a-t-il un bien comparable à celui-là ? Parle, parle, comme l’oiseau menteur qui pond et qui s’envole en reniant ses œufs ! Si je ne te connais pas, moi, qui donc te connaît ?

— Mon père qui m’a engendrée !

— Pas aussi bien que moi qui t’ai possédée, quand tu étais jeune et fraîche !

Ils continuent sur ce ton leurs agaceries brutales, sans obscénité de mots.

Je crois bien que, si je n’étais pas là, Taïeb pousserait les choses plus loin, malgré la décrépitude commençante de Hassouna.

Elle nous sert le café, en regardant en dessous Taïeb qui fait le geste expressif de l’enlacer et de la broyer dans ses bras.

Tidjani arrive. Il ne semble nullement étonné de nous trouver sous la tente avec sa femme.

Ce Tidjani est un loqueteux en vieille défroque européenne et chéchia.

C’est pourtant l’un des héros obscurs du combat de Chaabeth-Hamra, où est mort le brigadier Marschall.

Tidjani, simple civil, et par goût, emprunta un fusil à un juif et partit à pied, courant avec les spahis à cheval, à la poursuite du djich.

Pendant que son mari va chercher sa mule, l’hétaïre assagie nous questionne amicalement, et nous parle d’elle-même.

Elle vit là, où la poudre parle tous les jours, et elle garde la plus étonnante insouciance. Elle rit en parlant des djiouch terrés tout près, dans la brousse du Beni-Smir.

Elle dit en plaisantant que, parmi les Ouled Abdallah pillards, il y a de beaux et fiers garçons, et qu’elle les accueillerait bien volontiers si elle ne craignait pas le couteau de son mari.

Elle dit tout cela avec mille agaceries pour Taïeb. Parfois, pourtant, il y a comme une ombre de nostalgie qui passe sur son visage vieilli, quand elle parle des collines du Djebel-Amour natal.

Étrange apparition que cette fille de peine usée, dans ce décor de pierre et de poussière, en ces jours troublés !

Nous partons, montant tour à tour la mule boiteuse de Tidjani.

Le brave homme nous fait un long discours pour nous prouver que sa bête est bonne quand même.

Sans l’écouter, l’insouciant Taïeb chante les belles Amouriat tatouées, et les longues chevauchées sur les pistes arides, la guerre d’escarmouches, et la toute-puissance du Destin.

Et moi, je regarde les lignes du paysage s’élargir, devenir plus calmes et plus harmonieuses, au sortir du dédale de pierres que traverse le chemin de fer presque depuis Aïn-Sefra.

La muraille des Beni-Smir s’éloigne vers l’Ouest et la vallée s’ouvre. Sable roux, à peine ondulé, avec des chevelures grises de « drinn », l’herbe du Sud, plus coriace et plus triste encore que l’alfa des Hauts-Plateaux.

A la surface du sable, un vent récent a laissé de menues plissures, vagues légères qui donnent à ce site désert un aspect un peu marin.

Au pied du pic arrondi du Djebel-Tefchtelt, nous trouvons le douar du makhzen d’Oued-Dermel : une vingtaine de tentes nomades basses à rayures noires et grises, aplaties sur le sol, comme tapies peureusement.

Les mokhazni, recrutés un peu partout dans les fractions des Amour, sont campés là, avec femmes et enfants, pour surveiller la voie ferrée et les montagnes alentour, où se terrent les pillards.

Les petits chevaux entravés entre les tentes mangent mélancoliquement des brassées de drinn.

Quelques chèvres noires jouent avec les petits enfants et les chiens qui, à notre approche, bondissent, hérissés, féroces, l’œil sanglant.

Un grand air de solitude et de tristesse règne autour de ce campement de soldats musulmans.

Le cheikh du douar, Abdelkader-Ould-Ramdane, encore jeune, figure intelligente et fermée, nous reçoit gravement.

Les braves mokhaznis nous offrent l’hospitalité sous une grande tente tapissée de haïk de laine rouge. Ils nous servent du thé marocain à la menthe, des galettes et du beurre. Ils me content, comme des choses très ordinaires, très naturelles, les alertes continuelles, les attaques et les poursuites dans la montagne, les ruses des rôdeurs.

Ici encore, aucune idée de guerre, dans le vrai sens du mot, de lutte de race à race, de religion à religion.

Les mokhazni ne parlent que de brigands, de pillards. Ce sont, avec les grandes allures lentes de tous les nomades, des gens très simples et très primitifs, des bergers et des chameliers qui continuent leur existence accoutumée, sans presque rien y changer, sous le burnous noir du makhzen d’Aïn-Sefra.

Taïeb les caractérise d’un mot français un peu dédaigneux, et bien spahi : « Ils ne sont pas dégourdis. »

Il fait chaud, sous la tente, dans l’entassement des hommes à demi couchés, accoudés sur les genoux ou sur l’épaule du voisin, fraternellement.

Dans l’autre moitié de la tente, derrière les tentures aux somptueux reflets de laine pourpre, ce sont des frôlements de femmes, et des chuchotements qui intriguent vivement mon compagnon. Pourtant il s’efforce de rester impassible et de ne rien remarquer de ce qui révèle le voisinage des femmes.

Nous quittons l’ombre étouffante de la tente, et Taïeb nous suit bien à regret. Nous allons nous étendre sur un tertre de sable, au-dessus de l’oued à sec qui, pour les mokhazni, représente la hadada, la problématique frontière du Maroc.

Une brise légère court sur le sable fin, bruissant à peine dans le drinn et les jujubiers épineux, ramassés sur eux-mêmes, hérissés, inabordables, comme des plantes marines.

Un grand silence pèse sur ce pays perdu, sur ce douar et sur notre petit groupe. Autour de moi, une dizaine de mokhazni sont à demi couchés, profils sobres et énergiques, presque tous d’une belle pureté de traits.

Le soleil descend vers les crêtes dorées des montagnes et des lueurs roses effleurent le sable, allument des aigrettes de feu sous les végétations dures. Encore une heure de repos, comme une halte dans ma vie, une heure d’insouciance et de rêve vaguement mélancolique, que ni regrets ni désirs ne viennent troubler !

Le jour va s’éteindre. Alors, surgissant tout à coup de derrière un buisson, un Bédouin loqueteux s’avance vers le chef du makhzen, Abdelkader-Ould-Ramdane, auquel il parle à voix basse.

Le chef se lève, le visage soucieux.

— Levez-vous !… Et vous autres, allez tout de suite rabattre toutes les bêtes au milieu du douar. Il y a un djich d’Ouled-Abdallah à une demi-heure d’ici.

Un djich ! Cela ne me semble d’abord pas bien sérieux. D’ailleurs, les pillards oseront-ils attaquer le douar, où il y a une vingtaine de fusils ?

Pourtant les mokhazni obéissent. Ils s’en vont en maugréant un peu rassembler les chevaux, mulets et chèvres qui paissaient aux environs du douar : tous les moutons sont au nord d’Aïn-Sefra, en sûreté.

… Huit heures. La lune n’est pas encore levée. Nous sommes accoudés sur les tapis, dans la tente. L’obscurité est opaque : Abdelkader nous a laissé à peine le temps d’avaler un peu de couscous d’orge et quelques verres de thé, et il a fait éteindre toutes les lumières. Le chef a aussi placé des sentinelles couchées aux quatre coins du douar. Les mokhazni ont relevé les pans de la tente, du côté du désert, et ils se sont couchés, leurs fusils chargés à portée de la main.

Ils scrutent la nuit de leurs yeux de lynx.

Cela a maintenant l’air plus sérieux.

Alors commence une longue veillée. On parle à voix basse ; on se cache pour fumer. Le silence, est lourd, à peine troublé, à côté, dans le gynécée, par le chant étouffé et monotone d’une femme qui berce son petit.

Tout à coup les chiens commencent à grogner sourdement. Les mokhazni tressaillent et cessent leur bavardage et leurs plaisanteries. L’agitation des chiens augmente. Bientôt, c’est un tumulte. Ils bondissent, avec des aboiements furieux, sur les toiles des tentes où ils courent, nous couvrant de poussière.

— Tu entends, me dit Taïeb ; les chiens aboient dans toutes les directions : ce sont eux, et ils nous cernent à cette heure. Ah ! Si Mahmoud, si nous avions au moins, toi et moi, des fusils !

La sensation que j’éprouve n’est pas de la peur ; mais toute cette mise en scène, tout ce vacarme des chiens, avec ces gens qui nous en veulent, qui sont là, dans la nuit, tout près et qu’on ne voit pas, tout cela produit sur moi une bizarre impression de rêve un peu trouble. Pourtant, je sens le désir enfantin que l’attaque se produise, qu’il se passe enfin quelque chose.

Cela dure ainsi pendant plus de deux heures.

Taïeb finit par avoir sommeil, et il bougonne : — Qu’ils viennent enfin, ou qu’ils s’en aillent au diable !

Un des mokhazni le plaisante :

— Va leur dire qu’ils s’en aillent, tu nous rendras service !

Nous finissons tous par plaisanter, par rire de cette aventure plutôt ennuyeuse, de ces gens qui ne veulent ni attaquer ni s’en aller.

— Ils ne doivent pas être en nombre, et puis comme il n’y a pas de lumière au douar, ni bêtes dehors, ils savent que nous sommes avertis, dit Abdelkader, toujours grave.

Pour un peu, n’était la crainte du chef, les mokhazni crieraient des moqueries et des injures au djich invisible.

… Peu à peu pourtant, une accalmie se fait, les chiens se taisent, et nous nous endormons.

Au milieu de la nuit, autre alerte ; les chiens dévalent de nouveau au-dessus de nos têtes, avec des hurlements. Les mokhazni jurent franchement : on ne pourra pas dormir tranquille !

Nous veillons, nous attendons. Rien. Le silence retombe sur le douar, avec une fraîcheur d’avant l’aube. Cette fois, nous nous rendormons d’un sommeil accablé et profond.

C’est l’aube, l’heure radieuse entre toutes au désert. Je m’éveille au murmure grave des mokhazni qui prient dehors, baignés dans la lueur irisée du jour levant.

Nous sortons, et nous montons à cheval, pour retourner à Hadjerath.

Autour du douar, à deux cents mètres au plus, les mokhazni relèvent les traces du djich : une vingtaine d’hommes à pied.

Nous continuons notre route en remontant vers les rochers déchiquetés de Hadjerath M’guil.

De nouveau le petit train reprend sa marche lente à travers les solitudes. Les gares passent, avec des arrêts longs.

Djenien-bou-Rezg, la plaine ardente, une grande redoute rougeâtre, quelques masures esseulées.

Maintenant c’est Duveyrier, la Zoubia des Arabes, dans un cirque de collines fauves, de roches noires.

Naguère, le chemin de fer saharien s’arrêtait là, et le village récent, tout européen, s’était cru de la vitalité. Les maisons basses, passées à la terre grisâtre, se multipliaient avec les chants d’exilés de la légion ; les cantines et les buvettes s’ouvraient, cahutes en planches et en vieux fonds de bidons à pétrole ; une duègne hardie avait même amené quelques vagues hétaïres, épaves des bouges de Saïda et de Sidi-Bel-Abbès.

Des théories de chameaux venaient s’agenouiller dans les rues de sables, avant d’aller ravitailler les postes perdus du Sud.

Duveyrier fut la source du fleuve d’abondance coulant vers le Sahara. Une apparente prospérité y régna pendant quelques mois. Des gens commencèrent à s’y enrichir, émigrant d’un peu partout vers l’appât des trafics faciles, troubles même souvent.

Lors de certaines transactions, on murmurait tout bas le nom qui emplit depuis vingt-cinq ans les échos du Sud-Oranais, le vieux nom presque légendaire qui sonne plus étrangement troublant ici où il est une réalité : Bou-Amama.

Puis, un jour, la petite voie obstinée — les deux rails de fer qui s’en vont, luisants et esseulés, à travers le désert — dépassa Duveyrier pour aller s’arrêter encore plus loin, en face de Figuig fascinatrice. Du jour au lendemain une autre ville surgit, hâtive comme les herbes du Sahara sous les premières pluies d’hiver. Et la vie éphémère de Duveyrier disparut, absorbée par la nouvelle venue : Beni-Ounif-de-Figuig.

… Aujourd’hui, dans la lumière rose du matin, Duveyrier donne une singulière impression d’abandon prématuré : maisons aux murs tout neufs, mais sans toitures, avec les orbites noires des portes et des fenêtres béantes ; les mercantis ont emporté tout ce qu’ils ont pu, poutres, planches, croisées, tuiles, dans leur exode précipité. Les buvettes closes ou éventrées tombent déjà en ruines et s’ensablent. Il semble qu’une calamité, incendie ou inondation, s’est abattue sur cette bourgade née d’hier, et l’a rendue au silence éternel du désert.

Et c’est d’une tristesse poignante, ce coin de pays abandonné avec ces décombres.

Seule, la petite garnison donne encore un air de vie à Duveyrier, piquant le long des rues le coquelicot éclatant d’un burnous de spahi ou le bleuet d’une tenue de tirailleurs.

A la gare, tout le monde vient, mélancolique distraction, voir passer le train… et la vie s’en aller ailleurs.

… A Duveyrier, une surprise, reflet des mois troublés qui s’écoulent : une escouade de tirailleurs en armes monte dans le train, en cas d’attaque.

Et, malgré cela, encore une fois, comme à Aïn-Sefra, comme à Oued-Dermel, aucune sensation réelle de danger dans le grand calme et le sourire de la plaine ensoleillée.

La Zousfana, un pont de fer peint en gris, très laid et très dépaysé dans le décor d’alfa, de roseaux et de lauriers-roses.

L’oued roule une eau trouble et rougeâtre sur des galets blancs, avec, au milieu du courant, le mince filet pur de quelque source voisine.

La Zousfana qui, avec son confluent, venant de l’Ouest, le Guir, forme à Igli l’oued Saoura, ne se dessèche jamais. Ses bords verdissent en plein été, autour du petit bordj gardé par des tirailleurs, et des masures qui servent de gare.

L’air est ici humide et chaud, avec une buée blanche qui voile les lointains.

Après, voici, à gauche, la grande plaine de Djenan-ed-Dar : un horizon rouge, net, avec, très loin, la silhouette du Djebel-Sidi-Moumène, terrasse carrée, géométrique, qui se dresse vers le Sud. Nous entrons dans la vallée pulvérulente de Beni-Ounif, formée de collines arides, qui s’écartent, vers l’Ouest, sur un horizon incandescent.

Qu’il est dissemblable, ce pays de poussière et de pierre, des régions aimées du Sud-Est, du grand Erg immaculé, des dunes pures et irisées du Souf, et des chotts immenses, et des palmeraies mystérieuses de l’Oued-Rir’h salé !

… A droite, c’est Figuig, dans son cirque de hautes montagnes aux lignes harmonieuses… Nous ne voyons toujours que les palmeraies : sur un fond neutre, d’une couleur indéfinissable mais ardente, le mouchetage noir des dattiers.

… Enfin, voici Beni-Ounif, la petite gare, avec la poignante mélancolie des rails qui s’arrêtent brusquement en face de l’immensité.

Vers la droite, la redoute basse, toute blanche, délabrée.

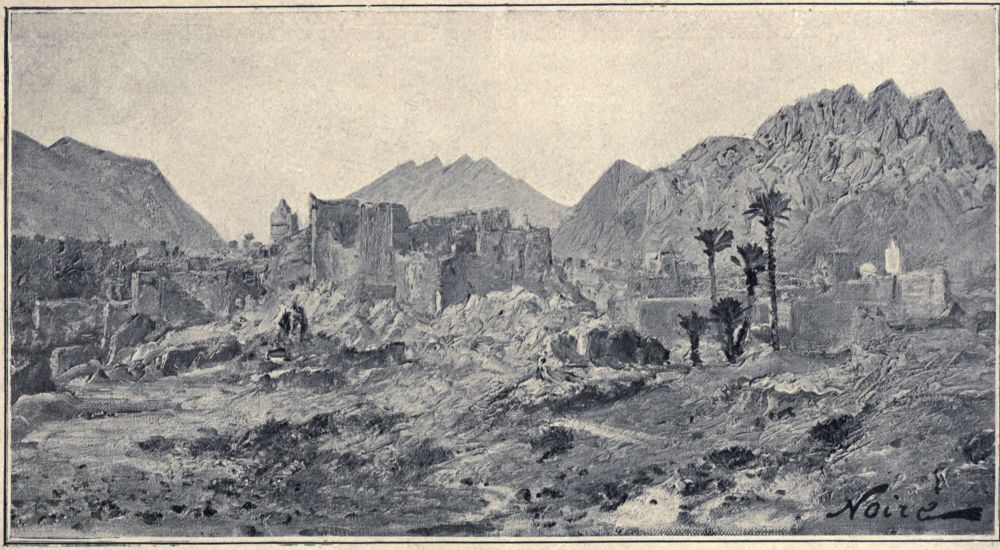

Et au delà, en face de la puissante coulée verte, du col de Zenaga, aux lignes sobres et nettes d’un violet profond, encadrant l’envahissement des palmiers, c’est, sur une pente douce, le vieux ksar de Beni-Ounif, amas charmant de ruines en or pâle, en chamois ardent dans le velours sombre de la palmeraie.

Au milieu des ruines, çà et là, quelques ruelles encore debout, habitées, couvertes, comme presque toutes les rues ksouriennes, en poutrelles de palmiers : avenues obscures et fraîches, avec des bancs de terre ménagés dans l’épaisseur des murailles, où se tiennent les palabres des djemaâ berbères.

Brusquement, des trouées de soleil, coupant les ombres bleues, les ombres fauves des passages couverts.

Ailleurs, parmi les décombres, des maisons éventrées, montrant des restes d’humbles ménages arabes : poteries d’argile brisées, chiffons achevant de déteindre au soleil, traces de fumée noire sur les parois claires.

La vie se retire du vieux ksar, pour passer au village nouveau, utilitaire, bruyant et laid.

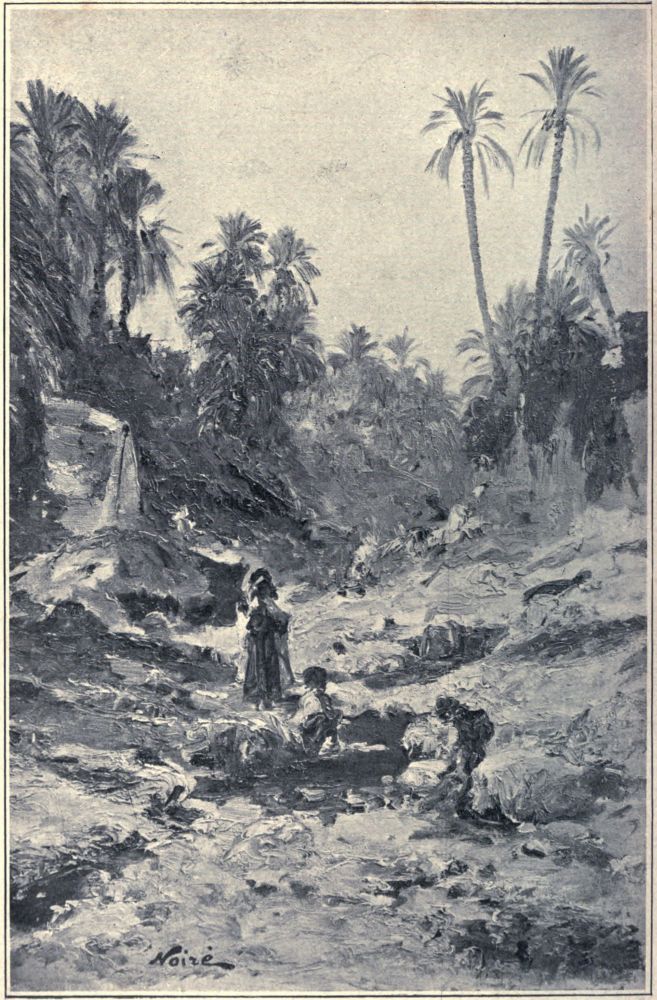

Vers le Sud, les maisons descendent au fond de l’oued desséché, aux berges déchirées capricieusement. Là, c’est le règne humide des jardins coupés de petits murs en terre, pour intercepter les ardeurs du soleil.

Çà et là, des « feggaguir » sources souterraines, captées et dirigées à travers un labyrinthe de couloirs souvent praticables, sous les jardins et sous les rues, — toute une ville pleine d’ombre éternelle et de mystère, d’où, aux jours brûlants de l’été, fusent les rires et les voix des femmes qui se baignent. C’est là qu’elles prennent la pâleur de cire de leurs visages et la langueur de leurs gestes.

En haut, vers l’Ouest, une large fondrière au milieu des décombres. Un sentier de chèvres la traverse, aboutissant au vieux rempart presque intact en cet endroit. La crête seule s’effrite lentement, en dentelures bizarres.

Une petite porte méfiante, étroite, si basse qu’il faut se ployer en deux pour y passer, s’ouvre sur le grand cimetière sans clôture et sans tristesse, où l’impression de la mort s’évanouit dans la monotonie vide du décor.

Au delà des sépultures, entre quelques touffes de dattiers grêles, c’est encore la koubba de Sidi Slimane.

Les heures s’écoulent, monotones, sur le ksar mourant. Seul, sur l’ocre mat du rempart, le lambeau de ciel que découpe la porte change, passant du mauve irisé des matins au bleu incandescent des midis, au rouge carminé taché d’or des couchants et aux transparences marines des nuits lunaires.

Le soir, la petite porte semble s’ouvrir sur une fournaise dont le reflet ardent descend jusqu’au fond des ruines.

Au ksar comme au village, comme partout dans la vallée de Beni-Ounif, il y a l’éternelle poussière de chaux rougeâtre qui embrume et ternit les choses, qui voltige, oppressante, dans l’air embrasé, aux jours d’adjedj[7].

[7] Adjedj, tourmente de sable.

Les passants sont rares.

Parfois un fellah, poussant devant lui un petit âne disparaissant sous une charge de palmes qui frôlent les murs avec un bruissement métallique. L’homme marche, l’œil vague, le bâton sur l’épaule, tenu très droit, d’un geste hiératique comme on en voit aux personnages des bas-reliefs égyptiens. Il chante, pour lui tout seul, doucement, une vieille mélopée berbère ; il échange quelques salam distraits avec les fantômes blancs immobiles le long des murs. Une vieille paraît, courbée sous une outre pesante. Assis ou à demi couchés sur les bancs de terre, les ksouriens berbères blancs, ou les kharatine, autochtones noirs, parlent sans hâte, se grisant d’ombre et d’immobilité longue.

Les Zoua, Arabes fortement métissés de Berbère ; drapent en d’épaisses laines blanches leurs corps chétifs : l’afflux du vieux sang ksourien appauvri à travers les siècles, et la vie somnolente, toujours à l’ombre, ont abâtardi leur sang arabe, et ils n’ont plus ni la belle prestance ni la robustesse souple des nomades. Quelques-uns sont beaux, pourtant, mais d’une pâle beauté efféminée, comme on devait en voir aux jeunes hommes, sur les carrefours de Carthage. Ce sont des artisans et des scribes, et non des hommes de guerre.

Pourtant les Zoua se distinguent des fellah de pure race berbère. Ils parlent entre eux l’arabe et font bande à part, très fiers de leurs origines maraboutiques ; ils revendiquent tous la lignée de Sidi Tadj, descendant de Sidi Slimane Bou-Semakha et des Sidi-Cheikh. Ils sont donc les parents de Bou-Amama.

Les Zoua restés à Beni-Ounif, après l’exode des leurs à la suite de Bou-Amama, vivent du produit de leurs jardins et aussi de la ziara, offrandes à Sidi Slimane, qu’ils se partagent.

Leur chef est aujourd’hui le portier de la koubba, un certain Ben Cheikh, homme d’une quarantaine d’années, pauvrement vêtu, de manières douces et insinuantes. Pourtant, son masque émacié et bronzé, aux yeux fuyants, respire l’astuce et la volonté.

Au-dessous des Zoua et des fellah berbères blancs, il y a les kharatine, les vrais indigènes du Sahara, de sang noir presque pur. Grands, aux longs membres grêles, la face allongée et osseuse, ils ressemblent à toutes les tribus noires disséminées dans le Sahara.

Ils parlent le Chel’ha, idiome berbère qui se rapproche un peu de la Zenatia du M’Zab.

D’autres noirs, des esclaves ceux-là, venus du Touat ou du Gourara, voire même du Soudan, parlent d’autres idiomes d’origine nigritique, connus sous le nom générique de Kouria.

Quand les Zoua eurent quitté en grande partie Beni-Ounif, après l’occupation française, les kharatine restèrent maîtres du pays, ce qui explique, outre certaines raisons politiques, pourquoi c’est l’un deux, Bou-Scheta, qui a été nommé caïd, au grand mécontentement des Zoua.

Tous les blancs, même les ksouriens berbères, méprisent les kharatine, naguère encore leurs esclaves. Pas plus que les juifs, les kharatine, musulmans pourtant, n’avaient voix dans les djemaâ.

Le caïd Bou-Scheta est d’ailleurs d’extérieur plutôt comique. Très grand, avec de longs bras, d’allures gauches, sans dignité dans ses attitudes, Bou-Scheta ne revêt son beau burnous rouge et ne se donne des airs graves qu’aux jours de fêtes, pour se présenter aux chefs français.

Les Zoua se moquent ouvertement du caïd, l’appelant : El Khartani ou Elabd (le nègre, l’esclave).

Bou-Scheta, débonnaire avec son large sourire à dents jaunes et ses gestes simiesques, fait semblant de ne s’apercevoir de rien, gardant au fond de lui-même la peur des marabouts.

Les enfants, seule note vivante, seule note gaie dans le silence de nécropole, dans la tristesse nostalgique du ksar.

Les tout petits surtout sont drôles, noirs pour la plupart, nus sous des chemises trop courtes, avec, au sommet de leurs crânes rasés, une longue mèche de cheveux laineux entremêlés de menus coquillages blancs ou d’amulettes.

Ils ont déjà appris à mendier des sous aux officiers qui passent. Ils sautent autour d’eux ; ils trépignent, ils s’acharnent avec des grâces et des câlineries de petits chats. Puis ils se battent férocement pour les monnaies de cuivre qu’on leur jette ; ils se roulent et mordent la poussière.

La meneuse, c’est petite Fathma.

Elle peut avoir onze ans. Son corps impubère, d’une souplesse féline, disparaît sous des loques de laine verte, retenues sur sa poitrine frêle par une superbe agrafe en argent repoussé, ornée de corail très rouge et d’une forme rare.

Petite Fathma est métisse. Son visage rond, aux joues veloutées, d’une chaude couleur cuivrée, est à la fois effronté et doux, avec des yeux de caresse et des lèvres déjà voluptueuses. Dans peu d’années, Fathma sera très belle et très impudique.

Menant le vol turbulent des bambins ambrés ou noirs, elle galope à travers les ruines, égrenant son rire limpide de nymphe folle. Elle apparaît tout à coup, hasardeusement posée sur le bord d’une terrasse effondrée, ou sur la crête d’un mur branlant. Elle implore, elle minaude, elle sourit.

Un jour, je l’ai vue, en guise de remerciement, prendre la main d’un roumi, un officier, entre ses menottes tièdes, et lui dire avec un sérieux troublant : « Je t’aime beaucoup, ya sidi ! » L’homme sourit et attribua cette caresse au désir d’avoir plus de sous. Alors petite Fathma eut une moue chagrine avec un hochement de tête grondeur. — « Non, non, ce n’est pas cela. Je t’aime comme ça, pour Dieu ! » Ce qui signifiait, en arabe, que sa tendresse subite était désintéressée.

Étrange petite créature, qui est comme l’âme charmante mais décevante et fugitive des ruines rougeâtres.

J’ai éprouvé aujourd’hui une sensation intense de recul dans le temps, vers les siècles abolis. Je suis allée rendre visite au tombeau de Sidi Slimane Bou-Semakha, par une matinée chaude de fièvre[8].

[8] Des premières notes :

Visite à la koubba de Sidi Slimane Bou-Semakha, un matin très chaud et très clair d’octobre. Impression intense de recul subit vers les siècles abolis de foi et d’immobilité.

Une sage politique, pour ne pas blesser les susceptibilités locales et surtout voisines (Figuig), a respecté jusqu’à présent l’inviolabilité du sanctuaire : aucun chrétien n’y a jamais pénétré. Les officiels français, lors de l’occupation, se sont contentés de recevoir la soumission des ksouriens dans le corridor extérieur de la koubba.

C’est avec Ben-Cheikh que je vais au « makam » du grand saint du Sud-Ouest.

Après le corridor dallé, nous tournons à droite et nous quittons nos chaussures. C’est le makam, le tombeau, au milieu d’une petite salle toute blanche, mystérieusement éclairée par en haut. Le tombeau est en bois, en forme de pyramide, recouvert de draperies de soie rouge et verte.

Comme tout en ce lieu, ces vieilles étoffes de jadis ont un grand charme de vétusté, avec leurs couleurs fanées, adoucies dans la pénombre bleuâtre. Une grille en bois ouvré, si vieux qu’il s’effrite sous l’ongle, entoure le makam. Une fantaisie bizarre a placé là une très haute et très antique horloge d’Europe, dont la boîte en bois est peinturlurée de fleurs naïves en cinabre, en indigo et en or.

Par quel hasard imprévu, après quelles vicissitudes singulières, cette horloge est-elle venue échouer là, en plein désert, aux portes de Figuig ? Épave sans doute de quelque pillage lointain sur les côtes d’Andalousie passée en ex-voto après une longue pérégrination à travers le Maroc…

Le mouvement s’est arrêté depuis longtemps et ne trouble plus le silence pieux. Des petits cierges de cire vierge et des cassolettes de benjoin alourdissent l’air sous la coupole surbaissée.

Un très vieux mokaddem, tout courbé sous ses voiles de laine immaculée, reçoit la ziara, nous accompagnant de quelques bénédictions murmurées d’une voix éteinte… Nous sortons, et la grande lumière d’or nous éblouit dans la plaine nue, semée de petites pierres grises dressées : des tombes et des tombes innombrables.

Vers le sud et le sud-ouest du village, une haute colline rocheuse ferme l’horizon. Au pied de cette muraille ocreuse, un coin charmant : au fond du lit desséché de l’oued, un groupe de dattiers et de lauriers-roses autour d’un puits.

On y fait des briques de toub et on a éventré la colline où la carrière ouvre comme des plaies roses avec des coulées de sanguine. Des ouvriers marocains, en loques européennes et en turbans bas, travaillent en chantant sous les ordres d’un vieil Espagnol tanné, basané, au fruste visage ensauvagé par une barbe inculte de gnome.

Vers l’ouest de Ben-Zireg et de Béchar, plus rien, la plaine nue, la hamada dallée de pierres noires, coupée de petites arêtes aiguës. Vers la droite, les hautes montagnes aux teintes changeantes et la petite palmeraie de Mélias, tapie à l’entrée d’un défilé profond : encore un repaire de djiouch et un lieu peu sûr, dit-on, et qui a l’air bien tranquille et bien désert, vu de loin, en face du grand décor morne et splendide de la plaine et des collines.

De ce côté, les caprices de la lumière faussent la perspective des choses, rapprochent ou éloignent singulièrement les ondulations du terrain. Un matin, une longue théorie de chameaux qui pâturaient au pied des collines, très loin, me semblèrent tout à coup grandir, se déformer, devenir géants… Puis, peu à peu, comme le soleil tournait, ils redevinrent tout petits, à peine visibles dans la brume incandescente.

Une sage politique, respectant les susceptibilités musulmanes, a jusqu’à présent protégé l’inviolabilité de la koubba : jamais aucun chrétien, pas même les officiers, n’y est entré.

Moi, musulmane, on m’y mène, car Sidi Slimane est le grand guérisseur des malades.

C’est avec Ben Cheikh, le chef des Zoua, que je vais au tombeau du grand marabout.

Après un long corridor dallé, nous tournons à droite et nous quittons nos chaussures.

C’est la chapelle, sous la coupole.

Le tombeau est au milieu d’une petite salle toute blanche, mystérieusement éclairée par en haut. Il est en bois, de forme pyramidale, et recouvert de draperies de soie rouge et verte.

Comme tout en ce lieu, ces étoffes ont un grand charme de vétusté, avec leurs couleurs fanées, encore adoucies dans la pénombre bleue.

Une grille en bois ouvré, si vieux qu’il s’effrite au toucher, entoure le tombeau, l’enserrant de tout près. De lourds chapelets de bois odorant, aux grains gros comme de petites pommes, pendent aux pieds et à la tête du saint.

Une fantaisie bizarre a placé là une très haute et très antique horloge d’Europe, dont la boîte en bois est peinturlurée de fleurs naïves en cinabre, en indigo et en or.

Par quel hasard, après quelles vicissitudes et quelles pérégrinations cette horloge est-elle venue échouer là, dans ce sanctuaire figuiguien ? Épave peut-être de quelque pillage barbaresque sur les côtes d’Italie ou d’Espagne, envoyée en ex-voto, à dos de bêtes, à travers le Maroc…

Le mouvement est arrêté sur un midi ou une minuit oubliés, et rien ne trouble plus le silence pieux.

De petits cierges en cire vierge et des cassolettes de benjoin alourdissent l’air sous la coupole basse.

Un très vieux personnage, tout blanc et tout courbé sous de longs voiles immaculés, reçoit la ziara, l’offrande, et il nous accompagne de bénédictions murmurées d’une voix éteinte, comme lointaine.

Nous ressortons, et la grande lumière du dehors m’éblouit dans la plaine nue, semée seulement d’innombrables tombes…

Le ciel est couvert ; le siroco souffle son haleine chaude, sa brûlante et mortelle caresse, sur la moiteur morbide des corps énervés.

Le tapage et les cris commencent dans les cafés maures : Au retour de Béchar, à l’Étoile du Sud, à la Mère du Soldat, à l’Oasis de Figuig. La légion porte dans les buvettes tout un fond de désespérance et de regrets déchaînés par l’ivresse obstinée et terrible des gens du Nord. Les portes ouvertes versent des flots de lumière rouge sur le sable des rues sombres. C’est un entassement confus de capotes bleues contre les comptoirs en bois. L’absinthe coule et le siroco souffle.

On commence à s’échauffer, et c’est maintenant la Babel des chants, des lents patois germaniques ou bataves, des gazouillements italiens, des rauques syllabes heurtées des dialectes espagnols.

Puis tout à coup, sans raison apparente, ce sont des effusions qui, à première vue, paraissent drôles, mais qui, au fond, sont tristes à pleurer, parce qu’elles montent du plus profond de la douleur humaine, chez tous ces déshérités réfugiés dans la dure existence du soldat dans le Sud.

Des embrassades commencent entre les hommes ivres, qui finiront par des disputes et des coups, quelquefois par du sang.

Dehors, la patrouille, le fusil sur l’épaule, gravement passe, attendant les rixes prévues, les inévitables chutes.

Dans une cantine, un petit Allemand pâle joue de l’accordéon, tandis que d’autres dansent[9].

[9] Variante des premières notes :

… A la Mère du Soldat, un petit Allemand, pâle, joue de l’accordéon et d’autres dansent… Ils s’excitent et ils suent ; ils commencent à se déshabiller, à jeter au hasard leurs vêtements. Puis ils renversent les bancs ; ils cassent et chavirent tout… Alors la patronne, ancienne cantinière, survient, mince cavale efflanquée et déhanchée, au mufle osseux et blême, avec des crins jaunes sur un crâne pointu. D’une poigne de fer, jurant plus fort que les troupiers, elle expulse les plus turbulents…

A l’Étoile du Sud, c’est un groupe d’officiers qui, eux, n’osent pas se saouler et rouler à l’oubli en public, et que pourtant l’ennui et le « cafard » tenaillent… Ils s’engouffrent là, pour boire, pendant des heures, lentement, en écoutant une Espagnole vieillie, au dur masque sanguin, roucouler une romance sentimentale, La Paloma.

Dans les cafés maures, c’est la vague bleue des tirailleurs, avec la floraison des chéchias rouges et les écroulements écarlates des burnous de spahis. On joue aux cartes, avec des éclats de voix et des fusées de rire formidables… On chante.

A demi couché sur l’épaule d’un grand tirailleur bronzé, au fin visage impassible, un mokhazni tout jeune, peut-être un peu ivre, souffle de toutes ses forces dans une rhaïta dont la plainte endiablée perce et domine tout le tapage. Un tirailleur se lève, emprunte deux foulards de coton rouge à grands ramages naïfs, jaune canari, et danse, au milieu des rires, la danse des Ouled-Naïl, les filles de son pays, imitant leurs déhanchements lascifs et le frisson artificiel de leur chair.

Puis, par besoin de crisper leurs mains avides sur de la chair vivante, les soldats grisés de fumée et de thé marocain luttent et se roulent furieusement sur les nattes, sur les bancs, avec de grands cris.

— Neuf heures… Les ivrognes jonchent le sable des rues. Les cris et les chants vont se taire, et, seuls, montent, dans l’ombre et la chaleur, le râle et la plainte furieuse, toute la rage, tout le rut inassouvi des mâles qui appellent, en vain, les étreintes et les caresses de la femme, depuis des mois.

Les cafés maures, salles blanches et vides, avec dans le coin, l’oudjak[10] et, sur des planches, l’entassement nacré des tasses en porcelaine, les feux divers des petits verres à thé multicolores, et les soleils pâles des plateaux de cuivre.

[10] Oudjak, fourneau des cafés maures, en forme de porte mauresque en plâtre, souvent garni de faïences, — mot d’origine turque.

Ici, c’est la vague bleue sombre des tirailleurs, avec la floraison pourpre des chéchias, l’entassement écarlate des spahis coiffés de hauts turbans blancs à cordelettes fauves ou noires. Il y a aussi les burnous bleus du makhzen, avec leurs cartouchières où les rayons rouges de la lampe allument des éclairs de cuivre, et les burnous blancs, terreux, des Bédouins.

Les tirailleurs sont les plus bruyants. Ils jouent aux cartes ou aux dominos, avec des cris joyeux.

On chante.

A demi couché sur l’épaule d’un grand tirailleur, fine figure impassible, un mokhazni tout jeune, sans doute un peu ivre, souffle de toutes ses forces dans une rhaïta dont la plainte endiablée perce et domine tous les bruits.

Un tirailleur barbu se lève, emprunte à ses camarades deux foulards de soie rouge et danse au milieu des rires la danse des filles du Djebel Amour, imitant leurs déhanchements lascifs et le frisson artificiel de leur chair.

Puis, par besoin de mouvement et d’ivresse, les soldats jouent et luttent, se roulant avec fureur, sur les nattes, sur les bancs, comme des enfants.

… Neuf heures. A la redoute, le clairon égrène les notes mélancoliques de l’extinction des feux, hâtive ici, pour éviter les malheurs.

Des hommes saouls jonchent les rues. Les cris et les chants s’achèvent et, seuls, montent dans l’obscurité étouffante, le râle et la plainte, toute la rage, toute la douleur du rut inassouvi des mâles appelant en vain, depuis des mois, les étreintes et les caresses, la chair de femme.

Au ksar de Beni-Ounif, le soir.

Une chambre fruste en très vieille toub grise, sorte d’antre aux parois irrégulières, au plafond bas en tiges de palmes noircies, toutes gondolées.

Une nudité vétuste de cellule. Rien qui marque le cours du temps, dans ce coin d’immobilité et d’insouciance musulmanes, chez ces gens qui assistent indifférents à la décrépitude des choses, qui ne relèvent jamais les ruines.

Collé sur le sol raboteux, un mince cierge de cire jaune éclaire faiblement la pièce. Le vent du soir pénètre par les crevasses de la muraille, et la flamme rouge vacille, promenant de grandes ombres noires sur les murs ternes. Au fond de la salle, des trous de ténèbres s’enfoncent, où s’accumulent des choses informes.

Dans le mur, presque à fleur de terre, une petite fenêtre carrée s’ouvre sur le sommeil des palmeraies, sur le rouge mourant du ciel, sur l’immense silence de la plaine.

Nous sommes à demi couchés en cercle, sur une natte élimée et un vieux tapis en lambeaux.