Title: Naturalismus, Idealismus, Expressionismus

Author: Max Deri

Release date: February 5, 2024 [eBook #72877]

Language: German

Original publication: Leipzig: Verlag von E. Seemann, 1921

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1921 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

VON

MAX DERI

FÜNFZEHNTES BIS SIEBZEHNTES TAUSEND

VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG 1921

[S. 1]

Anpassung der Gedanken an die Tatsachen nennt man Beobachtung, gegenseitige Anpassung der Gedanken aneinander Theorie.

Dieser Grundsatz, den Ernst Mach formuliert hat, leitet die folgenden Feststellungen. Er sagt von vornherein, daß alle metaphysischen Gesichtspunkte aus der Untersuchung ausgeschaltet bleiben sollen. Das Bewußtsein des Menschen wird als Ergebnis eines jahrtausendelangen Anpassungsprozesses der lebendigen Materie an das Milieu dieses Daseins aufgefaßt. Woher dieses Universum, dieser „Kosmos“ stammt, wird nicht gefragt. Ebensowenig, wieso die lebendige Substanz, aus der sich der Mensch aufbaut, die Fähigkeit der Reaktion auf die Eindrücke der Außenwelt besitzt. Diese beiden Voraussetzungen: das Dasein einer „Welt“ äußerer Vorhandenheiten, und das In-ihr-Sein lebendig-reaktionsfähiger Materie wird als Gegebenes hingenommen. Und nur danach wird getrachtet, die gegenseitigen Abhängigkeiten sowohl der äußeren Objekte, wie der inneren seelischen Reaktionen, wie auch der beiden Gruppen voneinander möglichst genau und unvoreingenommen festzustellen und zu beschreiben.

Beobachtung soll also der Vorgang heißen: die Tatsachen so lange möglichst genau in Begriffen nachzubilden, bis diese den Erfahrungen möglichst eindeutig und widerspruchslos zugeordnet sind. Und Theorie soll heißen: die auf Grund der anpassenden Nachbildung der Tatsachen erlangten Begriffe so lange immer wieder gegenseitig anzupassen, bis sie auch untereinander, im gesamten Begriffskomplex, keinerlei Widersprüche mehr enthalten.

Dabei ist es nach neuerer Anschauung — die man besonders eindringlich und überzeugend in den Schriften von Moritz Schlick vertreten findet — keineswegs möglich, Eine bestimmte Theorie, also Ein untereinander bis zur Widerspruchslosigkeit angepaßtes Begriffsystem als das einzig und allein „richtige“ zu erweisen. Sondern die moderne relativistische Anschauung, die jegliches „Absolute“ als eine Fiktion erkannt zu haben glaubt, steht auf dem Standpunkt, daß jede Theorie „richtig“ ist, die den Tatsachen der äußeren Erfahrung ein geschlossenes Begriffsystem eindeutig zuordnet. Die „Eindeutigkeit“ wird gefordert: als Resultat der Anpassung[S. 2] der Gedanken an die äußeren Tatsachen, in der Form, daß jeder Tatsache auch nur Ein Begriffsgebilde zugeordnet erscheint. Und die „Geschlossenheit“ in der Form, daß innerhalb des Begriffsystemes kein Widerspruch der einzelnen gedanklichen Gebilde untereinander bestehen bleibt. — So gelten heute etwa beide kosmischen Theorien, sowohl die ptolemäische, wie die kopernikanische, beide als „richtig“, beide als „möglich“. Die Theorie des Ptolemäus ordnet ihre Gedanken den Tatsachen der Bewegungen der Himmelskörper in Der Art zu, daß sie annimmt, die Erde „stehe fest“, und die Sonne sowie der ganze Sternenhimmel drehten sich um diese Erde als um ihren Mittelpunkt. Sie kommt dabei dann weiterhin, durch Anpassung der Begriffsbilder untereinander, zu einem eindeutigen System von Bewegungsbahnen: zu Kreisen, Ellipsen, Epizyklen und anderen komplizierten Kurven, in denen sich die einzelnen Himmelskörper um den Zentralpunkt der Erde bewegen. — Die Anschauung des Kopernikus dagegen nimmt die Anpassung der Vorstellungen an die Tatsachen in Der Weise vor, daß sie die Sonne als Zentralpunkt auffaßt, und die Erde und die Planeten sich um diesen Mittelpunkt bewegen läßt. Auch diese Anschauung kommt dann durch Anpassung der Tatsachen-Abbildungen untereinander zu einem in sich widerspruchslosen, geschlossenen Begriffsystem; hier aber ergeben sich als Bewegungsbahnen der Gestirne keine komplizierten Kurven mehr, sondern ausschließlich Kreise und Ellipsen. — Beide Anschauungen also sind, nach moderner Auffassung, möglich und „richtig“. Die Entscheidung aber, welcher von diesen zweien man schließlich den Vorzug gibt, wird aus dem Gesichtspunkte heraus getroffen, daß man — die restlose Tatsachen-Entsprechung und die restlose innere Eindeutigkeit beider Systeme vorausgesetzt — jedes vorzieht, das ein einfacheres, ein weniger kompliziertes System von Begriffen ergibt. In diesem Sinne gibt also letzthin das geistige „Ökonomie-Prinzip“, das einerseits von möglichst wenigen unbeweisbaren Grund-Voraussetzungen ausgeht, und andererseits zu der möglichst einfachen Anordnung der beobachteten Tatsachen führt, den Ausschlag bei der Wahl einer „Theorie“.

Geht man nun mit diesem Gesichtspunkte des Ökonomie-Prinzipes der Wissenschaft an die theoretische Grundlegung eines bestimmten Spezialgebietes, so muß man demgemäß vor allem danach trachten, bei der Aufstellung jener „unbeweisbaren“ — das heißt: nicht mehr auf bereits vorher Bekanntes zurückführbaren — Grund-Voraussetzungen, die jede Spezial-Theorie benötigt, mit einer möglichst geringen Anzahl auszukommen.

Es handelt sich bei den vorliegenden Untersuchungen um „ästhetische“ Probleme, das heißt um Fragen des Kunstschaffens und des Kunstgenießens.

[S. 3]

Zwei ganz allgemeine und für alle Teilgebiete geltende Voraussetzungen haben wir dabei bereits gemacht: erstens das tatsächliche Vorhandensein einer Außenwelt, und zweitens das tatsächliche Vorhandensein einer auf die Eindrücke dieser Außenwelt reagierenden lebendigen Substanz.

Nun wurden für das ästhetische Teilgebiet bisher meist von allem Anfang an noch zwei weitere Grund-Voraussetzungen aufgestellt.

Es wurde erstens behauptet, daß der Künstler sein Werk aus einer „spezifischen“ Eignung erstelle, die die „gewöhnlichen“ Menschen nicht besitzen. Eine wesentliche und qualitativ besondere „schöpferische“ Fähigkeit sollte dem „Künstler“ innewohnen, aus der allein ein Kunstwerk erstehen könne. Sie sei dem Künstler, und bloß diesem, „angeboren“, und Keiner, dem diese qualitative Besonderheit fehle, könne irgendwie für den Bezirk des Kunstschaffens in Anspruch genommen werden.

Zweitens aber sollte auch der Aufnehmende zum „wahren“ Kunstverständnis von einer spezifischen Eignung oder Veranlagung abhängig sein, die keineswegs bei allen Menschen zu finden wäre. Auch hier müsse eine qualitative Besonderheit als „angeboren“ vorliegen, wenn das Bemühen um das Erleben der Kunstwerke zum „wirklichen“ ästhetischen Erleben und zum „wahren Verständnis“ der Werke führen solle.

Wenn es nun gelingen würde, eine geschlossene ästhetische „Theorie“ zu gewinnen, die zwar von der willkürlichen Voraussetzung absieht, daß Künstler und Kunstverständige qualitativ besonders begabte Menschen seien, die aber dennoch zu einer „eindeutigen Zuordnung eines in sich widerspruchslosen Begriffsystemes an die ästhetischen Tatsachen“ gelangt, so wäre damit ein Resultat erreicht, das „einfacher“ wäre, weniger unbeweisbare Prämissen enthielte, und deshalb nach dem Ökonomie-Prinzipe der Wissenschaft den Vorzug vor dem anderen System verdienen würde. —

Ernst Mach war es, dem es im Laufe eines langen und an wissenschaftlichen Ergebnissen reichen Lebens gelungen ist, nachzuweisen, daß sich das alltägliche, jedem Menschen eignende „Denken“ von dem reinsten wissenschaftlichen Denken der größten intellektuellen Genies in keiner Weise qualitativ, sondern nur der Schärfe und der Intensität nach unterscheide. Und so soll im Folgenden versucht werden, die Tatsachen des ästhetischen Bereiches unter der Voraussetzung anzuordnen, daß jene oben erwähnte „spezifische“ Fähigkeit des Künstlers und des Kunstgenießenden als etwas von den Eigenschaften des „gewöhnlichen“ Menschen qualitativ Unterschiedenes nicht existiere; sondern daß sich das künstlerische Gestalten und Erleben in nichts als in seiner Intensität und in seiner Tiefe von einem bestimmten alltäglichen Verhalten aller Menschen unterscheidet.

[S. 4]

Der Mensch wird in diese Welt, an die er sich in jahrtausendelangem Prozeß angepaßt hat, hineingeboren und nimmt mit seinen Sinnesorganen die Gegebenheiten dieser Welt in einem weiten Erfahrungskreise auf. Der weiteste Umfang dieses Kreises alles Sichtbaren, Hörbaren, Riechbaren, Schmeckbaren und Tastbaren heiße, in der Ausdrucksweise von Ernst Mach, „groß U“. Was außerhalb dieses weitesten Bezirkes alles Erfahrbaren U noch liegen möge, wird wissenschaftlich nicht diskutiert. Jegliche Metaphysik bleibt damit also von vornherein ausgeschlossen.

Innerhalb dieses weitesten Erfahrungsbezirkes U lebt nun der erwachsene Mensch in dem kleineren Umfang seiner Leibeshülle, die, wiederum in Machscher Terminologie, „klein u“ genannt werden soll. Der Mensch stellt einen geschlossenen körperlichen Komplex vor, der an einzelnen Punkten „Reiz-Stellen“ für Eindrücke jener Außenwelt U besitzt. So sind die Augen für Licht-Reize, die Ohren für Schallwellen, die Nase für Geruchsempfindungen, die Zunge für Schmeck-Erfahrungen, die Haut für Tast- und Temperatur-Einwirkungen empfindlich. Diese Reize werden durch die Nervenbahnen zum Zentralsystem geleitet, das den Sitz des Bewußtseins, der „Seele“ bildet.

Sind wir so weit gelangt, so fragen wir nach der, wiederum unmittelbar gegebenen, nicht weiter „beweisbaren“ Zusammensetzung dieses Bewußtseins.

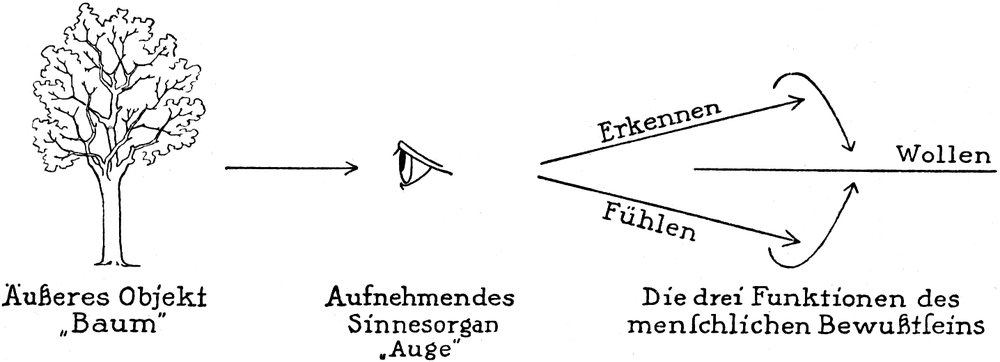

Beobachtung lehrt uns, daß wir drei seelische Grund-Gegebenheiten besitzen, die nicht weiter auf „früher Bekanntes“ zurückführbar sind: das Erkennen = Denken, intellektuelle Funktion; das Fühlen = emotionelle Funktion; und das Wollen = voluntaristische Funktion.

Prüfen wir die Zueinanderordnung, die diese drei Funktionen des menschlichen Bewußtseins untereinander einnehmen, so finden wir Folgendes.

Sehen wir etwa einen Baum, so ist mit der rein sachlichen Wahrnehmung des Gegenstandes, mit seinem „Erkennen“, unmittelbar ein spezifisches „Begleit-Gefühl“ mit-gegeben. Man kann sich, sollte man daran zweifeln, diese Tatsache unmittelbar vergegenwärtigen, wenn man entweder das Objekt der Betrachtung wechselt: also einmal eine „mächtige“ Eiche, dann eine „schlanke“ Birke, eine „Trauerweide“, eine „stolze“ Zypresse als Seh-Ding wählt. Die in Anführungszeichen gesetzten Attribute geben dabei Hinweise auf die unmittelbare Gefühls-Begleitung des intellektuell Wahrgenommenen und „Erkannten“. Oder man denke daran, wie außerordentlich stark die noch nicht abgestumpfte Gefühlsbegleitung bei völlig neuartigen Erlebnissen ist. Sei es etwa, daß man in zoologischen Gärten oder in Aquarien Tiere zum ersten Male sieht, die man bisher noch[S. 5] nicht kannte; sei es, daß man sich die unmittelbare Verknüpfung von erkennendem Wahrnehmen und begleitender Gefühlserschütterung vergegenwärtigt, die man erfuhr, als man zum erstenmal ein Luftschiff oder ein Flugzeug sah. — So erweist vielfaches Erleben den unmittelbaren Dualismus, die grundlegende Doppel-Gegebenheit des Erkennens und des Fühlens im menschlichen Bewußtsein. Diese beiden Funktionen sind offenbar nicht hintereinander geschaltet, sondern in unmittelbarem Parallelismus einander nebengeordnet.

Anders ist es beim Wollen. Sieht man hier von den automatisch gewordenen Reflex-Reaktionen ab, so kann man klar beobachten, wie jedes „bewußte“ Wollen an das Vorausgehen eines Erkennens oder eines Fühlens geknüpft ist. Erst entweder wenn ich durch das Thermometer „erkannt“ habe, daß es kalt geworden ist, kann ich die schützende Hülle „wollen“; oder erst wenn ich „gefühlt“ habe, daß es kalt zu werden beginnt, kann ich die Decke „wollen“. So ordnet sich also die Dreiheit der Funktionen des erwachsenen menschlichen Bewußtseins in der Form des folgenden Schemas teils nebeneinander, teils hintereinander an.

Ist der Wissenschaftler nun dahin gelangt, eine Mehrheit von Gegebenheiten als grundlegend bei einem äußeren oder bei einem innerseelischen Vorgang zu konstatieren, so pflegt er weiterhin zu versuchen, die einzelnen Teilstücke des Komplexes zu isolieren. Gelingt nämlich diese nach der „Methode der Variation“ durchzuführende Isolierung einzelner Elemente, so kann man für die Beobachtung Aufschlüsse sowohl über die spezielle Artung der Teilstücke, wie über die Rolle erwarten, die sie dem Gesamtkomplex gegenüber spielen.

Wendet man diesen Gesichtspunkt der möglichen Isolierung der Teilstücke eines Komplexes auf die obige schematische Zeichnung an, so ist vorerst sofort ersichtlich, daß es ein „isoliertes Wollen“ nicht geben kann,[S. 6] sofern kein Zwang auf das lebendige Bewußtsein ausgeübt wird. Zwar verlangt jedes „Du sollst“, daß man sein Wollen ohne vorherige Betätigung des Erkennens oder des Fühlens, also „isoliert“, in Funktion treten lasse. Doch derartige, seien es erzieherische, seien es gesetzliche „Befehle“, die nicht vor die gewollte Handlung der Einzelnen die Einsicht oder das Gefühl setzen, sind eben anormale Zwangs-Situationen, die für die Beobachtung des frei lebenden Bewußtseins ausscheiden. Denn für dieses ist jedes Wollen, das in seiner freien Auswirkung zu einer Handlung führt, von einem vorausgehenden erkennenden oder von einem vorausgehenden fühlenden Erlebnis bestimmt und determiniert.

Anders aber als für das Wollen liegen die Gegebenheiten des Bewußtseins für das Erkennen und für das Fühlen.

Wenn auch die innigen Verbundenheiten der drei Funktionen des menschlichen Bewußtseins aus ihrem schon organisch bedingten Zusammenhange letzten Endes niemals völlig isolierbar sind, so kann doch die „Einstellung“, die „Tendenz“ der Betätigung sich vornehmlich auf die Eine der Funktionen stützen oder richten. Und zwar hier im Besonderen also entweder auf das Erkennen oder auf das Fühlen.

Wir erleben vorerst vielfach, daß wir beim Aufnehmen der Naturgegebenheiten unser Augenmerk hauptsächlich auf das Wahrnehmen, das Erkennen der Tatsächlichkeiten richten können, indem wir uns bemühen, unser Fühlen und unser Wollen möglichst auszuschalten. Diese isolierende Einstellung der intellektuellen, der erkennenden Funktion führt zu dem, was wir das „wissenschaftliche“ Verhalten nennen. Wenn wir also unser Augenmerk darauf richten, unsere gefühlsmäßigen Reaktionen möglichst zurückzudrängen, unser willentliches Verhalten nicht lebendig werden zu lassen: sondern einzig und allein mit unserer intellektuellen Funktion die Tatsachen unserer äußeren und inneren Erfahrung zu beobachten und zu beschreiben, so befinden wir uns im Bezirke der reinen Wissenschaft. Oder, strenger formuliert: das möglichste Isolieren der intellektuellen Funktion des Bewußtseins führt zum wissenschaftlichen Verhalten. —

Bevor wir uns nun der Frage nach der Isolierbarkeit des Fühlens im menschlichen Bewußtsein zuwenden, wird eine kurze Einschaltung notwendig. Seit Jahrhunderten mühen sich die Menschen, jene vorhin erwähnte, angeblich qualitativ besondere Eignung des Künstlers und des „wahrhaft“ Kunst-Verständigen definitorisch zu fassen. Die Streitfrage geht dabei um das Wesen des „ästhetischen Schaffens“ und des „ästhetischen Genießens“. Da nun bereits seit langem so weit Übereinstimmung erzielt ist, daß es sich in beiden Fällen um spezifische Gefühls-Verhaltungsweisen[S. 7] handelt, wird andauernd danach gestrebt, das Wesen eben dieses „ästhetischen Gefühles“ als eine spezifisch besondere, von allen anderen Gefühlen streng unterschiedene Klasse festzustellen. Und das wichtigste Problem wird demgemäß, dieses „ästhetische“ Fühlen von allen anderen Gefühlen, also vom „gewöhnlichen“ oder „vulgären“ Fühlen, streng definitorisch zu unterscheiden.

Da es nun einerseits bisher noch niemals gelungen ist, die spezifische Definition dieses „ästhetischen Gefühls“ einwandfrei zu geben; und da andererseits die Theorie an Einfachheit, an „Ökonomie“ gewinnen würde, falls es gelingen sollte, ohne eine grundlegende Zweiteilung zwischen „ästhetischen“ und „gewöhnlichen“ Gefühlen auszukommen, sei die folgende Anschauung der Nachprüfung durch das Erleben empfohlen.

Diese Anschauung behauptet: es gibt überhaupt kein spezifisch ästhetisches Gefühl. Ein Wesensunterschied zwischen den Gefühlen des Kunstschaffens oder des Kunstgenießens und denen des „gewöhnlichen“ Lebens ist nicht aufzufinden, weil er nicht vorhanden ist. Sondern so, wie das „vulgäre“ Denken aller Menschen dem „wissenschaftlichen“ Denken selbst der größten intellektuellen Genies im Wesen völlig gleich ist; und so, wie zwischen diesen beiden nur ein Grad-Unterschied besteht, indem das wissenschaftliche Genie auf Grund einer mit größerer Vollkommenheit durchgeführten Isolierung des Denkens vom Fühlen und vom Wollen, sowie auf Grund stärkerer ursprünglicher quantitativer Veranlagung reichere oder umfassendere Resultate erzielt: so soll der hier vertretenen Anschauung nach auch das „vulgäre“ Fühlen dem „ästhetischen“ Fühlen im Wesen völlig gleich sein. Und auch zwischen diesen beiden Gefühlsarten soll nur ein Grad-Unterschied bestehen, indem das künstlerische Genie auf Grund einer mit größerer Vollkommenheit durchgeführten Isolierung des Gefühls vom Denken und vom Wollen, sowie auf Grund stärkerer ursprünglicher quantitativer Veranlagung zu reicherem oder tieferem ästhetischen Erleben gelangt.

In gleicher Weise also, wie man im obigen Bewußtseins-Schema durch das möglichste Isolieren der intellektuellen, der erkennenden Funktion des menschlichen Bewußtseins vom emotionellen und vom voluntaristischen Bezirk zum wissenschaftlichen Verhalten gelangte; in gleicher Weise führt, dieser Anschauung nach, die möglichste Ausschaltung des erkennenden und des willentlichen Bezirkes, und dabei die möglichst ausschließliche Einstellung auf das Gefühlserlebnis in den „ästhetischen“ Bezirk. In strenger Formulierung würde also der nicht weiter zurückführbare, sondern nur durch das unmittelbare Erleben beweisbare Grundsatz lauten: das[S. 8] möglichste Isolieren der emotionellen Funktion des Bewußtseins führt zum ästhetischen Verhalten.

Diese Anschauung behauptet also: es gibt kein „spezifisch ästhetisches“ Gefühl. Sondern jedes Gefühl, und sei es, welches immer — sei es ein ethisches oder ein religiöses, ein Freude- oder Trauergefühl, ein Zorn oder eine Hingebung, ein Schmerz oder eine Wollust — kann ästhetisch werden. Und es „wird“ ästhetisch eben dadurch, daß man es im Erleben seines funktionalen Ablaufes möglichst strenge und möglichst rein von allem Intellektuellen und von allem Willentlichen isoliert.

Während man also bisher entweder drei weiterhin unbeweisbare Voraussetzungen — über das ästhetisch-produktive, über das ästhetisch-rezeptive und über das „vulgäre“ Gefühl — machen mußte, oder doch zumindest zwei unterschiedene Arten von Gefühls-Erlebnissen: das „spezifisch-ästhetische“ Fühlen und das „vulgäre“ Fühlen als im Wesen völlig verschieden behauptete, wäre durch die obige Annahme der wissenschaftsökonomische Vorteil gewonnen, an Stelle dreier oder zweier unbeweisbarer Grund-Gegebenheiten bloß Eine zu setzen, die — je nach dem Grade ihrer Isolierung sowie nach dem Maße ihrer Auswirkung — das Gebiet der Kunst-Gefühle wie das der „gewöhnlichen“ Gefühle einheitlich zu umfassen imstande wäre.

Da nun derartige Grund-Behauptungen, die man früher „Axiome“ nannte, niemals im üblichen Sinne — wie bereits einige Male zugestanden — durch weitere „Zurückführung auf bereits Bekanntes“ unweigerlich feststellbar sind, sondern ihre „Wahrheit“, ihre inner-seelische „Wirklichkeit“ nur im unmittelbaren Erleben selbst erweisen oder eben nicht erweisen können, möge ein Beispiel diese Anschauungsweise zu klären versuchen.

Man denke sich auf eine weite Gebirgsaussicht. Vor dem Blick ein Kreis von Bergen mit Matten und Wiesen, Wäldern und Büschen, höher hinauf Gletscher und Felszacken, Schneefelder und Firnen, darüber der Himmel mit reichen Wolkenformen.

Nun isoliere man vor diesem Erlebnis vorerst die intellektuelle Funktion, das Wahrnehmen und Erkennen: man verhalte sich also „wissenschaftlich“. Man wird fragen, wie die Berge heißen, wie hoch sie sind, zu welchem Staatsgebiete, zu welcher Bergkette sie gehören, aus welchem geologischen Material sie bestehen, man kann sich für ihre Geschichte interessieren, dafür, ob sie bereits alle erstiegen, ob sie bewohnt sind, man kann ihre Vegetation, ihre Bewässerungsverhältnisse, ihr Klima erkunden ...: kurz, man kann, mit möglichster Ausschaltung alles gefühlsmäßigen und willentlichen Erlebens, die reine „Wissenschaft“ der „Geographie“ im weitesten Wortsinne treiben.

[S. 9]

Und man kann sich anders verhalten. Man kann sich mit möglichster Ausschaltung alles jenes oben aufgezählten Intellektuellen, und mit Ausschaltung auch alles Willentlichen — das etwa den besseren Aussichts-Punkt des Nebenstehenden „erstrebt“, oder einen der gesehenen Berge ersteigen „will“, oder eine erschaute vollfarbige Blüte pflücken und besitzen „will“ —: möglichst rein der Gefühls-Begleitung der gesehenen Objekte hingeben. Man „setzt sich auf das Gefühl zurück“, man läßt dieses Begleitgefühl der Objekt-Konstellation mit möglichster Isolierung rein und ungehemmt in sich schwingen. Tut man das, achtet man wirklich auf nichts anderes als auf dieses isolierte Erleben des Gefühles-an-sich, so kommt man in eine seelische Verhaltungsweise, die man von starken Kunsterlebnissen her bereits kennt. Man ist intellektuell völlig „abgeblendet“, und man ist willentlich völlig „passiv“, man gibt sich rein dem Gefühle hin: und da erfährt man sich als im spezifisch ästhetischen Verhalten lebend. —

Dieses ästhetische Verhalten steht also völlig parallel dem wissenschaftlichen Verhalten. Entsteht das wissenschaftliche Verhalten durch möglichst isolierendes Einstellen auf die erkennende Funktion den Erlebnissen dieser Welt gegenüber; so entsteht das ästhetische Verhalten durch möglichst isolierendes Einstellen auf die fühlende Funktion den Erlebnissen dieser Welt gegenüber. Und ist Wissenschaft keineswegs bloß die Lehre vom „absolut Wahren“, das es „an sich“ ja nicht gibt, sondern ist Wissenschaft die Lehre von der Erkenntnis und vom Irrtum im Laufe der Menschheitsentwicklung: so ist Ästhetik keineswegs bloß die Lehre vom „absolut Schönen“, das es ja gleichfalls nicht gibt, sondern Ästhetik ist die Lehre vom „Schönen“ und vom „Häßlichen“ im Laufe der Menschheitsentwicklung. Denn so wie die ärztliche Wissenschaft vom gesunden und vom kranken Körper handelt, so wie die Volkswirtschaft die Wissenschaft von dem Vermögen und von den Schulden, so wie die Elektrizitätslehre die Lehre von den „positiven“ und von den „negativen“ elektrischen Vorgängen, so wie die „Wärmelehre“ gleichzeitig auch „Kältelehre“, also die Lehre von den Temperaturen über und unter der zufälligen menschlichen Körpertemperatur ist: so müssen die „Gesetze der Ästhetik“, das heißt die immer wieder beobachteten Abläufe dieses ästhetischen Verhaltens ihre Gültigkeit bewahren, wie immer auch die Ergebnisse dieser Verhaltungsweise, sei es als positiv-schön, als gleichgültig-nullwertig, oder als negativ-häßlich „gewertet“ werden. Denn das Vorzeichen des Resultates kann niemals den funktionellen Ablauf bestimmen oder definieren, der zu gerade diesem Resultat zufälligerweise geführt hat. So darf also eine „Definition“, eine „Formel“, wenn sie allgemeine Gültigkeit besitzen[S. 10] soll, niemals davon abhängig gemacht werden, mit welchem Vorzeichen die einzelnen bestimmten Gegebenheiten an die Stelle der allgemein begrifflichen Bestimmungsstücke eintreten. —

Nehmen wir also die Grund-These vorerst probeweise an: ästhetisches Erleben ist isoliertes Gefühls-Erleben, so haben wir eine allgemeine, für alle Gefühle geltende Definition des Ästhetischen. Das Kunst-Ästhetische würde sich dann vom Natur-Ästhetischen nur dadurch unterscheiden, daß in der Natur die Anlässe für die Gefühle, die wir erleben, ohne unser Zutun und ganz unabhängig vom menschlichen Dasein vorhanden sind — auch wenn es überhaupt keine Menschen gäbe. Während die Kunstwerke von einzelnen Menschen erst gemachte Gebilde sind, die uns deren Gefühle vermitteln.

Es handelt sich demgemäß im Kunstbereiche ausschließlich um Gefühlserlebnisse. So vage und unfaßbar nun Gefühlserlebnisse sonst auch scheinen: innerhalb der Diskussion über Kunstwerke sind sie auf das sicherste faßbar. Denn sie hängen an dem zu erlebenden Objekt, am Kunstwerke, das als fertig Gestaltetes vorliegt. Mag bei der Konzeption und während des Schaffens selbst noch so viel Irrationales mitgehen: dies Irrationale bezieht sich bloß auf den Schaffenden selbst während des Werdeprozesses des Kunstwerkes. Sowie der Künstler, der nichts Anderes und nichts Mehreres ist, als ein Gestalter eines künstlichen Gefühls-Objektes, sein Tun zu Ende geführt hat, sowie also das Kunstwerk als fertiges Gebilde vorliegt, besteht nicht nur die Möglichkeit einer festen Umgrenzung des Gefühls-Erlebnisses, sondern für jeden Geschulten sogar die Sicherheit, nichts zu erfahren oder zu erleben, was nicht durch seinen Anlaß in dem vorliegenden Kunstwerk bündig zu erweisen wäre. Der Variationen, der Verflechtungen, der Harmonieverschiebungen oder Linienkrümmungen mögen noch so viele gebracht sein: in der festen Bindung des Erlebenden und des Erlebten an das Kunst-Objekt, in der Verklammerung, mit der das vermittelte Gefühl vom Gesamtbau bis zum Detail an der eben hier und eben so gebrachten Formung des Gebildes haftet, darin liegt die Sicherheit, nicht mit leeren Worten als Laut-Schällen zu jonglieren, sondern deren erlebte Bedeutungs-Inhalte als eindeutig bestimmte Tatsachen zu erläutern und zur Diskussion zu stellen.

Ohne nun hier auf eine noch ausführlichere Ableitung einzugehen, seien die Definitionen des „Künstlers“ und des „Kunstwerkes“ gegeben, die aus dem Vorausgegangenen zu erfolgern sind.

„Künstler“ vorerst ist jener, der imstande ist, auf Grund eines isolierten tiefen Gefühles ein Gebilde zu erstellen, das dieses Gefühl trägt. — Der Künstler unterscheidet sich also nach dieser Auffassung vom „gewöhnlichen“[S. 11] Menschen nicht durch sein Gefühl. Hunderte von Menschen mag es geben, und gibt es auch sicherlich, die ebenso tief empfinden, wie die großen und selbst die größten Künstler, und die auch imstande sind, in ihrem ästhetischen Verhalten dieses tiefe Fühlen vom Denken und vom Wollen möglichst rein zu isolieren. Was sie vom Künstler unterscheidet, ist bloß das Fehlen der zufälligen angeborenen Fähigkeit, sichtbare, hörbare oder sprachliche Gebilde zu erstellen, die dieses Gefühl tragen. Der Künstler ist demgemäß ein mehr oder minder „bedeutender“ Mensch, dem erstens die Gabe besonders tiefen und intensiven Fühlens eignet; und der zweitens die Fähigkeit besitzt, dieses Gefühl auch in einen objektiven Träger zu fassen.

Ein Kunstwerk weiterhin ist ein von diesem Menschen als Künstler aus isolierter Gefühls-Einstellung heraus gemachtes Gebilde, das imstande ist, dem Erlebenden das Gefühl, aus dem es entstand und das an ihm hängt, zu vermitteln. Und so wie jeder Mensch, nicht etwa nur ein „spezifisch Begabter“, bei den naturhaft vorhandenen Anlaß-Trägern für Gefühle zum ästhetischen Erleben gelangt, indem er die Gefühls-Begleitung des eben wahrgenommenen Objektes im Aufnehmen möglichst isoliert; so gelangt auch jeder Mensch, ohne Ausnahme, einem Kunstwerke gegenüber zum ästhetischen Erleben, indem er, gleicherweise in möglichster Isolierung, jenes Gefühl in sich lebendig macht und schwingen läßt, das durch die Gegebenheiten dieses künstlichen Gebildes getragen und vermittelt wird. —

Die theoretische Orientierung wird nun auch im Folgenden strenge dabei bleiben, nicht, wie meist bisher, den „Begriff“ oder — in platonischem Sinne — die „Idee“ eines Dinges in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, um von hier aus die naturhaften Objekte als einzelne „Individuationen“ jener „Idee“ aufzufassen; sondern sie wird auch in der „Theorie“, also im Versuch der „Anpassung der Gedanken aneinander“ immer wieder von der Natur-Erfahrung ausgehen, und alle Ergebnisse des theoretischen Denkens auch immer wieder an dieser Erfahrung kontrollieren. —

Ein Kunstwerk ist also ein von einem Menschen aus einem Gefühle heraus erstelltes Gebilde, das imstande ist, einem anderen Menschen das in ihm beschlossene Gefühl zu vermitteln.

Da demgemäß alle Kunstwerks-Gefühle an ihre Anlaß-Träger gebunden und durch sie bestimmt sind, werden wir den Versuch, diese künstlich vermittelten Gefühle weiterhin in unterschiedene Klassen zu sondern, in der Weise vorzunehmen haben, daß wir eben ihre künstlichen Anlaß-Träger in spezifisch verschiedene Gruppen einzuteilen streben.

Da ist nun leicht zu zeigen, daß in allen Kunst-Gebieten: im Sichtbaren[S. 12] der bildenden Künste, im Hörbaren der Musik, wie auch im Wort-Bereiche der Literatur, nur vier verschiedene Gestaltungsweisen jener künstlichen Gebilde, der Kunstwerke, möglich sind.

Die erste mögliche Gestaltung wird durch folgende Überlegung abgegrenzt.

Die Natur ist uns im Bereiche des Sichtbaren — den wir als Beispiel-Komplex herausheben — in den äußeren „Objekten“ gegeben. Hat nun ein derartiges sichtbares Natur-Objekt ein Gefühl vermittelt, das irgendwie bereichert oder erfreut hat, so kann man danach streben, sich dieses Gefühl auch unabhängig vom gerade vorhandenen, und vielleicht bald vergänglichen oder entschwindenden naturhaften Anlaß möglichst dauernd zu bewahren. Man denke etwa an jene oben erwähnte Berges-Aussicht, die ja an das Verweilen an dem Aussichtspunkte gebunden ist; oder man denke daran, daß die Gefühls-Vermittlung, die man erfährt, wenn man eine voll erblühte rote Rose in grünem Laub schauend erlebt, mit dem Hinwelken der Rose selbst auch verschwindet.

Hat man nun das Bestreben, sich gerade diese eben erfahrene, durch das Natur-Objekt vermittelte Gefühls-Erschütterung zu erhalten, so kann man dies ersichtlicherweise so zu bewerkstelligen versuchen, daß man das Objekt, an dem ja das vermittelte Gefühl hängt, in möglichster Dauer zu bewahren trachtet. Um also, sei es von dem wechselnden Standpunkte des Erlebenden, sei es von der raschen Vergänglichkeit des Natur-Objektes unabhängig zu werden, kann man versuchen, dieses Objekt zu „kopieren“, nachzugestalten: also eine „künstliche“ Nach-Bildung der Natur-Gegebenheit nach Form und Farbe in möglichst dauerndem Materiale als Träger der Gefühls-Vermittlung an die Stelle des ursprünglich Natur-vorhandenen Gefühls-Trägers zu setzen.

Dies zu behaupten, vielmehr als nicht nur durchaus möglich, sondern — im Laufe der Kunstgeschichte — auch als hundertfach wirklich, klar vor Augen zu stellen und zuzugeben, scheint heute Ketzerei. Und der Einwurf des „Panoptikums“ liegt nahe zur Hand. Doch einerseits ist noch niemals versucht worden, einem wirklich bedeutenden und überragenden Plastiker, etwa einem Donatello, die Aufgabe einer „Panoptikum-Gruppe“ zu stellen — die er sicherlich in hinreißend-naturalistischer Weise gelöst hätte —; und andererseits ist alles, was heute gegen diese künstlerische Gestaltungsweise gesagt wird, nur Tages-Wort zum — kunstpolitisch durchaus berechtigten — Kampfe gegen eine zufälligerweise gerade heute nicht lebendige und daher nicht erstrebte Erlebens- und Gestaltungsweise. Geht man aber hinter den Tageskampf zurück, sieht man die Stilweisen vergangener Kunstperioden durch, so findet man diese Übung der Kunstwerks-Gestaltung,[S. 13] die den naturhaften Gefühls-Träger nach-gestaltet, in weiten Bezirken, besonders gerade im jüngst vergangenen Naturalismus der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, auf das reichste gepflegt.

Es gibt also, erfahrungsgemäß, eine Kunstgestaltung, die eine Nach- oder Ab-Gestaltung des naturhaften Gefühls-Anlasses erstrebt. Ihrer Tendenz nach. Es gibt beim Schaffenden eine Einstellung des Bewußtseins, die nichts anderes will, als eine Wiedergabe des sehend unmittelbar erlebten Natur-Inhaltes, ohne dessen Umgestaltung. Und man hat diese Einstellung des Bewußtseins seit jeher Naturnähe oder Naturalismus oder Realismus genannt.

Damit hätten wir die erste Art möglicher Kunstgestaltung erfahrungsgemäß festgelegt und definiert. Sie hält sich möglichst enge an die Natur, und sie kann diese abbildhafte Treue bis in das kleinste eben noch merkbare, zufällige Individualmerkmal zu treiben versuchen. Um also das Gefühlserlebnis, das irgendein Natur-Komplex dem Künstler vermittelt hat, sich und anderen zu erhalten und immer wieder vermitteln zu können, kann der Künstler den Anlaß-Träger des Gefühles möglichst genau in seinen Gegebenheiten so nachschaffen, daß er sich, innerhalb des Sichtbaren, bemüht, die Farben, Lichter und Schatten sowie die Formen des Natur-Gegebenen möglichst genau in jener Art wieder-zugeben, wie er sie bei immer wiederholter Betrachtung immer wieder vorfindet. Diese Art der Nach-Gestaltung wird sich dem Vor-Bilde der Natur „asymptotisch“, also in nie völlig erfülltem Streben, nähern. Doch die Einstellung, die Tendenz, das Ziel des Schaffens ist beim wahren objektiven Naturalisten eben in diesem Streben gegeben, sein künstlich geschaffenes Werk dem Natur-Vorbilde möglichst anzugleichen, um dann an diesem Kunst-Werke möglichst jene Gefühle wieder-zuerleben, die an dem vergänglichen Gefühls-Anlaß hingen. Und der Aufnehmende, der Genießende wird sich einem derartigen naturalistischen Kunstwerke gegenüber genau so verhalten, wie er sich der Natur gegenüber verhält: er gibt sich den lichtlichen, farblichen und inhaltlich-formalen Gegebenheiten des Werkes — in gleicher Weise, wie denen der Natur — passiv-aufnehmend hin.

So sicher aber, wie es eine intendierte Natur-Abschilderung und damit eine naturalistische Kunst gibt, so sicher auch ist diese Natur-Wiedergabe nicht die einzige Möglichkeit der Kunstgestaltung.

Der Mensch ist in seinem Schaffen nicht an die Natur gebunden: er kann die Lichter, Farben und Formen des Natur-Gegebenen in seinen künstlichen Gestaltungen verändern. Auch diese Tatsache ist wiederum eine nur durch das unmittelbare Erleben erweisbare Gegebenheit des menschlichen Bewußtseins. Jene seelische Fähigkeit, die man „Phantasie“ nennt,[S. 14] wurzelt nämlich mit dem Keime ihres Wesens darin, daß unsere Erinnerungsbilder, selbst die der festesten Natur-Objekte, keine starren Gebilde sind, sondern daß sie sich, sei es in Teilstücke zerlegen und willkürlich wieder zusammensetzen lassen, sei es in ihren Färbungen und Formungen ändern, strecken und zusammendrücken, dichten und dehnen, kurz im allgemeinsten Sinne variieren lassen.

Damit wird das uralte Problem von „Form“ und „Inhalt“ psychologisch klar. In der objektiven Natur existiert diese Zweiheit nicht. Natur hat wirklich weder Kern noch Schale. Die „Form“ des Eichenblattes „bestimmt“ seinen „Inhalt“, der Inhalt des Lindenblattes „ist“ seine Form. Form — in weitestem Wortsinne, also auch den farblichen Komplex einschließend — und Inhalt sind in der Natur, bis zu den zufälligsten Variationen der Einzelobjekte, durchaus identisch. Und damit kennt auch naturalistische Kunst dieses Problem und diese Zweiheit nicht. Auch hier — beim naturalistischen Drama wie beim naturalistischen Bild — sind Inhalt und Form dasselbe.

Sowie man sich aber dem Bewußtsein des Menschen zuwendet, treten Form und Inhalt auseinander. Sowohl im Phantasieleben des Erkennens, wie im Phantasieleben des Fühlens. Und die Möglichkeit dieser Zerfällung des Naturgebildes in Form und Inhalt ruht eben darauf, daß unsere Erinnerungsbilder keine starren Gebilde, sondern in weitestem Ausmaße in sich locker gefügt sind. So kommt es im erkenntnismäßigen Phantasiegebiete etwa zu dem Denk-Gebilde des „Begriffes“, der ja nichts anderes als das Resultat fast unübersehbarer naturhafter Einzelerfahrungen gibt; deren „Form“ dann der „Grenz-Umriß“ ist, in den sich die vielfachen individuellen „Inhalte“ gleicher Art-Erfahrungen fassen lassen. Er gibt, etwa als Begriff des „Baumblattes“, das allgemeinste formale Blattgebilde unter Ausschaltung aller individuellen und zufälligen inhaltlichen Variationen der beobachteten Einzel-Exemplare, und er vermag dies deshalb, weil er so locker beweglich und schmiegsam ist, daß er imstande bleibt, sich immer wieder jeder Variation zu fügen. — Und auch das gefühlsmäßige Phantasiegebiet lebt ausschließlich von der Möglichkeit der Zerfällung von Inhalt und Form bei den menschlichen Erinnerungs-Vorstellungen. Auch hier gibt selbst die produktivste Leistung keine völlige Neu-Schöpfung irgendeines Gebildes, auch hier bleibt selbst die anscheinend „freieste“ Gestaltung letzten Endes, von ihrem Ursprunge her, durchaus an die Gegebenheiten der Naturerfahrung, an die naturhaften Vor-Erlebnisse gebunden. Phantasiebegabte Künstler mögen dieser Anschauung noch so energisch widersprechen. Der Wissenschaftler muß feststellen, daß es kein einziges Phantasie-Produkt gibt, und schiene es noch so erfahrungsferne, dessen inhaltliche Elemente nicht aus Erlebtem geholt sind. Phantasiegestaltung kann, nach[S. 15] endgültiger Form und endgültigem Inhalt, so herzhafte Umgestaltung der Erfahrung sein, daß man am Ziel den Ursprung nicht mehr leicht erkennen mag. Geht man jedoch die Marken zurück, achtet man auf die Kerben, die, von frühester Kindheit an, die Erlebnisse schlugen, so führt der Weg aufs sicherste zurück zu unser aller Amme: zur Natur.

Hat man die Möglichkeit dieses Auseinandertretens von Form und Inhalt innerhalb des Phantasiebereiches einmal festgestellt, so wird man weiterhin danach fragen, ob sich vielleicht prinzipiell unterscheidbare Arten dieser natur-fernen Neu-Verbindungen beobachten lassen. Und da ergibt sich nun, daß sich bereits „theoretisch“, das heißt im Gedanken-Experiment, feststellen läßt, daß es hier wieder nur drei im Wesen verschiedene Arten geben kann, in denen man die natur-erfahrenen Dinge und Vorgänge zu natur-fernen Gebilden zu verändern vermag. Und wenn auch diese Gebilde, wie alle Tatsachen dieser Welt, mit tausendfachen Übergängen und Zwischenstufen ineinandergreifen, so lassen sich zur orientierenden Überschau dennoch relativ gesonderte Gruppen scheiden.

Die erste dieser Verhaltungsweisen löst die Erinnerungsbilder der Naturobjekte aus ihrer erfahrungsgemäßen Zusammensetzung oder aus ihrem erfahrungsgemäßen Zusammenhang mit anderen Objekten und stellt die derart gewonnenen Teilstücke — die aber durchaus in ihren naturgegebenen Formungen bewahrt werden — zu neuen, in der Wirklichkeit nicht vorhandenen Ganz-Gebilden zusammen. Das nächstliegende Beispiel sind die „Fabelwesen“, etwa die Figur eines Kentauren, der aus einem naturalistischen Menschen-Oberkörper und aus einem naturalistischen Pferde-Leib zusammengesetzt wird. Diese Art der Zerstückung von natur-erfahrbaren Objekten und der Neu-Zusammensetzung der so erhaltenen Teilstücke zu natur-unerfahrbaren Gebilden beherrscht einen weiten Bezirk, besonders der nordischen Phantasietätigkeit. Sie führt etwa Bosch zu seinen Fabeltieren, deren eines etwa aus folgenden Teilstücken besteht: aus einer naturalistischen leeren Eierschale, einem naturalistischen Vogelkopf, naturalistischen Entenbeinen, naturalistischen Fledermaus-Flügeln und einem gewöhnlichen offenen Taschenmesser als Schwanz; oder sie läßt Brueghel im „Kampf der Kassenschränke mit den Sparbüchsen“ phantasiemäßige Vorgänge und Zusammenhänge sich abspielen, die in ihren „inhaltlichen“ Teilstücken wohl naturalistisch sind, in dem „Formalen“ ihrer Beziehung aufeinander jedoch in der Wirklichkeit nicht vorkommen. Da diese Art künstlerischer Gestaltung also die einzelnen Partial-„Inhalte“ der Teilkomplexe wohl in naturhafter Verfassung wahrt, die weitere naturferne „Form“ aber dadurch erreicht, daß sie die aus verschiedenen Natur-Gegebenheiten hergeholten naturalistischen Teilstücke untereinander in phantasieartig-willkürlichem[S. 16] Wechsel verbindet, wollen wir sie naturalistische Permutation nennen.

Das Verständnis dieser naturalistischen Permutation pflegt beim Kunst-Aufnehmenden keinen Schwierigkeiten zu begegnen. Wir sind, hauptsächlich durch unsere Traum-Erfahrungen, derartigen Neubildungen von Kindheit an so sehr angepaßt, daß wir sie ohne weiteres zu „verstehen“ pflegen; das heißt, meist mühelos imstande sind, das an ihnen hängende Gefühl auch im Nach-Erleben lebendig zu machen.

Hat man sich durch die Tatsache des Vorhandenseins derartiger naturferner Gebilde einmal an den Gedanken gewöhnt, der phantasiemäßigen Um-Gestaltung der Natur-Objekte im Prinzip nicht mehr feindlich gegenüberzustehen, so werden auch die zwei weiteren prinzipiell noch möglichen Umformungen naturalistischer Objekte keinem unbesiegbaren inneren Widerstande mehr begegnen. Man bedenke vorher nur folgendes.

Die Einzelobjekte derselben Gattung, etwa die einzelnen „menschlichen Körper“, sind bei aller Ähnlichkeit doch auch so sehr voneinander verschieden, daß man in der phantasiemäßigen Umgestaltung eines solchen Körpers, auch wenn man ihn nicht zerstückt, sondern in seinem naturerfahrenen Zusammenhange und Aufbau beläßt, sehr stark von den durchschnittlichen Proportionen und von den formalen Einzel-Gegebenheiten abweichen kann, ohne seine Erkennungsmöglichkeit als „menschliche Figur“ zu vernichten. Diese Tatsache der „Weite des Erkennungsfeldes“ aller Einzelobjekte benutzen nun die zwei noch möglichen phantasiemäßig-künstlerischen „Umarbeitungen“ der Naturgegebenheiten. Sie benützen sie dazu, um Einzelgebilde oder Komplexe zu erstellen, die wohl in ihren „inhaltlichen“ Gegebenheiten durchaus der Wirklichkeit entnommen sind, die aber in ihrer formalen Ausgestaltung von jenen Gegebenheiten, in denen wir die erkannten Inhalte in der Natur zu finden gewohnt sind, durchaus abweichen.

Diese Abweichung kann nun wieder nach zwei durchaus verschiedenen Richtungen hin erfolgen.

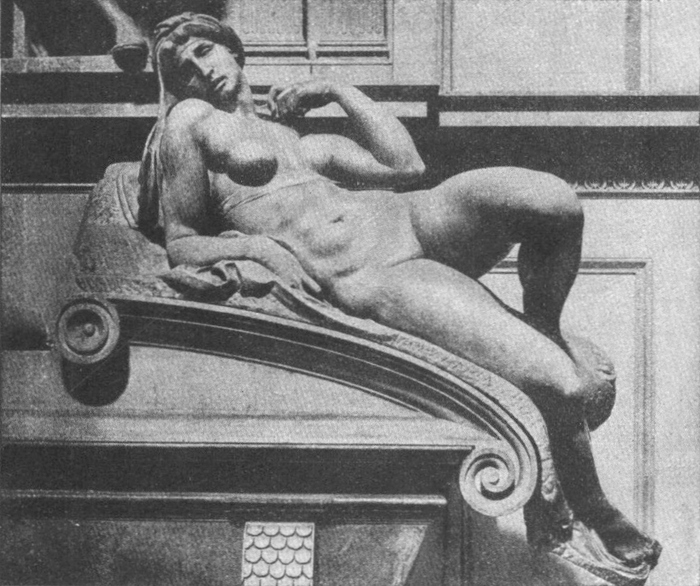

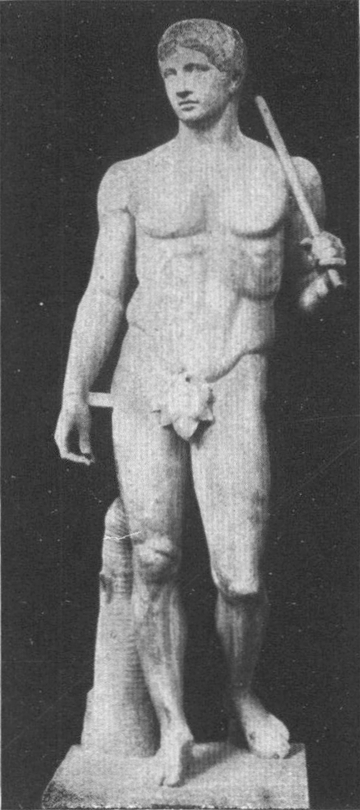

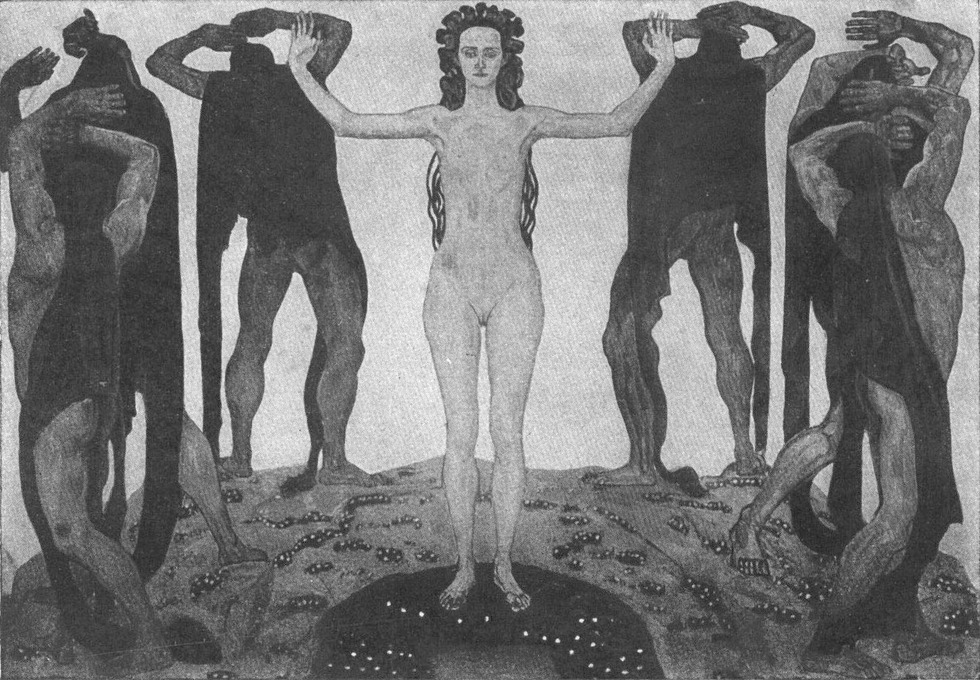

Die erste der zwei möglichen Einstellungen geht so vor, daß sie sich bei der Darstellung des Wahrgenommenen bemüht, die individuellen Einzelzüge zu unterschlagen und die Gesamtform ins „Allgemeinere“ auszugleichen. Achtet also jener zuerst besprochene „Naturalist“ darauf, die Natur-Gegebenheiten von der Gesamtproportion bis zum kleinsten Detail wiederzugeben, achtet er etwa bei der Darstellung eines Baumes genauestens auf die Dicke und Konturführung des Stammes, auf die kleinste Formenbiegung der Äste, auf die leiseste Variation in Verdickung oder Verdünnung der Zweige, auf die Färbung, zufällige Beleuchtung[S. 17] und Beschattung, zufällige Haltung und Stellung der Blätter bis zur kleinsten Knospe: so sucht der Künstler dieser anderen Einstellungsart das „Allgemeine“ oder „Typische“ aus den vielen individuellen Baum-Erlebnissen herauszuziehen. Er erreicht dies nun dadurch, daß er sich bestrebt, die individuellen Einzelmerkmale zu vernachlässigen, dagegen all Das zu bringen, was sich gleicherweise bei allen Einzelindividuen findet: Stamm, Krone, Äste und Blätter in „allgemeiner“ Formung. Er gleicht die Farben und Lichter zu neutraler Haltung aus, gibt die Astführungen und Stammkonturen in stetig-kontinuierlichen Krümmungen: er erlebt mit besonderer Einstellung jene Zone, die sich bei allen Einzelerlebnissen derselben Gattung vorfindet, die also als Gemeinsames übrigbleibt, wenn man viele Individuen dieser Gattung „zur Deckung“ bringt. Dem „Begriffsbild“ in seiner völligen Un-Individualität wird das Objekt genähert, dem „Typus“, der „Idealfigur“, eben durch die Unterschlagung und Ausgleichung der individuellen Merkmale, möglichst nahe gebracht. — Diese Einstellung des künstlerischen Um-Gestaltens wird seit jeher Idealismus genannt.

Doch es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die naturnahe Nach-Gestaltung zur naturfernen Um-Gestaltung zu führen. Dieser zweite Weg, das naturgegebene Objekt in seiner Ganzheit zu bewahren, gleichwohl aber zu phantasieartigem Ziele hin zu überschreiten, kehrt die Richtung der formalen Umgestaltung nach der Gegenseite.

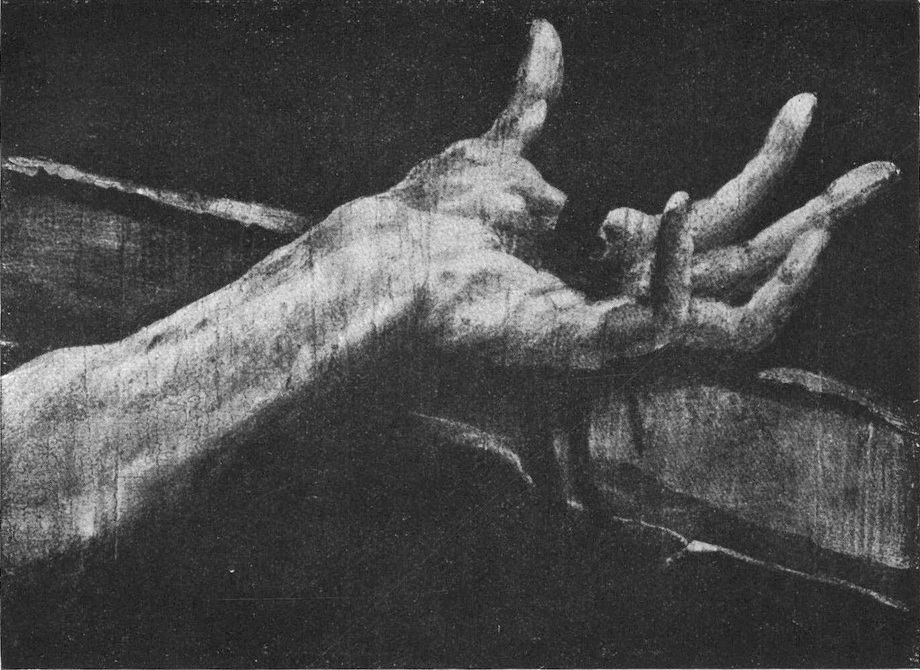

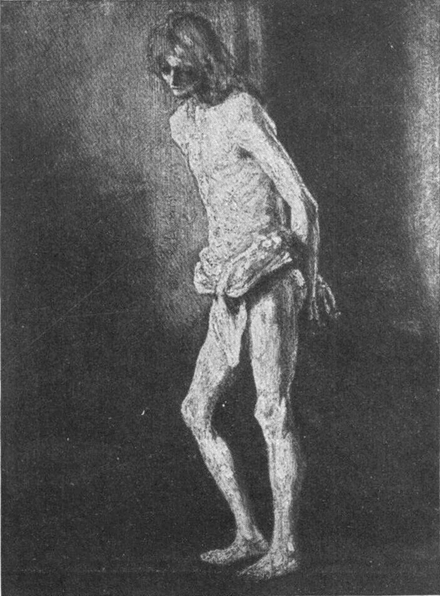

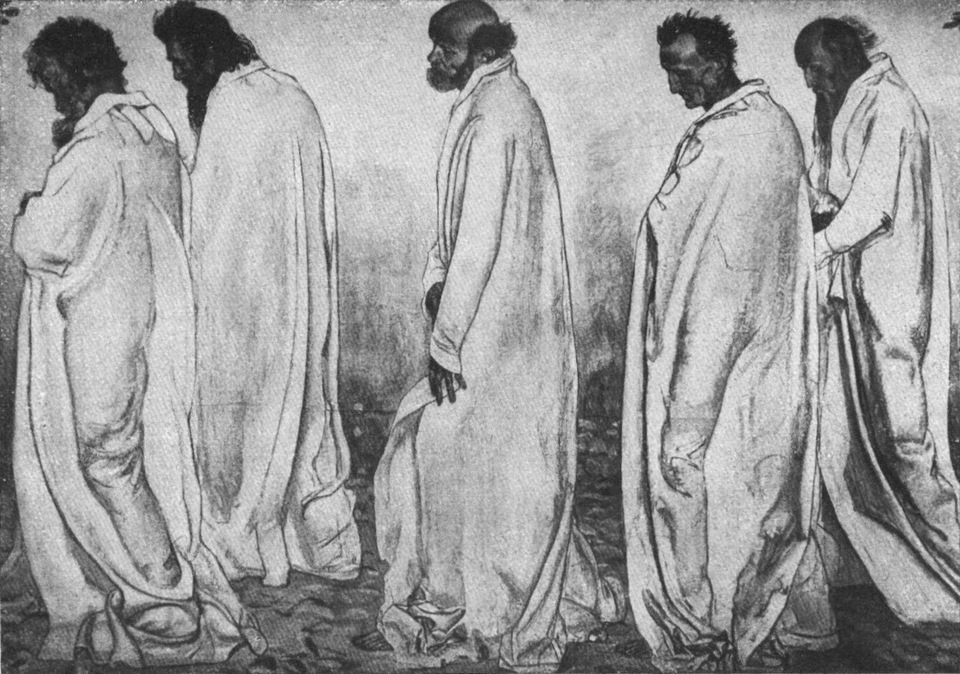

Auch hier wird das Natur-Objekt als Gesamt-Gebilde in seinem Zusammenhange belassen. — Wo aber die idealistische Einstellung die naturhaften Einzelmerkmale des Objektes ausgleichend überbreitet, die Farben und Linien und Formen über die Variationen des Klein-Einmaligen glättend hinwegführt: da kann anders geartete Einstellung diese gleichen Individualmerkmale verstärken, erhitzen, intensivieren. Sie kann die Kerben vertiefen, die Hebungen verdichten, die Kurven aufhöhen, die Bewegung verstärken: sie kann alle Gegebenheiten des Sichtbaren als bloße „Anweisungen“ betrachten, die doppelt und dreifach zu intensivieren sind. — So wird auch hier, wie im Idealismus, das einmalige Erlebnis zum Über-Individuellen hin überschritten; doch hier nicht in jener Weise, die durch Ausgleichung der Individualmerkmale die naturalistische Form zum „ewigen Gleichmaß“ des Idealismus führt; sondern in der Art, daß durch die Verstärkung der Individualmerkmale eine Intensivierung der Erlebnisse nach der aktiven Seite hin erreicht wird.

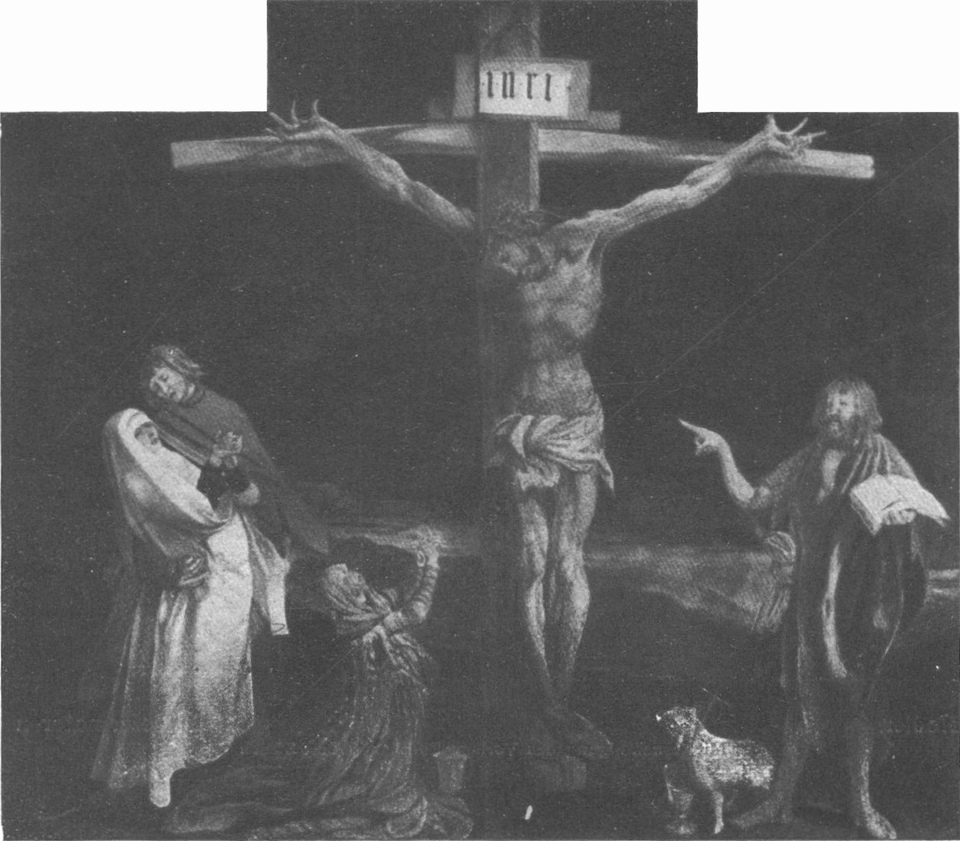

Für diese Art der künstlerischen Gestaltung, die — ebenso wie der Naturalismus, die naturalistische Permutation und der Idealismus — seit jeher periodenweise gepflegt wurde, fehlte bis in die moderne Zeit eine eigene Wort-Bezeichnung; sie wurde bald Barock, bald Romantik, bald[S. 18] „Sturm und Drang“ genannt. Die neuere Zeit hat nun einen Namen angeboten, der das Wesen dieser seelischen Verhaltungsweise ausgezeichnet trifft: Expressionismus.

Nur das Wort ist neu. Sein Sinn ist so alt, wie die europäische Kunst. — Doch es ist ein gutes Wort. Denn wo man früher die zeitlich festgelegten Wörter „Barock“ oder „Romantik“ oder „Sturm und Drang“, jedem Historiker zu berechtigtem Gräuel, aus ihrer zeitlich festgelegten Bindung und Bedeutung reißen mußte, um Verwandtes zu bezeichnen, da bietet nun ein glücklicher Zufall einen Namen weiterer Geltung zu inter-zeitlichem Gebrauche an. Sicher waren Romantik oder Barock nicht „historische Vorstufen“ gegenwärtiger Kunstart. Sicher aber auch war die psychologische Verhaltungsweise, aus der heraus sie geschaffen haben, die gleiche wie heute. Man schafft heute wieder so, wie die hellenistische Spätantike, wie ein Teil der deutschen Renaissance um 1500, wie das Barock in Rubens oder Händel, in Bach oder Shakespeare, wie der Sturm und Drang im jungen Goethe und im jungen und alten Beethoven, wie die Romantik in Kleist oder Delacroix geschaffen hatte: man schafft der innerseelischen Einstellung nach ebenso. Denn dort wie hier steigert man die aus dem Naturerlebnis geholten Merkmale zu höherer Intensität. Man erhöht die Spannungen des Gesamtkomplexes, man staffelt die Szenen, man verstärkt die Ausbrüche, man kämpft in Hieb und Gegenhieb, man steigert die Melodieführung, man wuchtet in den Formen, wird ekstatisch in den Farben, hämmert den Rhythmus. Was nicht glühend von Gipfeln rinnt, gilt nicht. Nur was sich wie mit Zangen ins Blut schlägt, das faßt und hält. Intensivierung der Gestaltungen, Expression, Ausdruck gesteigerter Erlebnisse, bringt dieser Stil.

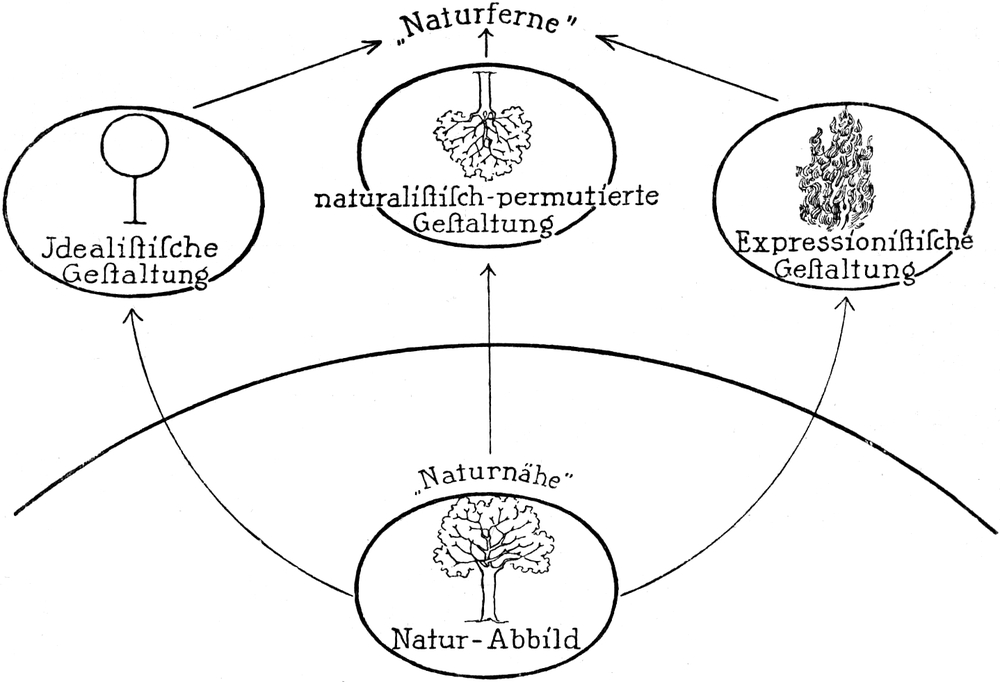

Mit dieser Art intensivierender Umformung der Natur ist die letzte der möglichen „Variationen“ der Natur-Objekte gegeben. Fassen wir also nochmals kurz zusammen, so kann es, wenn man von der Natur-Erfahrung ausgeht, nur folgende vier Arten künstlerischer Gestaltung geben.

Erstens den Naturalismus. Er bewahrt die So-Gegebenheiten der Natur in ihrer Färbung und Formung möglichst in Der Art, wie er sie bei immer wieder wiederholter Betrachtung „außen“ vorfindet. — Er erreicht durch dieses Nach-Schaffen, daß die an den künstlichen Gebilden hängenden Gefühle im Kerne, im Wesen ihrer Art jenen Gefühlen gleichen, die der Mensch vor den Original-Objekten der Natur erlebt hat.

Zweitens die naturalistische Permutation. Sie zerstückt die Ganz-Objekte der Naturerfahrung in einzelne Teile, bewahrt diese mehr oder minder strenge in den So-Gegebenheiten ihrer Färbung und Formung; setzt[S. 19] sie aber zu neuartigen, in der Natur nicht vorhandenen künstlichen Komplexen zusammen. — Sie erreicht dadurch, daß diese Phantasie-Gebilde auch spezifische Phantasie-Gefühle vermitteln, die man in der objektiven Außenwelt zu erleben nicht imstande wäre.

Drittens der Idealismus. Er gleicht die Einzelmerkmale des Individuellen aus, führt das einmalige Naturobjekt zum Typischen seiner Gattung hin; er bewahrt also dabei den Gesamtbau des Inhalts, verändert aber seine individuelle Form zum Allgemeinen weiterer Gültigkeit. — Er erreicht dadurch ein Gefühl weiterer Schwebung, allgemeiner Geltung; die Stimmung jener Dauer, jenes scheinbaren Immer-Lebens und Immer-Bleibens, das den „Ideen“ anhaftet.

Viertens der Expressionismus. Er intensiviert und übertreibt, ebenfalls unter Beibehaltung des Gesamtbaus, die Einzelmerkmale, die die individuellen Gegebenheiten des erlebten Natur-Objektes zeigen. — Mag der Idealismus den stärksten „Ewigkeits-Atem“ haben: er hat ihn auf Grund eben des Unterschlagens und Zurückdrängens aller starken Individual-Erlebnisse, auf Kosten alles Rausches, jeglichen Stürmens und Drängens. Was er, und damit alle „Klassik“, auf diese Art erreicht, ist ein ruhevolles Bleiben und Glänzen, ein Dauern über Jahrhunderte hin. Was ihn aber immer wieder beiseite drängt und beiseite drängen wird, ist der notwendige Fehler dieses Vorzuges: seine Eintönigkeit und Einförmigkeit, sein Zwang zur Ruhe und Un-Aktivität; sein seelischer Folie-Charakter, dem alles Sturmhafte ferne bleibt, an dem alle Verwirrungen und alles drängend zerrüttende Schicksal haftlos vorbeibrausen, wie die Wolken unter der eintönig blauenden Wölbung des fernhin ruhenden Äthers. Der Expressionismus dagegen erreicht jene Intensität und Spannung der Gefühle, jenes sturmhaft Ausbrechende und blutig Bewegte, das zur Ergänzung jener klassischen Ruhe von Zeitspanne zu Zeitspanne immer wieder notwendig, immer wieder so ersehnt wird. Er erhöht die Spannungen der Gefühle, sprengt alle Fesselungen an Naturmögliches, bricht alle Dämme klassizistischer Gebundenheit, führt die Gewalt des Gefühls in der Expression zu fast schrankenloser Steigerung der Ekstatik.

Als Selbstverständlichkeit — und ohne eine eigene „Klasse“ daraus bilden zu wollen — sei bloß noch angeführt, daß jene „Zerstückung“ in einzelne Teile, und deren Zusammensetzung zu Neubildungen, die von der „naturalistischen Permutation“ gepflegt wird, ohne weiteres auch bei idealistischen und expressionistischen Gestaltungen anwendbar ist. Hier werden eben aus den von verschiedenen Ausgangstypen hergeholten idealistischen oder expressionistischen Teilstücken die Neu-Gebilde zusammengesetzt. Die „Sphinx“ gebe ein idealistisches, der chinesische „Drache“ etwa ein[S. 20] expressionistisches Beispiel. Da wir es nun im idealistischen wie im expressionistischen Gebiete von vornherein mit natur-ferner Einstellung zu tun haben, ist diese Kombination verschiedener Teilstücke zu natur-unmöglichen Gestaltungen ja kein wesentlich neu hinzukommendes Schaffensmerkmal. —

Versucht man nun die vier Arten möglicher Kunstgestaltung in eine Tabelle zu fassen, so ordnen sie sich vorerst in die beiden Bezirke der Naturnähe und der Naturferne.

Der naturnahe Bezirk, der die naturalistischen Kunstwerke umfaßt, bleibt, als Basis und Ausgangspunkt alles anderen, in sich so einheitlich, daß er keiner weiteren Unterteilung mehr bedarf. Der naturferne Bezirk aber muß, wie wir sahen, eine gemäße Anordnung der drei im Wesen verschiedenen Gruppen: der naturalistischen Permutation, des Idealismus und des Expressionismus finden. — Dabei symbolisieren wir die naturalistische Permutation dadurch, daß wir das Beispiel-Objekt, den „Baum“, verkehrt ins Blickfeld stellen.

Diese Tabelle zeigt schematisch die vier Möglichkeiten künstlerischer Gestaltung. Zweierlei wäre dabei zum Schlusse noch zu bemerken.

Vorerst, daß es zwar so scheinen mag, als wäre alles Bisherige rein im theoretischen Gedanken-Experiment gefunden und festgestellt; daß dem[S. 21] aber keineswegs so ist. Denn diese „graue Theorie“ fingiert eine „Produktivität“, die sie niemals besitzt. Keineswegs aus „reiner Überlegung“ können derartige Ergebnisse gefunden werden. Es ist nur eine Verfahrungsweise moderner wissenschaftlicher Darstellungen, daß sie in ihrem Aufbau den Vorgang, der zu ihren Behauptungen geführt hat, umzukehren pflegen. Aller Erkenntnis Mutter ist die Erfahrung. Aus hunderten oder tausenden von Einzelerfahrungen löst man dann die Gemeinsamkeiten aus, und gelangt damit, immer mehr verallgemeinernd, schließlich zu „definitorischen“ Sätzen. Hat man derart auf induktivem Wege diese Allgemeinheiten einmal gefunden, so kehrt man in der wissenschaftlichen Darstellung gemeiniglich den Bau um: man stellt sich so, als hätte man die Begriffspyramide nicht von der Basis zur Spitze aufgebaut; sondern man setzt an die Spitze der Erörterungen die allgemeinsten Sätze als „Voraussetzungen“ oder „Definitionen“ oder „Axiome“, um dann — also nur scheinbar auf „deduktivem“ Wege — die Einzel-Ergebnisse aus ihnen „abzuleiten“. Und diese Ableitung kann sich um so „zwingender“ geben, als ja, bei vorher richtig vorgenommener Induktion aus den Einzelerfahrungen, selbstverständlich alle „abgeleiteten“ Einzelfälle in den allgemeinen Sätzen von vornherein implizite bereits enthalten sein müssen. Doch man verfährt bei der zusammengefaßten Darstellung deshalb in dieser Weise, weil damit ein System als reiner „Begriffs-Bau“ an Klarheit und Übersichtlichkeit gewinnt.

Gleichwohl aber gibt erst die ständig wiederholte „Probe“ an den Erfahrungen einem System seine wissenschaftliche Berechtigung. Sollte sich herausstellen, daß auch nur Eine der zugehörigen Erfahrungstatsachen den systematisierten Behauptungen nicht beizuordnen ist, oder ihnen gar widerspricht, so hat die ganze „Theorie“, und sei sie noch so klar und „schön“ aufgebaut, ihre Berechtigung durchaus verloren. Denn nur jene Theorie ist ja „richtig“ oder „wahr“, die sämtlichen Gegebenheiten eines Erfahrungsgebietes ihr Begriffsystem eindeutig und geschlossen zuordnet.

So muß und mag also erst die Nachprüfung an möglichst zahlreichen und aus möglichst verschiedenen Gebieten und Perioden geholten Kunstwerks-Erlebnissen erweisen, ob die dargelegten theoretischen Erörterungen sachlich-inneren wissenschaftlichen Wert besitzen.

Wir wollen nun im Folgenden versuchen, die in den vorstehenden kurzen Ausführungen nur summarisch gegebenen theoretischen Ableitungen durch die Analyse von Bild-Beispielen zu stützen. Diese Beispiele werden nicht historisch, sondern durchaus nur psychologisch erläutert. Das heißt,[S. 22] es soll nicht die „Geschichte“ der Werke erzählt werden, sondern die in den Bildwerken gegebenen Formungen werden auf jene seelische Verhaltungsweise des Künstlers zurückbezogen, aus der heraus sie seinerzeit entstanden sind. Die Erörterungen des Textes sind deshalb von hier ab durchaus an Hand, vielmehr „an Sicht“ der Beispiele zu lesen. Jedes Wort, das im Texte gebracht wird, muß im Bilde erlebt werden können. Denn die Worte sollen ausschließlich jene Gefühle nennen und bezeichnen, die in den Bildformungen gebracht sind. — Die Beispiele sind dabei gleichfalls völlig un-historisch, nur nach psychologischen Gesichtspunkten ausgewählt und geordnet. Und sie sind gerade deshalb aus möglichst vielen verschiedenen Stilperioden geholt, um die über-historische, die allgemein-seelische Geltung der vier möglichen Arten des Kunstschaffens: des Naturalismus, der naturalistischen Permutation, des Idealismus und des Expressionismus möglichst allgemein zu erweisen.

[S. 23]

Wir empfehlen dem Leser, sich für die vorerst folgende Gruppe von Bildbeispielen, für die „naturalistischen“ Kunstwerke, seinen „naiven Realismus“ nicht nehmen zu lassen. Wir wissen, daß es heute noch nicht wieder allgemein als angängig gilt, sei es das „wirkliche Vorhandensein“ der „Objekte“ dieser Welt zu behaupten, sei es schon gar, deren „naturalistische Kopie“ für ein „Kunstwerk“ zu erklären. Doch wir stehen gegenüber den zwei wesentlichen Einwürfen, die diesen beiden Behauptungen stets gemacht werden, auf dem Standpunkte, daß erstens jene Lehre, die alle Dinge und Vorgänge dieser Welt für bloße „Vorstellungen“ von uns erklärt, entweder tautologisch-überflüssig oder metaphysisch-unbeweisbar, in beiden Fällen aber jedenfalls durchaus und völlig entbehrlich ist; und wir sind zweitens der Meinung, daß der andere Einwurf, der das „rein naturalistische“ Kunstwerk negiert, indem er sein Wesentliches in jenen individuellen Klein-Veränderungen sehen will, die die „persönliche Handschrift“ des Künstlers ausmachen, am Kerne des Problems, nämlich an der Frage nach dem Wesen der seelischen Einstellung des Künstlers, völlig vorbeigeht.

Man erprobe also vorerst an Hand der Beispiele, ob die im ersten Teile gegebene „Theorie“ — die erst nach vielfachen Erlebnissen von Kunstwerken, also „a posteriori“ aufgestellt worden ist — nicht nur ein in sich widerspruchsloses System darstellt, sondern auch die einzelnen Begriffskomplexe den Tatsachen der Kunsterfahrung eindeutig zuordnet. Daß das System „geschlossen“ ist, also in sich keinen Widerspruch aufweist, zeigten die Ausführungen des theoretischen Teiles, sowie die an seinem Schlusse gebrachte „Tabelle“ der möglichen Kunstformen; ob es dann aber auch den Tatsachen des Kunstgebietes genügend und eindeutig angepaßt ist, kann nur die Nachprüfung an Hand einer größeren Anzahl von Beispielen erweisen. —

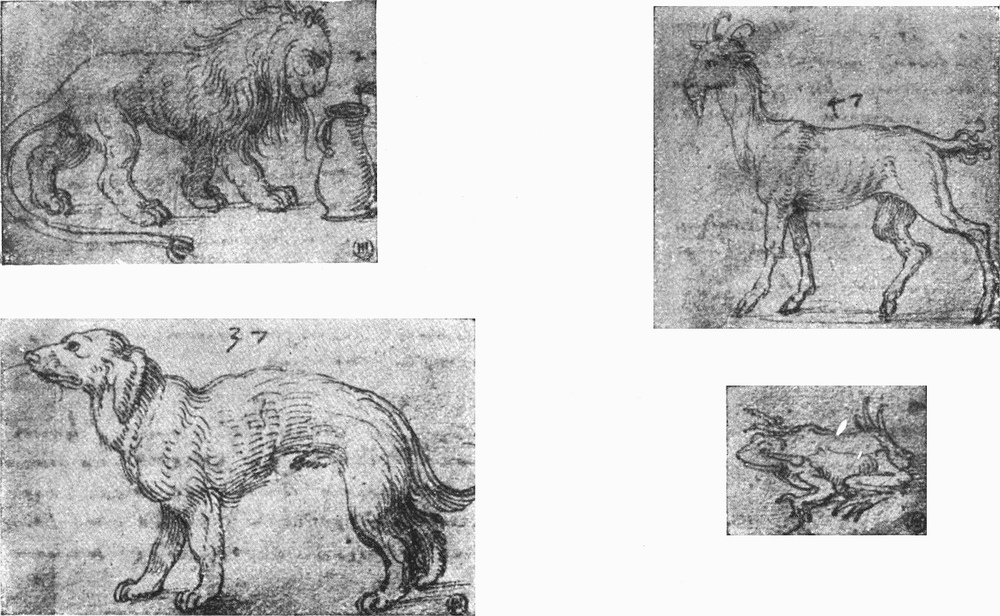

Die vier Handzeichnungen Albrecht Dürers geben in raschen Strichen die Gestalten von vier Tieren. Man wird vielleicht sagen wollen, daß das „Künstlerische“ dieser vier Skizzen darin beruhe, daß Dürer hier „das Wesentliche“ gebracht, und „das Unwesentliche“ weggelassen habe. Diese weltläufige Behauptung ist in mehrfacher Beziehung nicht aufrecht zu[S. 24] halten, das heißt: den Tatsachen der Erfahrung nicht genügend angepaßt. Denn einerseits werden wir gleich in der Folge naturalistische Beispiele kennen lernen, in denen derselbe Dürer bis auf das kleinste noch sichtbar-erfahrbare Element ins Detail geht: also auch alles „Unwesentliche“ bringt, und dennoch ein Kunstwerk schafft; und andererseits ist der Begriff des „Wesentlichen“ deshalb in diesem allgemeinen Sinne unbrauchbar, weil auch er nichts „Absolutes“ ist, sondern sich, in durchaus relativer Weise, in seinem Bedeutungs-Inhalt stets danach richtet, von welchem Standpunkte aus und mit welchen Zielen man eine Sache betrachtet. Für einen Tiger ist bei „der Ziege“ etwas ganz anderes „wesentlich“, als für das Ziegenlamm oder für eine Fliege; für den Viehzüchter etwas anderes als für den Wollhändler; für den Plastiker etwas anderes als für den Dichter oder den Philosophen; für den Maler etwas anderes, je nachdem er sich für die Farbe oder für die Form, für den Kontur oder für die Valeur interessiert, oder je nachdem, in welcher weiteren Stilphase und in welchem engeren Charakterkomplexe er eben zufällig steht.

Lassen wir also alle diese Pseudo-Probleme beiseite und fragen die Gestaltungen einfach danach: ob es uns möglich ist, sie auf eine seelische Verhaltungsweise zurückzubeziehen, aus der heraus sie mit Wahrscheinlichkeit entstanden sind.

Denn der wirkliche Vorgang ist doch offenbar folgender. Der Künstler sieht ein Objekt und kommt auf Grund dieses Erlebnisses in eine bestimmte seelische Verhaltungsweise. Aus dieser Bewußtseinslage heraus gestaltet er ein Kunstwerk. — Der Aufnehmende sieht dann dieses Kunstwerk. Er kann den Künstler, der nicht neben seinem Werke bleibt, nicht direkt fragen: aus welcher Bewußtseinslage hast du dies Bild erstellt? — Doch er kann etwas anderes tun: er kann das Werk selbst erleben, und sich durch das möglichst restlose Aufnehmen seiner Gegebenheiten in jene Bewußtseinslage tragen lassen, die der äußeren Bildformung innerseelisch entspricht. Da sich nun die Menschen des gleichen Kulturkreises und nicht zu weit auseinanderliegender Zeitperioden im Wesentlichen ihrer seelischen Reaktionen gleichen: wird sich im Bewußtsein des Erlebenden auf Grund der Kunstwerk-Gegebenheiten eine Gefühls-Verfassung herstellen, die jener in ziemlich weitem Ausmaße ähnlich ist, ja ihr bei einiger Übung bis zu einem sehr hohen Grade entspricht, aus der heraus der Künstler sein Werk gestaltet hat. Hat sich nun diese Gefühlslage im Bewußtsein des Erlebenden eingestellt, so hat er das Werk „verstanden“.

Es wird sich also in allen folgenden Analysen ausschließlich darum handeln: vorerst durch Erleben des Bildkomplexes dessen farblichen, lichtlichen und inhaltlich-formalen Gegebenheiten gefühls-vermittelnd in sich[S. 25] wirksam zu machen, also durch ihre Rückbeziehung auf die Seelenlage des Künstlers eben diese Bewußtseinsverfassung des Kunstwerk-Gestalters in sich herzustellen; um dann zu versuchen, diese Seelenlage mit entsprechenden Worten analysierend zu beschreiben.

Da zeigt es sich nun, daß Dürers Interesse bei diesen vier Tierfiguren auf ihren „wirklichen“ Stellungs- und Bewegungs-Habitus eingestellt war. Beim Löwen, den er nicht so gut „kannte“, bei dem ihm also reichere Beobachtungen des Wirklichen fehlten, gelang es ihm keineswegs, dieses ihm „Wesentliche“ einer Löwen-Haltung und des Löwen-Schrittes zu geben. Beim Hund trifft er die Haltung schon besser; am besten aber den spitzen Tritt der Ziege und das platte Liegen des Frosches. Kein naiver und noch „ästhetisch unverdorbener“ Beschauer wird in diesen Zeichnungen etwas anderes als Studien des „wirklich-Lebendigen“ erleben können.

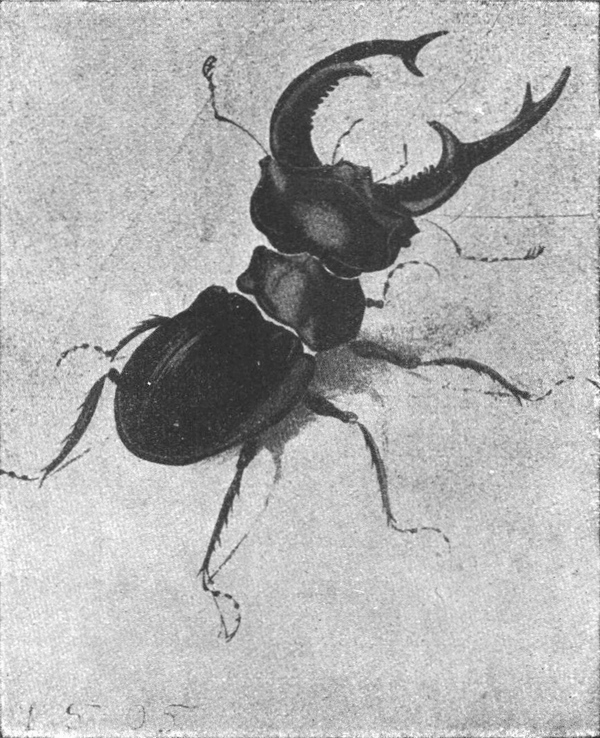

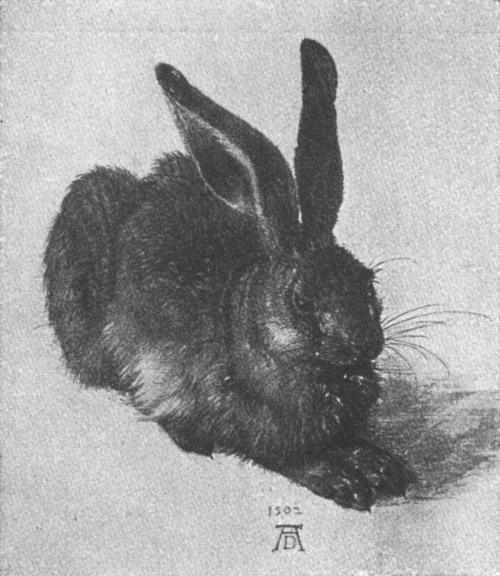

Der Tendenz nach gleich, doch weitaus intensiver in der Annäherung an die Natur stellen der „Hirschkäfer“ und der „Feldhase“ das gleiche „Problem“. Wir würden die Behauptung wagen, daß kein Mensch, und wäre er der erfahrenste Kunst-Historiker, im Wesentlichen dieser beiden Natur-Studien die „individuelle Seele“ gerade Dürers erkennen könnte, wenn er nicht bereits wüßte, daß die Zeichnungen von Dürer sind. Nicht daß man nicht in Details, im graphologischen Duktus kleinster Linien und Kurven die „Handschrift“ Dürers nachzuweisen vermöchte. Doch eben nur in minder wesentlichen Details. Denn die Grund-Einstellung des Bewußtseins, die Tendenz des Schaffens ist so klar und eindeutig auf die Wieder-Gabe eines eben jetzt „objektiv“ Gesehenen gerichtet, daß eben mit dieser Einstellung fast alles in den Darstellungen Natur-Kopie wird, und fast kein Raum mehr für persönliche „Veränderung“ dieses objektiv-Gesehenen übrig bleibt. Man muß dabei auch noch bedenken, daß auch „die Natur“ nicht für alle Menschen die gleiche ist; sondern daß jeder Mensch in kleinen Abweichungen seine „besondere“ Natur sieht oder hört. Definieren wir aber die „Wirklichkeit“ als Das, was der Einzelne bei immer wiederholter Erfahrung, also im Sehbereich bei immer wiederholter Betrachtung auch immer wieder erfährt und vorfindet: so kann doch wirklich kein Zweifel sein, daß dieser Hirschkäfer und dieser Feldhase für Dürer im Wesentlichen des Schaffensprozesses reine „Wiederholungen“ des Objektes, reine Natur-Kopien waren.

Dürer hat dabei einen außerordentlich scharfen Blick für die Objekte und eine unerhörte Sicherheit, dieses Gesehene, zuweilen bis zur fast völligen Vor-Täuschung des Dreidimensionalen, in der Zeichnung auch wiederzugeben. Wie dieser Hirschkäfer seine Beine setzt, wie er das letzte Fußglied leise tappend und tastend an den Boden legt, wie die lichten Schatten[S. 26] zusammenlaufen; wie dann das Gefühl des leise Komischen lebendig wird, das diese Käferbildung dadurch hat, daß sie, mit ungeheuren Greifzangen bewehrt, dennoch so gänzlich wehrlos ist: all das ist aus unmittelbarem Wirklichkeits-Erleben unmittelbar in die Zeichnung übertragen.

Noch drastischer, noch unmittelbarer, noch „wirklicher“ ist diese packende physiologische Lebendigkeit beim Feldhasen erreicht. Was an drollig-purzeligem, körperlich-weichlebendigem Sein in einem solchen jungen Tiere drin ist, was das durch die breit aufliegenden Hinterbeine getragene, sprungbereite Hocken, das weichwollige Fell, die Schnuppernase mit den langen Haarborsten, die komisch langen Ohrlöffel an „Gefühlsvermittlung“ in der Wirklichkeit, beim lebendigen Urbild, brachten, das ist diesem Abbilde im Wesentlichen als Gefühlsbegleitung geblieben; und zwar dadurch, daß die „Gefühls-Träger“, die Farben, Lichter und Formen möglichst so wiedergegeben sind, wie sie sich bei der Beobachtung der Natur boten. Bei diesem Bilde sich an „Dürer“, und nicht am „Hasen“ freuen zu wollen, wäre wirklich völlige Verzerrung jedes gesunden, unmittelbar lebendigen Gefühls-Erlebens.

Was nun einem Hasen recht ist, muß auch einem Menschen billig bleiben.

Leibl hat die Identität von Form und Inhalt im naturalistischen Bereiche wie selten Einer erfühlt und in seine Bilder gebracht. Er hat die restlose Einstellung auf das Objekt mit innigster Hingabe gepflegt und damit Gestaltungen geschaffen, die allen Saft und alle Fülle, das berauschend Intensive, die Dichtigkeit der Struktur bis ins Molekulare hinein, das unmittelbar Pulsierende reinster Lebendigkeit bewahren. So wird er ein Meister und ein Muster für jene Einstellung, die so malen will, „wie Alle es sehen“; die das Auge in immer wiederholter Dauerbetrachtung zum Objekt wendet, um auch nicht im Kleinsten Anderes zu geben, als dieses vor-zeigt. Er wollte, wie er selbst sagte, „nicht schön sehen, sondern gut sehen“, er wollte „die Natur, nicht seine Natur“ geben.

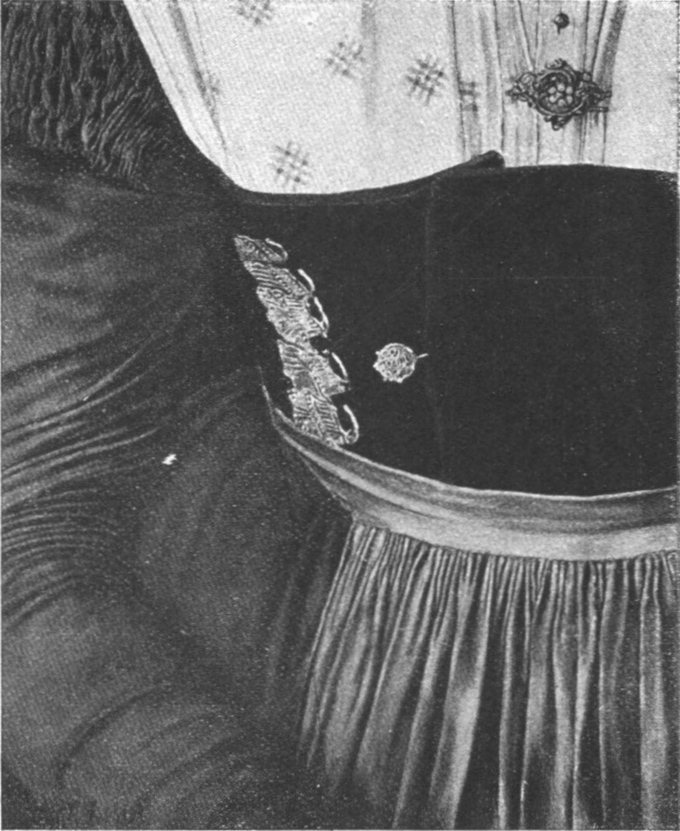

So ist es etwa bei den „Drei Bäuerinnen in der Kirche“. Drei Jahre lang, von 1868 bis 1870, täglich mehrere Stunden, und immer vor den Modellen, und immer in der Kirche, hat Leibl an diesem Bilde gesessen. Alles ist von Einer Ecke des Bildes bis zur anderen „durchgemalt“, in Tausenden von Fixations-Akten sind die Gegebenheiten der Stellungen, der Gesten, der Köpfe — „zufällig“-einmalige Formung der Gesichter in charakteristischer Eigenart, ob „schön“, ob „häßlich“ — des kostümlichen Prunkes, des stofflichen Materiales ins Bild übertragen. Bis in das letzte, kleinste Schürzenfältchen, in jedes Karo oder jeden Streifen des Stoffes, bis in den letzten Stich der Stickerei des Brusttuches geht Leiblsche Verliebtheit der Augen.[S. 27] Von den Figuren bis in das Schnitzwerk der Bank fließt jener Blutstrom, jene naturalistische „Richtigkeit“ durch das Gemälde, daß die Hand das Auge ersetzen möchte, um materiell-schmiegsam und räumlich-umfassend Gesicht und Hände, Stoff und Holz ab-zustreichen, nach-zutasten, sinnlich-wirklich zu umgreifen.

Geht man dann vom Kleinsten wieder zurück ins Große, so findet und erlebt man drei Menschen in so unmittelbarer Lebendigkeit, daß es wirklich ist, als säße man ihnen leibhaftig gegenüber. Die Haltungen und Gesten sind individuell unterschieden, bis in die Nasenflügel und die Fingerfalten einmalig differenziert; und dabei im Ganzen so sehr Natur, daß sich die Begleitgefühle dieser Darstellung fast überhaupt nicht mehr von den Begleitgefühlen unterscheiden, die wir von den lebenden Modellen her aus unserem „wirklichen“ Erleben kennen.

Leibls „Dorfpolitiker“ bringen fünf Bauern, in die Ecke einer Stube zusammengehockt; über einem Blatt politisierend. Man merkt die Fünfzahl der Modelle, die sich Leibl zusammengeholt hat. Doch für Leibl, den ungeistigsten, aber naturnahesten aller Maler, ist ein „Modell“ nicht ein posierender „Ersatz“ für die „Natur“; sondern Natur und jedes Stück oder Stückchen von ihr sind ihm dasselbe. Er hatte die kräftigsten und gleichsam beschränktesten Augen der Nah-Sicht. Viel klüger als der Dümmste dieser Bauern war er selbst nicht. Aber die Zähigkeit seines bäuerischen Wesens hat er auf das Malen-an-sich geworfen, für das er begabt war, wie Holbein. Von der linken oberen bis zur rechten unteren Bildecke holt er Stück nach Stück, Millimeter neben Millimeter vom Draußen in die Bildtafel hinein, ob Gesicht oder Schmutzrand an der Stiefelsohle gilt ihm gleich. Das in naturalistischer Komik in die Verkürzung fliehende Profil des linken Flügelmannes, das verdrückte Gesicht des Mittleren, der verernstet-stupide Ausdruck des Nächsten, das naive Horcherprofil des Rechten, Hände, Fingerglieder, Zipfelmützen, Stoff und Leinen, Strumpfwolle und Knöpfe: in immer wiederholtem Dauerschauen und Dauergenießen erlebt er die Lebendigkeit jeglicher Materie nach Farbe und Form, mit dem Pinsel das Objekt so lange verfolgend und umschmeichelnd, bis er die „leibhaftige Natur“ gefangen hält.

Ein naturalistisches Kunstwerk ist dann gut, ist dann „schön“, wenn es die blutvoll-saftige Lebendigkeit der Natur möglichst nahe erreicht. Die Natur ist unser äußerster Maßstab der „Dichtigkeit“ und Fülle jeglicher Materie und jeglicher sachlichen Konstellation. Erreicht ein Werk diese Fülle bis zu solcher Nähe, daß es uns, wie die Natur, den Eindruck gibt, das „Gefühl vermittelt“, als ströme der Saft des Lebens so dicht durch seine Bahnen, daß eine Verletzung seiner materiellen Struktur es zum „Bluten“ bringt: dann erweckt es jenen Rausch des Wirklichen, jenes unmittelbare[S. 28] Lebendig-Sein, das höchstes Ziel aller Naturalisten war. Und das in der geradezu fanatischen Natur-Abschilderung Leibls ein prachtvolles Beispiel jener seelischen Einstellung des „Von Außen nach Innen“ gibt, die das Schaffen aller naturalistischen Zeiten ihrer Tendenz nach unleugbar beherrscht hat.

Dieses intensive, und dabei sozusagen völlig „kritiklose“ Versenken in alle Materie, ohne jede wertende Auswahl, was immer sie auch sei, schafft auch die seltene Möglichkeit, Leibls Bilder bis ins Einzelnste durchsehen zu können, ohne daß sich die Verbindungen zum Ganzen lösen. Eben wie in der Natur, wo auch ein Stück Materie an sich ebenso etwas „Fertiges“ bedeutet, wie der ganze Komplex. Wenn Leibl ein Bild einmal durch ständige extreme Nah-Sicht im Großbau, etwa in der Gesamt-Perspektive „verhauen“ hatte, so nahm er sein Messer und schnitt das Ganze in Teile. Die „Wildschützen“, an denen er vier Jahre lang, von 1882 bis 1886, gesessen hatte, und die bei intensivstem Klein-Bau im Gesamten räumlich mißlungen waren, zerschnitt er so zu einzelnen „Fragmenten“. Doch wie ein aus einem Stamm geschnittenes Scheit Holz in sich ein Ganzes bleibt, mag es auch blutende Wundflächen haben, so bleiben diese Stücke Leiblscher Bilder trotz ihrer brutalen Schnittränder lebende Teile eines Organismus. Denn die Dichtigkeit der Struktur, die Leibl dem Ganzen ohne Eine offene Stelle gab, müßte die Teilung — wie in der Natur — gleichsam bis zum Molekularen hin durchführen, um bloße Bruchstücke und Bausteine zu ergeben. So wird auch hier die „Miederstudie“ ein ganzes „Bild“, ein volles „Kunstwerk“, das der eigenhändigen Signierung wohl wert scheint. Man gehe auch hier diese wahre Augen-Weide bis in das Kleinste formaler und materialer Struktur nach. Man krieche wie ein Marienkäfer über eine Blüte oder wie eine Ameise durch dichtes Moos in alle Ecken und Furchen dieser Bildung, „schmecke“ den Material-Charakter der verschiedenen Stoffe, taste das Gebilde wie mit „Fühlhörnern“ gleichsam als „Wirklichkeit“ ab: und man wird abermals — zwar kein geistiges, aber das stärkste und widerstandsfähigste „materielle“ Band erleben, das diese Gestaltungen zusammenhält. —

Wer aber nun glauben wollte, daß „objektiver Naturalismus“ auf die Wieder-Gabe derart rein materieller, im Wesen ihres Charakters un-geistiger Objekte und Vorgänge beschränkt sei, der würde ein weites Fruchtfeld naturalistischer Kunstübung leichthin übersehen. Denn es gibt auch einen Naturalismus, der sich nicht nur die materielle Leiblichkeit zum Ziele wählt, sondern der die objektive Wirklichkeit auch eines seelischen Verhaltens kennt. Diese Tatsache dürfte durch folgende Überlegung klar werden.

Wir haben bereits einige Male feststellen können, daß der Bild-Inhalt[S. 29] im Bereiche des Naturalismus durch einen einmalig-bestimmten, objektiv-äußeren Anlaß gegeben ist, auf den sich das Bewußtsein des Künstlers richtet und an den es sich gebunden hält.

Dieser äußere Anlaß kann nun aber zweifacher Natur sein: er kann entweder auf Objekte der „toten Natur“ beschränkt bleiben; oder er kann Lebendiges, im besonderen den lebendigen Menschen mit als Objekt umfassen.

Handelt es sich ausschließlich um Objekte der „toten Natur“, so wird die Einstellung des Malers rein auf das Abschildern dieser Sachinhalte, auf die Wieder-Gabe der Farben, der Lichter, der Strukturtönungen des Materiales, sowie der formalen Gegebenheiten gerichtet sein. Das naturhaft Gegebene wird damit in diesem Falle, bei „unbelebtem“, also nicht mit willkürlicher Eigenbewegung begabtem Vorwurf, vollauf erschöpft. Es bleibt hier für den Naturalisten kein „Rest“, der in Wirklichkeit dem Sichtbaren noch „hinzukäme“. — Die Landschaft und das Stilleben sind hier die völlig entsprechenden Objekte.

Nun ist es allerdings weiterhin auch möglich — wie dies eben Leibl im Wesentlichen tat — auch alles „Lebendige“, also das mit willkürlicher Eigenbewegung Begabte, auf seine „tote äußere Hülle“ hin anzusehen: indem der Maler an den „Bewegungen als Ausdrucks-Trägern eines lebendigen Bewußtseins“ vorbeigeht und seine Aufmerksamkeit ausschließlich jenem Natur-Teil des Gegebenen zuwendet, der in seiner Form erhalten bliebe, auch wenn der betreffende Komplex nicht-lebendig wäre. Tut man dies, so vermag man den Kreis der Landschaft und des Stillebens unter Festhaltung der früheren Einstellung auch zu überschreiten und in stetigstem Übergange zu Porträt und Genre, ja zur seelisch mehr minder „toten“ Darstellung selbst „politisierender“ oder „religiöser“ oder „geschichtlicher“ Themen zu kommen. Wir wollen aber hier von allen diesen Zwischenstufen absehen und uns dem Gegen-Vorwurf der Landschaft und des Stillebens direkt zuwenden.

Dieser zweite Bezirk naturalistischer Darstellungs-Möglichkeiten ist nun damit gegeben, daß der „äußere Anlaß“, an den sich naturnahes Schaffen gebunden hält, nicht ausschließlich der „toten Natur“ entstammen muß; sondern daß er auch den lebendigen Menschen mit Betonung seiner seelischen Wirklichkeit mit umfassen kann. Und nun bedenke man, welche Weitung und Vertiefung die naturalistische Einstellung erfährt, wenn sie sich nicht bloß an die „äußere Hülle“ des Unlebendigen — und des Lebendigen — bindet, sondern auch das seelische Leben des Modelles mit in den Kreis der Einwirkungen zieht. Denn um diese seelischen Wahrwirklichkeiten des Modelles, nicht um die eigenpersönlichen des Künstlers,[S. 30] handelt es sich hier einzig und allein. Vom naturalistischen Künstler wird in diesem Bezirke erfordert, nicht nur den objektiv-äußeren, sondern auch den objektiv-inneren, den „seelischen Wirklichkeiten“ des lebendigen Menschen als Modelles reaktiv offen zu stehen; also selbst so tief und so reich zu werden, wie die innere Natur des Lebendigen ist: an dieser seelisch lebendigen Natur. Und er erreicht dies dadurch, daß er das Modell nicht nur als „totes“ Objekt, als Träger von Farben, Lichtern, Formen und einer äußeren Haut und Leibeshülle sieht, sondern auch als selbst lebendiges Subjekt erfaßt. Als einen körperlichen und seelischen Komplex, der an den Sachinhalten des Lebens seinerseits gefühlsmäßige Erschütterungen erfährt, die dann in ihm wirken; und die, wenn man ihn zum „Modell“ nimmt, innerhalb seines, des Modell-Bewußtseins, in gleicher Weise objektiv-vorhandene seelische „Wirklichkeiten“ sind, wie alle sein Äußeres bestimmenden Gegebenheiten der Farbe, des Lichtes, des Materials und der Formen auch.

Diese „seelischen Zustände“ des Modelles sind aber nun vorerst im Äußeren nicht sichtbar, solange dieses ein in sich unbewegtes Äußeres bleibt. Sowie man aber als „naturalistischer Maler“ nicht nur auf das „Unbewegliche“ des Modelles achtet, sondern auch auf die auf der Bewegbarkeit seiner einzelnen Körperteile beruhende Möglichkeit, auch sein direkt unsichtbares Innerseelisches zu zeigen: sowie man also die Bewegungen der einzelnen Körperteile, des Rumpfes, der Arme und Beine, des Kopfes, der Hände, die Verschiebungen der Augen, des Mundes, der Stirne als zeigende Faktoren erkennt, als „Gesten“, die das unmittelbar-Unsichtbare des seelischen Verhaltens mittelbar-sichtbar werden lassen; sowie man dann diese naturhaft gegebenen Gefühls-Zeiger wirklich innerlich reaktiv erlebt, also so tief und so reich empfindet, wie das wirkliche Leben diese Menschen selbst vertieft und erschüttert hat: dann bleibt man zwar „Naturalist“, aber man wird aus einem Schilderer der Oberflächen ein Schilderer innerer Schicksale. —

Geht man nun mit diesem Gesichtspunkt etwa zu Rembrandt, so zeigen die Bilder, die er nach der Mitte seiner dreißiger Jahre gemalt hat, die prachtvollsten Beispiele für diesen Naturalismus objektiver seelischer Wirklichkeiten.

Die Frau des Tobias hatte, hinter den erblindeten Augen ihres Mannes, eine kleine Ziege gestohlen und sie in einem Verschlage des Zimmers vor der Ehrlichkeit des Gatten versteckt. Nun, wo sie das Tier heimlich ins Freie führen wollte, verriet es sich und sie durch sein Sträuben und Meckern. Und als sie mit einer kleinen Lüge das Geschehene verdecken will, da bedeutet ihr ihr Mann, der sie ja kannte, Schweigen, und daß er wohl wisse, was geschehen sei.

[S. 31]

Eine kleine, dumme Geschichte aus dem alten Märchenbuche. So alltäglich, daß sie jederzeit und jede Stunde in dieser Welt, die ihre Gesetze jahrtausendelang dem Besitzenden zum Schutze, doch nicht zur Hilfe für den Armen gemacht hat, geschehen konnte und geschehen ist. Wenn hier nun jemand einwürfe, daß schon mit der Wahl des Themas, aus der Geschichte des alten Testamentes, Rembrandt den Umkreis des Naturalistischen verlassen hätte, so würde er einen Einwand erheben, der nicht stichhaltig ist. Denn wenn Rembrandt das Bild auch die „Frau des Tobias mit der Ziege“ nennt: er hat diesen Tobias und seine Frau „wirklich gesehen“. Denn er hat im Laufe seines naturalistischen Lebens und Schaffens Hunderte von wirklichen Menschen in Hunderten von Situationen erlebt und beobachtet; und er malt dann eine derartige alte Geschichte so, wie sie jederzeit neben ihm, im Holland des siebzehnten Jahrhunderts, um das Jahr 1645, an dem Tage, an dem er das Bild malte, sich hätte abspielen können.