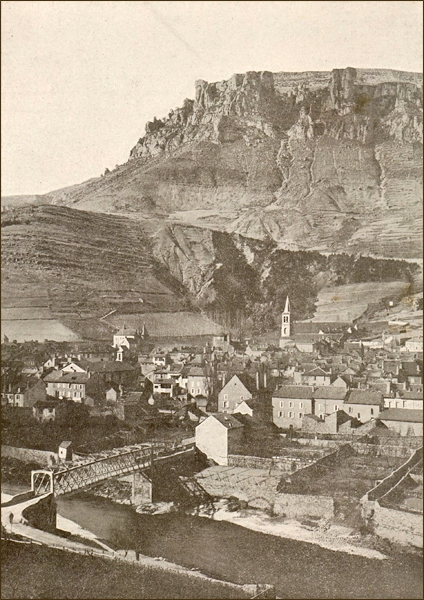

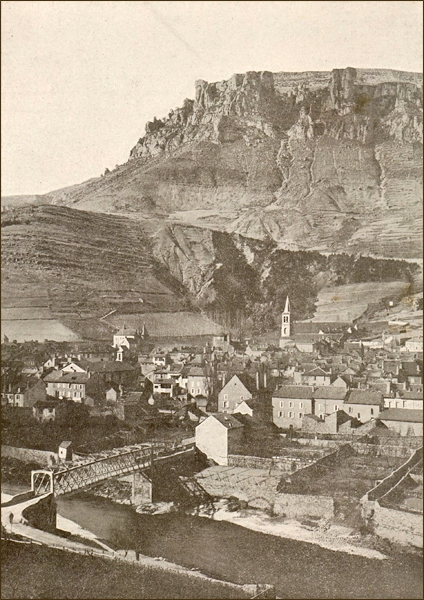

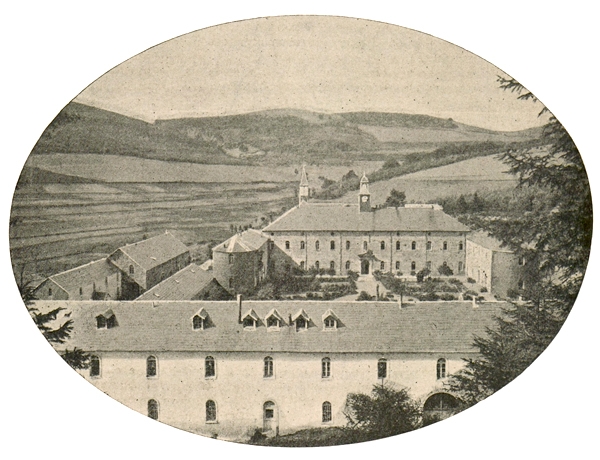

Cliché de MM. Abbeg et Hoffer.

Vue générale de Florac

Title: Voyage à travers les Cévennes avec un âne

Author: Robert Louis Stevenson

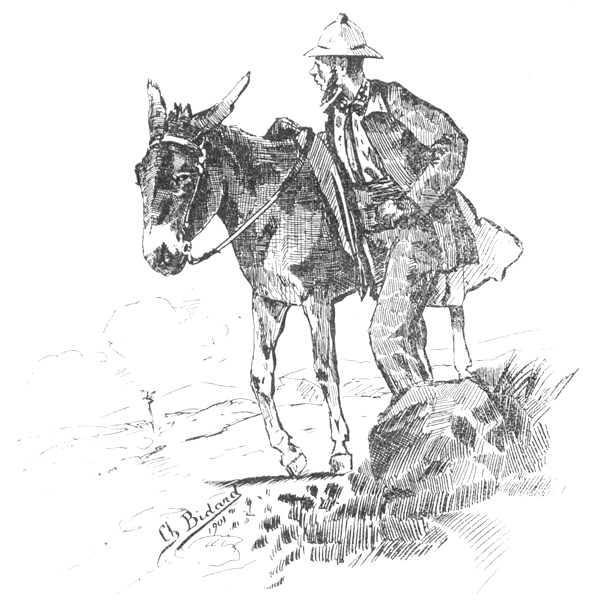

Illustrator: Ch. Bidard

Walter Crane

Translator: Anatole Moulharac

Release date: June 24, 2024 [eBook #73904]

Language: French

Original publication: Paris: Au siège de la société, 1901

Credits: Claudine Corbasson and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica))

Cliché de MM. Abbeg et Hoffer.

Vue générale de Florac

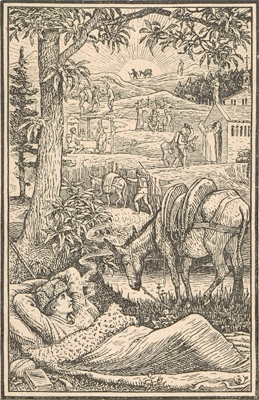

Frontispice de l’édition anglaise

CAHORS

IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE A. COUESLANT

___

1901

Pour Paraître Prochainement

L’Anacreoun Cebenoù

ADAPTATION DES ODES ANACRÉONTIQUES

EN VERS LANGUEDOCIENS

AVEC TRADUCTION FRANÇAISE

Par A. Moulharac

Robert-Louis Stevenson, né à Edimbourg (Ecosse) en 1850, mort aux Iles Samoa en 1894, est un des écrivains anglais les plus originaux de la seconde moitié du XIXe siècle. Poète, humoriste, romancier et voyageur doué d’un talent d’observation peu commun, il a écrit un nombre considérable d’ouvrages devenus populaires. L’île au trésor et plusieurs autres de ses livres traduits dans notre langue l’ont fait apprécier comme il le mérite par les lecteurs français. Nous avons voulu par un résumé assez développé, où certaines parties sont traduites presque littéralement, faire connaître dans les Mémoires du Club Cévenol le très intéressant voyage de Stevenson dans les Cévennes avec un âne[1]. MM. Chatto et Windus, propriétaires-éditeurs des œuvres de cet écrivain, ont bien voulu nous autoriser à publier ce travail qui avait fait l’objet d’une conférence donnée au groupe de Paris le 10 mai 1899.

A. M.

Stevenson n’était pas un voyageur du genre de ceux que promène l’Agence Cook.

Portant toujours avec lui un album et un carnet pour prendre des croquis et consigner ses impressions de la journée, c’étaient les contrées les moins fréquentées qu’il prenait pour but de ses excursions.

Il était âgé de 28 ans en 1878 lorsque sa fantaisie le conduisit au Monastier, chef-lieu de canton de la Haute-Loire, à 20 kilomètres du Puy, au milieu des Montagnes du Velay. Voici sur cette petite ville de 2.000 habitants les remarques qu’on lit dans son «Voyage à travers les Cévennes avec un âne,» voyage fort original où nous le suivrons pas à pas.

Le Monastier, écrit-il, est remarquable par la fabrication des dentelles, par l’ivrognerie, la licence de langage de ses habitants et l’acharnement de leurs discussions politiques. Tous les partis qui divisent la France y sont représentés. Pleins de haine et de mépris les uns pour les autres, ils se dénigrent, se calomnient et ne s’adressent la parole que pour s’injurier: c’est une vraie «Pologne de montagne.» L’appréciation est sévère; il serait à désirer qu’elle ne fût pas juste, tant pour ce canton que pour beaucoup d’autres.

Au milieu de cette Babel de partis divergents, Stevenson devint un centre de ralliement. Chacun s’empressa de se montrer complaisant et serviable envers l’étranger, non pas seulement parce que ces montagnards ont des mœurs hospitalières, mais surtout parce qu’il s’était attiré leur intérêt en leur faisant part de son projet de se rendre à pied dans le Midi en traversant les Cévennes.

6

Ce projet leur paraissait tellement extraordinaire que, tout en prenant l’Anglais en pitié, ils éprouvaient pour lui un sentiment respectueux. Tout le monde s’offrait pour l’aider dans ses préparatifs et lui faciliter l’achat de ce qui lui serait nécessaire.

Le mois de septembre était aux trois quarts écoulé avant que Stevenson fût prêt à se mettre en route, et sur les montagnes qu’il voulait traverser l’été de la Saint-Martin est inconnu. Il était résolu à camper au besoin en plein air, car il trouvait très incommode de courir dans la nuit à la recherche d’une habitation et les auberges de village ne lui semblaient pas très sûres. Une tente pour un seul voyageur est peu pratique. Un sac de campement, au contraire, est ce qu’il y a de plus commode; on n’a qu’à se glisser dedans. Il peut servir de lit pendant la nuit et de valise pendant le jour. Rien ne fait prévoir que ce paquet va servir de couchette à la belle étoile, et c’est, dit Stevenson, un point important, car si l’on se doute que vous campez ainsi, les gens du voisinage se feront un malin plaisir de venir voir ce phénomène et de troubler votre sommeil.—Notre Anglais se décida donc pour un sac de campement et, après plusieurs voyages au Puy et des débats animés entre le futur voyageur et ses conseillers Cévenols, l’objet fut commandé, bâti et apporté triomphalement à domicile.

Ce sac avait environ six pieds carrés (1m 85) avec deux revers triangulaires, l’un en haut pour servir d’oreiller la nuit, et l’autre au fond comme fermeture. C’était une espèce de long rouleau vert, en peau imperméable, garni à l’intérieur de laine bleue, commode comme valise, sec et chaud comme couchette. Une seule personne s’y trouvait au large et au besoin deux y auraient tenu. Stevenson s’y enfonçait jusqu’au cou. Il se couvrait la tête d’un bonnet de fourrure qui se rabattait sur ses oreilles et ne laissait découvert que le nez. En cas de grande pluie, il se serait fait une sorte de tente avec son waterproof.

On conçoit qu’il ne pouvait porter sur ses épaules un paquet si encombrant. Il lui fallait une bête de somme.

Un cheval coûte cher d’achat et d’entretien. Le cavalier ne peut l’abandonner d’un pas, c’est donc un compagnon qui complique les tracas d’un voyage.

Un coursier à bon marché, petit, dur à la fatigue et d’humeur tranquille, voilà ce que désirait notre Anglais. Un âne seul réunissait toutes ces qualités.

Il y avait justement au Monastier un vieux bonhomme quelque peu dément, appelé le père Adam, qui allait par les rues avec une carriole traînée par une ânesse minuscule, pas beaucoup plus haute qu’un chien, à la robe couleur de souris, l’œil doux et la mâchoire inférieure très prononcée. Elle avait en elle quelque chose de gentil, de distingué, une simplicité élégante qui plurent tout de suite à Stevenson quand il la vit sur la place du marché. Pour montrer que la bête était d’humeur paisible, plusieurs enfants furent 7 mis sur son dos et la firent trotter. Elle les envoya tous rouler à terre les quatre fers en l’air, si bien qu’aucun gamin ne voulut plus se risquer pour continuer l’essai. Les conseillers de Stevenson le poussaient à acheter l’ânesse; bientôt tous les gens du marché s’en mêlèrent. A la fin l’affaire fut conclue au prix de 65 francs, et un petit verre. Le sac de campement avait coûté 80 francs et deux verres de bière. Modestine,—c’est le nom que Stevenson donna à l’ânesse—Modestine était le moins cher des deux achats. Et c’était naturel, car elle n’était en quelque sorte qu’un accessoire du lit, couchette automatique se mouvant sur ses quatre pieds.

Le père Adam en prenant le verre d’eau-de-vie stipulé par le marché eut l’air d’être très affecté de se séparer de sa bête. Souvent, disait-il, il l’avait nourrie avec du pain blanc quand il mangeait lui-même du pain bis. Mais cela était sans doute un effet de son imagination, car il avait la réputation de maltraiter brutalement la bourrique. Pourtant une larme coula sur sa joue ridée au moment où il s’en sépara.

Sur le conseil d’un sellier de l’endroit une selle en cuir avait été fabriquée et munie d’anneaux pour y attacher le paquet du voyageur. Il s’occupa avec soin de la composition de son trousseau. En fait d’armes et d’ustensiles, il y mit un revolver, une petite lampe à alcool, une casserole, une lanterne et quelques petites bougies, un couteau de poche, et une grande gourde recouverte de cuir. La partie la plus importante du bagage consistait en deux assortiments complets d’habits chauds, outre les habits de velours à côtes que Stevenson portait sur lui, un paletot, et un gilet de laine; il y avait en plus quelques livres et une couverture de voyage qui, étant aussi en forme de sac, servirait d’abri supplémentaire pour les nuits froides. Les provisions de bouche se composaient de tablettes de chocolat et de boîtes de saucisson de Bologne. Tous ces objets, à l’exception de ce que Stevenson avait sur lui, furent arrimés dans le sac de peau de mouton.

Il y enferma aussi heureusement son havresac plutôt pour la commodité du transport que dans la pensée qu’il pourrait en avoir besoin au cours de son voyage.

Pour ses besoins immédiats, il se munit d’un gigot de mouton cuit, d’une bouteille de Beaujolais, d’une boîte à lait, d’un fouet pour les œufs et d’une bonne provision de pain bis et blanc pour lui et pour l’ânesse, mais, au contraire du père Adam, il réservait le pain blanc pour lui.

Tous les politiciens du Monastier avaient prédit à Stevenson les aventures les plus étranges et une mort inévitable. Il était menacé du froid, des loups, des voleurs et des mauvais plaisants auxquels la nuit on est exposé. Pourtant, pas un de ces prophètes n’avait annoncé le vrai danger qui l’attendait. Ce fut de son bagage seul que vinrent les ennuis de son voyage.

Avant de parler de ses mésaventures, relatons en deux mots les 8 leçons de son expérience. Si un ballot est retenu avec de bons liens aux deux bouts et posé tout de son long à travers le bât, et non plié en deux, le voyageur n’a rien à craindre. Le bât ira mal certainement, tel est le peu de perfection des choses de ce monde. Il ballottera et tendra à tourner; mais on trouve des pierres partout le long de la route et un homme a vite appris l’art d’équilibrer, à l’aide d’une pierre, un poids qui penche trop d’un côté.

Le 22 septembre, jour de son départ, Stevenson s’était levé à 5 heures. A 6 heures on commença à charger l’ânesse et dix minutes après les bagages roulaient à terre. La selle ne pouvait rester fixée une seconde sur le dos de Modestine.

L’Anglais la rapporta chez le sellier et eut avec lui une violente discussion. La selle était jetée des bras de l’un dans ceux de l’autre pendant qu’ils échangeaient les paroles les plus discourtoises.

Le harnais fut changé. On mit sur le dos de l’ânesse ce qu’on appelle une barde dans le pays et on la chargea des effets du voyageur. Le sac roulé et plié en deux, un paletot, une forte tranche de pain bis et un panier contenant le pain blanc, le gigot et les bouteilles furent reliés ensemble par des cordes savamment serrées et nouées. Toute cette charge encombrante pesait sur les épaules de l’ânesse sans que rien pendit des deux côtés pour faire équilibre, avec un bât tout neuf, s’adaptant mal au dos de la bête, avec des courroies toutes neuves que la marche ferait relâcher; il fallait être aveugle pour ne pas prévoir une catastrophe.

A ce système compliqué d’attaches, trop de gens avaient mis la main. Pour ce genre d’ouvrage une seule personne expérimentée fait plus sans effort qu’une demi-douzaine d’aides maladroits.

Stevenson le comprit plus tard, mais à ce moment, sans expérience, même après la mésaventure de la selle, il franchit la porte de l’écurie avec une assurance imperturbable, comme un bœuf allant à l’abattoir.

Neuf heures sonnaient à l’horloge du Monastier lorsque, délivré enfin des obstacles qui avaient retardé son départ, Stevenson descendit la colline à travers les vaines pâtures.

Tant qu’il fut en vue des maisons, la crainte de quelque accident ridicule l’empêcha de taquiner Modestine. Elle trottinait sur ses quatre petits pieds avec une lenteur compassée. Par instants, elle secouait les oreilles ou la queue; et elle paraissait si petite sous le paquet qu’il en avait pitié. Ils passèrent la rivière sans difficulté. 9 Il n’y avait pas à en douter, elle était la docilité même. Une fois sur l’autre rive, là où la route commence à monter, à travers des bois de pins, Stevenson, non sans hésiter, frappa l’ânesse de son bâton; Modestine alla plus vite pendant trois ou quatre pas, puis reprit sa première allure. Un second et un troisième coup de bâton produisirent le même effet. Stevenson observe qu’en sa qualité d’Anglais il se ferait un cas de conscience de porter brutalement la main sur un animal femelle. Il cessa de frapper et la regarda longuement. Les jambes de la pauvre bête tremblaient et sa respiration était haletante. Il était évident qu’elle ne pouvait aller plus vite à une montée. «Dieu me garde, pensa-t-il, de brutaliser cet animal sans défense. Qu’elle aille à son pas habituel et suivons-la avec patience.»

Ce pas était d’une lenteur mortelle: pour ne pas le devancer chacun des pieds du conducteur devait rester en place pendant des minutes. Après un quart d’heure de piétinement il était à bout de patience et avait des crampes dans les jambes. Et cependant il fallait qu’il marchât à côté de Modestine, réglant son pas sur celui de la bête, car s’il était en avant ou en arrière celle-ci s’arrêtait aussitôt et se mettait à brouter. La pensée que cela durerait ainsi jusqu’à Alais était un crève-cœur pour Stevenson et lui promettait le plus assommant de tous les voyages. Il essaya de se distraire en contemplant le paysage, en fumant, mais il ne pouvait chasser de sa pensée la perspective d’une route d’une longueur infinie, à travers monts et vallées, sur laquelle deux êtres se meuvent insensiblement, d’un pas à la minute, comme dans un cauchemar, désespérant d’atteindre au terme désiré.

A ce moment arriva derrière eux un paysan d’une quarantaine d’années, de taille élevée et de mine morose et ironique vêtu de l’habit vert à basques de ce pays. Il les rejoignit sans se presser et s’arrêta pour examiner leur marche pitoyable.

—Votre âne, dit-il, est très vieux!

—Je ne le crois pas, répondit Stevenson.

—Alors vous venez de très loin.

—Nous venons de quitter le Monastier.

—Et vous marchez comme ça! cria-t-il en éclatant de rire. Stevenson le regardait offusqué de cet accès de gaîté. Il ne faut pas avoir pitié de ces bêtes, dit le paysan, et, coupant une badine dans le taillis, il se mit à cingler Modestine sur la croupe en poussant un cri. La coquine dressa les oreilles et se mit à marcher d’un pas agile qu’elle garda sans faiblir ni sans montrer aucun symptôme de fatigue, tant que le paysan marcha à ses côtés. Sa respiration haletante, son tremblement de tout à l’heure étaient, il faut bien le dire, une comédie.

Ce paysan avisé, avant de quitter Stevenson lui donna quelques conseils peu humains, mais utiles et lui mettant en main la badine, l’assura que la bête y serait plus sensible qu’au bâton. Enfin il lui 10 enseigna le cri magique des âniers: Prout! En même temps il le regardait d’un air narquois et se moquait de son inexpérience à conduire un âne, comme Stevenson aurait pu se moquer de son orthographe ou de son habit vert; mais pour le moment, le paysan avait le beau rôle. Stevenson, tout fier de ce qu’il venait d’apprendre, se croyait désormais maître dans l’art de conduire un âne, et réellement Modestine fit des merveilles pendant le reste de l’après-midi. L’Anglais put à son aise contempler le pays qu’il traversait.

C’était un dimanche. La solitude régnait dans les champs ensoleillés. Lorsque le voyageur traversa Saint-Martin de Frugères, l’église était pleine; il y avait des gens sur les degrés extérieurs de la porte et le chant des prêtres se faisait entendre dans l’intérieur faiblement éclairé. Je suis, écrit notre héros, originaire d’un pays où le dimanche est observé par excellence; toutes les pratiques dominicales, comme un accent écossais, réveillent en moi des sentiments de joie et de peine. Il n’y a que le voyageur parcourant le monde à la hâte, qui puisse réellement jouir du calme et de la beauté d’une grande fête religieuse. La vue d’un pays en repos lui fait du bien. Un silence inaccoutumé régnant dans l’espace est quelque chose de plus impressionnant que la musique; il inspire des sentiments gracieux comme le murmure d’un ruisseau ou les tièdes rayons du soleil.

Stevenson est poète, on s’en aperçoit vite en le lisant.

C’est dans ces agréables dispositions qu’il descendit la colline où Goudet est situé au fond d’une verte vallée. En face, sur un escarpement rocheux, s’élève le vieux château de Beaufort et un cours d’eau limpide comme du cristal forme entre les deux sites comme un lac profond. En amont et en aval, ce mince cours d’eau serpente à travers des cailloux, gardant en quelque sorte la fraîche beauté d’une rivière près de sa source et cette rivière est la Loire. Goudet est de tous côtés enclos de montagnes. Des chemins rocailleux, praticables seulement pour les ânes le mettent en communication avec le reste de la France. Les habitants de ce nid de verdure boivent, jurent où, du seuil de leur porte, contemplent en hiver les montagnes couvertes de neige dans un isolement qu’on croirait pareil à celui du Cyclope de l’Odyssée. Mais il n’en est pas ainsi. Le facteur arrive jusqu’à Goudet et la jeunesse émancipée peut, par le chemin de fer, se rendre au Puy en une journée. Et à l’auberge, on voit le portrait gravé de Régis Senac neveu de l’aubergiste, professeur d’escrime et champion des deux Amériques, titre qu’il gagna avec un prix de 500 dollars à New-York en 1876.

Stevenson déjeuna à la hâte dans cette auberge et reprit immédiatement son voyage. Mais hélas! Quand il fallut gravir les immenses collines du côté opposé, «Prout» sembla avoir perdu sa vertu magique. Ce cri poussé fort comme un rugissement, ou doucement roucoulé comme par une colombe, ne pouvait plus amadouer ni intimider Modestine. Elle s’obstina dans sa marche lente. Rien que 11 les coups, ne pouvait la faire avancer plus vite, et cela pendant une seconde. Il fallait la frapper sans relâche. Aussitôt qu’elle ne sentait plus le bâton elle reprenait son allure désespérante. Quelle situation pitoyable! Stevenson voulait arriver avant le coucher du soleil au lac du Bouchet où il se proposait de camper et pour cela il fallait frapper continuellement cet animal entêté. Le bruit des coups le navrait. «A un moment, dit-il, je la regardai et je lui trouvai quelque ressemblance avec une dame que j’avais connue et qui m’avait anciennement comblé de ses bontés. Ce souvenir me faisait davantage sentir l’horreur de ma cruauté.»

Pour comble de malchance, on rencontra un âne qui se trouvait en liberté. L’âne et l’ânesse se mirent simultanément à témoigner leur joie en leur patois et Stevenson dut couper court à un commencement de roman par un redoublement de bastonnade. Si l’âne rencontré avait eu quelque courage, il aurait attaqué l’homme des pieds et des dents. Ce fut pour celui-ci une sorte de consolation de le trouver tout à fait indigne de l’affection de Modestine; mais l’incident ne laissa pas que de l’attrister. La chaleur était accablante. Stevenson obligé de fouailler continuellement la bourrique était inondé de sueur. A chaque instant, le sac, le panier et le paletot s’en allaient à droite ou à gauche. Il fallait arrêter Modestine, juste quand elle avait pris un pas convenable, pour redresser et consolider la charge. Enfin au village d’Ussel, bât et charge firent la culbute et traînèrent dans la poussière sous le ventre de l’ânesse qui s’arrêta aussitôt paraissant fort satisfaite. Un groupe composé d’un homme, d’une femme et de deux enfants s’étant avancé riait de la catastrophe.

L’Anglais avait à peine remis les choses en place que tout basculait du côté opposé. Jugez de sa détresse. Et personne ne s’offrait pour lui prêter la main. L’homme, il est vrai, disait que le paquet aurait dû être attaché autrement. Stevenson riposta que s’il n’avait rien de mieux à dire il pouvait se taire, et l’autre bonasse, sourit de la repartie. C’était navrant! Il fallait ne laisser que le sac de campement sur le dos de Modestine et que Stevenson se chargeât du reste des bagages; une canne, une bouteille d’un litre, un paletot dont les poches étaient lourdement chargées, deux livres de pain bis et un panier plein de provisions et de flacons. Il ne manquait, certes, pas d’énergie, car il chargea du mieux qu’il put ces objets sur ses bras et dirigea Modestine à travers le village. Selon son invariable habitude, elle tenta d’entrer dans chaque cour, dans chaque maison le long des rues et, n’ayant aucune main libre pour l’en détourner, l’homme se trouvait dans le plus terrible embarras. Les gens qui le voyaient passer se moquaient de lui et il se rappelait lui-même avoir ri quelquefois des autres en pareille situation, mais il se promettait bien d’être plus indulgent à l’avenir.

Au sortir du village, Modestine eut la fantaisie de s’arrêter sur 12 le bord du chemin et s’obstina à ne pas repartir. Stevenson déposa à terre ses paquets et la frappa sans ménagement à la tête. Elle fermait les yeux résignée à chaque nouveau coup. Lui allait pleurer de rage, mais il se ravisa, s’assit par terre pour considérer sa situation sous l’influence calmante d’une cigarette et d’une lampée d’eau-de-vie. Pendant cette pause Modestine mangeait du pain bis d’un air contrit. Stevenson comprit qu’il fallait sacrifier une partie de son chargement. Il se débarrassa de la boîte au lait, du pain blanc, du gigot et du fouet, bien que ce dernier objet lui tint au cœur. Il put ranger tout le reste dans le panier et même attacher le paletot au-dessus. Avec un bout de corde passé à l’épaule, il suspendit le panier à son côté et bien que la corde lui meurtrît les chairs et que le paletot traînât presque à terre, il se remit en marche le cœur soulagé.

Il avait maintenant un bras libre pour frapper Modestine et il le lui fit rudement sentir. Pour qu’on pût atteindre aux bords du lac du Bouchet avant la nuit il fallait qu’elle trottinât vivement. Le soleil s’était déjà couché au milieu de vapeurs rougeâtres, et bien qu’on aperçut encore quelques bandes d’or au sommet des collines et des bois de pins à l’est, tout était déjà gris et froid autour du voyageur. Un réseau inextricable de petits sentiers croisait les champs dans toutes les directions. C’était un vrai labyrinthe. Stevenson pouvait voir bien haut le pic qui domine le lac, mais pas un des chemins qu’il avait devant lui n’y aboutissait. La tombée de la nuit qui décolore tout, le pays dénudé, stérile et rocailleux qu’il traversait le jetèrent dans une sorte de découragement. Le bâton ne s’arrêtait pas et il fallait frapper deux fois pour faire avancer Modestine d’un pas. Le bruit de cette bastonnade troublait seul le silence du chemin.

Soudain la charge roula encore à terre, toutes les attaches se défirent comme par enchantement et les bagages s’éparpillèrent sur la route. Le paquetage dut être entièrement refait d’après un meilleur système et cela prit une demi-heure de temps. La nuit était tout à fait venue lorsque Stevenson se trouva sur un espace gazonné et parsemé de pierres. Rien n’indiquait la direction à prendre. Il commençait à se désespérer lorsqu’il aperçut deux personnages venant à lui, l’un derrière l’autre comme des vagabonds. D’abord un garçon mal fait et discourtois, et après lui sa mère, en habits de dimanche, avec un bonnet garni de beaux rubans, recouvert d’un chapeau neuf et qui, en marchant la robe retroussée, proférait des paroles grossières et des jurons.

Stevenson s’adressa à l’enfant et lui demanda son chemin. Celui-ci indiqua vaguement l’Ouest et le Nord-Ouest en marmottant des paroles inintelligibles et, sans ralentir un instant le pas, traversa la route à angle droit. La mère le suivit sans même tourner la tête. Il eut beau leur adresser appel sur appel, ils continuèrent à monter la colline sans avoir l’air d’entendre. Abandonnant Modestine, il 13 courut après eux en continuant ses cris. Ils s’arrêtèrent à son approche, la mère jurant toujours. C’était une femme assez belle qui avait l’air d’une matrone respectable. Le fils lui répondit de nouveau brusquement et d’une manière inintelligible, et il allait encore s’éloigner, mais cette fois Stevenson saisit la mère qui était plus près de lui et, s’excusant de sa violence, déclara qu’il ne les laisserait pas s’en aller avant qu’ils ne lui eussent indiqué sa route. Au lieu de se fâcher, ils devinrent plus traitables et lui dirent de les suivre. Après quelques mots échangés ils continuèrent à gravir la colline dans le crépuscule qui s’assombrissait de plus en plus. L’Anglais revint vers Modestine, la poussa vivement et, après une rude montée de 20 minutes, atteignit le bord du plateau. Le pays qu’il venait de parcourir lui parut, de ce point, sauvage et triste. Les masses sombres du Mézenc et des monts au delà de Saint-Julien se détachaient à l’Est, sur un ciel clair et froid. Les collines et les vallées intermédiaires étaient noyées dans un chaos d’ombre d’où émergeaient çà et là des taches noires formées par des bouquets de bois et des espaces blancs indiquant des cultures. On distinguait aussi les gorges où serpentent la Loire, la Gazeille et la Laussonne.

A quelques pas de là il se trouva sur une grande route et fut tout étonné d’apercevoir un village assez important dans ce voisinage. On lui avait dit que les bords du lac n’étaient fréquentés que par les truites. La route était encombrée par des troupeaux rentrant du pâturage. Deux femmes revenant du marché voisin, à califourchon sur leur monture et parées de leurs plus beaux atours, passèrent au grand trot devant lui. Il s’informa auprès des petits bergers. Ceux-ci lui dirent qu’il se trouvait au Bouchet Saint-Nicolas. C’était-là, à un mille au-dessous du point désiré et sur le revers d’une crête élevée, que des chemins mal connus et des paysans sans bonne foi l’avaient mené. Son épaule meurtrie par le cordon du panier lui faisait grand mal et son bras était tout endolori à force d’avoir frappé la bourrique. Il renonça à aller camper au bord du lac et chercha une auberge.

L’auberge du Bouchet Saint-Nicolas était une des plus modestes que Stevenson eut vues jusque-là; mais il en rencontra beaucoup de pareilles dans son voyage. Voici comment notre Anglais décrit ces auberges de nos montagnes:

Une maison à deux étages avec un banc à côté de la porte, une étable attenant à la cuisine, si bien que Modestine et lui mangeaient 14 à peine séparés par une cloison. L’ameublement est des plus sommaires, parquet en terre battue et pour les voyageurs, une chambre à coucher qui n’a d’autres meubles que des lits. Dans la cuisine on prépare le repas, on mange et on couche. Celui qui veut se débarbouiller le fait en public à un lavabo commun. La nourriture parfois est peu abondante: poisson salé et omelette; vin très médiocre et eau-de-vie exécrable. Quelquefois un porc familier, glissant sous la table et vous caressant les jambes, vient agrémenter le repas de sa visite. Mais, neuf fois sur dix, les gens de l’auberge se montrent aimables et attentionnés. Aussitôt que vous avez franchi leur porte vous n’êtes plus un étranger pour eux; et quoique ces paysans soient grossiers et bourrus hors de chez eux, dans leur intérieur, ils traitent leurs hôtes assez poliment.

Ainsi, au Bouchet, Stevenson déboucha sa bouteille de Beaujolais et invita l’aubergiste à en boire. Celui-ci voulut à peine y goûter, «j’aime ce vin, dit-il, et je serais capable de ne pas vous en laisser assez».

Dans ces petites auberges, le voyageur doit avoir un couteau à lui. Un verre, une fourchette en fer et un morceau de pain, voilà tout ce qu’on trouve en se mettant à table. L’aubergiste admira beaucoup le couteau anglais de Stevenson. C’était un beau vieillard affable, mais tout à fait ignorant; sa femme était d’humeur moins agréable, mais elle savait lire et parlait d’un ton d’autorité, faisant sentir que c’était elle qui gouvernait dans le ménage, ce que le mari acceptait de bonne grâce.

Stevenson fut accablé de questions sur son voyage et la femme lui suggéra ce qu’il devait consigner dans la relation qu’il en ferait; par exemple ce qu’on récolte dans telle ou telle contrée; s’il y a des forêts; quelles sont les coutumes des gens et les conversations qu’ils lui ont tenues. Stevenson approuvait ironiquement. Tu vois, dit-elle à son mari, que je devine ce que le livre contiendra. Tous deux écoutèrent avec le plus grand intérêt le récit des mésaventures du voyageur.

—Demain matin, dit le mari, je vous ferai quelque chose de mieux que votre canne. Les ânes ont la peau dure, vous pouvez les rouer de coups de trique sans les faire avancer d’un pas. Cette promesse intrigua Stevenson.

Il y avait deux lits dans la chambre à coucher. Quant il monta pour prendre possession de l’un, il fut abasourdi de trouver un jeune homme, sa femme et leur enfant prenant possession de l’autre. C’était la première fois que pareille aventure lui arrivait et si, écrit-il, je devais toujours me trouver aussi sot et embarrassé, je prie Dieu que ce soit la dernière. Je n’insisterai pas sur l’embarras de notre Anglais, ni sur l’originalité de la situation. Le coucher se passa d’ailleurs de façon décente.

Le lendemain, lundi 23 septembre, Stevenson se leva le premier et se hâta de faire sa toilette afin de laisser place libre à ses compagnons 15 de chambre. Il prit une tasse de lait et sortit pour voir les environs du Bouchet. Il faisait terriblement froid par cette matinée grise. Des nuages chargés de pluie rasaient le sol, poussés par un vent glacial qui sifflait sur le plateau dénudé. On apercevait un seul point coloré, bien loin derrière le mont Mézenc et les crêtes de l’est, où le ciel était illuminé des teintes orangées de l’aube.

A cinq heures du matin, sur un plateau de plus de 1.200 mètres de hauteur, Stevenson dut abriter ses mains dans ses poches et courir pour se réchauffer. Les gens qui s’en allaient par groupes travailler aux champs se retournaient en passant pour considérer cet étranger. Il les avait vus rentrer du travail la veille, il les y voyait retourner le lendemain. Ainsi allait la vie dans le minuscule village du Bouchet. Lorsqu’il rentra à l’auberge pour déjeuner, l’hôtesse peignait sa fillette dans la cuisine. Il lui fit compliment sur la belle chevelure de l’enfant.

Non, dit la mère, elle n’est pas si belle qu’elle pourrait l’être; ses cheveux sont trop fins.—Ainsi, à notre époque de démocratie débordante, la majorité fait de ses défauts un type de beauté.

Où est votre mari? demanda Stevenson.

Il est en haut, répondit-elle, il vous fait un aiguillon.

Béni soit celui qui inventa l’aiguillon. Béni soit l’aubergiste du Bouchet Saint-Nicolas qui m’en fit connaître l’usage, s’écrie notre héros. Cette simple baguette armée d’une pointe de trois millimètres fut un vrai sceptre mis entre ses mains. A partir de ce moment Modestine fut son esclave. Un coup d’aiguillon la détournait des portes d’étables les plus tentantes. Un coup d’aiguillon lui faisait prendre un petit trot et dévorer l’espace. La vitesse n’était pourtant pas excessive, dix milles en 4 heures au plus. Mais quel admirable changement depuis hier. Plus d’odieux coups de gourdin, plus de fatigue au bras pour fustiger. Rien que quelques coups de pointe discrets et sans brutalité. Parfois une goutte de sang coulait sur la croupe de Modestine; qu’y faire? Stevenson en était désolé sans doute. Mais les exploits de la journée précédente avaient banni la pitié de son cœur. Puisqu’on ne pouvait rien obtenir par la douceur de ce petit animal pervers, il fallait bien employer l’aiguillon pour le faire marcher.

Le temps était sombre et froid et jusqu’à Pradelles, Stevenson ne rencontra sur la route qu’un groupe de femmes chevauchant à califourchon et des courriers. Un jeune poulain qui paissait dans une prairie avec une clochette au cou s’avança au galop jusqu’au bord de la route, puis s’enfuit avec la même hâte et le tintement de la clochette retentit longtemps à l’oreille de Stevenson.

Pradelles est situé sur une haute colline au-dessus de l’Allier, au milieu des vertes prairies d’où lui est venu son nom. De tous côtés on fauchait le regain et cette orageuse matinée de septembre était toute parfumée de l’odeur de foin coupé. De l’autre côté de l’Allier des collines montaient par degrés jusqu’à l’horizon lointain; paysage 16 d’automne d’un brun terne, avec des espaces sombres de bois de pins et des rubans de routes blanches traversant les collines sous un ciel voilé de nuages cuivrés.

Tout cela engageait le voyageur à ne pas s’attarder en route, car il était maintenant à la limite du Velay et ce qu’il avait devant lui faisait partie d’une autre région: le Gévaudan, pays sauvage, montagneux, peu habité et déboisé, il n’y a pas très longtemps par terreur des loups. Je laisse à Stevenson la responsabilité de cette assertion plus que contestable. Le passage suivant est aussi presque littéralement extrait de son récit:

Les loups hélas! de même que les brigands semblent fuir à mesure que s’accroît l’affluence des voyageurs; on peut parcourir toute l’Europe sans la moindre rencontre de ces deux espèces nuisibles. Mais ici, plutôt que nulle part ailleurs il devrait être permis d’espérer, car nous sommes dans la région de la légendaire «bête du Gévaudan, ce Napoléon Buonaparte des loups» (la qualification est bien anglaise). Quelle carrière que celle de ce loup! Il parcourut pendant de longs mois le Gévaudan et le Vivarais de 1764 à 1767 dévorant des femmes, des enfants et des bergères renommées pour leur beauté; il poursuivit des cavaliers armés. On le vit, en plein midi, courir sur le grand chemin après une chaise de poste qui s’enfuyait au galop. Il fut signalé comme un ennemi public et sa tête fut mise à prix pour 10.000 francs. Lorsqu’il fut tué et envoyé à Versailles, il se trouva que ce n’était qu’un loup et non des plus grands.

Stevenson prit son repas à la hâte et, se dispensant de visiter Notre-Dame de Pradelles, malgré les conseils de son hôtesse, il descendait au bout de trois quarts d’heure la pente rapide qui mène à Langogne sur l’Allier.

Des deux côtés de la route, les paysans labouraient pour les semailles. Dans chaque champ un attelage de grands bœufs creusait de longs sillons et ces bêtes pacifiques en tirant la charrue suivaient de leurs grands yeux étonnés l’homme et l’ânesse qui passaient le long de la route. C’était un tableau charmant d’activité rustique. A mesure que Stevenson continuait à descendre, les montagnes du Gévaudan se dressaient en face de lui jusque dans les nuages. Il avait franchi la Loire la veille; maintenant il allait traverser l’Allier; tant ces deux rivières sont rapprochées au commencement de leurs cours.

Juste sur le pont de Langogne la pluie qui menaçait depuis longtemps se mit à tomber. Ce fut la bienvenue qu’il reçut en entrant dans le Gévaudan.

Stevenson, arrêté par la pluie, dut coucher à Langogne le 23 septembre, bien qu’il n’en dise rien dans son livre.

17

Le lendemain 24 septembre, il était 2 heures de l’après-midi lorsqu’il eut rédigé son journal de voyage et préparé son havresac qu’il s’était décidé à porter sur son dos, ne voulant plus s’embarrasser d’un panier. Il partait aussitôt pour le Cheylard-l’Evêque, localité située sur le bord de la forêt de Mercoire. C’était, lui disait-on, à une heure et demie de distance. Il pensa qu’avec son ânesse il ne mettrait pas plus de quatre heures.

Tout le long de la montée, à partir de Langogne, la pluie et la grêle se succédaient sans interruption. Le vent devint de plus en plus froid. Le ciel était couvert de gros nuages venant du Nord, les uns bas et chargés de pluie, les autres en masses moins sombres présageant la neige. Le voyageur sortit bientôt de la vallée cultivée de l’Allier.

Plus d’attelages de bœufs au labour, plus de riants paysages. La lande nue; des bruyères et des marécages; des espaces rocheux parsemés de pins; des bois de bouleaux au feuillage jauni par l’automne, de loin en loin quelque ferme isolée et de maigres cultures, voilà l’aspect de la contrée. C’est une suite sans fin de montagnes et de vallées. Les petits sentiers rocailleux que les bestiaux tracent en passant sur le gazon se coupent et s’enchevêtrent, formant trois ou quatre lignes qui vont se perdre dans une flaque d’eau, puis reparaissent quand le terrain se relève, ou à la lisière d’un bois.

Aucune route directe ne conduisait au Cheylard et il n’était pas facile de se diriger dans un pays si accidenté, à travers ces mille sentiers si peu apparents. Il était 4 heures quand Stevenson arriva à Sagnerousse. C’était un point de repère assuré. Deux heures après, le vent s’étant calmé et la nuit venant rapidement, il sortit d’un bois de pins où il s’était égaré et trouva, au lieu du village qu’il cherchait, un enfoncement marécageux entouré de pentes escarpées et glissantes. Il entendait depuis un moment des tintements de clochettes.

En émergeant du bois, il aperçut devant lui une douzaine de vaches et un nombre peut-être plus grand de personnes qu’il pensa être des enfants, bien qu’ils parussent à travers le brouillard d’une taille exagérée. Ils exécutaient en silence une ronde, tantôt se tenant par la main, tantôt se séparant et se faisant la révérence. Une danse d’enfants n’inspire que des sentiments d’innocente gaîté; mais à la tombée de la nuit, dans ce site sauvage, elle lui parut étrange et fantastique.

Lui qui avait pourtant beaucoup étudié Herbert Spencer resta un moment tout étonné. Mais il ne tarda pas à se reprendre et d’un coup d’aiguillon fit repartir Modestine. Sur un chemin battu l’ânesse avançait sans se faire prier, mais une fois sur le gazon ou dans 18 les broussailles elle perdait la tête et s’obstinait à tourner en rond; il fallait que Stevenson déployât toute son adresse pour la faire avancer en droite ligne dans un champ où nul chemin n’était tracé.

Pendant qu’il cherchait à se tirer de la fondrière, enfants et vaches s’en allaient; il ne restait plus que deux fillettes à qui il demanda son chemin. Les paysans, en général, sont, selon lui, peu disposés à renseigner le voyageur. Un vieillard diabolique s’était barricadé dans sa maison à son approche, il avait eu beau frapper à la porte à tour de bras, le vieux avait fait la sourde oreille. Un autre qu’il avait mal compris le vit prendre une fausse direction sans lui faire un signe. Que lui importait que le voyageur errât toute la nuit sur la montagne? Les deux fillettes auxquelles il s’adressa alors se moquèrent impudemment de lui: l’une lui tira la langue et l’autre le renvoya à ses vaches, et toutes les deux se mirent à rire en se poussant du coude. La bête du Gévaudan avait dévoré une centaine d’enfants dans ces parages. Elle commençait à lui inspirer de la sympathie.

N’obtenant rien des deux espiègles, Stevenson traversa la fondrière, puis un autre bois et tomba sur un grand chemin. La nuit devenait de plus en plus noire. Modestine, pressentant quelque mésaventure, hâta spontanément le pas et, à partir de ce moment, ne lui donna plus de tracas. Ce fut le premier signe d’intelligence qu’il remarqua en elle. A la même heure une rafale du vent du Nord amena une forte averse. Stevenson aperçut de l’autre côté du bois des fenêtres éclairées. C’était le hameau de Fouzilhet bâti sur la colline près d’un bois de bouleaux. Il trouva là un brave homme qui l’accompagna sous la pluie pour le mettre sur le chemin du Cheylard et qui refusa énergiquement toute rémunération. Notre héros, l’esprit plus tranquille, se voyait déjà à table à côté d’un bon feu alors que de nouvelles et plus grandes misères allaient l’atteindre. Subitement la nuit était arrivée telle qu’il n’en avait jamais vu de plus obscure. Les rochers, la route bien battue et les arbres étaient à peine perceptibles. Le ciel était absolument noir et Stevenson ne pouvait même pas distinguer l’aiguillon qu’il portait à la main.

Bientôt le chemin qu’il suivait se divisa, selon l’habitude du pays, en trois ou quatre tracés dans une espèce de pâtis pierreux. Stevenson dans cette conjoncture comptait sur l’instinct de Modestine. Mais que peut-on attendre de l’instinct d’un âne? Au bout de quelques minutes elle tournait dans les pierres absolument incapable de retrouver son chemin. L’Anglais aurait campé n’importe où s’il eût eu les provisions nécessaires, mais, vu le peu de longueur du trajet à faire ce jour-là, il n’avait emporté ni vin, ni pain pour lui, mais seulement une ration pour Modestine.

En outre, il était, ainsi que l’ânesse, trempé jusqu’aux os, ne trouvant même d’autre eau que celle qu’il recevait sur le dos. Il se 19 détermina à revenir à Fouzilhet pour y chercher un guide. Mais ce retour était bien difficile. Stevenson n’avait pour se guider que la direction du vent.

Ne retrouvant plus la route il se jeta à travers champs, pataugeant dans des flaques d’eau, tournant les murs que la bête ne pouvait franchir, jusqu’à ce qu’il retrouvât les fenêtres éclairées. Elles ne se présentaient pas du même côté. Il se trouvait, non à Fouzilhet, mais à Fouzilhac, hameau peu éloigné du premier, dont les habitants différaient entièrement par leurs mœurs inhospitalières.

La première maison à laquelle il frappa était habitée par une femme qui refusa de lui ouvrir, prétextant qu’elle était seule et boiteuse. Il heurta à une autre porte. Un homme, deux femmes et une petite fille s’avancèrent avec une lanterne pour examiner le voyageur. L’homme n’avait pas une mauvaise apparence, mais il souriait d’un air matois. Il s’accota au montant de sa porte et le laissa exposer son cas. Stevenson ne demandait qu’un guide pour le mener au Cheylard.—Il fait trop noir, répondit l’homme. Stevenson eut beau prier, promettre une récompense, insister jusqu’à se mettre en colère. Rien ne put vaincre l’obstination de cet homme.—Il fait trop noir répétait-il, je ne sortirai pas par une pareille nuit. Stevenson hors de lui se retira en lui lançant ces mots: «Vous êtes un poltron.»

En voyant l’air embarrassé de ce paysan il pensa que le souvenir de la bête du Gévaudan était la cause de sa pusillanimité. Il battait en retraite quand, à un éclat de rire de la gamine, il reconnut que c’était justement une de celles de la ronde qui s’était déjà moquée de lui. «Tous bêtes du Gévaudan,» grommela-t-il en s’éloignant. Toutes les autres maisons du village étaient noires et silencieuses.

Après avoir en vain frappé à plusieurs portes, il revint à Modestine en chargeant Fouzilhac de ses malédictions. Avec ou sans eau, il dut se résigner à camper. Il chercha un abri sous les arbres, car le vent était froid et violent et, dans ce pays tout boisé, il fut près d’une heure à trouver l’endroit désiré.

Il rencontra enfin un bouquet d’arbres dont les branches entrelacées formaient sur le bord du chemin une espèce de voûte toute noire dont l’entrée simulait vaguement celle d’un donjon. Il chercha à tâtons une tige solide et y attacha Modestine. La pauvre bête était effarée, ruisselante de pluie et exténuée de fatigue. Alors il déchargea son ballot, le plaça le long du mur sur le bord de la route et déboucla les courroies du sac de campement. Il trouva bien la lanterne, mais où étaient les bougies? En fouillant il rencontra la lampe à alcool. Quelle chance! elle remplaçait la lanterne.

Le vent mugissait sans trêve dans les arbres secouant les branches et faisant bruire les feuilles; cependant la place du campement était noire comme un four, mais admirablement abritée. A la seconde allumette la mèche s’enflamma. A cette lumière livide et mouvante, les ténèbres semblaient tout autour devenir plus épaisses.

Stevenson attacha Modestine de manière à lui ménager l’espace 20 nécessaire et lui donna à manger la moitié du pain bis, réservant l’autre moitié pour le lendemain matin. Il réunit à portée de sa main tout ce dont il pouvait avoir besoin, enleva ses chaussures et ses guêtres détrempées et les enveloppa dans son waterproof. Il mit son havresac comme oreiller au-dessous du revers du sac de campement, se glissa dans ce sac et s’y boucla comme un enfant au maillot. Il ouvrit une boîte de saucisson de Bologne et mangea avec cette conserve une tablette de chocolat. Ce fut tout son dîner, dîner étrange, et il n’eut pour l’arroser que de l’eau-de-vie, boisson également étrange pour le repas. Mais il avait grand faim et la cigarette qu’il fuma après lui parut délicieuse.

Ensuite il mit une pierre dans son chapeau de paille, rabattit la fourrure de sa casquette sur son cou et ses yeux, posa son revolver à côté de sa main et s’emmitoufla bien chaudement dans la peau de mouton. Il se demanda d’abord s’il pourrait dormir. Son cœur battait plus vite que d’habitude, comme sous l’impression d’un grand bien-être physique. Mais une fois ses paupières fermées il ne les rouvrit plus. Le souffle du vent à travers les arbres lui servait de berceuse. Tantôt c’était un gémissement monotone et prolongé, tantôt des grondements furieux qui secouaient les arbres et faisaient pleuvoir sur Stevenson de larges gouttes des averses de la veille. Pendant bien des nuits, couché dans son lit en Ecosse il avait écouté ce bruyant concert du vent dans les bois, mais ici, soit que les arbres ou le sol fussent d’une autre espèce, soit parce qu’il était en plein air, il constatait que le vent chantait sur un ton différent au milieu de ces monts du Gévaudan.

Cependant le sommeil l’envahit peu à peu; la dernière sensation dont il se rendit compte fut ce bruit du vent auquel ses oreilles d’étranger n’étaient pas habituées.

Une première fois pendant la nuit, froissé par un caillou qui était sous le sac, et une seconde fois dérangé par Modestine qui, à bout de patience, frappait du pied et grattait le sol sur la route, le dormeur rouvrit les yeux et aperçut des étoiles et les festons du feuillage se découpant sur le firmament. Lorsqu’il se réveilla pour la troisième fois, la terre était éclairée par cette teinte bleu-clair qui annonçait l’aurore du mercredi 25 septembre. Il eut devant les yeux les feuilles secouées par le vent et le blanc ruban de la route. A côté de lui Modestine, attachée à un bouleau, se tenait presque au milieu de la route, dans une attitude de patience angélique.

Il constata avec surprise que sa nuit s’était passée facilement et non sans agréments, même par un temps de tempête. Sans la pierre qui l’avait gêné, sans l’obligation de camper par une nuit si noire, il n’aurait éprouvé d’autre désagrément que de rencontrer sous son pied la lanterne ou le second volume des Pasteurs du Désert qui faisaient partie des objets contenus dans le sac de campement. Il n’avait pas ressenti le moindre froid et s’éveillait l’esprit content et le corps dispos.

21

Alors il se secoua, se chaussa, donna à Modestine le pain réservé la veille et parcourut les environs, cherchant à se reconnaître. Notre original voyageur déclare qu’il a couru toute sa vie après une aventure, comme les anciens chevaliers errants: Or, s’éveiller par hasard un matin au coin d’un bois du Gévaudan, sans boussole, aussi ignorant du pays environnant qu’un homme jeté subitement dans une île déserte, c’était presque la réalisation de ses rêves. Il se trouvait sur la lisière d’un petit bois de bouleaux mêlés de hêtres; derrière s’étendait un autre bois de pins; en face s’ouvrait un petit vallon herbeux. Tout autour se dressaient des cimes dénudées à peu près de même hauteur. Le vent courbait les arbres et balayait des tourbillons de feuilles jaunies. Le ciel était traversé de nuages qui disparaissaient rapides sous le souffle de la tempête. La température était glaciale. Stevenson mangea du chocolat, but une gorgée d’eau-de-vie et fuma une cigarette; ses doigts commençaient à s’engourdir.

Pendant qu’il rassemblait ses bagages et les attachait sur le bât, le jour était venu; le soleil se levait et couvrait d’une traînée d’or les cimes nuageuses des montagnes situées à l’est. Il se mit gaîment en route et au bout de quelques minutes, à un tournant de chemin il se retrouva en face de Fouzilhet. Pour comble de chance il rencontra encore le vieillard complaisant qui, la veille, l’avait accompagné quelques pas pour lui montrer son chemin. Le brave homme courut vers lui avec des exclamations de surprise. Stevenson lui raconta ses mésaventures. Le refus de l’homme de Fouzilhac le mit dans l’indignation: «Cette fois, du moins, dit-il, je ne veux pas que vous vous égariez», et malgré ses jambes à demi percluses il l’accompagna pendant plus d’un quart d’heure jusqu’à ce qu’on fut presque en vue du Cheylard, embryon de village après lequel Stevenson avait si longtemps soupiré.

Notre Anglais trouva dans ce village une auberge dans le genre de celle du Bouchet, tenue également par de bonnes gens qui l’accueillirent de leur mieux. Il commença par avaler une pinte de lait, se prépara du chocolat qu’il prit sur la table poussiéreuse qui se levait et s’abaissait à l’aide de charnières au coin d’un vaste foyer.

C’est sur cette table qu’il écrivit son journal pendant que ses bottes et ses guêtres séchaient devant un feu si ardent qu’il lui brûlait les jambes. Après s’être encore fait servir une omelette, Stevenson rechargea Modestine pour se remettre en route. L’aubergiste, ancien muletier, l’aida avec une adresse remarquable.—«Cette bête est 22 «mal chargée, dit-il, et cela la fatigue beaucoup: voyez!» Ses pieds de devant et sa croupe étaient en effet écorchés. Stevenson ne s’en préoccupa point. A quoi serait bonne une ânesse si elle ne pouvait porter un sac de nuit et quelques accessoires? Il voyait le moment où il serait peut-être obligé de porter cette bête sur ses épaules, comme dans la fable.

Modestine n’était pas la seule préoccupation de Stevenson. Il réfléchissait sur les difficultés qui se multipliaient devant ses pas. Du Cheylard à Luc le vent soufflait si fort qu’il fut obligé de soutenir continuellement de la main la charge de l’ânesse. En outre, le pays qu’il traversait, froid, nu, désolé, sans arbres, sans une plante, était bien fait pour augmenter sa mélancolie. La route et quelques clôtures étaient les seuls accidents de ce plateau monotone. Une ligne de piliers de pierre s’espaçait sur la route pour servir de direction en temps de neige.

Luc et le Cheylard ne méritent guère l’attention du voyageur, mais Stevenson ne voyageait pas, dit-il, pour aller quelque part, il ne recherchait que la sensation du déplacement. La grande affaire pour lui était de se mouvoir, de se sentir de plus près aux prises avec les nécessités et les embarras de la vie, de s’arracher au lit moelleux du milieu civilisé et de pénétrer jusqu’à la couche de granit et de silex que la civilisation a recouverte, à mesure que nous avançons dans la vie et que les affaires nous absorbent davantage.

Lutter contre le vent pour maintenir une charge sur un âne, cela n’exige pas de grands efforts intellectuels, mais cela occupe et calme l’esprit. Et lorsque le présent attire notre attention, nous ne pensons pas à nous tourmenter de l’avenir.

Stevenson était revenu sur les bords de l’Allier. On ne pourrait imaginer de plus triste paysage à cette saison de l’année. C’était un entassement de collines, les unes boisées, les autres nues, avec quelques bouquets d’arbres à leur sommet. Les ruines du château de Luc se dressaient en face du voyageur, dominées par une statue colossale de la Vierge, statue qui pèse, dit-on, cinquante quintaux. C’est dans ces gorges ravinées que coule l’Allier grossi par un affluent descendant d’une large vallée du Vivarais.

Luc se compose d’une double rangée de maisons bâties sur le flanc de la montagne et n’a de remarquable que les ruines du vieux castel et la statue dont il a été question. Mais il y avait une auberge spacieuse et propre. La cuisine, avec ses deux lits-armoires garnis de rideaux à carreaux, sa vaste cheminée surmontée d’une longue étagère garnie de lanternes, de statuettes de saints en plâtre colorié, avec ses bahuts et ses deux pendules, était vraiment le modèle des cuisines anciennes, une cuisine de mélodrame.

L’hôtesse, une femme d’un certain âge, encore belle, mais silencieuse et vêtue et coiffée de noir ne déparait pas cette salle d’une autre époque. La chambre à coucher, commune aussi, était remarquable avec ses longues tables et ses bancs où pouvaient s’asseoir cinquante 23 personnes et ses trois lits-armoires sur les côtés. Dans un de ces lits, garni de paille, Stevenson, mal couvert et claquant des dents, passa une longue nuit, regrettant sa chaude peau de mouton et la voûte de feuillage d’une forêt.

FRÈRE APOLLINAIRE

En partant de Luc, le matin du 26 septembre, Stevenson changea le système de chargement de Modestine. Le sac ne fut plus doublé: il forma un rouleau long de six pieds placé en travers du bât et rabattu de chaque côté. C’était plus pittoresque. La charge était plus équilibrée, partant moins susceptible de culbuter et fatiguait moins la bête.

Le voyageur remonta le cours de l’Allier. La vallée qui sépare le Gévaudan (Lozère) du Vivarais (Ardèche), vallée dénudée, sauf quelques espaces boisés, renferme des prairies, des cultures et des pâturages: mais les vraies gorges de l’Allier s’ouvrent plus loin, aux confins de la Haute-Loire et de la Lozère.

Arrivé à la Bastide, l’Anglais, sur les indications qu’on lui donna, quitta la rivière et prit une route qui se dirigeait à l’Est dans les montagnes de l’Ardèche. Il voulait visiter l’Abbaye de Notre-Dame des Neiges qui se trouve dans les environs.

Du point où il était, il avait devant lui, au sud-est, de profondes vallées et une succession de crêtes en étage qui allaient se perdre dans un lointain bleuâtre. Il était heureux de trouver enfin un paysage gai et coloré après les mornes contrées qu’il venait de traverser. Mais c’était une terre promise dans laquelle il était encore loin d’entrer. Le froid et la solitude continuaient à régner sur les hauteurs qu’il parcourait. Une croix plantée sur chaque mamelon faisait présager le voisinage d’un asile pieux et bientôt une blanche statue de la Vierge placée au coin d’une plantation récente indiqua au voyageur Notre-Dame des Neiges.

Quelques pas plus loin il entendit le tintement d’une cloche et sans savoir pourquoi, son cœur en fut troublé. En approchant du Monastère il fut pris d’un sentiment de vague terreur, nouveau pour lui. C’était, dit-il, le résultat de son éducation protestante. Soudain, à un tournant du chemin, la peur le prit, si bien qu’il n’osait avancer. Là, sur un bout de route nouvellement tracée au milieu des pins, parut comme un revenant du Moyen-Age, un 24 frère traînant une brouettée de mottes. C’était à n’en pas douter un des ermites du Monastère représentés sur les gravures du livre de Marco Sadeler qui l’avaient tant fait rêver dans son enfance. Il était vêtu de blanc, comme un spectre et son capuchon rejeté en arrière laissait voir un crâne rasé d’un jaune d’ivoire.

Stevenson, n’osant lui parler, ôta son chapeau et lui fit une grande révérence. Le frère rendit le salut et lui demanda s’il se rendait au monastère. «Vous êtes Anglais, dit-il, peut-être Irlandais?»—Non, dit Stevenson je suis Ecossais.» Il n’avait jamais vu d’Ecossais et en le regardant sa bonne grosse figure en fut toute réjouie. On n’admettait pas tout le monde à N.-D. des Neiges. Peut-être cependant lui donnerait-on à manger. Puis, quand il apprit que Stevenson n’était pas un colporteur, mais un homme de lettres paysagiste, il se ravisa et lui conseilla d’aller voir le père Prieur et de lui adresser sa requête.

Abbaye de Notre-Dame des Neiges.

25

Au fait, dit-il, je vais vous accompagner. Puis-je dire que vous êtes géographe?—Pas précisément.—Auteur alors. Mais au moins êtes-vous chrétien?—A peu près.—Cette réponse ne le satisfit qu’à demi. Ce robuste religieux avait construit lui-même, dans l’espace d’un an, la route qu’ils suivaient. Bientôt des bâtiments blancs se dressèrent devant eux au-delà d’un bois. La cloche tinta; ils allaient arriver. Le frère Apollinaire, c’était ainsi qu’il s’appelait, dit à Stevenson: Je ne puis parler qu’à l’extérieur de l’Abbaye, mais adressez-vous au frère portier et tout ira bien. Alors il prit les devants et disparut dans l’intérieur.

Stevenson, non sans appréhension, poussa en avant Modestine, mais la bête avait sans doute aussi des préjugés à l’égard des Monastères, car c’était la première fois qu’en voyant une porte elle n’entrait pas sans vergogne.—L’Anglais sonna, et, après avoir parlementé avec frère Michel l’hospitalier et deux ou trois autres frères à robe brune, il put pénétrer dans la place. Il pensa que c’était le sac porté par Modestine qui, en excitant la curiosité des autres frères, comme il avait déjà fasciné frère Apollinaire, lui en avait facilité l’accès. Assurés que ce n’était pas un colporteur, les religieux chargés de la réception des étrangers l’avaient admis sans difficulté. Modestine fut conduite aux écuries par des frères servants et le voyageur et son sac furent reçus dans la salle destinée aux pèlerins.

Le père Michel, homme d’environ 35 ans, de bonnes manières et de figure fraîche et souriante, conduisit Stevenson à l’Office et lui servit un verre de liqueur en attendant le dîner. Il fut un moment laissé seul dans le jardin, espèce de cour dans laquelle étaient des allées sablées, des plates-bandes de dahlias, et au milieu, une fontaine avec la statue de la Vierge. Les bâtiments qui formaient les quatre côtés de ce jardin n’avaient d’autre ornementation architecturale qu’un clocheton et deux pignons couverts d’ardoise. Des frères vêtus les uns de blanc, les autres de brun, se promenaient silencieusement dans les allées; d’autres priaient prosternés à terre.

Le monastère est dominé d’un côté par un sommet nu, de l’autre par un bois. Il est battu par le vent, et la neige y règne du mois d’octobre au mois de mai. Les bâtiments eux-mêmes respirent le froid et la tristesse, et déjà en septembre, avant le dîner, Stevenson était pris de frissons tant à l’intérieur que dans la cour.

Après un dîner confortable, notre voyageur fut conduit dans une 26 cellule faisant partie du bâtiment affecté aux retraitants. Cette cellule était propre, blanchie à la chaux et meublée sommairement d’un crucifix, d’un buste du pape, d’une imitation de Jésus-Christ et de quelques autres livres de piété. Un règlement suspendu au-dessus de la table indiquait à MM. les retraitants les offices auxquels ils doivent assister, l’heure de réciter le chapelet ou de faire la méditation, celle du lever et du coucher, etc...

Stevenson avait à peine passé sa cellule en revue que le frère Ambroise revint lui annoncer qu’un pensionnaire anglais désirait lui parler et introduisit un Irlandais de cinquante ans environ qui n’était encore que diacre. Il était resté sept ans dans un couvent en Belgique et cinq à N.-D. des Neiges, sans avoir lu un seul journal anglais. D’un caractère sociable, à la fois curieux et naïf, il fut enchanté de guider son compatriote dans le monastère. Il lui montra sa chambre où il passait son temps à dire son bréviaire, à lire la bible et les romans de Walter Scott.

De là il le mena dans le cloître, à la salle capitulaire, au vestiaire, à la bibliothèque, où se trouvaient les œuvres de Veuillot, de Chateaubriand, les Odes et Ballades, voire Molière, sans parler des Pères de l’Eglise et de quantités d’ouvrages historiques. On se rendit ensuite dans les ateliers où les frères font, l’un du pain, un autre des roues de char, un autre de la photographie.

Pendant qu’un religieux classe une collection de curiosités, un autre élève des lapins; car une fois les devoirs religieux et les travaux communs accomplis, chaque trappiste a une occupation de son choix. Chacun doit chanter au chœur, s’il a de la voix et l’oreille juste, et aider à faire les foins, s’il a des bras robustes; mais aux heures dont il peut disposer il peut travailler comme il lui plaît pourvu qu’il travaille. Tel s’occupe de littérature; le frère Apollinaire construit des routes et l’Abbé s’adonne à la reliure.

Dans leurs pérégrinations, Stevenson et son guide rencontraient des pères ou des frères qui passaient sans paraître les voir. Si l’Irlandais avait une permission à leur demander, elle était accordée ou refusée sur un simple signe de la tête ou de la main.

Les religieux faisaient encore à cette époque deux repas par jour, mais pendant le temps de leur grand jeûne qui dure de la fin de septembre à Pâques, ils ne mangent qu’une fois toutes les 24 heures, à deux heures de l’après-midi, 12 heures après leur lever. Ces repas si espacés sont d’une grande frugalité. Un carafon de vin est attribué aux religieux, mais beaucoup n’y touchent pas. Les excès de nourriture sont nuisibles, mais, par contre, ce régime des trappistes semblerait défectueux au premier abord, et Stevenson fut étonné de la fraîcheur de leur teint et de leur bonne humeur. Ces gens-là lui paraissaient les plus heureux et les mieux portants du monde.

Vivant sous un climat très rigoureux et travaillant sans trêve, 27 ils arrivent rarement à un âge très avancé, mais les longues souffrances leur sont épargnées. Tous les religieux avec lesquels notre voyageur entra en conversation lui plurent par leur enjouement et leur douceur. Ils s’intéressaient à tout et particulièrement aux voyages et au sac de campement de leur hôte. Les frères affectés au service des étrangers ont l’autorisation de parler, mais pour ceux qui sont astreints à un rigoureux silence Stevenson s’étonne qu’ils puissent supporter un si triste et si solennel isolement.

Et cependant il trouve, en dehors de l’esprit de mortification une certaine sagesse dans la règle qui exclut les femmes de ce cloître et qui impose le vœu du silence. Il avait fréquenté des phalanstères laïques, tous d’une durée éphémère. La femme par les passions qu’elle fait naître est le principal dissolvant de ces associations; le second c’est la langue.

Un autre point qui fait de la règle des trappistes un modèle de sagesse, c’est que de deux heures du matin à huit heures du soir, moment du coucher, la cloche sonne, heure par heure, et parfois à chaque quart d’heure, tellement la journée est divisée en une variété infinie d’occupations. Le frère qui soigne les lapins, par exemple, court de ses clapiers à la chapelle, à la salle du chapitre, au réfectoire tout le long du jour; à chaque heure il y a un office à chanter, un devoir à remplir. Il se lève bien avant le jour, à deux heures du matin, et il reste sur pied changeant cent fois d’occupations jusqu’à huit heures du soir où il va enfin se livrer au sommeil.

Dans combien de maisons le son de cette cloche du monastère, qui règle si exactement toutes les occupations de la journée, n’apporterait-elle pas le calme de l’âme et une salutaire activité du corps?

Pour être admis dans l’ordre il faut se soumettre à un long noviciat et donner les preuves les plus convaincantes d’une vocation ferme et d’une santé robuste. Pourtant peu de novices se découragent dans ces épreuves. Stevenson vit dans l’atelier de photographie le portrait d’un novice en costume de simple soldat. Ce jeune homme appelé par la loi militaire pendant son noviciat, avait fait l’exercice et monté la garde en garnison en Algérie jusqu’au jour de sa libération.

Celui-là certainement avait pu voir le pour et le contre de deux genres de vie bien différents, cependant, quand il eut obtenu son congé il revint finir son noviciat et prononça ses vœux[2].

28

Lorsque le trappiste tombe sérieusement malade, il ne quitte pas ses habits, il gît couché sur son lit de mort, tel qu’il a prié et travaillé pendant sa frugale et silencieuse existence et quand la mort libératrice arrive, avant même qu’on l’ait porté, revêtu de sa robe, pour faire sa dernière station à la chapelle, au milieu des chants de la communauté, du haut du clocheton d’ardoise la cloche tinte en sons joyeux, comme pour un mariage, annonçant qu’une autre âme s’est envolée vers la patrie céleste.

Le soir, Stevenson conduit par le bon Irlandais prit place dans la tribune pour entendre les complies et le Salve Regina qui terminent la journée des religieux Cisterciens. Les murs blancs de la chapelle, les moines encapuchonnés dans le chœur, les cierges allumés, les chants mâles, suivis d’un profond silence et le spectacle de toutes ces têtes inclinées pour la prière, puis la cloche sonnant la fin de l’office et l’heure du repos: tout cela impressionna fortement l’étranger. Il rentra fatigué dans sa cellule et s’endormit au bruit du vent qui grondait dans le bois de pins environnant. Il fut éveillé dans la nuit noire, à 2 heures du matin, par la cloche qui sonnait le lever. Tous les frères se hâtaient de se rendre à la chapelle. Ceux qui sont morts pour le monde commençaient déjà à cette heure où tout repose encore, le cercle monotone de leurs travaux quotidiens. Stevenson qui n’était pas comme eux las des vanités de cette vie, se félicita de n’être pas mort au monde.

Il y a à Notre-Dame des Neiges un bâtiment destiné aux retraitants et aux visiteurs. Ce bâtiment qui se trouve près de l’entrée de l’Abbaye est composé d’une petite salle à manger au rez-de-chaussée et d’une rangée de cellules s’ouvrant sur un corridor au premier étage. C’est dans l’une de ces cellules que Stevenson avait été logé. Les retraitants paient environ 3 francs par jour de pension. Les visiteurs accidentels donnent ce qu’ils veulent; mais les religieux font difficulté pour accepter les sommes dépassant cent sous.

Stevenson avait dîné seul à cause de l’heure tardive de son arrivée. A souper il eut pour commensaux deux retraitants. L’un était un curé de campagne des environs de Mende, arrivé le matin même à pied pour se livrer pendant 4 jours au recueillement et à la prière. C’était un homme vigoureux, le visage haut en couleur et sillonné de rides, avec de grandes jambes et retroussant les pans de sa soutane qui embarrassaient sa marche. L’autre était un 29 homme gros et court à figure grisonnante de 45 à 50 ans, vêtu d’un veston et d’un gilet de laine, portant à la boutonnière le ruban de la Légion d’Honneur. C’était un vieux soldat arrivé au grade de commandant. Il avait gardé quelque chose de la brusquerie militaire. Aussitôt qu’il avait obtenu sa retraite, il était venu à Notre-Dame des Neiges comme pensionnaire et avait décidé d’y entrer comme novice après en avoir pendant quelque temps étudié la discipline. Déjà ses manières sentaient moins la caserne. Il était à moitié soldat, à moitié trappiste. Sorti du tumulte des camps il avait mis le pied dans cette région voisine de la tombe où les frères dorment la nuit vêtus de la robe qui leur servira de suaire et, pareils à des fantômes, ne communiquent que par signes.

Pendant le repas on vint à parler politique. Stevenson se faisait, dit-il, une règle en France de prêcher la modération et la tolérance, rappelant les malheurs de la Pologne. Le prêtre et le commandant l’assuraient qu’ils étaient dans les mêmes sentiments; mais le hasard l’ayant amené à louer Gambetta, le commandant devint rouge de colère, frappa du poing sur la table, et le défia de justifier son opinion. A ce moment le curé lui lança un regard sévère; l’autre comprit le ridicule de sa sortie et la discussion cessa aussitôt.

Le lendemain matin, vendredi 27 septembre, après le café, les deux retraitants découvrirent que Stevenson était hérétique à propos d’une question qui lui fut posée inopinément. Le frère Apollinaire, le frère Michel et le bon diacre Irlandais en apprenant le vice dont il était entaché, sous le rapport de l’orthodoxie, s’étaient montrés pleins de tolérance et lui avaient dit en lui frappant doucement sur l’épaule. «Vous deviendrez catholique et vous irez au ciel.»

Mais ici il avait affaire à des orthodoxes d’une autre espèce, aigres, raides et à l’esprit aussi étroit que l’Ecossais le plus entêté.

Stevenson eut à subir un terrible assaut de controverse; il riposta d’abord avec calme, cela ne fit qu’exciter ses contradicteurs; il tenta des diversions qui compliquèrent la dispute au lieu d’y mettre fin. Dieu l’avait conduit à Notre-Dame des Neiges pour le salut de son âme, lui dirent-ils; il devait sans plus tarder aller trouver le prieur et lui soumettre son cas. Fatigué de ces objurgations, l’Anglais prétexta qu’il avait froid aux pieds et s’en fut explorer les alentours de l’Abbaye. A dîner la tentative de conversion recommença plus pressante; le curé se permit quelques appréciations sarcastiques sur ce qu’il appelait la secte écossaise. Stevenson à la fin perdit patience et bien que le prêtre fût âgé et eût droit à ses égards, il ne put s’empêcher de lui reprocher ce mot de secte, comme une impolitesse. Celui-ci fut tout désappointé. «Je n’avais, dit-il, d’autre objet que le salut de votre âme».

Ainsi finit ce débat; mais Stevenson n’en garda aucune rancune. Honnête homme, écrit-il, c’était un curé de campagne plein de zèle et de foi. Puisse-t-il longtemps parcourir les monts du Gévaudan 30 avec sa soutane retroussée pour aller réconforter ses paroissiens à leur lit de mort! Il braverait sans hésiter les tourmentes de neige pour répondre à l’appel du devoir.

Le vent très fort dans la matinée s’était calmé vers midi, le ciel était sans nuages. Stevenson rechargea Modestine, prit congé de son nouvel ami l’Irlandais et de frère Apollinaire et se remit en route. Il remonta le cours de l’Allier jusqu’à la forêt de Mercoire où cette rivière prend sa source et suivant la route qui gravit une montagne et traverse un plateau dénudé, il arriva à Chasseradès au coucher du soleil.

Ce soir-là, dans la cuisine de l’auberge, il soupa avec des employés occupés à un tracé de chemin de fer, gens intelligents et affables, avec lesquels il disserta fort avant dans la nuit sur l’avenir de la France en buvant du vin chaud. Il y avait quatre lits dans l’unique pièce du premier étage et ils étaient six. Stevenson eut un de ces lits, les autres s’arrangèrent comme ils purent. Le lendemain samedi 28 septembre, au point du jour, le voyageur eut en ouvrant les yeux le spectacle de cinq bonnets de nuit émergeant des lits qui l’entouraient. Le temps était calme et promettait une belle journée. Il se leva et partit sans retard.

La route qu’il suivait quitta bientôt le plateau pour descendre dans la vallée du Chassezac, cours d’eau qui arrose de vertes prairies bordées de falaises. Elle franchit la rivière et s’élève sur des pentes échelonnées jusqu’à la montagne du Goulet qu’elle traverse.

A Lestampe, Stevenson trouva un troupeau de moutons qui encombrait le chemin et, par ses bêlements et l’accompagnement des sonnailles, formait un étrange concert. Plus haut, deux hommes émondaient un arbre et l’un chantait la bourrée. Puis ce furent les chants du coq et un air de flûte venant d’un hameau lointain. Ces sons familiers firent présager au voyageur des contrées moins sauvages.

Il lui sembla qu’à l’autre versant de la montagne qu’il franchissait il descendrait comme dans un jardin; et, en effet, il n’eut plus à subir les jours de pluie et de vent qui avaient rendu maussade la première partie de son voyage. Pourtant avant d’arriver au sommet de la montagne il y eut encore un sérieux conflit entre lui et Modestine. La route faisait de si longs zigzags qu’il voulut prendre un raccourci. La bête, trouvant la montée trop raide, se retourna, recula, se cabra et protesta si bruyamment que tous les environs 31 en retentirent. Jouant de l’aiguillon d’une main et de l’autre soutenant la charge, l’homme parvint à hisser la bête au haut du raidillon avec des peines infinies.

Sur la crête du Goulet, il n’y avait d’autres traces de chemin que des pierres plantées de distance en distance. Sous les pieds s’étendait un gazon élastique et odorant. De Lestampe au Bleymard, Stevenson n’avait rencontré que des alouettes et un char traîné par des bœufs. Il avait maintenant devant lui une vallée peu profonde et au delà la chaîne du mont Lozère, dont les flancs sont en partie boisés et d’aspect assez agréable, mais dont la ligne de faîte est d’une rigidité monotone. L’œil n’aperçoit guère d’autre apparence de culture que des prairies qui bordent autour du Bleymard le ruban de route allant de Mende à Villefort, prairies plantées de hauts peupliers et où l’on entend résonner les clochettes des troupeaux de bœufs.

Stevenson dîna au Bleymard, et, bien que la journée fût déjà avancée, il entreprit la montée du mont Lozère par un sentier rocailleux tracée par les bestiaux. A l’extrémité supérieure de la partie boisée qui s’arrête à mi-côte sur cette pente battue des vents il se dirigea à gauche, sous les pins, jusqu’à ce qu’il rencontrât un enfoncement tapissé de gazon, à côté d’une source limpide, s’épanchant du creux d’une roche. C’était un asile à souhait pour la nuit. Les arbres n’étaient pas très élevés, mais leurs troncs rapprochés cachaient la clairière de tous côtés. Il n’hésita pas à y installer son campement. Quand il eut pris ses arrangements et donné à manger à Modestine, le jour était à son déclin. Il se boucla les jambes jusqu’à la ceinture dans le sac de peau de mouton, soupa de très bon appétit; puis, lorsque le soleil eut disparu à l’horizon, il rabattit sa casquette sur ses yeux et s’endormit.

La nuit sous un toit est lente et monotone; mais en plein air, elle passe légèrement avec son cortège d’étoiles, la fraîcheur de la rosée et les saines odeurs que la terre exhale, et chaque heure amène un changement d’aspect dans la nature.

Ce qui semble une sorte de mort momentanée aux gens enclos de murs et de rideaux, n’est qu’un assoupissement léger pour celui qui dort en pleine campagne. Dans tout le cours de la nuit il entend pour ainsi dire respirer la nature. La terre accomplit sa rotation pendant que tout repose. Il est une heure émouvante que ne connaissent pas ceux qui se claquemurent dans des maisons, alors qu’un souffle 32 léger de réveil se répand sur l’hémisphère endormi et met sur pied tous les animaux des champs.

C’est alors que le coq chante pour la première fois, non pour annoncer l’aurore, mais comme une sentinelle attentive, marquant que la nuit hâte sa course. Les troupeaux s’éveillent dans les pâturages et les gens sans asile, couchés n’importe où, entr’ouvrent les yeux pour contempler la beauté de la nuit.

Par quel appel secret, par quel charme impulsif de la nature, tous ces êtres dormants sont-ils ainsi réveillés à la même heure? Les étoiles versent-elles d’en haut un fluide magique ou sentons-nous frémir sous notre couche notre mère la terre avec laquelle nous sommes en contact? Les bergers et les vieux paysans qui ont le plus cherché à scruter les secrets de la nature ne peuvent former de conjecture sur les causes et le but de cette nocturne résurrection. Ils déclarent qu’elle se produit à deux heures du matin; ils n’en savent et ne cherchent pas à en savoir davantage. C’est pourtant un phénomène très curieux. Notre sommeil n’est interrompu que pour que nous puissions mieux sentir l’agrément du repos. Nos yeux peuvent alors s’élever jusqu’aux étoiles. Et il y a pour certains esprits une satisfaction particulière à se sentir en communion avec les êtres qui vivent en liberté autour d’eux, d’échapper aux bastilles de la civilisation et de ne se croire pour le moment qu’un innocent animal, une simple brebis du troupeau de la Nature.

Stevenson s’éveilla à cette heure de la nuit au milieu des pins. Se sentant altéré, il prit son gobelet à moitié plein d’eau à côté de lui et le vida d’un trait. Complètement réveillé par cette boisson fraîche, il s’assit sur son séant et fuma une cigarette. Les étoiles brillaient sur un ciel pur comme des diamants et l’air n’était pas froid. La voie lactée s’étendait au-dessus de sa tête comme une légère vapeur et autour de lui les troncs des pins se dressaient immobiles. La blancheur du bât lui faisait deviner Modestine marchant en rond autant que la longueur de son attache le lui permettait; elle broutait l’herbe sans perdre de temps. Rien, que le léger bruit de la source, coulant parmi les cailloux, ne troublait le silence de la nuit. Stevenson fumait lentement observant la couleur de l’espace d’un gris rougeâtre à la cime des pins et d’un bleu foncé et lumineux dans l’immensité étoilée.

Un vent très faible, plutôt un souffle frais qu’un courant d’air, passait par moments dans la clairière, si bien que l’air était renouvelé toute la nuit dans cette chambre à coucher improvisée. Notre héros se rappela avec horreur la nuit passée à l’auberge de Chasseradès et les cinq bonnets de nuit réunis dans la même pièce.

La pensée des exploits nocturnes des étudiants, de l’atmosphère viciée des salles de théâtre et de l’espace étroit des alcôves lui inspira un profond dégoût. Il s’était rarement senti plus en possession de lui-même, plus indépendant de toute aide matérielle.

Le monde extérieur dont nous nous isolons en nous enfermant dans 33 des maisons, lui semblait après tout un séjour agréable. N’y a-t-il pas chaque nuit un lit préparé pour l’homme dans les champs où Dieu tient maison ouverte? Stevenson croyait avoir découvert une de ces vérités révélées aux sauvages et ignorées des économistes. Il avait, tout au moins, découvert un plaisir nouveau pour lui. Pourtant il s’aperçut que quelque chose manquait à son bonheur dans ce nouvel Eden entouré de pins sur les flancs du mont Lozère. Il était seul, Eve était absente.

Pendant qu’il se livrait à ces réflexions, des sons d’abord à peine perceptibles montèrent vers lui du milieu du bois. Ces sons devinrent de plus en plus distincts.

Quelque passant suivait la grande route dans la vallée en chantant à pleine voix; ce chant était fruste, mais assez puissant pour se répandre dans tout le vallon. Stevenson avait souvent entendu, dit-il, des gens passant la nuit dans une rue déserte, il avait pendant quelques minutes perçu de son lit le roulement d’une voiture sous ses fenêtres. Il y a un roman dans les allées et venues de tous ces passants nocturnes, nous cherchons du moins à nous le figurer. Ici le roman avait deux faces. D’un côté ce brave passant excité par le vin dont la chanson rompait le silence de la nuit, et de l’autre ce voyageur bouclé dans son sac et fumant solitaire dans le bois de pins, à quelque 13 ou 1,400 mètres d’altitude vers les étoiles.

Lorsque Stevenson rendormi se réveilla pour la seconde fois (dimanche 29 septembre): la plupart des constellations avaient disparu. Les astres de première grandeur restaient seuls visibles. A l’horizon, du côté de l’Est, il aperçut une légère brume lumineuse, comme la voie lactée vue à son précédent réveil. Le jour allait paraître. Il alluma sa lanterne et chaussa ses bottes et ses guêtres. Il donna du pain à manger à Modestine, remplit sa gourde à la source et se prépara du chocolat à l’eau avec sa lampe à alcool.

La clairière où il avait si commodément dormi était encore plongée dans une demie obscurité: mais bientôt une large bande orangée, puis jaune d’or, se montra sur le sommet des montagnes du Vivarais. Stevenson éprouva un joyeux transport à contempler cet épanouissement progressif du jour naissant. Il écouta le murmure de la source avec ravissement et regarda autour de lui espérant apercevoir quelque chose de magnifique et d’inattendu.

Les pins à la verdure sombre, la clairière creuse, l’ânesse broutant, tout gardait son apparence ordinaire, mais tout était baigné par la lumière qui anime les êtres et les choses d’un esprit de vie et de paix dont il éprouvait avec délices l’influence étrange.