(In ursprünglicher Gestalt.)

Title: Die älteste Kunst, insbesondere die Baukunst der Germanen von der Völkerwanderung bis zu Karl dem Grossen

Author: Albrecht Haupt

Release date: August 22, 2024 [eBook #74299]

Language: German

Original publication: Leipzig: Ludwig Degener, 1909

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/74299

Credits: Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1909 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert. Einige Personen- und Ortsnamen entsprechen nicht immer den heutigen Rechtschreibnormen, dennoch verbleiben sie gegenüber den Original unverändert, sofern diese im Text mehrfach vorkommen.

Das Inhaltsverzeichnis wurde vom Bearbeiter hinzugefügt. Insbesondere durch deren thematische Zusammenstellung zu Einschubtafeln ist die Nummerierung der Abbildungen nicht immer fortlaufend.

DIE ÄLTESTE KUNST

INSBESONDERE

VON DER VÖLKERWANDERUNG

BIS ZU KARL DEM GROSSEN

VON

ALBRECHT HAUPT

LEIPZIG · H·A·LUDWIG DEGENER · 1909

Alle Rechte vorbehalten, besonders das der Übersetzung, auch in den Ländern, die der Berner Konvention nicht angehören

Copyright by H. A. Ludwig Degener

Spamersche Buchdruckerei in Leipzig

SEINER HOHEIT

DEM HERZOGE

JOHANN ALBRECHT

ZU MECKLENBURG

REGENTEN DES HERZOGTUMS BRAUNSCHWEIG

DEUTSCHLANDS VORLEUCHTENDEM FÜHRER

ZU NEUER KOLONIALTÄTIGKEIT

SEI DIES BILD

URALTER GERMANISCHER KULTURARBEIT

IN TIEFSTER EHRFURCHT

VEREHRUNGSVOLL DARGEBRACHT.

[S. V]

Dieses Buch ist ein Versuch, ein erster noch unsicherer Schritt auf bisher nicht begangenem Wege.

Aber ich glaube nicht nur, daß er einmal, sondern sogar, daß er gerade jetzt gewagt werden mußte, da die Zeit dazu gekommen scheint, da sich in allen germanischen Völkern der Wunsch nach solchem Rückblick regt. Wenigstens deutet darauf die sich häufende Vorarbeit über so viele Einzelheiten.

Doch hat bisher noch niemand es unternommen, das Material, das sich so gewaltig angesammelt hat, zu vereinigen, planmäßig zu gliedern, zu einem Ganzen zusammenzubauen.

Freundliche Nachsicht darf daher wohl gewährt werden in Anbetracht der Schwierigkeit des Gewollten. Was ich vor allem erstrebte, ist ja vielleicht gelungen: einen Zusammenhang, einen Faden aufzufinden, an den sich das scheinbar so weit auseinanderliegende Einzelne jetzt doch aufreihen ließ.

Und ferner, den Nachweis zu liefern, daß da, wo vorher nichts zu sein schien, doch etwas, ja mehr, als je zu erwarten war, vorhanden ist; daß die Kindheit unserer germanischen Volksstämme keineswegs des goldenen Glanzes der Schönheitsfreude und des künstlerischen Lebensschmuckes, noch auch sogar eigener Gestaltungskraft und eigenen Wollens auf diesem Gebiete entbehrte.

Sollte mein Versuch dazu helfen, daß in dem unübersehbaren Mosaikbilde der Kunst auch eine bescheidene Ecke als der ältesten germanischen zugehörig anerkannt würde,[S. VI] und daß die heute durch so manche schwere Einwirkung auseinandergetriebenen germanischen Völker sich ihrer gemeinsamen künstlerischen Kindheit mit einiger Freude erinnerten, wenigstens solche Erinnerungen mit Liebe weiterpflegten, so wäre die wichtigste Aufgabe gelöst.

Fern lag es mir natürlich, hier den Weg anderer wertvoller und fruchtbringender Studien durchkreuzen oder abschneiden zu wollen. Weit ferner noch, etwa zu behaupten, daß die als „germanisch“ geschilderte Kunst so, wie sie hier erscheint, ohne jede fremde Einwirkung aus Wotans Haupte gesprungen sei. Vielmehr hatte sie so gut als jede andere ihre Vorläufer, ihre Quellen, aus denen sie schöpfte, und in vielen Fällen mag sie, wie kluge Männer es bereits sich dachten, Trägerin bestimmter künstlerischer Erbschaften, selbst Vermittlerin zwischen Ost und West, Ausfüllerin sonst klaffender Lücken in der Entwicklung oder nur Erhaltung der Kunst gewesen sein.

Aber wo sie sich Fremdes zu eigen gewonnen hat, da darf man dieses als nun ihr gehörig ansehen, darf in Anerkennung nach eigenem Geschmacke erfolgter Auswahl für sie in Anspruch nehmen, daß solche Aneignung aus innerem Grunde, nicht nach Zufälligkeiten, vor sich ging. Was der Germane so in sich aufnahm, wurde ein Teil seines jungen Selbst, verschmolz mit älterem Besitze zu neuem Ganzen. Wie nun, davon wollte ich ein Bild zu geben versuchen.

Nicht jedoch davon, woher solche fremde Bestandteile kamen, die hier zu frischem Leben zusammenwuchsen. Insbesondere ist mir die Kunst des Orients allzu wenig vertraut, als daß ich Zusammenhänge dorther nachzuweisen versuchen dürfte, auch wenn ich das gewollt hätte. Das bleibt anderen, wissenderen, die hier gegebenes Material nach dieser Richtung zergliedern mögen. Mir war es um die Zusammenfassung zu tun.

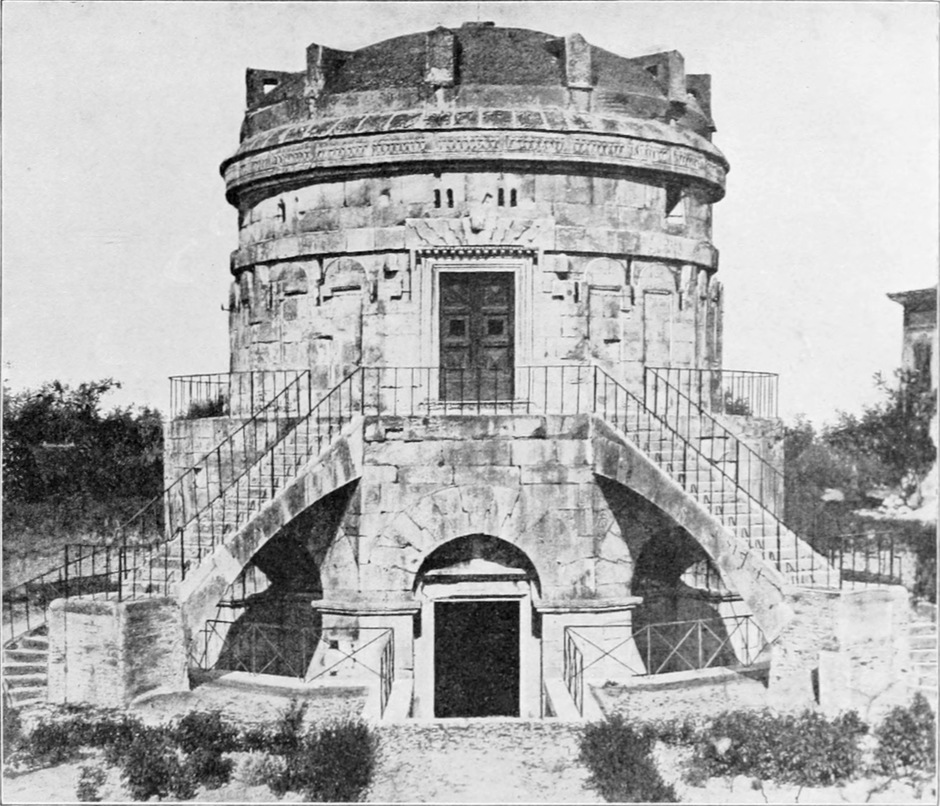

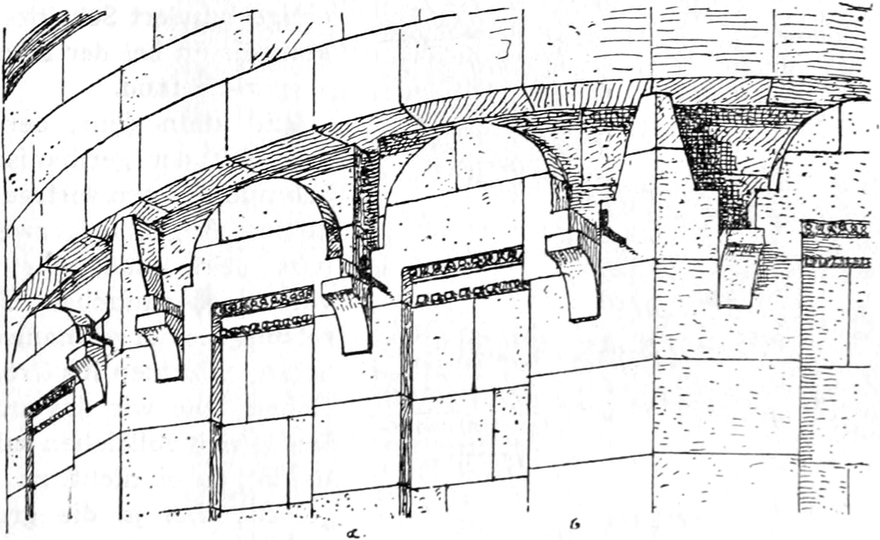

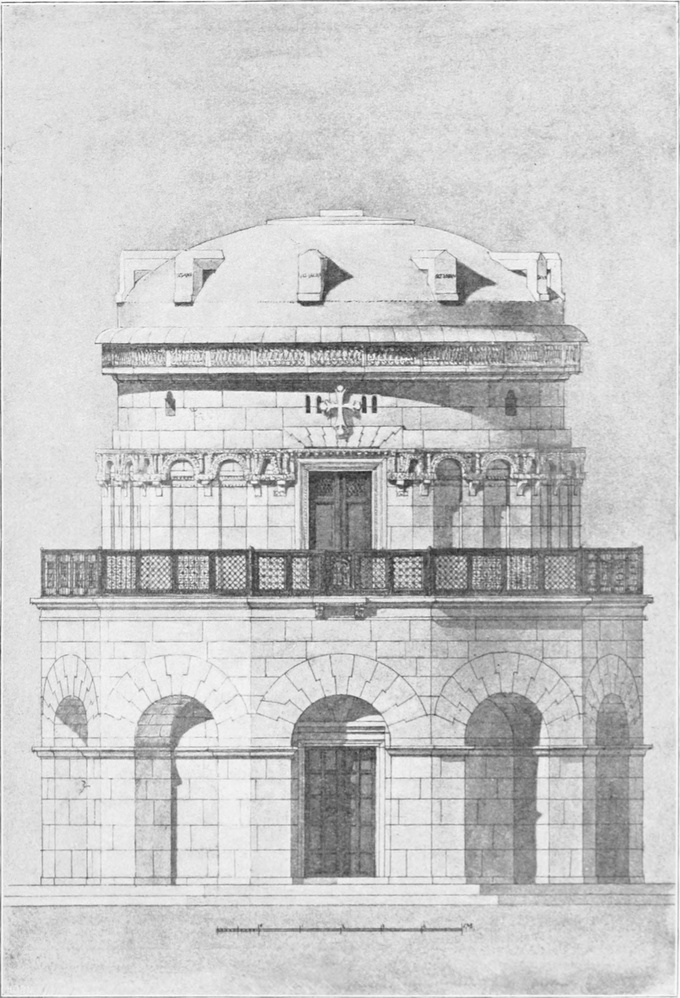

In solchem Zusammenhange ist es hier unerheblich, ob zum Beispiel das Theoderichgrabmal römische, syrische oder[S. VII] gar mesopotamische Elemente enthalten mag. Das Werk ist gewaltig genug, um in seiner Zeit und an seinem Orte einen bedeutungsvollen Markstein zu bilden, als errichtet von dem größten Germanenkönig, wenn auch in erobertem Lande, doch für ihn selbst, ein Spiegel seines Geistes und des Geistes seines Volkes.

Wie wir das Kolosseum vor allem als eine architektonische Großtat des Römertums bewundern, unangesehen, ob Künstler aus aller Welt, vielleicht auch aus dem Osten, es gestalten mochten.

Es war also das Zusammenfassen des von und für Germanen in jenen kritischen vier Jahrhunderten Geschaffenen zu einem Bilde mein Ziel, — und ich freue mich der Möglichkeit eines Ergebnisses. Wie bemerkt, führt auch ein Zug unserer Zeit darauf hin; eine nicht mehr kleine Gruppe von Helfern hat großes Material zusammengetragen; hat auch mich unterstützt, wo es möglich war; hat mir gezeigt, daß bereits eine Gemeinde besteht, in solchem edlen Streben geeint. Das gab mir die Sicherheit, daß ich nicht vielleicht voreingenommen als einzelner unhaltbarer Idee nachjagte.

So darf ich wohl den Vielen danken, die mir hilfreiche Hand boten in Rat und Tat. Vor allem dem Generaldirektor der königlich preußischen Museen, dem verehrten Meister Wilhelm Bode, der mich in gütigster Weise unterstützte, für die unentbehrlichen Studienreisen in Spanien und Italien selbst pekuniär und durch Erteilung von Aufträgen, deren Ergebnisse dem künftigen Deutschen Museum zugute kommen sollen; dann deutschen Museumsverwaltungen, wie denen zu Stuttgart, Mainz, Wiesbaden, Metz; deutschen Gelehrten, die alle zu nennen die Gelegenheit fehlt. Aber auch im Ausland half man mir überall bereitwillig; die Generaldirektion der italienischen Museen und Kunstdenkmäler in Rom, die Direktion des französischen Nationalmuseums zu St. Germain, der Nationalbibliothek zu Paris, die Museumsdirektionen zu Genf, Narbonne, Barcelona,[S. VIII] Madrid, Sevilla, Lissabon, Oviedo und andere, die ausländischen Herren Kollegen, alle bestrebten sich, mir die nicht immer leicht zu findenden Wege zu weisen. Auch der Deutsche Botschafter zu Madrid, Herr von Radowitz, hat sich zu meiner Unterstützung umfassend bemüht.

Und so manchen Brief empfing ich, der mir schätzbare Winke gab, manches gute Wort dazu!

Es sei dies alles ohne Einzelheit doch aufrichtigst gerühmt und dafür gedankt.

Zuletzt auch meinem trefflichen Herrn Verleger, der sich mit größter Liebe und Aufopferung in den Dienst der bedeutenden Sache gestellt und jeden meiner Wünsche erfüllt hat, soweit dies möglich war.

Das Ergebnis nicht geringer langjähriger Mühen übergebe ich so vertrauensvoll dem deutschen Volke, auch ein wenig allen Völkern germanischen Ursprunges. Möchte es wieder verbinden helfen, wo Jahrtausende getrennt haben.

Hannover, August 1908.

A. H.

|

Zum Geleit!

|

|

|

Einleitung

|

|

|

Allgemeiner Teil

|

|

|

Die Rasse

|

|

|

Die germanische Rasse und ihre

Eigentümlichkeit in der Kunst

|

|

|

Gräber und Kleinwerk

|

|

|

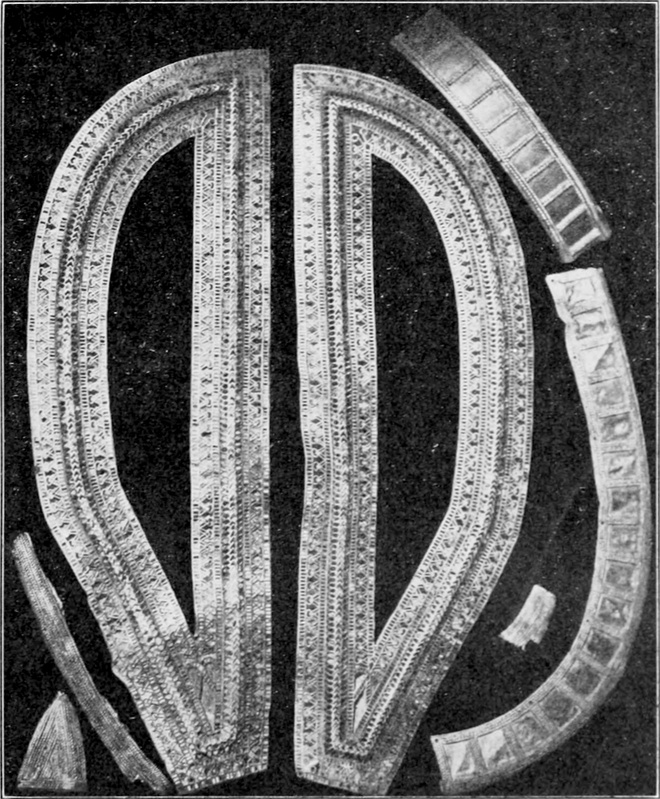

Kleidung und Schmuck

|

|

|

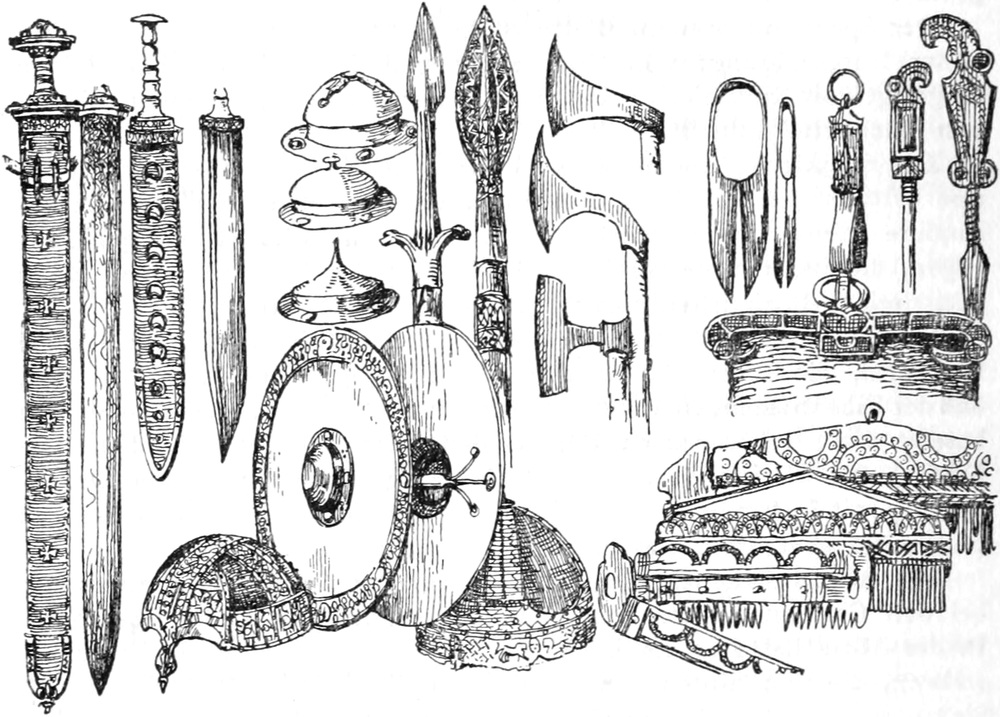

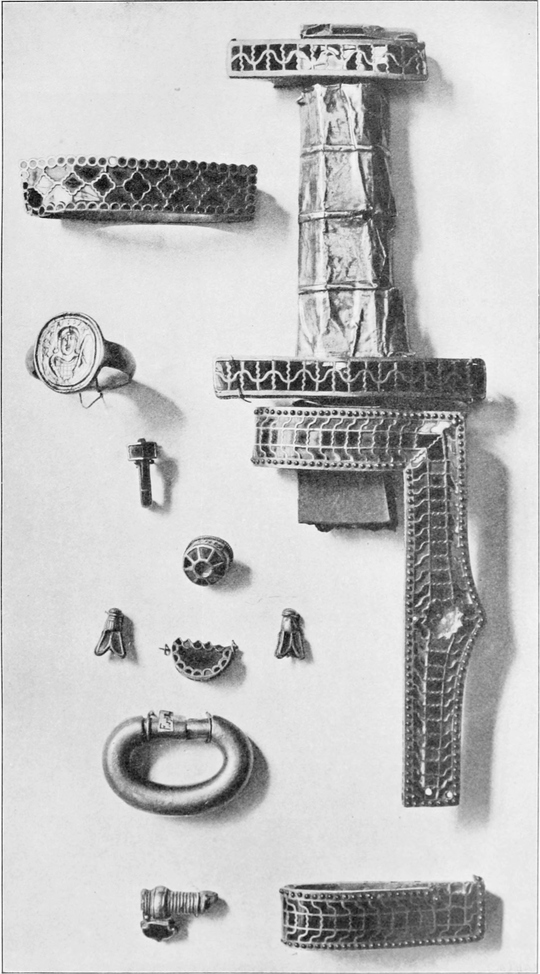

Waffen zu Trutz und Schutz

|

|

|

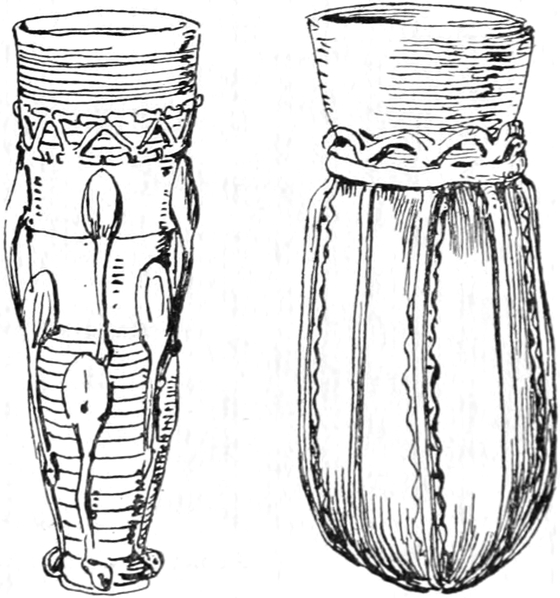

Weitere Ausstattung und Mitgabe

|

|

|

Andere Werke der Kleinkunst

|

|

|

Das Technische

|

|

|

Die Holzbaukunst

|

|

|

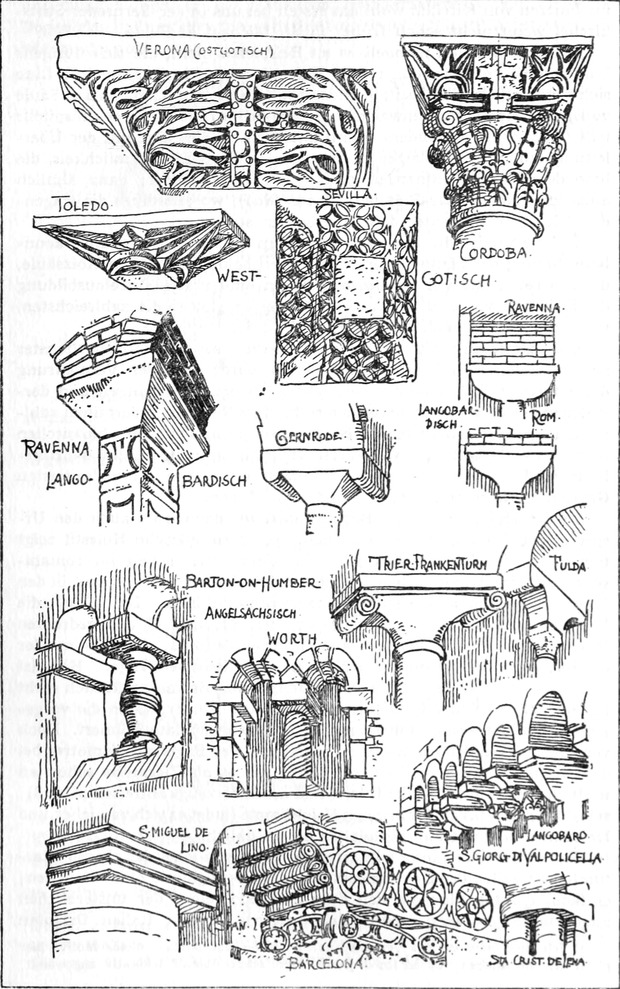

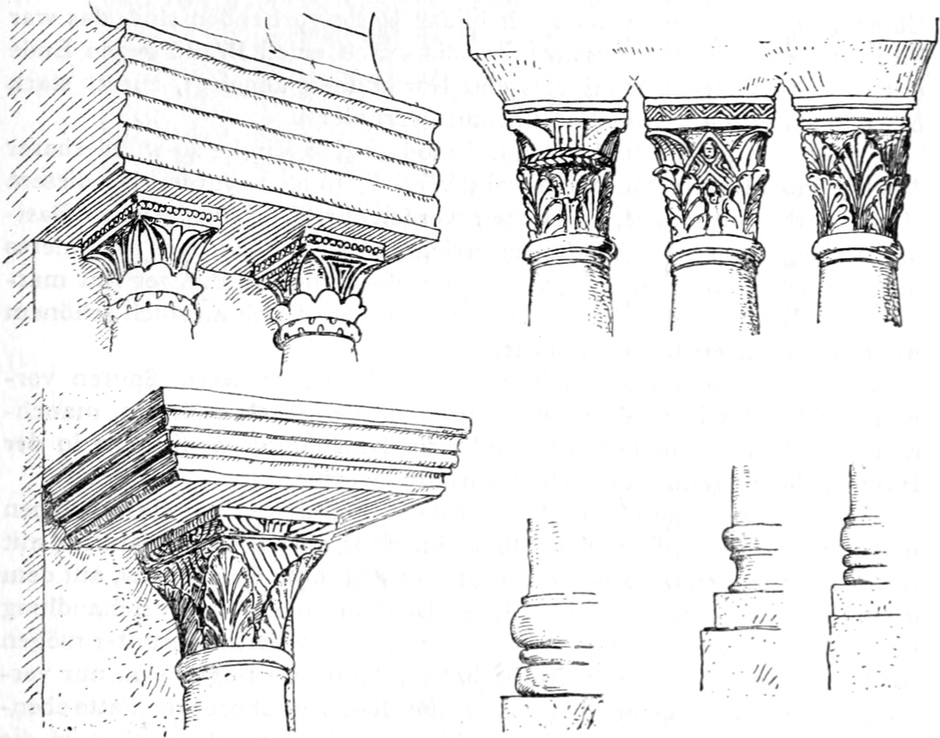

Einzelformen in der Baukunst

|

|

|

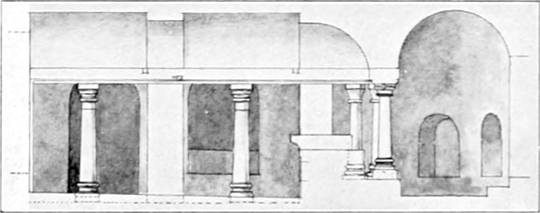

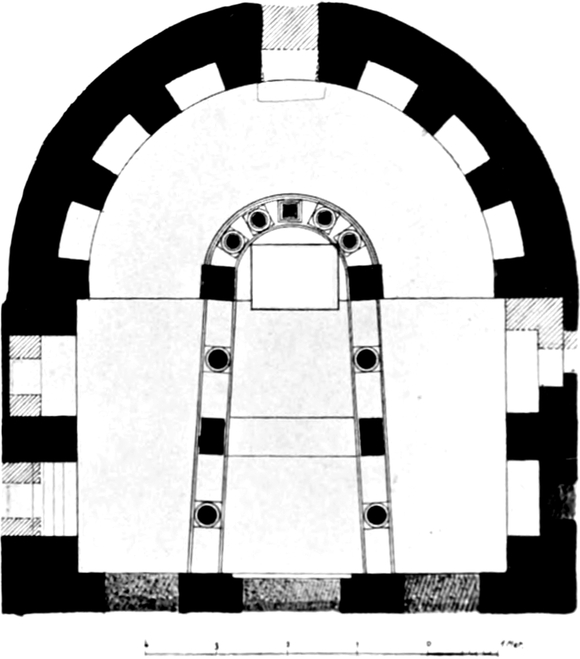

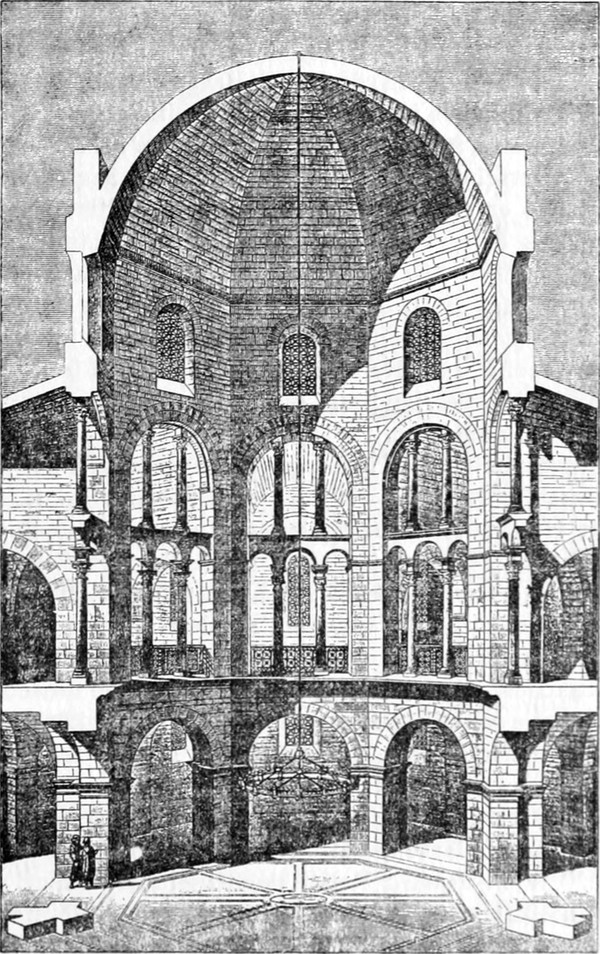

Bauwerke

|

|

|

Die Ostgoten

|

|

|

Die Langobarden

|

|

|

Die Westgoten

|

|

|

Die Vandalen

|

|

|

Die Franken

|

|

|

Die Angelsachsen

|

|

|

Überblick der wichtigen Quellen

|

|

|

A. Alte Literatur

|

|

|

B. Neuere Literatur

|

|

|

1. Geschichte und Allgemeines

|

|

|

2. Prähistorie, Ausgrabungen und Kleinkunst

|

|

|

3. Baugeschichte und Baudenkmäler

|

|

|

Erklärung einiger wichtiger fachlicher Ausdrücke

|

|

|

Namenregister

|

|

|

Ortsregister

|

[S. 1]

DIE ÄLTESTE KUNST INSBESONDERE DIE BAUKUNST DER GERMANEN

Unendliche Arbeit ist getan für den Aufbau einer Geschichte der alten Kunst der ganzen Welt. Fern im Osten, Süden und Westen durchwühlt emsige Forschung die übereinander gelagerten Kulturschichten der Jahrtausende. Langsam fügt sich Glied an Glied der Kette, die zurückreicht bis in die Anfänge menschlicher Kultur.

Nicht die letzten dabei waren deutsche Männer, die ihre ganze Kraft solchem Tun widmeten, die für griechische, ägyptische, assyrische graue Vergangenheit und ihre Erhellung ihr Dasein einsetzten; und deutscher Wissenschaft gebührt wie in anderen Dingen so auch hier hohe Ehre.

Doch erstaunlich — wenn wir alle das Geleistete an uns vorüberziehen lassen, wie mag es wohl kommen, daß gerade unser Eigenstes dabei so stark zurücktritt? — Warum scheint es bis heute immer noch wichtiger und auch wissenschaftlich allein wert und würdig, seine Kräfte so ferner Kultur zu widmen, warum gilt es für minderwertig, ja dilettantenhaft, wenn einer sich angelegen sein läßt, auch von ältester deutscher oder germanischer Kunst zu sagen und nach ihr zu forschen? Ist es denn wirklich richtig, daß da ganz und gar nichts zu finden ist, daß alles das, was dieser oder jener so nennen will, nichts anderes sein soll, als entarteter und barbarisierter Abfall allein liebens- und beachtenswerter südlicher und östlicher Art?

Und wo wirklich noch etwas sich zeigt, was den Blick der Bewunderung doch auf sich zieht, und was dabei den Namen irgendeines nordischen Barbarenstammes oder eines seiner Helden trägt, — ist es denn allein des Schweißes wert immer und immer wieder beweisen zu wollen, daß dann solches Werk unmöglich barbarisch-nordischem Geist entsprungen sein könne, — daß überhaupt alles, was auf Kunstwert Anspruch erheben kann, a priori Fremden zuzuweisen sein müsse?

Das scheint bisher wissenschaftlicher Grundsatz zu sein. Nur verworrene oder phantastische Köpfe können von so bewährtem Grunde weichen. Und wer gar von der patriotischen Pflicht sagt, die gebiete,[S. 2] was wirklich germanisch sei, auch als solches zu würdigen, dem wird bedeutet, daß es in der Kunst und Geschichte der Kunst keinen Patriotismus geben dürfe, nur Wissenschaft allein; und die Wissenschaft lehre, daß alles Heil von draußen komme.

Trotzdem sei es gewagt, hier nicht nur die Pflicht deutscher Kunstgeschichte zu erfüllen, das was vermutlich doch dem Norden und seinen Völkern geistig angehört, für sie wieder in Anspruch zu nehmen, sondern auch den Beweis auf einem Gebiete wenigstens nicht ganz unwissenschaftlich zu führen, daß dem wirklich so sei; und daß Eigenart und Leistung nordisch-germanischer Völker nicht nur in Poesie und Musik, sondern auch in sicht- und fühlbaren Werken ihrer Hand zu finden möglich; daß solche Art in den allerersten Zeiten, da ihre Kraft sich noch tastend versuchte, sich vielleicht am deutlichsten offenbare, somit gerade diese Jugendzeit für jeden, der germanisches Wesen liebt, von tiefster Bedeutung sein müsse.

[S. 3]

Für die Würdigung der Eigenart und des Werkes des germanischen Zweiges der Indogermanen ist es unerheblich, ob der Urwohnort (so weit von solchem zu sprechen) wirklich das iranische Hochland, oder ob nicht gerade das norddeutsche Tiefland die Wiege der indogermanischen Stämme sei, wie man das neuerdings behaupten will. Jedenfalls aber ist Deutschland — mit Skandinavien zusammen — östlich weit ausgedehnt und den nördlichen Teil Polens in sich fassend, als die Heimat wenigstens der eigentlichen Germanen anzusehen. Selbst sind manche ruhiger angelegte Stämme im engeren oder weiteren Bereiche dieser Heimat bis heute geblieben; regsamere und meist reicher begabte wanderten früh nach Südosten und Süden, andere nach Westen von dannen; bei diesen und durch sie hat germanische Kultur und Kunst eine erste Höhe erreicht.

Was zurückblieb und die alten Stammsitze weiter bewohnte, verharrte auch in der Entwicklung länger auf dem alten Standpunkte, hat von eigener Kultur aus jener ersten Zeit weit weniger hinterlassen, lernte vielmehr erst spät aus der zurückströmenden Kultur der anderen Stämme ähnliches schaffen, wie jene.

Der kraftvollste und edelste aller Stämme war der gotische, der früh nach Südosten bis zum Schwarzen Meere zog. Von ihm lösten sich wieder die Westgoten, nach stürmischen Siegeszuge die Balkanhalbinsel, dann Italien und Südfrankreich gewinnend, um zuletzt ein neues Reich in Spanien zu gründen, das erst im Kampfe gegen die Araber unterging.

Schon vorher hatten die stammlich nahestehenden Vandalen, ebenfalls Ostgermanen, Nordafrika erobert. Ihr Königreich, das wunderbar rasch erwachsen war, erlag freilich bald der List der Byzantiner und ihrer Staats- und Kriegskunst.

Auch die Burgunden waren aus östlichem Bereich gekommen, gen Sonnenuntergang bis an den Rhein gezogen, hatten dann aber, nachdem die Hunnen sie dort fast vernichtet hatten, noch weiter im Westen, im späteren Burgund, das sich bis nach der Rhonemündung erstreckte, sich eine andere Heimat geschaffen.

Die Ostgoten, die unter Theoderich dem Großen in Italien eingedrungen baldigst dieses Landes Herren wurden, gelangten rasch zur höchsten politischen Macht; ihre Grenzen reichten bis nach Südfrankreich, Sizilien, Ungarn und Dalmatien. Nach kaum sechzigjähriger Herrschaft verloren aber auch sie Reich, Macht und Dasein und verschwanden spurlos. Mit ihnen das glänzendste und bedeutsamste germanische Staatengebilde jener Zeit.[S. 4] Ihnen erwuchsen in den Langobarden zuerst Feinde, dann Nachfolger und Rächer. Seit 568, bis Karl der Große 774 ihr Reich stürzte, beherrschten sie fast ganz Italien.

Schon im 5. Jahrhundert hatten die salischen Franken unter Childerich, dann Chlodowech Schritt für Schritt in unwiderstehlichem Siegeszuge Frankreich durchdrungen und dort auf den Trümmern keltischer und römischer Kulturen, später auch die Burgunden sich unterwerfend, einen neuen mächtigen Germanenstaat geschaffen, den einzigen, der sich in gleichmäßiger Entwicklung bis heute erhielt. Freilich ist längst sein Germanentum unter dem wieder an die Oberfläche gelangten gallischen Elemente verschwunden.

Selbst England hatten die eingebrochenen Angelsachsen germanisch gemacht; ihr Königreich, durch schwere Kämpfe gegangen, bestand bis zum Einbruch der Normannen, eines ebenfalls vorwiegend germanischen Volkes. Doch ist dort das Angelsachsentum in der inneren Entwicklung bis heute bestimmend und herrschend geblieben.

Überblicken wir dies ungeheure Gemälde, in dem wir die über das gesamte westliche und südliche Europa herübergefluteten germanischen Völkermassen vereinigt finden, so sehen wir vom 6. Jahrhundert an ganz Europa, mit Ausnahme des heutigen Rußlands und der eigentlichen Balkanhalbinsel, selbst die Nordküste Afrikas Germanen untertan oder von ihnen bevölkert; und so kann es nicht wundernehmen, daß damals eine völlig gleichartige und zwar germanische Kultur und Kunstauffassung, freilich in der Folge ganz verschwunden und gegenüber der südöstlichen so unendlich viel reicheren nicht beachtet, über alle diese Gebiete hin herrschte, von der Krim an bis nach Lissabon, von Nordskandinavien und England bis nach Karthago.

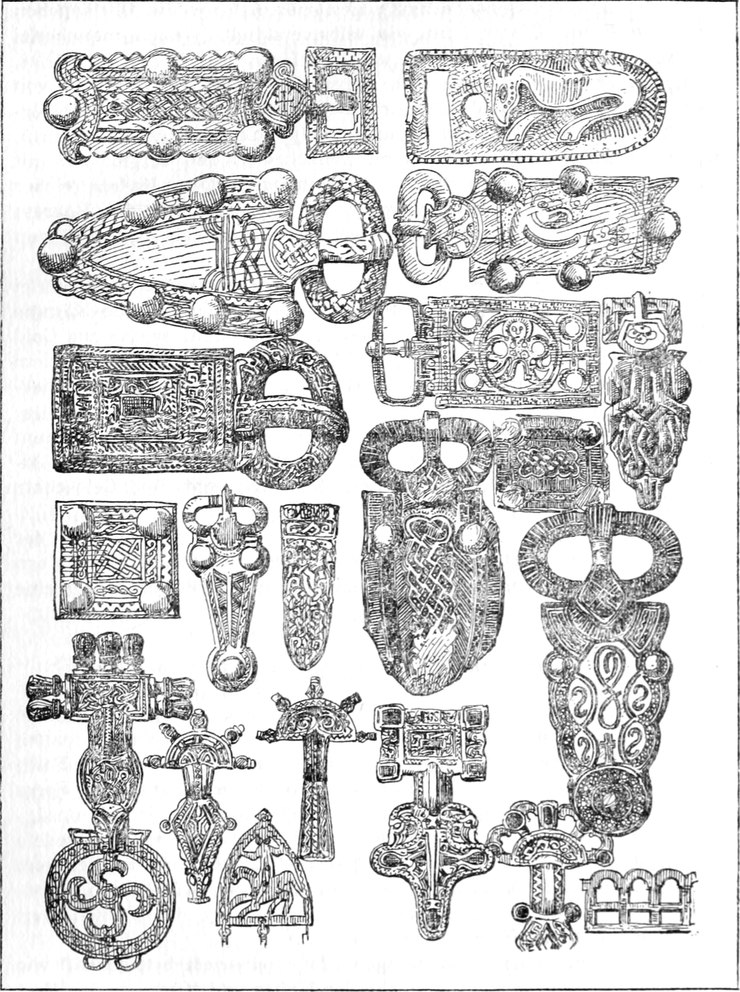

Mehr als anderes geben die Gräber und Kirchhöfe jener Völker hiervon Zeugnis; und in so reichem Maße, Jahr für Jahr so ungeheure Mengen der bemerkenswertesten Kunsterzeugnisse dem Tage wiederspendend, daß wir heute wahrhaft erstaunen über solche ungeahnte Fülle altgermanischen Werkes, vor allem aber über die unerwartete Einheit dieser Kunst, die, durchaus verschieden von aller anderen gleichzeitigen, nur wenig von ihr beeinflußt, beweist, daß der ungeheuren Völkermasse der Germanen einerlei Art des Geschmacks, einerlei Art sich zu schmücken, zu kleiden, zu waffnen, zu leben, gewiß auch zu wohnen und zu bauen eigen war.

Mit dem Untergange der meisten dieser alten Reiche, mit dem langsamen Übergange der überlebenden ins frühe Mittelalter zu einer völlig anderen Art von Kultur und Dasein, mit der Vernichtung zuerst des alten Glaubens, dann auch selbst der alten Poesie durch den römischen Katholizismus, den Träger grundverschiedenen geistigen Lebens, versank jene germanische Eigenart langsam wieder, nur noch ein letztes und bescheidenes Dämmerleben führend in vergessenen Winkeln und Ecken, wie Norwegen und Island, wo ihre spätesten Daseinsäußerungen fast bis in unsere Tage reichen.

[S. 5]

Dennoch ist, wie oben schon betont, die Einheit in jener Kunst so groß und ihre Art so verschieden von der des Südens, ihre Masse dabei so überwältigend, daß die schulmeisterliche Ungläubigkeit früherer Geschlechter, die in den eigensten nordischen Kunstwerken immer noch Händlerware sehen wollte, lange verstummte; wir erkennen heute darin eine solche Selbständigkeit an Werk und Leistung, daß wir uns der Gewalt der Rasseneigentümlichkeit ohne längeren Widerstand beugen müssen. Wir fühlen, daß wir vor einem ganz selbständigen Kunstwesen stehen, das langsam aus der Erde wieder hervortaucht, darin es solange verborgen und vergessen gelegen.

Es sind völlig neue Eindrücke und Einwirkungen, die wir hier erleben, vergleichbar denen jener vergangenen Jahrhunderte, da der europäischen Kultur die so plötzlich hervortauchende östliche Wunderwelt der Asiaten, die indische, chinesische, japanische als ein so ganz Neues erschien, damals ein Zeugnis, daß im fernen Osten fremde Völker zu einer bisher unbekannten Form der Schönheit und doch zu einer nicht wenig merkwürdigen und selbständigen hatten gelangen können. Nur daß das was sich heute unseren Augen bietet, unser lange vergessenes und verborgenes doch allereigenstes Erbe ist.

Nicht länger darf jemand also zu behaupten wagen, daß etwa im großen römischen Reiche irgendwo Bronzegießer und Waffenschmiede, Goldarbeiter und andere Kunsthandwerker niedrigstehende Kleinarbeiten, wie sie jenen „Barbaren“ nötig waren, in ungeheuren Massen angefertigt und durch Karawanen und Kaufleute in die unwirtlichen Hyperboräerlande gesandt hätten im Austausch gegen Felle, Bernstein und ähnliche Erzeugnisse nordischer Wildnis.

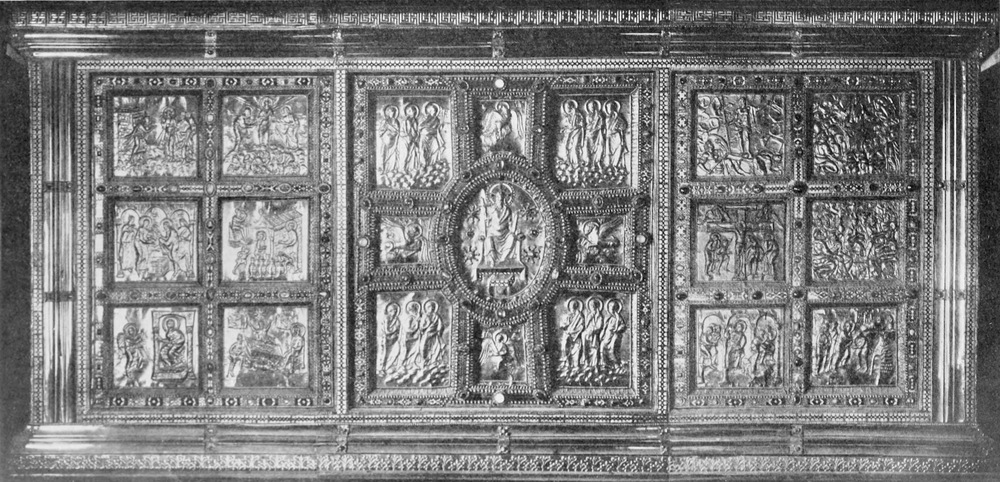

Vielmehr bergen selbst im sonnigen Italien noch ungezählte Gräber von West- und Ostgoten oder Langobarden herrliche Kunst- und Schmuckgegenstände, Kostbarkeiten, deren Schönheit neben der der Leistungen der Römer und Griechen keineswegs verbleicht; ebenso wie die Schätze uralter Kirchen des Südens als ihre köstlichsten Besitztümer noch heute die Geschenke „barbarischer“ Könige und Königinnen aufweisen aus Gold und Silber, mit funkelndem Gesteine überreich besetzt; Kostbarkeiten mannigfaltigster Art und verschiedensten Stoffes, von höchst eigener Formgebung, prächtiger Gestalt und Wirkung, doch jedem Auge schon von weitem als „barbarisch“ erkennbar.

Langsam wird dann der Unname zum Ehrennamen für eine eigene Kultur. Zahlreiche Bücher und Bilder sprechen heute bereits von Kunst und Kunstgewerbe der „Barbaren“; jetzt beginnt dem Auge, das den Nebel der Zeiten und jener wilden Kämpfe durchdringt, sich innerhalb des seither da gesehenen Chaos und an seiner Statt sich eine der Ordnung keineswegs entbehrende Welt, eine neue doch wohl gegliederte Kunstart zu enthüllen: — die älteste „germanische“.

Und hier triumphiert am Ende wieder einmal das Prinzip der Rasse. Was jetzt als Ergebnis rein germanischer Art hervortritt, hat sein eigenes Leben und seine eigenen Schönheitsgesetze; in ihrer Art nicht minder[S. 6] wertvolle, als die im Bereiche uns seither wohl bekannter und vertrauter anderer Rassen einst geltenden.

Sucht sich doch eine jegliche Art ihren Weg nach ihrem eigenen inneren Gebote.

Wunderlich ist es nun, wie fremd uns inzwischen selber unser einstiges Selbst geworden ist, wie schwer wir uns wieder in unseres Stammes und unserer Heimat alte Kunstsprache zu finden wissen; es ist ein Weg durch Jahrtausende zurück, nicht ohne Dornen, da unser Auge durch uns stammfremdes Wesen und fremde Sitten so ganz umgewöhnt ist.

Und doch — solches Versenken wirkt langsam neues Wunder. Freunde echter Germanenkunst brechen in Scharen wieder hervor, Kenntnis und Verständnis dafür wird täglich breiter, und die Freude an dieser wieder entschleierten Schönheit wächst fort und fort. Jeder fühlt mit und sucht zu ergründen, worin der Unterschied zwischen dem auferstandenen und dem seither in Geltung gewesenen Schönheitsbegriffe bestehe, worauf sich der jener Alten gründete, worin er gipfelte, — und siehe, es gelingt uns zuletzt völlig, denn alles das ist für uns ja nur der Einzug ins Erbe der Väter.

Doch nicht Gräberfunde allein geben uns noch Zeugnis von dem vor alters in jener Kunst Gewesenen und Geschaffenen, auch manch anderes Denkmal spricht davon. So die allerlei Weihegaben und Angedenken, in ehrwürdigen Gotteshäusern bewahrt; auch Beutestücke, Geschenke und ähnliches in uralten Schatzkammern.

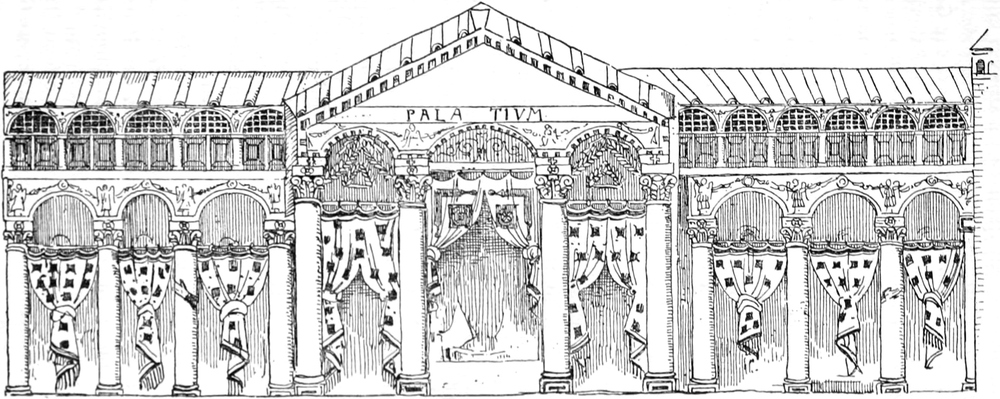

Nicht zu vergessen sodann der Nachrichten, die die Schriftsteller der germanischen Völker von ihrem Dasein uns überlieferten. Hat doch das Gotenvolk in Cassiodorius, Jordanis, Prokop, das Langobardenvolk in Paulus Diaconus, das der gallischen Franken in Gregor von Tours, selbst noch die Karolingerzeit in Einhard, wackere, wenn auch oft lakonische und trockene, selbst einfältige Schilderer gefunden; aus manchem Wort und manchem Gedicht welscher Poeten, wie denen des Venantius Fortunatus, aus geschichtlichen Nachrichten, wie denen des Anonymus des Valesius klingt anerkennendes oder gar begeistertes Lob und heller Preis germanischer Kunstleistung, die jene Fremden einst in Erstaunen gesetzt hat.

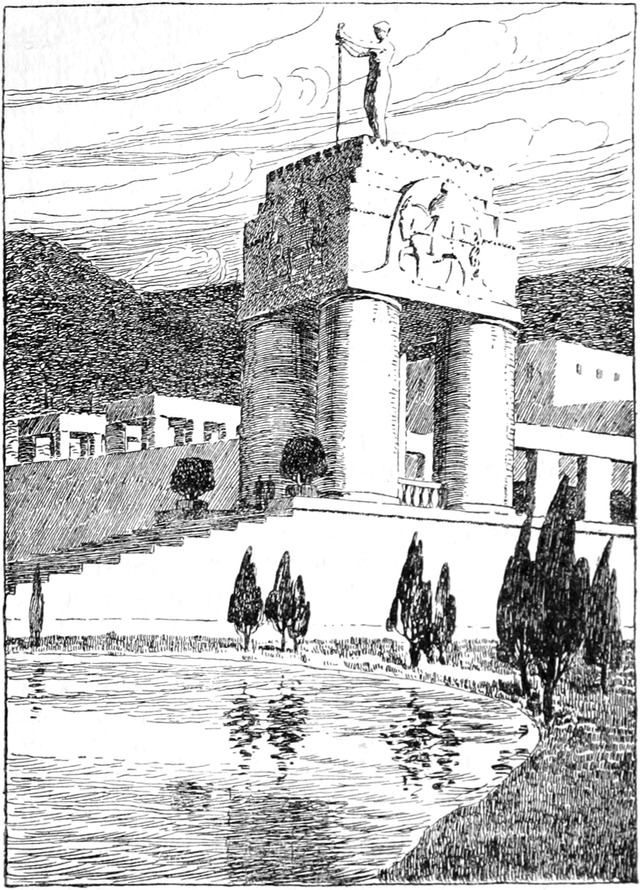

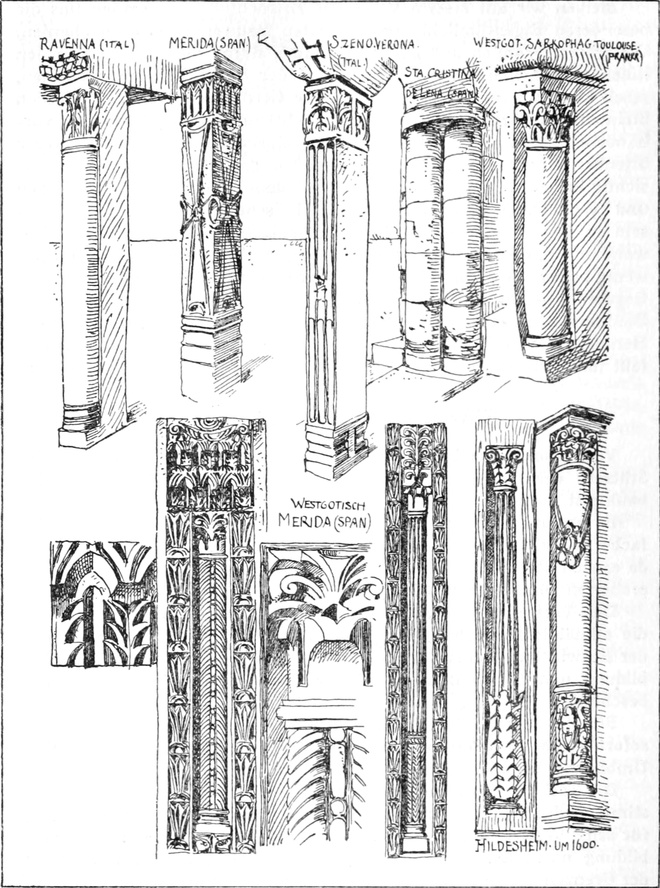

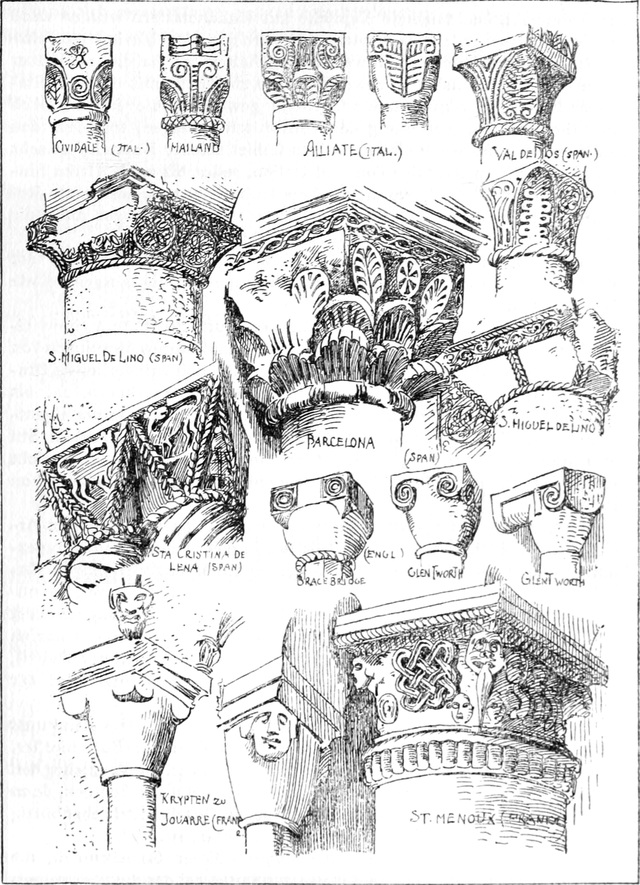

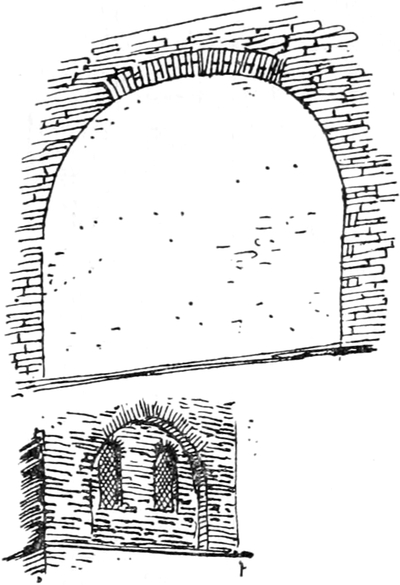

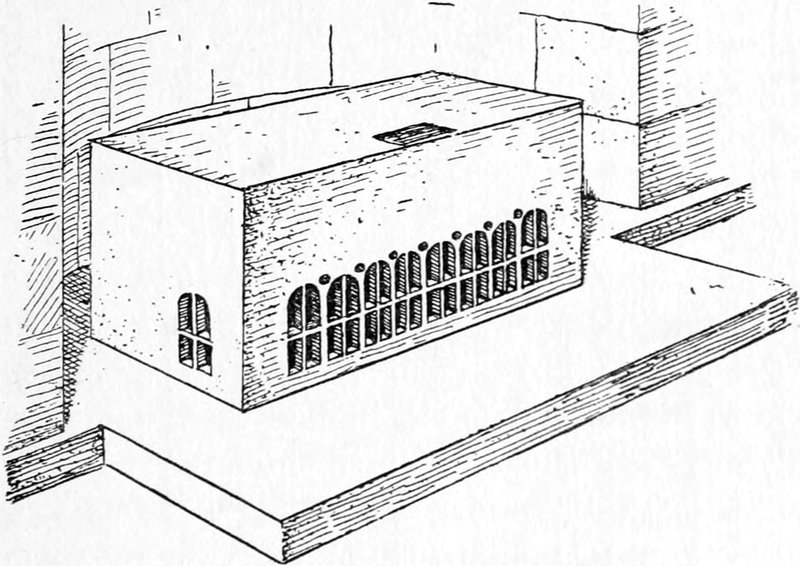

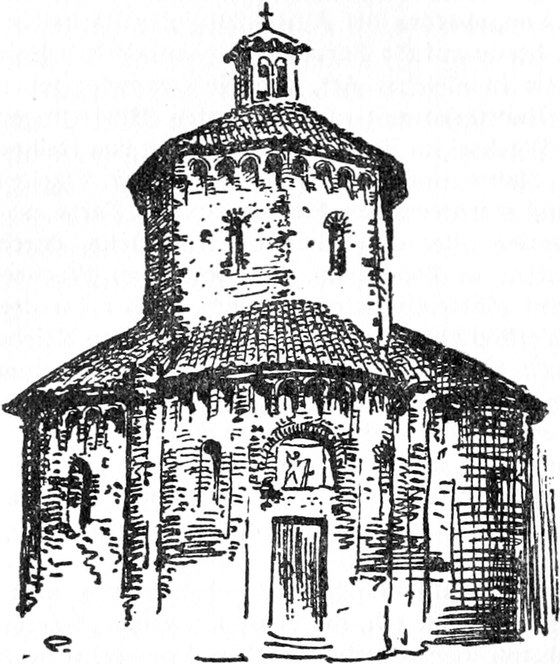

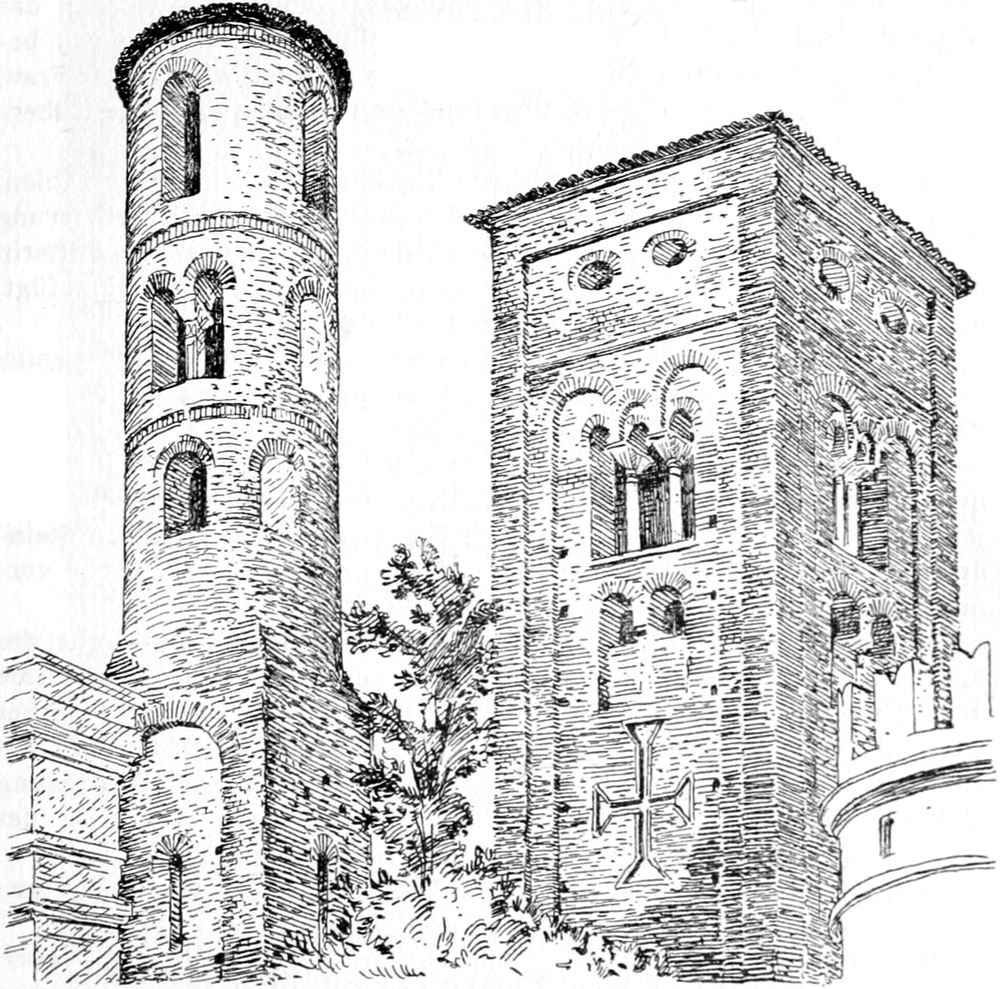

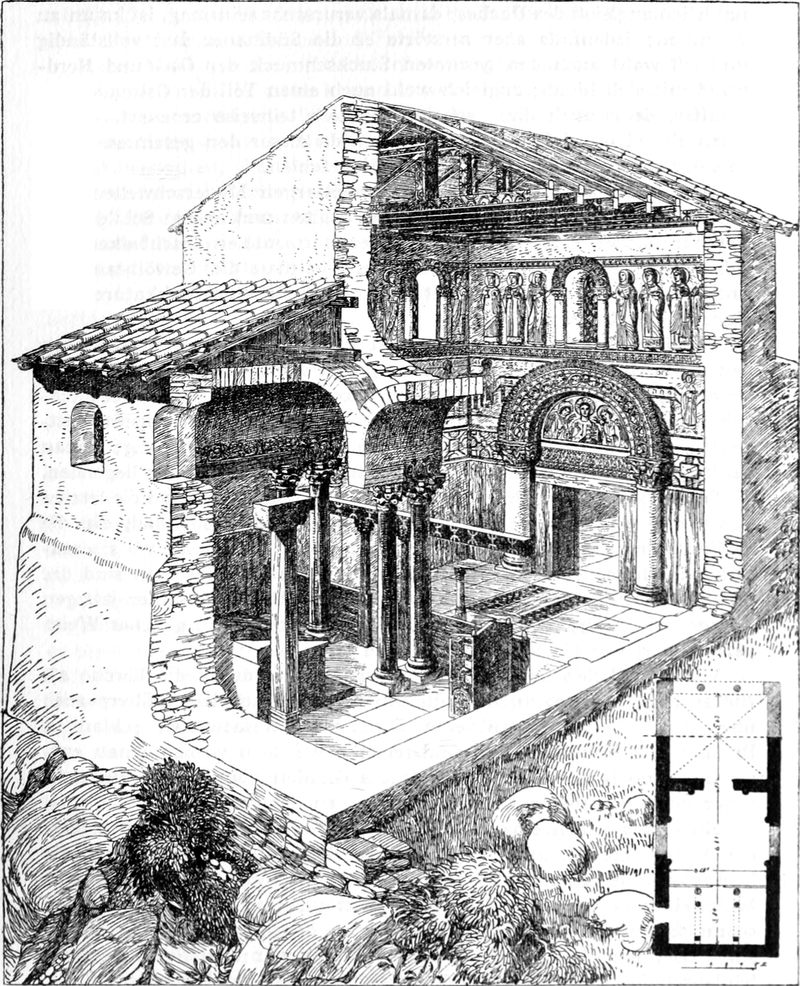

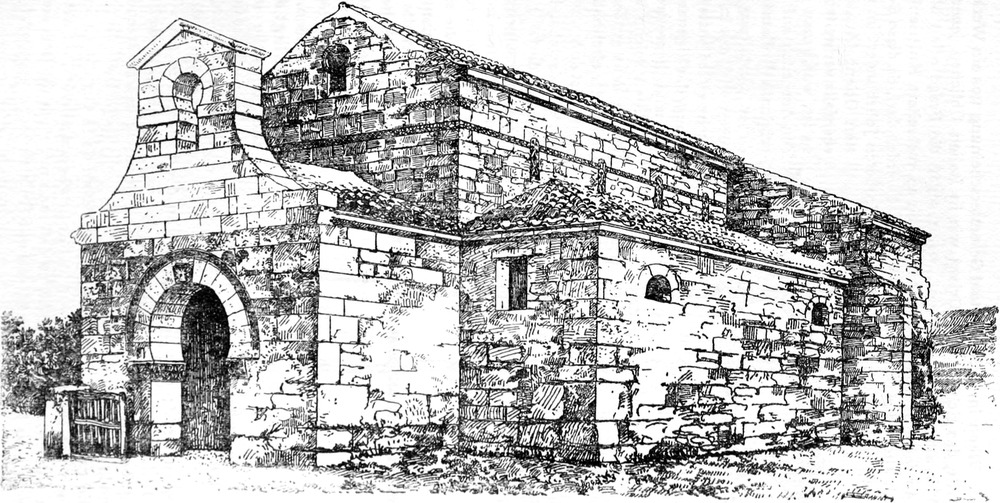

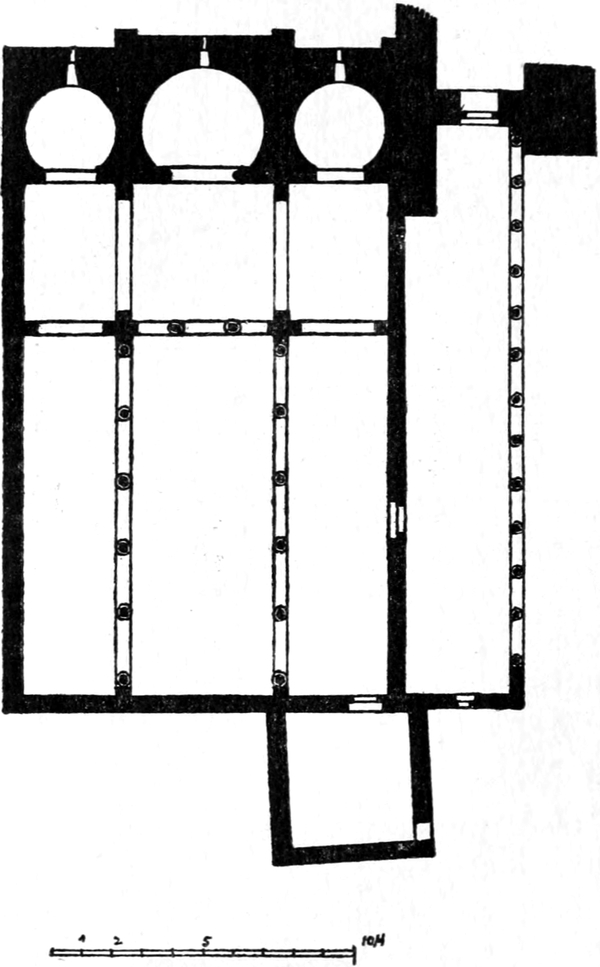

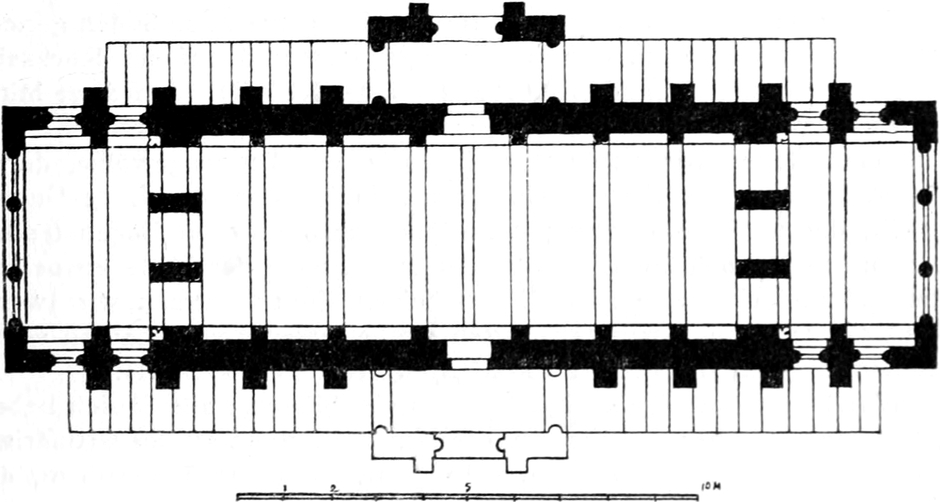

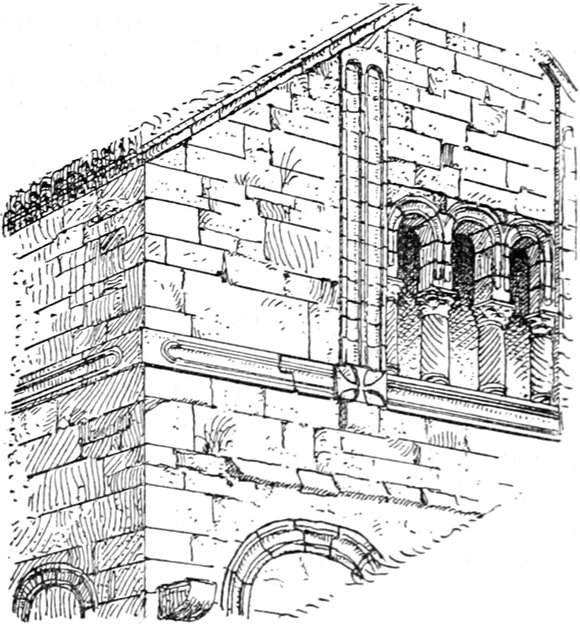

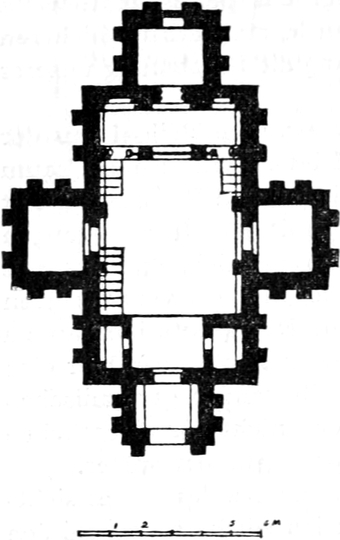

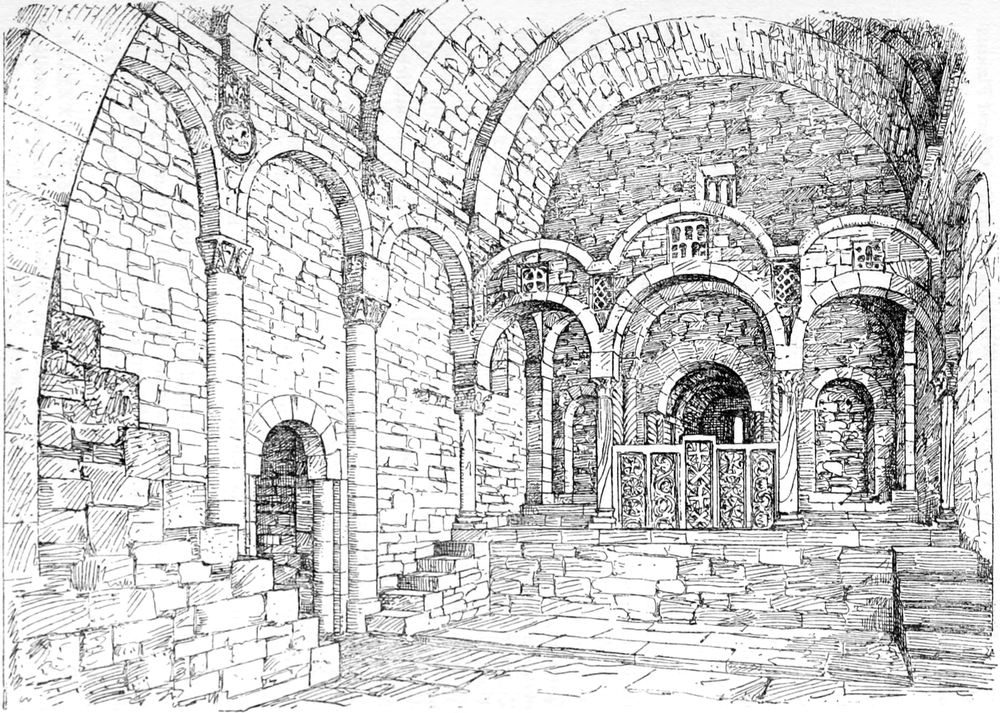

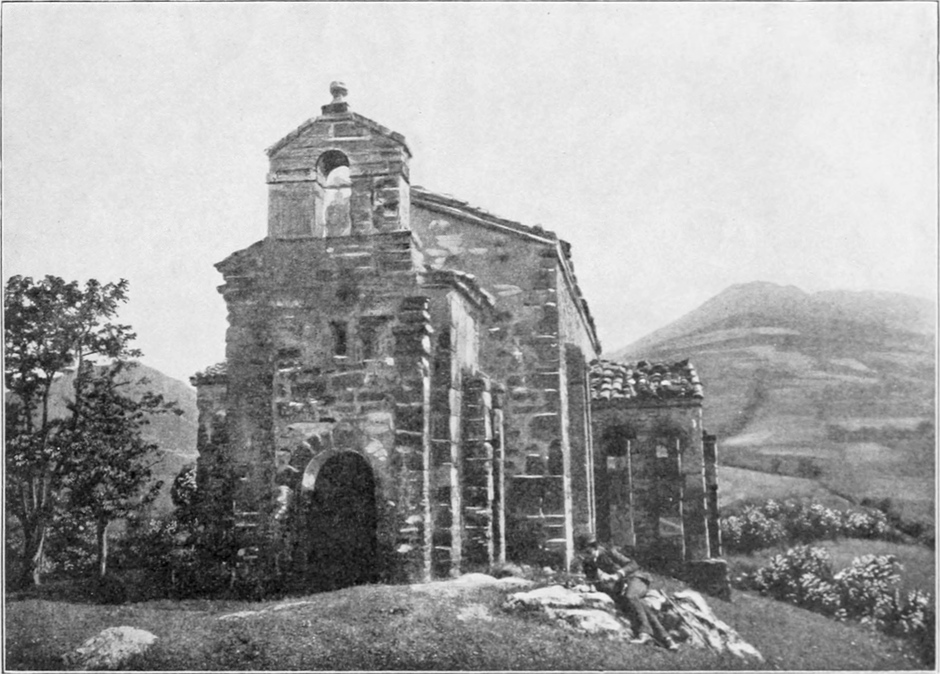

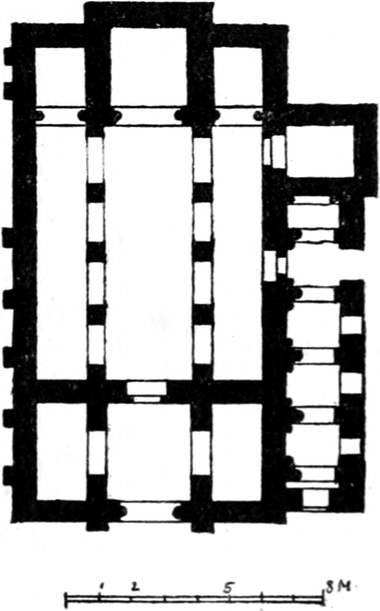

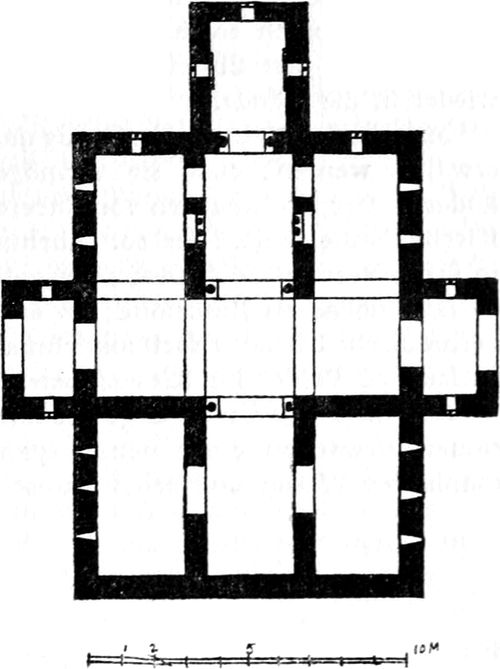

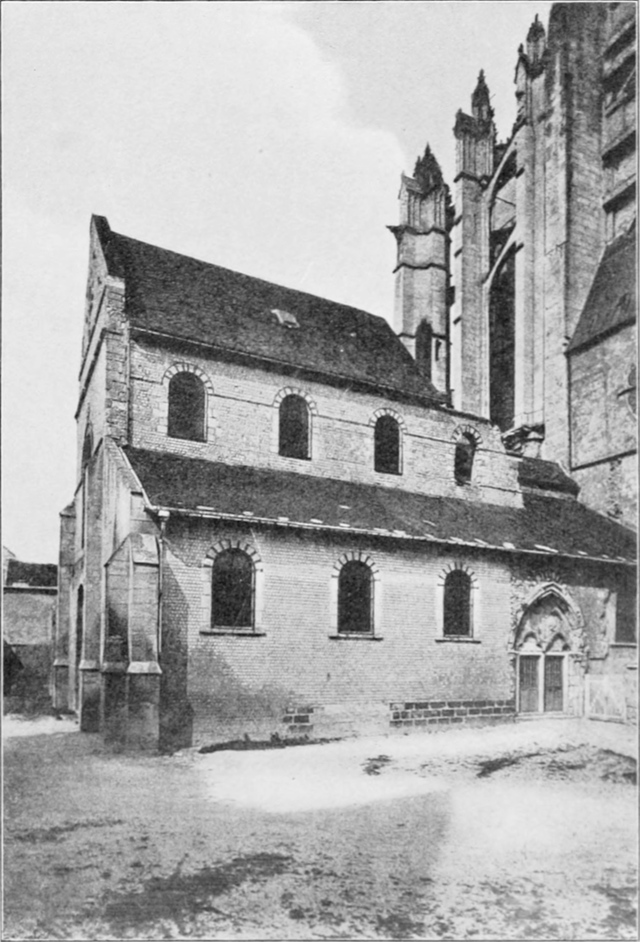

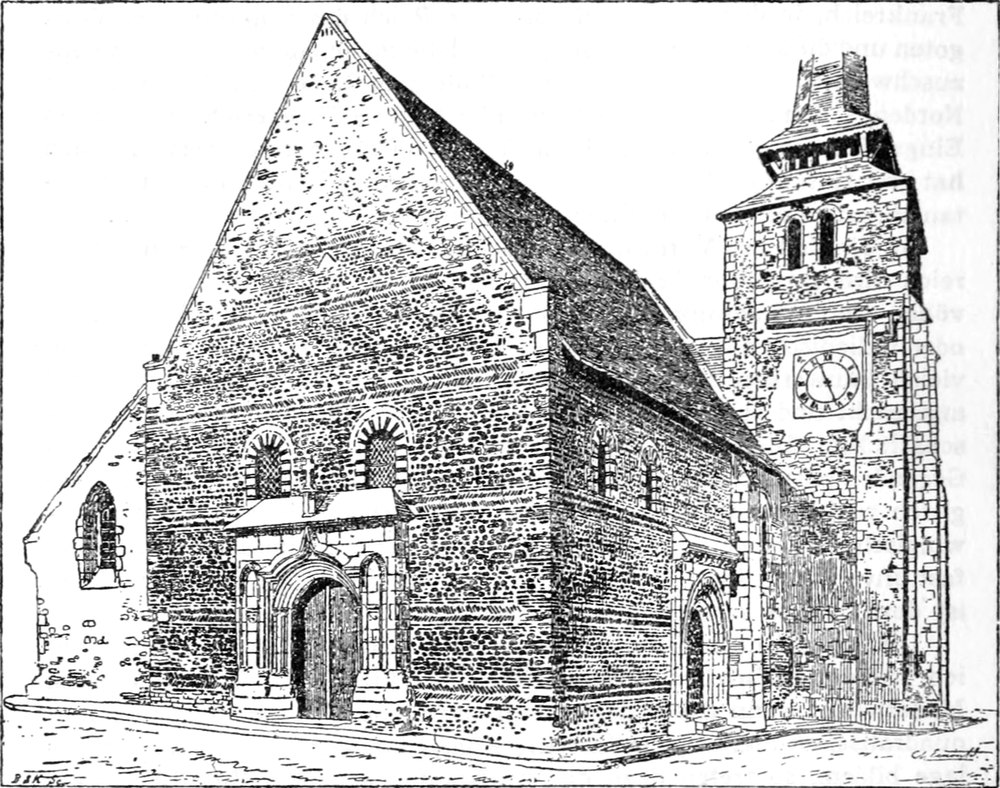

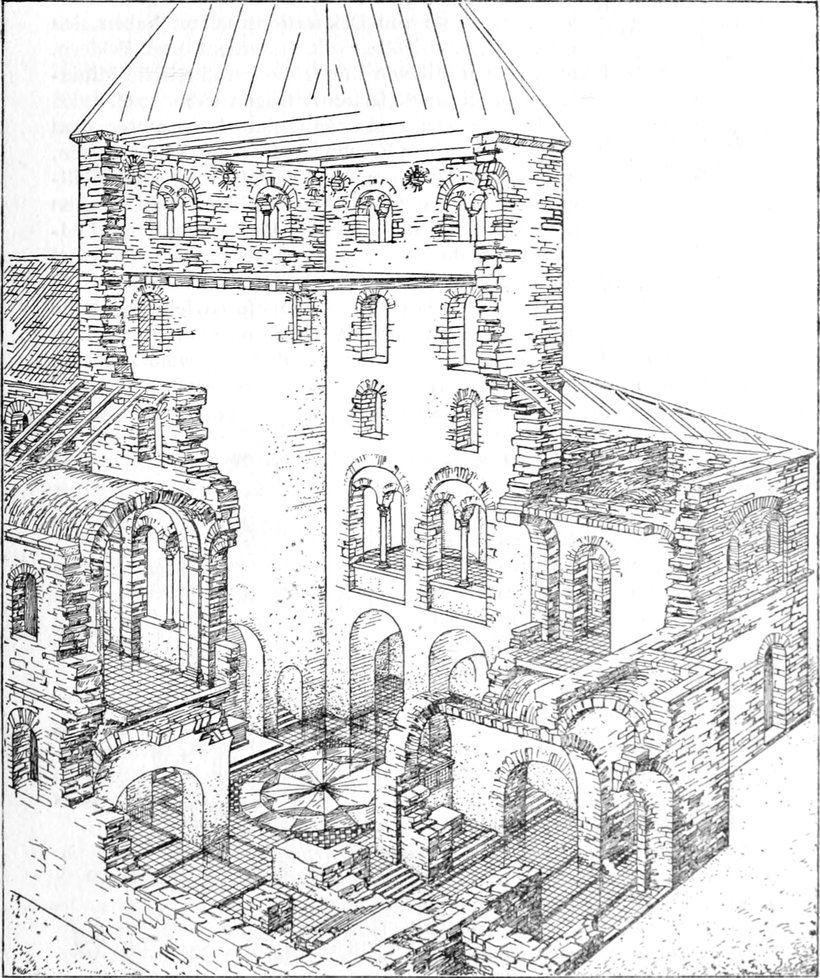

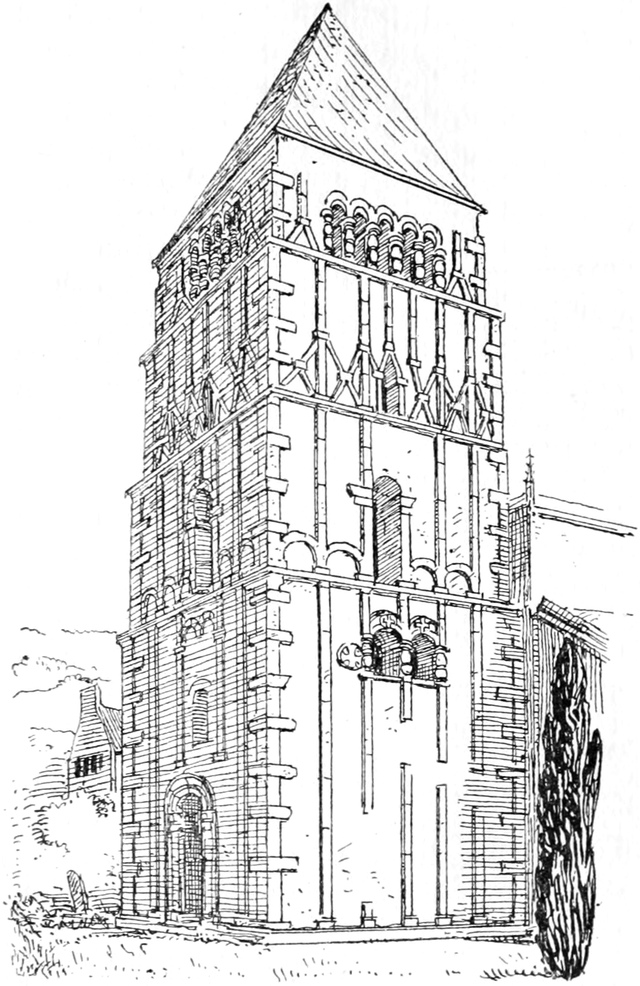

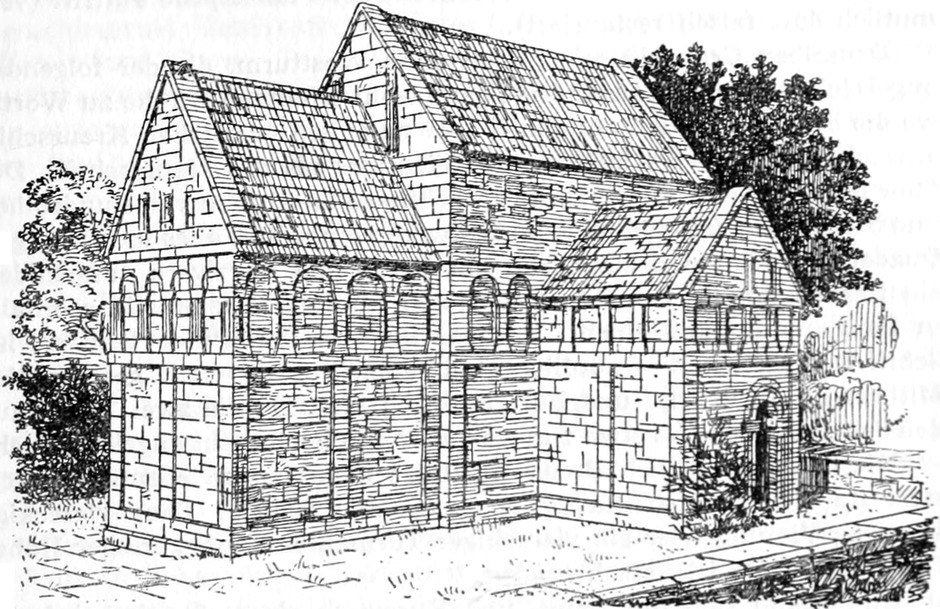

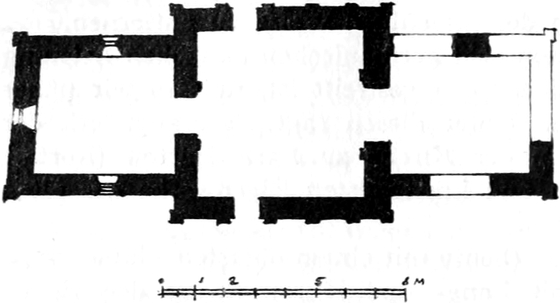

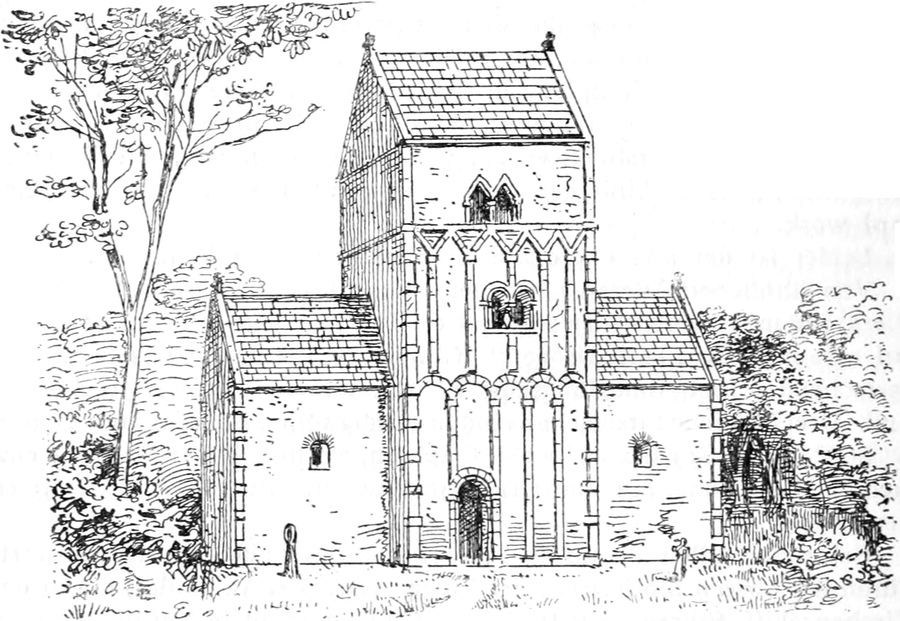

Zuletzt aber ist die Reihe wirklich in Resten, ja selbst vollständig erhaltener Baudenkmale aus den fernen Tagen germanischer Herrschaft keineswegs ganz gering noch verächtlich. Steht doch in Italien unter vielen anderen noch ein von je viel bewundertes Werk frühester germanischer Baukunst: Theoderichs des Großen Grabmal, das er sich selber errichtete. Auch das sogenannte Oratorium der Langobardenherzogin Peltrudis oder Gertrudis in Cividale und vieles Stück- und Trümmerwerk gehört dahin; — in Spanien kennen wir den Kirchenbau des Westgotenkönigs Reccesvinth zu Baños und manches andere; von seinen Nachfolgern, den letzten Westgoten in Asturien, die Königshalle von Sta. Maria de Naranco, das Oratorium von Sta. Cristina de Lena[S. 7] und nicht weniges Ähnliche oft von hervorragendem Werte; in Frankreich allerlei Merowinger- und Frankenbauwerk, wie St. Jean zu Poitiers, die Karolingerkirche zu Germigny-des-Prés; in Deutschland die Halle zu Lorsch, Karls des Großen Pfalzkirche zu Aachen und Heinrichs I. Kapelle zu Quedlinburg; ihnen folgt noch eine Reihe karolingischer und sächsischer Frühbauten nach altgermanischer Art. In England sind der angelsächsischen Kirchenbauten so manche noch vorhanden, vor allem die Kirchlein zu Bradford-on-Avon und Barton-on-Humber, die Türme von Monkwearmouth und Earls Barton.

Als Spätwerke im hohen Norden folgen zuletzt die hölzernen Stabkirchen Norwegens — — alles dies zusammen fürwahr ein nicht ganz geringer Schatz an Denkmälern noch heute sicht- und greifbarer Art.

Wenn auch nicht viel im Vergleich zu der Fülle der Werke anderer Zeiten und anderer Länder, so für uns um so unschätzbarer.

Sprechende Beweise dafür, daß wie den anderen von uns bisher allein geschätzten Völkern, nicht minder auch den Germanen von Anfang an eigenes künstlerisches Leben und Wollen inne wohnte, wenn es auch zuerst freilich nur im bescheidenen Rahmen der Notdurft und im Kleinsten wirkte und schuf, wenn auch so manche Anregung von außen kam und erst der Eindruck fremden Könnens die eigene Tätigkeit anspornte und befruchtete.

Denn keineswegs kann und soll dabei geleugnet werden, daß künstlerische Einwirkungen genug aus anderen Kulturregionen, in germanische Gauen eindringend, da Einfluß gewannen. Und manche südliche Form und mancher fremde Gedanke seit der Etrusker-, Griechen- und Römerzeit blieb bei den nordischen Barbaren haften, wandelte sich, nahm neue Gestalt an, bildete den Keim zu neuer Entwicklung. Aber wer macht Indern und Chinesen einen Vorwurf daraus, daß sie von westlicher Kultur starke Einflüsse empfingen; wer anerkennt griechische Baukunst deshalb weniger, weil die Grundformen ihrer Säulenarchitektur aus Ägypten, Assyrien und anderen Ländern zu ihnen gewandert sind; wer gar bezweifelt den ungeheuren Wert römischer Kunst, die doch fast alles dem griechischen, klein- oder vorderasiatischen Osten entnahm?

In deutschen Landen gab und gibt es freilich noch immer Leute, die, päpstlicher als der Papst, die Existenz einer deutschen oder weiter gefaßt germanischen Kunst leugnen oder solche wenigstens möglichst verkleinern und hinabdrücken zu müssen glauben, mit der steten Wiederholung dessen, daß sich in ihr nachweislich so manches fremde Element eingeschlichen habe, das dann vielleicht langsam unkenntlich und umgestaltet worden, dessen künstlerischer Ursprung aber allein im Süden und Osten zu finden sei.

Was macht das alles?

Denn trotz alledem hat schon seit ihrem ersten Erwachen die germanische Kunst eine so charakteristische Art entfaltet, immer wieder eigene Wege eingeschlagen und etwaige fremde Motive und Elemente so gründlich verarbeitet und umgeschmolzen, daß auch solche in den[S. 8] meisten Fällen nicht mehr als eingewandert zu erkennen und völlig in die so ganz verschieden geartete nordische Kunstweise eingefügt sind als ihr zu eigen geworden. Und es bleibt außerdem noch so viel Selbständiges und rein Germanisches lebendig, daß sich aus allem hier vor uns das Bild eines ganz ebenso stark und wohl abgegrenzten Kunstwesens abhebt, als das bisher anerkannter sonstiger Kunstzeiten.

Welchen ungeheuren Wert es aber für die gesamten germanischen Völker haben muß, ihren Geist und ihr Wesen in ihrer eigensten Kunst im Bild widergespiegelt zu sehen, gerade in jener, die sich als ihre älteste zuerst auf noch unbebautem Boden damals entwickelte, als das Germanentum in vollster Jugendfrische gleichsam neugeboren aus den Wäldern hervortrat in das helle Tageslicht der Geschichte und in den Gesichtskreis der schon alt gewordenen Kulturwelt, — das ist nicht zu ermessen. Denn nur hier ist die ursprüngliche Sonderart des Stammes und der Rasse so weit, als überhaupt möglich, rein und unverfälscht zu erkennen; was später erwuchs und was noch heute erwächst, — sei es noch so sehr germanischen Geistes echtes Kind, ward immer mehr das Ergebnis unendlich viel fremder Kultur- und Geistesströme, die seit fast zwei Jahrtausenden zu uns geflossen sind und sich mit dem ersten und Hauptstrom reiner Urstammheit gemischt haben, bis es unser Eigentum geworden.

So ist, obwohl man immer einen Albrecht Dürer in seinem Werke als den deutschesten aller deutschen Künstler empfindet und mit Recht bezeichnet, doch, wie er als einer der ersten die gewaltige Einwirkung der aus dem Süden herüberflutenden Renaissancekunst empfand und in sich verarbeitete, selbst schon seine Kunst als eine unendlich differenzierte aus vielerlei Kultur erst zu einer neudeutschen zusammengewachsene zu betrachten, so sehr gerade in ihm die germanische Rasse in allem Wesentlichen in lange nicht gesehener Art aufs neue triumphierte.

Ein ganz anderes bleibt es aber, die ersten Kunstäußerungen eines noch ganz jungen und reinen Volkes zu beobachten, sich in sie zu vertiefen, aus ihnen und ihrer oft noch unbeholfenen Ausdrucksweise die künftige Art und den eigentlichen Inhalt seines Wesens zu erkennen, sozusagen von des Kindes erstem stammelnden Laute alles sich bilden und gestalten zu sehen, was in seinem Herzen seit Urzeiten träumend sich bewegte. Was sich formte zu den ersten Werken seiner Hände und seines Geistes, seiner Kunst und seiner Poesie, vom vielgestaltigen Schmucke aus seinen Gräbern bis zum gewaltigen Grabmal Dietrichs von Bern, vom erhabenen Sange von Walhallas Glanz bis zur wundersamen Klage von der Nibelungen Not und Untergang.

Das allermeiste des Besten, das einst war, ist freilich unwiederbringlich dahin und vernichtet. So versank ja auch die uralte Götterlehre der Deutschen, und allein ein Stückwerk von Trümmern hat sich in die isländische Edda gerettet, in dem schwer sich unser unsicheres Tasten zurecht findet, und nur noch ein verschleierter Blick in jenen an Gestalten und Gedanken so unendlich reichen Himmel der Germanen möglich[S. 9] wird. Die Sammlung ihrer alten köstlichen Lieder, die noch ein Karl der Große veranstalten ließ, hat traurige Pfaffheit seines Sohnes vernichtet, ihre Reste haben dessen Geistesvettern im Volke ausgerodet. Es ist nur noch das klingende Echo einstigen ungeheuren dichterischen Besitzes, das in unseren Wäldern klagt.

Unübersehbare Arbeit ist der Pflege der Denkmäler antiker Kunst und antiken Geistes gewidmet worden, auch von uns; treulichste Sorgfalt seit Jahrtausenden darauf verwandt, der Griechen und Römer künstlerische und geistige Arbeit zu erhalten und zu vererben, auch von seiten gerade jener Geistlichkeit, die mit fanatischer Leidenschaft jede Spur germanischen Wesens auszutilgen strebte. Seit fünf und mehr Jahrhunderten sind humanistische Kreise am Werk, jenes löbliche Tun in die weitesten Kreise zu pflanzen, und ist selbst unsere gesamte Bildung auf jenem fremden geistigen Wesen, auf dem gräko-italischen Humanismus aufgebaut. Das griechisch-römische Gymnasium ist bis heute die Quelle und Vorstufe aller unserer geistigen und künstlerischen Bildung geblieben.

Gewiß teilweise und seiner Zeit mit Recht. —

Aber was all diese fremd denkenden Jahrhunderte von unserem Allereigensten, vom Urerbe unserer Väter überdauerte, das war jammervoll wenig geworden. So bleibt unserer Zeit, da selbst auch dies Wenige ihr ein unschätzbarer Gewinn werden könnte, die Aufgabe, wenigstens den letzten Rest unseres ältesten Hortes zu heben; die Gräber müssen wir öffnen und die vergessenen Winkel durchforschen, um das noch Übrige zusammen zu tragen, um uns ein wenn auch nur bescheidenes Gebäude aufzuerbauen, das das nur uns allein Eigene, die Trümmer unseres ältesten Erbteils umschließt.

Nicht vergeblich haben wir solches unternommen.

Reicher als man je gedacht, strömt der Inhalt der ältesten Kirchhöfe hervor, finden sich überall zerstreut die Urreste unseres Volkstums, wuchert hier und da noch der Efeu uralter Kunst um die Ruinen, — und so mag es denn doch gelingen, ein nicht allzu lückenhaftes Bild dessen wieder zu gewinnen, was die großen germanischen Zeiten bis nach den Völkerwanderungen, die heute für uns nicht mehr ein Chaos sind, sondern eine Zeit der Bildung neuer gewaltiger Völkergruppen, der Neugestaltung und Neubefruchtung der ganzen Welt, — was jene Zeiten für schön hielten und wie ihre Kunstideale aussahen. Und wie gerade in ihnen die Keime lagen für die gesamten sich seitdem neu aufbauenden Zeiten bis heute.

Solche Wege wollen wir hier zu gehen versuchen.

Nochmals einen raschen Blick auf die geschichtliche Grundlage unserer Untersuchungen.

Zu Cäsars und Tacitus’ Zeiten war Germanien, das heutige rechtsrheinische Deutschland, bis zum Niemen und bis nach Rußland hinein, wie auch Skandinavien, von reinen Germanen bevölkert, deren Ausläufer[S. 10] in die Westschweiz, ins Elsaß und am Niederrhein auch nach Gallien hinüberragten. In Ostpreußen und Polen saßen Goten, westlich von ihnen bis zur Elbe Burgunden und Vandalen; die Langobarden im heutigen niedersten Sachsen um Lüneburg, südlich von ihnen Cherusker und Chatten, nördlich Angelsachsen und westlich an der Küste Friesen; Ost- und Westfalen bis zum Rhein hin; am Niederrhein und weiter westlich schuf sich in der Folge das germanische Völkergemisch der salischen Franken, rheinaufwärts das der Uferfranken, die Heimat; östlich davon Hermunduren in Thüringen; am Oberrhein entwickelten sich langsam am Südende des Dekumatenlandes die Alamannen, an die sich östlich Sueben, Bajuwaren, in Böhmen die Markomannen anschlossen.

Dies die Verteilung der Hauptvölkerschaften vor der Völkerwanderung, bis zu der schon manche ihre Sitze gewechselt hatten, worüber bereits oben gesprochen ist.

Die von der Nordsee kommenden Cimbern und Teutonen hatten schon viel früher, am Ende des 2. Jahrhunderts vor Christo, ihre kühne Wanderschaft nach Italien angetreten, waren, nachdem die gewaltige römische Republik unter ihrem Ansturm fast zusammen gebrochen war, zuletzt durch Marius doch vernichtet worden.

Woher jene unbezwingliche Sehnsucht kam, die die germanischen Völker von jeher über die Alpen nach südlicheren Gauen trieb, wissen wir nicht; aber sie lebt noch heute im Blute ihrer Nachkommen und wird immer neu. Erklärungen, wie die der Übervölkerung und des mangelnden Platzes haben gewiß viel Richtiges — aber sie geben uns lange nicht alles. Vor allem rechnen sie nicht mit der unbezwinglichen Wanderlust des Germanentums, die ihm immer und immer wieder die nähere Welt zu enge machte; die seine Völker stets von neuem hin und her trieb; die ewig nach Ausdehnung dürstete, ja die heute den ganzen Erdball zu klein werden ließ.

Außer den kontinentalen Germanen kommen hier nicht minder die Angelsachsen in betracht, die aus ihrem engen Inselheim ihre Boten immer weiter und weiter sandten durch die ganze erreichbare Welt.

Auch Amerika war einst schon entdeckt durch nordische germanische Wikinger, später aufs neue durch Italiener, Spanier und Portugiesen und von diesen in Besitz genommen. Bevölkert haben es aber unendliche Reihen germanischer Einwanderer; selbst in Australien und zuletzt in Afrika ist es ähnlich geworden.

Das afrikanische Burentum mit seinem fortwährenden „Treck“-Trieb oder -System mag uns ein Bild sein für jene dauernde Bewegung während der Völkerwanderung, aber vor allem für die unaustilgbare stets sich erneuernde Rastlosigkeit und Wanderlust der germanischen Stämme seit uralter Zeit.

Und dazu jene ewigen träumerisch-phantastischen Wünsche, die in die Ferne fliegen, nach schöneren und wärmeren Gefilden, die noch in jungen Tagen zu dem berühmten Verlangen nach dem Platze an der Sonne Anlaß gegeben haben.

[S. 11]

So getrieben löste sich ein Volk nach dem anderen vom alten Boden los und wanderte fort, gen Süden und Westen, oft den Spuren der unglücklichen Cimbern und Teutonen folgend. Aber mit immer steigender Wucht und wachsendem Erfolg. Denn das Römerreich war seitdem um manches Jahrhundert älter und mürber geworden, näherte sich dem Greisentum; es fanden die nordischen Streiter nicht mehr die unbesieglichen römischen Legionen, sondern nur noch ihre Epigonen sich gegenüber, freilich dazu eine erprobte Kriegs- und Staatskunst, der sie allzuoft unterlagen; — doch die unwiderstehliche nachhaltige Flut der heranstürmenden Völkerstämme sprengte zuletzt alle Pforten der südlichen und westlichen römischen Provinzen und gab sie den nordischen Barbaren zur Beute.

Der Weg der Goten führte sie durch die russischen Ebenen bis zu den gesegneten Gefilden am Schwarzen Meer, wo sie ein großes und mächtiges Reich aufbauten, von dem wir freilich gar wenig wissen. Der Wirbelsturm der furchtbaren Horden der Hunnen mit ihren ungezählten Scharen überraschte und unterwarf die der Ruhe Pflegenden; vor den gefürchteten Bedrängern wichen da zuerst die westlichen Goten unter Alarich und eroberten in raschem Siegeszuge ganz Italien. Wohl begruben sie im Busento bald ihren jungen blondgelockten Fürsten, doch nur um fürder gen Westen zu ziehen, wo ihnen das reiche Gallien eine neue Heimat verhieß. Südwestlich von den Alpen erblühte dann ein schönes westgotisches Reich, das von Toulouse.

Der schlimmste aller Nachbarn aber, die merowingischen Franken unter Chlodowech, ließ sie auch da nicht zur Ruhe gelangen. Seine fortwährenden unberechenbaren Überfälle, seine tückischen Unternehmungen drängten die Westgoten immer weiter südwärts. So fanden sie endlich jenseits der Pyrenäen ein anderes Vaterland und gründeten das Reich der Westgoten in Spanien mit der Hauptstadt Toledo. Da nun reihte sich eine neue Folge ruhmreicher Herrscher an die alten, an Alarich II., Ermanarich, Eurich dann Athanagild, Leovigild, Sisebuth, Reccesvinth, Kindasvinth bis zu Wamba. — Wenn auch schlimme Priesterherrschaft den Staat im Inneren langsam zerfraß und zermürbte, es erblühte doch reiches Leben auf geistigem und künstlerischem Gebiete hier, von dem heute noch so manches Kunstwerk, von dem später zu sprechen sein wird, Kunde gibt. — Erst die wilde Sturmflut der Araber brachte dies Reich, aus dessen Resten doch später ein neues Spanien erstand, zu dröhnendem Falle.

Hinter den Westgoten zogen bald vom Schwarzen Meere her, der Sonne nach, ihre Stammesbrüder, die Ostgoten, dem gewaltigen Druck der Hunnen nachgebend. Nach Odovaker, dem Skiren, dessen Landsknechtscharen das weströmische Reich dem letzten Kaiser entrissen hatten, trat Theoderich der Große auf den Plan: seiner gewaltigen Persönlichkeit gelang es, in raschem Siegeszuge das ganze Italien bis tief nach Gallien hinein der gotischen Herrschaft zu unterwerfen. In ihm erreicht das gesamte Germanentum jener Jahrhunderte seine wahre Höhe. Theoderichs Name, seine sagenumwobene Riesengestalt lebt bis[S. 12] heute im deutschen Volke, in „Dietrich von Bern“. Ich sage: „im deutschen Volke“, denn diesem allein gehört dieser Gewaltigste vor Karl dem Großen heute an; — diesem ist seine Erbschaft geworden; und kein anderes lebendes Volk kennt Dietrich mehr als den Seinen. — Er war einst unser und ist zuletzt unser geblieben.

Dies sei gesagt gegen die unter uns, denen die Goten, wie die anderen Ostgermanen, fremd gewordene Stammesverwandte sind, obwohl sie unserem Vaterlande entstammen und nach ruhmvollster Wanderung und Entwicklung im Süden allzu rasch kampf- und ruhmreichen und doch klagenswerten Untergang fanden. Geistig und künstlerisch sind sie Deutsche und gehören auf immer ihnen zu. Ihre mächtigen Volksmassen und Heere scheinen in den furchtbaren Jahren 550-555 nach der Schlacht am Vesuv, nachdem mit Totila und Teja ihre letzten Könige gefallen waren, völlig vernichtet zu sein. Die Sage erzählt, die dürftigen Überbleibsel des Volkes seien über die Alpen gezogen und gänzlich verschollen, und so blieb von ihnen selber ja auch nicht ein Nachkomme übrig, der sich heute ihrer als Vorfahren rühmen will, ja keine Spur im Völkertum.

Deutschland hat ihr geistiges Erbe angetreten.

Ihr nur halbhundertjähriges Reich in Italien hat jedoch in der Geschichte und auf jedem geistigen Gebiete, auch auf künstlerischem, bedeutende Spuren genug hinterlassen, daß wir es nur desto schmerzlicher beklagen müssen, daß es nur so ungeheuer kurz bestand. Was von der Ostgoten Tun noch vorhanden ist, spricht für großartige und gleichgeistige Erfassung des Werkes der alten Römer, wie für die Fähigkeit zu einer ebenbürtigen Fortbildung dessen in germanischem Geiste; ihr Schaffen auf diesem Gebiete ist dabei bereits neu und eigenartig genug, um eine Fülle des Ungeborenen ahnen zu lassen. Einige Jahrhunderte ungestörter Entwicklung hätten ohne Zweifel auf diesen Feldern, die die Antike mit ihrem Besten gedüngt hatte, die erste hohe Blüte germanischer Kunst gesehen. Es sollte nicht sein.

Wilde Langobarden, die — leider — zu der Vernichtung der Ostgoten selber allzuviel mitgeholfen, lösten sie ab; aber einer Frist von zwei Jahrhunderten bedurften sie, um dahin zu gelangen, wo die Ostgoten aufgehört hatten, — zu der Gewinnung der Anfänge einer eigenen Kunst. Die ersten Fürsten, Alboin, Agilulf, Theudelinde und andere bewegten sich offenbar ausschließlich auf dem Grunde und Boden, den sie vorfanden, benutzten auch, was die Ostgoten geschaffen — und erst langsam bildete sich in der Folge ein den Langobarden Eigenes. Als sie unter Liutprant, Hildiprant und anderen endlich so weit gekommen waren, daß man von einer endlich erwachsenen langobardischen Kunst — insbesondere einer Bauweise — zu reden beginnen darf, da brach unter des Franken Karl übermächtigen Streichen politisch dies germanische Reich zusammen. Freilich war damit nicht sein künstlerisches Vermächtnis vernichtet — und aus den Ruinen der altlangobardischen erstand eine jüngere, mittelalterlich-lombardische Baukunst, die ihre Wirkungen weithin erstreckte, selbst ins alte Vaterland hinein, in dem nicht geringe Spuren[S. 13] lombardischer Werk- und Baumeister bis zum 12. Jahrhundert sich finden lassen, in dem wir sogar das Entstehen einer eigenartigen nordischen Backsteinarchitektur vielleicht auf Import und Anregung aus Norditalien zurückzuführen haben.

Es ist eine bei diesen Entwicklungen stark hervortretende Beobachtung, daß die germanischen Einwanderer überall, wo sie in fremde Kulturen eindrangen, erst längere Zeit gebrauchten, bis sie diese sich zu eigen gemacht hatten und frei über sie schalten lernten. Zuerst müssen sie überall sich der alten Kultur und Kunst unterworfen und versucht haben, sie, wie sie war, weiter zu führen. Erst langsames Sichaneignen ergab eine stetige Umbildung, die natürlich langer Jahre bedurfte, um zu selbständigen Gestaltungen zu führen.

Galt das schon für die rasch auffassenden glänzenden Goten, so gilt es in noch höherem Maße für die Langobarden und Franken, am meisten aber für die in der Heimat gebliebenen Deutschen. Freilich nur in bezug auf die Kunst im großen, die Steinarchitektur, Plastik, Malerei. — Unberührt davon blieben ihre bereits blühenden nationalen Zweige, die Holzbaukunst im großen und kleinen, das Kunstgewerbe, so weit es bisher schon zum Schmuck der Menschen und zum Ausbau des gewöhnlichen Daseins gedient hatte; also alles was sich auf Kleidung, Bewaffnung und Zier des Leibes und der Haustiere, insbesondere des Pferdes, Ausstattung der Geräte und der Wagen, der Hütte, des Holzhauses und der Holzgebäude bis zur Königshalle bezog. — Solches war längst ausgestaltet und besaß nicht nur herkömmliche, sondern auch durchgebildete, reiche, sogar prachtvolle Formen; bildete eine vollständige Welt für sich, die engere Kunstwelt des zuerst wandernden, dann seßhaften, zuerst nur jagenden und Vieh züchtenden, dann auch den Acker bebauenden Germanen in den Stammsitzen oder in den ersten eroberten südlicheren Wohnplätzen.

Die Wucht römischer Steinbauwerke muß die Einwanderer überwältigt haben; nicht minder das Schauen der bildlichen Darstellungen in Plastik und Farben, von deren Möglichkeit der nordische Barbar ja keine Ahnung gehabt haben konnte. Daher zunächst ein bedingungsloses Sichhingeben an das große Neue — dann ein langsames Sichaneignen und Durchdringen dieses Fremden mit Eigenem, während für Schmuck, Kleidung, Waffen, Sitte und Wohnen das Gewohnte nebenher ging und weiter bestand, wie seit alters.

Und zuletzt auch ein Bestreben, das Neugelernte im eigenen Sinne zu verwerten, erst schüchterne, dann deutliche und bewußte Versuche des Nordländers, selber auf dem seither fremden Gebiete tätig zu sein — bis zu völlig selbständiger Neubildung unter kluger Benutzung der vorgefundenen Technik und ihrer Ergebnisse.

Daraus wuchs denn ganz neue Kunst, und an ihren weiteren Fortschritt reihte sich in der Folge selbst alles das, was wir die Kunst des Mittelalters nennen; nur eine logische Schlußfolgerung jener einmal begonnenen Entwicklung durch Hinzutreten stets anderer Mitwirkender.

[S. 14]

Klare Erwägung wird uns nun ohne weiteres sagen — wie die alten Römer ihre Kunst bis zum Ende folgerichtig fortführten und ausbauten, wohl ohne sie völlig zu erschöpfen —, daß ohne Hinzutritt fremder Völkerschaften das Römertum sich ohne Zweifel auch fernerhin auf der gleichen Ebene und in gleicher Richtung weiter bewegt haben würde, wie vorher. Wie ja auch die Renaissance des 15./16. Jahrhunderts und die Protorenaissance des 11./12. in Italien nur Versuche bedeuteten, jene alte Kunst wieder hervorzuholen und fortzuführen, nachdem sie durch nordisches fremdes Wesen so nachhaltig unterbrochen worden war.

Man denke hierbei auch an die Kunst der Ägypter, die seit den uralten Zeiten der jetzt endlich durch die Forschung erreichten ersten Dynastien bis zu den Ptolemäerzeiten sich in Charakter und Wesen kaum nennenswert geändert hat. — Die Verwandtschaft der Bauwerke in den letzten Jahrhunderten mit denen des 3. und 4. Jahrtausends vor Christi Geburt ist die erstaunlichste, in der ganzen späteren Zeit der Kunst nicht mehr ihresgleichen findend. Nur erklärlich durch die Seßhaftigkeit und Unwandelbarkeit der alten Nilanwohner. Unterjochung, Einwanderung und Durchwanderung, äußere Änderung war seit den Anfängen der Bildung dieses rassigen Volkes ohne Bedeutung geblieben, und so kam eine Neuentwicklung und Umbildung, wie wir sie in Europa an den Nachfahren der Römer sehen, für das ägyptische Volk gar nicht in Frage.

Man denke hier ferner an Chinesen und andere ihnen verwandte Völker, die ganz ebenso an dem einmal gewonnenen Kulturideal und an der darauf aufgebauten traditionell gewordenen Kunst nie mehr rüttelten, sondern an dem durch viele Jahrtausende unveränderten unwandelbar festhalten.

Ähnliches beobachten wir selbst in Indien, da der eingewanderten Araber Kunst völlig auf die Moslems beschränkt bleibt, da die neuere Richtung geistiger und künstlerischer Bildung des eigentlichen Volkes sich langsam wieder der uralten indischen Art zuwendet, dagegen das jüngere arabisch-mohammedanische Wesen nur als aufgepfropft erscheint. — Am deutlichsten überall, wo die Ureinwohner oder Vorbewohner in so gewaltiger Überzahl vorhanden sind, daß die Eingewanderten langsam aufgesogen werden.

Frankreich, dem wir uns jetzt zuwenden, lehrt uns gleiches. Die Masse der salischen Franken, die von Norden her einbrachen und das Land sich zu eigen machten, zusammen mit den in Südfrankreich zurückgebliebenen Westgoten und den im Osten seßhaft gewordenen Burgunden, die dort nach der im Nibelungenlied besungenen Niederlage ihres Stammes am Rheine endlich eine dauernde Heimat fanden, — war wohl groß genug, um das ganze Land der nur äußerlich römisch gewordenen Gallier zu unterjochen und zu beherrschen. Nachschübe über den Rhein aus altgermanischen Gauen erhielten zunächst die germanische Übermacht, und so wuchs in Gallien das neue germanische Reich der Franken in die Höhe, das seine Entwicklung auf immer stärker werdender altnationaler Grundlage bis zur Gegenwart fortgeführt hat; ein Reich, dem[S. 15] seinerzeit das Germanentum die erste Kraft und Gesundheit schuf, das das älteste der heute noch bestehenden europäischen Reiche geworden ist.

Auch hier ist in den ersten Zeiten Ähnliches auf dem Gebiete der Kunst bemerklich: anfängliches sich Hingeben an das im Lande Vorhandene im großen — unter strenger Beibehaltung germanischen Brauches und Wesens im kleineren und engeren; sodann langsames Aufsteigen national germanischer Art in der größeren Kunst, so daß wir schon bald von einer selbständigen merowingisch-fränkischen Weise auch im Bauen sprechen dürfen.

Wie sich aber seit den Karolingern hieraus — sicher unter immer stärkerer Einwirkung des ursprünglichen gallischen Elementes — erst das eigentlich Französische entwickelt hat, das zeigt die spätere Kunstgeschichte. — Die Franken waren doch nur die politisch herrschende Oberschicht des neu entstandenen Volkes, die allmählich von der großen Masse der ursprünglich Seßhaften aufgesogen wurde.

In England war der Prozeß seit Einwanderung der Angelsachsen ein ganz verwandter, bis infolge Eroberung des Landes durch die Normannen, auch eines germanischen Stammes, das germanische Element eine weitere bedeutsame Stärkung erhielt. Daher ist es hier bis heutzutage im Vordergrund der Entwicklung geblieben und hat das Wesen des jetzigen englischen Volkes, das sich noch immer angelsächsisch nennt, vorwiegend bestimmt.

Das Stammland aller Germanen bleibt merkwürdiger-, vielleicht natürlicherweise von solchen wechselnden Gärungsprozessen frei, weil von äußeren Einwirkungen fast völlig unberührt. Was von den alten Stämmen dort sitzen geblieben war, entbehrte wohl auch des lebhaften und bildungsfähigen Temperaments der Goten, Franken und Burgunden. Wenig Anregung kam von außen, nur Zwang der Eroberer und der Priester, deren Missionen das Land durchzogen und Kirchen gründeten. Aber vor dem 8. Jahrhundert waren auch die Sendboten des Christentums nur seltene Gäste im alten germanischen Stammlande, das sich von jeher wenig einer der südlichen ähnlichen Kunstübung geneigt gezeigt hatte, auch ihrer nirgends bedurfte.

So sehen wir das deutsche Volk seine ersten Schritte auf dem neuen Gebiete an den Grenzen des Landes gegen Westen und Süden versuchen; am Rhein und in Süddeutschland, im Dekumatenlande und an den Grenzen gegen Italien, mehr jedoch gegen Frankreich zu, das von jeher in dieser Hinsicht für uns die Anregung bot.

Merowingisch-fränkische Bauten im westlichen Deutschland bestätigen dies; später aber bedurfte es erst der kriegerischen Macht Karls des Großen, um Steinbauten auf deutschem Boden erstehen zu lassen. — Spärlich genug war das alles, und im Lande der Friesen, Katten, Schwaben und Bayern blieb es lange beim Alten und Gewohnten; bei den bezwungenen Sachsen und im Gebiete der Rheinfranken ging es auch nur sehr langsam mit dem Bauen in neuer Art vorwärts. — So sind wir hier auf die Werke einer ganz kurzen Zeitspanne angewiesen, wenn es sich um die[S. 16] erste deutsche Baukunst handelt; jedoch entschädigt uns hier im weiteren Laufe der Jahrhunderte die immer wieder auftretende nationale Note in dem Wechsel der die Welt überflutenden Stilmoden fast durch ein Jahrtausend.

Germanische Kleinkunst gab es freilich in Deutschland ganz wie in allen anderen stammverwandten Ländern, doch beschränkte sich ihre höhere Blüte vorwiegend auf die Rheinlande, Alamannien, Schwaben und Bayern; die übrigen Stämme verharrten auch nach der Völkerwanderung noch lange, wie es scheint, in einer gewissen Gleichgültigkeit, ja Abweisung gegenüber solchen Fortschritten. — Wie ja auch im Laufe späterer Entwicklung der ernste und schwerfällige Norden, das Land der Niederdeutschen, erst langsam in Bewegung kam. — Was wir an geistiger Anregung und Förderung gewannen, haben wir meist dem Südwesten Deutschlands, jedenfalls vorwiegend Oberdeutschland zu danken.

Der skandinavische germanische Norden hat an dieser Frühkultur, die zu ihm sicher über England und Deutschland kam, in ähnlicher Weise teilgenommen, an ihr bis vor wenigen Jahrhunderten gezehrt, sie unbeeinflußt weiter gepflegt und auf gut germanischen Wegen gefördert. Die überall später zu bemerkenden Einbrüche mittelalterlicher Kunst des Westens und Südens hatten nie viel zu bedeuten, da sie auf das Volk selber keinen Einfluß gehabt zu haben scheinen. Und so haben wir dort das merkwürdige Schauspiel einer rein germanischen, wenn auch sozusagen nur provinziell entwickelten bildenden Kunst, auch die Architektur eingeschlossen, die uns einigermaßen zeigt, wohin die Eigenart der germanischen Rasse trieb, da wo sie durch Fremdes sich nicht beeinflußt sah. So ist Norwegen mit seiner ältesten Holzbaukunst sozusagen das Schulbeispiel dafür geworden. Freilich nicht dafür, was jene Richtung bei weiterem Fortleben in dem Bereich der begabten und glänzenden Stämme des Südens zu leisten vermocht haben würde, aber doch wenigstens der Beweis dafür, daß diese Richtung zu nicht nur greifbaren, sondern auch wertvollen Werken führen konnte, und sozusagen selbst auf dem Dorfe wirklich geführt hat. — Es geben uns ferner jene nordischen Bauwerke das Muster für sonst nicht leicht zu konstruierende Möglichkeiten, wie für die Ausführung völlig hölzerner großer Gebäude, selbst Kirchen, und das Bild des wirklichen Aussehens solcher Bauwerke, ungefähr so, wie sie in den übrigen germanischen Landen einst bestanden haben müssen.

Die Kleinkunst hat daneben ein frohes und langes weiteres Dasein auf dem Grunde des in Allgermanien üblichen geführt. Bis ins Mittelalter bewegt sich die schwedisch-norwegische Kleinkunst und Dekoration völlig in dem Rahmen und auf dem Boden dessen, was wir sonst im Süden nur noch bis zum 8. Jahrhundert aus den Gräbern zu fördern vermögen.

So finden wir hier ein klar geschiedenes germanisches Rassenvolk von völlig eigenem Charakter in ähnlicher Art tätig, wie wir einst das so scharf gekennzeichnete ägyptische oder noch jetzt das chinesische Volk,[S. 17] dessen Gesichtstypus sogar wir von weitem schon zu erkennen vermögen, unentwegt an seinem künstlerischen Ideal festhalten sahen. Auch einen Beleg dafür, daß jede unterschiedene Rasse, die in ihrem nationalen Fortleben gestört wird, von selbst sofort wieder zu ihm zurückkehrt, sobald die Störung beseitigt ist.

Wie denn aber andererseits die Ideale der Chinesen oder der Ägypter niemals die unsrigen werden können noch dürfen.

Kühn bekennen wir uns an dieser Stelle zu dem Grundsatze der Rassenverschiedenheit. Wenn auch einerseits Kosmopolitismus, andererseits Interesse an dem Verschwinden der Rassenunterschiede auf das heftigste dagegen aneifern, so wird doch die Theorie der Entstehung des Menschengeschlechtes aus einem Stammvater niemals im Ernste wissenschaftlich in Frage kommen können. Solche Annahme scheint vielmehr jeder klaren logischen Schlußfolgerung widersprechend. Nach allem, was unsere Naturwissenschaft an Tatsachen der Entwicklung festgestellt hat, aber auch nach der Überzeugung der Menschheit selber, wie aller Religionen (man vergleiche den sechsten Schöpfungstag der Bibel) ist die Entstehung des Menschen die Krönung, der obere Abschluß der Entwicklung jedes organischen Lebens der Erde.

Schon die ja durch die Tatsachen gegebene Möglichkeit dieser Entwicklung erweist ihre Notwendigkeit; denn nichts ist in der Entwicklung möglich, was nicht auch in ihr folgerichtig, ja mathematisch notwendig ist, sobald die Entwicklungsbedingungen erfüllt sind. Die Existenz einer bestimmten organischen Form bezeugt den logischen Aufbau ihrer Vorbedingungen und ihrer Entwicklungsvorstufen; auch wenn diese Form nur in einem einzigen Beispiel existierte. Die Milliarde lebender Menschen bestätigt die Logik dieser Erscheinung in der physiologischen Entwicklung des Organischen milliardenmal.

Wenn aber trotzdem ein einziger Stammvater als der Anfang des Menschengeschlechtes angenommen werden soll, so kann damit höchstens eine Stammfamilie gemeint sein, das Elternpaar, in der Folge seine Kinder. — Somit haben wir die Notwendigkeit der Koexistenz wenigstens zweier parallel stehenden Individuen vor uns, befähigt die Stammeltern des künftigen Stammhauses zu werden.

Die Gewißheit, daß sich mindestens zwei Individuen gleichzeitig zu dieser Fähigkeit aus ihren Vorstufen heranbilden mußten, genügt, um die Möglichkeit der Heranbildung verschiedener Individuen aus den Vorzuständen zur Stammvaterschaft des ersten Menschen zu beweisen. Diese Möglichkeit bedeutet, wie oben bemerkt, die Notwendigkeit, daß diese Stammelternschaft sich überall da auf der Erde, ja im organischen Leben überhaupt — in ganz gleicher Art herausbilden mußte, und noch muß, wo die Vorbedingungen und Vorstufen für ihre Entwicklung gegeben waren und sind. Also nicht nur auf unserer Erde und auch für alle Zukunft.

[S. 18]

Jedoch müssen solche Stammeltern in ihren Eigentümlichkeiten je nach den Bedingungen ihrer Entstehung und nach den klimatischen Unterschieden, die auch auf die Vorfahren verschieden eingewirkt haben, Verschiedenheiten zeigen, die ihren Nachfahren für immer bleiben müssen, so lange sie im Stamme rein verharren. Nur die Vermischung verschiedener Stämme kann diese Unterschiede langsam verwischen.

Hält man daran fest, so wird der Unterschied der Rassen in Körper und Geist zur Selbstverständlichkeit; bleibt so lange konstant, als sie sich überhaupt zu erhalten wissen. Alle Erfahrung hat dies bestätigt. Glück und Erfolg der einzelnen Rassen aber beruht offenbar in dieser Reinheit, in der Fähigkeit und Möglichkeit, die ihnen gegeben ist, sich nach ihrer Art und ihrem eigenen Wunsche zu bilden, zur Höhe zu entwickeln und auszuleben. Man vergleiche nochmals die Chinesen, die bis heute noch keinen lebhafteren Wunsch haben und vielleicht bis ans Ende ihrer Tage haben werden, als von der übrigen Welt abgeschlossen nach eigener Fasson selig zu werden. Die dann auch sicher ihre Kulturform für die höchste überhaupt erreichbare halten und allein in ihr Befriedigung finden.

Es ist jedoch auch ohne Gobineau nicht wohl zu bestreiten, daß die heute indogermanisch oder arisch genannte Rasse die höchst organisierte und stärkste aller ist und bleiben könnte, daß ihr aber ein eigentümlicher Zug eigen ist, der fürchten läßt, daß in der Folge eine Verflachung und ein Zerfließen ihres Wesens eintreten mag.

Die so notwendige und zur Erhaltung ihrer höchsten Güter und Fähigkeiten unentbehrliche Abgrenzung gegen niedere Rassen, erst recht aber die für uns so wünschenswerte Reinheit der, wie wir mit Gobineau glauben, stärkeren enger germanischen Rasse, z. B. gegenüber den romanischen, scheint in Zukunft kaum möglich. Die ungeheure Expansionskraft der germanischen Stämme hat in dem Prozesse, den wir seit der Völkerwanderung vor sich gehen sahen, die gesamten Länder Europas stets von neuem mit neuen Fluten ihrer besten Menschen überschwemmt und ohne Zweifel nicht nur so das Entstehen gemischt-germanisch-romanischer Staaten und Völker ermöglicht und verursacht, sondern glänzende neue Kulturen auf den alten Feldern hervorgerufen.

Inzwischen ist als Gegengabe die langsame Durchdringung des altgermanischen Körpers mit fremdem Blute vor sich gegangen, im Osten durch Wenden und Slaven — im Ganzen durch Romanen, Semiten und andere Eingewanderte, so daß die ursprüngliche Kraft zu dauernder Selbsterneuerung stark geschwächt ist. Ein geringes Äquivalent mag dieser Prozeß dadurch finden, daß die Rasseeigentümlichkeit der Menschen nicht nur bloßes Ergebnis seiner Stammesentwicklung, sondern auch seiner klimatischen und geographischen Umgebung ist, somit denn bei den Mischlingen und den Eingewanderten eine Art Korrektur erfolgt durch die geographisch-klimatische Einwirkung des Wohnlandes im Sinne der Form der ursprünglich Seßhaften und durch langsames Aufgesogenwerden der Fremden.

[S. 19]

Unter allen Umständen jedoch hat jedes Volk das stärkste Interesse daran, daß es seine Rasse, seinen Stamm, seine Eigentümlichkeiten und Errungenschaften, kurz alles, was ihm besonders zugehört, in jeder Gestalt und in jeder Art rein erhalten sehe. Vor allem dann, wenn in der Vermischung mit fremdem Blute keine Förderung, kein Fortschritt, keine Verbesserung des Ererbten liegen kann.

Für uns Deutsche, wie für die germanische Welt, besteht somit eine gewaltige Aufgabe in der Erhaltung alles dessen, was unsere Stammes- und Rasseeigentümlichkeiten hervorbrachte und ausbildete, und in der fortwährenden Erneuerung dieses Erbteils.

Wenn in früheren Jahrhunderten auf manchem Gebiete das Gegenteil gewiß richtig und auch unvermeidlich war — wenn wir die höhere Kultur südlicher und westlicher Nachbarn aufnehmen und verarbeiten mußten, weil auch wir teilnehmen wollten an der Entwicklung der europäischen Welt, wenn wir sogar unser bestes Blut hergaben zur Auffrischung anderer alt gewordener Völker, wenn Italien ganz gewiß seine ungeheure Blüte in mittelalterlicher und späterer Zeit dieser Aufokulierung germanischen Wesens auf seinen Stamm dankt — so ist die Zeit für solche Verpflanzung für immer vorüber. Und es ist die andere Zeit sicher gekommen, wo wir Germanen genötigt sind, unsere letzten Hilfsmittel, sozusagen den Landsturm unserer alten nationalen Kraft aufzurufen, unser Eigenstes wieder neu zu beleben, uns wieder ganz auf uns selber zu besinnen und zu versuchen, aus diesen Urgründen das Beste nur für unsere eigene Zukunft hervorzuholen, um endlich auch unserseits in der Geschichte der Menschheit die uns zugewiesene Stelle einnehmen zu können.

Die Wellen der Geschichte haben den Ruhm und die Macht der Weltherrschaft heute endlich wieder auf die germanischen Völker gehäuft, und so ist es an ihnen, auch in geistigen Dingen ihre letzte Kraft aufzuwenden, ihr Bestes zu geben, nicht wie früher in sekundärer Stellung und als Hintermänner, sondern als Herrscher und frei von aller Verdeckung. Endlich ist der Germane auch einmal ganz in die vorderste Reihe getreten — vielleicht als der letzte der Europäer. Denn daran, daß die an sich so viel indolenteren und offenbar nicht zu selbständigem Herrschen geborenen Slaven, denen vielmehr dienende Stellung auferlegt scheint, die seit Anbeginn nur als ungeheure Masse unter despotischem Zepter zu wesen und zu wirken berufen und fähig waren — sich je zu Nachfolgern der Germanen, zu Herrschernaturen heraus zu entwickeln überhaupt fähig sein können, daran ist nicht zu denken.

Das Wesen der Rassen bürgt hierfür. Und alles, was wir von dem Germanentum noch erhoffen, ist in ihm von Anfang an enthalten und stets vorhanden gewesen; oft viel größer, oft so herrlich, daß es uns für die Zukunft ganz unerreichbar mehr erscheint.

Aber das zielbewußte Sammeln des auch jetzt noch Vorhandenen, der immer noch nicht erschöpften Kräfte des an sich so starken Volkstums, das organisierte Zusammenfassen alles Gegebenen in eine mächtige[S. 20] Phalanx hat bis heute gefehlt und verspricht bisher nicht Gewonnenes noch für die Zukunft, wenn auch die besten Jugendkräfte unseres Stammes unwiderbringlich schon längst — und zwar in fremdem Dienste oder für fremde Ideen — verbraucht sein mögen. Stärkste Konzentration kann uns dies Verbrauchte einigermaßen ersetzen; kann uns ermöglichen, unsere Kräfte noch einmal, aber dann in weisester Abwägung, zu nutzen und aus ihnen das letzte, zu dem wir fähig sind, zu schöpfen, damit wir dann die auch uns wie jeder Rasse und jedem Volke für dieses Erdenrund auferlegte und verbürgte Mission ganz zu erfüllen vermögen.

Und dazu gehören, wie die gesamte Kultur, auch die weiten Gebiete der Kunst; ihr Neuaufbau auf Grund der neu gefundenen und wiedergewonnenen Anfänge und Keime seit der ersten Regung des künstlerischen Wesens in unseren eigenen Gauen, in unserem Hause — da doch so unendlich viel unseres Besten von uns an andere Völker geschenkt worden ist.

Ich stehe nicht an zu behaupten, daß ohne jeden Zweifel, was Italien, Spanien, Frankreich, England seit dem frühen Mittelalter in der Kunst schufen und leisteten, nur dem gewaltigen Zufluß jungen germanischen Blutes zu danken war und ist. In dem wunderschönen Lande Italien hat sich seit tausend Jahren nur so weit jene unvergleichliche Kultur- und Kunstblüte erschlossen, als der reiche Strom germanischen Blutes das Land befruchtet hatte; ja selbst Rom hat, wie bekannt, „kaum mehr als einen Künstler hervorgebracht“. Alles was dort großes wirkte, entstammte nördlicheren Gauen. Südlich von Rom schläft mit Pompeji die alte Schönheit, die herrlichste Kultur, den bleiernen Schlaf des Alters unter der Asche. Was sich dort als neue Kunst gibt, ist kaum mehr als eine Jahrmarktskunst, eine Sammlung von bunten Lappen und leichtem Plunder geworden; was von Wert sich in jenen Ländern noch zeigt, ist Import aus dem Norden oder Westen.

Eine ganze besondere Ecke in der Geschichte des künstlerischen Mittelalters gebührt, nicht nur hier, auch den Normannen.

Die vorstehenden Erwägungen mögen genügen zur Begründung des Versuches, der in nachfolgendem gewagt wird: die ersten bedeutenderen Regungen des altgermanischen Kunstgefühls zu beobachten, seine Werke, so bescheiden sie auch sein mögen, herauszusuchen und ihre Art erkennen zu lernen. Großes liegt doch in diesen Anfängen, und wirklich bedeutende Leistungen sind darunter, gemessen an ihren Vorgängern und den Bedingungen ihrer Entstehung. Aber das Größte in ihrer Eigenart, und darin, daß in ihnen künstlerische Keime für das ganze folgende Jahrtausend gegeben sind, das ja Manche trotz seiner vielen fremden Ingredienzien als ein in der Hauptsache germanisches bezeichnen wollen. Wie mir scheint kaum mit Recht; es müßte eher nur das durch die Germanen befruchtete heißen. Wenn es nicht zu spät ist, dürfte vielmehr das germanische Zeitalter Europas, vielleicht gar des Erdballes, erst angebrochen sein — wobei dem Angelsachsentum vielleicht die Rolle eines Pfadfinders zuzuteilen sein würde.

[S. 21]

Aber nur, wenn die Zeit dafür nicht bereits verflossen sein sollte, nachdem das Germanentum die von ihm selbst geschaffenen Mittel der Weltherrschaft auf dem Gebiete des Geistes und der Technik allzu früh und allzu vollständig aus der Hand gegeben hat; — und wenn es in der Tat noch die Kraft zur Konzentration und zur Sammlung aller eigenen Kräfte in sich selbst besitzt — vor allem aber die Kraft zur Reinheit, zur Reinkultur seines besten Blutes, zur Abwehr der Blutmischung und Blutverschlechterung. So nüchtern und prosaisch dies erscheint gegenüber dem Ideale des zu erreichenden Zieles — von so ungeheurer Wichtigkeit, so sehr die gesamte Zukunft unseres Volkes bestimmend bleibt dieser Grundsatz[1].

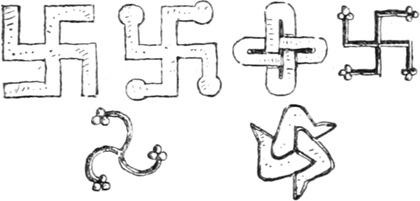

Ehe wir zur eigentlichen Behandlung des Stoffes selber und seiner Einzelheiten übergehen, scheint eine Erinnerung daran notwendig, daß unserer Kunst, Baukunst und Kunstgewerbe einbegriffen, von alters her gewisse Eigentümlichkeiten, immer wieder auftauchende Gedanken, sozusagen unsterbliche, eigen sind. Gerade das ist das eigentlich Bedeutungsvolle weil dauernde.

Nicht in dem Sinne, daß diese kleinen Motive, die doch immerhin eine Art Zufälligkeit besitzen, auch an sich vielleicht zu unbedeutend sind, als besonders wertvoll erklärt werden sollen; nur gerade, daß sie immer wiederkehren, ewig sich gleich bleibende Begleiter größerer wichtiger Erscheinungen, diese Tatsache spricht für eine innere Gleichmäßigkeit, eine Konstanz im Wesen der sie bildenden Menschheit. Am merkwürdigsten hierbei mutet die ganz unleugbare Tatsache an, daß die heutige modernste Kunst auf den Gebieten, die hier in Frage kommen, im Kunstgewerbe und in der Baukunst, insbesondere aber im Ornamente, scheinbar ganz von selber auf die ältesten Wege gerät. Die verschiedensten Arbeiten der Gegenwart zeigen heute, manchmal bewußt, meistens unbewußt, instinktive doch deutliche Anlehnung, oft auffallende Ähnlichkeit mit ältesten germanischen Arbeiten. Das „Nordische“, „Altgermanische“ ist auch langsam ein wenig wieder in die Mode gekommen, ohne Absichtlichkeit, doch einem Zug der Zeit entsprechend.

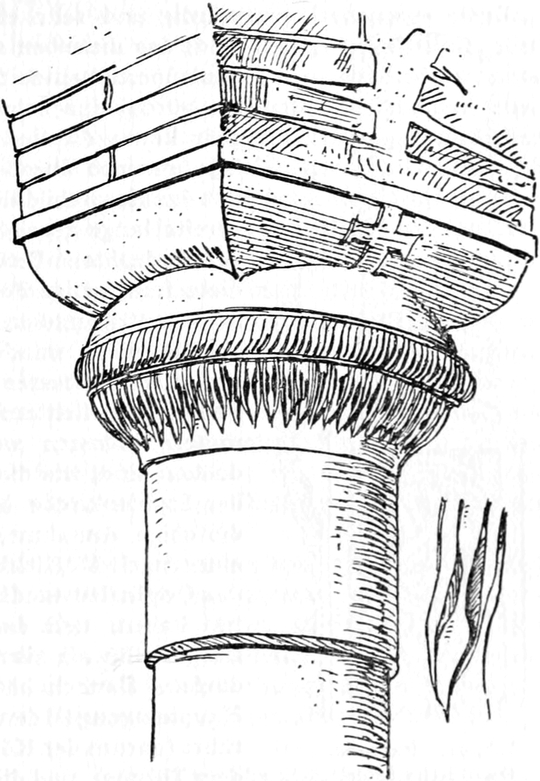

[S. 22]

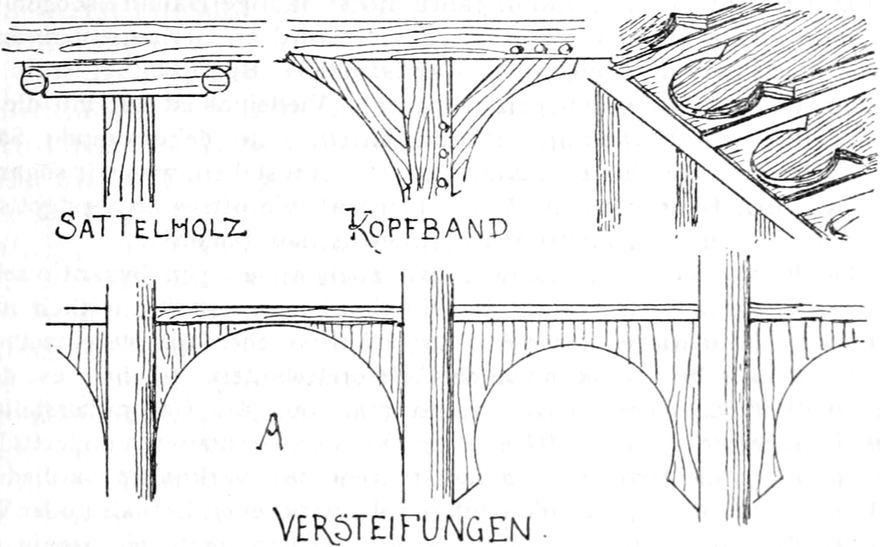

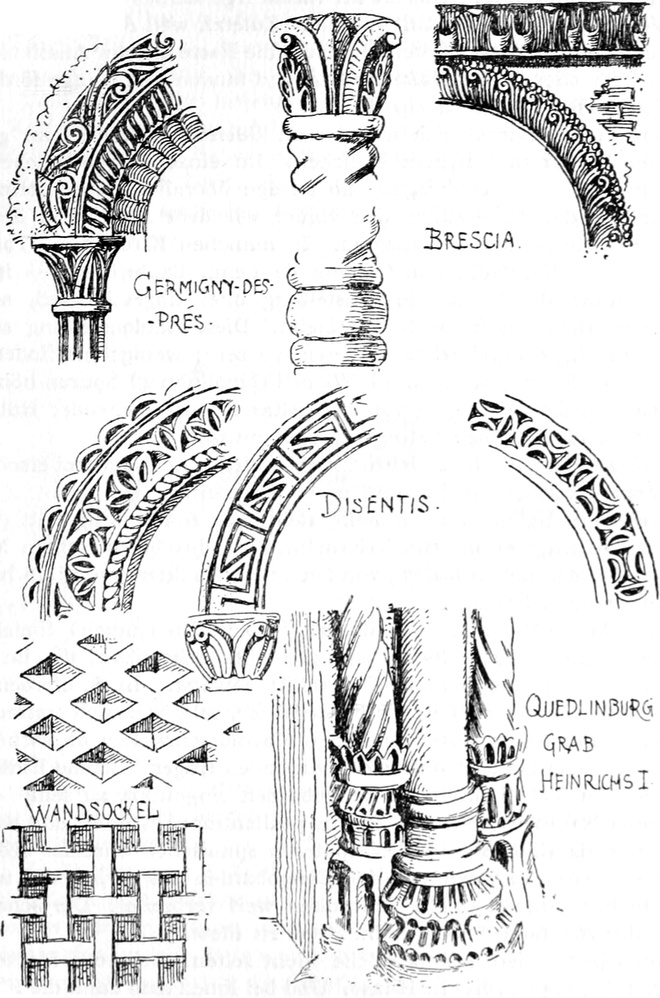

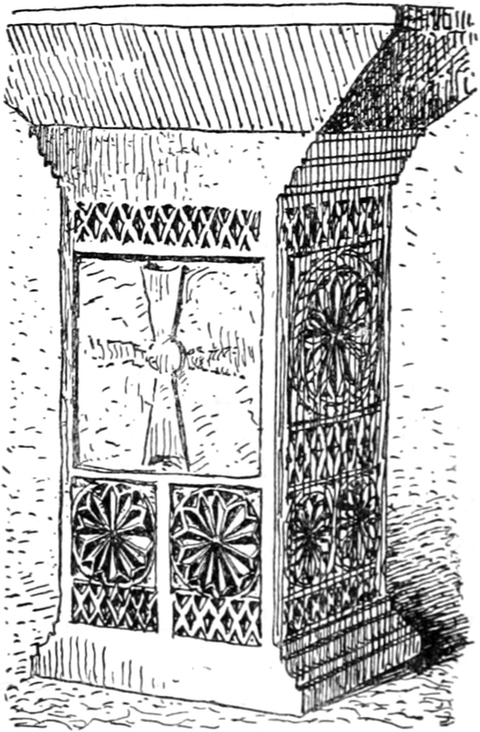

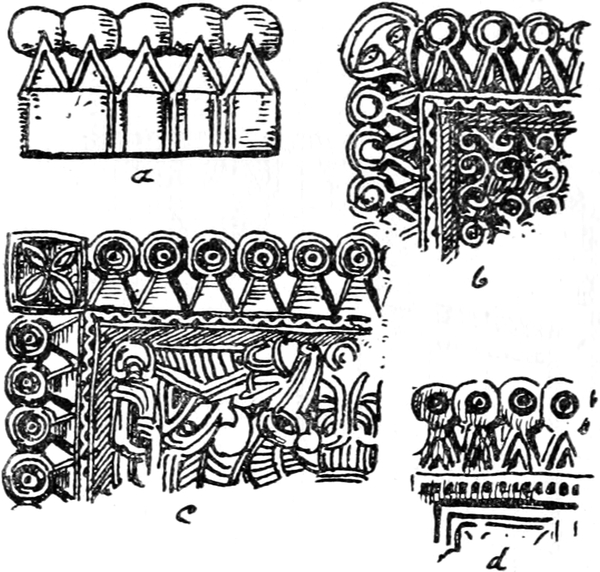

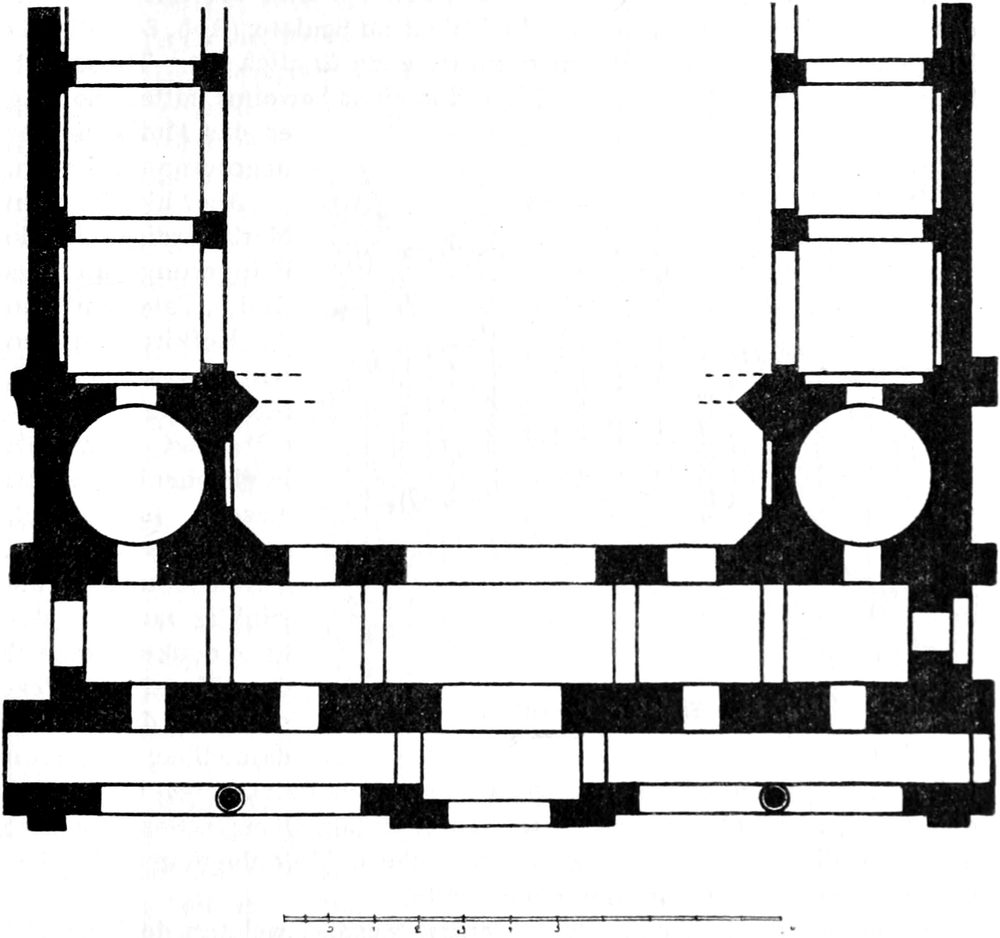

Aber das für uns Wichtigste daran ist, daß ohne jede Beziehung die ursprünglichsten und einfachsten Ornamentgrundsätze, wie die Parallelität der Linien, die Wellenlinie, das Aufhören der organischen Verschmelzung des Ornaments mit seinem Träger und seine vollständige Trennung vom Funktionellen des Gegenstandes oder Bauwerkes jetzt, wie vor alters, wieder alltäglich werden. Kurz und klar gesagt: jedes Objekt wird einfach sachlich gebildet, rein zweckentsprechend; sein Schmuck besteht in einer erst nachträglich eintretenden Behandlung seiner Oberfläche; das einfachste Objekt bleibt glatt, das reichere wird nicht in der Grundform durchgebildet, wie es die Antike tat, oder auch[S. 23] das Mittelalter, sondern erst nach sachlicher Fertigstellung verziert. Daher fällt z. B. der Begriff der so organisch erscheinenden Säule heutzutage wieder häufig ganz weg; Kapitell, Schaft und Fuß ist nicht mehr notwendig, sondern nur noch die einfach konstruktive eckige oder runde Stütze, die, wenn sie steht, mit Ornament, Schmuck, Farbe herausgeputzt werden kann. Es sind die Grundsätze des Zimmermanns, die wieder herrschend werden.

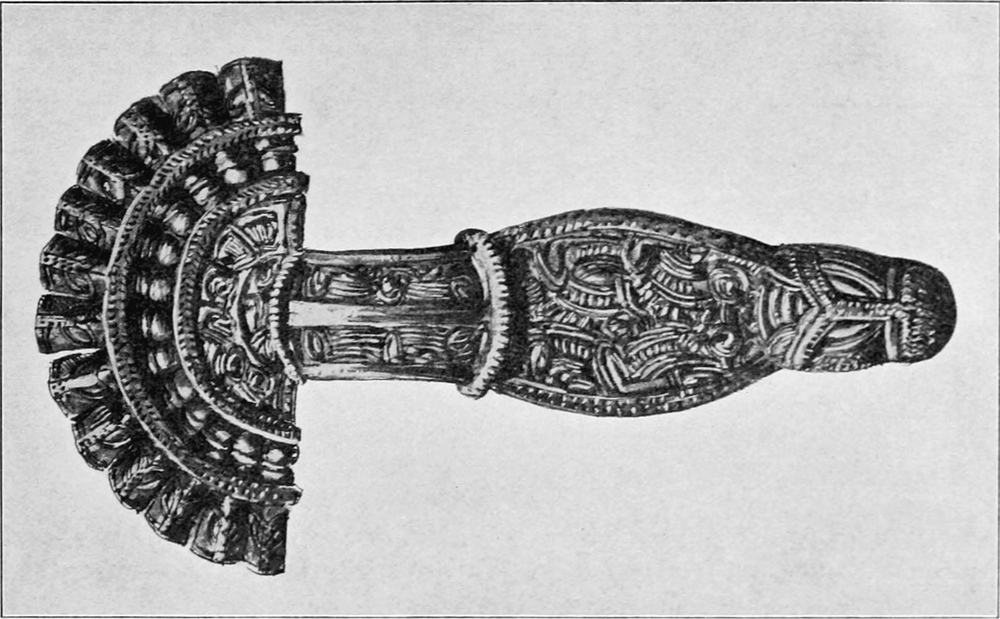

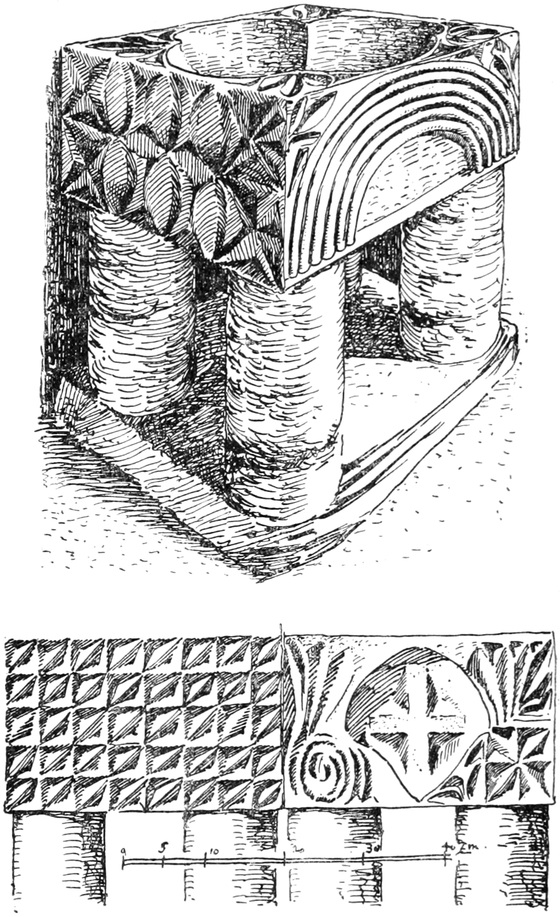

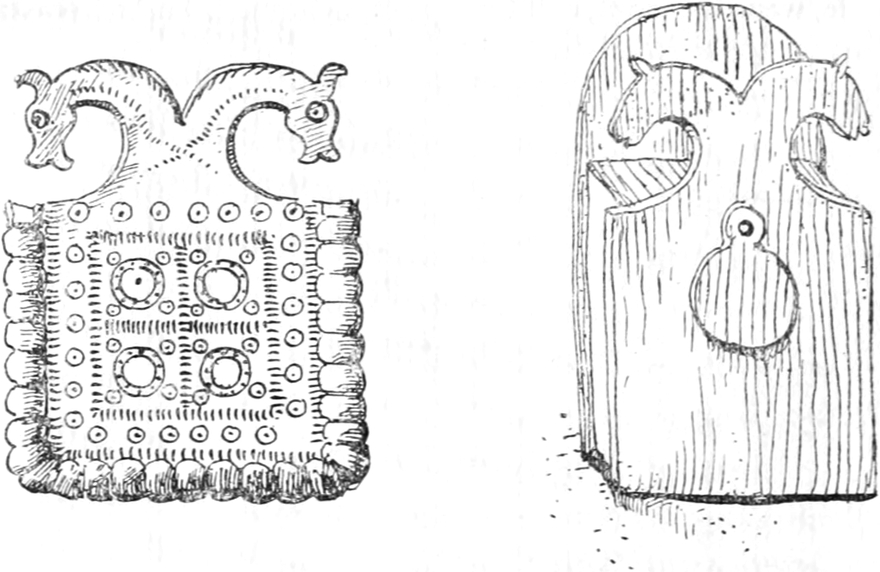

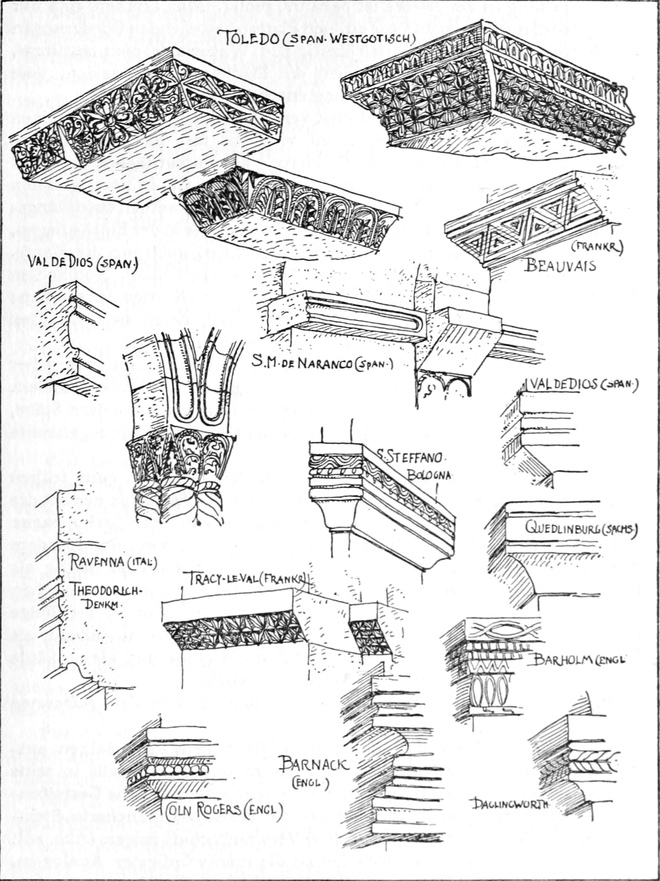

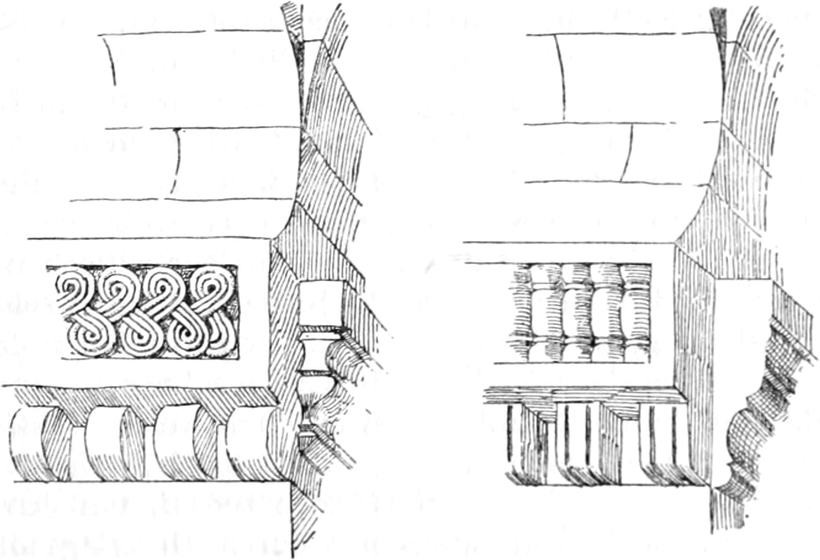

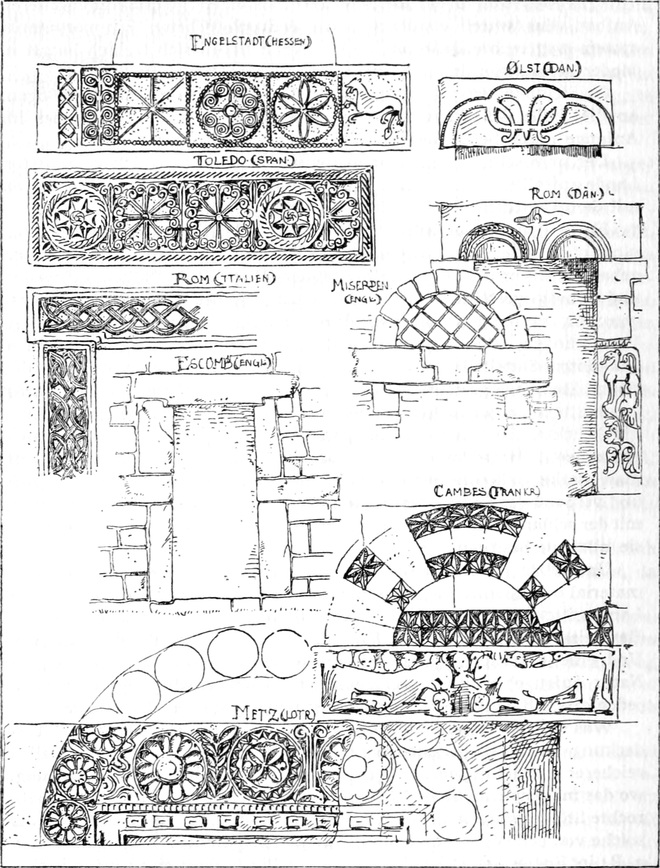

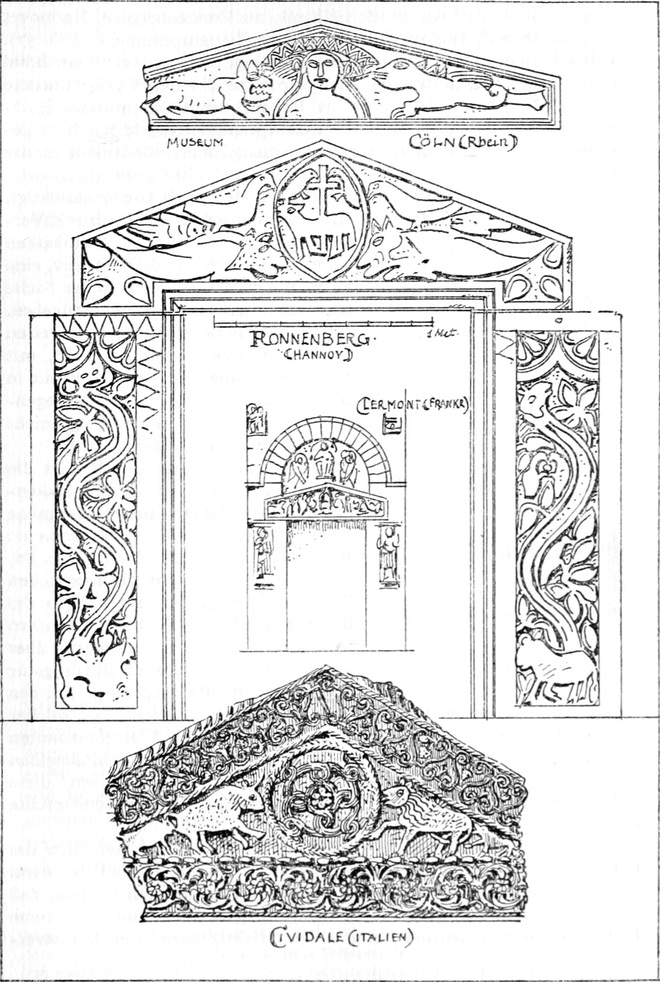

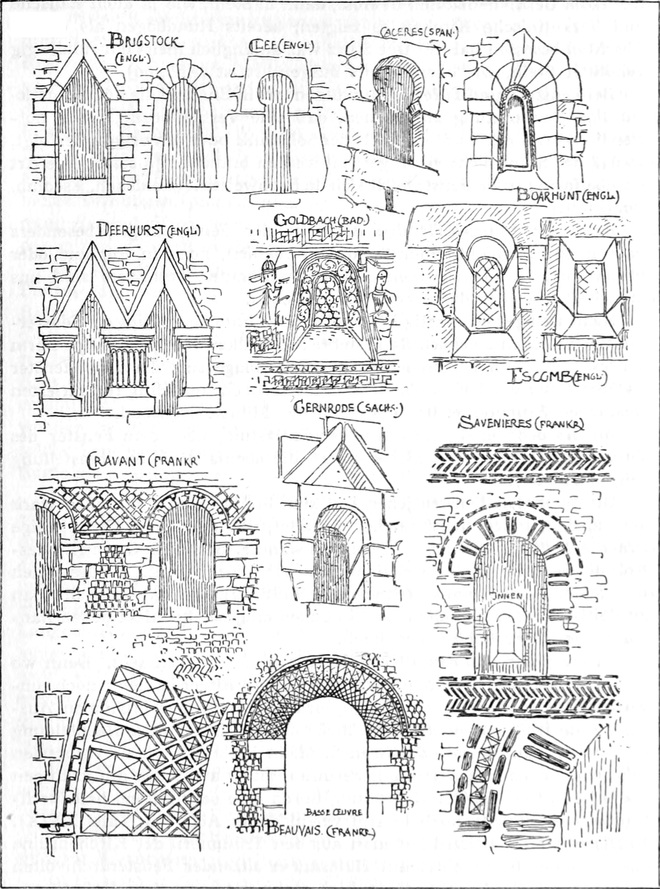

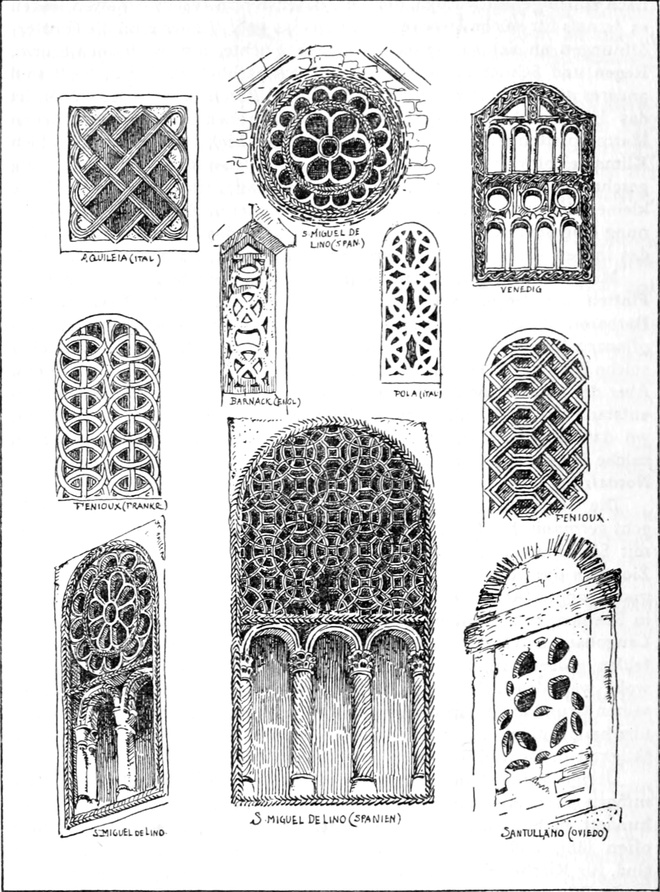

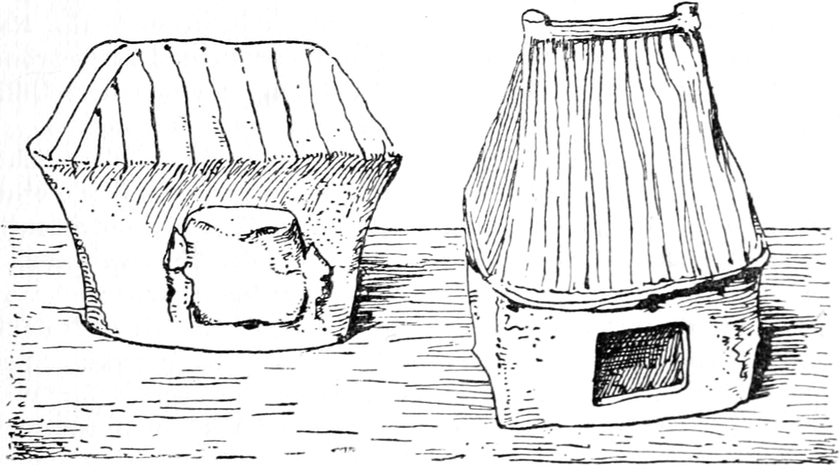

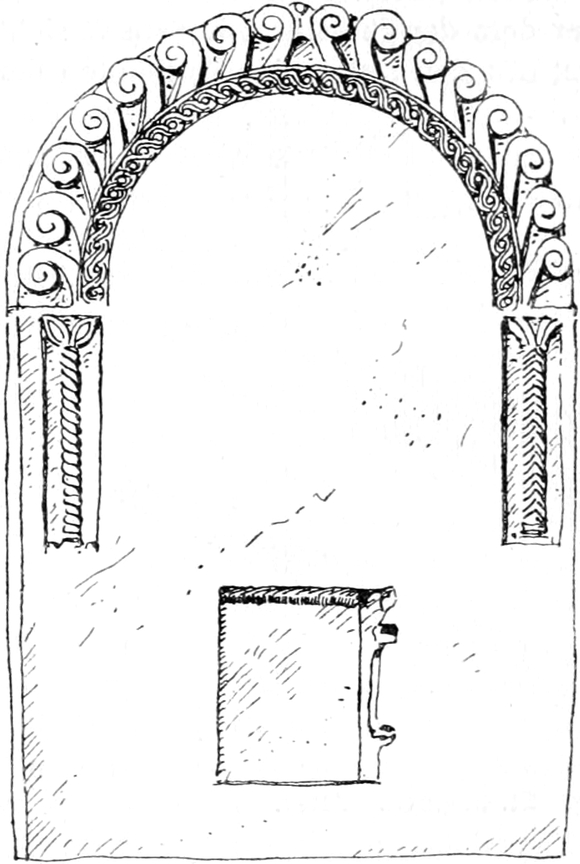

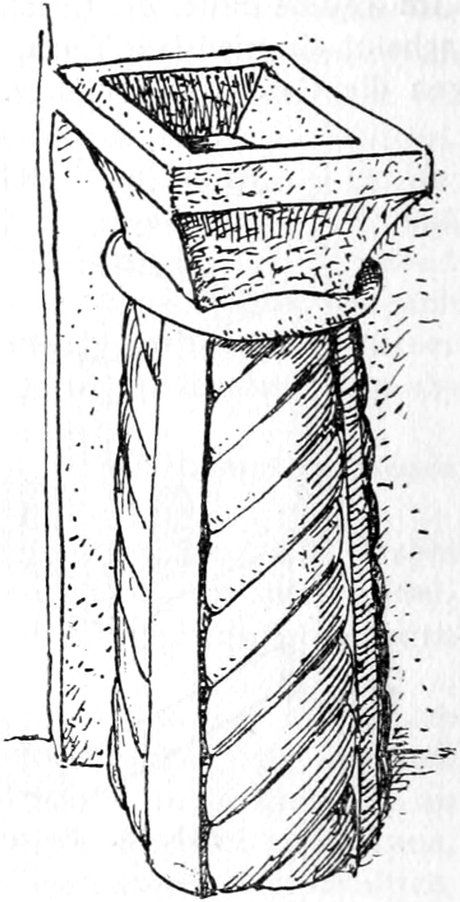

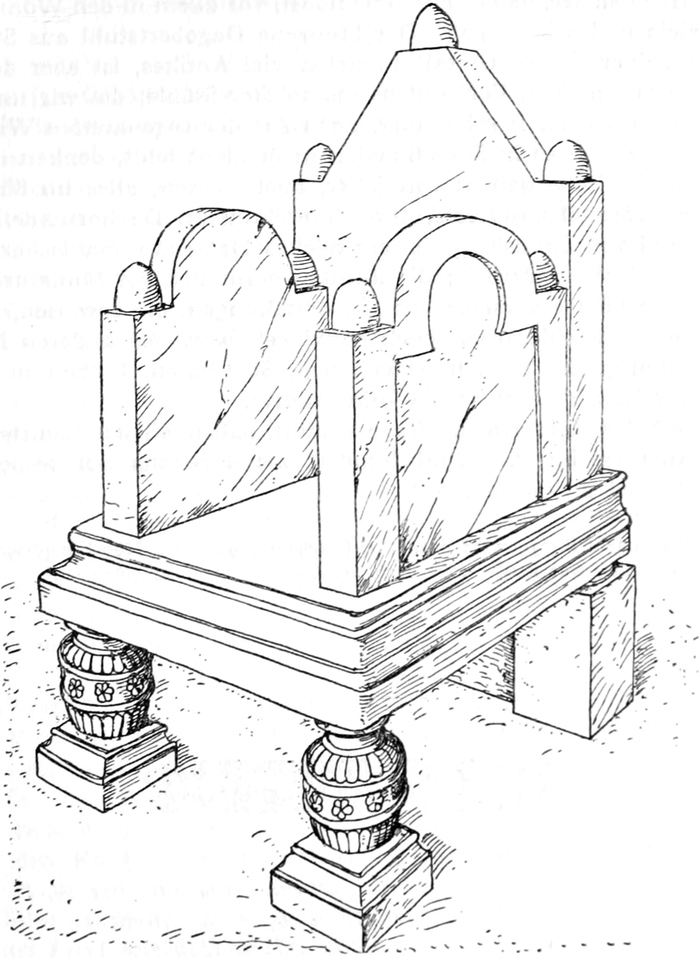

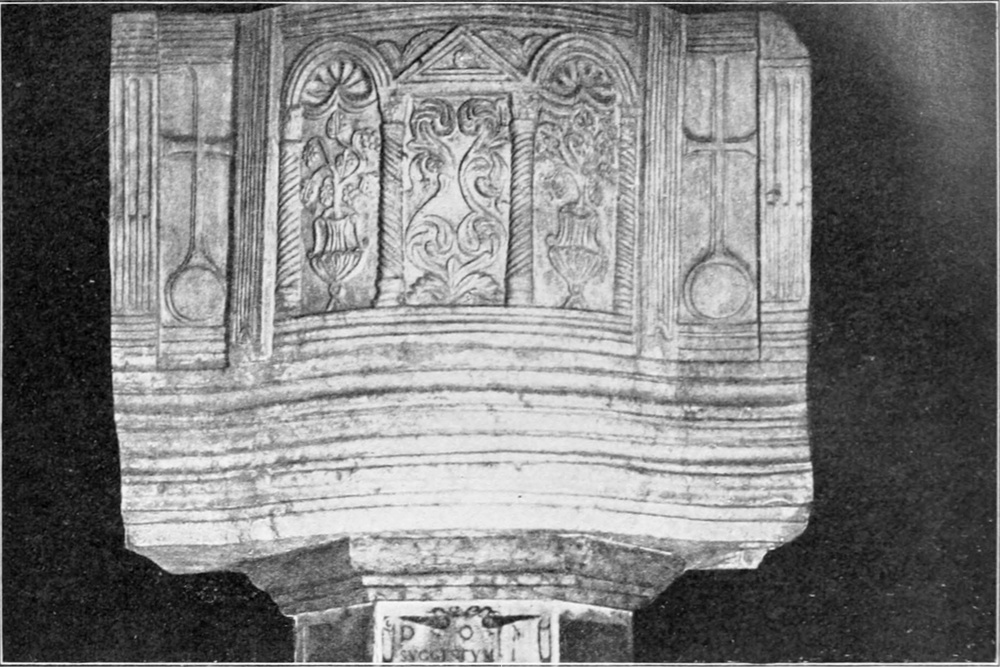

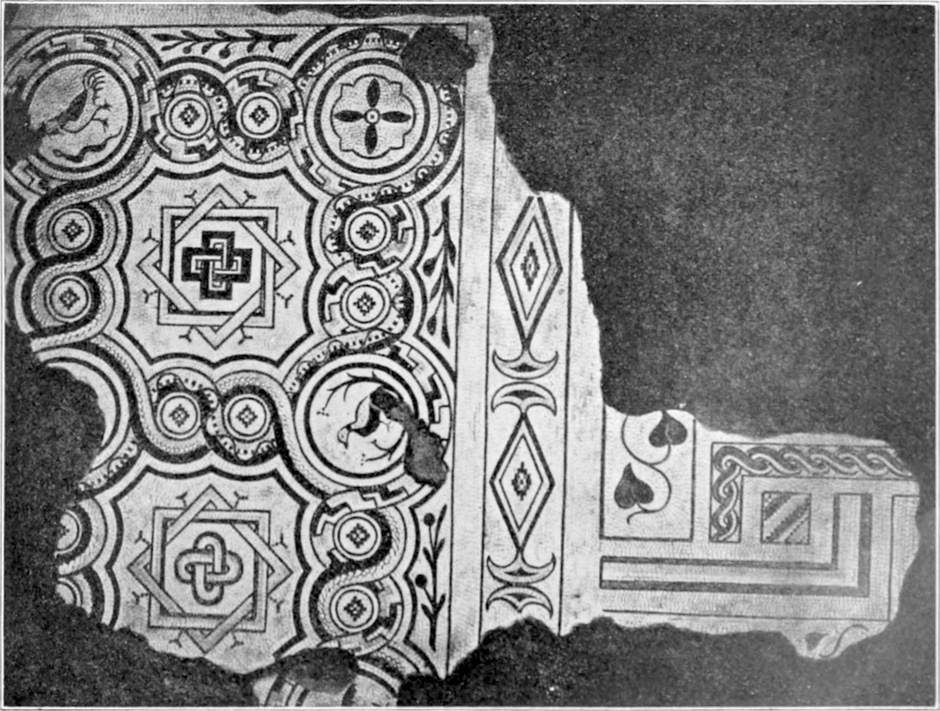

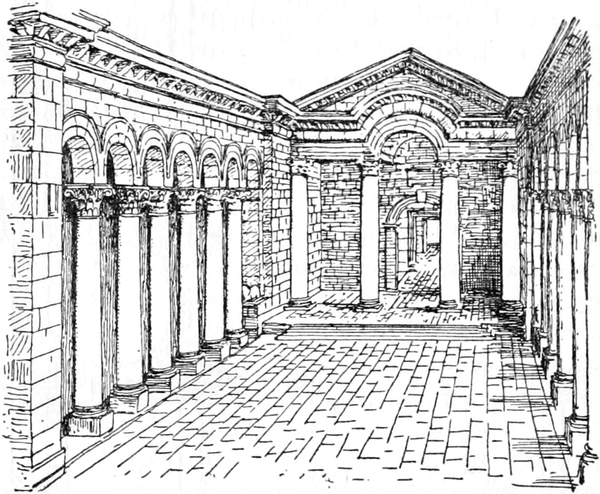

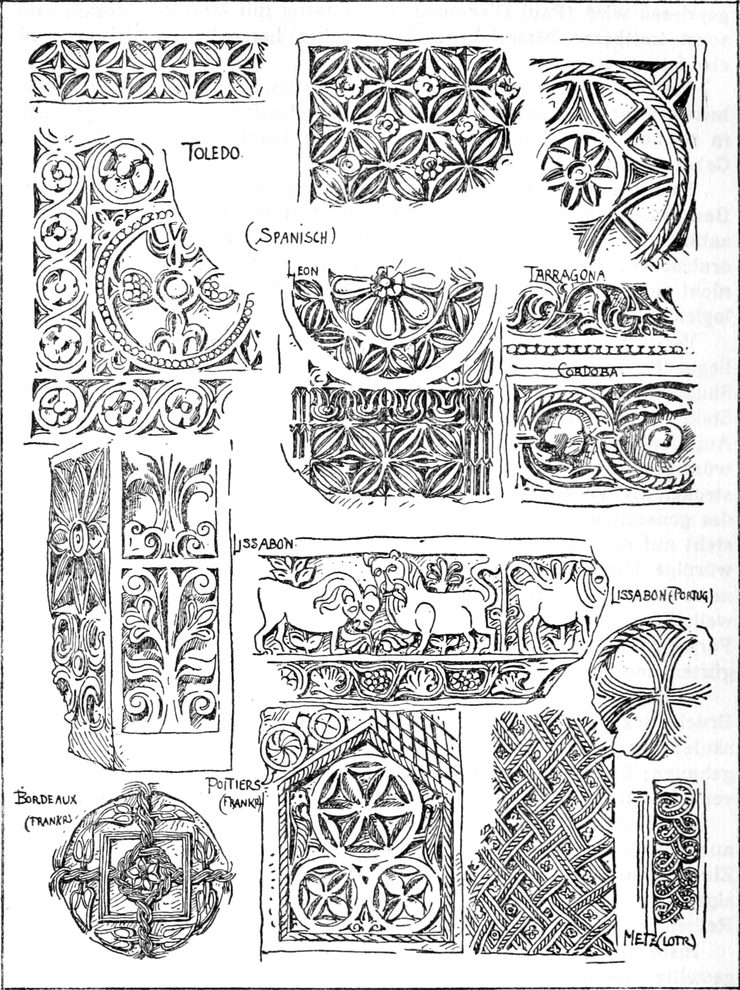

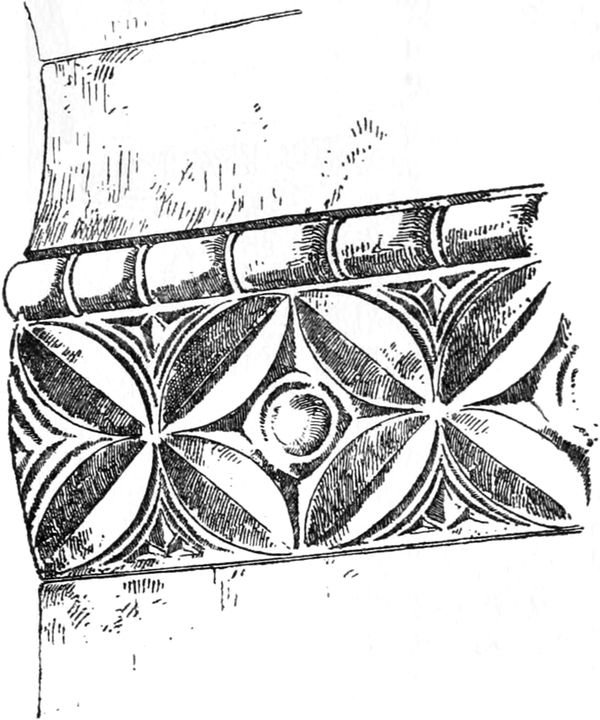

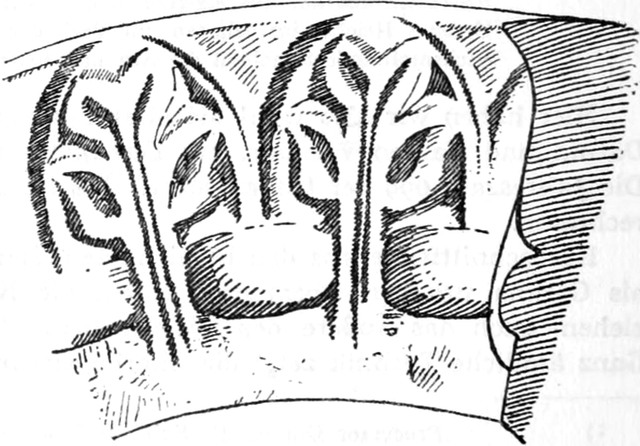

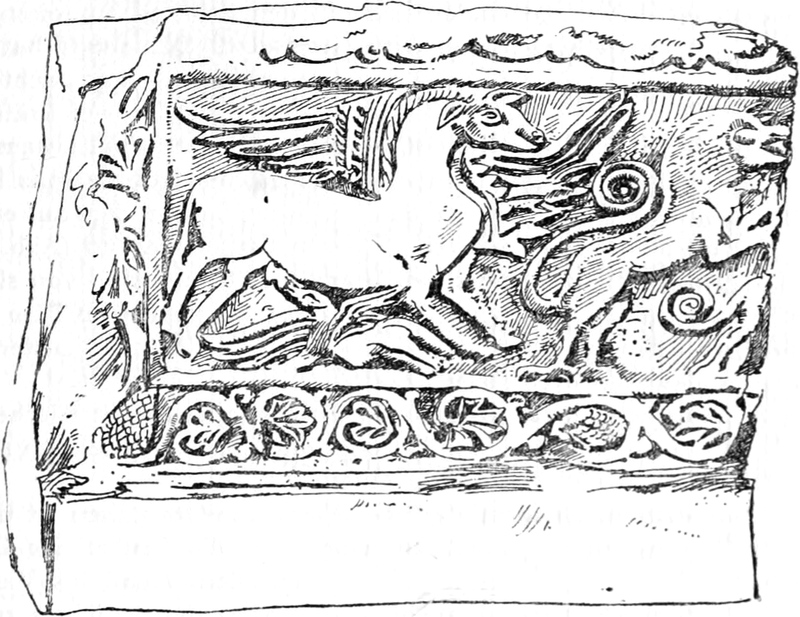

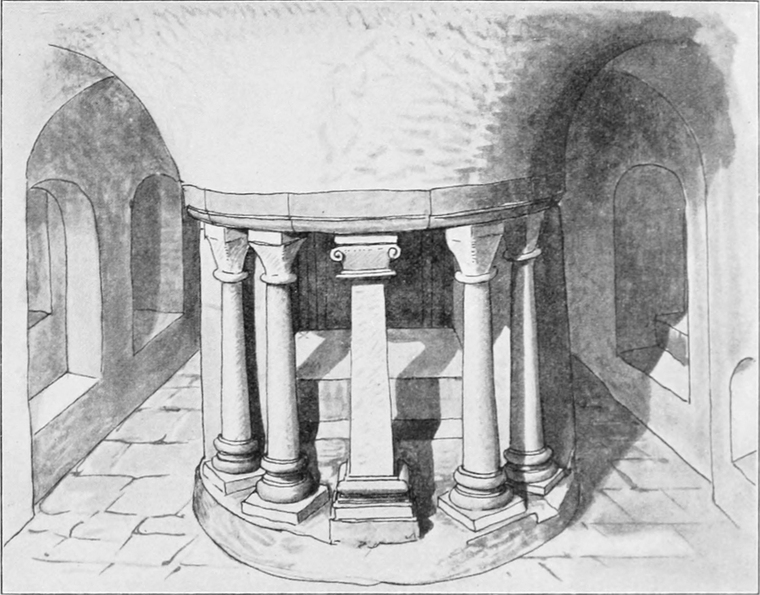

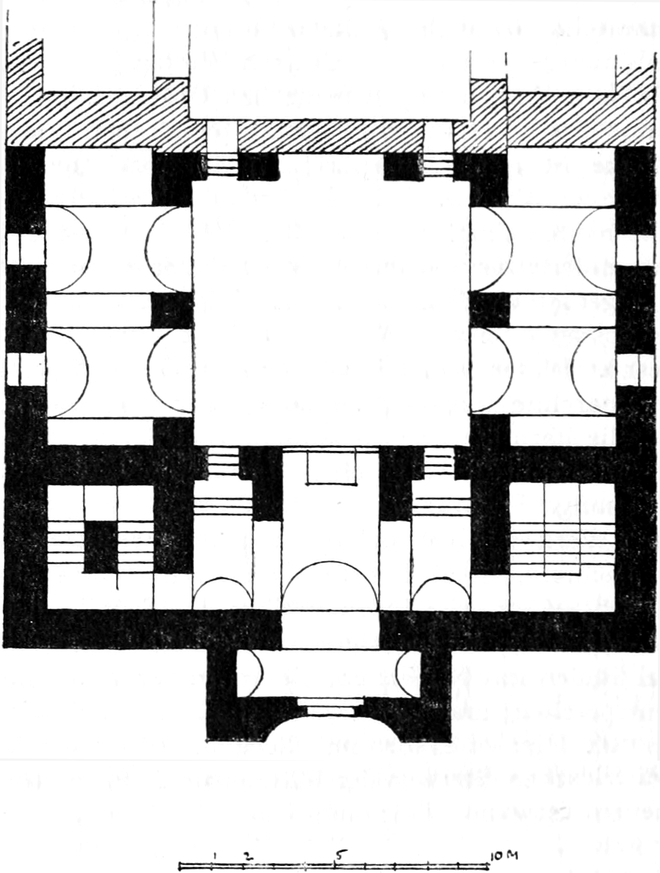

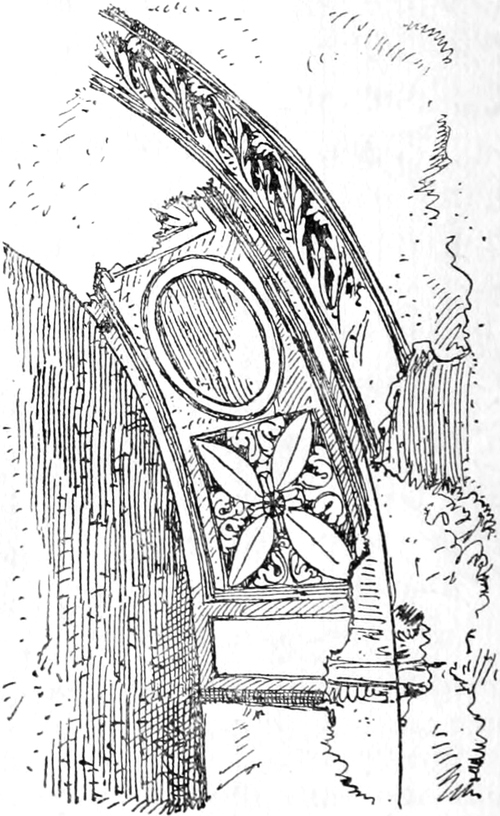

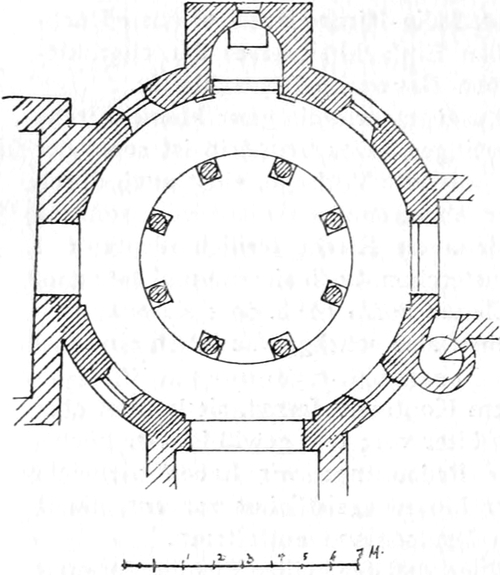

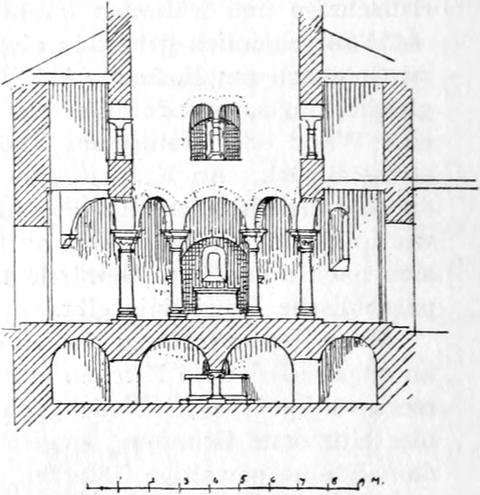

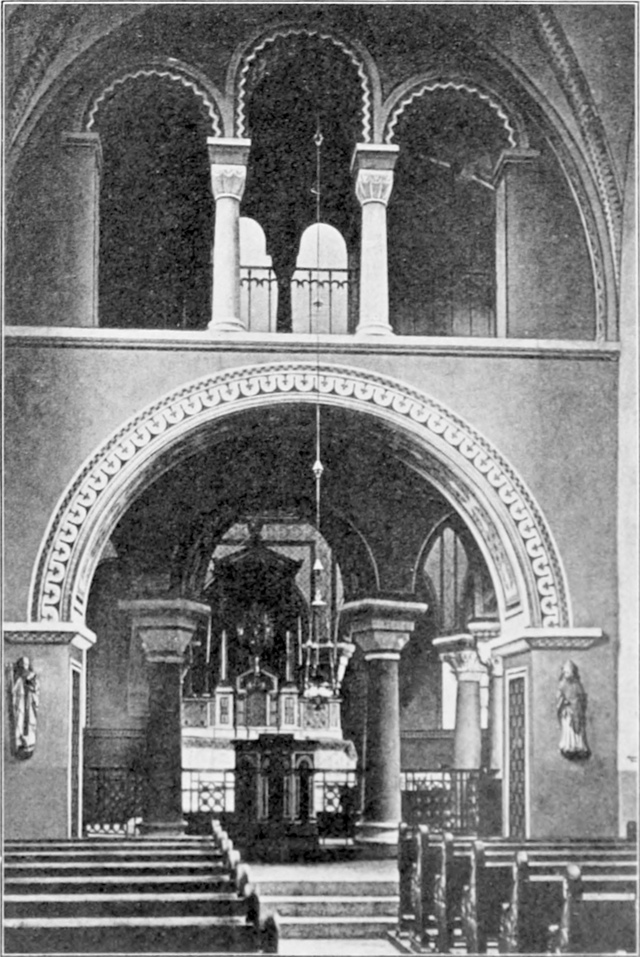

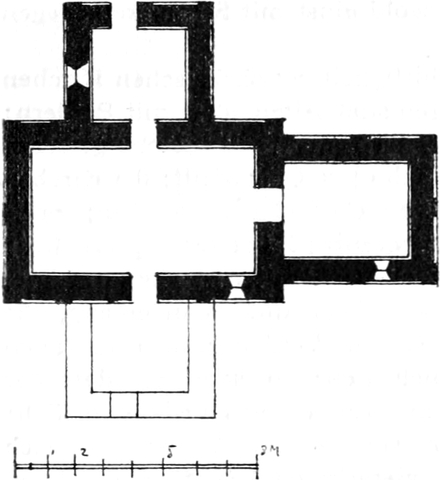

Das ist so auffallend, daß z. B. gewisse Stützformen spanisch-germanischer Herkunft uns völlig modern erscheinen, sicher unbewußt. Eines der merkwürdigsten Beispiele ist uns ein Monumententwurf Hermann Billings (Abb. 2), der fast eine Kopie eines in Barcelona befindlichen uralten Taufsteines (Abb. 1) westgotischer Zeit sein könnte.

[S. 24]

Die wunderliche Übereinstimmung des merowingisch-fränkischen Bronzebeschlages eines Riemens aus dem Museum in Reims mit der Fassade eines Salzfasses wohl des 17./18. Jahrhunderts im vaterländischen Museum zu Celle ist ganz ähnlicher Art (Abb. 3).

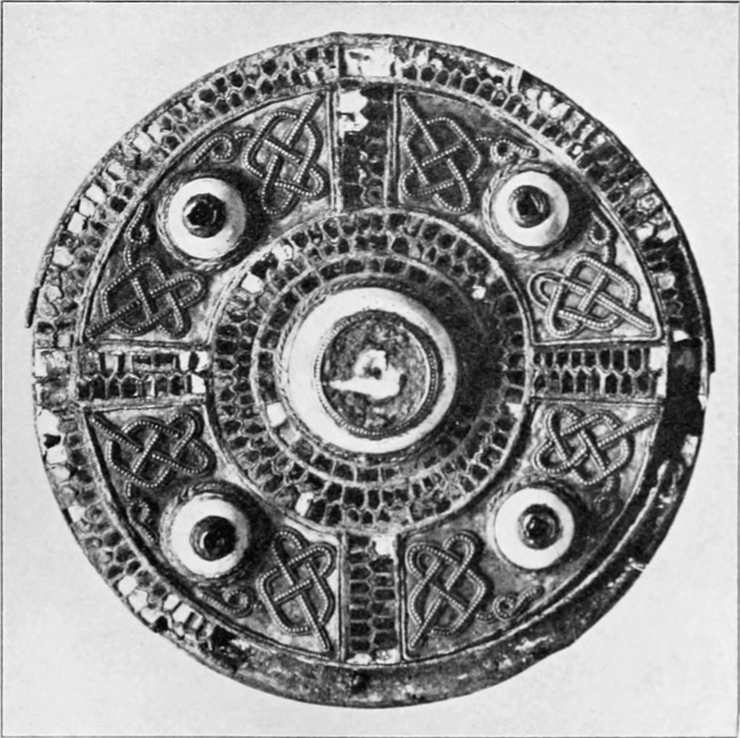

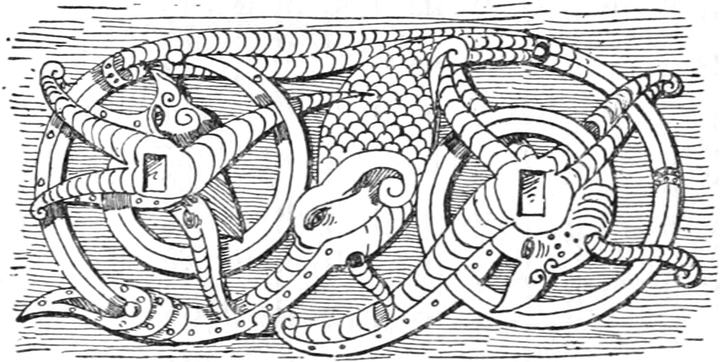

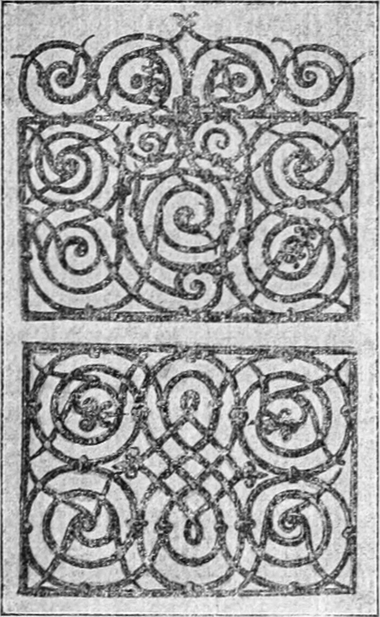

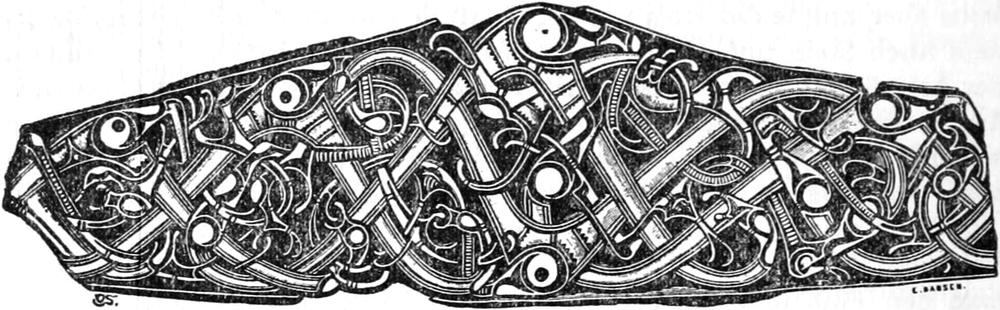

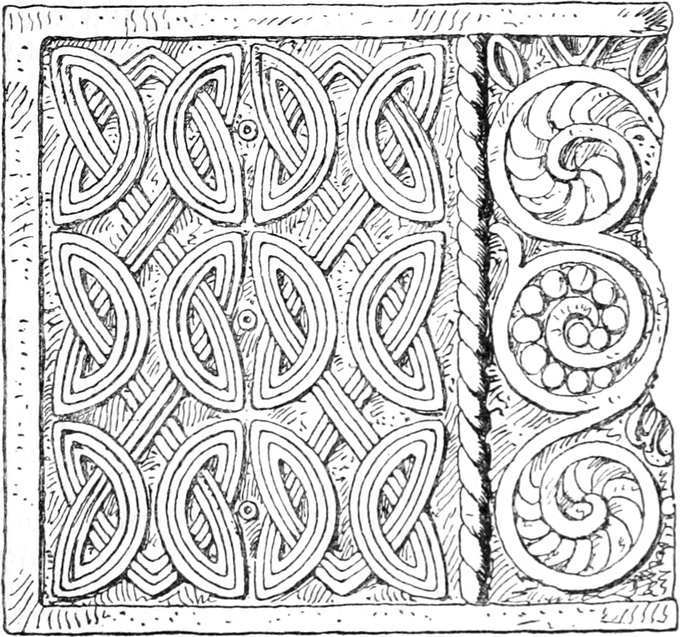

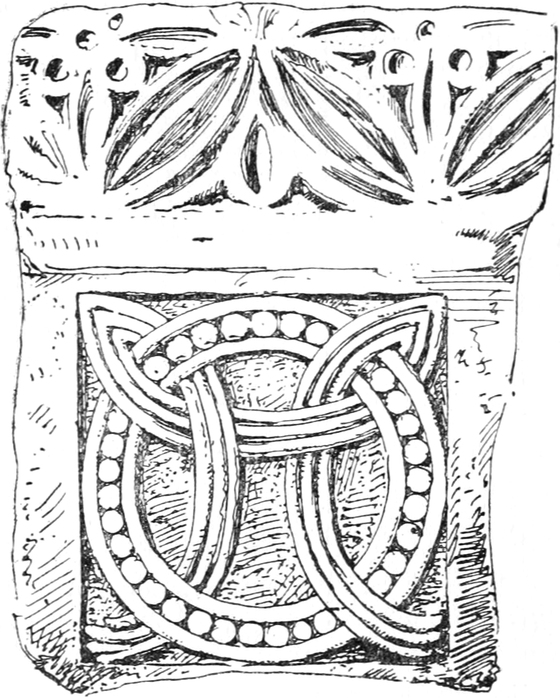

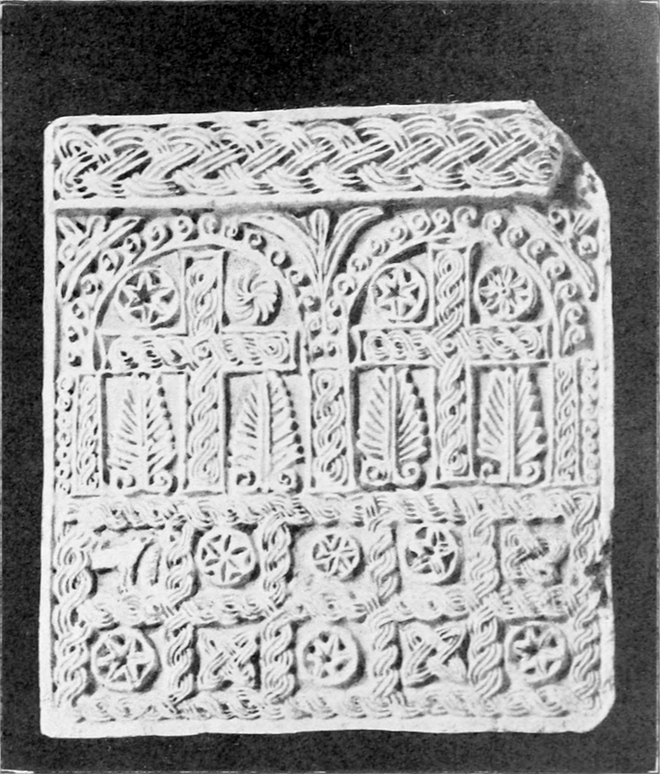

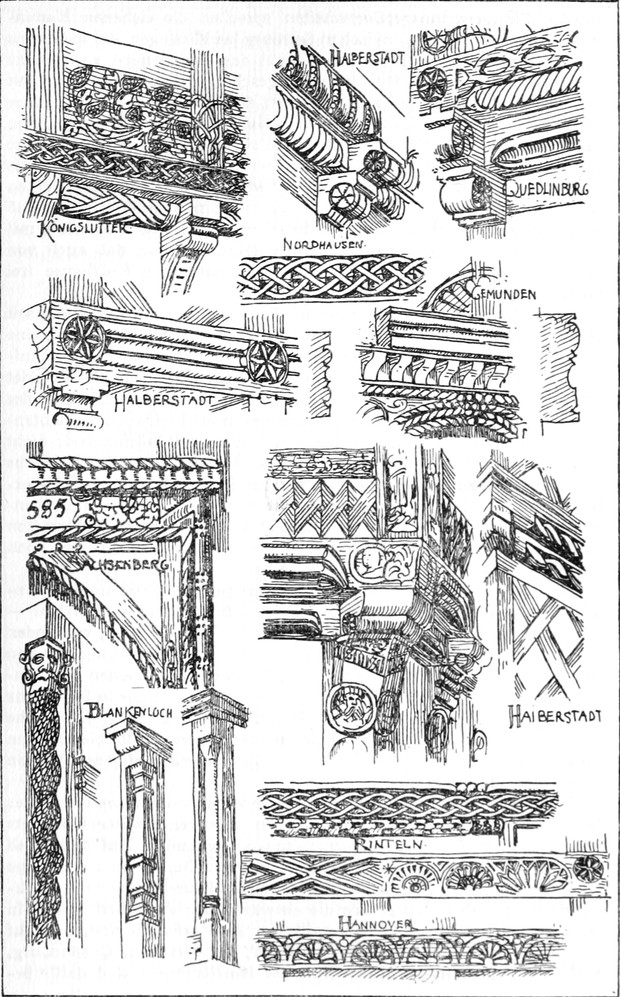

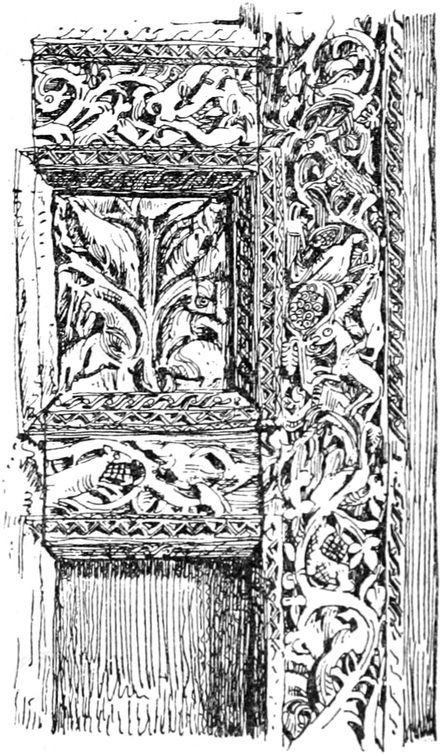

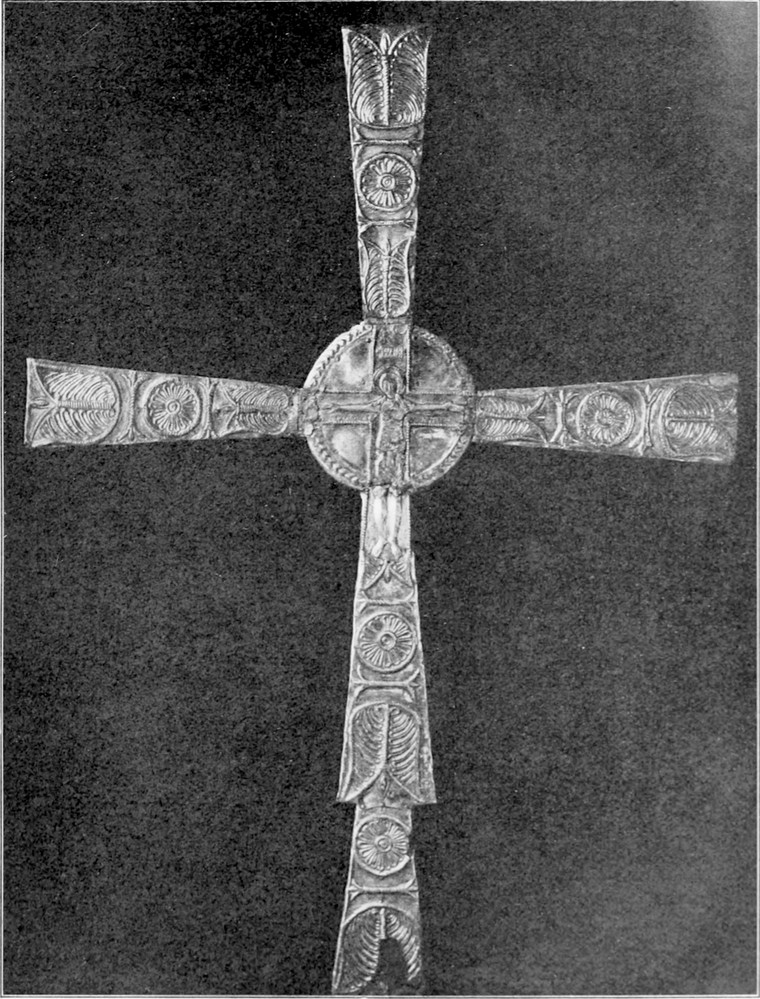

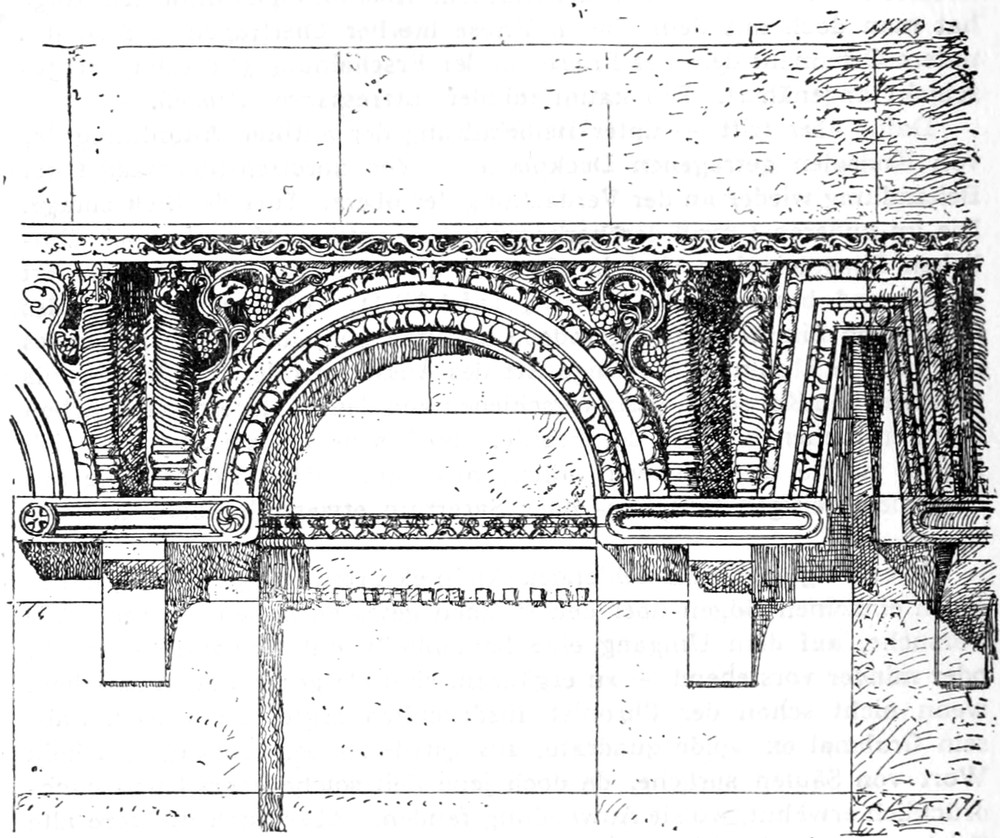

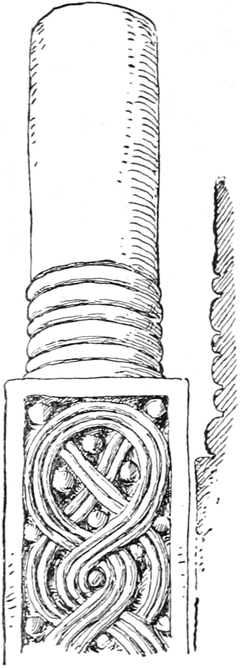

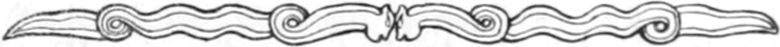

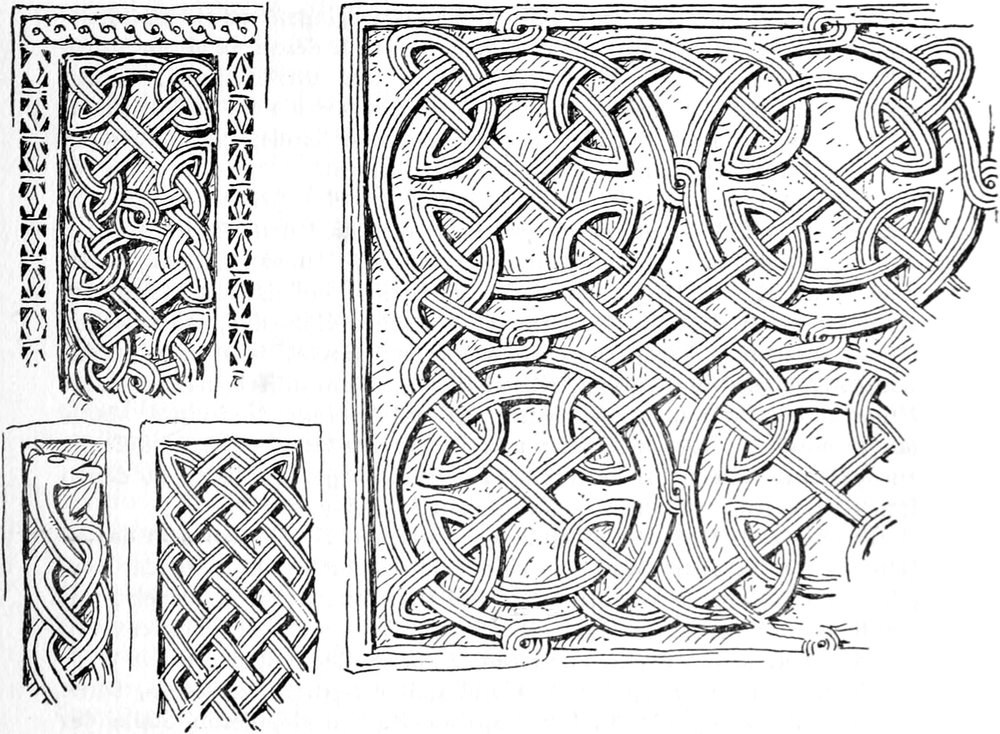

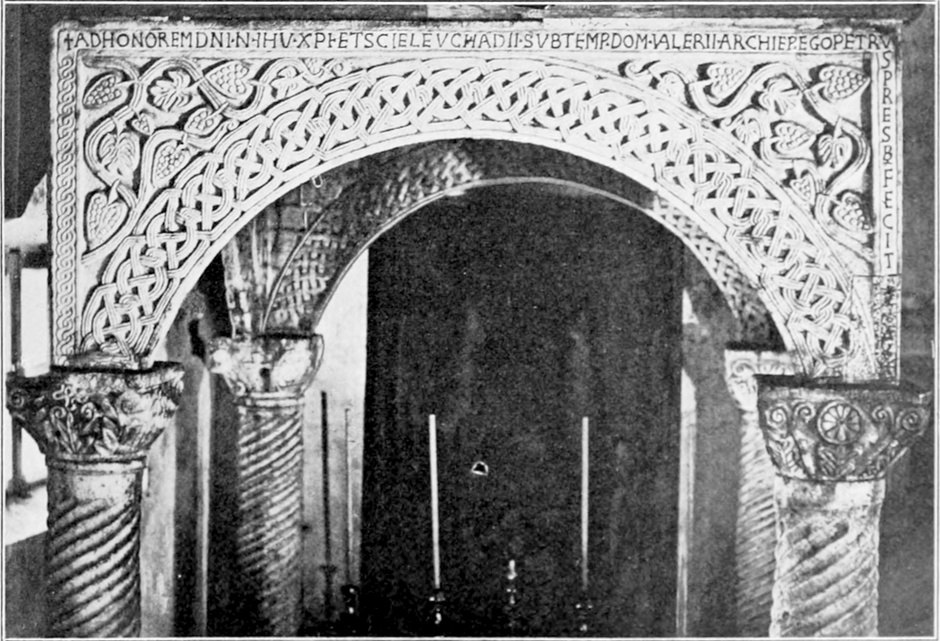

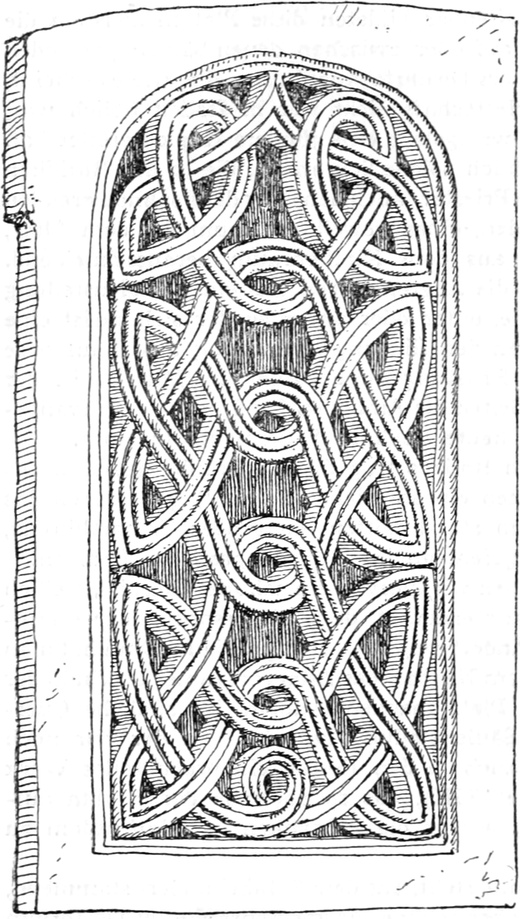

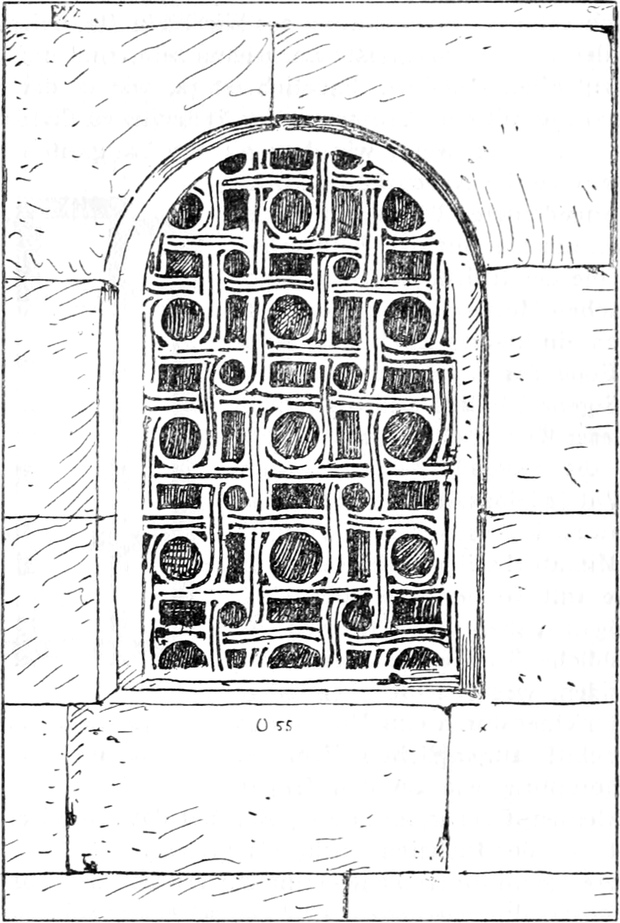

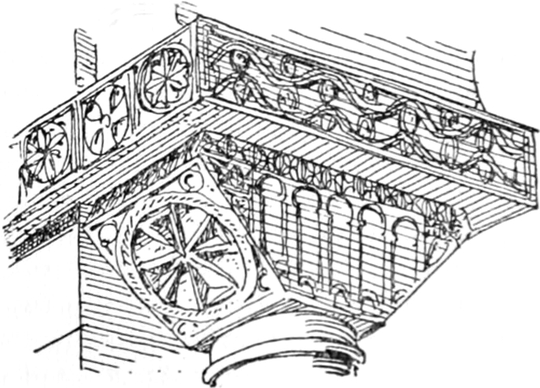

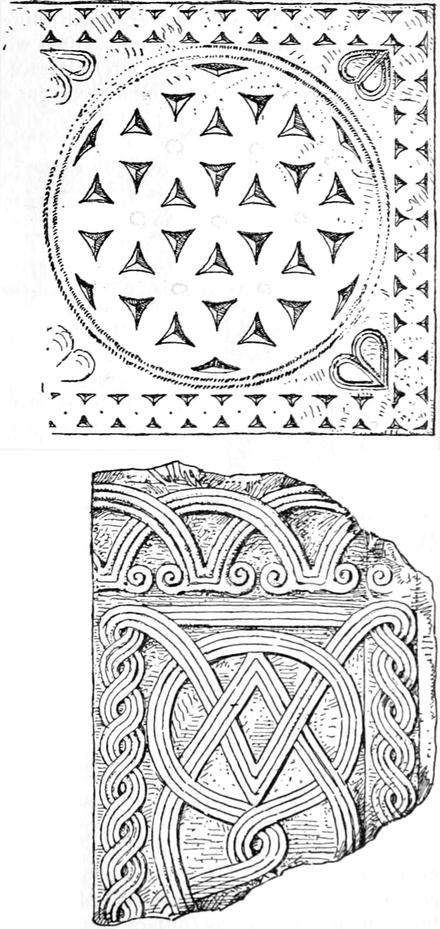

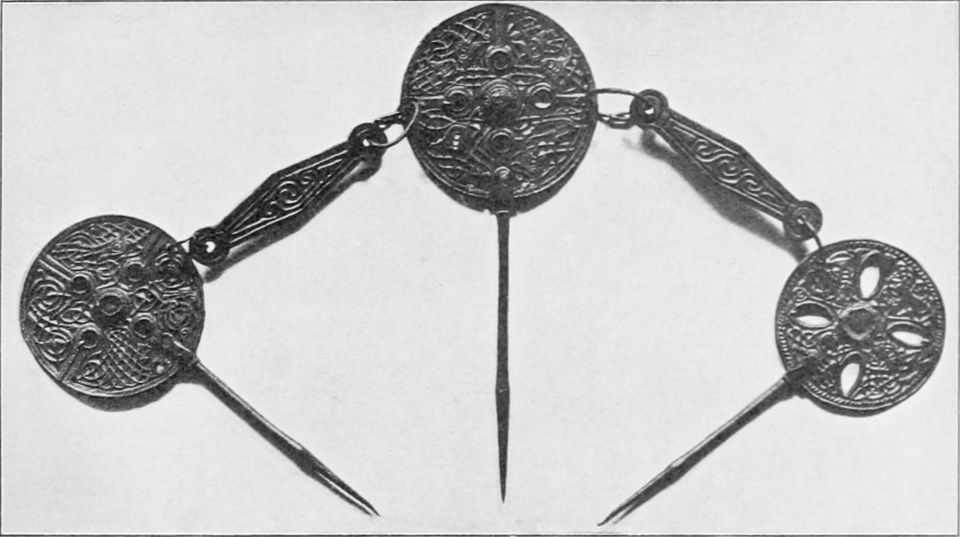

Als fernere höchst merkwürdige Belege für diese ewige Wiederkehr gleicher Formen und Ideen dürften gewisse Schlosserarbeiten unserer Renaissancezeit zu betrachten sein, die in dem eigentümlichen Gewirr ihres Flechtwerks mit Drachenköpfen und Gewürm (Abb. 4), zusammen mit dem charakteristischen Flechtwerke der gleichzeitigen Eisengitter (Abb. 5), ein gerade um die Zeit von 1600 am wenigsten zu erwartendes Wiederauftauchen uralter Motive aufweisen, die uns sonst nur als „altnordisch“ bekannt sind.

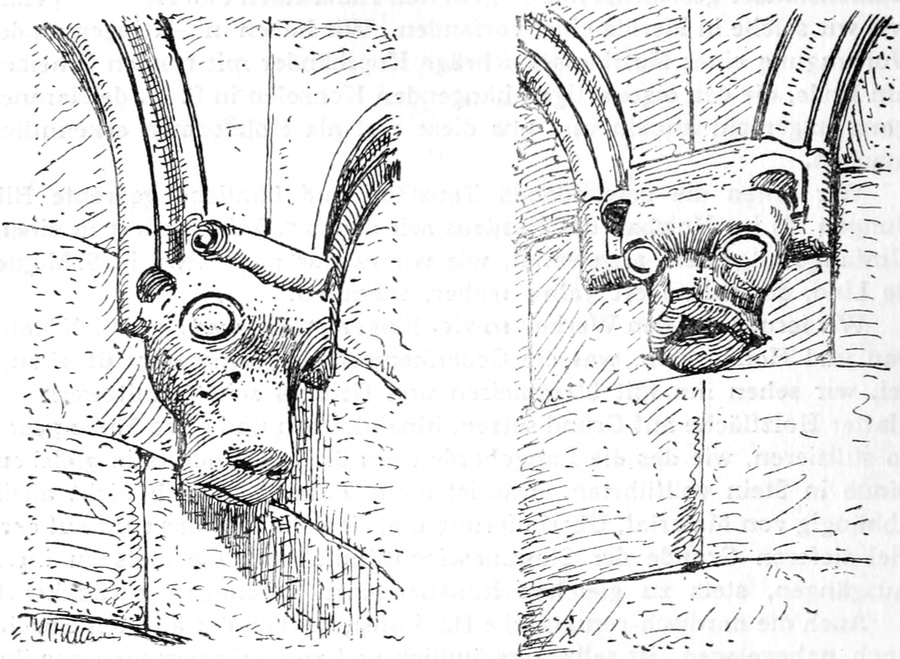

In der älteren Kunst gehört auch die menschliche Maske an den Ecken hervorstechender Bauteile und ähnlicher Gegenstände zu den verbreiteteren Motiven. Sie läßt sich schon an Arbeiten des 5./6. Jahrhunderts, an Bauwerken des 12. (Abb. 6), an Gebrauchsgegenständen des Mittelalters (Abb. 7), zuletzt an Ecken von Fachwerkbauten des 18. Jahrhunderts nachweisen (vgl. Abb. 44 und 47), immer sich ähnlich, meist roh, doch von überraschend phantastischer Wirkung. So vielerlei Masken und Köpfe auch die Antike an ihren Werken der Kleinkunst wie in ihrer architektonischen Dekoration verwendet, so geschieht das doch in grundmäßig verschiedener[S. 25] Art; ihr fehlt jenes gewisse Unheimliche, öfters Fratzenhafte und Götzenbildartige oder gar Wilde; sehen solche nordische Bildungen doch gar oft wie abgeschnittene und an Ecken aufgehängte Köpfe von Kriegsgefangenen oder Menschenopfern aus.

Von anderem Verwandten hier nicht weiter zu reden, wie von der noch heute vorhandenen Übung des Kristall- und Kerbschnitts in Holz in den Gegenden, wo seit Jahrtausenden Germanen wohnten. Später wird davon zu handeln sein.

Eine Hinweisung aber darauf, daß diesen nordischen Eigentümlichkeiten gegenüber die Symmetrie südlichen Ursprunges zu sein scheint, ein nur eingewanderter Gast, der bei uns langsam eine in der Volksanschauung nicht begründete Herrschaft errang, kann ich nicht unterdrücken. In der griechischen und römischen Baukunst feierte die Symmetrie Feste, — bei uns ist sie von alters her nur in äußeren Umrissen wirksam, in der Sache, auch im Ornament, aber stets als überflüssig betrachtet. Nicht einmal ein einziges kirchliches Bauwerk selbst unseres Mittelalters hat zwei gleiche Türme, — erst der ganz verfremdeten Schablone des 19. Jahrhunderts war es vorbehalten, vor den Kölner Dom zwei völlig identische zu setzen, — von denen einer den anderen eigentlich überflüssig macht.

[S. 26]

Das Nähere wird sich bei der Behandlung der Einzelheiten deutlicher ergeben — daher kann es hier bei den gegebenen Andeutungen sein Bewenden behalten.

Wenn nun im nachfolgenden versucht wird die Baukunst der germanischen Stämme nebst den verwandten Künsten, insbesondere dem Kunstgewerbe, in eine Art System zu bringen, sie zu einem einigermaßen geschlossenen Bilde zu vereinigen, so kann sich dieser Versuch naturgemäß nur auf eine bestimmte Zeit, nicht etwa auf die gesamte Urzeit bis zum Schlusse des ersten Jahrtausends beziehen. Denn der Daseinskampf des eben entstandenen Menschengeschlechtes, seine ersten Kulturregungen, die ältesten Errungenschaften auf dem Wege zu einer menschlichen Gesittung, das erste Gewinnen von Werkzeugen und Waffen in Stein, Knochen und anderen Naturstoffen, dann in Bronze und schließlich in Eisen liegen auf einem anderen Gebiete und sind der gesamten Menschheit in gewissem Sinne so gemeinsam, daß ein System der feineren Rassenunterschiede für jene frühesten Zeiten sich bis jetzt noch kaum aufbauen ließe.

Erst eine gewisse Höhe mußte erklommen, bestimmte Anfangsstadien mußten überwunden sein, aber auch manche Wege von in der Kultur älteren Völkern des Südens erst gewiesen werden, ehe eine eigene und charakteristische Kultur der nordisch-germanischen Völker sich gestalten konnte.

Die sonst noch in Frage kommenden älteren Bronze- und Bronzeeisenzeiten, die Hallstatt- und die ihr folgende La-Tèneperiode aber erstrecken sich über so gewaltige Flächen Europas in einer merkwürdigen Gemeinsamkeit, daß wir hier, wie es scheint, von einer bereits scharf abgegrenzten nordisch-germanischen Kunstart nicht reden können, wenigstens heute noch. Und soweit dies doch in mancher Hinsicht hier und da, teilweise, bereits möglich erscheinen könnte, so sind einerseits diese Erscheinungen noch immer allzusehr vereinzelt, andererseits aber nur als Vorstufen der folgenden zu bewerten.

Ja von vielen Seiten wird im Norden die Herstellung der besseren Werke dieser Frühzeiten, die für uns Wert haben könnten, noch immer absolut bestritten und auf einer gemeinsamen südlicheren Quelle ihrer Entstehung sowie ihrer nachherigen Verbreitung durch den Handel bestanden.

Daher sollen die folgenden Studien zeitlich erst mit der Völkerwanderung beginnen, die freilich ihre Vorboten schon vor Christi Geburt nach Süden sandte, dann fast unbemerkt in der gewaltigen Wanderung der Ostgermanen nach dem Schwarzen Meere ihre erste beinahe mächtigste und folgenschwerste Vorwärtsbewegung begann.

Damals hatte längst die südliche Kultur und Kunst der Etrusker, Griechen, Römer ihre Boten nach dem Norden, hatte dieser in regelmäßiger Wechselbeziehung des Handels seine Produkte nach Süden[S. 27] gesandt, hatte also der Norden und das Germanentum bereits Gelegenheit und Zeit gehabt, solches fremde Wesen wenigstens in denjenigen Äußerungen sich zu eigen zu machen, die ihm selbst zur Förderung seines eigenen willkommen waren. Neue Stoffe, insbesondere Metalle, neue Techniken, neue Formen, Kostbarkeiten und Schmuck, Kleidung, Gefäße und was alles sich hier eignete, förderten das bisher wohl anspruchsloseste Dasein im Norden auf immer lebhafter begangenen Handelswegen; insbesondere längs des Laufes der Flüsse.

Und da erstand dann jene gewaltige innere Kunstentwicklung, deren Zeugen die germanischen Gräber der in Frage stehenden Jahrhunderte darstellen. Nicht etwa in einfacher Nachahmung des aus der Ferne Gebrachten, sondern jetzt in stolzer Förderung des Eigensten. Es ist erstaunlich, wie verhältnismäßig wenig Fremdes hier auftritt oder gar sich dauernd erhält. Nur mächtigen Anstoß gab der Import, den man wohl zuerst nachahmte, so gut und so schlecht es ging, den man aber ganz außerordentlich rasch durch Eigenes ersetzte oder in solches umformte.

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daß die germanischen Kleinkünste sich niemals charakteristischer und — trotz so mancher fremden Grundlage — selbständiger entfalteten als etwa vom dritten Jahrhundert nach Christi Geburt ab bis zum achten. Von da ab erstarben sie langsam wieder unter fremdem Einflusse und dem Drucke allgemein herrschend gewordenen, insbesondere durch die Kirche propagierten neuen Geschmackes.

Auch auf seiten der Baukunst, zunächst natürlich ausschließlich der Holzarchitektur, in der Folge auch in anderen Baustoffen sich betätigend, ging in jener Zeit ein gewaltiges Ringen und Streben mit dem in der Kleinkunst parallel.

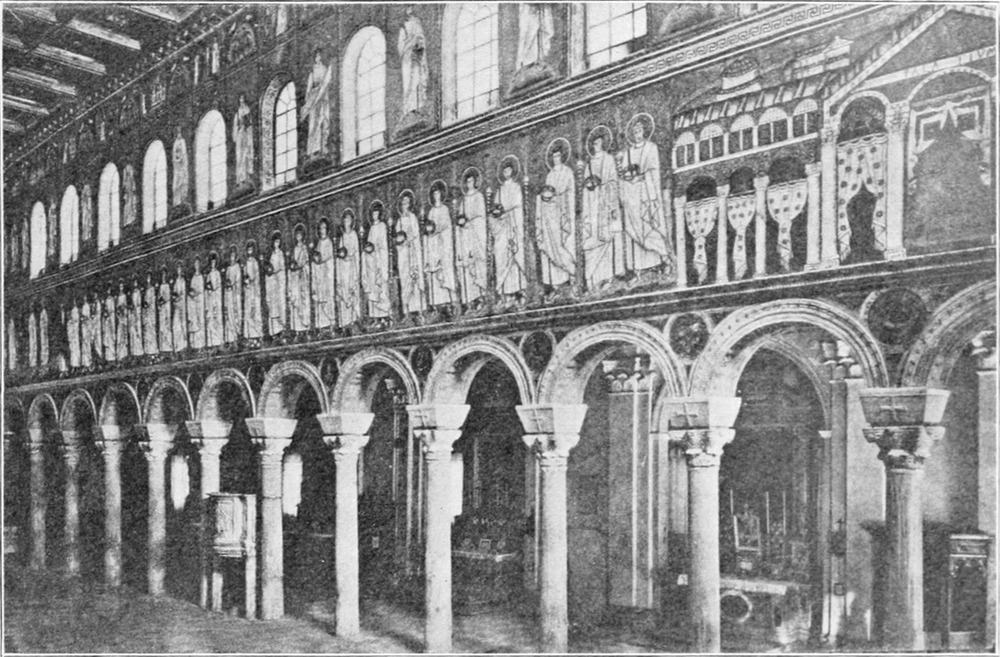

Wenn dann später bis zur Karolingerzeit ein neuer und verstärkter Einfluß der Antike, der Kunst Italiens und des Hellenismus, nicht minder selbst des Syrertums ganz Europa überflutete, wenn durch ihn die nordische Art langsam erstickt schien, so wirkte diese, noch allzu stark und allzu verbreitet in germanischen Gauen, in der Stille lange unbesiegt weiter. Die folgende Epoche in der Kunst, die wir die romanische zu nennen pflegen, ruht ganz wesentlich auf jenen älteren germanischen Unterströmungen, die wir immer aufs neue wieder durch- und hervorbrechen sahen, trägt ihren Namen daher kaum ganz mit Recht; zu jener Zeit, selbst noch später können wir eine nicht sterben wollende künstlerische Überlieferung von Formen und Gedanken immer wieder bemerken. So ist es selbst unbestreitbar, daß unsere Holzbaukunst des 16. und 17. Jahrhunderts ihre Wurzel nicht im „Mittelalter“, sondern in viel früheren Zeiten findet, mit denen sie sich fast über ein Jahrtausend hinüber, öfters halb unterbrochen, doch unzerreißbar fest verbunden erhielt. Unsere Holzbaustädte des 16./17. Jahrhunderts sind geistig die getreuen Enkel der deutschen Städte im Beginn des zweiten Jahrtausends und werden sich auch tatsächlich von ihnen gar nicht so sehr unterschieden haben.[S. 28] Jene aber fußten direkt auf uralten Vorbildern; und es ist keineswegs richtig, wenn heute behauptet wird, die Deutschen hätten vor den Sachsenkaisern keine wirklichen Städte gekannt und gehabt. Rühmt doch Venantius Fortunatus (um 560) die schönen Rheinstädte wegen ihrer reichen und feinen Holzbaukunst, die ihm, dem Römer, ganz gewaltig imponierte.

Ferner habe ich oben der Entstehung und weiteren Entwicklung der germanischen Steinbaukunst auf fremdem erobertem Boden gedacht und darauf hingewiesen, daß auch diese hohe nationale Bedeutung gewann und bedeutsame Leistungen schuf.