Title: Landesverein Sächsischer Heimatschutz — Mitteilungen Band XIV, Heft 9-12

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Editor: Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Release date: November 3, 2024 [eBook #74668]

Language: German

Original publication: Dresden: Landesverein Sächsischer Heimatschutz, 1925

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Im Original gesperrter Text ist so ausgezeichnet. Im Original in Antiqua gesetzter Text ist so markiert.

Weitere Anmerkungen zur Transkription befinden sich am Ende des Buches.

Landesverein Sächsischer

Heimatschutz

Dresden

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XIV

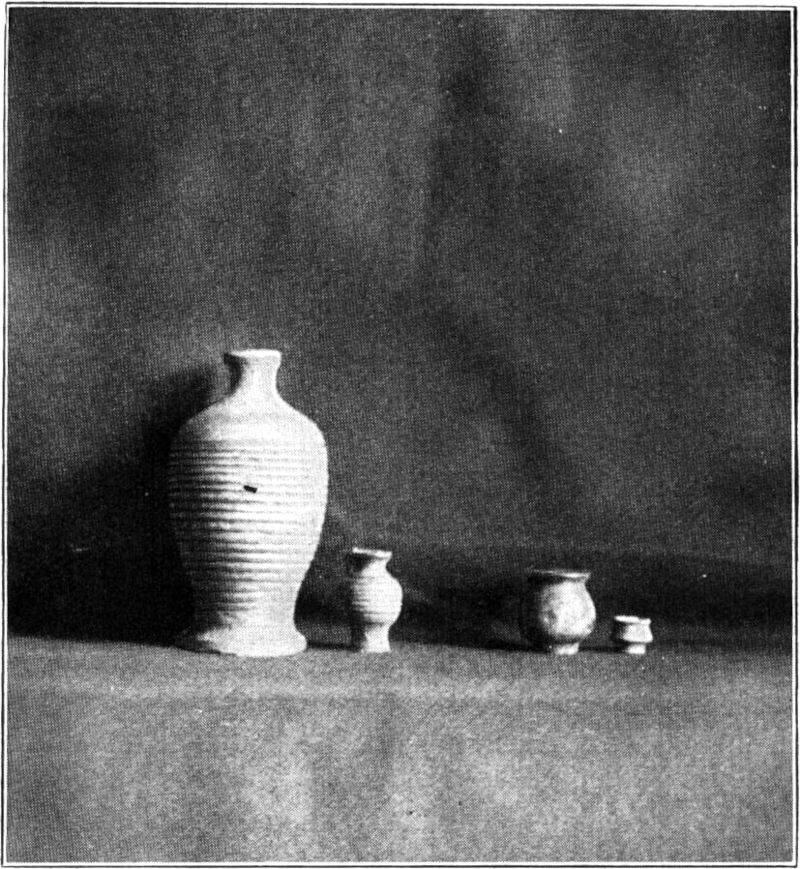

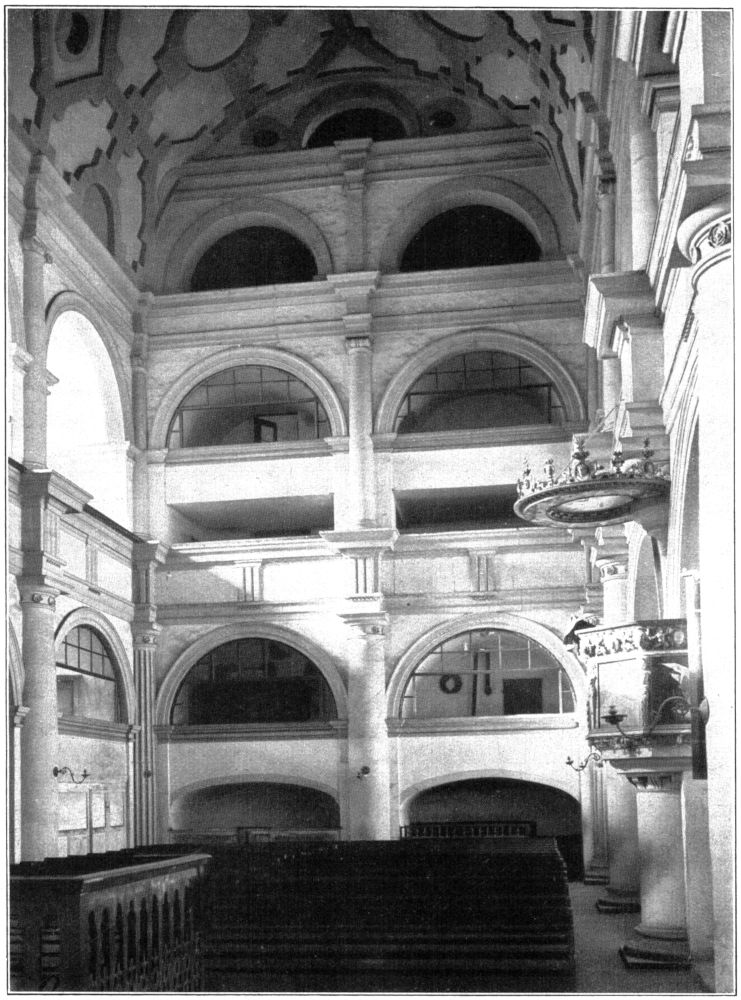

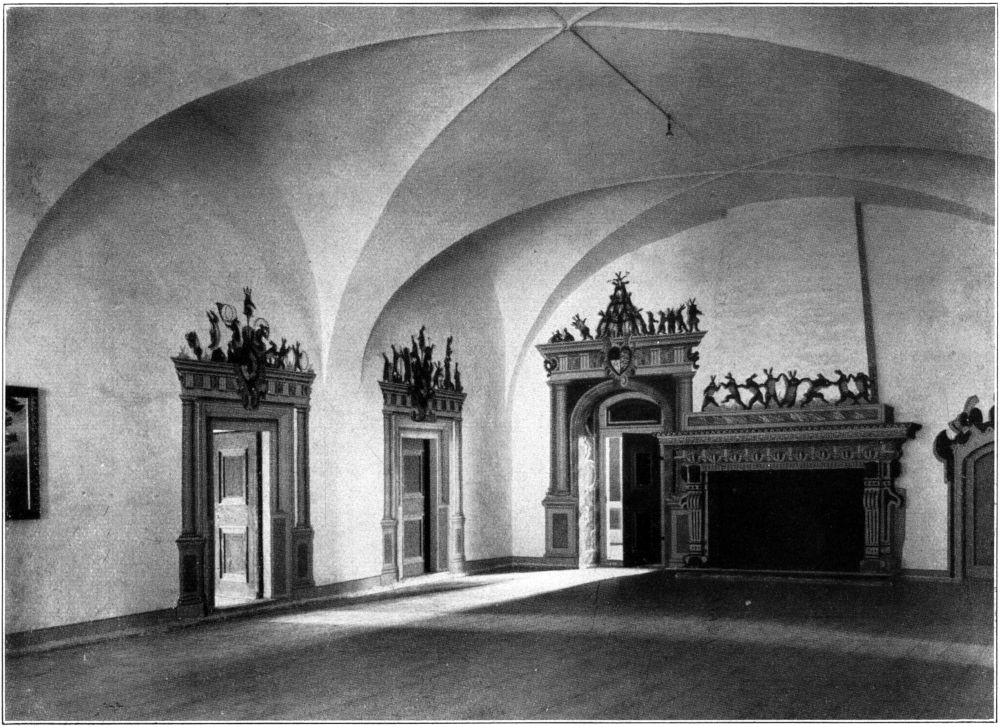

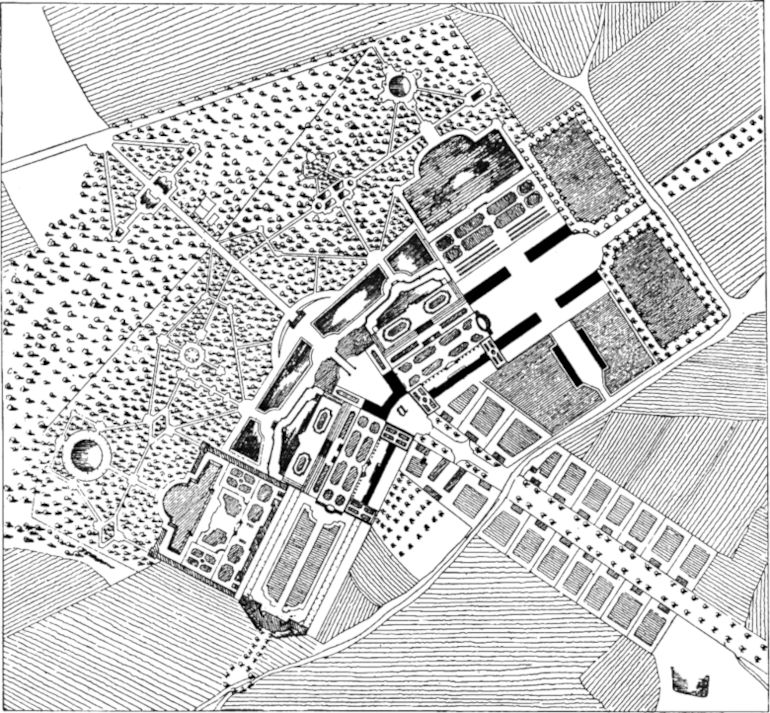

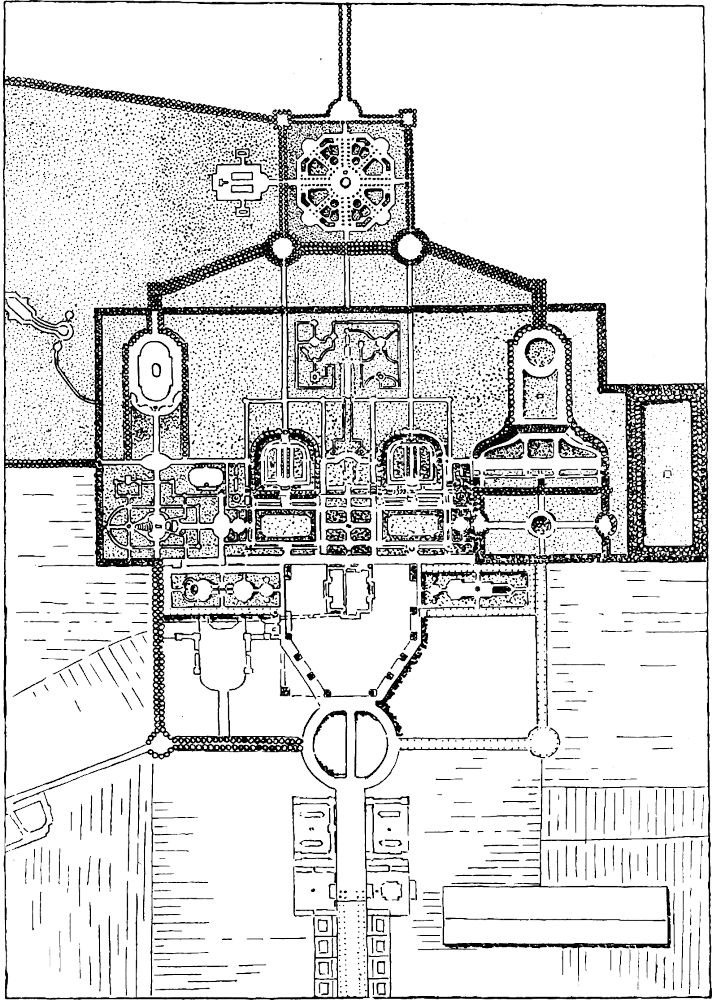

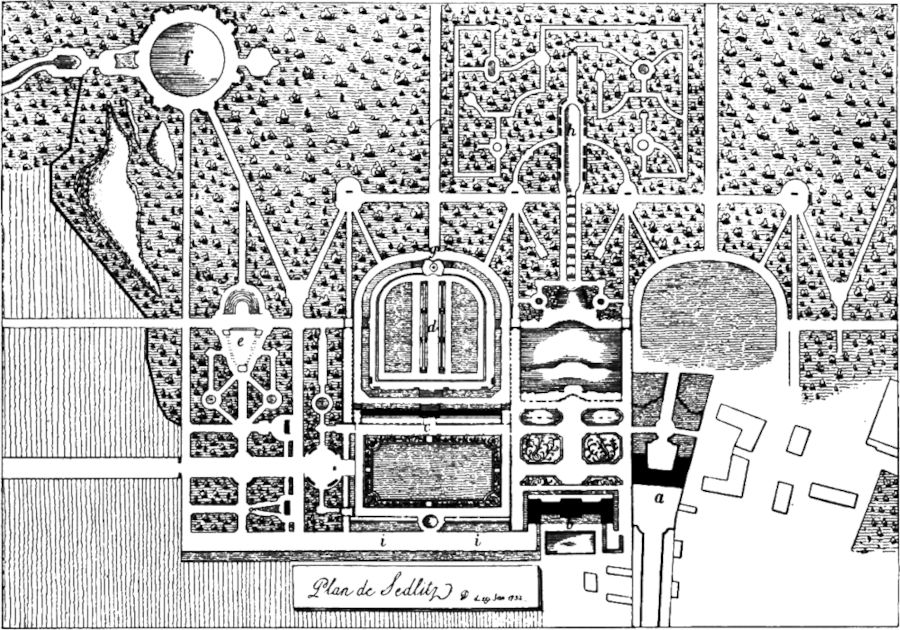

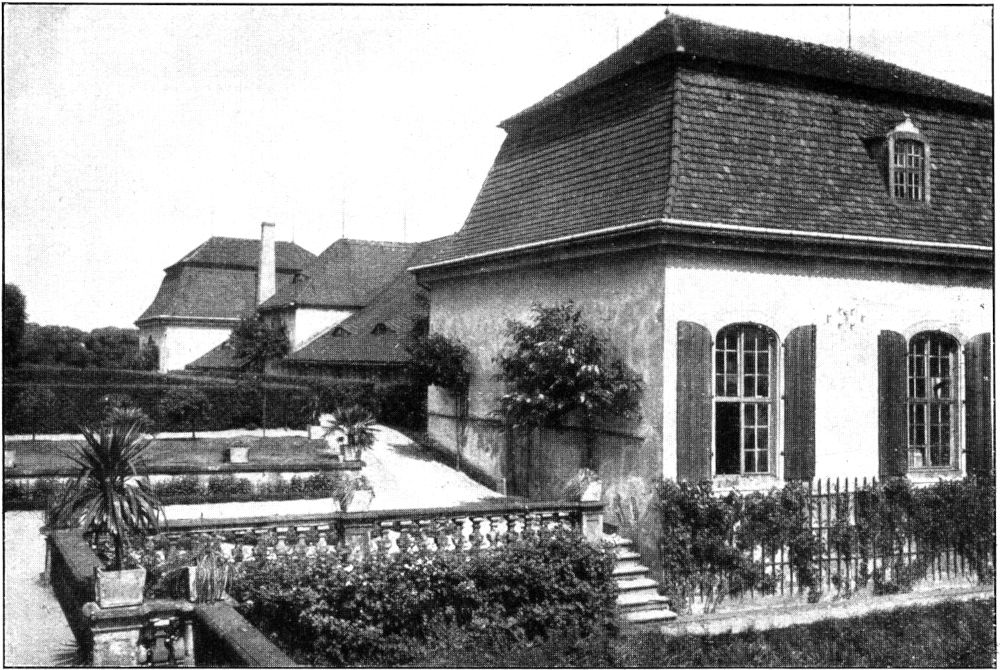

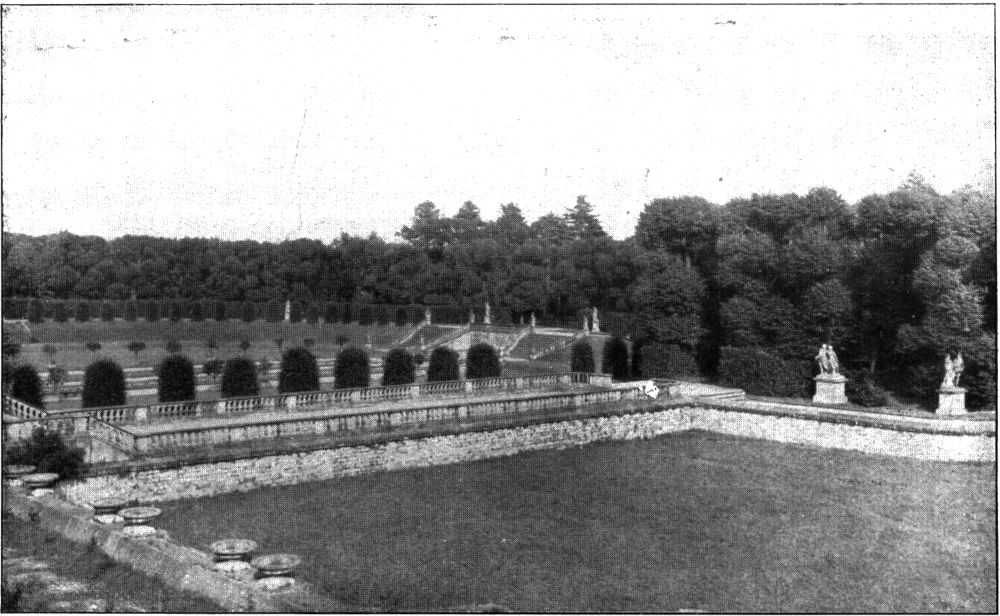

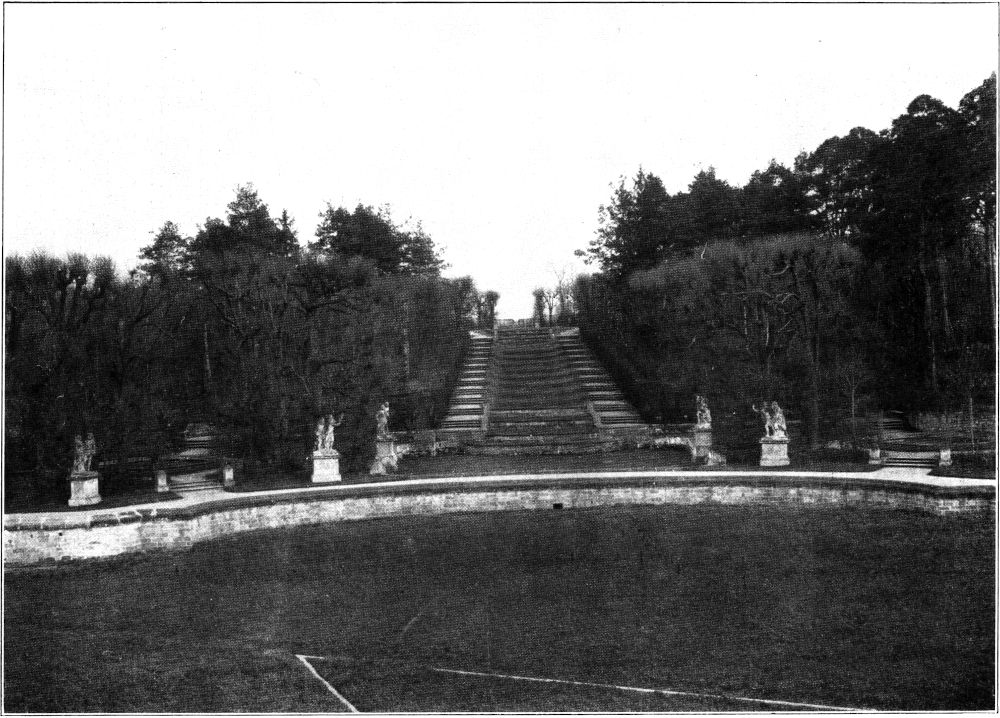

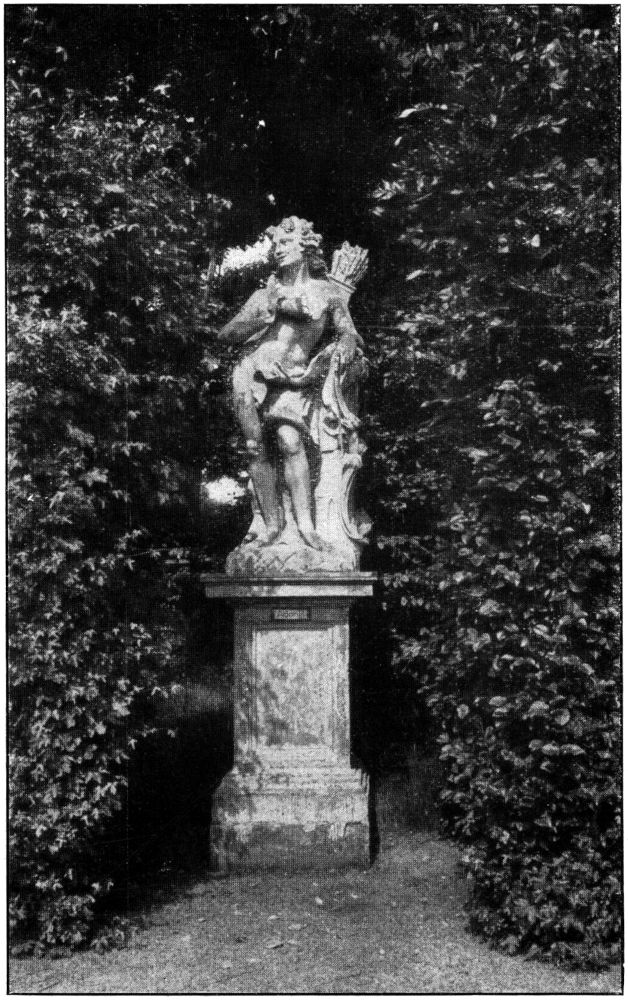

Inhalt: Otto Eduard Schmidt – Das neue sächsische Jagdgesetz und die heimatliche Tierwelt – Weihnachten im Landesmuseum – Allerhand Nach-, Er- und Bedenkliches – Die Lachmöwe in Sachsen und in den angrenzenden Landschaften der preußischen Oberlausitz – Aus den Tagen der Kurfürstlichen und Königlich Sächsischen Post, 1770 bis 1865 – Die Heimat spricht – Gefäßfunde in Ölsnitz i. E. – Wald und Wild – Schloß Augustusburg als Reichsdenkmal für unsere im Weltkrieg Gefallenen – Großsedlitz einst und jetzt – Die Heimatschutz-Verkaufsstelle – Bücherbesprechungen

Einzelpreis dieses Heftes 3 Reichsmark

Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

Bankkonto: Commerz- und Privatbank, Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden

Bassenge & Fritzsche, Dresden

Dresden 1925

In den Jahren nach der bösen Zeit hat uns der Büchermarkt zahlreiche Neuerscheinungen gebracht und das Eine muß gesagt werden, wenn wir den Durchschnitt daraus ziehen: Es ist erstaunlich aufwärts gegangen! Die Zeit hat selbst Auslese gehalten. Die Besten unseres Volkes haben sich abgewandt vom seichten Lesestoff früherer Zeit, der gar oft nur süßlicher Tand war und den fühlenden Menschen nicht befriedigen konnte. Für sie ist ein neues besseres Buch zum Bedürfnis geworden, ein Buch, dessen Inhalt, ob ernst oder heiter, zum tiefen Erlebnis wird, und für die Menschen, die mit beiden Füßen fest auf der Heimaterde stehen, ein Buch, das die tief im Herzen wohnende Sehnsucht nach den Schönheiten und Wundern der Heimat stillt.

Wir Sachsen können uns glücklich schätzen, daß uns in den letzten Jahren eine kleine abgerundete Sammlung solcher trefflicher Bücher beschert wurde, die sechs Bände der Bücherei des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz. Liebe zur Heimatschönheit, Freude an der wundersamen Heimatnatur und Treue zur angestammten Scholle hat diese »Bücher des sächsischen Heimatfreundes« entstehen lassen. Heimatliebe und Heimatfreude wollen sie pflegen und bei denen wecken, die es verlernt oder nie gekannt haben, sehenden Auges durch die Heimat zu wandern, sich einzufühlen in ihre Schönheit, den tausendfältigen Stimmen zu lauschen, die die heimatliche Natur durchklingen, neue Hoffnung zu schöpfen aus den Denkmälern und Stätten der tausendjährigen Geschichte unseres Vaterlandes.

Die Bücher sind nicht dazu geeignet, in einem Zuge heruntergelesen zu werden wie Romane. Gar oft hebt sich unser Blick von den Zeilen und wir schauen traumverloren hinaus in die Ferne und sehen mit geistigem Auge die Heimatschönheiten vor uns erstehen, wie die Verfasser sie erschauten.

Dann wandern wir im Geiste mit Gerhard Platz durch die sonnenüberflutete Landschaft und im Morgennebel auf Weidmannspfaden durch den Erzgebirgswald oder weilen mit ihm im Kreise schlichter, glücklicher Menschen.

Wir sehen unser Land und Volk mit den Märchenaugen Max Zeibigs. Was uns Meister Ludwig Richter im Bilde an Erbaulichem und Beschaulichem beschert hat, das weiß Zeibig aus tief empfindendem Herzen in Worten zu schildern.

Bei Hahnewalds Sächsischen Landschaften packt uns die Wandersehnsucht und reißt uns mit zu froher, rascher Fahrt durchs Heimatland, heißt doch sein Leitwort »Sehne dich und wandere.«

Gustav Rieß läßt das alte silberschwere Freiberg und das von Bergmannsromantik durchklungene Freiberger Land vor uns erstehen und offenbart uns die Seele einer verklungenen Zeit mit ihren Freuden und Leiden.

Und Martin Braeß, dem Freunde der Tiere, wie trefflich gelingt es ihm, uns unsern Brüdern im stillen Busch, in Luft und Wasser nahe zu bringen, daß wir mit ihnen fühlen, in ihnen unsere Mitgeschöpfe sehen lernen.

Unerschöpflich ist der Reichtum an Schönheiten, der in den trefflichen Büchern ruht. Lies sie selbst und schaffe dir Stunden reinsten und edelsten Genusses, verschenke sie und mache anderen eine dauernde Freude; die Bücher lassen den fühlenden Menschen nicht los und wollen immer wieder gelesen sein. Auf jedem Weihnachtstische sollten sie darum liegen

die Bücher des sächsischen Heimatfreundes!

Preis je 4 M. Zu haben im Heimatschutz, Dresden-A., Schießgasse 24

Bestellkarte in diesem Hefte

[321]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern herausgegeben

Abgeschlossen am 30. September 1925

Der deutsche Touristendampfer liegt im grünen Hafen Spitzbergens vor Anker. Seine Fahrgäste kommen eben in langer Bootsreihe von einem Ausfluge zurück. Da löst sich von der Funkenstation ein Motorboot und fährt den Heimkehrenden entgegen. Zwei junge Leute sind darin, die sich mit lautem Zuruf als Deutsche vorstellen. Sie bekunden ihre Freude über diese Begegnung mit Landsleuten so geräuschvoll und übermütig, daß es dem feiner Empfindenden beinahe etwas weh tut, daß er meint, einen tragischen Unterton heraushören zu müssen. Handelt es sich hier vielleicht um das Erlebnis, das in besonderem Sinne gerade für den Deutschen in Anspruch genommen werden muß; um das Erlebnis des verlorenen Sohnes, der erst in der Fremde merkt, was die Heimat für ihn bedeutet? Wir Deutsche sind im ganzen noch immer nicht so weit, daß wir Volk und Vaterland unmittelbar als ersten Wert unseres Weltbürgertums erfaßten. Wir haben die Männer bitter nötig, die uns auf dem strengen Wege des Beobachtens und Erkennens zur rechten Liebe und Begeisterung für unser Volkstum emporführen. Einem von ihnen aus warmem Herzen für solche Arbeit zu danken, die er auf den verschiedensten Gebieten[322] seines öffentlichen Wirkens, auch als treuer Mitarbeiter dieser Zeitschrift getan hat, gibt uns sein siebzigster Geburtstag die ersehnte Gelegenheit. Wir wollen versuchen, seine Art und seine Tat mit bescheidenem Worte zu erfassen.

Otto Eduard Schmidt ist ein Sohn des Vogtlands. Am 21. August 1855 wurde er in Reichenbach als Sohn des Kantors der Stadt geboren. Sich selbst zu verstehen aus dem Zusammenhang mit der Familie und mit der Landschaft, in die sie ihre Wurzeln geschlagen hatte, ist ihm immer ein wichtiges und fruchtbares Unternehmen gewesen. Er hat der Parole: Kümmere dich um die Geschichte deiner Familie, nachgehandelt, noch ehe sie ein so erfreuliches Echo gefunden hatte, wie das jetzt besonders auch in dem jüngeren Geschlecht geschehen ist. Wir hörten neulich einen berühmten Hygieniker sagen, der Mensch könne in seinem Leben das Schwerste ertragen, der eine glückliche Kindheit gehabt habe. O. E. Schmidt ist eine solche Kindheit beschieden gewesen, und er hat sie nicht nur als Erinnerungsstoff zu reizvoller Erzählung gestaltet, aus ihr hat er auch immer richtige Kräfte geschöpft, wie sie das Leben zu meistern vermögen. Dem Unterrichte des eigenen Vaters, der Realschule seiner Vaterstadt, die damals gerade im ersten Aufblühen war, dankt er die feste Grundlage seiner weiteren Ausbildung. Auf ihr konnte die Kreuzschule in Dresden den gymnasialen Abschluß in einer kürzeren Reihe von Jahren aufbauen, als ursprünglich möglich schien. Der »arme Kantorsgung«, dessen schmalen Geldbeutel die Fabrikantensöhne von Reichenbach bespöttelten, ist zu einem Manne geworden, der aus dem Schatz seines Geistes und Gemüts viele reich gemacht hat. Aber auch äußerlich hat sein Leben einen bedeutsamen Aufstieg zu Führung und Geltung gewonnen. Aus dem philologischen und historischen Studium an der Universität Leipzig erwuchs eine Doktordissertation, die der Professor Ludwig Lange angeregt, und mit der er dem jungen Gelehrten den Weg in eine zwanzigjährige wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Todeskampfe der römischen Republik gewiesen hatte. Aus diesem Studium erwuchs ein Staatsexamen, das O. E. Schmidt den Zugang zum höheren Schuldienst Sachsens öffnete. Es liegt uns daran, diese Seite seiner Lebensarbeit zu betonen, damit sie ja nicht hinter der schriftstellerischen zurücktritt. Er hat es eben fertiggebracht, als Lehrer und Schulleiter ganz seinen Mann zu stellen und zugleich in unbeirrbarem Fleiß und unbeugsamer Willenskraft den Weg des Forschers und Volkserziehers zu verfolgen. Vier Stätten teilen sich in seine amtliche Wirksamkeit. Das Staatsgymnasium in Dresden-Neustadt, das für ihn wie für manchen anderen immer mit dem Zauber der ersten Liebe zum Beruf umwoben blieb. Die Fürstenschule zu St. Afra in Meißen, in deren Lebensbereich zu gehören bei Lehrern wie Schülern gesunderweise immer ein gewisses Hochgefühl weckt. Das Wurzener Gymnasium und das Albertinum in Freiberg hat er dann als Rektor geleitet. Schon dieser Anstieg zeigt, daß ihm die Anerkennung der obersten Schulverwaltung nicht gefehlt hat. Aber auch die unüberbietbar köstliche Frucht schulmeisterlichen Strebens ist ihm gereift, die dankbare Treue der Mitarbeiter und der Schüler. In Grubes biographischen Miniaturbildern, deren achte Auflage O. E. Schmidt bearbeitet hat, erzählt er in einer der[323] fünfundzwanzig von ihm neu geschaffenen Lebensbeschreibungen von dem Renaissance-Pädagogen Vittorino da Feltre. Wenn da vom Lehrer die doppelte Kunst des Belehrens und Erziehens verlangt, wenn die körperliche Ausbildung als wichtig neben die geistige gestellt, wenn die Freude des Lehrers am fröhlichen Spiel der Jungen geschildert wird, wenn wir den Erzieher bemüht sehen, Schädlinge von ihnen fern zu halten, einfache Sitten und fromme Beugung unter den Willen Gottes zum tragenden Gerüst ihres Lebens zu machen, dann sind das wohl Erziehungsgrundsätze, die dem Erzähler bei seinem eigenen Lehrerwirken den Weg gewiesen haben.

Über die Grenzen dieser Dienste, die dem sächsischen Schulwesen geleistet sind, gehen die Wirkungen hinaus, die O. E. Schmidt mit seinen Büchern hervorgerufen hat. Als der kursächsische Streifzügler ist er wohl dem deutschen Lesepublikum am vertrautesten geworden. Wir bilden diesen Ausdruck, um einen doppelten Irrtum zurückzuweisen, der entstehen könnte. Er klingt an die Streifkorps und Nachzügler an, die in wilden Kriegszeiten das Land durchschwärmen; die fahren daher und nehmen, was sie erwischen können, und im nächsten Augenblick sind sie flüchtig davon. Nichts von solcher rauhen, oberflächlichen, effekthaschenden Art, wie sie durch den kriegerischen Vergleich etwa anschaulich wird, ist der Schriftstellerei O. E. Schmidts eigen. Und ihr Stoffgebiet ist weiter als das Gebiet von Kursachsen. Das hohe Lied der Heimat ist eine Blüte am Baum seines Schaffens, sie fällt vielen ins Auge und wird von vielen genossen. Aber wir dürfen Stamm und Wurzel nicht vergessen, die ihr erst die Möglichkeit zum Aufblühen gaben.

Äußerlich angesehen scheiden sich O. E. Schmidts Schriften in zwei Gruppen. Da ist einmal, was er über die römische Antike, besonders über Cicero und seine Zeit, und dann, was er zur Geschichte und Landeskunde Sachsens und früherer sächsischer Gebiete geschrieben hat. Etwa bis 1900 steht das Altertum im Brennpunkt seiner Studien. In eindringender Kleinarbeit sucht er den richtigen Wortlaut der Briefe Ciceros und die Zeit ihrer Abfassung festzustellen. So schafft er aus Hunderten von wissenschaftlich gesicherten Einzelbelegen den Grund, auf dem er dann ein lebendiges Bild von der Persönlichkeit Ciceros im Rahmen der Kulturentwicklung, in die es hineingehört, aufrichten kann. Das geschieht in dem Hauptwerk dieser ersten schöpferischen Periode »Der Briefwechsel des Marcus Tullius Cicero, von seinem Proconsulat in Cilicien bis zur Ermordung Caesars«. O. E. Schmidt hat sich darüber freuen dürfen, daß die Bewertung Ciceros, und überhaupt die Forschungen, die in diesem Buche niedergelegt sind, immer allgemeiner von der Wissenschaft angenommen und noch zuletzt von Eduard Meyer in seinem Werke über Caesar und die Begründung der Monarchie als grundlegend anerkannt worden sind. Wir sehen übrigens den Deuter der ciceronianischen Zeit zur ersten Liebe seiner wissenschaftlichen Arbeiten zurückkehren. Seit ihm 1919 die Pflichten seines Amtes abgebürdet worden sind – von einem Ruhestand kann bei O. E. Schmidt wirklich nicht die Rede sein – hat er eine durchgreifende Neubearbeitung von Wägners Rom vollendet. Schon mit der neunten Auflage von 1912 hatte er dieses Buch zu[324] seiner Gesamtdarstellung der römischen Geschichte umgestaltet; eine andere, noch ausführlichere, liegt in dem zweiten Bande von Spamers Weltgeschichte vor.

Zwischen diesem ersten Frühling aber und seinem Johannistrieb im siebenten Jahrzehnt keimt eine neue große Liebe auf. Seit der Jahrhundertwende verblaßt die heroische Linie der Landschaft Mittelitaliens und die kürzere, anmutigere Linie mitteldeutscher Gegend prägt sich schärfer aus. 1902 erscheint der erste Band der kursächsischen Streifzüge. Ihm sind vier andere gefolgt, die heute wohl fast alle in bereicherter Auflage vorliegen. Und auch die andere schriftstellerische Tätigkeit O. E. Schmidts, ob sie nun in großen Werken wissenschaftlicher Art oder in Büchern und Aufsätzen für den deutschen Leser Gestalt gewinnt, wendet sich der Heimat zu. Es ist uns nicht bekannt, was für ein äußerer Anstoß etwa diese neue Wendung ausgelöst haben mag. Nach ihrem inneren Gesetz erscheint sie uns aber als eine notwendige Folge aus der Anlage des Autors. Ein Mann, dem es gegeben ist, Leben zu erschauen und zu erfassen, der den Trieb spürt, die geschichtlichen Wurzeln dieses Lebens bloßzulegen, muß schließlich einmal auf das Leben stoßen, das ihm äußerlich und innerlich am nächsten ist, auf das Leben der Heimat. Dabei darf dies nicht vergessen werden: Heute ist die Heimatschriftstellerei die große Mode, auch Wanderberichte und Reiseeindrücke sehr bescheidener Art werden von ihrer Welle ins Publikum getragen; O. E. Schmidt hatte seinerzeit mit Staunen und Befremden zu kämpfen, er mußte die Leser erst erziehen für die gute Kost, die er ihnen brachte.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, das reiche Schrifttum dieser zweiten Schaffensperiode ebensowenig wie das der ersten in seinem ganzen Umfange zu würdigen. Für beides fehlt uns Sachkenntnis und Raum. Wir können nur versuchen, ein paar Züge hervorzuheben, die ihm gemeinsam und eigentümlich zu sein scheinen.

Hinter der Darstellung steht bei O. E. Schmidt immer ein gründliches Studium und eine sorgfältige Bewertung der Quellen. In der philologischen Arbeit an dem antiken Stoff hat er sich diese strenge Arbeitsweise angeeignet. Aber er bleibt nie im Kleinen und Einzelnen stecken. Er hat die Gabe entfaltet, in die vergangene Zeit sich so einzuleben, daß er sie auch anderen lebendig machen kann. Man lese etwa das Werk »Minister Graf Brühl und Karl Heinrich von Heinecken«, das als Band XXV unter den Schriften der Sächsischen Kommission für Geschichte 1921 herausgekommen ist. Da lernen wir sie alle kennen, die Helfershelfer des Verbrechers auf dem Ministersessel, vom Kammerherrn bis zum Kammerdiener, und seine Gegner, vom König bis zum Oberhofprediger. Gelegentlich muß der Herausgeber zu einem der Namen, die in den abgedruckten Briefen vorkommen, Anmerkungen machen wie diese: »Die Person des Professors Richter konnte ich nicht näher bestimmen.« Dann sehen wir zwischen diesen Worten ordentlich ein Schweißtröpfchen glänzen, das von der angewandten Mühe erzählt, und hören einen leisen Seufzer darüber, daß sie vergeblich gewesen ist. Bei all dieser Genauigkeit im einzelnen gibt doch das ganze Buch ein Bild von dem todkranken Rokoko, wie es nicht anschaulicher gedacht[325] werden kann. Auch auf die kursächsischen Streifzüge hat ihr Verfasser nicht ein beliebiges Reisehandbuch zu gelegentlichem Nachschlagen mitgenommen, sondern das ganze Rüstzeug der Urkundenkenntnis für die Geschichte, die der durchwanderten Landschaft ihre Spuren aufgeprägt hat. Wir erinnern uns an die Jahre, wo wir in Dresden freundnachbarlich mit O. E. Schmidt verkehrten, der bereits nach Meißen übergesiedelt war. An einem bestimmten Wochentage konnte man ihn stets in der Hauptstadt treffen, denn da kam er trotz aller Belastung mit den Schulpflichten herüber, um im Staatsarchiv zu arbeiten. Den Leser, dem nun die aus solchen Mühen entstandenen Schriften so leicht und angenehm eingehen, möchte man doch auch daran erinnern, daß O. E. Schmidt nicht eigentlich eine sogenannte flüssige Feder hat, daß er vielmehr auch an die Formgebung seiner Gedanken viel feilende Sorgfalt wenden muß. Das Ziel seiner forschenden Teilnahme sind Männer, deren Charakterbild in der Geschichte schwankt. Ihnen zu einer gerechteren Beurteilung bei der Nachwelt zu verhelfen, gewisse eingewurzelte Vorurteile der Geschichtsbetrachtung zu zerstreuen, ist ihm ein wichtiges Anliegen. Wir denken etwa an die Rettungen, die für Lessings Berliner Schriftstellerei kennzeichnend sind. Als O. E. Schmidt über Cicero zu schreiben begann, herrschte das Urteil Mommsens über den Arpinaten. Er durfte seinen Helden aus diesem Schatten heraus in ein günstigeres Licht rücken. In dem Buche »Fouqué, Apel, Miltitz, Beiträge zur Geschichte der deutschen Romantik«, wird einmal Fouqués Dichterruhm gegen mancherlei Verkennung sichergestellt und dann wird an dem Scharfenberger Kreis gezeigt, daß auch in dem weichen Klima der Romantik Männer ihren Wirklichkeitssinn und ihre Tatkraft sich bewahren konnten. Auch eine geschichtliche Gestalt, wie der Minister Brühl, ist nicht einfach mit einem Freispruch oder einer Verurteilung abgetan. O. E. Schmidt läßt seine falsche Politik und den Mißbrauch, den er mit seiner Amtsgewalt und mit dem Vertrauen seines Fürsten getrieben hat, scharf hervortreten, aber läßt uns doch auch in der ästhetischen Kraft seiner Prachtliebe und in seiner wirtschaftlichen Erfindungsgabe eine gewisse Genialität ahnen. Auf der anderen Seite sehen wir den großen Gegner Brühls, Friedrich II., im berechtigten Kampfe gegen das unbequeme Sachsen doch auch so kleine Mittel nicht verschmähen, wie es der Eingriff in den Privatbesitz des Ministers eines ist. In einer anderen Veröffentlichung der Sächsischen Kommission für Geschichte, sie heißt: »Aus der Zeit der Freiheitskriege und des Wiener Kongresses. Siebenundachtzig ungedruckte Briefe und Urkunden aus sächsischen Adelsarchiven«, verteidigt O. E. Schmidt Sachsen gegen den Vorwurf, daß es 1813 auf der falschen Seite gestanden habe. Er macht uns eine Reihe führender Männer bekannt, die mit Kraft und Wirkung den vaterländischen Gedanken des Befreiungskampfes in Sachsen vertreten haben. Daß sie damit nicht zur rechten Zeit durchdrangen, daß sie dann die drohende Zerstückelung Sachsens nicht verhindern konnten, war nicht ihre Schuld. Was er anderen anschaulich machen will, das sieht er sich nach Möglichkeit mit eigenen Augen an. Er weiß, daß die Vergangenheit nicht nur auf Urkunden von Pergament[326] und von Papier sich niedergeschlagen hat, daß vielmehr fernes Leben in Mauerwerk und Stein, in alten Sitten und Bräuchen, in Werken der Kunst und in der Sprache aufzuspüren ist. Vor allem hat es sich ihm als fruchtbar erwiesen, einen Menschen zu verstehen, zu erklären aus dem Gehäuse, das er seinem Dasein gab. Darum ging er nach Italien und suchte die Stätten auf, wo Ciceros Villen standen; so wurde ihm der Briefschreiber lebendig, der im Tablinum dieser Villen gesonnen und geschrieben hatte. Wir freuen uns mit dem rüstigen Siebziger, daß nun die Schranken böser Zeiten gefallen und der Weg zu neuen Südlandsfahrten offen steht. Die Wurzeln dieser schönen Rüstigkeit, der ungetrübten Wanderfreude auch im Alter, liegen doch darin, daß er den Wandertrieb, der schon im Knaben fröhlich aufwachte, so folgerichtig durch ein ganzes Leben gepflegt hat. Was hier ein Handwerksbrauch, dort ein Mittel der Entspannung, was gesellschaftliche Veranstaltung, was Mode, Parteisymbol sogar geworden ist, das Wandern, er hat es zur Kunst entfaltet. Er ist ein Mann, der suchen kann, der aber auch zu finden versteht; ein Mann, der sehen kann, aber auch anderen die Augen zu öffnen vermag. Gewiß reden die Steine; es ist aber doch reizvoller und förderlicher, wenn O. E. Schmidt neben das alte, schöne Tor, neben den zerfallenen Turm tritt und ihre Sprache deutet. Wir hätten den einzigartigen Blick auf Dom und Albrechtsburg nie genossen, wenn er uns nicht zu dem Bodenfenster seiner Meißner Amtswohnung hinaufgeführt hätte, von dem aus sich der Blick erschloß. Was haben seine Wandergefährten für Erquickung und Gewinn gehabt, was auch der gelegentliche Besucher, den er nach ernstem Gespräche durch eine der Mittelstädte seines amtlichen Wirkens führte – sie hat im Bädeker keinen Stern – ihm durch Anschauung alter Baudenkmäler neue Erkenntnisse aufschloß und das Gleichgewicht seines Gemüts zurückgab. Immer hat der kursächsische Wandersmann auch den Leuten aufs Maul gesehen. Aus ihrer Sprache hat er das Wesen der deutschen Stämme, denen seine besondere Aufmerksamkeit galt, und ihre Geschichte aufgeleuchtet. Seine Ausführungen über die sächsischen Dialekte sind ein wirksames Mittel gegen die Vergiftung, die gewisse Dialektdichtungen im Bliemchenstil bei den anderen deutschen Stämmen hervorgerufen haben; eine Vergiftung des Gemüts, die mit einem mitleidig-verächtlichen Lächeln auf alles Sächsische glaubt reagieren zu dürfen.

Die Stärke O. E. Schmidts liegt nicht in der beweisenden Gedankenführung, in der Zusammenfassung philosophischer Höhenschau. Ihm kommt es immer auf das Anschauen des Lebens und seine getreue Wiedergabe im schriftstellerischen Bild an. Wir begreifen, wie stark das deutsche Schicksal der Jahre 1914/18 auf ihn wirken mußte. Dazu kam der Auftrag des sächsischen Königs, die Taten der Sachsen im Weltkriege zu schildern. Dieses Unternehmen vorzubereiten, ist er dreimal zu längerem Aufenthalt an die Front geschickt worden. Ein weitschichtiger Briefwechsel mit Kriegsteilnehmern und persönlicher Gedankenaustausch mit den militärischen Führern hat sich angeschlossen. Als ersten Ertrag bekamen wir 1915 das Büchlein »Eine Fahrt zu den Sachsen an die Front«. Dem mit unendlicher Mühe fertiggestellten Hauptwerke versperrte[327] die Zensur den Weg in die Öffentlichkeit. Wir getrösten uns der kommenden Zeit, wo einmal die Staatsleitung und die Staatsbürger in gleicher Weise dieses Denkmal kriegerischer Leistung werden unbefangen werten können.

Am Anfang des vierten Bandes der Kursächsischen Streifzüge stellt O. E. Schmidt in einer Vision Jean Paul sich gegenüber und bezeugt dankbar den Einfluß, den er von ihm erfahren hat. Es besteht zwischen beiden nicht nur der äußere Anklang, daß weit über den engeren Kreis der Freunde hinaus auch der Doppelname Otto Eduard den allzuhäufigen Familiennamen entbehrlich gemacht hat. Vielmehr ist der Schilderer der kursächsischen Heimat seinem großen Vorbild auch in diesem Zuge ähnlich: er sieht die Welt mit den Augen eines Sonntagskindes an; darum erkennt er das Wundersame auch im kleinen und kleinsten. Er bringt es fertig, den bescheidenen Alltag sinnig zu beseelen und zu durchgeistigen. Einer der Freunde hat fein gesagt: »In jeder Pfütze sieht O. E. Schmidt das Stück Himmel, das sich darin spiegelt«. Mit einem freudigen Optimismus, der in der Güte und Reinheit seiner Gesinnung und letztlich in der frommen Haltung seines innersten Menschen ruht, bejaht er das Leben und freut sich der aufbauenden Kräfte, die in ihm wirken. Er ist davon durchdrungen, daß er eine Landschaft, ein Kunstwerk, einen Menschen nur dann verstehend erfassen kann, wenn er mit williger Liebe ihnen entgegenkommt.

Diese entgegenkommende Liebe und dieser Glaube an den Sieg des Guten haben in ihm die echte Gabe entfaltet, Freunden ein Freund zu sein; haben ihn befähigt, den Umfang persönlicher Beziehungen fast auf alle gesellschaftlichen Schichten seiner Heimat auszudehnen, in der bewußten Absicht, bei allen das Wertvolle zu finden und im Austausch mit ihnen seine Kenntnisse zu erweitern. Ob er mit der Wirtin im Dorfgasthaus plaudert, ob er sich von der Schwester eines toten Künstlers Werkstatt und Hinterlassenschaft zeigen läßt, ob er mit Pfarrer und Schullehrer in alten Kirchen und Ruinen umherkriecht, oder ob er in der Tafelrunde der Schloßherren sitzt, die ihn so gern als Sachverständigen in ihre Archive und als immer anregenden Erzähler in ihren geselligen Kreis rufen, immer bleibt er der Gleiche, fühlt sich am rechten Platz, ohne die Selbständigkeit seines Denkens und Fühlens irgend preiszugeben.

Zum Schluß kehren wir bei dem Siebziger ein, der mit seiner von ihm hoch gehaltenen Frau, mit Kindern und Enkeln den Familientag begeht; auf der Scholle, nach der er sich frühzeitig gesehnt, die er in heißem Mühen langsam sich erarbeitet, die er wieder, wie ein Häusler hackend und mähend, sich erhalten hat durch Zeiten der Not. Wir hoffen, daß auch wir, wenn das Fest schlafen gegangen ist, wieder einmal einkehren dürfen in Hirschsprung, nahe bei der Ladenmühle, daß er uns dann durch die schlichten aber heimeligen Räume des Bauernhäuschens führt und uns Hausrat zeigt, den er inzwischen vorm Untergang errettet und angekauft hat. Und wenn er uns dann die Geschichte dieses Stuhls und jenes Kruges erzählt, dann schauen wir verstohlen nach seinem Schreibtisch, ob sich da nicht wieder eine Handschrift zur Veröffentlichung rundet, und freuen uns auf das, was er uns wieder schenken will.

Rudolf Richter, Leipzig.

Fußnote:

[1] Dieser Aufsatz erschien in verkürzter Gestalt bereits zum siebzigsten Geburtstag des hervorragenden Gelehrten am 21. August 1925 in den Dresdner Nachrichten.

[328]

Von Martin Braeß

Ein Vergleich des am 1. September 1925 in Kraft getretenen sächsischen Jagdgesetzes vom 1. Juli dieses Jahres mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen läßt erkennen, daß den Forderungen des Naturschutzes in weitgehendem Maße Genüge getan worden ist.

Zunächst fällt auf, daß § 2 eine vollständige, erschöpfende Aufzählung der jagdbaren Tiere enthält, während das bisher geltende Gesetz nur ganz allgemein »alle diejenigen herrenlosen und in ungezähmtem Zustande lebenden Säugetiere und Vögel, die bisher in hiesigen Landen als zur Jagd gehörig angesehen worden sind«, zum Gegenstand des Jagdrechts erklärte. (Gesetz, die Ausübung der Jagd betreffend vom 1. Dezember 1864, § 1, Absatz 2.) Zwar folgte auch hier eine Aufzählung der jagdbaren Säugetiere, die – obgleich sie lückenlos ist – doch nicht ausschließlich sein sollte, wie der Zusatz »namentlich« beweist; hinsichtlich der jagdbaren Vögel aber fehlte jede Einschränkung. Eine solche brachte erst das Gesetz, die Schonzeit der jagdbaren Tiere betreffend, vom 22. Juli 1876; dessen § 1 lautete: »Gegenstand des Jagdrechts sind fernerhin nicht mehr: die Lerchen, Drosseln und alle kleineren Feld-, Wald- und Singvögel, zu welchen jedoch Rebhühner, Wachteln, Bekassinen, Schnepfen und wilde Tauben, sowie die kleineren Raubvögel und alle Würgerarten nicht zu rechnen sind.« Es leuchtet ohne weiteres ein, daß der Begriff »kleinere Feld-, Wald- und Singvögel« viel zu allgemein ist, um Unklarheiten auszuschließen.

Nur eine erschöpfende Aufzählung aller jagdbaren Tiere konnte derartige Unklarheiten beseitigen. Daß dies geschehen, ist hinsichtlich der Vögel ein beachtenswerter Vorzug des neuen Gesetzes. § 2 zählt unter a folgende Säugetiere als »jagdbare Tiere (Wild)« auf:

»Rot-, Dam-, Muffel-, Reh- und Schwarzwild, Hasen, wilde Kaninchen, Biber, Dachse, Füchse, Fischottern, Marder, Iltisse, Wiesel (Hermeline), Wildkatzen, Eichhörnchen.«

Neu ist lediglich, daß das Muffelwild (Mufflon), das einzige Wildschaf Europas, das die hohen Gebirge der spanischen Provinz Murcia, Korsikas und des östlichen Siziliens bewohnt, unter die jagdbaren Tiere aufgenommen worden ist, nachdem man es in neuerer Zeit in Sachsen eingeführt hat, wo es vielleicht einmal, wie in den gebirgigen Teilen Thüringens und Schlesiens, eine gewisse Bedeutung erlangen mag. Sonst sind gegenüber dem alten Jagdgesetz nur in der Bezeichnung ein paar Änderungen getroffen worden: statt »Edelwild« ist der gebräuchlichere Ausdruck »Rotwild«, statt »Wiesel und Hermeline«, was unter Umständen dasselbe bedeutet, »Wiesel (Hermeline)« und, um jedem Mißverständnis vorzubeugen, statt »wilde Katzen« die Bezeichnung »Wildkatzen« eingesetzt worden. Daß dieses Raubtier, ebenso der Biber,[329] mit aufgezählt ist, dürfte für Sachsen wohl ziemlich gegenstandslos sein und bleiben.

Vielleicht befremdet es, daß in der Liste der jagdbaren Tiere nicht auch die Bisamratte angeführt ist, jener unwillkommene fremde Gast unserer Gewässer, der für Wasserdämme und Straßenbauten eine Gefahr bildet. Zur Bekämpfung dieses Schädlings ist aber ein besonderes Gesetz vom 30. Juli 1923 erlassen worden, das den Jagd-, ebenso den Fischereiberechtigten, den Eigentümern, Nutznießern, Mietern und Pächtern von Grundstücken und stehenden Gewässern die Verpflichtung auferlegt, das beobachtete Auftreten von Bisamratten der Amtshauptmannschaft, beziehungsweise dem Stadtrat anzuzeigen und die zur Abwehr nötigen Maßnahmen zu ergreifen.

Was die Fischottern, ebenso die Fischreiher betrifft, so bleibt wie bisher das ausschließliche Jagdrecht insofern eingeschränkt, als es nach § 12 des Fischereigesetzes vom 15. Oktober 1868 den Fischereiberechtigten gestattet ist, diese Tiere »zu fangen oder (ohne Benutzung von Schießgewehr) zu töten«. Allerdings müssen die so gefangenen oder getöteten Fischottern und Fischreiher »binnen vierundzwanzig Stunden an den Jagdberechtigten ausgeliefert« werden. Es ist zu wünschen, daß bei einer Neubearbeitung des Fischereigesetzes dieser § 12 wegen der Seltenheit der genannten Tiere wegfällt.

Die erfreulichsten Fortschritte im Sinne des Naturschutzes weist § 37 des neuen Gesetzes auf. Er handelt von den zeitlichen Beschränkungen der Jagdausübung, führt also die Schonzeiten der jagdbaren Tiere an. Unter den Säugetieren sind es lediglich das Schwarzwild, die wilden Kaninchen, Füchse, Fischottern, Iltisse, Wiesel (Hermeline) und Eichhörnchen, die einer Schonzeit entbehren, während selbst einigen Raubtieren, nämlich den Mardern, eine Schonzeit vom 1. März bis 31. Oktober und den Dachsen und Wildkatzen eine solche vom 1. Februar bis 31. August zugebilligt wird. Bisher erfreute sich unter allen Raubtieren, bepelzten wie befiederten, nur der Dachs einer Schonzeit (1. Februar bis 31. August). Aus Rücksicht auf ihre Seltenheit ist nun auch den Mardern (Edel- und Steinmardern) und den Wildkatzen eine solche zuerkannt worden.

Besonders erfreulich ist es, daß die Schonzeiten des Rot- und Rehwildes und der Hasen eine beträchtliche Ausdehnung erfahren haben. Die Gefahr, die dem Wildstande infolge des kalten Winters 1923/24 drohte, war so groß, daß die neuen Schonzeiten für das genannte Wild, wie sie das in Beratung stehende Gesetz vorgesehen hatte, schon vorher durch ein besonderes Gesetz vom 12. Dezember 1924 festgelegt wurden. Es sind die folgenden: für männliches Rotwild vom 1. Februar bis zum 31. Juli, für weibliches Rotwild vom 1. Februar bis zum 31. August, für männliches und weibliches Damwild vom 1. März bis zum 31. August, für Rehböcke vom 1. Dezember bis zum 30. Juni des folgenden Jahres, für weibliches Rehwild vom 1. Dezember bis zum 15. Oktober des folgenden Jahres, für Hasen vom 15. Januar bis zum 30. September.

[330]

Ein Vergleich mit dem Schonzeitgesetz vom 22. Juli 1876 zeigt, daß die Schonzeiten für männliches Rotwild um zwei Monate (Februar und Juli), für weibliches Rotwild um einen Monat (Februar), für männliches Damwild um zwei Monate (Juli und August), für Rehböcke gleichfalls um zwei Monate (Dezember und Januar), für weibliches Rehwild um einen halben Monat (erste Hälfte Dezember) verlängert worden sind.

Für die Sicherung eines gesunden Bestandes an Rot-, Dam- und Rehwild erscheint es ferner wichtig, daß die Schonzeiten für Kälber in dem Jahre, in dem sie gesetzt sind, die gleichen sind, wie für weibliche Stücke derselben Wildart.

Was das Muffelwild betrifft, so ist erstmalig seine Schonzeit gesetzlich festgelegt worden, und zwar für männliches Muffelwild vom 1. Februar bis zum 31. August, für weibliches vom 1. Dezember bis zum 30. September des folgenden Jahres.

Auch die Schonzeit der Hasen ist um einen halben Monat (zweite Hälfte Januar) verlängert worden.

Ungleich zahlreicher sind die Änderungen, die sich auf die jagdbaren Vögel beziehen. Hier galt es nicht nur Klarheit zu schaffen, die bisher fehlte, sondern auch der Vogelwelt einen weit größeren Schutz zu gewähren, dessen sie in einem so dicht bevölkerten Industrielande, wie es gerade unser Sachsen ist, dringend bedarf. Gewiß wird der Natur- und Vogelfreund immer noch einige Wünsche hegen, die auch das neue Gesetz nicht vollständig erfüllt, z. B. in betreff einzelner Tagraubvögel; aber im allgemeinen lehrt der Vergleich mit den bisher geltenden gesetzlichen Bestimmungen den großen Fortschritt auf dem Gebiete des Vogelschutzes, den das Gesetz klar zum Ausdruck bringt.

§ 2 zählt unter b folgendes Federwild auf: »Auer-, Birk- und Haselwild, Rebhühner, Fasanen, wilde Tauben, Ziemer, Bekassinen, Wildschnepfen, Trappen, Brachvögel, wilde Schwäne, Wildgänse, Wildenten, Rallen (Wasser-, Teich- und Sumpfhühner), Säger, Taucher, Möwen, Kiebitze, Fischreiher, Kormorane, Würger und rabenartige Vögel (Raben-, Nebel-, Saatkrähen, Elstern, Dohlen, Eichelhäher), Wachteln, Wachtelkönige, Uhus und alle Tagraubvögel.«

In dieser Liste begegnen wir einer ganzen Anzahl von Vogelarten, auf die das Reichsvogelschutzgesetz vom 30. Mai 1908 keine Anwendung findet; es sind dies: die wilden Tauben, die Wasserhühner, Säger, Taucher, Fischreiher, Kormorane, Würger, die rabenartigen Vögel, der Uhu und die meisten Tagraubvögel. Sie alle würden, falls man sie aus dieser Liste gestrichen hätte, nach dem Reichsgesetz »vogelfrei« sein, d. h. es dürfte sie jedermann fangen (allerdings nicht mit Schlingen) und töten, auch ihrer Eier und Jungen berauben. Weil sie aber jagdbar sind, steht solche Befugnis nur dem Jagdberechtigten zu. Auch hat die neue Fassung von § 1 des Schonzeitgesetzes: »Das Fangen und Erlegen nicht jagdbarer Vögel ... ist gänzlich verboten« dafür gesorgt, daß in vollem Umfang keine einzige Art mehr »vogelfrei« ist.

§ 37 setzt für das Federwild folgende Schonzeiten fest: für Auer-, Birk- und Haselhähne vom 1. Juni bis zum 31. März des folgenden Jahres, für[331] Rebhühner vom 1. Dezember bis 31. August des folgenden Jahres, für Fasanenhennen vom 1. Januar bis zum 30. September, für Fasanenhähne vom 1. Februar bis zum 30. September, für Bekassinen und Wildenten vom 1. Februar bis zum 15. Juli, für Waldschnepfen vom 1. Dezember bis zum 31. August des folgenden Jahres, für Brachvögel, Rallen, Taucher, Möwen, Fischreiher und Tagesraubvögel (mit Ausnahme der Turm- und Wanderfalken, sowie der Habichte und Sperber) vom 1. Februar bis zum 31. August. Auer-, Birk- und Haselhennen, Trappen, Kiebitze, Wachteln, Wachtelkönige, Ziemer, Uhus, Turm- und Wanderfalken dürfen bis auf weiteres nicht gejagt werden.

Vergleicht man diese Schonzeiten mit den bisher geltenden, so ergibt sich, daß Auer-, Birk- und Haselhähnen eine um fünfeinhalb Monat längere Schonzeit gewährt wird (früher nur Februar und vom 16. Mai bis 31. August), während sich die betreffenden Hennen das ganze Jahr ununterbrochener Schonung erfreuen dürfen (bisher nur vom 1. Februar bis 31. August). Die Schonzeiten der Rebhühner und Fasanenhähne ist die gleiche geblieben, die der Fasanenhennen um einen Monat (Januar) verlängert worden. Die Wildenten haben einen Zuwachs ihrer Schonzeit um zwei Monate erfahren (Februar, erste Hälfte März und erste Hälfte Juli), die Waldschnepfen um viereinhalb Monat (Dezember, Januar, März, April, erste Hälfte Mai); den Tagesraubvögeln, die bisher keine Schonzeit besaßen, wird mit Ausnahme von Habicht und Sperber eine solche von sieben Monaten (Februar bis August) gewährt. Turm- und Wanderfalke aber sind wie Trappen, Kiebitze, Wachteln, Wachtelkönige, Ziemer, Uhus und die oben genannten Hennen der Waldhühner das ganze Jahr zu schonen.

Nur einige Bemerkungen hierzu. Daß die Jagd auf die Waldschnepfen während des Frühjahrsstrichs (1. März bis 15. Mai) wegfällt, ist außerordentlich zu begrüßen. Es liegt ja auf der Hand, daß der Abschuß dieses Wildgeflügels zu der Zeit, wo es an seine Niststellen zurückkehrt, um das Brutgeschäft zu beginnen, dem Bestand starken Abbruch tun mußte. Für die Wildenten wird es von Vorteil sein, daß ihnen die Schonzeit um die erste Hälfte des Juli verlängert worden ist, obgleich auch dann noch die meisten mit der Führung der Jungen beschäftigt sind. Der Wunsch, ein oder die andere Entenart, z. B. die Schellente, völlig geschont zu sehen, ist begreiflich; aber hier Ausnahmen zu machen, dürfte unpraktisch und ziemlich zwecklos sein. Der Fischreiher besaß, weil er gegenwärtig im Inlande nicht mehr horstet, keine Schonzeit (Gesetz, die Schonzeit betreffend vom 22. Juli 1876, § 4, Absatz 4); es ist zu hoffen, daß er sich unter dem ihm gewährten Schutz – Schonzeit vom 1. Februar bis 31. August – an ein oder der anderen Stelle unseres Landes wieder als Brutvogel einfindet; allerdings müßte er den Nachstellungen seitens der Fischereiberechtigten möglichst bald entzogen werden.

Sehr erfreulich ist es, daß endlich alle Eulen aus der Liste der jagdbaren Tiere gestrichen sind; sie werden nun des Schutzes teilhaftig, den das Reichsvogelschutzgesetz ihnen gewährleistet. Daß man den Uhu mit Recht noch unter die jagdbaren Vögel zählt, ist schon oben dargelegt worden; als Naturdenkmal[332] darf er aber zu keiner Zeit gejagt werden, genau wie der seltene Wanderfalke. Es wäre ein Wunsch aller Naturfreunde erfüllt worden, wenn das Gesetz diesen unbedingten Schutz auch allen Adlerarten und Bussarden hätte zuteil werden lassen; sie müssen sich mit der Schonzeit vom 1. Februar bis 31. August begnügen. Der Nutzen der Turmfalken wird anerkannt, indem man ihnen das ganze Jahr über eine ununterbrochene Schonzeit gewährt. Daß im Gegensatz hierzu der Sperber, diese Geißel der Kleinvogelwelt, von jeder Schonzeit ausgeschlossen ist, wird allgemein gebilligt werden, während die gleiche Behandlung des Hühnerhabichts, der ebenfalls ein schlimmer Räuber ist, namentlich auch dem Hühner- und Fasanenbestand großen Schaden zufügt, wohl bei allen Jägern, seiner verhältnismäßigen Seltenheit wegen aber nicht bei allen Naturfreunden Zustimmung finden wird.

Um so größer ist die Genugtuung darüber, daß die Trappen das ganze Jahr über geschont werden sollen; es ist nun zu hoffen, daß diese seltenen Vögel unserem Niederland erhalten werden. Gleichen ungeteilten Beifall muß auch der unbedingte Schutz der Kiebitze finden, deren Zahl von Jahr zu Jahr geringer geworden ist, und der der Wachteln, die sich in letzter Zeit hier und da wieder vereinzelt eingestellt haben, nachdem sie bereits seit Jahrzehnten für viele Gegenden als Brutvögel völlig verschwunden waren. Das Einsammeln von Kiebitz- und Möweneiern war bisher zu jeder Zeit gestattet (Schonzeitgesetz § 4, Absatz 4); nunmehr darf dies nur vom 1. Januar bis zum 30. April geschehen, natürlich nur vom Jagdberechtigten. Dadurch erfahren die Nachgelege der genannten Vögel einen gewissen Schutz.

Der größte Gewinn aber scheint zu sein, daß nun auch die Jagd auf den Ziemer völlig ruhen wird. Manchem Jagdberechtigten mag es nicht ganz leicht werden, auf den Abschuß dieses kleinsten Wildbrets zu verzichten; aber wenn man bedenkt, daß es bei der Ziemerjagd gar nicht zu vermeiden ist, auch andere Drosseln mit abzuschießen, daß wir kein Recht haben, den Südfranzosen und Italienern wegen der Nachstellungen unserer Kleinvögel Vorwürfe zu machen, wenn wir selbst unsere nordischen Gäste ebenso empfangen, und daß es überhaupt unwürdig ist, solch kleines Wildbret in den Mund zu stecken, so wird man sich schließlich mit der neuen Bestimmung aussöhnen und dem Naturschutz gern dieses Opfer bringen.

Bisher begann die Ziemerjagd in Sachsen mit dem 16. November (Verordnung, die Jagdbarkeit der Ziemer [Zeumer] betreffend, vom 27. Juli 1878); aber in Preußen z. B. geht die Drosseljagd – sämtliche Drosselarten gehören nach der preußischen Jagdordnung vom 15. Juli 1907 § 39 Nr. 19 zu den jagdbaren Vögeln – schon am 21. September auf und währt bis zum Jahresschluß. So kam es, daß Jahr für Jahr in vielen unserer Feinkost- und Wildbrethandlungen »Krammetsvögel« feilgeboten und verkauft wurden, unter denen sich genug Amseln, Sing-, Wein- und Misteldrosseln befanden, weil man die Vögel zumeist aus dem Auslande bezog. Es war ein kläglicher Anblick, die zum Teil doch so herrlichen Sänger in langen Girlanden vor den Schaufenstern aufgereiht zu sehen. Das hat nun ein Ende. Denn die Ausführungsverordnung zu § 40[333] und 41 des neuen Gesetzes bestimmt: »Die Einfuhr und der Handel mit erlegten Trappen, Kiebitzen, Wachteln, Wachtelkönigen und Ziemern bleibt auch dann verboten, wenn die Stücke nachweisbar außerhalb Sachsens erlegt worden sind.« »Krammetsvögel« werden also vollständig als Verkaufsware verschwinden, und ebenso wird uns der traurige Anblick »echt französischer Weinbergswachteln« (!) in den Auslagen erspart bleiben. Dafür wollen wir dankbar sein.

Zugleich mit dem Jagdgesetz hatte die Regierung die Bearbeitung eines Landesvogelschutzgesetzes in Aussicht genommen. Dies ist aber unterblieben, namentlich aus dem Grunde, weil zunächst eine Neubearbeitung des Reichsvogelschutzgesetzes erwartet wird. Die sächsische Vogelschutzbestimmung steht mit im Schonzeitgesetz vom 22. Juli 1876 (§ 1, Absatz 2) und mußte vom neuen Gesetz aufrechterhalten werden. Sie lautet jetzt: »Das Fangen und Erlegen nicht jagdbarer Vögel und jede auf den Fang derselben berechnete Veranstaltung, das Zerstören ihrer Nester und das Ausnehmen der Eier und Jungen ist gänzlich verboten, auch dürfen dieselben zu keiner Zeit auf Märkten oder sonst in irgendeiner Weise feilgeboten und verkauft werden.«

Es ist zu erwarten, daß sich ein neues Landesvogelschutzgesetz dem Reichsvogelschutzgesetz enger anschließen wird. Vorläufig wollen wir uns freuen, daß Sachsen ein neues Jagdgesetz hat, das, wie wir wohl überzeugend dargelegt haben, in hohem Maße den Bestrebungen des Heimat- und Naturschutzes entgegenkommt.

Eine Erinnerung und eine Zuversicht

Von R. Bürckner, Dresden.

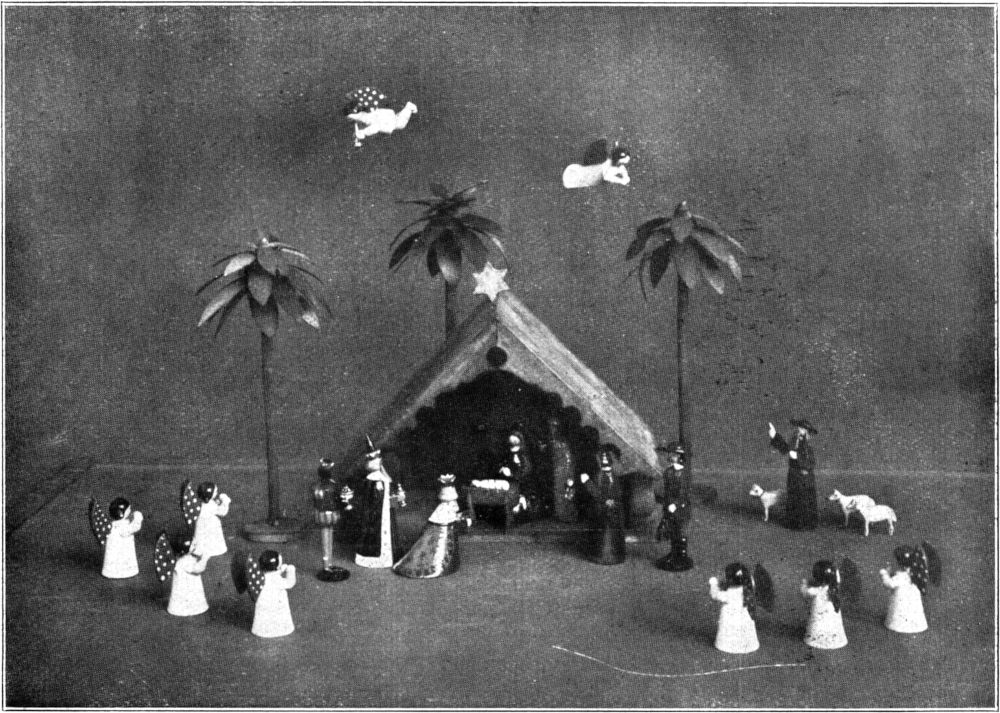

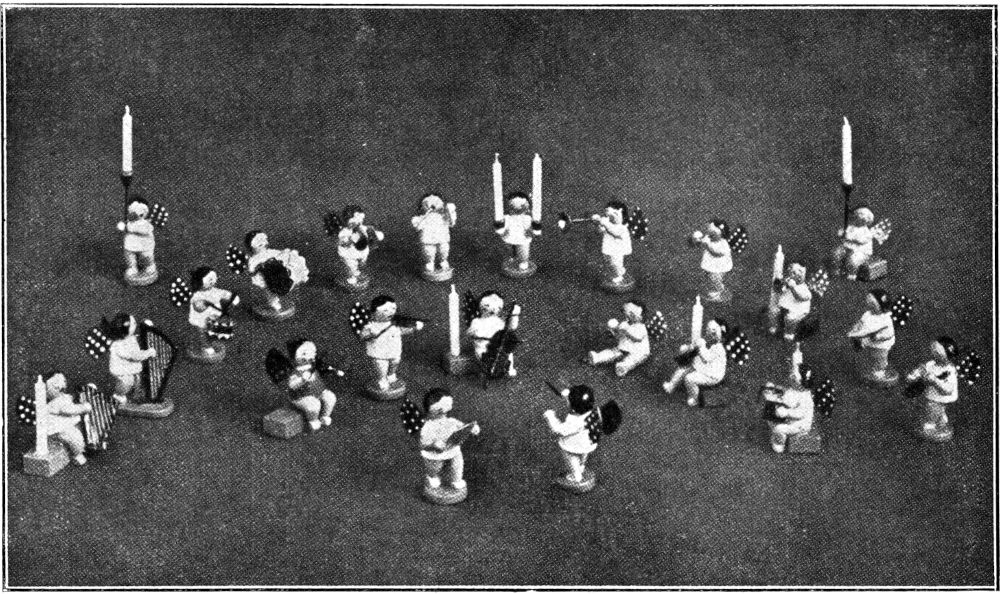

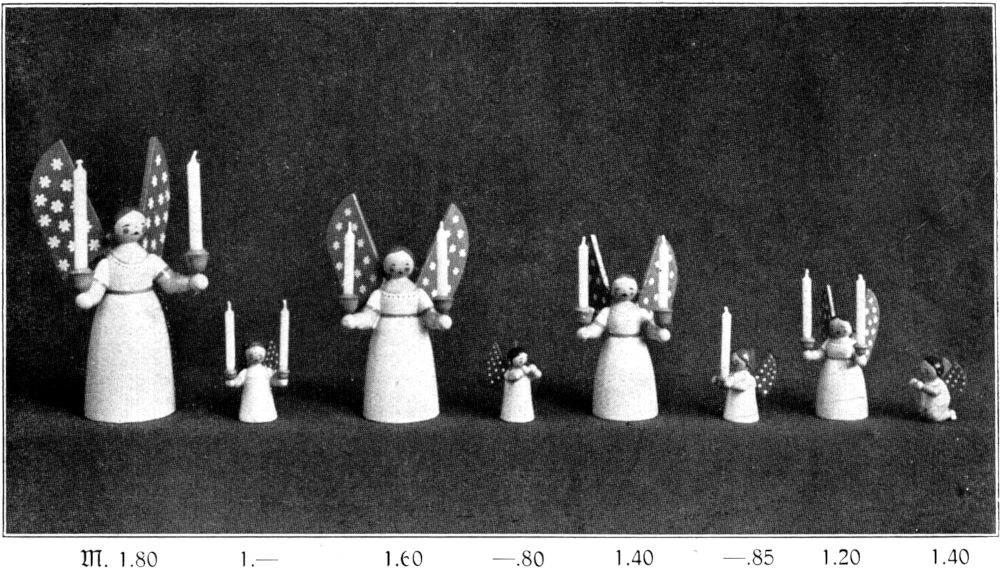

Als ob im Landesmuseum an der Asterstraße in Dresden nicht immer Weihnachten wäre! Wenn draußen das Maiglöckchen blüht, wenn die Sommersonne brennt, wenn Äpfel und Weintrauben reifen: im Museum wird immer beschert. Nicht bloß oben in der Erzgebirgischen Stube, wo der Weihnachtstisch das ganze Jahr aufgebaut steht, wo die Pyramide eben aufgehört hat, sich zu drehen, wo die Weisen aus dem Morgenlande zum Stalle ziehen. Nein, wenn du beim Eingang vor die erste, die Dresdner Stube trittst, wenn du unter den Bergspinnen, die vom Gewölbe blinken, hingehst: Es ist wie Weihnachten. Friede auf Erden. Weihnachtsfreude.

Aber du mußt dich wirklich freuen können, freuen wie ein Kind. Warum freut es sich? Bloß, weil alles so schön ist. O du Kindereinfalt mit deiner ungelehrten Freude! Wer dich doch immer hätte!

Hast du sie nicht, dann komme zu Weihnachten ins Landesmuseum. Komm und sieh, bleibe und höre und freue dich!

Wochenlang vorher wird beraten, wie diesmal Weihnachten gefeiert, wie diese Stube, jener Raum weihnachtlich geschmückt werden soll. Briefe gehen[334] hin und bitten um Mitarbeit, kommen her und bringen Zusagen viel, Absagen wenig. Alte Helfer bleiben treu. Neue schließen sich an. Hast du schon mitgetan? Warte nicht erst auf eine Einladung! Die von selber helfen, sind uns am liebsten.

Endlich ist alles fertig. Dieser Zulauf! Über viertausend Menschen sind letzte Weihnachten im Museum gewesen. Gerade, als ob z. B. ganz Dippoldiswalde mit allen Männern, Frauen und Kindern sich aufgemacht hätte. Gab das ein Gedränge! »Was fällt dir ein?« fragte der Vater unwirsch seinen kleinen Jungen, der zwischen den Leuten stak und hin- und herschob. Die Mutter beschwichtigte: »Er will den Hofrat sehen!« Da nahm ihn der Vater hoch – nun sah er den Hofrat, nun guckte und horchte er.

Ein Zweifaches zieht die Leute zu Weihnachten ins Museum: der Weihnachtsschmuck, die Weihnachtsfeier.

Der Schmuck beginnt mit einer Ranke draußen an der Tür. Schon im Vorraum stehen Bäume. Im Hintergrunde droht ein Riesen-Ruprecht. Aber er tut es ganz gutmütig.

Jetzt die Innenräume. Christbäume, Christbäume! Jeder anders angeputzt. Welcher ist der schönste? Der mit mattem Silberschmuck? Der mit bunten Sternen? Nein, dort der Pfefferkuchenbaum! Die Pfefferkuchen sind alle selbst entworfen, selbst aus Teig geformt. Der Herr Bäckermeister hat sie bloß gebacken, weil das im Ofen zu Hause nicht gut ging. Hier in der guten Bürgerstube: Wie das glitzert! Lauter Goldpapierketten und -büschel und -sterne. Sieh mal, dort auf dem kleinen Schreibpult, an dem früher der Naundorfer Gutsbesitzer seine Roggenrechnung machte: Zwei Wunderbäumchen! Vier goldene Nüsse als Füßchen, eine vergoldete Kartoffel als Mittelstück und fünf Gänsekiele darin als Träger von Rosinen und Mandeln. Ist das niedlich! Nicht bloß niedlich. Ganz echte rechte Volkskunst ist es, voller Liebe, voller Freude! Wer bringt uns mehr solche Sachen?

Unter dem großen grünen Baum ein ganzer Kranz erleuchteter Advents- und Weihnachtsbilder. Aber die müssen schwer auszuschneiden sein! Ja, dafür sind sie auch von Kunstgewerbe-Akademikern; gerade wie die Pfefferkuchen, die wir vorhin gesehen haben.

Bäume mit kräftigem, mit zartem Buntpapierschmuck, mit leuchtenden Glaskugeln, mit Sternen aller Art, mit bunten Bändern. Weihnachtsleuchter, durchscheinende Fensterbilder. Eine frei schwebende grün verdeckte Leiste als Laufbahn für ein Gewimmel ausgeschnittener bunter Figuren; alle rennen zum Christbaum, der sich in der Mitte erhebt. Oben in der Dresdner Bürgerstube mit dem herrlichen Blick auf die Frauenkirche ein in seinem altmodischen Papierschmuck fein abgestimmter Christbaum.

Kein Raum ist vergessen. Bei den kleinen Grabkreuzen steht ein grüner Baum im Schmucke seiner natürlichen Zapfen ernst und still in der Ecke. Dort und da die Treppe sollst du nicht hinaufgehen. Ein grüner Wächter sperrt den Weg.

[335]

Weihnachten überall!

»Gestatten, Herr ...! Mein Name ist Einert. Ich sehe hier so viele Christbäume, aber ich muß sagen, mir gefallen nur die im einheitlichen Schmuck, entweder lauter weiße Sterne, weiße Lichter oder lauter rote Körbchen, rote Ketten, rote Lichter, oder auch lauter Gold, lauter Silber. Wie denken Sie darüber?« »Kann wunderschön aussehen,« will ich antworten, da stellt sich Herr Frölich vor, der zugehört hat, und sagt: »Mein Christbaum muß sein wie eine Volksfestwiese, bunt und lustig, alles durcheinander: bunte Sterne, goldene Nüsse, Silberketten, Pfefferkuchen. Zwar hier, gestatten, daß ich vorstelle: Fräulein Fein, findet ausgerechnet die Pfefferkuchen geschmacklos, aber meine Kinder ...« Er kann nicht ausreden, denn Fräulein Fein bestätigt eilfertig seine Worte: »Außerdem hängen die Pfefferkuchenmänner aller menschlichen Bestimmung zuwider meist verkehrtherum im grünen Baum.« »Aber liebes Fräulein, der Pfefferkuchenmann hat nur die eine Bestimmung, lustig zu sein. Das Kopfnachunten macht ihm unendlichen Spaß und allen kleinen wie großen Kindern mit.«

Unsere Weihnachtsausstellung zeigt, daß es eine »Ästhetik des Christbaumes« glücklicherweise nicht gibt. Das fröhliche Herz findet den rechten Schmuck. Aber die Leute hat der Hofrat öffentlich bedauert, die sich um den Christbaum nur die eine Mühe machen, in den Laden zu laufen und – fünfundzwanzig Marzipanschweine einzukaufen.

Es ist am Spätnachmittag. Harter Ostwind durchfegt die Straßen, Glatteis macht das Gehen schwer. Aber das Museum steht voller Menschen. Worauf warten sie? – Wird denn heute gesungen? – Was wäre Weihnachten im Museum ohne Sang und Rede, ohne Feier! An jedem Tage mindestens eine, an manchen zwei, an einigen sogar drei. So kam es, daß wir letzte Weihnachten fünfundzwanzigmal Weihnachten gefeiert haben. Ja, hält denn das ein Mensch aus? Glänzend. Er muß bloß eine unauslöschliche Begeisterung und – treue Helfer haben. Die hatten wir wie beim Schmücken der Christbäume, so auch bei unseren Feiern. Schulkinder, Gesangvereine, höhere Schulen, Kirchenchöre, fröhliche Einzelsänger, liebenswürdige Einzelsängerinnen, alle, alle kamen, erfreuten die Besucher, erfreuten uns, erfreuten vor allem sich selber. Wie oft und doch nie genug haben wir »Stille Nacht, heilige Nacht« gehört! Wenn es so recht rein und fein durch die Bogenhallen klang, dann war’s, als ob man das alte liebe Lied in wunderschönem Druck auf kostbarem Papier vor sich sähe. Wir freuen uns dankbar jeder volkstümlichen Mitwirkung, und Abwechslung muß sein. Aber kein Weihnachtssingen kommt dem aus Kindermunde gleich. Wenn dann die Mädchen, die Knaben so mit aller Andacht zu ihrem Führer aufschauen: Luca della Robbia, deine Sängerbühnenkinder sind übertroffen. Geheimnisvoller Weihnachtszauber steigt empor, wenn die Engel, Maria und Joseph, die Hirten, die Weisen im langen Gange hergezogen kommen, Lichter in den Händen, Weihnachtslieder singend, begleitet von den Klängen der Lauten und Geigen. Sie kommen langsam heran zum großen Raume der Grabkreuze, sie treten vor die herrliche Madonna.[336] Recht wie eine liebe Mutter sieht sie ihnen zu, wenn sie ihr Weihnachtsspiel beginnen, ohne Puder, ohne Maskengarderobe, schlicht wie im häuslichen Kreise.

Nicht jedesmal wird gespielt. Dann erzählt der Hofrat von dem Bergmann, der ihn gebeten hat, sich die Maria anzusehen, die er für seine Weihnachtskrippe schnitzt, oder von dem kleinen Mädel im Erzgebirge, das seine Puppe kranksagte, als sie noch heil und ganz war, und gesund, obgleich sie inzwischen ein Loch in den Kopf bekommen hatte. Kinderphantasie, deine Gedanken sind nicht unsere, du mußt den nüchternen Erwachsenen belehren. Du hast auch dem kleinen Jungen jenen Tag zum glücklichsten seines Lebens gemacht, an dem er Karnickel sein und ins Erdloch kriechen durfte. Dagegen wir Großen: wie oft sind wir Karnickel und wie selten sind wir glücklich, schließt nachdenklich die Rede lachender Lebensweisheit. Noch vieles von Volksbrauch, von Volks- und Kinderkunst bekommen die Leute erzählt, gern und lange hören sie zu. Aber mit dem Zuhören ist’s nicht getan; sie müssen tätig mitfeiern. Der Tannenbaum, der Vogelbeerbaum vereinigen alle, die da sind, zu fröhlichem Schlußklang. Wir kommen wieder!

Ja, sie werden wiederkommen. Schon glimmen in der Ferne leise die Weihnachtskerzen auf. Wer wird diesmal die Bäume schmücken? Wer wird singen? Sollen wir Dresdner alles besorgen im Landesmuseum für Sächsische Volkskunst? Wer hat einen volkstümlichen Christbaumgedanken? Das heißt, der Gedanke allein tut’s nicht, wir warten auf die Ausführung. Oder kann jemand einen Weihnachtsberg aufbauen? Keinen neun Meter langen, sondern einen, der auch in die enge Stadtwohnung, der ins Museum paßt. Wir möchten wieder vielen, vielen Menschen Freude, Weihnachtsfreude, neue Freude bringen. Und gestehen wir’s nur: Wir selber haben dabei die größte.

Wir sind voller Zuversicht.

Ein Brief von Erdmut Sammetwühler

Sehr geehrter Herr Schriftleiter!

Ich bitte Sie, in den Spalten Ihrer Heimatschutzmitteilungen folgende Anzeige einzurücken. Obwohl ich weiß, daß Ihr Blatt sich mit bezahlten und unbezahlten Anzeigen dieser Art grundsätzlich nicht befaßt, hoffe ich doch auf Erfüllung meiner Bitte.

Ein erfahrener, alter Praktikus gibt kostenlos an jedermann Rat und Auskunft, wie Milchertrag, Kartoffelertrag usw. ohne Kostenaufwand mühelos gesteigert werden können. Zuschriften sind unter »Kostenlos« an den Landesverein Sächsischer Heimatschutz oder an K. Lucas, Meißen, einzureichen.

Erdmut Sammetwühler.

[337]

Mein lieber Herr Schriftleiter!

Sie werden sich jetzt meiner Bekanntschaft aus den Jahren 1920 (Bd. IX, Heft 1–3) und 1921 (Bd. X, Heft 7–9 der Mitteilungen) entsinnen. Jawohl, ich lebe noch. Die böse Zeit hat mich nicht unterbekommen. Wenn ich Ihnen so eine Anzeige bringe, dann denken Sie ja nicht, ich hätte auf meine alten Tage den Größenwahn geschnappt oder triebe mit Ihnen und den Heimatschutzbestrebungen Scherz. Nein, es ist mir ganz ernsthaft zumute bei der Eingabe meines Angebotes. Ich sehe im Geiste, wie Sie lächeln und mit dem Kopfe schütteln, ich glaube zu vernehmen ein deutliches: Quatschkopf, man merkt es, du wirst alt.

Also hören Sie an. Ihr sächsischer Landtag hatte in seiner Sitzung am 4. März 1921 ein von Ihnen eingebrachtes Schutzgesetz für uns und alle, die unter der unvernünftigen Pelzjägerei leiden mußten, mit seltener Einmütigkeit und selten fröhlicher Stimmung abgelehnt. Ich schrieb Ihnen noch den bekannten Brief »In eigener Sache ein letztes Wort« und hielt es dann für ratsam, auszuwandern. Sie sagen: Das stimmt. Aber wohin auswandern? Woher wußtest du von einem rettenden Lande?

Ja, mein Lieber, auch wir haben unsere Beziehungen, auch wir haben unsere Vertrauensleute überall sitzen. Außerdem sind unsere Nerven so fein, daß wir die terrestrischen Radiowellen ohne Hörer glatt aufnehmen und uns nach den auf diese Weise erhaltenen Mitteilungen richten können. Ich grub mich nach Schlesien durch, da ich erfahren hatte, daß der preußische Landwirtschaftsminister durch Erlaß vom 8. April 1920 den Regierungspräsidenten anheimgestellt hatte, zum Schutze unserer Sippschaft Polizeiverordnungen zu erlassen. Das ist auch für fünfzehn Regierungsbezirke und für einige Kreise geschehen. Damit war verboten, uns außer in geschlossenen Gärten, auf Deichen usw. zu fangen und zu töten. Nur in besonderen Fällen konnten von Ortsbehörden Ausnahmebestimmungen erlassen werden. Die Regierungsbezirke Düsseldorf und Trier, die Kreise Köln-Stadt und Bergheim im Bezirk Köln schränkten das Verbot des Fangens und Tötens ein auf fremde Grundstücke. Damit noch nicht genug. In dreizehn von den fünfzehn Regierungsbezirken (Schneidemühl, Köslin, Breslau, Liegnitz, Oppeln, Magdeburg, Merseburg, Minden, Hildesheim, Wiesbaden, Coblenz, Aachen, Sigmaringen) wurde sogar die öffentliche Ankündigung zur Abnahme unserer Felle verboten. Wenn auch nicht im Wege der Reichsverordnung, so doch im Wege der Landesgesetzgebung wurden wir geschützt. Die Minister für Handel und Gewerbe und für Landwirtschaft, Domänen und Forsten regten aber von sich aus den Erlaß einer Reichsverordnung an. Hatte der Regierungspräsident von Oppeln unter dem 22. Juli 1920 (nicht erst am 4. März 1921 sächsischer Landtagsrechnung) eine Polizeiverordnung zu unserem Schutze für das Abstimmungsgebiet des Regierungsbezirkes erlassen, so dehnte er durch Bekanntmachung vom 1. Dezember 1924 (Regierungs-Amtsblatt – nicht in der Sächsischen Staatszeitung – Stück 16 vom 18. April 1925) diese Verordnung auch auf den nicht zum ehemaligen Abstimmungsgebiete gehörenden Teil seines Regierungsbezirkes aus. So sind wir nunmehr in ganz Schlesien geschützt.

Sie sehen, wir sind ganz genau unterrichtet. Ich kann Ihnen sogar noch mehr erzählen. Seit dem 31. März 1920 gibt es in Württemberg ein Schutzgesetz für uns. Uns darf nur in geschlossenen Gärten nachgestellt werden. In gewissen Fällen können die Gemeindebehörden – wie in Preußen – Ausnahmebestimmungen erlassen. Die Verfügung des Ernährungsministeriums vom 9. Dezember 1920 gibt aber klar und eindeutig an, wer auf uneingefriedeten Grundstücken fangen darf und unter welchen Bedingungen. Angebote zu Verkauf und Ankauf von unseren Fellen sind dort ebenfalls verboten. Wer sich nicht daran hält, kann mit Gefängnis bis zu einem Jahr und mit verhältnismäßig hoher Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen belegt werden. Eine Einschränkung hat Württemberg allerdings vorgenommen. Das für die Angelegenheiten der Landwirtschaft zuständige Ministerium kann die einzelnen Bestimmungen für das ganze Staatsgebiet oder Teile davon auf bestimmte oder unbestimmte Zeit außer Kraft setzen. Ganz ähnlich lautet das entsprechende Schutzgesetz in Holland.

[338]

Und was haben Sie in Sachsen gefordert? War es nicht dasselbe?

Ich grub mich also nach Schlesien hinaus und hatte Ruhe.

1921 schrieb ich Ihnen: »Es ist uns unbeabsichtigt Hilfe von anderer Seite gekommen. Frau Mode, das wetterwendische Weib, hat uns ihre Gunst wieder entzogen. Das ist unser Glück. Frau Mode hat Euch Menschen alle am Bändel. (Heute würde ich vielleicht schreiben »am Narrenseil«.) Hoffentlich beehrt sie uns recht lange mit ihrer Geringschätzung. Dann werden wir auch Ruhe haben. Wen sie unter uns freien Geschöpfen mit ihrer Gunst beglückte, dem brachte sie den Untergang.« Im neuen Brehm, der vielleicht bei gewissen Leuten mehr zieht als der alte, steht es Schwarz auf Weiß im 10. Bande Seite 320: Nach einer Auskunft, die von einer hervorragenden, an den Zentralen des Pelzhandels in Leipzig und London domizilierenden Rauchwarenfirma herrührt, ist die Mode des Maulwurfpelztragens im entschiedenen Rückgange begriffen und dürfte in absehbarer Zeit ganz verschwinden. Zur Zeit (Juni 1904) ist das Angebot auf dem Weltmarkt in London zirka eine Million Felle jährlich, wovon der deutsche Anteil etwa zwanzig Prozent betragen mag. Die Verfasser vom neuen Brehm schreiben hinzu: »Heute sind die kleinen Samtfellchen des Maulwurfes aus der Pelzkonfektion längst wieder verschwunden«. Leider haben sich diese große Pelzfirma und die Herren Verfasser vom Brehm gründlich getäuscht. Oder sollte ihnen 1920 nicht bekannt geworden sein, daß zum Beispiel zu einem Umhang für eine eitle, gedankenlose Frau, nein (das wäre Verletzung der Frau und Mutter), für ein eitles, gedankenloses menschliches Wesen etwa dreihundert Maulwurfsfelle und vierundsechzig Felle des grauen sibirischen Eichhörnchens verwendet und sechshundertfünfundsiebzig Dollar (1920) dafür verlangt und auch gezahlt worden sind? An dieses eine Beispiel ließen sich leicht weitere, ganz ähnliche anfügen. Schon 1904 hatte der Verband fortschrittlicher Frauenvereine beim Reichskanzler eine Eingabe abgegeben, in der gefordert wurde, einen vermehrten Schutz unserer Sippe herbeizuführen (wir waren schon um 1890 einmal in Mode gekommen), den Maulwurffang und sogar das Tragen von Maulwurfspelzen unter Strafe zu stellen. Das war 1904. Und 1920, 1921!!! Wo bleibt Euer vielgerühmter Fortschritt, der innere Fortschritt?

Ich weiß auch, daß jemand von Euch gesagt hat: Diejenigen, die in unserem Klima wirklich einen Pelz brauchen, sind die, die als Fahrzeugführer zu tun haben. Alle anderen – fast ohne Ausnahme – tragen ihn als Modestück. Aber eins haben uns unsere Vertrauensleute doch noch nicht gemeldet, daß ein angestellter Fahrzeugführer einen Pelz aus unseren Fellen getragen hätte.

Doch zurück zu meiner Anzeige. Was bringt mich darauf? Ich habe von verschiedenen Seiten vernommen, daß Euch die Maikäfer Sorgen bereiten. Die Biologische Reichsanstalt versendet seit einigen Jahren Maikäfermerkblätter. Nach der ganzen Arbeitsweise dieser Anstalt kann ich nicht annehmen, daß sie das nur tut, um etwa die Verbreitungsbezirke vom gewöhnlichen Maikäfer und vom Roßkastanien-Maikäfer klarzulegen. Das Wort Maikäferjahre wird oft genannt.

Man versucht die Zusammenhänge aufzudecken, die jedes Lebewesen als Glied einer geschlossenen Kette erkennen lassen. Man zeigt, wie eine Veränderung an irgendeiner Stelle der Kette zwingend auf alle anderen Glieder einwirken muß. Da taucht auch die Rede auf von den Maikäfern, die Euch Menschen die Milch wegtrinken. Das ist närrisch, aber leider wahr. Überlegt es Euch einmal. Wenn jemand sagte: Maikäfer, die Euch die Kartoffeln wegfressen, so hätte der auch recht.

Im schweizerischen Rhonetale soll eine Gemeinde einmal versucht haben festzustellen, ob es wirklich an dem sei, daß Engerlinge den Grasnutzen merklich schmälern und dadurch die Futtermenge, die Milchviehhaltung und den Milchertrag merklich mindern könnten. Das Ergebnis ist wohl so gewesen, daß auf einen Hektar engerlingsfreier Wiese etwa zwanzig Zentner Heu mehr geerntet worden sind als auf den Wiesen, die engerlingsreich waren. Verbürgen kann ich mich für diese Angaben nicht, aber ein gut Teil Wahrheit steckt dahinter. Hätte man statt des Wiesenlandes Kartoffelland zu diesen Untersuchungen[339] benutzt, so wären sicher ähnliche Ergebnisse zutage getreten. Jetzt werden Mittel gesucht, die den Engerlingsschaden mindern und damit die Erträgnisse der Ländereien unter sonst gleichen Bedingungen heben sollen. Aber keins wird darunter sein, das ohne Opfer an Zeit und Geld anzuwenden wäre.

Was haben aber wir Mulle damit zu tun? Daß wir Engerlinge fressen, das ist wohl bekannt. Herr Wiesenbaumeister Bernatz hat ja nun gefunden, daß wir nur zweimal im Jahre Engerlinge fräßen, hat das auch mit seinen Erfahrungen belegt. Das eine Mal wäre es im Frühjahre, wenn die Engerlinge aus den frostfreien Schichten zu den Graswurzeln, Kartoffeln usw. emporstiegen. Das andere Mal wäre dann, wenn sie im Herbste wieder zur Tiefe gingen. Dabei müßten sie unser Röhrennetz schneiden und fielen uns zur Beute. Zu anderen Zeiten erwischten wir keine. Unsere Gänge seien im Sommer unter den Engerlingen, im Winter über ihnen. Ich halte dem entgegen: Es haben etliche von Euch Versuche mit gefangenen Brüdern von mir angestellt, ob wir unsere Beute auf gewisse Entfernungen hin, durch Erdschichten hindurch usw. auch zu wittern vermöchten. Die Versuche haben Euch gezeigt, daß wir das können. Und unser Jungvolk fährt zumeist dicht unter der Erdoberfläche dahin. Da muß mancher Engerling gewahr werden, daß er nicht bloß im Frühjahr und im Herbste sich vor uns sichern möchte.

Aber mag daran sein, was will. Jeder Engerling, der von uns gefressen wird, bedeutet für Euch Gewinn an Graswuchs, an Kartoffelwuchs, an Futter, an Kartoffeln, an Milch, an Fleisch. Aus den Engerlingen werden Käfer. Auch diese fressen. Jeder Fraß am Baume mindert in entsprechendem Maße den Ertrag an allem, was der Baum bietet. Schwingt Euch einmal zu den Gedankengängen eines Leberecht Hühnchen auf, der sich ausmalt, was er alles verzehrt, wenn er ein einziges Hühnerei genießt: einen ganzen Hühnerpark. Wendet das auf uns an. Was verzehren wir alles, wenn wir einen einzigen Engerling auffressen! Liegt auch eine starke Übertreibung darin, so ist eine solche Betrachtung doch sehr lehrreich und bedeutsam. Was ich hier auf den Engerling bezogen habe, das könnt Ihr auch auf jeden anderen tierischen, innerirdischen Bewohner Eurer Grundstücke anwenden, den wir zu überwinden vermögen.

Ich gehe noch weiter und schlage vor: Nehmt zwei Stück gleichwertiges Land, zwei Wiesen oder zwei Stück Kartoffelland. Das eine säubert von uns; auf dem andern laßt uns in Ruhe. Prüft von beiden die Erträge. Setzt bei der Wiese ruhig in Rechnung, daß Ihr wegen unserer Hügel die Sense vielleicht etwas höher einsetzen müßt, daß daher höhere Grasstoppeln stehen bleiben, als unbedingt nötig wäre. Ich habe die Zuversicht, daß wir uns trotz allem nicht als so schlimme Gäste erweisen werden, als die wir von verschiedenen Seiten her immer hingestellt werden. Daß wir ihrer auf einem Stück nicht zuviel werden, dafür sorgen wir schon selbst. Wir haben eine große Freßlust. Auf einem Stück, auf dem einer von uns gerade satt wird, da duldet er keine weiteren Mitfresser. Einer muß weichen; da gibt es kein Erbarmen.

Ich glaube, meine Anzeige wird jetzt deutlich. Für uns Mulle allein will ich auch nicht sprechen. Ich will nur immer und immer betonen: Ihr Menschen, stört nicht ohne dringende Not das Gleichgewicht in der Natur! Habt Ihr Eingriffe in den Gleichgewichtszustand vor, dann fragt Euch ernstlich: Was für unmittelbare Folgen wird unser Eingriff haben? Aber seid damit noch nicht zufrieden, sondern stellt Euch die viel schwerere Frage: Was für mittelbare, weitgehende Folgen können aus diesem Eingriff erwachsen? Bedenkt dabei, daß diese mittelbaren Folgen Nachteile zu bringen vermögen, die den unmittelbaren Nutzen zunichte machen können. Ein augenblicklicher, vielleicht nur persönlicher Gewinn kann ausschlagen zum dauernden Schaden, den meist die Allgemeinheit zu tragen hat.

Darum will ich zum Schlusse Ihnen noch ein weiteres Bedenken, das mich beunruhigt, vorbringen: Die Kiefernwaldungen werden in gewissen Gegenden von einem Nachtschmetterling, einer sogenannten Eule, schwer heimgesucht. Die ausgedehnten Bestände sind dem Untergange nahe. Einmal die Nonne, dann diese Eule! Ist diese Massenhaftigkeit[340] des Auftretens dieser zwei Waldverderber nicht vielleicht auch eine mittelbare, weittragende Folge einer Gleichgewichtsstörung im Walde? Es wird doch jetzt so viel geredet und geschrieben vom Mischwald, vom Dauerwald. Nun sucht Ihr nach Abwehrmitteln und wollt es jetzt mit einem starken Gift versuchen, das Flieger über den befallenen Waldungen von ihren Flugzeugen aus abblasen sollen. Ich weiß nicht, von mir aus gesehen – ich betrachte die Dinge nur aus der Maulwurfperspektive, nicht von Eurer erhabenen Warte aus – scheint das wieder eine Gleichgewichtsstörung zu werden. Dieser Eule gegenüber wird dieses Mittel wahrscheinlich einen augenblicklichen, vielleicht auch einen auf gewisse Zeit anhaltenden Erfolg bringen. Ich denke aber an die mittelbaren Wirkungen, die nicht heute, nicht morgen in die Erscheinung zu treten brauchen, aber sicher einmal zu spüren sein werden. Wird nur der Schmetterling vernichtet werden? Wird der Gifttod nicht auch andere Lebewesen raffen, auch solche, die er nicht treffen sollte?

Dies wäre von Ihnen und denen, die dem Heimatschutz und damit dem Naturschutz nahestehen und ein Wort dazu zu sagen vermögen, wohl zu bedenken. »Zu spät« ist ein furchtbares Wort. Sorgen Sie mit dafür, daß dieses Wort verschwinden, daß die Tragödienreihe aus Tier- und Pflanzenreich nicht immer neue Fortsetzungen finden möge, die Reihe, die unter der Überschrift steht: »Zu spät« durch menschliche Verblendung!

Damit will ich schließen. Ich sinniere jetzt über Dinge, die mich eigentlich gar nichts angehen. Früher lebte ich, wie mir schien, mein Leben leichter. Da dachte ich mehr an mich und weniger an die anderen. Jetzt muß ich immer mehr an die anderen denken und weniger an mich. Wenn solche Gedankengänge ein Maulwurfshirn erobern können, sollte nicht auch jedes Menschenhirn davon erfüllt sein müssen! Niemand ist für sich da. Jedes ist für alle und alle sind für jedes da. Dieses Umdenken in meinem Maulwurfshirn kann nur meine Bekanntschaft mit Ihren Bestrebungen bewirkt haben. Möchte es jedem so gehen!

Erdmut Sammetwühler, Ehrenobermullrich s. c. (= senectutis causa).

Postskriptum: Ich glaube, es gehört sich für einen richtigen Briefschreiber, daß er ein Postskriptum fertig bringt. Darum füge ich auch eins an. Am 22. August 1925 hat in der Meißner Landwirtschaftlichen Zeitung gestanden: Auf dem Acker beginnt jetzt der Kampf gegen die Getreideschädiger. Die schlimmsten unter ihnen, die Erdraupen, Drahtwürmer und Engerlinge, kann man überhaupt nur fassen, wenn man ihnen einzeln ans Leben geht ... Es gibt keinen größeren Vertilger dieser »Würmer« als den Maulwurf. Ihn sollte man durchaus schonen. Schon heute gibt es eine Anzahl Praktiker, welche die Zunahme der Drahtwurmplage in Zusammenhang bringen mit der schonungslosen Jagd, die man während und nach dem Kriege gegen den Maulwurf geführt hat. (Karl Schöpke, Jessen, Bez. Halle.) So ein Bericht tut wohl. Sollte unsere Maulwurfsdämmerung in graue Fernen rücken, sollte es vielleicht anderswo in anderer Art anfangen zu dämmern?! Hoffentlich! Glück zu!

D. O.

[341]

Von Rud. Zimmermann, Dresden

Mit Abbildungen nach Naturaufnahmen von E. Schwarze und dem Verfasser

Von den Vogelarten unserer Heimat, die mich in den letzten Jahren besonders gefesselt haben, steht die Lachmöwe mit an erster Stelle. Häufige Besuche der volkreichen, zu den prächtigsten Naturdenkmälern Sachsens zählenden Kolonie auf dem Freitelsdorfer Vierteich (nördlich Radeburg) in den Jahren nach dem Kriege, denen sich dann kaum weniger zahlreich solche auch anderer Siedlungen unseres Vogels vorwiegend in den Grenzgebieten der sächsisch-preußischen Oberlausitz anschlossen, führten ganz zwangsläufig zu einer Beschäftigung auch mit der Geschichte dieser Kolonien und zu Untersuchungen über den Bestand unseres Vogels einst und jetzt. Obwohl die Ergebnisse dieser Untersuchungen noch ihrer endgültigen Auswertung harren, sei es mir doch bereits heute hier gestattet, ihnen einiges vorwegzunehmen und den Lesern der Heimatschutzmitteilungen einiges über unseren Vogel und sein Vorkommen in unserem Vaterlande zu berichten.

Die Brutkolonien der Lachmöwe in Sachsen sind durchweg jüngeren Ursprungs. Wir wissen ja, daß unser Land größere natürliche, stehende Gewässer nicht besitzt und daß die heute besonders in den Flachlandschaften östlich der Elbe so zahlreichen ausgedehnten Teiche sämtlich künstlich angelegte Stauteiche sind, deren erste Anfänge zwar in die Zeit nach der Besiedlung des Landes und seiner Urbarmachung durch die Deutschen fallen, die in ihrer Mehrzahl aber in noch späteren Jahrhunderten entstanden sind. Durch ihre Anlage erst wurde der Lachmöwe die Möglichkeit zur Ansiedlung und zur Gründung von Brutkolonien geschaffen. Nun ist es allerdings nicht ausgeschlossen, daß der Vogel vor dem Vorhandensein von Teichen bereits im Bereiche der Elbe, deren Lauf ehedem ja weite Altwässer und dergleichen begleitet haben mögen, Heimatsrechte im Lande besessen haben kann, doch sind wir für eine derartige Annahme ausschließlich auf Vermutungen, nicht aber auch auf gesicherte Beweise angewiesen. Das älteste sächsische Vogelverzeichnis, das den meißnischen Arzt und Naturforscher Kentmann (nicht aber den meißnischen Rektor Fabricius, wie Bernh. Hoffmann, Mitt. Sächs. Heimatsch. 12, 1923, S. 41, irrtümlich angibt) zum Verfasser hat und das die um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts bei Meißen an und auf der Elbe vorgekommenen Vögel aufzählt, nennt auch eine Anzahl »Miben« (= Möwen). Doch lassen sie sich mit Sicherheit auf ihre Art nicht feststellen (der Hoffmannsche Versuch einer Namenserklärung ist in vielem zu gezwungen, wennschon die Lachmöwe bestimmt mit unter den aufgezählten Vögeln sich befinden dürfte) und außerdem sagt es uns leider gar nichts über die Art des Vorkommens selbst. Es ist also, selbst wenn wir dabei außer acht lassen, daß es bereits in eine verhältnismäßig späte Zeit fällt, für unsere Frage ohne Wert.

[342]

Die am frühesten im Schrifttum erwähnte sächsische Lachmöwenkolonie ist die heute allerdings nicht mehr bestehende auf dem Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg gewesen; über sie berichtete 1840 der besonders um die sächsische Säugetierforschung verdiente A. Dehne an Christian Ludwig Brehm, daß sie fünfhundert Brutpaare umfasse. 1893 schätzte sie F. Helm, nachdem sie, da der Dippelsdorfer Teich von 1864 bis 1876 trocken gelegen und landwirtschaftlichen Zwecken gedient hatte, zeitweise erloschen gewesen sein muß, wiederum auf etwa fünfhundert Paare, und 1906 noch trafen der verstorbene Mayhoff und R. Schelcher einen Bestand an, »der der früheren Herrlichkeit nicht allzuviel nachgeben mochte.« In den folgenden Jahren aber nahm die Zahl der Vögel rasch ab, bis in den letzten Kriegsjahren die Kolonie gänzlich erlosch. Zeitlich mit dem Eingehen der Dippelsdorfer Kolonie fällt wohl auch das Eingehen einer kleineren Siedlung auf dem Moritzburger Frauenteich zusammen, deren Stärke 1910 Mayhoff und Schelcher auf vierzig bis fünfzig Paare bezifferten. Das Erlöschen der Dippelsdorfer Kolonie führte zur Entstehung einer anderen oder, wenn diese (in dann aber kleinerem Umfange) schon bestanden haben sollte, zu deren Aufblühen, nämlich der auf dem Freitelsdorfer Vierteich, der heute bedeutendsten Sachsens. Hoffmann schätzte 1916 ihre Stärke auf eintausendfünfhundert Paare und mit eintausend Paaren bezifferte sie auch Mayhoff, eine Zahl, die auch ich auf Grund meiner zahlreichen Besuche der Kolonie während der Jahre 1920 bis 1924 für die der Wirklichkeit am nächsten kommende halten möchte. Für 1925 allerdings melden[343] Beobachter – ich selbst konnte die Kolonie in diesem Jahre leider nicht besuchen – einen Rückgang ihres Bestandes. Dafür jedoch hat eine andere Kolonie, die im Schrifttum früh schon genannt wird, aber in den Jahren nach dem Kriege sehr zusammengeschrumpft war und nur noch höchstens fünfzig oder etwas mehr Paare umfaßte, einen neuen Aufschwung genommen, nämlich die auf dem Adelsdorfer Spitalteich. Ihre ersten Erwähnungen fallen in das Ende der siebziger und in die erste Hälfte der achtziger Jahre des verflossenen Jahrhunderts. Aus dieser Zeit liegen auch Schätzungen vor, die ihre Stärke auf eintausend Paare beziffern. Zeitweilig splitterten Teile von ihr ab und führten zur Entstehung kleinerer Kolonien auf benachbarten Teichen, und später erlosch sie sogar gänzlich. Um 1900 hat sie bestimmt nicht mehr bestanden, und erst nach der Jahrhundertwende besiedelte unser Vogel den Teich von neuem. Bei einem Besuche der Kolonie Ende Mai dieses Jahres, wobei ich dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen des Bewirtschafters des Teiches die Kolonie in ihrem gesamten Umfange mit dem Boote abfahren konnte, bot sie sich in einer Schönheit und einer Stärke dar, die der Freitelsdorfer Kolonie nicht oder nur um ein Geringes nachstand. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Entstehung der ersten Kolonie auf dem Adelsdorfer Spitalteich eine Folge des Erlöschens der Dippelsdorfer Kolonie in den sechziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gewesen ist; die dort zum Abwandern gezwungenen Vögel ließen sich hier nieder.

Eine ebenfalls größere Kolonie beherbergte lange Zeit auch der Grüngräbchener Lugteich. Ihr Erlöschen fällt noch in die Zeit vor dem Krieg,[344] doch siedelten sich 1922 von neuem gegen fünfzig Paare auf dem Teiche an. Im darauffolgenden Jahre allerdings kehrte nur eine verschwindend kleine Anzahl wieder zurück, und 1924 waren es nur noch ganze zwei Paare, die auf dem Teiche brüteten. Im nördlich angrenzenden preußischen Gebiet bestanden eine etwas größere (einige hundert Paare umfassende?) Kolonie bei Niemtsch und eine kleine bei Kroppen. Die erstere erlosch 1910 infolge der Entwässerung der Teiche durch den Bergwerksbetrieb, während ich über die zweite, anscheinend ebenfalls nicht mehr bestehende, zuverlässige Nachrichten bisher nicht erlangen konnte. Außer diesen beiden, im Schrifttum bereits bekannten Siedlungen scheinen hier und da aber auch noch einzelne kleinere Kolonien vorhanden zu sein; sie entgehen dem Beobachter meistens, weil sie einem dauernden Wechsel unterworfen sind, hier erlöschen und dort wieder neu aufleben. So stellte z. B. 1924 E. Dittmann, Dresden, eine kleine Siedlung unseres Vogels auf dem Sorgeteich bei Guteborn fest.

Weiter östlich sind es besonders die Gegend von Königswartha und die sich dieser im Norden anschließenden Landschaften der preußischen Oberlausitz, die von jeher volkreiche Brutkolonien unseres Vogels beherbergt haben und sie auch heute noch beherbergen. Bernhardt Hantzsch erwähnt 1903 als noch auf sächsischem Gebiet gelegen eine kleinere, etwa zweihundert Paare umfassende, anscheinend aber nicht lange bestehende und heute nicht mehr vorhandene Kolonie auf dem Commerauer Mühlteich; ich lernte weitere auf den Caßlauer Wiesenteichen und dem Caminauer Altteich kennen, die aber beide 1924 infolge vorgekommener Störungen aufgegeben wurden und von denen die auf den Caßlauer Wiesenteichen in diesem Jahre von mindestens zweihundert Paaren von neuem besiedelt, aber leider ein Opfer von Krähen wurde, die sie fast restlos plünderten. 1924 entstand eine kleine, nur einige wenige Paare umfassende Kolonie auf dem Holschaer Großteich (begründet wohl von Vögeln, die von den Caßlauer Wiesenteichen abgewandert waren), die aber in diesem Jahre meines Wissens nicht wieder besiedelt worden ist.

Die größten Kolonien der Gegend liegen jedoch dicht jenseits der Landesgrenze auf preußischem Gebiet. Es sind die von Koblenz und Klösterlich-Neudorf (bei Wittichenau). Stolz nennt 1911 die bereits 1903 Bernhardt Hantzsch bekannt gewesene Koblenzer Kolonie eine »kleine Siedlung«. Sie muß aber dann sehr schnell volkreicher geworden sein, ging um das Kriegsende aber wieder zurück und stieg danach von neuem langsam an; 1924 konnte ich auf Grund wiederholter Besuche ihren Bestand auf mindestens sechshundert Paare einschätzen. 1925 bot sie sich bei meinem ersten Besuch am 20. Mai viel vogelärmer als im vorhergegangenen Jahre dar, und bei einem weiteren am 30. Mai stellte sie sich als fast restlos vernichtet dar: sie war ein Opfer rücksichtslosester Eierräubereien durch Unbefugte (wohl durch die Belegschaft der nahen Kohlengrube Werminghoff) geworden. Die Neudorfer Kolonie war und ist auch heute noch eine der größeren; ihr Bestand dürfte zeitweilig an tausend (und vielleicht noch mehr) Brutpaare herangekommen sein. Auch sie ging in den letzten Jahren zurück (in dem Maße, wie die Koblenzer[345] Kolonie volkreicher wurde?), nahm aber dann in diesem Jahre wieder (zum Teil wohl durch Zuzug der von den Koblenzer Teichen abgewanderten Vögel) einen neuen Aufschwung und dürfte zuletzt gegen fünfhundert (oder auch etwas mehr) Paare umfaßt haben. Neben diesen größeren Kolonien werden im Schrifttum auch noch einzelne, meist nur wenige Paare umfassende kleinere Kolonien erwähnt, die aber, wie wir dies ja auch schon in anderen Fällen sahen, nie von langem Bestand und einem dauernden Wechsel unterworfen gewesen sind; sie immer mit Sicherheit zu erfassen und zu verzeichnen, ist in dem ausgedehnten, ja so teichreichen Gebiete für den einzelnen Beobachter jedoch nicht leicht.

Im äußersten Osten Sachsens bestanden schließlich früher noch zwei Kolonien bei Großhennersdorf und Burkersdorf, die um 1860 sehr volkreich gewesen sein sollen, später aber abnahmen, und – nachdem 1887 die Nester durch ein Hochwasser zerstört worden waren – 1890 gänzlich erloschen. Auf angrenzendem schlesischem Gebiet endlich begegnen wir im Kreise Görlitz noch drei weiteren Kolonien, nämlich auf dem Sohrteich bei Görlitz, bei Ullersdorf und bei den Spreer Heidehäusern. Die erstere ist seit mehr als hundert Jahren bekannt gewesen, sie soll um 1820 »Hunderte von Paaren« umfaßt haben, ging aber dann in den Jahren von 1910 bis 1913 ein. Die zu Ullersdorf bezeichnete William Baer 1898 als »womöglich noch stärker« als die auf dem Sohrteiche, doch traf auch sie das Schicksal der letzteren, sie erlosch 1920. Dagegen hat aber die, von mir 1923 besuchte, der Spreer Heidehäuser in den letzten Jahren stark gewonnen, Pax bezifferte 1924 ihren Bestand mit sechshundert Paaren eher zu niedrig, als zu hoch.