On peut cliquer sur les cartes et croquis pour les agrandir.

DU NIGER

AU

GOLFE DE

GUINÉE

PAR LE PAYS DE KONG ET LE MOSSI

22062. —

PARIS, IMPRIMERIE LAHURE

9, rue de Fleurus, 9

DU NIGER

AU

GOLFE DE

GUINÉE

PAR LE PAYS DE KONG ET LE

MOSSI

PAR

LE CAPITAINE

BINGER

(1887-1889)

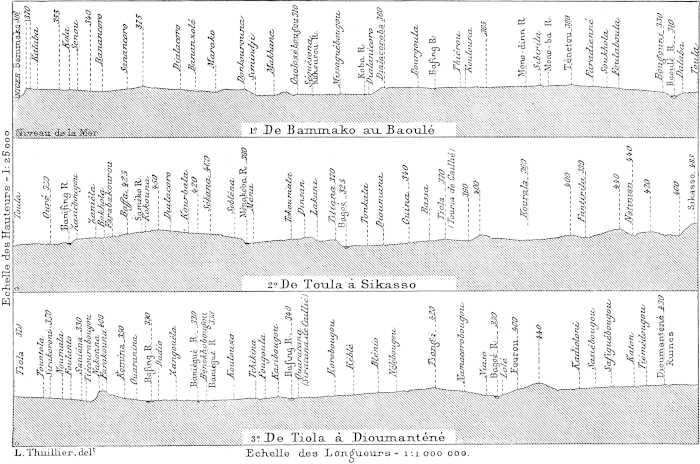

OUVRAGE CONTENANT

UNE CARTE

D’ENSEMBLE, DE NOMBREUX CROQUIS DE DÉTAIL

ET CENT SOIXANTE-SEIZE GRAVURES SUR BOIS

D’APRÈS LES DESSINS DE RIOU

TOME SECOND

PARIS

LIBRAIRIE HACHETTE

ET Cie

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 79

1892

Droits de traduction et de reproduction

réservés.

[1]DU NIGER

AU GOLFE DE

GUINÉE

A TRAVERS LE PAYS DE KONG ET LE MOSSI

CHAPITRE X

En route pour le Gourounsi. — Baouér’a. — Arrivée à Koumoullou. — Habitations gourounga. — Une audience chez le naba de Koumoullou. — Une scène de carnage. — Deux fables mandé. — Une étape dans les hautes herbes. — Ruines de Zorogo. — Hostilité des habitants de Kalarokho. — Arrivée à Tiakané. — Chef de village peu commode. — Départ pour Kapouri. — Nous sommes dans une triste situation. — Attaque à main armée entre Kapouri et Pakhé. — Encore des exigences du chef de Mîdegou. — Abandonné par les guides. — Étape à Sidegou. — Arrivée sur les bords de la Volta Blanche. — Renseignements sur cette branche de la Volta. — Arrivée à Oual-Oualé. — Entrée dans le Mampoursi. — Une grave indisposition me retient à Oual-Oualé. — L’almamy, mon hôte et les habitants. — Encore le Gourounsi. — Population. — Religion. — Le Gambakha. — Population du Mampoursi. — Oual-Oualé et son commerce. — Dispositions pour le départ sur Salaga.

Mercredi 25 juillet 1888. — Toutes mes tentatives ayant échoué pour obtenir un guide ou un interprète, je pris la résolution de ne pas rester à Bouganiéna davantage et de me mettre en route sans plus tarder. Les trois femmes que Boukary naba m’a données sont toutes du Gourounsi ; malheureusement, elles ne comprennent ni le mandé ni le mossi, de sorte qu’elles ne pourront me rendre aucun service comme interprètes, et je me demande comment je ferai si je ne trouve pas des Mossi ou des Mandé sur ma route. L’imam et mon diatigué (hôte) m’accompagnent jusqu’à Tébéné (à 4 kilomètres de Bouganiéna).

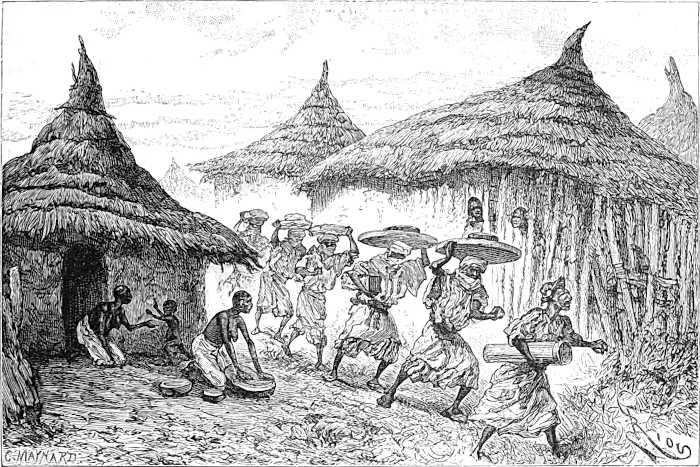

Ce village était très important il y a une trentaine d’années, mais quand Bouganiéna a pris de l’extension, Tébéné s’est dépeuplé ; il a cependant conservé un marché, et les habitants de Bougouniéna et de la région s’y rendent assez volontiers pour faire ou vendre leurs provisions. Ce marché n’a qu’une importance tout à fait secondaire : il ne s’y vend[2] absolument que des denrées, un peu de coton et d’indigo, de la vaisselle et de la vannerie indigènes.

Comme Bouganiéna, Tébéné est principalement habité par des Mossi, et toutes les cases sont rondes, à toit de chaume conique.

A 4 kilomètres de là, on traverse Kébéro, le premier village à toit plat qui annonce les Gourounga. Cette région, avant l’expédition de Gandiari, semble avoir été très peuplée, car à quelques kilomètres plus loin on laisse à l’ouest un gros village presque abandonné, nommé Nabil Pakha, et avant d’entrer à Baouér’a on traverse encore deux grandes ruines qui constituaient le village de Borokho.

Arrivé à Baouér’a, Isaka me conduisit au groupe principal, habité par des Mossi musulmans ia-dér’a. Le plus ancien m’offrit l’hospitalité. Je fus fort bien accueilli dans ce village, plusieurs habitants vinrent m’apporter quelques provisions et des kolas. J’y ai trouvé une dizaine de Mandé originaires des environs de Djenné, établis ici provisoirement pour y faire le commerce de sel et d’esclaves avec la colonne Gandiari. Ils portent à cet effet assez régulièrement du sel et du mil sur Oua et en ramènent des captifs qui leur servent à se procurer du sel à Mani et un peu de mil sur les marchés des environs. Comme Bouganiéna, Baouér’a Mossi est un village de formation relativement récente. L’ancien Baouér’a (le village gourounga), actuellement en ruine, se trouve à 1500 mètres dans le sud, et ce n’est qu’à un kilomètre au delà de cette ruine que se tient le marché, à côté du village de Baoué (le chef gourounga). La population totale de ces trois groupes ne dépasse pas 600 à 800 habitants.

Jeudi 26. — Isaka, auquel j’ai fait un petit cadeau, veut bien m’accompagner jusqu’à Pouna et me recommander là-bas de la part des Mossi de Baouér’a. Deux ruines, Marakha et Narana, nous séparent de Pouna ; elles sont habitées chacune par deux ou trois vieillards, échappés aux gens de Gandiari.

A Pouna, qui est cependant un petit village, il règne aujourd’hui une certaine animation : c’est parce qu’il se trouve sur la route de Dakay, Oua-Loumbalé, sur laquelle existe un petit mouvement de porteurs de mil destiné à la colonne Gandiari. Une trentaine d’hommes de Dakay sont campés ici avec des charges de cette denrée, qu’ils vont échanger contre des captifs, soit à Kassana, soit à Oua-Loumbalé. Le chef de Pouna est un jeune homme très complaisant ; il réussit à m’en faire céder deux charges à raison de 500 cauries (environ 1 franc) le kilo. La culture d’une variété de petit maïs et du souna (petit mil hâtif), qui sont arrivés cependant à maturité, n’a pas été poussée avec assez de vigueur, de sorte que[3] la récolte de ces deux céréales n’a pas été assez abondante pour apporter une diminution dans le prix des denrées. Ce n’est guère que dans un mois, quand le gros maïs sera récolté, que le prix du mil, qui est très élevé par ici, va baisser.

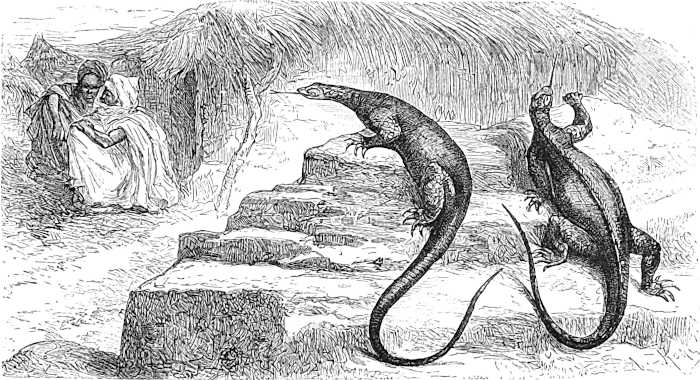

A Pouna, comme dans la partie ouest du Gourounsi que j’ai traversée, les caïmans, qui vivent dans les marais, près des villages, sont l’objet d’une grande vénération ; il en est de même des iguanes (gueule tapée), qui circulent dans le village et dans les champs de maïs ; elles sont grasses et dodues et mesurent jusqu’à 2 mètres de longueur. Près de la case du chef il y en avait qui dormaient au soleil ; elles ne se dérangeaient même pas quand on les prenait en mains. Cet animal est presque domestiqué : jamais on ne le tue. Cette vénération pour l’iguane existe chez beaucoup de peuples noirs ; dans le temps, on m’a cité Séfé, gros village du Kaarta, où les iguanes sont très nombreuses et presque l’objet d’un culte. Leur faire même involontairement du mal, disent les noirs, attire les plus grands malheurs sur le village.

Iguanes dans le village.

Vendredi, 27. — Isaka étant retourné à Baouér’a, le chef de Pouna me donna un homme pour me conduire à Koumoullou.

La terre végétale est abondante ici, mais les villages sont actuellement à peu près déserts ; autrefois ils renfermaient une nombreuse population. Loukourou, Bala, Nitiané, Tapéo, qui se trouvent sur le chemin, n’ont conservé que quelques hommes. Toutes les femmes ont été prises par Gandiari ; aussi les abords des villages seuls, sur une profondeur d’une[4] centaine de mètres seulement, sont plantés de maïs et de sanio (petit mil tardif).

Depuis mon départ de Bouganiéna j’ai trouvé, à maintes reprises, des terrains quartzeux-ferrugineux, analogues aux terrains aurifères de Baporo. J’ignore s’ils renferment de l’or ; toujours est-il que les habitants n’en ont pas connaissance, et Isaka, que j’ai interrogé, m’a affirmé que dans toute cette région, qui lui est parfaitement connue, il n’a jamais entendu dire qu’on ait trouvé quelque part du métal précieux.

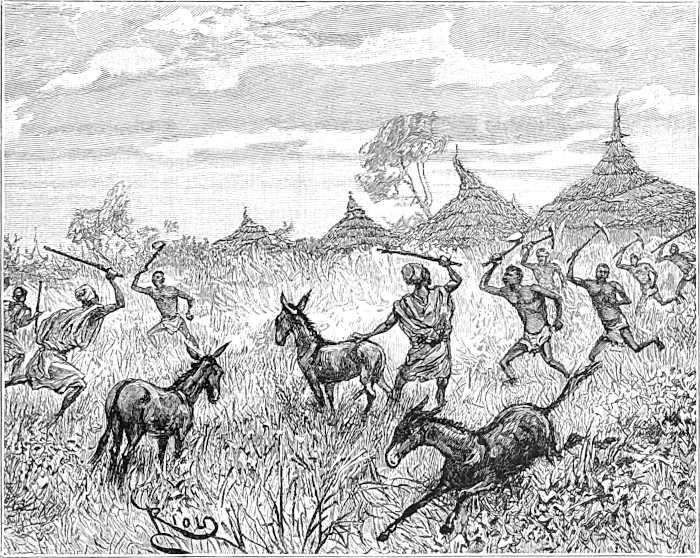

A notre approche de Nitiané, les hommes du village, au nombre d’une vingtaine, coururent sur nous en armes, en poussant leur cri de guerre. Les ânes, effrayés, au lieu de continuer à cheminer dans le sentier, entrèrent dans les maïs et y commirent de nombreux dégâts, ce qui augmenta encore la fureur des habitants. Au bout d’une demi-heure, les exhortations du guide de Pouna ramenèrent le calme et ils cessèrent de menacer de nous tirer dessus. Enfin ces forcenés finirent par rentrer dans leur village, et nous laissèrent passer. D’autres, sur les toits plats des cases, nous menaçaient de leurs flèches empoisonnées. J’eus beaucoup de peine à conserver mon monde sous la main et à empêcher un désastre. Cet incident retarda notre marche de près d’une heure, car nous étions perdus dans les maïs et les ruines ; aussi, pour éviter qu’une semblable scène ne se renouvelât, je crus prudent de contourner les cultures de Tapéo, ce qui nous fit arriver à Koumoullou dans l’après-midi seulement et par une pluie battante.

Bien longtemps avant de voir ce village, on aperçoit au loin, dominant la plaine alentour, un cône d’une trentaine de mètres de hauteur ; c’est le tas d’ordures de Koumoullou, qui s’élève au milieu des groupes de cases, comme pour attester de l’ancienneté de la création du village.

Koumoullou est un des rares villages gourounsi qui n’ait pas été mis à sac par Gandiari, son naba ayant, à l’approche de la colonne, envoyé un cadeau assez important en captifs et en bœufs à Naba Sanom. Ce dernier obtint de Gandiari qu’il épargnerait Koumoullou. Cette faveur ne s’étendit cependant pas aux autres villages de cette petite confédération, et ils furent tous détruits.

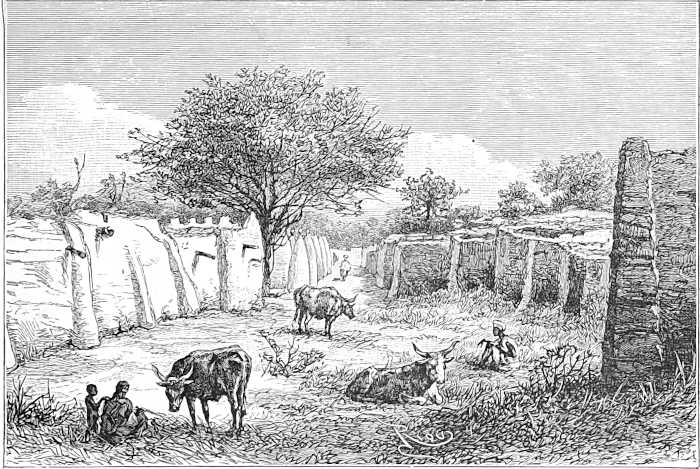

L’habitation du naba, qui se trouve à peu près au centre des groupes de cases qui forment le village, consiste en une agglomération de cases à argamasses communiquant entre elles souterrainement et par les toits. Elles sont construites sur le type de celles des villages de Ladio et de Diabéré, mais avec plus de soin. Le tout est entouré d’un mur en terre de 4 mètres de hauteur flanqué de tourelles creuses servant d’écuries, mais[5] ne pouvant être utilisées en aucune façon pour la défense. Les murs sont badigeonnés à la cendre et ont un aspect assez sévère ; on se croirait devant une propriété bien tenue. Malheureusement, l’intérieur est loin de répondre à l’extérieur. La cour n’est qu’un bourbier, elle sert de parc aux dix bœufs et aux quelques moutons. Les cases du rez-de-chaussée, comme dans tout le Gourounsi, sont plutôt des caves que des habitations. Elles dégagent une odeur nauséabonde, qui vous prend à la gorge dès qu’on y pénètre ; les chèvres, les poules y circulent librement. Les cases du premier seules peuvent, à l’occasion, être habitables pour un Européen.

Les autres habitations de Koumoullou ressemblent, comme type, aux constructions des Bobofing, seulement le groupe souterrain est surmonté de cases rondes recouvertes de toits coniques en paille.

Les cultures à proximité du village sont clôturées. On y a ménagé des chemins assez larges pour pouvoir circuler sans faire de dégâts.

En attendant qu’on me trouve une case, je m’installai sous un ficus qui tombe en ruine, et dont toutes les branches sont étayées avec soin ; mais, cet arbre étant sacré, on me fait tout de suite évacuer cet endroit. Personne ne doit y camper ou séjourner.

Comme le logement qu’on m’avait destiné était inhabitable, mes hommes et moi, nous nous installâmes sur les argamasses, en établissant tant bien que mal la tente pour nous mettre à l’abri de la pluie.

Dans l’intérieur de ces habitations règne la plus profonde obscurité ; ce sont plutôt des antres que des maisons. Il y circule des rats, des crabes, des lézards et d’autres animaux nuisibles, dont le voisinage n’est pas précisément attrayant, et l’odeur fétide qui se dégage de là dedans empêche de dormir.

Les punaises abondent dans les maisons en terre ; il est absolument impossible de s’en garantir, même avec une moustiquaire.

On est bien mieux et plus en sécurité en plein air ; mais il est souvent difficile de refuser l’hospitalité sans froisser ses hôtes, et bon gré mal gré il faut se laisser abriter.

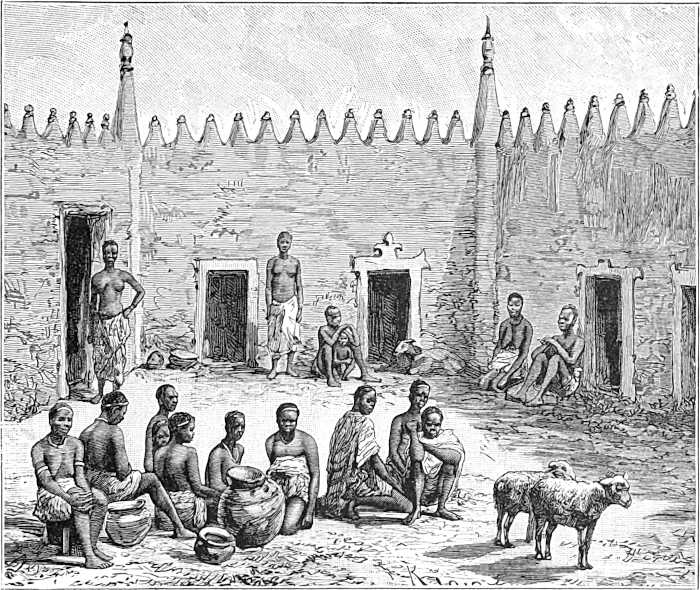

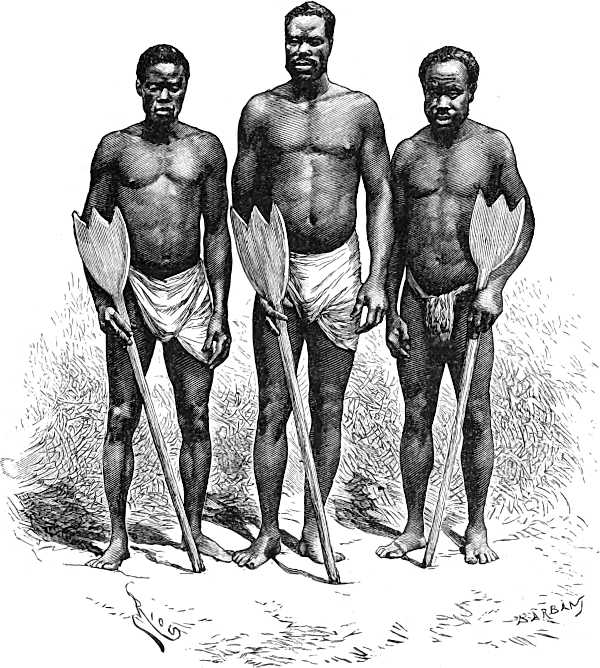

Le naba, auquel je rendais visite dès que je fus sommairement installé, est le seul individu que j’aie vu vêtu. Son entourage porte, comme vêtements, des peaux de bœuf, de mouton ou de chèvre, d’autres n’ont que des lambeaux de peau en forme de tablier. Ce vêtement (si toutefois on peut lui donner ce nom) ne met pas à l’abri des intempéries, il ne cache la nudité qu’imparfaitement, son port est gênant, et, dès que l’homme doit se livrer à un travail quelconque, ou faire une marche, il lui faut s’en débarrasser ; aussi voit-on plus de gens tout nus qu’habillés. Quant[6] aux femmes du naba, elles portent, comme dans tout le Gourounsi, un simple bouquet de feuilles par derrière ; le devant est tout nu.

Le naba est très grand ; il est vêtu d’un burnous blanc en cotonnade commune indigène. Sa moustache rasée sous le nez, laissant quelques poils qui retombent le long des coins de la bouche à la manière des Chinois, lui donne déjà un air grotesque. Mais ce qui le rend tout à fait ridicule, c’est sa coiffure : il porte, ajustées à son bonnet mafou[1], deux gigantesques têtes d’oiseaux munies de becs. Ces têtes, recouvertes de drap rouge, brodées de cauries, tiennent à son bonnet par des courroies. L’oiseau qui fournit cette parure de luxe est un grand échassier à tête chauve, que l’on appelle vulgairement marabout, et dont les plumes, celles de la queue seulement, sont très recherchées en Europe pour les éventails, les chapeaux, etc.

L’entretien, qui eut lieu en mossi, fut long et laborieux ; nous arrivâmes cependant à nous comprendre mutuellement. Le naba m’informa que, vivant en hostilité avec Bangzoaza, il lui était impossible, à son grand regret, de me faire conduire par ses gens jusqu’à ce village, mais que, pour m’être agréable, il me ferait conduire à Tiakané. Du reste, le chemin n’était pas plus long et le naba était sûr que ce village ne ferait pas de difficulté pour me conduire vers Pakhé et me permettre de gagner Oual-Oualé. Il m’envoya un peu de mil, du poisson sec et des kolas.

Dans la soirée il vint me rendre ma visite précédé de quatre griots qui chantaient en s’accompagnant d’un instrument de musique comme je n’en ai pas encore vu. C’est une bouteille en osier, à fond de calebasse, renfermant des graines. En l’agitant dans divers sens elle produit un bruit assourdissant.

Une pluie continue pendant toute la matinée d’hier m’a forcé de remettre mon départ à aujourd’hui. Le naba a profité de mon séjour pour venir à plusieurs reprises me confier qu’il n’avait pas d’appétit, et me demander un remède. Afin de me débarrasser de sa présence, qui à la fin devenait gênante, je lui donnai le reste d’un flacon de sauce anglaise, lui recommandant d’en user avec modération ; il serra précieusement la fiole dans son boubou, et nous nous quittâmes très contents tous deux, lui de son nouveau remède, moi de le voir partir.

Dimanche 29 juillet. — Pour me prouver sa reconnaissance, le naba m’accompagne à cheval jusqu’à la limite de son territoire, qui comprend[7] deux ruines dans cette direction. Cette espèce d’hercule avait mis pour la circonstance son boubou de guerrier, couvert d’amulettes, en dessous duquel il portait, dissimulé dans le dos, un bouclier en bois qui lui remontait jusqu’aux oreilles. Les têtes de marabout étaient remplacées par tout un attirail de cornes suspendues à son bonnet. Après avoir fait ses recommandations au cavalier et aux deux captifs qui devaient m’accompagner, il prit congé de moi et s’en retourna, précédé de ses quatre griots, et suivi de sept guerriers munis d’arcs.

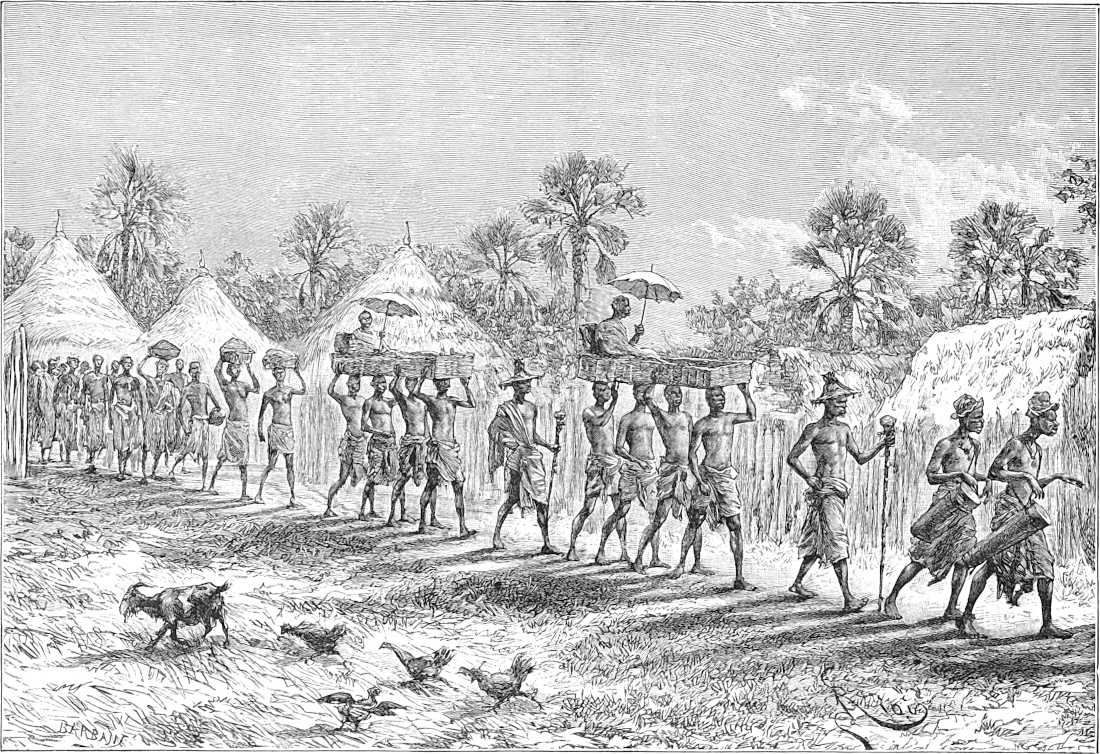

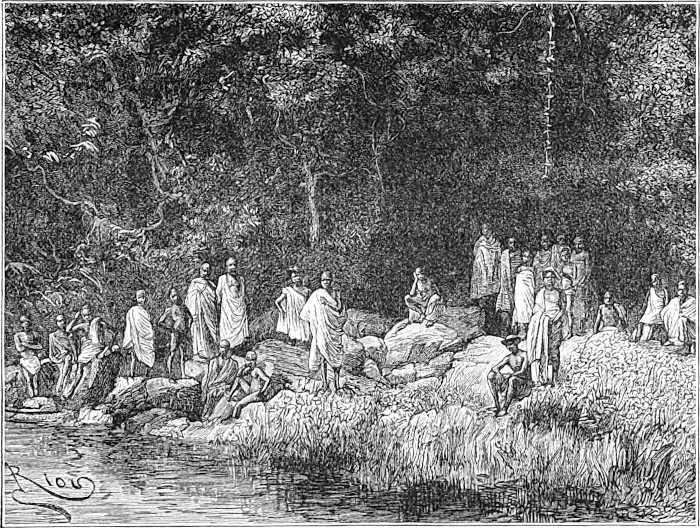

Le naba de Koumoullou et ses griots.

En arrivant près des ruines de Zorogo ou Diorrogo, Fondou, un de mes hommes, tua un énorme sigui noir (bœuf sauvage). Comme la région que nous traversons vit dans la disette, et que l’étape d’aujourd’hui est fort longue, je fais camper dès que nous atteignons de l’eau, afin de permettre à mes hommes de s’occuper du dépeçage et du boucanage de la viande de l’animal.

Chaque fois que nous avons réussi à abattre une grosse pièce de gibier, le dépeçage et la préparation de la viande ont donné lieu aux mêmes scènes de cannibalisme et de sauvagerie de la part de mes noirs ; c’est là qu’ils se montrent tels qu’ils sont réellement ; leurs instincts sauvages reparaissent, ils ressemblent en cette occasion plutôt à la brute qu’à des êtres humains.

[8]Pendant que ceux qui ont les meilleurs couteaux se ruent sur la bête pour la découper, les femmes amassent du bois mort, un ou deux hommes tendent des cordes autour de quatre arbres disposés sensiblement en carré pour y suspendre la viande ; puis ils construisent au centre du carré un séchoir en branches vertes. Un coup de revolver à bout portant sur un vieux chiffon, ou un tampon de vieux linge disposé à côté du bassinet d’une arme à silex dont on a préalablement bouché la lumière, procurent le feu. Dès qu’une pièce de viande est enlevée, un homme la découpe en longues lanières, qu’il suspend aux cordes, ou dispose sur le séchoir. Pendant tout le cours de cette besogne, quelques-uns s’enduisent le corps de la fiente de l’animal, se lavent certaines parties du corps avec du sang ; d’autres mangent avec avidité du gras-double cru, ou des boyaux à peine passés au feu. Les os, après lesquels il reste toujours un peu de viande, sont placés sur le feu, bien nettoyés et brisés pour en extraire la moelle, dont une partie est tout de suite mangée, l’autre étant employée à se graisser le corps ou à nettoyer les armes.

La nuit, quand je me réveille, je vois à la lueur des feux ces êtres à face noire, luisante, accroupis près de quelque tas de braises. Ils rongent les os, découpent la tête, grillent les pieds, mangent de la viande, et encore de la viande, ne prenant même pas le temps de dormir. Ils sont dix, y compris les trois hommes de Koumoullou. A quatre heures du matin, tout l’intérieur de la bête, la tête, les pieds, les os, tout a disparu. Que reste-t-il de ce bœuf dont la tête à elle seule pèse une charge ? Un petit fagot de viande sèche, de 5 à 6 kilos par homme : tout le reste a été dévoré.

Pour le noir, manger beaucoup est une des plus grosses jouissances qui existent. Quand, n’en pouvant plus, un noir vient, en vous gratifiant de quelques renvois, vous dire Barka (merci), et qu’il ajoute d’un ton souriant : « Moi y en a plein », vous pouvez être sûr qu’il est heureux.

C’est dans ces moments qu’il devient expansif, comme nous après le bon vin. Quand il raconte une histoire, ou une aventure de chasse, c’est avec humour et entrain ; d’autres fois il joue quelque pantomime. Ne riez pas, c’est l’enfance de l’art théâtral.

Couché sur une natte, près d’un bon feu, et en savourant une pipe de mauvais tabac, je les mettais régulièrement à contribution quand je les voyais si bien disposés.

Ce soir-là, Fondou, qui était le héros de la journée, car c’était lui qui avait tué le buffle, nous raconta la fable suivante, que j’ai transcrite à peu près littéralement, et Diawé, ne voulant pas rester en retard, nous en gratifia d’une autre.

[9]L’HYÈNE ET LE LIÈVRE

(traduite du mandé).

L’Hyène dit une nuit au Lièvre : « Allons pêcher ». Ils se rendent de concert à la rivière, et bientôt le Lièvre attrape un beau poisson. L’Hyène, jalouse, préméditait le vol du poisson. Comme il fallait camper en attendant le jour, l’Hyène prétexta la maraude et passa sur l’autre rive de la rivière. Avant de partir, afin de détourner les soupçons, elle recommanda au Lièvre de faire bonne garde pendant la nuit : « Méfie-toi, ami Lièvre, le pays est infesté de voleurs, on pourrait bien venir te voler notre poisson ; encore une fois, veille bien. — J’ai compris, reprit le Lièvre, tu peux être tranquille. »

Vers la moitié de la nuit, l’Hyène, dans le but d’accaparer le poisson, traversa en silence la rivière pour voler son camarade. Mais le Lièvre, qui veillait bien, s’empara d’un tison et le jeta dans les yeux de l’Hyène, qui s’empressa de s’enfuir et de repasser la rivière.

Au jour, l’Hyène, de l’autre rive, interpella le Lièvre : « Bonjour, lui cria-t-elle, tu t’es donc battu avec les voleurs ? »

Le Lièvre répondit, en regardant l’Hyène et en souriant : « Oui ». L’hyène, honteuse, ajouta : « Pour un gaillard si petit, tu as le bras solide : non seulement tu as chassé le voleur et tu lui as fendu la figure, mais encore ton coup a été si rude, que le feu du tison a été projeté sur moi par-dessus la rive, et m’a brûlé les yeux. »

Voici l’autre fable, traduite également du mandé :

LES ANIMAUX ET LE LIÈVRE

Un jour le Lion dit à l’Hyène : « Va rassembler tous les animaux ». L’Hyène partit et bientôt toute la compagnie était rassemblée près du Lion.

Ce dernier prit la parole en ces termes :

« Animaux, je vous ai fait réunir ici pour vous entretenir d’une chose très grave.

« Vous savez tous que quand un homme meurt, ses parents et héritiers creusent un trou et l’enterrent. Chez nous, dans notre société, les choses se passent d’une façon toute différente : quand un des nôtres meurt, on l’abandonne, son corps devient la proie des charognards, des fourmis et des vers. Je suis sûr que, comme moi, vous trouvez cela odieux ; aussi, pour remédier à cet état de choses, j’ai constitué une petite fortune que je mets à la disposition[10] immédiate de celui qui s’engagera à enterrer le premier de nous qui mourra.

« Cette petite fortune ou héritage s’élève à 300000 cauries. »

Le Lièvre dit : « Je les prends. Je me chargerai de l’enterrement ».

La Panthère répliqua : « Comment, tu les prends ? »

Le Lièvre ajouta : « Parfaitement, je les prends. »

L’Hyène arriva à la rescousse : « Ne m’en donneras-tu pas un peu ? »

Le Lièvre : « Non, non. Le Lion s’est adressé à nous tous : pourquoi, Hyène, as-tu hésité à prendre la fortune ? Tant pis pour toi. Cette fortune est à moi et je n’en distrairai pas une caurie pour te la donner. »

L’Hyène, voyant qu’il n’y avait rien à tirer du Lièvre, se mit à le discréditer, et, s’adressant à l’assemblée, lui dit : « Jamais toi, Lièvre, tu ne tiendras tes engagements, cela n’est pas possible ; voyons, tu n’as même pas la force de remuer une jambe d’éléphant et tu prétends en enterrer un entier ?

— Peu t’importe, riposta le Lièvre. J’ai la fortune et tu n’auras rien. » Les animaux se séparèrent. De longtemps personne ne mourut.

On ne pensait plus au Lièvre ni à la fortune.

Lorsqu’un jour l’Hyène, qui gardait rancune, rencontre le Lion et lui tient le langage suivant : « Lion et cher seigneur, ne penses-tu pas comme moi que le Lièvre a tout le temps de manger l’héritage que nous destinions aux pompes funèbres ? Il ne meurt personne, reprenons le tout au Lièvre, d’autant plus qu’il m’a tout l’air de ne jamais pouvoir remplir ses engagements.

— Oui, tu as raison, reprit le Lion, nous allons le mettre à l’épreuve : l’Éléphant va faire le mort, et je vais envoyer mander le Lièvre par un Sanglier de mes amis. »

Le Lièvre arrive bientôt et le Lion, lui faisant voir l’éléphant couché à ses pieds, lui dit : « Notre ami l’éléphant est mort ».

Le Lièvre, après un compliment de condoléance, ajouta : « C’est bien triste, je vais l’enterrer tout de suite » ; et il court chercher une pioche, arrive chez lui et recommande à ses trois petits de venir de quart d’heure en quart d’heure le demander.

Puis le Lièvre s’en retourna et se mit en demeure de creuser la fosse. Comme il rôdait aux environs, cherchant quelque chose, sondant le sol de coups de pioche, l’assistance lui demanda pourquoi il ne se mettait pas sérieusement à l’ouvrage.

« Comment, pas sérieusement ! dit-il, mais ce n’est pas dans des alluvions que je veux enterrer l’Éléphant, je cherche le roc et c’est là que je veux lui creuser sa dernière demeure. »

[11]Sur ces entrefaites, l’aîné des levrauts arriva et dit :

« Baba (père), on te demande à la maison. »

Le Lièvre : « Va-t’en, je ne m’en irai pas d’ici avant d’avoir terminé la tombe. »

Le Lion : « Tu ferais peut-être bien d’aller voir ce qu’on te veut. »

Le Lièvre : « Non ; l’Éléphant est mort, mon devoir est de le mettre en terre : il m’est impossible de manquer à mes engagements, je reste. »

Bientôt survint un deuxième levraut venant chercher son père : « Baba, tu ne viens donc pas ? » dit-il.

Le Lion, intrigué, ordonna au Lièvre d’aller voir ce qui se passait : « Va voir, nous t’y engageons. »

Et le Lièvre obéit et fit retour bientôt. Chemin faisant, le Lièvre en lui-même se disait : « Nous allons rire tout à l’heure ».

En arrivant, il se mit à la besogne sans rien dire, mais la curieuse Panthère voulut à toute force savoir pourquoi on avait appelé le Lièvre.

La Panthère : « Pourquoi as-tu été appelé ? »

Le Lièvre, d’un air indifférent : « Une bêtise, ce sont des étrangers qui sont descendus chez moi ».

Le Lion : « Des étrangers ? comment cela ? quelle espèce d’étrangers ? »

Le Lièvre, en se faisant prier : « Ce sont trois chasseurs ».

Le Lion : « Ils sont venus quoi faire ? »

Le Lièvre : « Le chasseur d’éléphants est venu pour que je lui fasse voir des éléphants, car il a l’intention d’en tirer autant qu’il en trouvera.

« Le second est un chasseur de panthères, de lions et de fauves en général ; il veut également tirer quelques lions.

« Le troisième est un chasseur d’hyènes. »

L’Hyène : « Dis donc, Lièvre, est-ce que le chasseur d’hyènes a un gros fusil ? »

Le Lièvre : « Énorme, mon pauvre ami ».

L’Hyène à l’Éléphant : « Tu peux rester ici faire le mort si tu veux, moi je m’en vais et rapidement. » A ce moment, l’Éléphant et tous les animaux s’enfuirent.

Pour achever la déroute, le Lièvre entama une sorte de dialogue avec les soi-disant chasseurs, ce qui ne manqua pas de produire son effet.

« Comment ! s’écriait le Lièvre, imitant la voix d’un chasseur, tu ne me préviens pas que l’Éléphant est là ! » et immédiatement l’Éléphant, se croyant surpris, changeait de direction en détalant au plus vite.

Le Lièvre, débarrassé de toute la compagnie, s’en retourna en riant chez lui, sa pioche sur l’épaule, et naturellement il mangea les richesses.

[12]La morale de ces deux fables est que « la victoire reste toujours au plus rusé ». C’est vrai dans beaucoup de circonstances, surtout chez les noirs.

Il est très curieux que chez tous les peuples soudanais le lièvre et le singe soient considérés comme les animaux les plus rusés, les plus intelligents. L’hyène et le sanglier jouent toujours des rôles de domestiques, de voleurs, de valets ou de poltrons. Le lion symbolise la force ; la panthère, la curiosité. L’éléphant n’est jamais représenté que comme victime des autres animaux ; il joue rarement un rôle prépondérant ; on le considère un peu comme un bon enfant servant de risée aux autres.

Chez les Mandé, toutes les histoires ou fables se terminent par une phrase dont la traduction veut à peu près dire : « Et l’histoire se continue ainsi jusqu’à ce qu’elle se perde dans la brousse ». Chez les Wolof, au contraire, on dit : « Jusqu’à ce qu’elle tombe à la mer ».

★

★ ★

Les ruines de Zorogo, non loin desquelles nous avions établi notre campement, s’étendent sur une profondeur de 2 kilomètres environ. Ce village, quand il était peuplé, était redouté de toute la région. Il y a quatre ans, elle se révolta contre lui, appela Boukary Naba à son secours et détruisit le village, en forçant son naba à se retirer plus à l’est, vers le Mossi de Koupéla.

A la sortie des ruines de Zorogo, le sentier n’existe plus, on chemine dans les hautes herbes, les hommes sont forcés de s’appeler pour ne pas se perdre. Il faut près d’une heure pour franchir un kilomètre. Heureusement que le guide connaît très bien le pays. Nous arrivons dans ces conditions devant Kalarokho, où, bien avant de soupçonner l’existence d’un village, nous entendons le cri de guerre poussé par les habitants. Bientôt ces sauvages s’échelonnent sur notre flanc gauche, l’arc bandé, les flèches à la main, attendant qu’ils soient en force pour nous attaquer. Le terrain est heureusement découvert en cet endroit, nous pouvons à notre aise observer leurs mouvements. Pendant que le cavalier de Koumoullou qui m’accompagne leur crie à tue-tête de ne pas tirer, les renforts leur arrivent. Tout en se dissimulant derrière quelques arbres, ils essayent de nous envelopper. Mes hommes continuent de défiler avec les ânes et sont prêts à faire feu. Diawé se tient sur le flanc menacé, tandis que je ferme la marche, surveillant de mon mieux ces sauvages. Ils sont là environ une centaine, à moitié cachés par la broussaille, dévorant des yeux les charges[15] de mes six bourriquots éreintés ; ils nous suivent lentement, presque en rampant, en poussant des cris de fauves. Le cavalier de Koumoullou a enfin réussi à s’aboucher avec l’un d’eux ; il lui parle à distance, et par ses gestes je comprends qu’il harangue les forcenés en leur expliquant que nous avons des allures toutes pacifiques. Il fait voir aux Gourounga que nous sommes cependant armés, et qu’en cas de conflit ils n’auraient pas le dessus. — Ce n’est pas bien sûr, avec nos trois fusils !

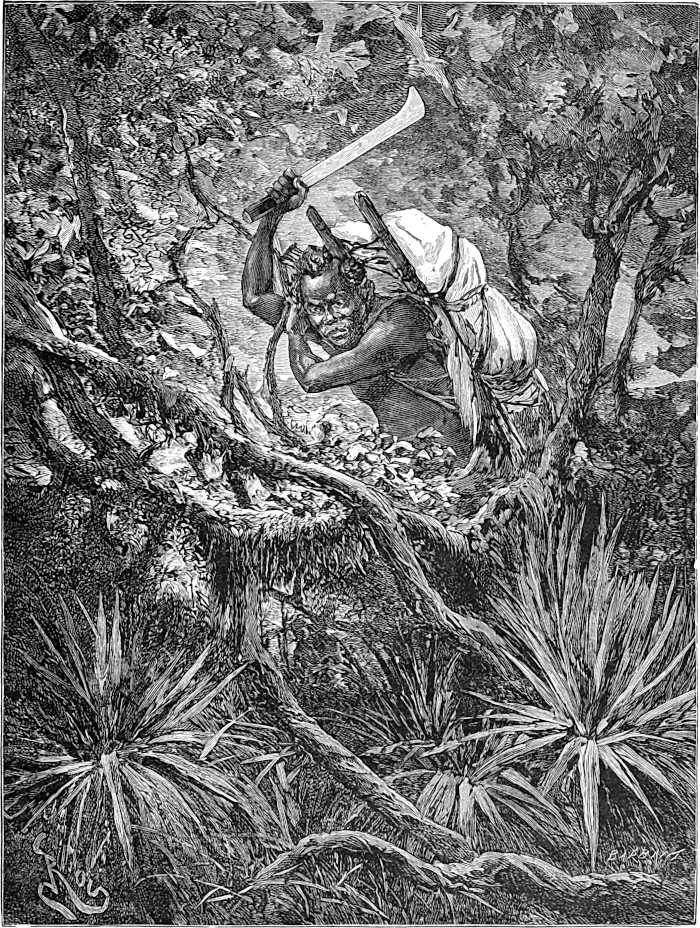

Ces sauvages nous suivent presque en rampant.

Bientôt le gros de la troupe ralentit la poursuite, nous ne sommes plus suivis qu’à 100 mètres environ, par six gaillards qui s’arrêtent de temps à autre pour nous viser, mais ils ne tirent pas. Arrivés à un petit ruisseau, et ne se voyant pas imités par les camarades, ils n’osent pousser plus loin et s’en retournent.

Sur une croupe découverte de l’autre côté du ruisseau, nous nous arrêtons quelques minutes pour mettre un peu d’ordre dans le convoi, et laisser respirer hommes et animaux.

Mes hommes regrettent de ne pas avoir eu l’occasion de tuer quelques-uns de ces bandits ; cependant, quand je leur fais entrevoir les suites que peut avoir pour nous un engagement même heureux, ils reconnaissent que nous avons mieux agi en conservant notre sang-froid et en ne faisant pas usage de nos armes.

Maintenant ils viennent me remercier, ils se rendent réellement compte du danger que nous avons couru, et Fondou, en matière de conclusion, ajoute « qu’un seul blanc a plus de tête que cent noirs : si nous avions été seuls, nous étions perdus ! »

Deux heures et demie après, nous atteignons le plateau sur lequel s’élève Tiakané, altitude 1050 mètres. Cette région est dominée par une ligne de hauteurs qui court dans le sud-est. Le point culminant est un cône presque isolé, dont j’ai évalué l’altitude à 1800 mètres. Le sol, argileux, renferme des paillettes de mica en abondance, comme chez les Komono.

Le chef de Tiakané est un homme d’une trentaine d’années environ ; il fut plein de prévenances pour moi pendant tout le temps que les hommes de Koumoullou furent là ; mais, dès que ces derniers eurent pris congé, son attitude changea, il essaya de m’intimider en me parlant sur un ton impératif, et au bout de quelques heures les exigences commencèrent. Il demandait beaucoup de choses comme rétribution pour me conduire jusqu’à Kapouri. Voyant qu’il ne réussissait pas, il retarda mon départ pour de vains motifs.

En cherchant le moyen de mettre cet individu à la raison, il me vint l’heureuse idée de le combattre par ses propres armes. Je commençai tout[16] de suite les hostilités en lui demandant pourquoi il ne me donnait pas de nourriture pour mes hommes et mes animaux, puisqu’il ne me faisait pas partir. Comme il ne se pressait pas de s’exécuter, je lui envoyai deux hommes munis de sacs pour réclamer le mil. Dans l’intervalle, le nettoyage de mon revolver, sorti tantôt de l’étui, tantôt d’une musette ou de la poche d’un de mes hommes, lui faisait croire que tout mon personnel était armé jusqu’aux dents, ce qui ne tarda pas à le décider à me faire partir et à filer doux.

Nous quittâmes Tiakané vers neuf heures du matin environ ; arrivés à quelques centaines de mètres du dernier groupe de cases, le naba de Tiakané s’arrêta et me prévint qu’il s’en retournerait au village si je ne lui donnais pas, séance tenante, deux beaux boubous.

De mon mieux je lui fis comprendre qu’il n’obtiendrait rien de moi par ce moyen et lui expliquai que, s’il retournait au village, je ferais de même. Ce manège se renouvela plusieurs fois pendant la route. Nous avons mis ainsi quatre heures pour franchir les cinq kilomètres qui nous séparaient de Kapouri. Comme je ne connaissais pas le chemin et que le pays était très difficile à traverser, même accompagné par des indigènes, je me trouvais à peu près à la merci de cette canaille ; mais je voulais à tout prix éviter de céder à ses exigences. La moindre faiblesse pouvait me valoir, de la part des chefs des villages à traverser ultérieurement, des demandes croissant dans des proportions qui auraient fini par me fermer complètement la route.

Arrivés devant Kapouri, Diawé et le naba prirent les devants pour prévenir le village de mon arrivée, et bientôt après un captif vint me chercher ; ce dernier exigea, avant l’entrée dans le village, la somme de 200 cauries, que je lui fis délivrer, ce tribut pouvant très bien être une coutume ou une redevance payable au chef.

A Kapouri, l’attitude du naba se dévoila tout de suite, car, après lui avoir fait un cadeau en étoffe, glaces et couteaux, il me renvoya le tout, disant qu’il n’était pas satisfait. Quand il me vit serrer tranquillement dans ma malle ce que je lui avais offert, il me le redemanda en m’apportant une petite calebasse de mil. Dans la soirée, je crus prudent de l’importuner en lui envoyant demander des provisions par mes hommes ; moi-même je le priai en gourounga de me donner un bœuf ou un mouton.

Le lendemain il me refusa des guides, voulant se faire payer d’avance une couverture et un bonnet. Je crois qu’il m’aurait été facile de conclure un arrangement avec ce naba, malgré toute son exigence ; malheureusement, il ne comprenait pas assez le mossi pour saisir ce que je m’évertuais[17] à lui expliquer, de sorte qu’une partie de la matinée fut employée en pourparlers[2]. Cette situation menaçait même de se prolonger encore, lorsque deux Dagomba, venus d’un petit village voisin nommé Mamourou-iri, s’informèrent auprès de moi du sujet de notre différend.

Ces Dagomba expliquèrent au naba que si la route est longue et difficile, et que si des guides m’accompagnent jusqu’à Pakhé, je ne leur refuserai certainement pas un cadeau. Ils racontèrent qu’ils avaient vu des Européens à Salaga et que jamais un blanc ne paye à l’avance, attendu que les récompenses qu’ils donnent sont toujours proportionnelles aux services rendus.

Mercredi 1er août. — Avec le secours de ces deux braves gens, je réussis à quitter Kapouri vers onze heures du matin, bien heureux d’arriver le soir à Pakhé, car là, me disait-on, tout est fini, le chemin est bon et fréquenté.

Je dus m’arrêter quelques instants à Mamourou-iri pour saluer Mamourou, le vieux chef dagomba, et le remercier de l’intervention de ses deux hommes. Après m’avoir donné environ 1 kilo de mil et sa bénédiction, il me fit accompagner jusqu’à la limite des cultures par un de ses fils.

Pendant que je me hâtais de rejoindre mon convoi, qui avait gagné sur moi une avance de quelques centaines de mètres, surgit à environ 1 kilomètre du village une bande d’hommes armés d’arcs, flèches en main ; l’un d’eux, qui paraissait être le chef de la bande, voulut me faire rebrousser chemin. Je ne comprenais d’abord pas très bien, j’étais fermement convaincu qu’il venait me prévenir que je courais quelque danger si je continuais à m’avancer, lorsque, brusquement, il saisit la bride du cheval de Diawé et essaya de sauter en croupe. Comme je m’apprêtais à faire feu sur lui de mon revolver, cela calma subitement son ardeur hippique, et il se mit à courir avec ses hommes dans la direction du convoi, où j’arrivai avant lui.

Au convoi, mes hommes étaient déjà aux prises avec une autre fraction de la bande ; j’arrivai juste à temps pour empêcher toute hostilité de la part de mon personnel.

[18]Lorsque le chef de la bande nous rejoignit, j’appris de lui qu’il était envoyé par le chef de Pou ou Poukha avec mission de me ramener à ce village pour saluer son chef (lisez : offrir un cadeau), dont je traversais le territoire, disait-il, et que si je continuais à avancer, il pousserait le cri de guerre afin d’attirer à lui d’autres hommes qui étaient aux environs. Comme je connaissais de réputation ce village et son chef, je fis de suite signe à Diawé de filer avec le convoi et signifiai à cet aventurier que s’il nous suivait, ce serait moi qui l’attaquerais.

Cette décision sembla arrêter un instant l’ardeur de ces sauvages, mais, après s’être concertés entre eux, ils revinrent à la charge de plus belle, criant dans le haut de la voix : Hou ! hou ! hou ! (leur cri de guerre) et cherchant à nous devancer ; mais les trois hommes de mon convoi armés de fusils sortirent des rangs et s’apprêtèrent à tirer sur les plus audacieux, qui prirent la fuite et entraînèrent dans leur retraite le reste de la bande. Pendant 3 kilomètres ils continuèrent à nous suivre à une distance de 150 mètres. Bientôt je les perdis complètement de vue. C’est alors qu’apparurent les hommes de Kapouri, qui pendant tout ce temps-là avaient jugé prudent de s’éclipser.

En parlant de Kapouri, le chef avait mis trois hommes à ma disposition, dont deux ont cru prudent de disparaître au moment où nous étions menacés par les bandits de Poukha. Un seul, garçon de vingt à vingt-cinq ans, ne me quittait pas et voulait constamment me forcer à tenir mon ombrelle ouverte. Comme il me fallait veiller et sur mes flancs et sur mes derrières et tenir mes hommes dans la main, je ne pouvais guère songer à me garantir du soleil en ouvrant mon ombrelle. Me voyant résister, ce malheureux, qui marchait avec moi, me suppliait d’ouvrir le parasol. Enfin, comprenant qu’il le considérait comme un fétiche, je crus ne pas devoir lui refuser cette satisfaction. Sa joie fut si grande qu’il courait de la tête à la queue de la petite colonne, dansant et gesticulant. Il est évident que pour ce jeune Gourounga ce n’est ni nos trois fusils ni notre sang-froid qui nous ont sauvés, c’est l’ombrelle qui a mis tout le monde en fuite.

Cette bande ne se composait que de vingt-deux ou vingt-trois individus armés, et ce n’est pas l’envie de les châtier qui nous manquait. Mais, voyageant dans un pays que l’on ne connaît pas et dont on ne sait pas parler la langue, je crus prudent d’éviter toute hostilité de notre part, d’autant plus que, abandonnés par ceux qui devaient nous guider, j’ignorais si les villages qui nous entouraient sont amis ou non de Poukha. Dans un pays comme celui-là, de victime on passe facilement pour accusé, n’ayant pas le moyen de se justifier ni de fournir des explications.

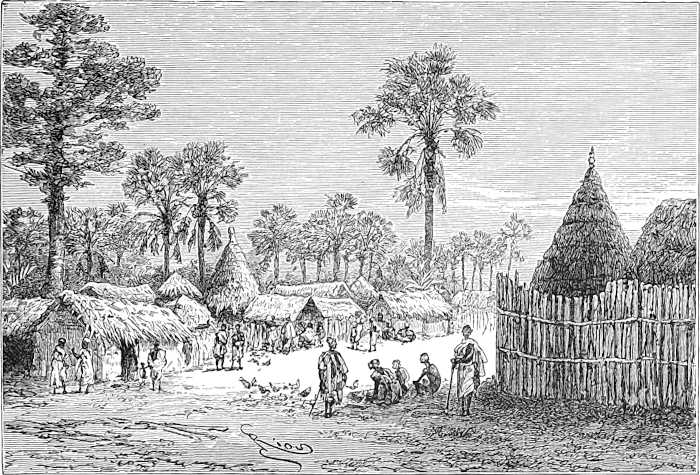

[19]Une heure avant la tombée de la nuit, nous arrivons à Pakhé. Les habitants sont encore dans les cultures et travaillent au son du tam-tam. Les griots nous accompagnent dans l’espoir de recevoir quelques cauries, et des jeunes gens viennent me saluer en me saisissant la barbiche, comme c’est l’usage par ici. Cette coutume force les Gourounga à enrouler des fibres autour de leur barbe pour ne pas se la voir arrachée par quelque salutation un peu brusque.

Le naba, chez lequel on me conduit, m’installe dans une case relativement propre, s’occupe de mes animaux et renvoie les curieux, assez nombreux pour être gênants.

L’un des hommes saisit la bride du cheval de Diawé.

Mon arrivée tardive et l’état de mes animaux ne me permettent point de partir demain ; je dois, à mon grand regret, rester un jour ici.

La population du village (600 à 700 habitants) m’a paru très mélangée. On y trouve des Gourounga de toutes les tribus. Il y aussi à Pakhé une petite colonie de Dagomba. Ces gens, sans être vêtus luxueusement, portent des effets propres. Leurs femmes, coiffées de foulards, ont des pagnes en cotonnade rayée de couleurs diverses de fabrication indigène.

Auprès des Gourounga, peu ou point vêtus, ils ont l’air de seigneurs. Les femmes dagomba font le petit commerce de sel, piments, tabacs, beurre de cé, kolas, etc., tandis que leurs maris s’occupent du commerce de bestiaux,[20] de captifs, de coton, d’indigo, qu’ils vont vendre à Oual-Oualé et Gambakha. Pendant la belle saison ils font le commerce de kolas entre Salaga et ces deux derniers centres. Les enfants tressent des étuis en palme de différentes dimensions, destinés à renfermer le sel de provenance de Daboya ; ces étuis sont surtout vendus à Gambakha et dans la région avoisinant le Boussanga.

Les Dagomba comprennent tous le mossi. J’appris par eux que le pic que j’ai signalé à Tiakané, et que nous avons dépassé hier, se nomme Naouri-Tanga, et qu’au pied du pic, sur le chemin de Pakhé, se trouve le village de Naouri. D’ici on ne met, d’après eux, que trois jours pour se rendre à Oual-Oualé. On me conseilla de prendre le chemin d’Addoukou-iri, de préférence à celui de Koulor’o, situé plus à l’ouest.

Le chef de Pakhé ne chercha pas à m’extorquer de marchandises en dehors du cadeau que je lui fis, et le lendemain matin il mit deux hommes à ma disposition pour me conduire au chef de Midegou.

Entre Pakhé et Midegou il n’y a qu’un petit village gourounga, nommé Badongo. La végétation n’est pas luxuriante par ici, il est très rare de rencontrer de beaux arbres, mais la terre m’a paru très bonne, les cultures sont plus soignées que dans la région que je viens de traverser. Les champs d’arachides et surtout de haricots arachides sont très nombreux ; cette dernière culture m’a paru aussi importante que celle du mil.

Les indigènes mangent le haricot arachide cuit à l’eau et arrosé d’un peu de cé ou bien simplement grillé au feu. Les musulmans donnent souvent cette graine comme nourriture aux moutons qu’ils engraissent pour la fête des sacrifices.

A quelques kilomètres de Mîdegou on traverse le premier ruisseau important de la région. Quoique son lit soit très encaissé, il n’a encore que 40 centimètres d’eau ; nous le passons sans difficulté. L’accueil du chef de Mîdegou me fait supposer que nous entrons dans une région plus civilisée que celle que nous venons de traverser (les habitants sont cependant encore vêtus de peaux). En venant me rendre visite, le chef s’excuse de ne pouvoir me faire qu’un modeste cadeau en mil, son village venant d’être décimé par la petite vérole ; le soir, il m’offre une petite calebasse de lait.

Samedi 4 août. — Au moment de quitter Midegou, le chef me fit changer d’itinéraire : au lieu de me diriger sur Addoukou-iri comme il était convenu, il me fit rallier le chemin de Nar’a par Koulor’o, situé plus dans l’ouest. C’est en vain que je demandai des explications, je dus me contenter du : Addoukou-iri soûri kanéré (Le chemin d’Addoukou-iri[21] n’est pas bon). Comme ce chef avait été plutôt bienveillant qu’hostile, je crus prudent d’écouter ses conseils et me mis en route vers ma nouvelle destination. Arrivé à un gros village nommé Badou ou Dabo, situé à 4 kilomètres dans l’ouest, les exigences du naba de cet endroit me forcèrent à rebrousser chemin et à retourner à Mîdegou, quitte à faire demander des explications au chef de Pakhé.

L’ombrelle.

De retour à Midegou, le chef changea d’attitude : il voulait bien me faire conduire à Addoukou-iri, mais il exigeait un pistolet, que je lui refusai naturellement. Je fis donc camper en attendant les événements. Dans l’après-midi il revint, par un chemin détourné, à mon campement et m’apporta son bonnet plein de mil et un peu de lait. D’après ce que je crus comprendre, il se disait mon ami et me promit des hommes pour le lendemain.

Dimanche 5 août. — De bonne heure, deux hommes vinrent me prendre au campement, mais pendant la route l’un d’eux se sauva en arrivant à un groupe de cases de culture, et je dus menacer de tirer sur l’autre s’il ne continuait pas à avancer. Nous traversâmes quatre petits cours d’eau, dont l’un d’eux seulement n’était pas guéable.

Les eaux de cette région viennent des hauteurs situées dans l’est, et semblent rejoindre un affluent de gauche de la Volta Blanche ou s’y verser directement.

Le chef d’Addoukou n’ayant pas précisément une excellente réputation,[22] je mis en pratique, dès mon arrivée, le système que j’avais inauguré à Tiakané. Je réussis si bien à l’ennuyer de mes demandes, que dès deux heures de l’après-midi, et sans que je les réclame, il m’envoya deux guides pour me conduire à Sidegou. Je m’empressai de saisir cette occasion pour tâcher de me rapprocher de Oual-Oualé et de sortir du Gourounsi.

Vu l’heure tardive de notre arrivée à Sidegou, il ne me fut pas possible de trouver un abri ; je me fis conduire à la sortie du village et campai dans un endroit découvert, près du chemin à suivre le lendemain. Une abondante pluie et une tentative de vol de bourricots par les habitants nous forcèrent de rester sur pied toute la nuit. Heureusement que le lendemain matin j’eus assez promptement raison des exigences du chef, qui finit par me donner deux guides, ce qui nous permit de nous mettre en route vers sept heures du matin. J’ignore s’il existe un chemin de Sidegou à Sédokho, car les deux hommes me firent prendre à travers la campagne dans un terrain très difficile pour les ânes.

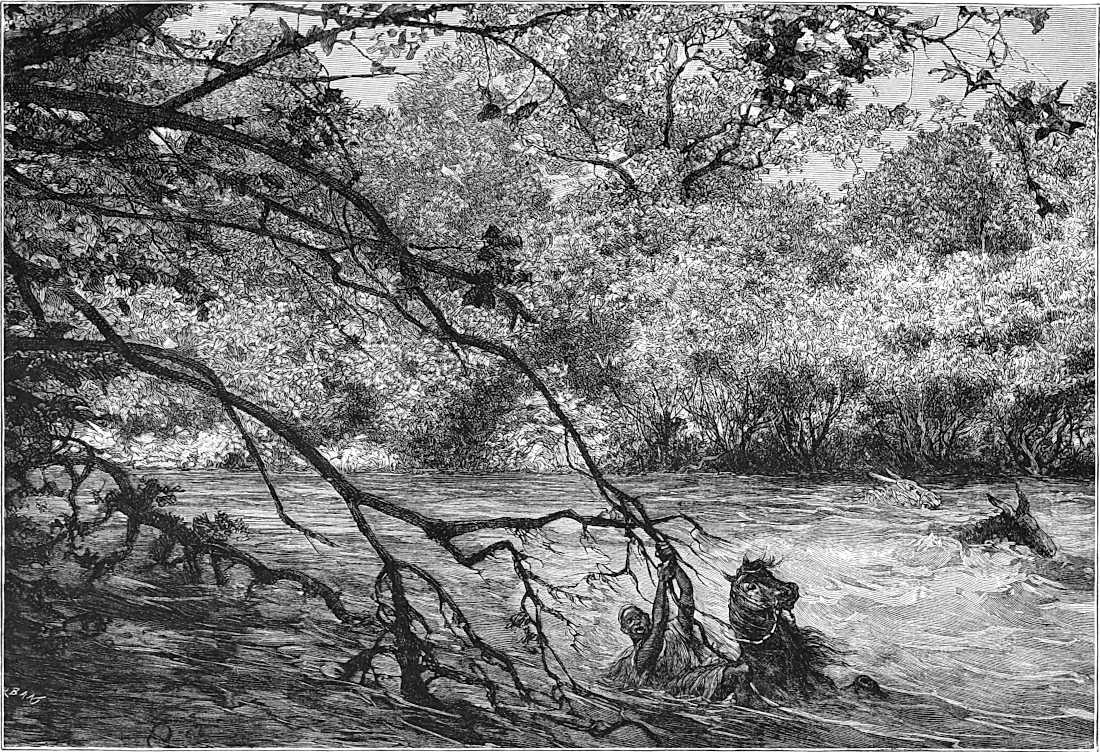

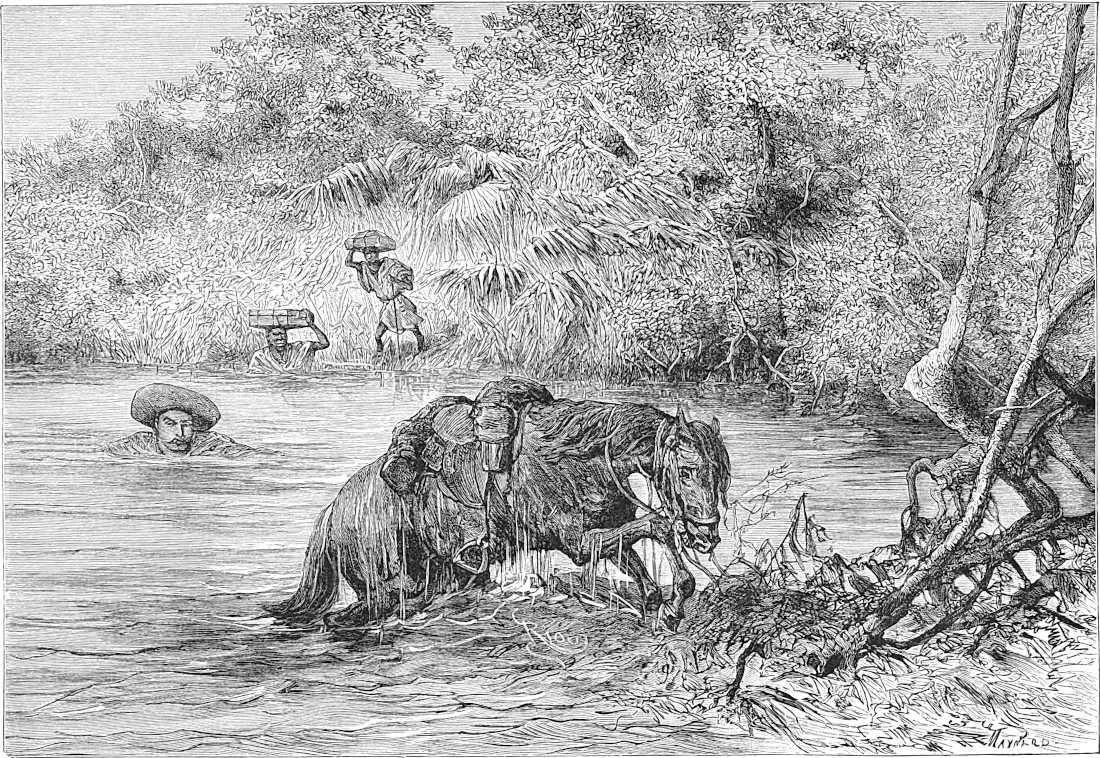

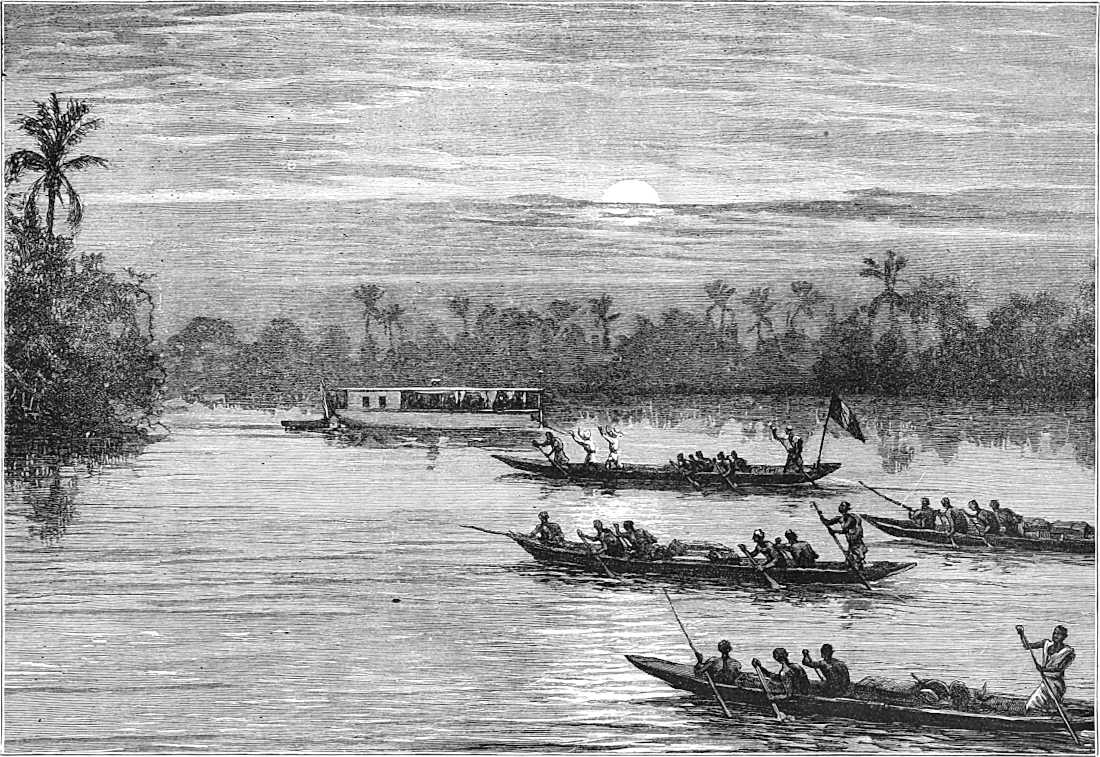

A 3 kilomètres au delà de Sidegou, nous atteignîmes le bord d’une petite rivière très dangereuse à traverser à cette époque, à cause de sa profondeur (1 m. 70) et de la rapidité de son courant. Mes hommes transbordèrent les bagages, ayant de l’eau par-dessus la tête ; ils étaient forcés de soutenir les charges à bras tendus au-dessus de l’eau. J’eus trois ânes entraînés par le courant, et Diawé avec son cheval faillit se noyer. Les deux guides profitèrent de la circonstance pour s’évader.

Diawé et trois ânes entraînés par le courant.

Au bout d’un quart d’heure de recherches, nous trouvâmes aux abords de la rivière un petit sentier que nous nous empressâmes de prendre en toute confiance, la boussole nous donnant sensiblement la même direction que celle que nous suivions précédemment. Une heure après, j’eus le bonheur de trouver un jeune homme qui m’affirme que ce chemin est le bon et que bientôt nous apercevrions Bélounga. En effet, nous atteignons ce village peu de temps après ; il s’allonge par groupes isolés sur une étendue de plus de 2 kilomètres. Les habitants nous regardent avec curiosité, mais sans hostilité ; ils m’appellent Zanvéto (Haoussa), ce qui prouve qu’il ne passe jamais de Haoussa par ici, puisque les Gourounga ignorent la couleur de leur peau.

Je comptais pouvoir gagner Korogo, que je savais ne pas être très loin de Bélounga. Malheureusement mes animaux, privés de mil depuis Koumoullou et forcés de marcher pendant toute la journée sans repos, n’en peuvent plus. Il fallut me résigner, vers une heure de l’après-midi, à camper près d’un petit ruisseau à 3 kilomètres au delà de Bélounga. Là,[25] des hommes de ce village nous rejoignirent et tentèrent de me faire rebrousser chemin, prétextant que je devais aller saluer leur naba. Je refusai formellement de me prêter à cette fantaisie et renvoyai ces gaillards, qui ne se décidèrent à retourner à leur village qu’après une bonne demi-heure d’attente.

Dans la soirée j’atteins Korogo (village d’environ 800 habitants), où j’allai demander l’hospitalité chez le naba. Quoique souffrant, et en prévision d’un refus de guide pour le lendemain, je me mis en devoir, tout en ayant l’air de chasser, de chercher le chemin d’Arago. On aperçoit ce village un quart d’heure après être sorti des derniers groupes de Korogo ; aussi, quand le lendemain le naba refusait de mettre un guide à ma disposition, sous prétexte que le cadeau que je lui faisais était insuffisant, je faisais charger mes ânes et partais sans guide, à sa grande stupéfaction.

Nous comptions atteindre la Volta Blanche ce jour-là, ce cours d’eau n’étant pas éloigné, puisque la pirogue appartient au chef d’Arago : malheureusement, une pluie torrentielle nous força de nous arrêter dans ce village et d’y passer la nuit. Dans les environs d’Arago et autour de Korogo, j’ai trouvé du mica en grande quantité. Au cours de mon voyage, j’ai déjà signalé la présence de ce même métal à Kong, chez les Komono et à Tiakané ; celui d’ici, cependant, est plus blanc et ressemble au plomb argentifère.

Les habitants des trois derniers villages que je viens de traverser sont Mampourga ; ils sont tatoués de la même marque que les Mossi. Plus près des Dagomba musulmans de Nabari et de Oual-Oualé, auxquels ils vendent souvent des bestiaux, ils sont aussi moins enclins au mal que les Gourounga de la région située plus au nord ; ils ont cependant, comme ces derniers, toutes les allures d’un peuple sauvage.

Le chef d’Arago est un vieillard fort poli, qui ne chercha en aucune façon à m’être désagréable ; il possède un petit troupeau de bœufs et quelques moutons. A mon arrivée, ses captifs étaient en train de fabriquer des fouets en peau d’hippopotame. Voyant que je regardais travailler avec un peu d’intérêt, il m’offrit de suite un de ces objets et m’envoya plus tard du lait frais.

Mercredi 8 août. — La Volta Blanche n’est éloignée d’Arago que de 3 kilomètres. Aucune particularité dans la configuration du terrain ni dans la végétation n’accuse la présence d’un cours d’eau. En arrivant sur ses bords on est tout surpris de trouver là une aussi importante rivière. Elle sert ici de limite entre le Gourounsi et le Gambakha. Elle vient du[26] nord-est et a environ 120 mètres de largeur. Son lit est très encaissé, ses berges ont plus de 20 mètres de hauteur. Actuellement il y a peu d’eau, l’endroit le plus profond n’a que 3 mètres, mais à 2 mètres des bords il faut déjà nager. C’est une crue toute subite, car il y a cinq jours elle était encore guéable. Le courant n’excède pas 3 milles à l’heure. Cette rivière est aussi considérable que le Comoë, qui coule à quelques journées de marche au nord et à l’est de Kong. J’ai appris par mon hôte d’Arago qu’elle est formée par trois rivières qui se réunissent non loin l’une de l’autre à deux ou trois jours de marche en amont. L’une vient du Boussanga ou Bousangsi ; l’autre sort de chez les Bimba (Gourma), enfin la troisième vient du Mossi. Aucune de ces rivières ne doit avoir une grande importance. Dans le Mossi, on ne m’a pas signalé de cours d’eau important ; il n’y a que la branche située au nord de Gambakha et entre ce pays et le Bousangsi qui doit avoir quelque importance ; en tous cas le passage de ces rivières doit pouvoir en toute saison s’effectuer sans difficulté.

Comme le Mossi est un pays peu accidenté, ses cours d’eau doivent être larges, peu profonds en toute saison et s’étaler en forme de marais ou de flaques d’eau séparées les unes des autres par quelques biefs plus profonds, mais sans écoulement. Le troisième affluent vient du Mossi (disent nos informateurs). Je ne suis pas éloigné de croire que je l’ai traversé, lui ou un de ses affluents, à Banéma. On m’a cité aussi des amas d’eau entre Mani et Boussomo, mais sans pouvoir me préciser si en hivernage leur écoulement avait lieu vers le sud ou le nord. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’aucun de mes informateurs ne m’a signalé de cours d’eau du côté de Koupéla ; il y a donc lieu de supposer que la Schirba a son origine vers Mani et Boussomo. Cette hypothèse donnerait à cette rivière, de sa source à Bossébango, un cours d’environ 200 à 300 kilomètres, qui a tout l’air de concorder comme proportions avec sa largeur. A ce propos il s’est glissé une erreur sur certaines cartes : la Schirba n’a pas 300 mètres de largeur, comme on l’indique. Dans le texte allemand de Barth, sa largeur est de 100 schritt, c’est-à-dire 60 à 75 mètres.

Les eaux de la région Sansanné-Mangho, que je croyais former la branche est de la Volta Blanche que j’ai traversée aujourd’hui, et dont le confluent avec la Volta Noire est à Daboya, coulent vers le sud en contournant Yendi et Salaga ; elles forment la rivière Oti ou Sabran, qui n’atteint la Volta qu’à deux journées de marche en aval de Krakye.

Il résulte de mes informations et surtout de mon voyage de Bobo-Dioulasou au Mossi que les diverses branches de la Volta ont un cours considérablement plus long qu’on ne le supposait jusqu’à présent. Il est assez[27] curieux de voir tous ceux qui ont parlé de la Volta répéter, les uns après les autres, que ce fleuve prend ses sources à trois ou quatre jours de marche au nord de Salaga, après avoir au préalable dit qu’il avait 200 à 300 mètres de largeur en moyenne aux environs de Salaga.

Avant mon départ, il était notoire pour moi que ce cours d’eau, qui, entre le 8e et le 4e degré et demi de latitude nord, a une moyenne de 700 mètres de largeur, devait avoir de nombreux affluents importants dont le cours excédait sûrement quatre ou cinq jours de marche (150 à 200 kilomètres).

Deux hommes cependant, Johnston et Paulitsche, ne se sont pas laissés aller à cette appréciation fantaisiste, et, en 1882 et 1884, ils n’ont pas hésité à soutenir que par la Volta on peut pénétrer bien avant dans la boucle du Niger, ce que confirme mon voyage.

La pirogue qui fait le service du passage ici, est tout ce qu’il y a de plus primitif : un tronc d’arbre à peine équarri et creusé au feu. Elle peut transborder trois personnes à la fois ou deux charges d’ânes. Nulle part je n’ai vu de pirogue aussi mal conditionnée. Avant d’embarquer, il faut régler le prix du passage avec le délégué du chef d’Arago. Ces prix sont fixés à 1100 cauries par cheval, 550 par âne avec sa charge, 200 par porteur avec sa charge. Le personnel ne transportant pas de marchandises est traversé gratuitement.

Comme la somme à payer pour mes six ânes et mes deux chevaux s’élevait à 5500 cauries et que je n’en possédais plus qu’un millier, il fallut conclure un arrangement de façon à faire accepter des marchandises en place. Au bout d’un débat laborieux, le préposé accepta en payement dix coudées d’étoffe avariée, quatre pierres à fusil et quelques hameçons.

Tout semblait se passer normalement, quand le passeur refusa le service, prétextant que je devais payer 600 cauries pour les trois femmes. Cette discussion ne semblait pas devoir prendre fin, lorsque l’intervention de deux vieillards d’Arago, qui prirent fait et cause pour moi, aplanit les difficultés que soulevait cet irascible piroguier.

Les femmes ne portant, en fait de bagages, que des calebasses, ustensiles de cuisine ou peaux de bouc de leur mari, j’étais absolument dans mon droit en protestant.

L’opération du passage de la rivière dura cinq heures, presque le triple de ce qu’il faut pour faire traverser le Niger avec le même personnel. Sur l’autre rive attendaient une trentaine de Mossi avec trois ânes ; ils revenaient de Oual-Oualé avec des kolas (environ 300 kilos) et des charges de cauries. Ce sont les premiers indigènes que je rencontre ; je n’en ai du reste pas vu d’autres dans la suite de mon voyage jusqu’à Oual-Oualé.

[28]Malgré l’heure avancée, je quittai les bords du fleuve. Le débordement de deux torrents avait inondé les rives sur une profondeur de près de 2 kilomètres, et ce n’est qu’avec beaucoup de difficulté que nous sortons de ce terrain fangeux, après avoir déchargé encore plusieurs fois les ânes. A la nuit tombante nous atteignons un petit plateau rocheux où l’on trouve un peu d’eau dans les creux des roches. Nous installons là le campement.

Le lendemain de bonne heure nous arrivons à Nabari, premier village mampourga, où les habitants m’affirment que j’atteindrai facilement Oual-Oualé avant midi ; mais, mes ânes n’en pouvant plus, je dus m’arrêter à un petit village nommé Zangom, à 4 kilomètres au nord de Oual-Oualé.

Dans la banlieue de Nabari et de Zangom il y a de nombreuses plantations d’ignames. De loin, les échalas, assez correctement alignés et couverts de liserons verts, me rappellent nos vignes de France.

Les cultures d’ignames par le 11e degré de latitude nord (comme limite extrême nord) correspondent sensiblement à celles que j’ai observées vers le Kénédougou : ainsi, Kotédougou, situé par 11° 10′ environ, est en effet le dernier village vers le nord où l’on cultive avec un peu d’activité cette racine.

Dans le Gourounsi, jusque vers le 12e degré de latitude nord, il y a aussi dans quelques rares villages de petites plantations, mais l’igname n’entre pour ainsi dire pas dans l’alimentation des Gourounga de cette région.

Vendredi 10 août. — A Zangom, nous avons trouvé à acheter un panier de mil, une calebasse de haricots et quelques poignées d’arachides d’une variété spéciale[3].

Les habitants de ce village sont de braves gens et rendent service avec complaisance. Le matin, avant de nous mettre en route, quelques-uns nous accompagnèrent jusqu’à mi-chemin de Oual-Oualé.

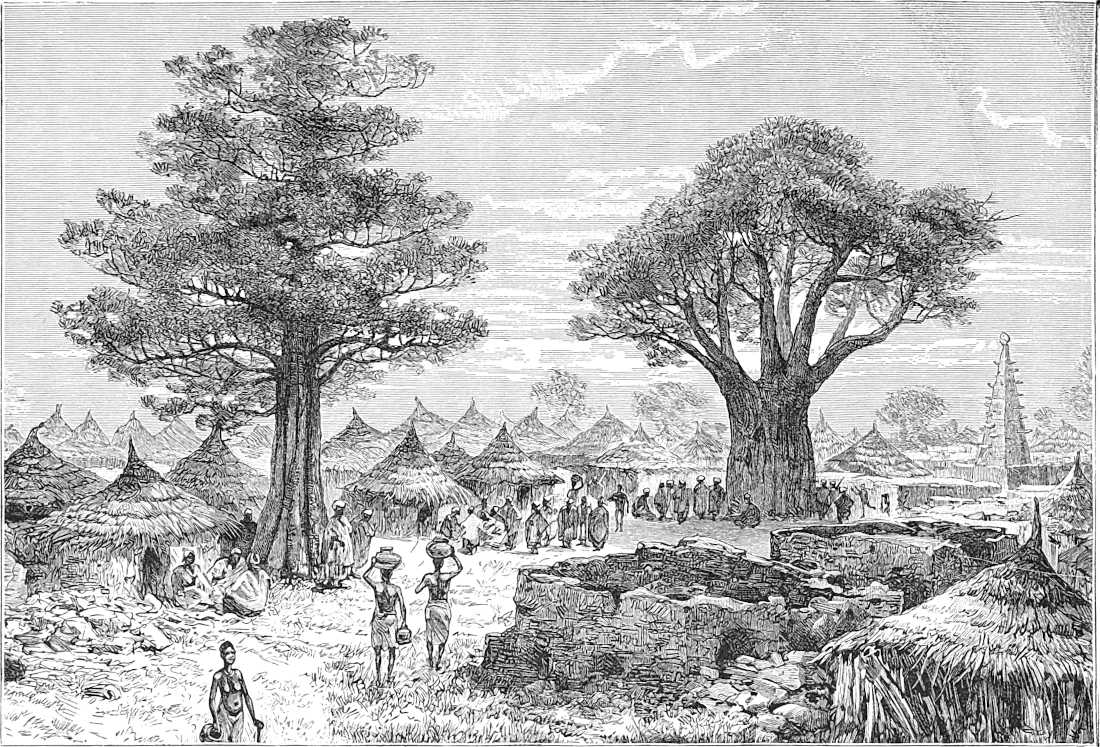

Du plateau qui sépare Zangom de Oual-Oualé on découvre un très beau panorama. Tandis que vers le nord les derniers contreforts du petit massif de Naouri se meurent lentement, vers l’est court, dans une direction presque sud-nord, un grand soulèvement continu, de hauteur uniforme, qui vient se terminer par un cône de déjections en face et non loin du massif de Naouri, mais sans le rejoindre ; ces deux soulèvements sont séparés par une trouée de quelques kilomètres, qui livre passage à la Volta Blanche.

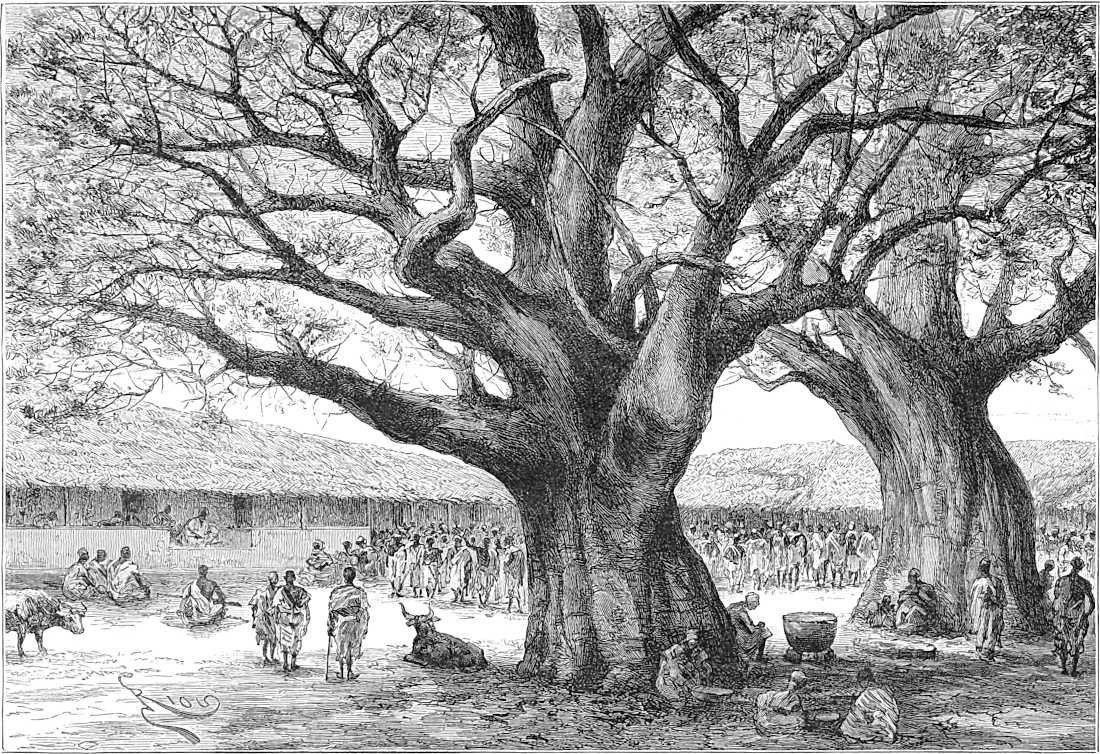

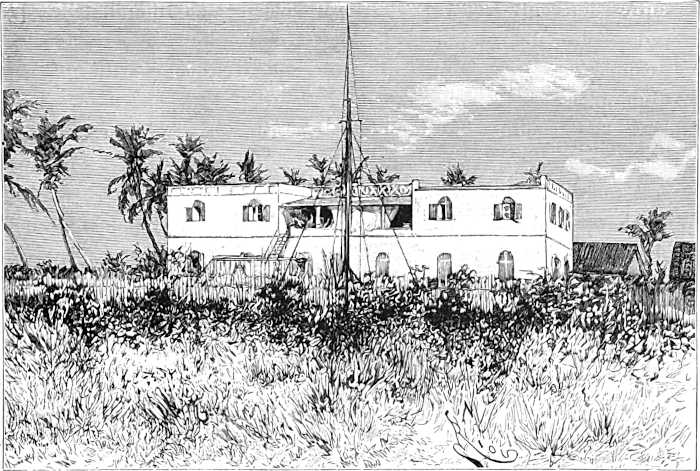

Passage de la Volta Blanche.

Ce soulèvement n’est éloigné de nous que d’une quinzaine de kilomètres ;[31] avec ses parois verticales, baignées à la base par une mer de brume et surmontées de mamelons bien arrondis dépourvus de végétation, il rappelle assez exactement les côtes du Portugal et d’Espagne telles qu’on les aperçoit, par échappées, du pont du navire entre l’embouchure du Tage et le cap Roxo. Par la pensée, je me suis immédiatement transporté sur un paquebot des Messageries maritimes faisant route vers l’Europe.

Ce doux rêve m’avait fait oublier toutes mes fatigues et laissé indifférent à la vue des premières cases de Oual-Oualé, lorsqu’un « marhaba » prononcé par un Dagomba, en guise de bonjour, vint me rappeler que j’étais au Soudan et me faire songer à un gîte. Je demandai donc à être conduit près de l’imam Seydou Touré.

Les gens auxquels je m’étais adressé, après m’avoir offert dans une calebasse le bombo[4] au piment et quelques kolas, me firent conduire par un enfant à l’imamy-iri[5].

J’arrivai bientôt au banan[6] de l’imam, où l’on me pria de mettre pied à terre en attendant que l’on me préparât un logement. Quelques minutes après, mon gansoba (hôte) vint me prendre et me donner une case pour moi et mes bagages, un boulou (case d’entrée à deux ouvertures) pour mes hommes, et une grande case-écurie pour mes deux chevaux.

Pendant que mes hommes s’organisaient, j’allai rendre visite à l’imam, qui habite un groupe de cases voisin.

Ce vieillard me reçut très poliment ; il me demanda discrètement d’où je venais et où je comptais me rendre ; quand je lui eus tracé à grandes lignes l’itinéraire que j’avais suivi pour venir, il me manifesta, ainsi que toute l’assistance, son profond étonnement. Il ne comprenait pas comment j’avais pu traverser le Gourounsi sans une imposante escorte de marchands ou de Mossi. Je terminai mon premier entretien en manifestant à l’imam le désir de me rendre à Salaga, afin de gagner une route sûre me ramenant vers Kong. Il me dit qu’à son grand regret il ne pourrait satisfaire à mon désir que dans trois ou quatre jours, le chemin habituel étant impraticable pour le moment, à cause d’une guerre qui venait d’éclater entre les Dagomba de Savelougou et ceux de Kompongou.

[32]Hélas ! je ne demandais pas à partir sur-le-champ ; mes ânes étaient éreintés et mes bagages presque moisis : je ne les avais jamais ouverts pendant la route, dans la crainte d’exciter encore davantage la cupidité des naba gourounga. Moi-même j’étais dans un état de santé qui réclamait un traitement et du repos. Un commencement de dysenterie et une perte d’appétit dont je ressentais les premières atteintes en quittant Waghadougou, et dont j’attribue les causes au chagrin que j’avais eu en me voyant fermer les chemins par Naba Sanom, ne firent qu’empirer pendant ma traversée du Gourounsi. Dès les premiers jours, la perte et le vol du sac qui renfermait ma petite provision de riz et de sel me força de me nourrir, comme mes indigènes, de denrées crues ou mal préparées et de viande boucanée non assaisonnée. A partir de Koumoullou, il me fut impossible de me procurer quoi que ce soit en fait de vivres. Nous avons vécu exclusivement d’épis de maïs cuits au feu, et bien souvent crus. Non seulement le mil et le sorgho font défaut, mais encore la volaille : il n’y a pas, de Koumoullou à Korogo, une seule poule ou pintade. A ces privations venaient s’ajouter le séjour au soleil pendant toute la journée, les tribulations avec les chefs et les guides, la vermine[7] et la surveillance constante dont il fallait s’entourer. Toutes ces raisons m’empêchaient de prendre le plus petit repos. Il m’échoua aussi un surcroît de besogne me forçant d’entrer dans tous les détails de service. Diawé, mon premier domestique, auquel ils incombaient d’ordinaire, était atteint d’une affreuse maladie, sorte de lèpre connue par les Mandé sous le nom de massara dimmi (mal d’Égypte). Couvert de plaies, le malheureux, en arrivant à l’étape, ne pouvait vaquer à rien et était forcé de se coucher.

Ma dysenterie m’avait considérablement affaibli. En arrivant sur les bords de la Volta Blanche, je n’eus pas la force de gravir seul la berge opposée ; il me fallait l’aide de mes hommes pour me hisser sur le talus, monter et descendre de cheval.

L’accueil bienveillant de la famille dagomba chez laquelle je reçus l’hospitalité, les soins que me prodigua Adissa, mon hôtesse, les potions que je tirai de ma modeste pharmacie, me mirent sur pied au bout de vingt-cinq jours. L’ictère seul n’était pas guéri ; mes remèdes étaient restés impuissants. Je m’adressai aux indigènes ; on m’apporta bientôt des feuilles que je devais faire bouillir pour prendre des bains de vapeur et des bains chauds deux fois par jour. Je reconnus dans cette plante le[33] bantamaré[8] des Wolof, ce qui me donna pleine confiance. Les Wolof boivent de la décoction de racine de bantamaré à chaque léger dérangement du foie et surtout lorsqu’ils sont atteints de panda, sorte de jaunisse qui précède la maladie du sommeil si fréquente sur la Petite Côte[9].

Dès le troisième jour je ressentais un mieux sensible, et le sixième tout était fini. Ce remède indigène m’avait guéri.

El-Hédi, mon hôte, parvint aussi à guérir Diawé. Les indigènes de cette région m’ont semblé beaucoup plus versés que dans d’autres pays sur l’emploi des plantes médicinales ; ce qui leur manque, c’est d’en connaître le dosage exact et de savoir approprier la médication à tel ou tel tempérament. C’est ainsi que les enfants sont souvent traités comme de grandes personnes.

Il n’y a guère qu’une maladie contre laquelle les noirs sont impuissants : c’est la dysenterie ou la diarrhée chronique. Ils ont bien une médication à ordonner, mais ils ne veulent et ne peuvent observer la diète. Jamais je n’ai vu les noirs se résigner à ne pas manger ; ils sont persuadés que la nourriture seule sauve de la mort.

Les plantes médicinales sont partout très nombreuses, aussi bien dans la région du Soudan que nous occupons depuis longtemps que dans celles que je viens de visiter. Il est malheureusement regrettable que nous ne nous en occupions pas davantage. N’est-il pas triste de penser que l’Européen se trouve tout à fait désarmé contre la fièvre en Afrique, et qu’il ne possède pas un moyen prophylactique contre ce terrible mal dont le noir est exempt ou à peu près.

Les analyses des remèdes indigènes sont faites assez souvent dans nos hôpitaux des colonies, mais la conclusion est à peu près toujours la même ; on vous répond invariablement : « Nous avons l’équivalent en chimie minérale ». On croirait réellement que l’usage des substances organiques doit être prohibé. Et nous en restons là.

Dès que mon état de santé me le permit, je fis quelques visites à l’imam. Ce vieillard, qui est né dans le pays, aurait certes pu me donner de bons renseignements sur cette région. Malheureusement, il était difficile de me trouver seul avec lui. Mes entretiens devaient donc se borner aux choses banales de la vie, d’autant plus que nous ne nous comprenions qu’avec beaucoup de difficulté. La langue que l’on parle ici se nomme dagouna,[34] dagomsa, dagomba et mampoursa ; elle diffère assez sensiblement du mossi[10] pour qu’on ne la comprenne qu’au bout d’un séjour assez long. Je ne pense pas que, même si j’avais été très au courant du dagomba, j’aurais pu tenter grand’chose auprès des indigènes. Ayant un jour posé à l’imam une question qui lui parut indiscrète, il me demanda si j’avais quelque chose de commun avec l’Européen qui était arrivé pendant le ramadan à Gambakha, venant de Salaga, et qui fut forcé de s’en retourner sans avoir obtenu la permission de pousser plus loin[11].

Tous les habitants de cette région vivent dans la crainte de voir occuper leur pays par les Anglais, qu’ils redoutent. Ils n’ont pas de griefs sérieux contre eux ; ils les détestent tout simplement parce que leurs captifs sont réfugiés chez les Anglais, et que ces derniers les conservent et les enrôlent pour être soldats.

Je n’eus pas de peine à prouver que j’étais Français, un homme de Salaga, qui vint me rendre visite, leur ayant affirmé que je n’avais rien de commun avec les Anglais qu’il avait vus à Accra. Dans la suite, lorsque, pour réaliser les cauries nécessaires à l’achat de plusieurs ânes, je fis vendre quelques tissus et autres objets de fabrication française par mon hôte, tout le monde fut d’accord pour en déclarer la supériorité et affirmer hautement que mes marchandises n’étaient pas à comparer à celles des Anglais.

Mon hôte, El-Hédi Touré (El-Hédi veut dire Dimanche), me fit faire connaissance avec trois jeunes gens de ses amis, nommés Alfa Boukary Touré, Tahéri Touré et Kalifa Sissé. Les deux premiers sont Dagomba ; l’autre, d’origine mandé, est fixé ici depuis une vingtaine d’années. Après leur avoir fait quelques cadeaux et rendu de nombreuses visites, nous sommes arrivés à être d’excellents amis. C’est grâce à leur complaisance et en échange de renseignements sur l’Europe et les coutumes européennes, que j’ai obtenu quelques renseignements sur le Gourounsi, le Mampoursi et le Dagomba.

★

★ ★

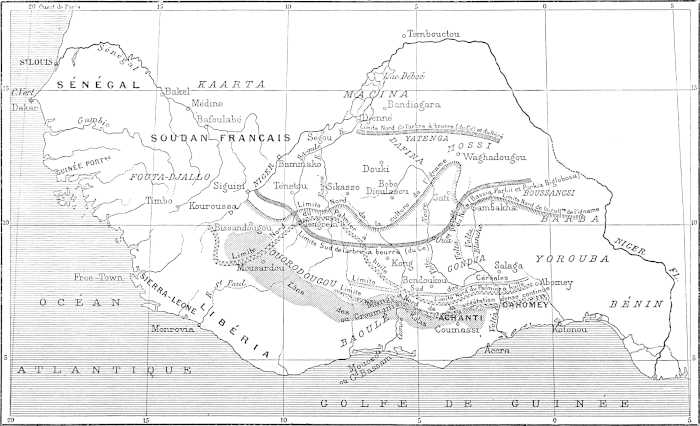

On entend désigner par Gourounsi l’ensemble des territoires limités à l’est par le Mampoursi et le Dagomba, au sud par le Gondja et les États de[35] Oua, à l’ouest par le Lobi et le territoire des Niéniégué, au nord par le Dafina, le Kipirsi et le Mossi.

Ce territoire est arrosé par les trois cours d’eau qui forment la Volta et par ses affluents. La végétation y est plus luxuriante que dans les terrains ferrugineux de la vallée du Niger. Le sol, moins perméable et moins spongieux, conserve plus longtemps l’humidité ; on y rencontre souvent des flaques d’eau, auprès desquelles la végétation est de toute beauté. C’est un pays couvert, légèrement ridé, offrant des sites bien curieux et souvent sauvages. C’est une région de culture par excellence, mais impropre à l’élevage à cause de l’humidité et des insectes nuisibles au bétail.

La population, tout hétérogène, qui peuple cette vaste région paraît avoir été refoulée dans ces bois par des peuples plus avancés qui l’environnent. Parlant des dialectes différents, vivant en constante hostilité entre elles et toujours sur le pied de guerre, elles ont empêché les voies de communication de se développer, de sorte que le réseau en est peu compliqué. Il existe bien, comme partout, des sentiers sauvages reliant les villages les uns aux autres, mais ils sont tellement peu fréquentés, que l’on ne peut y circuler que difficilement sans guide. En dehors des deux itinéraires reliant le Dafina au Mossi décrits plus haut, et les chemins qui se dirigent de Sati sur Oua, on peut dire qu’il n’existe pas de voies de communication. Les noirs eux-mêmes, marchands et autres, ne parlent qu’avec un certain effroi du Gourounsi et de ses habitants.

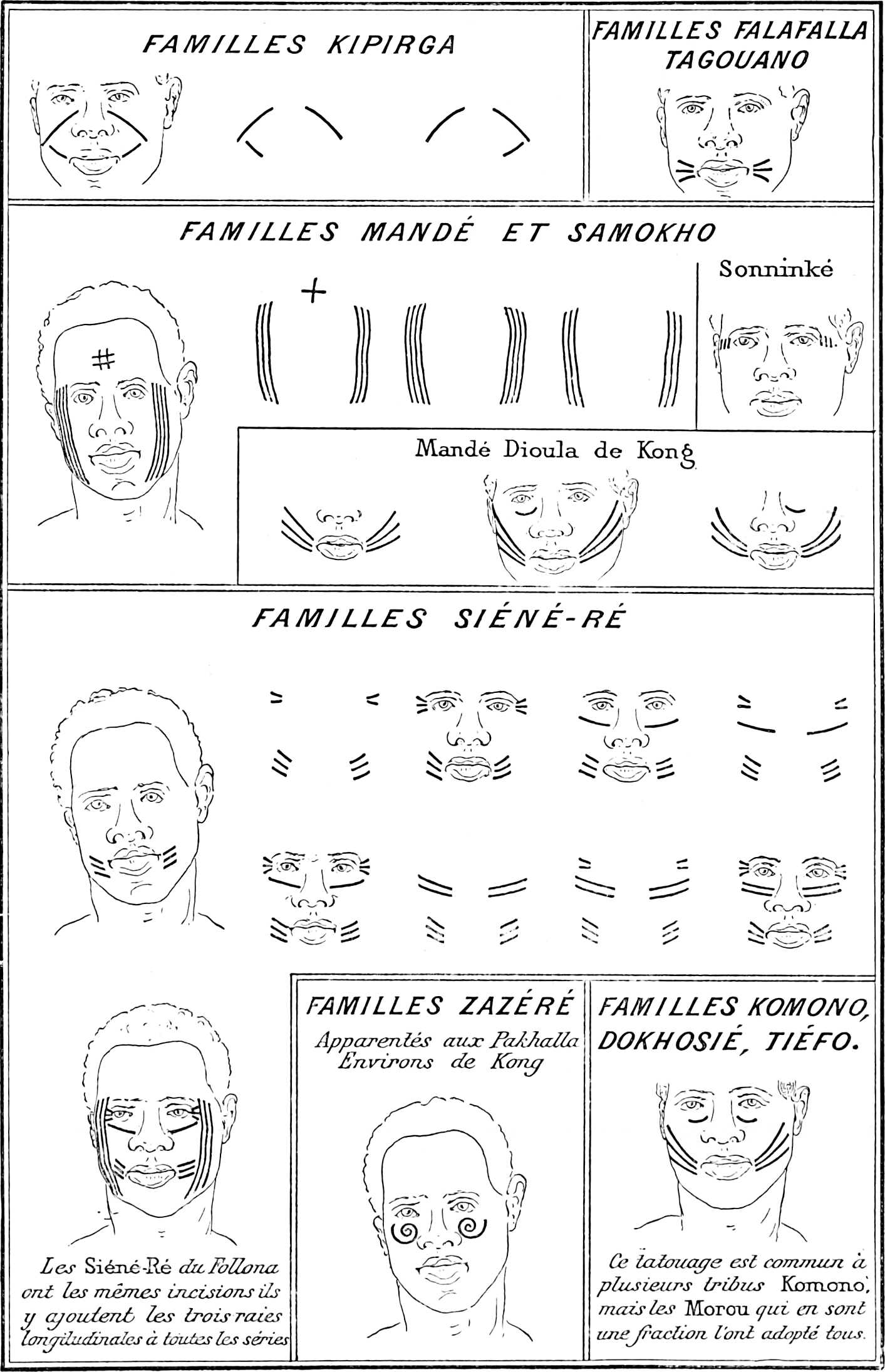

La région nord-ouest du Gourounsi est habitée par un peuple qui nous a paru avoir beaucoup d’analogie avec les Niéniégué. Dans le Dafina on les nomme Nonouma, mais parmi les autres Gourounga et dans le Mossi on désigne les Nonouma par un autre nom qui nous a échappé. A propos de notre passage de Boromo à Bouganiéna, nous avons eu l’occasion de décrire la façon dont les Nonouma s’incisent les joues et se tatouent, nous n’y reviendrons pas dans ce chapitre. Leurs principaux centres sont : Baporo, Poura et Ladio.

A côté des Nonouma, mais plus à l’est vers Dallou, Sapouy, Baouér’a et Pouna et jusque vers le Kipirsi, habite une autre fraction des Gourounga, celle des Youlsi, ou Tiollé. La majeure partie de cette fraction n’a pas de marques ni de tatouages, quelques-unes de leurs familles ont cependant les deux marques caractéristiques du Mossi (l’entaille parlant de chaque côté du nez pour venir mourir à hauteur de la deuxième molaire, et deux entailles partant de chaque côté de la bouche pour venir mourir près de l’oreille. Ces entailles sont semblables à celles des Mandé-Dioula, mais au nombre de deux entailles seulement sur chaque joue).

[36]A l’ouest des Youlsi et entre eux et les Kassanga de Sati habite la fraction des Talensi ; ils se distinguent de leurs voisins par un tatouage bien original. Sur chaque joue, à l’aide de toutes petites incisions disposées sur trois rangées parallèles, ils forment un Z majuscule vu à l’envers.

Plus au sud et à l’ouest de Oual-Oualé habite la fraction des Tiansi ou Boulsi, qui se tatouent de trois façons différentes. Ils offrent cela de singulier, c’est que deux des tatouages ont la particularité suivante, que je n’avais pas remarquée : les yeux eux-mêmes sont environnés de six petites entailles.

Encore plus au sud, on trouve les Nakaransi ; ils se distinguent des autres Gourounga par une incision qui part de la naissance des cheveux, fend le front et le nez en deux parties égales. Perpendiculairement à cette incision longitudinale, il en part, chez certains types, une de chaque côté du nez, ou bien encore chez les uns à droite du nez, chez les autres à gauche.

Entre les Tiansi et les Nakaransi et la Volta occidentale habitent les Lama, ou Lakhama, ou Nakhalakha, Nokhorissé ou encore Nokhodossi. Ces tribus sont rarement tatouées. J’ai cependant vu quelques sujets ayant de chaque côté de la bouche deux incisions semblables à celles des Mandé-Dioula de Kong, mais moins longues.

De l’autre côté du fleuve, ils ont pour voisins les Dagari et les Dagabakha, qui me paraissent être un seul et même peuple. J’en ai vu à plusieurs reprises : ils ne sont point tatoués. On rencontre chez eux des couleurs de peau très foncées, approchant du noir des Wolof ; ils se prolongent jusque sur la rive gauche de la Volta occidentale et forment une importante colonie, qui, mélangée avec des Mandé-Dioula, forme le fond de la population de Oua.

Les Oulé, autre fraction des Gourounga, semblent être appareillés aux Lakhama ; ils habitent au nord des Dagari et Dagabakha, et entre leur territoire et celui des Bougouri. Les gens du Dafina classent les Bougouri dans la famille des Niéniégué et des Nonouma.

Ces divers peuples, qui constituent la population du Gourounsi, n’offrent pas de grandes différences de mœurs entre eux. Ils vivent depuis trop longtemps en voisins. Il est cependant notoire qu’ils appartiennent à des groupes ethnographiques distincts : les uns se rattachent au groupe Mossi, les autres à celui des Bimba ou Mampourga-Dagomba, du Gondja et même de l’Achanti. L’examen sommaire de quelques-uns de leurs dialectes et idiomes m’en a donné l’intime conviction. On ne pourra en opérer le classement rationnel qu’après en avoir étudié la linguistique.

[37]Les habitations gourounga sont à peu près toutes analogues à celles que j’ai décrites au cours de ma route du Dafina au Mossi et du Mossi à Oual-Oualé. Les costumes ne diffèrent pas beaucoup entre eux : les Gourounga, hommes et femmes, sont à peu près complètement nus ; dans quelques rares districts seulement et dans les villages situés sur les voies de communication fréquentées, on rencontre des indigènes vêtus de quelques loques en cotonnade, mais c’est l’exception ; ces gens-là semblent plutôt affectionner les peaux pour se couvrir ou cacher leur nudité. Quelques femmes des tribus du sud-est ont la lèvre supérieure percée et traversée par un roseau ou un piquant de porc-épic leur montant le long du nez. C’est tout le luxe féminin que j’ai eu l’occasion de constater.

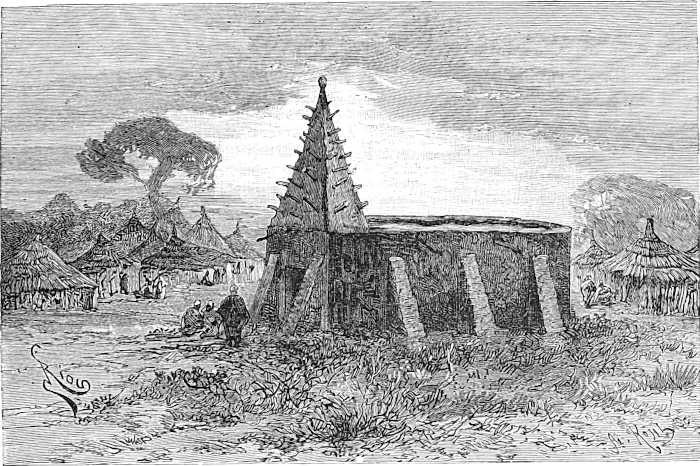

La religion des Gourounga semble être le fétichisme. Ils ont des constructions rondes en terre, qui sont sacrées ; je les ai vus aussi invoquer Dieu, qui porte le même nom que le soleil (ouindi). Les constructions sacrées affectent un peu toutes les formes et dimensions, et sont souvent revêtues de dessins géométriques : cercles, losanges, carrés, etc., peints à l’ocre rouge ou noire, ou, encore, elles sont bariolées de gris obtenu à l’aide de cendres délayées dans de l’eau. A Pakhé, un soir, en me promenant devant une de ces constructions, je m’étais mis machinalement à siffler. Tout le village s’était attroupé et se lamentait ; je venais, paraît-il, de profaner les lieux saints. Il m’a fallu leur faire expliquer, pendant une bonne heure, qu’un tel acte commis par un Européen n’avait pas du tout la même portée que quand il était commis par un indigène.

Dans la région nord du Gourounsi on exploite beaucoup l’aloès ; avec les fibres on fait des fils. La feuille elle-même, pilée, sert à faire une sorte de feutre avec lequel on confectionne les bourres de fusil. On en extrait également une sorte de teinture qui, mélangée à du sable, sert de cosmétique pour les cheveux et les rend plus noirs.

Sa racine, grillée, pilée et délayée dans de l’eau, est employée comme collyre. Cette préparation, posée comme disque autour des yeux, sert de remède pour les yeux dans toutes les régions du Soudan. L’aloès s’emploie aussi chez les noirs pour raviver la chair des ulcères, et surtout dans la médecine vétérinaire, comme en France.

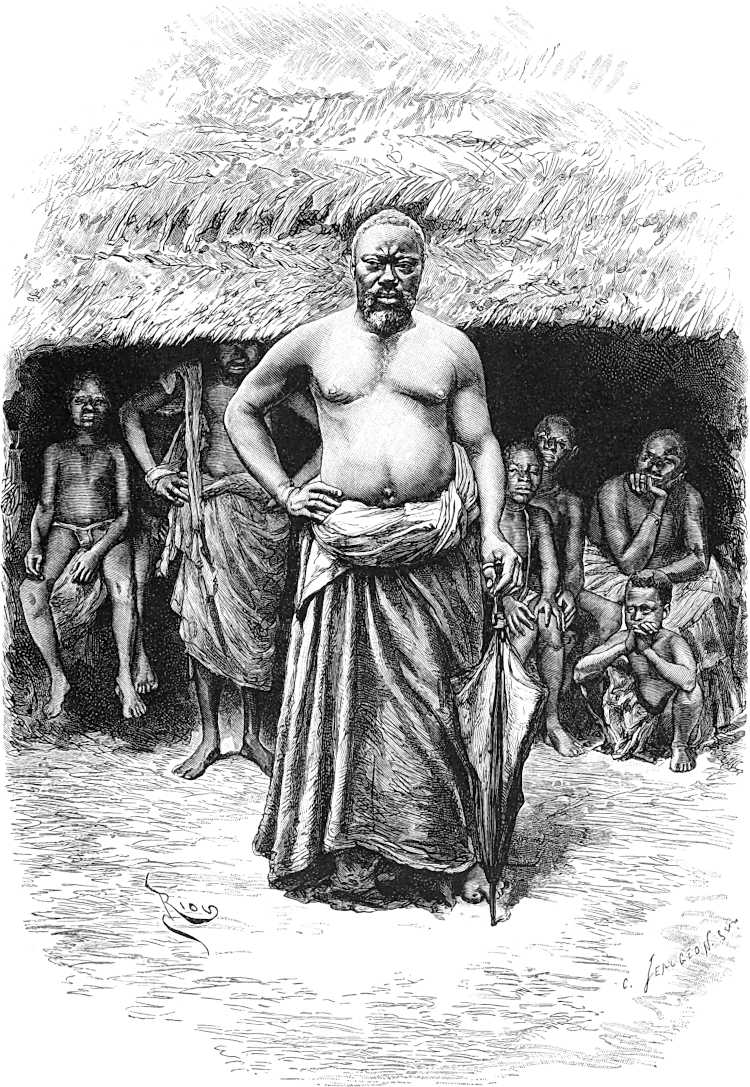

Le territoire de la rive gauche de la Volta Blanche se nomme Mampoursi[12]. Ses deux centres les plus importants sont Oual-Oualé et Gambakha, qui ont chacun 2500 à 3000 habitants. Le Mampoursi est actuellement[38] un tout petit État, limité au nord par le Mossi, au nord-est par le Gourma, à l’est par le Boussangsi, au sud par le Dagomba, à l’ouest par le Gourounsi.

Le territoire des Dagomba commence déjà sur la rive gauche de la rivière de Nasian, à 20 kilomètres au sud de Oual-Oualé. Le Mampoursi n’a donc qu’une profondeur de 20′ en latitude, mais il s’étend assez loin en largeur. Le souverain du Mampoursi est un Traouré (d’origine mandé) et réside à Nalirougou, village situé à quelques kilomètres de Gambakha ; il porte le titre de Mampourga naba. Il y a environ deux siècles, le Mampourga naba réunissait sous son autorité, outre le Mampoursi actuel, la région Sansanné-Mango et tout le Gourounsi jusqu’à la Volta Rouge. Il prétend encore, même aujourd’hui, que son territoire est limité par cette dernière rivière.

Comme dans le Mossi, l’organisation du pays était féodale et le pouvoir était entre les mains de nombreux naba plus ou moins puissants.

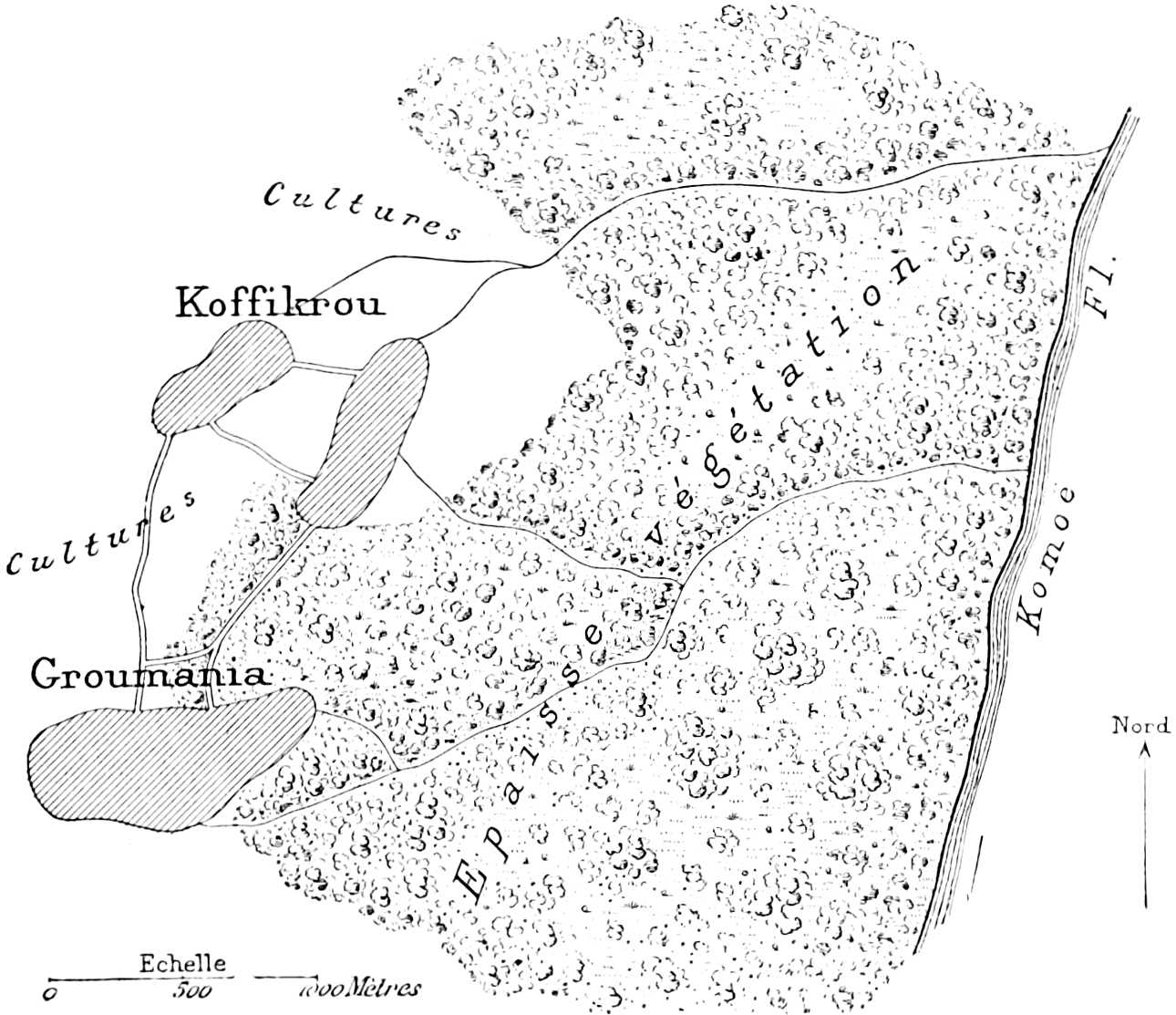

On raconte que, vers 1730, le naba de Nalirougou était devenu assez puissant pour qu’il cherchât à s’affranchir de la tutelle de Mampourga naba qui résidait à Gambakha ; ses troupes étant nombreuses et son village bien fortifié, le Mampourga naba convia les Gondja de Daboya et le Gottogo à venir s’emparer de Nalirougou, qui avait la réputation de renfermer le plus de captifs de la région. Aux gens du Gottogo se joignirent quelques Mandé de Groumania (Anno). Le siège et la prise du village étant terminés, les Ouattara du Groumania demandèrent à se fixer dans le pays. En récompense des services rendus, le Mampourga naba leur concéda le territoire actuel de Sansanné-Mango, et les Mandé y fondèrent ce dernier village. Aujourd’hui encore, le chef de Sansanné est un Ouattara. On y parle un dialecte agni et le mandé. Contrairement à ce que Barth a avancé, Sansanné-Mango ne veut pas dire « Camp de Mahomet », cela signifie : camp de Mango. Les Haoussa et souvent les Mandé désignent par l’appellation « Mango » Groumania, capitale de l’Anno.

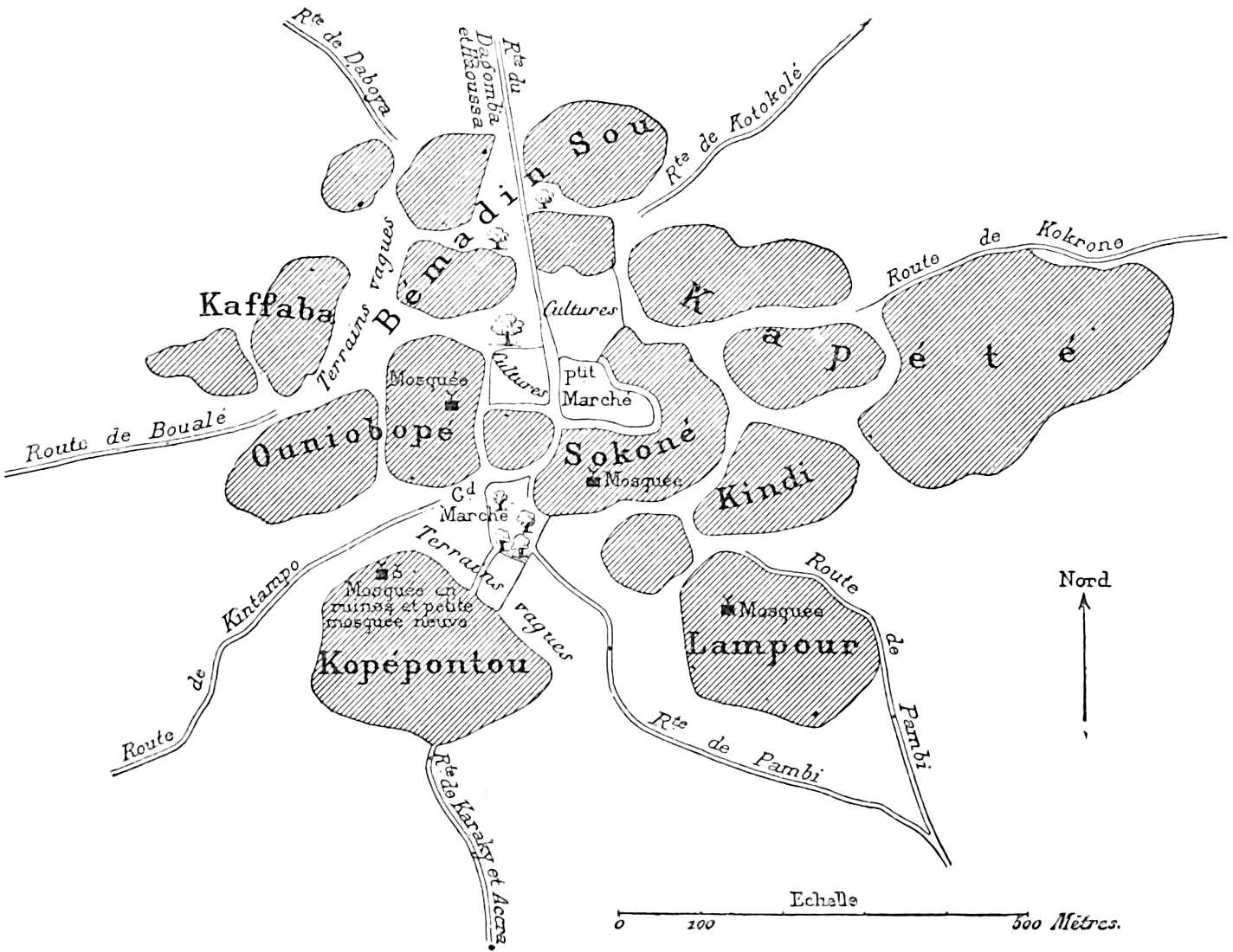

Comment le Mampoursi a-t-il été rogné et réduit à ses limites actuelles ? Je l’ignore. Toujours est-il qu’en ce moment son chef ne commande pas grand’chose. Gambakha s’est affranchi et obéit aux ordres de l’imam Baraga. Oual-Oualé est entre les mains de l’imam Seydou Touré, et le reste du pays est commandé par quantité de naba et de nabiga plus ou moins puissants, tels que ceux de Zango et de Ouango aux environs de Oual-Oualé.

Le Gourounsi est ravagé depuis six ans par les troupes de Gandiari et de ses successeurs, et il y a déjà longtemps que les plus petites confédérations[39] se soucient fort peu des Traouré au pouvoir à Nalirougou. Beaucoup d’entre elles étaient soumises à El-Hadj Mohammadou, prédécesseur de Karamokho Mouktar, chef de Ouahabou, qui était en train d’annexer tout le Gourounsi quand la mort vint le surprendre. A mon passage à Koumoullou, le naba me raconta qu’il avait obtenu la protection du marabout de Ouahabou, ce qui prouve que son pouvoir s’étendait jusqu’aux limites extrêmes Est du Gourounsi.

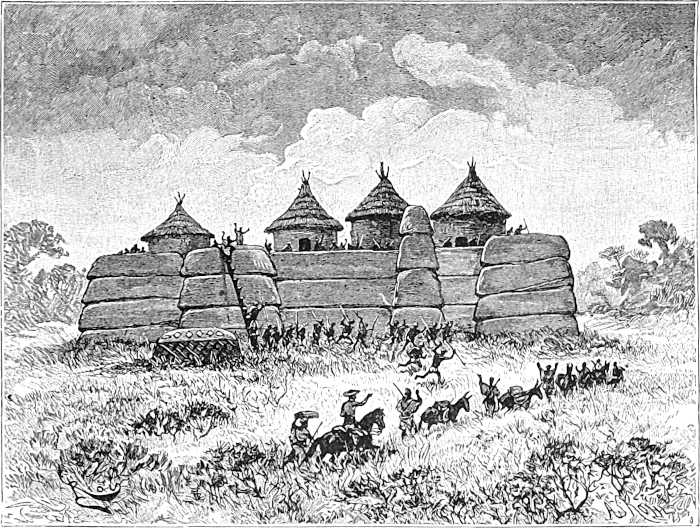

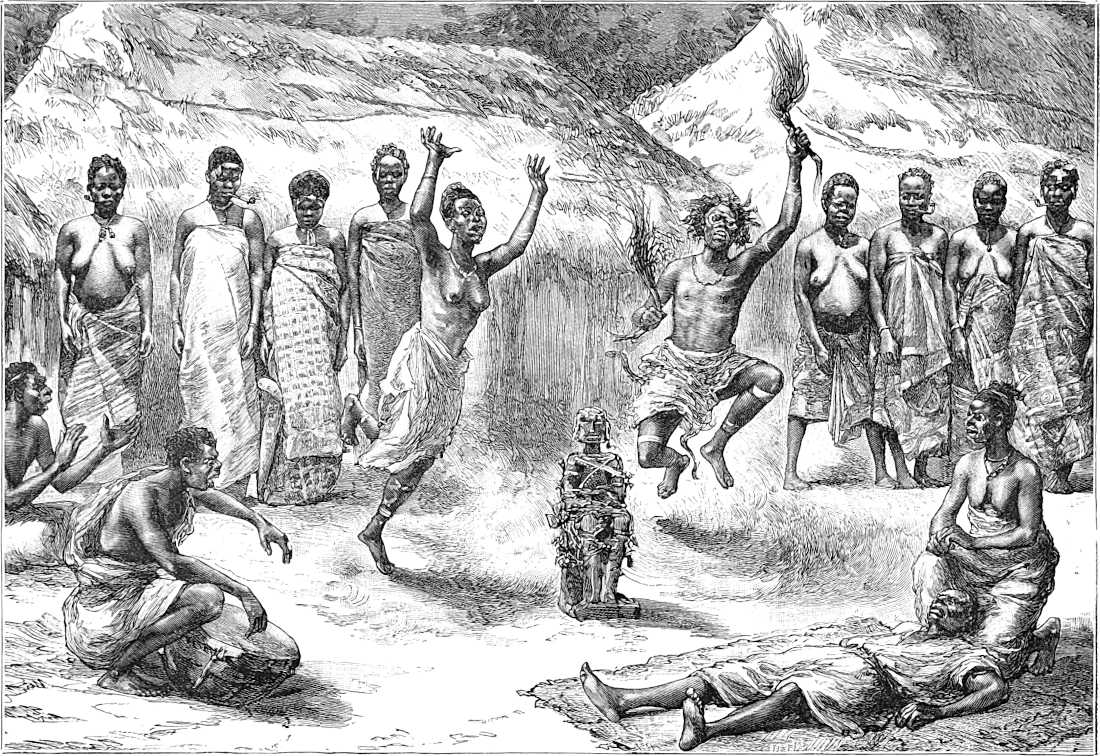

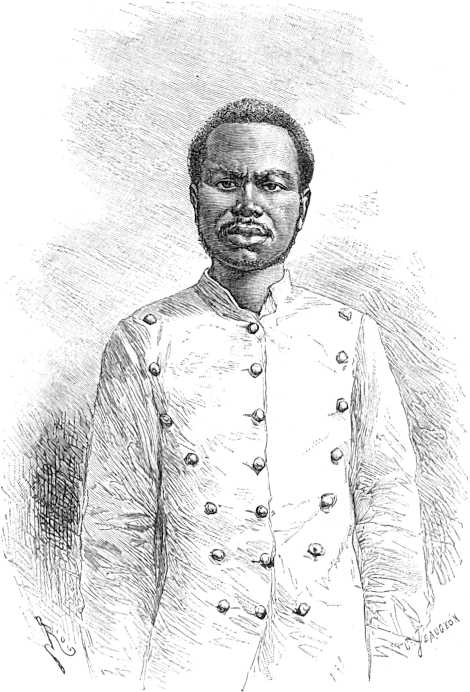

Construction sacrée de Gourounga.

La population du Mampoursi me paraît composée de trois éléments, que je classe ici par ordre d’ancienneté d’occupation, de la façon suivante :

1o Les autochtones ou ceux que l’on peut considérer comme tels ; ils sont marqués d’une seule entaille partant de la narine gauche et coupant la joue pour se terminer à hauteur de la première molaire : cette marque offre de l’analogie avec celle des Mor’o ou Mossi ;

2o Une autre population, également très ancienne dans le pays, mais certainement d’origine mandé, comprenant des Traouré, Diabakhaté et Kamara. C’est elle qui a encore actuellement le pouvoir ; elle est marquée, comme les Mandé-Bambara de la vallée du Niger supérieur, de trois longues cicatrices partant des tempes pour se terminer au menton.

[40]3o D’immigrants du Haoussa, dits Dagomba, venus dans la région à la suite des guerres d’Othman dan Fodia, au commencement de ce siècle. Ceux-ci aussi sont d’origine mandé, et ne sont peut-être venus se fixer dans le pays que parce qu’ils savaient déjà des leurs au pouvoir ici. Ils ont pour diamou : Sissé, Touré[13], Mandé. Leurs marques diffèrent de celles des Haoussa, elles sont moins nombreuses et se croisent à hauteur de l’oreille, tandis que celles des premiers partent du cuir chevelu pour se terminer à la mâchoire.

Tous les Touré et Mandé portent en outre trois grandes entailles sur la poitrine, le ventre, les cuisses, les mollets, le cou-de-pied, le gras du bras, l’avant-bras, le dos de la main, les omoplates, etc., de sorte qu’un membre de Dagomba, même séparé du tronc, peut être reconnu très facilement. On ne voit cette façon de se marquer que chez les Mandé-Magaza, que l’on rencontre surtout dans le Baguié (Kaarta).

La présence des Traouré, antérieure à la création de Sansanné-Mango, prouve que dans ce pays il y avait déjà de nombreuses colonies mandé, et que Sansanné-Mango est au contraire un établissement mandé, relativement récent. Ce qu’il y a de très curieux, c’est que dans le Mampoursi on appelle la langue mandé : sahersi, sakhaiersé ; de sahelé (nord). Les premiers Mandé seraient donc venus du nord ?