Title: Goethes Lebenskunst

Author: Wilhelm Bode

Release date: November 24, 2024 [eBook #74788]

Language: German

Original publication: Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn, 1913

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription

Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1912 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Typographische Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.

Das Original wurde in Frakturschrift gedruckt. Passagen in Antiquaschrift werden in der vorliegenden Ausgabe kursiv hervorgehoben.

Wilhelm Bode

Siebente, neu bearbeitete Auflage

21. bis 25. Tausend

Mit zahlreichen Abbildungen

Verlegt bei Ernst Siegfried Mittler und Sohn

Berlin 1919

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19.

Juni 1901

sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

Amerikanisches Copyright 1913 by E. S. Mittler & Sohn, Berlin.

[S. V]

Vielleicht hätte ich ein Buch, das bereits in 14000 Abzügen verbreitet und überall freundlich aufgenommen wurde, nicht so stark umgestalten sollen, wie bei dieser neuen Ausgabe geschehen. Aber da ich mich beständig mit Goethes Leben, Werken und Umwelt beschäftige, so kann es nicht ausbleiben, daß meine Kenntnisse zunehmen, meine Auffassungen sich ändern, manche neue Erklärungen sich ergeben und manche Zusammenhänge deutlich werden, die ich früher nicht sah.

Als ich vor vierzehn und dreizehn Jahren dies Buch schrieb, hieß die Aufgabe, die ich mir gewählt hatte: ‚Goethe als Mensch‘. Mit diesem Titel sandte ich die Handschrift an „E. S. Mittler & Sohn“, d. h. an Dr. Theodor Toeche-Mittler, der jetzt nach einer sehr fruchtbaren Tätigkeit dem im gleichen Sinne wirkenden Sohne zusieht. Dieser ältere Freund nahm als ein aufrichtigster Verehrer unseres Dichters an meinen ersten Arbeiten auf diesem Gebiete einen herzlichen Anteil und fügte deshalb seinem bereits sehr ausgebreiteten Verlagshause noch ein Angebäude für Goethe-Bücher hinzu. Das neue Buch, meinte er damals, müsse in ‚Goethes Lebenskunst‘ umgetauft werden. Ich fügte mich, und der Erfolg hat ihm recht gegeben, denn Niemand hat den Titel beanstandet, und einige Beurteiler haben ihn ausdrücklich[S. VI] als zutreffend gelobt. (Nur Signild Wejdling, die eine schwedische Übersetzung herausgab, hat, ohne von mir zu wissen, die ursprüngliche Überschrift vorgezogen: ‚Goethe såsom Människa‘.) So hat also der Verfasser des Buches dem Namengeber zu danken; aber der Leser soll doch wissen, wie die Aufgabe eigentlich gestellt war und daß nicht etwa die Absicht einer Goethe-Verherrlichung zu Grunde lag oder liegt. Es soll durchaus nicht Alles, was hier mitgeteilt wird, als klug und weise gelten; sehr oft tritt eben nur „Goethe als Mensch“ vor uns.

„Wie lange wird es dauern“, sagte er 1809 zu Falk, „so werden sie auch an mich glauben und mir Dies und Jenes nachsprechen. Ich wollte aber, sie behaupteten ihr Recht und öffneten ihre Augen selbst.“

Weimar, Neujahr 1913.

Ein Münchener Nervenarzt schrieb mir einmal, er verordne dies Buch seinen Patienten. Ich weiß nicht, welche Erfolge er damit hat, und wünsche mir mehr gesunde Leser als krankhaft erregte. Aber wahr ist es, daß dies Buch ein ruhiges und beruhigendes ist. Das fällt mir selbst auf, weil ich die neue Auflage in den unruhigsten Zeitläuften, die wir je erlebt haben, abschließe.

Weimar, Neujahr 1919.

Dr. Wilhelm Bode.

[S. VII]

|

Seite

|

||

|

I.

|

Beruf und Erwerb

|

|

|

II.

|

Wohnung

|

|

|

III.

|

Äußere Erscheinung

|

|

|

IV.

|

Verhalten gegen Fremde

|

|

|

V.

|

Fürsten und Vornehme

|

|

|

VI.

|

Untergebene

|

|

|

VII.

|

Geselligkeit

|

|

|

VIII.

|

Freundschaft

|

|

|

IX.

|

Feinde

|

|

|

X.

|

Familienleben

|

|

|

XI.

|

Gesundheitspflege

|

|

|

XII.

|

Die Mahlzeiten und der Wein

|

|

|

XIII.

|

Das Schaffen

|

|

|

XIV.

|

Das Lernen

|

|

|

XV.

|

Kampf und Glück

|

|

|

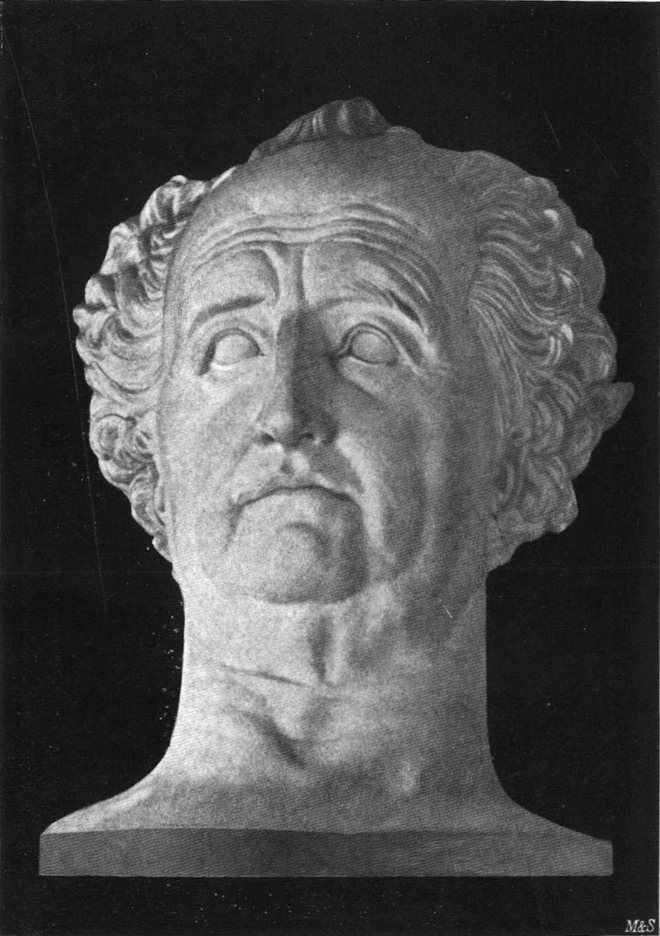

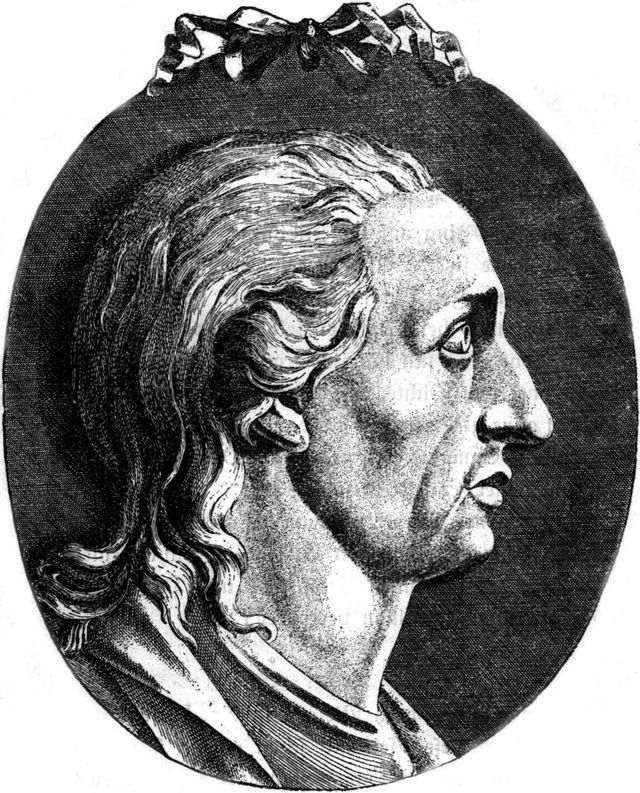

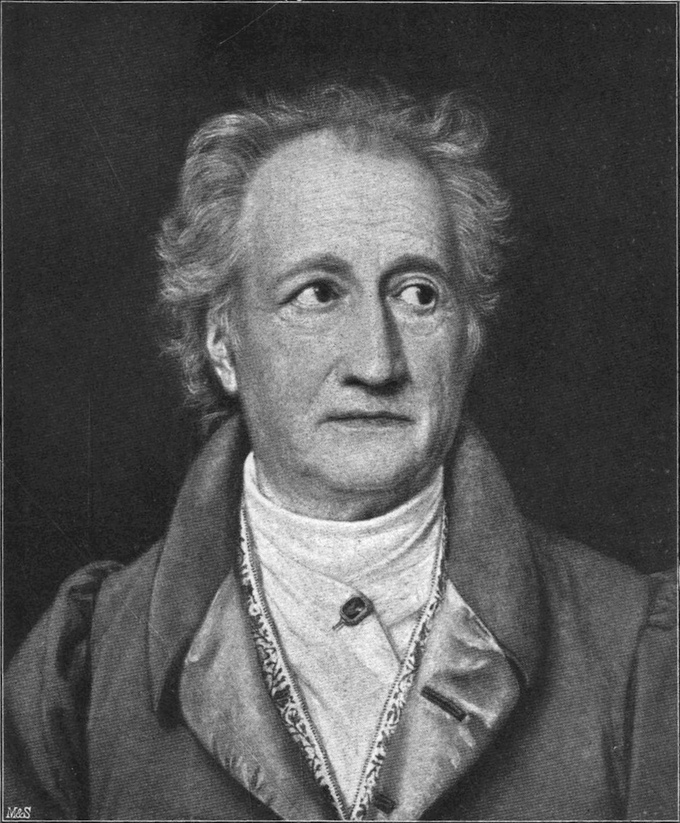

Bildnisse Goethes:

|

|||

|

Um 1774 Von Heinrich Lips nach einem Schüler Nahls

|

|||

|

1774

|

Von Joh. Peter Melchior

|

n.

|

|

|

1779

|

Von Georg Oswald May

|

n.

|

|

|

1789

|

Büste von Martin Klauer

|

||

|

1791

|

Von Heinrich Lips

|

n.

|

|

|

1818

|

Von Ferdinand Jagemann

|

n.

|

|

|

[S. VIII]

1828

|

Von Josef Stieler

|

n.

|

|

|

1789

|

Büste von Pierre Jean David

|

||

|

1832

|

Von C. A. Schwerdgeburth

|

n.

|

|

|

|

|||

|

Goethe und Karl August. Von C. A. Schwerdgeburth

|

n.

|

||

|

|

|||

|

Erhaltene Kleider

|

n.

|

||

|

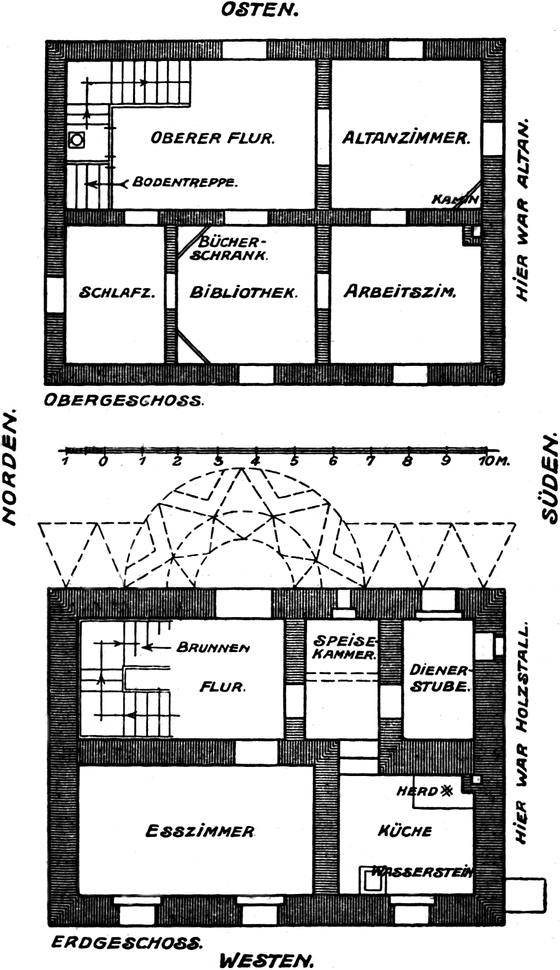

Wohnungen:

|

|||

|

Gartenhaus, Grundriß

|

|||

|

Blick auf Haus und Garten 1826. Von C. A.

Schwerdgeburth

|

|||

|

Hausflur. Aufnahme von Otto Rasch

|

n.

|

||

|

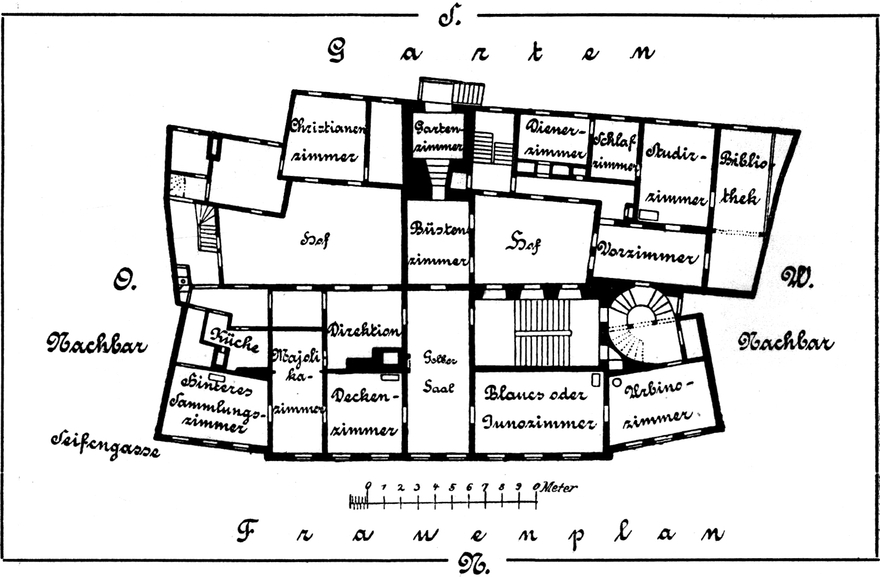

Stadthaus, Grundriß.

Obergeschoß

|

|||

|

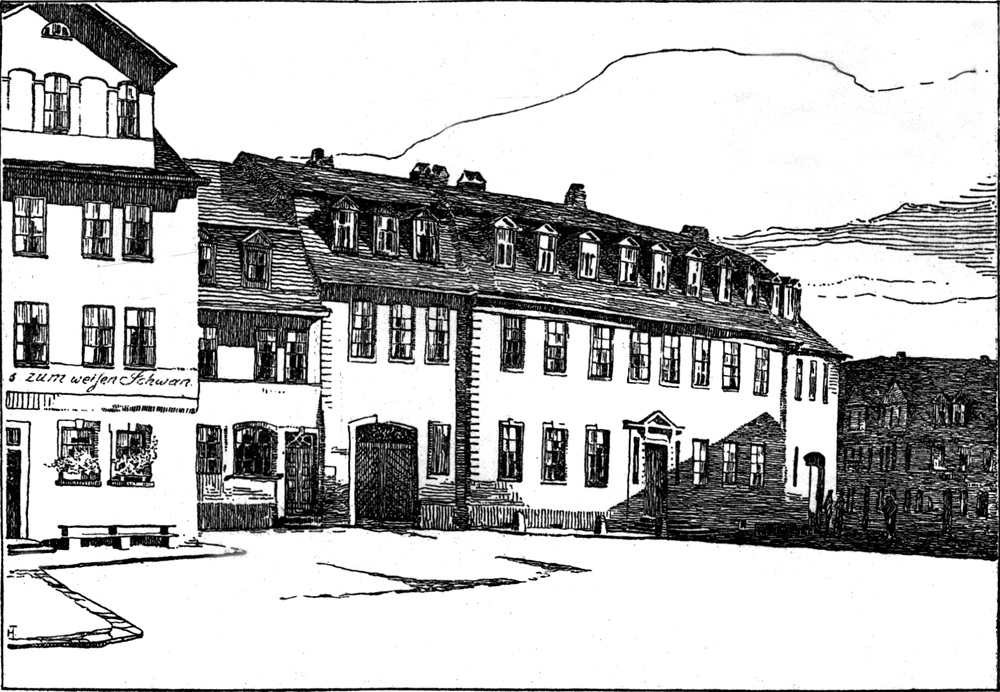

Ansicht vom Frauenplan. Von H. Tessenow

|

|||

|

Ansicht vom Garten. Aufnahme von L. Held

|

n.

|

||

|

Treppe. Aufgang zum Obergeschoß. Aufnahme

von Otto Rasch

|

n.

|

||

|

Empfangszimmer. Von H. Tessenow

|

|||

|

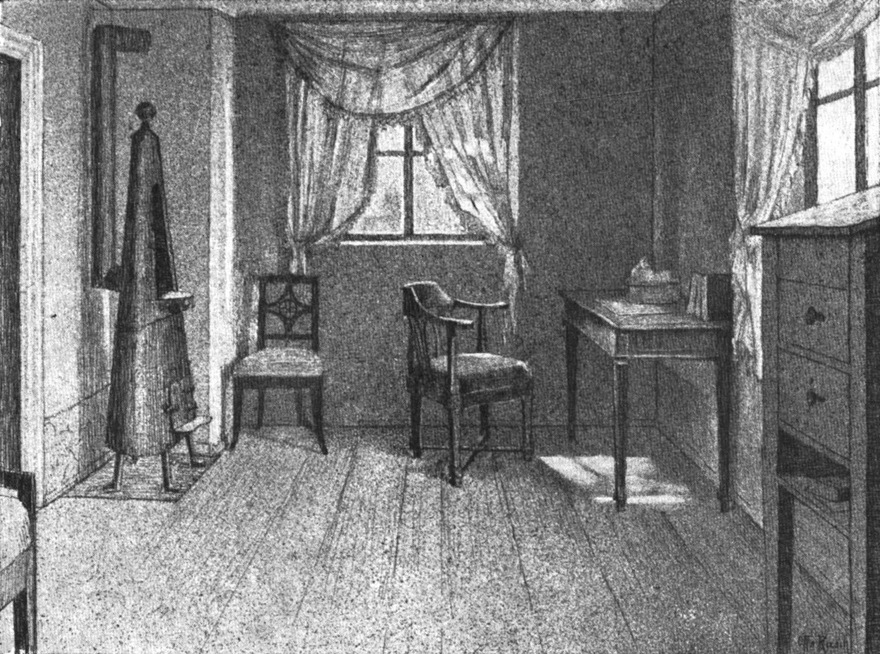

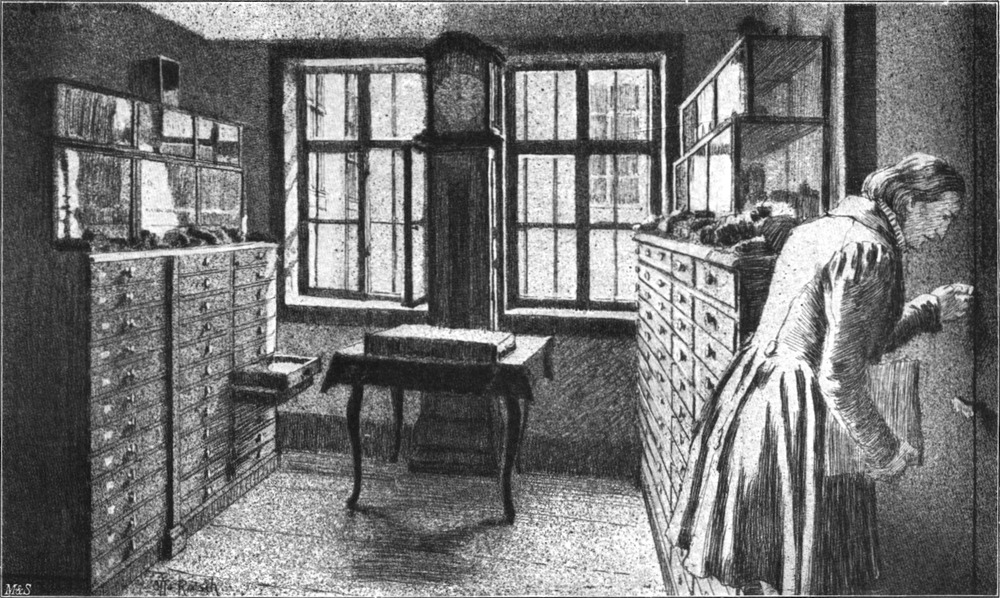

Vorzimmer zum Arbeitszimmer. Von Otto Rasch

|

n.

|

||

|

Arbeitszimmer. Von H. Tessenow

|

|||

|

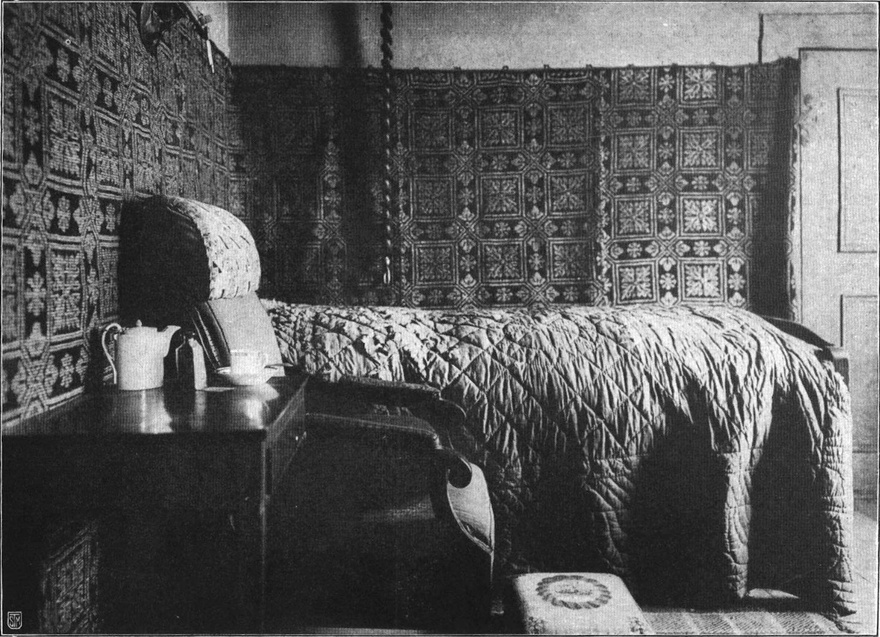

Schlafzimmer. Aufnahme von L. Held

|

n.

|

||

[S. 1]

Die ersten poetischen Werke, die Goethe in die Welt sandte, sein ‚Götz von Berlichingen‘ und erst recht seine ‚Leiden des jungen Werthers‘, erregten großes Aufsehen: sie ergriffen, packten, erschütterten viele Tausende; der Name ihres Verfassers ward bei allen „schönen Geistern“ und „fühlbaren Herzen“ schnell berühmt: nun erwarteten sie neue große Gaben von ihm.

Heute wird ein erfolgreicher junger Dichter, wenn ihm sein Brotberuf so wenig zusagt wie dem Doktor Goethe die Advokatengeschäfte, kurzweg Schriftsteller; er erhält dann vom Publikum durch die Verleger und die Bühnenleiter das Nötige zum Leben, wenn er es sonst versteht, die erlangte Gunst festzuhalten. Zu jener Zeit, um 1774, gab es zwar auch schon einige Literaten, die durch Anfertigung der von den Buchhändlern verlangten Bücher und namentlich durch Übersetzungen aus dem Französischen und Englischen ein kärgliches Auskommen fanden; aber ein Dichter, ein Originalschriftsteller, konnte die Honorare nur als glückliche Nebengewinne betrachten: sie reichten für einige festliche[S. 2] Tage, aber nicht für die bürgerliche Nahrung eines ganzen Jahres. Die Zahl der deutschen Bühnen war noch gering; die paar seßhaften wie die reisenden Theatergesellschaften kämpften immer um ihren eigenen nötigsten Bedarf; die Buchverleger aber konnten selbst dann, wenn ein Buch viel Beifall fand, keinen großen Gewinn mit dem Verfasser teilen, weil sich gar rasch in irgend einem deutschen Nachbarstaate ein Drucker fand, der dies Buch nachdruckte, und weil die Obrigkeiten dann keineswegs bereit waren, solchen erwerbseifrigen Untertanen um „ausländischer“ Verleger oder Verfasser willen dies Geschäft zu untersagen. „Ich bedauere einen jeden Autor, der Nutzen von seinen Werken ziehen will“ urteilte 1775 Friedrich Nicolai in Berlin, der Schriftsteller und Buchhändler zugleich war, und ein andrer Berliner Buchhändler, Mylius, beschwerte sich im selben Jahre, als Goethe für seine ‚Stella‘ zwanzig Taler Honorar begehrte; er meinte, dann werde er ja wohl für Goethes nächstes Stück 50 Taler und für seinen ‚Doktor Faust‘ gar 100 Louisdor (1820 M.) zahlen sollen: „Das ist aber wider die Natur der Sache und nicht auszuhalten.“ Es war wirklich wider die Natur der Sache, und deshalb war das Dichten für Goethe zunächst noch eine kostspielige Beschäftigung, zumal wenn er es nicht bloß als Spiel der Phantasie in Mußestunden betrieb, sondern Leben und Dichten, Erleben und Schaffen verflocht und verquickte. Noch 1789 fragte und antwortete er mit Recht:

[S. 3]

Aber die Künste gediehen auch zu jener Zeit. In der Wirtschaftsordnung des Feudalstaates gehörte es zu den Pflichten der Landesfürsten, die Gelehrten, Dichter, Musiker, Maler, Bildhauer und Baumeister zu ernähren und ihnen die Aufgaben zu stellen. Zur höfischen Repräsentation, zur Entfaltung von Prunk und Pracht, um des Ansehens und Ruhmes willen bedurfte man solcher Leute, die wegen ihrer Geschicklichkeit in Wissenschaften und Künsten weithin bekannt waren; viele Landesväter aber hatten auch ein eigenes herzliches Verhältnis zu einigen oder vielen Künsten und Wissenschaften und ihren Angehörigen. Im ‚Tasso‘ hat uns Goethe die zarte Fürsorge eines edlen Fürsten für einen empfindlichen Poeten auf das schönste vor Augen gestellt; sein lebendiges Vorbild für Tassos Gönner, den Herzog Alfons von Ferrara, aber war der junge Herzog Karl August von Weimar, den er selber seit 1775 als seinen Ernährer und Freund rühmen mußte:

Als Gast des achtzehnjährigen Herzogs kam Goethe 1775 nach Weimar; der Gast wurde ein naher Freund, und der Freund mußte ein Arbeitsgenosse des Fürsten werden, teils weil Dieser in der Verwaltung seines[S. 4] Landes eines solchen Engverbündeten bedurfte, teils weil er nicht die Mittel hatte, Künstlern oder Gelehrten zu einem bloßen freien Dichten, Malen oder Forschen einen Ehrensold zu geben. Goethe war nun gleichzeitig Dichter und Geschäftsmann, wie damals der Beamte genannt wurde; für Beides empfing er seinen Unterhalt, denn beiderlei Tätigkeit begehrte der Landesherr. Ob er die ‚Iphigenie‘ dichtete, oder junge Bursche zum Militär aushob, oder im herzoglichen Liebhabertheater eine Rolle einstudierte, oder eine Feuerlöschordnung ausarbeitete, oder an benachbarten Höfen aufwartete, oder seinen Herzog zu Manöver, Krieg und Belagerung begleitete: immer war es Fürstendienst; Karl August besoldete und beschenkte ihn für das Eine wie das Andere. Alle die sechs Schöpfer unserer neuen deutschen Sprache und Literatur: Klopstock und Herder, Lessing und Wieland, Goethe und Schiller, betrachteten ihr Dichten und Schreiben als Arbeit an der Erleuchtung und Erhöhung des Menschengeschlechts in den deutschen Volksstämmen; edle Fürsten dienten gleichen Aufgaben; deshalb entstanden damals so manche Verbindungen zwischen Fürsten und Dichtern. Die schönste und mannigfaltigste war die durch zweiundfünfzig Jahre dauernde Freundschaft und Arbeitsgemeinschaft zwischen Goethe und Karl August.

Mit heutigen Amtsbezeichnungen läßt sich Goethes Tätigkeit in Weimar nicht deutlich machen; er besorgte die verschiedenartigsten Aufgaben, wenn unter den übrigen Beamten keiner war, der besser dazu taugte; fand sich ein Brauchbarer, so zog er sich rasch zu seinen[S. 5] poetischen und wissenschaftlichen Arbeiten zurück. Zumeist bezogen sich seine Aufträge auf die Anstalten für Wissenschaft und Kunst: das Hoftheater leitete er von 1791 bis 1817; außerdem hatte er viele Jahrzehnte die Oberaufsicht über die Bibliotheken zu Weimar und Jena, über die wissenschaftlichen Anstalten der Akademie zu Jena, über die Zeichenschulen zu Weimar und Eisenach, über die Kunstsammlungen und Kunstausstellungen zu Weimar; auch die Veranstaltung und poetische Ausschmückung von Hof- und Volksfesten war lange Zeit hindurch eine häufig wiederkehrende Pflicht, die bald als Lust, bald als Last empfunden wurde. In jüngeren Jahren, als es seinem Fürsten an guten Dienern noch sehr fehlte, bekümmerte sich Goethe aber auch um Landwirtschaft und Industrie, um den Ilmenauer Bergbau, um Wege und Flußläufe, um Verbesserung des Kassenwesens und Mehrung des Landesvermögens.

Diese Kraftzersplitterung wurde oft getadelt. Seine Amtskollegen wünschten, daß er ihnen mehr Arbeit abnehme. Andere erklärten es geradezu für eine Verschwendung, daß der Fürst eines so armen Landes einen Geheimen Rat oder Minister hielt, der sich einen großen Teil des Jahres den Staatsgeschäften entzog, um in Jena oder Karlsbad, einmal sogar fast zwei Jahre in Italien, seiner eigenen Ausbildung oder seinen Dichtungen und Forschungen zu leben. Auf der anderen Seite zürnten alte Freunde Goethes, daß er sein Genie zu höfischen Unterhaltungen und kleinlichen Verwaltungsgeschäften verbrauche, statt jährlich solche Gaben wie ‚Götz‘ und ‚Werther‘ der deutschen Nation auf den Tisch zu legen.

[S. 6]

Goethe kannte solche Urteile und durfte sie nicht verachten. Der einen Partei erwiderte er in seinem Innern, daß er nur dem Herzoge für den Gebrauch seiner Zeit und Kraft verantwortlich sei. Dessen Sache war es, ob er einen Beamten von Goethes Art ernähren konnte; wollte der Fürst dies Opfer für die allgemeine Kultur des deutschen Volkes bringen, so konnte Goethe nur herzlich-dankbar zustimmen. In die konstitutionelle Zeit, die er im Alter auch noch erlebte, paßte solche Auffassung, paßte Goethe als Beamter freilich nur schlecht hinein. Seinen alten Freunden dagegen antwortete er, daß er lieber von seinem Herzoge als von der stets unberechenbaren und oft sehr törichten Leserwelt abhängen wolle und aus dem Dichten keinen Broterwerb machen könne. Sodann: daß ein Dichter, der nur Dichter sei, sich bald ausschöpfen und seine Gedanken und Empfindungen allzu oft wiederholen würde und daß ein fleißiger Mensch auch in solchen Tagen und Stunden schaffen wolle, wenn die Musen nicht geneigt sind, ihn zu umschweben. Erst durch Berufsgeschäfte, durch Arbeiten, die uns schwer fallen und zu denen wir keine Neigung haben, erwerben wir ein wertvolles Stück Bildung: und eigener reicher Bildung bedarf doch der Schriftsteller zumeist, der auf seine Volksgenossen Einfluß ausüben zu wollen die Kühnheit hat.

Und zuweilen dachte Goethe: es kommt nicht so sehr darauf an, was wir machen, sondern darauf, daß wir unsere jeweilige Aufgabe so vorzüglich lösen, wie irgend in unseren Kräften steht. Wer als Jurist und Sohn eines Juristen Genauigkeit und Vorsicht im Denken gelernt[S. 7] hat, meinte er einmal, könne davon auch bei der Farbenlehre Gebrauch machen. „Freilich!“ gestand er ein andermal, als von der vielen Zeit die Rede war, die er mit der Theaterleitung verloren hatte, „ich hätte indes manches gute Stück schreiben können! Doch, wenn ich es recht bedenke, gereut es mich nicht. Ich habe all mein Wirken und Leisten immer nur symbolisch angesehen, und es ist mir im Grunde ziemlich gleichgültig gewesen, ob ich Töpfe machte oder Schüsseln.“

Bleibt freilich die Frage, ob solche nach manchen Richtungen verfließende Arbeit höchste Leistungen ergibt. Ein Mittel, die Gefahr des Verrinnens und Versandens aufzuheben, hatte Goethe in seinem gern gepriesenen Grundsatz der „Folge“, d. h. des Immer-wieder-Anknüpfens an alte Fäden. Er schuf zwar immer nur Bruchstücke einer Faust-Dichtung und ward dieser Arbeit immer wieder untreu, aber er kehrte auch immer wieder zu ihr zurück, so daß am Ende seines Lebens das große Werk doch vollendet ward. Wer sich beschränkt und zusammenfaßt, leistet auf seinem engen Gebiete schneller und sicherer etwas von Wert; dagegen gewinnt der Kenner vieler Gedanken, der Sammler vieler Erfahrungen in jedem Gebiete, das er betritt, rasch neue Erkenntnisse, die dem Kleinfachmann verborgen blieben. Bildung von allen Seiten her, Entfaltung nach allen Seiten hin, Erlangung eines vollständigen All-Menschentums ist schließlich doch eine höhere Aufgabe für unsere Kräfte und in einigen Fällen das bessere Mittel, vom eigenen Erwerb Anderen Wertvolles mitzuteilen.

**

*

[S. 8]

Die Fürsten zahlten zu Goethes Zeiten ihren Dienern – so hießen auch die höchsten Beamten – nur niedrige Gehälter. Goethe bekam anfangs 1200 Taler, von 1781 an 1400, von 1785 an 1600, später 1800 Taler; als 1815 Weimar zu einem Großherzogtum erhoben wurde, erhielt er als ältester Staatsminister 3000 Taler. Aber zum Gehalte kamen manche andere Lieferungen, Geschenke und Vorteile. Die Besoldungen waren damals nicht so genau festgelegt wie heute; die Fürsten übernahmen für ihre Beamten im Grunde die gesamte Fürsorge, auch für ihre Witwen und für die Erziehung ihrer Kinder, die in der Regel recht jung in fürstliche Brotstellen gelangten, so daß die Väter großer Familien mehr empfingen als die kinderlosen und ledigen Männer. Auch Goethe erhielt manche besonderen Zuwendungen: den schönen Garten an der Ilm, das stattliche Haus am Frauenplan, Wagen und Pferde, frühzeitige Anstellung seines einzigen Sohnes und manches Andere.

Ausreichend waren allerdings alle Gaben Karl Augusts nicht für „die etwas breite Existenz“ Goethes. Er verbrauchte schon 1776 1411 Taler; in den nächsten Jahren waren es rund 1600, 1780: 2249, 1782: 2605 Taler, also stets erheblich mehr, als sein Gehalt einbrachte. Das konnte er zunächst als Sohn eines wohlhabenden Vaters so halten; aber auch sein Wort, daß ihm Europa für seine Gedichte nur Lob und sonst nichts gebe, blieb nicht zutreffend. Seine ersten Werke hatte er vertändelt; zu der Zeit, wo alle Welt seinen ‚Götz‘ bewunderte, mußte er sorgen, woher er das Geld[S. 9] nehme, um das Papier dafür zu bezahlen. Aber bald lernte er recht gut, von den Verlegern die größten Honorare, die sie wagen durften, zu erlangen. Für die erste Sammlung seiner Werke, die 1786 begann, zahlte ihm Göschen 2000 Taler. Für die zweite Sammlung, die bei Unger in Berlin erschien, bekam er 500 Taler den Band und für die zwei Bände ‚Wilhelm Meisters Lehrjahre‘ 1500 Taler. Für ‚Hermann und Dorothea‘ forderte und erhielt er von Vieweg 1000 Taler in Gold, eine Summe, die selbst die Freunde Schiller und Wilhelm v. Humboldt „ungeheuer“ fanden, denn es machte zwölf Groschen für jeden Vers. Als Cotta 1802 neue Werke von ihm wünschte, obwohl er an den ‚Propyläen‘ schon erheblich zugesetzt hatte, warnte Schiller seinen Landsmann beinahe vor seinem Freunde:

Es ist, um es gerade heraus zu sagen, kein guter Handel mit G. zu treffen, weil er seinen Wert ganz kennt und sich selbst hoch taxiert und auf das Glück des Buchhandels, davon er überhaupt nur eine vage Idee hat, keine Rücksicht nimmt. Es ist noch kein Buchhändler mit ihm in Verbindung geblieben; er war noch mit keinem zufrieden, und mancher mochte mit ihm nicht zufrieden sein. Liberalität gegen seine Verleger ist seine Sache nicht.

Cotta war und blieb dennoch Goethes Verleger; freilich bedurfte es geschickter Vermittler, um sie zusammenzuhalten. Das Mißtrauen der Verfasser gegen die Ehrlichkeit der Verleger war zu jener Zeit ein allgemeines; Goethe aber ärgerte sich nicht selten über die politischen und anderen Schriften, die Cotta gleichfalls verlegte. Über seine Honorare durfte er sich jedoch nicht beklagen. Für die ‚Wahlverwandtschaften‘ bekam[S. 10] er 2500 Taler, für ‚Wahrheit und Dichtung‘ 12000, für die erste zwölfbändige Cottasche Ausgabe der Werke (1805-1808) volle 10000 Taler für das Verlagsrecht auf acht Jahre, für die neue Ausgabe in zwanzig Bänden 1816 auf weitere acht Jahre 16000 Taler, 1824 gab August v. Goethe der Steuerschätzungs-Kommission als das jährliche literarische Einkommen seines Vaters „in maximo 1400 Taler“ an. Das war Steuer-Pessimismus, obwohl das Einkommen im letztvergangenen Jahre nur 500 betragen hatte; denn im Durchschnitt der letzten zehn Jahre hätte man rund 3500 Taler errechnen können. 1826 forderte und erhielt Goethe von Cotta für eine neue, in 20000 Exemplaren zu druckende Ausgabe seiner Werke in vierzig Bänden sogar 60000 Taler. Im ganzen wurden in den Jahren 1795-1832 von Cotta an Goethe 401090 Mark in heutigem Gelde gezahlt und von 1832-1865 an die Erben noch 464474 Mark. Dagegen blieben die Einnahmen des Dichters von den Bühnen gering; von der Berliner Hofbühne erhielt Goethe in zwanzig Jahren nur 319 Taler, während Kotzebue es dort in der gleichen Zeit auf 4579 Taler brachte.

**

*

Goethe war nie ein Verschwender, aber ängstliche Sparsamkeit war auch nicht seine Sache; wie er sein Leben lang in Lotterien spielte, so wendete er manchmal sein Geld an Hoffnungen und Liebhabereien. Als Privatmann hätte er sich in einfachsten Verhältnissen wohlgefühlt; als erster weimarischer Beamter und als Repräsentant der deutschen Künste und Wissenschaften zog er die „etwas breite Existenz“ vor. „Einen Parvenü[S. 11] wie mich konnte nur die entschiedenste Uneigennützigkeit aufrechterhalten“ sagte er im Alter zu Riemer und Friedrich v. Müller, und zu Eckermann: „Eine halbe Million meines Privatvermögens ist durch meine Hände gegangen, nicht allein das ganze Vermögen meines Vaters, sondern auch mein Gehalt und mein bedeutendes literarisches Einkommen.“ Schon im kleinen Gartenhause an der Ilm hatte er verschiedene Diener: Philipp Seidel, Christoph Sutor, Paul Götze, die Köchin Dorothee. Große Opfer brachte er der Gastfreundlichkeit; große Summen kosteten auch seine Sammlungen, deren Wert damals nur von Wenigen erkannt wurde.

In Geldknappheit befand sich Goethe auch nach den Jugendjahren. 1792 lieh er sich von dem Juristen Hufeland in Jena 1000 Taler, die er viele Jahre verzinste. 1796 wollte er seinen Garten an der Ilm an den Herzog verkaufen, weil er Geld brauchte; aber seine Christiane vermutete, daß dies Geld doch nur wieder für Kunstgegenstände und Mineralien daraufgehen werde, und verlangte einen Umtausch gegen Krautländereien oder andere Grundstücke.

Während der napoleonischen Kriege mit ihren beständigen Einquartierungen war Goethe erst recht oft in Geldnot. Als sein Sohn in Heidelberg studierte und mit seinem Wechsel nicht ausgekommen war, so daß er 50 Taler Schulden hatte, mußte Christiane den Jüngling und seine Gläubiger hinhalten. „Wegen des Geldes können wir Dir aber jetzt nicht gleich welches schicken“ schrieb sie im Januar 1809, „da wir diese Weihnachten sehr viele Ausgaben gehabt und viel Abzug[S. 12] wegen der Kontribution haben .... Die Ausgaben hier übersteigen meine Einnahmen, so daß mir auch Alles ganz knapp zugeschnitten wird.“ Noch viel übler sah es im Jahre 1812 aus. Nicht ohne Grund schrieb Goethe damals, er müsse auf seinen Vorteil aus dem Buchhandel sehen, „wenn ich nicht nach einem mühsamen und mäßigen Leben verschuldet von der Bühne abtreten will.“ Im Jahre 1815 war man auch noch recht arm. Damals mußte Christiane an die Weinhändler Gebrüder Ramann in Erfurt schreiben: „Wegen der Zahlung tragen Sie keine Sorge, mein Mann ist zwar angekommen, aber wegen Gelde, sagte er mir, müßten Sie noch etwas in Geduld stehen.“

In den nachfolgenden Friedenszeiten verbesserte sich seine Lage allmählich und erheblich. Es ging aber noch lange die Sage, daß der alte Dichter zu viel arbeiten oder auch zu viel Unfertiges und Minderwertiges in die Druckerei geben müsse, weil die Ausgaben des Hauses rasche und große Einnahmen verlangten. Erst von seinem 76. Jahre an konnte sich Goethe in gesicherten Verhältnissen als wohlhabender Mann fühlen.

**

*

Wie in allen andern Dingen war Goethe auch in Geldsachen für strenge Ordnung. Er führte über seine Einnahmen und Ausgaben sorgfältig Buch; wir können heute noch nachlesen, wieviel er als Junggeselle für Göttinger Wurst ausgegeben hat und daß er z. B. 1778 34 Tischtücher, 267 Servietten, 108 Handtücher, 194 Hemden mit und 82 ohne Manschetten besaß. Von seinem Besuche in Heidelberg im Jahre 1814 erzählt[S. 13] uns Sulpiz Boisserée: Jeden Abend ließ Goethe seinen Bedienten zu sich auf die Stube kommen, um Rechnung mit ihm abzuhalten über alle Ausgaben des Tages, die größten wie die kleinsten, und für den folgenden Tag den vorläufigen Etat im Ausgabebuch festzustellen. Als Boisserées Freund Bertram über diese haushälterische, dem Materiellen zugewendete Sorgfalt des Dichters seine Verwunderung äußerte, sagte Goethe: „Wenn die Prosa abgetan ist, kann die Poesie um so lustiger gedeihen. Man muß sich das Unangenehme vom Halse schaffen, um angenehm leben zu können, und der Schlaf bekommt uns um so besser.“

Aus ähnlicher Gesinnung entsprang der nachfolgende ernste Brief, den Goethe am 19. September 1816 an seinen Sohn August über Borgen und Bürgen schrieb:

Ohne in den besonderen Fall einer zu übernehmenden Bürgschaft, den Du mir, mein lieber Sohn, vorlegtest, einzugehen, muß ich Dir Nachstehendes zu Herzen geben.

Als mich mein seliger Vater einigermaßen ausstattete, war unter andern guten Lehren, die er mir zugleich erteilte, eine, die einem Befehl glich, daß ich bei seinem Leben keine Bürgschaft eingehen und auch nach seinem Tode diese Warnung immer bedenken solle.

Denn, sagte er, wenn du bares Geld hast, so magst du es einem Freunde auch ohne große Sicherheit leihen. Willst du es verschenken, so ist auch nichts dagegen zu sagen. Borgst du, so wirst du dich einrichten, Interessen zu bezahlen und das Kapital abzutragen. Verbürgst du dich aber, so versetzest du dich in einen unruhigen Zustand, der desto peinlicher ist, als du dich untätig, ja leidend verhalten mußt. Niemand verbürgt sich leicht, außer wenn er glaubt, er laufe keine Gefahr; ist aber die Verbürgung geschehen, so fühlt er sich gar bald, besonders in sorglichen[S. 14] Augenblicken, von einem in der Ferne sich zeigenden Übel bedroht, welches um so fürchterlicher erscheint, als er fühlt, daß er ihm nicht gewachsen sei, wenn es näher treten sollte.

Das Leben für einen Freund zu wagen wie für dich selbst ist löblich, denn der Augenblick entscheidet; aber dir auf unbestimmte Zeit oder wohl gar auf’s ganze Leben Sorge zu bereiten und deinen sichern Besitz wenigstens in der Einbildungskraft zu untergraben, ist keineswegs rätlich: denn unsere körperlichen Zustände und der Lauf der Dinge bereiten uns manche hypochondrische Stunde, und die Sorge ruft alsdann alle Gespenster hervor, die ein heiterer Tag verscheucht. – – –

So war die Gesinnung meines Vaters und so ist auch die meinige geblieben. Ich habe in meinem Leben viel, vielleicht mehr als billig, für Andere getan und mich und die Meinigen dabei vergessen. Dies kann ich Dir ohne Ruhmredigkeit sagen, da Du Manches weißt. Aber ich habe mich nie verbürgt,[1] und unter meinem Nachlaß findest Du keinen solchen Akt. Habe daher das alte Sprichwort vor Augen und gedenke mein!

**

*

Wir können nicht lange von Goethe reden, ohne ihm entgegengesetzte Eigenschaften zuzuschreiben; hier müssen wir zusammenfassen: Goethe war sparsam und verschwenderisch.

Sehr sparsam erscheint er z. B. im Gegensatz zu Herder während des Aufenthaltes in Italien; Herder und Schiller lebten stets über ihre Mittel hinaus,[S. 15] wurden die Schulden nicht los und brauchten für die Erziehung ihrer Kinder fremde Hilfe. In Goethes Hause standen die Ausgaben zu seinem Vermögen und seiner Einnahme doch im rechten Verhältnis. In mancher Hinsicht war er recht sparsam. Wir lesen z. B., daß auch in seinen alten Tagen die Besuchsstuben ganze Wintermonate hindurch nicht geheizt wurden, und noch in seinen letzten Jahren wunderten sich Kinder, die seine Enkel besuchten, daß in einem so vornehmen Hause gewöhnliche Talgkerzen gebrannt wurden. „Er hat den Schlüssel des Holzstalles unter seinem Kopfkissen und läßt das Brot abwiegen“ liest man in einem Briefe von 1831 über den Greis: da war er arger Lotterei im Hause auf die Spur gekommen. Zu andern Zeiten war er sehr freigebig und spielte mit dem Gelde. Einmal wagte er etwas ganz Verwegenes: er kaufte für 14000 Taler ein Landgut, ohne es auch nur anzusehen! Und zwar, obwohl er lange darum handelte und obwohl er in zwei Stunden am Platze sein konnte! Im ganzen erscheint er als ein Herr des Geldes, es nie ängstlich festhaltend, es stets gern gegen unmittelbare Güter eintauschend, auch wenn seine Nächsten den Wert dieser Güter nicht erkennen konnten, wie Das bei seinen Sammlungen der Fall war.

Bei seinem Tode hinterließ er 30000 Taler in bar, außer seinen beiden Grundstücken, seinen Sammlungen und seinem literarischen Eigentum. Geerbt hatte er beim Tode seiner Mutter 22252 Gulden.

[1] Zwei kleine Bürgschaften Goethes sind uns jedoch bekannt. Zunächst für Philipp Seidel, als Dieser in den Staatsdienst und zwar in das Steuerfach eintrat. Sodann für seinen anderen ehemaligen Diener Sutor, der ein Kartenfabrikant wurde; hier handelte es sich um ein Darlehen von 300 Talern.

[S. 17]

Wer nach Weimar kommt, sucht bald auch den Park auf, der die liebliche Ilm umsäumt, und wenn er einige Minuten unter den Bäumen dahingeschritten ist, denen Karl August, Goethe und Bertuch einst ihre Stelle anwiesen, so sieht er hinter einer großen grünen Wiese ein weißgetünchtes Häuschen mit hohem, grauem Dache in und vor einem Garten, der sich den Hügel hinaufzieht. In diesem Garten und diesem Hause hat Goethe viele glückliche und viele schmerzlich-erregte Stunden verbracht. Hier überfiel ihn bald sein Herzog, um Staats- oder auch Liebessachen mit ihm zu besprechen; dann kam wohl auch die „schöne Krone“, die Sängerin Korona Schröter, und brachte ein Sträußchen Waldblumen mit, oder es kam die teuerste von Allen, Frau v. Stein, und ihr junger Verehrer schenkte ihr selber den Kaffee ein, über dessen schädliche Wirkung er sonst mit Überzeugung zu schelten liebte. Hier machte er an Sommerabenden zuweilen für die ganze Hofgesellschaft „den Wirt der herzoglichen Promenade“ und suchte „bald durch Tee, bald durch saure Milch die Gemüter der Frauen zu gewinnen,“ während die Männer am Spieltische saßen oder in seiner Kegelbahn ihre Kunstfertigkeit maßen.

Wir sind nicht wenig erstaunt, wenn wir das Häuschen betreten, das sieben Jahre hindurch dem[S. 19] Busenfreunde des Landesherrn, dem weithin berühmten Dichter, dem Herrn Geheimden Rat als Wohnung diente. So bescheiden hätten wir es uns doch nicht vorgestellt! Unten ist gar kein bewohnbares Zimmer; höchstens kann man einen Raum, an dessen Wänden Pläne von Rom hängen, im Sommer wegen seiner Kühle schätzen. Oben sind drei Stuben und ein Kabinettchen, alle klein und niedrig, mit bescheidenen Fensterchen und schlichten Möbeln; zuerst ein Empfangszimmer mit harten, steifen Stühlen, dann das Arbeitszimmer mit kleinem Schreibtisch, daranschließend ein Bücherzimmer, und zuletzt das Schlafstübchen, in dem noch die Bettstelle aus Holz, Drell und Bindfaden steht, die in drei Teile zusammengeklappt und so als – Koffer auf die Reise mitgenommen werden konnte. Draußen im Garten kann es uns viel besser gefallen als im engen Häuschen; da sieht man, wie in den Rosen, die seine Fenster umranken, Hänflinge und Grasmücken nisten; da blühen die Malven, Lilien und Kaiserkronen; hohe Bäume stehen in flüsternden Gruppen zusammen, und in ihrem Schatten genießen wir den Blick auf das anmutige Flußtal.

Es ist eine herrliche Empfindung, da haußen im Feld allein zu sitzen. Morgens früh, wie schön! Alles ist so still. Ich höre nur meine Uhr tacken und den Wald und das Wehr von ferne.[2]

Das Schloß und die Stadt waren nahe, aber die Bäume des Parks verdeckten sie. Es war, „als sei[S. 20] man in der Nähe eines Waldes, der sich stundenweit ausdehnt. Man denkt, es müsse jeden Augenblick ein Hirsch, ein Reh auf der Wiesenfläche hervorkommen. Man fühlt sich in den Frieden tiefer Natureinsamkeit versetzt, denn die große Stille ist oft durch nichts unterbrochen als durch die einsamen Töne der Amsel oder durch den pausenweise abwechselnden Gesang einer Walddrossel.“[3] Hier (auf dem Altan, der später abgerissen wurde) liebte der junge Goethe, in seinen Mantel gehüllt, die Sommernacht zu verschlafen oder, wenn der Schlaf ihn floh, zu den Sternen hinaufzuschauen:

Oder er sprach zu den Zweigen, die ihm entgegenblühten, von seinem Hoffen und Sehnen:

Und hier im Grünen vergaß er rasch allen Ärger, den ihm die „Ekelverhältnisse“ mit seinen Neidern in der Stadt bereiteten; in der stillen Natur erfrischte er seine Seele immer wieder, wie den Leib in der Ilm oder im Floßgraben, der seinem Häuschen noch näher war:

[S. 21]

„Jeden Morgen empfängt mich eine neue Blume und Knospe“ schreibt er im Frühling 1781 an Lavater; „die stille, reine, immer wiederkehrende Vegetation tröstet mich oft über der Menschen Not, ihre moralischen, noch mehr physischen Übel.“

Hier im grünen Flußtale konnte der junge Mann seinen Naturkultus nach Herzenslust betreiben. Als er zum ersten Male in seinem Garten geschlafen, nannte er sich „Erdkulin“, Erdkühlein nach einem Märchentier, das einsam im Walde haust. Er spricht von seinem „Erdgeruch“ und „Erdgefühl“; ihm war wohl in Klüften, Höhlen und Wäldern. Und seine ganze Umgebung steckte er an. „Sauge den Erdsaft, saug’ Leben dir ein“ riet Karl August in einer poetischen Epistel der Frau v. Stein, und er, der Landesfürst, hauste selber tage- und wochenlang in einer Holzhütte des Parkes, dem Borkenhäuschen, das jetzt nur noch zur Aufbewahrung von Geräten gut genug erscheint. Auch Wieland kaufte einen großen Obstgarten und schrieb: „Mir ist nirgends so wohl, bis ich meinen Stab in der Hand habe, um unter meinen Bäumen zu leben und den unendlichen Erdgeist einzuziehen.“ „Der Statthalter von Erfurt war einige Tage bei uns und ist auch nicht ohne Erdgeruch entlassen worden“ meldet Goethe vergnüglich dem Freiherrn v. Fritsch. Herzogin Amalie lebte wie eine Gutsbesitzerin im Dörfchen Tiefurt. Schiller, der ein Stubenhocker[S. 22] war, sah auch an Knebel Goethes Wirkung: die Verachtung der „Spekulation“ und „das bis zur Affektation getriebene Attachement an die Natur.“

Auch für Goethe kam die Zeit, wo ihm der Garten fremder wurde; er mußte zugeben, daß er eines großen Stadthauses bedurfte. Zeitweilig überließ er das Häuschen seinem Freunde Knebel; zwei Sommer vermietete er den Garten an den Herzog, der ihn als Tummelplatz seiner Kinder brauchte; auch Frau v. Heygendorff hatte ihn zwei Sommer. Aber einige Male wohnte Goethe doch auch als alter Herr wieder auf Wochen draußen. Und zuweilen hatte er Lust, im Gartenhäuschen, wo er „so tüchtige Jahre verlebt“ auch zu sterben.[4]

**

*

Einen ganz andern Eindruck gewannen die Gäste in Goethes Stadthause am Frauenplan. Nachdem er früher schon zur Miete darin gewohnt hatte, konnte er es sich in den Jahren 1792 und 1793 als eine Art Eigentum einrichten. (Buchmäßig gehörte es zunächst dem Herzoge, der es ihm aber als Geschenk zugedacht hatte.) Goethe suchte bei diesem Umbau Manches, was ihm in Italien gefallen hatte, hier zu wiederholen; es traf sich auch, daß ein Künstler, den er in Rom kennen gelernt und der seinen Geschmack in Italien ausgebildet[S. 25] hatte, jetzt und hier sein Hausgenosse war und sehr oft auch sein Stellvertreter, da Goethe gerade während des Umbaues und der Einrichtung viel abwesend sein mußte. Dieser Künstler, der Schweizer Heinrich Meyer, besaß sein volles Vertrauen, und so ereignete es sich, was bisher noch in keinem deutschen Bürgerhause der Fall gewesen, daß ein Maler den Umbau und die ganze Ausstattung anordnete. So kam es denn auch, daß diese Wohnung des Geheimen Rats Goethe einen ganz andern Eindruck machte, als man sonst gewohnt war; besonders das sehr groß geratene Treppenhaus, die sanft ansteigende breite Treppe und der antike Schmuck ringsum stimmte den Eintretenden feierlich. Man ward dann noch durch ein Gemälde-Zimmer geleitet, ehe sich die Tür öffnete zu dem Raum, in welchem der Fürst des Hauses dem sich verneigenden Besucher entgegentrat. Wer Zeit hatte, sich umzusehen, bemerkte noch ein Zweites, was ihn der gewöhnlichen Welt entrückte: die Zimmer dienten zugleich als eine Galerie für Kunstwerke, Altertümer und Naturschätze. Schon 1794 berichtet ein junger Landsmann Heinrich Meyers, der dem Dichter seine Aufwartung machen durfte, daß er nach der kurzen Audienz noch „sein fürstliches Kabinett von Handzeichnungen berühmter Meister und sein mit dem feinsten epikuräischen Geschmack eingerichtetes Haus“ besehen habe. Wer bei Herder oder Wieland oder sonst einem Gelehrten der Stadt seinen Besuch machte, hatte keine Ursache, über ihre Wohnungen zu reden; bei Goethe aber war schon seine Umgebung ein unvergeßliches Erlebnis.

[S. 26]

Gleich beim Eintritt in das mäßig große, in einfach antikem Stil gebaute Haus deuteten die breiten, sehr allmählich sich hebenden Treppen sowie die Verzierung der Treppenruhe mit dem Hunde der Diana und dem jungen Faun von Belvedere die Neigungen des Besitzers an. Weiter oben fiel die Gruppe der Dioskuren angenehm in die Augen, und am Fußboden empfing den in den Vorsaal Eintretenden blau ausgelegt ein einladendes SALVE. Der Vorsaal selbst war mit Büsten und Kupferstichen auf das reichste verziert und öffnete sich gegen die Rückseite des Hauses durch eine zweite Büstenhalle auf den lustig umrankten Altan und auf die zum Garten hinabführende Treppe. In ein anderes Zimmer geführt, sah der Gast sich auf’s neue von Kunstwerken und Altertümern umgeben: schön geschliffene Schalen von Chalcedon standen auf Marmortischen umher; über dem Sofa verdeckten halb und halb grüne Vorhänge eine große Nachbildung des unter dem Namen der Aldobrandinischen Hochzeit bekannten alten Wandgemäldes, und außerdem forderte die Wahl der unter Glas und Rahmen bewahrten Kunstwerke, meistens Gegenstände alter Geschichte nachbildend, zu aufmerksamer Betrachtung auf.

So schildert einer der vielen Gäste, der gelehrte Leibarzt des sächsischen Königs, Gustav Carus, was er sah, ehe der Ersehnte und zugleich Gefürchtete erschien.

Das Museumsartige des Hauses nahm mit jedem Jahre zu. Dafür sorgte Goethes Liebe zur Kunst und zur Natur, seine Lust am Sammeln, sein Bedürfnis, das Schöne, Merkwürdige oder Lehrreiche zu besitzen und es stets zur Hand und oft vor Augen zu haben. Die Altertümer, die Büsten, Statuetten, Denkmünzen, Plaketten, Kameen, Majoliken, Ölgemälde, Kupferstiche, Handzeichnungen, die Steine, Knochen usw. wuchsen allmählich zu Hunderten und Tausenden an. In ihre[S. 27] Betrachtung vertiefte er sich immer wieder, um feinsten Genuß und neue Belehrung davonzutragen; in ihrer Mitte hielt er oft seine Gesellschaften ab, schon dadurch jede Langeweile ausschließend. Hier erlebte mancher Fachkenner, daß für sein Gebiet die gesamten Lehrmittel sofort herbeigeholt werden konnten; hier waren denn auch die gelehrten Freunde und Mitarbeiter aus der Stadt: Meyer, Riemer und Eckermann, oder die noch gelehrteren Gäste von auswärts, Wilhelm und Alexander v. Humboldt, Friedrich August Wolf und Sulpiz Boisserée, an ihrem Platze.

**

*

Wenn wir aber in diesem Stadthause die Räume aufsuchen, die er am meisten benutzte, so haben wir wieder den Eindruck des Gartenhauses. Goethe wohnte gar nicht in seinem vornehmen Vorderhause am Frauenplan, sondern in einem bescheidenen Hinterhause zwischen Hof und Garten. Das Arbeitszimmer und das daneben liegende Schlafzimmer sind sehr einfache, niedrige Räume. Nichts deutet auf einen vornehmen, reichen Besitzer. Die Studierstube würde heute nur Wenigen genügen, die sich zum Mittelstande rechnen; für „standesgemäß“ würde sie Niemand halten. Alles darin ist zur Arbeit bestimmt, zum Lesen, Schreiben oder Experimentieren: kein Sofa, kein bequemer Stuhl, keine Gardinen, sondern nur Rollvorhänge aus dunklem Rasch. Ein Sofa war lange darin, aber noch in hohem Alter ließ Goethe es hinaustragen, um Platz für seine geliebten Sammlungen zu gewinnen. Auch an den[S. 28] Büchern ist keine Pracht; seine gesammelten Werke sind auf das schlichteste eingebunden: er nahm ja auch seine berühmtesten Dramen oder Gedichte jahrzehntelang nicht wieder in die Hand. Nur ein Möbel hatte Goethe in dieser Stube, das wir nicht kennen: ein kleines Korbgestell, das sein Taschentuch aufnahm. Und auf dem Tische liegt ein Lederkissen, auf das er die Arme legte, wenn er dem gegenüber sitzenden Schreiber diktierte.

Er war über achtzig Jahre alt, als er zum getreuen Eckermann sagen konnte:

Sie sehen in meinem Zimmer kein Sofa; ich sitze immer in meinem alten hölzernen Stuhl und habe erst seit einigen Wochen eine Art von Lehne für den Kopf anbringen lassen. Eine Umgebung von bequemen, geschmackvollen Möbeln hebt mein Denken auf und versetzt mich in einen passiven Zustand.

Die einzige Schönheit dieser „Klosterzelle“, die der alte Herr oft wochenlang nicht verließ, war, daß sie ebenso ruhig und friedlich war, wie wenn sie wirklich zu einem Kloster gehöre; kein Lärm von der Straße drang hierher, und die Fenster gingen in den schlafenden „Klostergarten.“ Hier stand er an frühen Winterabenden und blickte auf die Schneelast der Bäume, während sein geliebter großer Ofen die Eisblumen vom Fenster abwehrte. Am Tage freute er sich dann, wie die im Winter willkommene Mittagssonne sein ganzes Zimmer durchleuchtete. Wenn nun die Tage länger wurden, erschienen „Schneeglöckchen, Krokus und andere niedliche Frühblumen in Büschel und Reihen“ vor seinem Fenster, und bald sah man ihn dann mit dem[S. 31] Gärtner die buchsbaumumsäumten Gartenwege eifrig hin und wieder schreiten, das Säen und Pflanzen anordnend, bei dem er früher so gern selber Hand angelegt.

Noch schlichter als die Studierstube ist sein Schlafzimmer. In dem kleinen Gemache ist außer seinem Bette fast nichts vorhanden als der Lehnstuhl, in dem er starb, und daneben ein kleines Tischchen, auf dem noch heute die letzte Medizin steht. Eine Art Waschtisch sehen wir noch, ein sehr kleines Ding mit einem sehr kleinen Waschbecken, wie wir es jetzt kaum noch in Dorfwirtshäusern vorfinden.

**

*

Eine Eigentümlichkeit Goethes war sein Bedürfnis, mehrere Wohnungen gleichzeitig zu haben und mit ihnen zu wechseln. Diese „etwas breite Existenz“, die er im eigentlichen, räumlichen Sinne führte, erklärt sich nicht völlig aus den verschiedenen Darbietungen und Forderungen der Jahreszeit oder aus seinen verschiedenen Beschäftigungen. Eine Unrast, die ihn sein ganzes Leben zuweilen ergriff, und andere, innerliche Gründe veranlaßten ihn oft, der gewöhnlichen Umgebung zu entfliehen. Schon in seinen ersten weimarischen Jahren hatte er zugleich Stadtwohnungen[5] und sein Häuschen an der Ilm, und dies mehrfache Wohnen behielt er sein Leben lang bei. Im Januar 1794 plante Goethe, obwohl er doch schon zwei Besitzungen hatte, den Ankauf eines großen Landgutes, das 45000 Taler kosten[S. 32] sollte. Einige Jahre (1798-1803) besaß er, wie schon erwähnt, das Freigut in Oberroßla; 1808 hatte er große Lust, sich in Frankfurt eine Wohnung zu längeren Besuchen zu mieten.[6]

Vom Sommer 1794 an wohnte Goethe auf viele Jahre in zwei Städten abwechselnd. Denn er hielt sich nun Monate lang auch in Jena auf, teils aus eigenem Triebe, weil er dort ungestörter arbeiten konnte, teils weil der Herzog und sein Ministerkollege Voigt seinen Einfluß auf die Professoren für zuträglich hielten.

In der ersten Zeit hatte er sein dortiges Quartier im Schlosse. Es scheint aber, daß er in diesem Schlosse nur ein einziges kleines Zimmer zum Wohnen und Schlafen benutzte. Im Mai 1809 richtete er sich im Botanischen Garten „eine Art zweiter Wohnung“ ein. Im Frühjahr und Sommer 1818 schlief er bei Inspektor Bischoff, verbrachte die Tage aber in einer Mansarde des Gasthofs zur Tanne in Kamsdorf, also an der Brücke auf der andern Seite der Saale: es war ihm um den Blick auf den Fluß und die weite Aussicht zu tun. Frau Frommann schilderte dies Mansardenzimmer ihrem Sohne:

In der Mitte ein großer Tisch mit Landkarten, auch solche vom Harz und Thüringer Waldgebirge, wo es unruhig[S. 33] wird und braut, denn er beobachtet mit Gläsern und bloßen Augen die Wolken, führt darüber ein Tagebuch. Auch Bücher liegen auf dem Tisch und eine Vase Blumen mit angesteckten Zetteln. Die ganzen Wände sind bedeckt mit guten Zeichnungen, Kupferstichen, zierlich in den Ecken angeheftet. An der einen Seite ein großes, wohl vier Ellen langes Panorama von Rom, an der entgegengesetzten eine etwas kleinere Ansicht von Dünkirchen – die Peterskirche mit den spitzen Türmen – den Einzug Ludwig XIV., Allongenperücken, mit Roß und Mann; gleich darüber eine gute Sepiazeichnung von einer Greueltat aus der biblischen Geschichte. Das Sofa voll Bücher, Hefte in Menge ... Vor dem Fenster liegt immer der artige schwarze Spiegel, um die schönsten Miniaturlandschäftchen zu geben. Die Brücke, das rauschende Strömen der Saale geben herrliche Unterhaltung ... Keine Bequemlichkeit im ganzen Raum als das Bett, worauf er sich abwechselnd legt.

Nicht viel anders sah es in seiner Wohnung im Botanischen Garten aus, die er doch auch viele Jahre beibehielt. Er sprach selber im Herbst 1821 von einer „unscheinbarsten Hütte“ oder der „morschen Schindelhütte“, in der er dort lebe. Ein junger Balte, v. Weltzien, fand diese Wohnung von außen „sehr schofelig“ und drinnen nicht viel besser.

Goethe hält sich gewöhnlich in einem Zimmer eine Treppe hoch auf, welches blau angestrichen und mit vielen Kupferstichen behängt ist. Im Zimmer selbst sieht es ziemlich liederlich aus; alle Tische und Fenster liegen voll Kalender, Bücher usw. Nebenan stößt eine Schlafkammer.

Man kann sich Goethe recht gut in den herrlichsten Räumen denken, und er hat sich oft darin bewegt. Aber seine eigentliche Heimat hatte er doch in bescheidensten[S. 34] Stübchen. So sprach sich der Achtzigjährige zu Eckermann aus:

Prächtige Gebäude und Zimmer sind für Fürsten und Reiche. Wenn man darin lebt, fühlt man sich beruhigt; man ist zufrieden und will nichts weiter. Meiner Natur ist es ganz zuwider. Ich bin in einer prächtigen Wohnung, wie ich sie in Karlsbad gehabt, sogleich faul und untätig. Geringe Wohnung dagegen, wie dieses schlechte Zimmer, worin wir sind, ein wenig unordentlich-ordentlich, ein wenig zigeunerhaft, ist für mich das Rechte; es läßt meiner Natur volle Freiheit, tätig zu sein und aus mir selber zu schaffen.

[2] Goethes Tagebuch, 18. Mai 1776.

[3] Eckermann unter dem 22. März 1824.

[4] Außer diesem Garten besaß Goethe seit 1796 durch Christianes Betreiben ein Krautland hinter der Lotte (jetzt Lassenstraße 27); bei seinem Tode vermachte er es seinem letzten Diener Friedrich Krause.

[5] Burgplatz 1, Fürstenhaus und Seifengasse 16.

[6] Übrigens besaß Goethe 1818 am Alten Markte in Frankfurt ein kleines Haus, das er vielleicht nie betreten oder auch nur angesehen hat. Er hatte von der Mutter her einen Insatz darauf, den er ausklagen mußte, weil der Mieter die Zinsen nicht bezahlte; in der Versteigerung mußte er das Haus kaufen.

[S. 35]

Wir haben von Goethe viele Bilder: sehr verschieden wirken sie auf uns. Und ebenso verschieden sind die Schilderungen Derer, die ihm in seinem Stadthause aufwarteten. Die Einen fanden ihn sehr groß, die Andern „keineswegs von hervorragender Größe.“ Die Einen erblickten ein Ideal männlicher Schönheit, die Andern wissen nichts davon zu berichten. Manche fanden ihn, wie sie ihn sich gedacht hatten; Andere sagten, er sehe aus wie ein Forstmeister, ein Gutsbesitzer oder ein Großkaufmann. Den Einen erschien er überaus sympathisch, mit einem einzigen Blicke Liebe und Verehrung erweckend; Andern war er „ein langer, alter, eiskalter Reichsstadtsyndikus,“ und sie atmeten auf, wenn sie seine Eisluft hinter sich hatten.

So verschieden sehen die Menschen durch ihre Gefühle hindurch! Aber Goethe war auch nicht immer der Gleiche. Groß erschien er, wenn er sich recht steif und gerade hielt und würdig auftrat, und Das pflegte er Fremden gegenüber zu tun; in Wirklichkeit war er nicht so groß, wie wir ihn uns gern denken. Nach einer Marke im Gartenhause, die für sein Maß gilt, würden wir ihm für seine jungen Jahre 1,77 m zuschreiben.[7][S. 36] Und seine Schönheit hing sehr von den Stimmungen ab; in erhöhten Stunden sahen seine Bewunderer in ihm einen Apollo oder Jupiter; kritische Betrachter dagegen bemerkten einige Pockennarben im Gesicht, sahen, daß sein linkes Auge größer war oder höher saß als das rechte, daß die Nase schief gegen die Stirne stand, daß der zahnlose Mund eingefallen und beim Reden unschön war, daß er gelbe Zähne hatte. Sie fanden, daß seine Beine zu kurz seien; in seinen fünfziger Jahren war er auch übermäßig dick. Sicherlich war der Jüngling und der Greis erheblich schöner als der Mann im mittleren Alter.

Ein Bild des jungen Mannes entwarf ein langjähriger Diener: „Als ich bei ihm kam, mochte er etwa siebenundzwanzig Jahre alt sein; er war sehr mager, behende und zierlich, ich hätte ihn leicht tragen mögen.“ Gleim bemerkte um die gleiche Zeit „außer einem Paar schwarzglänzender italienischer Augen, die er im Kopfe hatte,“ nichts Auffallendes.

Oberthür aus Würzburg glaubte schon im 28jährigen Goethe „einen tief denkenden, ernsthaften, kalten Engländer dem Kleide und der Miene nach“ zu sehen; den „lustigen, launigten, auch ein wenig mutwillig-lustigen Gesellschafter,“ von den man redete, hätte er in diesem Manne nie erraten. „Nach und nach merkte ich, daß[S. 37] der Dichter sich noch mehr in sich selbst zurückzog, stille wurde, ernsthaft und kalt wie in einem englischen Spleen dastunde.“ Immer wieder werden seine Augen hervorgehoben. „Das weiß ich, daß in seinen großen, hellen Augen der ganze Goethe strahlte“ schreibt die Tochter der Karschin, und der junge Schauspieler Iffland: „Goethe hat einen Adlerblick, der nicht zu ertragen ist.“

Schiller urteilte 1788:

Er trägt sich steif, geht auch so, sein Gesicht ist verschlossen, aber sein Auge sehr ausdrucksvoll, und man hängt mit Vergnügen an seinem Blicke. Bei vielem Ernst hat seine Miene doch viel Wohlwollendes und Gutes. Er ist brünett und schien mir viel älter auszusehen, als er es sein kann. Seine Stimme ist überaus angenehm.

Die Dichterin Friederike Brun schilderte ihn, wie er 1795 in Karlsbad zu ihr kam.

Anspruchsloser, wie er es ist, in seinem Reden und Schweigen, in seinem Gehen und Stehen, ist es unmöglich zu sein. Sein Gesicht ist edel gebildet, ohne gleich einen inneren Adel entgegen zu strahlen; eine bittere Apathie ruht wie eine Wolke auf seiner Stirn. Bei einem schönen männlichen Wuchse fehlt es ihm an Eleganz, und seinem ganzen Wesen an Gewandtheit.

Sie versuchte, wie viele andere Frauen und auch wohl Männer, die Gestalten seiner Dichtungen oder den Verfasser dieser Dichtungen in ihm zu erkennen. Zunächst sah er nur wie der Urheber des ‚Wilhelm Meister‘ aus; bei weiterem Umgang sah sie aber auch den Faust, den Werther und Egmont hervorleuchten; nur bis zu Tasso und Iphigenie stieg er nicht empor. Einmal sah er leibhaftig aus wie Faust. „Bald glaubte[S. 38] ich ihn auf dem Faß zu sehen, und dann glaubte ich wieder, der Gottseibeiuns würde ihn auf der Stelle holen.“

Dies waren schon die Jahre, wo seine Dickigkeit das Bild verdarb und auch häufige Kränklichkeit und viel Hypochondrie sich abzeichneten. Später aber entstand eine neue Schönheit. Den älteren Mann scheint der schon genannte Mediziner v. Weltzien 1820 sehr unparteiisch zu zeichnen:

Sein Gesicht hat ungeachtet der tiefen Furchen und Runzeln, die zweiundsiebzig Lebensjahre hineingegraben haben, einen außerordentlichen Ausdruck, den ich aber ganz anders fand, als ich erwartete: nichts von Arroganz, nichts von Menschenverachtung, sondern etwas ganz Unnennbares, wie es Männern eigen zu sein pflegt, die durch vielfältige Erfahrungen und Schicksale und gleichsam im Kampf durch das Leben gegangen sind und nun im Gefühl ihrer wohlerhaltenen Integrität mit beneidenswerter Gemütsruhe der Zukunft entgegensehen. In diesem Ausdrucke mischt sich bei Goethe ein unverkennbarer Zug von Herzensgüte und zugleich ein andrer von besiegter ehemaliger Leidenschaftlichkeit, welche noch in dem unsteten Wesen seines Blicks sich offenbart. Diesem Ganzen verleiht das graue Haar einen noch größeren Zauber.

Ganz ähnlich scheint Goethe selber über sein Aussehen gedacht zu haben, denn 1818 schreibt er in dem Aufsatze ‚Antik und modern‘:

Ein geübter Diplomat, der meine Bekanntschaft wünschte, sagte, nachdem er mich bei dem ersten Zusammentreffen nur überhin angesehen und gesprochen, zu seinen Freunden: Voilà un homme qui a eu de grands chagrins! Diese Worte gaben mir zu denken. Der gewandte Gesichtsforscher hatte recht gesehen, aber das Phänomen bloß durch den Begriff[S. 39] von Duldung ausgedrückt, was er auch der Gegenwirkung hätte zuschreiben sollen. Ein aufmerksamer, guter Deutscher hätte vielleicht gesagt: Das ist auch Einer, der sich’s hat sauer werden lassen!

In den Tagebüchern des Grafen Platen finden wir eine Schilderung von 1821:

Er ist sehr groß, von starkem, aber nicht in’s Plumpe fallendem Körperbau. Bei seiner Verbeugung konnte man ein leichtes Zittern bemerken. Auch auf seinem Angesichte sind die Spuren des Alters eingeprägt. Die Haare grau und dünn, die Stirn ganz außerordentlich hoch und schön, die Nase groß, die Formen des Gesichts länglich, die Augen schwarz, etwas nahe beisammen, und wenn er freundlich sein will, blitzend von Liebe und Gutmütigkeit. Güte ist überhaupt in seiner Physiognomie vorherrschend.

Platen fährt fort: „Bei der Feierlichkeit, die er verbreitet, konnte das Gespräch nicht erheblich werden,“ und der Theologe Stickel berichtet von seinem Besuche 1827: „Unwillkürlich verneigte ich mich so tief wie sonst noch vor keinem Sterblichen; eine innere Gewalt beugte mich nieder.“

**

*

Ebenso wie in Haltung und Auftreten, so war Goethe auch in der Kleidung das volle Gegenteil Friedrichs des Großen, von dessen verschabtem blauen Rock und buckliger Gestalt er einmal spricht. Zwar in jungen Jahren legte auch er wenig Wert auf seine Kleidung, und namentlich fragte er nicht nach Mode oder Sitte und erregte dadurch in Frankfurt oft Anstoß. Wo alle andern in feierlichen Kleidern erschienen, war er nachlässig gekleidet; „er ist ganz sein, richtet sich nach[S. 40] keiner Menschen Gebräuchen“ schreibt der Maler Kraus 1775 von ihm. Daß er im Hause der vermeintlichen Schwiegermutter Schönemann elegant und modisch auftreten sollte, um zu ihrem Vermögen, ihrer Geselligkeit und ihren Möbeln zu passen, behagte ihm gar nicht; lieber ließ er sich von den Freunden Bär oder Hurone oder Westindier schelten. Am liebsten ging er in grauem Biberfrack mit lose geschlungenem braunseidenem Halstuch.

Als er dann im Frühjahr 1775 seiner Braut und ihrer Mutter mit den Grafen Stolberg entfloh, trugen sie alle „Werther-Uniform“, d. h. blauen Frack mit Messingknöpfen, gelbe Weste, Lederhose und Stulpenstiefel; namentlich die Stiefel waren ganz gegen die damalige Kleiderordnung, die in besserer Gesellschaft seidene Strümpfe und Schuhe vorschrieb. Auch nach Weimar kam er in dieser Kleidung. Das Naturburschentum war damals Mode, und Goethe war ein Führer dieser Mode. Er entsetzte die Damen durch sein Fluchen bei Tische, brauchte gern unanständige Ausdrücke und machte sich nichts daraus, wenn sein Lieblingswort „Kerl“ Anderen nicht gefiel. Aber bald übernahm er Ämter und Pflichten, und zu gleicher Zeit kam er in die Erziehung der geliebten Charlotte v. Stein; er ward an sich haltender, auf seine äußere Erscheinung bedachtsamer. Auf einem Schattenbilde von 1778 sehen wir ihn mit Haarbeutel, Spitzenkrause, eng anliegendem Rock, der bis über die Knie reicht, seidenen Strümpfen und Schnallenschuhen. Matthisson schildert ihn 1783 als „stattlichen Mann in goldverbrämtem blauem Reitkleid.“[S. 41] Johanna Schopenhauer verliebte sich ein wenig in den berühmten Dichter, als er ihr im Herbst 1806 bei ihrem Eintritt in Weimar die Ehre erwies, sie häufig zu besuchen. Trotzdem sind ihre Schilderungen seiner Person zuverlässig genug.

Er ist das vollkommenste Wesen, das ich kenne, auch im Äußeren. Eine hohe, schöne Gestalt, die sich sehr gerade hält, sehr sorgfältig gekleidet, immer schwarz oder ganz dunkelblau; die Haare recht geschmackvoll frisiert und gepudert, wie es seinem Alter ziemt, und ein gar prächtiges Gesicht mit zwei klaren braunen Augen, die mild und durchdringend zugleich sind. Wenn er spricht, verschönert er sich unglaublich.

Ein ausdrucksvolleres, mobileres Gesicht habe ich nie gesehen. Wenn er erzählt, ist er immer die Person, von der er spricht. Der Ton seiner Stimme ist Musik. Jetzt ist er alt, aber er muß schön wie ein Apoll gewesen sein.

Goethe wechselte offenbar gern zwischen sehr schlichten und sehr feinen Anzügen. Die Freunde sahen ihn im Alter öfters in Hemdsärmeln sitzen, wenn der Tag heiß war, oder im Winter im dicken wollenen Wams behaglich an seinem geliebten breiten Ofen stehen. Selbst am Mittagstisch saß er im Sommer zuweilen in Hemdsärmeln. Er empfing auch wohl Freunde im weißen flanellenen Schlafrock, und wenn ihn in diesem Kostüm gerade ein Bruder Napoleons überraschte, brachte ihn Das auch nicht in Verlegenheit. Aber wo er sich vorbereiten konnte, ließ er sich doch standesgemäß ankleiden. Weltzien notiert 1820: „Ganz in Gala, schwarzer, feiner Frack, worauf der große Stern des Falkenordens prangte, schwarze Pantalons nebst Stiefeln, eine weiße Weste und sehr feine Manschetten, so daß[S. 42] ich nicht begreifen konnte, wie ein Mann in solchem Alter sich zu Hause solchen Zwang antut.“ Da hatte ihm Goethe eben nicht gesagt, daß er den Großherzog erwarte. Gustav Carus erwähnt 1821: „blauen Zeugüberrock, kurzes, etwas gepudertes Haar.“ Der Pole Odyniec sah 1829 „einen dunkelbraunen, von oben herab zugeknöpften Überrock, auf dem Halse ein weißes Tuch, das durch eine goldene Nadel kreuzweis zusammengehalten wurde, keinen Kragen.“ In zwei verschiedenen Gestalten erschien er 1826 dem Dichter Grillparzer. Zuerst in einer großen Gesellschaft: „schwarz gekleidet, den Ordensstern auf der Brust, gerader, beinahe steifer Haltung trat er unter uns, wie ein Audienz gebender Monarch.“ Ein paar Tage später gingen sie im Hausgarten auf und ab, und Goethe war viel gemütlicher und herzlicher:

Sein Anblick in dieser natürlichen Stellung, mit einem langen Hausrock bekleidet, ein kleines Schirmkäppchen auf den weißen Haaren, hatte etwas unendlich Rührendes. Er sah halb wie ein König aus und halb wie ein Vater.

**

*

„Und schreien kann er wie 10000 Streiter“ schreibt Felix Mendelssohn in der Übertreibung, die die Jugend liebt; „einen ungeheuren Klang der Stimme hat er.“ Schwerhörige dagegen klagten, daß Goethe zu leise spräche und, wenn er ihnen zu liebe die Stimme erhöbe, sie doch sogleich wieder sinken ließe. Alle Berichte sagen, daß Goethes Stimme ein sehr wohlklingender Baß gewesen sei und daß er rezitierend oder[S. 43] deklamierend großen Eindruck machte. Uns Heutige würde es vielleicht stören, daß der berühmte Dichter, ebenso wie Schiller und fast alle Zeitgenossen, seine heimatliche Mundart nie ganz aufgab. Eine Schulsprache gab es damals noch nicht, und ebensowenig hatte das Theater die Deutschen in dieser Hinsicht schon einiger machen können. So sprach Goethe, wenn er sich gehen ließ, „frankfortsch“, und dem Berliner, der sich über das Berlinische seiner Landsleute nicht wunderte, fiel das natürlich auf. So dem Dr. Parthey, der am 28. August 1827 mit August Goethe nahe der Tür eines Zimmers stand, in dem der Dichter die Fürstlichkeiten, die ihm zum Geburtstag gratulierten, empfing. Goethe trat plötzlich heraus und sagte eilig zu seinem Sohne im echtesten Frankfurter Dialekte: „August, der König von Bayern will ä Glas Wasser habbe!“ –

„Man soll sich sein Recht nicht nehmen lassen“ meinte Goethe zu Jakob Grimm; „der Bär brummt nach der Höhle, in der er geboren ist“.

[7] 1,74 m gibt Kuhn in seinem Buche ‚Aus dem alten Weimar‘ (Wiesbaden, 1905) an; er stützt sich auf die Berechnungen eines Anatomen und eines Schneidermeisters aus Goethes erhaltenen Kleidern, gibt also die Zahlen für das Alter. Danach maß Goethe ferner von der Mitte bis zur Fußsohle 97 cm; die vordere Armlänge war 57 cm, der Brust- und Rückenumfang 113 cm, der Umfang der Mitte 126 cm, die Schulterbreite 12 cm, der Kopfumfang 60 cm.

[S. 44]

Wir haben schon bemerkt, daß Goethe im Umgang mit den Menschen sehr verschieden sein konnte; sein junger Freund Felix Mendelssohn war von dieser wandelbaren und reichen Natur so betroffen, daß er meinte, man werde in Zukunft gar nicht an einen Goethe, sondern an eine Schar Goethiden glauben. Über seine Verkehrsformen gingen schon bei seinen Lebzeiten und selbst in Weimar die verschiedensten Gerüchte. Die Einen erklärten ihn für stolz und patzig, steif und arrogant und warnten die Neugierigen vor seinen „stummen Audienzen“ oder erzählten: „jedes Wort sei Eis“; die Andern wußten seine Liebenswürdigkeit nicht genug zu rühmen.

Wir dürfen nicht erwarten, daß ein berühmter Mann, wenn wir ihn bei einer geliebten Arbeit stören, und wenn uns vielleicht schon hundert lästige Menschen als Räuber seiner Zeit zuvorgekommen sind, uns noch mit natürlicher Herzensgüte empfängt und aufrichtige Freude über unsern Besuch widerstrahlt. Goethe aber hat das nicht leichte Schicksal gehabt, sechzig Jahre einer der berühmtesten Europäer zu sein, den Viele sehen und sprechen wollten, den Tausende aus Neugier oder Bewunderung oder zur späteren Prahlerei belästigten. Er mußte wohl lernen, sich zu versteinern und einen Graben der Furcht um sich zu ziehen.

[S. 45]

Etwas Anderes kam hinzu. Die genialen Menschen sind nicht so sehr Herren ihrer selbst als die talentvollen; sie sind nicht so anpassungsfähig, so beständig sattelgerecht. Goethe fühlte sich in Gesellschaft oft unfrei und unbeholfen. Und er wußte, daß sein Geist in anderer Richtung sich bewegte als der Zeitgeist, daß er darum auch eine besondere Sprache sprach und überall wenig Aussicht hatte, recht verstanden zu werden. Gut beurteilt hat ihn der Oberbergrichter (spätere Minister) v. Schuckmann, der 1790 in Breslau mit Goethe freundschaftlich verkehrte:

Daß es schwer ist, ihm näher zu kommen, liegt nicht in seinem Willen, sondern in seiner Eigentümlichkeit, in der Sprachschwierigkeit, seine Gefühle und Ideen so, wie sie in ihm liegen, auszudrücken ... Bis er weiß, daß man ihn errät, fühlt, ihm durch jede Öffnung, die er gibt, hineinsieht, kann er nicht reden.

Und in einem späteren Briefe:

Was ich Dir über seine Schwierigkeit im Ausdruck schrieb, war ganz weg, sobald er herzlich ward und außer der Konvention mit mir lebte. Kalt kann er eigentlich nicht reden, und dazu will er sich mit Fremden zwingen, und Das wohl aus guten Gründen. Vertraut, folgt er seiner Natur und wirft aus dem reichen Schatze die Ideen in ganzen Massen hervor ... Freilich, alle übrigen Menschen hier, von Garve bis Seydlitz, finden, daß er sich sonderbar ausdrücke, daß er nicht zu verstehen sei und lästige Prätentionen mache. Und doch hat er sich von meiner guten Mutter recht vertraulich die Wundertaten des Enkels und ihre Wirtschaft erzählen lassen, die ihn auch recht lieb darum hat!

In Gesellschaften, wo Goethe nicht Jedermann für Gutfreund nehmen konnte, hatte er ein besonderes[S. 46] Mittel, etwaige Auflauernde und Zwischenträger lahm zu legen: er sagte nichts von Bedeutung. Schon der Fünfundzwanzigjährige tat gegen seinen unvorsichtigen Freund Lavater den Ausspruch: „Sobald man in Gesellschaft ist, nimmt man vom Herzen den Schlüssel ab und steckt ihn in die Tasche; Die, welche ihn stecken lassen, sind Dummköpfe.“ Aber auch vom Geiste nahm er den Schlüssel ab. Karoline v. Dacheröden, später Wilhelm v. Humboldts Frau, war 1790 einen Abend mit ihm zusammen. „Er ging mir fast nicht von der Seite, sprach offen, so geistvoll und herzlich; aber wenn ein Dritter dazu kam, sprach er das fadeste Zeug, das man denken mag.“ Ebenso erzählt ein Baron Merian aus Basel, der in Dresden 1810 in Goethes Gesellschaft kam: „Er sprach von ganz gewöhnlichen Dingen auf eine ganz gewöhnliche Weise: Das tut er mit Fleiß.“ Sehr groß war die Enttäuschung der Klara Kestner aus Hannover, als sie ihre Mutter im September 1816 zu Goethe geleiten durfte: diese Mutter war die berühmte Lotte Buff aus Wetzlar! Goethe hatte sie vor Jahren fast allzu sehr geliebt und seitdem nicht mehr gesehen; nur in der Weltliteratur lebten ihre Namen zusammen. War nun ein zärtliches oder ein feierliches Wiedersehen zu erwarten? Ach, Goethe empfing sie, wie wenn irgend eine Dame aus Weimar, die er erst vorige Woche gesprochen, zu ihm komme. Und auch als sie bei Tische saßen, gab es keine Blitze und Feuerfunken.

Leider waren alle Gespräche, die er führte, so gewöhnlich, so oberflächlich, daß es eine Anmaßung für mich sein würde,[S. 47] zu sagen: ich hörte ihn sprechen oder ich sprach ihn. Denn aus seinem Innern oder auch nur aus seinem Geiste kam Nichts von Dem, was er sagte. Beständig höflich war sein Betragen gegen Mutter und gegen uns alle: wie Das eines Kammerherrn.

Die Berichterstatterin fügt hinzu, ihr Onkel Riedel, der in Weimar lebte und mit in der Gesellschaft war, habe Goethes Betragen mit seiner bekannten Steifigkeit, ja Blödigkeit entschuldigt; diesmal kam aber auch der Vorsatz hinzu, sich nicht vor Zuschauern zu einem Gefühls-Ausbruche zwingen zu lassen, dessen Schilderung dann in Briefen oder gar Zeitungsartikeln die Neugierde der Leser befriedigte.

**

*

Gern entfloh Goethe seiner eigenen hochgebauten Festung und lebte in den Tälern als Mensch unter Menschen. Als er zehn Jahre in Weimar verbracht hatte, klagte er: „was wir in den kleinen souveränen Staaten für elende einsame Menschen sein müssen, weil man, und besonders in meiner Lage, fast mit Niemand reden darf, der nicht was wollte oder möchte.“ Auch deshalb verbrachte er gern ganze Monate im nahen Jena, wo er ungestört arbeiten konnte, oder in Bädern. Deshalb reiste er auch gern unter fremdem Namen. Er hatte schon als Jüngling viel Lust zu Mummereien und hat oft in Verkleidungen seinen Scherz getrieben; später war die Verkleidung eine Notwehr gegen seinen berühmten Namen und eine gelegentliche Absonderung von sich selbst, wie er sie in seinem Streben nach Objektivität liebte. Am wohlsten fühlte er sich, wenn[S. 48] er unerkannt reisen und behaglich unter dem Volke sich bewegen konnte. Nach Italien fuhr er 1786 als der Kaufmann Philipp Möller aus Leipzig; aus einem Dachsranzen und einem Köfferchen bestand sein ganzes Gepäck, und schon aus Bayern schreibt er ganz vergnügt über seinen neuen Zustand an Frau v. Stein: „Da ich ohne Diener bin, bin ich mit der ganzen Welt Freund. Jeder Bettler weist mich zurechte, und ich rede mit den Leuten, die mir begegnen, als wenn wir uns lange kennten. Es ist mir eine rechte Lust.“ Dann machte es ihm Spaß, daß er einem alten Weibe für einen Kreuzer Birnen abkaufen und sie publice „wie ein anderer Schüler“ verzehren konnte. „Herder hat wohl recht, daß ich ein großes Kind bin und bleibe, und jetzt ist mir so wohl, daß ich ungestraft meinem kindischen Wesen folgen kann.“ In Italien hielt er es ebenso. Er machte sich zum Italiener, trug die Kleidung der mittleren Bürger, gewöhnte sich ihre Gebärden und Bewegungen an und lernte ihre Sprache so gut, daß er auf Märkten und Gassen unauffällig sich unter das Volk mischen, seine harmlose Fröhlichkeit, sein Leben und Lebenlassen teilen konnte.

Oft hat er nachher diese zwei Jahre in Rom und Italien als die glücklichste Zeit seines Lebens bezeichnet. Es mag ein stillvergnügtes Treiben gewesen sein, als Filippo Miller, Georgio Zicci, Frederico Bir und Tisben, d. h. Goethe, Schütz, Bury und Tischbein bei dem Kutscher Collina und seiner Piera Giovanna wohnten, dem „redlichen alten Paar, die Alles selbst machen und für uns wie die Kinder sorgen.“ Gleich nach[S. 49] Goethes Rückkehr reiste Herder nach Italien: Goethe verwies ihn an seine dortigen Freunde und gab ihm die besten Ratschläge. In Rom wurde ihm sogleich Goethes vormalige Wohnung angeboten, aber sie war dem anspruchsvollen Herder nicht vornehm genug; und er mietete sich eine, die in unserem Gelde 53 Mark monatlich kostete. „Goethe hat gut reden“ schrieb er seiner Gattin heim, „alle seine Ratschläge in Ansehung Roms taugen nichts; er hat wie ein Künstlerbursche gelebt ... Auch von Goethes Gesellen habe ich eigentlich wenig: es sind junge Maler, mit denen am Ende doch nicht viel zu tun ist.“ Herder zog vor, sich im fremden Lande als den höchsten Geistlichen des weimarischen Staates kundzutun, und versäumte in Kleidung und Auftreten nichts, was dem „Bischof von Thüringen“ zukam. Als seine Herzogin Amalie, die zu gleicher Zeit in Rom war, nicht schnell genug daran dachte, ihn bei den Kardinälen und Prinzen einzuführen, sagte er ihr geradezu, es schicke sich nicht, daß sie ihn verleugne; nun tat sie ihm den Gefallen, brachte ihn in die feinsten Gesellschaften, wo er sich und sein Amt auch vortrefflich repräsentierte. Aber das Ergebnis war, daß Herder immer unzufriedener wurde.

Man kommt in Rom zu nichts, und man wird seiner Zeit nicht froh ... Man wird mit Zeremonien überladen, und die Besuche aus Höflichkeit werden unendlich, sobald man sich einläßt ... Die große Welt, die Kardinäle, Monsignori, Principi und Principesse fangen an mich zu ennuyieren. Ein Train von seelenloser Konversation und Observanzen, die zuviel Zeit und Geld kosten, als daß sie der Mühe wert wären.

[S. 50]

Goethe hatte also doch recht gehabt!

Wenn es ging, mischte er sich auch in Deutschland unter die kleinen Leute und lebte mit ihnen. Seine Winterreisen in den Harz waren auch Entfernungen aus der vornehmen Welt; die Briefe, die er im Dezember 1777 aus Goslar an die geliebte Frau v. Stein schrieb, verraten seine Liebe zum schlichten Menschentum und gemütlichen Verkehr:

Mir ist’s eine sonderbare Empfindung, unbekannt in der Welt herumzuziehen; es ist mir, als wenn ich mein Verhältnis zu den Menschen und den Sachen weit wahrer fühlte. Ich heiße Weber, bin ein Maler, habe Jura studiert, oder ein Reisender überhaupt, betrage mich sehr höflich gegen Jedermann und bin überall wohl aufgenommen. Eine reine Ruh und Sicherheit umgibt mich. –

Hier bin ich nun wieder in Mauern und Dächern des Altertums versenkt. Bei einem Wirte, der gar viel Väterliches hat. Es ist eine schöne Philisterei im Hause; es wird einem ganz wohl. – –

Wie sehr ich wieder auf diesem dunkeln Zug Liebe zu der Klasse von Menschen gekriegt habe, die man die niedere nennt, die aber gewiß vor Gott die höchste ist! ... Ich trockne nun jetzt an meinen Sachen! Sie hängen um den Ofen. Wie wenig der Mensch bedarf und wie lieb es ihm wird, wenn er fühlt, wie sehr er das Wenige bedarf!

**

*

Diesen schlichten, gemütlichen Menschen, dem Frau v. Stein für die Reise Zwieback in Papier wickelte, der sie um dicke, warme Strümpfe bat, der in Italien oder im Harze mit armen Leuten fröhlich plauderte und lachte, ihn bekamen freilich die Fremden in Weimar[S. 51] nicht zu sehen. Für sie war er oft genug unzugänglich, selbst wenn sie die erste Mauer durchdrungen hatten und mit ihm auf seinem Sofa saßen. Er konnte ganz gründlich schweigsam sein und sich auf hm, hm, so! so! und dergleichen Töne beschränken, die nicht gut als goldene Offenbarungen des unvergleichlichen Genies weiterzuerzählen waren. Oder er wies die Besucher einfach ab. „Man muß den Leuten abgewöhnen, einen unangemeldet zu überfallen“ sagte er 1824 zum Kanzler v. Müller; „man bekommt doch immer andre, fremde Gedanken durch solche Besuche, muß sich in ihre Zustände hineindenken. Ich will keine fremden Gedanken, ich habe an meinen eigenen genug, kann mit Diesen nicht fertig werden.“

Menschen von feinem Gefühl sagten sich Das selber, daß Goethe an seiner eigenen geistigen Arbeit genug habe, und gerade durch ihre Zurückhaltung fanden sie dann vielleicht Zugang. Im Herbst 1815 traf Goethe in Heidelberg in der Bildersammlung des gemeinsamen Freundes Boisserée zwei von den drei berühmten Brüdern Grimm: Wilhelm und Ludwig. „Hat denn Goethe nicht von den ‚Märchen‘ gewußt?“ fragte nach Wilhelms erstem Berichte Jakob, „hast Du ihm nicht den ‚Armen Heinrich‘ gegeben?“ Und Wilhelm erwiderte:

Goethe habe ich weder den ‚Armen Heinrich‘ gegeben, noch von den ‚Märchen‘ etwas Näheres gesagt. Da er sich wohl bewußt sein mag, wie leicht er an Etwas teilnimmt, so hat er eine eigene wunderliche Scheu – man kann sagen: Ängstlichkeit – daß ihm ja Nichts zu nahe rückt, und er[S. 52] weicht gewiß aus und setzt sich eiskalt hin, wenn man von Etwas mit Lebhaftigkeit und Eifer spricht, das er noch nicht kennt ... Ich habe ihm daher kein Wort von der altdeutschen Poesie gesagt, bis er in Heidelberg von selbst zu mir kam und mich fragte, mit welcher literarischen Arbeit wir uns jetzt beschäftigen ..... Der Louis hat es aus natürlichem Gefühl ebenso gemacht, und zu Dem ist er auch gekommen, hat ihn über die Rheinreise gefragt u. dgl., recht liebreich.

Auch noch in hohem Alter verriet Goethe die Verlegenheit und Unbeholfenheit, wenn er mit Fremden – ehrlichen Bewunderern, Schmeichlern, Ausforschern oder was sie sonst sein mochten – zu tun hatte. Der junge Holtei, der als Rezitator herumreiste, sah es ihm an, als der Greis zur erbetenen Audienz in das Zimmer trat. „Ja, bei Gott, Goethe zeigte sich verlegen vor mir! War er’s doch vor jedem Unbekannten, der sich ihm aufdrang! Hab’ ich’s doch später aus seinem eigenen Munde vernommen, wie peinlich solche unvermeidliche, vom Weltruhm unzertrennliche Scenen ihm gewesen sind!“

Bewundernswert ist aber doch, daß er so viele, so unbedeutende Menschen annahm, und oft erscheint er uns merkwürdig gutmütig. Einmal auf der Dornburg meldete ihm, dem Achtzigjährigen, der Gärtner: drei Studenten seien draußen. Aber Goethe mochte nicht gestört sein: „Ich weiß nicht, was die jungen Leute immer von mir wollen.“ Der Gärtner verriet durch seine traurige Miene, daß er den Studenten Hoffnung auf gute Aufnahme gemacht hatte. „Nun, wenn es Ihnen lieb ist, lassen Sie sie immer herein!“ Und er entzückte[S. 53] die Jünglinge so, daß sie nachher auf sein Wohl einige Flaschen Wein begeistert leerten.

**

*

Gegen Plagegeister, die ihm seine Pläne durchkreuzten und die Zeit verdarben, konnte er recht deutlich sein, selbst wenn es Damen waren. Freilich wurde er gerade von weiblicher Bewunderungssucht arg belästigt.

Der Maler Wilhelm v. Kügelgen hat in seinen ‚Erinnerungen eines alten Mannes‘ eine drollige Geschichte erzählt. Es war in Dresden am 24. April 1813. Goethe trat bei seiner Mutter ein und bat sie, von ihrem Fenster aus den Einzug des russischen Kaisers und des preußischen Königs, ohne sie zu stören, ansehn zu dürfen. Frau v. Kügelgen verstand, daß er ungestört sein wolle, und so vermied sie es, ein Gespräch mit ihm anzuknüpfen, während er mit Behagen am Fenster stand, nach seiner Art die Hände auf dem Rücken. Sie wußte, wie sehr ihn die schöngeistigen Damen sonst bedrängten, und schwieg deshalb. Da fing Goethe mit ihr und ihrem kleinen Knaben von selber freundlich zu plaudern an. Lassen wir diesen Knaben als alten Mann weitererzählen:

Indem ward heftig an der Klingel gerissen. Ich sprang fort, um die Tür zu öffnen, und herein drang eine unbekannte Dame, groß und stattlich wie ein Kachelofen und nicht weniger erhitzt. Mit Hast rief sie mich an: „Ist Goethe hier?“ – „Goethe!“ Das war kurz und gut! Die Fremde gab ihm gegen mich, den fremden Knaben, weiter kein Epitheton; und kaum hatte ich Zeit, mein einfaches Ja herauszubringen, als sie auch schon, mich fast übersegelnd,[S. 54] unangemeldet und ohne üblichen Salutschuß wie ein majestätischer Dreidecker in dem Zimmer meiner Mutter einlief. Mit offenen Armen auf ihren Götzen zuschreitend, rief sie: „Goethe! ach Goethe! wie habe ich Sie gesucht! Und war denn Das recht, mich so in Angst zu setzen!“ Sie überschüttete ihn nun mit Freudenbezeugungen und Vorwürfen.

Unterdessen hatte sich der Dichter langsam umgewendet. Alles Wohlwollen war aus seinem Gesichte verschwunden, und er sah düster und verstimmt aus wie eine Rolandssäule. Auf meine Mutter zeigend, sagte er in sehr prägnanter Weise: „Da ist auch Frau v. Kügelgen!“ Die Dame machte eine leichte Verbeugung, wandte dann aber ihrem Freunde, dessen üble Laune sie nicht bemerkte, ihre Breitseiten wieder zu und gab ihm eine volle Ladung nach der andern von Freudenbezeugungen, daß sie ihn glücklich geentert, beteuernd, sie werde sich diesen Morgen nicht wieder von ihm lösen. Jener war in sichtliches Mißbehagen versetzt. – – Er knöpfte seinen Oberrock bis an’s Kinn zu, und da mein Vater eintrat und die Aufmerksamkeit der Dame, die ihn kannte, für einen Augenblick in Anspruch nahm, war Goethe fort.

Noch komischer ist, was die Frau Dutitre, eine Berliner Berühmtheit, manches Mal mit Stolz erzählte.

Ick hatte mir vorjenommen, den jroßen Joethe doch ooch mal zu besuchen, und wie ick mal durch Weimar fuhr, jing ick nach seinem Jarten und jab dem Järtner einen harten Taler, daß er mir in eine Laube verstechen und einen Wink geben sollte, wenn Joethe käme. Und wie er nun die Allee runter kam und der Järtner mir gewunken hatte, da trat ick raus und sagte: „Anjebeteter Mann!“

Da stand er stille, legte die Hände auf den Rücken, sah mir jroß an und fragte: „Kennen Sie mir?“

[S. 55]

Ick sagte: „Jroßer Mann, wer sollte Ihnen nicht kennen!“ und fing an zu deklamieren:

Darauf machte er mir einen Bückling, drehte sich um und jing weiter. So hatte ick denn meinen Willen jehabt und den jroßen Joethe jesehn.

Kaum besser ward zu Heidelberg im Sommer 1814 der Geheime Kirchenrat Schwarz bedient, der als Verfasser eines bekannten pädagogischen Werkes, als Schwiegersohn Jung-Stillings und als Würdenträger sich für berechtigt hielt, Goethes Gesetze zu durchbrechen. Goethe ging morgens ganz früh auf privaten Wegen zur Schloßruine, um den schönen Blick allein und ungestört zu genießen; als er eines Tages zu seinem geliebten Platze kam, saß dort Schwarz, und Dieser redete ihn auch sogleich an: er preise sich glücklich, ihn zu sehen und ihn fragen zu können, was er denn eigentlich mit dem ‚Wilhelm Meister‘ beabsichtigt habe; er habe ihn gewiß für ein Erziehungsinstitut geschrieben. Goethe sah ihn mit seinen großen Augen an: „Ja, Das habe ich bisher selbst nicht gewußt, doch nun leuchtet es mir vollkommen ein. Ja, ja, ich habe den ‚Wilhelm Meister‘ für ein Erziehungsinstitut geschrieben und bitte Sie, Dies ja überall in der Welt bekannt zu machen.“

Für Leute, die seine Unterhaltung suchten, um darüber in Zeitschriften und Büchern berichten und ihre Glossen machen zu können, war er nicht zu Hause. Ein politischer Abenteurer, Witt v. Döring, hielt sich 1828 in Weimar auf, ein Demagoge und Intrigant,[S. 56] der trotz seiner Jugend schon viel erlebt und auch alle seine Erlebnisse bereits in Memoiren bekanntgemacht hatte. Goethe nahm seinen Besuch an, um den Menschen kennen zu lernen; als Witt aber beim Weggehen um die Erlaubnis bat, wiederkommen zu dürfen, erwiderte ihm Goethe mit Nachdruck: „Nein, mein Herr! Das ist das erste und letzte Mal! Sie sagen selber in Ihrem Buche, daß Sie ein gefährlicher Mensch sind, und beweisen es durch Ihre indiskreten Mitteilungen über die Personen, die Sie kennen gelernt haben. Erlauben Sie mir, daß ich mich einer solchen Behandlung nicht aussetze.“