Title: Yves Kerhélo

Author: Marie Delorme

Illustrator: Georges Scott

Release date: December 12, 2024 [eBook #74884]

Language: French

Original publication: Paris: Armand Colin, 1904

Credits: Laurent Vogel (This file was produced from images generously made available by the bibliothèque numérique de l'Université Clermont Auvergne)

Marie DELORME

Illustration de G. SCOTT

TROISIÈME ÉDITION

LIBRAIRIE ARMAND COLIN

PARIS, 5, RUE DE MÉZIÈRES, 5

1904

Tous droits réservés.

BIBLIOTHÈQUE DU PETIT FRANÇAIS

Volumes in-18 jésus, brochés : 2 fr. ; reliés toile, tranches dorées : 3 fr. Richement illustrés.

Envoi franco, sur demande, du Catalogue Bibliothèque du Petit Français.

Droits de traduction et de reproduction réservés pour tous les pays, y compris la Hollande, la Suède et la Norvège.

A

M. HENRI V…

Enseigne de vaisseau.

Mon cher enfant,

Il m’est très doux — et il n’est que juste — d’inscrire ton nom en tête de ce petit volume qui t’appartient autant qu’à moi.

Une anecdote racontée par toi m’en a fourni le sujet ; tes souvenirs et tes observations ont dicté les traits de mœurs ; tes descriptions ont su me montrer le paysage comme s’il était devant mes yeux.

Ensemble, pendant des heures charmantes, nous avons lu, relu, corrigé notre œuvre jusqu’à ce qu’elle nous semblât parfaite et surtout sans ombre d’inexactitude ou même d’invraisemblance. En l’offrant à la jeunesse de notre cher pays, nous pouvons dire comme le vieux Montaigne :

Quimper, 1891.

YVES KERHÉLO

Sur un ciel bleu, très bleu, des nuages légers, d’un gris doux et lumineux, s’envolaient, poussés par le vent d’est ; les ajoncs aux fleurs d’or embaumaient la lande de leurs senteurs aromatiques, et le gai soleil d’une matinée de juin commençait à boire les gouttes de rosée tremblant aux brins d’herbe. Là-bas, dans le clocher à jour de la vieille église, les cloches tintaient gaîment pour saluer le petit cortège qui venait d’arriver. C’était pour un baptême… En avant, marchaient le parrain et la marraine parés de leurs plus beaux atours, puis le poupon, dans les bras d’une bonne femme toute ridée, sa grand’mère sûrement, et enfin le père, un robuste pêcheur hâlé par le vent de mer ; il donnait la main à une fillette de six à sept ans, gentille à croquer, avec sa jolie petite figure ronde et rose, sortant de la large collerette plissée des Fouesnantaises. Elle portait, comme la marraine, la coiffe aux larges ailes, le petit corset de drap, lacé de cordons bariolés et le jupon en drap noir, lourd et épais, avec son bourrelet à la taille et ses gros plis, tombant tout droit. Elle trottinait à côté de son père dont elle serrait la main bien fort, car l’idée de la cérémonie qui allait se passer lui causait une certaine anxiété.

— Qu’est-ce qu’on va faire au petit frère ? demanda-t-elle d’une voix timide, quand on eut pris place dans l’étroite chapelle, auprès des fonts baptismaux : une cuve de granit qui, depuis bien des siècles, avait vu sur ses bords les enfants du pays, à leur entrée dans cette vie.

— Chut ! lui dit son père. Regarde et tais-toi.

Le petit frère fut très sage, et tout se passa à merveille, le parrain et la marraine se montrèrent généreux ; les bambins réunis devant le portail se partagèrent fraternellement les dragées et les taloches, et Yves Kerhélo n’eut qu’à se louer de ses premiers pas sur la scène de ce monde où il devait connaître de si étranges vicissitudes.

C’était pour le moment un beau poupon qui promettait de devenir un joli gars. Sa naissance avait comblé de joie toute la famille : Stenic[1] Kerhélo était si désolé de n’avoir qu’une fille ! On fêta joyeusement le baptême, on vida force pichets de cidre, force verres de vin, sans oublier des coups d’eau-de-vie réitérés. On avait acheté des gâteaux de toutes sortes chez les pâtissiers de Quimper, et Corentine, la petite sœur, n’oublia jamais les magnificences de ce régal princier.

[1] Étienne.

Ce brillant souvenir effaça même celui du grand mal de cœur et d’estomac dont elle avait souffert toute la nuit pour y avoir trop fait honneur.

Pendant bien des années le temps marcha d’un pas uniforme pour la famille Kerhélo. Le père, hardi marin, faisait bonne pêche ; la mère cultivait le petit champ, tenait la maison en ordre, menait la vache au pré, lavait, raccommodait ; Corentine allait à l’école et s’y montrait si travailleuse, si intelligente, que ses maîtresses l’avaient prise en amitié et poussaient vivement ses études. Quant à notre ami Yves, il avait passé des robes aux culottes, des culottes aux pantalons, sans perdre sa bonne figure joufflue, toute couronnée de cheveux bruns bouclés. Il suivait l’école, lui aussi, apprenait vite et bien ce qu’on lui montrait et sa vie se serait écoulée sans grands soucis, s’il n’avait eu des goûts aventureux qui le conduisaient parfois à de fâcheuses extrémités. Les jours de congé surtout étaient désastreux. Trop bon écolier pour faire l’école buissonnière pendant la semaine, il se rattrapait largement le dimanche. Aussitôt sorti de la messe, il courait chez lui se munir d’un gros croûton de pain ou d’une douzaine de crêpes, et partait pour ne plus revenir qu’à la tombée de la nuit ;… dans quel état, grand Dieu !

Un jour, son camarade Alain et lui — il était accompagné dans toutes ses expéditions par le plus fidèle, le plus docile, le plus dévoué des amis, Alain Le Pennec, fils du charron — étaient rentrés trempés de la tête aux pieds, ruisselants d’eau de mer, les mains écorchées, les pieds ensanglantés ; il était neuf heures du soir !

Le mère Kerhélo et Katel Le Pennec les attendaient à moitié folles d’inquiétude, et Corentine, en larmes, égrenait son chapelet avec une ardeur fiévreuse, à genoux sur la pierre, devant la bonne Vierge en faïence attachée au grand lit fermé.

— D’où venez-vous, bandits ?

— Qu’est-ce que vous avez fait, mauvais gars ? s’écrièrent les deux mères furieuses, et une grêle de soufflets bien appliqués vint tomber sur les oreilles des délinquants.

— Nous venons de Kerbaader, dit Alain à moitié suffoqué.

— Non, de Mousterlin, balbutia Yves, reprenant haleine entre deux bourrades.

— Qu’est-ce que vous êtes allés tracasser par là ?

— C’est un bateau ! gémit Alain dont les dents commençaient à claquer.

— Un bateau superbe ! s’écria Yves, ou plutôt un morceau de bateau. C’est moi qui l’ai découvert l’autre jour à marée basse dans les roches. Il y a de tout ! du bois de teck[2], du cuivre, du fer ! on ferait un canot avec ce qui reste ! Il est envasé, et je ne suis pas assez fort pour le tirer d’où il est ; alors j’ai dit à Alain de venir avec moi et d’apporter des outils. Nous allons le dépecer. Nous avons commencé tantôt, mais c’était grande marée, la mer a monté si vite et si fort que nous ne nous en sommes pas aperçus, et puis, tout d’un coup, elle a soulevé l’épave : nous avons culbuté, — il fallait voir ça ! — une grosse lame, oh ! grosse comme je n’en ai jamais vu, a passé par-dessus moi… zzzounnn ! Je me suis cramponné au rocher, j’ai crié à Alain : « Tiens-toi bien ! » et il a tenu bon, et nous voilà !

[2] Bois des Indes très dur qu’on emploie dans la construction des navires.

— Oui, vous êtes de jolis garçons ! et beaux à regarder !

— Oh ! j’ai mes souliers ! dit Yves, je les ai rattrapés au fond de l’eau et je les ai rapportés sur mon cou, parce que je ne pouvais plus mettre les pieds dedans, ils étaient tout retirés.

— Jésus ! ma Doué ! s’écria Katel Le Pennec, s’il n’y a pas de quoi mourir à entendre des choses pareilles ?

— Maman, dit Corentine, ils ont froid, regardez comme Alain tremble ! et Yves n’a pas un fil de sec sur lui. Donnez-moi, s’il vous plaît, la clef du coffre qu’il puisse changer de tout.

— Il fera mieux d’aller se coucher sans souper, gronda la mère. Il l’a bien mérité !

— Et mes habits secs serviront à Alain pour retourner chez lui, dit tranquillement le petit garçon.

Corentine avait étalé sur la table la chemise de grosse toile, le pantalon des dimanches, le gilet brodé, la veste bordée de velours, mais Alain ne se pressait pas de sortir du coin où il se tenait blotti, sur le banc, tout au fond de la grande cheminée ; un feu clair, alimenté par une large brassée d’éclats de sapin, qui brûlaient et crépitaient en exhalant une odeur résineuse, commençait à le pénétrer d’une bienfaisante chaleur, et ses vêtements mouillés laissaient échapper une buée intense : on le tira pourtant de son refuge et il dut aller se vêtir de pied en cap dans l’angle obscur formé par le lit où Yves s’était déjà inséré entre deux couettes de balle.

Les deux mères, emportées par la violence du caractère breton, n’avaient que momentanément oublié l’état pitoyable de leurs rejetons ; l’instinct maternel se réveilla bientôt.

— Au lieu de les quereller, nous ferions bien mieux de leur donner à boire quelque chose de bon pour leur remonter le cœur, dit la grande Sezic Le Pennec. En attendant que leur soupe chauffe, je m’en vais courir à la maison chercher une fiole que je garde pour mes défaillances. Mettez toujours de l’eau à bouillir pour faire un drog, comme dit M. l’adjoint ; il n’y a rien de meilleur pour vous ressusciter après des coups comme ça ! Nous en prendrons aussi une petite goutte, vous et moi, ça nous fera du bien !

Une heure après, Yves Kerhélo dormait à poings fermés entre ses deux paillasses de balle d’avoine et rêvait qu’il était monté sur un superbe navire dont un coup de vent furieux renversait et brisait le grand mât. Le mouvement qu’il fit pour se garer de la chute des vergues l’éveilla : il était dans son lit à hautes parois et non sur un navire, et au-dessus de lui, dormait sa sœur Corentine ; mais le bruit du vent, ce n’était pas un rêve. On l’entendait par rafales, tantôt gémir, tantôt siffler, tantôt gronder sourdement, puis éclater en rumeurs sauvages, en frénétiques hurlements.

« Quel temps ! pensa l’enfant. Et papa qui est en mer ! les bateaux ne sont pas rentrés à la marée montante, ils n’auront pas pu, bien sûr, à cause de la tempête ; ils sont sans doute par là-bas du côté des Glénans. »

Et, là-dessus, il se retourna et se rendormit, l’enfance est si confiante dans la destinée !

Le lendemain au soir, des groupes de femmes et d’enfants stationnaient nombreux sur la petite place devant l’église. On parlait beaucoup, — les Bretonnes sont loquaces, — mais à l’air, à la voix, aux gestes des assistants, on devinait un malheur dans l’air.

La foule s’écarta pour laisser passage à un ecclésiastique ; c’était le recteur[3], suivi du clerc[4] ; il marchait le front baissé et semblait péniblement affecté. Les femmes n’osèrent pas l’arrêter, mais l’une d’elles retint le clerc au passage.

[3] Le curé.

[4] Le sacristain

— Est-ce que c’est fini, Fanche Cadiou ? dit-elle.

Le clerc inclina la tête affirmativement.

Un concert de lamentations s’éleva aussitôt.

— Ah ! ma Doué ! quel malheur ! des gens qui étaient si bien chez eux ! et comment est-ce arrivé ?

— Le gros temps de cette nuit a chassé la barque sur un caillou[5], elle s’est ouverte ; le mât a cassé. Stenic Kerhélo et le mousse l’ont détaché à coups de hache et se sont mis dessus pour se sauver ; mais il ventait dur, la mer était démontée, ils étaient encore loin de terre ; quand ils ont été jetés à la côte, là-bas sur la grève de Cap-coz, le mousse était expirant et Kerhélo ne valait guère mieux. Le pauvre petit gars est mort tout de suite ; l’autre a pu être transporté chez lui, embrasser sa femme et ses enfants, raconter ce qui s’était passé, recommander son âme à Dieu et sa famille à M. le recteur, et puis, les prières finies, il a passé, juste comme un fanal qui s’éteint. Il avait eu trop de peine à se battre avec la lame… il était tué…

[5] Un écueil.

Un silence de mort, rompu seulement par quelques sanglots, succéda à ce récit navrant, trop fréquent, hélas ! au bord de la mer.

— Et voilà Marie-Josèphe veuve avec deux enfants, dit une femme.

— Heureusement qu’elle a de quoi les faire vivre, reprit sa voisine.

Le clerc haussa les épaules.

— Pas tant que vous croyez, dit-il, et c’est bien ce qu’il y a de plus triste dans l’affaire. Kerhélo, il y a cinq ans, avait acheté une barque neuve ; il s’était endetté pour la payer, et au lieu de s’adresser à de braves gens qui l’auraient bien conseillé, il s’était laissé endoctriner par le bonhomme Laz et il lui avait emprunté sur billet une assez forte somme. Une année, la pêche a été mauvaise ; une autre, il a perdu dans un coup de mer son grand trémail[6] ; une autre, on lui a volé ses casiers[7]. Enfin, c’était toujours une chance noire, ou une autre qui le poursuivait. Le père Laz, sachant qu’il y avait un peu de bien dans la maison, ne pressait pas pour se faire rembourser les intérêts ; ils s’ajoutaient au capital, et puis après cela les intérêts des intérêts. Je crois bien que les pauvres gens n’ont plus rien à eux sans qu’ils s’en doutent, et qu’avant un mois tout sera aux enchères. La barque et les filets sont au fond de la mer, le père dormira demain dans le cimetière ; il n’y a plus là rien, ni personne pour répondre de la dette, et le père Laz n’est pas homme à se laisser apitoyer. Mais en voilà assez là-dessus, faites-moi place, il faut que j’aille tinter le glas.

[6] Grand filet.

[7] Sorte de panier qu’on mouille au large pour prendre des homards.

Dans une toute petite chaumière, devant un triste feu de bruyère sèche, la famille Kerhélo est rassemblée. La mère, assise sur la pierre du foyer, les coudes sur ses genoux, la figure cachée dans ses mains, pleure toutes ses larmes. Corentine, accroupie près d’elle, le front baissé, les mains jointes, est l’image de la douleur muette. Yves, soucieux, regarde sa mère et sa sœur, et parfois aussi, le misérable intérieur qui a remplacé leur confortable logis de jadis. Plus de grand coffre au large couvercle, plus de banc à dossier sculpté ; plus de lit à moulures luisantes, plus d’armoire aux portes constellées de clous de cuivre ; plus de crédence joyeuse où s’étalent les faïences de Locmaria, et les petits cadres brillants des portraits de famille. Tout cela a été vendu la veille, vendu par le père Laz, le plus impitoyable des créanciers. Vendu aussi le courtil plein de fleurs et de ruches ; vendue la bonne vache noire, l’amie de la maison ; vendus le pré où elle paissait, l’étable où elle dormait ; vendu le toit de ses maîtres, vendus les meubles, les outils, les provisions…

— Ah ! mes pauvres enfants ! il ne nous reste rien ! s’écrie, dans un sanglot, la veuve désespérée, je voudrais être là où est mon Stenic. Au moins, je ne verrais pas votre misère !

— Il nous reste cela, mère, dit Yves en étendant ses deux bras vigoureux.

— Et l’aide de Dieu, dit Corentine.

La veuve se signa.

— C’est peut-être péché que de parler comme j’ai fait tout à l’heure, dit-elle, mais mon cœur est en morceaux, et j’ai l’esprit tout chaviré. Qu’allons-nous faire ?

— J’ai treize ans, je sais lire, écrire et compter, je n’ai plus besoin d’aller à l’école. Je vais aller à la pêche, reprit le jeune garçon. Corentin Lanmeur cherche un mousse.

Sa mère se leva frémissante, ses yeux noirs, encore pleins de larmes, lançaient des éclairs.

— Yves ! Yves Kerhélo ! mon fils ! je te le défends ! La mer m’a pris ton père, c’est assez ! il n’y aura plus de marin dans la famille, du moins tant que je vivrai !

— Il faut pourtant travailler et gagner notre pain, répondit le gars, et notre loyer aussi… puisque nous sommes chez les autres ! ajouta-t-il d’une voix altérée.

Je vais chercher à faire des journées, dit la mère, pendant l’été, au moins. Il vient du monde pour les bains de mer, je trouverai bien à m’employer, et toi, Yves, tu iras servir les maçons. Je connais l’entrepreneur qui bâtit l’hôtel Bellevue, il te prendra par amitié pour nous.

— Et moi ? maman, dit timidement Corentine.

Yves se tourna brusquement vers elle : — Toi, Corentine, tu seras maîtresse d’école, comme c’était convenu du temps de notre père.

— Nous sommes trop misérables pour cela, mon pauvre Yves, je dois aider notre mère, je sais coudre et repasser, j’aurai de l’ouvrage chez les baigneurs, et vous verrez, maman, — elle embrassa sa mère, — qu’avec du courage, et la Providence aidant, nous sortirons de peine.

— Et je vous rachèterai votre armoire de mariage, dit Yves en lui caressant les mains.

— Et moi, la crédence, reprit Corentine.

— Vous êtes de bons enfants, dit la veuve, c’est une grande consolation dans mon malheur. Soupons puisqu’il y a encore sur notre table un peu de lard et du pain. Demain, le bon Dieu nous enverra le moyen de gagner notre vie, espérons-le.

Et la famille désolée s’assit devant le repas du soir.

L’été passa sans trop de privations pour les Kerhélo. Les deux femmes avaient du travail, et le peu qu’elles gagnaient suffisait à la vie de tous les jours. Yves était moins bien partagé. On ne bâtit pas beaucoup dans les villages, et surtout on ne paye guère les petits aides qu’on appelle mousses, aussi bien chez le menuisier, le couvreur ou le maçon que dans les barques de pêche. Le brave enfant s’ingéniait pourtant de cent façons pour apporter quelques sous. Dès la première aube du jour, il allait pêcher aux crevettes, chercher des palourdes, ramasser du goémon ; il faisait des commissions, portait du pain aux habitations de baigneurs éparses sur la côte, gardait les chevaux des voitures en excursion, servait de guide aux voyageurs. Infatigable, agile, adroit, honnête et poli, toujours de belle humeur, il était parfois bien payé par des touristes généreux, mais ces bonnes aubaines étaient rares. Avec l’hiver, elles disparurent complètement. Il en fut de même pour les journées de Corentine qui se brûla très gravement en maniant son fer à repasser, et faillit perdre la main droite, la brûlure, mal soignée, s’étant envenimée. Au mois de janvier, tout allait de mal en pis pour la pauvre famille, elle était sans pain, sans feu, elle allait être sans asile, car le loyer n’était pas payé. Yves avait cherché vainement du travail dans tous les environs, partout il avait rencontré la même réponse :

« L’ouvrage ne donne pas, nous n’avons pas seulement de quoi occuper nos ouvriers. »

Il revenait alors au logis, le cœur gros, la tête basse, prétendait n’avoir pas faim pour ne pas diminuer la petite pile de galettes de blé noir ou la chétive portion de bouillie de sa mère et courait à la grève où les moules, les bigorneaux, les patèles lui fournissaient un repas à peu près suffisant.

Plus d’une fois, il se serait couché sans souper, si son ami Alain, à force d’insister, ne lui eût fait partager son croûton de pain noir.

Un soir, la veuve Kerhélo rentra en se plaignant d’un violent mal de tête et d’un point de côté. Depuis trois jours, malgré un gros rhume, elle faisait la lessive dans une maison du voisinage et son malaise augmentait de plus en plus.

Dans la nuit, un frisson terrible vint la saisir, le délire la prit ; les yeux égarés, les lèvres tremblantes, les joues empourprées, elle appelait son mari, lui parlait, se croyait revenue dans leur ancienne demeure, — ses enfants épouvantés ne savaient que faire. Dès que le jour parut, Yves courut chez les sœurs de charité qui soignent les malades à Fouesnant, car il n’y a pas de médecin dans le bourg. Mais aucun secours humain ne pouvait sauver la pauvre femme ; une congestion pulmonaire l’emporta en quelques heures. Un peu avant de mourir, elle avait repris connaissance. D’une voix entrecoupée, elle fit ses adieux à ses enfants, leur recommanda de rester honnêtes et pieux, de ne jamais mentir ni tromper, ni voler, et mourut en les bénissant.

Yves et Corentine étaient maintenant seuls dans le vaste monde, sans parents, car Stenic Kerhélo et sa femme n’avaient pas de proches dans le pays, sans un sou vaillant, et même sans un métier sérieux. Ils vendirent tout ce qui restait encore dans la maison pour en payer le loyer et aussi pour faire à leur mère des funérailles décentes. Où aller ? ils n’en savaient rien… Une vieille demoiselle, habitant le bourg, eut pitié de leur abandon et les recueillit. Elle n’était pas riche la bonne Mlle Martineau, mais elle avait un grand cœur, et du très peu qu’elle possédait, savait encore tirer parti pour faire la charité. Après quarante ans de travail, comme institutrice, elle avait amassé une petite aisance suffisante à ses habitudes modestes et vivait dans une jolie maisonnette, cultivant son jardin, s’occupant de bonnes œuvres, de travaux manuels et même encore un peu d’instruction. Elle aimait beaucoup Corentine et Yves qui lui rendaient de petits services, et elle avait plus d’une fois aidé la malheureuse famille depuis ses infortunes.

— Venez chez moi, mes pauvres enfants, avait-elle dit, quand le frère et la sœur, après avoir vu partir les derniers assistants de la lugubre cérémonie, étaient restés agenouillés sur la tombe de leur mère, secoués par les sanglots. J’ai un petit lit pour Corentine et Yves couchera dans le grenier, sur les bottes de paille. Demain, nous verrons ce que l’on pourra faire pour vous ; ce soir, il faut vous reposer, vous nourrir, reprendre des forces pour la bataille de la vie. Vous la commencez seulement, mes enfants ; ayez confiance en votre Père des cieux, il n’abandonne pas les orphelins. Viens aussi, toi Alain, ajouta la bonne demoiselle en voyant le jeune garçon, qui, les joues baignées de pleurs, se tenait appuyé à la grande croix de bois. Viens souper avec ton camarade ; c’est quand on est dans le chagrin qu’on sent la douceur d’avoir de bons amis…

Les beaux yeux de Corentine se tournèrent vers Mlle Martineau avec une expression si éloquente qu’elle suppléait à tout autre discours et les trois enfants, quittant le cimetière, suivirent en silence leur dévouée protectrice.

— Voulez-vous que je vous donne un coup de main, patron ?

— Ma foi, oui ! mon gars, ce n’est pas de refus, mon mousse vient d’attraper une entorse, en sautant du quai sur le bateau, et voilà la mer qui a fini de monter ; si tout notre bibelot n’est pas arrimé avant la marée descendante, c’est un jour de perdu, et de l’argent dépensé à Concarneau.

— Voulez-vous que je vous donne un coup de main ?

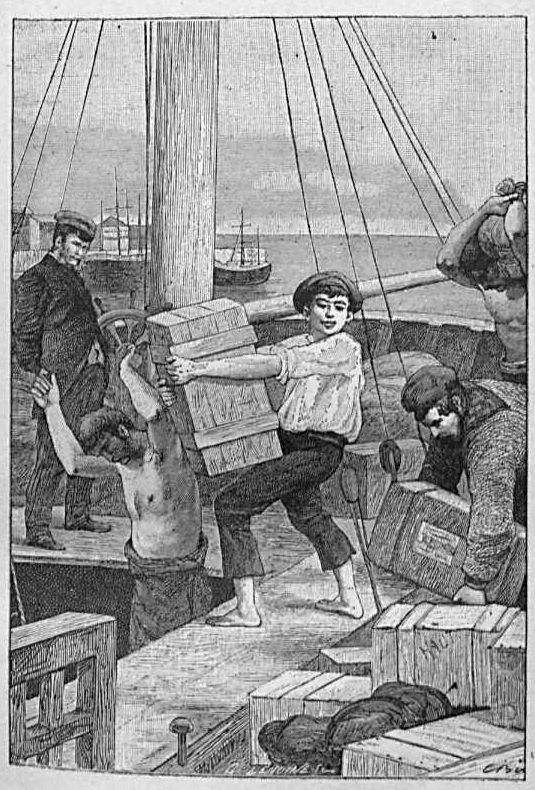

Des deux interlocuteurs, l’un était un homme d’une quarantaine d’années dont la figure hâlée respirait la franchise et la bonté, non sans mélange d’une certaine rudesse ; l’autre, un joli garçon de quatorze à quinze ans, robuste, bien bâti, à l’air avenant. Sous les boucles épaisses de sa chevelure brune scintillaient deux grands yeux noirs pleins de feu et d’intelligence ; la bouche, d’un dessin ferme, le menton large et carré, annonçaient la résolution poussée jusqu’à l’entêtement.

L’enfant était vêtu proprement, mais pauvrement, ses pieds nus étaient poudrés de sable de mer, et sa main droite balançait un béret de gros drap bleu qu’il avait ôté pour saluer le patron de chasse-marée.

Celui-ci avait jugé tout de suite que notre ami Yves Kerhélo (on l’a reconnu) n’était pas d’une pâte ordinaire, aussi la connaissance fut-elle bientôt faite entre eux et il le mit sur-le-champ à l’ouvrage. Le jeune gars maniait si adroitement les caisses de bois blanc pleines de boîtes de conserves, il était si vif pour les prendre, si attentif à les tendre au bon moment à l’homme chargé de les empiler à fond de cale que la besogne marcha rondement.

L’enfant maniait adroitement les caisses.

— Tu vas déjeuner avec nous, dit le capitaine Jaouen, enchanté de son nouveau serviteur, tu vas goûter la soupe au poisson qu’on cuisine à bord de la Belle-Yvonne[8], et, si elle te va et que tu sois libre, je t’emmène à Nantes. Comment t’appelles-tu ?

[8] Il est d’usage en Bretagne, dans les fermes, que les serviteurs, avant de se louer, viennent goûter la soupe, c’est-à-dire prendre un repas.

— Yves Kerhélo, capitaine, et je serai bien content d’aller avec vous.

— D’où es-tu ?

— De Fouesnant.

— Qui sont tes parents ?

— Ils sont morts… Je n’ai plus que ma sœur Corentine, elle demeure à Fouesnant avec Mlle Martineau qui va lui montrer à devenir maîtresse d’école…

— Bon, bon ! Et toi, que comptes-tu faire ?

— Travailler pour gagner ma vie honnêtement !

— C’est bien dit, mon gars, et je te crois. Écoute, mon mousse ne sera pas remis d’ici à quelques semaines, tu peux prendre sa place. Je vais à Nantes porter une cargaison de sardines à l’huile. Quand nous serons là-bas, je ne te laisserai pas dans l’embarras, je trouverai bien un coin pour toi dans un bateau ou un autre. Ça te va-t-il ?

— Oh ! oui, capitaine, merci ! Seulement…

— Seulement quoi ?

— Si vous ne partez pas tout de suite, je voudrais bien aller dire adieu à Corentine et à Mlle Martineau qui a été si bonne pour nous depuis la mort de ma mère,… et aussi à Alain Le Pennec, mon camarade.

— C’est trop juste ; combien de temps te faut-il ?

— Deux bonnes heures pour aller, autant pour revenir, une heure pour rester, cela fait cinq heures ; je courrai tout le temps.

— Mais tu as travaillé toute la journée, tu es las ?

— Oh ! ça ne fait rien, je courrai tout de même pour ne pas manquer le départ de la Belle-Yvonne.

Un large sourire éclaira la figure du marin.

— Tu es un courageux petit gars, dit-il, et un bon cœur aussi. Va voir ta sœur et sois ici à minuit. Nous ne partirons qu’au jusant[9] du matin, à trois heures.

[9] Jusant, la marée descendante.

Au flot vert de l’Océan venait se mêler le flot boueux de la Loire, il ventait dur devant Saint-Nazaire et la Belle-Yvonne dansait ferme. Yves regardait de tous côtés, un peu désappointé de ne voir d’abord qu’une vieille petite ville et une vieille petite église. En 1872, les grands travaux qui ont transformé le port de Saint-Nazaire n’étaient pas encore terminés, néanmoins le service des paquebots transatlantiques y avait déjà son point de départ et notre mousse ouvrit de grands yeux en voyant passer à une centaine de mètres, un de ces vastes monuments nautiques auprès desquels le petit chasse-marée semblait un jouet d’enfant.

La marée montante aidant, on filait assez lestement sur Nantes. Paimbœuf, le Pellerin passèrent rapidement devant les regards d’Yves, mais il fut fort intéressé par les grands établissements de l’île d’Indret où se fabriquent les machines à vapeur de la marine française. La côte basse, humide, grisâtre, les hautes cheminées couronnées d’un lourd panache de fumée noire, les ateliers, alignés en longs bâtiments parallèles, étonnaient le jeune garçon, habitué aux aspects riants et pittoresques du paysage cornouaillais. A sept heures du soir, la Belle-Yvonne accostait au quai de la Fosse, et Yves, stupéfait, voyait s’étager, sur la colline, les maisons de Nantes, constellées de points lumineux, s’allonger sur le quai la double ligne du chemin de fer et du tramway, et se perdre dans la brume les îles, toutes chargées d’habitations, de magasins, de hangars.

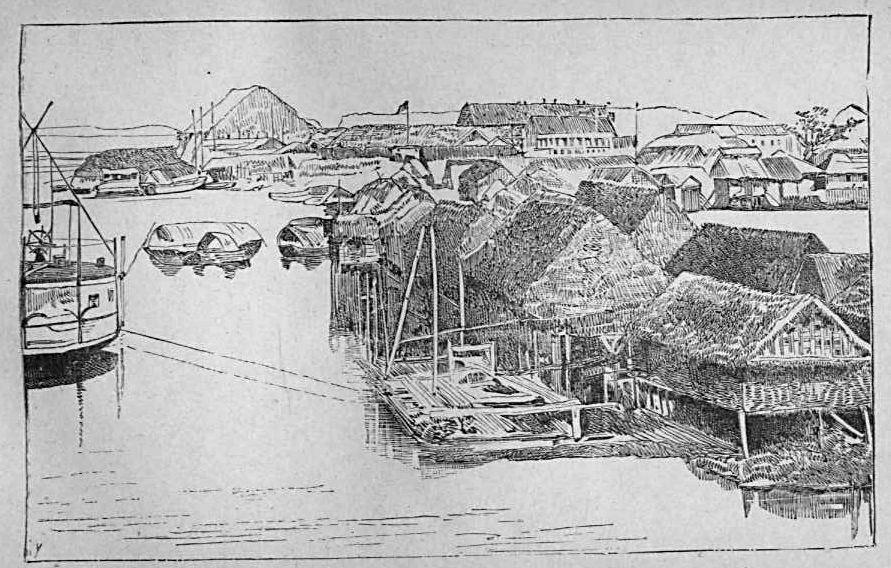

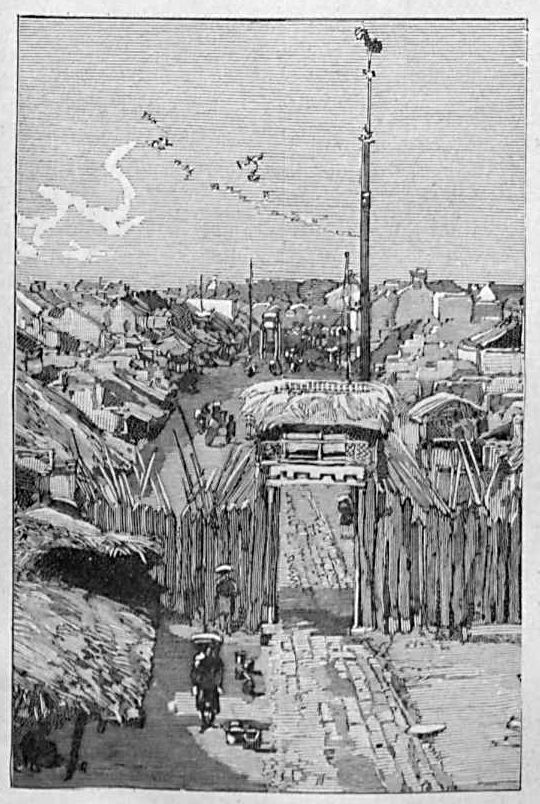

Vue de Nantes. — Le quai de la Fosse.

— Que de monde il y a par ici ! dit-il au patron qui se tenait près de lui, sur le point.

— Cent vingt mille habitants, au moins.

— Cent vingt mille ! c’est bien plus qu’à Concarneau et même qu’à Quimper ! Il faut bien travailler pour gagner son pain là ! et bien se priver aussi, sûrement ! Qu’est-ce qu’en dirait Alain qui aime tant la lande et la grève, s’il était obligé de vivre dans ces chambres que que je vois là-haut, éclairées par de petites lampes ? J’aime mieux être mousse que de m’enfermer là dedans. C’est vrai qu’on attrape quelquefois des coups de mer qui ne sont pas drôles, mais on respire tout son content (et il aspira l’air à pleins poumons). Pouah ! comme le brouillard sent mauvais ! je vais aller me chauffer à la cambuse[10] en épluchant des pommes de terre !

[10] La cuisine.

Le matin suivant, après que toutes les formalités de l’arrivée au port eurent été remplies par le capitaine, le déchargement commença, et Yves fit connaissance avec l’intérieur de la ville en poussant les brancards de la petite charrette à bras qui portait les caisses de sardines aux docks. La vue des passants affairés, des grands magasins remplis d’objets de luxe, des beaux hôtels à balcons ouvragés, l’amusa d’abord, mais l’attrait de la nouveauté une fois disparu, il ne sentit plus que la fatigue de sa pénible besogne, et, le soir, se jeta sur sa mince couchette, plus las qu’après une journée de manœuvres pendant la tempête.

Le lendemain étant un dimanche, aussitôt le service du bord terminé, il obtint de son bienveillant patron, congé pour toute la journée. Il tira de son petit coffre ses vêtements les plus propres ; à grand renfort d’eau claire et de savon de Marseille, il nettoya son visage et ses mains, jusqu’à ce qu’ils fussent luisants de propreté, brossa ferme sa crinière brune dont les boucles rebelles résistaient à tout effort pour la discipliner, et, les pieds nus cachés dans de gros souliers bien cirés, le chapeau à la main, vint saluer le capitaine Jaouen. Celui-ci, mis de bonne humeur par la mine résolue et franche du jeune garçon, lui tapa sur l’épaule d’un air amical.

— Comme te voilà brave ! mon petit gars ! Tu as bien travaillé, va bien t’amuser. Voilà une petite pièce pour faire le garçon, ne la dépense pas en eau-de-vie surtout !

— Merci, capitaine ! merci bien, dit Yves, les yeux brillants à la vue d’un trésor si inattendu. Vingt sous ! — que d’argent ! Soyez tranquille ! je n’achèterai pas seulement cinq centimes d’eau-de-vie, ni du tabac, ni rien de ces mauvaises choses-là ; le plaisir qu’elles font est tout de suite passé, il ne reste rien après. J’achèterai du papier et un timbre-poste pour écrire à Corentine, et puis, des boutons pour mes habits, et du fil et des aiguilles pour raccommoder parce que je ne veux pas être en loques ; et puis, peut-être bien que je me paierai un petit régal de quatre sous, pas plus, et je garderai cinq sous sur moi : — on ne sait pas ce qui peut arriver !

— Voilà un garçon diantrement sensé, il fera son chemin dans le monde, c’est moi qui le lui prédis, dit une grosse voix joviale.

— Tiens ! c’est toi, Simon ! et qu’est-ce qui te savait ici ? Je te croyais encore en Angleterre pour huit jours au moins, s’écria le capitaine Jaouen en donnant une cordiale poignée de main au nouveau venu, un grand, gros homme avec d’énormes favoris roux, et une figure couleur de bronze foncé.

— Nous avons chargé bien plus vite que je ne pensais, la mer était belle, la Vendée est venue de Cardiff en deux jours ; nous partons demain ou après-demain au plus tard pour Saïgon. Veux-tu venir avec moi, mousse ? Ça te fera voir du pays.

Yves consulta son patron du regard…

— Vas-y, mon garçon, — vas-y gaîment, dit le bon Jaouen. Mon camarade Simon est la perle des braves gens ; — pas commode tous les jours, non !

— Faut bien que le bateau marche, grommela le dit Simon.

— … Et puis pas liardeur, on est bien nourri sur son bateau, bien traité, — bien taloché aussi, mais pas méchamment, c’est rien que de la vivacité. Je ne peux pas te garder avec moi ; mon ancien mousse était un bon enfant, et mon propre cousin par-dessus le marché. Ce ne serait pas juste de lui faire perdre sa place parce qu’il a attrapé une entorse à mon service. Tu n’as plus ni père, ni mère ; tu es ton maître. Va courir un peu le monde, tu es du bois dont on fait les gens qui réussissent. — Tu peux le prendre sans crainte d’avoir à t’en repentir, Simon. C’est un petit gars courageux, travailleur, honnête et rangé ; ça n’est ni menteur, ni répondeur, et ça ne plaint pas sa peine. Je lui souhaite bonne chance de tout mon cœur.

— C’est bien, dit le capitaine Simon, affaire conclue ! Hein, mousse ? Comment t’appelles-tu ?

— Yves Kerhélo.

— Eh bien ! Yves Kerhélo, lundi matin tu seras inscrit au rôle d’équipage de la Vendée, capitaine Simon, en partance pour Saïgon avec chargement de houille de Cardiff. Donne-moi tes nom, prénoms, date de naissance, domicile etc., sur un bout de papier pour que je fasse régulariser toutes les paperasses. Tu sais lire et écrire ?

— Oui !

— Bon ! sois lundi à dix heures au bureau de l’inscription maritime et lundi soir devant la gamelle de la Vendée. Maintenant laisse porter[11] et file vent arrière. J’ai à causer avec l’ami Jaouen.

[11] Éloigne-toi.

A Mlle Corentine Kerhélo, chez Mlle Martineau, à Fouesnant (Finistère).

Port-Saïd, 6 mars 1872.

Ma chère Corentine,

Me voilà en terre ferme, après une bien longue traversée. Du petit café où je l’écris, on voit l’entrée du canal, le ciel bleu, les quais tout blancs sous le soleil : un soleil ardent qui ne ressemble guère à celui de notre Bretagne. Ah ! que je suis loin du pays ! loin du clocher de Fouesnant, loin de ma grande sœur, la seule parente qui me reste ici-bas, la personne que j’aime le mieux au monde. Mais ne crois pas que je sois triste et découragé, — au contraire ! Plus je vais, plus je me dis : le monde est si grand qu’il n’y manque pas de place pour ceux qui veulent se remuer. Dans dix ans d’ici, je reviendrai chez nous avec un joli magot ; nous rachèterons la maison de nos parents, et tous nos meubles, et le courtil, et tout ce que nous avons perdu après la mort de notre père ; et tu tiendras mon ménage si tu n’es pas mariée.

Pour le moment, je travaille de mon mieux et je ne suis pas à plaindre. Le capitaine Simon est vraiment un bien bon patron ! Il m’a pris en amitié parce qu’il voit bien que je fais tout mon possible pour le contenter ; il s’intéresse à moi. — « Je ne veux pas que tu t’abrutisses, m’a-t-il dit, et que tu oublies ce que tu as appris à l’école. » — Aussi le dimanche, et même dans la semaine, quand le service est fini, il me prête des livres et m’entourage à m’instruire. Aujourd’hui j’ai tout mon temps parce que la Vendée attend son tour de passage pour entrer dans le canal de Suez. Le canal n’est pas assez large pour que deux bateaux puissent y passer de front et on est forcé de prendre la file pour s’y engager.

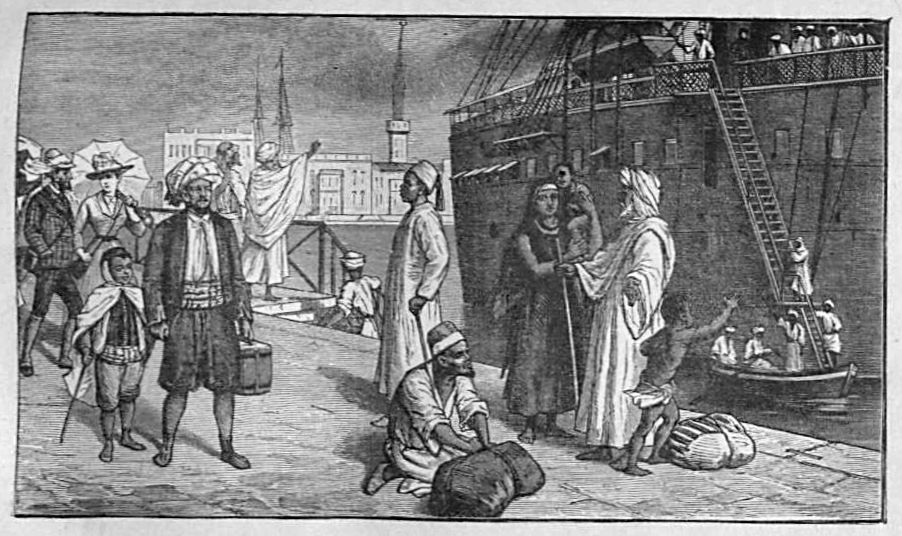

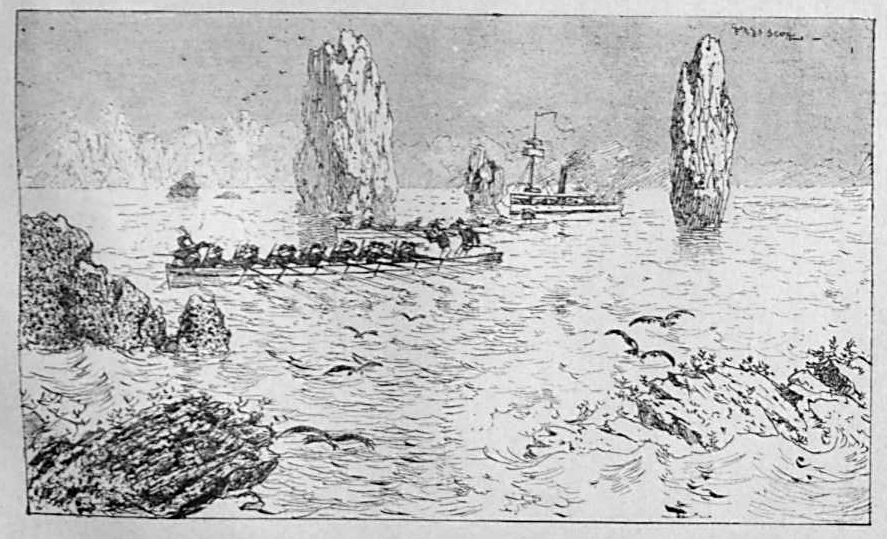

Dans le port de Suez.

Il faut que je te raconte mon voyage jusqu’ici. Tu dois avoir reçu une lettre datée de Nantes où je te disais comment mon premier patron, le capitaine Jaouen, m’avait recommandé au capitaine Simon et placé sur la Vendée qui porte à Saïgon un chargement de houille de Cardiff. C’est une cargaison lourde, mais peu embarrassante ; une fois qu’elle est casée, elle n’a pas d’avarie à craindre. Nous avons eu beau temps pour la traversée du golfe de Gascogne ; nous avions bon vent, ce qui a soulagé la machine, et nous avons marché lestement. En traversant le détroit de Gibraltar, j’ai bien regardé les côtes qu’on voit très nettement quand le temps est clair. Du côté de l’Afrique, ce sont des montagnes abruptes, baignant leur pied dans la mer ; la côte d’Europe est plus basse, mais le roc de Gibraltar s’avance et forme un promontoire qui se détache de la terre comme un immense bloc de rocher. Nous avons suivi le littoral de l’Algérie, mais de trop loin pour que j’aie rien pu voir. Le capitaine est pressé d’arriver dans la mer des Indes ; il a toute sa provision de vivres et d’eau ; nous ne nous arrêtons nulle part, à mon grand regret ; ici, nous voilà bien forcés de rester tranquilles, bon gré mal gré. Nous sommes amarrés dans un grand bassin, au milieu de navires de tous les pays et de toutes les sortes, montés par des équipages de toutes les couleurs aussi. Il y a des blancs, des noirs, des jaunes, des Français, des Danois, des Portugais, des Anglais, — oh ! beaucoup d’Anglais ! — des Grecs, des Italiens, des Chinois, des Malais. Tous ces gens-là crient, chantent des chansons de leur pays, font la lessive, pendent leurs drôles de guenilles sur le pont pour les faire sécher, ou cuisinent des ragoûts dont le chien d’Alain ne voudrait pas.

Ce matin, nous avons reçu la visite d’un bonhomme qui portait une belle calotte rouge très molle avec un long gland de soie bleue, une sorte de redingote, à longue jupe, serrée à la taille et boutonnée jusqu’au cou, et des pantalons larges d’en haut et étroits d’en bas. C’était un médecin égyptien qui venait pour l’inspection sanitaire. Il s’est assuré qu’il n’y avait à bord ni choléra, ni petite vérole, ni fièvre jaune. Comme nous étions tous en parfait état, il a visé notre patente de santé, et nous a laissés descendre. J’ai une grande impatience de traverser le canal de Suez, j’y ai pensé si souvent du temps où j’apprenais la géographie à l’école ! Il me semble que je vois encore la ligne rouge qui le dessinait sur la carte murale, entre les fenêtres ; — et dire que j’y suis pour de vrai !

Adieu, ma chère sœur, il faut bien te quitter et expédier cette grande lettre. Je t’en écrirai une autre d’Aden, et puis après, tu seras longtemps sans recevoir de mes nouvelles, car l’océan Indien n’est pas bagatelle à traverser. Écris-moi à Saïgon poste restante. J’ai été bien heureux de trouver ici la bonne lettre avec le petit mot d’Alain, — ce brave Alain, mon bon camarade ! Je lui envoie une cordiale poignée de main. Présente, je te prie, tous mes respects à Mlle Martineau, et aussi l’expression de toute ma reconnaissance pour ses bontés. Combien j’ai le cœur soulagé en pensant qu’elle te garde auprès d’elle, et que tu vas pouvoir, tout en lui rendant service dans son petit ménage, continuer tes études avec elle, et devenir une institutrice, comme elle l’a été elle-même pendant si longtemps et comme notre père et notre mère le désiraient !

N’oublie pas de faire mes compliments et amitiés à tous les gens du pays qui te parleront de moi, et, quand tu m’écriras, dis-moi si tu passes bientôt ton examen de brevet simple. Je t’embrasse de tout mon cœur, de toutes mes forces.

Yves Kerhélo.

Mlle Martineau, à Fouesnant (Finistère).

Aden, 16 mars 1872.

Mademoiselle,

Je prends la liberté de vous écrire pour vous exprimer toute ma gratitude et vous assurer que jamais je n’oublierai ce que vous avez bien voulu faire pour ma sœur et moi. Le souvenir de tout ce que je vous dois ne me quitte pas, et m’encourage à bien faire, afin de me montrer digne de votre amitié. Quant à Corentine, elle vit près de vous, elle a le bonheur de pouvoir vous témoigner son affection à chaque instant par les petits services qu’elle vous rend. Moi, qui ne suis qu’un pauvre mousse, je veux pourtant tâcher de vous être agréable à mon tour, en vous donnant quelques détails sur ce que j’ai déjà vu d’intéressant.

Nous sommes partis de Port-Saïd le 7 mars à huit heures du matin ; le temps était très beau, et il n’y avait pas trop de chaleur. Nous avions pris un pilote à bord, car il n’est pas permis de diriger soi-même la marche de son bateau dans le canal. Pendant la saison chaude, c’est-à-dire pendant six mois, on est obligé aussi de prendre des chauffeurs arabes pour les machines ; la température est telle que les Européens ne peuvent la supporter. « C’est comme une fournaise embrasée », me disait le capitaine Simon qui répond assez volontiers aux questions que je lui fais, quand il est de bonne humeur. On va doucement, doucement, tant qu’on est dans le canal, pour ne pas trop agiter l’eau, ce qui ferait écrouler les berges de sable. Que de sable, mon Dieu ! il n’y a que cela ; ni arbres, ni rochers comme chez nous, rien que du sable, une mer de sable. Quand le soleil donne là-dessus, on en est ébloui ; on voit des points rouges en fermant les yeux. Il paraît que lorsque le vent souffle, il pousse devant lui des vagues de cette poussière d’un blanc jaunâtre ; si le vent est très fort, les grains de sable brûlants qu’il enlève viennent vous cingler le visage et pénètrent dans les cheveux, sous les paupières, entre les lèvres, s’incrustent dans la peau, c’est un petit supplice. Dans la mer Rouge, autre supplice : la transpiration qu’amène l’excessive chaleur est si âcre qu’elle fait sortir sur tout le corps une quantité innombrable de petites rougeurs qu’on appelle les bourbouilles et qui vous cuisent comme une brûlure. Nous n’avons pas souffert de ces misères-là à cause de la saison d’hiver.

Le canal de Suez, c’est très beau, très curieux ; quand on pense que ça réunit deux mers, on est très fier de se dire que c’est un Français aidé de l’argent et de la confiance des gens de la France qui a fait cela ; mais pour l’agrément, franchement, il n’y en a guère à le traverser. — Vers le milieu, il y a une ville qu’on appelle Ismaïliah, construite dans une oasis ; elle est déjà assez jolie, mais je crois qu’elle sera plus belle dans une quinzaine d’années, quand les jardins auront plus d’ombrages et qu’il y aura un plus grand nombre de palais.

Dans les Lacs amers, nous avons été obligés de stationner pendant toute une journée pour laisser passer une longue file de bateaux qui venaient du côté de Suez, car c’est comme sur un chemin de fer qui n’a qu’une voie, il y a des endroits de garage où on doit se retirer pour éviter les rencontres.

A Suez, nous avons dit adieu au canal, mais non aux sables, on ne voit que cela tout le long de la mer Rouge. Je n’aurais donc rien de bien intéressant à en dire s’il ne m’était arrivé là une petite aventure qui, du reste, a tourné tout à mon profit, comme vous allez le voir, mademoiselle.

Nous avions stoppé à Suez pour y attendre un jeune homme qui devait venir nous y rejoindre et prendre passage à bord de la Vendée jusqu’à Saïgon. Il s’appelle M. Émile Gerbier et va retrouver son père qui est entrepreneur là-bas. Le capitaine était allé à terre avec le canot pour amener à bord son passager et j’étais avec lui. Personne sur la cale ! — Nous attendons un quart d’heure, — vingt minutes, — une demi-heure, — le patron commençait à se fâcher ferme ; — un quart d’heure se passe encore. Il fallait entendre le capitaine ! Il criait, il jurait, il était dans une colère terrible ! Enfin, au bout d’une heure environ, M. Gerbier arrive en courant, rouge, essoufflé, trempé de sueur.

— Je suis en retard ! dit-il au capitaine.

— Si vous êtes en retard !! Mille millions de noms d’un tonnerre de Brest ! — Je pense bien que vous y êtes ! J’allais filer sans vous. Allons, pousse, toi ! — cria-t-il d’une voix retentissante au matelot.

Celui-ci pousse avec sa gaffe, juste comme M. Gerbier sautait dans le canot. Le pauvre garçon perd l’équilibre, se rattrape au bordage d’une main, et son portefeuille, qu’il tenait dans l’autre, lui échappe et tombe dans l’eau.

Il poussa un cri ! ah ! un cri ! je l’entends encore ! Il voulait se jeter à la mer ; on le retint. Tout en sueur comme il était, il aurait attrapé sa mort. Moi qui sais bien nager, j’ai tout de suite plongé ; heureusement, l’eau était claire et l’on voyait le portefeuille sur le sable du fond, je l’ai vite ramassé et, d’un bon coup de pied, je suis remonté à la surface. Le canot n’était pas loin ; j’y suis rentré tout trempé, mais M. Gerbier n’a pas pensé à se plaindre de ce que je mouillais ses habits ; il était comme fou de joie.

Il m’embrassait en pleurant :

— Ah ! mon enfant, m’a-t-il dit, tu ne peux imaginer l’étendue du service que tu me rends ! Ce portefeuille contient mes papiers, mes portraits de famille, — et deux cent mille francs pour mon père qui les attend là-bas avec la plus vive impatience. C’est pour les avoir que je m’étais si fort mis en retard. Je suis venu de France par Alexandrie. Comme je voulais visiter le Caire et les Pyramides, je n’ai pas trouvé prudent d’emporter tant de valeurs sur moi, de crainte de vol ou d’accident. J’ai laissé mon portefeuille chez un banquier du Caire qui devait me le faire parvenir à Suez par le courrier d’Indo-Chine. Je ne suis arrivé que depuis une heure ; j’ai eu à peine le temps de déjeuner au galop, de courir à la poste où on m’a fait mille difficultés. Aussitôt que j’ai eu enfin recouvré mon trésor, je suis accouru en toute hâte vers la Vendée ; — tu sais le reste. Embrasse-moi encore, mon garçon, et sois sûr que tu as un ami dévoué en moi.

Je ne savais que répondre, mais j’étais bien content d’avoir fait tant de plaisir à un honnête homme. Ce bon monsieur m’a donné un billet de cent francs ! C’est une somme énorme, n’est-ce pas, mademoiselle ? Je l’ai remise au capitaine Simon pour qu’il me la garde, car je n’ai pas de chambre à bord, pas de tiroir, pas un coin grand comme la main, à moi, pour y serrer quelque chose. Quand j’aurai une occasion bien sûre, je vous l’enverrai, mademoiselle ; vous aurez la complaisance de le mettre de côté. Cela servira pour racheter la maison, — il en faut beaucoup plus, bien sûr ! mais c’est un petit commencement.

Je vous prie, mademoiselle, de vouloir bien embrasser Corentine pour moi et de recevoir l’expression de mon amitié respectueuse et dévouée.

Yves Kerhélo.

En rivière de Saïgon, le 7 avril.

Ma bonne petite sœur,

Un canot va porter le courrier à terre ; j’en profite pour faire un paquet de toutes les feuilles que j’ai écrites depuis Aden et te les envoyer. Tu vois que ton frère devient un fameux écrivain. Je dois ma science en littérature (vois comme je sais faire de belles phrases maintenant !) à ce bon M. Gerbier, qui depuis que je lui ai repêché son portefeuille est plein de bontés pour moi. Toutes les fois que j’ai quelques heures de libres, il me fait venir près de lui pour travailler ; il m’apprend le français, l’anglais, un peu d’histoire et de géographie, et aussi l’arithmétique. Il m’a même dit, l’autre jour, que je faisais beaucoup de progrès et que, si le métier de mousse ne me va pas, il me fera entrer dans les bureaux de son père, comme petit employé. Tu penses bien que j’aime mieux cela que de servir les maçons ou de carguer des voiles. Je suis donc plein d’espérance et de courage. En attendant mieux, je ne néglige pas la besogne du bord. Je vois bien que le capitaine Simon est content de moi parce que, de temps en temps, il me tire l’oreille, — si fort qu’il me fait crier, — mais ça me fait plaisir tout de même. Il faut que je termine ma lettre, car nous allons partir dans un moment. Je t’embrasse très vite, très fort, et je te prie de présenter mes respects à Mlle Martineau.

Surtout n’oublie pas mes amitiés pour Alain.

Yves Kerhélo.

NOTES DE VOYAGE

Je n’ai pas vu Suez de près, car j’étais resté dans le canot avec le capitaine. Aussi ne puis-je t’en faire une longue description.

La ville s’étend au milieu d’un vaste désert de sable, au pied de grandes montagnes tristes et dénudées. Le mont Sinaï, si célèbre dans l’histoire des Hébreux, s’aperçoit quand on entre dans la mer Rouge. Je ne sais pourquoi on l’appelle la mer Rouge. Ce n’est sûrement pas la couleur de ses eaux qui lui a fait donner ce nom, car elles sont d’un beau vert d’émeraude. Les bords, c’est du sable, et toujours du sable, jusqu’à ce qu’on approche du détroit de Bab-el-Mandeb. Nous avons rasé de très près l’île de Périm, roc absolument aride où les Anglais ont une garnison qui change tous les trois mois. Le manque d’eau et la chaleur y rendent la vie intolérable. Les hommes deviendraient fous s’ils y restaient plus longtemps.

De Périm à Aden, la côte est très pittoresque ; elle est formée par des montagnes rocheuses fort élevées et découpées d’une façon tout à fait bizarre. Nous sommes arrivés le 16 au soir à Steamer-Point, qui est le port d’Aden ; il faisait un clair de lune magnifique, et M. Gerbier a voulu descendre à terre pour aller voir Aden. Il a demandé au capitaine la permission de m’emmener, et comme celui-ci a des affaires qui le retiendront à Steamer-Point toute la journée de demain, il y a consenti ; tu penses si j’étais content ! Nous voilà partis tous deux dans une bonne voiture, marchant au galop de deux chevaux vigoureux. Au bout d’une demi-heure de ce train-là, nous arrivons à une porte fortifiée gardée par des Anglais. M. Gerbier leur a si bien parlé qu’ils nous ont laissé passer et nous entrons dans un défilé de dix mètres de large, entre des rochers à pic de cinquante mètres de haut, au moins. Il m’a semblé d’abord qu’il y faisait très noir ; peu à peu mes yeux se sont habitués à l’obscurité et j’ai commencé à distinguer sur le bord de la route des masses grisâtres qui étaient des maisons. A la sortie du défilé nous étions devant Aden. Une petite ville toute blanche, sous les rayons de lune, des constructions basses et carrées à un seul étage, s’étendant sur une plaine entourée de tous côtés par des collines rocheuses très hautes. On nous a dit que, pendant le jour, ces rocs taillés à pic renvoient la chaleur comme les parois d’un four. Il n’y a ni source, ni rivière à Aden. Pour donner de l’eau à la ville, on a construit de vastes réservoirs qui se remplissent pendant la saison des pluies et peuvent contenir la provision d’eau pour trois ans. Nous avons été les voir le matin après avoir passé quelques heures à dormir à l’hôtel. On a profité, pour les établir, d’une sorte de crevasse très évasée, creusée contre deux immenses rochers, dont la pente est telle, que toute l’eau qui tombe sur les rochers voisins la suit et vient s’écouler au pied. Pour l’empêcher de se perdre et créer ainsi une sorte de bassin, on a cimenté les parois du rocher et construit, du côté qui regarde la ville, une énorme digue en maçonnerie.

Nous avons déjeuné à Steamer-Point. M. Gerbier a eu la bonté de me faire déjeuner avec lui. J’étais d’abord un peu embarrassé ; il y avait sur la table un tas de choses que je n’avais jamais vues et dont j’ignorais l’usage, car le service de la table dans un hôtel anglais ne ressemble pas à la gamelle de la Vendée, mais je me suis souvenu de nos repas chez Mlle Martineau, et comme elle nous apprenait à nous bien tenir et à manger convenablement. — Pour le reste, c’est-à-dire pour les choses nouvelles, j’ai regardé faire M. Gerbier et j’ai tâché de faire comme lui, le moins maladroitement possible.

Nous sommes revenus à bord vers une heure et nous avons trouvé le bateau entouré de petites pirogues creusées dans un tronc d’arbre et montées par des enfants indigènes qui criaient comme des mouettes. Je ne comprenais pas d’abord ce qu’ils disaient ; c’était : A la mer ! à la mer ! dgita ! dgita ! (jette), et puis ils piquaient une tête, plongeaient et remontaient dans leurs pirogues.

M. Gerbier qui connaissait leurs talents a jeté une petite pièce blanche de monnaie du pays valant environ 20 centimes. Aussitôt une douzaine de gamins couleur de bronze se précipitent pour la rattraper pendant qu’elle coule ; et voilà des batailles, des empoignées à trois ou quatre mètres sous l’eau… on les voyait très distinctement, la mer étant d’une limpidité extraordinaire. Le vainqueur, revenu enfin sur l’eau, a montré sa pièce d’un air triomphant et l’a fourrée dans le coin de sa bouche, tout prêt à recommencer un nouveau combat.

A trois heures, la Vendée appareillait, et nous nous sommes dirigés entre Socotora et Guardafui. Là nous avons pêché un requin. Oh ! la vilaine bête avec son immense gueule, presque sous le ventre, et ses dents tranchantes qui vous coupent une jambe ou un bras en une seconde. Brrr…, cela fait frémir rien que d’y penser ! On n’ose pas se baigner en mer à cause de ces gaillards-là, qui vont après le navire comme les mendiants de chez nous, après les enterrements. Pour les prendre, on jette à la mer un émerillon[12] fixé solidement au bout d’une chaîne et amorcé avec un gros morceau de lard. Le requin happe tout avec avidité, le croc s’engage dans ses entrailles, on laisse filer la chaîne et le monstre suit le bateau en faisant des bonds, des soubresauts si violents que l’eau de mer rejaillit jusqu’au bordage. Quand il a épuisé ses forces, on le hale sur le pont ; mais il faut avoir la patience d’attendre qu’il soit bien mort ou, au moins, mourant. Le nôtre ne l’était qu’à moitié, il donnait encore des coups de queue terribles. On l’a éventré et dépecé ; nous avons fait la soupe avec des morceaux de sa chair ; ce n’était pas un régal, tant s’en faut ! On a gardé la peau qui est très résistante et sert à confectionner beaucoup d’objets utiles.

[12] Hameçon très fort.

Le 19 nous avons passé devant le cap Guardafui, et nous sommes entrés dans l’océan Indien. Le 25, nous avons vu à quelque distance les îles Laquedives et Maldives. Le 27, nous étions au sud de Ceylan, les 28, 29, 30 rien que le ciel et l’eau ; le 31 au soir, un feu a brillé à l’horizon, c’était celui du phare qui s’élève à la pointe nord de Sumatra. Le lendemain nous entrions dans le détroit de Malacca. Oh ! que c’est beau à voir ! on ne se lasse pas de regarder ! Du côté de la Malaisie, d’immenses forêts, couvrant les montagnes, descendent jusqu’à la mer. Sur les eaux, flottent des troncs d’arbres, des branchages, des lianes et même des îlots mouvants qu’ont formés les mousses, les gazons, les herbes détachées du rivage : des milliers d’oiseaux, fatigués sans doute d’avoir traversé la mer des Indes, s’y reposent. De loin en loin, on voit, au milieu de la verdure, des groupes d’habitations, ou, sur quelque petit promontoire, un phare entouré d’une haute muraille comme une forteresse. M. Gerbier m’a expliqué que ces murs sont faits pour défendre les gardiens contre les tigres, très nombreux dans ce pays-là. Il m’a, à ce propos, raconté une histoire très drôle arrivée à un de ses amis, employé des postes. Ce jeune homme, le jour même de son arrivée à Saïgon, était allé vers deux heures de l’après-midi à l’estacade pour chercher un canot et s’amuser à faire un tour de rivière. En approchant de l’appontement, il aperçoit une énorme masse étendue en travers. C’était un tigre qui dormait au soleil le plus paisiblement du monde. Le voyageur n’eut garde de le troubler ; pris d’une terreur folle, il s’enfuit à toutes jambes et courut s’enfermer dans sa chambre à l’hôtel.

3 avril. — Depuis hier, nous naviguons dans les eaux de Singapoor. Notre bateau suit des petits canaux qui font mille détours, passe entre des îles parées d’une végétation splendide ; il y a là des arbres, des fleurs dont je n’ai jamais vu les pareils. Je suis dans l’émerveillement. Et quel beau temps ! quel beau ciel ! quelles belles vagues claires et vertes !…

Demain, nous serons dans la mer de Cochinchine, et dans quelques jours à Saïgon.

Mes notes cessent ici, car mon voyage maritime est presque terminé.

A M. Alain Le Pennec, chez M. Le Pennec, charpentier à Fouesnant (Finistère).

Saïgon.

Mon cher Alain,

C’est toi que je charge cette fois-ci de donner de mes nouvelles à Corentine ; elle n’en sera pas jalouse, car elle sait bien quel ami tu es pour moi. Je te rends bien ton amitié, va ! Je pense tous les jours à toi, et plus d’une fois par jour. Quand je vois quelque chose d’intéressant, je me dis tout de suite : Ah ! si Alain était là ! Mais comme tu n’y es pas, je veux que de loin tu puisses voir par mes yeux, autant que possible, ce pays si différent de notre Bretagne. Il est six heures du matin, nous sommes à dimanche, tu n’en es encore qu’à samedi. Nous avons vu le soleil sept heures avant toi. Pendant que je t’écris, tu dors à poings fermés sur ta couette de balle ; quand tes yeux s’ouvriront, ils verront la grande cheminée avec son banc, le coffre et l’armoire, et par la petite fenêtre, les poiriers du courtil tout couverts de fleurs blanches. Les miens pour l’instant regardent les rizières verdissantes, les palétuviers baignant leurs racines dans l’eau boueuse de la rivière, et les bosquets de bambous et de palmiers entourant les petites cases rouges à toits de chaume. C’est qu’il y a plus de la moitié du monde entre toi et moi, et le soleil nous montre sa face rayonnante bien longtemps avant qu’il se lève sur la France.

Hier nous sommes entrés dans la rivière de Saïgon ; il faut la remonter pendant quatre-vingts kilomètres pour arriver à la capitale de la Cochinchine ; elle coule entre des berges basses qui, sans cesse, s’écroulent, et, délayées dans l’eau, lui fournissent de la vase dont celle n’a certes pas besoin. A Saïgon même, il n’y a pas de quais à cause du peu de solidité de la rive[13].

[13] Dans tout ce qui va suivre il faut remarquer que le récit dépeint l’Indo-Chine il y a vingt ans ; ce n’est que dans les derniers chapitres qu’il parlera de choses contemporaines.

A peine notre bateau était-il mouillé, que nous avons été entourés d’une foule de petits sampans, c’est-à-dire de petites barques du pays qui venaient chercher des passagers pour les transporter à terre.

M. Gerbier étant très pressé d’aller voir son père, n’a pas voulu attendre un des canots du bord ; il est donc descendu dans un sampan et m’a pris avec lui à ma grande joie.

Imagine-toi une barque assez longue avec une voile en paille, oui, en paille tressée comme un paillasson, et deux petites plates-formes, l’une à l’avant, l’autre à l’arrière. Sur celle de devant se tenait un homme qui faisait marcher la barque avec un seul aviron ; sur celle d’arrière, sa femme manœuvrait un autre aviron, et, tout en le maniant, elle dirigeait très adroitement le gouvernail avec son pied. Sous un toit de paille, une paillotte, comme on dit ici, dans un petit espace de deux mètres de large, sur trois mètres de long environ, était blottie toute sa nichée. Ils étaient là dedans, je ne sais combien d’enfants de tous les âges et de toutes les tailles ; on ne voyait que des têtes ; pour les bras et les jambes, je ne sais vraiment pas où ils avaient pu trouver de la place pour se loger. Les sampans — comme chez nous les barques — servent à une foule d’usages. On y fait la pêche ; on y transporte des personnes, des animaux, des pierres, des briques, du riz, du sel, des légumes, des poteries, enfin tout ce qu’on veut envoyer d’un endroit dans un autre. Comme il n’y a que peu de routes, pas du tout de chemins de fer[14], et, qu’au contraire, les cours d’eau (qu’on appelle arroyos) abondent, il est bien plus facile de se servir de barques que de voitures et de chevaux pour les transports. M. Gerbier, qui a beaucoup voyagé, m’a dit qu’en Hollande et à Venise, il en était de même. Les treschuyten et les peate[15] sont les sampans européens.

[14] Yves écrit en 1872.

[15] Le treschuyt est le bateau hollandais, la peata le bateau vénitien.

Aussitôt débarqué à Saïgon, nous avons couru chez M. Gerbier père. Il habite un petit hôtel tout près de son chantier.

Pendant que M. Émile était avec sa famille je suis resté à l’attendre tout en regardant travailler les ouvriers, qui sont pour la plupart des gens du pays. Au bout d’un quart d’heure, environ, un domestique est venu me chercher pour me conduire auprès de M. Gerbier. J’étais un peu intimidé, mais la vue de son fils qui se tenait près de lui, l’air tout joyeux, m’a donné de l’aplomb. Ces messieurs ont été excellents pour moi et m’ont dit de revenir les trouver demain vers dix heures du matin. Ce soir, je suis retourné à bord de la Vendée que je ne quitterai pas sans regret, car j’aime beaucoup le capitaine Simon.

Adieu, mon brave Alain, je suis ton ami pour la vie.

Yves Kerhélo.

Sur le pont de la Vendée, Yves, le béret à la main, son petit sac posé à côté de lui, se tenait debout devant le capitaine Simon, et, très ému, lui faisait ses adieux.

— Je suis content de toi, mon garçon, et te donne bien volontiers le certificat que tu me demandes, disait le capitaine. Je regrette de ne pouvoir te garder, mais tu es trop avisé pour te condamner à faire toute ta vie le métier de matelot, et puisque M. Gerbier t’offre une bonne position qui peut t’ouvrir un joli avenir, n’hésite pas, accepte-la tout de suite. Voilà ton billet de cent francs, prends garde de le perdre ou de le laisser voler, et voilà aussi une pièce de vingt francs que je te dois bien pour le service que tu m’as fait à bord. Maintenant, une bonne poignée de main. Allons ! c’est de tout cœur, de ton côté aussi bien que du mien ; voici tes papiers, ne les perds pas. Bonne chance, et n’oublie pas le capitaine Simon.

Et le rude marin se moucha bien fort, — si fort qu’il en devint cramoisi, — pour ne pas laisser deviner que ses yeux s’étaient tout à coup trouvés humides, ce qui sied mal à un capitaine au long cours.

Yves, le cœur un peu gros, mais l’esprit fort en éveil, à son ordinaire, prit congé de ses camarades de bord, portant sur son dos le sac qui contenait toute sa chétive garde-robe, il sauta dans un sampan et, de nouveau, se dirigea vers cette ville de Saïgon qu’il avait vue l’avant-veille en compagnie de M. Gerbier.

Il était sept heures du soir, le soleil s’enfonçant à l’horizon, dans une sorte de nuée poudreuse, jetait sur les rizières des reflets rougeâtres ; les buffles rentraient du labourage[16], hideux avec leurs gros yeux farouches, leurs ventres énormes souillés de boue, leur pelage couleur de cendre. Très doux avec les gens du pays, ces bêtes colossales ont l’horreur des étrangers et l’on court de véritables dangers en passant près d’eux. Le matin surtout, quand, au lever du jour, on ouvre les barrières du parc où ils sont renfermés pendant la nuit, ils se précipitent avec fureur, tous ensemble, écrasant tout ce qui se trouve sur leur passage. La troupe entière passe comme une trombe, faisant voler la poussière sous les sabots qui piétinent le sol. Il n’y a pas de force humaine qui puisse résister à cet élan sauvage.

[16] Les troupeaux de buffles employés au dépiquage des rizières appartiennent non pas à des particuliers, mais à des villages en communauté et l’ordre des travaux est réglé par les anciens du pays, de façon que chaque rizière ait à son tour une part équitable du travail de ces formidables laboureurs. Le riz étant la grande richesse et la base de la nourriture dans l’Indo-Chine, il importe à tout le monde que sa culture soit prospère, et il n’y a ni rivalités ni contestations entre voisins. Quand la récolte est faite, on lâche dans les rizières les buffles qui arrachent les pieds de riz pour les manger. En très peu de temps le sol, débarrassé des racines, est tassé par leurs pieds et prêt pour l’irrigation. On inonde alors les rizières en ouvrant de petites vannes qui laissent pénétrer l’eau du fleuve ou des arroyos. Elle séjourne sur le terrain pendant une quinzaine de jours. Quand la terre détrempée n’est plus que de la boue, sur une épaisseur de quinze à vingt centimètres environ, on y repique les plants de riz. Ce sont presque toujours les femmes qui font ce travail assez pénible, car il oblige à passer des journées entières les jambes dans la vase et le corps constamment courbé. On ne se sert ni de bêches ni de plantoirs, il suffit de prendre dans la main quelques tiges de replant, puis on creuse la boue avec la main fermée, et on laisse le petit paquet d’herbes dans le trou ainsi creusé ; Il se ferme de lui-même et emprisonne le replant ; On espace les trous de 20 à 30 centimètres ; les Annamites sont si habiles à aligner leurs plants qu’on les croirait tirés au cordeau. Quand la rizière est bien verdoyante, elle présente l’aspect d’un beau champ de blé ; plus tard, elle se couronne de légers panaches de graines d’un joli effet.

Pour le moment, ils paraissaient fort paisibles et n’avaient pour conducteurs que de jeunes enfants, à demi nus, assis entre leurs deux cornes, ou allongés paresseusement sur leur vaste dos.

— Où vais-je gîter pour cette nuit ? se disait Yves, en jetant un regard inquiet sur les paillottes d’aspect assez misérable qui s’alignaient le long des berges. Il n’y a pas là, il me semble, d’auberges comme à Concarneau, où, pour une pièce de vingt sous, on peut avoir bon dîner et bon coucher. Quant aux grands hôtels, ils ne sont pas faits pour un mousse de mon espèce. Et puis, si j’allais mal tomber, et me faire voler, et peut-être étrangler, par quelqu’un de ces petits diables à face brune, enjuponnés comme des femmes, que je vois accroupis devant leurs portes. Je sais ce que je vais faire ! je vais aller au chantier, il y a sûrement du monde pour le garder ; on me renseignera, je l’espère du moins.

En effet, il ne se trompait pas ; un conducteur des travaux qui n’avait pas fini sa besogne, veillait encore dans le bâtiment destiné aux bureaux. Il reçut avec assez de bienveillance le jeune garçon.

— J’ai ton affaire, lui dit-il, et tu ne pouvais mieux tomber ; mon beau-frère tient tout près d’ici une auberge pour les ouvriers, tu seras là très bien. Vas-y de ma part, ou plutôt, attends ; je vais te conduire moi-même, voilà que j’ai terminé mes comptes.

Yves le remercia avec effusion, et le suivit. Au bout de cinq minutes, ils arrivèrent devant une maison d’assez médiocre apparence, bâtie en briques noires faites avec de la vase séchée au feu. Un toit de tuile, porté sur des charpentes vermoulues dont le bout se relevait au coin et, en haut du toit, une crête bizarrement découpée indiquaient une maison chinoise. Elle était habitée par le beau-frère et la belle-sœur du contremaître, qui en avaient fait un cabaret avec logements au-dessus, rien de plus. Yves leur fut présenté et s’arrangea avec eux pour une chambre ou plutôt un petit galetas sous le toit à raison de 1 piastre 50 cents[17] par semaine. Puis, pensant qu’il serait convenable de reconnaître la complaisance du contremaître par une politesse, et aussi de se mettre bien avec lui, il lui offrit de prendre quelque chose.

[17] Environ 7 fr. 50. On compte dans tout l’Extrême-Orient par piastres et cents (prononcez sènnts). La piastre est censée valoir cinq francs et se divise en cent cents, — mais elle suit le cours de l’argent et sa valeur varie de 4 fr. 50 à 3 fr. 80.

— Très volontiers, dit celui-ci. Jacques, donne-nous une bouteille de ta fameuse bière ; M. Kerhélo ne sera pas fâché de faire connaissance avec.

Ils arrivèrent devant une maison de médiocre apparence.

Monsieur Kerhélo ! Jamais Yves n’avait entendu rien de pareil de sa vie. Il devint tout rouge de plaisir et pour se montrer digne du brevet de gentleman qu’on lui accordait, invita l’hôtelier à prendre sa part du régal, puis il se fit servir à souper, mangea de bon appétit, souhaita le bonsoir à ses hôtes et monta dans son grenier où il dormit d’un profond sommeil jusqu’au lendemain matin.

Aux premiers feux du jour qui pénétrait difficilement à travers le papier huilé tendu sur sa petite fenêtre, il se mit sur son séant, se frotta les yeux, tout étonné de ne pas se trouver dans son hamac à bord de la Vendée et regarda autour de lui : la pièce où il avait passé la nuit, sorte de galetas sans plafond autre que le toit, n’était meublée que de sa couchette, d’une chaise boiteuse et d’une table éclopée. Il n’y avait pas même de cuvette et de pot à l’eau.

Il se leva, s’habilla, descendit dans la cour où quelques ablutions à la pompe complétèrent sa toilette du matin ; puis il entra dans la salle basse. Elle était déjà remplie d’une foule bigarrée : ouvriers européens à la figure bouffie et pâle, décolorée par l’anémie ; marins à face bronzée, au parler brusque, aux gestes énergiques ; soldats en tenue de campagne, matelots anglais, moroses et revêches ; Annamites vêtus de coton bleu ou brun, avec de grands chapeaux coniques ; Chinois corrects et actifs avec leur mine rusée, leurs yeux bridés, leurs lèvres minces, leur teint jaune, et la longue tresse noire, moitié soie, moitié cheveux, qui leur pend presque jusqu’aux talons.

Tout ce monde buvait, mangeait, concluait des marchés, sans grand bruit toutefois, et les éclats de voix des marins et des soldats, leurs jurons, leurs appels pour se faire servir dominaient la mélopée chantante des conversations en langue annamite.

Yves regardait d’un œil surpris ce mélange bizarre d’hommes et de races. Il se sentait si étranger, si perdu au milieu d’eux, que la voix de l’aubergiste qui l’interpellait en français le fit tressaillir.

— Nous avons notre petit compte d’hier soir à régler, monsieur Kerhélo, disait l’homme d’une voix goguenarde. Je n’ai pas encore l’avantage de vous connaître assez pour vous faire un long crédit ; vous savez, ici, on a bien de la peine à gagner sa vie, il y a des pertes à chaque instant avec du monde de toutes les sortes, comme il en vient.

— C’est bon, dit Yves, que l’air et l’accent de l’hôte agaçaient ; qu’est-ce que je vous dois ?

L’aubergiste releva les chiffres portés sur une ardoise :

— Eh bien ! il y a la chambre pour un mois, c’est six piastres.

— Mais c’est par semaine que je l’avais louée !…

— Oui, mon petit homme, à 1 piastre 50 cents par semaine, mais je ne loue jamais pour moins d’un mois ; et à payer d’avance encore. Mon beau-frère le sait bien, vous n’avez qu’à lui demander, vous allez le voir au chantier dans un instant, puisque c’est lui qui va être comme qui dirait votre maître d’équipage, eh ! eh ! eh !…

Et l’homme se mit à rire d’un mauvais rire insolent. Ceci arrêta court la colère d’Yves qui allait se fâcher. Il réfléchit qu’en effet, à son début dans un pays où il n’avait ni amis ni connaissances, il ferait prudemment de ne pas se mettre mal avec l’employé principal du chantier.

— Passons pour la chambre ; après ?

— Il y a la bouteille de bière, 50 cents.

— 2 fr. 50 ! Fichtre ! on en aurait six de pareilles à Concarneau pour ce prix-là.

— Ah ! c’est qu’ici il faut payer le transport, et puis la douane, et puis la casse. Et les pertes donc ! la chaleur qui nous fait tourner tous nos vins, l’eau qui entre chez nous dans les crues de la rivière ; en une heure tout est submergé, et nos caisses de bouteilles flottent comme des coquilles de noix, et puis quand l’eau est retirée, il y a un pied de vase dans la boutique ; avant qu’on ait tout nettoyé, il y en a pour des journées et des journées et la moisissure, après cela, qui se met dans les bouchons. Ah ! si vous croyez que c’est un métier à s’enrichir ! ajouta plaintivement le cabaretier.

— Pourquoi le continuez-vous alors ? dit Yves brusquement.

— Que voulez-vous, mon garçon ? on y est, on y reste… Ta piastre ne vaut rien, cria-t-il tout à coup en refusant une pièce d’argent qu’un client venait de jeter sur le comptoir.

Celui-ci était un petit homme robuste et trapu dont la figure hâlée et la chevelure inculte révélaient les habitudes de vie au grand air ; les instruments qu’il tenait d’une main le faisaient reconnaître pour un piqueur des ponts et chaussées.

— Comment ma piastre est mauvaise ? dit-il, qu’en sais-tu ?

— Écoute ! dit le cabaretier, en l’essayant à la manière chinoise, c’est-à-dire en la posant sur l’index replié, et en la faisant sauter avec l’ongle du pouce, comme fait un enfant pour lancer une bille. Elle sonne faux ! C’est du plomb.

— C’est du plomb ? ma foi ! je ne suis pas si habile que toi, car je me suis laissé mettre dedans par quelque voleur d’Annamite.

— Ah ! si on ne faisait pas attention à ces gueux-là, ils vous prendraient tout votre bien, reprit l’hôte ; rien que sur les pièces fausses, On perd la moitié de son bénéfice.

— Vous n’avez pas l’air si malheureux que vous le dites, remarqua Yves en regardant autour de lui.

— Lui ? malheureux ? s’écria l’homme à la piastre, allons donc ! il aura sa fortune faite avant dix ans d’ici, à moins qu’il n’ait le cou tordu par les pauvres misérables à qui il extorque leurs derniers sous. C’est un usurier fini, et la moitié des marchands du quartier lui doivent tout ce qu’il y a dans leur maison et leur maison aussi. Pas plus, par exemple ! Jacques n’est pas homme à prêter un centime au-dessus de la valeur de son gage.

— Eh bien ! faites comme moi, vous vous enrichirez, dit le cabaretier qui paraissait décidé à ne pas prendre en mauvaise part les coups de boutoir du piqueur.

— Moi ! non certes ! je suis un honnête homme, et si j’ai bien du mal à gagner quelques piastres, je veux, au moins, pouvoir me dire, quand je marche sous la maudite pluie de ce pays-ci, dans la boue, dans la vase même, trempé jusqu’aux os, inondé de sueur et harcelé par les moustiques : « François Midan, mon gars, tu es tout seul avec toi-même, tu es en bonne compagnie ! Là-dessus, bonjour, les amis ! »

Et rejetant la musette sur son dos, il saisit son bâton de rotin, et partit d’un bon pas, en sifflant entre ses dents comme pour rythmer sa marche.

— Tout ça, c’est de la jalousie, grommela l’aubergiste ; quand on réussit, on ne peut pas plaire à tout le monde, et si je prête de l’argent aux petits colons je leur rends service. Continuons notre compte.

— Qu’y a-t-il encore ? dit Yves qui commençait à s’inquiéter.

— Le souper, mon garçon, le souper, vous l’avez trouvé à votre goût, car les assiettes étaient nettes ; c’est 50 cents, et puis la bougie que vous avez demandée pour voir clair à ranger vos affaires, c’est 10 cents, — la bougie est hors de prix à Saïgon.

Yves bondit.

— Allez-vous me faire payer aussi l’eau que j’ai tirée au puits pour me laver la figure ? dit-il.

— L’eau, non, mais il y a le service ; c’est 20 cents.

— Quel service ?

Le service de votre chambre. Est-ce que Vous croyez que les draps de votre lit s’y étaient mis tout seuls ? Nous disons donc, hum… hum… hum… c’est 7 piastres 30.

Yves poussa un gros soupir, tira de sa poche un mouchoir à carreaux dans le coin duquel un nœud fortement serré retenait la belle pièce d’or du capitaine Simon et la déposa sur le comptoir.

— 7 piastres 30 cents, répéta l’aubergiste dont les yeux brillaient de convoitise devant le précieux métal, ce n’est pas assez de 20 francs ; la piastre est à 4 fr. 50, ce qui nous fait 33 francs.

— Ce n’est pas assez de 20 francs.

Yves devint rouge, puis pâle, devant une telle catastrophe. Il fallait changer son billet ! son orgueil, sa joie, son espérance !

— Du train que j’y vais, pensait-il, je n’en aurai pas pour longtemps et il faut vivre jusqu’à ce que je touche ma paie, et si l’on ne paie qu’à la fin du mois, que vais-je faire ?

Il paya l’hôte, empocha d’un air sombre ce qui lui fut rendu, et remontant dans sa chambre, tira de sa trousse de matelot son matériel de couture. Avec beaucoup d’adresse, il fabriqua un petit sac attaché à la ceinture de son pantalon et y mit son argent, car il ne voulait pas le laisser à l’auberge dans la crainte de se voir volé ; puis il s’achemina vers le chantier, le cœur moins léger que la veille au soir. Bien qu’il fût à peine six heures du matin, on y travaillait déjà avec activité, et M. Gerbier lui-même inspectait les travaux. Le jeune garçon s’approcha de lui, sans gaucherie, et le salua poliment.

— Te voilà, mon brave ! je ne t’ai pas oublié, dit l’entrepreneur d’un air assez gracieux. Attends-moi là un moment, je m’occuperai de toi tout à l’heure ; et il s’éloigna avec le contremaître, à qui il expliquait quelque chose de difficile à comprendre à en juger par ses gestes.

Yves, embarrassé de sa personne, regardait autour de lui. Les ouvriers étaient en majeure partie des Annamites et des Chinois. Ils travaillaient sans bruit, sans hâte, mais sans interruption, avec adresse et intelligence. Ils avaient des vêtements de coton amples et légers qui ne gênaient pas leurs mouvements et leurs pieds nus étaient chaussés de sandales en paille de riz tressée.

— Allons, viens par ici ! dit une voix jeune et gaie.

Il se retourna, M. Émile Gerbier était derrière lui. Un éclair de joie illumina les grands yeux bruns d’Yves et, chemin faisant, tandis qu’il suivait son bienveillant conducteur vers la maison des bureaux, il lui raconta ses récentes mésaventures.

— C’est là ce qui attend tous les nouveaux arrivés, dit M. Émile. Nous sommes aussi rudement exploités dans les grands hôtels que vous l’êtes dans les auberges, mais avec le temps, tout ceci changera ; les concurrences naîtront et les consommateurs ne seront plus à la merci des gargotiers. Mais, mon enfant, il ne faut pas s’imaginer qu’on vit ici comme à Concarneau. Ta santé et ta bourse en pâtiraient. Tâche de t’habituer à la vie des habitants du pays, c’est ce qui réussit le mieux quand on est assez robuste pour n’en pas souffrir, et la dépense est alors très minime. C’est peu à peu que tu t’y feras. Aie soin surtout de boire le moins possible, et jamais d’eau pure ; l’abus des boissons et le froid humide donnent la dysenterie. Il faut que tu achètes de grosse flanelle anglaise dont tu feras une ceinture de deux mètres de long sur 0,50 cent. de large, environ ; tu la porteras sur la peau. Avec cela et des vêtements de toile de coton, tu braveras la saison des chaleurs qui va commencer. Un régime sage et quelques précautions permettent de supporter très bien le climat de ce pays-ci. Voilà cinq ans que mon père y est ; ni lui ni moi, n’avons jamais été malades et nous avons beaucoup d’ouvriers dans le même cas ; mais ceux qui boivent, qui s’absinthent, qui fument de l’opium, qui couchent dans des paillottes humides ou qui ne portent pas de laine sur eux sont pris par les fièvres ou par le choléra, emportés en quelques heures ou réduits à un tel état de faiblesse qu’il faut les renvoyer en France. Voici mon père, nous allons savoir ce qu’il veut faire de toi…

— Mon fils veut que je t’emploie, dit M. Gerbier. A quoi es-tu bon ?

Yves ne se déconcerta pas.

— Je tâcherai d’être bon à tout ce que vous voudrez que je fasse, monsieur, dit-il d’un air résolu. Si je ne sais pas, j’apprendrai, et je ferai tout mon possible pour vous contenter.

— Tu n’as pas ta langue dans ta poche, mon garçon, eh bien ! tu me plais, tu as rendu un fameux service à la maison Gerbier, je ne te laisserai pas là, mais je veux qu’on se débrouille. Tu sais bien lire, écrire et compter, m’as-tu dit l’autre jour ?

— Oui, monsieur.

— Et tu es un honnête garçon : sous ce rapport, tu remplaceras avec avantage mon boy qui me vole. Tu vas être attaché aux bureaux pour faire des commissions dans le chantier, en ville et au port ; il faut donc que tu apprennes à parler annamite très couramment. Tu auras dix piastres par mois, mais tu ne pourras faire rien autre chose que mon service, car je veux t’avoir sous la main. Demain matin tu seras ici à ton poste. Profite de ton après-midi pour voir la ville et faire tes petits achats.

Yves salua et se retira assez en peine de ce qu’il allait faire. Lancé sans guide dans un pays nouveau pour lui, craignant d’être volé ou dupé, ne sachant où s’adresser, il était fort perplexe et suivait machinalement la grande rue de Saïgon. Tout à coup il s’entendit héler :

— Yves ! Yves Kerhélo ! eh ! mousse, accoste ici !