Title: La Ville au Bois dormant

De Saïgon à Ang-Kor en automobile

Author: duc de Ferdinand François Philippe Marie d'Orléans Montpensier

Release date: January 14, 2025 [eBook #75106]

Language: French

Original publication: Paris: Plon, 1909

Credits: Laurent Vogel and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive/Canadian Libraries)

DUC DE MONTPENSIER

DE SAÏGON A ANG-KOR

EN AUTOMOBILE

Avec 89 illustrations dans le texte et hors texte

d’après des photographies de l’auteur

et deux cartes

PARIS

LIBRAIRIE PLON

PLON-NOURRIT ET Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

8, RUE GARANCIÈRE — 6e

1910

Tous droits réservés

Tous droits de reproduction et de traduction réservés pour tous pays.

Copyright 1909 by Plon-Nourrit et Cie.

Malgré son titre de « la Ville au Bois dormant », ceci n’est pas un conte de fées, encore moins un livre prétentieux, un ouvrage à thèse ; c’est un simple cahier de route rédigé au jour le jour par de jeunes fous qui ont conduit l’automobile, cette avant-dernière conquête bien française de l’industrie, à un pèlerinage difficile devant les ruines de la plus ancienne, de la plus merveilleuse des civilisations asiatiques.

Dû à la collaboration de tous les écervelés du pèlerinage, ce journal n’a subi aucune correction et je suis obligé de le signer seul, mes compagnons se refusant à prendre la responsabilité des plaisanteries et des propos risqués qui ont égayé notre route souvent pénible et dangereuse.

Mais le temps passe ; et, en remaniant ces notes pour en faire une relation sévère et grave, je craindrais trop de perdre mon avance, devant les étonnants progrès de l’Aviation, cette étonnante dernière conquête de la France, toujours !

Je veux montrer que nous lui avons ouvert la voie.

En avant ! toujours en avant !

DUC DE MONTPENSIER

28 février 1908.

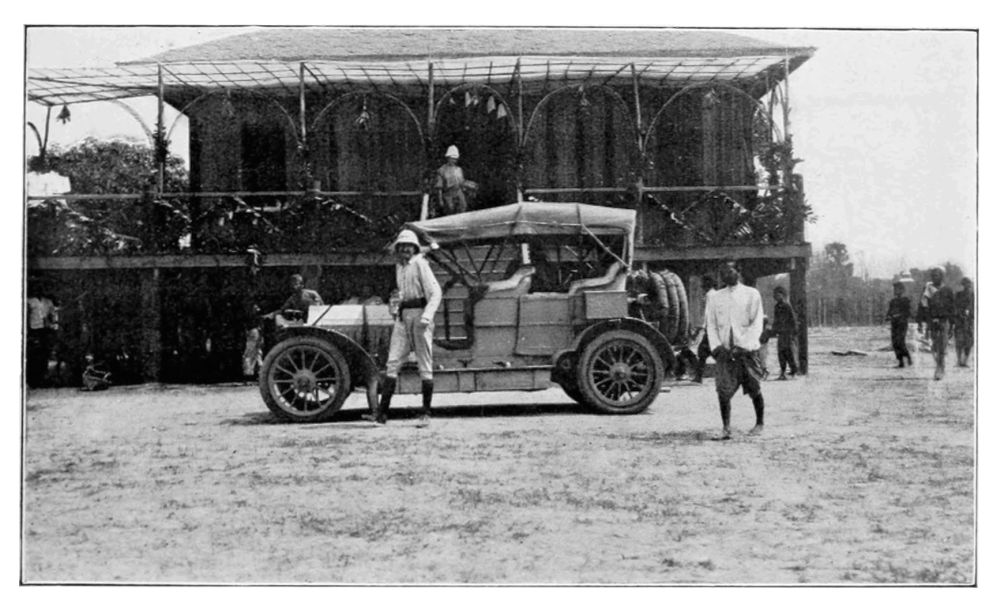

Saïgon ! Enfin !

Depuis l’aube, à mesure que le Polynésien remontait la rivière, la silhouette de la ville s’est précisée, blanche et rouge sur le fond vert du paysage cochinchinois. Partout autour de nous, sur les deux rives du fleuve, jusqu’aux confins de l’horizon, du vert, rien que du vert, toute la gamme des verts, du vert nuancé des rizières, au vert profond et comme vernissé des arbres aux feuilles immobiles. Toute cette nature semble peinte par un impressionniste truculent ! « C’est une symphonie en vert majeur », eût-on dit aux temps anciens (déjà) du naturalisme…

Dois-je avouer, pourtant, que cette symphonie ne suffit pas à distraire mon inquiétude ?… Décidément, par ce clair et chaud matin, l’automobiliste remplace en moi l’amant de la nature exotique ; à chaque tour d’hélice, mon angoisse grandit et s’exaspère : et tous mes états d’âme se pourraient résumer en trois mots (Mané, Thécel, Pharès du chauffeur !)

— Et la voiture !?!?

… La chère et précieuse voiture laissée voilà quinze jours déjà aux soins du brave Guérin qui nous a précédés ici… La Diétrich dont je n’ai plus de nouvelles depuis le Caire.

Dans quel état allons-nous la retrouver ? Comment a-t-elle supporté sa dernière étape de paquebot ? Pourvu, mon Dieu, qu’il ne lui soit rien arrivé ! Sans elle, c’en serait fait de tout l’imprévu, de tout le charme, de tout le nouveau et l’inédit de ce voyage… de cette randonnée vers la sublime et mystérieuse ville morte, vers Ang-Kor, à travers la Cochinchine et le Cambodge.

Mais le Polynésien vient de stopper. Parmi la foule blanche massée sur l’appontement, je reconnais le fidèle Guérin. Sous le casque colonial, son front me paraît soucieux… Est-ce que par hasard ?…

De loin, Guérin me semble esquisser des gestes sémaphoriques, mais incompréhensibles : des signes de détresse sans doute !

Mon anxiété redouble… j’ai beau me répéter fortement la maxime de Calderon : « Le pire n’est pas toujours certain ! » je me sens en proie aux plus sombres pressentiments, tel un héros de roman… feuilleton !

Enfin, voici Guérin qui monte à bord !

Ce que je craignais est arrivé. Le poète espagnol a tort contre M. de Talleyrand qui a dit si justement :

— Il faut toujours s’attendre à de l’imprévu.

… Et tout notre voyage, du reste, ne sera qu’un long commentaire de cette parole… épiscopale et prophétique !

Les contingences, ces satanées contingences, contre quoi mon professeur de philosophie me mit si fort en garde, se sont acharnées sur ma pauvre voiture…

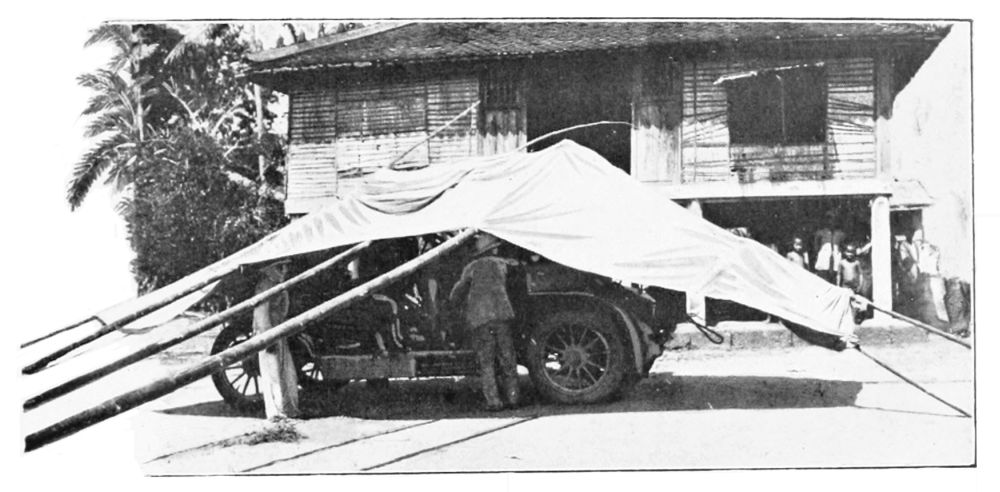

En débarquant de l’Annam la caisse qui contenait le si précieux fardeau, le câble a cassé par deux fois et laissé tomber le tout à fond de cale, d’une hauteur que Guérin croit pouvoir évaluer à 10 mètres…

Un mètre de plus ou de moins… la conclusion est qu’il faut s’y mettre. A quoi bon se demander s’il sied de voir en cet accident un mauvais présage ? La volonté déjoue le destin ! Le mal est fait, il faut le réparer. A l’œuvre !

Forgerons, carrossiers, mécaniciens, tout le monde s’en est mêlé… et, au bout de quelques jours, il n’y paraît plus.

Toutefois, la Justice… (et la Vérité donc !) me font un devoir, d’ailleurs agréable à remplir, de reconnaître hautement que, sans la solidité extraordinaire de la voiture, notre voyage se serait terminé avant d’avoir commencé !… En effet, rien dans le châssis ni dans le mécanisme n’a gardé trace du choc effroyable dont ils avaient eu à souffrir. Bravo pour les Diétrich !

1er mars 1908.

Et maintenant, il s’agit… d’agir : mais on n’entreprend pas un pareil voyage sans un itinéraire bien établi.

Puisque aussi bien, grâce à l’initiative de Guérin, le malheur est en bonne voie de réparations (… et ce pluriel n’est pas involontaire), nous allons consacrer les deux ou trois jours qu’exige la mise en état complète de la voiture à recueillir des renseignements sur les chemins — si l’on peut appeler ainsi les voies de… non-communication qui nous séparent, bien plus qu’elles ne nous en rapprochent, des fameuses ruines d’Ang-Kor !

J’interroge d’abord Guérin, qui depuis quinze jours a eu le temps de se documenter : sa réponse concilie la netteté avec la concision. Ici tout le monde est unanime à déclarer que notre entreprise relève de la folie furieuse, et qu’il est matériellement impossible de tenter un pareil voyage en automobile.

— C’est de l’automaboulisme, a déclaré un fonctionnaire facétieux, et il faudrait avoir l’âme chevillée aux records…

Ces à peu près, de mauvais augure, ne me découragent pas : je m’attendais à de telles prédictions.

Hervé de Bernis tente une suprême démarche et va rendre visite au Résident supérieur, M. Outrey… Il revient accablé : un désespoir tranquille se lit dans son œil bleu.

Ainsi, tous les renseignements concluent à nous conseiller de reprendre le prochain courrier et de laisser Ang-Kor à d’autres… Je commence à en avoir assez des renseignements !

Ils sont trop !… quand il n’y en a plus… il y en a Ang-Kor.

La voiture est prête… qu’importe tout le reste ?

Je me rappelle les beaux vers de Baudelaire :

Le mouvement se prouve en marchant !

Enfin, je veux bien consentir à tenter une dernière chance.

Puisque les renseignements sont si décourageants ici, allons en chercher ailleurs !

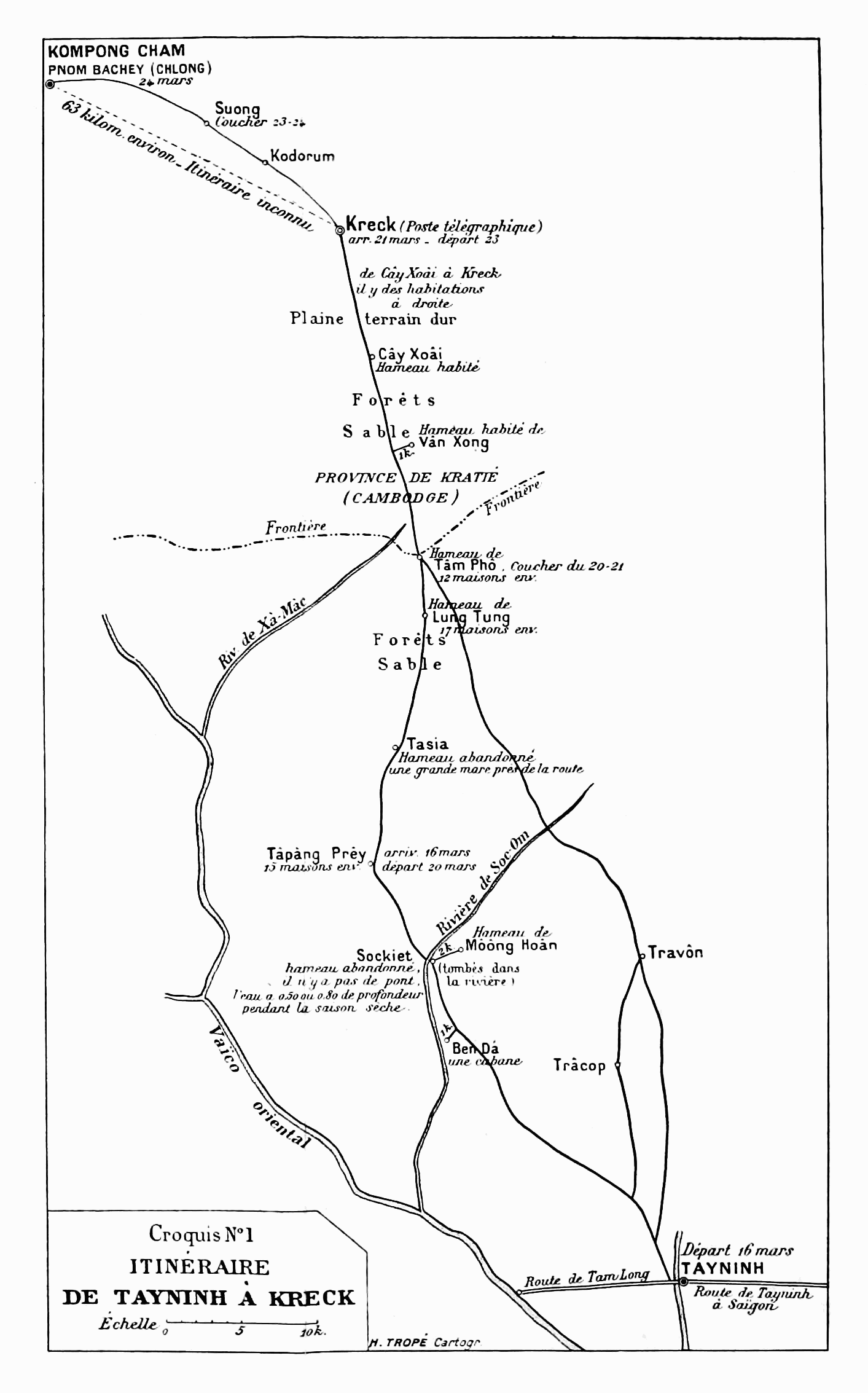

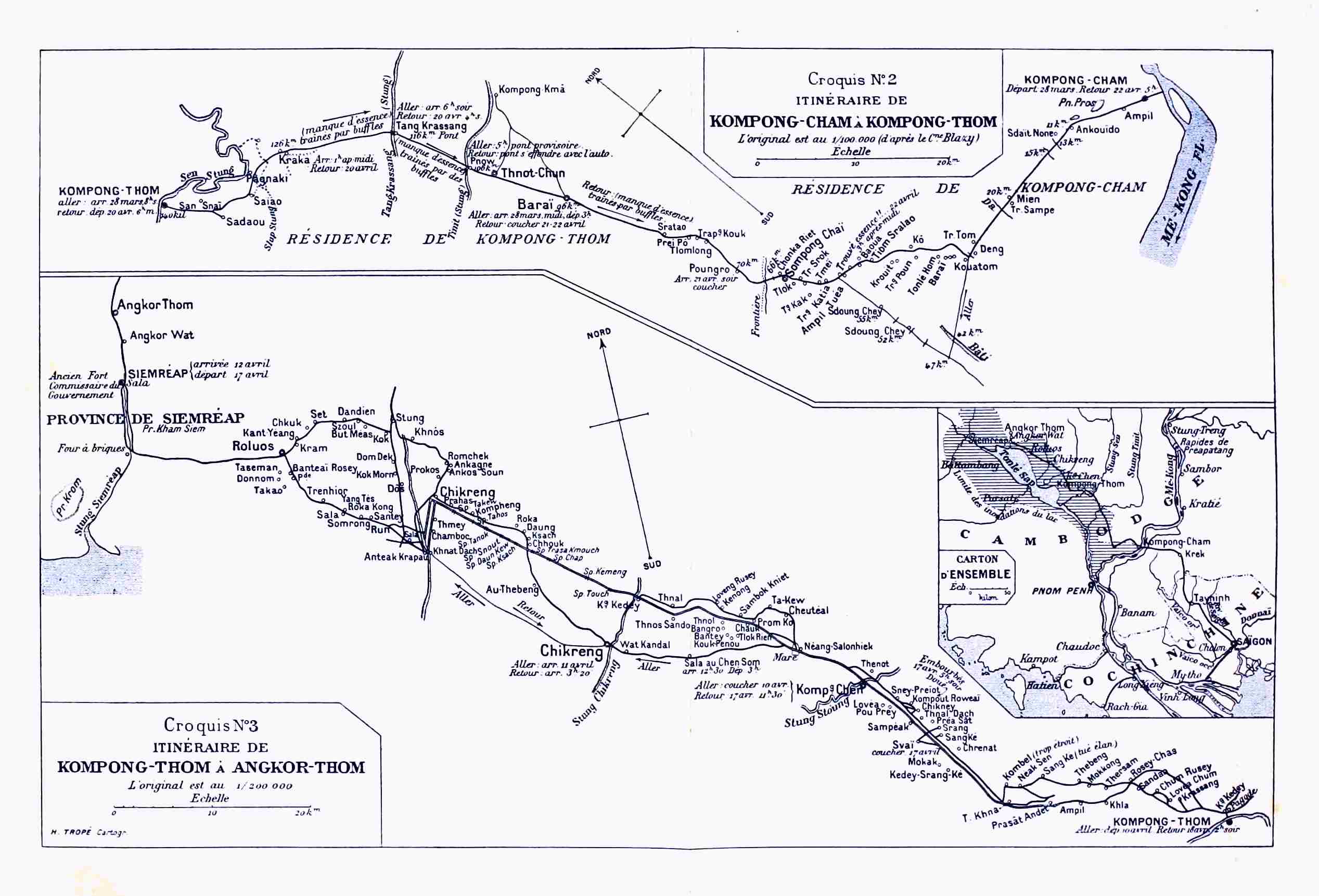

Notre itinéraire passe par Tay-Ninh, Kompong-Cham, Kompong-Thom, Siem-Reap, Ang-Kor !… Commençons toujours par aller voir le Résident de Tay-Ninh. Un bout de causette, après un bout de route.

… Après quoi, nous reviendrons à Saïgon nous occuper des ravitaillements. Et ensuite, ma foi, à la grâce de Dieu !

2 mars 1908.

Donc, à six heures du matin, nous montons en auto, Gustave de Bernis, Guérin, « le compagnon », un interprète annamite, et moi au volant.

Encore que l’interprète annamite se fût présenté de lui-même et dans les meilleurs termes, je ne crois pas qu’il soit inutile de le présenter à mon tour. A l’entendre, c’était une perle. Par la suite, il m’a fait souvent songer à l’humble origine de ce précieux bijou… Son nom ? Le fidèle Guérin l’avait surnommé Brin-d’Amour et jamais nous ne l’avons appelé autrement !

Sur « le compagnon », je ne puis dire qu’une chose… oh ! bien peu !… c’est que, tout le temps de ce long et pénible voyage, aux heures de lassitude ou de désespoir, nous trouvions toujours dans ses paroles un réconfort ou un encouragement. Merci de tout cœur « au compagnon ».

Un bagage est nécessaire !… a dit Victor Hugo.

Cette juste parole ne fut jamais plus de circonstance…

Nous emportons donc deux jours de vivre, des pneus de rechange, des provisions d’essence, et la seule carte de la région qui nous paraisse mériter ce nom, une belle carte en vérité, de dimensions imposantes, fortement entoilée, toute bariolée de noms et de références ; elle n’a qu’un défaut : c’est que l’on n’y trouve jamais ce que l’on y cherche. Mais les cartes servent-elles jamais à autre chose qu’à inspirer le goût des voyages à ceux qui restent chez eux ? Quand on les consulte à tête reposée, à la clarté des lampes, il semble que le paysage se déroule sous les yeux : on se sent envahi d’une délicieuse nostalgie. Il en est autrement, hélas ! quand on leur demande un renseignement net et précis. La route, qui paraissait si droite et si belle, se hérisse d’obstacles et ne conduit plus nulle part : on éprouve alors combien la réalité diffère du rêve.

Ainsi, je m’étais composé à grand’peine un joli petit itinéraire, dont la première étape devait nous conduire jusqu’à Tracop, et tout fier de ma science, j’eus le tort de vouloir l’étaler aux yeux bridés de Brin-d’Amour… Une longue discussion s’ensuivit… une discussion en annamite bien entendu… en fin de quoi, notre guide-interprète-cuisinier voulut bien conclure que j’avais raison sur toute la ligne et que nous pouvions marcher.

Nous voilà donc partis à pleine allure, sur une route admirable : les routes sont toujours belles quand on part ! Au bout d’un quart d’heure nous trouvons une rivière et un bac… Je ne m’y reconnais plus, nous stoppons : je consulte la carte ; par miracle le bac et la rivière y sont indiqués… et j’y découvre que nous sommes juste à 15 kilomètres… en sens opposé de Tracop.

Mon juste courroux s’exprime en un vocabulaire choisi mais véhément contre Brin-d’Amour qui demeure impassible (ah ! certes… impassible n’est pas français). Après quoi, nous nous résignons à faire demi-tour. Et nous voilà repartis sur une autre belle route… qui aboutit, elle aussi, à une rivière… la même peut-être ! avec cette différence pourtant que cette fois-ci nous n’y trouvons pas le moindre bac. C’est déjà mieux !

… Je cherche de nouvelles épithètes à l’adresse de Brin-d’Amour, mais ma provision commence à s’épuiser.

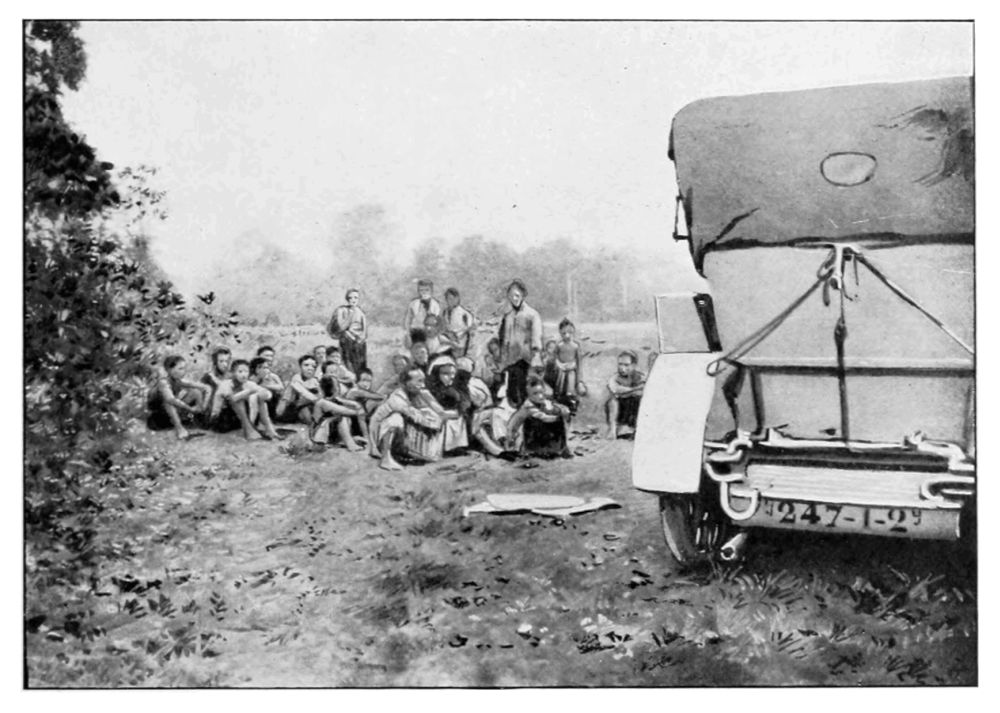

En désespoir de cause, nous essayons de parlementer avec quelques indigènes qui sont venus se grouper à distance respectueuse — autour de la machine, dont l’immobilité, sans doute, les rassure.

Quelle cacophonie, mon Dieu !

Enfin, Brin-d’Amour veut bien condescendre à remplir ses fonctions d’interprète… Toutes les mains se tendent, d’un accord unanime, vers une longue suite d’ornières, là-bas, tout là-bas !… qui évoque l’idée d’une percée de labourage à travers la forêt vierge : il paraît que, décidément, c’est notre route et, cette fois-ci, la bonne !

Nous sommes quand même enchantés de faire sa connaissance. Il va sans dire que les paysans nous préviennent charitablement qu’elle est impraticable en auto… Du moins, nous apparaît-elle ainsi comme pavée de bonnes intentions. Et voilà si longtemps que nous la cherchons, que, pour rien au monde, nous n’y voudrions renoncer !

Un coup d’accélérateur… et la brave Diétrich bondit en avant comme un coursier sous l’éperon.

De cette nouvelle route, nous ne savons rien, sinon qu’elle s’annonce mal et qu’elle a la réputation de conduire à Tracop : mais, mon professeur de philosophie m’a appris à me défier du consentement unanime des peuples. Cette route inconnue n’a pour elle jusqu’ici… que le suffrage annamite ; et, je ne sais pourquoi, cela ne me rassure qu’à demi.

Qu’allons-nous trouver au bout ?

Peut-être Tracop, peut-être une rivière, peut-être pire ?

Nous verrons bien…

2 mars 1908.

Les premiers mètres ne valent pas grand’chose, mais en revanche les suivants, et ils sont beaucoup !… deviennent bientôt abominables : c’est une consolation.

Les ornières se creusent, sous nos roues, de plus en plus profondes et sablonneuses : le carter commence à donner des signes d’inquiétude — en quoi il semble se conformer à ma triste pensée. Toutefois, nous continuons en première vitesse et nous arrivons à un carrefour, où trois chemins s’offrent à nous. L’absence de poteau indicateur ne nous surprend pas autrement. A tout hasard nous prenons le moins mauvais… si l’on peut établir des comparaisons dans le pire !

Maintenant la route s’enfonce dans la forêt. On se croirait dans un tunnel… un tunnel végétal. Le grand mystère de la forêt nous enveloppe, les branches et les lianes s’entre-croisent au-dessus de nos têtes. A maintes reprises nous nous couchons presque dans la voiture pour éviter une branche, car la capote n’est pas encore adaptée à la carrosserie.

Le chemin devient si étroit que les marchepieds éraflent les troncs d’arbres et les bords du sentier aux places où il est encaissé.

Et le tunnel se complique d’un labyrinthe, c’est un tunnel en spirale ! Comme nos roues, ce maudit sentier tourne, tourne toujours — et son étroitesse rend la direction très pénible. Honneur aux virages malheureux !

Il ne faut point s’en étonner toutefois, c’est un trait commun à tous les sentiers de charrettes, de mépriser la ligne droite : ils rappellent en cela ce classique « Panthéon — Place Courcelles » immortalisé par Courteline. Ils font consciencieusement le tour de tous les obstacles. Souvent même, ils tournent pour rien, pour le plaisir.

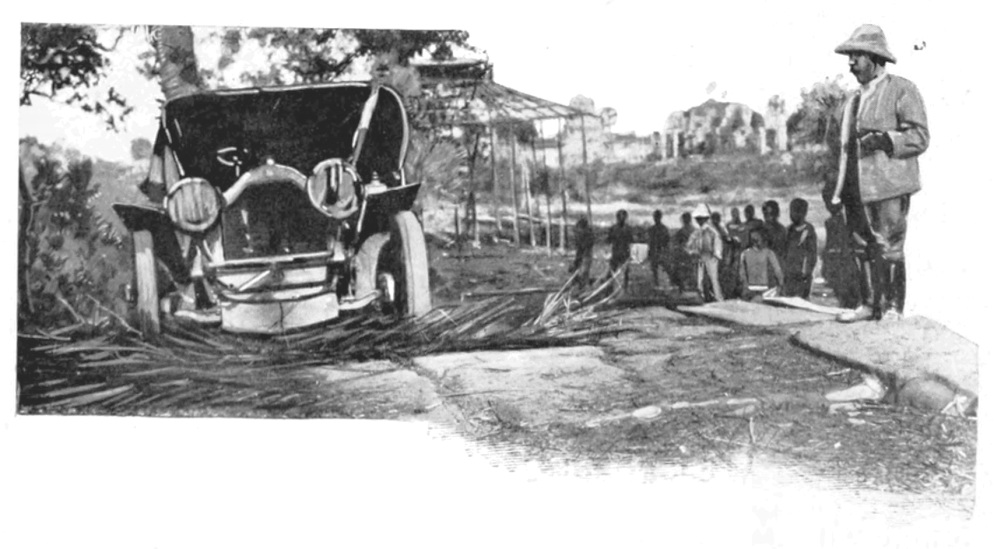

Crac ! ça y est… Tout d’un coup, dans une clairière, les roues d’arrière restent prises dans un trou plus profond, tandis que celles d’avant travaillent à faux, s’inclinent d’une façon peu rassurante ; le réservoir touche et le moteur cale.

Mais nous ne calons pas, nous. Vite à bas de nos sièges, nous entamons la lutte avec le spectre terrible de la panne ! A l’aide d’une hachette, Gustave de Bernis creuse deux tranchées devant les roues d’arrière et dégage le réservoir. Cependant, le sort des roues d’avant me remplit d’une juste crainte !

Enfin, le travail s’achève. On remet en marche, et en poussant un peu, nous parvenons à gagner une bonne suée et le côté du chemin.

Sauvés pour cette fois !… J’ai comme un vague pressentiment que nous ne sommes pas au bout de nos peines.

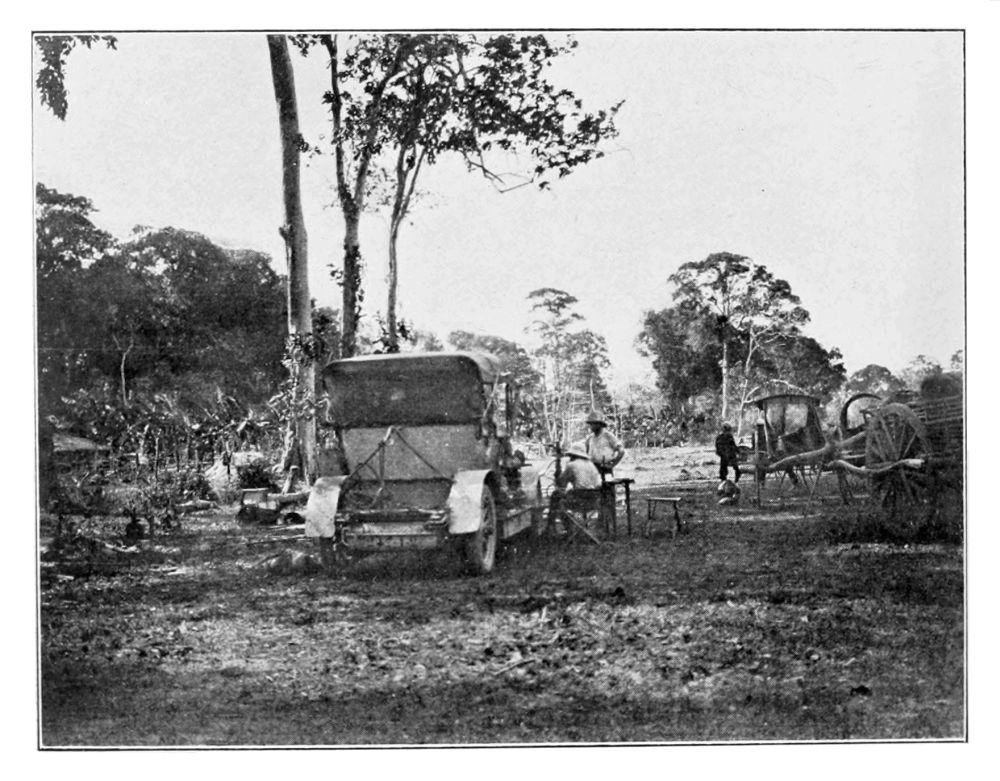

Il est onze heures. Brin-d’Amour ignore éperdument à quelle distance nous nous trouvons du fameux Tracop… Nous ne savons rien, sinon qu’il fait une chaleur étouffante, que nous avons très faim et encore plus soif : le déjeuner s’impose.

Après avoir mis la voiture à l’ombre, nous l’imitons et nous nous installons sous un gros arbre, qui ferait fortune à Robinson ; puis nous attaquons joyeusement le menu, bien qu’il ne rappelle ni Voisin, ni Paillard, ni le Café Anglais !

Quand nous sortons de table, si l’on peut s’exprimer ainsi, nous constatons que la chaleur communicative des banquets n’est rien auprès de celle qui tape sur la Cochinchine… Mais il est une heure, et ces considérations atmosphériques ne sauraient nous empêcher de repartir à la découverte de l’introuvable Tracop. Nous secouons Brin-d’Amour qui déjà s’apprêtait à goûter la douceur d’une sieste réparatrice. Notre guide interprète se résigne, non sans peine, à suivre ces Européens dont l’activité paraît lui inspirer quelque mépris ; et nous remontons dans la voiture.

Enfin, à deux heures, nous arrivons en vue d’une hutte isolée… (disons une canha pour répandre un peu de couleur locale sur ces pages sévères). Les habitants sont sur le seuil, attirés sans doute par ce besoin de voir passer les voitures qui est commun à toute l’humanité, et qui, chez eux, semble d’ailleurs tout naturel… Je donne un coup de sirène en guise de bonjour : ils s’enfuient épouvantés et se perdent dans le paysage.

Nous arrêtons devant la canha et nous avons toutes les peines du monde à ramener nos fugitifs : enfin, grâce à l’éloquence de Brin-d’Amour qui leur crie des phrases rassurantes et leur affirme sans doute la pureté de nos intentions, ils s’apprivoisent peu à peu et reviennent autour de la machine. Et la conversation s’engage !

… Ces pauvres gens commencent par nous avouer que, de toute leur vie, ils n’ont encore vu qu’un seul blanc… voilà sept ans de cela : c’était un garde principal ! Je ne sais si nous leur inspirons autant de respect, toujours est-il que nous ne semblons pas leur déplaire. Ils ont fini par se convaincre que nous ne sommes pas des génies malfaisants : et ils s’humanisent au point de nous offrir l’hospitalité. Le plus cordialement du monde, ils nous régalent de cocos et de pastèques, et nous voilà bons amis.

Je leur fais demander par Brin-d’Amour des nouvelles de cet invisible Tracop qui semble se reculer comme un mirage à mesure que nous avançons…

— Tracop ! nous traduit Brin-d’Amour, sans marquer aucun étonnement, mais vous y êtes !

Je crois rêver… Ainsi ce gros village, que nous promettait la carte, se réduit à cette pauvre canha !

Nous nous amusons un instant de notre déconvenue.

Désormais, la géographie nous inspirera quelque méfiance…

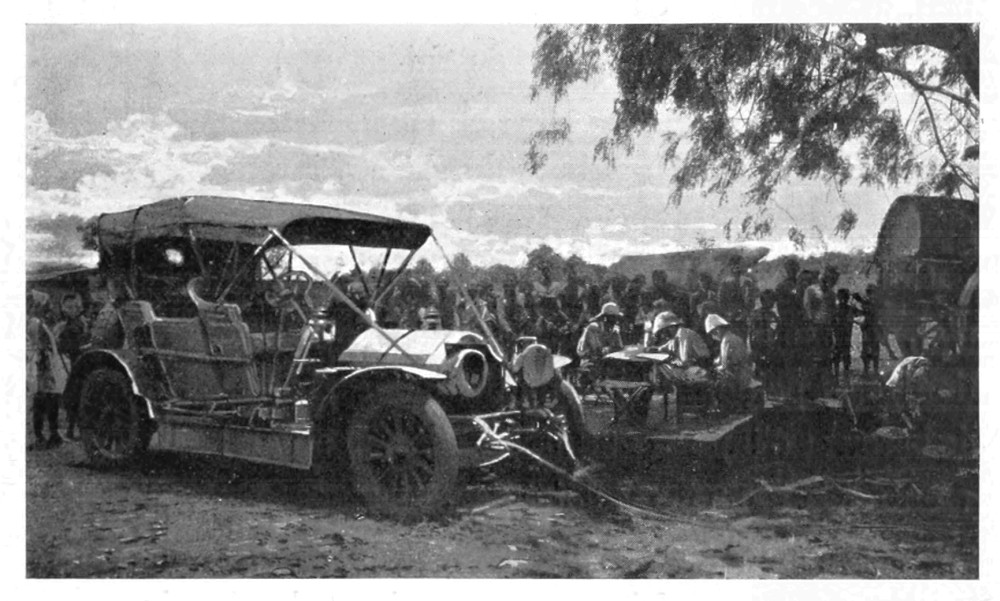

A deux heures et demie, après avoir pris congé de nos hôtes, nous nous remettons en marche par le même chemin qui nous a amenés au but de notre expédition. Les choses vont à merveille maintenant que la route est déblayée par notre passage… Elles vont même si bien, et la voiture aussi, qu’à trois heures et demie nous nous arrêtons à l’entrée de Tay-Ninh, devant la boutique d’un Chinois, dans l’intention de nous rafraîchir un peu. Puis, nous allons, Gustave de Bernis et moi, rendre visite au Résident, M. Prère. Nous trouvons près de lui le plus gracieux accueil et, du reste, l’amabilité semble vraiment l’apanage de tous les administrateurs. J’ose mettre la sienne à contribution et je lui demande les renseignements indispensables pour notre voyage vers Kompong-Cham. Il ne nous dissimule pas que nous sommes les premiers à tenter pareille aventure et qu’il n’a jamais envisagé la possibilité d’une excursion à Ang-Kor en automobile ! Il déplore de n’en pas savoir beaucoup plus long que nous sur ces voies de communication que sont les sentiers à charrettes… de sorte qu’au bout d’une demi-heure de conversation, entrecoupée de regards éplorés sur la fameuse carte, qui paraît si renseignée et qui partage notre ignorance, je ne suis pas plus avancé qu’au départ de Saïgon.

Il ne nous reste qu’une seule ressource, et M. Prère est assez aimable pour nous l’offrir, sous la forme d’un topo qu’il nous fera établir par le télégraphe, dont la ligne va jusqu’à Kreck… Il ne s’exagère point d’ailleurs l’exactitude de ce vade mecum, mais enfin, ce sera toujours un topo ! Et il nous promet encore de nous fournir un guide jusqu’à Kreck.

Nous repartons pleins d’espoir… et de vastes pensées.

Est-ce que vraiment la philosophie de M. Alfred Capus aurait cours de l’autre côté de la terre ? Et serait-il donc vrai qu’ici, comme dans notre Europe trop civilisée, tout s’arrange. Ainsi, nous aurons un topo ! — joie ineffable ! — et un guide, et quoi encore ? Avec tout cela, si nous n’arrivons pas, ce sera une vraie honte !

Nous rentrons à Saïgon, tout fiers d’avoir si bien employé notre journée d’essai : nous y retrouvons Hervé de Bernis et, pour mettre nos idées en ordre, nous nous réconfortons d’un bon dîner au « Continental ».

3 mars 1908.

Aujourd’hui, je fais envoyer à Kompong-Cham par les voies les plus rapides (et je frémis en y songeant !) toutes les grosses pièces de rechange qu’un accident peut rendre nécessaires : roues, direction, ressorts, six enveloppes munies de semelles Michelin et toute une provision d’essence, d’huile, de carbure, etc… Voilà pour les ravitaillements.

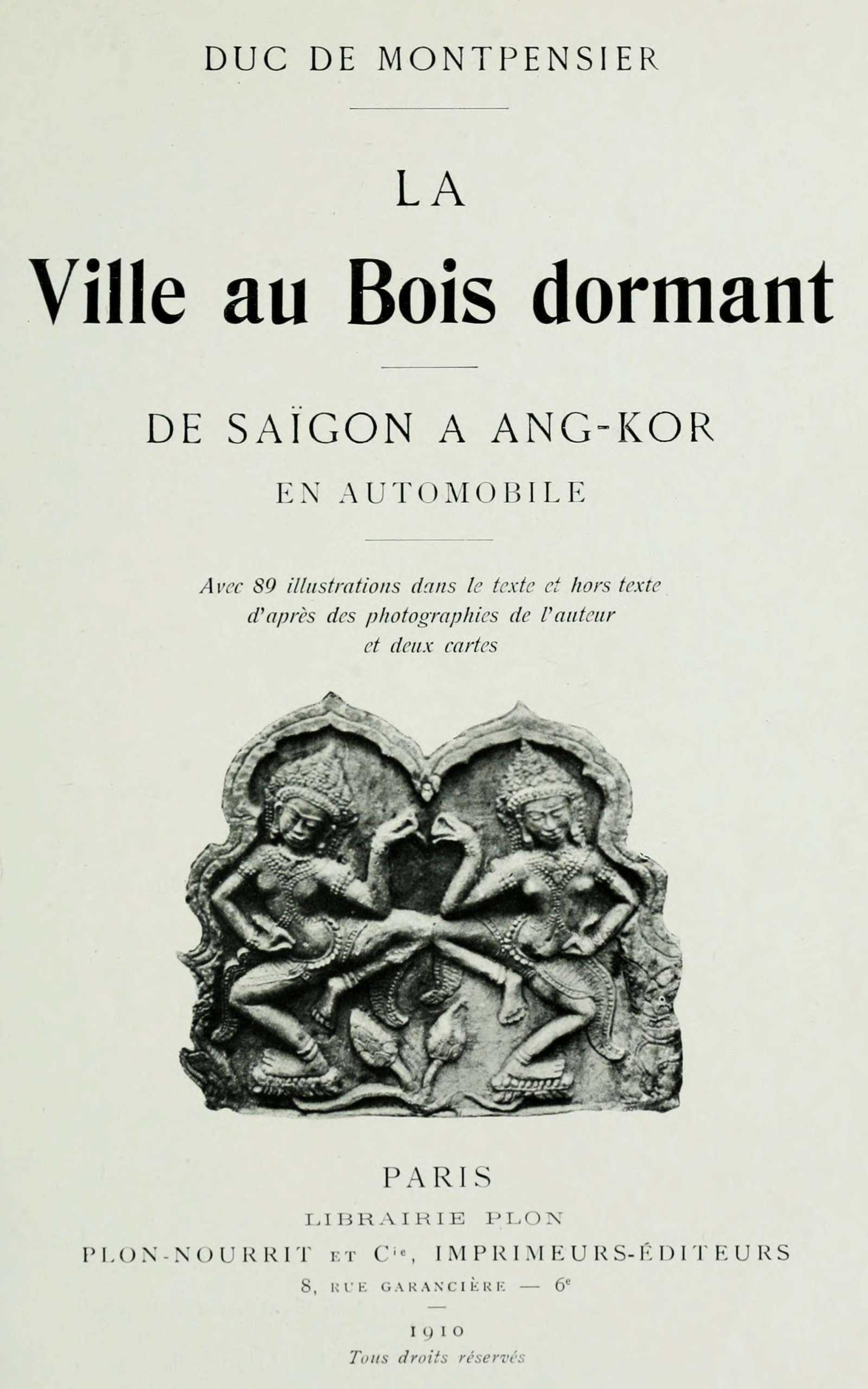

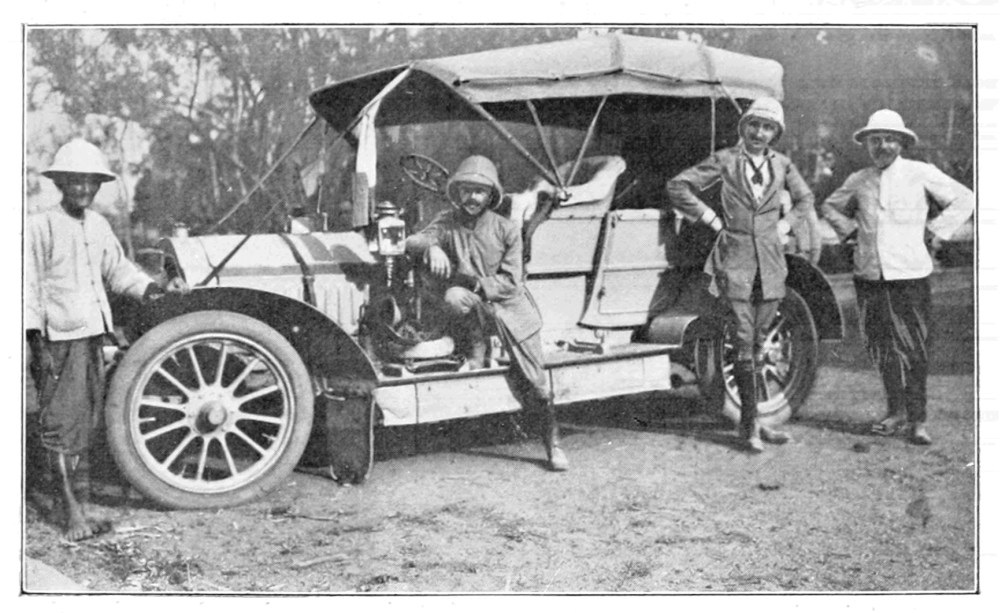

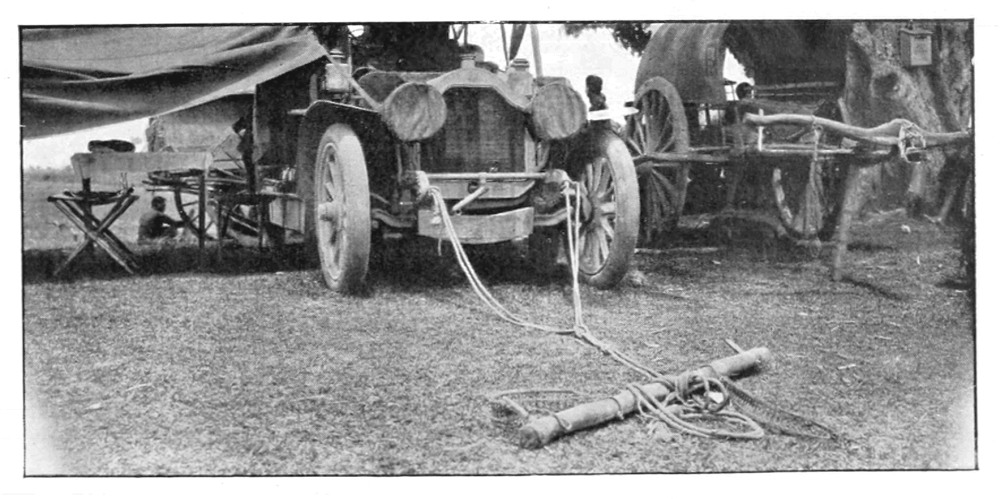

Et maintenant, mes lecteurs n’échapperont point à la description de la voiture ! Je m’en voudrais trop d’oublier cette brave et fidèle amie. Tous les automobilistes me comprendront : ils savent qu’un vrai chauffeur s’attache à sa machine comme un bon cavalier à son cheval et qu’il finit, pour ainsi dire, par la considérer comme un prolongement de sa personnalité.

Celle qui fut l’âme de ce voyage mérite bien une mention honorable au début de ce cahier de route.

Représentez-vous par la pensée (ce qui n’exige pas d’ailleurs un bien grand effort !) une bonne 24/30 H. P. Lorraine Diétrich à châssis américain très renforcé et dont les énormes ressorts sont faits pour supporter le poids total de 3700 kilogrammes et surtout les chocs, les cahots, les secousses et les cent mille avanies que nous réservent les fameux sentiers à charrettes.

Par coquetterie, j’ai fait mettre des pignons de treize dents afin de pouvoir à l’occasion goûter un peu les joies de la deuxième vitesse.

Dans un voyage comme celui que nous entreprenons, on ne s’étonnera pas trop que je m’arrête aux détails de la carrosserie. Peut-être ne paraîtront-ils pas inutiles à ceux qui, comme je l’espère, voudront nous imiter et boire l’obstacle ailleurs que sur la route nationale de Paris à Trouville.

Donc, la carrosserie, un double phaéton très court (pour laisser place par derrière à deux malles, à quatre lits pliants, à quatre pneus de rechange et à la tente indispensable), ne présente qu’une seule porte, l’autre côté servant de dépôt aux cartouches ; sur le marchepied de droite, un grand treuil avec 40 mètres de câble en acier, destiné à désembourber la voiture ou à lui permettre de remonter une pente trop raide : ce treuil se fixe à un arbre ou à un piquet assez solide au moyen d’un appareil complémentaire disposé sur le marchepied de gauche. Puis, viennent un extincteur, le générateur en acier bleui et une grande caisse en tôle contenant tout le matériel de cuisine : une table et trois chaises pliantes, trois pioches et trois pelles.

A gauche, sur l’aile d’arrière, une boîte contenant deux lampes portatives à acétylène. Sur le marchepied, la réserve de 50 kilogrammes de carbure, en un tonnelet absolument étanche, et l’appareil du treuil.

Devant le radiateur, trois fortes haches.

Enfin, une grande capote en toile grise, qui non seulement nous garantira du soleil, mais nous servira surtout à écarter les branches et ainsi à nous ouvrir un chemin à travers la forêt. On conçoit que pour bien remplir un tel rôle (qui de prime abord ne paraît pas de son emploi), il faut à cette capote une solidité en quelque sorte granitique.

Du reste, tous les organes de la voiture, châssis, moteur et carrosserie, seront soumis à une rude épreuve.

Pour la machine, je suis tranquille : son nom seul me dispense d’en dire plus long. Et quant à la carrosserie, je me fie au travail de Berton-Labourdette ; je connais et j’apprécie hautement le fini et la solidité des voitures qui sortent de chez lui et je crois pouvoir répondre que celle-ci fera honneur à sa maison.

8 mars 1908.

Le départ est fixé au dimanche 15 mars dans l’après-midi. Nous irons coucher à Tay-Ninh où M. Prère est assez aimable pour nous offrir l’hospitalité. Déjà, il nous a donné une preuve, et bien précieuse, de l’intérêt qu’il porte à notre tentative, car il a tenu sa promesse et le fameux topo est arrivé. Je le dévore des yeux, j’y voudrais lire d’avance toutes les péripéties de ce voyage, mais peut-être vaut-il mieux ignorer l’avenir et garder « les longs espoirs et les vastes pensées ».

Les premiers renseignements du topo m’enchantent !

J’y vois que d’ici à Kreck nous n’aurons à traverser qu’un seul torrent où l’eau n’atteint que 40 centimètres… quelque chose comme une rue de Paris pendant la fonte des neiges : il nous suffira, comme disent les Angevins, de « guécher. »

La distance de Tay-Ninh à Kreck serait, d’après le topo, de 90 kilomètres environ…

90 kilomètres ? Mettons 200 pour ne pas risquer une amère désillusion, car la distance indiquée par mon topo est évaluée… à vol de télégramme ! C’est en effet la longueur du fil télégraphique qui réunit les deux villages, et à moins de le suivre en aéroplane (ce que nous ferons peut-être un jour !), cette route aérienne bénéficie de tous les avantages que les géomètres s’accordent à reconnaître à la ligne droite : elle ignore les malicieux sentiers qui tournent sur place et ne conduisent jamais où l’on voudrait aller.

Mes lecteurs pourront voir eux-mêmes ce fameux topo que je dois à l’obligeance de M. Prère. Ils se rendront compte aussi que Kreck est séparé de Kompong-Cham par 70 gentils kilomètres qu’il nous faudra avaler pêle-mêle avec les obstacles, sans savoir comment… à moins toutefois que le Résident de Kompong-Cham, M. Beaudoin, ne veuille bien venir à notre aide et nous tirer d’embarras, en nous donnant un autre guide. Je lui écrirai à cet effet, et je dois dire que le sens de sa réponse ne m’inquiète nullement. Je suis tranquillement sûr qu’il fera tout son possible pour nous seconder, car M. Lalande de Caland, que j’ai connu ici l’année dernière, puis revu en France, m’a vanté maintes fois l’amabilité de M. Beaudoin. Je sais déjà qu’elle est proverbiale.

Et puisque le nom de M. Lalande de Caland vient sous ma plume, je tiens à dire ici combien je regrette l’absence de ce compagnon charmant et de grande valeur. J’avais espéré qu’il pourrait venir en Cochinchine cette année et prendre part à notre voyage. Hélas ! des raisons indépendantes de sa volonté l’ont retenu en France. Il m’eût été si agréable de l’avoir près de nous, que j’ai ressenti une vraie peine en lui disant adieu à Paris, et je ne m’en console pas.

9 mars 1908.

Encore un contre-temps ! Les Messageries fluviales ne peuvent pas prendre mes colis de pièces de rechange pour Kompong-Cham. Et le temps passe… comme s’il n’avait rien de mieux à faire ! Nous devrions être partis depuis dix jours déjà, sans l’accident du débarquement !

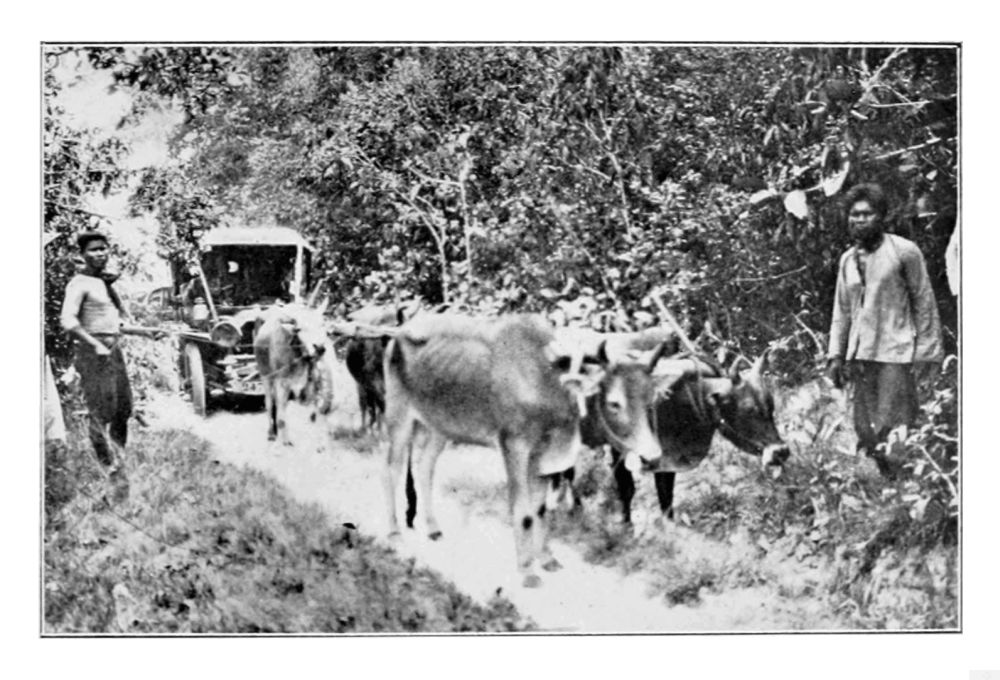

Enfin, après nous être consciencieusement cassé la tête, nous n’avons trouvé pour tourner la difficulté qu’un seul moyen… et qui réalise à merveille le type du pis-aller : ce sera de nous résigner à nous faire suivre d’étape en étape par plusieurs charrettes à bœufs. Ainsi, nous marcherons bœufs à bœufs, côte à côte !

Cette résolution désespérée est tout naturellement suivie d’une dépêche à M. Prère pour lui demander quatre charrettes et un milicien comme surveillant.

La réponse ne se fait pas attendre, comme je l’avais espéré de l’infatigable obligeance de M. Prère ; j’aurai charrettes et soldat !

14 Mars 1908.

Il ne nous reste plus maintenant qu’à dénicher l’oiseau rare, le merle blanc… le cuisinier interprète, mais il faut croire que maître Jacques n’existe que dans Molière.

Toutes nos recherches demeurent vaines, et, en désespoir de cause, nous en sommes réduits à nous contenter de l’indéracinable Brin-d’Amour. Comme pis-aller, celui-là ne craint personne.

Il ne nous reste plus qu’à partir… et peut-être ne semblera-t-il pas inopportun, ni importun, de préciser le but et les raisons de ce voyage, que je souhaiterais plus utile qu’un « voyage d’agrément » et dont je voudrais que notre belle colonie pût tirer parti.

Oh ! je ne songe point à accomplir des exploits qui me classent d’emblée parmi « les hardis pionniers de la civilisation ». N’allez pas croire que je prétende égaler les Livingstone, les Stanley, les Francis Garnier, ou les Savorgnan de Brazza ! Je ne cherche même pas à éclipser mes glorieux émules de la grande confrérie des chauffeurs, ces héros de la course Péking-Paris dont les exploits ont, à tant de titres, étonné les deux mondes ! Ces audacieux coureurs, qui ne boivent que l’obstacle et ne dévorent que l’espace, n’ont point à s’inquiéter de ma modeste concurrence… Et quelle rivalité pourrait-on craindre quand on fait du 40 à l’heure à travers les rochers sur une auto, d’ailleurs traînée par des Chinois (car enfin, on ne peut pas voyager sans coolies ni bagages !) et quand on franchit des torrents et des rivières en quatrième vitesse ? Nul ne peut songer à renouveler de telles prouesses. Je ne cherche pas à établir un record et je ne veux pas lutter de vitesse avec des chauffeurs qui marchaient d’un train qu’on eût pu croire parfois transsibérien…

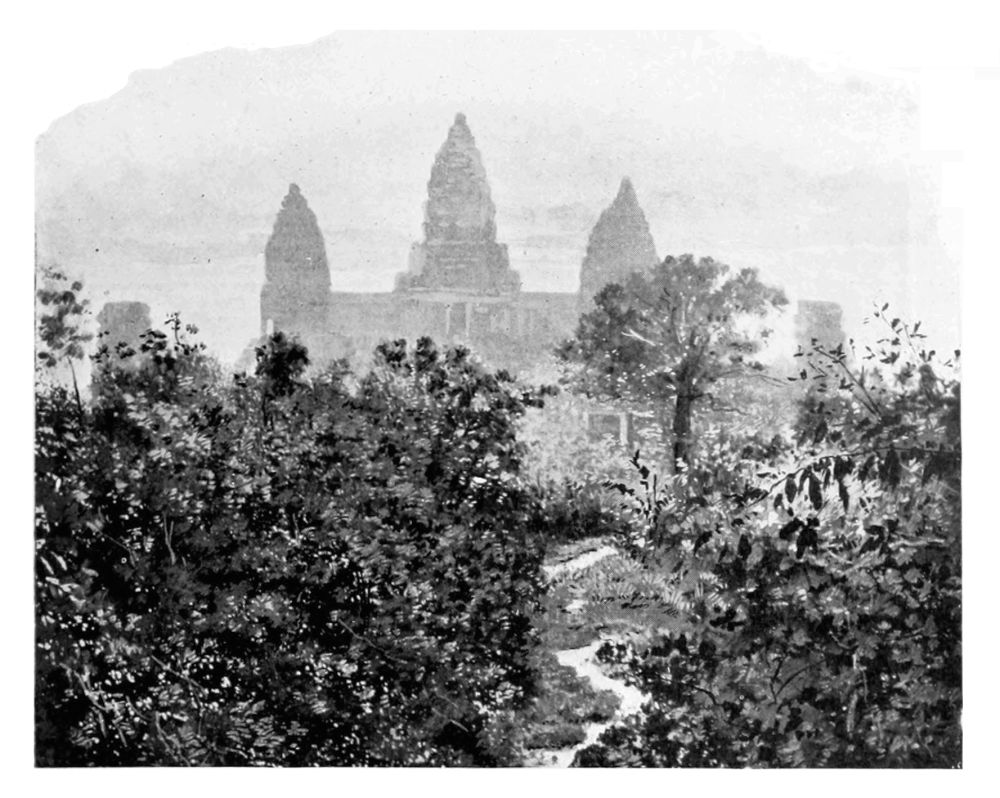

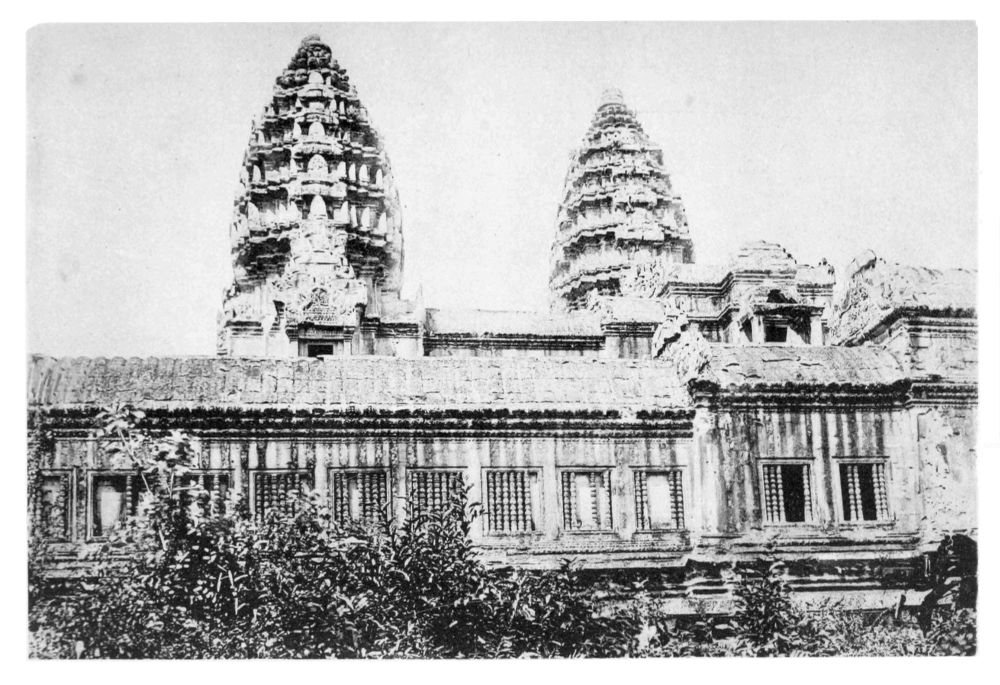

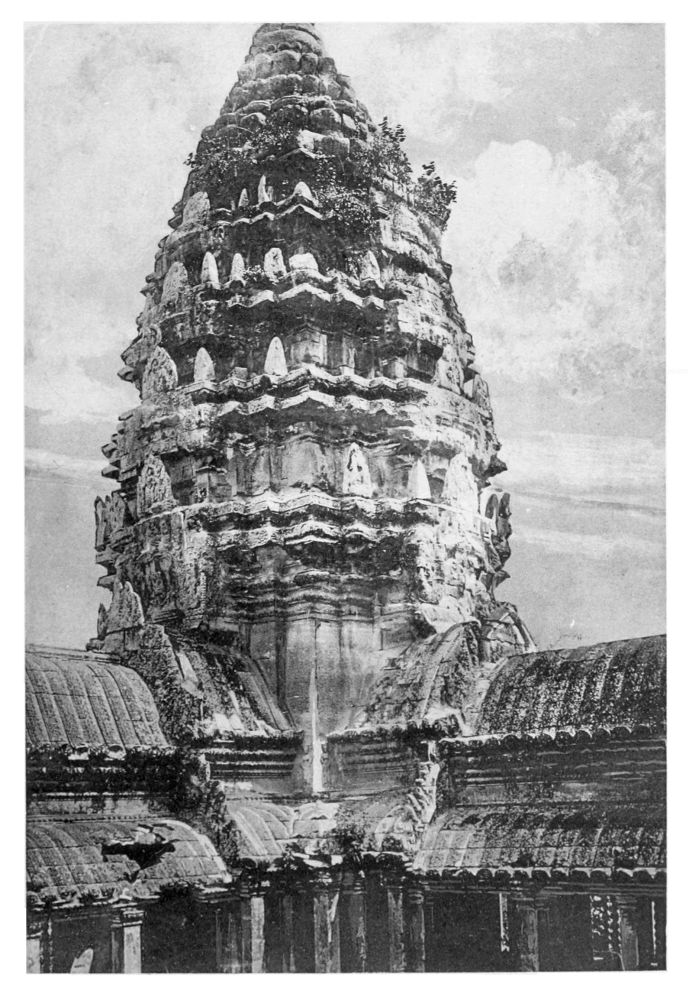

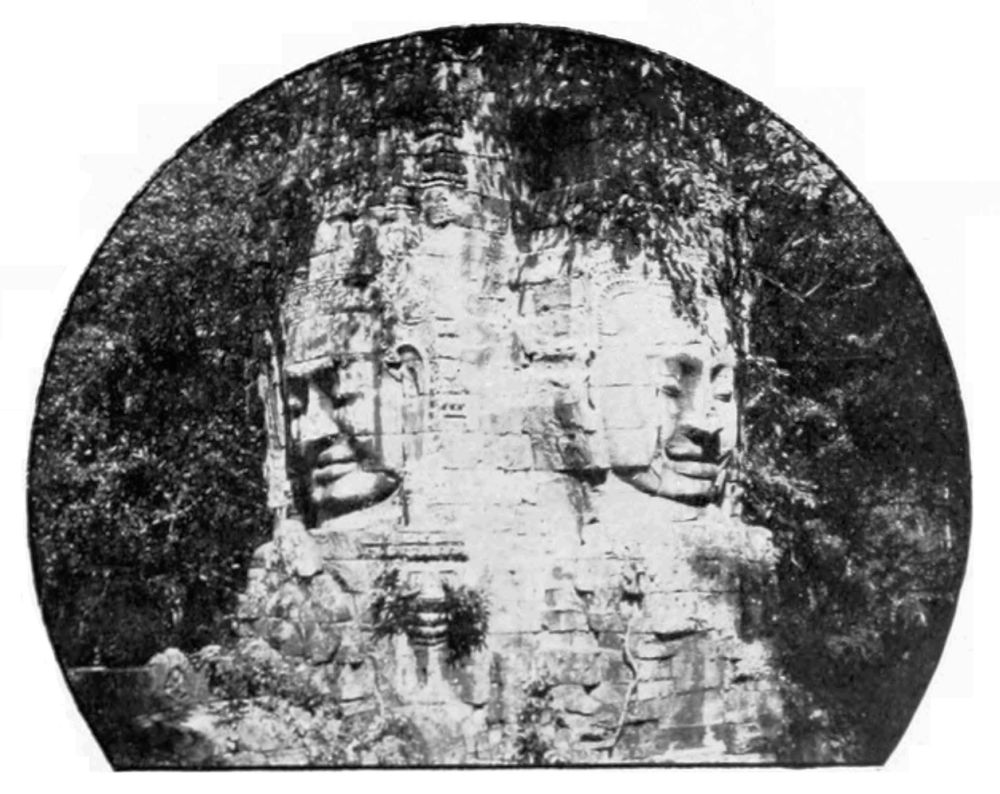

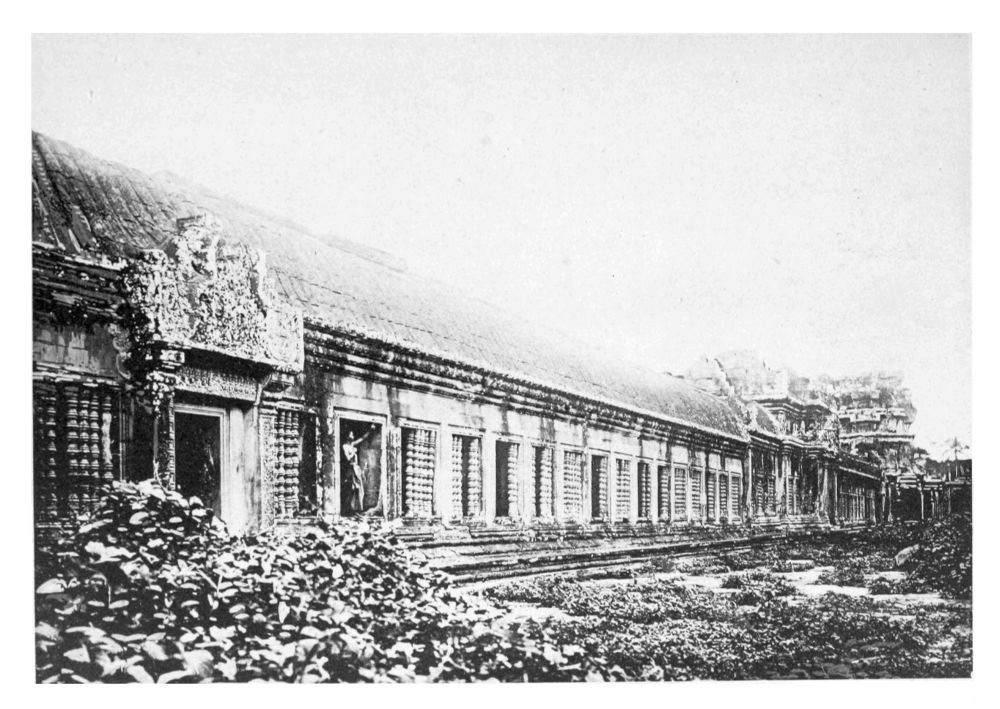

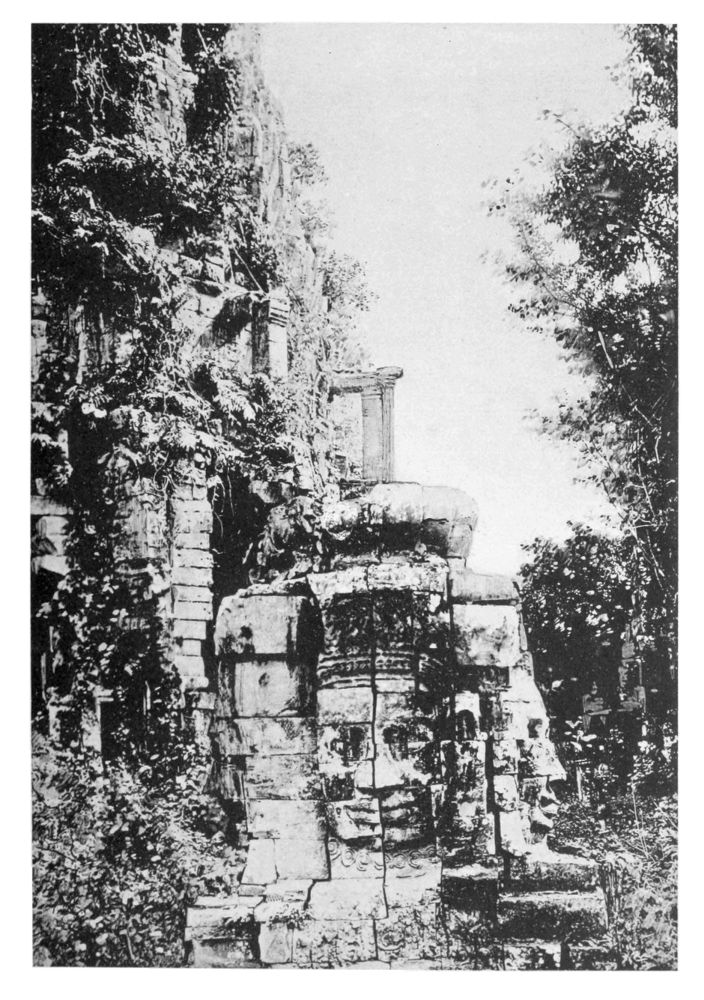

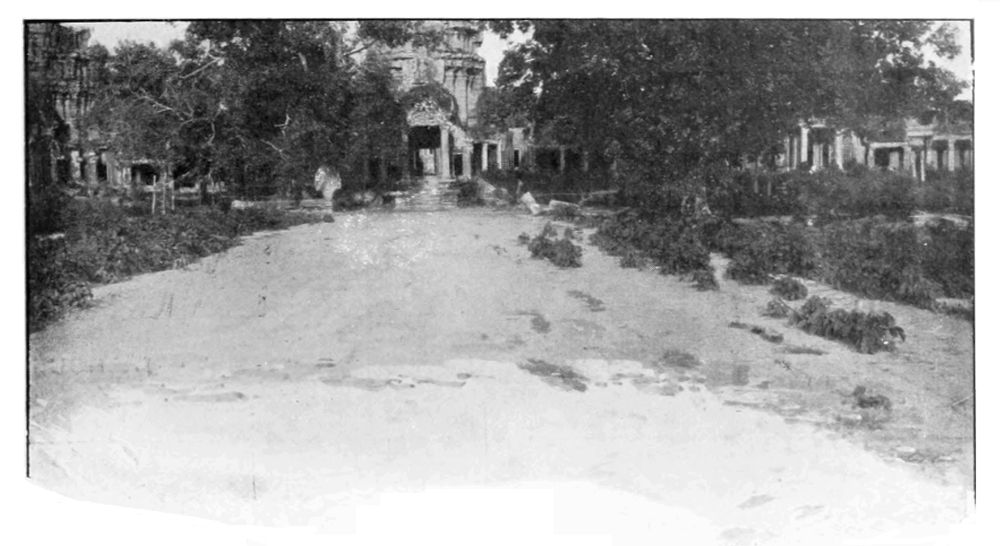

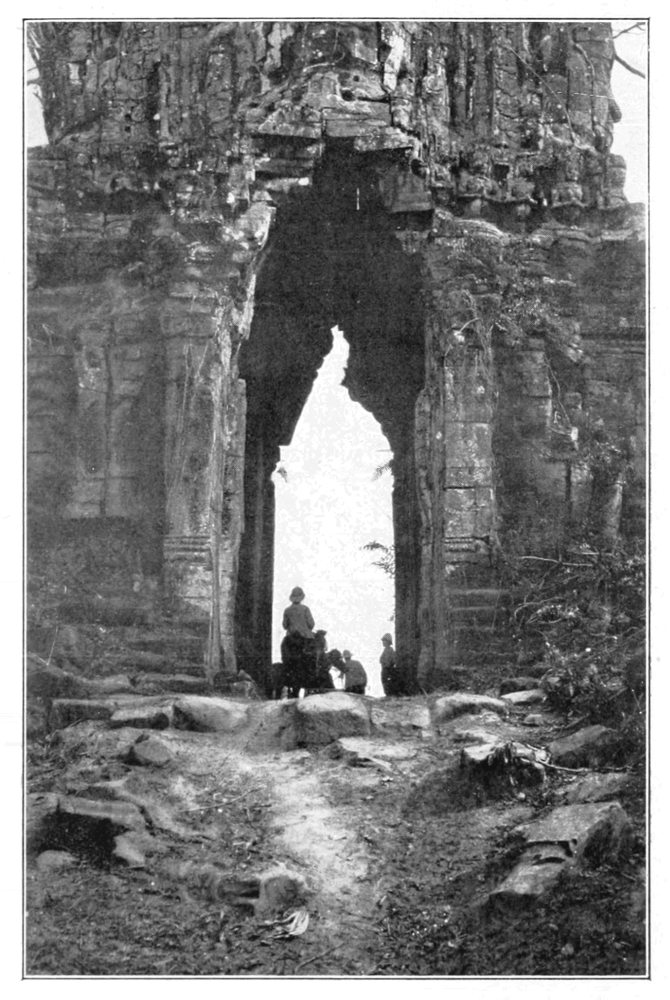

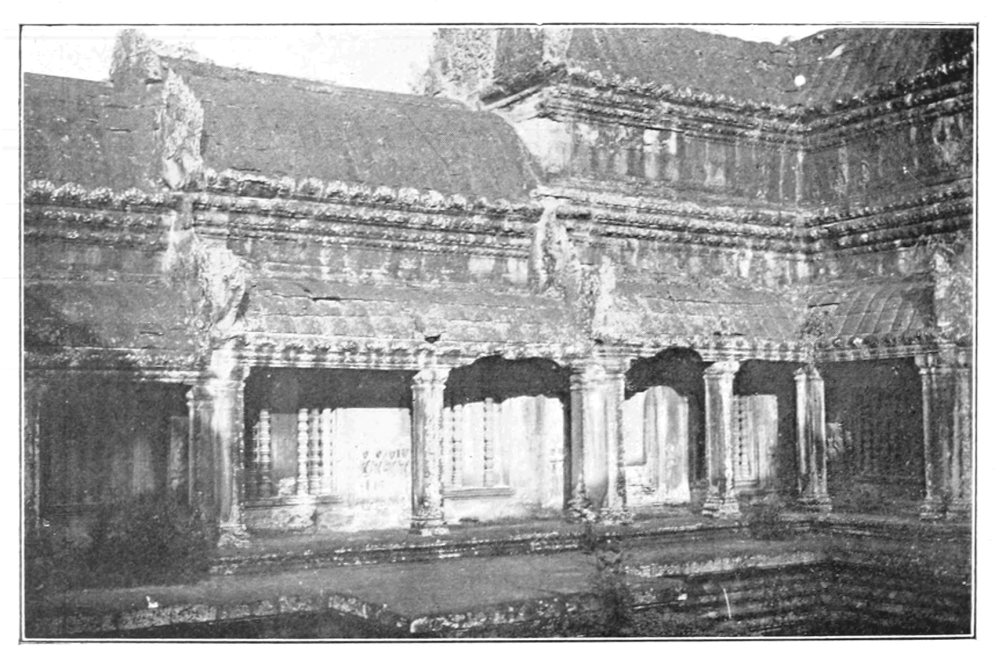

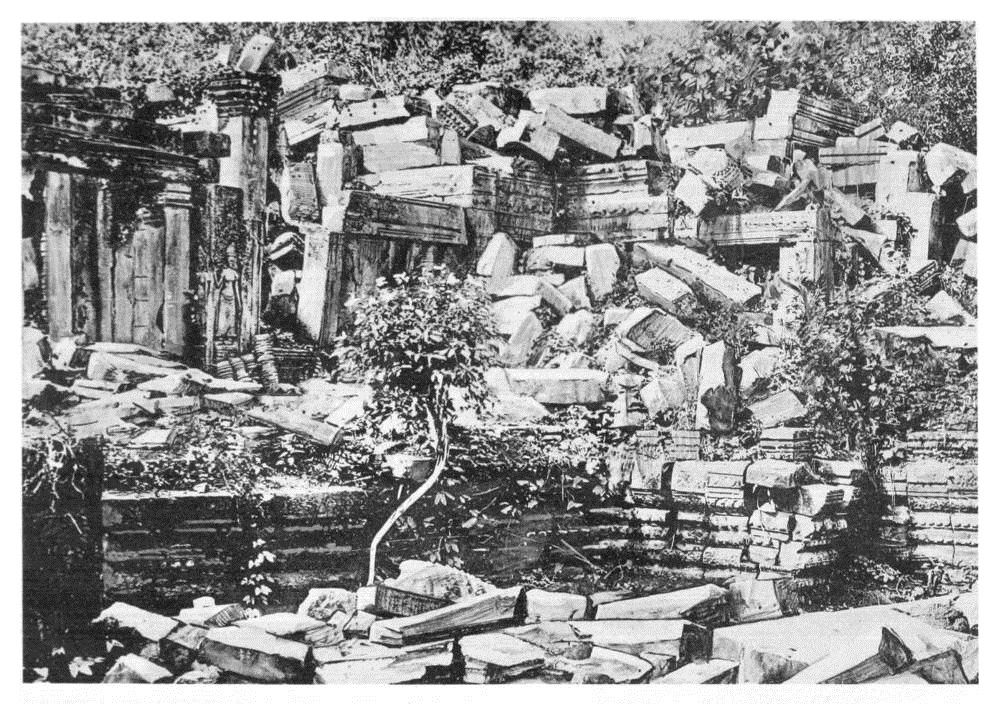

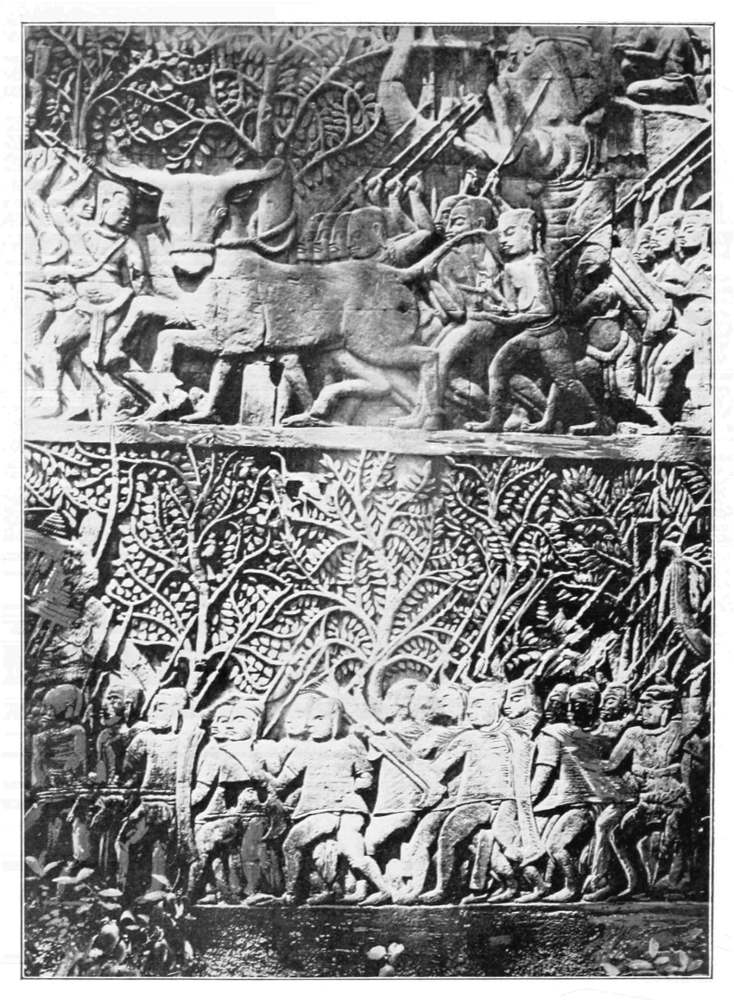

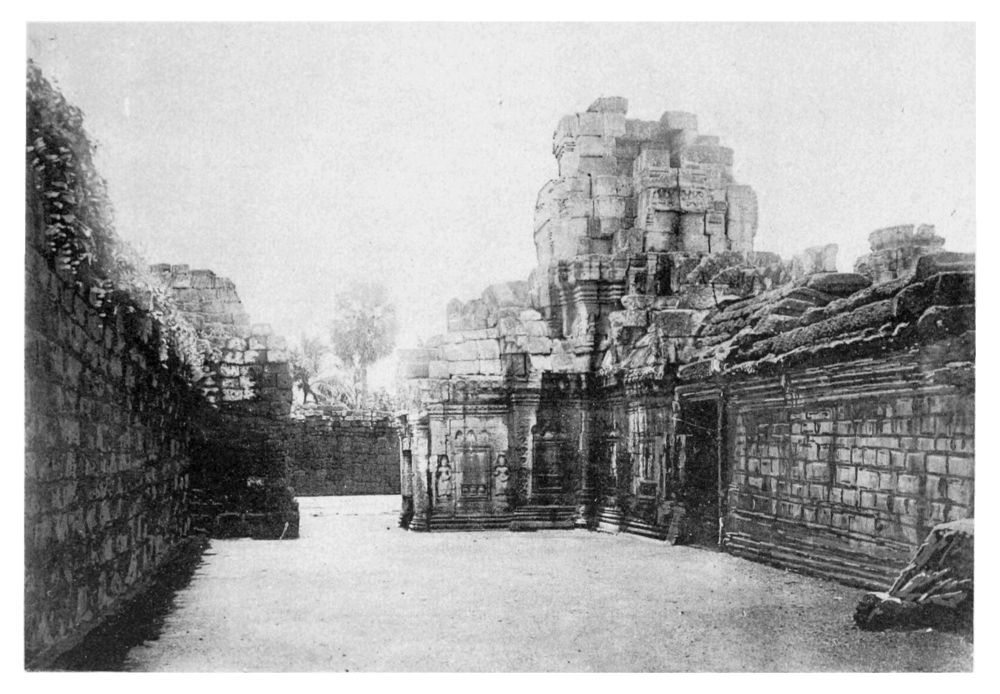

… Je ne veux tout simplement que voir ce que l’on peut faire avec un bon mécanicien et une bonne machine livrés à eux-mêmes dans des chemins jugés impraticables ! Et tout en poursuivant cette expérience, je serais heureux de parvenir à démontrer qu’il serait possible, sinon facile, d’établir un moyen de communication entre Saïgon et les merveilleuses ruines d’Ang-Kor-Thom et Ang-Kor-Vat, aujourd’hui inabordables pendant la saison sèche, et qui, pour cette raison, restent presque ignorées, alors qu’elles devraient être un de ces lieux de pèlerinage artistique, où, de tous les pays, viennent se réunir les Amants de la Beauté.

C’est devenu un lieu commun — et comme tant d’autres lieux communs, malheureusement trop vrai et trop souvent constaté — de répéter que les Français ignorent les beautés de leur propre pays et ne font rien pour les mettre en valeur. Cette indifférence s’étend, à plus forte raison, à notre empire colonial, dont il semble que l’on commence à peine à soupçonner l’existence.

Faudra-t-il donc attendre que des étrangers viennent nous révéler qu’un récent traité avec le Siam a enrichi notre Indo-Chine d’une des merveilles du monde ? Sans doute, l’élite de nos savants et de nos artistes sait bien que ces temples et ces palais d’Ang-Kor surpassent les plus belles ruines de l’Inde, mais tandis que l’Angleterre a su attirer à Bénarès, à Lahore, à Delhi, à Agra, tous les touristes qui visitent l’Asie, il ne s’est trouvé jusqu’ici que quelques audacieux (d’adorateurs zélés à peine un petit nombre !) pour risquer ce voyage d’Ang-Kor qui mériterait d’être classique. Cela tient à ce que, dans les circonstances actuelles, ce voyage garde les apparences peu encourageantes d’une expédition coûteuse et difficile. Pour aller à Ang-Kor il faut presque une âme d’explorateur ! Jugez-en plutôt.

Le pèlerin passionné qui a conçu le dessein de visiter les illustres ruines se trouve d’abord contraint de choisir la saison où il y a de l’eau dans les rivières et qui s’étend de juillet à janvier.

S’étant ainsi mis d’accord avec les éléments, le touriste prendra à Saïgon un bateau des Messageries fluviales qui le conduira jusqu’à Pnom-Penh, capitale du Cambodge. Cela représente déjà une petite traversée de quarante heures.

De Pnom-Penh, le touriste devra continuer jusqu’à l’entrée de la rivière de Siem-Reap : soit encore vingt-quatre heures de voyage ; après quoi les difficultés ne font que commencer, car, une fois parvenu à l’entrée de cette rivière, le touriste impénitent est déposé dans un sampan qui le conduit en vingt-quatre heures à trois ou quatre kilomètres de la ville de Siem-Reap.

Une fois là, il ne lui reste plus qu’à fréter une charrette à bœufs qui veuille bien le conduire jusqu’aux ruines. Et c’est encore l’affaire de plusieurs heures, en admettant que tout marche à souhait.

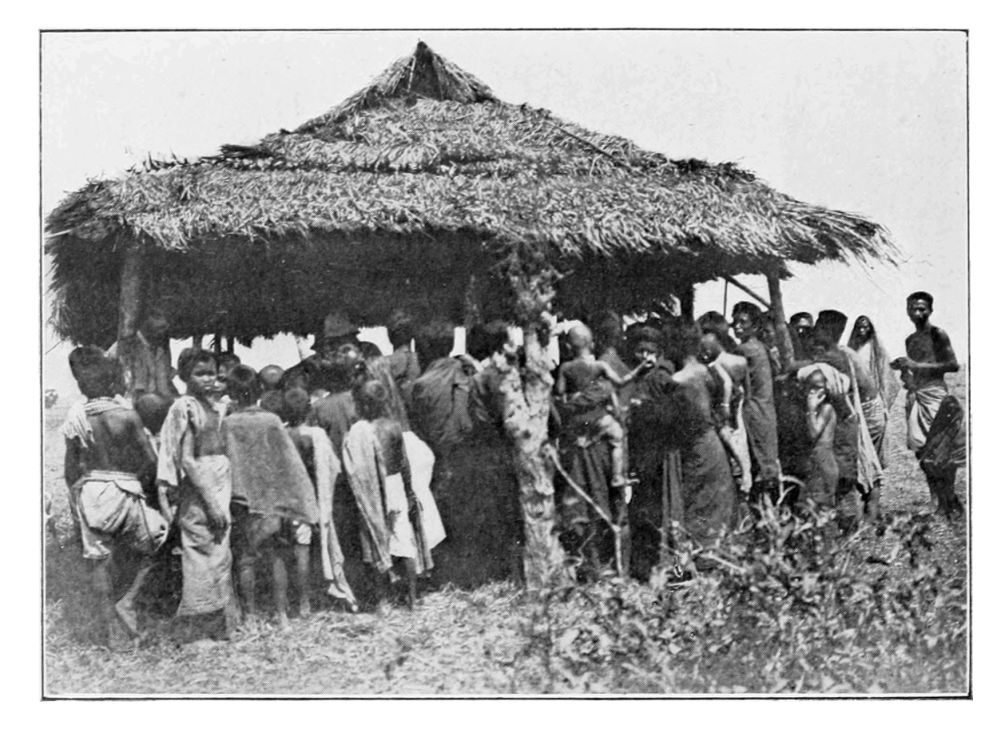

Tout cela ne serait rien encore, s’il ne fallait pas prendre la précaution indispensable d’emmener un cuisinier et d’emporter des conserves, des lits pliants, des bougies… en un mot, tout ce qu’il faut pour vivre pendant plusieurs jours sous un toit de quatre piquets décorés du nom de sala ; car ce voyage incertain et mal commode se complique de toute une partie de camping, fort dispendieuse, et qui exige un travail de préparation ; de sorte que les touristes qui n’ont pas pris le parti désespéré de mourir en route risquent fort d’arriver au terme du voyage harassés de fatigue, déprimés et furieux et dans un état d’âme et de corps… tout à fait incompatible avec l’enthousiasme et l’admiration.

Dans des conditions pareilles, l’on ne saurait s’étonner que les ruines d’Ang-Kor soient moins visitées que les Chutes du Niagara, l’Acropole ou le Tadj-Mahal !…

Comme certains grands artistes, elles sont d’un abord difficile.

Pour leur attirer une foule immense d’admirateurs, il suffirait de construire une route entre Saïgon et Ang-Kor et d’installer, à Ang-Kor même, un hôtel confortable et pratique.

Rassurez-vous !… Je ne demande pas que l’on déshonore ces ruines sublimes par le voisinage d’un de ces caravansérails luxueux et encombrants comme on en a trop construit, ces dernières années, au centre de Paris. Mais il n’est pas nécessaire de condamner à mourir de faim et de soif, de fatigue et d’épuisement les voyageurs qui voudront connaître les beautés de l’art cambodgien ! Et je souhaite seulement qu’un Français avisé ait l’idée d’ouvrir, à distance respectueuse des palais et des temples, un hôtel simple et propre qui permette aux touristes de séjourner le temps qu’il leur plaira entre Ang-Kor-Thom et Ang-Kor-Vat et d’admirer, tout à leur aise et sans crainte d’inanition, une des plus authentiques merveilles du monde.

Cet hôtel ne risquerait pas de manquer de voyageurs, mais encore faudrait-il une route pour les y conduire !

Cette route serait une belle œuvre d’utilité publique et mieux encore d’utilité française, et je voudrais que ce voyage servît à démontrer qu’elle n’est pas irréalisable.

On a beaucoup travaillé en Indo-Chine depuis quinze ans : car, si trop de Français ignorent les colonies, du moins ceux qui viennent s’y fixer ne perdent pas leur temps.

Quelques politiciens grincheux et qui, d’ailleurs, n’ont jamais quitté leur fief électoral, auront beau répéter que « les Français ne sont pas colonisateurs ! » C’est là une assertion gratuite et qui, pour cette raison, ne devrait plus trouver cours dans la presse. Et notre immense empire colonial suffit à lui donner un démenti assez rassurant.

Sur la vaste terre, comme dans leur propre pays, les Français se sont toujours montrés, entre autres choses, d’admirables constructeurs de routes. L’Indo-Chine leur doit déjà un réseau de grandes voies qui surpassent les plus anciennes et les plus belles de l’Extrême-Orient.

Espérons donc que la sage et méthodique activité de nos compatriotes s’emploiera bientôt à ouvrir ce grand chemin d’intérêt mondial qui reliera Saïgon, métropole de la riche et belle Cochinchine, aux ruines sublimes d’Ang-Kor-Vat et d’Ang-Kor-Thom : ce serait un immense bienfait pour la colonie et pour l’Art…

Mais voici assez de phrases, il s’agit de partir… et d’arriver. Tout est prêt, enfin ! Les pièces de rechange sont rendues à Tay-Ninh, d’où nous prendrons demain notre essor. Là, je les ferai charger sur les charrettes qui doivent nous accompagner.

C’en est fait, nous partons demain.

Tous nos amis sont d’ailleurs unanimes à déclarer que nous n’arriverons jamais ; ils ne nous cachent point l’agréable espérance de nous voir revenir au bout de quelques jours.

Nous verrons bien…

Dimanche 15 mars 1908.

Nous allons donc refaire aujourd’hui cette route de Saïgon à Tay-Ninh qui nous est déjà familière. Pour nous, le vrai départ ne datera que de demain, où nous nous élancerons dans l’inconnu.

Ce matin, nous sommes tous allés à la messe.

A deux heures, le cœur un peu serré tout de même à la pensée de quitter nos amis de Saïgon que nous reverrons Dieu sait quand ! nous nous rendons au garage d’Hippolito, où nous rejoignent le commandant Bertrand et M. de Mayréna.

La voiture est toute prête, en tenue de campagne. Rien ne manque, pas un boulon…

Nous disons adieu à Gustave de Bernis qui voudrait bien nous accompagner, mais qui se trouve forcé de rentrer en France, et nous serrons les mains de nos deux autres amis.

Allons ! nous prenons place, le fidèle Guérin au volant.

Le moteur ronfle ; il semble, en vérité, qu’il fredonne l’Invitation au Voyage. Nous démarrons, nous sommes partis ! Dès cinq heures, nous arrivons à la résidence de l’aimable M. Prère qui nous a offert l’hospitalité.

A Tay-Ninh, les charrettes nous attendent… et aussi les caisses qui contiennent les pièces de rechange.

Qu’elles sont belles, ces caisses ! mais qu’elles sont imposantes : elles atteignent des dimensions gigantesques, où je reconnais cette noble folie des grandeurs, qui est le péché mignon d’Hippolito. Notre première impression est que jamais tout cela ne pourra tenir dans les charrettes… et l’événement la justifie bientôt… Le contenant et le contenu refusent absolument de s’accorder. Tout est à refaire ! Il faut démolir les caisses, et empiler dans les charrettes, en équilibre instable, tous les accessoires : pneus de rechange, bidons d’essence, pneus de réserve, etc… Ce diable d’Hippolito aurait bien pu tout de même avoir le coup d’œil un peu plus juste. Sa mégalomanie nous contraint à une besogne de déménageurs qui nous prend toute la soirée.

Enfin, tant bien que mal, l’arrimage est achevé.

Les charrettes partent à la nuit, elles iront attendre notre passage à Kreck.

Après un bon dîner nous allons nous coucher… dormir, rêver peut-être. A demain les grandes émotions ! Et que saint Christophe nous protège !

Lundi 16 mars 1908.

Cette fois-ci, c’est le vrai départ… le départ à l’aventure, l’embarquement pour ailleurs !

A six heures et demie du matin, après avoir fait nos adieux à M. Prère dont l’affectueux dévouement nous laissera toujours un si agréable souvenir, nous quittons la Résidence de Tay-Ninh… et les bienfaits de la civilisation. Jusqu’ici, il restait encore, pour ainsi dire, un peu d’Europe à nos semelles (Michelin) ; désormais, la vieille et mystérieuse Asie va nous prendre tout entiers.

Toutefois, nous n’abandonnons pas Tay-Ninh sans emporter encore une dernière preuve de l’amabilité de M. Prère… sous la forme de deux coqs qui ornent l’arrière de la voiture et d’une provision de cocos pour étancher notre soif de l’inconnu !

A peine partis, nous faisons connaissance sur la route de Tracop avec les émotions inséparables d’un premier début.

Nous n’avons pas fait cinq cents mètres que le moteur commence à pétarader, comme pour protester contre la dure besogne que nous allons exiger de lui.

Cette manifestation intempestive nous contraint à nous arrêter pour resserrer la tige d’allumage d’un des cylindres qui vient de se dérégler. (Voilà, je pense, ce que les reporters, dans leur langage un peu spécial, appellent : des précisions !)

Une demi-heure de réflexions et nous repartons !

Après quelques kilomètres parcourus sans encombre, nous laissons à droite la route de Tracop et nous prenons le chemin de Sockiet.

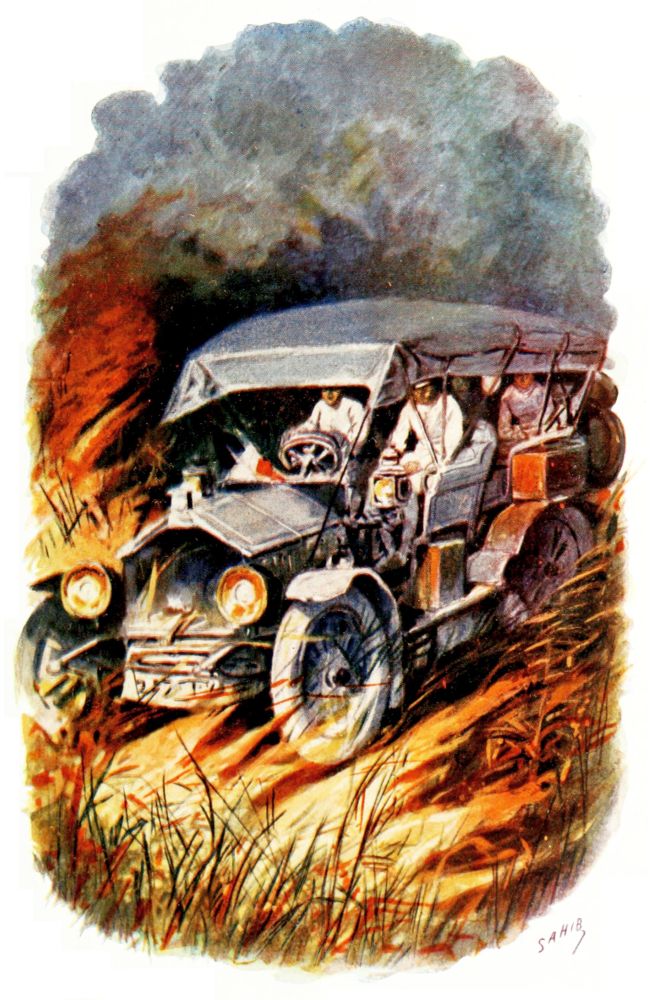

C’est déjà fini de rire !… Nous n’avançons plus qu’avec beaucoup de peine. De tous côtés, nous sommes envahis par cette végétation que tous les explorateurs s’accordent à qualifier de luxuriante : nous plongeons dans une vraie mer de feuillages, nous fonçons dans un inextricable lacis de branches…

Par bonheur, la solide capote remplit glorieusement ses fonctions d’éperon, elle brise et arrache tous les obstacles : elle plie, mais ne rompt pas.

Bon ! voilà maintenant que nous marchons ventre à terre : cela ne signifie pas, hélas ! que nous dévorons l’espace, mais que la machine touche ! Elle se heurte à toutes les aspérités de ce sol inégal et raboteux. Tant et si bien qu’il faut s’arrêter et se résigner à lui frayer la route, puisqu’elle ne peut pas l’emporter.

Et nous nous transformons en terrassiers… Ah ! comme l’on comprend que ces modestes travailleurs aient élevé la grève à la hauteur d’une institution… Encore ignorent-ils la rigueur implacable de cette atmosphère qui règne dans l’ombre chaude de la forêt. Ici le sabotage est interdit : et nous nous escrimons de notre mieux avec notre arsenal de pelles et de pioches.

Enfin ! la voie est ouverte ! Hervé de Bernis, ruisselant et joyeux, sifflote un air allègre… il appelle cela siffler au disque.

Nous remettons en marche… Pas pour longtemps !

Il nous faut bientôt faire connaissance avec un autre genre d’obstacle : l’enlisement ! Les roues se refusent obstinément à tourner dans le sable où la voiture s’enfonce jusque au-dessus des essieux.

De terrassiers, nous voilà devenus bûcherons. Dans la forêt qui nous enveloppe, nous coupons, taillons et abattons de menues branches feuillues. Cela fait un magnifique tapis d’une longueur de 200 mètres que nous étendons devant l’auto récalcitrante. Cet aimable procédé la décide à repartir.

Mais ne chantons pas victoire… la forêt nous ménage encore d’autres surprises, on dirait vraiment qu’elle se défend contre nous et se plaît à nous tendre des pièges.

A peine désensablés, un arbre nous barre la route. Et quel arbre ! Un phénomène végétal comme on n’en voit qu’ici !

A nous les haches et les scies ! Mais vraiment les bûcherons improvisés que nous sommes se sentiraient quelque velléité de jeter le manche après la cognée, si nous n’étions soutenus par la ferme volonté d’arriver et par l’horreur naturelle du demi-tour !

Enfin, le géant tombe sous nos coups, et nous repartons tout fiers… jusqu’à un autre arbre, qui semble nous dire ironiquement : On ne passe pas !

Il est d’ailleurs très pittoresque, ce second adversaire ! Négligemment incliné au-dessus de la route, mais retenu par la cime à un fouillis de lianes, il symbolise à merveille le déraciné de Maurice Barrès ! Le mal est que la voûte naturelle qu’il forme nous surplombe d’un peu trop près… Je passe quand même, mais la capote s’accroche à une liane, la secousse ébranle tout ce portique végétal, le déraciné se décroche et vient s’écraser à quelques centimètres de l’arrière de la voiture avec un fracas épouvantable. Nous l’avons échappé belle !

Pour nous redonner un peu de cœur, voici maintenant que les ornières se creusent et se multiplient sous nos roues. Il faut encore avoir recours à notre arsenal de pelles et de pioches et reprendre notre dure besogne de terrassiers… et nous n’avons à compter que sur nous-mêmes, pauvres Robinsons de la brousse. Autour de nous, c’est la solitude absolue… pas le moindre indigène, pas le moindre coolie.

Il est vrai que notre horizon est plutôt borné.

La triomphante inutilité de Brin-d’Amour s’affirme davantage à chaque obstacle. Sans doute, nous connaissions par ouï-dire la nonchalance orientale, mais elle pourrait passer pour la plus fiévreuse activité auprès de cette inertie « extrême-orientale » !… Ah ! non ! Brin-d’Amour ne pratique pas le culte de la vie intense ! Dans cette cité future dont nous menace le socialisme, Brin-d’Amour trouverait tout de suite une sinécure, il serait Inspecteur du Travail ou Ministre des Repos particuliers. Personne ne s’entend comme lui à regarder travailler les autres !

D’ailleurs, l’inaction même le fatigue. Et tandis que nous piochons, il va s’étendre à l’écart, en déclarant d’une voix lassée qu’il n’en peut plus et qu’il meurt de soif… On aurait mauvaise grâce à lui répondre qu’il n’est pas le seul : Brin-d’Amour n’en croirait rien !

Toutefois, je ne voudrais pas insinuer que notre boy représente toutes nos vaillantes populations indo-chinoises et je ne cherche pas à l’élever à la dignité de type général, quoique ce soit un type bien particulier ! Je me méfie des synthèses hâtives où les voyageurs se laissent trop souvent entraîner. Brin-d’Amour est un Cochinchinois qui ne veut rien savoir, il faut bien le constater, mais de là à conclure que tous les Cochinchinois sont paresseux, il y a loin !

Et la meilleure preuve que Brin-d’Amour ne doit pas suffire à jeter le discrédit sur toute sa race, c’est que le brave guide que nous a confié M. Prère fait tout ce qu’il peut pour nous venir en aide, malgré ses soixante ans bien comptés.

« Son Indolence Indo-chinoise » Brin-d’Amour devrait bien prendre exemple sur son courageux compatriote… Ce bon vieux, sec et noueux comme un sarment de vigne, montre une activité endiablée. Il est partout, il se multiplie, que dis-je ? il s’élève au carré.

Enfin, au moment même où nous reprenons notre route… (car, elle est bien à nous, puisque nous la frayons à mesure que nous avançons), un pénible accident vient attrister cette matinée, déjà si mouvementée. Pendant que nous nous servons de la voiture comme d’un bélier, pour nous ouvrir un passage à travers le fouillis de la forêt, notre pauvre Guérin a la main prise entre une grosse branche et la carrosserie. Au premier abord, je crains qu’il n’ait tous les doigts écrasés. Par bonheur, tout se borne à une forte contusion. Mais notre courageux blessé a beau tenter de nous rassurer, en nous faisant observer gaîment que « c’est la main gauche et que, par conséquent, ça n’a aucune importance ! » nous voyons trop qu’il souffre affreusement et nous déplorons de ne pouvoir mieux le soulager. Nous avançons en silence.

A une heure de l’après-midi, nous nous arrêtons près d’une mare. Ce serait le moment de déjeuner, mais nous sommes trop fatigués pour manger. En revanche, nous mourons de soif !

Une heure de repos nous rend quelque énergie.

Nous repartons. La chaleur se passe de commentaires ! Hervé de Bernis trouve la température « résolument ambiante ». Ce n’est pas trop dire.

Quant à moi, j’ai entamé dans mon for intérieur une lutte vaine et désespérée. Je me débats entre les incertitudes de la topographie dans l’espace, j’appelle de tous mes vœux le génie bienfaisant (les légendes locales en sont pleines) qui me dirait à quelle distance nous nous trouvons exactement de Sockiet, où nous aurons une rivière à traverser. J’avais d’abord espéré que nous pourrions arriver ce soir même à Kreck. Hélas ! je commence à pressentir qu’il va falloir en rabattre et remettre à un autre jour notre entrée triomphale dans cette ville !

Ma seule consolation me vient de la tenue admirable de la voiture à travers cette forêt… désenchantée : elle continue à rouler, puissante et régulière, sans donner signe de fatigue ni de chauffement. Vraiment, je conçois qu’un fervent de l’auto puisse en arriver à aimer sa machine, comme un cavalier aime son cheval. Et il ne faudrait pas beaucoup me pousser pour me faire avouer que les machines doivent avoir une espèce d’âme obscure, qui leur fait à chacune une personnalité mécanique. J’ai connu d’affreux tacots qui me paraissent assez représenter la canaille de l’automobile, de braves moteurs alertes, francs, mais malicieux comme des gavroches, d’autres solides et réguliers comme de bons bourgeois. Cette voiture-ci est vraiment une voiture de race !

Ah ! si les machines pouvaient parler, elle nous renseignerait mieux que l’inutile Brin-d’Amour ! Elle nous dirait peut-être combien de temps il nous faut marcher encore, pour arriver à Sockiet…

Tout à l’heure, je l’ai demandé à notre vieux guide : il m’a répondu de son ton le plus tranquille :

— Six heures !

J’en suis resté abasourdi… Six heures ! Comment ? Voilà sept heures que nous sommes partis : la distance de Tay-Ninh à Sockiet, ne dépasse pas, s’il faut en croire l’autorité du topo, 27 kilomètres, et il nous faut marcher pendant six heures encore ! J’ai beau me répéter que, selon la formule kantienne, le temps et l’espace sont des conditions subjectives de notre pensée, vraiment cette consolation métaphysique ne me suffit pas. Il me semble pourtant que nous avons, depuis ce matin, dépassé la vitesse moyenne de 2 kilomètres à l’heure !

Mais attention ! Une seconde !… voici du monde ! comme on dit chez Fursy. Quels sont ces inconnus qui s’avancent à notre rencontre ?

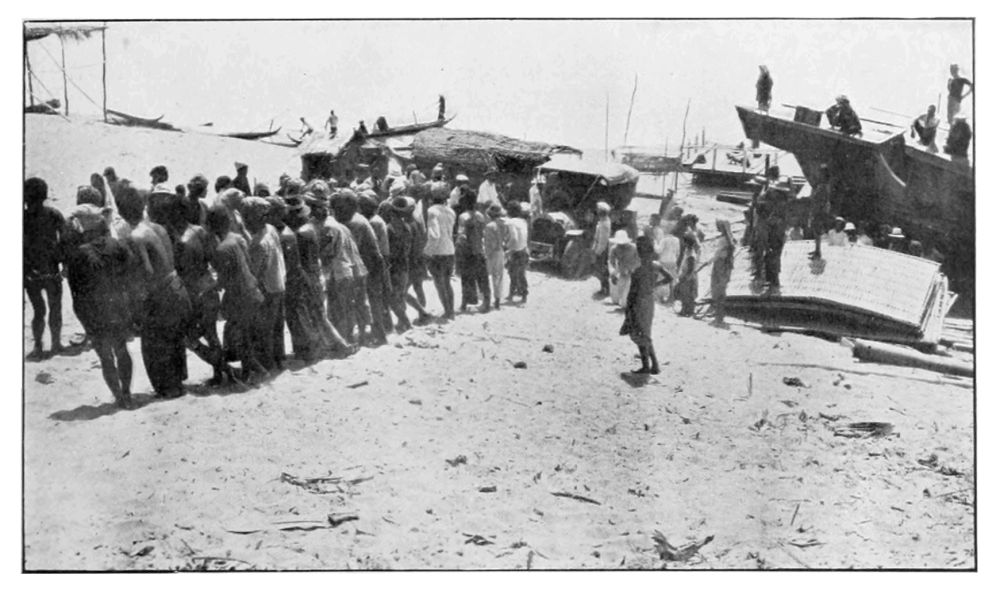

L’œil exercé et d’ailleurs perçant d’Hervé de Bernis les reconnaît pour des Cambodgiens. Je constate seulement qu’ils sont beaucoup et paraissent animés des meilleures intentions. Bientôt, ils entourent la voiture et profèrent à l’envi ces paroles confuses que l’Officiel qualifie de rumeurs en sens divers.

Brin-d’Amour daigne sortir de son apathie, pour prendre langue avec eux.

Ce sont, paraît-il, des habitants de Sockiet et des environs envoyés par le Résident pour nous aider à traverser la rivière.

Qu’ils soient les bienvenus et que la rivière nous soit propice, mais je ne la croyais pas si proche !

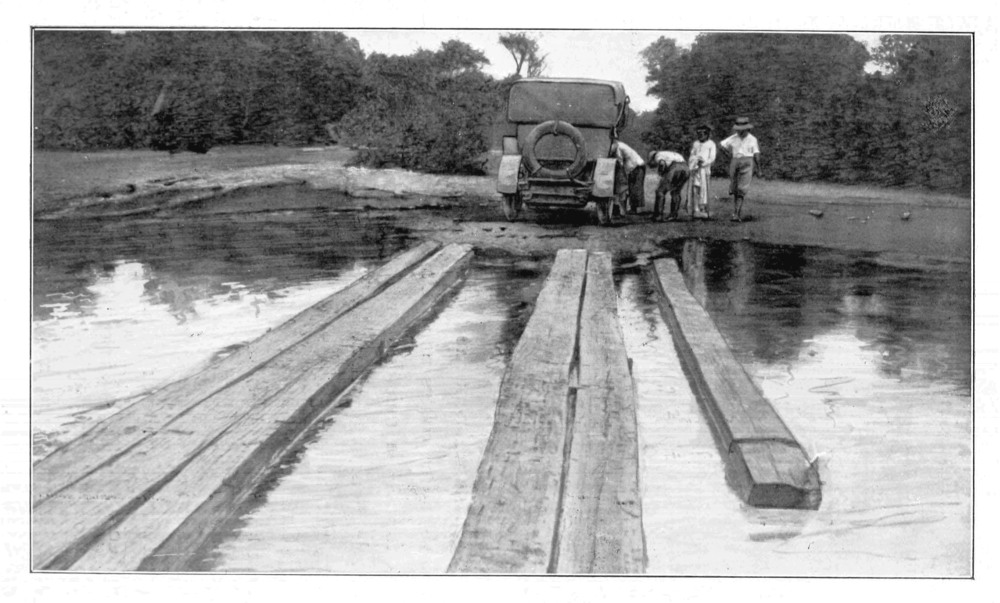

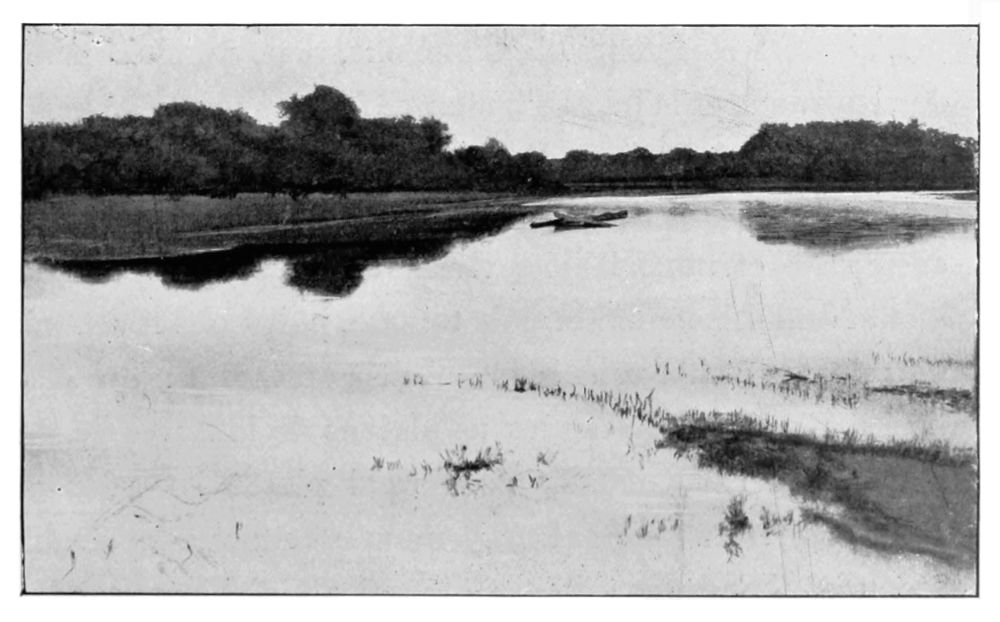

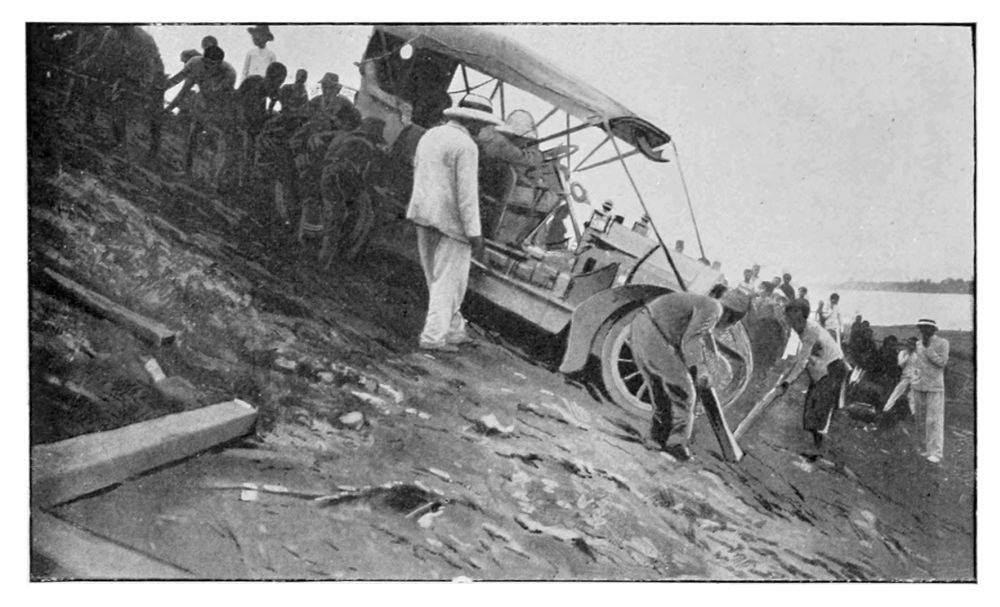

La voilà pourtant, cette rivière de Sockiet, qui va compléter notre liste d’obstacles pour cette première journée.

J’arrête sur les bords de la berge, presque à pic en cet endroit.

Et, comme à Paris, « tout le monde descend ».

Nous commençons par considérer notre nouvel adversaire ; au premier abord, elle ne semble pas bien terrible. Paisible et lente, elle n’a en ce moment que très peu d’eau, mais elle se distingue des rivières civilisées par l’absence de pont, qui donne quand même à réfléchir. Il va nous falloir la traverser par nos propres moyens avec la voiture qui ne s’en tirera pas sans un « bain d’essieux »… que je prévois avec quelque inquiétude.

Bernis et le fidèle Guérin partent en éclaireurs. Ils montent dans une barque et vont reconnaître le chemin à parcourir pour aborder, à la sortie du gué, sur la rive opposée.

Cette sortie ne se trouve pas précisément en face de la descente de notre côté, ce qui va nous forcer à traverser en biais 20 ou 25 mètres dans 40 centimètres d’eau.

Nos deux éclaireurs reviennent enchantés. Et, en effet, la difficulté ne semble pas jusqu’ici insurmontable.

Seul, le perfide Brin-d’Amour arbore un mystérieux sourire qui ne rappelle en rien celui de la Joconde. Est-ce que par hasard il pressentirait une de ces déconvenues qui le remplissent parfois d’une joie sournoise ?… Nous ne perdons pas notre temps à le questionner, bien sûrs d’ailleurs qu’il ne répondrait rien. Et chacun se met à l’œuvre.

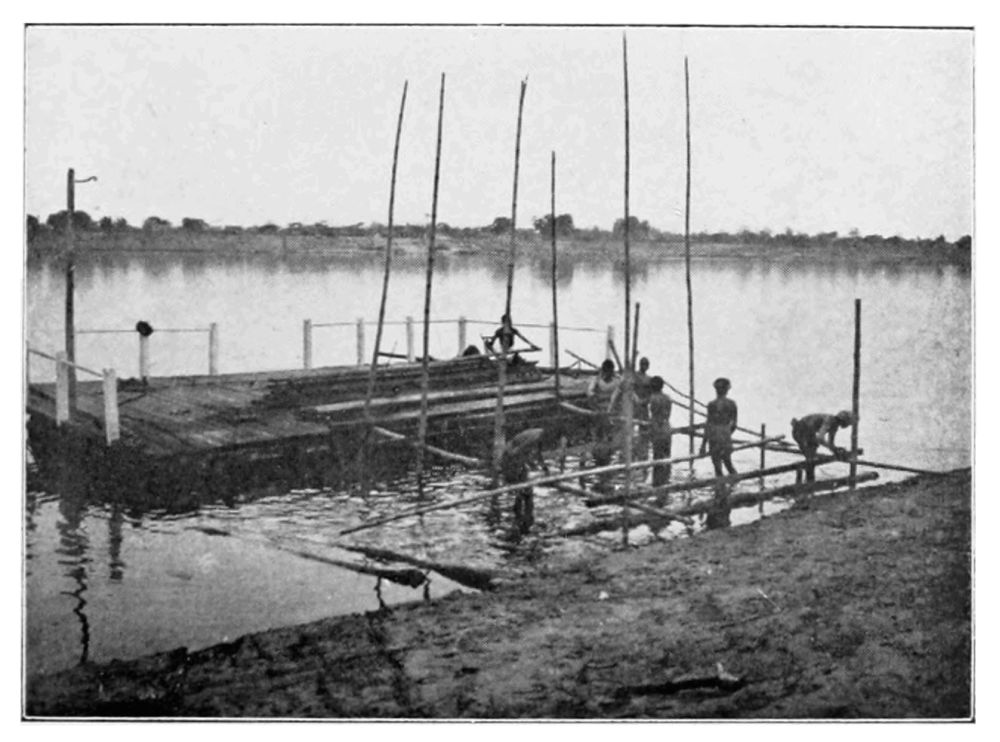

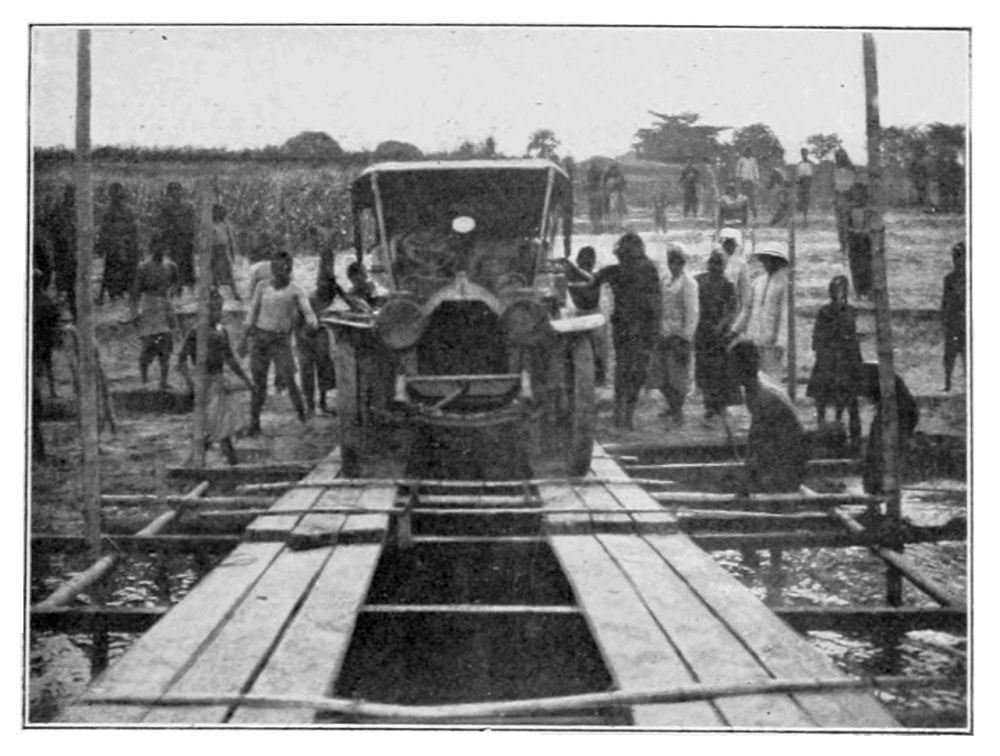

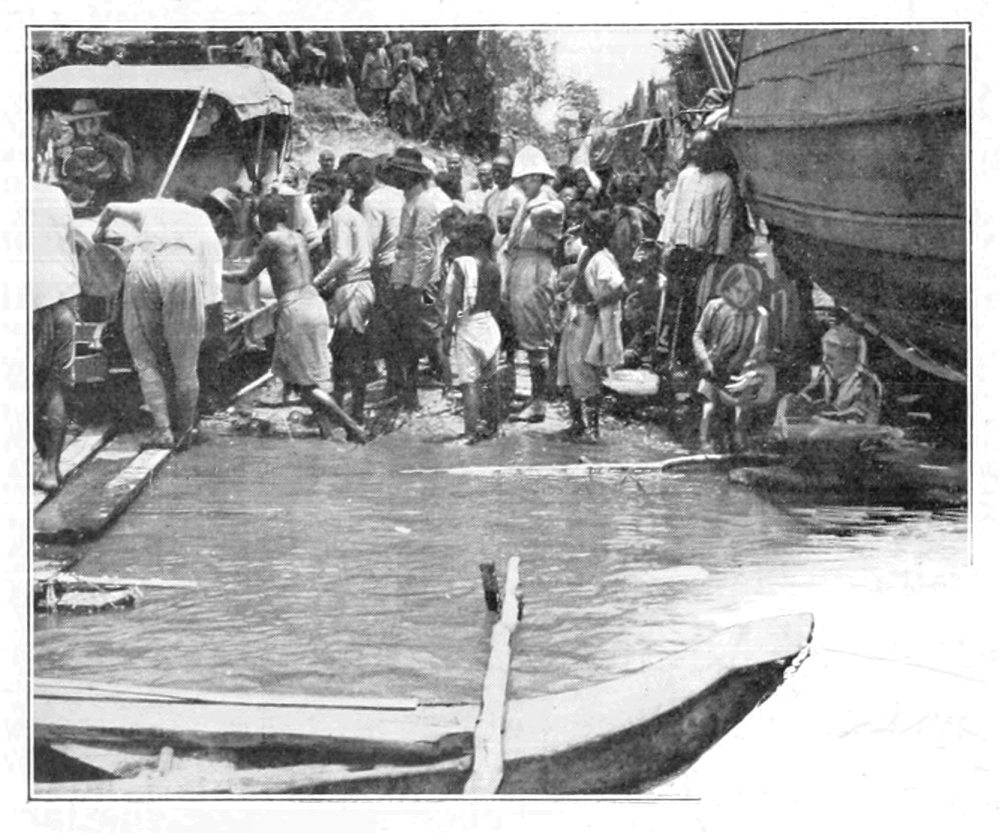

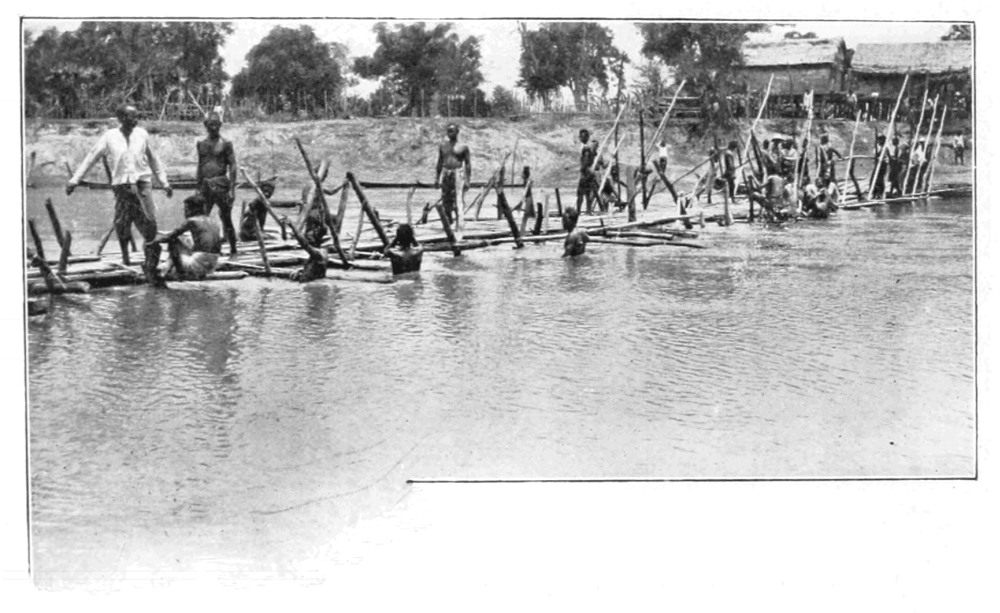

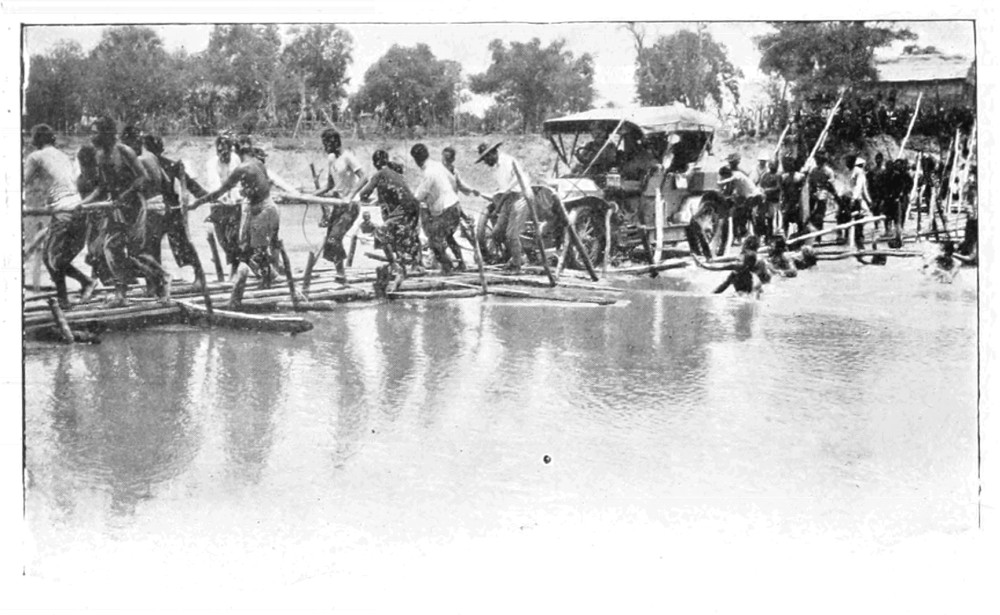

On attache des cordes à l’avant de la voiture. De sa main valide, Guérin saisit le volant : les braves gens de Sockiet s’attellent à la besogne et aux cordes et tirent d’un effort unanime et soutenu par des onomatopées gutturales.

Plouf ! Voilà la Diétrich à l’eau !

Ses débuts aquatiques sont tout à fait rassurants. Tout va bien, je commence à respirer… quand tout à coup, au beau milieu de la rivière, la voiture s’arrête et manifeste l’intention la plus évidente de s’enfoncer : elle aura rencontré un de ces fonds de grève, comme il y en a tant dans le cours de la Loire, et le sable fin aura cédé sous un tel poids.

Le désespoir s’empare de nous : car nous assistons vraiment au naufrage de nos espérances ! L’eau monte à vue d’œil et menace de tout inonder : déjà le réservoir et la première malle ont disparu entièrement. Encore quelques minutes et c’en est fait de notre voyage.

Dans un tel désarroi, une première mesure s’impose : décharger la voiture. J’essaie de le faire comprendre à Brin-d’Amour, mais il se recueille dans son sourire qui ne traduit plus qu’un abrutissement complet.

Résistant au désir naturel de le jeter dans les 40 centimètres d’eau de la rivière, je saute dans la barque et m’adressant aux hommes de bonne volonté, je me mets à pousser des cris inhumains, auxquels répondent à la fois soixante Cambodgiens et Annamites. Nous hurlons tous en même temps et cela forme une cacophonie à décourager tous les véristes italiens !

Enfin, sans qu’on puisse savoir pourquoi, Brin-d’Amour se décide à comprendre. Il parle au peuple et l’on se met à exécuter mes ordres ; mais pendant ce temps, la voiture s’est enfoncée un peu plus.

Je revivrai toujours ces moments d’angoisse… Je reverrai toujours ce brave Guérin, de l’eau jusqu’aux genoux, cramponné désespérément au volant et ne se souciant plus de sa blessure. Il symbolisait vraiment le devoir et rien ne lui aurait fait abandonner sa machine.

Enfin, à force de hurler et de tirer sur les cordes, les indigènes finissent par amener sur la rive opposée une masse grise et ruisselante… qui, sous le soir qui tombe, ressemble à la fois à un chat mouillé et à un vieux parapluie. Il faut un effort d’imagination pour reconnaître notre vaillante Diétrich dans cette chose informe et pitoyable. A l’intérieur tout ruisselle, mes jumelles, le télescope de ma carabine, un kodak qui n’a plus rien d’humain ! Les cartouches sont en bouillie et l’eau se précipite en cataractes de la machine, comme d’un moulin à eau.

Comment pourrons-nous jamais réparer de tels dégâts ?

Mais ce n’est pas l’heure de s’attarder à ces tristes réflexions.

La nuit vient avec cette rapidité que connaissent bien tous ceux qui ont voyagé en Extrême-Orient.

Nous ne pouvons pas rester là : il faut gagner le village le plus proche.

Renseignements pris, c’est Tapang-Prey, dont nous sommes encore éloignés de 6 kilomètres.

Mais aucun de nous ne veut se résigner à abandonner la voiture ! Cela nous paraîtrait une sorte de trahison !

Je demande si l’on peut trouver dans les environs des bœufs ou des buffles pour traîner la machine. On me répond qu’il n’y en a qu’au village, où il n’est plus temps d’aller les chercher… Évidemment, à cette heure-ci, les coccinelles sont couchées et tout porte à croire que les bœufs en ont fait autant. Ces braves bêtes ne sont guère préparées à un service de nuit ! Il reste bien la main-d’œuvre annamite ! Et si les soixante indigènes qui entourent la voiture et la considèrent avec une admiration craintive voulaient la tirer jusqu’au village… Mais comment entamer les négociations ? Là se manifeste encore l’influence providentielle de M. Prère !

Après cinq minutes d’inutiles palabres avec celui qui me paraît le chef de toute cette foule, je me décide à sortir de ma poche un papier précieux que je brandis victorieusement. A son seul aspect, mon bonhomme change de visage : il le lit en donnant toutes les marques extérieures du respect et le fait lire à ses compagnons qui poussent des grognements approbatifs et révérencieux.

Voici la teneur exacte de ce talisman qui va changer la face des choses et des hommes :

Chang’h, Bo. Quan’

Ordre aux chefs et sous-chefs des cantons et aux notables des divers villages de la province de Tay-Ninh qui s’y conformeront.

M. le duc de Montpensier a l’intention de se rendre à Kreck et de continuer ensuite son voyage d’exploration jusqu’à Kompong-Cham (Grand Fleuve).

Si en route, il a besoin de coolies, de charrettes à bœufs ou à buffles, de chevaux ou de bœufs, il faut les lui fournir le plus vite possible.

Je vous prie de faire savoir aux coolies, propriétaires de charrettes, de chevaux et de bœufs, qu’ils seront largement payés par M. le Duc. Je leur promets que si M. le Duc ne les payait pas, je les paierai de mon propre argent.

Les autorités cantonales et communales qui ne se conformeraient pas à cet ordre seront très sévèrement blâmées.

Tay-Ninh, 14 mars 1908.

L’Administrateur,

Signé : Prère.

Ah ! que l’on serait mal venu à nier l’influence morale de la littérature ! Aussitôt qu’il eut pris connaissance de ce précieux document, le chef se répandit en lays, ce qui veut dire en protestations de dévouement ; et sa réponse, d’une prolixité extrême-orientale, peut se résumer ainsi :

— C’est parfait ! Je vais faire tirer la voiture jusqu’à Tapang-Prey par ces messieurs (et son large geste embrassait toute la multitude) à raison de cinquante cents par homme…

Le prix du cent n’a de valeur fixe que dans le répertoire de l’Ambigu. Ici il représente le centième d’une piastre et les prétentions du bonhomme s’élèvent donc à une demi-piastre par tête. Étant donné le nombre de ces modestes auxiliaires, dont les deux tiers n’auront absolument pour toute besogne qu’à regarder travailler les autres, à moins de les gêner par un zèle encombrant et intempestif, la petite note paraît, si l’on peut dire, au-dessus de la portée !… Mais, ma foi tant pis ! Devant la joie de sortir d’embarras, j’accepte sans discuter.

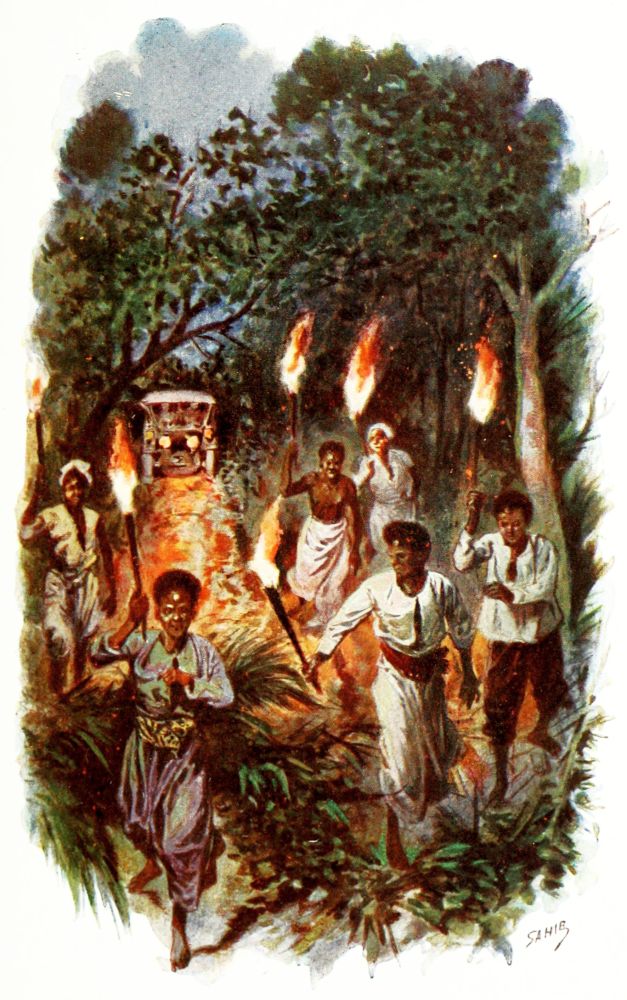

Et, maintenant tranquille, je laisse la voiture sous la garde d’Hervé de Bernis et du fidèle Guérin, et nous nous mettons en route gais et contents, le compagnon et moi.

Chemin faisant, ayant eu l’heureuse idée d’emporter ma carabine-fusil, j’abats, à travers la nuit qui descend sur la forêt, plusieurs coqs sauvages et un magnifique singe, au grand amusement des Cambodgiens qui nous servent d’escorte.

Et nous avançons lentement à la lueur des torches qui réveillent les oiseaux sur les branches.

Enfin, nous nous arrêtons devant la canha qui doit nous servir de logement.

Mon Dieu ! ce n’est pas un château des bords de la Loire ! (et peut-être fallait-il s’y attendre quelque peu). Pourtant la simplicité de sa construction ne laisse pas que de nous plaire. Par un effort d’imagination à la portée des intelligences les plus primaires, qu’on se représente quatre gros piquets surmontés d’un toit en paillote (paille de riz). Cela rappelle ces kiosques champêtres que les braves épiciers en retraite font dresser au fond de leur jardin.

J’ajouterai, avec une précision géométrique, que notre kiosque a la forme d’un rectangle de six mètres environ sur trois.

Un immense lit bas, qui peut servir aussi de table, remplit presque tout l’intérieur.

Dans un coin, nous découvrons une pièce de bois dont la forme singulière nous intrigue. C’est, paraît-il, une cangue pour les prisonniers. On ne saura jamais ce qu’elle peut bien faire là. Je la soupèse, elle me semble d’une légèreté tout à fait engageante. Au fond, cet instrument de supplice sur lequel on a versé tant de littérature humanitaire ne doit pas être beaucoup plus gênant qu’un faux col fortement empesé. On l’inflige plutôt aux prisonniers comme une marque d’infamie dont ils paraissent d’ailleurs se soucier tout autant qu’un poisson d’une banane. A mon vif regret, je ne puis donc en tirer des effets de terreur pour mes lecteurs bénévoles.

Quant aux murs de la canha, la description que j’en ai tentée suffit à démontrer qu’ils sont remplacés par la plus franche cordialité.

Sous le toit de paille que soutiennent les quatre piquets, tous les vents peuvent circuler librement. Du reste, on peut être tranquille : ils n’abuseront pas de la permission.

Nous n’avons même pas de mur Guilloutet pour nous dérober aux regards indiscrets — et ces bons Cambodgiens, comme tous les peuples d’Extrême-Orient, sont encore plus badauds que les gavroches parisiens ou les cockneys de Londres. Aussi, notre vie privée risque fort d’attirer l’attention. Enfin, je ferai poser les toiles de tente et des nattes contre les piquets.

En attendant l’arrivée de l’auto, nous commençons à nous installer. Quelques braves Cambodgiens nous apportent des noix de coco, des œufs et du riz, de quoi faire tous les frais d’un banquet de végétariens.

Pendant que nous le préparons, une rumeur lointaine nous annonce que notre pauvre machine approche, traînée par les coolies… Cela grandit, grandit, puis éclate en un vacarme étourdissant qui participe à la fois de l’émeute… et de la meute. Une assemblée parlementaire ne parviendrait pas à faire tant de bruit, même en renversant un cabinet. Je me précipite au-devant de ces virtuoses.

Quelle vision d’enfer !… aux flammes vacillantes des torches qui empourprent la foule hurlante, la Diétrich semble un dragon monstrueux capturé par tout un peuple et ramené en triomphe. Tirée, poussée, traînée, bousculée par cent bras, elle oscille, roule et tangue au-dessus de ces flots humains et l’on dirait maintenant un navire en détresse.

Enfin le cortège, Guérin au volant, s’arrête près de la canha.

Nous nous précipitons à l’assaut de la voiture pour en retirer les malles, la cuisine, les sacoches.

Hélas ! la malle à effets est transformée en aquarium ! Et quant à la cuisine, c’est à croire que tous les mauvais génies de la forêt s’en sont servis comme d’alambic pour composer une bouillabaisse ensorcelée… le thé, le curry, le sucre, la farine et le sel se confondent en une sauce indescriptible.

Par une chance dont il faut se louer, la malle supérieure qui contient la pharmacie et les conserves a échappé au naufrage.

Quant à notre pauvre machine, elle ne gagne pas à être vue de près.

Elle rappelle ces choses dont Bossuet a parlé quelque part (d’après Tertullien, d’ailleurs !) et qui n’ont plus de nom dans aucune langue.

Mais les nécessités immédiates du campement ne nous laissent point le loisir de nous attarder à déplorer notre infortune… Il faut encore, après tous les avatars de cette journée funeste, nous transformer en cuisiniers…

D’un geste empreint d’une mâle décision, j’ouvre deux boîtes de tripes et, brandissant une casserole, je me mets à faire chauffer notre dîner. Oh ! ce n’est pas que l’appétit nous talonne : nous sommes bien trop tristes et trop fatigués pour que notre pauvre repas nous semble un plaisir. Rien ne prête d’ailleurs à ces douces causeries qui sont le charme et l’excuse des joies gastronomiques.

Enfin, cette formalité vite expédiée, nous faisons disposer des malles et des tentes autour de notre canha qui manque vraiment d’intimité. Une fois à l’abri des regards indiscrets et indigènes, nous montons nous-mêmes les lits pliants sur la grande table centrale. Prévoyant qu’il nous faudra rester ici plusieurs jours, pour nettoyer la machine et vider l’eau des réservoirs, je fais envoyer un coolie à la recherche du milicien qui nous ramènera les charrettes.

Enfin, nous nous couchons, brisés de fatigue.

Mais la fatigue n’a pas toujours cette vertu dormitive que les médecins de Molière reconnaissent à l’opium. Devant mes yeux ouverts dans l’obscurité de la canha, passent et repassent tous les événements de cette triste journée. Vraiment ce voyage entrepris de si bon cœur aurait mérité de mieux commencer. Je comptais bien sur les émotions inséparables d’un premier début ! mais je ne les avais prévues ni si variées ni si désagréables. Je rêve tout éveillé aux merveilles d’Ang-Kor… Elles me paraissent lointaines et comme irréelles. Quels nouveaux obstacles vont se dresser devant nous avant que surgissent au-dessus de la forêt mystérieuse les tours des palais et les coupoles des temples ? Et verrons-nous jamais la Ville au Bois dormant ?

Le voyageur s’interroge avec angoisse… et l’automobiliste lui répond avec une précision tout arithmétique :

— Nous avons roulé une journée entière… et comment !… à travers la brousse cochinchinoise. Et après tant d’efforts qu’avons-nous fait ? 40 kilomètres !… et avec une voiture qui, sur une route ordinaire, n’eût pas mis une demi-heure à parcourir le même trajet.

Or, tout permet de présumer qu’à mesure que nous avancerons les routes deviendront plus impraticables, en admettant même qu’il y en ait.

Donc…

Par bonheur, mes yeux se ferment avant d’avoir entrevu la conclusion de ce syllogisme désenchanté.

17 mars 1908.

Quelle nuit !… Et quand je pense qu’il se trouve à Paris ou à Londres de braves gens qu’incommode le sifflet lointain d’une locomotive ou que réveille en sursaut le fracas de la voiture du laitier ! Nous avons laissé en Europe des amis qui nous envient peut-être, qui se disent de nous parfois :

— Oui, leur voyage sera plein de péripéties, de fatigues… mais quel délicieux repos une fois arrivés à l’étape ! Quel sommeil profond et sans rêves dans le grand silence de la campagne indo-chinoise ! Là, pas de tramways, pas de fiacres, pas de pianos, pas de phonographes, pas de sirènes d’automobiles !

Ah ! s’ils pouvaient connaître leur bonheur ! O fortunatos nimium, sua si bona norint !

Ce matin, nous en sommes à regretter tous ces bruits qui bercent le sommeil des grandes capitales européennes. Roulements de fiacres, sifflets des gares, timbres des tramways matinaux, trompes d’autos, cela n’est que rumeur berceuse et discret murmure auprès du concert asiatique et barbare, mais gratuit et obligatoire, que nous ont donné toute la nuit les chiens des environs.

Aucun vacarme humain ne se peut comparer à cette cacophonie diabolique. Si encore les roquets de ce pays-ci menaient leur musique sans discontinuer, s’ils hurlaient toute la nuit, peut-être finirait-on par s’y habituer, comme le meunier au tic-tac de son moulin, et par ne plus les entendre… Mais ces terribles tapageurs nocturnes ignorent les charmes de la mélodie continue ; ils ne sont pas même wagnériens, ils prennent des temps, ils font des pauses : au moment même où leurs auditeurs bénévoles se sentent le cerveau près d’éclater, ils s’arrêtent comme par un secret accord et l’on jouit alors délicieusement de ce silence qu’on n’espérait plus : on se laisse aller aux premières douceurs du sommeil… Mais, tout à coup, un des exécutants reprend sa partie ; sa voix excite tous les autres et le concert recommence, crescendo et rinforzando jusqu’à l’ensemble final qui s’exaspère en un indescriptible charivari…

Et qu’ils soient cambodgiens ou cochinchinois, ces virtuoses à quatre pattes ne se contentent pas d’aboyer bruyamment mais décemment, comme tout chien qui se respecte. Leur infatigable gosier émet un cri étrange, intraduisible même en polyphonie canine, un son qui décourage l’onomatopée et participe à la fois du miaulement du chat et du grognement du cochon… Comme ne craindrait pas de le dire M. Edmond Rostand :

Cela vous entre dans le cerveau comme la vrille dans une planche et vous taraude l’entendement jusqu’aux limites de la folie furieuse.

Ah ! le voilà, le voilà bien le grand silence de la campagne indo-chinoise !

Dans de pareilles conditions, l’on ne s’étonnera point que nous ayons ce matin devancé l’aurore aux doigts de roses… N’ayant pu fermer l’œil de la nuit, malgré toute notre fatigue, nous n’avons pas même eu la peine de nous réveiller.

La tête lourde, les yeux rouges et les membres engourdis, nous quittons pourtant sans regret nos lits pliants, soutenus par l’espoir de nous réconforter avec le petit déjeuner dont la préparation toute sommaire fut commise hier soir aux soins de Brin-d’Amour.

A ce seul nom, plein de promesses, le lecteur perspicace aura deviné l’effet de cette confiance exagérée : pas plus de petit déjeuner que de restaurants aux environs !

Interrogé sans aménité, Brin-d’Amour semble trouver que notre enquête affamée frise l’indiscrétion : et à toutes nos questions, il se contente d’opposer cette ironique et paisible fin de non-recevoir, bien indo-chinoise :

— N’a pas moyen !

En effet, ce doux philosophe n’a rien préparé, ni feu, ni eau pour faire cuire notre café, ce précieux café, qui, lui du moins, fut sauvé des eaux… et qui d’ailleurs continue !

Vraiment Brin-d’Amour réalise, au delà de toute espérance, le type du boy à tout faire !

Par bonheur, notre fidèle compagnon se propose pour remplir l’intérim et suppléer aux défaillances de notre cuisinier. Nous acceptons avec joie et nous facilitons de bon cœur cette transmission de pouvoirs.

Tandis que l’eau bout, nous sortons de la canha, Hervé de Bernis et moi ; puis, aidés par de braves Cambodgiens, plus débrouillards que Brin-d’Amour, nous tendons des cordes entre l’auto et les piliers de notre demeure improvisée pour y suspendre notre linge et nos effets qui restent tout trempés de la baignade d’hier. Cela ressemble aux préparatifs de quelque fête locale et nous pavoisons de notre mieux ! Guérin, lui, procède à une revue d’installage en règle, c’est-à-dire qu’il vide les coffres de la voiture et dispose toutes les pièces sur l’herbe pour les faire sécher. On dirait un véritable bazar, mais notre brave mécanicien ne semble pas s’affoler parmi tout ce bric-à-brac.

J’envoie un coolie à cheval, avec la mission de réunir ici toutes nos charrettes. Elles représentent nos troupes de réserve et désormais elles nous suivront prudemment, car notre première journée fut pleine d’enseignements, comme tous les ennuis de ce monde, et nous tâcherons au moins d’en profiter.

Le fidèle compagnon ayant réussi à merveille dans la préparation de ce café qui commençait à nous paraître illusoire, nous reprenons quelques forces, et, munis d’un nouveau courage, nous nous mettons à démolir la magnéto, les réservoirs d’huile et nous vidons l’essence dans de grandes jarres. L’eau a pénétré partout, c’est à croire que notre pauvre voiture est restée aussi longtemps submergée que les galions qui dorment dans la baie de Vigo… Comme nous les donnerions tous de bon cœur pour la voir repartir !

Cependant, le compagnon, encouragé par le succès, s’occupe activement de la cuisine : il prépare des merveilles. En effet, l’un des coqs dont M. Prère nous fit le généreux présent ayant rendu son âme sonore, va faire les frais d’un déjeuner sardanapalesque… Ce sera la dernière de Chantecler. Déjà !

Je ne parle pas de la chaleur… mais rassurez-vous, elle est toujours là : comme l’impôt dans un régime parlementaire, elle augmente. On se demande avec quelque inquiétude ce qu’elle deviendra vers midi… Notre brave Guérin, lui, ne paraît guère s’en soucier. Étendu sous la machinerie de la voiture, il ne songe pas même à déplorer l’absence d’une fosse qui faciliterait son travail : non, ce qu’il lui faut, c’est du fer, du plomb… et puis des clefs anglaises. De temps en temps, sa voix nous parvient étouffée et profonde comme si elle sortait d’un puits. Et cette voix impérieuse réclame des tas d’instruments compliqués et bizarres. Pour les lui passer il faut prendre la précaution de les envelopper d’un chiffon… puis de les laisser tomber dans un baquet d’eau froide : car, telle est la curieuse propriété de l’acier, il exagère toujours sur la température ! Tous ceux qui ont fait l’exercice savent qu’en hiver ce diable de flingot trouve toujours moyen d’être plus froid que l’air extérieur et de vous geler les doigts pendant la manœuvre. Ici, comme dirait le fusilier Pitou, c’est la même chose, excepté que c’est tout le contraire ! Ces gredines de clefs anglaises ou françaises, quelle que soit leur nationalité, ramassent toute la chaleur du soleil et la concentrent si bien qu’elles deviennent intangibles. La femme de Barbe Bleue s’y serait brûlé les doigts et cela eût évité du reste bien des ennuis à son époux !

Enfin, à force de clefs et de patience, voici entre nos mains cette petite âme mystérieuse de la voiture : la magnéto. Il ne s’agit plus que de la démonter entièrement et de la nettoyer à fond. Nous nous tirons avec une aisance dont nous sommes fiers de cette besogne compliquée ; toutefois le remontage ne se fait pas sans hésitations et nous gardons quelques doutes sur notre habileté professionnelle. A l’épreuve nous verrons bien.

Mais quel déjeuner réconfortant et consolateur ! Le coq de M. Prère réunit tous les suffrages ; il pourra se vanter, si la métempsychose lui ménage une autre existence, d’avoir eu les honneurs d’une belle oraison funèbre. Et comme nous nous applaudissons d’avoir destitué ce malencontreux Brin-d’Amour, à qui Guérin vient de décerner le nouveau surnom de Bec-dans-l’huile !

La chaleur tient toutes ses promesses du matin. Je ne l’évaluerai pas en degrés centigrades de peur de ne pas être pris au sérieux.

Nous serions bien tentés de nous livrer aux douceurs de la sieste… ce point d’orgue de la vie coloniale, mais nous avons trop à faire. Le soldat que j’avais envoyé en mission vient de rentrer avec toutes nos charrettes. Il va falloir installer un véritable campement.

Pourtant, comme nous ne pouvons pas vivre uniquement de conserves, Bernis s’offre à la corvée de viande fraîche et part pour la chasse avec quelques Cambodgiens qui cumulent les fonctions de guides, de piqueux et de rabatteurs.

L’après-midi nous ménage un agréable intermède. Le chef du village, accompagné de plusieurs femmes aux yeux bridés et malicieux, vient nous rendre visite et nous apporte en cadeau de bienvenue des œufs et du riz. Cette petite cérémonie se passe le mieux du monde et, comme disent les reporters mondains, la plus franche cordialité ne cesse de régner.

Le chef parti, nous nous remettons au travail ; car, puisqu’il est à prévoir que nous serons forcés de passer quelques jours ici, le camping devient une nécessité.

Sous la ferme direction du compagnon, la canha commence à prendre un autre aspect. Sans doute on n’y saurait trouver cette intimité qui fait la gloire de la Hollande et même de quelques maisons françaises : cela manque de tableaux, de gravures, de bibelots et de livres familiers, mais tout de même, notre repaire a presque l’air habitable. Nos lits pliants sont perchés sur cette vaste estrade qui sert de lit de camp aux indigènes, les fusils et les cartouches sont alignés en bon ordre sur une espèce de table, les provisions s’empilent dans un coin en parfaite symétrie avec la toilette et la pharmacie qui se dressent en face ; et les deux lampes à acétylène accrochées aux colonnes qui soutiennent la toiture verseront des torrents de lumière dans notre paisible intérieur.

Comme il n’est point de bonheur parfait, voici une nouvelle inquiétude : notre pauvre Guérin se plaint de sa main blessée. Et c’est encore le compagnon, qui, ne craignant pas de se livrer à l’exercice illégal de la médecine, révèle un excellent « libre panseur ». Ses soins intelligents parviennent à calmer la souffrance de notre brave mécanicien (ceci n’est pas une réclame).

L’heure du dîner approche… et nous comptons fortement sur le retour de notre Nemrod pour corser le menu qui n’est pas des plus variés. Il se fait bien attendre… mais c’est sans doute que le produit de sa chasse l’encombre et retarde sa marche.

Enfin, les cris des Cambodgiens nous annoncent son approche.

Nous nous précipitons à sa rencontre, le cœur en fête… et l’estomac en liesse ! Hélas, sa triste mine nous dispense de le questionner. Il n’a point cette allure triomphale qui convient au chasseur heureux.

Il ne nous rapporte en effet que… ce que les Espagnols appellent : la Bota, c’est-à-dire en bon français qu’il rentre bredouille.

Le dîner se ressent un peu de cette désillusion et notre nuit blanche commence à nous peser.

Pourtant, comme il nous répugne de nous coucher au sortir de table, nous prolongeons la veillée en organisant, pour l’ébahissement des indigènes, la petite fête d’une illumination. Il nous suffit pour cela d’installer sur le devant de la cabane un des phares à acétylène… Jamais Ruggieri n’a obtenu un tel succès. Et nous connaissons la joie de faire acclamer les merveilles de la science par une population éclairée… à giorno ! L’enthousiasme enfantin de ces braves gens leur vaudrait la sympathie d’un syndicat d’instituteurs primaires : ils y verraient le symbole de la raison dissipant les ténèbres de l’obscurantisme. Mais en fait de symboles, les peuples d’Extrême-Orient ont trouvé mieux que cela… et depuis longtemps, et je ne pense pas qu’ils soient sur le point de renier leurs dieux pour adorer l’acétylène ou le magnésium. Quels barbares !… Enfin, ils se sont bien amusés, c’est l’essentiel… Ils ne se fatiguent pas du spectacle, ils en voudraient encore, toujours ! Et leurs cris de joie se prolongent jusqu’à ce que nous soyons étendus sur nos couchettes où j’espère que l’excès de la fatigue va enfin nous procurer le sommeil.

18 mars 1908.

… J’avais compté sans Tay-Ninh !… C’est ainsi que nous avons surnommé le survivant des deux coqs offerts par M. Prère. Dès les premières lueurs de l’aube, Tay-Ninh, qui partage notre canha, la remplit des cocoricos les plus véhéments : sans doute il pense qu’il y va de l’honneur de sa race et remplit en conscience son rôle de réveille-matin. Il ne se décide à se taire que quand il voit tout le monde debout. Tout le monde… sauf moi, hélas, qui souffre d’un accès de fièvre et me résigne à profiter de ce silence inespéré pour faire la grasse matinée.

Il faut bien en convenir et donner raison au librettiste de Galathée :

Les yeux fermés, j’entends à travers une vague somnolence les pas assourdis de mes compagnons et les bruits légers du dehors. Je me reproche ma paresse, mais le sentiment même de mon inaction ne va pas sans volupté et durant quelques heures je jouis délicieusement de ce sommeil conscient, que la fièvre anime de rêves précis et rapides. Je me crois arrivé au but de notre voyage et je vois se dresser les pagodes d’Ang-Kor… oui ! je les vois, et d’une vision si nette que plus tard la réalité ne me paraîtra pas plus vraie. Puis ce sont des visages amis, des paysages de France et d’Angleterre qui défilent avec une vitesse de cinématographe.

La voix de Bernis qui clame que le déjeuner est prêt m’arrache à mes rêves. Honteux et confus, je saute à bas de ma couchette. Mais tout mon rôle de convive se borne à regarder manger mes compagnons, tout en enviant leur appétit.

Et je ne résiste pas ensuite à la tentation d’une petite sieste, tandis qu’Hervé de Bernis et Guérin démontent péniblement la voiture.

Vers quatre heures, mon accès de fièvre passé, je me retrouve plein des résolutions les plus viriles. Je n’ai que l’embarras du choix… je choisis la chasse, non seulement parce que c’est un de mes passe-temps préférés, mais parce que, comme sur le radeau de la Méduse, les vivres commencent à manquer.

Après une sortie de deux heures, je suis assez heureux pour rapporter un lièvre et une superbe biche… Je me dérobe aux félicitations. Cependant, notre linge ayant profité de la température pour devenir sec comme de l’amadou, je retrouve mes amis affairés, en train de le ranger dans l’immense malle… qui, suivant l’exemple de toutes les malles connues (depuis la malle des Indes jusqu’à la valise diplomatique), se trouve à présent trop petite pour tout contenir. Enfin, on parvient à la fermer par la force du raisonnement, aidé de solides ficelles.

Et, malgré les splendeurs gastronomiques de notre dîner, je ne me console pas de cette journée perdue.

19 mars 1908.

Morphée n’a point touché le seuil de la canha !… Le concert cynégétique a pris cette nuit les proportions d’un festival monstre. Les hurlements ont alterné avec les glapissements et tous les roquets des alentours ont donné de la voix.

Stimulé par la concurrence, notre Chantecler Tay-Ninh s’est mis de la partie et depuis trois heures du matin n’a cessé de lancer à intervalles égaux son cri perçant et joyeux.