Title: Aussterbende Tiere

Biber, Nerz, Luchs, Uhu

Author: Kurt Floericke

Release date: January 26, 2026 [eBook #77785]

Language: German

Original publication: Stuttgart: Franckh'sche Verlagshandlung, 1927

Credits: The Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net

Anmerkungen zur Transkription.

Das Original ist in Fraktur gesetzt. Schreibweise und Interpunktion des Originaltextes wurden übernommen; lediglich offensichtliche Druckfehler sind stillschweigend korrigiert worden.

Worte in Antiqua sind "kursiv" dargestellt.

KOSMOS-BÄNDCHEN

AUSSTERBENDE TIERE

KOSMOS

Gesellschaft der Naturfreunde in Stuttgart

Die Gesellschaft Kosmos bezweckt, die Kenntnis der Naturwissenschaften und damit die Freude an der Natur und das Verständnis ihrer Erscheinungen in den weitesten Kreisen unseres Volkes zu verbreiten. — Dieses Ziel sucht die Gesellschaft durch Verbreitung guter naturwissenschaftlicher Literatur zu erreichen im

KOSMOS

Handweiser für Naturfreunde

Jährlich 12 Hefte mit 4 Buchbeilagen

Diese Buchbeilagen sind, von ersten Verfassern geschrieben, im guten Sinne gemeinverständliche Werke naturwissenschaftlichen Inhalts. Vorläufig sind für das Vereinsjahr 1927 festgelegt (Reihenfolge und Änderungen auch im Text vorbehalten):

Dr. Kurt Floericke, Aussterbende Tiere,

Wilh. Bölsche, Im Bernsteinwald,

H. Günther, Was ist Magnetismus?,

W. Flaig u. Dr. L. Lang, Der Gletscher

Jedes Bändchen reich illustriert

Diese Veröffentlichungen sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen; daselbst werden Beitrittserklärungen entgegengenommen. Auch die früher erschienenen Jahrgänge sind noch erhältlich.

Geschäftsstelle des Kosmos: Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

Von

Dr. Kurt Floericke

Stuttgart

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde

Geschäftsstelle: Franckh'sche Verlagshandlung

1927

Mit 17 Abbildungen und einem farbigen

Umschlagbild

Alle Rechte, besonders das Übersetzungsrecht, vorbehalten

Nachdruck verboten

Copyright 1927

by Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart

Printed in Germany

Druck von Holzinger & Co. Stuttgart

[S. 5]

Wer gleich dem Verfasser die freilebende Tierwelt unseres Vaterlandes vier Jahrzehnte lang fleißig und liebevoll beobachtet hat, der wird tief erschrocken sein darüber, wie furchtbar sie innerhalb dieser Zeitspanne, die doch vom naturgeschichtlichen Standpunkte aus nur als winzig bezeichnet werden kann, verarmt und verödet ist. Wir wissen alle, daß die sogenannte menschliche Kultur mit ihren mancherlei unangenehmen Begleiterscheinungen und Auswüchsen die Hauptschuld an dieser unaufhaltsam sich vollziehenden Veränderung trägt, und zur Abwendung des Schlimmsten ist ja als notwendiges Gegengewicht gegen den Siegeszug von Industrie und Technik die Naturschutzbewegung ins Leben getreten, die erfreulicherweise bereits weite Kreise unseres Volkes erfaßt hat. Es ist dringend zu wünschen und zu hoffen, daß es ihr gelingen möge, wenigstens kärgliche Reste einstiger Herrlichkeit in großen Naturschutzparken oder durch strenge und vernünftige Gesetzesvorschriften, die aber nicht nur auf dem Papier stehen dürfen, in letzter Stunde zu retten und den kommenden Geschlechtern zu erhalten. Nun wird von mancher Seite den Naturschützern entgegengehalten, daß zwar die rastlos fortschreitende Kultur manche Tiere, die sog. Kulturflüchter nämlich, ausgerottet oder in ihre entlegensten Schlupfwinkel verdrängt, daß sie aber dafür andere Arten, denen gerade die Beschaffenheit der neuzeitlichen Kultursteppe zusagt, zur Einwanderung veranlaßt oder ihre Vermehrung und Ausbreitung weitgehend begünstigt habe. Das ist auch gar nicht zu leugnen und wenigstens bis zu einem gewissen Grade richtig. Aber der Tausch, den der Naturfreund dabei gemacht hat, ist doch ein herzlich schlechter. Verschwunden sind die urwüchsigen und reckenhaften Gestalten des altgermanischen Waldgebiets, eingezogen sind kleine und unansehnliche Formen, die unserem Gemüt wenig zu sagen haben, zumal sie teilweise gar nicht alteingesessene Arten sind, sondern ursprüngliche Bewohner der Mittelmeerländer. Das ist ein gewaltiger Unterschied, der uns erst recht klar wird, wenn wir die betreffenden Tiere einmal näher betrachten. Ich möchte deshalb zunächst in diesem Kosmosbändchen einige wenige Vertreter dieser Tiere unseren Lesern eingehender vorführen, um ihnen zu zeigen, welch unersetzliche Naturschätze wir schon verloren haben oder zu verlieren im Begriff stehen.[S. 6] Ich möchte weiter dartun, in welcher Schnelligkeit und in welcher Weise die Ausrottung vor sich ging und welche Hoffnungen noch bestehen auf Erhaltung der Überbleibsel. Wenn dadurch die Teilnahme weiterer Kreise für solche schwer bedrohten »Naturdenkmäler« wachgehalten und das Interesse für die Schaffung großer Naturschutzparke (vgl. S. 78) zu ihrer Erhaltung gesteigert würde, so wäre der vornehmste Zweck dieses Büchleins erreicht.

Ein einziges deutsches Säugetier kannte ich bisher noch nicht aus freier Natur: unseren größten und gescheitesten Nager, den sagenumwobenen Biber. Im Sommer 1924 war es mir endlich zu meiner großen Freude vergönnt, diese Lücke bei einem zweitägigen Aufenthalt in Aaken a. d. Elbe auszufüllen. Wenn ich trotz der bedauerlichen Kürze der Beobachtungszeit hier einiges Neue und Wissenswerte über den Biber und seinen gegenwärtigen Bestand mitzuteilen vermag, so verdanke ich dies in erster Reihe der großen Liebenswürdigkeit einiger ortsansässiger Biberfreunde, die mir nicht nur in geradezu mustergültiger Weise als sachkundige Führer dienten, sondern mir auch aus dem reichen Schatze ihrer langjährigen Erfahrungen viele hochinteressante Eigenbeobachtungen zur Verfügung stellten. Besonders gebührt dieser Dank, dem ich hierdurch auch öffentlich Ausdruck geben möchte, Herrn Karl Krietzsch in Dessau, Herrn Oberpostsekretär Winkelmann in Aaken und Herrn Amtmann Behr in Steckby. So schrieb mir z. B. Herr Krietzsch kurz vorher nach Magdeburg: »Punkt 4 Uhr früh schwimmt der Biber bei Aaken über die Elbe, bezieht seinen Bau im Hornhafen und wird dabei photographiert.« Und genau nach diesem Programm verlief die Sache, nur daß sich die Beleuchtung in der frühen Morgenstunde noch als zu schwach für gute photographische Aufnahmen erwies. Es ist eine Lust, unter so ausgezeichneter Führung Naturstudien und Beobachtungen zu machen; der Ortsunkundige wird wohl manchen vergeblichen Gang tun müssen, bis es ihm glückt, eines Bibers ansichtig zu werden, obwohl die vielen Schleif- und Hauspuren des Tieres einem aufmerksamen Auge kaum entgehen können. Für mich war es ein geradezu weihevoller Augenblick, und das Herz schlug mir rascher, als nach einer Viertelstunde bangen Wartens der große Rattenkopf des schwimmenden Bibers in den Elbefluten auftauchte[S. 7] und wir nun rasch einen Kahn bestiegen und auf bequemste Beobachtungsentfernung dem seltenen Wilde bis zu seinem Baue folgten.

Früher war der europäische Biber, Castor fiber L. (der nordamerikanische ist von neueren Forschern unter dem Namen canadensis als besondere Form abgetrennt worden) weit verbreitet und insbesondere in Deutschland durchaus keine Seltenheit, worauf schon Ortsnamen wie Biberach und Bebra hinweisen. Die Stadt Biebrich am Rhein führt einen Biber im Wappen, der aber fälschlich einen Fisch im Maule hält, während in Wirklichkeit der Biber niemals an Fischen oder anderem Getier sich vergreift, sondern ausschließlich Pflanzenfresser ist. Doch wird schon im Mittelalter über rasche Abnahme der Biber an Rhein und Donau geklagt, weil das Tier sich nicht mit dem regen Schiffsverkehr auf diesen Strömen vertrage. Das ganze Mittelalter hindurch spielte der Biber als geschätzter Fastenbraten eine große Rolle, und als besonderer Leckerbissen galt der Biberschwanz, für den man gern den in damaliger Zeit erstaunlichen Preis von 6 Gulden zahlte, und nach dessen absonderlicher Gestalt ja heute noch eine bestimmte Dachziegelart ihren Namen führt. Von Quacksalbern aller Art sehr begehrt war das sog. Bibergeil (man zahlte beim Seltenerwerden des Tieres zeitweise bis zu 180 Gulden für die Geilsäcke eines alten Männchens!), das gegen alle erdenklichen Übel helfen sollte, hauptsächlich aber als Beruhigungsmittel bei Krampfzuständen galt. Großer Wertschätzung erfreute sich auch der feine und leichte Biberpelz, nach welchem ja Gerhart Hauptmann seine prächtige Diebskomödie mit den vielen politischen Spitzen benannt hat. Der mollige Biberpelz, dem die langen Grannenhaare abgeschoren wurden, schützt vortrefflich gegen rauhe Winde und scharfen Frost, während die minderwertigen Felle zu teuren Filzhüten verarbeitet wurden. Da also der erlegte Biber einen erheblichen Geldwert darstellte, kann es nicht wundernehmen, daß die Zahl der Tiere infolge unablässiger und schonungsloser Verfolgung rasch und dauernd zurückging. Zuerst wurde der Biber, wie so viele Tiere, in dem schießwütigen England ausgerottet.

Gegenwärtig ist der europäische Biber nur in Sibirien noch in größerer Menge zu finden, während er in Europa selbst fast völlig ausgerottet und auch an seinen letzten Zufluchtstätten mit dem Untergange bedroht ist. Heute kommt er in Europa nur noch an vier Stellen vor, nämlich 1. im weiten Urstromtale der Elbe zwischen Wittenberg und Magdeburg, 2. im südfranzösischen Rhonedelta, 3. im südlichen Norwegen gegenüber dem Skagerrak, 4. im russischen[S. 8] Sumpfgebiet Polesje, das vom Prijpet durchflossen wird. Allerdings sind schon Stimmen laut geworden, daß der Biber durch die Kriegs- und Revolutionszustände dort ausgerottet worden sei; wer aber die Unzugänglichkeit dieser Gegend sowie die große Menschenscheu der dortigen Biber kennt, wird gleich mir nicht recht daran glauben. Ferner findet sich in »Brehms Tierleben« und anderen Werken die Angabe, daß der Biber auch auf der Balkanhalbinsel noch vorkomme und in Bosnien »besonders häufig« sei. Da ich aber dort nie die geringste Spur des großen Nagers gefunden habe, wandte ich mich um nähere Auskunft an meinen alten Freund, den bekannten Balkanforscher Othmar Reiser, der so freundlich war, mir folgendes zu antworten: »Ich habe schon vor Jahren festgestellt, daß es sich bei diesen Angaben um Verwechslungen mit dem Fischotter oder sogar mit dahintreibenden Baumstämmen handelte. Lange kann es freilich noch nicht her sein, daß der Biber von dort verschwunden ist, denn Knochenreste sind vielfach gefunden worden, und ich selbst war einmal zufällig Zeuge, wie bei einer prähistorischen Grabung am Trebewitsch bei Sarajevo ein gut erhaltenes Kieferstück des Bibers zutage gefördert wurde. Außerdem hat sich der slawische Name des Tieres ›Dabar‹ im Dabar-Polje in der Herzegowina, an das Du Dich wohl noch erinnern wirst, und im Namen des Dorfes Dabar im Bezirke Sanskimost erhalten. Als einzigen greifbaren Beweis aus diesen Gegenden kenne ich aber nur die traurigen Überreste eines ausgestopften Bibers in der unbedeutenden zoologischen Sammlung in Belgrad, der in den 60er Jahren in der Drina gefangen worden sein soll.«

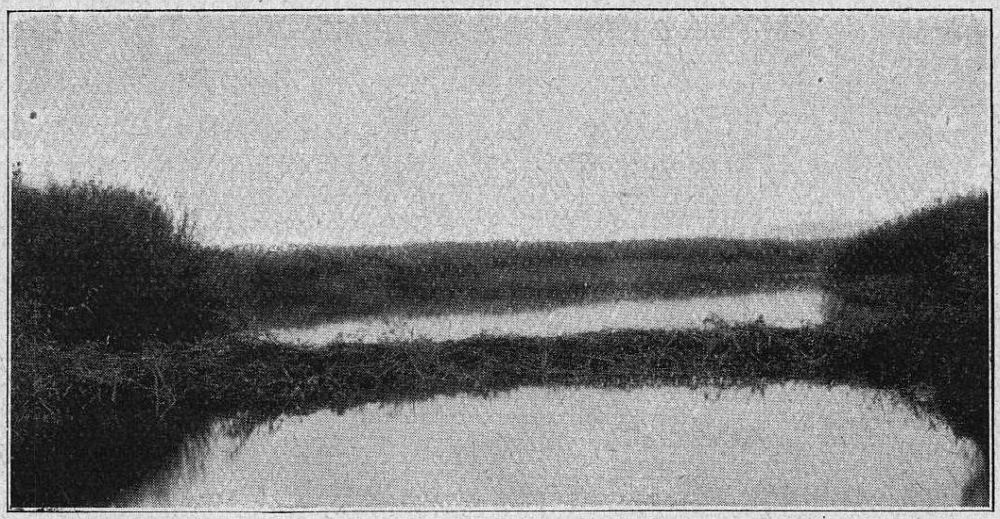

Fast alles, was wir über die Naturgeschichte des europäischen Bibers wissen, ist an den Elbebibern beobachtet worden, über die erst neuerdings (1922) wieder Mertens eine sorgfältige und ausführliche Arbeit veröffentlicht hat. Das Wohngebiet des Bibers an der Elbe und ihren Nebenflüssen ist landschaftlich von hohem Reiz und auch sonst für den Tier- und namentlich für den Vogelforscher von hervorragender Anziehungskraft. Dichte Auwaldungen mit üppigem Unterwuchs und eingebetteten Wiesen und kleinen, schilf- und rohrbewachsenen Seen geben der überaus wechselvollen Landschaft das Gepräge. Selten sah ich irgendwo in Deutschland so viel Tagschmetterlinge wie hier, und in hoher Luft entzückte mich das herrliche Flugbild des edlen Wanderfalken. Der Biber liebt besonders die Altwässer der Elbe mit ihren vielen Lachen und Tümpeln, Seerosen, Igelkolben, Schwertlilien und Schachtelhalmen (auch die[S. 9] Wassernuß kommt hier noch vor), mit ihrem stattlichen Wuchs von Weichhölzern und den zahlreichen Weidenhegern am Rande und mit ihren undurchdringlichen, von Brennesseln und wildem Hopfen durchwucherten Dorndickichten. Daß sich der Biber gerade hier in der Nähe großer Industrien und an der durch eine starke Schiffahrt beständig beunruhigten Elbe erhalten konnte, dürfte auf verschiedene Umstände zurückzuführen sein. Vor allem sind diese sumpfigen Geländestreifen verhältnismäßig spät vom Menschen besiedelt worden, denn man scheute die Mühe ihrer Urbarmachung und den Kampf mit dem Hochwasser, der die Errichtung kostspieliger Dämme und Deiche erforderte. Erst in neuerer Zeit ist diese Besiedlung in stärkerem Maße erfolgt, und damit begann auch das allmähliche Erlöschen des Biberbestandes, der bis dahin ein ziemlich ungestörtes Dasein hatte führen können. Ein weiterer glücklicher Zufall war es, daß dieses Gebiet in fast ununterbrochenem Zusammenhange Domänen- oder Regierungsbesitz darstellte, und daß die Fürsten und Herzöge von Anhalt von jeher weidgerechte Jäger und große Naturfreunde waren, ebenso ihre Forstbeamten. Die Biberjagd an sich hatte ja überhaupt für die Fürsten und großen Herren wenig Reiz, denn sie brachte keine stolzen Trophäen, keine Gehörne und Geweihe; sie reizte auch nicht durch die Gefahr, die in der Bekämpfung des Bären oder des grimmen Bassen lag, gab auch keine Gelegenheit zur Entfaltung höfischen Prunkes wie etwa die Reiherbeize. War also auch Aasjägerei ausgeschlossen, so konnte doch die Wilddieberei auf den wertvollen Biber niemals ganz unterdrückt werden, und in der Zeit des Umsturzes ist sie natürlich wieder besonders üppig ins Kraut geschossen. Auch die hohen Steilufer waren dem Biber günstig, denn sie ermöglichten es ihm, seine Baue so anzulegen, daß er jederzeit unter Wasser ausfahren konnte, während der üppige Pflanzenwuchs stets genügende Äsung bot. Alle diese Umstände haben zusammengewirkt, um den Bestand der Elbebiber bis auf die heutige Zeit zu erhalten. Wie lange noch?

Die heutige Anzahl der Biber einigermaßen zuverlässig festzustellen, ist sehr schwer und erfordert unermüdliche Ausdauer neben großer Begeisterung für die Sache. Herr Amtmann Behr brauchte dazu im Jahre 1913 vom September bis Dezember volle 43 Tage. Er führt insgesamt 188 Biber auf. Davon kamen auf preußisches Gebiet 82 Baue mit 114 und auf anhaltinisches 59 Baue mit 74 Bibern. Das bedeutete schon eine wesentliche Abnahme, denn um die Jahrhundertwende herum hatte der verstorbene Forstmeister Freiherr[S. 10] von Nordenflycht in Lödderitz, der sich auch als Jagdschriftsteller einen Namen gemacht hat, den Gesamtbestand der Elbebiber auf 250 Stück angegeben. Leider ist auch seit der Behrschen Zählung eine unverkennbare weitere Verringerung des Biberbestandes eingetreten, und Professor Mertens urteilt sicherlich viel zu optimistisch, wenn er die heutige Kopfzahl auf rund 200 schätzt. Im September 1924 gab mir Herr Krietzsch eine genaue Aufstellung der nach seinen Beobachtungen noch vorhandenen Biber. Darnach wohnten an der Elbe von Wittenberg bis zum Wellmitzhafen bei Dessau vor dem Kriege 92 Biber, heute dagegen nur noch 14 Alte und 4 Junge; an der Mulde von Dessau bis Raguhn früher 81 Biber, heute noch 6 Alte; an der Elbe von Wallmitzhafen bis Magdeburg früher 48 Stück, heute noch 13. Die Gesamtzahl betrug also 1913 immerhin 222 Biber, heute nur noch 37, darunter 6 Junge. Das wäre allerdings ein ganz erschreckendes Zusammenschmelzen innerhalb 12 Jahren, das für die Zukunft des Biberbestandes das Schlimmste befürchten ließe. Es mag sein, daß diese Schätzung etwas zu niedrig gegriffen ist, zumal neuerdings von zuverlässiger Seite eine Zunahme der Biber in der Kreuzhorst bei Magdeburg gemeldet wird, aber immerhin dürfte sie gegenwärtig der Wahrheit näher kommen als die Mertenssche Angabe. Von diesen 37 einwandfrei festgestellten Bibern leben 15 auf preußischem und 22 auf anhaltinischem Gebiet. Amtmann Behr nimmt den heutigen Bestand doch als wesentlich höher an. Wie weit das Hochwasser 1926 geschadet hat, entzieht sich noch meiner Kenntnis.

Im allgemeinen läßt sich in neuerer Zeit eine Verschiebung des Verbreitungsbezirkes nach Norden feststellen; namentlich in der teilweise abgesperrten Kreuzhorst bei Magdeburg scheint infolge Neueinwanderung eine Zunahme des Bestandes stattzufinden.

Außerdem lebte von 1917 bis 1924 noch ein Biber als Einsiedler im Mühlteich bei Mosigkau. Wie der dorthin gekommen sein mag? Er errichtete nicht nur einen Bau, sondern auch eine Burg und ging zur Ranzzeit oft aus dem Wasser heraus aufs Feld. Seit April 1924 ist das Tier spurlos verschwunden, aber anscheinend nicht gewilddiebt worden, sondern liegt wahrscheinlich infolge Äsung von Eichenrinde verendet in seinem Bau. Wo die Biber nämlich an ihren Bauen gestört werden und der eine Teil zugrunde geht, bekommt der andere in der Ranzzeit Sehnsucht nach seinesgleichen, sucht nach einem neuen Gatten, findet ihn nicht und treibt sich deshalb ruhelos in der Gegend umher, wobei er in die Nebenlöcher der Elbe und[S. 11] Mulde gerät, vereinzelt sogar schon weit in die Havel hinaufgeschwommen ist. Weiden gibt es an solchen Plätzen gewöhnlich nicht; die Tiere äsen deshalb aus Not Eichenrinde, deren Gerbsäuregehalt schwere Verdauungsstörungen bei ihnen hervorzurufen scheint. Ein alterfahrener Waldläufer versicherte meinem Gewährsmann, daß viele Biber auf diese Weise umkämen und daß man sein blaues Wunder erleben würde, wenn man einmal alle Baue öffnen wollte. Eine gewisse Bestätigung erfährt diese auch von Krietzsch geteilte Ansicht durch die Sektion eines Bibers, der in den ersten Tagen des Februar 1925 in stark abgemagertem, aber sonst unverletztem und gut erhaltenem Zustande verendet in der Elbe bei Trochheim gefunden und dem Zerbster Museum eingeliefert wurde. Die ganzen Därme waren voll großer Klunkern und die Leber tuberkulös. Auch ein im November 1924 in einem Graben bei Groß-Rosenburg tot aufgefundener Biber wies keine Schußverletzung oder sonstige Spuren von Gewaltsamkeit auf. Das schon recht alte Tier war bereits einige Wochen vorher in offenbar krankem Zustande an der Modderschleuse beobachtet worden.

Durch allerlei dumme Zufälle gehen alljährlich mehrere Biber zugrunde. So ergab die Untersuchung eines wahren Prachtstückes, das am 3. März 1925 im Luch am Elbeufer verendet angetrieben wurde, daß das Tier nicht von Menschenhand getötet, sondern wahrscheinlich von einem Dampfer gerammt worden war. Einige Wochen vorher wurde bei Vogerode ein toter Biber angeschwemmt, der mit dem linken Vorderfuß in einer neuen Bügelfalle hing. Durch das Auslegen von Ottereisen, das im Biberbezirk ganz verboten werden müßte, werden die Biber überhaupt sehr gefährdet, wenn auch meist unabsichtlich. Dazu kommt die immer noch nicht völlig unterdrückte Wilddieberei. So ging im Frühjahr 1924 durch die Zeitungen die Nachricht, der »letzte« Biberbau an der Saale sei von Wilddieben zerstört und seine Bewohner erschlagen worden. Laut brieflicher Mitteilung des Herrn Winkelmann verhielt sich die Sache aber doch etwas anders. Ein berüchtigter Wilddieb hatte während des Frostes den kleineren Biberbau am Goldberger See im Lödderitzforst mit dem Spaten angegraben und dann in die Öffnung hineingeschossen, wobei er von einem Bauern aus der Umgegend beobachtet wurde. Der eine Biber war daraufhin unter das Eis geflüchtet, ist hier elend umgekommen, wurde im Frühjahr beim Fischen gefunden und der Oberförsterei übergeben, die das Skelett aufgestellt hat. Harte Winter sind überhaupt für den Biber insofern schlimm, als[S. 12] dann die Strolche auf dem Eise an jeden Bau herankommen, die Biber selbst aber wegen des Eises schwer flüchten können. So kommen viele um und werden erschossen oder erschlagen. Wie mir Herr Maler Zehle mitteilt, wurde noch im letzten Winter versucht, die Biberburg im Krügersee niederzubrennen und so die Tiere herauszutreiben. Zum Glück brannte aber das Schilf nur auf der einen Seite an, ohne den Bau wesentlich zu beschädigen.

Ferner gehen leider auch ohne besonderes Zutun des Menschen viele Biber dadurch verloren, daß sie in die Reusen und Netze der Fischer geraten und ertrinken, wenn sie sich nicht durch Zerreißen der Netze befreien können. Da das zuweilen geschieht, freuen sich die dadurch geschädigten Fischer über jeden umgekommenen Biber, dreifach aber, wenn sie sich durch heimliche Aneignung des Tieres mit dem wertvollen Pelze, dem teuren Bibergeil und dem schmackhaften Fleisch bereichern können. Besonders gefährlich sind auch die Nachstellungen, die durch die Mordlust der Schiffer drohen, die mit ihren Kähnen zeitweise innerhalb der Biberreviere ankern. Während der Schutzbeamte auf dem Lande sich bewegen muß, kann der Schiffer vom Wasser aus im kleinen Kahne den Biberbauen ungesehen sich nähern, und so wird manches Stück heimlich umgebracht oder angeschossen und später verludert im Bau gefunden. Manchmal werden die Tiere auch bei der Fischerei mit dem Netz ans Land gezogen, denn sie sind zu dumm oder zu träge, um über das Netz hinwegzuspringen. Ein auf diese Weise gefangener Biber benahm sich so zutraulich und täppisch, daß er mit der Rute wieder ins Wasser zurückgejagt werden mußte. Der schlimmste Feind des aussterbenden Tieres ist aber doch plötzlich einsetzendes Hochwasser, namentlich wenn es noch Eisschollen mit sich führt. Die Biber flüchten dann aus ihren Bauen auf die Deichkronen oder andere erhöhte und trockene Plätze und sind hier natürlich allen Zufälligkeiten und Nachstellungen preisgegeben. Bei solchen Gelegenheiten weit sich verirrende Biber werden oft aus bloßer Unkenntnis umgebracht, weil man sie irrtümlich für Fischottern hält. Aber auch für den friedlichen Beobachter ergibt das schöne Gelegenheiten.

So schreibt mir Herr Winkelmann: »Vor zwei Jahren saßen zwei Biber beim Frühlingshochwasser, als der Damm nur 1-½ Meter aus der Flut hervorragte, unterhalb des Wachthauses auf dem Damme und versuchten wiederholt, sich in die Deichkrone einzugraben. Dies mußte jedesmal von der Deichwachmannschaft, die dort während des Hochwassers Tag und Nacht in Bereitschaft lag, verhindert[S. 13] werden. Schließlich nahmen die Tiere davon Abstand, hielten sich aber noch tagelang auf der Deichkrone auf. Beim Herannahen von Menschen plumpsten sie jedesmal ins Wasser, schwammen zwischen den Bäumen herum und kehrten nach Vorübergang der Störenfriede auf ihre alten Plätze zurück. Als später das Wasser fiel, suchten sie ihre Baue wieder auf.« Es sei aber ausdrücklich betont, daß auch in solchen Fällen ernsthafte Dammbeschädigungen durch den Biber höchstens bei ganz mangelhafter Aufsicht verursacht werden könnten. Die Tiere kommen auf die Dämme ja überhaupt nur, wenn diese unmittelbar ans Wasser stoßen und kein anderes erhöhtes Ufer zur Verfügung steht. Deshalb erscheint schon aus rein praktischen Gründen der Vorschlag von Mertens sehr beachtenswert, für solche Fälle besondere Biberschutzhügel anzulegen. Auf der Straße von Aaken nach Steutz liegt ein Wirtshaus, das jenseits der Straße noch eine Veranda für die Gäste hat. Bei Hochwasser fährt das Motorboot des Fährmanns bis an die Treppenstufen des Gasthauses. Als Herr Winkelmann einmal das Fährboot benutzte, saßen die beiden am Hornhafen heimischen Biber auf einem Bündel selbst zusammengeschleppten Reisigs unmittelbar hinter der Veranda. Beim Heranfahren des Bootes plumpste der eine ins Wasser, der andere aber blieb ruhig sitzen und äugte die Menschen nur neugierig an. Daraufhin kam auch der andere Biber sofort wieder auf die Sasse zurück, und beide ließen sich nun in aller Ruhe und Bequemlichkeit beliebig lange beobachten.

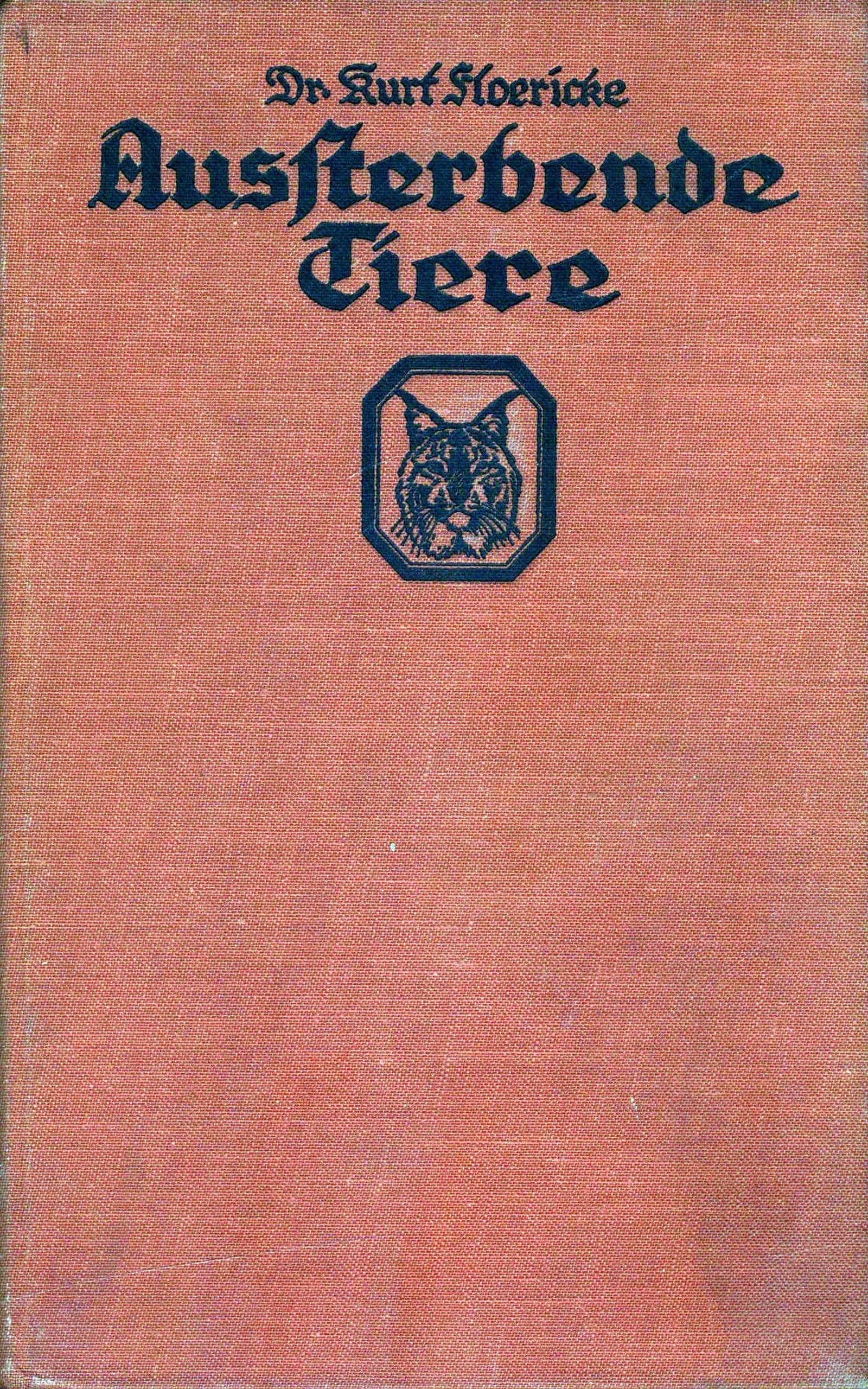

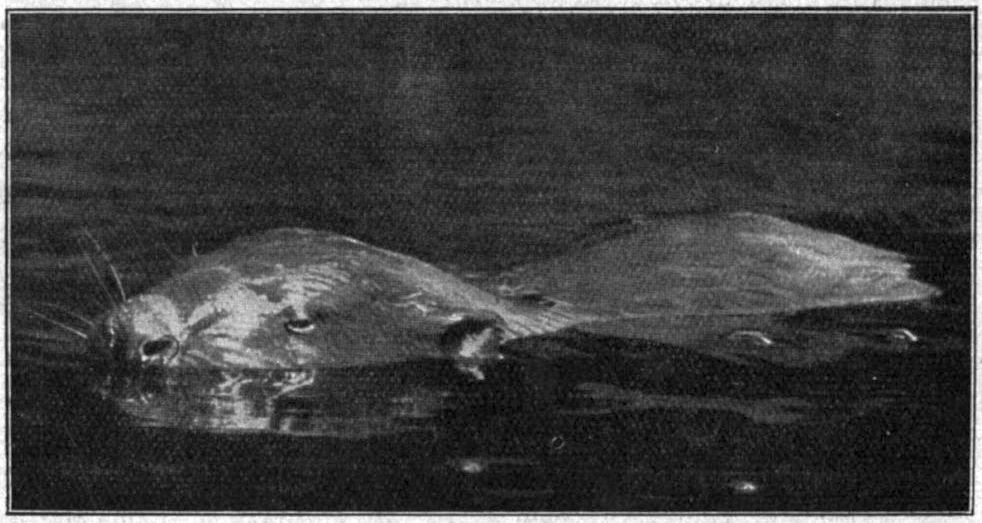

Der am Ufer ruhende Biber macht einen gedrungenen Eindruck und erinnert stark an eine riesenhafte Ratte, nur daß die Hinterfront abgestutzt erscheint, weil die Kelle im Ruhezustande unter den Leib geschlagen wird, also überhaupt nicht sichtbar ist (Abb. 1). Von weitem sieht ein solcher ruhender Biber wie ein am Ufer liegender[S. 14] Stein aus und wird deshalb trotz seiner Größe in seiner Unbeweglichkeit vom Unkundigen leicht übersehen. Selbst bei der Anlage ihrer Baue kümmern sich die Biber bisweilen herzlich wenig um die unmittelbare Nachbarschaft des Menschen. So ist im Aakener Hornhafen von jeher ein Biberbau gewesen, und die Tiere haben sich durch das beständige Hämmern und Klopfen der Schiffsbauer eigentlich nie stören lassen. Brieflicher Mitteilung des Herrn Behr zufolge lag früher am hochbewaldeten Ufer der Elbe bei Steckby hinter einem Buhnenwinkel ein weitverzweigter Biberbau, der zuweilen auch von Dächsen und Füchsen befahren wurde. Hochwässer hatten hier einen tiefen Kolk gerissen, der durch eine schmale Rinne mit der Elbe in Verbindung stand, aber bei niedrigem Wasserstande trocken lag, so daß der Biber, um zu seinem Bau zu gelangen, über Land wechseln mußte. Die Zugangsröhren lagen bis auf einige vom Dachs angelegte unter Wasser, wie dies bei Biberbauen stets der Fall zu sein pflegt. Da die Strömung weitere Landmassen wegriß, wurde von der Strombauverwaltung ein Deckwerk aus Faschinen und Steinpflaster angelegt, wobei die tief liegenden Eingänge verschüttet wurden. Diese geräuschvollen Arbeiten konnten aber das hier hausende Biberpaar nicht zum Verlassen seines Heims bewegen, sondern die Tiere benutzten nun eine hochliegende Dachsröhre als Einschlupf, wobei sie eine Strecke von 12 Metern den Hang hinauf zurückzulegen hatten und sich dabei oft prächtig beobachten ließen.

Werden die Biber an solchen Plätzen vom Menschen überrascht, so zeigen sie sich recht blöde und unbeholfen, aber nicht eben furchtsam. Das Tollste in dieser Beziehung hat Herr Amtmann Behr erlebt. Er teilte mir darüber brieflich folgendes mit: »Im Sommer 1922 war der Wasserstand der Elbe überaus niedrig, so daß die Sandbänke, die die Tiere passieren mußten, bis weit ins Flußbett hineinliefen. Des Abends erfolgte der Auswechsel, wenn das Büchsenlicht längst geschwunden war, während sich des Morgens die Heimkehr oft stark verspätete, namentlich wenn Fischer oder Schiffer hier tätig waren. So lag ich einmal im Juli vor Tagesgrauen in meinem Versteck und harrte der Heimkehr meiner Freunde. Auf der Sandbank hatte Herr Hermann Hähnle aus Stuttgart einen Kino-Apparat aufgestellt, um die Tiere zu filmen, was auch tadellos gelang. Da die ständig vorüberfahrenden Kähne ein zeitiges Einwechseln verhinderten, erfolgte dieses erst um 8 Uhr morgens, als die Sandbank schon stark von der Sonne beschienen wurde. Langsam,[S. 15] Schritt für Schritt, stieg der erste Biber schwerfällig über die dünenartige Fläche, wobei er die Kelle nachschleifen ließ (Abb. 2). Am Kolk angelangt, schob er sich ebenso schwerfällig ins Wasser und schwamm, nur den Kopf zeigend, zur anderen Seite hinüber, um hier ebenso täppisch auszusteigen. Als er so ziemlich an das Rohr angelangt war, sprang ich ihm entgegen und stellte mich auf den Wechsel, um ihn wieder in den Tümpel zurückzutreiben. Doch diesen Scherz faßte er falsch auf, ging zum Angriff über und biß mit seinen langen Nagezähnen durch den Schaft meines Wasserstiefels, auch noch durch Beinkleid, Unterbeinkleid und Strümpfe, und erst als ich ihm einen leichten Schlag auf den Kopf versetzte, ließ er los, kehrte um und machte denselben Weg zurück.«

Noch ein anderes hübsches Biberstückchen vom Januar 1913 aus Dessau! Damals kam ein Biber in die sog. Wasservorstadt, nachdem er sich schon im Herbst öfters dort hatte blicken lassen. Er entwickelte eine ganz verblüffende Dreistigkeit und unternahm öfters am hellen Tage Spaziergänge über den Wasserwall hinweg in die eingefriedigten Gärten, um dort mit großem Behagen die Kohlköpfe zu verspeisen. Auch zugeworfene Apfelstückchen nahm er gerne an und ließ sich bei seinen Schmausereien durch Zuschauer nicht im geringsten stören, obgleich einmal ein ganzes Mädchenpensionat um ihn versammelt war. Den Schaden an den Kohlstrünken hätte man ihm gern verziehen, aber leider benagte er auch die Obstbäume, und es wurde deshalb beschlossen, ihn einzufangen und an die Forstverwaltung[S. 16] abzuliefern. Bald war zur Ausführung dieser schwarzen Tat ein Mann mit einem großen Sack zur Stelle. Der Biber aber setzte sich ruhig hin und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Es sah aus, als wäre es eine Kleinigkeit, ihm den Sack überzustülpen, aber sobald ihm der Mann den Sack vorhielt, sprang der Biber mit Fauchen und Knurren nicht etwa in den Sack, sondern auf den Mann. Sack und Mann verschwanden jedesmal nach der glänzenden Attacke des Bibers, und schallendes Gelächter der Zuschauer belohnte den Sieger. Dieses Schauspiel wiederholte sich einigemal, aber der Biber ließ sich das wenig verdrießen, denn nachdem er seinen Gegner schneidig abgewiesen hatte, ging er in aller Seelenruhe wieder an seinen Kohl und labte sich. Schließlich sah man ein, daß dem Biber bei seiner Tapferkeit und überlegenen Ruhe nicht beizukommen sei und ließ ihn ungestört seines Weges ins nahe Wasser ziehen.

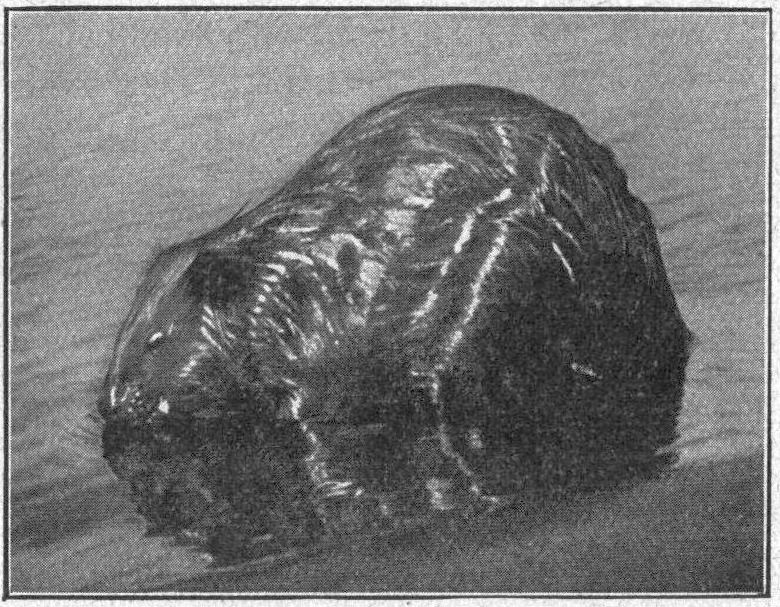

Sportsegler, die im Sommer die Wasserreise von Dresden nach Potsdam zu machen pflegen, haben mir oft versichert, daß sie auch bei Tag auf Reisighaufen oder Weidenköpfen ruhende Biber antrafen, die sich um die lautlos vorbeisegelnden Boote kaum kümmerten, sondern ruhig weiter dösten, um erst im Wasser zu verschwinden, wenn man Lärm machte oder ihnen gar zu nahe auf den Leib rückte. Besonders menschenscheu kann man nach alledem den Elbebiber also unmöglich nennen, wenn er auch unter gewöhnlichen Umständen immer genügend auf seine Sicherheit bedacht bleibt. Erschwert wird[S. 17] seine Beobachtung aber durch seine nächtliche Lebensweise und durch die sumpfige Beschaffenheit des Geländes, in dem man es an Sommerabenden vor Stechmücken kaum aushalten kann. Die unverkennbaren Spuren seiner Anwesenheit müssen schon jedem halbwegs aufmerksamen Spaziergänger auffallen, am meisten natürlich die Burgen und abgeschnittenen Hölzer mit der sanduhrartig gestalteten Schnittfläche und die herumliegenden Späne, auf denen sich der Eindruck der großen Nagezähne deutlich erkennen läßt. Aber auch die regelmäßig begangenen Wechsel stechen sehr ins Auge, sei es als deutliche Straßen im hohen Wiesengrase, sei es als glatte Rutschbahnen am abschüssigen Ufer, sei es als scharf ausgeprägte Fährte auf einer Sandbank. An solchen Stellen kann man sowohl die Schwimmhäute der Hinterbeine wie die Zehen der Vorderfüße deutlich erkennen, wenn auch alles durch den nachschleifenden Schwanz etwas verwischt erscheint (Abb. 3). Stellt man sich an einem solchen Wechsel etwas gedeckt an und verhält man sich nur bewegungslos, so wird man namentlich an schönen, stillen Sommerabenden oft die Freude haben, den Biber im nahen Wasser unter der Oberfläche entlang schwimmen zu sehen, wobei er nur die Nasenspitze herausstreckt, während sich zwei feine Striche im Wasserspiegel abzeichnen. Wo das Tier sich ganz sicher fühlt, taucht es auch weiter aus dem Wasser hervor, so daß der halbe Kopf und der Rücken hervorragen (Abb. 4). Schließlich steigt der Biber an Land, schiebt sich schwerfällig die Böschung hinauf, schüttelt sich das Wasser aus dem Pelz und trottet langsam[S. 18] am Ufer entlang, bis er nach einiger Zeit mit weithin hörbarem Plumps wieder ins Wasser zurückfällt. War er irgendwie erschreckt worden, so stößt er mit seinen breitruderigen Hinterfüßen kräftig nach oben aus, schlägt gleichzeitig mit dem Schwanze laut klatschend auf die Wasseroberfläche, was wohl ein Warnungszeichen für seine Kameraden sein soll, und sinkt dann fast senkrecht in die Tiefe. Oft aber gleitet er auch völlig lautlos ins feuchte Element, wenn nämlich ringsum alles ruhig blieb. Beim Tauchen werden die auch auf der Innenseite dicht behaarten Ohrmuscheln zusammengefaltet und so der Gehörgang verschlossen, die durchsichtige Nickhaut über die kleinen Rundaugen gezogen und die Nasenflügel mit Hilfe besonderer Muskeln fest zusammengepreßt. Die Lehrbücher geben übereinstimmend an, daß der Biber etwa zwei Minuten unter Wasser bleiben könne, dann aber zum Atemholen wieder an die Oberfläche kommen müsse. Indessen ist diese Zeitangabe sicherlich viel zu niedrig gegriffen. Ich selbst konnte mit der Uhr in der Hand an einem in Gefangenschaft gehaltenen Biber feststellen, daß er volle 10 Minuten unter Wasser blieb, und Behr sah in einem kleinen, klaren Tümpel bei Steckby einen Biber sogar 14 Minuten lang ruhig auf dem Grunde liegen, ehe er von neuem Atem schöpfte. Ein Förster und ein Bühnenarbeiter wollen dasselbe 15 bis 20 Minuten lang beobachtet haben. Die außergewöhnlich großen Lungen des Tieres vermögen ja auch eine ganz bedeutende Luftmenge zu fassen. Das Geruchsvermögen des Bibers ist gut entwickelt, während die etwas blöde dreinblickenden Augen stark kurzsichtig sind. Die selten zu hörende Stimme ist leise knurrend, bei Ärger zornig fauchend. Die noch im Bau liegenden Jungen wimmern nach Mertens wie kleine Kinder.

(Naturaufnahme von Amtmann Behr)

Wenn man unsere Abb. 5 betrachtet, wird man sehr geneigt sein, den Biber für einen argen Waldverwüster zu halten, denn er hat hier in der Tat ganz greulich gewirtschaftet. Unser Erstaunen wird noch wachsen, wenn wir hören, daß hier die Arbeit eines einzigen Bibers vorliegt, der sich im Frühjahr 1913 als Einzelgänger bei Törten a. d. Mulde aufhielt. Er war zugewandert, als an seinem alten Wohnorte die Weidenanpflanzungen immer seltener wurden und hatte nun seinen Stand in hohes Laubholz verlegt, wo er Espen fällte, darunter Stämme bis zu 40 cm Durchmesser. Der Schlag erreichte schließlich eine Größe von 3/4 Morgen. Der Übeltäter war ein ungewöhnlich starkes Tier und wurde von Förster Radtke, der ihn öfters beobachtete, auf 80, von anderen sogar auf 90 Pfund[S. 19] geschätzt (Brehm gibt das Gewicht des Bibers mit 20 bis 30 kg sicher zu niedrig an), ein Zeichen dafür, daß trotz unvermeidlicher Inzucht noch keine Entartung des deutschen Biberbestandes eingetreten ist. Trotz unserer lehrreichen Bilder ist der forstliche Schaden des Bibers nicht so groß, wie vielfach angenommen wird, und wird eigentlich nur dann wirklich empfindlich, wenn man den Tieren ihre natürliche Hauptnahrung, nämlich Weiden- und Wurzelwerk von Wasserpflanzen, schmälert. Es sind ja immer nur einzelne Stücke, die dazu neigen, übermäßig zu schneiden und auch stärkere Bäume anzugehen. Man sollte also die Schädlichkeit des Bibers nicht noch aufbauschen, wie es leider vielfach geschieht, um Freund Bockert »interessanter« zu machen; es fehlt ohnehin nicht an Stimmen, die den Abschuß der letzten Elbebiber immer und immer wieder verlangen. Seine Arbeiten verrichtet der Biber nur des Nachts bei völlig hereingebrochener Dunkelheit und läßt sich dabei nicht gerne belauschen. Dies war sogar im Hamburger Tiergarten der Fall, wo das Bibergehege einen besonderen Anziehungspunkt bildet. Selbst in mondhellen Nächten konnten die Tiere nicht beim Fällen der für sie eingepflanzten Pappelstümpfe beobachtet werden. Sie brauchten 29 Tage[S. 20] zum Fällen eines 36 cm starken Baumes, weil sie offenbar nur mit großen Unterbrechungen daran arbeiteten, da sie ja anderweitige Nahrung im Überfluß hatten. Die von Brehm gepflegten Biber zeigten sich etwas umgänglicher und schnitten schließlich auch in den späteren Nachmittagsstunden. Zum Umlegen einer 8 cm dicken Weide brauchten sie nur fünf Minuten. In Steckby vom Biber abgeschnittene Stämme hatten gewöhnlich eine Dicke von 15 bis 30, manchmal aber auch 40 und selbst 60 cm, und zwar handelte es sich in diesem Falle stets um Schwarz- oder Silberpappeln. Nach einem Berichte Friedrichs wurde am Kühnauer See bei Dessau eine Pappel von 192 cm Umfang in mehrjähriger, von großen Pausen unterbrochener Arbeit umgelegt. Für mich unterliegt es gar keinem Zweifel, daß solche starke Bäume nicht zu Nahrungszwecken, sondern lediglich zum Schärfen der Schneidezähne angenommen werden, oft wohl auch nur aus Langeweile und Spielerei. So sah ich im Gasthause in Aaken die Photographie einer riesenhaften Pappel, die aus vier Stämmen zusammengewachsen war. An diesem gewaltigen Baum hatten fünf Biber jahrelang genagt, natürlich nur ab und zu. Dieses Biberfraßstück sollte auf eine Ausstellung nach Leipzig geschickt werden, aber sein Umfang erwies sich als so groß, daß der Transport unterbleiben mußte. Ein halbes Jahr später riß ein Sturm den mächtigen Baum um, und zwar an der angefressenen Stelle. Schneereiche Winter bereiten dem Schneiden mancherlei Schwierigkeiten. So sah ich einen Stamm, der vom Biber zunächst in der gewöhnlichen Weise unten angeschnitten war. Tiefer Schnee hatte ihn dann genötigt, die Arbeit an einer höheren Stelle von neuem zu beginnen. Hier wiederum durch stärkeren Schneefall vertrieben, hat er endlich in großer Höhe nochmals angefangen und nun den Baum wirklich gefällt, der also unterhalb der Bruchstelle noch zwei weitere tiefe Einschnitte zeigt. Pappeln und Weiden sind die Lieblingsbäume des Bibers, er geht aber auch alle anderen Weichhölzer des Auenwaldes an, mit Vorliebe Ahorn, Wildbirne, Holzapfel und Haselstrauch, seltener die bitteren Schwarzerlen und Eichen, nur ausnahmsweise die Birke und die Kiefer, die er aber nicht entrindet, weil ihm wahrscheinlich ihr Harzgehalt zuwider ist. Sehr gern werden neu auftauchende Baumarten heimgesucht, wie dies ja auch von den Spechten bekannt ist. So erzählt Mertens, daß auf dem Klostergut Prester eine ganze Reihe frisch gesetzter Apfelstämmchen in wenigen Nächten abgeschnitten und ins Wasser geschleppt wurde.

[S. 21]

(Blitzlichtaufnahme von Amtmann Behr)

Seinem Schneideplatze nähert sich der Biber erst nach völlig hereingebrochener Dunkelheit und mit erhöhter Vorsicht, wie sich dies sehr hübsch auf unserer nach einer Blitzlichtaufnahme hergestellten Abb. 6 sehen läßt, wo das Tier gerade in den zum Schneiden bestimmten Weidenstrauch kriecht. Beim Schneiden nimmt es eine eichhörnchenartig hockende Stellung an, und in den Erholungspausen setzt es sich fast aufrecht, wobei es sich fest auf die Kelle stützt. Durch das schnelle Schneiden entsteht ein schnarrendes Geräusch, und dünne Stangen fallen schon nach Verlauf weniger Minuten. Während dünne Weidenzweige glatt durchgenagt werden, erhält die Schnittfläche bei stärkeren Stämmen schließlich das sanduhrartige Aussehen, das wir auf den Abb. 5 und 7 gut bemerken können. Auf Abb. 7 sehen wir zugleich, daß Meister Bockert manchmal auch vergeblich arbeitet, indem der Baum zwar fällt, aber mit seinem Wipfel in den Nachbarbäumen hängen bleibt. Kommt der Stamm dabei recht schräg zu liegen, so besteigt der Biber ihn wenigstens, um die Rinde zu äsen. Am Schneideplatz liegen massenhaft Späne bis zu 10 cm Länge herum, denen die Spur der Nagezähne so deutlich aufgeprägt ist, daß man nach ihrer größeren oder geringeren Breite leicht das ungefähre Alter des Bibers bestimmen kann. Nähert sich die Arbeit ihrem Ende, so rückt der Biber von Zeit zu Zeit von dem Stamm ab und blickt spähend zum Wipfel empor, als ob er sich vergewissern wolle, nach welcher Richtung hin der Baum wohl fallen wird. Er muß in dieser Beziehung ein sehr gutes Urteilsvermögen besitzen,[S. 22] denn nur äußerst selten kommt es vor, daß ein Biber von dem fallenden Baum erschlagen wird. Mir ist diesbezüglich nur ein gut beglaubigter Fall zu Ohren gekommen. Mertens geht also immerhin zu weit, wenn er angibt, daß es überhaupt niemals vorkäme. Ich vermute, daß auch die eigentümliche sanduhrartige Form des Schnitte die Fallrichtung in bestimmter Weise beeinflußt, aber über diesen Punkt wären noch weitere und gründlichere Untersuchungen notwendig. Die beim Schneiden gewonnene Rinde wird gleich an Ort und Stelle behaglich zerschrotet. Die gefällten Bäume werden dann nach und nach in »handliche« Stücke zerschnitten, aber nicht entrindet, und allmählich ins Wasser geschleppt, besonders die Weiden. Muß das Tier dabei über Sandbänke hinweg, so entstehen auf diesen förmliche Schleifbahnen (Abb. 8). Das Hinabschaffen der Zweige an den mit Gestrüpp bewachsenen Steilufern wäre nicht leicht, wenn jedesmal eine andere Stelle benützt werden sollte, und deshalb schafft sich Meister Bockert durch beständige Benutzung der gleichen Stelle eine Schlittenbahn, auf der er mit seinen Vorräten leicht und vergnüglich hinabrutscht. Die eingesammelten Hölzer bilden schließlich ein Floß vor dem Eingang zum Biberbau, und im Wasser erhält sich die Rinde namentlich der Weidenzweige frisch und schmackhaft und kann dann an ungemütlichen Wintertagen als Nahrungsvorrat dienen. Der Biber futtert ja am liebsten naß. Aus dem Gesagten erhellt schon, daß die Anlage von Weidenpflanzungen die erste Vorbedingung für das Gedeihen dieser Tiere ist. Exinger beobachtete an seinen gefangenen Bibern, die er auf einem ziemlich großen Teiche hielt, daß sie ein feines Vorgefühl für die kommende Witterung haben und sich nach ihr zu richten wissen. Eines Abends[S. 23] machten sie sich bei schönem Wetter plötzlich mit großer Hast an die Arbeit, Stämme in ihren Teich zu schleppen. Binnen einer einzigen Nacht hatten sie 186 Stämme von 2 bis 3 m Länge und 8 bis 11 cm Dicke ins Wasser geschafft, und wirklich trat ein Witterungsumschlag ein, und 24 Stunden später war der ganze Teich fest zugefroren und mit einer 7 cm dicken Eiskruste bedeckt.

Neben Weidenzweigen bilden die Wurzeln von allerlei Sumpf- und Wasserpflanzen die Hauptnahrung des Bibers, wodurch sich auch seine Vorliebe für die alten und toten Elbearme und die kleinen Seen im Urstrombette erklärt. Bevorzugt werden die süßen Wurzelknollen vom Rohr, Schilf und namentlich der beiden Wasserrosen. Der Biber beißt sie unter Wasser ab, so daß sie zur Oberfläche emporsteigen, oft viele an einer Stelle. Wo Zuckerrübenfelder in der Nähe des Wassers sich befinden, werden sie auch nächtlicherweile vom Biber gern heimgesucht. Während der schönen Jahreszeit werden als Zukost auch die zartesten Blätter und Blüten der Wasserpflanzen verspeist, junges Gras auch nicht verschmäht und sogar Seerosenfrüchte aufgenommen, deren harte Samenschalen unverdaut wieder abgehen. Mertens hatte einmal einen merkwürdigen Anblick, indem auf der von leichtem Nebel verschleierten Wasserfläche eine weiße Welle sich zu nähern schien. In Wirklichkeit war es ein Biber, der Seerosenblüten in großer Zahl gepflückt und in den Fang genommen hatte, so daß sie rechts und links wie ein Strauß heraushingen.

Die gewöhnlichen Wohnbaue der Biber werden ganz nach Art des Fischotters im Steilufer des Flusses angelegt, womöglich der größeren Festigkeit halber im Wurzelgeflecht einer alten Eiche, Rüster oder Weide, immer so, daß das Tier auch bei niedrigem Wasserstande[S. 24] unter Wasser in seine Behausung gelangen kann. Bisweilen wird dabei der schützende Baum derartig unterwühlt, daß er schließlich zum Umstürzen gebracht wird, wie dies im Aakener Hornhafen vorgekommen ist. Auch am Nordufer des Steinsees haben die Biber eine 80 cm starke Eiche durch Unterwühlen des Erdreichs zu Fall gebracht. Alte Baue können im Laufe der Zeit einen recht beträchtlichen Umfang annehmen, und manche Röhren führen dann so niedrig unter der Erdoberfläche entlang, daß das Begehen oder Befahren solcher Uferstrecken geradezu gefährlich wird und namentlich bei der Heuernte gar nicht selten Menschen oder Pferde durchbrechen. Der Biber fährt dann erschrocken aus seinem Bau und flüchtet ins Wasser. Noch schlimmer wird die Sache, wenn die Biber in den Deichen wühlen, was glücklicherweise selten vorkommt. Doch muß die Strombauverwaltung in dieser Beziehung immer ein scharfes Auge auf sie haben. Auch in solchen Fällen ist es nicht nötig, die Tiere abzuschießen, weil sie sich auch durch andere Mittel leicht vergrämen lassen. Mertens gibt an, daß der Damm bei Ranies in den Jahren 1920 und 1921 stark unterwühlt war und deshalb mit großen Kosten wieder ausgebessert werden mußte; die Gesamtlänge der damals aufgegrabenen Röhren soll nicht weniger als 86 m betragen haben. In den Wohnkessel des Baus werden einige derbe Holzprügel eingetragen und zu ganz feinen Spänchen zernagt, wodurch eine weiche Unterlage geschaffen wird.

Wo Ruhe im Revier herrscht und der Biber sich unbehelligt weiß, errichtet er außer diesen Bauen, die dann nur als Notwohnungen dienen, auch noch sog. Burgen, wie ich selbst eine am Schmiedersee besichtigen konnte. Sie sind oberirdisch sichtbar und haben backofenförmige Gestalt (Abb. 9). Diese Burg fiel schon von weitem durch die teilweise entrindeten und deshalb weißen Weidenzweige auf, die zu ihrer Herstellung verwendet waren. Obenauf lagen lange, trockene Rohr- und Schilfhalme. Die Baustoffe werden nicht etwa sorgfältig angeordnet, sondern liegen wirr, kreuz und quer durcheinander, so daß der ganze Bau ein sehr sparriges Aussehen erhält. Früher befand sich dort mitten im Wiesengelände eine zweite Biberburg dicht beim sog. Försterfriedhof auf einer kleinen Erhebung, die den winzigen Rest der sog. Schmiedburg, eines alten Bollwerks der Sachsen gegen die Wenden, darstellt. Im Goldberger See bei Lödderitz befindet sich gleichfalls im Schilf und Rohr versteckt eine regelrechte Biberburg, die ziemlich hoch und etwa 3 m breit ist. Zu den Burgen führen im tieferen Wasser mündende Geschleife.[S. 25] Ändern sich die Örtlichkeitsverhältnisse in unerwünschter Weise, so verlegen die Biber ihren Wohnsitz. So lebte vor einigen Jahren ein Paar im sog. Kuhlenhagen. Da aber dieser Teil der alten Elbe Fischreichtum aufwies und infolgedessen immer stärker befischt wurde, haben sich die ruheliebenden Tiere nach dem nördlichen Teile der Kreuzhorst verzogen, wo sie unter Naturschutz stehen und deshalb weniger gestört werden. Fortwährend haben die Tiere an ihren Burgen herumzubasteln, zu ändern, zu vergrößern und zu verbessern. Alle erforderlichen Dichtungsstoffe, wie Gras, Erde, Sand, Lehm und Schlamm, werden (wie auch bei den Dammbauten) nur mit dem Maule und mit den Händen bewegt und ausschließlich mit letzteren verarbeitet, also nicht mit der Kelle, welches unausrottbare Märchen sich immer wieder in den Büchern fortpflanzt. An schönen, ruhigen Tagen sonnt sich der Biber gerne auf dem Dache seiner Burg oder auf in der Nähe befindlichen Kopfweiden, oder er richtet sich als lauschige Ruheplätzchen besondere Sassen her. Die Sasse, von der ich selbst einen Biber aufscheuchte, war in den lehmigen Morast eingetieft und mit trockenem Gras und Laub gepolstert, übrigens so angelegt, daß bei nahender Gefahr ein einziger Satz das Entkommen ins Wasser ermöglichte.

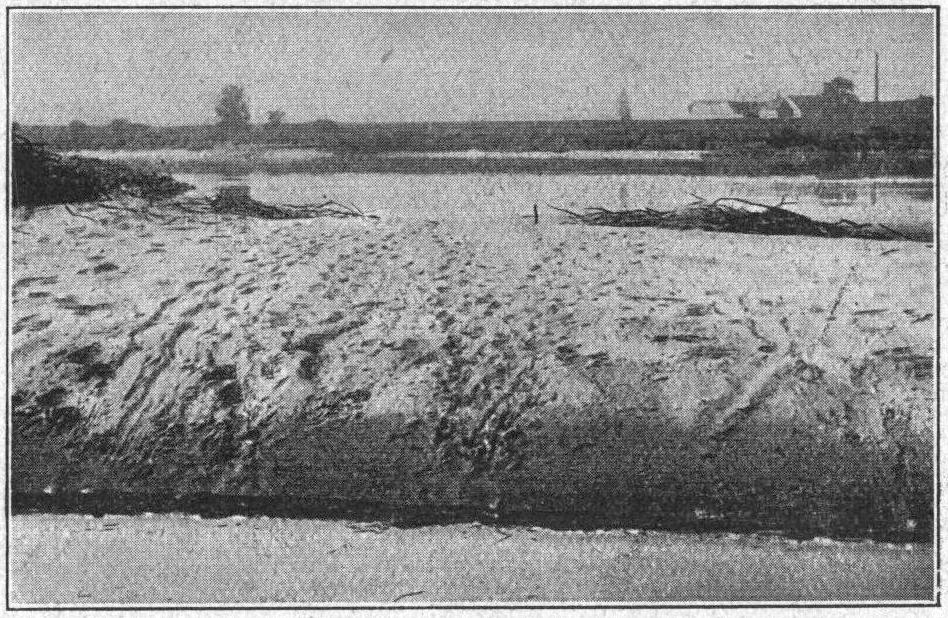

(Naturaufnahme von Oberpostsekretär Winkelmann)

In Amerika, wo es noch viele Biber gibt, vermögen die in großen Siedlungen hausenden Tiere durch ihre Arbeiten geradezu landschaftgestaltend zu wirken, indem sie durch Aufführung von oft 100 m langen und 2 bis 3 m hohen Dämmen weite Strecken[S. 26] der Flußläufe in eine Seenkette verwandeln und durch ihre Holzschläge in den benachbarten Waldungen ausgedehnte Lichtungen, die sog. Biberwiesen, schaffen. Damit ist es für Deutschland natürlich längst vorbei. Immerhin legen auch die wenigen Elbebiber bei niedrigem Wasserstand hier und da einmal Stauwerke an, die wegen der planvollen Umsicht der vierbeinigen Ingenieure immer wieder unsere Bewunderung herausfordern. Ist ja doch der Biber in dieser Beziehung geradezu der Lehrmeister des Menschen gewesen! So hatten vor einigen Jahren die Biber unterhalb Breitenhagen ein Wasserloch vollständig abgedämmt. Als im Forstamt Witlingkau ein Teich abgelassen und auch der dazu gehörige Bach trocken gelegt wurde, fanden die Biber bald die Ursache des Wassermangels heraus und verbauten daher das Zapfenhaus mit Schilf und Schlamm derart, daß kein Tropfen mehr durchkam. Auf diese Weise wollten sie sich das Wasser erhalten, und es kostete nicht geringe Mühe, die Verdämmung zu beseitigen. Einen regelrechten Biberdamm, der quer über einen Arm der Altelbe bei Wartenburg gezogen war, sehen wir auf Abb. 10. Einen anderen Damm hatten die Biber nach Friedrich 1891 im Bruchgraben beim Kühnauer See aufgeführt. Er war geradlinig, 1-1/2 m hoch und 3 m breit. Zur Verwendung gelangten meterlange Knüppel von 10 bis 15 cm Dicke, die Zwischenräume waren mit Haselreisig ausgefüllt und schließlich das Ganze mit schlammigen Rasenstücken so gut abgedichtet, daß es für Wasser vollkommen undurchlässig und fest genug war, um einem erwachsenen Menschen das Begehen des Dammes zu ermöglichen. Mertens erwähnt zwei weitere Dammbauten, die aber des hier besonders reißenden Wassers wegen nicht gerade verliefen, sondern halbmondförmig ausgebuchtet waren. Die durch sie bewirkte Hebung des Wasserspiegels betrug etwa 30 cm. Beschädigungen durch Menschenhand an den Biberdämmen werden von den Tieren sehr rasch wieder ausgebessert. Bei dem abgebildeten Damm z. B. hatten Fischer ein großes Loch hineingerissen, um mit ihrem Kahn hindurchfahren zu können, aber schon am nächsten Morgen war die Lücke aufs gründlichste wieder verschlossen. Endlich schafft sich der Biber, der ja viel lieber und sicherer schwimmt als geht, auch noch besondere Schwimmkanäle, wenn das Gelände zu sehr versumpft, indem er die Rinnen durch fortgesetzte Benützung vertieft, auch wohl durch Herausheben von Schlammerde mit den Pfoten nachhilft.

(Naturaufnahme von Amtmann Beyr)

Die gewöhnliche Zahl der Jungen beträgt vier, entsprechend den vier Zitzen des Muttertieres; drei oder gar nur zwei Junge[S. 27] kommen öfters vor, während mir ein Wurf von fünf Jungen nur in einem einzigen Fall bekannt geworden ist. Amtmann Behr hatte einmal das große Glück, Jungbiber im Bau zu beobachten. Er schreibt mir darüber: »Im Juni 1908 war Hochwasser eingetreten und hatte die Biber aus der Saale ins Binnenland getrieben. Da bekam ich von Patretz Drahtnachricht, es sei ein Biberbau mit Jungen gefunden. Schnell wurde der Photoapparat und ein halbes Schock Kassetten gepackt, und fort ging's, dem Ziele zu. Es herrschte glühende Hitze, und die Tierwelt schien wie ausgestorben. Nur Tausende und aber Tausende von Mücken und Stechfliegen erhoben sich aus den üppigen Wiesen, Weidenbüschen und Sumpflachen. Endlich zeigte mein Führer lautlos nach einer Kopfweide, die an einem mit hohen Ufern versehenen Bächlein stand. Ich kroch lautlos durch ein Weizenstück, das teilweise unter Wasser stand. Vorsichtig hob ich dann den ausgestreckten Kopf, auf dem bereits unzählige Mücken und Stechfliegen Platz genommen hatten. Da bot sich mir ein unvergeßlicher Anblick: eine starke Bibermutter mit vier Jungen lag am jenseitigen Grabenufer in einer Erdhöhle unter Weidengestrüpp, Rohr und schilfartigem Gras! Offenbar handelte es sich hier um einen Notbau, denn es war lediglich eine kesselförmige Vertiefung unter dem dichten Weidenstrauch. Die Jungen erkletterten den Rücken der Alten, purzelten wieder herunter und ließen ein lautes Fauchen hören. Auch die Alte wälzte sich öfters herum, geplagt durch unzählige Fliegen, und hatte offenbar keine Ahnung von meiner Gegenwart. Leider war die Beleuchtung in der Höhle so schlecht und die Unruhe in der[S. 28] Familie so groß, daß nur Momentaufnahmen gemacht werden konnten, die zur Reproduktion nicht scharf genug sind, aber immerhin wertvolle Natururkunden bilden. Als mein Begleiter näher kam, erhob sich langsam die Mutter, um gleich darauf blitzschnell im Wasser zu verschwinden. Ein undeutlicher Strich zeigt auf der Aufnahme den Weg an, den sie genommen, und einige Luftbläschen stiegen aus dem ruhig dahinfließenden Wasser empor. Schließlich stieg ich zu den Jungen hinüber und gewahrte nun erst, daß zwei davon verendet und mit Schmeißfliegen bedeckt am Rande der backofenförmigen Vertiefung lagen, während die beiden Überlebenden den Eindringling mit ihren kleinen blauen Augen erstaunt ansahen und fauchende Töne ausstießen. Schnell wurden einige Aufnahmen mit der Handkamera gemacht, und zurück ging's auf den alten Platz. Immer noch ließ sich die Alte nicht sehen. Da kam der eine Jungbiber auf den Ausstieg der Mutter und fuhr gleichfalls zu Wasser, wohin ihm der andere sofort folgte. Nun konnte auch ich nach 3-½stündiger Arbeit, die eine große Reihe von Aufnahmen geliefert hatte, den Heimweg wieder antreten, voller Holzläuse und anderem Ungeziefer, gründlich von den Mücken zerstochen, zu Tode erschöpft, aber von dem Gedanken beseligt, der Wissenschaft einen Dienst erwiesen zu haben.«

Wie unheimlich rasch die Abnahme der Biber an manchen Örtlichkeiten vor sich geht, erhellt aus einer Zuschrift des Herrn Winkelmann, der beispielsweise an einer langgestreckten Wasserlache, die zwischen Fährbuhne und Badeanstalt bei Aaken sich hinzieht und nach dem Walde zu Steilufer hat, im Jahre 1915 noch zwölf Baue zählte. »Jetzt sind diese Baue sämtlich verlassen, die Biber teils von Wilddieben gefangen, teils ausgewandert. Wenn man in Aaken Sonntags die Kirchgänger mustert, kann man oft Leute in Biberpelzen sehen, womit man die einfachste Erklärung für das Verschwinden der Biber vor sich hat. Jetzt haben die Kürschner in Köthen und Dessau strenge Anweisung, Überbringer von frischen Biberpelzen festzustellen und zur Anzeige zu bringen.« Diese Bestimmung ist sehr wichtig und erfreulich, sie müßte aber vor allem noch durch eine scharfe Beaufsichtigung der wandernden Fellhändler ergänzt werden. Auch die Kürschner, die frische Biberfelle aufkaufen, müßten als Hehler bestraft werden, denn sie wissen ganz genau, daß solche Felle nicht rechtmäßig erworben sein können. Noch ist es nicht zu spät, einschneidende Maßregeln für die dauernde Erhaltung unseres letzten, hartbedrängten Biberstandes zu treffen, aber es ist höchste, ja allerhöchste[S. 29] Zeit! Neuerdings hat sich namentlich Herr Zehle, der sich als Maler und Bildhauer die künstlerische Darstellung des Bibers zur besonderen Aufgabe gemacht hat, in Wort und Schrift des Bibers warmherzig und nachdrücklich angenommen, und es wäre nur dringend zu wünschen, daß seine hauptsächlich in den Jagdzeitungen erscheinenden Aufrufe nicht ungehört verhallen. Er fordert vor allem eine entsprechende Vermehrung der Aufsichtsbeamten, und da die wenigen, überdies sonst stark in Anspruch genommenen Forstleute für den Biberschutz nicht ausreichen, solle man dazu in passender Weise auch die Fährmeister heranziehen, vielleicht auch geeignete Privatpersonen. Für die Abfassung oder Ermittlung von Lumpen, die den Bibern nachstellen oder ihre Baue und Burgen zerstören, müßten Geldbelohnungen öffentlich ausgeschrieben werden. Die Strafen wären so scharf als möglich zu fassen. Mit Unkenntnis kann sich niemand entschuldigen, denn im Bibergebiet weiß jeder Mensch, wie der Biber aussieht und daß er gesetzlich geschützt ist. Weiter müßten die Weiden erhalten oder neu angepflanzt werden. In dieser Beziehung wird noch viel gesündigt. Man nimmt dem Biber seine natürliche Äsung und schreit dann Zeter und Mordio, wenn er aus Not und Hunger bei den angepflanzten Nutzhölzern Ersatz sucht. Bei Bemessung der Pachtpreise für die Weidengehege sollte eben von vornherein auf den unvermeidlichen Biberschaden Rücksicht genommen werden. Die Weidenpächter wären streng zu verpflichten, die Biber in Ruhe zu lassen und insbesondere keine Biberburgen abzubrennen, wie sie dies gerne tun. Ähnliches gilt für die Fischereipächter. Am besten würde man die Fischwässer im Bibergebiet überhaupt nur an Forstbeamte verpachten, die dann keine Stellnetze und Flügelreusen verwenden und in unmittelbarer Nähe der Biberbaue gar nicht fischen dürften. Wichtig wäre es auch, den Jägern das Auslegen von Tellereisen für Fischottern zu verbieten und bei Hochwasser Zufluchtstätten für die Biber zu errichten.

Herr Zehle ruft zur Gründung eines Biberschutz-Vereins nach Art des Wisentschutz-Vereins auf, und wir wollen nur hoffen und wünschen, daß er damit Erfolg hat. Er ist der Meinung, daß bei nachdrücklicher Durchführung der Schutz- und Hegemaßnahmen der Elbebiber seinen jetzigen Bestand nicht nur wahren, sondern auch mehren und sein Verbreitungsgebiet weiter ausdehnen würde, so daß er im Laufe der Zeit wieder als wertvolles Jagdwild in Betracht kommen könnte, zumal er sich von der Elbe aus auch leicht wieder in der Romintener Heide, im Zehlau-Bruch und an anderen geeigneten[S. 30] Orten einbürgern ließe. Ich selbst denke allerdings nicht so optimistisch, sondern glaube, daß alle Ausdehnungsversuche an der leidigen Habsucht der heutigen Menschheit scheitern werden. Immerhin wird sich der Biber bei genügendem Schutz an der Elbe wohl noch einige Jahrzehnte halten, aber es wäre angezeigt, auch für die Zukunft und damit für eine dauernde Erhaltung vorzusorgen. Mit vollem Recht ist deshalb schon der Vorschlag gemacht worden, einige Biber einzufangen und auf den Besitzungen des »Vereins Naturschutzpark« in der Lüneburger Heide anzusiedeln.

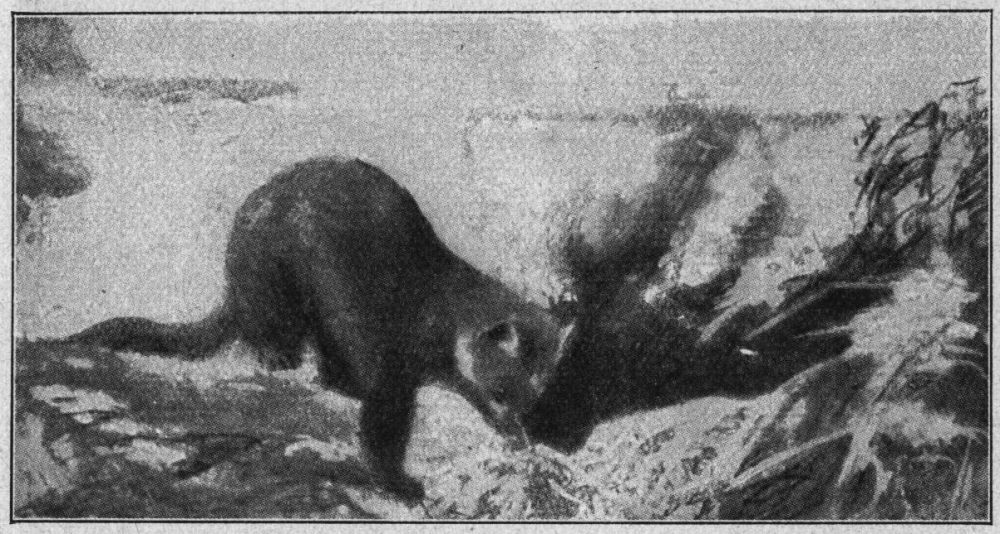

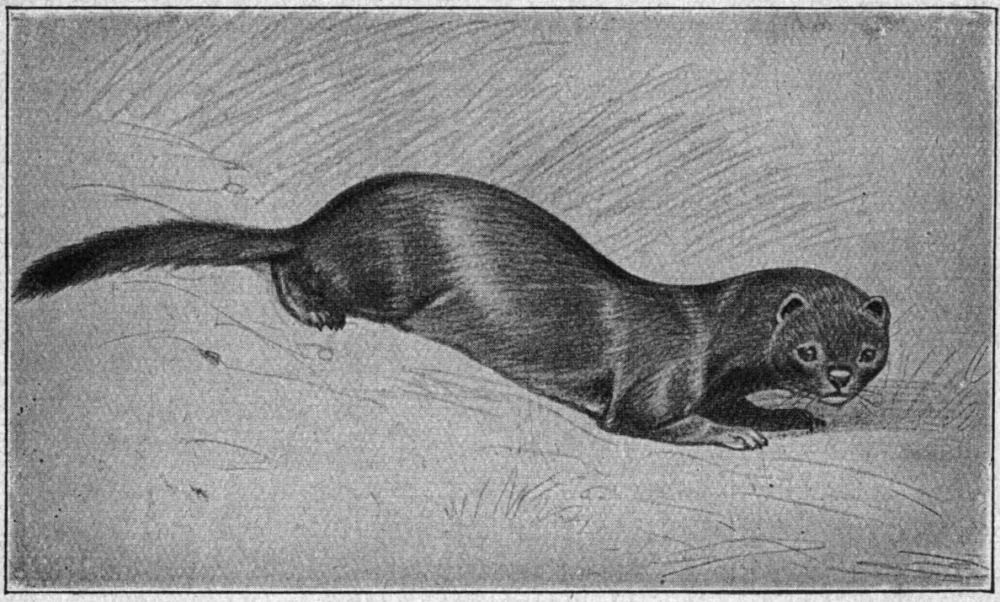

Ob man den Nerz, dieses merkwürdige Zwischenglied zwischen Fischotter und Marder, heute wohl überhaupt noch in einem Verzeichnis deutscher Säugetiere mit aufführen darf? Es gibt viele Tierkundige, die diese Frage verneinen. Unser Jagdgesetz ist anderer Ansicht, denn es nennt den Nerz immer noch in der Liste der jagdbaren Tiere. Ich selbst kann mir auch nicht gut denken, daß der Schwimmarder, wie man ihn treffend nennen könnte, bei uns schon gänzlich ausgestorben sein soll, denn trotz aller öden Gleichmacherei der Natur durch die sog. Kultur gibt es doch im ostpreußischen Memeldelta und an den Masurischen Seen, an den verschilften Teichen der schlesischen Bartschniederung, an den brandenburgischen Luchen und beim mecklenburgischen Großgrundbesitz noch verschwiegene Winkel genug, die allen Anforderungen dieses Seltlings durchaus entsprechen und wo immer noch das eine oder andere Pärchen unbeachtet oder unerkannt sein Dasein fristen mag. Allerdings war der Nerz (Abbildung 11) von jeher ein nordöstliches Tier und als solches in Süddeutschland wohl überhaupt nie heimisch, wenigstens nicht in geschichtlicher Zeit, auch in Norddeutschland nie eigentlich häufig, sondern immer nur in einzelnen Gegenden, gewissermaßen in versprengten Stämmen vorhanden. Schon Wildungen klagt 1799, daß der Nerz so selten und manchem wackeren Weidmann überhaupt unbekannt sei. Vor allem muß betont werden, daß der Nerz wegen seiner ausgesprochenen Menschenscheu und seiner streng nächtlichen Lebensweise an seinen versteckten und schwer zugänglichen Aufenthaltsorten überaus schwer zu beobachten ist und von Unkundigen gewöhnlich mit dem Iltis oder mit einem jungen Fischotter verwechselt wird. Sein[S. 31] sumpfiges Wohngebiet ist oft so unzugänglich, daß es überhaupt nur im Winter bei Frost betreten werden kann.

Dann eine Frage: Wie viele Jäger oder Naturforscher gibt es denn in ganz Deutschland, die imstande sind, bei fahlem Mondschein das undeutliche Etwas auf der Wasserfläche richtig als das Köpfchen eines schwimmenden Nerzes anzusprechen? Nur höchst selten fügt es einmal der Zufall, daß ein Nerz von scharfen Teckeln oder Foxterriers aus dem Wurzelgeflecht am Steilhang eines Baches oder Teiches aufgestöbert wird, aber der Herr des Hundes hält dann, selbst wenn er den grünen Rock trägt, also eigentlich in der heimischen Tierwelt gründlich Bescheid wissen sollte, das herausgejagte flinke Tierchen in der Regel für einen Iltis und wundert sich höchstens darüber, daß dieser »Iltis« so gut schwimmen und auch ebenso gut tauchen kann.

(Nach einer von der Deutschen Versuchszüchterei edler Pelztiere G. m. b. H. & Co., Leipzig zur Verfügung gestellten photographischen Aufnahme)

Selbst die sorgfältigste Untersuchung der Fährte gibt keine volle Sicherheit, da die kurze, charakteristische Schwimmhaut zwischen den Zehen des Nerz bei gewöhnlicher Gangart selbst in weichem Boden sich nicht mit abdrückt. Und doch sind beide Tiere für den aufmerksamen Beobachter kaum zu verwechseln. Flüchtet das aufgescheuchte Geschöpf sofort ins Wasser und taucht es hier gar anhaltend,[S. 32] so handelt es sich sicher um den Nerz, denn der Iltis ist durchaus kein Freund der Nässe, sondern entfleucht stets aufs feste Land und sucht hier womöglich einen erhöhten Standpunkt zu gewinnen. Ich trete der Auffassung Schlotfelds bei, wenn er z. B. sagt: »Unsere hannoverschen Bültenmoore, der Schrecken und andrerseits wieder die Freude der Jäger, sind nur unter den größten Anstrengungen zu bejagen und oft lange Zeit hindurch ganz unzugänglich. Hier herrscht absolute Ruhe, und mancher Nerz mag hier noch in aller Beschaulichkeit hausen, von dessen Vorhandensein kein Mensch eine Ahnung hat.« Auch Ziegler schrieb schon 1848, daß der Nerz sicherlich viel häufiger sei, als man allgemein glaube.

Die Gegend von Bremen war oder ist der westlichste Verbreitungspunkt des Nerz, und von hier aus erstreckt sich sein Gebiet durch die baltischen Länder nach dem nördlichen und mittleren Rußland, während er z. B. in der Krim fehlt, ebenso wie seine Lieblingsnahrung, die Krebse. Noch häufiger wird der Nerz in Sibirien, China und Japan, in welchen Ländern eigene geographische Rassen sich herausgebildet haben, wogegen der nordamerikanische Nerz, der sog. Mink, eine besondere Art vorzustellen scheint. Um die Jahrhundertwende herum kamen jährlich etwa 370000 Minkfelle gegenüber 55000 meist sibirischen Nerzfellen in den Handel. Da also der Mink noch viel häufiger ist, sind wir auch über seine Lebensweise ungleich besser unterrichtet als über die des echten Nerz, von der wir eigentlich verblüffend wenig wissen. Die Kenntnis seiner Fortpflanzungsgeschichte z. B. beschränkt sich fast nur auf Vermutungen, und es wäre dringend zu wünschen, diese beschämende Lücke auszufüllen, ehe es dazu durch völliges Aussterben des Tieres zu spät wird. Hoffentlich bewahrheitet sich aber auch beim Nerz das alte Sprichwort, daß die Totgesagten noch recht lange leben. Ihm vor allen sollte auch in den großen Naturschutzparken eine letzte Zufluchtstätte gewährt werden. Schon in Livland kommt er noch regelmäßig vor, wenn auch sehr selten; immerhin wird alljährlich hier und da einer geschossen, namentlich in den östlichen und nördlichen Landesteilen, wo nach Mitteilung des Barons von Loewis Händler immer noch eine Anzahl Felle von den unwissenden Bauern als Iltisfelle aufkaufen. Ende März 1905 ging ein dortiger Oberförster aus dem Walde heimwärts, als seine Teckel bei einem Bruch und einer Holzbrücke unruhig wurden und hitzig verbellten. Herausgestöbert wurde ein starker männlicher Nerz und glücklich erlegt. Trotzdem arbeiteten die Hunde weiter fort, und bald darauf kam schwimmend im Wasser[S. 33] ein zweiter Nerz zum Vorschein, der leider angeschossen verloren ging. In Siebenbürgen soll der Nerz heute auf einen winzigen Platz im sumpfigen Maroschtale beschränkt sein; Skelettfunde beweisen aber, daß er früher in diesem Lande viel weiter verbreitet war. Für Schlesien wird der Nerz noch von Gloger angeführt, der aber bereits darüber klagt, daß das Tier überall da rasch verschwinde, wo Entwässerungsarbeiten vorgenommen werden. Auch Brehm kannte schlesische Nerze aus eigener Anschauung, und nach Schlotfeld erhielten die Schweidnitzer Kürschner noch in den 80er Jahren öfters Nerzfelle durch die Bauern, die sie für besonders dunkle Iltisse hielten. In der Provinz Posen wurde 1892 ein Nerz erlegt. Am hoffnungsvollsten lauten wieder einmal die Nachrichten aus dem tierreichen Ostpreußen. Hier führt Rathke 1846 den Nerz noch als sicheres Standwild auf, ohne allerdings selbst einen gesehen zu haben. Zwar entpuppte sich ein später in der Oberförsterei Johannisburg erlegter angeblicher Nerz bei näherer Untersuchung durch von Hippel als Iltis, aber doch liegen auch aus neuerer Zeit sichere Beweise seines Vorkommens vor. So erlegte Förster Gerhardt in Skirwieth (Kreis Heidekrug) am 6. August 1902 ein Stück, dessen Schädel dem Ostpreußischen Fischereiverein übergeben wurde und durch diesen in das Königsberger Museum gelangte. Endlich wurde am 3. April 1908 im Kreise Ortelsburg ein Nerz geschossen und an das Berliner Museum eingeliefert. Es ist dies meines Wissens der vorläufig letzte sichere Nerz, der auf deutschem Boden erbeutet wurde. Wenn seitdem auch aus Ostpreußen nichts mehr über Nerze verlautete, so ist dies bei der Unbekanntheit des Tieres und der großen Schwierigkeit seiner Beobachtung noch lange kein Beweis für sein völliges Ausgestorbensein.[A] In Pommern scheint es dagegen schon seit längerer Zeit tatsächlich keine Nerze mehr zu geben. Länger hat sich der Nerz im seenreichen Mecklenburg und im Lauenburgischen gehalten, wo er namentlich von Ludwigslust, Wismar und vom Müritzsee sowie aus der Umgebung von Lübeck öfters erwähnt wird. Diese Angaben reichen bis zum Jahre 1896, und es ist durchaus nicht ausgeschlossen,[S. 34] daß das Tier in einsamen Brüchen auch heute noch dort vorkommt, wenn auch nur als große Seltenheit. Besondere Verdienste um die Beobachtung der dortigen Nerze hat sich Förster Claudius erworben, der darüber eingehend an Brehm berichtete. Danach umfaßte das Verbreitungsgebiet bei Lübeck zwar nur wenige Quadratmeilen, aber in diesem war das Tier keineswegs besonders selten und jedem Jäger unter dem Namen Ottermenk bekannt. Sonst heißt er im Volksmunde auch noch Krebsotter, Steinhund, Schwimmarder, Wasserwiesel, Wassermenk und Sumpfotter — alles recht bezeichnende Namen —, während ihn baltische Jäger unter dem Namen Norke kennen. Claudius, der 1868 selbst ein lebendes Nerzweibchen fing und an Brehm schickte, während 1878 ein Jungnerz von einem scharfen Hühnerhund erwürgt wurde, traf das Tier namentlich an der Wagenitz, dem zwei Meilen langen Abfluß des Ratzeburger Sees in die Trave bei Lübeck. Hornung hält allerdings alle diese Angaben für veraltet und ist der Ansicht, daß der Nerz bald darauf dort völlig ausgestorben sei, aber dem steht entgegen, daß auch Schlotfeld im Hochsommer 1906 den Nerz im Wietzebruch antraf, einem früher durch die weit ausgelegten Geweihe seiner Rothirsche jagdlich berühmten Revier. Eine Verwechslung mit Iltis oder Fischotter hält er für ausgeschlossen, obwohl er nicht schießen konnte, da der aufgestöberte kleine Räuber sich mutig in die Lefzen seines Hundes verbissen hatte. Bei Plön wurden 1864 zwei Nerze gefangen, und es hat den Anschein, als ob sie damals im östlichen Holstein noch ziemlich verbreitet waren. Im Blockland von Bremen wurde in den 80er Jahren ein Nerz geschossen und gelangte in das Städtische Museum. Dies ist also der bisher westlichste Verbreitungspunkt, da angebliche Beobachtungen aus der Gegend von Emden nicht durch ein Belegstück erhärtet werden konnten. Nach Bechstein kam der Nerz Ende des 18. Jahrhunderts noch vereinzelt an der Leine bei Göttingen vor, Anfang des 19. Jahrhunderts wurde ein Stück an der Werra erlegt, 1852 nach Blasius eines im Harz in der Grafschaft Stolberg und 1858 eines an den Riddagshausener Teichen, also unmittelbar vor den Toren Braunschweigs. Vielleicht ist dieses Stück identisch mit dem Nerz, den Forstrat Hattich als 1859 im Forstgarten bei Braunschweig erlegt meldet. Gewisse Stellen der Lüneburger Heide scheinen noch bis in die neueste Zeit hinein Nerze beherbergt zu haben. Wenigstens meldet Merk-Buchberg aus anscheinend zuverlässiger Quelle, daß bei Wilsede kurz vor Erwerbung der dortigen Ländereien durch den »Verein Naturschutzpark«[S. 35] noch zwei Nerze geschossen worden seien. Diese auch mir mündlich von dortigen Anwohnern gemachte Mitteilung erscheint mir um so glaubwürdiger, als ich selbst bei meinem ersten Besuche dieser Gegend das seltene Glück hatte, einen vom Hunde aufgestöberten Nerz ins Wasser plumpsen und wegtauchen zu sehen. Es wäre herrlich, wenn gerade hier unter dem tatkräftigen Schutze des Vereins der Nerz auch heute noch lebte, was nicht unmöglich ist, obschon Nachrichten aus neuester Zeit fehlen. Außerdem bin ich in meinem ganzen Leben nur noch einmal flüchtig mit dem Seltling zusammengetroffen: es war anfangs der 90er Jahre auf dem ornithologisch berühmten Möwenbruch bei Rossitten auf der Kurischen Nehrung.

Bruchartige, verschilfte Teiche und Seen oder ganz langsam schleichende Flüsse und Kanäle mit von Baumwurzeln durchsetzten Ufern bilden den Lieblingsaufenthalt unseres Schwimmarders, der also kein Freund starker und reißender Strömungen ist. Je stiller, einsamer und unzugänglicher eine Gegend ist, desto angenehmer ist sie diesem menschenscheuen Sonderling. Hier ruht er tagsüber faul und verschlafen im Wurzelgeflecht der Uferbäume oder in einer Baumhöhlung oder auf einem geköpften Weidenstumpf oder auch nur im hohen Riedgras und zieht erst nach Sonnenuntergang still und verschwiegen auf Beute aus, und es ist dann natürlich ungeheuer schwer, im Dunkel der Nacht und im unzugänglichen Sumpfe[S. 36] das lautlos herumhuschende, schlanke Tierchen zu erkennen. Nach den sorgsamen Beobachtungen von Claudius schleicht es mehr als es läuft (Abb. 12), gleitet rasch und behende über alle Unebenheiten hinweg, hält sich aber stets auf dem Boden und strebt nicht nach der Höhe. Das sehr klug aussehende Köpfchen hält dabei nicht einen Augenblick still, die scharfen Seher durchmustern ohne Unterlaß die Umgebung, und die kleinen Lauscher spitzen sich so weit als möglich, damit ihnen nur ja kein Geräusch entgehe. Meist wird beim Laufen der Rücken mehr oder minder gekrümmt, und kein noch so verborgenes Winkelchen bleibt undurchschnüffelt. Das Klettervermögen ist nur mäßig, aber dafür zeigt sich der Nerz als ein tüchtiger Schwimmer und versteht es, sehr gewandt und anhaltend zu tauchen. Er besitzt alle Gewandtheit der Marder, aber nicht ihre Kletterfähigkeit und Rastlosigkeit. Beim Schwimmen rudert er nicht abwechselnd mit den Beinen, sondern schnellt sich stoßweise fort, und zwar mit überraschender Geschwindigkeit. Im Winter sah ihn Claudius bisweilen an den Aussteigstellen auf dem Eise sitzen, fast unkenntlich vor Schlamm. Im übrigen stellt das ganze Wesen des Nerz ein sonderbares Gemisch von Marder und Fischotter vor. Mit beiden hat er Schlauheit, Raubgier und Blutdurst gemeinsam. Unter den Sinnen dürften Geruch und Gesicht obenan stehen. Der häßliche Gestank, den die Marder- und Iltisarten ausströmen, fehlt dem Nerz völlig, denn er ist fast geruchlos.

Krebse bilden seine Lieblingsspeise. Außerdem jagt er noch Fische, Frösche, Molche und größere Wasserinsekten, raubt die Nester der Wasservögel aus und würgt auch wohl junge Enten und Gänse ab. Mäuse und Kleinvögel werden gleichfalls gern genommen. Bisweilen bricht er auch in die Geflügelställe ein, aber doch nur auf einsamen Fischergehöften oder Förstereien, nicht aber in geschlossenen Siedlungen. Die Fischer an der Wagenitz haben nach Claudius die Gewohnheit, ihren täglichen Fang nicht in Behältern, sondern in offenen Weidekörben an Inselchen in der Nähe ihrer Hütten aufzubewahren, und solchen Stellen stattet der Nerz gern unerwünschte Besuche ab, wobei er sich namentlich dadurch unbeliebt macht, daß er lieber die oft daumendicken Weidenruten durchbeißt, als daß er über den Rand des offenen Korbes klettert. Brehms gekäfigter Nerz verschmähte auffallenderweise hartnäckig die ihm vorgelegten Hühnereier, aber ich glaube trotzdem nicht, daß er in freier Natur den Gelegen der Wasservögel gegenüber gleichgültig bleibt. Die Krebse haben jedenfalls mit dem Aussterben des Nerz einen Hauptfeind[S. 37] verloren. Aber ob ihnen dadurch nicht auch der naturgemäße Bestandsregler genommen und den verheerenden Krebsseuchen Tür und Tor geöffnet wurde? Umgekehrt könnte man auch daran denken, daß die reißende Abnahme der bei uns ihrer unzugänglichen Wohnorte halber eigentlich doch nur wenig verfolgten Nerze mit dem Verschwinden ihrer Lieblingsnahrung zusammenhängt? Was bisher über die Fortpflanzungsgeschichte des Nerz veröffentlicht wurde, beruht größtenteils eigentlich nur auf Vermutungen, denn nur ganz ausnahmsweise hat man einmal Junge unter Baumwurzeln oder auf einer trockenen Kaupe im Sumpfe gefunden. Sie sollen im April oder Mai blind geboren werden, während die Rollzeit in den Februar oder März fällt. Die Jagd auf den Nerz, dessen schönes Pelzwerk mit Recht großer Beliebtheit sich erfreut, ist für Mitteleuropa reine Zufallssache. Nur höchst selten kommt oder kam einmal einer bei der Birkhahnbalz oder auf der Entenjagd zu Schuß. Leichter läßt sich der mißtrauische Seltling durch Fallen berücken, selbst durch solche einfachster Art. In der Gefangenschaft zeigt sich der Nerz nicht gerade von seiner liebenswürdigsten Seite, zumal er tagsüber entsetzlich verschlafen ist und selbst durch das Vorhalten der schönsten Leckerbissen sich nicht zum Aufstehen bewegen läßt. Ohne sich boshaft oder bissig zu zeigen, lehnt er doch jedes nähere Verhältnis zum Menschen hartnäckig ab und wird niemals wirklich zahm. — Das ist so ziemlich alles, was wir über die Naturgeschichte dieses in mehrfacher Beziehung hochinteressanten Tieres wissen, und es ist eigentlich geradezu beschämend wenig. Hier sind noch große Lücken auszufüllen!

[A] Eben erfahre ich — beim Lesen der Korrektur —, daß Kürschnermeister Götz in Elbing Anfang April 1926 ein ganz frisch abgezogenes Nerzfell erhielt und ausstopfte. Das Tier war in der nächsten Umgebung von Elbing im Eisen gefangen worden und soll an den vorhergehenden Tagen mehrere Hühner geraubt haben. Vor zwei Jahren soll ein Landwirt in der gleichen Gegend ebenfalls einen Nerz in der Falle gefangen haben, und die Richtigkeit der Bestimmung wurde von wissenschaftlicher Seite bestätigt. Es gibt also noch deutsche Nerze!

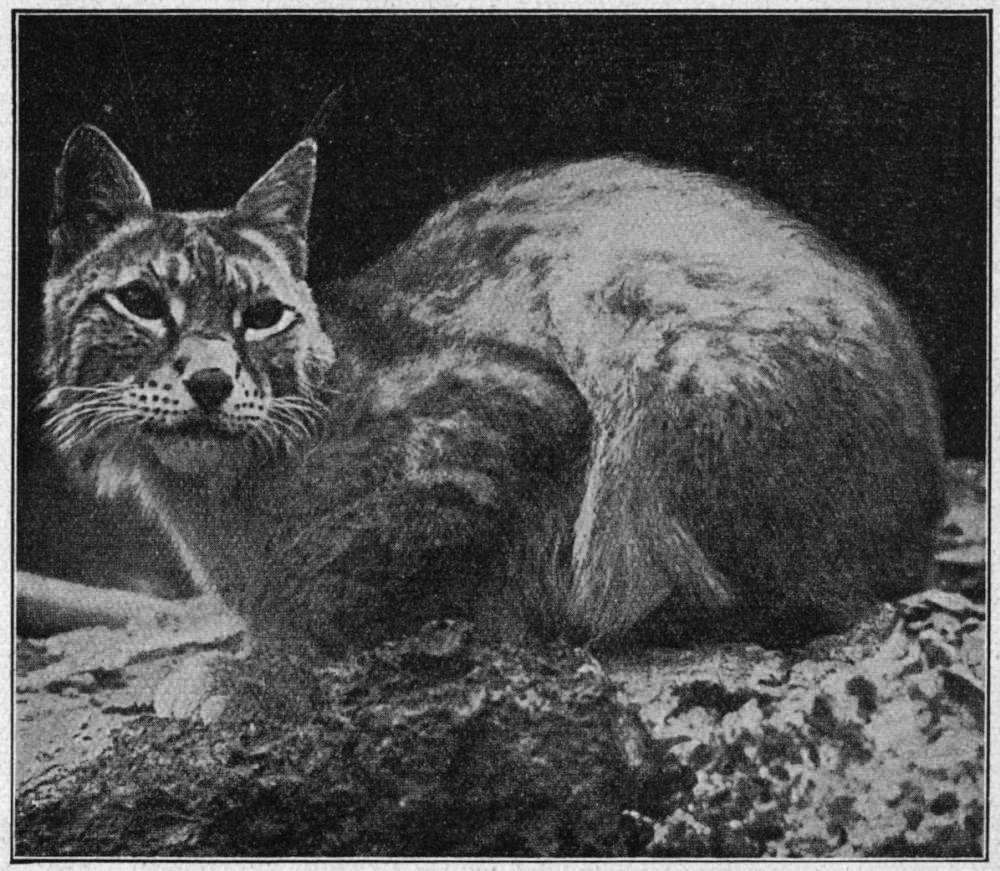

Es kann einigermaßen fraglich erscheinen, ob man den Luchs in einem Verzeichnis deutscher Tiere überhaupt noch mit aufführen darf. Standwild ist diese menschenscheue und listige Großkatze bei uns ja schon seit Menschengedenken nicht mehr, aber immerhin wechselt doch noch ab und zu ein Stück über die Grenzen und wird dann auf deutschem Boden erlegt, namentlich in Ostpreußen, so daß wir den Luchs auch für Deutschland noch nicht gänzlich und endgültig aus dem Buche der Lebenden zu streichen brauchen. Vor dem Dreißigjährigen Kriege war das prachtvolle Tier in unserem Vaterlande durchaus keine seltene Erscheinung, wie schon daraus hervorgeht,[S. 38] daß allein im Albertinischen Sachsen von 1611 bis 1665 305 Luchse erlegt werden konnten. In der Götterlehre der alten Germanen spielte der Luchs eine beträchtliche Rolle, und wahrscheinlich ist er es und nicht die Katze, der als Tier der Freia aufgefaßt werden muß und ihren Wagen zieht. Bei den großartigen Zirkusspielen der Römer wurden allerdings Luchse ungleich seltener vorgeführt als Löwen oder Leoparden, aber dies ist wohl dadurch zu erklären, daß der Luchs nicht leicht zu fangen ist und sich in der Gefangenschaft schlecht hält. Die Verdrängung des Tieres aus Mitteleuropa muß hauptsächlich in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts erfolgt sein und ist in der Hauptsache wohl auf die gleichzeitige große Vervollkommnung der Schußwaffen zurückzuführen. Das Vernichtungswerk ging deshalb mit überraschender Schnelligkeit vor sich, und schon etwa 1710 war das Verbreitungsgebiet des Luchses derart durchlöchert, daß überall nur noch von vereinzeltem Vorkommen die Rede sein kann. In den flachen Teilen Mitteldeutschlands fehlt der Luchs bereits von 1820 an völlig. Am 17. März 1818 wurde noch einer bei Seesen erlegt, der jetzt ausgestopft im Braunschweiger Museum steht. Spätere Nachrichten sind irrtümlich, so über ein angebliches Vorkommen im März 1898 in Anhalt, wo es sich in Wirklichkeit um verwilderte Hunde handelte. In Pommern wurde der Luchs schon 1738 ausgerottet, und im allgemeinen war er wohl schon beim Tode Friedrichs des Großen nicht mehr Standwild in den preußischen Staaten, während für diese in den Jahren 1723 bis 1737 immerhin noch 229 erlegte Luchse verzeichnet wurden. König Friedrich Wilhelm I. legte großen Wert auf die pünktliche Einlieferung aller Luchs- und Biberfelle. »Die Lux Heutte will vor mir haben,« verordnete er. Nur einmal (1720) wollte ein Hauptmann von Driessen einen von ihm geschossenen Luchs durchaus nicht herausrücken und erhielt ihn schließlich auch wirklich zum Geschenk, denn für seine »blauen Kinder« hatte der »Soldatenkönig« ja immer etwas übrig. Bei Potsdam war der Luchs 1680 noch häufig, 1696 gab es noch welche bei Ruppin, 1702 bei Luckenwalde, 1734 bei Liebenwalde, und zwischen 1750 und 1760 wurden noch einige bei Gardelegen zur Strecke gebracht. Sehr auffällig ist es, daß sogar 1875 ein Luchs auf der Insel Wollin erschossen wurde, der aber vielleicht einer Menagerie entsprungen war. In Westfalen fiel der letzte Luchs 1745.

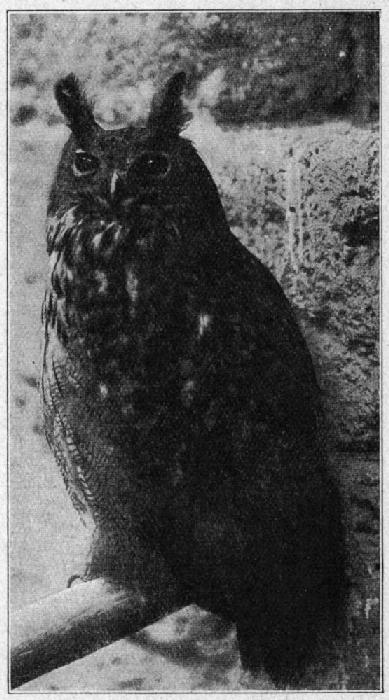

Ganz ähnlich liegen die Verhältnisse in Sachsen, wo in den Schußlisten des prunkliebenden Kurfürsten Johann Georg II. (1656[S. 39] bis 1680) auch noch 191 Luchse aufgeführt werden. Damals hatte ja das Raubzeug noch gute Tage, denn der gewaltige Wildstand deckte ihm reichlich den Tisch, und auch Haustiere waren leicht zu ergattern, da sich das Vieh den größten Teil des Jahres über auf freier Weide erging und die Stallfütterung noch wenig üblich war. Zwar reizte gerade der Luchs die Jagdlust des Menschen von jeher in besonderem Maße, teils seiner großen Schädlichkeit, teils seines hochgeschätzten Pelzes halber, aber seine Schlauheit und Gewandtheit sowie die Unvollkommenheit der damaligen Jagdwaffen brachten es doch mit sich, daß er sich der Vernichtung lange zu entziehen vermochte und noch um 1700 herum in allen Teilen des Landes regelmäßig anzutreffen war. Erst als im 18. Jahrhundert die steigende Volksvermehrung eine stärkere Ausnutzung von Grund und Boden bedingte, als Axt und Säge auch in die tiefsten Wälder und in die verstecktesten Schluchten eindrangen und zugleich die verbesserten Feuerwaffen zur vollen Auswirkung gelangten, schlug auch dem Luchs gleich Wolf und Bär die Todesstunde. Zwar wird der Luchs noch 1717 unter den jagdbaren Tieren Sachsens angeführt, aber er muß damals doch schon recht selten gewesen sein, da man es nach Robert Berger der Mühe für wert hielt, einen bei Zittau geschossenen Luchs abmalen zu lassen und das Bild der dortigen Ratsbücherei einzuverleiben. Im Elbsandsteingebirge erlegte Förster Puttrich unweit der böhmischen Grenze 1743 einen Luchs, und man verewigte dieses Ereignis dadurch, daß an der betreffenden Stelle ein Luchsbild nebst erklärender Unterschrift in die Felswand eingehauen wurde. Einzelne Überläufer mögen auch noch später die sächsische Grenze überschritten haben, da der Luchs im benachbarten Böhmen sowie im Thüringer Wald und im Harz erst im 19. Jahrhundert ausgerottet wurde. Im Fichtelgebirge wird der letzte Luchs dagegen schon 1774 verzeichnet, im Frankenwald 1730. Im Thüringer Wald und im Harz erfolgte die Ausrottung dieser dem Wildstand so gefährlichen Katzenart fast gleichzeitig. Für den Harz werden 1814, 1816, 1817 und 1818 als letzte Erlegungsdaten angegeben, für den Thüringer Wald 1819 und 1820; dann folgt aber nach langer Pause noch ein Nachzügler, der 1842 im Gothaischen zur Strecke gelangte. Der letzte Harzluchs, den man schon seit 1814 gespürt, aber irrtümlicherweise für einen Wolf gehalten hatte, befindet sich heute ausgestopft in der gräflich Stolbergschen Bücherei in Wernigerode. Allerdings soll nach Forstmeister von Seelen noch 1911 und nach anderen Quellen sogar noch 1917 ein Luchs im Harz geschossen[S. 40] bezüglich gesehen worden sein, indessen vermochte ich diese sehr unwahrscheinlich klingenden Angaben nicht näher nachzuprüfen.