La Nouvelle-France, explorée en 1534 par Jacques Cartier, occupée par Champlain en 1608, estimée à la plus haute valeur par de grands hommes d'État, comme le président Jeannin, le cardinal de Richelien, l'illustre Colbert, avait pu conquérir, dès la fin du XVIIe siècle, une importance considérable.

Et en effet, cette colonie, confinée d'abord sur les rives du Saint-Laurent, était devenue, vers l'année 1700, une domination puissante. Elle s'étendait depuis Terre-Neuve jusqu'aux montagnes Rocheuses, depuis la baie d'Hudson jusqu'au golfe du Mexique. Ainsi elle formait un immense triangle présentant 900 lieues sur chaque face, c'est-à-dire 400,000 lieues carrées, près de onze fois la surface du la France.

Une si vaste contrée était aussi précieuse par l'abondance de ses produits que par leur variété; elle offrait à la mère patrie une source inépuisable de richesse.

A l'ouest, des forêts sans limites; au nord, la région des fourrures; à l'est, les grandes pêcheries de Terre-Neuve; enfin au sud, un sol fertile, un climat enchanteur, avec les produits incomparables des tropiques.

De plus, la Nouvelle-France avait conquis une vie individuelle éminente sous tous les rapports; elle avait offert une carrière héroïque à des missionnaires intrépides, fourni des saints, recruté des communautés nombreuses et exemplaires; elle avait révélé à l'admiration de la métropole des hommes du plus grand mérite, comme Jacques Cartier, Samuel de Champlain, du Maisonneuve, Le Ber, Talon, de Frontenac, de Tonnancourt, de Montigny, de Boucherville, et enfin, cette admirable famille des Le Moyne, qui ont été jugés dignes d'être salués du nom glorieux de Macchabées du Canada.

A une époque comme la nôtre, où l'on a sagement reconnu l'importance des entreprises coloniales et des établissements lointains; dans un temps on l'on revient à ces oeuvres, on peut trouver intéressant et souverainement utile de considérer comment une domination si grande a été conquise, établie et développée.

Les premiers temps de l'occupation ont été largement exposés dans des ouvrages considérables, comme ceux du P. Charlevoix, de M. Faillon, de M. Garneau, de M. Ferland; enfin dans les oeuvres des premiers navigateurs eux-mêmes: Jacques Cartier, Champlain, et M. de Poutrincourt, qui ont rédigé leurs mémoires. Mais quand on arrive à la période de l'accroissement même de la Nouvelle-France, à partir de 1680, il est nécessaire de réunir, de rassembler les documents innombrables disséminés dans un nombre infini d'ouvrages.

Pour bien connaître ces temps de transition, où la petite colonie du Saint-Laurent atteignit l'étendue d'une domination presque aussi vaste que l'Europe, il faut commencer par étudier quelques-uns des hommes d'État et des hommes de guerre qui ont eu part à ces changements extraordinaires.

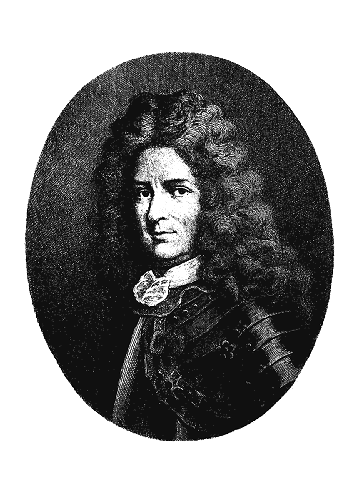

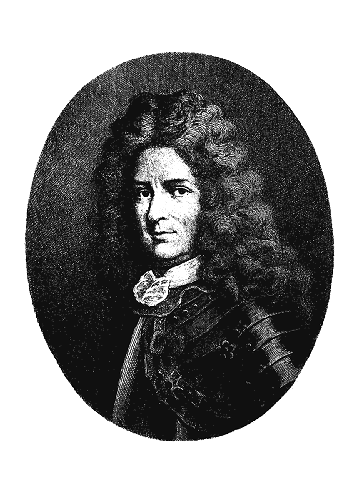

Or, incontestablement, l'homme dont il faudrait d'abord s'occuper, c'est celui qui a été le plus remarquable de tous, celui qui a eu la vie la plus aventureuse et la destinée la plus glorieuse, qui a joué le rôle le plus éminent, pendant trente ans, dans les plus grands événements du pays. Celui-là, c'est l'illustre chevalier d'Iberville, de la famille des Le Moyne; et nous croyons qu'il serait indispensable de le faire connaître avant tous.

D'Iberville était né à Montréal, en 1662, dans la maison de son père, Charles Le Moyne, sur la rue Saint-Joseph, où se trouve actuellement le bureau de la Fabrique de l'église Notre-Dame. Il a eu la gloire d'être associé aux plus grands évènements de ces premières années, et on peut dire qu'il y a eu la part principale.

Il s'agissait de conquérir les richesses de cet immense continent, et ces forêts dix fois séculaires qui couvraient au nord des cent mille lieues carrées, et ces régions où se trouvent les pelleteries les plus belles qu'il y ait au monde, et ces courants mystérieux de l'Océan allant porter chaque année sur les côtes de l'Atlantique des millions de bancs de poissons pour la subsistance de l'univers, et enfin ces contrées du sud avec leurs sites enchanteurs, un climat délicieux, une fertilité incomparable et tous les fruits du paradis terrestre.

Or, c'est ce que le chevalier d'Iberville a merveilleusement mis à exécution. A l'âge de 22 ans, en 1684. il conduisit plusieurs expéditions à la baie d'Hudson et prit tous les comptoirs anglais. Dès lors, la France pouvait prétendre au monopole des forêts de l'Ouest et du commerce des fourrures.

Dans son expédition à Terre-Neuve, en 1690, il rendit la mère patrie maîtresse des marchés de l'Europe pour l'exploitation des pêcheries.

Enfin, par ses exploits dans les Antilles et dans le golfe du Mexique, de 1700 à 1705, il avait conquis les plus beaux pays du monde.

N'en est-ce pas assez pour être tiré de l'oubli des années et pour être proposé à l'attention des générations présentes?

Donc, dans l'espoir d'être utile à notre temps, nous voudrions que l'on prît connaissance de cette oeuvre de réparation vis-à-vis d'un colonisateur incomparable et d'un héros trop ignoré. C'est un grand enseignement pour les esprits d'élite qui commencent à estimer l'importance de nos ancienne colonies; c'est une gloire pour la marine française, qui peut citer ce nom sur se même rang que ceux de Jean Bart, Tourville ou Duguay-Trouin; c'est un honneur pour la ville de Montréal, la plus grande cité de la colonie française, que de faire valoir celui qui a été peut-être le plus illustre de ses enfants. On a déjà parlé de lui consacrer, dans sa ville natale, une effigie qui serait si belle avec le magnifique portrait que l'on a conservé de lui; mais, un attendant, ne convient-il pas de montrer combien cet honneur lui est dû?

C'est dans ce but que nous consacrons cette monographie à la mémoire du très illustre Pierre Le Moyne, citoyen de Montréal, sire d'Iberville, chevalier des ordres du roi et commandant de ses vaisseaux.

Christophe Colomb avait accompli sa découverte, le 12 octobre 1492. Le bruit s'en répandit aussitôt en Europe et l'on comprend quelle émotion causa un si grand évènement. En attendant que les gouvernements prissent une décision, plusieurs contrées maritimes songèrent à explorer les régions nouvelles.

Les marins de la Bretagne et de la Normandie furent des premiers à les aborder; ils reconnurent d'abord le banc de Torre-Neuve, et les pays de chasse du Labrador.

Dès 1504 la pêche avait commencé; plusieurs capitaines entrèrent dans le pays et recherchèrent les fourrures.

En 1506, Denys, pilote de Honfleur, revint avec une carte du Saint-Laurent.

En 1508, on amenait en France des sauvages des côtes américaines.

En 1524, le gouvernement français envoyait un explorateur, Verazzani, qui visita les contrées que l'on appela depuis la Nouvelle-Écosse et la Nouvelle-Angleterre.

En 1527, un navire anglais signalait la présence, près de Terre-Neuve, de dix bâtiments bretons et normands.

En 1534, le grand amiral de France, Philippe de Chabot, envoyait un marin expérimenté, Jacques Cartier, qui, en trois voyages consécutifs, explora le cours du Saint-Laurent et prit possession de ces nouveaux territoires au nom du roi de France. Il planta une croix surmontée d'un écusson aux armes royales, et il bâtit un fort près de Québec.1

Note 1: (retour) Bancroft Histoire de l'Amérique, tome 1er.—M. Garneau, Histoire du Canada,—M. Faillon. Histoire de la colonie française en Canada, tome 1er,—M. Ferland.

Les guerres qui survinrent en Europe arrêteront les missions royales, mais les marins venaient toujours pour la pèche, et, en 1578, on compta jusqu'à 150 bâtiments français sur le banc de Terre-Neuve.

En 1594, Henri IV fit reprendre les entreprises coloniales au Canada. Il nomma le marquis de La Roche lieutenant général des possessions américaines. De Monts lui succéda en 1596, puis M. du Pontgravé. Enfin, en 1601, les expéditions furent confiées a un officier habile, homme de science et d'expérience, Samuel de Champlain, qui a mérité le titre de père de la Nouvelle-France.

Champlain vint occuper les rives du Saint-Laurent, pendant que M. de Poutrincourt s'établissait en Acadie.

En 1609, Champlain fonda In ville de Québec, puis il explora le pays.

Il visita la rivière dite depuis de Richelieu, il reconnut au sud un grand lac qui porte maintenant son nom. Il signala la position d'Hochelaga (Montréal), remonta l'Ottawa et vint jusqu'au lac Nipissing, en 1616. Il explora, aux environs du lac Nipissing, un autre lac qui a aussi porté son nom. Enfin, il fit venir les religieux Récollets, qu'il établit en deux missions principales; à Québec et au lac Huron, Entre 1607 et 1635, Champlain avait fait quinze voyages. Il allait exciter le zèle des gouvernants, parlait des ressources du pays; mais en même temps, il faisait connaître les difficultés de l'établissement: le froid excessif décourageait les nouveaux arrivés; le monopole de certaines compagnies tuait le commerce; l'agriculture exigeait de grands sacrifices.

Après tant d'expéditions et de tentatives, Champlain ne voyait à Québec, en 1630, que quelques familles bien établies. Ému de ses représentations, le cardinal de Richelieu prend l'oeuvre en main et veut lu seconder de tout son pouvoir: il fonde la société de lu Nouvelle-France, qui comptait 110 membres choisis parmi les premiers personnages du royaume; il envoie des colons et des religieux. Mais en 1640, au bout de dix ans, tous ces efforts n'avaient réussi qu'à établir 200 personnes dans tout le pays, en comprenant même les prêtres, les religieux, les femmes et les enfants.2

Note 2: (retour) Histoire de la Nouvelle-France, tome Ier, page XX.—Dollier de Casson, Histoire de Montréal, 1640-1641.

Pour avoir un établissement, il fallait d'importants secours de la mère patrie, et il fallait que ces secours fussent désintéressés. De plus, les colons devaient être guidés par des vues de foi et de sacrifice; ils devaient être décidés à supporter le climat, les privations, et des dangers extrêmes, parce qu'il y avait à lutter contre des peuplades nombreuses, implacables, et fournies d'armes à feu par les établissements voisins de la Nouvelle-Angleterre et de la Nouvelle-Orange.

Or quand, après la mort de Champlain, tout semblait en détresse, le Seigneur vient en aide a la jeune colonie et lui procure miraculeusement des ressources inattendues, qui devaient assurer un succès jusque-là vainement poursuivi. Des hommes de foi et de dévouement se décidèrent à fournir les moyens d'une nouvelle entreprise, et en même temps des héros s'offrirent pour les seconder, et assurer l'établissement de la religion en ces contrées inhospitalières.

Champlain venait de mourir (25 octobre 1635), et quelques semaines après, le 2 février 1636, un pieux gentilhomme de la Flèche, M. de La Dauversière, étant en prière, reçoit l'avis de fonder un établissement à, une certaine distance de Québec pour couvrir les voies qui conduisaient au centre de ïa colonie française et, pour être plus au milieu des populations que l'on voulait convertir. L'endroit lui est montré de la manière la plus distincte. Cet avis fut répété plusieurs fois. Chose étonnante, il n'était pas le seul qui eût reçu cette indication, et en effet le même jour, 2 février 1636, un jeune ecclésiastique qu'il ne connaissait pas, M. Olier, alors âgé de vingt-six ans, et établi à Vaugirard avec quelques prêtres, est averti qu'il doit se consacrer à fonder un établissement, pour le bien de lu religion, à un endroit du Canada qui lui est montré aussi de la manière la plus distincte, et en même temps il lui est enjoint d'établir une compagnie de prêtres pour prendre soin des intérêts spirituels de l'entreprise.

Or, dans ces deux révélations arrivées le même jour, il s'agissait de la même oeuvre, et l'endroit indiqué était le même. C'est ce que reconnurent ces deux grands serviteurs de Dieu quand ils se rencontrèrent plusieurs années après, vers 1640. Ils ne se connaissaient pas, et furent secrètement avertis de la communauté de leur vocation et de leur mission.3

Note 3: (retour) Le P. Vimont, Lettres des rev. PP. Jésuites, tome 1er, page 15,—La mère de l'Incarnation, ses lettres de 1642,—M, Dollier de Casson, Histoire de Montréal.

Grâce à l'union de leurs efforts, l'oeuvre prit tous les développements désirables; de nobles seigneurs s'y associèrent. Enfin, au moment où la compagnie achetait l'île de Montréal, un gentilhomme, jeune encore, retiré du service, désirant se consacrer À une oeuvre de zèle, se présentait: c'était M. de Maisonneuve. C'est lui qui fut le fondateur de Montréal et qui devait en faire le boulevard de la colonie par vingt années d'un dévouement intrépide et de l'administration la plus nage.

Il fut aidé par des hommes de foi et de courage. Parmi ces auxiliaires, nous nous proposons de faire connaître la famille des Le Moyne, et la part qu'ils ont eue à l'établissement de la Nouvelle-France.

C'est ce que nous allons exposer dans les paragraphes suivants.

Cette famille, établie dans la Nouvelle-France au milieu du XVIIe siècle, devait y conquérir une grande illustration. A la première génération, elle avait fourni des commandants aux armées du roi, des gouverneurs à la Nouvelle-France et à la Louisiane, des intendants aux commandements maritimes de la France.

Elle était originaire de la ville de Dieppe. Depuis Jacques Cartier, Dieppe avait toujours eu beaucoup de relations avec la nouvelle colonie.

C'est de Dieppe que partit M. de Poutrincourt, dont l'ancienne résidence se voit encore aux environs de cette ville, au château de Mesnières.

Un gouverneur de Dieppe, M. de Chattes, son lieutenant, M. de Monts. madame de Guercheville, épouse d'un gouverneur de la ville de Paris sous Henri IV, avec leurs expéditions, avaient fait connaître ces nouveaux pays pour lesquels, à chaque printemps, partaient des flottilles de bâtiments pour les pèches de Terre-Neuve et pour la traite des fourrures.

En 1664, dans un seul mois, on vit partir des côtes de Dieppe et des pays voisins, 65 grands vaisseaux pour le Canada.

Il y avait en cette ville des quartiers consacrés au commerce des produits de l'Amérique, et il existe encore une rue nommée de la Pelleterie, ou résidaient une quantité de marchands de fourrures, qui trafiquaient des envois du Canada avec l'Europe.

M. Paillon, en parcourant les livres des paroisses, a trouvé aux registres de l'état civil un témoignage bien caractéristique des rapports de Dieppe avec la Nouvelle-France. Voici les noms qu'il a relevés à la paroisse Saint-Jacques de Dieppe pour l'année 1630: Duhamel, Hardy, Auger, Aubuchon, Duhuc, Godebout, Davignon, Hébert, Sénécal, Gaudry, Duval, Gervais, Vallée, Lecompte, Godard, L'Écuyer, Leroux, Dumouchel, Viger, Cardinal, Duchesne, etc.: on se croirait dans une paroisse de Montréal ou de Québec.

Il ne faut pas s'étonner qu'au moment où les chefs des nouvelles entreprises recrutaient des volontaires pour la Nouvelle-France, le nommé Duchesne, soldat dans les troupes du roi, se presenta, avec deux de ses neveux: Jacques Le Moyne, âgé de dix-sept ans, et son frère Charles, âgé de 14 ans. Leur père, Pierre Le Moyne. était marié avec Judith, soeur de Duchesne. C'était un ancien soldat qui tenait un hôtel sur la paroisse Saint-Jacques, près de la mer, et qui recevait comme clients ordinaires les marins qui s'embarquaient pour l'Amérique.

Ces familles des côtes de la Manche étaient toujours disposées à, tenter les aventures périlleuses, et la religion présentait cette oeuvre comme digne de coeurs chrétiens; il s'agissait de donner aux populations sauvages le trésor de la foi en échange des biens qu'ils trafiquaient.

M. Faillon a trouvé aussi dans les registres de Dieppe qu'il y avait beaucoup de Le Moyne en cette ville.

Il a compté jusqu'à quatorze chefs de famille de ce nom au commencement du XVIIe siècle, parmi lesquels un capitaine du roi, un procureur, un lieutenant général en l'amirauté de France. «Nous n'osons affirmer, dit M. Faillon, que Pierre fût parent de ces personnages, mais Charles Le Moyne s'est rendu encore plus illustre qu'aucun de ses prédécesseurs, par ses qualités personnelles, par ses exploits et ceux de ses enfants.»

Charles Le Moyne, né en 1626, de Pierre Le Moyne et de Judith Dufresne, sur la paroisse Saint-Rémi de Dieppe, partit donc en 1640 pour le Canada avec son frère aîné, Jacques, et leur oncle. Il avait alors quatorze ans.

Plus tard, deux de leurs soeurs, Jeanne et Marie, vinrent de France et se joignirent à eux.

Charles Le Moyne accompagna d'abord les PP. Jésuites dans le pays des Hurons, et resta avec eux jusqu'à l'âge de vingt ans.

Il devint un guide sûr et un interprète consommé. Il connaissait tous les sentiers du pays, et avait appris plusieurs dialectes. Enfin, il s'était familiarisé avec la tactique des sauvages, à l'égal des colons les plus capables. Il s'habillait comme les sauvages, et se transformait quand il voulait, sans pouvoir être reconnu comme étranger; d'ailleurs il trouvait ce costume plus commode pour la marche et pour la chasse. Il savait parfaitement se servir des raquettes, de la hache et de l'aviron, «sans lesquels on ne peut rien dans ce pays.» Enfin, il était devenu, dans des expéditions continuelles, d'une taille et d'une force extraordinaires. C'est ce qui apparaît dans le portrait découvert à Paris par l'éditeur des documents sur les pays d'outre-mer, M. Margry.

En 1646, M. de Montmagny ayant vu Duchesne et son neveu, voulut tirer parti de leurs bonnes qualités, et il les attacha aux nouveaux établissements français du Saint-Laurent. Il envoya Duchesne à Trois-Rivières et Charles Lu Moyne à Montréal, tous deux comme interprètes.

Montréal, ou Charles Le Moyne se rendit en 1646, était un poste avantageux, et comme une sentinelle avancée à 60 lieues de Québec, au milieu des établissements sauvages. C'est là qu'il devait faire éclater ses qualités hors ligne.

Cette position avait été signalée dès le commencement par Jacques Cartier et ensuite par Champlain. On pensait que ce jugement avait été confirmé par une inspiration divine envoyée à ceux qui devaient être les fondateurs de cette nouvelle colonie: M. Olier et M. de La Dauversière, ainsi que nous l'avons dit précédemment.

La position était favorable. Placée sur une éminence de deux milles de longueur, entre le grand fleuve et une petite rivière, l'habitation était environnée d'eau de toutes parts. Le fleuve la mettait à l'abri de la surprise des ennemis, et on arrière une haute montagne, toute couverte d'arbres séculaires, protégeait contre les vents du nord. 4

Note 4: (retour) Notice sur Montréal. Paris, 1869.

Cette habitation si bien défendue avait en même temps un aspect attrayant. Elle était environnée des plus beaux arbres, plantés si régulièrement entre le rivage et la montagne, que Champlain lui avait donné le nom de place royale, digne avenue du mont superbe que Jacques Cartier avait nommé le mont Royal, nom qui lui est resté.

Enfin, pour ajouter a l'ornement et en faire un site remarquable, on voyait, au milieu du fleuve et en face du lieu de débarquement, deux belles îles chargées de forêts, l'une s'élevant en pyramide, comme un bouquet de verdure, à cent pieds de hauteur, l'autre s'étendant gracieusement sur une lieue de longueur: c'étaient comme deux sentinelles avancées, pouvant servir un jour de citadelles.

Ce site, si fort comme poste militaire, était aussi l'un des plus beaux que l'on puisse citer dans le monde. On pouvait s'en convaincre en le contemplant du haut de la montagne, ou les colons se rendaient souvent en pèlerinage. Au point le plus élevé, il y avait une croix imposante plantée par M. de Maisonneuve. De là, à cinq cents pieds au-dessus du niveau du fleuve, l'établissement paraît dans toute sa magnificence. Depuis le haut du mont descend un amphithéâtre d'une lieue de largeur qui montre des arbres variés et précieux; en bas, d'immenses prairies fertiles étaient des fleurs éclatantes; plus loin se déploie la ceinture splendide d'un fleuve profond, qui n'a pas moins d'une lieue de largeur. Au delà, pour compléter ce beau panorama, des montagnes disposées en cercle jusqu'à dix et vingt lieues dans le sud, forment comme une corbeille de verdure dont Montréal est le centre.

Cette nature apparaissant comme le créateur l'avait formée, sans les modifications du travail de l'homme, pouvait sembler plus pittoresque que nous ne la contemplons maintenant. Mais si l'aspect est un peu changé, tous les souvenirs des premiers temps ne sont pas effacés. La ville est toujours appelée, dans le coeur des fidèles, Ville-Marie, en souvenir de l'indication donnée par la sainte Vierge elle-même. Le mont porte toujours le nom de Mont-Royal, choisi par Jacques Cartier. L'une des îles s'appelle Sainte-Hélène, comme l'a nommée M. de Champlain, en l'honneur de son épouse, Hélène Boullé; l'autre est nommée Saint-Paul, en souvenir de M. Paul de Maisonneuve, premier gouverneur de la colonie.

Le fort de Montréal, élevé en 1642, était tellement couvert par les arbres, que les sauvages, dans leurs excursions sur le fleuve, ne le découvrirent qu'à la seconde année de sa construction. Bientôt ils en comprirent l'importance et le danger pour eux. Ce poste avancé entre plusieurs tribus puissantes pouvait les tenir en échec et leur enlever le libre parcours du Saint-Laurent; aussi le nouvel établissement fut-il bientôt le but de leurs attaques.

M. de Maisonneuve, renfermé dans le fort avec cinquante hommes, comptait avec lui des gens de guerre pleins d'expérience, parmi lesquels les deux frères Le Moyne, qui furent les plus renommés dans la suite. M. de Maisonneuve sut si bien se garder que, malgré les tentatives de milliers d'ennemis qui vinrent reconnaître le terrain, les Français ne perdirent guère qu'une dizaine d'hommes de 1642 à 1650.

Les procédés des sauvages étaient pleins de perfidie. Ils cherchaient à attirer les cultivateurs par des signes de paix, et puis ils se jetaient sur eux pour les faire périr dans d'affreux supplices.5

En 1643, on perdit quatre hommes; en 1644, on en perdit trois, et sur les sept, trois, faits prisonniers, furent cruellement brûlés.6

Au 6 mai 1641, Boudard fut tué par les Iroquois; sa femme, Catherine Mercier, prise près de lui, fut martyrisée pendant deux jours, puis brûlée en refusant héroïquement de renoncer à sa religion.

Note 5: (retour) M. Paillon, Histoire de la colonie, tome II, PP. l51 et 364.

Note 6: (retour) Registre des sépultures de Montréal, 1643-1644.

Charles Le Moyne, arrivé à Montréal en 1646, se montra bientôt un dévoué champion de la mission. Il ne reculait devant aucune entreprise, et se montrait toujours disposé à protéger les colons. Il était d'une bravoure et d'une habileté merveilleuses. Parfois, seul sur la plage, s'il rencontrait des sauvages qui étaient venus tenter quelque coup, il les menaçait de son fusil s'ils essayaient de s'échapper, et il les obligeait à aller se constituer prisonniers au fort. D'autres fois, voyant un canot de sauvages sur le fleuve, il attendait qu'ils fussent engagés dans la force du courant, fondait sur eux comme la foudre, dans son embarcation, et les forçait à venir aborder comme prisonniers.

Un jour, sachant que des travailleurs sont attaqués à la pointe Saint-Charles, il s'y rend avec quatre hommes, se gare à propos derrière des troncs d'arbres, et, avant d'avoir été aperçu, met vingt-cinq ou trente sauvages hors de combat.

On cite aussi une rencontre, où, avec 15 habitants du fort armés de fusils et de pistolets, il alla se présenter en face de 300 sauvages qui se précipitaient sur les colons, et il leur tua 32 hommes à la première décharge, tout le reste s'enfuit épouvanté.

Il se montrait le serviteur dévoué de M. de Maisonneuve, comme le major Lambert Closse, qui proclamait qu'il n'était venu à Montréal que pour offrir sa vie à Dieu.

M. de Maisonneuve avait tant de confiance en Le Moyne qu'il le chargeait de ses messages pour les Indiens.

M. de Maisonneuve le mit aussi à la tête d'une milice qu'il forma, en 1660, parmi les habitants pour la défense de la mission, et qu'il plaça sous la protection de la sainte Famille. Il l'assigna à la défense de Montréal avec le sieur Picoté de Belestre, à un moment où l'on attendait l'arrivée de milliers d'Iroquois soulevés de toutes parts dans les environs du lac Ontario et des rives du lac Champlain. On sait que ces Iroquois furent arrêtés par la défense héroïque, au Long-Sault, de dix-sept Montréalais, sous la conduite de l'intrépide Dollard.

C'est dans ces circonstances que l'on s'appliqua à protéger la ville. Il y avait déjà quarante maisons séparées, mais avec des meurtrières et des créneaux; elles étaient bâties de manière à pouvoir se défendre les unes les autres. Alors, on compléta les forts qui environnaient la ville et qui devaient servir à assister les travailleurs dans les champs environnants.

En même temps qu'il assurait la défense militaire du pays, M. de Maisonneuve s'occupait d'en préparer l'existence à venir, et pour cela il offrait les plus grands avantages à ceux qui voulaient s'y établir et fonder des familles. Il donna à Charles Le Moyne une terre à la pointe Saint-Charles et deux emplacements dans la ville, l'un près de la résidence du gouverneur et des prêtres, pour leur servir de défense; l'autre au bord du fleuve, où se trouve le marché Bonsecours, pour surveiller l'entrée de la ville, et la côte opposée, dont il devait devenir le seigneur.

Vers 1665 arriva un événement que nous tenons d'autant plus à signaler qu'il montra quelle affection Charles Le Moyne inspirait à toute la colonie et en même temps quelle était l'estime qu'il avait su imposer aux populations sauvages.

Comme il ne s'épargnait jamais dans aucune rencontre, il fut fait prisonnier aux environs de Montréal en 1665.

Sa jeune femme, âgée de vingt-cinq ans, et qui avait déjà quatre enfants, était dans la désolation. Elle le recommanda aux prières de tous, et elle-même recourut au Seigneur avec une telle ferveur, que M. Dollier de Casson dit qu'on peut lui attribuer l'espèce de miracle qu'il plut à Dieu d'opérer en faveur de son mari.

Au bout de quelques jours Le Moyne revint; il avait gagné ses ennemis en leur rappelant les bontés qu'il avait eues pour les prisonniers iroquois, et en les menaçant de la vengeance des troupes du roi qui allaient bientôt arriver.

Charles Le Moyne retourna à Montréal. C'est alors qu'il fut sensiblement éprouvé dans ses plus tendres affections, par suite du départ de M. de Maisonneuve pour la France. Il lui était attaché par les liens de l'estime la plus haute et de la reconnaissance la plus tendre; aussi ce départ lui causa-t-il la plus vive douleur, comme la séparation d'avec le père le plus tendre et le plus aimé.

M. de Maisonneuve, de retour en France, resta toujours attaché à son ancien gouvernement. Il s'endormit dans le Seigneur «avec une confiance d'autant plus parfaite dans les récompenses du ciel,» nous dit M. Faillon, «qu'il n'avait rien reçu pour ses services de la terre.» 7

Note 7: (retour) M. Faillon, Histoire de la colonie, tome III, page 115.

Fondée on 1642, la cité de Montréal s'accrut lentement dans ses commencements, mais ensuite l'accroissement fut rapide.

Ainsi, après vingt ans, elle ne comptait que 500 âmes, mais dix ans après, il y en avait plus de 1500.

Ce qui était surtout à considérer dans ces commencements, c'était le zèle pour l'amélioration des pauvres sauvages, et l'énergie des pieux colons.

Le zèle pour la conversion des infidèles était extraordinaire, et le courage pour braver les épreuves et les dangers, au-dessus de toute expression.

«On voyait bien, dit le Père Leclercq, que ces gens-là avaient quitté leur patrie par les mouvements d'un zèle apostolique,» et rien ne pouvait les faire changer de sentiments; ni l'ingratitude, ni la perfidie des sauvages, ni leur défaut de bonne foi, ni leurs cruautés inhumaines, rien ne pouvait éteindre le feu de la charité.

Tout était réglé dans la nouvelle ville comme dans une communauté militaire. A une heure fixée, après la prière et la sainte messe, qui avaient lieu à 4 heures du matin, la population se rendait au travail dans les champs; chacun avait près de soi son fusil caché dans un sillon.

Il ne se passait pas de jour sans attaque. Ceux qui se laissaient surprendre étaient voués à des supplices atroces. On admirait leur courage, on plaignait leurs souffrances, mais on ne renonçait pas à prier pour les bourreaux. Enfin, dès qu'une occasion favorable se présentait, on cherchait à gagner ces pauvres aveuglés. A force d'efforts et de patience, les âmes finissaient par se laisser éclairer, les coeurs étaient touchés, le mal vaincu par le bien.

Ces premiers temps ont été admirables. La ville offrait comme une image de la primitive Eglise. Ces braves gens étaient voués à la piété la plus fervente et à la charité la plus dévouée. Il n'y avait jamais de contestation entre eux; il n'y avait qu'un coeur et qu'une âme, et tandis qu'ils étaient si unis à Dieu, si bons entre eux, ils restaient inébranlables dans le danger. Chaque citoyen se regardait comme une victime offerte à la mort pour la glorification de l'Evangile.

Dans les annales de la soeur Morin, écrites vers ce temps, nous avons les détails les plus touchants sur la vie à Montréal avant l'arrivée des troupes: la piété, la charité, des colons, les privations qu'ils avaient à subir, enfin les cruautés extrêmes qu'ils étaient exposés à éprouver, étant entourés d'ennemis féroces, nombreux et implacables.

Bientôt différentes circonstances favorisèrent les saintes dispositions et le zèle des colons pour la conversion des infidèles.

Plusieurs nations étaient en guerre; l'une d'elles, celle des Iroquois, puissante et implacable, faisait une guerre d'extermination contre ses ennemis.

Leurs victimes venaient implorer la protection des Français. Elles furent accueillies et placées dans des positions retranchées. On compta bientôt plusieurs colonies chrétiennes: à la Montagne, à la Prairie, au Sault-Saint-Louis, au lac Saint-François, au lac des Deux-Montagnes, et enfin à la Petite-Nation, sur l'Ottawa, à vingt lieues de Montréal.

Ces nouveaux chrétiens, disciplinés par les Français, devinrent eux-mêmes comme des apôtres. On en fit des catéchistes zélés et habiles. Ils rendaient de grands services au sein des autres tribus.

Les Français excitaient l'admiration de leurs plus cruels ennemis par leur douceur, leur sollicitude et leurs libéralités inépuisables. Ils établissaient ceux qui se donnaient à eux, leur apprenaient à cultiver, leur livraient des terres, représentaient l'excellence de la vie réglée et civilisée à ces pauvres barbares, et se montraient ainsi bien différents des gens de Boston, qui ne s'étaient jamais occupés des nations qui les entouraient, que pour les détruire et se mettre à leur place.

Au milieu de leur noble mission, les Français acquéraient une habileté merveilleuse pour occuper le pays. Formés par M. de Maisonneuve et par le chef de la milice, Charles Le Moyne, ils étaient devenus des combattants consommés, des explorateurs infatigables. Ils avaient pris les bonnes qualités des sauvages, et y ajoutaient l'esprit de discipline et de tactique des milices françaises.

On a dit que les Français n'avaient pas le génie de la colonisation comme leurs voisins; mais, suivant M. Parkman lui-même, cela n'est point exact. M. Parkman pense que les colons français égalaient les Anglais sous bien des rapports.

Les Français n'avaient pas les vues odieuses des colons de la Nouvelle-Angleterre: ils n'auraient jamais voulu adopter, comme eux, un plan d'extermination contre ces pauvres gens.

Ce qui est affirmé, même par les écrivains anglais, c'est que sous le rapport des qualités morales et des qualités intellectuelles, les colonies anglaises étaient vraiment inférieures à la colonie française, tandis que sous le rapport de l'activité, de l'intelligence et de la bonne organisation, la colonie française égalait toutes les colonies anglaises réunies.8

Note 8: (retour)Le système français avait un grand avantage; il favorisait l'élément guerrier: la population était formée entièrement de soldats et de miliciens (Parkman). L'occupation principale était un continuel apprentissage de la guerre dans les bois. La haute classe regardait la guerre comme la seule occupation digne d'elle, et elle estimait l'honneur plus que la vie. Pour ce qui est de l'habitant, les bois, les lacs, les cours d'eau étaient ses lieux d'étude, et là il était maître consommé. Forestier habile, hardi canotier, toujours prêt pour les entreprises périlleuses; dans les guerres d'escarmouche et d'embuscade au milieu des bois, il y en avait peu qui pussent lui être comparés (Parkman).—«En Canada, comme en Europe, à ce moment, la race française a appris à se connaître. Elle s'est trouvé des forces que les autres siècles ne savaient pas.» Voilà ce qu'a produit l'amour de la discipline et le zèle de la religion.

Les Français n'aspiraient pas à des conquêtes, mais ils voulaient sauver des âmes, et pour arriver à ce but, ils avaient autant de persévérance et d'énergie que leurs voisins en avaient pour les avantages matériels (Saint-Marc Girardin sur l'Amérique du Nord).

Au milieu de terribles épreuves, la colonie s'établissait, avec une réunion des hommes les plus capables: M. de Maisonneuve, le gouverneur; son lieutenant, Lambert Closse; M. d'Ailleboust, un officier de haut grade; son neveu M. de Musseaux; M. Le Moyne, lieutenant; M. Le Ber de Senneville; M. Decelles de Sailly; M. de Montigny; M. de Repentigny et M. de Brassac; de plus, les hommes de la milice, si dignes d'admiration, et dont les descendants remplissent maintenant le pays.9

Note 9: (retour) On trouve encore actuellement en Canada et dans les environs de Montréal des descendants de ces premiers colons, dont les noms sont portés par des milliers d'individus: Prud'homme, Descaries, Hurtubise, Lortie, Beaudry, Dumoulin, Renaud, Laviolette, Désautels, Boudraud, Lavigne, Trudeau, Cadieux, Deschamps, Barbier, Meunier, Dagenais, Leblanc, Jodoin, Toussaint, Beaudry, Laplante, Beauvais, Rolland, Lenoir, etc.

De nobles coeurs assistaient ces bras héroïques: Mlle Mance, de l'Hôtel-Dieu, et ses compagnes; la soeur Bourgeois et ses institutrices; madame Le Moyne, que l'on a appelée la mère des Macchabées; madame Le Ber, qui devait voir une sainte à miracles en l'une de ses enfants; madame d'Ailleboust, et sa soeur, mademoiselle de Boullogne, qui aspiraient dans le monde à la vie religieuse.

La ville était sous la direction de prêtres éminents. M. Gabriel de Queylus, le directeur de la cure de Saint-Sulpice de Paris, était venu s'établir à Montréal; et aussi M. l'abbé François Dollier de Casson, ancien colonel et aide de camp du maréchal de Turenne; M. d'Urfé, ancien curé de la cathédrale du Puy, allié du ministre Colbert et petit-neveu du célèbre M. d'Urfé; M. de Fénelon, frère de l'illustre archevêque de Cambray; M. Souart, un des plus grands prédicateurs de Paris; M. de Belmont, l'un des prêtres les plus riches de France, chargé des missions sauvages; M. Barthélémy, qui explora le lac Ontario.

Ces messieurs étaient en communication continuelle avec les associés de l'oeuvre résidant à Paris, tels que M. le baron Pierre de Fancamp, M, de Liancourt, M. de Renty, M. de Bretonvilliers, M. Legauffre, M. Dubois, madame de Bullion, si généreuse, qui contribuait avec les autres associés pour des sommes si abondantes.

M. Olier, avec la compagnie des associés des oeuvres, avait donné plus de 300,000 livres: M. de Bretonvilliers, successeur de M. Olier, 400,000 livres; M. Dubois, M. de Queylus, M. de Fénelon, M. d'Urfé donnèrent leur fortune, qui était considérable; M. de Belmont, 300,000 livres en une seule fois. On a calculé, dans le temps, que les associés et prêtres du Séminaire avaient fourni, pour l'oeuvre de Montréal, de leurs propres deniers, en trente ans, la somme de 1,800,000 livres, ou environ sept millions de la monnaie actuelle.

Ce qui donna bientôt de la vie à la colonie, et qui assura sa tranquillité, ce fut l'arrivée des troupes, demandées depuis longtemps, et de plus, la détermination que prirent un grand nombre de soldats et d'officiers de s'établir dans des terres concédées suivant le système féodal, afin de mettre la ville à l'abri de toute incursion des sauvages, comme nous le verrons plus tard.

Les officiers et les soldats se distinguèrent autant que les premiers colons par leur esprit de foi et leur dévouement à l'oeuvre entreprise.

C'est au milieu de cette réunion de chrétiens exemplaires, de gentilshommes choisis, de militaires intrépides que s'élevaient les enfants des familles principales de Montréal: Le Ber, Saint-André, de La Porte, Decelles de Sailly, de Jacques et de Charles Le Moyne, de Montigny, de Belestre, de d'Ailleboust de Musseaux, de Prud'homme, de Tessier, de Louvigny, de Le Noir Rolland.

La famille qui se distinguait entre toutes par ses enfants, tant par leur nombre que par leurs heureuses dispositions, c'était celle de Charles Le Moyne, marié à la fille adoptive des Primot. Il y avait là. douze enfants pleins de force et de bonnes qualités. Le troisième, Pierre d'Iberville, se faisait remarquer dès sa jeunesse. Il annonçait un esprit vif et hardi, et il était d'une force extraordinaire pour son âge.

Voici l'ordre des naissances de ces enfants, auxquels Le Moyne, pour les distinguer, donna des noms empruntés aux localités des environs de Dieppe, en souvenir de la patrie absente:

«En 1650, Charles de Longueuil; en 1659, Jacques de Sainte-Hélène; en 1661, Pierre d'Iberville; en 1663, Paul de Maricourt; en 1668, Joseph de Sérigny; en 1669, François de Bienville; en 1670, anonyme; en 1673, Catherine-Jeanne; en 1676, Louis de Châteauguay; en 1678, Marie-Anne; en 1680, Jean-Baptiste de Bienville, deuxième du nom; en 1681, Gabriel d'Assigny; en 1684, Antoine de Châteauguay.»

Ils se distinguèrent par leur mérite et leur dévouement; cinq moururent au service du roi: Sainte-Hélène fut tué au siège de Québec en 1690; de Maricourt mourut de fatigue au pays des Iroquois en 1704; de Bienville 1er fut tué par les sauvages en 1691; de Châteauguay 1er fut tué à la prise du fort Nelson en 1686; d'Assigny mourut des fièvres dans l'expédition du golfe du Mexique en 1700.

Charles de Longueuil fut gouverneur de Montréal; de Bienville, deuxième du nom, fut gouverneur de la Louisiane pendant quinze ans; Antoine de Châteauguay devint gouverneur de la Guyane. Catherine-Jeanne fut mariée au sieur de Noyan, capitaine de la milice; Marie-Anne fut mariée en 1699 au sieur de La Chassoigne, gouverneur des Trois-Rivières.

Voici donc une famille qui est un précieux témoignage de l'état des choses sous l'ancien régime; une famille modeste, mais élevée avec les soins qu'inspire la religion, et qui, grâce à ce secours, fournit tant de sujets remarquables. Le gouvernement était juste appréciateur du mérite, et il n'hésitait pas à mettre les petits-fils d'un humble aubergiste au premier rang, quand il les en voyait dignes.

Nous trouvons sur les registres de Notre-Dame l'acte de naissance de Pierre d'Iberville, notre héros, et nous le transcrivons ici:

Le 20 juillet 1661, ai baptisé Pierre, fils de Charles Le Moyne et de Catherine Primot, sa femme. Le parrain, Jean Grevier, au nom de noble homme Pierre Boucher, 10 demeurant au cap près des Trots-Rivières; et marraine, Jeanne Le Moyne, femme de Jacques Le Ber, marchand.

Signé: PÉROT, curé de Montréal.

Note 10: (retour) C'est ce Pierre Boucher qui a donné une notice intéressante sur la Nouvelle-France. Il devint gouverneur des Trois-Rivières et est l'ancêtre de personnages remarquables: La Vérendrie, qui explora le Nord-Ouest; la soeur d'Youville, fondatrice des soeurs Grises, et enfin M. de Boucherville, premier ministre de la province de Québec de 1874 à 1878.

Tandis que les jeunes filles allaient recevoir l'enseignement de la soeur Bourgeois et de Mlle Mance, les jeunes gens étaient formés par les messieurs du Séminaire, et principalement par M. Souart et M. Pérot.

M. Souart avait organisé une école formée sur le modèle des maîtrises de France, et les enfants, malgré l'éloignement, recevaient l'instruction telle qu'on la donnait dans les meilleures écoles de la mère patrie.

M. Souart était un maître consommé. M. Pérot nous a laissé, dans les registres de la paroisse, des témoignages précis de sa capacité: on remarque une écriture d'une délicatesse comparable à la gravure, une rédaction irréprochable, une connaissance par faite de la langue.

Ceux d'entre les jeunes gens qui, après quelques années d'études, montraient des inclinations pour l'état ecclésiastique, étaient envoyés au collège des Jésuites de Québec; les autres s'exerçaient pour la profession militaire et étudiaient les lettres et les mathématiques. Cette école de M. Souart, étant aussi une maîtrise, devait concourir au service religieux. Les enfants servaient la messe; de plus, ils étaient formés au chant religieux et aux cérémonies ecclésiastiques, comme cela se passe dans toute maîtrise.

On observait le règlement de la paroisse de Saint-Sulpice de Paris pour l'instruction religieuse et la préparation à la première communion. M. de Queylus avait pratiqué cet enseignement à la cure de Saint-Sulpice, ainsi que M. de Fénelon, et ils le continuaient à Montréal, tandis que le frère de M. de Fénelon, le futur archevêque de Cambray, remplissait les mêmes fonctions à la cure de Paris, à laquelle il était attaché.

Le catéchisme dont on se servait venait de Paris; il avait été composé sous la direction de M. Olier, et il a été conservé jusqu'à ce jour en Canada, presque sous la même forme, d'après la rédaction d'un prêtre de Saint-Sulpice, M. Languet, qui devint plus tard archevêque de Sens.

Voici les noms des enfants qui firent la première communion, vers 1674, avec Pierre d'Iberville:

Robutel de Saint-André, Aubuchon, Louis Descaries, Antoine de La Porte, Pierre, Paul et Jean Le Moyne, Paul et Nicolas d'Ailleboust de Manthet, Urbain Tessier, Gabriel de Montigny, Pierre Cavelier, Benoît et Jean Barret, Jacques Le Ber, Zacharie Robutel, et Duluth.

Ces noms sont précieux à conserver, ce sont les noms d'enfants nés sur le sol canadien dès les premiers temps, et qui, à différents titres, ont acquis des droits à la notoriété nationale.

Ainsi Jean, Pierre et Paul Le Moyne allèrent à la baie d'Hudson en 1686.

D'Ailleboust de Manthet parcourut le Nord-Ouest et, dans un mémoire remarquable, fit connaître les richesses de la Louisiane.

Gabriel de Montigny accompagna Pierre d'Iberville à Terre-Neuve en 1686; Jean Barret suivit M. de La Salle dans ses expéditions et périt dans un naufrage.

Duluth explora le lac Supérieur.

Ces enfants s'instruisaient de la religion en même temps qu'ils s'initiaient aux exercices militaires, comme il convient dans une place de guerre. Le dimanche, ils revêtaient les habits de choeur et aimaient à prendre part aux cérémonies; et ensuite, aux jours de congé, ils prenaient le costume des jeunes sauvages et s'en allaient aux environs, avec des arcs et des flèches, chasser le gibier, qui était d'une abondance extraordinaire.

Pierre d'Iberville qui, d'après les mémoires du temps, se distinguait au milieu de tous par sa piété et son heureux caractère, était singulièrement remarquable par un tempérament infatigable et son habileté dans les exercices corporels.

Les écrits et les mémoires qu'ils a laissés et qui sont pleins d'intérêt et du style le plus noble, font voir qu'il avait bien profité des enseignements de M. Souart.

Pierre passa sa jeunesse dans la maison de son père, sur la rue Saint-Joseph. On peut voir encore, près de la sacristie de Notre-Dame, quelques corps de bâtiment de la maison des Le Moyne, et dans le jardin du Séminaire, il restait encore, il y a quelques années, des arbres très anciens qui avaient pu ombrager ses premiers jeux.

Le futur héros était grand pour son âge, d'une figure ovale et agréable, teint clair, très blond, avec des cheveux abondants, digne fils du baron de Longueuil, que les sauvages avaient nommé l'alouette, à cause de son teint et de ses cheveux blonds. Son maintien était noble, mais tempéré par beaucoup de modestie et de douceur.

Il était de ceux dont on a pu dire qu'ils plaisaient au premier regard, mais qu'on les aimait en les connaissant davantage. Ses manières étaient aisées, agréables, et son commerce plein d'ouverture et conciliant.

Il montrait, dès sa jeunesse, tous les signes de ce caractère obligeant et généreux qui le fit tant aimer de ses soldats qu'ils l'auraient suivi jusqu'au bout du monde, disaient-ils; enfin, il avait ce coeur tendre, plein de pitié pour le malheur qui le fit remarquer et adorer des nations sauvages.

Pendant qu'il demeurait chez son père, il put être témoin de différents événements notables: la construction de l'église paroissiale, la division et la dénomination des rues de la ville, et enfin, l'entrée dans Montréal, d'une partie des troupes que le roi avaient envoyées dans la Nouvelle-France. Ces troupes venaient se fixer dans la ville et aux environs pour défendre les colons, Cet événement dut lui faire une grande impression.

L'obligation de lutter continuellement contre les sauvages portait l'attention des colons vers l'état militaire: c'était l'état le plus en vue. Or cette disposition fut singulièrement activée parmi la jeunesse de Montréal lorsqu'on vit arriver dans le pays, avec le régiment de Carignan, la fleur de la noblesse de France et l'élite de ces familles militaires qui vouaient leurs enfants à la guerre.

Après toutes les réclamations des colons contre les attaques continuelles des sauvages, le gouvernement résolut enfin, vers 1666, de transporter en Amérique des forces considérables pour assurer le salut de la colonie.

«Les Iroquois, dit M. Colbert, dans ses lettres à l'intendant Talon, s'étant déclarés les ennemis perpétuels et irréconciliables de la colonie et ayant empêché par leurs massacres et leurs cruautés que le pays ne pût se peupler et s'établir, et tenant tout en crainte et en échec, le roi à résolu de porter la guerre jusque dans leurs foyers pour les exterminer entièrement, n'y ayant nulle sûreté en leur parole.»

Et en effet, le ministre envoyait le général de Tracy avec plusieurs compagnies d'infanterie, et le commandant de Courcelles, avec mille hommes du régiment de Carignan, qui avait suivi Turenne depuis plusieurs années; il venait de se signaler en Hongrie sous les ordres du général Montecuculli qui, en 1664, à Saint-Gothard, aidé par 6,000 Français, accabla l'armée ottomane.11

Note 11: (retour) Dès l'année 1650, ce même régiment de Carignan, sous les ordres de M. de Turenne, s'était distingué par sa bravoure et sa fidélité à l'autorité royale dans les combats contre la Fronde: à Étampes, à Auxerre et enfin à la porte Saint-Antoine.

L'arrivée des troupes à Québec fit un effet merveilleux: la confiance fut ranimée et les coeurs remplis d'espérance dans la sollicitude du gouvernement.

L'entrée des régiments était de l'aspect le plus imposant au milieu des colons séparés depuis si longtemps des splendeurs de la mère patrie. Une bande de clairons et de tambours ouvrait la marche. La fanfare jouait ordinairement la marche de Turenne, composée par Lulli pour M. de Turenne. Après la fanfare venaient les militaires appartenant à deux régiments, avec leurs couleurs distinctives, les officiers habillés richement et comme il convenait à des jeunes gentilshommes des meilleures familles. Ensuite, l'on voyait apparaître les commandants supérieurs: M. de Courcelles, M. de Salières, et en fin M. de Tracy avec ses officiers d'ordonnance. Il avait vingt-quatre gardes toujours attachés à sa personne. (La mère Juchereau, page 271 de L'Histoire de l'Hôtel-Dieu de Québec.)

Quelques compagnies furent envoyées à Montréal. Ces troupes étaient destinées à protéger la ville; elles finirent par s'y établir et aussi dans les environs. Cette garnison donna, une animation toute nouvelle, avec les jeunes officiers dont nous aurons à parler. M. de Salières résolut d'aller attaquer aussitôt les Iroquois. Malheureusement, il se laissa tromper par cette apparence bénigne du froid qui surprend les Européens à leur arrivée en Canada. Comme ce froid sec est moins sensible que le froid humide de l'Europe, il pensa, que ses troupes, aguerries par plusieurs années de la vie militaire, pourraient le braver impunément, et il se mit en route au milieu de l'hiver pour aller attaquer les établissements iroquois aux environs du lac Champlain. Mais il fallut bientôt revenir sur ses pas.

Nos Français ne se découragèrent pas, et quelques mois après, M. du Tracy reprit l'expédition. Il partit au mois de septembre; mais cette fois il avait eu soin de se faire accompagner par des miliciens du pays. Cent vingt hommes parfaitement exercés vinrent de Montréal; ils étaient commandes par des officiers expérimentés, comme Charles Le Moyne et M. d'Ailleboust de Musseaux. Charles Le Moyne, en particulier, rendit les plus grands services, et attira l'attention des officiers supérieurs par sa connaissance de la tactique des sauvages.

Le lac Champlain fut traversé le 15 octobre, et, quelques jours après, on se trouva, en vue des premiers villages iroquois; ils étaient abandonnés. Les sauvages avaient concentré leurs armes et leurs provisions dans le dernier village, environné de plusieurs palissades et où ils prétendaient se mesurer avec les Français.

Les troupes avançaient résolument; elles étaient précédées des clairons et des tambours, au nombre de vingt. Quand ceux-ci commencèrent à jouer leurs fanfares, une panique effroyable se répandit parmi les sauvages et ils se dérobèrent, s'écriant qu'il leur semblait entendre les hurlements des démons de l'enfer. L'effet fut irrésistible.

Les troupes escaladèrent l'enceinte et trouvèrent le village abandonné, mais rempli de provisions et d'armes.

Les soldats purent alors se remettre de leurs fatigues. Après quelques jours de repos, les troupes auraient voulu se mettre à la poursuite des sauvages; mais M. de Tracy, averti par les colons, jugea qu'il ne fallait pas attendre l'hiver, et il revint vers le Canada, en ayant soin de placer les miliciens de Montréal à l'arrière-garde.

Il avait appris à apprécier ces braves miliciens; il mentionnait souvent «ses capots bleus». Il les trouvait habiles pour aller en avant et éclairer la marche, capables pour ramer sur les canots et les conduire sûrement, infatigables pour la marche, et infaillibles pour suivre les traces des sauvages au milieu des bois. Mais tous ces mérites revenaient pour une bonne part à celui qui les commandait et leur enseignait depuis longtemps l'art de la guerre: l'intrépide et habile commandant, Charles Le Moyne.

Aussi, l'on ne doit pas s'étonner qu'il fût compris dans la promotion aux titres de noblesse qui eut lieu l'année suivante, en 1668, et où l'on réunit tous ceux qui avaient rendu les services les plus éminents à la défense et au défrichement pays, comme M. Boucher, M. Hébert, M. Couillard, M. Le Ber et Charles Le Moyne. Ses titres de noblesse sont ainsi conçus:

Désirant favoriser notre cher Charles Le Moyne, sieur de Longueuil, pour ses belles actions; de notre pleine puissance, nous avons, par les présentes, signées de notre main anobli, anoblissons et décorons du titre de noblesse ledit Charles Le Moyne, ainsi que sa femme et ses enfants nés et à naître.

En revenant des expéditions du lac Champlain, le gouverneur assigna à la garde de Montréal et des environs plusieurs compagnies du régiment de Carignan, et il distribua des fiefs aux officiers et des terres aux soldats qui voulurent s'établir sur les fiefs de leurs commandants. Ces officiers sont principalement: MM, les capitaines de Chambly, de Saint-Ours, de Berthier, du Pads, de Varennes, de Verchères, de La Valterie, de La Chesnaye, de Contrecoeur, qui devinrent propriétaires de fiefs, et concédèrent chacun des terres aux soldats de leur compagnie.

Quant aux soldats, ils sont désignés sur les registres par leurs noms de guerre, qu'ils portent encore dans le pays: Lafranchise, Lajeunesse, Latreille, Lefifre, Laflèche, Laroche, Ladouceur, Lafortune, Lafleur, Laviolette, Latulipe, Lagiroflée, Lapensée, Laprairie, Laverdure, Lacaille, Portelance, Tranchemontagne, Lalance, Sanschagrin, Sansfaçon, Sansquartier, Sanssouci, Sanspeur.

Ces noms sont portés actuellement par un grand nombre du familles, en qui on remarque encore toutes les qualités des races militaires.

Maintenant, nous allons relever des faits qui nous paraissent tout à fait intéressants: c'est que la ville ett le pays ont conservé le souvenir de tous ces noms comme au premier jour. Ces noms subsistent depuis deux siècles, malgré les changements inévitables des années, et malgré l'influence de la conquête.

En 1672, M. Dollier de Casson, voyant l'accroissement des constructions de la ville, avisa à établir des rues suivant la direction la plus convenable.

Dans le sens de la largeur de la ville, il traça trois rues parallèles au fleuve. Celle du milieu reçut le nom de Notre-Dame, en l'honneur de la protectrice de la ville; près de la rivière, la rue Saint-Paul, en l'honneur du premier gouverneur, Paul de Maisonneuve; de l'autre coté, la rue Saint-Jacques, en l'honneur de M. Jacques Olier, fondateur de la ville. Ces trois rues parallèles au fleuve étaient coupées par six autres à angle droit. La première, à l'ouest, appelée Saint-Pierre, patron de M. de Fancamp; la seconde, Saint-François, en l'honneur de M. François Dollier de Casson, curé de Montréal; la troisième, Saint-Joseph, parce qu'elle longeait l'Hôtel-Dieu, placé sous ce patronage; la quatrième, Saint-Lambert, patron de M. Lambert Closse, qui avait été tué par les Iroquois a cet endroit; la cinquième, Saint-Gabriel, patron de M. de Queylus; la sixième, Saint-Charles, patron de M. Le Moyne. Tous ces noms ont été conservés, et ces rues sont les plus peuplées et les plus riches de Montréal.

Venons maintenant aux fiefs concédés aux environs de Montréal.

M. de Clarion et M. de Morel furent placés au nord-est. En face de la ville, M. Le Moyne reçut l'île Sainte-Hélène et la rive de Longueuil; M. Le Ber, l'île Saint-Paul; M. Dupuy, l'île au Héron; M. de La Salle, la côte de Lachine. En descendant le fleuve, on trouvait M. Boucher à Boucherville, puis M. de Varennes, M. de Verchères, M. de Boisbriant, M. de Repentigny, M. de La Valterie, M. de La Chesnaye, M. de Contrecoeur. Sur une zone plus éloignée se trouvaient M. de Berthier, M, du Pads, M. de Sorel, M. de Saint-Ours et M. de Chambly.

Ces officiers étaient établis avec des titres seigneuriaux et avec leurs soldats. Toutes ces agglomérations ont formé des paroisses qui existent encore, et qui ont conservé les noms des concessionnaires.

Telle a été l'origine des cantons environnant Montréal: Longueuil, Boucherville, Varennes, Verchères, Contrecoeur, Lavaltrie, Repentigny, Chambly, Saint-Ours, Sorel, l'île Dupas, Berthier, etc., etc.

Ces dispositions ont subsisté, et on ne peut faire un pas dans le pays sans trouver des vestiges de ces premiers temps si remarquables. Il n'y a peut-être pas de contrée où l'on ait conservé aussi religieusement les touchants souvenirs des commencements.

La ville avec ses environs est un mémorial vivant de tout ce qui s'est passé aux premiers temps.

Nous avons dit tout ce qui se rapporte à Montréal et a ses environs; maintenant, nous allons voir apparaître de graves événements.

ILE DE MONTREAL.

A 60 lieues de Québec, après avoir traversé le lac Saint-Pierre, on trouve plusieurs agglomérations d'îles, parmi lesquelles est le groupe de Montréal, où l'on compte près de vingt îles; les principales sont l'île de Montréal, avec l'île de Jésus au nord, et l'île Perrot au sud.

L'île de Montréal a une dizaine de lieues de longueur et trois ou quatre lieues dans sa plus grande largeur.

C'est dans cette île que se trouve la ville de Montréal, fondée en 1642. En 1815, elle ne comptait que 15,000 habitants, et elle est arrivée maintenant à près de 250,000. Elle était jadis le siège de la compagnie du Nord-Ouest pour la traite des pelleteries. Le fleuve Saint-Laurent, qui longe l'île de Montréal au sud, a, en certains endroits, jusqu'à deux lieues de largeur.

Les Iroquois du lac Champlain étant soumis, le gouvernement songea à s'assujettir les tribus iroquoises du lac Ontario, et il voulait aussi tendre la main aux peuplades nombreuses de l'Ouest, qui étaient favorables à la France.

A partir de ce moment, des voyageurs français remontèrent le Saint-Laurent et allèrent commercer sur les bords des grands lacs, comme Manthet, Louvigny, Duluth, Nicolas Perrot, qui, en 1671, au Sault-Sainte-Marie, réunit quatorze nations, et obtint d'elles qu'elles se mettraient sous la protection du roi de France.

En même temps, les gouverneurs conduisaient des troupes et fondaient plusieurs établissements sur le parcours du fleuve. Dans ces expéditions, Charles Le Moyne était toujours employé comme intermédiaire avec les peuples sauvages, qui avaient la plus haute considération pour lui. De 1670 à 1680, il accompagna les gouverneurs, M. de Courcelles, M. de Frontenac, et enfin M. de Labarre.

En 1671, M. de Courcelles voulant imposer aux Iroquois, décida d'aller les rencontrer au lac Ontario, que les Français nommaient alors le lac de Tracy, du nom du commandant des troupes. Il était accompagné de M. de Varennes, gouverneur des Trois-Rivières; de M. Pérot, nouveau gouverneur de Montréal; enfin de M. Le Moyne. Il voulut que le curé de Montréal, M. Dollier de Casson, fît partie de l'expédition; il le choisit à cause de sa connaissance du pays.

M. Dollier y consentit, et c'est lui qui est l'auteur de la relation qui a été publiée de ce voyage.

M. Dollier nous dit que plusieurs jeunes gentilshommes accompagnaient l'expédition, d'où quelques-uns ont conclu que ce pouvaient être les enfants de M. Le Moyne, de M. Le Ber et de M. de Montigny, qui étaient de même âge et toujours ensemble.

On partit le 2 juin 1671, avec une vingtaine de canots.

Il y avait à bord des tambours et des clairons pour donner les signaux. Ces instruments de fanfare animaient les canotiers, et firent un effet merveilleux sur les sauvages.

M. Dollier a donne, en commençant, une description du fleuve Saint-Laurent, qui montre que dès lors on avait une connaissance assez exacte du pays: nous en citerons quelques points:

Le fleuve Saint-Laurent est l'un des plus grands fleuves du monde, puisque à son embouchure, située vers le 50e degré de latitude, après une course de 700 lieues, il a près de 30 lieues de largeur. Il se rétrécit par l'espace de 150 lieues jusqu'à Québec, où il a près d'une lieue, et il conserve cette dimension non seulement jusqu'à Montréal, à 60 lieues plus haut, mais même par l'espace de 500 lieues, s'étendant tantôt en des lacs d'une épouvantable largeur, tantôt se rétrécissant dans le lit d'une rivière, mais au moins de la dimension que nous avons dite.

Le premier lac, à 33 lieues au-dessus de Québec, est le lac Saint-Pierre, de 11 lieues sur 3; le second, le lac Saint-Louis, de 7 lieues sur 2; le troisième, le lac St-François, de 10 lieues sur 2. Ensuite arrivent «ces lacs d'une épouvantable Largeur», grands comme certaines mers en Europe; le lac Ontario, le lac Érié, le lac Huron, et enfin le plus grand de tous, le lac Supérieur, qui à 190 lieues sur 50, et reçoit douze grandes rivières, qu'il faudrait explorer jusqu'au bout pour trouver la source du grand fleuve.

Or, dans tout ce parcours, il y a des particularités dignes de remarques. Toutes les eaux du nord comprises entre les hauteurs du Mississipi et le faîte des terres opposées à la baie d'Hudson sont inclinées vers le sud et portées à un même centre situé à 1,600 pieds au-dessus du niveau de la mer, et ayant près de 300 lieues de diamètre. Il y a près de 60 affluents qui descendent 900 pieds plus bas, et au fond de cette coupe immense se trouve le lac Supérieur.

Ces premiers affluents, dont quelques-uns sont énormes, comme le Saint-Louis, le Kamanistiquia et le Nipigon, se concentrent d'abord en plusieurs lacs, comme le Nipigon, qui a 25 lieues de longueur, puis ils sortent de ces lacs et continuent leur cours sur une étendue de 10 lieues et vont se jeter dans le lac Supérieur, qui mesure, comme nous l'avons dit, 190 lieues de longueur.

Mais ce n'est là que le commencement des merveilles.

Ces contrées, pendant l'hiver, sont ensevelies sous les neiges et les frimas; les cours d'eau gèlent à près de dix pieds de profondeur; les neiges tombent incessamment et s'accumulent comme des montagnes de glace.

Toute cette étendue est ensevelie sous les brouillards, et souvent des ouragans en bouleversent la superficie jusqu'à l'approche du printemps.

Alors, la température s'adoucit, ces amas se désagrègent, les eaux s'écoulent; mais tout est réglé par la nature avec une économie admirable.

Les terrains, depuis le point de départ jusqu'aux rives de l'Océan, sont disposés en différents étages, et ils présentent l'aspect d'une immense pyramide, dont chaque degré renferme des bassins grands comme des mers.

Ces bassins superposés se déversent les uns dans les autres par des chutes, des cataractes et des rapides qui, moins élevés, sont cependant presque infranchissables.

Au milieu de ces mouvements des eaux, le grand fleuve conserve une admirable transparence et une pureté d'eau de roche continuée jusqu'à la mer.

Voici l'énumération de ces merveilleux mouvements: Les premiers affluents descendent de près de mille pieds, et arrivent au lac Supérieur. Celui-ci, situé à 625 pieds au-dessus de la mer, avec sa masse immense, franchit un second degré, et descend par le saut Sainte-Marie, qui a 1,000 pieds de largeur. Cette grande nappe d'eau s'en va s'épanouir en trois bassins; le lac Michigan, le lac Huron et la baie Géorgienne. Ces bassins sont d'une immense étendue, de 100 lieues sur 50. Le fleuve continue son cours en recueillant plusieurs affluents. Il descend ensuite par la rivière de Détroit, qui a 2,000 pieds de largeur. Ensuite se présente le lac Érié, de 90 lieues sur 45, et à son extrémité sud, il se précipite comme tout entier à 140 pieds de profondeur sur 3,000 pieds de largeur à Niagara, dans le lac Ontario, qui est encore à 225 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Ces 225 pieds sont représentés jusqu'à Montréal par plusieurs rapides ainsi nommés: les Galops, le Long-Sault, les Cèdres, et enfin le saut St-Louis, qui a près de vingt pieds de hauteur, où se trouvent les derniers degrés de cette pyramide de 1,600 pieds de hauteur que nous venons de parcourir. Le fleuve reçoit alors d'immenses affluents: l'Ottawa, le Richelieu, le Saint-Maurice, l'Yamaska, le Saguenay, de 3,000 pieds de largeur, après lequel le grand fleuve atteint 10 lieues, puis 20 lieues, puis 30 lieues de largeur en arrivant à la mer.

Le bateau du gouverneur était d'une grande dimension. Les sauvages furent au dernier degré d'étonnement en voyant les Français manoeuvrer un si grand bâtiment. Ils savaient le sortir de l'eau en un instant, et le porter au delà des rapides avec une remarquable facilité.

M. Le Moyne rendit les plus grands services, et sut faire valoir près des sauvages l'effroi que leur inspiraient la force et l'audace des Français; aussi les sauvages n'osèrent pas attaquer le gouverneur à l'aller ni au retour.

En 1673, deux ans après, nous dit M. Dollier de Casson, M. de Frontenac, le nouveau gouverneur, voulut faire le même voyage, et il emmena avec lui M. Le Moyne, qui devait lui être du plus grand secours. M. Le Moyne pouvait s'assurer des dispositions des sauvages, et ainsi il faisait éviter tout mal entendu; nous le verrons ci-après.

M. de Frontenac arriva à Montréal vers le 20 juin 1673, il fut reçu en grande pompe par le clergé et par la garnison, avec le gouverneur Pérot, qui devait l'accompagner. Il assista, le 24 juin, à la messe à l'église paroissiale: c'était le jour de saint Jean-Baptiste, patron du pays et du ministre Colbert. Le gouverneur fut complimenté dans le sermon donné par M. de Fénelon. Le lendemain, il partit avec 400 hommes et 100 canots. Il avait, en outre, deux grandes berges ornées de couleurs éclatantes pour frapper, disait-il, les sauvages. C'est pour la même raison que son escorte était si nombreuse. Il avait avec lui trois prêtres: M. Dollier de Casson, M. d'Urfé et M. de Fénelon, pour traiter avec les sauvages, dont ils étaient les missionnaires.

M. Le Moyne reçut les sauvages et les présenta à, M. de Frontenac. Il traduisit les allocutions et les réponses, et enfin, il était chargé d'amener chaque jour, à la table du gouverneur, deux ou trois des principaux parmi les Iroquois. Nous pensons que M. Le Moyne avait avec lui ses fils, au moins les trois aînés: Charles, qui avait dix-neuf ans, Jacques, qui avait dix-sept ans, et Pierre, âgé de près de quinze ans.

M. de Frontenac ayant reçu les Indiens, ceux-ci lui adressèrent, un discours de bienvenue par un des principaux chefs, Garakonthié. Ensuite, M. de Frontenac fit une réponse qui fut traduite par M. Le Moyne. Les jours suivants furent employés à la construction d'un fort où M. de Frontenac installa une garnison.

Ensuite le gouverneur revint à Ville-Marie avec ses troupes, et il continua à s'occuper de l'amélioration de son fort, qu'il confia l'année suivante à M. de La Salle, à qui il accorda une garnison de 40 soldats, destinés à protéger les marchands et les traitants qui se fixèrent autour du Fort.

En revenant de cette expédition, M. Le Moyne prit une décision qui devait avoir les conséquences les plus avantageuses pour ses enfants.

Vers ce temps, Colbert employait tous les moyens pour mettre la marine militaire sur le plus grand pied. Dans sa supériorité de vues, il avait compris qu'avec les nouvelles colonies possédées par les autres nations, la marine était appelée à occuper une place considérable dans le monde. Il voyait que le siège de la puissance était déplacé dans l'ordre politique, et se trouvait alors dans le commerce des deux mondes.

Cinq ports furent agrandis et fortifiés: Brest, Toulon, Rochefort, le Havre et Dunkerque. Des vaisseaux furent construits sur un plus grand modèle que ceux de l'Angleterre et de la Hollande. Cent vaisseaux de ligne furent préparés, avec 60,000 matelots, et les commandements furent donnés à des hommes d'un grand génie: d'Estrées, Tourville, Duquesne, Jean Bart et Forbin. Bientôt le pavillon français, jusque-là à peine connu sur les mers, donna la loi aux autres nations.

Colbert voulut assurer ces succès. «Le roi avait demandé à Colbert l'empire de la mer, et Colbert, par les mesures les plus puissantes, sut le lui donner.»

Tels furent, dans les années suivantes, les progrès de la marine que, tandis que la France, en 1672, n'avait que soixante vaisseaux de ligne et quarante frégates avec 60,000 matelots, moins de dix ans après, en 1681, la marine comptait cent quatre-vingt-dix-huit bâtiments de guerre et 160,000 hommes de mer.

Mais pour en arriver là, le ministre avait établi des classes de recrutement pour les marins et des écoles spéciales pour former les officiers, pris dans les meilleures familles. A Rochefort, à Brest, à Dieppe, à Toulon, on avait fondé des écoles où les jeunes gens faisaient leur apprentissage d'officiers.

On y enseignait les mathématiques, l'hydrographie, le service du canon. On assujettissait les pilotes et les artilleurs à apprendre leur métier autrement que par routine, et les élèves de la marine profitaient de cet enseignement.

On voit tout cela réglé et disposé avec la plus grande habileté par le grand ministre dans ses lettres aux intendants maritimes: Amous, Matharel, du Terron, du Seul, dans les années 1661, 1670 et 1671, et enfin dans sa grande ordonnance sur la marine, en 1680. Cotte ordonnance a été conservée, et elle se trouve au deuxième livre du Code du commerce actuellement en vigueur.

Le roi secondait ces mesures de tout son pouvoir. Il avait d'abord fait appel aux principales familles des côtes maritimes, pour leur faire destiner quelques-uns de leurs enfants à la marine; il s'était aussi adressé aux grandes familles des colonies, qui devaient retirer tant d'avantages de l'accroissement des forces navales.

M. Le Moyne répondit à ces invitations en envoyant trois de ses enfants dans les écoles de France: de Sainte-Hélène, d'Iberville et de Maricourt. Il est probable que c'est alors que M. Testard de Montigny envoya aussi son fils, l'ami des jeunes Le Moyne.

D'Iberville, avec ses frères, passa quatre on cinq ans dans l'apprentissage de la vie de marin. Il commença par étudier aux écoles, et ensuite il continua ses travaux avec ses frères sur les vaisseaux du roi en campagne.

C'était le temps des grandes luttes de la France sur les mers avec l'Angleterre et la Hollande. La France remporta alors plusieurs victoires signalées. Nous ne savons pas avec lequel des commandants les jeunes Le Moyne firent alors leur apprentissage; mais l'occasion ne devait par leur manquer, puisque les élèves de marine n'étaient pas plus inactifs que le reste de la flotte.

En 1676, le duc de Vivonne, assisté de Duquesne, lieutenant général de la marine, se rendit en Sicile. Il y trouva les Espagnols et les Hollandais réunis. Ceux-ci avaient pour commandant leur plus grand homme de guerre, l'amiral Ruyter.

Un premier combat, livré près de l'île de Stromboli, fut indécis; mais un second, livré près de Syracuse, fut une complète victoire pour les Français; Ruyter y fut tué. Enfin, Vivonne et Tourville, continuant leur course, atteignirent encore une fois, devant Palerme, les flottes ennemies et les écrasèrent. La France eut dès lors l'empire de la Méditerranée.

Les Hollandais avaient, cette même année, pris Cayenne et ravagé nos établissements des Antilles. Le vice-amiral d'Estrées, avec huit bâtiments, reprit Cayenne et détruisit, dans le port de Tobago, une escadre ennemie de dix vaisseaux. En 1678, d'Estrées enleva cette île, puis il traversa l'Atlantique et prit tous les comptoirs hollandais au Sénégal. Le pavillon français régna alors sur l'Atlantique comme sur la Méditerranée.

D'autres succès suivirent: Duquesne bombarda Alger en 1681 et 1684; Tripoli et Tunis éprouvèrent le même sort, et pendant quelque temps, la Méditerranée fut purgée des corsaires.

Dans l'intervalle, Duquesne avait bombardé Gênes, en 1684. En 1689, le convoi destiné pour l'Angleterre traversa la Manche, et le commandant Château-Renaud battit l'escadre anglaise à Bantry.

Tourville, avec 78 voiles, attaqua l'escadre ennemie sur les côtes de Sussex, et détruisit 18 vaisseaux près de Beachy Hood (10 juillet 1690). Alors la France eut l'empire de l'Océan, jusqu'au désastre de la Hogue, où Tourville, avec 40 vaisseaux, soutint le choc de 80 vaisseaux anglais et hollandais. Mais l'année suivante, cette défaite fut réparée, car en 1693, à la bataille de Lagos, Tourville anéantit les flottes anglaise et hollandaise, et saisit pour 80 millions de marchandises.

Pendant ce temps-là, Jean Bart avait fait connaître son habileté et son audace. En 1691, après de brillants exploits, il avait été nommé chef d'escadre dans la marine royale. Étant sorti de Dunkerque, malgré le blocus des Anglais, il brûla 80 vaisseaux ennemis, débarqua à New-Castle et revint avec un immense butin. En 1694, malgré tous les efforts des ennemis, il alla prendre un convoi de grains, et défit la flotte hollandaise, supérieure en nombre. C'est alors qu'ayant abordé le vaisseau amiral, il tua le commandant et enleva toute l'escadre.

Lorsque les jeunes Le Moyne eurent acquis la science compétente, il paraît qu'ils furent envoyés à Montréal, où le gouverneur méditait des entreprises considérables, comme nous le verrons bientôt.

Vers 1684, les Le Moyne retrouvèrent leur père avançant toujours en mérite et en considération; il n'avait que 50 ans. Ils revirent aussi leur sainte et admirable mère, riche en piété, on tendresse et en vertus: elle était entourée de douze enfants, dont quatre étaient déjà des hommes faits, et elle n'avait alors que 44 ans.

Montréal avait pris, pendant ce temps, un grand développement; la population était arrivée à 1,500 âmes; la ville était protégée par une milice dévouée et intrépide, et elle était environnée de remparts en palissades avec des bastions.

Le gouverneur était toujours M. Pérot, neveu de M. Talon par sa femme, et beau-frère, par sa soeur, de M. le président de Bretonvilliers, frère du supérieur de Saint-Sulpice. Le major était M. Bisard, qui avait épousé la fille de M. Lambert Closse. Le curé était M. Dollier de Casson, résidant à Montréal avec M. Souart, l'ancien instituteur des jeunes Le Moyne.

M. d'Urfé et M. de Fénelon s'occupaient surtout des missions. M. de Belmont était à la tête de la mission de la Montagne.

Les Le Moyne avaient beaucoup de parents dans la ville: M. Jacques Le Moyne et ses fils, madame Le Ber et ses enfants, parmi lesquels Jeanne, cette jeune fille d'une piété si éminente, et qui menait la vie de recluse dans la maison de ses parents.

M. Charles Le Moyne avait quitté sa maison de la rue Saint-Joseph pour aller s'établir sur le quai, près de la rue Saint-Charles. De là, il pouvait se rendre plus facilement à son fief de Longueuil, où il faisait élever un château considérable. M. Le Ber avait aussi quitté la rue Saint-Joseph, et il était venu s'établir sur la rue Saint-Paul, près de la rue Saint-Dizier, où il était plus commodément pour les intérêts de son commerce.

Les principaux citoyens que l'on cite à ce moment dans le recensement étaient les amis ou les alliés de la famille Le Moyne, et ils ont tous eu des descendants nombreux dans le pays. C'étaient MM. Prud'homme, Descaries, Deschamps, Jean Dupuy, Urbain Tessier, de Lamothe, de Brasac, Robert Cavelier, Antoine Primot, François Lenoir, Pierre Robutel, de Hautmesnil.

Les jeunes Le Moyne, en attendant les ordres du gouvernement qu'on leur avait fait pressentir, accompagnèrent encore leur père, qui prit part à deux expéditions, en 1684 et 1685.

D'abord en 1684, M. de Frontenac, voulant établir une ferme confiance parmi les colons contre les entreprises des sauvages, résolut d'aller trouver ceux-ci pour les déterminer à faire une paix durable; enfin, il voulait aussi explorer les nations de l'Ouest pour lier commerce avec elles, et les attirer dans notre parti en cas de rupture avec les Iroquois. C'est alors qu'il détermina d'envoyer, en forme d'ambassade, quelques Canadiens amis des sauvages, pour les assurer de la décision du roi à l'égard de la paix.

Charles Le Moyne fut choisi. Il avait la confiance des sauvages, qui le distinguaient entre tous et l'avaient honoré d'un nom sauvage; ils l'appelaient Akouassen, c'est-à-dire la perdrix, à cause de son agilité extraordinaire et peut-être aussi à cause de son teint normand et vermeil. M. de Frontenac se disposait à partir pour rejoindre les envoyés, lorsqu'il fut remplacé dans son gouvernement par M. de La Barre, qui mit à exécution le projet de son prédécesseur.

M. de La Barre partit de Montréal le 25 juin 1684 avec M. Le Moyne. Il se rendit au lac Ontario, puis à l'embouchure d'une rivière où se trouve maintenant la ville d'Oswégo. Il envoya de là M. Le Moyne chez les Onnontagués, qui paraissaient bien disposés. M. Le Moyne revint avec plusieurs chefs indiens qui entrèrent en pourparlers avec le gouverneur. C'était M. Le Moyne qui interprétait les allocutions de M. de La Barre et les réponses du chef iroquois. Mais ces pourparlers n'eurent pas d'issue, parce que les Onnontagués ne voulaient pas s'engager à part des autres nations, et craignaient de se mettre en butte à leur ressentiment; car ces nations étaient irritées de n'avoir pas été appelées à ces conférences, M. Le Moyne avait prévenu M. de La Barre, qui ne voulut pas l'écouter. Il ne consentit à aucun arrangement, ce qui mit fin à ces entrevues, et il revint mécontent des prétentions des sauvages.

De nouveaux événements tournèrent les esprits vers d'autres intérêts, ainsi que nous allons le voir au chapitre Suivant.

Les circonstances que les jeunes Le Moyne attendaient, se présentèrent enfin vers l'année 1686.

Il y avait longtemps que le gouvernement voulait prendre une décision pour les pays du Nord occupés d'abord par les Français et enlevés depuis par les Anglais.

Colbert avait écrit à M, Denonville, le nouveau gouverneur général, de s'en occuper activement. Ces pays commençaient au 51° de latitude, et comprenaient le Labrador, la baie d'Hudson et les contrées environnantes. Ils étaient très importants par leur position au milieu de tribus nombreuses, et surtout pour le commerce des fourrures, que l'on savait plus belles à mesure que l'on approchait du pôle nord.

Il y avait des années où l'on avait pu recueillir jusqu'à 800,000 pièces. C'était un revenu de plusieurs millions que l'on pouvait percevoir, et, de nos jours, malgré la diminution du gibier, on a recueilli à la baie d'Hudson, en castors, en orignaux, en renards bleus, et en martres, jusqu'à vingt millions de francs par année.

Le centre de ce trafic est la baie d'Hudson, vaste golfe qui est comme une mer de 550 lieues de longueur sur 250 lieues de largeur. On croit que les Français et les Portugais avaient exploré ces côtes à partir de l'an 1500. En 1610, un navigateur anglais, Hudson, en prit possession, et vers 1660, le prince Rupert, oncle du roi Charles II, chef de l'amirauté anglaise, fonda une compagnie de la baie d'Hudson pour l'exploitation des fourrures.

Des marins anglais y furent envoyés, et ils construisirent plusieurs forts pour la traite avec les sauvages, Aussitôt les marchands de Québec établirent une société sous le nom de «Compagnie du Nord», et ils réclamèrent l'appui du gouvernement. Ils alléguaient ce principe, qu'avant l'institution du prince Rupert, les Français possédaient plusieurs établissements qui avaient été livrés aux Anglais par deux renégats, Radisson et de Groseillers.

Le gouverneur, M. Denonville, pressé par Colbert. voulut remédier à cet état de choses. Il fit réunir à Montréal une troupe de cent hommes, à la tête desquels il mit un des anciens officiers de Carignan, le chevalier de Troyes, qui était renommé pour son habileté. Il avait avec lui 30 soldats et 70 Canadiens. M. de Catalogue commandait les soldats, et M. Lenoir Roland était à la tête des Canadiens.

Charles Le Moyne, alors âgé de 60 ans, aurait voulu être de cette expédition, mais ses infirmités ne le lui permettaient pas. Il proposa trois de ses fils, Saint-Hélène, d'Iberville et Maricourt comme volontaires, pouvant servir de guides et d'interprètes. Le chevalier de Troyes demanda qu'on lui donnât le Père Silvy pour chapelain, afin de subvenir aux besoins spirituels des soldats, et pour traiter avec les sauvages, parmi lesquels il avait fait plusieurs missions. C'était un homme éminent, et qui fut du plus grand secours.