Project Gutenberg's Victor Hugo, son oeuvre poétique, by Ernest Dupuy This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Victor Hugo, son oeuvre poétique Author: Ernest Dupuy Release Date: November 21, 2011 [EBook #38074] Language: French Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK VICTOR HUGO, SON OEUVRE POÉTIQUE *** Produced by Mireille Harmelin, Hélène de Mink and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France (BnF/Gallica) at http://gallica.bnf.fr) and by The Internet Archive, University of Toronto)

Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris.

COLLECTION DES CLASSIQUES POPULAIRES

VICTOR HUGO

SON ŒUVRE POÉTIQUE

EN VENTE DANS CETTE COLLECTION

| Prix de chaque volume, broché. | 1 50 |

| — — cart. souple, tr. rouges. | 2 50 |

Chaque volume contient de nombreuses illustrations

HOMÈRE, par A. Couat, Recteur de l'Académie de Lille, 1 vol.

VIRGILE, par A. Collignon, agrégé des lettres, professeur de rhétorique au Lycée de Nancy, 1 vol.

DÉMOSTHÈNE, par H. Ouvré, agrégé des lettres, maître de conférences de littérature grecque à la Faculté des Lettres de Bordeaux, 1 vol.

CICÉRON, par M. Pellisson, agrégé des lettres, inspecteur d'Académie, 1 vol.

PLUTARQUE, par J. de Crozals, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de Grenoble, 1 vol.

LES CHRONIQUEURS, par A. Debidour, doyen de la Faculté des lettres de Nancy.

Première série: Villehardouin;—Joinville, 1 vol.

Deuxième série: Froissart;—Commines, 1 vol.

LA FONTAINE, par Emile Faguet, docteur ès lettres, professeur de rhétorique au Lycée Janson-de-Sailly, 1 vol.

CORNEILLE, par LE MÊME, 1 vol.

Mme DE SÉVIGNÉ, par R. Vallery-Radot, 1 vol.

MOLIÈRE, par Hippolyte Durand, agrégé des lettres, inspecteur général honoraire de l'Instruction publique, 1 vol.

FÉNELON, par G. Bizos, doyen de la Faculté des lettres d'Aix, 1 vol.

MONTESQUIEU, par Edgar Zévort, recteur de l'académie de Caen, 1 vol.

J.-J. ROUSSEAU, par L. Ducros, professeur de littérature française à la Faculté des lettres de Poitiers, 1 vol.

BUFFON, par H. Lebasteur, professeur de rhétorique au Lycée de Chambéry, 1 vol.

FLORIAN, par Léo Claretie, professeur agrégé des lettres au Lycée de Douai, 1 vol.

VICTOR HUGO, par Ernest Dupuy, professeur de rhétorique au Lycée Henri IV, 1 vol.

MICHELET, par F. Corréard, professeur agrégé d'histoire au Lycée Charlemagne, 1 vol.

SHAKESPEARE, par James Darmesteter, professeur au Collège de France, 1 vol.

VICTOR HUGO EN 1828

(d'après la lithographie originale de Deveria)

COLLECTION DES CLASSIQUES POPULAIRES

PAR

ERNEST DUPUY

ANCIEN ÉLÈVE DE L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE

PROFESSEUR DE RHÉTORIQUE AU LYCÉE HENRI IV

LAURÉAT DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Ce volume est orné de 4 portraits de Victor Hugo

en 1828, 1847, 1862 et 1873 (reproductions d'originaux), et il contient

une vue d'Hauteville-House.

DEUXIÈME ÉDITION

PARIS

H. LECÈNE ET H. OUDIN, ÉDITEURS

17, RUE BONAPARTE, 17

1890

Victor Hugo naquit à Besançon le septième jour de ventôse an X de la République, date qui correspond au 26 février de l'année 1802. Il faut donc restreindre un peu le sens de la formule qu'il a employée le premier, et qu'après lui on a tant répétée pour indiquer l'époque de sa naissance: «Ce siècle avait deux ans!» Si la date est donnée par le poète d'une manière un peu trop vague, le commentaire dont il l'a accompagnée mérite d'être retenu pour sa précision pleine de couleur et d'éclat.

. . . . Rome remplaçait Sparte;

Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte,

Et du premier consul déjà, par maint endroit,

Le front de l'empereur brisait le masque étroit.

Alors dans Besançon, vieille ville espagnole,

Jeté comme la graine au gré de l'air qui vole,

Naquit d'un sang breton et lorrain à la fois

Un enfant sans couleur, sans regard et sans voix,

Si débile, qu'il fut, ainsi qu'une chimère,

Abandonné de tous, excepté de sa mère,

Et que son cou, ployé comme un frêle roseau,

Fit faire en même temps sa bière et son berceau.

Cet enfant que la vie effaçait de son livre,

Et qui n'avait pas même un lendemain à vivre,

C'est moi.

Ce nouveau-né, dont la tête frappa par sa lourdeur disproportionnée avec le corps très frêle, était le troisième fils d'un chef de bataillon de la 20e demi-brigade, Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo, d'origine Lorraine; la mère, Sophie-Françoise Trébuchet, était fille d'un capitaine-armateur du port de Nantes. Le poète a résumé lui-même ses origines dans un vers bien souvent cité:

Mon père vieux soldat, ma mère Vendéenne.

Victor Hugo a parlé de son père et de sa mère avec une piété très éloquente. Après avoir rappelé ses soins maternels qui protégèrent son existence «en naissant condamnée,» et fortifièrent par un miracle d'amour sa première enfance, triste, troublée, vouée aux larmes, il laisse échapper ce cri touchant:

Oh! l'amour d'une mère! amour que nul n'oublie!

Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie!

Table toujours servie au paternel foyer!

Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier!

Il a aussi payé à la mémoire de son père un large tribut d'hommages. Il l'a rendu immortel le jour où il a écrit en tête d'un de ses volumes de vers cette dédicace qui est toute une biographie à la façon des états de services gravés par les anciens Romains sur leurs tombeaux:

JOSEPH-LÉOPOLD-SIGISBERT

COMTE HUGO,

LIEUTENANT-GÉNÉRAL DES ARMÉES DU ROI

NÉ EN 1774,

VOLONTAIRE EN 1791,

COLONEL EN 1803,

GÉNÉRAL DE BRIGADE EN 1809,

GOUVERNEUR DE PROVINCE EN 1810,

LIEUTENANT-GÉNÉRAL EN 1825,

MORT EN 1828,

Non inscrit sur l'Arc de l'Etoile,

Son fils respectueux,

V. H.

L'Arc de Triomphe, ce monument élevé aux héros des guerres de la République et de l'Empire, peut périr; le souvenir du général comte Hugo survivra dans l'œuvre impérissable du poète.

Ce serait une lacune, dans une étude biographique sur Victor Hugo, que de ne pas marquer en quelques traits cette physionomie très vigoureuse 12 de son père. Le grand poète, dont le patriotisme éclatera dans tant d'écrits, depuis l'Ode à la colonne jusqu'au livre de l'Année terrible, est le rejeton d'une souche vraiment héroïque. Son père, Léopold Hugo, s'engagea comme volontaire à l'âge de 14 ans. Les quatre frères de Léopold Hugo allèrent comme lui aux armées; deux furent tués aux lignes de Wissembourg. Un autre frère, Louis, celui que dans la famille on appelait «Louis XVII», parce que, sur dix-huit enfants, il était le dix-septième, fut blessé. C'est cet oncle Louis que le poète nous présentera dans un de ses derniers ouvrages, et dans la bouche duquel il placera le merveilleux récit intitulé le Cimetière d'Eylau.

Léopold Hugo, attaché à l'état-major dès 1791, se lia d'amitié avec Desaix et Kléber; il se signala en Vendée par des traits d'héroïsme et de générosité dont le souvenir a inspiré bien des pages du dernier romande Victor Hugo, Quatre-vingt-treize. Il suivit la fortune d'un de ses amis, Lahorie, chef d'état-major de Moreau, prit part à plusieurs combats, et, à l'aide d'une poutre jetée sur un pont rompu, passa le premier le Danube au milieu d'un feu terrible de mitraille. Cet exploit lui valut l'épaulette de chef de bataillon sur le lieu même du combat.

Après avoir commandé à Lunéville et tenu garnison à Besançon, où naquit son troisième 13 fils, Léopold Hugo partit avec les siens pour l'île d'Elbe et pour la Corse. A la date de ce départ, Victor Hugo était âgé de six semaines. Le commandant Hugo, appelé à l'armée d'Italie, renvoya sa famille à Paris. Il la rappela auprès de lui, dès que la faveur de Joseph, roi de Naples, l'eut élevé au grade de colonel du régiment de Royal-Corse et de gouverneur d'Avellino. Victor Hugo vit donc l'Italie dans l'automne de 1807. Son père rejoignit le roi Joseph en Espagne, et une seconde fois la mère et les trois enfants rentrèrent à Paris. Ils en repartirent pour aller retrouver le chef de famille devenu général, gouverneur de Guadalaxara, et comte de l'Empire. Dans son premier recueil de vers, le poète rappelait ainsi ses voyages d'enfance:

Je visitai cette île, en noirs débris féconde,

Plus tard premier degré d'une chute profonde;

Le haut Cenis, dont l'aigle aime les rocs lointains,

Entendit, de son antre où l'avalanche gronde,

Ses vieux glaçons crier sous mes pas enfantins.

Vers l'Adige et l'Arno je vins des bords du Rhône.

Je vis de l'occident l'auguste Babylone,

Rome, toujours vivante au fond de ses tombeaux,

Reine du monde encor sur un débris de trône,

Avec une pourpre en lambeaux;

Puis Turin, puis Florence aux plaisirs toujours prête,

Naple, aux bords embaumés, où le printemps s'arrête

Et que Vésuve en feu couvre d'un dais brûlant,

Comme un guerrier jaloux qui, témoin d'une fête,

Jette au milieu des fleurs son panache sanglant...

L'Espagne me montrait ses couvents, ses bastilles;

Burgos, sa cathédrale aux gothiques aiguilles;

Irun, ses toits de bois; Vittoria, ses tours;

Et toi, Valladolid, tes palais de familles,

Fiers de laisser rouiller des chaînes dans leurs cours.

Mes souvenirs germaient dans mon âme échauffée;

J'allais, chantant des vers d'une voix étouffée;

Et ma mère, en secret observant tous mes pas,

Pleurait et souriait, disant: C'est une fée

Qui lui parle, et qu'on ne voit pas!

De tous ces voyages, c'est celui d'Espagne qui laissa dans l'esprit de l'enfant la plus forte impression. Les premiers noms qu'il entendit s'emparèrent de son imagination, et plus tard le poète les retrouvera naturellement sous sa plume. Ainsi le carrosse qui portait la famille Hugo, et qu'escortèrent, tout le chemin, les gardes du trésor de l'armée, c'est-à-dire deux mille hommes et quatre canons, fit halte à Ernani, et plus loin à Torquemada. Ces deux noms de villes fourniront à Victor Hugo les titres de deux de ses drames.

De même les souvenirs du séjour à Madrid suggéreront un jour au romancier, à l'auteur dramatique, ce personnage de nain difforme et formidable qui reviendra obstinément à travers 15 toute l'œuvre sous les noms de Han d'Islande, de Triboulet, de Quasimodo, de Gucho. Cette création puissante n'est que le portrait plus ou moins grossi, enlaidi, burlesquement idéalisé, d'un valet du collège. En effet, pendant que l'aîné des trois frères, Abel, entrait à la cour du roi Joseph en qualité de page, les deux autres, Eugène et Victor, étaient placés au collège des Nobles, rue Ortoleza. Tous les élèves de cette maison étaient princes, comtes ou marquis; ils étaient servis par «un nain bossu, à figure écarlate, à cheveux tors, en veste de laine rouge, culotte de peluche bleue, bas jaunes et souliers couleur de rouille.» L'effet de terreur que cet être, effrayant de laideur, produisit sur l'imagination exaltée du jeune Victor Hugo, se traduira plus tard comme on le sait. Sans doute aussi le contraste entre l'élégance de toute cette jeunesse titrée, richissime, et les disgrâces de ce misérable, frappa l'enfant déjà observateur, et il faut faire remonter apparemment jusqu'à cette impression d'enfance le goût de ces oppositions violentes, de ces effets d'ombre et de jour que l'auteur de la préface de Cromwell présentera comme la parfaite expression de la vérité et de la vie.

L'année 1812 vit pâlir l'étoile impériale, et les affaires d'Espagne prirent une tournure si fâcheuse que la famille Hugo dut reprendre rapidement 16 le chemin de Paris. Elle rentra dans cette maison des Feuillantines, qu'elle avait déjà habitée quelque temps entre le voyage d'Italie et le séjour en Espagne, et qui a tant contribué, par son caractère de solitude mystérieuse, à l'éducation morale et poétique de Hugo. Le poète s'est montré reconnaissant pour ces lieux, où, comme un maître très auguste, la nature lui parla.

Dans l'admirable pièce, devenue presque populaire, qui est intitulée: Ce qui se passait aux Feuillantines vers 1813, Victor Hugo a raconté comment «un pédant» fut sur le point de l'arracher à cette maison pleine de charme pour le faire entrer au collège, et comment la mère, inquiète, ébranlée un moment par les raisons que faisait valoir l'homme grave, se laissa pourtant aller à la douceur de retenir près d'elle ses enfants, et de les laisser grandir au milieu des arbres, des fleurs, sous la libre étendue du ciel.

Tremblante, elle tenait cette lourde balance,

Et croyait bien la voir par moments en silence

Pencher vers le collège, hélas! en opposant

Mon bonheur à venir à mon bonheur présent.

Elle songeait ainsi sans sommeil et sans trêve.

C'était l'été; vers l'heure où la lune se lève,

Par un de ces beaux soirs qui ressemblent au jour

Avec moins de clarté, mais avec plus d'amour,

Dans son parc, où jouaient le rayon et la brise,

Elle errait, toujours triste et toujours indécise,

Questionnant tout bas l'eau, le ciel, la forêt,

Ecoutant au hasard les voix qu'elle entendrait.

C'est dans ces moments-là que le jardin paisible,

La broussaille où remue un insecte invisible,

Le scarabée ami des feuilles, le lézard

Courant au clair de lune au fond du vieux puisard,

La faïence à fleur bleue où vit la plante grasse,

Le dôme oriental du sombre Val-de-Grâce,

Le cloître du couvent, brisé, mais doux encor;

Les marronniers, la verte allée aux boutons-d'or,

La statue où sans bruit se meut l'ombre des branches,

Les pâles liserons, les pâquerettes blanches,

Les cent fleurs du buisson, de l'arbre, du roseau,

Qui rendent en parfums ses chansons à l'oiseau,

Se mirent dans la mare ou se cachent dans l'herbe,

Ou qui, de l'ébénier chargeant le front superbe,

Au bord des clairs étangs se mêlant au bouleau,

Tremblent en grappes d'or dans les moires de l'eau,

Et le ciel scintillant derrière les ramées,

Et les toits répandant de charmantes fumées,

C'est dans ces moments-là, comme je vous le dis,

Que tout ce beau jardin, radieux paradis,

Tous ces vieux murs croulants, toutes ces jeunes roses,

Tous ces objets pensifs, toutes ces douces choses,

Parlèrent à ma mère avec l'onde et le vent,

Et lui dirent tout bas:—«Laisse-nous cet enfant!

Laisse-nous cet enfant, pauvre mère troublée!

Cette prunelle ardente, ingénue, étoilée,

Cette tête au front pur qu'aucun deuil ne voila,

Cette âme neuve encor, mère, laisse-nous-la!

Ne va pas la jeter au hasard dans la foule.

La foule est un torrent qui brise ce qu'il roule,

Ainsi que les oiseaux, les enfants ont leurs peurs.

Laisse à notre air limpide, à nos moites vapeurs,

A nos soupirs, légers comme l'aile d'un songe,

Cette bouche où jamais n'a passé le mensonge,

Ce sourire naïf que sa candeur défend!

O mère au cœur profond, laisse-nous cet enfant!

Nous ne lui donnerons que de bonnes pensées;

Nous changerons en jour ses lueurs commencées;

Dieu deviendra visible à ses yeux enchantés;

Car nous sommes les fleurs, les rameaux, les clartés,

Nous sommes la nature et la source éternelle

Où toute soif s'épanche, où se lave toute aile;

Et les bois et les champs, du sage seul compris,

Font l'éducation de tous les grands esprits!

Laisse croître l'enfant parmi nos bruits sublimes.

Nous le pénétrerons de ces parfums intimes,

Nés du souffle céleste épars dans tout beau lieu,

Qui font sortir de l'homme et monter jusqu'à Dieu,

Comme le chant d'un luth, comme l'encens d'un vase

L'espérance, l'amour, la prière et l'extase!

Nous pencherons ses yeux vers l'ombre d'ici-bas,

Vers le secret de tout entr'ouvert sous ses pas.

D'enfant nous le ferons homme, et d'homme poète.

Pour former de ses sens la corolle inquiète,

C'est nous qu'il faut choisir; et nous lui montrerons

Comment, de l'aube au soir, du chêne aux moucherons,

Emplissant tout, reflets, couleurs, brumes, haleines,

La vie aux mille aspects rit dans les vertes plaines.

Nous te le rendrons simple et des cieux ébloui;

Et nous ferons germer de toutes parts en lui

Pour l'homme, triste effet perdu sous tant de causes,

Cette pitié qui naît du spectacle des choses!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ainsi parlaient, à l'heure où la ville se tait,

L'astre, la plante et l'arbre,—et ma mère écoutait.

Pendant que les enfants et la mère jouissaient de cette heureuse sécurité, le père s'illustrait par la défense énergique de Thionville. Mais la guerre marchait vers son lugubre dénouement. L'invasion vint jeter sur les jeux du jardin une ombre de tristesse inoubliable. La famille Hugo dut loger dans la maison des Feuillantines un officier prussien et quarante soldats.

L'Empire tombé, le général Hugo eut le loisir d'intervenir dans l'éducation de ses fils. Abel, qui avait porté l'épée, prit la plume. Il se trouvera déjà littérateur connu au moment où son frère Victor voudra débuter à son tour dans la carrière littéraire, et il montrera le chemin à ce cadet dont le génie éblouissant éclipsera bientôt le talent de l'aîné.

Eugène et Victor furent placés à l'institution Cordier-Decotte. Victor y révéla bientôt ses aptitudes. Il écrivit sur ses cahiers d'écolier une foule d'essais poétiques, et d'abord une épopée sur la chevalerie. Le héros était Roland, auquel le poète reviendra et qu'il honorera plus d'une fois de son admiration émue dans la première et dans la seconde Légende des siècles. Au milieu de traductions, de contes, d'épîtres, 20 de madrigaux, d'énigmes, d'acrostiches, émergeait quelque plan de poème plus ambitieux, le Déluge, quelque titre de comédie, d'opéra-comique: A quelque chose hasard est bon. C'était l'époque où plus d'un écolier brillant rimait sa tragédie sur les bancs du collège: le jeune Hugo fit une Artamène, une Athélie ou les Scandinaves, et il semblait préluder à ses futures ambitions de réformateur du théâtre en ébauchant un mélodrame à intermèdes, Inès de Castro. Tous ces essais n'offraient qu'un mélange assez confus de souvenirs personnels et de lambeaux de lectures: Victor Hugo a donné leur véritable importance à ces premiers bégaiements de sa muse, en écrivant sur un de ces cahiers ce titre spirituel: «Les bêtises que je faisais avant ma naissance.»

Cette vocation littéraire fut contrariée par la volonté paternelle. Le général Hugo voulait faire de son fils un polytechnicien; et l'écolier, ses études littéraires achevées, suivit les cours de sciences du lycée Louis-le-Grand. Mais il avait déjà cette volonté de fer qui plus tard fera de lui l'exilé irréconciliable. A la date du 10 juillet 1816, il écrivait sur une page du livre où il notait ses impressions de chaque jour: «Je veux être Chateaubriand ou rien.»

En 1817, il envoya au concours annuel pour le prix de poésie décerné par l'Académie française 21 trois cents vers sur le sujet: «Le bonheur que procure l'étude dans toutes les situations de la vie.» Il y faisait allusion à son âge, et avouait ses «trois lustres» ou ses quinze ans avec une modestie orgueilleuse dont la légende a singulièrement exagéré l'effet. On a raconté que les juges du concours, se croyant mystifiés, auraient puni l'auteur de la pièce en lui infligeant une simple mention, au lieu du prix qu'il méritait. Le rapport du secrétaire perpétuel a été consulté par M. Edmond Biré, un des biographes de Hugo les plus préoccupés de diminuer sa gloire; le document fait justice de l'anecdote. Mais la rectification ne rend pas l'insuccès de Hugo moins piquant. Il est plaisant de savoir que le plus grand lyrique de tous les âges a été classé dans un concours après Lebrun, Delavigne, Loyson, Saintine, une princesse de Salm-Dyck et un chevalier de Langeac. A dater de ce jour, le jeune poète trouva dans quelques académiciens, tels que Campenon, M. de Neufchâteau, des protecteurs qu'il faut nommer, car cet appui, dont il aurait pu se passer, les honore.

Introduit par son frère Abel dans un groupe de gens de lettres, jeunes pour la plupart, et préoccupés de rajeunir la poésie, le roman, l'histoire, Victor Hugo conquit aussitôt une place à part dans ce petit cénacle. On avait 22 projeté de faire en collaboration un volume de nouvelles: le nouveau-venu s'engagea à écrire la sienne en quinze jours, et, au jour dit, il apporta son premier roman, Bug-Jargal.

A la même époque, il envoyait au concours poétique des Jeux Floraux trois pièces lyriques qu'on retrouve dans son premier recueil des Odes: les Vierges de Verdun, le Rétablissement de la statue de Henri IV, Moïse sur le Nil. Un triple succès lui valut le titre de «maître ès arts,» et c'est à l'occasion de ces débuts que Chateaubriand ou tout autre écrivain appliqua au jeune poète la dénomination «d'enfant sublime»[1].

Au lieu de reprendre sa préparation pour l'entrée à l'École polytechnique, Victor Hugo, sollicité par le besoin d'écrire, fonda un journal, le Conservateur littéraire. Tout en suivant les cours de l'Ecole de droit, il groupa autour de lui plusieurs auteurs déjà connus, dont un ou deux pouvaient se dire illustres: c'étaient Emile Deschamps, Alexandre Soumet, Alfred de Vigny, Lamennais, Alphonse de Lamartine. Cette activité qu'il déployait au dehors cachait bien des agitations intimes. Le jeune écrivain voulait épouser la jeune fille qui devint sa femme un peu plus tard, Adèle Foucher. Il était sans fortune; le général Hugo, irrité de 23 voir son fils renoncer à la carrière qu'il avait choisie pour lui, avait pensé le réduire ou le châtier en lui supprimant sa pension; pendant un an, comme le Marius des Misérables, l'étudiant vécut avec sept cents francs pour toutes ressources. Sa fierté naturelle s'augmentait de l'humeur ombrageuse qui est si souvent le résultat de ces situations précaires; pour un incident futile de café, pour un journal arraché de ses mains un peu trop brusquement, Victor Hugo se battit en duel avec un garde du corps, et il fut blessé au bras gauche. Le souvenir de cette aventure servira à l'auteur dramatique et donnera un caractère de vérité et d'intérêt piquant aux détails du duel dans Marion De Lorme.

Victor Hugo n'était plus absolument un inconnu; toutefois il n'aurait pas réussi à publier son premier livre, faute d'argent pour en payer l'impression au libraire, si son frère Abel n'eût fait les frais de la publication. Le livre parut sous le titre Odes et poésies diverses. Le roi Louis XVIII, qui se piquait d'aimer les lettres, lut l'ouvrage, et retrouva le nom de l'auteur au bas d'une lettre interceptée, où Victor Hugo offrait un asile à un conspirateur. Il se borna, pour toute marque de sévérité, à donner au poète une pension de mille francs sur sa cassette. Cette faveur décida du mariage tant souhaité 24 (octobre 1822). La joie des noces fut brusquement attristée par un terrible événement. Eugène Hugo, le frère du marié, fut pris d'un accès de folie au milieu de la fête. Le poète, qui avait vu le deuil entrer chez lui par la même porte que le bonheur et presque à la même heure, était fondé à écrire, cinq ans plus tard, que le drame, s'il veut être une image exacte de la vie, ne peut pas séparer le rire des larmes.

L'année 1825 fut marquée par l'apparition de Han d'Islande. Ce roman valut à son auteur une nouvelle pension de 2,000 fr. et le fit entrer dans l'intimité d'un homme de lettres dans le salon duquel se rassemblaient des musiciens, des peintres, des sculpteurs, des écrivains déjà célèbres. C'est chez le «bon» Charles Nodier que Victor Hugo se lia d'amitié avec David d'Angers, le statuaire, et avec les peintres Charlet, Louis Boulanger, Eugène Deveria. Cette même année, le jeune poète était fait chevalier de la Légion d'honneur, et son père se réconciliait avec lui, en lui attachant la croix sur la poitrine. Cette réconciliation eut lieu à Blois, où Victor Hugo s'était rendu en toute hâte, et le souvenir de ce voyage se fixera, quelques années après, dans des vers charmants du recueil des Feuilles d'automne.

Louis, quand vous irez, dans un de vos voyages,

Voir Bordeaux, Pau, Bayonne et ses charmants rivages,

Toulouse la Romaine, où, dans des jours meilleurs,

J'ai cueilli tout enfant la poésie en fleurs,

Passez par Blois.—Et là, bien volontiers sans doute,

Laissez dans le logis vos compagnons de route,

Et tandis qu'ils joueront, riront ou dormiront,

Vous, avec vos pensers qui haussent votre front,

Montez à travers Blois cet escalier de rues

Que n'inonde jamais la Loire au temps des crues;

Laissez là le château, quoique sombre et puissant,

Quoiqu'il ait à la face une tache de sang;

Admirez, en passant, cette tour octogone

Qui fait à ses huit pans hurler une gorgone;

Mais passez.—Et sorti de la ville, au midi,

Cherchez un tertre vert, circulaire, arrondi,

Que surmonte un grand arbre, un noyer, ce me semble,

Comme au cimier d'un casque une plume qui tremble.

Vous le reconnaîtrez, ami, car, tout rêvant,

Vous l'aurez vu de loin sans doute en arrivant.

Sur le tertre monté, que la plaine bleuâtre,

Que la ville étagée en long amphithéâtre,

Que l'église, ou la Loire et ses voiles aux vents,

Et ses mille archipels plus que ses flots mouvants,

Et de Chambord là-bas au loin les cent tourelles,

Ne fassent pas voler votre pensée entre elles.

Ne levez pas vos yeux si haut que l'horizon,

Regardez à vos pieds. . . . —

Louis, cette maison

Qu'on voit, bâtie en pierre et d'ardoise couverte,

Blanche et carrée, au bas de la colline verte,

Et qui, fermée à peine aux regards étrangers

S'épanouit charmante entre ses deux vergers,

C'est là.—Regardez bien. C'est le toit de mon père.

C'est ici qu'il s'en vint dormir après la guerre,

Celui que tant de fois mes vers vous ont nommé,

Que vous n'avez pas vu, qui vous aurait aimé!

Alors, ô mon ami, plein d'une extase amère,

Pensez pieusement, d'abord à votre mère,

Et puis à votre sœur, et dites: «Notre ami

Ne reverra jamais son vieux père endormi!»

D'autres voyages suivirent de près celui de Blois. Victor Hugo se rendit à Reims, à l'occasion du Sacre de Charles X; il fit un détour pour visiter Lamartine à Saint-Point. Il suivit Nodier en Suisse, dans une excursion payée par l'éditeur Canel, qui se réservait de publier la relation des deux touristes. Un accident de voiture manqua de les faire périr, et la faillite de l'éditeur arrêta le projet de publication de l'ouvrage.

Le mois de février 1827 marque un des moments caractéristiques de la vie de Victor Hugo. Il envoya au Journal des Débats, organe libéral sous la Restauration, sa fameuse Ode à la colonne de la place de Vendôme. Elle fut inspirée à l'auteur par un sentiment de patriotisme indigné. Dans une réception à l'ambassade d'Autriche, on avait refusé d'annoncer les Maréchaux de France en nommant les titres de noblesse napoléonienne, qui semblaient instituer des fiefs à l'étranger. Le fils de la Vendéenne s'était borné jusqu'à ce jour à célébrer 27 le trône et l'autel, le double culte de sa mère; le fils du vieux soldat ne vit plus devant lui que l'image de la France, d'abord conquérante, toute-puissante, puis vaincue, accablée par la coalition, aujourd'hui injuriée, provoquée de nouveau par cet outrage à ses vétérans glorieux. Avec un élan poétique qui avait l'allure emportée d'un assaut, avec des expressions, des traits, des chutes de strophes qui semblaient des éclairs d'épée, il menaçait l'étranger du réveil de la nation assoupie:

Fait croître l'ongle du lion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prenez garde!—La France, où grandit un autre âge,

N'est pas si morte encor qu'elle souffre un outrage!

Les partis pour un temps voileront leur tableau.

Contre une injure, ici, tout s'unit, tout se lève,

Tout s'arme, et la Vendée aiguisera son glaive

Sur la pierre de Waterloo...

Que l'Autriche en rampant de nœuds vous environne,

Les deux géants de France ont foulé sa couronne!

L'histoire, qui des temps ouvre le Panthéon,

Montre empreints aux deux fronts du vautour d'Allemagne

La sandale de Charlemagne,

L'éperon de Napoléon.

Allez!—Vous n'avez plus l'aigle qui, de son aire,

Sur tous les fronts trop hauts portait votre tonnerre;

Mais il vous reste encor l'oriflamme et les lis.

Mais c'est le coq gaulois qui réveille le monde;

Et son cri peut promettre à votre nuit profonde

L'aube du soleil d'Austerlitz!

Une fois évoqué par le poète, le souvenir de Napoléon devait pendant longtemps hanter son imagination. Nous voyons déjà que, chez V. Hugo comme chez tous les hommes de son temps, le libéralisme a commencé par l'admiration de la légende impériale et par le regret d'un passé dont l'éloignement avait déjà presque effacé les misères et les tristesses.

La réputation venait à Hugo, et il n'en était plus réduit à colporter ses manuscrits chez des libraires dédaigneux. L'acteur Talma s'offrit à jouer un rôle dramatique écrit par l'auteur de Bug-Jargal, de Han d'Islande. Le poète entreprit son Cromwell. Talma mourut avant que l'œuvre fût finie; l'espoir d'une représentation immédiate s'en allait avec lui. Victor Hugo, renonçant à l'idée de porter le drame à la scène, le développa tout à son aise. Il écrivit une préface, où ses théories dramatiques se trouvaient exposées, et le livre parut en décembre 1827. Il souleva les applaudissements des uns, les clameurs irritées des autres. Ce fut le signal de la guerre littéraire entre les romantiques et les classiques. Victor Hugo fut reconnu le chef de l'école nouvelle; 29 autour de lui se rangèrent tous les soldats pleins de talents dont se composa le groupe appelé le cénacle: Alfred de Vigny, les deux Deschamps, Sainte-Beuve, Alfred de Musset, alors à ses débuts, Théophile Gautier. Mérimée, l'illustre conteur, allait de ce groupe littéraire au groupe des politiques, où dominaient les figures de Benjamin Constant, de Stendhal (Henri Beyle). Il y présenta Victor Hugo.

Au mois de janvier 1829 parurent les Orientales. L'impression que produisit ce volume de vers, musical comme une riche symphonie, coloré comme le chef-d'œuvre d'un peintre, fut immense. C'était un nouveau monde poétique, dont la flore éblouissante ou la faune monstrueuse surgissaient tout à coup devant les regards des lecteurs. Quelques jours après, au mois de février, paraissait ce récit en prose, d'une émotion poignante jusqu'à la souffrance, le Dernier jour d'un condamné. La même main qui venait de jeter au public une œuvre lyrique et un pamphlet, apportait un drame. Marion De Lorme fut refusé par la censure, et le poète ne put obtenir ni du ministre, M. de Martignac, ni du roi Charles X, qu'il visita à ce sujet, le retrait de l'interdiction jetée sur une œuvre où l'on peignait un roi de France avec les couleurs peu flatteuses de la vérité. Faute de pouvoir produire cet ouvrage dramatique, Victor Hugo 30 en donna un second: le 25 février 1830, Hernani fut représenté au Théâtre-Français. Nous reviendrons sur cette œuvre capitale; il faut rappeler ici l'effet prodigieux qu'elle produisit sur les contemporains. Hernani fut pour eux ce que fut le Cid pour la génération qui versa d'héroïques pleurs aux premiers vers tragiques de Corneille.

Entre la représentation d'Hernani et celle de Marion De Lorme, qui eut lieu après la chute des Bourbons, le 11 août 1831, au théâtre de la Porte-Saint-Martin, Victor Hugo publia le grand roman de Notre-Dame de Paris et le poème des Feuilles d'automne. Le roman a gardé l'immortelle saveur de la poésie; le poème eut, dès le premier jour, la vogue d'une œuvre romanesque.

De 1832 à 1836, Victor Hugo produisit quatre drames: Le roi s'amuse, interdit par le pouvoir royal sous prétexte d'immoralité, et qui n'eut qu'une représentation, puis Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, œuvres dramatiques écrites en prose; un nouveau pamphlet sous forme de récit, Claude Gueux; un quatrième recueil de vers, les Chants du Crépuscule; un volume de critique sous le titre de Littérature et Philosophie mêlées; un opéra tiré de Notre-Dame de Paris, la Esméralda. De l'été de 1837 au printemps de 1840, il donna un drame, Ruy-Blas, et deux 31 recueils de poésies lyriques, les Voix Intérieures, les Rayons et les Ombres. Le 2 juin 1841, il prononçait son discours de réception à l'Académie française. Il n'y entrait qu'après avoir échoué trois fois, et s'être vu préférer des littérateurs comme Cabaret-Dupaty, le comte Molé et Flourens.

L'année 1843 fut marquée par un grand échec littéraire de Victor Hugo, et par le premier de ces revers douloureux qui devaient affliger sa vie en le frappant successivement dans ses plus chères affections. La trilogie dramatique des Burgraves fut représentée au Théâtre-Français, et tomba devant l'indifférence d'un public à qui la curieuse banalité des intrigues et des imbroglios de Scribe suffisait. La chute de la pièce eut lieu au printemps. Le poète l'oubliait dans la joie d'un mariage récent entre sa fille Léopoldine et Charles Vacquerie, frère de l'éminent écrivain qui écrira Jean Baudry, les Funérailles de l'honneur, et Profils et Grimaces. Par une admirable matinée d'automne, les jeunes mariés montèrent en bateau à Villequier, sur la Seine. Quelle fatalité s'abattit sur ce couple heureux? On ne retrouva que deux cadavres.

Il y eut à ce moment de l'existence si vaillante de Hugo quelques heures découragées. Le poète laissa échapper plus d'une parole d'amertume; il eut même l'idée d'abandonner son labeur 32 d'écrivain. Afin d'échapper à l'égoïste contemplation de ses douleurs intimes, il jugea opportun de se mêler à la vie politique, dont jusqu'alors il n'avait été que le spectateur passionnément attentif, et généreusement ému.

On aurait pu d'avance déterminer sa ligne de conduite. Il avait manifesté ses opinions dès l'année 1835 en rédigeant le programme du journal la Presse, que fondait Emile de Girardin. Il voyait dans la monarchie constitutionnelle et élue par le peuple une sorte de régime transitoire entre la monarchie absolue qui avait fait son temps, et la souveraineté du peuple, pour laquelle les temps n'étaient pas encore venus. Il croyait à la mission sociale du poète: il assimilait l'inspiration poétique à une sorte de conscience supérieure, d'instinct infaillible, dont la voix devait avertir les faibles de leurs droits, les forts de leurs devoirs. A ses yeux, le poète avait un rôle auguste à remplir, et comme un sacerdoce à exercer. Il devait prêcher la justice et faire appel à la clémence. C'est ainsi que, le 12 juillet 1839, à minuit, la veille même de l'exécution de Barbès, Victor Hugo s'introduisait aux Tuileries et faisait remettre au roi Louis-Philippe sa première demande de grâce, à laquelle tant d'autres devaient succéder:

Par votre ange envolée ainsi qu'une colombe!

Par ce royal enfant, doux et frêle roseau!

Grâce encore une fois! grâce au nom de la tombe!

Grâce au nom du berceau!

Dans l'espoir de servir plus efficacement les misérables de tout ordre, Victor Hugo accepta d'être présenté à la cour; il eut des entrevues avec le roi; il reçut, sans l'avoir brigué, le titre de pair de France. Son action politique, servie par un grand talent oratoire, se marqua dans la Chambre haute par plusieurs discours restés fameux. De 1846 à 1848, Victor Hugo défendit les intérêts et l'indépendance des auteurs, en définissant les limites de la propriété littéraire que Voltaire avait tant contribué à établir; il éleva la voix en faveur de la Pologne opprimée; il soutint avec un patriotique bon sens le projet de défense du littoral français; il céda à un sentiment de dangereuse pitié, il obéit à une maxime de libéralisme maladroit dont, à vrai dire, il fit bientôt l'expiation, en demandant pour les Bonaparte le droit de rentrer dans la patrie française. Il justifia ce qu'il avait dit du sens prophétique des poètes en signalant le danger que faisait courir à l'ordre social l'oppression des classes laborieuses. Les sceptiques qui virent peu après les feux de l'émeute rayer les rues de Paris soulevé, durent regretter d'avoir souri et répété le mot de Charles X: «ô poète!» le jour où le poète en effet, avec sa puissance 34 d'images, leur montrait ce fond d'humanité formé par les générations déshéritées ouvrant brusquement un abîme où tout ce qui semblait inébranlable courait risque de s'engloutir.

La dynastie des Orléans s'effondra au mois de février 1848. Elu représentant du peuple à Paris le 5 juin, Victor Hugo eut le courage de ne pas flatter la démagogie. Il combattit la mesure des ateliers nationaux, et, une fois de plus, il sembla prédire l'avenir en montrant le danger qu'il y aurait à transformer les ouvriers «en prétoriens de l'émeute au service de la dictature.» Après avoir, en quelque sorte, montré à la liberté ses bornes naturelles, il la défendit sous toutes les formes, et parla successivement pour la liberté de la presse, pour la levée de l'état de siège, pour l'abolition de la peine de mort, pour le maintien des subventions littéraires et artistiques, enfin pour le projet d'achèvement du palais du Louvre, qui était, selon lui, une demeure désignée pour l'Institut.

Les élections faites en mai 1849 envoyèrent Victor Hugo à l'Assemblée législative en qualité de représentant de Paris. Son libéralisme s'accentua davantage, et, à partir de ce moment, il fut le républicain qu'il est toujours resté. A partir de ce moment aussi, il tourna toute son attention vers le problème social, et affirma qu'on devait en chercher, qu'on pouvait en 35 trouver la solution. «Je suis de ceux, disait-il, qui pensent et espèrent qu'on peut supprimer la misère.» Sa part dans les travaux de cette seconde Assemblée fut très active. Il prit la parole sur la question de la liberté de l'enseignement, sur celle du suffrage universel, sur celle de la révision de la Constitution. Il s'éleva contre le châtiment de la déportation avec la même éloquence qu'il avait mise à flétrir la peine de mort. Il dénonça aux représentants du pays les projets latents du prince Bonaparte, protesta contre la dotation qu'il réclamait, et prit déjà vis-à-vis du conspirateur une attitude de défiance que le coup d'État ne devait pas tarder à justifier.

Le 2 décembre, Victor Hugo dicta au député Baudin, qu'il retrouva mort le lendemain à la barricade du faubourg Saint-Antoine, la mise hors la loi du prince Louis Bonaparte. Il fut traqué, mais le dévouement de ses amis réussit à le soustraire aux poursuites. Il ne quitta Paris que quand la lutte fut consommée; il s'était montré à plusieurs barricades, rue Montorgueil, rue Mauconseil, rue Tiquetonne; il avait le droit de chercher dans l'exil un refuge contre de plus odieux châtiments. Il trouva un premier asile à Bruxelles, où il écrivit l'Histoire d'un crime. La publication de ce livre, retardée vingt-cinq ans, trouvera sa place naturelle le 36 jour où une autre République sera minée par des conspirations dites d'ordre moral et menacée d'un nouveau coup d'État. La Belgique se fit un triste honneur de rejeter le proscrit: on imagina une loi, la loi Faider, pour expliquer ce regain de persécution. Le 5 août, après avoir traversé Anvers, et touché en Angleterre, Victor Hugo débarqua sur le roc des îles anglo-normandes.

Parti pour l'exil vers le milieu de décembre de l'année 1852, Victor Hugo ne rentrera en France qu'à la chute du régime impérial, le 4 septembre 1870, jour anniversaire de la mort de sa fille Léopoldine. En quittant son pays, Victor Hugo était l'un des trois ou quatre grands poètes de son temps; en y rentrant, il était l'un des trois ou quatre grands poètes de tous les âges. Ce n'est plus au-dessus des Lamartine, des Vigny, des Musset qu'il semblait s'élever; c'est à côté et au niveau d'Homère, de Dante, de Shakespeare.

Le bienfait de la solitude avait opéré cette transformation. Il est bon pour les hommes de pensée de se trouver, à un certain moment de l'existence, jetés, par les événements ou par leur propre volonté, en dehors des agitations de la foule. L'Américain Emerson, poète aussi, a rendu cette idée par une image expressive. Selon lui, ce qui par-dessus tout élève, agrandit 39 l'esprit du penseur, c'est de s'asseoir à l'écart, comme le sphinx des sables, et de «regarder s'écouler un long lustre pythagoricien.» C'est dix-huit années, une grande partie de l'existence humaine, que Victor Hugo a passées en face de la mer inspiratrice, et pendant ce temps de paix, de contemplation, de loisirs studieux, il a produit ses plus admirables ouvrages.

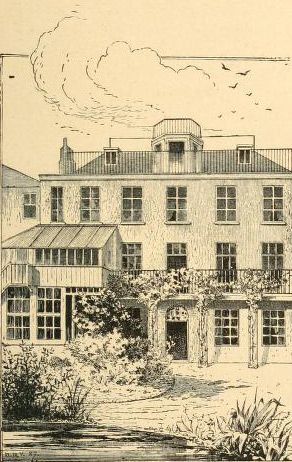

LA MAISON DE VICTOR HUGO

à Hauteville-House (Guernesey).

L'année 1853 vit paraître les Châtiments. Le poète habitait alors à Jersey, dans cette maison de Marine-Terrace à toit plat, à balcons, protégée par un long mur, qu'à certains jours franchissait l'écume des vagues. Expulsé de Jersey, il se réfugia à Guernesey, où il s'installa dans Hauteville-House. Ce séjour a été bien souvent décrit. Au-dessus de la maison meublée curieusement, à l'antique, s'élevait le look-out, une chambre vitrée, sorte d'observatoire, de fenêtre ouverte sur les quatre points de l'horizon. C'est là que le poète venait s'exalter au spectacle toujours nouveau, toujours émouvant de l'océan et du ciel agités ou paisibles. C'est là que sont nés vingt chefs-d'œuvre. C'est là que l'idée de presque tous les écrits parus même après le retour en France est venue à Victor Hugo. Plus d'un intime a pu lire, au début de l'exil, sur les cahiers du grand écrivain, les titres d'œuvres publiées près de trente ans plus 40 tard, comme les Quatre vents de l'esprit, comme Torquemada.

Aux Châtiments, chef-d'œuvre issu des circonstances, succédèrent les Contemplations, œuvre mûrie avec lenteur, et dont certaines parties remontaient à plus de vingt ans en arrière. Victor Hugo a donné des Contemplations cette définition qui dit tout: les Mémoires d'une âme.

L'amnistie offerte aux proscrits par le régime impérial fut repoussée par Victor Hugo. Tout le monde a répété son vers devenu proverbial:

Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là!

Il a exprimé les raisons de son refus dans cette autre formule: «Quand la liberté rentrera, je rentrerai.» Sa pensée continuait à franchir le détroit qui le séparait de la terre natale. Il envoyait le meilleur de lui-même à ses compatriotes. Mais le public banal et la presse vénale, que les Châtiments venaient d'irriter, que les Contemplations n'avaient pu émouvoir, étaient incapables de s'émerveiller devant ce prodige de résurrection qui s'appelle la Légende des siècles.

Jeté en dehors de la patrie française, Victor Hugo se fit concitoyen de tous les pays, comme il s'était déjà fait contemporain de tous les âges. Par delà les mers, il tendait la main à Garibaldi et lui prêtait, à défaut d'épée, l'appui 41 des souscriptions. Il élevait la voix en faveur de John Brown; il arrachait au gibet les condamnés de Charleroi; il répondait au Russe Herzen; il réconfortait les proscrits de toute nation, tournés vers lui, comme vers une étoile. Enfin il tirait de son cœur ému les Misérables, ce roman colossal qui devait exciter l'admiration de la France, de l'Europe et du monde.

Son fils François-Victor travaillait à une œuvre restée unique dans son genre, la traduction complète et littérale de Shakespeare. Un an avant que cette traduction parût, Victor Hugo donna, en guise de préface, tout un volume en prose, l'étude critique intitulée William Shakespeare. En 1865 parurent les Chansons des rues et des bois, recueil lyrique qu'on a défini heureusement «le printemps qui fait explosion.»

En 1866 parut le roman des Travailleurs de la mer, moins vaste, mais aussi puissant et plus parfait que les Misérables. Et au moment où l'auteur semblait le plus absorbé par les fantômes que créait, qu'animait son imagination, il ressentait l'émotion de toutes les grandes choses qui se faisaient en Europe au nom du droit et de la justice pour le bonheur ou l'honneur de l'humanité. Il était de la commission chargée d'élever une statue au philanthrope Beccaria; il envoyait l'hommage de ses vers au centenaire 42 de Dante; il demandait au gouvernement britannique la grâce des rebelles d'Irlande ou fenians, et il était assez heureux pour l'obtenir; il demandait vainement aux Mexicains révoltés la grâce de leur roi détrôné, Maximilien.

La renommée littéraire de Victor Hugo était une renommée européenne, universelle. Quand la France convia l'univers entier à venir dans les murs de Paris, à l'occasion de l'exposition de 1867, elle s'adressa au proscrit pour écrire les premières pages d'un livre auquel une élite d'écrivains français collabora. Les Parisiens eurent la surprise de trouver au bas de la préface de Paris-Guide le nom de Victor Hugo. Il n'en fallut pas davantage aux directeurs de théâtre pour s'attacher aussitôt à remonter ses pièces. Un vent d'opposition à l'Empire commençait à s'élever. La reprise d'Hernani à la Comédie-Française, le 20 juin, provoqua des acclamations d'enthousiasme. L'Odéon préparait, de son côté, une reprise de Ruy Blas. Le gouvernement s'inquiéta. Il interdit la représentation de Ruy Blas, et fit retirer Hernani de l'affiche.

L'année suivante fut affligée par des deuils domestiques. Victor Hugo vit mourir son premier petit-fils, et il perdit sa femme.

En 1879, il envoyait un nouveau roman, l'Homme qui rit, pour servir de feuilleton à un 43 journal nouveau, le Rappel, fondé par les deux fils du poète, avec la collaboration d'Henri Rochefort, d'Auguste Vacquerie, de Paul Meurice. Ce journal fut un des béliers qui ébranlèrent l'absolutisme impérial. L'année d'après, le plébiscite eut lieu. La guerre avec la Prusse fut déclarée; les défaites se succédèrent; la révolution du 4 septembre détrôna «l'homme de décembre,» et Victor Hugo vint réclamer sa place sur le sol de la patrie envahie. Il rentra dans la capitale assez tôt pour assister au siège. Le 20 octobre, une édition des Châtiments paraissait à Paris; les droits d'auteur du premier tirage furent offerts à la souscription pour les canons. Deux lectures publiques du livre eurent lieu aux théâtres de la Porte-Saint-Martin et de l'Opéra. Avec le produit des places on fit deux canons, le Victor Hugo et le Châtiment. «Usez de moi comme vous voudrez pour l'intérêt public, disait le poète; dispensez-moi comme l'eau.» Il s'est dépeint lui-même, dans cette page de l'Année terrible écrite le 1er janvier 1871:

Enfants, on vous dira plus tard que le grand-père

Vous adorait; qu'il fit de son mieux sur la terre,

Qu'il eut fort peu de joie et beaucoup d'envieux,

Qu'au temps où vous étiez petits il était vieux,

Qu'il n'avait pas de mots bourrus ni d'airs moroses,

Et qu'il vous a quittés dans la saison des roses;

Qu'il est mort, que c'était un bonhomme clément;

Que dans l'hiver fameux du grand bombardement,

Il traversait Paris tragique et plein d'épées,

Pour vous porter des tas de jouets, des poupées,

Et des pantins faisant mille gestes bouffons;

Et vous serez pensifs sous les arbres profonds.

Il faut relire aussi la pièce qui a pour titre: «Lettre à une femme. Par ballon monté, 10 janvier». Elle rend à la fois la physionomie du siège et l'état d'âme du poète, qui était venu communiquer aux assiégés sa flamme d'héroïsme.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Moi, je suis là, joyeux de ne voir rien plier.

Je dis à tous d'aimer, de lutter, d'oublier,

De n'avoir d'ennemi que l'ennemi; je crie:

«Je ne sais plus mon nom, je m'appelle Patrie!»

Quant aux femmes, soyez très fière, en ce moment

Où tout penche, elles sont sublimes simplement.

Ce qui fit la beauté des Romaines antiques,

C'étaient leurs humbles toits, leurs vertus domestiques,

Leurs doigts que l'âpre laine avait faits noirs et durs,

Leurs courts sommeils, leur calme, Annibal près des murs,

Et leurs maris debout sur la porte Colline.

Ces temps sont revenus. La géante féline,

La Prusse tient Paris, et, tigresse, elle mord

Ce grand cœur palpitant du monde à moitié mort.

Eh bien! dans ce Paris, sous l'étreinte inhumaine,

L'homme n'est que Français, et la femme est Romaine.

Elles acceptent tout, les femmes de Paris,

Leur âtre éteint, leurs pieds par le verglas meurtris,

Au seuil noir des bouchers les attentes nocturnes,

La neige et l'ouragan vidant leurs froides urnes,

La famine, l'horreur, le combat, sans rien voir

Que la grande patrie et que le grand devoir;

Et Juvénal[2] au fond de l'ombre est content d'elles.

Après le siège, le Tyrtée de Paris vaincu fut envoyé à l'Assemblée nationale par plus de deux cent mille voix. Son attitude l'y rendit vite impopulaire. Il parla contre la paix; il demanda que les députés d'Alsace-Lorraine gardassent leur siège de représentants; il protesta contre le transfert du gouvernement hors de Paris. Il souleva de tels orages, que, le 8 mars, après avoir longtemps occupé la tribune au milieu du tumulte, il donna sa démission de député. Mais en renonçant à son mandat, il n'abandonnait pas la défense de ce qui lui semblait la vérité.

Un mois après la perte de son fils Charles, qui mourut à Bordeaux le 13 mars, d'une rupture d'anévrisme, Victor Hugo, retenu à Bruxelles par les intérêts de ses petits-enfants dont il fallait régler la succession, apprenait par les journaux les tragiques horreurs de la guerre civile, et une fois de plus il poussait son superbe appel à la concorde, à la clémence. Le 15 avril, dans la pièce intitulée Un cri, il disait:

Combattants! combattants! qu'est-ce que vous voulez?

Vous êtes comme un feu qui dévore les blés,

Et vous tuez l'honneur, la raison, l'espérance!

Quoi! d'un côté la France et de l'autre la France!

Arrêtez! c'est le deuil qui sort de vos succès.

Chaque coup de canon de Français à Français

Jette—car l'attentat à sa source remonte,—

Devant lui le trépas, derrière lui la honte.

Verser, mêler, après Septembre et Février,

Le sang du paysan, le sang de l'ouvrier,

Sans plus s'en soucier que de l'eau des fontaines!

Les Latins contre Rome et les Grecs contre Athènes!

Qui donc a décrété ce sombre égorgement?

Dans la pièce intitulée Pas de représailles, une semaine après, il protestait, avec une éloquence admirable, contre la loi du talion:

Non, je n'ai pas besoin, Dieu, que tu m'avertisses;

Pas plus que deux soleils je ne vois deux justices;

Nos ennemis tombés sont là; leur liberté

Et la nôtre, ô vainqueurs, c'est la même clarté.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quoi! bannir celui-ci, jeter l'autre aux bastilles!

Jamais! Quoi! déclarer que les prisons, les grilles,

Les barreaux, les geôliers et l'exil ténébreux,

Ayant été mauvais pour nous, sont bons pour eux!

Non, je n'ôterai, moi, la patrie à personne;

Un reste d'ouragan dans mes cheveux frissonne.

On comprendra qu'ancien banni, je ne veux pas

Faire en dehors du juste et de l'honnête un pas;

J'ai payé de vingt ans d'exil ce droit austère

D'opposer aux fureurs un refus solitaire

Et de fermer mon âme aux aveugles courroux;

Si je vois les cachots sinistres, les verrous,

Les chaînes menacer mon ennemi, je l'aime,

Et je donne un asile à mon prescripteur même...

La même voix, qui cherchait à fléchir par avance les rigueurs des assiégeants, flétrit, le jour venu, le stupide vandalisme des assiégés qui renversaient la colonne Vendôme et mettaient le feu aux merveilleux monuments de Paris.

Si la Prusse à l'orgueil sauvage habituée,

Voyant ses noirs drapeaux enflés par l'aquilon,

Si la Prusse, tenant Paris sous son talon,

Nous eût crié:—Je veux que vos gloires s'enfuient.

Français, vous avez là deux restes qui m'ennuient,

Ce pilastre d'airain, cet arc de pierre; il faut

M'en délivrer; ici, dressez un échafaud,

Là, braquez des canons; ce soin sera le vôtre.

Vous démolirez l'un; vous mitraillerez l'autre.

Je l'ordonne.—O fureur! comme on eût dit: Souffrons!

Luttons! C'est trop! ceci passe tous les affronts!

Plutôt mourir cent fois! nos morts seront nos fêtes!

Comme on eût dit: Jamais! jamais!—

Et vous le faites!

Ces vers étaient écrits à la date du 6 mai dans la pièce qui a pour titre Les deux trophées. Dans Paris incendié éclataient d'autres reproches non moins indignés.

O torche misérable, abjecte, aveugle, ingrate!

Quoi! disperser la ville unique à tous les vents!

Ce Paris qui remplit de son cœur les vivants,

Et fait planer qui rampe et penser qui végète!

Jeter au feu Paris comme le pâtre y jette,

En le poussant du pied, un rameau de sapin!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour qui travaillez-vous? où va votre démence?

Mais, tout en répudiant le crime, le poète avait encore plus de pitié que de haine pour les criminels; il leur accordait le bénéfice des circonstances atténuantes, l'ignorance, la misère, l'inconscience.

Il fit plus que de solliciter la clémence pour les vaincus; il leur offrit un asile, pour protester contre l'attitude du gouvernement belge qui leur refusait le titre de réfugiés politiques. Lui-même fut expulsé, après avoir vu sa maison assaillie et ses fenêtres lapidées par la jeunesse réactionnaire. Il revint en France, et dès que le journal le Rappel reparut, il y écrivit un mot que personne n'osait encore prononcer: amnistie.

Victor Hugo atteignait ses soixante-dix ans. Chez la plupart des hommes, cet âge est celui du repos absolu et, trop souvent, de la caducité. Pour le grand poète, ce fut comme le début d'une renaissance, et pendant treize années encore il n'a cessé de produire, pareil à ces chênes plusieurs fois séculaires, dont le trône usé et dévoré menace ruine, mais dont la cime continue à verdir sous l'influence d'une sève circulant 49 comme par miracle à travers les puissants rameaux.

L'Année terrible, qui avait été écrite au jour le jour entre le mois d'août 1870 et le mois de juillet 1871, parut au printemps de 1872. Certains vers, qui avaient été supprimés à cause de l'état de siège, furent rétablis dans les éditions ultérieures. En septembre 1873, Victor Hugo ajoutait à son livre une dernière page admirable d'émotion patriotique, et dont un seul vers ne saurait être retranché: la Libération du territoire. Aucune pièce ne justifie mieux ce que, l'ancien proscrit Eugène Despois écrivait de l'Année terrible à son apparition: «Et maintenant, ô nos vainqueurs, vous avez conquis des milliards, des provinces, et les fracas des triomphes; il ne vous manque parmi tout cela qu'un rien, une superfluité, un accessoire, je veux dire un poète qui chante vos victoires comme nous en avons un pour pleurer nos désastres.»

Le besoin d'oublier les tristesses et les hontes de l'heure présente poussa le poète à regarder, vers ce passé si glorieux où la France tenait tête à l'Europe coalisée; il se consola en remuant les souvenirs

De tous nos ouragans, de toutes nos aurores

Et des vastes efforts des Titans endormis.

50 A la fin de l'année 1874, le grand roman, ou, pour mieux dire, l'épopée en prose de Quatre-vingt-treize paraissait. Ce livre avait été écrit en cinq mois et vingt-sept jours.

Le 30 janvier 1875, Victor Hugo était repris par les occupations de la politique. Un siège de sénateur lui était offert par les électeurs de Paris. Ce fut pour lui l'occasion de réunir les écrits de la seconde et de la troisième série des Actes et paroles. Ces écrits furent publiés avec les sous-titres Pendant l'exil, Depuis l'exil.

Le 26 février 1877, Victor Hugo donnait les deux volumes de la Seconde légende des siècles, et, le 14 mai, l'Art d'être grand-père. Le poète achevait à peine de parler, que le politique reprenait la plume pour conjurer les périls du présent en achevant le récit toujours frémissant des attentats passés. Le 1er octobre, l'Histoire d'un crime sortait des presses, et contribuait à faire avorter une conspiration. La suite de l'ouvrage parut au printemps de l'année suivante.

D'avril 1878 à octobre 1880, Victor Hugo écrivit quatre poèmes qui forment comme les quatre parties d'un système philosophique dont nous donnerons ailleurs l'explication aisée. Ces poèmes ont pour titres le Pape, la Pitié suprême, Religions et Religion, l'Ane.

Il semblait que la source fût épuisée. Comme si le poète eût abdiqué, on fêta triomphalement 51 l'anniversaire de sa 80e année. Vivant, on l'honora comme le plus illustre des morts. On avait déjà célébré la cinquantaine d'Hernani, et renouvelé à ce propos les ovations que Paris fit à Voltaire à l'occasion de la pièce d'Irène. On dépassa de beaucoup ces hommages le jour anniversaire de la 80e année du poète. Mais cette manifestation, si spontanée et si frappante qu'elle fût, le cède encore au spectacle inouï que, trois années plus tard, devaient offrir les funérailles. Pourtant ce ne fut pas une pompe vulgaire que cette démarche de la ville de Paris, venant, par la bouche du préfet de la Seine, Hérold, lire à Victor Hugo le double décret qui attribuait son nom à une rue et à une place de la capitale française.

Victor Hugo répondit à ces honneurs quasi posthumes en donnant une éclatante preuve de vitalité; le même mois de la même année (mai 1881), il publiait les Quatre vents de l'esprit, cet ouvrage dont la partie satirique rappelait les Châtiments, et par endroits les égalait sans les imiter, dont la partie tragique avait la fraîcheur des premiers drames et rayonnait de la même lumière idéale qu'Hernani ou Marion De Lorme, dont la partie lyrique semblait neuve après les Orientales, les Feuilles d'automne, les Chansons des rues et des bois, dont la partie épique apportait aux lecteurs et aux poètes à venir les 52 éléments d'un merveilleux qui égalait, dans sa puissante nouveauté, celui des Milton et celui des Homère.

Un an plus tard, Torquemada paraissait, et inaugurait une nouvelle série d'œuvres dont les titres seuls furent connus du vivant de Hugo. Plusieurs de ces écrits posthumes ont été édités par les soins des fidèles compagnons d'exil du poète, Auguste Vacquerie et Paul Meurice. Le Théâtre en liberté, publié tout d'abord, n'a rien ôté, mais n'a rien ajouté à l'idée qu'on pouvait se faire des ressources du poète dans la fantaisie dramatique. Aucune pièce de ce volume ne surpasse le chef-d'œuvre dramatique des Quatre vents de l'esprit, la seconde trouvaille de Gallus. Quant à l'épopée Miltonienne qui s'appelle la Fin de Satan, c'est une superbe ébauche, rappelant, en certaines parties, pour l'exécution impeccable, la merveille des Châtiments.

Victor Hugo est mort à 83 ans deux mois vingt-six jours à la date du 23 mai 1885. Il s'en est allé, selon sa prophétie, «dans la saison des roses». Il repose au Panthéon, où tout un peuple l'a conduit; jamais triomphe d'empereur n'a égalé la majesté de ces obsèques de poète.

Dans cette étude détaillée de la longue et laborieuse vie de Victor Hugo nous n'avons pas tracé un seul portrait de lui. Mais quel lecteur ne se représente, au seul nom de Hugo, un 53 beau vieillard aux cheveux blancs, droits et serrés, au large front bombé, et comme agrandi par l'effort de la réflexion! Ceux qui ont eu le bonheur d'approcher l'homme, n'oublieront jamais ses yeux, d'une couleur un peu insaisissable, mais singulièrement lumineux et vivants; ils entendent encore, dans leur mémoire, l'accent profond de sa voix au timbre très pur; ils resteront toujours sous le charme de sa bonté.

C'est là le Hugo des dernières années, celui du quatrième âge, semblable à quelque aède grec, qui se plaît dans les longs récits: c'est le Hugo des épopées.

Si nous remontions de vingt-cinq ans en arrière, jusqu'au milieu de la période d'exil, nous rencontrerions, sur la grève de Guernesey, un promeneur solitaire, dialoguant avec le vent, avec la houle de la mer, et, comme l'antique orateur, jetant aux flots en rumeur des lambeaux de satire.

Théophile Gautier compare le Hugo de cette époque à un lion. «Son front, coupé de plis augustes, secoue une crinière plus longue, plus épaisse et plus formidablement échevelée.... Ses yeux jaunes sont comme des soleils dans des cavernes; et, s'il rugit, les autres animaux se taisent.»

Cette attitude farouche de l'exilé répond à l'accent des poèmes que lui soufflait alors l'indignation; 54 il semblait que le charbon dont parle Isaïe eût brûlé ses lèvres, et à voir ses traits comme irréconciliables, on se souvenait des prophètes hébreux.

Trente ans plus tôt, Victor Hugo vient de remporter la grande victoire d'Hernani. Son chef-d'œuvre dramatique a soulevé les acclamations de tout ce qu'on nommait la jeune France. David d'Angers, le statuaire, va sculpter ce visage de poète triomphateur; il lui donnera la sereine beauté d'un marbre antique; mais les marbres antiques ne pensent pas; devant le buste moderne, on devine quel flot d'idées, d'images, de symboles bouillonne sous ce vaste front couronné de lauriers.

Dix ans auparavant, Lamartine, déjà tout rayonnant de gloire, allait visiter Hugo, dont il avait lu et apprécié les premiers vers. «Dans une maison obscure, au fond d'une cour, au rez-de-chaussée, une mère grave, triste, affairée, faisait réciter des devoirs à des enfants de différents âges: c'étaient ses fils. Elle nous ouvrit une salle basse, un peu isolée, au fond de laquelle un adolescent studieux, d'une belle tête lourde et sérieuse, écrivait ou lisait: c'était Victor Hugo, celui dont la plume aujourd'hui fait l'effroi ou le charme du monde.»

Ces quatre portraits, qui semblent différer si fort, offrent un trait commun qui domine les 55 différences. Le front puissant, les yeux contemplateurs, se retrouvent aussi bien dans les rares lithographies représentant l'auteur des premières Odes, que dans les portraits répandus partout du «grand-père», du poète blanchi par les ans. 56

Victor Hugo a ramené lui-même à quatre formes de poésie, ou, si l'on veut, à quatre inspirations tous les vers qu'il a pu écrire. La classification s'impose à nous.

Il compare l'idéal à une croix immense dont les extrémités forment les quatre angles des cieux. Il personnifie la pensée dans l'aigle à quatre ailes; chacune de ses ailes a un nom: ode, drame, iambe, épopée. L'âme du poète ressemble à un sonore instrument dont les cordes sont agitées tour à tour par des souffles venus des quatre points de l'horizon. Chacun de ces «vents de l'esprit» produit une harmonie distincte et donne ainsi naissance à un genre spécial, et toute poésie est lyrique, ou dramatique, ou satirique, ou épique. Parfois pourtant deux souffles se mêlent, et l'œuvre est alors, comme il arrive si souvent chez Hugo, lyrique et satirique en même temps (les Châtiments, les Contemplations), ou dramatique et épique à la fois (les Burgraves). Et le rêve du poète, qui vécut vingt 60 ans au seuil des tempêtes, c'était de rivaliser avec l'ouragan, de faire chanter toutes les voix de l'espace dans un seul écrit, d'inaugurer un concert tout-puissant où résonnât «toute la lyre.»

De ces quatre vents de l'Esprit, celui qui le premier a fait frémir l'âme de Hugo, c'est le souffle lyrique. C'est par le chant que le poète de vingt ans a débuté, et l'on peut dire que ce lyrisme, qui s'est épanché à flots dans les Odes et Ballades, les Orientales, les Feuilles d'automne, les Chants du Crépuscule, les Rayons et les Ombres, n'a pas cessé de circuler à travers ses autres écrits. Drame, satire, épopée, tout genre poétique dans Hugo est soulevé, transposé, superbement dénaturé par une émotion, par un ébranlement d'images et d'idées qui appartient plus proprement à l'Ode. Hernanie ne vit pas seulement, il vibre; la satire des Châtiments n'est pas empennée comme une flèche qui vole à peine jusqu'au but; elle a l'aile des oiseaux de mer; elle plane au-dessus des flots et des écueils; elle surgit, vers le zénith, dans la lumière. En l'épopée de la Légende des siècles n'est-elle pas traversée de musique comme une tragédie d'Eschyle ou une comédie d'Aristophane? Rappelez-vous la sérénade de Zéno, la chanson des Aventuriers de la mer, et le Romancero du Cid Rodrigue de Bivar. 61

Hugo, toute sa vie, a été un lyrique; mais, au début de sa carrière poétique, il l'a été plus exclusivement. Dès son premier recueil de vers, il prétendait renouveler le genre, et il avait quelques droits à cette prétention. Dans sa préface datée de décembre 1822, il indique très justement pourquoi l'ode française est restée monotone et froide. C'est qu'elle est toute faite de procédés, de moyens, pour ainsi dire, extérieurs. On y prodigue l'exclamation, l'apostrophe, la prosopopée. «Asseoir la composition sur une idée fondamentale» tirée du cœur et des entrailles du sujet, «placer le mouvement de l'ode dans les idées plutôt que dans les mots,» rejeter comme des oripeaux usés, fripés, les vaines ressources d'une mythologie que l'on avait cessé d'interpréter, et y substituer l'expression d'un sentiment religieux moins profond qu'exalté, mais moderne du moins, et, par certains côtés, sincère, telle était, dans ses traits essentiels, la doctrine poétique professée, je ne dis pas inventée, à vingt ans par le précoce auteur des Odes.

Les Odes et Ballades marquent une date illustre dans l'histoire des lettres françaises.

La préface de 1822 contient ce mot qui est à lui seul toute une poétique: «La poésie c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout.» Ce premier recueil des Odes se réduit en effet à l'expression de quelques sentiments personnels, à la traduction de certains états d'âme. L'enthousiasme pour la cause royaliste s'exhale dans les pièces qui ont pour titre la Vendée, les Vierges de Verdun, Quiberon, Louis XVII, le Rétablissement de la statue de Henri IV, la Mort du duc de Berry, la Naissance du duc de Bordeaux, les Funérailles de Louis XVIII, le Sacre de Charles X. A relire tous ces morceaux de circonstance, il semblerait que l'ambition du jeune auteur fût d'être adopté comme un héraut du trône aux fleurs de lis, et qu'il y eût surtout en lui l'étoffe d'un «poète-lauréat.» On trouve même qu'il va loin dans cette voie de la louange; et si on l'excuse de définir en ces deux vers la carrière de «Buonaparte»:

Il passa par la gloire, il passa par le crime,

Et n'est arrivé qu'au malheur,

63 on ne peut guère s'expliquer qu'il arrache à l'usurpateur déchu le prestige de la victoire pour en décorer, à l'occasion d'une promenade aux frontières, le moins belliqueux des Bourbons.

Un catholicisme mystique anime et colore à des degrés divers le dialogue de la Voix et du Siècle qui a pour titre Vision, l'ode intitulée La Liberté avec l'épigraphe Christus nos liberavit, le Dernier chant, qui contient ces vers souvent cités:

Le Seigneur m'a donné le don de sa parole.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mes chants volent à Dieu, comme l'aigle au soleil.

Citons encore la Lyre et la Harpe, où la Muse antique et la pensée chrétienne sont mises en regard comme dans un diptyque; la Mort de Mademoiselle de Sombreuil, qui est un hymne à la charité, à la sainteté virginale; le Dévouement, où l'adolescent exalté n'aspire à rien moins qu'au martyre.

Cette religion sent quelque peu la mode, la mode littéraire, celle qu'avait créée Chateaubriand et qui a influencé Lamartine et Hugo. Pour le poète des Odes comme pour son maître l'éloquent prosateur, le christianisme a surtout l'avantage de fournir des sujets de tableaux inédits; 64 il est la source précieuse du pittoresque. Il ramène la pensée aux fêtes sanglantes de Néron et aux sacrifices humains du cirque impérial; il rouvre la Bible avec l'Evangile; il montre au poète, à travers les roseaux du Nil, tous les berceaux prédestinés; il l'incite à paraphraser le nom presque oublié de Jéhovah.

Si l'accent de l'Ecole ne nous frappait pas en lisant, après soixante ans, la plupart de ces vers, il faudrait le reconnaître au moins dans les pièces où le disciple rend hommage au maître (A Monsieur de Chateaubriand), où l'éphèbe, récemment armé, choisit son frère d'armes (A Monsieur Alphonse de Lamartine):

Montés au même char, comme un couple homérique,

Nous tiendrons, pour lutter dans l'arène lyrique,

Toi la lance, moi les coursiers.

Mais, où la rhétorique perd ses droits, et où la poésie apparaît avec la fraîche pureté et l'éclat touchant d'une aurore, c'est dans l'expression des vraies intimités. Les souvenirs d'enfance idéalisés par le regret d'une félicité qu'on s'exagère d'autant plus qu'elle ne peut pas revenir; les impressions de l'heure présente notées avec une fidélité qui sait choisir et un goût du détail précis qui n'exclut pas l'émotion; 65 le sentiment de la nature en soi uni au sens du paysage; la contemplation de la terre et de l'air, de la pluie d'été et des merveilles de l'arc-en-ciel qui lui succède, voilà les éléments d'un lyrisme nouveau et incapable de vieillir.

Dans cette poésie nouvelle, la forme était plus neuve que le fond. La pensée n'est pas très puissante encore; mais le dessein de l'ode est grand; Hugo ne remplit pas ses sujets comme il le fera dans la suite; mais il excelle déjà à les circonscrire et à les embrasser. On peut s'en assurer en relisant la pièce des Deux Iles.

Il est deux îles dont un monde

Sépare les deux Océans,

Et qui de loin dominent l'onde,

Comme des têtes de géants.

On devine, en voyant leurs cimes,

Que Dieu les tira des abîmes

Pour un formidable dessein;

Leur front de coups de foudre fume,

Sur leurs flancs nus la mer écume,

Des volcans grondent dans leur sein.

Ces îles, où le flot se broie

Entre des écueils décharnés,

Sont comme deux vaisseaux de proie,

D'une ancre éternelle enchaînés.

La main qui de ces noirs rivages

Disposa les sites sauvages

Et d'effroi les voulut couvrir,

Les fit si terribles peut-être,

Pour que Bonaparte y pût naître,

Et Napoléon y mourir!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enfant, des visions, dans la Corse, sa mère,

Lui révélaient déjà sa couronne éphémère,

Et l'aigle impérial planant sur son pavois;

Il entendait d'avance, en sa superbe attente,

L'hymne qu'en toute langue, aux portes de sa tente,

Son peuple universel chantait tout d'une voix:

«Gloire à Napoléon! gloire au maître suprême!

Dieu même a sur son front posé le diadème.

Du Nil au Borysthène il règne triomphant.

Les rois, fils de cent rois, s'inclinent quand il passe,

Et dans Rome il ne voit d'espace

Que pour le trône d'un enfant!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il a bâti si haut son aire impériale,

Qu'il nous semble habiter cette sphère idéale

Où jamais on n'entend un orage éclater!

Ce n'est plus qu'à ses pieds que gronde la tempête;

Il faudrait, pour frapper sa tête,

Que la foudre pût remonter!»

La foudre remonta!—Renversé de son aire,

Il tomba tout fumant de cent coups de tonnerre.

Les rois punirent leur tyran.

On l'exposa vivant sur un roc solitaire;

Et le géant captif fut remis par la terre

A la garde de l'Océan.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voilà l'image de la gloire;

D'abord un prisme éblouissant,

Puis un miroir expiatoire,

Où la pourpre paraît du sang!

Tour à tour puissante, asservie,

Voilà quel double aspect sa vie

Offrit à ses âges divers.

Il faut à son nom deux histoires:

Jeune, il inventait ses victoires;

Vieux, il méditait ses revers.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S'il perdit un empire, il aura deux patries,

De son seul souvenir illustres et flétries,

L'une aux mers d'Annibal, l'autre aux mers de Vasco;

Et jamais, de ce siècle attestant la merveille,

On ne prononcera son nom, sans qu'il n'éveille

Aux bouts du monde un double écho!

Telles, quand une bombe ardente, meurtrière,

Décrit dans un ciel noir sa courbe incendiaire,

Se balance au-dessus des murs épouvantés,

Puis, comme un vautour chauve, à la serre cruelle,

Qui frappe, en s'abattant, la terre de son aile,

Tombe, et fouille à grand bruit le pavé des cités,

Longtemps après sa chute, on voit fumer encore

La bouche du mortier, large, noire et sonore,

D'où monta pour tomber le globe au vol pesant,

Et la place où la bombe, éclatée en mitrailles,

Mourut en vomissant la mort de ses entrailles,Et s'éteignit en embrasant!

Juillet 1825.

68 On le voit, l'auteur des Deux Iles sait conduire l'effort poétique, par un chemin hardi autant qu'arrêté, à son but, et ce but est un point radieux, une image finale, une formule symbolique dont le poème est tout illuminé.

Quant à l'habileté de main du versificateur, elle est déjà incomparable. Jamais, avant l'apparition des Ballades, on n'aurait soupçonné que le clavier poétique pût produire de tels effets. L'éclat des rimes, la richesse du vocabulaire, la nouveauté et la hardiesse du rythme, toutes les formes de la virtuosité sont déjà rassemblées dans ces vers de la première heure.

Hugo a procédé comme les maîtres musiciens, les Bach et les Beethoven. Il s'est cru obligé de posséder à fond tous les secrets de son métier; il a compris qu'on est malaisément le premier de son art, si l'on n'a pas pour soi la supériorité même de la technique.

Il y a plus d'un Orient sur la mappemonde terrestre. Il y en a plus d'un aussi dans le livre de Victor Hugo. Il faut s'attendre à y trouver surtout l'Orient de l'actualité, celui qui hantait à ce moment-là, grâce au journal, grâce au roman, les imaginations même les plus vulgaires, l'Orient qui avait passionné Byron, et fait du viveur un héros, l'Orient de Janina et de Missolonghi, d'Ali-Pacha, de l'évêque Joseph, et du «bon» Canaris. Le poète a été ému, comme toute la jeunesse d'alors, par le départ de Fabvier; fils de soldat, le bruit que font au loin les fusils français «éveillés de leur long sommeil,» le remplit d'enthousiasme; il oppose avec mélancolie le magnifique emportement de cette vie d'aventures et de batailles aux délicates émotions de sa destinée de rêveur:

J'en ai pour tout un jour d'un soupir de hautbois,

D'un bruit de feuilles remuées.

Mais sa pensée franchit l'espace, et cette Grèce, où se joue le drame sanglant de l'émancipation du peuple jadis le plus libre des peuples, il la devine, il la voit, il la met sous nos 70 yeux. Voici Corinthe et son haut promontoire, voici les blancs écueils de l'Archipel, voici la colline de Sparte, ou le torrent de l'Ilyssus, voici l'étang d'Arta, et Mikos, la ville carrée aux coupoles d'étain, et Navarin, la ville aux maisons peintes.

La ville aux dômes d'or, la blanche Navarin,

Sur la colline assise entre les térébinthes.

Avec les paysages lumineux, que de figures animées paraissent devant nous: les icoglans bercés sur la mer dans les caravelles légères, les spahis, les timariots aux triangles d'or, aux étriers tranchants sur leurs juments «échevelées,» le klephte à l'œil noir, au long fusil sculpté, et l'enfant de Chio aux pieds nus, aux prunelles bleues comme des lis du puits sombre d'Iran, qui pleure près des murs noircis et veut «de la poudre et des balles.»

Les tableaux turcs des Orientales ont vieilli. Ces odalisques rêveuses, romanesques, attendries, dont chaque coup d'éventail est suivi d'un coup de hache, ces sultans ou ces pachas hérissés d'armes comme une panoplie, et laissant voir un arsenal sous leur pelisse, donnent l'impression du banal, du poncif. A leur apparition, ils firent le succès. Ils sont démodés aujourd'hui comme les troubadours des Odes et Ballades. 71

En revanche, l'Orient espagnol a gardé tout son éclat de coloris, toute sa vivace fraîcheur. Le charme de l'art mauresque, la magie du ciel de Grenade ne sont-ils pas traduits définitivement dans ces aquarelles faites d'un seul vers?

Quand la lune, à travers les mille arceaux arabes,

Sème les murs de trèfles blancs.

C'est là l'Espagne pittoresque. L'odeur de sainteté qui s'exhale de ses cités peuplées de vierges, de martyrs, et tout illustrées de légendes, n'a-t-elle pas persisté dans ce distique curieux?

Le poisson qui rouvrit l'œil mort du vieux Tobie

Se joue au fond du golfe où dort Fontarabie.

Et ses mœurs animées, joyeuses, picaresques, ne parlent-elles pas dans cette fin de couplet, sonore et rythmée comme un concert de bandouras?

Salamanque en riant s'assied sur trois collines,

S'endort au son des mandolines,

Et s'éveille en sursaut aux cris des écoliers.

Le sens musical, qui s'exprimera si puissamment dans la pièce des Rayons et des Ombres, intitulée «Que la musique date du XVIe siècle,» 72 se manifeste d'un bout à l'autre des Orientales par des raffinements de facture, des recherches d'harmonie, des effets de rythme dont le crescendo des Djinns donne l'idée:

La rumeur approche,

L'écho la redit.

C'est comme la cloche

D'un couvent maudit;

Comme un bruit de foule,

Qui tonne et qui roule,

Et tantôt s'écroule

Et tantôt grandit...

C'est l'essaim des Djinns qui passe,

Et tourbillonne en sifflant.

Les ifs, que leur vol fracasse,

Craquent comme un pin brûlant.

Leur troupeau lourd et rapide,

Volant dans l'espace vide,

Semble un nuage livide,

Qui porte un éclair au flanc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cris de l'enfer! voix qui hurle et qui pleure!

L'horrible essaim, poussé par l'aquilon,

Sans doute, ô ciel! s'abat sur ma demeure.

Le mur fléchit sous le noir bataillon.

La maison crie et chancelle, penchée,

Et l'on dirait que, du sol arrachée,

Ainsi qu'il chasse une feuille séchée,

Le vent la roule avec leur tourbillon!