L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

31e Année.--VOL. LXII.--Nº 1595

SAMEDI 20 SEPTEMBRE. 1873

|

DIRECTION, RÉDACTION, ADMINISTRATION 22, RUE DE VERNEUIL, PARIS. |

31e Année.VOL. LXII. N° 1595 SAMEDI 20 SEPTEMBRE 1873 |

SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL 60, RUE DE RICHELIEU, PARIS. |

|

Prix du numéro: 75 centimes La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. |

Abonnements Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un

an, 36 fr.; Étranger, le port en sus. |

L'ÉVACUATION.--Le dernier corps d'occupation allemand

sortant de Verdun.

SOMMAIRE

Texte: Histoire de la semaine.--Courrier de Paris, par M. Philibert Audebrand.--Nos gravures.--Curieux problème. --La libération du territoire.--La Cage d'or, nouvelle, par M. G. de Cherville (fin).--Bulletin bibliographique.

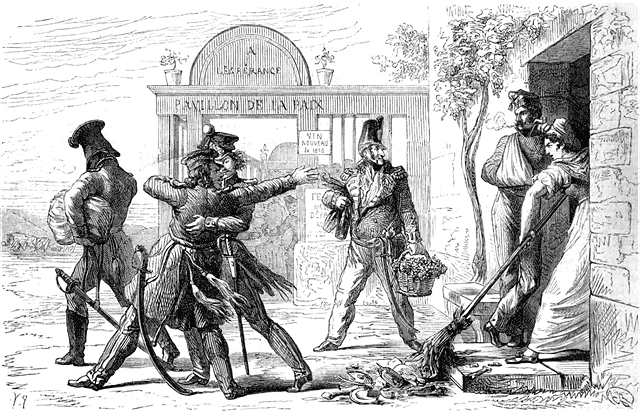

Gravures: L'évacuation: le dernier corps d'occupation allemand sortant de Verdun.--Verdun.--Scènes de l'évacuation de Verdun.--Souvenirs de la captivité: l'exécution.--Types et physionomies d'Irlande: meurtre d'un landlord par son tenancier.--Nuka-Hiva; la vallée des Taïons.--Profit nukahivien.--L'arbre de la reine.--Main de la reine Vaékéhu. --Musiciens chinois.--Joueurs de dames.--L'évacuation en 1818, d'après Marlet.--Rébus.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La libération du territoire est un fait accompli. Verdun a été évacué samedi dernier, et à l'heure où ces lignes paraîtront, le dernier soldat allemand aura passé la frontière. On trouvera plus loin des détails sur cet événement, ainsi qu'un résumé historique où il nous a paru intéressant de mettre en regard de l'invasion de 1870-71 celle de 1816, et de comparer les moyens employés par la France à ces deux époques pour payer sa rançon aux vainqueurs. Cette comparaison est féconde en enseignements, et nos lecteurs nous sauront gré de la leur avoir mise sous les yeux.

Nous n'avons pas fait mention, dans notre précédent bulletin, de l'agitation que quelques journaux s'étaient efforcés de faire naître au sujet d'un mandement de Mgr l'archevêque de Paris, contenant, sur la situation faite au Saint-Père par l'occupation italienne de Rome, et sur le rôle de la France à cet égard, des appréciations de nature à alarmer les partisans du statu quo et de la politique de non-intervention. L'incident ayant été porté devant la commission de permanence, nous ne pouvons le passer sous silence. M. de Broglie a répondu, à l'interpellation qui lui était adressée à ce sujet, que le langage de Mgr Guibert n'engageait que lui-même, et que le gouvernement ne saurait en être responsable.

La question ainsi écartée par le gouvernement a été posée aux organes légitimistes, auxquels plusieurs journaux ont demandé si eux, du moins, approuvaient les paroles du prélat, et si l'avénement du comte de Chambord serait le signal d'une guerre avec l'Italie. La polémique dure encore, et il est bon de noter que ce sont les organes bonapartistes qui s'y montrent le plus acharnés. L'alliance du 24 mai est donc bien décidément rompue, du moins en ce qui concerne le groupe de l'Appel au peuple, et la droite devra rester plus unie que jamais devant cette défection, si elle veut conserver la majorité dans l'Assemblée.

ESPAGNE

Une dépêche de Madrid annonce que le bombardement de Carthagène a commencé lundi. Le blocus de la ville était établi du côté de la terre, mais l'entrée et la sortie du port étaient libres, ce dont les insurgés profitaient pour envoyer leurs navires se procurer des vivres sur divers points de la côte. L'amiral anglais, décidé à empêcher tout bombardement, faisait surveiller les démarches de ces navires. Les insurgés étaient parvenus à garnir les forts de canons à longue portée et se préparaient «à une vigoureuse résistance». Peut-être, dans l'emploi de ces mots, faut-il faire la part de l'exagération espagnole; en tout cas, il est probable que la capitulation, qu'on regarde comme inévitable, n'aura lieu qu'après un succès du général Martinez Campos.

Avec le commencement du bombardement de Carthagène, premier acte d'énergie du ministère Castelar, coïncide l'adoption par les Cortès de la proposition qui remet en vigueur l'ordonnance militaire sur la peine de mort.

On sait que c'est au sujet de cette dernière proposition qu'a éclaté entre les Cortès et le prédécesseur de M. Castelar le différend qui a causé sa chute. Le cabinet nouveau paraît aussi décidé à appliquer la mesure que vient d'approuver l'assemblée, qu'il s'est montré ardent à la soutenir; il y a donc lieu d'espérer que le rétablissement de la discipline va faire enfin sortir l'armée de cet état de désorganisation qui a été jusqu'à présent le plus grand obstacle au rétablissement de l'ordre.

ITALIE

Le roi Victor-Emmanuel a quitté mardi sa capitale pour se rendre à Vienne et de là à Berlin. Sa Majesté était accompagnée de son ministre des affaires étrangères, M. Visconti-Venosta. D'après une dépêche expédiée le même jour de Rome, les diplomates allemands et italiens seraient en ce moment en pourparlers au sujet d'une visite de l'empereur d'Allemagne à Rome, qui aurait lieu après la visite de Victor-Emmanuel à Berlin.

COURRIER DE PARIS

Trois ou quatre jours de la semaine, quatre peut-être, ont été consacrés à un scandale. Il s'agit de l'aventure d'un papillon qui touchait de près ou de loin, je ne sais, au beau monde de la finance. Eh bien, oui, rien de plus vrai: le galant a levé le pied (vieux style). Il a fait ce que ne font pas ces pauvres diables de bohèmes contre lesquels il a toujours été de bon ton de s'emporter. Il s'en est là, par delà la frontière belge, laissant derrière lui un trou à la lune de 800,000 francs, disent les uns; les autres soutiennent que le déficit ne serait que de moitié. Mais tous se sont accordés pour plaindre une jeune et jolie actrice qu'il avait enchâssée dans ses magnificences d'un moment. Ce qui faisait qu'ils se lamentaient, ce n'était pas l'absence du fugitif, mais simplement l'embarras d'argent dans lequel il a laissé cette Ariane d'un nouveau genre. «Est-ce qu'on abandonne une femme à la plume des huissiers?» s'écriaient tels et tels. Le propos est des plus chevaleresques. Mais voyons, pourtant, n'est-il pas de toute justice que ces dames ressentent parfois le contre-coup des sinistres qu'elles causent? Il serait aussi par trop commode qu'elles ne trouvassent pas une seule épine en remuant leurs bouquets. Chez les boursiers et parmi les gens de théâtre où le roman en question a fait du bruit, on s'est dit que c'était la faute du galant si l'actrice avait une maison montée sur un trop haut pied. Il faudra en rabattre! II faudra redevenir simple! Vêtue de soie ou de velours, ornée de diamants, ombragée de plumes, il poussait la scélératesse, ce monsieur, jusqu'à la nourrir de bec-figues ou de faisans.

Apprenez que ce ne sont là de bonnes façons que lorsqu'on a un assez bon sac pour y donner suite. Il est malséant d'inculquer de ces habitudes, si l'on ne peut les continuer. Voyez-vous ce malotru qui donne à une femme à la mode des caméristes, un cordon-bleu, des valets, un cocher, un groom et qui, en s'en allant, expose l'intéressante personne à vendre tout à coup sa voiture! Une voiture vendue juste au moment où la saison des pluies va commencer!

La conduite de ce Mondor pour rire ne trouvera pas en nous un approbateur, vous le croyez bien. Tel proverbe populaire lui serait applicable, si la forme n'en était pas un peu trop gauloise. Il a voulu dorer ses amours plus qu'il ne le pouvait. C'est plus qu'un tort, c'est un ridicule. Mais, au bout du compte, la famille, qui est riche, promet de payer. De cette façon il ne restera presque plus rien de la faute.--Mon Dieu, si! riposteront les Amadis du boulevard; il restera toujours le crime d'avoir forcé une jolie femme à descendre trop brusquement du luxe sur lequel on l'avait juchée. Le crime, c'est le mot que nous avons entendu dire. Telle est la morale qui a cours aujourd'hui. Vingt ans d'un sybaritisme sans frein nous ont absolument émasculés. Ainsi l'ordre du jour est de ne pas exposer une actrice à recevoir du papier timbré et à fermer son écurie.

Presque à la même heure où se déroulait sous nos yeux cette comédie de paravent, on annonçait le décès d'une des marquises de la fourchette les plus célèbres. Celle-là s'en est allée mourir à Amélie-les-Bains. Depuis la chute de l'empire, il n'était plus question d'elle. Malade, flétrie par la phthisie, perdant d'heure en heure sa beauté d'autrefois qui était réelle, pauvre, ayant, paraît-il, 200,000 francs de dettes, déjà oubliée, elle a vu bien autre chose autour de sa personne qu'un Turcaret aux souliers vernis! Pendant les vingt années que je rappelais tout à l'heure, elle avait été la plus fêtée. Mlle Emma Cruch, je veux dire Cora Pearl elle-même, ne venait qu'en sous-ordre après elle. A cette abandonnée d'hier, il fallait, raconte-t-on, trois cent mille francs par an pour soutenir l'éclat de son rang, et elle finissait toujours par les trouver. Nulle n'avait plus bel air. Les grandes dames à noms armoriés voulaient qu'on taillât leurs toilettes sur la sienne. Avant qu'une robe figurât en haut lieu, il était dit qu'elle en aurait essayé le dessin. Aussitôt qu'on jouait une nouveauté, drame ou opéra, elle se montrait aux avant-scènes, brillante, parée, la lorgnette à l'oil, l'éventail à la main, et la chronique, attentive à tout ce qui se passait de notable à cette époque, n'omettait jamais de mettre son nom en vedette dans les comptes rendus, à côté des noms d'ambassadrices et des altesses. On allait jusqu'à raconter ses grandes entrées dans un palais, aujourd'hui brûlé mais qu'on restaure. Ah! ce palais, ancienne résidence au Régent, à la vérité, en a bien vu d'autres! Mais les petites gazettes ajoutaient en guise de circonstances atténuantes;

--Dame, c'est le prince qui lui a acheté sa première voiture.

En général, toute jeune femme qui débute au théâtre ou qui figure dans le monde de la haute galanterie fait un rêve, le jour même où elle est citée par les gazettes. Ce rêve consiste en ces six mots:

--J'aurai bientôt ma première voiture.

La première voiture d'une femme à la mode est souvent une plus grande affaire pour elle qu'une première passion. Que de choses on se promet à ce sujet! Un huit-ressorts, vu les temps de confusion où nous sommes, il ne faut que cela aujourd'hui pour avoir l'air d'une grande dame. Une fois assise sur un coussin que quatre roues rapides emportent au bois, il n'y a plus de rivalité à craindre. On est déjà si éloigné du passé qu'on ne le voit déjà plus, ce qui porte à l'oublier tout à fait. Une mondaine à laquelle on vient de donner sa première voiture se trouve tout à fait dans la situation d'un jeune député qui devient ministre par le fait d'un coup de dé parlementaire. Elle se croit arrivée. Oui, mais il y a le revers de la médaille comme en toute chose. Il serait difficile d'énumérer ici les nuits blanches, les démarches, les lettres à recevoir et à répondre, les prières, les soupirs, les larmes qu'entraîne après elle la possession de la première voiture. Il faut d'abord décider le style dans lequel elle sera conçue et la couleur qu'elle aura. Ayez-la à la mode, d'abord, mais pourtant différente de toutes celles qu'on rencontre autour du lac, sans quoi vous passerez pour une grue sans originalité et sans goût. Ces premiers soins deviennent déjà une vive inquiétude. «--Si ma voiture n'avait pas de succès, » que deviendrais-je, grands dieux?» On la fait dessiner dix fois et colorier aussi souvent. Dès qu'elle est convenue, le souci change de forme et se multiplie à l'infini. Question d'écurie, de cocher, de fourrage et de chevaux. Ah! les chevaux, vous ignorez peut-être que c'est là ce qui agite le plus, le sommeil de ces dames! Il faut les avoir bons, assortis, bien portants, toujours prêts à sortir. Il est indispensable d'avoir des valets dont la main leur convienne. Par-dessus tout, il y a le chapitre de la paille fraîche, du foin et de l'avoine, problème terrible et qui se renouvelle tous les jours. La nourriture des chevaux est le ver rongeur qui mine secrètement ces belles filles d'Ève. Au fond d'une loge, à l'Opéra, vous croyez qu'elles écoutent le nouveau ténor au moment de son air de bravoure. Point du tout; elles se disent tout bas; «--Baptiste a-t-il pu avoir de l'avoine à crédit?» A la Maison-d'Or, en découpant un perdreau, c'est encore à cela qu'elles songent. Un fils de pair de France, aux trois quarts ruiné, adressait un madrigal à l'une d'elles. La voyant distraite, il la pressa de questions..

--Qu'est-ce qui vous préoccupe si fort? disait-il.

--Ah! mon Dieu, c'est bien simple, répondit-elle avec une naïveté tout agreste; c'est qu'il n'y a plus de loin au râtelier pour mes bêtes.

Les choses se passaient déjà de cette façon à l'époque où le vieux Sébastien Mercier écrivait le Tableau de Paris. «Ces guénippes, disait-il, elles ont des dentelles, des diamants, une maison montée, de la valetaille, des amants dorés, et elles mettent souvent tout cela en gage pour nourrir deux chevaux maigres et poussifs qui sont leur plus vive tendresse.» Cela date de 1787 et l'on pourrait croire que c'est d'aujourd'hui.

Philibert Audebrand.

NOS GRAVURES

Évacuation de Verdun

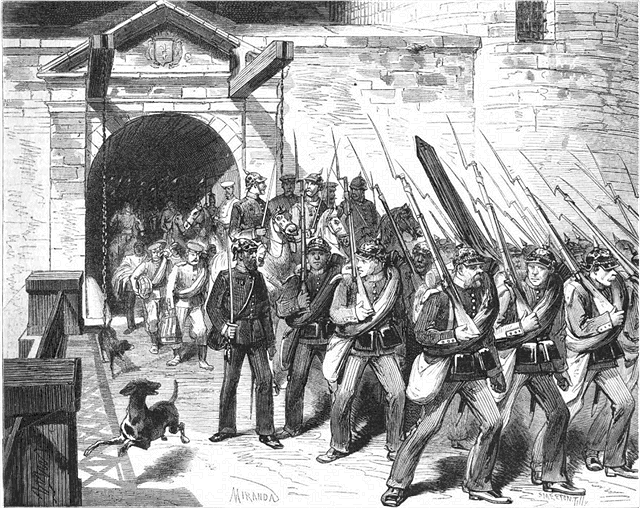

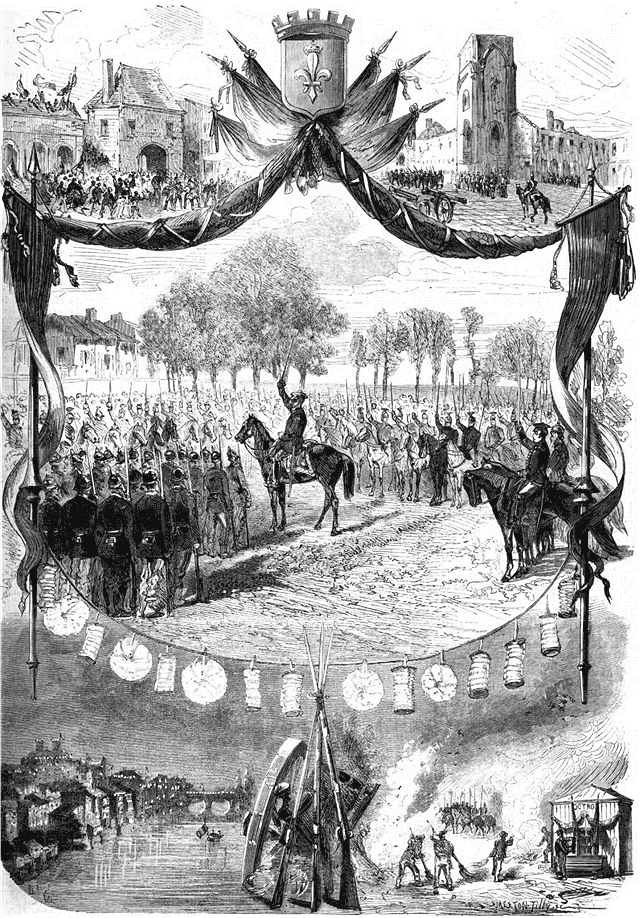

L'occupation allemande a cessé en France. Le 13 septembre, à sept heures du matin, toute la garnison, cinq mille hommes environ, se réunissait sur l'esplanade de la citadelle, à l'endroit appelé la Roche. Sur ce vaste quadrilatère rendu tout boueux par la pluie, les troupes allemandes étaient rangées en deux lignes profondes. L'infanterie d'abord, puis l'artillerie avec ses deux batteries de campagne attelées de vigoureux chevaux, et derrière les uhlans, dont les lances dominaient la foule.

Le général Manteuffel voulait donner à ce dernier acte de l'évacuation une importance toute spéciale; aussi avait-il annoncé qu'il passerait en revue les régiments.

A huit heures, le commandant en chef de l'armée d'occupation arriva à cheval, suivi de son état-major. Après avoir passé dans les rangs, il se plaça devant les troupes. Brusquement il tira son sabre du fourreau, et poussa trois hourrahs auxquels les troupes répondirent.

Puis le signal donné, les soldats défilèrent devant l'état-major, passant à côté de la citadelle, sombre et vaste monument qui plonge sur tous les environs et que le bombardement a en partie détruit. Rien de plus grand que l'aspect de cette massive forteresse, de ces ruines qui attestent l'acharnement de l'ennemi et l'énergie de la défense.

A leur sortie de l'esplanade, les troupes gagnèrent la porte Chaussée par laquelle passe la route d'Etain. Au moment même où le dernier Allemand franchissait le pont-levis, le drapeau était hissé au sommet de la cathédrale.

En se retournant, les Prussiens purent voir une dernière fois cette ville qui leur avait si longtemps résisté. Les canons étaient sur les remparts, comme pour attester le courage de la garnison, qui n'avait consenti à se rendre à la dernière extrémité qu'à la condition expresse que le matériel de guerre serait rendu à la France après la conclusion de la paix, condition que les Allemands ont d'ailleurs scrupuleusement observée.

Après le départ des Allemands, la ville entière se pavoise: drapeaux tricolores et bannières d'Alsace-Lorraine, la hampe couverte d'un crêpe, sont suspendus à toutes les maisons. C'est qu'il ne s'agit pas seulement de fêter le départ des Prussiens, mais de célébrer encore l'arrivée des Français, qui entrent dans la ville le jour même.

A midi moins le quart, le train entre en gare. Les deux locomotives sont couvertes de feuillage et le drapeau aux trois couleurs flotte fièrement à l'avant.

Pendant que le maire et le conseil municipal souhaitent la bienvenue au colonel du 94e et à l'état-major du régiment, nos soldats sautent lestement à terre et se rangent en bataille sur le quai. Les clairons sonnent, les portes de la gare s'ouvrent toutes grandes; les troupes défilent.

Tous les habitants sont accourus. Grimpés sur les talus, sur les remparts, ils saluent le bataillon, tandis qu'une foule nombreuse l'escorte à la citadelle.

La musique de la ville, la Verdunoise, s'est arrêtée à la porte de la ville, où elle reçoit nos soldats.

Le soir, malgré un temps épouvantable et une pluie continuelle, tous les édifices, toutes les maisons sont illuminés. La place Chevert notamment présente un splendide coup d'œil: les fusées d'un feu d'artifice jettent une vive clarté sur la foule qui s'est amassée sur le pont. Au milieu, la statue du maréchal Chevert est ornée de drapeaux.

C'est pour la dernière fois heureusement que nous avons à parler d'évacuation. La France est enfin délivrée de la présence de l'étranger.

A. L. F.

Scènes de la captivité: l'exécution

La scène que représente aujourd'hui notre dessin, c'est l'odieux dans le tragique. Qu'a fait ce malheureux que les Prussiens vont passer par les armes? Obsédé par le souvenir de la patrie vaincue et foulée aux pieds, révolté des outrages qu'à chaque heure du jour lui font subir d'indignes vainqueurs experts en l'art de tuer à petit feu et à petits coups, il a tenté de s'évader. Surpris dans sa tentative et maltraité, il s'est défendu. Aussi va-t-il mourir; mais c'est debout, la tête haute, en écrasant sous le mépris de son regard ses ignobles vainqueurs, qu'il subira la mort. Il ne se plaint pas, il ne réclame pas. Un Français n'a rien à demander à un Prussien. Même vaincu, même en mourant, il reste encore son maître et lui fait la leçon. Sang ou argent, en effet, quelle que soit sa dette, il ne mendie pas de remise, lui, il paie!

L. C.

Notes sur l'Irlande

LES EXPULSIONS.

On s'apitoie volontiers dans les romans anglais sur le sort que font aux paysans la plupart des propriétaires irlandais. À entendre les Levor, les Trollope, les Lover et autres nouvellistes de la verte Érin, on croirait que le seul fait de posséder quelques hectares de terrain du «mauvais côté» de la mer d'Irlande suffit pour transformer les anges en ogres. Il faut attribuer l'absenteeism et tout ce qui s'ensuit à des causes moins phénoménales. En Irlande les grands centres de vie manquent presque entièrement. La plupart des institutions provinciales: les comices agricoles, les meetings politiques, les plaider shoud, les expositions, les théâtres, etc., y sont encore à l'état d'embryon. Les grandes villes comme Belfast et Cork ne sont pas plus animées qu'un bourg anglais de 10,000 habitants. Leur commerce s'éteint, leur population augmente; mais ce sont toujours des petites villes de province, dans la plus triste acception du mot. Dublin est encore plus provincial. Toute capitale de vice-roi qu'elle soit, York la mépriserait, Brives-la-Gaillarde la saluerait comme sœur. L'acte de l'union a été l'arrêt de mort de toute cette activité provinciale, de tout ce mouvement local et indépendant qui fait de l'Angleterre,--socialement parlant,--une véritable fédération de petits États. Les Anglais ont doté le pays tributaire d'un système administratif qu'ils refusent pour eux-mêmes,--la centralisation.--Et le centre n'est pas en Irlande, c'est à Londres, au bureau du «Secretary for Ireland». Tout vient de Londres, les chartes, les journaux, les couteaux de table et les chevaux de selle, les mets de luxe et les dessins de modes, les policemen et les montres en aluminium. Un vieux proverbe dit qu'un Dublinois ne connaît l'heure que par l'horloge de l'Exchange, à Londres. Le moyen avec cela de rester en Irlande,--quand on a les moyens d'en sortir! Être bourgeois de Dublin, c'est déjà être mort; le propriétaire résident,--de Tipperary, par exemple,--est de plus, enterré. Il en résulte que dès qu'un Anglais ou qu'un Irlandais devient possesseur d'une certaine fortune territoriale, il s'en va, il court le continent, il devient le d'Hozier et l'almanach de Gotha d'un petit Spa allemand (les petits hobereaux irlandais tiennent énormément à leur gentilhommerie et connaissent le Peerage par cœur), ou l'Anglo-Parisien du quartier Saint-Honoré. Beaucoup parmi le lauded gentry sont en outre, officiers dans l'armée ou dans la marine royale (un tiers des soldats de terre sont Irlandais). Il reste chez eux pour les représenter des «agents»,--avoués sans affaires, petits boutiquiers qui ont fait faillite, commis-priseurs; ex-intendants de bonne maison, etc.,--tous gens sans scrupules et d'une honnêteté toute relative. Les propriétés qui ne sont pas administrées par ces messieurs subissent le régime des squires et tombent tôt ou tard au pouvoir de la Cour de la Chancellerie. Un acte spécial ordonne en effet que toute propriété grevée d'hypothèques, dont les créanciers veulent régler les affaires, soit, à la requête de ceux-ci, mise à la disposition de la Cour. Elle envoie ses receveurs, ses officiers, qui vérifient les dettes, les titres, recouvrent les loyers, administrent la propriété jusqu'à ce que les créanciers soient indemnisés. Il arrive souvent que cette liquidation dure plus de cinq ans. Elle pèse durement sur les pauvres paysans, déshabitués sous le régime précédent de toute espèce d'ordre et d'économie. Le rent-role (papier censier) était tenu d'une façon large et libérale; les loyers étaient payés (quand on les payait) en espèces,--en cochons, en avoine, en bas et vareuses tricotés, etc.

Les squatters (ou nomades qui vont de propriété en propriété en quête de logements gratuits) étaient tolérés; c'était le régime du bon plaisir, il est vrai, mais le paysan y trouvait son profit. Puis, voilà tout à coup un monsieur de Londres qui débarque, qui réclame les arrérages, précise les limites des fermes, vérifie les baux. Les verres de whisky ne l'adoucissent pas plus que ne fait le blarney,--dont les Irlandais ont seuls le secret,--cette flatterie douce, extravagante, pittoresque, qui n'a de nom que dans leur langue. On est tout dérouté. On a affaire à un comité impalpable siégeant à Londres, sur lequel la câlinerie personnelle n'a pas de prise.

Alors commencent les expulsions. Elles sont justes, nécessaires dans bien des cas, mais impossible de faire comprendre cela à des victimes auxquelles une tolérance héréditaire a en quelque sorte assuré la paix et l'indemnité. On ne se résigne pas facilement; on lutte, on oppose aux réclamations, aux poursuites des receveurs une résistance sourde et implacable. Les journaux irlandais sont remplis de ces contentions. J'ai assisté, dans le Tipperary, à une lutte entre les receveurs de la Cour de la Chancellerie et les petits fermiers d'une propriété située dans le «Golden Valley» (la Vallée-d'Or), le district le plus fertile du sud. Les paysans compromis ne payaient pas de loyers depuis plus de dix ans. Le prêt de quelques petites sommes qu'ils avaient fait au propriétaire leur assurait la tranquillité. Le receveur n'entendait pas les choses ainsi. Il les appela devant le county court, où ils furent condamnés à payer un lover de dix ans, chose manifestement impossible. Aussi les débiteurs ne firent-ils aucune attention à l'édit de la cour. Mais depuis cela, aux alentours des fermes, on voyait une véritable chaîne de sentinelles qui, postées dans les arbres et à califourchon sur les murs, guettaient l'arrivée des huissiers et de leurs aides. Quatre fois on tenta d'opérer la saisie. La campagne entière prenait cause pour les Martins,--le nom des plus audacieux rebelles. A un signal donné, hommes et femmes sortaient de toutes les maisons avoisinantes; en un clin d'œil tout le bétail était assemblé et conduit en lieu de sûreté. On sut un jour que la récolte allait être saisie. Cette nuit-là une vingtaine de paysans se levèrent et fauchèrent les champs menacés au clair de lune. Il fallait user de moyens extrêmes. L'expulsion fut prononcée. Mais comme on sait que les Tipperary boys n'apportent pas trop de douceur dans leurs relations avec les gens de justice, une forte escouade de mounted constabulary fut requise. On trouva la chaumière barricadée. Il fallut attendre, la loi ne permettait pas l'effraction. On resta trois jours devant cette pauvre bicoque; les voisins venaient crier: «Shame! shame!» (Honte! honte!) Le troisième jour la garnison se rendit; elle avait mangé jusqu'aux pelures de pommes de terre destinées aux cochons.

Tout passa à l'acquittement des arrérages. La famille, dénuée de tout, erra pendant trois semaines de cabine en cabine. Il fallut que le curé organisât une quête pour lui donner les moyens d'émigrer. Les Martins doivent être citoyens des États-Unis à l'heure qu'il est. Et ceci se passe continuellement dans presque tous les comtés d'Irlande, de l'Irlande «prospère et satisfaite», au dire de M. Gladstone.

E. J.

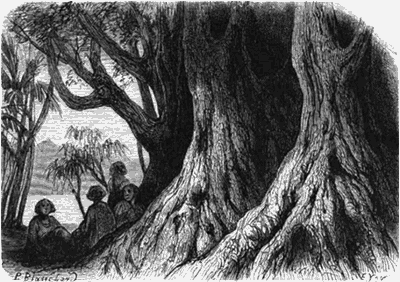

Nuka-Hiva

Le nom seul de Nuka-Hiva entraîne avec lui l'idée de pénitencier et de déportation,--bien que rien ne justifie plus aujourd'hui cette impression fâcheuse. Depuis longues années, les condamnés ont quitté ce beau pays, et l'inutile citadelle de Taïohaé n'est déjà plus qu'une ruine.

Libre et sauvage jusqu'en 1812, cette île appartient depuis cette époque à la France; entraînée dans la chute de Tahiti, des îles de la Société et des Pomotous, elle a perdu son indépendance en même temps que ces archipels abandonnaient volontairement la leur.

Taïohaé, capitale de l'île, renferme une douzaine d'Européens, le gouverneur, le pilote, l'évêque missionnaire et les frères, quatre sœurs qui tiennent une école de petites filles,--et enfin quatre gendarmes.

Au milieu de tout ce monde, la reine dépossédée, dépouillée de son autorité, reçoit du gouvernement une pension de 600 francs, plus la ration des soldats pour elle et sa famille.

Les bâtiments baleiniers affectionnaient autrefois Taïohaé comme point de relâche, et ce pays était exposé à leurs vexations; des matelots indisciplinés se répandaient dans les cases indigènes et y faisaient grand tapage.

Aujourd'hui, grâce à la présence imposante des quatre gendarmes, ils préfèrent s'ébattre dans les îles voisines.

Les insulaires de Nuka-Hiva étaient nombreux autrefois, mais de récentes épidémies, d'importation européenne, les ont plus que décimés.

La beauté de leurs formes est célèbre, et la race des îles Marquises est réputée une des plus belles du monde.

Il faut quelque temps néanmoins pour s'habituer à ces visages singuliers et leur trouver du charme. Ces femmes, dont la taille est si gracieuse et si parfaite, ont les traits durs, comme taillés à coups de hache, et leur genre de beauté est en dehors de toutes les règles.

Elles ont adopté à Taïohaé les longues tuniques de mousseline en usage à Tahiti; elles portent les cheveux à moitié courts, ébouriffés, crépus,--et se parfument au sandal.

Mais dans l'intérieur du pays, ces costumes féminins sont singulièrement simplifiés.

Les hommes se contentent partout d'une mince ceinture, le tatouage leur paraissant un vêtement tout à fait convenable.

Aussi sont-ils tatoués avec un soin et un art infini; mais, par une fantaisie bizarre, ces dessins sont localisés sur une seule moitié du corps, droite ou gauche,--tandis que l'autre moitié reste blanche ou peu s'en faut.

Des bandes d'un bleu sombre qui traversent leurs visages, leur donnent un grand air de sauvagerie, et font étrangement ressortir le blanc des yeux et l'émail éblouissant des dents.

Dans les îles voisines, rarement en contact avec les Européens, toutes les excentricités des coiffures en plumes sont encore en usage, ainsi que les dents enfilées en longs colliers et les touffes de laine noire attachées aux oreilles.

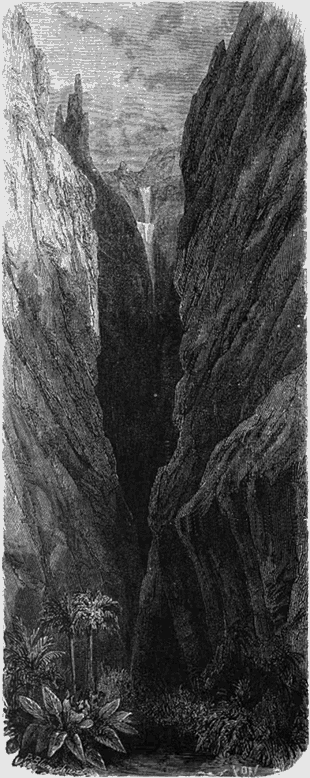

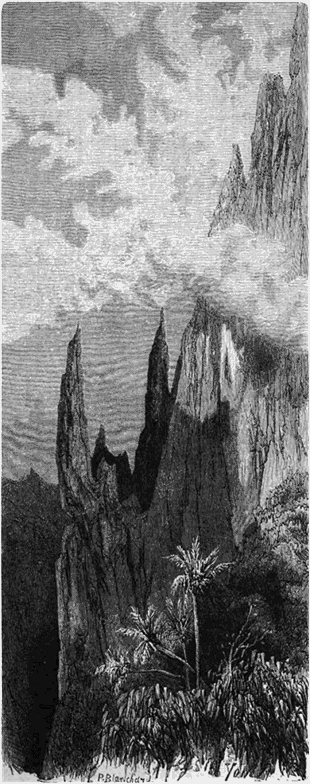

A quatre lieues de Taïohaé, une longue et sinueuse vallée s'ouvre sur la baie Tchitchagov.

Cette région sauvage est fermée par deux remparts d'inaccessibles montagnes; une tranquille, rivière y entretient une fraîcheur de verdure inaltérable.

La tribu des Taïoas habite cet Eden; des cases éparpillées sous bois dépendent d'un chef admirablement tatoué et d'une rare beauté, qui nous fit lui-même les honneurs de son district, et se constitua le guide de nos excursions.

Cette nature est d'une étrangeté saisissante; des mornes à pic surplombent les forêts, hérissés de pointes aiguës; on est là comme aux pieds de cathédrales fantastiques, dont les flèches accrochent les nuages au passage.

A mesure qu'elles s'éloignent du rivage, ces deux rangées d'édifices se rapprochent et se resserrent; au fond de la vallée, quelque cinquante mètres seulement les sépare, et le soleil pénètre à peine dans ces profondeurs. De nombreuses cascades y dégringolent en pluie perpétuelle et l'humidité y développe une étonnante végétation.

Julien V...

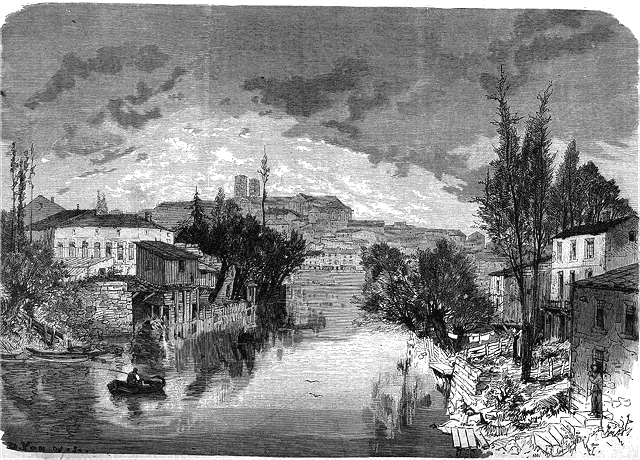

VERDUN.

SCÈNES DE L'ÉVACUATION DE VERDUN.

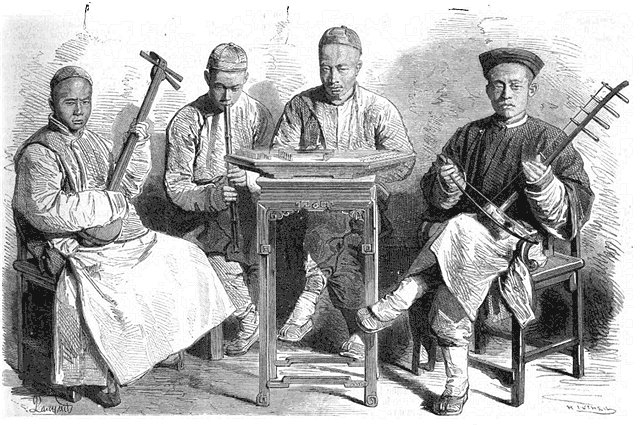

Types chinois, musiciens et Joueurs de dames

Le Chinois est joueur. Le jeu est, en Chine, une passion commune à toutes les classes de la société. Du plus petit au plus grand, tout le monde joue. On rencontre dans les rues de Pékin une foule de petits tripots ambulants, où l'ouvrier ne perd que trop souvent le soir le fruit de son travail de la journée. Les marchands, les gens riches se réunissent, pour jouer, dans les maisons de thé, qui sont, dans le Céleste-Empire, ce que sont chez nous les cafés.

Plus ou moins luxueuses, suivant leur clientèle habituelle, ces maisons se reconnaissent au laboratoire qui occupe le fond de la salle principale, et qui est garni d'immenses bouilloires et de théières non moins grandes. Les habitués y passent une partie des nuits, sinon la nuit entière, à jouer aux cartes, aux dés, aux dominos et aux dames.

A l'inverse de chez nous, les cases du damier chinois sont rondes et les dames carrées.

Mais ce n'est pas le jeu des joueurs de profession. Ceux-ci préfèrent les dés. Ils se ruinent intrépidement à ce jeu.

Lorsqu'ils n'ont plus d'argent, ils jouent leurs propriétés; les propriétés perdues, ils veulent les regagner; alors c'est leur famille qui devient l'enjeu de la partie avant leurs propres personnes, qui finit aussi par y passer.

Le jeu n'est pas la seule distraction que trouvent les Chinois dans les maisons de thé; ils y vont aussi fumer l'opium. Pour cela il y a, attenant à la salle, de petits cabinets garnis de nattes et d'oreillers, où ils se retirent pour se plonger dans cette fatale ivresse. Beaucoup de ces maisons possèdent encore un théâtre, où se donnent des représentations dramatiques, pour lesquelles les Chinois ont un goût assez vif, qu'ils ne peuvent satisfaire que là, ou sur les places publiques, les jours de fête, car il n'y a pas de théâtres permanents à Pékin, et tout le inonde n'est pas assez riche pour en avoir un chez soi. Il est juste d'ajouter que, chaque fois qu'un personnage loue une troupe d'acteurs pour donner une représentation sur son théâtre, il y laisse entrer librement la foule.

La représentation est toujours précédée d'une ouverture, d'après laquelle on peut juger du misérable état de l'art musical en Chine, car tous les instruments connus dans le Céleste-Empire y figurent. Ils ne sont pas nombreux. Lorsque nous aimons mentionné la flûte, la guitare, le violon à une corde, le tambour, et une sorte de petite harpe posée horizontalement sur une table, nous aurons tout dit, ou peu s'en faut. Quant à l'effet produit par ces ustensiles divers, n'en parlons pas...

L. C.

CURIEUX PROBLÈME

Les derniers trains qui viennent de partir pour la Prusse, emportant vers le Rhin nos fourgons chargés d'espèces d'or et d'argent, ont complété la réunion fabuleuse des 5 milliards de notre rançon. Déjà l'Illustration a mis en évidence le poids fantastique de ce capital et son volume non moins inouï, malgré la facilité avec laquelle le chiffre de milliards est entré depuis la guerre dans la conversation, tandis qu'il y a seulement dix ans on parlait à peine, et sans bien en sentir la valeur, de simples centaines de millions. La marche des langues ressemble un peu à celle des impôts. Tels mots, auxquels on n'avait jamais songé, prennent subitement place dans le langage en vertu de l'actualité, et une fois établis ils s'y fixent pour n'en plus sortir. Tels impôts paraissaient absolument imaginaires: une loi les vote; ils sont, sinon bien reçus, du moins supportés, et désormais les voilà établis pour ne plus disparaître. Seulement il est probable que si les langues s'enrichissent par le développement de leur vocabulaire, les nations s'épuisent finalement par l'accroissement démesuré de leurs besoins.

Ce payement prodigieux des 5 milliards a remis sur le tapis une question curieuse, dont la solution a toujours paru véritablement imaginaire. C'est celle de la somme qui serait actuellement produite par les intérêts composés de cinq centimes placés à la naissance de Jésus-Christ. Lorsqu'à l'occasion de l'indemnité du milliard aux émigrés proposée par le gouvernement de la Restauration, le général Kov s'écria que 1 milliard de minutes ne s'était pas écoulé depuis la naissance de Jésus-Christ, il faisait comprendre la valeur de ce chiffre, si légèrement répété aujourd'hui. Eh bien! ce chiffre n'est rien à côté de celui qui répond à la question que nous venons de rappeler.

En effet, ce n'est pas 1 milliard, ni 5 milliards qui seraient produits par la médiocre somme de 5 centimes placés au commencement de notre ère. Ce ne sont pas non plus des dizaines de milliards ni des centaines de milliards, ni des milliers de milliards. C'est bien autre chose. Tous les chemins de fer du monde, seraient-ils couverts de wagons, ne suffiraient pas pour porter cette somme en argent, ni en or, ni même en billets de banque. La France entière ne serait pas assez vaste pour contenir les pièces d'or qui la représenteraient, ces pièces fussent-elles empilées en une pyramide aussi haute que la puissance humaine pourrait l'élever. Les Alpes et les Pyrénées seraient-elles des mines d'or sans déchet ne suffiraient pas non plus à fournir une pareille somme. Que dis-je? la terre entière, en la supposant d'or massif, n'équivaudrait pas à cette somme fabuleuse!

5 centimes placés au taux de 5 p. 100, à la naissance de Jésus-Christ, se seraient multipliés pendant mille huit cent soixante-treize ans, suivant une progression telle qu'aujourd'hui ils seraient arrivés à ormer le capital de:

243,516,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 francs,

c'est-à-dire de 243 undécillions, 510 décillions, 800 nonillions de francs, en nombre rond.

C'est là un chiffre qui n'a jamais été exprimé, même dans les régions transcendantes de l'astronomie sidérale qui compte par trillions de lieues.

Veut-on se représenter le poids et le volume de cette somme en or?

Le kilogramme d'or valant 3,400 francs, notre capital pèserait:

71,622,588,000,000,000,000,000,000,000,000,000

ou 71 décillions, 622 nonillions, 588 octillions de kilogrammes.

Nous avons dit que la Terre entière, fût-elle d'or massif, ne suffirait pas pour payer cette somme. En effet, notre globe, qui a 3000 lieues de diamètre, pèse 5875 sextillions de kilogs. S'il était composé d'or massif, il serait trois fois et demi plus lourd et pèserait 20,502 sextillions de kilogs. Il faut encore multiplier ce nombre par 3,480,000,000 pour former l'effroyable quantité dont il s'agit.

Ainsi, les 243 undécillions de francs qui seraient produits aujourd'hui par le placement de 5 centimes sous le règne de Tibère formeraient un poids de 71 décillions de kilogs d'or, poids égal à 12,100 millions de fois celui de la Terre telle qu'elle est, et à 3,486 millions de fois le poids d'un globe d'or de la dimension de la Terre.

Si donc notre planète était formée d'or massif, il faudrait trois milliards quatre cent quatre-vingt-six millions de globes égaux pour obtenir une valeur capable de payer ce fameux capital!

En imaginant qu'il tombe du ciel chaque minute un lingot d'or de la dimension de la Terre, il en tomberait 1440 par jour et 520,070 par an. Il faudrait que cette chute se continue pendant plus de six mille ans, pendant. 6,626 ans et 8 mois pour arriver à constituer la somme totale!!

Je n'ai jamais présenté le résultat de ce calcul sans voir le doute errer au coin des lèvres ou dans le regard des personnes qui m'avaient écouté. Et, en effet, cette somme est tellement monstrueuse qu'elle paraît difficile à accepter. C'est pourquoi j'ajouterai ici, comme pièce de conviction, la méthode du calcul que chacun pourra répéter.

La formule la plus expéditive est celle qui se base sur les propriétés des logarithmes. Chacun sait que les intérêts composés se calculent comme ceci:

Log x = log A + n log (n + r/100)

formule dans laquelle x représente le produit de la somme A, placée pendant n années au taux de r.

Pour 5 centimes placés à la naissance de Jésus-Christ, la somme produite en 1873 s'exprime donc par:

Or { Log x = log. 0,05 + 1873 log (l + s/100)

{ Log 1,05 = 0,0211893.

1873 Log 1,05 = 39,6875589.

Log 0,05 = 2,6989700.

__________

Log x = 38,3865289.

dont le nombre correspondant est 2435168 x 10e32.

Pardon de tous ces chiffres! mais il était nécessaire de les reproduire pour convaincre ceux qui douteraient de l'authenticité des conclusions précédentes. Chacun peut ainsi refaire le calcul.

Les lecteurs qui ne se servent pas volontiers de logarithmes arriveraient au même résultat en remarquant qu'un capital placé à 5 p. 100, à intérêts composés, se double dans l'espace de quatorze ans, ou, plus exactement 14,21. Nos 5 centimes ainsi placés en l'an 0 deviennent donc 10 centimes l'an 14; 20 centimes l'an 28; 40 centimes au bout de quatorze nouvelles années; 80 centimes après un même intervalle; 1 fr. 60 l'an 71; 3 fr. 20 l'an 85, et ainsi de suite en doublant toujours.

La progression, qui commence assez lentement, comme en le voit, monte bientôt avec une rapidité effrayante. Pendant les cent premières années, la somme n'arrive, il est vrai, qu'à 6 fr. 40 c. Mais à la fin du IIe siècle, elle est de 819 fr. 20; à la fin du IIIe siècle, elle est de 104,857 fr. 00; à la fin du IVe, elle est de 13,421,772 fr. 80. Nous voici déjà aux millions. La somme doublant toujours de quatorze en quatorze années, on arrive vite aux centaines de millions et aux milliards. Et comme elle continue toujours de doubler, on atteint rapidement les dizaines et centaines de milliards, puis les trillions, les quatrillions, et ainsi de suite. On arrive de la sorte à former pour le commencement de notre siècle (1803) le chiffre de 7,610 décillions, qui deviennent 15 undécillions, en 1817, puis 30, puis 60, puis 121 en 1859 et 243 en notre année de rançon, 1873.

Depuis que ce nombre de 39 chiffres a scintillé dans mon cerveau, je ne puis plus prendre de monnaies romaines entre mes mains sans les voir se multiplier comme dans un rêve. Cette pièce d'Auguste, que tous les collectionneurs classent assez indifféremment sur leurs cartons entre César et Tibère, en la soupesant de la main droite, je me suis pris quelquefois à regretter qu'un génie bienveillant ne l'eût pas placée comme patrimoine d'une famille gallo-romaine de mes ancêtres. La statistique des mariages prouve qu'en France après dix-huit siècles, nous sommes tous cousins au trente-troisième degré. Quelque soit le nombre des héritiers d'un pareil patrimoine on le partagerait volontiers même entre tous les habitants du globe, car la Terre entière n'a que 1,300 millions d'habitants, et chacun, homme, femme ou enfant, aurait encore pour sa part la jolie somme de 187,320,610,000 milliards de francs. Mais sur quelle compagnie d'assurances, sur quelle banque nationale ou internationale aurait-on pu fonder une pareille opération financière qui laisse loin derrière elle tous les rêves d'or rêvés jusqu'à ce jour? C'est ici que nous remontons forcément sur l'échelle des chiffres aux grandeurs astronomiques. Il n'y aurait, en effet, qu'une combinaison de toutes les banques planétaires qui aurait pu parer à une telle éventualité. Et encore, peut-être, faudrait-il adjuger le Soleil lui-même. Et ce ne serait pas suffisant. L'analyse spectrale nous apprend qu'il n'y a pas d'or dans le Soleil, si ce n'est dans ses profondeurs. L'échéance d'une pareille note ne pourrait donc être raisonnablement payée que dans les étoiles, c'est-à-dire dans l'autre monde.

Camille Flammarion.

LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

1815-1818

A propos de l'évacuation du territoire, nous avons cru devoir tracer une courte histoire de l'invasion de 1815 et de ses suites. Nous n'avons pas à démontrer l'intérêt d'actualité qui s'attache à ce travail, certains que nous sommes d'avance que le lecteur y trouvera matière à plus d'un rapprochement aussi curieux qu'instructif.

L'INVASION

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier 1814, deux armées ennemies avaient envahi la France.

Schwartzenberg, entrant par la Suisse et le Haut-Rhin, menaçait les vallées du Doubs et de la Saône.

Blücher, franchissant le Rhin, se dirigeait sur la Meuse.

Aucun obstacle ne s'oppose d'abord à cette irruption: la France n'a plus d'armées, l'empereur se recueille pour savoir où il faut porter ses coups, lequel de ces ennemis il faut écraser.

De tous côtés, en effet, l'étranger menace notre frontière; ce ne sont plus seulement Schwartzenberg et Blücher: en Italie, le prince Eugène est repoussé par les Autrichiens; 160,000 Anglais, Espagnols, Portugais franchissent les Pyrénées avec Wellington; enfin Bernadotte commande l'armée du Nord, qui descend par la Hollande et la Belgique.

La France est entourée de toutes parts: pourtant l'empereur ne la laisse pas accabler: c'est l'heure de la lutte suprême, et jamais son génie militaire ne s'est montré plus élevé.

Mais les défaites ne peuvent arrêter les masses ennemies sans cesse renouvelées. Il faut céder au nombre; le traité de Fontainebleau est signé: l'empereur part pour l'Ile d'Elbe; Louis XVIII remonte sur le trône.

LES CHARGES DE LA PREMIÈRE RESTAURATION.

Le traité du 11 avril 1814 était moins onéreux pour la France qu'on ne pouvait le craindre.

Les Prussiens avaient bien demandé une indemnité de guerre dont ils fixaient le chiffre à 470,000 millions; mais Louis XVIII et son conseil avaient opposé à cette prétention un énergique refus, et l'intervention de l'empereur de Russie obligea le roi de Prusse à retirer sa demande.

En outre, l'évacuation du territoire avait eu lieu presque immédiatement, en vertu de la convention du 23 avril, et de ce côté encore nous n'avions eu aucun frais à payer.

Cependant, la situation était difficile: la France, il est vrai, n'était tenue à remplir aucune obligation vis-à-vis de l'étranger; mais ses charges personnelles allaient lourdement peser sur l'avenir.

Tout d'abord il fallait compter avec l'arriéré laissé par l'Empire.

Pour faire face à ces guerres incessantes, pour solder ces armées toujours victorieuses, mais qu'il n'en fallait pas moins entretenir, Napoléon avait dû créer un déficit considérable qui, estimé d'abord à 1,300 millions, put être ramené à 700, puis à 500 millions seulement.

Quelques-uns des conseillers du roi proposaient de ne pas reconnaître ces dettes; mais le ministre des finances, le baron Louis, repoussa énergiquement la proposition, et le principe du payement intégral de toutes les dettes fut définitivement posé.

C'est là un fait considérable, décisif: ce premier pas assure le succès de tous les autres. Si la Restauration put triompher des charges excessives que les Cent-Jours allaient faire peser sur elle, si elle put mener à bien cette œuvre de libération si difficile et si ardue, c'est au baron Louis qu'en revient le premier honneur, c'est à cette parole si profondément honnête qui, en inspirant confiance à l'Europe, nous assura un crédit qui allait devenir notre unique ressource.

LES CENT JOURS.

Le 1er mars Napoléon débarquait en France, le 20 il entrait aux Tuileries que venait d'abandonner le roi Louis XVIII, et dès le 25 l'alliance de Chaumont était renouée entre les diverses puissances.

Seul, peut-être, l'empereur se faisait illusion, et espérait encore amener l'Europe à la paix.

Dès le 4 avril, il fait une tentative personnelle auprès des cours étrangères et leur adresse une lettre autographe. En même temps, Caulaincourt envoie une circulaire aux principaux cabinets: «C'est à la durée de la paix que tient l'accomplissement des plus nobles vœux de l'empereur.»

La paix! hélas! nul n'y songe en Europe!

A Berlin, à Vienne, à Pétersbourg, à Londres, partout, on arme avec une fiévreuse activité, et la cour des Tuileries acquiert bientôt la conviction qu'il faut se préparer à une lutte suprême.

Mais toutes les ressources de la nation sont épuisées: la France a donné jusqu'au dernier de ses enfants, et tous les efforts sont inutiles. C'est à grand-peine que l'on parvient à réunir quelques troupes, mélange de vieux soldats et d'enfants.

Pourtant, cette volonté indomptable surmonte tous les obstacles, elle crée une armée, la dernière que la nation puisse fournir.

Le 1er juin, Napoléon, en costume impérial, entouré des dignitaires de l'empire, se rend au Champ de Mars, où 25,000 gardés nationaux se trouvent réunis à 25,000 soldats.

Le 11 juin, il quitte Paris pour rejoindre son armée: le 18, tout était fini. Waterloo avait vu le dernier effort de la France.

LES NÉGOCIATIONS.

Napoléon, arrivé à l'Elysée le 20, se décida à signer son abdication: le 29, il quittait Paris.

La Chambre nomma aussitôt une commission exécutive de sept membres chargée du gouvernement; en même temps, des négociateurs se rendaient au-devant des alliés. Il n'était que temps, d'ailleurs, car sans prendre conseil des autres généraux, Blücher se dirigeait sur Paris: le 2 juillet, on entendit le canon.

Le lendemain, un armistice fut signé, et le 6 toutes les barrières de la capitale furent remises aux alliés: le roi rentra le 8 dans Paris.

Les difficultés qui se présentaient, à ce moment, étaient immenses: il fallait traiter avec un ennemi qui ne dissimulait pas ses prétentions, et qui ne se montrait nullement disposé à se contenter, comme en 1811, de garanties purement morales.

Mais, avant tout, il fallait se débarrasser des Prussiens: à était le plus grand danger,

«La difficulté, écrivait lord Castlereagh, est de faire garder quelque mesure aux Prussiens et à Blücher.»

Et Wellington ajoutait:

«Ils ressemblent à des gens qui ayant pris un gâteau, veulent à la fois le garder et le manger.»

Le premier soin de Blücher, en entrant à Paris, avait été de frapper une contribution de guerre de cent millions que l'empereur Alexandre avait fait réduire à dix; il voulut faire sauter le pont d'Iéna, fit même une tentative qui ne réussit heureusement pas, et ne s'arrêta que devant cette belle parole de Louis XVIII:

«Dites au général prussien que je vais me rendre sur le pont d'Iéna.»

Après lui, les diplomates et les généraux allemands ne dissimulaient pas leur haine et leurs exigences. Ils voulaient que l'on changeât tous les noms de rues qui leur déplaisaient; ils revendiquaient les tableaux, les statues de nos musées; ils étaient les maîtres, enfin, et ils prétendaient agir suivant leur fantaisie, sans même consulter leurs alliés.

Livrée à ces mains avides, la France eût été perdue sans l'empereur Alexandre et sans le duc de Wellington.

Ce fut de la part de ces deux hommes une lutte incessante contre les prétentions chaque jour renouvelées non-seulement de la Prusse mais encore de tous les petits États allemands, qui ne se montraient pas les moins âpres à la curée.

Une conférence put être enfin réunie, et les plénipotentiaires des diverses puissances furent invités à examiner les réclamations, à discuter les mémoires soumis à la conférence.

De la part de la Prusse, c'était une véritable avalanche; tous les hommes d'État, les généraux, adressaient note sur note; les plus modestes réclamaient l'Alsace, d'autres voulaient la Lorraine. Le chancelier de Hardenberg demandait «l'Alsace et les forteresses des Pays-Bas, de la Meuse, de la Moselle et de la Sarre». Le comte de Munster, ministre du roi de Hanovre, le comte Wentzengerode, ministre de Wurtemberg, M. de Gagern et vingt autres, réduisaient la France à merci.

--Tenez, mon cher duc, disait l'empereur Alexandre au duc de Richelieu, voilà la France telle que mes alliés voulaient la faire, il n'y manque que ma signature, et je vous promets qu'elle manquera toujours.

La volonté de l'empereur Alexandre fut nettement affirmée dans une note de Capo d'Istria: «Ce serait détruire dès son principe la restauration de cette monarchie, que d'obliger le roi à des concessions qui donneraient au peuple français la mesure de la méfiance avec laquelle les puissances européennes envisagent la stabilité de leur propre ouvrage.»

Cette note produisit une profonde irritation en Allemagne: «Les Russes, disait-on, veulent que l'Allemagne demeure vulnérable.»

Pourtant l'Angleterre, la Russie, et en dernier lieu l'Autriche, s'étant ralliées au même projet, la Prusse dut céder. Le langage des plénipotentiaires était tel d'ailleurs, que Gervinus écrivit cette phrase dans son histoire: «L'opinion de lord Claucarty était que ces discussions ne pourraient être terminées que par une guerre avec la Prusse.»

Tous les obstacles paraissaient donc écartés; il en restait cependant un, le choix même du négociateur français.

Talleyrand n'était sympathique à personne, et l'empereur de Russie lui témoignait une froideur marquée. Le diplomate ne se sentant pas soutenu par le roi offrit sa démission, dans l'espoir sans doute de la voir refusée. Elle fut acceptée.

Louis XVIII se tourna alors vers le duc de Richelieu, qui s'était retiré en Russie pendant la guerre et avait été gouverneur d'Odessa. Il ne pouvait être fait un meilleur choix, car l'empereur Alexandre avait une grande estime pour le duc.

--Le roi, disait Talleyrand dépité, a choisi l'homme de France qui connaît le mieux Odessa.

Le 20 novembre, enfin, le traité de Paris fut signé. Après y avoir mis son nom, le duc rentra dans son cabinet et dit à M. de Barante: «Je viens de signer un traité pour lequel je devrais porter ma tête sur l'échafaud.»

Il écrivait en même temps à M. Decaze:

«Tout est consommé; j'ai apposé hier, plus mort que vif, mon nom à ce fatal traité. J'avais juré de ne pas le faire, et je l'avais dit au roi. Ce malheureux prince m'a conjuré, en fondant en larmes, de ne pas l'abandonner, et dès ce moment je n'ai plus hésité.»

LE TRAITÉ DE PARIS.

Les conditions étaient singulièrement dures, surtout si on les rapproche de celles que les alliés nous avaient imposées en 1814.

Voici en quoi elles consistaient:

Les frontières de la France étaient rétablies telles qu'elles étaient en 1790. Les districts de la Belgique, de l'Allemagne et de la Savoie, ajoutés en 1814 à l'ancien territoire français, en étaient séparés. Landau, Philippeville, Sarrelouis, Marienbourg étaient abandonnés aux alliés. Huningue était démantelé. La France renonçait à tout droit sur Monaco. Elle avait à payer une indemnité de guerre de 700 millions et subissait à ses frais une occupation de 150,000 hommes sur les frontières du nord et de l'est.

Au traité du 20 novembre étaient jointes des conventions militaires et financières que nous allons successivement examiner.

CONVENTIONS MILITAIRES.

La convention relative à la partie militaire débutait par le considérant suivant: «L'état d'inquiétude et de fermentation dont après tant de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe, la France doit se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des États voisins des mesures de précaution et de garantie temporaire, il a été jugé indispensable de faire occuper, pendant un certain temps, par un corps de troupes alliées, des positions militaires le long de la frontière de la France...»

C'est là le caractère distinctif de ce traité. En 1871, c'est pour garantir le payement de l'indemnité de guerre que l'occupation a lieu; en 1815, c'est uniquement par suite de considérations politiques.

Cette convention ne laissait à la France qu'un délai de dix jours pour remettre entre les mains de leurs nouveaux possesseurs les places qui nous étaient enlevées.

L'armée d'occupation, forte de 150,000 hommes, était ainsi composée: l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse donnèrent chacune 30,000 hommes, la Bavière 10,000, le Danemarck, la Saxe, le Wurtemberg chacun 5,000 hommes.

La ligne militaire que ces troupes devaient occuper s'étendait le long des frontières qui séparent les départements du Pas-de-Calais, du Nord, des Ardennes, de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de l'intérieur de la France. Chaque corps d'armée étranger était autant que possible placé de façon à conserver les lignes de communication avec son pays.

Les Prussiens espéraient, sans doute, que l'honneur de commander en chef l'armée d'occupation reviendrait à un de leurs généraux, Blücher par exemple; mais, heureusement pour la France, leur attente fut déçue: c'est le duc de Wellington qui fut choisi. Son autorité était d'ailleurs plutôt nominative qu'effective; il n'avait, en effet, le droit d'intervenir vis-à-vis des soldats des puissances alliées que dans un intérêt stratégique. Pour tout ce qui concernait la discipline, l'administration, les divers corps d'armée n'avaient à recevoir d'ordres que de leurs chefs respectifs.

SOUVENIRS DE LA CAPTIVITÉ.--L'Exécution.

TYPES ET PHYSIONOMIES D'IRLANDE.--Meurtre d'un landlord

par son tenancier.

Dans le but d'éviter tout conflit entre l'armée d'occupation et les troupes françaises, on décida l'établissement d'une zone neutre qui comprenait la partie du département de la Somme, située au nord de cette rivière, les districts de Saint-Quentin, Vervins, Laon, Reims, Sainte-Menehould, Vitry, Saint-Dizier, Joinville, Toul, Dieuze, Sarrebourg, Blamont, Saint-Dié, Baugères; Remiremont, Lure et Saint-Hippolyte.

Un article spécial autorisait le gouvernement français à entretenir, dans les lignes situées entre les territoires occupés, des troupes dont l'effectif était déterminé.

La convention arrêtée et signée, l'ordre d'évacuation fut donné. Certes, ce n'était pas encore la libération, puisque pendant cinq années encore, la France devait supporter la présence de l'étranger; c'était du moins un adoucissement notable.

Le duc de Wellington fut chargé de se concerter avec le gouvernement français pour accélérer le plus possible le départ des innombrables troupes qui se trouvaient en France; il fut convenu que cette évacuation serait faite dans un délai de vingt et un jours, à compter de la signature du traité de Paris. Ce n'est cependant que vers la fin de décembre 1815 que l'évacuation fut enfin terminée.

Les troupes alliées, officiers et soldats, montraient peu d'empressement à abandonner cette riche terre de France.

CONVENTIONS FINANCIÈRES.

Deux conventions financières étaient annexées au traité: l'une stipulait au profit des puissances alliées une contribution de guerre de sept cents millions; l'autre était relative aux réclamations des sujets des diverses nations, par suite de réquisitions, d'emprunts, de dommages provenant du fait des armées françaises.

Sur le premier point, l'indemnité de guerre devait être payée en cinq années au moyen de bons au porteur sur le Trésor, payables de quatre mois en quatre mois; aucun intérêt n'était exigé de la France. Les payements devaient se monter par année à 270 millions, sur lesquels 140 étaient affectés à l'indemnité et 130 à l'entretien de l'armée d'occupation. Ce dernier chiffre n'était qu'approximatif, il fut malheureusement dépassé.

Un article supplémentaire permettait, il est vrai, au gouvernement français de s'en tenir au versement annuel de 270 millions, les sommes restant dues pouvant être payées après la période de cinq années.

Il serait facile de rechercher à quel emploi était destinés les 700 millions exigés de la France. Nous trouvons, à cet égard, dans l'Observateur autrichien de 1815 un protocole signé entre les ministres des puissances alliées et qui porte que: «Vu la nécessité d'assurer la tranquillité des pays limitrophes de la France,» le quart de la contribution de guerre sera réservé pour élever des fortifications sur la frontière. Dans ce traité, la Belgique est la plus favorisée des puissances: sa part se monte à 60 millions, la Prusse n'a droit qu'à 20 millions.

La convention spécialement destinée à indemniser les sujets des puissances alliées des pertes que la France avait pu leur faire éprouver pendant les guerres de l'Empire, stipulait pour le gouvernement français l'obligation d'inscrire immédiatement sur le grand livre une rente de 3 millions 500,000 francs, représentant un capital de 70 millions; dans le cas, où après règlement, cette somme serait insuffisante, elle devait être augmentée de façon à désintéresser tous les créanciers. Cette hypothèse devait malheureusement se réaliser.

On conçoit sans peine, en effet, combien il était difficile, quel que fut l'esprit de justice qui animât les législateurs, de s'y reconnaître au milieu de réclamations anciennes, basées le plus souvent sur des titres irréguliers. Sans entrer à ce sujet dans des détails par trop spéciaux, nous dirons que le Moniteur du 26 avril 1818 fait connaître que la totalité des réclamations s'éleva d'abord à 1 milliard 600 millions. Des traités particuliers conclus avec chaque puissance, à la date du 15 juin 1818, réduisirent sensiblement ces réclamations intéressées et les fixèrent à une somme approximative de 500 millions.

Dans ce chiffre, il faut comprendre, il est vrai, le remboursement aux sujets anglais de toutes les valeurs mobilières et immobilières qui leur avaient été confisquées depuis 1793. 11 fut nécessaire en outre de consentir à la restitution intégrale des rentes appartenant à des Anglais qui, comme toutes les autres rentes françaises, avaient en 1707 subi la réduction au tiers. Pour cette seule créance, il fallut inscrire au grand livre, à titre de garantie, une rente de 3 millions 500,000 francs, représentant un capital de 70 millions.

L'Angleterre, si conciliante quand il s'agissait de cession territoriale qui ne pouvait lui profiter, se montra inflexible sur les questions d'argent.

LES CHARGES DE LA FRANCE.

Il nous est maintenant possible d'établir quelles étaient les charges financières qui pesaient sur la nation et qu'il allait falloir acquitter dans un temps relativement court.

Elles se composaient: 1° de l'indemnité de guerre, de 700 millions. 2° De l'entretien des troupes étrangères, qui se monta à 633 » 3° Payement aux sujets des puissances alliées 500 » 4° L'arriéré, qui après les Cent jours s'élevait à 650 »

Le gouvernement de la Restauration avait donc à pourvoir à un passif de 2 milliards 500 millions.

LIQUIDATION FINANCIÈRE.

Il était temps d'aviser et de ramener la confiance, car la rente que nous avons vue à 80 francs le 1er mars 1815, était tombée le 1er décembre de la même année à 52 francs.

Pour se rendre un compte exact de la situation, il suffit de se reporter au rapport du ministre des finances, on y trouve ces lignes: «Lorsque, après avoir épuisé toutes les combinaisons, ou pour mieux dire tous les expédients pour obtenir des ressources, nous étions parvenus à assurer les payements de la journée, nos vœux étaient remplis. Le lendemain nous apportait les mêmes anxiétés et nous imposait les mêmes devoirs.»

Pour faire face aux besoins immédiats du Trésor, une ordonnance royale du 16 août 1815 imposa aux départements, en proportion de leurs ressources, une contribution forcée de 100 millions.

C'était là d'ailleurs plutôt un emprunt qu'une contribution, car une loi du 26 avril 1816 ordonna le remboursement intégral de ces 100 millions.

Les impôts existants furent maintenus, et des centimes additionnels ajoutés aux quatre contributions. De nouveaux impôts portèrent sur les droits d'enregistrement et de timbre, sur les traitements, les douanes, etc.

En même temps qu'on augmentait les recettes, on s'efforçait de réduire les dépenses. C'est le budget de la guerre et de la marine qui fut surtout atteint: de 251 millions, il fut ramené à 228 millions.

Nous avons vu précédemment, qu'en 1814, le baron Louis avait dû lutter contre les conseils mêmes du roi, pour assurer le payement des dettes contractées sous l'empire. M. Corvetto, son successeur, fut moins heureux devant les chambres: mais en 1817, M. Louis, alors président de la commission du budget, fit reconnaître ces créances par la loi du 25 mars 1817, et assura l'acquittement régulier et intégral de l'arriéré.

LES EMPRUNTS.

On conçoit sans peine qu'il était impossible avec un budget qui montait en 1814 à 637 millions au chapitre des dépenses, et à 814 millions en 1815, de faire lace aux exigences de la situation. Il était donc indispensable de faire appel au crédit.

Déjà, il avait été nécessaire d'inscrire au grand livre des titres de rentes pour une somme approximative de 36 millions de revenu, afin de donner aux puissances alliées la garantie stipulée au traité de paix.

Cette opération ne constitua, à vrai dire, qu'une remise de rentes.

Ce n'est qu'en mai 1810 que le premier emprunt fut émis: il était de 6 millions de rentes 5 pour 100 au prix moyen de 57 fr. 20 c.

Une loi du 25 mars 1817 autorisait un second emprunt de 30 millions de rentes. Après une longue discussion législative, le ministre des finances, M. Corvetto, fut autorisé à traiter avec la maison Hope et Baring (de Londres et d'Amsterdam), par opérations successives. Ces négociations produisirent un capital de 345 millions. L'emprunt ressortait à 8 fr. 00 pour 100 en moyenne, tandis que le premier s'était élevé à 9 francs.

Le 9 mai 1818, un troisième emprunt de 14 millions 800 francs de rentes fut émis sous une forme nouvelle. Les souscriptions publiques devaient être de 5,000 francs de rentes au moins: quant au prix, il n'était pas fixé, et ne devait l'être qu'après le relevé des demandes. Malgré la forme singulière de cet emprunt, qui fut d'ailleurs vivement critiqué à l'époque et donna lieu à plusieurs discussions au sein des chambres, le résultat surpassa tout ce que l'on attendait: pour 14 millions 600 francs de renies demandés aux capitalistes, on eut 163 millions de soumissions; l'emprunt fut donc couvert onze fois environ.

Le quatrième emprunt fut conclu le 9 octobre 1818 avec la maison Hope et Baring, au cours de 67 francs; il produisit 105 millions de francs destinés à nous acquitter en partie de la contribution de guerre.

Ce payement effectué, nous ne restions plus débiteurs vis-à-vis de l'étranger que d'une somme de 100 millions. L'article 14 du traité du 20 novembre 1815 autorisant la France à s'acquitter des 100 derniers millions par la remise d'un litre de rente au cours moyen d'alors, le gouvernement français inscrivit au grand livre un nouveau titre de plus de 6 millions 500,000 francs, au cours de 75 fr. 57. Les puissances étrangères vendirent ce titre à la maison Hope et Baring.

Malheureusement, il survint à ce moment à la Bourse de Paris une crise tellement violente que de plus de 75 francs, la rente tomba alors à 60 francs. La maison Hope et Baring fit alors observer que comme il lui était impossible de garder en portefeuille toutes ces rentes, elle allait surcharger le marché et amener une baisse plus considérable. Le traité fut alors résilié; la rente de 6 millions 615,000 francs fut rendue à la France, qui acquitta les 100 millions dont elle était redevable en bons du Trésor.

La liquidation financière n'était pas encore terminée, et puisque nous avons énuméré les charges qui pesaient sur la France après les Cent-Jours, il nous faut suivre jusqu'à la fin ces opérations.

La loi de 1817, votée grâce à l'intervention du baron Louis, portait que l'arriéré serait payé par des reconnaissances de liquidation que le Trésor acquitterait par cinquièmes, à partir de 1821. A cette époque, le ministre des finances, M. Roy, offrit aux créanciers de les payer, soit en numéraire, soit en annuités 6 pour 100, soit en annuités 4 pour 100 avec 2 pour 100 de lots et de primes à leur choix. L'arriéré à payer cette année étant de 60 millions, 50 millions d'annuités 4 pour 100 avec lois furent réclamés.

Ce résultat, peut-être inattendu, méritait d'être signalé dans ce rapide récit de la liquidation financière de 1815. Il constitue, en effet, un précédent instructif, et servit de base à une combinaison proposée plus tard, et que nous retrouverons lorsque nous aurons à raconter les efforts que la France dut faire une fois encore pour remédier aux désastres de la plus terrible des invasions.

En 1821, un cinquième emprunt de 12 millions 514,000 francs de rentes fut adjugé à MM. Hottinger, Hope et Delessert.

Enfin, en 1823, eut lieu le dernier emprunt. Il s'élevait à 23 millions 114,000 francs de rentes, mais 19 millions 514,000 francs seulement étaient imputables à la liquidation antérieure; il fut adjugé à MM. Rothschild au taux de 89 fr. 55.

La liquidation financière de 1815 était terminée.

RÉSUMÉ.

Quelque arides que soient ces matières, il nous semble utile d'en faire ressortir les points principaux: il y a là un précédent qui nous sera plus tard utile; et d'ailleurs, au milieu de nos désastres, n'éprouve-t-on pas une consolation réelle à voir cette activité de la nation, cette vitalité inouïe qui résiste à toutes les charges, et répare en si peu de temps des ruines que l'on croyait impossible de relever?

Six emprunts ont dû être émis pour nous acquitter vis-à-vis de l'étranger, le premier est à 57 fr. 26, le dernier à 89 fr. 55.

Les rentes inscrites au grand livre se divisent en deux parties:

1° Rentes émises par voie d'emprunt, soit 91 millions 830,000 francs de rentes représentant un capital de 1 milliard 334 millions.

2° Rentes remises aux puissances étrangères, soit 36 millions 658,000 francs de rentes représentant un capital de 733 millions.

A ces chiffres il convient d'ajouter les 100 millions de contribution forcée, les aggravations d'impôts, etc.; on arrive ainsi à un total exact et définitif de 2 MILLIARDS 90 MILLIONS.

C'est ce que nous coûtait l'invasion de 1815.

Le 1er décembre 1815, le cours de la rente 5 pour 100 était tombé à 52 fr. 30. En 1818, il était à 75 fr. 57, il dépassait 100 francs en 1824.

Pour compléter ce trop rapide récit, ajoutons que l'amortissement fondé en 1816 avait déjà, en 1825, racheté plus de 37 millions de rentes, pour un capital de plus de 700 millions.

RÉORGANISATION MILITAIRE.

Il nous faut maintenant revenir en arrière, et pour donner une idée plus exacte et plus complète de l'œuvre entreprise, dire quelques mots de la réorganisation des forces militaires de la France, due principalement au maréchal Gouvion Saint-Cyr.

Au moment de la signature de l'armistice, l'armée française était au delà de la Loire: «Par ses sentiments, par ses traditions, dit le maréchal Davout dans ses Mémoires, elle était l'armée du pays, et pourtant elle ne savait à qui obéir, au service de quelle cause mettre son dévouement.»

Faut-il croire, comme l'indique M. Gay de Vernon dans sa biographie du maréchal Gouvion Saint-Cyr, que le ministre de la guerre ait un instant songé à conserver cette armée, à la fondre au besoin avec les Vendéens, «afin de donner à la France une force suffisante pour obtenir de l'étranger des conditions moins lourdes»?

Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, les puissances alliées signifièrent au roi que si l'armée n'était pas immédiatement licenciée, «on allait donner l'ordre à 300,000 hommes de passer la Loire et de reprendre les hostilités».

Force fut donc au maréchal de promulguer une ordonnance de licenciement qui avait été rendue à Lille le 23 mars.

Mais en même temps qu'il licenciait l'armée, le maréchal ouvion Saint-Cyr concevait l'idée patriotique de reconstituer une nouvelle force militaire, et d'assurer à la France des institutions capables de lui rendre le rang qu'elle avait momentanément perdu.

N'est-ce pas vraiment un fait digne de remarque que cette audacieuse tentative de reconstitution de nos forces nationales, avant même que le traité de paix ne fut signé?

La Gazette officielle du 11 août 1815 contient une ordonnance qui débute par cette phrase:

«... Considérant que la nouvelle organisation doit se faire sur des bases qui assurent à la France son indépendance au dehors et la tranquillité au dedans...»

L'armée était disposée en 80 légions d'infanterie, 12 d'artillerie, 47 régiments de cavalerie, en y comprenant les carabiniers royaux.

Chaque légion, divisée en bataillons, était forte de 1,687 hommes, dont 103 officiers.

Ce qu'il y a surtout à remarquer dans ce projet si promptement appliqué, c'est l'organisation régionale de notre force armée, tentative hardie à une époque où l'esprit de parti, l'animosité politique pouvaient faire craindre des dangers sérieux.

En outre, l'ordonnance portait qu'à chaque légion on pourrait ajouter une compagnie de cavalerie et une d'artillerie, ce qui, d'ailleurs, ne fût jamais exécuté. N'y avait-il pas là, sinon une tendance à faire de chacune de ces légions une unité pouvant se suffire à elle-même, du moins à les considérer comme des cadres propres, à un moment donné, à recevoir un nombre d'hommes plus considérable, de façon à augmenter singulièrement en puissance? Le nombre exagéré des officiers (103 pour 1584 hommes) tend à justifier cette supposition qu'il n'est pas inutile de rapprocher de l'idée de résistance prêtée au maréchal Gouvion Saint-Cyr par son biographe.

L'article 12 de la charte de 1814 ayant aboli la conscription, on composa les légions des soldats qui avaient été renvoyés dans leurs foyers sans être cependant libérés. L'engagement volontaire devait combler les vides.

En outre, 3 régiments du génie furent créés.

Enfin, sous l'influence du maréchal Marmont, on organisa une garde royale composée de 2 divisions d'infanterie et de 2 divisions de cavalerie, plus l régiment d'artillerie à cheval et 1 à pied, soit environ 26,000 hommes.

Le total général de nos forces était de 220,000 hommes: à ce nombre, il convient d'ajouter 17 légions de gendarmerie.

Cette réorganisation militaire fut achevée en six semaines.

Ce n'était là d'ailleurs qu'une réorganisation provisoire qui ne devait durer que jusqu'en 1818; elle avait l'avantage de permettre une expérience sérieuse et préparait cette loi militaire si connue et qui porte si justement le nom de son auteur, le maréchal Gouvion Saint-Cyr.

L'OCCUPATION.

Nous avons dit que le traité du 20 novembre 1815 stipulait l'occupation de certaines provinces de la France par une armée composée de troupes alliées. Le commandement en chef était remis au duc de Wellington. Les Anglais, les Hollandais, les Belges, les Hanovriens et les Brunswickois, sous les ordres directs de Wellington, étaient cantonnés en Flandre, Artois, Picardie, Ile de France. Les Prussiens en Normandie, Maine, Anjou, Bretagne; les Autrichiens, les Bavarois, les Wurtembergeois, les Hessois, principalement en Bourgogne; les Russes en Lorraine et en Champagne, les Badois en Alsace.

L'occupation était lourde à supporter, car les alliés frappaient le pays de contributions chaque jour renouvelées, s'emparaient des caisses publiques, chassaient les préfets, refusaient de leur obéir, chargeaient à coups de sabre les populations et mettaient le feu aux maisons.

En Lorraine, la brutalité naturelle des Russes était sévèrement réprimée par leur chef. Alexandre avait l'âme trop haute pour autoriser de basses représailles.

La conduite des Autrichiens, dans leur cantonnement de Bourgogne, était relativement modérée.

Les plus acharnés contre nous, ceux qui respectaient le moins les propriétés et les personnes, et que la légende devait à jamais flétrir dans nos campagnes, c'étaient les Prussiens. Leur chef, le feld-maréchal Blücher leur avait donné l'exemple des violences, en leur montrant que la France était corvéable à merci.

Quant aux troupes anglaises, elles étaient maintenues par Wellington dans la plus stricte discipline. Le général ordonnait à ses soldats et à ses officiels d'observer fidèlement les lois françaises.

Grâce à cette autorité, dès le commencement de 1810 un ordre relatif commença à régner. L'administration civile, celle de la justice, et la perception des contributions, ainsi que les douanes restaient entre les mains des agents français. La gendarmerie, reconnue nécessaire au maintien de l'ordre et de la tranquillité, put reprendre ses fonctions dans les pays occupés.

Les violences des premiers temps ne se produisirent plus qu'à l'état de faits isolés; s'il n'était le plus souvent pas possible d'en obtenir satisfaction, du moins elles n'étaient plus encouragées par les chefs.

L'ÉVACUATION.

Le traité du 20 novembre, en stipulant que l'occupation du territoire français par une armée alliée de cent cinquante mille hommes durerait cinq années, avait reconnu la possibilité de réduire, soit le temps d'occupation, soit le nombre des troupes étrangères.

D'après l'esprit même du traité de Paris, ce n'était pas accessoirement, et pour garantir le payement de l'indemnité de guerre, que le territoire français devait être occupé. Le but principal des alliés était de maintenir en France la tranquillité publique; et l'on conçoit sans peine quelle était l'exacte signification de ces mots. On se souvenait des événements accomplis en 1814, dit débarquement de l'empereur et de la facilité avec laquelle il avait pu marcher jusqu'aux Tuileries; on voulait prendre des garanties suffisantes pour rendre impossible le retour de semblable bouleversement.

Dès l'année 1816, le gouvernement français s'efforça d'obtenir des concessions et de faire diminuer l'armée d'occupation. La récolte avait été exceptionnellement mauvaise, et par suite le trésor public se trouvait hors d'état de faire face aux engagements pris par le traité.

Les alliés consentirent facilement à une suspension momentanée des paiements, mais ils se refusèrent absolument à restreindre l'armée d'occupation. Seules, la Russie et l'Autriche appuyèrent la demande du duc de Richelieu; l'Angleterre s'y opposa formellement, et le duc de Wellington, jusque-là si bienveillant, déclara que la tranquillité ne lui semblait pas suffisamment garantie pour qu'il fut possible d'accéder à la demande de la France.

Ce premier échec ne découragea pas le ministère français. Dès le commencement de 1817, les négociations furent reprises, et l'Angleterre, une fois encore, se montra peu disposée à accueillir la proposition qui lui était faite. Fort heureusement, la Russie ne se laissa pas arrêter par le peu d'empressement de l'ambassadeur anglais, sir Charles Stuart; il fut décidé que dans le cas où l'emprunt que le gouvernement français cherchait à contracter en ce moment viendrait à réussir, l'armée d'occupation serait réduite. L'accord ayant été conclu le 18 février entre le ministre des finances et la maison Hope et Baring, comme nous l'avons exposé dans un chapitre précédent, il fut résolu que trente mille hommes quitteraient la France le 1er avril.

Cette nouvelle, portée à la Chambre des députés par le duc de Richelieu, excita un vif enthousiasme.

LA LIBÉRATION.

Le moment était enfin arrivé où l'occupation étrangère allait cesser. Le succès des emprunts précédents, la fidélité de la France à tenir ses engagements, enfin la tranquillité dont jouissait le pays, ne permettaient pas aux souverains étrangers de refuser d'appliquer la clause contenue dans le traité de Paris, et d'après laquelle l'évacuation du territoire français pouvait être accordée au bout de trois ans. La Russie avait tout d'abord accueilli cette proposition, à laquelle l'Angleterre ne tarda pas à se rallier. Les cabinets de Vienne et de Berlin, moins bienveillants pour la France, proposèrent de maintenir encore l'armée d'occupation, ou tout au moins de laisser en Allemagne pendant quelque temps, concentrées à peu de distance de la frontière, les troupes que l'on voulait retirer, mais cette solution ne put prévaloir.

Quoique tout fût ainsi arrangé en principe, il restait cependant à régler les conditions et la forme de l'évacuation définitive. Il fallait, en outre, traiter une question plus difficile, celle de la position qui serait faite à la France au milieu des puissances alliées.

On convint donc de réunir les plénipotentiaires des divers États, pour arriver à une solution. Une circulaire en date du 25 mai annonça que la réunion serait convoquée à Aix-la-Chapelle.

Le 30 septembre eut lieu la première séance du congrès, le duc de Richelieu y assistait au nom de la France. Dès le 2 octobre, le principe de l'évacuation fut reconnu dans un protocole.

Tout n'était pas cependant encore entièrement terminé. Avant de retirer leurs troupes du territoire français, les souverains alliés voulaient que l'on réglât définitivement les créances que les sujets étrangers avaient, d'après le traité, le droit de faire valoir contre la France.

Cette négociation ne retint d'ailleurs pas longtemps le congrès, car dès le 8 octobre une convention particulière était signée par le duc de Richelieu avec chacun des États. Nous avons vu précédemment que le chiffre total des réclamations acceptées et reconnues se montait à environ 500 millions.

Le 18 du même mois eut lieu la ratification des conventions précédentes, et dès le même jour, sans attendre l'issue des négociations qui se poursuivaient pour aboutir à un traité d'alliance entre la France et les grandes puissances européennes, le duc de Wellington donna tous les ordres pour le départ des troupes.

LA SECONDE LIBÉRATION

L'INVASION.

Le 19 juillet 1870 la guerre est déclarée; nos régiments sont, en toute hâte, envoyés à la frontière; malgré l'infériorité du nombre on espère pouvoir prendre l'offensive.

Mais le temps s'écoule, et nous ne parvenons pas à organiser nos forces. Vivres, munitions, soldats, tout manque à la fois.

En Allemagne, au contraire, tout est prévu, préparé de longue date.

Nous sommes écrasés à Wissembourg, à Woërth, à Forbach.

L'invasion est commencée.

Pour la première fois, depuis plus de cinquante ans, la victoire nous abandonne.

Du moins, la lutte sera acharnée et ce n'est que pas à pas que l'ennemi pourra avancer.

Un instant surprises, nos troupes se reforment: deux armées sont sur pied.

L'une, à Metz, triomphe à Borny et à Rezonville, mais voit le cercle allemand se reformer autour d'elle après Gravelotte.

L'autre, après une résistance désespérée, est forcée de déposer les armes à Sedan.

La France n'a plus d'armées; ses généraux sont prisonniers.

Les armes, les soldats, l'argent, tout manque à la fois.

N'importe: pendant quinze ans la France a lutté contre toute l'Europe; elle ne peut succomber ainsi.

Paris ferme ses portes et arme ses remparts, la province tout entière se soulève.