Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

The Project Gutenberg EBook of Mein erster Ausflug, by

Ferdinand Maximilian von Österreich

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most

other parts of the world at no cost and with almost no restrictions

whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of

the Project Gutenberg License included with this eBook or online at

www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have

to check the laws of the country where you are located before using this ebook.

Title: Mein erster Ausflug

Wanderungen in Griechenland

Author: Ferdinand Maximilian von Österreich

Release Date: November 21, 2014 [EBook #47412]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1

*** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK MEIN ERSTER AUSFLUG ***

Produced by The Online Distributed Proofreading Team at

http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned

images of public domain material from the Google Print

project.)

Mein erster Ausflug.

Alle Rechte vorbehalten.

Die Verlagshandlung.

Verlag von Duncker & Humblot in Leipzig.

Wanderungen in Griechenland

von

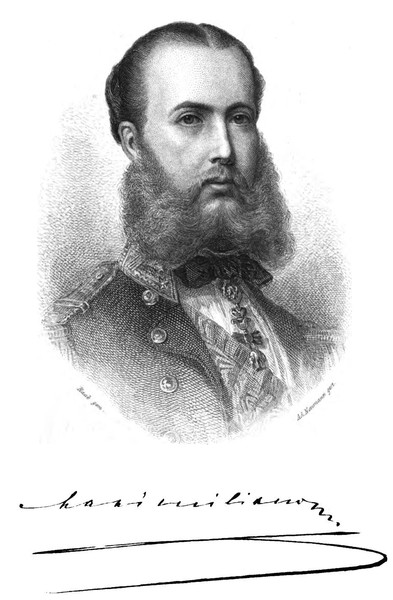

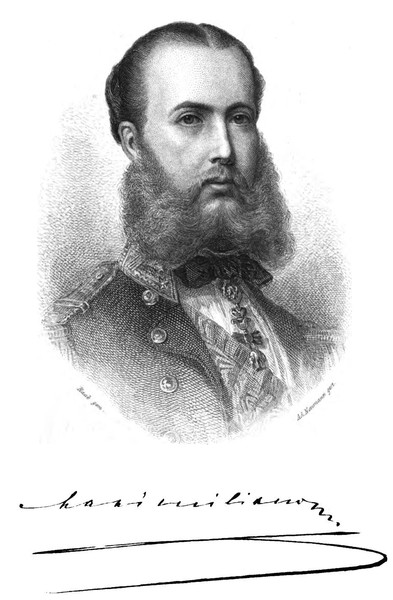

Maximilian I.

Ferdinand Maximilian

Erzherzog von Oesterreich.

Mit einem Portrait des Verfassers in Stahlstich,

nach einem Miniatur-Gemälde von Raab.

Leipzig,

Duncker & Humblot.

1868.

| Seite | |

| Vorwort | VII |

| Triest | 1 |

| Der erste Tag auf griechischer Erde | 10 |

| Eine Landreise durch Griechenland | 23 |

| Athen | 77 |

| Ein Besuch in der Moschee von Smyrna | 147 |

| Ein Besuch auf dem Sklavenmarkte von Smyrna | 159 |

| Der Bazar von Smyrna | 164 |

| Ein türkisches Bad | 173 |

| Ein Morgen beim Pascha von Smyrna | 181 |

| Ein Ausflug nach Burnabà | 205 |

| Beim Anblick von Corfu | 216 |

| Zwei Tage in den Bocche di Cattaro | 221 |

| Ragusa | 234 |

| Der vierte October auf offener See | 251 |

Die gegenwärtigen Blätter, welche eigentlich den Reigen der unter dem Titel »Aus meinem Leben« veröffentlichten Reisetagebücher des verewigten Kaisers Maximilian hätten eröffnen sollen, erscheinen durch eine eigene Verkettung der Umstände an deren Schluß und unter einem selbstständigen Titel. Jene jüngst publicirten Bände nehmlich waren bereits früher als Manuscript gedruckt und nur dem kaiserlich österreichischen Hofe, speciell den dem Erzherzog Ferdinand Maximilian Nahestehenden zum Geschenk gemacht worden. Das vorliegende Tagebuch über des Erzherzog-Kaisers erste Reise nach Griechenland (der Prinz zählte damals 18 Jahre) war ursprünglich von dem hohen Autor in seiner Bescheidenheit selbst nicht für bedeutend genug erachtet worden, um dessen Veröffentlichung wünschenswerth erscheinen zu lassen. Jetzt indessen, nach dem Scheiden des Kaisers Maximilian, glaubten wir den zahlreichen Verehrern seines Charakters, wie seiner Muse, keine freundlichere Gabe bieten zu können, als die Blätter seines Erstlingswerkes, die den für alles Gute und Schöne warm erglühenden kaiserlichen Jüngling trefflich kennzeichnen.

Die Reise nach Griechenland fällt noch in die Studienzeit des jungen Prinzen; es war ein Ferien-Ausflug, der ihm, wie seinem jüngern Bruder, dem Erzherzog Carl Ludwig, vom Kaiser wie den kaiserlichen Eltern gestattet worden war. Die Reisegesellschaft bestand aus dem Erzherzog Max, dem Erzherzog Carl, dem Fürsten Jablonowsky (seitdem in der Blüthe seiner Jahre gestorben), dem Grafen Coudenhove (jetzigem Obersten in der Armee), dem Baron Koller, dem Archivarius Kaltenbeck (als Herausgeber gelehrter Schriften bekannt – seitdem gleichfalls verstorben), dem Professor Geiger (einem talentvollen und hochgeachteten Maler) und dem Doctor Fritsch (kaiserlichem Leibarzte, und von Seiner Majestät dem Kaiser Franz Joseph, seinen Brüdern beigegeben). Den Dampfer Vulcan, der die Prinzen beförderte, befehligte der jetzige Vice-Admiral und Commandant der Marine, damaliger Capitain Julius Vissiak, während sich Dr. Ilek, jetzt Marine-Stabsarzt und der unglücklichen Kaiserin Charlotte bis zu Ihrem Abschiede von Miramar ärztlicher Rathgeber, als Schiffsmedicus auf der Corvette befand. Die Reise sollte keinem wissenschaftlichen Zwecke dienen; sie war im eigentlichen Sinne eine Lustreise. Erzherzog Max sowohl wie sein eben erst in das Jünglingsalter eintretender Bruder gehörten damals noch nicht dem »Dienste« an. Der Erstere trat bald darauf in die Marine ein, und mußte während der italienischen Reise (im Jahr 1851) schon seine Schiffswacht halten. – Es existirt in Miramar ein hübsches Bild von Professor Geiger, welches die Vorstellung beim Pascha von Smyrna*) darstellt, und auf dem die beiden Erzherzoge in weißer Uniform erscheinen.

*) S. 181.

Die Leidenschaft des Prinzen Max für die See und die Tropen tritt in den nachfolgenden Blättern schon bedeutend in den Vordergrund – sie hat ihn nie verlassen. Die Cajüte war sein liebster Aufenthaltsort; er hat sich in Miramar aus seinem eigensten Gemach fast eine Cajüte geschaffen; die Wogen des Meeres, die an das Schloß anschlagen, vervollständigten die Täuschung. Es ist ein großes viereckiges Zimmer, wohl kaum mehr als 9 Fuß hoch, und eines der anmuthigsten und interessantesten Gemächer im Schlosse. Außer dem leeren Fleckchen auf dem Schreibtische, dessen der Erzherzog-Kaiser nicht entbehren konnte, war kaum ein freies Plätzchen zu finden. Er war, wie dies schon aus dem nachfolgenden Tagebuche hervorgeht, ein leidenschaftlicher Sammler: die Symbole und Producte aller Länder und Meere füllten Tische, Schränke und Gestelle in diesem Gemache. Indessen fehlten demselben auch die behaglichsten Möbel nicht. Nach Tische pflegte der Erzherzog hier mit den Herren seiner Umgebung eine Cigarre zu rauchen, während seine hohe Gemahlin, nur durch wenige Zimmer getrennt, in dem Kreise Ihrer Damen weilte; oft ging er ab und zu, um die hohe Frau durch heiteres und kurzweiliges Gespräch zu erfreuen.

Es möge uns gestattet sein, hier einige wenige biographische Skizzen über den verewigten hohen Verfasser zu geben: Ferdinand Maximilian wurde am 6. Juli 1832 geboren; er hat somit, da er am 19. Juni 1867 schied, sein 35stes Lebensjahr nicht vollendet. Er ward von seiner Familie mit dem zweiten Namen genannt, den er auch als Kaiser von Mexico ausschließlich führte. Er war ein so schwaches und wenig hübsches Kind, so unbeweglich und theilnahmlos, daß nur das Auge der Mutter in seinem lebhaften Blicke das Erwachen des Geistes wahrnahm. Zwei Züge aus seiner frühesten Kindheit seien hier mitgetheilt, obgleich diese Zeilen nur die äußersten Umrisse seines Erdenlebens geben sollen: Als Max eben sprechen gelernt hatte, zeigte man den erzherzoglichen Kindern einen der Zwerge, die ihre Kindergestalt beibehalten haben, in deren Gesicht sich aber das vorgerückte Alter ausspricht. Der kleine, etwa zweijährige Knabe lief zu seiner Aja in das andere Zimmer und sagte: »Draußen ist ein altes Kind!« Das war der erste Geistesblitz. Sein Herz sprach auf eine noch schönere Weise. Zu der Zeit, als die jungen Erzherzoge unter männliche Aufsicht gestellt werden sollten, war das Herz des kleinen Max von Schmerz erfüllt, sich von Fräulein v. Sturmfeder, der erzherzoglichen Kinder Aja, trennen zu sollen. Fräulein v. Sturmfeder liebte den zwei Jahre älteren, viel hübscheren und aufgeweckteren Bruder Franz viel mehr, als den mageren, blassen, stillen Knaben. Als sie nun gehen wollte, stürzte sich Max ihr um den Hals, und weinend rief er aus: »Ich liebe Dich so – so sehr – wie Du den Franzi liebst.«

Der Erzherzog wuchs heran; er gewann sich durch sein frisches, warmes Wesen, durch seinen lebendigen, empfänglichen Geist die Liebe und Achtung aller Derer, die mit ihm und neben ihm lebten. Es war eine durchaus gerade, wahre Natur. Er wollte nie mehr sein, als er war; weniger Fürst als Mensch, hielt er doch sehr viel von seiner hohen Stellung, erkannte aber die Pflichten an, die sie ihm brachte. Zahlreiche Stellen aus seinen Schriften beweisen dies. Männer, die ihm nahegestanden, wissen nicht genug seine Leutseligkeit, seinen hohen Sinn zu rühmen. Aber auch über seine Festigkeit, seine Kenntnisse und die Umsicht, mit der er sich den ihm zugetheilten Aufgaben unterzog, herrscht nur eine Stimme.

Bald nach der Rückkehr aus Griechenland trat Ferdinand Maximilian in die Marine ein. Er gehörte ihr an, bis er sein Schloß Miramar auf immer verlassen sollte und seine Wirksamkeit als Obercommandant derselben hat den Grund zu dem ruhmreichen Siege von Lissa gelegt. – Zu Ende eines Manövers, welches die Flotte vor Seiner Majestät dem Kaiser Franz Joseph ausführte, ernannte ihn sein erhabener Bruder zum General-Gouverneur der Lombardei und Venetien. – In diese Zeit (1856) fällt seine Verlobung mit der von ihm innig verehrten Prinzessin Charlotte von Belgien. Im Jahre 1857 siedelte er mit seiner jungen Frau nach Mailand über, wo sie im rosengeschmückten Garten von Monza ein glückseliges Leben führten. Welterschütternde Ereignisse riefen ihn nach zwei Jahren von diesem Posten ab. Was er gelitten in dieser Zeit, geht aus einem Ausspruch hervor, den er gethan. Er hatte in seiner Bibliothek eine Tafel aufgestellt mit der Inschrift: »Memento Verona!« Er sagte: »Dieses Memento lese ich, wenn ich mich trübe gestimmt fühle; denn unglücklicher, als ich damals war, kann ich nicht werden!«

Was später geschehen ist, gehört der Geschichte an. Unsäglich mag er, ferne von Allen, die ihm theuer waren, gelitten haben. Seine Gemahlin, die heldenmüthige Gefährtin seiner erschütternden Leiden während der Zeit seiner Regierung, wähnte er gestorben. Man darf hoffen, daß sein Geist in der Todesstunde von einer Art Verzückung gehoben war; denn als man ihm die Augen verbinden wollte, sagte er: »Nein, nein, dann könnte ich meine Mutter nicht mehr sehen.« – Die Augen gen Himmel gerichtet, erwartete er den tödtlichen Schuß.

Auf ihn lassen sich treffend seine eigenen Worte anwenden:

Triest den 2. September 1850.

Den schönsten Anblick von Triest genießt man unstreitig am Fuße des Obelisken von Optschina; man fährt stundenweit durch die steinigen Wüsten des Karstes, auf dem ein schwerer Fluch zu lasten scheint; die Felsenstücke bilden graue Gestalten und man wähnt Ruinen von Häusern und ganzen Dörfern zu sehen; dürres Gesträuch streckt die Arme aus und nirgends erfreut Leben das menschliche Auge; das Grau des Unentschiedenen und Geheimnißvollen ist über den Karst gebreitet, bis sich endlich nach langer Fahrt das ermüdete Auge beim Anblick des Obelisken neu belebt, der wie ein Zeichen der Hoffnung dasteht. Man ist noch im Jammerthale, aber drüben ist's herrlich, südlich und lebendig; man treibt mit Ungeduld den Postillon, und rasch fliegt man die letzte kleine Anhöhe bis zum Obelisk heran, und nun liegt das Bild der Unendlichkeit zu den Füßen des entzückten Reisenden, das der Contrast mit dem todten Steinmeere zum Naturleben noch entzückender macht. Zu den Füßen des Wanderers liegt dort das Meer und wie Schwäne ziehen die schimmernden Segel durch die Fluthen, die im Halbkreise von fruchtbaren terrassenförmigen Ufern, mit schönen Villen besät, umfaßt werden, und endlich die Handelsstadt mit der Rhede wie eine Karte ausgebreitet; eine zweite schwimmende Stadt bilden die Schiffe mit ihrem regen Leben und Treiben. Die Aussicht von Optschina ist wohl eine der schönsten der Welt. Eine vortreffliche Straße mit sehr geringem Fall führt im Zickzack den Berg hinab. Zwischen Weingärten und Landhäusern sieht man immer mit neuer Begeisterung das schöne Meer vor sich und genießt den ersten Vorgeschmack des Südens; man ahnt Italien. Die Stadt selbst ist neu und trägt den Stempel einer Handelsstadt; die Gebäude sind groß, massiv und reinlich, aber ohne schöne Architektur, die Straßen von langweiliger Regelmäßigkeit, und einander zu ähnlich um interessant zu sein. Auch in geschichtlicher Hinsicht bieten sie wenig Bemerkenswerthes. Nur in der Nähe der hochgelegenen Domkirche findet man einige römische und altchristliche Alterthümer; doch sind sie ohne große Bedeutung. Natürlich sucht jeder Ankömmling in Triest an den Quais zu wohnen, daher auch wir das Hôtel National, mit der Aussicht auf das Meer bezogen, das eins der besten Gasthäuser ist, die ich kenne. Da wir Triest schon früher besucht hatten, brauchten wir uns mit den sogenannten kalten Merkwürdigkeiten nicht zu plagen, und konnten das Leben der Stadt vorzugsweise ins Auge fassen, das uns während eines kurzen Aufenthaltes manches Interessante bot. Nach einem vortrefflichen Mittagsessen mit frischen Seefischen, erfuhren wir in dem reichhaltigen chinesischen Gewölbe, daß das Schiff »Wellington«, welches chinesische und indianische Matrosen an Bord hat, den Hafen erst morgen verlassen würde, um nach London zurückzukehren; wir ließen uns daher durch ein Boot an Bord des Wellington bringen und stiegen, nachdem wir uns so gut als möglich mit den Matrosen in englischer Sprache verständigt hatten, über eine schmale kleine Strickleiter auf das Verdeck; hier glaubten wir einen Bestandtheil der »Vieuxlac«-Bilder auszumachen, so ganz sahen wir uns in die chinesische Welt versetzt. Ungestalte Männer von mittlerer Größe mit fahler gelber Haut, starken Backenknochen, runder Nase, schiefen Augen und einem mehrere Fuß langen schwarzen Zopf, der von der Mitte des sonst kahl geschorenen Kopfes herab hing, umgaben uns. Ihre Kleidung bestand aus einem sackähnlichen Spencer und weiten Hosen von demselben farblosen Stoffe; einige trugen parasolartige Hütchen aus Rohr; Nacken und Füße waren unbedeckt; dies die Matrosen des Schiffes. Sie sahen plump aber gutmüthig aus; das Gesicht wäre schlaff und dumm gewesen, wenn nicht kluge, dunkle Augen daraus hervorgeblitzt hätten. Die Leute waren freundlich, fast schelmisch und nicht im mindesten verlegen. In einiger Entfernung, abgesondert und scheuer standen magere schmächtige Männchen mit dunkler, öhlig glänzender Gesichtsfarbe und edleren Zügen, aus denen aber Mißtrauen sprach, schwarzem Haar und funkelnden Augen; bis auf die turbanartige Kopfbedeckung waren sie wie die Chinesen gekleidet. Ihr Ausdruck war schwärmerisch düster, ihre Art zurückhaltend und ernst; es war die indianische Bemannung, die durch drei bis vier Europäer vervollständigt wurde, unter denen sich der englische Kapitän befand, dessen Grobheit und Unverbindlichkeit einen eigenen Gegensatz zu der freundlichen Aufnahme der Chinesen bildete. Anfangs schien er uns gar nicht bemerken zu wollen; erst später brummte er auf unsere Anrede eine Erwiederung. Wir bestiegen die interessantesten Theile des Schiffes und konnten die Chinesen und Indianer in den verschiedensten Lagen sehen. Einige saßen mit untergeschlagenen Beinen, Andere lagen der Länge nach ausgestreckt, noch Andere waren wie ein unförmlicher Knäuel um das Küchenfeuer zusammengekauert und entzündeten ihre kurzen Pfeifen an der Gluth. Man muß anerkennen, wie naturgetreu die Chinesen zeichnen, denn jede Stellung, jeder Zug war uns schon von den Tapeten her bekannt, die europäische Boudoirs zieren; manchmal glaubten wir die trägen Pagoden mit ihrem taktmäßig wackelnden Kopfe, oder die fahlen Speckmännchen mit verrenkten Gliedern und langem, majestätischen Zopfe zu sehen; auf diesen, in Europa verpönten Appendix halten die Verehrer des Confuzius besonders viel; er ist so lang, daß sie ihn während der Arbeit um Hals und Körper schlingen. Das Alter dieser Leute scheint zwischen Dreißig und Vierzig gewesen zu sein, die Muskulatur war bei allen gleich stark plump und zum Rundlichen neigend. Einer unter ihnen, der sich besonders liebenswürdig zeigte, und uns immerwährend gutmüthig und verschmitzt anlächelte, sprach gebrochen englisch. Wir fragten ihn, ob er nichts von seinen Landesprodukten zu verkaufen habe, worauf er einen Pack kleiner Stäbchen brachte, die, wie er mit Geberden zu verstehen gab, beim Gebete angezündet werden. Als wir es zu Hause versuchten, brannten die schmalen Stäbchen wirklich eine geraume Zeit und dufteten sehr angenehm. Von den Indianern interessirten uns hauptsächlich zwei Gestalten: ein alter Mann mit schönem, weißem Barte, vorstehender Nase, dicken Lippen und schwärmerisch leidenden, halbgeschlossenen Augen. Um das kleine Haupt war ein weißer Turban geschlungen, der zur dunkeln Hautfarbe gut stand; sein Anblick erinnerte an den eines schwer belasteten schläfrigen Kameles. Der zweite war ein junger, kleiner, fast schwarzer Mann von geschmeidigem Bau; sein glänzendes, gelocktes Haar hatte die reine schwarzblaue Färbung; seine Züge waren edel und schön, die Gesichtshaut glänzend, und aus den dunkeln Augen sprühte ein düsteres, melancholisches Feuer; sein Blick war abstoßend und anziehend zugleich, wie man es auch bei Zigeunern, Ungarn und Juden findet. Beim Abschied theilten wir unter die Asiaten einige blanke Silberstücke aus, was einen sehr guten Eindruck zu machen schien; denn als wir von der Schiffswand abstießen, steckten die freundlichen Chinesen die Köpfe zu den Luken heraus und winkten auf das herzlichste, was ich ebenso erwiederte. Tags darauf hatte ich den Genuß, bei einem schönen, sonnigen Tage zum erstenmale im Meere zu schwimmen; wer sich im stehenden Wasser gleich einem Pudel abgearbeitet hat, um sich auf der Oberfläche zu erhalten, und großer Schwimmproben nur wie einer mühsamen Uebung gedenkt, der fühlt sich auf der Salzfluth wie ein Schwan von den blauen Wellen getragen und erfrischt; dazu schien die Sonne so freundlich auf den prächtigen Hafen, daß es eine Lust war, sich in diesen Gewässern zu bewegen. Nachdem wir das Bad gestärkt verlassen hatten, fischte man noch einige Zeit im reichen Meere, und zog auch Austern heraus, die wir sogleich verzehrten. Von dort begaben wir uns zu einer nicht so entzückenden, aber sehr merkwürdigen Produktion. Ein Taucher sollte vor unsern Augen die Tiefe des Meeres ergründen; es war ein schauerlicher Anblick, und hätt' ich vorher geahnt, wie die Sache vor sich geht, nimmermehr hätt' ich es zu sehen gewünscht. Wir stiegen aus das Schiff, auf dem sich der arme Taucher befand, der einzige unter achtzigtausend Menschen, der den Muth hat, dieses Geschäft zu betreiben; er saß schon, in ein Kautschuk-Gewand gekleidet auf einer Bank. Man setzte ihm einen luftdichten Helm von schwerem Eisen auf die Schultern, den man an den eisernen Saum des Kleides anschraubte; für die Augen befinden sich zwei Glasscheiben in dieser Kopfbedeckung, hinten die Oeffnung, in welche eine Kautschukröhre eingeschraubt wird, durch die man ihm mittelst einer Pumpe Luft zuführt. Schon der Anzug ist schauerlich; alles wird so zusammengepreßt und geschraubt, daß man an ein Ersticken denken muß; nun wurde ein schwerer Anker in die tiefe See geworfen, an dem der Taucher auf dem Grunde einen Strick befestigen sollte; es war freilich prosaischer als wenn er »den goldenen Becher« aus den Fluthen geholt hätte, aber das Wagstück war nicht minder groß. Schillers schöner Jüngling durfte Mantel und Gürtel wegwerfen, diesem armen jungen Manne wurden noch schwere Gewichte angehängt, um ihn unter dem Wasser zu erhalten; auch begeisterten ihn nicht die glühenden Augen einer holden Prinzessin; er stieg an einer Strickleiter hinab und verschwand in den Fluthen; nur die stets weiter und weiter werdenden Wasserringe zeigten, wo er versunken war. Lange, lange gab er kein Zeichen; es war für uns eine peinliche schreckliche Zeit; es drängte sich uns der Gedanke auf, der arme Mann könne ein Opfer unserer Neugierde geworden sein; hätte ich mich nicht vor denen geschämt die dieses Schauspiel kannten, so hätte ich gefleht, daß man den Mann von seiner gewagten Arbeit zurück rufen solle; als unsre Angst aufs höchste gestiegen war, gab er endlich das Zeichen, daß seine Arbeit vollendet sei; nun wurden die Maschinen in Bewegung gesetzt, und man zog den schwerbelasteten herauf, und schraubte ihm schnell die drückende Bürde ab; er war aufs höchste ermattet und erschöpft.

Er gestand, daß es ihm jedesmal Ueberwindung koste, sich den Fluthen anzuvertrauen; besonders das erste Mal sei ihm das Brausen der einströmenden Luft in den metallenen Helm furchtbar gewesen; einmal ward ihm am Grunde des Meeres übel, doch konnte er seinen Zustand durch ein Zeichen kund geben; er bleibt aber immer mancherlei Gefahren ausgesetzt – der Schlag kann ihn vor Hitze rühren; wird zu rasch gepumpt und zu viel Luft eingelassen, so erstickt er, was auch geschieht, wenn das Wasser einen Eingang in seine Kopfbedeckung findet. Die Dirigenten gestanden mir, daß keiner von ihnen das Wagstück versuchen würde; ich glaubte es gerne, sagte mir dasselbe und bewunderte den Muth des Tauchers um so mehr; er ist ein kaiserlicher Matrose und heißt Nicolo Rendich; er hat edle, aber krankhaft ernste Züge, und ist von feiner, fast schmächtiger Gestalt. –

Die Erscheinung einer Fata morgana auf dem Meere, die ich schon längst zu sehen gewünscht hatte, wurde mir eines Morgens in Triest zu Theil, obwohl sie in diesem Hafen nicht sehr häufig ist. Wir waren nach dem Frühstück auf den Balcon getreten, von welchem man die Aussicht auf die weite See genießt, als ich über dem Horizonte eine zweite Wasserfläche zu sehen glaubte, an deren unterer Seite Segelschiffe umgestürzt dahinflogen, und nie gesehene Küsten sich dem Auge zeigten; es war der zauberhafte Anblick eines Doppelmeeres, in dessen Scheidung sich die verschiedenartigsten Gegenstände darstellten; die schönste Sonne beschien das Schauspiel, das lange genug dauerte, um dasselbe mit Muße betrachten zu können; zuletzt zerrann das Bild wie ein schöner Traum in blauen Dunst. – Wir hielten uns nur anderthalb Tage in Triest auf und durchschnitten dann am schönsten Morgen auf dem prächtigen Dampfer Vulkan die adriatischen Fluthen, um ins schöne Hellas zu schwimmen.

Mein Gefühl, als der Hafen unsern Blicken entschwand, war das eines Siegers; denn mein liebster Wunsch ward in diesem Augenblicke erfüllt. Tausend Pläne und Hoffnungen durchkreuzten unsere Köpfe, so daß dieser Abschied einer von den heitersten war, den ich je erlebte.

Den 8. September 1850.

Gegen fünf Uhr Morgens trat ich auf das Verdeck und ward fast überwältigt von dem herrlichen Anblick, der sich mir darbot. In milden, rosenfarben Umrissen ruhte der wundervolle, weit ausgedehnte Golf Patras in der Dämmerung. Die Berge des Peloponnes und die hohen Felsenspitzen von Rumelien glühten im Wiederscheine der kommenden Sonnenstrahlen; zauberhaftes Halbdunkel lag auf den Ufern des blaugrünen ruhigen Meeres. Der südliche Himmel wölbte sich ins Unbegrenzte; die Farben waren in großen, massenhaften Tönen aufgetragen, vom tiefsten Blau der fernen Gebirge bis zum glänzendsten Rosenroth der leuchtenden Felsen; Man rühmt als das Schönste in der Natur einen Morgen in den Alpen; ich habe ihn gesehen, und es ist fürwahr ein großes Schauspiel; doch bleibt die Pracht und Gluth des Südens unerreicht, und die leichten Nebel in den tiefen Thälern ersetzen nicht den Zauber des Meeres. Links von uns sahen wir Missolunghi schimmern, wo die dankbaren Griechen Lord Byron ein Denkmal gesetzt haben; er starb hier, zum Befreiungskampfe für ein Land gerüstet, dessen Reize er in unsterblichen Gedichten besungen hat. Vor uns lag in dunklen Umrissen Patras; ihm zur Linken der Eingang des Meerbusens von Lepanto, den der Schimmer des jungen Tages in ein Silberband verwandelte. Plötzlich stieg in der Richtung von Korinth die Sonne empor, und die Natur jauchzte in neuem Leben. Kaum aber sahen wir die goldenen Strahlen auf den Wogen tanzen, als die Schnelle unseres Dampfers schon die hohen Gebirge von Patras zwischen uns und die Sonne legte; dann sahen wir sie noch einmal aufgehen, und diesmal blieb sie uns treu und erfreute uns mit ihrer südlichen Kraft. Nun sahen wir auch die Stadt vom Grün üppiger Weingärten umgeben. Von einer venetianischen Festungsruine gekrönt, zieht sich ihre lange, aber nicht sehr breite Häusermasse längs der Schiffsrhede hin. Da wir seit Pola nicht gelandet waren, zeigte sich uns der Süden ohne Uebergang. Die Berge waren meist entwaldet und felsig, desto lachender die Ufer; bald umgaukelten unser Schiff leichte Fischerbarken mit neugierigen Hellenen in weißen Fustanellas und malerischem Fessi, die nach den neuen Ankömmlingen spähten. Wie Schwäne durchzogen sie mit ihren dreieckigen kleinen Segeln die hellgrünen, durchsichtigen Fluthen. Als wir ungefähr zweihundert Schritte vor der Stadt Anker geworfen hatten, näherten sich mehrere Bote mit der Bitte, unser Schiff besehen zu dürfen, was aber nicht gestattet wurde, weil wir erstens keine pratica hatten, und diese Besuche für die beweglichen Gegenstände etwas gefährlich sind. Nachdem der Anker, der Erste von uns, auf griechischer Erde Fuß gefaßt hatte, konnten wir die Stadt und ihr Treiben von weitem betrachten; es war ein ausgesucht schöner Tag, wie man sich ihn zum ersten Blicke in ein heißersehntes Land nur wünschen kann; auch bemächtigte sich meiner die nur dem Reisenden bekannte Wonne, wenn er das Ziel seiner Wünsche erreicht hat. Der äußere Anblick der Stadt hat einen süditalienischen Anstrich; die Häuser sind in unregelmäßigem, malerischen Gemenge gebaut, und überall blickt die freundliche Rebe zwischen den Mauern durch. Patras ist an den Rücken einer Anhöhe gelegt, die sich unmittelbar an das hohe Gebirge lehnt; die untersten Häuser reichen bis an das Meer. Im Alterthum war es von geringer Bedeutung; es enthält auch mit Ausnahme einiger Sarkophage keine Erinnerungen an dasselbe; unter den Venetianern ward es durch das ziemlich bedeutende Fort wichtig; in der Geschichte Neugriechenlands aber wird es unvergessen bleiben; denn das der Stadt nahe Kloster Megasderion war die Wiege des aufstrebenden Hellas. Hier wurde von dem Erzbischof der Stadt der Kampf gegen die Ungläubigen für heilig erklärt, und das Panier mit dem weißen Kreuze aufgesteckt. Auch durch die Zahl der Einwohner und durch den Seehandel, dessen Hauptgegenstand getrocknete Trauben sind, ist Patras eine der bedeutendsten Städte Griechenlands. Von Tag zu Tag vergrößert sich sein Umfang. – Da es Sonntag war, so trafen wir die ganze Bevölkerung in malerischem Putz und regem Leben; Hunderte von Griechen mit den weiten Fustanellen sah man den Quai entlang dem Ton der Glocken, die zur Messe riefen, folgen; auch die Zahl der um uns kreisenden Barken nahm von Minute zu Minute zu. Anmuthig und stolz lagen die schönen Söhne von Hellas darin; die Soldaten in blauem, mit Silber gesticktem Spencer, engem rothen Gürtel, faltenreicher Fustanelle, gestickten blauen Gamaschen und rothen Schuhen. Die Züge der Griechen sind edel, ihr Haupt ruht frei auf dem stolzen Nacken, und ihr schöner Bau wird durch die Tracht hervorgehoben.

Nachdem ein Boot von unserm Schiffe zu dem Consul gesendet worden war, entfaltete sich plötzlich über einem Gebäude am Meere das geliebte österreichische Banner; bald brachte uns auch ein griechisches Boot die pratica, und gleich darauf kehrte das Unsere mit dem Consul zurück. Es war ein magerer, schmächtiger Italiener, dessen hoher grauer Hut, gleich ihm selbst, gar manche Jahre zählen mochte; spießige graue Haare hingen vom Kopfe herab, die spitze, scharfe Nase reichte fast bis ans Kinn; von der Zahl seiner Zähne mag die Vergangenheit erzählen; um den langen, vorgebeugten Hals schlang sich eine weiße, schnupftuchähnliche Cravatte, und den dürren Leib umhüllte ein dunkelgrüner Diplomatenfrack, dessen lange Schöße die Wichtigkeit seines Postens versinnlichten; bei alledem erfuhren wir, daß er gegen die Oesterreicher sehr freundlich ist, und ihnen allerlei Festlichkeiten zu geben pflegt. Wir luden ihn zum Frühstück ein, während dessen er erzählte, daß er Officier in der österreichischen Armee war, unter Haynau und Radetzky gedient habe, später am Kampfe unter Ibrahim Pascha betheiligt gewesen, dann nach Nubien gereist, und zuletzt als Consul nach Patras gekommen sei, wo er nun schon seit 18 Jahren weilt. Wenn er ins lebhafte Gespräch kam, konnte man ihn für einen italienischen Improvisator halten. In der letzten Zeit hatte er Gelegenheit seine diplomatische Geschicklichkeit zu zeigen; eine Menge italienischer und ungarischer Flüchtlinge hatten sich nach Patras gezogen, ihn anfangs mit geringer Achtung behandelt, aber später mit Bittschriften an seine Regierung bestürmt, – um in die Heimath zurückkehren zu dürfen. – Zwei unserer Herren begleiteten ihn bald nach dem Frühstück in seine Barke; wie beneideten wir sie, die so bald das gelobte Land betreten durften, während wir, bei diesem herrlichen Tage, bis Nachmittag warten mußten; die Herren versprachen uns bald abzuholen und uns von den herrlichen, in griechischer Sonne gekochten Trauben und Feigen mitzubringen. Professor G. brachte die Zeit auf dem Räderkasten zu, mit der Zeichnung des Golfpanorama's beschäftigt, das denn auch, wie alles, was er zeichnet, vortrefflich glückte. Wir andern sprachen über zukünftige Reisepläne, ergötzten uns an dem immerwechselnden Schauspiele der Natur, an den kommenden und gehenden Barken und ergänzten unsere Tagebücher; ein Schifflein voll Musikanten umschwirrte mit lieblichen Gesängen unser Schiff; dennoch dünkte uns die Zeit lange, ehe wir das Boot des Consuls erblickten; den beiden Herren merkte man es an ihren muntern Gesichtern und ihrer lebhaften Beschreibung an, wie befriedigt sie von ihrem Ausfluge waren. Wir wurden leider noch einige Zeit durch einen Unternehmer, den der Consul mitgebracht hatte und mit dem wir einen Contract wegen unserer Landreise nach Korinth und Nauplia abschließen mußten, auf dem Schiffe zurück gehalten. Um halb zwei Uhr wurden wir endlich flott und alles was Hände und Füße hatte sprang in die Boote des Vulkans. Jauchzend schaukelten wir zwischen malerischen Kauffahrern dem Lande zu; Wonne durchzuckte mich, als ich zum ersten Male den Fuß auf hellenische Erde setzte. Acht Tage waren es erst, daß ich von Freude berauscht und lachend vom alten Freunde, dem Stephansthurm, Abschied genommen hatte, und nun stand ich schon, durch den Dampf, die Triebkraft der Neuzeit, befördert, auf dem im voraus geliebten Boden der Vergangenheit; die Schnelligkeit des Ueberganges wirkte zauberisch. Da standen wir plötzlich auf einem Platze von Patras, umringt von Bildern, deren Beschreibungen nur schwache Schatten wieder geben können. Da saß eine Gruppe reicher Griechen mit blendender Fustanelle oder faltigen dunkelblauen Beinkleidern, am Eingange eines Kaffeehauses ihre langen Pfeifen schmauchend; daneben standen andere und spielten mit ihren rosenkranzartigen Kugelschnüren, welche die immerbewegte Hand des echten Hellenen nie verlassen. Dort trieb der Sohn der Berge, in farblose Fetzen gehüllt, einen Zug von Pferden und Eseln, die die süßen Trauben, seinen einzigen Erwerb, in Körben und Säcken von den höhern Weinbergen herab tragen; hier feilschte ein Trupp lustiger Bursche im Sonntagsstaat um die auf der Erde aufgehäuften Früchte des Landes; dort wogte eine Gruppe schreiender Kinder um einen greisen Popen mit wallendem Barte; weiterhin durchkreuzte ein Trupp fröhlicher Soldaten mit gleichem Schritt und Tritt die Menge. Diese Bilder wurden von den verschiedenartigsten Gebäuden umrahmt; einige zeichneten sich durch netten Bau und reinere Farbe aus; sie gehörten den reichen Kaufleuten, die hinter den grünen Jalousien in den heißen Stunden der Siesta pflegten; andere waren von Holz in verfallenem Zustande; unter den Häusern liefen, von hölzernen Säulen gestützte Gallerien, wo sich Buden im farbenreichsten Durcheinander befanden, in denen man die den Sitten des Landes angemessenen Gegenstände verkaufte. Das Interessanteste waren alte Waffen, und typische auf Holz gemalte Heiligenbilder, von denen ich mir eins kaufte. Die Gassen sind ziemlich breit, laufen über Berg und Thal, und bieten dem civilisirten Fuß sehr unbequeme Steinparthieen, auf welchen sprudelnde Quellen kleine Wasserfälle bilden; hin und wieder stößt man auf einen Platz, in dessen Mitte sich gewöhnlich einige Bäume mit einem echt orientalischen Brunnen befinden, an welchem die Weiber mit ihren irdenen Krügen, alttestamentlich lagern; zwei dieser Plätze tragen die Namen des Königspaares. Auf meinen Wunsch schritten wir einem Garten zu, der auf einer Anhöhe lag; auf unebnem Wege, an niedrigen Hütten vorbei, welche aus morschem Gebälk aber von Weinreben umschlungen waren, schritten wir der Höhe zu. Als wir sie erreicht hatten, wurden wir durch die zauberhafteste Aussicht auf den Golf überrascht. Zu unsern Füßen lag die Stadt, dann die Schiffe auf einem Spiegel, umkränzt von den grünen Bergketten des Parnaß.

Wir standen auf einer terrassenartigen Fläche, unter welcher sich tiefe, vor grauen Zeiten erbaute Gewölbe in den Berg hineinziehen sollen, die den Schakalen zur Wohnung dienen; eine Gruppe mächtiger Feigenbäume war von Kürbissen umrankt; auf die Erde waren Weinbeeren gestreut, welche die Sonne zu jenen süßen Rosinen austrocknete, die in den nordischen Gebäcken eine so wichtige Rolle spielen; so muß in den verschiedensten Himmelsgegenden wachsen und gedeihen was den Gaumen kitzelt, und man schlingt den Bissen hinunter, ohne an dessen Geschichte und weite Reisen zu denken. Hier behandelt man die Rosinen nicht mit so viel Achtung wie in unsern Küchen: sie werden haufenweise, mit dem Staube der Erde vermengt, in weite schmutzige Körbe geworfen, dann dem hier so häufigen Langohr auf den Rücken gepackt, der, unter der schweren Last ächzend, sie nach der Rhede bringt, wo sie mit den Füßen in Tonnen eng verstampft und nach dem Westen eingeschifft werden. Der erwünschte Garten war mit einer Mauer umschlossen, durch deren gewölbte Thüre wir eintraten; wir standen in einem Saal von Weinreben, der durch die herrlichsten, schattigsten Gänge durchschnitten war. Steinerne Säulen stützten die sich emporschlingenden Ranken, leichte hölzerne Stangen bildeten das Gerippe zum dichtesten Rebendache, durch das nur hin und wieder der tief blaue Himmel freundlich durchblinkte. Tausende von Trauben hingen lockend von der leichten Wölbung herab, von einer Größe, wie sie nur die Mythe beschreibt. Die Säulen des Blätterdoms stützten sich auf niedrige Mauern, welche auf einer Seite in einem Gartenhäuschen endigten. Der Boden des breiten schattigen Platzes vor diesem war mit großen Marmortafeln gepflastert, und auf einer denselben umgebenden Steinbank ruhten zwei Gärtner, in malerischer Stellung auf weiche Felle hingestreckt; um die Idylle zu vollenden, stand ein tiefer klarer Brunnen in der Mitte, in dem sich das Grün des Laubdaches und die Bläue des Himmels wiederspiegelten; am Rande desselben kosten zwei weiße Tauben. Auf der Erde lagen blaue Früchte, die wir für Pflaumen hielten; es waren aber die herabgefallenen Beeren der fabelhaft großen Trauben, die wir mit Lust verzehrten. Wir durchschritten nun die einzelnen Laubgänge, mit denen sich üppige Orangenhaine kreuzten; leider waren die Früchte, mit denen diese prachtvollen Bäume überladen waren, noch nicht reif. Pflanzen, die man bei uns verkrüppelt im warmen Glashause findet, wuchern hier in malerischer Abwechslung; auch die Art der Anpflanzung ist in einem genialen Durcheinander gehalten; man glaubt im Paradiese zu wandeln; eine solche Vegetation hatte ich noch nie gesehen, solche Früchte noch nie gekostet. Der Reiz dieses üppigen Gartens ward durch den Blick auf das Meer noch erhöht; der Konsul war über unser Entzücken hoch erfreut und stimmte in dasselbe ein. Wie selten mag er in den achtzehn Jahren mitfühlenden Reisenden die Wunder dieser Gegend gezeigt haben! War er doch wieder einmal unter seines Gleichen, unter civilisirten Menschen. Endlich kehrten wir durch belebte Straßen zurück und machten der Gemalin des Konsuls einen Besuch im österreichischen Konsulats-Gebäude; sie ist eine recht artige zierliche Venetianerin in mittleren Jahren, und spricht gut und gern französisch. Man brachte uns in ihren etwas vernachläßigten Salon Gürtel aus Silber und Gold gestickt, in denen das Volk die Waffen trägt, da ich einen solchen zu kaufen wünschte. Nachdem uns die Frau vom Hause zum Abend eingeladen hatte, nahmen wir den Konsul in einer Barke des Vulkans zum Speisen mit auf das Schiff. Wir waren in unserem großen Räderkasten wie die Häringe eingepreßt, was die ohnehin starke Hitze noch vermehrte. Nach Tische führte uns der gute alte Herr zu einer Musik, die auf dem Vorraume des oben erwähnten Gartens von der Bande eines irregulären griechischen Infanteriebataillons ausgeführt werden sollte, und der die Bevölkerung der ganzen Stadt in reichem Kostüme beizuwohnen pflegte; wir unterschieden schon vom Schiff aus die weißen Fustanellen und hörten die Töne zu uns herüber rauschen. Die Siesta war vorüber; schöne Frauen mit reichem Haarwuchs und malerischer Kleidung zeigten sich im Vorübergehen auf den Balkonen – auch in den Straßen begegneten wir den reizendsten Patraserinnen, die am Arme imposanter und edelgestalteter Männer leider schon den Rückweg einschlugen; wir schritten rasch vorwärts und fanden doch noch einen ziemlich bedeutenden Kreis um das Musik-Corps versammelt, das eben nicht spielte und sehr armselig ausgestattet war. Der Anblick des Volkes, unter dem kein Klassenunterschied wahrzunehmen ist, war interessant. Alle sind Brüder eines Stammes, welche früher unter demselben Joche geschmachtet und es vereint abgeschüttelt haben. Die Theilung von Leid und Freud begründet die Gleichheit. Ueberall wo ein Volk von einem andern unterjocht wird, findet sich diese Gleichheit der Zusammengehörigen, wenigstens in der Gesinnung gegen die Unterdrücker. Alles strebt einem Ziele der Befreiung zu und vergißt sein eignes Ich. Die einzige etwas höhere Stellung nehmen jene Familien im Lande ein, deren Väter mit besonderer Auszeichnung im Freiheitskriege gekämpft haben. Nach unserer Ankunft spielte die Musik noch ein Stück, worauf alles seiner Wege ging. Die Sonne war hinter den äußersten Spitzen von Rumelien verschwunden, und die Abenddämmerung dauerte kaum eine Viertelstunde; wir erreichten also gerade vor der tiefen Nacht das Haus des Konsuls. Seine Gemalin empfing uns im Kreise ihrer Kinder; man unterhielt sich, so gut man konnte; etwas später kam der Klavierlehrer des Hauses mit seiner reizenden jungen Gattin in der Nationaltracht. Die Konsulin hatte sie wahrscheinlich eingeladen, um uns einen Begriff von den schönen Töchtern Griechenlands zu geben. Leider sprach dieses liebliche Wesen, das an meiner Seite Platz nahm, nur seine Muttersprache; der Gemal spielte mit gutem Vortrage einige bei uns schon veraltete Melodien; später löste ihn die eilfjährige Tochter des Hauses in ziemlicher Selbstzufriedenheit mit einem eingewerkelten Stückchen ab. Die Produktionen der enfants prématurés sind mir von jeher zuwider gewesen, zumal wenn man der Mutter wegen eine entzückte Miene annehmen muß. Nach und nach füllte sich das Zimmer mit den Honoratioren der Seestadt; unter ihnen war der französische Konsul, den man seinem Aeußern nach eher für einen Lastträger hätte halten können; man trank Thee, das Vereinigungsmittel aller Geselligkeit im neunzehnten Jahrhundert; außerdem wurde ein gräßliches nationales Getränk aus zerquetschten Kürbiskernen herumgegeben; der Hausherr bot den Herren lange Pfeifen an, und zum Schluß führten die Damen und die Kinder, nach langem Bitten, einen griechischen National-Reigen auf, der einen einförmigen düstern Charakter hatte. Wir dankten den Hauswirthen herzlich und fuhren bei herrlicher Sternennacht auf unseren Vulkan zurück.

Der Kontrakt mit dem Manne, welcher unseren Zug durch Hellas führen sollte, war abgeschlossen worden; unser Schiff sollte uns in Nauplia wieder finden, und wir traten die Landreise dorthin am herrlichsten Morgen an; unsere Dienerschaft ließen wir bis auf einen Bedienten an Bord zurück; auch das Gepäck schränkten wir auf das Nothwendigste ein. Wir hatten uns für die Strapatzen des Weges in die bizarrsten Anzüge geworfen, und als wir uns versammelten, um in die Kähne zu steigen, hätte man glauben sollen, eine Komödianten-Gesellschaft sei im Begriff, eine Wanderung anzutreten; einige hatten hohe Stiefel an, andere hielten die Blousen durch Gürtel zusammen, und waren gegen Raubanfälle mit Schlägern, Dolchen und Flinten, gegen die Sonnenhitze aber mit Regenschirmen bewaffnet. Der Verfasser zog vor, nur ein chinesisches parasol von außerordentlich leichtem Stoffe mitzunehmen, das ihm trotz des Gespöttes der Uebrigen sehr gut zu Statten kam; für Zeiten des Unwetters hatte man sich schon in Triest mit den eigenthümlichen istrianischen Marinaros von braunem Leder und Kapuzen versehen. Die Pferde erwarteten uns vor der Wohnung des Konsuls, der uns im Frühnegligé an den Stufen seines Hauses empfing. Nur einige der Thiere und ihre Zäumungen waren erträglich anzusehen; die armen Gäule befanden sich im Zustande furchtbarster Magerkeit, und ihr Geschirr war aus Ketten, Stricken und Lederflecken zusammengeflickt.

Der Unternehmer, den wir den Lesern unter dem Namen Demetry vorstellen, war aufs eifrigste bemüht, die Thiere unter die Reiter zu vertheilen und denselben ihre außerordentlichen Eigenschaften anzupreisen, wobei ihn der Konsul, dessen equestrische Begriffe etwas schwach zu sein schienen, auf das angelegentlichste unterstützte. Die Packpferde wurden so sehr mit Speisen und Vorräthen beladen, daß sie unter denselben fast unseren Blicken entschwanden. Um dreiviertel auf Sieben verließ der lange Zug, der Sicherheit wegen von Gensd'armen eskortirt, die Stadt Patras. Zuerst ging es zwischen den fruchtbarsten Weinbergen, die sich hinter der Stadt hinziehen, über kleine Anhöhen fort; überall beschäftigte man sich auf das fröhlichste mit der reichen Weinlese. Längs dem Wege waren Laubhütten errichtet, um die Früchte zu schützen, ich wunderte mich, auf den Anhöhen, zwischen Reben, Orangen und Granaten Schilfgruppen von ungewöhnlicher Höhe zu finden. Die Aussicht auf den blauen Golf und die Berge von Rumelien war reizend; eine zauberhafte Ruhe lag auf der Landschaft und alles glänzte im frischen Duft des Morgens; der von Steinen, Wassern und Büschen durchkreuzte Weg senkte sich nach einiger Zeit und führte durch die ausgetrockneten Betten breiter Gießbäche, in welchen zu unserem Erstaunen die Vegetation am üppigsten war. Der Oleander wuchs in großen dunkelgrünen Gruppen, aus denen die schönen rosenfarbenen Blüthen hervorragten; auch die stille, liebliche Myrte mit ihrem tief grauen Laube bildete Gebüsche von solcher Fülle und Ueppigkeit in diesem sandigen Grunde, daß, wer sie nur in Töpfen gesehen hat, sie kaum wieder erkennt; unsere Richtung lief parallel mit dem Ufer des Meeres; zum letztenmale zeigten sich die Umgebungen von Patras im Morgensonnenlichte. Am Golf von Lepanto, durch die Seeschlacht berühmt, sahen wir die Stadt desselben Namens liegen. Sie ist zwischen hohen Bergen und dem Meere eingeengt; vor derselben liegt das Fort Rion auf einer Landzunge, und auf unserer Seite tritt die Befestigung Antirion ebenfalls in die Fluthen heraus; beide Werke haben griechische Besatzungen. Der wichtige Sieg Don Juan d'Austria's wird hier recht anschaulich; man erkennt, wie der türkischen Flotte kein Ausweg mehr blieb, als sie diese schmale Meereslinie überschritten hatte; noch einmal spielte Lepanto eine wichtige Rolle im Freiheitskampfe; jetzt ist es von gar keiner Bedeutung mehr.

Ein schönes Bild nach dem andern entfaltete sich vor unseren Augen; denn wo die Fluthen des Meeres schäumen, und die Vegetation dem Reisenden immer Unbekanntes bietet, fehlt es nie an neuem Reize; und je mehr wir uns dem Meere näherten, je mehr nahm er zu. Nach einem dreistündigen Ritt war trotz Enthusiasmus und Scherz, die uns begleiteten, der Körper ermüdet, der Magen leer, das Auffassungsvermögen geschwächt; wir waren daher sehr zufrieden, als Demetry uns einen hellen Punkt auf grünem Grunde, am Saume einer lieblichen Bucht als den Kani bezeichnete, in dem wir unser Gabelfrühstück verzehren sollten. Als wir vor der Hütte ankamen, wurden die Pferde den Knechten übergeben und wir lagerten uns im Schatten des Gebäudes. Die Marinaro's vertraten die Stelle von Kissen und ein Tischtuch wurde auf den Erdboden ausgebreitet; Flaschen und Gebäcke holte man aus den Säcken und nach alter Sitte nahmen wir liegend ein stärkendes Mahl ein, und ruhten dann noch eine Stunde am frischen Meeresufer aus. Einige der Herren schickten sich zur Siesta an; mein Bruder, Dr. F. und ich beschlossen einen kleinen Streifzug in die herrlichen Umgebung zu machen. Unmittelbar am Hause war die Pflanzenwelt durch teichartig ausgebreitete Quellen erfrischt, wodurch sich knapp am Meere ein dichter fast undurchdringlicher Hain gebildet hatte. Wo nicht die reich beblätterten Aeste den Weg versperrten, erschwerten die schönsten Schlingpflanzen den Durchgang; mit Mühe durchbrachen wir diese neckischen Ketten. Unser Hauptzweck war Schildkröten zu fangen, deren wir zwei unterwegs aufgelesen hatten; doch gelang es uns nicht. Eine mächtige dürre Platane fiel uns auf, an der sich statt der Blätter ein Wald von wildem Wein herauf gewunden hatte; wie ein grüner Wasserfall fielen die zierlichen Ranken herunter; die geübteste Gartenkunst hätte diese Kränze nicht so schön knüpfen können. Gerne hätte ich diese Fülle frischen Lebens, das die todten Glieder umspann, gezeichnet, wenn ich Zeit dazu gehabt hätte. Wir kosteten von den Früchten der wilden Reben und fanden, daß sie an Süßigkeit unsern Gartentrauben gleichkommen. Als wir an den Strand zurückkamen, fanden wir Professor G. beschäftigt, die Bucht mit ihrer Umgebung mit gewohnter Genialität zu zeichnen. Archivarius K. saß im Schatten eines Olivenbaumes und schrieb ein Gedicht. Die Uebrigen verschliefen die schöne Zeit zum Theil, einige aber hatten sich in den Wellensand des Meeres gesetzt; wir gesellten uns zu ihnen. Die Tiefen des Meeres wirken mit einem mystischen Reize auf mich, mächtig und unwiderstehlich zieht mich die unergründete Fluth an, und Alles was ihr angehört erfreut mich. So auch die kleinen Muscheln, die ich im Sande wühlend fand; man hätte nicht eifriger Goldstücke suchen können, wie ich jetzt diese lieblichen Kleinigkeiten. Doch bald wurde das Zeichen zum Aufbruch gegeben und man schwang sich, oder man kroch, je nach der Korpulenz, auf die Sättel. Immer neue Gegenden kamen und schwanden, es folgte Bucht auf Bucht; bald gingen wir auf dem feinen Sande des Meeres, bald durch Buschwerk und malerische Hohlwege, bald über leicht gewellte Höhen.

Man kann das Land wild und unkultivirt nennen, aber es liegt ein großer Reiz in dieser ursprünglichen Natur, wenn auch große gelbe Erdflecke brach liegen, so steht doch dicht daneben die feine, schlanke Pinie mit ihrer Nadelkrone, die grüner ist als das frischeste Laub, die üppige Platane, die ihre breiten Aeste den Schlingpflanzen und Reben zur Stütze darreicht, und die liebliche Myrte mit dem poetischen Lorbeer verschlungen. Diese grünen Anhaltspunkte für das Auge sind noch hundertmal schöner, wenn die kalte Hand des nutzensuchenden Menschen nicht ihre geraden Ackerlinien dazwischen gezogen hat. Ein großartiger Friede herrscht auf solcher Erde, die der Pflug nicht durchwühlt hat; kein Schiff stört den Spiegel des tiefen blauen Meeres, kein Kirchthurm, keine Ruine lenken den Blick von den stolzen, südlich glühenden Gebirgsmassen ab; wer über die Monotonie dieser Länder klagt, hat ihren Reiz nicht empfunden, und ich kann das Gemüth nur beklagen, das sich hier nicht in Wonne aufschließt und die Luft des alten Hellas mit Entzücken schlürft. Bald that die griechische Sonne ihre Wirkung, und nach abermaligem dreistündigen Ritt sehnten wir uns nach Erquickung; man näherte sich wieder einem Kani, welches von großen Olivenbäumen umwaldet war; einzelne Weingärten befanden sich in der Nähe, und wir drückten daher unseren Führern den Wunsch aus, uns an den griechischen Trauben zu laben; bald war eine Fülle derselben und eine herrliche Melone herbeigeschafft. Schon unterwegs hatten wir Gruppen zu dreien und vieren, auf Eseln reitend getroffen, die Trauben zum Trocknen in Schläuchen auf den Markt größerer Städte brachten. Diese Reiter haben ein höchst pittoreskes Aussehen; die Art wie sie sich kleiden, der eigenthümliche Sitz auf dem Esel, die edle Haltung gaben uns einen hohen Begriff von der Schönheit des griechischen Volkes. Wir fanden mehrere dieser Männer im Kani; die Meisten waren stark bewaffnet, was ihre natürliche Würde erhöhte. Als sie Dr. F. schnupfen sahen, baten sie ihn um eine Prise, für welche sie mit Grazie dankten. Sie ließen uns ihre Kleider ohne Verlegenheit betrachten und behielten ihre stolze, selbstbewußte Haltung bei. Im Innern des Kani war ein budenähnlicher Raum, in welchem die für das genügsame Land nöthigen Gegenstände, Gläser, Schalen und Töpfe, feil geboten wurden; da darunter auch Liqueure von wenig einladendem Geruche waren, so hielten wir den Rest unserer Rast im Freien.

Im Weiterreiten zeigte es sich, daß mein Gaul mich ziemlich rasch von der Stelle brachte, was nicht bei allen der Fall war. Archivarius K. behauptete, der seinige sei wild und schlüge aus; indessen hatte er nur einen Zuckfuß; der arme Herr hatte nie geritten und mußte nun sein Probestück durch zwölf Stunden auf schlechtem Sattel machen. Zwei Gensd'armen eröffneten unsern drolligen Zug; sie waren ein Gemisch von Baiern und Griechen, der Kopf gehörte dem Vaterlande an, Gewand oder Uniform war griechisch; hinter ihnen ritt in unzerstörbarer Ruhe Graf C., rauchend und stumm die neuen Eindrücke in sich aufnehmend; dann folgten Fürst J. und Baron K.; der erste spähte vergebens nach comfortablen Villas mit schönen Bewohnerinnen; der letzte dressirte, als echter Reitersmann, die Pferde des armen Demetry. Dr. F. machte den Weg mit gemächlicher Ruhe, und ergötzte uns durch interessante Erzählungen, die er uns liebenswürdig vorzutragen wußte; zuweilen erfrischte er sich durch eine Prise; mein Bruder ritt gewöhnlich neben ihm und schützte sich durch einen großen Regenschirm vor der Sonnenhitze. Nun kam G., zwischen die ledernen Schanzen seines türkischen Sattels eingepfercht; beim Auf- und Absteigen mußten ihm mitleidige Seelen Hülfe leisten, denn auch er war des Reitens ungewohnt, schickte sich jedoch recht gut in die anhaltende Bewegung. Ich schwärmte auf meinem feurigen kleinen Schimmel von dem Einen zum Andern, mein chinesisches parasol als Siegesfahne in der Hand, und ergötzte mich an dem lustigen Witze der Gesellschaft. Als wir wieder einmal längs dem Meere und zuweilen auch darin ritten, wurden wir plötzlich von einem vorübergehenden Gußregen überfallen und mußten in einer elenden Hirtenhütte Obdach suchen; der Regen kühlte und reinigte die Luft, und der Abend an unserem Ufer war desto herrlicher, während in Rumelien schwarze Wolken den Parnaß umhüllten. Von einem Städtchen angefangen, das wir anfangs für unser Nachtquartier hielten, wurde die Gegend wasserreich; wir hatten manchen Bach zu durchwaten, in dessen Mitte der Oleander blühte. Bei einem dichten Busche begann das Pferd des vor uns reitenden Gensd'armen sich zu bäumen, das Pferd des Fürsten, neben dem ich gerade ritt, erschrak ebenfalls; doch kamen wir glücklich vorüber; der Fürst aber forderte mich auf, zu beobachten, wie es den Uebrigen bei diesem verhexten Strauche gehen würde; da erblickte ich unsern armen Archivarius, der auf dem dünnen Halse seines Braunen einen verzweifelten Gleichgewichtstanz auszuführen genöthigt war – endlich lag er unrettbar im Grase. Ein mit Schilf bedeckter Esel war's, der diesen Schrecken verbreitete; die Pferde hatten vor der beweglichen Masse gescheut. Ich sprengte zu meinem lieben Archivarius, dem zum Glück nichts geschehen war und der sogar auf das Schnellste wieder im Sattel saß und über seinen Unfall lachte. Etwas vor Sonnenuntergang erblickten wir unser Nachtquartier, das Städtchen Vostizza. Was die Ufer dieses Golfs so überraschend schön macht, sind die in das Meer vorspringenden Erhöhungen, welche die kommenden Buchten verbergen und die schon durchwanderten Meeresküsten den Blicken entziehen. Vostizza liegt auf einer solchen malerischen Erhöhung. Mein Bruder und ich ritten nun mit Fürst J. rasch unserem Ziele entgegen; wir hatten ein breites Flußbett zu passiren, dann ging es eine steile Anhöhe hinan, die wie eine Sandbank ausgewaschen ist; es scheint, daß das Meer einst bis dahin, folglich bei dreißig Klaftern höher als jetzt, gereicht hat. Zwischen dieser Wand und dem Meere dehnt sich eine freundliche grüne Fläche aus, mit Weingärten übersät; einige Häuser erstrecken sich bis an das Meer; mitten unter diesen ragt eine mächtige Platane empor, die die Sage aus den Zeiten des Pythagoras herabstammen läßt. Wir ritten in den oberen Theil der durchaus unregelmäßigen Stadt ein. Der vorausgeeilte Koch des Demetry leitete uns in das Haus, in dem wir die Nacht zubringen sollten. Es stellte ein Wirthshaus vor. Zu ebener Erde befand sich ein großer Raum, der eine breite Oeffnung auf die Straße statt eines Fensters hatte, und als Küche, Keller, Vorrathskammer und Magazin diente; unsere im Entstehen begriffenen Speisen waren von tausend und abermals tausend Fliegen bedeckt, was nicht ermunternd wirkte. Außer den Fliegen hatten sich noch einige neugierige Städter versammelt, deren Geplapper mit dem Gesumme der Insecten ein verwirrendes Concert gab. Ueber eine zitternde Holztreppe stolperten wir in das obere Stockwerk, das zwei sogenannte Zimmer enthielt, in welchen man sich nicht über die neumodische Möbelfülle beklagen konnte; vier nackte Wände waren nicht einmal weiß zu nennen, so hatte sie der Schmutz bedeckt. Auch die Nase wollte sich nicht in die griechische Zimmeratmosphäre finden; dies war keine sehr tröstliche Aussicht nach einem zwölfstündigen Ritt; ich meinte indessen, mit Stroh und unseren Marinaros könnten wir uns wohl behelfen; der Fürst aber behauptete, diese Unterkunft sei dem Contracte nicht gemäß, den wir mit Demetry abgeschlossen hätten; auch sei es unter unserer Würde, unser Hauptquartier in solchen Räumlichkeiten aufzuschlagen. Ich stellte vor, es sei am einfachsten bei der herrlichen Nacht im Freien zu campiren; der Fürst jedoch bestand auf einer ernsten Unterredung mit Demetry, und ich setzte mich unterdessen auf die Brüstung des untern Fensterraumes und betrachtete mir das Treiben der Hellenen. Es zogen einige Züge von beladenen Eseln, Pferden und Maulthieren langsamen Schrittes vorbei. Da es, außer in Athen, in Griechenland gar keine Wagen giebt, so begegnet man dergleichen auf allen Straßen, die auch mitten in den Orten erbärmlich sind. Unsere Erscheinung lockte sehr bald mehrere Honoratioren der Stadt herbei. Seit der englischen Blokade sind Fremde ein seltenes Schauspiel für griechische Augen; ich muß aber gestehen, daß die Einwohner artiger als in unseren fein civilisirten Ländern sind; nickt man ihnen freundlich zu, so danken sie gleich mit dem Gruß des Landes, indem sie die Hand auf Herz und Stirn legen. Nach einiger Zeit kam Demetry mit den Zurückgebliebenen an, und nun machte man seine Forderungen an ein besseres Nachtquartier geltend; statt aller gefürchteten Einwendungen sprach er mit einigen gut gekleideten Städtern, und bat uns ihm zu folgen. Er führte uns in den höher gelegenen Theil der Stadt und introducirte uns mit großer Pfiffigkeit in das schön gelegene Haus eines königlichen Beamten, der nicht wenig erstaunt gewesen sein muß, sich plötzlich von einer so großen Gesellschaft überfallen zu sehen. Dennoch gewährte er uns die orientalische Gastfreundschaft im vollsten Maße. In zwei großen, einigermaßen möblirten Zimmern des zweiten Stockwerkes, die uns eingeräumt wurden, nisteten wir uns auch bald ein. Der Hausherr war selbst zugegen, um auf das schnellste für alles Nöthige zu sorgen, und drückte sich in gebrochenem Französisch auf das freundlichste aus. Aus dem größeren Zimmer führte ein hinfälliger, fast lebensgefährlicher Balcon mit der herrlichsten Aussicht auf die jenseitige Bucht; es war eine südliche Nacht in ihrer vollen Milde und Pracht, die Sterne funkelten wie Diamanten und das Schiff des Mondes schwamm ruhig im blauen Aether; die Stadt mit ihren schönen Gärten lag in stiller Abendruhe, das Meer schimmerte im Wiederschein des Mondes; die Natur feierte einen jener geheimnißvollen Augenblicke der Erholung, in welchem kein Blatt es wagt zu rauschen. Ueber mich kam ein innerliches Sichgehenlassen nach der überstandenen Tageshitze, und erquickend wehte von der See her ein Lüftchen über das schlafende Land; – unterdessen war das Abend- und Mittagsmal in einer Person aufgetragen worden, und wir sprachen ihm, trotz der Fliegenschaaren tapfer zu. Der Hausherr holte aus seinem Keller den besten Wein, den er besaß, und sah mit Erwartung zu, als wir die Gläser ansetzten, um ihn zu kosten; aber nur die Gegenwart unseres liebenswürdigen Wirthes hielt uns zurück unser Entsetzen ganz auszudrücken; es war ein süßlich saures Getränk, das aber durch den Geschmack des Bockschlauches, in dem es aufbewahrt wird, untrinkbar geworden; überhaupt konnte ich mich, so sehr ich für Hellas schwärme, mit seinen Weinen nicht befreunden. Ein heiteres Gespräch verschönte unser Mal; doch endlich forderte der Körper seine Rechte und wir begaben uns zur Ruhe. Es waren nur ein Bett und zwei Divans vorhanden; ein Theil der Gesellschaft richtete sich auf dem Fußboden ein. Gegen fünf Uhr war schon Reveille; es wurde rasch ein Frühstück eingenommen, nach welchem man uns in einen Keller führte, wo zwei sehr schöne antike Statuen lagen. Die Kunstpflege in Vostizza scheint nicht sehr vorgerückt, da man diese schönen Marmorgebilde zwischen Unrath in der größten Dunkelheit liegen läßt. Das eine war eine weibliche Figur, wahrscheinlich eine Ceres mit vortrefflichem Faltenwurf; doch fehlte leider das Haupt; das andere eine schlanke Jünglingsgestalt, deren Glieder ein schönes Ebenmaß zeigten; ein schöner Männerkopf mit edlen festen Zügen lag neben den beiden Statuen; der Marmor war durchsichtig wie der, den man, wie man uns sagte, in Penthelikon brach; daß diese Kunstwerke dem Auge der Bewunderer entzogen, in so unwürdiger Umgebung liegen, beweist, daß bei den Neugriechen, wenn sie auch Muth, Verstand und List von ihren Vorgängern geerbt haben, doch der schaffende Genius nicht mehr weilt; die Blume jeder Kunst ist erstorben, und selbst von den Wurzeln derselben finden wir keine Spur mehr, so daß man auf ein neues Wachsthum nicht ferner hoffen darf.

Als wir in unsere Herberge zurückkehrten, fanden wir unsere Pferde schon vor derselben. Wir dankten unserem freundlichen Wirthe und setzten unseren Weg fort. Man durchstreifte einige Straßen, denen von Patras in malerischem Wirrwarr ähnlich; um halb sieben Uhr verließen wir die Stadt; die Sonne war prächtig über den Bergen von Korinth aufgegangen und kündigte einen sehr heißen Tag an. Am Ende des Ortes sahen wir die erste Palme, die sich majestätisch, fünf Klafter hoch über einen wüsten Kirchhof erhob. Das Sinnbild des Friedens war den Leichen entwachsen, um mit seinem schlanken Schafte den Lebenden zu zeigen wo ihre Zukunft sei. Der untere Theil der ehemaligen Blätter bildet die schuppige Rinde des Stammes, der jedes Jahr eine neue Krone ansetzt, die nur an der höchsten Spitze einen grünen, korbähnlichen Busch hat. Von der Stadt an führt der Weg langsam abwärts in eine breite mit Weingärten bedeckte Fläche, die bis an die höhern Gebirge eben fortläuft. Mehrere trockene Flußbetten mit reichen Oleanderbüschen, durchkreuzten sie, und mündeten in das Meer; die Weingärten waren voll Leben, und wir begegneten häufig Zügen von Arm und Reich in den buntesten Gewändern auf Maulthieren und Eseln reitend, entweder aus den Laubhütten mit gesegneter Rebenernte kommend oder in dieselben ziehend; diese Winzerhütten bieten ein orientalisches Bild; einige Weiber mit verworrenen schwarzen Haaren kochen das frugale Mal in denselben; vor ihnen steht der Herr in ganzer männlicher Schönheit, malerischem Kleid und reichen Waffen, die Kinder kriechen in den großen Melonenhaufen umher, die zwischen den Reben zu voller Süßigkeit und Feinheit heranwachsen, und deren Vortrefflichkeit ich hier erst kennen lernte. Daneben stehen die Gruppen der Lastthiere mit Bocksschläuchen und Körben bepackt, um den gepreßten Most und die vollen Trauben aufzunehmen; die Rebe wird nicht, wie bei uns, an Stöcken gezogen, sie bildet entweder schattige, von leichten Stangen gestützte Dächer, oder sie wirft ihre grünen Ketten von Baum zu Baum; auch schleicht sie auf der Erde hin, und webt ein frisches grünes Netz über die Ebene. Diese freundliche Fläche ist nur so lang wie die Stadt; sobald diese zu Ende ist, rücken die Berge wieder bis an das Ufer des Meeres, so daß sich der Weg zuweilen auf schwindelnden Felsen fortzieht. Wir staunten, wie geschickt die Pferde, katzengleich, ohne zu straucheln, über die steilsten Spitzen hinüber klettern; manchmal lief der Weg wirklich gefährlich an der Wand dahin, deren Fuß die Wellen bespülten, aus denen Felsenspitzen nicht sehr einladend mit ihren phantastischen Köpfen herausragten; mitunter sieht man statt der Felsen Sandkegel, die auf die bizarrste Weise ausgewaschen dastehen. Mich unterhielt es, das schalkhafte Getreibe der Wellen zu beobachten, wie sie solche Höhen bald schmeichelnd, bald stürmisch erklimmen, und ihren Grenzen einen fortwährenden Krieg erklären; die Steine sind oft wie geschliffen; der Weg ging so steil hinunter, daß wir absitzen mußten und die Pferde uns nachliefen; dies ging jedoch bald vorüber, auch ward die glühend heiße Luft durch einen Regen gekühlt. An den hohen Felswänden wuchsen meist Pinus, Lorbeer und die immergrüne Eiche, die sich nur strauchartig erhebt, und kleine glänzende mit Stacheln geränderte Blätter hat; die Frucht übertrifft an Größe bei Weitem unsere Eicheln. In unsern Wiener Gärten ist dieser Baum nicht eingeführt; doch hatte ich die Freude, mehrere Zweige, die ich mitbrachte, zu Hause Wurzel schlagen zu sehen. Die Aeste, die sich malerisch über unsern Weg beugten, waren von Schlingpflanzen umstrickt, von denen ich so viel Samen in meine Reisetasche sammelte, als ich konnte, um wo möglich davon für meinen Garten Nutzen zu ziehen. Nachdem wir noch einige Baien umritten hatten, zogen sich die Felsen weiter vom Meere zurück, und wir befanden uns auf einer zwischen zwei Buchten gelegenen Fläche, die mit Wein und Oliven bedeckt war; auch kamen wir vor dem stärksten und schönsten Feigenbaume vorbei, den ich noch gesehen habe; er stand in der Mitte eines Weingartens, seine Aeste waren mit Körben beladen voll der schönsten Früchte; unsere griechischen Begleiter stürzten auf den Baum los und versahen uns mit den vortrefflichsten Feigen und Trauben, die uns erhitzten und ermüdeten Wanderern eine wahre Labung gewährten; nur wurde leider das Maß nicht ganz eingehalten. Es giebt aber auch auf der Welt nichts süßeres und verführerisches als das griechische Obst, und besonders die honigreiche Feige.

Das Gebirge endigt unmittelbar und ziemlich gefährlich für den Reiter an einem Flusse, über den eine schöne alte Brücke führt; da jedoch derselben ein Bogen fehlte, mußten wir durch das Wasser reiten. Dann ging es eine lange Zeit durch eine schöne Fläche mit üppigen Weingärten; ein feines summendes Gezirpe begleitete uns auf dem ganzen Wege; manchmal wurde es so laut und durchdringend, daß wir es für den Gesang eines Vogels hielten, den wir, einer Wachtel ähnlich, häufig erblickten; als wir das Geschwirr aber von einem einzelnen Olivenbaume herabschallen hörten, und keinen Vogel darauf entdeckten, überzeugten wir uns, daß der Ton von einer Zikade herrührte. Den übermäßigen Durst hatten wir durch Feigen und Trauben gestillt; als sich nun aber auch der Hunger meldete, waren wir froh, von Demetry zu hören, daß sich am Ufer der sich vor unsern Augen neu aufrollenden Bai ein Häuschen befände, in dem wir unser Frühstück einnehmen könnten. Es war im Fluthensande gebaut, wenige Schritte vom Meere, dessen kühlender Wind uns zu Gute kam; denn die Hitze war außerordentlich gestiegen. Das Dach dieses Kani war durchlöchert wie der Hut eines Bettlers; die übrige Einrichtung ganz den früher beschriebenen Herbergen ähnlich. Vor den beiden elenden Gemächern des obern Stockes war ein Balcon, unter dem wir unser Frühstück einnahmen, das aus Kuchen, Eiern und kaltem Fleische bestand. Was dem Male fehlte, ersetzte die gute Laune, obwohl sich einige Stimmen erhoben, die auf mehr Reisebequemlichkeit gehofft hatten. Dr. F. klagte als echter, behaglicher Wiener über Speise und Trank; Professor G. und ich kämpften als echte Reise-Enthusiasten und Hellas-Verehrer eifrig dagegen. Unterdessen zankten und schrien unsere Führer, was uns Gelegenheit gab, den Klang der Landessprache kennen zu lernen; mich begeisterte dieselbe so sehr, daß ich mich auf den wankenden Balcon über uns schwang, und auf unsere Gesellschaft in einer Rede, die den Klang der griechischen Sprache nachahmte, herabdonnerte, was die Heiterkeit sehr vermehrte und sogar die Aufmerksamkeit der Griechen erregte. Die neugriechische Sprache entbehrt im Munde des Volkes des Wohllautes, der ihr, von Gebildeten gesprochen, eigen ist; sie erinnert an das Altgriechische; auch suchen die gebildeten Kreise die klassischen Worte immer mehr wieder einzuführen, und das slavische Element auszumärzen.

Nach kurzer Ruhe setzten wir uns wieder in Bewegung. Ich nahm mit Professor G. die Spitze der Colonne ein, und im ruhigen, innigen Gespräche brachten wir die angenehmsten Nachmittagsstunden zu. Hauptsächlich besprachen wir die magische Wirkung der Farbentöne dieses Landes; er äußerte sich als echter Künstler darüber und ich labte mich an seinem gesunden, tiefdurchdachten Urtheile; während des Gesprächs ritten wir fast immer durch den feinen Sand des Ufers, was den Reiz seiner Reden noch erhöhte. Die blauen Tiefen und hellgrünen Verflachungen des ewig bewegten Wassers fesselten uns unwiderstehlich und lieferten den Beweis, wie richtig er urtheilte; wie ergötzte es uns, in den Wellenschlag hineinzureiten und dies unerschöpfliche Schauspiel ganz nahe vor uns zu haben; welch ein Zauber liegt in der Betrachtung der sich bäumenden Wellen und ihres innern Lebens. Die stärkern unterdrücken und überrollen die schwächern, und ihre herrliche Kraft und Macht verläuft sich zuletzt sanft und lieblich auf dem glänzenden reinen Sande in einem leichten, weißen, eilig vorwärtstrippelnden Schaum; plötzlich zieht sich dann die mystische Fluth zurück und nur die keckesten Ausläufer zerrinnen auf dem Sande. Kaum glaubt man sich im Trocknen, so wälzt sich rasch eine noch mächtigere Welle, wie ein Schwarm zügelloser Pferde, heran und leckt noch weiter wie die vorige mit ihren Zungen in das Land hinein, um abermals in eitlem Schaum zu vergehen, wie das Streben einer stürmenden Seele, das Drängen eines übermüthigen unbefriedigten Gemüths, das gleich den Wellen im Sande verrinnt. Es lag ein wilder Reiz darin, die ängstlichen Pferde in das tobende Element zu führen, und die Wellen an ihren Hufen zerschellen zu lassen. Manchmal wurden die Thiere durch die Kraft der Wogen zurückgedrängt, doch brachten sie unsere Mahnungen bald wieder hinein, und wir genossen mit vollen Zügen das Leben der Fluth. Einen Augenblick wand sich der Pfad aufwärts, und es rollten sich neue Bilder vor uns auf; dies wiederholt sich, da in das Meer hineingeschobene Höhen das ebene Ufer unterbrechen; es war ein interessanter Anblick, wie die Gestalten unserer Reisegefährten sich erst auf dem gelben Sande des Gesteins abgrenzten, dann langsam hinaufklimmend auf der Höhe wie Silhouetten im Blau des Aethers erschienen und dann zwischen zwei Felsen verschwanden; die phantastischen Gestalten bildeten einen romantischen Gegensatz zu der majestätischen Ruhe der Natur. Auf einer dieser Höhen trafen wir auf die Ruinen eines Hauses, oder einer Veste, die durch die Wuth der Türken zerstört worden war.

Man findet im armen Hellas sehr häufig Spuren, die beweisen, wie furchtbar die Hand der Moslim über den christlichen Ländern gelegen hat, und wie schwer sie im Unterliegen noch Rache an den Kämpfern geübt haben; noch lange wird das Land an seinen Wunden bluten, und es wird einer festen Hand bedürfen, um es auf jenen Standpunkt zu bringen, auf dem es den blutig erkämpften Sieg benutzen kann. Von diesem Felsen herab, der wie ein Sockel im Wasser steht, gelangten wir wieder durch Buschwerk und Reben reitend an das Gestade, das wir nicht mehr verließen, bis wir um fünf Uhr in den kleinen Ort Sakoly kamen, der zur Nachtstation bestimmt war. Er ist auch im Ufersande erbaut und hat eher ein türkisches als ein griechisches Ansehen; die Rauchfänge blinkten uns wie Minarets entgegen; außer diesem kleinen Schmucke ist in diesem Dorfe alles ärmlich und auf der untersten Kulturstufe. Wieder wurde uns in der Mitte des Dorfes ein Kani angewiesen, in welchem sich ein kleines Zimmer mit zwei hölzernen Ruhebetten befand; bis das Mal bereitet war, gingen wir am Strande spazieren, und die Kühle des Abends war im Vergleiche mit der vorangegangenen Hitze des Tages so fühlbar, daß wir uns nicht lange an der immer stärker werdenden Brandung ergötzen konnten; die Sonne war herrlich untergegangen und mit dem in Griechenland so gefährlichen Temperaturwechsel trat auch die Dunkelheit ein; noch vor der Malzeit schrieb ich an meinem Tagebuche. Das unbequeme Lager und die Insekten waren schuld, daß wir erst spät einschliefen; wir waren wie die Häringe zusammengepackt, was Anlaß zu manchem Streit und manchem Scherz gab. Kaum hatte ich einige Stunden geruht, als Archivarius K. mich weckte, weil er selbst nicht schlafen konnte und sich daher langweilte; natürlich ließen wir nun auch den Andern keine Ruhe mehr; man brachte das Frühstück und eine ziemliche Zeit vor Sonnenaufgang verließen wir unser Nachtquartier.

Mir war sehr unwohl und nur aus Rücksicht für die übrige Gesellschaft zwang ich mich mitzureiten; mit Sehnsucht erwartete ich die warmen Strahlen der Sonne. Die kahlen Bergspitzen entzündeten sich in reinster Gluth; gegen Korinth wurde das Purpurband der Dämmerung immer klarer und wärmer, bis es sich endlich in dem Augenblick, als die Sonne erschien, in ein goldenes Strahlenmeer verwandelte; die See schickte im Augenblicke, als der Tag erschien, goldene Schäume an das Ufer, die Weinberge glänzten im lichtesten Grün und die Pinie schwang sich leichter in der neu belebten Luft. Doch mein Unwohlsein nahm immer zu, und eine Stunde nach Sonnenaufgang mußte ich mich im freien Felde am Strande lagern. Der liebe Dr. F. hüllte mich in Mäntel und Marinaros ein, und stellte mich so weit her, daß die Caravane nach einer Stunde ihren Weg fortsetzen konnte. Er führte längs dem immer schöner werdenden Golfe hin, zwar eben, aber durch mannigfaltiges Gestrüpp behindert; wir stießen heut öfter auf Häuser, die aber meist verlassen waren, auch biblische Brunnen sahen wir häufig nahe dem Meere. An dem Kani, wo wir frühstücken sollten, standen eine Menge Maulthiere mit Trauben beladen; meine Begleiter stürzten sogleich auf dieselben los, ich aber ging, des Reitens müde zu Fuße voraus. Gegen Mittag erreichten wir Sizia, einen kleinen Ort am Gestade, wo uns Demetry ein für diese Gegend recht nettes, bunt angestrichenes Haus anwies; eine Terrasse hatte die Aussicht auf das Meer; und das Zimmer schien ein Gemisch von orientalischem Geschmack und europäischer Civilisation; es fanden sich darin Divans, goldberahmte Spiegel, etruskische Vasen und Steh-Uhren; doch das Schönste und anregendste war die liebenswürdige Cousine des jungen Hausherrn; sie mochte wohl eine Ahnung von unserer Ankunft gehabt haben, denn ihr Feß saß zu nett auf den braunen Haaren, und der Stoff des mit Pelz verbrämten Kleides war zu prachtvoll für den alltäglichen Gebrauch. Sie schien es gern zu sehen, daß man ihre schöne Erscheinung bewunderte. Wir begaben uns in den Salon und konnten hier die Einrichtung eines wohlhabenderen griechischen Hauses betrachten. Im Orient ist Alles auf glänzende Farben und Pracht berechnet; so gab man uns goldgestickte Handtücher; doch fehlt neben dem verschwenderischen Luxus die gewöhnlichste Bequemlichkeit, während es bei uns eher umgekehrt ist. Fast in allen hellenischen Zimmern hingen die Porträts des Königspaares und der Freiheitskämpfer in einfachen hölzernen Rahmen, wie auch Scenen aus dem Kampfe gegen die Türken; die Bilder aber sind der Männer und ihrer Thaten nicht würdig, und zeugen von geringer Kunstfertigkeit.

Nach kurzer Rast setzten wir unseren Weg gegen Korinth fort, der wieder durch eine reich mit Weingärten bebaute Ebene am Meere hinführt; gegen Abend lag das stolze Akrokorinth mit der Stadt Korinth an der äußersten Spitze des Golfs vor uns. Je näher das Meer ans Ufer tritt, desto dunkelblauer wird seine Farbe und desto ruhiger seine Oberfläche. Die Bauart der Häuser, wie der Schlag und die Tracht der Menschen änderte sich in dieser breiten Ebene; Gesichtsfarbe und Züge nehmen etwas Zigeunerhaftes an, und die Bekleidung ist leicht und von genialster Unordnung; man zieht Stunden dahin, ohne daß man sich der Stadt merklich nähert. Beim Untergang der Sonne erglühte Akrokorinth und einige der höchsten Spitzen in unaussprechlicher Schönheit; andere Berge waren orangenfarb und violett, und nur die entferntesten Höhen hüllten sich in jenes mystische Schwarzblau, das die Sehnsucht und Phantasie über sie hinaus trägt. Die Farbe des Meeres war von einem Blau, wie ich es in der Natur noch niemals gesehen habe; wir ritten still und bewundernd durch die frischgrüne Farbenpracht der Ebene, zwischen der die gelbe Erde an vielen Stellen hervorleuchtete. Unterhalb Korinth flammten die äußersten Spitzen des Oelbaumes zum letzten Male in rosiger Gluth, worauf die Sonne hinter den Bergen von Patras verschwand und der stille Duft der kurzen Dämmerung über die Gegend zog.