L'ILLUSTRATION

JOURNAL UNIVERSEL

31e Année.--VOL. LXII.--N° 1597

SAMEDI 4 OCTOBRE 1873

|

DIRECTION, RÉDACTION, ADMINISTRATION 22, RUE DE VERNEUIL, PARIS. |

31e Année.VOL. LXII. N° 1597 SAMEDI 4 OCTOBRE 1873 |

SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL 60, RUE DE RICHELIEU, PARIS. |

|

Prix du numéro: 75 centimes La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. |

Abonnements Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; 6 mois, 18 fr.; un

an, 36 fr.; Étranger, le port en sus. |

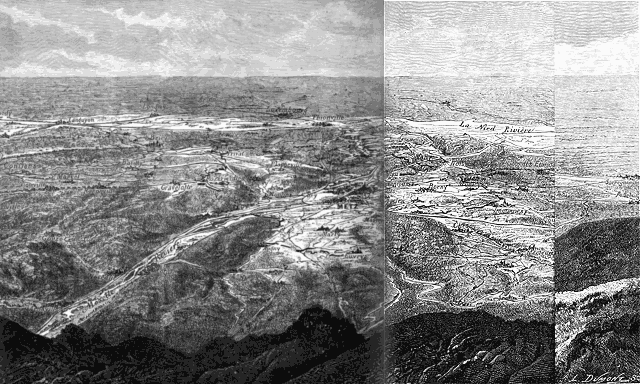

Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur le magnifique Supplément qui accompagne le présent numéro. Notre VUE PANORAMIQUE DE METZ ET DE SES ENVIRONS permettra de suivre, pour ainsi dire comme sur le terrain même, toutes les opérations stratégiques dont l'examen va se poursuivre devant le conseil de guerre chargé de juger le maréchal Bazaine.--Nous avons tenu à publier dès la veille de l'ouverture des débats cet important document, qui donnera une idée de la manière dont l'Illustration enregistrera toutes les péripéties de ce procès mémorable.

CHAMBRE DU MARÉCHAL BAZAINE, A TRIANON.

SOMMAIRE

Texte: Histoire de la semaine.--Courrier de Paris, par M. Philibert Audebrand.--Un drame dans le désert.--Les Théâtres.--L'esprit de Parti (suite).--Nos gravures.--Bulletin bibliographique.

Gravures: La chambre du maréchal Bazaine, à Trianon.--Bazaine.--Voyage de Victor-Emmanuel en Allemagne: promenade de Leurs Majestés le roi d'Italie et l'empereur d'Autriche sur le lac de Laxenburg.--Exposition des prix et envois de Rome à l'École des Beaux-Arts (2 gravures),--Vue panoramique de Metz.--Souvenirs de captivité: l'évasion.--Nuka-Hiva: le chef de la baie de Thehetchagor;--La rivière, de la baie de Thehetchagor.--Exposition universelle de Vienne: vue des quatre façades de l'exposition de MM. Christofle et Comp. (côté sud).--Evénements d'Espagne: entrée des carlistes à Tortella.--Rébus.

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Ou est toujours sans renseignements précis sur l'état des négociations fusionnistes. La mission de MM. de Suguy et Merveilleux-Duvignaux à Froshdorf ne paraît pas avoir eu tous les résultats que la dépêche du Times, mentionnée dans notre dernier bulletin, pouvait lui faire attribuer, ou du moins rien de positif n'a transpiré sur les résolutions prises par le comité légitimiste dont font partie les deux honorables députés.

Plusieurs journaux bien placés pour être exactement renseignés assurent même que MM. de Suguy et Duvignaux n'avaient reçu aucune délégation et n'étaient porteurs d'aucun programme, qu'ils n'ont été faire à Froshdorf qu'un échange d'impressions et d'opinions. Faut-il attribuer toute cette obscurité à un parti pris de discrétion jusqu'au jour décisif de l'action ou bien à un embarras inavoué venant de ce qu'en réalité les difficultés pendantes ne sont pas encore résolues? En attendant l'explication de ce mystère, un journal de Montpellier, l'Union nationale, a livré à la publicité une lettre écrite par M. le comte de Chambord à M. le vicomte de Rodez-Bénévent, député de l'Hérault, et qui est ainsi conçue:

«Froshdorf, le 19 septembre 1873.

«Le sentiment qu'on éprouve, mon cher vicomte, en lisant les détails que vous me donnez sur la propagande révolutionnaire dans votre province, est un sentiment de tristesse; on ne saurait descendre plus bas pour trouver des armes contre nous, et rien n'est moins digne de l'esprit français.

«En être réduit en 1873 à évoquer le fantôme de la dîme, des droits féodaux, de l'intolérance religieuse, de la persécution contre nos frères séparés; que vous dirais-je encore? de la guerre follement entreprise dans des conditions impossibles, du gouvernement des prêtres, de la prédominance de classes privilégiées! Vous avouerez qu'on ne peut pas répondre sérieusement à des choses si peu sérieuses. A quels mensonges la mauvaise foi n'a-t-elle pas recours lorsqu'il s'agit d'exploiter la crédulité publique? Je sais bien qu'il n'est pas toujours facile, en face de ces indignes manoeuvres, de conserver son sang-froid; mais comptez sur le bon sens de vos intelligentes populations pour faire justice de pareilles sottises. Appliquez-vous surtout à faire appel au dévouement de tous les honnêtes gens sur le terrain de la reconstitution sociale. Vous savez que je ne suis point un parti, et que je ne veux pas revenir pour régner par un parti: j'ai besoin du concours de tous, et tous ont besoin de moi.

«Quant à la réconciliation si loyalement accomplie dans la maison de France, dites à ceux qui cherchent à dénaturer ce grand acte que tout ce qui s'est fait le 5 août a été bien fait, dans l'unique but de rendre à la France son rang, et dans les plus chers intérêts de sa prospérité, de sa gloire et de sa grandeur.

«Comptez, mon cher Rodez, sur toute ma gratitude et ma constante affection.

«Henri.»

Cette lettre ne contient, on le voit, que des réponses assez vagues aux griefs les plus exagérés et les moins sérieux dont les tentatives de restauration monarchique puissent être l'objet; elle ne contient aucune déclaration précise sur les véritables difficultés de la situation, telles que la question du drapeau et celle du pacte constitutionnel. Quoi qu'il en soit, il y a un curieux rapprochement à faire entre sa teneur et le texte du discours prononcé il y a quelques jours par M. le duc de Broglie au comice agricole, de Bernay: voici comment s'exprimait l'honorable vice-président du Conseil dans une péroraison où il s'attache, à son tour, à répondre aux insinuations que signale la lettre qu'on vient de lire:

«Enfin, même à l'intérieur, et dans nos discordes civiles, le cultivateur français est le vrai soldat de l'ordre public. Ce modeste cultivateur, maître le plus souvent de son domaine restreint, ne reconnaissant dans l'usage de la propriété, qu'il a payée de ses sueurs, d'autre supérieur que Dieu et la loi, intéressé ainsi plus que personne au maintien de la paix sociale, en est le défenseur né et naturel.

«Je n'ai pas hésité à dire, l'an dernier, dans l'occasion que je rappelais tout à l'heure, que, pour la bonne défense de la société contre les passions qui la menacent dans l'Europe entière, je préférais cette armée de soldats de l'ordre répandue ainsi sur tout le territoire, même à ces grands propriétaires, comme on en voit dans des pays voisins, qui, détenant le sol presque à eux seuls, demeurent isolés au milieu d'une multitude indifférente à la conservation de biens dont elle n'a pas sa part.

«Ce que j'ai dit, je le répète encore; mais laissez-moi y joindre un avis que permettront à une vieille amitié les représentants éclairés de cette classe agricole qui m'entendent.

«Tout cela n'est vrai qu'à une condition: c'est qu'ils sauront résister aux conseils perfides des factions qui s'efforcent de les alarmer sur le maintien de ces droits désormais acquis et inébranlables; c'est qu'ils ne croient pas, comme on s'efforce dans l'ombre de le leur souffler à l'oreille, qu'il y ait quelqu'un en France assez insensé pour rêver de les priver du libre usage de ces droits qu'ils tiennent du labeur de leurs pères et de toute la suite de notre histoire.

«Cela n'est pas, cela ne sera jamais: ces chimères ridicules et ces craintes sans fondement ne sont pas dignes d'arrêter un instant le bon sens pratique et sur de nos cultivateurs normands.

«Ils savent, ils sentent que l'état social de la France moderne, œuvre des siècles, est aussi indestructible que les fondements du sol qui les porte, et qu'on ne peut pas plus s'y attaquer avec succès qu'on ne peut altérer la qualité de l'air que nous respirons. Aucun homme, aucun parti n'y pourrait songer.

«C'est dans l'enceinte, si j'ose ainsi parler, dans les limites de cet état social, dont personne ne peut sortir, que vont se débattre toutes les questions politiques que nous avons à résoudre. Nos populations le savent, et elles attendent avec confiance, sous l'égide du loyal soldat qui nous gouverne, les institutions que leur donnera la décision souveraine de l'Assemblée nationale.»

Quant à la question de savoir comment se posera devant l'Assemblée le projet de restauration et combien de voix il réunirait, on en est plus que jamais réduit aux conjectures, malgré les affirmations des enthousiastes, qui assurent que la majorité est sûre d'elle-même. L'Indépendance belge publiait récemment une statistique des députés disposés à voter en faveur de la monarchie ou de la république et classait, dans ce tableau, parmi les incertains, M. E. Féray, député de Seine-et-Oise. M. E. Féray a tout aussitôt protesté avec énergie en déclarant que son vote restait acquis au maintien de la république conservatrice, comme le seul gouvernement capable, selon lui, de donner à la France la sécurité à l'intérieur, sans inquiéter les puissances étrangères. D'autre part, la communauté d'attitude entre les républicains et le bonapartisme, parait assurée, bien qu'elle ait failli être compromise par une démarche imprudente dont l'éclat à visiblement embarrassé les organes de ce dernier parti. Nous voulons parler de la lettre écrite par le prince Napoléon au rédacteur en chef d'un journal radical, l'Avenir national, en réponse à une sorte de manifeste publié par ce journal et tendant à réunir en un seul faisceau, sous le drapeau tricolore, tous les partis ayant pris leur origine dans la Révolution française, dans le but de s'opposer de concert aux tentatives des royalistes. Le manifeste concluait en offrant au prince Napoléon la direction de cette ligue et était suivi de l'acceptation du prince, formulée en ces termes:

«Paris, le 26 septembre 1873.

«Messieurs,

«La franchise, l'imprévu de votre démarche me forcent à une réponse brève; elle m'est dictée par les opinions de toute ma vie.

«En face de la gravité, de la publicité de votre lettre, je ne dois pas garder le silence.

«Le devoir de tout citoyen, à l'heure grave où nous sommes, est de ne pas sortir de la cité en péril comme les neutres de l'antiquité. Non, je ne suis pas neutre et je ne déserterai pas la lutte.

«Je ne puis parler qu'en mon nom; mais comment croire que ceux dont les cœurs vibrent au nom de Napoléon me désapprouvent!!

«L'alliance de la démocratie populaire et des Napoléons a été le but que j'ai poursuivi dans tous les actes de ma vie politique. Soutenons notre drapeau en face des menaces du drapeau blanc, étranger à notre France moderne et que le prétendant ne saurait abandonner que par un compromis et un sacrifice fait aux habiles de son parti.--Que vaudrait d'ailleurs cette concession de la dernière heure? Le règne des Bourbons ne saurait être que le triomphe d'une politique réactionnaire, cléricale et antipopulaire. Le drapeau de la Révolution abrite seul depuis près d'un siècle le génie, la gloire et les douleurs de la France; c'est lui qui doit nous guider vers un avenir vraiment démocratique.

«Entre tous les défenseurs de la souveraineté du peuple, beaucoup diffèrent sur les moyens de l'appliquer; mais une entente commune, à l'heure actuelle, sur le principe même de cette souveraineté, est nécessaire et patriotique. Nous tous, citoyens de la société moderne, nous devons chercher à établir, par le suffrage universel, la vraie liberté basée sur les réformes qui sont la condition du salut de la France.

«Oui, il faut oublier les dissentiments, les attaques, les luttes, les souffrances réciproques, les insultes même, pour affirmer le principe de la souveraineté nationale, en dehors duquel il n'y a que dangers, discorde et nouveaux désastres. Soyons unis pour déjouer des tentatives funestes, et formons ainsi la Sainte-Alliance des patriotes.

«Napoléon (Jérôme).»

Désavoué avec énergie, dès le lendemain de sa publication, par les journaux républicains de toutes les nuances, le programme de l'Avenir national n'a pas été mieux accueilli par les feuilles bonapartistes. Toutefois, ces dernières se sont donné le temps de la réflexion, et c'est le surlendemain seulement qu'elles ont déclaré que le prince Napoléon devait seul être rendu responsable du «très-regrettable scandale» causé par lui, et que si la force des circonstances obligeait les partisans de l'appel au peuple à se séparer de la majorité du 24 mai, ce serait peut-être pour suivre une marche parallèle à celle des républicains, mais non pour conclure avec eux une alliance qu'ils repoussent avec horreur.

COURRIER DE PARIS

Théophile Gautier se plaignait de ce qu'on fabriquât trop de paysagistes. «Si ça continue, disait-il, on en verra autant que de bacheliers.» Il montrait du doigt un des travers du temps, mais sans espérer qu'on se corrigerait. En France, on sait tout faire, excepté un effort d'esprit poussant à contrecarrer la mode. Or, le vent est au paysage, rien qu'à ça. Le tableau d'histoire, la marine, le portrait, le tableau de genre, autant de spécialités qui s'envolent à tire-d'ailes. La chose est tellement visible qu'elle n'aurait pas besoin de démonstration.

Pour aider encore à ce mouvement, Troyon, avant de mourir, où sa vieille bonne femme de mère, depuis sa mort, je ne sais lequel, a songé à laisser par testament un prix de douze cents francs pour un concours annuel, une manière d'élever des paysagistes à la brochette. Aux termes de l'acte, les concurrents doivent être âgés de moins de trente ans. Excellente clause. Prenez-les au moment où ils viennent de rompre leurs lisières; qu'ils soient donc jeunes le plus possible, ce sera pour le mieux. Il n'y a rien de tel que des yeux de vingt ans pour étudier la nature dans l'éclosion de son éternelle jeunesse. Mais pourquoi avoir voulu que le programme du concours fût expressément réglé par l'Institut. Est-ce que l'Institut voit clair?

«Un étang, dans une vallée boisée, après l'orage. Animaux au choix.» Tel est le programme Troyon pour 1873. Ces drôles de maîtres du quai Gonti ont voulu mettre de tout dans cette petite affaire; c'est une malignité de vieillards. Un bouquet d'arbres et un ciel du matin ou du soir auraient suffi. Non, il a fallu une espèce d'assiette assortie, une mosaïque des champs, une julienne. Mais ils ont été compris tout de même. Vingt-neuf élèves ont donc envoyé au palais des Beaux-Arts chacun un étang, une vallée, un bois et un orage. Ceux-là ont ajouté des moutons, ceux-là des bœufs couchés dans l'herbe. Une chose étonne, c'est qu'il n'y en ait eu que vingt-neuf et pas cent et même cent cinquante.

Il va sans dire que plus d'une de ces pages donne des promesses de talent. Toutefois disons que la formule de l'Institut: Animaux au choix, a quelque peu égaré l'imagination des concurrents. Ainsi il en est un que je ne veux pas indiquer autrement qui, s'étant proposé de faire une flottille de canards barbotant dans l'eau, nous montre trois de ces volatiles portant des lunettes bleues. Un de nos confrères en chronique, se trouvant là, nous disait: «Comment ces messieurs de l'Institut n'ont-ils pas pris cela pour une personnalité?»

Samedi dernier, à l'hôtel des Commissaires-Priseurs, on a mis en vente ce qui restait du mobilier d'Henri Rochefort. Si effacée que soit aujourd'hui la personnalité naguère encore si bruyante de l'auteur de la Lanterne, on se rappelle pourtant qu'il a été un des plus intrépides amateurs du bric-à-brac. Tout l'or qui sortait de son écritoire s'en allait en fantaisies d'art ou en antiquailles. C'est ce qui explique comment il ne lui est presque rien resté des grosses sommes que lui a rapportées le débit de son pamphlet. Le triste drame de la Commune fini de la manière que vous savez, lui parti pour Nouméa, il a fallu se défaire des bibelots que cet autre Masaniello avait accumulés chez lui. Une première journée, tambourinée avec soin à travers la ville, suivant l'usage, a amené les acheteurs par centaines. Pour la vente de samedi, ça été autre chose. On n'avait fait la dépense d'aucune affiche. C'était tout ce qu'il vous plaira d'imaginer d'étouffé: une vente à huis clos ou encore un feu d'artifice tiré au fond d'une cave.

Il en est résulté qu'il ne se trouvait devant le bâton du commissaire-priseur que peu d'acheteurs, des pingres, un groupe de ces Auvergnats aux doigts crochus qui font métier de s'enrichir avec les épaves du monde élégant ou des artistes. Ils étaient donc là une trentaine au plus, hommes et femmes, tous crasseux, tous pelotonnés près du butin. Pendant la vente, ils échangeaient entre eux l'argot de la rue de Lappe, une grammaire qui sent les vieux chiffons et la vieille ferraille. En fin de compte, ils se sont partagé à vil prix ce restant du luxe d'un jour, car, il faut le répéter, par suite du silence des affiches ou parce que le vrai monde de la rue Drouot est encore hors des murs, on ne voyait par là pas un seul amateur.

Les amis d'Henri Rochefort lui connaissaient une terre cuite d'un style fort original, le Don Quichotte de Lepère. Ce morceau a été adjugé 63 francs. Tout près de cette figurine, on voyait un chef-d'œuvre en bronze, une Diane de Poitiers, de Pradier, étude historique qui vaudra 100,000 francs dans vingt ans. Adjugée pour 62 francs, la Diane de Pradier!

--Choichante-deux francs, cha n'est pas trop cher, disait l'acquéreur avec un gros rire, mais par chuite de la guerre, on a doublé les droits, chongez-y!

Est venu le tour d'une jolie commode Louis XV, vrai meuble de petite maîtresse ou de gommeuse à la mode, si vous voulez. En raison de sa naissance et de ses fréquentations, Henri Rochefort avait des goûts d'aristocrate. Ces hommes et ces femmes de la Charabie pétrée qui guettaient leur proie aimaient bien mieux pousser les enchères pour la commode que pour les statuettes. Le meuble a fait 300 francs. Il valait mille francs, au bas mot, vu les jours de rigidité Spartiate où nous sommes; en d'autres temps, quinze cents francs ne l'eussent pas payé trop cher.

La même observation peut être faite pour un bahut en bois de rose, 200 francs, d'abord; puis pour quatre chaises en tapisserie ancienne et pour un fauteuil, 288 francs.--Ce fauteuil, nos gracieux Auvergnats l'essayaient; ils s'asseyaient entre ses bras les uns après les autres; ils le touchaient; ils avaient l'air de l'ausculter.--Ce lot, à une époque, avait coûté douze cents francs.--Tout cela n'était encore qu'une sorte de préface. Ce qui passait pour avoir le plus de prix, c'était le lit du transporté, une merveille, en effet. Ce lit, en bois de fer, style François 1er, et qui avait coûté deux mille francs, n'a pu se vendre que 461 francs, et 500 francs avec les rideaux de soie rouge. Bref, le produit n'a pas dépassé la somme de cinq mille francs. Bonne journée pour les Auvergnats.

Une lettre encadrée de noir nous a appris, il y a quelques jours, la mort fort inattendue d'une jeune personne de vingt ans; Mlle Stéphanie Proudhon a succombé, à Passy, à une maladie de poitrine. Trois cents amis du publiciste ont entouré ce cercueil, le jour des obsèques, et j'ai eu le regret très-vif de ne pouvoir me mêler à eux.--P. L. Proudhon a eu quatre filles; trois ont cessé de vivre. Une seule demeure, très-vive, à la vérité, ayant toutes les apparences de la santé. J'ai nommé Mlle Catherine Proudhon, celle qui, étant enfant, servait déjà de secrétaire intime à son père.

Peut-être se rappelle-t-on que, pendant la maladie qui l'a emporté, Sainte-Beuve a préparé un volume, très-remarquable, sur le brillant et terrible auteur des Confessions d'un Révolutionnaire. Pour faire un pendant à ces révélations sur son père, Mlle Catherine Proudhon, aidée de sa mère et de quelques amis, rassemble à grand'peine les lettres si nombreuses et si originales qui composeront la Correspondance de l'ancien imprimeur de Besançon. Nul ne se sera autant prodigué que cet homme dont on a tant parlé et qu'on connaît si peu. J'ai voulu donner moi-même une preuve de sa facilité à écrire des lettres en publiant une petite plaquette sous ce titre: P. J. Proudhon et l'Écuyère de l'Hippodrome. Il existe assurément, à travers le monde, mille ou douze cents lettres de cet écrivain, toujours clair comme Voltaire, toujours paradoxal comme Denis Diderot, toujours instructif comme H. de Balzac.

Parmi ceux auxquels P. J. Proudhon a le plus écrit, on cite plus d'un personnage. Il y a d'abord eu Napoléon III, à qui l'auteur de La Révolution démontrée par le 2 décembre a dû s'adresser deux fois pour faire lever la prohibition qui pesait sur son livre. Il a aussi écrit plusieurs fois au prince Napoléon Jérôme. Les intimes tels que MM. Darimon, Charles-Edmond, Georges Duchêne et le colonel Langlois ont, de même que les frères Garnier, de quoi faire un volume; le pauvre Gustave Chaudey, le même qui a été assassiné par les hommes de la Commune, n'avait pas moins de cent cinquante lettres. Il y en a aussi de fort remarquables entre les mains de M. Charles Beslay, ce vieillard, aujourd'hui proscrit, qui après la révolution du 18 mars, a préservé de l'incendie la Banque de France, ses titres et ses trésors.

Les plus intéressantes, les plus familières, celles dans lesquelles le paysan de la Franche-Comté exprime peut-être le plus et le mieux ce qu'il veut dire, ont été écrites à M. Auguste-Abraham Rolland, ancien représentant de Saône-et-Loire, le spirituel traducteur de la correspondance de la princesse Palatine. Il m'a été donné de prendre connaissance de ces confidences; ce sont de véritables Mémoires intimes, comparables, par exemple, aux lettres de Diderot à Mlle Roland. Dans ces épîtres, écrites sans aucun apprêt, P. J. Proudhon fait défiler à peu près tous les contemporains sous ses yeux. Dieu sait tout ce qu'il y a de malice et de vérité dans les mille et un petits portraits à main courante qu'il trace là-dedans!

Parmi ces lettres, il en est une, fort étendue, qui produit plus d'impression encore que les autres. Elle a trait à un fait qui s'est passé dans la famille même de l'auteur. La chose est doublement curieuse par les contrastes et par les rapprochements qu'elle fournit. Ce qui se passe en ce moment même lui donne, ce me semble, un très-grand attrait d'actualité. En 1850, par suite de la publication d'un article de journal, P. J. Proudhon était enfermé à Sainte-Pélagie. Il épousa alors dans sa prison Mlle Piégard, fille d'un ancien héraut d'armes de la cour du roi Charles X. Ce dernier, fort excellent homme, légitimiste sincère, mais s'occupant peu de politique, recevait une modique pension de l'ancienne liste civile (je parle, bien entendu, de la liste civile des Bourbons de la branche aînée). Un moment vint où les ressources de ce réservoir manquant, ce vétéran du palais des Tuileries dut avoir recours à la cassette du comte de Chambord pour vivre. En une telle extrémité, il pria son gendre de lui servir de secrétaire, et, en effet, P. J. Proudhon rédigea pour lui la supplique, qui fut envoyée à Froshdorf. Un peu plus tard, le brouillon de cette pièce, de la main de P. J. Proudhon, fut trouvé, et républicains et royalistes à l'envi accusèrent le publiciste d'entretenir des intelligences avec Henri V. C'est pour repousser cette supposition que le publiciste a écrit la lettre si éloquente à laquelle je fais allusion et dont voici un fragment:

«Cher ami, mon beau-père a été, pendant quarante années, le serviteur des Bourbons.

«Vieux, infirme, n'ayant pas de pain, il a cru devoir s'adresser au prince dont il a servi les aïeux. N'est-ce pas une règle d'agir ainsi?

Mais, au moment de faire sa demande, le vieux Piégard a vu que sa main débile, presque paralysée, n'avait plus la force de tenir une plume, et il a naturellement demandé à moi, son gendre, de rédiger sa demande. Il a dicté, j'ai écrit. Il envoyait un placet au comte de Chambord. Ecrivant pour lui, j'ai fait le travail graphique. Voilà tout mon crime.»

Ce n'est là, je le répète, qu'un démembrement fort décousu et incolore. Toute cette protestation est d'un beau mouvement et d'un grand style.--On espère que ce morceau et mille autres feront partie de la Correspondance dont s'occupe la dernière des Filles de l'auteur, Correspondance à laquelle, je le répète, le livre posthume de Sainte-Beuve a si bien servi de prélude.

Nous sommes en pleine chasse tout le long du pays.

A ce sujet, il court beaucoup de racontars.

En voici un que nous avons entendu débiter par un Nemrod qui arrive de Normandie.

Du côté de Bayeux, un villageois avait promis à son curé de lui envoyer un lièvre, le jour même de l'ouverture de la chasse.

A une semaine de là, le bon curé rencontre le rustre:

--Eh bien, mon garçon, lui dit-il, et ce lièvre?

--Comment, moussieu le curai, est-ce que vo ne l'avais poin encore?

--Non.

--Ah! mais, je n'en reviens point.

--Comment cela?

--Pardine, aussitôt que j'l'ai vu pas bien loin de nout' farme, j'y ai dit: «Va-t-en vite chez moussieu l'curai.» Et i n'y a point étai, l'grigou? C'est point bien d'sa part, savais-vous!

Le narrateur ajoutait:

--Le bon curé rit encore aux larmes en racontant cette pyramidale naïveté de son paroissien.

Quant à nous, nous pensons que le narrateur et le curé sont encore bons enfants s'ils croient que les paysans d'aujourd'hui ont cette naïveté-là.

Il n'y a pas eu de prix pour le concours Troyon.--Tout le monde s'y attendait bien.

Philibert Audebrand.

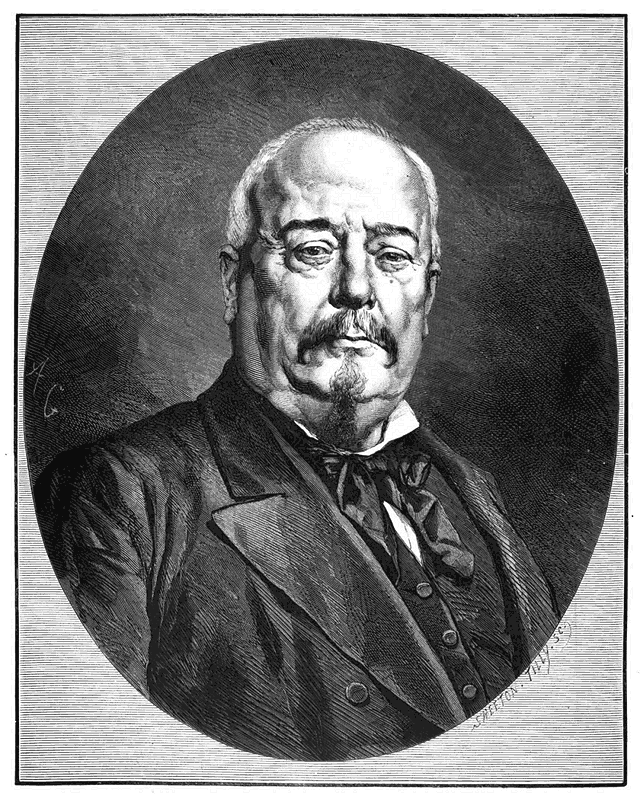

BAZAINE. D'après la photographie de M. Maunoury.

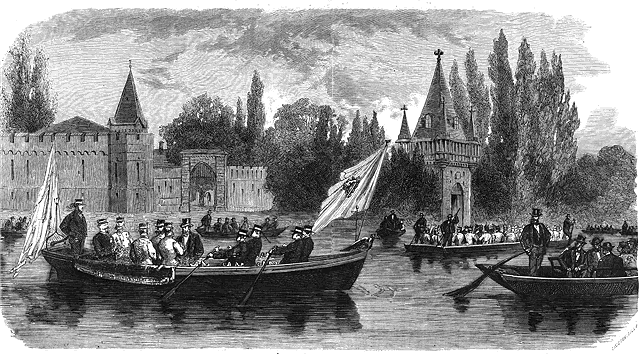

VOYAGE DE VICTOR-EMMANUEL EN ALLEMAGNE.--Promenade de

Leurs Majestés le roi d'Italie et l'empereur d'Autriche sur le lac de

Laxenburg.

UN DRAME DANS LE DÉSERT

Vous ne connaissez pas l'Amérique! Voilà ce que ne cessent de nous répéter sur tous les tous les Américains que nous fait rencontrer le hasard de l'existence parisienne. Vainement prouvons-nous que nous avons lu avec fruit les livres de Tocqueville et d'Ampère. Le premier est vieux, et n'était pas absolument vrai, même quand il a paru. Quant au second, utile au voyageur qui veut se borner à parcourir certaines villes privilégiées, en formation ou en décadence, il n'apprend rien sur la vie générale telle qu'on la comprend et qu'on la pratique, sur les mœurs, le caractère, et ce qui peut constituer le présent et l'avenir de la sociabilité d'un peuple.

On ne sort pas de là. Si vous insistez, vous ne tarderez pas à être écrasé sous une avalanche d'anecdotes et de faits particuliers qui démoliront pièce à pièce toutes les notions que vous aviez péniblement classées dans votre esprit. C'est ce qui m'est arrivé, et voilà pourquoi j'avertis le lecteur au moment de conter un drame américain.

Les tribus indiennes, si bien décrites par Chateaubriand, subsistent encore sur quelques points de l'immense territoire que peuplent et civilisent les continuateurs de Washington. Mais chaque jour voit diminuer leur importance. De beaucoup, il ne reste plus que le nom. Quelques autres sont réduites à un tel petit nombre d'individus qu'ils ne valent même pas la peine d'être domptés. Le wisky en a eu raison bien mieux encore que la poudre de guerre. C'est en vain que certains chefs intrépides protestent contre cette destruction qui s'attaque à l'homme adulte et par conséquent s'oppose à la reproduction et à la propagation de l'espèce. Tout au plus parviennent-ils à se montrer dignes de leurs ancêtres et à nous faire voir ce qu'étaient les Indiens d'autrefois.

Tel était Maha, un des plus illustres des Chérokées, au moment où l'on conçut l'idée de relier par un chemin de fer New-York à San-Francisco et à l'Océan Pacifique. Les exploits de guerre et de chasse de Maha étaient célèbres dans toutes les prairies, et on ne prononçait qu'avec respect le nom de l'Oiseau-Moqueur, ainsi que l'avaient surnommé ses compatriotes. Il ne vit pas d'un bon œil l'entreprise nouvelle. On l'entendit souvent proférer des menaces contre ces empiètements qui venaient troubler la tranquillité des solitudes et rendre plus pénible encore l'existence précaire des Indiens. Quand ils n'étaient pas en nombre, les travailleurs étaient, souvent interrompus par une irruption soudaine et une attaque à main armée. On ne saura jamais le nombre exact de ceux qui ont payé de leur vie ce rôle de pionniers de la civilisation que nous admirons de loin. On a pu dire sans exagération que, dans certaines solitudes, chaque traverse avait été arrosée du sang d'un homme. La civilisation qui veut marcher à grandes guides ne s'arrête pas pour si peu.

Maha n'en vit pas moins s'établir le chemin de fer du Pacifique, et les wagons roulèrent de New-York à San-Francisco, et réciproquement, emportant marchandises et voyageurs. Il en conçut un ressentiment profond. Il ne comprenait rien à cet ouragan de feu qui bravait son intrépidité. Mais il lui avait voué une haine farouche, une de ces haines de sauvage qui est à peine satisfaite par la mort. Il fallait que Maha eut raison de son ennemi ou qu'il périt.

Il résulta de cette résolution prise, une série d'embuscades plus ou moins ingénieuses et des accidents de toute sorte dans le détail desquels nous n'entrerons point. Les déraillements ne comptent guère dans l'existence américaine. Toutes les routes en ce pays sc ressentent plus ou moins de la précipitation avec laquelle elles sont construites. Pourvu qu'elles conduisent au but, peu importe si elles n'offrant pas au voyageur toutes les garanties qu'on rencontre sur nos belles et grandes routes d'Europe. Sous ce rapport, le chemin du Pacifique ne pouvait faire exception à la règle nationale. Les accidents préparés et imaginés par Maha et les Peaux-Rouges qu'il commandait ne produisirent pas plus d'effet qu'ils n'en auraient produit dans les environs de Baltimore et de Boston. On fut même quelques mois à ne pas soupçonner les Indiens d'être pour quelque chose dans les rails coupés et les traverses enlevées. Quand on s'en aperçut, Maha reconnaissait déjà l'inutilité de ses ruses et de ses efforts et changeait de tactique.

Avec la patience de l'Indien qui surveille toutes les habitudes de la proie qu'il guette, Maha se mit à observer la marche des trains. Il voulait en étudier et en surprendre le mécanisme. Car il était trop intelligent pour n'avoir pas compris tout de suite que le monstre de feu obéissait à une direction savante. Il devina le rôle important que jouaient le mécanicien et le chauffeur. Et dès lors son plan fut arrêté, un plan qui exigeait une hardiesse, une agilité, une vigueur dont les sauvages seuls sont capables. Mais, sous ce rapport, Maha était en fonds, il n'avait pas son pareil dans les Prairies de l'ouest.

Il ne mit personne dans sa confidence, ni parmi les anciens de sa tribu, ni parmi ses jeunes compagnons d'aventures. Car il n'avait besoin d'aucun secours pour mener à bien l'audacieux projet qu'il avait conçu et profondément mûri.

Par une belle journée de juin, au moment où le soleil à son zénith couvrait de ses feux ardents toute la plaine, Maha, que les Chérokées appelaient l'Oiseau-Moqueur, s'embusqua donc le long des rails, dans l'endroit le plus désert, et attendit le passage du train. Le souffle puissant de la locomotive et les sifflets stridents ne tardèrent pas à se faire entendre. Le convoi de San-Francisco arrivait à toute vapeur. Pas d'autre bruit dans l'immense solitude. Le calme universel avait une solennité qu'on n'oublie jamais quand on a été une fois dans sa vie témoin de ce spectacle grandiose. Les animaux sauvages eux-mêmes se reposaient dans les hautes herbes, et attendaient que le soleil eut tempéré ses ardeurs.

Maha veillait avec confiance. Il avait examiné ses armes. Il était certain de tenir sa vengeance.

Les premiers wagons le frôlèrent dans son embuscade. Il les laissa passer pour mieux calculer son élan. Puis, avec une adresse qui ne surprendra pas ceux qui ont étudié les sauvages et savent de quels tours d'agilité ils sont capables, il sauta et se maintint sur le marchepied. Dans les wagons, on vit passer comme un fantôme le visage richement tatoué du chef Chérokée qui se glissait le long du convoi et arrivait jusqu'à la locomotive. Seuls, le chauffeur et le mécanicien n'avaient rien vu et continuaient à diriger la marche de la vapeur avec une entière sécurité. Ils étaient en péril de mort.

L'intrépide Indien a sauté sur la machine. D'un coup de tomahawk; il abat le chauffeur à ses pieds; d'un coup de couteau, il tue le mécanicien. La main vengeresse est aussi rapide que l'éclair. En un clin d'œil les cadavres sont scalpés, et l'Oiseau-Moqueur s'élance et se tient debout sur le tender comme un triomphateur. Il tient à la main et brandit comme un trophée les chevelures de ses ennemis et hurle un chant de guerre sauvage. Tous les voyageurs ont reconnu cette voix. Dans toutes les veines court un frisson de terreur. Un marche à une mort imminente, certaine; car le train n'a pas ralenti sa vitesse. Au contraire, la vapeur n'étant plus contenue et dirigée déploie toute sa vigueur. Tant que le charbon et l'eau ne feront pas défaut, on poursuivra cette course vertigineuse.

Les stations intermédiaires sont brûlées. Pleins d'épouvante, les aiguilleurs et les cantonniers voient passer ce train lancé avec une vitesse insensée et ce singulier mécanicien. Chacun comprend le péril et devine en gros ce qui est arrivé. Mais impossible de porter le moindre secours. Il n'y faut même pas songer. On doit rester sourd aux cris de détresse des voyageurs, dont les terribles lamentations réveillent tous les échos des solitudes. L'Oiseau-Moqueur les entend, et il jouit de son œuvre. Il est heureux des larmes qu'il fait couler. Dans son cœur, il est le plus grand des hommes, des guerriers de sa tribu. En un seul jour; il a vengé les Peaux-Rouges de toutes les vexations, de toutes les injustices séculaires que leur font subir les Américains.

Le drame cependant n'était pas fini. Si la situation était singulièrement aigüe, elle allait encore le devenir davantage, par la seule péripétie qui n'avait pu entrer dans la tête et dans les prévoyances de l'Oiseau-Moqueur.

Comme dans tous les convois à long parcours, la société est fort mêlée dans les wagons. Il y avait beaucoup de femmes et d'enfants. Certains compartiments étaient même occupés par des familles entières. Quelles tendresses déchirantes furent échangées dans ces moments suprêmes, nous ne le dirons pas. On les devine aisément. C'est principalement devant la mort imminente que toutes les affections du cœur se donnent libre carrière, et l'homme civilisé est le même sous toutes les latitudes.

Parmi les passagers se trouvait un officier de la marine des États-Unis, M. Henry Pierre, qui voyageait avec sa femme et ses deux jeunes enfants. Ce groupe se faisait remarquer entre tous. On n'y entendait ni cris déchirants ni malédictions. Mais les yeux laissaient échapper des larmes silencieuses, et les mains restaient étroitement unies. Ensemble on avait vécu; on avait été heureux, ensemble on voulait mourir. L'homme et la femme n'avaient pas d'autre pensée. Quant aux enfants, jamais ils n'avaient paru plus beaux, plus affectionnés à leurs parents. C'était, réellement une famille modèle, et comme on en voit rarement en Amérique.

Le marin cependant, habitué aux luttes des grandes navigations, cherchait dans sa tête un moyen de sortir du péril. Une étreinte plus expressive à la main de sa femme indiqua qu'il avait trouvé. Avec une résolution formidable, il prit un solide poignard dans son bagage portatif, déposa un long baiser sur le front de chacun des êtres adorés, et ouvrit la portière du wagon.

Sur le marchepied, il envoya un dernier regard à sa femme et à ses enfants.

--C'est pour eux! dit-il simplement.

Et on le vit se glisser le long du train jusqu'à la machine. Les cris et les lamentations avaient soudainement cessé. On avait compris qu'un secours inespéré arrivait, qu'un homme se dévouait pour tenter le salut de tous. Seul, sur le tender, le grand chef Chérokée n'avait pas interrompu son chant de triomphe. Il agitait toujours les scalp du chauffeur et du mécanicien.

Henry Pierce, son poignard à la main, a sauté sur la machine. L'Indien l'aperçoit. Devant ce nouvel ennemi, il pousse son cri de guerre et brandit son tomahawk. Ce n'est plus une surprise; c'est un combat corps à corps qui s'engage, et la robuste vigueur et l'agilité de l'Américain sont de taille à se mesurer avec celles de l'Indien. Tous les voyageurs, penchés aux portières, essayent, de voir, et leur anxiété est facile à comprendre. Dans les périls extrêmes, on s'accroche avec l'énergie du désespoir à tout ce qui peut paraître une branche de salut.

L'étroit espace sur lequel se livrait la bataille n'était cependant pas aussi favorable à l'Américain qu'à l'Oiseau-Moqueur. Les pieds du marin avaient rencontré les cadavres du chauffeur et du mécanicien et glissaient dans le sang. Avec son poignard, il ne pouvait atteindre son ennemi que de très-près. L'Indien au contraire avait conservé tous ses avantages, et son tomahawk s'abattit sur Pierce, qui tomba grièvement blessé. En un clin d'œil, l'Oiseau-Moqueur le scalpa, et une troisième chevelure vint s'ajouter à celles qu'il agitait en poussant des cris féroces de triomphe. Pour l'Indien, l'ennemi abattu était un ennemi mort.

Il n'en était point ainsi de Pierce, heureusement. Malgré ses blessures il vivait encore, et malgré d'atroces souffrances il conservait une indomptable énergie. Pendant que l'Indien exhalait en vociférations sauvages le délire de sa joie, le marin rassembla les forces qui lui restaient, se releva brusquement, bondit, et plongea son couteau dans la poitrine de l'Oiseau-Moqueur. Il le retourna même dans la plaie pour que la blessure fût bien mortelle. Le cadavre du chef Chérokée tomba sur la voie.

La mort de Maha n'était que le commencement de la délivrance. Le danger était loin d'avoir disparu. Car le train filait toujours avec une vitesse infernale. Aucun homme n'avait eu le courage d'imiter l'exemple donné par Henry Pierce et de s'aventurer le long du convoi jusqu'à la machine, il s'en fallut donc de bien peu que tout ce beau dévouement ne fût complètement inutile. Avec une énergie qu'on ne saurait assez admirer, Henry Pierce se traîna péniblement jusqu'à la manivelle et renversa la vapeur.

Il était à bout de forces. A son tour il tomba sur les cadavres du chauffeur et du mécanicien. Mais le train s'arrêta. La femme et les enfants du brave officier de marine étaient sauvés. Les autres voyageurs bénéficièrent du sauvetage par surcroît.

Seulement on les vit accourir avec empressement dès que toute espèce de danger eut disparu, dès qu'on put descendre des wagons avec sécurité. Ceux qui avaient montre l'égoïsme le plus couard ne furent pas les moins prompts à vouloir porter des secours; il y en eut même qui avouèrent qu'ils se hâtaient pour bien savoir ce qui s'était passé et connaître tous les détails du drame.

Le brave Henry Pierce respirait encore; mais il n'en valait guère mieux. C'était un homme voué à une mort certaine. Aucun secours, aucun prodige de la thérapeutique n'aurait pu détourner ce dénouement fatal. Une consolation suprême était pourtant réservée au grand cœur qui battait dans cette poitrine affreusement mutilée. Pierce entendit et reconnut la voix de ceux qu'il aimait. Il sentit leurs douces étreintes encore une fois. Il put prendre et garder dans les siennes la main de sa femme, la main de ses jeunes enfants. La douleur de cette famille était d'autant plus navrante à voir qu'elle ne se trahissait pas au dehors par des cris et des manifestations bruyantes. La mère et les enfants semblaient craindre, par l'explosion de leurs sentiments intimes, de troubler les derniers moments de celui qu'ils allaient perdre. Eux seuls étaient les victimes vivantes de cette catastrophe qui a laissé une trace profonde dans les annales du chemin de fer du Pacifique. Et eux seuls se montrèrent dignes de cet homme courageux qui s'était volontairement sacrifié pour le salut de tous. Henry Pierce expira deux heures après l'arrêt du train.

Ces événements s'accomplissaient l'été dernier. Aujourd'hui c'est à peine si, dans le vaste désert du territoire indien, on peut indiquer avec précision le théâtre du drame.

Georges Bell.

LES THÉÂTRES

Théâtre de la Porte-Saint-Martin.--Marie Tudor.

Il existe au musée de Madrid un admirable portrait de Marie Tudor, par Antonio Moro. Sous le bonnet, ou plutôt sous le chapeau de velours noir relevé sur les tempes s'encadre la figure amaigrie de la reine, avec les lèvres fines, les yeux ardents sous la paupière rougie, les pommettes saillantes, le teint pâle de l'hydropisie, et toute la sévérité de l'ascétisme religieux. Elle se détache froide, terrible de son cadre, cette figure de Marie la Sanguinaire, the bloody Mary, comme elle se détache de l'histoire, au milieu de ses persécutions religieuses, dans ce fanatisme qui effraya Philippe II lui-même, son royal époux.

Pourtant c'est à cette reine, vivant d'une sorte d'exaltation pieuse dans un Escurial anglais, qu'il a plu à l'auteur de donner un amant. A son aise. Il me semble pourtant que s'il convient au poète de rompre en visière avec toutes les idées reçues, il faut au moins que son œuvre s'empare des esprits par sa puissance, de telle sorte qu'on lui fasse crédit de ses erreurs et qu'il ne vienne pas en pensée de les relever. Eh bien! Marie Tudor est à coup sûr un des drames les moins heureux du poète. Je ne m'inquiète pas de sa portée politique, je ne me demande pas où tendent ces visées de l'auteur, qui de parti-pris traîne une reine devant le mépris public, en lui faisant proclamer impudemment devant une cour Fabiano Fabiani pour son amant, qui prend toute l'Angleterre à témoin de cette honte, en lui demandant de s'associer à sa vengeance. Qu'importe que reine elle se déshonore publiquement, que femme elle livre à tous l'aveu de ses lâchetés, que chrétienne elle se parjure, la main étendue sur la couronne royale et sur les saints évangiles, qu'elle mente aux serments faits à la mémoire de son père; c'est une tête couronnée qu'on jette au mépris de la foule, comme le poète lui a jeté et Charles-Quint, et François Ier, et Louis XIII, et Richelieu, c'est un système, je n'ai pas à m'en préoccuper. L'affaire est entre le public et Victor Hugo. Moyennant quelques galanteries du poète à son peuple, ils s'entendront bien ensemble. Mais ce qui est plus important pour moi, simple spectateur d'une action dramatique, c'est que la pièce ne m'intéresse pas.

Chose étrange! Le drame est rempli de terreurs par les nuits sombres aux bords de la Tamise, par les colères terribles d'une reine, par la présence du bourreau, par l'appareil funèbre des chapelles ardentes, des tentures des tombeaux; il est assombri par les coups de canon, éclairé par l'incendie des villes, et pourtant l'âme reste froide devant cet immense déploiement de terreurs. Elle voit passer ce spectacle sans s'émouvoir, sans se passionner. Une curiosité pourtant s'empare de vous au milieu de tout ce récit lugubre: Comment ce puissant esprit viendra-t-il à bout d'une telle œuvre! car Victor Hugo est un maître par la force et par l'audace; comment s'achèvera un tel édifice? L'esprit est donc en éveil; quant à l'âme, je le répète, elle est bien à son aise; cela ne la regarde pas. La raison en est simple: c'est que Victor Hugo est théâtral et n'est pas dramatique. Il y a un grand souffle dans le poète qui anime de sa puissante parole une action mise en scène, qui agite au gré de son lyrisme tous les personnages; toujours brillant, toujours sonore, avec l'appareil extérieur du génie. Shakespeare si vous voulez, mais sans passions, le Shakespeare de la phrase.

J'écoutais l'autre soir cette Marie Tudor; un acte tout entier se passe à mettre en dehors la violence de la reine. Un homme aimé l'a trahie, sa vengeance sera terrible. Il lui faut le grand jour pour l'éclairer, la multitude pour témoin, il lui faut la menace à pleins poumons, l'insulte sans réserve, l'insulte jusqu'à la grossièreté, le reproche avec tous les mépris, l'humiliation, l'abaissement de l'amant, dût la dignité de la reine tomber avec la tête du favori: «Tu te dis allié à la famille espagnole de Pénalvar, mais ce n'est pas vrai, tu n'es qu'un mauvais Italien, rien! moins que rien! fils d'un chaussetier du village de Larino!--Oui, messieurs, fils d'un chaussetier! Je le savais et je ne le disais pas, et je le cachais, et je faisais semblant de croire cet homme quand il me parlait de sa noblesse!» Ce n'est pas assez de toutes ces invectives, il faut que cet homme tombe à genoux devant tous, qu'on le déshonore aux pieds du trône, que la reine le voie face à face avec le bourreau. Et quand l'effet de cet acte sera perdu par son exagération même, la reine se reprendra d'amour pour Fabiano Fabiani. C'est le cœur de la femme. Racine l'avait dit tout entier dans un seul vers d'Hermione:

«S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer demain.»

Mais Victor Hugo n'a pas le génie sobre et puissant de Racine, il se perd dans la déclamation, il frappe fort, il ne frappe pas juste, si bien que ce personnage de Marie Tudor, renouvelé d'Hermione, nous laisse absolument froids, par cela seul qu'en l'exagérant le poète l'a rendu faux dans le vrai.

Voilà pourquoi ce drame de Marie Tudor a eu si peu de succès à son début et pourquoi le public d'aujourd'hui ne me semble pas disposé à casser le jugement du passé. A défaut de Marie Tudor, les personnages qui gravitent autour de la reine ont-ils du moins un intérêt? Aucun, ce n'est pas à coup sûr Fabiano Fabiani qui m'attache. Ce que la reine en dit me dégoûterait complètement de ce gentilhomme, fils d'un chaussetier du village de Larino. Jane est une fille perdue que son repentir et son amour tardif pour Gilbert ne rachète guère; quant à Gilbert, cet homme qui ment pour la reine quand elle en a besoin, le droit de sa vengeance ne le justifie pas de toutes ces lâchetés. Tout cela compose donc un ensemble de gredins peu sympathiques, et je ne m'étonne donc plus de l'accueil que le public fit, il y a quelque quarante ans, à Marie Tudor.

La pièce devait être merveilleusement jouée en cette année 1833, où elle parut pour la première fois. Je vois sur la liste des acteurs les noms de Mlle Georges, de Lockroy, de Chilly, de Provost. Il y a là de grands souvenirs; mais il ne faut pas que ce passé nous rende injustes, et j'ai applaudi pour ma part, et très-chaleureusement, aux interprètes d'aujourd'hui. J'ai trouvé dans Mme Marie Laurent une voix pleine de passion et d'éclat, une grande puissance dramatique. Elle a eu des accents véritablement beaux. Simon Renard est fort bien joué par Taillade. Dumaine rend en acteur intelligent le rôle de Gilbert. Mlle Dica Petit a eu le plus chaleureux succès dans la dernière scène du quatrième acte, et Frederick Lemaitre a joué le personnage du juif avec cette perfection qui caractérise ce maître comédien. La voix s'est affaiblie, c'est vrai; l'âge, le grand âge est venu, mais le talent est toujours là. Comme cela est dit, phrasé, mis en scène, et quels accents encore dans cette voix qui s'éteint!

Le théâtre des Variétés a pris la Vie parisienne au répertoire du Palais-Royal. Il m'a semblé que le public trouvait quelques rides à cette gaieté qui nous fit si gais il y a quelques années. Vraiment, il fallait s'y attendre. Si la pièce a vieilli c'est que nous avons vieilli nous-mêmes; ce n'est pas à nous qu'il faut demander notre opinion sur elle, nous serions injustes, c'est à la génération qui a pris nos stalles au théâtre. Elle s'amuse encore de ce qui nous amusait. Tout est bien; et voilà la Vie parisienne lancée comme autrefois dans un succès rajeuni.

M. Savigny.

Fureur: Lèvres de Feu!! valse; Peau de satin, polka de Klein.

L'ESPRIT DE PARTI

LE CHARIVARI

Caricature fondée par Ch. Philippon en 1830, obtenait, depuis deux ans, un immense succès. N'était-ce pas, au reste, le premier mariage célébré, dans le journalisme, entre la plume et le crayon!--Aussi les quatre pages de la petite feuille hebdomadaire ne suffirent bientôt plus à repaître les curiosités nouvelles qu'elle avait éveillées. De là, dans l'esprit de Ch. Philippon, l'idée d'une seconde «Caricature»,--mais quotidienne, celle-là,--sous ce titre: le Charivari.

Lisez le prospectus. C'est une franche déclaration de guerre au pouvoir: «... La lutte sera loyale toujours, et si nos coups sont vifs, instantanés comme le fait qui les aura provoqués, peut-être nous sera-t-il possible d'en proportionner la rudesse au plus ou moins de gravité des circonstances; comme encore de les porter moins acérés, par cela même qu'ils seront plus pressés. On peut frapper moins fort quand on frappe sans cesse....»

Le premier numéro porte la date du 1er décembre 1832. Or c'est bien le moins que nous saluions, au passage, le berceau d'un confrère qui, malgré ses perpétuelles campagnes et ses innombrables blessures, accomplit actuellement, et d'une façon si gaillarde, sa quarante-et-unième année.--Notre cadre, par malheur, nous interdit la moindre monographie: une fortune pour un libraire intelligent! C'est pourquoi nous ne dirons rien de ces fameux dessins qui se vantaient si fièrement de tout dire: «... Nous délions tous les arrêts, nous délions toutes les cours et nous échapperions à toutes les lois, si nous en étions réduits à redouter d'injustes condamnations, et à éluder des lois antilibérales. Le crayon, qui est notre plume, à nous, sait rendre toutes nos pensées et tout est de son domaine... (Nº du 27 mars 1833).» Nous ne nous arrêterons pas davantage à ces articles de fond où les trois hommes d'État tympanisaient l'Ordre-de-chose avec une verve chaque jour plus féconde, plus implacable et plus âcre.

Notre lot est le simple droit de fourrage dans cette partie humoristique qui semble,--sous la rubrique de Carillons,--une pépinière de «légendes pour dessins» non utilisées et à l'état de rudiment. Collection que, de nos jours encore, les Hippolyte Briollet et les Paul Girard, ont continuée, sous l'habile direction de M. P. Véron, avec moins d'audace peut-être, mais autant d'esprit que leurs devanciers.

1832

Le ministère a beau se démener; il ne peut obtenir un mouvement de hausse. La baisse fait des progrès à mesure que la majorité se dessine. C'est que la Bourse a peur du Thiers consolidé.

La France nouvelle prétend que l'impression du discours du trône a été généralement bonne. Le pays n'a pourtant vu jusqu'ici que de tristes épreuves.

Un journal ministériel nous dit que M. Thiers a un grand fonds d'éloquence; malheureusement M. le ministre de l'intérieur est forcé, par état, de tenir ses fonds secrets.

Entre le coup d'État populaire du 29 juillet et le coup d'État monarchique du 7 juin, il y a cette différence que le premier fut une cause sans effet, tandis que le second fut un effet sans cause.

Il ne faut pas s'étonner que ces messieurs soient parvenus à soustraire l'état de siège au verdict du pays. Ces messieurs ont toujours été très-forts sur la soustraction.

Une arme à feu! quel moyen absurde pour abattre une poire! Aussi la gaule réclame.

Le Journal de Paris prétend qu'en juin les insurgés voulaient frapper le juste-milieu au cœur. En ce cas, on a bien raison de dire qu'ils tentaient l'impossible.

On dit que la nouvelle chambre a un écho. Ce n'est assurément pas dans le public.

Que de gens peuvent dire, comme le Christ:--«Je porte ma croix, Seigneur, sans l'avoir méritée!»

On a remarqué avec surprise que le projet de loi sur l'état de Siège, se termine par le protocole ordinaire: Donné, etc.--Joli cadeau qu'on nous fait là!

Jules Rohaut.

(A suivre.)

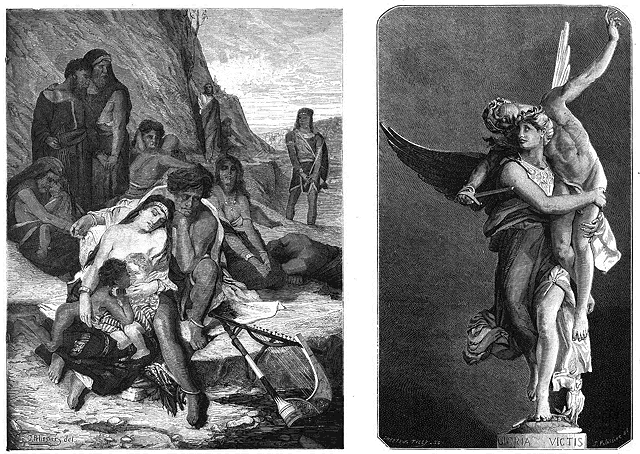

EXPOSITION DES PRIX ET ENVOIS DE ROME A L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS.

| Les juifs pleurant leur captivité à Babylone.--Tableau de M. Morot, premier grand prix de peinture. | Gloria victis.--Sculpture.--Envoi de M. Mercié |

SUPPLÉMENT AU NUMÉRO 1597 du 4 OCTOBRE 1873

PROCÈS DU MARÉCHAL

VUE PANORAMIQUE DE METZ ET DES ENVIRONS POUR SUIVRE LA

CAMPAGNE DE 1870-1871.

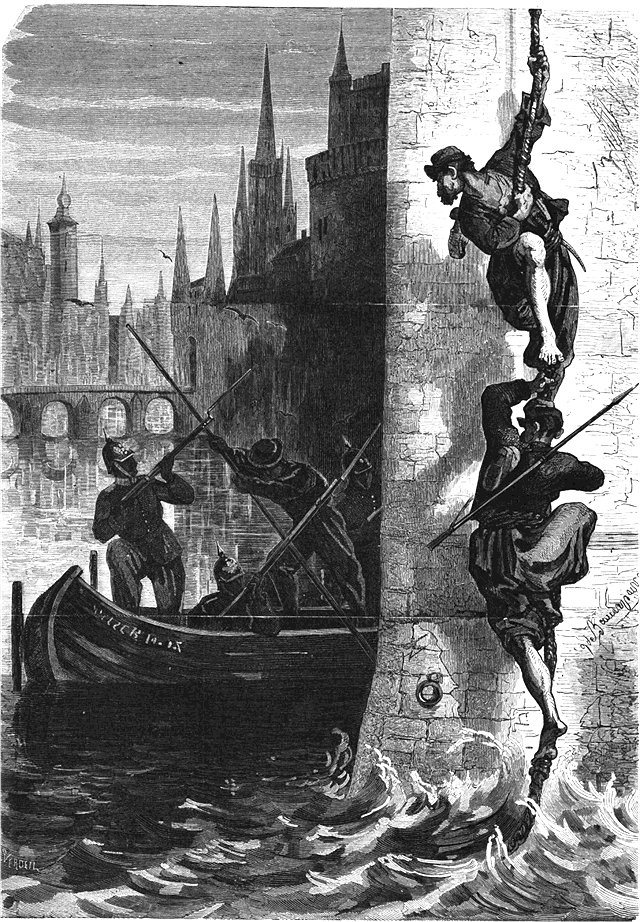

SOUVENIRS DE CAPTIVITÉ.--L'évasion.

NOS GRAVURES

Le maréchal Bazaine

L'Illustration publie aujourd'hui un beau portrait du maréchal Bazaine. A cette occasion, on m'a demandé une notice sur le haut dignitaire de l'armée française, dont le monde entier s'est tant occupé depuis trois ans, et qui va très-prochainement être appelé devant un conseil de guerre pour y rendre compte de sa conduite, du 12 août au 28 octobre 1870, période pendant laquelle il a exercé le commandement en chef de la vaillante et malheureuse armée du Rhin.

La tâche qui m'incombe n'est pas facile pour un ancien officier qui a servi sous les ordres et très-près du maréchal, dont la situation actuelle d'accusé commande impérieusement la plus scrupuleuse impartialité. Pour ne pas manquer au respect dû au malheur, même quand il est mérité, il me faut refouler au plus profond de mon cœur la sympathie que peut m'inspirer le glorieux soldat d'Afrique, d'Espagne, de Crimée, d'Italie et du Mexique, le héros de maint combat, le vainqueur de Kinburn, du fort San-Xavier, de San-Lorenzo et d'Oajaca, ainsi que le sentiment en sens contraire que j'ai pu éprouver en étudiant avec un soin minutieux les terribles événements qui se sont accomplis autour de Metz, entre la bataille de Spickere et la capitulation du grand boulevard de la France.

Si le maréchal Bazaine a réellement commis les crimes dont l'accusent ses adversaires, on doit reconnaître que le masque de son visage est bien trompeur, car il est difficile de trouver une figure respirant plus de bonhomie. Avec ses cheveux coupés court, son impériale et sa moustache sans prétention, ses rudiments de favoris, ses bonnes grosses joues, son teint clair, ses yeux gris et vifs, son regard franc, son sourire plein de bienveillance, le maréchal a plutôt l'air d'un gros négociant, ex-officier supérieur de la garde nationale sédentaire que d'un vieux militaire qui compte autant de campagnes que d'années de service. On eût dit qu'il cherchait à exagérer encore l'apparence débonnaire que lui donnait sa forte carrure et sa vigoureuse charpente à demi-noyée sous un léger embonpoint, indice d'une belle santé, en s'habillant sans prétention et tout à fait bourgeoisement. Loin de se coiffer en casseur d'assiettes, l'ancien général en chef du Mexique affectionne les coiffures trop larges: képis et chapeaux lui tombent sur les oreilles sans incliner jamais ni à droite ni à gauche, et son corps trapu sans obésité paraît se complaire dans de vastes tuniques, des vestons courts ou des redingotes à la propriétaire.

Ennemi du faste, peu soucieux du confortable, d'un abord facile et d'une grande bienveillance, naturelle qui n'a d'égale que sa prodigieuse bravoure, Bazaine a été un des officiers les plus estimés et les plus populaires de l'armée jusqu'au 5 septembre 1864, date de son élévation à la dignité de maréchal. Relativement jeune, il n'avait que cinquante-neuf ans en 1870, d'une constitution athlétique qu'aucune émotion, aucune fatigue n'a encore pu entamer, le maréchal inspirait encore une grande confiance lorsque, le 12 août, la pression de l'opinion publique obligea l'Empereur à se dessaisir en sa faveur du commandement suprême de l'armée la plus belle et la plus nombreuse que la France ait possédée depuis la funeste campagne de 1812. Par son origine plébéienne ou bourgeoise, il flattait les instincts démocratiques, très-enracinés dans l'immense majorité de l'armée française, et le soldat était satisfait d'être commandé par un homme sorti du rang, et qui avait, comme lui, sérieusement porté le sac.

Quelle qu'ait été la conduite du commandant en chef de l'armée du Rhin, la notice biographique qui va suivre prouvera qu'il avait bien gagné ses grades, et que les personnes qui ont contribué à lui faire acquérir honneurs et dignités ne sauraient être accusées d'avoir soutenu un homme sans valeur et sans services. Arrivé au faîte, il a succombé sous le poids d'une responsabilité écrasante; le même accident s'est reproduit pour d'autres généraux en chef dont le public n'était pas moins entiché. Tout cela prouve qu'il est difficile, sinon impossible, de discerner à l'avance les officiers capables de commander en chef; et, à mon avis, les généraux français qui ont été battus dans la dernière guerre sont surtout les victimes d'une éducation militaire incomplète ou mal dirigée et les boucs émissaires des fautes ou des défaillances de la France tout entière. N'osant assumer en masse la responsabilité de leurs revers, les Français commettent en ce moment la faute, impardonnable de personnifier leurs désastres dans quelques généraux; je ne m'aventurerai pas à dire que ce soit là un symptôme de décadence; mais ce n'est pas davantage un signe de grandeur et encore moins de générosité.

Sauf de légères variantes, toutes nos armées ont ou allaient éprouver un sort identique. Les armées de Metz, de Sedan, de Paris et de l'Est ont été anéanties, enlevées ou réduites à l'impuissance; les armées du Nord et de la Loire, après les défaites de Saint-Quentin et du Mans, auraient eu la même fin, si l'armistice n'était heureusement survenu. Notre devoir est de faire notre examen de conscience, et je doute que les deux juges du conseil qui ont capitulé à Paris et celui qui a été battu à Arthenay ne soient pas disposés à l'indulgence envers un frère d'armes malheureux.

*

* *

La famille du maréchal Bazaine appartient à ce qu'on appelle la haute bourgeoisie. Son père, ingénieur distingué, a rempli pendant de longues années les fonctions de directeur-général des ponts-et-chaussées de l'empire russe, avec rang de lieutenant-général; son frère, sorti de l'École polytechnique, compte depuis longtemps parmi nos ingénieurs et constructeurs de chemin de fer les plus remarquables; enfin sa sœur a épousé le célèbre ingénieur Clapeyron. Bazaine (François-Achille), né à Versailles le 18 février 1811, suivait les cours de la Faculté de droit de Paris en 1831, époque à laquelle la France était menacée d'une coalition européenne, quand il s'engagea comme simple soldat au 37e de ligne. La campagne d'Anvers ayant été suivie d'un désarmement général, le sergent Bazaine, désireux de faire campagne, obtint de passer avec son grade à la légion étrangère, alors en voie d'organisation et qui ne pouvait, conformément aux termes formels de la loi du 9 mars 1831, «être employée que hors du territoire continental du royaume». Rappelons que cette prescription avait surtout pour but d'empêcher le rétablissement de la garde suisse.

Aussitôt organisée, la légion étrangère passa en Algérie. En novembre. 1833, à l'âge de vingt-deux ans, Bazaine reçut l'épaulette de sous-lieutenant, et vingt mois après, il était fait chevalier de la Légion d'honneur à la suite du glorieux, mais malheureux combat de la Maeta, livré le 28 juin 1835, par le générai Trézel aux contingents arabes réunis dans la province d'Oran sous le commandement de l'émir Abd-el-Kader. Quelques semaines plus tard, le roi Louis-Philippe mit la légion étrangère au service de la régente Christine, mère de la reine Isabelle II; Bazaine suivit son corps en Espagne, où il conquit rapidement les grades au titre espagnol de capitaine et de chef de bataillon.

A Pons, en Catalogue, avec sa seule compagnie, il lutta pendant trois jours consécutifs contre une colonne de quinze cents carlistes, et parvint à leur échapper par une marche de nuit des plus audacieuses, après avoir surpris leurs postes avancés. Sa bravoure et son intelligence l'avaient signalé à l'attention de l'habile et intrépide Conrad, colonel d'état-major français et commandant en chef la légion étrangère, avec le titre de brigadier. Bazaine fut désigné pour remplir les fonctions de chef d'état-major; il assista en cette qualité aux sanglantes batailles de Huesca, en Aragon, et de Tolosa, en Catalogne. Après la mort du glorieux brigadier Conrad, il sut diriger avec talent et sang-froid une retraite difficile devant un ennemi victorieux et entreprenant.

Rentré en France en juillet 1838, Bazaine fut nommé, l'année suivante, capitaine au titre français et compris, en 1840, dans la formation des dix bataillons de chasseurs à pied réunis à Saint-Omer, sous le commandement du duc d'Orléans qui leur donna son nom. Le capitaine Bazaine, très-adroit à tous les exercices du corps, obtint le prix de tir décerné aux officiers par le prince royal.

A la levée du camp, son bataillon fut dirigé sur l'Algérie, où il devint, en 1844, chef de bataillon et chef des affaires arabes de la subdivision de Tlemcen. Toujours en route, il prit part à de nombreuses expéditions pendant lesquelles il se signala par des coups de main remarquables, surtout lors de la terrible insurrection de 1845, célèbre par le massacre de Sidi-Brahim, où le lieutenant-colonel de Montagnac et le commandant de chasseurs à pied Froment-Coste périrent avec presque tous leurs soldats. Bazaine reçut la croix d'officier pour sa belle conduite au combat de Sidi-Haffis. Plus lard, en 1847, il contribua efficacement à la reddition d'Abd-el-Kader.

Après la révolution de février, le commandant Bazaine était promu lieutenant-colonel et directeur des affaires arabes de la province d'Oran; en 1850, il était déjà colonel du 55e de ligne, et l'année suivante il rentrait dans son corps de prédilection comme colonel du 1er régiment étranger, investi en même temps du commandement de la subdivision de Sidi-bel-Abbès, commandement dans lequel il se distingua par une administration sage et féconde en résultats.

En 1854, la brigade de la légion étrangère fut envoyée à Gallipoli où son chef, le général Carbuccia, fut de suite enlevé par le choléra, en même temps que son collègue, le général duc d'Elchingen. Le colonel Bazaine le remplaça dans ce beau commandement et fut embarqué pour la Crimée, avec ses deux régiments, peu de temps après la bataille de l'Alma. Toute l'armée sait la part brillante que prit la brigade étrangère aux combats devant Sébastopol où, de même que les 35e et 42e de ligne pendant le siège de Paris, elle fit le fond de toutes les attaques exécutées à la gauche de la place. Son jeune général se distingua tout particulièrement le 2 mai, à l'enlèvement de l'ouvrage dit du Cimetière; son collègue de la Motterouge, partagea avec lui les honneurs de cette glorieuse et sanglante nuit.

Le 10 septembre 1855, le surlendemain de la prise de Sébastopol, le maréchal Pélissier confiait à Bazaine le commandement supérieur de la forteresse russe, et le 14 du même mois les étoiles de divisionnaire venaient le récompenser de sa belle conduite pendant ce siège de onze mois. Pélissier, très-difficile, dans le choix de ses lieutenants, avait la plus grande estime pour les talents militaires du nouveau général de division, et en donna une preuve éclatante en lui confiant, le 7 octobre, le commandement en chef de l'expédition de Kinburn, fort situé dans le liman du Dniéper, sur les communications de l'armée russe avec Nikolaïeff. (On donne le nom de liman aux lagunes de la mer Noire.)

Le corps expéditionnaire se composait d'une brigade française de 4,000 hommes, commandés par le général de Wimpffen, et de 4,200 Anglais sous les ordres du généra! Spencer. Le 14, les flottes combinées parurent devant la forteresse; le 17 octobre, Bazaine ouvrait la tranchée et s'emparait de Kinburn après un bombardement de cinq heures exécuté simultanément par les batteries de terre et celles des vaisseaux. En récompense de ce beau fait d'armes, l'empereur lui envoya la croix de commandeur.

En 1859, on retrouve Bazaine à l'armée d'Italie, où il commandait la troisième division du premier corps, Baraguey d'Hilliers. Le 8 juin, il gagne la plaque de grand officier au sanglant combat de Melegnano, et se distingue encore le 24 juin à l'attaque du cimetière et de la tour de Solférino. Après cette dernière bataille, Bazaine était un homme posé, le chef de l'État n'attendait plus qu'une occasion pour lui confier un commandement en chef.

En 1862, quand le premier échec éprouvé par le général de Lorencez, sous les murs de Puebla, décida l'empereur à envoyer une véritable armée dans ce pays lointain, il jeta les yeux sur les deux divisionnaires désignés pour le maréchalat. Korey gagna son bâton avec la prise de cette ville, prise à laquelle Bazaine contribua puissamment, d'abord en enlevant le Pénitencier ou fort San-Xavier, puis en remportant, avec 1,800 hommes, la brillante victoire de San-Lorenzo, sur l'armée de secours commandée par l'ex-président, Comonfort, et forte de plus de 10,000 combattants. Il fut nommé grand'croix à cette occasion.

Peu de temps après, Bazaine succédait à Forey dans le commandement en chef et, le 5 septembre 1804, il était élevé à la dignité de maréchal de France. Trois mois auparavant, l'empereur Maximilien était venu prendre possession du trône mexicain. Ses rapports avec Bazaine manquèrent toujours de cordialité, on eût dit que chacun de ces deux grands personnages se refusât à faire les premières avances.

A partir de cette époque, on peut dire que la belle réputation du soldat parvenu à sa suprême dignité militaire a été en déclinant. Au commencement de 1865, il eut encore l'occasion de faire preuve de coup d'œil et de résolution en enlevant, dans la forte ville d'Oajaca, toute l'armée de Porfirio Diaz. Mais ce fut la fin; après avoir étendu son action sur une surface deux fois plus grande que la France, l'armée fut rappelée et son commandant en chef eut alors le tort grave de tolérer à ses côtés un simple général de brigade, M. de Castelnau, aide de camp de l'empereur en mission, dont la singulière attitude était celle d'un homme qui a le droit de contrôle sur les actes de son supérieur.

À sa rentrée en France, on lui fit un sanglant affront en défendant au préfet maritime de Toulon de lui rendre les honneurs dus aux grands dignitaires de l'armée. Dès ce jour, l'opposition eut l'œil sur un homme qu'elle considérait comme un mécontent.

Cette disgrâce éclatante dura deux ans, puis on donna à Bazaine le grand commandement de Nancy. En 1809, il commandait la première série du camp de Châlons lorsque l'empereur s'y rendit avec le maréchal Niel. Que se passa-t-il?

Ce qu'il y a de certain c'est que Napoléon III rendit à Bazaine toute sa faveur, lui promit la succession du maréchal Régnault d'Angely à la garde impériale, et que l'impératrice Eugénie reçut avec distinction la belle et séduisante madame Bazaine, qu'elle avait jusqu'alors tenue à l'écart. Un brillant punch fut organisé à l'instigation de l'empereur par le général Forey, et les journaux officieux furent invités à se montrer favorables à l'ancien commandant en chef du corps expéditionnaire du Mexique.

En 1870, quinze mois à peine après cette quasi réhabilitation, nous avons eu à quelques jours d'intervalle le glorieux Bazaine et le traître Bazaine. Nous croyons qu'il ne méritait ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Comme l'a si justement dit le général Changarnier à la tribune de l'Assemblée nationale: le commandement en chef d'une armée de 170,000 hommes était trop lourd pour Bazaine; son intelligence, pourtant très-nette s'est obscurcie en présence de l'écrasante responsabilité qui lui incombait. Le 12 août 1870, il héritait d'une situation presque désespérée; il n'a pas eu le courage d'en envisager les difficultés en face, il a tenté de les tourner, comme aujourd'hui encore il n'ose pas attaquer le taureau par les cornes.

Après le 4 septembre, quand Bazaine eut reçu communication de la liste des gouvernants de l'Hôtel-de-Ville, il comprit que jamais le haut état-major de son année n'accepterait la domination de ces hommes sans mandat et sans consistance. De plus, il pensait avec tous les militaires que Paris ne tiendrait pas huit jours et que la paix serait signée avant la fin du mois. Son unique préoccupation fut alors de conserver intacte la seule véritable armée qui restât debout après la catastrophe de Sedan. Son tort est d'avoir échoué dans son entreprise et peut-être employé des moyens peu corrects pour la faire réussir. C'est ce que le conseil de guerre nous apprendra sous peu.

En tout cas, je suis convaincu que telle était la pensée du commandant en chef de l'année de Metz, et cette pensée, il ferait bien de l'exprimer franchement devant ses juges. Cela vaudrait mieux que d'épiloguer sur des dépêches et des protocoles. Pour terminer cette notice, j'émettrai humblement cet avis que, si le maréchal Bazaine est coupable du crime dont on l'accuse, il compte à coup sur de nombreux et illustres coopérateurs.

A. Wachter.

La chambre su maréchal Bazaine, à Trianon.

Nous n'avons pas à apprendre à nos lecteurs que le procès du maréchal Bazaine va se dérouler dans le vestibule de ce château qui fut si cher au roi Louis-Philippe, le Grand-Trianon. Déjà toutes les dispositions sont prises en conséquence, et le grand vestibule a été aménagé de façon à répondre à toutes les exigences de sa nouvelle et passagère destination.

En dehors de ce prétoire improvisé, dont nous donnerons en temps utile une vue à nos lecteurs, diverses pièces ont été affectées: au greffe, aux témoins à charge et à décharge, aux officiers de gendarmerie chargés du service militaire, aux délibérations du conseil et au logement des personnages que leurs fonctions doivent retenir au Grand-Trianon pendant la durée du procès. Ainsi les témoins à charge occuperont la salle des huissiers, située à gauche du vestibule et donnant sur le jardin, et les témoins à décharge la bibliothèque. Le général Pourcet habitera le pavillon de Madame, composé de cinq pièces. Le pavillon de l'aile droite, placé en face du pavillon de Madame, dans la cour d'honneur, est destiné au duc d'Aumale, qui présidera, comme on sait, le conseil de guerre. Enfin la salle des délibérations sera placée dans le salon de la reine d'Angleterre, et la salle des pas perdus dans le salon rond des huissiers, qui lui fait suite, et qui se trouve à droite du vestibule transformé en prétoire.

Reste le logement du maréchal Bazaine, qui a été extrait la semaine dernière de la maison de l'avenue de Picardie, où il était détenu depuis le 14 mai 1872, époque à laquelle il s'y était constitué prisonnier. Le maréchal a été logé dans l'annexe du château, donnant sur Trianon-sous-Bois. C'est dans l'angle de cette annexe que se trouve sa chambre, dont les fenêtres ouvrent sur le parc. Cette chambre, dont nous donnons une vue dessinée sur place, est carrée et revêtue d'une boiserie peinte en blanc. Le mobilier est des plus modestes. Il se compose d'un lit en acajou plaqué, sans rideaux, d'une armoire placée à la tête du lit, d'une toilette-commode posée entre les deux fenêtres, de quelques chaises d'un âge mûr et d'un guéridon. Une petite pendule en marbre posée sur la cheminée, ainsi que deux chandeliers et deux candélabres à deux branches, complètent l'ameublement.

Deux pièces font suite à cette chambre et sont occupées par les officiers supérieurs chargés de veiller sur la personne du maréchal, qui à Trianon-sous-Bois, comme dans la maison de l'avenue de Picardie, est gardé par un piquet de cinquante hommes de ligne, ayant un poste à proximité de la chambre du prisonnier.

Quant au service du conseil de guerre, au Grand-Trianon, il est fait par la gendarmerie mobile.

L. G.

Victor-Emmanuel à Vienne

PROMENADE SUR LE LAC DE LAXENBURG

Parmi les sites curieux et intéressants qui entourent Vienne, au moins sur la droite du Danube, il faut signaler tout particulièrement le bourg et le château de Laxenburg, une des résidences d'été de la cour d'Autriche, dont Schœnbrünn, est comme on sait, durant la belle saison, la résidence favorite.

Laxenburg est situé à seize kilomètres au sud de Vienne. On s'y rend de cette ville par le chemin de fer de Trieste, que l'on quitte à Mœdling pour prendre l'embranchement qui conduit au bourg. Laxenburg doit sa réputation comme son origine à son château, ou plutôt à ses châteaux, car il en possède deux en un; le premier datant de la fin du XIVe siècle et rappelant les temps de l'ancienne chevalerie; le second, bâti par Marie-Thérèse, et auquel on a donné le nom qu'il ne justifie pas tout à fait de château des Caprices, que mériterait mieux le magnifique parc qui l'entoure.

En effet, on marche dans ce parc de surprise en surprise. Les accidents de terrain, les constructions de toutes sortes, temples, maisons rustiques, cabinets de verdure, pavillons; les cascades, les statues, les pièces d'eau, les rochers y ont été prodigués. On y trouve jusqu'à un monument funèbre, la Rittergruft, ou tombe du chevalier, où l'on voit des tableaux de Lucas Cranach et des peintures sur verre tirées de l'église de Steyer.

Parmi les pièces d'eau, la plus remarquable est un lac semé de plusieurs îles, entre autres l'île Marianne, sur laquelle on a construit un élégant Lusthaus; et parmi les constructions, on admire surtout une forteresse moyen âge, le Franzensburg, dont on a fait un musée d'antiquités. Cette forteresse est entièrement entourée d'eau. Un bateau y stationne, à la disposition des visiteurs, qui peuvent moyennant dix kreutzers y prendre place.

Durant son séjour à Vienne, le roi Victor-Emmanuel ne pouvait manquer de venir visiter le château et le parc de Laxenburg. Il s'y est rendu dans l'après-midi du 20 septembre, de Schœnbrünn, avec l'empereur François-Joseph, et s'y est promené avec lui sur le grand lac, tandis qu'une foule de canots montés par des curieux circulaient autour de la barque impériale et qu'une musique établie d'avance dans l'île Marianne faisait retentir l'air de ses morceaux les plus brillants. Cette promenade fait le sujet du dessin que nous publions dans ce numéro.

En se rendant à Laxenburg, le roi d'Italie s'était arrêté à Mœdling qui est, comme je l'ai dit, la tête de l'embranchement qui conduit à la résidence impériale. Il voulait voir la magnifique vallée de la Brühl et ses curiosités, entre autres le Husaren-tempel, élevé par le prince de Liechtenstein à la mémoire des hussards qui l'avaient sauvé à la bataille d'Aspern; les ruines du château de Mœdling et le vieux château Liechtenstein.

L. G.

Prix et envois de Rome

Les règlements de l'Académie de France imposent aux pensionnaires un certain nombre d'obligations, au nombre desquelles la plus importante consiste dans l'envoi annuel d'un ou de plusieurs ouvrages de peinture, de sculpture, de gravure ou d'architecture. Une exposition solennelle de tous ces ouvrages a lieu d'abord sous les portiques de la villa Médici, où toute la Rome artiste vient pendant quelques jours étudier les travaux de nos jeunes compatriotes; ils sont ensuite envoyés à Paris, et exposés publiquement, dans les salles de l'École des beaux-arts; un heureux usage veut qu'on joigne à cette exposition les œuvres qui viennent de remporter les grands prix aux concours de l'année.

Des retards survenus dans l'expédition des caisses qui contenaient les envois de 1873, ont obligé l'administration de l'École des beaux-arts à ajourner l'ouverture de l'exposition jusqu'au moment où la fin des vacances aurait ramené à Paris maîtres et élèves, un peu dispersés depuis deux mois, et ce n'est guère que dans le courant de la semaine prochaine que le public sera admis à juger des progrès de nos pensionnaires.

On retrouvera, entre autres morceaux intéressants, le beau tableau de M. Morot, qui vient de remporter le grand prix de peinture, et dont l'Illustration donne aujourd'hui une reproduction; nous croyons aussi pouvoir signaler à l'avance, en nous reportant aux souvenirs que nous a laissés l'exposition de la villa Médici, l'envoi de M. Blanchard Hylas et les Nymphes, celui de M. Toudouze, Eros et Aphrodite, et de M. Merson, une curieuse esquisse peinte, Saint François et le loup d'Aggubbio; parmi les sculpteurs, le groupe de M. Noël, Roméo et Juliette, la Tentation d'Ève, de M. Allais, un bas-relief de M. Marqueste, Jacob et l'Ange, et enfin le magnifique groupe de M. Mercié, reproduit ci-contre, intitulé Gloria victis, œuvre patriotique, digne de la réputation et des succès de l'auteur du David.

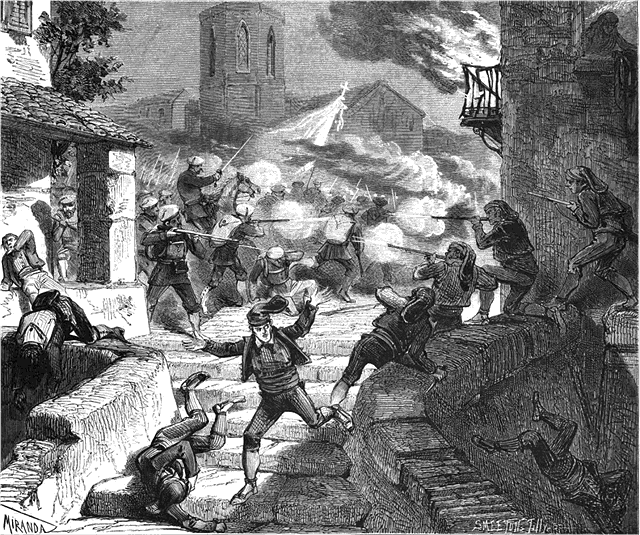

L'évasion

Ils avaient été faits prisonniers à Sedan.

La capitulation du 2 septembre leur avait ouvert les portes de cet enfer anticipé, la presqu'île d'Iges, où les avait parqués un impitoyable ennemi. Là, comme leurs nombreux compagnons d'infortune, ils avaient supporté la faim, la soif, le froid, toutes les misères, à peine vêtus, couchant dans la boue, la pluie sur le dos, dévorés par la fièvre.

Des tortures non moins grandes les attendaient en Allemagne.

Enfermés dans une forteresse des bords du Rhin, peu nourris, déguenillés, logés dans d'immondes casemates, accablés des pires traitements, ils n'eurent bientôt plus qu'une pensée: s'évader. S'évader ou mourir. Mais que leur importait! La mort, ne la voyaient-ils pas chaque jour approcher d'un pas lent mais sûr? Mieux encore valait-il la braver, immédiate, foudroyante. C'était au moins une chance de lui échapper. Ils risquèrent l'évasion. Par la ville, il n'y fallait pas songer; trop bonne garde était faite de ce côté. Mais le fleuve était là, baignant de ses flots le pied moussu de leur prison. Ayant longtemps mûri leur projet, ils croyaient avoir pris toutes leurs précautions. Furent-ils trahis, ou la fortune les abandonna-t-elle à la dernière minute? Qui pourrait le dire? Ce qu'il y a de certain c'est qu'au moment où, suspendus dans le vide au bout d'une corde, ils allaient atteindre le fleuve, une barque apparut, montée par des soldats, ils étaient découverts; étaient-ils perdus? C'était vraisemblable. Toutefois, ils n'hésitèrent pas. Ils lâchèrent la corde et le fleuve les engloutit. Ils espéraient encore pouvoir se dissimuler, gagner furtivement la terre et s'échapper. Un d'eux y réussit, et, à travers mille dangers, parvint à rentrer en France. L'autre fut pris, malgré ses efforts, et, dans un précédent numéro, nous avons dit sa fin.

Fusillé, il le fut, et bien d'autres après lui, pour le même crime. Autant de Français de moins, quelle joie pour nos féroces vainqueurs! Aussi, par le fer ou par la faim, que de prisonniers ils firent périr! C'est par dizaines de mille qu'on les compte, tant il est vrai que, même après la victoire, les Prussiens, comme l'a dit M. Delaunay, continuèrent à combattre et à détruire des hommes désarmés, vaincus, dignes de respect, si quelque chose eût pu inspirer le respect aux bandits qui, à la face du monde civilisé, en profanant le nom de Dieu, avaient prémédité et tentèrent d'accomplir l'assassinat d'une nation généreuse, jadis leur ennemie loyale et chevaleresque, naguère leur bienfaitrice, la patronne de leurs lettrés, de leurs artistes, de leurs trafiquants.

L. C.

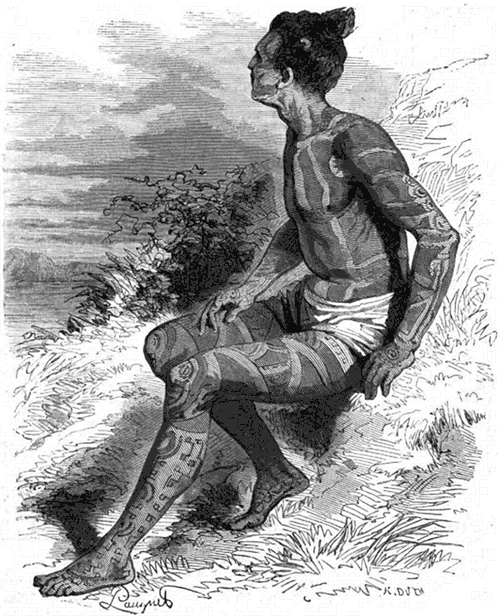

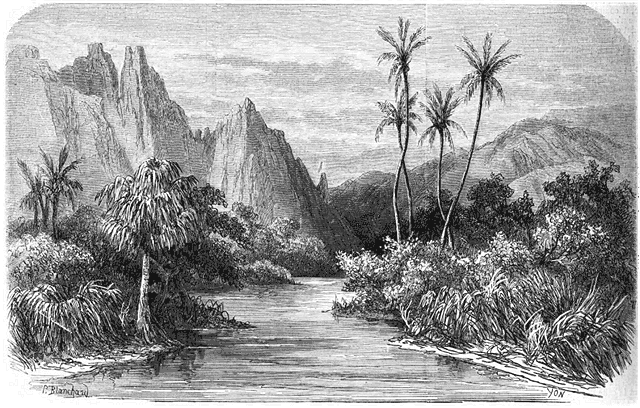

Nuka-Hiva

Taïohaé occupe le centre d'une baie profonde, encaissée dans de hautes et abruptes montagnes aux formes capricieusement tourmentées; une épaisse verdure est jetée sur tout ce pays comme un manteau splendide; c'est dans toute l'île un même fouillis d'arbres, d'essences utiles ou précieuses; et des milliers de cocotiers, haut perchés sur leurs tiges flexibles, balancent perpétuellement leurs têtes au-dessus de ces forêts.

Les cases sont peu nombreuses dans la capitale, et passablement disséminées le long de l'avenue ombragée qui suit les contours de la plage.