Von

Günther Georg Freiherrn von Forstner

Kapitänleutnant

1916

Ullstein & Co., Berlin, Publishers

Authorized American reprint by The Ullstein War Book Co.,

1482 Broadway, New York

Copyright, 1916, by Ullstein & Co., Berlin

All rights reserved

| Seite | |

| Zur Unterseebootswaffe kommandiert | 9 |

| Luftverhältnisse während der Tauchfahrt | 19 |

| Wie es unter Wasser zugeht | 34 |

| Tauchmanöver und Torpedoschuß | 43 |

| Mobilmachung | 63 |

| Die Einleitung des Handelskrieges | 71 |

| Erste Ausfahrt zum Handelskrieg | 83 |

| Der erste versenkte Dampfer | 102 |

| Kapern zweier Prisendampfer | 112 |

| In Flandern | 133 |

| An Englands Küsten | 150 |

| Weitere Kriegserlebnisse | 183 |

| Schiffsuntergänge und Schiffshebungen | 206 |

| Schlußwort | 221 |

Alljährlich, ungefähr zur Zeit der großen Herbstmanöver, erfolgen in der Kaiserlichen Marine die Neukommandierungen der Offiziere für das am 1. Oktober jeden Jahres beginnende neue Ausbildungsjahr. Dem Außenstehenden kann kaum verständlich sein, was sie für uns Marineoffiziere alles bedeuten!

Wohl bringt auch den Offizieren unserer älteren und großen ruhmreichen Schwester — der Armee — das Militär-Wochenblatt oft einschneidende Veränderungen. Der eine wird vom Osten zum Westen versetzt und schwer fällt ihm der Abschied aus der liebgewonnenen alten Garnison, von lieben Kameraden. Ein anderer muß wie von den Kameraden auch von den in der Nähe seiner alten Garnison wohnenden Verwandten scheiden, um fernerhin in einer anderen Ecke unseres lieben Vaterlandes für Deutschlands Wehr und Ehr zu dienen! Da heißt es unter der Bevölkerung eines anderen Stammes unseres Volkes leben und dessen Söhne zu Streitern und Verteidigern von Thron und Vaterland heranzubilden!

Wir von der Marine haben nur wenige Garnisonen. Aus Masuren zum lachenden Rhein, oder aus einer kleinen ländlichen Garnison in[S. 10] eine Großstadt, oder gar in die Reichshauptstadt können wir nicht kommen. Wir bleiben stets alten Kameraden und der Wasserkante nahe. Stets finden wir Bekannte in unserer neuen Marinegarnison, unserem neuen Heimathafen, und sogar ein mehrjähriges Kommando auf einem Auslandskreuzer trennt uns nur für diese Zeit von alten Freunden, während wir auch auf jedem unserer Schiffe draußen schon alte Bekannte von früher aus der Heimat vorfinden.

Dennoch gibt es einen großen tiefeinschneidenden Unterschied zwischen unseren Kommandierungen und den Versetzungen unserer Kameraden der Armee.

Es heißt bei uns so oft, einer lieben alten Waffe Lebewohl zu sagen und zu einer neuen Waffe überzutreten, oder gar auf noch nicht bekannter Schiffsgattung unserem Allerobersten Kriegsherrn zu dienen. Vom Linienschiff mag es auf ein Torpedoboot, vom Torpedoboot auf einen Kreuzer oder vom flinken Kreuzer in eine Landstellung, auf den Drehschemel eines Bureaus, in die „Papierkneipe” gehen! Derartige Wechsel der Waffe kennt die Armee kaum. Der Infanterist bleibt Infanterist, der Kavallerist auf stolzem Rosse, und der Artillerist verläßt seine Kanone nicht. So muß es dort sein — anders bei uns.

[S. 11] Der Kommandant eines Torpedoboots muß auch mit dem Dienst auf den großen Brüdern — Linienschiffen und Kreuzern — vertraut sein, denn nur, wer das Leistungsvermögen der anderen Waffe kennt, kann ihre Fahrzeuge wirksam angreifen und zur Strecke bringen. Auch ist ein Wechsel in der Besetzung der verschiedenen Schiffsklassen schon notwendig, weil auf kleinen Fahrzeugen nur Offiziere bis zu einem gewissen Dienstgrade und Dienstalter Verwendung finden.

Wie in den Regimentern der Armee wird also auch auf allen Schiffen der Flotte den Veränderungen mit den größten Erwartungen entgegengesehen. Freude wechselt nach der Veröffentlichung mit gemischten Gefühlen. Hier ist das erhoffte Kommando als Kommandant eines flinken Torpedobootes erreicht! Hurra! Es geht zur schwarzen Kunst zurück, zur alten liebgewonnenen schneidigen Torpedowaffe, die man traurigen Herzens vor einigen Jahren als flotter Wachoffizier verließ. Dort aber steht ein Kamerad allein und stumm. Nein, er schimpft: denn er muß an Land, er sieht den grünen Tisch und die dicken Aktenbündel in Gedanken schon vor sich. Zu ihrem stärkeren Anschwellen soll er in den nächsten Jahren, ach, noch so wesentlich beitragen!

[S. 12] Diesen schönen alten Seemannsspruch gab uns seinerzeit, als wir als Fähnriche zur See den Staub der Marineschule, die etwa der Kriegsschule der Armee entspricht, von unseren Schuhen schüttelten, unser allverehrter Direktor der Marineschule mit auf den Weg und erweckte in unseren jungen Herzen zündende Begeisterung. Aber doch hat es schon viele von uns gehascht — das dumpfe Geschäftszimmer etwa eines Adjutantenpostens. Fast immer wird ein solches Landkommando ungern vom Seeoffizier angetreten.

Da erinnere ich mich an eine Geschichte, die vor Jahren in der Flotte ein eben beförderter junger Leutnant sich leistete. Aus persönlichen Gründen bat er seinen Kommandanten, ihm für den Winter ein Landkommando zu verschaffen. Der gutmütige alte Herr, eine echte prächtige Seemannserscheinung, der man auf den ersten Blick ansah, daß er so manches Mal das Weltmeer mit seinem Schiff durchquert hatte, hielt es für gänzlich unverständlich, daß ein blutjunger, eben erst zum Leutnant beförderter Seeoffizier sich nicht nach der „Christlichen Seefahrt” anstatt nach dem Staube des Kasernenhofes sehnte. Er klopfte dem Bittsteller daher liebevoll auf die Schulter und fragte nur, mit welchem Lebensalter er in die Marine eingetreten sei. „Mit achtzehn Jahren, Herr Kapitän!” lautete die[S. 13] Antwort. „Na sehen Sie mal, da sind Sie nun achtzehn Jahre lang ununterbrochen hintereinander an Land gewesen und wollen jetzt schon wieder dorthin? Wenn Sie es erst auf eine ebenso lange Fahrzeit an Bord gebracht haben werden, dann können wir vielleicht wieder einmal darüber reden!” Beschämt und gründlich bekehrt verließ der Leutnant die geheiligten Räume der Kommandantenkajüte, und soviel ich weiß, hat er bis heute sein Gesuch nicht wieder erneuert.

Nun brachte uns im Jahre 190.. die Herbstkommandierung etwas gar Überraschendes. Bisher war man von Schiff zu Schiff oder allenfalls zwischendurch auf ein Torpedoboot kommandiert worden, und konnte stets schon bei Ausspruch der Kommandierung gleich einen Überschlag machen, ob das neue Kommando einem wohl auch gut läge. Doch jetzt? Ja, da steht es schwarz auf weiß: „Zur Unterseebootswaffe kommandiert!”

In ein tiefes unerforschliches Dunkel verschwanden die Gedanken bei dem Versuche, mit diesem kurzen inhaltsschweren Tenor der Kommandierung etwas Greifbares zu verbinden. Stolz waren wir wenigen Kameraden, die für die neue U-Boots-Waffe ausersehen waren, alle sofort. Mit Recht stolz darauf und froh, weil wir uns sagen durften, hier sei wahrscheinlich etwas zu leisten bei Entwicklung einer neuartigen[S. 14] Waffe, die unser Allerhöchster Kriegsherr eben erst den anderen Waffen der Marine zugesellt hatte. Aber, offen gestanden, mischte sich in diesen berechtigten Stolz wohl bei allen ein nicht minder berechtigtes Gefühl der Besorgnis: „Wirst du es auch schaffen?” Wußte doch niemand von uns, wie sich seine neue Tätigkeit und seine neuen Lebensverhältnisse nunmehr gestalten würden. Vielleicht fragte auch mancher, ob er den körperlich gewiß hohen Anforderungen an das Leben auf einem Unterseeboote wohl gewachsen sein würde. — —

Bekanntlich entwickelten die Franzosen, denen die Engländer nur ungerne, in schlauer Vorsicht, folgten, als erste einen brauchbaren Unterseebootstyp. Wir dagegen hielten uns in richtiger Bewertung bei den ersten kostspieligen, langwierigen und nicht ganz gefahrlosen Versuchen mit U-Booten scheinbar — nur scheinbar — im Hintergrunde, bis die Versuche endlich front- und kriegsbrauchbare Unterseeboote geliefert hatten. Wohl fehlte es nicht an Stimmen im Volke und, wie ich jetzt wohl aussprechen darf, auch in der Marine, die schnelleren Ausbau der neuen U-Boots-Waffe forderten und gegen das vermeintliche Zögern unserer verantwortlichen Marinebehörden eintreten zu müssen glaubten, da die Franzosen nach ihren Schilderungen bereits glänzende Erfolge zu verzeichnen hatten.

[S. 15] Es war gut, daß wir nicht wie unsere Gegner von heute mit Nachrichten über Friedenserfolge unserer U-Boote prahlten! Wir sahen ruhig zu, wie fremde Nationen sich vor den Völkern des Erdballs mit Erfolgen ihrer Unterwasserboote brüsteten. Wir konnten es ruhig tun! Unsere Stunde kam später. Das wußten wir! — Darum gelang es uns in diesem Kriege zu Lande, auch zu Wasser neue, fast unbekannte Streitmittel gegen unsere Feinde einzusetzen und ihnen arge Überraschungen zu bereiten.

Die größte Überraschung hat wohl Laien und Fachmännern das im bisherigen Verlaufe des Seekrieges oft entscheidende Auftreten unserer U-Boote gebracht.

Weder unser Volk noch die Feinde hatten im Vergleiche unserer und feindlicher Seestreitkräfte viel mit der U-Boots-Waffe gerechnet. Doppelt groß war das Staunen, als sie dem Seekrieg, wenigstens in der ersten Zeit, geradezu ihren Stempel aufdrückte.

Ich erinnere mich genau eines Gespräches, das ich vor einer Reihe von Jahren, als ich gerade zur U-Waffe kommandiert worden war, mit einem hohen alten Armeeoffizier in einem mecklenburgischen Städtchen im Kreise vieler Kameraden der Armee führen durfte. Als der betreffende Herr von meinem Unterseeboots-Kommando[S. 16] erfuhr — auch unsere Antipodin, die Luftwaffe, befand sich gerade in der allerersten Entwicklung — brach er nur in die aus innerstem Herzen kommenden Worte aus: „Ach Quatsch! Lieber F.! — Gehen Sie da nicht hin! Das Wasser ist für die Fische und die Luft für die Vögel!” — — — Hat es nicht noch manch anderen im deutschen Vaterlande gegeben, der gleicher oder ähnlicher Meinung noch vor wenigen Jahren gewesen ist? Wo aber wären wir in diesem Weltkriege hingekommen, wenn wir nicht unsere trefflichen Luftwaffen auf die uns alle mit gerechtem Stolz erfüllende Höhe und unsere liebe U-Waffe — ich darf wohl scherzeshalber sagen — auf die richtige Tiefe gebracht hätten? Das U-Boot stets auf der richtigen Tiefe zu halten, ist beiläufig ein Haupterfordernis des Unterwasserkrieges.

Doch nach jener Kommandierung war das Wesen der U-Waffe auch uns noch mit einem dunklen Schleier verhüllt. Wir wußten nur, daß unser erstes Boot, das liebe, gute, alte, brave „U 1”, seine Probefahrten gut überstanden hatte. Wir verdanken ihm viel, da es sich gleich als unser erstes U-Boot vorzüglich bewährte. Ich selbst hatte kurz nachher die Ehre, es über zwei Jahre zu befehligen. — Ferner wußten wir nur noch, daß weitere U-Boote vorgesehen waren, und daß der Dienst geheim war. Das[S. 17] gab kein deutliches Bild, aber das U-Boot betreten durften wir trotz unserer schon ausgesprochenen Kommandierung noch nicht. Hierauf mußten wir weitere drei bis vier Wochen warten, bis der 1. Oktober 190.., der Tag des Beginnes unseres U-Boots-Kommandos, kam. Es bestand nämlich ein strenger Befehl, der sogar Marineoffizieren das Betreten des U-Bootes ohne besondere schriftliche Erlaubnis unserer vorgesetzten Behörde verbot, falls sie nicht „wenigstens” Admiral waren.

Ein hochgestellter Stabsoffizier, der dicht vor seiner Beförderung zum Admiral stand, wollte sich eines Tages das friedlich am Bollwerk vertaute erste deutsche Unterseeboot ansehen, kam zu meinem wachhabenden Unteroffizier an Bord und verlangte Zutritt. Nach Instruktion mußte dieser den Zutritt verweigern und die Meldung machen, daß er nur Admiralen ohne besonderen schriftlichen Ausweis das Boot zeigen dürfte. In diesem Sinne beschieden, konnte der hohe Offizier nur in die Worte ausbrechen: „Vorgesetzte bitte ich niemals um Gefälligkeiten, Admiral werde ich erst recht nicht, also werde ich ein Unterseeboot niemals zu sehen bekommen!” — — — Er sollte leider recht behalten, denn bald erlag er einer heimtückischen Krankheit. — — —

[S. 18] Wir selbst waren mit der strengsten Geheimhaltung unserer U-Boote als U-Boots-Kommandanten voll und ganz einverstanden. Es hat keinen Zweck, von einem Geschäft zu reden, bevor es fest im Sattel sitzt, und es hätte uns fraglos in der ersten Zeit auch zu sehr gestört, wenn es jedem Offizier der Flotte gestattet gewesen wäre, uns aufzusuchen. Es wäre ausgeschlossen gewesen, alle Besucher zu führen oder ihre Fragen zu beantworten, ohne gleichzeitig die mannigfachen erforderlichen Instandhaltungsarbeiten im U-Boote zu stören oder wichtige Arbeiten und Versuche zu verzögern. Man hat es uns jetzt verziehen — wir haben uns in der ersten Zeit aber fraglos deswegen nicht gerade beliebt gemacht.

Jetzt, wo der Schleier, der über unserem Handwerk lag, zum Teil gefallen ist, darf ich innerhalb gewisser Grenzen unser Leben und Treiben an Bord eines U-Bootes schildern.

In der Mitte U-1, welches eine Zeit lang von dem Verfasser, Kapitänleutnant v. Forstner, geführt wurde.

Vor langen Jahren fuhren wir zu einer der ersten in der Nordsee abgehaltenen Übungen unseres U-Bootes bei prächtigem Sonnenscheine durch den Kieler Kanal, zur Nordsee.

Ein biederer alter Lotse meldete sich in der Holtenauer Schleuse bei mir an Bord.

Seinen staunenden, neugierigen Blicken war anzumerken, daß er ein solches Fahrzeug noch nicht durch den Kanal gelotst hatte.

Meine Frage: „Na Lotse, Sie machen ja so ein Gesicht, als ob Sie zum ersten Male an Bord eines U-Bootes wären?” wurde denn auch beantwortet: „Dja, Herr Kapitänleutnant! U-Bööte haben wir hier auch keine bis jetzt noch nicht gehabt!”

Während der weiteren Fahrt zeigte ihm unser Steuermann einen Teil des Inneren des Bootes.

Kurz bevor wir wieder weiterfahren durften, kam er an Deck und konnte zu seiner Freude durch Anstecken einer Zigarre Dampf aufmachen. Im Inneren des Bootes ist es nämlich streng verboten, zu rauchen oder offenes Licht anzumachen.

Ich fragte den Lotsen, wie es ihm unten gefallen hätte und ob er sich das wohl so ähnlich[S. 20] vorgestellt hätte. „Dja, Herr Kapitänleutnant!” — lautete die langsam und überlegend gegebene Antwort des alten Lotsen, — „wenn ich nun mal so ganz ehrlich sein darf — dja, Herr Kapitänleutnant, wenn so, was man so bei uns so hört und wenn man so liest, was da so allens in die Zeitungen steht, da hatte ich mir ja auch schon immer so gedacht, auf die Unterseebööte, da ist ja wohl so allerlei los. Aber, na dja, wenn man das so nachdem allens noch hier so persönlich zu sehen bekömmt, dja, da kann man ja eigentlich bloß so sagen, na hier bei Sie an Bord da ist ja doch nicht nur bloß so allerlei los — nein, hier ist ja nun aber wirklich so allerlei Allerlei!” —

Der alte Mann hatte recht!

Wohl die konzentrierteste Technik einer je konstruierten maschinellen Anlage birgt der kleine Raum eines Unterseebootes, besonders an den Stellen, die für die Führung des Bootes und Verwendung seiner Waffen bestimmt sind.

Uns freilich ist der Anblick und das Leben an Bord des U-Bootes Gewohnheit geworden.

Gern und sicher ruhen wir nachts im schwankenden Boot, leise durch die auf dem Grunde des Meeres hin- und herlaufenden Grundseen in den Schlaf gewiegt, an der feindlichen Küste auf großen Tiefen von den Strapazen der Tagesarbeit am Feinde aus!

[S. 21] Selbstverständlich scheint es uns, daß nachts die feindlichen Kriegsfahrzeuge — ausgesandt, um uns zu suchen, über uns hinwegfahren, deutlich vernehmbar an dem Geräusch ihrer Schrauben! Das Wasser ist ein sehr guter Schalleiter und übermittelt auf weite Entfernungen uns die Annäherung feindlicher Fahrzeuge durch das Rauschen ihrer laufenden Schiffsschrauben.

Aber der Landbewohner fragt uns noch immer: „Wie können Sie bloß unter Wasser Luft atmen?”

„Sehr gut!” darf ich antworten, „ohne jede Schwierigkeit!”

Das gute Aussehen unserer Mannschaften, die auch während des Krieges zwischen den einzelnen Fahrten unserer Boote zur Erholung in ihre Heimat, in das Innere des Vaterlandes beurlaubt werden, dürfte dafür Zeugnis ablegen. Ihre gebräunten wetterharten Gesichter und das stolz getragene Mützenband mit der goldenen oder silbernen Aufschrift „...... Unterseeboots-Halbflottille” sollten jeden bangen Frager verstummen lassen, wenn er unsere Leute, fast ausnahmslos mit dem Eisernen Kreuze, häufig auch schon mit der schönen Auszeichnung des Eisernen Kreuzes I. Klasse geschmückt, auf Urlaub sieht.

In der Zeit der ersten Versuchs- und Übungsfahrten mit U-Booten erhielten wir einmal ein[S. 22] Schreiben eines Herrn aus Görlitz, der uns für Untersuchung der Luft im U-Boote Meerschweinchen zum Kaufe anbot. Er hätte gehört, daß wir diese Tierchen für unsere Unterwasserfahrten gebrauchten, um das Schlechtwerden der Luft anzuzeigen, und offerierte sie in allen Größen und Farben. Irgend jemand schien ihm an seinem Stammtische einen Bären aufgebunden zu haben.

Wir gingen auf den Spaß ein und bestellten ein Dutzend dieser lieblichen Tiere, die wohlbehalten ankamen.

Lange Fahrten haben sie unter Wasser zurückgelegt und uns gute Gesellschaft geleistet, schlechte Luft haben sie jedoch niemals angezeigt, zum Glück aber auch nicht allzuviel davon verbraucht.

Kamen wir nun in einem Badeorte an, so wurde ihr kleiner Käfig in die Sonne vor dem Boot gestellt, und manches Mal hörte ich im Vorbeigehen, wie unsere Matrosen den erstaunten Badegästen den Zweck der Meerschweinchen erklärten, die uns schon so manches Mal das Leben gerettet hätten. Sie schlossen ihre Erklärungen etwa: „Besonders dem kleinen dicken Braunen haben wir sehr viel zu verdanken! Wenn der nicht an Bord und so ein ganz besonders gut ausgebildetes Unterseeboots-Meerschweinchen gewesen wäre, lebten wir alle schon längst nicht mehr!”

[S. 23] Vielfach wurden diese kleinen Schnurren geglaubt, und der Berichterstatter einer kleinen pommerschen Zeitung brachte hierüber sogar einen begeisterten Artikel in seinem Blättchen.

„Die Luftverhältnisse auf einem U-Boote sind für die Marine normale!” lautete der Bericht eines Marinearztes, der dienstlich bei mir an Bord eine Fahrt zur Untersuchung der Luftverhältnisse während der Unterwasserfahrt mitgemacht hatte.

Er hatte im großen und ganzen recht.

Wenn wir es mit unserer militärischen Aufgabe vereinen können, sorgen wir U-Boots-Kommandanten immer dafür, daß noch kurz vor dem Tauchmanöver alles geschieht, um mit möglichst guter und frischer Luft im Bootsinnern die Tauchfahrt beginnen zu können. Durch kräftiges Durchventilieren des Bootes kann viel geschehen. Starke Ventilationsmaschinen drücken die vorher verbrauchte Luft aus dem Boote heraus und saugen neue, frische in das Innere hinein.

Doch auf die Luft vor dem Tauchen wirken während der Tauchfahrt die nicht zu vermeidenden Kochgerüche, die Ausdünstungen der Maschinen und Ausatmungen der Besatzung verschlechternd ein. Im Krieg heißt es dazu gar plötzlich, ohne Vorbereitung tauchen.

[S. 24] Eine Hauptvorbedingung für das Gelingen eines jeden U-Boots-Angriffes ist es nämlich, daß der Gegner das tauchende U-Boot vorher nicht sieht und in seiner Nähe kein Unterwasserfahrzeug vermutet.

Ein Verbessern der Luftgüte ist bei solcher Eile, die im Kriege naturgemäß die Regel bildet, nicht mehr möglich.

Aber auch das läßt sich aushalten. Es muß nur gut aufgepaßt und rechtzeitig für eine baldige Reinigung der Luft während der Tauchfahrt gesorgt werden.

Die Luftmenge, in der die U-Boots-Besatzung während der Dauer ihrer Unterwasserfahrt lebt, bleibt von dem Augenblicke an die gleiche, mit der das Boot die Tauchfahrt begann.

Es gibt keine U-Boots-Konstruktion, bei der durch Schläuche oder durch ähnliche mit der Oberwelt in Verbindung stehende Einrichtungen eine Luftverbesserung im Inneren des Bootes durch Ansaugen frischer Luft von außen möglich ist. Wohl gingen sehr häufig ähnliche Behauptungen durch die Presse, doch sind sie entweder frei erfunden gewesen oder waren Pläne phantastischer Erfinder, denen das eigentliche Wesen des U-Bootes fremd gewesen sein muß. Für militärische Zwecke wären solche Konstruktionen nicht verwendbar, da sie ein Verraten des U-Bootes zur Folge haben[S. 25] müßten und das ungesehene Herankommen des angreifenden U-Bootes vollkommen vereiteln würden. Hierin aber gerade liegt der Hauptvorteil des U-Bootes bei jedem Unterwasserangriffe.

Wir bleiben also während der ganzen Tauchzeit in derselben Luft, die wir „von oben” mitgenommen haben, und reinigen diese nur von der ausgeatmeten Kohlensäure, unter gleichzeitigem Zusatze von Sauerstoff für die durch den Atmungsprozeß verbrauchte Menge dieses Bestandteiles der Luft.

Die Luftgüte wird, wenn ich so sagen darf, in dem von außen abgeschlossenen U-Boote durch das Atmen der Besatzung ähnlich verschlechtert, wie in einem mangelhaft ventilierten, überfüllten Theater- oder Konzertsaal. Auch hier nimmt der Kohlensäuregehalt der Luft, sobald nicht genügend frische Luft durch Fenster- oder durch Ventilations-Einrichtungen zuströmt, dauernd zu, während der für das Atmen benötigte Sauerstoffgehalt abnimmt. Die erste Erscheinung ist ein Müdewerden der diese Luft atmenden Menschen. Ein jeder wird das schon durchgemacht und mit besonderer Freude die merklich erholende Luft draußen nach Schluß der Vorstellung begrüßt haben.

Nimmt nun aber die Kohlensäure in ihrem gänzlich von der Außenluft abgeschlossenen Raum[S. 26] wie dem Inneren eines U-Bootes dauernd zu, so treten schließlich außer diesen Müdigkeitserscheinungen auch körperlich recht unangenehme Beschwerden ein, die sich bei den Menschen sehr verschieden äußern. Mancher Körper ist empfindlicher gegen derartige Kohlensäurevergiftungen als manch anderer, der mehr davon vertragen kann.

Bei fast allen Leuten werden sich aber wenigstens mehr oder minder starke Kopfschmerzen einstellen.

Es ist klar, daß eine U-Boots-Besatzung bei körperlichem Unbehagen nicht imstande sein kann, ihre schwere Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen also bald diese im U-Boote sich steigernde Menge des Kohlensäuregehaltes wieder entfernen, um die Mannschaft nicht zu ermüden und keine körperlichen Beschwerden aufkommen zu lassen.

Darum zirkuliert die ganze Luft des U-Bootes durch ein Ventilationssystem, in dem sie durch gewisse Chemikalien geht. Diese besitzen die Eigenschaft, daß sie der durch sie hindurchströmenden Luft die Kohlensäure entziehen und diese dann in sich festhalten. Meist werden Kalipräparate hierfür verwandt.

Gleichzeitig spritzen im Boote aufgestellte druckfeste Sauerstoff-Flaschen, die auf einen ziemlich hohen Druck aufgepumpt sind, die nötige Menge Sauerstoff in das Ventilationssystem hinein. So wird diese von der Kohlensäure[S. 27] gereinigte Luft nach dem Zusatz des Sauerstoffes wieder auf alle Räume des Bootes verteilt.

Die Menge des zuzusetzenden Sauerstoffes richtet sich nach der Anzahl der die Tauchfahrt mitmachenden Personen. Man weiß genau, wieviel Sauerstoff der einzelne Mensch gebraucht. An den Verteilungsstutzen der Sauerstoffleitungen ist ein Stellwerk, die sogenannte Sauerstoffuhr, angebracht. Sie wird auf die Kopfzahl der Fahrtteilnehmer eingestellt und läßt selbsttätig in den nötigen Zwischenräumen die verlangte Sauerstoffmenge in den Raum treten.

Lange hält man es übrigens in der Luft gut aus, bevor man an die immerhin teuere und kostbare Luftreinigung heranzugehen braucht. Dieser Zeitpunkt, wo es aber nötig wird, die Luft von der Kohlensäure zu reinigen und Sauerstoff zuzusetzen, hängt nun, außer von der Beschaffenheit der Luftgüte im Augenblicke des Tauchens, noch ab von dem Kubikinhalte der Luft, der auf den einzelnen Teilnehmer an der Unterwasserfahrt entfällt, und von dessen Arbeitsleistung.

Es ist klar, daß die Luft in größeren U-Booten bei der gleichen Anzahl der Fahrtteilnehmer länger ausreicht, als wenn dieselbe Anzahl von Leuten auf einem bedeutend kleineren Boote eine Unterwasserfahrt zurücklegen sollte, und auf demselben U-Boote sinkt natürlich die Zeitdauer[S. 28] für das Ausreichen mit dem Luftvorrate bei Steigern der Anzahl der in ihr atmenden Menschen.

Bei kurzen Tauchfahrten kann man die Luftreinigung, wie wir kurz das Reinigen der Luft und das Zusetzen von Sauerstoff von jetzt an nennen wollen, also vollkommen sparen, bei langen Fahrten dagegen empfiehlt es sich, möglichst bald damit anzufangen. Hat nämlich die Kohlensäure einen gewissen Prozentsatz erst überschritten, so ist es viel schwieriger, diesen höheren Kohlensäuregehalt wieder aus der Luft zu entfernen, als wenn durch früheres Einsetzen der Luftreinigung dieser Kohlensäuregehalt von vornherein nicht merklich anzusteigen vermocht hat.

Alles in allem wird die Luft im U-Boote auch durch eine Luftreinigung nicht frischer und ozonreicher, da es uns unmöglich ist, alle im Boote auftretenden und sich beim Gange der Maschinen entwickelnden Ölgerüche, die beim Kochen nicht zu vermeidenden Nebengerüche oder dergleichen zu entfernen.

Im großen und ganzen lebt es sich aber unter Wasser ganz mollig. Unangenehm wirkt unter anderem nur noch nebenbei die durch den Gang der elektrischen Maschinen sich allmählich immer mehr und mehr steigernde Temperatur im Boote und die hierdurch hervorgerufene Tropfbildung der Niederschläge an den von außen von dem[S. 29] kalten Seewasser umgebenen Schiffswänden. Dieses bedeutet besonders im Winter eine wenig angenehme Zugabe.

Sonst gewöhnt man sich aber bald an eine etwas schlechte „Akustik” im Boote, wie wir das Schlechterwerden der Luft scherzend bezeichnen.

Interessieren dürfte es vielleicht auch, daß die Beschäftigung der Mannschaft während einer Tauchfahrt wesentlichen Einfluß auf die Güte der Luft besitzt. Die Menge der für einen menschlichen Körper zum Atmen nötigen Luft hängt nämlich sehr wesentlich von der ausgeübten Tätigkeit ab.

Genauere Messungen haben hierfür etwa folgende Durchschnittswerte ergeben.

Der körperlich stark arbeitende Mensch verbraucht bei der Atmung innerhalb von einer Stunde rund fünfundachtzig Liter Luft. Außer dem Kommandanten, der durch seine Tätigkeit im Kommandoturme, wie später ausgeführt werden soll, körperlich stark arbeiten muß, haben noch die die Seiten- und Tiefensteuerung bedienenden Leute, außer den Lademannschaften an den Torpedorohren, oft schwere körperliche Arbeit während der Tauchfahrt zu verrichten.

Bei körperlich wenig oder gar nicht arbeitenden Personen sinkt der stündliche Luftverbrauch sehr beträchtlich gegenüber dem der arbeitenden Leute, und bei einem schlafenden Menschen brauchen[S. 30] wir nur noch mit einem verarbeiteten Luftquantum von fünfzehn Liter Luft im Durchschnitt stündlich zu rechnen.

Wie bei jeder anderen Tätigkeit kann man also auch bei der Unterwasserfahrt beim Schlafen die Arbeit am längsten aushalten und auch hier muß daher das Schlafen als das billigste Vergnügen angesehen werden.

Wer also nichts im Boote zu tun hat, kann schlafen und tut hiermit dem Kommandanten und allen anderen Kameraden noch dazu einen großen Gefallen.

Einer gut erzogenen Besatzung braucht der Befehl hierzu daher nur einmal gegeben zu werden, sie schläft, wenn sie es darf, schon ganz gerne — uns zu Gefallen.

Ich habe es vielfach erlebt, daß selbst unter schwierigen Umständen bei Unterwasserfahrten, wo es hart auf hart herging und viele laute Kommandos und andere Signale schnell aufeinander folgten, die schlafenden Krieger von den ganzen Vorgängen nichts gemerkt hatten, und es war gut so. Denn nach einigen Stunden kam die Wachablösung und sie konnten ihre ermüdeten Kameraden an den verschiedenen Rudern und Steuerrädern und an den Haupt- und Hilfsmaschinen in voller Frische, durch ruhigen Schlaf gestärkt, ablösen. Die abgelösten[S. 31] Leute konnten dafür in den wohlverdienten Schlaf fallen.

Einst hatte ich einen Mann an Bord, der das Schlafen unter Wasser so verstand, wie wir es später niemals wieder erleben sollten. Er hatte es hierin zu einer wahrhaft großartigen Virtuosität gebracht und wurde von der Mannschaft daher auch nur „das Murmeltier” genannt. Es war ein Funkentelegraphie-Gast, dessen Tätigkeit mit dem Niederklappen der Funkenmasten vor Antritt der Tauchfahrt aufhörte, um erst wieder beim Aufrichten der Masten nach Beendigung der Unterwasserübungen zu beginnen. Er war ein sehr braver Kerl und vorzüglich für den U-Boots-Dienst geeignet. Er sammelte während der ganzen Tauchfahrt seine Kräfte für seine nachher über Wasser wieder einsetzende schwere Tätigkeit.

Er hat uns kaum jemals mehr als fünfzehn Liter Luft in einer Stunde weggeschnappt!

Wenn nun auch alles geschieht, um die Luft während der Tauchfahrt möglichst gut zu erhalten, so wird sie natürlich doch unter Wasser niemals besser.

Dankbar und glücklich schaut daher jeder nach getaner Unterwasserarbeit durch die geöffnete Turmluke, dem stets nach Beendigung einer Tauchfahrt zuerst wieder geöffneten obersten[S. 32] Verschlusse des Bootes an der höchsten Stelle, der Decke des Kommandoturmes, wieder in den lachenden Himmel über sich und atmet in vollen Zügen bald darauf auch die richtige „ungereinigte” würzige Meeresluft ein.

Ein hoher Admiral, der vor Jahren einmal bei mir an Bord seine erste Unterwasserfahrt mitmachte, hatte vorher in Gesprächen des öfteren betont, daß die Luft bei der Tauchfahrt eigentlich gar nicht merklich schlechter zu werden brauchte.

Nach der Fahrt, als er wieder auf dem trockenen Oberdecke des Bootes stand, über das noch vor kurzem bis zu zwanzig Meter Wassersäulen und mehr hinübergespült waren, bekannte er mir aber unumwunden: „Sie haben recht, F.! Mit der Luft hier oben und vorhin da unten ist doch so ein Unterschied, na so ungefähr wie zwischen Butter und Margarine.”

Ich konnte ihm nicht beipflichten, auch nicht widersprechen. Wenn man nämlich nicht in die innersten Geheimnisse eines Haushaltes oder einer Gastwirtschaftsküche eingeweiht ist, muß man eingestehen, gar nicht selbst genau zu wissen, ob man überhaupt schon jemals Margarine genossen hat.

So wird uns auch die Margarineluft im U-Boote, wenn die zu ihrer Reinigung und Verbesserung vorhandenen Apparate und Einrichtungen[S. 33] nur vorschriftsmäßig und rechtzeitig bedient werden, ebensowenig schaden, wie es unserem Volke schaden wird, jetzt zeitweise zur Margarine zu greifen.

Die Zeitdauer, die eine U-Boots-Besatzung unter Wasser verbringen kann, hängt lediglich von der Menge des mitgeführten Sauerstoffvorrates und der anderen zur Luftreinigung nötigen, vorher besprochenen Dinge ab.

Mehrere Tage lang kommen wir unter Wasser schon gut mit unserem Luftvorrate aus, und längere Zeitdauer wird wohl niemals erforderlich werden.

Die Sichtweite unter Wasser durch die in die Panzerwand des Kommandoturmes eingeschnittenen Seitenfenster wechselt. Es ist selbstverständlich, daß wir in schönem klaren Wasser auf hoher See weiter sehen als in trübem, schmutzigem Wasser, wie etwa in oder dicht vor unseren Flußmündungen. Außerdem beeinflußt die Art des Meeresgrundes die Sichtweite durch das Wasser. Dicht über einem hellen Sand kann man immer weiter sehen als über dunklem Schlickgrund oder schwarzen Felsen. In den oberen Wasserschichten spielt natürlich die Helligkeit der Luft eine gewisse Rolle. Sonnenschein macht sich viele Meter unter Wasser noch bemerkbar.

Immerhin ist die Sichtweite unter Wasser auch unter den allergünstigsten Umständen eine nur sehr geringe und reicht kaum über einige Meter hinaus. Helle leuchtende Gegenstände sind weiter zu sehen als dunkle.

Niemals aber können wir selbst helle Gegenstände, die weiter von unseren Turmfenstern entfernt sind als die äußersten Schiffsenden, unter Wasser sehen. Zumeist wird unter Wasser eine Sichtweite bis zu unserem Vor- oder Achterschiff nicht mehr vorhanden sein.

[S. 35] Es ist somit klar, daß wir niemals so weit sehen werden, um, durch den eigenen Blick gewarnt, uns begegnenden Schiffen, unter Wasser liegenden Wracks oder Steinen und sonstigen Hindernissen ausweichen zu können. Wir würden diese immer erst zu spät erblicken und müssen uns anders helfen.

Die Mannschaft sieht überhaupt während der ganzen Tauchfahrt nichts von allem, was im Wasser vorgeht. Nur der Kommandant hält oben im Kommandoturme ab und zu Rundschau mit dem Sehrohr, das auch ihm nur einen kleinen Sektor des Horizontes zeigt. Durch Herumdrehen des Sehrohres vermag er nach und nach den ganzen Horizont abzusuchen. Diese Arbeit ist körperlich nicht ganz leicht, und bei langen Fahrten macht sich die Anstrengung recht bemerkbar. Die Sehrohre dürfen sich nämlich in ihren Führungen durch die obere Decke des Kommandoturmes nicht zu leicht drehen lassen, da sie sonst auf großen Tiefen nicht genügend gegen den Wasserdruck abdichten würden. Die Dichtungen in diesen Führungen sind also stark angezogen. Es muß Mühe machen, die runden Sehrohre in ihnen herumzudrehen.

Wenn möglich, läßt der Kommandant daher bei gewöhnlichen ruhigen Übungsfahrten, wenn die Nähe anderer Fahrzeuge kein Ausweichen[S. 36] nötig macht, wohl einen der Wachoffiziere oder den Steuermann zeitweise statt seiner diese Arbeit übernehmen. Melden läßt er sich aber, sobald irgend etwas oben gesichtet ist. Das will er selbst sehen und weitere Maßnahmen ergreifen.

Im Kriege, wie auch schon bei Angriffsübungen im Frieden, darf der Kommandant nur allein diese Tätigkeit ausüben. Würde er außer sich noch jemand in der Nähe des Feindes hindurchschauen lassen, so müßte das Sehrohr überflüssig lange aus dem Wasser ragen und könnte das angreifende U-Boot verraten.

Ein hohes Maß von Vertrauen muß die Besatzung ihrem Kommandanten daher entgegenbringen, wenn sie ruhig und sicher bei der Tauchfahrt ihren schwierigen Obliegenheiten in dem Inneren des Bootes nachgehen soll. Der Kommandant allein sieht, was vorgeht, und die Mannschaft muß wissen, daß er gut aufpaßt und allen Gefahren zu begegnen weiß. Ich könnte mir nicht denken, daß ohne dieses Vertrauen in den Kommandanten ein U-Boot leistungsfähig wäre.

Auch der Dienst der Mannschaft während der Tauchfahrt erfordert Erziehung und Selbstbeherrschung. Wir wissen voll und ganz, daß es nicht leicht für sie ist, zumal in Kriegszeiten, ohne selbst etwas zu sehen, vom Kommandanten durch feindliche Gewässer geführt zu werden.[S. 37] Doch sie kennen sich gegenseitig, die ganze Besatzung eines kleinen U-Bootes. Vom Kommandanten bis zum jüngsten Matrosen und Heizer wissen sie, daß ein jeder an seiner Stelle der richtige Mann ist, und in diesem Gefühl versehen sie ruhig ihren Dienst.

Ein kleines Beispiel möge beleuchten, wie sehr es immer der Wunsch der Leute unten im Boot ist, auch einmal während der Tauchfahrt nach oben sehen zu dürfen.

Lange vor Ausbruch des Krieges sollte ein Heizer meiner Besatzung zur Entlassung kommen. Er hatte sich seinerzeit, ungefähr bei der Gründung unserer U-Boots-Waffe, freiwillig für diesen Dienst gemeldet und seine ganze dreijährige Dienstzeit auf dem ersten deutschen U-Boote abgeleistet. Er war ein prächtiger Kerl, dem man alles anvertrauen, auf den man sich in jeder Hinsicht, auch in schwierigster Lage, verlassen konnte.

Ungern sahen wir ihn daher scheiden, auch er selbst hatte oft geschwankt, ob er nicht seinen Zivilberuf opfern solle, um weiter auf Beförderung zum Deckoffizier zu dienen. Verhältnisse in seiner Familie ließen ihn aber den Gedanken aufgeben. Als einziger Sohn mußte er die Schlosserei seines schon kränklichen alten Vaters übernehmen.

An dem Tage vor seiner Entlassung machten wir noch eine längere Übungs-Tauchfahrt. Ich[S. 38] fragte ihn, ob er noch einen besonderen Wunsch hätte. Ich hatte dabei gedacht, daß er noch einmal uns allen seine Geschicklichkeit zeigen wolle.

Innenansicht eines U-Bootes.

Doch nichts derartiges. Treuherzig bat er mich nur: „Herr Kapitänleutnant! Ich bin nun die ganzen drei Jahre auf einem Unterseeboot gefahren, aber ich habe noch niemals unter Wasser durch das Sehrohr kucken dürfen. Könnte ich das vielleicht einen ganz kurzen Moment einmal machen?” Sichtbar beglückt schaute er dann. Lange ließ ich ihn ruhig gewähren. Über die Oberfläche des Meeres sah er zum allerersten Male nach oben auf die weite, weite Wasseroberfläche, unter der er den größten Teil seiner dreijährigen Dienstzeit vollbracht hatte.

Noch später schrieb er mir aus seiner Heimat, daß dieser Tag für ihn doch der schönste seiner ganzen Dienstzeit gewesen sei, und daß er es niemals vergessen könnte, wie herrlich es doch wäre, so von unten über das Wasser hinaus sehen zu können.

Das kleine Erlebnis kennzeichnet den glühendsten Wunsch unserer Leute. Mich hat es darauf aufmerksam gemacht, eine wie große Freude ich meiner Besatzung hierdurch leicht bereiten konnte. Wenn es sich bei Übungsfahrten machen ließ, holte ich deshalb später mit der Zeit immer einen nach dem anderen herauf zu mir in den Kommandoturm,[S. 39] bis sie alle einmal unter Wasser durch das Sehrohr geschaut hatten.

Späteren U-Boots-Kommandanten kann ich nur raten, gelegentlich das gleiche zu tun. Die brave Mannschaft wird das stets dankbar empfinden.

Nur selten sehen wir bei Tauchfahrten durch das Wasser Fische. Sie werden durch das Geräusch des an den Bootswänden vorbeistreichenden Wassers und durch das Lärmen der Schrauben aus unserer Nähe geschreckt. Der einzelne Fisch kann uns sehr schnell aus dem Wege gehen.

Anders ist es, wenn wir in große Schwärme von Fischen kommen. Diese können nicht so schnell ausweichen, da sie sich alle gegenseitig behindern. Versuchen tun auch sie es natürlich.

Verschiedentlich kamen wir in Herings- oder Sprottenschwärme, und niemals werden wir dieses schöne, herrliche, aber auch komische Bild eines durch uns aufgeschreckten Schwarmes von Fischen vergessen. In höchster Angst versuchen alle, aus unserer gefahrdrohenden Nähe zu entweichen. Jeder stößt hierbei an den Nachbar, und in allen Stellungen nach unten, nach oben, wie nach allen Seiten schwimmend streben sie mit höchster Aufbietung ihrer Schwimmkraft danach, uns so bald als möglich zu entrinnen. Wie ein silbern seidenes Tuch, durch das Wasser an uns vorbeigetragen, glitzert und funkelt das hellstrahlende[S. 40] Kleid eines solchen Fischschwarmes dann vorüber.

Einmal ist es mir nach solch einer Fahrt durch riesige Sprottenschwärme gelungen, die Fischer eines Ortes, von dem unsere Übungsfahrten ausgingen, auf das Nahen der schon sehnlichst erwarteten reichen Fänge aufmerksam zu machen. Ihr ursprünglicher Ärger, daß wir ihnen die Fische mit den U-Booten verjagen würden, wandelte sich dann am nächsten Tage in große Freude, weil sie mit reicherer Beute als seit Jahrzehnten heimkehren konnten.

Liegen wir aber mit dem Boote auf dem Grunde des Meeres still, so ist es uns öfter vergönnt, dem Leben der Fische zuzuschauen. Kein Geräusch dringt dann nach außen, das die Fische in der Nähe abhalten könnte, den sonderbaren Eindringling in ihr Reich einer genaueren Musterung zu unterziehen.

Das durch die Fensterscheiben des Turmes in das Wasser hinausleuchtende Licht der elektrischen Lampen lockt von weitem die Fische, die mit verwunderten Augen zu uns hereinglotzen. Mißtrauisch müssen sie schon sein, denn meist kommen sie zunächst nicht bis ganz an die Scheiben der Turmfenster. Haben sie dann nichts Verdächtiges bemerkt, so wagen sie einen weiteren Vorstoß auf die Lichtquelle, bis sie nach einem[S. 41] harten Stoße ihres Kopfes an die Scheiben erschrocken das Weite suchen.

Es ist eine bekannte Tatsache, daß das im Wasser brennende Licht die Fische ebenso anlockt wie der helle Schein der Laternen in der Luft Vögel und Insekten. Aus Gründen des Fischereischutzes ist es daher in vielen Ländern verboten, dem Fischfange mit unter Wasser leuchtenden Lampen nachzugehen. Das würden auch nur große Fischereigesellschaften mit Fischdampfern tun können und dadurch die kleinen selbständigen Fischer sehr benachteiligen. Auch wäre ein übermäßiges Abfangen von Fischen in einer Gegend zu befürchten.

Stundenlang kann man dem Spiel der Fische und auch dem Vorbeisegeln der Quallen im Wasser zuschauen. Man kommt sich vor wie in einem Aquarium, nur sind die Fische nicht in engen Kästen eingesperrt und können sich frei in der weiten See bewegen, während wir in dem Kasten drin sitzen und an unseren Platz gebannt sind. Allerdings brauchen wir dafür auch kein Eintrittsgeld zu bezahlen.

So gibt es bei unseren schönen Unterwasserfahrten des Interessanten genug zu sehen und zu erleben, auch geht es ganz lustig in „unserer Röhre” zu.

Dies ist eine Bezeichnung für unser Bootsinneres, das vollkommen kreisrund, also von Röhrenform ist.

Die runde Röhrenform ermöglicht es nämlich, bei einer verhältnismäßig kleinen Wandstärke dem größten Wasserdruck zu trotzen, da der Druck auf den runden Körper von allen Seiten gleichmäßig wirkt.

Eine Menge der bekannten Lieder oder Gassenhauer haben wir uns für unsere U-Boots-Zwecke etwas umgedichtet. Oft haben wir dabei unter anderem in frohem Kreise nach der bekannten Melodie: „Immer an der Wand lang” das kleine Verschen gesungen:

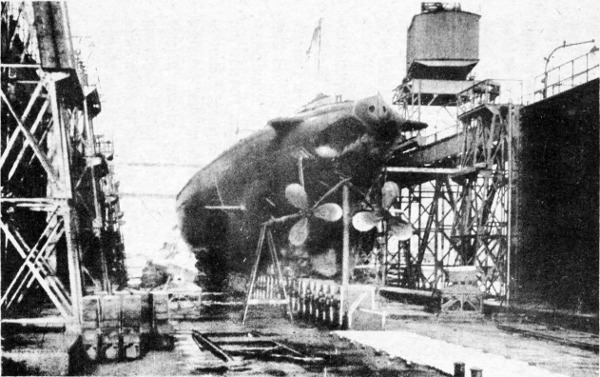

Ein deutsches Unterseeboot im Schwimmdock.

„Das ist ja aber ganz einfach! Ich habe ja gar nicht gemerkt, daß wir überhaupt unter Wasser waren.” Ähnliche Aussprüche haben schon viele nach ihrer ersten Tauchfahrt getan, wenn sie — wie es sich besonders mit neu auszubildenden Tauchbootsmannschaften bei Schulfahrten nicht anders machen läßt, — aus Raummangel an Orten des Bootes standen, wo sie den einzelnen Vorgängen des Tauchmanövers nicht selbst folgen konnten.

Anders sieht es allerdings im Kommandoturm aus. Hier laufen alle für das Manöver des Tauchens, für das Steuern auf der richtigen Tiefe während der Tauchfahrt und für das Auftauchen erforderlichen Apparate und Kommandogeber zusammen. Hier muß jeder einzelne auf dem Posten sein, auf jeden einzelnen kommt es bei dem schwierigen Manöver des möglichst schnellen Untertauchens eines ganzen Bootes mit einer zirka dreißig Köpfe starken Besatzung in die Tiefe an. — Das geringste Versehen eines Einzigen kann die Sicherheit des ganzen Bootes gefährden.

Blicken wir also zunächst in den Kommandoturm und die Kommando-Zentrale, das eigentliche[S. 44] Gehirn des Bootes. Für die Tauchfahrt nehmen auf das Alarmsignal zum Übergange des Bootes von der Überwasser- zur Unterwasserfahrt mehrere Personen hier ihre Stationen oder festen Plätze ein.

Da ist zunächst der „Alte”. Obgleich sonst im Leben wohl lange nicht zu dieser ehrwürdigen Bezeichnung berechtigt, muß doch jeder Kommandant eines U-Bootes sich diesen, allgemein üblichen Spitznamen, ob er’s will oder nicht, gefallen lassen; denn — es ist immer so gewesen. Es ist bei der Handelsmarine nicht anders als auf der Kriegsflotte. Der Führer des Schiffes — der Kommandant — ist nun einmal „der Alte”, und man muß und kann sich diesen Ehrentitel ruhig gefallen lassen. Helfen täte außerdem kein Widerspruch.

Der „Alte” ist der bei weitem am meisten während der ganzen Unternehmung Beschäftigte der gesamten Bootsbesatzung. Für ihn gibt es keine Ablösung wie für die anderen. Er muß stets zu haben sein. Besonders im Kriege, bei Fahrten gegen den Feind und weit an die feindliche Küste, findet er nur selten Gelegenheit, mit wirklich gutem Gewissen in völliger Ruhe, auf seiner bescheidenen Koje, im kleinen, aber so wohnlich wie möglich ausgestatteten Wohnraum sich niederzulegen. Tag und Nacht wacht[S. 45] er, wenn nur irgendwie sein Schiffsort das Annähern eines Feindes vermuten läßt, oben auf der kalten Kommandobrücke, der Decke des Kommandoturmes. Gegen Überbordspülen schützt ihn ein eisernes Geländer, durch das bei den häufig überrollenden schweren Seen die Wellen des Meeres brechen. Er muß wachen, und er tut es gern. Er hätte unten auf seinem Schlafsofa doch nicht die richtige Ruhe. Zu groß ist die Nervenanspannung, zu groß die Sorge, vielleicht nicht rechtzeitig genug auf eine Meldung des wachhabenden Offiziers die nicht ganz nahe gelegene Kommandobrücke erreichen zu können. Jede verpaßte Sekunde aber mag ihm den schon winkenden Siegespreis entreißen. So verlernt er leicht und gerne den Schlaf. Schließlich freilich verläßt er einmal in vom Feind unbefahrener Gegend mit vielen Ermahnungen, ihn rechtzeitig beim Sichten eines Fahrzeuges zu wecken, den wachhabenden Offizier, um unten für kurze Zeit sich in seinen nassen Kleidern zum wohlverdienten schnellen Schlummer auf die Pritsche zu legen.

Er kann es ruhig tun, denn einem erfahrenen und kriegserprobten Wachoffizier vertraut er die Führung seines Schiffleins an, während er unter Deck geht.

Gut angebracht wäre nun auf seinem Kopfkissen das Sprüchlein, von lieber Hand gestickt:[S. 46] „Nur ein Viertelstündchen!”, denn meist dauert es kaum länger, bis das Alarmsignal das Innere des Bootes durchhallt.

Der „Alte” eilt also auf das von dem wachhabenden Offizier von der Kommandobrücke herab gegebene Alarmsignal auf seinen Posten an den Sehrohren — Periskope nannten wir sie in früheren Zeiten mit einem Ausdruck, der jetzt zum Glück mit manchem anderen Fremdwort über Bord gefallen ist.

Eilends stellt auch der Kommandant durch die geöffnete Turmluke mit Doppelglas den von dem Wachpersonal gesichteten Gegner fest und entscheidet an der Hand seiner größeren Erfahrung und Übung, ob wir einen Freund vor uns haben, mit dem wir gegenseitige Beobachtungen über den Feind durch Signale über Wasser austauschen können, oder einen Feind, der uns zwingt, gleich unter Wasser den todbringenden Angriff anzusetzen. Sekundenarbeit muß dabei geleistet werden, denn auch der Gegner paßt auf. Scharfe Ausguckposten mit guten Entfernungsgläsern sitzen wohl sicherlich heute auf den Masten jedes feindlichen Schiffes, und mag es ihnen auch nicht leicht fallen, das nur wenig aus dem Wasser hervorragende U-Boot von weitem zu sichten, so macht auch hierin die Übung den Meister. Durch manchen Schaden[S. 47] schon klug geworden, werden auch die feindlichen Ausguckmannschaften wachsam sein, müßten sie doch selber am eigenen Leibe für schlechtes Aufpassen sonst büßen.

Nicht einfach ist es nun für den Kommandanten, sofort die richtige Entscheidung zu treffen, aber schnell muß gehandelt werden. Abgesehen davon, daß ein zu spätes Untertauchen den Erfolg des Angriffes überhaupt vereiteln kann, kommt auch der vielleicht mit hoher Fahrt auf uns zudampfende Gegner gar schnell näher, und es vergeht noch einige Zeit von dem Kommando für den Beginn des Tauchens bis zum vollständigen Verschwinden des Bootes unter der Wasseroberfläche. Besonders eilig muß gehandelt werden, wenn die Sichtigkeitsverhältnisse ungünstige sind, wie es auf freier See bekanntlich sehr häufig der Fall ist. Leicht würden dann, bei zu nahem Herankommen des Gegners, seine weittragenden Geschütze sofort ihr wohlgezieltes Feuer auf das tauchende U-Boot eröffnen können. Im Zustande des Untertauchens muß dieses aber als ziemlich wehrlos gelten.

In Ruhe, aber mit Bestimmtheit, wird der allgemeine Befehl zum Tauchen vom Kommandanten gegeben. Die Verbrennungsmaschinen, Ölmotoren, die während der Überwasserfahrt dem Boote seine Geschwindigkeit verleihen, werden[S. 48] abgestellt; denn sie verbrauchen für die Verbrennung Luft, und diese ist gar knapp. Die elektrischen Motoren werden dafür eilends eingekuppelt und eingeschaltet. Eine im Boote stehende große Akkumulatoren-Batterie speist sie, und daher verbrauchen sie keine Luft beim Laufen. Sie bilden die eigentlichen Antriebsmaschinen für die Unterwasserfahrt des Bootes. Man kann sie auch über Wasser zur Vorwärtsbewegung des Bootes verwenden, doch sie benötigen viel elektrischen Strom und der ist teuer, wesentlich teuerer als der zum Betriebe der Ölmaschinen erforderliche Betriebsstoff, und wäre auch zu früh verbraucht, wenn er nicht mit Sparsamkeit benutzt würde.

Schön wäre es, wenn man die eigentlichen Überwassermotoren auch für die Unterwasserfahrt gebrauchen könnte, aber eine solche Maschine ist leider noch nicht konstruiert. Versuche verschiedener Nationen sind aus den Kinderschuhen noch nicht herausgekommen. Gelingen sie aber — und eigentlich hat die moderne Technik doch noch jede erwünschte Forderung schließlich auch erfüllt —, so gewinnen wir Platz und freies Gewicht im Boote. Bei sonst gleich großen Abmessungen der U-Boote könnten also wohl noch neue Angriffswaffen in das Bootsinnere hineingebaut werden und die kampfkräftigen Angriffsmittel[S. 49] mehren. Für den Erfinder oder Konstrukteur wäre ein gut Stück Geld zu verdienen! Also nur heran, wer Lust hat!

Peinlich abdichtend müssen die durch den Körper des Bootes nach außen führenden Rohrleitungen dieser Ölmaschinen mit flinken Handgriffen geschlossen werden. Dem hohen Wasserdrucke von außen sollen sie sogleich trotzen können, oft in kaltem Wasser, während bisher die heißen Abdämpfe der Motoren durch sie hindurch in die freie Luft hinaustraten. Bekanntlich haben wir für je zehn Meter Wassertiefe mit dem Drucke von einer Atmosphäre — ein Kilogramm pro Quadratzentimeter — zu rechnen, und das Boot muß jederzeit auf noch weit größere Tiefe hinabtauchen können.

Sind diese Verschlüsse mit allen sonstigen nach außen aus dem Bootsinneren hinausführenden Öffnungen gut und sicher abgeschlossen, so beginnt das eigentliche Manöver des Untertauchens.

In große geöffnete Wasserkästen wird das Wasser der See hineingelassen. Gewaltige Saugemaschinen in der Zentrale des Bootes saugen die in diesen Kästen befindliche Luft ab und drücken sie nach außen, das ermöglicht schnelleres Nachströmen des eindringenden Wassers. Sobald die Füllung der Wasserkästen eine genügende ist, um bei richtigem Gewichte das Boot auf seiner[S. 50] beabsichtigten Angriffstiefe gut steuerfähig zu machen, meldet der Leitende Ingenieur dieses dem Kommandanten. Weit geöffnete große Sprachrohre, die auch bei dem im Boote durch das Laufen gar vieler Hilfsmaschinen erzeugten Lärme gute Verständigung ermöglichen, dienen zur Übermittelung der Befehle zwischen Kommandoturm und Zentrale. Der Kommandant gibt jetzt den Befehl zum Heruntersteuern des Bootes auf die Tiefe.

Gar einfach klingt alles und doch ist dabei mancherlei zu bedenken. Das Boot muß zunächst, ähnlich wie ein Luftschiff für seine kühnen Fahrten in stolzer Höhe, für seine Fahrten in der nassen Tiefe des Meeres stets genau abgewogen sein. Fast ständig ändert sich aber das Gewicht des Wassers und des Bootes. Das salzige Wasser der Nordsee wiegt weit mehr als das weniger salzige der Ostsee oder gar das absolute Süßwasser, wie es ungefähr schon das östliche Becken der Ostsee füllt. Das schwere Wasser der Nordsee trägt ein Schiff besser als das salzlose leichtere Ostsee- oder Süßwasser. Ein Schiff schwimmt bei der gleichen Beladung in der Nordsee höher aus dem Wasser und taucht in der Ostsee tiefer ein.

Darum muß das gleiche U-Boot im Wasser der Nordsee weit mehr Wasserballast in die hierfür bestimmten Wasserkästen hineinlassen, um richtig abgewogen zu sein, als unter denselben[S. 51] Gewichtsverhältnissen in der Ostsee. Schon bei kleinen U-Booten, die nur eine Wasserverdrängung von etwa vierhundert Tons haben mögen, macht das bei einem Unterschiede von angenommen Nordseewasser zu 1,025 spez. Gewichte gegen das zum spez. Gewichte von 1,000 angenommene Süßwasser den gewaltigen Unterschied von zehn Tons aus! Wird nun zu viel Wasser in das U-Boot hineingelassen, so mag das Boot mit großer Schnelligkeit immer tiefer und tiefer über die beabsichtigte Tiefe hinabgedrückt werden. Bei zu großer vorhandener Wassertiefe an dem Orte des Tauchens käme es dann auf so große Tiefen, daß der Bootskörper dem riesigen Drucke der auf ihm lastenden Wassermassen nicht mehr gewachsen wäre. Das U-Boot würde also Gefahr laufen, vom gewaltigen Drucke der Wassermengen zerdrückt zu werden.

Andererseits würde eine zu geringe Wassermenge in den Tauchtanks — den oben erwähnten Wasserkästen für die Aufnahme des zum Tauchen benötigten Seewassers — das Boot überhaupt nicht oder nur schwer unter die Oberfläche des Wassers herunterdrücken lassen. Ein ungesehener Angriff wäre ausgeschlossen oder mindestens fraglich.

„Wieviel Wasser muß denn nun in das Boot hineingelassen werden?” — Das ist Sache von[S. 52] Gefühl, Ausbildung und Erfahrung, aber erfordert auch Beobachtung aller dazu eingebauten sinnreichen Apparate. Das Boot muß eben wie das Luftschiff in der gewünschten Höhe stets in der erforderlichen Tiefe schweben, und die Ausbildung eines U-Bootes ist erst dann auf richtiger Höhe, wenn es immer auf der richtigen „Tiefe” gehalten werden kann.

Das Gewicht des Bootes ändert sich fortwährend im Verlaufe einer längeren Fahrt. Proviant wird verzehrt und Betriebsmaterial für die Maschinen verbraucht. Das Wasser, in dem das Boot schwimmt, ändert oft gar schnell sein Gewicht und hebt oder senkt das Boot unbemerkt und kaum feststellbar. Peinlich muß daher der hiermit betraute, für die richtige Flutung des Bootes verantwortliche Offizier das Gewicht des Bootes laufend unter Kontrolle halten. Das Gewicht einer jeden von der Mannschaft eingenommenen Mahlzeit, der über Bord geworfenen Speisenreste und Verpackungen ist zu berechnen, und das Gewicht des Wassers gleichfalls von Zeit zu Zeit zu messen. Auch dafür stehen besonders fein gearbeitete Apparate zur Verfügung.

Im weiten, freien, offenen Ozean treten diese Gewichtsänderungen des Seewassers nicht sehr schnell auf. Nähert sich dagegen das Boot der Küste oder gar der Mündung eines Flusses, so[S. 53] kommen häufig sehr plötzliche Schwankungen des Wassergewichtes vor und können die oben beschriebenen unerwünschten Störungen für die Unterwasserfahrt herbeiführen. Der Salzgehalt des Wassers ändert sich nämlich an den Küsten sehr rasch und besonders plötzlich in der Nähe der Mündungen der Süßwasser mit sich führenden Flüsse. Auch wärmere und kältere Strömungen machen sich leicht bemerkbar, und auf verschiedenen Tiefen ist wegen der wechselnden Wassertemperaturen eine oft überraschend spürbare Gewichtsänderung des Wassers zu erwarten.

So seltsam es klingen mag, muß ein Boot zum Hinabsteuern auf größere Tiefen erleichtert werden, während es beim Hinaufsteuern auf geringere Wassertiefen mehr Wasservorrat in sich aufnehmen muß, um vor einem unerwünschten Herausschnellen nach oben durch die Wasseroberfläche des Wassers hindurch bewahrt zu bleiben. Da heißt es gut aufpassen und Übung und Geschick zeigen!

Genaues Steuern auf der befohlenen Tiefe ist eine Hauptbedingung für das Gelingen des Angriffes. Auch ist leicht zu verstehen, daß das aus dem Kommandoturme eine gute Strecke herausragende Sehrohr nicht zu hoch über dem Wasser erscheinen darf, da es sonst zu leicht vom angegriffenen Feinde bemerkt wird. Ferner wird es leicht einzusehen sein, daß andererseits ein[S. 54] nicht weit genug über das Wasser ragendes Sehrohr ein Sichten des Feindes und das Zielen zur Abgabe eines sicheren Torpedoschusses erschwert. Unmöglich wird dieses, wenn schlechtes Steuern das Sehrohr unter den Wellen verschwinden läßt.

Also muß der Kommandant sich für seinen Angriff auf seine beiden Tiefensteuerer verlassen können. Der Wichtigkeit des richtigen Arbeitens dieser Tiefensteuerung entsprechend, hat ständig einer der Offiziere des Bootes die Leitung und Überwachung dieses Dienstes in Händen.

Auf befohlener Tiefe angekommen, wird das Boot im Inneren sorgfältig in allen Abteilungen abgesucht, ob irgendwo eine Rohrleitung nicht ganz sicher gegen den Druck des außen auf dem Boot lastenden Wassers abgedichtet ist, oder sonst etwas im Boote leckt. Unverzüglich muß dann ein sofortiges Nachziehen der Verschlüsse erfolgen. Abgesehen von möglichen größeren Störungen, würde das U-Boot fortgesetzt schwerer werden, und das ist aus jetzt einleuchtenden Gründen äußerst unerwünscht. Mäuschenstille muß auch im Innern des Bootes herrschen, damit das Geräusch jedes tropfenden oder in stärkerem Strahl in das Boot laufenden Wassers sofort gehört werden kann.

In Ruhe und Stille fährt das Boot weiter dem Gegner entgegen. Nur unterbrochen wird[S. 55] das Schweigen durch das gleichmäßige Surren der elektrischen Antriebsmaschinen und das nicht zu vermeidende Geräusch beim Legen der zur Tiefen- und Seitensteuerung des Bootes erforderlichen Handgriffe und Befehle.

Lautlos und gespannt wartet im Boot jeder Mann der Besatzung auf ein aufklärendes Wort seines Kommandanten, der aus dem Kommandoturme heraus nach dem vorher von größerer Augeshöhe gesichteten Feind ausspäht. Gar lange kann es dauern, bis das niedrige, fast in der Wasseroberfläche befindliche Glas des Sehrohres den Feind wieder erblicken läßt. Auch kann es vorkommen, daß der Kurs des Feindes geändert ist und weit von der Tauchstelle des Bootes vorüberführt. Dann kommt das Boot womöglich gar nicht auf Schußentfernung heran und alle Mühe wäre umsonst.

Nach gewissen Zeitabständen nimmt der Kommandant durch das auf und nieder zu bewegende Sehrohr seinen Rundblick. Nicht immer darf das Sehrohr aus dem Wasser ragen, weil sonst dauernd die Gefahr des Gesehenwerdens bestünde. Nur kurze Zeit, möglichst schnell, muß und darf das eine Auge des Kommandanten am Sehrohre den Horizont absuchen.

Immer wieder hört die Mannschaft das ihr wohlbekannte Geräusch des abermaligen Niederlassens[S. 56] des Sehrohres. Es ist das Heiligtum des Bootes, weil die geringste Beschädigung es blind machen würde. Vorbei wäre es dann mit dem erhofften Siegeslorbeer. Einstweilen sieht der Kommandant außer etwas Himmel nur den weiten runden Teller des Meeresspiegels, mit den auf ihm tanzenden Wellen. Immer wieder und wieder wächst die Spannung der Besatzung, von der ja niemand sieht, wenn der Kommandant von neuem durch einen Druck auf den elektrischen Knopf das Sehrohr emporsteigen läßt, um Ausschau auf die Oberwelt zu halten.

Da endlich macht ein jauchzender Ausruf des Kommandanten das Boot lebendig: „Die Kerle kommen!” Jubelstimmung voll höchster Erwartung spannt alle Nerven bis zum äußersten an.

Wiederum verkündet das Geräusch des niedergelassenen Sehrohres, daß der Kommandant genug geschaut hat, um seinen Angriff auf das nahende Opfer ansetzen zu können. Schnell folgen seine Befehle für den zu steuernden Kurs und das benötigte Fahrtmaß. Der Torpedooffizier erhält Befehl zum Schuß-Klarmachen der geladenen Torpedos. Unterdessen rechnet sich der Kommandant in Ruhe nach der geschätzten Fahrt des Feindes, dem Abstande und der Stellung seines Bootes zum Gegner aus, auf welchen Punkt des feindlichen Schiffes er[S. 57] hinzielen muß und wie weit er — wie auf der Hasenjagd nach der Geschwindigkeit des Wildes — vorzuhalten hat. Wohl schießen ihm schon jetzt allerlei Gedanken durch den Sinn: Wie hüben die Vernichtung seiner Beute frohe Begeisterung und drüben niederschmetternde Trauer wecken wird. „Runter von der See” muß der Kerl, da ist kein Zweifel mehr! Schneller arbeiten seine Gedanken. Nur wer es selbst durchgemacht hat, kann es ganz begreifen, an wieviel Nebendinge in solchen Augenblicken der Mensch zu denken imstande ist.

Dann hat der Kommandant sein Kleinod, das Sehrohr, niedergelassen. Nichts erblickt er jetzt von den Dingen über ihm auf dem Meere. Wie ein Blinder tastet sich das Boot durch die grünen Fluten. Nur denken und vermuten kann der Kommandant, was oben vorgeht. Wird der Kerl auch weiterfahren? Hat er dich nicht gesehen? Hält er auch dann seinen Kurs noch durch? Hat er vielleicht nicht schon beim vorigen Herausstecken dein Sehrohr erblickt und läuft jetzt nach schnellem Abdrehen davon? Doch nein, das scheint nicht gut möglich. Das Sehrohr hatte ja nur für den Bruchteil einer Sekunde die Wasseroberfläche durchbrochen. Aber möglich wäre es trotzdem! Sollte der Feind dann etwa wagen, mit höchster Fahrt auf mich zuzulaufen, um mir im nächsten Augenblicke den tödlichen[S. 58] Rammstoß zu versetzen? Schaust du also nicht vielleicht besser doch noch schnell heraus? — Nein, laß es lieber, allzuviel ist ungesund! Der Gegner kann noch nicht auf Schußentfernung heran sein und du würdest dich verraten können. —

In diesen Augenblicken der höchsten Nervenspannung habe ich mich oft dabei ertappt, daß ich zur eigenen Ablenkung unwillkürlich Befehle oder Anweisungen gab, die gänzlich überflüssig und unnütz waren, wie etwa: „Jetzt aber besonders gut auf Tiefe steuern!” oder: „Der Kurs muß ganz besonders genau innegehalten werden!”

Als ob nicht jeder allein fühlte, was jetzt für ihn selbst, für das Boot und das Vaterland auf dem Spiele stand! Als ob nicht alle braven Kerle unten in den Maschinenräumen und an den Torpedorohren schon selbst ihr Allerbestes längst eingesetzt hätten, als ob nicht jeder einzelne auch alle Gedanken seines Kommandanten mit durchlebte und in gleicher Spannung und Erwartung dem Ausstoßen des Torpedos — unserer mit so vieler Liebe und Mühe behüteten „Aale” — entgegensähe und ihren Lauf nicht mit den wärmsten Wünschen begleitete! — Doch verdacht hat es wohl niemand einer U-Boots-Besatzung je seinem Kommandanten, daß er in solchen Augenblicken noch einmal auf die allergenaueste Ausführung aller Obliegenheiten hinwies.

[S. 59] Erlösend wirkt die Meldung des Torpedooffiziers: „Torpedos sind klar zum Schuß!” Mit einem freudigen kurzen „Danke” wird sie entgegengenommen.

Jetzt schnell wieder ein Rundblick! Gar zu langsam gleitet das Sehrohr aus dem Dunkel der Flut hinauf zur Wasseroberfläche. Endlich ist es oben, um sofort wieder in das schützende Innere des Kommandoturmes zurückzugleiten: „Wir kommen ran!” jauchzt der Kommandant. Vernehmlich hören es die benachbarten Leute und von Mund zu Mund pflanzt es sich fort und steigert die Erwartung. „Torpedo fertig!” Mit fester Hand steht der Rohrmeister am Abzugsgriffe des Torpedorohres. Ein einziger kurzer Befehl aus dem Munde seines Kommandanten soll ihn aus seiner Spannung erlösen. Nur ein einziges kurzes Wort und sein Griff am Abzuge des Rohres wird den Torpedo aus dem Rohre befreien und ihn seinen Lauf aufnehmen lassen zum verhaßten, noch ahnungslosen Gegner, dem er sich dann mit gewaltigem Knalle tief in den stählernen Leib bohrt.

Jeder Torpedo bekommt bei uns an Bord von der Mannschaft seinen eigenen Spitznamen. Meist sind es Vornamen von Vertreterinnen des schönen Geschlechtes. Da lagert unten neben der natürlich mitfahrenden „dicken Berta” die „gelbe[S. 60] Marie” oder die „blanke Emma”. Peinlichste Wartung hat ihnen das gesamte Torpedopersonal von dem Augenblicke der ersten Begrüßung geschenkt. Auch diese Damen wollen, wie alle anderen, zart und entgegenkommend behandelt sein.

Abermals steigt das Sehrohr zur Oberwelt. Durch die letzten, schnell gegebenen Kommandos für das Ruderlegen zur Verbesserung des Schießkurses erfährt jeder im Boot, daß der Kommandant den Gegner gleich im Ziele hat, und sofort erschallt auch schon das letzte Kommando: „Los!” unter schnellem Niedersausen des Zielsehrohres.

Auch ohne die vorschriftsmäßige Rückmeldung des Rohrmeisters weiß jeder, daß der Torpedo das Rohr glücklich verlassen hat. Kurze, bange, aber doch in der Erwartung nur allzulange Sekunden folgen, bis ein dumpfer Knall begeistert durch das Boot gellendes Hurrarufen auf Kaiser und Reich auslöst. Dieser Knall war das äußere Merkmal, daß unsere „dicke Berta” unterwegs nicht auf Abwege geriet, sondern brav ihr Ziel erreichte. Glückstrahlend atmet vor allem der Kommandant erleichtert auf. Wer wollte es dem jüngsten Matrosen am Steuerruder, neben ihm im Turme stehend, in diesem Augenblick verdenken, daß er die Hand des „Alten” zu ergreifen versucht, um ihn aufrichtigst zu seinem Erfolge — dem Erfolge des[S. 61] ganzen Bootes — zu beglückwünschen. Doch dieser wehrt in richtiger Erkenntnis der Lage alle Glückwünsche ab: „Wir müssen erst sehen, ob er auch noch schwimmt!” Und wiederum eilt das Sehrohr hinauf zum lachenden Tageslichte, und mit freudiger, aber ernster Miene ertönt des Kommandanten beruhigendes Wort: „Er sinkt schon, wir können weitere Torpedos sparen!” Einen schnellen Blick durch das Sehrohr gestattet er noch dem neben ihm stehenden, hochbeglückten Torpedooffizier. Auch er hat seinen bedeutenden Anteil an dem guten Laufe des Torpedos. Er und sein ganzes Torpedopersonal haben das nächste Hauptverdienst an dem Gelingen des Angriffs und an dem schönen Treffer, weil nur allerpeinlichste Instandhaltung und Wartung unsere Torpedos ihren Lauf zum Feinde finden lassen.

Beide Offiziere blicken einander dann wohl stumm an, in der Überzeugung, daß der getroffene Gegner nicht mehr lange auf dem Meere zu schwimmen imstande sein wird. Beide sahen sein starkes Überlegen nach der Seite, der der Torpedo die klaffende Wunde beibrachte. Baldiges Kentern muß folgen. Beide sahen auch, daß die Besatzung des getroffenen Feindes durch eiliges Herablassen ihrer Schiffsboote nur sich noch zu retten versuchte. Beide sahen es, und es ist genug, daß sie beide nur es sahen. Der Besatzung[S. 62] können sie den Anblick ersparen und mit niedergelassenem Sehrohre ungesehen sich vom Ort ihres Erfolges entfernen. Nach einiger Zeit soll aus größerem Abstande noch ein letzter Blick sie vollends davon überzeugen, daß ihr Opfer gesunken auf dem Grunde des Meeres liegt. Leise und gleichmäßig wie bisher plätschern die Wellen über dem nassen kühlen Grabe des eben noch stolzen feindlichen Schiffes!

Nicht ist es uns dann vergönnt, etwas zur Rettung der mit den Wellen ringenden Seeleute zu tun. Schon eilen die in der Nähe befindlichen flinken Torpedoboote des Feindes zur Rettung ihrer Kameraden herbei — und für unser Boot gibt es weitere Arbeit. — — —

Welche Begeisterung muß die Besatzung unseres lieben gefallenen Kameraden Weddigen und nicht zum mindesten er selbst gespürt haben, als der laute Knall ihres letzten Torpedos die Vernichtung des dritten aufs Korn genommenen englischen Panzerkreuzers verkündete?!

Nach langem, aufregendem Warten in den letzten Julitagen des Jahres 1914 kam endlich das erlösende Wort: „Mobil!”

Ein Ende hatten alle Vermutungen: „Geht es los? oder nicht?” Allen Zweiflern war der Mund gestopft.

Wohl freuten sich die Kameraden, die auf neuen, schnellen, kriegsbereiten Fahrzeugen erhoffen konnten, bald an den Feind heranzukommen. Anders werden die Gefühle der noch in Landstellungen und in Geschäftszimmern Zurückbleibenden, oder jener, die ihren Platz auf alten, außer Dienst befindlichen Schiffen fanden. Es sollte ja noch lange Tage dauern, bis sie auch mit rauchenden Schornsteinen und geladenen Geschützen die Haltetaue, die sie noch im Ausrüstungshafen an Land fesselten, lösen durften. Und — war es dann vielleicht nicht schon zu spät? War dann die große Seeschlacht nicht vielleicht schon ohne sie geschlagen? Die Seeschlacht, von der noch vor nicht allzu fernen Jahren ein erster Seelord der englischen Admiralität prahlerisch seinem Volke prophezeite, die englische Marine würde im Falle eines Krieges gegen Deutschland so schnell und gründlich zuschlagen, daß die[S. 64] Deutschen eines Morgens nach dem Aufwachen beim Morgenfrühstück aus den Zeitungen erfahren würden, daß sie dereinst eine Flotte besessen hätten! — Daß dieses nicht ganz so kommen würde, war allen, denen es jemals vergönnt war, unserer stolzen Marine anzugehören, klar. Nur lächelnd ist seinerzeit in der Marine das anmaßende Wort dieses Prahlhanses gelesen worden.

Heimkehr eines deutschen Unterseebootes nach einer Fahrt in der Nordsee.

Wenn nun auch das in vielen Zeitungsartikeln lange Jahre vor dem Kriege in England immer wieder von neuem auftretende Märchen natürlich nicht stimmt, daß wir deutschen Marineoffiziere in unseren Offiziersmessen an Bord der Kriegsschiffe täglich ein stilles Glas leerten „auf den Tag”, nämlich den Tag, an dem uns unser Kaiser zum Kampf gegen die englische Flotte führen würde, so brannten wir andererseits jetzt natürlich im frohen Verlangen, in dem uns von der gewaltigsten Seemacht aufgezwungenen Kampf zu zeigen, was wir in harter Friedensarbeit gelernt hatten.

Niemand von uns wollte bei dem ersten Zusammentreffen mit der englischen Flotte fehlen. Es lag ja doch in dem Bereiche der Möglichkeit, daß schon in den allerersten Kriegstagen eine große Seeschlacht geschlagen werden würde. Wenn sie auch nicht entscheidend war, konnte sie doch immerhin dem nächsten Kriegsabschnitte zur See ihren Stempel aufdrücken.

[S. 65] Dann aber nicht mit dabei gewesen zu sein, war natürlich ein quälendes, unerträgliches Gefühl für jeden Berufsoffizier der Marine, wie auch für jeden unserer braven blauen Jungens.

Auch ich war in dieser unangenehmen Lage. Noch hielten mich die Mauern einer Bureaustube für eine Reihe von Tagen gefangen, und dann sollte ich auf ein altes Schiff steigen, das, schon einige Jahre außer Dienst gestellt, in dem stillen Winkel einer unserer Werften seinen Dornröschentraum träumte und wohlverdiente Ruhe nach langen schönen Fahrten über die verschiedensten Weltmeere genoß.

Stolz und voller Begeisterung sahen wir am Ufer zurückbleibenden Bewohner unserer Marinestadt die aktiven Schiffe und Torpedoboote und dazwischen die kleinen, bescheiden durch die Reihen der großen Kolosse der Kampfschiffe sich hindurchwindenden grauen Unterseeboote auf unseres Kaisers Geheiß dem Hafen enteilen, — dem Feinde entgegen!

Trauernd mußte aber außer mir eine ganze Reihe von Kameraden noch an Land, in der Friedensstellung bleiben, mit dem Gefühl, die ausziehenden Kameraden würden sich wohl schon morgen in heißem Kampfe mit dem Feinde den ersten Siegespreis erwerben.

Mit noch höheren Erwartungen und Hoffnungen als viele Angehörige der Marine haben gerade wir von der stolzen Unterseebootswaffe[S. 66] unsere U-Boote bei Kriegsausbruch mit zuversichtlichen Gedanken auf See hinaus begleitet. Unser bestes Wünschen zog mit ihnen, denen nach menschlichem Ermessen bald eine große entscheidende Aufgabe zufallen mußte.

Immer hatten wir uns früher schon gewünscht, daß es uns in einem Krieg noch vergönnt sein möge, unser lieb gewonnenes altes U-Boot siegreich an den Feind zu führen.

Nach allem, was Eingeweihte wußten — unser Volk gehörte ja, wie zum Glück auch das Ausland, nicht dazu —, konnten wir große Hoffnungen auf unsere U-Boote setzen. Aber wohl nur wirkliche Kenner des U-Bootes selbst haben ähnliche Erfolge zu erhoffen gewagt, wie sie ihm im Laufe dieses an Überraschungen reichen Seekrieges beschieden worden sind. Offen gestanden hat aber wohl kaum jemand es vermutet, daß der U-Boots-Waffe, wenigstens für den ersten Teil des Seekrieges, die Hauptaufgabe des Krieges zufallen würde.

Einstweilen mußten wir voll Hoffnung auf baldige große Erfolge unserer U-Boots-Kameraden noch in der „Papierkneipe” sitzen bleiben. Doch auch das war vorläufig nötig, und als Soldat beißt man dann am besten die Zähne zusammen und schickt sich in sein Los. Wie vielen Kameraden ging es ja nicht besser! —

Ganz unerwartet erreichte mich jedoch in den[S. 67] allerersten Tagen der Mobilmachung telephonisch der Befehl, daß ich mich sofort bei der Inspektion des Unterseebootswesens in Kiel zur Übernahme des Kommandos eines soeben fertiggestellten neuen schönen, großen U-Bootes zu melden habe.

Freudiger und schneller ist wohl niemals ein Aktenstück zugeklappt und ein Federhalter fortgeworfen worden!

Ich glaube, weil ich vor Begeisterung laut Hurra rief, kam der alte Bureaudiener erschrocken in mein Dienstzimmer. Jedenfalls kam er, — was ich gerufen, weiß ich allerdings nicht mehr, es muß aber auf jeden Fall etwas Vernehmliches gewesen sein.

Eilends wurde die Übergabe meiner Geschäfte an den Nachfolger erledigt, so daß ich mich bald darauf bei dem höchsten Vorgesetzten meiner Dienststelle abmelden konnte.

Nicht lange darauf war die Meldung bei der neuen Behörde erfolgt und ich selbst an Bord des schmucken neuen Bootes, dem ich mein Können und Kriegsglück anvertrauen sollte.

Mit kurzen Worten übernahm ich vor der versammelten Mannschaft das Kommando des Bootes und mit jubelndem dreimaligen Hurra auf unseren Allerhöchsten Kriegsherrn gelobten wir, unser Bestes herzugeben, um so schnell als möglich, den neuesten Zuwachs der U-Boots-Waffe[S. 68] voll gefechts- und verwendungsbereit an den Feind führen zu können.

Noch manches gab es zu tun an Bord des erst kürzlich von der Bauwerft übernommenen neuen Bootes. Noch manche Hilfsmaschine mußte durchprobiert werden, manch kleine innere Einrichtung auf persönlichen Wunsch hin verlegt werden. Doch alles waren zum Glück nur Kleinigkeiten, die gar bald dank der emsigen Arbeit unserer braven, ihr Bestes leistenden Besatzung, und dank der unermüdlichen eifrigen Unterstützung durch die unsere Ausrüstung leitende Kaiserliche Werft erledigt waren. Nach einigen Übungs- und Probefahrten und kurzen notwendigen Schießübungen konnte ich das Boot als kriegsbereit und ausgebildet melden. Nach Besichtigung durch meinen Vorgesetzten und einer Abschiedsrede unseres Inspekteurs konnten wir dann, doch immerhin noch in der ersten Hälfte des August, den Heimatshafen verlassen, um in See zu unseren Kameraden zu stoßen.

Muntere Weisen ließ ein noch im letzten Augenblicke vor der Ausfahrt erstandener Musikapparat ertönen, und von höchster innerer Begeisterung erfüllt, fuhren wir in schnellster Fahrt an einigen noch im Hafen verbliebenen Schiffen vorbei, mit denen wir frohe Abschiedsgrüße wechselten.

[S. 69] Bald darauf konnten wir uns mit unseren alten Kameraden vereinen und manchem guten Bekannten wieder im Kreis der lieben U-Boots-Waffe die Hand schütteln.

Schon so vieles konnten sie erzählen von ihren bisherigen Kriegstaten, denn sie waren ja schon so lange im Kriege gewesen. Diese ersten vierzehn Tage des Krieges waren ihnen gleich lang vorgekommen wie uns die vierzehntägige Wartezeit. Wohl jedem ist es so gegangen. Überstürzten sich doch in dieser Zeit alle Nachrichten, alle Eindrücke, alles selbst Erlebte, daß ein jeder eben täglich so viel Neues durchmachte, oder durch Erzählungen anderer wie durch Zeitungsberichte erfuhr, daß schon das tags zuvor Erfahrene am nächsten Morgen gar so weit zurücklag. — —

Von der mannigfachen Tätigkeit unserer U-Boote im ersten Teile des Krieges bis zum Einsetzen des Handelskrieges darf ich aus begreiflichen Gründen zurzeit noch nicht sprechen. Vielleicht wird es nach siegreichem Friedensschluß noch möglich sein, dies und jenes auch weiteren Kreisen bekanntzugeben. Jedenfalls verkündete bereits in der ersten Hälfte des August der Admiralsstab der Marine die kurze inhaltsschwere Nachricht: „Unsere U-Boote haben in den letzten Tagen einen Vorstoß bis zur englischen Küste unternommen.”

[S. 70] Ist da die Vermutung wohl zu ermessen, daß durch die in dieser Veröffentlichung enthaltene Leistung unserer Boote und deren Beurteilung bei unseren Gegnern deren Hauptstreitmacht von unserer Küste sich geflissentlich fern hielt?

Es hätte anders kommen können, edler Lord, als Ihr anmaßender Ausspruch Ihrem Volke prophezeite.

Auftauchendes Unterseeboot.

Durch die Anfang September 1914 erfolgte Versenkung des englischen Kreuzers „Pathfinder” durch Kapitänleutnant Hersing, der später als Zweiter unserer Waffe für seine Fahrt nach den Dardanellen und die dort kurz aufeinander folgende Versenkung der beiden englischen Linienschiffe „Triumph” und „Majestic” mit dem höchsten Kriegsorden, dem Orden „Pour le mérite”, ausgezeichnet wurde, war gewissermaßen der Bann unserer Waffe gebrochen worden.

Viel hatten wir außer dem äußeren Erfolge diesem ersten wohlgezielten Torpedoschusse zu verdanken. Er war für unsere Waffe, wie ich sagen darf, von weltgeschichtlicher Bedeutung. Es war nämlich der erste erfolgreiche Torpedoschuß eines Unterseebootes seit dem Bestehen der U-Boots-Waffe überhaupt! Er leitete gewissermaßen eine neue Ära des Seekrieges ein, und manche Fragen, die die Fachkreise aller Nationen wohl schon oft beschäftigt hatten, mögen durch ihn beantwortet worden sein.

Wir wissen allerdings nicht, welche Fragen alle die verschiedenen Nationen an die Kriegsbrauchbarkeit eigener und fremder U-Boote gestellt und welchen Überlegungen sie sich hingegeben haben.

[S. 72] Eins aber zeigten wir der Welt jetzt deutlich durch einen ersten glücklichen Torpedotreffer. Ein deutsches U-Boot war imstande, nach langem beschwerlichen Marsche bis zur feindlichen Küste, nach schwierigem Hindurchpirschen durch die feindliche Bewachungslinie, ein feindliches Kriegsschiff anzugreifen und durch einen wohlgezielten Torpedoschuß in kurzer Zeit auf den Grund des Meeres zu versenken.

Das Zeitalter des U-Bootes hatte begonnen.

Rasch lösten die Erfolge weiterer deutscher U-Boote hierauf einander ab. Unvergessen ist der weltbewegende Erfolg unseres Weddigen, der den am 22. September 1914 auf der Höhe von Hoek van Holland im Zeitraume von ungefähr einer Stunde versenkten drei englischen Panzerkreuzern „Cressy”, „Hogue” und „Aboukir” bald ihren Kameraden „Hawke” zur Gesellschaft auf den Grund der Nordsee schickte. Andere feindliche Kriegsschiffe teilten ihr Los; hier seien einige Namen genannt:

Englischer Kreuzer „Hermes” vor Dotter, englisches Kanonenboot „Niger” in den Downs an der Ostküste Englands, russischer Kreuzer „Pallada” in der Ostsee, eine größere Anzahl englischer Torpedoboote und Torpedoboots-Zerstörer sowie mehrere englische Hilfskreuzer und Transportschiffe. Diese waren alle bereits bis Ende des Jahres 1914 versenkt.

Unseren lieben Vettern jenseits des Kanals wurde es ungemütlich, da sie auch noch manch[S. 73] andere Schiffsverluste, sei es durch unsere Auslandsschiffe, sei es durch Minen, zu verzeichnen hatten. Eine neue ungeahnte Art der Kriegführung sollte nun beginnen. Man sah Englands Geschwader nicht mehr auf dem Meere, wenigstens kaum noch auf dem für die Seekriegführung in Betracht kommenden Seegebiete der Nordsee und den Gewässern um ihre eigene Küste.

Ihre wertvollen Schiffe schienen sich nicht mehr weit auf See hinauszuwagen. Nur leichteren Streitkräften schienen sie den unumgänglich notwendigen Bewachungsdienst ihrer Küste anvertraut zu haben neben gewaltigen Minensperren, hinter denen das englische Volk beruhigt schlafen sollte.

Sie fuhren jedenfalls kaum noch bei Tage. Mancher von uns kam deshalb von schwierigen Unternehmen an der feindlichen Küste mit dem traurigen, aber wahren Ausspruche zurück: „Nichts zu machen!” Die Pirsch war vergeblich.

Doch mußten die Engländer wohl gelegentlich Verschiebungen ihrer Seestreitkräfte vornehmen, und wenn sie nicht bei Tage über See fuhren, — so taten sie’s vielleicht bei Nacht.

Unsere U-Boote ließen daher nicht locker — sie lagen auf der Lauer.

Wahrscheinlich hatten die Engländer die Überlegung angestellt, daß ihre Schiffe wenigstens bei Nacht vor Angriffen unserer U-Boote sicher[S. 74] seien, und ließen sie nur nachts notwendige Übungsfahrten oder Wechsel der Hafenplätze vornehmen, wobei wir sie natürlich schwerer entdecken und angreifen könnten.

Diese Vermutung sollte stimmen!

Mit keinem verheißungsvolleren Jubelklange konnte für uns das neu beginnende Seekriegsjahr eingeläutet werden als mit dem lauten Knalle, mit dem in der Neujahrsnacht 1914 auf 1915 im englischen Kanale ihr mächtiges Linienschiff mit dem stolzen Namen „Formidable” dem Torpedo eines unserer U-Boote zum Opfer fiel. Der erste erfolgreiche U-Boots-Nachtschuß war somit auch gefallen. Der erste Nachtangriff eines U-Bootes, den viele selbst nach den bisherigen Leistungen der U-Boote bei Tage für unmöglich hielten, war nunmehr mit wiederum überraschend gutem Erfolg ausgeführt.