L'ILLUSTRATION,

JOURNAL UNIVERSEL.

|

Ab. pour Paris.--3 mois, 8 fr.--6 mois, 16 fr.--Un an, 30 fr. Prix de chaque N°. 75 c.--La collection mensuelle br., 2 fr. 75. |

N°72. Vol. III. |

Ab. pour les Dép.--3 mois, 9 fr.--6 mois, 17 fr.--Un an, 32 fr. Ab. pour l'Étranger. -- 10 -- 20 -- 40 |

SOMMAIRE.

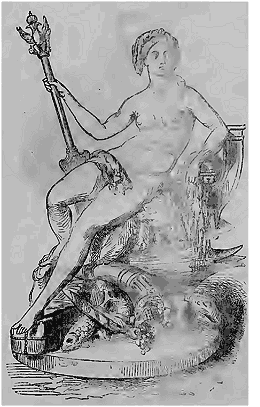

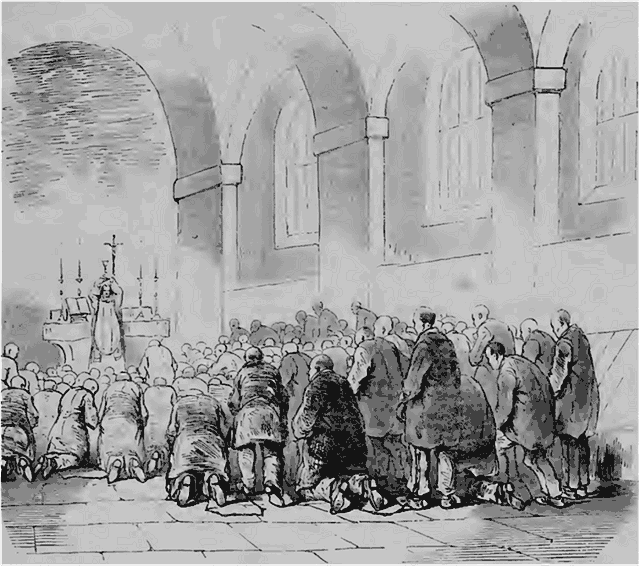

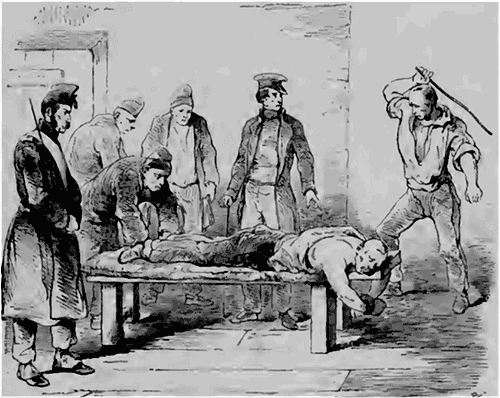

Histoire de la Semaine. Le Conseil de l'Ordre des Avocats devant la cour royale.--Courrier de Paris. Mademoiselle Rachel dans Phèdre et le Dépit Amoureux; les Ménestrels de la Virginie; la plus belle moitié du genre humain à la Cour d'Assises.--Un voyage au long cours à travers la France et la Navarre, par A. Aubert. Chap. VI et VII. Neuf gravures, par Bertall.--Romanciers contemporains. Eugène Sue.--Revue comique de l'exposition de l'Industrie. Dix-huit gravures, par Cham.--Une soirée à Saint-Pétersbourg. Statue de la Néva.--Colonie de Saint Thomas de Guatemala.--Les Forçats. (Deuxième article.) Sept gravures, d'après les dessins de M. Letuaire, de Toulon.--Bulletin bibliographique.--Incendie de la Djeninah à Alger. Une gravure.--Caricature par Seigneurgens.--Correspondances. Rébus.

Histoire de la Semaine.

Le Conseil de L'Ordre des Avocats devant la Cour royale

de Paris, Chambres réunies, audience du 6 juillet 1844

Nous nous garderons bien d'aller contre le vœu de la loi en rendant compte de la séance secrète dans laquelle la cour royale, toutes chambres réunies, a fait comparaître devant elle, lundi dernier, le bâtonnier et les vingt membres composant le conseil de l'ordre des avocats. Nous ne nous aviserons pas d'imiter tous les journaux, qui ont l'indiscrétion d'apprendre à leurs lecteurs que la cour, présidée par M. Séguier, était au grand complet; que M. le procureur général, entouré de tous les membres de son parquet, occupait le siège du ministère public; qu'on est entré en séance à une heure; que M. Hébert a donné ses conclusions contre le conseil à l'occasion de la lettre écrite par celui-ci à M. le premier président et de sa résolution à l'égard de la première chambre, et que le bâtonnier de l'ordre, M. Chaix-d'Est-Ange, a répondu par une défense rédigée en commun; que la cour est entée à deux heures moins un quart en délibération, et que ce n'est qu'à six heures qu'elle a donné lecture d'un arrêt qui ordonne la suppression de la lettre du conseil et prononce contre lui la peine disciplinaire de l'avertissement. Mais la loi n'interdisant pas de reproduire la physionomie d'une audience secrète, les artistes de l'Illustration peuvent donc user d'un privilège que le législateur, par oubli sans doute, a constitué au crayon. Nos abonnés profiteront de cette distraction, et seront peut-être portés à penser que le silence de nos lois sur la presse est plus libéral que leurs prescriptions. Ce qu'il nous est permis de dire, parce que ces résolutions sont postérieures au huis clos, c'est que les membres du conseil ont été unanimes à penser et à décider que, malgré les termes favorables d'un des considérants, où le loyal concours que le barreau prête à la justice est reconnu, leur situation, contre laquelle ils avaient protesté, était aggravée encore par la peine disciplinaire qui venait de leur être infligée; que ce qui n'était auparavant qu'un conflit avec M. le premier président semblait en devenir un avec la cour tout entière, alors que, par le prononcé d'une peine, elle sanctionnait les procédés contre lesquels le conseil avait cru avoir le droit de réclamer; que la conséquence logique devrait être pour les membres de l'ordre, de s'abstenir de plaider devant toutes les chambres de la cour; mais qu'il était plus convenable de maintenir la détermination première, c'est-à-dire l'abstention de paraître devant la chambre présidée par M. Séguier, et de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la cour. Ces résolutions ont été prises à l'unanimité, et le conseil, pour les faire sanctionner par l'ordre tout entier, vient de donner sa démission et de se soumettre à une réélection à laquelle il sera procédé samedi 13. On se demandait, il y a huit jours, comment cela finira t-il? Aujourd'hui, on se demande si cela finira.

C'est aussi la question que les députés impatients s'adressent en voyant la session se prolonger indéfiniment. Les ministres ne seraient pas moins désireux de venir lire l'ordonnance de clôture; néanmoins ils paraissent appelés à monter plus d'une fois encore à la tribune avant d'y faire entendre cet ite missa est parlementaire. Les succès leur deviennent rares, et la fin de la tâche est pour eux laborieuse. M. le ministre de la guerre a, cette semaine, éprouvé le premier échec. La chambre des pairs, cédant à son désir, avait rétabli à huit années la durée un service militaire, ainsi fixée par le projet primitif de la nouvelle loi sur le recrutement mais réduite à sept ans par la chambre des députés lors de la précédente discussion qui a eu lieu cette année au palais Bourbon. Le projet y étant rapporté de nouveau, un nouvel amendement a été présenté pour que la Chambre maintînt son premier chiffre, et ne rendît pas obligatoire pendant un plus long temps, et sans profit pour la constitution d'une réserve sérieuse à laquelle on ne veut pas songer, ce service qu'on a appelé l'impôt du sang. A ces mots M. Dupin l'aîné a paru pris d'une animation très-grande. Il a combattu vivement cette expression d'un défenseur de l'amendement; en revanche il a soutenu vivement l'amendement lui-même; enfin il a fait une pointe jusqu'il Versailles, et a trouvé moyen d'exalter la liste civile pour l'emploi national et bien entendu de ses revenus, comme, quelques jours auparavant, il l'avait malmenée pour l'insistance et l'âpreté de ses réclamations pécuniaires. On n'est jamais sûr, sans doute, avant le départ, de se rencontrer avec M. Dupin; mais quand on sait qu'il est allé par la rive gauche, on peut être certain qu'il reviendra par la rive droite. L'amendement et le terme de sept ans ont été adoptés malgré les efforts du ministre, dont l'autorité sur la Chambre avait faibli dans cette question, par suite des opinions contraires qu'il a émises à différentes fois, en invoquant toujours une expérience que personne ne conteste, mais devant laquelle on s'incline plus volontiers quand elle se montre conséquente avec elle-même.

M. le ministre des finances, dont le but était de faire prendre patience à la Chambre sur la question de la conversion de la rente, sans engager le cabinet, n'a pas su conjurer un vote qui, en bonne logique financière, peut être regardé comme les prémisses dont la réduction du 5 pour cent est la conséquence. L'intérêt payé par l'État aux dépositaires de cautionnements était jusqu'ici de 4 pour cent. Sur la proposition de M. Havin, et malgré tous les efforts de M. Lacave-Laplagne, il sera réduit, à partir du 1er janvier prochain, à 3 pour 100. Puisque c'est là la valeur véritable que la Chambre assigne à la location de l'argent, elle ne peut longtemps encore allouer 3 pour 100 aux rentiers. C'est, du reste, une impatience que ne partage pas le ministre, car, avant l'adoption de la mesure proposée par M. Havin, il avait répondu à une interpellation de M. de Saint-Priest sur la conversion, qu'il en reconnaissait le droit et les avantages, mais qu'il ne pouvait prendre aucun engagement pour l'exécuter, ni préciser l'époque à laquelle elle serait opportune. C'est, depuis 1836, le langage qui se tient, la déclaration qui se renouvelle chaque année; mais on comprendra bientôt que cela ne fait pas avancer la question d'un pas, et que celle-ci veut être enfin résolue.

M. le ministre de la justice et des cultes a eu aussi ses luttes à soutenir. Une réintégration, au moins prématurée, d'un chef de parquet, que l'on s'était vu forcé de destituer par suite de la part scandaleuse qu'il avait prise à des menées électorales mises en lumière par la commission de la chambre des députés, a, dès l'ouverture de la discussion sur le budget de ce double département ministériel, amené un débat très-vif. Il n'y avait pas là de vote possible, et comme les propositions financières du ministre étaient la reproduction de celles de l'an dernier, la mauvaise humeur de la Chambre n'avait pas matière à s'exercer. Cependant, dans un tout petit coin du budget des cultes, M. Martin (du Nord) proposait de modifier une disposition de la loi organique de l'an X, et d'accorder à M. l'archevêque de Paris quatre vicaires généraux au lieu de trois. Cette création était motivée en partie sur l'accroissement d'occupation que nécessite l'examen des livres nouveaux. MM. Dufaure, Dupin aîné et Isambert ont combattu successivement la proposition. On a dit que c'était tout simplement la censure ecclésiastique que l'on arrivait à sanctionner ainsi, et que pour modifier la loi qui a donné force et vigueur au concordat, ce n'est point un article inaperçu de budget qu'il faut, mais, si la nécessité en est reconnue, une loi ostensiblement présentée, examinée, rapportée et discutée. La proposition ministérielle a été repoussée.

M. le ministre des affaires étrangères a eu son tour. Le ton de discussion de la presse et même des tribunes anglaises, à l'occasion de notre affaire du Maroc; les espèces de menaces qu'on à lait entendre contre la sécurité de nos possessions d'Afrique; les interpellations annoncées à la chambre des communes, par M. Sheil, sur la question de savoir si le consul d'Angleterre en Algérie exerce ses fondions en vertu d'un exequatur du gouvernement français, ou en vertu d'une autorisation du gouvernement précédent, et sur la situation des relations de l'Angleterre avec la France en ce qui concerne l'Algérie; tout donnait un à-propos nouveau à une question qui n'est cependant pas nouvelle, celle précisément que M. Sheil posait de son côté, M. Crémieux a reproduit à M. Guizot l'interrogation des précédentes années. Pourquoi, alors que tous les consuls et vice-consuls des puissances étrangères en Algérie ont demandé depuis 1830, l'exequatur de la France, l'Angleterre seule s'en est-elle cru dispensée? M. Guizot a pensé sortir de la difficulté en reproduisant la réponse qu'il avait faite les années précédentes, à savoir, que l'exequatur une fois donné à un agent lui sert pendant tout son exercice et malgré tous les changements de gouvernement qui peuvent survenir; que le consul anglais à Alger s'y trouvant depuis plus de quatorze ans, il n'avait pas eu d'exequatur nouveau à solliciter après la chute du dey. Mais M. Crémieux, qui s'attendait à cette réponse stéréotypée, et qui avait échelonné ses moyens d'attaque, a fait observer à M. Guizot qu'en admettant qu'on dût se contenter de cette explication pour le consul général d'Alger, il resterait à expliquer comment les vice-consuls anglais de Bone, d'Oran, de Bougie se trouvent également tous sans exequatur, et comment notamment il se fait que dans cette dernière ville, où un même personnage est tout à la fois vice-consul de Sardaigne, de Toscane et d'Angleterre, cet agent ait demandé et obtenu l'exequatur du gouvernement comme représentant de la Sardaigne et de la Toscane seulement? M. Guizot laissait voir l'embarras le plus mal dissimulé et la crainte de se mettre en contradiction trop ouverte avec ce qu'il se disait, sur le même sujet, peut-être au même moment, de l'autre côté de la Manche, quand M. Fulchiron s'est montré à la tribune, et un mouvement d'hilarité a distrait la chambre et laissé respirer le ministre.

Les projets de lois à discuter entre les deux budgets s'amoncellent. M. le ministre des travaux publics avait présenté un projet pour l'établissement d'un chemin de fer de Paris à Sceaux, partant de la barrière d'Enfer, suivant le système de M. Arnoux, lequel, on le sait, a déjà été expérimenté, sur une très-petite échelle, à Saint-Mandé, et admet les courbes d'un rayon très-réduit, sans crainte de déraillement. M. Dumon vient d'apporter une proposition nouvelle à la Chambre pour essayer également le système atmosphérique. On ne lui fera pas attendre le vote de ces deux lois et l'ouverture de ces deux crédits; ce sera ensuite à lui à mettre son activité à faire procéder le plus tôt possible à cette double expérience qui peut opérer une révolution dans le système des chemins à établir et apporter une économie énorme dans leur confection.

On se rappelle la proposition relative à l'abolition du timbre des journaux déposée il y a plusieurs mois par M. Chapuys-Montlaville. La commission qui avait été chargée, de son examen vient de terminer ses travaux et de nommer son rapporteur. La majorité a repoussé tout à la fois deux mesures présentées comme connexes; l'abolition du droit du timbre réclamée par M. Chapuys-Montlaville, et la fixation d'un droit à percevoir sur les annonces. Elle s'est bornée à proposer d'uniformiser le timbre des journaux qui est aujourd'hui, selon le format, de quatre centimes pour la plupart des feuilles de département et pour le Charivari, par exemple, de cinq centimes pour le Siècle, le Constitutionnel, la Presse et autres, et enfin de six centimes pour le Journal des Débats et la Gazette des Tribunaux. Le timbre serait, désormais uniformément fixé à quatre centimes, et il serait loisible aux feuilles périodiques, selon les besoins de leur publicité, de s'en tenir à un format réduit ou de recourir au plus étendu. La différence de recettes causée par cette réduction est estimée devoir être insignifiante pour le trésor.

La chambre des pairs, de son côté, poursuit activement ses travaux.

Elle a entendu le rapport fait par M Mérillion sur le projet de loi relatif à l'état de l'esclavage dans les colonies. La lecture de ce travail n'a pas duré moins de deux heures.--Elle a voté le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux, en retranchant toutefois, sûr les observations de M. le comte Molé, assez dures pour le ministère, le fameux article 7 que M. Crémieux y avait fait inscrire. Quel parti va prendre la chambre des députés, à laquelle le projet ainsi amendé vient d'être rapporté?--Enfin, la chambre des pairs, s'émouvant comme celle des députés et comme le pays, du ton et du langage des organes de la Grande-Bretagne à l'occasion du Maroc, avait résolu d'adresser, lundi dernier, des interpellations au ministre des affaires étrangères. La discussion du budget de son département dans l'autre enceinte législative a forcé M. Guizot de prier la Chambre d'ajourner au mercredi cette conversation, qui se tient au moment même où nous écrivons.

Nous disions, il y a quinze jours, qu'on semblait vouloir nous imposer, si nous faisions une pointe dans les États de l'empereur de Maroc, l'obligation de nous borner à toucher barre et à nous retirer aussitôt. La réalisation de cette prédiction ne s'est pas fait attendre. Des dépêches télégraphiques, de M. le maréchal Bugeaud, ont informé M. le ministre de la guerre que, le 19 nos troupes étaient entrées sans coup férir dans les murs d'Oneida, et que le 21 elles en étaient ressorties pour prendre la route quelles avaient suivie en sens contraire quarante-huit heures auparavant, 100 hommes seulement avaient été distraits de la colonne pour aller à Djeninah, point sur la côte distant d'Oran de trente-cinq lieues, situé à quatre lieues de Nedroma et à douze de Tlemcen, dont il serait devenu le port, si, à la suite de cette pointe, on n'eût reconnu qu'il n'offrait aucune sûreté pour les navires. Pendant ces toutes petites promenades exécutées l'arme au bras, Abd-el-Kader et les siens, bien armés de fusils anglais, passent entre nos colonnes, font des razzias sur le territoire de la régence d'Alger, et y lèvent des contributions forcées; dans le même temps, le général marocain qui nous a si inopinément et si brutalement attaqués nous écrit qu'il n'a pas la permission de faire la guerre, mais il se montre encore moins autorisé à faire sa paix avec nous; pendant ce temps, enfin, M. le prince de Joinville a paru en vue de la côte d'Oran, et sa présence a électrisé nos marins et nos soldats. A coup sûr, ils ne seraient pas moins animés si l'on mettait à l'ordre du jour de notre brave année les insolents discours qui se prononcent à cette occasion dans le parlement anglais. Les questions de lord Palmerston, la déclaration à la chambre des lords du comte de Minto qu'il a vu avec inquiétude, le commandement des forces navales françaises donné au prince de Joinville; l'énumération des forces considérables envoyées, dit le Morning Post, «pour stationner sur la côte d'Afrique et surveiller la flotte française sous le commandement de M. le prince de Joinville;» tout cela est triste et irritant, et il est fâcheux que M. le ministre des affaires étrangères ait cru devoir faire à la tribune de notre chambre des députés un éloge de la prudence du jeune amiral d'un ton qui ressemblait à une leçon à l'adresse de celui-ci et une satisfaction à ses censeurs de l'autre côté de la Manche.--Lord Minto, que nous nommions tout à l'heure, en posant quelques questions assez pressantes à lord Aberdeen, s'est attiré de lord Londonderry une réponse que nous devons rapporter: «En bonne justice, a dit Sa Seigneurie, la Chambre reconnaîtra que le pays doit beaucoup à la sage politique du comte Aberdeen, qui a su diriger habilement nos affaires dans un moment de crise très difficile pour nos relations avec la France, et l'on ne saurait avoir oublié comment il a réglé la question du droit de visite.» La question du droit de visite est donc à la fin réglée? Eh! que ne nous le disait-on? Et comment l'est-elle, s'il n'est pas trop indiscret de le demander?

On se préoccupe fort, on le comprend, à Alger, de ce qui se passe; ou, pour être plus exact, de ce qui ne se passe pas sur la frontière du Maroc. Toutefois, le mois dernier, une prédiction rapportée tout récemment de la Mecque avait donné à la population indigène une assez forte distraction, en lui persuadant qu'une ville musulmane allait être engloutie par les eaux. Ce ne pouvait être qu'Alger; mais on pouvait se préserver en priant pendant trois jours et en égorgeant un mouton dans chaque famille. En général, les Maures, qui se laissent un peu gagner par l'esprit d'examen depuis la conquête, se sont dispensés du préservatif; mais les nègres n'ont pas imité cette indifférence, et le mercredi, 19 juin, ils se sont rendus à la qoubbah de Ciddi-Bellal (leur marabout spécial), auprès du quartier d'Hussein-Dey. Là chaque dar-el-djemaa (maison d'assemblée) ou réunion de chacune des six nations du Soudan, avait ses représentants. Un bœuf a été immolé et mangé sur place, «car il ne fallait pas, disaient les convives, qu'une seule parcelle de la victime entrât à Alger, sans quoi les prières et les sacrifices eussent été perdus.» Ils nous paraissent n'avoir réussi qu'à faite changer l'inondation en incendie, car le 26 au soir, le feu a pris dans la baraque d'un rôtisseur juif, près de la place Royale d'Alger et s'est bientôt communiqué à des constructions en bois et à un bâtiment servant de magasin de campement. (Voir la dernière page de ce numéro.)

Le Moniteur vient de publier le tableau du mouvement commercial de 1843 comparé à celui des années 1842 et 1841. Les importations ont suivi une marche constamment ascendante. Elles ont été:

En 1841, de 1,121 millions. En 1842, de 1,142 id. En 1843, de 1,187 id.

Ces chiffres embrassent les importations par terre et par mer. Sur un mouvement de 16,411 navires, les nôtres figurent au nombre de 6,106; les navires étrangers y entrent pour 10,305, c'est-à-dire pour près du double. On voit que la condition faite à notre marine par de déplorables traités de commerce ne s'améliore que bien difficilement. Sous le rapport du tonnage, les étrangers ont sur nous un avantage plus marqué encore. Ainsi, les 6,106 navires français n'ont transporté que 659,637 tonneaux, soit un peu plus de 1104 tonneaux par navire, tandis que charnu des 10,305 navires étrangers qui sont venus dans nos ports portait en moyenne plus de 133 tonneaux. Les exportations se sont un peu relevées en 1843, sans pourtant atteindre encore le niveau de 1841. Voici les chiffres:

1841, 1 milliard 65 millions. 1842, 940 id. 1833, 992 id.

Ici, la proportion est meilleure pour le pavillon national. Sur 11,585 navires qui se sont partagé les transports par mer, l'étranger ne compte que pour 6,260. Mais il n'en demeure pas moins vrai que, sur l,230,756 tonneaux de produits exportés en 1843, nous n'en transportons pas même la moitié (565,282).

Le 24 avril un combat a eu lieu près de Montevidéo. Dans cette affaire, Oribe a perdu 800 hommes et les Montevidéens ont en 200 des leurs tués ou blessés. Parmi les morts malheureusement se trouvent 40 braves de la légion française, qui sont tombés dans une embuscade et ont été impitoyablement massacrés. Le général commandait les Montevidéens dans cette affaire très-sérieuse, à laquelle une légion formée d'italiens a pris une glorieuse part. Mais un fait non moins digne d'attention, c'est le déchirement qui vient de s'opérer entre M. l'amiral Lainé et M. le consul Bichon, dont la conduite dans toute cette affaire a été si peu digne de la nation qu'il représentait. Après que la légion française, pour obtempérer aux injonctions de l'amiral, eut quitté notre cocarde et se fut placée sous les couleurs montevidéennes, M. l'amiral Lainé se déclara officiellement satisfait. Mais le lendemain 14, il transmit la demande faite par M. Pichon d'être réintégré dans ses fonctions; le gouvernement montevidéen s'y refusa, et de dépit M. Bichon s'est retiré avec sa famille à Buenos-Ayres, auprès de Rosas, d'où il s'amuse à lancer des pamphlets contre les Français, les Montevidéens et les amiraux qui se sont succédé à la Plata et desquels il avait toujours et vainement sollicité le bombardement de Montevidéo. C'était l'idée fixe de ce diplomate.

Il nous faudrait beaucoup plus de place qu'il ne nous en reste à remplir pour donner avec quelques détails les faits intérieurs ou extérieurs qui ont mérité d'occuper l'attention publique cette semaine. Mentionnons les donc rapidement, sans développement, sans préambule, sans transition.

M. Charles Laffitte a été réélu pour la quatrième fois au collège de Louviers. Il avait eu le bon esprit, cette fois, de retirer préalablement sa soumission. Le conseil lui en avait été donné beaucoup plus tôt, mais il avait écouté M. Liavières; aujourd'hui il a été mieux inspiré. Jamais sa position n'avait été meilleure, car il sera reçu député, et, si l'amendement de M. Crémieux est réintroduit dans la loi du chemin de Bordeaux, il sera débarrassé de la condition que Louviers y avait mise.

Cinq voyageurs dépendant de notre établissement du Sénégal ont remonté le fleuve de ce nom, remorqués par bateau à vapeur jusqu'à Bakel, capitale du royaume de Galam, situé sur le fleuve, à cent myriamètres de Saint-Louis. Ce trajet leur avait demandé dix-sept jours. Au-dessus de Bakel, une rivière qui vient du sud se jette dans le Sénégal; elle s'appelle Falémé. Sur la rive droite de la Falémé mais en la remontant, est le royaume de Bambouck; sur la rive gauche, le royaume de Bondou. Il ont visité l'un et l'autre. Le Bambouck est fameux par ses mines d'or, qu'ils étudièrent et où ils firent des expériences, qui étaient le principal but de leurs voyages. Les obstacles que nos courageux compatriotes ont eu à surmonter sont innombrables. Cette expédition aura d'utiles résultats. Le Bambouck compte soixante mille habitants. Le lavage de l'or, dont est semé ce pays, est l'objet d'un commerce actif de la part de ces peuplades et de leurs chefs. Indépendamment des avantages que réserve l'avenir il ne pouvait pas être indifférent de diriger vers nous le commerce du Bambouck, en présence surtout de la concurrence que nous font les Anglais dans ces contrées.

Parmi les nouvelles apportées par la dernière malle de l'Inde, il s'en trouvait une dont la gravité n'a pas été suffisamment appréciée. C'est l'état de rébellion ouverte dans lequel se sont placés plusieurs régiments natifs au service de compagnie des Indes. Les 1er, 34e, 64e et 69e régiments d'infanterie indigène et le 7e de cavalerie légère sont ceux qui ont le plus vivement manifesté cet esprit d'insubordination. Le 64e notamment, qui en a donné le premier exemple, est montré tout disposé à recommencer en arrivant à Sakkir sur l'Indus. La Gazette de Delhi nie le fait, il est vrai; mais d'autres journaux de l'Inde discutent la probabilité d'une seconde rébellion. Le Friend of India, journal dévoué au gouverneur général, lord Ellenborough, remarque qu'une seconde révolte à cause du Scinde ferait autant de tort au gouverneur actuel que le drame de Caboul en avait fait à lord Strickland. Mais il soutient qu'un second éclat pareil n'aura pas lieu, et la raison qu'il en donne est curieuse à noter: C'est, dit-il, parce que toute disposition à la révolte qui pourrait se manifester de nouveau sur les bords de l'Indus, sera calmée à l'amiable par des concessions qui dépasseront celles que la notifications du gouvernement avait fait connaître; si les troupes demandent l'argent de leurs rations, en vertu des promesses qui leur ont été faites à Ferozepote, elles l'obtiendront; en effet, le résultat d'une seconde révolte serait plus funeste à la stabilité de l'empire que ne serait grand le dommage causé au trésor par des allocations extraordinaires qui, pour une armée de 15,000 hommes, s'élèveront peu au delà de 7 lacs de roupies par an (un million 550,000 fr.).

Après le Maroc, l'enquête à faire sur la violation du secret de lettres, et le droit à cet égard du ministre de l'intérieur a beaucoup occupé les deux Chambres anglaises. Le cabinet été obligé, chez les lords comme aux communes, de laisser nommer une commission pour rechercher les abus commis dans le Post-Office. Lord Radmor, qui a joué dans la chambre haute le rôle qu'a rempli dans l'autre M. Duncombe, a fait une déclaration que nous devons consigner ici: «M. Guizot, a-t-il dit, a été interpellé ces jours derniers à la chambre des députés sur la question du secret des lettres. La réponse qu'il a faite m'a causé le plus grand plaisir. Le ministre a déclaré que le secret des lettres était respecté en France, tant à l'égard des étrangers que des nationaux. Cette déclaration fait honneur à la France. Chez nous, au contraire, on viole le secret des lettres. N'est-ce pas une honte pour le pays, n'est-ce pas là une ignoble pratique?»

La chambre des lords est constituée en cour de justice pour examiner le pourvoi d'O'Connell et de ses codétenus. Pendant ce même temps, un meeting monstre de douze mille spectateurs avait lieu à Covent-Garden, et, ce même jour, la cité de Westminster se réunissait pour voter une proclamation en faveur d'O'Connell. Une double pétition a été discutée et arrêtée pour inviter le parlement à intervenir auprès de la reine à l'effet de faire élargir O'Connell et ses frères martyrs.--L'illustre prisonnier s'est refusé à se laisser porter candidat pour le poste de lord-maire de Dublin, et un protestant modéré, M. Arabin, a été nommé à son refus.

Une lettre d'Akanra (Nouvelle-Zélande), en date du 28 janvier dernier, rapporte que la tribu des Mahouris a tué trente Anglais appartenant à la colonie et a mangé ces malheureux.

--Nous avions été faire, dit une lettre, une partie de chasse dans l'intérieur; nous y étions depuis huit jours, ignorant le conflit élevé entre les Anglais et les Mahouris, lorsqu'un soir nous sommes arrivés chez nne tribu amie des Terauparan ou Mahouris. Nous les avons trouvés mangeant des débris humains; nous crûmes tous qu'ils mangeaient des prisonniers ou esclaves de leur nation. Comme j'entends la langue des Mahouris, je ne pus m'empêcher de leur témoigner mon indignation, en les menaçant de les faire châtier par les hommes de la corvette. Ces sauvages, effrayés, me dirent: «Ce ne sont point les hommes de Mahouri que nous mangeons, ce sont des yes, yes.» (C'est ainsi qu'ils appellent les Anglais.) Ils me montrèrent alors les têtes des Anglais, parmi lesquelles je reconnus le capitaine Wakefield, un des notables habitants du port Nicholson, qui nous avait reçus chez lui lorsque nous avions été faire des vivres dans cette ville. Je fus saisi d'horreur à cet aspect. Mes compagnons me firent des reproches d'avoir risqué d'irriter ces cannibales, car nous n'étions que cinq contre deux cents. Mais ils nous rassurèrent en nous disant; «Oh! les oui, oui (c'est ainsi qu'ils nous appellent), sont bons, mais les yes, yes sont méchants.» Alors ils nous racontèrent pourquoi ils avaient tué les Anglais; que c'était parce qu'ils avaient voulu s'établir dans une baie qu'ils n'avaient pas achetée, et que d'ailleurs ils ne voulaient plus vendre de terre aux Anglais. Nous nous retirâmes alors le cœur soulevé d'horreur et de dégoût.»

--Nous attendrons, pour enregistrer les démissions ministérielles en Espagne, qu'elles aient été officiellement acceptées et que la lutte où le générai Narvaez se distingue, dit-on, par un esprit tout nouveau de constitutionalisme, compte enfin des vainqueurs et des vaincus. Alors sans doute nous cil connaîtrons mieux les bulletins.

--Les feuilles italiennes présentent toujours comme ayant échoué la tentative des fils de l'amiral Bandiera.--Cependant leur nom n'a pas figuré parmi ceux des rebelles arrêtés.

--En Grèce, le général Grivas, chef de partisans, s'est réfugié à bord du bâtiment français le Papin, dont le capitaine lui a donné asile. On l'a fait passer à bord de la Diligente, autre bâtiment français qui doit le déposer en lieu sûr. Les ministres se sont adressés à M. Piscatory, notre ambassadeur, qui a hautement approuvé la conduite du commandant du Papin. «Nous voulons, a-t-il répondu, aider la Grèce de tout notre pouvoir, mais jamais aux dépens de la dignité de notre pavillon.»

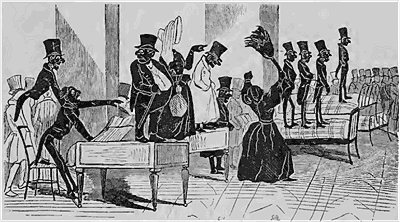

--Le Moniteur vient de publier une circulaire par laquelle M. le garde des sceaux se propose d'empêcher le retour du scandale qu'ont donné les avides et élégantes spectatrices des débats de l'assassinat de Pontoise. Les émotions de la cour d'assises ou du moins ses places réservées seront désormais interdites à la plus belle moitié du genre humain. (Voir la page 308 de ce numéro.) Il peut leur rester encore l'espoir de la police correctionnelle, car la circulaire ne parle que des inconvénients qu'un encombrement semblable peut avoir pour l'attention du jury.

COURRIER DE PARIS

Bien que le drame soit terminé, Paris s'est encore occupé pendant quelques jours de Rousselet et d'Édouard Donon-Cadot. Que voulez-vous? Après toute une semaine d'attention donnée aux débats de la sanglant affaire, il était difficile de l'oublier tout à coup, dès le premier instant qui a suivi le dénouement; et d'ailleurs, quand ces terribles procès sont achevés, la curiosité publique ne trouve-t-elle pas à s'exercer encore hors de l'enceinte du tribunal dont les accusés viennent de sortir condamnés ou absous?--ne cherche-t-elle pas à pénétrer dans le secret de la prison où le coupable que la justice a frappé commence à subir sa peine? Ne s'attache-t-elle pas à suivre, dans les premiers moments de sa liberté, l'homme que la voix du juge vient d'amnistier? Que se passe-t-il dans cette prison? Comment le condamné supporte-t-il l'arrêt? Dites-nous son air et son attitude. Rapportez-nous chacun de ses gestes, chacune de ses parole. A-t-il pâli? S'est-il trouvé mal? Montre-t-il de la résolution ou de l'insouciance? Il faut que tous ces curieux insatiables soient satisfaits; car ils ne laisseront leur proie qu'à la dernière extrémité, quand les jours qui passent auront remplacé ce drame qui les occupe par un autre non moins terrible et fatal. La cour d'assises ne chôme jamais!

Aussi les journaux judiciaires, qui connaissent et flattent la passion de leurs lecteurs, ont ils prolongé les émotions du cette lugubre affaire de Pontoise, bien au delà de l'arrêt. Les uns ont montré Rousselet ému pour la première fois, et parlant avec tristesse de sa femme et de ses enfants; les autres l'ont dépeint au contraire farouche et impassible; ceux-ci lui laissent la teinte sombre que son crime a jeté sur lui; ceux-là le transforment tout à coup en idylle, et le font voir cultivant les fleurs dans un coin solitaire de son cachot; de sorte qu'il y en a pour tous les goûts, pour ceux qui aiment les criminels repentants, et pour ceux qui préfèrent les endurcis. On ne saurait mieux traiter son monde, et les journaux judiciaires sont de complaisants compères et d'habiles conteurs.

Quant à Édouard Donon-Cadot, son acquittement ne l'a pas mis à l'abri des descriptions, des narrations, des indiscrétions et de tout ce qui s'ensuit. On a dit, raconté, imprimé que le lendemain de sa mise en liberté, il était retourné à Pontoise, où il avait fait son apparition en tilbury; on ajoutait qu'Édouard Donon se dispose à entrer comme clerc dans l'étude d'un des notaires de la ville: qu'Édouard retourne à Pontoise; qu'il cherche à effacer par le travail et par une conduite honorable le souvenir des tristes soupçons qui ont pesé sur lui; que son avenir rachète ce passé fatal, et fortifie de toute l'autorité d'une vie sérieuse et irréprochable le jugement qui a déclaré son innocence, rien de mieux; c'est ce qu'il faut croire, c'est ce qu'il faut espérer; cependant il y a quelque chose de trop dans cette affaire: c'est le tilbury. Nous aimerions à savoir que ce tilbury-là a été fabrique par l'imagination peu scrupuleuse des feuilletonistes de cours d'assises et des marchands de faits Paris.--Mais il est temps d'abandonner ce drame Donon-Cadot au silence du greffe et à l'éditeur des Causes célèbres: c'est la dernière fois que nous en parlerons pour notre compte: ces images sanglantes nous répugnent, et nous n'aimons guère à nous arrêter longtemps sur ces déplorables spectacles. En fait de drames, la fiction nous convient mieux que la réalité. Avec la fiction du moins on a l'âme en repos, et si par hasard il vous arrive de vous laisser aller et de croire un moment que vous assistez à un drame réel, la toile qui tombe et les quinquets qui s'éteignent vous rendent bien vite votre tranquillité, en vous montrant qu'après tout il ne s'agissait que d'un drame pour rire.

Malheureusement, à l'heure où nous parlons, il s'est joué plus de drames véritables que de drames d'imagination, les vols, les guets-apens, les assassinats se multiplient avec une abondance effrayante. Pour ne parler que des huit derniers jours qui viennent de s'écouler: ici, on a surpris des fabricants de fausse monnaie; là, un saint homme en apparence, pratiquant la piété avec ostentation s'est enfui, emportant la cassette, comme ce bon M. Tartufe; et quelle cassette! la cassette des révérends pères de la congrégation, une cassette contenant 250,000 fr. Notre larron est une espèce de Janus, un congrégationiste à double face: les jours de sa pieuse comédie, il se faisait un visage candide, revêtait la robe d'innocence baissait les yeux, se signait à tous moments, et assistait aux offices avec componction; mais ce n'était là qu'une moitié de son visage: de l'autre côté, notre homme n'était plus le même; au lieu de ce regard contrit, vous trouviez un œil animé par le plaisir; et tandis que la main droite tenait un chapelet et un rosaire, la main gauche recouverte d'un gant paille, maniait impertinemment une cane de dandy ou offrait un bouquet de fleurs mondaines à quelque bayadère. Que vous dirai-je? le héros de cette comédie à double visage prenait, d'un air de canonisé, dans la caisse de la congrégation l'or qu'il semait à pleines mains pour ses passe-temps païen et de damné. Il a été arrêté à la sortie de l'Opéra, muni d'or et de billets de banque. On ne dit pas encore son nom; mais le réquisitoire du procureur du roi et la cour d'assises ne tarderont pas à nous le faire connaître.

A côté de cette grande comédie, qu'est-ce que la petite pièce dont le théâtre du Vaudeville nous a gratifiés cette semaine? Bien peu de chose, en vérité. Nous en dirons quelques mots cependant, ne fut-ce que pour la rareté du fait. Et n'est-ce pas vraiment une rareté, par ce temps de disette dramatique, qu'un drame nouveau en deux actes? Les théâtres vivent en effet les bras croisés depuis longtemps, et ne produisent rien de neuf. Jetons-nous donc avidement sur ce morceau de vaudeville qu'ils offrent, par hasard, à notre appétit.

Le titre dissimule; le litre est; un Mystère. Qu'y a-t-il dans ce mystère? Il y a une veuve et un colonel: la veuve est duchesse, rien que cela; vous voyez que je ne vous mets pas en compagnie de petites gens. Quant au colonel, il est le brave des braves, et se bat avec acharnement pour son pays, jusqu'à la dernière extrémité.

Le hasard de la guerre l'emmène loin de duchesse; puis, la guerre finie, la duchesse et lui se retrouvent. A la vue du colonel, la duchesse pâlit et frissonne, à la vue de la duchesse, le colonel se trouble; pourquoi? C'est là le mystère; mais comme je suis, de ma nature, un homme fort peu mystérieux, je vais vous dire le mot de l'énigme.

Il y a deux ou trois ans de cela le colonel avait sauvé la duchesse d'un grand danger; la reconnaissance fit naître l'amour dans le cœur de la tendre femme; le colonel profita de la circonstance; mais le lendemain du jour où il avait tout obtenu d'elle, il écrivit à cette pauvre duchesse une lettre insolente où il lui déclarait qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne l'avait jamais aimée, et que fini était fini entre eux; c'était là un terrible outrage. Comment un si brave colonel a-t-il pu commettre une si grande lâcheté? Que voulez-vous, mon colonel avait une vengeance à exercer contre les femmes et particulièrement contre les duchesses, et celle-là lui était tombée la première sous la main; remarquez que j'explique mon colonel et que je ne l'excuse pas.

Mais voici que la duchesse prend sa revanche: le remords est entré dans l'âme du coupable, et en revoyant sa victime, il se met à l'adorer; d'abord la duchesse, se rappelant l'outrage, le repousse avec dédain, avec colère, avec mépris; mais les colonels sont bien habiles, et les duchesses bien faibles! Celui-ci fait tant qu'à force de repentir, de désespoir et d'amour, il apaise le ressentiment de la comtesse; que dis-je? il fait de nouveau la conquête de son amour, et cette fois la conclusion de l'aventure est un bon et légitime mariage qui absout le passé et assure le présent. Mon colonel, tu dois être content! De son côté, le public n'a pas troublé, par aucun signe équivoque, cette satisfaction du colonel et de la duchesse. L'auteur est M. Alexis de Comberousse.

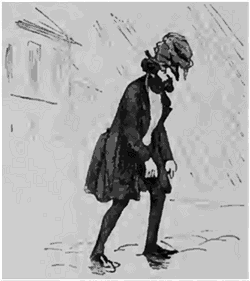

Mademoiselle Rachel, rôle de Phèdre. |

Mademoiselle Rachel, rôle de Marinette dans le Dépit amoureux. |

Nous avons déjà parlé de la double apparition que Mademoiselle Rachel a faite, avant de partir pour Bruxelles, dans Phèdre et dans le Dépit amoureux; Molière et Racine tout à la fois, ce n'est pas peu d'ambition. Dans Phèdre, mademoiselle Rachel a été admirable; il est difficile d'allier un art plus exquis à une vérité plus poétique; quant à la Marinette du Dépit amoureux, les éloges lui sont plus disputées. Nous ne reviendrons pas sur ceux que nous lui avons donnés la semaine dernière; peut-être, dans notre enthousiasme pour Phèdre, avons-nous un peu flatté Marinette; nous aussi, d'autres ne l'ont ils pas trop maltraitée? Sans doute Rachel-Marinette n'a pas interprété Molière avec la vérité de Phèdre-Rachel récitant les beaux vers de Racine; mais a-t-elle joué aussi maladroitement dans cette comédie que de rudes critiques l'ont prétendu? ce n'est pas notre avis. Je crois qu'il est plus juste de dire que dans ce rôle de Marinette, mademoiselle Rachel a été plutôt singulière que mauvaise. Quoi qu'il en soit, nous offrons à nos lecteurs cette Phèdre et cette Marinette en personne. Voici la pâle et malheureuse fille de Pasiphaé et de Minos; voici l'amante joviale de Gros-René. Là, les soupirs, le remords, la fatalité; ici, le gros rire et le propos gaillard; toute la poésie du malheur, toute la folle insouciance de la gaieté; ce qu'il y a de sûr, c'est que Phèdre convient naturellement à mademoiselle Rachel, et que l'une semble avoir été créée pour l'autre; tandis que le bavolet, le jupon court et la gaieté de Marinette lui vont comme va un costume d'emprunt qu'on a pris par hasard et pour une fantaisie. Il est probable que mademoiselle Rachel ne le reprendra pas de sitôt: on ne se déguise pas tous les jours.

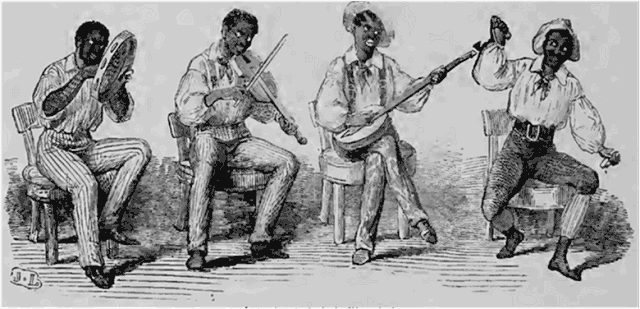

Les ménestrels de la Virginie.

Il s'est passé au théâtre du Palais-Royal quelque chose d'assez bizarre; nous voulons parler de l'apparition des ménestrels de la Virginie. Ces ménestrels sont au nombre de quatre; on les avait annoncés avec grand fracas, et pendant huit jours, de solennelles affiches placardées sur tous les murs sollicitaient d'avance l'admiration publique; les curieux sont donc accourus; mais ces affiches, comme tant d'autres, avaient battu la grosse caisse avec beaucoup trop de bruit; vérification faite de ces merveilleux phénomènes, on a reconnu qu'ils n'étaient en réalité que des bipèdes fort ordinaires.

D'abord ils ont l'air de nègres; mais méfiez-vous-en, ce sont des nègres qui déteignent; un homme digne de foi m'a certifié qu'il les avait vus, de ses propres yeux vus, se barbouiller de noir dans la coulisse.

Cependant les voici tous quatre qui entrent en scène; les frais de cette entrée ne sont pas considérables; avec quatre chaises, on fait l'affaire; or, les chaises étant généralement faites pour s'asseoir, nos ménestrels y sont bientôt assis; l'un racle du violon, l'autre d'une espèce de guitare, le troisième agite des petits bâtons en forme de castagnettes, et je ne sais plus ce que fait le quatrième, pas grand'chose, j'imagine, à l'exemple de ses trois confrères. Pour rehausser l'agrément de cet orchestre baroque, nos nègres faux teint baragouinent des chansonnettes dont la plus courte et la plus agréable semble lutter de monotonie et de longueur avec la complainte du Juif errant; ces chansons se donnent pour écrites en pure langue de l'Ohio, mais la vérité est que c'est du picard tout franc; cela chanté, un des quatre ménestrels se met à remuer la tête, puis à danser une danse qui rappelle à s'y méprendre le sautillement d'un frotteur qui donnerait un coup de brosse à un parquet.--On a rarement vu une mystification plus complète; c'est comme souvenir de ce puff sans pareil, même dans ce siècle du puff par excellence, que nous avons cru devoir recueillir l'image de ces étonnants ménestrels et les mettre sous vos yeux, chers abonnés.--Ne touchez pas à ces nègres, vous vous noirciriez les doigts.

On se rappelle les sœurs Romanini, fameuses danseuses de corde, ou plutôt danseuses de fil d'archal; tout Paris avait admiré, il y a quelques années, leur adresse et leur intrépidité. On annonce leur prochain retour et leur rentrée au Cirque-Olympique; nul doute que leur vogue ne s'accroisse encore de la singularité d'une aventure dont une des «Jeux sœurs Romanini vient d'être l'héroïne en Afrique, Mademoiselle Romanini l'aînée en sa qualité de femme intrépide, s'était tout récemment aventurée un peu avant dans le désert; une bande de quatre ou cinq Zeybecks l'aperçut, vinrent à elle et voulut s'en emparer. Mademoiselle Romanini est jolie, et les Zeybecks sont fort galants un peu rudes, mais fins connaisseurs; une autre que mademoiselle Romanini se serait évanouie, et Dieu sait que MM. les Zeybecks en auraient fait; mais rien ne donne plus de courage à l'innocence que la danse de corde et l'usage du fil d'archal; donc, notre demoiselle Romanini, au lieu d'avoir une crise de nerfs, s'élance hardiment à la rencontre des Zeybecks, se précipite sur le premier qui se présente lui enlève son yatagan, v'lan! lui en donne un coup dans le flanc et le tue; les quatre autres Zeybecks menacent mais la Romanini leur tient tête; elle en blesse un profondément, elle en égratigne autre, et les deux qui reste sans blessures s'enfuient épouvantés. Voilà ce qu'a fait mademoiselle Romanini, et la danse qu'elle a fait danser aux Zeybecks... sans balancier.

Mademoiselle Romanini sera à Paris dans quinze jours; elle débutera par une représentation au bénéfice de la veuve et des enfants du Zeybeck qu'elle a tué, et des deux Zeybecks qu'elle a mis hors de combat.

Mademoiselle Romanini est une ennemie généreuse; comme tous les grands vainqueurs elle panse les blessures qu'elle a faites, et tend la main au vaincus. Mais, tudieu! quelle rude vertu! nous ne conseillons pas aux Zeybecks du Jockey's-club de s'y frotter sans la permission de mademoiselle Romanini; on voit ce qu'il en coûte.

La plus belle moitié du genre humain à la Cour

d'Assises.

Un Voyage au long cours à travers la France et la Navarre.

Récit philosophique, sentimental et pittoresque.

(Voir t. III, p. 249 et

263.)

Vingt fois on avait vu Othon

seller sa grande jument

poulinière.

CHAPITRE VI.

LA GRAINE DE LUZERNE.

Pourquoi donc M. Robinard avait-il serré le bras de madame Verdelet avec cette grossière familiarité? Et pourquoi la jeune dame avait-elle baissé les yeux en rougissant?--Je connais, parmi les lecteurs, de si mauvaises langues, que je dois me hâter de prévenir les inductions malignes que plus d'un tirerait sans doute de l'impertinence et de la rougeur de nos deux personnages.

Le présent chapitre sera donc uniquement consacré à démentir les malhonnêtes apparences des précédents; car, comme l'a dit M. Ponsard:

La maison d'une épouse est un temple sacré,

Où même le soupçon ne soit jamais entré.

Othon revenait tristement chargé

de sa fameuse graine, dont

regorgea bientôt la maison

paternelle.

M. Othon Robinard de la Villejoyeuse cachait pourtant, sous cette mine superbe que vous lui connaissez, un souci rongeur comparable au ver qui mord le cœur d'une belle pomme. M. Othon voulait se marier, et quoiqu'il fût doué d'un physique plus que convenable, qu'il portât un beau nom et qu'il eût une bourse ronde, aucune demoiselle de l'Orléanais ne s'était encore souciée de s'appeler madame de la Villejoyeuse. Inde iræa. Vingt fois, on avait vu Othon seller sa grosse jument poulinière et embrasser son affectionné père, en lui disant de faire préparer la chambre verte, destinée, depuis un temps immémorial, aux nouveaux mariés de la famille Villejoyeuse, et vingt fois aussi on avait vu le même Othon revenir l'oreille basse, le chapeau enfoncé sur les yeux, et garçon comme devant. Les bonnes gens s'imaginaient qu'un malin sorcier avait jeté un sort sur le beau blond.

Louise, qui tricotait au coin du

feu, entendant le récit de ces

prouesses, levait ses yeux timides

vers les deux hercules.

Ici Othon était supplanté par un misérable maigre qu'il aurait tué de son petit doigt; là, les trois sœurs déclaraient qu'elles voulaient se faire religieuses plutôt que d'épouser le magnifique baronnet; naguère enfin, pour comble de honte, une riche héritière des environs d'Étampes, courtisée en même temps par un vieil employé de la douane et par le bel Othon, avait fait choix de celui-là à la barbe rousse de celui-ci.

Décidément Othon mettait sa gloire à vaincre la rigueur du destin, et, jour et nuit, il n'avait plus qu'une idée: «Il faut que je me marie, il faut que je trouve une femme plus belle et plus riche que toutes celles qui m'ont rebuté; il faut, pour vexer tout le pays, que je fasse une noce dont on se souviendra comme de la plus fameuse de toutes les noces.» Et là-dessus, il sellait derechef sa jument, embrassait encore son père, lui disant désormais, par prudence:

«Je m'en vais à Étampes chercher de la graine de luzerne.

--Bon, répliquait le vieux baronnet; moi, je m'en vais faire préparer la chambre verte.»

Trois jours après, Othon s'était

glissé dans la chambre de

l'héritière, et lui demandait sa

main à genoux.

Ce qui donnait aux plus madrés le mot du rébus. Et, dans la province, on commençait à nommer graines de luzerne toutes les demoiselles à marier.

Mais Othon, toujours poursuivi par un sort contraire, s'en revenait tristement, chargé de sa fameuse graine, dont regorgea bientôt la maison paternelle, de telle sorte que le vieux baronnet eût fort désiré que son bien-aimé fils variât un peu son prétexte, quand il allait aux champs pour chercher femme.

Sur ces entrefaites, Othon crut un instant toucher au terme de ses vœux, et se vit au moment de déjouer la malice de la fortune ennemie.--Il parvint à se faire aimer.--Voici comment.

Mademoiselle Louise était la nièce d'un sieur Bouchard, qui se disait descendant direct des Bouchard de Montmorency, et avait un gros moulin à blé sur la rivière du Loir. Louise passait, dans le pays, pour un très-bon parti, mais les prétendants à sa main étaient fort rares parce que, de bonne heure, Antoine Bouchard, son cousin, fils du meunier, avait bonnement annoncé qu'il casserait les reins au malappris qui marcherait sur ses traces conjugales. Cet Antoine était haut de près de six pieds, il avait des épaules carrées comme la porte de son moulin, et des poings énormes toujours au service, de son humeur revêche, et de son caractère batailleur. Mais Antoine joignait à ces solides qualités une laideur au moins égale à sa stature. La roue de son moulin loi avait un beau jour attrapé la joue gauche, dont un morceau fut enlevé, que les plus habiles médecins ne purent jamais remplacer.

Ce fut ainsi que Louise devint

madame Verdelet.

Mademoiselle Louise, élevée au moulin, grandit dans le respect absolu et dans l'admiration des géants: tout le jour elle entendait son oncle et son cousin, ces deux colosses, mépriser le reste des hommes et apprécier chacun de leurs voisins au degré de sa vigueur ou de sa taille. Le soir, après souper, il n'était question, entre le père et le fils, que des fameux coups de poing que l'un et l'autre se vantaient d'avoir donnés, et des tours de force incomparables que tous deux avaient exécutés. Le père avait un jour, disait-il, arrêté d'une main sa voiture lancée au grand galop; le fils avait soulevé un tonneau tout rempli de vin; le père s'était, en son jeune temps, battu contre cinq goujats ensemble; le fils avait, d'un coup d'épaule, jeté bas un gros mur, etc., etc.

Louise, qui tricotait au coin du feu, entendant le récit de ces prouesses, levait ses yeux timides vers les deux Hercules, qui lui semblaient alors les premiers du monde, et dont un geste, un regard même, la faisait trembler de tous ses membres. Mais son cousin était si laid!... Louise avait bien soin de toujours placer sa chaise du côté droit d'Antoine, c'est-à-dire du côté de la joue qui n'était point balafrée; et pourtant, malgré cette précaution, la pauvre demoiselle ne pouvait s'empêcher de penser souvent à cette horrible, joue gauche qu'elle serait bien, un jour, obligée de voir: car, quand on se marie, c'est pour longtemps, comme disait Oscar, et votre mari, madame, ne sera pas toujours tourné du côté, droit.

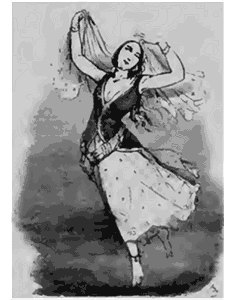

Une Bibiaderi dansant.

Othon avait épuisé déjà la plus grande partie de l'Orléanais, et, en désespoir de cause, il résolut d'aller chercher de la graine de luzerne au moulin du sieur Bouchard. Il n'ignorait point les charitables avertissements que le terrible Antoine avait semés dans le pays, mais il savait aussi que les Bouchard avaient entendu parler de lui d'une façon qui devait leur donner de la jalousie; et comme jusqu'alors Othon avait toujours rossé, il ne s'imaginait pas qu'il pût trouver à son tour qui le rossât.

Donc, il s'en allait fort tranquille et donnant des coups de poing dans l'air pour se faire le bras. A deux portées de fusil du moulin, il entendit une voix lamentable qui implorait son assistance; c'était le vieux Bouchard qui s'était démis la jambe en tombant de cheval et gisait sur la route, sans pouvoir même se traîner. L'occasion était belle. Othon chargea vigoureusement, sur ses épaules le gros homme blessé, et, leste sous ce faix énorme, il fit une entrée triomphale au moulin.

Louise et Antoine poussèrent un cri d'admiration à sa vue; le fils Bouchard pâlit d'étonnement et de jalousie, car, s'il prétendait avoir soulevé un tonneau de vin, assurément il ne s'était jamais vanté d'avoir soulevé l'auteur de ses jours. Louise, qui, par habitude, regardait d'abord le nouvel arrivé du côté droit, sembla surprise agréablement lorsque la joue gauche de M. Othon lui parut tout à fait semblable à la droite, et désormais elle levait sans précaution ses yeux sur le bel étranger.

Je me rappelle, dit l'abbé, avoir

lu les aventures extraordinaire

d'un coche parti de Nantes, en

Bretagne, et qui demeura plus de

deux ans en route avant d'arriver

à Paris, lieu de sa destination.

Antoine considérait le baronnet d'un œil sournois, et plusieurs fois il grogna en voyant les regards d'Othon dirigés fixement sur mademoiselle Louise. Le soir venu, Bouchard le père, la jambe enveloppée, était étendu sur une bergère, et la conversation se tourna naturellement vers son objet habituel, je veux dire la force des poignets. Antoine se vanta magnifiquement: à l'en croire, chacun de ses coups de poing aurait tué un bœuf. Othon avec modestie rappelait quelques succès obtenus par lui dans les foires du département; sur quoi, le jeune meunier lui prit la main, et, tout en feignant de rire, il lui serrait le poignet de façon à le briser. Othon ne sourcilla pas; de la main qui lui restait libre il saisit à son tour l'autre poignet d'Antoine, et celui-ci ne put s'empêcher de jeter un cri.--Dès ce moment, Antoine fut déchu du premier rang aux yeux de Louise.

Trois jours après, Othon, qui ne perdait point de temps, s'était glissé dans la chambre de l'héritière, et, à genoux, lui demandait sa main en les termes les plus fleuris que lui pouvait fournir sa littérature fablière. Louise rougissait, baissait les yeux, ne répondait rien, mais son silence était beaucoup plus clair que les plus longs discours du monde. Tout à coup un bruit de pas se fit entendre dans le corridor.

Première banquette du coche.

«Fuyez, disait Louise toute tremblante.

--Fuir? jamais! répliquait le superbe Othon.

--C'est Antoine, il vous tuera!

--Me tuer?»

Othon retroussait déjà ses manches. Louise joignit les mains, et si vivement elle le supplia, que, maugréant et jurant, il consentit enfin à se blottir au fond d'un placard, que la demoiselle referma sur lui. Antoine frappait à la porte d'entrée, il frappait à coups redoublés;

«Ouvre-moi, mille tonnerres! ouvre-moi!»

Louise alla ouvrir à son cousin. Quand il la vit pâle et chancelante, il ne conserva plus aucun doute: la colère lui monta au visage, et sa balafre, devenue pourpre, était horrible à voir.

Deuxième banquette du coche.

«Où est-il? que je le tue!» s'écriait-il, heurtant violemment son bâton sur le carreau; «sacredieu! où est-il? sacrebleu!» Louise était près de se trouver mal; Othon, blotti au fond du placard, se contenait encore, quoique ses oreilles commençaient à s'allumer. «Mille dieux!» s'écriait le terrible cousin, frappant du pied; «il a bien fait de se sauver, ce craquelin, ou je l'aurais exterminé!»

Craquelin! exterminé! Othon, bouillonnant dans son trou, donna violemment du poing dans la porte du placard, et s'écria de toute sa force:

«Ici! maître sot, ici, ouvre-moi!»

Et il frappait coups sur coups dans la porte. Mais Antoine, renversant des chaises de droite et de gauche:

«Mille, dieux, si je le trouve! s'il a le malheur de vous regarder encore, je l'aplatis comme un œuf sur le mur!

--Ouvre-moi donc, gredin! lâche! bélitre! ouvre-moi donc, grand gladiateur!»

Othon faisait rage dans son placard et y piétinait sur la faïence avec un vacarme effroyable. Louise avait pris le parti de s'évanouir.--Antoine lâcha encore une vingtaine de jurons épouvantables, frappa du pied et du bâton sur tous les meubles, et sacra de toutes ses forces en s'écriant qu'il tuerait Othon, partout où il le rencontrerait.--Là-dessus il sortit.

Othon, écumant, parvint à forcer la porte de sa prison, et s'élança, le poing levé, à la poursuite de son exterminateur; mais la première personne qu'il rencontra dans le corridor, ce fut le vieux Bouchard, qui le prit par le milieu du corps et, avec l'aide de deux valets de charrue, le jeta enfin à la porte, dans un fossé plein d'eau.

Louise déclara à son oncle qu'elle n'épouserait jamais Antoine, et celui-ci, par vengeance, conseilla à son père d'accepter la demande de M. Verdelet, pharmacien retiré et adjoint au maire d'Orléans.--Ce fut ainsi que Louise devint madame Verdelet, à son grand deuil. Othon, dans sa première exaspération, avait bien songé à massacrer le vieil apothicaire, mais il se ravisa, et sachant que Louise avait conservé de lui un tendre souvenir, il préféra la ruse à la force vis-à-vis du mari. Electeur influent, la maison de l'adjoint lui fut ouverte d'abord, et quoique M. Verdelet le jugeât par derrière t'animal le plus insupportable, par-devant il le traitait flatteusement, et l'invitait toujours à dîner lorsqu'il venait en ville. Louise, très-réservée avec son ancien prétendant, lui marquait néanmoins un reste d'intérêt ou d'admiration; et M. Othon, triomphant de quelques regards qu'on lui adressait tous les huit jours, s'apitoyait déjà publiquement, comme nous avons vu, et très-prématurément, ce semble, sur le sort futur réservé à ce pauvre mari Verdelet.

D'où il suit que le jeune Oscar avait eu grand tort de prendre un avenir douteux pour un passé bien accompli; et désormais, nous le promettons à nos lecteurs, notre héros se gardera, dans ses jugements, d'une semblable témérité.

CHAPITRE VII.

AVANT D'ARRIVER A ORLÉANS.

Le jeune Oscar, placé, on s'en souvient, vis-à-vis de madame Verdelet dans le wagon, se perdait en toutes sortes de réflexions analytiques; car c'était là le faible ou le fort, comme vous voudrez, de notre personnage, de vouloir toujours analyser ses moindres impressions, et d'employer un tiers de sa vie à chercher intérieurement le pourquoi des deux autres; encore souvent cette recherche n'aboutissait-elle à rien de satisfaisant.--Or, à ce moment, Oscar se demandait compte à lui-même du plaisir manifeste que lui causaient les jolis yeux de madame Verdelet, et à bon droit il s'étonnait de se trouver si jeune en voyage, lui à qui les dames de Paris reprochaient de valser comme aurait pu faire Caton le censeur dans ses jours de liesse.

«Le cœur de l'homme, se disait notre héros, a beau se fortifier et même se durcir, il sera toujours faible et mou dans le changement, et le moyen de demeurer sage, c'est de rester immobile; pourtant je ne veux point monter sur la colonne du Stylite, ni regarder éternellement mon nombril, comme font les fakirs de l'Inde.--Et parbleu! j'y pense maintenant, ces pieux missionnaires qui ont appris à coups de discipline à se mortifier la chair dans la poudre de saint Sulpice... je m'imagine que le diable doit trouver son compte lorsque nos saints hommes, abordant sur le rivage indien, aperçoivent d'abord une bibiadéri portant à sa cheville blanche et rose de jolis petites clochettes qui sonnent en mesure à chacun des pas harmonieux de la danseuse!--Bref, j'estime que les grands voyageurs doivent être d'insignes amoureux, et, quand je serai marié, j'entends bien que ma femme ne monte jamais en voiture sans moi; voyager avec son mari, cela diminue beaucoup l'influence perfide du changement, la figure d'un époux étant toujours le contraire et l'antidote de cette haïssable nouveauté...»

Tandis que le jeune Oscar méditait ainsi dans son for, le vieil abbé, ami de la conversation, et passionné, en sa qualité de géographe, pour les beaux discours, avait recommencé à deviser avec le gros Verdelet sur les chemins de fer, les diligences et autres modes de transport; et, de fil en aiguille, il en vint à trouver pour sa fameuse histoire l'à-propos qu'il guettait, ou plutôt qu'il s'efforçait d'amener depuis dix minutes. Il s'écria donc... modestement toutefois;

«C'était en l'an de grâce 1567... à la tombée de la nuit, le coche de Paris partit de Nantes... Huit personnes se trouvaient entassées dans la pesante voiture, huit personnes de sexe, d'âge et d'état différents... d'abord un soldat breton qui s'en allait en guerre, et portait sur le visage un coup de sabre très-bien affilé du coin de l'œil droit jusqu'au bout de la moustache gauche, en passant par ou sur le nez; ensuite une comédienne, femme d'une vie hasardeuse, qui depuis longtemps, adorait les faux dieux, et avait contracté, sur le théâtre, l'habitude de porter du rouge sur les deux joues, ce qui la faisait ressembler à une peinture; troisièmement et quatrièmement, une grosse dame de petite noblesse, avec sa fille grande demoiselle que l'on avait élevée les yeux baissés, ce qui annonçait sur sa figure une vive dévotion; cinquièmement un moine de l'ordre des Carmes, gras et frais, comme il convient à un serviteur de Dieu, exempt des soucis qui font pâtir le commun des hommes; sixièmement, un cavalier encapuchonné dans son manteau, et dont on ne voyait encore que le bout du nez, mais qui grommelait à part lui, ce qui n'annonçait rien de bon; septièmement et huitièmement, deux Gascon qui hâblaient en leur coin et parlaient tout haut de la Dordogne en des termes libidineux pour faire sourire la comédienne assise à côté d'eux.

«Ainsi était composée notre carrossée, et déjà l'on était à la bailleur d'un village nommé Oudon, qui a une grosse tour lorsque tout à coup l'essieu crie et se rompt...»

Le convoi arrivait à Orléans. Madame Verdelet donna deux ou trois coups du coude à son mari, qui enfin, d'un ton froid se résigna à offrir l'hospitalité à nos deux voyageurs. La politesse du gros monsieur était si forcée et si impolie, que notre héros, par malice, accepta ses offres avec une cordialité apparente qui dut faire enrager l'amphitryon.

«Et moi, s'écria Robinard, où me logerez-vous, mon cher adjoint, car je vous préviens que j'ai compté sur votre domicile?--M. Verdelet ouvrait une grande bouche, mais il ne répondait point...--Mon Dieu! point de façons, s'écria le baronnet, un lit de sangle au salon... deux nuits, c'est bientôt passé; et parbleu! je ne caserai point vos deux Chinois de faïence verte!»

Madame Verdelet avait un air mécontent qui réconcilia un peu le jeune Oscar avec elle.

(La suite à un prochain numéro.)

Albert Aubert.

Les Romanciers contemporains.

M. EUGÈNE SUE.

Si le mérite d'un écrivain se devait mesurer au bruit que ses livres font dans le monde, l'auteur des Mystères de Paris serait justement mis à la première place parmi les romanciers contemporains. Les succès les plus fameux oui pâlit près des siens, et l'immense popularité des deux grands auteurs anglais, Walter Scott et Charles Dickens, ne surpasse point celle que M. Eugène Sue a conquise rapidement depuis quelques années. Quatre-vingt mille exemplaires des Mystères de Paris se sont vendus dans les seuls États-Unis et j'imagine que les meilleurs romans de Cooper n'ont jamais reçu un semblable accueil des Américains eux-mêmes. Chez nous, depuis les romans infinis du dix-septième siècle, on n'avait point vu de livres obtenir une faveur aussi universelle que ceux de M. Eugène Sue; et, s'il nous était permis de toucher à la biographie d'un écrivain encore vivant, nous trouverions sans doute, de la part des lecteurs et des lectrices d'aujourd'hui, des marques de sympathie et d'admiration plus flatteuses encore que l'offre de mariage faite autrefois à Calprenède par une très-riche veuve, sous cette condition que le marié achèverait son interminable roman de la Cléopâtre.

Le succès, quand il dépasse ainsi toutes les limites, doit être tenu d'abord, et avant examen, pour parfaitement légitime; désormais le rôle de la critique se borne à chercher, à discerner, à expliquer le mérite de l'œuvre, mérite nécessaire, mérite que ne peut laisser en doute l'extraordinaire applaudissement du public. Pourtant je ne sache point de livre qui ait été critiqué, je dirai même invectivé avec autant d'amertume que le furent les Mystères de Paris, et nous avons vu des Aristarques s'attarder encore à nier le succès, alors même qu'il devemait de jour en jour plus éclatant et plus incontestable. Que la mode s'en soit un peu mêlée, je le veux bien; de quoi la mode un se mêle-t-elle point depuis que le monde est monde? Mais à coup sûr la sottise serait étrange d'attribuer tout le succès des Mystères à cette insaisissable frivole faveur qui a introduit dans tous nos salons la gigue hongroise que vous savez.

D'ailleurs, je veux le dire tout de suite, le roman de M. Eugène Sue a obtenu son plus grand succès peut-être parmi une classe de lecteur» sur laquelle la mode n'a que bien peu d'empire; j'entends la classe des pauvres et des malheureux, elle est allée, cette fois, chercher dans ces feuilletons, lecture ordinaire des gens dont les heures ne sont pas comptées, les paroles généreuses, les libérales pensées de l'écrivain, sa touchante sympathie, sa noble pitié pour ceux qui souffrent et qui gémissent dans ce meilleur des mondes. Que de belles histoires de cœur, que d'extraordinaires aventures, que d'admirables élégies, que de drames effrayants nous ont été contés bien contés depuis tantôt vingt ans! Que d'esprit et style, que de sentiment et d'imagination ont été jetés, comme à pleines mains, dans tous ces romans psychologiques, intimes, historiques ou goguenards dont notre époque s'est montrée merveilleusement abondante. Mais le peuple ne les a point lus, mais le peuple les a laissés de côté, ne les jugea point faits pour lui, ne les considérant guère que comme chimère agréable d'un monde qu'il ne connaît point, d'une société qui lui est étrangère. Seul il a été véritablement populaire et dans toute l'acception de ce mot, l'écrivain généreux qui entreprit de Révéler les réelles et douloureuses misères du pauvre, qui mit pour ainsi dire sa grande imagination au service de cette cause charitable, qui sût bâtir avec les souffrances et les vices d'en bas une histoire plus émouvante, un roman plus pathétique que les autres n'avaient su faire avec tous les pleurs d'amour, toutes les peines du cœur, toutes les maladies de l'esprit, toutes les infirmités de la grandeur humaine. Celui-ci avait touché la plaie vive, celui-là avait fait vibrer la corde affreuse, et, terreur et pitié, ces deux grands ressorts de tout drame possible, emplissaient tellement le cœur de l'écrivain, qu'il lui fallait modérer toujours l'expression de son sentiment, plutôt que de l'exalter et de l'exagérer, selon l'usage des romanciers d'amour. On sent bien que l'auteur a souffert lui même en écrivant ces pages douloureuses; on voit bien que, comme autre fois Diderot, composant sa Religieuse, M. Sue, composant les Mystères de Paris, il s'est désolé du conte qu'il faisait!»

Ce serait une étude intéressante que de suivre dans les romans de M. Eugène Sue le progrès et la transformation du système perpétuel de l'auteur, qui repose tout entier sur ce vieil antagonisme, deux principes, le bien et le mal. A son début, le romancier, frappé déjà de la double domination qui se partage le monde, imagine toujours, à côté du ses héros excellents par le cœur et par l'esprit, un personnage effroyable dans lequel semblent se réunir les vices et les méchancetés, une sorte de traître un peu mélodramatique, disons-le sans compter l'imitation de Méphistophélès. Ainsi nous allons du Szaffie de la Salamandre au Lugarto de Mathilde, à travers plusieurs héros du mal coulés dans le même monde. Mais aujourd'hui le romancier a fait ce grand progrès de ne plus imaginer de semblables parangons de vertu ou de vice, et de chercher plutôt le bien et le mal dans la réalité même. Alors, au lieu de Lugarto, ce monstre impossible, chargé de rétablir l'équilibre quand Mathilde et Rochegune font par trop pencher la balance du côté de la vertu; au lieu, dis-je, de Lugarto, nous avons eu les misères du peuple et les vices affreux engendrés par ces mêmes misères; un lieu des noirceurs d'une âme diabolique, l'auteur nous a montré ce gouffre sans fond plein d'infamies, de crimes et de douleurs qui se creuse nuit et jour au plus bas de la société. Alors aussi s'est subitement élevé le talent du conteur. Soutenu, pour ainsi dire, par la force de la réalité, l'écrivain ne s'est plus épuisé en ces paginations excessives qui péchaient toujours par leur excès même; désormais il n'avait besoin que de refléchir dans son œuvre ces vérités effrayantes qu'on n'invente point, et qui laissent bien loin, pour la terreur et la pitié, pour la curiosité même, toutes les inventions humaines; désormais le roman devenait presque de l'histoire.--Après cela, on a crié de toutes parts à l'immoralité. A quoi non parler aux pauvres de leur pauvreté, aux misérables de leur misère, aux désespérés de leur désespoir? S'ils allaient s'irriter enfin à la vue de ce tableau trop vrai de l'atroce destinée que le monde leur a faite?... Rognez ce chapitre, la morale le réprouve; cachez cette plaie, l'humanité n'en supporte point la vue; étouffez ce cri, l'ordre public en serait troublé; taisez ce scandale, la religion s'en indignerait, etc. Ainsi les scrupuleux effarouchaient de la nudité de ces tableaux; les délicats ne pouvaient tolérer la crudité de ces tons, et les uns et les autres condamnaient chaque chapitre en particulier, oubliant en vue de quel enseignement général l'auteur les avait tracés, ne voyant pas quelle haute moralité il avait eu le généreux dessin de tirer de ces pages immorales et scandaleuses!

Dieu merci! tout cela est devenu bien clair aujourd'hui; la faveur publique, qui ne peut, quoi qu'on dise, s'attacher jamais à une œuvre foncièrement immorale, a fait justice déjà de toutes ces fausses accusations dirigées contre l'auteur des Mystères de Paris, et il nous est permis maintenant de louer, le louer hardiment et sans restrictions ce merveilleux talent de conteur qui a gagné à M. Eugène Sue tous les lecteurs du monde.

Il ne faut point se dissimuler que le roman français a toujours été quelque peu bavard. Souvenez-vous des volumineuses histoires du Cyros et de la Clétie. Que de conversations mêlées au récit! que de portrait-tracés au milieu des événements! que de réflexions au travers de l'aventure! Mademoiselle de Scudéry est bien la patronne de tous nos romanciers passés, présents et futurs. Toujours nous avons vu nos conteurs les plus excellents songer à faire ainsi, tout en contant, les affaires de pur esprit. Nos historiens même écrivaient des chapitres entiers, où ils se délassaient du récit en discutant les traits, en raisonnant sur la politique, en déployant toutes les richesses de leur style. Aucun d'eux, avant M. de Barante, n'avait eu assez de résignation pour accepter la fameuse devise: Scribitur ad narrandum, non ad probandum. Parmi nos romanciers, prenez tel que vous voudrez, prenez, comme j'ai dit, ceux qui content par excellence, prenez Lesage lui-même; ne sentez-vous pas à chaque page l'esprit satirique de l'auteur percer sous les discours qu'il met dans la bouche de ses personnages. Souvent ne voyez-vous pas l'histoire interrompue par des réflexions que les faits suggèrent à l'auteur, plutôt qu'aux personnages du roman? De la Glèbe on pourrait extraire un volume entier de conversations, de digressions morales et de portraits inutiles à l'action. De Gil Blas on tirerait de même un Lesagana, c'est-à-dire un recueil d'aphorismes critiques, de hors-d'œuvre littéraires ou moraux appartenant en propre à l'auteur, et à peu près étranger à son récit. Enfin, il n'y aurait pas jusqu'au roman burlesque et goguenard de Pagault-Lebrun qui ne nous offrît un pareil exemple de digression personnelle, et je n'en veux pour preuve que le fameux chapitre de la lanterne magique dans Monsieur Halle.

Aujourd'hui le spectacle est beaucoup moins philosophique, et se tourne de préférence vers la description.

Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'astragales.

Nos meilleurs romans, les plus tendres, les plus passionnés, les plus émouvants, décrivent encore plus qu'ils ne content; pas une scène ne se peut passer sans que le lieu ne soit peint avec une exactitude rigoureuse, pas une parole d'amour ne sera dite sans que nous sachions sous quels arbres et auprès de quelles fleurs elle doit être prononcée. M. de Balzac, cet esprit si fécond, si fin et si vigoureux, a plus que tout autre sacrifié à la description, et, pour citer ici l'un de ses meilleurs livres, le Lys dans la vallée est plutôt un paysage qu'un roman. Jusqu'à Mathilde, nous avons vu M. Sue payer aussi son tribut à la mode descriptive qui gouverne toute notre époque, depuis les poètes jusqu'aux avocats; mais les Mystères de Paris semblent purs de cet élément si funeste au récit, et nous montrent un conteur véritable, un conteur uniquement jaloux de conter, se sacrifiant lui-même à son conte, élève et rival des conteurs modèles, Walter Scott et Dickens.

On a souvent répété, comme éloge insigne, que Walter Scott avait fondé le roman historique; à mon sens, il eût mieux valu dire, pour l'honneur de l'écrivain, qu'il avait fondé le roman conteur; et personne ne pourra douter du mérite singulier de ce nouveau genre, si l'on réfléchit aux difficultés presque insurmontables de la narration. Les plus grands écrivains de notre langue, Bossuet, Fénelon, Voltaire, n'ont jamais donné de marque plus visible et plus belle de leur talent d'écrire que lorsqu'ils abordèrent le narratif. L'action d'abord, l'action ensuite, et encore l'action, voilà la triple et unique qualité essentielle au véritable récit, et sans laquelle il ne saurait exister. Volontiers j'adopterais comme emblème allégorique du roman conteur cette caricature, où nous voyons une locomotive qui tire derrière elle une immense page de papier noir scié à la vapeur, et la déroule incessamment sur le railway. Vous ne conterez point, si vous n'avez dans l'esprit comme un mouvement perpétuel, comme une agitation, comme un souffle d'air qui enfle la voile de votre invention et vous pousse toujours en avant; nous l'avons dit, le vrai conteur conte pour conter, ne se préoccupant guère du pays déjà parcouru, moins encore de l'espace qui lui reste à franchir; tout entier à l'action du présent, il se meut, il avance, entendant résonner à son oreille la voix impérieuse dont parle Bossuet, et qui lui crie sans trêve; Marche! marche!--Aussi semble-t-il que M. Eugène Sue vient de rencontrer le sujet unique, le sujet par excellence, le vrai sujet du roman conteur, je veux dire le Juif errant, cet éternel voyageur sur les pas duquel l'écrivain doit marcher d'un pas infatigable, réglant l'action de son livre sur l'action perpétuelle du héros, et obéissant nuit et jour au mouvement d'en haut, qui pousse sans fin et sans relâche Ahasvérus!

Remarquez, en effet, que les romans anglais, et surtout ceux de Cooper, ne sont autre chose, à bien prendre, que des marches et des contre-marches perpétuelles. Le dernier roman de Dickens, le Marchand d'antiquités, qu'était-ce, s'il vous plaît? simplement un voyage de Londres en Écosse, un voyage à pied, celui d'un pauvre vieillard et de sa petite fille. Et le fameux conte de Cooper, le Dernier des Mohicans? une marche encore, une marche presque militaire, au travers des savanes et des forêts, ou plutôt une course tellement longue et tellement rapide que les héros, arrivés au bout de leur route, doivent mourir d'épuisement.--Mais le Juif errant est un personnage admirable, parce qu'il ne se lasse point, et, cependant, ne sait point ce que c'est que de s'arrêter.

Les Mystères de Paris sont déjà un premier chef-d'œuvre de récit, et tout ce peuple de lecteurs entraîné pendant dix volumes, captivé durant une année entière, et comme garrotté par l'intérêt croissant du récit, fait assez foi de cette perfection dont nous parlons; le roman de M. Eugène Sue est du petit nombre de ceux qui ne souffrent pas qu'on les laisse avant d'être arrivé à leur dernière page, et dont la lecture est tellement attachante qu'elle vous fait tout oublier. Une fois que le livre vous tient, bon gré, mal gré, il faut bien aller jusqu'au bout, et si vous résistez, soyez sûr que le livre vous fera violence.