Zwischen Himmel und Erde

The Project Gutenberg EBook of Zwischen Himmel und Erde, by Otto Ludwig This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you'll have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Zwischen Himmel und Erde Author: Otto Ludwig Commentator: Wilhelm Mießner Illustrator: Paul Scheurich Release Date: May 30, 2015 [EBook #49088] Language: German Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK ZWISCHEN HIMMEL UND ERDE *** Produced by Norbert H. Langkau, Jens Sadowski, and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net

Dieses Buch wurde in der Deutschen

Buch- u. Kunstdruckerei G. m. b. H.

in Zossen gedruckt u. bei der Leipziger

Buchbinderei-Actiengesellschaft

in Leipzig gebunden.

Zwischen Himmel und Erde

Die Bücher des Deutschen

Hauses

Herausgegeben von Rudolf Presber

Erste Reihe

2. Band

Erzählung von

Otto Ludwig

Illustriert von Paul Scheurich

1908

Buchverlag fürs Deutsche Haus

Berlin—Leipzig

„Wenn Bücher auch nicht gut oder schlecht machen, besser oder schlechter machen sie doch!“

(Jean Paul)

Otto Ludwig (1813-1865) gehört zu den drei Großen des Jahres 1813. Neben dem titanischen Wesen Richard Wagners, neben Friedrich Hebbels grüblerischer aber den großen Wurf nie verfehlender Art steht der Sohn des Bürgermeisters aus dem thüringischen Städtchen Eisfeld wie einer, dem es nie recht gelingen wollte, was er sich zum Ziel gesetzt hat. Otto Ludwig konnte sich nicht an die Geschäftigkeit des neunzehnten Jahrhunderts gewöhnen und es plagte ihn doch ein unseliger Ehrgeiz, seiner Zeit gerecht zu werden. Er ist ein Heimatdichter von Grund aus und es trieb ihn doch in die großen Städte. Jahrelang versuchte er, sich in Leipzig, dann in Dresden heimisch zu machen. Aber er kam nicht darüber hinweg, daß die Leipziger Damen alle so übernächtigt aussehen, nicht wie Geschöpfe der Natur, sondern wie Kunstfabrikate. Bis er endlich in dem idyllischen Garsebach bei Meißen Linderung für seine seelische Unzufriedenheit und seine körperlichen Leiden fand. Emilie Winkler schuf dem nervösen Dichter das Heim, wie er es sich nur wünschen konnte.

Da setzten auch die ersten großen Erfolge ein. Sein Drama „Der Erbförster“ wurde in Dresden mit Erfolg aufgeführt und einige Jahre darauf erlebten seine Dorf- und Kleinstadtgeschichten „Heiterethei“ und „Zwischen Himmel und Erde“ schnell zahlreiche Auflagen. Das deutsche Volk war mit seinem Dichter zufrieden, nur er selbst strebte immer nach Höherem, er konnte sich wie Hebbel nichts zu Dank machen. Die Entwürfe häuften sich, viele davon hat er in einer üblen Laune selbst verbrannt. Er sagte, ich muß sie vernichten, damit die Gestalten meiner Pläne nicht mehr des Nachts an mein Bett kommen, mich zu quälen, denn mir bleibt keine Zeit mehr, ihnen ihre Gestalt zu geben. Aus dem schönen Jüngling, der mit vierundzwanzig Jahren in Hildburghausen und in seiner Vaterstadt bewundert wurde, war ein mißvergnügter Dichter geworden, aus dem jungen Musiker ein einsiedlerischer Denker, der des Nachts nach einem Spaziergang in den stillen Wald über dichterische Probleme nachdachte, über seinem Shakespeare träumte und in einer Welt lebte, die nicht die Welt seiner Gegenwart war.

„Zwischen Himmel und Erde“ läßt sich nicht so leicht in die deutsche Erzählungsliteratur einreihen. Der Reiz dieses Buches ist, wie Kleists „Michael Kohlhaas“, so innig mit der Persönlichkeit des Dichters verknüpft, so stark spricht uns aus dieser schlichten, im Tragischen wie im Idyllischen gleich vollendeten Erzählerkunst Otto Ludwigs Menschentum, seine Jugend und seine abgeklärte Lebenserfahrung an, so eindringlich deutsches Wesen überhaupt, daß wir uns schämen würden, danach zu fragen, aus welcher Schule heraus ist diese Kunst entstanden. Hinter dem Schicksal der Menschen unserer Erzählung, mit denen uns der Dichter schnell vertraut macht, als gehörten sie seit lange zu unserem täglichen Verkehr, steht eine Gerechtigkeit, die keine alltägliche, voreilig aburteilende und voreilig belohnende ist: Kehre dich nicht tadelnd von der Welt, wie sie ist, suche ihr gerecht zu werden, dann wirst du dir gerecht.

Aus dem Hintergrunde des mit inniger Liebe ausgemalten Schieferdeckerberufes heben sich zahllose Lichter und Schatten, außerordentlich fein gesehene Einzelzüge, ab. Man sieht ihm bisweilen in seine Arbeit hinein, empfindet die Mühe, aber auch die Sorgsamkeit und die Gewissenhaftigkeit des Künstlers. Und wenn das sonst gerade kein Lob für ein Kunstwerk ist, so ist es doch auch wieder in der deutschen Kunst, von Dürer angefangen, zu einem ihrer Hauptcharakterzüge geworden. Nur verknöcherte Ästheten können darüber nörgeln. Wir andern freuen uns, daß wir so Einblick in die Werkstatt der Liebe erhalten, aus der heraus jener Eifer und diese absichtliche Genauigkeit geboren ist. Mit den Werken unserer Dichter treten wir in eine Traumwelt von wunderbarer Versonnenheit ein, einer Unbekümmertheit gegen die Forderung des Fertigen und der Glätte des scheinbar Vollkommenen, wenn darüber die Forderung der Liebe und des persönlichen Verantwortungsgefühls steht.

Der alte, trotzige und mürrische Dachdeckermeister ist eine solche spröde Gestalt aus der Werkstatt Otto Ludwigs, ein Ebenbild des Erbförsters, eine Erinnerung an seinen eigenen Vater. Sein starres Prinzip, von seinen Kindern nie etwas zweimal und nie mit Angabe der Gründe zu fordern, aber auch nie etwas, das nicht vorher bei ihm selbst wohl überdacht wäre, ist nicht zum mindesten schuld an dem so verschiedenen Schicksal seiner beiden Söhne. Auch das Häuschen und der Garten, in dem kein Buchsbaumblättchen über das andere hinaussehen durfte, stimmen zu der sonderbaren Härte dieser Menschen, deren Schicksal zum großen Teile aus ihrer Umwelt (Zola ist hier vorgeahnt) heraus- und dann auch einen Augenblick wohl über sie hinauswächst.

Es sind des Menschen unausgesprochene Zweifel und geheime Leidenschaften, die ihn bisweilen wie ein Gewitter mit Hagel und Blitz überfallen. Dem Überwinder erst kommt die große neue Klarheit über den Wert des Lebens, eine Ewigkeitsperspektive, die nicht nur einen Helden, sondern auch einen Weisen aus ihm macht. Apollonius, der junge Träumer, ist eine der herrlichsten Figuren deutscher Dichtung, ein moderner Parzival vom Lande, den das trübste Schicksal nicht irre machen kann. An seiner reinen Leidenschaft für Christiane — an der Wahrheit muß sich der Argwohn und die Frivolität seines Bruders verbrennen, kann sich die Ängstlichkeit eines so zarten Frauengemüts, wie es in Christiane geschildert ist, aufrichten. Und dennoch bleibt eine Wehmut des Unerfüllten im Leser zurück, die uns nicht so bald von den Menschen scheiden läßt, wenn wir auch schon lange das Buch beiseite gelegt haben. Dann wiederholen unsere Lippen wohl unwillkürlich die letzten Worte des Dichters: „Der Mensch soll nicht sorgen, daß er in den Himmel komme, sondern daß der Himmel in ihn komme. Und in diesem Sinne sei dein Wandel: Zwischen Himmel und Erde.“

Dr. Wilhelm Mießner.

Erzählung von Otto Ludwig

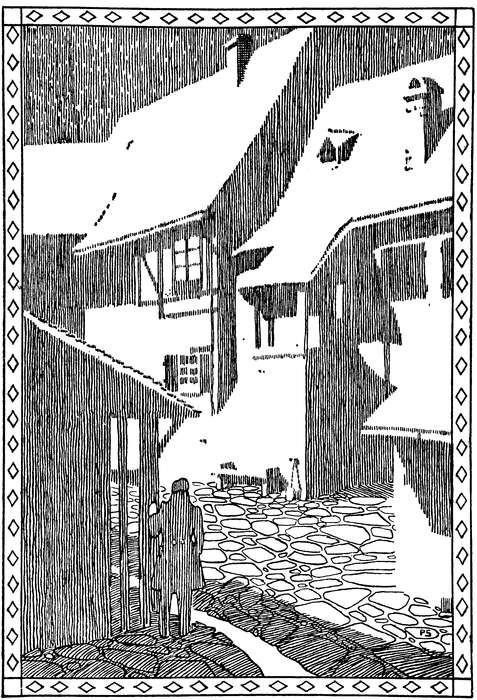

Das Gärtchen liegt zwischen dem Wohnhause und dem Schieferschuppen; wer von dem einen zum andern geht, muß daran vorbei. Vom Wohnhaus zum Schuppen gehend hat man es zur linken Seite; zur rechten sieht man dann ein Stück Hofraum mit Holzremise und Stallung, vom Nachbarhause durch einen Lattenzaun getrennt. Das Wohnhaus öffnet jeden Morgen zweimal sechs grün angestrichene Fensterläden nach einer der lebhaftesten Straßen der Stadt, der Schuppen ein großes graues Tor nach einer Nebengasse; die Rosen an den baumartig hochgezogenen Büschen des Gärtchens können in das Gäßchen hinausschauen, das den Vermittler macht zwischen den beiden größern Schwestern. Jenseits des Gäßchens steht ein hohes Haus, das in vornehmer Abgeschlossenheit das enge keines Blickes würdigt. Es hat nur für das Treiben der Hauptstraße offene Augen; und sieht man die geschlossenen nach dem Gäßchen zu genauer an, so findet man bald die Ursache ihres ewigen Schlafes; sie sind nur Scheinwerk, nur auf die äußere Wand gemalt.

Das Wohnhaus, das zu dem Gärtchen gehört, sieht nicht nach allen Seiten so geschmückt aus, als nach der Hauptstraße hin. Hier sticht eine blaß rosenfarbene Tünche nicht zu grell von den grünen Fensterladen und dem blauen Schieferdache ab; nach dem Gäßchen zu, die Wetterseite des Hauses, erscheint von Kopf zu Fuß mit Schiefer geharnischt; mit der andern Giebelwand schließt es sich unmittelbar an die Häuserreihe, deren Beginn oder Ende es bildet; nach hinten aber gibt es einen Beleg zu dem Sprichwort, daß alles seine schwache Seite habe. Hier ist dem Hause eine Emporlaube angebaut, einer halben Dornenkrone nicht unähnlich. Von roh behauenen Holzstämmen gestützt, zieht sie sich längs des obern Stocks hin und erweitert sich nach links in ein kleines Zimmer. Dahin führt kein unmittelbarer Durchgang aus dem obern Stock des Hauses. Wer von da nach der „Gangkammer“ will, muß aus der hintern Haustür heraus und an der Wand hin wohl sechs Schritt an der Hundehütte vorbei bis zu der hölzernen, hühnersteigartigen Treppe, und wenn er diese hinaufgestiegen, die ganze Länge der Emporlaube nach links wandeln. Der letzte Teil der Reise wird freilich aufgeheitert durch den Blick in das Gärtchen hinab. Wenigstens im Sommer; und vorausgesetzt, die der Länge des Ganges nach doppelt aufgezogene Leine ist nicht durchaus mit Wäsche behängt. Denn im Winter schließen sich die Läden, die man im Frühjahre wieder abnimmt, mit der Barriere zu einer undurchdringlichen Bretterwand zusammen, deren Lichtöffnungen über dem Bereiche angebracht erscheinen, den eine gewöhnliche Menschenlänge beherrscht.

Ist die Zier der Baulichkeiten nicht überall die gleiche, und stechen Emporlaube, Stall und Schuppen bedeutend gegen das Wohnhaus ab, so vermißt man doch nirgends, was noch mehr ziert als Schönheit der Gestalt und glänzender Putz. Die äußerste Sauberkeit lächelt dem Beschauer aus dem verstecktesten Winkel entgegen. Im Gärtchen ist sie fast zu ängstlich, um lächeln zu können. Das Gärtchen scheint nicht mit Hacke und Besen gereinigt, sondern gebürstet. Dazu haben die kleinen Beetchen, die so scharf von dem gelben Kies der Wege abstechen, das Ansehen, als wären sie nicht mit der Schnur, als wären sie mit Lineal und Zirkel auf den Boden hingezeichnet, die Buchsbaumeinfassung, als würde sie von Tag zu Tag von dem akkuratesten Barbier der Stadt mit Kamm und Schermesser bedient. Und doch ist der blaue Rock, den man täglich zweimal in das Gärtchen treten sehen kann, wenn man auf der Emporlaube steht, und zwar einen Tag wie den andern zu derselben Minute, noch sauberer gehalten als das Gärtchen. Der weiße Schurz darüber glänzt, verläßt der alte Herr nach mannigfacher Arbeit das Gärtchen wieder — und das geschieht täglich so pünktlich um dieselbe Zeit wie sein Kommen — und in so untadelhafter Weise, daß eigentlich nicht einzusehen ist, wozu der alte Herr ihn umgenommen hat. Geht er zwischen den hochstämmigen Rosen hin, die sich die Haltung des alten Herrn zum Muster genommen zu haben scheinen, so ist ein Schritt wie der andere, keiner greift weiter aus oder fällt aus der Gleichmäßigkeit des Taktes. Betrachtet man ihn genauer, wie er so inmitten seiner Schöpfung steht, so sieht man, daß er äußerlich nur das nachgetan, wozu die Natur in ihm selber das Muster geschaffen. Die Regelmäßigkeit der einzelnen Teile seiner hohen Gestalt scheint so ängstlich abgezirkelt worden zu sein, wie die Beete des Gärtchens. Als die Natur ihn bildete, mußte ihr Antlitz denselben Ausdruck von Gewissenhaftigkeit getragen haben, den das Gesicht des alten Herrn zeigt und der in seiner Stärke als Eigensinn erscheinen mußte, war ihm nicht ein Zug von liebender Milde beigemischt, ja fast von Schwärmerei. Und noch jetzt scheint sie mit derselben Sorgfalt über ihm zu wachen, mit der sein Auge sein kleines Gärtchen übersieht. Sein hinten kurzgeschnittenes und über der Stirn zu einer sogenannten Schraube zierlich gedrehtes Haar ist von derselben untadelhaften Weiße, die Halstuch, Weste, Kragen und der Schurz vor dem zugeknöpften Rocke zeigen. Hier in seinem Gärtchen vollendet er das geschlossene Bild desselben; außerhalb seines Hauses muß sein Ansehen und Wesen etwas Fremdartiges haben. Pflastertreter hören unwillkürlich auf zu plaudern, die Kinder auf der Straße zu spielen, kommt der alte Herr Nettenmair dahergestiegen, das silberknöpfige Rohr in der rechten Hand. Sein Hut hat noch die spitze Höhe, sein blauer Überrock zeigt noch den schmalen Kragen und die bauschigen Schultern einer lang vorübergegangenen Mode. Das sind Haken genug, schlechte Witze daran zu hängen; dennoch geschieht dies nicht. Es ist, als ginge ein unsichtbares Etwas mit der stattlichen Gestalt, das leichtfertige Gedanken nicht aufkommen ließe.

Wenn die älteren Einwohner der Stadt, begegnet ihnen Herr Nettenmair, eine Pause in ihrem Gespräch machen, um ihn respektvoll zu grüßen, so ist es jenes magische Etwas nicht allein, was diese Wirkung tut. Sie wissen, was sie in dem alten Herrn achten; ist er vorüber, folgen ihm die Augen der noch immer Schweigenden, bis er um eine Straßenecke verschwindet; dann hebt sich wohl eine Hand, und ein aufgereckter Zeigefinger erzählt beredter als es der Mund vermöchte, von einem langen Leben mit allen Bürgertugenden geschmückt und nicht durch einen einzigen Fehl geschändet. Eine Anerkennung, die noch an Gewicht gewinnt, weiß man, wie viel schärfer einem nach außen abgeschlossenen Dasein nachgerechnet wird. Und ein solches führt Herr Nettenmair. Man sieht ihn nie an einem öffentlichen Orte, es müßte denn sein, daß etwas Gemeinnütziges zu beraten oder in Gang zu bringen wäre. Die Erholung, die er sich gönnt, sucht er in seinem Gärtchen. Sonst sitzt er hinter seinen Geschäftsbüchern oder beaufsichtigt im Schuppen das Ab- und Aufladen des Schiefers, den er aus eigener Grube gewinnt und weit ins Land und über dessen Grenzen hinaus vertreibt. Eine verwitwete Schwägerin besorgt sein Hauswesen und ihre Söhne das Schieferdeckergeschäft, das mit dem Handel verbunden ist und an Umfang diesem wenig nachgibt. Es ist der Geist des Oheims, der Geist der Ordnung, der Gewissenhaftigkeit bis zum Eigensinn, der auf den Neffen ruht, und ihnen das Zutrauen erwirbt und erhält, das sie von weit umher beruft, wo man zur Deckung eines neuen Gebäudes oder zu einer umfassenderen Reparatur an einem alten des Schieferdeckers bedarf.

Es ist ein eigenes Zusammenleben in dem Hause mit den grünen Fensterläden. Die Schwägerin, eine noch immer schöne Frau, wenig jünger als der Hausherr, behandelt diesen mit einer Art stiller Verehrung, ja Andacht. Ebenso die Söhne. Der alte Herr dagegen widmet der Schwägerin eine achtungsvolle Rücksicht, eine Art Ritterlichkeit, die in ihrer ernsten Zurückhaltung etwas Rührendes hat, den Neffen beweist er die Zuneigung eines Vaters. Doch steht auch hier etwas zwischen beiden Teilen, das dem ganzen Verkehr etwas rücksichtsvoll Förmliches beimischt. Das liegt wohl zum Teile in der schweigsamen Geschlossenheit des alten Herrn, die sich den übrigen Familiengliedern mitgeteilt hat, wie denn alle seine Eigentümlichkeiten bis auf die unbedeutendsten Einzelheiten, so in körperlicher Haltung und Bewegung, wie in Urteil und Liebhaberei, auf sie übergegangen erscheinen. Wird in dem Familienkreise weniger gesprochen, so scheint ein Aussprechen von Wünschen und Meinungen des einen überflüssig, wo der andere mit so sicherem Instinkt zu raten weiß. Und wie soll das schwer sein, wo alle eigentlich ein und dasselbe Leben leben?

Es ist ein eigenes Zusammenleben in dem Hause mit den grünen Fensterladen.

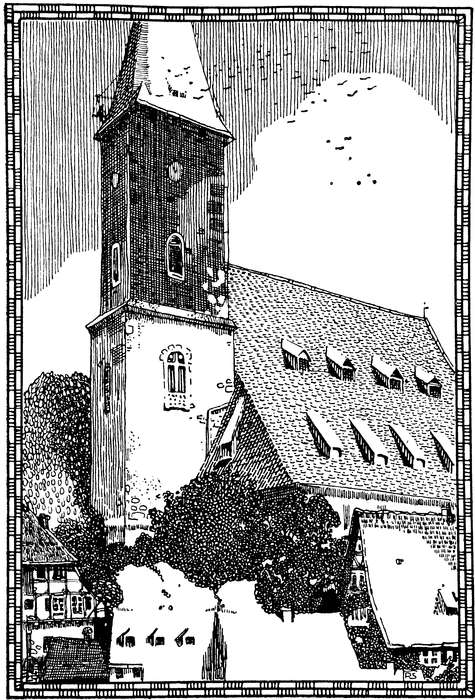

Die Nachbarn wundern sich, daß der Herr Nettenmair die Schwägerin nicht geheiratet. Es ist nun dreißig Jahre her, daß ihr Mann, Herr Nettenmairs älterer Bruder, bei einer Reparatur am Kirchendache zu Sankt Georg verunglückte. Damals glaubte man allgemein, er werde des Bruders Witwe heiraten. Sein damals noch lebender Vater wünschte das sogar, und der Sohn selbst schien nicht abgeneigt. Man weiß nicht, was ihn abhielt. Aber es geschah nicht, wennschon Herr Nettenmair sich des Familienwesens seines Bruders und der Kinder desselben väterlich annahm, auch sich sonst nicht verheiratete, soviel gute Partien sich ihm auch anboten. Damals schon begann das eigene Zusammenleben.

Es ist natürlich, daß die guten Leute sich wundern; sie wissen nicht, was damals in vier Seelen vorging; und wüßten sie es, sie wunderten sich vielleicht nur noch mehr.

Nicht immer wohnte die Sonntagsruhe hier, die jetzt selbst über die angestrengteste Geschäftigkeit der Bewohner des Hauses mit dem Gärtchen ihre Schwingen breitet. Es ging eine Zeit darüber hin, wo bitterer Schmerz über gestohlenes Glück, wilde Wünsche seine Bewohner entzweiten, wo selbst drohender Mord seinen Schatten vor sich her warf in das Haus; wo Verzweiflung über selbstgeschaffenes Elend händeringend in stiller Nacht an der Hintertür die Treppe herauf und über die Emporlaube und wieder hinunter den Gang zwischen Gärtchen und Stallraum bis zum Schuppen und ruhelos wieder vor und wieder hinter schlich. Damals schon war das Gärtchen der Lieblingsaufenthalt einer hohen Gestalt, aber den Eigensinn des greisen Gesichts dämpfte nicht Milde; wenn sie über die Straße schritt, hielten auch die Knaben im lustigen Spiele an; aber die Gestalt sah nicht so freundlich auf sie nieder. Vielleicht, weil ihr Augenlicht fast erloschen war. Wohl war auch der ältere Herr Nettenmair ein geachteter Mann und verdiente die Achtung seiner Mitbürger, nicht weniger als sein milderes Ebenbild nach ihm. Er war ein Mann voll strenger Ehre. Er war es nur zu sehr!

Was dazumal die Herzen in dem Hause bis zum Zerspringen schwellen machte, was in den verdüsterten Seelen umging und zum Teile heraustrat in der Selbstvergessenheit der Angst, oder zur Tat wurde, zur Verzweiflungstat: alles das mag durch das Gedächtnis des Mannes gehen, mit dem wir uns bis jetzt beschäftigt. Es ist Sonntag und die Glocken von Sankt Georg, die den Beginn des vormittägigen Gottesdienstes verkündigen, rufen auch in das Gärtchen herein, wo Herr Nettenmair nach hergebrachter Weise zu dieser Stunde auf seiner Bank in seiner Laube sitzt. Seine Augen ruhen auf dem schiefergedeckten Turmdach von Sankt Georg, das auch nach ihm zu schauen scheint. Heute sind es einunddreißig Jahre, seit er nach längerer Abwesenheit auf der Wanderschaft in die Vaterstadt heimkehrte. Ebenso riefen die Glocken, als er durch eine Schnei[1] hindurch an der Straße den alten Turm zum ersten Male wiedersah. Damals knüpfte sich seine nächste Zukunft an das alte Schieferdach; jetzt liest er seine Vergangenheit davon ab. Denn — aber ich vergesse, der Leser weiß nicht, wovon ich spreche. Es ist ja eben das, was ich ihm erzählen will.

So blättern wir denn die einunddreißig Jahre zurück und finden einen jungen Mann statt des alten, den wir verlassen. Er ist hochgewachsen wie dieser, aber nicht so stark. Er trägt die braunen Haare, wie der Alte, am Hinterkopfe kurz geschoren, über der weißen hohen Stirn in eine sogenannte Schraube künstlich gedreht. Auf seinem Gesicht erscheint noch nicht die Strenge des Alten, dem gutmütigen Ausdrucke ist die Narbe erlittenen Seelenschmerzes noch nicht eingeprägt. Keineswegs aber hat er die leichtsinnige Unbekümmertheit, die sonst seinem Alter eigen, und auch nicht das bequeme, nachlässige Wesen, das dem fahrenden Handwerksburschen so leicht zur Gewohnheit wird. Noch führt ihn die hohe Straße durch dichten Wald, aber die Klänge der Sankt Georgenglocken aus der tief unten liegenden Stadt steigen herauf zur waldigen Höhe und dringen durch Baum und Busch unhemmbar wie eine Mutter, die dem kommenden Liebling entgegenflieht. Heimat! Was liegt in diesen zwei kleinen Silben! Was alles steht auf im Menschenherzen, wenn die Stimme der Heimat, der Glockenton, dem aus der Fremde Kehrenden Willkommen ruft, der Ton, der das Kind in die Kirche, den Knaben zur Konfirmation und zum ersten Genusse des heiligen Mahles rief, der jede Viertelstunde zu ihm sprach! Im Gedanken Heimat umarmen sich all unsre guten Engel.

Unserm jungen Wanderer drangen Tränen aus den ernsten und doch so freundlichen Augen. Schämte er sich nicht vor sich selbst, er hätte laut geweint. Er kam sich vor, als hätte er seinen Aufenthalt in der Fremde nur geträumt und könne sich, nun er erwacht, auf den Traum kaum mehr besinnen, als hätte er nur geträumt, er sei ein Mann geworden in der Fremde; als sei es ihm immer schon im Traum gekommen, er träume nur in der Fremde, um, wenn er daheim erwacht sei, davon erzählen zu können. Es könnte auffallen, wie er bei alledem in diesem Augenblicke seines ganzen Innern den Spinnenfaden nicht übersah, den die grüßende Luft von der Heimat her gegen seinen Rockkragen wehte, und daß er die Tränen vorsichtig abtrocknete, damit sie nicht auf das Halstuch fallen möchten, und mit der eigensinnigsten Ausdauer erst die letzten, kleinsten Reste des Silberfadens entfernte, ehe er sich mit ganzer Seele seinem Heimatsgefühle überließ. Aber auch sein Hängen an der Heimat war ja zum Teile nur ein Ausfluß jenes eigensinnigen Sauberkeitsbedürfnisses, das alles Fremde, das ihm anfliegen wollte, als Verunreinigung ansah; und wiederum entsprang jenes Bedürfnis aus der Gemütswärme, mit der er alles umfaßte, was in näherem Bezuge zu seiner Persönlichkeit stand. Das Kleid auf seinem Leibe war ihm ein Stück Heimat, von dem er alles Fremde abhalten mußte.

Jetzt machte die Straße eine Wendung; der Bergrücken, der vorhin die Aussicht verengt hatte, blieb zur Seite liegen, und über jungem Wuchs stieg eine Turmspitze auf. Es war die Spitze des Sankt Georgenturms. Der junge Wanderer hielt den Schritt an. So natürlich es war, daß das höchste Gebäude der Stadt ihm zuerst und vor den übrigen sichtbar werden mußte, seine Sinnigkeit vergaß es über der innigen Bedeutung, die sie in den Umstand legte. Das Schieferdach der Kirche und des Turms bedurfte einer Reparatur. Diese war seinem Vater übertragen worden und sie war der Grund, wenigstens der Vorwand, warum der Vater ihn früher aus der Fremde zurückrief, als er bei des Sohnes Abreise gewillt gewesen. Vielleicht morgen schon begann er seinen Teil Arbeit. Dort, senkrecht über dem weiten Bogen, durch den er die Glocken sich bewegen sah, war die Aussteigetüre angebracht. Dort sollten die beiden Balken sich herausschieben, um die Leiter zu tragen, auf der er emporklimmte, bis zur Helmstange, das Tau seines Fahrzeugs daran anzuknüpfen für die luftige Fahrt um das Dach. Und wie es seine Natur war, sich mit festen Herzensfäden an die Gegenstände anzuspinnen, mit denen er in Arbeitsberührung kommen sollte, so sah er in dem Auftauchen der Turmspitze einen Gruß und griff unwillkürlich in die Luft nach dem Grüßenden hin, als gält’ es, eine freundlich dargebotene Hand zu drücken. Dann beschleunigte der Gedanke an seine Arbeit seinen Schritt, bis ein Aushau im Walde und die Ankunft auf der höchsten Kante des Berges ihm die ganze Heimatsstadt vor seinen Füßen liegend zeigte.

Wieder blieb er stehen. Dort stand das Vaterhaus, dahinter der Schieferschuppen; in derselben Vorstadt, nicht weit davon, das Haus, wo sie — gewohnt hatte damals, als er in die Fremde ging, jetzt wohnte sie in seinem Vaterhaus, war seines Vaters Tochter, seines Bruders Weib und er sollte von heute an in demselben Hause leben und sie täglich sehen als seine Schwägerin. Sein Herz schlug stärker bei dem Gedanken an sie. Aber keine von den Hoffnungen, die sich ihm sonst an ihr Andenken geknüpft, ließ es schwellen. Seine Neigung war die eines Bruders zur Schwester geworden und was ihn jetzt bewegte, sah mehr einer Sorge gleich. Er wußte, sie dachte mit Widerwillen an ihn. Sie war die einzige im ganzen Vaterhause, die sein Kommen ungern sah. Wie war das alles geworden? War nicht eine Zeit gewesen, wo sie ihm gut zu sein schien? Wo sie ihm so gern zu begegnen schien, als später beflissen, ihm auszuweichen? Da unten vor der Stadt in Gärten liegt das Schützenhaus. Wie sind die Bäume um das Haus größer geworden, seit er von dieser Höhe herab auch ihm den letzten Gruß zugewinkt hatte! Dort unter jener Akazie hatte er kurz vorher gestanden — es war an einem schönen Frühlingsabend gewesen, dem schönsten, meinte er, den er erlebt — am Pfingstschießen. Drin tanzte das übrige junge Volk; er ging selig um das Haus herum, in dem er sie tanzend wußte. Er fühlte sich jetzt noch im Umgang mit Mädchen und Frauen befangen, und wußte nicht mit ihnen zu reden; das war er damals noch mehr gewesen als jetzt. Wie gern hätte er ihr gesagt — wenn er allein war, wieviel hatte er ihr zu sagen und wie gut wußte er es zu sagen, und führte es ein Zufall daß er sie allein traf — und wunderbar, wie geschäftig der Zufall sich zeigte, ein solch Zusammentreffen zu vermitteln — da trieb ihm der Gedanke, jetzt sei der Augenblick da, alles Blut nach dem Herzen, die Worte von der Zunge in den Versteck der tiefsten Seele zurück. So war es gewesen, wie sie, die Wangen vom Tanze glühend, allein herausgetreten war aus dem Hause. Es schien ihr nur um Kühlung zu tun; sie wehte sich mit dem weißen Tuche zu, aber ihre Wangen wurden nur röter. Er fühlte, sie hatte ihn gesehen, sie erwartete, er sollte näher treten und daß sie wußte, er verstand sie, das färbte ihr die Wangen röter. Das trieb, da er zögerte, sie wieder hinein in den Saal. Vielleicht auch, daß sie einen Dritten nahen hörte. Sein Bruder kam aus einer andern Tür des Saales. Er hatte die beiden noch schweigend einander gegenüberstehen, vielleicht auch des Mädchens Röterwerden gesehen. „Du suchst die Beate?“ fragte unser Held, um seine Verlegenheit zu verbergen. „Nein,“ entgegnete der Bruder. „Sie ist nicht zum Tanze und das ist gut. Es kann doch nichts werden; ich muß mir eine andere anschaffen und bis ich eine finde, ist böhmisch Bier mein Schatz.“

Es war etwas Wildes in des Bruders Rede. Unser Held sah ihn verwundert und zugleich bekümmert an. „Warum kann nichts werden?“ fragte er. „Und wie bist du nur?“

„Ja, du meinst, ich soll sein wie du, fromm und geduldig, wenn nur kein Federchen etwa an deinem Rocke sitzt. Ich bin ein andrer Kerl, und wird mir ein Strich durch meine Rechnung gemacht, muß ich mich austoben. Warum nichts werden kann? Weil der Alte im blauen Rock es nicht will.“

„Der Vater rief dich gestern in das Gärtchen —“

„Ja, und zog seine weißen Augenbrauen, die wie mit dem Lineal gemacht sind, anderthalb Zoll in die Höh. Ich hatte mir’s wohl gedacht. ‚Du gehst mit der Beate vom Einnehmer. Das hat aufgehört von heut an.‘“

„Ist’s möglich? Und warum?“

„Ja, hast du je gehört, daß der im blauen Rock ein Warum vorgebracht hätte? Und hast du ihn je gefragt: warum denn aber, Vater? Ich möchte sein Gesicht sehen, fragte ihn einer von uns: Warum? Er hat’s nicht gesagt, aber ich weiß es, warum das aufgehört haben soll mit mir und der Beate. Ich hab’s die ganze Woche her erwartet; wenn er die Hand aufhob, meint’ ich, er deutet nach dem Gärtchen, und war bereit, wie ein armer Sünder hinter ihm her zu gehen. Da ist ja der Ort, wo er seine Kabinettsbefehle austeilt. Mit dem Einnehmer soll’s nicht gut stehn. Es geht eine Rede, er braucht mehr, als seine Besoldung hergeben will. Und — nun du bist ja auch ein Federchensucher wie der im blauen Rock. Aber was kann das Mädchen dazu? Was ich? Nun, aufgehört muß die Geschichte haben, aber das Mädel dauert mich und ich muß sehn, wie ich sie vergesse. Ich muß trinken oder mir eine andere anschaffen.“

Unser Held war des Bruders Art gewohnt; er wußte, daß seine Reden nicht so wild gemeint waren, als sie klangen, und der Bruder bewies ja seine Liebe und Achtung vor dem Vater durch die Tat seines Gehorsams; dennoch wäre es unserm Helden lieb gewesen, der Bruder hätte sie auch im Reden gezeigt, wie im Tun. Der Bruder hatte mit seiner Neckerei nicht ganz unrecht gehabt. Apollonius war es, als läge etwas Unsauberes auf der Seele des Bruders und er strich unwillkürlich mehrmals mit der Hand über den Rockkragen desselben hin, als wäre es äußerlich von ihm abzuwischen. Vom Tanze hatte sich Staub darauf gelagert; wie dieser entfernt war, kam ihm die Empfindung, als sei wirklich entfernt, was ihn gestört.

Das Gespräch tauschte seinen Stoff. Sie kamen auf das Mädchen zu sprechen, das vorhin sich Kühlung zugeweht; Apollonius wußte gewiß nicht, daß er die Anregung dazu gegeben hatte. Wie das Mädchen das Ziel war, nach dem alle Wege seines Denkens führten, so hielt es ihn, war er bei ihr angekommen, unentrinnbar fest. Er vergaß den Bruder so, daß er zuletzt eigentlich mit sich selbst sprach. Der Bruder schien all das Schöne und Gute an ihr, das der Held in unbewußter Beredsamkeit pries, erst wahrzunehmen. Er stimmte immer lebhafter bei, bis er in ein wildes Lachen ausbrach, das den Helden aus seiner Selbstvergessenheit weckte und seine Wangen so rot färbte, als die des Mädchens vorhin gewesen waren.

„Und da schleichst du um den Saal, wo sie mit andern tanzt und, zeigt sie sich, so hast du nicht das Herz, mit ihr anzubinden. Wart’, ich will dein Gesandter sein. Von nun soll sie keinen Reihen tanzen, als mit mir, damit kein andrer dir die Quere kommt. Ich weiß mit den Mädels umzugehen. Laß mich machen für dich.“

Sie standen etwa zehn Schritt von der großen Saaltüre entfernt, Apollonius mit dem vollen, der Bruder mit dem halben Angesichte derselben zugewandt. Unser Held erschrak vor dem Gedanken, daß das Mädchen heute noch alles erfahren sollte, was er für sie fühlte. Dazu kam die Scham über sein eigenes befangenes ungeschicktes Wesen ihr gegenüber und wie sie davon würde denken müssen, daß er eines Mittlers bedürfe. Er hatte schon die Hand erhoben, dem Bruder Einhalt zu tun, als die Erscheinung des Mädchens selbst ihm alles andere verdunkelte. Leise und allein wie vorhin kam sie aus der Tür geschritten. Unter dem Tuche, mit dem sie sich Kühlung zuwehte, schien sie verstohlen um sich zu sehen. Er sah wieder ihre Wangen röter werden. Hatte sie ihn gesehen? Aber sie wandte ihr Gesicht nach der entgegengesetzten Seite. Sie schien etwas zu suchen im Grase vor ihr. Er sah, wie sie eine kleine Blume pflückte, diese auf eine Bank legte und, nachdem sie eine Weile wie zweifelnd gestanden, ob sie die Blume wieder aufnehmen sollte, wie mit schnellem Entschluß sich wieder nach der Tür wandte. Eine halb unwillkürliche Armbewegung schien zu sagen: mag er sie nehmen; sie ist für ihn gepflückt. Wieder wogte es rot herauf bis an das dunkelbraune Haar, und die Hast, mit der sie in der Tür verschwand, schien einer Reue vorbeugen zu sollen, die die Sorge erzeugen konnte, wie ihr Tun verstanden werden würde.

Der Bruder, der von alledem nichts zu gewahren schien, hatte noch in seiner lebendigen, heftigen Weise fortgesprochen; seine Worte waren verloren; unser Held hätte zwei Leben haben müssen, sie zu hören, denn das eine, das er besaß, war in seinen Augen. Jetzt sah er den Bruder nach dem Saale stürmen. Zu spät kam ihm der Gedanke, ihn zurückzuhalten. Er eilte ihm vergeblich nach bis zur Tür. Dort nahm ihn wiederum die Blume gefangen, die das Mädchen für einen Finder hingelegt, für einen glücklichen, fand sie der, dem sie zugedacht war. Und unter den leisen, mechanisch fortgesetzten Zurufen seines Mundes an den Bruder, der sie nicht mehr hörte, er solle schweigen, fragte er sich innerlich: bist du’s auch, für den sie die Blume hierher gelegt? Hat sie die Blume für jemand hierher gelegt? Sein Herz antwortete glücklich auf beides mit ja, während ihn das Vorhaben des Bruders noch bedrängte.

War es ein Liebeszeichen von ihr und für ihn, so war es das letzte.

Zweimal sah er verstohlen in den Saal, wenn die Tür sich öffnete; er sah sie mit seinem Bruder tanzen, dann im Ausruhen vom Tanze den Bruder in seiner hastigen Weise auf sie hineinreden. Jetzt spricht er von mir, dachte er, über das ganze Gesicht erglühend. Er stürzte in den Schatten der nahen Büsche, als sie den Saal verließ. Der Bruder führte sie heim. Er folgte den beiden in so großer Entfernung, als er nötig hielt, von ihr nicht gesehen zu werden. Als der Bruder von der Begleitung zurückkam, trat er von der Tür weg. Er war wie nackt vor Scham. Der Bruder hatte ihn doch bemerkt. Er sagte: „Noch will sie nichts von dir wissen; ich weiß nicht, ist es Ziererei oder ihr Ernst. Ich treffe sie schon wieder. Auf einen Schlag fällt kein Baum. Aber das muß ich dir zugestehen, Geschmack hast du. Ich weiß nicht, wo ich meine Augen gehabt habe seither. Die ist noch ganz anders, als die Beate. Und das will viel sagen!“

Von da an hatte der Bruder unermüdlich mit Walthers Christianen getanzt und für den Bruder gesprochen und jedesmal, nachdem er sie heimgeführt, dem Helden Rechenschaft abgelegt von seinen Bemühungen für ihn. Lange noch war er ungewiß, ob sie sich nur ziere, oder ob sie unserm Helden wirklich abgeneigt sei. Er erzählte gewissenhaft, was er zu des Helden Gunsten ihr gesagt, was sie auf seine Fragen und Versicherungen geantwortet. Er hatte noch Hoffnung, als unser Held sie schon aufgegeben hatte. Und dieser hätte es aus ihrem Benehmen gegen ihn erkennen müssen, hätte er auch ihre Antworten an den Bruder nicht erfahren, seine Neigung habe keine Erwiderung zu erwarten. Sie wich ihm aus, wo sie ihn sah, so angelegentlich, als sie ihn früher gesucht zu haben schien. Und war er es denn gewesen, den sie damals suchte, wenn sie überhaupt jemand gesucht hatte?

Der Bruder forderte ihn hundertmal auf, sie abzupassen und selbst seine Sache bei ihr zu führen. Er bot seine ganze Erfindungskraft auf, dem Helden Gelegenheit zu verschaffen, sie allein zu sprechen. Unser Held wies die Aufforderungen ab, wie die Anerbieten. Es war doch unnütz. Alles, was er erreichen konnte, war, sie nur noch mehr zu erzürnen.

„Ich kann’s nicht mehr mit ansehen, wie du abmagerst und immer bleicher wirst,“ sagte der Bruder eines Abends zu unserm Helden, nachdem er ihm gemeldet, wie er heute wieder erfolglos für ihn gesprochen. „Du mußt fort eine Zeitlang von hier, das wird nach zwei Seiten gute Folgen für dich haben. Wenn ich ihr sage, du bist um ihretwillen in die Welt gegangen, wird sie sich vielleicht bekehren. Glaub’ mir, ich kenne, was lange Haare trägt und weiß damit umzugehen. Du schreibst ihr einen beweglichen Brief zum Abschied, den bekommt sie durch mich und ich will ihr schon das Herz weich machen. Und ist’s nicht zu erreichen, so wird dir’s gut tun, wenn du ein oder mehrere Jahre von hier weg bist, wo dich alles an sie erinnert. Und zuletzt wird die Fremde einen andern Kerl aus dir machen, der mit der Art, die Schürzen trägt, besser umzuspringen weiß. Du mußt tanzen lernen, das ist schon der halbe Weg dazu. Und der Alte im blauen Rock ist ohnehin vom Vetter in Köln angegangen worden, einen von uns zu ihm zu schicken; ich las neulich in einem Brief, der ihm aus der Tasche gefallen war. Sag ihm nur, du hättest aus seinen Reden so was gemerkt und wenn er’s haben wollte, so wolltest du gehn. Oder laß mich das machen. Du bist zu ehrlich.“

Und er machte es wirklich. Es ist die Frage, ob sich unser Held freiwillig hätte entschließen können, die Heimat zu verlassen, er, der nicht begriff, wie jemand wo anders leben könne, als in seiner Vaterstadt, dem es immer wie ein Märchen vorgekommen war, daß es noch andere Städte gäbe und Menschen drin wohnten, der sich das Leben und Tun und Treiben dieser Menschen nicht als ein wirkliches, wie die Bewohner seiner Heimat es führten, sondern als eine Art Schattenspiel vorgestellt hatte, das nur für den Betrachter existierte, nicht für die Schatten selbst. Der Bruder, der den alten Herrn zu behandeln wußte, brachte, wie zufällig, das Gespräch auf den Vetter in Köln, wußte die Andeutungen, die Herr Nettenmair in seiner diplomatischen Weise gab, als vorbereitende Winke aufzufassen, faßte andere, die unsern Helden betrafen, damit zusammen. Nach öfterem Gespräche schien er’s für den ausgesprochenen Willen des alten Herrn zu nehmen, daß Apollonius nach Köln zu dem Vetter müsse. Dadurch war dem alten Herrn der Gedanke gegeben, über dem er nun, da er für den seinen galt, nach seiner Weise brütete. Es war wenig Arbeit vorhanden und auch für die nächste Zeit keine Aussicht auf eine bedeutende Vermehrung derselben. Zwei Hände waren zu entbehren und blieben die im Geschäft, so waren die Kräfte desselben zu einem halben Müßiggang verdammt. Der alte Herr konnte nichts weniger leiden, als was er leiern nannte. Es fehlte nur an einem Widerstande von seiten unsers Helden. Dieser wußte nichts von des Bruders Plane. Der Bruder hatte ihn weislich nicht darin eingeweiht, weil er ihn zu gut kannte, um Vorschub von ihm zu erwarten bei einem Tun, das er als unehrlich und unehrerbietig zugleich gegen den Vater verworfen haben würde.

„Du willst den Apollonius nach Köln schicken,“ sagte der Bruder eines Nachmittags zu dem alten Herrn. „Wird er aber gehen wollen? Ich glaube nicht. Du wirst mich auf die Wanderschaft schicken müssen. Der Apollonius wird nicht gehen. Wenigstens heut oder morgen noch nicht.“

Das war genug. Noch denselben Abend winkte der alte Herr unseren Helden sich in das Gärtchen nach. Vor dem alten Birnbaum blieb er stehen und sagte, indem er ein kleines Reis, das aus dem Stamme gewachsen war, entfernte: „Morgen gehst du zum Vetter nach Köln.“

Mit schneller Wendung drehte er sich nach dem Angeredeten um und sah verwundert, daß Apollonius gehorsam mit dem Kopfe nickte. Es schien ihm fast unlieb, daß er keinen Trotz zu brechen haben sollte. Meinte er, der arme Junge denke trotzige Gedanken, wenn er sie auch nicht ausspreche und wollte er auch den Trotz der Gedanken brechen? „Heut noch schnürst du deinen Ranzen, hörst du?“ fuhr er ihn an.

Apollonius sagte: „Ja, Vater.“

„Morgen mit Sonnenaufgang machst du dich auf die Reise.“ Nachdem er so eine trotzige Antwort fast erzwingen zu wollen geschienen, mochte er seinen Zorn bereuen. Er machte eine Bewegung. Apollonius ging gehorsam. Der alte Herr folgte ihm und kam einigemal auf das Zimmer der Brüder, um mit milderem Grimme den Einpackenden an mancherlei zu erinnern, was er nicht vergessen solle.

Und vom Georgenturme tönte eben der letzte von vier Glockenschlägen, als sich die Tür des Hauses mit den grünen Fensterladen auftat und unser junger Wanderer heraustrat, von dem Bruder begleitet. An derselben Stelle, von der er jetzt auf die unter ihm liegende Stadt herabsah, hatte der Bruder Abschied von ihm genommen und er ihm lange, lange nachgesehen. „Vielleicht gewinn’ ich dir sie doch,“ hatte der Bruder gesagt, „und dann schreib’ ich dir’s sogleich. Und ist’s mit der nichts, so ist sie nicht die einzige auf der Welt. Du bist ein Kerl, ich kann dir’s wohl sagen, so hübsch wie einer, und legst du nur dein blödes Wesen ab, kann dir’s bei keiner fehlen. Es ist einmal so, die Mädel können nicht um uns werben und ich möchte die nicht einmal, die sich mir von selbst an den Hals würfe. Und was soll ein rasches Mädel mit einem Träumer anfangen? Der Vetter in Köln soll ein paar schöne Töchter haben. Und nun leb’ wohl. Deinen Brief besorg’ ich noch heut’.“

Damit war der Bruder von ihm geschieden.

„Ja,“ sagte Apollonius bei sich, als er ihm nachsah. „Er hat recht. Nicht wegen der Töchter vom Vetter oder sonst einer andern, und wär’ sie noch so hübsch. Wär’ ich anders gewesen, jetzt müßt’ ich vielleicht nicht in die Fremde. War ich’s, dem sie die Blume hingelegt hat am Pfingstschießen? Hat sie mir begegnen wollen damals und früher? wer weiß, wie schwer’s ihr geworden ist. Und wie sie das alles umsonst getan, hat sie sich nicht vor sich selber schämen müssen? O, sie hat recht, wenn sie nichts mehr von mir wissen will. Ich muß anders werden.“

Und dieser Entschluß war keine taube Blüte gewesen. Das Haus seines Vetters in Köln zeigte sich keiner Art von Träumerei förderlich. Er fand ein ganz anderes Zusammenleben als daheim. Der alte Vetter war so lebenslustig als das jüngste Glied der Familie. Da war keine Vereinsamung möglich. Ein aufgeweckter Sinn für das Lächerliche ließ keine Art von Absonderlichkeit aufkommen. Jeder mußte auf seiner Hut sein; keiner konnte sich gehen lassen. Apollonius hätte ein anderer werden müssen und wenn er nicht wollte. Auch im Geschäfte ging es anders her als daheim. Der alte Herr im blauen Rock gab seine Befehle, wie der Gott der Hebräer aus Wolken und mit der Stimme des Donners, er hätte seinem Ansehen etwas zu vergeben geglaubt durch Aussprechen seiner Gründe, es gab kein Warum, und seine Söhne wagten nicht, nach Warum zu fragen. Und selbst das Verkehrte mußte durchgeführt werden, war der Befehl einmal ausgesprochen. Über Dinge, die das Geschäft nicht betrafen, redete er mit den Söhnen gar nicht. Dagegen war es des Vetters Weise, ehe er selbst seine Ansicht über einen Punkt des Geschäfts aussprach, seine Gehilfen um ihre Meinung zu fragen. Es war dann nicht genug an der Meinung, er wollte auch die Gründe wissen. Dann machte er Einwürfe; war ihre Meinung die richtige, mußten sie dieselbe siegreich durchkämpfen; irrten sie, nötigte er sie, durch eigenes Denken auf das Rechte zu kommen. So erzog er sich Helfer, denen er manches überlassen konnte, die nicht um jede Kleinigkeit ihn fragen mußten. Und so hielt er es auch mit andern Dingen. Es waren wenig Verhältnisse des bürgerlichen Lebens, die er nicht nach seiner Weise mit seiner Familie — und Apollonius gehörte dazu — durchsprach. Indem er zunächst nur darauf auszugehen schien, das Urteil der jungen Leute zu bilden, gab er ihnen einen Reichtum von Lebensregeln und Grundsätzen, die um so mehr Frucht versprachen, da die jungen Leute sie hatten selbst finden müssen. Woran der Vetter bei seinem Verwandten nicht tastete, das war dessen Gewissenhaftigkeit, Eigensinn in der Arbeit und Sauberkeit des Leibes und der Seele. Doch ließ er es nicht an Winken und Beispielen fehlen, wie auch diese Tugenden an Übermaß erkranken könnten.

Apollonius erkannte deutlich, daß sein Glück ihn zu dem Vetter geführt. Er verlor das träumerische Wesen immer mehr; bald konnte der Vetter die schwierigste Arbeitsaufgabe in des Jünglings Hände legen, und er vollendete jede ohne die Hilfe fremden Rates zu solcher Zufriedenheit des Vetters, daß dieser sich gestehen mußte, er selbst würde die Sache nicht umsichtiger begonnen, nicht energischer betrieben, nicht schneller und glücklicher beendet haben. Bald konnte der Jüngling sich ein Urteil bilden über die Art, wie sie daheim die Geschäfte geführt hatten. Mußte er sich sagen, daß sie nicht die zweckmäßigste gewesen, ja daß manches, was der alte Herr angeordnet hatte, verkehrt genannt werden mußte, dann warf er sich wohl seinen unkindlichen Sinn bitter vor, strengte sich an, das Tun des Vaters bei sich zu rechtfertigen, und zwang sich, war ihm das unmöglich gewesen, zu dem Gedanken, der alte Herr habe seine guten Gründe gehabt und er selbst sei nur zu beschränkt, um sie zu erraten.

Es kamen Briefe vom Bruder. Im ersten schrieb dieser, er sei nun so weit über das Mädchen klar, daß ihre Härte gegen Apollonius von einer andern Neigung des Mädchens herrühre, deren Gegenstand zu nennen sie nicht zu bewegen sei. Aus dem nächsten, der kaum von dem Mädchen sprach, las Apollonius ein Mitleid mit ihm heraus, dessen Grund er nicht zu finden wußte. Der dritte gab diesen Grund nur zu deutlich an. Der Bruder selbst war der Gegenstand der verschwiegenen Neigung des Mädchens gewesen. Sie hatte ihm mancherlei Zeichen davon gegeben, nachdem er nach des Vaters Willen seiner ersten Geliebten entsagt. Er hatte nichts davon geahnt, und als er nun als Werber für den Bruder aufgetreten, hatte Scham und Überzeugung, er selbst liebe sie nicht, ihren Mund verschlossen.

Nun begriff Apollonius unter Schmerzen, daß er sich geirrt, als er gemeint, jene stummen Zeichen gälten ihm. Er wunderte sich, daß er seinen Irrtum nicht damals schon eingesehen. War nicht sein Bruder ihr so nah, als er, da sie die Blume hinlegte, die der Unrechte fand? Und wenn sie ihm so absichtlich unabsichtlich allein begegnete — ja, wenn er sich die Augenblicke, die Eigentümer seiner Träume, vergegenwärtigte — sie hatte seinen Bruder gesucht, darum war sie erschrocken, ihm zu begegnen, darum floh sie jedesmal, wenn sie ihn erkannte, wenn sie den fand, den sie nicht suchte. Mit ihm sprach sie nicht; mit dem Bruder konnte sie Viertelstunden lang scherzen.

Diese Gedanken bezeichneten Stunden, Tage, Wochen tiefinnersten Schmerzes; aber das Vertrauen des Vetters, das durch Bewährung vergolten werden mußte, die heilende Wirkung emsigen und bedachten Schaffens, die Männlichkeit, zu der sein Wesen durch beides schon gereift war, bewährten sich in dem Kampfe und gingen noch gekräftigter daraus hervor.

Ein späterer Brief, den er vom Bruder erhielt, meldete ihm, der alte Walther, der des Mädchens Neigung entdeckt und der alte Herr im blauen Rocke waren übereingekommen, der Bruder solle das Mädchen heiraten. Des alten Herrn Soll war ein Muß, das wußte Apollonius so gut als der Bruder. Des Mädchens Neigung hatte den Bruder gerührt; sie war schön und brav; sollte er sich dem Willen des Vaters entgegensetzen um Apollonius willen, um einer Liebe willen, die ohne Hoffnung war? Der Zustimmung Apollonius im voraus gewiß, hatte er sich in die Schickung des Himmels ergeben.

Die ganze erste Hälfte des folgenden Briefes, in welchem er seine Heirat meldete, klang die fromme Stimmung nach. Nach vielen herzlichen Trostesworten kam die Entschuldigung oder vielmehr Rechtfertigung, warum der Bruder zwischen diesem und dem vorigen Briefe zwei Jahre lang nicht geschrieben. Darauf eine Beschreibung seines häuslichen Glückes; ein Mädchen und einen Knaben hatte ihm sein junges Weib geboren, das noch mit der ganzen Glut ihrer Mädchenliebe an ihm hing. Der Vater war unterdes von einem Augenübel befallen und immer unfähiger geworden, das Geschäft nach seiner souveränen Weise allein zu leiten. Das hatte ihn noch immer wunderlicher gemacht. Wenn er eine Zeitlang die Zügel ganz den Händen des Sohnes überlassen, dann hatte ihn das alte Bedürfnis zu herrschen, durch die Langeweile der gezwungenen Muße noch geschärft, sich wieder aufraffen lassen. Nun kannte er die Sache, um die es sich eben handelte (und an die er sich bisher nichts gekehrt) nur unzureichend; und wenn er sie kannte, so war ihm darum zu tun, seinen Willen als den herrschenden durchzusetzen. Und schon deshalb verwarf er den Plan, nach dem der Sohn bisher gehandelt. Was bereits geschehen, Arbeit und Auslage waren verloren. Dabei mußte er doch wieder den Sohn zu Hilfe nehmen und die beste Darstellung des Verhaltes ersetzte dem alten Herrn den Mangel der eigenen Anschauung nicht. Zuletzt mußte er einsehen, daß die Sache auf seinem Wege nicht ging. Geld, Zeit und Arbeitskraft war vergeudet und, was ihn noch tiefer traf, er hatte sich bloßgegeben. Nach einigen dergestalt mißlungenen Versuchen, die Zügel als blinder Fuhrmann wieder an sich zu reißen, hatte er sich von den Geschäften zurückgezogen. Bloß als beratender Helfer sich einem andern unterzuordnen und gar dem eigenen Sohne, der bis vor kurzem noch der ungefragte und willenlose Vollzieher seiner Befehle gewesen, das war dem alten Herrn unmöglich. Im Gärtchen fand er Beschäftigung; er konnte sich neue machen, wenn ihm nicht genügte, was die Pflege des Gärtchens bis jetzt seinen Besorgern von selbst abgefordert. Er konnte das Alte entfernen, Neues ersinnen und wieder Neuerem Platz machen lassen, und er tat es. Unumschränkt herrschend in dem kleinen grünen Reiche, in dem von nun an kein Warum mehr laut werden durfte, wo neben dem Gesetze der Natur nur noch ein einziges waltete, sein Wille, vergaß oder schien er zu vergessen, daß er früher einen mächtigeren Zepter geführt.

Mehr aber als von dem Geschäfte und dem wunderlichen alten Herrn schrieb der Bruder in seinen folgenden Briefen von den Festlichkeiten der Schützengesellschaft der Vaterstadt und einem Bürgervereine, der zusammengetreten war, sein Ergötzen von dem der niedriger stehenden Schichten der Bevölkerung abzusondern. Aus allen den Beschreibungen von Vogel- und Scheibenschießen, Konzerten und Bällen, als deren Mittelpunkt er und seine junge Frau dastanden, lachte die höchste Befriedigung der Eitelkeit des Briefstellers. Nur in einer Nachschrift war in dem letzten Briefe des ernsteren Umstandes leicht Erwähnung getan, die Stadt wolle eine Reparatur des Turm- und Kirchendaches zu Sankt Georg vornehmen lassen und habe ihn mit Ausführung derselben betraut. Der im blauen Rocke dringe in ihn, Apollonius aufzufordern, in die Vaterstadt und das Geschäft zurückzukehren. Der Bruder war der Meinung, Apollonius werde die ihm liebgewordenen Verhältnisse in Köln nicht um einer so geringfügigen Ursache willen verlassen mögen. Die Reparatur werde mit den vorhandenen Arbeitskräften in kurzer Zeit zu vollenden sein. Der schadhaften Stellen an Turm- und Kirchendach seien nur wenige. Überdies sehe er auch ab von dem Widerwillen seiner Frau gegen Apollonius, den er seither so vergebens bekämpft, würde es diesem eine unnütze Quälerei sein, alles das sich wieder aufzufrischen, was er froh sein müsse, vergessen zu haben. Er werde leicht einen Vorwand finden, dem Gehorsam gegen einen Befehl, den nur Wunderlichkeit eingegeben, auszuweichen. Den Schluß des Briefes machte eine neckende Anspielung auf ein Verhältnis unseres Helden mit der jüngsten Tochter des Vetters, von dem die Vaterstadt voll sei. Der Bruder ließ sich ihr als seiner künftigen Schwägerin empfehlen.

Wenn auch ein solches Verhältnis nicht bestand, Apollonius konnte sich sagen, es lag nur an ihm, es in das Leben zu rufen. Der Vetter hatte schon manchen Wink fallen lassen, der dahin zielte; und das Mädchen, von dem die Rede war, hätte sich nicht gesträubt. Unser Apollonius war ein Bursche geworden, den so leicht keine ausgeschlagen hätte, deren Herz und Hand noch zu ihrer Verfügung stand. Die Gewohnheit, nach seinem eigenen Ermessen zu handeln und über die Tätigkeit einer Anzahl tüchtiger Arbeiter selbständig zu verfügen, hatte seinem Äußern Haltung, seinem Benehmen Sicherheit gegeben. Und was von seiner frühern Schüchternheit gegen Frauen und der Neigung, sich träumend in sich selbst zu versenken, noch übrig geblieben war, erhöhte noch die sichere Männlichkeit, deren Ausdruck es milderte.

Ja, er wußte, daß er des Vetters Schwiegersohn werden konnte, wenn er wollte. Das Mädchen war hübsch, brav und ihm zugetan wie eine Schwester. Aber nur als eine Schwester sah er sie an; es war ihm nie der Wunsch gekommen, sie möchte ihm mehr sein. Die Neigung zu Christianen glaubte er besiegt zu haben; er wußte nicht, daß doch nur sie es war, die zwischen ihm und des Vetters Tochter stand und zwischen ihm und jeder andern gestanden hätte. Als er erfuhr, Christiane liebte seinen Bruder, hatte er die kleine Blechkapsel mit der Blume von der Brust genommen, wo er sie seit jenem Abende trug, da er sie irrend als für ihn hingelegt aufgehoben. Als Christiane seines Bruders Weib geworden war, packte er die Kapsel mit der Blume ein und schickte sie dem Bruder. Wegwerfen konnte er nicht, was ihm einmal teuer gewesen, aber besitzen durfte er die Blume nicht mehr. Besitzen durfte sie nur der, für den sie bestimmt gewesen, dem die Hand gehörte, die sie gegeben hatte.

Der Vater rief ihn zurück; er mußte gehorchen. Aber es war mehr als der bloße Gehorsam in ihm lebendig. Er ging nicht nur; er ging gern. Des Vaters Wort war ihm mehr Erlaubnis als Befehl. Wenn die Frühlingssonne in ein Gemach dringt, das den Winter über unbewohnt und verschlossen stand, dann sieht man, es war schlafendes Leben, was wie vertrocknete Leichen auf der Diele lag. Nun regt es sich und dehnt sich und wird zur summenden Wolke, und braust jubelnd hinein in den goldenen Strahl. Nicht der Vater allein, jedes Haus der Vaterstadt, jeder Hügel, jeder Garten darum, jeder darin rief ihn. Der Bruder, die Schwester — diesen Namen gab er Christianen — riefen ihn. Er fühlte sich sicher, daß es nur die Schwester war, die ihn zu ihr zog. Doch sie rief ihn ja nicht. Sie trug einen Widerwillen gegen ihn, hatte ihm der Bruder geschrieben; einen Widerwillen, so stark, daß sechs Jahre lang der Bruder vergeblich gegen ihn gekämpft. Es war ihm, als müsse er schon deswegen heim, damit er ihr zeigte, er verdiente ihren Widerwillen nicht, er sei wert, ihr Bruder zu sein. Das schrieb er dem Bruder in dem Briefe, der seinen Gehorsam meldete und den Tag angab, an dem der Bruder ihn erwarten sollte. Er konnte ihn versichern, daß die Erinnerungen an ehemals ihn nicht quälen würden, daß die Sorge des Bruders unbegründet sei.

So war es gekommen, daß der Gedanke an sie keine von den alten Hoffnungen erweckte. Als er von der Höhe herabsah, fragte er sich: wird mir’s gelingen, ihr Bruder zu werden, die mir jetzt eine Schwester ist?

Noch eine Weile stand er und sah hinab. Aber seine Haltung hatte sich verändert und sein Blick war ein andrer geworden. In Gedanken hatte ich die letzten sechs Jahre noch einmal durchlebt und war noch einmal aus einem blöden, träumerischen Knaben zum Manne geworden. Als sein Blick wieder auf den Turm und die Kirche zu Sankt Georg fiel, hob sich die Hand nicht wie vorhin unwillkürlich, wie um eine unsichtbar ihm hingereichte zu drücken. Er schalt sich über sein kindisches Gaffen. Er mußte sobald als möglich die Dinge in der Nähe sehen, um sich ein Urteil zu bilden, was zu tun sei. Die Liebe zur Heimat war noch so stark in ihm als je, aber es war nicht mehr die des Knaben, dem die Heimat eine Mutter ist, die ihn hätschelnd in die Arme nimmt; es war die Liebe des Mannes. Die Heimat war ihm ein Weib, ein Kind, für das es zu schaffen ihn trieb.

Wer heute in das Haus hineinsehen konnte mit den grünen Fensterladen, etwa eine Stunde vor Mittag, der merkte wohl, daß die Gedanken seiner Bewohner nicht im gewöhnlichen alltäglichen Geleise gingen. Man konnte es sehen an der Art, wie die Leute aufstanden und wie sie sich setzten, wie sie die Türen öffneten und schlossen, wie sie Dinge anfaßten und wieder wegstellten, mit denen sie weiter nichts taten, als sie nehmen und wieder hinstellen, und offenbar auch weiter nichts tun wollten. Wer sich besinnt, in welcher Gemütslage er am öftesten die Uhr aus der Tasche zog, und noch ehe er sie wieder in die Tasche versenkt, schon vergessen hatte, welche Zeit es sei, und sie wieder hervorholte, und da er nicht wußte, warum er das getan, sie an das Ohr hielt, und ohne gehört zu haben, ob sie noch ging oder nicht, den Uhrschlüssel suchte und sie aufzog, vielleicht zum dritten Male in Zeit von einer Stunde: der wird, falls er sich noch besinnen kann auf das, was er schon damals nicht wußte, als er es tat, erraten können, was die Leute zu aller der zwecklosen Tätigkeit verleitet. Auch der junge Herr, der eben zum sechsten Male seit einer Stunde seine Uhr aufziehen will, ist so wenig mit dem Bewußtsein bei diesem Geschäft, daß er es in der nächsten Viertelstunde zum siebenten Male versuchen wird. Dann setzt er seine wohlgenährte, kurze Gestalt auf den Stuhl am Fenster und ist ungewiß, ob er hinaus auf die Straße sieht, oder ob er bei den Gedanken ist, die in derselben zwecklosen Unruhe, die sein Äußeres zeigt, wie Wolkenschatten an seinem Bewußtsein vorbeiflattern. Er sitzt in schwarzer Sonntagskleidung einer jungen Frau gegenüber. Er hätte Zeit genug, zu sehen, wie schön sie ist, wie anmutig ihr das zerstreute Wesen ansteht, — und es kleidet sie weit besser, als ihn. Zuweilen scheint er es auch zu sehen, aber dann ist es, als wäre es ihm keine Freude. Dann werden die Gedankenschatten auf seinem Gesichte tiefer und flattern nicht mehr so schnell darüber hin. Er betrachtet die schönen Züge der jungen Frau genauer, ja es ist, als ob er sie belauere, als ob er sich sorgenvoll frage, ob sie den Ausdruck von Widerwillen, der über ihnen hängt, behalten werde, bis — und klingt dann zufällig ein stärkerer Tritt von der Straße herein an sein Ohr, dann schrickt er auf, aber er vermeidet ihre schönen, offenen Augen, die sie, vom Klange des Tritts geweckt, nach ihm hin aufschlagen kann.

Im Gärtchen kann der alte Valentin einem ebenso alten Herrn im blauen Rock nichts recht machen. Er ist zu aufgeregt und horcht und sieht viel durch den Zaun nach der Straße, darüber tut er bald zu wenig, bald zu viel; und der alte Herr schilt manchmal, scheint es auch nur, um seine Bewegung zu verbergen. Die Hände zittern merklich, mit denen er untersucht, ob die Buchsbaumeinfassung der kleinen Beete auch so eigensinnig gleichmäßig geschoren ist, wie er sie geschoren haben würde, besäße er noch das scharfe Auge von ehedem. Der alte Valentin müßte eine Träne von den hohlen Backen wischen, wie es so oft geschieht, über die Hilflosigkeit des alten Herrn und tausend Vergleiche zwischen sonst und jetzt, die ihm der Anblick derselben herbeiruft; aber seine Augen und seine Gedanken sind auf der Straße vor dem Zaun.

Hinten am Ende des Ganges neben der Tür des Schuppens sitzt auf einem Haufen Schieferplatten ein ungemütlicher Gesell in Hemdärmeln. Der Ausdruck seines Gesichts wechselt ohne sichtbaren äußeren Anlaß zwischen widerwärtiger Zutulichkeit und tückischem Trotz. Er kramt, scheint es, unter seinen Gesichtern, wie ein Mädchen in ihrem Schmuck. Er hält beide bereit, um das rechte gleich bei der Hand zu haben. Er weiß noch nicht, welches er brauchen wird.

Vorn durch den Spalt der wenig geöffneten Haustüre lauscht das Dienstmädchen. Aber keine ihrer Bekannten geht vorbei. Bald wird sie auf einen Vorwand sinnen, die erste beste vorüberwandelnde Gestalt anzuhalten, nur um wie gelegentlich anzubringen, das Haus erwarte heute seinen jüngeren Sohn aus der Fremde zurück. Einstweilen sagt sie es dem alten Hunde, der, bemüht, die verschiedenen Gruppen durch sein Ab- und Zugehen in Verbindung zu erhalten, eben bei ihr angekommen ist. Und sogleich wendet er sich nach dem Hofe zurück, wie um weiter zu sagen, was er vernommen. Der alte Hund ist von der Unruhe der Menschen angesteckt. Ist doch jetzt die Stunde, die er an andern Tagen vor seiner Hütte schlafend verbringt.

Die alte Gewohnheit scheint ihn zu mahnen, als er an seiner Hütte vorbeilaufen will. Er legt sich daneben, aber er schließt die Augen nicht; er scheint in tiefe Gedanken versunken. Denkt er sich die weite Erde mit ihren Bergen und Tälern und Flüssen, mit ihren Städten und Dörfern? Und von Ort zu Orte Straßen und auf jeder Straße Wanderer, fortziehende und heimkehrende?

Wer ein scharfes Auge hätte, die Herzensfäden alle zu sehen, die sich spinnen die Straßen entlang über Hügel und Tal, dunkle und helle, je nachdem Hoffnung oder Entsagung an der Spule saß, ein traumhaftes Gewebe! Manche reißen, helle dunkeln, dunkle werden hell; manche bleiben ausgespannt, so lang die Herzen leben, aus denen sie gesponnen sind; manche ziehen mit unentrinnbarer Gewalt zurück. Dann eilt des Wanderers Seele vor ihm her und pocht schon an des Vaterhauses Tür und liegt an warmen Herzen, an Wangen von Freudentränen feucht, in Armen, die ihn drücken und umfangen und ihn nicht lassen wollen, während sein Fuß noch weit davon auf fremdem Boden schreitet. Und steht er auf der Flur des Vaterhauses, wie anders dann, wie anders oft ist sein Empfang, als er geträumt! Wie anders sind die Menschen geworden! In einer Minute sagt er zweimal: sie sind’s, und zweimal: sie sind’s nicht. Dann sucht er die altbekannten lieben Stellen, die Häuser, den Fluß, die Berge, die das Heimatstal umgürten; die müssen doch die alten geblieben sein. Aber auch sie sind anders geworden. Oft sind es die Dinge, die Menschen, oft nur das Auge, das sie wiedersieht. Die Zeit malt anders, als die Erinnerung. Die Erinnerung glättet die alten Falten, die Zeit malt neue dazu. Und die, mit denen er in der Erinnerung immer zusammen war, in der Wirklichkeit muß er sich erst wieder an sie gewöhnen.

Ob Apollonius das dachte, als er immer etwas vergebens erwartete und nicht wußte, daß es der Bruder war, der ihm entgegenkommen sollte? Ob der Bruder fühlte, Apollonius müsse nach ihm aussehen, als er so schnell von seinem Stuhle aufstand? Er hatte schon die Türklinke in der Hand. Er ließ sie fahren. Fiel ihm ein, er könne ihn verfehlen, und blieb, weil er Frau und Bruder die Peinlichkeit des Augenblicks ersparen wollte, in dem sie einander allein gegenüberstehen müßten? Sie mit dem Widerwillen und er mit dem Bewußtsein jenes Widerwillens. Jetzt stieg die alte Gestalt des Geschiedenen vor dem Bruder auf und es war, als befreite sie ihn von schweren Sorgen. Es war die Wendung, mit der er sich sonst von dem Gegenwärtigen abwandte, und dabei aussah, als sagte er zu sich: „der Träumer“! und eine rasche Bewegung machte, wie um recht zu fühlen, welch’ ein andrer er sei, wie besser er sich auf das Leben verstehe und die Art, „die lange Haare hat und Schürzen trägt“. Er musterte mit einem beruhigten Blick in den Spiegel seine gedrungene Gestalt, sein volles, rotes Gesicht, das tiefer in den Schultern stak, als er meinte, wenigstens nicht tiefer, als er für schön hielt; er steckte die Hände in die Beinkleidertaschen und klapperte mit dem Gelde darin. Er besann sich, schon dem Gesellen am Schuppen gesagt zu haben: „Es bleibt beim alten in der Arbeit. Du nimmst von niemand Befehle als von mir. Ich bin Herr hier“. Und der hatte so eigen Zweideutig gelacht, als sagte er ein lautes Ja zu dem Redenden, und zu sich: „ich lass’ dich so reden, weil ich es bin“. Fritz Nettenmair dachte: „lange wird er nicht bleiben, dafür will ich schon tun“. Und über der Bewegung, die wiederum sagte: „ich bin ein Kerl, der das Leben versteht,“ fiel ihm der Ball ein, an dem er das heute abend noch viel genugtuender empfinden wird, weil er es in allen Augen lesen kann, was er ist, und kein andrer so außer ihm.

Seine junge Frau scheint ähnliches zu denken. Auch sie sieht in den Spiegel; ihre Blicke begegnen sich darin. Die Ehe soll die Gatten sich ähnlich machen. Hier traf die Bemerkung. Das Zusammenleben hatte hier zwei Gesichter sich ähnlich gemacht, die unter andern Umständen sich vielleicht ebenso unähnlich sehen würden. Und es hatte eigentlich nicht beide einander ähnlich gemacht, sondern nur eins davon dem andern. Die übereinstimmenden Züge, das konnte ein scharfes Auge sehen, waren nur ihm eigen; er hatte nur gegeben, aber nicht empfangen. Und doch wäre es umgekehrt besser gewesen für Beide, wenn er es auch nicht eingestehen würde und sie es nicht fühlte, wenigstens in diesem Augenblicke nicht. Vielleicht auch morgen und übermorgen noch nicht. Wieviel Zeit mag nötig sein, wieviel Schmerzen wird sie zu Hilfe nehmen müssen, von einem ursprünglich so schönen Menschenbilde abzuwaschen, womit die Gewohnheit von Jahren es beschmutzt!

Die Tür flog auf, das hochgerötete Antlitz des Dienstmädchens erschien in ihr. „Er kommt!“ Wer in der Straße zufällig am Fenster steht, schaut mit Wohlgefallen auf die frische, schlanke, männliche Gestalt herab, die daher kommt, den Tornister auf dem Rücken, den Stock unter dem Arm. Denn er hat keine Hand frei. An der rechten führt er ein Mädchen, zwei kleinere Knaben halten sich zugleich an seiner linken fest; ein Umstand, der das Fortkommen nicht erleichtert. Die Nachbarn, die wußten, wer erwartet wurde, füllen Fenster und Türen. Er hat nun nicht bloß den unermüdlich auf ihn einredenden Kindern, er hat auch andern zu antworten. Den Alten muß er auf Grüße und Scherzreden erwidern, Schulkameraden zuwinken, vor errötenden Mädchengesichtern sich verneigen. Den Hut kann er nicht abziehen; die Kinder geben seine Hände nicht frei. Aber die Grüßenden verlangen es auch nicht; sie sehen, wie unmöglich es ihm ist. Und wo er vorübergegangen, da sagt ein Winken hinter ihm her: „er ist noch der alte, hübsche, bescheidene Junge,“ und ein gehobener Finger setzt hinzu: „aber er ist kein Junge mehr; er ist ein Mann geworden, und was für einer!“ Ist das Fenster geschlossen, wird alles zu seinem Lobe laut, nur die Mädchen nicht, die reif genug waren, sein Neigen mit unwillkürlichem Erröten zu erwidern; die sind stiller als sonst, und die Sonne, die heut so viel heller scheint als an andern Tagen, bringt die seltsamsten Wirkungen auf sie hervor. Zunächst einen eignen Drang der Füße, in der Richtung nach den Fenstern sich zu bewegen; dann ein ebenso wunderbar plötzliches Wiedererwachen längst entschlafener Freundschaften, deren Gegenstände in der Nähe des Nettenmairschen Hauses wohnen, und die man besuchen muß; endlich merkwürdig oft wiederkehrenden Andrang des Blutes nach dem Kopfe, den man für ein Erröten angesehen hätte, war nur irgendein Grund dazu vorhanden.

Ob die Veränderung, die mit unserm Wanderer in der Fremde vorgegangen, seinen Bruder ebenso erfreuen wird, als die Nachbarn?

Er ist an der Tür des Vaterhauses angekommen. Vergeblich hat er an den Fenstern nach einem bekannten Antlitz gesucht. Jetzt kommt ein untersetzter Herr im schwarzen Frack herausgestürzt. So hastig kommt er gestürzt, so wild umschlingt er ihn, so fest drückt er ihn an seine weiße Weste, so nahe drängt er Wange gegen Wange, so lange läßt er sie da ruhen, daß man die Wahl hat, zu glauben, er liebt den Bruder außerordentlich, oder — er will sich nicht gern in die Augen sehen lassen von ihm. Aber er muß ihn doch endlich einmal aus den Armen lassen; er nimmt ihn unter den rechten und zieht ihn in die Türe.

„Schön, daß du kommst! herrlich, daß du kommst! Es war eigentlich nicht nötig — ein Einfall von dem im blauen Rock, und der hat nichts mehr zu befehlen im Geschäft. Aber es ist wirklich schön von dir; es tut mir nur leid, daß du deiner Braut die Augen rot machst.“ Deiner Braut, das sprach er so deutlich und mit so erhöhter Stimme, daß man es in der Wohnstube vernehmen und verstehen konnte.

Der Ankömmling suchte mit feuchten Augen in des Bruders Angesicht, wie um Zug für Zug durchzugehen, ob auch alles noch darin sei, was ihm so lieb und teuer gewesen. Der Bruder tat nichts dazu, ihm das Geschäft zu erleichtern. Was ihn auch hindern mochte; er sah nur, was sich zwischen Apollonius Kinn und Fußspitzen befand. Er hatte vielleicht gedacht, sich mit der alten Wendung auf den Fersen an die Spitze des Zuges zu stellen. Aber nach dem wenigen, das er gesehen, paßte „der Träumer“ nicht mehr, und die Wendung unterblieb.

„Der Vater hat es haben wollen,“ sagte der Ankömmling unbefangen. „Und was du da von einer Braut sagst —“

Der Bruder unterbrach ihn; er lachte laut in seiner alten Weise, so daß man, sprach Apollonius auch weiter, ihn nicht mehr verstanden hätte. „Schon gut! Schon gut! Noch einmal, es ist prächtig, daß du uns besuchst, und vierzehn Tage wenigstens wirst du festgehalten, magst du wollen oder nicht. Kehr’ dich nicht an die,“ setzte er leiser hinzu, und zeigte mit der Rechten durch die Türe, die er eben mit der Linken öffnete.

Die junge Frau stand mit dem Rücken gegen die Tür an einem Schrank, in welchem sie kramte. Verlegen und nicht eben freundlich wandte sie sich, und nur nach dem Manne. Noch sah der Schwager nichts als einen Teil ihrer rechten Wange und eine brennende Röte darauf. Was man sonst an ihrem Benehmen auszusetzen fände, es zeigte sich darin eine unverkennbare Ehrlichkeit, ein Unvermögen, sich anders zu geben, als sie war. Sie stand da, als mache sie sich gefaßt, eine Beleidigung hören zu müssen. Der Ankömmling ging auf sie zu und ergriff ihre Hand, die sie ihm erst schien entziehen zu wollen und dann regungslos in der seinen liegen ließ. Er freute sich, seine werte Schwägerin zu begrüßen. Er bat ihr ab, daß er durch sein Kommen sie erzürne, und hoffte, durch redliches Bemühen den unverkennbaren Widerwillen zu besiegen, den sie gegen ihn trage …

In so schonende und artige Wendung er Bitte und Hoffnung kleidete, er sprach beide bloß in Gedanken aus. Daß alles so war, wie er es sich gedacht, und doch wieder so ganz anders, nahm ihm Unbefangenheit und Mut.

Der Bruder machte der peinlichen Pause — denn seine Frau antwortete mit keinem Laute — ein willkommenes Ende. Er zeigte auf die Kinder. Sie drängten sich noch immer, unbeirrt von allem, was die Erwachsenen bedrängte und sie nicht bemerkten und verstanden, um den neuen Onkel; und dieser war froh über den Anlaß, sich zu ihnen herabzubeugen und tausenderlei Fragen beantworten zu müssen.

„Die Brut ist aufdringlich,“ sagte der Bruder. Er zeigte auf die Kinder, aber er sah verstohlen nach der Frau. „Bei alledem wundert’s mich, wie ihr bekannt geworden seid. Und so schnell vertraut,“ fügte er hinzu. Er mochte in Gedanken seine letzte Bemerkung weiterspinnen: „es scheint, du verstehst schnell vertraut zu werden und zu machen.“ Ein Schatten wie von Besorgnis legte sich über sein rotes Gesicht. Aber den Kindern galt diese Besorgnis nicht; er hätte sonst dabei nach den Kindern gesehen und nicht nach seiner Frau.

Der Ankömmling sprach immer eifriger mit den Kindern. Er hatte die Frage überhört, oder er wollte vor der zürnenden Frau nicht merken lassen, wessen Bild er so lebendig in sich trage. Die Ähnlichkeit mit der Mutter hatte ihn die Kleinen, die ihm zufällig begegnet, als seines Bruders Kinder erkennen lassen. Die Frage aber, wie sie so schnell mit ihm vertraut werden konnten, hätte man an den alten Valentin tun müssen. War er es doch gewesen, der ihnen immer von dem Onkel erzählt, der bald zu ihnen komme. Vielleicht nur, um mit jemand von dem sprechen zu können, von dem er so gern sprach. Der Bruder und die Schwägerin wichen solchen Gesprächen aus, und der alte Herr machte sich nicht so gemein mit dem alten Gesellen, über Dinge mit ihm zu sprechen, die ihm den Vorwand bieten konnten, in irgendeine Art Vertraulichkeit gegen ihn zu verfallen. Der alte Valentin hätte auch sagen können, die Kinder waren nicht zufällig dem Onkel begegnet. Sie waren gegangen, um ihn zu finden. Der alte Valentin hatte daran gedacht, wie tausend Heimkehrenden die harrende Liebe entgegeneilt; es hatte ihm weh getan, daß nur seinem Liebling kein Gruß entgegenkäme, ehe er pochte an des Vaters Tür.

Apollonius verstummte plötzlich. Er erschrak, daß die Verlegenheit ihn des Vaters vergessen gemacht. Der Bruder verstand seine Bewegung und sagte erleichtert: „er ist im Gärtchen“. Apollonius sprang auf und eilte hinaus.

Da unter seinen Beeten kauerte die Gestalt des alten Herrn. Er folgte der Schere des alten Valentin, der auf den Knien vor ihm herrutschte, noch immer mit den prüfenden Händen. Er fand manche Ungleichheit, die der Geselle sofort entfernen mußte. Ein Wunder war es nicht. Der alte Valentin dachte jede Minute zweimal: jetzt kommt er! und wenn er so dachte, fuhr die Schere quer in den Buchsbaum hinein. Und der alte Herr würde noch anders gebrummt haben, hätte nicht derselbe Gedanke die Hand unsicher gemacht, die nun sein Auge war.

Apollonius stand vor dem Vater und konnte vor Schmerz nicht sprechen. Er hatte lang gewußt, der Vater war blind, er hatte sich ihn oft in schmerzlichen Gedanken vorgemalt. Da war er gewesen wie sonst, nur mit einem Schirm vor den Augen. Er hatte sich ihn sitzend oder auf den alten Valentin sich lehnend gedacht, aber nie, wie er ihn jetzt sah, die hohe Gestalt hilflos wie ein Kind, die kauernde Stellung, die zitternd und ungewiß vor sich hingreifenden Hände. Nun wußte er erst, was blind sein heißt.

Valentin setzte die Schere ab und lachte oder weinte auf den Knien; man konnte nicht sagen, was er tat. Der alte Herr neigte erst wie horchend den Kopf auf die Seite, dann nahm er sich zusammen. Apollonius sah, der Vater empfand seine Blindheit als etwas, des er sich schämen müsse. Er sah, wie der alte Herr sich anstrengte, jede Bewegung zu vermeiden, die daran erinnern könnte, er sei blind. Er wußte nun erst, was bei dem alten Mann, den er so sehr liebte, blind sein hieß! Der alte Herr ahnte, daß der Ankömmling in seiner Nähe war. Aber wo? auf welcher Seite? Apollonius fühlte, der Vater empfand diese Ungewißheit mit Beschämung, und zwang die versagende Brust zu dem Rufe: „Vater! lieber Vater!“ Er stürzte neben dem alten Herrn in die Knie und wollte beide Arme um ihn schlagen. Der alte Herr machte eine Bewegung, die um Schonung zu bitten schien, obgleich sie nur den Jüngling von ihm abhalten sollte. Der schlug die zurückgewiesenen Arme um die eigene Brust, den Schmerz da festzuhalten, der, über die Lippen gestiegen, dem Vater verraten hätte, wie tief er dessen Elend empfand. Die gleiche Schonung ließ den alten Valentin die unwillkürliche Bewegung, dem alten Herrn sich aufrichten zu helfen, zu einem Griff nach der Schere machen, die zwischen ihm und diesem lag. Auch er wollte dem Ankömmling verbergen, was nicht zu verbergen war. So treu und tief hatte er sich in seinen alten Herrn hineingelebt.

Der alte Herr hatte sich erhoben und reichte dem Sohne die Hand, etwa als wäre dieser so viel Tage fortgewesen als er Jahre fortgewesen war. „Du wirst müde sein und hungrig! Ich leide etwas an den Augen, aber es hat nichts zu sagen. Wegen des Geschäftes rede mit dem Fritz. Ich hab’s aufgegeben. Ich will Ruhe haben. Aber das ist’s eigentlich nicht; junge Leute müssen auch einmal selbständig werden. Das gibt mehr Lust zum Geschäft.“

Er trat dem Sohn einen Schritt näher. Es war wie ein Kampf in ihm. Er wollte etwas sagen, das niemand hören sollte, als der Sohn. Aber er schwieg. Ein Gedankenschatten von Mißtrauen und Furcht, sich etwas zu vergeben, flog über sein steinernes Gesicht. Er winkte dem Sohn, zu gehen. Aber er selbst blieb regungslos stehen, bis sein scharfes Ohr die Tür der Wohnstube öffnen und schließen gehört. Dann ging er nach der Laube, immer voll Anstrengung und scheinbarer Sorglosigkeit. Drinnen stand er lang, mit dem Gesichte der grünen Hinterwand zugekehrt, und schien die Ranken von Teufelszwirn, die diese bildeten, angelegentlich zu mustern. Allerlei Gedanken zogen über seine Stirn. Es waren sorgenvolle, seltener von Hoffnung angeschimmert, als von Argwohn überdunkelt; und alle galten dem Geschäft und der Ehre des Hauses, um das er vor allen, selbst vor den Gliedern dieses Hauses, sich nicht im entferntesten zu kümmern den Anschein gab.

Warum er unterdrückt, was er dem Ankömmling sagen wollte? War es vom Geschäft oder von der Ehre des Hauses? Und wußte oder ahnte er, der anstatt seiner nun um beides zu sorgen hatte, stand an die Tür des Gärtchens gelehnt und konnte hören, was er mit dem Ankömmling sprach, und wenn er heimlich mit ihm sprach, wenigstens sehen, daß er dies tat? War es der Grund, warum er Apollonius hatte zurückrufen lassen aus der Fremde? Und schien ihm noch jetzt jedes Aussprechen eines Warum mit seinem Ansehen unverträglich?

Es war ein wunderlich Beisammensein drinnen in der Wohnstube am Mittagstisch. Der alte Herr saß, wie immer, allein auf seinem Stübchen. Auch die Kinder waren entfernt worden und kamen erst nach dem Essen wieder herein. Die junge Frau hielt sich mehr in der Küche oder sonst wo draußen auf; und saß sie einmal wenige Minuten lang am Tisch, so war sie stumm wie bei der Begrüßung; die grollende Wolke wich nicht von ihrer Stirn. Der Bruder war des Vaters Zustand gewohnt, der Apollonius noch mit erster Schärfe in das Herz schnitt; er erzählte nur von den Wunderlichkeiten desselben; der im blauen Rock wisse selbst nicht, was er wolle, und mache sich und allen im Hause ohne Not das Leben sauer. Begann Apollonius von dem Geschäft, von der bevorstehenden Reparatur des Kirchendachs von Sankt Georg, dann sprach der Bruder von Vergnügungen, mit denen er sich freue, dem Bruder seinen Aufenthalt bei ihm angenehmer zu machen, und gedachte dieses Aufenthalts stets als eines vorübergehenden Besuches. Sagte der ihm, er sei nicht gekommen, sich zu vergnügen, sondern zu arbeiten, dann lachte er wie über einen unvergleichlichen Witz, daß Apollonius helfen wolle, nichts zu tun, und zeigte, er verstehe Spaß, und wäre er auch noch so trocken vorgetragen. Dann, war seine Frau hinausgegangen, forschte er nach dem Verhältnis Apollonius zu der Tochter des Vetters und lachte dann wieder über den Bruder Spaßvogel, in dem man den alten Träumer gar nicht wiedererkenne.

Nach Tisch kamen die Kinder wieder herein und mit ihnen mehr Leben und Gemütlichkeit. Während Apollonius vor den alten Verhältnissen noch als vor neuen und fremden stand, hatte das neue zu den Kleinen schon die ganze Vertraulichkeit eines alten gewonnen. Den ganzen Nachmittag beschäftigte den Bruder und, wie es schien, auch die Schwägerin, nur der Ball. Der Bruder vergaß immer mehr, was ihm unbehaglich sein mochte, über dem Eindruck, den er als Hauptperson bei dem Feste auf den Ankömmling machen würde, und benutzte die Zeit bis zum Beginne desselben, ihm durch Erzählungen und hingeworfene Winke von Ehre und Aufmerksamkeit, die ihm bei solchen Gelegenheiten von den angesehensten Bürgern erwiesen werde, einen Vorgeschmack zu geben. Er wurde zusehends heiterer und schritt immer stolzer in der Stube hin und her. Das Knarren seiner wohlgewichsten Stiefel sagte einstweilen, ehe es die Ballgäste taten: „Ei, da ist er ja! da ist er ja!“ und wenn er dazwischen mit beiden Händen in den Hosentaschen mit Geld klapperte, klang es aus allen Saalecken: „Nun wird’s famos! Nun wird’s famos!“ Und dahin zwischen den Bewillkommnenden — aber schon ging er nicht mehr, er schwebte, er schwamm auf der Musik — jeder Tanz war eine Jubelouvertüre auf den Namen Nettenmair — er fühlte keinen Boden, keine Füße, keine Beine mehr unter sich, kaum noch die junge Frau Nettenmair, die neben ihm schwamm, an seiner rechten Floßfeder hängend, die Schönste unter den Schönen, wie er der Jovialste unter den Jovialen, der Daumen an der Hand des Balles war.

Und zwei Stunden darauf klang es wirklich von allen Seiten: „da ist er!“ rief es wirklich aus allen Ecken: „nun wird’s famos!“ Wo sie vorbeikamen, wurden Stühle angeboten. Keine Hand wurde so oft und anhaltend geschüttelt, als des jovialen Fritz Nettenmairs, keinem Gesellschaftsmitgliede so viel ungeheucheltes Lob in die Ohren gegossen, als ihm. Aber wie liebenswürdig war er auch! Wie herablassend nahm er alle die verdienten Huldigungen auf. Wie witzig zeigte er sich; wie gefällig lachte er. Und nicht allein über seine eigenen Späße — denn das war keine Kunst; sie waren so geistreich, daß er lachen mußte, wenn er nicht wollte — auch über andre, so wenig die es, gegen die seinen gehalten, verdienten. Es gab freilich auch Leute, die sich wenig an ihn kehrten, aber er bemerkte sie nicht, und die es deutlicher zeigten, waren „Philister, Alltagskerle, unbedeutende Menschen“, wie er dem Bruder mit verächtlichem Bedauern in das Ohr sagte. Es war ganz eigen; man konnte an dem Grad ihrer Verehrung von Fritz Nettenmair ihre größere oder geringere Bedeutung als Menschen und Bürger ganz genau ermessen. Da stand er, den roten Kopf in den Schultern, die das ungeheuchelte Gefühl seiner Wichtigkeit — und seine eigene stille Meinung von sich war noch ungeheuchelter als die laut ausgesprochene der bedeutendsten Leute im Saale über ihn — noch mehr als gewöhnlich in die Höhe gezogen, die Arme bald in graziöser Eckigkeit an den Leib gedrückt, bald ausgestreckt, um mit dem Stocke irgendeinem der bedeutendsten Leute eine klatschende Liebkosung zu versetzen, die jederzeit mit einem dankbaren Lächeln erwidert wurde.

Als der Tanz begann, zog Fritz Nettenmair den Bruder in eine Nebenstube. „Du mußt tanzen,“ sagte er. „Von meiner Frau würdest du einen Korb holen und das wär’ mir unangenehm. Ich will dir eine zuführen, die firm ist und dich im Takt erhalten kann. Nur herzhaft, Junge, wenn’s auch nicht gleich gehen will.“