The Project Gutenberg EBook of V. Blasco Ibáñez, ses romans et la roman de sa vie, by Camille Pitollet This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: V. Blasco Ibáñez, ses romans et la roman de sa vie Author: Camille Pitollet Release Date: October 22, 2015 [EBook #50267] Language: French Character set encoding: UTF-8 *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK V. BLASCO IBÁÑEZ *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This file was produced from images available at The Internet Archive)

V. BLASCO IBÁÑEZ

SES ROMANS ET LE ROMAN DE SA VIE

OUVRAGES DU MÊME AUTEUR

Contributions à l’étude de l’hispanisme de G.-E. Lessing (Paris, F. Alcan, 1909).

La querelle caldéronienne de J.-N. Bœhl von Faber et J.-J. de Mora (Paris, F. Alcan, 1909).

Contributions à l’histoire de Fabri de Peiresc (Paris, Champion, 1910).

Notes sur la première femme de Ferdinand VII, Marie-Antoinette-Thérèse de Naples (Madrid, «Revista de Archivos», 1915).

CAMILLE PITOLLET

———

(OUVRAGE ORNÉ DE 50 ILLUSTRATIONS)

![]()

PARIS

CALMANN-LÉVY, ÉDITEURS

3 RUE AUBER, 3

| TABLE DES MATIÈRES |

L’homme et ses distractions.—Son amour des livres et sa haine pour les manuscrits et brochures, ainsi que les articles de presse.—Les cinq bibliothèques différentes.—Son oubli du passé et de ses propres œuvres.—Incapable de vieillir, il n’a de pensées que pour l’avenir.

Il y a bien longtemps que je me sens attiré par l’originale et forte personnalité de Blasco Ibáñez. J’étais à peine reçu agrégé d’espagnol que, dans l’hiver de 1902-1903, j’obtenais de lui l’autorisation de traduire en français l’un de ses meilleurs romans. La traduction, déjà fort avancée, fut interrompue, malheureusement, par un voyage professionnel en Allemagne, qui devait durer trois années. Mais à peine étais-je installé à Hambourg que, dans diverses conférences, j’y révélais au public lettré de la grande ville hanséatique l’œuvre, encore à peine connue, du romancier de Valence. De l’une au moins de ces conférences, l’écho parvenait jusqu’à Madrid et un résumé en fut donné par le professeur de Madrid, D. Fernando Araujo, dans la revue: La España Moderna, Nº de Décembre{6} 1903, p. 167-172. En outre, l’un des livres espagnols expliqué dans les cours que je faisais au Johanneum dans l’année scolaire 1905-1906, fut le roman de Blasco Ibáñez: La Horda. Et actuellement, la traduction de diverses œuvres de cet écrivain occupe le meilleur de mes loisirs.

De là, cependant, à écrire sa biographie, il y a une nuance. J’ai connu Blasco Ibáñez à Madrid et à Paris. Toutefois, le soumettre à une observation prolongée n’était pas chose facile. Ce romancier est un peu comme la femme, dont l’Enéide de Virgile nous a appris qu’elle était varium et mutabile semper. Pendant la guerre, il est vrai, il fit en France son plus long séjour fixe, travaillant ardemment pour la cause des Alliés, ainsi qu’il sera dit plus bas. Mais, alors, j’étais moi-même fort loin de Paris, appelé, comme tous les Français de mon âge, à défendre la patrie en danger.

Avant qu’éclatât l’incendie européen, d’autre part, Blasco Ibáñez vivait dans l’Amérique du Sud, absorbé par cette entreprise colonisatrice qui a tous les caractères du roman d’aventures transposé dans la réalité. Si, quelquefois, il lui arrivait d’abandonner les déserts de la Patagonie ou du Grand Chaco pour faire une apparition dans la capitale française, ces séjours ne laissaient pas de participer de l’extraordinaire existence de l’auteur dans la pampa argentine. C’étaient des intermèdes de «vie intense», dont l’un ne fut que de dix jours et qui coûtaient des milliers de francs à cet homme toujours prêt à risquer joyeusement une double traversée de vingt journées pour reprendre contact avec une civilisation presque oubliée. Pour lui, l’Atlantique n’était alors en toute vérité qu’une sorte de Grand Boulevard bleu et le paquebot reliant Buenos Aires à Boulogne une façon de tramway. En cinq ans,{7} il réalisa ainsi sept voyages d’aller et retour entre le Vieux Monde et le Nouveau, soit donc quatorze traversées!

Il ne sera pas superflu de remarquer ici que, dans sa jeunesse, Blasco Ibáñez se prépara à entrer dans la marine de guerre espagnole et qu’il aime la mer de cette passion de riverain de la Méditerranée dont tant de personnages de ses livres sont dévorés. Faut-il citer l’un des plus célèbres, Mare Nostrum, où le protagoniste, Ulysse Ferragut, apparaît, en ses allures typiques de vieux loup de mer, la vivante représentation de l’auteur même du roman? Mais, dès ses premières œuvres, nous retrouvons déjà ce trait, si caractéristique, de sa nature. Qui n’a présent à l’esprit cette Flor de Mayo, qui date de 1895 et où Pascualet, bien qu’âgé de 13 ans et ayant l’air d’un petit clerc d’église—à tel point que les pêcheurs l’ont surnommé le Retor (le Recteur)—s’engage, malgré la frayeur de sa mère, comme mousse, grimpe aux mâts, tout de suite devenu marin expérimenté et, finalement, se mue en audacieux contrebandier, introduisant en Espagne, au péril de sa vie, des marchandises d’Algérie?

Cependant la difficulté d’écrire une biographie de Blasco Ibáñez résidait moins encore dans la nature unique de son existence écoulée, que dans le genre tout à fait spécial de son caractère. Outre qu’il est incapable de rien collectionner de ce qui, aux quatre coins de l’Univers, se publie sur ses livres, il semble que, pour lui, le passé n’ait pas de signification. Aucun écrivain, peut-être, ne se préoccupe moins que lui de son œuvre littéraire. Il arrive fréquemment que des critiques célèbres, d’Europe et d’Amérique, lui écrivent pour lui demander des renseignements bio-bibliographiques sur sa personne{8} et sa production. Ces sortes d’enquêtes lui causent infailliblement la plus extrême perplexité. «Je ne sais, dit-il; il faudra chercher... On a pas mal écrit sur ce sujet. Mais où diable le trouver?» La vérité vraie est que Blasco Ibáñez, qui consent bien à garder toute espèce d’imprimés le concernant, comme aussi de manuscrits, finit, un beau jour, par s’impatienter devant ces monceaux de paperasses qui, de sa table de travail, sont allés aux rayons d’une bibliothèque, d’où ils menacent de submerger son cabinet de travail. Alors, s’armant d’un courage héroïque, il décide, brusquement, de se défaire de ce fatras et, passant de la volonté à l’acte, détruit tout, absolument tout, dans l’impossibilité de trier les choses importantes parmi la masse formidable qui, chaque jour, à chaque courrier, vient accroître la masse déjà existante. Ainsi, notre romancier se trouve-t-il provisoirement dégagé de toute contrainte, jusqu’à ce qu’un autre auto-da-fé, devenu indispensable, lui rappelle qu’ici-bas, comme a dit le poète, «il ne faut jurer de rien».

On voit, par ce trait curieux, que les nombreux correspondants de Blasco Ibáñez peuvent être tranquilles. Il ne connaît pas le jeu perfide des petits papiers. Ne gardant rien, nul n’aura à redouter quelqu’une de ces publications intempestives qui font les délices du monde littéraire. Je crois bien que ses débiteurs, s’il en a, n’auraient pas de peine à se faire payer deux fois la même dette. Car les quittances ont, chez lui, le même sort que d’autres manuscrits: tôt ou tard, la flamme purificatrice en a raison. Aussi se produit-il le fait curieux que Blasco Ibáñez, dans l’impossibilité de rien retrouver de concret, tant en matière de louanges que de blâmes, confond dans une même sympathie amis et ennemis. Les premiers sont assurés de sa{9}

reconnaissance; le talent des seconds ne laisse pas de mériter son admiration. Comme il n’a sous la main absolument rien de matériel pour confirmer, dans un sens ou dans l’autre, un jugement enclin de soi-même à la bienveillance, amis et ennemis bénéficient, de ce chef, d’un optimisme généreux.

Non que Blasco Ibáñez ne soit fervent amoureux des livres. Au contraire. Dans les autos-da-fé auxquels je viens de faire allusion, jamais n’a figuré aucun volume, si misérable qu’ait pu être son apparence extérieure. Sa fièvre de faire table rase ne s’en prend qu’aux feuilles volantes, imprimées ou manuscrites, et, d’autre part, son amour des livres n’est pas celui des bibliophiles: ce qui revient à dire qu’il aime les livres pour leur contenu spécifique et non par caprice d’amateur. Il ne se passe pas de jour qu’il ne consacre de trois à quatre heures à la lecture. Et rien de moins unilatéral que ce goût des livres. Blasco Ibáñez possède une curiosité éveillée pour toutes les choses de l’esprit. A part les sciences exactes, il n’est pas de domaine de la spéculation intellectuelle où il ne soit familier. Les œuvres en apparence le moins en harmonie avec ses aptitudes professionnelles le tentent et, si l’on s’en étonne, il remarque qu’un romancier véritable ne doit rien ignorer de ce qui sollicite, d’une façon ou de l’autre, l’activité mentale des hommes. Peut-être me sera-t-il permis d’observer, à ce propos, que les derniers romans du maître se ressentent un peu de ce prodigieux désir d’universalité dans la connaissance. Lisant trop, Blasco Ibáñez a été ainsi amené, comme inconsciemment, à déposer dans ses œuvres le sédiment de tant de science acquise par pure volupté d’intelligence. Ainsi le courant de la narration, naguère si limpide et léger, se trouve-t-il parfois obstrué par un limon pesant de{10} notions toujours intéressantes, certes, mais agissant, à plus d’une reprise, à la façon de hors-d’œuvre.

Quoi qu’il en soit, il serait frivole de ne point admirer sincèrement cette immense soif de connaître dont Blasco Ibáñez est pénétré. Ce voyageur inquiet, ce globe-trotter impénitent n’a pas plus-tôt fixé ses pénates quelque part, ne fût-ce que pour quelques mois, qu’aussitôt on le voit s’entourer d’une bibliothèque. Tel ces crustacés marins dont il a si magistralement décrit les mues successives dans Mare Nostrum, il ne se dépouille de sa carapace que pour en reprendre aussitôt une nouvelle. Arrivé à Paris, du fond de l’Argentine, en l’été tragique de 1914, il était, je le crois bien, sans un seul volume et les hostilités n’avaient pas encore éclaté qu’il en possédait plusieurs milliers. Actuellement, quoique vivant seul et toujours se déplaçant, il n’a gardé son appartement à Paris qu’à cause de ses chers livres. Dans sa villa de Nice, où il s’est installé récemment pour y passer les hivers, les livres se comptent par milliers également. A Madrid, dans le petit hôtel de la Castellana, il en possède quantité d’autres, oubliés depuis des années. Sa bibliothèque de Valence; celle de sa belle villa de la Malvarrosa aux bords de la Méditerranée; une autre aussi, perdue à Buenos Aires: qui dénombrera jamais le chiffre exact des livres qu’a possédés et lus cet homme qui, propriétaire actuel de cinq maisons et d’autant de «librairies», vous avoue ingénuement que son plus cher désir est de construire une sixième demeure, «où il pourrait enfin avoir ensemble tous ses livres»! Réunis, je sais que ceux-ci dépassent cinquante mille. En attendant, Blasco Ibáñez ne laisse pas de souffrir comiquement de cette ubiquité de domicile. Il lui arrive de donner{11} la chasse à un volume qu’il croit à Nice et qui, en fait, se trouve à Paris, à moins que sur le rayon madrilène! Ainsi en va-t-il, d’ailleurs, avec sa garde-robe. Un frac laissé à Buenos-Aires fut longtemps cherché sur la Côte d’Azur. Ce que voyant, le maître imagina le biais ingénieux de doter chacune de ses principales bibliothèques des ouvrages les plus indispensables et d’avoir une garde-robe à peu près complète dans chacun de ses divers domiciles.

J’en ai dit assez—et je pourrais continuer sur ce ton anecdotique longtemps encore—pour que le lecteur se rende un compte exact de la difficulté que présentait un livre sur Blasco Ibáñez, ses romans et le roman de sa vie. Il eût été plus aisé de construire une documentation rigoureusement scientifique sur un personnage historique du moyen-âge que sur ce romancier contemporain, dont il n’existe pas de bibliographie et qui, objet d’une multitude d’articles dans les deux hémisphères, n’a rien gardé de tout ce papier noirci à sa louange! Non seulement il n’en a rien gardé, mais—et c’est chose pire encore—il serait superflu de rien lui demander qui soit quelconque précision sur la date et le lieu de parution de ces études. Doué de la plus merveilleuse faculté de se souvenir pour tout ce qui a trait à l’observation des choses et des êtres—de la vie, en un mot—, il se révèle hautement incapable de rien retenir des incidents de son existence matérielle. Lui, qui n’a jamais pris aucunes notes pour la préparation de ses romans, ne sait rien vous dire qui vaille dès qu’il s’agit de monter cet appareil critique qui est comme l’armature de toute œuvre non plus d’imagination, mais de science. J’ai donc dû rechercher pour mon propre compte un peu partout la matière de ce livre, encore que je{12} doive humblement confesser que je n’ai pu recueillir qu’une minime partie de ce qui a vu le jour en Espagne, en France, en Italie, en Russie, en Angleterre, en Allemagne et aux Etats-Unis sur une production dont la valeur mondiale est tellement manifeste qu’il n’est plus permis aujourd’hui de la discuter de ce point de vue.

Au fond, pour qui connaît Blasco Ibáñez, cette ignorance de ce que l’on est convenu d’appeler, en style de critique, la bibliographie de son œuvre, n’est étrange qu’en apparence. Cet homme ne vit que par une idée fixe, qui le cloue, positivement, en marge des réalités ordinaires. Naguère, dans les belles années de sa batailleuse jeunesse, il se consacra tout entier à un idéal politique. Il rêvait alors de faire de sa chère Espagne une République Fédérative. Pour cela, il fallait d’abord en finir avec la monarchie. On verra plus loin ce que ces luttes rapportèrent au tribun de Valence. Néanmoins, et comme nul n’échappe ici-bas à son destin, au milieu de cette existence troublée et batailleuse, parmi les incidents variés d’une carrière de député, de journaliste et de conspirateur, il sut déjà se réserver les instants nécessaires à la production d’œuvres qui sont les plus belles dont s’honore cette période de l’histoire littéraire d’Espagne. Mais cet aspect de son activité débordante comptait alors si peu pour lui que, lorsque—à la suite d’un hasard, qui lui avait mis entre les mains le roman La Barraca, publié en 1898—M. Georges Hérelle s’avisa, en 1901, d’écrire à l’auteur pour lui demander l’autorisation de traduire le livre en français, celui-ci négligea de lui répondre et que ce ne fut que sur les instances répétées du professeur du lycée de Bayonne qu’enfin deux lignes laconiques vinrent lui donner satisfaction! Or, nul n’ignore que c’est{13} de la publication de Terres Maudites dans la Revue de Paris en Octobre et Novembre 1901, puis en volume chez l’éditeur du présent livre, que datera le commencement de la renommée mondiale de Blasco Ibáñez. C’est seulement aujourd’hui que celui-ci, ayant renoncé aux agitations de la politique et à ses rêves de colonisation lointaine, commence enfin à accorder aux choses de la littérature une attention soutenue. Désormais, traducteurs et éditeurs sont assurés de trouver en lui un correspondant méthodique et régulier et il n’est pas jusqu’au flot polyglotte de ses passionnés admirateurs qui ne puisse compter sur le retour fidèle des cartes postales et des albums qu’ils lui adressent pour qu’il y appose sa signature autographe. Cependant, l’idée fixe d’antan tient toujours Blasco Ibáñez sous sa tyrannique puissance et elle n’a que changé de nature. Pour lui, il n’existe plus qu’une réalité, la plus chimérique de toutes et cependant la plus féconde: l’avenir. Point de passé ni de présent qui vaillent, à ses yeux. S’il veut bien en reconnaître l’existence, ce n’est que pour autrui. Absorbé tyranniquement par la vision d’un demain infini, il ne parle et ne songe qu’à ce qu’il fera, non à ce qu’il a fait. Semblable sur ce point à tous les grands créateurs, il est incapable de trouver une quelconque jouissance dans la contemplation de l’œuvre réalisée, sa puissance totale d’attention étant concentrée et absorbée par l’œuvre à produire. Je lui ai demandé quel était celui de ses romans qu’il préférait. Sa réponse le peint en pied. Il m’a dit simplement: «La que voy á escribir»[1]. Et il aime à développer, dans l’intimité, le thème suivant: «Qu’il ne faut pas que l’écrivain, tels ces Bouddhas dont la vue est{14} rivée au nombril, oublie le principe que ce qui est fait est fait et qu’il faut toujours aller en quête de nouveauté.»

Cette conception un peu spéciale du métier d’homme de lettres est cause que Blasco Ibáñez tombe parfois dans des erreurs amusantes. En voici une que beaucoup connaissent, dans la capitale argentine. Elle a le mérite d’illustrer de graphique sorte une vérité qui, avec tout autre que Blasco Ibáñez, aurait l’aspect d’un paradoxe: à savoir qu’il serait aisé de lui faire admettre comme appartenant à autrui le développement romanesque à la base d’une quelconque de ses œuvres anciennes. Il les a tellement oubliées—et leur armature et leurs développements essentiels—qu’une telle conception est pour lui chose naturelle. Mais venons-en à cette anecdote. C’était à Buenos Aires, lors de la représentation d’une comédie lyrique tirée de Cañas y Barro et intitulée, en français: La Tragédie sur le Lac. Fort intrigué par l’un des personnages secondaires, le maître en manifesta une vive surprise devant les amis qui l’entouraient. «Comment—s’écriait-il avec un désespoir navrant—, comment ai-je omis cette création? C’est la figure qui eût si bien fait dans mon livre!» Ce qu’entendant, quelqu’un s’empressa de rectifier: le personnage en question figurait bel et bien dans Cañas y Barro. Dénégations énergiques de Blasco Ibáñez. Répliques des autres, scandalisés. Finalement, l’on propose un pari. Le maître, sûr de gagner, accepte, avec enthousiasme. On va chercher un exemplaire du roman et, naturellement, le personnage en litige y figurait... Une autre fois—c’était au Mexique—Blasco Ibáñez lisait un ouvrage traitant des édifices religieux dans ce pays, où, je ne sais comment, se trouvait, à propos des confréries monacales, un chapitre{15} sur Saint François d’Assise. «Voilà—pensa Blasco Ibáñez—des choses que je dirais, si jamais il m’arrivait d’écrire sur le mystique d’Ombrie. Il est vraiment extraordinaire que je sois en une telle conformité d’idées avec cet auteur. Mais, au fait, je dois avoir lu cela déjà, quelque part...» Il continua sa lecture et, arrivé à la dernière page du livre, y trouva, à sa profonde stupeur, la mention que le passage sur Saint François d’Assise était extrait du volume de Blasco Ibáñez: En el País del Arte, dont il constitue le trentième chapitre!

Certains seront, sans doute, tentés de sourire de ces historiettes parfaitement authentiques. Loin d’en être humilié, le maître, au contraire, en serait plutôt fier. C’est qu’il professe la croyance que l’une des qualités primordiales du romancier consiste—et on l’a déjà insinué plus haut—à savoir oublier. Il ne cesse de revenir, quand l’occasion s’en présente, sur ce constat élémentaire: que l’oubli est la condition sine quâ non d’état de grâce de l’artiste vrai et que, si l’on ne savait point oublier, en commençant une œuvre nouvelle, toute la production antérieure, la plus désolante uniformité ruinerait d’avance la création entreprise. D’autre part, il n’est point malaisé de s’imaginer quelles conséquences entraîne, pour Blasco Ibáñez, cette conception si merveilleusement activiste de son art. Vivant comme il vit dans l’avenir, c’est chez lui chose fréquente de mentionner des projets qui supposent, de sa part, une confiance illimitée au lendemain. Cette arrogante tranquillité d’un vainqueur du Temps et de la Mort a en soi quelque aspect sombrement tragique par son épique grandeur. Au bas de la page de garde de son dernier volume: El Militarismo Mejicano, il n’annonce rien moins que dix romans nouveaux et lorsqu’il parle de ses{16} œuvres futures, on croirait entendre un jeune homme de vingt ans évoquant l’heure où, autour de la cinquantaine, il pourra enfin donner sa pleine mesure! Eternelle jeunesse d’esprit, qui découle spontanément d’un long entraînement au travail et d’une prodigieuse énergie à l’action. L’un des amis les plus intimes de Blasco Ibáñez me confessait, à ce propos: «Il ne vieillira pas. Il dédaigne le repos. Il ne semble pas croire à la mort. Peut-être estime-t-il que nous mourons quand nous le voulons, que la mort ne se présente que lorsque, las de vivre, nous nous signons à nous-mêmes le passeport pour l’au delà. Vous le verrez encore, plus qu’octogénaire, projeter, avec l’assurance d’en avoir raison, des œuvres de Titan. Et, à l’agonie, je suis presque sûr qu’il aura une phrase comme celle-ci: «Se me ha ocurrido una novela, mañana me pongo á trabajar...»[2].

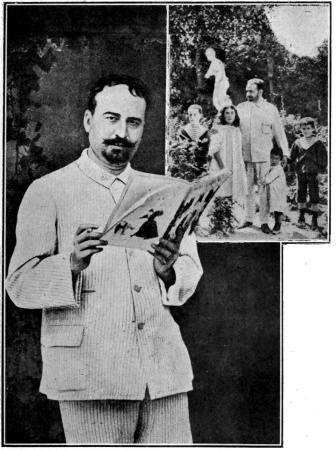

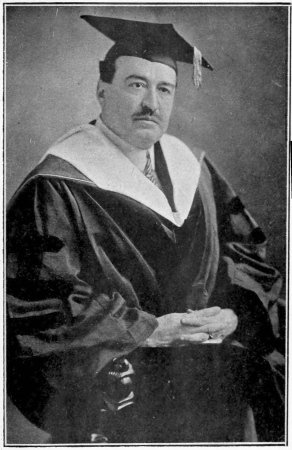

Le romancier D. Eduardo Zamacois, cousin de l’écrivain et poète Michel Zamacois, bien connu à Paris, a publié, il y a une dizaine d’années, la description la plus exacte qui soit, à mon sens, de la personne physique et morale de Blasco Ibáñez. Ce petit livre, qui s’intitule: «Mis contemporáneos. I.—Vicente Blasco Ibáñez»[3], ne contient que peu de renseignements sur l’existence romanesque du maître, mais, en revanche, l’auteur a parfaitement su rendre l’impression de force et de puissance qui émane de cet homme extraordinaire. Aujourd’hui, la peinture de Zamacois est encore exacte, avec cette différence pourtant que, si l’homme est, en somme, le même, un détail important de son visage: la barbe—depuis le séjour en Argentine—en a{17}

disparu et l’on ne voit plus sur sa bouche, comme naguère, cet éternel cigare de la Havane qui fleurissait ses lèvres. Zamacois était donc allé trouver Blasco Ibáñez dans son petit hôtel de Madrid, dont il a été dit plus haut qu’il se trouve situé à proximité de l’aristocratique promenade de la Castellana. Il était midi, heure à laquelle—vu l’habitude tardive du déjeuner en la capitale d’Espagne—il n’est pas rare que l’on rende des visites, ou que l’on en reçoive. «Je le trouvai en train d’écrire devant une vaste table, couverte de papiers. Les joues charnues sont quelque peu congestionnées par la fièvre de l’effort mental. Sa tête énergique est nimbée par la fumée d’un cigare de la Havane. En me voyant, le maître s’est levé. A l’expression belliqueuse de ses mains crispées, à l’élastique promptitude avec laquelle son corps robuste se rejette en arrière et s’érige sur les jambes rigides, j’ai la sensation bien nette d’une volonté, en même temps que d’une force physique. Il vient d’avoir quarante-trois ans. Il est grand, râblé, massif. Sa face brune et barbue a quelque chose d’arabe. Sur le front haut, plein d’inquiétude et d’ambition, les cheveux, qui ont dû être bouclés et abondants, résistent encore à la calvitie. Entre les sourcils, la pensée a marqué un profond sillon, impérieux, vertical. Les yeux sont grands et vous regardent en droite ligne, franchement. Le nez, aquilin, ombre une moustache dont l’exubérance recouvre une bouche voluptueuse et souriante, où de grosses lèvres de sultan tremblent d’une moue d’insatiable buveur. Un moment, le merveilleux auteur de Boue et Roseaux reste debout devant moi, m’observant, et je sens dans mes pupilles l’expression de ses pupilles, qui me scrutent curieusement. Il porte des pantoufles de drap gris et est vêtu d’une rustique pelisse de velours de{18} coton à côtes, agrafée sur le cou herculéen, court et rond, débordant de sèves vitales. La poignée de mains qui m’accueille est aimable et sympathique, mais rude, à la façon de celles qu’échangent, avant la lutte, les athlètes dans un cirque. La voix, forte, est celle d’un marin. Son débit est abondant, brusque, et coupé généreusement d’interjections. Il a tout l’aspect d’un artiste, mais aussi d’un conquistador. Il me fait l’effet d’un de ces aventuriers de légende qui, dans l’obligation de se servir simultanément de la lance et du bouclier, guidaient leur bête par la seule pression des genoux et qui, bien que fort peu nombreux, surent—ainsi qu’il l’a écrit lui-même—éclaircir de leur sang le cuivre d’Amérique. Né à notre époque, c’est la douceur des mœurs contemporaines qui a désarmé son bras. Mais un lointain atavisme le pousse, ce bras, à faire le geste qui blesse l’adversaire ou qui s’assure la conquête. S’il eût vu le jour sur le déclin du quinzième siècle, Blasco eût revêtu la cuirasse et suivi l’astre rouge de Pizarre ou de Cortez.»{19}

Sa jeunesse et ses ascendants.—Le prêtre guerrillero.—Enthousiasme pour la mer.—Horreur des mathématiques.—L’étudiant indiscipliné.—Madrid et D. Manuel Fernández y González.—Le premier discours révolutionnaire.—Un sonnet gratifié de six mois de prison.

C’est à Valence qu’est né Vicente Blasco Ibáñez le 29 Janvier 1867. Son prénom, très populaire dans toute l’Espagne, mais spécialement dans la cité levantine, rappelle le souvenir du célèbre dominicain né en ces lieux en 1357 et mort à Vannes, en Bretagne, en 1419. Si, dans l’une de ses premières œuvres, Blasco Ibáñez évoque pittoresquement la fête de Saint Vincent Ferrer à Valence—voir Arroz y Tartana, p. 198—tous les lecteurs de Mare Nostrum se souviendront que l’ineffable Caragòl eut un coup au cœur le jour où un marin du Morbihan lui fit découvrir que le fameux apôtre de Valence était aussi, quelque peu, le compatriote des gars du pays d’Armor: Mare Nostrum, p. 405. Blasco était le nom de famille de son père et Ibáñez celui de sa mère, les Espagnols, pour éviter des confusions, ayant coutume d’accoler le patronymique maternel à la suite de celui du père, quelquefois en les réunissant par la préposition de, ou la conjonction y. Les premiers essais littéraires du maître sont,{20} cependant, signés: V. Blasco. Mais comme, à cette époque, il y avait, en Espagne, un auteur dramatique et bon journaliste du nom d’Eusebio Blasco—son frère, M. Ricardo Blasco, a été longtemps, à Paris, président de l’Association Syndicale de la Presse étrangère—, notre débutant ne tarda pas à adjoindre à son habituelle signature le nom de famille de sa mère, pour que l’on ne fût pas tenté d’attribuer à d’autres qu’à lui les productions de sa plume. Et c’est ainsi que le public espagnol s’accoutuma à le connaître, à son tour, sous ce double nom, que la renommée universelle devait plus tard consacrer.

J’ai cru devoir donner cette petite précision, parce qu’il ne manque pas de gens qui s’imaginent—en dépit de ce que le cas de Blasco Ibáñez est aussi celui d’autres romanciers espagnols modernes: Pérez Galdós, Palacio Valdés et Madame Pardo Bazán, entre autres—que Blasco représente le nom de baptême de l’auteur. Non seulement quantité de correspondants libellent: A Don Blasco, les adresses de leurs missives—et l’on sait que Don, à la ressemblance du Sir anglais, ne se met que devant le prénom espagnol—mais encore entend-t-on couramment parler, dans les pays de langue anglaise, d’un mister Ibáñez, qui fait un digne pendant à l’: «Ibáñez prononcé: Iwánjeth» de l’article consacré au maître au tome 29 de la 6ème édition du Grosses Konversations-Lexikon de Meyer en 1912, article d’ailleurs inspiré de celui du Nouveau Larousse Illustré, Supplément, p. 301, datant de 1906, où l’on ne connaît, également, et à travers maintes confusions, qu’un «Ibáñez (Vicente Blasco)»! Des confusions de cette nature pourraient, à la rigueur, trouver, en l’espèce, un semblant d’explication du fait qu’il a existé et existe présentement en Espagne des écrivains dont le premier{21} patronymique est Ibáñez. Mais précisément pour ce motif, lorsqu’on parle, à l’étranger, à des Espagnols, non avertis de l’erreur commune, du «grand romancier Ibáñez», il est rare que ceux-ci ne restent pas d’abord assez perplexes, jusqu’à ce qu’un peu de réflexion leur fasse découvrir l’énigme et qu’ils s’écrient: «¡Ah! ¿Es Blasco Ibáñez de quien usted me habla?»[4]. Je n’en finirais pas, si je voulais épuiser ce thème du patronymique de Blasco Ibáñez. Il a reçu par milliers des lettres d’Amérique et divers articles ont été publiés sur la question, sans compter les paris que l’on a engagés. Il y eut même des originaux qui ont voulu savoir si Saint Blasco—vague réminiscence, j’imagine, de l’authentique Saint Blaise, lequel, en espagnol, s’appelle Blas—existait au calendrier et dans quel tome de l’Année Chrétienne étaient narrés ses faits et gestes. Aujourd’hui, les derniers traducteurs anglais et italiens des romans du maître affectent de joindre par un trait d’union les deux vocables de son nom: V. Blasco-Ibáñez et c’est ainsi qu’un hispanologue italien le graphie dans l’article dédié à la version italienne de Mare Nostrum par Gilberto Beccari, article inséré dans Il Marzocco, de Florence, du 9 Janvier 1921.

La famille de Blasco Ibáñez venait—comme celle du chantre valencien de la Huerta, Don Teodoro Llorente, venait de la Navarre—de la province d’Aragon, légendaire en Espagne pour sa loyale ténacité. Son père était originaire de Téruel, qu’arrose le Guadalaviar, fleuve de Valence, et qu’a immortalisée dans la littérature la légende de ses célèbres amants, tour à tour célébrés par Pedro de Alventosa (1555), Rey de Artieda (1581), Juan Yagüe de{22} Salas (1616), Tirso de Molina (1627), Pérez de Montalbán (1638) et J.-E. Hartzenbusch (1877). Sa mère avait vu le jour à Calatayud, non loin de l’antique colonie italique de Bilbilis, patrie du poète Martial. Il est curieux d’observer que maints illustres Valenciens descendent ainsi d’Aragonais émigrés dans la cité du Cid. Tel est, en particulier, le cas de D. Joaquín Sorolla y Bastida, le célèbre peintre de portraits et de marines. Les Aragonais ont coutume de s’établir à Valence pour s’y adonner au commerce. Dans leurs montagnes natales, l’industrie et le négoce en sont encore à l’état rudimentaire, alors que, sur les rivages méditerranéens, leur état florissant les incite à venir y tenter fortune. C’est là, sur une petite échelle, une émigration qui rappelle l’immense flot de prolétaires espagnols qui, annuellement, gagnent l’Amérique. Race brave et dure, la race aragonaise pratique depuis des siècles cet exode des déserts semi-africains de sa Celtibérie aux pittoresques costumes pour les paradis terrestres de l’antique «royaume de Valence», où l’art arabe de l’irrigation entretient, dans les plaines côtières dites huertas (vergers, ou, mieux, jardins potagers), une fécondité sans exemple ailleurs en Espagne:

Il est vrai que cette prospérité, qui contraste singulièrement avec la misère rurale espagnole, a, de bonne heure, éveillé le sens satirique des riverains de cet Eden, qui prétendent qu’à Valence «la{23} carne es hierba, la hierba agua, el hombre mujer, la mujer nada»[6] et ajoutent que ces lieux sont «un paraíso habitado por demonios»[7]. Toujours est-il que la Californie espagnole reste, dans la péninsule, une région unique, et que ses habitants, dont la langue est une variété du limousin antique aux formes moins rudes que le catalan, sont, dans leur animation, leur bon naturel, leur laboriosité, une vivante réminiscence de leurs ancêtres maures.

Beaucoup de critiques, tentant d’expliquer le caractère des écrivains par leurs origines ethniques, commettent de singulières erreurs en traitant de Blasco Ibáñez. J’ai eu l’occasion d’en relever une, de date récente, dans la revue: Hispania, d’abord (Janvier-Mars 1920, p. 90), puis dans le journal de Barcelone La Publicidad (Nº du jeudi 10 Février 1921). C’est celle du professeur américain et bon hispaniste J.-D.-M. Ford, qui, dans ses Main Currents of Spanish Literature, parus à New-York chez H. Holt et Cie en 1919, fait, à deux reprises, de notre auteur un Catalan. D’autres, sachant seulement que Blasco Ibáñez est né à Valence, parlent de sa mentalité méridionale, «levantine» pour employer la façon de dire espagnole, de sa conception de vivre méditerranéenne, etc., etc. Pour un peu, ils transformeraient cet austère travailleur en un «enfant de volupté» à la D’Annunzio. Mais, sans nier d’aucune sorte l’influence du milieu sur un écrivain, je ne puis pas ne pas protester contre ces déductions erronées, en rappelant ce simple fait: que par-dessus la naissance se situe l’origine, et que Blasco Ibáñez ne me démentira pas, si je le{24} définis un Aragonais tout court, c’est-à-dire un de ces hommes dont on prétend, en Espagne, que leur tête est si dure que l’on peut s’en servir en guise de marteau pour enfoncer des clous: image pittoresque qui symbolise une volonté invincible. Et, en réalité, quiconque a fréquenté d’un peu près Blasco Ibáñez, n’aura pas laissé de noter promptement que la caractéristique de sa personne morale, c’est un vouloir à toute épreuve, un vouloir tranquille et sûr de lui-même, fuyant les manifestations tapageuses, fonctionnant automatiquement, en quelque sorte, et seulement susceptible d’une détente lorsque son objet est atteint.

J’ai entendu un jour quelqu’un adresser à Blasco Ibáñez une pétition véritablement extraordinaire. Sa réponse fut d’abord: «No sé hacerlo»[8]. Puis, après réflexion, il ajouta—et cette clause est révélatrice: «Pero que me den tiempo y lo emprenderé seguramente»[9]. Et il y avait, dans le ton de sa voix, une confiance en soi-même tellement absolue, tellement «inconditionnelle» que j’en restai, comme disait Corneille, «stupide». Hérédité celtibérique? Cette solution est plus aisée à proposer qu’à démontrer. L’on aimerait, d’ailleurs, à savoir s’il n’est point quelquefois arrivé à Blasco Ibáñez, à cet homme si complexe et si fort, de désirer des choses hors du cercle déjà si étendu et élastique de sa formidable volonté... Toujours est-il que Zamacois s’en était tenu, pour expliquer cette surhumaine faculté, au facteur de l’ascendance ancestrale. «C’est à ses aïeux, écrivait-il, que l’on doit attribuer ces excellentes aptitudes physiques de{25} lutteur, et les incroyables prouesses de volonté qui distinguent le grand romancier. Il serait impossible de justifier d’autre sorte les complexités étranges de son caractère. Caractère bizarre et changeant, qui semble être parfois celui d’un pur artiste, détaché de toute fin pratique et qui, d’autres fois, revient au réel, sait faire de la Fortune son esclave et se révéler, extraordinairement, dompteur d’hommes...»

Parmi les ascendants les plus notables du romancier, il faut relever ce prêtre aragonais, dont plusieurs critiques ont fait grand état, appelé Mosén—ainsi désigne-t-on, dans quelques provinces d’Espagne, les ecclésiastiques: du limousin Mosén, monsieur—Francisco. C’était un frère de son aïeule paternelle. Doué d’une force herculéenne et d’un caractère violent, cet oint du Seigneur n’hésita pas, lors de la première guerre carliste, de 1833 à 1839, à s’enrôler dans les rangs des partisans de la monarchie absolue, comme, aussi bien, beaucoup de ses congénères du clergé séculier et régulier. Grand ami du fameux Ramón Cabrera, il commanda un bataillon aux ordres de ce terrible guerrillero, qui, lui-même, était un ex-séminariste. D’ailleurs, toute la famille paternelle du futur agitateur républicain se distinguait par son zèle carliste. Mais l’oncle curé, qui avait été un grand chasseur devant l’Eternel, fut d’un secours particulier, durant les sept années que dura la lutte en faveur du frère de Ferdinand VII, aux carlistes d’Aragon. Sa connaissance exacte du terrain lui permettait d’échapper aux poursuites des cristinos—ainsi appelait-on les partisans de la reine régente, doña Cristina—et de leur tendre plus d’une meurtrière embuscade. Son nom est resté populaire en Aragon et le souvenir de ses exploits laissa dans la mémoire du jeune{26} Blasco Ibáñez une trace profonde, car il le connut enfant, alors que Mosén Francisco, cuivré comme un Marocain, aux mains semblables aux griffes d’un ours des sierras, à l’allure toujours martiale malgré l’âge avancé, le berçait, bon géant en soutane, sur ses genoux. On n’a pas de peine à en retrouver les traces dans ce pare Miquèl[10], cura de escopeta plus encore que de misa y olla, toujours prêt à casser son fusil de chasse—sa houlette à lui!—sur le dos de son misérable troupeau, dans Cañas y Barro. Et il réapparaîtra à six ans de là, dans La Catedral, sous l’aspect de cet archevêque désinvolte, Don Sebastián, qui, lors de la Fête-Dieu à Tolède, surgit dans le cloître haut, en tournée d’inspection, s’appuyant sur sa canne de commandement—le bastón de mando, insigne, en Espagne, du commandement militaire—encore droit, en dépit de l’âge, et avec un certain air martial malgré l’obésité,—terrible gros homme qui mène avec ses chanoines la plus sourde des guerres et vit crânement avec sa fille dans le palais au rez-de-chaussée duquel est, bizarrement, installée la Bibliothèque de la Province. C’est lui encore que nous retrouvons, l’an d’après, dans El Intruso, devenu un Don Facundo, qui transporte sur ses robustes épaules les morts de Gallarta en rugissant le thrène liturgique:

Et c’est lui, enfin, qui, en 1909, dans le roman baléare{27} Los Muertos Mandan, traîne, demi-guerrier, demi-prêtre, ses éperons de Commandeur de Malte, sous le nom de Priamo Febrer... Mais, pour finir cette évocation, je traduirai encore M. Zamacois: «Sans doute, l’écrivain qui a tant bataillé comme fougueux paladin de la liberté et de la république, se souvient-il avec sympathie de Mosén Francisco, défenseur fanatique de l’absolutisme. Comment? Peut-être que l’intransigeance de cet hercule en soutane, qui sacrifia tant de fois sa tranquillité et si souvent exposa sa vie pour un idéal, a conservé, aux yeux du romancier, cette beauté grâce à laquelle son indulgence divine d’artiste comprend le guerrillero et lui serre les mains...»

Les parents de Blasco Ibáñez n’étaient ni pauvres ni riches. Ils appartenaient à la classe moyenne, à cette petite bourgeoisie espagnole dont toutes les aspirations semblent se résumer en l’amour de la tranquillité et qui a à peine su s’assurer de modestes rentes, qu’on la voit promptement abandonner les affaires et savourer les délices d’une honorabilité consciente, dans la médiocrité d’une vie qui rappelle celle de nos artisans à l’aise et que caractérise une beaucoup plus totale limitation des horizons intellectuels. Durant son enfance, Blasco Ibáñez fut fils unique, sa sœur n’étant née que lorsque, adolescent, il commençait à vaquer à ses goûts littéraires. Cette période de sa vie eût permis à l’observateur d’anticiper sur l’avenir et de deviner l’homme dans le niño tumultueux, plus passionné pour les jeux d’agilité et de vaillance que pour les tristes exercices de routine mnémotechnique en quoi se résume, au delà des Pyrénées, tout l’enseignement de la jeunesse. Mais il arrivait que le petit diable renonçât soudain à l’agitation de ses camarades de lutte pour, durant des mois et des{28} mois, se plonger dans de capricieuses lectures, entrecoupées de longues pauses de mélancolique tristesse, en apparence sans objet. Plus tard, une fois à l’Instituto—nom par lequel on désigne, là-bas, le lycée—et à l’Université, il continua d’être l’enfant indocile et intelligent des premières années, réfractaire à toute méthode comme à toute discipline et doué, cependant, d’une prodigieuse facilité pour apprendre. Il semble qu’il y avait en son tempérament un excès de vigueur, un débordement désordonné d’activité, qui l’obligeaient à s’agiter dans une perpétuelle rébellion.

Il voulut être marin. Le cas s’était présenté déjà, trente-cinq ans plus tôt, avec le sentimental poète G.-A. Bécquer, de Séville. Mais si celui-ci avait dû renoncer à la carrière de pilote par ce que l’école de San Telmo avait été supprimée un an après qu’il y était entré, Blasco Ibáñez, lui, se vit contraint d’abandonner son beau rêve, qu’il caressait en dépit de l’opposition maternelle—qu’effrayaient les périls nautiques—par suite de sa complète inaptitude aux mathémathiques. La table des logarithmes, la trigonométrie sont encore aujourd’hui des monstres effroyables dont le nom seul lui inspire un effroi tremblant. L’algèbre lui ayant fermé la porte des mers—du moins provisoirement—, il songea à correspondre aux vœux de sa famille en choisissant quelque autre carrière libérale. Mais quelle pouvait-elle être, sinon celle d’avocat? «Todo Español, dit un adage courant, es abogado, mientras no pruebe lo contrario»[11]. Chez nos voisins transpyrénaïques, comme chez nous, naguère, le journalisme, le métier d’avocat semble conduire{29} à tout, à condition qu’on en sorte à temps. Mais a-t-on besoin, au fait, d’en sortir, si les trois quarts des avocats espagnols—abogadillos plutôt qu’abogados—n’ont jamais eu l’occasion d’exercer? J’ai connu en Espagne plus d’un honnête mendiant qui était avocat, exactement comme D. Antonio Maura. En somme, quiconque, au-delà des Pyrénées, désire avoir une profession pour ne la pratiquer jamais, se fait avocat. Ce titre représente un honneur, pour des parents désireux de voir leur rejeton monter d’un échelon sur l’échelle sociale. Et c’est ainsi que Blasco Ibáñez, pour ne point chagriner les siens, prit, lui aussi, le rang d’avocat, pour l’oublier aussitôt qu’il l’eut obtenu.

Mauvais élève, il avait été, naturellement, mauvais étudiant. Il m’a avoué qu’il ne pénétrait à l’Université de Valence—dans la cour de laquelle une statue de Luis Vives rappelle à propos, au touriste, que ce grand humaniste du XVIème siècle et ami d’Erasme naquit en cette ville, l’année même où Ferdinand et Isabelle conquéraient Grenade et où Colomb, croyant trouver les Indes par la route d’Occident, découvrait le Nouveau Monde—qu’aux jours de tumulte, pour exciter ses camarades à la rébellion et que les appariteurs le désignaient par la périphrase de: «pájaro anunciador de la tempestad»[12]. Dans les périodes d’accalmie—les étudiants espagnols travaillant par intervalles—il fuyait les salles de cours, s’en allait ramer au port ou s’étendait simplement sous les roseliers de la Huerta, pour y rêver à l’aise. Quant aux terribles «libros de texto»—sorte de guide-ânes scolaires, indispensables dans les cours espagnols et qui, source copieuse de revenus pour les professeurs, sont une{30} des plaies de l’enseignement public en ce pays—il les vendait pour acheter des romans. Ses professeurs ne le voyaient que sur la fin de l’année académique, quand le vagabond, dans un effort héroïque de volonté, compensait, en quelques semaines d’application forcenée, la paresse délicieuse de longs mois de liberté et arrivait, par des prodiges d’habilité mnémotechnique, à subir avec succès un examen dont il lui avait suffi, pour avoir raison de la routine d’un enseignement inerte, de s’assimiler superficiellement les matières. Gavage provisoire dont on devine les fruits, mais qui suffisait, amplement, aux ambitions du jeune homme.

A seize ans, quand Blasco Ibáñez en était à sa seconde année de droit, il crut devoir se libérer, par une fugue à Madrid, de cette absurde existence de contraintes à demi supportées, de libertés à demi avouées. Il avait son idée. Il voulait ne devoir qu’à lui-même son existence et gagner sa vie comme écrivain. Il fit le voyage dans un wagon de troisième, avec, pour tout bagage, la classique cape et une liasse de feuilles de papier écrites au crayon. C’était le manuscrit d’un grand roman historique, pour lequel il se faisait fort de trouver un Mécène, sous les espèces et apparences d’un riche éditeur de la capitale des Espagnes. A cette époque—nous sommes en 1882—régnait encore le père du monarque actuel, lequel, répondant aux prénoms de Francisco de Asís, Fernando Pío, Juan María, Gregorio Pelayo, portait le titre d’Alphonse XII. Marié en 1879, en secondes noces, avec la princesse autrichienne Marie-Christine, il avait su exercer, dans un pays en proie aux pronunciamientos militaires, une action relativement réparatrice, organisant le régime parlementaire et instituant les deux grands partis qui allaient alterner un pouvoir: le conservateur{31} avec Cánovas, et le libéral avec Sagasta. A cette époque, la littérature nationale oscillait encore entre un romantisme atténué et un timide réalisme, avec une tendance de plus en plus marquée vers l’observation précise et l’écriture simplifiée, allégée du fatras qui alourdissait les proses et les vers des épigones romantiques. Mais, de cela, le jeune fugitif de Valence n’avait cure. Tel Diogène cherchant en plein jour, une lanterne allumée à la main, un homme dans les rues d’Alexandrie, Blasco Ibáñez parcourait la Corte en quête de l’introuvable éditeur. Je l’ai entendu dépeindre avec une éloquente ironie la mine stupéfiée et scandalisée de ces marchands de livres madrilènes, lorsque, ayant franchi le seuil de leurs antres archaïques, il se résolvait à leur proposer le marché qui eût mis un terme à sa navrante misère d’enfant abandonné. «¡Qué tiempos!», s’écriaient ces vautours rapaces autant qu’avares. «¡Qué juventud tan atrevida! ¿Y desde cuándo escriben los mocosos novelas?»[13]. C’est alors que Blasco Ibáñez connut la triste gloire de devenir secrétaire du célèbre D. Manuel Fernández y González. Il avait trouvé asile dans un taudis appartenant à une masure en ruines datant du XVIIe siècle, sise dans la rue de Ségovie, tout près de ce pont qui la traverse à 23 mètres de hauteur, que le peuple appelle El Viaducto, et d’où tant d’épaves de la vie de Madrid ont fait et font encore le grand saut dans l’inconnu. Sa patronne, pauvre tenancière de garni à l’usage d’une bohême dont l’impécuniosité était le moindre vice, appliquait à sa clientèle un tarif si bas, qu’elle se voyait contrainte—tellement les paiements, malgré{32} le bon marché de ses prix, se faisaient attendre—à pratiquer à son égard une subtile prestidigitation, en vertu de laquelle un œuf se transformait en deux œufs et un beefsteak en une demi-douzaine de beefsteaks! C’était la novela picaresca du XVIIe siècle revécue sur la fin du XIXe et il faudrait la plume de Quevedo pour esquisser dignement le tableau d’une certaine nuit de Noël, où Blasco Ibáñez, par le froid glacial de ce haut plateau de Castille et dans un Madrid poudré à frimas par une neige qui tombait en rafales, s’amusa divinement, avec ses compagnons d’infortune. Seulement, ni les uns ni les autres ne rabattirent jamais, ce soir-là, dans les cafés où ils entrèrent, cette partie de la cape qui sert à couvrir le bas du visage et que l’on nomme embozo. De quoi avaient donc peur ces personnages de mélodrame? Simplement de montrer leur nudité pitoyable. Ils étaient en manches de chemises. Pour pouvoir, comme les heureux de ce monde, goûter quelque joie en cette nuit consacrée, ils avaient héroïquement mis leurs vestes en gage. Comme quoi, selon un vieux proverbe de là-bas, «la capa todo lo tapa»[14].

Il serait frivole de vouloir présenter à quiconque possède la moindre teinture de littérature espagnole le curieux romancier que fut D. Manuel Fernández y González. Né à Séville en 1821, poète et dramaturge, cet esprit doué d’une rare puissance d’invention, d’un don attachant de conter, avait abusé de son talent et, sacrifiant tout à l’action et ne cherchant qu’à produire de l’effet, n’avait été, même à sa bonne époque—celle où, de 1860 à 1869, la{33}

maison parisienne Rosa y Bouret éditait plusieurs de ses romans en espagnol et où Ch. Yriarte mettait en notre langue sa Dama de Noche (La Dame de Nuit, 1864, 2 vol.)—qu’un adroit feuilletoniste, quelque chose comme le Ponson du Terrail de son pays, alors qu’il eût pu en devenir le Walter Scott. On a dit plaisamment que l’Espagne lui doit une statue, au pied de laquelle il faudrait brûler ses œuvres. De celles-ci, cependant, beaucoup continuent à être lues et des romans historiques comme El Cocinero de Su Majestad, Martín Gil, Los Monfíes de las Alpujarras, ou encore Men Rodríguez de Sanabria—qui remonte à 1853—rivalisent avantageusement avec les productions les meilleures de notre Dumas, sauf cette différence, tout à l’honneur de l’Espagnol, qu’en écrivant à la fois trois ou quatre romans différents, il n’exploita jamais les plumes de collaborateurs et n’eut pas à signer de son nom les œuvres d’un Auguste Maquet. Quand le jeune Blasco Ibáñez connut Fernández y González, celui-ci,—il mourut à Madrid en Janvier 1888—épuisé et à demi aveugle, n’était plus que l’ombre de lui-même. Il s’obstinait cependant à produire, dictant avec fatigue de pénibles élucubrations, fruits séniles d’une veine irrémédiablement paralysée. La nuit venue, il se trouvait, avec son secrétaire, au populaire Café de Zaragoza, Place Antón Martín, et, au milieu d’une clientèle de toreros, de filles en châles—les chulas de mantón, descendantes bâtardes des majas de Goya—et d’ouvriers qui parlaient politique, y soupait d’un beefsteak copieusement additionné de pommes de terre, seul repas sérieux du jeune Blasco, et hélas! seul paiement, aussi, qu’en échange de ses bons offices pût lui offrir le vieillard. Ce frugal repas achevé, les deux hommes descendaient par les rues tapageuses des barrios{34} bajos[15] jusqu’à l’humble demeure du romancier, non sans que celui-ci ne fît de fréquentes stations en route, dans des bars où il prenait diverses rasades d’eau-de-vie anisée, à la mode du pays. Puis commençait, jusqu’à l’aube, la monotone besogne de dictée et d’écriture, entrecoupée de quelques légers sommes de Fernández y González, pendant lesquels Blasco, entraîné par l’intérêt de la narration et déjà brûlant du feu sacré, continuait la rédaction du récit. A son réveil, le vieux romancier, en dépit d’un orgueil presque puéril, se faisait lire l’improvisation du secrétaire et, se renversant dans son fauteuil de cuir, articulait, sur un ton cavalier, ce jugement: «¡No está mal! La verdad es, muchacho, que tienes un poquito de talento para estas cosas...»[16]. Ainsi furent composés plusieurs livres, Fernández étant contraint de produire sans relâche, pour vivre. La meilleure de ces œuvres bâclées, où l’on retrouverait aisément quelque chose de la future manière de Sangre y Arena, me semble un roman de toreros et de petites maîtresses: El mocito de la Fuentecilla, qui a les prétentions d’être un tableau de mœurs madrilènes au commencement du XIXe siècle, dont certaines pages sont brossées avec les tons chauds et pittoresques du peintre des majos et des majas, des manolos et des manolas, l’Aragonais Francisco Goya y Lucientes. Mais il est tout à fait absurde de présenter—comme l’a fait M. J. Fitzmaurice-Kelly dans la dernière édition française de sa Littérature Espagnole—Blasco Ibáñez comme «ancien secrétaire du romancier Fernández{35} y González» sans plus de précisions, car l’on voit, par ce qui précède, combien accidentel et, en somme, insignifiant fut cet épisode d’une vie par ailleurs si riche en incidents.

L’escapade à Madrid n’était pas sans précédents dans l’histoire littéraire d’Espagne au XIXe siècle. Un auteur qui compte comme romancier et poète, P.-A. de Alarcón, né à Guadix en 1833, n’avait-il pas déjà fui de sa cité natale pour, après divers avatars à Cadix et à Grenade, venir chercher fortune à Madrid, en y combattant, en 1854, dans son journal El Látigo, le régime de la fille de Ferdinand VII, Isabelle II, qui fut, en réalité, le régime de Narváez et d’O’Donnell? Mais, entre ce «chevalier errant de la Révolution et soldat du scandale»—comme il s’appellera plus tard, lorsque, ayant abdiqué l’idéal de sa jeunesse, il sera devenu l’homme de confiance de la monarchie—et Blasco Ibáñez, il n’y a de commun que la fugace analogie d’une aventure pittoresque et celle de Blasco devait, aussi bien, être de plus courte durée. Un jour où il y pensait le moins, elle prit fin, brusquement. Notre adolescent, lorsqu’il n’était pas occupé avec Fernández y González,—c’est-à-dire une bonne partie du jour, du jour de Madrid, qui commence fort tard,—employait son temps à errer à travers les rues, «parlant», nous révèle Zamacois, «avec les pauvres femmes qui exhibent leur beauté sur les trottoirs. Celles-ci, séduites par sa jeunesse ainsi que par sa chevelure bouclée, le recherchaient avec la générosité la plus désintéressée». Ces bonnes fortunes alternaient avec une propagande politique affectant la forme de discours de tribun dans les meetings de quartiers ouvriers, où des mains calleuses de cordonniers, de maçons, de charpentiers et autres artisans applaudissaient frénétiquement l’éloquence{36} fougueuse de l’estudiantito[17]. A l’issue d’une de ces réunions, où son triomphe avait été particulièrement vif, il retournait à son humble logis en compagnie d’une petite escorte de jeunes travailleurs manuels, lorsque, arrivé à la porte de la maison de la rue de Ségovie, deux policiers lui en barrèrent le seuil avec un: «Queda usted detenido»[18].

Ils l’emmenèrent, non pas au commissariat de police du quartier, mais à la Direction Générale de Police. Allait-on, déjà, le traiter en agitateur politique? Mais il était à peine introduit dans le bureau du Directeur qu’une femme, en proie à une agitation extrême qu’elle s’efforçait, sans résultat apparent, d’étouffer, se précipitait, les bras ouverts, sur le coupable et le couvrait de ses baisers et de ses larmes. C’était sa mère, qui, fatiguée d’une vaine attente, était venue elle-même arracher l’Enfant Prodigue aux séductions et aux pièges de la Villa y Corte et, ne sachant comment découvrir son adresse, s’était adressée aux sbires de la capitale qui, eux, n’avaient point eu de peine à identifier le fugitif. En compagnie de sa mère, Blasco Ibáñez repartit donc pour Valence, où s’achevèrent ses études de droit dans les conditions mentionnées plus haut. Mais ce stage à Madrid avait été pour lui le baptême du feu et il en sortait armé pour la lutte de protestation républicaine et d’agitation politique contre le gouvernement. Il ne tarda pas à se trouver, de la sorte, mêlé à des conspirations sérieuses, dont les auteurs, hommes mûrs et expérimentés, ne parlaient rien moins que de soulèvements militaires, de barricades, d’émeutes, etc.{37} Grâce à son jeune âge, il était employé par eux comme émissaire échappant aux soupçons et, bien souvent, il fut ainsi chargé de transmettre aux organisations affiliées des documents révolutionnaires, ou de procéder au transfert et à l’installation de dépôts d’armes. Plus d’une fois aussi, dans ces missions délicates, il se coudoyait avec quelques-uns des graves professeurs qui, le matin même, avaient, à l’Université où il eût dû être, disserté gravement, devant un auditoire de futurs fonctionnaires monarchistes, des droits et prérogatives de la Couronne.

Cette étrange existence connaissait cependant des heures de trêve, consacrées au démon d’écrire. Mais de telles proses n’avaient rien de littéraire, conditionnées qu’elles étaient par une fin de propagande politique. Ce Don Quichotte de la République n’avait alors pour Dulcinée que la farouche maîtresse de Danton et les livres de chevalerie qui lui avaient tourné la tête s’appelaient Mignet, Michelet, Lamartine, et autres moindres historiens de notre Révolution. Comme le héros de la Manche, il entendait vivre son rêve. «Je me couchais, m’a-t-il avoué, avec les Girondins de Lamartine; je déjeunais de Louis Blanc et un tome complet de Michelet constituait mon repas principal. Le cycle de mes jours était tracé. Je serais le Danton de l’Espagne, puis je mourrais...» Je disais tout à l’heure que les proses de Blasco Ibáñez n’avaient rien de littéraire. Les vers qu’il composa à cette période de son existence l’étaient-ils davantage? Car il importe de marquer qu’il rimait alors pour la République. Et rien ne s’oppose à ce que soit admise l’hypothèse qu’à travers ces rimes passait un souffle d’ardente sincérité, qui en conditionnait la relative beauté. D’autres vers, que Blasco Ibáñez consacra, avant d’avoir{38} atteint vingt ans, à des Philis moins irréelles que la Déité de la future République d’Ibérie, je ne saurais rien relater ici, si ce n’est qu’ils furent nombreux et qu’ils sont religieusement couverts par le voile profond du mystère, de ce mystère que l’auteur a toujours gardé sur sa vie sentimentale et ses aventures passionnelles. Il n’est certes pas de ceux qui accommodent les cœurs brisés à la sauce passe-partout de la fiction romanesque et ses propres amours ne lui ont jamais servi à pimenter sa littérature. Si, dans quelques-uns de ses romans, il se dégage, encore que rarement, comme un relent affaibli de personnelles expériences, l’on peut être sûr que ces pages autobiographiques s’y sont glissées par une sorte de mouvement réflexe et contre la volonté de l’auteur. Mais, pour en revenir à ses vers d’amour, s’il n’en a rien gardé, je sais, moi, que quelques-unes des femmes qui les ont reçus, et qui vivent encore, quelque part, en Espagne, les ont conservés et les relisent parfois, avec une muette extase, dans le silence des lourds étés, alors que, devenues épouses vertueuses et matrones procréatrices à la fécondité généreuse, elles évoquent, du fond de leurs souvenirs de jeunes filles, les cours passionnées de l’étudiant «calavera»[19] de Valence. Laissons, cependant, cette délicate matière et tenons-nous en aux vers à la République...

De ceux-ci, il est un sonnet qui mérite une mention à part. L’histoire du sonnet abonde en bizarreries originales, relatées par L. de Veyrières dans sa Monographie du Sonnet, publiée en 1869-1870. J’ai, dans América Latina de Juin 1920[20], narré{39} comment le grand poète nicaraguéen Rubén Darío avait, en 1896, composé en collaboration, en quatorze minutes, un merveilleux sonnet à la gloire de Rome. Mais personne n’a songé encore à exhumer des colonnes du journal républicain où ils furent publiés avant que leur auteur eût atteint ses dix-huit printemps, les quatorze vers où Blasco Ibáñez suppliait le peuple de se lever contre la monarchie, non pas seulement d’Espagne, mais de l’Europe entière, et de couper la tête aux «tyrans», en commençant par celui de son pays. Toujours est-il que l’Audiencia Criminal de Valence, en condamnant Blasco Ibáñez—étudiant encore imberbe—à six mois de carcere duro, pour, aussitôt, par égards pour sa tendre jeunesse, lui appliquer la clause du sursis, s’est couverte de ce ridicule spécial dont les Annales de la Thémis espagnole offrent tant d’exemples. Et l’on avouera qu’en tout cas, cette conception de la critique des vers n’était guère propre à encourager Blasco dans la carrière de Tyrtée et que mieux valait encore pour «une Philis en l’air faire le langoureux».{40}

Le révolutionnaire.—Il émigre à Paris.—«Le grand homme numéro 52.»—Vie joyeuse et batailleuse au Quartier Latin.—Le journal El Pueblo.—Enorme labeur de journaliste.—Poursuites judiciaires et emprisonnement.—Fuite en Italie et composition de En el País del Arte.—Condamnation au bagne par le Conseil de guerre de la 3e Région Militaire.—Du Presidio à la Chambre des Députés.—Triple besogne de député, conspirateur et romancier.—Ses désillusions politiques et son romantisme républicain.

A dix-neuf ans, Blasco Ibáñez, ayant quitté l’Université avec son titre d’avocat, ne vécut plus que pour la cause républicaine. Mais ici, il importe de dire quelques mots sur l’état du parti républicain entre 1880 et 1890 en Espagne. Actuellement, il existe en ce pays un grand parti socialiste, moins nombreux cependant et moins fortement organisé que le parti «syndicaliste», que mènent les anarchistes. A l’époque où Blasco Ibáñez se lança dans l’arène du radicalisme, ces deux partis existaient déjà, certes, mais à l’état embryonnaire et ne disposaient encore que de groupements ouvriers restreints. La grande masse populaire était englobée dans le parti républicain, lequel, d’ailleurs, était loin d’être uni, tiraillé qu’il se trouvait dans des directions opposées et si, un instant, la concorde semblait s’y être faite, cette trêve ne servait qu’à{41}

un recommencement de plus ardentes hostilités intestines. On rencontre, dans les curieux pamphlets d’un agitateur radical—auteur aussi d’une petite plaquette sur Blasco Ibáñez, où beaucoup de parti pris sectaire obscurcit la réalité—, Ernesto Bark, de tendancieuses notations sur ces divisions républicaines d’alors et le sociologue aura un jour à rechercher, dans ces publications de l’écrivain auquel Pi y Margall aurait, à l’en croire, dédié en 1881 ses Nacionalidades[21], certains détails introuvables ailleurs. Etre républicain, en ces temps de la régence de Marie-Christine, signifiait, de façon d’ailleurs confuse, adhérer à un anti-cléricalisme extrêmement élastique et patronner des réformes sociales d’autant plus libéralement prônées qu’elles étaient pratiquement irréalisables. Et c’est sans doute la désillusion que causa aux masses l’échec fatal de ce chimérique programme qui les fit se jeter à corps perdu dans les rangs des deux partis, le socialiste et l’anarchiste, qui avaient su, du moins, limiter leurs ambitions à un pratique terre à terre et concentrer leurs efforts dans la conquête d’un idéal purement matériel.

Blasco Ibáñez tenait pour une République fédéraliste, à l’exemple de celle des Etats-Unis d’Amérique. Son maître et son chef était ce Pi y Margall que je viens de nommer, écrivain d’ailleurs notable à divers points de vue et qui a laissé, en particulier, d’importantes études sur l’histoire de l’Amérique et sur le Moyen-Age. Né à Barcelone en 1824,{42} il fut, avec Figueras, Salmerón, Castelar et Serrano, l’un des chefs de l’éphémère République Espagnole qui dura du 11 Février 1873 au 29 Décembre 1874—jour où le pronunciamiento de Martínez Campos mit sur le trône le fils d’Isabelle II, Alphonse XII—, et est mort à Madrid, le 29 Novembre 1901, entouré de l’estime universelle. L’armée espagnole, dont les officiers sont aujourd’hui le plus ferme appui de la Royauté, comptait alors dans ses rangs de nombreux chefs républicains, formant une association révolutionnaire affiliée à d’autres groupements civils et Blasco Ibáñez, qui appartenait à l’un de ces derniers, fut mêlé à diverses tentatives de rébellion, que la vigilance des autorités monarchiques fit échouer, au dernier moment. C’est à la suite d’un essai de ce genre, en 1889, à Valence, qu’il se vit contraint, pour sauver sa liberté, de fuir à Paris, où il devait rester un an et demi. D’antérieurs soulèvements avaient jeté dans la capitale française une émigration considérable d’officiers et de journalistes républicains et le chef des activistes du parti, le Castillan D. Manuel Ruiz Zorrilla, né à Osma en 1834, mort à Burgos en 1895, réunissait autour de lui, dans son appartement d’une des avenues proches de l’Arc de Triomphe, la fine fleur de ces conspirateurs malheureux. Blasco s’était installé sur la montagne Sainte-Geneviève et vivait assez à l’écart de ces émigrés politiques. Il occupait une chambre dans un hôtel qui existe toujours, l’Hôtel des Grands Hommes et qui regarde l’aile droite du Panthéon, au Nº 9 de la Place de même nom, hôtel dont presque tous les hôtes étaient des étudiants ou des étrangers, que l’ignorance, ou la bizarrerie de leurs noms faisait désigner par les numéros de la pièce par eux occupée. Blasco, qui avait la chambre Nº 52, était donc,{43} comme il aime plaisamment à le rappeler, «le grand homme Nº 52».

Un de ses traducteurs français—le seul qui se soit donné la peine de lui consacrer une très courte notice en notre langue—M. F. Ménétrier, a prétendu, à ce propos, et à deux reprises—en Mars 1910, au Nº 2 des Mille Nouvelles Nouvelles, p. 54, puis en 1911, en tête de sa traduction de Entre Naranjos—que Blasco Ibáñez était resté plusieurs années en France, lui attribuant la composition, à Paris, d’œuvres écrites en réalité à son retour en Espagne[22]. Son séjour dura exactement le temps que j’ai dit plus haut et le seul et unique ouvrage qu’il y composa fut cette Historia de la Revolución Española, que le prêtre D. Julio Cejador cite, dans la très confuse bibliographie des œuvres de Blasco qu’il a mise en 1918 à la suite de son article sur l’écrivain au t. IX de sa verbeuse et partiale Historia de la lengua y literatura castellana, comme ayant paru à Barcelone en 1894 en 3 volumes. C’est une œuvre destinée au peuple, qui avait été rédigée sur la demande d’un éditeur catalan et qui fut publiée par fascicules. Il ne faudrait d’ailleurs pas juger, par cette production de circonstance, de la nature des occupations de Blasco à Paris. En vérité, l’étude l’absorbait au point de lui faire oublier la politique. Précédemment, alors qu’il s’était jeté à corps perdu dans les agitations de son parti, il avait écrit trois romans et de nombreux contes. Par une curieuse anomalie, ce révolutionnaire, qui aspirait à la disparition d’un passé mort et d’institutions momifiées, ne savait,{44} pour ses œuvres d’imagination, que puiser dans les âges révolus. Ses romans étaient historiques; ses contes, des légendes dont le décor fantastique et les sombres personnages étaient empruntés au Moyen Age. Ses travaux de débutant virent le jour dans des publications illustrées de Madrid et de Barcelone et ont même trouvé un éditeur pour les réunir en volumes. Mais leur auteur s’est toujours refusé à en autoriser la réimpression. Je respecterai donc sa pudeur à l’endroit de ces fils premiers-nés de sa verve de créateur et passerai outre, moi aussi.

Peu avant son départ pour Paris, à vingt-deux ans, il avait achevé ses deux premiers romans d’ambiance moderne: El Adiós de Schubert et la Señorita Norma. Ce sont des œuvres de peu d’étendue, qui produisirent quelque sensation dans le public et furent cause que, pour la première fois, des critiques daignèrent s’occuper du romancier Blasco Ibáñez. Celui-ci ne les en a pas moins condamnées à l’oubli, comme tout le fatras de ses romans historiques, et s’est toujours opposé également à ce qu’elles fussent rééditées. A Paris, l’on a vu qu’il écrivait peu, bien qu’il y lût beaucoup. Il était dans cette situation psychologique spéciale d’un être qui, prévoyant obscurément que de grandes choses lui étaient réservées, profitait tacitement de cette courte trêve du Destin pour se préparer à vivre. La plénitude de son exubérante jeunesse, l’ardeur physique de son tempérament viril le rendaient doublement heureux, en ce Quartier Latin de la bonne époque, débordant de joyeuse sève française, aux amours faciles, à l’existence matérielle aisée. Sa famille lui assurait trois cents francs chaque mois: une petite fortune en ces jours lointains! Les correspondances qu’il envoyait à divers journaux espagnols ajoutaient une centaine de{45} francs à la manne familiale. Que fallait-il de plus pour apparaître, aux yeux des faméliques bohêmes de l’Hôtel des Grands Hommes, nimbé de l’auréole d’un satrape? C’était, surtout aux premiers jours du mois, une bombance entre camarades, dont Blasco supportait généreusement tous les frais et comme, alors, il se croyait obligé, à titre d’Espagnol, de ne pas démentir la légende du Don Quichotte fanfaron et bon enfant, il s’était mis à la tête d’une bande allègre de gais lurons, Espagnols et Hispano-Américains, dont les exploits devinrent promptement légendaires au Quartier. Un soir, au Bal Bullier, l’ordre fut tellement troublé par ces joyeux drilles, que les gardes républicains durent intervenir et expulser manu militari la troupe tapageuse et son chef.

Blasco Ibáñez, lorsque, étant à Paris, le hasard le ramène sur cette Place du Panthéon, où l’Hôtel des Grands Hommes réveille ses vieux souvenirs, ne manque pas, montrant le poste de police installé dans l’édifice qui sert de Mairie au Ve Arrondissement, de dire à ses compagnons, en guignant malicieusement de l’œil: «¡Las veces que nos han traído aquí, de noche!»[23]. Il y avait, en ce temps là, au bureau du poste de police, un vieux fonctionnaire qui, sous l’Empire, avait été, lui aussi, conspirateur républicain et qui, au courant des antécédents politiques du jeune Blasco, considérait comme son devoir de le tancer vertement, encore qu’avec une secrète sympathie, lorsqu’il le voyait entrer, confondu pêle-mêle avec des filles et tout l’élément composite d’une bataille nocturne à Paris, aux alentours de la Sorbonne. «Comment, s’écriait ce brave homme, n’avez-vous pas honte de mener une telle existence?{46} Vous, exilé pour la cause glorieuse de la Liberté!» Le captif avouait humblement sa honte, était loyalement relâché et recommençait de plus belle, à la prochaine occasion. Pourtant en guise de pénitence, il s’était imposé la noble tâche de racheter de la perdition quelques Madeleines repentantes et ses succès, sur ce terrain spécial de l’apostolat évangélique, eussent été, m’a-t-il déclaré, de nature à rendre jaloux cet excellent Père de la chanson, lequel, pour le rachat de leurs manquements, imposait le recommencement aux agnelles perdues qui lui confessaient certains péchés mignons...

En 1891, une amnistie des délits politiques ayant été accordée par le gouvernement espagnol, Blasco put rentrer dans sa patrie. Il y revint tout autre qu’il en était sorti. Désormais, c’en fut fait de la dissipation. L’austérité et le travail devinrent les maîtres de sa vie. Il se maria et recommença la propagande républicaine, mais en lui consacrant une énergie concentrée, toute nouvelle. Aujourd’hui qu’il s’est retiré de la politique militante, qu’il veut oublier ses triomphes oratoires et ses polémiques de presse, l’évocation de ces années obscures est propre à l’attrister. Pourtant, comment taire une période où jamais il ne montra un plus absolu désintéressement, un dévouement plus complet en faveur de la cause de l’émancipation de ce pauvre peuple d’Espagne? Il avait fondé El Pueblo, feuille toujours existante et qui est l’un des plus vieux journaux radicaux d’Espagne. Une telle entreprise, il la risqua sans appui pécuniaire aucun et, pour soutenir son journal, il dépensa tout ce qui lui était revenu à la mort de sa mère et d’autres biens de famille encore. On sait ce qu’il en est des journaux de parti, spécialement ceux d’idées dites «avancées». Les bailleurs d’annonces se garent{47} d’eux comme de la peste, leurs abonnés sont clairsemés et le plus net de leurs revenus doit donc provenir de la vente au numéro. Mais l’Espagne a une moitié de sa population qui est illettrée et comme El Pueblo s’adressait vraiment au peuple, l’on conçoit que, des presses qui l’imprimaient, coulassent plutôt des «bouillons» que le Pactole.

A ces déboires financiers s’ajoutaient les mille tracas de la systématique persécution des autorités, qui ne pouvaient admettre les campagnes acharnées du journal contre le système gouvernemental monarchique. La prison: telle était la riante perspective qui s’offrait désormais à la vue de Blasco et il en prit plus d’une fois le chemin, non pas, comme au Quartier Latin, pour y être élargi après une paternelle semonce, mais pour y faire connaissance avec le régime cellulaire espagnol, qui n’a rien de particulièrement attrayant. Mais déjà sa seule vie quotidienne de journaliste était une sorte de bagne. D’abord, il lui fallait écrire chaque jour plusieurs articles. Ses compagnons de rédaction étaient de jeunes enthousiastes, qui travaillaient gratuitement. Aussi réclamaient-ils l’aide de leur Directeur pour les rubriques les plus diverses et cette besogne qui commençait à 6 heures du soir—le Pueblo paraissant le matin—ne se terminait qu’à l’aube suivante. Un Valencien, qui a eu l’occasion de participer à cet apostolat, m’a affirmé que, sauf la composition et le tirage de sa feuille, Blasco Ibáñez faisait tout le reste et qu’il aidait même fréquemment ses reporters à confectionner de quelconques faits-divers. Cette intense production au jour le jour dura près de dix années. Elle est malheureusement perdue pour nous. Il est vrai que la majorité de ces articles étaient des improvisations politiques, dont le caractère d’actualité constituait le mérite principal{48} et qu’à ce titre, ils n’offriraient qu’un intérêt très relatif. Cependant, mêlés avec eux, on trouverait des études littéraires et artistiques, des essais de critique, tout un côté intéressant d’une ardente propagande, qui tendait à offrir au peuple, en même temps que la liberté civique, la jouissance du Beau, jusqu’alors propriété exclusive des privilégiés de la Fortune. Aucun de ces travaux n’a été conservé par Blasco. Il y a plus. Dans sa haine pour les paperasses accumulées, dont j’ai parlé suffisamment, il a détruit, il y a bien longtemps, toute la suite du Pueblo et la rédaction du journal n’a commencé à en collectionner les numéros que lorsque son fondateur eut cessé de le diriger. Peut-être, cependant, qu’en une discrète bibliothèque d’Espagne, l’on en trouverait les volumes reliés, au fond d’un poussiéreux magasin... Quoiqu’il en soit, Blasco ne se repent guère de cette destruction, à en juger par ce qu’il écrit dans le prologue «Au lecteur» de son dernier livre, sur El Militarismo Mejicano, p. 12: «J’ai toujours considéré les tâches du journalisme comme un travail éphémère, dont l’existence conditionnée et rapide ne mérite pas de se prolonger dans un livre. Je n’ai réuni en volumes que mes contes et non tous, ainsi que quelques articles littéraires, en très petit nombre. Je n’ai jamais considéré comme dignes de figurer sous une couverture d’éditeur mes travaux concernant la politique, la sociologie, l’histoire, etc. J’ai été, de longues années, journaliste, écrivant chaque jour un ou deux articles. Le lecteur dont la bienveillance me favorise s’imaginera aisément de quel péril l’a délivré mon manque de passion de collectionneur... Si j’étais de ces auteurs qui croient faire tort à la postérité lorsqu’ils oublient de réunir en volumes jusqu’aux lettres par eux envoyées à des amis, il existerait,{49} à cette heure, de trente à quarante tomes d’articles de Blasco Ibáñez. Car j’en ai produit par milliers et je les ai si complètement oubliés, qu’il me serait parfaitement impossible, même si je le voulais, de les retrouver aujourd’hui...»

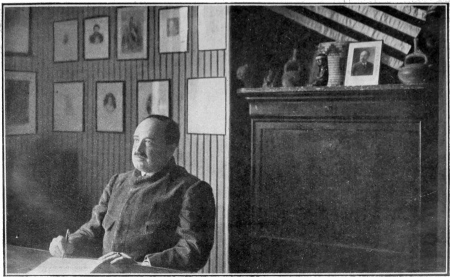

C’est dans cette période agitée que le futur maître du roman espagnol écrivit les œuvres d’imagination les plus vigoureuses de sa période valencienne. El Pueblo accueillit la plupart des contes qui forment actuellement les deux recueils intitulés: Cuentos Valencianos—qui en contient treize—et La Condenada—qui en contient dix-sept. Arroz y Tartana, son premier roman vraiment littéraire, et Flor de Mayo, furent d’abord des feuilletons du Pueblo. Puis, lorsque Blasco eut purgé la peine du bagne dont il va être question à la fin de ce chapitre, c’est encore dans le Pueblo que La Barraca, cette œuvre qui le fit connaître à l’Europe, fut publiée par tranches quotidiennes. Toutes ces créations, que l’on s’accorde à définir comme les plus fraîches et les plus attrayantes de notre auteur, ont cependant été composées dans le tohu-bohu d’une salle de rédaction de feuille populaire et sans autre prétention que celle de distraire la plèbe qui en formait la clientèle fidèle. Voilà ce qu’aucun critique n’avait songé à dire et l’observation méritait d’être faite. Le même garant de Valence que j’ai cité plus haut, me décrivant la façon de travailler de celui qu’il appelait alors «el jefe»[24], m’a dit, à la lettre, ce qui suit: «Il ne se couchait que plusieurs heures après le lever du soleil. Sa vie normale commençait donc dans le milieu de l’après-midi. A la nuit tombante, je le trouvais installé au{50} journal. Il faut que vous sachiez que la rédaction du Pueblo était installée dans une vieille bâtisse du XVIe siècle, avec un énorme salon, dont des colonnes salomoniennes soutenaient le haut plafond. Dans cette pièce gigantesque, la caléfaction n’existait pas et les fougueux rédacteurs y tremblaient, l’hiver, d’un froid humide. Blasco avait installé sa table à l’un des angles de ce hall. Son travail était haché d’interruptions, obligé qu’il se voyait de recevoir à tout instant les coreligionnaires qui, seuls ou en groupes, venaient le consulter. Ce n’est guère que passé minuit qu’il commençait à être délivré de ces visiteurs enthousiastes. Jusque vers trois heures du matin, il continuait la rédaction, classant les télégrammes de la dernière heure. A partir de trois heures, il restait seul, dans le hall plongé dans une obscurité que coupait sa petite lampe[25]. C’est alors qu’il écrivait ses contes, ceux que vous savez, et aussi cette merveilleuse histoire d’amour qui s’appelle: Entre Naranjos. Sous lui trépidait notre vieille presse, cependant qu’aux fenêtrages du salon immense, l’aurore aux doigts de rose teignait de vives nuances les vitres anciennes. Son existence était d’une laborieuse monotonie, entrecoupée, comme seuls incidents notables, d’excursions forcées aux geôles de la ville et même—à la suite de voyages de propagande politique en ces deux cités—à celles de Madrid et de Barcelone. Il vivait dans la plus extrême pauvreté, ayant perdu tout son avoir dans cette mauvaise affaire du journal à maintenir et, d’autre part, ne gagnait rien avec la plume, vu qu’il ne disposait pas du temps{51} nécessaire pour écrire ailleurs qu’au Pueblo. Il soutint aussi de fréquents duels avec ses adversaires politiques.»