Nous tentons pour la première fois de donner au public lettré les œuvres complètes de Stendhal. L'édition publiée par MM. Calmann-Lévy, en volumes d'aspects et de mérites divers, n'est pas complète et ne répond pas aux exigences de la critique moderne, encore qu'elle ait rendu de grands services, que la notice de Mérimée, notamment, placée à la tête de la Correspondance ait été longtemps le seul guide des Stendhaliens, et que la publication récente du Journal d'Italie par M. Arbelet soit un modèle de sagace érudition. Les ouvrages posthumes sont dispersés chez différents libraires ou dans des revues quelquefois peu accessibles; plusieurs sont épuisés ou demeurent introuvables. Rien de plus difficile à constituer qu'une collection des œuvres de Stendhal comme celle qu'a réunie,[p. viii] au siège du Stendhal-Club, l'archiviste zélé et obligeant, M. Paupe.

Si l'on songe à l'influence de Stendhal sur les esprits les plus notoires de notre génération, si l'on réfléchit à la substance de son œuvre, on reste surpris que le dessein d'en donner une édition complète n'ait tenté aucun de nos grands libraires si audacieux et si avisés. Sans doute ils ont jugé l'entreprise trop malaisée. Stendhal semble avoir pris plaisir à dérouter ses futurs éditeurs par l'énigme de son écriture, de ses signes particuliers, de son langage conventionnel. Il s'enveloppe d'ombre et de mystère. Il faut d'abord l'avoir bien prié, ou bien maltraité, pour qu'il se dévoile. Et c'est ainsi que m'a été laissé le soin de l'éditeur.

Stendhal avait légué son manuscrit de Brulard au plus âgé des libraires de Londres et dont le nom commençait par un C.; ce sera le plus jeune des libraires de Paris dont le nom commence par un C. qui recueillera pieusement son legs.

Un érudit plus qualifié avait accepté de diriger notre entreprise et de mener à bien cette lourde tâche. Il savait tout de Stendhal et n'ignorait rien de Beyle. J'ai nommé Casimir Stryienski, trop tôt enlevé aux lettres et aux études historiques. J'avais jugé naturel et nécessaire de lui offrir la direction de cette œuvre, il l'avait acceptée dans des termes dont je reste encore confus, mais je ne fus pas moins surpris de sa retraite quand je lui[p. ix] demandai de revoir les textes sur les manuscrits de Stendhal qui sont parvenus jusqu'à nous. «Toute réflexion faite, je ne puis me charger de ce grand labeur. Cette édition complète de Stendhal représente un travail considérable: recherches, corrections d'épreuves, contrôles divers. Tout cela est au-dessus de mes forces. Il y a dix ans j'aurais accepté. J'ai, du reste, des travaux nombreux en vue qui me suffisent, et je considère ma tâche stendhalienne comme finie. Que les autres profitent de tout ce que j'ai publié... Il va sans dire que je reste à la disposition de vos collaborateurs et que je serai très heureux de leur donner des conseils...» (19 février 1912).—«Je comprends votre insistance très aimable. Je vois bien, au point où j'en suis, quel profit vous retireriez de mon nom, mais permettez-moi de vous confesser que j'ai mieux à faire à mon âge...» (20 février 1912). Il s'était cependant «ravisé pour un unique volume (Brulard)», «le premier des œuvres complètes», mais ce projet fut définitivement abandonné quand j'exprimais ma volonté absolue de corriger les épreuves sur le manuscrit conservé à la Bibliothèque de Grenoble et d'y relever les variantes et les inédits. N'est-ce pas là un détail à noter au chapitre Brulard de l'excellente Histoire des œuvres?

Je devais ces explications aux nombreux amis connus ou inconnus qui, au courant de mes projets, se sont étonnés de la publication en juin dernier[p. x] d'une nouvelle édition de la Vie de Henri Brulard à la librairie de mon excellent confrère, M. Émile Paul. Si C. Stryienski l'a rééditée, quelques jours seulement avant le tragique accident où il devait trouver la mort, alors qu'il n'ignorait rien de mon projet, n'était-ce pas pour affirmer sa méthode d'éditeur? Il l'avait indiquée dès la première édition: «Fort de la permission de Beyle, j'ai reproduit presque entièrement le texte, me permettant toutefois de supprimer les redites et de couper quelques longueurs». «Toutefois», ajoutait-il, «j'ai fort peu profité de cette permission, je suppose que les lecteurs ne s'en plaindront pas». La réédition Émile Paul (1912), presque textuelle, sauf quelques corrections (dont l'une, proposée par M. J. Bédier, acceptée sans vérification, n'est pas confirmée par l'examen du manuscrit), affirme donc un dessein déterminé: elle soulève un problème de méthode, qui a ici son importance.

M. Paul Arbelet, l'un des plus savants et des plus compétents beylistes, a défendu par avance la mémoire de celui qu'il désigne à juste titre comme l'inventeur de Stendhal[1]: «Il fallait glaner et extraire: œuvre personnelle que chacun entend à sa façon, œuvre difficile où l'on ne saurait contenter tout le monde, mais qui est ici inévitable. Et il faut admirer Stryienski si, du premier coup,[p. xi] il sut aller à l'essentiel...» Par l'effet de mon éducation peut-être, par scrupule de vérité historique certainement, je ne puis accepter cette manière de voir. Dès qu'il s'agit d'une autobiographie, on doit tout publier. Le lecteur fera lui-même son choix. Autrement l'on risque de trahir l'auteur; et même lorsqu'il vous invite à les faire, les coupures ne sont pas légitimes, puisqu'il ne les a pas opérées lui-même. «Souviens-toi de te méfier», disait cet ami de Stendhal, Prosper Mérimée, le malicieux auteur de H. B. Appliquons ici cet axiome. Qui jurerait qu'après la publication de ce nouveau Brulard que voici, avec cent et quelques pages inédites, qu'après la nouvelle édition du Journal et la publication des tomes dédaignés par les précédents éditeurs, un jugement comme celui de M. Paul Bourget, par exemple, ne serait pas à réviser? Et certainement les biographies, celle de E. Rod, celle de M. Arthur Chuquet, pourtant si studieuse et si bien documentée, les études de Stryienski lui-même, sont toutes à revoir, comme les Pages choisies de M. Léautaud à compléter. Nous ne croyons donc pas prudent de faire une œuvre personnelle en choisissant là où l'auteur n'a pas voulu le faire. Si nous ne publions pas tout des 72 in-folios manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, ce sera—absolument d'accord avec M. P. Arbelet—pour éliminer les versions latines de l'élève Beyle ou les copies d'ouvrages exécutés[p. xii] dans l'ennui d'un consulat. Je ne publierai pas comme de Stendhal des fragments du Dictionnaire philosophique de Bayle, et j'éviterai de rééditer le Code civil, quand Henri Beyle s'est calmé à en copier les articles les plus concis.

Voici le plan de notre édition.

En ce qui concerne les ouvrages de Stendhal dont nous avons pu retrouver des manuscrits authentiques dans les bibliothèques publiques ou privées, nous avons reproduit scrupuleusement la leçon de ces manuscrits. Quand les originaux ont disparu, nous suivons la dernière édition imprimée du vivant de l'auteur. Les variantes des éditions précédentes seront notées exactement, et, comme nous l'avons fait pour Brulard, rejetées à la fin, avec les notes. Celles-ci ne contiendront que l'essentiel. Chaque volume sera accompagné d'illustrations documentaires propres à situer l'œuvre et à l'éclairer.

Les époques de publication seront variables: il paraîtra par an environ quatre volumes suivant, autant que possible, un ordre logique et rationnel. Après Brulard, où Stendhal raconte sa jeunesse, suivront le Journal et les Souvenirs d'égotisme, pour en finir avec l'autobiographie. Sans doute ne résisterons-nous pas au plaisir, avant de continuer l'édition des œuvres connues, de publier certains inédits. Il en est ainsi d'une série d'articles écrits par Stendhal sur la littérature, les beaux-arts et la société.[p. xiii] Imprimés, après traduction, dans diverses revues anglaises, le Monthly Review, le London Magazine, la Revue Britannique, entre 1820 et 1830, ils ont été retrouvés et traduits en français par Miss Doris Gunnell, maître de conférences à l'université de Leeds, et sont comme les preuves de son très utile ouvrage Stendhal et l'Angleterre.

Ils forment la matière de quatre volumes de manuscrits in-folios, et feront l'objet d'une publication à laquelle Miss Doris Gunnell et M. Émile Henriot ont accepté de donner leurs soins, en se chargeant de mettre en ordre et de présenter au public ces documents inédits.

Les volumes publiés du vivant de Stendhal paraîtront dans l'ordre de leur première date de publication: Vies de Haydn, Mozart et Métastase; Histoire de la peinture en Italie; Rome, Naples, Florence, etc., etc.

La correspondance sera réservée pour les derniers volumes: chaque jour elle s'augmente, et notre édition aidant, nos appels étant entendus, il ne restera plus bientôt, nous l'espérons, aucun trésor caché et nous pourrons enfin donner une édition complète des Lettres de Beyle.

Je souhaite aussi que, certaines riches archives privées m'étant ouvertes, j'y puisse relever des annotations mises par l'auteur de la Chartreuse en marge de ses lectures. A en juger par celles qui ont été publiées déjà, la moindre de ses remarques a de[p. xiv] l'intérêt—et elles en présentent toutes pour l'histoire de la formation intellectuelle de Stendhal.

Le tout dernier volume sera consacré à une table générale des noms propres de personnes et de lieux, réels ou fictifs, figurant dans l'œuvre entière.

Entre temps aura paru une bibliographie de Stendhal, due à M. Cordier, le savant membre de l'Institut. C'est le complément indispensable de toute édition. M. Cordier a fait ses preuves d'érudition stendhalienne. En nous apportant tout de suite le résultat de son expérience et de ses recherches, en éclairant l'œuvre parfois cachée et mystérieuse de Stendhal, en mettant de l'ordre et de la clarté dans les travaux des Stendhaliens, depuis qu'il y en a et qui écrivent, il aura rendu un inappréciable service tant à nous-mêmes qu'à nos lecteurs. Une notice iconographique par M. Octave Uzanne, avec l'indication des gravures, dessins, tableaux, est également dans notre programme.

Chacun de nos volumes sera présenté à l'aide de substantielles préfaces par l'élite des écrivains contemporains que notre œuvre intéresse et qui l'encouragent: Charles Maurras (Rome, Naples, Florence); Rémy de Gourmont (De l'Amour); G. d'Annunzio (Promenades dans Rome); Henry Roujon (Mélanges d'Art), etc., pour n'en citer que quelques-uns et suivant l'ordre de publication.[p. xv] MM. Anatole France et Maurice Barrès nous ont promis leur précieux concours pour l'Abbesse de Castro et la Chartreuse de Parme. Notons ici que cette édition de la Chartreuse sera rendue nouvelle par les appendices où seront relevés, d'après l'exemplaire si précieux de l'érudit grenoblois M. Chaper, les corrections et additions qu'y fit Stendhal après le fameux article de Balzac, quand il cherchait «le caractère de perfection, le cachet d'irréprochable beauté» que lui conseillait le directeur de la Revue Parisienne.

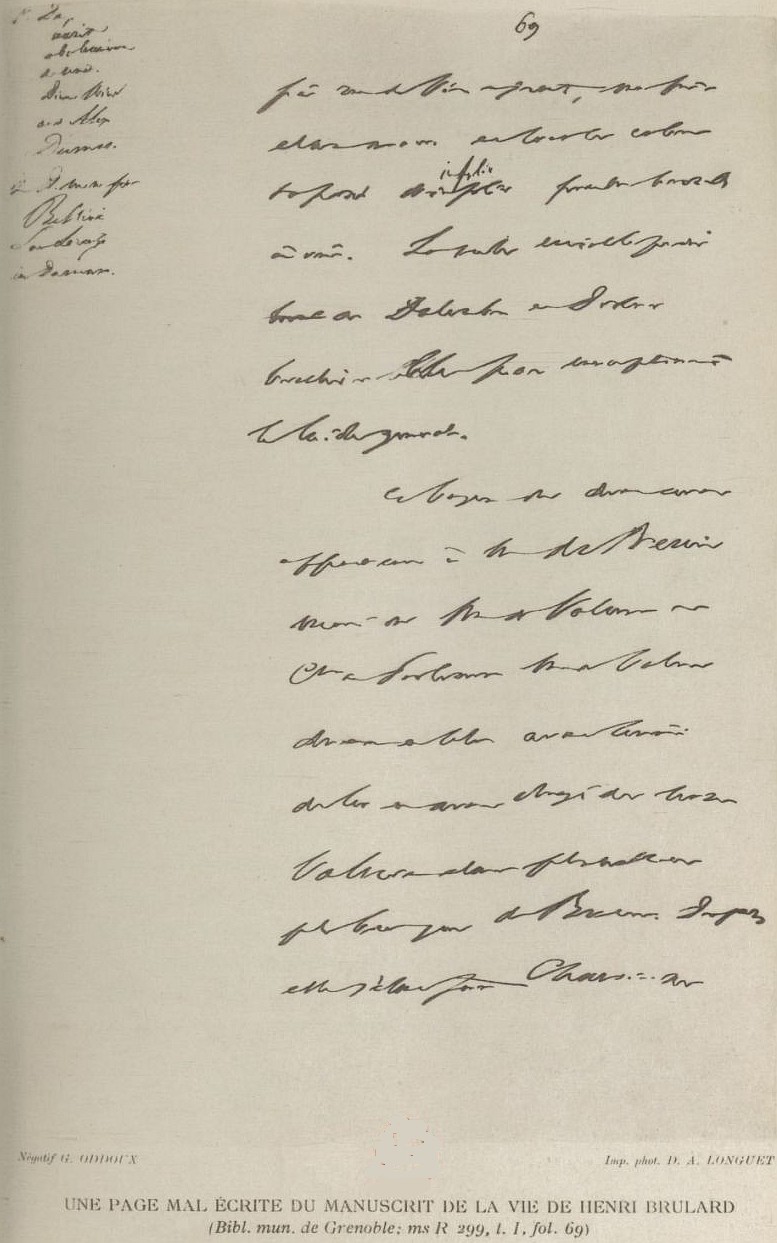

Le soin de mettre au point l'édition de Brulard, du Journal, de Lucien Leuwen, de Napoléon et en général de toutes les œuvres, inédites ou non, complètes ou ébauchées, que renferment les manuscrits de la Bibliothèque de Grenoble, est échu à M. Henry Debraye. Ancien élève de l'École des chartes, archiviste de la ville de Grenoble, M. Debraye s'est voué entièrement à l'édification de ce monument des Œuvres complètes. L'écriture hiéroglyphique de Stendhal n'a plus guère de secret pour lui: telle page de Brulard ou du Journal demeurée jusqu'à présent mystérieuse, il l'a déchiffrée avec une patience et une sagacité admirables, se défiant des interprétations de bon sens dont il faut souvent se garder en paléographie. Que l'on compare plutôt son édition et les précédentes! D'une page de Brulard, écrite en hâte et sans chandelle, deux mots ont pourtant échappé au[p. xvi] déchiffrement de M. Debraye—la page entière échappait d'ailleurs le lendemain à Stendhal lui-même—nous avons décidé de la reproduire en fac-simile: bien que l'image soit légèrement réduite par les exigences de notre format, on pourra s'amuser à en tenter la lecture. Et on applaudira vite à la science du parfait paléographe qu'est Henry Debraye.

Il m'est impossible de nommer à cette place toutes les personnes qui m'ont encouragé dans mon entreprise. Je tiens pourtant à remercier M. Élie-Joseph Bois, rédacteur au Temps, qui, le premier, a annoncé l'édition des Œuvres complètes; M. Henri Welschinger, qui a réalisé ce miracle de réconcilier Stendhal et l'Institut en lisant à l'Académie des Sciences morales des inédits ensuite insérés dans les Procès-verbaux officiels: M. Georges Cain, dont les Souvenirs stendhaliens (Figaro du 29 septembre 1912) me sont particulièrement chers; M. A. Paupe, dont le concours incessant m'est toujours précieux et dont l'ouvrage sous presse, Vie littéraire de Stendhal, Documents inédits, appendice aux Œuvres complètes, sera bien souvent cité dans nos études préliminaires. M. Georges Grappe s'est employé amicalement pour Brulard comme si cette œuvre était sienne. J'ai profité des conseils de M. Mario Roques que mon projet a toujours intéressé. Je dois aussi une reconnaissance toute particulière à M. Maignien, conservateur de la Bibliothèque[p. xvii] de Grenoble, à ses bibliothécaires et à ses commis. M. Paillart, l'obligeant maître-imprimeur, a surveillé personnellement, dans ses ateliers d'Abbeville, la confection de cette édition, à qui M. Longuet, par d'admirables phototypies et M. Lafuma, par un impérissable papier pur chiffon, assurent, je puis le dire, l'immortalité.

Edouard Champion.

16 Février 1913.

Une lettre de Henri Beyle annonçait, le 11 novembre 1832, au libraire parisien Levavasseur: «J'écris maintenant un livre qui peut-être est une grande sottise; c'est Mes Confessions, au style près, comme Jean-Jacques Rousseau, avec plus de franchise.» Suivait un plan sommaire du nouvel ouvrage: «J'ai commencé par la campagne de Russie en 1812... A côté de la campagne de Russie et de la cour de l'Empereur, il y a les amours de l'auteur; c'est un beau contraste.»

Stendhal faisait-il allusion à une première rédaction de son autobiographie, qu'il intitula plus tard[p. xx] la Vie de Henri Brulard?—C'est possible, mais peu probable, nous le verrons tout à l'heure; en tout cas, rien n'est resté de ce premier essai. Aurait-il été détruit par son auteur? Ce serait bien extraordinaire, car Beyle fut toujours très soucieux de conserver la moindre page de ses écrits.

Dès 1832, cependant, Stendhal se préoccupait de raconter les différentes péripéties de son existence. Il écrivait, de Cività-Vecchia, le 12 juin, à son ami Di Fiore: «Quand je suis exilé ici, j'écris l'histoire de mon dernier voyage à Paris, de juin 1821 à novembre 1830. Je m'amuse à décrire toutes les faiblesses de l'animal; je ne l'épargne nullement...» Mais cette histoire porte le titre de Souvenirs d'Egotisme, elle n'a rien de commun avec la Vie de Henri Brulard.

En 1833, nouvelle tentative: le 15 février, Beyle commence les Mémoires de Henri B., mais écrit à peine les quelques pages du premier chapitre du livre I, que nous donnons en annexe de la présente édition.

Enfin, il se décida en 1835: le 23 novembre, il commençait son autobiographie, qu'il appela Vie de Henri Brulard, et dont il écrivit sans désemparer près de neuf cents pages.

Son idée de 1832 le hantait encore: Stendhal débute ainsi: «Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832...,» et affirme, quelques pages plus loin: «Je ne continue que le 23 novembre 1835.» Fantaisie[p. xxi] d'écrivain, car le premier feuillet porte bien la date du 23 novembre 1835, et celle du 16 octobre 1831 (sic), mise en surcharge, a été ajoutée postérieurement, lorsque Beyle a revu sa première rédaction: les mots: 16 octobre 1831, et les corrections, sont de la même encre.

Le manuscrit, tel que le possède la Bibliothèque municipale de Grenoble, est formé de trois gros volumes, cotés R 299, du format 300 sur 210 millimètres, que Beyle lui-même fit relier, et, en outre, de deux cahiers, l'un compris dans le carton côté R 300, l'autre relié avec le tome XII de la collection en vingt-huit volumes, cotée R 5.896. Les trois volumes reliés contiennent respectivement les feuillets 2[1] à 248, 249 à 500, et 501 à 796; la fin de l'ouvrage (fol. 797 à 808) est dans le tome XII de la collection R 5.896; enfin, le cahier R 300 comprend (dans cet ordre) les chapitres XV, XIII et V de la présente édition. Le papier est rugueux, de couleur verdâtre, sauf à partir du feuillet 708, dans un angle duquel Stendhal a noté: «Nouveau papier, acheté à Cività-Vecchia.»

Stendhal n'a pas économisé son papier: il a couvert seulement le recto des feuillets, son écriture est large, les lignes sont très espacées. Mais il corrigeait souvent, ajoutait à son texte, l'accompagnait de réflexions; aussi, en beaucoup d'endroits, les[p. xxii] marges, les interlignes, le verso des pages ont été abondamment surchargés.

Enfin, le texte lui-même ou bien le verso des feuillets est illustré de nombreux plans, dessinés à la diable, sans recherche des proportions ni de l'échelle, et cependant, en général, exacts dans l'ensemble. On se rappelle, en voyant ces croquis de mathématicien, que Beyle a préparé l'École polytechnique; ils dénotent un très grand souci de précision et permettent au lecteur de comprendre sans peine le texte[2]. Ils localisent, bien souvent, la situation exacte d'un évènement, et surtout d'une maison, d'un magasin. En plusieurs endroits, la légende qui accompagne le plan de Grenoble en 1793, annexé à la présente édition, a été précisée, après vérification, au moyen des dessins du manuscrit.

La Vie de Henri Brulard se présente comme très homogène de pensée et de composition; elle a été écrite, presque sans interruption, entre le 23 novembre 1835 et le 17 mars 1836, tantôt à Rome, tantôt à Cività-Vecchia. Stendhal occupait tous ses moments de loisir à sa nouvelle œuvre, et en rédigeait en moyenne dix pages par jour, ou plutôt, comme il le dit lui-même dans l'une des[p. xxiii] notes marginales de son manuscrit, «ordinairement dix-huit ou vingt pages par jour et, les jours de courrier, quatre ou cinq, ou pas du tout». Au reste, «aucun travail les jours de voyage et le soir d'arrivée».

Le résultat de ce travail est du plus haut intérêt pour le biographe et le critique, non seulement à cause du texte lui-même, mais aussi à cause des notes et des observations que Stendhal a semées dans les marges et au verso des feuillets. Manuscrit vivant entre tous, où l'auteur se raconte avec toute la sincérité dont il est susceptible, où parfois il se juge lui-même, où très souvent il met le lecteur au courant des plus petits faits de sa vie journalière; aussi, l'ouvrage est à la fois la synthèse de l'enfance et de la jeunesse de Beyle, et le tableau de son existence en Italie, ou plus exactement à Rome, à la fin de 1835 et au commencement de 1836.

Cette autobiographie est certainement, de tous ses livres, celui que Stendhal a composé avec le plus de plaisir. Il dit, le premier jour: « J'ai fait allumer du feu et j'écris ceci, sans mentir, j'espère, sans me faire illusion, avec plaisir, comme une lettre à un ami.» Et il ajoute encore, le 6 avril 1836, après avoir rédigé la dernière page[3]: «Écrire ce qui suit était une consolation.»

C'est même plus que du plaisir, c'est de la passion: à mesure que les souvenirs reviennent en foule, l'écriture se précipite, de mauvaise devient parfois énigmatique, surtout lorsque Beyle, emporté par son sujet, laisse tomber le jour et trace dans l'obscurité des signes presque indéchiffrables.

Il est facile de constater, d'ailleurs, que la passion l'entraîne. Au début, Stendhal est résolu à produire une œuvre bien écrite et bien composée. Puis, le chaos de ses souvenirs l'embarrasse, le flot des pensées fait bouillonner tumultueusement le style, qui se charge d'incidentes, de parenthèses, de réflexions qui n'ont rien de commun avec le sujet, si bien que cet aveu échappe à l'auteur: «En relisant, il faudra effacer, ou mettre à une autre place, la moitié de ce manuscrit.»

La Vie de Henri Brulard, en effet, telle que nous la possédons, n'est qu'une ébauche, et une ébauche inachevée. On dirait d'un livre écrit en voyage; et, de fait, c'est un peu cela: Beyle résidait le moins possible au siège de son consulat, et passait le plus clair de son temps à Rome; son manuscrit fit donc plusieurs fois le trajet de Rome à Cività-Vecchia. Et puis, le nerveux écrivain accuse d'autres causes: les devoirs de sa charge de consul, qu'il appelle dédaigneusement le «métier», ensuite le froid de l'hiver, et surtout l'ennui qui l'accable au milieu des «sauvages» d'Italie. Lui-même explique[p. xxv] cet état d'esprit dans une longue note ajoutée à l'un des cahiers du manuscrit[4]:

«Pourquoi Rome m'est pesante.

«C'est que je n'ai pas une société, le soir, pour me distraire de mes idées du matin. Quand je faisais un ouvrage à Paris, je travaillais jusqu'à étourdissement et impossibilité de marcher. Six heures sonnant, il fallait pourtant aller dîner... J'allais dans un salon; là, à moins qu'il ne fût bien piètre, j'étais absolument distrait de mon travail du matin, au point d'en avoir oublié même le sujet en rentrant chez moi, à une heure.

«Voilà ce qui me manque à Rome: la société est si languissante!...

«Tout cela ne peut me distraire de mes idées du matin, de façon que, quand je reprends mon travail, le lendemain, au lieu d'être frais et délassé, je suis abîmé, éreinté, et, après quatre ou cinq jours de cette vie, je me dégoûte de mon travail, j'en ai réellement usé les idées en y pensant trop continuement. Je fais un voyage de quinze jours à Cività-Vecchia ou à Ravenne (1835, octobre); cet intervalle est trop long, j'ai oublié mon travail. Voilà pourquoi le Chasseur vert[5] languit, voilà ce qui, avec le manque total de bonne musique, me déplaît dans Rome.»

Stendhal réduisit cet inconvénient au minimum en ne se séparant de son manuscrit dans aucun de ses déplacements. Commencée à Rome le 23 novembre 1835, la Vie de Henri Brulard est continuée à Cività-Vecchia du 5 au 10 décembre; à Rome de nouveau du 13 décembre 1835 au 7 février 1836; à Cività-Vecchia du 24 février au 17 mars, avec quelques corrections, faites à Rome les 22 et 23 mars. Enfin Stendhal en reste là: le 26 mars 1836, dit-il, «annonce du congé pour Lutèce; l'imagination vole ailleurs, ce travail en est interrompu». Et il ajoute avec mélancolie: «L'ennui engourdit l'esprit, trop éprouvé de 1832 à 1836, Rome. Ce travail, interrompu sans cesse par le métier, se ressent sans doute de cet engourdissement[6].»

Stendhal cependant comptait faire de ses confessions un véritable livre, il écrivait pour la postérité. Les nombreux testaments, ou fragments de testaments, qu'il sème au hasard des feuillets, en sont la preuve. Je ne veux citer que les plus caractéristiques.

L'un est du 24 novembre 1835:

«Testament.

«Je lègue et donne ce manuscrit: Vie de Henri Brulard, etc., et tous ceux relatifs à l'histoire de ma vie, à M. Abraham Constantin, chevalier de la[p. xxvii] Légion d'honneur, et, s'il ne l'imprime pas, à M. Alphonse Levavasseur, libraire, place Vendôme, et, s'il meurt avant moi, je le lègue successivement à MM. Ladvocat, Fournier, Amyot, Treutel et Wurtz, Didot, sous la condition: 1° qu'avant d'imprimer ce manuscrit, ils changeront tous les noms de femme: là où j'ai mis Pauline Sirot, ils mettront Adèle Bonnet, et il suffit de prendre les noms de la prochaine liste[7], de changer absolument tous les noms de femmes et de ne changer aucun nom d'homme.—Seconde condition: envoyer des exemplaires aux bibliothèques d'Édimbourg, Philadelphie, New-York, Mexico, Madrid et Brunswick. Changer tous les noms de femme, condition sine qua non.

H. Beyle[8].»

Le deuxième testament a été écrit moins d'un mois après:

«Je lègue et donne le présent volume à M. le chevalier Abraham Constantin (de Genève), peintre sur porcelaine. Si M. Constantin ne l'a pas fait[p. xxviii] imprimer dans les mille jours qui suivront celui de mon décès, je lègue et donne ce volume successivement à MM. Alphonse Levavasseur, libraire, n° 7, place Vendôme. Philarète Chasles, homme de lettres, Henri Fournier, libraire, rue de Seine, Paulin, libraire, Delaunay, libraire, et si aucun de ces Messieurs ne trouve son intérêt à faire imprimer dans les cinq ans qui suivront mon décès, je laisse ce volume au plus âgé des libraires habitant dans Londres et dont le nom commencera par un C.

H. Beyle.[9]»

Désireux de laisser un livre digne de lui, Stendhal avait eu souci de la composition. Il eut certainement l'intention de reprendre sa première rédaction pour donner à l'ouvrage plus de cohésion, plus d'harmonie, pour rétablir enfin la chronologie un peu confuse des chapitres consacrés à son enfance et à sa première jeunesse.

Il voulait consacrer au moins deux volumes à son autobiographie; la page 249 porte cette note: «Laisser le n° 249 à cette page et aller ainsi jusqu'à 1.000.» Et je trouve sur la feuille contenant la table du troisième tome cette mention: «Chapitre 42[p. xxix] [XLVII de la présente édition] commencera le quatrième volume.» Or, de ce quatrième volume, Stendhal a écrit à peine un chapitre.

Il s'était également proposé d'établir un texte définitif, puisqu'il note à la page 783 de son manuscrit: «A placer ailleurs en recopiant[10].»

Malheureusement, le ministre des Affaires étrangères accorda un congé au consul de France à Cività-Vecchia; et, laissant là souvenirs et réflexions, Beyle partit pour Paris. Son congé se prolongea pendant trois ans. Au retour, la Vie de Henri Brulard était oubliée, elle ne fut jamais achevée, ni corrigée.

Stendhal avait, avant d'écrire, dressé un plan général de son autobiographie. Le voici, tel qu'il nous est parvenu:

«Division.

Pour la clarté, diviser cet ouvrage ainsi:

Livre premier.

«De sa naissance à la mort de madame Henriette Gagnon.

Livre second.

«Tyrannie Raillane (ainsi nommée non pour sa forme, mais pour ses effets pernicieux).

Livre 3.

«Le maître Durand.

Livre 4.

«L'École centrale, les mathématiques jusqu'au départ pour Paris, en novembre 1799.

«Diviser en chapitres de vingt pages.

«Plan: établir les époques, couvrir la toile, puis, en relisant, ajouter les souvenirs, par exemple: 1° l'abbé Chélan;—2° je me révolte (l'ouvrier chapelier, journée des Tuiles[11]).»

De ce plan si soigneusement établi, ne prévoyant cependant que la première partie de l'ouvrage, Stendhal n'a pu respecter le cadre. Ses souvenirs étaient, chronologiquement, trop confus, et le nombre des épisodes trop inégal pour chacun des quatre livres projetés: les faits du temps de la «tyrannie Raillane» et ceux du «maître Durand», par exemple, ont une importance bien différente. Aussi, en cours de rédaction, Stendhal ébauche-t-il un nouveau plan, le livre II devant commencer à son premier séjour à Paris. Division sans doute aussi précaire que la première, puisque l'auteur ne prévoit pas un livre III lorsqu'il raconte son départ de Paris et son voyage jusqu'à Milan, à la suite de l'armée de réserve.

Cette difficulté de proportionner à peu près également plusieurs livres, Stendhal la retrouve lorsqu'il s'agit de partager l'ouvrage en chapitres. Nous l'avons vu tout à l'heure indiquer une division « en chapitres de vingt pages». Dans le fait, cette méthode est à peu près respectée, mais elle a été appliquée a posteriori. La Vie de Henri Brulard a été écrite sans souci de chapitres divers, à part quelques périodes bien déterminées, qui exigeaient une coupure nette ou racontaient une anecdote spéciale: le chapitre III, où commencent les souvenirs de Beyle, le chapitre X, qui narre le début du préceptorat Durand, le chapitre XI, Amar et Merlinot, le chapitre XII, épisode du billet Gardon, le chapitre XIII, premier voyage aux Échelles, le chapitre XIV, mort du pauvre Lambert, le chapitre XXXI, commencement de la passion pour les mathématiques, le chapitre XXXVI, Paris. Plus on va, moins la division est précise. Stendhal, emporté par la passion, jette ses souvenirs, pêle-mêle, sur le papier, au fur et à mesure qu'ils lui viennent à l'esprit; puis, en revoyant une première fois son ébauche, il intercale, de vingt en vingt pages environ, un feuillet bis; ce feuillet indique la séparation du chapitre, dont il reproduit généralement la première page, ou seulement les premières lignes; enfin, ce premier travail une fois terminé, les chapitres sont numérotés.

Travail factice, on le voit, et que Stendhal considérait[p. xxxii] lui-même comme provisoire, puisqu'il écrit à la fin de la table qui termine le premier volume: «Je laisse les chapitres XIII et XIV pour les augmentations à faire à ces premiers temps. J'ai quarante pages écrites à insérer[12].»

Stendhal doit cette incertitude dans la division et dans la mise en place de certains de ses chapitres à l'inexactitude de sa chronologie. Il connaît mal les dates auxquelles tels ou tels événements se sont passés. Il en convient à plusieurs reprises dans son texte: «Il faudrait, dit-il par exemple dans une note, acheter un plan de Grenoble et le coller ici. Faire prendre les extraits mortuaires de mes parents, ce qui me donnerait des dates, et l'extrait de naissance de my dearest mother et de mon bon grand-père[13].»

Nous retrouvons pareille incertitude dans la division matérielle des chapitres. J'en veux seulement pour preuve les chapitres XV et XVIII de la présente édition.

Stendhal avait d'abord songé à incorporer le chapitre XV au chapitre XVII: il a d'abord occupé les feuillets 256 à 268, et le feuillet 255 fait précisément partie du chapitre XVII[14]. Ce feuillet, au[p. xxxiii] reste, se termine par ces mots, qui ont été rayés: «Ma pauvre mère dessinait fort...», et d'autre part l'ancien feuillet 256 continuait ainsi: « ... bien, disait-on dans la famille.» Puis, Stendhal s'est ravisé, il a songé à placer le chapitre XV après le chapitre XVI: la dernière page de celui-ci est la deux cent quarante-huitième du manuscrit, et notre chapitre XV porte une nouvelle numérotation 249 à 260. Enfin, l'auteur s'est rendu compte que ce passage ne pouvait convenir ni à l'une, ni à l'autre place, et il a pris le parti de le placer ailleurs, «after the death of poor Lambert», après le récit de la mort du domestique Lambert, et d'en faire un chapitre spécial.

Même difficulté pour le chapitre de «la première communion», le dix-huitième de la présente édition. Stendhal l'avait d'abord incorporé au chapitre X, «le maître Durand»: les deux passages, en effet, portent la même date, 10 décembre 1835, et l'un devait suivre l'autre, puisque les deux premiers feuillets du chapitre XVIII ont été chiffrés 168 et 169; puis un regret est venu, Beyle a continué son chapitre sans numéroter les pages et, incertain de la place définitive, il a inscrit dans son manuscrit deux mentions contradictoires; en tête du chapitre, on lit: «A placer après Amar et Merlinot», et d'autre part, à la fin du chapitre XVII, après le feuillet 259, une note indique: « First communion, à 260.» C'est la place que j'ai choisie, et c'est bien[p. xxxiv] celle que lui attribuait Stendhal, puisqu'il a laissé sans les numéroter les feuillets 260 à 273, entre lesquels il a fait relier et le récit de sa première communion et ce hors-d'œuvre intitulé: « Encyclopédie du XIXe siècle», que j'ai rejeté parmi les annexes[15].

La Vie de Henri Brulard, telle qu'elle nous est parvenue, est donc une ébauche, un amoncellement de matériaux ramassés en vue de la construction d'une œuvre plus parfaite. Stendhal n'a exécuté qu'une partie du plan qu'il s'était tracé: il a «établi les époques», il a « couvert la toile», niais il n'a pu «en relisant ajouter les souvenirs », ou, plus exactement, tous les souvenirs. La valeur littéraire de l'ouvrage y perd peut-être, mais de quels avantages cette perte légère est-elle compensée! Nous y trouvons d'abord un Stendhal sincère, ou, plus exactement, aussi sincère qu'il peut l'être, car il dit lui-même: «Je n'ai pas grande confiance, au fond, dans tous les jugements dont j'ai rempli les 536 pages précédentes. Il n'y a de sûrement vrai que les sensations; seulement, pour parvenir à la vérité, il faut mettre quatre dièses à mes impressions. Je les rends avec la froideur et les sens[p. xxxv] amortis par l'expérience d'un homme de quarante ans[16].»

C'est Beyle jugé par Beyle, seulement à trente-cinq ou quarante-cinq ans de distance! Mais on y trouve aussi le Beyle de cinquante-deux ans, et celui-là tout entier. Le texte foisonne de jugements contemporains; de plus, de précieuses notes illustrent le manuscrit, soit dans les marges, soit en haut des feuillets, soit au verso. Au fur et à mesure qu'il écrit, Stendhal explique sa pensée, la justifie, et raconte ses impressions ou ses actions du jour.

C'est ainsi qu'il s'excuse d'écrire ses Mémoires: «Droit que j'ai d'écrire ces Mémoires: quel être n'aime pas qu'on se souvienne de lui[17]?» Il s'excuse en même temps d'avoir dit souvent du mal de ses parents: «Qui pense à eux aujourd'hui que moi, et avec quelle tendresse, à ma mère, morte depuis quarante-six ans? Je puis donc parler librement de leurs défauts. La même justification pour Mme la baronne de Barckoff, Mme Alexandrine Petit, Mme la baronne Dembowski[18] (que de temps que je n'ai pas écrit ce nom!), Virginie, deux Victorines, Angela, Mélanie, Alexandrine, Métilde, Clémentine, Julia, Alberthe de Rubempré, adorée pendant un mois seulement.»

Il découvre un peu sa méthode d'investigation psychologique: «Je rumine sans cesse sur ce qui m'intéresse, à force de le regarder dans des positions d'âmes différentes, je finis par y voir du nouveau, et je le fais changer d'aspect[19].» Plus loin, c'est un peu de sa méthode de composition qui transparaît: «Style, ordre des idées. Préparer l'attention par quelques mots en passant: 1° sur Lambert;—2° sur mon oncle, dans les premiers chapitres[20]». Et ailleurs: « Idée: aller passer trois jours à Grenoble, et ne voir Crozet que le troisième jour. Aller seul, incognito, à Claix, à la Bastille, à La Tronche[21].»

Son style aussi le préoccupe; il écrit, au hasard d'une marge: « Style: pas de style soutenu[22].» Cependant, il châtie sa langue, de nombreuses ratures en témoignent. Et, une fois, il écrit deux phrases de même sens, et note en face: «Style: choisir des deux rédactions[23].» Il va jusqu'à juger ses effets: «Style. Ces mots, pour un instant, sont un repos pour l'esprit; je les eusse effacés en 1830. mais, en 1835, je regrette de ne pas en trouver de semblables dans le Rouge[24].» Son ironie s'exerce même à ses propres dépens: racontant la journée[p. xxxvii] des Tuiles, qui marque le prélude de la Révolution à Grenoble, la mort de l'ouvrier chapelier et l'agitation de cette ridicule bonne femme qui se «révolte», il ajoute après coup cette phrase: «Le soir même, mon grand-père me conta la mort de Pyrrhus; «et il remarque en note: «Cette queue savante fait-elle bien[25]?» Il connaît si bien son caractère qu'il écrit en marge du chapitre VII: «Idée. Peut-être, en ne corrigeant pas ce premier jet, parviendrai-je à ne pas mentir par vanité[26].»

Le sort de son livre le préoccupe. Il pense à intéresser le public: « Non laisser cela tel quel. Dorer l'histoire Kably, peut-être ennuyeuse pour les Pasquier de cinquante ans. Ces gens sont cependant l'élite des lecteurs[27].» Mais il se décourage parfois, il doute du succès, et s'écrie mélancoliquement: «Qui diable pourrait s'intéresser aux simples mouvements d'un cœur, décrits sans rhétorique[28]?» Ou encore: «J'ai été fort ennemi du mensonge en écrivant, mais n'ai-je point communiqué au lecteur bénévole l'ennui qui me faisait m'endormir au milieu du travail, au lieu des battements de cœur du n° 71, Richelieu[29]?»

Stendhal serait bien rassuré, s'il revenait parmi[p. xxxviii] nous, en voyant avec quelle passion son récit autobiographique a été étudié et commenté, et quel cas ses fidèles font de ses confessions!

Le manuscrit de la Vie de Henri Brulard a un autre intérêt encore: il contient de minutieux détails sur la vie au jour le jour d'Henri Beyle. Un petit nombre de privilégiés ont eu le bonheur de voir de leurs yeux le précieux manuscrit, c'est pourquoi nous avons tenu à reproduire aussi minutieusement que possible, dans les notes placées à la fin de l'ouvrage, la plupart des observations, réflexions et «idées» de Stendhal.

L'auteur nous raconte les plus petits détails de son existence, tant à Rome qu'à Cività-Vecchia. Nous savons qu'il quitta la ville des papes le 3 ou le 4 décembre 1835 pour rejoindre son poste, qu'il fit un nouveau séjour à Rome entre le 11 ou le 12 décembre 1835 et le 24 février 1836, et qu'il y revint encore, après un court séjour à Cività-Vecchia, le 19 mars suivant.

Nous savons aussi que le mois de décembre fut froid, à Rome, en 1835. Le 17, le pauvre Stendhal avoue: «Je souffre du froid, collé contre ma cheminée. La jambe gauche est gelée.» Le lendemain, encore, «froid de chien, avec nuages et soleil», et trois jours après, le 21, «pluie infâme» et «continue». Le 27, la chaleur n'est pas revenue, Stendhal a «froid aux jambes, surtout aux mollets, un peu[p. xxxix] de colique, envie de dormir. Le froid et le café du 24 décembre m'a donné sur les nerfs. Il faudrait un bain, mais comment, avec ce froid?» Le 4 janvier 1836, il est auprès de son feu, «se brûlant les jambes et mourant de froid au dos». La santé, au reste, n'est pas très bonne: «A trois heures, idée de goutte à la main droite, dessus; douleur dans un muscle de l'épaule droite.» Puis, c'est de nouveau la pluie au commencement de février; le 4, Beyle va voir le Tibre qui «monte au tiers de l'inscription sous le pont Saint-Ange».

La température de Cività-Vecchia est plus clémente, car, le 6 décembre 1835, on peut s'habiller «la fenêtre ouverte, à neuf heures et demie; impossible à Rome, plus froide l'hiver».

Mais qu'on s'ennuie dans ce triste port de mer! Tout excède Stendhal: les habitants de Cività-Vecchia, qui ne peuvent soutenir la moindre conversation spirituelle, le chancelier du consulat, Lysimaque Tavernier, sa charge elle-même, qu'il appelle avec dédain le «métier », le «gagne-pain». Aussi, notre consul passe-t-il le plus clair de son temps à Rome; là, du moins, les distractions ne manquent pas. Beyle assiste, le 2 décembre, à une messe de Bellini chantée à San Lorenzo-in-Damaso, admire le pape officiant à Saint-Pierre le jour de Noël, entend une messe grecque le 6 janvier et écoute, le 31 mars, les «vieux couplets barbares en latin rimé» du Stabat Mater, qui, du[p. xl] moins, ne sont pas infestés d'«esprit à la Marmontel».

Le «métier» l'occupe toujours, mais peu, et il se console en lisant les œuvres du président de Brosses, le Chatterton d'Alfred de Vigny, le Scarabée d'Or d'Edgar Poë, en écrivant à ses amis Di Fiore, de Mareste, Romain Colomb. Il visite musées et expositions de peinture, et se promène dans les jardins de la villa Aldobrandini ou à San Pietro-in-Montorio, où l'idée de raconter sa vie lui vint, en 1832. Il dîne en ville, va au bal et y ébauche même une intrigue avec la comtesse Sandre, du 8 au 17 février. Quoique la musique romaine soit mauvaise, le concert l'attire, et le 19 décembre il écoute jouer la Filarmonia.

Il se garderait de négliger le spectacle, qui l'a toujours passionné, et fréquente assidûment le théâtre della Valle. Il y entend, notamment, une «comédie de Scribe, par Bettini»; il y passe la soirée du 31 décembre 1835 et termine l'année, de onze heures trois quarts à minuit, chez M. Linpra, en devisant devant le feu avec son jeune ami Don Philippe Caetani.

Cependant, nous l'avons déjà vu, Rome l'ennuie, il aspire à quitter l'Italie, et reçoit avec joie la lettre ministérielle qui lui accorde un congé. Des projets de voyage l'occupent: il ira en bateau à vapeur jusqu'à Marseille et y prendra la malle-poste, fût-ce celle de Toulouse ou de Bordeaux, afin d'éviter[p. xli] la route de Paris par Valence, Lyon, Semur et Auxerre, villes trop connues, dont le souvenir le remplit de dégoût.

Le manuscrit de la Vie de Henri Brulard nous raconte tout cela, et beaucoup d'autres menus détails encore. Il vit, et de la vie la plus intense, il nous dit fidèlement les petites joies, les petits soucis du grand écrivain, il est le témoin le plus sûr d'une tranche de sa vie pendant quatre mois. Le lecteur ne me reprochera pas, je l'espère, d'avoir présenté les à-côtés du livre avant de lui en donner le texte enfin complet et, je veux croire, définitif.

Je dois cependant dire encore quelques mots de ce manuscrit, si précieux dans l'histoire de la pensée et de la méthode stendhaliennes. Tout y est particulier, personnel, original: l'écriture, la ponctuation, l'orthographe, la forme même des noms.

L'écriture, d'abord. Tout le monde connaît cette graphie fantaisiste, inquiète, élégante parfois mais plus souvent presque illisible, «en pieds de mouche», comme l'avoue Stendhal lui-même. On en trouvera des spécimens caractéristiques au cours de ces deux volumes. Il faut un œil exercé pour lire intégralement le manuscrit de la Vie de Henri Brulard, encore certains mois échappent-ils même à ceux qui fréquentent le plus assidûment les papiers stendhaliens.

Beyle mettait d'ailleurs, à écrire mal, une sorte de coquetterie. Il considérait ses grimoires comme une bastille difficilement vulnérable, accessible aux seuls initiés. Il dit quelque part à ce sujet: «La vergogne de voir un indiscret lire dans mon âme en lisant mes papiers m'empêche, depuis l'âge de raison, ou plutôt pour moi de passion, d'écrire ce que je sens[30].» Il faut croire qu'il jugea son écriture suffisamment indéchiffrable en rédigeant la Vie de Henri Brulard, car une des notes marginales porte: «Ma mauvaise écriture arrête les indiscrets.» Paroles qu'on jugerait naïves chez un autre que lui—car, après tout, le meilleur moyen de n'être jamais lu est de ne pas écrire!—mais qui n'étonnent pas de la part de cet esprit souvent mystificateur et toujours en contradiction avec lui-même.

La vérité est plus simple, et Beyle n'est pas poussé à mal écrire par le désir de n'être pas lu. Son écriture a toujours été déplorable; celle de la jeunesse est déjà très défectueuse, et Stendhal va même jusqu'à dire que son griffonnage de 1800, du temps qu'il était commis auxiliaire au ministère de la Guerre, était «bien pire» que celui de 1836[31]. Affirmation d'ailleurs inexacte: l'écriture de 1800 est, du moins en général, assez lisible.

En fait, Beyle a toujours écrit fort vite[32]. Son esprit vif et mobile obligeait sa main à suivre le cours rapide de ses idées. Et, constatant le résultat de cette méthode: «Voilà, s'écrie-t-il, comment j'écris quand la pensée me talonne. Si j'écris bien, je la perds[33].» Il répond en ces termes aux reproches de Romain Colomb: «Comment veut-on que j'écrive bien, forcé d'écrire aussi vite pour ne pas perdre mes idées[34]?»

Et puis, Stendhal écrit sa Vie de Henri Brulard en hiver: il fait froid, et le soir tombe vite. Il confesse, le 1er janvier 1836, en écrivant la vingt-sixième page de la journée: «Toutes les plumes vont mal, il fait un froid de chien; au lieu de chercher à bien former mes lettres et de m'impatienter, io tiro avanti.» La passion d'écrire domine son impatience. Emporté par son sujet, il est parfois étreint par l'émotion, il laisse tomber le jour sans s'en apercevoir, et note alors en marge: «Écrit à la nuit tombante», ou: «Écrit de nuit», ou encore: «Écrit absolument de nuit.» Il est à remarquer que les passages les plus particulièrement difficiles à déchiffrer sont précisément ceux qu'il a écrits[p. xliv] avec le plus de passion: le récit de la mort de sa mère, le premier séjour aux Échelles, le souvenir de l'arrivée à Milan, et certains passages où il cherche à s'analyser plus profondément.

Une autre particularité complique les difficultés de lecture: c'est ce que j'appellerai le jargon de Stendhal. Certains mots paraissent illisibles d'abord, incompréhensibles ensuite; or, ce sont tout simplement des anagrammes; l'auteur s'est contenté d'en intervertir les syllabes ou les lettres.

Le plus connu de ces anagrammes est le mot jésuite, que Stendhal écrit le plus souvent tejé, ou encore tejésui, tejessui. Cette méthode est, la plupart du temps, appliquée à des mots d'ordre religieux ou politique; Beyle, avec sa prudence habituelle et sa crainte maladive de la police, jargonne alors à plaisir: le jésuitisme devient tistmejésui, la religion s'écrit gionreli, ou gionré, ou abréviativement, gion; le prêtre est un reprêt, les prêtres, des trespré, le vicaire, un cairevi; un dévot est un votdé, une absurde dévotion, surdeab tiondévo; les pairs sont sairp ou sraip; des opinions républicaines deviennent kainesrépubli, et le congé qu'a demandé le consul de France s'appelle un gékon. Les noms propres sont aussi déformés, puisque Rome est mué en Omar ou Mero, M. Daru en M. Ruda, et le ministre Molé en Lémo. D'autres fois, Stendhal se contente d'écrire la première lettre du mot: au lecteur de deviner le reste. Enfin,[p. xlv] la langue anglaise vient à son secours: Dieu est traduit God, et un roi s'appelle un king.

Ces continuelles transpositions rendent souvent la lecture du texte assez pénible, aussi ai-je rétabli les formes régulières, et indiqué en note la forme originale. Mais j'ai conservé les mots en anglais et en italien, dont Stendhal aimait à charger son style.

Mon respect du texte n'est pas allé non plus jusqu'à reproduire l'orthographe parfois fantaisiste de l'auteur; outre qu'il emploie des formes orthographiques maintenant désuètes, il tombe parfois dans l'irrégularité absolue. Il s'en excuse à plusieurs reprises, et remarque, par exemple: «Voilà l'orthographe de la passion: orreur! » Ou bien: «Voilà déjà que j'oublie l'orthographe, comme il m'arrive dans les grands transports de passion!»

Ce tempérament passionné rend aussi la ponctuation des plus irrégulières. Stendhal eut rarement le souci de la virgule, du point et virgule, voire même du point. Il laissait à ses éditeurs le soin de mettre au net sa rédaction. Je n'ai cru devoir respecter scrupuleusement que ses coupures d'alinéas. J'estime que l'alinéa est plus qu'une élégance typographique, il marque les étapes de la pensée d'un écrivain.

J'aurai donné une idée complète du manuscrit de la Vie de Henri Brulard en décrivant encore deux de ses particularités.

Il forme, je l'ai déjà dit, trois gros volumes in-quarto, plus deux cahiers. C'est beaucoup pour 878 pages, même écrites au recto seulement, et pourvues parfois de bis, de ter et même de quater. Mais Beyle a laissé de nombreuses pages blanches à la fin, souvent même au milieu des chapitres. Dans quel but? Cela est difficile à démêler. Mieux vaut ne rien dire que d'échafauder de hasardeuses hypothèses.

Enfin, le manuscrit est accompagné d'une vingtaine de gravures au trait; la plupart ont été insérées dans le premier volume, quelques-unes ornent le second, et le troisième en est complètement dépourvu. Ces gravures reproduisent des tableaux de vieux maîtres italiens aimés de Beyle: Pérugin, Mantegna, Titien, et surtout Raphaël et le Dominiquin. Certaines proviennent d'une revue d'art alors en faveur: L'Ape Italiana. Deux d'entre elles portent des notes au crayon, hâtivement griffonnées par Stendhal. Au bas de la Vocation des saints Pierre et André, l'auteur a écrit: «A Saint-André della Valle, admirable Dominiquin»; et, sous la Sainte Famille d'Annibal Carrache, il note: «Physionomie commune: les grands peintres ne vivaient qu'avec des ouvriers, Annibal Carrache par exemple (la Reine de Saba, aux Loges de Raphaël, canaille).»

Outre ces gravures, Stendhal a joint au premier volume un petit portrait à l'aquarelle, peu poussé,[p. xlvii] mais de facture large et agréable. Il note de sa main que ce portrait est celui de Don Philippe Caetani. Deux ébauches au crayon accompagnent le portrait; des légendes de Stendhal annoncent le «baron Aulajani» et la «main de la comtesse Sandre». Une note de Casimir Stryienski attribue le portrait de Don Philippe—dubitativement d'ailleurs et sans aucune preuve—à Abraham Constantin, peintre sur porcelaine et miniaturiste, fort lié avec Beyle, et qui effectivement séjournait à Rome en 1835.

Telle est cette masse touffue et cependant si vivante qui constitue le manuscrit de la Vie de Henri Brulard.

Avec une piété fidèle, j'ai reproduit ce manuscrit dans son intégralité. En supprimant certaines parties, en en abrégeant d'autres, on risque de diminuer l'œuvre et d'égarer soit les biographes, soit les critiques. Sur la foi de l'édition de Casimir Stryienski M. Arthur Chuquet, l'auteur de Stendhal-Beyle, s'étonne (page 5) que Stendhal ait à peine mentionné ses camarades d'enfance, et n'ait pas dit un mot de Crozet. Étonnement injustifié, surtout en ce qui concerne Crozet.

A dire vrai, les éditions de Casimir Stryienski, aussi bien celle de 1890 que celle de 1912, ont laissé beaucoup d'inédit dans le texte de la Vie de Henri Brulard, surtout dans la période de la formation[p. xlviii] intellectuelle du jeune Beyle. Elles sont souvent inexactes dans la lecture et ont même, une fois, ajouté au texte de Stendhal une réflexion de Romain Colomb.

Loin de moi la pensée d'en faire un grief à Casimir Stryienski. Son mérite est assez grand, et il a rendu trop de services aux fidèles de Stendhal, pour qu'on ne puisse lui pardonner des péchés, en somme, véniels.

Et, grâce à lui, cette Vie de Henri Brulard est bien autre chose qu'une banale réédition[35].

Henry Debraye.

[1] Par une erreur inconcevable, le premier feuillet a été relié avec le manuscrit R 5.886. tome XII, fol. 3.

[2] Nous ne pouvons, malheureusement, reproduire tous ces dessins. Mais on les trouvera décrits aussi minutieusement que possible dans les notes et, d'autre part, résumés en grand nombre, dans deux planches de la présente édition: Grenoble en 1793 et Plan de l'appartement du docteur Gagnon.

[3] Feuillet de garde, en tête du tome III du manuscrit.

[4] R .900, fol. 09 v° vl 70 v°.

[5] Le Chasseur vert devint Lucien Leuwen, publié pour la première fois, en 1894, par M. Jean de Mitty.

[6] Tome III du manuscrit, dernier feuillet.

[7] La clef annoncée par Stendhal n'existe pas. Il n'y a plus lieu, d'ailleurs, de respecter exactement celte volonté du testateur: les noms cités par lui sont devenus historiques pour la plupart.

[8] Manuscrit R 5.896, vol. XII, fol. 3 v°.—Stendhal ajoute à côté: «Vie de Henri Brulard. Conditions: 1° N'imprimer qu'après mon décès; 2° Changer absolument tous les noms de femmes; 3° Ne changer aucun nom d'homme. Cività-Vecchia, le 30 novembre 1835. H. Beyle.»

[9] Tome 1er du manuscrit, feuillet de garde.—Les autres testaments ou fragments de testaments se trouvent aux feuillets 7 bis, 59 v°, 511 v°, 554 v° et 572 v°. Le lecteur les trouvera dans les notes de la présente édition correspondant à ces passages du manuscrit.

[10] Voir chapitre XLII.

[11] Ce plan se trouve dans R 5.896, tome XII, fol. 2.

[12] Ces quarante pages se trouvent clans le cahier R 300. Elles constituent les chapitres XIII et XV de la présente édition.

[13] Cette note est placée à la fin du cahier R 300, fol. 68 v°.

[14] Le fol. 255 se termine par cette phrase: «Pendant plus d'un mois, je fus fier de cette vengeance; j'aime cela dans un enfant. » (Tome I, p. 200 de la présente édition.)

[15] Cf. la note placée en tête du chapitre XVIII, tome II, p. 249.—L'«Encyclopédie du XIXe siècle» est la deuxième des annexes, tome II, p. 311.

[16] Chapitre XXXIV, tome II, p. 57-58.

[17] Cette note est placée à la fin du cahier R 300, fol. 08 v°.—La note citée un peu plus loin est écrite sur ce même feuillet.

[18] La seconde est Alexandrine, la troisième Métilde, que Stendhal cite plus loin dans la même phrase.

[19] Chapitre XXXI.

[20] Chapitre V.

[21] Chapitre XIV.

[22] Chapitre XXV.

[23] Chapitre XXX. La rédaction écartée a été rayée au crayon par Stendhal.

[24] Chapitre XV. Stendhal vient d'écrire: «J'emprunterai pour un instant la langue de Cabanis.»

[25] Chapitre V.

[26] Chapitre VII.

[27] Chapitre XXV.

[28] Chapitre XXXIV.

[29] Écrit le 6 avril 1830, avant de partir en congé, sur un feuillet de garde du volume III.

[30] Lettre à Romain Colomb, du 4 novembre 1834.

[31] Chapitre XLI.

[32] J'ai écrit horriblement vite douze ou quinze volumes in-octavo, que M. de Stendhal a imprimés. (Lettre à Romain Colomb citée ci-dessus.)

[33] Chapitre XXX.

[34] Chapitre XX.—Stendhal écrit encore, un peu plus loin: « Justification de ma mauvaise écriture: les idées me salopent et s'en vont si je ne les saisis pas. Souvent, mouvement nerveux de la main.»

[35] J'ai l'agréable devoir de remercier, à cette place, tous ceux qui ont bien voulu m'assister de leur expérience. J'adresse en particulier l'expression de ma gratitude à M. Georges Cain, Stendhalien passionné et Parisien érudit, ainsi qu'à mes aimables concitoyens Grenoblois, M. Edmond Maignien, bibliothécaire municipal, le dévoué et compétent gardien des manuscrits de Stendhal; M. Samuel Chabert, professeur à la Faculté des Lettres, dont la notice sur la Maison natale d'Henri Beyle complète le présent ouvrage, et M. Émile Robert, architecte municipal, un de ceux qui connaissent le mieux l'ancien Grenoble.

Je me trouvais ce matin, 16 octobre 1832, à San Pietro in Montorio, sur le mont Janicule, à Rome. Il faisait un soleil magnifique; un léger vent de sirocco à peine sensible faisait flotter quelques petits nuages blancs au-dessus du mont Albano; une chaleur délicieuse régnait dans l'air, j'étais heureux de vivre. Je distinguais parfaitement Frascati et Castel-Gandolfo, qui sont à quatre lieues d'ici, la villa Aldobrandini où est cette sublime fresque de Judith du Dominiquin. Je vois parfaitement le mur blanc qui marque les réparations faites en dernier lieu par le prince F. Borghèse, celui-là même que je vis à Wagram colonel du régiment de cuirassiers, le jour où M. de M..., mon ami,[p. 2] eut la jambe emportée. Bien plus loin, j'aperçois la roche de Palestrina et la maison blanche de Castel San Pietro, qui fut autrefois sa forteresse. Au-dessous du mur contre lequel je m'appuie, sont les grands orangers du verger des Capucins, puis le Tibre et le prieuré de Malte, et un peu après, sur la droite, le tombeau de Cecilia Metella, Saint-Paul et la pyramide de Cestius. En face de moi, je vois[2] Sainte-Marie-Majeure et les longues lignes du palais de Monte-Cavallo. Toute la Rome ancienne et moderne, depuis l'ancienne voie Appienne avec les ruines de ses tombeaux et de ses aqueducs jusqu'au magnifique jardin du Pincio, bâtis par les Français, se déploie à la vue.

Ce lieu est unique au monde, me disais-je en rêvant; et la Rome ancienne, malgré moi, l'emportait sur la moderne, tous les souvenirs de Tite-Live me revenaient en foule. Sur le mont Albano, à gauche du couvent, j'apercevais les Prés d'Annibal.

Quelle vue magnifique! C'est donc ici que la Transfiguration de Raphaël a été admirée pendant deux siècles et demi. Quelle différence avec la triste galerie de marbre gris où elle est enterrée aujourd'hui au fond du Vatican! Ainsi, pendant deux cent cinquante ans ce chef-d'œuvre a été ici, deux cent cinquante ans!... Ah! dans trois mois j'aurai cinquante ans, est-il bien possible! 1783, 93, 1803,[p. 3] je suis tout le compte sur mes doigts... et 1833, cinquante. Est-il bien possible! Cinquante! Je vais avoir la cinquantaine: et je chantais l'air de Grétry:

Quand on a la cinquantaine.

Cette découverte imprévue ne m'irrita point, je venais de songer à Annibal et aux Romains. De plus grands que moi sont bien morts!... Après tout, me dis-je, je n'ai pas mal occupé ma vie, occupé! Ah! c'est-à-dire que le hasard ne m'a pas donné trop de malheurs, car en vérité ai-je dirigé le moins du monde ma vie?

Aller devenir amoureux de Mlle de Grisheim! Que pouvais-je espérer d'une demoiselle noble, fille d'un général en faveur deux mois auparavant, avant la bataille de Iéna! Brichaud avait bien raison quand il me disait, avec sa méchanceté habituelle: «Quand on aime une femme, on se dit: Qu'en veux-je faire?»

Je me suis assis sur les marches de San Pietro et là j'ai rêvé une heure ou deux à cette idée: je vais avoir cinquante ans, il serait bien temps de me connaître. Qu'ai-je été, que suis-je, en vérité je serais bien embarrassé de le dire.

Je passe pour un homme de beaucoup d'esprit et fort insensible, roué même, et je vois que j'ai été[p. 4] constamment occupé par des amours malheureuses. J'ai aimé éperdument Mlle Kably, Mlle de Grisheim, Mme de Diphortz, Métilde, et je ne les ai point eues, et plusieurs de ces amours ont duré trois ou quatre ans. Métilde a occupé absolument ma vie de 1818 à 1824. Et je ne suis pas encore guéri, ai-je ajouté, après avoir rêvé à elle seule pendant un gros quart d'heure peut-être. M'aimait-elle[3]?

J'étais attendri, en prière, en extase. Et Menti[4], dans quel chagrin ne m'a-t-elle pas plongé quand elle m'a quitté? Là, j'ai eu un frisson en pensant au 15 septembre 1826, à San Remo, à mon retour d'Angleterre. Quelle année ai-je passée du 15 septembre 1826 au 15 septembre 1827! Le jour de ce redoutable anniversaire, j'étais à l'île d'Ischia. Et je remarquai un mieux sensible; au lieu de songer à mon malheur directement, comme quelques mois auparavant, je ne songeais plus qu'au souvenir de l'état malheureux où j'étais plongé en octobre 1826 par exemple. Cette observation me consola beaucoup.

Qu'ai-je donc été? Je ne le saurai. A quel ami, quelque éclairé qu'il soit, puis-je le demander? M. di Fiore lui-même ne pourrait me donner d'avis. A quel ami ai-je jamais dit un mot de mes chagrins d'amour?

Et ce qu'il y a de singulier et de bien malheureux, me disais-je ce matin, c'est que mes victoires[p. 5] (comme je les appelais alors, la tête remplie de choses militaires) ne m'ont pas fait un plaisir qui fût la moitié seulement du profond malheur que me causaient mes défaites.

La victoire étonnante de Menti ne m'a pas fait un plaisir comparable à la centième partie de la peine qu'elle m'a faite en me quittant pour M. de Bospier.

Avais-je donc un caractère triste?

... Et là, comme je ne savais que dire, je me suis mis sans y songer à admirer de nouveau l'aspect sublime des ruines de Rome et de sa grandeur moderne: le Colysée vis-à-vis de moi et sous mes pieds, le Palais Farnèse, avec sa belle galerie de choses modernes ouverte en arceaux, le palais Corsini sous mes pieds.

Ai-je été un homme d'esprit? Ai-je eu du talent pour quelque chose? M. Daru[5] disait que j'étais ignorant comme une carpe; oui, mais c'est Besançon qui m'a rapporté cela et la gaieté de mon caractère rendait fort jalouse la morosité de cet ancien secrétaire-général de Besançon [6]. Mais ai-je eu le caractère gai?

Enfin, je ne suis descendu du Janicule que lorsque la légère brume du soir est venue m'avertir que bientôt je serais saisi par le froid subit et fort désagréable et malsain qui en ce pays suit immédiatement le[p. 6] coucher du soleil. Je me suis hâté de rentrer au Palazzo Conti (Piazza Minerva), j'étais harassé. J'étais en pantalon de...[7] blanc anglais, j'ai écrit sur la ceinture, en dedans: 16 octobre 1832, je vais avoir la cinquantaine, ainsi abrégé pour n'être pas compris: J. vaisa voir la 5[8].

Le soir, en rentrant assez ennuyé de la soirée de l'ambassadeur, je me suis dit: Je devrais écrire ma vie, je saurais peut-être enfin, quand cela sera fini, dans deux ou trois ans, ce que j'ai été, gai ou triste, homme d'esprit ou sot, homme de courage ou peureux, et enfin au total heureux ou malheureux, je pourrai faire lire ce manuscrit à di Fiore.

Cette idée me sourit.—Oui, mais cette effroyable quantité de Je et de Moi! Il y a de quoi donner de l'humeur au lecteur le plus bénévole. Je et moi, ce serait, au talent près[9], comme M. de Chateaubriand, ce roi des égotistes.

De je mis avec moi tu fais la récidive...

Je me dis ce vers à chaque fois que je lis une de ses pages. On pourrait écrire, il est vrai, en se servant de la troisième personne, il fit, il dit; oui, mais comment rendre compte des mouvements intérieurs de l'âme? C'est là-dessus surtout que j'aimerais à consulter di Fiore.

Je ne continue que le 23 novembre 1835. La[p. 7] même idée d'écrire my life m'est venue dernièrement pendant mon voyage de Ravenne; à vrai dire, je l'ai eue bien des fois depuis 1832, mais toujours j'ai été découragé par cette effroyable difficulté des Je et des Moi, qui fera prendre l'auteur en grippe; je ne me sens pas le talent pour la tourner. A vrai dire, je ne suis rien moins que sûr d'avoir quelque talent pour me faire lire. Je trouve quelquefois beaucoup de plaisir à écrire, voilà tout[10].

S'il y a un autre monde, je ne manquerai pas d'aller voir Montesquieu; s'il me dit: «Mon pauvre ami, vous n'avez pas eu de talent du tout,» j'en serai fâché, mais nullement surpris. Je sens cela souvent, quel œil peut se voir soi-même? Il n'y a pas trois ans que j'ai trouvé ce pourquoi.

Je vois clairement que beaucoup d'écrivains qui jouissent d'une grande renommée sont détestables. Ce qui serait un blasphème à dire aujourd'hui de M. de Chateaubriand (sorte de Balzac) sera un truism en 1880. Je n'ai jamais varié sur ce Balzac: en paraissant, vers 1803, le Génie de Chateaubriand m'a semblé ridicule[11]. Mais sentir les défauts d'un autre, est-ce avoir du talent? Je vois les plus mauvais peintres voir très bien les défauts les uns des autres: M. Ingres a toute raison contre M. Gros, et M. Gros contre M. Ingres (je choisis ceux dont on parlera peut-être encore en 1835).

Voici le raisonnement qui m'a rassuré à l'égard de ces Mémoires. Supposons que je continue ce[p. 8] manuscrit et qu'une fois écrit je ne le brûle pas; je le léguerai non à un ami qui pourrait devenir dévot [12] ou vendu à un parti, comme ce jeune serin de Thomas Moore, je le léguerai à un libraire, par exemple à M. Levavasseur (place Vendôme, Paris).

Voilà donc un libraire qui, après moi, reçoit un gros volume relié de cette détestable écriture. Il en fera copier quelque peu, et lira; si la chose lui semble ennuyeuse, si personne ne parle plus de M. de Stendhal, il laissera là le fatras, qui sera peut-être retrouvé deux cents ans plus tard, comme les mémoires de Benvenuto Cellini.

S'il imprime, et que la chose semble ennuyeuse, on en parlera au bout de trente ans comme aujourd'hui l'on parle du poème de la Navigation de cet espion d'Esménard, dont il était si souvent question aux déjeuners de M. Daru en 1802. Et encore cet espion était, ce me semble, censeur ou directeur de tous les journaux qui le poffaient (de to puff) à outrance toutes les semaines. C'était le Salvandy de ce temps-là, encore plus impudent, s'il se peut, mais avec bien plus d'idées.

Mes Confessions n'existeront donc plus trente ans après avoir été imprimées, si les Je et les Moi assomment trop les lecteurs; et toutefois j'aurai eu le plaisir de les écrire, et de faire à fond mon examen de conscience. De plus, s'il y a succès, je cours la[p. 9] chance d'être lu en 1900 par les âmes que j'aime, les madame Roland, les Mélanie Guilbert, les...[13]

Par exemple, aujourd'hui 24 novembre 1835, j'arrive de la chapelle Sixtine, où je n'ai eu aucun plaisir, quoique muni d'une bonne lunette pour voir la voûte et le Jugement dernier de Michel-Ange; mais un excès de café commis avant-hier chez les Caetani par la faute d'une machine que Michel-Ange[14] a rapportée de Londres, m'avait jeté dans la névralgie. Une machine trop parfaite. Ce café trop excellent, lettre de change tirée sur le bonheur à venir au profit du moment présent, m'a rendu mon ancienne névralgie, et j'ai été à la chapelle Sixtine comme un mouton, id est sans plaisir, jamais l'imagination n'a pu prendre son vol. J'ai admiré la draperie de brocart d'or, peinte à fresque à côté du trône, c'est-à-dire du grand fauteuil de bois de noyer du Pape. Cette, draperie, qui porte le nom de Sixte IV, Pape (Sixtus IIII, Papa), on peut la toucher de la main, elle est à deux pieds de l'œil où elle fait illusion après trois cent cinquante quatre ans.

N'étant bon à rien, pas même à écrire des lettres officielles pour mon métier, j'ai fait allumer du feu, et j'écris ceci, sans mentir j'espère, sans me faire illusion, avec plaisir, comme une lettre à un ami. Quelles seront les idées de cet ami en 1880? Combien différentes des nôtres! Aujourd'hui c'est une énorme imprudence, une énormité pour les trois[p. 10] quarts de mes connaissances, que ces deux idées: le plus fripon des Kings et Tartare hypocrite[15] appliquées à deux noms que je n'ose écrire; en 1880, ces jugements seront des truisms que même les Kératry de l'époque n'oseront plus répéter. Ceci est du nouveau pour moi; parler à des gens dont on ignore absolument la tournure d'esprit, le genre d'éducation, les préjugés, la religion [16]! Quel encouragement à être vrai, et simplement vrai, il n'y a que cela qui tienne. Benvenuto a été vrai, et on le suit avec plaisir, comme s'il était écrit d'hier, tandis qu'on saute les feuillets de ce jésuite[17] de Marmontel qui pourtant prend toutes les précautions possibles pour ne pas déplaire, en véritable Académicien. J'ai refusé d'acheter ses mémoires à Livourne, à vingt sous le volume, moi qui adore ce genre d'écrits.

Mais combien ne faut-il pas de précautions pour ne pas mentir!

Par exemple, au commencement du premier chapitre, il y a une chose qui peut sembler une hâblerie: non, mon lecteur, je n'étais point soldat à Wagram en 1809.

Il faut que vous sachiez que, quarante-cinq ans avant vous, il était de mode d'avoir été soldat sous Napoléon. C'est, doue aujourd'hui, 1835, un mensonge tout à fait digne d'être écrit que de faire entendre indirectement, et sans mensonge absolu (jesuitico[18] more), qu'on a été soldat à Wagram.

Le fait est que j'ai été maréchal des logis et sous-lieutenant au sixième dragons à l'arrivée de ce régiment en Italie, mai 1800, je crois, et que je donnai ma démission à l'époque de la petite paix de 1803. J'étais ennuyé à l'excès de mes camarades, et ne trouvais rien de si doux que de vivre à Paris, en philosophe, c'était le mot dont je me servais alors avec moi-même, au moyen de cent cinquante francs par mois que mon père me donnait. Je supposais qu'après lui j'aurais le double ou deux fois le double; avec l'ardeur de savoir qui me brûlait alors, c'était beaucoup trop.

Je ne suis pas devenu colonel, comme je l'aurais été avec la puissante protection de M. le comte Daru, mon cousin, mais j'ai été, je crois, bien plus heureux. Je ne songeai bientôt plus à étudier M. de Turenne et à l'imiter, cette idée avait été mon but fixe pendant les trois ans que je fus dragon. Quelquefois elle était combattue par cette autre: faire des comédies comme Molière et vivre avec une actrice. J'avais déjà alors un dégoût mortel pour les femmes honnêtes et l'hypocrisie qui leur est indispensable. Ma paresse énorme l'emporta; une fois à Paris, je passais des six mois entiers sans faire de visites à ma famille (MM. Daru, Mme Le Brun, M. et Mme de Baure), je me disais toujours demain; je passai deux ans ainsi, dans un cinquième étage de la rue d'Angiviller, avec une belle vue sur la colonnade du Louvre, et lisant La Bruyère,[p. 12] Montaigne et J.-J. Rousseau, dont bientôt l'emphase m'offensa. Là se forma mon caractère. Je lisais beaucoup aussi les tragédies d'Alfieri, m'efforçant d'y trouver du plaisir, je vénérais Cabanis, Tracy et J.-B. Say, je lisais souvent Cabanis, dont le style vague me désolait. Je vivais solitaire et fou comme un Espagnol, à mille lieues de la vie réelle. Le bon père Jeki, Irlandais, me donnait des leçons d'anglais, mais je ne faisais aucun progrès, j'étais fou d'Hamlet.

Mais je me laisse emporter, je m'égare, je serai inintelligible si je ne suis pas l'ordre des temps, et d'ailleurs les circonstances ne me reviendront pas si bien.

Donc, à Wagram, en 1809, je n'étais pas militaire, mais au contraire adjoint aux commissaires des Guerres, place où mon cousin, M. Daru, m'avait mis pour me retirer du vice, suivant le style de ma famille. Car ma solitude de la rue d'Angiviller avait fini par vivre une année à Marseille avec une actrice charmante[19] qui avait les sentiments les plus élevés et à laquelle je n'ai jamais donné un sou.

D'abord, par la grandissime raison que mon père me donnait toujours cent cinquante francs par mois sur lesquels il fallait vivre, et cette pension était fort mal payée à Marseille, en 1805.

Mais je m'égare encore. En octobre 1806, après Iéna, je fus adjoint aux commissaires des Guerres, place honnie par les soldats; en 1810, le 3 août,[p. 13] auditeur au Conseil d'Etat, inspecteur général du mobilier de la Couronne quelques jours après. Je fus en faveur, non auprès du maître, Napoléon ne parlait pas à des fous de mon espèce, mais fort bien vu du meilleur des hommes, M. le duc de Frioul (Duroc). Mais je m'égare.

[1] Le chapitre I comprend les feuillets 1 à 20.—Écrit les 23 et 24 novembre 1835.—Le fol. 1 ne fait pas partie du ms. R 299 de la Bibl. mun. de Grenoble. Il a été relié avec le vol. R 5896. Le fol. 1 du ms. R 299 porte: «Moi, Henri Brulard, j'écrivais ce qui suit, à Rome, de 1832 à 1836.»

[2] En face de moi, je vois ...—Variante: «J'aperçois.»

[3] M'aimait-elle?—Nous n'adoptons pas la leçon proposée par M. Bédier à M. Paul Arbelet et adoptée par Stryienski dans sa 2e édition de la Vie de Henri Brulard. Le manuscrit porte en effet nettement un point entre les mots: peut-être et m'aimait-elle. (Cf. Casimir Stryienski et Paul Arbelet, Soirées du Stendhal-Club, 2e série, p. 81 note.)

[4] Et Menti ...—Clémentine, que Stendhal appelle plus souvent Menta (Sur Mme Clémentine C...), voir A. Chuquet, Stendhal-Beyle, p. 180-183.

[5] M. Daru....—Ms.: «Ruda.»—Sur les habitudes anagrammatiques de Stendhal, voir l'Introduction.

[6] ...cet ancien secrétaire-général de Besançon.—Stendhal surnomme souvent Besançon son ami de Mareste, qui fut secrétaire-général de la préfecture du Doubs.

[7] J'étais en pantalon de ...—Le nom est laissé en blanc dans le manuscrit.

[8] J. vaisa voir la 5.—Entre cet alinéa et le suivant, Stendhal a laissé un assez grand espace dans lequel il a écrit le mot: «Chap.»

[9] ... au talent près ...—Variante: «Moins le talent.»

[10] Je trouve quelquefois beaucoup de plaisir à écrire, voilà tout.—Un feuillet intercalaire est ainsi conçu: «Au lieu de tant de bavardages, peut-être que ceci suffit:

Brulard (Marie-Henry), né à Grenoble en 1786 (sic), d'une famille de bonne bourgeoisie qui prétendait à la noblesse, il n'y eut pas de plus fiers aristocrates qu'on pût voir dès 1752. Il fut témoin de bonne heure de la méchanceté et de l'hypocrisie de certaines gens, de là sa haine d'instinct pour la gion. Son enfance fut heureuse jusqu'à la mort de sa mère, qu'il perdit à sept ans, ensuite les prêtres en firent un enfer. Pour en sortir, il étudia les mathématiques avec passion et en 1797 ou 98 remporta le premier prix, tandis que cinq élèves reçus le mois après à l'École polytechnique n'avaient que le second. Il arriva à Paris le lendemain du 18 brumaire (9 novembre 1799), mais se garda bien de se présenter à l'examen pour l'École polytechnique. Il partit avec l'armée de réserve en amateur et passa le Saint-Bernard deux jours après le Premier Consul. A son arrivée à Milan, M. Daru, son cousin, alors inspecteur aux revues de l'armée, le fit entrer comme maréchal des logis, et bientôt sous-lieutenant, dans le 6e de Dragons, dont M. Le Baron, son ami, était colonel. Dans son régiment B., qui avait 150 francs de pension par mois et qui se disait riche, il avait 17 ans, fut envié et pas trop bien reçu; il eut cependant un beau certificat du Conseil d'administration. Un an après, il fut aide-de-camp du brave lieutenant-général Michaud, fit la campagne du Mincio contre le général Bellegarde, jugea la sottise du général Brune et fit des garnisons charmantes à Brescia et Bergame. Obligé de quitter le général Michaud, car il fallait être au moins lieutenant pour remplir les fonctions d'aide-de-camp, il rejoignit le 6e de Dragons à Alba et Savigliano, fièrement, fit une maladie mortelle à Saluces ...

Ennuyé de ses camarades, culottes de peau, B. vint à Grenoble, devint amoureux de Mlle Victorine M.; et, profitant de la petite paix, donna sa démission et alla à Paris, où il passa dix ans dans la solitude, croyant ne faire que s'amuser en lisant les Lettres Persanes, Montaigne, Cabanis, Tracy, et dans le fait finissant son éducation.»

[11] ... le Génie de Cha[teaubriand]: m'a semblé ridicule.—Le Génie du Christianisme parut en 1802.

[12] ... qui pourrait devenir dévot ...—Ms.: «Votdé.»

[13] ... les madame Roland, les Mélanie Guilbert, les ...—La phrase est inachevée.

[14] ... une machine que Michel-Ange ...—Le prince Michel-Ange Caetani, frère de Don Philippe, ami de Stendhal.

[15] ... le plus fripon des Kings et Tartare hypocrite ...—Le premier est Louis-Philippe, le second le tsar de Russie, Alexandre Ier.

[16] ... les préjugés, la religion!—Ms.: «Gionreli.»

[17] ... tandis qu'on saute les feuillets de ce jésuite ...—Ms.: «Tejessui.»

[18] ... (jesuitico more) ...—Ms.: «Ticojesui.»

[19] ... vivre une année à Marseille avec une actrice charmante ...—Mélanie Guilbert, que Stendhal appelle ailleurs Louason.

Je tombai avec Napoléon en avril 1814. Je vins en Italie vivre comme clans la rue d'Angiviller[2]. En 1821, je quittai Milan, le désespoir dans l'âme à cause de Métilde, et songeant beaucoup à me brûler la cervelle. D'abord tout m'ennuya à Paris; plus tard, j'écrivis pour me distraire; Métilde mourut, donc inutile de retourner à Milan. J'étais devenu parfaitement heureux; c'est trop dire, mais enfin fort passablement heureux, en 1830, quand j'écrivais le Rouge et le Noir.

Je fus ravi par les journées de juillet, je vis les balles sous les colonnes du Théâtre-Français, fort peu de danger de ma part; je n'oublierai jamais ce beau soleil, et la première vue du drapeau tricolore,[p. 16] le 29 ou le 30[3], vers huit heures, après avoir couché chez le commandeur Pinto, dont la nièce avait peur. Le 25 septembre, je fus nommé consul à Trieste par M. Molé[4], que je n'avais jamais vu. De Trieste, je suis venu en 1831 à Cività-Vecchia et Rome[5], où je suis encore et où je m'ennuie, faute de pouvoir faire échange d'idées. J'ai besoin de temps en temps de converser le soir avec des gens d'esprit, faute de quoi je me sens comme asphyxié.

Ainsi, voici les grandes divisions de mon conte: né en 1783, dragon en 1800, étudiant de 1803 à 1806[6]. En 1806, adjoint aux commissaires des Guerres, intendant à Brunswick. En 1809, relevant les blessés à Essling ou à Wagram, remplissant des missions le long du Danube, sur ses rives couvertes de neige, à Linz et Passau, amoureux de madame la comtesse Petit, pour la revoir demandant à aller en Espagne. Le 3 août 1810 nommé par elle, à peu près, auditeur au Conseil d'Etat. Cette vie de haute faveur et de dépenses me conduit à Moscou, me fait intendant à Sagan, en Silésie, et enfin tomber en avril 1814[7]. Qui le croirait! quant à moi personnellement, la chute me fit plaisir.

Après la chute, étudiant, écrivain, fou d'amour, faisant imprimer[8] l'Histoire de la Peinture en Italie en 1817; mon père, devenu ultra, se ruine et meurt en 1819, je crois; je reviens à Paris en juin 1821. Je suis au désespoir à cause de Métilde, elle meurt, je l'aimais mieux morte qu'infidèle,[p. 17] j'écris, je me console, je suis heureux. En 1830, au mois de septembre, je rentre dans la carrière administrative où je suis encore, regrettant la vie d'écrivain au troisième étage de l'hôtel de Valois, rue de Richelieu, n° 71.

J'ai été homme d'esprit depuis l'hiver 1826, auparavant je me taisais par paresse. Je passe, je crois, pour l'homme le plus gai et le plus insensible, il est vrai que je n'ai jamais dit un seul mot des femmes que j'aimais. J'ai éprouvé absolument à cet égard tous les symptômes du tempérament mélancolique décrit par Cabanis. J'ai eu très peu de succès.

Mais, l'autre jour, rêvant à la vie dans le chemin solitaire au-dessus du lac d'Albano, je trouvai que ma vie pouvait se résumer par les noms que voici, et dont j'écrivais les initiales sur la poussière, comme Zadig, avec ma canne, assis sur le petit banc derrière les stations du Calvaire des Minori Menzati bâti par le frère d'Urbain VIII, Barberini, auprès de ces deux beaux arbres enfermés par un petit mur rond[9]:

Virginie (Kably), Angela (Pietragrua), Adèle (Rebuffel), Mélanie (Guilbert), Mina (de Grisheim), Alexandrine (Petit), Angelina que je n'ai jamais aimée (Bereyter), Angela (Pietragrua), Métilde (Dembowski), Clémentine, Giulia. Et enfin, pendant un mois au plus, Mme Azur dont j'ai oublié le nom de baptême[10], et, imprudemment, hier, Amalia (B.).

La plupart de ces êtres charmants ne m'ont point honoré de leurs bontés; mais elles ont à la lettre occupé toute ma vie. A elles ont succédé mes ouvrages. Réellement je n'ai jamais été ambitieux, mais en 1811 je me croyais ambitieux.

L'état habituel de ma vie a été celui d'amant malheureux, aimant la musique et la peinture, c'est-à-dire jouir des produits de ces arts et non les pratiquer gauchement. J'ai recherché avec une sensibilité exquise la vue des beaux paysages; c'est pour cela uniquement que j'ai voyagé. Les paysages étaient comme un archet qui jouait sur mon âme, et des aspects que personne ne citait, la ligne de rochers en approchant d'Arbois, je crois, en venant de Dole par la grande route, sont pour moi une image sensible et évidente de l'âme de Métilde. Je vois que la Rêverie a été ce que j'ai préféré à tout, même à passer pour homme d'esprit. Je ne me suis donné cette peine, je n'ai pris cet état d'improviser en dialogue, au profit de la société où je me trouvais, qu'en 1826, à cause du désespoir où je passai les premiers mois de cette année fatale.

Dernièrement, j'ai appris, en le lisant dans un livre (les lettres de Victor Jacquemont, l'Indien) que quelqu'un avait pu me trouver brillant. Il y a quelques années, j'avais vu la même chose à peu près dans un livre, alors à la mode, de lady Morgan. J'avais oublié cette belle qualité qui m'a fait tant d'ennemis. (Ce n'était peut-être que l'apparence de[p. 19] la qualité, et les ennemis sont des êtres trop communs pour juger du brillant; par exemple, comment un comte d'Argout peut-il juger du brillant? Un homme dont le bonheur est de lire deux ou trois volumes de romans in-12, pour femme de chambre, par jour! Comment M. de Lamartine jugerait-il de l'esprit? D'abord il n'en a pas et, en second lieu, il dévore aussi deux volumes par jour des plus plats ouvrages. Vu à Florence en 1824 ou 1826.)

Le grand drawback (inconvénient) d'avoir de l'esprit, c'est qu'il faut avoir l'œil fixé sur les demi-sots qui vous entourent, et se pénétrer de leurs plates sensations. J'ai le défaut de m'attacher au moins impuissant d'imagination et de devenir inintelligible pour les autres qui, peut-être, n'en sont que plus contents.