No 3737.—72e Année.

17 Octobre 1914

Prix du Numéro:

Un Franc

Journal Universel

HEBDOMADAIRE

R. BASCHET, Directeur-Gérant

13, Rue Saint-Georges

Paris

278

Nos abonnés et lecteurs sont assurés de pouvoir toujours se procurer dans nos bureaux et chez les libraires les numéros de la guerre depuis celui du 8 août. Nous réimprimons ces numéros lorsqu’ils s’épuisent et leur rassortiment ne peut guère tarder plus d’une semaine.

Quant au numéro du 1er août, qui nous est souvent réclamé pour compléter des collections, nous ne le réimprimerons qu’après la guerre et au chiffre nécessité par les demandes. On est donc prié de se faire inscrire.

«... En cinq minutes, l’autre jour, j’ai eu autour de moi 8 morts et 16 blessés et tout a continué de fonctionner dans la batterie avec un calme merveilleux, comme si rien n’était. Mais nos hommes ont enterré leurs camarades au pied même des canons, à la place où ils ont été tués, et de ces tombes ils continuent tous les jours à tirer afin de mieux venger ceux qui ne sont plus...»

Voilà ce que m’écrit un lieutenant d’artillerie et cette phrase m’a transporté, m’a fait pousser des cris. Depuis que je l’ai reçue comme un éclat de métal, elle me frappe toujours. Je ne cesse de la sentir, je ne peux pas détacher mon esprit de la splendide image et du symbole qu’elle évoque, image de poème épique d’une grandeur incomparable qui semble la trouvaille d’un génie et qui devient cent fois plus émouvante si je me dis qu’elle n’est pas le fruit d’une imagination merveilleuse mais la fleur pourpre et fière d’une réalité qui vibre, chaude encore.

Le canon sur les tombes! Vous représentez-vous ces morts étendus côte à côte dans le linceul de leurs habits en lambeaux, et recouverts de terre bien tassée, piétinée avec respect? Pourquoi ce sol est-il ainsi foulé, en y consacrant tant de soin? C’est afin que la pièce de 75 puisse être placée là et s’y trouve comme il faut!... Et sur eux, en effet, sur les soldats alignés et couchés de force... au bout d’un instant, le canon, pieux, doucement roule et puis s’arrête, les écrasant avec précaution d’un poids qui leur est amical et ne leur pèse pas, sous lequel ils respirent mieux dans leur nouveau sommeil. Qu’ils s’estiment heureux de demeurer alors tout contre leur pièce, d’en être la plate-forme! Et pour une sépulture d’artilleur, quel plus beau monument funéraire qu’un canon!... celui qu’hier encore, ce matin même, ils manœuvraient souples d’amour et dans une ardente tranquillité... C’est donc une joie sans seconde que de le supporter à présent face au ciel, les roues sur la poitrine.

De leurs yeux fixes que la mort a fait exprès de ne pas enclouer, à travers le drap brun de la terre et l’herbe d’automne... ils peuvent le voir, ayant lui aussi le cou tendu dans le même sens que leur allongement. Inanimés, ils en restent toujours les servants, et c’est encore eux qui pointent, qui règlent le tir... sans que jamais l’ennemi puisse les repérer, car la tombe est la tranchée où mieux qu’ailleurs tout se défile. Aussi figurez-vous la secousse de leurs os!... le battement de leur cœur rompu! le terrible tressaillement de leur dépouille ébranlée à chaque détonation, chaque fois que de la couleuvre de bronze gris sort l’obus qu’ils ont à présent, par faveur d’au-delà, le temps de voir passer... et d’accompagner jusqu’au bout où il opère son ravage! Ils sentent le vent, dur comme un bâton, du boulet, qui hérisse leur chair et fait sourire leur face morte, ils sont déracinés de joie, ils remuent de plaisir, ils comptent les coups. Pour reposer en paix il leur fallait ce grand et terrible fracas qui est leur élément, et qui devient à leurs oreilles la chanson de l’éternel silence. «Ah! la bonne idée, pensent-ils, qu’ont eue là les camarades!» Et s’arc-boutant, se raidissant, ils donnent le dernier effort de ce qui leur reste de chaleur d’âme aux canons brûlants dont ils sont l’affût.

*

* *

C’est un pauvre village, très loin d’ici, perdu sur des sommets, en pays de Gascogne. Le soir est déjà passé, il a cédé la place aux avant-gardes de la nuit, une nuit sombre, confiante et veloutée de paix. Tout est calme, définitif. L’assurance descend et plane sur la terre. Alors, dans les ténèbres bleues qui, là où est le ciel et en son honneur, se paillettent d’étoiles, tinte la cloche de l’église... Elle se plaint à petits coups mesurés, pas trop forts, avec un son triste qui prend le cœur. Elle appelle. Pourquoi? Pour la prière. Quelle prière? Pour la prière des soldats.... dite à leur intention tous les jours, à cette même heure de quiétude et de recueillement...

Voilà les vieilles portes poussées sans bruit. L’humble troupeau des fidèles, des brebis noires, s’écoule entre les masures, le long des ruelles, dans l’obscurité profonde et inoffensive. On reconnaît le pas menu des enfants. Des bœufs attardés que l’on croise rentrent tout seuls à l’étable en vous frôlant de leur corne avec une adroite sagesse. Rocailleux comme le lit d’un torrent à sec, l’étroit chemin, qui descend un peu, conduit au seuil usé de l’église. Elle est un gouffre d’ombre que la pointe de trois lampes suspendues pique de trois trous d’épingle... Le groupe des hommes et des femmes que l’on ne voit pas se devine au long des chaises rangées... La cloche s’est tue. Le curé, dont le surplis fait une tache de blancheur, sort tout à coup des boiseries comme d’une cachette, traverse la nef, allume deux candélabres sur l’autel de la Vierge, à une chapelle latérale, puis il va s’agenouiller à son banc, dans le chœur toujours ténébreux, et on ne distingue plus que les cheveux blancs de sa tête inclinée qu’éclaire un bout de cierge collé sur le dossier de la stalle, derrière lui... La prière commence... La récitation du chapelet. Les voix sont en marche... Pendant de longues minutes les Pater noster et les Ave Maria se suivent... défilent, prennent le grand chemin, vont où on les envoie, avec une impressionnante et sûre régularité, comme sur les autres routes, à des centaines de lieues de cet asile, se succèdent et passent les sections, les compagnies, les régiments, tous les grains d’hommes soudés les uns aux autres, qui par d’indestructibles et solides dizaines font le rosaire des armées.

Et brusquement les voix s’arrêtent. La sublime monotonie expire et se noie dans un abîme de pensées qui flottent... qui s’en vont... là-bas dans les grands espaces noirs où sont répandus les combattants, les blessés, les morts qu’on ne sait pas... et puis là-haut aux autres frontières du Royaume où nous avons situé le bonheur futur et le rassemblement de ceux que nous aimons.

Le prêtre a soufflé le cierge de cire qui le veillait dans sa stalle. Les flambeaux de l’autel, un par un, sont étouffés par le lent éteignoir qui paraît reprendre leur flamme. Les petits sortent les premiers, dans un bruit de sac de noix que font leurs souliers sur les dalles. Les gens suivent. Le bénitier... La main qui s’élève... Au nom du Père... La cloche tinte à nouveau dans la tour, et c’est une enfant de seize ans qui sonne... Quand elle tire à fond la corde elle est si courbée en deux que son visage atteint presque le sol. Une fillette l’attend, assise sur le brancard funèbre où l’on a peint un crâne qui rit de tout au milieu d’un semis de larmes.

Maintenant, dehors, c’est la nuit complète, plus certaine, et toujours aussi suave au front qu’elle caresse. Les mêmes rustiques fantômes passent, s’évanouissent. D’autres bœufs graves se rencontrent dont la prunelle a la blancheur du lait. De quelle crèche est sorti cet âne immobile qui songe en travers du chemin, et qu’il faut contourner? La cloche tinte encore, mais mal, avec des temps d’arrêt. Elle a l’air de dire: «Allez! J’ai fini! Rentrez chez vous...»

Rentrer chez soi!... Quelle douceur! Qu’il fait bon d’aller se coucher après qu’on était à genoux! Mais qu’il est triste—et consolant aussi—de penser sans relâche aux soldats glorieux pour lesquels tous les soirs, dans des quantités de villages pareils à celui-ci, on prie à voix basse, comme à tâtons, avec une ardente ferveur, au fond d’une église obscure et debout encore...!

*

* *

On manque de béquilles pour les blessés... Comment faire?

Alors j’ai lu que des Lyonnais avaient eu une idée sublime. Ils ont été prendre à Fourvières les béquilles des ex-voto...

La poignante inspiration! Il faut la suivre et l’étendre à tous les sanctuaires où pendent par centaines de grappes, comme à de mystiques palmiers, les longs fruits de bois noir d’une si pénible beauté... Qu’on les arrache à leur inertie, à leur poussière! Voilà trop longtemps qu’ils sont là, ayant rempli d’ailleurs leur office et payé leur dette de reconnaissance. Décrochez donc ces lustres que les araignées comme d’une housse ont peu à peu enveloppés de leurs épaisses toiles! Des voûtes de tous les temples, de tous les célèbres lieux de pèlerinage, partout où entre des petits navires gréés et taillés au couteau par des marins échappés du naufrage ont été hissées des béquilles... ramenez-les... faites la sainte et magnifique rafle, abattez ces futaies, vendangez les chapelles, déboisez la grotte de Lourdes... La Vierge le permet et sera enchantée. Elle en recevra d’autres! Et je m’imagine que, munis de ce nouveau «matériel» précieux, privilégié, les blessés guériront plus vite et marcheront mieux après... Quelle aubaine! Des béquilles d’ex-voto! Des béquilles miraculeuses... qui ont déjà servi, qui ont été à la souffrance comme au feu et ont fait double campagne! Des béquilles bénites, tombées du ciel...! Ah! qu’elles seront les bienvenues et de quel cœur, vivant encore ou ayant cessé de battre... approuveront de loin ceux qui autrefois, après s’être appuyés et avoir traîné des mois ou des années sur elles, les ont—le jour de récompense où elles sont tombées—offertes à la Madone sans se douter qu’après eux, plus tard... en 1914... elles iraient soutenir d’autres éclopés, étayer d’autres blessés, des boiteux de la guerre, et les remettre d’aplomb sur le chemin de la victoire.

Henri Lavedan.

*

* *

279

La dernière ligne de retranchements élevés sur la route

de Lierre par les brigades navales, envoyées d’Angleterre pour secourir

Anvers et protéger la retraite de l’armée belge: au fond, la fumée

d’explosion d’un gros obus allemand.

![]()

— Pièces anglaises d’artillerie de côtes, opposées aux

gros mortiers allemands.

— Pont coupé sur la rivière Nèthe et maisons de la petite

ville de Lierre incendiées.

![]()

LES DERNIERS EFFORTS POUR LA DÉFENSE D’ANVERS

*

* *

280

— Blessés belges revenant de la ligne de défense derrière

la Nèthe.

— Blessés anglais de l’infanterie de marine venue pour

renforcer la garnison belge.

![]()

LA SUPRÊME DÉFENSE D’ANVERS

L’ÉVACUATION DE LA POPULATION CIVILE D’ANVERS.—Arrivée

de réfugiés à la gare hollandaise de Rosendael.

![]()

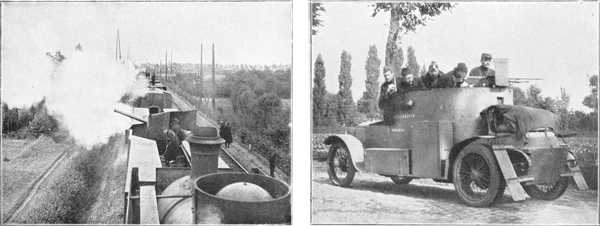

— Un des trains blindés du camp retranché d’Anvers.

— Automitrailleuse blindée de l’armée belge.

![]()

DU MATÉRIEL DE GUERRE QUI N’EST PAS TOMBÉ AUX MAINS DES ALLEMANDS

281

Octobre 1914.

Ce jour-là, dans la matinée, vers onze heures, j’arrivai à un village—dont j’ai dû oublier le nom;—j’étais en compagnie d’un commandant anglais, que les hasards de cette guerre m’avaient donné pour camarade depuis la veille, et nous étions aimablement suivis par un grand Magicien,—qui était le soleil. Un soleil radieux, un soleil de fête, transformant et embellissant toutes choses. Cela se passait dans un département de l’extrême Nord de France, je n’ai jamais su lequel, mais on se serait cru en Provence tant il faisait beau.

Pour arriver là, nous avions été depuis près de deux heures enserrés entre deux files de soldats qui marchaient en sens inverse l’une de l’autre. Sur notre droite, c’étaient des Anglais qui se rendaient à la bataille, tout propres, tout frais, l’air content et en train, admirablement équipés, avec de beaux chevaux bien gras. Sur notre gauche, c’étaient des artilleurs de France qui en revenaient, de la gigantesque bataille, pour prendre un peu de repos; poussiéreux, ceux-ci, avec quelquefois des bandages au bras ou au front, mais gardant des mines joyeuses, des figures de santé, et marchant en bon ordre par sections; ils rapportaient même des chargements de douilles vides qu’ils avaient eu le temps de ramasser, ce qui prouvait bien qu’ils s’étaient retirés sans hâte et sans crainte, en vainqueurs auxquels les chefs ont ordonné quelques jours de répit. On entendait au loin comme un bruit d’orage, d’abord très sourd, mais dont nous nous rapprochions de plus en plus. Dans les champs alentour, les paysans labouraient comme si de rien n’était, incertains pourtant si les sauvages, qui menaient tant de bruit là-bas, n’allaient pas un de ces jours revenir pour tout saccager. Il y avait, sur l’herbe des prairies, un peu partout, autour de petits feux de branches, des groupes qui eussent été lamentables sous un ciel sombre, mais que le soleil trouvait le moyen d’égayer quand même: émigrés, en fuite devant les barbares, faisant leur cuisine comme des bohémiens, au milieu des ballots de leurs pauvres hardes empaquetées en hâte pendant le sauve-qui-peut terrible.

Notre auto était remplie de paquets de cigarettes et de journaux que de bonnes âmes nous avaient chargés de porter aux combattants, et, tellement nous étions serrés et ralentis entre ces deux files de soldats, nous pouvions leur en donner par les portières, à droite aux Anglais, à gauche aux Français; ils avançaient la main pour les attraper à la volée, et, en souriant, nous remerciaient par un rapide salut militaire.

Il y avait aussi des gens des villages qui cheminaient pêle-mêle avec les soldats, sur cette route si encombrée. Je me rappelle une jeune paysanne très jolie qui, entre des fourgons de guerre anglais, traînait par une corde deux bébés endormis dans une petite voiture; elle peinait, la montée étant roide en cet endroit; un beau sergent écossais, à moustache en or, qui fumait sa cigarette, assis les jambes pendantes à l’arrière du plus proche fourgon, lui fit signe: «Passez-moi donc votre bout de corde.» Elle comprit, accepta avec un gentil sourire confus; l’Ecossais enroula cette frêle remorque autour de son bras gauche, gardant le bras droit libre pour continuer de fumer, et c’est lui qui emmena les deux bébés de France, dont la toute petite voiture fut traînée par le lourd camion comme une plume.

Quand nous entrâmes dans le village, le soleil de plus en plus resplendissait. Il y avait là un fouillis, un méli-mélo comme on n’en avait jamais vu et n’en verra jamais, après cette guerre unique dans l’histoire. Tous les uniformes, toutes les armes, des Ecossais, des cuirassiers français, des turcos, des zouaves, et des Bédouins dont le salut militaire relevait le burnous avec un geste noble. La place de l’église était encombrée par d’énormes autobus anglais, qui avaient jadis assuré les communications à Londres et portaient encore en grandes lettres les noms des quartiers de cette ville.—On dira que j’exagère, mais vraiment ils avaient l’air étonné, ces autobus, de rouler maintenant sur le sol de France et d’être bondés de soldats...

Tout ce monde, pêle-mêle, se préparait à déjeuner. On entendait toujours la grande symphonie menée par ces sauvages (qui arriveraient peut-être demain, qui sait), l’incessante canonnade, mais personne n’y prenait garde. D’ailleurs, comment s’inquiéter, avec un si beau soleil, un si étonnant soleil d’octobre, et des roses encore sur les murs, et des dahlias de toute couleur, dans les jardins à peine touchés par les gelées blanches!... Chacun s’installait de son mieux pour le repas; on eût dit une fête, une fête un peu incohérente par exemple et singulière, improvisée aux environs de quelque tour de Babel. Des jeunes filles circulaient dans les groupes, des petits enfants blonds faisaient cadeau de fruits cueillis dans leur verger. Des Ecossais, se croyant dans un pays chaud par comparaison avec le leur, s’étaient mis en manches de chemise. Des curés et des religieuses de la Croix-Rouge faisaient asseoir des blessés sur des caisses; une vieille bonne sœur, figure de parchemin et jolis yeux candides sous sa cornette, installait avec mille précautions un zouave aux deux bras enveloppés de bandages, qu’elle allait sans doute faire manger comme un petit enfant.

Nous avions grand faim nous-mêmes, l’Anglais et moi, et nous avisâmes l’auberge, très avenante, où déjà des officiers étaient attablés avec des soldats. (Il n’y a plus de barrières hiérarchiques, aux temps de tourmente où nous sommes.)—«Je pourrais bien vous donner du bœuf rôti et du lapin sauté, nous dit l’hôtelier; mais, quant à du pain, par exemple, ça, non; à aucun prix vous n’en trouveriez nulle part.»—«Ah! dit mon camarade, le commandant anglais, et ces deux belles miches, là, debout contre cette porte?»—«Oh! ces miches-là, elles sont à un général, qui les a envoyées parce qu’il va venir déjeuner avec ses aides de camp.» A peine avait-il le dos tourné que mon compagnon, tirant vite un coutelas de sa poche, tranchait, pour le cacher sous son manteau, le bout d’une de ces miches dorées.—«Nous avons trouvé du pain, dit-il tranquillement à l’hôtelier, vous pouvez donc nous servir.»—Et, à côté d’un officier arabe de la Grande Tente, en burnous rouge, nous fîmes gaiement notre déjeuner, avec nos invités: les soldats de notre auto.

La fête du soleil battait son plein, illuminant en joie la foule disparate et les étranges autobus, quand nous sortîmes de l’auberge pour reprendre notre voyage. Un convoi de prisonniers allemands traversait la place; l’air bestial et sournois, ils marchaient entre des soldats de chez nous qui marquaient mille fois mieux, et on les regardait à peine. La vieille religieuse de tout à l’heure, la si vieille aux yeux purs, faisait fumer une cigarette à son zouave pour le moment sans bras, la lui présentant aux lèvres avec une tremblante et un peu maladroite sollicitude d’aïeule. Elle semblait lui raconter en même temps des choses très drôles—de cette drôlerie innocente et jeunette dont les bonnes sœurs ont le secret—car ils riaient tous les deux. Qui sait quelle petite histoire enfantine ça pouvait bien être? Un vieux curé qui près d’eux fumait sa pipe—sans aucune élégance, je suis forcé de le reconnaître—riait aussi de les voir rire. Et, au moment où nous remontions en voiture pour continuer notre route vers la région d’horreur où le canon tonnait, une fillette d’une douzaine d’années, pour nous fleurir, courut arracher dans son jardin une gerbe d’asters d’automne...

Quels braves gens il y a encore par le monde! Et combien l’agression des sauvages d’Allemagne a développé les doux liens de la fraternité, chez tous ceux qui sont vraiment d’espèce humaine.

Pierre Loti.

Les avions allemands continuent à venir, de temps à autre, lancer des bombes sur Paris, causant des dommages matériels insignifiants, mais faisant malheureusement quelques victimes. Une des premières fut une fillette de 13 ans, Denise Cartier, dont le courage souriant et l’abnégation héroïque symboliseront pour les générations futures l’âme de Paris au cours de ces heures tragiques.

C’était un dimanche de septembre, par un soleil radieux. La gracieuse enfant jouait à quelques pas de sa porte, près de l’avenue du Trocadéro, regardant peut-être, comme tant d’autres grandes personnes, avec une curiosité inconsciente, le Taube dont la cuirasse étincelante glissait sous le ciel bleu. Soudain, on entend une explosion formidable, et la petite Denise est atteinte par un éclat de bombe qui lui fracasse la jambe. D’abord étourdie par le choc, elle se laisse relever sans une plainte, sans un mot, par les passants accourus à son secours; puis, au moment où on va l’emporter vers l’hôpital le plus proche, elle ouvre ses beaux yeux qui essayent de sourire pour rassurer tout le monde et murmure: «Si c’est grave, ne le dites pas à maman.»

C’était grave et Denise Cartier a dû subir l’amputation de la jambe atteinte. Elle est aujourd’hui hors de danger, et, sur son lit d’hôpital, elle tricote des lainages pour nos soldats... Voilà un de ces «effets moraux» que produit la barbarie teutonne au pays de Jeanne d’Arc.

*

* *

282

Lanciers du Bengale, guerriers sikhs, contingents du Pendjab et du

Cachemire, ghurkas du Nepal, remontant de Marseille vers le Nord

de la France, sont accueillis par la curiosité et la sympathie des

populations.

![]()

LES RENFORTS VENUS DE L’INDE

*

* *

283

Nos soldats se pressant autour des automobiles qui leur apportent des

lots d’effets de lainage.

![]()

LE TRICOT DU COMBATTANT

Photos M. B.

*

* *

284

Au début des hostilités, le rôle de la cavalerie s’est borné, le plus souvent, à des reconnaissances, à des prises de contact. Au contraire, depuis quelques jours, au cours des batailles engagées dans le Nord, de véritables duels, des combats acharnés se sont produits, à maintes reprises, entre nos cavaliers et les leurs, et, plus d’une fois, nos dragons et leurs uhlans se sont affrontés à la lance et au sabre. L’ennemi avait dessiné, sur notre aile gauche, un large mouvement de cavalerie. Il n’a pas donné pour lui le résultat qu’il en attendait. Partout, de ce côté, nous le tenons en échec.

*

* *

286

LA GUERRE DE FRANCE VUE PAR LES DESSINATEURS ANGLAIS

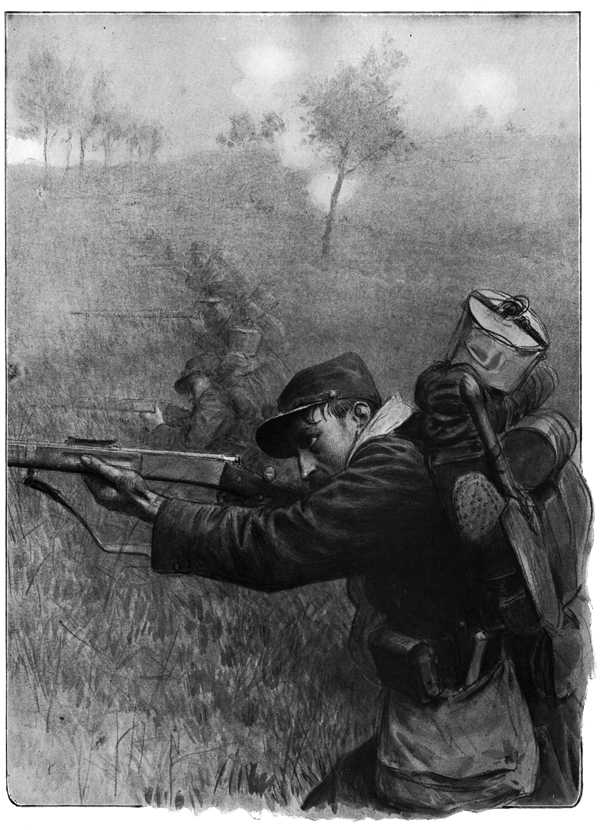

UN ÉPISODE DES COMBATS AUTOUR DE REIMS.—Tranchée allemande sous la

position de Nogent-l’Abbesse enlevée par l’infanterie française.

![]()

Dessin de R. Caton Woodville, d’après un croquis de Frédéric

Villiers.

Un dessinateur anglais, M. Frédéric Villiers, qui suit la campagne de France comme correspondant de l’Illustrated London News a eu la fortune rare de pouvoir assister à quelques-unes des opérations militaires qui se sont déroulées autour de Reims. Le dessin ci-dessus, exécuté d’après un de ses croquis, reproduit un épisode des combats livrés sous le fort de Nogent-l’Abbesse, réoccupé et armé par les Allemands, et d’où fut commencé, on se le rappelle, le bombardement de Reims et de sa basilique. Le dessinateur a accompagné cette émouvante page d’album de quelques lignes de commentaires qui en précisent le sujet: «L’action à laquelle j’assistai se déroula dans l’après-midi du jeudi 24 septembre, le douzième jour de la grande bataille de l’Aisne. Les Allemands étaient établis à la lisière des bois, sous le fort de Nogent, à la droite du village de Sillery. L’ennemi s’était avancé pour attaquer les Français, mais fut repoussé dans ses retranchements, d’où bientôt les Français le rejetèrent. Il était environ six heures du soir. Le jour tombait. Les shrapnells, en éclatant, produisaient comme une pluie d’étoiles filantes, l’un des plus extraordinaires spectacles qu’il m’ait jamais été donné de voir.» C’est le moment où nos troupes, se précipitant dans un élan irrésistible hors du bois où elles s’abritaient, vont enfin emporter la position si ardemment disputée. Les Allemands, tassés dans leurs tranchées, coude à coude, les accueillent par un feu violent. Mais nos shrapnells ont une belle moisson à faire, dans ces rangs pressés. Déjà les morts et les blessés de la contre-attaque jonchent le terrain. Notre bon 75 désormais peut se taire: il le dut pour ne pas décimer les nôtres,—et l’artiste anglais, en réalité, a condensé ici deux phases de l’action. Le rôle demeure à la baïonnette. Une charge éperdue aura vite achevé de déblayer le terrain: la tranchée ennemie est à nous. Et puis, il faudra recommencer, le lendemain, avant la nuit peut-être, le siège d’une nouvelle position.

*

* *

287

UNE DES TACTIQUES ALLEMANDES.—La ruée en formations

massives pour passer coûte que coûte.

![]()

Dessin de A. C. Michaël.

Tout, dans cette invasion des Allemands, jusqu’au moment où les échecs éprouvés sur la Marne leur ont imposé une tactique défensive plus prudente,—tout a contribué à donner l’impression d’une ruée de hordes barbares. Voici un dessin où un autre artiste anglais, M. A. C. Michaël, a rendu avec une belle énergie «ce que Tommy Atkins (le fantassin anglais) a devant lui quand l’ennemi charge». C’est la réalisation saisissante, par l’image, de cette description extraite d’une lettre d’un soldat britannique, un de ces «Tommies» aussi braves au feu que coquets à la parade, relatant une action à laquelle il assista: «Nous ne pouvions pas les manquer, écrit ce bon soldat qui sait voir et décrire. Nous les aperçûmes d’abord à 800 mètres environ, s’avançant en tas comme une foule au retour d’un match de football... Pour un qui tombait de notre côté, ils perdaient dix ou douze hommes. Ce fut un feu roulant, et nous leur donnâmes chaud.» D’autre part, un officier anglais qui servit quelque temps dans l’armée allemande constate: «Il est intéressant de noter que cette formation en masses est parfaitement conforme aux formations du temps de Frédéric le Grand, au point que des sous-officiers sont placés derrière les lignes de combattants, sans doute pour encourager les hommes à l’assaut, à la suave manière prussienne.» De fait, il a été constaté, dès le début de la campagne, que nombre de prisonniers allemands portaient, dans le dos, des blessures provenant des coups de sabre qui leur avaient été prodigués à titre d’excitant. On voit quelles cibles admirables constituent, pour nos canons, des formations pareilles. On ne peut pas les rater, selon l’expression du soldat anglais plus haut cité. Ce qui n’empêche pas aujourd’hui, et depuis le commencement de la bataille de l’Aisne, les soldats du kaiser de montrer des dispositions non moins remarquables, et peut-être plus instinctives, pour la prudente guerre de tranchées.

288

Le roi Charles Ier n’ayant pas eu de fils, un projet de loi fut déposé en 1886 aux Chambres, en vertu duquel c’était un de ses neveux, Ferdinand, second fils du prince Léopold de Hohenzollern-Sigmaringen, qui devenait l’héritier présomptif de la couronne de Roumanie. L’aîné, le prince Guillaume, renonçait pour son frère cadet à cette succession royale.

Le prince, maintenant roi Ferdinand, est né à Sigmaringen le 24 août 1865. De son mariage avec Marie princesse de Saxe-Cobourg et Gotha, il a eu six enfants, dont trois fils, les princes Charles, né en 1893, Nicolas, né en 1903, et Mircéa, né en 1912. L’avenir de la dynastie est donc assuré.

L’avènement du nouveau souverain fera-t-il sortir la politique roumaine de l’expectative et de la neutralité qu’elle observe depuis le déchaînement de la grande guerre européenne?

On connaît les revendications du nationalisme roumain: il y a des siècles que quatre millions de Roumains sont séparés de leurs frères de langue, de race et de religion et subissent, sous la domination autrichienne d’abord, puis sous la domination hongroise depuis 1866, la même oppression dont se plaignent les Italiens du Trentin et de l’Istrie, les Serbes du Canat de Temesvar et de la Bosnie-Herzégovine, les populations slaves de Croatie-Slavonie. La réunion de la Transylvanie et la Bukovine au royaume de Roumanie est le programme séculaire du parti national, toujours affirmé à chaque grande crise qui met l’Orient en jeu, et jusqu’à présent ajourné par l’influence du roi défunt.

En demandant, lui, Hohenzollern, en 1866 et en obtenant du roi de Prusse, chef de sa maison, l’autorisation d’accepter la couronne que lui offrait le plébiscite des provinces unies de Moldo-Valachie, Charles Ier avait solennellement promis de ne jamais consentir à une politique contraire à celle du souverain chef de sa famille. Or, dès 1866, la politique de la Prusse, puis de l’empire allemand, fut d’affermir de plus en plus l’Autriche-Hongrie dans sa position balkanique et orientale. Comment, dès lors, le roi de Roumanie aurait-il pu prêter l’oreille aux revendications de l’irrédentisme roumain qui visent à arracher à la monarchie austro-hongroise deux de ses provinces?

Dans un récent conseil de la couronne où fut débattu ce dilemme angoissant: action ou neutralité, le roi Charles ayant opposé une fois de plus sa promesse, un des ministres aurait répliqué: «Votre Majesté a pu promettre en son nom, mais non pas au nom de l’Etat roumain», ce qui lui faisait entrevoir en termes voilés la nécessité de se soumettre ou de se démettre. Et le roi le comprit si bien qu’il répliqua, dit-on: «Eh bien, je préférerais abdiquer!» La mort le délivra de ses poignantes perplexités.

Le nouveau roi Ferdinand n’a pas encore manifesté ses intentions, mais déjà les dirigeants de Roumanie ont fait entendre leurs aspirations.

Le croiseur français Dupetit-Thouars s’est rendu à Lisbonne le 5 octobre à l’occasion du quatrième anniversaire de la proclamation de la République portugaise. Cet acte de haute courtoisie a été fort apprécié par le gouvernement d’un pays avec lequel la France a toujours entretenu d’étroites relations d’amitié, et qui, dès le début de la guerre, s’est déclaré prêt à consentir les sacrifices que lui impose son traité d’alliance avec la Grande-Bretagne.

Toute la population, du reste, a tenu à montrer sa sympathie pour la cause des alliés. Le commandant Gervais et son état-major furent acclamés; de longues manifestations eurent lieu devant les légations ou les consulats de France, d’Angleterre, de Belgique, de Russie, de Serbie, du Montenegro, du Japon, et en de nombreux points de la capitale; la foule chantait la Marseillaise.

Des manifestations semblables se sont produites à Oporto et dans plusieurs villes de la jeune république. L’opinion générale semble de plus en plus favorable à une intervention qui paraît absolument conforme aux intérêts nationaux, car la guerre actuelle doit délivrer le Portugal lui aussi d’un ennemi qui aurait depuis longtemps fait main basse sur ses possessions coloniales si l’Europe le lui avait permis.

LES MANIFESTATIONS FRANCOPHILES DE LISBONNE.—Le

commandant Gervais, du croiseur Dupetit-Thouars, acclamé par la

population.—Phot. Benoliel.

![]()

*

* *

289

Croquis et photographies de Louis Tinayre; texte de Julien Tinayre

19 septembre.—Nous avons quitté Paris, mon frère, peintre militaire, et moi, par un train bondé de voyageurs: infirmières de la Croix-Rouge, paysannes regagnant les villages délivrés, leurs enfants avec des paniers sur les genoux et demandant, anxieuses, s’il est bien vrai qu’ils sont partis.

A Nanteuil-le-Haudouin, première vision de guerre: paysage désert et désolé, de vastes réservoirs éclatés. Arrivé en vue de Crépy-en-Valois, terminus provisoire de la ligne, le train ralentit sa marche. La nuit est venue. Presque toutes les vitres de la gare sont brisées. Les petits fours et le chocolat des distributeurs automatiques ont tenté les Allemands, qui ont enfoncé les appareils à coups de crosse.

La petite ville est sans lumières; tous les volets sont clos. Pas de chambre disponible dans l’unique hôtel. Enfin, avec l’aide d’un maquignon, venu pour acheter des chevaux blessés, nous découvrons deux sommiers, par terre. Mais quelle abominable odeur s’en dégage! Les Allemands ont couché là-dessus... Tout habillés, nous dormons mal... Au matin, de très bonne heure, un bruit lointain, sourd, répété... C’est le canon.

20 septembre.—Jour gris, pluie fine, paysage triste. La route de Villers-Cotterets file, droite, à perte de vue, boueuse, sillonnée par les larges traces des convois.

Des pierres calcinées indiquent çà et là les feux de bivouacs; beaucoup de bouteilles brisées; dans le fossé, un fourgon de munitions, un côté de l’essieu sans roue, comme amputé. A droite et à gauche, des champs de betteraves piétinés alternent avec des champs de blé en chaume. Les voitures brisées ne se comptent plus; partout, des lambeaux d’uniformes souillés de boue, des débris de harnachement et cent autres vestiges des récents combats.

Mais voici de petits monticules de terre fraîchement remuée: ce sont des tombes de soldats. Quelques branches de feuillage, déjà roussi, sont piquées sur ces tumulus; c’est tout, mais cela évoque le spectacle tragique et poignant d’hier, et les larmes nous viennent aux yeux. Au delà, par un chemin de traverse, avance lentement un long convoi d’approvisionnements; tout ce cortège est de couleurs sombres; les voitures et les hommes se détachent, dans le gris, sur un fond de collines d’où s’échappe la fumée des batteries d’artillerie. Les fantassins, courbés sous la pluie persistante, ont eu l’ingénieuse idée de se couvrir la tête de vulgaires sacs, en guise de capuchons, et ressemblent ainsi à des Bédouins. Le tableau est digne du crayon d’un Raffet.

A Villers-Cotterets, nous reconnaissons nos autobus de Paris, en longues files, de chaque côté de la rue, mais dans quel état! Enduits de boue, repeints en gris terne, les glaces remplacées par des toiles métalliques. A l’intérieur, sont accrochés de gros quartiers de viande; ce sont les boucheries ambulantes. D’autres sont transformés en cuisine et rappellent les roulottes de nos forains.

Dans la grande rue, quelle ruche bourdonnante! Tout un va-et-vient affairé d’officiers d’état-major, de voitures d’ambulance, d’estafettes, de fantassins en corvée, de soldats anglais aux costumes seyants, de couleur neutre. Beaucoup de grandes voitures à foin passent, bondées de défroques, de selles, de manteaux allemands; un homme, juché sur ces trophées, distribue aux uns et aux autres un casque, un manteau ou quelque autre souvenir de la bataille.

Une auberge est remplie de soldats de toutes armes; ils sont gais en dépit des souffrances endurées. Leurs uniformes, neufs il y a quelques semaines, sont déjà fripés. Des sous-officiers, bonnet de police au vent, se font la barbe en plein air. Ils deviennent loquaces devant le café bien chaud. Ecoutons leurs récits de guerre. Un dragon parle du dernier engagement; un artilleur raconte comment il a échappé à la mort; mais un petit sergent interrompt ces histoires: «L’autre jour, dit-il, je me trouvais avec une cinquantaine d’hommes, sur une grande diablesse de route, entourée de champs plats comme la main. Tout d’un coup, à un tournant, les Boches, bien abrités dans leurs tranchées, nous reçoivent avec un feu d’enfer! Nous ripostons, mais les camarades tombent comme des mouches. Ce n’était pas tout ça, il fallait se tirer de là! Un fossé longeait la route, pour aboutir, 100 mètres plus loin, à un remblai couronné d’une haie. Pas bien profond, ce fossé, et plein de cadavres d’hommes et de chevaux! N’importe, je crie: «Tout le monde là dedans, à la file!» Les premiers ne se baissaient pas assez; ils sont vite ratissés, et nous sommes obligés de passer sur leurs corps tout chauds pour avancer. Lorsque le restant put arriver vers l’abri, nous étions couverts de sang et de boue, et tellement affreux que nous n’osions plus nous regarder...»

En route pour Compiègne... La belle forêt n’a pas souffert. Les grands hêtres aux majestueuses frondaisons abritent des fougères d’un magnifique brun rouge; mais les réalités brutales détournent vite notre attention de ce spectacle harmonieux. Des chevaux aux plaies horribles nous croisent; des cavaliers démontés regagnent d’un pas lourd leur casernement. Voici un long convoi de prisonniers, encadré de gendarmes.

A Taillefontaine, le bruit du canon se rapproche; les panaches des obus, au loin, tachent de ronds blancs le ciel gris. La campagne, très découverte ici, semble abandonnée; seuls des chevaux échappés de la bataille paissent dans 290 les champs; les nuages, lourds de pluie, sont échancrés au bas de l’horizon par une barre de pourpre sanglante.

Comment les Allemands avaient transformé en

retranchements les soubassements des grilles du parc de Compiègne.

![]()

Voici l’imposant château de Pierrefonds. Ses hautes tours se dressent dans le ciel. Au pied des murailles, défile interminablement de l’infanterie, de la cavalerie et de l’artillerie. Quel étrange contraste que cet appareil de guerre moderne devant ce château féodal!

21 septembre.—Compiègne, pendant l’occupation allemande, n’a presque pas souffert, grâce au sang-froid et au courage de M. Martin, adjoint au maire, et de M. Gabriel Mourey, conservateur du palais.

Lorsque, brusquement, les Allemands pénétrèrent dans la ville, M. Mourey se trouva séparé du palais par une troupe compacte d’ennemis envahissant la place. Malgré les menaces, il put se frayer un passage et arriva assez à temps pour recevoir l’état-major. Il se nomma et dit simplement: «Je mets ce palais et les richesses qu’il contient sous la sauvegarde de l’armée allemande.»

Néanmoins des officiers, en visitant le château, emportèrent quelques «souvenirs»; mais aucun objet de grande valeur ne fut soustrait.

L’aimable conservateur nous accompagna dans le grand parc. La télégraphie sans fil y est installée avec ses appareils compliqués. Le sergent de service nous apprend qu’il lui arrive parfois d’enregistrer des dépêches allemandes. Tout au bout de la grande allée, les Prussiens avaient établi des retranchements en utilisant les murs de soubassement des grilles, renforcés par des mottes de terre et de gazon; plus loin, ils ont entassé, les unes sur les autres, des tables d’écoliers, afin de pouvoir tirer par-dessus le mur d’enceinte.

Dans la ville, seul l’hôtel des Postes a été saccagé. A coups de pioche, on a brisé tous les appareils télégraphiques et téléphoniques, alors que la rupture d’un câble suffisait pour les immobiliser.

On nous conseille d’aller visiter Ch...-au-B..., naguère charmante localité des bords de l’Oise. Là, c’est la dévastation; les trois quarts du village ne sont plus que ruines calcinées. Ces ravages ont été commis, dit-on, pour punir un boulanger de la localité qui avait refusé de faire du pain pour l’ennemi. Cependant, au milieu de ce chaos, on remarque quelques maisons restées intactes et on lit sur leurs portes ces mots, en allemand, tracés à la craie: «Braves gens; ont tout donné; épargnez leurs demeures.»

M. Mourey nous avait priés de voir en passant si la villa de l’éditeur Ollendorff, son ami, était encore debout. Cachée dans les arbres, la villa est intacte. Le jardinier accourt à notre appel: «Ah! messieurs, les Prussiens ont pillé tout le linge et les confitures!... Heureusement qu’ils n’ont presque rien cassé!... A peine revenu de ces émotions, je jardinais, lorsque surgit tout à coup devant moi un grand diable d’Allemand, un déserteur sans doute, qui me met son revolver sous le nez en criant: «Brot, wein!» (pain, vin), tout en me palpant pour s’assurer que je n’avais pas d’armes. Sans quitter son revolver, il but et mangea ce que je lui présentais. Ce ne fut pas tout: il prit un bain dans la baignoire de madame, puis changea de linge en enfilant une chemise de monsieur. J’en tremble encore!...»

Pour revenir vers Compiègne, nous empruntons une autre route sillonnée de convois de blessés: charrettes de paysans réquisitionnées, voitures de livraison, etc. Deux grands bœufs traînent un tombereau rempli de paille sur laquelle gisent des turcos blessés.

22 septembre.—Ce matin, par un temps délicieux, nous allons, par la route de Soissons, assister, des hauteurs de la forêt, au duel d’artillerie. Le chemin est encombré de réfugiés, femmes, enfants, vieillards, portant chacun de pauvres hardes soustraites au pillage. Leur regard reflète encore l’épouvante, et ils se hâtent vers le lieu où ils pourront enfin se reposer.

Nous quittons la route pour gravir, à droite, le mont Saint-Marc, du haut duquel nous apercevons, au loin, les batteries françaises. A l’horizon, à 15 kilomètres à peine, l’ennemi est posté, depuis dix jours, retranché formidablement dans d’immenses carrières. Les canons font rage; les flocons de fumée blanche apparaissent constamment, indiquant l’endroit où l’obus éclate. La fumée des obus allemands est plus volumineuse et plus grise, mais leurs projectiles explosent généralement trop haut et font beaucoup moins de mal que ceux de notre 75.

Au loin, on distingue nettement la cathédrale et la ville de Noyon, encore aux mains de l’ennemi.

A la descente, arrêt devant l’ambulance no 1 du ... corps, installée dans une clairière, près d’un talus de la voie ferrée. Deux grandes tentes abritent les blessés les plus atteints; les autres, chasseurs d’Afrique, zouaves, turcos, sont au dehors, étendus ou assis sur la paille, fumant et dormant. La soupe chauffe en plein vent; les chevaux des cantines broutent l’herbe grasse.

Une voiture s’arrête; on en descend avec précaution un turco affaissé; les brancardiers le déposent sur une civière, aussitôt placée sur un tréteau. Le major, en blouse blanche, défait le pansement tout sanglant; le mollet apparaît à demi arraché par un éclat d’obus. Un badigeon de teinture d’iode sur cette affreuse plaie, et vite à un autre, car il en arrive d’autres de la proche ligne de feu.

Un lieutenant tient sa main blessée dans l’entre-bâillement de sa vareuse; on accourt... «Non, pas encore, quand mes hommes seront pansés.» Et il continue sa promenade de long en large, en serrant les dents.

291

23 septembre.—Nous allons essayer de gagner le front. De bon matin nous longeons les bords du canal de l’Oise, où sont amarrées des péniches aux couleurs gaies; l’air est ensoleillé et doux; le spectacle serait délicieux si le bruit du canon ne se faisait entendre.

A la tête d’un pont obstrué par une barricade en planches, un officier de chasseurs nous arrête: interdiction absolue d’aller à bicyclette, la zone étant dangereuse. Nous poursuivons à pied notre chemin, à nos risques et périls.

A T..., dans une auberge presque déserte, c’est tout juste si l’on peut nous donner un peu de vin. Nous possédons heureusement encore une boîte de sardines. La brave aubergiste nous sert en tremblant; on parle d’un mouvement offensif des Allemands. Pourtant un habitant de R... va essayer de rentrer chez lui; nous le suivons. Voici les approches de la ligne de feu. Un prêtre ayant le brassard de la Croix-Rouge se joint à nous.

Sur notre droite, une batterie de notre 75, dissimulée derrière des épaulements de terre, reste silencieuse; nous la dépassons bientôt, et nous nous arrêtons devant le double poste de B... Un officier de dragons lit attentivement nos papiers. Soudain éclate une détonation formidable, suivie de plusieurs autres, coup sur coup. Nous courbons le dos et la tête, à la joie des soldats du poste. C’est notre 75 qui entre en action.

Tandis que le lieutenant nous présente au commandant G..., un chasseur d’Afrique arrive, suivi d’un autre à pied, sans coiffure, l’uniforme souillé de terre, la tête ensanglantée et tuméfiée.

Un chasseur d’Afrique, démonté et qui vient d’être

poursuivi par un détachement ennemi, raconte comment il s’est échappé.

![]()

«Mon commandant, dit ce dernier, nous étions tous deux en patrouille, lorsque des Boches invisibles nous envoyèrent des coups de fusil. Mon cheval s’effondre, tué net; je roule à terre; mon camarade pique des deux; étourdi, je me relève; les Boches m’ont «coursé», mais ils allaient moins vite que moi, à cause de leurs sacs, et me voilà.»—«Va te faire panser, mon garçon», dit le commandant.—«Oh! ce n’est pas la peine, réplique le brave petit chasseur, je vais me laver la figure; mais c’est mon cheval que je regrette!»

L’autorisation nous est accordée de visiter le château de B.... L’action y fut des plus chaudes, il y a trois jours. L’allée d’honneur est encombrée de fusils brisés, de cartouchières vides. Sur la terre, de larges taches de sang séché. Derrière la grande grille se trouvaient encore, il y a deux jours, des cadavres de Français et d’Allemands, côte à côte; des chevaux éventrés obstruaient l’entrée. L’ennemi, retranché dans le château, avait résisté; il avait fallu le prendre entre deux feux pour en venir à bout, après une lutte acharnée.

Nous entrons, déjà fort émus par ce que nous avions vu au dehors. Dans le grand salon, quel inoubliable spectacle! Les grandes glaces sont étoilées par les balles; les meubles sont éventrés; par terre, des matelas, des sommiers, inondés de sang. Sur des fauteuils Louis XIII, des fantassins blessés sommeillent; d’autres, de leur main valide, écrivent des lettres, sur des tables dorées. Un vrai tableau à la de Neuville!

Nous montons au premier; voici la chambre de la châtelaine: un obus a 292 crevé le plafond et la cloison; l’armoire à glace est zébrée de cassures; le lit est défoncé; les tiroirs ouverts des commodes laissent échapper des lambeaux de linge fin; des dentelles déchirées, des peignes d’écaille brisés gisent avec des cartouches au milieu des platras. Tout cela, pêle-mêle, dans un désordre inexprimable; et, au milieu de ce désastre, sur la cheminée, une terre cuite intacte, la Flore, de Carpeaux, qui semble sourire à cette scène de dévastation.

On nous fait remarquer, dans une autre pièce, un boulet russe portant cette inscription: «Trouvé dans le parc de Bethancourt en 1814». A côté du boulet historique nos officiers ont placé un obus allemand avec la date: «1914».

Dans le parc, des tranchées creusent les belles pelouses. Au détour d’une allée, une maisonnette, grande ouverte, laisse voir des jouets d’enfants; des poupées dorment sagement dans des lits à rideaux près d’un minuscule ménage de porcelaine. Dehors, sur un tertre, un petit fourneau où cuisait probablement le dîner des poupées quand les mamans apeurées vinrent prendre les chers enfants dans leurs bras pour les emporter loin des barbares.

La mitraille a respecté ces petits riens, tandis qu’à vingt mètres de là un obus allemand tombait sur un kiosque où s’abritait un poste de dix hommes qui tous furent tués ou blessés mortellement. L’aspect est terrifiant: les morts ont été pieusement enterrés, mais on voit encore des débris informes de sacs, de gamelles, des képis lacérés, des lambeaux sanglants d’uniforme. Je ramasse un fragment de canon de fusil tordu en arc. Tous ces vestiges sont recouverts de cendre grise produite par la déflagration des gaz de l’obus.

A ce moment, l’officier qui nous guidait nous quitta pour interroger deux prisonniers. Ils avaient l’air placide et rassuré et se montraient pleins de déférence pour ce chef qui les questionnait en allemand, avec douceur.

Un aide-major partait avec ses infirmiers, pour rejoindre son poste, sur la ligne de feu; nous le suivîmes. En passant dans un chemin creux ravagé par la bataille il nous montra à droite la carcasse d’un aéroplane allemand à demi calciné. Descendu par nos balles entre nos lignes et celles de l’ennemi, il s’accrocha à un petit pommier, amortissant ainsi la chute de l’aviateur qui sauta au moment où son appareil s’enflammait; l’Allemand s’enfuit alors vers ses lignes et put s’échapper, malgré nos coups de feu.

Nous pénétrons dans le petit village de C... par un passage étroit, entre des charrettes culbutées et formant barricade. Les moindres issues sont gardées, les Allemands étant proches. Après avoir gravi les flancs rocheux d’une colline, nous découvrons brusquement l’emplacement du dernier combat. Le sol est couvert de cartouches; les rochers sont fendus, écornés par les obus et les balles; des branches d’arbres pendent lamentablement. Mais voici des cadavres allongés, raidis dans leurs uniformes souillés de terre et de sang. La lutte a dû être sauvage, car les nôtres sont presque côte à côte avec les Allemands. Nous nous découvrons en silence devant nos morts glorieux. Le soleil, très bas, projette ses derniers rayons. Une fosse a été creusée par une équipe de paysans réquisitionnés. On entasse les cadavres, sans les dévêtir, après avoir retiré de leurs poches de menus objets et des lettres qu’on place dans leur mouchoir noué et qu’on déposera à la mairie.

Nous nous disposions à prendre quelques croquis quand des balles passent au-dessus de nos têtes. L’aide-major nous invite à nous retirer, en nous assurant qu’il ne tient pas à nous reconduire sur un brancard. Il faut regagner le château; la nuit est proche. Nous prenons congé des officiers, mais nos adieux sont interrompus par des détonations formidables... «Ça, c’est pour nous, disent ces braves, c’est l’heure des obus allemands; dépêchez-vous!»

A partir de 6 heures, il est interdit de circuler sur les routes. Un lieutenant nous accompagne à 3 kilomètres de là, vers M.... Nuit noire. Nous suivons une patrouille encadrant, baïonnette au canon, une troupe de suspects. Après des «Qui vive!» impressionnants, un officier vient reconnaître notre groupe. Il nous interroge fort poliment, mais à la lecture de nos papiers sa figure devient grave. Nous ne devions pas franchir les lignes, il doit exécuter les ordres qu’il a reçus. A son grand regret, il nous retient donc prisonniers et s’en va rédiger son rapport pour le quartier général.

Deux gendarmes, qui nous surveillent, consentent à nous mener à l’auberge où nous ne trouvons d’ailleurs plus rien à manger. Nous sommes transis, non de peur, mais de froid. A la demande de nos gardiens, un reste de soupe nous est servi, au milieu des chuchotements... des «espions, sans doute!» Il nous faut monter dans un grenier, au-dessus du corps de garde. On nous a gratifiés de deux matelas nus. Les gendarmes s’apprêtent à se coucher sur la paille, mais nous les engageons à prendre un des matelas. Ils acceptent, remercient et... ne tardent pas à ronfler.

... Le lendemain nous étions libérés. Nous prenions à Compiègne l’unique train partant pour Paris, tout émus de ces visions à la fois héroïques et tristes, mais aussi d’une tragique beauté.

Julien Tinayre.

*

* *

293

UN TIREUR QUI NE GACHE PAS SA POUDRE

Photographie, prise à trois cents mètres de l’ennemi, d’une section de

marsouins s’avançant par bonds et en tiraillant, sous la pluie et les

obus.

![]()

Voilà un brave marsouin qui, comme on dit, ne gâche pas sa poudre aux moineaux. La troupe avance par bonds, en terrain découvert, sous le feu de l’artillerie, dont on voit les shrapnells arroser le champ ras. Pas de tranchées; pas d’abris, sauf un faible talus. A trois cents mètres, il y a l’ennemi, qui n’économise pas les munitions, d’habitude. La pluie des balles rivalise avec la pluie du ciel inclément. Ce vieux routier qui a couru le monde et «dégringolé» tour à tour, peut-être, le Chinois, le Targui et le Chleuh, est là, indifférent à la double averse, calme comme au champ de tir, ajustant posément l’adversaire choisi ainsi qu’il viserait la cible, et sans doute, faisant mouche à tout coup, ou presque. Et l’on admire, devant cette photographie, prise sur le terrain par un officier d’un sang-froid égal à celui de ses hommes, ces troupes de métier de la coloniale, si maîtresses d’elles-mêmes, et qui ont, depuis deux mois et demi, multiplié à l’envi les actions d’éclat.

294

LA DERNIÈRE PÉRIPÉTIE DU DUEL ENTRE LES FORTIFICATIONS

MODERNES ET LES PROJECTILES A EXPLOSIFS BRISANTS

Après les forts de Liége, de Namur et de Maubeuge, ceux d’Anvers ont

succombé contre l’artillerie lourde allemande.—La photographie

ci-dessus, empruntée à une publication de langue allemande, Blætter

von Krieg (Tablettes de la Guerre), publiée à Berne, représente,

d’après ce journal, une coupole d’un des forts de Maubeuge disloquée

par un projectile de mortier de 420.

![]()

Cassel, Bouvines, Mons-en-Pévèle, Lens, Denain, Tourcoing, Lille, tous ces noms glorieux rappelant la formation de la patrie française, du moyen âge à la Révolution, sont soudain réapparus dans une sanglante auréole. C’est dans ces campagnes des Flandres et de l’Artois que se transportèrent cette semaine les principaux événements de guerre. Du moins est-ce surtout sur cette nouvelle phase de l’invasion que le quartier général nous donne plus particulièrement des indications. Il faut commencer aujourd’hui par cette région ensanglantée le résumé des événements de la semaine.

Dans nos précédentes notes nous disions qu’une force allemande de composition inconnue était aux prises aux environs de Lille avec les forces françaises, d’effectifs également tenus secrets par le communiqué. On signalait seulement une division de cavalerie ennemie au Nord de Lille, s’étendant de la rive gauche de la Lys aux abords d’Hazebrouck et de Cassel, presque à la mer du Nord, nous disait-on.

Cette cavalerie a rencontré la nôtre qui, à plusieurs reprises, l’a refoulée au Nord de Lille, et ensuite l’a rejetée sur la Lys au moment où les escadrons ennemis en tentaient le passage sur plusieurs points. Ces rencontres se sont poursuivies jusqu’au 10 et au 12. Elles avaient pour but, de la part des Allemands, de couvrir la marche d’un corps d’armée vers Lille. Les premiers détachements ennemis se virent repoussés à leur arrivée devant cette grande ville; le combat fut assez violent dans les faubourgs. Puis les Allemands revinrent en force—un corps d’armée—et occupèrent Lille, défendu uniquement par des éléments territoriaux. La nouvelle en parvint le 13. Le 14, l’état-major annonçait que les Franco-Anglais occupaient Ypres, se portant ainsi au Nord de Lille.

Les Allemands voulaient évidemment attirer sur les bords de la Lys une partie des troupes françaises qui opéraient avec succès autour d’Arras et jusque dans les plaines illustres de Lens où Condé, par sa plus éclatante victoire, fit rentrer l’Artois dans le giron national. Mais le généralissime ne s’est pas laissé détourner. Il poursuit son but. Celui-ci est-il atteint? On pourrait le supposer puisque le Temps assure que nous serions près de la Sambre.

Les communiqués, d’ailleurs, n’ont pas cessé de dire que nous contenons partout l’ennemi quand nous ne progressons pas. S’ils restèrent sobres de détails sur ce qui a dû se passer entre Arras, Douai et Cambrai, ils ont signalé que les Allemands, tentant, au Sud d’Arras, de percer nos lignes dans la vallée de l’Ancre, n’ont pu réussir et ont dû se retirer après des pertes considérables. De ce côté et aux abords même d’Arras, la bataille a été extrêmement ardente. Le 10, nous refoulions l’ennemi à 20 kilomètres du chef-lieu du Pas-de-Calais.

Tout en s’efforçant de s’opposer à la manœuvre que nous opérions dans le Nord, l’ennemi n’a pas cessé ses attaques furibondes sur notre front marqué entre le Noyonnais et le Santerre par Lassigny, Roye et la Somme. Presque chaque jour on annonçait une nouvelle tentative pour percer nos lignes dans la direction d’Amiens et, chaque fois, on apprenait que le mouvement avait échoué. Un moment, vers le 7 octobre, la violence de la ruée et le nombre des assaillants nous avaient obligés à un recul; mais nous reprîmes l’offensive; le terrain un instant abandonné fut réoccupé. Depuis lors, l’ennemi a redoublé d’efforts, sans pouvoir nous déloger; le 9, une vive action tourna encore à notre avantage; nous faisions 1.600 prisonniers. Le 10, nos troupes enlevaient un drapeau.

La guerre de siège continue sur le plateau du Soissonnais où Français et Anglais prennent un à un les retranchements, les carrières souterraines aménagées en casemates, les creuttes ou habitations de troglodytes dans lesquels les Allemands ont installé de multiples moyens de défense et d’attaque. Nous avons renoncé aux attaques brillantes d’un effet rapide, mais qui nous coûtaient cher en vies humaines, pour cheminer méthodiquement, parvenir aux tranchées et en déloger les occupants lorsque la mélinite ne les a pas asphyxiés ou pulvérisés.

Les combats ont continué autour de Reims et le duel d’artillerie s’est poursuivi entre nos batteries des collines de l’Ouest et celles que les Allemands ont installées sur les forts abandonnés par nous, tels que Berru, Nogent-l’Abbesse et Brimont. L’ennemi tente en vain de rompre nos lignes de Reims à Craonne; attaques de nuit, attaques diurnes se heurtent à la même résistance. Et, aux dernières nouvelles, nous paraissons prendre l’offensive et progresser.

Plus à l’Est, dans la plaine de Champagne et en Argonne, après une longue période de calme, l’action recommence; le 13, on annonçait une avance au Nord de Souain, point occupé il y a bien des jours. En même temps nous montions aux deux lisières Ouest et Est de la forêt d’Argonne. Entre la forêt et la Meuse nous occupions, le 13, Malancourt, village situé sur le parallèle de Varennes, à 5 kilomètres au Sud-Est de la colline de Montfaucon dont l’armée du kronprinz avait fait son réduit retranché.

Les combats ont été constants. Les forces allemandes qui avaient atteint Saint-Mihiel se sont vues peu à peu entourées par les troupes françaises montant au long des Côtes de Meuse et qui ont occupé les points capitaux de cette ligne de hauteurs: Apremont au Sud, Hattonchâtel au Nord. En vain l’ennemi a-t-il dirigé, de jour et de nuit, des attaques violentes pour rompre le cercle; il paraît toujours contenu et l’espace se rétrécit.

Pendant ce temps, nos troupes de la Woëvre continuent à monter vers le Nord et à dégager les abords de Verdun; elles ont atteint la région à l’Est de cette grande place et se sont rendues maîtresses de la route de Verdun à Metz dans la partie débouchant 295 sur la plaine. De ce côté encore nous n’avons cessé de progresser.

Les communiqués sont très calmes: ils n’ont signalé qu’une attaque de nuit au Nord de Saint-Dié, près du village du Ban-de-Sapt. Mais les journaux suisses ont révélé que des opérations assez actives ont lieu en Haute Alsace. Nous avons fortement occupé et retranché les crêtes et cols des Vosges; de vives attaques allemandes n’ont abouti qu’à causer d’énormes pertes à l’ennemi.

L’occupation d’Anvers à laquelle on s’attendait malheureusement depuis que l’exemple de Liége, de Namur et de Maubeuge a révélé l’action destructrice des obusiers allemands sur les ouvrages bétonnés n’a donc pas surpris si elle a été douloureuse. Mais l’événement n’a pas eu l’importance que lui aurait donnée la capture de l’armée belge de campagne. Celle-ci a pu se retirer au complet, avec son artillerie et ses convois, sous la conduite de son admirable souverain.

Dès le 7, le gouvernement s’installait à Ostende; le 8, le commandant du corps de siège allemand, ayant pu forcer au Sud la ceinture des forts, annonçait le bombardement. Et, le 10, l’ennemi pénétrait dans la ville. Toutefois la plupart des forts, 24 sur 30, continuaient encore à résister; les autres ont été détruits par les Belges avant leur retraite pour les empêcher d’être utilisés par les assiégeants.

Le 13, le gouvernement belge se retirait au Havre, où sa résidence constituera une véritable fraction du sol de la Belgique indépendante. Le coup de main que les Allemands, qui sont entrés à Gand, auraient pu diriger sur Ostende serait désormais sans effet.

Au Nord, les batailles livrées sur le Niémen, puis entre ce fleuve et la frontière prussienne, ont abouti au refoulement des Allemands sur leur territoire. Les Russes les ont poursuivis; ils avaient déjà Soldau, au Nord-Ouest de Varsovie; ils sont maintenant à Lyck, au cœur de la Masurie (Masurenland), centre des communications dans cette région parsemée de lacs. Ils ont également occupé Bialla, près de Johannisburg.

On peut se rendre compte sur notre carte du progrès de l’armée russe, depuis le jour où elle a chassé l’ennemi des rives du Niémen, non loin de Grodno, pour venir remporter les grandes victoires de Souvalki et d’Augustovo qui ont amené la déroute des Allemands et leur retour en Prusse.

D’autres combats heureux ont eu lieu à Wirballen (le Vierjbolovo de notre carte), première gare russe sur le chemin de fer de Pétrograd. Plus au Sud, sur la rivière Bobr, entre Grodno et Lomcha, le siège d’Ossowetz a dû être levé en hâte par les Allemands qui, dans la précipitation de leur retraite, ont abandonné la plus grande partie de leur artillerie.

En Pologne, où les Allemands étaient parvenus fort avant dès les premiers jours de la guerre, les Russes prononcent maintenant une offensive vigoureuse. Sur la Vistule inférieure ils approchent de Thorn; dans la région de Lodz ils refoulent peu à peu l’envahisseur vers la Silésie. La nécessité de déblayer le territoire national des corps d’armée qui l’occupent encore explique comment l’effort sur Cracovie ne se traduit pas dès maintenant par la bataille; mais, de toutes parts, les masses se préparent à la formidable rencontre. Pendant que Przemysl est attaquée avec une vigueur qui fait prévoir la chute prochaine de la forteresse, les colonnes russes, passant au Nord et au Sud de la place, continuent leur marche vers la seconde capitale de la Galicie.

D’autres forces russes, 200.000 hommes, dit-on, ont franchi les Karpathes et descendu les vallées. Elles atteignent déjà la plaine hongroise. On a signalé l’occupation de villes que l’on trouvera au bas de notre carte, à droite: Maramoros-Szigeth, Huszt, Ungvar. Plusieurs comitats hongrois sont ainsi envahis. Les Russes semblent maintenant se porter sur Budapest, à travers des régions où les Austro-Hongrois n’ont que des forces insuffisantes.

Les Serbes et les Monténégrins continuent leur avance vers Sarajevo; l’attaque directe de la ville est proche.

Sur l’Adriatique, le bombardement de l’escadre autrichienne, bloquée à Cattaro, va être entrepris par les batteries que l’artillerie française a installées au sommet du mont Lovcen, dominant la mer de plus de 1.700 mètres.

Ardouin-Dumazet.

296

Celui qui prétend, d’après l’autographe ci-dessous, être un «pioupiou mal ficelé», c’est Hansi, notre bon Hansi. Bien avant l’agression de l’Allemagne contre nous, il se battait déjà, le crayon aux doigts, et faisait feu de toute sa verve railleuse et méprisante, de tout son patriotisme ardent et comme entêté, contre ceux qui, déguisés alors en professeurs et en bourgeois à lunettes, ont repris depuis deux mois leur vraie figure de barbares armés. Aujourd’hui, Hansi est soldat interprète au service de l’un de nos états-majors de l’Est. Ses amis constateront avec plaisir que la capote et le képi ne sont pas si mal seyants qu’il le croit à son grand corps dégingandé.

Hansi sous l’uniforme français.

![]()

Photographie envoyée par le vaillant artiste alsacien à un de ses amis

de Paris.

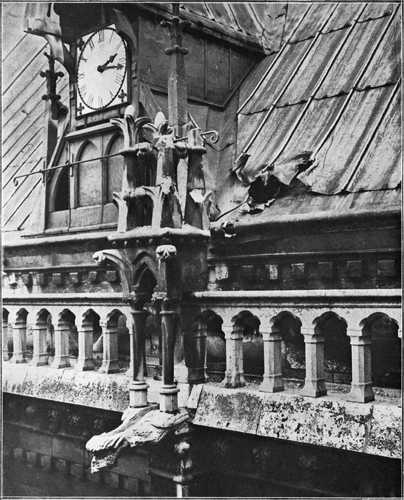

Comme si le bombardement de la cathédrale de Reims n’était pas, aux yeux des soldats du kaiser, un exploit suffisant, un aéroplane ennemi, survolant Paris, dimanche dernier, est venu lancer sur la cathédrale Notre-Dame une bombe incendiaire. Cet engin tomba sur le chéneau du transept Nord, à droite de l’horloge, ouvrit un trou dans le zinc de la toiture et communiqua le feu à une poutre de la charpente. L’intervention rapide des pompiers empêcha l’incendie de se propager.

Le transept Nord de Notre-Dame de Paris atteint par une

des bombes des aéroplanes allemands.—Phot. Gimpel.

![]()

COMMENT EST MORT LE CAPITAINE NESTEROV

Le corps de l’aviateur militaire Nesterov vient d’être ramené du champ d’honneur et enseveli à Kiew en grande pompe, en présence de membres de la maison impériale, de nombreux généraux et d’une affluence considérable.

On sait que le capitaine Nesterov a péri héroïquement au cours d’un combat aérien contre un avion autrichien lanceur de bombes, combat qui se termina par la chute mortelle des adversaires. Les journaux ayant relaté inexactement cet épisode marquant de la guerre aérienne, il nous semble utile de reproduire ici le récit du combat dû à un témoin oculaire compétent et qui est le mécanicien même du capitaine Nesterov. Il avait accompagné le pilote en Galicie et a ramené son corps en Russie.

«Le capitaine Nesterov venait d’arriver sur le front de bataille, conte le mécanicien. Trois appareils autrichiens, qui étaient déjà apparus la veille, revinrent et se mirent à circuler au-dessus de nos troupes. Nos coups de fusil ne les atteignirent point. Nesterov monta alors sur son aéroplane, s’éleva rapidement à 2.000 mètres et poursuivit les appareils ennemis.

»Il réussit à atteindre l’un d’eux et fonça sur lui avec une telle vigueur que le châssis de l’appareil de Nesterov vint heurter l’appareil ennemi et le précipita violemment sur le sol.

»Au même moment, l’appareil de notre pilote se mit à descendre en spirales régulières, ce qui nous fit croire que Nesterov demeurait indemne. Mais lorsque l’aéroplane se trouva tout près du sol, il se retourna soudain et tomba comme une flèche, tandis que Nesterov fut projeté hors de son siège.

»Lorsque nous accourûmes, nous ne trouvâmes qu’un corps inerte, et l’examen de la blessure: fracture nette de la colonne vertébrale, montra que cette fracture avait été causée par un coup de l’hélice de l’appareil autrichien. La mort de Nesterov avait donc été instantanée, et c’est un corps sans vie que l’appareil continua à descendre un assez long temps, avec une régularité surprenante. C’est que l’aéroplane avait été si parfaitement stabilisé qu’il continua à se maintenir en équilibre par inertie, suivant le plan réglé par l’aviateur avant son attaque.»

Ainsi, ce n’est point le choc entre les deux appareils qui a produit, comme on l’avait dit, la chute mortelle du capitaine Nesterov. Sa mort est due à une cause accidentelle, intervenue bien avant la chute sur le sol: la fracture de la colonne vertébrale de l’aviateur par l’hélice de l’appareil autrichien. Et cette constatation acquiert une importance particulière pour le progrès de la navigation aérienne par ce qu’on connaît des travaux antérieurs du capitaine Nesterov, auxquels la remarque finale de son mécanicien fait allusion.

Ces recherches en vue d’assurer à l’aéroplane une stabilité dans toutes les positions, jusqu’aux plus hasardeuses, avaient amené le défunt pilote à boucler la boucle, et cela quelques jours avant Pégoud, comme l’a reconnu le fameux aviateur français lui-même.

Depuis, tout en s’occupant de la réalisation de sa théorie sur le planement automatique, par la construction d’un aéroplane de son système, Nesterov eut l’occasion de manifester sa maîtrise et son extraordinaire sang-froid de pilote, en descendant d’une haute altitude sur un appareil qu’une explosion d’essence environna entièrement de flammes. Une autre fois, il battit le record russe de distance et de vitesse, en volant de Kiev à Pétrograd en dix-huit heures, avec une seule escale. Plus récemment, il alla de Moscou à Pétrograd d’une traite et sans préparatifs préalables.

La guerre survenue, l’héroïque capitaine dut abandonner ses travaux théoriques pour aller combattre dans les airs. Mort glorieusement, il laisse son fils trop jeune—il a trois ans et on le voit sur la photographie avec sa sœur âgée de cinq ans—pour qu’il puisse continuer de sitôt l’œuvre de son père. Par chance, l’appareil de Nesterov est déjà en construction dans une usine de Moscou, d’après les plans entièrement établis de l’inventeur. Et, avant de se rendre sur le front, Nesterov fit promettre à sa femme de s’employer à ce que l’aéroplane en construction fut achevé et expérimenté, en cas de mort de son auteur, par un camarade averti.

E. Halpérine-Kaminsky.

| PAGES. | |

| LES COLLECTIONS DE LA GUERRE | 278 |

| LES GRANDES HEURES | 278 |

| Le canon sur les tombes | 278 |

| La cloche dans la nuit | 278 |

| Les béquilles | 278 |

| PETITE VISION DE GAIETÉ, AU FRONT DE BATAILLE | 281 |

| UNE HÉROIQUE ENFANT DE PARIS | 281 |

| LE NOUVEAU ROI DE ROUMANIE | 288 |

| L’AMITIÉ FRANCO-PORTUGAISE | 288 |

| TOUT PRÈS DE LA BATAILLE | 289 |

| LA ONZIÈME SEMAINE DE GUERRE | 294 |

| Dans le Nord | 294 |

| Autour d’Arras | 294 |

| En Santerre | 294 |

| Entre l’Oise et l’Aisne | 294 |

| Entre Reims et l’Argonne | 294 |

| De la Meuse a la Woëvre | 294 |

| Vosges et Alsace | 295 |

| En Belgique | 295 |

| Les armées russes | 295 |

| Dans les Balkans | 295 |

| HANSI, FANTASSIN FRANÇAIS | 296 |

| UNE BOMBE SUR NOTRE-DAME | 296 |

| UN HÉROS DE L’AVIATION RUSSE | 296 |

~~~~~

Cette version numérisée reproduit dans son intégralité la version originale.

La ponctuation n’a pas été modifiée hormis quelques corrections mineures.

Une table à été ajoutée.

L’orthographe a été conservée. Un seul mot a été modifié. Il est souligné par des tirets. Passer la souris sur le mot pour voir le texte original.